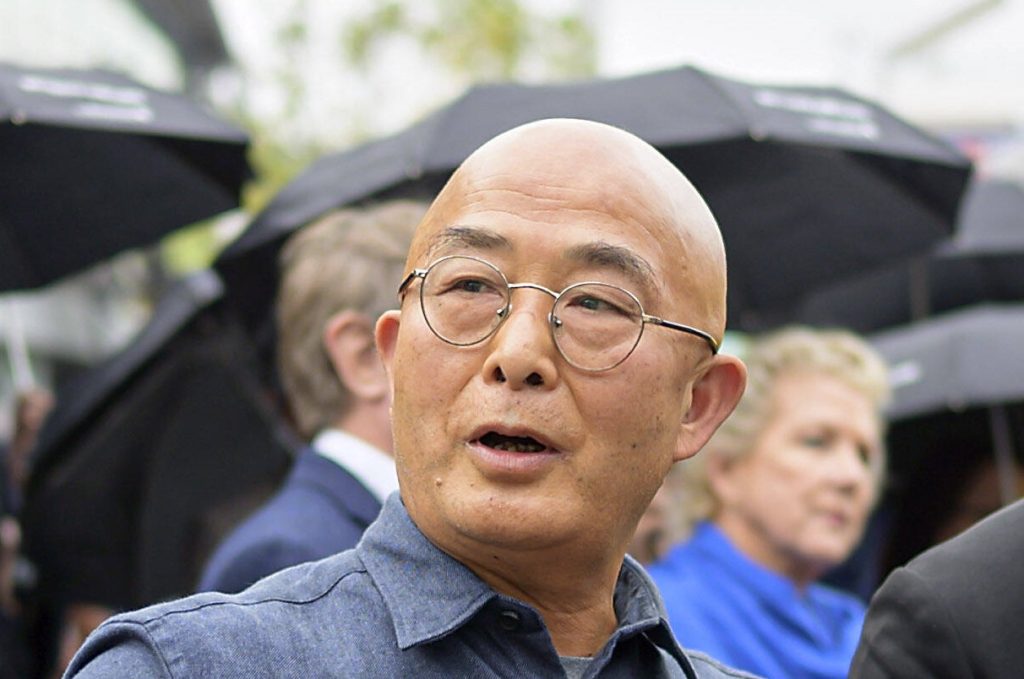

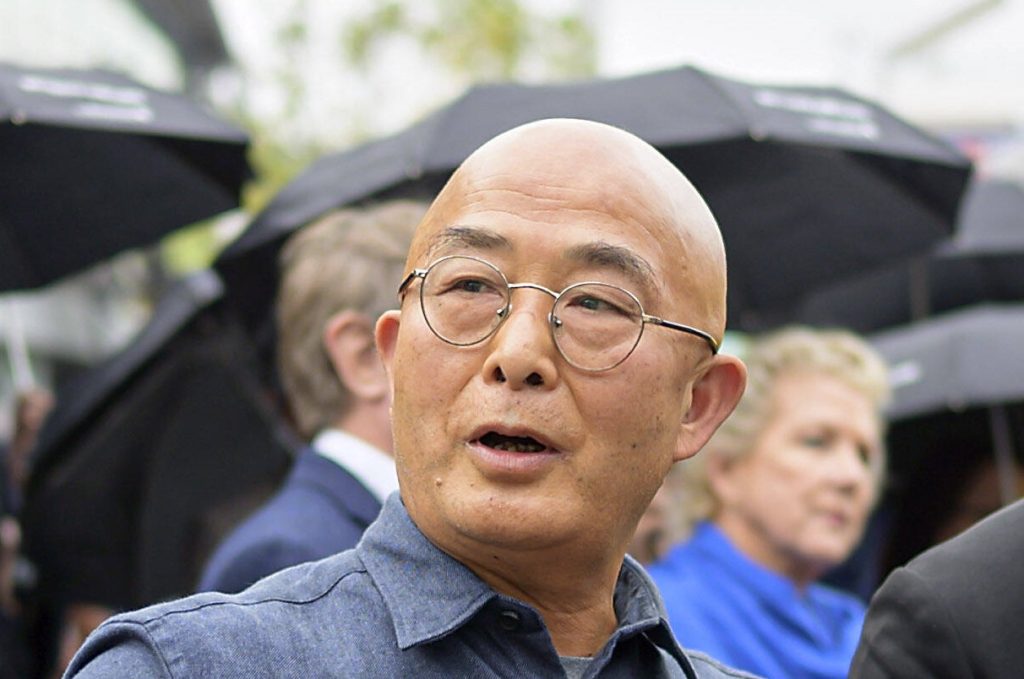

die aktuellen Bilder aus Shanghai seien schrecklich, fast unerträglich, sagt Liao Yiwu und schüttelt seinen kahlen Kopf. Eigentlich sollte es beim Treffen in seiner Berliner Wohnung um sein neues Buch “Wuhan – Ein Dokumentarroman” gehen. Doch über dampfendem chinesischen Tee entspinnt sich ein spannendes Gespräch über die soziale Lage in der Volksrepublik.

Dabei sitzt dem kritischen Geist immerfort der Schalk im Nacken: Nachdenkliches über Chinas Gesellschaft wechselt bei ihm mit schlichten Späßchen über führende Politiker der Volksrepublik. Doch Liao ist ein getriebener Protagonist. “Ich kann nicht anders. Ich muss das alles aufschreiben, bevor die KP die Geschichte umschreibt”, sagt er und zeigt auf das volle Regal mit seinen Büchern, Essays und Gedichten. Was Liao Yiwu über Wahrheit in China, über die Gefahren für das Ausland und seinen Beitrag zu alledem zu sagen hat, lesen Sie in unserem heutigen Briefing.

Am Montag verkündete Chinas Statistikamt die aktuellen Wirtschaftszahlen: Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 4,8 Prozent. Angesicht von Corona-Pandemie und drastischen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas klingt ein Plus von fast fünf Prozent beachtlich. Doch Finn Mayer-Kuckuk warnt vor voreiligem Aufatmen. Chinas Wirtschaft steht vor weitreichenden Problemen – ob beim Einzelhandelsindex oder der Containersituation in den heimischen Häfen. Und damit nicht genug: Chinas Probleme werden sich direkt auf Europa auswirken.

Eine Lockerung des strengen Lockdowns in China käme für die nordöstliche Provinz Jilin jetzt schon empfindlich zu spät. Dort wird besonders viel Mais angebaut. Durch die Null-Covid-Politik Pekings gerät nun die Aussaat in Gefahr, schreibt Ning Wang. Denn Mais wächst nur einmal im Jahr und muss zur richtigen Zeit gesät werden. Zusammen mit dem Krieg in der Ukraine ergeben sich fast sicher Turbulenzen am internationalen Mais-Markt.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Liao, die Menschen in Shanghai werden seit Wochen eingesperrt, Kinder teilweise von Ihren Eltern getrennt. Chinas Regierung ist überzeugt, nur mit ihrer strikten Zero-Covid-Strategie könne man das Virus besiegen. Wie bewerten Sie die Maßnahmen?

Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand, aber leider werden die Experten mundtot gemacht. Menschlichkeit und Wissenschaft sind in einer Diktatur, in der die Politik an erster Stelle steht, wertlos.

Aber Präsident Xi Jinping verfolgt ja diese Politik, um viele weitere Menschenleben in Shanghai und ganz China zu retten.

Ihm geht es doch nicht um Menschenleben. Es geht um Macht. Er betrachtet die Menschen, als wären sie Gras. In seinen Augen gibt es nur Herrschende und Beherrschte. Sonst nichts.

Inzwischen befinden wir uns im zweiten Jahr der Pandemie und wissen nicht, wie wir aus dem Kreislauf von Neuinfektionen und Einschränkungen des Alltags wieder herauskommen sollen. Sie blicken in ihrem neuen Buch “Wuhan” allerdings auf den Ursprung. Warum?

Weil die Zeit davonrennt. Die chinesische Regierung vertuscht, sie löscht Dokumente, zensiert. Indem sie die Geschehnisse umschreibt, manipuliert sie uns alle. Ich musste das alles aufschreiben, bevor es der Führung in Peking gelingt, den Ursprung der Corona-Pandemie umzudeuten. Es ist meine Aufgabe als Schriftsteller, die Wahrheit festzuhalten.

Dabei folgen Sie unter anderem einem chinesischen Bürgerjournalisten namens Kcriss. Warum?

In China gibt es keine freie Presse. Die Staatsmedien berichten das, was die Führung vorgibt. Unabhängige Berichterstattung ist nicht gewollt. Die Einzigen, die nach der Wahrheit suchen, sind sogenannte Bürgerjournalisten wie jener Kcriss. Ich bin im Internet auf ihn aufmerksam geworden und habe alles von ihm angeschaut. Bis zu seiner Verhaftung. Denn alle, die im Umfeld des P4-Labors in Wuhan nach dem Ursprung des Virus gesucht haben, sind festgenommen worden oder verschwunden. Nun frage ich Sie: warum?

Das wissen Sie sicherlich besser als ich.

Schauen Sie, die ganze Welt lebt und leidet seit mehr als einem Jahr unter der Corona-Pandemie. Und noch immer wissen wir nicht, woher das Virus eigentlich stammt: aus der Natur, von Tieren oder doch aus einem chinesischen Labor wie dem P4-Labor in Wuhan? Aber wer in China dieser Frage offen und ehrlich nachgeht, ist in Gefahr. Es geht um die Wahrheit, deshalb mein Buch.

Wie ist es denn um die Wahrheit in China derzeit bestellt – in Zeiten von Corona?

Corona ist eine Katastrophe, ohne Zweifel. Aber der chinesischen Regierung dient sie als Vorwand für ihre Unterdrückung. 2008 gab es auch eine Katastrophe, nämlich das große Erdbeben in Sichuan. Zehntausende Menschen starben unter den Trümmern von schlecht gebauten Häusern. Doch damals konnte man dazu recherchieren und darüber schreiben, mit der Folge, dass nun Häuser besser gebaut werden und damit so ein Unglück hoffentlich nicht mehr passiert. In der Corona-Pandemie ist das anders. Über den Ursprung des Virus darf man nicht berichten. Jeder, der Fragen über das P4-Labor in Wuhan gestellt hat, wurde verhaftet. Wie sollen wir dann für die Zukunft daraus lernen?! Wahrheit darf in China nicht mehr sein.

Das klingt sehr pessimistisch.

Ich habe dennoch Hoffnung. Die Zukunft wird besser werden. Bürgerjournalisten wie Kcriss oder Zhang Zhan sind allesamt noch jung. Sie sind mutig. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sind Chinas Zukunft.

Ihr Buch handelt aber nicht nur von Bürgerjournalisten, sondern erzählt auch die Geschichte eines gewöhnlichen Chinesen namens Ai Ding. Der will lediglich zum Frühlingsfest nach Hause zu seiner Familie nach Wuhan reisen. Aber seine Reise wird zu einer aberwitzigen Odyssee mit bitterbösem Ende.

Genau. Als das Coronavirus in China ausbricht, lebt und arbeitet Ai Ding in Deutschland. Seine Tickets hat er allerdings schon lange davor gebucht, das Frühlingsfest will er mit seiner Frau und Tochter zusammen feiern. Mit Corona hatte er bis dato also gar nichts zu tun. Doch das macht keinen Unterschied. Wie gesagt, die Corona-Pandemie dient nur als Vorwand. Was passiert, geht uns alle an. Es kann uns alle treffen. Der chinesische Staat überwacht alle. Er kontrolliert, erlaubt und verbietet völlig willkürlich. Das hat sich durch Corona weiter verschlimmert. Inzwischen ist die Führung fast allmächtig.

Nur fast allmächtig? Auf uns im Westen wirkt Chinas Führung derzeit sehr stark, Präsident Xi Jinping gilt vielen als mächtigster Mann der Welt.

Ja, ja. Aber eben nur fast allmächtig. Denn die Wahrheit ist mächtiger. Deshalb fürchtet Chinas Führung die Wahrheit. Auch das zeigt sich in der Pandemie.

Wie das?

Nur so konnte mein Dokumentarroman entstehen. Die Menschen sind klüger, und das Internet ist schneller als die staatliche Zensur. So konnte ich zu Beginn der Pandemie viele Unterlagen, wissenschaftliche Untersuchungen und Berichte aus dem Internet herunterladen und sichern. Diese Unterlagen sind wie Teile eines Puzzles, die ich in meinem Buch dann zusammengesetzt habe.

Ihr Buch zeigt allerdings mehr als nur staatliche Überwachung. Ai Ding wird nicht nur von der Regierung kontrolliert. Seine Fahrt nach Wuhan wird zum Drama, weil auch andere Chinesen, aus dem Norden oder aus dem Osten, ihm misstrauen. Nur weil seine Familie aus Wuhan stammt. Sie zeigen, wie Wuhan durch die Corona-Pandemie zu einer Art Stigma wurde, auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft.

Ja. Schon im nächsten Dorf traut keiner mehr dem anderen. Menschen aus Wuhan wurden ausgegrenzt, selbst wenn sie gesund sind oder wie Ai Ding beim Corona-Ausbruch gar nicht in Wuhan waren. In der Pandemie ist das tiefe Misstrauen innerhalb der chinesischen Gesellschaft wieder offen zutage getreten. Die Gründe reichen zurück bis in die Kulturrevolution.

Das ist schon lange her.

Ja, aber es wirkt bis heute. Hinzu kommt ein Führer wie Xi Jinping. Er hat von Mao gelernt und verbindet nun die alten Methoden mit neuer Technik wie Überwachungskameras und Gesichtserkennung.

Was bedeutet all das für das Zusammenleben? Wir im Westen sehen China oftmals als eine feste, geschlossene Einheit.

Das täuscht. Chinas Gesellschaft ist zersplittert, sie ist geprägt von Misstrauen. Es war schon da, aber das Virus hat es wieder verstärkt. Das macht die Menschen anfällig. In Demokratien kann man offen sprechen, wir beide können hier offen sprechen. Sie haben mir schon zwei Mal widersprochen. Das geht hier, in China aber nicht. Menschen vertrauen sich nicht, sondern haben Angst – vor anderen, vor dem Virus, vor Wuhan. Davon profitieren Diktaturen, wie die in China.

Ist das ein China-Problem?

Nein, das ist auch Ihr Problem. Denn die chinesische Regierung sagt den Menschen, dass auch das Ausland schlecht sei. So schottet sich China immer mehr ab, der Austausch wird immer schwieriger. Doch wenn man sich nicht mehr kennt, befördert das Angst und Misstrauen. Dagegen hilft nur Offenheit und Wahrheit.

Liao Yiwu ist Schriftsteller, Dichter und Musiker. In seinen Werken wie “Fräulein Hallo und der Bauernkaiser – Chinas Gesellschaft von unten” oder auch “Die Kugel und das Opium: Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens” gibt er den Verstoßenen und Verfolgten eine Stimme. 2011 erhielt der den Geschwister-Scholl-Preis, 2012 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sein aktuelles Buch: “Wuhan – Dokumentarroman”, S. Fischer Verlag, 352 Seiten, 24. Euro.

Chinas Wachstum ist im März kräftig eingebrochen. Hauptgrund ist die Rückkehr der Corona-Pandemie nach China, sodass der wirtschaftliche Rückgang durchaus erwartet worden war. Über das gesamte erste Quartal von Januar bis März betrachtet, konnte gar ein Zuwachs des Bruttoinlandprodukts in Höhe von 4,8 Prozent verzeichnet werden. Das ist beachtlich, doch sollten die Zahlen für den Dreimonatszeitraum nicht über die aktuellen Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die sich seit den großflächigen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas abzeichnen: So ist der Umsatz im Einzelhandel allein im Monat März um fast zwei Prozent gefallen. Das ist bedrohlich, weil Chinas Konsumenten mit ihrer Kaufkraft die globale Konjunktur bislang entscheidend stützten.

Die neue Zurückhaltung der Chinesen beim Shopping hat gleich mehrere Gründe: Wer wie die sonst so konsumfreudigen Einwohner von Shanghai eingesperrt ist, hat schlichtweg eben keine Gelegenheit mehr, sein Geld auszugeben. Auch fehlen vielen Bürgern die notwendigen Verdienstmöglichkeiten. Zudem fehlen anderer Stelle infolge von Lieferproblemen wiederum die Waren. Und zu guter Letzt, ganz entscheidend: Die Rückkehr der Corona-Pandemie schlägt schlichtweg auf die Stimmung der Menschen.

Auf der anderen Seite schlittert auch die Industrie wieder in eine Abwärtsspirale aus Fabrikschließungen und Teilemangel. “Schon wenn der Nachschub für ein kleines Teil ausbleibt, kann anderswo die Produktion zum Erliegen kommen”, sagt Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Die Zeichen sind jetzt nach vielen Aufs und Abs wieder auf Zuspitzung gestellt.” Selbst da, wo die Produktion noch läuft, kommen die Waren oft nicht ans Ziel, weil Lkw-Kapazitäten fehlen.

Die Wirtschaft versucht derweil, die Produktionsausfälle möglichst gering zu halten. Der Volkswagen-Partner Saic Motor ließ am Montag unter schwierigen Bedingungen wieder die Bänder anlaufen. Der US-Autobauer Tesla will am Dienstag folgen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beide Unternehmen haben möglichst viele Arbeiter in die Fabriken zurückgerufen.

Manager und Wirtschaftspolitiker sind denn auch äußerst nervös, denn Lieferstörungen pflanzen sich in hoch entwickelten Volkswirtschaften unweigerlich auch global fort. Auf diese Weise werden die Produktionsausfälle in China fast sicher die Preise in Deutschland weiter steigen lassen. “Ein Produktionsausfall in Shanghai bedeutet, dass wir weniger Angebot haben in einem Markt, der ohnehin bereits von Knappheit gezeichnet ist”, erklärt Gern. Die Händler in Deutschland würden als Reaktion bei Nachschubproblemen deshalb schlicht die Preise anheben. Der Grund ist simpel: “Die Nachfrage streitet um weniger Güter.” Doch das sorgt bereits für das nächste Problem: Die ohnehin schon rasante Inflation wird weiter an Fahrt gewinnen.

Der Ökonom Rodrigo Zeidan vom Shanghaier Campus der New York University (NYU) warnt bereits vor einem neuen Container-Stau. Entgegen den Versicherungen der Shanghaier Stadtregierung, dass im Hafen alles halbwegs rund laufe, registriert Zeidan erhebliche Störungen in der Containerlogistik. Dadurch drohe eine Rückkehr der Inflation auf der Angebotsseite. “Es wird eine Weile dauern, bis die Lage sich normalisiert”, schreibt Zeidan. Einen Wendepunkt erwartet er frühestens für Mitte Mai. Und danach würde es nochmal eine ganze Weile dauern, bis sich die Lieferketten von den Unterbrechungen wieder erholt hätten.

Damit wiederholen sich Probleme, mit denen die Weltwirtschaft schon 2020 und 2021 gekämpft hat (China.Table berichtete): Container, die vor Häfen auf Schiffen herumdümpeln, fehlen in anderen Weltgegenden, wo sie laut Plan längst erwartet werden. Die Unterbrechungen im Handel verbreiten sich so rund um den Globus. Zudem fehlen nicht nur in Deutschland Teile aus China, sondern auch in allen anderen Volkswirtschaften, sodass auch der Nachschub an Vorprodukten aus anderen Weltgegenden ausfällt.

Zeidan entkräftet ein Gerücht, das sich derzeit in Sozialmedien verbreitet: China nutze den Lockdown, um die EU und die USA im Auftrag Russlands zu schaden. Abgesehen davon, dass das Virus real ist, und die Lockdowns in Chinas der etablierten Strategie der Regierung im Umgang mit der Pandemie folgt, hat die Theorie auch ökonomisch keinen Sinn. Denn China würde in erster Linie sich selbst schaden. Und: Wenn es nur darum ginge, die Handelspartner zu sabotieren, wäre eine Schließung des Hafens das beste Mittel. “Die versuchen aber verzweifelt, den Hafen offen zu halten – trotz des härtesten Lockdowns der Welt.”

Und so geraten zunehmend auch die Zentralbanken in eine Zwickmühle. Eigentlich müssten sie die Zinsen senken, um das Wachstum anzuregen. Zugleich müssten sie aber auch die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Es gibt also keine richtige Geldpolitik mehr. Und für die Wirtschaftspolitik ist es somit sehr schwer, aus dieser Lage wieder herauszufinden.

Der Verlauf in China erhöht dabei tendenziell die Gefahr einer besonders ungünstigen Entwicklung in Europa: “Stagflation” nennen Ökonomen einen Zustand, bei dem rasch steigende Preise auf eine Wachstumsschwäche stoßen. Indem Chinas als Konjunkturlokomotive nicht mehr so stark zieht und zugleich auch noch die globalen Lieferketten ausbremst, werden beide Trends verstärkt.

Stagflation herrschte beispielsweise Mitte der 1970er-Jahre in den US. “Damals hatte der Ölpreisschock zu einem Schock auf der Angebotsseite geführt”, sagt Gern. Waren wurden knapp und teuer, während die Zentralbank viel Geld freisetzte. Diese Lage ähnelt also frappierend der heutigen Situation. Die lockere Geldpolitik seit der Euro- und Coronavirus-Krise trifft auf hohe Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs.

Jetzt kommt auch noch die nicht endende Reihe von Lockdowns in China dazu. “Wir befinden uns daher gegenwärtig in einer extrem angespannten Situation”, sagt IfW-Ökonom Gern. China hat dabei allerdings weiterhin die Möglichkeit, seine eigene Konjunktur zu stützen. Seit den Schwierigkeiten bei Evergrande (China.Table berichtete) schwächeln Immobilienmarkt und Baukonjunktur. “Hier besteht noch die Möglichkeit, die Beschäftigung wieder auszuweiten”, sagt Gern. Doch auch hier droht Gefahr: Es könnte Corona-bedingt zu Produktionsstopps beim Baumaterial kommen. Dann würde der Versuch, die Nachfrage anzukurbeln, einfach nur zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Das Problem mit der Stagflation ist offensichtlich auch Chinas Zentralbänkern bekannt. Bislang hat die People’s Bank of China trotz allem darauf verzichtet, die Geldpolitik zu lockern. Wenn Güter knapp sind, ist mehr Liquidität eben kein ungefährliches Allheilmittel. Stattdessen stellte die Zentralbank einen Katalog an Fördermöglichkeiten für Regionen, Branchen und Unternehmern vor.

Nicht nur in Shanghai, sondern auch in der Provinz Jilin gelten nun seit Wochen Lockdowns auf unbestimmte Zeit. Dadurch drohen Ernteausfälle, die die Versorgungslage zusätzlich verschlechtern könnten. Auf die Provinz Jilin, die sehr fruchtbare Böden hat, entfällt etwa zehn Prozent der nationalen Maisernte. Die durch verteuerte Energiepreise ohnehin schon gestiegenen Lebensmittelpreise drohen durch Ernteausfälle noch teurer zu werden.

Zuletzt wurde Getreide im Land bereits aufgrund eines Ausfalls des Winterweizens knapp. Dies führte dazu, dass Peking jetzt Getreide importierte und in staatlichen Kornkammern hortet (China.Table berichtete). Das verlagert Engpässe im Inland auf den Weltmarkt, auf dem ebenfalls die Preise steigen. Nun könnte so etwas Ähnliches auch mit Mais und dessen Weltmarktpreis passieren.

Expert:innen zufolge könnten die Probleme hier sogar noch gravierender ausfallen. Even Pay, Analystin für Landwirtschaft beim strategischen Beratungsunternehmen Trivium China, weist darauf hin, dass Mais nur einmal im Jahr wächst und in einem bestimmten Zeitfenster gepflanzt werden muss – dieses liegt normalerweise in den zwei Wochen zwischen Ende April und Anfang Mai, die nun durch den Lockdown belastet werden. Pay warnt vor erheblichen Schäden für die Ernte.

Auch die Führungsebene in Peking scheint alarmiert über die Nebenwirkung der selbst angeordneten Lockdowns zu sein. Probleme mit der Lebensmittelversorgung führen nicht nur zu Unzufriedenheit bei den Städtern. Der Bevölkerung auf dem Lande wird dadurch ihre Lebensgrundlage entzogen. Vizepremier Hu Chunhua reagierte sofort und berief eine Telefonkonferenz zur Sicherung der Mais- und Reisproduktion ein.

Gegenüber nationalen Regulierungsbehörden und Beamten aus den betroffenen Provinzen, betonte Hu eindringlich, dass die Frühjahrspflanzung ohne Probleme vonstattengehen müsse. Darüber hinaus forderte er die Beamten auf, sicherzustellen, dass die landesweiten Covid-19-Kontrollmaßnahmen die landwirtschaftliche Produktion nicht “stören” sollen.

Denn Mais, der aus Jilin kommt, wird nicht nur für die Lebensmittelversorgung der Städter benötigt, sondern auch zur Fütterung von Tieren in der Landwirtschaft. So gehen Experten von Trivium China davon aus, dass 60 Prozent des Mais im Land als Tierfutter verwendet werden und Hu daher in diesem schwierigen Jahr die Nutzung von Mais als Brennstoff strenger kontrollieren lassen wird.

Peking hatte zwischen den Jahren 2015 bis 2018 die staatlichen Maisreserven geöffnet, da Mais im Überfluss vorhanden war. Dadurch wurde der Ausbau eines eigenen Industriezweigs für die Maisverarbeitung begünstigt. Doch die Reserven sind aufgebraucht. Nun erweist sich der einstige Mais-Segen als Fluch. Denn der Mais wurde auch zu billigem Industriealkohol verarbeitet. Diese Unternehmen sind nach wie vor da und treiben neben der Lebensmittel- und Landwirtschaftsindustrie die Nachfrage nach Mais zusätzlich an.

Der Krieg in der Ukraine tut sein Übriges. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin stammen 29 Prozent des importierten Mais aus der Ukraine. Vor allem für die Futtermittelverarbeitung wird der Hauptteil der Maisimporte verwendet. So stieg bei den drei großen Grundnahrungsmitteln (Mais, Weizen, Reis) das Importvolumen von Mais und Weizen explosionsartig an.

China versucht durch den Kauf von Mais aus den USA seinen Bedarf zu sichern. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums hat Peking Anfang April über eine Million Tonnen amerikanischen Mais gekauft. Es handelte sich um den größten Maiseinkauf in den USA seit Mai 2021.

Auch wenn es nur eine Vorsorgemaßnahme scheint: Chinas Abhängigkeit von ausländischen Importen ist Staats- und Parteichef Xi Jinping schon lange ein Dorn im Auge. Bereits 2018 sagte Xi bei einer seiner vielen Inspektionsreisen im Land: “Chinesen sollten ihre Reisschalen fest in ihren eigenen Händen halten, wobei die Körner hauptsächlich von ihnen selbst produziert werden.” Das Problem hat sich von Reis und Weizen auf Mais ausgeweitet. Die KP hat die Wichtigkeit der Nahrungsmittelsicherung längst erkannt und erlässt eine Regulierung nach der anderen. Im Zentrum der Maßnahmen stehen Subventionen für den Anbau von Reis, Weizen und Mais. Doch durch die Coronavirus-Maßnahmen steht der Erfolg dieser Programme infrage.

So wirken sich die Lieferengpässe von Düngemittel genauso stark aus wie die Personalengpässe der landwirtschaftlichen Betriebe. “Insbesondere die Herstellung von Düngemitteln ist sehr energieintensiv”, sagte Pay von Trivium China jüngst gegenüber Sixth Tone. Wegen der Stromknappheit der vergangenen Jahre wurde die Produktion gedrosselt. Das verstärkt nun den aktuellen Komplex von Problemen.

Vizepremier Hu Chunhua ist bei seinem Telefonat daher auch hier sehr deutlich geworden: “Stellen Sie sicher, dass die Landwirte die benötigten Düngemittel und Pestizide zu einem angemessenen Preis erhalten”, so Hu. Experten und Bauern bezweifeln jedoch, dass seine markigen Worte rechtzeitig umgesetzt werden können.

Drei Senioren sind am Sonntag in Shanghai an Covid-19 gestorben, wie die städtische Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Die Patienten waren zwischen 89 und 91 Jahren alt und befanden sich im Krankenhaus in Behandlung. Alle drei seien ungeimpft gewesen und hätten an Vorerkrankungen gelitten. Sie sind die ersten Toten des laufenden Ausbruchs der Omikron-Variante von Sars-CoV-2. Die Zahl der Opfer ist damit im Vergleich zur Situation in Hongkong in diesem Frühjahr – oder den Verhältnissen in Europa – zwar immer noch gering. Doch der Anstieg der Zahl symptomatischer Infektionen markiert einen ungünstigen Trend.

Unterdessen meldeten die Behörden in Shanghai am Ostermontag 22.248 positive Tests, davon 2.417 mit Symptomen. Die Gesamtzahl liegt damit zwar unter dem Niveau der Vorwoche, als täglich mehr als 25.000 neue Fälle registriert wurden. Die Zahl ist aber immer noch viel zu hoch, um Hoffnung auf ein baldiges Ende des derzeitigen Lockdowns zuzulassen. Vor allem hat sich die Zahl der Patienten mit Symptomen seit Monatsbeginn verzehnfacht. Experten und Einwohner rechnen derzeit mit einer Fortsetzung der Maßnahmen mindestens bis Mitte Mai.

Während zahlreiche Bewohner von Shanghai davon berichten, sich resigniert im Lockdown eingerichtet zu haben, nimmt auf der Straße die Aggression zwischen Behördenvertretern und Bürgern zu. Gerade die niedrige Zahl an Todesfällen macht es zunehmend schwerer, den Sinn der Maßnahmen einzusehen. Nachdem Präsident Xi Jinping bereits Ende der Woche zum Durchhalten aufgefordert hatte, bekräftigte nun auch die Zeitung der Parteischule die politische Alternativlosigkeit der staatlichen Null-Covid-Strategie. Die Lösung der aktuellen Schwierigkeiten bestehe im Bau weiterer Quarantäneeinrichtungen. fin

China hat die Quarantäne-Regeln für die Einreise aus dem Ausland im Rahmen eines Pilotprogramms in mehreren Städten gelockert. Die Quarantäne für Reisende aus dem internationalen Ausland wurde von 14 auf zehn Tage gekürzt, berichtete Caixin unter Berufung auf Regierungsdokumente des Staatsrats. Nach den zehn Tagen muss demnach dann noch eine Woche unter Beobachtung zu Hause verbracht werden. Innerhalb der 17 Tage sind sechs PCR- und sechs Antigen-Tests fällig.

Die Pilotprogramme haben dem Bericht zufolge bereits am Montag begonnen. Sie sollen für die kommenden vier Wochen in Dalian, Shanghai, Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Guangzhou und Chengdu laufen. Reuters zitierte jedoch Hotelangestellte in betroffenen Städten, die noch nicht über die Änderungen informiert wurden.

In den Pilotstädten gelten die gelockerten Auflagen auch für enge Kontaktpersonen von bestätigten Coronavirus-Fällen. In acht Städten sollen Lockdowns von Wohneinheiten nun bereits zehn Tage nach Auftreten des letzten positiven Falls aufgehoben werden. Bisher waren dafür 14 Tage angesetzt. Das Pilotprojekt soll den Behörden helfen, besser zu verstehen, wie Antigentests bei der Pandemiekontrolle eingesetzt werden können und wie die Isolationsdauer besser bestimmt werden kann, so Caixin. ari

Trotz des Krieges in der Ukraine und des Lockdowns in Shanghai sind die chinesischen Ausfuhren im März überraschend stark gewachsen. Der Export legte um knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Damit blieb ein Rückgang aus, den Ökonomen angesichts der Verwerfungen auf dem Weltmarkt eigentlich erwartet hatten.

Doch ganz ohne Spuren blieben die Entwicklungen der vergangenen zwei Monate nicht. Die Einfuhren schrumpften erstmals seit anderthalb Jahren, wenn auch nur minimal. China fragt wegen des Coronavirus und den davon ausgelösten Lockdowns eben doch weniger Waren aus dem Ausland nach.

Die März-Zahlen sind allerdings nur eine Momentaufnahme. Analysten rechnen damit, dass sich auch die Ausfuhrzahlen verschlechtern werden. Erste Firmen sehen die Vorläufer dieses Trends schon in ihren Auftragsbüchern. Die Bestellungen seiner europäischen Kunden seien im März gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel zurückgegangen, sagte beispielsweise Qi Yong, der Geschäftsführer des Elektronikhändlers Muchen Technology aus Shenzhen, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. rtr/fin

China will offenbar nächste Woche während eines Treffens seiner obersten Legislative zwei Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über Zwangsarbeit ratifizieren. Das Vorhaben gilt als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zu Europa.

Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, würden während einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses die Konvention über Zwangsarbeit von 1930 und die Konvention zur Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957 ratifiziert. Die Entscheidung wurde laut Xinhua am Montag bekannt gegeben.

Die beiden Konventionen gehören zu den größten Streitpunkten in den nun schon fast acht Jahre andauernden Verhandlungen über das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China (CAI) – über das Ende 2020 eigentlich eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde. In der im Dezember 2020 veröffentlichten Vereinbarung hatte China zugestimmt, die Ratifizierung der beiden ILO-Konventionen als Kompromiss über Zwangsarbeit voranzutreiben.

Das CAI-Abkommen ist allerdings in der Schwebe, seit sich Brüssel und Peking im vergangenen Jahr gegenseitig mit Sanktionen belegt haben. Ausgangspunkt sind Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die China allerdings vehement bestreitet.

China hatte damals weitreichende Sanktionen gegen EU-Diplomaten, Gesetzgeber und Forscher verhängt, was das Europäische Parlament dazu veranlasste, die Ratifizierung des Investitionsabkommens auszusetzen (China.Table berichtete). Die Zeitung “South China Morning Post” zitierte einen EU-Beamten, der sagte, dass das Investitionsabkommen “keine Chance hat, solange es Sanktionen” gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments gäbe. In dem Bericht wird auch Francesca Ghiretti von der deutschen Denkfabrik Merics, zitiert. Sie ist überzeugt, dass die Ratifizierung der Konventionen “nicht ausreichen” werde, um das CAI freizuschalten. Es wäre allerdings ein “wichtiges Signal Chinas an die EU” nach dem von Misstrauen geprägten bilateralen Gipfel Anfang des Monats (China.Table berichtete). rad

Die Lage rund um Taiwan spitzt sich wieder zu. Grund ist der Besuch einer US-Delegation unter Führung des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham in Taipeh. Als Reaktion schickte China zahlreiche Fregatten, Bomber und Kampfflugzeuge ins Ostchinesische Meer. Nach chinesischen Militärangaben wurden bei den Manövern im Seegebiet und Luftraum um Taiwan auch Angriffe geübt. “Diese Operation ist eine Reaktion auf falsche Signale der Vereinigten Staaten in der Taiwan-Frage”, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Armee. “Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Das chinesische Außenministerium schlug in die gleiche Kerbe und beschuldigte die USA, mit ihrer provokativen Reise die Spannungen in der Region zu erhöhen. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte in Peking, die Manöver seien lediglich “eine Gegenreaktion auf das negative Vorgehen der USA und den jüngsten Besuch von US-Senatoren” in Taiwan.

Bereits am Donnerstag war eine überparteiliche Gruppe von sechs US-Politikern zu einem unangekündigten Besuch in Taiwans Hauptstadt Taipeh angekommen. Die Gruppe unter Führung von Senator Lindsey Graham wollte damit ihre Solidarität mit Taiwans Demokratie bekunden. In Taipeh trafen sie unter anderem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Senator Graham äußerte bei dem Treffen scharfe Kritik an Peking und verwies auf Chinas politische Rückendeckung für Russland im Ukraine-Krieg. “Die Unterstützung für Putin muss mit Kosten verbunden sein”, sagte Graham und versicherte, dass die USA weiter an der Seite Taiwans stünden, sollte China seine Provokationen verstärken. Taiwan aufzugeben, bedeute, Demokratie, Freiheit und freien Handel aufzugeben, sagte der Senator. “Russlands Invasion in die Ukraine beweist, dass Demokratien ihre Allianzen stärken müssen”, sagte Taiwans Präsidentin.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt jede Art von offiziellen Kontakten seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh entschieden ab. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wachsen die Befürchtungen, dass auch Peking seine wiederholten Drohungen mit der Eroberung der Insel wahrmachen könnte (China.Table berichtete). Auch in Taiwan selbst hat man bereits etliche Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen (China.Table berichtete). Die USA haben sich schon vor langer Zeit der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen. rad

Als Katja Levy nach dem Abitur vor der Wahl eines Studienfachs stand, suchte sie bewusst die größtmögliche Herausforderung: “Ich wollte unbedingt die schwierigste Sprache der Welt studieren.” Diese Entscheidung hat Levy nicht bereut – heute forscht die Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Manchester zu gesellschaftlichem Engagement in China. “Mich fasziniert, wie Menschen sich um andere kümmern – auch in einem politisch autoritären System.” Dazu sucht sie den Dialog mit chinesischen Organisationen und Wissenschaftlern – früher oft vor Ort in China, seit Beginn der Corona-Pandemie in Online-Interviews.

Das Thema Dialog hat Levy in ihrer Laufbahn immer wieder begleitet. Nach ihrem Studium in Hamburg und Shanghai waren akademische Stellen zunächst sehr rar. Levy arbeitete für vier Jahre bei Siemens in Shanghai. Sie habe es geliebt, in der chinesischen Metropole zu leben, sagt sie. Doch die Tätigkeit in einem internationalen Konzern sei auf Dauer nicht das Richtige für sie gewesen. Dann erhielt sie ein Angebot aus dem Deutschen Bundestag: Levy wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin der damaligen Grünen-Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, war zuständig für China- und Tibetpolitik.

Die Berliner Jahre seien sehr prägend gewesen, sagt Levy heute. In der rot-grünen Bundesregierung habe es eine große Aufbruchstimmung gegeben. Viele Politikfelder seien grundlegend neu angegangen worden – auch die Chinapolitik. “Das Ziel war ein neuer Dialog”, sagt Levy. Eine der Ideen war das außenpolitische Instrument des Rechtsstaatsdialogs: Die deutsche und die chinesische Regierung unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach man stärker über Themen des Rechtsstaats und der Menschenrechte ins Gespräch kommen wolle – auf politischer, wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Levy organisierte und betreute den gegenseitigen Austausch im Hintergrund. “Es war eine perfekte Zeit dafür: In China war man damals sehr offen für Rechtsberatung.” Im Jahr 2001 trat die Volksrepublik der Welthandelsorganisation WTO bei, musste ihr Rechtssystem an internationale Standards angleichen.

Mit der rot-grünen Niederlage bei der Bundestagswahl 2005 endete Levys Zeit im Berliner Politikbetrieb. Sie schrieb nun ihre Promotion, ihr Thema blieb dasselbe: Der Rechtsstaatsdialog mit China. Sie habe ganze Sommer in staubigen Kellern des Justizministeriums verbracht, um Akten zu wälzen, sagt sie. “Aber ich fand das toll: Wissenschaftliches Arbeiten ist immer meine Leidenschaft gewesen.” Seitdem arbeitet Levy an wechselnden Forschungsprojekten und Universitäten, beschäftigt sich neben dem Thema Wohltätigkeit auch mit Auswirkungen der Digitalisierung auf Chinas Gesellschaft und Arbeitswelt. Bis 2019 war sie Juniorprofessorin an der FU Berlin, in Manchester vergleicht sie derzeit in einer Studie Freiwilligenarbeit in China mit jener in England.

“Es ist heute nicht so einfach, sich in China sozial zu engagieren”, sagt Levy. In den 1990er und frühen 2000er Jahren sei das noch ganz anders gewesen: “Damals blühte die Zivilgesellschaft auf, neue Organisationen schossen aus dem Boden.” Heute lenke der Staat das Engagement in gewünschte Bahnen. Die Regierung sei zwar auf Hilfsbereitschaft angewiesen, etwa in der Altenpflege oder Bildung. Gehe es um Themen der Politik, Religion oder des Feminismus, sei gesellschaftliches Engagement aber weder erwünscht noch erlaubt. “Mich verblüfft oft, wie viel dennoch passiert. Die Menschen suchen sich ihre Nischen, um sich zu engagieren.” Und das trotz des hohen persönlichen Drucks, den die chinesische Arbeitswelt auf viele Menschen ausübe.

Für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin sei sie immer auf der Suche nach Kontakten, die Türen öffnen – etwa in wohltätigen Stiftungen. Um authentische Einblicke zu erhalten, sei es wichtig, vertrauliche Beziehungen aufzubauen. Die Forschung sei schwieriger geworden – durch die Pandemie, aber auch durch zunehmende politische Einschränkungen. “Man muss aufpassen, niemanden in Gefahr zu bringen.”

Gleichwohl pocht sie darauf, wissenschaftliche Beziehungen keinesfalls abzubrechen. Diesen Standpunkt erörterte Levy auch schon in einem Text für den China.Table. “Wir müssen die Kommunikationskanäle offenhalten – gerade dann, wenn der politische Dialog immer schwieriger wird.” Wissenschaftlicher Austausch und Forschung vor Ort trügen dazu bei, ein differenziertes Bild von China und seiner vielfältigen und komplexen Gesellschaft zu vermitteln. “Es ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, nicht nur mit Daten im Internet.” Die aufgebauten Beziehungen seien ein wichtiges Kapital: “Es kann Jahre dauern, bis jemand Vertrauen fasst und in einem Interview Hintergründe preisgibt. Eine Abschottung würde einen Riesenverlust an Wissen bedeuten.” Jan Wittenbrink

die aktuellen Bilder aus Shanghai seien schrecklich, fast unerträglich, sagt Liao Yiwu und schüttelt seinen kahlen Kopf. Eigentlich sollte es beim Treffen in seiner Berliner Wohnung um sein neues Buch “Wuhan – Ein Dokumentarroman” gehen. Doch über dampfendem chinesischen Tee entspinnt sich ein spannendes Gespräch über die soziale Lage in der Volksrepublik.

Dabei sitzt dem kritischen Geist immerfort der Schalk im Nacken: Nachdenkliches über Chinas Gesellschaft wechselt bei ihm mit schlichten Späßchen über führende Politiker der Volksrepublik. Doch Liao ist ein getriebener Protagonist. “Ich kann nicht anders. Ich muss das alles aufschreiben, bevor die KP die Geschichte umschreibt”, sagt er und zeigt auf das volle Regal mit seinen Büchern, Essays und Gedichten. Was Liao Yiwu über Wahrheit in China, über die Gefahren für das Ausland und seinen Beitrag zu alledem zu sagen hat, lesen Sie in unserem heutigen Briefing.

Am Montag verkündete Chinas Statistikamt die aktuellen Wirtschaftszahlen: Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 4,8 Prozent. Angesicht von Corona-Pandemie und drastischen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas klingt ein Plus von fast fünf Prozent beachtlich. Doch Finn Mayer-Kuckuk warnt vor voreiligem Aufatmen. Chinas Wirtschaft steht vor weitreichenden Problemen – ob beim Einzelhandelsindex oder der Containersituation in den heimischen Häfen. Und damit nicht genug: Chinas Probleme werden sich direkt auf Europa auswirken.

Eine Lockerung des strengen Lockdowns in China käme für die nordöstliche Provinz Jilin jetzt schon empfindlich zu spät. Dort wird besonders viel Mais angebaut. Durch die Null-Covid-Politik Pekings gerät nun die Aussaat in Gefahr, schreibt Ning Wang. Denn Mais wächst nur einmal im Jahr und muss zur richtigen Zeit gesät werden. Zusammen mit dem Krieg in der Ukraine ergeben sich fast sicher Turbulenzen am internationalen Mais-Markt.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Liao, die Menschen in Shanghai werden seit Wochen eingesperrt, Kinder teilweise von Ihren Eltern getrennt. Chinas Regierung ist überzeugt, nur mit ihrer strikten Zero-Covid-Strategie könne man das Virus besiegen. Wie bewerten Sie die Maßnahmen?

Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand, aber leider werden die Experten mundtot gemacht. Menschlichkeit und Wissenschaft sind in einer Diktatur, in der die Politik an erster Stelle steht, wertlos.

Aber Präsident Xi Jinping verfolgt ja diese Politik, um viele weitere Menschenleben in Shanghai und ganz China zu retten.

Ihm geht es doch nicht um Menschenleben. Es geht um Macht. Er betrachtet die Menschen, als wären sie Gras. In seinen Augen gibt es nur Herrschende und Beherrschte. Sonst nichts.

Inzwischen befinden wir uns im zweiten Jahr der Pandemie und wissen nicht, wie wir aus dem Kreislauf von Neuinfektionen und Einschränkungen des Alltags wieder herauskommen sollen. Sie blicken in ihrem neuen Buch “Wuhan” allerdings auf den Ursprung. Warum?

Weil die Zeit davonrennt. Die chinesische Regierung vertuscht, sie löscht Dokumente, zensiert. Indem sie die Geschehnisse umschreibt, manipuliert sie uns alle. Ich musste das alles aufschreiben, bevor es der Führung in Peking gelingt, den Ursprung der Corona-Pandemie umzudeuten. Es ist meine Aufgabe als Schriftsteller, die Wahrheit festzuhalten.

Dabei folgen Sie unter anderem einem chinesischen Bürgerjournalisten namens Kcriss. Warum?

In China gibt es keine freie Presse. Die Staatsmedien berichten das, was die Führung vorgibt. Unabhängige Berichterstattung ist nicht gewollt. Die Einzigen, die nach der Wahrheit suchen, sind sogenannte Bürgerjournalisten wie jener Kcriss. Ich bin im Internet auf ihn aufmerksam geworden und habe alles von ihm angeschaut. Bis zu seiner Verhaftung. Denn alle, die im Umfeld des P4-Labors in Wuhan nach dem Ursprung des Virus gesucht haben, sind festgenommen worden oder verschwunden. Nun frage ich Sie: warum?

Das wissen Sie sicherlich besser als ich.

Schauen Sie, die ganze Welt lebt und leidet seit mehr als einem Jahr unter der Corona-Pandemie. Und noch immer wissen wir nicht, woher das Virus eigentlich stammt: aus der Natur, von Tieren oder doch aus einem chinesischen Labor wie dem P4-Labor in Wuhan? Aber wer in China dieser Frage offen und ehrlich nachgeht, ist in Gefahr. Es geht um die Wahrheit, deshalb mein Buch.

Wie ist es denn um die Wahrheit in China derzeit bestellt – in Zeiten von Corona?

Corona ist eine Katastrophe, ohne Zweifel. Aber der chinesischen Regierung dient sie als Vorwand für ihre Unterdrückung. 2008 gab es auch eine Katastrophe, nämlich das große Erdbeben in Sichuan. Zehntausende Menschen starben unter den Trümmern von schlecht gebauten Häusern. Doch damals konnte man dazu recherchieren und darüber schreiben, mit der Folge, dass nun Häuser besser gebaut werden und damit so ein Unglück hoffentlich nicht mehr passiert. In der Corona-Pandemie ist das anders. Über den Ursprung des Virus darf man nicht berichten. Jeder, der Fragen über das P4-Labor in Wuhan gestellt hat, wurde verhaftet. Wie sollen wir dann für die Zukunft daraus lernen?! Wahrheit darf in China nicht mehr sein.

Das klingt sehr pessimistisch.

Ich habe dennoch Hoffnung. Die Zukunft wird besser werden. Bürgerjournalisten wie Kcriss oder Zhang Zhan sind allesamt noch jung. Sie sind mutig. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sind Chinas Zukunft.

Ihr Buch handelt aber nicht nur von Bürgerjournalisten, sondern erzählt auch die Geschichte eines gewöhnlichen Chinesen namens Ai Ding. Der will lediglich zum Frühlingsfest nach Hause zu seiner Familie nach Wuhan reisen. Aber seine Reise wird zu einer aberwitzigen Odyssee mit bitterbösem Ende.

Genau. Als das Coronavirus in China ausbricht, lebt und arbeitet Ai Ding in Deutschland. Seine Tickets hat er allerdings schon lange davor gebucht, das Frühlingsfest will er mit seiner Frau und Tochter zusammen feiern. Mit Corona hatte er bis dato also gar nichts zu tun. Doch das macht keinen Unterschied. Wie gesagt, die Corona-Pandemie dient nur als Vorwand. Was passiert, geht uns alle an. Es kann uns alle treffen. Der chinesische Staat überwacht alle. Er kontrolliert, erlaubt und verbietet völlig willkürlich. Das hat sich durch Corona weiter verschlimmert. Inzwischen ist die Führung fast allmächtig.

Nur fast allmächtig? Auf uns im Westen wirkt Chinas Führung derzeit sehr stark, Präsident Xi Jinping gilt vielen als mächtigster Mann der Welt.

Ja, ja. Aber eben nur fast allmächtig. Denn die Wahrheit ist mächtiger. Deshalb fürchtet Chinas Führung die Wahrheit. Auch das zeigt sich in der Pandemie.

Wie das?

Nur so konnte mein Dokumentarroman entstehen. Die Menschen sind klüger, und das Internet ist schneller als die staatliche Zensur. So konnte ich zu Beginn der Pandemie viele Unterlagen, wissenschaftliche Untersuchungen und Berichte aus dem Internet herunterladen und sichern. Diese Unterlagen sind wie Teile eines Puzzles, die ich in meinem Buch dann zusammengesetzt habe.

Ihr Buch zeigt allerdings mehr als nur staatliche Überwachung. Ai Ding wird nicht nur von der Regierung kontrolliert. Seine Fahrt nach Wuhan wird zum Drama, weil auch andere Chinesen, aus dem Norden oder aus dem Osten, ihm misstrauen. Nur weil seine Familie aus Wuhan stammt. Sie zeigen, wie Wuhan durch die Corona-Pandemie zu einer Art Stigma wurde, auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft.

Ja. Schon im nächsten Dorf traut keiner mehr dem anderen. Menschen aus Wuhan wurden ausgegrenzt, selbst wenn sie gesund sind oder wie Ai Ding beim Corona-Ausbruch gar nicht in Wuhan waren. In der Pandemie ist das tiefe Misstrauen innerhalb der chinesischen Gesellschaft wieder offen zutage getreten. Die Gründe reichen zurück bis in die Kulturrevolution.

Das ist schon lange her.

Ja, aber es wirkt bis heute. Hinzu kommt ein Führer wie Xi Jinping. Er hat von Mao gelernt und verbindet nun die alten Methoden mit neuer Technik wie Überwachungskameras und Gesichtserkennung.

Was bedeutet all das für das Zusammenleben? Wir im Westen sehen China oftmals als eine feste, geschlossene Einheit.

Das täuscht. Chinas Gesellschaft ist zersplittert, sie ist geprägt von Misstrauen. Es war schon da, aber das Virus hat es wieder verstärkt. Das macht die Menschen anfällig. In Demokratien kann man offen sprechen, wir beide können hier offen sprechen. Sie haben mir schon zwei Mal widersprochen. Das geht hier, in China aber nicht. Menschen vertrauen sich nicht, sondern haben Angst – vor anderen, vor dem Virus, vor Wuhan. Davon profitieren Diktaturen, wie die in China.

Ist das ein China-Problem?

Nein, das ist auch Ihr Problem. Denn die chinesische Regierung sagt den Menschen, dass auch das Ausland schlecht sei. So schottet sich China immer mehr ab, der Austausch wird immer schwieriger. Doch wenn man sich nicht mehr kennt, befördert das Angst und Misstrauen. Dagegen hilft nur Offenheit und Wahrheit.

Liao Yiwu ist Schriftsteller, Dichter und Musiker. In seinen Werken wie “Fräulein Hallo und der Bauernkaiser – Chinas Gesellschaft von unten” oder auch “Die Kugel und das Opium: Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens” gibt er den Verstoßenen und Verfolgten eine Stimme. 2011 erhielt der den Geschwister-Scholl-Preis, 2012 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sein aktuelles Buch: “Wuhan – Dokumentarroman”, S. Fischer Verlag, 352 Seiten, 24. Euro.

Chinas Wachstum ist im März kräftig eingebrochen. Hauptgrund ist die Rückkehr der Corona-Pandemie nach China, sodass der wirtschaftliche Rückgang durchaus erwartet worden war. Über das gesamte erste Quartal von Januar bis März betrachtet, konnte gar ein Zuwachs des Bruttoinlandprodukts in Höhe von 4,8 Prozent verzeichnet werden. Das ist beachtlich, doch sollten die Zahlen für den Dreimonatszeitraum nicht über die aktuellen Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die sich seit den großflächigen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas abzeichnen: So ist der Umsatz im Einzelhandel allein im Monat März um fast zwei Prozent gefallen. Das ist bedrohlich, weil Chinas Konsumenten mit ihrer Kaufkraft die globale Konjunktur bislang entscheidend stützten.

Die neue Zurückhaltung der Chinesen beim Shopping hat gleich mehrere Gründe: Wer wie die sonst so konsumfreudigen Einwohner von Shanghai eingesperrt ist, hat schlichtweg eben keine Gelegenheit mehr, sein Geld auszugeben. Auch fehlen vielen Bürgern die notwendigen Verdienstmöglichkeiten. Zudem fehlen anderer Stelle infolge von Lieferproblemen wiederum die Waren. Und zu guter Letzt, ganz entscheidend: Die Rückkehr der Corona-Pandemie schlägt schlichtweg auf die Stimmung der Menschen.

Auf der anderen Seite schlittert auch die Industrie wieder in eine Abwärtsspirale aus Fabrikschließungen und Teilemangel. “Schon wenn der Nachschub für ein kleines Teil ausbleibt, kann anderswo die Produktion zum Erliegen kommen”, sagt Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Die Zeichen sind jetzt nach vielen Aufs und Abs wieder auf Zuspitzung gestellt.” Selbst da, wo die Produktion noch läuft, kommen die Waren oft nicht ans Ziel, weil Lkw-Kapazitäten fehlen.

Die Wirtschaft versucht derweil, die Produktionsausfälle möglichst gering zu halten. Der Volkswagen-Partner Saic Motor ließ am Montag unter schwierigen Bedingungen wieder die Bänder anlaufen. Der US-Autobauer Tesla will am Dienstag folgen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beide Unternehmen haben möglichst viele Arbeiter in die Fabriken zurückgerufen.

Manager und Wirtschaftspolitiker sind denn auch äußerst nervös, denn Lieferstörungen pflanzen sich in hoch entwickelten Volkswirtschaften unweigerlich auch global fort. Auf diese Weise werden die Produktionsausfälle in China fast sicher die Preise in Deutschland weiter steigen lassen. “Ein Produktionsausfall in Shanghai bedeutet, dass wir weniger Angebot haben in einem Markt, der ohnehin bereits von Knappheit gezeichnet ist”, erklärt Gern. Die Händler in Deutschland würden als Reaktion bei Nachschubproblemen deshalb schlicht die Preise anheben. Der Grund ist simpel: “Die Nachfrage streitet um weniger Güter.” Doch das sorgt bereits für das nächste Problem: Die ohnehin schon rasante Inflation wird weiter an Fahrt gewinnen.

Der Ökonom Rodrigo Zeidan vom Shanghaier Campus der New York University (NYU) warnt bereits vor einem neuen Container-Stau. Entgegen den Versicherungen der Shanghaier Stadtregierung, dass im Hafen alles halbwegs rund laufe, registriert Zeidan erhebliche Störungen in der Containerlogistik. Dadurch drohe eine Rückkehr der Inflation auf der Angebotsseite. “Es wird eine Weile dauern, bis die Lage sich normalisiert”, schreibt Zeidan. Einen Wendepunkt erwartet er frühestens für Mitte Mai. Und danach würde es nochmal eine ganze Weile dauern, bis sich die Lieferketten von den Unterbrechungen wieder erholt hätten.

Damit wiederholen sich Probleme, mit denen die Weltwirtschaft schon 2020 und 2021 gekämpft hat (China.Table berichtete): Container, die vor Häfen auf Schiffen herumdümpeln, fehlen in anderen Weltgegenden, wo sie laut Plan längst erwartet werden. Die Unterbrechungen im Handel verbreiten sich so rund um den Globus. Zudem fehlen nicht nur in Deutschland Teile aus China, sondern auch in allen anderen Volkswirtschaften, sodass auch der Nachschub an Vorprodukten aus anderen Weltgegenden ausfällt.

Zeidan entkräftet ein Gerücht, das sich derzeit in Sozialmedien verbreitet: China nutze den Lockdown, um die EU und die USA im Auftrag Russlands zu schaden. Abgesehen davon, dass das Virus real ist, und die Lockdowns in Chinas der etablierten Strategie der Regierung im Umgang mit der Pandemie folgt, hat die Theorie auch ökonomisch keinen Sinn. Denn China würde in erster Linie sich selbst schaden. Und: Wenn es nur darum ginge, die Handelspartner zu sabotieren, wäre eine Schließung des Hafens das beste Mittel. “Die versuchen aber verzweifelt, den Hafen offen zu halten – trotz des härtesten Lockdowns der Welt.”

Und so geraten zunehmend auch die Zentralbanken in eine Zwickmühle. Eigentlich müssten sie die Zinsen senken, um das Wachstum anzuregen. Zugleich müssten sie aber auch die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Es gibt also keine richtige Geldpolitik mehr. Und für die Wirtschaftspolitik ist es somit sehr schwer, aus dieser Lage wieder herauszufinden.

Der Verlauf in China erhöht dabei tendenziell die Gefahr einer besonders ungünstigen Entwicklung in Europa: “Stagflation” nennen Ökonomen einen Zustand, bei dem rasch steigende Preise auf eine Wachstumsschwäche stoßen. Indem Chinas als Konjunkturlokomotive nicht mehr so stark zieht und zugleich auch noch die globalen Lieferketten ausbremst, werden beide Trends verstärkt.

Stagflation herrschte beispielsweise Mitte der 1970er-Jahre in den US. “Damals hatte der Ölpreisschock zu einem Schock auf der Angebotsseite geführt”, sagt Gern. Waren wurden knapp und teuer, während die Zentralbank viel Geld freisetzte. Diese Lage ähnelt also frappierend der heutigen Situation. Die lockere Geldpolitik seit der Euro- und Coronavirus-Krise trifft auf hohe Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs.

Jetzt kommt auch noch die nicht endende Reihe von Lockdowns in China dazu. “Wir befinden uns daher gegenwärtig in einer extrem angespannten Situation”, sagt IfW-Ökonom Gern. China hat dabei allerdings weiterhin die Möglichkeit, seine eigene Konjunktur zu stützen. Seit den Schwierigkeiten bei Evergrande (China.Table berichtete) schwächeln Immobilienmarkt und Baukonjunktur. “Hier besteht noch die Möglichkeit, die Beschäftigung wieder auszuweiten”, sagt Gern. Doch auch hier droht Gefahr: Es könnte Corona-bedingt zu Produktionsstopps beim Baumaterial kommen. Dann würde der Versuch, die Nachfrage anzukurbeln, einfach nur zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Das Problem mit der Stagflation ist offensichtlich auch Chinas Zentralbänkern bekannt. Bislang hat die People’s Bank of China trotz allem darauf verzichtet, die Geldpolitik zu lockern. Wenn Güter knapp sind, ist mehr Liquidität eben kein ungefährliches Allheilmittel. Stattdessen stellte die Zentralbank einen Katalog an Fördermöglichkeiten für Regionen, Branchen und Unternehmern vor.

Nicht nur in Shanghai, sondern auch in der Provinz Jilin gelten nun seit Wochen Lockdowns auf unbestimmte Zeit. Dadurch drohen Ernteausfälle, die die Versorgungslage zusätzlich verschlechtern könnten. Auf die Provinz Jilin, die sehr fruchtbare Böden hat, entfällt etwa zehn Prozent der nationalen Maisernte. Die durch verteuerte Energiepreise ohnehin schon gestiegenen Lebensmittelpreise drohen durch Ernteausfälle noch teurer zu werden.

Zuletzt wurde Getreide im Land bereits aufgrund eines Ausfalls des Winterweizens knapp. Dies führte dazu, dass Peking jetzt Getreide importierte und in staatlichen Kornkammern hortet (China.Table berichtete). Das verlagert Engpässe im Inland auf den Weltmarkt, auf dem ebenfalls die Preise steigen. Nun könnte so etwas Ähnliches auch mit Mais und dessen Weltmarktpreis passieren.

Expert:innen zufolge könnten die Probleme hier sogar noch gravierender ausfallen. Even Pay, Analystin für Landwirtschaft beim strategischen Beratungsunternehmen Trivium China, weist darauf hin, dass Mais nur einmal im Jahr wächst und in einem bestimmten Zeitfenster gepflanzt werden muss – dieses liegt normalerweise in den zwei Wochen zwischen Ende April und Anfang Mai, die nun durch den Lockdown belastet werden. Pay warnt vor erheblichen Schäden für die Ernte.

Auch die Führungsebene in Peking scheint alarmiert über die Nebenwirkung der selbst angeordneten Lockdowns zu sein. Probleme mit der Lebensmittelversorgung führen nicht nur zu Unzufriedenheit bei den Städtern. Der Bevölkerung auf dem Lande wird dadurch ihre Lebensgrundlage entzogen. Vizepremier Hu Chunhua reagierte sofort und berief eine Telefonkonferenz zur Sicherung der Mais- und Reisproduktion ein.

Gegenüber nationalen Regulierungsbehörden und Beamten aus den betroffenen Provinzen, betonte Hu eindringlich, dass die Frühjahrspflanzung ohne Probleme vonstattengehen müsse. Darüber hinaus forderte er die Beamten auf, sicherzustellen, dass die landesweiten Covid-19-Kontrollmaßnahmen die landwirtschaftliche Produktion nicht “stören” sollen.

Denn Mais, der aus Jilin kommt, wird nicht nur für die Lebensmittelversorgung der Städter benötigt, sondern auch zur Fütterung von Tieren in der Landwirtschaft. So gehen Experten von Trivium China davon aus, dass 60 Prozent des Mais im Land als Tierfutter verwendet werden und Hu daher in diesem schwierigen Jahr die Nutzung von Mais als Brennstoff strenger kontrollieren lassen wird.

Peking hatte zwischen den Jahren 2015 bis 2018 die staatlichen Maisreserven geöffnet, da Mais im Überfluss vorhanden war. Dadurch wurde der Ausbau eines eigenen Industriezweigs für die Maisverarbeitung begünstigt. Doch die Reserven sind aufgebraucht. Nun erweist sich der einstige Mais-Segen als Fluch. Denn der Mais wurde auch zu billigem Industriealkohol verarbeitet. Diese Unternehmen sind nach wie vor da und treiben neben der Lebensmittel- und Landwirtschaftsindustrie die Nachfrage nach Mais zusätzlich an.

Der Krieg in der Ukraine tut sein Übriges. Laut dem Wirtschaftsmagazin Caixin stammen 29 Prozent des importierten Mais aus der Ukraine. Vor allem für die Futtermittelverarbeitung wird der Hauptteil der Maisimporte verwendet. So stieg bei den drei großen Grundnahrungsmitteln (Mais, Weizen, Reis) das Importvolumen von Mais und Weizen explosionsartig an.

China versucht durch den Kauf von Mais aus den USA seinen Bedarf zu sichern. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums hat Peking Anfang April über eine Million Tonnen amerikanischen Mais gekauft. Es handelte sich um den größten Maiseinkauf in den USA seit Mai 2021.

Auch wenn es nur eine Vorsorgemaßnahme scheint: Chinas Abhängigkeit von ausländischen Importen ist Staats- und Parteichef Xi Jinping schon lange ein Dorn im Auge. Bereits 2018 sagte Xi bei einer seiner vielen Inspektionsreisen im Land: “Chinesen sollten ihre Reisschalen fest in ihren eigenen Händen halten, wobei die Körner hauptsächlich von ihnen selbst produziert werden.” Das Problem hat sich von Reis und Weizen auf Mais ausgeweitet. Die KP hat die Wichtigkeit der Nahrungsmittelsicherung längst erkannt und erlässt eine Regulierung nach der anderen. Im Zentrum der Maßnahmen stehen Subventionen für den Anbau von Reis, Weizen und Mais. Doch durch die Coronavirus-Maßnahmen steht der Erfolg dieser Programme infrage.

So wirken sich die Lieferengpässe von Düngemittel genauso stark aus wie die Personalengpässe der landwirtschaftlichen Betriebe. “Insbesondere die Herstellung von Düngemitteln ist sehr energieintensiv”, sagte Pay von Trivium China jüngst gegenüber Sixth Tone. Wegen der Stromknappheit der vergangenen Jahre wurde die Produktion gedrosselt. Das verstärkt nun den aktuellen Komplex von Problemen.

Vizepremier Hu Chunhua ist bei seinem Telefonat daher auch hier sehr deutlich geworden: “Stellen Sie sicher, dass die Landwirte die benötigten Düngemittel und Pestizide zu einem angemessenen Preis erhalten”, so Hu. Experten und Bauern bezweifeln jedoch, dass seine markigen Worte rechtzeitig umgesetzt werden können.

Drei Senioren sind am Sonntag in Shanghai an Covid-19 gestorben, wie die städtische Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Die Patienten waren zwischen 89 und 91 Jahren alt und befanden sich im Krankenhaus in Behandlung. Alle drei seien ungeimpft gewesen und hätten an Vorerkrankungen gelitten. Sie sind die ersten Toten des laufenden Ausbruchs der Omikron-Variante von Sars-CoV-2. Die Zahl der Opfer ist damit im Vergleich zur Situation in Hongkong in diesem Frühjahr – oder den Verhältnissen in Europa – zwar immer noch gering. Doch der Anstieg der Zahl symptomatischer Infektionen markiert einen ungünstigen Trend.

Unterdessen meldeten die Behörden in Shanghai am Ostermontag 22.248 positive Tests, davon 2.417 mit Symptomen. Die Gesamtzahl liegt damit zwar unter dem Niveau der Vorwoche, als täglich mehr als 25.000 neue Fälle registriert wurden. Die Zahl ist aber immer noch viel zu hoch, um Hoffnung auf ein baldiges Ende des derzeitigen Lockdowns zuzulassen. Vor allem hat sich die Zahl der Patienten mit Symptomen seit Monatsbeginn verzehnfacht. Experten und Einwohner rechnen derzeit mit einer Fortsetzung der Maßnahmen mindestens bis Mitte Mai.

Während zahlreiche Bewohner von Shanghai davon berichten, sich resigniert im Lockdown eingerichtet zu haben, nimmt auf der Straße die Aggression zwischen Behördenvertretern und Bürgern zu. Gerade die niedrige Zahl an Todesfällen macht es zunehmend schwerer, den Sinn der Maßnahmen einzusehen. Nachdem Präsident Xi Jinping bereits Ende der Woche zum Durchhalten aufgefordert hatte, bekräftigte nun auch die Zeitung der Parteischule die politische Alternativlosigkeit der staatlichen Null-Covid-Strategie. Die Lösung der aktuellen Schwierigkeiten bestehe im Bau weiterer Quarantäneeinrichtungen. fin

China hat die Quarantäne-Regeln für die Einreise aus dem Ausland im Rahmen eines Pilotprogramms in mehreren Städten gelockert. Die Quarantäne für Reisende aus dem internationalen Ausland wurde von 14 auf zehn Tage gekürzt, berichtete Caixin unter Berufung auf Regierungsdokumente des Staatsrats. Nach den zehn Tagen muss demnach dann noch eine Woche unter Beobachtung zu Hause verbracht werden. Innerhalb der 17 Tage sind sechs PCR- und sechs Antigen-Tests fällig.

Die Pilotprogramme haben dem Bericht zufolge bereits am Montag begonnen. Sie sollen für die kommenden vier Wochen in Dalian, Shanghai, Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Guangzhou und Chengdu laufen. Reuters zitierte jedoch Hotelangestellte in betroffenen Städten, die noch nicht über die Änderungen informiert wurden.

In den Pilotstädten gelten die gelockerten Auflagen auch für enge Kontaktpersonen von bestätigten Coronavirus-Fällen. In acht Städten sollen Lockdowns von Wohneinheiten nun bereits zehn Tage nach Auftreten des letzten positiven Falls aufgehoben werden. Bisher waren dafür 14 Tage angesetzt. Das Pilotprojekt soll den Behörden helfen, besser zu verstehen, wie Antigentests bei der Pandemiekontrolle eingesetzt werden können und wie die Isolationsdauer besser bestimmt werden kann, so Caixin. ari

Trotz des Krieges in der Ukraine und des Lockdowns in Shanghai sind die chinesischen Ausfuhren im März überraschend stark gewachsen. Der Export legte um knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Damit blieb ein Rückgang aus, den Ökonomen angesichts der Verwerfungen auf dem Weltmarkt eigentlich erwartet hatten.

Doch ganz ohne Spuren blieben die Entwicklungen der vergangenen zwei Monate nicht. Die Einfuhren schrumpften erstmals seit anderthalb Jahren, wenn auch nur minimal. China fragt wegen des Coronavirus und den davon ausgelösten Lockdowns eben doch weniger Waren aus dem Ausland nach.

Die März-Zahlen sind allerdings nur eine Momentaufnahme. Analysten rechnen damit, dass sich auch die Ausfuhrzahlen verschlechtern werden. Erste Firmen sehen die Vorläufer dieses Trends schon in ihren Auftragsbüchern. Die Bestellungen seiner europäischen Kunden seien im März gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel zurückgegangen, sagte beispielsweise Qi Yong, der Geschäftsführer des Elektronikhändlers Muchen Technology aus Shenzhen, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. rtr/fin

China will offenbar nächste Woche während eines Treffens seiner obersten Legislative zwei Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über Zwangsarbeit ratifizieren. Das Vorhaben gilt als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zu Europa.

Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, würden während einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses die Konvention über Zwangsarbeit von 1930 und die Konvention zur Abschaffung der Zwangsarbeit von 1957 ratifiziert. Die Entscheidung wurde laut Xinhua am Montag bekannt gegeben.

Die beiden Konventionen gehören zu den größten Streitpunkten in den nun schon fast acht Jahre andauernden Verhandlungen über das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China (CAI) – über das Ende 2020 eigentlich eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde. In der im Dezember 2020 veröffentlichten Vereinbarung hatte China zugestimmt, die Ratifizierung der beiden ILO-Konventionen als Kompromiss über Zwangsarbeit voranzutreiben.

Das CAI-Abkommen ist allerdings in der Schwebe, seit sich Brüssel und Peking im vergangenen Jahr gegenseitig mit Sanktionen belegt haben. Ausgangspunkt sind Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die China allerdings vehement bestreitet.

China hatte damals weitreichende Sanktionen gegen EU-Diplomaten, Gesetzgeber und Forscher verhängt, was das Europäische Parlament dazu veranlasste, die Ratifizierung des Investitionsabkommens auszusetzen (China.Table berichtete). Die Zeitung “South China Morning Post” zitierte einen EU-Beamten, der sagte, dass das Investitionsabkommen “keine Chance hat, solange es Sanktionen” gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments gäbe. In dem Bericht wird auch Francesca Ghiretti von der deutschen Denkfabrik Merics, zitiert. Sie ist überzeugt, dass die Ratifizierung der Konventionen “nicht ausreichen” werde, um das CAI freizuschalten. Es wäre allerdings ein “wichtiges Signal Chinas an die EU” nach dem von Misstrauen geprägten bilateralen Gipfel Anfang des Monats (China.Table berichtete). rad

Die Lage rund um Taiwan spitzt sich wieder zu. Grund ist der Besuch einer US-Delegation unter Führung des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham in Taipeh. Als Reaktion schickte China zahlreiche Fregatten, Bomber und Kampfflugzeuge ins Ostchinesische Meer. Nach chinesischen Militärangaben wurden bei den Manövern im Seegebiet und Luftraum um Taiwan auch Angriffe geübt. “Diese Operation ist eine Reaktion auf falsche Signale der Vereinigten Staaten in der Taiwan-Frage”, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Armee. “Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Das chinesische Außenministerium schlug in die gleiche Kerbe und beschuldigte die USA, mit ihrer provokativen Reise die Spannungen in der Region zu erhöhen. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte in Peking, die Manöver seien lediglich “eine Gegenreaktion auf das negative Vorgehen der USA und den jüngsten Besuch von US-Senatoren” in Taiwan.

Bereits am Donnerstag war eine überparteiliche Gruppe von sechs US-Politikern zu einem unangekündigten Besuch in Taiwans Hauptstadt Taipeh angekommen. Die Gruppe unter Führung von Senator Lindsey Graham wollte damit ihre Solidarität mit Taiwans Demokratie bekunden. In Taipeh trafen sie unter anderem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Senator Graham äußerte bei dem Treffen scharfe Kritik an Peking und verwies auf Chinas politische Rückendeckung für Russland im Ukraine-Krieg. “Die Unterstützung für Putin muss mit Kosten verbunden sein”, sagte Graham und versicherte, dass die USA weiter an der Seite Taiwans stünden, sollte China seine Provokationen verstärken. Taiwan aufzugeben, bedeute, Demokratie, Freiheit und freien Handel aufzugeben, sagte der Senator. “Russlands Invasion in die Ukraine beweist, dass Demokratien ihre Allianzen stärken müssen”, sagte Taiwans Präsidentin.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt jede Art von offiziellen Kontakten seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh entschieden ab. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wachsen die Befürchtungen, dass auch Peking seine wiederholten Drohungen mit der Eroberung der Insel wahrmachen könnte (China.Table berichtete). Auch in Taiwan selbst hat man bereits etliche Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen (China.Table berichtete). Die USA haben sich schon vor langer Zeit der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen. rad

Als Katja Levy nach dem Abitur vor der Wahl eines Studienfachs stand, suchte sie bewusst die größtmögliche Herausforderung: “Ich wollte unbedingt die schwierigste Sprache der Welt studieren.” Diese Entscheidung hat Levy nicht bereut – heute forscht die Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Manchester zu gesellschaftlichem Engagement in China. “Mich fasziniert, wie Menschen sich um andere kümmern – auch in einem politisch autoritären System.” Dazu sucht sie den Dialog mit chinesischen Organisationen und Wissenschaftlern – früher oft vor Ort in China, seit Beginn der Corona-Pandemie in Online-Interviews.

Das Thema Dialog hat Levy in ihrer Laufbahn immer wieder begleitet. Nach ihrem Studium in Hamburg und Shanghai waren akademische Stellen zunächst sehr rar. Levy arbeitete für vier Jahre bei Siemens in Shanghai. Sie habe es geliebt, in der chinesischen Metropole zu leben, sagt sie. Doch die Tätigkeit in einem internationalen Konzern sei auf Dauer nicht das Richtige für sie gewesen. Dann erhielt sie ein Angebot aus dem Deutschen Bundestag: Levy wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin der damaligen Grünen-Abgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, war zuständig für China- und Tibetpolitik.

Die Berliner Jahre seien sehr prägend gewesen, sagt Levy heute. In der rot-grünen Bundesregierung habe es eine große Aufbruchstimmung gegeben. Viele Politikfelder seien grundlegend neu angegangen worden – auch die Chinapolitik. “Das Ziel war ein neuer Dialog”, sagt Levy. Eine der Ideen war das außenpolitische Instrument des Rechtsstaatsdialogs: Die deutsche und die chinesische Regierung unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach man stärker über Themen des Rechtsstaats und der Menschenrechte ins Gespräch kommen wolle – auf politischer, wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Levy organisierte und betreute den gegenseitigen Austausch im Hintergrund. “Es war eine perfekte Zeit dafür: In China war man damals sehr offen für Rechtsberatung.” Im Jahr 2001 trat die Volksrepublik der Welthandelsorganisation WTO bei, musste ihr Rechtssystem an internationale Standards angleichen.

Mit der rot-grünen Niederlage bei der Bundestagswahl 2005 endete Levys Zeit im Berliner Politikbetrieb. Sie schrieb nun ihre Promotion, ihr Thema blieb dasselbe: Der Rechtsstaatsdialog mit China. Sie habe ganze Sommer in staubigen Kellern des Justizministeriums verbracht, um Akten zu wälzen, sagt sie. “Aber ich fand das toll: Wissenschaftliches Arbeiten ist immer meine Leidenschaft gewesen.” Seitdem arbeitet Levy an wechselnden Forschungsprojekten und Universitäten, beschäftigt sich neben dem Thema Wohltätigkeit auch mit Auswirkungen der Digitalisierung auf Chinas Gesellschaft und Arbeitswelt. Bis 2019 war sie Juniorprofessorin an der FU Berlin, in Manchester vergleicht sie derzeit in einer Studie Freiwilligenarbeit in China mit jener in England.

“Es ist heute nicht so einfach, sich in China sozial zu engagieren”, sagt Levy. In den 1990er und frühen 2000er Jahren sei das noch ganz anders gewesen: “Damals blühte die Zivilgesellschaft auf, neue Organisationen schossen aus dem Boden.” Heute lenke der Staat das Engagement in gewünschte Bahnen. Die Regierung sei zwar auf Hilfsbereitschaft angewiesen, etwa in der Altenpflege oder Bildung. Gehe es um Themen der Politik, Religion oder des Feminismus, sei gesellschaftliches Engagement aber weder erwünscht noch erlaubt. “Mich verblüfft oft, wie viel dennoch passiert. Die Menschen suchen sich ihre Nischen, um sich zu engagieren.” Und das trotz des hohen persönlichen Drucks, den die chinesische Arbeitswelt auf viele Menschen ausübe.

Für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin sei sie immer auf der Suche nach Kontakten, die Türen öffnen – etwa in wohltätigen Stiftungen. Um authentische Einblicke zu erhalten, sei es wichtig, vertrauliche Beziehungen aufzubauen. Die Forschung sei schwieriger geworden – durch die Pandemie, aber auch durch zunehmende politische Einschränkungen. “Man muss aufpassen, niemanden in Gefahr zu bringen.”

Gleichwohl pocht sie darauf, wissenschaftliche Beziehungen keinesfalls abzubrechen. Diesen Standpunkt erörterte Levy auch schon in einem Text für den China.Table. “Wir müssen die Kommunikationskanäle offenhalten – gerade dann, wenn der politische Dialog immer schwieriger wird.” Wissenschaftlicher Austausch und Forschung vor Ort trügen dazu bei, ein differenziertes Bild von China und seiner vielfältigen und komplexen Gesellschaft zu vermitteln. “Es ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten, nicht nur mit Daten im Internet.” Die aufgebauten Beziehungen seien ein wichtiges Kapital: “Es kann Jahre dauern, bis jemand Vertrauen fasst und in einem Interview Hintergründe preisgibt. Eine Abschottung würde einen Riesenverlust an Wissen bedeuten.” Jan Wittenbrink