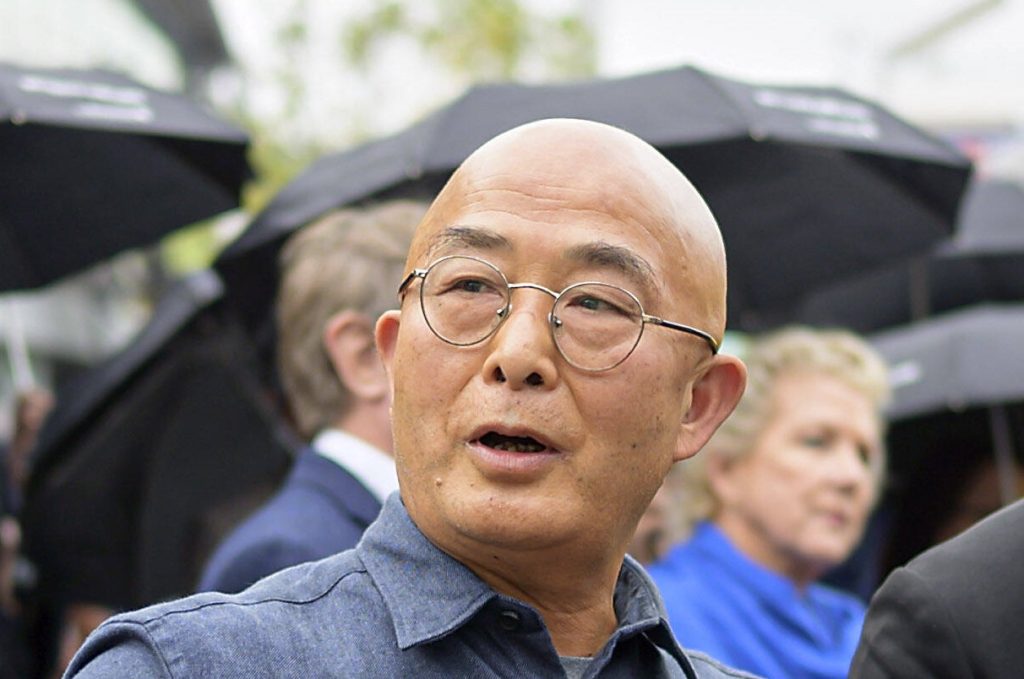

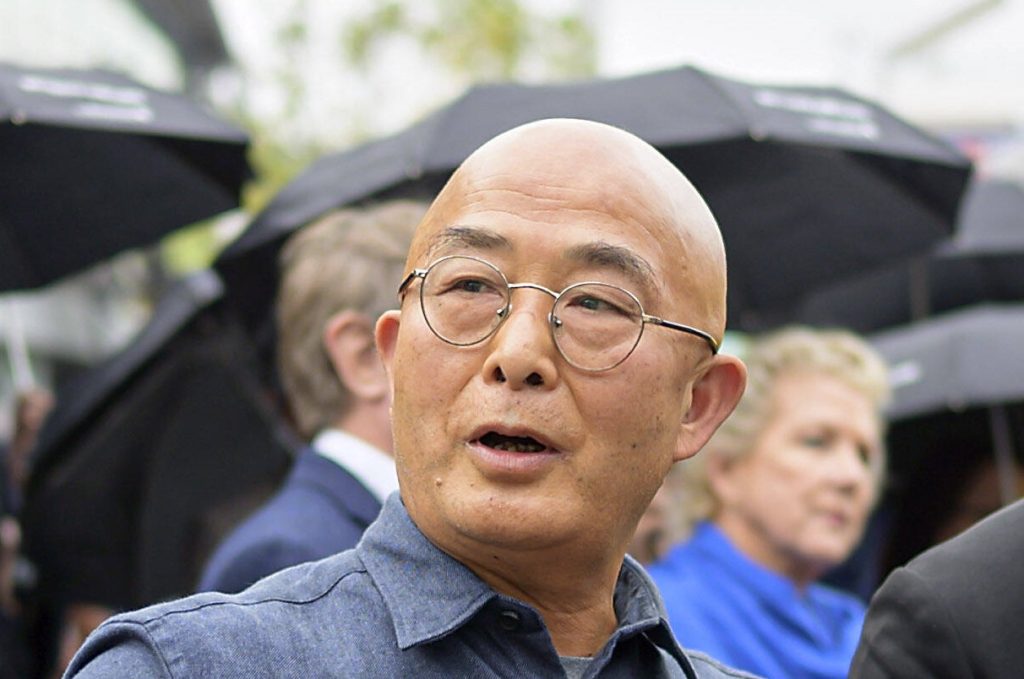

die aktuellen Bilder aus Shanghai seien schrecklich, fast unerträglich, sagt Liao Yiwu und schüttelt seinen kahlen Kopf. “Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand.” Eigentlich sollte es beim Treffen in seiner Berliner Wohnung um sein neues Buch “Wuhan – Ein Dokumentarroman” gehen. Doch über dampfendem chinesischen Tee entspinnt sich ein spannendes Gespräch über die soziale Lage in der Volksrepublik.

Dabei sitzt kritischen Geist immerfort der Schalk im Nacken: Nachdenkliches über Chinas Gesellschaft wechselt bei ihm mit schlichten Späßchen über führende Politiker der Volksrepublik. Doch Liao ist ein getriebener Protagonist. “Ich kann nicht anders. Ich muss das alles aufschreiben, bevor die KP die Geschichte umschreibt”, sagt er und zeigt auf das volle Regal mit seinen Büchern, Essays und Gedichten. Was Liao Yiwu über Wahrheit in China, über die Gefahren für das Ausland und seinen Beitrag zu alledem zu sagen hat, lesen Sie in unserem heutigen Briefing.

Am Montag verkündete Chinas Statistikamt die aktuellen Wirtschaftszahlen: Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 4,8 Prozent. Angesicht von Corona-Pandemie und drastischen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas klingt ein Plus von fast fünf Prozent beachtlich. Doch Finn Mayer-Kuckuk warnt vor voreiligem Aufatmen. Chinas Wirtschaft steht vor weitreichenden Problemen – ob beim Einzelhandelsindex oder der Containersituation in den heimischen Häfen. Und damit nicht genug: Chinas Probleme werden sich direkt auf Europa auswirken.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen die heutige Ausgabe der Kolumne von Johnny Erling ans Herz legen. Dieses Mal hat Erling sich Chinas längstem Monumentalbauwerk gewidmet: der Großen Mauer. Dabei verachtete Chinas Großer Steuermann Mao Zedong sie einst als verkommenes Relikt aus feudalistischen Zeiten. Johnny Erling erklärt, wie die Mauer durch den Besuch von US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1972 eine Wiedergeburt erlebte, warum sich Joe Biden, Wladimir Putin oder Helmut Schmidt die steinigen Stufen bei Badaling hinauf quälen und wie Xi Jinping ihre ursprüngliche Bedeutung ins Gegenteil verkehrt hat.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Herr Liao, die Menschen in Shanghai werden seit Wochen eingesperrt, Kinder teilweise von Ihren Eltern getrennt. Chinas Regierung ist überzeugt, nur mit ihrer strikten Zero-Covid-Strategie könne man das Virus besiegen. Wie bewerten Sie die Maßnahmen?

Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand, aber leider werden die Experten mundtot gemacht. Menschlichkeit und Wissenschaft sind in einer Diktatur, in der die Politik an erster Stelle steht, wertlos.

Aber Präsident Xi Jinping verfolgt ja diese Politik, um viele weitere Menschenleben in Shanghai und ganz China zu retten.

Ihm geht es doch nicht um Menschenleben. Es geht um Macht. Er betrachtet die Menschen, als wären sie Gras. In seinen Augen gibt es nur Herrschende und Beherrschte. Sonst nichts.

Inzwischen befinden wir uns im zweiten Jahr der Pandemie und wissen nicht, wie wir aus dem Kreislauf von Neuinfektionen und Einschränkungen des Alltags wieder herauskommen sollen. Sie blicken in ihrem neuen Buch “Wuhan” allerdings auf den Ursprung. Warum?

Weil die Zeit davonrennt. Die chinesische Regierung vertuscht, sie löscht Dokumente, zensiert. Indem sie die Geschehnisse umschreibt, manipuliert sie uns alle. Ich musste das alles aufschreiben, bevor es der Führung in Peking gelingt, den Ursprung der Corona-Pandemie umzudeuten. Es ist meine Aufgabe als Schriftsteller, die Wahrheit festzuhalten.

Dabei folgen Sie unter anderem einem chinesischen Bürgerjournalisten namens Kcriss. Warum?

In China gibt es keine freie Presse. Die Staatsmedien berichten das, was die Führung vorgibt. Unabhängige Berichterstattung ist nicht gewollt. Die Einzigen, die nach der Wahrheit suchen, sind sogenannte Bürgerjournalisten wie jener Kcriss. Ich bin im Internet auf ihn aufmerksam geworden und habe alles von ihm angeschaut. Bis zu seiner Verhaftung. Denn alle, die im Umfeld des P4-Labors in Wuhan nach dem Ursprung des Virus gesucht haben, sind festgenommen worden oder verschwunden. Nun frage ich Sie: warum?

Das wissen Sie sicherlich besser als ich.

Schauen Sie, die ganze Welt lebt und leidet seit mehr als einem Jahr unter der Corona-Pandemie. Und noch immer wissen wir nicht, woher das Virus eigentlich stammt: aus der Natur, von Tieren oder doch aus einem chinesischen Labor wie dem P4-Labor in Wuhan? Aber wer in China dieser Frage offen und ehrlich nachgeht, ist in Gefahr. Es geht um die Wahrheit, deshalb mein Buch.

Wie ist es denn um die Wahrheit in China derzeit bestellt – in Zeiten von Corona?

Corona ist eine Katastrophe, ohne Zweifel. Aber der chinesischen Regierung dient sie als Vorwand für ihre Unterdrückung. 2008 gab es auch eine Katastrophe, nämlich das große Erdbeben in Sichuan. Zehntausende Menschen starben unter den Trümmern von schlecht gebauten Häusern. Doch damals konnte man dazu recherchieren und darüber schreiben, mit der Folge, dass nun Häuser besser gebaut werden und damit so ein Unglück hoffentlich nicht mehr passiert. In der Corona-Pandemie ist das anders. Über den Ursprung des Virus darf man nicht berichten. Jeder, der Fragen über das P4-Labor in Wuhan gestellt hat, wurde verhaftet. Wie sollen wir dann für die Zukunft daraus lernen?! Wahrheit darf in China nicht mehr sein.

Das klingt sehr pessimistisch.

Ich habe dennoch Hoffnung. Die Zukunft wird besser werden. Bürgerjournalisten wie Kcriss oder Zhang Zhan sind allesamt noch jung. Sie sind mutig. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sind Chinas Zukunft.

Ihr Buch handelt aber nicht nur von Bürgerjournalisten, sondern erzählt auch die Geschichte eines gewöhnlichen Chinesen namens Ai Ding. Der will lediglich zum Frühlingsfest nach Hause zu seiner Familie nach Wuhan reisen. Aber seine Reise wird zu einer aberwitzigen Odyssee mit bitterbösem Ende.

Genau. Als das Coronavirus in China ausbricht, lebt und arbeitet Ai Ding in Deutschland. Seine Tickets hat er allerdings schon lange davor gebucht, das Frühlingsfest will er mit seiner Frau und Tochter zusammen feiern. Mit Corona hatte er bis dato also gar nichts zu tun. Doch das macht keinen Unterschied. Wie gesagt, die Corona-Pandemie dient nur als Vorwand. Was passiert, geht uns alle an. Es kann uns alle treffen. Der chinesische Staat überwacht alle. Er kontrolliert, erlaubt und verbietet völlig willkürlich. Das hat sich durch Corona weiter verschlimmert. Inzwischen ist die Führung fast allmächtig.

Nur fast allmächtig? Auf uns im Westen wirkt Chinas Führung derzeit sehr stark, Präsident Xi Jinping gilt vielen als mächtigster Mann der Welt.

Ja, ja. Aber eben nur fast allmächtig. Denn die Wahrheit ist mächtiger. Deshalb fürchtet Chinas Führung die Wahrheit. Auch das zeigt sich in der Pandemie.

Wie das?

Nur so konnte mein Dokumentarroman entstehen. Die Menschen sind klüger, und das Internet ist schneller als die staatliche Zensur. So konnte ich zu Beginn der Pandemie viele Unterlagen, wissenschaftliche Untersuchungen und Berichte aus dem Internet herunterladen und sichern. Diese Unterlagen sind wie Teile eines Puzzles, die ich in meinem Buch dann zusammengesetzt habe.

Ihr Buch zeigt allerdings mehr als nur staatliche Überwachung. Ai Ding wird nicht nur von der Regierung kontrolliert. Seine Fahrt nach Wuhan wird zum Drama, weil auch andere Chinesen, aus dem Norden oder aus dem Osten, ihm misstrauen. Nur weil seine Familie aus Wuhan stammt. Sie zeigen, wie Wuhan durch die Corona-Pandemie zu einer Art Stigma wurde, auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft.

Ja. Schon im nächsten Dorf traut keiner mehr dem anderen. Menschen aus Wuhan wurden ausgegrenzt, selbst wenn sie gesund sind oder wie Ai Ding beim Corona-Ausbruch gar nicht in Wuhan waren. In der Pandemie ist das tiefe Misstrauen innerhalb der chinesischen Gesellschaft wieder offen zutage getreten. Die Gründe reichen zurück bis in die Kulturrevolution.

Das ist schon lange her.

Ja, aber es wirkt bis heute. Hinzu kommt ein Führer wie Xi Jinping. Er hat von Mao gelernt und verbindet nun die alten Methoden mit neuer Technik wie Überwachungskameras und Gesichtserkennung.

Was bedeutet all das für das Zusammenleben? Wir im Westen sehen China oftmals als eine feste, geschlossene Einheit.

Das täuscht. Chinas Gesellschaft ist zersplittert, sie ist geprägt von Misstrauen. Es war schon da, aber das Virus hat es wieder verstärkt. Das macht die Menschen anfällig. In Demokratien kann man offen sprechen, wir beide können hier offen sprechen. Sie haben mir schon zwei Mal widersprochen. Das geht hier, in China aber nicht. Menschen vertrauen sich nicht, sondern haben Angst – vor anderen, vor dem Virus, vor Wuhan. Davon profitieren Diktaturen, wie die in China.

Ist das ein China-Problem?

Nein, das ist auch Ihr Problem. Denn die chinesische Regierung sagt den Menschen, dass auch das Ausland schlecht sei. So schottet sich China immer mehr ab, der Austausch wird immer schwieriger. Doch wenn man sich nicht mehr kennt, befördert das Angst und Misstrauen. Dagegen hilft nur Offenheit und Wahrheit.

Liao Yiwu ist Schriftsteller, Dichter und Musiker. In seinen Werken wie “Fräulein Hallo und der Bauernkaiser – Chinas Gesellschaft von unten” oder auch “Die Kugel und das Opium: Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens” gibt er den Verstoßenen und Verfolgten eine Stimme. 2011 erhielt der den Geschwister-Scholl-Preis, 2012 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sein aktuelles Buch: “Wuhan – Dokumentarroman”, S. Fischer Verlag, 352 Seiten, 24. Euro.

Chinas Wachstum ist im März kräftig eingebrochen. Hauptgrund ist die Rückkehr der Corona-Pandemie nach China, sodass der wirtschaftliche Rückgang durchaus erwartet worden war. Über das gesamte erste Quartal von Januar bis März betrachtet, konnte gar ein Zuwachs des Bruttoinlandprodukts in Höhe von 4,8 Prozent verzeichnet werden. Das ist beachtlich, doch sollten die Zahlen für den Dreimonatszeitraum nicht über die aktuellen Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die sich seit den großflächigen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas abzeichnen: So ist der Umsatz im Einzelhandel allein im Monat März um fast zwei Prozent gefallen. Das ist bedrohlich, weil Chinas Konsumenten mit ihrer Kaufkraft die globale Konjunktur bislang entscheidend stützten.

Die neue Zurückhaltung der Chinesen beim Shopping hat gleich mehrere Gründe: Wer wie die sonst so konsumfreudigen Einwohner von Shanghai eingesperrt ist, hat schlichtweg eben keine Gelegenheit mehr, sein Geld auszugeben. Auch fehlen vielen Bürgern die notwendigen Verdienstmöglichkeiten. Zudem fehlen anderer Stelle infolge von Lieferproblemen wiederum die Waren. Und zu guter Letzt, ganz entscheidend: Die Rückkehr der Corona-Pandemie schlägt schlichtweg auf die Stimmung der Menschen.

Auf der anderen Seite schlittert auch die Industrie wieder in eine Abwärtsspirale aus Fabrikschließungen und Teilemangel. “Schon wenn der Nachschub für ein kleines Teil ausbleibt, kann anderswo die Produktion zum Erliegen kommen”, sagt Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Die Zeichen sind jetzt nach vielen Aufs und Abs wieder auf Zuspitzung gestellt.” Selbst da, wo die Produktion noch läuft, kommen die Waren oft nicht ans Ziel, weil Lkw-Kapazitäten fehlen.

Die Wirtschaft versucht derweil, die Produktionsausfälle möglichst gering zu halten. Der Volkswagen-Partner Saic Motor ließ am Montag unter schwierigen Bedingungen wieder die Bänder anlaufen. Der US-Autobauer Tesla will am Dienstag folgen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beide Unternehmen haben möglichst viele Arbeiter in die Fabriken zurückgerufen.

Manager und Wirtschaftspolitiker sind denn auch äußerst nervös, denn Lieferstörungen pflanzen sich in hoch entwickelten Volkswirtschaften unweigerlich auch global fort. Auf diese Weise werden die Produktionsausfälle in China fast sicher die Preise in Deutschland weiter steigen lassen. “Ein Produktionsausfall in Shanghai bedeutet, dass wir weniger Angebot haben in einem Markt, der ohnehin bereits von Knappheit gezeichnet ist”, erklärt Gern. Die Händler in Deutschland würden als Reaktion bei Nachschubproblemen deshalb schlicht die Preise anheben. Der Grund ist simpel: “Die Nachfrage streitet um weniger Güter.” Doch das sorgt bereits für das nächste Problem: Die ohnehin schon rasante Inflation wird weiter an Fahrt gewinnen.

Der Ökonom Rodrigo Zeidan vom Shanghaier Campus der New York University (NYU) warnt bereits vor einem neuen Container-Stau. Entgegen den Versicherungen der Shanghaier Stadtregierung, dass im Hafen alles halbwegs rund laufe, registriert Zeidan erhebliche Störungen in der Containerlogistik. Dadurch drohe eine Rückkehr der Inflation auf der Angebotsseite. “Es wird eine Weile dauern, bis die Lage sich normalisiert”, schreibt Zeidan. Einen Wendepunkt erwartet er frühestens für Mitte Mai. Und danach würde es nochmal eine ganze Weile dauern, bis sich die Lieferketten von den Unterbrechungen wieder erholt hätten.

Damit wiederholen sich Probleme, mit denen die Weltwirtschaft schon 2020 und 2021 gekämpft hat (China.Table berichtete): Container, die vor Häfen auf Schiffen herumdümpeln, fehlen in anderen Weltgegenden, wo sie laut Plan längst erwartet werden. Die Unterbrechungen im Handel verbreiten sich so rund um den Globus. Zudem fehlen nicht nur in Deutschland Teile aus China, sondern auch in allen anderen Volkswirtschaften, sodass auch der Nachschub an Vorprodukten aus anderen Weltgegenden ausfällt.

Zeidan entkräftet ein Gerücht, das sich derzeit in Sozialmedien verbreitet: China nutze den Lockdown, um die EU und die USA im Auftrag Russlands zu schaden. Abgesehen davon, dass das Virus real ist, und die Lockdowns in Chinas der etablierten Strategie der Regierung im Umgang mit der Pandemie folgt, hat die Theorie auch ökonomisch keinen Sinn. Denn China würde in erster Linie sich selbst schaden. Und: Wenn es nur darum ginge, die Handelspartner zu sabotieren, wäre eine Schließung des Hafens das beste Mittel. “Die versuchen aber verzweifelt, den Hafen offen zu halten – trotz des härtesten Lockdowns der Welt.”

Und so geraten zunehmend auch die Zentralbanken in eine Zwickmühle. Eigentlich müssten sie die Zinsen senken, um das Wachstum anzuregen. Zugleich müssten sie aber auch die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Es gibt also keine richtige Geldpolitik mehr. Und für die Wirtschaftspolitik ist es somit sehr schwer, aus dieser Lage wieder herauszufinden.

Der Verlauf in China erhöht dabei tendenziell die Gefahr einer besonders ungünstigen Entwicklung in Europa: “Stagflation” nennen Ökonomen einen Zustand, bei dem rasch steigende Preise auf eine Wachstumsschwäche stoßen. Indem Chinas als Konjunkturlokomotive nicht mehr so stark zieht und zugleich auch noch die globalen Lieferketten ausbremst, werden beide Trends verstärkt.

Stagflation herrschte beispielsweise Mitte der 1970er-Jahre in den US. “Damals hatte der Ölpreisschock zu einem Schock auf der Angebotsseite geführt”, sagt Gern. Waren wurden knapp und teuer, während die Zentralbank viel Geld freisetzte. Diese Lage ähnelt also frappierend der heutigen Situation. Die lockere Geldpolitik seit der Euro- und Coronavirus-Krise trifft auf hohe Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs.

Jetzt kommt auch noch die nicht endende Reihe von Lockdowns in China dazu. “Wir befinden uns daher gegenwärtig in einer extrem angespannten Situation”, sagt IfW-Ökonom Gern. China hat dabei allerdings weiterhin die Möglichkeit, seine eigene Konjunktur zu stützen. Seit den Schwierigkeiten bei Evergrande (China.Table berichtete) schwächeln Immobilienmarkt und Baukonjunktur. “Hier besteht noch die Möglichkeit, die Beschäftigung wieder auszuweiten”, sagt Gern. Doch auch hier droht Gefahr: Es könnte Corona-bedingt zu Produktionsstopps beim Baumaterial kommen. Dann würde der Versuch, die Nachfrage anzukurbeln, einfach nur zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Das Problem mit der Stagflation ist offensichtlich auch Chinas Zentralbänkern bekannt. Bislang hat die People’s Bank of China trotz allem darauf verzichtet, die Geldpolitik zu lockern. Wenn Güter knapp sind, ist mehr Liquidität eben kein ungefährliches Allheilmittel. Stattdessen stellte die Zentralbank einen Katalog an Fördermöglichkeiten für Regionen, Branchen und Unternehmern vor.

Volkswagen China muss im ersten Quartal 2022 einen heftigen Verkaufsrückgang hinnehmen. In den ersten drei Monaten des Jahres hat VW zusammen mit seinen chinesischen Joint Ventures insgesamt 754.000 Fahrzeuge in China ausgeliefert. Das ist ein Rückgang um beinahe 24 Prozent, wie der deutsche Autobauer in Peking bekannt gab. Im weltgrößten Automarkt ist VW Marktführer, rund 40 Prozent der gesamten Konzernauslieferungen macht die Gruppe dort.

Als Gründe für die schlechten Ergebnisse in China nannte Volkswagen unter anderem die Pandemie-Beschränkungen durch Chinas Null-Covid-Politik. Die aktuelle Corona-Welle wirke sich vor allem in Regionen wie der Nordostprovinz Jilin, dem Jangtse-Delta oder den Provinzen Shandong und Hebei aus, wo VW gewöhnlich viele Autos verkaufe, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Wegen der derzeitigen Lockdowns in China musste VW unter anderem den Betrieb in seinen Werken in Shanghai und Changchun aussetzen (China.Table berichtete).

“Seit Mitte März sind wir schwer von Covid-19-Ausbrüchen getroffen worden, was bedeutet, dass wir vorübergehend der hohen Kundennachfrage nicht nachkommen können”, sagte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein. Er sei zuversichtlich, dass der Konzern die aktuellen Herausforderungen bewältigen werde. Es gebe einen klaren Plan, wieder auf Kurs zu kommen, so Wöllenstein. “Wir hoffen, dass sich die Lage bald entspannt und wir in der Lage sind, die Verzögerungen in der Produktion in den kommenden Monaten auszugleichen.”

Gute Ergebnisse erzielte man hingegen in der Elektro-Sparte: Hier konnte VW in China insgesamt 38.700 NEV-Einheiten (+67,3 %) verkaufen, darunter mehr als 27.000 ID-Modelle. Damit setzt Volkswagen seine Aufholjagd im zukunftsträchtigen Bereich der Elektromobilität weiter fort (China.Table berichtete). Zudem konnte die Volkswagen Untermarke Jetta im ersten Quartal um 16,9 % zulegen und lieferte 42.500 Fahrzeuge an Kunden in China aus. rad

Drei Senioren sind am Sonntag in Shanghai an Covid-19 gestorben, wie die städtische Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Die Patienten waren zwischen 89 und 91 Jahren alt und befanden sich im Krankenhaus in Behandlung. Alle drei seien ungeimpft gewesen und hätten an Vorerkrankungen gelitten. Sie sind die ersten Toten des laufenden Ausbruchs der Omikron-Variante von Sars-CoV-2. Die Zahl der Opfer ist damit im Vergleich zur Situation in Hongkong in diesem Frühjahr – oder den Verhältnissen in Europa – zwar immer noch gering. Doch der Anstieg der Zahl symptomatischer Infektionen markiert einen ungünstigen Trend.

Unterdessen meldeten die Behörden in Shanghai am Ostermontag 22.248 positive Tests, davon 2.417 mit Symptomen. Die Gesamtzahl liegt damit zwar unter dem Niveau der Vorwoche, als täglich mehr als 25.000 neue Fälle registriert wurden. Die Zahl ist aber immer noch viel zu hoch, um Hoffnung auf ein baldiges Ende des derzeitigen Lockdowns zuzulassen. Vor allem hat sich die Zahl der Patienten mit Symptomen seit Monatsbeginn verzehnfacht. Experten und Einwohner rechnen derzeit mit einer Fortsetzung der Maßnahmen mindestens bis Mitte Mai.

Während zahlreiche Bewohner von Shanghai davon berichten, sich resigniert im Lockdown eingerichtet zu haben, nimmt auf der Straße die Aggression zwischen Behördenvertretern und Bürgern zu. Gerade die niedrige Zahl an Todesfällen macht es zunehmend schwerer, den Sinn der Maßnahmen einzusehen. Nachdem Präsident Xi Jinping bereits Ende der Woche zum Durchhalten aufgefordert hatte, bekräftigte nun auch die Zeitung der Parteischule die politische Alternativlosigkeit der staatlichen Null-Covid-Strategie. Die Lösung der aktuellen Schwierigkeiten bestehe im Bau weiterer Quarantäneeinrichtungen. fin

Die Lage rund um Taiwan spitzt sich wieder zu. Grund ist der Besuch einer US-Delegation unter Führung des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham in Taipeh. Als Reaktion schickte China zahlreiche Fregatten, Bomber und Kampfflugzeuge ins Ostchinesische Meer. Nach chinesischen Militärangaben wurden bei den Manövern im Seegebiet und Luftraum um Taiwan auch Angriffe geübt. “Diese Operation ist eine Reaktion auf falsche Signale der Vereinigten Staaten in der Taiwan-Frage”, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Armee. “Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Das chinesische Außenministerium schlug in die gleiche Kerbe und beschuldigte die USA, mit ihrer provokativen Reise die Spannungen in der Region zu erhöhen. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte in Peking, die Manöver seien lediglich “eine Gegenreaktion auf das negative Vorgehen der USA und den jüngsten Besuch von US-Senatoren” in Taiwan.

Bereits am Donnerstag war eine überparteiliche Gruppe von sechs US-Politikern zu einem unangekündigten Besuch in Taiwans Hauptstadt Taipeh angekommen. Die Gruppe unter Führung von Senator Lindsey Graham wollte damit ihre Solidarität mit Taiwans Demokratie bekunden. In Taipeh trafen sie unter anderem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Senator Graham äußerte bei dem Treffen scharfe Kritik an Peking und verwies auf Chinas politische Rückendeckung für Russland im Ukraine-Krieg. “Die Unterstützung für Putin muss mit Kosten verbunden sein”, sagte Graham und versicherte, dass die USA weiter an der Seite Taiwans stünden, sollte China seine Provokationen verstärken. Taiwan aufzugeben, bedeute, Demokratie, Freiheit und freien Handel aufzugeben, sagte der Senator. “Russlands Invasion in die Ukraine beweist, dass Demokratien ihre Allianzen stärken müssen”, sagte Taiwans Präsidentin.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt jede Art von offiziellen Kontakten seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh entschieden ab. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wachsen die Befürchtungen, dass auch Peking seine wiederholten Drohungen mit der Eroberung der Insel wahrmachen könnte (China.Table berichtete). Auch in Taiwan selbst hat man bereits etliche Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen (China.Table berichtete). Die USA haben sich schon vor langer Zeit der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen. rad

Nach knapp 183 Tagen im All sind drei chinesische Raumfahrer sicher zurück auf der Erde gelandet. Die Kapsel mit der Taikonautin Wang Yaping und ihren beiden männlichen Kollegen Zhai Zhigang und Ye Guangfu landete am Samstagmorgen (Ortszeit) in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, endete damit die bisher längste bemannte Weltraummission des Landes.

Der Rückflug der Crew von der rund 400 Kilometer über der Erde kreisenden Raumstation dauerte etwas mehr als neun Stunden. “Wir danken allen Chinesen für ihre Unterstützung und Ermutigung”, sagte der 55-jährige Kommandeur Zhai in einer Live-Übertragung des Staatsfernsehens.

Ein halbes Jahr hatten die Taikonauten an Bord des Kernmoduls der künftigen chinesischen Raumstation “Tiangong” verbracht. Bei ihrem Aufenthalt im All unternahmen die Taikonauten zwei Weltraumspaziergänge. Sie führten zahlreiche Experimenten durch und bereiteten zudem den weiteren Ausbau der Tiangong vor. Mit der 41 Jahre alten Wang Yaping war erstmals eine Chinesin an Bord des Kernmoduls Tianhe. Sie hat auch einen Außeneinsatz absolvierte (China.Table berichtete).

Es war die zweite von insgesamt vier bemannten Missionen, um die Bauarbeiten an der Raumstation fertigzustellen, die erst im April vergangenen Jahres begonnen hatten. Den chinesischen Plänen zufolge soll Tiangong noch in diesem Jahr vollständig in Betrieb genommen werden. Anschließend will China dort permanent einen bemannten Außenposten unterhalten.

Die Raumstation untermauert Chinas Ambition, zu einer Weltraummacht zu werden und zu den führenden Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen (China.Table berichtete). Von der Internationalen Raumstation ISS ist China ausgeschlossen. Das chinesische Raumfahrtprogramm wird von der Armee betrieben, weshalb die USA eine Zusammenarbeit ablehnen. rad

Chinas gigantisches Programm zum Ausbau von Erneuerbaren Energien in den Wüsten des Landes nimmt weiter Gestalt an. Einem Industrievertreter zufolge sollen die Wüstenprojekte bis zum Jahr 2025 eine Kapazität von 200 Gigawatt umfassen, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Zwischen 2026 und 2030 sollen demnach weitere 255 Gigawatt installiert werden. Mehr als 300 Gigawatt der geplanten Gesamtkapazität sollen über Fernleitungen in die Industrie-Zentren des Landes übertragen werden. In der ersten Phase sollen 60 Prozent des Stroms durch Solarenergie gewonnen werden. Um die Stabilität des Stromnetzes zu garantieren, soll ein großer Teil der neuen Solar– und Windkraftwerke in der Nähe bestehender fossiler Kraftwerke entstehen. Kohlekraftwerke sollen in Dunkelflauten für den notwendigen Strom sorgen, um die Netze stabil zu halten (China.Table berichtete).

Ein Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission teilte laut Bloomberg mit, dass China zwischen 2021 und 2025 rund 500 Gigawatt an neuen Wind- und Solarkraftwerken bauen werde. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen weitere 700 Gigawatt hinzukommen. Die Gesamtkapazität läge dann bei 1.700 Gigawatt, weit über den bisherigen Zielen der chinesischen Regierung. In offiziellen Dokumenten ist bislang eine Gesamtkapazität von 1.200 Gigawatt als Ziel bis 2030 angegeben. nib

19.04.2022, 9:00-10:00 Uhr (15:00-16:00 Uhr Beijing Time)

AHK China/ Webinar: China Transfer Pricing Update Mehr

20.04.2022, 9:00-10:30 Uhr (15:00-16:30 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner/ Webinar: Das Jahr des Tigers – Quo Vadis Daten- und Cyber-Regulierung Mehr

20.04.022, 10:00-11:00 Uhr (4-5 pm Beijing Time)

EU SME Centre/ Webinar: How to Export Chemical Substances to China Mehr

21.04.2022, 9:30 Uhr MESZ

IJP/ Webinar: New geopolitics and tomorrow’s world order – the Asian perspective Mehr

21.04.2022 13:00-14:30 Uhr (19-20:30 Uhr Beijing Time)

AHK China/ Webinar: Unicorns and the China Rich List Mehr

22.04.2022, 10:00-11:30 Uhr Beijing Time

EUCC/ Webinar: Insights into recent major government decisions and other hot topics (CN&EN) Mehr

22.04.2022, 17:00-19:00 Uhr (MESZ)

Swiss Chinese Chamber of Commerce/ Villa Ciani: Common Prosperity – impact of Chinese policies on the Swiss economy Mehr

Die im Chinesischen “Zehntausend Meilen Lange Mauer” (万里长城) genannte Große Mauer sollte seit mehr als 2.000 Jahren allen Dynastien als uneinnehmbares Bollwerk dienen, um Eindringlinge abzuwehren. Immer wieder wurde sie neu erbaut, zuletzt während der Ming-Zeit. Inzwischen hat die Volksrepublik sie als nationales Wahrzeichen ihrer imperialen Größe entdeckt, nutzt sie als Softpower-Symbol für reale Macht und Anerkennung ihres globalen Anspruchs nach außen.

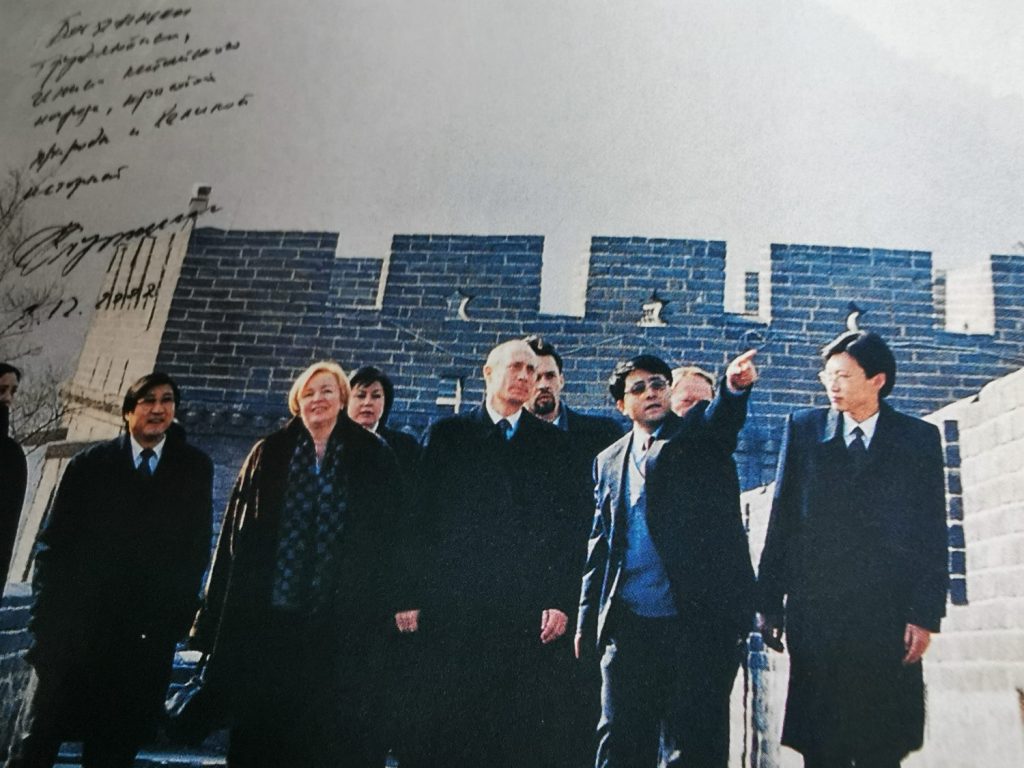

Pekings bekanntestes Mauerstück Badaling ist inzwischen längst zum internationalen Laufsteg geworden. Bis zum Ausbruch der Covid 19-Pandemie zeigten sich 520 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf Pekings Mauer und wetteiferten, wer auf ihren Stufen höher steigt.

In der Nacht auf den 24. Februar 1972 schneite es heftig in Peking. Gegen 21.30 Uhr stand Premier Zhou Enlai im Sportstadium abrupt auf. Er verließ, ohne ein Wort zu sagen, seinen Ehrengast US-Präsident Richard Nixon. Bald kam Zhou wieder und sah sich mit dem Ehepaar Nixon das Ende der Wettkämpfe an. Danach ließ er beide ins Staatsgästehaus Diaoyutai fahren.

50 Jahre später enthüllte der Hongkonger TV-Sender Phönix, warum der Premier damals derart plötzlich verschwand. Er wies Pekings Behörden an, alle Kräfte zu mobilisieren, damit Nixon am nächsten Morgen die Große Mauer beim Pass Badaling besuchen konnte.

Bis in den frühen Morgen räumten und kehrten Heerscharen von Helfern alle Zufahrten vom 80 Kilometer entfernten Staatsgästehaus bis zur Mauer eis- und schneefrei. Die Stadtführung trommelte 800.000 Mann für den Einsatz zusammen. Nixon beeindruckte die Organisationskraft von Maos Kommunisten so stark, dass er in seinen Erinnerungen warnte: Die USA müssten sich China “in den nächsten Jahrzehnten widmen, es fördern und entwickeln, noch während es seine Stärke und sein Potenzial als Nation entfaltete. Anderenfalls wären wir eines Tages mit dem beachtlichsten Gegner konfrontiert, den es in der Weltgeschichte je gab.” (Richard Nixon, Memoiren, Ullstein 1981. S. 594.)

Heute wird in Washington hitzig debattiert, ob solche und ähnliche Annahmen zu einer naiven China-Strategie der USA beitrugen, die die Volksrepublik erst zum heute so gefürchteten Gegner gemacht hat.

Gastgeber Mao Zedong ging 1972 auf die USA zu, weil er sie als Gegengewicht zur immer bedrohlicheren Sowjetunion gewinnen wollte. Für Nixon ließ er daher alle Register chinesischer Gastfreundschaft ziehen. Der Ausflug zur Großen Mauer krönte das aufwändige Besuchsprogramm. Mao selbst verstand die westliche Begeisterung für die verfallenen, verwitterten Ruinen und Überbleibsel feudalistischer Zeiten nicht. Kein Foto zeigt ihn mit oder auf der Mauer. 1952 ließ er sich aber von seinem Freund, dem Universalgelehrten und Kulturminister Guo Moruo überreden, wenigstens einen Teil dieses Bollwerks als Sehenswürdigkeit renovieren zu lassen.

Premier Zhou übernahm die Aufgabe. Von 1952 bis 1958 ließ er den noch am besten erhaltenen Pekinger Pass bei Badaling auf 3.741 Meter Länge restaurieren. Im Oktober 1954 begleitete er Indiens Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru als ersten ausländischen Besucher auf die Mauer. In den fünfziger Jahren arrangierte Peking für nur drei Staatsgäste Ausflüge zur Mauer. Neun kamen in den 1960er-Jahren hinzu. Erst mit Nixons Besuch und nach Beginn der Reformen und Öffnung 1978 startete der große Run auf die Mauer, die 1987 Unesco-Welterbe wurde.

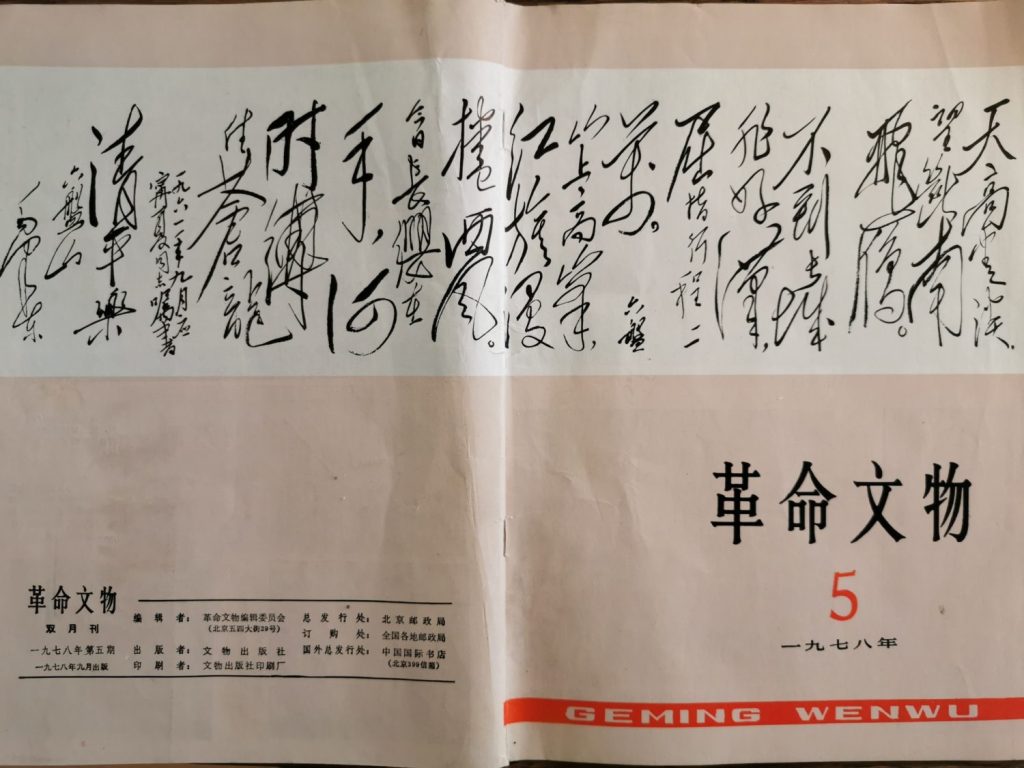

Um das Bauwerk besser zu vermarkten, entdeckten Chinas Propagandisten ausgerechnet bei Mao einen zündenden Werbeslogan. “Wer nicht bis zur Mauer kommt, ist kein echter Kerl” (不到长城非好汉) hatte Mao einst gedichtet. Für internationale Staatschefs wurde es von da an zum Muss, die Mauer von Badaling zu erklimmen und als Anerkennung ein Mao-Faksimile zu erhalten, dass sie “echte Kerle” seien.

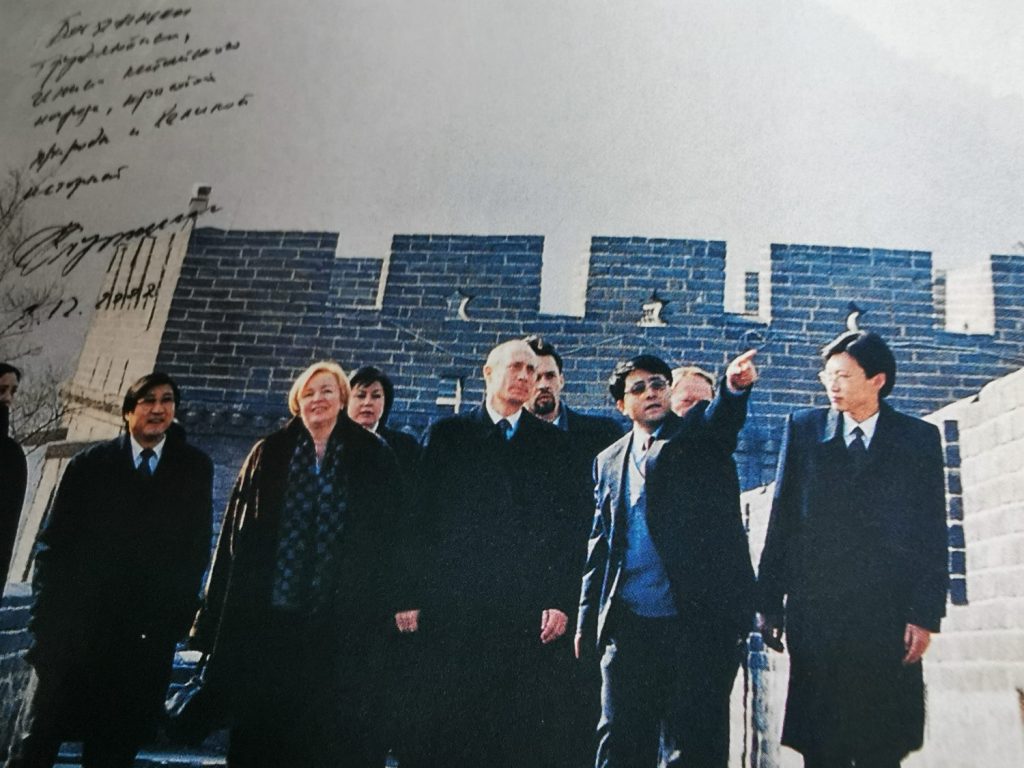

Mehr als 520 Spitzenpolitiker (darunter sechs US-Präsidenten und fast zehn deutsche Kanzler und Bundespräsidenten) stiegen nach Nixon auf die Badaling-Mauer, gab Chinas Kulturbehörde im Februar 2022 zum Start einer Serie von Kurzvideos bekannt: “外国领导人登长城”. Mauerexperte Xie Jiuzhong, Verfasser amtlicher Chroniken über “Chinas Staatsgäste und die Mauer”, führte über die illustren Besucher Buch. Badaling sei zu einem “ewigen Monument in der diplomatischen Geschichte Chinas” geworden.

Die Namen verraten alles: In den 70-Jahren pilgerten zuerst die Vertreter diplomatischer Neuerwerbungen nach China: die Staatschefs von Japan, aus Westeuropa und den USA und kletterten die Mauer hoch. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre begaben sich nach dem Ende des Schisma zwischen Peking und Moskau die Führer des noch sozialistischen Ostblocks auf Klettertour. Polens Jaruzelski und Erich Honnecker (1986), die Tschechen Štrougal und Husák oder Bulgariens Todor Schiwkow – sie alle zog es auf die Mauer. Es war der letzte Auftritt “echter Kerle” des Realsozialimus. Am Ende, als sich der Fall der anderen 1962 gebauten Mauer schon ankündigte, stieg auch noch Gorbatschow mit seiner Raissa am 17. Mai 1989 auf das Bauwerk.

China liebte sie alle, und sie liebten Chinas Mauer: Despoten, Demokraten, Kaiser (Japans Akihito) oder Könige (Elisabeth II): Am 3. Dezember 2002 posierte Wladimir Putin mit seiner damaligen Frau Ljudmila Putina auf der Großen Mauer. Im Februar hatte sich dort schon das Ehepaar George W. Bush fotografieren lassen, ein Jahr zuvor auch Joe Biden, damals als Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses im Senat. Alle drei erhielten die begehrte Trophäe, “echte Kerle” zu sein.

Dabei meinte Maos Lob sie gar nicht. Es stammte aus seinem Gedicht von Oktober 1935, als er auf dem Langen Marsch das Liupanshan-Bergmassiv in Nordwestchinas Ningxia überquert hatte. Der Guerillaführer wollte seine erschöpften Truppen anspornen. Sie wären nicht mehr weit weg von Nordchina, wo die Große Mauer lang läuft. Bis dorthin müssten sie es schaffen, wenn sie echte Kerle seien.

Ende 1978 veröffentlichte die Zeitschrift “Kulturgüter der Revolution” (革命文物) Maos 1961 kalligraphische Abschrift seines Gedichts. Die Zeile über die echten Kerle verselbstständigte sich zum geflügelten Wort. US-Präsident Bush fühlte sich im Februar 2002 angespornt. Der Texaner stieg bis hinter den dritten Wachturm hinauf. Zuvor fragte er ständig, wie weit einst Richard Nixon gekommen war, erinnerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Als sie die Stelle erreichten, wo Nixon am 24. Februar 1972 bei Höhenmeter 760 die Puste ausging, frohlockte Bush: “Jetzt gehe ich weiter.”

Auch unter den Deutschen herrschte Konkurrenz, beispielsweise zwischen SPD-Kanzler Helmut Schmidt und seinem Widersacher, CSU-Chef Franz Josef-Strauß, erzählte mir Chinas ehemaliger Bonner Botschafter Wang Shu, der beide begleitete. Schmidt habe ihn beim Aufstieg Ende Oktober 1975 gefragt, wie weit Strauß (der Januar 1975 auf die Mauer geklettert war) gekommen sei. Als Wang auf die Stelle deutete, quälte sich der Hamburger mit Frau Loki die Mauer weiter hinauf. “Für mich gibt es keine andere Wahl. Ich muss höher kommen.”

Heute ist aus Chinas Großer Mauer ein Trampelpfad des Massentourismus geworden. “Erstmals kommt der Feind von innen”, beklagte der britische, in China lebende Historiker und Autor Willam Lindesay. Seit 1987 widmet er sich der Erkundung und vor allem dem Schutz der Großen Mauer vor Vermüllung und Umweltzerstörung.

Auf langen Exkursionen erforschte er den Verlauf der Großen Mauer durch ein Dutzend chinesischer Provinzen. Von 2009 an begannen Geologen und Forscher mit Hilfe von GPS, Infrarot und hochaufgelösten Oberflächenfotos den Verlauf der Mauer systematisch zu vermessen. Sie entdeckten verschüttete frühere Vorläufer und Grenzwälle. Statt der offiziellen Länge von 8.851,8 Kilometer für die Ming-zeitlich neu errichtete Mauer kommen sie heute auf eine Originallänge von 21.196,18 Kilometer. “16 unter den 66 Dynastien in der Geschichte Chinas bauten sich Mauern zur Abwehr”, fand Lindesay heraus.

Das machen Pekings heutige Herrscher anders. Seit den frühen 80er-Jahren nutzen sie die Große Mauer als neues Synonym für China. Nach seinem Amtsantritt 2013 beförderte Präsident Xi Jinping sie gar zur nationalen Ikone und zum Symbol für Chinas Macht, die heute nach außen expandiert. Bei seinen TV-Neujahrsansprachen sitzt er immer vor der Staatsfahne und dem Gemälde der Großen Mauer. Ihre ursprüngliche Bedeutung hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt.

Dennis Au, bis jetzt Chef der Immobiliensparte der Chinachem Group, tritt mit Wirkung zum 15. Mai von seinem Posten zurück. Chinachem ist ein Mischkonzern aus Hongkong. Au gibt “persönliche Gründe” an.

John Tsang Chun-wah, von 2007 bis 2017 Finanzminister von Hongkong, ist Mitglied des Beratungsgremiums von Stashaway geworden, einer digitalen Vermögensverwaltungs-Plattform aus Singapur.

Pfirsiche aus Pinggu sind nicht nur im nahegelegenen Peking eine Köstlichkeit. Bis zur Ernte dauert es allerdings noch eine Weile. Doch auch schon davor ist der Bezirk im Nordosten Pekings einen Ausflug wert. Derzeit lockt zartrosa die Pfirsichblüte, wie diese beiden Kinder zu genießen wissen.

die aktuellen Bilder aus Shanghai seien schrecklich, fast unerträglich, sagt Liao Yiwu und schüttelt seinen kahlen Kopf. “Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand.” Eigentlich sollte es beim Treffen in seiner Berliner Wohnung um sein neues Buch “Wuhan – Ein Dokumentarroman” gehen. Doch über dampfendem chinesischen Tee entspinnt sich ein spannendes Gespräch über die soziale Lage in der Volksrepublik.

Dabei sitzt kritischen Geist immerfort der Schalk im Nacken: Nachdenkliches über Chinas Gesellschaft wechselt bei ihm mit schlichten Späßchen über führende Politiker der Volksrepublik. Doch Liao ist ein getriebener Protagonist. “Ich kann nicht anders. Ich muss das alles aufschreiben, bevor die KP die Geschichte umschreibt”, sagt er und zeigt auf das volle Regal mit seinen Büchern, Essays und Gedichten. Was Liao Yiwu über Wahrheit in China, über die Gefahren für das Ausland und seinen Beitrag zu alledem zu sagen hat, lesen Sie in unserem heutigen Briefing.

Am Montag verkündete Chinas Statistikamt die aktuellen Wirtschaftszahlen: Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 4,8 Prozent. Angesicht von Corona-Pandemie und drastischen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas klingt ein Plus von fast fünf Prozent beachtlich. Doch Finn Mayer-Kuckuk warnt vor voreiligem Aufatmen. Chinas Wirtschaft steht vor weitreichenden Problemen – ob beim Einzelhandelsindex oder der Containersituation in den heimischen Häfen. Und damit nicht genug: Chinas Probleme werden sich direkt auf Europa auswirken.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen die heutige Ausgabe der Kolumne von Johnny Erling ans Herz legen. Dieses Mal hat Erling sich Chinas längstem Monumentalbauwerk gewidmet: der Großen Mauer. Dabei verachtete Chinas Großer Steuermann Mao Zedong sie einst als verkommenes Relikt aus feudalistischen Zeiten. Johnny Erling erklärt, wie die Mauer durch den Besuch von US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1972 eine Wiedergeburt erlebte, warum sich Joe Biden, Wladimir Putin oder Helmut Schmidt die steinigen Stufen bei Badaling hinauf quälen und wie Xi Jinping ihre ursprüngliche Bedeutung ins Gegenteil verkehrt hat.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Herr Liao, die Menschen in Shanghai werden seit Wochen eingesperrt, Kinder teilweise von Ihren Eltern getrennt. Chinas Regierung ist überzeugt, nur mit ihrer strikten Zero-Covid-Strategie könne man das Virus besiegen. Wie bewerten Sie die Maßnahmen?

Die Null-Covid-Politik ist unmenschlich, sie widerspricht der Wissenschaft und dem gesunden Menschenverstand, aber leider werden die Experten mundtot gemacht. Menschlichkeit und Wissenschaft sind in einer Diktatur, in der die Politik an erster Stelle steht, wertlos.

Aber Präsident Xi Jinping verfolgt ja diese Politik, um viele weitere Menschenleben in Shanghai und ganz China zu retten.

Ihm geht es doch nicht um Menschenleben. Es geht um Macht. Er betrachtet die Menschen, als wären sie Gras. In seinen Augen gibt es nur Herrschende und Beherrschte. Sonst nichts.

Inzwischen befinden wir uns im zweiten Jahr der Pandemie und wissen nicht, wie wir aus dem Kreislauf von Neuinfektionen und Einschränkungen des Alltags wieder herauskommen sollen. Sie blicken in ihrem neuen Buch “Wuhan” allerdings auf den Ursprung. Warum?

Weil die Zeit davonrennt. Die chinesische Regierung vertuscht, sie löscht Dokumente, zensiert. Indem sie die Geschehnisse umschreibt, manipuliert sie uns alle. Ich musste das alles aufschreiben, bevor es der Führung in Peking gelingt, den Ursprung der Corona-Pandemie umzudeuten. Es ist meine Aufgabe als Schriftsteller, die Wahrheit festzuhalten.

Dabei folgen Sie unter anderem einem chinesischen Bürgerjournalisten namens Kcriss. Warum?

In China gibt es keine freie Presse. Die Staatsmedien berichten das, was die Führung vorgibt. Unabhängige Berichterstattung ist nicht gewollt. Die Einzigen, die nach der Wahrheit suchen, sind sogenannte Bürgerjournalisten wie jener Kcriss. Ich bin im Internet auf ihn aufmerksam geworden und habe alles von ihm angeschaut. Bis zu seiner Verhaftung. Denn alle, die im Umfeld des P4-Labors in Wuhan nach dem Ursprung des Virus gesucht haben, sind festgenommen worden oder verschwunden. Nun frage ich Sie: warum?

Das wissen Sie sicherlich besser als ich.

Schauen Sie, die ganze Welt lebt und leidet seit mehr als einem Jahr unter der Corona-Pandemie. Und noch immer wissen wir nicht, woher das Virus eigentlich stammt: aus der Natur, von Tieren oder doch aus einem chinesischen Labor wie dem P4-Labor in Wuhan? Aber wer in China dieser Frage offen und ehrlich nachgeht, ist in Gefahr. Es geht um die Wahrheit, deshalb mein Buch.

Wie ist es denn um die Wahrheit in China derzeit bestellt – in Zeiten von Corona?

Corona ist eine Katastrophe, ohne Zweifel. Aber der chinesischen Regierung dient sie als Vorwand für ihre Unterdrückung. 2008 gab es auch eine Katastrophe, nämlich das große Erdbeben in Sichuan. Zehntausende Menschen starben unter den Trümmern von schlecht gebauten Häusern. Doch damals konnte man dazu recherchieren und darüber schreiben, mit der Folge, dass nun Häuser besser gebaut werden und damit so ein Unglück hoffentlich nicht mehr passiert. In der Corona-Pandemie ist das anders. Über den Ursprung des Virus darf man nicht berichten. Jeder, der Fragen über das P4-Labor in Wuhan gestellt hat, wurde verhaftet. Wie sollen wir dann für die Zukunft daraus lernen?! Wahrheit darf in China nicht mehr sein.

Das klingt sehr pessimistisch.

Ich habe dennoch Hoffnung. Die Zukunft wird besser werden. Bürgerjournalisten wie Kcriss oder Zhang Zhan sind allesamt noch jung. Sie sind mutig. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sind Chinas Zukunft.

Ihr Buch handelt aber nicht nur von Bürgerjournalisten, sondern erzählt auch die Geschichte eines gewöhnlichen Chinesen namens Ai Ding. Der will lediglich zum Frühlingsfest nach Hause zu seiner Familie nach Wuhan reisen. Aber seine Reise wird zu einer aberwitzigen Odyssee mit bitterbösem Ende.

Genau. Als das Coronavirus in China ausbricht, lebt und arbeitet Ai Ding in Deutschland. Seine Tickets hat er allerdings schon lange davor gebucht, das Frühlingsfest will er mit seiner Frau und Tochter zusammen feiern. Mit Corona hatte er bis dato also gar nichts zu tun. Doch das macht keinen Unterschied. Wie gesagt, die Corona-Pandemie dient nur als Vorwand. Was passiert, geht uns alle an. Es kann uns alle treffen. Der chinesische Staat überwacht alle. Er kontrolliert, erlaubt und verbietet völlig willkürlich. Das hat sich durch Corona weiter verschlimmert. Inzwischen ist die Führung fast allmächtig.

Nur fast allmächtig? Auf uns im Westen wirkt Chinas Führung derzeit sehr stark, Präsident Xi Jinping gilt vielen als mächtigster Mann der Welt.

Ja, ja. Aber eben nur fast allmächtig. Denn die Wahrheit ist mächtiger. Deshalb fürchtet Chinas Führung die Wahrheit. Auch das zeigt sich in der Pandemie.

Wie das?

Nur so konnte mein Dokumentarroman entstehen. Die Menschen sind klüger, und das Internet ist schneller als die staatliche Zensur. So konnte ich zu Beginn der Pandemie viele Unterlagen, wissenschaftliche Untersuchungen und Berichte aus dem Internet herunterladen und sichern. Diese Unterlagen sind wie Teile eines Puzzles, die ich in meinem Buch dann zusammengesetzt habe.

Ihr Buch zeigt allerdings mehr als nur staatliche Überwachung. Ai Ding wird nicht nur von der Regierung kontrolliert. Seine Fahrt nach Wuhan wird zum Drama, weil auch andere Chinesen, aus dem Norden oder aus dem Osten, ihm misstrauen. Nur weil seine Familie aus Wuhan stammt. Sie zeigen, wie Wuhan durch die Corona-Pandemie zu einer Art Stigma wurde, auch innerhalb der chinesischen Gesellschaft.

Ja. Schon im nächsten Dorf traut keiner mehr dem anderen. Menschen aus Wuhan wurden ausgegrenzt, selbst wenn sie gesund sind oder wie Ai Ding beim Corona-Ausbruch gar nicht in Wuhan waren. In der Pandemie ist das tiefe Misstrauen innerhalb der chinesischen Gesellschaft wieder offen zutage getreten. Die Gründe reichen zurück bis in die Kulturrevolution.

Das ist schon lange her.

Ja, aber es wirkt bis heute. Hinzu kommt ein Führer wie Xi Jinping. Er hat von Mao gelernt und verbindet nun die alten Methoden mit neuer Technik wie Überwachungskameras und Gesichtserkennung.

Was bedeutet all das für das Zusammenleben? Wir im Westen sehen China oftmals als eine feste, geschlossene Einheit.

Das täuscht. Chinas Gesellschaft ist zersplittert, sie ist geprägt von Misstrauen. Es war schon da, aber das Virus hat es wieder verstärkt. Das macht die Menschen anfällig. In Demokratien kann man offen sprechen, wir beide können hier offen sprechen. Sie haben mir schon zwei Mal widersprochen. Das geht hier, in China aber nicht. Menschen vertrauen sich nicht, sondern haben Angst – vor anderen, vor dem Virus, vor Wuhan. Davon profitieren Diktaturen, wie die in China.

Ist das ein China-Problem?

Nein, das ist auch Ihr Problem. Denn die chinesische Regierung sagt den Menschen, dass auch das Ausland schlecht sei. So schottet sich China immer mehr ab, der Austausch wird immer schwieriger. Doch wenn man sich nicht mehr kennt, befördert das Angst und Misstrauen. Dagegen hilft nur Offenheit und Wahrheit.

Liao Yiwu ist Schriftsteller, Dichter und Musiker. In seinen Werken wie “Fräulein Hallo und der Bauernkaiser – Chinas Gesellschaft von unten” oder auch “Die Kugel und das Opium: Leben und Tod am Platz des Himmlischen Friedens” gibt er den Verstoßenen und Verfolgten eine Stimme. 2011 erhielt der den Geschwister-Scholl-Preis, 2012 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sein aktuelles Buch: “Wuhan – Dokumentarroman”, S. Fischer Verlag, 352 Seiten, 24. Euro.

Chinas Wachstum ist im März kräftig eingebrochen. Hauptgrund ist die Rückkehr der Corona-Pandemie nach China, sodass der wirtschaftliche Rückgang durchaus erwartet worden war. Über das gesamte erste Quartal von Januar bis März betrachtet, konnte gar ein Zuwachs des Bruttoinlandprodukts in Höhe von 4,8 Prozent verzeichnet werden. Das ist beachtlich, doch sollten die Zahlen für den Dreimonatszeitraum nicht über die aktuellen Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die sich seit den großflächigen Lockdowns in Shanghai und anderen Regionen Chinas abzeichnen: So ist der Umsatz im Einzelhandel allein im Monat März um fast zwei Prozent gefallen. Das ist bedrohlich, weil Chinas Konsumenten mit ihrer Kaufkraft die globale Konjunktur bislang entscheidend stützten.

Die neue Zurückhaltung der Chinesen beim Shopping hat gleich mehrere Gründe: Wer wie die sonst so konsumfreudigen Einwohner von Shanghai eingesperrt ist, hat schlichtweg eben keine Gelegenheit mehr, sein Geld auszugeben. Auch fehlen vielen Bürgern die notwendigen Verdienstmöglichkeiten. Zudem fehlen anderer Stelle infolge von Lieferproblemen wiederum die Waren. Und zu guter Letzt, ganz entscheidend: Die Rückkehr der Corona-Pandemie schlägt schlichtweg auf die Stimmung der Menschen.

Auf der anderen Seite schlittert auch die Industrie wieder in eine Abwärtsspirale aus Fabrikschließungen und Teilemangel. “Schon wenn der Nachschub für ein kleines Teil ausbleibt, kann anderswo die Produktion zum Erliegen kommen”, sagt Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Die Zeichen sind jetzt nach vielen Aufs und Abs wieder auf Zuspitzung gestellt.” Selbst da, wo die Produktion noch läuft, kommen die Waren oft nicht ans Ziel, weil Lkw-Kapazitäten fehlen.

Die Wirtschaft versucht derweil, die Produktionsausfälle möglichst gering zu halten. Der Volkswagen-Partner Saic Motor ließ am Montag unter schwierigen Bedingungen wieder die Bänder anlaufen. Der US-Autobauer Tesla will am Dienstag folgen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beide Unternehmen haben möglichst viele Arbeiter in die Fabriken zurückgerufen.

Manager und Wirtschaftspolitiker sind denn auch äußerst nervös, denn Lieferstörungen pflanzen sich in hoch entwickelten Volkswirtschaften unweigerlich auch global fort. Auf diese Weise werden die Produktionsausfälle in China fast sicher die Preise in Deutschland weiter steigen lassen. “Ein Produktionsausfall in Shanghai bedeutet, dass wir weniger Angebot haben in einem Markt, der ohnehin bereits von Knappheit gezeichnet ist”, erklärt Gern. Die Händler in Deutschland würden als Reaktion bei Nachschubproblemen deshalb schlicht die Preise anheben. Der Grund ist simpel: “Die Nachfrage streitet um weniger Güter.” Doch das sorgt bereits für das nächste Problem: Die ohnehin schon rasante Inflation wird weiter an Fahrt gewinnen.

Der Ökonom Rodrigo Zeidan vom Shanghaier Campus der New York University (NYU) warnt bereits vor einem neuen Container-Stau. Entgegen den Versicherungen der Shanghaier Stadtregierung, dass im Hafen alles halbwegs rund laufe, registriert Zeidan erhebliche Störungen in der Containerlogistik. Dadurch drohe eine Rückkehr der Inflation auf der Angebotsseite. “Es wird eine Weile dauern, bis die Lage sich normalisiert”, schreibt Zeidan. Einen Wendepunkt erwartet er frühestens für Mitte Mai. Und danach würde es nochmal eine ganze Weile dauern, bis sich die Lieferketten von den Unterbrechungen wieder erholt hätten.

Damit wiederholen sich Probleme, mit denen die Weltwirtschaft schon 2020 und 2021 gekämpft hat (China.Table berichtete): Container, die vor Häfen auf Schiffen herumdümpeln, fehlen in anderen Weltgegenden, wo sie laut Plan längst erwartet werden. Die Unterbrechungen im Handel verbreiten sich so rund um den Globus. Zudem fehlen nicht nur in Deutschland Teile aus China, sondern auch in allen anderen Volkswirtschaften, sodass auch der Nachschub an Vorprodukten aus anderen Weltgegenden ausfällt.

Zeidan entkräftet ein Gerücht, das sich derzeit in Sozialmedien verbreitet: China nutze den Lockdown, um die EU und die USA im Auftrag Russlands zu schaden. Abgesehen davon, dass das Virus real ist, und die Lockdowns in Chinas der etablierten Strategie der Regierung im Umgang mit der Pandemie folgt, hat die Theorie auch ökonomisch keinen Sinn. Denn China würde in erster Linie sich selbst schaden. Und: Wenn es nur darum ginge, die Handelspartner zu sabotieren, wäre eine Schließung des Hafens das beste Mittel. “Die versuchen aber verzweifelt, den Hafen offen zu halten – trotz des härtesten Lockdowns der Welt.”

Und so geraten zunehmend auch die Zentralbanken in eine Zwickmühle. Eigentlich müssten sie die Zinsen senken, um das Wachstum anzuregen. Zugleich müssten sie aber auch die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Es gibt also keine richtige Geldpolitik mehr. Und für die Wirtschaftspolitik ist es somit sehr schwer, aus dieser Lage wieder herauszufinden.

Der Verlauf in China erhöht dabei tendenziell die Gefahr einer besonders ungünstigen Entwicklung in Europa: “Stagflation” nennen Ökonomen einen Zustand, bei dem rasch steigende Preise auf eine Wachstumsschwäche stoßen. Indem Chinas als Konjunkturlokomotive nicht mehr so stark zieht und zugleich auch noch die globalen Lieferketten ausbremst, werden beide Trends verstärkt.

Stagflation herrschte beispielsweise Mitte der 1970er-Jahre in den US. “Damals hatte der Ölpreisschock zu einem Schock auf der Angebotsseite geführt”, sagt Gern. Waren wurden knapp und teuer, während die Zentralbank viel Geld freisetzte. Diese Lage ähnelt also frappierend der heutigen Situation. Die lockere Geldpolitik seit der Euro- und Coronavirus-Krise trifft auf hohe Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs.

Jetzt kommt auch noch die nicht endende Reihe von Lockdowns in China dazu. “Wir befinden uns daher gegenwärtig in einer extrem angespannten Situation”, sagt IfW-Ökonom Gern. China hat dabei allerdings weiterhin die Möglichkeit, seine eigene Konjunktur zu stützen. Seit den Schwierigkeiten bei Evergrande (China.Table berichtete) schwächeln Immobilienmarkt und Baukonjunktur. “Hier besteht noch die Möglichkeit, die Beschäftigung wieder auszuweiten”, sagt Gern. Doch auch hier droht Gefahr: Es könnte Corona-bedingt zu Produktionsstopps beim Baumaterial kommen. Dann würde der Versuch, die Nachfrage anzukurbeln, einfach nur zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Das Problem mit der Stagflation ist offensichtlich auch Chinas Zentralbänkern bekannt. Bislang hat die People’s Bank of China trotz allem darauf verzichtet, die Geldpolitik zu lockern. Wenn Güter knapp sind, ist mehr Liquidität eben kein ungefährliches Allheilmittel. Stattdessen stellte die Zentralbank einen Katalog an Fördermöglichkeiten für Regionen, Branchen und Unternehmern vor.

Volkswagen China muss im ersten Quartal 2022 einen heftigen Verkaufsrückgang hinnehmen. In den ersten drei Monaten des Jahres hat VW zusammen mit seinen chinesischen Joint Ventures insgesamt 754.000 Fahrzeuge in China ausgeliefert. Das ist ein Rückgang um beinahe 24 Prozent, wie der deutsche Autobauer in Peking bekannt gab. Im weltgrößten Automarkt ist VW Marktführer, rund 40 Prozent der gesamten Konzernauslieferungen macht die Gruppe dort.

Als Gründe für die schlechten Ergebnisse in China nannte Volkswagen unter anderem die Pandemie-Beschränkungen durch Chinas Null-Covid-Politik. Die aktuelle Corona-Welle wirke sich vor allem in Regionen wie der Nordostprovinz Jilin, dem Jangtse-Delta oder den Provinzen Shandong und Hebei aus, wo VW gewöhnlich viele Autos verkaufe, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Wegen der derzeitigen Lockdowns in China musste VW unter anderem den Betrieb in seinen Werken in Shanghai und Changchun aussetzen (China.Table berichtete).

“Seit Mitte März sind wir schwer von Covid-19-Ausbrüchen getroffen worden, was bedeutet, dass wir vorübergehend der hohen Kundennachfrage nicht nachkommen können”, sagte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein. Er sei zuversichtlich, dass der Konzern die aktuellen Herausforderungen bewältigen werde. Es gebe einen klaren Plan, wieder auf Kurs zu kommen, so Wöllenstein. “Wir hoffen, dass sich die Lage bald entspannt und wir in der Lage sind, die Verzögerungen in der Produktion in den kommenden Monaten auszugleichen.”

Gute Ergebnisse erzielte man hingegen in der Elektro-Sparte: Hier konnte VW in China insgesamt 38.700 NEV-Einheiten (+67,3 %) verkaufen, darunter mehr als 27.000 ID-Modelle. Damit setzt Volkswagen seine Aufholjagd im zukunftsträchtigen Bereich der Elektromobilität weiter fort (China.Table berichtete). Zudem konnte die Volkswagen Untermarke Jetta im ersten Quartal um 16,9 % zulegen und lieferte 42.500 Fahrzeuge an Kunden in China aus. rad

Drei Senioren sind am Sonntag in Shanghai an Covid-19 gestorben, wie die städtische Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Die Patienten waren zwischen 89 und 91 Jahren alt und befanden sich im Krankenhaus in Behandlung. Alle drei seien ungeimpft gewesen und hätten an Vorerkrankungen gelitten. Sie sind die ersten Toten des laufenden Ausbruchs der Omikron-Variante von Sars-CoV-2. Die Zahl der Opfer ist damit im Vergleich zur Situation in Hongkong in diesem Frühjahr – oder den Verhältnissen in Europa – zwar immer noch gering. Doch der Anstieg der Zahl symptomatischer Infektionen markiert einen ungünstigen Trend.

Unterdessen meldeten die Behörden in Shanghai am Ostermontag 22.248 positive Tests, davon 2.417 mit Symptomen. Die Gesamtzahl liegt damit zwar unter dem Niveau der Vorwoche, als täglich mehr als 25.000 neue Fälle registriert wurden. Die Zahl ist aber immer noch viel zu hoch, um Hoffnung auf ein baldiges Ende des derzeitigen Lockdowns zuzulassen. Vor allem hat sich die Zahl der Patienten mit Symptomen seit Monatsbeginn verzehnfacht. Experten und Einwohner rechnen derzeit mit einer Fortsetzung der Maßnahmen mindestens bis Mitte Mai.

Während zahlreiche Bewohner von Shanghai davon berichten, sich resigniert im Lockdown eingerichtet zu haben, nimmt auf der Straße die Aggression zwischen Behördenvertretern und Bürgern zu. Gerade die niedrige Zahl an Todesfällen macht es zunehmend schwerer, den Sinn der Maßnahmen einzusehen. Nachdem Präsident Xi Jinping bereits Ende der Woche zum Durchhalten aufgefordert hatte, bekräftigte nun auch die Zeitung der Parteischule die politische Alternativlosigkeit der staatlichen Null-Covid-Strategie. Die Lösung der aktuellen Schwierigkeiten bestehe im Bau weiterer Quarantäneeinrichtungen. fin

Die Lage rund um Taiwan spitzt sich wieder zu. Grund ist der Besuch einer US-Delegation unter Führung des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham in Taipeh. Als Reaktion schickte China zahlreiche Fregatten, Bomber und Kampfflugzeuge ins Ostchinesische Meer. Nach chinesischen Militärangaben wurden bei den Manövern im Seegebiet und Luftraum um Taiwan auch Angriffe geübt. “Diese Operation ist eine Reaktion auf falsche Signale der Vereinigten Staaten in der Taiwan-Frage”, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Armee. “Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen.”

Das chinesische Außenministerium schlug in die gleiche Kerbe und beschuldigte die USA, mit ihrer provokativen Reise die Spannungen in der Region zu erhöhen. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte in Peking, die Manöver seien lediglich “eine Gegenreaktion auf das negative Vorgehen der USA und den jüngsten Besuch von US-Senatoren” in Taiwan.

Bereits am Donnerstag war eine überparteiliche Gruppe von sechs US-Politikern zu einem unangekündigten Besuch in Taiwans Hauptstadt Taipeh angekommen. Die Gruppe unter Führung von Senator Lindsey Graham wollte damit ihre Solidarität mit Taiwans Demokratie bekunden. In Taipeh trafen sie unter anderem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Senator Graham äußerte bei dem Treffen scharfe Kritik an Peking und verwies auf Chinas politische Rückendeckung für Russland im Ukraine-Krieg. “Die Unterstützung für Putin muss mit Kosten verbunden sein”, sagte Graham und versicherte, dass die USA weiter an der Seite Taiwans stünden, sollte China seine Provokationen verstärken. Taiwan aufzugeben, bedeute, Demokratie, Freiheit und freien Handel aufzugeben, sagte der Senator. “Russlands Invasion in die Ukraine beweist, dass Demokratien ihre Allianzen stärken müssen”, sagte Taiwans Präsidentin.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und lehnt jede Art von offiziellen Kontakten seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh entschieden ab. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wachsen die Befürchtungen, dass auch Peking seine wiederholten Drohungen mit der Eroberung der Insel wahrmachen könnte (China.Table berichtete). Auch in Taiwan selbst hat man bereits etliche Maßnahmen zur Verteidigung ergriffen (China.Table berichtete). Die USA haben sich schon vor langer Zeit der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen. rad

Nach knapp 183 Tagen im All sind drei chinesische Raumfahrer sicher zurück auf der Erde gelandet. Die Kapsel mit der Taikonautin Wang Yaping und ihren beiden männlichen Kollegen Zhai Zhigang und Ye Guangfu landete am Samstagmorgen (Ortszeit) in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, endete damit die bisher längste bemannte Weltraummission des Landes.

Der Rückflug der Crew von der rund 400 Kilometer über der Erde kreisenden Raumstation dauerte etwas mehr als neun Stunden. “Wir danken allen Chinesen für ihre Unterstützung und Ermutigung”, sagte der 55-jährige Kommandeur Zhai in einer Live-Übertragung des Staatsfernsehens.

Ein halbes Jahr hatten die Taikonauten an Bord des Kernmoduls der künftigen chinesischen Raumstation “Tiangong” verbracht. Bei ihrem Aufenthalt im All unternahmen die Taikonauten zwei Weltraumspaziergänge. Sie führten zahlreiche Experimenten durch und bereiteten zudem den weiteren Ausbau der Tiangong vor. Mit der 41 Jahre alten Wang Yaping war erstmals eine Chinesin an Bord des Kernmoduls Tianhe. Sie hat auch einen Außeneinsatz absolvierte (China.Table berichtete).

Es war die zweite von insgesamt vier bemannten Missionen, um die Bauarbeiten an der Raumstation fertigzustellen, die erst im April vergangenen Jahres begonnen hatten. Den chinesischen Plänen zufolge soll Tiangong noch in diesem Jahr vollständig in Betrieb genommen werden. Anschließend will China dort permanent einen bemannten Außenposten unterhalten.

Die Raumstation untermauert Chinas Ambition, zu einer Weltraummacht zu werden und zu den führenden Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen (China.Table berichtete). Von der Internationalen Raumstation ISS ist China ausgeschlossen. Das chinesische Raumfahrtprogramm wird von der Armee betrieben, weshalb die USA eine Zusammenarbeit ablehnen. rad

Chinas gigantisches Programm zum Ausbau von Erneuerbaren Energien in den Wüsten des Landes nimmt weiter Gestalt an. Einem Industrievertreter zufolge sollen die Wüstenprojekte bis zum Jahr 2025 eine Kapazität von 200 Gigawatt umfassen, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Zwischen 2026 und 2030 sollen demnach weitere 255 Gigawatt installiert werden. Mehr als 300 Gigawatt der geplanten Gesamtkapazität sollen über Fernleitungen in die Industrie-Zentren des Landes übertragen werden. In der ersten Phase sollen 60 Prozent des Stroms durch Solarenergie gewonnen werden. Um die Stabilität des Stromnetzes zu garantieren, soll ein großer Teil der neuen Solar– und Windkraftwerke in der Nähe bestehender fossiler Kraftwerke entstehen. Kohlekraftwerke sollen in Dunkelflauten für den notwendigen Strom sorgen, um die Netze stabil zu halten (China.Table berichtete).

Ein Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission teilte laut Bloomberg mit, dass China zwischen 2021 und 2025 rund 500 Gigawatt an neuen Wind- und Solarkraftwerken bauen werde. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen weitere 700 Gigawatt hinzukommen. Die Gesamtkapazität läge dann bei 1.700 Gigawatt, weit über den bisherigen Zielen der chinesischen Regierung. In offiziellen Dokumenten ist bislang eine Gesamtkapazität von 1.200 Gigawatt als Ziel bis 2030 angegeben. nib

19.04.2022, 9:00-10:00 Uhr (15:00-16:00 Uhr Beijing Time)

AHK China/ Webinar: China Transfer Pricing Update Mehr

20.04.2022, 9:00-10:30 Uhr (15:00-16:30 Uhr Beijing Time)

Rödl & Partner/ Webinar: Das Jahr des Tigers – Quo Vadis Daten- und Cyber-Regulierung Mehr

20.04.022, 10:00-11:00 Uhr (4-5 pm Beijing Time)

EU SME Centre/ Webinar: How to Export Chemical Substances to China Mehr

21.04.2022, 9:30 Uhr MESZ

IJP/ Webinar: New geopolitics and tomorrow’s world order – the Asian perspective Mehr

21.04.2022 13:00-14:30 Uhr (19-20:30 Uhr Beijing Time)

AHK China/ Webinar: Unicorns and the China Rich List Mehr

22.04.2022, 10:00-11:30 Uhr Beijing Time

EUCC/ Webinar: Insights into recent major government decisions and other hot topics (CN&EN) Mehr

22.04.2022, 17:00-19:00 Uhr (MESZ)

Swiss Chinese Chamber of Commerce/ Villa Ciani: Common Prosperity – impact of Chinese policies on the Swiss economy Mehr

Die im Chinesischen “Zehntausend Meilen Lange Mauer” (万里长城) genannte Große Mauer sollte seit mehr als 2.000 Jahren allen Dynastien als uneinnehmbares Bollwerk dienen, um Eindringlinge abzuwehren. Immer wieder wurde sie neu erbaut, zuletzt während der Ming-Zeit. Inzwischen hat die Volksrepublik sie als nationales Wahrzeichen ihrer imperialen Größe entdeckt, nutzt sie als Softpower-Symbol für reale Macht und Anerkennung ihres globalen Anspruchs nach außen.

Pekings bekanntestes Mauerstück Badaling ist inzwischen längst zum internationalen Laufsteg geworden. Bis zum Ausbruch der Covid 19-Pandemie zeigten sich 520 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf Pekings Mauer und wetteiferten, wer auf ihren Stufen höher steigt.

In der Nacht auf den 24. Februar 1972 schneite es heftig in Peking. Gegen 21.30 Uhr stand Premier Zhou Enlai im Sportstadium abrupt auf. Er verließ, ohne ein Wort zu sagen, seinen Ehrengast US-Präsident Richard Nixon. Bald kam Zhou wieder und sah sich mit dem Ehepaar Nixon das Ende der Wettkämpfe an. Danach ließ er beide ins Staatsgästehaus Diaoyutai fahren.

50 Jahre später enthüllte der Hongkonger TV-Sender Phönix, warum der Premier damals derart plötzlich verschwand. Er wies Pekings Behörden an, alle Kräfte zu mobilisieren, damit Nixon am nächsten Morgen die Große Mauer beim Pass Badaling besuchen konnte.

Bis in den frühen Morgen räumten und kehrten Heerscharen von Helfern alle Zufahrten vom 80 Kilometer entfernten Staatsgästehaus bis zur Mauer eis- und schneefrei. Die Stadtführung trommelte 800.000 Mann für den Einsatz zusammen. Nixon beeindruckte die Organisationskraft von Maos Kommunisten so stark, dass er in seinen Erinnerungen warnte: Die USA müssten sich China “in den nächsten Jahrzehnten widmen, es fördern und entwickeln, noch während es seine Stärke und sein Potenzial als Nation entfaltete. Anderenfalls wären wir eines Tages mit dem beachtlichsten Gegner konfrontiert, den es in der Weltgeschichte je gab.” (Richard Nixon, Memoiren, Ullstein 1981. S. 594.)

Heute wird in Washington hitzig debattiert, ob solche und ähnliche Annahmen zu einer naiven China-Strategie der USA beitrugen, die die Volksrepublik erst zum heute so gefürchteten Gegner gemacht hat.

Gastgeber Mao Zedong ging 1972 auf die USA zu, weil er sie als Gegengewicht zur immer bedrohlicheren Sowjetunion gewinnen wollte. Für Nixon ließ er daher alle Register chinesischer Gastfreundschaft ziehen. Der Ausflug zur Großen Mauer krönte das aufwändige Besuchsprogramm. Mao selbst verstand die westliche Begeisterung für die verfallenen, verwitterten Ruinen und Überbleibsel feudalistischer Zeiten nicht. Kein Foto zeigt ihn mit oder auf der Mauer. 1952 ließ er sich aber von seinem Freund, dem Universalgelehrten und Kulturminister Guo Moruo überreden, wenigstens einen Teil dieses Bollwerks als Sehenswürdigkeit renovieren zu lassen.

Premier Zhou übernahm die Aufgabe. Von 1952 bis 1958 ließ er den noch am besten erhaltenen Pekinger Pass bei Badaling auf 3.741 Meter Länge restaurieren. Im Oktober 1954 begleitete er Indiens Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru als ersten ausländischen Besucher auf die Mauer. In den fünfziger Jahren arrangierte Peking für nur drei Staatsgäste Ausflüge zur Mauer. Neun kamen in den 1960er-Jahren hinzu. Erst mit Nixons Besuch und nach Beginn der Reformen und Öffnung 1978 startete der große Run auf die Mauer, die 1987 Unesco-Welterbe wurde.

Um das Bauwerk besser zu vermarkten, entdeckten Chinas Propagandisten ausgerechnet bei Mao einen zündenden Werbeslogan. “Wer nicht bis zur Mauer kommt, ist kein echter Kerl” (不到长城非好汉) hatte Mao einst gedichtet. Für internationale Staatschefs wurde es von da an zum Muss, die Mauer von Badaling zu erklimmen und als Anerkennung ein Mao-Faksimile zu erhalten, dass sie “echte Kerle” seien.

Mehr als 520 Spitzenpolitiker (darunter sechs US-Präsidenten und fast zehn deutsche Kanzler und Bundespräsidenten) stiegen nach Nixon auf die Badaling-Mauer, gab Chinas Kulturbehörde im Februar 2022 zum Start einer Serie von Kurzvideos bekannt: “外国领导人登长城”. Mauerexperte Xie Jiuzhong, Verfasser amtlicher Chroniken über “Chinas Staatsgäste und die Mauer”, führte über die illustren Besucher Buch. Badaling sei zu einem “ewigen Monument in der diplomatischen Geschichte Chinas” geworden.

Die Namen verraten alles: In den 70-Jahren pilgerten zuerst die Vertreter diplomatischer Neuerwerbungen nach China: die Staatschefs von Japan, aus Westeuropa und den USA und kletterten die Mauer hoch. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre begaben sich nach dem Ende des Schisma zwischen Peking und Moskau die Führer des noch sozialistischen Ostblocks auf Klettertour. Polens Jaruzelski und Erich Honnecker (1986), die Tschechen Štrougal und Husák oder Bulgariens Todor Schiwkow – sie alle zog es auf die Mauer. Es war der letzte Auftritt “echter Kerle” des Realsozialimus. Am Ende, als sich der Fall der anderen 1962 gebauten Mauer schon ankündigte, stieg auch noch Gorbatschow mit seiner Raissa am 17. Mai 1989 auf das Bauwerk.

China liebte sie alle, und sie liebten Chinas Mauer: Despoten, Demokraten, Kaiser (Japans Akihito) oder Könige (Elisabeth II): Am 3. Dezember 2002 posierte Wladimir Putin mit seiner damaligen Frau Ljudmila Putina auf der Großen Mauer. Im Februar hatte sich dort schon das Ehepaar George W. Bush fotografieren lassen, ein Jahr zuvor auch Joe Biden, damals als Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses im Senat. Alle drei erhielten die begehrte Trophäe, “echte Kerle” zu sein.

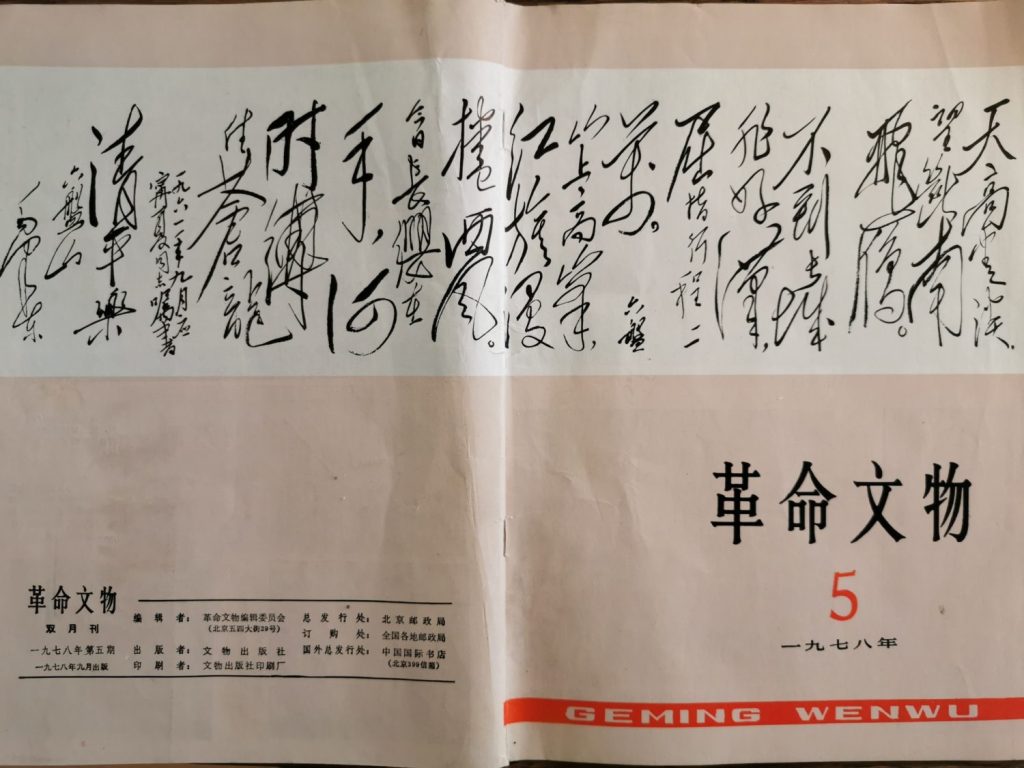

Dabei meinte Maos Lob sie gar nicht. Es stammte aus seinem Gedicht von Oktober 1935, als er auf dem Langen Marsch das Liupanshan-Bergmassiv in Nordwestchinas Ningxia überquert hatte. Der Guerillaführer wollte seine erschöpften Truppen anspornen. Sie wären nicht mehr weit weg von Nordchina, wo die Große Mauer lang läuft. Bis dorthin müssten sie es schaffen, wenn sie echte Kerle seien.

Ende 1978 veröffentlichte die Zeitschrift “Kulturgüter der Revolution” (革命文物) Maos 1961 kalligraphische Abschrift seines Gedichts. Die Zeile über die echten Kerle verselbstständigte sich zum geflügelten Wort. US-Präsident Bush fühlte sich im Februar 2002 angespornt. Der Texaner stieg bis hinter den dritten Wachturm hinauf. Zuvor fragte er ständig, wie weit einst Richard Nixon gekommen war, erinnerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Als sie die Stelle erreichten, wo Nixon am 24. Februar 1972 bei Höhenmeter 760 die Puste ausging, frohlockte Bush: “Jetzt gehe ich weiter.”

Auch unter den Deutschen herrschte Konkurrenz, beispielsweise zwischen SPD-Kanzler Helmut Schmidt und seinem Widersacher, CSU-Chef Franz Josef-Strauß, erzählte mir Chinas ehemaliger Bonner Botschafter Wang Shu, der beide begleitete. Schmidt habe ihn beim Aufstieg Ende Oktober 1975 gefragt, wie weit Strauß (der Januar 1975 auf die Mauer geklettert war) gekommen sei. Als Wang auf die Stelle deutete, quälte sich der Hamburger mit Frau Loki die Mauer weiter hinauf. “Für mich gibt es keine andere Wahl. Ich muss höher kommen.”

Heute ist aus Chinas Großer Mauer ein Trampelpfad des Massentourismus geworden. “Erstmals kommt der Feind von innen”, beklagte der britische, in China lebende Historiker und Autor Willam Lindesay. Seit 1987 widmet er sich der Erkundung und vor allem dem Schutz der Großen Mauer vor Vermüllung und Umweltzerstörung.

Auf langen Exkursionen erforschte er den Verlauf der Großen Mauer durch ein Dutzend chinesischer Provinzen. Von 2009 an begannen Geologen und Forscher mit Hilfe von GPS, Infrarot und hochaufgelösten Oberflächenfotos den Verlauf der Mauer systematisch zu vermessen. Sie entdeckten verschüttete frühere Vorläufer und Grenzwälle. Statt der offiziellen Länge von 8.851,8 Kilometer für die Ming-zeitlich neu errichtete Mauer kommen sie heute auf eine Originallänge von 21.196,18 Kilometer. “16 unter den 66 Dynastien in der Geschichte Chinas bauten sich Mauern zur Abwehr”, fand Lindesay heraus.

Das machen Pekings heutige Herrscher anders. Seit den frühen 80er-Jahren nutzen sie die Große Mauer als neues Synonym für China. Nach seinem Amtsantritt 2013 beförderte Präsident Xi Jinping sie gar zur nationalen Ikone und zum Symbol für Chinas Macht, die heute nach außen expandiert. Bei seinen TV-Neujahrsansprachen sitzt er immer vor der Staatsfahne und dem Gemälde der Großen Mauer. Ihre ursprüngliche Bedeutung hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt.

Dennis Au, bis jetzt Chef der Immobiliensparte der Chinachem Group, tritt mit Wirkung zum 15. Mai von seinem Posten zurück. Chinachem ist ein Mischkonzern aus Hongkong. Au gibt “persönliche Gründe” an.

John Tsang Chun-wah, von 2007 bis 2017 Finanzminister von Hongkong, ist Mitglied des Beratungsgremiums von Stashaway geworden, einer digitalen Vermögensverwaltungs-Plattform aus Singapur.

Pfirsiche aus Pinggu sind nicht nur im nahegelegenen Peking eine Köstlichkeit. Bis zur Ernte dauert es allerdings noch eine Weile. Doch auch schon davor ist der Bezirk im Nordosten Pekings einen Ausflug wert. Derzeit lockt zartrosa die Pfirsichblüte, wie diese beiden Kinder zu genießen wissen.