am Montag übergibt Karin Prien das Amt der KMK-Präsidentin an Astrid-Sabine Busse. Für wie lange? Das entscheiden letztlich die Berliner Wähler bei den Neuwahlen einen Monat später. Christian Füller und Moritz Baumann haben Busse diese Woche zum Interview getroffen – und eine Bildungspolitikerin erlebt, die aus ihrer Erfahrung als Grundschullehrerin und Schulleiterin schöpft. Das Geld für die Schuldigitalisierung müsse genauso fließen wie für Tafelkreide – dauerhaft und zuverlässig. ChatGPT findet sie wunderbar. Nun müssten Schüler dringend lernen, mit der KI umzugehen. Und, das Kernthema ihrer Präsidentschaft: die Qualität im Ganztag.

Dessen Ausbau läuft schleppend voran – zumindest, wenn man sich die Zahlen zum Mittelabruf anschaut. Moritz Baumann hat sich gefragt, wie realistisch die Einhaltung des Ganztagsanspruchs bis 2026 ist. Eine Anfrage der Unionsfraktion jedenfalls zeigt: Das Bundesfamilienministerium kann gar nicht beziffern, wie viele neue Plätze seit 2020 hinzugekommen sind.

Derweil verspricht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger beim Dreikönigstreffen der FDP wieder mal einen “Moonshot”. Anlass für eine kritische Bilanz! Seit eineinhalb Jahren sitzt die FDP im BMBF am Steuer. Doch ihrem Slogan “weltbeste Bildung für jeden” wird Stark-Watzinger nicht gerecht. Und die von Christian Lindner angekündigte Bildungsmilliarde? Mehr Rückschritt als Fortschritt, schreibt Christian Füller.

In der Posse “digitales Zeugnis” hat unser Autor Franz Hausmann einen neuen Akt geschrieben: Berlin will ein eigenes Zeugnis auf Blockchain-Basis entwickeln – obwohl eigentlich Sachsen-Anhalt zuständig ist und die Technologie schon abgeschrieben hatte. Die künftige KMK-Präsidentin Busse zeigt sich hier launig: Was die Sachsen-Anhaltiner machen, sei den Berliner Lehrern doch erstmal egal!

Ich wünsche eine gewinnbringende Lektüre!

Ein Interview von Moritz Baumann und Christian Füller.

Frau Senatorin, kennen Sie ChatGPT?

Astrid-Sabine Busse: Nee.

Das ist eine leicht zugängliche Künstliche Intelligenz…

… ach, doch! Das ist so wunderbar! Da sage ich: Schreib mir eine Rede für die KMK. Und, zack, da ist sie. Ich hab’s mir vorführen lassen und war fassungslos. Wir können ja, wenn das so leicht geht, Schülerinnen und Schülern gar keine schriftlichen Hausarbeiten mehr aufgeben.

Sie sind eine der ersten Kultusministerinnen, welche die Dimension dieses Tools erfasst.

Ich bin gelernte Lehrerin. Ich habe sofort gewusst, was das bedeutet. Und das ist erst der Anfang. Wir müssen das im Auge behalten und gucken, wie man das begleitet… und dann vielleicht noch einen Avatar als Lehrer? Das macht schon auch Angst.

Wir haben ChatGPT gefragt: “Wer ist Astrid-Sabine Busse?”

Und?

Es kennt Sie nicht, sorry.

Das System ist wohl nicht ausgereift. Aber gut, es macht mich auch ein bisschen froh, dass es doch noch nicht so gefährlich ist.

Können Sie sich vorstellen, ChatGPT zu verbieten?

Es ist faszinierend, was sich Leute so denken, was ich alles kann. Ich bin nicht Katharina die Große, sondern nur die Bildungssenatorin und seit Jahresbeginn auch die KMK-Präsidentin. Außerdem glaube ich kaum, dass wir solchen technischen Entwicklungen mit Verboten begegnen sollten. Die Frage muss doch eher sein, welche Kompetenzen braucht es, um Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen zu können.

Und was macht die Senatorin nun mit der KI?

ChatGPT ist wirklich noch sehr neu, wie Sie selber sagen. Nun müssen wir erst mal abwarten. Aber das ist jetzt in meinem Fokus – ganz, ganz vorne. Denn es ist ganz klar, dass diese Entwicklungen Schule verändern werden. Ich würde den mündigen Umgang mit KI ganz klar als Ziel einer digitalen wie medialen Bildung sehen.

Können unsere Lehrer mit einer solch disruptiven Technologie überhaupt umgehen? Sind die dafür ausgebildet?

Rückfrage: Sind Sie, meine Herren, dafür ausgebildet? Seit wann kennen Sie dieses Programm?

Der Digitalpakt Schule ist eine wichtige Investition. Aber er läuft nicht gut. Wie wird die KMK-Präsidentin Busse diesen Pakt beschleunigen?

Ich bin froh, dass wir überhaupt schon so weit sind. Die Pandemie hat hier ausnahmsweise Gutes bewirkt – nämlich beschleunigt. Dennoch hinkt Deutschland bei der Digitalisierung weit hinterher.

Sie sind jetzt Präsidentin – und Chefin von dem Ganzen. Sie könnten sagen: Ich will, dass meine Schüler ab dem 15. Januar dieses oder jenes Tool benutzen können.

Ich habe überhaupt erst am 16. Januar meine KMK-Inthronisierung, um einmal in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber dieses “Ich will dies” und “Ich will jenes” – so läuft es in einer Fachministerkonferenz nun einmal nicht. Wir leben schließlich in einem föderalen System. Ich kann als Bildungssenatorin sagen: In Berlin sind wir relativ weit. Nach den gut 34.000 Lehrkräften bekommen jetzt alle Referendarinnen und Referendare ein Endgerät, und zwar ein richtig Gutes.

Es soll sogar noch einen zweiten Digitalpakt geben. Was muss der aus Ihrer Sicht beinhalten?

Es darf jedenfalls kein isoliertes Projekt mehr sein. So wie wir früher Kreide gekauft haben, muss heute die Digitalisierung dauerhaft finanziert werden. Das ist nicht billig.

Das heißt, Sie wollen weg von einzelnen Förderprogrammen, hin zu einer kontinuierlichen Finanzierung?

Ja.

Und das zahlt der Bund?

Wer immer das bezahlt: Digitalisierung muss so natürlich in unseren Schulen werden, wie es lange Zeit die Kreide war. Aber das Wichtigste in der Schule ist und bleibt der Mensch. Die Digitalisierung muss pädagogisch gerahmt und ausgestaltet werden.

Der Ganztag wird der Schwerpunkt Ihrer Präsidentschaft – und zwar die Qualität im Ganztag. Müsste man nicht in Wahrheit sagen: Sie können froh sein, wenn es bis 2026 überhaupt genügend Plätze gibt?

Zunächst: Ich bin vom Ganztagskonzept sehr überzeugt. In Berlin haben wir einiges erreicht, wie allgemein im Osten des Landes. Als Präsidentin verhalte ich mich aber überparteilich. Essenziell ist für mich die Qualität der Ganztagsgrundschule: Ganztag heißt nicht, vormittags Unterricht, nachmittags Hort. Wir sollten rhythmisieren, wie die Fachleute sagen.

Sie wollen also den gebundenen Ganztag als Modell durchsetzen?

Nein. Ganztag heißt nicht zwingend gebundener Ganztag. Den wird man nicht in jeder kleinen Kommune umsetzen können.

Sie wollen mit den Ländern Qualitätsstandards vereinbaren. Was heißt das konkret?

In Berlin gelten Qualitätsstandards, das ist richtig. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen der KMK möchte ich Empfehlungen zu einem qualitativ hochwertigen Ganztagsangebot erarbeiten. Für mich ist Ganztagsschule in erster Linie für die Kinder da, deren Akzeptanz des Angebots für seinen Erfolg entscheidend ist. Eine gute Ganztagsschule ist für mich ein Lebensraum mit einem rhythmisierten, abwechslungsreichen Tag, Anspannung und Entspannung. Wenn ich weiß, dass Musik gut ist für das mathematische Verständnis, muss ich den Tagesplan entsprechend gestalten. Und natürlich gehört zu einem guten Ganztag ein gesundes Mittagessen. In Berlin gibt es das übrigens für Eltern kostenfrei.

Welche Qualifikationen müssen Mitarbeiter im Ganztag haben?

Für mich heißt das Zauberwort: multiprofessionelle Teams. Wir haben in Berlin schon immer mit Lehrern und Erziehern gearbeitet. Dazu kommen noch Schulsozialarbeiter. Am Ende muss ich als Lehrerin keine Primaballerina sein. Ich kann aber als Schulleiterin für den Freizeitbereich eine Ballerina oder auch eine Taekwondo-Meisterin engagieren. Das sind die Bausteine eines guten Ganztags.

Die Bauministerin aus NRW sagt zum Ausbau bis 2026: “Das schaffen wir nicht.” Muss man aus Ihrer Sicht die Reißleine ziehen und den Rechtsanspruch aussetzen?

Dieser Rechtsanspruch wurde nicht von Astrid-Sabine Busse geschaffen, sondern vom Bund und von allen Bundesländern in breiter Abstimmung. Wenn man sich derart geeinigt hat, kann ich den Anspruch nicht einfach kippen. Um aber Ängste zu nehmen: Man wird nicht über Nacht Ganztagsschule. Man beginnt in den Klassen eins und zwei. Im nächsten Jahr kommt die nächste Stufe dazu. Und so geht das Schritt für Schritt. Sie müssen in einer Schule auch Bereiche schaffen, die nur für den außerunterrichtlichen Bereich da sind. Psychologisch ist das ganz wichtig für die Kinder.

Wir hören hier die erfahrene Schulleiterin. Wie aber werden Sie als Präsidentin der KMK regieren? Mit der Tat oder mit dem Wort?

Das ist eine Einheit, Worte und Taten.

Sie könnten, wenn Sie Ihre eigene Berliner Koalition ernst nehmen, das Problem des Lehrermangels entschlossen angehen – mit einem Staatsvertrag zur gemeinsamen Lehrerversorgung.

Bis ein solcher Staatsvertrag fertig ist, werden sicherlich schon mehrere Präsidentinnen nach mir nicht mehr im Amt sein.

Elf Parlamente reichen aus – wenn man Mehrheitsentscheide zulässt. So will es Ihr Thüringer Kollege Hemut Holter und wohl auch Ihr Koalitionsvertrag.

Nochmal: Ein Staatsvertrag ist kein falsches Instrument. Lange Wege und Herausforderungen werden uns aber nicht abhalten, sollte der Staatsvertrag sich als Mittel der Wahl herausstellen. Nur das geht nicht über Nacht. Den Fachkräftemangel müssen wir bekämpfen. Aber ich bin Realistin. Es wäre schön, wenn wir zügig eine Vereinbarung zwischen den Ländern hinbekommen: Dass wir so viele Lehrkräfte ausbilden, wie wir brauchen – und uns nicht weiter die Kollegen gegenseitig abjagen. Hier können wir auf die Ländervereinbarung vom Oktober 2020 aufsatteln.

Ihre Vorgängerin Karin Prien votierte für Mehrheitsentscheidungen – auch innerhalb der KMK.

Ein möglichst breiter Konsens macht es immer einfacher. Aber ich kann die Leute nicht in einem Kämmerchen einsperren, bis sich alle einig sind.

Die schlechte Lehrerversorgung ist eine Jahrhundertfrage…

… ich gehe derzeit von zehn Jahren aus. Bis dahin haben wir die Talsohle durchschritten und es geht wieder aufwärts.

Frau Busse. Es könnte sein, dass Sie zusammen mit Ihrer Berliner Koalition im Februar abgewählt werden. Warum sollten wir Astrid-Sabine Busse wählen?

… weil ich kompetent bin. Ich hatte hier nicht vom ersten Tag an die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber meine jahrzehntelange pädagogische Erfahrung zählt etwas. Die setze ich ein. Und gerade in unseren Zeiten ist mir wichtig, dass Verwaltung und Menschen, die tagtäglich Bildung vor Ort gestalten und erfahren, miteinander im Gespräch sind.

Haben Sie schon eine Verabredung mit Bettina Stark-Watzinger?

Wir führen noch im Januar ein Gespräch.

Da wird sicher das Startchancenprogramm Thema sein. Der Bund will Milliarden investieren. Nur soll es frühestens Mitte 2024 losgehen. Werden Kinder und Jugendliche schon wieder vergessen?

Nein, das möchte ich nicht und das ist auch nicht so. Wir haben in Berlin 95 Prozent der Stark-trotz-Corona-Mittel für Lernförderung eingesetzt. Das haben nicht alle Länder geschafft.

Das Startchancenprogramm ist umfassend: Förderung von Schulsanierungen, mehr Sozialarbeit und das so genannte Chancenbudget für insgesamt 4.000 Schulen. Wie viel Geld muss jährlich im Topf sein, Frau Präsidentin, damit dieses Programm wirkt?

In den Verhandlungen sind gerade zwei Milliarden Euro pro Jahr im Gespräch. Das reicht aus meiner Sicht aber nicht, um damit Infrastruktur und Schulbaukomponenten zu finanzieren – nicht für die ganze Republik.

Stimmt es, dass die Bundesbildungsministerin möchte, dass die Länder 70 Prozent der Finanzierung tragen?

Das müssen Sie zunächst den Bund fragen. Die Gespräche zwischen Bund und Ländern laufen.

Sie wollen weniger zahlen?

70 Prozent der Kosten könnten die Länder jedenfalls nicht stemmen. Es handelt sich schließlich um ein Bundesprogramm.

Können Sie sich vorstellen, einem Startchancen-Programm zuzustimmen, dessen Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel über die Länder verteilt werden? Von dem also das prosperierende Bayern mehr profitiert als das strukturschwache Berlin?

In dem Fall erscheint mir der Königsteiner Schlüssel nicht sinnvoll. Das ist klar. Wir müssen, wenn wir 4.000 Schulen in prekären Lagen fördern wollen, wirklich nach Sozialdaten gehen.

Haben Sie dazu schon eine Reaktion aus dem BMBF?

Nein, aber in der KMK haben wir uns dazu ausgetauscht. Da war der klare Tenor, dass die Königsteiner Gießkanne beim Startchancen-Programm nicht das optimale Instrument ist.

Die Einführung digitaler Zeugnisse ist deutschlandweit seit längerem geplant. Nun will Berlin offenbar nicht mehr warten. Fälschungssicher und praktisch soll das digitale Zeugnis sein. Die Testphase in Berlin soll noch in diesem Jahr starten. Aus einer Anfrage des Abgeordneten Louis Krüger (Grüne) an die Berliner Schulverwaltung geht hervor, dass der Senat den Einsatz einer “in München vorhandenen Lösung” plant. Einer Technologie, die für digitale Zeugnisse inzwischen als nicht geboten angesehen wird. Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) ficht das nicht an. “Mit diesem Tool kann man mühelos Zeugnisse erstellen“, sagte sie Bildung.Table. “Das ist gut, das wollen wir.”

Berlins Zeugnisvariante hat die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern entwickelt. Der für Digitales zuständige Staatssekretär in der Berliner Schulverwaltung, Aziz Bozkurt (SPD), antwortete auf die Anfrage von Grünen-Politiker Krüger. Die bayerische Lösung verfüge “über ein Sicherheitskonzept, das gemäß der Vorgabe des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstellt wurde”. Auch der Datenschutz sei berücksichtigt. Die IHK München habe es mit der zuständigen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.

Berlins Vorhaben liegt jedoch quer zur Pionierarbeit in Sachsen-Anhalts Digitalministerium. Magdeburg soll stellvertretend für alle Bundesländer ein solches Zeugnis entwickeln. Das Berliner Vorgehen dürfte dort daher für Irritationen sorgen. Die Bundesdruckerei und Govdigital, ein Zusammenschluss öffentlicher IT-Dienstleister, arbeiten mit Sachsen-Anhalt an dem bundesweiten Digital-Zeugnis. Ein erster Testlauf des Zeugnisses ist im vergangenen Jahr gescheitert. Bereits im Vorfeld war die Kritik an Sachsen-Anhalts Vorgehen groß – weil das Land auf die Blockchain-Technologie setzte.

So sollte das Zensurendokument aus Sachsen-Anhalt nicht von einem zentralen Schlüssel zertifiziert werden, wie das etwa bei digitalen Impfnachweisen in der EU geschieht. Stattdessen sollten stetig Zertifikate als “Blöcke” an lange “Ketten” von vorherigen Zertifikaten anhängt und kryptographisch mit ihnen verknüpft werden. Eine Veränderung beziehungsweise eine Manipulation bestehender Daten in einer Blockchain soll so nicht möglich sein, ohne dass ein merklicher Fehler entstehen würde. Wer ein Zeugnis korrigieren möchte, müsste es als neue Version in der Blockchain ablegen.

Die Blockchain-Technologie ist vor allem aus der Welt der Kryptowährungen bekannt. Weil es dort absichtlich keine vertrauenswürdige, zentrale Autorität gibt, soll Vertrauen mithilfe der Blockchain geschaffen werden. Im Fall des digitalen Zeugnisses stellen Kritiker die Frage: Wozu auf eine derart komplexe, wenig erprobte Technologie setzen, wenn es einfachere Methoden gibt? Und wenn ein Vertrauensproblem, mit dem die Kryptowährungen arbeiten müssen, gar nicht vorliegt?

Sachsen-Anhalt ist inzwischen vom Blockchain-Weg abgerückt. Der dortige Digitalstaatssekretär Bernd Schlömer (FDP) betrachtet die Technologie als “überdimensioniert” für die Erstellung von Schulzeugnissen. Zu Bildung.Table sagte Schlömer, der Berliner Weg sei “nicht zielführend und macht keinen Sinn.” Sein Bundesland werde noch dieses Jahr seine Variante für das digitale Zeugnis vorlegen. Dieses sei dann auch im geplanten Zertifikats-Wallet der Nationalen Bildungsplattform nutzbar.

Offenbar teilt man in Berlins Schulverwaltung diese Einschätzung nicht. Die Senatorin und neue KMK-Präsidentin Busse sagte, Berliner Lehrern sei Sachsen-Anhalt nicht so wichtig. “Die sind froh, wenn es funktioniert.” In Busses Haus sieht man weiterhin Vorteile in der Blockchain. Aufgrund “des Spurwechsels in Sachsen-Anhalt” sondiere man einen alternativen Weg. Der soll “zu einer modernen, sicheren und benutzerfreundlichen Lösung” führen. Ein enger Erfahrungsaustausch mit Sachsen-Anhalt fände selbstverständlich weiterhin statt. Um eine Übergangslösung soll es sich laut Senatsverwaltung bei der Münchner Technologie nicht handeln. Franz Hausmann

Kurz nach Weihnachten meldete sich der Deutsche Städtetag mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Der Ganztagsausbau sei blockiert, wenn Bund und Länder nicht umgehend die noch ausstehende Verwaltungsvereinbarung unterzeichneten. Jetzt zeigt sich: Lange dauert es offenbar nicht mehr. Die Verhandlungen stünden “kurz vor dem Abschluss”, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion, die Bildung.Table vorliegt (Download im Volltext).

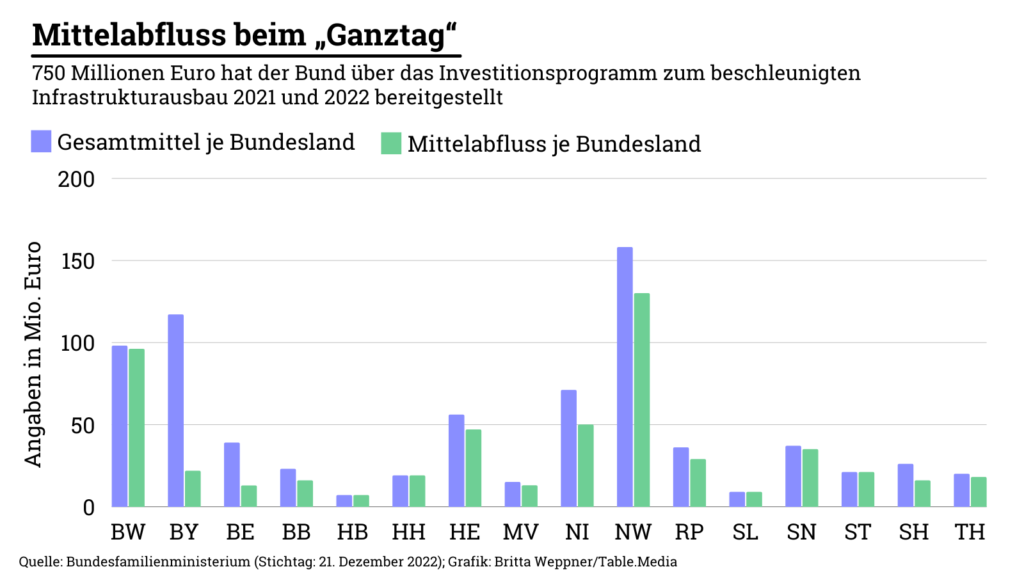

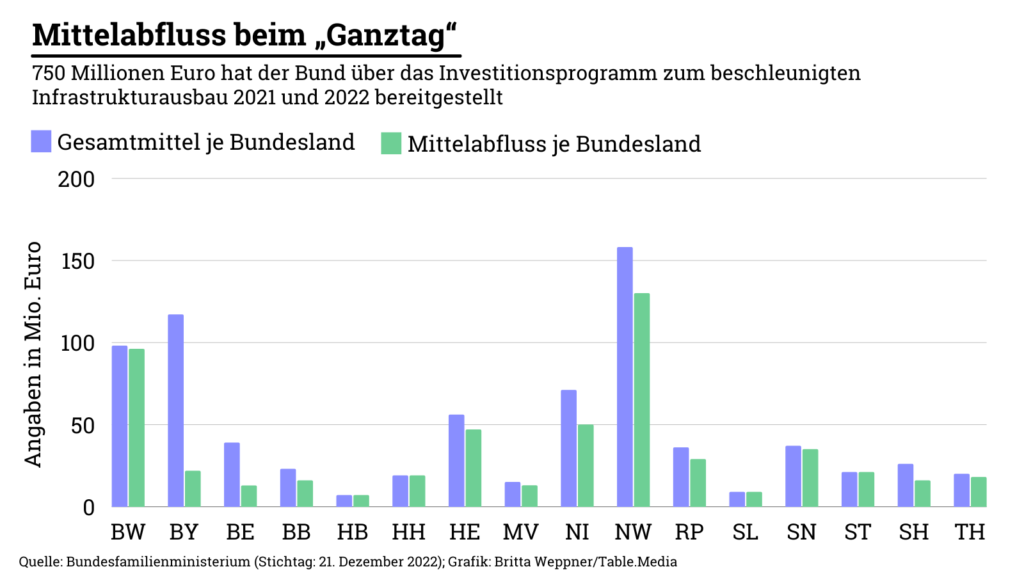

Ende 2020 hatte der Bund in einem ersten Schritt 750 Millionen Euro, sogenannte Beschleunigungsmittel, bereitgestellt. Mit dem bald erwarteten Abschluss der Bund-Länder-Vereinbarung können dann weitere 2,75 Milliarden Euro aus dem bereits gesetzlich verankerten Sondervermögen in den Ganztagsausbau an Grundschulen fließen.

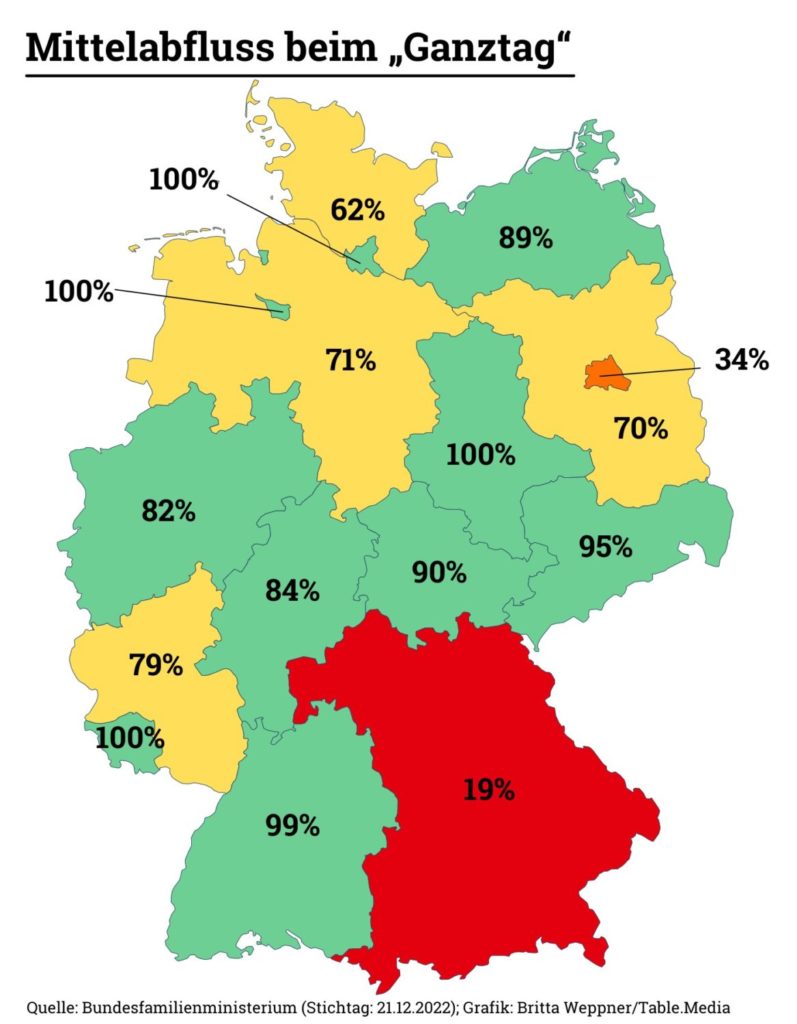

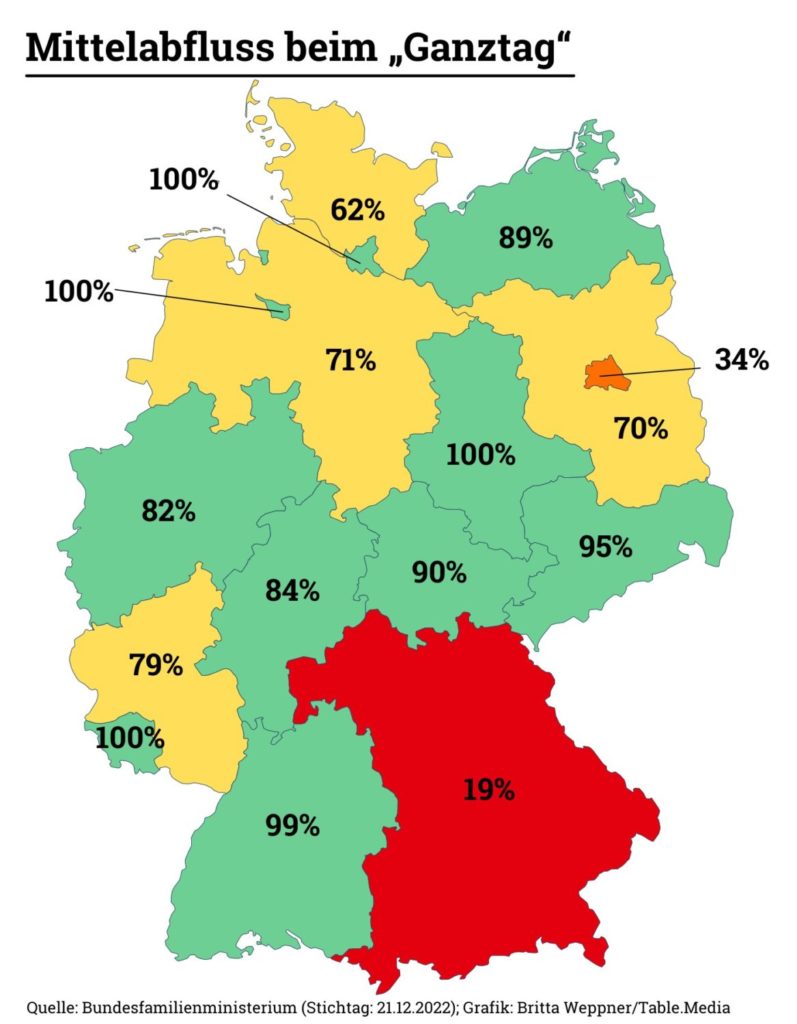

Zeit für ein Fazit: Seit zwei Jahren stehen die Beschleunigungsmittel bereit, doch die Länder haben erst knapp über 70 Prozent der Förderung (542 Millionen Euro) abgerufen. Nun ist das erste, 750 Millionen Euro schwere, Investitionsprogramm zum Jahresende ausgelaufen – und der Topf ist nicht annähernd geleert. Die übrigen Fördermittel übertragt das Bundesfamilienministerium zwar in das errichtete Sondervermögen. Doch das Problem des schleppenden Ausbautempos bleibt.

Während Hamburg, Bremen, das Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt die gesamten Fördermittel abgerufen haben, sieht es in anderen Bundesländern schlechter aus. Bayern hat 19 Prozent der Mittel abgerufen, Berlin 34 Prozent. Das Bundesfamilienministerium betont, dass vom Abruf der Mittel nicht direkt auf die “Investitionstätigkeit” geschlossen werden kann. Die Länder könnten das Geld auch während oder nach Abschluss einzelner Maßnahmen, wie beispielsweise Umbauten an den Schulen, abrufen.

Dennoch mehrten sich zuletzt Stimmen, die den Rechtsanspruch ab 2026 für unrealistisch halten. Besonders die Kommunen schlugen Alarm (Lesen Sie unsere Analyse). Trotz der Warnungen will die Bundesregierung an dem Zeitplan ab 2026 festhalten. “Das im September 2021 beschlossene Ganztagsförderungsgesetz gilt fort”, schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin im BMFSFJ, Ekin Deligöz.

“Die Ampel lässt Länder, Kommunen und Träger einfach im Regen stehen“, kritisiert Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion. Es sei inzwischen mehr als deutlich, dass bis 2026 nicht ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stünden. Dass die Ampel mehr als ein Jahr über die Verwaltungsvereinbarung verhandelte, nennt Breher “Arbeitsverweigerung“

Tatsächlich kann BMFSFJ-Staatssekretärin Deligöz nicht beantworten, wie viele zusätzliche Plätze die Schulträger seit 2020 geschaffen haben. Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sehe kein entsprechendes Monitoring vor, schreibt sie. Dafür soll in Kürze das Bund-Länder-Gremium “Ganztag” mit der Arbeit beginnen – auch unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, der Sozialpartner, der Wissenschaft und Verbänden. Eine Anfrage von Bildung.Table zu den Aufgaben dieser neuen Steuerungsgruppe beantworte das Ministerium bis Redaktionsschluss nicht.

Das BMFSFJ will 2023 besonders die Qualität im Ganztag in den Blick nehmen. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Ampel-Parteien vorgenommen, gemeinsam mit den Ländern einen Qualitätsrahmen zu entwickeln – ein Thema, das auch die neue KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse mit Verve vorantreibt. Der Plan sei, so heißt es in der Antwort der Bundesregierung, die Pläne des BMFSFJ und der KMK zu “harmonisieren”.

Das Dreikönigstreffen in Baden-Württemberg ist ein exklusiver Werbetermin für die FDP. Zu Beginn eines jeden Jahres sind alle Kameras und Mikrofone auf die Liberalen gerichtet. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und FDP-Chef Christian Lindner nutzten das Treffen, um einen Neustart in der Bildung zu verkünden.

Die seit einem Jahr agierende Ministerin schwärmte zwar wieder mal vom Moonshot (dem sogenannten “Mondfahrprojekt Bildung” der FDP), machte aber keinen konkreten Vorschlag. Und der Finanzminister brachte die Idee einer zusätzlichen Bildungsmilliarde pro Jahr in Umlauf. Damit fliegen die beiden führenden Köpfe der FDP für Bildung und Forschung allerdings nicht zum Mond – sie kommen nicht einmal bis zum gültigen Koalitionsvertrag. Dreikönig war ein Signal, wohin die Reise geht: Die Freien Demokraten haben sich von ihrem eigenen Slogan “weltbeste Bildung für jeden” verabschiedet.

Stark-Watzingers Worte | In den Reden und Tweets von Bettina Stark-Watzinger fällt auf: Sie sagt viel über Themen wie Freihandel, die Ukraine oder den Papst, die alle nichts mit ihrem Ressort zu tun haben; sie schwärmt häufig von utopischen Moon- oder gar Sunshots; aber sie weiß wenig über messbare Fortschritte in ihrem Verantwortungsbereich zu berichten. Da war die Dreikönigsrede am Freitag das beste Beispiel. Stark-Watzinger sprach davon, die hohe soziale Abhängigkeit von Schülerleistungen nicht weiter hinnehmen zu wollen. “Das Aufstiegsversprechen in unserem Land muss endlich wieder mit Leben gefüllt werden”, sagte sie.

Das ist eine gute Idee. Nur erwartet man von einer Bildungsministerin, die bereits seit einem Jahr im Amt ist, mehr als Appelle. Doch wieder wenig Konkretes von Stark-Watzinger. Keine klaren Ankündigungen beim Startchancenprogramm, kein Wort zum Digitalpakt oder gar seiner Neuauflage. Nur bei der Exzellenzinitiative berufliche Bildung wurde ein bescheidenes Ziel sichtbar. Ab sofort, sagte die Ministerin, “gehört die berufliche Bildung in jede Berufsorientierung an jeder Schulform, in jede Klasse, und ganz besonders auch ans Gymnasium.”

Immer wieder forderte die Ministerin für die Digitalisierung der Bildung einen “digitalen Stresstest für Schulen”. Wenn man sie fragte, was sie dafür tut, wehrte ihre Pressestelle stets ab: “Dies war ein Appell der Ministerin.” Ein Appell an sich selbst?

Kürzlich wünschte sie, dass man die EdTechs, also die Start-ups im Bildungsbereich, stärker in die Arbeit der Schulen einbinden müsse. Was Stark-Watzinger nicht verriet: Warum sie als die verantwortliche Ministerin das nicht einfach vorantreibt – mit Förderungen, Pitches und gemeinsamen Kongressen. Die EdTechs baten mehrfach, im BMBF sich vorstellen zu dürfen – ohne Erfolg. Und das, obwohl Teile des BMBF sehnsüchtig darauf warten. Nur auf einem Gebiet ist Stark-Watzinger stark. Sie fordert ohne Pause, dass es eine Schließung von Schulen und Hochschulen wie bei Corona “niemals wieder geben darf.”

Stark-Watzingers Taten | Die konkreten administrativen Maßnahmen des BMBF in der Schulpolitik sind überschaubar. Ambitionierte Versprechen aus dem Koalitionsvertrag befinden sich in der Warteschleife. Das wichtige Programm für bessere Startchancen, bestehend aus drei Teilen, hat die Ministerin auf das Schuljahr 2024/2025 verschoben. Und selbst dieser Programmbeginn ist noch nicht sicher.

Die Ministerin hat die Aufgabe, den laufenden Digitalpakt zu beschleunigen und ein Nachfolgeprogramm aufzulegen. Wer sich gerade von den Liberalen dazu Fortschritte erwartet hatte, hat sich getäuscht. Nicht einmal bei der Exzellenzinitiative der beruflichen Bildung gibt es Substanzielles zu berichten.

Stark-Watzingers Geld | Wenn das Dreikönigstreffen der Versuch eines Neustarts war bei dem großen Versprechen der weltbesten Bildung, dann ist er der FDP nicht gelungen. Das lässt sich an den Ressourcen ablesen. Christian Lindner sprach von einer zusätzlichen Bildungsmilliarde jedes Jahr – und betonte zugleich: An den Bildungschancen der Kinder dürfe nicht gespart werden. Stark-Watzinger tat Lindner den zweifelhaften Gefallen, ihn an seine Rede von 2015 zu erinnern. Vor acht Jahren hatte Lindner gesagt, die liberale Erzählung beginne nicht bei der Steuer-, sondern bei der Bildungspolitik. Doch davon konnte beim Dreikönigstreffen 2023 keine Rede sein.

Stark-Watzinger selbst nannte gar keinen Betrag, den sie von Lindner für das Startchancenprogramm haben will. Als RTL am Wochenende ein Gespräch mit der Bildungsministerin dahingehend zuspitzte, dass es über zwei Milliarden Euro jährlich für das Programm geben solle, wurde daraus ein veritabler Lapsus. Zunächst bestätigte das BMBF in einem Tweet den Betrag – widerrief ihn aber auf Nachfrage durch Bildung.Table sogleich wieder. “Es gibt noch keine Festlegung auf die Summe”, korrigierte ein Sprecher. “Wir wollen erst am Konzept arbeiten.”

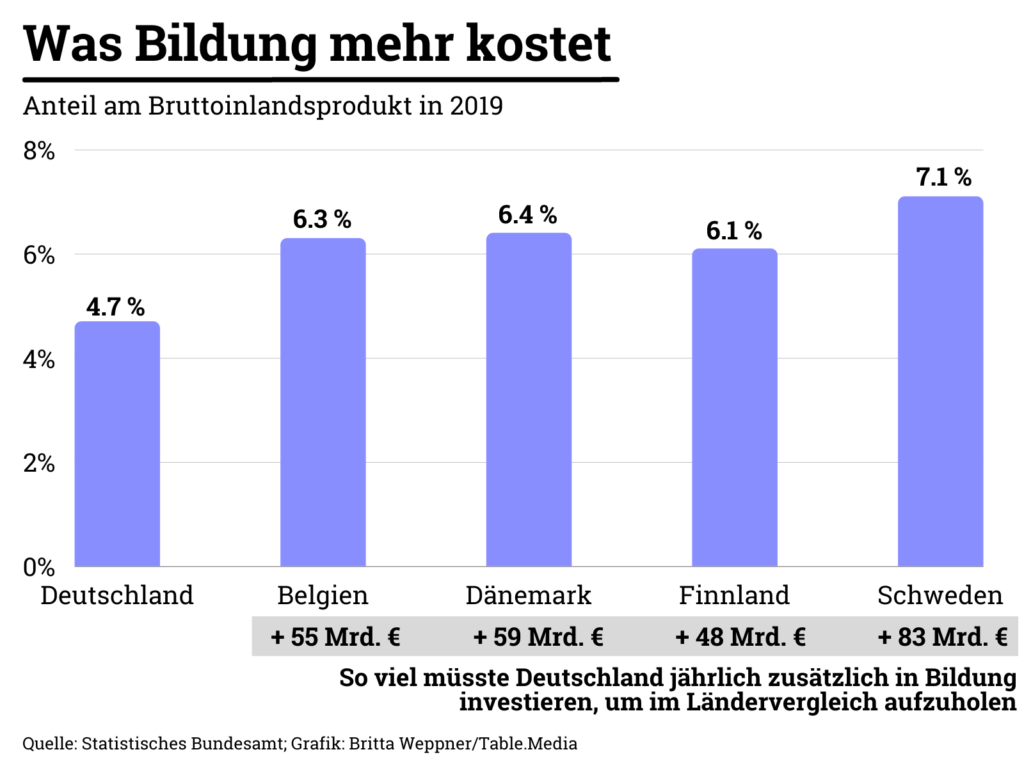

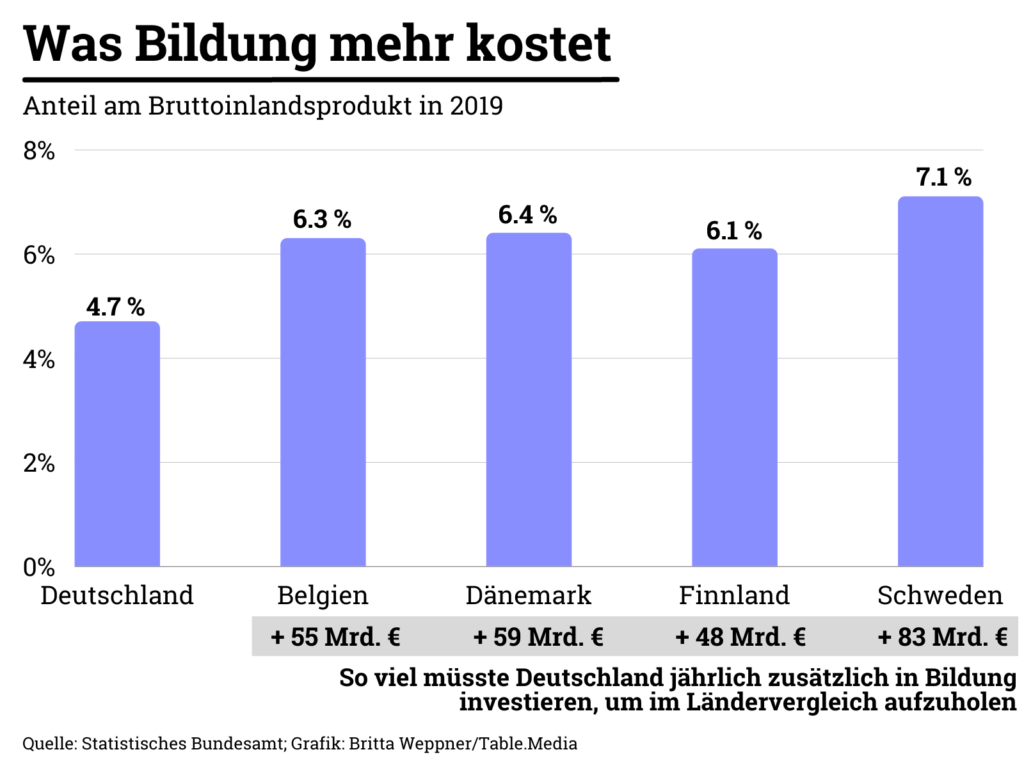

Eine Bildungsmilliarde? Das ist kein Fort-, sondern ein Rückschritt. Allein für das Startchancenprogramm waren bei den Koalitionsverhandlungen bis zu 2,5 Milliarden Euro im Gespräch – jährlich. Wenn Christian Lindner nun eine Milliarde Euro pro Jahr für Bildung als Ganzes bietet, dann fällt er also weit hinter die Ziele der Koalition zurück.

Gleiches gilt für den relativen Vergleich: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau vermutet eine Investitionslücke von 45 Milliarden Euro allein für den Schulbau. Und nimmt man Norwegens Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt zum Maßstab, dann müssten Bund und Länder ihr Schulgeld auf der Stelle um über 80 Milliarden Euro (!) aufstocken. Jedes Jahr. Das hätte die Qualität eines Moonshots. Lindners Bildungsmilliarde ist im Vergleich dazu ziemlich erdverbunden.

Stark-Watzingers Team | Das Problem an der Regentschaft von Bettina Stark-Watzinger könnte im Personal liegen. Die eigentliche Arbeit wird schließlich nicht von der Ministerin erledigt. Eigentlich hatte die FDP für die Macherposition eine herausragende Figur nominiert: Thomas Sattelberger, wahrscheinlich einer der besten Kenner von Bildung und Forschung und zugleich ein erfahrener Top-Manager großer Organisationen.

Nur entledigte sich die FDP des forschen Sattelbergers durch Indiskretionen und eine demonstrative Budgetkürzung, um nicht zu sagen eine Demütigung. Jeder, der Sattelberger kennt, wusste: Dieser Mann geht nicht mit 73 Jahren in die Politik, um politische Spielchen zu ertragen oder Däumchen zu drehen. Sattelberger schmiss den Job hin.

Damit war klar: Dieses Bildungsministerium setzt nichts mehr durch, sobald Widerständen drohen. Und so präsentiert sich das BMBF seitdem: keine guten Reden, kein erfolgreiches Handeln. Die Ministerin ist schon nach einem Jahr eine ,lame duck’.

Während ihres Masters unterrichten Lehramtsstudierende bereits als Fachlehrer an einer Schule – drei Tagen pro Woche und insgesamt zehn Stunden. Die Phase dauert drei Jahre, dafür entfällt das Referendariat. So lautet ein neues Konzept vom Brandenburgischen Pädagogen-Verband (BVP). Das Modell soll angehenden Lehrkräften eine praxisnahe Ausbildung bieten und den Lehrkräftemangel abfedern.

Eine “gewisse Unterstützung” sollen die Masterstudierenden laut BVP von einem Lehrer erhalten. Wie im Referendariat bräuchte es Hospitationen, die Zahl der Unterrichtsaufgaben solle allmählich ansteigen. An zwei Tagen pro Woche müssten die Studierenden neben dem Unterricht Seminare mit Coaching und zur Fachbegleitung besuchen. Die BVP fordert, die Studierenden im Praxismaster für ihre Unterrichtsarbeit zu vergüten. Um “angemessenen Wohnraum” sollen sich die Kommunen kümmern – die Finanzierung könnten etwa Länder und Kommunen mit übernehmen.

Damit sich der berufsbegleitende Lehramtsmaster umsetzen lässt, macht die BVP auch Vorschläge für Änderungen bereits im Grundstudium: Bachelor-Studierende sollen früh Einblick in Unterricht bekommen – unter anderem mithilfe “digitaler Möglichkeiten”. Außerdem bräuchte es einen größeren Fokus auf Methodik, Didaktik und Psychologie. Verhindern will die BVP damit auch, dass Lehramtsanwärter nach einem sehr fachlichen Bachelorstudium etwa im MINT-Bereich in die Wirtschaft abwandern. Janna Degener-Storr

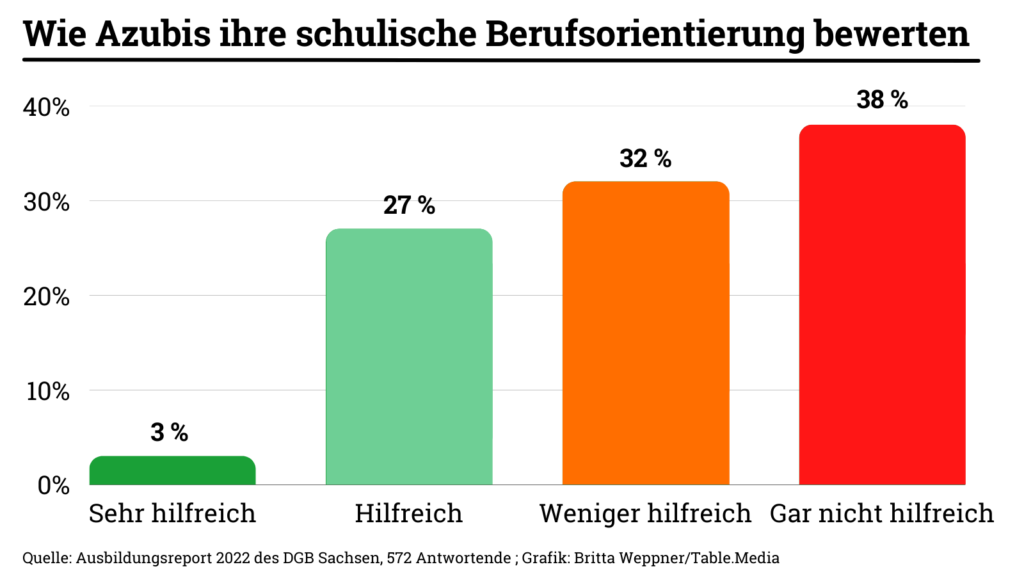

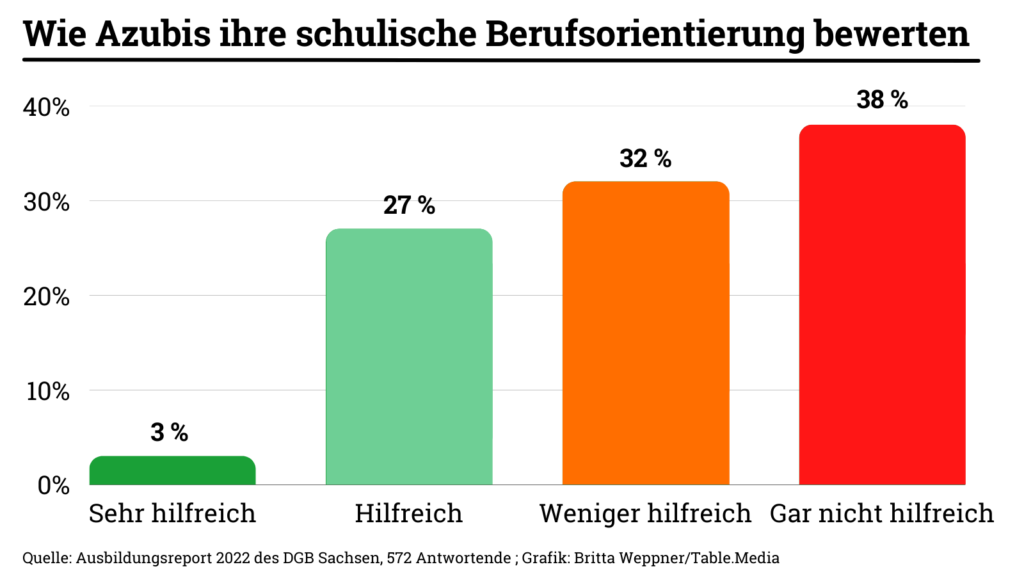

Ein Viertel der Auszubildenden in Sachsen lässt sich in einem anderen Beruf ausbilden als geplant (27 Prozent). Sechs Prozent sehen ihren Ausbildungsberuf sogar als “Notlösung”. Das ergibt der Ausbildungsreport 2022 des DGB Sachsen, der eine nicht repräsentativen Befragung von 587 Azubis auswertet (zum Download). 2021 gab es laut amtlicher Statistik knapp 50.000 Azubis im Freistaat.

Eigentlich haben Azubis in Sachsen gute Chancen, eine Lehrstelle zu finden. Es gibt deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB Sachsen, Daniela Kolbe, fordert daher mehr Engagement in der Berufsorientierung. Mehr Praktika und andere Angebote müssten dafür sorgen, “dass sich junge Menschen sehr früh einen Überblick über den aktuellen Ausbildungsmarkt verschaffen können”. 70 Prozent der Befragten halten die Berufsorientierung in ihrer allgemeinbildenden Schule für unzureichend. Mehr als jeder Dritte bezeichnete sie als “gar nicht hilfreich” für die Berufswahl.

Nur jeder Dritte ließ sich von der Bundesagentur für Arbeit (BA) beraten. Angesichts beschränkter Möglichkeiten für Präsenz-Angebote in der Pandemie verwundert das nicht. Wer sich von der BA beraten ließ, war jedoch meistens zufrieden: Knapp zwei Dritteln empfand die Beratung dort als hilfreich.

Jugendliche, die sich in einem anderen Beruf ausbilden lassen als geplant, sind unzufriedener – ein Abbruch der Ausbildung wird dadurch wahrscheinlicher. Tatsächlich ist laut DGB-Report nur die Hälfte der Azubis im Alternativberuf zufrieden. Bei denen, die ihre Berufswahl als Notlösung sehen, sind es sogar nur ein Drittel. Von den Azubis im Wunschberuf gaben hingegen neun von zehn an, dass sie zufrieden sind. Anna Parrisius

Um die Sprach-Kitas zu retten, hatte die Bundesregierung im November eine Übergangsfinanzierung bis Juni 2023 angekündigt. Nur war das Geld bis kurz vor Weihnachten gesperrt. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium nach Informationen von Bildung.Table den haushälterischen Sperrvermerk aufgehoben.

Wie berichtet, knüpfte Christian Lindner die Freigabe der 109 Millionen Euro an die Bedingung, dass die Länder dem Kita-Qualitätsgesetz zustimmen. Das ist in der letzten Sitzung des Bundesrats vor dem Jahreswechsel passiert. Aus Sicht der Opposition, und mancher Ländervertreter, war das Vorgehen des Finanzministers ein politischer Trick: Er verhinderte durch den Sperrvermerk einen Aufstand der Länder beim KiTa-Qualitätsgesetz – auf dem Rücken der Mitarbeiter in den Sprachkitas.

Währenddessen hatte das Bundesfamilienministerium die halbjährige Verlängerung des Programms bereits seit Mitte November vorbereitet. Einen Antrag konnten die Träger bis zum 15. Dezember einreichen, danach verschickt das BMFSFJ die Zuwendungsbescheide. Am Ende blieben den Trägern nur wenige Tage, um die Arbeitsverträge ihrer Mitarbeiter zum neuen Jahr zu verlängern. Moritz Baumann

2019 hat die Große Koalition neue Abschlussbezeichnungen für berufliche Fortbildungen beschlossen. Ziel war es, die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zu stärken. Wer sich beispielsweise nach Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung fortbildet, kann sich inzwischen nicht mehr nur “Geprüfter kaufmännischer Fachwirt” nennen, sondern auch “Bachelor Professional“. Weitere neue Zusatztitel sind “Master Professional” und “Geprüfter Berufsspezialist”. Nach drei Jahren ist die Bilanz jedoch mager, für wie viele Fortbildungen die neuen Titel tatsächlich eingeführt wurden.

Nur von neun bundesrechtlich geregelten Fortbildungen wurden die Verordnungen entsprechend angepasst. Das teilt BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit (zum Download).

Um die neuen Titel einzuführen, braucht es für jede Fortbildung zunächst einen Antrag der Sozialpartner und zum Teil eine umfangreiche inhaltliche Anpassung der Fortbildungsordnung. Eine Ausnahme bilden Meister nach der Handwerksordnung – sie konnten sich bei neuem Abschluss schon ab Januar 2020 automatisch Bachelor Professional nennen.

Bis wann die neuen Titel für alle Fortbildungsabschlüsse gelten sollen, konnte das BMBF nicht mitteilen. Stephan Albani, CDU-Obmann im Bildungsausschuss, kritisierte gegenüber Bildung.Table, dass das BMBF den Prozess deutlich aktiver unterstützen und einen Plan für die Umsetzung auflegen müsse.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) teilt auf Anfrage mit, dass von 85 bundeseinheitlichen Abschlüssen, die sie prüft, erst sechs umbenannt seien. Bei sechs weiteren stimmten sich die Fachministerien noch ab.

Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, sagte Bildung.Table auf Anfrage: “Im Interesse der Betriebe und der zukünftigen beruflich qualifizierten Fachkräfte würden wir uns ein schnelleres ,Ausrollen’ der neuen Bezeichnungen wünschen.” Die DIHK hofft, dass die neuen Titel die internationale Anschlussfähigkeit verbessern und mehr Fachkräfte zu einer Fortbildung motivieren. Gerade an Höherqualifizierten mangelt es vielen Betrieben.

Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sind von rund 20 bundeseinheitlichen Abschlüssen im Handwerk bisher drei neu geordnet. Die Anpassungen der Fortbildungsverordnungen liefen zwar zügig im Konsens mit den Sozialpartnern ab. “Das jeweils danach folgende Erlassverfahren, insbesondere die Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das Bundesministerium für Justiz dauert unseres Erachtens allerdings sehr lang. Hier würden wir uns mehr Tempo wünschen”, sagte eine Sprecherin.

Der Verband erhofft sich von den neuen Titeln unter anderem, dass mehr junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk ergreifen. Die Berufsorientierung müsse vermitteln, dass “im Handwerk zum Studium gleichwertige Bildungs- und Karriereziele erreicht werden können”. Anna Parrisius

Berliner Lehrerinnen und Lehrer können ab sofort entweder eine einmalige Geldprämie oder monatliche Zulagen als Anerkennung für ihre Arbeit erhalten. Dies geht aus einer 19-seitigen Anweisung der Bildungsverwaltung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Die Prämien für leistungsstarke Lehrer sollen die Höhe eines Grundgehalts nicht übersteigen. Möglich seien daher rund 3500 bis 6000 Euro, der Umfang hängt von der jeweiligen Besoldungsgruppe ab. Die monatlichen Zulagen könnten bis zu sieben Prozent des Anfangsgrundgehalts betragen und für maximal ein Jahr gezahlt werden. Ziel der zusätzlichen Geldleistungen sei es, die “Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft” zu steigern.

Jeden zehnten Beschäftigten will Berlin bedenken, neben Lehrkräften auch andere Beschäftigte wie Erzieherinnen und Erzieher. Voraussetzung für die Bonuszahlungen ist laut Verwaltungsvorschrift “eine besondere herausragende Leistung“, die “dadurch gekennzeichnet, dass sie weit über dem Durchschnitt liegt und deshalb ungewöhnlich, besonders, auffallend ist.”

Die Initiative geht noch auf die Idee der vormaligen Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zurück. Schulleiter fragen sich laut Tagesspiegel, warum die Bildungsverwaltung sie nicht früher anwendete. Denn rechtlich anbinden konnte der Senat die neue Vorschrift an das Bundesbesoldungsgesetz, an eine Verordnung von 2001 und an mehrere Rundschreiben der Senatsverwaltungen für Inneres und Finanzen. Anouk Schlung

Die Schulbehörde in New York versperrt der leicht zugänglichen KI-Anwendung ChatGPT den weiteren Eintritt in die Schulen der Stadt. So berichtet es die gemeinnützige Newsorganisation Chalkbeat, die über Schule und Lernen informiert. “Aufgrund von Befürchtungen über negative Auswirkungen auf das Lernen der Schüler und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Genauigkeit der Inhalte ist der Zugang zu ChatGPT in den Netzwerken und auf den Geräten der New York City Public Schools eingeschränkt.” Das sagte laut Chalkbeat die Sprecherin des New York Department of Education, Jenna Lyle.

Das KI-Tool könne zwar schnelle und einfache Antworten auf Fragen liefern. “Es fördert aber nicht das kritische Denken und die Problemlösungskompetenz, die für den akademischen und lebenslangen Erfolg unerlässlich sind.” Allerdings: Der Zugang zu der neuen KI ChatGPT ist lediglich über die öffentlichen Geräte und Netzwerke blockiert, welche die Bildungsverwaltung New Yorks vorhält.

Wie berichtet, ist auch hierzulande eine breite Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der neuen KI entbrannt. Viele Forschende und Lehrende gehen davon aus, dass diese Version Künstliche Intelligenz Schule grundsätzlich verändern wird – weil es noch nie eine so einfache und zugleich kompetente Form von KI gab. Die Hamburger Lehrerin und Lehrerfortbilderin Regina Schulz sagte: “ChatGPT ist Realität, und Schule muss sich immer mit aktueller Realität auseinandersetzen”. Ein Verbot dieser Anwendung sei schlicht nicht möglich. Die KI könnte “das disruptive Tool sein, das Schule tatsächlich verändert.”

Bayerns Realschullehrer forderten die Politik am Montag dazu auf, “die rasant fortschreitenden Entwicklungen bezüglich künstlicher Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten an Schulen nicht zu verschlafen.” Die Schulen würden vor völlig neue, noch nicht absehbare Herausforderungen hinsichtlich Unterrichtsgestaltung und Prüfungskultur gestellt.

Die Kultusminister sind bislang aber noch ziemlich ruhig. Sie wissen offenbar gar nicht, was da auf sie zukommt. Eine Umfrage von Bildung.Table unter ausgewählten Bundesländern zeigte: In der Spitze der Häuser ist das Tool noch weitgehend unbekannt. Vier von fünf angefragten Stabsstellen wussten nicht, was dieses neue Tool ist und kann.

Die Entscheidung New Yorks findet nicht in irgendeinem Bildungsdistrikt statt. Mit rund einer Million Schülern und 75.000 Lehrkräften ist New York das größte Schulsystem der USA. Die pädagogische Forschung mit ChatGPT wurde nicht unterbunden. Sie ist auch über Rechner der Schulbehörden möglich – allerdings auf Antrag. “Man sollte ChatGPT nicht verbieten”, sagte der Seminarlehrer Kai Wörner Bildung.Table, “sondern proaktiv sich der Herausforderung stellen.” Wie das geht, zeigte er am 4. Januar Hunderten Lehrkräften aus ganz Deutschland. Christian Füller

Sonja Köpke ist keine Person, die auf ihr Gegenüber einredet. Ganz im Gegenteil – die 39-jährige Berlinerin tritt zurückhaltend auf. Der Eindruck, den sie hinterlässt, wirkt umso stärker. Seit Juli 2022 ist die ausgebildete Lehrerin die Macherin hinter einem der größten privaten Bildungsunternehmen in Deutschland.

Als Geschäftsführerin von Teach First Deutschland verantwortet sie das deutschlandweite Netzwerk der sogenannten Fellows. Dabei handelt es sich um Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, die bisher gut 90.000 Schülerinnen und Schüler in deutschen Brennpunktschulen dabei unterstützt haben, wichtige Übergänge zu bewältigen. Dazu gehört zum Beispiel der Wechsel zwischen verschiedenen Schulformen oder der Sprung in eine Ausbildung.

Köpke selbst hat Sport, Deutsch und Englisch für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen studiert. “Ausschlaggebend für meine Wahl war, dass ich während eines Praktikums einen Schüler kennenlernte, der es schaffte, nach für nach jeden Stein, der ihm in den Weg gelegt worden war, wegzuräumen”, erzählt sie. Das habe Köpke damals sehr bewegt. Zu Teach First Deutschland kam die Pädagogin später als Programm-Managerin. “Ich habe Fellows ausgewählt, qualifiziert und sie während ihres Leadership-Programms an den Schulen begleitet.”

Das Szenario für Sonja Köpkes Arbeit ist bekannt: Seit mehr als zehn Jahren nehmen in Deutschland vor allem die Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit bildungsfernem und migrantischem Hintergrund ab. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt. Teach First Deutschland will Schulen mithilfe der Fellows dabei unterstützen, bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern besondere Angebote zu machen. Dabei geht es für Sonja Köpke auch um Beteiligung: “Gerade diese Kinder sind in der Regel weniger beteiligt.” Möglichkeiten der Partizipation – zum Beispiel bei außerschulischen Klima- oder Demokratieprojekten – müsste man häufig erst noch schaffen. Teach First Deutschland biete hier eine zusätzliche Ressource.

In der Vergangenheit haben Kritiker die Wirkung von Teach First Deutschland teilweise infrage gestellt – es fehlten “fundierte Wirkungsanalysen”. Auf die Frage, wie sich die Ergebnisse ihrer Arbeit denn messen ließen, antwortet Sonja Köpke heute: “Teach First Deutschland hat eine Übergangsprognose entwickelt.” Mithilfe dieses diagnostischen Werkzeuges können die Fellows die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern dokumentieren und in Feedback-Gesprächen mit Lehrern herausarbeiten, wo jeder einzelne noch Unterstützung braucht. Dabei geht es nicht nur um Noten. “Teamstärke und Zielstrebigkeit zählen genauso”, sagt Köpke.

Darüber hinaus gibt es für die Geschäftsführerin noch eine zweite wichtige Erfolgsebene. “Wir können auf ein ständig wachsendes Netzwerk von ehemaligen Fellows in einflussreichen Positionen zählen. Sie tragen unser Ideal von mehr Bildungsgerechtigkeit in die Wirtschaft, in die Politik und die Verwaltung.”

Sonja Köpke weiß, dass die Startbedingungen für viele junge Menschen schwieriger geworden sind. Aber sie hat etwas, was sie motiviert und in ihrem Job antreibt: “Dieser Moment, in dem klar wird, dass es bei einer Schülerin oder einem Schüler noch so viel unentdecktes Potenzial gibt, das ausgeschöpft werden kann – dieser Moment ist unbezahlbar.” Gabriele Voßkühler

Das sieht man sofort – an diesem Beispiel: Einer meiner Achtklässler hat noch nie eine Zeile mit Python programmiert. Mit dem neuen Tool ChatGPT war er dennoch in der Lage, eine Sprachausgabe für ChatGPT von ChatGPT selbst programmieren zu lassen – einfach, indem er die richtigen Aufträge an die KI im Chat stellte. Die Möglichkeiten sind riesig. Diese Künstliche Intelligenz kann Schule disruptiv verändern.

Wir Lehrkräfte können vor dem Hintergrund von Schreibgeneratoren wie ChatGPT in der Schule nicht mehr mit einfachen Fragestellungen arbeiten. “Erörtere, ob die Monarchie in Großbritannien abgeschafft werden sollte.” ChatGPT erledigt das in 20 Sekunden – und ich als Lehrkraft kann nicht feststellen, ob der Text von einer SchülerIn stammt oder von einem KI-basierten Tool.

Deswegen müssen sich unsere Fragestellungen zu fächerverbindenden Themen hinwenden. Unsere Fragen müssen individualisierter, reflexiver und natürlich komplexer werden. Ein Beispiel aus Geschichte: “Lasse ChatGPT eine historische Beurteilung der iranischen Revolution von 1979 erstellen. Überprüfe anschließend den artifiziellen Text auf seine faktische Richtigkeit. Ändere Aspekte des Ergebnisses von ChatGPT – und begründe deine Veränderungen.” Eine Erweiterung für SchülerInnen mit iranischem Hintergrund in der Schule könnte sein: Kommuniziere in Farsi mit ChatGPT.

Ganz einfach: SchülerInnen brauchen einen Internetzugang, ein digitales Endgerät und ein Login.

Es ist für beides geeignet. Das Tool verändert das Verständnis von Unterricht generell. Im Geschichtsunterricht gehen SchülerInnen in ein SeniorInnenzentrum, um mit den Menschen dort über das Ende des Zweiten Weltkriegs oder das sogenannte Wirtschaftswunder Interviews zu führen. Im Anschluss gleichen sie dies mit Quellen ab, die sie in verschiedenen Medien finden, in Büchern, bei Wikipedia oder bei ChatGPT. Das Ganze zu reflektieren ist etwas, was ChatGPT (noch) nicht kann. Das können nur die SchülerInnen, die sich im Lauf der Recherche eine eigene Meinung gebildet haben.

Es geht es hier um die Förderung von Basiskompetenzen. Und in diesem Zusammenhang, für uns LehrerInnen, um die Authentifizierung der jeweiligen SchülerInnen als AutorInnen. Je individueller die Fragestellung wird, umso besser ist das identifizierbar. Deswegen sind Lernportfolios, die den Rechercheprozess samt Zwischenschritten dokumentieren, dafür so gut geeignet.

Erstmal müssen SchülerInnen die Ergebnisse von ChatGPT analysieren, vergleichen und reflektieren. Dazu müssen sie natürlich begleitend recherchieren, Stichwort: lateral reading. Dann können sie den Prompt verändern, also die an die erste Frage im Chat-Dialog anschließenden Eingabe- und Rechercheschritte. Das gilt übrigens für LehrerInnen wie SchülerInnen. Wir LehrerInnen werden durch dieses starke Tool auch zu moderierenden LernbegleiterInnen für SchülerInnen, die SchülerInnen dabei unterstützen, ihren Erkenntnisweg selbst zu navigieren.

So ist ChatGPT in der Schule wirklich sehr kreativ nutzbar. Ein Beispiel für eine Aufgabe in Englisch: “Lasse ChatGPT ein Sonett im Stile Shakespeares über Polizeigewalt in Großbritannien schreiben. Überprüfe das Ergebnis – und passe die Prompts/Eingaben so an, dass das Ergebnis optimiert wird.“

Ich sehe zwei Kritikpunkte. Der erste ist die Motivation für die Vermittlung von Basiskompetenzen. SchülerInnen brauchen trotz ChatGPT eigenes Wissen und eigene Kompetenzen – als eine Art Bulls**t-Radar. Nur dann können sie sagen: “Moment, hier stimmt doch was nicht bei der Antwort von ChatGPT.” Darüber müssen wir LehrerInnen nachdenken – jetzt, sofort. Denn: Das Tool ist schon Realität von SchülerInnen, die ja vielleicht sagen: “Okay, diese Aufgabe kann ChatGPT mit einem Klick – warum soll ich das also selbst machen?”

Der zweite Kritikpunkt ist, dass Datenbanken, auf die KI und auch ChatGPT zurückgreifen, gesellschaftliche Vorurteile durch den Algorithmus reproduzieren. Das hat Ruha Benjamin gezeigt. Ich will daher mit meinen SchülerInnen maschinenlesbare Texte produzieren. Sie sollen im Geschichtsunterricht der Oberstufe (post-)koloniale Orte in Hamburg erforschen und über diese Wikipedia-Artikel schreiben oder bestehende editieren, idealerweise in unterschiedlichen Sprachen und in Kooperation mit Deutschen Schulen im Ausland. So könnte man – idealistisch gesprochen – Datenbanken mit Bildern diverser, offener Gesellschaften füttern und so die Ergebnisse von KI multiperspektivischer machen.

Regina Schulz ist Lehrerin und in Teilzeit ans Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung abgeordnet.

18. Januar 2023, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr, online

Webinar: ChatGPT – KI als Weg in die Zukunft der Bildung?

Dieses Webinar bietet eine Einführung in den Chatbot von OpenAI und dessen Anwendungsmöglichkeiten in der Schule. Zudem thematisiert der Host Tim Kantereit (Lehrer und Podcaster) mögliche zukünftige Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten von KI im Bildungsbereich. INFOS & ANMELDUNG

19. Januar 2023, 18:00 bis 21:00 Uhr, Berlin

Networking MeetUp: EdTech AfterWork

Networking zwischen allen, die sich für Bildung, Innovation und Technologie interessieren, ist das zentrale Ziel dieser Veranstaltung. Die EdTech-Startup Community Eduvation möchte Entscheider bei einem “After Work Drink” vernetzen. INFOS & ANMELDUNG

23. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr, online

Dialograum: MINT-Landesstrukturen

Die Körber-Stiftung will in diesem Dialograum über die Gestaltung von MINT-Landesstrukturen sprechen. Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Ergebnisse der Broschüre “MINT-Landesstrukturen in Deutschland”. Speakerinnen sind Julia André (Körber-Stiftung) und Stephanie Kowitz-Harms, (MINTvernetzt). INFOS & ANMELDUNG

23. Januar 2023, 14.30 Uhr, online

Netzwerkveranstaltung: Lernen. Handeln. Gemeinsam Zukunft gestalten

Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, spricht über die neue BNE-Kampagne des Ministeriums. Die Kampagne will den Zugang zum Thema BNE erleichtern und das BNE-Netzwerk sichtbarer machen. Das übergreifende Ziel: BNE bis 2030 in der Gesellschaft und im gesamten Bildungssystem verankern. LINK ZUM LIVESTREAM

24. Januar 2023, 13:00 bis 17:00 Uhr, Hamburg und online

Vernetzungstreffen Region Nord: Kitas und Träger auf dem Weg zum Klimaschutz

Auf diesem Vernetzungstreffen sprechen Experten darüber, wie pädagogische Fachkräfte und Multiplikatoren für die Bildungsarbeit mit Kindern bezüglich Resilienz und Handlungsfähigkeit gestärkt werden können. Inhaltliche Schwerpunkte sind Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Klimaschutz in Kitas. INFOS & ANMELDUNG

24. Januar 2023, 18:00 bis 19:15 Uhr, Hamburg

Bildungsforum: Der Weg zu chancengerechten Schulen in Hamburg

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe spricht auf diesem Event über die Gründe für Hamburgs relativ gutes Abschneiden im IQB-Bildungstrend. Rabe und die Friedrich-Ebert-Stiftung thematisieren außerdem die Schlussfolgerungen, die daraus sowie aus den Erfahrungen der Pandemiejahre für die Schulentwicklung gezogen werden müssen. INFOS & ANMELDUNG

24. Januar 2023, 18:00 bis 20:00 Uhr, Berlin und online

Diskussion: Lehrkräftemangel und die Hochschulverträge

Die Kampagne “Schule muss anders” der GEW Berlin möchte in dieser Debatte auf den Zusammenhang zwischen dem Lehrermangel und den aktuell laufenden Verhandlungen zu den Hochschulverträgen aufmerksam machen. In einer öffentlichen Diskussion sollen die wissenschaftspolitischen Sprecher von SPD, Grünen und LINKE und die Senatsverwaltung für Bildung und für Wissenschaft Lösungen für den Lehrermangel besprechen. INFOS & ANMELDUNG

25. Januar 2023, 09:45 bis 12:00 Uhr, online

Online-Workshop: BLok

BLok ist der Online-Ausbildungsnachweis für duale Ausbildungsberufe, der allen Akteuren der dualen Ausbildung zugänglich ist und die klassische Papierform digitalisiert und funktional erweitert. In diesem Web-Seminar können sich Interessierte über das Tool und dessen Entstehungshintergrund informieren. INFOS & ANMELDUNG

am Montag übergibt Karin Prien das Amt der KMK-Präsidentin an Astrid-Sabine Busse. Für wie lange? Das entscheiden letztlich die Berliner Wähler bei den Neuwahlen einen Monat später. Christian Füller und Moritz Baumann haben Busse diese Woche zum Interview getroffen – und eine Bildungspolitikerin erlebt, die aus ihrer Erfahrung als Grundschullehrerin und Schulleiterin schöpft. Das Geld für die Schuldigitalisierung müsse genauso fließen wie für Tafelkreide – dauerhaft und zuverlässig. ChatGPT findet sie wunderbar. Nun müssten Schüler dringend lernen, mit der KI umzugehen. Und, das Kernthema ihrer Präsidentschaft: die Qualität im Ganztag.

Dessen Ausbau läuft schleppend voran – zumindest, wenn man sich die Zahlen zum Mittelabruf anschaut. Moritz Baumann hat sich gefragt, wie realistisch die Einhaltung des Ganztagsanspruchs bis 2026 ist. Eine Anfrage der Unionsfraktion jedenfalls zeigt: Das Bundesfamilienministerium kann gar nicht beziffern, wie viele neue Plätze seit 2020 hinzugekommen sind.

Derweil verspricht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger beim Dreikönigstreffen der FDP wieder mal einen “Moonshot”. Anlass für eine kritische Bilanz! Seit eineinhalb Jahren sitzt die FDP im BMBF am Steuer. Doch ihrem Slogan “weltbeste Bildung für jeden” wird Stark-Watzinger nicht gerecht. Und die von Christian Lindner angekündigte Bildungsmilliarde? Mehr Rückschritt als Fortschritt, schreibt Christian Füller.

In der Posse “digitales Zeugnis” hat unser Autor Franz Hausmann einen neuen Akt geschrieben: Berlin will ein eigenes Zeugnis auf Blockchain-Basis entwickeln – obwohl eigentlich Sachsen-Anhalt zuständig ist und die Technologie schon abgeschrieben hatte. Die künftige KMK-Präsidentin Busse zeigt sich hier launig: Was die Sachsen-Anhaltiner machen, sei den Berliner Lehrern doch erstmal egal!

Ich wünsche eine gewinnbringende Lektüre!

Ein Interview von Moritz Baumann und Christian Füller.

Frau Senatorin, kennen Sie ChatGPT?

Astrid-Sabine Busse: Nee.

Das ist eine leicht zugängliche Künstliche Intelligenz…

… ach, doch! Das ist so wunderbar! Da sage ich: Schreib mir eine Rede für die KMK. Und, zack, da ist sie. Ich hab’s mir vorführen lassen und war fassungslos. Wir können ja, wenn das so leicht geht, Schülerinnen und Schülern gar keine schriftlichen Hausarbeiten mehr aufgeben.

Sie sind eine der ersten Kultusministerinnen, welche die Dimension dieses Tools erfasst.

Ich bin gelernte Lehrerin. Ich habe sofort gewusst, was das bedeutet. Und das ist erst der Anfang. Wir müssen das im Auge behalten und gucken, wie man das begleitet… und dann vielleicht noch einen Avatar als Lehrer? Das macht schon auch Angst.

Wir haben ChatGPT gefragt: “Wer ist Astrid-Sabine Busse?”

Und?

Es kennt Sie nicht, sorry.

Das System ist wohl nicht ausgereift. Aber gut, es macht mich auch ein bisschen froh, dass es doch noch nicht so gefährlich ist.

Können Sie sich vorstellen, ChatGPT zu verbieten?

Es ist faszinierend, was sich Leute so denken, was ich alles kann. Ich bin nicht Katharina die Große, sondern nur die Bildungssenatorin und seit Jahresbeginn auch die KMK-Präsidentin. Außerdem glaube ich kaum, dass wir solchen technischen Entwicklungen mit Verboten begegnen sollten. Die Frage muss doch eher sein, welche Kompetenzen braucht es, um Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen zu können.

Und was macht die Senatorin nun mit der KI?

ChatGPT ist wirklich noch sehr neu, wie Sie selber sagen. Nun müssen wir erst mal abwarten. Aber das ist jetzt in meinem Fokus – ganz, ganz vorne. Denn es ist ganz klar, dass diese Entwicklungen Schule verändern werden. Ich würde den mündigen Umgang mit KI ganz klar als Ziel einer digitalen wie medialen Bildung sehen.

Können unsere Lehrer mit einer solch disruptiven Technologie überhaupt umgehen? Sind die dafür ausgebildet?

Rückfrage: Sind Sie, meine Herren, dafür ausgebildet? Seit wann kennen Sie dieses Programm?

Der Digitalpakt Schule ist eine wichtige Investition. Aber er läuft nicht gut. Wie wird die KMK-Präsidentin Busse diesen Pakt beschleunigen?

Ich bin froh, dass wir überhaupt schon so weit sind. Die Pandemie hat hier ausnahmsweise Gutes bewirkt – nämlich beschleunigt. Dennoch hinkt Deutschland bei der Digitalisierung weit hinterher.

Sie sind jetzt Präsidentin – und Chefin von dem Ganzen. Sie könnten sagen: Ich will, dass meine Schüler ab dem 15. Januar dieses oder jenes Tool benutzen können.

Ich habe überhaupt erst am 16. Januar meine KMK-Inthronisierung, um einmal in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber dieses “Ich will dies” und “Ich will jenes” – so läuft es in einer Fachministerkonferenz nun einmal nicht. Wir leben schließlich in einem föderalen System. Ich kann als Bildungssenatorin sagen: In Berlin sind wir relativ weit. Nach den gut 34.000 Lehrkräften bekommen jetzt alle Referendarinnen und Referendare ein Endgerät, und zwar ein richtig Gutes.

Es soll sogar noch einen zweiten Digitalpakt geben. Was muss der aus Ihrer Sicht beinhalten?

Es darf jedenfalls kein isoliertes Projekt mehr sein. So wie wir früher Kreide gekauft haben, muss heute die Digitalisierung dauerhaft finanziert werden. Das ist nicht billig.

Das heißt, Sie wollen weg von einzelnen Förderprogrammen, hin zu einer kontinuierlichen Finanzierung?

Ja.

Und das zahlt der Bund?

Wer immer das bezahlt: Digitalisierung muss so natürlich in unseren Schulen werden, wie es lange Zeit die Kreide war. Aber das Wichtigste in der Schule ist und bleibt der Mensch. Die Digitalisierung muss pädagogisch gerahmt und ausgestaltet werden.

Der Ganztag wird der Schwerpunkt Ihrer Präsidentschaft – und zwar die Qualität im Ganztag. Müsste man nicht in Wahrheit sagen: Sie können froh sein, wenn es bis 2026 überhaupt genügend Plätze gibt?

Zunächst: Ich bin vom Ganztagskonzept sehr überzeugt. In Berlin haben wir einiges erreicht, wie allgemein im Osten des Landes. Als Präsidentin verhalte ich mich aber überparteilich. Essenziell ist für mich die Qualität der Ganztagsgrundschule: Ganztag heißt nicht, vormittags Unterricht, nachmittags Hort. Wir sollten rhythmisieren, wie die Fachleute sagen.

Sie wollen also den gebundenen Ganztag als Modell durchsetzen?

Nein. Ganztag heißt nicht zwingend gebundener Ganztag. Den wird man nicht in jeder kleinen Kommune umsetzen können.

Sie wollen mit den Ländern Qualitätsstandards vereinbaren. Was heißt das konkret?

In Berlin gelten Qualitätsstandards, das ist richtig. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen der KMK möchte ich Empfehlungen zu einem qualitativ hochwertigen Ganztagsangebot erarbeiten. Für mich ist Ganztagsschule in erster Linie für die Kinder da, deren Akzeptanz des Angebots für seinen Erfolg entscheidend ist. Eine gute Ganztagsschule ist für mich ein Lebensraum mit einem rhythmisierten, abwechslungsreichen Tag, Anspannung und Entspannung. Wenn ich weiß, dass Musik gut ist für das mathematische Verständnis, muss ich den Tagesplan entsprechend gestalten. Und natürlich gehört zu einem guten Ganztag ein gesundes Mittagessen. In Berlin gibt es das übrigens für Eltern kostenfrei.

Welche Qualifikationen müssen Mitarbeiter im Ganztag haben?

Für mich heißt das Zauberwort: multiprofessionelle Teams. Wir haben in Berlin schon immer mit Lehrern und Erziehern gearbeitet. Dazu kommen noch Schulsozialarbeiter. Am Ende muss ich als Lehrerin keine Primaballerina sein. Ich kann aber als Schulleiterin für den Freizeitbereich eine Ballerina oder auch eine Taekwondo-Meisterin engagieren. Das sind die Bausteine eines guten Ganztags.

Die Bauministerin aus NRW sagt zum Ausbau bis 2026: “Das schaffen wir nicht.” Muss man aus Ihrer Sicht die Reißleine ziehen und den Rechtsanspruch aussetzen?

Dieser Rechtsanspruch wurde nicht von Astrid-Sabine Busse geschaffen, sondern vom Bund und von allen Bundesländern in breiter Abstimmung. Wenn man sich derart geeinigt hat, kann ich den Anspruch nicht einfach kippen. Um aber Ängste zu nehmen: Man wird nicht über Nacht Ganztagsschule. Man beginnt in den Klassen eins und zwei. Im nächsten Jahr kommt die nächste Stufe dazu. Und so geht das Schritt für Schritt. Sie müssen in einer Schule auch Bereiche schaffen, die nur für den außerunterrichtlichen Bereich da sind. Psychologisch ist das ganz wichtig für die Kinder.

Wir hören hier die erfahrene Schulleiterin. Wie aber werden Sie als Präsidentin der KMK regieren? Mit der Tat oder mit dem Wort?

Das ist eine Einheit, Worte und Taten.

Sie könnten, wenn Sie Ihre eigene Berliner Koalition ernst nehmen, das Problem des Lehrermangels entschlossen angehen – mit einem Staatsvertrag zur gemeinsamen Lehrerversorgung.

Bis ein solcher Staatsvertrag fertig ist, werden sicherlich schon mehrere Präsidentinnen nach mir nicht mehr im Amt sein.

Elf Parlamente reichen aus – wenn man Mehrheitsentscheide zulässt. So will es Ihr Thüringer Kollege Hemut Holter und wohl auch Ihr Koalitionsvertrag.

Nochmal: Ein Staatsvertrag ist kein falsches Instrument. Lange Wege und Herausforderungen werden uns aber nicht abhalten, sollte der Staatsvertrag sich als Mittel der Wahl herausstellen. Nur das geht nicht über Nacht. Den Fachkräftemangel müssen wir bekämpfen. Aber ich bin Realistin. Es wäre schön, wenn wir zügig eine Vereinbarung zwischen den Ländern hinbekommen: Dass wir so viele Lehrkräfte ausbilden, wie wir brauchen – und uns nicht weiter die Kollegen gegenseitig abjagen. Hier können wir auf die Ländervereinbarung vom Oktober 2020 aufsatteln.

Ihre Vorgängerin Karin Prien votierte für Mehrheitsentscheidungen – auch innerhalb der KMK.

Ein möglichst breiter Konsens macht es immer einfacher. Aber ich kann die Leute nicht in einem Kämmerchen einsperren, bis sich alle einig sind.

Die schlechte Lehrerversorgung ist eine Jahrhundertfrage…

… ich gehe derzeit von zehn Jahren aus. Bis dahin haben wir die Talsohle durchschritten und es geht wieder aufwärts.

Frau Busse. Es könnte sein, dass Sie zusammen mit Ihrer Berliner Koalition im Februar abgewählt werden. Warum sollten wir Astrid-Sabine Busse wählen?

… weil ich kompetent bin. Ich hatte hier nicht vom ersten Tag an die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber meine jahrzehntelange pädagogische Erfahrung zählt etwas. Die setze ich ein. Und gerade in unseren Zeiten ist mir wichtig, dass Verwaltung und Menschen, die tagtäglich Bildung vor Ort gestalten und erfahren, miteinander im Gespräch sind.

Haben Sie schon eine Verabredung mit Bettina Stark-Watzinger?

Wir führen noch im Januar ein Gespräch.

Da wird sicher das Startchancenprogramm Thema sein. Der Bund will Milliarden investieren. Nur soll es frühestens Mitte 2024 losgehen. Werden Kinder und Jugendliche schon wieder vergessen?

Nein, das möchte ich nicht und das ist auch nicht so. Wir haben in Berlin 95 Prozent der Stark-trotz-Corona-Mittel für Lernförderung eingesetzt. Das haben nicht alle Länder geschafft.

Das Startchancenprogramm ist umfassend: Förderung von Schulsanierungen, mehr Sozialarbeit und das so genannte Chancenbudget für insgesamt 4.000 Schulen. Wie viel Geld muss jährlich im Topf sein, Frau Präsidentin, damit dieses Programm wirkt?

In den Verhandlungen sind gerade zwei Milliarden Euro pro Jahr im Gespräch. Das reicht aus meiner Sicht aber nicht, um damit Infrastruktur und Schulbaukomponenten zu finanzieren – nicht für die ganze Republik.

Stimmt es, dass die Bundesbildungsministerin möchte, dass die Länder 70 Prozent der Finanzierung tragen?

Das müssen Sie zunächst den Bund fragen. Die Gespräche zwischen Bund und Ländern laufen.

Sie wollen weniger zahlen?

70 Prozent der Kosten könnten die Länder jedenfalls nicht stemmen. Es handelt sich schließlich um ein Bundesprogramm.

Können Sie sich vorstellen, einem Startchancen-Programm zuzustimmen, dessen Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel über die Länder verteilt werden? Von dem also das prosperierende Bayern mehr profitiert als das strukturschwache Berlin?

In dem Fall erscheint mir der Königsteiner Schlüssel nicht sinnvoll. Das ist klar. Wir müssen, wenn wir 4.000 Schulen in prekären Lagen fördern wollen, wirklich nach Sozialdaten gehen.

Haben Sie dazu schon eine Reaktion aus dem BMBF?

Nein, aber in der KMK haben wir uns dazu ausgetauscht. Da war der klare Tenor, dass die Königsteiner Gießkanne beim Startchancen-Programm nicht das optimale Instrument ist.

Die Einführung digitaler Zeugnisse ist deutschlandweit seit längerem geplant. Nun will Berlin offenbar nicht mehr warten. Fälschungssicher und praktisch soll das digitale Zeugnis sein. Die Testphase in Berlin soll noch in diesem Jahr starten. Aus einer Anfrage des Abgeordneten Louis Krüger (Grüne) an die Berliner Schulverwaltung geht hervor, dass der Senat den Einsatz einer “in München vorhandenen Lösung” plant. Einer Technologie, die für digitale Zeugnisse inzwischen als nicht geboten angesehen wird. Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) ficht das nicht an. “Mit diesem Tool kann man mühelos Zeugnisse erstellen“, sagte sie Bildung.Table. “Das ist gut, das wollen wir.”

Berlins Zeugnisvariante hat die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern entwickelt. Der für Digitales zuständige Staatssekretär in der Berliner Schulverwaltung, Aziz Bozkurt (SPD), antwortete auf die Anfrage von Grünen-Politiker Krüger. Die bayerische Lösung verfüge “über ein Sicherheitskonzept, das gemäß der Vorgabe des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstellt wurde”. Auch der Datenschutz sei berücksichtigt. Die IHK München habe es mit der zuständigen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.

Berlins Vorhaben liegt jedoch quer zur Pionierarbeit in Sachsen-Anhalts Digitalministerium. Magdeburg soll stellvertretend für alle Bundesländer ein solches Zeugnis entwickeln. Das Berliner Vorgehen dürfte dort daher für Irritationen sorgen. Die Bundesdruckerei und Govdigital, ein Zusammenschluss öffentlicher IT-Dienstleister, arbeiten mit Sachsen-Anhalt an dem bundesweiten Digital-Zeugnis. Ein erster Testlauf des Zeugnisses ist im vergangenen Jahr gescheitert. Bereits im Vorfeld war die Kritik an Sachsen-Anhalts Vorgehen groß – weil das Land auf die Blockchain-Technologie setzte.

So sollte das Zensurendokument aus Sachsen-Anhalt nicht von einem zentralen Schlüssel zertifiziert werden, wie das etwa bei digitalen Impfnachweisen in der EU geschieht. Stattdessen sollten stetig Zertifikate als “Blöcke” an lange “Ketten” von vorherigen Zertifikaten anhängt und kryptographisch mit ihnen verknüpft werden. Eine Veränderung beziehungsweise eine Manipulation bestehender Daten in einer Blockchain soll so nicht möglich sein, ohne dass ein merklicher Fehler entstehen würde. Wer ein Zeugnis korrigieren möchte, müsste es als neue Version in der Blockchain ablegen.

Die Blockchain-Technologie ist vor allem aus der Welt der Kryptowährungen bekannt. Weil es dort absichtlich keine vertrauenswürdige, zentrale Autorität gibt, soll Vertrauen mithilfe der Blockchain geschaffen werden. Im Fall des digitalen Zeugnisses stellen Kritiker die Frage: Wozu auf eine derart komplexe, wenig erprobte Technologie setzen, wenn es einfachere Methoden gibt? Und wenn ein Vertrauensproblem, mit dem die Kryptowährungen arbeiten müssen, gar nicht vorliegt?

Sachsen-Anhalt ist inzwischen vom Blockchain-Weg abgerückt. Der dortige Digitalstaatssekretär Bernd Schlömer (FDP) betrachtet die Technologie als “überdimensioniert” für die Erstellung von Schulzeugnissen. Zu Bildung.Table sagte Schlömer, der Berliner Weg sei “nicht zielführend und macht keinen Sinn.” Sein Bundesland werde noch dieses Jahr seine Variante für das digitale Zeugnis vorlegen. Dieses sei dann auch im geplanten Zertifikats-Wallet der Nationalen Bildungsplattform nutzbar.

Offenbar teilt man in Berlins Schulverwaltung diese Einschätzung nicht. Die Senatorin und neue KMK-Präsidentin Busse sagte, Berliner Lehrern sei Sachsen-Anhalt nicht so wichtig. “Die sind froh, wenn es funktioniert.” In Busses Haus sieht man weiterhin Vorteile in der Blockchain. Aufgrund “des Spurwechsels in Sachsen-Anhalt” sondiere man einen alternativen Weg. Der soll “zu einer modernen, sicheren und benutzerfreundlichen Lösung” führen. Ein enger Erfahrungsaustausch mit Sachsen-Anhalt fände selbstverständlich weiterhin statt. Um eine Übergangslösung soll es sich laut Senatsverwaltung bei der Münchner Technologie nicht handeln. Franz Hausmann

Kurz nach Weihnachten meldete sich der Deutsche Städtetag mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Der Ganztagsausbau sei blockiert, wenn Bund und Länder nicht umgehend die noch ausstehende Verwaltungsvereinbarung unterzeichneten. Jetzt zeigt sich: Lange dauert es offenbar nicht mehr. Die Verhandlungen stünden “kurz vor dem Abschluss”, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion, die Bildung.Table vorliegt (Download im Volltext).

Ende 2020 hatte der Bund in einem ersten Schritt 750 Millionen Euro, sogenannte Beschleunigungsmittel, bereitgestellt. Mit dem bald erwarteten Abschluss der Bund-Länder-Vereinbarung können dann weitere 2,75 Milliarden Euro aus dem bereits gesetzlich verankerten Sondervermögen in den Ganztagsausbau an Grundschulen fließen.

Zeit für ein Fazit: Seit zwei Jahren stehen die Beschleunigungsmittel bereit, doch die Länder haben erst knapp über 70 Prozent der Förderung (542 Millionen Euro) abgerufen. Nun ist das erste, 750 Millionen Euro schwere, Investitionsprogramm zum Jahresende ausgelaufen – und der Topf ist nicht annähernd geleert. Die übrigen Fördermittel übertragt das Bundesfamilienministerium zwar in das errichtete Sondervermögen. Doch das Problem des schleppenden Ausbautempos bleibt.

Während Hamburg, Bremen, das Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt die gesamten Fördermittel abgerufen haben, sieht es in anderen Bundesländern schlechter aus. Bayern hat 19 Prozent der Mittel abgerufen, Berlin 34 Prozent. Das Bundesfamilienministerium betont, dass vom Abruf der Mittel nicht direkt auf die “Investitionstätigkeit” geschlossen werden kann. Die Länder könnten das Geld auch während oder nach Abschluss einzelner Maßnahmen, wie beispielsweise Umbauten an den Schulen, abrufen.

Dennoch mehrten sich zuletzt Stimmen, die den Rechtsanspruch ab 2026 für unrealistisch halten. Besonders die Kommunen schlugen Alarm (Lesen Sie unsere Analyse). Trotz der Warnungen will die Bundesregierung an dem Zeitplan ab 2026 festhalten. “Das im September 2021 beschlossene Ganztagsförderungsgesetz gilt fort”, schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin im BMFSFJ, Ekin Deligöz.

“Die Ampel lässt Länder, Kommunen und Träger einfach im Regen stehen“, kritisiert Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion. Es sei inzwischen mehr als deutlich, dass bis 2026 nicht ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stünden. Dass die Ampel mehr als ein Jahr über die Verwaltungsvereinbarung verhandelte, nennt Breher “Arbeitsverweigerung“

Tatsächlich kann BMFSFJ-Staatssekretärin Deligöz nicht beantworten, wie viele zusätzliche Plätze die Schulträger seit 2020 geschaffen haben. Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sehe kein entsprechendes Monitoring vor, schreibt sie. Dafür soll in Kürze das Bund-Länder-Gremium “Ganztag” mit der Arbeit beginnen – auch unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, der Sozialpartner, der Wissenschaft und Verbänden. Eine Anfrage von Bildung.Table zu den Aufgaben dieser neuen Steuerungsgruppe beantworte das Ministerium bis Redaktionsschluss nicht.

Das BMFSFJ will 2023 besonders die Qualität im Ganztag in den Blick nehmen. Im Koalitionsvertrag hatten sich die Ampel-Parteien vorgenommen, gemeinsam mit den Ländern einen Qualitätsrahmen zu entwickeln – ein Thema, das auch die neue KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse mit Verve vorantreibt. Der Plan sei, so heißt es in der Antwort der Bundesregierung, die Pläne des BMFSFJ und der KMK zu “harmonisieren”.

Das Dreikönigstreffen in Baden-Württemberg ist ein exklusiver Werbetermin für die FDP. Zu Beginn eines jeden Jahres sind alle Kameras und Mikrofone auf die Liberalen gerichtet. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und FDP-Chef Christian Lindner nutzten das Treffen, um einen Neustart in der Bildung zu verkünden.

Die seit einem Jahr agierende Ministerin schwärmte zwar wieder mal vom Moonshot (dem sogenannten “Mondfahrprojekt Bildung” der FDP), machte aber keinen konkreten Vorschlag. Und der Finanzminister brachte die Idee einer zusätzlichen Bildungsmilliarde pro Jahr in Umlauf. Damit fliegen die beiden führenden Köpfe der FDP für Bildung und Forschung allerdings nicht zum Mond – sie kommen nicht einmal bis zum gültigen Koalitionsvertrag. Dreikönig war ein Signal, wohin die Reise geht: Die Freien Demokraten haben sich von ihrem eigenen Slogan “weltbeste Bildung für jeden” verabschiedet.

Stark-Watzingers Worte | In den Reden und Tweets von Bettina Stark-Watzinger fällt auf: Sie sagt viel über Themen wie Freihandel, die Ukraine oder den Papst, die alle nichts mit ihrem Ressort zu tun haben; sie schwärmt häufig von utopischen Moon- oder gar Sunshots; aber sie weiß wenig über messbare Fortschritte in ihrem Verantwortungsbereich zu berichten. Da war die Dreikönigsrede am Freitag das beste Beispiel. Stark-Watzinger sprach davon, die hohe soziale Abhängigkeit von Schülerleistungen nicht weiter hinnehmen zu wollen. “Das Aufstiegsversprechen in unserem Land muss endlich wieder mit Leben gefüllt werden”, sagte sie.

Das ist eine gute Idee. Nur erwartet man von einer Bildungsministerin, die bereits seit einem Jahr im Amt ist, mehr als Appelle. Doch wieder wenig Konkretes von Stark-Watzinger. Keine klaren Ankündigungen beim Startchancenprogramm, kein Wort zum Digitalpakt oder gar seiner Neuauflage. Nur bei der Exzellenzinitiative berufliche Bildung wurde ein bescheidenes Ziel sichtbar. Ab sofort, sagte die Ministerin, “gehört die berufliche Bildung in jede Berufsorientierung an jeder Schulform, in jede Klasse, und ganz besonders auch ans Gymnasium.”

Immer wieder forderte die Ministerin für die Digitalisierung der Bildung einen “digitalen Stresstest für Schulen”. Wenn man sie fragte, was sie dafür tut, wehrte ihre Pressestelle stets ab: “Dies war ein Appell der Ministerin.” Ein Appell an sich selbst?

Kürzlich wünschte sie, dass man die EdTechs, also die Start-ups im Bildungsbereich, stärker in die Arbeit der Schulen einbinden müsse. Was Stark-Watzinger nicht verriet: Warum sie als die verantwortliche Ministerin das nicht einfach vorantreibt – mit Förderungen, Pitches und gemeinsamen Kongressen. Die EdTechs baten mehrfach, im BMBF sich vorstellen zu dürfen – ohne Erfolg. Und das, obwohl Teile des BMBF sehnsüchtig darauf warten. Nur auf einem Gebiet ist Stark-Watzinger stark. Sie fordert ohne Pause, dass es eine Schließung von Schulen und Hochschulen wie bei Corona “niemals wieder geben darf.”

Stark-Watzingers Taten | Die konkreten administrativen Maßnahmen des BMBF in der Schulpolitik sind überschaubar. Ambitionierte Versprechen aus dem Koalitionsvertrag befinden sich in der Warteschleife. Das wichtige Programm für bessere Startchancen, bestehend aus drei Teilen, hat die Ministerin auf das Schuljahr 2024/2025 verschoben. Und selbst dieser Programmbeginn ist noch nicht sicher.

Die Ministerin hat die Aufgabe, den laufenden Digitalpakt zu beschleunigen und ein Nachfolgeprogramm aufzulegen. Wer sich gerade von den Liberalen dazu Fortschritte erwartet hatte, hat sich getäuscht. Nicht einmal bei der Exzellenzinitiative der beruflichen Bildung gibt es Substanzielles zu berichten.

Stark-Watzingers Geld | Wenn das Dreikönigstreffen der Versuch eines Neustarts war bei dem großen Versprechen der weltbesten Bildung, dann ist er der FDP nicht gelungen. Das lässt sich an den Ressourcen ablesen. Christian Lindner sprach von einer zusätzlichen Bildungsmilliarde jedes Jahr – und betonte zugleich: An den Bildungschancen der Kinder dürfe nicht gespart werden. Stark-Watzinger tat Lindner den zweifelhaften Gefallen, ihn an seine Rede von 2015 zu erinnern. Vor acht Jahren hatte Lindner gesagt, die liberale Erzählung beginne nicht bei der Steuer-, sondern bei der Bildungspolitik. Doch davon konnte beim Dreikönigstreffen 2023 keine Rede sein.

Stark-Watzinger selbst nannte gar keinen Betrag, den sie von Lindner für das Startchancenprogramm haben will. Als RTL am Wochenende ein Gespräch mit der Bildungsministerin dahingehend zuspitzte, dass es über zwei Milliarden Euro jährlich für das Programm geben solle, wurde daraus ein veritabler Lapsus. Zunächst bestätigte das BMBF in einem Tweet den Betrag – widerrief ihn aber auf Nachfrage durch Bildung.Table sogleich wieder. “Es gibt noch keine Festlegung auf die Summe”, korrigierte ein Sprecher. “Wir wollen erst am Konzept arbeiten.”

Eine Bildungsmilliarde? Das ist kein Fort-, sondern ein Rückschritt. Allein für das Startchancenprogramm waren bei den Koalitionsverhandlungen bis zu 2,5 Milliarden Euro im Gespräch – jährlich. Wenn Christian Lindner nun eine Milliarde Euro pro Jahr für Bildung als Ganzes bietet, dann fällt er also weit hinter die Ziele der Koalition zurück.

Gleiches gilt für den relativen Vergleich: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau vermutet eine Investitionslücke von 45 Milliarden Euro allein für den Schulbau. Und nimmt man Norwegens Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt zum Maßstab, dann müssten Bund und Länder ihr Schulgeld auf der Stelle um über 80 Milliarden Euro (!) aufstocken. Jedes Jahr. Das hätte die Qualität eines Moonshots. Lindners Bildungsmilliarde ist im Vergleich dazu ziemlich erdverbunden.

Stark-Watzingers Team | Das Problem an der Regentschaft von Bettina Stark-Watzinger könnte im Personal liegen. Die eigentliche Arbeit wird schließlich nicht von der Ministerin erledigt. Eigentlich hatte die FDP für die Macherposition eine herausragende Figur nominiert: Thomas Sattelberger, wahrscheinlich einer der besten Kenner von Bildung und Forschung und zugleich ein erfahrener Top-Manager großer Organisationen.

Nur entledigte sich die FDP des forschen Sattelbergers durch Indiskretionen und eine demonstrative Budgetkürzung, um nicht zu sagen eine Demütigung. Jeder, der Sattelberger kennt, wusste: Dieser Mann geht nicht mit 73 Jahren in die Politik, um politische Spielchen zu ertragen oder Däumchen zu drehen. Sattelberger schmiss den Job hin.

Damit war klar: Dieses Bildungsministerium setzt nichts mehr durch, sobald Widerständen drohen. Und so präsentiert sich das BMBF seitdem: keine guten Reden, kein erfolgreiches Handeln. Die Ministerin ist schon nach einem Jahr eine ,lame duck’.

Während ihres Masters unterrichten Lehramtsstudierende bereits als Fachlehrer an einer Schule – drei Tagen pro Woche und insgesamt zehn Stunden. Die Phase dauert drei Jahre, dafür entfällt das Referendariat. So lautet ein neues Konzept vom Brandenburgischen Pädagogen-Verband (BVP). Das Modell soll angehenden Lehrkräften eine praxisnahe Ausbildung bieten und den Lehrkräftemangel abfedern.

Eine “gewisse Unterstützung” sollen die Masterstudierenden laut BVP von einem Lehrer erhalten. Wie im Referendariat bräuchte es Hospitationen, die Zahl der Unterrichtsaufgaben solle allmählich ansteigen. An zwei Tagen pro Woche müssten die Studierenden neben dem Unterricht Seminare mit Coaching und zur Fachbegleitung besuchen. Die BVP fordert, die Studierenden im Praxismaster für ihre Unterrichtsarbeit zu vergüten. Um “angemessenen Wohnraum” sollen sich die Kommunen kümmern – die Finanzierung könnten etwa Länder und Kommunen mit übernehmen.

Damit sich der berufsbegleitende Lehramtsmaster umsetzen lässt, macht die BVP auch Vorschläge für Änderungen bereits im Grundstudium: Bachelor-Studierende sollen früh Einblick in Unterricht bekommen – unter anderem mithilfe “digitaler Möglichkeiten”. Außerdem bräuchte es einen größeren Fokus auf Methodik, Didaktik und Psychologie. Verhindern will die BVP damit auch, dass Lehramtsanwärter nach einem sehr fachlichen Bachelorstudium etwa im MINT-Bereich in die Wirtschaft abwandern. Janna Degener-Storr

Ein Viertel der Auszubildenden in Sachsen lässt sich in einem anderen Beruf ausbilden als geplant (27 Prozent). Sechs Prozent sehen ihren Ausbildungsberuf sogar als “Notlösung”. Das ergibt der Ausbildungsreport 2022 des DGB Sachsen, der eine nicht repräsentativen Befragung von 587 Azubis auswertet (zum Download). 2021 gab es laut amtlicher Statistik knapp 50.000 Azubis im Freistaat.

Eigentlich haben Azubis in Sachsen gute Chancen, eine Lehrstelle zu finden. Es gibt deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB Sachsen, Daniela Kolbe, fordert daher mehr Engagement in der Berufsorientierung. Mehr Praktika und andere Angebote müssten dafür sorgen, “dass sich junge Menschen sehr früh einen Überblick über den aktuellen Ausbildungsmarkt verschaffen können”. 70 Prozent der Befragten halten die Berufsorientierung in ihrer allgemeinbildenden Schule für unzureichend. Mehr als jeder Dritte bezeichnete sie als “gar nicht hilfreich” für die Berufswahl.

Nur jeder Dritte ließ sich von der Bundesagentur für Arbeit (BA) beraten. Angesichts beschränkter Möglichkeiten für Präsenz-Angebote in der Pandemie verwundert das nicht. Wer sich von der BA beraten ließ, war jedoch meistens zufrieden: Knapp zwei Dritteln empfand die Beratung dort als hilfreich.