immer mehr Bundesländer starten ins neue Schuljahr. In die Schultüte packt das Institut der Deutschen Wirtschaft eine Bestandsaufnahme der Digitalisierung an Schulen. Es ist die erste Überblicksstudie seit Corona, die heute im Bildungsmonitor vorgestellt wird. Christian Füller hat sie sich vorab angesehen. Digitale Medien kommen mit hoher Geschwindigkeit in den Schulen an – während die Infrastruktur, Stichwort Breitband, hinterherschleicht.

Um Zeit geht es auch in der Analyse der Berliner Pläne zu einem neuen Lehrerinstitut. Die Hauptstadt möchte fortan nicht mehr gemeinsame Sache mit Brandenburg machen. Experten sehen darin die Chance für einen echten Neuanfang. Bloß wird es den frühestens 2025 geben. Das sind viele ungewisse Jahre für die Lehrerbildung an der Spree – gilt sie doch als wunde Stelle für die Zukunft des Schulsystems.

Nach Österreich blickte halb Europa mit Staunen, als es im Frühjahr ankündigte, ab dem kommenden Schuljahr das Pflichtfach “Digitale Grundbildung” einzuführen. Meine Kollegin Katharina Horban hat sich im Alpenland genauer umgeschaut und eine Pannenserie entdeckt. Sie reicht von Schönheitsfehlern im Schulbuch, das Rechner aus den 90ern abbildet und nicht recht erklären kann, was das Internet ist, bis zu fehlenden Lehrerfortbildungen und Grabenkämpfen zwischen Wissenschaftlern und Politikern, die definieren müssen, was digitale Grundbildung eigentlich sein soll.

Zuletzt ein Hinweis auf unsere News: Hier können wir Ihnen exklusive Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium zu Luftfiltern an Schulen nennen, einen Einblick in den Prüfbericht “Digitalpakt Schule” des Bundesrechnungshofs geben und berichten, dass ukrainische Schüler gute Chancen im deutschen Bildungssystem haben.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen,

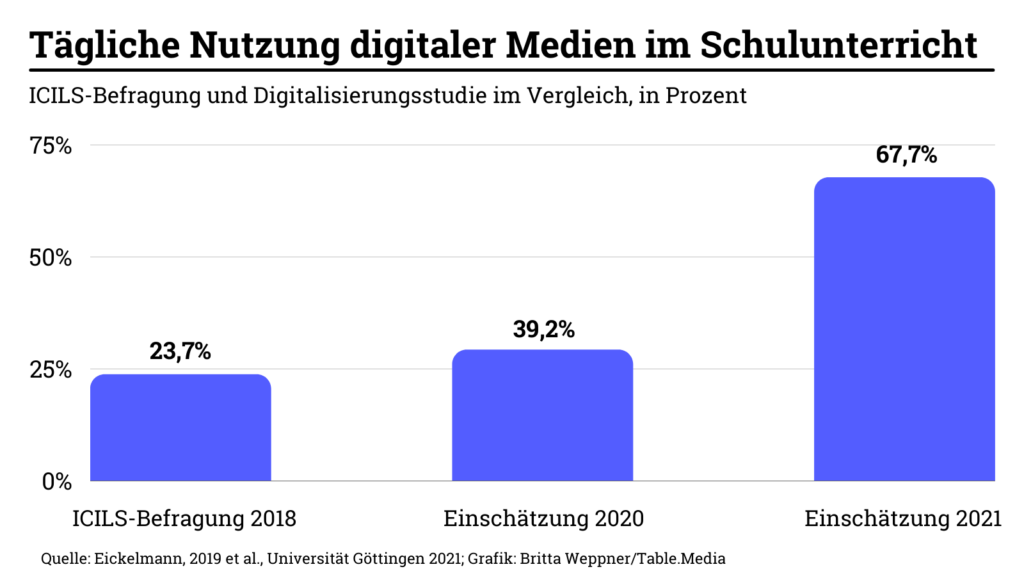

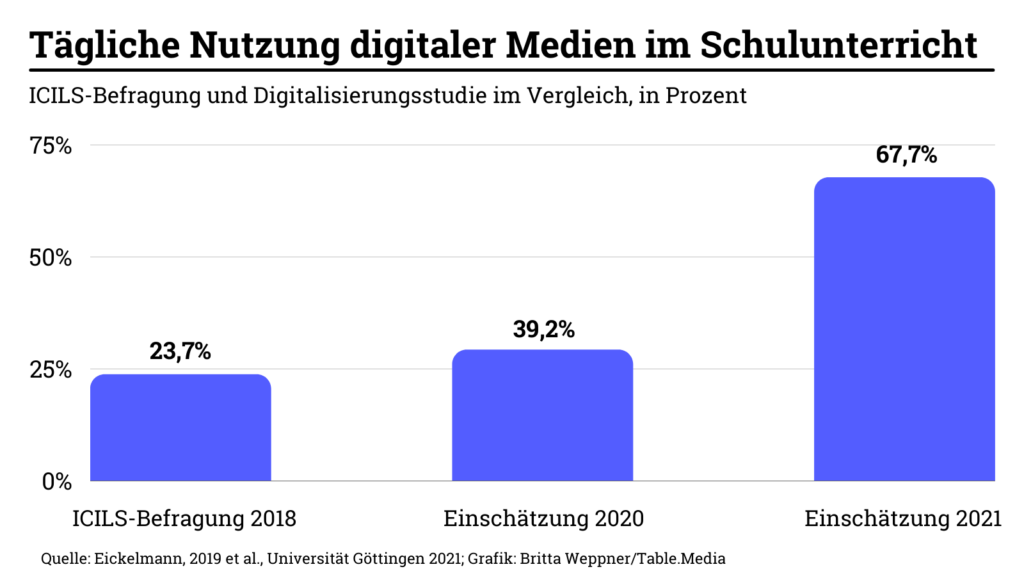

Es ist die erste Studie, die alle Maßnahmen für die digitale Bildung seit 2020 evaluiert, und sie zeigt, wie viel die deutschen Schulen bei der Digitalisierung aufgeholt haben. Inzwischen haben 86 Prozent der Schulen Lernmanagementsysteme. In zwei Drittel der Schulen wird täglich digital gelernt – eine Verdreifachung seit 2018. Gleichzeitig bleibt der Rückstand bei der essenziellen Infrastruktur riesig. Nur etwa vier von zehn Schulen haben bislang eine “ausreichend starke Internetverbindung”. Das ist das Ergebnis des Bildungsmonitors des “Instituts der deutschen Wirtschaft” (IW), den die von Arbeitgeberverbänden finanzierte Lobbyorganisation “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” beauftragt hat und der heute vorgestellt wird.

Bislang berief man sich stets auf die international vergleichende ICIL-Studie von 2018, wenn man Auskunft über den Stand der Digitalisierung in Deutschland geben wollte. Dieses Papier ist inzwischen an entscheidenden Stellen überholt. Die Coronapandemie habe den Prozess beschleunigt, schreiben Christina Anger und Axel Plünnecke, die Autor:innen des IW-Berichts. Allerdings gebe es weiter große Unterschiede zwischen Bundesländern und zwischen den einzelnen Schulen. “Wenn nun keine systematische Weiterentwicklung der Digitalisierung erfolgt, besteht die Gefahr, dass Kinder an Schulen mit guter digitaler Ausstattung anders gefördert werden als Kinder an Schulen mit einer weniger guten Ausstattung.” So die politische Einschätzung von Anger und Plünnecke.

Dennoch reichen die Sprünge auf wichtigen Feldern der Digitalisierung weit. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Bereichen, in denen digitale Technologien zum Einsatz kommen. Für “Austausch und Abstimmung im Kollegium” nutzen inzwischen 72 Prozent der Lehrkräfte digitale Medien; eine Verdopplung im Vergleich zum März 2020, als die Schulen wegen Corona schließen mussten. Sogar verdreifacht hat sich digital “der individuelle Austausch der Lehrer mit einem Schüler”; über die Hälfte der Pädagogen tat dies im September 2021 im Vergleich zum März 2020.

Innerhalb von eineinhalb Jahren hat sich auch die Nutzung digitaler Medien “für das Verteilen, Einreichen und Korrigieren von Aufgaben” rasant entwickelt – es kam zu einer Vervierfachung von 12 auf 46 Prozent. Den “virtuellen synchronen Unterricht” gab es im März 2020 praktisch nicht. Nur ein Prozent der Lehrer wendeten diese Technik an. Inzwischen kann das ein Viertel der Lehrkräfte – nach eigenen Angaben.

Der Bildungsmonitor des IW schaut immer auch in die Länder. Dort kann man ebenfalls erkennen, wie viel sich verändert hat. Bei der “Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien im Unterricht” herrschte früher an deutschen Schulen Grabesruhe. Inzwischen geben 70 Prozent der Lehrer in Bayern an, täglich digitale Medien einzusetzen. In Rheinland-Pfalz sind es 53 Prozent. Und in den Ländern Bremen, Saarland und Baden-Württemberg über 40 Prozent. Diese Zahlen sagen allerdings nichts über die Qualität dieses Unterrichts aus. Dazu bräuchte es qualitative Studien und Unterrichtsbeobachtungen, die es seit Beginn von Corona praktisch noch nicht gibt.

Die große und entscheidende Schwäche der deutschen Schulen liegt laut Studie in der digitalen Infrastruktur. Nur 20 Prozent der Schüler hatten im September 2021 ein staatlich finanziertes Gerät. Der Anteil dürfte inzwischen deutlich höher liegen, denn die Länder und/oder Schulträger schaffen im Moment wie wild digitale Endgeräte an. Die Achillesferse der Schuldigitalisierung aber bleibt die Verfügbarkeit stabilen Internets. Zwei Zahlen im IW-Monitor verdeutlichen die Misere: Nur 38 Prozent der Lehrer gaben im September 2021 an, ausreichend starkes Internet zu haben. Und es findet hier kaum Fortschritt statt. Im Dezember 2020 waren 36 Prozent zufrieden mit der Internetverbindung. Ein Zuwachs von zwei Prozentpunkten bedeutet: Wenn es so langsam weiter geht, dauert es Jahre, ehe alle Schulen schnelles Internet haben.

Studien-Autor Axel Plünnecke betonte die Aussagekraft des Bildungsmonitors. “Die Kernprobleme des deutschen Bildungssystems werden deutlich sichtbar – auch wenn es in der Corona-Pandemie sehr große Fortschritte bei der Digitalisierung gab”, sagte er zu Bildung.Table. Dabei gehe es vor allem um den Ausbau schnellen Internets an den Schulen. Auch sei es wichtig, die Lehrkräfte besser fortzubilden, damit sie die digitalen Tools lernfördernd einsetzen könnten. Was den IW-Forscher erschreckte: “Die Ungleichheit der Bildungschancen ist ein Riesen-Problem, das durch die Pandemie eher noch vergrößert wurde”, sagte er. “Wir brauchen da einen gewaltigen Bildungsaufbruch und müssen Messinstrumente wie die Vergleichsarbeiten konsequent nutzen, um schneller zu verstehen, welche Schüler warum zurückbleiben.” Plünnecke forderte eine gezielte Förderung benachteiligter Schüler und Schulen durch den Einsatz eines Sozialindexes.

Die Jahreszahl heißt 2024. So lange verbleibt ein Teil der Berliner Lehrerfortbildungen noch in dem gemeinsamen Landesinstitut mit dem Land Brandenburg (LISUM). Dann aber will sich die Hauptstadt befreien von der Umklammerung. Berlin will die Einzelmaßnahmen zur Fortbildung von Lehrern und Führungskräften in einem neuen, eigenen Institut fusionieren. Über die zersplitterten Lehrkräftetrainings an der Spree sagt die zuständige Referentin Berlins, Anja Herpell, zu Bildung.Table: “Es macht keinen Sinn, hier getrennt vorzugehen.”

Experten bescheinigen der Integration der Lehrerfortbildungen die “Chance für einen echten Neuanfang”. Sie weisen aber gleichzeitig auf etwas anderes hin. Es geht nicht mehr um kleine Veränderungen, sondern um eine Transformation von Schule und Lernen für das digitale Zeitalter. Darauf kann man mit Fortbildungen eigentlich nicht jahrelang warten.

Die Schaffung eines eigenen Berliner Instituts hatte eine Expertenkommission vorgeschlagen. Dies erlaube eine bessere Abstimmung “der vielen, teilweise inkohärenten Maßnahmen.” So hieß der Leitsatz des Gutachtens im Jahr 2020. Im Jahr 2025 soll nun die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen. Wichtigste Themen: Kernkompetenzen, politische Bildung und Digitalisierung.

Die Lehrerfortbildung gilt als die wunde Stelle für die Zukunft des Schulsystems. Während des Corona-Fernunterrichts etwa hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Lehrerschaft nicht mit digitalen Lehr- und Lernformen vertraut ist. Bund und Länder versuchen verzweifelt, sogenannte Kompetenzzentren für die Lehrerfortbildung zu errichten – und sind damit bisher gescheitert. Nun überraschte das Land Berlin mit der Kündigung des gemeinsamen “Landesinstituts für Schule und Medien”, kurz LISUM. 15 Millionen Euro will die Hauptstadt zum Start in eine neue Einrichtung investieren. Der Betrieb soll jährlich zehn Millionen Euro kosten. Allerdings dürfte es Jahre dauern, bis damit die Lehrerfortbildung an der Spree reformiert ist. Erst wollen die disparaten Verwaltungseinheiten neu sortiert sein.

“Es gibt bisher in Berlin über 100 einzelne Maßnahmen für die Fortbildung von Lehrkräften”, sagt Anja Herpell. Diese seien obendrein nicht immer mit dem Referat Lehrkräftebildung abgestimmt, das sie leitet. Freilich ist noch offen, wie die Neuorganisation am Ende aussehen wird. Die einzelnen Elemente würden “möglicherweise zu einer Einrichtung zusammengeführt”, heißt es aus der Senatsverwaltung für Schule. Es klingt vage, wie Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) über das alte LISUM und das neue Institut spricht. Sie könne das alte Institut aufgeben, solange sie “nichts Neues habe”, sagte sie dem Tagesspiegel.

In ihrem Haus wird die Trennung vom LISUM detailliert beschrieben. “Wichtige Themen, mit denen sich die Führungskräfte im LISUM befassen, finden in der Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer in Berlin nicht statt.” So begründet Referatsleiterin Herpell den Ausstieg aus dem gemeinsamen Institut mit Brandenburg. “Umgekehrt ist die Fortbildung am LISUM für Führungskräfte zum Teil eher abstrakt.” Nun gehe es darum, sich die Berliner Einrichtungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung genau anzuschauen. Dazu gehöre das “Institut für Schulqualität”, das “Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule” oder das Leadership-Lab.

Der entscheidende Faktor bei der Fortbildung von Lehrkräften heißt allerdings: Zeit. Die Schulen stecken mitten in der Transformation für die Digitalisierung. Kurzfristige Herausforderungen wie Corona, der Zusatzunterricht für ukrainische Zuwandererkinder oder der akute Lehrermangel kommen hinzu. Das Schulsystem und seine Lehrkräfte können also nicht jahrelang warten, bis sich Verwaltungsstrukturen verändert haben. Da sind sich Fachleute länderübergreifend einig.

“Ich glaube, wir haben überhaupt keine Zeit, wir sollten jetzt in die Veränderung gehen”, sagt Romy Möller, die Fortbildungen anbietet und in Kooperation mit Bundesländern moderne Führungskräftetrainings organisiert. Sie kritisiert, dass Fortbildungsprogramme der Länder in der Regel auf das gute Management der Schulen gerichtet sind und noch nicht die Transformation des Schulsystems und die dafür nötigen Leadership-Qualifikationen im Auge haben.

Möller unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen Transformation und Change. “Transformation bedeutet einen großen Veränderungsprozess, bei dem das Ziel noch nicht ganz klar ist.” Es existiere eine Vision: das Lernen in einer digitalen Welt. Aber wie die digitale Schule von morgen konkret aussieht und wie der Weg dahin ist, das sei noch nicht bestimmt. Das Besondere an der Führungskräftefortbildung für die Transformation sei daher Agilität. “Wenn wir den Weg nicht wissen, weil wir auf keinen Erfahrungsschatz zugreifen können, dann hilft Agilität”, sagt Möller. “Das bedeutet, wir entwickeln etwas, wir probieren es aus, setzen sofort um – und evaluieren es auch zeitnah.”

Was sich ein bisschen abstrakt anhört, wird sehr konkret, wenn man die Situation von Leitungskräften an Schulen ansieht. Es gibt in den Bundesländern Tausende Schulleitungspositionen, die nicht besetzt sind. Umfragen zeigen, dass eine große Zahl von Schulleitern erschöpft ist. Die überarbeiteten Schulleiter forderten Unterstützung von den für sie zuständigen Ländern, berichtet Romy Möller. “Aber gleichzeitig haben wir sehr lange Wartezeiten für Fortbildungen.”

Auch Ines Bieler, die in Sachsen-Anhalt Fortbildungen für Führungskräfte anbietet, betont, dass es sofort kontinuierliche Fortbildung für Lehrkräfte braucht. “Diese Angebote müssen ausbildungsorientiert und wertschätzend sein – und an die Stärken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anknüpfen. Da können wir keine Pause machen und ewig warten.” Berlin sollte seine Fortbildungen während des Umbaus aufrechterhalten – und als Reichtum begreifen.

Sie warnt davor, das neue Aufgabengebiet schleifen zu lassen. “Eine Führungskräfte-Fortbildung für Schulleitungen war schon immer wichtig. Sie ist es jetzt umso mehr, weil wir durch die Kultur der Digitalität ganz neue Herausforderungen haben”, sagt sie. Es gehe heute nicht mehr so sehr um Lehrinhalte. Die Fragen seien: “Wie lerne ich? Wie recherchiere ich? Wie präsentiere ich? Und wie nutze ich die digitalen Möglichkeiten, mit anderen zusammenzuarbeiten?”

Wer verstehen will, zu welcher Peinlichkeit die Einführung des neuen Schulfachs Digitale Grundbildung in Österreich geworden ist, ruft bei Martin Leyrer in Wien an. Der IT-Experte hat grundlegende Fehler im entsprechenden Schulbuch gefunden: So gelten dort das World Wide Web und das Internet als ein und dasselbe. Der Name von World Wide Web-Gründer Tim Berners-Lee ist falsch geschrieben. Die Turingmaschine wurde als tatsächlicher Computer und nicht als mathematisches Modell dargestellt. Und Abbildungen von Computern sind zum Teil sehr veraltet, es sind Anschlüsse von Rechnern aus den 1990er-Jahren zu sehen.

Leyrer nennt das haarsträubend. Im Gespräch mit Bildung.Table sagt er: “Die Qualität dieses Lehrbuchs spiegelt für mich den Stellenwert der IT in Österreich wider. Das finde ich den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, die dieses Fach ab Herbst unterrichten sollen, unfair.” Zwar wird das Buch bereits überarbeitet, doch es bleiben Fragezeichen. Nach ersten Medienberichten über Leyrer und seine Fehlerliste erklärte ein Ministeriumssprecher, das Schulbuch sei bereits in Deutschland im Einsatz gewesen – und deshalb nur auf die Verhältnisse in Österreich angepasst worden.

Dabei klang die Digital-Offensive für das Bildungswesen so vielversprechend. Bildungsminister Martin Polaschek sprach gar von einem “historischen Moment in den österreichischen Schulen”. Die Unterrichtsthemen sollen von Coding und dem Schutz vor Schadsoftware über ökologische Problemstellungen im Bereich Digitalisierung bis hin zum Umgang mit Fake News reichen. Denn gerade durch die Corona-Pandemie seien verschiedene Wahrheitsvorstellungen zu einem Problem im digitalen Raum geworden, meint Christian Swertz, Bildungswissenschaftler an der Universität Wien.

Für ihn geht es im Unterricht darum, lebensnahe Beispiele für auf den ersten Blick komplexe Themen zu finden – der Umgang mit öffentlichen Äußerungen lasse sich zum Beispiel an Influencern erklären. Damit folgt Österreich dem Aktionsplan für digitale Bildung der EU-Kommission für 2021 bis 2027. “Schülerinnen und Schüler sollen schon früh lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen, sie zu gestalten und Informationen daraus zu verarbeiten”, so Bildungsminister Polaschek. Um das zu schaffen, ist das Fach bewusst disziplinenübergreifend konzipiert.

Ab Herbst ist Digitale Grundbildung verpflichtend für die Schüler der ersten drei Klassen an der Mittelschule und Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS), dem österreichischen Gymnasium. Das bedeutet eine Stunde pro Woche in dem Fach. Außerdem wird es benotet – im Gegensatz zur gleichnamigen “verbindlichen Übung”, die bisher auf dem Stundenplan der Schüler stand. Für sie konnten die Schulen zwischen zwei und vier Wochenstunden über vier Jahre Mittelschule und AHS-Unterstufe reservieren – oder die Übung in den Unterricht anderer Fächer einbinden. Das soll sich nun ändern. Für das neue Schulfach hat das Ministerium 150 neue Planstellen eingerichtet. Es soll das inhaltliche Pendant zur 2021 begonnenen Geräte-Offensive sein, bei der Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden.

“Das führt an den Schulen zum Missverständnis, dass es ein Fach für die Gerätebenutzung sein soll. Das ist natürlich Blödsinn. Die Zielrichtung ist eine sehr viel umfassendere”, sagt Petra Missomelius. Die Medienwissenschaftlerin von der Universität Innsbruck hat die Arbeitsgruppe geleitet, die den Lehrplan für das Fach entwickelt hat. Ihr ist wichtig, dass es gerade nicht “Informatik 2.0” ist. Stattdessen soll der Unterricht – basierend auf dem Frankfurt-Dreieck, einer Fachdidaktik für Bildung in der digital vernetzten Welt – technische, gesellschaftliche und interaktionsbezogene Aspekte gleichermaßen abdecken.

Doch die Vielfalt an Perspektiven wich zwischenzeitlich Partikularinteressen. “Dieses Gleichgewicht ist im geänderten Lehrplan leider massiv zugunsten der Informatischen Bildung verschoben worden. Dies ist nicht plausibel und führt die Potenziale des Fachs ad absurdum”, schrieb Missomelius am 4. Mai in einer Stellungnahme an das Bildungsministerium. Der Kompetenzaufbau über die Schuljahre war nicht mehr stimmig, dafür habe man sehen können, wie Lobby-Gruppen aus der IT ihren Einfluss geltend gemacht hätten.

Missomelius erkannte ihre Arbeit der vergangenen Monate kaum wieder, womit sie nicht allein war. Bildung.Table liegen mehrere interne Stellungnahmen von Wissenschaftlern und Verbänden vor, die die Entrüstung zeigen, als Anfang Mai die Begutachtungsversion des Lehrplans vorgestellt wurde. Ein Kollege schrieb in einem solchen Papier zum Beispiel am 5. Mai, “der Entwurf des Lehrplans entspricht weder fachlichen Anforderungen noch dem Vorschlag von Expert*innen und ist zudem so unsystematisch formuliert, dass nicht verständlich wird, was unterrichtet werden soll.”

Die didaktische Theorie im Lehrplan ist das eine. Woran sich das neue Fach im Schuljahr 2022/23 messen lassen muss, ist das andere: die Umsetzung an den Schulen. Um sie zu gewährleisten, hat das Ministerium eine dreistufige Aus-, Fort- und Weiterbildungsoffensive gestartet: ein Massive Open Online Course (MOOC), den Lehrer “individuell und selbstgesteuert” besuchen können; ein Hochschullehrgang an Pädagogischen Hochschulen, der die Lehrbefähigung zum Unterrichten der Digitalen Grundbildung vermitteln soll – und die Einführung eines neuen Lehramtsstudiums. Doch all das kostet Zeit. In der Anfangszeit werden diese Angebote den Schulen kaum helfen, das Fach vernünftig zu unterrichten.

Genau das stört Martina Künsberg Sarre, bildungspolitische Sprecherin der liberalen Oppositionspartei NEOS. Gute Schulentwicklung sieht für sie anders aus. “Dadurch, dass der endgültige Lehrplan erst im Juli – also wahnsinnig spät – fertig war, waren die Fortbildungsangebote bereits erstellt. Deshalb können die sich nicht genau nach dem richten, was im Lehrplan steht”, sagt sie. Dabei sollten die Lehrkräfte bestens vorbereitet sein, um das neue Fach bestmöglich zu unterrichten. “Es ist immer alles auf den letzten Drücker, die Schulen müssen das dann ausbaden. Man könnte so viele Prozesse optimieren. Aber das passiert bei uns in Österreich leider nicht”, so Künsberg Sarre.

Dazu sagt Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft, die knapp 15.000 Lehrer in Österreich vertritt: “Zusatzausbildungen sind immer erwünscht, sofern jemand die Kapazitäten hat. Aber wir haben momentan einen extremen Lehrermangel, Überstunden sind normal geworden.” Dabei müssten die Lehrer außerhalb der Schule auch noch ein Leben haben. “Deshalb kann das Fortbildungsangebot nur an der Realität an den Schulen vorbeiführen.”

An der Universität Innsbruck ist Wissenschaftlerin Missomelius inzwischen vorsichtig optimistisch. Die Verantwortlichen im Ministerium hätten auf die Einwände von Experten wie ihr zumindest teilweise gehört. Das Ungleichgewicht zugunsten der technischen Aspekte des Fachs ist im finalen Lehrplan nicht mehr ganz so groß. Und so sagt sie mit Blick auf das neue Schuljahr: “Ich denke, dass die Digitale Grundbildung mittlerweile eine ganz gute Richtung eingeschlagen hat.” Katharina Horban

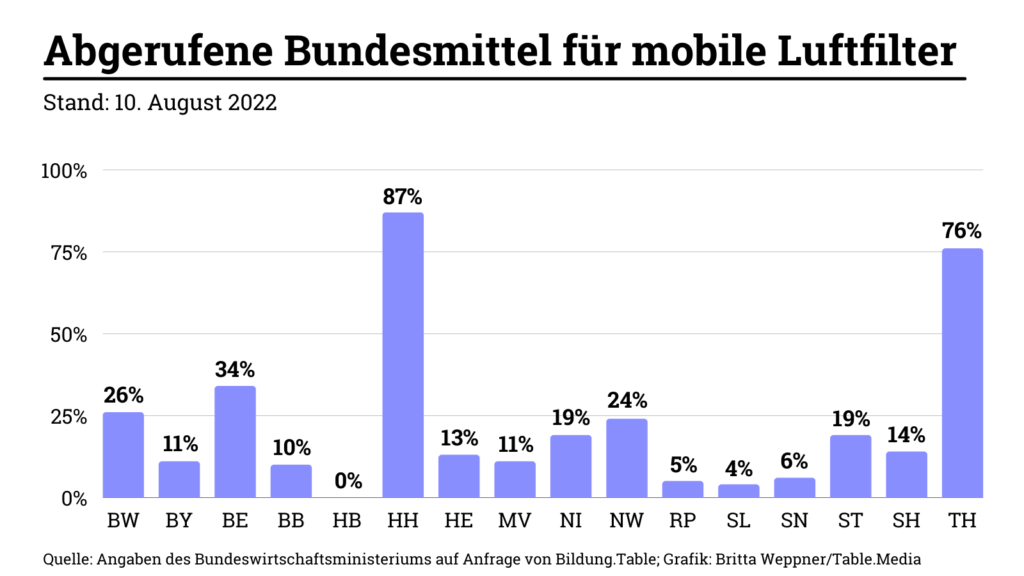

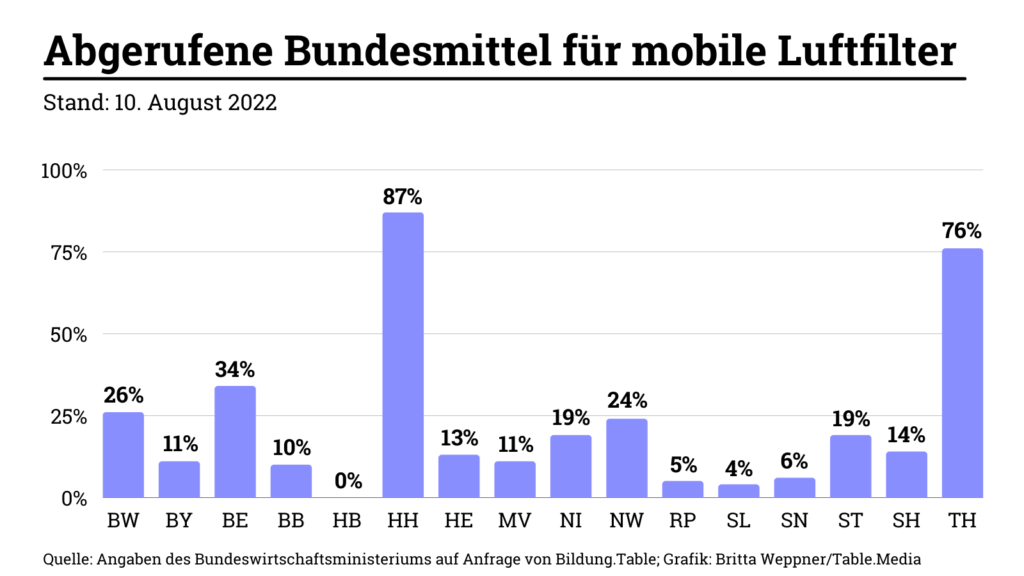

Mit 200 Millionen Euro will der Bund den Ländern bei der Beschaffung mobiler Luftfilter unter die Arme greifen. Nur etwa 42 Millionen wurden jedoch abgerufen. Diese Zahlen nannte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage von Bildung.Table. Der Bund plane nicht, die Förderung zu verlängern, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Einer Bestandsaufnahme von Robert Habecks Ressort ist zu entnehmen, dass zwölf Bundesländer weniger als ein Viertel des Geldes genutzt haben, das ihnen zustand. Die Fördersummen bemaßen sich nach Königsteiner Schlüssel, also nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl der Länder. Bremen hat den Fördertopf ganz unberührt gelassen. Weit unter ihren Möglichkeiten blieben Nordrhein-Westfalen (mit 24 Prozent) und Bayern (mit 11 Prozent), denen die höchsten Summen zustanden (NRW: 42 Millionen, Bayern: 31 Millionen). Da das Ministerium Geld, das die Länder doch nicht ausgezahlt haben, noch zurückrufen will, könnten die tatsächlich genutzten Summen final noch niedriger ausfallen.

Schon kurz nach Bekanntgabe der Bundesförderung für mobile Luftfilter im vergangenen Sommer gab es Kritik. Sie könne nur für Schul- und Kita-Räume mit nachgewiesen eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit beantragt werden – und nur für Einrichtungen mit Kindern unter zwölf Jahren. Der Bund übernahm auch dann nur 50 Prozent der Kosten, je 25 Prozent mussten Land und Schulträger tragen. Berichten zufolge war dies gerade für finanzschwache Kommunen und Landkreise eine Hürde. Daneben war nicht klar, welche Luftreiniger beschafft werden sollten und wie wirksam sie überhaupt sind. Unter anderem empfahl das Umweltbundesamt sie nur als Ergänzung für regelmäßiges Lüften.

Der Rheinischen Post zufolge geben die Kultusministerien der Länder unterschiedliche Gründe dafür an, warum sie den Fördertopf nicht stärker genutzt haben. In Hessen seien infrage kommende Räume bereits ausgestattet gewesen; Sachsen habe lieber CO2-Ampeln angeschafft, um regelmäßiges Lüften zu unterstützen. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, attestiert hingegen den Ländern ein “Armutszeugnis”. Sie hätten “keine bundesweite Strategie für den Kauf und Einsatz der Anlagen entwickelt” und nur teilweise selbst tragfähige Konzepte ausgearbeitet.

Anders als bei mobilen Luftreinigern sieht es bei der Beschaffung stationärer Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas und dem Einbau von Zu- und Abluftventilatoren aus: Hier hat der Bund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, von denen laut Wirtschaftsministerium bereits der Großteil (ca. 1,37 Milliarden) gebunden ist und rund 24 Millionen ausgezahlt wurden. Anna Parrisius

Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsausschuss des Bundestags seinen Prüfbericht zum Digitalpakt Schule vorgelegt. Darin fordert er das Ende von Bundesmitteln für Schulen. Der Digitalpakt sei mangelhaft umgesetzt worden. Es fehle ein effizientes Berichtswesen. Zudem sei die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder nicht sichergestellt. Zuerst hatte der Spiegel berichtet. Im Prüfbericht, der Bildung.Table vorliegt, kommen die Beamten zu dem Schluss, dass Finanzhilfen des Bundes ungeeignet seien, um die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Nach dem Digitalpakt Schule sollten sie “unbedingt ein Ende finden”.

Drei hauptsächliche Gründe für das Scheitern führen die Beamten an: 1) Das BMBF müsse in allen wesentlichen Fragen einen Konsens mit allen Ländern erzielen. 2) Das Kontrollsystem sei bürokratisch und unwirksam. 3) Der tatsächliche Einsatz der geförderten Digitalisierung im Unterricht und ihr Einfluss auf das schulische Lernen sei bislang nicht belegt. Während die ersten beiden Punkte häufig von Kritikern und Befürwortern gleichermaßen genannt und eingestanden werden, überrascht der letzte. Der Bundesrechnungshof stellt den pädagogischen Nutzen der IT-Ausstattung von Schulen infrage. Das erstaunt angesichts der Ereignisse der vergangenen zwei Jahre. So half die durch den Digitalpakt angeschobene Digitalisierung, die Folgen der Schulschließungen abzumildern.

Die Bonner Prüfer üben lautstarke Kritik am BMBF. So habe es das Ministerium versäumt, bei den Ländern auf einheitlichere administrative Umsetzung hinzuwirken. Mit der Folge: 38 unterschiedliche Institutionen vergeben die Mittel – mit sehr unterschiedlichen Verfahren, die sich nicht immer am schulischen Bedarf orientieren würden. Das BMBF habe keine einheitliche Kriterienliste für die Förderrichtlinien der Länder vorgelegt. Das Nachweisverfahren sei lückenhaft und wirkungslos. Gleichzeitig ist der Behörde das Vorgehen des BMBF teils zu pedantisch. Es sollte darauf verzichten, dass die Länder jede einzelne Bewilligung melden müssen.

Einen weiteren Digitalpakt lehnt der Rechnungshof entschieden ab. Nun muss der Haushaltsausschuss des Bundestags über den Bericht beraten. Die Prüfer legen ihm nahe, alle Länder erklären zu lassen, wie sie die Investitionen verwendet haben. Nach den Beratungen möchte auch der Rechnungshof an die Öffentlichkeit treten. Nachdem die Bonner Beamten zuletzt dem Corona-Aufholprogramm ein desaströses Zeugnis ausstellte (Bildung.Table berichtete), dürften sie mit wenig Vorfreude auf das geplante Startchancen-Programm blicken. Dabei plant die Ampelregierung noch weiter in die Hoheit der Länder einzugreifen. Der Bund müsse sich bei der derzeitigen Haushaltslage auf seine “verfassungsrechtlichen Kernaufgaben” besinnen. “Schulangelegenheiten gehören nicht dazu”, schreiben die Prüfer. Niklas Prenzel

Laut einer neuen Studie des ifo-Instituts haben ukrainische Schulkinder eine gute Integrationsperspektive im deutschen Bildungssystem. Anhand von Ergebnissen der PISA-Studie 2018 wurde die Ausgangslage der geflüchteten Kinder bewertet. Für eine erfolgreiche Integration würden demnach ukrainische Lehrkräfte sehr hilfreich sein.

Neben der Anzahl neuer Schüler hierzulande, mittlerweile 150.000, sei auch deren Vorwissen relevant für eine erfolgreiche Integration ins Schulsystem, so die neue Studie. Sie bezieht sich auf Ergebnisse in den Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Dort schnitten ukrainische Schüler etwas weniger gut als die deutschen ab. Allerdings waren die Ergebnisse für bulgarische und rumänische Schulkinder noch geringer – und aus diesen EU-Staaten wurden “bereits zahlreiche Kinder in das deutsche Schulsystem integriert”, wie es in der Studie heißt.

Die Autoren sehen drei grundsätzliche Möglichkeiten, ukrainischer Schulkinder in das deutsche Schulsystem aufzunehmen. Erstens könnten die Schüler direkt in deutsche Regelklassen gestuft werden – hierbei wäre es aber wichtig, die Kinder niedriger einzustufen als sie es regulär in der Ukraine würden. Die Belastungen und Erfahrungen der Flucht sowie die Sprachbarrieren sprächen dafür. Zweitens könnten die Schulpflichtigen zusammen mit Geflüchteten aus anderen Ländern in Willkommensklassen kommen. Dabei sei wichtig, an welchen Schulen diese Klassen angesiedelt werden und dass “Willkommensklassen nicht der Dauerzustand werden”. Nach 6 bis 12 Monaten sollte der Übergang in eine Regelklasse erfolgen, sagte Dr. Lukas Mergele, einer der Autoren der Studie, Bildung.Table.

Die dritte Variante ist die wohl umstrittenste. Dabei würde die deutsche Schulpflicht erfüllt, wenn die geflohenen Schüler Unterricht nach ukrainischem Lehrplan auf Ukrainisch erhalten. Diese Option ist “natürlich logisch für diejenigen, die nur vorübergehend in Deutschland sein werden oder kurz vor Abschlüssen stehen”, so Mergele. Wenn in Deutschland keine Betreuung vor Ort erfolgen kann, müsste Schulkindern mit technischem Equipment geholfen werden. Das ukrainische Bildungsministerium favorisiert weiter diese Möglichkeit. Es betont in einer FAQ, wie wichtig es sei, dass ukrainische Schüler auch nach ukrainischen Lehrplänen auf Ukrainisch unterrichtet werden können. Online-Schulen sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine kostenfrei nutzbar.

Eine Umfrage des ifo-Instituts deutet darauf hin, dass viele ukrainische Familien auch längerfristig in Deutschland bleiben möchten. Während es Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Anzahl an neuen schulpflichtigen Kindern gibt, ist eines sicher: Überall in Deutschland müssen mehr Kinder beschult werden als vor dem Kriegsbeginn. Um diese Herausforderung zu stemmen, wird die Aufnahme ukrainischer Lehrkräfte an deutschen Schulen wichtig werden. Hierbei sei es wichtig, “dass die Qualifikationen schnell anerkannt werden und die Lehrkräfte mit Arbeitsverträgen möglichst fest gebunden werden”, sagte Mergele. Man müsse sich auf längerfristige Veränderungen einstellen. Robert Saar

Einer aktuellen Studie des Verbands der Internetwirtschaft eco zufolge halten 77 Prozent der Deutschen die Einführung von Informatikunterricht als Pflichtfach für sinnvoll. Zudem sprechen sich 46 Prozent dafür aus, mit der Förderung digitaler Kompetenzen bereits im Grundschulalter zu beginnen. Der Meinung, dass die Vermittlung von informatischen Fähigkeiten schon zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr starten sollte, ist rund ein Viertel der Befragten. Anfang August hatte das Meinungsforschungsunternehmen Civey 2.500 Personen befragt. Zwei Drittel befürworten, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie sie mit Mobbing und Hass im Netz umgehen können. 59 Prozent halten erste Datenschutzkenntnisse und einen sicheren Umgang mit dem Internet für wichtig und ein Drittel ist der Meinung, dass der Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit intensiver in der Schule behandelt werden müsse.

Aber: Der Weg zum Pflichtfach Informatik ist noch weit. Und das, obwohl rund jeder Dritte digitale Bildung als eines der aktuell drängendsten Themen für die deutsche Politik betrachtet. Doch bisher wird Informatik nur in Mecklenburg-Vorpommern ab Klasse fünf als Pflichtfach unterrichtet. In NRW steht das Fach nach den Klassenstufen fünf und sechs nur noch als Wahlfach im Lehrplan. Zuletzt ruderte sogar Robert Habeck, der sich Ende Juni dafür ausgesprochen hatte, Programmieren zum Pflichtfach zu machen, zurück. Stattdessen soll der Fokus im deutschen Bildungssystem nun auf “Digital and Financial Literacy” liegen (Bildung.Table berichtete). Anouk Schlung

Digitales Lernen und seine Folgen interessierten Katharina Scheiter schon in ihrem Psychologiestudium in den 1990er-Jahren. Für ihr Diplom untersuchte sie die Auswirkungen von ablenkenden Links in einer Hypertext-Anwendung. “Die hatte vielleicht drei Bilder und nichts gemeinsam mit den sozialen Lernumgebungen, die wir heute im Netz finden.” Doch auch damals wurde schon diskutiert, ob so viele Links nicht problematisch sind und ablenken könnten. Seither verknüpft sie psychologische Grundsatzfragen mit digitaler Bildungspraxis.

Katharina Scheiter hat seit Mai die neu eingerichtete Professur für Digitale Bildung an der Universität Potsdam inne. Diese wird in den kommenden fünf Jahren von der Hasso-Plattner-Stiftung finanziert. Neben Forschung und Lehre ist geplant, einen neuen Masterstudiengang aufzubauen. Zuvor forschte und lehrte sie mehr als zehn Jahre lang als Professorin in Tübingen und leitete dort eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Wissensmedien.

Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht stets die Frage: Wie können digitale Lernmittel so eingesetzt werden, dass sie wirklich sinnvoll sind? In der Bildungspraxis sind ihrer Erfahrung nach nämlich nicht nur das Medienangebot selbst oder der Umgang der Schüler damit entscheidend, “sondern welche Rolle das Medium im Unterrichtkontext spielt.” Heißt: Wie werden Medien eingebunden? Was müssen Lehrkräfte können, um digitalen Unterricht sinnvoll zu gestalten?

Digitale Medien sollen analoges Lernen nicht ersetzen, ist Scheiter überzeugt. Je nach Kontext ist entscheidend, “was für das Lernziel, das ich gerade vor Augen habe, sinnvoll ist.” Scheiter gibt ein Beispiel: “Wenn ich ein komplexes Prozessgeschehen verstehen soll, macht eine dynamische Visualisierung, die diesen Prozess bildhaft darstellt, Sinn.” Wo Dynamik keine Rolle spiele, brauche es nicht unbedingt Visualisierungen. “Animationen und Videos können sogar schädlich wirken, weil sie zu viel kognitiven Aufwand erfordern.” Die Frage ist also immer: Mit welchem Lernprozess gelange ich zum Verstehen? Welche Medienangebote unterstützen genau diesen Lernprozess?

Digitale Medien sind für die Professorin ein Werkzeug, kein Selbstzweck. “An einer Stelle brauche ich einen Hammer, an der anderen einen Schraubenzieher.” Andererseits geht es nicht nur um ein “Lernen mit Medien”, sondern auch um ein “Lernen über Medien”. Um bei der Werkzeugmetapher zu bleiben: “Ich muss die vielen Angebote und auch ihre Gefahren kennenlernen. Mit manchen kann ich mir ganz schön auf die Finger hauen. Das Thema Medienkompetenz ist nicht wegzudenken.”

Mit einem Fachdidaktiker aus der Chemie entwickelte Scheiter vor einigen Jahren einen Prototypen für ein digitales Schulbuch. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten in die Bildungspraxis einfließen. “Wir wissen schon viel über die lernförderliche Gestaltung digitaler Medien. Leider kommt dies nicht unbedingt bei Verlagen an.” Die Psychologin lernte in diesem Projekt, wie die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Bildungswissenschaft, Informatik und Fachdidaktik aussehen müsste: “Solche Kooperationen bräuchten wir vielmehr.”

Aktuell erforscht sie vor allem adaptives Lernen, also die Art und Weise, wie Lehrkräfte durch digitale Anwendungen Lernstände erfassen und ihren Unterricht individuell auf einzelne Schüler anpassen können. Vera Altmolak

23. August 2022, 19:30 bis 21:30 Uhr

Eltern-LAN: digital zum Spiel “Brawlstars”

Ziel dieses Workshops ist es, Erwachsenen ein Gefühl für die Faszination, die Computerspiele auf Kinder und Jugendliche ausüben, zu geben. Nach einer Einführung zu digitalen Spielen aus pädagogischer Sicht folgen ein medienpädagogisches Live-Let’s Play und ein Vortrag zum Thema “Exzessives Spielen”. INFOS

25. August 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Planspiel Gute Schule: technology & media literacy

Anliegen des Planspiels “Gute Schule” der Robert-Bosch-Stiftung ist, auf spielerische, aber realitätsnahe Weise Strategien für die eigene Schule zu entwerfen. Das Planspiel setzt sich mit verschiedenen 21st-Century-Skills auseinander, diesmal mit Technology & Media Literacy. INFOS & ANMELDUNG

immer mehr Bundesländer starten ins neue Schuljahr. In die Schultüte packt das Institut der Deutschen Wirtschaft eine Bestandsaufnahme der Digitalisierung an Schulen. Es ist die erste Überblicksstudie seit Corona, die heute im Bildungsmonitor vorgestellt wird. Christian Füller hat sie sich vorab angesehen. Digitale Medien kommen mit hoher Geschwindigkeit in den Schulen an – während die Infrastruktur, Stichwort Breitband, hinterherschleicht.

Um Zeit geht es auch in der Analyse der Berliner Pläne zu einem neuen Lehrerinstitut. Die Hauptstadt möchte fortan nicht mehr gemeinsame Sache mit Brandenburg machen. Experten sehen darin die Chance für einen echten Neuanfang. Bloß wird es den frühestens 2025 geben. Das sind viele ungewisse Jahre für die Lehrerbildung an der Spree – gilt sie doch als wunde Stelle für die Zukunft des Schulsystems.

Nach Österreich blickte halb Europa mit Staunen, als es im Frühjahr ankündigte, ab dem kommenden Schuljahr das Pflichtfach “Digitale Grundbildung” einzuführen. Meine Kollegin Katharina Horban hat sich im Alpenland genauer umgeschaut und eine Pannenserie entdeckt. Sie reicht von Schönheitsfehlern im Schulbuch, das Rechner aus den 90ern abbildet und nicht recht erklären kann, was das Internet ist, bis zu fehlenden Lehrerfortbildungen und Grabenkämpfen zwischen Wissenschaftlern und Politikern, die definieren müssen, was digitale Grundbildung eigentlich sein soll.

Zuletzt ein Hinweis auf unsere News: Hier können wir Ihnen exklusive Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium zu Luftfiltern an Schulen nennen, einen Einblick in den Prüfbericht “Digitalpakt Schule” des Bundesrechnungshofs geben und berichten, dass ukrainische Schüler gute Chancen im deutschen Bildungssystem haben.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen,

Es ist die erste Studie, die alle Maßnahmen für die digitale Bildung seit 2020 evaluiert, und sie zeigt, wie viel die deutschen Schulen bei der Digitalisierung aufgeholt haben. Inzwischen haben 86 Prozent der Schulen Lernmanagementsysteme. In zwei Drittel der Schulen wird täglich digital gelernt – eine Verdreifachung seit 2018. Gleichzeitig bleibt der Rückstand bei der essenziellen Infrastruktur riesig. Nur etwa vier von zehn Schulen haben bislang eine “ausreichend starke Internetverbindung”. Das ist das Ergebnis des Bildungsmonitors des “Instituts der deutschen Wirtschaft” (IW), den die von Arbeitgeberverbänden finanzierte Lobbyorganisation “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” beauftragt hat und der heute vorgestellt wird.

Bislang berief man sich stets auf die international vergleichende ICIL-Studie von 2018, wenn man Auskunft über den Stand der Digitalisierung in Deutschland geben wollte. Dieses Papier ist inzwischen an entscheidenden Stellen überholt. Die Coronapandemie habe den Prozess beschleunigt, schreiben Christina Anger und Axel Plünnecke, die Autor:innen des IW-Berichts. Allerdings gebe es weiter große Unterschiede zwischen Bundesländern und zwischen den einzelnen Schulen. “Wenn nun keine systematische Weiterentwicklung der Digitalisierung erfolgt, besteht die Gefahr, dass Kinder an Schulen mit guter digitaler Ausstattung anders gefördert werden als Kinder an Schulen mit einer weniger guten Ausstattung.” So die politische Einschätzung von Anger und Plünnecke.

Dennoch reichen die Sprünge auf wichtigen Feldern der Digitalisierung weit. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Bereichen, in denen digitale Technologien zum Einsatz kommen. Für “Austausch und Abstimmung im Kollegium” nutzen inzwischen 72 Prozent der Lehrkräfte digitale Medien; eine Verdopplung im Vergleich zum März 2020, als die Schulen wegen Corona schließen mussten. Sogar verdreifacht hat sich digital “der individuelle Austausch der Lehrer mit einem Schüler”; über die Hälfte der Pädagogen tat dies im September 2021 im Vergleich zum März 2020.

Innerhalb von eineinhalb Jahren hat sich auch die Nutzung digitaler Medien “für das Verteilen, Einreichen und Korrigieren von Aufgaben” rasant entwickelt – es kam zu einer Vervierfachung von 12 auf 46 Prozent. Den “virtuellen synchronen Unterricht” gab es im März 2020 praktisch nicht. Nur ein Prozent der Lehrer wendeten diese Technik an. Inzwischen kann das ein Viertel der Lehrkräfte – nach eigenen Angaben.

Der Bildungsmonitor des IW schaut immer auch in die Länder. Dort kann man ebenfalls erkennen, wie viel sich verändert hat. Bei der “Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien im Unterricht” herrschte früher an deutschen Schulen Grabesruhe. Inzwischen geben 70 Prozent der Lehrer in Bayern an, täglich digitale Medien einzusetzen. In Rheinland-Pfalz sind es 53 Prozent. Und in den Ländern Bremen, Saarland und Baden-Württemberg über 40 Prozent. Diese Zahlen sagen allerdings nichts über die Qualität dieses Unterrichts aus. Dazu bräuchte es qualitative Studien und Unterrichtsbeobachtungen, die es seit Beginn von Corona praktisch noch nicht gibt.

Die große und entscheidende Schwäche der deutschen Schulen liegt laut Studie in der digitalen Infrastruktur. Nur 20 Prozent der Schüler hatten im September 2021 ein staatlich finanziertes Gerät. Der Anteil dürfte inzwischen deutlich höher liegen, denn die Länder und/oder Schulträger schaffen im Moment wie wild digitale Endgeräte an. Die Achillesferse der Schuldigitalisierung aber bleibt die Verfügbarkeit stabilen Internets. Zwei Zahlen im IW-Monitor verdeutlichen die Misere: Nur 38 Prozent der Lehrer gaben im September 2021 an, ausreichend starkes Internet zu haben. Und es findet hier kaum Fortschritt statt. Im Dezember 2020 waren 36 Prozent zufrieden mit der Internetverbindung. Ein Zuwachs von zwei Prozentpunkten bedeutet: Wenn es so langsam weiter geht, dauert es Jahre, ehe alle Schulen schnelles Internet haben.

Studien-Autor Axel Plünnecke betonte die Aussagekraft des Bildungsmonitors. “Die Kernprobleme des deutschen Bildungssystems werden deutlich sichtbar – auch wenn es in der Corona-Pandemie sehr große Fortschritte bei der Digitalisierung gab”, sagte er zu Bildung.Table. Dabei gehe es vor allem um den Ausbau schnellen Internets an den Schulen. Auch sei es wichtig, die Lehrkräfte besser fortzubilden, damit sie die digitalen Tools lernfördernd einsetzen könnten. Was den IW-Forscher erschreckte: “Die Ungleichheit der Bildungschancen ist ein Riesen-Problem, das durch die Pandemie eher noch vergrößert wurde”, sagte er. “Wir brauchen da einen gewaltigen Bildungsaufbruch und müssen Messinstrumente wie die Vergleichsarbeiten konsequent nutzen, um schneller zu verstehen, welche Schüler warum zurückbleiben.” Plünnecke forderte eine gezielte Förderung benachteiligter Schüler und Schulen durch den Einsatz eines Sozialindexes.

Die Jahreszahl heißt 2024. So lange verbleibt ein Teil der Berliner Lehrerfortbildungen noch in dem gemeinsamen Landesinstitut mit dem Land Brandenburg (LISUM). Dann aber will sich die Hauptstadt befreien von der Umklammerung. Berlin will die Einzelmaßnahmen zur Fortbildung von Lehrern und Führungskräften in einem neuen, eigenen Institut fusionieren. Über die zersplitterten Lehrkräftetrainings an der Spree sagt die zuständige Referentin Berlins, Anja Herpell, zu Bildung.Table: “Es macht keinen Sinn, hier getrennt vorzugehen.”

Experten bescheinigen der Integration der Lehrerfortbildungen die “Chance für einen echten Neuanfang”. Sie weisen aber gleichzeitig auf etwas anderes hin. Es geht nicht mehr um kleine Veränderungen, sondern um eine Transformation von Schule und Lernen für das digitale Zeitalter. Darauf kann man mit Fortbildungen eigentlich nicht jahrelang warten.

Die Schaffung eines eigenen Berliner Instituts hatte eine Expertenkommission vorgeschlagen. Dies erlaube eine bessere Abstimmung “der vielen, teilweise inkohärenten Maßnahmen.” So hieß der Leitsatz des Gutachtens im Jahr 2020. Im Jahr 2025 soll nun die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen. Wichtigste Themen: Kernkompetenzen, politische Bildung und Digitalisierung.

Die Lehrerfortbildung gilt als die wunde Stelle für die Zukunft des Schulsystems. Während des Corona-Fernunterrichts etwa hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Lehrerschaft nicht mit digitalen Lehr- und Lernformen vertraut ist. Bund und Länder versuchen verzweifelt, sogenannte Kompetenzzentren für die Lehrerfortbildung zu errichten – und sind damit bisher gescheitert. Nun überraschte das Land Berlin mit der Kündigung des gemeinsamen “Landesinstituts für Schule und Medien”, kurz LISUM. 15 Millionen Euro will die Hauptstadt zum Start in eine neue Einrichtung investieren. Der Betrieb soll jährlich zehn Millionen Euro kosten. Allerdings dürfte es Jahre dauern, bis damit die Lehrerfortbildung an der Spree reformiert ist. Erst wollen die disparaten Verwaltungseinheiten neu sortiert sein.

“Es gibt bisher in Berlin über 100 einzelne Maßnahmen für die Fortbildung von Lehrkräften”, sagt Anja Herpell. Diese seien obendrein nicht immer mit dem Referat Lehrkräftebildung abgestimmt, das sie leitet. Freilich ist noch offen, wie die Neuorganisation am Ende aussehen wird. Die einzelnen Elemente würden “möglicherweise zu einer Einrichtung zusammengeführt”, heißt es aus der Senatsverwaltung für Schule. Es klingt vage, wie Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) über das alte LISUM und das neue Institut spricht. Sie könne das alte Institut aufgeben, solange sie “nichts Neues habe”, sagte sie dem Tagesspiegel.

In ihrem Haus wird die Trennung vom LISUM detailliert beschrieben. “Wichtige Themen, mit denen sich die Führungskräfte im LISUM befassen, finden in der Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer in Berlin nicht statt.” So begründet Referatsleiterin Herpell den Ausstieg aus dem gemeinsamen Institut mit Brandenburg. “Umgekehrt ist die Fortbildung am LISUM für Führungskräfte zum Teil eher abstrakt.” Nun gehe es darum, sich die Berliner Einrichtungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung genau anzuschauen. Dazu gehöre das “Institut für Schulqualität”, das “Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule” oder das Leadership-Lab.

Der entscheidende Faktor bei der Fortbildung von Lehrkräften heißt allerdings: Zeit. Die Schulen stecken mitten in der Transformation für die Digitalisierung. Kurzfristige Herausforderungen wie Corona, der Zusatzunterricht für ukrainische Zuwandererkinder oder der akute Lehrermangel kommen hinzu. Das Schulsystem und seine Lehrkräfte können also nicht jahrelang warten, bis sich Verwaltungsstrukturen verändert haben. Da sind sich Fachleute länderübergreifend einig.

“Ich glaube, wir haben überhaupt keine Zeit, wir sollten jetzt in die Veränderung gehen”, sagt Romy Möller, die Fortbildungen anbietet und in Kooperation mit Bundesländern moderne Führungskräftetrainings organisiert. Sie kritisiert, dass Fortbildungsprogramme der Länder in der Regel auf das gute Management der Schulen gerichtet sind und noch nicht die Transformation des Schulsystems und die dafür nötigen Leadership-Qualifikationen im Auge haben.

Möller unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen Transformation und Change. “Transformation bedeutet einen großen Veränderungsprozess, bei dem das Ziel noch nicht ganz klar ist.” Es existiere eine Vision: das Lernen in einer digitalen Welt. Aber wie die digitale Schule von morgen konkret aussieht und wie der Weg dahin ist, das sei noch nicht bestimmt. Das Besondere an der Führungskräftefortbildung für die Transformation sei daher Agilität. “Wenn wir den Weg nicht wissen, weil wir auf keinen Erfahrungsschatz zugreifen können, dann hilft Agilität”, sagt Möller. “Das bedeutet, wir entwickeln etwas, wir probieren es aus, setzen sofort um – und evaluieren es auch zeitnah.”

Was sich ein bisschen abstrakt anhört, wird sehr konkret, wenn man die Situation von Leitungskräften an Schulen ansieht. Es gibt in den Bundesländern Tausende Schulleitungspositionen, die nicht besetzt sind. Umfragen zeigen, dass eine große Zahl von Schulleitern erschöpft ist. Die überarbeiteten Schulleiter forderten Unterstützung von den für sie zuständigen Ländern, berichtet Romy Möller. “Aber gleichzeitig haben wir sehr lange Wartezeiten für Fortbildungen.”

Auch Ines Bieler, die in Sachsen-Anhalt Fortbildungen für Führungskräfte anbietet, betont, dass es sofort kontinuierliche Fortbildung für Lehrkräfte braucht. “Diese Angebote müssen ausbildungsorientiert und wertschätzend sein – und an die Stärken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anknüpfen. Da können wir keine Pause machen und ewig warten.” Berlin sollte seine Fortbildungen während des Umbaus aufrechterhalten – und als Reichtum begreifen.

Sie warnt davor, das neue Aufgabengebiet schleifen zu lassen. “Eine Führungskräfte-Fortbildung für Schulleitungen war schon immer wichtig. Sie ist es jetzt umso mehr, weil wir durch die Kultur der Digitalität ganz neue Herausforderungen haben”, sagt sie. Es gehe heute nicht mehr so sehr um Lehrinhalte. Die Fragen seien: “Wie lerne ich? Wie recherchiere ich? Wie präsentiere ich? Und wie nutze ich die digitalen Möglichkeiten, mit anderen zusammenzuarbeiten?”

Wer verstehen will, zu welcher Peinlichkeit die Einführung des neuen Schulfachs Digitale Grundbildung in Österreich geworden ist, ruft bei Martin Leyrer in Wien an. Der IT-Experte hat grundlegende Fehler im entsprechenden Schulbuch gefunden: So gelten dort das World Wide Web und das Internet als ein und dasselbe. Der Name von World Wide Web-Gründer Tim Berners-Lee ist falsch geschrieben. Die Turingmaschine wurde als tatsächlicher Computer und nicht als mathematisches Modell dargestellt. Und Abbildungen von Computern sind zum Teil sehr veraltet, es sind Anschlüsse von Rechnern aus den 1990er-Jahren zu sehen.

Leyrer nennt das haarsträubend. Im Gespräch mit Bildung.Table sagt er: “Die Qualität dieses Lehrbuchs spiegelt für mich den Stellenwert der IT in Österreich wider. Das finde ich den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, die dieses Fach ab Herbst unterrichten sollen, unfair.” Zwar wird das Buch bereits überarbeitet, doch es bleiben Fragezeichen. Nach ersten Medienberichten über Leyrer und seine Fehlerliste erklärte ein Ministeriumssprecher, das Schulbuch sei bereits in Deutschland im Einsatz gewesen – und deshalb nur auf die Verhältnisse in Österreich angepasst worden.

Dabei klang die Digital-Offensive für das Bildungswesen so vielversprechend. Bildungsminister Martin Polaschek sprach gar von einem “historischen Moment in den österreichischen Schulen”. Die Unterrichtsthemen sollen von Coding und dem Schutz vor Schadsoftware über ökologische Problemstellungen im Bereich Digitalisierung bis hin zum Umgang mit Fake News reichen. Denn gerade durch die Corona-Pandemie seien verschiedene Wahrheitsvorstellungen zu einem Problem im digitalen Raum geworden, meint Christian Swertz, Bildungswissenschaftler an der Universität Wien.

Für ihn geht es im Unterricht darum, lebensnahe Beispiele für auf den ersten Blick komplexe Themen zu finden – der Umgang mit öffentlichen Äußerungen lasse sich zum Beispiel an Influencern erklären. Damit folgt Österreich dem Aktionsplan für digitale Bildung der EU-Kommission für 2021 bis 2027. “Schülerinnen und Schüler sollen schon früh lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen, sie zu gestalten und Informationen daraus zu verarbeiten”, so Bildungsminister Polaschek. Um das zu schaffen, ist das Fach bewusst disziplinenübergreifend konzipiert.

Ab Herbst ist Digitale Grundbildung verpflichtend für die Schüler der ersten drei Klassen an der Mittelschule und Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS), dem österreichischen Gymnasium. Das bedeutet eine Stunde pro Woche in dem Fach. Außerdem wird es benotet – im Gegensatz zur gleichnamigen “verbindlichen Übung”, die bisher auf dem Stundenplan der Schüler stand. Für sie konnten die Schulen zwischen zwei und vier Wochenstunden über vier Jahre Mittelschule und AHS-Unterstufe reservieren – oder die Übung in den Unterricht anderer Fächer einbinden. Das soll sich nun ändern. Für das neue Schulfach hat das Ministerium 150 neue Planstellen eingerichtet. Es soll das inhaltliche Pendant zur 2021 begonnenen Geräte-Offensive sein, bei der Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden.

“Das führt an den Schulen zum Missverständnis, dass es ein Fach für die Gerätebenutzung sein soll. Das ist natürlich Blödsinn. Die Zielrichtung ist eine sehr viel umfassendere”, sagt Petra Missomelius. Die Medienwissenschaftlerin von der Universität Innsbruck hat die Arbeitsgruppe geleitet, die den Lehrplan für das Fach entwickelt hat. Ihr ist wichtig, dass es gerade nicht “Informatik 2.0” ist. Stattdessen soll der Unterricht – basierend auf dem Frankfurt-Dreieck, einer Fachdidaktik für Bildung in der digital vernetzten Welt – technische, gesellschaftliche und interaktionsbezogene Aspekte gleichermaßen abdecken.

Doch die Vielfalt an Perspektiven wich zwischenzeitlich Partikularinteressen. “Dieses Gleichgewicht ist im geänderten Lehrplan leider massiv zugunsten der Informatischen Bildung verschoben worden. Dies ist nicht plausibel und führt die Potenziale des Fachs ad absurdum”, schrieb Missomelius am 4. Mai in einer Stellungnahme an das Bildungsministerium. Der Kompetenzaufbau über die Schuljahre war nicht mehr stimmig, dafür habe man sehen können, wie Lobby-Gruppen aus der IT ihren Einfluss geltend gemacht hätten.

Missomelius erkannte ihre Arbeit der vergangenen Monate kaum wieder, womit sie nicht allein war. Bildung.Table liegen mehrere interne Stellungnahmen von Wissenschaftlern und Verbänden vor, die die Entrüstung zeigen, als Anfang Mai die Begutachtungsversion des Lehrplans vorgestellt wurde. Ein Kollege schrieb in einem solchen Papier zum Beispiel am 5. Mai, “der Entwurf des Lehrplans entspricht weder fachlichen Anforderungen noch dem Vorschlag von Expert*innen und ist zudem so unsystematisch formuliert, dass nicht verständlich wird, was unterrichtet werden soll.”

Die didaktische Theorie im Lehrplan ist das eine. Woran sich das neue Fach im Schuljahr 2022/23 messen lassen muss, ist das andere: die Umsetzung an den Schulen. Um sie zu gewährleisten, hat das Ministerium eine dreistufige Aus-, Fort- und Weiterbildungsoffensive gestartet: ein Massive Open Online Course (MOOC), den Lehrer “individuell und selbstgesteuert” besuchen können; ein Hochschullehrgang an Pädagogischen Hochschulen, der die Lehrbefähigung zum Unterrichten der Digitalen Grundbildung vermitteln soll – und die Einführung eines neuen Lehramtsstudiums. Doch all das kostet Zeit. In der Anfangszeit werden diese Angebote den Schulen kaum helfen, das Fach vernünftig zu unterrichten.

Genau das stört Martina Künsberg Sarre, bildungspolitische Sprecherin der liberalen Oppositionspartei NEOS. Gute Schulentwicklung sieht für sie anders aus. “Dadurch, dass der endgültige Lehrplan erst im Juli – also wahnsinnig spät – fertig war, waren die Fortbildungsangebote bereits erstellt. Deshalb können die sich nicht genau nach dem richten, was im Lehrplan steht”, sagt sie. Dabei sollten die Lehrkräfte bestens vorbereitet sein, um das neue Fach bestmöglich zu unterrichten. “Es ist immer alles auf den letzten Drücker, die Schulen müssen das dann ausbaden. Man könnte so viele Prozesse optimieren. Aber das passiert bei uns in Österreich leider nicht”, so Künsberg Sarre.

Dazu sagt Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft, die knapp 15.000 Lehrer in Österreich vertritt: “Zusatzausbildungen sind immer erwünscht, sofern jemand die Kapazitäten hat. Aber wir haben momentan einen extremen Lehrermangel, Überstunden sind normal geworden.” Dabei müssten die Lehrer außerhalb der Schule auch noch ein Leben haben. “Deshalb kann das Fortbildungsangebot nur an der Realität an den Schulen vorbeiführen.”

An der Universität Innsbruck ist Wissenschaftlerin Missomelius inzwischen vorsichtig optimistisch. Die Verantwortlichen im Ministerium hätten auf die Einwände von Experten wie ihr zumindest teilweise gehört. Das Ungleichgewicht zugunsten der technischen Aspekte des Fachs ist im finalen Lehrplan nicht mehr ganz so groß. Und so sagt sie mit Blick auf das neue Schuljahr: “Ich denke, dass die Digitale Grundbildung mittlerweile eine ganz gute Richtung eingeschlagen hat.” Katharina Horban

Mit 200 Millionen Euro will der Bund den Ländern bei der Beschaffung mobiler Luftfilter unter die Arme greifen. Nur etwa 42 Millionen wurden jedoch abgerufen. Diese Zahlen nannte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage von Bildung.Table. Der Bund plane nicht, die Förderung zu verlängern, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Einer Bestandsaufnahme von Robert Habecks Ressort ist zu entnehmen, dass zwölf Bundesländer weniger als ein Viertel des Geldes genutzt haben, das ihnen zustand. Die Fördersummen bemaßen sich nach Königsteiner Schlüssel, also nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl der Länder. Bremen hat den Fördertopf ganz unberührt gelassen. Weit unter ihren Möglichkeiten blieben Nordrhein-Westfalen (mit 24 Prozent) und Bayern (mit 11 Prozent), denen die höchsten Summen zustanden (NRW: 42 Millionen, Bayern: 31 Millionen). Da das Ministerium Geld, das die Länder doch nicht ausgezahlt haben, noch zurückrufen will, könnten die tatsächlich genutzten Summen final noch niedriger ausfallen.

Schon kurz nach Bekanntgabe der Bundesförderung für mobile Luftfilter im vergangenen Sommer gab es Kritik. Sie könne nur für Schul- und Kita-Räume mit nachgewiesen eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit beantragt werden – und nur für Einrichtungen mit Kindern unter zwölf Jahren. Der Bund übernahm auch dann nur 50 Prozent der Kosten, je 25 Prozent mussten Land und Schulträger tragen. Berichten zufolge war dies gerade für finanzschwache Kommunen und Landkreise eine Hürde. Daneben war nicht klar, welche Luftreiniger beschafft werden sollten und wie wirksam sie überhaupt sind. Unter anderem empfahl das Umweltbundesamt sie nur als Ergänzung für regelmäßiges Lüften.

Der Rheinischen Post zufolge geben die Kultusministerien der Länder unterschiedliche Gründe dafür an, warum sie den Fördertopf nicht stärker genutzt haben. In Hessen seien infrage kommende Räume bereits ausgestattet gewesen; Sachsen habe lieber CO2-Ampeln angeschafft, um regelmäßiges Lüften zu unterstützen. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, attestiert hingegen den Ländern ein “Armutszeugnis”. Sie hätten “keine bundesweite Strategie für den Kauf und Einsatz der Anlagen entwickelt” und nur teilweise selbst tragfähige Konzepte ausgearbeitet.

Anders als bei mobilen Luftreinigern sieht es bei der Beschaffung stationärer Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas und dem Einbau von Zu- und Abluftventilatoren aus: Hier hat der Bund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, von denen laut Wirtschaftsministerium bereits der Großteil (ca. 1,37 Milliarden) gebunden ist und rund 24 Millionen ausgezahlt wurden. Anna Parrisius

Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsausschuss des Bundestags seinen Prüfbericht zum Digitalpakt Schule vorgelegt. Darin fordert er das Ende von Bundesmitteln für Schulen. Der Digitalpakt sei mangelhaft umgesetzt worden. Es fehle ein effizientes Berichtswesen. Zudem sei die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder nicht sichergestellt. Zuerst hatte der Spiegel berichtet. Im Prüfbericht, der Bildung.Table vorliegt, kommen die Beamten zu dem Schluss, dass Finanzhilfen des Bundes ungeeignet seien, um die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Nach dem Digitalpakt Schule sollten sie “unbedingt ein Ende finden”.

Drei hauptsächliche Gründe für das Scheitern führen die Beamten an: 1) Das BMBF müsse in allen wesentlichen Fragen einen Konsens mit allen Ländern erzielen. 2) Das Kontrollsystem sei bürokratisch und unwirksam. 3) Der tatsächliche Einsatz der geförderten Digitalisierung im Unterricht und ihr Einfluss auf das schulische Lernen sei bislang nicht belegt. Während die ersten beiden Punkte häufig von Kritikern und Befürwortern gleichermaßen genannt und eingestanden werden, überrascht der letzte. Der Bundesrechnungshof stellt den pädagogischen Nutzen der IT-Ausstattung von Schulen infrage. Das erstaunt angesichts der Ereignisse der vergangenen zwei Jahre. So half die durch den Digitalpakt angeschobene Digitalisierung, die Folgen der Schulschließungen abzumildern.

Die Bonner Prüfer üben lautstarke Kritik am BMBF. So habe es das Ministerium versäumt, bei den Ländern auf einheitlichere administrative Umsetzung hinzuwirken. Mit der Folge: 38 unterschiedliche Institutionen vergeben die Mittel – mit sehr unterschiedlichen Verfahren, die sich nicht immer am schulischen Bedarf orientieren würden. Das BMBF habe keine einheitliche Kriterienliste für die Förderrichtlinien der Länder vorgelegt. Das Nachweisverfahren sei lückenhaft und wirkungslos. Gleichzeitig ist der Behörde das Vorgehen des BMBF teils zu pedantisch. Es sollte darauf verzichten, dass die Länder jede einzelne Bewilligung melden müssen.

Einen weiteren Digitalpakt lehnt der Rechnungshof entschieden ab. Nun muss der Haushaltsausschuss des Bundestags über den Bericht beraten. Die Prüfer legen ihm nahe, alle Länder erklären zu lassen, wie sie die Investitionen verwendet haben. Nach den Beratungen möchte auch der Rechnungshof an die Öffentlichkeit treten. Nachdem die Bonner Beamten zuletzt dem Corona-Aufholprogramm ein desaströses Zeugnis ausstellte (Bildung.Table berichtete), dürften sie mit wenig Vorfreude auf das geplante Startchancen-Programm blicken. Dabei plant die Ampelregierung noch weiter in die Hoheit der Länder einzugreifen. Der Bund müsse sich bei der derzeitigen Haushaltslage auf seine “verfassungsrechtlichen Kernaufgaben” besinnen. “Schulangelegenheiten gehören nicht dazu”, schreiben die Prüfer. Niklas Prenzel

Laut einer neuen Studie des ifo-Instituts haben ukrainische Schulkinder eine gute Integrationsperspektive im deutschen Bildungssystem. Anhand von Ergebnissen der PISA-Studie 2018 wurde die Ausgangslage der geflüchteten Kinder bewertet. Für eine erfolgreiche Integration würden demnach ukrainische Lehrkräfte sehr hilfreich sein.

Neben der Anzahl neuer Schüler hierzulande, mittlerweile 150.000, sei auch deren Vorwissen relevant für eine erfolgreiche Integration ins Schulsystem, so die neue Studie. Sie bezieht sich auf Ergebnisse in den Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Dort schnitten ukrainische Schüler etwas weniger gut als die deutschen ab. Allerdings waren die Ergebnisse für bulgarische und rumänische Schulkinder noch geringer – und aus diesen EU-Staaten wurden “bereits zahlreiche Kinder in das deutsche Schulsystem integriert”, wie es in der Studie heißt.

Die Autoren sehen drei grundsätzliche Möglichkeiten, ukrainischer Schulkinder in das deutsche Schulsystem aufzunehmen. Erstens könnten die Schüler direkt in deutsche Regelklassen gestuft werden – hierbei wäre es aber wichtig, die Kinder niedriger einzustufen als sie es regulär in der Ukraine würden. Die Belastungen und Erfahrungen der Flucht sowie die Sprachbarrieren sprächen dafür. Zweitens könnten die Schulpflichtigen zusammen mit Geflüchteten aus anderen Ländern in Willkommensklassen kommen. Dabei sei wichtig, an welchen Schulen diese Klassen angesiedelt werden und dass “Willkommensklassen nicht der Dauerzustand werden”. Nach 6 bis 12 Monaten sollte der Übergang in eine Regelklasse erfolgen, sagte Dr. Lukas Mergele, einer der Autoren der Studie, Bildung.Table.

Die dritte Variante ist die wohl umstrittenste. Dabei würde die deutsche Schulpflicht erfüllt, wenn die geflohenen Schüler Unterricht nach ukrainischem Lehrplan auf Ukrainisch erhalten. Diese Option ist “natürlich logisch für diejenigen, die nur vorübergehend in Deutschland sein werden oder kurz vor Abschlüssen stehen”, so Mergele. Wenn in Deutschland keine Betreuung vor Ort erfolgen kann, müsste Schulkindern mit technischem Equipment geholfen werden. Das ukrainische Bildungsministerium favorisiert weiter diese Möglichkeit. Es betont in einer FAQ, wie wichtig es sei, dass ukrainische Schüler auch nach ukrainischen Lehrplänen auf Ukrainisch unterrichtet werden können. Online-Schulen sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine kostenfrei nutzbar.

Eine Umfrage des ifo-Instituts deutet darauf hin, dass viele ukrainische Familien auch längerfristig in Deutschland bleiben möchten. Während es Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Anzahl an neuen schulpflichtigen Kindern gibt, ist eines sicher: Überall in Deutschland müssen mehr Kinder beschult werden als vor dem Kriegsbeginn. Um diese Herausforderung zu stemmen, wird die Aufnahme ukrainischer Lehrkräfte an deutschen Schulen wichtig werden. Hierbei sei es wichtig, “dass die Qualifikationen schnell anerkannt werden und die Lehrkräfte mit Arbeitsverträgen möglichst fest gebunden werden”, sagte Mergele. Man müsse sich auf längerfristige Veränderungen einstellen. Robert Saar

Einer aktuellen Studie des Verbands der Internetwirtschaft eco zufolge halten 77 Prozent der Deutschen die Einführung von Informatikunterricht als Pflichtfach für sinnvoll. Zudem sprechen sich 46 Prozent dafür aus, mit der Förderung digitaler Kompetenzen bereits im Grundschulalter zu beginnen. Der Meinung, dass die Vermittlung von informatischen Fähigkeiten schon zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr starten sollte, ist rund ein Viertel der Befragten. Anfang August hatte das Meinungsforschungsunternehmen Civey 2.500 Personen befragt. Zwei Drittel befürworten, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie sie mit Mobbing und Hass im Netz umgehen können. 59 Prozent halten erste Datenschutzkenntnisse und einen sicheren Umgang mit dem Internet für wichtig und ein Drittel ist der Meinung, dass der Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit intensiver in der Schule behandelt werden müsse.

Aber: Der Weg zum Pflichtfach Informatik ist noch weit. Und das, obwohl rund jeder Dritte digitale Bildung als eines der aktuell drängendsten Themen für die deutsche Politik betrachtet. Doch bisher wird Informatik nur in Mecklenburg-Vorpommern ab Klasse fünf als Pflichtfach unterrichtet. In NRW steht das Fach nach den Klassenstufen fünf und sechs nur noch als Wahlfach im Lehrplan. Zuletzt ruderte sogar Robert Habeck, der sich Ende Juni dafür ausgesprochen hatte, Programmieren zum Pflichtfach zu machen, zurück. Stattdessen soll der Fokus im deutschen Bildungssystem nun auf “Digital and Financial Literacy” liegen (Bildung.Table berichtete). Anouk Schlung

Digitales Lernen und seine Folgen interessierten Katharina Scheiter schon in ihrem Psychologiestudium in den 1990er-Jahren. Für ihr Diplom untersuchte sie die Auswirkungen von ablenkenden Links in einer Hypertext-Anwendung. “Die hatte vielleicht drei Bilder und nichts gemeinsam mit den sozialen Lernumgebungen, die wir heute im Netz finden.” Doch auch damals wurde schon diskutiert, ob so viele Links nicht problematisch sind und ablenken könnten. Seither verknüpft sie psychologische Grundsatzfragen mit digitaler Bildungspraxis.

Katharina Scheiter hat seit Mai die neu eingerichtete Professur für Digitale Bildung an der Universität Potsdam inne. Diese wird in den kommenden fünf Jahren von der Hasso-Plattner-Stiftung finanziert. Neben Forschung und Lehre ist geplant, einen neuen Masterstudiengang aufzubauen. Zuvor forschte und lehrte sie mehr als zehn Jahre lang als Professorin in Tübingen und leitete dort eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Wissensmedien.

Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht stets die Frage: Wie können digitale Lernmittel so eingesetzt werden, dass sie wirklich sinnvoll sind? In der Bildungspraxis sind ihrer Erfahrung nach nämlich nicht nur das Medienangebot selbst oder der Umgang der Schüler damit entscheidend, “sondern welche Rolle das Medium im Unterrichtkontext spielt.” Heißt: Wie werden Medien eingebunden? Was müssen Lehrkräfte können, um digitalen Unterricht sinnvoll zu gestalten?

Digitale Medien sollen analoges Lernen nicht ersetzen, ist Scheiter überzeugt. Je nach Kontext ist entscheidend, “was für das Lernziel, das ich gerade vor Augen habe, sinnvoll ist.” Scheiter gibt ein Beispiel: “Wenn ich ein komplexes Prozessgeschehen verstehen soll, macht eine dynamische Visualisierung, die diesen Prozess bildhaft darstellt, Sinn.” Wo Dynamik keine Rolle spiele, brauche es nicht unbedingt Visualisierungen. “Animationen und Videos können sogar schädlich wirken, weil sie zu viel kognitiven Aufwand erfordern.” Die Frage ist also immer: Mit welchem Lernprozess gelange ich zum Verstehen? Welche Medienangebote unterstützen genau diesen Lernprozess?

Digitale Medien sind für die Professorin ein Werkzeug, kein Selbstzweck. “An einer Stelle brauche ich einen Hammer, an der anderen einen Schraubenzieher.” Andererseits geht es nicht nur um ein “Lernen mit Medien”, sondern auch um ein “Lernen über Medien”. Um bei der Werkzeugmetapher zu bleiben: “Ich muss die vielen Angebote und auch ihre Gefahren kennenlernen. Mit manchen kann ich mir ganz schön auf die Finger hauen. Das Thema Medienkompetenz ist nicht wegzudenken.”

Mit einem Fachdidaktiker aus der Chemie entwickelte Scheiter vor einigen Jahren einen Prototypen für ein digitales Schulbuch. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten in die Bildungspraxis einfließen. “Wir wissen schon viel über die lernförderliche Gestaltung digitaler Medien. Leider kommt dies nicht unbedingt bei Verlagen an.” Die Psychologin lernte in diesem Projekt, wie die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Bildungswissenschaft, Informatik und Fachdidaktik aussehen müsste: “Solche Kooperationen bräuchten wir vielmehr.”

Aktuell erforscht sie vor allem adaptives Lernen, also die Art und Weise, wie Lehrkräfte durch digitale Anwendungen Lernstände erfassen und ihren Unterricht individuell auf einzelne Schüler anpassen können. Vera Altmolak

23. August 2022, 19:30 bis 21:30 Uhr

Eltern-LAN: digital zum Spiel “Brawlstars”

Ziel dieses Workshops ist es, Erwachsenen ein Gefühl für die Faszination, die Computerspiele auf Kinder und Jugendliche ausüben, zu geben. Nach einer Einführung zu digitalen Spielen aus pädagogischer Sicht folgen ein medienpädagogisches Live-Let’s Play und ein Vortrag zum Thema “Exzessives Spielen”. INFOS

25. August 2022, 16:30 bis 18:00 Uhr

Planspiel Gute Schule: technology & media literacy

Anliegen des Planspiels “Gute Schule” der Robert-Bosch-Stiftung ist, auf spielerische, aber realitätsnahe Weise Strategien für die eigene Schule zu entwerfen. Das Planspiel setzt sich mit verschiedenen 21st-Century-Skills auseinander, diesmal mit Technology & Media Literacy. INFOS & ANMELDUNG