die Liberalen beherrschen das Handwerk der politischen Kommunikation: So luden Bettina Stark-Watzinger und ihr Staatssekretär in ein innovatives Tech-Unternehmen, um die Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung vorzustellen. Doch steckt in der schönen Verpackung wenig Neues, wie Anna Parrisius feststellen musste. Bestehende Programme erhalten einen neuen Anstrich – und das Thema Fachkräftemangel von der Ampel nicht die nötige Aufmerksamkeit.

Mehr Aufmerksamkeit könnte auch der Ganztagsausbau gebrauchen. Katharina Horban blickt daher nach Finnland und zeigt, was man sich von dort abschauen kann. Seit 70 Jahren bekommt jedes finnische Kind ein kostenloses Mittagessen. “Die Schulspeisung ist ein wichtiger Förderer von Chancengleichheit”, sagte ihr der finnische Entwicklungsminister Ville Skinnari. In Deutschland scheint man diese Meinung nicht zu teilen – das zeigen die Pläne in vielen Bundesländern.

Dieser Tage diskutiert das Land über fehlende Plätze in Kinderkliniken. Es ist ein langsames Erwachen im dritten Jahr der Pandemie: Zu selten steht das Wohl von Kindern und Jugendlichem im Zentrum politischen Handelns. Die Psychologin Julia von Weiler klärt im Interview über eine unterschätzte Gefahr auf. Jede und jeder fünfte Achtjährige erlebt Cybergrooming, also sexuelle Belästigung und Übergriffe durch Erwachsene im Netz. Die Psychologin erklärt, wie eine neue Social-Media-Kampagne, Website und App helfen soll und worauf Eltern und Lehrer achten können.

Zum Schluss seien Sie herzlich eingeladen zum letzten Live-Briefing in diesem Jahr. Wir diskutieren mit der KMK-Präsidentin Karin Prien und dem Bildungssoziologen Aladin El-Mafaalani die Lehren aus einem aufrüttelnden bildungspolitischen Jahr. Melden Sie sich hier kostenlos an und leiten Sie die Einladung gerne an Interessierte weiter!

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

Kein Azubi hört den Startschuss für die Exzellenzinitiative, den Bettina Stark-Watzinger am Montagmorgen gibt. Die Bildungsministerin war für die Präsentation in ein Berliner Auto-Tech-Unternehmen gekommen. Aber die Berufsschule für den hohen Besuch schwänzen? Das wollte dann doch keiner. Drei Bausteine – die “drei Is” – stellte die FDP-Politikerin vor. Die berufliche Bildung soll “individueller, innovativer und internationaler” werden. Ihr Ministerium will individuelle Chancen erhöhen, innovative Angebote und eine moderne Infrastruktur in der Berufsausbildung stärken und internationale Mobilität von Azubis fördern. Das Ziel: Die berufliche Bildung attraktiver machen – und den Fachkräftemangel angehen. Ein Blick auf das Programm zeigt jedoch: Der große Wurf ist es nicht.

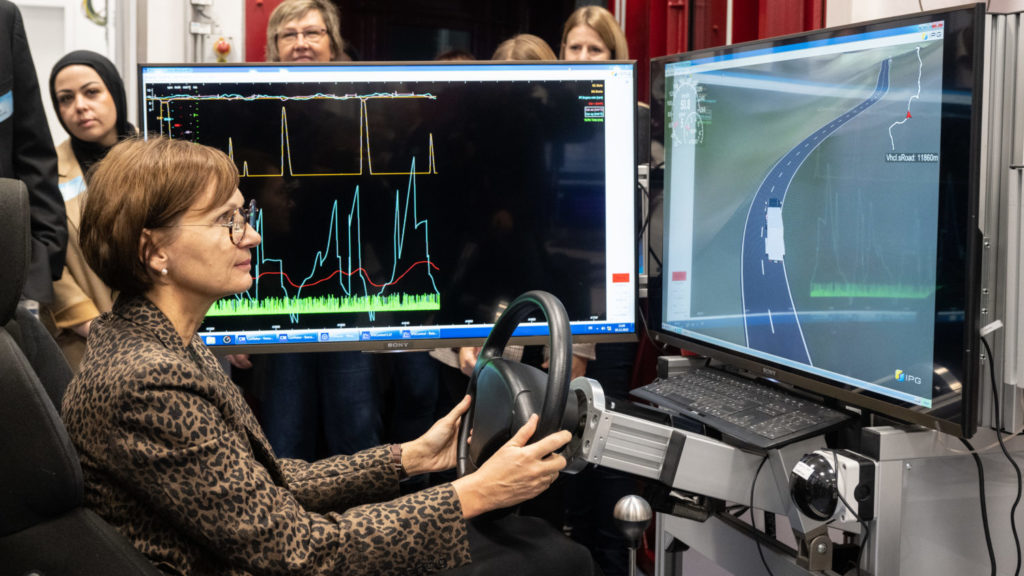

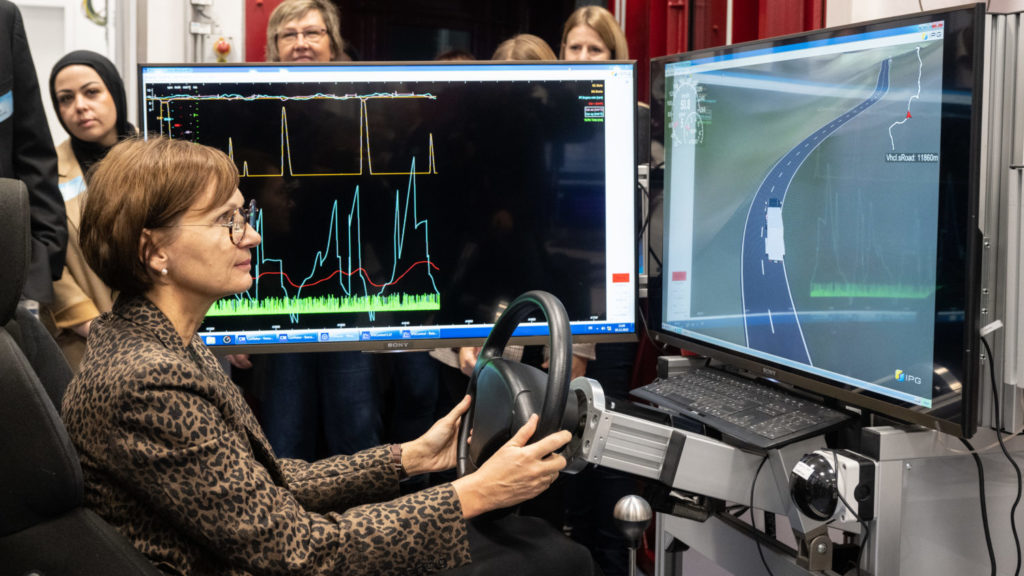

Die Exzellenzinitiative präsentiert Stark-Watzinger in einem innovativen Ausbildungsbetrieb – die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) GmbH entwickelt unter anderem effizientere Antriebe. Der Plan der Ampel selbst kommt hingegen wenig innovativ daher: Bestehende Maßnahmen will sie ausweiten und mit ähnlichen, neuen Initiativen bündeln. Das BMBF errichtet damit ein Sammelbecken für Maßnahmen, eine “Dachmarke”, wie das BMBF sie nennt. Mehr individuelle Chancen soll es zum Beispiel durch eine Reform des Aufstiegs-Bafög geben. Die Förderung für eine Weiterbildung, etwa zum Meister, soll dadurch flexibler werden. Zudem sollen mehr Azubis Erasmus+ nutzen und damit die Ausbildung internationalisieren.

Wichtig ist der Ampel, die Berufsorientierung zu stärken. Insbesondere Gymnasien sollen künftig stärker auf Ausbildungsberufe hinweisen. Dabei gibt es bereits mehrere Fördermaßnahmen des Bundes, beispielsweise das Berufsorientierungsprogramm (BOP). Bei ihm will das BMBF nun die Zusammenarbeit von Bildungsträgern mit Gymnasien verbessern. Stark-Watzinger verspricht außerdem, die Fördersätze anzupassen. Im Januar soll ein Wettbewerb um digitale Berufsorientierungsangebote (D-BOP) starten, der an das BOP anknüpft. Jugendliche könnten nach Vorstellung von Stark-Watzinger künftig etwa durch Virtual Reality Berufe kennenlernen, in denen man nachts arbeitet oder die zu gefährlich für ein Praktikum sind.

Der Innovationswettbewerb “InnoVET” soll einen Neuanstrich erhalten. Die GroKo hat ihn 2019 für 17 Projekte ins Leben gerufen, die in der Aus- und Weiterbildung neue Wege gehen, zum Beispiel durch digitale Lehre. Was damals innovativ klang, bedeutet heute: “InnoVET Plus” soll stärker auf bestimmte Themen fokussieren, zum Beispiel den Klimawandel oder die Digitalisierung. Was die Ministerin am Montag vorstellte, ist somit vor allem: alter Wein in neuen Schläuchen.

Es ist das Mantra des Bundesbildungsministeriums: die Gleichwertigkeit von beruflicher und universitärer Ausbildung. So soll das Programm des BMBF an die Exzellenzinitiative für Hochschulen von 2005/-6 erinnern. Stark-Watzinger möchte zeigen: Was mit einem Studium möglich ist, kann auch eine Berufsausbildung leisten. Doch der Anspruch dürfte schwer einzulösen sein. Seit 2014 gibt es Erasmus+ für Azubis. 2019, vor Beginn der Pandemie, haben es aber gerade mal zwei Prozent genutzt. Einer der Gründe: Gerade kleine Betriebe können den Ausfall kaum stemmen, auch weil sie die Ausbildungsvergütung weiterzahlen müssen. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund gehen Azubis im Durchschnitt nur vier Wochen ins Ausland.

Daneben ist in der Diskussion, die 13 Begabtenförderwerke zu öffnen. Bisher richten sie sich an Studierende. Keine leichte Aufgabe, denn Azubis sind zeitlich stärker gebunden. Für ihre Auswahl und Förderung bedürfte es eigener Strukturen in den Förderwerken. Aus Verhandlungskreisen heißt es, der Hauptfokus könne weiterhin bei der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) bleiben, die bereits Stipendien für Weiterbildungen oder bei anschließendem Studium vergibt.

Nichts ändern kann die neue Exzellenzinitiative an der Tatsache, dass ein Studium im Schnitt und auf das gesamte Berufsleben hochgerechnet noch immer mehr Gehalt verspricht. Allein das Prestige der beruflichen Bildung zu erhöhen, wird schwierig. Die DIHK will offenbar nicht auf das BMBF warten und plant für das kommende Jahr eine bundesweite Ausbildungskampagne, die explizit Eltern anspricht. Schon innerhalb des BMBF hat berufliche Bildung einen geringeren Stellenwert als die Hochschulen – das hört man in Koalitionskreisen, und es zeigt sich im Bildungsetat.

“Ich kann nichts verändern!”, ruft Stark-Watzinger, als sie auf einem Fahrroboter sitzt. Die Techniker des Unternehmens haben den Roboter für die staatstragende Probefahrt vorsorglich gedrosselt. Sinnbild für die Exzellenzinitiative? Will das BMBF die Gleichwertigkeit von Studium und Berufsausbildung stärken, kann es das schwer allein. Für mehr Aufmerksamkeit könnte eine Ansprache, ein klares Bekenntnis von Bundeskanzler Olaf Scholz sorgen – allerdings drängen Energiekrise und Ukraine-Krieg, der Fachkräftemangel erhält da wenig Priorität.

Wer etwas in der Berufsausbildung ändern möchte, muss mit vielen reden; mit Arbeitgebern und Beschäftigten, Ländern und Kommunen, Sozialpartnern, Kammern und der Bundesagentur für Arbeit. Und geht es um die Berufsorientierung, müssen die Länder aktiv werden – und letztlich engagierte Schulen und Lehrer vor Ort.

Schon auf Bundesebene sind die Kompetenzen weit gestreut. Neben dem BMBF sind für berufliche Bildung das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium zuständig. Da wäre es wichtig, Kompetenzen zu bündeln. Auch könnte eine Reduktion der Maßnahmen im Übergang von der Schule in den Beruf zu mehr Übersichtlichkeit führen. Doch eine Strukturreform hat sich die Ampel nicht vorgenommen – zu groß ist offensichtlich der Kraftaufwand.

Wie schlagkräftig die Exzellenzinitiative am Ende wird, hängt auch davon ab, wie viel Geld die Ampel für sie locker macht. Das BMBF kündigt an, bis 2026 750 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Mit Blick auf die Vielzahl der Projekte, die die Initiative bündelt, spricht diese Ankündigung aber nicht für einen stark wachsenden Etat. Das ist schon allein deshalb unwahrscheinlich, weil Bundesfinanzminister Christian Lindner an der Schuldenbremse festhält.

Will die Ampel berufliche Bildung attraktiver machen, muss Exzellenz nicht nur an der Spitze ankommen – zum Beispiel durch Stipendien – sondern in der Breite durchschlagen. Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss, hat 2019 “InnoVET” ins Leben gerufen. Er plädiert dafür, statt des neu geplanten “InnoVET Plus” Erkenntnisse des noch bis 2024 laufenden Wettbewerbs zu ermitteln – und auf andere Standorte und Regionen auszuweiten. “Es fehlt eine Evaluation, was der Wettbewerb bisher gebracht hat und was man aus den geförderten Projekten lernen kann”, sagt Albani. Nur so könne die Regierung weiteres Geld effektiv investieren.

Trotz des weitreichenden Ansatzes der Exzellenzinitiative lässt das BMBF eine große Baustelle offen: die Modernisierung und Stärkung der Berufsschulen. Für sie will die Ampel laut Koalitionsvertrag einen Pakt mit Ländern, Kommunen und weiteren Akteuren schließen. Zuletzt hieß es, der Bund wolle eine Initiative der Länder nur begleiten. Vorrang hat außerdem gerade das Startchancen-Programm. Dabei müsste der Staat, wenn er die berufliche Ausbildung attraktiver machen will, gerade die Berufsschulen auf Vordermann bringen: indem er Gebäude saniert und modernisiert, die Bedingungen für (digitale) Lehre verbessert und den Lehrkräftemangel angeht.

Jeden Tag zahlen die finnischen Steuerzahler mehr als 2,5 Millionen Euro für Fischstäbchen, Spinatpfannkuchen oder Nudeln mit Soße. Sie finanzieren den rund 900.000 Schülern im Land seit mehr als 70 Jahren ein warmes Mittagessen – und übernehmen dafür die durchschnittlich 2,88 Euro pro Mahlzeit.

Marjo Kyllönen verwaltet diese Mittel für Helsinki. Sie leitet die Schulbehörde in der Hauptstadt, die für die Schüler dort kostenlose, warme Mittagessen bereitstellt. Jedes Jahr befragt diese die Schüler nach ihren Lieblingsgerichten. Einer der Favoriten 2022: Hähnchencurry. “Unabhängig von ihrer Herkunft bekommen die Kinder jeden Tag eine gesunde Mahlzeit”, sagt Kyllönen. “Das ist wichtig fürs Gehirn und das Wohlbefinden.”

1948 hat Finnland als erstes Land weltweit kostenlose, warme Schulessen eingeführt. Die Finnen, so Kyllönen, schneiden auch deshalb so gut in internationalen Bildungsrankings ab. In Deutschland ist es dagegen Glückssache, ob Schulen eine warme Mahlzeit anbieten.

Doch spätestens 2026, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen greift, müssen Schulträger sich neu die Frage stellen, was für die Schüler mittags eigentlich auf den Tisch kommt. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums teilt auf Anfrage mit, es sei wichtig, “die Verpflegung im Diskurs um den Ganztagsausbau ausreichend mitzudenken”. Der Stellenwert gesunder Schulmahlzeiten nehme damit weiter zu.

Deutschland kann viel von Finnland lernen. “Die Schulspeisung ist so viel mehr als nur ein Teller mit Essen. Sie ist ein wichtiger Förderer von Chancengleichheit“, sagt der finnische Entwicklungsminister, Ville Skinnari, gegenüber Bildung.Table. “Selbst während des Homeschoolings in der Pandemie haben die Gemeinden Möglichkeiten geschaffen, um den Schülern warme Mahlzeiten anzubieten.”

Darauf sind die Finnen so stolz, dass Skinnari 2021 die School Meals Coalition startete. Die Initiative will Regierungen weltweit dazu inspirieren, Schulessen als Möglichkeit für gesellschaftlichen Fortschritt zu sehen. Es geht um eine verbesserte Gesundheit sowie einen höheren Bildungserfolg der Kinder und letztlich auch um Wirtschaftswachstum. Skinnari betont: “Schulspeisungsprogramme gehören zu den besten Investitionen in die Zukunft, die eine Gesellschaft tätigen kann.”

Ursprünglich diente das finnische Modell in der Nachkriegszeit dazu, Armut und Unterernährung zu bekämpfen. Heute sehen Experten wie die Ernährungswissenschaftlerin und Soziologin Sirpa Sarlio in ihm das Rückgrat des Bildungssystems. Sarlio sitzt seit 15 Jahren im National Nutrition Council, hat maßgeblich an den Regelwerken fürs finnische Schulessen mitgearbeitet (Download hier und hier) und berät das Sozialministerium. Sie sagt: “Niemand in Finnland muss seinen Kindern während der Woche ein Mittagessen kochen. Diese Tatsache fördert die Erwerbsbeteiligung von Frauen und das generelle Wirtschaftswachstum.” Erst kürzlich gab das finnische Statistikamt bekannt, dass Männer und Frauen erstmals Gleichstand bei der Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit erreicht haben.

Im ganzen Land übernehmen die Gemeinden, die ohnehin die Steuern einziehen, die Organisation des Schulessens. Dafür gibt es landesweit gültige Richtlinien. Die Schulen sind zusammen mit Catering-Anbietern für die Umsetzung zuständig.

In Deutschland hingegen ist die Diskussion festgefahren. Zwar hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausführliche Empfehlungen für gutes Schulessen erarbeitet. Und die KMK hat Ganztagsschulen verpflichtet, ihren rund 3,5 Millionen Schülern Mittagsessen anzubieten.

Doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Bundesweit verpflichtend sind die DGE-Qualitätsstandards nicht. Nur ein Bruchteil der Landesregierungen schreibt diese vor, und das oft nur teilweise. Dazu kommt: In den Ländern teilen sich Kultus-, Landwirtschafts- und Bauministerien die Zuständigkeit für Schulverpflegung und Mensen. Das erklärt politische Differenzen innerhalb der Länder.

Das Land Berlin bietet seinen Grundschulkindern bereits ein kostenfreies Mahl an. In Baden-Württemberg verweist das Landwirtschaftsministerium auf die Hauptstadt jedoch als Negativbeispiel. Denn jedes vierte Schulessen landet dort im Müll. Vor einer Einführung kostenfreier Schulessen hielte das Ministerium es daher für wichtig, “durch verschiedene Maßnahmen die Akzeptanz bei den Schülern sicherzustellen.” Verantwortlich für die Schulverpflegung sind im Südwesten letztlich die Schulträger. Die Landesregierung setze sich aber dafür ein, die Besteuerung des Schulessens auf einen Satz von sieben Prozent zu verringern und perspektivisch auf null zu setzen.

In NRW fordert die GEW aktuell gemeinsam mit dem Landeselternbeirat und der Landeselternkonferenz ein kostenfreies Essen an Kitas und Schulen. Das Land solle damit auf gestiegene Lebenshaltungskosten in der Krise reagieren. Das Bildungsministerium in NRW hält ein kostenloses warmes Schulessen jedoch für nicht zielführend. Es begründet das mit “unterschiedlichen Essensgewohnheiten und einem mit zunehmendem Alter geringerem Interesse der Schüler an einem warmen Mittagessen”. In Bayern ist man ähnlich skeptisch. Ein Gratis-Mittagessen für alle soll dort auf absehbare Zeit nicht diskutiert werden. “Bedürftige Kinder können über das Bildungs- und Teilhabe-Paket bereits jetzt kostenlos am Mittagessen teilnehmen”, heißt es dort vom Landwirtschaftsministerium.

Eine solch ablehnende Haltung ist den Finnen fremd. Dort sorgt höchstens die Menge vegetarischer Gerichte oder regionaler Zutaten für Streit, genauso wie steigende Lebensmittelpreise. Erfolgspfeiler des finnischen Modells ist die Verankerung von Ernährung in gleich zwei Schulfächern: “Health Education” und “Home Economics”. In Home Economics lernen die Jugendlichen Kochen, Putzen und Wäschewaschen. Für die siebten Klassen ist das dreistündige Fach Pflicht. In Helsinki kommt das gut an: Marjo Kyllönen berichtet, wegen seiner Alltagstauglichkeit sei es das Lieblingsfach der Schüler – viele würden es in der achten und neunten Jahrgangsstufe als Wahlfach weiter belegen. “Die meiste Zeit verbringen die Jugendlichen mit diesem Fach in der schuleigenen Küche”, sagt Kyllönen. Der positive Nebeneffekt: Viele verstünden dabei besser, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist.

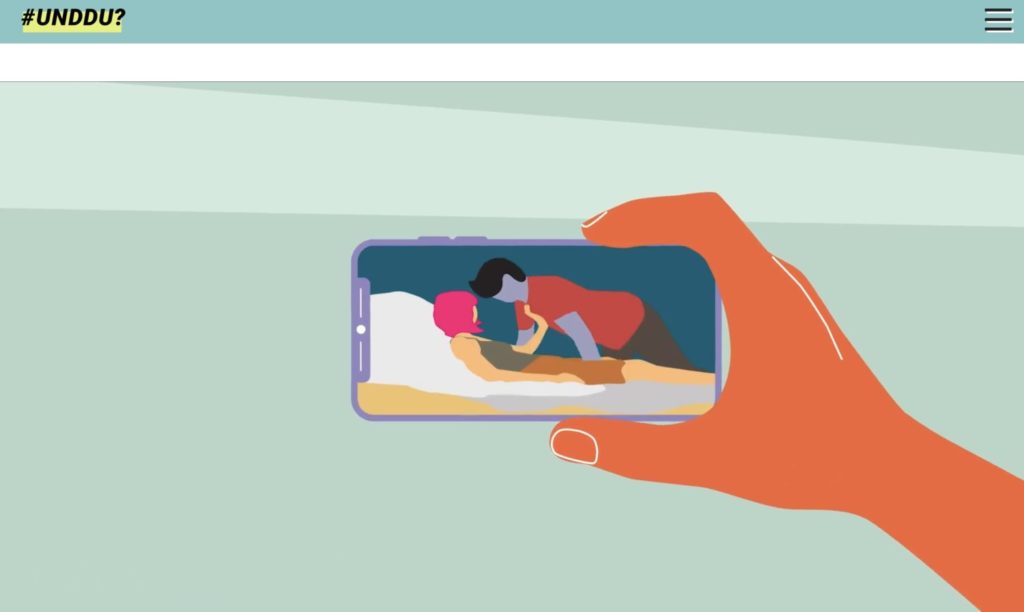

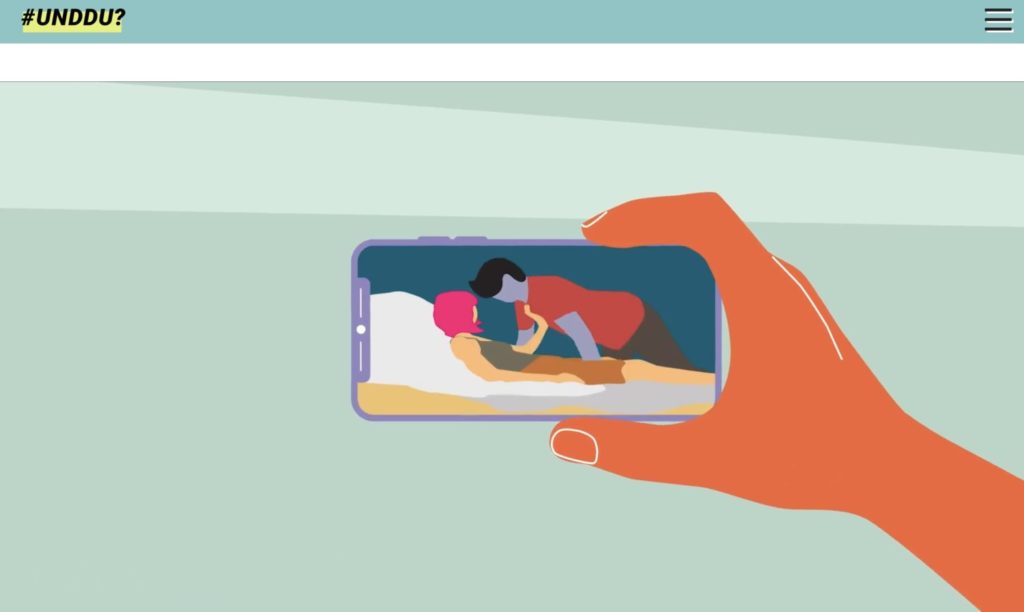

Frau von Weiler, #UndDu? ist eine Social Media-Kampagne auf TikTok und Instagram, hat eine Homepage und nun sogar noch eine App. Ist sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen derart verbreitet?

Julia von Weiler: Leider ja. Jeder zweite Jugendliche ist von sexualisierter Gewalt durch einen anderen jungen Menschen betroffen. Jeder Zweite. Das muss man sich vorstellen. Die sozialen Medien haben eine regelrechte Pandemie sexualisierter Gewalt losgetreten. Da hilft nur: Aufklärung – und Hilfe.

Klingt auch nach Panikmache.

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2021 doppelt so viele Achtjährige im Netz auf Erwachsene gestoßen wie 2020, die sie gegroomt haben, auf Deutsch: Die sie angesprochen haben, um sie zu missbrauchen. Das heißt, inzwischen sind ein Fünftel der Achtjährigen betroffen.

Wie kann eine App einem Achtjährigen helfen?

Dass er nicht in einen Kreislauf der Gewöhnung gerät, der ihm Übergriffe als normal erscheinen lässt. Die App und das ganze Programm #UndDu? haben generalpräventiven Charakter. Wir haben als Gesellschaft die Chance, Täterkarrieren zu vermeiden, wenn wir Jugendlichen beibringen, sich diesen Themen zu stellen. Und ein Klima zu schaffen, in dem man darüber sprechen kann.

Okay, aber welcher Achtjährige guckt in eine App, die über sexualisierte Gewalt aufklärt?

Keiner, und das ist auch gut so. Deswegen haben wir ja ganz verschiedene Zugänge. Der Achtjährige begegnet #UndDu? eher in den sozialen Netzwerken. Die App richtet sich in erster Linie an erwachsene Fachkräfte im Haupt- und Ehrenamt. Sie können über die App nach Beratungsstellen, nach Ärzten oder Rechtsanwälten suchen. Einfach die Postleitzahl eingeben, schon ploppt ein Ansprechpartner auf. Von dort gibt es eine Schnittstelle zum Hilfe-Portal #UndDu?

Ziemlich viele Promis treten da auf. Obi-Wan Kenobi etwa führt in kurzen Clips durch den Leitfaden. Wie wichtig war Ihnen das?

Es ist der Schauspieler Philipp Moog [Synchronsprecher von Kenobi-Darsteller Ewan McGregor, d. Red.], der uns aus Überzeugung unterstützt hat. Aber tatsächlich waren wir froh, dass die Stimme eines Jedis die Fachkräfte an die Hand nimmt. Und ihnen rät: Haltet inne, macht Notizen, sucht Euch Hilfe.

Warum sind Fälle sexualisierter Gewalt häufig so kompliziert?

Sie sind immer kompliziert. Und die Fachkräfte müssen das entwirren. Die Fachleute, also auch Lehrkräfte, betreten vermintes Gelände: Sie begegnen Betroffenen sexueller Gewalt – die verständlicherweise nicht einfach darüber reden können. Dann Jugendlichen, die sexuelle Gewalt ausüben, manchmal ohne es zu kapieren. Und schließlich gibt’s noch jene, die es mitbekommen und nicht wissen, was sie tun sollen …

… die ganze Komplexität war gerade in dem ZDF-Mehrteiler “Neuland” zu beobachten, wo Schüler einer Grundschule ihre Mitschülerinnen missbrauchen – und alle schweigen.

Genau, da kamen die Eltern mit ins Spiel, sehr realistisch. Prestige, Schweigen, Schock. “Was, mein Kind? Das darf doch nicht wahr sein!” Man konnte schön sehen, wie verschachtelt alles ist. Dabei brauchen alle Beteiligten Unterstützung. Denn das wahre Leben ist kein Sechsteiler, sondern es will sofort eine Antwort.

Passiert in Schulen bisher zu wenig Aufklärung?

Viel zu wenig. Mit digitaler Bildung, zu der auch Aufklärung über Grooming und Gefahren im Chat gehören, ist es an Schulen nicht weit her. Die halbe Nation regt sich darüber auf, dass der Digitalpakt nicht funktioniert. Was mir, ehrlich gesagt, mehr Sorgen macht: In jeder Klasse sitzen zwei bis fünf Betroffene – statistisch gesehen. Schule braucht also nicht nur WLAN, Tablets und so weiter, sondern sie muss die vermeintlichen Digital Natives aufklären über die Risiken im Netz. Diese Risiken warten nämlich nicht, sondern sie wachsen exponentiell an.

Sind die Länder nicht gerade dabei, sich gesetzlich zum Schutz zu verpflichten?

In der Tat stehen fast alle Bundesländer jetzt davor, Schulen verbindlich aufzufordern, Schutzkonzepte gegen Missbrauch zu entwickeln. Das ist wichtig, um nicht zu sagen überfällig. Wenn wir mit unserem Team in Schulen kommen, ist sexualisierte Gewalt sehr virulent. Schüler erzählen davon, Lehrkräfte berichten, was alles schiefläuft.

Brauchen Lehr- und Fachkräfte nicht echte Ansprechpartner – statt einer App?

Ja, klar, das brauchen sie. Aber wer weiß schon, wen er anrufen und was er tun soll? Deswegen haben wir diese App als Erste Hilfe entwickelt.

Was heißt das?

Wenn ich zum Beispiel eine Jugendgruppe im Sport leite, wo es Zwischenfälle gibt, oder jemand mir erzählt, dass es in der Klasse zu Missbrauch gekommen sein könnte, dann gerate ich als Aufsichtsperson schnell in Stress. Das ist unsere Erfahrung. Die App hilft mir, mit diesem Stress umzugehen. Sie gibt mir wichtige Indizien an die Hand, ob ich richtig liege. Obi-Wan Kenobi hilft mir sozusagen, mich zu sortieren. Egal ob ich Jugendleiter oder Lehrkraft bin.

Ist der Gesetzgeber mit der Verschärfung der Missbrauchsgesetze zu weit gegangen? Viele Jugendliche geraten in die Mühlen der Justiz – etwa, weil sie intime Fotos verschicken.

Deswegen brauchen wir Aufklärung, Aufklärung und nochmal Aufklärung. Das Weiterverbreiten intimer Abbildungen ist sexuelle Gewalt, auch das ungewollte. Wir nennen das “Sharegewalt”. Es ist das öffentliche Bloßstellen eines sehr intimen Moments. Das kann anfangs Ausdruck von Zärtlichkeit gewesen sein, eine selbstverständliche Erscheinung unter Jugendlichen im digitalen Zeitalter – und völlig in Ordnung. Leider werden intime Bilder manchmal nach einer Beziehung anders benutzt. Das ist dann ganz schnell sexualisierte Gewalt. Das müssen nicht nur Jugendliche verstehen, sondern auch Erwachsene.

Für Kultusminister war Missbrauch in der Pandemie plötzlich ein Riesen-Thema. Waren Sie als Expertin denn mal bei der KMK, um gehört zu werden?

In Zeiten der Pandemie hat uns kein Kultusminister eingeladen. Wir haben das Projekt “Klick clever” für die Landeskommission Berlin gegen sexualisierte Gewalt entwickelt, das ist eine Art Theaterstück mit Lernparcours. Dieses Projekt findet auch in Schulen statt. Es ist aber nicht auf Betreiben der Schulverwaltung entstanden.

Julia von Weiler leitet die Kinderschutzorganisation Innocence in Danger, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums App und Kampagne #UndDu? entwickelt hat.

Diese Akquise ist ein Paukenschlag für die Nachhilfeindustrie in Deutschland. Der aus Österreich kommende, international agierende Anbieter “GoStudent” hat den Wettbewerber Studienkreis gekauft. Betroffen sind sowohl Studienkreis als auch “Studienkreis Online-Nachhilfe”. Das Unternehmen GoStudent der jungen Österreicher Felix Ohswald und Gregor Müller hatte Aufsehen erregt, weil es das erste Bildungs-Start-up Europas war, das den Unternehmenswert von einer Milliarde Euro überschritt. Gleichzeitig gab es Vorwürfe wegen des Umgangs mit den Nachhilfelehrern, die über zu geringe Honorare klagten. Bei GoStudent unterrichten Nachhilfelehrer ihre Schützlinge in Videokonferenzen. Zeitweise war der Einsatz von Künstlicher Intelligenz geplant, um das Lernverhalten der Schüler zu analysieren.

Dem Vernehmen nach bleibt der Studienkreis als eigene Marke erhalten, auch das Management wechselt nicht. 1974 gegründet, hat der Studienkreis inzwischen 1.000 sogenannte Lernzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Chef des Studienkreises, Lorenz Haase, sagte, zusammen mit GoStudent peile man das Ziel an, “dass Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Noten verbessern, sondern auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können.” Sein neuer Vorgesetzter, Felix Ohswald, glaubt, dass die Zukunft des Lernens hybrid sei. “Durch die Kombination von Online- und Offline-Angeboten entsteht ein Omnichannel-Modell.” Dies stelle eine Barriere für Wettbewerber dar. Genau wie die konkurrierende “Schülerhilfe” habe der Studienkreis rund 10.000 Nachhilfelehrer. Allerdings hat Schülerhilfe mehr Standorte.

Studienkreis ist ein Franchise-Unternehmen. Die Firma wechselte mehrfach den Eigentümer. Zuletzt gehörte sie den “IK Investment Partners“, einem Private-Equity Unternehmen aus Großbritannien. Das bedeutet, dass mit privatem Beteiligungskapital gearbeitet wird, das nicht von der Börse stammt. GoStudent ist inzwischen einer der größten Online-Nachhilfevermittler weltweit. In der Pressemitteilung heißt es, dass der globale Nachhilfemarkt bis 2026 ein Volumen von 269 Milliarden erreichen werde. GoStudent will hier Umsatz machen. Christian Füller

Beobachter und Opposition zeigen sich wenig begeistert angesichts der Pläne der Ampelkoalition für einen Bildungsgipfel. Dieser soll als dreistündiges, “hochrangiges bildungspolitisches Spitzengespräch” im Rahmen der Bildungsforschungstagung des BMBF stattfinden, wie Staatssekretär Jens Brandenburg in einem Einladungsschreiben ausführt. “Die Umsetzung ist unter aller Kanone”, sagte Nicole Gohlke, Bildungspolitikerin der Linken. “Uns fliegt das Bildungssystem um die Ohren. So mir nichts, dir nichts wird am Rande einer Tagung mal drei Stunden Bildungsgipfel gespielt.”

In dem Brief, der Bildung.Table vorliegt, stellt Jens Brandenburg einen Austausch zwischen Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für den 14. März 2022 in Aussicht. Es solle darum gehen, “wie wir das Aufstiegsversprechen in der Bildung erneuern und eine neue Kultur der Zusammenarbeit im Bildungsbereich leben können”. Welche Personen aktiv an dem Gespräch teilnehmen, ist noch nicht bekannt. Laut vorläufigem Programm auf der Website wird Bettina Stark-Watzinger das öffentliche Gespräch eröffnen.

“Selbst Merkel war da ambitionierter bei ihrem Bildungsgipfel 2008″, meint Nicole Gohlke. Die damalige Bundeskanzlerin hatte alle Länderchefs nach Dresden eingeladen. Man einigte sich auf konkrete Punkte, um etwa die Schul-Abbrecherquoten zu halbieren und die Ausgaben für Bildung auf 10 Prozent des BIP zu heben (heute: 7,2 Prozent). Die Union fürchtet eine “reine Showveranstaltung“, wie Thomas Jarzombek im September gegenüber Bildung.Table sagte, als die Pläne der Ampel erstmals öffentlich wurden. Auch Wissenschaftler wie etwa Kai Maaz, Autor des Nationalen Bildungsberichts, erwarten eigentlich einen ambitionierten Bildungsgipfel angesichts der derzeitigen bildungspolitischen Herausforderungen (Interview mit Jan-Martin Wiarda). Niklas Prenzel

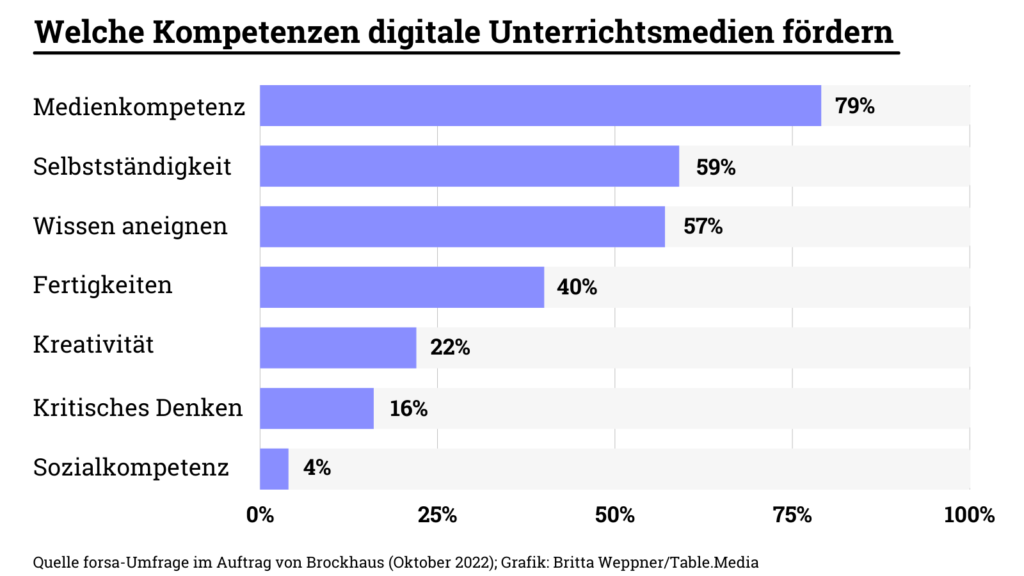

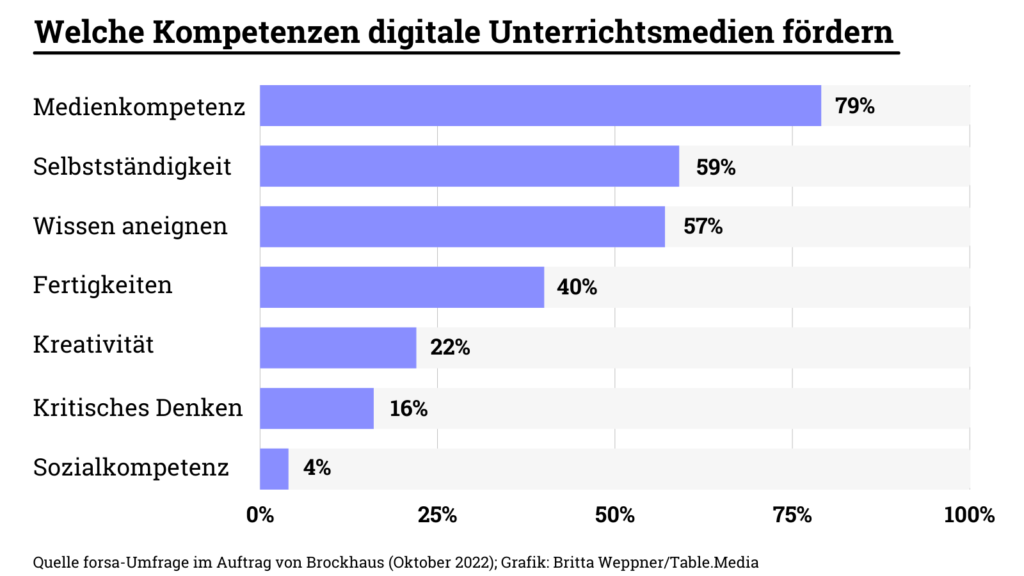

Diese Umfrage dürfte ein Schock für digitalaffine Reformer sein. Digitale Medien fördern kritisches Denken nicht. So denken Lehrerinnen und Lehrer, wenn man einer Umfrage von Forsa glauben darf. Die repräsentative Erhebung unter Lehrkräften erschüttert gleich eine ganze Reihe von Annahmen über digitales Lernen. Nur vier Prozent der Lehrer glauben, dass digitale Tools die Sozialkompetenz ihrer Schüler fördern. Und wozu benutzen zwei Drittel der Lehrkräfte digitale Unterrichtsmedien? Für den Frontalunterricht. Die Umfrage erfolgte im Auftrag der Traditionsmarke Brockhaus mit den Ledereinbänden, die heute Anbieter digitaler Lehrmaterialien ist. Es wurden 1.011 Lehrer und Schulleiter online befragt.

Die Ergebnisse der Lehrer-Umfrage von Forsa sind deswegen so überraschend, weil die so genannten 4K gemeinhin als die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft gesehen werden. Der Pisachef der OECD, Andreas Schleicher, nennt sie “21st century skills”. Dazu gehören Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Dass nun kritisches Denken in den Augen von nur 16 Prozent der Lehrenden die Folge digitalen Lernens sind, ist sicherlich ernüchternd für die Szene. Zum Vergleich: immerhin 79 Prozent der Lehrer gehen davon aus, dass digitale Unterrichtsmedien die Medienkompetenz ihrer Schüler steigern. Und je sechs von zehn Lehrern glauben, dass die Selbstständigkeit von Schülern größer wird und dass sie sich mittels digitaler Tools leichter Wissen aneignen können.

Digitale Medien setzen die befragten Lehrer denn auch ein, um Schüler selbstständig recherchieren und üben zu lassen und für Projektarbeiten, außerdem zur eigenen Unterrichtsvorbereitung. Gleichwohl stehen gedruckte Bildungsmedien immer noch hoch im Kurs. 58 Prozent der Lehrer gaben zu Protokoll, dass sie “ausschließlich oder überwiegend gedruckte Unterrichtsmaterialien verwenden.” Thomas Littschwager von Brockhaus sagte: “Die Umfrage-Ergebnisse zeigen uns, dass an Lehrer:innen viel stärker die Potenziale digitale Unterrichtsmedien herangetragen werden müssen.” Den Lehrkräften fehle die Orientierung, welche digitale Lösung sie einfach nutzen können. Christian Füller

Die Bundesländer wollen die Arbeitsumstände von Schulleitungen verbessern, doch es fehlt ihnen eine länderübergreifenden Strategie. Es gibt “nicht einmal ein zwischen den Bundesländern abgestimmtes Schulleitungsprofil”. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von impaktlab, einem Thinktank der Wübben-Stiftung. Sie ließ die Koalitionsverträge der Landesregierungen im Hinblick auf Schulleitungen auswerten. Schulleitungen bekämen demnach zwar in allen Ländern Aufmerksamkeit. Bei Umfang und Konkretisierungsgrad seien jedoch “substanzielle Unterschiede zu erkennen”, schreiben die Autorinnen des Impulspapiers.

Laut Analyse wollen die meisten Länder Schulleitungen entlasten: Elf von 15, die dieses Ziel im Koalitionsvertrag erwähnen, stellen hierfür zusätzliches Verwaltungspersonal in Aussicht – in der Regel zunächst als Modellprojekt. Sachsen-Anhalt hat ein solches Projekt bereits durchgeführt und will die Praxis nun ausweiten. In ihr sieht der Thinktank einen “vielversprechenden Impuls, um Schulleitungen langfristig von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten”.

Es gibt aber auch andere Ideen aus Koalitionsverträgen: Baden-Württemberg will Schulleitungen von der Unterrichtspflicht entbinden. Elf Länder wollen Schulleiter fortbilden. Nordrhein-Westfalen möchte dafür Coaching-Angebote ausbauen. Eine von Praktikern immer wieder geforderte Maßnahme – höhere Besoldung – findet dagegen wenig Beachtung. Laut den Studienautorinnen der Stiftung könnte eine Beteiligung von Schulleitungen im politischen Betrieb helfen, dieses und andere Themen in die Politik zu tragen. Sie blicken neben den Ländern auch auf den Bund: Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für die Qualifizierung von Schulleitungen ausgesprochen – jedoch keine Zuständigkeit für das Thema bestimmt. Robert Saar

Digitale Medien allein machen noch keinen guten Unterricht – davon ist Andreas Lachner überzeugt. Der Professor für Erziehungswissenschaft leitet das Tübingen Center for Digital Education, doch Smartphones und Tablets im Unterricht befürwortet er nicht per se. “Es kommt darauf an, wie solche Technologien im Unterricht eingesetzt werden und zu dessen Qualität beitragen”, sagt er.

Der 38-Jährige erforscht, wie Technologien und Softwares helfen können, dass Schüler besser lernen. In einem seiner Projekte lässt Lachner die Probanden entweder einen Text lesen oder an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. Die Testpersonen sollen danach ein Erklärvideo erstellen. Es habe sich gezeigt, “dass insbesondere das mündliche Erklären im Vergleich zu schriftlichem Erklären lernförderlich war”.

Zu den Erziehungswissenschaften gelangte Lachner über Umwege. Im Bachelor in Freiburg studierte er Bildungsplanung/Instructional Design. In dem Fach geht es unter anderem darum, wie Inhalte in ein geeignetes Lern-Design gebracht werden können. Später untersuchte Lachner als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsmedizin Göttingen, was selbstreguliertes Lernen im Medizinstudium fördert.

Aus seiner Forschung weiß der Erziehungswissenschaftler: Allein schick designte Programme auf einem Tablet reichen für hochwertige Lernerfolge nicht aus. Anfangs mache dem Schüler vielleicht noch Spaß, dass er ein modernes Gerät in den Händen hält. Dann greife der sogenannte Novelty-Effekt. “Die Motivation, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die vielleicht auch anstrengend sind, erhöht sich nur kurzfristig.” Frischer Wind durch digitale Unterrichtsmethoden kann also schnell alt werden, meint Lachner.

Ein Problem sieht er darin, dass im Schulalltag oft zu wenig Zeit bleibe, um über Sinn und Zweck von Innovationen nachzudenken. “Eine engere Zusammenarbeit von Bildungspraxis, Administration und Forschung wäre hier wünschenswert”, sagt Lachner. Neue Technik sollte man nicht einfach nur einführen. Es brauche einen großen, “gesellschaftlichen Transformationsprozess”. Heißt: Bildungsinstitutionen und Behörden brauchen Zeit und Geld, um den Wandel anzuschieben.

Was Lachner auf keinen Fall sehen möchte, ist Unterricht, der lediglich Papier durch digitale Arbeitsblätter ersetzt. Digitalisierung soll vielmehr ein “Trigger für Innovationsprozesse in der Schul- und Unterrichtsentwicklung” sein. Schulen sollten sich heute als lernende Organisationen verstehen, die sich immer wieder wandeln und an neue Situationen anpassen müssen.

Die Lehrer brauchen dafür Schulungen. Lachner trägt dazu als operativer Leiter des Projekts “Digitalisierung in der Lehrerbildung” (TüDiLB) bei. Der Verbund aus der Universität Tübingen und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien will Lehrer forschungsbasiert aus- und fortbilden. Auf der Projekt-Website finden sich zum Beispiel Erklärvideos zum Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Fächern. Und auch die Schüler haben Aufholbedarf, meint Lachner. Sie müssten zunächst lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Erst dann könnten sie am Tablet Lernerfolge verzeichnen. Markus Brachat

8. Dezember 2022, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Handreichungsvorstellung: Online- und hybride Fortbildungen lernwirksam gestalten

Das Forum Bildung Digitalisierung und die Bertelsmann Stiftung veröffentlichen am Donnerstag gemeinsam die Handreichung “Online- und hybride Fortbildungen lernwirksam gestalten“. Im Community Call sprechen die Autoren Jens Lindström und Maike Abshagen vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins darüber, welche Werkzeuge es für Online- und hybride Fortbildungen gibt und wie diese sich weiterentwickeln lassen. INFOS & ANMELDUNG

7. Dezember 2022, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr, online

Wrap-Up des Netzwerks Bildung Digital

Den Blick auf Vergangenes und auf Zukünftiges richten, ist das Ziel der Abschlussveranstaltung des Netzwerks Bildung Digital. Fokus liegt auf dem Austausch, der dieses Jahr stattgefunden hat. Zurückgeblickt wird außerdem auf die verschiedenen Formate und Experimentierräume des Netzwerks und auf die im ersten Halbjahr des Jahres entwickelten Leitlinien zur Weiterentwicklung der digitalen Bildung in Deutschland. INFOS & ANMELDUNG

11. bis 16. Dezember 2022, Hattingen

Seminar: Cyborgs, Big Data, selbstfahrende Autos: Welche Technologieethik brauchen wir?

Um zu entscheiden, wie Technologie genutzt wird, muss der Mensch verstehen, welche Daten und Programme der Technik zugrunde liegen. Das DGB-Bildungswerk will in diesem Seminar die Entstehung und Verarbeitung dieser Informationen hinterfragen. Neben Theorie gehört auch Praxis zum Seminar, so werden Seminarteilnehmer unter anderem selber Roboter programmieren. INFOS & ANMELDUNG

12. Dezember, 13:30 bis 14:30 Uhr, online

SWK Talks: Perspektiven für die Grundschule

Am Freitag präsentiert die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) ihr Gutachten “Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule“. Darin geht es um konkrete Maßnahmen und Schritte hin zu einer systemischen Veränderung der Grundschule. In der digitalen Veranstaltungsreihe SWK-Talks können sich Vertreter aus Politik und Praxis mit Bildungsforschern der SWK über die Inhalte des Gutachtens austauschen. INFOS & ANMELDUNG

12. Dezember 2022, 9:00 bis 16:30 Uhr, Bremerhaven

Fortbildung: Klimabildung hat Methode – Klimawandel in Unterricht und Schule verankern

Das KlimaBildungszentrum, ein neuer Lernort für Lehrkräfte und ein Netzwerk für Klimaschutz, hegt den Anspruch, ein ganzheitliches Fortbildungsprogramm zum Themenkomplex “Klimawandel” für Lehrkräfte und Multiplikatoren anzubieten. In dieser Veranstaltung geht es darum, wie das Thema Klimawandel in Unterricht und Schule verankert werden kann. INFOS & ANMELDUNG

die Liberalen beherrschen das Handwerk der politischen Kommunikation: So luden Bettina Stark-Watzinger und ihr Staatssekretär in ein innovatives Tech-Unternehmen, um die Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung vorzustellen. Doch steckt in der schönen Verpackung wenig Neues, wie Anna Parrisius feststellen musste. Bestehende Programme erhalten einen neuen Anstrich – und das Thema Fachkräftemangel von der Ampel nicht die nötige Aufmerksamkeit.

Mehr Aufmerksamkeit könnte auch der Ganztagsausbau gebrauchen. Katharina Horban blickt daher nach Finnland und zeigt, was man sich von dort abschauen kann. Seit 70 Jahren bekommt jedes finnische Kind ein kostenloses Mittagessen. “Die Schulspeisung ist ein wichtiger Förderer von Chancengleichheit”, sagte ihr der finnische Entwicklungsminister Ville Skinnari. In Deutschland scheint man diese Meinung nicht zu teilen – das zeigen die Pläne in vielen Bundesländern.

Dieser Tage diskutiert das Land über fehlende Plätze in Kinderkliniken. Es ist ein langsames Erwachen im dritten Jahr der Pandemie: Zu selten steht das Wohl von Kindern und Jugendlichem im Zentrum politischen Handelns. Die Psychologin Julia von Weiler klärt im Interview über eine unterschätzte Gefahr auf. Jede und jeder fünfte Achtjährige erlebt Cybergrooming, also sexuelle Belästigung und Übergriffe durch Erwachsene im Netz. Die Psychologin erklärt, wie eine neue Social-Media-Kampagne, Website und App helfen soll und worauf Eltern und Lehrer achten können.

Zum Schluss seien Sie herzlich eingeladen zum letzten Live-Briefing in diesem Jahr. Wir diskutieren mit der KMK-Präsidentin Karin Prien und dem Bildungssoziologen Aladin El-Mafaalani die Lehren aus einem aufrüttelnden bildungspolitischen Jahr. Melden Sie sich hier kostenlos an und leiten Sie die Einladung gerne an Interessierte weiter!

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht,

Kein Azubi hört den Startschuss für die Exzellenzinitiative, den Bettina Stark-Watzinger am Montagmorgen gibt. Die Bildungsministerin war für die Präsentation in ein Berliner Auto-Tech-Unternehmen gekommen. Aber die Berufsschule für den hohen Besuch schwänzen? Das wollte dann doch keiner. Drei Bausteine – die “drei Is” – stellte die FDP-Politikerin vor. Die berufliche Bildung soll “individueller, innovativer und internationaler” werden. Ihr Ministerium will individuelle Chancen erhöhen, innovative Angebote und eine moderne Infrastruktur in der Berufsausbildung stärken und internationale Mobilität von Azubis fördern. Das Ziel: Die berufliche Bildung attraktiver machen – und den Fachkräftemangel angehen. Ein Blick auf das Programm zeigt jedoch: Der große Wurf ist es nicht.

Die Exzellenzinitiative präsentiert Stark-Watzinger in einem innovativen Ausbildungsbetrieb – die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) GmbH entwickelt unter anderem effizientere Antriebe. Der Plan der Ampel selbst kommt hingegen wenig innovativ daher: Bestehende Maßnahmen will sie ausweiten und mit ähnlichen, neuen Initiativen bündeln. Das BMBF errichtet damit ein Sammelbecken für Maßnahmen, eine “Dachmarke”, wie das BMBF sie nennt. Mehr individuelle Chancen soll es zum Beispiel durch eine Reform des Aufstiegs-Bafög geben. Die Förderung für eine Weiterbildung, etwa zum Meister, soll dadurch flexibler werden. Zudem sollen mehr Azubis Erasmus+ nutzen und damit die Ausbildung internationalisieren.

Wichtig ist der Ampel, die Berufsorientierung zu stärken. Insbesondere Gymnasien sollen künftig stärker auf Ausbildungsberufe hinweisen. Dabei gibt es bereits mehrere Fördermaßnahmen des Bundes, beispielsweise das Berufsorientierungsprogramm (BOP). Bei ihm will das BMBF nun die Zusammenarbeit von Bildungsträgern mit Gymnasien verbessern. Stark-Watzinger verspricht außerdem, die Fördersätze anzupassen. Im Januar soll ein Wettbewerb um digitale Berufsorientierungsangebote (D-BOP) starten, der an das BOP anknüpft. Jugendliche könnten nach Vorstellung von Stark-Watzinger künftig etwa durch Virtual Reality Berufe kennenlernen, in denen man nachts arbeitet oder die zu gefährlich für ein Praktikum sind.

Der Innovationswettbewerb “InnoVET” soll einen Neuanstrich erhalten. Die GroKo hat ihn 2019 für 17 Projekte ins Leben gerufen, die in der Aus- und Weiterbildung neue Wege gehen, zum Beispiel durch digitale Lehre. Was damals innovativ klang, bedeutet heute: “InnoVET Plus” soll stärker auf bestimmte Themen fokussieren, zum Beispiel den Klimawandel oder die Digitalisierung. Was die Ministerin am Montag vorstellte, ist somit vor allem: alter Wein in neuen Schläuchen.

Es ist das Mantra des Bundesbildungsministeriums: die Gleichwertigkeit von beruflicher und universitärer Ausbildung. So soll das Programm des BMBF an die Exzellenzinitiative für Hochschulen von 2005/-6 erinnern. Stark-Watzinger möchte zeigen: Was mit einem Studium möglich ist, kann auch eine Berufsausbildung leisten. Doch der Anspruch dürfte schwer einzulösen sein. Seit 2014 gibt es Erasmus+ für Azubis. 2019, vor Beginn der Pandemie, haben es aber gerade mal zwei Prozent genutzt. Einer der Gründe: Gerade kleine Betriebe können den Ausfall kaum stemmen, auch weil sie die Ausbildungsvergütung weiterzahlen müssen. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund gehen Azubis im Durchschnitt nur vier Wochen ins Ausland.

Daneben ist in der Diskussion, die 13 Begabtenförderwerke zu öffnen. Bisher richten sie sich an Studierende. Keine leichte Aufgabe, denn Azubis sind zeitlich stärker gebunden. Für ihre Auswahl und Förderung bedürfte es eigener Strukturen in den Förderwerken. Aus Verhandlungskreisen heißt es, der Hauptfokus könne weiterhin bei der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) bleiben, die bereits Stipendien für Weiterbildungen oder bei anschließendem Studium vergibt.

Nichts ändern kann die neue Exzellenzinitiative an der Tatsache, dass ein Studium im Schnitt und auf das gesamte Berufsleben hochgerechnet noch immer mehr Gehalt verspricht. Allein das Prestige der beruflichen Bildung zu erhöhen, wird schwierig. Die DIHK will offenbar nicht auf das BMBF warten und plant für das kommende Jahr eine bundesweite Ausbildungskampagne, die explizit Eltern anspricht. Schon innerhalb des BMBF hat berufliche Bildung einen geringeren Stellenwert als die Hochschulen – das hört man in Koalitionskreisen, und es zeigt sich im Bildungsetat.

“Ich kann nichts verändern!”, ruft Stark-Watzinger, als sie auf einem Fahrroboter sitzt. Die Techniker des Unternehmens haben den Roboter für die staatstragende Probefahrt vorsorglich gedrosselt. Sinnbild für die Exzellenzinitiative? Will das BMBF die Gleichwertigkeit von Studium und Berufsausbildung stärken, kann es das schwer allein. Für mehr Aufmerksamkeit könnte eine Ansprache, ein klares Bekenntnis von Bundeskanzler Olaf Scholz sorgen – allerdings drängen Energiekrise und Ukraine-Krieg, der Fachkräftemangel erhält da wenig Priorität.

Wer etwas in der Berufsausbildung ändern möchte, muss mit vielen reden; mit Arbeitgebern und Beschäftigten, Ländern und Kommunen, Sozialpartnern, Kammern und der Bundesagentur für Arbeit. Und geht es um die Berufsorientierung, müssen die Länder aktiv werden – und letztlich engagierte Schulen und Lehrer vor Ort.

Schon auf Bundesebene sind die Kompetenzen weit gestreut. Neben dem BMBF sind für berufliche Bildung das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium zuständig. Da wäre es wichtig, Kompetenzen zu bündeln. Auch könnte eine Reduktion der Maßnahmen im Übergang von der Schule in den Beruf zu mehr Übersichtlichkeit führen. Doch eine Strukturreform hat sich die Ampel nicht vorgenommen – zu groß ist offensichtlich der Kraftaufwand.

Wie schlagkräftig die Exzellenzinitiative am Ende wird, hängt auch davon ab, wie viel Geld die Ampel für sie locker macht. Das BMBF kündigt an, bis 2026 750 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Mit Blick auf die Vielzahl der Projekte, die die Initiative bündelt, spricht diese Ankündigung aber nicht für einen stark wachsenden Etat. Das ist schon allein deshalb unwahrscheinlich, weil Bundesfinanzminister Christian Lindner an der Schuldenbremse festhält.

Will die Ampel berufliche Bildung attraktiver machen, muss Exzellenz nicht nur an der Spitze ankommen – zum Beispiel durch Stipendien – sondern in der Breite durchschlagen. Stephan Albani, Obmann der CDU im Bildungsausschuss, hat 2019 “InnoVET” ins Leben gerufen. Er plädiert dafür, statt des neu geplanten “InnoVET Plus” Erkenntnisse des noch bis 2024 laufenden Wettbewerbs zu ermitteln – und auf andere Standorte und Regionen auszuweiten. “Es fehlt eine Evaluation, was der Wettbewerb bisher gebracht hat und was man aus den geförderten Projekten lernen kann”, sagt Albani. Nur so könne die Regierung weiteres Geld effektiv investieren.

Trotz des weitreichenden Ansatzes der Exzellenzinitiative lässt das BMBF eine große Baustelle offen: die Modernisierung und Stärkung der Berufsschulen. Für sie will die Ampel laut Koalitionsvertrag einen Pakt mit Ländern, Kommunen und weiteren Akteuren schließen. Zuletzt hieß es, der Bund wolle eine Initiative der Länder nur begleiten. Vorrang hat außerdem gerade das Startchancen-Programm. Dabei müsste der Staat, wenn er die berufliche Ausbildung attraktiver machen will, gerade die Berufsschulen auf Vordermann bringen: indem er Gebäude saniert und modernisiert, die Bedingungen für (digitale) Lehre verbessert und den Lehrkräftemangel angeht.

Jeden Tag zahlen die finnischen Steuerzahler mehr als 2,5 Millionen Euro für Fischstäbchen, Spinatpfannkuchen oder Nudeln mit Soße. Sie finanzieren den rund 900.000 Schülern im Land seit mehr als 70 Jahren ein warmes Mittagessen – und übernehmen dafür die durchschnittlich 2,88 Euro pro Mahlzeit.

Marjo Kyllönen verwaltet diese Mittel für Helsinki. Sie leitet die Schulbehörde in der Hauptstadt, die für die Schüler dort kostenlose, warme Mittagessen bereitstellt. Jedes Jahr befragt diese die Schüler nach ihren Lieblingsgerichten. Einer der Favoriten 2022: Hähnchencurry. “Unabhängig von ihrer Herkunft bekommen die Kinder jeden Tag eine gesunde Mahlzeit”, sagt Kyllönen. “Das ist wichtig fürs Gehirn und das Wohlbefinden.”

1948 hat Finnland als erstes Land weltweit kostenlose, warme Schulessen eingeführt. Die Finnen, so Kyllönen, schneiden auch deshalb so gut in internationalen Bildungsrankings ab. In Deutschland ist es dagegen Glückssache, ob Schulen eine warme Mahlzeit anbieten.

Doch spätestens 2026, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen greift, müssen Schulträger sich neu die Frage stellen, was für die Schüler mittags eigentlich auf den Tisch kommt. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums teilt auf Anfrage mit, es sei wichtig, “die Verpflegung im Diskurs um den Ganztagsausbau ausreichend mitzudenken”. Der Stellenwert gesunder Schulmahlzeiten nehme damit weiter zu.

Deutschland kann viel von Finnland lernen. “Die Schulspeisung ist so viel mehr als nur ein Teller mit Essen. Sie ist ein wichtiger Förderer von Chancengleichheit“, sagt der finnische Entwicklungsminister, Ville Skinnari, gegenüber Bildung.Table. “Selbst während des Homeschoolings in der Pandemie haben die Gemeinden Möglichkeiten geschaffen, um den Schülern warme Mahlzeiten anzubieten.”

Darauf sind die Finnen so stolz, dass Skinnari 2021 die School Meals Coalition startete. Die Initiative will Regierungen weltweit dazu inspirieren, Schulessen als Möglichkeit für gesellschaftlichen Fortschritt zu sehen. Es geht um eine verbesserte Gesundheit sowie einen höheren Bildungserfolg der Kinder und letztlich auch um Wirtschaftswachstum. Skinnari betont: “Schulspeisungsprogramme gehören zu den besten Investitionen in die Zukunft, die eine Gesellschaft tätigen kann.”

Ursprünglich diente das finnische Modell in der Nachkriegszeit dazu, Armut und Unterernährung zu bekämpfen. Heute sehen Experten wie die Ernährungswissenschaftlerin und Soziologin Sirpa Sarlio in ihm das Rückgrat des Bildungssystems. Sarlio sitzt seit 15 Jahren im National Nutrition Council, hat maßgeblich an den Regelwerken fürs finnische Schulessen mitgearbeitet (Download hier und hier) und berät das Sozialministerium. Sie sagt: “Niemand in Finnland muss seinen Kindern während der Woche ein Mittagessen kochen. Diese Tatsache fördert die Erwerbsbeteiligung von Frauen und das generelle Wirtschaftswachstum.” Erst kürzlich gab das finnische Statistikamt bekannt, dass Männer und Frauen erstmals Gleichstand bei der Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit erreicht haben.

Im ganzen Land übernehmen die Gemeinden, die ohnehin die Steuern einziehen, die Organisation des Schulessens. Dafür gibt es landesweit gültige Richtlinien. Die Schulen sind zusammen mit Catering-Anbietern für die Umsetzung zuständig.

In Deutschland hingegen ist die Diskussion festgefahren. Zwar hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausführliche Empfehlungen für gutes Schulessen erarbeitet. Und die KMK hat Ganztagsschulen verpflichtet, ihren rund 3,5 Millionen Schülern Mittagsessen anzubieten.

Doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Bundesweit verpflichtend sind die DGE-Qualitätsstandards nicht. Nur ein Bruchteil der Landesregierungen schreibt diese vor, und das oft nur teilweise. Dazu kommt: In den Ländern teilen sich Kultus-, Landwirtschafts- und Bauministerien die Zuständigkeit für Schulverpflegung und Mensen. Das erklärt politische Differenzen innerhalb der Länder.

Das Land Berlin bietet seinen Grundschulkindern bereits ein kostenfreies Mahl an. In Baden-Württemberg verweist das Landwirtschaftsministerium auf die Hauptstadt jedoch als Negativbeispiel. Denn jedes vierte Schulessen landet dort im Müll. Vor einer Einführung kostenfreier Schulessen hielte das Ministerium es daher für wichtig, “durch verschiedene Maßnahmen die Akzeptanz bei den Schülern sicherzustellen.” Verantwortlich für die Schulverpflegung sind im Südwesten letztlich die Schulträger. Die Landesregierung setze sich aber dafür ein, die Besteuerung des Schulessens auf einen Satz von sieben Prozent zu verringern und perspektivisch auf null zu setzen.

In NRW fordert die GEW aktuell gemeinsam mit dem Landeselternbeirat und der Landeselternkonferenz ein kostenfreies Essen an Kitas und Schulen. Das Land solle damit auf gestiegene Lebenshaltungskosten in der Krise reagieren. Das Bildungsministerium in NRW hält ein kostenloses warmes Schulessen jedoch für nicht zielführend. Es begründet das mit “unterschiedlichen Essensgewohnheiten und einem mit zunehmendem Alter geringerem Interesse der Schüler an einem warmen Mittagessen”. In Bayern ist man ähnlich skeptisch. Ein Gratis-Mittagessen für alle soll dort auf absehbare Zeit nicht diskutiert werden. “Bedürftige Kinder können über das Bildungs- und Teilhabe-Paket bereits jetzt kostenlos am Mittagessen teilnehmen”, heißt es dort vom Landwirtschaftsministerium.

Eine solch ablehnende Haltung ist den Finnen fremd. Dort sorgt höchstens die Menge vegetarischer Gerichte oder regionaler Zutaten für Streit, genauso wie steigende Lebensmittelpreise. Erfolgspfeiler des finnischen Modells ist die Verankerung von Ernährung in gleich zwei Schulfächern: “Health Education” und “Home Economics”. In Home Economics lernen die Jugendlichen Kochen, Putzen und Wäschewaschen. Für die siebten Klassen ist das dreistündige Fach Pflicht. In Helsinki kommt das gut an: Marjo Kyllönen berichtet, wegen seiner Alltagstauglichkeit sei es das Lieblingsfach der Schüler – viele würden es in der achten und neunten Jahrgangsstufe als Wahlfach weiter belegen. “Die meiste Zeit verbringen die Jugendlichen mit diesem Fach in der schuleigenen Küche”, sagt Kyllönen. Der positive Nebeneffekt: Viele verstünden dabei besser, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist.

Frau von Weiler, #UndDu? ist eine Social Media-Kampagne auf TikTok und Instagram, hat eine Homepage und nun sogar noch eine App. Ist sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen derart verbreitet?

Julia von Weiler: Leider ja. Jeder zweite Jugendliche ist von sexualisierter Gewalt durch einen anderen jungen Menschen betroffen. Jeder Zweite. Das muss man sich vorstellen. Die sozialen Medien haben eine regelrechte Pandemie sexualisierter Gewalt losgetreten. Da hilft nur: Aufklärung – und Hilfe.

Klingt auch nach Panikmache.

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2021 doppelt so viele Achtjährige im Netz auf Erwachsene gestoßen wie 2020, die sie gegroomt haben, auf Deutsch: Die sie angesprochen haben, um sie zu missbrauchen. Das heißt, inzwischen sind ein Fünftel der Achtjährigen betroffen.

Wie kann eine App einem Achtjährigen helfen?

Dass er nicht in einen Kreislauf der Gewöhnung gerät, der ihm Übergriffe als normal erscheinen lässt. Die App und das ganze Programm #UndDu? haben generalpräventiven Charakter. Wir haben als Gesellschaft die Chance, Täterkarrieren zu vermeiden, wenn wir Jugendlichen beibringen, sich diesen Themen zu stellen. Und ein Klima zu schaffen, in dem man darüber sprechen kann.

Okay, aber welcher Achtjährige guckt in eine App, die über sexualisierte Gewalt aufklärt?

Keiner, und das ist auch gut so. Deswegen haben wir ja ganz verschiedene Zugänge. Der Achtjährige begegnet #UndDu? eher in den sozialen Netzwerken. Die App richtet sich in erster Linie an erwachsene Fachkräfte im Haupt- und Ehrenamt. Sie können über die App nach Beratungsstellen, nach Ärzten oder Rechtsanwälten suchen. Einfach die Postleitzahl eingeben, schon ploppt ein Ansprechpartner auf. Von dort gibt es eine Schnittstelle zum Hilfe-Portal #UndDu?

Ziemlich viele Promis treten da auf. Obi-Wan Kenobi etwa führt in kurzen Clips durch den Leitfaden. Wie wichtig war Ihnen das?

Es ist der Schauspieler Philipp Moog [Synchronsprecher von Kenobi-Darsteller Ewan McGregor, d. Red.], der uns aus Überzeugung unterstützt hat. Aber tatsächlich waren wir froh, dass die Stimme eines Jedis die Fachkräfte an die Hand nimmt. Und ihnen rät: Haltet inne, macht Notizen, sucht Euch Hilfe.

Warum sind Fälle sexualisierter Gewalt häufig so kompliziert?

Sie sind immer kompliziert. Und die Fachkräfte müssen das entwirren. Die Fachleute, also auch Lehrkräfte, betreten vermintes Gelände: Sie begegnen Betroffenen sexueller Gewalt – die verständlicherweise nicht einfach darüber reden können. Dann Jugendlichen, die sexuelle Gewalt ausüben, manchmal ohne es zu kapieren. Und schließlich gibt’s noch jene, die es mitbekommen und nicht wissen, was sie tun sollen …

… die ganze Komplexität war gerade in dem ZDF-Mehrteiler “Neuland” zu beobachten, wo Schüler einer Grundschule ihre Mitschülerinnen missbrauchen – und alle schweigen.

Genau, da kamen die Eltern mit ins Spiel, sehr realistisch. Prestige, Schweigen, Schock. “Was, mein Kind? Das darf doch nicht wahr sein!” Man konnte schön sehen, wie verschachtelt alles ist. Dabei brauchen alle Beteiligten Unterstützung. Denn das wahre Leben ist kein Sechsteiler, sondern es will sofort eine Antwort.

Passiert in Schulen bisher zu wenig Aufklärung?

Viel zu wenig. Mit digitaler Bildung, zu der auch Aufklärung über Grooming und Gefahren im Chat gehören, ist es an Schulen nicht weit her. Die halbe Nation regt sich darüber auf, dass der Digitalpakt nicht funktioniert. Was mir, ehrlich gesagt, mehr Sorgen macht: In jeder Klasse sitzen zwei bis fünf Betroffene – statistisch gesehen. Schule braucht also nicht nur WLAN, Tablets und so weiter, sondern sie muss die vermeintlichen Digital Natives aufklären über die Risiken im Netz. Diese Risiken warten nämlich nicht, sondern sie wachsen exponentiell an.

Sind die Länder nicht gerade dabei, sich gesetzlich zum Schutz zu verpflichten?

In der Tat stehen fast alle Bundesländer jetzt davor, Schulen verbindlich aufzufordern, Schutzkonzepte gegen Missbrauch zu entwickeln. Das ist wichtig, um nicht zu sagen überfällig. Wenn wir mit unserem Team in Schulen kommen, ist sexualisierte Gewalt sehr virulent. Schüler erzählen davon, Lehrkräfte berichten, was alles schiefläuft.

Brauchen Lehr- und Fachkräfte nicht echte Ansprechpartner – statt einer App?

Ja, klar, das brauchen sie. Aber wer weiß schon, wen er anrufen und was er tun soll? Deswegen haben wir diese App als Erste Hilfe entwickelt.

Was heißt das?

Wenn ich zum Beispiel eine Jugendgruppe im Sport leite, wo es Zwischenfälle gibt, oder jemand mir erzählt, dass es in der Klasse zu Missbrauch gekommen sein könnte, dann gerate ich als Aufsichtsperson schnell in Stress. Das ist unsere Erfahrung. Die App hilft mir, mit diesem Stress umzugehen. Sie gibt mir wichtige Indizien an die Hand, ob ich richtig liege. Obi-Wan Kenobi hilft mir sozusagen, mich zu sortieren. Egal ob ich Jugendleiter oder Lehrkraft bin.

Ist der Gesetzgeber mit der Verschärfung der Missbrauchsgesetze zu weit gegangen? Viele Jugendliche geraten in die Mühlen der Justiz – etwa, weil sie intime Fotos verschicken.

Deswegen brauchen wir Aufklärung, Aufklärung und nochmal Aufklärung. Das Weiterverbreiten intimer Abbildungen ist sexuelle Gewalt, auch das ungewollte. Wir nennen das “Sharegewalt”. Es ist das öffentliche Bloßstellen eines sehr intimen Moments. Das kann anfangs Ausdruck von Zärtlichkeit gewesen sein, eine selbstverständliche Erscheinung unter Jugendlichen im digitalen Zeitalter – und völlig in Ordnung. Leider werden intime Bilder manchmal nach einer Beziehung anders benutzt. Das ist dann ganz schnell sexualisierte Gewalt. Das müssen nicht nur Jugendliche verstehen, sondern auch Erwachsene.

Für Kultusminister war Missbrauch in der Pandemie plötzlich ein Riesen-Thema. Waren Sie als Expertin denn mal bei der KMK, um gehört zu werden?

In Zeiten der Pandemie hat uns kein Kultusminister eingeladen. Wir haben das Projekt “Klick clever” für die Landeskommission Berlin gegen sexualisierte Gewalt entwickelt, das ist eine Art Theaterstück mit Lernparcours. Dieses Projekt findet auch in Schulen statt. Es ist aber nicht auf Betreiben der Schulverwaltung entstanden.

Julia von Weiler leitet die Kinderschutzorganisation Innocence in Danger, die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums App und Kampagne #UndDu? entwickelt hat.

Diese Akquise ist ein Paukenschlag für die Nachhilfeindustrie in Deutschland. Der aus Österreich kommende, international agierende Anbieter “GoStudent” hat den Wettbewerber Studienkreis gekauft. Betroffen sind sowohl Studienkreis als auch “Studienkreis Online-Nachhilfe”. Das Unternehmen GoStudent der jungen Österreicher Felix Ohswald und Gregor Müller hatte Aufsehen erregt, weil es das erste Bildungs-Start-up Europas war, das den Unternehmenswert von einer Milliarde Euro überschritt. Gleichzeitig gab es Vorwürfe wegen des Umgangs mit den Nachhilfelehrern, die über zu geringe Honorare klagten. Bei GoStudent unterrichten Nachhilfelehrer ihre Schützlinge in Videokonferenzen. Zeitweise war der Einsatz von Künstlicher Intelligenz geplant, um das Lernverhalten der Schüler zu analysieren.

Dem Vernehmen nach bleibt der Studienkreis als eigene Marke erhalten, auch das Management wechselt nicht. 1974 gegründet, hat der Studienkreis inzwischen 1.000 sogenannte Lernzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Chef des Studienkreises, Lorenz Haase, sagte, zusammen mit GoStudent peile man das Ziel an, “dass Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Noten verbessern, sondern auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können.” Sein neuer Vorgesetzter, Felix Ohswald, glaubt, dass die Zukunft des Lernens hybrid sei. “Durch die Kombination von Online- und Offline-Angeboten entsteht ein Omnichannel-Modell.” Dies stelle eine Barriere für Wettbewerber dar. Genau wie die konkurrierende “Schülerhilfe” habe der Studienkreis rund 10.000 Nachhilfelehrer. Allerdings hat Schülerhilfe mehr Standorte.

Studienkreis ist ein Franchise-Unternehmen. Die Firma wechselte mehrfach den Eigentümer. Zuletzt gehörte sie den “IK Investment Partners“, einem Private-Equity Unternehmen aus Großbritannien. Das bedeutet, dass mit privatem Beteiligungskapital gearbeitet wird, das nicht von der Börse stammt. GoStudent ist inzwischen einer der größten Online-Nachhilfevermittler weltweit. In der Pressemitteilung heißt es, dass der globale Nachhilfemarkt bis 2026 ein Volumen von 269 Milliarden erreichen werde. GoStudent will hier Umsatz machen. Christian Füller

Beobachter und Opposition zeigen sich wenig begeistert angesichts der Pläne der Ampelkoalition für einen Bildungsgipfel. Dieser soll als dreistündiges, “hochrangiges bildungspolitisches Spitzengespräch” im Rahmen der Bildungsforschungstagung des BMBF stattfinden, wie Staatssekretär Jens Brandenburg in einem Einladungsschreiben ausführt. “Die Umsetzung ist unter aller Kanone”, sagte Nicole Gohlke, Bildungspolitikerin der Linken. “Uns fliegt das Bildungssystem um die Ohren. So mir nichts, dir nichts wird am Rande einer Tagung mal drei Stunden Bildungsgipfel gespielt.”

In dem Brief, der Bildung.Table vorliegt, stellt Jens Brandenburg einen Austausch zwischen Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für den 14. März 2022 in Aussicht. Es solle darum gehen, “wie wir das Aufstiegsversprechen in der Bildung erneuern und eine neue Kultur der Zusammenarbeit im Bildungsbereich leben können”. Welche Personen aktiv an dem Gespräch teilnehmen, ist noch nicht bekannt. Laut vorläufigem Programm auf der Website wird Bettina Stark-Watzinger das öffentliche Gespräch eröffnen.

“Selbst Merkel war da ambitionierter bei ihrem Bildungsgipfel 2008″, meint Nicole Gohlke. Die damalige Bundeskanzlerin hatte alle Länderchefs nach Dresden eingeladen. Man einigte sich auf konkrete Punkte, um etwa die Schul-Abbrecherquoten zu halbieren und die Ausgaben für Bildung auf 10 Prozent des BIP zu heben (heute: 7,2 Prozent). Die Union fürchtet eine “reine Showveranstaltung“, wie Thomas Jarzombek im September gegenüber Bildung.Table sagte, als die Pläne der Ampel erstmals öffentlich wurden. Auch Wissenschaftler wie etwa Kai Maaz, Autor des Nationalen Bildungsberichts, erwarten eigentlich einen ambitionierten Bildungsgipfel angesichts der derzeitigen bildungspolitischen Herausforderungen (Interview mit Jan-Martin Wiarda). Niklas Prenzel

Diese Umfrage dürfte ein Schock für digitalaffine Reformer sein. Digitale Medien fördern kritisches Denken nicht. So denken Lehrerinnen und Lehrer, wenn man einer Umfrage von Forsa glauben darf. Die repräsentative Erhebung unter Lehrkräften erschüttert gleich eine ganze Reihe von Annahmen über digitales Lernen. Nur vier Prozent der Lehrer glauben, dass digitale Tools die Sozialkompetenz ihrer Schüler fördern. Und wozu benutzen zwei Drittel der Lehrkräfte digitale Unterrichtsmedien? Für den Frontalunterricht. Die Umfrage erfolgte im Auftrag der Traditionsmarke Brockhaus mit den Ledereinbänden, die heute Anbieter digitaler Lehrmaterialien ist. Es wurden 1.011 Lehrer und Schulleiter online befragt.

Die Ergebnisse der Lehrer-Umfrage von Forsa sind deswegen so überraschend, weil die so genannten 4K gemeinhin als die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft gesehen werden. Der Pisachef der OECD, Andreas Schleicher, nennt sie “21st century skills”. Dazu gehören Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Dass nun kritisches Denken in den Augen von nur 16 Prozent der Lehrenden die Folge digitalen Lernens sind, ist sicherlich ernüchternd für die Szene. Zum Vergleich: immerhin 79 Prozent der Lehrer gehen davon aus, dass digitale Unterrichtsmedien die Medienkompetenz ihrer Schüler steigern. Und je sechs von zehn Lehrern glauben, dass die Selbstständigkeit von Schülern größer wird und dass sie sich mittels digitaler Tools leichter Wissen aneignen können.

Digitale Medien setzen die befragten Lehrer denn auch ein, um Schüler selbstständig recherchieren und üben zu lassen und für Projektarbeiten, außerdem zur eigenen Unterrichtsvorbereitung. Gleichwohl stehen gedruckte Bildungsmedien immer noch hoch im Kurs. 58 Prozent der Lehrer gaben zu Protokoll, dass sie “ausschließlich oder überwiegend gedruckte Unterrichtsmaterialien verwenden.” Thomas Littschwager von Brockhaus sagte: “Die Umfrage-Ergebnisse zeigen uns, dass an Lehrer:innen viel stärker die Potenziale digitale Unterrichtsmedien herangetragen werden müssen.” Den Lehrkräften fehle die Orientierung, welche digitale Lösung sie einfach nutzen können. Christian Füller

Die Bundesländer wollen die Arbeitsumstände von Schulleitungen verbessern, doch es fehlt ihnen eine länderübergreifenden Strategie. Es gibt “nicht einmal ein zwischen den Bundesländern abgestimmtes Schulleitungsprofil”. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von impaktlab, einem Thinktank der Wübben-Stiftung. Sie ließ die Koalitionsverträge der Landesregierungen im Hinblick auf Schulleitungen auswerten. Schulleitungen bekämen demnach zwar in allen Ländern Aufmerksamkeit. Bei Umfang und Konkretisierungsgrad seien jedoch “substanzielle Unterschiede zu erkennen”, schreiben die Autorinnen des Impulspapiers.

Laut Analyse wollen die meisten Länder Schulleitungen entlasten: Elf von 15, die dieses Ziel im Koalitionsvertrag erwähnen, stellen hierfür zusätzliches Verwaltungspersonal in Aussicht – in der Regel zunächst als Modellprojekt. Sachsen-Anhalt hat ein solches Projekt bereits durchgeführt und will die Praxis nun ausweiten. In ihr sieht der Thinktank einen “vielversprechenden Impuls, um Schulleitungen langfristig von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten”.

Es gibt aber auch andere Ideen aus Koalitionsverträgen: Baden-Württemberg will Schulleitungen von der Unterrichtspflicht entbinden. Elf Länder wollen Schulleiter fortbilden. Nordrhein-Westfalen möchte dafür Coaching-Angebote ausbauen. Eine von Praktikern immer wieder geforderte Maßnahme – höhere Besoldung – findet dagegen wenig Beachtung. Laut den Studienautorinnen der Stiftung könnte eine Beteiligung von Schulleitungen im politischen Betrieb helfen, dieses und andere Themen in die Politik zu tragen. Sie blicken neben den Ländern auch auf den Bund: Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für die Qualifizierung von Schulleitungen ausgesprochen – jedoch keine Zuständigkeit für das Thema bestimmt. Robert Saar

Digitale Medien allein machen noch keinen guten Unterricht – davon ist Andreas Lachner überzeugt. Der Professor für Erziehungswissenschaft leitet das Tübingen Center for Digital Education, doch Smartphones und Tablets im Unterricht befürwortet er nicht per se. “Es kommt darauf an, wie solche Technologien im Unterricht eingesetzt werden und zu dessen Qualität beitragen”, sagt er.

Der 38-Jährige erforscht, wie Technologien und Softwares helfen können, dass Schüler besser lernen. In einem seiner Projekte lässt Lachner die Probanden entweder einen Text lesen oder an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. Die Testpersonen sollen danach ein Erklärvideo erstellen. Es habe sich gezeigt, “dass insbesondere das mündliche Erklären im Vergleich zu schriftlichem Erklären lernförderlich war”.

Zu den Erziehungswissenschaften gelangte Lachner über Umwege. Im Bachelor in Freiburg studierte er Bildungsplanung/Instructional Design. In dem Fach geht es unter anderem darum, wie Inhalte in ein geeignetes Lern-Design gebracht werden können. Später untersuchte Lachner als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsmedizin Göttingen, was selbstreguliertes Lernen im Medizinstudium fördert.

Aus seiner Forschung weiß der Erziehungswissenschaftler: Allein schick designte Programme auf einem Tablet reichen für hochwertige Lernerfolge nicht aus. Anfangs mache dem Schüler vielleicht noch Spaß, dass er ein modernes Gerät in den Händen hält. Dann greife der sogenannte Novelty-Effekt. “Die Motivation, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die vielleicht auch anstrengend sind, erhöht sich nur kurzfristig.” Frischer Wind durch digitale Unterrichtsmethoden kann also schnell alt werden, meint Lachner.

Ein Problem sieht er darin, dass im Schulalltag oft zu wenig Zeit bleibe, um über Sinn und Zweck von Innovationen nachzudenken. “Eine engere Zusammenarbeit von Bildungspraxis, Administration und Forschung wäre hier wünschenswert”, sagt Lachner. Neue Technik sollte man nicht einfach nur einführen. Es brauche einen großen, “gesellschaftlichen Transformationsprozess”. Heißt: Bildungsinstitutionen und Behörden brauchen Zeit und Geld, um den Wandel anzuschieben.

Was Lachner auf keinen Fall sehen möchte, ist Unterricht, der lediglich Papier durch digitale Arbeitsblätter ersetzt. Digitalisierung soll vielmehr ein “Trigger für Innovationsprozesse in der Schul- und Unterrichtsentwicklung” sein. Schulen sollten sich heute als lernende Organisationen verstehen, die sich immer wieder wandeln und an neue Situationen anpassen müssen.

Die Lehrer brauchen dafür Schulungen. Lachner trägt dazu als operativer Leiter des Projekts “Digitalisierung in der Lehrerbildung” (TüDiLB) bei. Der Verbund aus der Universität Tübingen und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien will Lehrer forschungsbasiert aus- und fortbilden. Auf der Projekt-Website finden sich zum Beispiel Erklärvideos zum Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Fächern. Und auch die Schüler haben Aufholbedarf, meint Lachner. Sie müssten zunächst lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Erst dann könnten sie am Tablet Lernerfolge verzeichnen. Markus Brachat

8. Dezember 2022, 17:00 bis 18:00 Uhr, online

Handreichungsvorstellung: Online- und hybride Fortbildungen lernwirksam gestalten

Das Forum Bildung Digitalisierung und die Bertelsmann Stiftung veröffentlichen am Donnerstag gemeinsam die Handreichung “Online- und hybride Fortbildungen lernwirksam gestalten“. Im Community Call sprechen die Autoren Jens Lindström und Maike Abshagen vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins darüber, welche Werkzeuge es für Online- und hybride Fortbildungen gibt und wie diese sich weiterentwickeln lassen. INFOS & ANMELDUNG

7. Dezember 2022, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr, online

Wrap-Up des Netzwerks Bildung Digital

Den Blick auf Vergangenes und auf Zukünftiges richten, ist das Ziel der Abschlussveranstaltung des Netzwerks Bildung Digital. Fokus liegt auf dem Austausch, der dieses Jahr stattgefunden hat. Zurückgeblickt wird außerdem auf die verschiedenen Formate und Experimentierräume des Netzwerks und auf die im ersten Halbjahr des Jahres entwickelten Leitlinien zur Weiterentwicklung der digitalen Bildung in Deutschland. INFOS & ANMELDUNG

11. bis 16. Dezember 2022, Hattingen

Seminar: Cyborgs, Big Data, selbstfahrende Autos: Welche Technologieethik brauchen wir?

Um zu entscheiden, wie Technologie genutzt wird, muss der Mensch verstehen, welche Daten und Programme der Technik zugrunde liegen. Das DGB-Bildungswerk will in diesem Seminar die Entstehung und Verarbeitung dieser Informationen hinterfragen. Neben Theorie gehört auch Praxis zum Seminar, so werden Seminarteilnehmer unter anderem selber Roboter programmieren. INFOS & ANMELDUNG

12. Dezember, 13:30 bis 14:30 Uhr, online

SWK Talks: Perspektiven für die Grundschule

Am Freitag präsentiert die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) ihr Gutachten “Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule“. Darin geht es um konkrete Maßnahmen und Schritte hin zu einer systemischen Veränderung der Grundschule. In der digitalen Veranstaltungsreihe SWK-Talks können sich Vertreter aus Politik und Praxis mit Bildungsforschern der SWK über die Inhalte des Gutachtens austauschen. INFOS & ANMELDUNG

12. Dezember 2022, 9:00 bis 16:30 Uhr, Bremerhaven

Fortbildung: Klimabildung hat Methode – Klimawandel in Unterricht und Schule verankern

Das KlimaBildungszentrum, ein neuer Lernort für Lehrkräfte und ein Netzwerk für Klimaschutz, hegt den Anspruch, ein ganzheitliches Fortbildungsprogramm zum Themenkomplex “Klimawandel” für Lehrkräfte und Multiplikatoren anzubieten. In dieser Veranstaltung geht es darum, wie das Thema Klimawandel in Unterricht und Schule verankert werden kann. INFOS & ANMELDUNG