die Digitalisierung der Bildung birgt jeden Tag einen bürokratischen Schock – und noch viel öfter großen Spaß an neuen Tools, Didaktiken und Schulen. Beide Seiten bildet unser Briefing heute ab.

Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet seit einem Jahr an einer Verordnung für die Dienstgeräte. Das, was jetzt das Licht der Welt erblickt hat, lässt die Pädagogen die Haare raufen. Und das Schlimme ist, man weiß gar nicht so genau, wer jetzt eigentlich der Schuldige ist. Klar ist, NRW hat – zusammen mit dem Bund – seinen Lehrer:innen nach zig Jahren endlich Dienstgeräte zur Verfügung gestellt. Die aber sind oft so schwach auf der Brust, dass die Lehrer lieber ihre eigenen Laptops und leistungsstarken Tablets nutzen. Allein, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Lesen Sie selbst, was der Grund dafür ist.

Aus Dresden erfahren wir etwas ganz anderes. Dort kommen in der Universitätsschule zwei Welten zusammen, die man bisher kaum zusammen denken konnte: zum einen die Reformpädagogik, die eine Schule für alle erschaffen will und ganz genau auf jeden einzelnen guckt. Zum anderen die Künstliche Intelligenz, die über ein Lernmanagementsystem die Lernpfade der Schüler genau erforschen und beobachten will. Antipoden aus dem 19. und dem 21. Jahrhundert: Sie stellen das Individuum in den Mittelpunkt. Jedenfalls ist das der Plan.

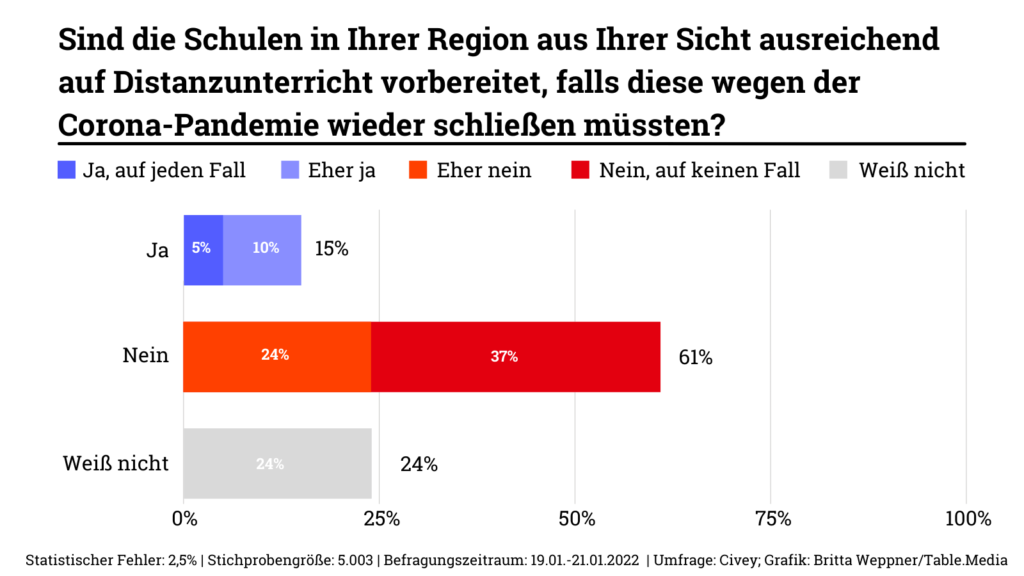

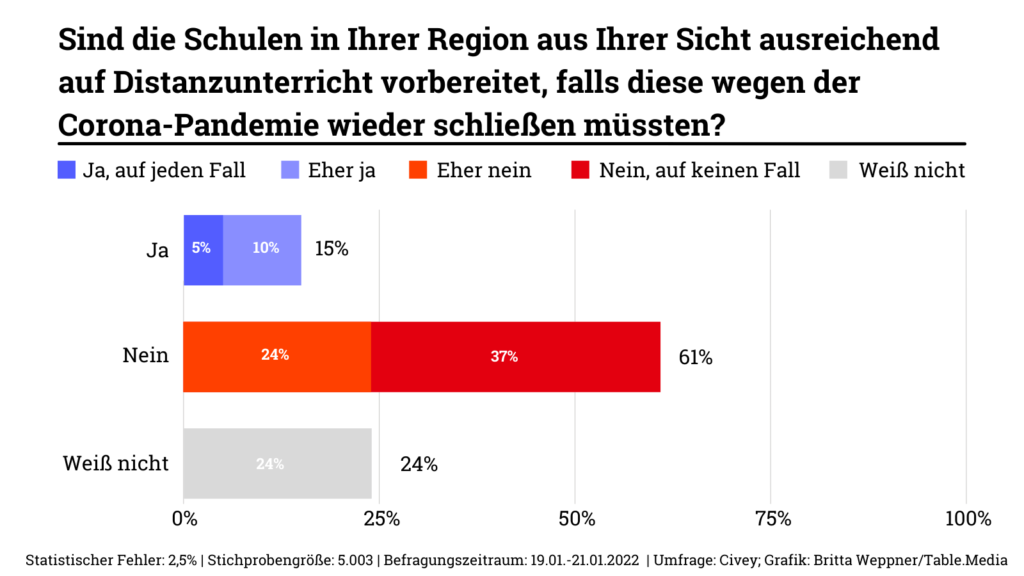

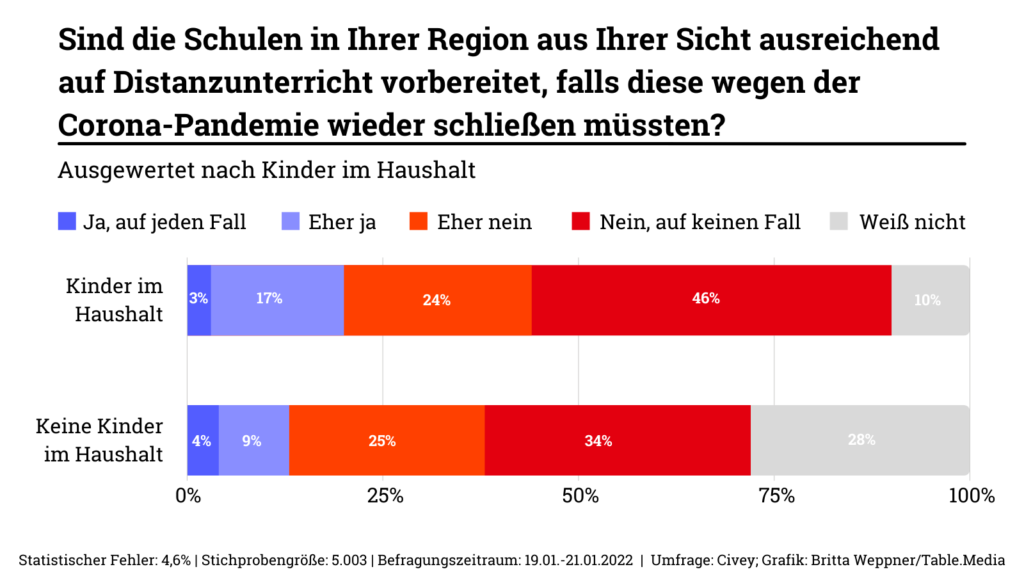

Wenig WLAN, wenig Tablets, wenig Kontakt zu den Lehrkräften während der Schulschließungen: Derartige Klagen sind mittlerweile so selbstverständlich wie der Kreidestaub im Klassenzimmer des letzten Jahrhunderts. Doch sollte sich, zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, nicht herumgesprochen haben, dass die Schulen aufgeholt haben? Mittel aus dem Digitalpakt fließen. Allerorts sprießen Fortbildungen zu Moodle, Whiteboards oder “Lernen zuhause”. Eine exklusive Civey-Umfrage im Auftrag von Bildung.Table zeichnet nun hingegen ein düsteres bildungspolitisches Bild: Die Bürger haben geringes Vertrauen in den digitalen Distanzunterricht. 61 Prozent sehen die Schulen unzureichend auf Distanzunterricht vorbereitet. Lediglich 15 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt.

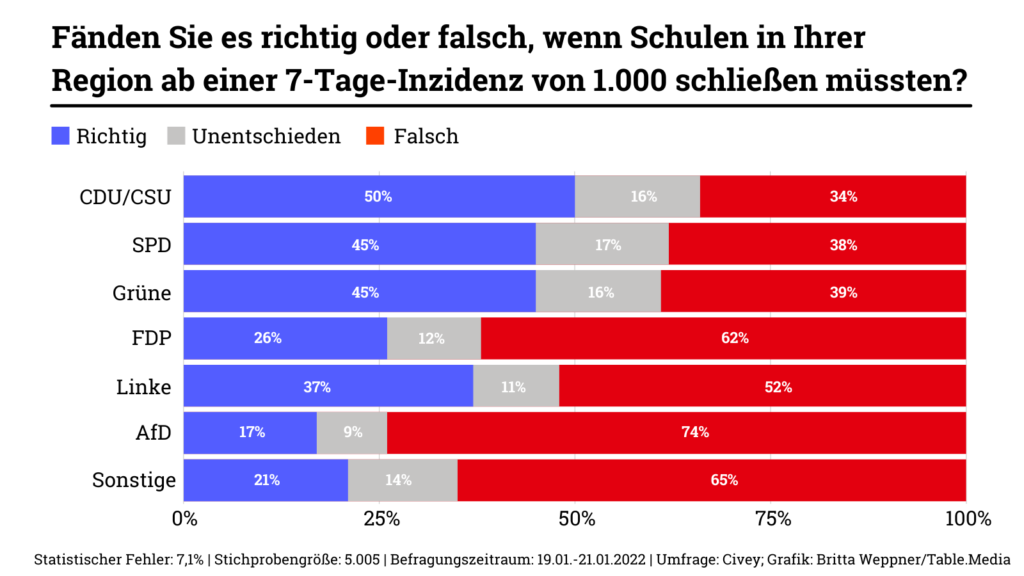

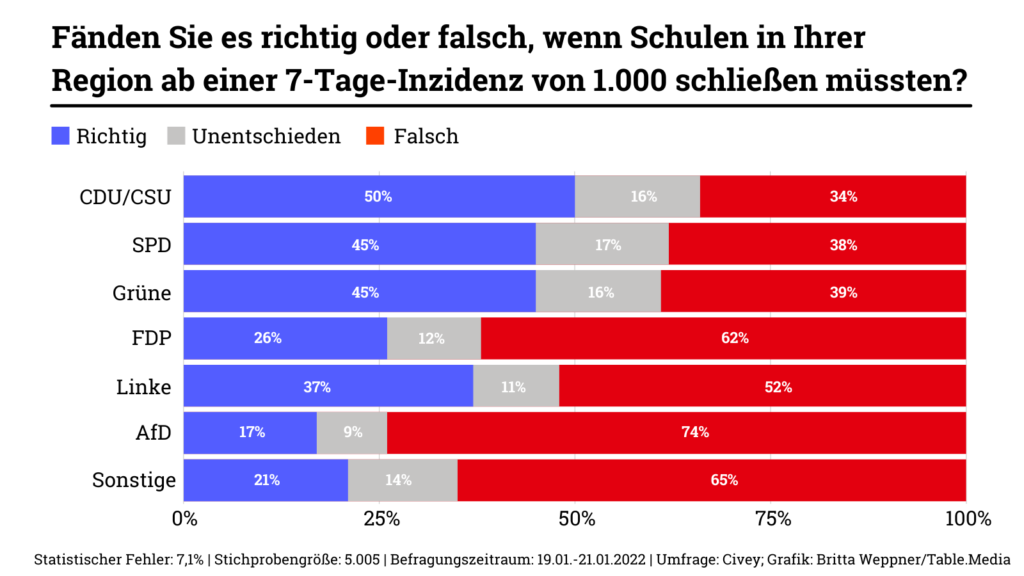

Die Umfrage, für die Civey 5.000 Menschen repräsentativ befragte, gibt zudem ein differenziertes Bild zu der Frage: Sollen Schulen unter derzeitigen Inzidenzen offen bleiben? Bisher hatte eine Mehrheit Schulschließungen abgelehnt. In einigen Bundesländern (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und dem Saarland) spricht sich eine Mehrzahl der Befragten mittlerweile für die Rückkehr zu Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 1.000 aus. Nach Parteipräferenz aufgeschlüsselt zeigt sich, dass CDU-Wähler am ehesten Schulschließungen begrüßen. Bildung.Table hatte am Montag über die Ergebnisse in einer Sonderausgabe berichtet.

“Ich glaube, dass Umfragen kein Gradmesser sind, an dem man sich orientieren sollte bei der schwierigen Entscheidung über Schulschließungen”, sagte Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, gegenüber Bildung.Table. Sie bringt die schulpolitische Maxime der vergangenen Monate auf den Punkt: “Es ging nie darum, Infektionen ganz zu vermeiden.” Die Fallzahlen unter Schülerinnen und Schülern nehmen jedoch derzeit rasant zu. Die Inzidenz liegt deutschlandweit unter 5- bis 14-Jährigen bei über 2.000, in der Uckermark gar bei 5.800. In Nordrhein-Westfalen verdoppelten sie sich in der vergangenen Woche. 120.000 der zwei Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschlands größtem Bundesland konnten in der vergangenen Woche wegen der Pandemie nicht am Unterricht teilnehmen – und sind auf Distanzunterricht angewiesen.

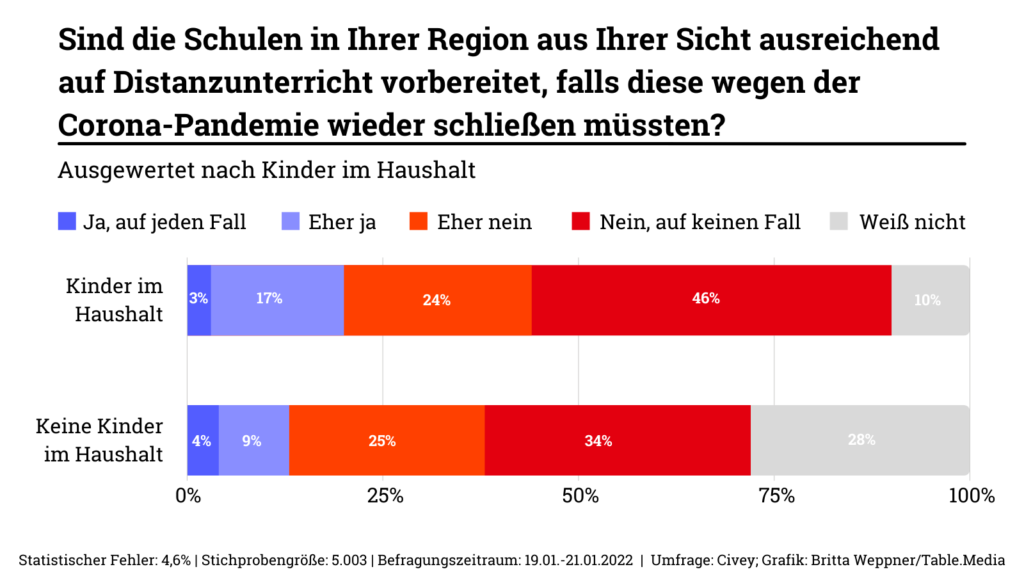

Wenn die Fallzahlen derart steigen, wird es unweigerlich zu mehr digitalem Unterricht kommen. Auf Distanzunterricht sind die Schulen laut der Umfrage jedoch nicht ausreichend vorbereitet. Es ist ein desaströses Pandemie-Zwischenzeugnis für die deutsche Bildungspolitik. Besonders groß ist das Misstrauen in Haushalten mit Kindern. Dort erlebte man das Distanzlernen aus der Nähe. Befragte mit akademischer Bildung sehen die Schulen besser vorbereitet (17 Prozent sagen “Ja, auf jeden Fall” bzw. “Eher ja”). Unter Befragten mit Hauptschul- oder ohne Abschluss sind nur 7 Prozent dieser Meinung.

Die Ergebnisse kommen für Experten wenig überraschend. Der Deutsche Lehrerverband wirft der Politik vor, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. “Sie hätte spätestens mit der zweiten Welle Vollgas geben müssen, um die Schulen digital auszustatten”, sagt der Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger. “In den Ergebnissen der Studie spiegelt sich der Vertrauensverlust in die Politik wider.” Sie habe stets beteuert, dass die Schulen sicher sind. Meidinger ist jedoch davon überzeugt, dass die Schulen mittlerweile besser für Distanzunterricht aufgestellt sind, als die Umfrage vermuten lässt. “Ich will nicht sagen, dass das gut laufen wird, aber es wird besser laufen als das letzte Mal.”

“Es ist unverantwortlich, dass in den vergangenen Jahren und erst recht im jüngsten halben Jahr nicht mehr unternommen wurde, um sichereren Unterricht zu gewährleisten”, sagt Anja Bensinger-Stolze, die im Vorstand der GEW für den Bereich Schule verantwortlich ist. Zu groß seien nach wie vor die Unterschiede zwischen den Schulen: Auf der einen Seite die digitalen Vorreiterschulen, die sich bereits vor der Pandemie auf den Weg gemacht haben und besser aus der Distanz unterrichten können; auf der anderen solche Schulen, die sich unter Pandemiebedingungen neu aufstellen mussten – ohne ausreichende Unterstützung von Politik und Verwaltung zu bekommen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen seien die eher schlechten Werte in der Umfrage zum Distanzunterricht nachvollziehbar.

Auch Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrats, sieht eines der Hauptprobleme in der schlechten digitalen Ausstattung der Schulen. “Die Schulträger seien jetzt in der Pflicht”, sagt sie. Denn die gesetzgebende Politik stelle umfangreiche Mittel zur Verfügung und setze damit einen Rahmen für die Digitalisierung. “Die Ausstattung kommt aber zu langsam in den Schulen an. Es darf kein ausführlicher Medienentwicklungsplan vorgelegt werden müssen, um an ein paar Tablets zu kommen.” Gotte fordert, so lange wie möglich an der Präsenzpflicht festzuhalten. Die Entscheidung über Anwesenheit im Präsenzunterricht den Eltern zu überlassen, sieht sie kritisch. “Das könnte die Bildungsungleichheit, die die Pandemie befördert, noch mehr verschärfen.”

Diesen Weg schlägt Berlin dieser Tage ein und vollzieht damit als erstes Bundesland die Kehrtwende in der Schulpolitik unter Omikron-Bedingungen. Die Landesregierung setzte die Präsenzpflicht ab Dienstag aus. Eltern sollen bis Ende Februar selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause unterrichten lassen oder nicht. Die Verantwortung für den Gesundheitsschutz und das Recht auf Bildung delegiert die Politik damit an die Eltern.

Das internationale Stiftsgymnasium in Magdeburg geht inzwischen einen pragmatischen Mittelweg. Da 10 Prozent der Schüler per PCR positiv getestet sind, werden die Klassen ganz offiziell hybrid unterrichtet. Ein Teil der Klasse sitzt im Stiftsgymnasium – die abwesenden Schüler werden per Videokonferenz dazu geschaltet. In diesem Format, berichtet Schulleiter Mike Keune, seien sogar gesplittete Referate möglich. Drei Schüler tragen im Klassenzimmer vor, einer referiert aus dem Bildschirm heraus.

Selbst Prüfungen schreiben Schüler in Magdeburg zu Hause und in der Schule – mit einer Neuerung für die Schüler in der Schule. Damit sie die gleichen Chancen haben wie diejenigen im Homeschooling sind alle Materialien erlaubt: Internet, Mitschriften und Schulbücher. Und das Problem mit dem Datenschutz? Der erlaubt es Eltern nämlich nicht, von zu Hause ins Klassenzimmer zu schauen. Die Schule bittet die Eltern, während der Schulstunden ihres Kindes nicht im selben Zimmer zu sein. Das ist eine pragmatische Lösung – die nötig ist, weil die Kultusminister keine einheitliche und klare Haltung für das ganze Land finden. mit cif

Nordrhein-Westfalens (NRW) Bildungsministerium erntet mit seinen neuen Dienstgeräteverordnungen für Datenschutz Hohn und Spot bei den Lehrern. “Wenn man ein Verbotsschild vor die eigenen digitalen Geräte der Lehrer hängt, zerstört man den Workflow der Pädagogen”, berichtet eine Lehrkraft aus NRW. Es gebe Lehrer, die nähmen die Dienstgeräte einfach nicht an, die man ihnen anbietet – weil sie sonst nicht mehr richtig arbeiten können. Andere Lehrkräfte berichten, dass ihre von Land und Bund bezahlten Geräte praktisch nur in der Schule laufen. Das behindert die Pädagog:innen in ihrer Arbeit.

Schuld an der Situation ist eine schulische Regelung, die das Ministerium ein Jahr lang vorbereitet hat – und die jetzt die Digitalisierung trotzdem eher bremst als fördert. In der neuen “Verordnung über die im Schulbereich zur Verarbeitung zugelassenen Daten” ist sinnvollerweise festgelegt, dass für Dienstgeräte bestimmte Regeln gelten. Aber die sind so restriktiv, dass sie das Gegenteil von dem bewirken, was sie erreichen sollten. “Mit Blick auf schulischen Datenschutz ist die Änderung der Verordnung zur Datenverarbeitung I nur konsequent”, berichtet Dirk Thiede, der Lehrer und zugleich lokaler Datenschutzbeauftragter für die Schulen in Olpe in Nordrhein-Westfalen ist. “In alltagspraktischer Hinsicht ist die Verordnung für viele Lehrkräfte eine Katastrophe – vor allem, wenn man sie sehr streng umsetzt.”

Die Dienstgeräteverordnung erließ NRW, weil Bund und Land im Zuge der Corona-Pandemie digitale Arbeitsgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt hatten. Allerdings entsprechen diese Geräte oft nicht dem Standard der Notebooks, Convertibles und Tablets, die sich die Lehrer selber zugelegt hatten. “Vielen Kolleg:innen reicht das Dienst-Tablet bei weitem nicht für eine vernünftige Vor- und Nachbereitung des Unterrichts aus”, berichtet ein Schulleiter. Nur Lehrer:innen, die noch fast komplett analog arbeiteten, kämen mit dem Dienstgerät zurecht.

“Andere haben sich teils extrem teure Hardware gekauft und nutzen die, etwa ein iPad Pro mit Stift und Tastatur für mehr als 1400 Euro. Größere Schrift, viel besser lesbar, viel komfortabler, weil man mit Fenstern arbeiten kann. Diese Kolleg:innen haben viel Geld investiert, dürfen aber mit diesen Geräten nun keine personenbezogenen Daten mehr verarbeiten.” Der Schulleiter will, wie viele Lehrer in Nordrhein-Westfalen, seinen Namen nicht nennen. Die Behörden in NRW gehen zum Teil rigide gegen Lehrer vor, wenn diese sich kritisch äußern.

Die Kritik an der Kombination schwacher Dienstgeräte und penibler Vorschriften teilen fast alle von Bildung.Table befragten Lehrer aus NRW. “Die Dienstgeräte leisten oft nicht, was erforderlich ist”, sagt auch Datenschützer und Lehrer Thiede. Die Anzahl der für Verwaltungsarbeiten eingerichteten Lehrerarbeitsplätze in der Schule werde nun mal nicht größer. “Schulen, die auf Tablets setzen, aber für Noten und Zeugnisse Windows brauchen, konnten den Mangel an diesen PC in der Schule gut über Privatgeräte ausgleichen – das geht jetzt aber nicht mehr.”

Die neue Dienstgeräteverordnung legt für NRW fest, dass “die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf dienstlichen digitalen Geräten zulässig ist”. Zugleich verbietet sie de facto die Nutzung privater Geräte. Die eigenen Laptops und Tablets der Lehrer seien nur einsatzfähig, wenn die Schulbehörden sie genehmigt hätten. “Die Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn ein persönliches dienstliches digitales Gerät für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird.” So steht es in der Verordnung – und das bedeutet: Wenn eine Lehrkraft ein dienstliches Gerät annimmt, kann sie das private Gerät für Schule praktisch nicht mehr nutzen.

Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage von Bildung.Table mit, dass es die neuen Verordnungen mit Lehrern erarbeitet habe. In “einem ausgiebigen Beteiligungsverfahren” seien die Lehrerverbände frühzeitig in die datenschutzrechtlich notwendigen Anpassungen einbezogen worden. Die GEW in Nordrhein-Westfalen stellte demgegenüber klar: “Das MSB hat die Verordnung kurz vor den Weihnachtsferien ohne Anhörung der Gewerkschaften und Verbände und auch ohne Einbeziehung des Schulausschusses geändert.”

Das Haus von Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) bestreitet auch, dass die Verordnungen zu einer exklusiven Nutzung der Dienstgeräte führen könnten. “Sie regeln ausdrücklich nicht, dass Lehrkräfte ihre privaten digitalen Endgeräte nicht mehr für pädagogische und didaktische Zwecke nutzen dürfen”, sagte ein Sprecher. “Eine Darstellung, dass diese Verordnungen die Nutzung privater Endgeräte verbieten, ist unzutreffend.”

Die Mitarbeiter in der Praxis sehen das anders. Zwar gebe es gewisse Ausnahmen vom Verbot der Nutzung privater Geräte. Die müssten die lokalen Schulbehörden und -träger genehmigen. Das aber werde häufig verweigert. “Viele Träger haben die Sicherheitseinstellungen sehr eng gefasst”, berichtet der oben zitierte Schulleiter. “Wenn man nicht mal eigene Apps etwa zur Notenverwaltung installieren kann, was soll das dann? Zwei Tablets schleppt niemand, den ich kenne, jeden Tag mit in die Schule. Also liegt das Dienstgerät oft in der Ecke – und das private wird genutzt.”

Seit zwei Jahren gibt es die Universitätsschule Dresden nun. Für rund 500 Schüler:innen soll sie ein besonderer Lernort sein, der Reformpädagogik und Digitalität kombiniert. Die Lehrer:innen setzen auf einen ungewöhnlichen Mix innovativer Lehrformen. Ein neues Lernmanagementsystem soll der Reformschule mit Künstlicher Intelligenz bei der Lerndiagnostik helfen. Eine Professorin der TU Dresden begleitet das Lernen wissenschaftlich.

Der wichtigste Ansatz der Schule ist, die Lernenden bei ihrem individuellen Lernstand abzuholen. Eigenverantwortlich und selbstgesteuert: So lernen die Schüler:innen in kooperativen Lernprozessen ihren individuellen Lernpfad zu beschreiten. Sogenannte Lernbegleiter (Lehrer:innen und Erzieher:innen) unterstützen sie dabei. Dies geschieht digital gestützt, aber keinesfalls vollständig digitalisiert.

“Gestartet ist die Idee des einzigartigen Konzeptes bereits 2015, wo der Fokus nicht auf der Digitalisierung lag”, sagt Anke Langner, wissenschaftliche Leiterin des Schulversuchs und Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Dresden. Digitalität wolle sie lediglich als Helfer für das individuelle Lernen nutzen. Dies erfolge in vier Bereichen der Reformschule: zur Dokumentation, zur Ressourcenplanung der Lehrkräfte, zur digitalen Kommunikation sowie als digital gestütztes, mit Künstlicher Intelligenz arbeitendes Lernmanagementsystem.

Die Schüler:innen erhalten einen eigenen Laptop, sollen jedoch bewusst nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein. Die Schule ist reich an reformpädagogischer Methodik und Freiräumen: So schnitzen, bauen und basteln die Schüler viel. Der Einsatz digitaler Tools diene vor allem dazu, Abläufe, die den individualisierten Lernprozess ermöglichen und organisieren, effizienter und effektiver zu gestalten, sagt Langner.

Die Klassengröße richtet sich wie üblich nach dem Klassenteiler des Schulträgers, sodass auch in der Unischule durchschnittlich 26 Schüler:innen zusammen lernen. Doch geht es nicht herkömmlich im großen Klassenverband durch den Stundenplan. Die Schüler lernen in Stammgruppen, die mehrere Klassenstufen umfassen, und in sogenannten Lernateliers, in denen der alternative Zugang zum Lernen schon am Mobiliar erkennbar ist: Dort finden sich eine Couch, Gruppentische und Teppiche am Boden.

Die Lehrinhalte orientieren sich am Kerncurriculum Sachsens, müssen diesem jedoch nicht linear folgen. Die Lehrer sollen die individuellen Ziele jedes Schülers anhand des jeweiligen Lernstands begleiten. “So ist vielleicht eine Schülerin der zweiten Klasse bereits in der Lage im Zahlenraum bis 1000 zu rechnen, während sie noch stark nach Gehör schreibt und andere beim Schreiben schon weiter sind”, erklärt einer der Lernbegleiter, Sebastian Deutschmann. “In der Unischule erhält diese Schülerin die Möglichkeit, anderen als Mentorin in Mathe zu helfen. Gleichzeitig erhält sie beim Schreiben vermehrt Aufgaben wie Diktate.”

Drei Lernphasen gliedern den Schultag: Zu Beginn erfolgt eine Werkstattphase, in der die Schüler Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Der Fokus liegt dabei auch auf Konzentrationsfähigkeit und der eigenen Reflexion. Schaffe ich es, mich zu konzentrieren oder was mache ich, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann? Hierfür gibt es die Möglichkeit, individuelle Pausen zu nehmen, Bewegungsangebote wahrzunehmen oder auf Sofa, Boden oder in andere Räume zu wechseln. Anschließend geht es in die Projektphase. Jetzt arbeiten die Kinder in kleineren Gruppen. Die dritte Phase ist individueller Lernzeit gewidmet.

Diese Individualität wird möglich, weil der Unterricht keinen simultanen Strang im festen Fächerkanon verfolgt. Die Schüler:innen lernen projektorientiert. Das heißt, sie erhalten ein Thema, in das sie zunächst gemeinsam eingeführt werden. Anschließend recherchieren sie für sich und definieren ihre individuelle Forscherfrage. Damit finden sie sich mit anderen drei bis sechs Schüler:innen zusammen, die ähnliche Fragestellungen formuliert haben und bilden eine Projektgruppe. Gemeinsam definieren sie eine Gruppenforscherfrage und legen fest, was das Ergebnis ihrer Projektarbeit sein soll. Hier zählt Analoges wie Digitales: vom Theaterstück bis zur Powerpoint-Präsentation. Bewertungen erfolgen nicht durch Noten, sondern in Form ausformulierter Feedbacks und mit Prozentsätzen. So wissen die Schüler, wie viel sie von ihrem Ziel erreicht haben und wie sie die weiteren Schritte nehmen, ohne entmutigt zu werden.

Was sonst nur moderne Arbeitnehmer kennen, nutzen die Schüler:innen der Unischule in ihrem Alltag. Sie arbeiten selbstorganisiert mit SCRUM-Boards, entnehmen ihre Ziele einem Logbuch und teilen ihre Gruppe in verschiedene Rollen ein. Die Kinder definieren Meilensteine und arbeiten an ihren individuellen Aufträgen im Gruppenkontext. Lernbegleiter unterstützen den Prozess, schauen in die Logbücher und sind da, wo die Schüler:innen ihre Hilfe benötigen.

Wie selbstgesteuert und -organisiert die Gruppen dabei sind, hängt vom Alter ab. Während in den ersten Jahrgängen von projektunterstützter Arbeit gesprochen wird, ist es in höheren Stufen angeleitete Projektarbeit bis hin zur selbstständigen Projektarbeit.

Das zentrale digitale Tool ist eine Mischung aus Lern- und Schulmanagementsoftware. Es dokumentiert Lernprozesse, aus denen sich weitere pädagogische Unterstützungen ableiten lassen sollen. So erhalten Schüler:innen ihren individuellen Stundenplan, abgeleitet von den jeweils im System dokumentierten Projektfortschritten. Darüber hinaus dient sie als klassische Lernmanagementsoftware: Die Schüler:innen können dort Arbeitsmaterialien und das Feedback ihres Lernbegleiters abrufen.

Die neue Rolle der Lehrer:innen als Lernbegleiter verdeutlicht, dass es nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln. Es wird ein entsprechendes Lernumfeld gestaltet, in dem die Schüler:innen selbst erkennen, wie sie am besten lernen. Neben dem Fachwissen sollen sie über hohe didaktisch-methodische Fähigkeiten verfügen, um die Ideen der Kinder interdisziplinär oder fächerverbindend zu denken.

Bei Eltern kommt die Universitätsschule gut an: Es gibt deutlich mehr Anmeldungen als freie Plätze. Aber vielleicht hat das nicht nur mit Künstlicher Intelligenz und Digitalität zu tun: Die Universitäts-Reformschule ist neuerdings eine Gemeinschaftsschule. Sie trennt nicht mehr – wie sonst in Sachsen – in Regelschüler und Gymnasiasten. Dazu bekommt sie im neuen Schuljahr eine zusätzliche fünfte Klasse, die irgendwann das Abitur ablegen soll. Katharina Göbel

Nachhilfelehrer kritisieren das Wiener Bildungs-Start-up GoStudent wegen zu hoher Kommissionen. Zudem soll die Prüfung von potenziellen Nachhilfelehrern anfällig für Betrugsversuche ein. Auf der Plattform können Schüler:innen Einzelnachhilfe per Video-Call bekommen. Nachhilfelehrer bewerben sich online und durchlaufen ein Auswahlverfahren. Das Start-up sammelte vor kurzem 300 Millionen Euro Investitionen ein und ist nach eigenen Angaben drei Milliarden Euro wert. Für 2022 planen die Wiener Expansionen in sechs weitere Länder – in 22 bieten sie ihre Dienste bereits an. Gegenwärtig arbeiten rund 15.000 Lehrer für GoStudent und das Unternehmen möchte viele weitere beschäftigen. CEO und Gründer von GoStudent ist Felix Ohswald.

Laut einem Handelsblatt-Bericht mehrt sich die Kritik an dem Start-up. Mehrere Nachhilfelehrer auf der Plattform berichten davon, dass sie nur die Hälfte der von ihren Schülern gezahlten Gebühren ausgezahlt bekämen. GoStudent widerspricht: Von den 23 Euro, die pro Stunde durchschnittlich gezahlt werden, bekämen die Lehrer 15 Euro – das entspricht einer Kommission von rund 35 Prozent. Damit behält das Start-up durchschnittlich trotzdem noch mehr ein als Uber, Lieferando und Airbnb. Auch hier gab es Kritik wegen zu hoher Kommissionen. GoStudent begründet die vergleichsweise hohen Kommissionen mit Ausgaben für Verwaltung und Personal.

Gegenüber dem Handelsblatt äußerten sich ehemalige Nachhilfelehrer von GoStudent ebenfalls kritisch über die Qualität der Nachhilfe. Sie würden die Plattform gegenwärtig nicht empfehlen, da sich das Aufnahmeverfahren für potenzielle Lehrkräfte leicht austricksen ließe. Prüflinge würden während der Tests nach Antworten auf Google suchen und schummeln. Gostudent-Gründer Felix Ohswald thematisierte die Vorwürfe in einem Interview mit der Start-up-Plattform Brutkasten. Man wolle die Aufnahmeverfahren verbessern, um Betrugsversuchen vorzubeugen. Zudem beobachte GoStudent die Lehrer während deren ersten Nachhilfe-Stunden. Sollte hier das “erforderliche Fachwissen fehlen”, würde man die Lehrkraft ersetzen und den Schüler:innen eine Alternative anbieten. Enno Eidens

Das Land Bayern will offensichtlich mit einem zweistelligen Millionenbetrag rund 250 Pilotschulen zu digitalen Vorreitern machen. Wie Bildung.Table aus verlässlichen Quellen erfuhr, wird das Programm schon bald bekannt gegeben. Danach sollen die Schulen eine Eins-zu-Eins-Ausstattung ihrer Schüler mit digitalen Endgeräten bekommen. Es geht hier um “ein vernetztes Lernen in einer vernetzten Welt”, hatte Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bereits vor Monaten angedeutet. Sein Ministerium bestätigte Bildung.Table, dass es das Projekt “Digitale Schule der Zukunft” gebe. Es gehe weit über einen normalen Schulversuch hinaus, sagte ein Sprecher. Die Schulen sollen alle Facetten digitalen Lernens erproben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Organisationsentwicklung der Schulen.

Das Programm klingt ambitioniert. In der bisher vorliegenden Form steht es zudem im Widerspruch zur aktuellen Schulpolitik auch Bayerns. Während im Moment alle Kultusminister, auch Piazolo, den Präsenzunterricht ins Zentrum ihrer Bemühungen stellen, wäre das Bild in den digitalen Pilotschulen ein ganz anderes. “Schule ist inzwischen nicht mehr nur am Platz und im Schulgebäude, sondern sie geht weit darüber hinaus. Die Schülerinnen und Schüler sollen sowohl zu Hause als auch in der Schule entsprechend arbeiten“, sagte Piazolo. Es gehe darum, innovative pädagogische Konzepte auszuprobieren. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten besondere Fortbildungen erhalten. Das Programm werde vor allem an weiterführenden Schulen stattfinden.

Dem Vernehmen nach soll das Projekt auch ein Problem lösen, das viele Schulen mit Endgeräten quält: wer soll der Eigentümer der Geräte sein? Schulgeräte unterliegen oft engen Restriktionen der Schulträger. Das soll in diesem Projekt umgangen werden, in dem die Eltern die Geräte erwerben – und vom bayerischen Staat dafür einen möglicherweise fünfzigprozentigen Zuschuss bekommen. Vielleicht meinte Michael Piazolo das, als er sybillinisch sagte: Die “gesamte Schulfamilie, auch die Eltern”, sollten an dem Versuch mit den digitalen Pilotschulen teilnehmen. cif

Am Samstag hat ein bundesweites Bündnis in sieben Bundesländern Mahnwachen für sichere Schulen veranstaltet. Das Elternbündnis unter dem Motto #LeiseWirdSichtbar fordert das sofortige Aussetzen der Präsenzpflicht und effektiven Infektionsschutz in Bildungseinrichtungen.

In Berlin, Bonn, Hamburg, Stuttgart und weiteren Städten gingen Menschen auf die Straße. In Bremen sagte Caroline Wolgemuth von der Bürgerinitiative “Bremens Kinder und Corona”, “wir wünschen uns ein schnelleres Handeln”. Einen offenen Brief an Karin Prien (CDU), Präsidentin der KMK, trug eine Mutter in Bonn vor. Kinder hätten keine Priorität. “Ihre Bedürfnisse und Sorgen werden einer Politik geopfert, die nicht das Wohl des Kindes im Blick hat, sondern die Bedürfnisse von Unternehmen und Wirtschaft.” Auf der Reesendammbrücke in Hamburg forderte eine FFP-2-maskierte Rednerin: “Wir brauchen Transparenz statt Geheimhaltung in politischen Entscheidungsprozessen.”

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz sagte Bildung.Table auf Nachfrage, sie ignoriere die Umfragen und Mahnwachen für sichere Schulen nicht. Aber sie könnten nicht Grundlage für Entscheidungen sein. “Das Ziel war stets, das Infektionsgeschehen so einzudämmen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird”, sagte Karin Prien. “Dafür sollten die Schulen zuletzt in Anspruch genommen werden – und nicht zuerst. Es ist meine feste Überzeugung, dass es in der Abwägung die richtige Entscheidung ist, die Schulen als Lebens- und Lernort geöffnet zu halten.”

Die “Initiative Sichere Bildung jetzt” veröffentlichte eine Pressemitteilung, die eine “konsequente Umsetzung der S3-Leitlinien” verlangt. Ein interdisziplinäres Team hatte mit Unterstützung des BMBF Leitlinien für möglichst sichere Schulen erarbeitet. Laut Ministerium reichen die Handlungsempfehlungen auf wissenschaftlicher Grundlage für Maßnahmen, “die einen Schulbetrieb ermöglichen.” Veröffentlicht im Februar 2021, hat sie seither kaum ein Bundesland konsequent umgesetzt. Als beobachtende Partei des Papiers ist die Kultusministerkonferenz geführt. Die Eltern-Aktivistin Maren Stoll forderte in Hamburg, besonders im Hinblick auf Langzeitfolgen ein Ende der Präsenzpflicht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November öffnet mindestens dieser Forderung die Tür – gerade angesichts extrem hoher Inzidenzen im Schulalter. Robert Saar

Sie gehört zu den unbequemsten Fragen digitalen Lernens: wie können Lehrerinnen und Lehrer eigentlich digitale Tools nutzen, ohne mit Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung der Schüler in Konflikt zu geraten? Jochen Gollhammer beantwortet diese Frage heute in einer Fortbildung der “Mobilen Schule”. Der Österreicher ist Schulleiter an einer katholischen Schule in Bayern und gibt seit Jahr und Tag Fortbildungen im Netz. Diesmal stellt er nun Tools vor und präsentiert ihre Einsatzmöglichkeiten für Lehrer und Lehrerinnen, die keine Datenschutzverletzungen nach sich ziehen.

“Programme wie z.B. Kahoot, Quizlet oder Padlet sind für viele Pädagog:innen mittlerweile fixer Bestandteil im Unterricht”, schreibt Gollhammer in seiner Präsentation. “Bei diesen Produkten tauchen jedoch auch berechtigte Fragen nach dem Datenschutz auf. DSGVO-konforme Alternativen, die ihren amerikanischen Counterparts um nichts nachstehen, gibt es jedoch auch ‘Made in Germany’.”

Dazu gehören bei Gollhammer unter anderem Tutory, Learning Snacks, QuizAcademy, Ostello Schule und TaskCards. Mit Tutory können Lehrer intuitiv online Arbeitsblätter herstellen. Dabei integrieren sie Bausteine per drag and drop in digitale Arbeitsblätter. Mit Learning Snacks lassen sich spielerisch und in kleinen Häppchen Mikro-Selbstlernkurse für Smartphone, Tablet oder PC zusammen stellen. QuizAcademy ist eine deutsche Alternative zu Kahoot und Quizlet. Und Taskcards ermöglicht es wie sein amerikanisches Pendant Padlet, digitale Pinnwände zu erstellen und seinen Unterricht effizient und anwenderfreundlich zu organisieren und zu gestalten.

Darüber hinaus eignen sich diese Tools auch ideal dafür, dass Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden. Sie können bestimmte Themen alleine oder kollaborativ multimedial aufbereiten (etwa mit Learning Snacks oder TaskCards), ohne dass sie dafür einen eigenen Account benötigen. cif

“Datenschutz & Tools”. Jochen Gollhammer, mobile schule, 26.01.2022, 17-18 Uhr

Der pädagogische Mehrwert ergibt sich daraus, dass der 3D-Druck ein haptisches Endprodukt entstehen lässt. Zusätzlich können Schüler:innen schon vorher am Computer ihre Kreativität ausleben. Denn das Werkstück muss ja zunächst entworfen werden. Die Schüler müssen sich die Dinge, die sie am PC erstellen, vorher kognitiv vorstellen, imaginieren. Der Drucker lässt dann das tatsächliche Produkt entstehen. Wir dürfen wegen der Dämpfe in Baden-Württemberg nicht im Klassenzimmer drucken. Daher wollen wir einen eigenen Makerspace nutzen – das ist ein digitales Experimentallabor, in dem momentan neben zahlreicher anderer Technik neun 3D-Drucker für die Schüler stehen. Der Raum ist aber noch nicht ganz fertig und wird für andere Aufgaben gebraucht, eine Folge von Corona.

Die Schüler brauchen zunächst einen 3D-Drucker. Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Die Preisklassen gehen bis in den hohen Tausenderbereich, aber man kann bereits mit wenigen hundert Euro an den Schulen etwas erreichen. Zudem benötigen die Schüler ein Programm, mit dem sie die 3D-Elemente entwerfen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Tinkertoy für die Kleinen und Tinkercad für die Größeren. Diese Programme laufen sowohl auf unseren Apple-Geräten als auch auf unseren Windows-Rechnern. Schlussendlich braucht es einen Rechner. Nur mit ihm ist das sogenannte “Slicern” möglich – so heißt das Umwandeln in eine druckbare Datei. Das funktioniert auf Tablets noch nicht. Man darf nicht jeden Kunststoff verdrucken. Es gibt auch 3D-Drucker für Metalle und sogar für Teig, gewissermaßen Keksdrucker.

Die 3D-Drucker stehen in der Schule, dort drucken die Schüler. Aber natürlich ist der gesamte Prozess, den man vorher durchläuft, etwas, was für die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause stattfinden kann. Die Erstellung des Druckobjektes zum Beispiel. Der Lehrer ist über Videokonferenz mit einem Share-Bildschirm bei technischen Problemen in der Umsetzung dabei. Auch fernab einer Pandemie ist für mich gut vorstellbar, den Teil des Designs und des Programmierens auszulagern. Für den eigentlichen Druckprozess, der unter Umständen ja auch mehrere Stunden dauert, lohnt es sich manchmal für die Schüler ein Video aufzunehmen und im Zeitraffer durchlaufen zu lassen. Je nach Drucker kann man sogar von zu Hause aus den Druck starten – und los geht das Ding.

Einfach mal anfangen und sich rantrauen, das ist in meinen Augen bei der 3D-Technik das Wichtigste. 3D-Druck ist tatsächlich gar nicht so komplex, wie es auf den ersten Blick erscheint – man kann da selbst mit Grundschülern ran. Was sich im schulischen Alltag sehr gut anwenden lässt: Es gibt ja immer Teile im Schulalltag, die kaputtgehen. Bei uns sind das etwa die Schilder an den Schränken der Naturwissenschaften. Solche Dinge dann selbst zu konstruieren und mit den 3D-Druckern nachzudrucken – das macht allen Spaß und erfordert zugleich viel Kreativität. Es zeigt den Schüler:innen: Wir produzieren da jetzt nicht irgendwelchen Kunststoffmüll für die Tonne, sondern Dinge, die einen praktischen Wert haben und im Alltag zu Einsatz kommen.

Zu Kehrseite gehört für mich definitiv die mangelnde Vereinbarkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit. Man produziert ja unter Umständen auch Kunststoffmüll. Ein Druck kann mal daneben liegen, oder es werden Dinge gedruckt, bei deren Herstellung der Prozess im Vordergrund steht. Ich denke, da muss man die Schülerinnen und Schüler gut sensibilisieren und von Anfang an transparent machen: nicht alles führt automatisch zum Druck. Es gibt erste Ansätze mit recycelten Filamenten. Aber für den Einsatz an Schulen ist das noch zu früh – weil da nicht jeder Kunststoff erlaubt ist.

Dominic Brucker ist Schulleiter an der Gemeinschaftsschule Jettingen in Baden-Württemberg.

Die Fragen stellte Robert Saar.

27. Januar 2021, 19:00 Uhr

Streitgespräch: Besser lernen ohne Noten?

In Bildung.Table kritisierte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger das Buch “Eine Schule ohne Noten”. Morgen diskutiert Co-Autor Björn Nölte mit Meidinger in der Körber-Stiftung in Hamburg. Infos & Anmeldung

die Digitalisierung der Bildung birgt jeden Tag einen bürokratischen Schock – und noch viel öfter großen Spaß an neuen Tools, Didaktiken und Schulen. Beide Seiten bildet unser Briefing heute ab.

Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet seit einem Jahr an einer Verordnung für die Dienstgeräte. Das, was jetzt das Licht der Welt erblickt hat, lässt die Pädagogen die Haare raufen. Und das Schlimme ist, man weiß gar nicht so genau, wer jetzt eigentlich der Schuldige ist. Klar ist, NRW hat – zusammen mit dem Bund – seinen Lehrer:innen nach zig Jahren endlich Dienstgeräte zur Verfügung gestellt. Die aber sind oft so schwach auf der Brust, dass die Lehrer lieber ihre eigenen Laptops und leistungsstarken Tablets nutzen. Allein, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Lesen Sie selbst, was der Grund dafür ist.

Aus Dresden erfahren wir etwas ganz anderes. Dort kommen in der Universitätsschule zwei Welten zusammen, die man bisher kaum zusammen denken konnte: zum einen die Reformpädagogik, die eine Schule für alle erschaffen will und ganz genau auf jeden einzelnen guckt. Zum anderen die Künstliche Intelligenz, die über ein Lernmanagementsystem die Lernpfade der Schüler genau erforschen und beobachten will. Antipoden aus dem 19. und dem 21. Jahrhundert: Sie stellen das Individuum in den Mittelpunkt. Jedenfalls ist das der Plan.

Wenig WLAN, wenig Tablets, wenig Kontakt zu den Lehrkräften während der Schulschließungen: Derartige Klagen sind mittlerweile so selbstverständlich wie der Kreidestaub im Klassenzimmer des letzten Jahrhunderts. Doch sollte sich, zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, nicht herumgesprochen haben, dass die Schulen aufgeholt haben? Mittel aus dem Digitalpakt fließen. Allerorts sprießen Fortbildungen zu Moodle, Whiteboards oder “Lernen zuhause”. Eine exklusive Civey-Umfrage im Auftrag von Bildung.Table zeichnet nun hingegen ein düsteres bildungspolitisches Bild: Die Bürger haben geringes Vertrauen in den digitalen Distanzunterricht. 61 Prozent sehen die Schulen unzureichend auf Distanzunterricht vorbereitet. Lediglich 15 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt.

Die Umfrage, für die Civey 5.000 Menschen repräsentativ befragte, gibt zudem ein differenziertes Bild zu der Frage: Sollen Schulen unter derzeitigen Inzidenzen offen bleiben? Bisher hatte eine Mehrheit Schulschließungen abgelehnt. In einigen Bundesländern (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und dem Saarland) spricht sich eine Mehrzahl der Befragten mittlerweile für die Rückkehr zu Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 1.000 aus. Nach Parteipräferenz aufgeschlüsselt zeigt sich, dass CDU-Wähler am ehesten Schulschließungen begrüßen. Bildung.Table hatte am Montag über die Ergebnisse in einer Sonderausgabe berichtet.

“Ich glaube, dass Umfragen kein Gradmesser sind, an dem man sich orientieren sollte bei der schwierigen Entscheidung über Schulschließungen”, sagte Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, gegenüber Bildung.Table. Sie bringt die schulpolitische Maxime der vergangenen Monate auf den Punkt: “Es ging nie darum, Infektionen ganz zu vermeiden.” Die Fallzahlen unter Schülerinnen und Schülern nehmen jedoch derzeit rasant zu. Die Inzidenz liegt deutschlandweit unter 5- bis 14-Jährigen bei über 2.000, in der Uckermark gar bei 5.800. In Nordrhein-Westfalen verdoppelten sie sich in der vergangenen Woche. 120.000 der zwei Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschlands größtem Bundesland konnten in der vergangenen Woche wegen der Pandemie nicht am Unterricht teilnehmen – und sind auf Distanzunterricht angewiesen.

Wenn die Fallzahlen derart steigen, wird es unweigerlich zu mehr digitalem Unterricht kommen. Auf Distanzunterricht sind die Schulen laut der Umfrage jedoch nicht ausreichend vorbereitet. Es ist ein desaströses Pandemie-Zwischenzeugnis für die deutsche Bildungspolitik. Besonders groß ist das Misstrauen in Haushalten mit Kindern. Dort erlebte man das Distanzlernen aus der Nähe. Befragte mit akademischer Bildung sehen die Schulen besser vorbereitet (17 Prozent sagen “Ja, auf jeden Fall” bzw. “Eher ja”). Unter Befragten mit Hauptschul- oder ohne Abschluss sind nur 7 Prozent dieser Meinung.

Die Ergebnisse kommen für Experten wenig überraschend. Der Deutsche Lehrerverband wirft der Politik vor, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. “Sie hätte spätestens mit der zweiten Welle Vollgas geben müssen, um die Schulen digital auszustatten”, sagt der Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger. “In den Ergebnissen der Studie spiegelt sich der Vertrauensverlust in die Politik wider.” Sie habe stets beteuert, dass die Schulen sicher sind. Meidinger ist jedoch davon überzeugt, dass die Schulen mittlerweile besser für Distanzunterricht aufgestellt sind, als die Umfrage vermuten lässt. “Ich will nicht sagen, dass das gut laufen wird, aber es wird besser laufen als das letzte Mal.”

“Es ist unverantwortlich, dass in den vergangenen Jahren und erst recht im jüngsten halben Jahr nicht mehr unternommen wurde, um sichereren Unterricht zu gewährleisten”, sagt Anja Bensinger-Stolze, die im Vorstand der GEW für den Bereich Schule verantwortlich ist. Zu groß seien nach wie vor die Unterschiede zwischen den Schulen: Auf der einen Seite die digitalen Vorreiterschulen, die sich bereits vor der Pandemie auf den Weg gemacht haben und besser aus der Distanz unterrichten können; auf der anderen solche Schulen, die sich unter Pandemiebedingungen neu aufstellen mussten – ohne ausreichende Unterstützung von Politik und Verwaltung zu bekommen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen seien die eher schlechten Werte in der Umfrage zum Distanzunterricht nachvollziehbar.

Auch Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrats, sieht eines der Hauptprobleme in der schlechten digitalen Ausstattung der Schulen. “Die Schulträger seien jetzt in der Pflicht”, sagt sie. Denn die gesetzgebende Politik stelle umfangreiche Mittel zur Verfügung und setze damit einen Rahmen für die Digitalisierung. “Die Ausstattung kommt aber zu langsam in den Schulen an. Es darf kein ausführlicher Medienentwicklungsplan vorgelegt werden müssen, um an ein paar Tablets zu kommen.” Gotte fordert, so lange wie möglich an der Präsenzpflicht festzuhalten. Die Entscheidung über Anwesenheit im Präsenzunterricht den Eltern zu überlassen, sieht sie kritisch. “Das könnte die Bildungsungleichheit, die die Pandemie befördert, noch mehr verschärfen.”

Diesen Weg schlägt Berlin dieser Tage ein und vollzieht damit als erstes Bundesland die Kehrtwende in der Schulpolitik unter Omikron-Bedingungen. Die Landesregierung setzte die Präsenzpflicht ab Dienstag aus. Eltern sollen bis Ende Februar selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause unterrichten lassen oder nicht. Die Verantwortung für den Gesundheitsschutz und das Recht auf Bildung delegiert die Politik damit an die Eltern.

Das internationale Stiftsgymnasium in Magdeburg geht inzwischen einen pragmatischen Mittelweg. Da 10 Prozent der Schüler per PCR positiv getestet sind, werden die Klassen ganz offiziell hybrid unterrichtet. Ein Teil der Klasse sitzt im Stiftsgymnasium – die abwesenden Schüler werden per Videokonferenz dazu geschaltet. In diesem Format, berichtet Schulleiter Mike Keune, seien sogar gesplittete Referate möglich. Drei Schüler tragen im Klassenzimmer vor, einer referiert aus dem Bildschirm heraus.

Selbst Prüfungen schreiben Schüler in Magdeburg zu Hause und in der Schule – mit einer Neuerung für die Schüler in der Schule. Damit sie die gleichen Chancen haben wie diejenigen im Homeschooling sind alle Materialien erlaubt: Internet, Mitschriften und Schulbücher. Und das Problem mit dem Datenschutz? Der erlaubt es Eltern nämlich nicht, von zu Hause ins Klassenzimmer zu schauen. Die Schule bittet die Eltern, während der Schulstunden ihres Kindes nicht im selben Zimmer zu sein. Das ist eine pragmatische Lösung – die nötig ist, weil die Kultusminister keine einheitliche und klare Haltung für das ganze Land finden. mit cif

Nordrhein-Westfalens (NRW) Bildungsministerium erntet mit seinen neuen Dienstgeräteverordnungen für Datenschutz Hohn und Spot bei den Lehrern. “Wenn man ein Verbotsschild vor die eigenen digitalen Geräte der Lehrer hängt, zerstört man den Workflow der Pädagogen”, berichtet eine Lehrkraft aus NRW. Es gebe Lehrer, die nähmen die Dienstgeräte einfach nicht an, die man ihnen anbietet – weil sie sonst nicht mehr richtig arbeiten können. Andere Lehrkräfte berichten, dass ihre von Land und Bund bezahlten Geräte praktisch nur in der Schule laufen. Das behindert die Pädagog:innen in ihrer Arbeit.

Schuld an der Situation ist eine schulische Regelung, die das Ministerium ein Jahr lang vorbereitet hat – und die jetzt die Digitalisierung trotzdem eher bremst als fördert. In der neuen “Verordnung über die im Schulbereich zur Verarbeitung zugelassenen Daten” ist sinnvollerweise festgelegt, dass für Dienstgeräte bestimmte Regeln gelten. Aber die sind so restriktiv, dass sie das Gegenteil von dem bewirken, was sie erreichen sollten. “Mit Blick auf schulischen Datenschutz ist die Änderung der Verordnung zur Datenverarbeitung I nur konsequent”, berichtet Dirk Thiede, der Lehrer und zugleich lokaler Datenschutzbeauftragter für die Schulen in Olpe in Nordrhein-Westfalen ist. “In alltagspraktischer Hinsicht ist die Verordnung für viele Lehrkräfte eine Katastrophe – vor allem, wenn man sie sehr streng umsetzt.”

Die Dienstgeräteverordnung erließ NRW, weil Bund und Land im Zuge der Corona-Pandemie digitale Arbeitsgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt hatten. Allerdings entsprechen diese Geräte oft nicht dem Standard der Notebooks, Convertibles und Tablets, die sich die Lehrer selber zugelegt hatten. “Vielen Kolleg:innen reicht das Dienst-Tablet bei weitem nicht für eine vernünftige Vor- und Nachbereitung des Unterrichts aus”, berichtet ein Schulleiter. Nur Lehrer:innen, die noch fast komplett analog arbeiteten, kämen mit dem Dienstgerät zurecht.

“Andere haben sich teils extrem teure Hardware gekauft und nutzen die, etwa ein iPad Pro mit Stift und Tastatur für mehr als 1400 Euro. Größere Schrift, viel besser lesbar, viel komfortabler, weil man mit Fenstern arbeiten kann. Diese Kolleg:innen haben viel Geld investiert, dürfen aber mit diesen Geräten nun keine personenbezogenen Daten mehr verarbeiten.” Der Schulleiter will, wie viele Lehrer in Nordrhein-Westfalen, seinen Namen nicht nennen. Die Behörden in NRW gehen zum Teil rigide gegen Lehrer vor, wenn diese sich kritisch äußern.

Die Kritik an der Kombination schwacher Dienstgeräte und penibler Vorschriften teilen fast alle von Bildung.Table befragten Lehrer aus NRW. “Die Dienstgeräte leisten oft nicht, was erforderlich ist”, sagt auch Datenschützer und Lehrer Thiede. Die Anzahl der für Verwaltungsarbeiten eingerichteten Lehrerarbeitsplätze in der Schule werde nun mal nicht größer. “Schulen, die auf Tablets setzen, aber für Noten und Zeugnisse Windows brauchen, konnten den Mangel an diesen PC in der Schule gut über Privatgeräte ausgleichen – das geht jetzt aber nicht mehr.”

Die neue Dienstgeräteverordnung legt für NRW fest, dass “die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf dienstlichen digitalen Geräten zulässig ist”. Zugleich verbietet sie de facto die Nutzung privater Geräte. Die eigenen Laptops und Tablets der Lehrer seien nur einsatzfähig, wenn die Schulbehörden sie genehmigt hätten. “Die Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn ein persönliches dienstliches digitales Gerät für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird.” So steht es in der Verordnung – und das bedeutet: Wenn eine Lehrkraft ein dienstliches Gerät annimmt, kann sie das private Gerät für Schule praktisch nicht mehr nutzen.

Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage von Bildung.Table mit, dass es die neuen Verordnungen mit Lehrern erarbeitet habe. In “einem ausgiebigen Beteiligungsverfahren” seien die Lehrerverbände frühzeitig in die datenschutzrechtlich notwendigen Anpassungen einbezogen worden. Die GEW in Nordrhein-Westfalen stellte demgegenüber klar: “Das MSB hat die Verordnung kurz vor den Weihnachtsferien ohne Anhörung der Gewerkschaften und Verbände und auch ohne Einbeziehung des Schulausschusses geändert.”

Das Haus von Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) bestreitet auch, dass die Verordnungen zu einer exklusiven Nutzung der Dienstgeräte führen könnten. “Sie regeln ausdrücklich nicht, dass Lehrkräfte ihre privaten digitalen Endgeräte nicht mehr für pädagogische und didaktische Zwecke nutzen dürfen”, sagte ein Sprecher. “Eine Darstellung, dass diese Verordnungen die Nutzung privater Endgeräte verbieten, ist unzutreffend.”

Die Mitarbeiter in der Praxis sehen das anders. Zwar gebe es gewisse Ausnahmen vom Verbot der Nutzung privater Geräte. Die müssten die lokalen Schulbehörden und -träger genehmigen. Das aber werde häufig verweigert. “Viele Träger haben die Sicherheitseinstellungen sehr eng gefasst”, berichtet der oben zitierte Schulleiter. “Wenn man nicht mal eigene Apps etwa zur Notenverwaltung installieren kann, was soll das dann? Zwei Tablets schleppt niemand, den ich kenne, jeden Tag mit in die Schule. Also liegt das Dienstgerät oft in der Ecke – und das private wird genutzt.”

Seit zwei Jahren gibt es die Universitätsschule Dresden nun. Für rund 500 Schüler:innen soll sie ein besonderer Lernort sein, der Reformpädagogik und Digitalität kombiniert. Die Lehrer:innen setzen auf einen ungewöhnlichen Mix innovativer Lehrformen. Ein neues Lernmanagementsystem soll der Reformschule mit Künstlicher Intelligenz bei der Lerndiagnostik helfen. Eine Professorin der TU Dresden begleitet das Lernen wissenschaftlich.

Der wichtigste Ansatz der Schule ist, die Lernenden bei ihrem individuellen Lernstand abzuholen. Eigenverantwortlich und selbstgesteuert: So lernen die Schüler:innen in kooperativen Lernprozessen ihren individuellen Lernpfad zu beschreiten. Sogenannte Lernbegleiter (Lehrer:innen und Erzieher:innen) unterstützen sie dabei. Dies geschieht digital gestützt, aber keinesfalls vollständig digitalisiert.

“Gestartet ist die Idee des einzigartigen Konzeptes bereits 2015, wo der Fokus nicht auf der Digitalisierung lag”, sagt Anke Langner, wissenschaftliche Leiterin des Schulversuchs und Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Dresden. Digitalität wolle sie lediglich als Helfer für das individuelle Lernen nutzen. Dies erfolge in vier Bereichen der Reformschule: zur Dokumentation, zur Ressourcenplanung der Lehrkräfte, zur digitalen Kommunikation sowie als digital gestütztes, mit Künstlicher Intelligenz arbeitendes Lernmanagementsystem.

Die Schüler:innen erhalten einen eigenen Laptop, sollen jedoch bewusst nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein. Die Schule ist reich an reformpädagogischer Methodik und Freiräumen: So schnitzen, bauen und basteln die Schüler viel. Der Einsatz digitaler Tools diene vor allem dazu, Abläufe, die den individualisierten Lernprozess ermöglichen und organisieren, effizienter und effektiver zu gestalten, sagt Langner.

Die Klassengröße richtet sich wie üblich nach dem Klassenteiler des Schulträgers, sodass auch in der Unischule durchschnittlich 26 Schüler:innen zusammen lernen. Doch geht es nicht herkömmlich im großen Klassenverband durch den Stundenplan. Die Schüler lernen in Stammgruppen, die mehrere Klassenstufen umfassen, und in sogenannten Lernateliers, in denen der alternative Zugang zum Lernen schon am Mobiliar erkennbar ist: Dort finden sich eine Couch, Gruppentische und Teppiche am Boden.

Die Lehrinhalte orientieren sich am Kerncurriculum Sachsens, müssen diesem jedoch nicht linear folgen. Die Lehrer sollen die individuellen Ziele jedes Schülers anhand des jeweiligen Lernstands begleiten. “So ist vielleicht eine Schülerin der zweiten Klasse bereits in der Lage im Zahlenraum bis 1000 zu rechnen, während sie noch stark nach Gehör schreibt und andere beim Schreiben schon weiter sind”, erklärt einer der Lernbegleiter, Sebastian Deutschmann. “In der Unischule erhält diese Schülerin die Möglichkeit, anderen als Mentorin in Mathe zu helfen. Gleichzeitig erhält sie beim Schreiben vermehrt Aufgaben wie Diktate.”

Drei Lernphasen gliedern den Schultag: Zu Beginn erfolgt eine Werkstattphase, in der die Schüler Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Der Fokus liegt dabei auch auf Konzentrationsfähigkeit und der eigenen Reflexion. Schaffe ich es, mich zu konzentrieren oder was mache ich, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann? Hierfür gibt es die Möglichkeit, individuelle Pausen zu nehmen, Bewegungsangebote wahrzunehmen oder auf Sofa, Boden oder in andere Räume zu wechseln. Anschließend geht es in die Projektphase. Jetzt arbeiten die Kinder in kleineren Gruppen. Die dritte Phase ist individueller Lernzeit gewidmet.

Diese Individualität wird möglich, weil der Unterricht keinen simultanen Strang im festen Fächerkanon verfolgt. Die Schüler:innen lernen projektorientiert. Das heißt, sie erhalten ein Thema, in das sie zunächst gemeinsam eingeführt werden. Anschließend recherchieren sie für sich und definieren ihre individuelle Forscherfrage. Damit finden sie sich mit anderen drei bis sechs Schüler:innen zusammen, die ähnliche Fragestellungen formuliert haben und bilden eine Projektgruppe. Gemeinsam definieren sie eine Gruppenforscherfrage und legen fest, was das Ergebnis ihrer Projektarbeit sein soll. Hier zählt Analoges wie Digitales: vom Theaterstück bis zur Powerpoint-Präsentation. Bewertungen erfolgen nicht durch Noten, sondern in Form ausformulierter Feedbacks und mit Prozentsätzen. So wissen die Schüler, wie viel sie von ihrem Ziel erreicht haben und wie sie die weiteren Schritte nehmen, ohne entmutigt zu werden.

Was sonst nur moderne Arbeitnehmer kennen, nutzen die Schüler:innen der Unischule in ihrem Alltag. Sie arbeiten selbstorganisiert mit SCRUM-Boards, entnehmen ihre Ziele einem Logbuch und teilen ihre Gruppe in verschiedene Rollen ein. Die Kinder definieren Meilensteine und arbeiten an ihren individuellen Aufträgen im Gruppenkontext. Lernbegleiter unterstützen den Prozess, schauen in die Logbücher und sind da, wo die Schüler:innen ihre Hilfe benötigen.

Wie selbstgesteuert und -organisiert die Gruppen dabei sind, hängt vom Alter ab. Während in den ersten Jahrgängen von projektunterstützter Arbeit gesprochen wird, ist es in höheren Stufen angeleitete Projektarbeit bis hin zur selbstständigen Projektarbeit.

Das zentrale digitale Tool ist eine Mischung aus Lern- und Schulmanagementsoftware. Es dokumentiert Lernprozesse, aus denen sich weitere pädagogische Unterstützungen ableiten lassen sollen. So erhalten Schüler:innen ihren individuellen Stundenplan, abgeleitet von den jeweils im System dokumentierten Projektfortschritten. Darüber hinaus dient sie als klassische Lernmanagementsoftware: Die Schüler:innen können dort Arbeitsmaterialien und das Feedback ihres Lernbegleiters abrufen.

Die neue Rolle der Lehrer:innen als Lernbegleiter verdeutlicht, dass es nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln. Es wird ein entsprechendes Lernumfeld gestaltet, in dem die Schüler:innen selbst erkennen, wie sie am besten lernen. Neben dem Fachwissen sollen sie über hohe didaktisch-methodische Fähigkeiten verfügen, um die Ideen der Kinder interdisziplinär oder fächerverbindend zu denken.

Bei Eltern kommt die Universitätsschule gut an: Es gibt deutlich mehr Anmeldungen als freie Plätze. Aber vielleicht hat das nicht nur mit Künstlicher Intelligenz und Digitalität zu tun: Die Universitäts-Reformschule ist neuerdings eine Gemeinschaftsschule. Sie trennt nicht mehr – wie sonst in Sachsen – in Regelschüler und Gymnasiasten. Dazu bekommt sie im neuen Schuljahr eine zusätzliche fünfte Klasse, die irgendwann das Abitur ablegen soll. Katharina Göbel

Nachhilfelehrer kritisieren das Wiener Bildungs-Start-up GoStudent wegen zu hoher Kommissionen. Zudem soll die Prüfung von potenziellen Nachhilfelehrern anfällig für Betrugsversuche ein. Auf der Plattform können Schüler:innen Einzelnachhilfe per Video-Call bekommen. Nachhilfelehrer bewerben sich online und durchlaufen ein Auswahlverfahren. Das Start-up sammelte vor kurzem 300 Millionen Euro Investitionen ein und ist nach eigenen Angaben drei Milliarden Euro wert. Für 2022 planen die Wiener Expansionen in sechs weitere Länder – in 22 bieten sie ihre Dienste bereits an. Gegenwärtig arbeiten rund 15.000 Lehrer für GoStudent und das Unternehmen möchte viele weitere beschäftigen. CEO und Gründer von GoStudent ist Felix Ohswald.

Laut einem Handelsblatt-Bericht mehrt sich die Kritik an dem Start-up. Mehrere Nachhilfelehrer auf der Plattform berichten davon, dass sie nur die Hälfte der von ihren Schülern gezahlten Gebühren ausgezahlt bekämen. GoStudent widerspricht: Von den 23 Euro, die pro Stunde durchschnittlich gezahlt werden, bekämen die Lehrer 15 Euro – das entspricht einer Kommission von rund 35 Prozent. Damit behält das Start-up durchschnittlich trotzdem noch mehr ein als Uber, Lieferando und Airbnb. Auch hier gab es Kritik wegen zu hoher Kommissionen. GoStudent begründet die vergleichsweise hohen Kommissionen mit Ausgaben für Verwaltung und Personal.

Gegenüber dem Handelsblatt äußerten sich ehemalige Nachhilfelehrer von GoStudent ebenfalls kritisch über die Qualität der Nachhilfe. Sie würden die Plattform gegenwärtig nicht empfehlen, da sich das Aufnahmeverfahren für potenzielle Lehrkräfte leicht austricksen ließe. Prüflinge würden während der Tests nach Antworten auf Google suchen und schummeln. Gostudent-Gründer Felix Ohswald thematisierte die Vorwürfe in einem Interview mit der Start-up-Plattform Brutkasten. Man wolle die Aufnahmeverfahren verbessern, um Betrugsversuchen vorzubeugen. Zudem beobachte GoStudent die Lehrer während deren ersten Nachhilfe-Stunden. Sollte hier das “erforderliche Fachwissen fehlen”, würde man die Lehrkraft ersetzen und den Schüler:innen eine Alternative anbieten. Enno Eidens

Das Land Bayern will offensichtlich mit einem zweistelligen Millionenbetrag rund 250 Pilotschulen zu digitalen Vorreitern machen. Wie Bildung.Table aus verlässlichen Quellen erfuhr, wird das Programm schon bald bekannt gegeben. Danach sollen die Schulen eine Eins-zu-Eins-Ausstattung ihrer Schüler mit digitalen Endgeräten bekommen. Es geht hier um “ein vernetztes Lernen in einer vernetzten Welt”, hatte Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bereits vor Monaten angedeutet. Sein Ministerium bestätigte Bildung.Table, dass es das Projekt “Digitale Schule der Zukunft” gebe. Es gehe weit über einen normalen Schulversuch hinaus, sagte ein Sprecher. Die Schulen sollen alle Facetten digitalen Lernens erproben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Organisationsentwicklung der Schulen.

Das Programm klingt ambitioniert. In der bisher vorliegenden Form steht es zudem im Widerspruch zur aktuellen Schulpolitik auch Bayerns. Während im Moment alle Kultusminister, auch Piazolo, den Präsenzunterricht ins Zentrum ihrer Bemühungen stellen, wäre das Bild in den digitalen Pilotschulen ein ganz anderes. “Schule ist inzwischen nicht mehr nur am Platz und im Schulgebäude, sondern sie geht weit darüber hinaus. Die Schülerinnen und Schüler sollen sowohl zu Hause als auch in der Schule entsprechend arbeiten“, sagte Piazolo. Es gehe darum, innovative pädagogische Konzepte auszuprobieren. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten besondere Fortbildungen erhalten. Das Programm werde vor allem an weiterführenden Schulen stattfinden.

Dem Vernehmen nach soll das Projekt auch ein Problem lösen, das viele Schulen mit Endgeräten quält: wer soll der Eigentümer der Geräte sein? Schulgeräte unterliegen oft engen Restriktionen der Schulträger. Das soll in diesem Projekt umgangen werden, in dem die Eltern die Geräte erwerben – und vom bayerischen Staat dafür einen möglicherweise fünfzigprozentigen Zuschuss bekommen. Vielleicht meinte Michael Piazolo das, als er sybillinisch sagte: Die “gesamte Schulfamilie, auch die Eltern”, sollten an dem Versuch mit den digitalen Pilotschulen teilnehmen. cif

Am Samstag hat ein bundesweites Bündnis in sieben Bundesländern Mahnwachen für sichere Schulen veranstaltet. Das Elternbündnis unter dem Motto #LeiseWirdSichtbar fordert das sofortige Aussetzen der Präsenzpflicht und effektiven Infektionsschutz in Bildungseinrichtungen.

In Berlin, Bonn, Hamburg, Stuttgart und weiteren Städten gingen Menschen auf die Straße. In Bremen sagte Caroline Wolgemuth von der Bürgerinitiative “Bremens Kinder und Corona”, “wir wünschen uns ein schnelleres Handeln”. Einen offenen Brief an Karin Prien (CDU), Präsidentin der KMK, trug eine Mutter in Bonn vor. Kinder hätten keine Priorität. “Ihre Bedürfnisse und Sorgen werden einer Politik geopfert, die nicht das Wohl des Kindes im Blick hat, sondern die Bedürfnisse von Unternehmen und Wirtschaft.” Auf der Reesendammbrücke in Hamburg forderte eine FFP-2-maskierte Rednerin: “Wir brauchen Transparenz statt Geheimhaltung in politischen Entscheidungsprozessen.”

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz sagte Bildung.Table auf Nachfrage, sie ignoriere die Umfragen und Mahnwachen für sichere Schulen nicht. Aber sie könnten nicht Grundlage für Entscheidungen sein. “Das Ziel war stets, das Infektionsgeschehen so einzudämmen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird”, sagte Karin Prien. “Dafür sollten die Schulen zuletzt in Anspruch genommen werden – und nicht zuerst. Es ist meine feste Überzeugung, dass es in der Abwägung die richtige Entscheidung ist, die Schulen als Lebens- und Lernort geöffnet zu halten.”

Die “Initiative Sichere Bildung jetzt” veröffentlichte eine Pressemitteilung, die eine “konsequente Umsetzung der S3-Leitlinien” verlangt. Ein interdisziplinäres Team hatte mit Unterstützung des BMBF Leitlinien für möglichst sichere Schulen erarbeitet. Laut Ministerium reichen die Handlungsempfehlungen auf wissenschaftlicher Grundlage für Maßnahmen, “die einen Schulbetrieb ermöglichen.” Veröffentlicht im Februar 2021, hat sie seither kaum ein Bundesland konsequent umgesetzt. Als beobachtende Partei des Papiers ist die Kultusministerkonferenz geführt. Die Eltern-Aktivistin Maren Stoll forderte in Hamburg, besonders im Hinblick auf Langzeitfolgen ein Ende der Präsenzpflicht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November öffnet mindestens dieser Forderung die Tür – gerade angesichts extrem hoher Inzidenzen im Schulalter. Robert Saar

Sie gehört zu den unbequemsten Fragen digitalen Lernens: wie können Lehrerinnen und Lehrer eigentlich digitale Tools nutzen, ohne mit Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung der Schüler in Konflikt zu geraten? Jochen Gollhammer beantwortet diese Frage heute in einer Fortbildung der “Mobilen Schule”. Der Österreicher ist Schulleiter an einer katholischen Schule in Bayern und gibt seit Jahr und Tag Fortbildungen im Netz. Diesmal stellt er nun Tools vor und präsentiert ihre Einsatzmöglichkeiten für Lehrer und Lehrerinnen, die keine Datenschutzverletzungen nach sich ziehen.

“Programme wie z.B. Kahoot, Quizlet oder Padlet sind für viele Pädagog:innen mittlerweile fixer Bestandteil im Unterricht”, schreibt Gollhammer in seiner Präsentation. “Bei diesen Produkten tauchen jedoch auch berechtigte Fragen nach dem Datenschutz auf. DSGVO-konforme Alternativen, die ihren amerikanischen Counterparts um nichts nachstehen, gibt es jedoch auch ‘Made in Germany’.”

Dazu gehören bei Gollhammer unter anderem Tutory, Learning Snacks, QuizAcademy, Ostello Schule und TaskCards. Mit Tutory können Lehrer intuitiv online Arbeitsblätter herstellen. Dabei integrieren sie Bausteine per drag and drop in digitale Arbeitsblätter. Mit Learning Snacks lassen sich spielerisch und in kleinen Häppchen Mikro-Selbstlernkurse für Smartphone, Tablet oder PC zusammen stellen. QuizAcademy ist eine deutsche Alternative zu Kahoot und Quizlet. Und Taskcards ermöglicht es wie sein amerikanisches Pendant Padlet, digitale Pinnwände zu erstellen und seinen Unterricht effizient und anwenderfreundlich zu organisieren und zu gestalten.

Darüber hinaus eignen sich diese Tools auch ideal dafür, dass Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden. Sie können bestimmte Themen alleine oder kollaborativ multimedial aufbereiten (etwa mit Learning Snacks oder TaskCards), ohne dass sie dafür einen eigenen Account benötigen. cif

“Datenschutz & Tools”. Jochen Gollhammer, mobile schule, 26.01.2022, 17-18 Uhr

Der pädagogische Mehrwert ergibt sich daraus, dass der 3D-Druck ein haptisches Endprodukt entstehen lässt. Zusätzlich können Schüler:innen schon vorher am Computer ihre Kreativität ausleben. Denn das Werkstück muss ja zunächst entworfen werden. Die Schüler müssen sich die Dinge, die sie am PC erstellen, vorher kognitiv vorstellen, imaginieren. Der Drucker lässt dann das tatsächliche Produkt entstehen. Wir dürfen wegen der Dämpfe in Baden-Württemberg nicht im Klassenzimmer drucken. Daher wollen wir einen eigenen Makerspace nutzen – das ist ein digitales Experimentallabor, in dem momentan neben zahlreicher anderer Technik neun 3D-Drucker für die Schüler stehen. Der Raum ist aber noch nicht ganz fertig und wird für andere Aufgaben gebraucht, eine Folge von Corona.

Die Schüler brauchen zunächst einen 3D-Drucker. Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Die Preisklassen gehen bis in den hohen Tausenderbereich, aber man kann bereits mit wenigen hundert Euro an den Schulen etwas erreichen. Zudem benötigen die Schüler ein Programm, mit dem sie die 3D-Elemente entwerfen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Tinkertoy für die Kleinen und Tinkercad für die Größeren. Diese Programme laufen sowohl auf unseren Apple-Geräten als auch auf unseren Windows-Rechnern. Schlussendlich braucht es einen Rechner. Nur mit ihm ist das sogenannte “Slicern” möglich – so heißt das Umwandeln in eine druckbare Datei. Das funktioniert auf Tablets noch nicht. Man darf nicht jeden Kunststoff verdrucken. Es gibt auch 3D-Drucker für Metalle und sogar für Teig, gewissermaßen Keksdrucker.

Die 3D-Drucker stehen in der Schule, dort drucken die Schüler. Aber natürlich ist der gesamte Prozess, den man vorher durchläuft, etwas, was für die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause stattfinden kann. Die Erstellung des Druckobjektes zum Beispiel. Der Lehrer ist über Videokonferenz mit einem Share-Bildschirm bei technischen Problemen in der Umsetzung dabei. Auch fernab einer Pandemie ist für mich gut vorstellbar, den Teil des Designs und des Programmierens auszulagern. Für den eigentlichen Druckprozess, der unter Umständen ja auch mehrere Stunden dauert, lohnt es sich manchmal für die Schüler ein Video aufzunehmen und im Zeitraffer durchlaufen zu lassen. Je nach Drucker kann man sogar von zu Hause aus den Druck starten – und los geht das Ding.

Einfach mal anfangen und sich rantrauen, das ist in meinen Augen bei der 3D-Technik das Wichtigste. 3D-Druck ist tatsächlich gar nicht so komplex, wie es auf den ersten Blick erscheint – man kann da selbst mit Grundschülern ran. Was sich im schulischen Alltag sehr gut anwenden lässt: Es gibt ja immer Teile im Schulalltag, die kaputtgehen. Bei uns sind das etwa die Schilder an den Schränken der Naturwissenschaften. Solche Dinge dann selbst zu konstruieren und mit den 3D-Druckern nachzudrucken – das macht allen Spaß und erfordert zugleich viel Kreativität. Es zeigt den Schüler:innen: Wir produzieren da jetzt nicht irgendwelchen Kunststoffmüll für die Tonne, sondern Dinge, die einen praktischen Wert haben und im Alltag zu Einsatz kommen.

Zu Kehrseite gehört für mich definitiv die mangelnde Vereinbarkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit. Man produziert ja unter Umständen auch Kunststoffmüll. Ein Druck kann mal daneben liegen, oder es werden Dinge gedruckt, bei deren Herstellung der Prozess im Vordergrund steht. Ich denke, da muss man die Schülerinnen und Schüler gut sensibilisieren und von Anfang an transparent machen: nicht alles führt automatisch zum Druck. Es gibt erste Ansätze mit recycelten Filamenten. Aber für den Einsatz an Schulen ist das noch zu früh – weil da nicht jeder Kunststoff erlaubt ist.

Dominic Brucker ist Schulleiter an der Gemeinschaftsschule Jettingen in Baden-Württemberg.

Die Fragen stellte Robert Saar.

27. Januar 2021, 19:00 Uhr

Streitgespräch: Besser lernen ohne Noten?

In Bildung.Table kritisierte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger das Buch “Eine Schule ohne Noten”. Morgen diskutiert Co-Autor Björn Nölte mit Meidinger in der Körber-Stiftung in Hamburg. Infos & Anmeldung