digitale Infrastruktur, Schulclouds und Lernportale: Dafür investieren Bund und Länder mindestens 1,5 Milliarden Euro, teilweise aneinander vorbei, wie Christian Füller herausgefunden hat. Seine Recherche zeigt: Die Vorhaben sind nicht nur teuer, sondern auch unübersichtlich. Lernplattformen überschneiden sich und es bleibt die Frage: Wie gut können die Schulminister mit Geld umgehen?

Geld führt auch beim Startchancen-Programm zu Reibungen. Vergangene Woche kamen Vertreter von Bund und Ländern drei Tage lang zu einer Klausur zusammen. Ein Durchbruch sei erreicht, hieß es erst. Doch vor allem die CDU-Länder dämpfen die Erwartungen, wie Moritz Baumann und Holger Schleper recherchiert haben.

Am Donnerstag tagt die KMK in Berlin und Holger Schleper liefert Ihnen in dieser Ausgabe einen Ausblick auf die Agenda der 16 Schulminister. Sie wollen die Bundesbildungsministerin zu einem Bekenntnis beim Digitalpakt II drängen, bei dessen Verhandlung auch Bildungspolitiker der Ampel-Fraktionen Stillstand beklagen.

Und dann gibt es noch einen Weckruf, der für Gesprächsstoff sorgen wird: Rund 90 Organisationen erneuern heute ihren Appell nach einem nationalen Bildungsgipfel – darunter wichtige Akteure wie der Deutsche Beamtenbund, der Deutsche Städtetag und die Bertelsmann-Stiftung.

Empfehlen möchte ich Ihnen unser Table.Live-Briefing morgen um 12:30 Uhr. Es geht um ChatGPT – genauer: wie es im Unterricht eingesetzt werden kann und welche Risiken sein Einsatz birgt. Christian Füller diskutiert mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, und dem österreichischen Startup-Unternehmer Stefan Raffeiner. Hier können Sie sich anmelden.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre,

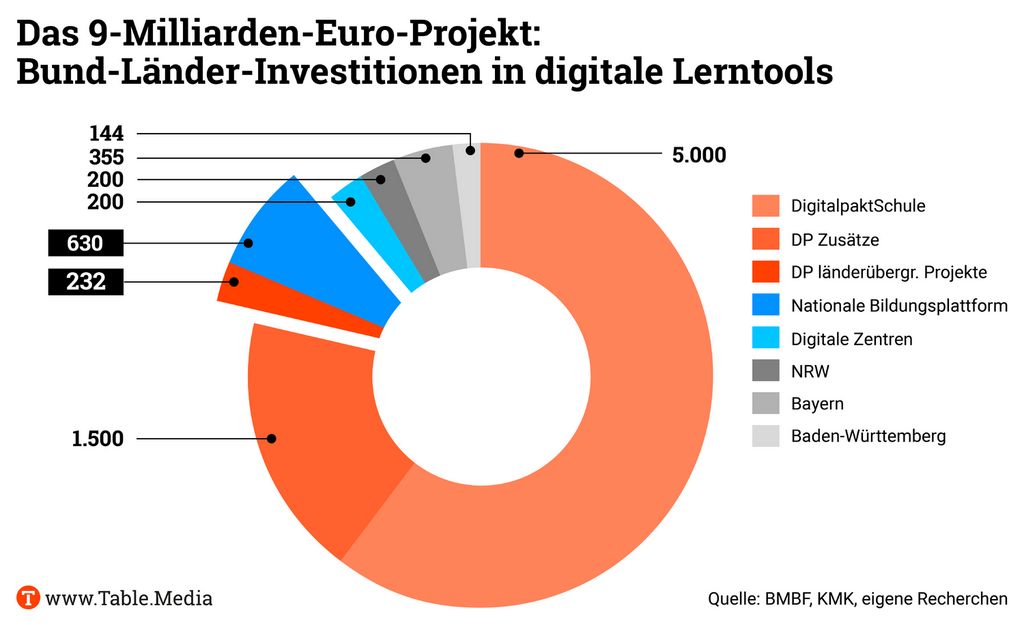

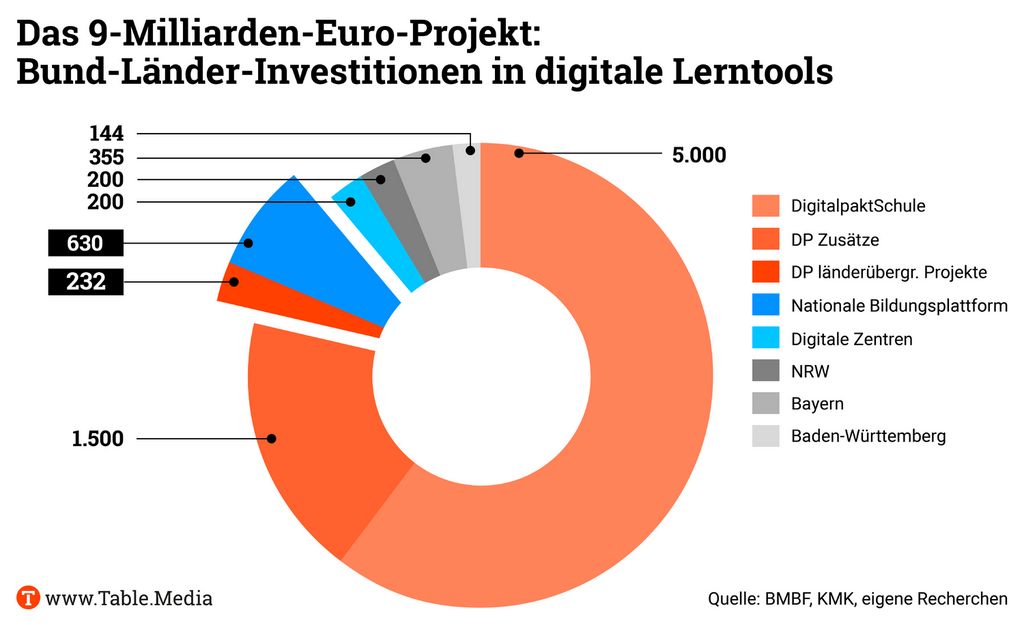

Die Präsidentin der Kultusminister bestand gerade im Table.Media-Interview darauf, schnell einen Nachfolger für den “Digitalpakt 1” zu vereinbaren. Aber während Katharina Günther-Wünsch (CDU) bereits neues Geld verlangt, gehört auch das Gremium, dem sie vorsitzt, zu den Verzögerern und Verschwendern. Das zeigt eine Table.Media-Recherche über die Ausgaben für digitale Tools. Bund und Länder geben in einer Vielzahl von Projekten Geld für Lernplattformen und virtuelle Klassenzimmer aus – oft ohne einen klaren Überblick zu haben. Die Recherche zeigt, dass der Staat digitale Infrastrukturen, Schulclouds und Lernportale im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro vorantreibt. Aber zu den Digital-Profis am Markt gelangt das Geld eher tröpfchenweise.

Ein Bericht von Table.Media über ein millionenschweres Intelligentes Tutorielles System, das professionelle EdTechs bauen sollen, hat viele Nachfragen erzeugt. Sind die Mittel schon ausgeschrieben? Wo kann man sich bewerben? Gleichzeitig wurde die Gretchenfrage aufgeworfen: Wie viele der Projekte programmiert der Staat selbst, wie viele lässt er erstellen – und wie professionell macht er das eigentlich?

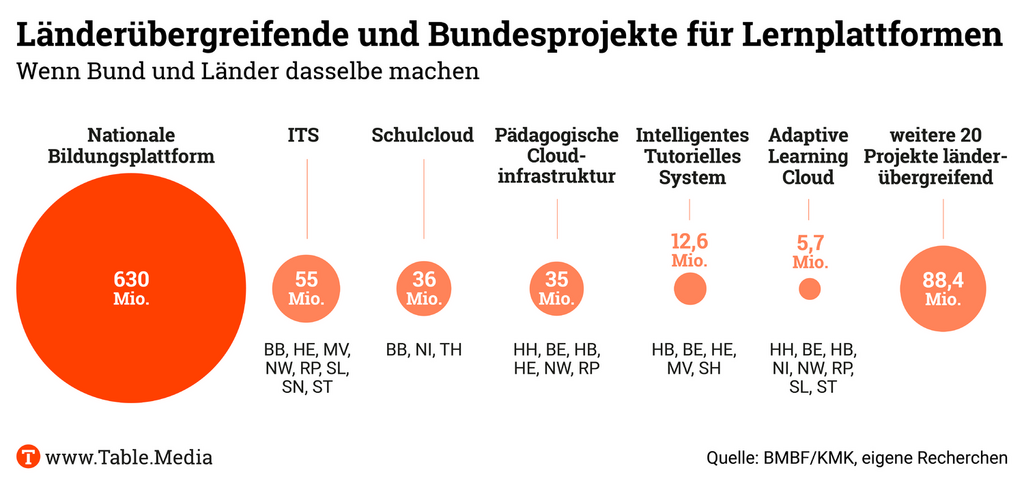

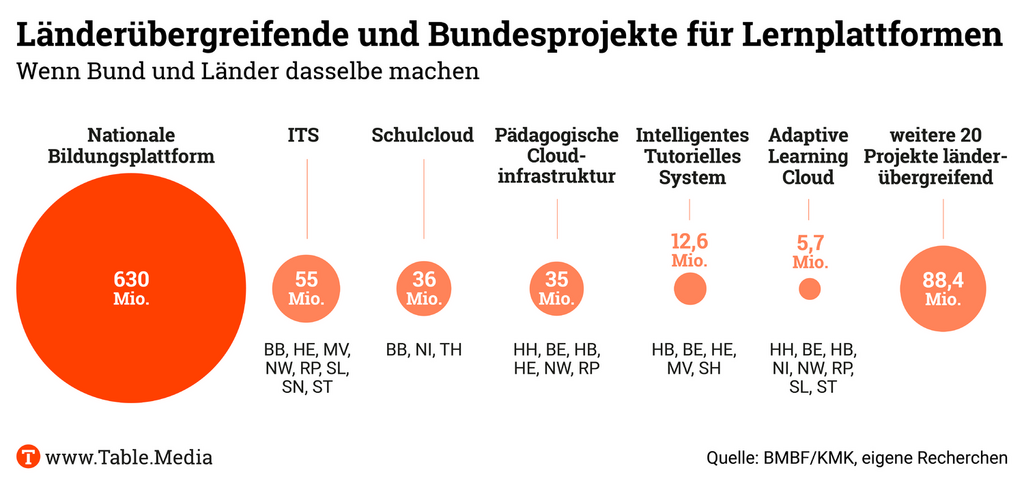

Lange hatte der Staat in Gestalt der Kultusminister und des Bundes Distanz zu den EdTechs gehalten. Selbst in der Pandemie weigerten sich Bund und Länder, die mit Lernmanagementsystemen (LMS), Lernplattformen und Applikationen erfahrenen Anbieter für Schulen auch nur um Rat zu fragen. Das scheint sich nun zu ändern. Wie berichtet, haben sich acht Länder unter Führung Sachsens zusammengetan, um eine smarte Lernwolke bei einem etablierten Anbieter einzukaufen. Angepeilte Investition: 55 Millionen Euro. Ein weiteres, ganz ähnliches Projekt wird ebenfalls von acht Bundesländern vorangetrieben – dort geht es um eine von Profis erstellte “Adaptive Learning Cloud”. Diesmal hat Hamburg die Federführung. Das Beispiel zeigt: Es gibt Dopplungen und Überschneidungen. Transparenz sieht anders aus.

Betrachtet man den Bund als wichtigsten Nettozahler für digitale Projekte, so sieht man: Der Staat investiert geradezu schwindelerregende Beträge in digitale Projekte, deren Einmaligkeit sich manchmal selbst auf den zweiten Blick nicht erschließt. Insgesamt fließen rund zehn Milliarden Euro in die großen Vorzeigeprojekte vom Digitalpakt Schule über die Bildungsplattform bis hin zu den Lernwolken der Länder. Eine Liste nur dieser Lernplattformen summiert sich auf rund 1,5 Milliarden Euro.

In den Reihen der digitalen Bildungsanbieter und auch der Schulbuchverlage schüttelt man über solche Beträge ungläubig den Kopf. So können Verlage, vorneweg die Marktführer Klett, Cornelsen und Westermann, aus einem Etat von 450 Millionen Euro pro Jahr schöpfen. Er bleibt seit vielen Jahren konstant. Für digitale Anbieter und EdTechs gibt es (bislang) überhaupt kein definierbares Budget. Die eigentlichen Profis digitaler Bildung haben allenfalls kurzfristig während der Pandemie Aufträge bekommen. Oder sie griffen nach ein paar Brosamen vom 630-Millionen-Füllhorn des Bundes für die Nationale Bildungsplattform. Das Geld stammt übrigens aus EU-Töpfen.

Betrachtet man die einzelnen Projekte genauer, ist interessant, wie der Staat als Schöpfer digitaler Tools vorgeht. Zum Beispiel hat das Medieninstitut der Länder (FWU) kürzlich einen Fragebogen an verschiedene Wettbewerber verschickt, der Table.Media vorliegt. In diesem sollen die Anbieter ihre Fähigkeit zur Gestaltung digitaler Plattformen belegen sowie ihre technologischen Besonderheiten und Geschäftspartner auflisten. Letzte Frage des Bogens: “Sofern Sie KI einsetzen: Welche Formen von KI setzen Sie ein? (Deep Learning, Machine Learning, Learning Analytics etc.)”

Allerdings wirft die Kompetenz derjenigen, die den Fragebogen verschicken, durchaus Fragen auf. Einer der Projektmanager für die adaptive Lernwolke unter Führung Hamburgs sagte, er müsse sich ins Thema “erstmal hineinfuchsen”. Bisher habe er sich mit ganz anderen Fragen befasst. Die digitalen Bildungsanbieter reagieren darauf reserviert. “Ich habe doch nicht zehn Jahre lang Geld, Zeit und Engagement investiert, um jetzt Neulinge vom Staat mit meinem Wissen aufzuschlauen.” So äußert sich einer der Befragten, der seinen Namen nicht in einer Veröffentlichung lesen will. Zurecht – weil jene, die sich offen äußern, mit Nichtbeachtung rechnen müssen.

Der Staat weiß indes noch gar nicht genau, was aus der Adaptive Learning Cloud eigentlich werden soll. Es ist möglich, dass ein ausgewählter Anbieter seine Software für die acht Länder zur Verfügung stellt. Entlohnt würde er dann per Lizenzgebühren, die er für das LMS samt Funktionen Künstlicher Intelligenz erheben kann. Es wäre aber auch denkbar, dass die angebotene Software kleineren Anbietern helfen soll, die nicht über die nötigen IT-Kapazitäten verfügen. Sie könnten dann ihre Ideen oder Inhalte für Schulen über die Software ausspielen. Bislang ist noch nicht entschieden, wie die acht Bundesländer vorgehen wollen, hat Table.Media erfahren.

Aber auch andere Bund-Länder-Unterarten der Spezies der Lernplattform werfen Fragen auf: Warum bekommt die einst als Nationale Bildungscloud vom BMBF gestartete und als Drei-Länder-Cloud gelandete Unikum weitere 36 Millionen Euro? Immerhin gibt es zwei vernichtende Rechnungshofberichte, die dringend davor warnen, weiteres Geld in diese Plattform zu stecken. Warum wird ein etabliertes – und kommerzielles – LMS wie itslearning mit fast 13 Millionen Euro gefördert? Wem gehört die dabei entstehende neue Version? Und was hat es mit der pädagogischen Cloud-Infrastruktur auf sich? Die Projektbeschreibung liest sich wie aus dem Buzzword-Bingo der Digitalisierung – wurde aber dennoch mit 35 Millionen Euro belohnt.

Allerdings muss man den Ländern zugutehalten, dass sie in eine extrem dynamische technische Entwicklung geraten sind. Das Aufkommen generativer Sprachmodelle wie ChatGPT hat sowohl das Projekt “Intelligente Tutorielle Systeme” als auch die “Adaptive Learning Cloud” zurück auf Los geworfen. Für beide Projekte gibt es bislang noch keine Ausschreibung. Kein Wunder: Warum sollte man Schulen jetzt eine digitale Technologie zur Verfügung stellen, wenn der technische Fortschritt gerade die ganze Branche auf den Kopf stellt?

Es wären genau die Bilder, die es bräuchte. Ein Schulterschluss zwischen Bund und Ländern, um gemeinsam 4.000 Schulen in sozial schwieriger Lage zu unterstützen. Schluss mit den Sticheleien, zurück zur Sacharbeit. Tatsächlich treffen sich die 16 Schulminister am Freitag zu einem vertraulichen Gespräch mit Bettina Stark-Watzinger. Doch substanzielle Erfolge können sie – noch – nicht vermelden.

Drei Tage lang feilten Staatssekretäre aus Bund und Ländern vergangene Woche in kleiner Runde an einem gemeinsamen Konzept. Am Donnerstag berichtete der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda, Bund und Länder stünden kurz vor einem Durchbruch. Es klang, als könnten die Minister schon diesen Freitag einen “grundsätzlichen Haken” an das Milliardenprojekt machen. Was folgte, waren umgehende Dementis.

“Wir sind keinen Schritt vorangekommen” und “Die großen Finanzfragen sind weiter offen”, verlautete es aus dem Umfeld der Verhandler. Zwar lobten alle Seiten die gute Atmosphäre bei der dreitägigen Klausur. Dennoch widersprechen besonders die CDU-Länder dem Eindruck, die für den Spätsommer geplanten gemeinsamen Eckpunkte seien quasi unterschriftsreif.

“Trotz Annäherungen bleiben wichtige Punkte vonseiten des Bundes offen und ungeklärt”, sagt Hessens Kultusminister Alexander Lorz gegenüber Table.Media. “Die Länder benötigen endlich verbindliche Aussagen, um jetzt weiterzukommen”, fordert er. Das BMBF wollte sich nicht äußern – vielleicht, weil zentrale Streitpunkte bei der Klausur nicht final abgeräumt wurden?

Der Verteilungsmechanismus: Der Bund will 50 Prozent der Mittel nach einem Index verteilen, der die Herkunft der Schüler, die Armutsgefährdungsquote und die negative Wirtschaftsleistung berücksichtigt (Details). Die Länder wollen im Kern am Königsteiner Schlüssel festhalten, ergänzt um einen fünfprozentigen Solidaritätsfonds (Details). Hier zeichnet sich eine Annäherung ab.

Nach Informationen von Table.Media signalisierten die Länder, sich nicht am Königsteiner Schlüssel festzuklammern. Es sei vorstellbar, bei der ersten Säule auf ein kriteriengestütztes Modell einzuschwenken – je nachdem, wie die einzelnen Parameter wie Armut und Herkunft gewichtet sind. Das entscheidet, wie sich letztlich die Millionenbeträge zwischen den Ländern verteilen.

Einig sind sich Bund und Länder, dass die Mittel in Säule II und III – und damit, je nach Gewichtung der Säulen, etwa die Hälfte des Geldes – über den Mechanismus der Umsatzsteuer verteilt werden sollen. Fußnote: Der Umsatzsteuerschlüssel wiederum liegt sehr nah am Königsteiner Schlüssel. Heißt: eher Prinzip Gießkanne.

Die Kofinanzierung: Das ist die umstrittenste Frage. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien war Anfang Mai sehr klar: “Eine Kofinanzierung mit neuem Geld kommt nicht infrage”, sagte sie der FAZ. Zwei Monate später klingt das anders. Den neuen Ton setzte KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch gerade im Interview mit Table.Media: “Die Länder sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen.” Dafür müsse das Startchancen-Programm auf laufenden Länderinitiativen abgestimmt werden, um keine Parallelstrukturen aufzubauen. Welche laufenden Ausgaben sich die Länder anrechnen lassen können, ist noch zu verhandeln.

Die Programmsäulen: Das BMBF will 50 Prozent des Geldes für Schulbau, 30 Prozent für das Schulbudget und 20 Prozent für Schulsozialarbeit ausgeben, während die Länder die erste Säule abschwächen wollen und auf eine Drittel-Aufteilung setzen. Hier zögert der Bund. Denn nur bei Säule I, die über Artikel 104c Grundgesetz laufen soll, kann das BMBF die Mittelverwendung in den Ländern kontrollieren. Beim Finanzmechanismus über die Umsatzsteuer gibt Stark-Watzinger die Kontrolle weitgehend aus der Hand.

Die rechtliche Umsetzung: Das BMBF möchte ein Startchancen-Gesetz auf den Weg bringen, das den Bundestag passieren muss. Die Länder favorisieren eine einfache Verwaltungsvereinbarung, um nicht zu riskieren, dass die Ampel-Abgeordneten nochmal an der Einigung rütteln.

Eigentlich hatte die Startchancen-Arbeitsgruppe ein gemeinsames Kommuniqué vorbereitet. Dass dann der Wiarda-Bericht im Netz auftauchte, sorgte für Ärger. Die Idee wurde kurzerhand abgeräumt. Table.Media liegt das einseitige Papier dennoch vor. Es preist “deutliche Fortschritte in zahlreichen Punkten” an, liest sich im Detail allerdings reichlich unspektakulär.

Die Verhandler sind sich demnach einig, dass der Primarbereich im Fokus stehen soll. 60 Prozent der 4.000 Schulen sollen Grundschulen sein – eine Priorität des BMBF. Dann folgen in dem Kommuniqué eine Auflistung vieler geeinter Punkte, die jedoch nie richtig strittig waren – was sich offenbart, wenn man die beiden Eckpunktepapiere vom BMBF und den Ländern nebeneinanderlegt.

Die Kurzfassung: Das Programm soll auf die Basiskompetenzen der Schüler und deren Persönlichkeitsentwicklung zielen. Dabei soll sich der einzelne Schüler genauso weiterentwickeln, wie die jeweilige Schule als Institution. Die Schulen sollen sich in den Sozialraum und damit gegenüber Vereinen und Betrieben öffnen. Bund und Länder wollen eine wissenschaftliche Evaluation sowie ein datengestütztes Monitoring aufsetzen.

Bei aller Euphorie sprechen einige Bildungsforscher, obwohl sie die Grundidee des Programms teilen, dennoch von einer Blendgranate. Die Dimension des Programms – am Ende wohl nicht mehr als eine bis eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr – passe nicht zur Größe der Herausforderungen. “Ein lächerlicher Betrag”, sagt der Bildungssoziologe Dirk Zorn jüngst im Deutschlandfunk. “Wir bräuchten ein Programm für die Grundschulen in einer ganz anderen Größenordnung.” Bettina Stark-Watzinger meint, das Projekt sei ein “großer Hebel” – und steht damit ziemlich allein da.

Im Detail schmerzt einige Bildungsforscher auch die Architektur des Programms: also die Dreisäulenstruktur, die sich SPD, Grüne und FDP ausgedacht haben. “Was sich davon am Ende lernwirksam auswirkt, dass die Basiskompetenzen besser erworben werden, ist für mich völlig schleierhaft”, so Zorn. Gut sei, dass die Länder Strukturen aufbauen wollen, um die Schulleitungen bei der Umsetzung des Programms zu unterstützen, Lehrer fortzubilden und die Startchancen-Schulen zu vernetzen.

Lesen Sie auch: Die Schulleiter nicht alleinlassen!

Vor allem die Bausäule, die am Ende womöglich die Hälfte der Startchancen-Mittel auffrisst, steht in der Kritik. Natürlich seien moderne Lernorte wichtig, sagt die Bildungsforscherin Nina Bremm. Doch unterm Strich spendiert das BMBF 500 Millionen Euro pro Jahr – heißt überschlagen: 125.000 Euro für jede einzelne der 4.000 Schulen. “Das reicht für einen Farbanstrich von außen – nicht viel mehr”, sagt Bremm.

Ziel des Programms sei, dass die Grundschüler besser lesen, rechnen und schreiben lernen. “Es ist überhaupt nicht klar, wie die Mittel in der Ausstattungssäule darauf einzahlen. Wir wissen aus der Forschung, dass es die Tiefenstrukturen des Unterrichts sind, die den Unterschied machen”, betont Bremm. Sie warnt: “Verglichen mit dem Investitionsrückstau an öffentlichen Schulen, kann ein solch knapp bemessenes Programm auch eine Verschleierungstaktik sein.” Moritz Baumann, Holger Schleper

Der Vorhang zu und alle Fragen offen: Obwohl das EU-Parlament ein Gesetz über Künstliche Intelligenz auf den Weg gebracht hat. Obwohl Lehrer-Ratgeber und –Fortbildungen für den Umgang mit ChatGPT wie aus dem Boden sprießen. Und obwohl die Datenschutzkonferenz auf verschiedensten Wegen Anfragen an OpenAI gerichtet hat, ist die juristische Lage für den Umgang mit den Sprachmodellen ziemlich ungeklärt.

Deswegen haben wir die Vorsitzende der Konferenz der deutschen Datenschutzbeauftragten, Marit Hansen, aus Schleswig-Holstein, zum Table.Live-Briefing eingeladen. Zusammen mit dem Internet-Unternehmer Stefan Raffeiner wollen wir Risiken, Chancen und Nebenwirkungen der KI in der Bildung diskutieren. Raffeiner hat gerade eine Lehrerplattform auf den Markt gebracht, bei der Künstliche Intelligenz Lehrkräften bei der Unterrichtsvorbereitung hilft.

Die erste und naheliegendste Frage an Margit Hansen wird sein, wie der Stand des Verfahrens ist, das verschiedene Bundesländer gegen Open AI eingeleitet haben. Hansen, das muss man wissen, ist gar keine fundamentale Kritikerin von generativen Sprachmodellen wie ChatGPT. “KI ist keine Magie. Altersgerecht müssen Funktionsweisen, Chancen und Risiken vermittelt werden. Dazu gehört das Bewusstmachen möglicher Effekte wie Diskriminierung, Manipulation und Ausfiltern von Informationen.” Hansen ist Informatikerin und Medizinerin. Sie lehrt – parallel zu ihrer Aufgabe als der Leiterin der Datenschutz-Filiale in Kiel, die lange als schärfste Datenschutzbehörde Deutschlands bekannt war – an Hochschulen des Landes und sitzt in internationalen Gremien.

Ganz ähnlich wie Hansen argumentiert Stefan Raffeiner. “ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle werden in Schulen jedenfalls eingesetzt, egal ob reguliert oder nicht”, sagt der Südtiroler. “Deshalb ist Wissen über Funktionsweise und insbesondere Einschränkungen essenziell.” Raffeiners junge Plattform Teachino will Lehrkräften helfen, ihren Unterricht vorzubereiten. Dies soll möglichst gut assistiert durch andere Lehrkräfte geschehen – aber eben auch durch eine im Hintergrund laufende Künstliche Intelligenz.

Die Lehrkraft drückt einen Button, sagt Raffeiner, “und schon rattert das Ding los und schreibt seine Vorschläge hier rein.” Ob der Lehrer, diese dann annimmt, ob er sie verändert, ob er sie verwirft oder sich nur inspirieren lässt, das entscheiden die Pädagogen selbst. Die KI mache das auf der Grundlage der Jahresplanung des Lehrers, den eigenen Materialien des Lehrers, die er auf Teachino hinterlassen hat. Bald sollen auch die jeweiligen Stundenpläne und die Bildungsziele mit integriert werden.

Das bedeutet, dass die Künstliche Intelligenz auf der Lehrerplattform von Stefan Raffeiner bereits fest integriert ist. Allerdings nimmt Raffeiner den Lehrern die Arbeit ab, eigene Prompts zu schreiben. Diese Prompts wurden von didaktisch wie informatisch geschulten Fachleuten vorformuliert. Die Lehrkraft löst diese nur noch aus, etwa in dem sie den Button “Fragen erstellen” drückt. Raffeiner legt größten Wert darauf, dass die Plattform Teachino datenschutzrechtlich konform ist.

Aber es soll bei dem Gespräch nicht nur um die konkreten datenschutzrechtlichen Fragen gehen. Uns interessiert die ganze Palette von Fragen, die sich rund um ChatGPt in der Schule ergibt. Inzwischen verbreitet sich ChatGPT in Gestalt Hunderter Plugins in allen möglichen Lebensbereichen – und die Schule ist ein wesentlicher. Wo kann ChatGPT Lehrern helfen? Wo wird die KI sie ersetzen? Und was müssen Schüler wissen, wenn sie die KI nutzen? Wie viel Diskriminierung steckt in der Gewinnung von Trainingsdaten? Und wie lässt sich verhindern, dass die Schüler zu Sparringspartnern werden, deren persönliche Informationen dann von der riesengroßen Maschine verarbeitet werden?

Die Zahl nicht besetzter Ausbildungsplätze hat ein ungekanntes Ausmaß erreicht. Gleichzeitig gibt es vermutlich eine nennenswerte Zahl junger Menschen, die keine Ausbildung beginnen, obwohl sie dies eigentlich möchten. Angesichts substanzieller Arbeitskräfteengpässe muss uns das Sorge machen. Doch wie groß die Probleme am Ausbildungsmarkt genau sind, dazu mangelt es bisher an Daten.

Sowohl die Bundesagentur für Arbeit (BA) als auch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlichen zwar regelmäßig Daten zum Ausbildungsgeschehen. Beide Datenquellen bilden allerdings nicht den gesamten Ausbildungsmarkt ab. Sowohl das Stellenangebot als auch die Zahl der potenziell Ausbildungsinteressierten sind dort untererfasst. Dies erschwert quantitative Aussagen zum Ausbildungsmarkt.

Dafür, dass BA und BIBB Stellen und Interessierte untererfassen, gibt es einen simplen Grund: Sie können nur erfassen, was ihnen auch gemeldet wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann nur Ausbildungssuchende registrieren, die sich bei ihr melden. Und sie ist auch davon abhängig, dass Bewerberinnen oder Bewerber ihr mitteilen, ob sie einen Ausbildungsplatz gefunden haben oder nicht. Bei offenen Lehrstellen ist es ähnlich: Diese müssen die Betriebe der BA erstmal überhaupt mitteilen.

Das BIBB bekommt von den Kammern mitgeteilt, wie viele Ausbildungsverträge deren Betriebe neu abschließen konnten. Für September 2022 verzeichnete das BIBB 475.143 neu abgeschlossene Verträge. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte dahingegen nur etwa 200.000 Bewerber, die eine Ausbildung aufnahmen. Hierin zeigt sich bereits die starke Untererfassung der BA.

Ausgehend von der Zahl von den Kammern berechnet das BIBB weitere Zahlen zum Ausbildungsmarkt. Es stützt sich dabei allerdings wiederum auf die Zahlen der BA. So kalkuliert das BIBB etwa, wie viele Lehrstellen Betriebe insgesamt angeboten haben: Dafür addiert das Institut zu seiner Kammer-Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge wie viele unbesetzte Ausbildungsstellen die BA verzeichnet. Wie oben beschrieben ist dieser Wert jedoch mit Vorsicht zu genießen sind, schließlich melden nicht alle Betriebe der BA ihre offenen Stellen.

Ergebnisse des IAB-Betriebspanels unterstreichen: Das Angebot ist in beiden Datenbeständen untererfasst. Für das Panel befragt das Forschungsinstitut Kantar Public im Auftrag unseres Instituts eine repräsentative Auswahl von rund 15.500 Betrieben aller Wirtschaftszweige und Größenklassen. Im Ergebnis zeigt sich ein viel höheres Lehrstellenangebot als es sich aus den Zahlen von BIBB und BA ergibt – und damit auch eine viel höhere Quote an Ausbildungsstellen, die unbesetzt bleiben. Weist das BIBB für 2021 11,8 Prozent unbesetzte Stellen aus, kommt das Betriebspanel sogar auf 27 Prozent. Dieser Anteil dürfte so viel höher ausfallen, da das Panel auch unbesetzte Stelle berücksichtigt, die Unternehmen der BA eben nicht melden. Geht man nach der Befragung, ist von einem ausgeprägten Bewerbermangel auszugehen.

Allerdings sind auch auf der Bewerberseite die Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit nicht eindeutig. Für 2021 kommt das BIBB mithilfe von Daten der BA auf 4,9 bis 12,5 Prozent Ausbildungsinteressierte, die leer ausgingen. Ihr Anteil wird noch höher, bezieht man mit ein, wie viele Bewerberinnen und Bewerber sich insgesamt bei der Bundesagentur gemeldet haben – abzüglich derer, die der BA meldeten, dass sie eine Ausbildung gefunden haben. Auch dieser Wert ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, schließlich melden nicht alle der BA, wenn sie einen Ausbildungsvertrag abschließen.

Augenfällig ist: Die Zahl potenziell Ausbildungsinteressierter ist wahrscheinlich viel höher ist als die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, die die BA und das BIBB berichten. In den vergangenen zehn Jahren ist so auch der Anteil Jugendlicher, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen, nicht gestiegen – obwohl immer mehr Ausbildungsstellen nicht besetzt werden können. Das dürfte an zunehmenden Passungsproblemen liegen; dass Jugendliche und Betriebe also nicht zueinander finden. Möglicherweise bleibt einem steigenden Teil junger Menschen der Zugang in eine Ausbildung verwehrt, weil ihre schulischen Qualifikationen oder ihre sozialen Grundkompetenzen den Anforderungen der Betriebe nicht genügen.

Präzise Daten zu Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt, aber auch dazu, wer eine Ausbildung findet und wer nicht, fehlen. Wir brauchen diese Daten jedoch, um empirisch belastbarere Empfehlungen geben zu können, wie sich die Berufsorientierung verbessern und wie die geplante Ausbildungsgarantie effektiv umsetzen ließe. Die bestehenden Datenlücken sollten angesichts der aktuellen Krise am Ausbildungsmarkt dringend geschlossen werden.

Das IAB plädiert daher für repräsentative Erhebungen zu den Ausbildungsinteressierten und zum Angebot von Ausbildungsstellen. Sie sollten ergänzt werden um detaillierte Verlaufsanalysen zum Übergang von der Schule in Ausbildung auf Basis von repräsentativen Längsschnittdaten.

Bernd Fitzenberger studierte Volkswirtschaftslehre, Mathematik und Statistik. Er lehrte und forschte in Dresden, Mannheim, Frankfurt am Main, Freiburg und Berlin. Seit 2019 ist er Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das die Bundesagentur für Arbeit mit Expertise versorgt und das Bundesarbeitsministerium berät. Daneben ist er Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Dass die Länder nervös sind, überrascht nicht. Doch selbst innerhalb der Ampel-Fraktionen sind die Bildungspolitiker mittlerweile besorgt, dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Pläne der Koalition zur Schuldigitalisierung kassiert. “Bislang fehlen deutliche Signale, dass sie einen zweiten Digitalpakt wie verabredet vorantreibt”, sagt Nina Stahr, bildungspolitische Sprecherin der Grünen. “Mein Gefühl ist, dass der Digitalpakt II beerdigt ist“, meint ein Ampel-Parlamentarier gegenüber Table.Media.

Im Mai 2024 läuft der erste Digitalpakt, ausgestattet mit fünf Milliarden Euro, aus. Die Länder drängen auf eine nahtlose Anschlussfinanzierung. Das sei nahezu ausgeschlossen, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung. Ein Start 2025 sei realistisch. Im Haushaltsplan für 2024, der am 5. Juli das Kabinett passieren soll, sind bislang keine Mittel vorgesehen.

Der Grünen-Politiker Bruno Hönel, der im Haushaltsausschuss das BMBF betreut, geht noch weiter: In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sei der Digitalpakt II bislang nicht berücksichtigt. Die versprochenen frischen Digitalmilliarden sieht er durch aktuelle “Rasenmäherkürzungen” im Bildungs- und Forschungsbereich gefährdet. “Ich möchte Bettina Stark-Watzinger ermutigen, die nötigen Gelder bei Christian Lindner einzuwerben. Es wäre ein Armutszeugnis, ausgerechnet beim chancengerechten Zugang von Schüler:innen zu digitaler Infrastruktur und Bildung zu sparen”, so Hönel.

Lesen Sie auch: “Es gibt keine Verfassungsänderung” – Ties Rabe zum Digitalpakt

2021 haben sich die Ampel-Koalitionäre geeinigt, “Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens zu unterstützen.” Neue Hardware, Austausch alter Geräte, Wartung und Administration: All das sollte ein zweiter Digitalpakt, Laufzeit bis 2030, enthalten. Bis zu 6,5 Milliarden Euro waren im Gespräch.

Nun verfestigt sich bei mehreren Abgeordneten der Unmut, die FDP-Ministerin treibe vor allem ihre eigene Agenda voran – passend zum politischen Profil der FDP. Das Startchancen-Programm habe Priorität, daneben: DATI, SPRIND, Kernfusion, Wasserstoff. “Wir sollten uns in der Koalition den Vertrag nochmal genau ansehen und schauen, wo unsere Prioritäten liegen”, sagt Nina Stahr.

Deutliche Worte auch aus der SPD-Fraktion: “Der Koalitionsvertrag gilt und damit auch der Digitalpakt II als gemeinsames Ampel-Projekt”, betont der bildungspolitische Sprecher Oliver Kaczmarek. Daran sei auch die FDP gebunden. “Viele Schulen haben inzwischen Geräte angeschafft und WLAN installiert, jetzt braucht es eine verlässliche Anschlussfinanzierung.” Er will Klarheit – spätestens nach der parlamentarischen Sommerpause. Moritz Baumann, Holger Schleper

Bevor es in die Sommerpause geht, tagt diese Woche noch die Kultusministerkonferenz: Donnerstag die Schulminister, am Freitag die Wissenschaftsminister. Topthema ist das Startchancen-Programm (lesen Sie hier eine aktuelle Analyse). Doch auch die Fortführung des Digitalpaktes wird zu einem dominierenden Thema. Ein Blick auf das Programm:

Am Kamin: Die letzten Monate war die Stimmung zwischen Bund und Ländern frostig. Die Erinnerungen an die Posse um den Bildungsgipfel und beidseitige Sticheleien sind noch frisch. Die angekündigte Taskforce ist vorerst abgesagt; nun will man sich näherkommen. Bettina Stark-Watzinger folgt einer Einladung der KMK und trifft sich am Freitag mit den Schulministern zu einem zweieinhalbstündigen Kamingespräch – auf neutralem Boden, im Hotel Bristol in Berlin. Ein neues, vielleicht weniger steriles Format.

Digitalpakt II: Für das BMBF hat die Schuldigitalisierung nicht mehr höchste Priorität. Die Länder jedoch drängen auf weitere Milliarden vom Bund, schließlich hat die Ampel-Koalition einen Digitalpakt II versprochen. Die Zeit drängt, mehr noch als beim Startchancen-Programm, heißt es aus Kreisen der Länder. “Wir erwarten am Freitag belastbare Aussagen”, sagt der hessische Kultusminister, Alexander Lorz, gegenüber Table.Media. “Der Bund hat bislang nichts über die Zeit, die Summen und die Regularien dargelegt. Der Stillstand trifft nicht nur die Länder, sondern gerade die Kommunen und die Schulgemeinden”, so der Koordinator der CDU-geführten Bundesländer.

Qualitätsoffensive Lehrerbildung: In die QLB sind seit 2015 etwa 470 Millionen Euro vom Bund an ausgewählte Hochschulen zur Stärkung des Lehramtsstudiums geflossen. Die Zeichen, dass das BMBF die Initiative zum Jahresende auslaufen lässt, verdichten sich. Staatssekretär Jens Brandenburg erklärte vor wenigen Tagen im Bundestag, dass es Aufgabe der Länder sei, die Ergebnisse der QLB auch in die Fläche, in die Lehrkräfteaus- und -weiterbildung zu transferieren. “Da ist durchaus noch Luft nach oben.” Hinzu kommt, dass in den Ländern die Weiterführung des Digitalpaktes oberste Priorität hat.

Ministerpräsidenten, bitte übernehmen! Die KMK sei mit den nötigen Reformen im Bildungswesen überfordert, erklärt ein Bündnis aus Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften, das heute ihren Appell für einen nationalen Bildungsgipfel erneuert (zum Aufruf). Rund 90 Organisationen unterstützen die Initiativen mittlerweile, darunter auch der Deutsche Beamtenbund und der Deutsche Städtetag.

Sonstige Themen

Holger Schleper

Laut KMK wird derzeit bundesweit jede zehnte Stelle (9,4 %) durch Seiteneinsteiger besetzt. Es zeigt sich ein Ost-West-Gefälle. Während die Quote in Westdeutschland bei 5 Prozent liegt, ist in Ostdeutschland mehr als jeder vierte neue Lehrer Seiteneinsteiger (28 %). Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die KMK veröffentlicht hat.

Die Zahlen zeigen, dass die Länder zu wenig Nachwuchs ausbilden. Bundesweit konnte jede fünfte Stelle nicht mit einem frisch gebackenen Absolventen des Vorbereitungsdienstes besetzt werden. Besonders groß ist die Lücke auch hier in den Stadtstaaten und ostdeutschen Ländern. Dort konnte nur für etwa jede zweite Stelle ein Neuabsolvent gefunden werden.

Seit 2019 sinkt die Zahl der Absolventen eines Referendariats bundesweit. 27.300 angehende Lehrkräfte schlossen 2022 den Vorbereitungsdienst ab; 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit vergrößert sich rein rechnerisch die Quote an eingesetzten Seiteneinsteigern. Denn bundesweit wurden insgesamt 33.500 neue Lehrer eingestellt.

Die Zahl neu eingestellter Lehrer stieg minimal um 1 Prozent. Eine Trendumkehr, wie man sie vor acht Jahren erlebte, zeichnet sich trotz Lehrermangels nicht ab. Damals verließ man das Plateau von etwa 30.000 Neueinstellungen und konnte die Zahl in den fünf Folgejahren auf rund 35.000 erhöhen. Niklas Prenzel

Kommunen und Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen sich besser für geflüchtete Kinder einsetzen können. Deshalb hat das Landeskabinett grünes Licht für ein finanzielles Hilfspaket gegeben. 49 Millionen Euro stehen den Schulen in NRW ab dem neuen Schuljahr zur Aufnahme und Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Das Geld soll für Förderangebote und zusätzliches Personal eingesetzt werden. Die Schulen müssten immer noch “enorme Herausforderungen” stemmen, sagt Bildungsministerin Dorothee Feller. Die fachgebundene Pauschale soll daher kurzfristige Unterstützung bieten. Eingesetzt werden kann das Geld von Anfang August bis Ende des Jahres.

Allein 207.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen aktuell in Deutschland den Unterricht. 41.000 davon gehen in NRW zur Schule – mehr als in jedem anderen Bundesland. Insgesamt besuchen rund 100.000 neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in NRW die Erstförderung. Weitere finanzielle Unterstützung sei daher dringend notwendig, sagt Andreas Bartsch, Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands (NRWL). Bei der Verteilung des Budgets wurde berücksichtigt, wie viele ausländische Schüler seit dem Schuljahr 2021/2022 an eine Schule gekommen sind.

Der Großteil des Geldes (32 Millionen Euro) soll als Schulträgerbudget für individuelle Angebote wie Sprachförderung, Elternberatung oder Lehr- und Lernmittel eingesetzt werden. 14,7 Millionen Euro stehen bereit, um sozialpädagogische Fachkräfte zu gewinnen. Damit die Integration in die Regelklassen und die Zusammenarbeit in heterogenen Gruppen gelingen, seien diese individuelle Maßnahmen und mehr Personal vor Ort essenziell, sagt NRWL-Präsident Bartsch. Vera Kraft

Die Ampel-Koalition will in dieser Woche ihr Gesetz zur Stärkung von Aus- und Weiterbildung und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Bundestag verabschieden. Das kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil am Montag an. Er sprach von “zwei historischen Entscheidungen”. Beide Gesetze hatte das Bundeskabinett Ende März auf den Weg gebracht. SPD, Grüne und FDP haben sich nun auf die letzten Details geeinigt.

Mit dem Gesetz zur Aus- und Weiterbildung will die Koalition eine Ausbildungsgarantie schaffen. Die Bundesagentur für Arbeit wäre verpflichtet, jungen Menschen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, eine außerbetriebliche Ausbildung anzubieten. Eine Mobilitätsprämie soll es ihnen leichter machen, auch weiter entfernt liegende Ausbildungsplätze anzunehmen.

Heil betonte, Deutschland müsse “Weiterbildungsrepublik” werden. Der Plan: Die Unternehmen können ihre Beschäftigten für eine Weiterqualifizierung freistellen, ohne sie weiter bezahlen zu müssen. Der Staat springt ein und zahlt ein Qualifizierungsgeld als Lohnersatz. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sprach ein Lob aus: Ganze Teile der Belegschaft könnten auf Grundlage eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung in ihrer beruflichen Neuorientierung gefördert werden, sagte er.

Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll dafür sorgen, dass Deutschland mit dem mit erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, Australien oder Neuseeland gleichzieht. Es sieht etwa ein Punktesystem vor, das neben Sprachkenntnissen die berufliche Qualifikation und das Alter berücksichtigt.

Menschen, die zum Stichtag 29. März in einem Asylverfahren waren, sollen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten – vorausgesetzt, sie bringen entsprechende Qualifikationen mit. Die Regelung zum Spurwechsel soll jedoch nur rückwirkend gelten – um keine “Fehlanreize oder sogenannte Pull-Effekte” zu geben, betonte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte beim Tag der Industrie, Deutschland werde das modernste Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Welt bekommen und versprach der versammelten Wirtschaftselite unbürokratische Regelungen. dpa/anpa

Der Deutsche Lehrerverband (DL) hat einen neuen Präsidenten: den Augsburger Schulleiter Stefan Düll. Der 58-Jährige übernimmt das Amt von Heinz-Peter Meidinger, der immer wieder mit meinungsstarken Debattenbeiträgen von sich reden machte – zuletzt etwa mit der Forderung nach einer Migrantenquote für Schulklassen. Düll sagte nun Bildung.Table: “Ich möchte im politischen Diskurs das Bestmögliche für alle Schulen herausholen.” Das mag noch wenig konkret klingen, für Düll sind die großen Herausforderungen aber “glasklar”: der Lehrkräftemangel, die Integration von Geflüchteten und die Digitalisierung der Schulen.

Digitale Hilfsmittel sollen Düll zufolge gegen den Mangel an Pädagogen helfen – indem sie Lehrern den Unterricht erleichtern. Er denkt dabei an den Einsatz Künstlicher Intelligenz, sagte Düll der Zeitung Welt, etwa für neue Prüfungsformate. Selbst wenn Schüler Aufsätze weiterhin handschriftlich verfassten, könne künftig eine KI zum Einsatz kommen, “die diese Aufsätze einscannt und in Maschinenschrift verwandelt”. Dem Lehrer würde so das Entziffern und die Rechtschreibkorrektur erspart – und er könne “sich mit Inhalt, Stil und Argumentation beschäftigen.”

Im Gespräch mit Bildung.Table betont Düll als weiteres Thema den Schulbau. Viele Gebäude seien sanierungsbedürftig, Räume zu klein oder schlicht nicht vorhanden. “Wir zwingen unsere Schüler mit der Schulpflicht den Unterricht zu besuchen. Dann müssen wir ihnen auch ein entsprechendes Angebot an Schulqualität machen”, sagte Düll. Schule müsse ein Wohlfühlort sein, davon seien einige Schulgebäude weit entfernt.

Langeweile dürfte bei Stefan Düll in nächster Zeit in jedem Fall keine aufkommen. Neben seiner neuen Tätigkeit als Präsident des DL bleibt der Familienvater Schulleiter und Seminarvorstand am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß im Landkreis Augsburg und stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbands (DPhV).

Dülls Engagement im Philologenverband – einem Zusammenschluss von Lehrkräften, die an Schulen arbeiten, die zum Abitur führen – war für seine Wahl zum Vorsitzenden des DL sicher keineswegs hinderlich: Der DPhV vertritt über die Hälfte der Lehrkräfte, die im Deutschen Lehrerverband zusammengeschlossen sind.

Stefan Düll, einstimmig gewählt, konnte sich aber nicht nur das Vertrauen des DPhV sichern, sondern ebenso das der anderen drei Verbände, die im Deutschen Lehrerverband organisiert sind: Auch der Bundesverband der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen, der Verband Deutscher Realschullehrer und die Katholische Erziehergemeinschaft stimmten für ihn. Insgesamt stehen die vier Verbände laut Angaben des DL für etwa 165.000 Lehrerinnen und Lehrer. Damit vertritt die Dachorganisation ähnlich viele Pädagogen wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und deutlich weniger als die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die für 280.000 Mitglieder spricht.

Bei grundlegenden Fragen der Schulorganisation und der Bildung wird Düll die konservative Linie seines Vorgängers fortführen. “Während andere Verbände die Gesamtschule, das längere gemeinsame Lernen und dergleichen mehr vertreten, ist das nicht unser Prinzip”, sagt er. Der DL stehe für das “vielgliedrige, vielfältige Schulwesen”.

Kritisch sieht Stefan Düll auch, dass andere Verbände sich ablehnend über herkömmliche Formen der Leistungserhebung äußern. Eine “ganz extreme Variante” sieht er in der Idee, Noten abzuschaffen. Solche Forderungen lehne der Deutsche Lehrerverband entschieden ab. Sein Amt wird Düll am 1. Juli antreten. Franz Hausmann

Research.Table. Titel: Anja Steinbeck: Transfer-Initiativen bündeln. Mit welchen Strategien kann die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen? Wir haben führende Köpfe aus der Wissenschaftsszene befragt. Anja Steinbeck, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, setzt auf gebündelte Transferförderung und weniger Bürokratie. Mehr.

Research.Table. Titel: Juristenausbildung: Reformbündnis schlägt Sofortprogramm vor. Seit 1869 hat sich die Juristenausbildung in Deutschland kaum verändert. Ein Bündnis fordert nun Reformen und macht Vorschläge für sofort umsetzbare Maßnahmen, etwa die Umstellung auf E-Examen und Auslichten des Prüfungsstoffs. Mehr.

26. Juni 2023, 14:00 Uhr, online

Webinar: Evaluating Ideas: Navigating an Uncertain World with Critical Thinking

Das OECD Directorate for Education and Skills widmet sich der Frage, was kritisches Denken in bestimmten Disziplinen und Entwicklungsstadien der Bildung bewirken kann. Außerdem wird besprochen, wie Pädagogen in Schulen und Hochschulen kritisches Denken fördern können. INFOS & ANMELDUNG

28. Juni 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr, online

Fachgespräch: Die digitale Transformation der Berufs- und Arbeitswelt als Gegenstand für das Lehramt

Im Zuge der Fachgespräche Lehrkräftebildung initiiert die Uni Dresden dieses Event. Speaker sind Eveline Wittmann, Professorin für Berufspädagogik und Ralf Tenberg, Professor für Technikdidaktik. INFOS & ANMELDUNG

29. Juni 2023, München

Jahresversammlung: Stifterverband

Der Stifterverband lädt seine Mitglieder, Förderer, Stifter und Partner ein, um über aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für Bildung, Forschung und Innovation zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

4. Juli 2023, 12:00 Uhr, online

Talk: KI in der Bildung

In diesem sogenannten “Chancen-Talk” des BMBF spricht Bettina Stark-Watzinger mit Akteuren aus Bildungspolitik, -wirtschaft, -forschung und -praxis über das Potenzial von KI-basierten Technologien für mehr Chancengerechtigkeit, individuelle Förderung und den Erwerb von Zukunftskompetenzen. INFOS & ANMELDUNG

4. Juli 2023, 18:30 bis 20:15 Uhr, Berlin

Dialog: Bildungspolitik

“CDU auf klarem Kurs”, verspricht die Partei, wenn es um Bildungspolitik geht. Auf diesem Event sprechen Mario Czaja, Karin Prien, Katharina Günther-Wünsch und Alexander Lorz über Themen wie die Behebung des Fachkräftemangels oder die Bedeutung der deutschen Sprache für schulischen Erfolg. INFOS & ANMELDUNG

10. Juli 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr, online

Fortbildung: Die Attraktivität von digitalen Medien für Kinder und Jugendliche nicht nur zu Corona-Zeiten

“Pädagogik trifft Psychotherapie” ist das Motto dieser Lehrkräfte-Fortbildung. Fragen, die diskutiert werden sind: Welche verstärkenden Faktoren machen digitale Medien gerade für Kinder und Jugendliche so attraktiv? Wie können Pädagogik und Psychotherapie darauf reagieren? INFOS & ANMELDUNG

digitale Infrastruktur, Schulclouds und Lernportale: Dafür investieren Bund und Länder mindestens 1,5 Milliarden Euro, teilweise aneinander vorbei, wie Christian Füller herausgefunden hat. Seine Recherche zeigt: Die Vorhaben sind nicht nur teuer, sondern auch unübersichtlich. Lernplattformen überschneiden sich und es bleibt die Frage: Wie gut können die Schulminister mit Geld umgehen?

Geld führt auch beim Startchancen-Programm zu Reibungen. Vergangene Woche kamen Vertreter von Bund und Ländern drei Tage lang zu einer Klausur zusammen. Ein Durchbruch sei erreicht, hieß es erst. Doch vor allem die CDU-Länder dämpfen die Erwartungen, wie Moritz Baumann und Holger Schleper recherchiert haben.

Am Donnerstag tagt die KMK in Berlin und Holger Schleper liefert Ihnen in dieser Ausgabe einen Ausblick auf die Agenda der 16 Schulminister. Sie wollen die Bundesbildungsministerin zu einem Bekenntnis beim Digitalpakt II drängen, bei dessen Verhandlung auch Bildungspolitiker der Ampel-Fraktionen Stillstand beklagen.

Und dann gibt es noch einen Weckruf, der für Gesprächsstoff sorgen wird: Rund 90 Organisationen erneuern heute ihren Appell nach einem nationalen Bildungsgipfel – darunter wichtige Akteure wie der Deutsche Beamtenbund, der Deutsche Städtetag und die Bertelsmann-Stiftung.

Empfehlen möchte ich Ihnen unser Table.Live-Briefing morgen um 12:30 Uhr. Es geht um ChatGPT – genauer: wie es im Unterricht eingesetzt werden kann und welche Risiken sein Einsatz birgt. Christian Füller diskutiert mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, und dem österreichischen Startup-Unternehmer Stefan Raffeiner. Hier können Sie sich anmelden.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre,

Die Präsidentin der Kultusminister bestand gerade im Table.Media-Interview darauf, schnell einen Nachfolger für den “Digitalpakt 1” zu vereinbaren. Aber während Katharina Günther-Wünsch (CDU) bereits neues Geld verlangt, gehört auch das Gremium, dem sie vorsitzt, zu den Verzögerern und Verschwendern. Das zeigt eine Table.Media-Recherche über die Ausgaben für digitale Tools. Bund und Länder geben in einer Vielzahl von Projekten Geld für Lernplattformen und virtuelle Klassenzimmer aus – oft ohne einen klaren Überblick zu haben. Die Recherche zeigt, dass der Staat digitale Infrastrukturen, Schulclouds und Lernportale im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro vorantreibt. Aber zu den Digital-Profis am Markt gelangt das Geld eher tröpfchenweise.

Ein Bericht von Table.Media über ein millionenschweres Intelligentes Tutorielles System, das professionelle EdTechs bauen sollen, hat viele Nachfragen erzeugt. Sind die Mittel schon ausgeschrieben? Wo kann man sich bewerben? Gleichzeitig wurde die Gretchenfrage aufgeworfen: Wie viele der Projekte programmiert der Staat selbst, wie viele lässt er erstellen – und wie professionell macht er das eigentlich?

Lange hatte der Staat in Gestalt der Kultusminister und des Bundes Distanz zu den EdTechs gehalten. Selbst in der Pandemie weigerten sich Bund und Länder, die mit Lernmanagementsystemen (LMS), Lernplattformen und Applikationen erfahrenen Anbieter für Schulen auch nur um Rat zu fragen. Das scheint sich nun zu ändern. Wie berichtet, haben sich acht Länder unter Führung Sachsens zusammengetan, um eine smarte Lernwolke bei einem etablierten Anbieter einzukaufen. Angepeilte Investition: 55 Millionen Euro. Ein weiteres, ganz ähnliches Projekt wird ebenfalls von acht Bundesländern vorangetrieben – dort geht es um eine von Profis erstellte “Adaptive Learning Cloud”. Diesmal hat Hamburg die Federführung. Das Beispiel zeigt: Es gibt Dopplungen und Überschneidungen. Transparenz sieht anders aus.

Betrachtet man den Bund als wichtigsten Nettozahler für digitale Projekte, so sieht man: Der Staat investiert geradezu schwindelerregende Beträge in digitale Projekte, deren Einmaligkeit sich manchmal selbst auf den zweiten Blick nicht erschließt. Insgesamt fließen rund zehn Milliarden Euro in die großen Vorzeigeprojekte vom Digitalpakt Schule über die Bildungsplattform bis hin zu den Lernwolken der Länder. Eine Liste nur dieser Lernplattformen summiert sich auf rund 1,5 Milliarden Euro.

In den Reihen der digitalen Bildungsanbieter und auch der Schulbuchverlage schüttelt man über solche Beträge ungläubig den Kopf. So können Verlage, vorneweg die Marktführer Klett, Cornelsen und Westermann, aus einem Etat von 450 Millionen Euro pro Jahr schöpfen. Er bleibt seit vielen Jahren konstant. Für digitale Anbieter und EdTechs gibt es (bislang) überhaupt kein definierbares Budget. Die eigentlichen Profis digitaler Bildung haben allenfalls kurzfristig während der Pandemie Aufträge bekommen. Oder sie griffen nach ein paar Brosamen vom 630-Millionen-Füllhorn des Bundes für die Nationale Bildungsplattform. Das Geld stammt übrigens aus EU-Töpfen.

Betrachtet man die einzelnen Projekte genauer, ist interessant, wie der Staat als Schöpfer digitaler Tools vorgeht. Zum Beispiel hat das Medieninstitut der Länder (FWU) kürzlich einen Fragebogen an verschiedene Wettbewerber verschickt, der Table.Media vorliegt. In diesem sollen die Anbieter ihre Fähigkeit zur Gestaltung digitaler Plattformen belegen sowie ihre technologischen Besonderheiten und Geschäftspartner auflisten. Letzte Frage des Bogens: “Sofern Sie KI einsetzen: Welche Formen von KI setzen Sie ein? (Deep Learning, Machine Learning, Learning Analytics etc.)”

Allerdings wirft die Kompetenz derjenigen, die den Fragebogen verschicken, durchaus Fragen auf. Einer der Projektmanager für die adaptive Lernwolke unter Führung Hamburgs sagte, er müsse sich ins Thema “erstmal hineinfuchsen”. Bisher habe er sich mit ganz anderen Fragen befasst. Die digitalen Bildungsanbieter reagieren darauf reserviert. “Ich habe doch nicht zehn Jahre lang Geld, Zeit und Engagement investiert, um jetzt Neulinge vom Staat mit meinem Wissen aufzuschlauen.” So äußert sich einer der Befragten, der seinen Namen nicht in einer Veröffentlichung lesen will. Zurecht – weil jene, die sich offen äußern, mit Nichtbeachtung rechnen müssen.

Der Staat weiß indes noch gar nicht genau, was aus der Adaptive Learning Cloud eigentlich werden soll. Es ist möglich, dass ein ausgewählter Anbieter seine Software für die acht Länder zur Verfügung stellt. Entlohnt würde er dann per Lizenzgebühren, die er für das LMS samt Funktionen Künstlicher Intelligenz erheben kann. Es wäre aber auch denkbar, dass die angebotene Software kleineren Anbietern helfen soll, die nicht über die nötigen IT-Kapazitäten verfügen. Sie könnten dann ihre Ideen oder Inhalte für Schulen über die Software ausspielen. Bislang ist noch nicht entschieden, wie die acht Bundesländer vorgehen wollen, hat Table.Media erfahren.

Aber auch andere Bund-Länder-Unterarten der Spezies der Lernplattform werfen Fragen auf: Warum bekommt die einst als Nationale Bildungscloud vom BMBF gestartete und als Drei-Länder-Cloud gelandete Unikum weitere 36 Millionen Euro? Immerhin gibt es zwei vernichtende Rechnungshofberichte, die dringend davor warnen, weiteres Geld in diese Plattform zu stecken. Warum wird ein etabliertes – und kommerzielles – LMS wie itslearning mit fast 13 Millionen Euro gefördert? Wem gehört die dabei entstehende neue Version? Und was hat es mit der pädagogischen Cloud-Infrastruktur auf sich? Die Projektbeschreibung liest sich wie aus dem Buzzword-Bingo der Digitalisierung – wurde aber dennoch mit 35 Millionen Euro belohnt.

Allerdings muss man den Ländern zugutehalten, dass sie in eine extrem dynamische technische Entwicklung geraten sind. Das Aufkommen generativer Sprachmodelle wie ChatGPT hat sowohl das Projekt “Intelligente Tutorielle Systeme” als auch die “Adaptive Learning Cloud” zurück auf Los geworfen. Für beide Projekte gibt es bislang noch keine Ausschreibung. Kein Wunder: Warum sollte man Schulen jetzt eine digitale Technologie zur Verfügung stellen, wenn der technische Fortschritt gerade die ganze Branche auf den Kopf stellt?

Es wären genau die Bilder, die es bräuchte. Ein Schulterschluss zwischen Bund und Ländern, um gemeinsam 4.000 Schulen in sozial schwieriger Lage zu unterstützen. Schluss mit den Sticheleien, zurück zur Sacharbeit. Tatsächlich treffen sich die 16 Schulminister am Freitag zu einem vertraulichen Gespräch mit Bettina Stark-Watzinger. Doch substanzielle Erfolge können sie – noch – nicht vermelden.

Drei Tage lang feilten Staatssekretäre aus Bund und Ländern vergangene Woche in kleiner Runde an einem gemeinsamen Konzept. Am Donnerstag berichtete der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda, Bund und Länder stünden kurz vor einem Durchbruch. Es klang, als könnten die Minister schon diesen Freitag einen “grundsätzlichen Haken” an das Milliardenprojekt machen. Was folgte, waren umgehende Dementis.

“Wir sind keinen Schritt vorangekommen” und “Die großen Finanzfragen sind weiter offen”, verlautete es aus dem Umfeld der Verhandler. Zwar lobten alle Seiten die gute Atmosphäre bei der dreitägigen Klausur. Dennoch widersprechen besonders die CDU-Länder dem Eindruck, die für den Spätsommer geplanten gemeinsamen Eckpunkte seien quasi unterschriftsreif.

“Trotz Annäherungen bleiben wichtige Punkte vonseiten des Bundes offen und ungeklärt”, sagt Hessens Kultusminister Alexander Lorz gegenüber Table.Media. “Die Länder benötigen endlich verbindliche Aussagen, um jetzt weiterzukommen”, fordert er. Das BMBF wollte sich nicht äußern – vielleicht, weil zentrale Streitpunkte bei der Klausur nicht final abgeräumt wurden?

Der Verteilungsmechanismus: Der Bund will 50 Prozent der Mittel nach einem Index verteilen, der die Herkunft der Schüler, die Armutsgefährdungsquote und die negative Wirtschaftsleistung berücksichtigt (Details). Die Länder wollen im Kern am Königsteiner Schlüssel festhalten, ergänzt um einen fünfprozentigen Solidaritätsfonds (Details). Hier zeichnet sich eine Annäherung ab.

Nach Informationen von Table.Media signalisierten die Länder, sich nicht am Königsteiner Schlüssel festzuklammern. Es sei vorstellbar, bei der ersten Säule auf ein kriteriengestütztes Modell einzuschwenken – je nachdem, wie die einzelnen Parameter wie Armut und Herkunft gewichtet sind. Das entscheidet, wie sich letztlich die Millionenbeträge zwischen den Ländern verteilen.

Einig sind sich Bund und Länder, dass die Mittel in Säule II und III – und damit, je nach Gewichtung der Säulen, etwa die Hälfte des Geldes – über den Mechanismus der Umsatzsteuer verteilt werden sollen. Fußnote: Der Umsatzsteuerschlüssel wiederum liegt sehr nah am Königsteiner Schlüssel. Heißt: eher Prinzip Gießkanne.

Die Kofinanzierung: Das ist die umstrittenste Frage. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien war Anfang Mai sehr klar: “Eine Kofinanzierung mit neuem Geld kommt nicht infrage”, sagte sie der FAZ. Zwei Monate später klingt das anders. Den neuen Ton setzte KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch gerade im Interview mit Table.Media: “Die Länder sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen.” Dafür müsse das Startchancen-Programm auf laufenden Länderinitiativen abgestimmt werden, um keine Parallelstrukturen aufzubauen. Welche laufenden Ausgaben sich die Länder anrechnen lassen können, ist noch zu verhandeln.

Die Programmsäulen: Das BMBF will 50 Prozent des Geldes für Schulbau, 30 Prozent für das Schulbudget und 20 Prozent für Schulsozialarbeit ausgeben, während die Länder die erste Säule abschwächen wollen und auf eine Drittel-Aufteilung setzen. Hier zögert der Bund. Denn nur bei Säule I, die über Artikel 104c Grundgesetz laufen soll, kann das BMBF die Mittelverwendung in den Ländern kontrollieren. Beim Finanzmechanismus über die Umsatzsteuer gibt Stark-Watzinger die Kontrolle weitgehend aus der Hand.

Die rechtliche Umsetzung: Das BMBF möchte ein Startchancen-Gesetz auf den Weg bringen, das den Bundestag passieren muss. Die Länder favorisieren eine einfache Verwaltungsvereinbarung, um nicht zu riskieren, dass die Ampel-Abgeordneten nochmal an der Einigung rütteln.

Eigentlich hatte die Startchancen-Arbeitsgruppe ein gemeinsames Kommuniqué vorbereitet. Dass dann der Wiarda-Bericht im Netz auftauchte, sorgte für Ärger. Die Idee wurde kurzerhand abgeräumt. Table.Media liegt das einseitige Papier dennoch vor. Es preist “deutliche Fortschritte in zahlreichen Punkten” an, liest sich im Detail allerdings reichlich unspektakulär.

Die Verhandler sind sich demnach einig, dass der Primarbereich im Fokus stehen soll. 60 Prozent der 4.000 Schulen sollen Grundschulen sein – eine Priorität des BMBF. Dann folgen in dem Kommuniqué eine Auflistung vieler geeinter Punkte, die jedoch nie richtig strittig waren – was sich offenbart, wenn man die beiden Eckpunktepapiere vom BMBF und den Ländern nebeneinanderlegt.

Die Kurzfassung: Das Programm soll auf die Basiskompetenzen der Schüler und deren Persönlichkeitsentwicklung zielen. Dabei soll sich der einzelne Schüler genauso weiterentwickeln, wie die jeweilige Schule als Institution. Die Schulen sollen sich in den Sozialraum und damit gegenüber Vereinen und Betrieben öffnen. Bund und Länder wollen eine wissenschaftliche Evaluation sowie ein datengestütztes Monitoring aufsetzen.

Bei aller Euphorie sprechen einige Bildungsforscher, obwohl sie die Grundidee des Programms teilen, dennoch von einer Blendgranate. Die Dimension des Programms – am Ende wohl nicht mehr als eine bis eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr – passe nicht zur Größe der Herausforderungen. “Ein lächerlicher Betrag”, sagt der Bildungssoziologe Dirk Zorn jüngst im Deutschlandfunk. “Wir bräuchten ein Programm für die Grundschulen in einer ganz anderen Größenordnung.” Bettina Stark-Watzinger meint, das Projekt sei ein “großer Hebel” – und steht damit ziemlich allein da.

Im Detail schmerzt einige Bildungsforscher auch die Architektur des Programms: also die Dreisäulenstruktur, die sich SPD, Grüne und FDP ausgedacht haben. “Was sich davon am Ende lernwirksam auswirkt, dass die Basiskompetenzen besser erworben werden, ist für mich völlig schleierhaft”, so Zorn. Gut sei, dass die Länder Strukturen aufbauen wollen, um die Schulleitungen bei der Umsetzung des Programms zu unterstützen, Lehrer fortzubilden und die Startchancen-Schulen zu vernetzen.

Lesen Sie auch: Die Schulleiter nicht alleinlassen!

Vor allem die Bausäule, die am Ende womöglich die Hälfte der Startchancen-Mittel auffrisst, steht in der Kritik. Natürlich seien moderne Lernorte wichtig, sagt die Bildungsforscherin Nina Bremm. Doch unterm Strich spendiert das BMBF 500 Millionen Euro pro Jahr – heißt überschlagen: 125.000 Euro für jede einzelne der 4.000 Schulen. “Das reicht für einen Farbanstrich von außen – nicht viel mehr”, sagt Bremm.

Ziel des Programms sei, dass die Grundschüler besser lesen, rechnen und schreiben lernen. “Es ist überhaupt nicht klar, wie die Mittel in der Ausstattungssäule darauf einzahlen. Wir wissen aus der Forschung, dass es die Tiefenstrukturen des Unterrichts sind, die den Unterschied machen”, betont Bremm. Sie warnt: “Verglichen mit dem Investitionsrückstau an öffentlichen Schulen, kann ein solch knapp bemessenes Programm auch eine Verschleierungstaktik sein.” Moritz Baumann, Holger Schleper

Der Vorhang zu und alle Fragen offen: Obwohl das EU-Parlament ein Gesetz über Künstliche Intelligenz auf den Weg gebracht hat. Obwohl Lehrer-Ratgeber und –Fortbildungen für den Umgang mit ChatGPT wie aus dem Boden sprießen. Und obwohl die Datenschutzkonferenz auf verschiedensten Wegen Anfragen an OpenAI gerichtet hat, ist die juristische Lage für den Umgang mit den Sprachmodellen ziemlich ungeklärt.

Deswegen haben wir die Vorsitzende der Konferenz der deutschen Datenschutzbeauftragten, Marit Hansen, aus Schleswig-Holstein, zum Table.Live-Briefing eingeladen. Zusammen mit dem Internet-Unternehmer Stefan Raffeiner wollen wir Risiken, Chancen und Nebenwirkungen der KI in der Bildung diskutieren. Raffeiner hat gerade eine Lehrerplattform auf den Markt gebracht, bei der Künstliche Intelligenz Lehrkräften bei der Unterrichtsvorbereitung hilft.

Die erste und naheliegendste Frage an Margit Hansen wird sein, wie der Stand des Verfahrens ist, das verschiedene Bundesländer gegen Open AI eingeleitet haben. Hansen, das muss man wissen, ist gar keine fundamentale Kritikerin von generativen Sprachmodellen wie ChatGPT. “KI ist keine Magie. Altersgerecht müssen Funktionsweisen, Chancen und Risiken vermittelt werden. Dazu gehört das Bewusstmachen möglicher Effekte wie Diskriminierung, Manipulation und Ausfiltern von Informationen.” Hansen ist Informatikerin und Medizinerin. Sie lehrt – parallel zu ihrer Aufgabe als der Leiterin der Datenschutz-Filiale in Kiel, die lange als schärfste Datenschutzbehörde Deutschlands bekannt war – an Hochschulen des Landes und sitzt in internationalen Gremien.

Ganz ähnlich wie Hansen argumentiert Stefan Raffeiner. “ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle werden in Schulen jedenfalls eingesetzt, egal ob reguliert oder nicht”, sagt der Südtiroler. “Deshalb ist Wissen über Funktionsweise und insbesondere Einschränkungen essenziell.” Raffeiners junge Plattform Teachino will Lehrkräften helfen, ihren Unterricht vorzubereiten. Dies soll möglichst gut assistiert durch andere Lehrkräfte geschehen – aber eben auch durch eine im Hintergrund laufende Künstliche Intelligenz.

Die Lehrkraft drückt einen Button, sagt Raffeiner, “und schon rattert das Ding los und schreibt seine Vorschläge hier rein.” Ob der Lehrer, diese dann annimmt, ob er sie verändert, ob er sie verwirft oder sich nur inspirieren lässt, das entscheiden die Pädagogen selbst. Die KI mache das auf der Grundlage der Jahresplanung des Lehrers, den eigenen Materialien des Lehrers, die er auf Teachino hinterlassen hat. Bald sollen auch die jeweiligen Stundenpläne und die Bildungsziele mit integriert werden.

Das bedeutet, dass die Künstliche Intelligenz auf der Lehrerplattform von Stefan Raffeiner bereits fest integriert ist. Allerdings nimmt Raffeiner den Lehrern die Arbeit ab, eigene Prompts zu schreiben. Diese Prompts wurden von didaktisch wie informatisch geschulten Fachleuten vorformuliert. Die Lehrkraft löst diese nur noch aus, etwa in dem sie den Button “Fragen erstellen” drückt. Raffeiner legt größten Wert darauf, dass die Plattform Teachino datenschutzrechtlich konform ist.

Aber es soll bei dem Gespräch nicht nur um die konkreten datenschutzrechtlichen Fragen gehen. Uns interessiert die ganze Palette von Fragen, die sich rund um ChatGPt in der Schule ergibt. Inzwischen verbreitet sich ChatGPT in Gestalt Hunderter Plugins in allen möglichen Lebensbereichen – und die Schule ist ein wesentlicher. Wo kann ChatGPT Lehrern helfen? Wo wird die KI sie ersetzen? Und was müssen Schüler wissen, wenn sie die KI nutzen? Wie viel Diskriminierung steckt in der Gewinnung von Trainingsdaten? Und wie lässt sich verhindern, dass die Schüler zu Sparringspartnern werden, deren persönliche Informationen dann von der riesengroßen Maschine verarbeitet werden?

Die Zahl nicht besetzter Ausbildungsplätze hat ein ungekanntes Ausmaß erreicht. Gleichzeitig gibt es vermutlich eine nennenswerte Zahl junger Menschen, die keine Ausbildung beginnen, obwohl sie dies eigentlich möchten. Angesichts substanzieller Arbeitskräfteengpässe muss uns das Sorge machen. Doch wie groß die Probleme am Ausbildungsmarkt genau sind, dazu mangelt es bisher an Daten.

Sowohl die Bundesagentur für Arbeit (BA) als auch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) veröffentlichen zwar regelmäßig Daten zum Ausbildungsgeschehen. Beide Datenquellen bilden allerdings nicht den gesamten Ausbildungsmarkt ab. Sowohl das Stellenangebot als auch die Zahl der potenziell Ausbildungsinteressierten sind dort untererfasst. Dies erschwert quantitative Aussagen zum Ausbildungsmarkt.

Dafür, dass BA und BIBB Stellen und Interessierte untererfassen, gibt es einen simplen Grund: Sie können nur erfassen, was ihnen auch gemeldet wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann nur Ausbildungssuchende registrieren, die sich bei ihr melden. Und sie ist auch davon abhängig, dass Bewerberinnen oder Bewerber ihr mitteilen, ob sie einen Ausbildungsplatz gefunden haben oder nicht. Bei offenen Lehrstellen ist es ähnlich: Diese müssen die Betriebe der BA erstmal überhaupt mitteilen.

Das BIBB bekommt von den Kammern mitgeteilt, wie viele Ausbildungsverträge deren Betriebe neu abschließen konnten. Für September 2022 verzeichnete das BIBB 475.143 neu abgeschlossene Verträge. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte dahingegen nur etwa 200.000 Bewerber, die eine Ausbildung aufnahmen. Hierin zeigt sich bereits die starke Untererfassung der BA.

Ausgehend von der Zahl von den Kammern berechnet das BIBB weitere Zahlen zum Ausbildungsmarkt. Es stützt sich dabei allerdings wiederum auf die Zahlen der BA. So kalkuliert das BIBB etwa, wie viele Lehrstellen Betriebe insgesamt angeboten haben: Dafür addiert das Institut zu seiner Kammer-Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge wie viele unbesetzte Ausbildungsstellen die BA verzeichnet. Wie oben beschrieben ist dieser Wert jedoch mit Vorsicht zu genießen sind, schließlich melden nicht alle Betriebe der BA ihre offenen Stellen.

Ergebnisse des IAB-Betriebspanels unterstreichen: Das Angebot ist in beiden Datenbeständen untererfasst. Für das Panel befragt das Forschungsinstitut Kantar Public im Auftrag unseres Instituts eine repräsentative Auswahl von rund 15.500 Betrieben aller Wirtschaftszweige und Größenklassen. Im Ergebnis zeigt sich ein viel höheres Lehrstellenangebot als es sich aus den Zahlen von BIBB und BA ergibt – und damit auch eine viel höhere Quote an Ausbildungsstellen, die unbesetzt bleiben. Weist das BIBB für 2021 11,8 Prozent unbesetzte Stellen aus, kommt das Betriebspanel sogar auf 27 Prozent. Dieser Anteil dürfte so viel höher ausfallen, da das Panel auch unbesetzte Stelle berücksichtigt, die Unternehmen der BA eben nicht melden. Geht man nach der Befragung, ist von einem ausgeprägten Bewerbermangel auszugehen.

Allerdings sind auch auf der Bewerberseite die Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit nicht eindeutig. Für 2021 kommt das BIBB mithilfe von Daten der BA auf 4,9 bis 12,5 Prozent Ausbildungsinteressierte, die leer ausgingen. Ihr Anteil wird noch höher, bezieht man mit ein, wie viele Bewerberinnen und Bewerber sich insgesamt bei der Bundesagentur gemeldet haben – abzüglich derer, die der BA meldeten, dass sie eine Ausbildung gefunden haben. Auch dieser Wert ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, schließlich melden nicht alle der BA, wenn sie einen Ausbildungsvertrag abschließen.

Augenfällig ist: Die Zahl potenziell Ausbildungsinteressierter ist wahrscheinlich viel höher ist als die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, die die BA und das BIBB berichten. In den vergangenen zehn Jahren ist so auch der Anteil Jugendlicher, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen, nicht gestiegen – obwohl immer mehr Ausbildungsstellen nicht besetzt werden können. Das dürfte an zunehmenden Passungsproblemen liegen; dass Jugendliche und Betriebe also nicht zueinander finden. Möglicherweise bleibt einem steigenden Teil junger Menschen der Zugang in eine Ausbildung verwehrt, weil ihre schulischen Qualifikationen oder ihre sozialen Grundkompetenzen den Anforderungen der Betriebe nicht genügen.

Präzise Daten zu Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt, aber auch dazu, wer eine Ausbildung findet und wer nicht, fehlen. Wir brauchen diese Daten jedoch, um empirisch belastbarere Empfehlungen geben zu können, wie sich die Berufsorientierung verbessern und wie die geplante Ausbildungsgarantie effektiv umsetzen ließe. Die bestehenden Datenlücken sollten angesichts der aktuellen Krise am Ausbildungsmarkt dringend geschlossen werden.

Das IAB plädiert daher für repräsentative Erhebungen zu den Ausbildungsinteressierten und zum Angebot von Ausbildungsstellen. Sie sollten ergänzt werden um detaillierte Verlaufsanalysen zum Übergang von der Schule in Ausbildung auf Basis von repräsentativen Längsschnittdaten.

Bernd Fitzenberger studierte Volkswirtschaftslehre, Mathematik und Statistik. Er lehrte und forschte in Dresden, Mannheim, Frankfurt am Main, Freiburg und Berlin. Seit 2019 ist er Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das die Bundesagentur für Arbeit mit Expertise versorgt und das Bundesarbeitsministerium berät. Daneben ist er Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Dass die Länder nervös sind, überrascht nicht. Doch selbst innerhalb der Ampel-Fraktionen sind die Bildungspolitiker mittlerweile besorgt, dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Pläne der Koalition zur Schuldigitalisierung kassiert. “Bislang fehlen deutliche Signale, dass sie einen zweiten Digitalpakt wie verabredet vorantreibt”, sagt Nina Stahr, bildungspolitische Sprecherin der Grünen. “Mein Gefühl ist, dass der Digitalpakt II beerdigt ist“, meint ein Ampel-Parlamentarier gegenüber Table.Media.

Im Mai 2024 läuft der erste Digitalpakt, ausgestattet mit fünf Milliarden Euro, aus. Die Länder drängen auf eine nahtlose Anschlussfinanzierung. Das sei nahezu ausgeschlossen, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung. Ein Start 2025 sei realistisch. Im Haushaltsplan für 2024, der am 5. Juli das Kabinett passieren soll, sind bislang keine Mittel vorgesehen.

Der Grünen-Politiker Bruno Hönel, der im Haushaltsausschuss das BMBF betreut, geht noch weiter: In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sei der Digitalpakt II bislang nicht berücksichtigt. Die versprochenen frischen Digitalmilliarden sieht er durch aktuelle “Rasenmäherkürzungen” im Bildungs- und Forschungsbereich gefährdet. “Ich möchte Bettina Stark-Watzinger ermutigen, die nötigen Gelder bei Christian Lindner einzuwerben. Es wäre ein Armutszeugnis, ausgerechnet beim chancengerechten Zugang von Schüler:innen zu digitaler Infrastruktur und Bildung zu sparen”, so Hönel.

Lesen Sie auch: “Es gibt keine Verfassungsänderung” – Ties Rabe zum Digitalpakt

2021 haben sich die Ampel-Koalitionäre geeinigt, “Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens zu unterstützen.” Neue Hardware, Austausch alter Geräte, Wartung und Administration: All das sollte ein zweiter Digitalpakt, Laufzeit bis 2030, enthalten. Bis zu 6,5 Milliarden Euro waren im Gespräch.

Nun verfestigt sich bei mehreren Abgeordneten der Unmut, die FDP-Ministerin treibe vor allem ihre eigene Agenda voran – passend zum politischen Profil der FDP. Das Startchancen-Programm habe Priorität, daneben: DATI, SPRIND, Kernfusion, Wasserstoff. “Wir sollten uns in der Koalition den Vertrag nochmal genau ansehen und schauen, wo unsere Prioritäten liegen”, sagt Nina Stahr.

Deutliche Worte auch aus der SPD-Fraktion: “Der Koalitionsvertrag gilt und damit auch der Digitalpakt II als gemeinsames Ampel-Projekt”, betont der bildungspolitische Sprecher Oliver Kaczmarek. Daran sei auch die FDP gebunden. “Viele Schulen haben inzwischen Geräte angeschafft und WLAN installiert, jetzt braucht es eine verlässliche Anschlussfinanzierung.” Er will Klarheit – spätestens nach der parlamentarischen Sommerpause. Moritz Baumann, Holger Schleper

Bevor es in die Sommerpause geht, tagt diese Woche noch die Kultusministerkonferenz: Donnerstag die Schulminister, am Freitag die Wissenschaftsminister. Topthema ist das Startchancen-Programm (lesen Sie hier eine aktuelle Analyse). Doch auch die Fortführung des Digitalpaktes wird zu einem dominierenden Thema. Ein Blick auf das Programm:

Am Kamin: Die letzten Monate war die Stimmung zwischen Bund und Ländern frostig. Die Erinnerungen an die Posse um den Bildungsgipfel und beidseitige Sticheleien sind noch frisch. Die angekündigte Taskforce ist vorerst abgesagt; nun will man sich näherkommen. Bettina Stark-Watzinger folgt einer Einladung der KMK und trifft sich am Freitag mit den Schulministern zu einem zweieinhalbstündigen Kamingespräch – auf neutralem Boden, im Hotel Bristol in Berlin. Ein neues, vielleicht weniger steriles Format.

Digitalpakt II: Für das BMBF hat die Schuldigitalisierung nicht mehr höchste Priorität. Die Länder jedoch drängen auf weitere Milliarden vom Bund, schließlich hat die Ampel-Koalition einen Digitalpakt II versprochen. Die Zeit drängt, mehr noch als beim Startchancen-Programm, heißt es aus Kreisen der Länder. “Wir erwarten am Freitag belastbare Aussagen”, sagt der hessische Kultusminister, Alexander Lorz, gegenüber Table.Media. “Der Bund hat bislang nichts über die Zeit, die Summen und die Regularien dargelegt. Der Stillstand trifft nicht nur die Länder, sondern gerade die Kommunen und die Schulgemeinden”, so der Koordinator der CDU-geführten Bundesländer.

Qualitätsoffensive Lehrerbildung: In die QLB sind seit 2015 etwa 470 Millionen Euro vom Bund an ausgewählte Hochschulen zur Stärkung des Lehramtsstudiums geflossen. Die Zeichen, dass das BMBF die Initiative zum Jahresende auslaufen lässt, verdichten sich. Staatssekretär Jens Brandenburg erklärte vor wenigen Tagen im Bundestag, dass es Aufgabe der Länder sei, die Ergebnisse der QLB auch in die Fläche, in die Lehrkräfteaus- und -weiterbildung zu transferieren. “Da ist durchaus noch Luft nach oben.” Hinzu kommt, dass in den Ländern die Weiterführung des Digitalpaktes oberste Priorität hat.

Ministerpräsidenten, bitte übernehmen! Die KMK sei mit den nötigen Reformen im Bildungswesen überfordert, erklärt ein Bündnis aus Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften, das heute ihren Appell für einen nationalen Bildungsgipfel erneuert (zum Aufruf). Rund 90 Organisationen unterstützen die Initiativen mittlerweile, darunter auch der Deutsche Beamtenbund und der Deutsche Städtetag.

Sonstige Themen

Holger Schleper

Laut KMK wird derzeit bundesweit jede zehnte Stelle (9,4 %) durch Seiteneinsteiger besetzt. Es zeigt sich ein Ost-West-Gefälle. Während die Quote in Westdeutschland bei 5 Prozent liegt, ist in Ostdeutschland mehr als jeder vierte neue Lehrer Seiteneinsteiger (28 %). Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die KMK veröffentlicht hat.

Die Zahlen zeigen, dass die Länder zu wenig Nachwuchs ausbilden. Bundesweit konnte jede fünfte Stelle nicht mit einem frisch gebackenen Absolventen des Vorbereitungsdienstes besetzt werden. Besonders groß ist die Lücke auch hier in den Stadtstaaten und ostdeutschen Ländern. Dort konnte nur für etwa jede zweite Stelle ein Neuabsolvent gefunden werden.

Seit 2019 sinkt die Zahl der Absolventen eines Referendariats bundesweit. 27.300 angehende Lehrkräfte schlossen 2022 den Vorbereitungsdienst ab; 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit vergrößert sich rein rechnerisch die Quote an eingesetzten Seiteneinsteigern. Denn bundesweit wurden insgesamt 33.500 neue Lehrer eingestellt.

Die Zahl neu eingestellter Lehrer stieg minimal um 1 Prozent. Eine Trendumkehr, wie man sie vor acht Jahren erlebte, zeichnet sich trotz Lehrermangels nicht ab. Damals verließ man das Plateau von etwa 30.000 Neueinstellungen und konnte die Zahl in den fünf Folgejahren auf rund 35.000 erhöhen. Niklas Prenzel

Kommunen und Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen sich besser für geflüchtete Kinder einsetzen können. Deshalb hat das Landeskabinett grünes Licht für ein finanzielles Hilfspaket gegeben. 49 Millionen Euro stehen den Schulen in NRW ab dem neuen Schuljahr zur Aufnahme und Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Das Geld soll für Förderangebote und zusätzliches Personal eingesetzt werden. Die Schulen müssten immer noch “enorme Herausforderungen” stemmen, sagt Bildungsministerin Dorothee Feller. Die fachgebundene Pauschale soll daher kurzfristige Unterstützung bieten. Eingesetzt werden kann das Geld von Anfang August bis Ende des Jahres.

Allein 207.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen aktuell in Deutschland den Unterricht. 41.000 davon gehen in NRW zur Schule – mehr als in jedem anderen Bundesland. Insgesamt besuchen rund 100.000 neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in NRW die Erstförderung. Weitere finanzielle Unterstützung sei daher dringend notwendig, sagt Andreas Bartsch, Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands (NRWL). Bei der Verteilung des Budgets wurde berücksichtigt, wie viele ausländische Schüler seit dem Schuljahr 2021/2022 an eine Schule gekommen sind.

Der Großteil des Geldes (32 Millionen Euro) soll als Schulträgerbudget für individuelle Angebote wie Sprachförderung, Elternberatung oder Lehr- und Lernmittel eingesetzt werden. 14,7 Millionen Euro stehen bereit, um sozialpädagogische Fachkräfte zu gewinnen. Damit die Integration in die Regelklassen und die Zusammenarbeit in heterogenen Gruppen gelingen, seien diese individuelle Maßnahmen und mehr Personal vor Ort essenziell, sagt NRWL-Präsident Bartsch. Vera Kraft

Die Ampel-Koalition will in dieser Woche ihr Gesetz zur Stärkung von Aus- und Weiterbildung und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Bundestag verabschieden. Das kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil am Montag an. Er sprach von “zwei historischen Entscheidungen”. Beide Gesetze hatte das Bundeskabinett Ende März auf den Weg gebracht. SPD, Grüne und FDP haben sich nun auf die letzten Details geeinigt.

Mit dem Gesetz zur Aus- und Weiterbildung will die Koalition eine Ausbildungsgarantie schaffen. Die Bundesagentur für Arbeit wäre verpflichtet, jungen Menschen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, eine außerbetriebliche Ausbildung anzubieten. Eine Mobilitätsprämie soll es ihnen leichter machen, auch weiter entfernt liegende Ausbildungsplätze anzunehmen.

Heil betonte, Deutschland müsse “Weiterbildungsrepublik” werden. Der Plan: Die Unternehmen können ihre Beschäftigten für eine Weiterqualifizierung freistellen, ohne sie weiter bezahlen zu müssen. Der Staat springt ein und zahlt ein Qualifizierungsgeld als Lohnersatz. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sprach ein Lob aus: Ganze Teile der Belegschaft könnten auf Grundlage eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung in ihrer beruflichen Neuorientierung gefördert werden, sagte er.

Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll dafür sorgen, dass Deutschland mit dem mit erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, Australien oder Neuseeland gleichzieht. Es sieht etwa ein Punktesystem vor, das neben Sprachkenntnissen die berufliche Qualifikation und das Alter berücksichtigt.

Menschen, die zum Stichtag 29. März in einem Asylverfahren waren, sollen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten – vorausgesetzt, sie bringen entsprechende Qualifikationen mit. Die Regelung zum Spurwechsel soll jedoch nur rückwirkend gelten – um keine “Fehlanreize oder sogenannte Pull-Effekte” zu geben, betonte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte beim Tag der Industrie, Deutschland werde das modernste Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Welt bekommen und versprach der versammelten Wirtschaftselite unbürokratische Regelungen. dpa/anpa

Der Deutsche Lehrerverband (DL) hat einen neuen Präsidenten: den Augsburger Schulleiter Stefan Düll. Der 58-Jährige übernimmt das Amt von Heinz-Peter Meidinger, der immer wieder mit meinungsstarken Debattenbeiträgen von sich reden machte – zuletzt etwa mit der Forderung nach einer Migrantenquote für Schulklassen. Düll sagte nun Bildung.Table: “Ich möchte im politischen Diskurs das Bestmögliche für alle Schulen herausholen.” Das mag noch wenig konkret klingen, für Düll sind die großen Herausforderungen aber “glasklar”: der Lehrkräftemangel, die Integration von Geflüchteten und die Digitalisierung der Schulen.

Digitale Hilfsmittel sollen Düll zufolge gegen den Mangel an Pädagogen helfen – indem sie Lehrern den Unterricht erleichtern. Er denkt dabei an den Einsatz Künstlicher Intelligenz, sagte Düll der Zeitung Welt, etwa für neue Prüfungsformate. Selbst wenn Schüler Aufsätze weiterhin handschriftlich verfassten, könne künftig eine KI zum Einsatz kommen, “die diese Aufsätze einscannt und in Maschinenschrift verwandelt”. Dem Lehrer würde so das Entziffern und die Rechtschreibkorrektur erspart – und er könne “sich mit Inhalt, Stil und Argumentation beschäftigen.”

Im Gespräch mit Bildung.Table betont Düll als weiteres Thema den Schulbau. Viele Gebäude seien sanierungsbedürftig, Räume zu klein oder schlicht nicht vorhanden. “Wir zwingen unsere Schüler mit der Schulpflicht den Unterricht zu besuchen. Dann müssen wir ihnen auch ein entsprechendes Angebot an Schulqualität machen”, sagte Düll. Schule müsse ein Wohlfühlort sein, davon seien einige Schulgebäude weit entfernt.

Langeweile dürfte bei Stefan Düll in nächster Zeit in jedem Fall keine aufkommen. Neben seiner neuen Tätigkeit als Präsident des DL bleibt der Familienvater Schulleiter und Seminarvorstand am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß im Landkreis Augsburg und stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbands (DPhV).

Dülls Engagement im Philologenverband – einem Zusammenschluss von Lehrkräften, die an Schulen arbeiten, die zum Abitur führen – war für seine Wahl zum Vorsitzenden des DL sicher keineswegs hinderlich: Der DPhV vertritt über die Hälfte der Lehrkräfte, die im Deutschen Lehrerverband zusammengeschlossen sind.

Stefan Düll, einstimmig gewählt, konnte sich aber nicht nur das Vertrauen des DPhV sichern, sondern ebenso das der anderen drei Verbände, die im Deutschen Lehrerverband organisiert sind: Auch der Bundesverband der Lehrkräfte an Beruflichen Schulen, der Verband Deutscher Realschullehrer und die Katholische Erziehergemeinschaft stimmten für ihn. Insgesamt stehen die vier Verbände laut Angaben des DL für etwa 165.000 Lehrerinnen und Lehrer. Damit vertritt die Dachorganisation ähnlich viele Pädagogen wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und deutlich weniger als die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die für 280.000 Mitglieder spricht.