die USA und Großbritannien haben gestern bekannt gegeben, künftig kein Öl (und teilweise Gas) aus Russland mehr importieren zu wollen (mehr dazu lesen Sie in den News).

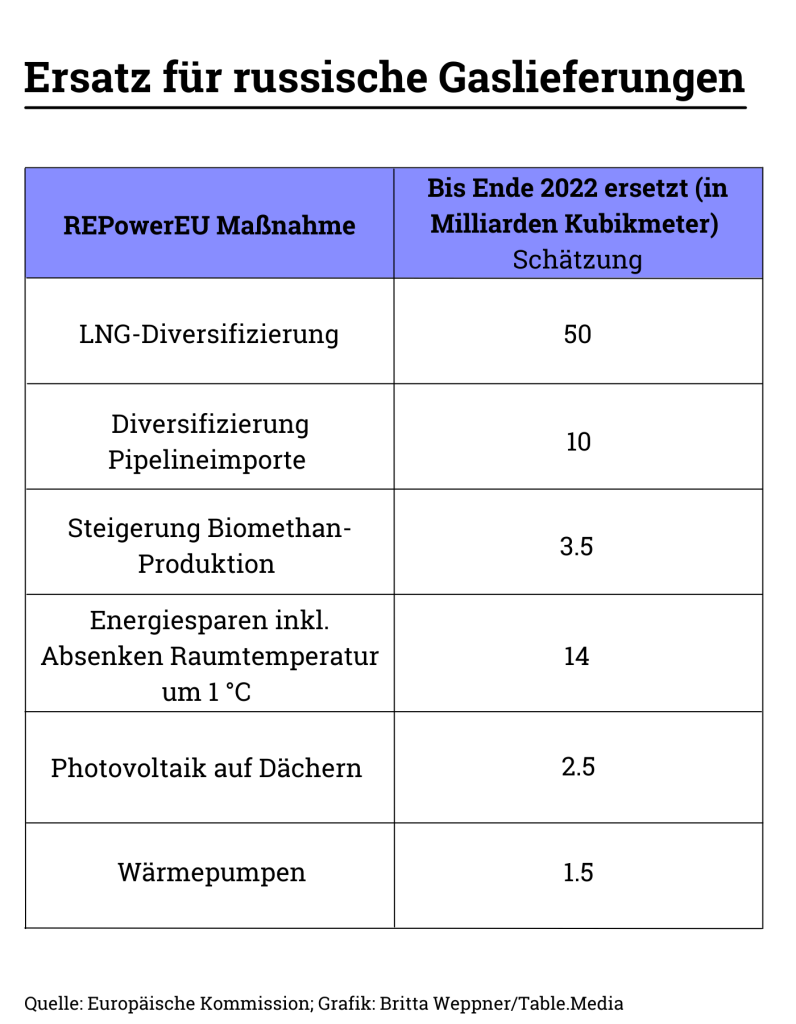

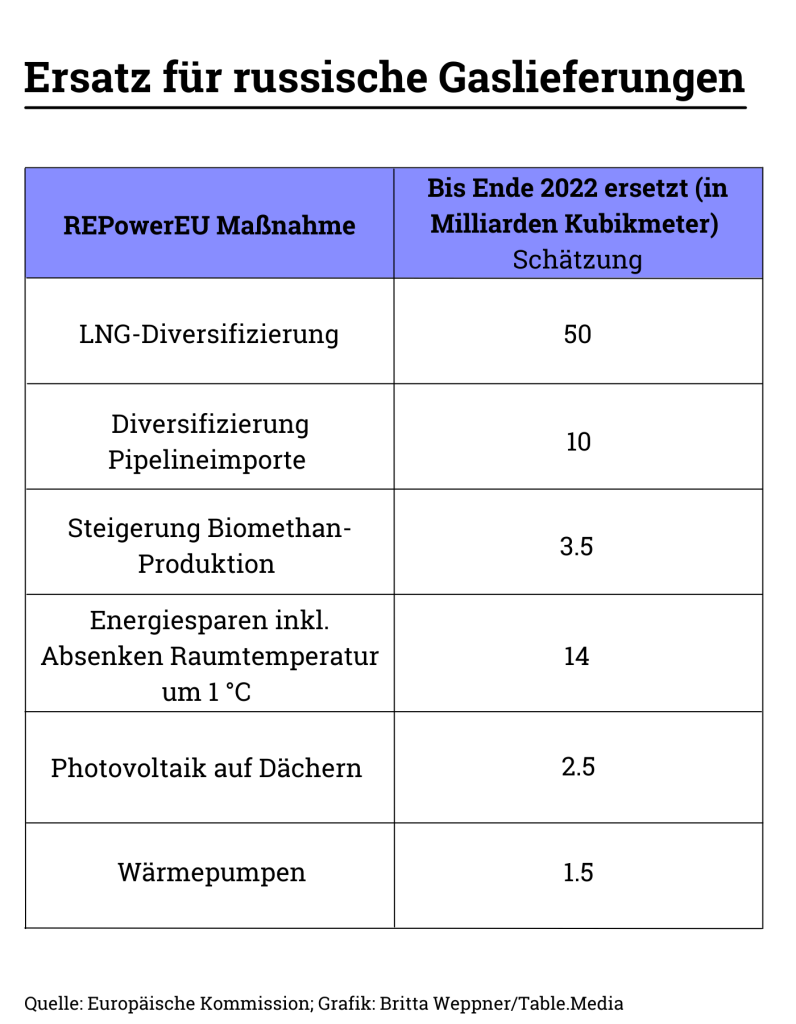

Die EU-Länder können sich diesen Schritt nicht adhoc leisten. Gestern stellte die EU-Kommission einen Plan vor, wie es Europa gelingen kann, seine Abhängigkeit von russischem Gas noch in diesem Jahr um zwei Drittel zu verringern. Zu den Maßnahmen gehören: Gasspeicher sollen künftig europaweit als kritische Infrastruktur gelten, LNG-Importe drastisch erhöht und sogar die Raumtemperatur in Wohnungen reduziert werden. Manuel Berkel hat aufgeschlüsselt, welche Alternativen in welchen Mengen nötig sind, um von russischem Gas lozukommen.

Auch China muss handeln, um die Energiesicherheit im eigenen Land zu gewährleisten. Während hier kurzfristig höhere Einkaufsmengen für Kohle und Gas aus Russland infrage kommen, will sich Peking aber nicht dauerhaft abhängig machen. Langfristig ist der Ausbau der Erneuerbaren weiter im Interesse der Chinesen, aber Staatspräsident Xi Jinping betonte in einer Rede während des Nationalen Volkskongresses (NVK) erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Nico Beckert analysiert Chinas Strategie.

Xi, Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten sich am Dienstag in einer Videoschalte erneut für humanitäre Erleichterungen und Zugänge zu den umkämpften Gebieten ausgesprochen (mehr dazu in den News). Heute ab 8 Uhr soll es laut der Nachrichtenagentur Tass eine Feuerpause geben, damit Menschen aus Kiew und vier weiteren Städten fliehen können.

Russland mag zwar bisher militärisch der Ukraine überlegen sein. Aber, schreibt Daniel Gros in seinem Gastbeitrag, die Entschlossenheit, mit der die Ukrainer kämpfen, zusammen mit der westlichen Unterstützung, könnte das Blatt womöglich zugunsten der Ukrainer wenden. Denn die Investitionsausgaben, die in den vergangenen Jahren in das russische Militär geflossen sind, dürften zu gering gewesen sein, um den riesigen Machtapparat allzu lange am Leben zu halten.

Lange war der Plan erwartet worden (Europe.Table berichtete), am Dienstag präsentierte die EU-Kommission nun ihre Strategie, wie sie unabhängiger von Gas aus Russland werden will. Schon das Fit-for-55-Paket werde den Gasverbrauch um 100 Milliarden Kubikmeter verringern, erklärte Kommissionsvize Frans Timmermans in Straßburg. Allerdings gilt dies erst langfristig für die Zeit bis 2030. Schon in diesem Jahr aber möchte die Kommission die russischen Gasimporte in die EU ebenfalls um 100 Milliarden Kubikmeter (bcm) reduzieren – vorrangig durch LNG-Importe.

Offensichtlich will sich die Kommission dies einiges kosten lassen. Denn über Flüssiggasterminals sollen 50 bcm auf den Kontinent gelangen. Dafür müssten die Mitgliedsstaaten allerdings fast die gesamten zusätzlich verfügbaren Mengen aufkaufen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte sie erst vor wenigen Tagen auf 60 bcm beziffert (Europe.Table berichtete). Für die EU hielt die IEA davon mit Blick auf die aktuellen Preiskurven aber lediglich 20 bcm für realistisch. Im Klartext: Falls die Europäer den Weltmarkt leerkaufen wollten, müssten die schon exorbitanten Preise noch weiter steigen. Andere Staaten – vorrangig in Asien – hätten dann das Nachsehen.

Bemerkenswert ist auch, dass die Kommission den Bürgerinnen und Bürgern kältere Wohnungen zumuten will. Insgesamt 10 bcm sollen aus einem Absenken der Raumtemperatur um 1 Grad zusammenkommen. Es wird spannend, wie die Regierungen dies ihren Bürgern vermitteln wollen. Weitere Maßnahmen wie mehr erneuerbare Energien und Wärmepumpen haben dagegen nach den Berechnungen der Kommission kurzfristig kaum Effekte. Die Verdopplung des Biomethan-Ausbaus bis 2030 auf 35 bcm überschätze gar das technisch Machbare, warnte E3G-Berater Raphael Hanoteaux. Bei Wasserstoffimporten werde ein unrealistisch schneller Erneuerbaren-Ausbau in Nachbarstaaten vorausgesetzt.

Ein anderer riesiger Hebel für die Substitution von Gas kommt in dem Kommissionspapier gar nicht vor. Durch den Switch von Gas auf Kohle in der Stromerzeugung ließen sich 30 bcm einsparen, rechnete Bruegel-Experte Simone Tagliapietra vor. So ließen sich die russischen Gasimporte gar um 80 Prozent reduzieren. In Deutschland werde voraussichtlich auch die Braunkohleverstromung wieder steigen, erklärte Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gegenüber Europe.Table. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte sich bisher lediglich eine stärkere Verstromung der emissionsärmeren Steinkohle offenhalten.

Damit Erdgas im kommenden Winter auch tatsächlich verfügbar ist, sieht das Kommissionspapier einen Mindestfüllstand der europäischen Speicher von 90 Prozent bis Anfang Oktober vor. Damit will die EU noch über das deutsche Ziel von 80 Prozent hinausgehen, das Habeck in einem neuen Gesetz festschreiben will. Deutschland werde den Entwurf deshalb wohl anpassen müssen, sagt Rickels.

Seit Monaten fällt auf, dass die Füllstände besonders in den Speichern niedrig sind, die von Gazprom kontrolliert werden. Den russischen Staatskonzern nennt die Kommission explizit in ihrem Papier. Künftig will sie Gasspeicher deshalb zu kritischer Infrastruktur erklären. Dazu sollen sich die Eigentümer einer Zertifizierung unterziehen, die sicherstellt, dass sie kein Risiko für die Versorgungssicherheit darstellen. In der Pressekonferenz wurde Energiekommissarin Kadri Simson noch deutlicher.

“Im Fall einer negativen Bewertung könnte ein Ownership Unbundling verlangt werden“, erklärte die Kommissarin. Solch eine eigentumsrechtliche Entflechtung ist die schärfste Option, wie die wettbewerbsrechtliche Trennung von Infrastruktur und Erzeugung oder Handel umgesetzt werden kann. Gemeint ist damit nicht weniger als ein Zwangsverkauf von Mehrheitsanteilen – eine Brüsseler Drohung an Gazprom.

Positiv äußerte sich der Vorsitzende des Industrie-Ausschusses Christian Buşoi: “Der ITRE-Ausschuss unterstützt die Initiative, Europa unabhängiger von russischem Gas zu machen”. Die Kommission solle es nun ermöglichen, dass sich das Parlament schnell mit den Vorschlägen beschäftigen könne. Ihre Mitgesetzgeber hatte die Kommission in dem Papier bereits ermuntert, die Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu erhöhen oder vorzuziehen.

Die Energiesicherheit ist der politischen Führung Chinas derzeit wichtiger als die Klimaziele. Die Stromkrise des vergangenen Jahres und die infolge des Ukraine-Kriegs steigenden Preise für fossile Energierohstoffe sorgen die Verantwortlichen. Als zentrales Ziel der Energie-Politik in China steht deswegen die Sicherstellung der Versorgung im Mittelpunkt. Die Öl- und Gasförderung sowie der Kohlebergbau sollen ausgeweitet werden.

Xi Jinping betonte in einer Rede während des Nationalen Volkskongresses (NVK) erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Man müsse erst das Neue aufbauen, bevor man das Alte abreiße, so Xi. Die Kohlekraft sichert noch gut 60 Prozent des Energiebedarfs der Volksrepublik. Solange Erneuerbare oder andere Energiequellen wie Gas- und Atomenergie die Kohle nicht ersetzen können, will Xi also kein Risiko eingehen und Kohlekraftwerke nicht beschleunigt abschalten.

Russlands Angriff auf die Ukraine wurde auf dem Volkskongress kaum behandelt. Doch die Energiesicherheit ist eine Medaille mit mindestens zwei Seiten. Politische Führer in China wollen den sicheren Zugang zu Energie und Strom für die Wirtschaft und Bürger sicherstellen. Doch gleichzeitig dürfen sie sich nicht zu abhängig machen von Importen von Energierohstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl – denn in Krisen wäre die Energiesicherheit dann auch gefährdet. Xi Jinping hat erst im Oktober betont, “China muss seine Energieversorgung fest in den eigenen Händen halten”.

Anders als viele Länder Europas ist die Volksrepublik nicht von russischen Energielieferungen abhängig. Russland ist zwar Chinas größter Kohlelieferant. Doch die Importe aus dem Nachbarland machen nur mickrige 0,3 Prozent des Kohleverbrauchs der Volksrepublik aus. Den allergrößten Teil seines Bedarfs kann China aus heimischen Quellen decken. Beim Gas ist der russische Anteil höher. Allerdings ist China in vielen Bereichen noch nicht so Gas-abhängig wie Europa. Ein Wechsel zurück zur Kohle wäre leicht möglich, so die Analysten der Beratungsfirma Trivium China.

Peking befindet sich in einer äußerst vorteilhaften Position. China könnte in den nächsten Jahren russisches Gas aufkaufen, das Europa verschmäht. Sollte Russland den Krieg in der Ukraine so stark eskalieren lassen, dass es dauerhaft zum internationalen Paria wird, könnten Peking sogar Rabatte winken. Doch die politischen Führer werden sich kaum in eine Gas-Abhängigkeit von einem unberechenbaren Russland begeben. Das würde dem Ziel der Energiesicherheit widersprechen.

Allerdings könnte sich China in russische Energieunternehmen wie Gazprom einkaufen. Laut Bloomberg-Informationen diskutieren die verantwortlichen Politiker in Peking mit Staatsunternehmen wie China National Petroleum über mögliche Investitionen in russische Unternehmen oder Vermögenswerte. Jeder Kauf würde dazu dienen, Chinas Energieimporte und -sicherheit zu steigern, so Insider. Erklärtes Ziel sei es nicht, Russlands Invasion zu unterstützen. Allerdings befinden sich die Gespräche zwischen chinesischen und russischen Unternehmen demnach noch in einer frühen Phase.

Hinzu kommt: In vielen wirtschaftlichen Bereichen ist China noch abhängig von westlichen Exporten und Technologien. Ein zu großer Schwenk Richtung Russland, der westliche Geschäfts- und Handelspartner verschreckt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Analysten von Trivium schreiben dazu: “Wir vermuten, dass die Vorteile eines echten Bündnisses mit Putin gegen die Welt weit hinter den Kosten zurückbleiben würden”.

Auch wenn der Kohleverbrauch kurzfristig steigen dürfte, vernachlässigt China den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Laut dem Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Keqiang will China den Ausbau von großen Wind- und Solarkraftwerken vorantreiben. Zudem plant China, die Kapazität der Stromnetze zu erhöhen.

Dadurch würden weniger erneuerbare Energien verloren gehen. Die Offshore-Windkraft soll besonders gefördert werden. Auch die Energiespeicher sollen ausgebaut werden (China.Table berichtete). Dazu befindet sich derzeit ein “Fünfjahresplan für Energiespeicher” im Konsultationsprozess. Das Finanzministerium in China kündigte zudem an, den Entwicklern erneuerbarer Energie-Projekte überfällige Subventionen endlich auszuzahlen. Hier kam es in den letzten Jahren zu großen Verzögerungen, sodass teilweise Mittel fehlten, um neue Projekte zu starten.

Doch der Ausbau erneuerbarer Energiequellen benötigt Zeit. Es wird noch einige Jahre dauern, bis Solar-, Wind- und Wasserkraft den Anteil fossiler Energien am Energiemix drastisch senken können – zumal wenn die Nachfrage nach Energie weiter steigt.

Peking, Berlin und Paris sollen sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Krieges in Ukraine einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Präsidenten von China und Frankreich, Xi Jinping und Emmanuel Macron, hätten sich in einer einstündigen Schalte zudem für humanitäre Erleichterungen und Zugänge zu den umkämpften Gebieten in der Ukraine ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Es müssten funktionierende Fluchtkorridore geschaffen werden.

Alle drei Länder stünden bereit, weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Xi habe die deutsch-französischen Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützt, teilt das französische Präsidialamt mit. Xi bezeichnete die Situation in der Ukraine nach Angaben staatlicher Medien als besorgniserregend und forderte zu “maximaler Zurückhaltung” auf. Zudem habe er besorgt über die Folgen von Sanktionen auf die Stabilität der globalen Finanzen, Energiesicherheit sowie von Transport- und Lieferketten geäußert.

China weigert sich bislang, den russischen Einmarsch zu verurteilen oder als Invasion zu bezeichnen. Außenminister Wang Yi hatte Chinas Freundschaft zu Russland am Montag als “felsenfest” bezeichnet (China.Table berichtete): “Egal wie bedrohlich die internationale Lage auch sein mag, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.”

Laut Wang ist Peking aber bereit, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen: Staatspräsident Xi habe schon am 25. Februar mit Wladimir Putin telefoniert. In diesem Telefonat habe Xi seinen Wunsch ausgedrückt, dass Russland und die Ukraine so schnell wie möglich Friedensgespräche führen sollten. Putin habe positiv darauf reagiert. rtr, rad

Die USA stoppen wegen des Ukraine-Kriegs die Einfuhr von Öl und Gas aus Russland. “Das bedeutet, dass kein russisches Rohöl mehr in US-Häfen angenommen werden darf“, sagte US-Präsident Joe Biden. Die Entscheidung sei mit den Verbündeten getroffen worden, erklärte Biden. Die EU-Staaten folgen Washington aber zunächst nicht.

Die USA sind von russischen Energiequellen deutlich weniger abhängig als die Europäer. Die USA importierten im vergangenen Jahr mehr als 20,4 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte pro Monat aus Russland. Das sind acht Prozent der amerikanischen Einfuhren von flüssigen Brennstoffen.

Die britische Regierung kündigte an, bis Jahresende kein Öl mehr aus Russland importieren zu wollen. “Diese Übergangsphase wird dem Markt, Unternehmen und Lieferketten mehr als genug Zeit geben, um russische Importe zu ersetzen”, schrieb der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng auf Twitter. Der Anteil des russischen Öls an der britischen Nachfrage mache derzeit acht Prozent aus.

Gasimporte aus Russland sind zunächst nicht betroffen. Kwarteng kündigte jedoch an, auch hier Möglichkeiten für einen Ausstieg zu prüfen. Russisches Gas mache nur vier Prozent der britischen Versorgung aus.

Der britische Ölkonzern Shell kündigte an, künftig kein Erdöl und Gas mehr aus Russland zu kaufen. Man wolle mit sofortiger Wirkung aufhören, russisches Erdöl auf dem Spotmarkt zu kaufen und bestehende Verträge nicht erneuern, teilte der Konzern mit. Shell werde sich aus dem Russlandgeschäft komplett zurückziehen und die Beteiligung von 27,5 Prozent an der LNG-Anlage Sachalin 2 abstoßen, die von Gazprom betrieben wird. Außerdem sollten alle Tankstellen in Russland geschlossen werden.

Außerdem will Shell in Abstimmung mit involvierten Regierungen “so schnell wie möglich” russisches Erdöl aus den eigenen Lieferketten entfernen. Allerdings wird dies nach Angaben des Unternehmens mehrere Wochen dauern und zu Engpässen in einigen Raffinerien führen. Auch das Geschäft mit russischem Pipeline-Gas sowie Flüssiggas soll Stück für Stück zurückgefahren werden. Dabei sei man jedoch auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und Energieversorgern angewiesen, betonte Shell.

“Diese gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen das Dilemma, Druck auf die russische Regierung wegen ihrer Gräueltaten in der Ukraine auszuüben und gleichzeitig eine stabile, sichere Energieversorgung in Europa zu gewährleisten”, sagte Shell-Chef Ben van Beurden einer Mitteilung zufolge. Darin entschuldigte sich der Konzern auch dafür, noch in der vergangenen Woche nach Ausbruch des Krieges eine Fracht Erdöl aus Russland gekauft zu haben. Man wolle die Gewinne daraus humanitären Zwecken zugutekommen lassen, hieß es. dpa/rtr

Deutschland hält trotz der Diskussion um Sanktionen gegen russische Öl- und Gaslieferungen (Europe.Table berichtete) am Ausstieg aus Kernkraft und Kohle fest. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) sprachen sich gestern in einem gemeinsamen Gutachten gegen die Verlängerung der Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke aus. Habeck sagte nach einer Sonderschalte der Energieminister der Länder zudem, dass man auch am Kohleausstieg festhalte. “Wir werden allerdings alle Kohlekraftwerke, die vom Netz gehen, in der Reserve halten.”

Habeck lehnte wie zuvor Kanzler Olaf Scholz einen europäischen Importstopp für russisches Gas und Öl ab. Man habe Sanktionen verabredet, die Russland wegen der Invasion in der Ukraine hart treffen, aber auch jahrelang durchhaltbar sein sollten. Die Energieabhängigkeit von Russland müsse schleunigst korrigiert werden, man müsse in der Zwischenzeit aber eine “Unterversorgung” vermeiden. Zudem werde geprüft, ob man Gewinne von Energieunternehmen, die etwa Gas sehr billig eingekauft hätten und nun sehr teuer verkaufen würden, zusätzlich besteuern könne.

Das Wirtschafts- und das Umweltministerium sprachen sich gegen eine Laufzeitverlängerung der drei noch produzierenden Atomkraftwerke aus. Nach einer Abwägung von Nutzen und Risiken sei dies auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. “In dieser Abwägung haben wir eine minimale Mehrproduktion an Strom für maximal hohe Sicherheitsrisiken“, sagte Habeck. “Und deswegen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Weg der falsche ist.” rtr

Der Ukraine-Krieg hat zu schweren Verwerfungen am Nickelmarkt geführt. Am Dienstag stieg der Preis für eine Tonne des Industriemetalls um mehr als 50 Prozent auf zeitweise über 100.000 US-Dollar. Der Handel an der Londoner Rohstoffbörse (LME) wurde daraufhin ausgesetzt – möglicherweise für mehrere Tage, wie die Börse LME erklärte. Allein seit Montag hat sich der Preis in der Spitze mehr als verdreifacht. NickelCMNI3 wird insbesondere für die Stahlherstellung benötigt.

Experten führen den extremen Preisanstieg vor allem auf Spekulanten zurück, die zuvor auf fallende Preise gesetzt haben. Zugleich gibt es eine Angebotsknappheit. Der Nickelpreis war schon vor dem Krieg deutlich gestiegen. Steigt der Preis dann weiter, geraten immer mehr Spekulanten in Schieflage, die auf fallende Kurs gesetzt haben. Sie müssen dann Nickel kaufen, um ihre Positionen glattzustellen, was den Preis noch höher treibt.

Auf anderen Metallmärkten decken sich Anleger aus Furcht vor Lieferausfällen ein (Europe.Table berichtete). Das für Autokatalysatoren verwendete PalladiumXPD=, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, stieg um mehr als sechs Prozent auf 3.195 US-Dollar je Feinunze. AluminiumCMAL3, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, legte mehr als vier Prozent auf 3.900 Dollar je Tonne zu. dpa/rtr/luk

Das russische staatlich kontrollierte Medienunternehmen Russia Today hat ein EU-Verbot seiner Aktivitäten in der Europäischen Union angefochten, wie das EU-Generalgericht am Dienstag in einem Tweet mitteilte. Die EU verhängte das Verbot letzte Woche und beschuldigte Russia Today der systematischen Desinformation über Russlands Einmarsch in der Ukraine. Die Sanktion bedeutet, dass es Betreibern in der EU untersagt ist (Europe.Table berichtete), RT-Inhalte auszustrahlen, zu unterstützen oder anderweitig zu deren Verbreitung beizutragen.

Der Schritt, der für die englische Abteilung von RT und die Aktivitäten in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien gilt, setzt auch die Sendelizenzen und die Genehmigungs-, Übertragungs- und Vertriebsvereinbarungen von RT mit seinen EU-Kollegen aus.

“RussiaToday (Frankreich) hat den Beschluss und die Verordnung des @eu_Rates vom 1. März 2022 über die restriktiven Maßnahmen angesichts der Handlungen #Russlands, die die Lage in der #Ukraine destabilisieren, vor dem #EUGeneralgericht angefochten”, twitterte das in Luxemburg ansässige Gericht. Es wird in den kommenden Monaten einen Termin für eine Anhörung festlegen, bevor es eine Entscheidung fällt. Die EU hat auch ein anderes russisches staatliches Medienunternehmen, Sputnik, verboten. Das Verfahren läuft unter der Nummer T-125/22.

Moskau bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als “Sondereinsatz” zur Entwaffnung des Nachbarlandes und zur Verhaftung von Führern, die es als “Neonazis” bezeichnet. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten halten dies für einen unbegründeten Vorwand für eine Invasion. Russland hat am Freitag ein Gesetz verabschiedet, das Moskau wesentlich mehr Befugnisse gibt, um gegen unabhängigen Journalismus vorzugehen. rtr

Das Europäische Parlament verabschiedet heute einen Bericht, in dem es die EU aufgefordert, bis 2025 ein Verbot für Goldene Pässe zu erlassen und die Ausstellung von Visa und Pässen an reiche Russen im Austausch für Investitionen sofort zu stoppen. Der Schritt folgt auf die russische Invasion in der Ukraine, die weltweite Sanktionen von nie dagewesener Härte gegen Moskau ausgelöst hat. Zu den Zielpersonen gehören eine Reihe mächtiger und reicher Russen, die Präsident Wladimir Putin nahe stehen.

Die Golden-Passport-Industrie, die zwischen 2011 und 2019 Investitionen in Höhe von über 20 Milliarden Euro in den EU-Ländern generiert hat, ist derzeit in der EU fast völlig unreguliert, obwohl viele Länder diese Systeme seit Jahren betreiben. EU-Staaten wie Malta und Zypern haben mit ihren Programmen riesige Gewinne erzielt. Der für Finanzpolitik zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, hat in Lettland ein erfolgreiches Programm für Investitionen in Wohnimmobilien aufgelegt, als er dort zu Beginn des letzten Jahrzehnts Premierminister war.

Die EU-Gesetzgeber stellen in ihrem Bericht fest, dass die Beendigung solcher Programme in einigen Ländern erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Sie schlagen daher die schrittweise Abschaffung des Goldenen Passes und strenge Aufenthaltsregelungen vor, einschließlich wesentlich strengerer Kontrollen der Antragsteller.

Für Unternehmen, die diese Programme entwickeln und fördern, würden strenge Auflagen gelten. Nach dem Vorschlag, der von einer Mehrheit der Gesetzgeber unterstützt wird, sollen die Einnahmen aus diesen Programmen zur Finanzierung des EU-Haushalts besteuert werden. In einer Änderung des ursprünglichen Vorschlags, die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde, drängt das Parlament auf einen sofortigen Stopp des Verkaufs von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen, die zu den größten Nutznießern dieser Regelungen gehören.

Sobald der Bericht angenommen ist, wird er an die Europäische Kommission weitergeleitet. EU-Justizkommissar Didier Reynders erklärte gegenüber den Gesetzgebern, dass die EU-Exekutive neue Regeln für den Verkauf von Staatsbürgerschaften für nicht notwendig halte, da sie bereits rechtliche Schritte einleite, um die bestehenden Regelungen für goldene Pässe in Malta, Zypern und Bulgarien zu beenden.

Die Kommission hat jedoch angekündigt, dass sie den Bedarf an neuen Gesetzen zur Verschärfung der Goldenen-Visa-Regelungen prüfen und in Kürze eine unverbindliche Empfehlung zur Ausstellung von Goldenen Pässen und Aufenthaltsgenehmigungen für Russen durch die EU-Mitgliedstaaten herausgeben wird. Letzten Monat hat Großbritannien goldene Visa für wohlhabende Investoren abgeschafft, weil es sich Sorgen über den Zustrom illegaler russischer Gelder machte, während Russland eine Woche vor der Invasion seine Truppen an der Grenze zur Ukraine massierte. rtr

Der weltweite energiebedingte Kohlendioxid-Ausstoß ist im vergangenen Jahr nach Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) um sechs Prozent auf 36,3 Milliarden Tonnen gestiegen. Dies sei der höchste Stand aller Zeiten, womit der zu Beginn der Corona-Pandemie entstandene Rückgang des Vorjahres mehr als ausgeglichen wird, teilte die IEA am Dienstag in Paris mit. Die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise habe sich stark auf Kohle gestützt. Außerdem führten ungünstige Wetter- und hohe Erdgaspreise dazu, dass mehr Kohle verbrannt wurde, obwohl die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen das größte Wachstum aller Zeiten verzeichnete.

Kohle machte nach der IEA-Analyse über 40 Prozent des Gesamtwachstums der globalen CO2-Emissionen 2021 aus und erreichte mit 15,3 Milliarden Tonnen ein Allzeithoch. Die CO2-Emissionen aus Erdgas stiegen deutlich über das Niveau von 2019 auf 7,5 Milliarden Tonnen. Mit 10,7 Milliarden Tonnen blieben die CO2-Emissionen aus Öl aufgrund der begrenzten Erholung der weltweiten Transporttätigkeit, hauptsächlich im Luftverkehr, deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.

Trotz des erhöhten Kohleverbrauchs stellten erneuerbare Energiequellen und Kernkraft im Jahr 2021 einen höheren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung als Kohle, so die IEA. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreichte demnach mit über 8000 Terawattstunden (TWh) ein Allzeithoch, ein Plus von 500 TWh gegenüber 2020. Die Leistung aus Wind- und Photovoltaik stieg ebenfalls, während die Stromerzeugung aus Wasserkraft aufgrund der Folgen von Dürre, insbesondere in den USA und Brasilien, zurückging.

Wie aus den IEA-Daten hervorgeht, ist China größtenteils für den Anstieg der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. China war demnach die einzige große Volkswirtschaft, die sowohl 2020 als auch 2021 ein Wirtschaftswachstum erlebte. Der Anstieg der Emissionen in China glich den Gesamtrückgang im Rest der Welt in dem Zeitraum mehr als aus. Alleine 2021 stiegen Chinas CO2-Emissionen nach der IEA-Analyse auf über 11,9 Milliarden Tonnen, was 33 Prozent der weltweiten Gesamtemissionen ausmacht. dpa

Die französische EU-Ratspräsidentschaft hat vergangene Woche einen Kompromissvorschlag für die Schaffung eines europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) vorgelegt, den Contexte am Montag veröffentlichte. Das Dossier aus dem Fit-for-55-Paket gilt als eine der Prioritäten der Franzosen und des Präsidenten Emmanuel Macron, da es den Grundstein für die künftige Klimaaußen- und Handelspolitik legen könnte.

Allerdings orientiert sich der Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft, der als Grundlage für die Position der Mitgliedstaaten dient, zu großen Teilen am Kommissionsvorschlag. Die Sektoren, deren Importe in die EU vom CBAM betroffen sein sollen, würden nicht erweitert werden, sondern sich auf Strom, Eisen und Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel begrenzen.

Lediglich innerhalb der Sektoren will die französische Ratspräsidentschaft weitere Produkte aufnehmen, die die Kommission nicht abgedeckt hatte. Darunter: Bauteile aus Aluminium, Aluminiumkabel sowie Aluminiumbehälter, wie Tanks, Dosen oder Fässer. Zudem sollen auch alle Eisen- oder Stahlprodukte unter den CBAM fallen.

Der Berichterstatter des federführenden ENVI-Ausschusses im EU-Parlament, Mohammed Chahim (S&D), hatte vorgeschlagen, den Geltungsbereich des CBAM auf organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere auszuweiten (Europe.Table berichtete). Chahim hatte ebenso gefordert, dass auch indirekte Emissionen, die bei Förderung, Transport und Produktion von den betroffenen Produkten anfallen, einbezogen werden. Der französische Kompromiss sieht das allerdings nicht vor. Stattdessen sollen nur Emissionen aus der direkten Erzeugung von Energie, die in die Herstellung des Endprodukts einfließt, vom CBAM abgedeckt werden.

Auch die von der Kommission angedachte Übergangsphase zwischen 2023 und 2025, in der der CBAM zwar bereits gilt, importierende Unternehmen aber noch keinen Grenzausgleich zahlen müssen, wollen die Franzosen beibehalten. Erst 2026 wären CO2-Grenzausgleichszahlungen bei Importen über EU-Grenzen tatsächlich fällig. Nicht nur Berichterstatter Chahim, sondern auch zahlreiche EU-Politiker verschiedener Lager, hatten eine schnellere Einführung gefordert.

Ein paar Änderungen sieht der Kompromiss bei der Berichtspflicht der Kommission vor Ablauf der Übergangsphase vor. Ein Kommissionsbericht soll die Auswirkungen des CBAM auf die indirekt betroffenen Sektoren, den Handel, europäische Exporte und vulnerable Drittländer bewerten. Außerdem soll die Kommission auf Grundlage des Berichts gegebenenfalls einen Legislativvorschlag vorlegen, der den Anwendungsbereich des CBAM ausweitet. Ein ganz neuer Vorschlag der Franzosen: Einfuhren bis zu einem Wert von 150 Euro sollen vom CBAM ausgenommen werden.

Einer der entscheidenden Streitpunkte des Dossiers ist die schrittweise Einführung des CBAM bei zeitgleicher Abnahme der kostenlosen ETS-Zertifikatszuteilungen für die betroffenen Industrien. Die Kommission hatte vorgesehen, über zehn Jahre hinweg jährlich zehn Prozent der freien Zuteilungen wegzunehmen und den CBAM jeweils in gleichem Umfang einzuführen. Entsprechend stünde der CBAM erst 2036 vollumfänglich.

Chahim hatte in seinem Berichtsentwurf gefordert, die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten in deutlich größeren Schritten bereits bis Ende 2028 auslaufen zu lassen – sieben Jahre früher als von der Kommission geplant. Das Auslaufen der Zertifikate ist allerdings Gegenstand der ETS-Reform, nicht des CBAM-Dossiers, weshalb ETS-Berichterstatter Peter Liese (EVP) Chahim Kompetenzüberschreitung vorgeworfen hatte (Europe.Table berichtete).

Der französische Kompromissvorschlag hält sich diesbezüglich komplett zurück. Vorschläge über die Laufzeit der Einführungsphase des CBAM fehlen gänzlich. Allerdings weist die Ratspräsidentschaft darauf hin, dass die Verhandlungen mit dem EU-Parlament erst beginnen können, wenn der Rat auch bei der ETS-Reform entscheidende Fortschritte gemacht hat.

Ebenfalls zurückhaltend bleiben die Franzosen bei der umstrittenen Frage, was mit den Einnahmen aus dem CBAM geschehen soll. Darüber solle zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden, heißt es. In dem Kompromissentwurf wird jedoch darauf hingewiesen, dass die EU die am wenigsten entwickelten Länder bei der Dekarbonisierung unterstützen müsse. Detaillierte Erläuterungen dazu fehlen jedoch. Im EU-Parlament geht der Streit, ob Einnahmen für die Dekarbonisierung der eigenen Industrie, als Ausgleich für Verbraucher:innen oder zur Klimaschutzfinanzierung in Drittländern verwendet werden sollen, somit weiter.

Der Vorschlag liegt nun bei den Botschaften der Mitgliedstaaten, die ihn noch diese Woche bestätigen müssen. Am 15. März soll der Text schließlich den Finanzminister:innen der EU-Staaten vorgelegt werden. luk

Mit dem KI-Gesetz muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Kontrolle geschaffen werden. Das betont die zuständige Berichterstatterin im Industrieausschuss (ITRE) Eva Maydell (EVP) in dem Europe.Table vorliegenden Entwurf ihrer Stellungnahme zum KI-Gesetz (Europe.Table berichtete). Daher müssten weitere Bestimmungen Eingang in die Verordnung finden, die nicht nur Kleinunternehmen, sondern auch KMU und Start-Ups ermöglichen, wettbewerbsfähig und kreativ zu bleiben. Sie sollten etwa besser in die Entwicklung von Verhaltenskodizes und Standardisierungsnormen einbezogen werden und stärker im geplanten europäischen KI-Ausschuss (European Artificial Intelligence Board) vertreten sein.

In einer ganzen Reihe von Vorschriften will Maydell die Formulierungen der Kommission außerdem abschwächen (Europe.Table berichtete). So schreibt die Kommission etwa vor, dass die genutzten Datensätze fehlerfrei und vollständig sein müssen. Dagegen schlägt die ITRE-Berichterstatterin vor, dass KI-Systeme mit hohem Risiko “nach besten Kräften konzipiert und entwickelt” werden sollten und in “angemessener Weise auf Fehler und Vollständigkeit in Übereinstimmung mit den Industriestandards” zu überprüfen sind.

Ein weiteres Beispiel ist die Pflicht zur Protokollierung. Hochrisiko-KI-Systeme sollen nach dem Vorschlag der Kommission Funktionsmerkmale haben, die eine automatische Aufzeichnung von Vorgängen und Ereignissen (Protokollierung) während des gesamten Betriebs ermöglichen. Die Protokollierung soll gewährleisten, dass das Funktionieren des KI-Systems während seines gesamten Lebenszyklus rückverfolgbar ist.

Die Formulierungen “während des gesamten Betriebs” und “während seines gesamten Lebenszyklus” will die Berichterstatterin nun abschwächen. So soll etwa aus ihrer Sicht die Protokollierung gewährleisten, dass das Funktionieren des KI-Systems “über einen gewissen Zeitraum” rückverfolgbar ist. Auch ist keine Rede mehr von einer automatischen Aufzeichnung. Die KI-Systeme sollen lediglich technisch in der Lage sein, eine solche Protokollierung durchzuführen.

Maydell schlägt vor, auch KMU und Start-ups die Möglichkeit zu geben, sich an den sogenannten “Regulatory Sandboxes” zu beteiligen. Sie will das Instrument sogar weiter ausbauen und ein europäisches KI-Regulatory- Sandboxes-Programm schaffen. Um eine Fragmentierung des digitalen Binnenmarktes und unterschiedliche Handhabung zwischen Mitgliedstaaten zu vermeiden, will sie das Programm zentral von der Kommission verwalten lassen. Dabei soll diese die Besonderheiten der Mitgliedstaaten im Haftungsrecht und in den Versicherungssystemen berücksichtigen.

Die ITRE-Berichterstatterin regt außerdem an, eine gemeinsame europäische Behörde für Benchmarking zu schaffen. Sie soll die nationalen Metrologie- und Benchmarking-Behörden zusammenbringen, um ein einheitliches Konzept für die Messung von Genauigkeit, Robustheit und andere relevante Kriterien festzulegen. Derzeit gebe es keine relevanten Metriken auf europäischer Ebene als Richtschnur für Entwickler und Anbieter von KI, beklagt sie.

Während Standardisierungsorganisationen die Standards definieren, wäre die Aufgabe der Benchmarking-Organisationen festzulegen, wie diese Standards erfüllt und gemessen werden. Aus Sicht von Maydell würde eine gemeinsame europäische Behörde – etwa in Form eines Europäischen Benchmarking-Instituts oder als Untergruppe des europäischen KI-Ausschusses – einen kohärenten europäischen Ansatz für Benchmarking und Metriken ermöglichen. Es sollte sich an bestehenden Strukturen orientieren, wie dem “Laboratoire national demétrologie et d’essais (LNE)” in Frankreich oder der Software-Qualitätsgruppe des Nationalen Instituts für Wissenschaft und Technology’s Software Quality Group on Metrics and Measures in den Vereinigten Staaten, so der Vorschlag der ITRE-Berichterstatterin.

“Angesichts der neuen Verpflichtungen müssen wir die Unternehmen mit klareren Leitlinien, einfacheren Instrumenten und effizienteren Ressourcen ausstatten”, betont sie. Maydell fordert etwa eine klare Definition der Begriffe KI und eines KI-Systems. Diese Definitionen sollten mit den international etablierten Definitionen übereinstimmen, betont sie. So basiere die vorgeschlagene Definition der Kommission zwar weitgehend auf der OECD-Definition (OECD/LEGAL/0449). Die Verwendung einer identischen Definition wie die OECD würde allerdings mehr Sicherheit für die Industrie, Unternehmen, Start-ups und KMU bieten. Und das sei schließlich eines der Hauptziele des Ausschusses. Das sei auch der Schlüssel für die zukünftige Entwicklung gemeinsamer internationaler Standards.

Die französische EU-Ratspräsidentschaft hat laut dem französischen Nachrichtenportal Contexte vorgeschlagen, Kleinstunternehmen, die Systeme mit hohem Risiko anbieten, von der Verpflichtung zur Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems auszunehmen. Neben anderen Änderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Innovationsförderung, die am 10. März in einer Arbeitsgruppe erörtert werden sollen, legt Paris die Bedingungen für die Erprobung von KI-Systemen mit hohem Risiko unter realen Bedingungen in oder außerhalb der sogenannten “Regulatory Sandboxes” fest. ank

Frauen in Europa müssen nach Ansicht der EU-Kommission deutlich besser vor Vergewaltigung und Belästigung geschützt werden. Die Brüsseler Behörde schlug deshalb am Dienstag ein Gesetz vor, das die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Europa erstmals EU-weit regelt. “Ich möchte eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen verhindert, verurteilt und verfolgt wird, wenn sie geschieht. Es ist an der Zeit, für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen”, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Konkret sieht der Vorschlag, über den EU-Staaten und Europaparlament nun verhandeln müssen, vor, “Vergewaltigung auf Grundlage fehlender Einwilligung” und weibliche Genitalverstümmelung EU-weit als Strafbestand einzuführen. Auch Cyber-Gewalt soll demnach kriminalisiert werden. Dazu gehören etwa das Teilen intimer Fotos ohne Einverständnis, Online-Stalking sowie der Aufruf zu Gewalt und Hass im Internet. Die EU-Kommission schlug zudem vor, wie lang die Gefängnis-Höchststrafen für bestimmte Taten mindestens sein sollten: bei Vergewaltigung mindestens acht Jahre, bei weiblicher Genitalverstümmelung fünf, bei Cyber-Stalking zwei Jahre.

Zudem schlug die EU-Kommission geschlechtersensible und zugänglichere Meldewege für derlei Gewalttaten vor, die die Quote gemeldeter Fälle steigern sollen. Fachleute wie Psychiater oder Angestellte im Gesundheitswesen sollten aufgrund von Vertraulichkeitsregelungen zudem nicht daran gehindert werden, einen begründete Verdacht auf eine “unmittelbare Gefahr eines schweren körperlichen Schadens” zu melden.

In Gerichtsprozessen sollten Beweise und Fragen, die das Privatleben der Opfer betreffen, äußerst zurückhaltend genutzt werden. Zudem sollten die Betroffenen Anspruch auf Entschädigung durch den Täter haben, etwa für verlorenes Einkommen, medizinische Versorgung oder psychologischen Schaden. Auch müsse es spezialisierte und kostenlose Hilfe-Telefone geben, die rund um die Uhr erreichbar sind. dpa

Krieg, so argumentierte vor rund 200 Jahren der deutsche Militärstratege Carl von Clausewitz, stelle einen Wettstreit des Willens dar. Was das angeht, scheinen die Ukrainer, die ihre Heimat leidenschaftlich verteidigen, einen klaren Vorteil gegenüber den russischen Streitkräften zu haben. Doch um einen Krieg zu gewinnen, muss der Wille durch militärische Mittel unterstützt werden – und das erfordert industrielle und wirtschaftliche Stärke. Hier könnte Russland derzeit einen Vorteil gegenüber der Ukraine haben. Doch ist Russland viel schwächer als der Westen, den es letztlich herauszufordern sucht.

Russland ist, was seine wirtschaftliche und industrielle Stärke angeht, bestenfalls eine Mittelmacht. Seine Industrieproduktion ist nur halb so hoch wie die Deutschlands, und sein BIP etwa genauso hoch wie Italiens. Das gemeinsame BIP der Europäischen Union ist fast zehn Mal größer als das Russlands. Und das ist, bevor die neue Runde westlicher Strafsanktionen ihren Tribut zu fordern beginnt.

Angesichts seiner großen Wirtschaft kann Europa es sich leisten, glaubwürdige Verteidigungskapazitäten aufzubauen. Um ihre NATO-Verpflichtung zur Aufwendung von jährlich 2 Prozent vom BIP zur Verteidigung zu erfüllen, müssen die europäischen Länder ihre Ausgaben im Schnitt um bloße 0,5 Prozent vom BIP erhöhen. Bedenkt man, dass sich die staatlichen Gesamtausgaben in diesen Ländern gegenwärtig auf durchschnittlich 45 Prozent vom BIP belaufen, scheint dies ohne Weiteres machbar.

Selbst für das bisher säumige Deutschland stellen die kürzlich angekündigten kurzfristigen Verteidigungsinvestitionen von 100 Milliarden Euro (Europe.Table berichtete) nur etwa 2,5 Prozent vom BIP dar. Russland seinerseits wendet vermutlich mehr als 4 Prozent seines BIP für Verteidigung auf – eine erhebliche Belastung für ein Land, das zur Vernetzung seines enormen Gebiets eine kostspielige Infrastruktur aufrechterhalten muss.

Während die Verteidigungsausgaben einen beträchtlichen Anteil der russischen Wirtschaft ausmachen, sind sie in der Summe selbst eher bescheiden – insbesondere nach den Standards einer “Großmacht”. Russland gab 2020 geschätzte 60 Milliarden Dollar für Verteidigung aus, verglichen mit den deutschen Ausgaben von 50 Milliarden Dollar. Auf diesem Ausgabenniveau und angesichts der den russischen Staatsapparat durchziehenden Korruption wäre es eine wahrhaft erstaunliche Leistung, eine große moderne Streitmacht aufzubauen, die imstande ist, einen langanhaltenden Konflikt durchzuhalten, und zugleich eine übergroße Nuklearstreitmacht aufrechtzuerhalten und die eigenen Großmachtambitionen weltweit voranzutreiben.

Es ist eine Leistung, die Russland nicht für sich in Anspruch nehmen kann. Tatsächlich scheint es, als hätte Russland die ganze Zeit über ein “Potemkinsches” Militär gehabt. Der Begriff leitet sich von dem Gouverneur Neurusslands, Grigori Alexandrowitsch Potemkin, ab, von dem es heißt, er habe Scheinsiedlungen bauen lassen, um Katherina die Große 1787 während ihrer Reise zur Inspektion der neu erworbenen Krim und der diese umgebenden Gebiete zu beeindrucken. Nun ist die Geschichte der “Potemkinschen Dörfer” weitgehend ein Mythos, und die Historiker sind sich uneins, was die Zarin auf ihrer Reise tatsächlich zu sehen bekam. Es scheint, dass Potemkin in Wahrheit beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur auf der Krim und in ihrem Umland vornahm, aber dass ihm die Mittel fehlten, um das neu eroberte Gebiet an das übrige Russland anzubinden.

Sechzig Jahre später schränkten die hieraus rührenden Schwächen im Bereich der Infrastruktur – zusammen mit dem Versäumnis, logistische Kapazitäten aufzubauen – die Fähigkeit Russlands, sich im Krimkrieg gegen englische und andere europäische Truppen zu verteidigen, stark ein. Berichte, wonach die Truppen in der Ukraine heute mit Nahrungs- und Treibstoffmangel konfrontiert sind, legen nahe, dass Russland daraus nichts gelernt hat. Die Logistik ist beim Militär immer der Bereich, der für Korruption am anfälligsten ist.

Um die Folgen des Ressourcenmangels des russischen Militärs zu verstehen, müssen wir uns nicht bloß ansehen, was bislang in der Ukraine passiert ist, sondern auch – und vielleicht wichtiger – was dort nicht passiert ist. Zunächst einmal hat es Russland nicht geschafft, die ukrainischen Kommunikations- und sonstigen elektronischen Steuerungssysteme zu zerstören.

Allgemeine Annahme war lange, dass Russland jede militärische Offensive durch “verheerende” Cyber-Angriffe unterstützen würde. Doch dazu kam es nicht, vermutlich, weil die Ukraine über die Unterstützung der westlichen Nachrichtendienste verfügt, deren Cyber-Kriegsfähigkeiten auf einem enorm viel größeren Reservoir an Talenten und dem Know-how der US-Technologiegiganten beruhen.

Tatsächlich erkannte – und blockierte – Microsoft nur wenige Stunden vor Beginn der Invasion Malware, die Daten der ukrainischen Ministerien und Finanzinstitute hätte löschen sollen. Das Unternehmen gab den Code dann an andere europäische Länder weiter, um seine weitere Nutzung zu verhindern.

In ähnlicher Weise hat SpaceX Starlink-Internetterminals in die Ukraine geschickt, um die Störungen des Internets in dem Land auszugleichen. Das Satelliten-Internetsystem in der Ukraine betriebsbereit zu machen wird Zeit erfordern, weil eine große Anzahl von Basisstationen eingerichtet werden müssen. Aber das ist eine Frage von Wochen, nicht Jahren.

Auffällig still war es auch um die Luftwaffe, die den ukrainischen Luftraum bisher nicht unter ihre Kontrolle gebracht hat, obwohl Russland beinahe zehn Mal so viele Flugzeuge hat wie die Ukraine. Zwar hat Russland am ersten Tag der Invasion mit einem Sperrfeuer von Raketen versucht, die ukrainischen Radaranlagen und Flughäfen außer Gefecht zu setzen. Doch auf diese erste Salve folgte keine zweite, weil Russlands Vorräte an Präzisionslenkwaffen und anderen teuren Kampfmitteln begrenzt sind. Darüber hinaus scheinen die russischen Piloten kaum Erfahrung zu haben – vermutlich, weil ein effektives Pilotentraining (wie Präzisionslenkwaffen) teuer ist. Und schließlich sind wichtige Trägersysteme nicht auf dem neuesten Stand.

Putin hätte diesen Krieg mit einer großen Menge an Präzisionslenkwaffen oder mit großen Devisenreserven anfangen können. Er entschied sich für Letzteres. Nun, da die Hälfte dieser Reserven durch beispiellose westliche Sanktionen gesperrt wurde, bedauert er diese Entscheidung vermutlich. Angesichts Russlands begrenzter Fähigkeit, seine Waffenproduktion – und insbesondere die Produktion hoch entwickelter Waffensysteme, die Vorleistungen erfordern, die er sich nicht länger im Ausland beschaffen kann – rasch auszuweiten, scheinen Putins Aussichten, seinen Krieg in der Ukraine durchzuhalten, begrenzt.

In einem Konflikt zwischen zwei gleichermaßen motivierten Gegnern ist eine breite wirtschaftliche und industrielle Stärke entscheidend. Putin hat einen Krieg mit schwacher Materialausstattung begonnen. Er hat Europa motiviert, in seine eigene Verteidigung zu investieren. Er hat Russland auf eine Bahn demoralisierenden wirtschaftlichen Niedergangs gebracht. Und vor allem hat er die Ukrainer motiviert, leidenschaftlich für ihre Freiheit zu kämpfen.

Wenn die Ukrainer es schaffen, dem ersten Ansturm standzuhalten, könnte ihre Entschlossenheit, zusammen mit potenziell unbegrenzter westlicher Unterstützung, das Blatt in Putins Krieg wenden – und für Putins Regime.

Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate, 2022.

die USA und Großbritannien haben gestern bekannt gegeben, künftig kein Öl (und teilweise Gas) aus Russland mehr importieren zu wollen (mehr dazu lesen Sie in den News).

Die EU-Länder können sich diesen Schritt nicht adhoc leisten. Gestern stellte die EU-Kommission einen Plan vor, wie es Europa gelingen kann, seine Abhängigkeit von russischem Gas noch in diesem Jahr um zwei Drittel zu verringern. Zu den Maßnahmen gehören: Gasspeicher sollen künftig europaweit als kritische Infrastruktur gelten, LNG-Importe drastisch erhöht und sogar die Raumtemperatur in Wohnungen reduziert werden. Manuel Berkel hat aufgeschlüsselt, welche Alternativen in welchen Mengen nötig sind, um von russischem Gas lozukommen.

Auch China muss handeln, um die Energiesicherheit im eigenen Land zu gewährleisten. Während hier kurzfristig höhere Einkaufsmengen für Kohle und Gas aus Russland infrage kommen, will sich Peking aber nicht dauerhaft abhängig machen. Langfristig ist der Ausbau der Erneuerbaren weiter im Interesse der Chinesen, aber Staatspräsident Xi Jinping betonte in einer Rede während des Nationalen Volkskongresses (NVK) erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Nico Beckert analysiert Chinas Strategie.

Xi, Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten sich am Dienstag in einer Videoschalte erneut für humanitäre Erleichterungen und Zugänge zu den umkämpften Gebieten ausgesprochen (mehr dazu in den News). Heute ab 8 Uhr soll es laut der Nachrichtenagentur Tass eine Feuerpause geben, damit Menschen aus Kiew und vier weiteren Städten fliehen können.

Russland mag zwar bisher militärisch der Ukraine überlegen sein. Aber, schreibt Daniel Gros in seinem Gastbeitrag, die Entschlossenheit, mit der die Ukrainer kämpfen, zusammen mit der westlichen Unterstützung, könnte das Blatt womöglich zugunsten der Ukrainer wenden. Denn die Investitionsausgaben, die in den vergangenen Jahren in das russische Militär geflossen sind, dürften zu gering gewesen sein, um den riesigen Machtapparat allzu lange am Leben zu halten.

Lange war der Plan erwartet worden (Europe.Table berichtete), am Dienstag präsentierte die EU-Kommission nun ihre Strategie, wie sie unabhängiger von Gas aus Russland werden will. Schon das Fit-for-55-Paket werde den Gasverbrauch um 100 Milliarden Kubikmeter verringern, erklärte Kommissionsvize Frans Timmermans in Straßburg. Allerdings gilt dies erst langfristig für die Zeit bis 2030. Schon in diesem Jahr aber möchte die Kommission die russischen Gasimporte in die EU ebenfalls um 100 Milliarden Kubikmeter (bcm) reduzieren – vorrangig durch LNG-Importe.

Offensichtlich will sich die Kommission dies einiges kosten lassen. Denn über Flüssiggasterminals sollen 50 bcm auf den Kontinent gelangen. Dafür müssten die Mitgliedsstaaten allerdings fast die gesamten zusätzlich verfügbaren Mengen aufkaufen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte sie erst vor wenigen Tagen auf 60 bcm beziffert (Europe.Table berichtete). Für die EU hielt die IEA davon mit Blick auf die aktuellen Preiskurven aber lediglich 20 bcm für realistisch. Im Klartext: Falls die Europäer den Weltmarkt leerkaufen wollten, müssten die schon exorbitanten Preise noch weiter steigen. Andere Staaten – vorrangig in Asien – hätten dann das Nachsehen.

Bemerkenswert ist auch, dass die Kommission den Bürgerinnen und Bürgern kältere Wohnungen zumuten will. Insgesamt 10 bcm sollen aus einem Absenken der Raumtemperatur um 1 Grad zusammenkommen. Es wird spannend, wie die Regierungen dies ihren Bürgern vermitteln wollen. Weitere Maßnahmen wie mehr erneuerbare Energien und Wärmepumpen haben dagegen nach den Berechnungen der Kommission kurzfristig kaum Effekte. Die Verdopplung des Biomethan-Ausbaus bis 2030 auf 35 bcm überschätze gar das technisch Machbare, warnte E3G-Berater Raphael Hanoteaux. Bei Wasserstoffimporten werde ein unrealistisch schneller Erneuerbaren-Ausbau in Nachbarstaaten vorausgesetzt.

Ein anderer riesiger Hebel für die Substitution von Gas kommt in dem Kommissionspapier gar nicht vor. Durch den Switch von Gas auf Kohle in der Stromerzeugung ließen sich 30 bcm einsparen, rechnete Bruegel-Experte Simone Tagliapietra vor. So ließen sich die russischen Gasimporte gar um 80 Prozent reduzieren. In Deutschland werde voraussichtlich auch die Braunkohleverstromung wieder steigen, erklärte Wilfried Rickels vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gegenüber Europe.Table. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte sich bisher lediglich eine stärkere Verstromung der emissionsärmeren Steinkohle offenhalten.

Damit Erdgas im kommenden Winter auch tatsächlich verfügbar ist, sieht das Kommissionspapier einen Mindestfüllstand der europäischen Speicher von 90 Prozent bis Anfang Oktober vor. Damit will die EU noch über das deutsche Ziel von 80 Prozent hinausgehen, das Habeck in einem neuen Gesetz festschreiben will. Deutschland werde den Entwurf deshalb wohl anpassen müssen, sagt Rickels.

Seit Monaten fällt auf, dass die Füllstände besonders in den Speichern niedrig sind, die von Gazprom kontrolliert werden. Den russischen Staatskonzern nennt die Kommission explizit in ihrem Papier. Künftig will sie Gasspeicher deshalb zu kritischer Infrastruktur erklären. Dazu sollen sich die Eigentümer einer Zertifizierung unterziehen, die sicherstellt, dass sie kein Risiko für die Versorgungssicherheit darstellen. In der Pressekonferenz wurde Energiekommissarin Kadri Simson noch deutlicher.

“Im Fall einer negativen Bewertung könnte ein Ownership Unbundling verlangt werden“, erklärte die Kommissarin. Solch eine eigentumsrechtliche Entflechtung ist die schärfste Option, wie die wettbewerbsrechtliche Trennung von Infrastruktur und Erzeugung oder Handel umgesetzt werden kann. Gemeint ist damit nicht weniger als ein Zwangsverkauf von Mehrheitsanteilen – eine Brüsseler Drohung an Gazprom.

Positiv äußerte sich der Vorsitzende des Industrie-Ausschusses Christian Buşoi: “Der ITRE-Ausschuss unterstützt die Initiative, Europa unabhängiger von russischem Gas zu machen”. Die Kommission solle es nun ermöglichen, dass sich das Parlament schnell mit den Vorschlägen beschäftigen könne. Ihre Mitgesetzgeber hatte die Kommission in dem Papier bereits ermuntert, die Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu erhöhen oder vorzuziehen.

Die Energiesicherheit ist der politischen Führung Chinas derzeit wichtiger als die Klimaziele. Die Stromkrise des vergangenen Jahres und die infolge des Ukraine-Kriegs steigenden Preise für fossile Energierohstoffe sorgen die Verantwortlichen. Als zentrales Ziel der Energie-Politik in China steht deswegen die Sicherstellung der Versorgung im Mittelpunkt. Die Öl- und Gasförderung sowie der Kohlebergbau sollen ausgeweitet werden.

Xi Jinping betonte in einer Rede während des Nationalen Volkskongresses (NVK) erneut, dass Chinas Energiewende nicht über Nacht kommen werde. Man müsse erst das Neue aufbauen, bevor man das Alte abreiße, so Xi. Die Kohlekraft sichert noch gut 60 Prozent des Energiebedarfs der Volksrepublik. Solange Erneuerbare oder andere Energiequellen wie Gas- und Atomenergie die Kohle nicht ersetzen können, will Xi also kein Risiko eingehen und Kohlekraftwerke nicht beschleunigt abschalten.

Russlands Angriff auf die Ukraine wurde auf dem Volkskongress kaum behandelt. Doch die Energiesicherheit ist eine Medaille mit mindestens zwei Seiten. Politische Führer in China wollen den sicheren Zugang zu Energie und Strom für die Wirtschaft und Bürger sicherstellen. Doch gleichzeitig dürfen sie sich nicht zu abhängig machen von Importen von Energierohstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl – denn in Krisen wäre die Energiesicherheit dann auch gefährdet. Xi Jinping hat erst im Oktober betont, “China muss seine Energieversorgung fest in den eigenen Händen halten”.

Anders als viele Länder Europas ist die Volksrepublik nicht von russischen Energielieferungen abhängig. Russland ist zwar Chinas größter Kohlelieferant. Doch die Importe aus dem Nachbarland machen nur mickrige 0,3 Prozent des Kohleverbrauchs der Volksrepublik aus. Den allergrößten Teil seines Bedarfs kann China aus heimischen Quellen decken. Beim Gas ist der russische Anteil höher. Allerdings ist China in vielen Bereichen noch nicht so Gas-abhängig wie Europa. Ein Wechsel zurück zur Kohle wäre leicht möglich, so die Analysten der Beratungsfirma Trivium China.

Peking befindet sich in einer äußerst vorteilhaften Position. China könnte in den nächsten Jahren russisches Gas aufkaufen, das Europa verschmäht. Sollte Russland den Krieg in der Ukraine so stark eskalieren lassen, dass es dauerhaft zum internationalen Paria wird, könnten Peking sogar Rabatte winken. Doch die politischen Führer werden sich kaum in eine Gas-Abhängigkeit von einem unberechenbaren Russland begeben. Das würde dem Ziel der Energiesicherheit widersprechen.

Allerdings könnte sich China in russische Energieunternehmen wie Gazprom einkaufen. Laut Bloomberg-Informationen diskutieren die verantwortlichen Politiker in Peking mit Staatsunternehmen wie China National Petroleum über mögliche Investitionen in russische Unternehmen oder Vermögenswerte. Jeder Kauf würde dazu dienen, Chinas Energieimporte und -sicherheit zu steigern, so Insider. Erklärtes Ziel sei es nicht, Russlands Invasion zu unterstützen. Allerdings befinden sich die Gespräche zwischen chinesischen und russischen Unternehmen demnach noch in einer frühen Phase.

Hinzu kommt: In vielen wirtschaftlichen Bereichen ist China noch abhängig von westlichen Exporten und Technologien. Ein zu großer Schwenk Richtung Russland, der westliche Geschäfts- und Handelspartner verschreckt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Analysten von Trivium schreiben dazu: “Wir vermuten, dass die Vorteile eines echten Bündnisses mit Putin gegen die Welt weit hinter den Kosten zurückbleiben würden”.

Auch wenn der Kohleverbrauch kurzfristig steigen dürfte, vernachlässigt China den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Laut dem Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Keqiang will China den Ausbau von großen Wind- und Solarkraftwerken vorantreiben. Zudem plant China, die Kapazität der Stromnetze zu erhöhen.

Dadurch würden weniger erneuerbare Energien verloren gehen. Die Offshore-Windkraft soll besonders gefördert werden. Auch die Energiespeicher sollen ausgebaut werden (China.Table berichtete). Dazu befindet sich derzeit ein “Fünfjahresplan für Energiespeicher” im Konsultationsprozess. Das Finanzministerium in China kündigte zudem an, den Entwicklern erneuerbarer Energie-Projekte überfällige Subventionen endlich auszuzahlen. Hier kam es in den letzten Jahren zu großen Verzögerungen, sodass teilweise Mittel fehlten, um neue Projekte zu starten.

Doch der Ausbau erneuerbarer Energiequellen benötigt Zeit. Es wird noch einige Jahre dauern, bis Solar-, Wind- und Wasserkraft den Anteil fossiler Energien am Energiemix drastisch senken können – zumal wenn die Nachfrage nach Energie weiter steigt.

Peking, Berlin und Paris sollen sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Krieges in Ukraine einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Präsidenten von China und Frankreich, Xi Jinping und Emmanuel Macron, hätten sich in einer einstündigen Schalte zudem für humanitäre Erleichterungen und Zugänge zu den umkämpften Gebieten in der Ukraine ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Es müssten funktionierende Fluchtkorridore geschaffen werden.

Alle drei Länder stünden bereit, weitere humanitäre Hilfe zu leisten. Xi habe die deutsch-französischen Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützt, teilt das französische Präsidialamt mit. Xi bezeichnete die Situation in der Ukraine nach Angaben staatlicher Medien als besorgniserregend und forderte zu “maximaler Zurückhaltung” auf. Zudem habe er besorgt über die Folgen von Sanktionen auf die Stabilität der globalen Finanzen, Energiesicherheit sowie von Transport- und Lieferketten geäußert.

China weigert sich bislang, den russischen Einmarsch zu verurteilen oder als Invasion zu bezeichnen. Außenminister Wang Yi hatte Chinas Freundschaft zu Russland am Montag als “felsenfest” bezeichnet (China.Table berichtete): “Egal wie bedrohlich die internationale Lage auch sein mag, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.”

Laut Wang ist Peking aber bereit, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen: Staatspräsident Xi habe schon am 25. Februar mit Wladimir Putin telefoniert. In diesem Telefonat habe Xi seinen Wunsch ausgedrückt, dass Russland und die Ukraine so schnell wie möglich Friedensgespräche führen sollten. Putin habe positiv darauf reagiert. rtr, rad

Die USA stoppen wegen des Ukraine-Kriegs die Einfuhr von Öl und Gas aus Russland. “Das bedeutet, dass kein russisches Rohöl mehr in US-Häfen angenommen werden darf“, sagte US-Präsident Joe Biden. Die Entscheidung sei mit den Verbündeten getroffen worden, erklärte Biden. Die EU-Staaten folgen Washington aber zunächst nicht.

Die USA sind von russischen Energiequellen deutlich weniger abhängig als die Europäer. Die USA importierten im vergangenen Jahr mehr als 20,4 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte pro Monat aus Russland. Das sind acht Prozent der amerikanischen Einfuhren von flüssigen Brennstoffen.

Die britische Regierung kündigte an, bis Jahresende kein Öl mehr aus Russland importieren zu wollen. “Diese Übergangsphase wird dem Markt, Unternehmen und Lieferketten mehr als genug Zeit geben, um russische Importe zu ersetzen”, schrieb der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng auf Twitter. Der Anteil des russischen Öls an der britischen Nachfrage mache derzeit acht Prozent aus.

Gasimporte aus Russland sind zunächst nicht betroffen. Kwarteng kündigte jedoch an, auch hier Möglichkeiten für einen Ausstieg zu prüfen. Russisches Gas mache nur vier Prozent der britischen Versorgung aus.

Der britische Ölkonzern Shell kündigte an, künftig kein Erdöl und Gas mehr aus Russland zu kaufen. Man wolle mit sofortiger Wirkung aufhören, russisches Erdöl auf dem Spotmarkt zu kaufen und bestehende Verträge nicht erneuern, teilte der Konzern mit. Shell werde sich aus dem Russlandgeschäft komplett zurückziehen und die Beteiligung von 27,5 Prozent an der LNG-Anlage Sachalin 2 abstoßen, die von Gazprom betrieben wird. Außerdem sollten alle Tankstellen in Russland geschlossen werden.

Außerdem will Shell in Abstimmung mit involvierten Regierungen “so schnell wie möglich” russisches Erdöl aus den eigenen Lieferketten entfernen. Allerdings wird dies nach Angaben des Unternehmens mehrere Wochen dauern und zu Engpässen in einigen Raffinerien führen. Auch das Geschäft mit russischem Pipeline-Gas sowie Flüssiggas soll Stück für Stück zurückgefahren werden. Dabei sei man jedoch auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und Energieversorgern angewiesen, betonte Shell.

“Diese gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen das Dilemma, Druck auf die russische Regierung wegen ihrer Gräueltaten in der Ukraine auszuüben und gleichzeitig eine stabile, sichere Energieversorgung in Europa zu gewährleisten”, sagte Shell-Chef Ben van Beurden einer Mitteilung zufolge. Darin entschuldigte sich der Konzern auch dafür, noch in der vergangenen Woche nach Ausbruch des Krieges eine Fracht Erdöl aus Russland gekauft zu haben. Man wolle die Gewinne daraus humanitären Zwecken zugutekommen lassen, hieß es. dpa/rtr

Deutschland hält trotz der Diskussion um Sanktionen gegen russische Öl- und Gaslieferungen (Europe.Table berichtete) am Ausstieg aus Kernkraft und Kohle fest. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) sprachen sich gestern in einem gemeinsamen Gutachten gegen die Verlängerung der Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke aus. Habeck sagte nach einer Sonderschalte der Energieminister der Länder zudem, dass man auch am Kohleausstieg festhalte. “Wir werden allerdings alle Kohlekraftwerke, die vom Netz gehen, in der Reserve halten.”

Habeck lehnte wie zuvor Kanzler Olaf Scholz einen europäischen Importstopp für russisches Gas und Öl ab. Man habe Sanktionen verabredet, die Russland wegen der Invasion in der Ukraine hart treffen, aber auch jahrelang durchhaltbar sein sollten. Die Energieabhängigkeit von Russland müsse schleunigst korrigiert werden, man müsse in der Zwischenzeit aber eine “Unterversorgung” vermeiden. Zudem werde geprüft, ob man Gewinne von Energieunternehmen, die etwa Gas sehr billig eingekauft hätten und nun sehr teuer verkaufen würden, zusätzlich besteuern könne.

Das Wirtschafts- und das Umweltministerium sprachen sich gegen eine Laufzeitverlängerung der drei noch produzierenden Atomkraftwerke aus. Nach einer Abwägung von Nutzen und Risiken sei dies auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. “In dieser Abwägung haben wir eine minimale Mehrproduktion an Strom für maximal hohe Sicherheitsrisiken“, sagte Habeck. “Und deswegen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Weg der falsche ist.” rtr

Der Ukraine-Krieg hat zu schweren Verwerfungen am Nickelmarkt geführt. Am Dienstag stieg der Preis für eine Tonne des Industriemetalls um mehr als 50 Prozent auf zeitweise über 100.000 US-Dollar. Der Handel an der Londoner Rohstoffbörse (LME) wurde daraufhin ausgesetzt – möglicherweise für mehrere Tage, wie die Börse LME erklärte. Allein seit Montag hat sich der Preis in der Spitze mehr als verdreifacht. NickelCMNI3 wird insbesondere für die Stahlherstellung benötigt.

Experten führen den extremen Preisanstieg vor allem auf Spekulanten zurück, die zuvor auf fallende Preise gesetzt haben. Zugleich gibt es eine Angebotsknappheit. Der Nickelpreis war schon vor dem Krieg deutlich gestiegen. Steigt der Preis dann weiter, geraten immer mehr Spekulanten in Schieflage, die auf fallende Kurs gesetzt haben. Sie müssen dann Nickel kaufen, um ihre Positionen glattzustellen, was den Preis noch höher treibt.

Auf anderen Metallmärkten decken sich Anleger aus Furcht vor Lieferausfällen ein (Europe.Table berichtete). Das für Autokatalysatoren verwendete PalladiumXPD=, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, stieg um mehr als sechs Prozent auf 3.195 US-Dollar je Feinunze. AluminiumCMAL3, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, legte mehr als vier Prozent auf 3.900 Dollar je Tonne zu. dpa/rtr/luk

Das russische staatlich kontrollierte Medienunternehmen Russia Today hat ein EU-Verbot seiner Aktivitäten in der Europäischen Union angefochten, wie das EU-Generalgericht am Dienstag in einem Tweet mitteilte. Die EU verhängte das Verbot letzte Woche und beschuldigte Russia Today der systematischen Desinformation über Russlands Einmarsch in der Ukraine. Die Sanktion bedeutet, dass es Betreibern in der EU untersagt ist (Europe.Table berichtete), RT-Inhalte auszustrahlen, zu unterstützen oder anderweitig zu deren Verbreitung beizutragen.

Der Schritt, der für die englische Abteilung von RT und die Aktivitäten in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien gilt, setzt auch die Sendelizenzen und die Genehmigungs-, Übertragungs- und Vertriebsvereinbarungen von RT mit seinen EU-Kollegen aus.

“RussiaToday (Frankreich) hat den Beschluss und die Verordnung des @eu_Rates vom 1. März 2022 über die restriktiven Maßnahmen angesichts der Handlungen #Russlands, die die Lage in der #Ukraine destabilisieren, vor dem #EUGeneralgericht angefochten”, twitterte das in Luxemburg ansässige Gericht. Es wird in den kommenden Monaten einen Termin für eine Anhörung festlegen, bevor es eine Entscheidung fällt. Die EU hat auch ein anderes russisches staatliches Medienunternehmen, Sputnik, verboten. Das Verfahren läuft unter der Nummer T-125/22.

Moskau bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als “Sondereinsatz” zur Entwaffnung des Nachbarlandes und zur Verhaftung von Führern, die es als “Neonazis” bezeichnet. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten halten dies für einen unbegründeten Vorwand für eine Invasion. Russland hat am Freitag ein Gesetz verabschiedet, das Moskau wesentlich mehr Befugnisse gibt, um gegen unabhängigen Journalismus vorzugehen. rtr

Das Europäische Parlament verabschiedet heute einen Bericht, in dem es die EU aufgefordert, bis 2025 ein Verbot für Goldene Pässe zu erlassen und die Ausstellung von Visa und Pässen an reiche Russen im Austausch für Investitionen sofort zu stoppen. Der Schritt folgt auf die russische Invasion in der Ukraine, die weltweite Sanktionen von nie dagewesener Härte gegen Moskau ausgelöst hat. Zu den Zielpersonen gehören eine Reihe mächtiger und reicher Russen, die Präsident Wladimir Putin nahe stehen.

Die Golden-Passport-Industrie, die zwischen 2011 und 2019 Investitionen in Höhe von über 20 Milliarden Euro in den EU-Ländern generiert hat, ist derzeit in der EU fast völlig unreguliert, obwohl viele Länder diese Systeme seit Jahren betreiben. EU-Staaten wie Malta und Zypern haben mit ihren Programmen riesige Gewinne erzielt. Der für Finanzpolitik zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, hat in Lettland ein erfolgreiches Programm für Investitionen in Wohnimmobilien aufgelegt, als er dort zu Beginn des letzten Jahrzehnts Premierminister war.

Die EU-Gesetzgeber stellen in ihrem Bericht fest, dass die Beendigung solcher Programme in einigen Ländern erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Sie schlagen daher die schrittweise Abschaffung des Goldenen Passes und strenge Aufenthaltsregelungen vor, einschließlich wesentlich strengerer Kontrollen der Antragsteller.

Für Unternehmen, die diese Programme entwickeln und fördern, würden strenge Auflagen gelten. Nach dem Vorschlag, der von einer Mehrheit der Gesetzgeber unterstützt wird, sollen die Einnahmen aus diesen Programmen zur Finanzierung des EU-Haushalts besteuert werden. In einer Änderung des ursprünglichen Vorschlags, die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde, drängt das Parlament auf einen sofortigen Stopp des Verkaufs von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen, die zu den größten Nutznießern dieser Regelungen gehören.

Sobald der Bericht angenommen ist, wird er an die Europäische Kommission weitergeleitet. EU-Justizkommissar Didier Reynders erklärte gegenüber den Gesetzgebern, dass die EU-Exekutive neue Regeln für den Verkauf von Staatsbürgerschaften für nicht notwendig halte, da sie bereits rechtliche Schritte einleite, um die bestehenden Regelungen für goldene Pässe in Malta, Zypern und Bulgarien zu beenden.

Die Kommission hat jedoch angekündigt, dass sie den Bedarf an neuen Gesetzen zur Verschärfung der Goldenen-Visa-Regelungen prüfen und in Kürze eine unverbindliche Empfehlung zur Ausstellung von Goldenen Pässen und Aufenthaltsgenehmigungen für Russen durch die EU-Mitgliedstaaten herausgeben wird. Letzten Monat hat Großbritannien goldene Visa für wohlhabende Investoren abgeschafft, weil es sich Sorgen über den Zustrom illegaler russischer Gelder machte, während Russland eine Woche vor der Invasion seine Truppen an der Grenze zur Ukraine massierte. rtr

Der weltweite energiebedingte Kohlendioxid-Ausstoß ist im vergangenen Jahr nach Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) um sechs Prozent auf 36,3 Milliarden Tonnen gestiegen. Dies sei der höchste Stand aller Zeiten, womit der zu Beginn der Corona-Pandemie entstandene Rückgang des Vorjahres mehr als ausgeglichen wird, teilte die IEA am Dienstag in Paris mit. Die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise habe sich stark auf Kohle gestützt. Außerdem führten ungünstige Wetter- und hohe Erdgaspreise dazu, dass mehr Kohle verbrannt wurde, obwohl die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen das größte Wachstum aller Zeiten verzeichnete.

Kohle machte nach der IEA-Analyse über 40 Prozent des Gesamtwachstums der globalen CO2-Emissionen 2021 aus und erreichte mit 15,3 Milliarden Tonnen ein Allzeithoch. Die CO2-Emissionen aus Erdgas stiegen deutlich über das Niveau von 2019 auf 7,5 Milliarden Tonnen. Mit 10,7 Milliarden Tonnen blieben die CO2-Emissionen aus Öl aufgrund der begrenzten Erholung der weltweiten Transporttätigkeit, hauptsächlich im Luftverkehr, deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.

Trotz des erhöhten Kohleverbrauchs stellten erneuerbare Energiequellen und Kernkraft im Jahr 2021 einen höheren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung als Kohle, so die IEA. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreichte demnach mit über 8000 Terawattstunden (TWh) ein Allzeithoch, ein Plus von 500 TWh gegenüber 2020. Die Leistung aus Wind- und Photovoltaik stieg ebenfalls, während die Stromerzeugung aus Wasserkraft aufgrund der Folgen von Dürre, insbesondere in den USA und Brasilien, zurückging.

Wie aus den IEA-Daten hervorgeht, ist China größtenteils für den Anstieg der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. China war demnach die einzige große Volkswirtschaft, die sowohl 2020 als auch 2021 ein Wirtschaftswachstum erlebte. Der Anstieg der Emissionen in China glich den Gesamtrückgang im Rest der Welt in dem Zeitraum mehr als aus. Alleine 2021 stiegen Chinas CO2-Emissionen nach der IEA-Analyse auf über 11,9 Milliarden Tonnen, was 33 Prozent der weltweiten Gesamtemissionen ausmacht. dpa

Die französische EU-Ratspräsidentschaft hat vergangene Woche einen Kompromissvorschlag für die Schaffung eines europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) vorgelegt, den Contexte am Montag veröffentlichte. Das Dossier aus dem Fit-for-55-Paket gilt als eine der Prioritäten der Franzosen und des Präsidenten Emmanuel Macron, da es den Grundstein für die künftige Klimaaußen- und Handelspolitik legen könnte.

Allerdings orientiert sich der Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft, der als Grundlage für die Position der Mitgliedstaaten dient, zu großen Teilen am Kommissionsvorschlag. Die Sektoren, deren Importe in die EU vom CBAM betroffen sein sollen, würden nicht erweitert werden, sondern sich auf Strom, Eisen und Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel begrenzen.

Lediglich innerhalb der Sektoren will die französische Ratspräsidentschaft weitere Produkte aufnehmen, die die Kommission nicht abgedeckt hatte. Darunter: Bauteile aus Aluminium, Aluminiumkabel sowie Aluminiumbehälter, wie Tanks, Dosen oder Fässer. Zudem sollen auch alle Eisen- oder Stahlprodukte unter den CBAM fallen.

Der Berichterstatter des federführenden ENVI-Ausschusses im EU-Parlament, Mohammed Chahim (S&D), hatte vorgeschlagen, den Geltungsbereich des CBAM auf organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere auszuweiten (Europe.Table berichtete). Chahim hatte ebenso gefordert, dass auch indirekte Emissionen, die bei Förderung, Transport und Produktion von den betroffenen Produkten anfallen, einbezogen werden. Der französische Kompromiss sieht das allerdings nicht vor. Stattdessen sollen nur Emissionen aus der direkten Erzeugung von Energie, die in die Herstellung des Endprodukts einfließt, vom CBAM abgedeckt werden.

Auch die von der Kommission angedachte Übergangsphase zwischen 2023 und 2025, in der der CBAM zwar bereits gilt, importierende Unternehmen aber noch keinen Grenzausgleich zahlen müssen, wollen die Franzosen beibehalten. Erst 2026 wären CO2-Grenzausgleichszahlungen bei Importen über EU-Grenzen tatsächlich fällig. Nicht nur Berichterstatter Chahim, sondern auch zahlreiche EU-Politiker verschiedener Lager, hatten eine schnellere Einführung gefordert.

Ein paar Änderungen sieht der Kompromiss bei der Berichtspflicht der Kommission vor Ablauf der Übergangsphase vor. Ein Kommissionsbericht soll die Auswirkungen des CBAM auf die indirekt betroffenen Sektoren, den Handel, europäische Exporte und vulnerable Drittländer bewerten. Außerdem soll die Kommission auf Grundlage des Berichts gegebenenfalls einen Legislativvorschlag vorlegen, der den Anwendungsbereich des CBAM ausweitet. Ein ganz neuer Vorschlag der Franzosen: Einfuhren bis zu einem Wert von 150 Euro sollen vom CBAM ausgenommen werden.

Einer der entscheidenden Streitpunkte des Dossiers ist die schrittweise Einführung des CBAM bei zeitgleicher Abnahme der kostenlosen ETS-Zertifikatszuteilungen für die betroffenen Industrien. Die Kommission hatte vorgesehen, über zehn Jahre hinweg jährlich zehn Prozent der freien Zuteilungen wegzunehmen und den CBAM jeweils in gleichem Umfang einzuführen. Entsprechend stünde der CBAM erst 2036 vollumfänglich.

Chahim hatte in seinem Berichtsentwurf gefordert, die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten in deutlich größeren Schritten bereits bis Ende 2028 auslaufen zu lassen – sieben Jahre früher als von der Kommission geplant. Das Auslaufen der Zertifikate ist allerdings Gegenstand der ETS-Reform, nicht des CBAM-Dossiers, weshalb ETS-Berichterstatter Peter Liese (EVP) Chahim Kompetenzüberschreitung vorgeworfen hatte (Europe.Table berichtete).

Der französische Kompromissvorschlag hält sich diesbezüglich komplett zurück. Vorschläge über die Laufzeit der Einführungsphase des CBAM fehlen gänzlich. Allerdings weist die Ratspräsidentschaft darauf hin, dass die Verhandlungen mit dem EU-Parlament erst beginnen können, wenn der Rat auch bei der ETS-Reform entscheidende Fortschritte gemacht hat.

Ebenfalls zurückhaltend bleiben die Franzosen bei der umstrittenen Frage, was mit den Einnahmen aus dem CBAM geschehen soll. Darüber solle zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden, heißt es. In dem Kompromissentwurf wird jedoch darauf hingewiesen, dass die EU die am wenigsten entwickelten Länder bei der Dekarbonisierung unterstützen müsse. Detaillierte Erläuterungen dazu fehlen jedoch. Im EU-Parlament geht der Streit, ob Einnahmen für die Dekarbonisierung der eigenen Industrie, als Ausgleich für Verbraucher:innen oder zur Klimaschutzfinanzierung in Drittländern verwendet werden sollen, somit weiter.

Der Vorschlag liegt nun bei den Botschaften der Mitgliedstaaten, die ihn noch diese Woche bestätigen müssen. Am 15. März soll der Text schließlich den Finanzminister:innen der EU-Staaten vorgelegt werden. luk

Mit dem KI-Gesetz muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Kontrolle geschaffen werden. Das betont die zuständige Berichterstatterin im Industrieausschuss (ITRE) Eva Maydell (EVP) in dem Europe.Table vorliegenden Entwurf ihrer Stellungnahme zum KI-Gesetz (Europe.Table berichtete). Daher müssten weitere Bestimmungen Eingang in die Verordnung finden, die nicht nur Kleinunternehmen, sondern auch KMU und Start-Ups ermöglichen, wettbewerbsfähig und kreativ zu bleiben. Sie sollten etwa besser in die Entwicklung von Verhaltenskodizes und Standardisierungsnormen einbezogen werden und stärker im geplanten europäischen KI-Ausschuss (European Artificial Intelligence Board) vertreten sein.

In einer ganzen Reihe von Vorschriften will Maydell die Formulierungen der Kommission außerdem abschwächen (Europe.Table berichtete). So schreibt die Kommission etwa vor, dass die genutzten Datensätze fehlerfrei und vollständig sein müssen. Dagegen schlägt die ITRE-Berichterstatterin vor, dass KI-Systeme mit hohem Risiko “nach besten Kräften konzipiert und entwickelt” werden sollten und in “angemessener Weise auf Fehler und Vollständigkeit in Übereinstimmung mit den Industriestandards” zu überprüfen sind.

Ein weiteres Beispiel ist die Pflicht zur Protokollierung. Hochrisiko-KI-Systeme sollen nach dem Vorschlag der Kommission Funktionsmerkmale haben, die eine automatische Aufzeichnung von Vorgängen und Ereignissen (Protokollierung) während des gesamten Betriebs ermöglichen. Die Protokollierung soll gewährleisten, dass das Funktionieren des KI-Systems während seines gesamten Lebenszyklus rückverfolgbar ist.

Die Formulierungen “während des gesamten Betriebs” und “während seines gesamten Lebenszyklus” will die Berichterstatterin nun abschwächen. So soll etwa aus ihrer Sicht die Protokollierung gewährleisten, dass das Funktionieren des KI-Systems “über einen gewissen Zeitraum” rückverfolgbar ist. Auch ist keine Rede mehr von einer automatischen Aufzeichnung. Die KI-Systeme sollen lediglich technisch in der Lage sein, eine solche Protokollierung durchzuführen.

Maydell schlägt vor, auch KMU und Start-ups die Möglichkeit zu geben, sich an den sogenannten “Regulatory Sandboxes” zu beteiligen. Sie will das Instrument sogar weiter ausbauen und ein europäisches KI-Regulatory- Sandboxes-Programm schaffen. Um eine Fragmentierung des digitalen Binnenmarktes und unterschiedliche Handhabung zwischen Mitgliedstaaten zu vermeiden, will sie das Programm zentral von der Kommission verwalten lassen. Dabei soll diese die Besonderheiten der Mitgliedstaaten im Haftungsrecht und in den Versicherungssystemen berücksichtigen.

Die ITRE-Berichterstatterin regt außerdem an, eine gemeinsame europäische Behörde für Benchmarking zu schaffen. Sie soll die nationalen Metrologie- und Benchmarking-Behörden zusammenbringen, um ein einheitliches Konzept für die Messung von Genauigkeit, Robustheit und andere relevante Kriterien festzulegen. Derzeit gebe es keine relevanten Metriken auf europäischer Ebene als Richtschnur für Entwickler und Anbieter von KI, beklagt sie.

Während Standardisierungsorganisationen die Standards definieren, wäre die Aufgabe der Benchmarking-Organisationen festzulegen, wie diese Standards erfüllt und gemessen werden. Aus Sicht von Maydell würde eine gemeinsame europäische Behörde – etwa in Form eines Europäischen Benchmarking-Instituts oder als Untergruppe des europäischen KI-Ausschusses – einen kohärenten europäischen Ansatz für Benchmarking und Metriken ermöglichen. Es sollte sich an bestehenden Strukturen orientieren, wie dem “Laboratoire national demétrologie et d’essais (LNE)” in Frankreich oder der Software-Qualitätsgruppe des Nationalen Instituts für Wissenschaft und Technology’s Software Quality Group on Metrics and Measures in den Vereinigten Staaten, so der Vorschlag der ITRE-Berichterstatterin.

“Angesichts der neuen Verpflichtungen müssen wir die Unternehmen mit klareren Leitlinien, einfacheren Instrumenten und effizienteren Ressourcen ausstatten”, betont sie. Maydell fordert etwa eine klare Definition der Begriffe KI und eines KI-Systems. Diese Definitionen sollten mit den international etablierten Definitionen übereinstimmen, betont sie. So basiere die vorgeschlagene Definition der Kommission zwar weitgehend auf der OECD-Definition (OECD/LEGAL/0449). Die Verwendung einer identischen Definition wie die OECD würde allerdings mehr Sicherheit für die Industrie, Unternehmen, Start-ups und KMU bieten. Und das sei schließlich eines der Hauptziele des Ausschusses. Das sei auch der Schlüssel für die zukünftige Entwicklung gemeinsamer internationaler Standards.