“Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa”: Das sagte Vizekanzler Robert Habeck gestern in Wien, wo Österreich und Deutschland eine gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Energieversorgung unterschrieben. Hans-Peter Siebenhaar und Manuel Berkel haben analysiert, was die Erklärung bedeutet – und wo es in Sachen Energiesicherheit in Europa noch Nachholbedarf gibt.

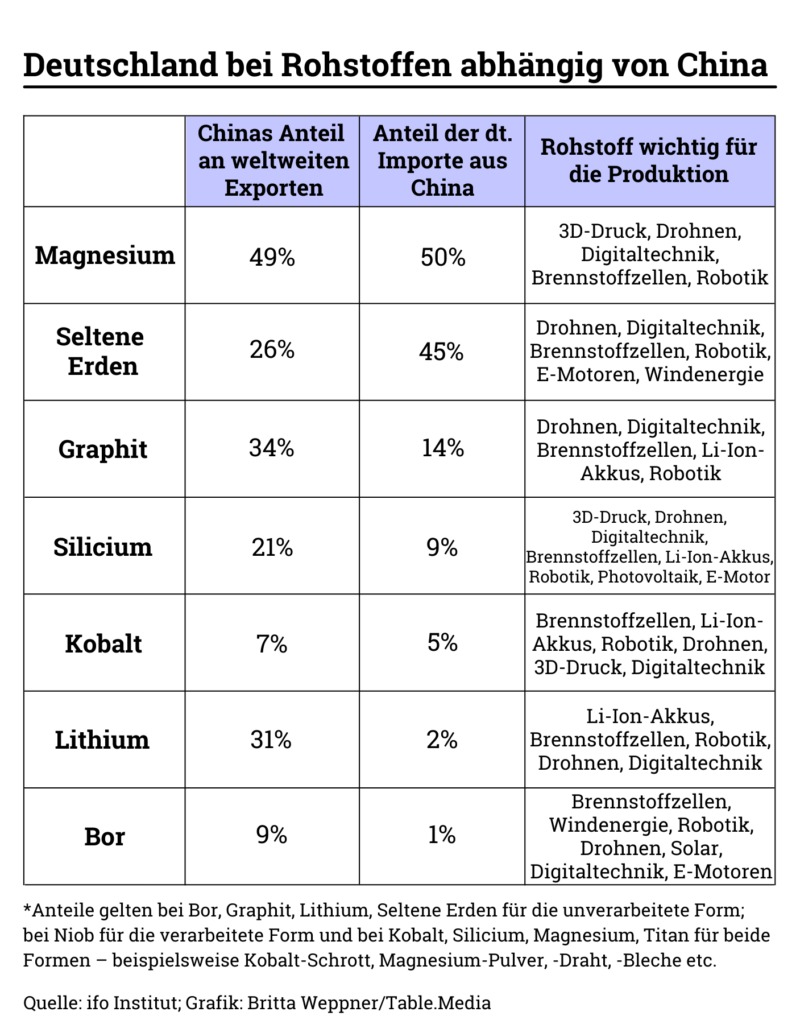

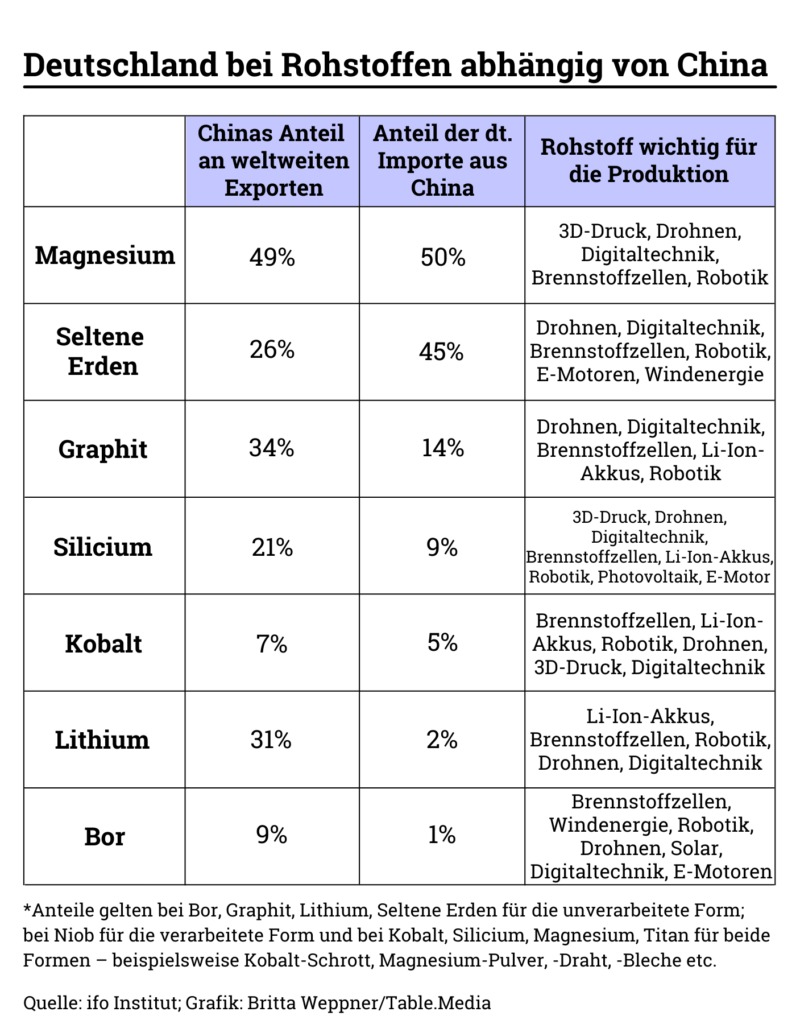

Abhängig ist Deutschland auch bei den Rohstoffen – Appelle an die Wirtschaft, ihre Rohstoffe nicht überwiegend nur aus China zu importieren, haben bisher wenig genutzt. Aber nicht nur die direkte Abhängigkeit von Rohstoffimporten ist kritisch. Jede Preisschwankung innerhalb Chinas wirkt sich auf den Markt in Deutschland aus, schreibt Nico Beckert.

Die Welthungerhilfe schlägt Alarm: 828 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich aus wie ein Brandbeschleuniger, sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme gestern. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Steigende Energiepreise, steigende Inflation – wiederholen sich gerade die 70er-Jahre? Nein, meint Daniel Gros, Vorstandsmitglied und Distinguished Fellow des Centre for European Policy Studies, und erklärt die entscheidenden Unterschiede im Standpunkt.

Deutschland und Österreich üben den Schulterschluss, um sich aus der Abhängigkeit von Gas aus Russland zu befreien. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) unterzeichneten am Dienstag in Wien eine gemeinsame Erklärung über die Sicherung der Gasversorgung.

Bereits am Montag hatte Habeck bei seinem Besuch in Tschechien eine ähnliche Erklärung unterzeichnet (Europe.Table berichtete). Ziel ist es, sich beim Ausbleiben der russischen Gaslieferungen gegenseitig zu helfen. “Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa”, sagte der deutsche Vizekanzler am Dienstag in Wien. “Kein Land allein ist stark genug, allein zu bestehen.”

Eine Solidaritätsvereinbarung hatten Österreich und Deutschland schon im Dezember 2021 unterzeichnet. “Das beinhaltet auch die Sicherstellung von Durchleitungsrechten im Fall einer Gasmangellage, sofern dem technische oder sicherheitstechnische Gründe nicht entgegenstehen”, wie die gestrige Erklärung noch einmal betont. Neu vereinbart wurde eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Nutzung von LNG-Terminals und bei der Befüllung der in Österreich gelegenen Speicher 7 Fields und Haidach, die beide direkt an das deutsche Netz angeschlossen sind.

“Wir werden Sicherheit erst dann wieder haben, wenn wir uns unabhängig gemacht haben von russischen Energielieferungen”, sagte Gewessler. “Diese Überzeugung eint uns.” Europa dürfe sich in dieser Krise nicht spalten lassen.

Die Solidaritätsvereinbarung zwischen Österreich und Deutschland ist in der EU noch eine seltene Ausnahme (Europe.Table berichtete). Beide Staaten riefen die Mitgliedstaaten gestern dazu auf, sämtliche noch ausstehenden Abkommen “schnellstmöglich und wenn möglich noch vor Oktober” abzuschließen.

Erstmals machte Habeck außerdem klar, dass private Haushalte “auch ihren Anteil leisten” müssten, wenn es ums Gassparen geht. Bisher gehören Haushalte zu den geschützten Kunden nach der SoS-Verordnung, die bei einer Mangellage im Gegensatz zu den allermeisten Unternehmen keinerlei Einschränkungen hinnehmen sollen. Worin der Anteil genau bestehen könnte, sagte Habeck aber nicht. Jedenfalls müsse man in dieser Frage “vielleicht nochmal nacharbeiten”.

Nachbesserungsbedarf meldete der Minister auch bei Solidaritätsersuchen von EU-Mitgliedstaaten an: “Wenn ein Land seine industrielle Tätigkeit zurückschraubt, um in einem anderen Land für warme Wohnungen zu sorgen, muss es ein Stück weit auch einen Solidaritätsmechanismus des Ausgleichs geben. Und auch das ist bisher noch nicht adressiert worden. Wenn auf beide Fragen eine Antwort erfolgt, wäre es großartig.”

Die bereits beschlossene bilaterale Vereinbarung zwischen Österreich und Deutschland für die Durchleitungsrechte bei einem russischen Gasboykott ist gerade für die Alpenrepublik besonders wichtig. Denn Tirol und Vorarlberg können nur über das deutsche Gasnetz versorgt werden. Es soll zudem ein bilaterales Abkommen über die Befüllung von Gasspeichern unterzeichnet werden(Europe.Table berichtete), betonte die österreichische Energieministerin: “Die Versorgungssicherheit hat die oberste Priorität.”

Daher soll auch der Mega-Gasspeicher Haidach in Salzburg baldmöglichst an das österreichische Leitungsnetz angeschlossen werden. Denn der Gasspeicher, in dem mehr Gas als in den fünf Speichern in Bayern gelagert werden kann, ist bislang ausschließlich an das deutsche Gasnetz angeschlossen. Die Regierung in Wien hat kürzlich beschlossen, dass der Gasspeicher auch an das österreichische Netz angeschlossen werden muss. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Der deutsche Gasspeicher im österreichischen Haidach ist ein Kuriosum. Vor anderthalb Jahrzehnten hat Gazprom Germania, damals noch mit der Wintershall-Tochter Wingas (seit 2015 im Besitz der Gazprom) und der österreichischen RAG den zweitgrößten Erdgasspeicher in Westeuropa gebaut. 2011 wurden seine Kapazitäten mehr als verdoppelt. Die Besitzverhältnisse sind kompliziert.

Die oberirdischen Teile gehören zu zwei Dritteln der Gazprom mit ihren Tochterfirmen Wingas (33 Prozent), Gazprom Germania (22 Prozent) und Centrex Europe Energy & Gas AG (11 Prozent) in Österreich sowie Deutschland und zu einem Drittel der RAG. Der Boden unter der Erde gehört wiederum der Republik Österreich. Die Vermarktung und Befüllung liegen in der Hand von Tochterfirmen der Gazprom. Gazprom Germania und Astra, Vermarkter des Gases in Haidach, stehen seit Anfang April unter staatlicher Aufsicht der Bundesnetzagentur. Sie verwaltet die Energiefirmen treuhänderisch.

Österreich ist noch stärker als Deutschland auf Lieferungen von Gas aus Russland angewiesen. Über 80 Prozent ihres Gases bezog die Alpenrepublik aus Russland. Österreich hat Gazprom seinen Unmut über die Lieferschwierigkeiten bereits Mitte Mai spüren lassen. Damals beschloss die schwarz-grüne Regierung, dass ungenutzte Speicherkapazitäten wieder zurückgegeben müssen, wenn sie vom Betreiber nicht genutzt werden.

Die in Wien ansässige Energie-Regulierungsbehörde E-Control kann die von Gazprom ungenutzten Speicherkapazitäten an einen Wettbewerber wie zum Beispiel die RAG, die OMV und die in Schieflage geratene Uniper vergeben. Gazprom hatte es zuletzt versäumt, den zweitgrößten Gasspeicher Westeuropas in Haidach, unweit von Salzburg, zu füllen. Der Füllstand des Gazprom-Speichers GSA beträgt nach Angaben von AGSI seit langem 0,0. Deutschland hat sich per Gasspeichergesetz dazu verpflichtet, dass bis zum 1. November die Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt sein müssen. Österreich begnügt sich mit 80 Prozent.

Das Risiko, dass Österreich und Deutschland von Gazprom komplett und dauerhaft boykottiert werden, ist unterdessen groß. Nach Angaben von OMV vom Dienstag kommt derzeit 70 Prozent weniger Gas an als bestellt. Bereits seit Mitte Juni hatte Gazprom nur noch die Hälfte des bestellten Gases geliefert.

Während die deutschen Gasspeicher laut AGSI bereits zu 64 Prozent voll sind, verzeichnet Österreich nur noch 48 Prozent der maximalen Füllmenge. Die Wiener Regierung baut bereits vor. Großverbraucher sollen auf andere fossile Energieträger – insbesondere Erdöl – umsteigen. Die privaten Haushalte sollen im nächsten Winter nach Kräften Energie sparen. In fünf Jahren will Österreich komplett unabhängig vom russischen Gas sein. Mit Manuel Berkel

Jahrzehntelang war unvorstellbar, dass Russland irgendwann kein Gas mehr nach Deutschland liefert. Jetzt hat Wladimir Putin die Gaslieferungen gedrosselt. Deutsche Ministerien entwickeln Notfall-Pläne für den Winter. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Industrie, die fast sicher die Produktion drosseln muss.

Das lenkt die Aufmerksamkeit auch auf andere Abhängigkeiten: China ist der größte Lieferant wichtiger Rohstoffe wie Seltener Erden und Magnesium. Bei anderen Rohstoffen liegt die Volksrepublik unter den Top 5-Exporteuren weltweit. Unter Managern, Ökonomen und Politikern wächst nun die Sorge vor den Folgen eines Konflikts mit China, der Deutschland wirtschaftlich in mehrfacher Hinsicht schwer treffen würde.

Die Hälfte der deutschen Magnesium-Importe und 45 Prozent der Importe Seltener Erden stammen aus der Volksrepublik, wie eine neue Studie des Ifo-Instituts zeigt. Die Metalle werden in wichtigen Zukunftstechnologien wie Brennstoffzellen, Elektromotoren (Europe.Table berichtete), Windenergie-Anlagen, Digitaltechnik oder Robotern verbaut.

Es gibt bereits konkrete Warnzeichen. Ende vergangenen Jahres drosselte China die Magnesium-Produktion aufgrund der Stromkrise. Dadurch litt die europäische Industrie (Europe.Table berichtete), die beispielsweise für die Aluminium-Herstellung auf Magnesium aus der Volksrepublik angewiesen ist (China.Table berichtete). Das Problem wurde schnell aufgelöst, zeigt aber die Abhängigkeiten sehr markant.

Bei den Seltenen Erden hatte China zwischenzeitlich ein Quasi-Monopol. Im Jahr 2011 entfielen 97 Prozent der weltweiten Produktion auf das Land. Mittlerweile ist Chinas Anteil an der Weltproduktion zwar gesunken, liegt aber immer noch bei rund 58 Prozent. Da die Volksrepublik selbst viel verbraucht, ist der Exportanteil geringer und beträgt 26 Prozent. Auch bei den Seltenen Erden gab es bereits Warnzeichen. Ende 2010 hatte China die Exporte an Japan aufgrund diplomatischer Verstimmungen für mehrere Wochen eingeschränkt.

Laut Ifo-Forscherinnen und -forschern gehören die Seltenen Erden und Magnesium zu den “Rohstoffen mit kritischen Abhängigkeiten”. Sie sind für viele Schlüsseltechnologien wichtig und werden nur von wenigen Ländern im großen Maßstab gefördert und exportiert.

Bei sieben weiteren kritischen Rohstoffen ist Deutschlands Abhängigkeit von China weniger stark ausgeprägt. Einzig bei Graphit liegt der Anteil der Importe aus China bei über zehn Prozent. Immerhin ist der Rest der Welt insgesamt noch abhängiger von China als Deutschland. Das zeigt sich an der Statistik. Der Anteil der Importe aus China ist global gesehen meist höher als der deutsche Wert. “Die deutschen Einfuhren sind stärker diversifiziert als der durchschnittliche Welthandel”, sagt Lisandra Flach, eine der Autorinnen der Ifo-Studie.

Doch das gilt nur für direkte Abhängigkeiten. China ist der größte Rohstoffproduzent und -verbraucher weltweit. “Jede rohstoffrelevante Veränderung in China, beispielsweise konjunkturbedingte Nachfrageschwankungen, beeinflusst die weltweiten Rohstoffmärkte und die Preisentwicklung“, sagt Yun Schüler-Zhou, China-Expertin bei der Deutschen Rohstoffagentur (Dera). Weil Deutschland von Rohstoffimporten abhängig ist, haben Preisschwankungen eine große Auswirkung auf die deutsche Industrie. “Diese indirekte Abhängigkeit von China ist viel weitreichender als die direkte Lieferabhängigkeit”, so Schüler-Zhou.

Zudem bestehen Abhängigkeiten durch verzweigte Lieferketten. “Die Abhängigkeit entlang der Wertschöpfungskette kann noch größer sein als in unserer Studie dargestellt”, so Flach. Wenn andere EU-Länder Rohstoffe aus China importieren, sie weiterverarbeiten und dann in Zwischengütern nach Deutschland exportieren, bestehe eine indirekte Abhängigkeit von China. Bei Seltenen Erden ist das besonders markant. Die EU-Staaten importieren 98 Prozent ihres Bedarfs aus China.

China ist häufig nicht das einzige Land, das über bestimmte Rohstoffvorkommen verfügt. Doch durch Preisvorteile wurden Produzenten aus anderen Ländern teils vom Markt verdrängt. Das beste Beispiel dafür sind die Seltenen Erden. Anders als der Name vermuten lässt, kommen diese 17 Metalle in der Erdkruste nicht selten vor. Doch: “China ist dominant beim Abbau von Seltenen Erden, weil Umwelt- und Gesundheitsstandards niedrig sind”, sagt Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO PowerShift.

Das ist ein Wettbewerbsvorteil, durch den die Preise gedrückt werden können. Minen in den USA mussten deswegen zwischenzeitlich schließen. Unternehmen sind oftmals schlicht nicht bereit, einen höheren Preis für die Rohstoffe zu bezahlen. Hier zeigt sich eine Parallele zum russischen Gas: Statt frühzeitig auch auf andere Lieferanten und LNG zu setzen, haben sich deutsche Unternehmen in die Abhängigkeit von Russland begeben. Solange das Angebot reichlich und günstig war, fielen die Probleme mit dieser Strategie nicht auf.

Obwohl es seit Jahren regelmäßig Klagen über die Abhängigkeiten bei Rohstoffen aus China gibt, sind sie immer noch beunruhigend hoch. Bei seltenen Erden lag der Anteil nach Angaben des Info-Instituts

Ob die jüngste Abnahme eine Trendwende darstellt, ist unklar, da sich die Corona-Politik Chinas auch auf den Bergbausektor ausgewirkt hat. Bei Magnesium kam es über die letzten Jahre sogar zu einem leichten Anstieg des chinesischen Importanteils von 40 Prozent im Jahr 2017 auf 51 Prozent 2021. Bei anderen Metallen sind die Importe sogar drastisch angestiegen. Dazu gehören Chrom, Wismut, Zirkon, Indium, sowie viele Produkte aus Eisen und Stahl, wie Schüler-Zhou von der Dera sagt.

Dabei ist schwer zu bewerten, ob genug getan wurde, um die Abhängigkeiten zu verringern. “Die Bemühungen passieren in der Regel auf Betriebs- beziehungsweise Unternehmensebene”, sagt Rohstoffexperte Reckordt. Zudem sind auch Malaysia und Myanmar keine idealen Lieferanten von Seltenen Erden. “Somit reduziert sich die Liste der Alternativen sehr schnell auf die USA”, so Reckordt.

Laut Experten geht die Abhängigkeit von China auch mit politischen Risiken einher. “Handelsbeziehungen mit China könnten im Zuge außenpolitischer Konflikte unterbrochen werden”, sagt Schüler-Zhou von der Dera. Strategische Rohstoffe wie Seltene Erden seien heute politisch weit relevanter als normale Wirtschaftsgüter. “Ihre Bedeutung für die Energiewende in China und den westlichen Ländern hat zugenommen. Dadurch steigen der Wettbewerb und das Konfliktpotenzial“, so Schüler-Zhou.

Deutschland bleibt als exportorientiertes Industrieland auf Rohstoff-Importe aus Drittländern und insbesondere aus China angewiesen. Die Abhängigkeiten zu verringern, wird – wie im Fall der russischen Gas-Abhängigkeit – mit höheren Kosten einhergehen. In anderen Weltregionen gelten teils höhere Umwelt- und Sozialstandards. Wenn der deutschen Industrie jedoch ernsthaft daran gelegen ist, die Risiken allzu großer Abhängigkeiten zu reduzieren, muss sie höhere Preise in Kauf nehmen.

Zwischen der EU und China wird in der kommenden Woche nach gut zweijähriger Pause wieder ein Handelsdialog stattfinden. Handelskommissar und EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis werde dazu mit Chinas Vizepremier Liu He am 19. Juli in einer Videokonferenz zusammentreffen, bestätigte die EU-Generaldirektion für Handel. Teilnehmen werden außerdem Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness sowie Vertreter mehrerer EU-Generaldirektionen und chinesischer Ministerien.

Der Handelsdirektion zufolge stehen auf der Agenda Themen wie die globale Energie- und Nahrungsmittelkrise. Auch über Lieferketten und “bilaterale Handels- und Investitionsbelange” soll gesprochen werden. Zwischen der EU und der Volksrepublik gibt es eine ganze Reihe an offenen Baustellen: Das WTO-Verfahren gegen China wegen der Handelsblockade von EU-Staat Litauen läuft immer noch, das Investitionsabkommen CAI bewegt sich nicht und die EU rüstet ihren internationalen Handel mit mehreren neuen Gesetzen, die sich – nicht offen ausgesprochen – primär gegen China richten. Der letzte Handelsdialog fand im Juli 2020 statt. Der EU-China-Gipfel im April dieses Jahres war eher ein Misserfolg: Brüssel wollte über Chinas Rolle im Krieg gegen die Ukraine sprechen, Peking über Handel.

Vergangene Woche trafen sich EU-Klimakommissar Frans Timmermans und Vizepremier Han Zheng bereits zu einem Online-Gipfel (Europe.Table berichtete). Es gebe viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, twitterte Timmermans nach dem Treffen. Beispielsweise bei den Themen saubere Energie und Wasserstoff sowie den CO2-Märkten. Letzteres ist vor allem mit Blick auf den geplanten CO2-Grenzausgleich der EU interessant. Dazu laufen derzeit die Verhandlungen zwischen Europaparlament, Kommission und EU-Rat. ari

Die Betreibergesellschaft der nicht in Betrieb genommenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 hat vor dem Europäischen Gerichtshof einen Erfolg errungen. Der EuGH hob am Dienstag einen Beschluss des nachgeordneten Gerichts der Europäischen Union aus dem Jahr 2020 auf, wonach die Nord Stream 2 AG nicht gegen die EU-Regeln klagen darf, die eine Trennung von Produktion und Vertrieb (Unbundling) vorsehen. Der Beschluss sei nicht zulässig gewesen.

Der EuGH verwies den Fall an das Gericht zurück. Unmittelbare Konsequenzen für einen baldigen Betrieb der Röhre sind aber nicht absehbar, da das Genehmigungsverfahren vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine weiter ausgesetzt ist.

“Die Entscheidung entfaltet zunächst keine Relevanz für die Bundesnetzagentur”, erklärte die für die Regulierung zuständige Bonner Behörde. Der EuGH habe den Fall an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen, das sich jetzt in der Sache mit den Argumenten der Nord Stream 2 auseinandersetzen müsse. “Wie dieses Verfahren ausgeht, ist derzeit vollkommen offen.”

Die Bundesnetzagentur habe den Antrag auf Freistellung von der Regulierung der Nord Stream 2 am 15. Mai 2020 abgelehnt. Diese Ablehnung habe das OLG Düsseldorf bestätigt. Das Verfahren sei noch beim Bundesgerichtshof (BGH) anhängig. “Die Bundesnetzagentur sieht derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen auf diese Verfahren.”

Nord Stream 2 wird wie die seit über zehn Jahren betriebene Nord Stream 1 vom russischen Gazprom-Konzern kontrolliert (Europe.Table berichtete). Nord Stream 1 wird derzeit gewartet. Die Arbeiten sollen am 21. Juli beendet sein. Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass Russland aufgrund der politischen Spannungen mit Deutschland die Arbeiten verzögern oder den Betrieb ganz ruhen lassen könnte (Europe.Table berichtete). rtr

Die Welthungerhilfe befürchtet wegen explodierender Nahrungsmittelpreise und vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine steigende Zahl von Unterernährten auf der Welt. Angesichts eines auch von Klimawandel und zunehmenden Dürreperioden befeuerten Trends zum Anstieg der Zahl von Hungernden weltweit wirke “der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wie ein erneuter Brandbeschleuniger”, warnte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme am Dienstag vor der Presse.

Global seien nach jüngsten Zahlen der Vereinten Nationen (UN) bereits 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das heißt: Ihnen steht seit mindestens einem Jahr nicht ausreichend Ernährung zur Verfügung. Die von der UN-Welternährungsorganisation FAO jüngst bereitgestellten Zahlen stellten “einen richtigen Weckruf an die gesamte Welt dar”, sagte Thieme.

Die Gefechte in der Ukraine, die als eine der Kornkammern der Welt gilt, verschärfen nun die Lage (Europe.Table berichtete). Die Erntesaison hat dort begonnen. Doch es zeichnet sich laut Thieme bereits ab, dass nur zwei Drittel der Flächen abgeerntet werden können: “Das wird sicher einen großen Einbruch darstellen.”

Ersten Schätzungen zufolge könnte dies letztlich dazu führen, dass 50 Millionen Menschen mehr auf der Welt hungern müssten. Doch sei diese Zahl mit großer Vorsicht zu genießen: “Weil wir noch nicht wissen, wie die Märkte reagieren.” Es sei beispielsweise unklar, ob China und Brasilien Getreide und Lebensmittel in dem erforderlichen Maße exportierten oder nicht.

Auch müsse sich noch herausstellen, wie die Ernten in Mitteleuropa ausfallen würden. Es sei aber zu befürchten, dass sie etwas geringer sein könnten. Hinzu kämen auch Dürren und der Klimawandel: “Das sind nicht herauszurechnende Einflussfaktoren”, sagte die Welthungerhilfe-Präsidentin. Die Ausfuhr von Weizen und anderem Getreide aus der Ukraine ist wegen des Krieges zurückgegangen (Europe.Table berichtete). Vor der russischen Invasion am 24. Februar waren beide Staaten zusammen für fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich. Seitdem stocken die Ausfuhren über die Schwarzmeer-Häfen der Ukraine, vor denen russische Kriegsschiffe patrouillieren. rtr

Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob hat vorgeschlagen, den EU-Beitrittsprozess mit den sechs Westbalkan-Staaten zu unterteilen. Das Problem sei heute, dass die Beitrittskandidaten einen riesigen Schritt der Reformen gehen müssten, bevor sie mit dem EU-Beitritt belohnt würden (Europe.Table berichtete), sagte Golob am Dienstag im Reuters-TV-Interview.

Wenn man den jahrelangen Prozess dagegen in kleine Schritte unterteile und die Staaten für Reformen jeweils belohne, könnte man andere Länder besser zu Reformen bringen. Als Beispiel nannte Golob Energieprojekte der EU beispielsweise mit Nordmazedonien, einem der Westbalkan-Länder. Sobald ein Beitrittskandidat den europäischen Aquis etwa bei Energie übernommen habe, könne man auch vor einem Beitritt gemeinsame Energieprojekte starten. Er kritisierte, dass die EU Kosovo die Visa-Liberalisierung vorenthalte, obwohl das Land alle Bedingungen dafür erfüllt habe. “Kosovo ist ein besonderes Problem. Wir müssen einfach handeln”, sagte er. rtr

Der konkrete Umtauschkurs für die Euro-Einführung in Kroatien steht. Der Wechselkurs wurde am Dienstag beim Treffen der europäischen Finanzminister auf 7,5345 Kuna je Euro festgelegt, wie aus einer Mitteilung des EU-Rats hervorgeht. Der Balkan-Staat will die europäische Gemeinschaftswährung zum 1. Januar 2023 einführen (Europe.Table berichtete) – hat also noch knapp ein halbes Jahr für die technischen Vorbereitungen. Zurzeit besteht der Euro-Raum aus 19 der 27 EU-Mitgliedstaaten. Zuletzt übernahm Litauen 2015 den Euro als offizielles Zahlungsmittel.

Es handele sich um eine vernünftige politische Entscheidung, teilte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft mit. “Kroatien erfüllt alle erforderlichen ökonomischen Kriterien.” Überprüft wurden im Vorfeld der formalen Entscheidung am Dienstag unter anderem Kriterien mit Blick auf die Preis- und Wechselkursstabilität, eine solide Haushaltsführung sowie die langfristigen Zinssätze. Tschechien selbst hat den Euro bislang nicht eingeführt.

Die Europäische Zentralbank teilte mit, zahlreiche kroatische Geldhäuser würden bereits seit 2020 von der EZB überwacht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem Grund zur Freude und gratulierte Kroatien. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sagte, eine größere Euro-Zone werde international auch mehr Einfluss haben. Mit dem Euro werde es leichter, in Kroatien zu investieren. Es könne mit mehr Jobs im Land und einem steigenden Lebensstandard gerechnet werden.

Die von Russland angegriffene Ukraine erhält einen weiteren Kredit über eine Milliarde Euro von der Europäischen Union. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission stimmten die EU-Staaten am Dienstag zu. Das Geld soll dazu genutzt werden, laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern zu decken.

Das Europaparlament hat der Hilfe, die als langfristiger Kredit zu günstigen Konditionen vergeben wird, bereits zugestimmt. Um die Ukraine weiter zu entlasten, sollen die Zinsen zunächst über einen Kredit aus dem EU-Haushalt getragen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, das Geld dürfte die Ukraine noch in diesem Monat erreichen.

Der Kredit ist der erste Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über neun Milliarden Euro bis Ende des Jahres (Europe.Table berichtete). Der EU-Gipfel im Mai hatte sich bereits grundsätzlich für das Neun-Milliarden-Paket ausgesprochen. Bislang hat die EU der Ukraine seit Kriegsbeginn 2,2 Milliarden Euro an sogenannten Makrofinanzhilfen zur Verfügung gestellt. rtr/dpa

Pandemien, atomare Gefahr, antimikrobielle Resistenzen: Die EU hat die drei größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit benannt. Dies soll gewährleisten, im Ernstfall besser vorbereitet zu sein als etwa zu Beginn der Corona-Krise (Europe.Table berichtete). Es handele sich um lebensbedrohliche oder anderweitig ernsthaft bedrohliche Gesundheitsgefahren, die sich grenzüberschreitend auf die Mitgliedstaaten ausbreiten können, teilte die EU-Kommission mit. Nun soll damit begonnen werden, die Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Lagerung medizinischer Güter zu sichern.

Durch die entsprechende Vorbereitung könne sichergestellt werden, “dass bei Bedarf alle Mitgliedstaaten rasch medizinische Gegenmaßnahmen ergreifen können”, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Erstellt wurde die Liste durch die neue EU-Behörde HERA zur Vorsorge von Gesundheitskrisen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Agenturen sowie internationalen Partnern und Sachverständigen (Europe.Table berichtete).

Konkret werden nun drei Kategorien schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren genannt. Dazu gehören neben Krankheitserregern mit hohem Pandemiepotenzial auch chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen – unabhängig davon, ob sie unabsichtlich oder absichtlich etwa aufgrund politischer Spannungen freigesetzt werden. Zudem sind Bedrohungen durch antimikrobielle Resistenzen gelistet. Diese stellten eines der größten Risiken für die menschliche Gesundheit dar, teilte die EU-Kommission mit. dpa

Ein neues EU-Gesetz zur Regulierung von Tech-Giganten könnte als Maßstab für eine weltweite Gesetzgebung zum Schutz von Kindern im Internet dienen. Die Besorgnis über die Auswirkungen sozialer Medien auf junge Menschen wächst weltweit, sagen Kinderrechtsaktivisten.

Der Digital Services Act (DSA) der EU enthält ein Verbot gezielter Werbung für Kinder (Europe.Table berichtete) und verbietet die algorithmische Förderung von Inhalten, die für Minderjährige schädlich sein könnten, wie Videos über Essstörungen oder Selbstverletzungen.

Durch die Festlegung hoher Geldstrafen für Unternehmen, die illegale Inhalte – wie Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch – nicht von ihren Plattformen entfernen, beendet die DSA effektiv eine Ära der freiwilligen Selbstregulierung durch die Unternehmen, so die Aktivisten.

“Die Bedeutung dieser Gesetzgebung liegt darin, (zu sagen): Nein, es ist nicht freiwillig, es gibt bestimmte Dinge, die ihr tun müsst”, sagte Daniela Ligiero, Mitbegründerin von Brave Movement, einer von Überlebenden geführten Organisation, die sich für die Beendigung sexueller Gewalt in der Kindheit einsetzt. “Wir glauben, dass es nicht nur helfen kann, Kinder in Europa zu schützen, sondern dass es auch als Beispiel für den Rest der Welt dienen kann”, fügte sie hinzu.

Zwar müssen in der Europäischen Union noch detaillierte Vorschriften für Material über sexuellen Kindesmissbrauch ausgearbeitet werden, doch sieht die DSA Geldstrafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes für Plattformen vor, die es versäumen, illegale Inhalte zu entfernen.

Trotz des Lobes für die Gesetzgebung seitens der Verfechter der Rechte gibt es Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung. Die Europäische Kommission hat eine Task-Force eingerichtet, der etwa 80 Beamte angehören sollen, was Kritiker als unzureichend bezeichnen.

Einige haben auf die mangelhafte Durchsetzung der EU-Datenschutzvorschriften für Big-Tech-Unternehmen verwiesen, die als Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) bekannt sind.

Vier Jahre nach ihrem Inkrafttreten beklagte der EU-Datenschutzbeauftragte die stockenden Fortschritte in langwierigen Fällen und forderte eine EU-Aufsichtsbehörde anstelle nationaler Behörden, die sich um grenzüberschreitende Datenschutzfälle kümmert. rtr

Die Ähnlichkeiten sind offenkundig. Wie in den 70er-Jahren führte 2022 ein Energiepreisschock zu einem nachhaltigen Anstieg der Preise für viele andere Waren. Die sogenannte Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise unberücksichtigt lässt, nähert sich inzwischen sechs Prozent in den USA und vier Prozent in der Eurozone. Und die Befürchtungen wachsen, dass sich dieser Trend wie in den 70er-Jahren als hartnäckig erweisen wird.

Doch wir erleben derzeit keine Wiederholung der 70er. Ein zentraler Unterschied betrifft die Arbeitsmärkte. Damals sorgte die weit verbreitete Indexbindung der Löhne dafür, dass höhere Energie- und sonstige Preise automatisch zu einem entsprechenden Anstieg der Löhne führten. Wo die Indexbindung weniger wichtig war, setzten die Gewerkschaften dasselbe Ergebnis durch, da sie sich weigerten, eine Verringerung des Lebensstandards ihrer Mitglieder zu akzeptieren.

Das ist, zumindest in der Eurozone (Europe.Table berichtete), heute nicht der Fall. Laut dem neuen Lohnindikator der Europäischen Zentralbank sind die Löhne in der Eurozone bisher nur um 3 Prozent gestiegen – deutlich weniger als die 8,6 Prozent Inflation, die im Juni zu verzeichnen waren. Anders ausgedrückt: Es gibt keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale wie in den 70ern.

Ein weiterer Unterschied zu heute ist, dass die europäischen Produzenten in der Lage waren, ihre Preise ausreichend stark zu erhöhen, um einen großen Teil des Energiekostenanstiegs auszugleichen. Basierend auf den Preisen vom Juni 2022 dürften die Kosten für die Energie-Importe der Eurozone in diesem Jahr um über 4 Prozent vom BIP steigen. Während des vergangenen Jahres führten steil gestiegene Energiepreise nach mehr als einem Jahrzehnt der Stabilität zu einem Anstieg der Importpreise der Europäischen Union um 24 Prozent.

Doch die von den EU-Exporteuren in Rechnung gestellten Preise stiegen ebenfalls um über 12 Prozent – und die EU exportiert mehr, als sie importiert. Die europäischen Produzenten waren daher in der Lage, etwas mehr als die Hälfte ihrer durch höhere Energiepreise bedingten Einkommensverluste auszugleichen, und konnten diese knapp unter zwei Prozent vom BIP halten. Das ist immer noch eine ganze Menge, aber zu bewältigen.

Die Herausforderung wird sein, die Einkommensverluste auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren zu verteilen. Angesichts um rund fünf Prozent gesunkener Reallöhne haben bisher die europäischen Arbeitnehmer alle inflationsbedingten Kosten getragen. Da der Lohnanteil in der Eurozone bei circa 62 Prozent vom BIP liegt, blieben den anderen Sektoren bei einem 5-prozentigen Rückgang der Reallöhne rund 3,1 Prozent vom BIP – mehr als der Einkommensverlust von zwei Prozent, was einen Gewinnanstieg ermöglichen würde und mehr als ausreicht, um die bisher erlittenen Verluste beim Austauschverhältnis auszugleichen.

Ganz anders ist die Lage in den USA. Als weltgrößter Öl- und Erdgasproduzent exportieren die USA genauso viel Energie, wie sie importieren. Amerikas Austauschverhältnis hat daher überhaupt nicht gelitten, weil Import- und Exportpreise um denselben Betrag angestiegen sind. Die Löhne jedoch sind laut dem Lohnindikator der Federal Reserve Bank of Atlanta um mehr als 6 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die USA viel näher an einer Lohn-Preis-Spirale dran sind als Europa.

Wie verlässlich ist Europas Lohnmäßigung? Derzeit erlebt man in der Eurozone trotz des Gesamteinkommensverlustes mehr Inflation bei den Gewinnen als bei den Löhnen. Und sinkende Löhne sind angesichts steigender Gewinne besonders schwer zu akzeptieren. Tatsächlich steigen die Lohnforderungen überall in der Eurozone bereits.

Die einflussreiche IG Metall in Deutschland etwa fordert derzeit eine 8-prozentige Lohnerhöhung für Arbeitnehmer in der Metallindustrie, die derzeit hohe Gewinne macht. Um den sozialen Frieden zu wahren, haben mehrere Länder, darunter auch Deutschland, zweistellige Erhöhungen des Mindestlohns verabschiedet.

Trotzdem sind die ausgehandelten Tarifabschlüsse bisher moderat geblieben und belaufen sich laut EZB auf rund vier Prozent. Die tatsächlichen Löhne könnten weiter steigen, wenn Arbeitgeber in Sektoren, die einen Arbeitskräftemangel erleben, zu dem Schluss kommen, dass es sich lohnt, ihren Beschäftigen einen Aufschlag zu zahlen. Trotzdem ist kaum zu erwarten, dass die Löhne in absehbarer Zeit mit der Inflation in der Eurozone gleichziehen werden.

Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Regierungen überall in Europa die privaten Haushalte durch direkte Transferleistungen unterstützen, um die höheren Energiekosten auszugleichen. Die deutsche Bundesregierung etwa hat ein Entlastungspaket verabschiedet, das unter anderem Pauschbeträge an Arbeitnehmer und einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger vorsieht.

Die spanische Regierung ihrerseits subventioniert die Erdgaskosten der Stromproduzenten. Dieser Ansatz zur Senkung der Strompreise ist falsch, weil er in einer Zeit, in der der russische Präsident Wladimir Putin mit einer Einstellung der Gaslieferungen droht, zum Gasverbrauch ermutigt. Doch spiegeln derartige Programme einen neuen Gesellschaftsvertrag wider, der sich derzeit in Europa herausbildet: Die Regierungen schützen die Arbeitnehmer im Austausch dafür, dass diese ihre Lohnforderungen mäßigen, vor dem Großteil der erhöhten Energiekosten.

Im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008 lautete die häufige Kritik am Konstrukt der Eurozone, dass es ihm an einer gemeinsamen Finanzbehörde fehle und die EZB daher “das einzige Spiel in der Stadt” sei. Diesmal scheint das anders zu sein. Durch ihr Eingreifen zur Entlastung der Einkommensbezieher tragen die Regierungen dazu bei, eine Lohn-Preis-Spirale im Stile der 70er-Jahre zu verhindern – und erleichtern so der EZB die Arbeit gewaltig.

In Kooperation mit Project Syndicate. Aus dem Englischen von. Aus dem Englischen von Jan Doolan.

“Der Teufel steckt im Detail”, zitiert Pedro Oliveira eine Redewendung, die man in Brüssel öfter zu hören bekommt. “Ich finde es erfüllend, Gesetzesentwürfe so sehr zu durchdringen, dass ich diese Details finde.” Der Portugiese arbeitet als Director for Legal Affairs bei BusinessEurope. Der Arbeitgeber-Verband ist ein Schwergewicht unter den Lobbygruppen in Brüssel, ihm gehören 40 Mitgliedsverbände aus den verschiedenen Ländern an. Damit vertritt BusinessEurope nach eigenen Angaben die Interessen von 20 Millionen Firmen.

“Wir versuchen, die vielen unterschiedlichen Stimmen aus der Wirtschaft in eine Stimme zu übersetzen”, beschreibt Oliveira seine Aufgabe. Die Vielstimmigkeit der Mitglieder sei faszinierend, aber auch eine Herausforderung: “Wir repräsentieren Unternehmen vom kleinen Laden bis zur riesigen Fabrik, da ist es manchmal schwierig, sich auf eine gemeinsame Position zu verständigen.” Die entwickelt man nämlich – ganz europäisch – möglichst einstimmig. Besonders gut gelingt das in den Fragen, die sektorübergreifend alle Mitglieder betreffen.

Gerade beschäftigt sich der Jurist mit der geplanten EU-Lieferketten-Richtlinie (Europe.Table berichtete): “Das ist definitiv eins der Hauptthemen, mit dem ich gerade viel Zeit verbringe.” Den Entwurf der Kommission nimmt er genau unter die Lupe, um dann im weiteren Prozess Einfluss nehmen zu können. In seiner Abteilung unterstützen ihn dabei drei weitere Anwältinnen und Anwälte und ein Sekretär. Insgesamt arbeiteten bei BusinessEurope rund 1.200 Fachleute. Oliveira betont, er sei ein Europäer durch und durch.

Geboren am 9. Mai – dem Europa-Tag – studierte er nach der Schule Rechtswissenschaften und Bankenrecht in Lissabon und Europarecht in Brüssel. Was ihm hilft, die vielen Stimmen der Unternehmer Europas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen: Er spricht nicht nur Portugiesisch und Englisch, sondern auch Niederländisch, Spanisch und Französisch. Bevor Oliveira 2009 zu BusinessEurope wechselte, arbeitete er schon einige Jahre an der europäischen Verständigung. Am College of Europe widmete er sich der “Kodifizierung und Konsolidierung des EU-Rechts” – im Auftrag der Kommission und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die alle Amtssprachen der EU beherrschten.

“Das war ein bisschen nerdig”, gibt Oliveira zu. “Unsere Aufgabe war es, Rechtsvorschriften auf Unstimmigkeiten und Sprachfehler durchzugehen.” Diese Detailverliebtheit habe ihm gut gefallen. Ihr Bericht ging dann ans EU-Parlament und den Rat, um nachbessern zu können.

Seit vier Jahren ist er nun Director for Legal Affairs bei BusinessEurope. Die thematische und menschliche Abwechslung sei das Highlight in seinem Job, erzählt der 42-Jährige. Man sei ständig im Gespräch, “nicht nur mit unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft, sondern auch mit verschiedenen NGOs und Konsumenten.” Zugegebenermaßen, sie seien sich nicht immer einig. “Aber immerhin sind wir dazu in der Lage, miteinander zu diskutieren, das ist extrem wichtig.” Paul Meerkamp

“Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa”: Das sagte Vizekanzler Robert Habeck gestern in Wien, wo Österreich und Deutschland eine gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Energieversorgung unterschrieben. Hans-Peter Siebenhaar und Manuel Berkel haben analysiert, was die Erklärung bedeutet – und wo es in Sachen Energiesicherheit in Europa noch Nachholbedarf gibt.

Abhängig ist Deutschland auch bei den Rohstoffen – Appelle an die Wirtschaft, ihre Rohstoffe nicht überwiegend nur aus China zu importieren, haben bisher wenig genutzt. Aber nicht nur die direkte Abhängigkeit von Rohstoffimporten ist kritisch. Jede Preisschwankung innerhalb Chinas wirkt sich auf den Markt in Deutschland aus, schreibt Nico Beckert.

Die Welthungerhilfe schlägt Alarm: 828 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich aus wie ein Brandbeschleuniger, sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme gestern. Mehr dazu lesen Sie in den News.

Steigende Energiepreise, steigende Inflation – wiederholen sich gerade die 70er-Jahre? Nein, meint Daniel Gros, Vorstandsmitglied und Distinguished Fellow des Centre for European Policy Studies, und erklärt die entscheidenden Unterschiede im Standpunkt.

Deutschland und Österreich üben den Schulterschluss, um sich aus der Abhängigkeit von Gas aus Russland zu befreien. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) unterzeichneten am Dienstag in Wien eine gemeinsame Erklärung über die Sicherung der Gasversorgung.

Bereits am Montag hatte Habeck bei seinem Besuch in Tschechien eine ähnliche Erklärung unterzeichnet (Europe.Table berichtete). Ziel ist es, sich beim Ausbleiben der russischen Gaslieferungen gegenseitig zu helfen. “Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa”, sagte der deutsche Vizekanzler am Dienstag in Wien. “Kein Land allein ist stark genug, allein zu bestehen.”

Eine Solidaritätsvereinbarung hatten Österreich und Deutschland schon im Dezember 2021 unterzeichnet. “Das beinhaltet auch die Sicherstellung von Durchleitungsrechten im Fall einer Gasmangellage, sofern dem technische oder sicherheitstechnische Gründe nicht entgegenstehen”, wie die gestrige Erklärung noch einmal betont. Neu vereinbart wurde eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Nutzung von LNG-Terminals und bei der Befüllung der in Österreich gelegenen Speicher 7 Fields und Haidach, die beide direkt an das deutsche Netz angeschlossen sind.

“Wir werden Sicherheit erst dann wieder haben, wenn wir uns unabhängig gemacht haben von russischen Energielieferungen”, sagte Gewessler. “Diese Überzeugung eint uns.” Europa dürfe sich in dieser Krise nicht spalten lassen.

Die Solidaritätsvereinbarung zwischen Österreich und Deutschland ist in der EU noch eine seltene Ausnahme (Europe.Table berichtete). Beide Staaten riefen die Mitgliedstaaten gestern dazu auf, sämtliche noch ausstehenden Abkommen “schnellstmöglich und wenn möglich noch vor Oktober” abzuschließen.

Erstmals machte Habeck außerdem klar, dass private Haushalte “auch ihren Anteil leisten” müssten, wenn es ums Gassparen geht. Bisher gehören Haushalte zu den geschützten Kunden nach der SoS-Verordnung, die bei einer Mangellage im Gegensatz zu den allermeisten Unternehmen keinerlei Einschränkungen hinnehmen sollen. Worin der Anteil genau bestehen könnte, sagte Habeck aber nicht. Jedenfalls müsse man in dieser Frage “vielleicht nochmal nacharbeiten”.

Nachbesserungsbedarf meldete der Minister auch bei Solidaritätsersuchen von EU-Mitgliedstaaten an: “Wenn ein Land seine industrielle Tätigkeit zurückschraubt, um in einem anderen Land für warme Wohnungen zu sorgen, muss es ein Stück weit auch einen Solidaritätsmechanismus des Ausgleichs geben. Und auch das ist bisher noch nicht adressiert worden. Wenn auf beide Fragen eine Antwort erfolgt, wäre es großartig.”

Die bereits beschlossene bilaterale Vereinbarung zwischen Österreich und Deutschland für die Durchleitungsrechte bei einem russischen Gasboykott ist gerade für die Alpenrepublik besonders wichtig. Denn Tirol und Vorarlberg können nur über das deutsche Gasnetz versorgt werden. Es soll zudem ein bilaterales Abkommen über die Befüllung von Gasspeichern unterzeichnet werden(Europe.Table berichtete), betonte die österreichische Energieministerin: “Die Versorgungssicherheit hat die oberste Priorität.”

Daher soll auch der Mega-Gasspeicher Haidach in Salzburg baldmöglichst an das österreichische Leitungsnetz angeschlossen werden. Denn der Gasspeicher, in dem mehr Gas als in den fünf Speichern in Bayern gelagert werden kann, ist bislang ausschließlich an das deutsche Gasnetz angeschlossen. Die Regierung in Wien hat kürzlich beschlossen, dass der Gasspeicher auch an das österreichische Netz angeschlossen werden muss. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Der deutsche Gasspeicher im österreichischen Haidach ist ein Kuriosum. Vor anderthalb Jahrzehnten hat Gazprom Germania, damals noch mit der Wintershall-Tochter Wingas (seit 2015 im Besitz der Gazprom) und der österreichischen RAG den zweitgrößten Erdgasspeicher in Westeuropa gebaut. 2011 wurden seine Kapazitäten mehr als verdoppelt. Die Besitzverhältnisse sind kompliziert.

Die oberirdischen Teile gehören zu zwei Dritteln der Gazprom mit ihren Tochterfirmen Wingas (33 Prozent), Gazprom Germania (22 Prozent) und Centrex Europe Energy & Gas AG (11 Prozent) in Österreich sowie Deutschland und zu einem Drittel der RAG. Der Boden unter der Erde gehört wiederum der Republik Österreich. Die Vermarktung und Befüllung liegen in der Hand von Tochterfirmen der Gazprom. Gazprom Germania und Astra, Vermarkter des Gases in Haidach, stehen seit Anfang April unter staatlicher Aufsicht der Bundesnetzagentur. Sie verwaltet die Energiefirmen treuhänderisch.

Österreich ist noch stärker als Deutschland auf Lieferungen von Gas aus Russland angewiesen. Über 80 Prozent ihres Gases bezog die Alpenrepublik aus Russland. Österreich hat Gazprom seinen Unmut über die Lieferschwierigkeiten bereits Mitte Mai spüren lassen. Damals beschloss die schwarz-grüne Regierung, dass ungenutzte Speicherkapazitäten wieder zurückgegeben müssen, wenn sie vom Betreiber nicht genutzt werden.

Die in Wien ansässige Energie-Regulierungsbehörde E-Control kann die von Gazprom ungenutzten Speicherkapazitäten an einen Wettbewerber wie zum Beispiel die RAG, die OMV und die in Schieflage geratene Uniper vergeben. Gazprom hatte es zuletzt versäumt, den zweitgrößten Gasspeicher Westeuropas in Haidach, unweit von Salzburg, zu füllen. Der Füllstand des Gazprom-Speichers GSA beträgt nach Angaben von AGSI seit langem 0,0. Deutschland hat sich per Gasspeichergesetz dazu verpflichtet, dass bis zum 1. November die Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt sein müssen. Österreich begnügt sich mit 80 Prozent.

Das Risiko, dass Österreich und Deutschland von Gazprom komplett und dauerhaft boykottiert werden, ist unterdessen groß. Nach Angaben von OMV vom Dienstag kommt derzeit 70 Prozent weniger Gas an als bestellt. Bereits seit Mitte Juni hatte Gazprom nur noch die Hälfte des bestellten Gases geliefert.

Während die deutschen Gasspeicher laut AGSI bereits zu 64 Prozent voll sind, verzeichnet Österreich nur noch 48 Prozent der maximalen Füllmenge. Die Wiener Regierung baut bereits vor. Großverbraucher sollen auf andere fossile Energieträger – insbesondere Erdöl – umsteigen. Die privaten Haushalte sollen im nächsten Winter nach Kräften Energie sparen. In fünf Jahren will Österreich komplett unabhängig vom russischen Gas sein. Mit Manuel Berkel

Jahrzehntelang war unvorstellbar, dass Russland irgendwann kein Gas mehr nach Deutschland liefert. Jetzt hat Wladimir Putin die Gaslieferungen gedrosselt. Deutsche Ministerien entwickeln Notfall-Pläne für den Winter. Betroffen sind nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Industrie, die fast sicher die Produktion drosseln muss.

Das lenkt die Aufmerksamkeit auch auf andere Abhängigkeiten: China ist der größte Lieferant wichtiger Rohstoffe wie Seltener Erden und Magnesium. Bei anderen Rohstoffen liegt die Volksrepublik unter den Top 5-Exporteuren weltweit. Unter Managern, Ökonomen und Politikern wächst nun die Sorge vor den Folgen eines Konflikts mit China, der Deutschland wirtschaftlich in mehrfacher Hinsicht schwer treffen würde.

Die Hälfte der deutschen Magnesium-Importe und 45 Prozent der Importe Seltener Erden stammen aus der Volksrepublik, wie eine neue Studie des Ifo-Instituts zeigt. Die Metalle werden in wichtigen Zukunftstechnologien wie Brennstoffzellen, Elektromotoren (Europe.Table berichtete), Windenergie-Anlagen, Digitaltechnik oder Robotern verbaut.

Es gibt bereits konkrete Warnzeichen. Ende vergangenen Jahres drosselte China die Magnesium-Produktion aufgrund der Stromkrise. Dadurch litt die europäische Industrie (Europe.Table berichtete), die beispielsweise für die Aluminium-Herstellung auf Magnesium aus der Volksrepublik angewiesen ist (China.Table berichtete). Das Problem wurde schnell aufgelöst, zeigt aber die Abhängigkeiten sehr markant.

Bei den Seltenen Erden hatte China zwischenzeitlich ein Quasi-Monopol. Im Jahr 2011 entfielen 97 Prozent der weltweiten Produktion auf das Land. Mittlerweile ist Chinas Anteil an der Weltproduktion zwar gesunken, liegt aber immer noch bei rund 58 Prozent. Da die Volksrepublik selbst viel verbraucht, ist der Exportanteil geringer und beträgt 26 Prozent. Auch bei den Seltenen Erden gab es bereits Warnzeichen. Ende 2010 hatte China die Exporte an Japan aufgrund diplomatischer Verstimmungen für mehrere Wochen eingeschränkt.

Laut Ifo-Forscherinnen und -forschern gehören die Seltenen Erden und Magnesium zu den “Rohstoffen mit kritischen Abhängigkeiten”. Sie sind für viele Schlüsseltechnologien wichtig und werden nur von wenigen Ländern im großen Maßstab gefördert und exportiert.

Bei sieben weiteren kritischen Rohstoffen ist Deutschlands Abhängigkeit von China weniger stark ausgeprägt. Einzig bei Graphit liegt der Anteil der Importe aus China bei über zehn Prozent. Immerhin ist der Rest der Welt insgesamt noch abhängiger von China als Deutschland. Das zeigt sich an der Statistik. Der Anteil der Importe aus China ist global gesehen meist höher als der deutsche Wert. “Die deutschen Einfuhren sind stärker diversifiziert als der durchschnittliche Welthandel”, sagt Lisandra Flach, eine der Autorinnen der Ifo-Studie.

Doch das gilt nur für direkte Abhängigkeiten. China ist der größte Rohstoffproduzent und -verbraucher weltweit. “Jede rohstoffrelevante Veränderung in China, beispielsweise konjunkturbedingte Nachfrageschwankungen, beeinflusst die weltweiten Rohstoffmärkte und die Preisentwicklung“, sagt Yun Schüler-Zhou, China-Expertin bei der Deutschen Rohstoffagentur (Dera). Weil Deutschland von Rohstoffimporten abhängig ist, haben Preisschwankungen eine große Auswirkung auf die deutsche Industrie. “Diese indirekte Abhängigkeit von China ist viel weitreichender als die direkte Lieferabhängigkeit”, so Schüler-Zhou.

Zudem bestehen Abhängigkeiten durch verzweigte Lieferketten. “Die Abhängigkeit entlang der Wertschöpfungskette kann noch größer sein als in unserer Studie dargestellt”, so Flach. Wenn andere EU-Länder Rohstoffe aus China importieren, sie weiterverarbeiten und dann in Zwischengütern nach Deutschland exportieren, bestehe eine indirekte Abhängigkeit von China. Bei Seltenen Erden ist das besonders markant. Die EU-Staaten importieren 98 Prozent ihres Bedarfs aus China.

China ist häufig nicht das einzige Land, das über bestimmte Rohstoffvorkommen verfügt. Doch durch Preisvorteile wurden Produzenten aus anderen Ländern teils vom Markt verdrängt. Das beste Beispiel dafür sind die Seltenen Erden. Anders als der Name vermuten lässt, kommen diese 17 Metalle in der Erdkruste nicht selten vor. Doch: “China ist dominant beim Abbau von Seltenen Erden, weil Umwelt- und Gesundheitsstandards niedrig sind”, sagt Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO PowerShift.

Das ist ein Wettbewerbsvorteil, durch den die Preise gedrückt werden können. Minen in den USA mussten deswegen zwischenzeitlich schließen. Unternehmen sind oftmals schlicht nicht bereit, einen höheren Preis für die Rohstoffe zu bezahlen. Hier zeigt sich eine Parallele zum russischen Gas: Statt frühzeitig auch auf andere Lieferanten und LNG zu setzen, haben sich deutsche Unternehmen in die Abhängigkeit von Russland begeben. Solange das Angebot reichlich und günstig war, fielen die Probleme mit dieser Strategie nicht auf.

Obwohl es seit Jahren regelmäßig Klagen über die Abhängigkeiten bei Rohstoffen aus China gibt, sind sie immer noch beunruhigend hoch. Bei seltenen Erden lag der Anteil nach Angaben des Info-Instituts

Ob die jüngste Abnahme eine Trendwende darstellt, ist unklar, da sich die Corona-Politik Chinas auch auf den Bergbausektor ausgewirkt hat. Bei Magnesium kam es über die letzten Jahre sogar zu einem leichten Anstieg des chinesischen Importanteils von 40 Prozent im Jahr 2017 auf 51 Prozent 2021. Bei anderen Metallen sind die Importe sogar drastisch angestiegen. Dazu gehören Chrom, Wismut, Zirkon, Indium, sowie viele Produkte aus Eisen und Stahl, wie Schüler-Zhou von der Dera sagt.

Dabei ist schwer zu bewerten, ob genug getan wurde, um die Abhängigkeiten zu verringern. “Die Bemühungen passieren in der Regel auf Betriebs- beziehungsweise Unternehmensebene”, sagt Rohstoffexperte Reckordt. Zudem sind auch Malaysia und Myanmar keine idealen Lieferanten von Seltenen Erden. “Somit reduziert sich die Liste der Alternativen sehr schnell auf die USA”, so Reckordt.

Laut Experten geht die Abhängigkeit von China auch mit politischen Risiken einher. “Handelsbeziehungen mit China könnten im Zuge außenpolitischer Konflikte unterbrochen werden”, sagt Schüler-Zhou von der Dera. Strategische Rohstoffe wie Seltene Erden seien heute politisch weit relevanter als normale Wirtschaftsgüter. “Ihre Bedeutung für die Energiewende in China und den westlichen Ländern hat zugenommen. Dadurch steigen der Wettbewerb und das Konfliktpotenzial“, so Schüler-Zhou.

Deutschland bleibt als exportorientiertes Industrieland auf Rohstoff-Importe aus Drittländern und insbesondere aus China angewiesen. Die Abhängigkeiten zu verringern, wird – wie im Fall der russischen Gas-Abhängigkeit – mit höheren Kosten einhergehen. In anderen Weltregionen gelten teils höhere Umwelt- und Sozialstandards. Wenn der deutschen Industrie jedoch ernsthaft daran gelegen ist, die Risiken allzu großer Abhängigkeiten zu reduzieren, muss sie höhere Preise in Kauf nehmen.

Zwischen der EU und China wird in der kommenden Woche nach gut zweijähriger Pause wieder ein Handelsdialog stattfinden. Handelskommissar und EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis werde dazu mit Chinas Vizepremier Liu He am 19. Juli in einer Videokonferenz zusammentreffen, bestätigte die EU-Generaldirektion für Handel. Teilnehmen werden außerdem Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness sowie Vertreter mehrerer EU-Generaldirektionen und chinesischer Ministerien.

Der Handelsdirektion zufolge stehen auf der Agenda Themen wie die globale Energie- und Nahrungsmittelkrise. Auch über Lieferketten und “bilaterale Handels- und Investitionsbelange” soll gesprochen werden. Zwischen der EU und der Volksrepublik gibt es eine ganze Reihe an offenen Baustellen: Das WTO-Verfahren gegen China wegen der Handelsblockade von EU-Staat Litauen läuft immer noch, das Investitionsabkommen CAI bewegt sich nicht und die EU rüstet ihren internationalen Handel mit mehreren neuen Gesetzen, die sich – nicht offen ausgesprochen – primär gegen China richten. Der letzte Handelsdialog fand im Juli 2020 statt. Der EU-China-Gipfel im April dieses Jahres war eher ein Misserfolg: Brüssel wollte über Chinas Rolle im Krieg gegen die Ukraine sprechen, Peking über Handel.

Vergangene Woche trafen sich EU-Klimakommissar Frans Timmermans und Vizepremier Han Zheng bereits zu einem Online-Gipfel (Europe.Table berichtete). Es gebe viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, twitterte Timmermans nach dem Treffen. Beispielsweise bei den Themen saubere Energie und Wasserstoff sowie den CO2-Märkten. Letzteres ist vor allem mit Blick auf den geplanten CO2-Grenzausgleich der EU interessant. Dazu laufen derzeit die Verhandlungen zwischen Europaparlament, Kommission und EU-Rat. ari

Die Betreibergesellschaft der nicht in Betrieb genommenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 hat vor dem Europäischen Gerichtshof einen Erfolg errungen. Der EuGH hob am Dienstag einen Beschluss des nachgeordneten Gerichts der Europäischen Union aus dem Jahr 2020 auf, wonach die Nord Stream 2 AG nicht gegen die EU-Regeln klagen darf, die eine Trennung von Produktion und Vertrieb (Unbundling) vorsehen. Der Beschluss sei nicht zulässig gewesen.

Der EuGH verwies den Fall an das Gericht zurück. Unmittelbare Konsequenzen für einen baldigen Betrieb der Röhre sind aber nicht absehbar, da das Genehmigungsverfahren vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine weiter ausgesetzt ist.

“Die Entscheidung entfaltet zunächst keine Relevanz für die Bundesnetzagentur”, erklärte die für die Regulierung zuständige Bonner Behörde. Der EuGH habe den Fall an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen, das sich jetzt in der Sache mit den Argumenten der Nord Stream 2 auseinandersetzen müsse. “Wie dieses Verfahren ausgeht, ist derzeit vollkommen offen.”

Die Bundesnetzagentur habe den Antrag auf Freistellung von der Regulierung der Nord Stream 2 am 15. Mai 2020 abgelehnt. Diese Ablehnung habe das OLG Düsseldorf bestätigt. Das Verfahren sei noch beim Bundesgerichtshof (BGH) anhängig. “Die Bundesnetzagentur sieht derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen auf diese Verfahren.”

Nord Stream 2 wird wie die seit über zehn Jahren betriebene Nord Stream 1 vom russischen Gazprom-Konzern kontrolliert (Europe.Table berichtete). Nord Stream 1 wird derzeit gewartet. Die Arbeiten sollen am 21. Juli beendet sein. Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass Russland aufgrund der politischen Spannungen mit Deutschland die Arbeiten verzögern oder den Betrieb ganz ruhen lassen könnte (Europe.Table berichtete). rtr

Die Welthungerhilfe befürchtet wegen explodierender Nahrungsmittelpreise und vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges eine steigende Zahl von Unterernährten auf der Welt. Angesichts eines auch von Klimawandel und zunehmenden Dürreperioden befeuerten Trends zum Anstieg der Zahl von Hungernden weltweit wirke “der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wie ein erneuter Brandbeschleuniger”, warnte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme am Dienstag vor der Presse.

Global seien nach jüngsten Zahlen der Vereinten Nationen (UN) bereits 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das heißt: Ihnen steht seit mindestens einem Jahr nicht ausreichend Ernährung zur Verfügung. Die von der UN-Welternährungsorganisation FAO jüngst bereitgestellten Zahlen stellten “einen richtigen Weckruf an die gesamte Welt dar”, sagte Thieme.

Die Gefechte in der Ukraine, die als eine der Kornkammern der Welt gilt, verschärfen nun die Lage (Europe.Table berichtete). Die Erntesaison hat dort begonnen. Doch es zeichnet sich laut Thieme bereits ab, dass nur zwei Drittel der Flächen abgeerntet werden können: “Das wird sicher einen großen Einbruch darstellen.”

Ersten Schätzungen zufolge könnte dies letztlich dazu führen, dass 50 Millionen Menschen mehr auf der Welt hungern müssten. Doch sei diese Zahl mit großer Vorsicht zu genießen: “Weil wir noch nicht wissen, wie die Märkte reagieren.” Es sei beispielsweise unklar, ob China und Brasilien Getreide und Lebensmittel in dem erforderlichen Maße exportierten oder nicht.

Auch müsse sich noch herausstellen, wie die Ernten in Mitteleuropa ausfallen würden. Es sei aber zu befürchten, dass sie etwas geringer sein könnten. Hinzu kämen auch Dürren und der Klimawandel: “Das sind nicht herauszurechnende Einflussfaktoren”, sagte die Welthungerhilfe-Präsidentin. Die Ausfuhr von Weizen und anderem Getreide aus der Ukraine ist wegen des Krieges zurückgegangen (Europe.Table berichtete). Vor der russischen Invasion am 24. Februar waren beide Staaten zusammen für fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich. Seitdem stocken die Ausfuhren über die Schwarzmeer-Häfen der Ukraine, vor denen russische Kriegsschiffe patrouillieren. rtr

Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob hat vorgeschlagen, den EU-Beitrittsprozess mit den sechs Westbalkan-Staaten zu unterteilen. Das Problem sei heute, dass die Beitrittskandidaten einen riesigen Schritt der Reformen gehen müssten, bevor sie mit dem EU-Beitritt belohnt würden (Europe.Table berichtete), sagte Golob am Dienstag im Reuters-TV-Interview.

Wenn man den jahrelangen Prozess dagegen in kleine Schritte unterteile und die Staaten für Reformen jeweils belohne, könnte man andere Länder besser zu Reformen bringen. Als Beispiel nannte Golob Energieprojekte der EU beispielsweise mit Nordmazedonien, einem der Westbalkan-Länder. Sobald ein Beitrittskandidat den europäischen Aquis etwa bei Energie übernommen habe, könne man auch vor einem Beitritt gemeinsame Energieprojekte starten. Er kritisierte, dass die EU Kosovo die Visa-Liberalisierung vorenthalte, obwohl das Land alle Bedingungen dafür erfüllt habe. “Kosovo ist ein besonderes Problem. Wir müssen einfach handeln”, sagte er. rtr

Der konkrete Umtauschkurs für die Euro-Einführung in Kroatien steht. Der Wechselkurs wurde am Dienstag beim Treffen der europäischen Finanzminister auf 7,5345 Kuna je Euro festgelegt, wie aus einer Mitteilung des EU-Rats hervorgeht. Der Balkan-Staat will die europäische Gemeinschaftswährung zum 1. Januar 2023 einführen (Europe.Table berichtete) – hat also noch knapp ein halbes Jahr für die technischen Vorbereitungen. Zurzeit besteht der Euro-Raum aus 19 der 27 EU-Mitgliedstaaten. Zuletzt übernahm Litauen 2015 den Euro als offizielles Zahlungsmittel.

Es handele sich um eine vernünftige politische Entscheidung, teilte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft mit. “Kroatien erfüllt alle erforderlichen ökonomischen Kriterien.” Überprüft wurden im Vorfeld der formalen Entscheidung am Dienstag unter anderem Kriterien mit Blick auf die Preis- und Wechselkursstabilität, eine solide Haushaltsführung sowie die langfristigen Zinssätze. Tschechien selbst hat den Euro bislang nicht eingeführt.

Die Europäische Zentralbank teilte mit, zahlreiche kroatische Geldhäuser würden bereits seit 2020 von der EZB überwacht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem Grund zur Freude und gratulierte Kroatien. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sagte, eine größere Euro-Zone werde international auch mehr Einfluss haben. Mit dem Euro werde es leichter, in Kroatien zu investieren. Es könne mit mehr Jobs im Land und einem steigenden Lebensstandard gerechnet werden.

Die von Russland angegriffene Ukraine erhält einen weiteren Kredit über eine Milliarde Euro von der Europäischen Union. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission stimmten die EU-Staaten am Dienstag zu. Das Geld soll dazu genutzt werden, laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern zu decken.

Das Europaparlament hat der Hilfe, die als langfristiger Kredit zu günstigen Konditionen vergeben wird, bereits zugestimmt. Um die Ukraine weiter zu entlasten, sollen die Zinsen zunächst über einen Kredit aus dem EU-Haushalt getragen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, das Geld dürfte die Ukraine noch in diesem Monat erreichen.

Der Kredit ist der erste Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über neun Milliarden Euro bis Ende des Jahres (Europe.Table berichtete). Der EU-Gipfel im Mai hatte sich bereits grundsätzlich für das Neun-Milliarden-Paket ausgesprochen. Bislang hat die EU der Ukraine seit Kriegsbeginn 2,2 Milliarden Euro an sogenannten Makrofinanzhilfen zur Verfügung gestellt. rtr/dpa

Pandemien, atomare Gefahr, antimikrobielle Resistenzen: Die EU hat die drei größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit benannt. Dies soll gewährleisten, im Ernstfall besser vorbereitet zu sein als etwa zu Beginn der Corona-Krise (Europe.Table berichtete). Es handele sich um lebensbedrohliche oder anderweitig ernsthaft bedrohliche Gesundheitsgefahren, die sich grenzüberschreitend auf die Mitgliedstaaten ausbreiten können, teilte die EU-Kommission mit. Nun soll damit begonnen werden, die Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Lagerung medizinischer Güter zu sichern.

Durch die entsprechende Vorbereitung könne sichergestellt werden, “dass bei Bedarf alle Mitgliedstaaten rasch medizinische Gegenmaßnahmen ergreifen können”, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Erstellt wurde die Liste durch die neue EU-Behörde HERA zur Vorsorge von Gesundheitskrisen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Agenturen sowie internationalen Partnern und Sachverständigen (Europe.Table berichtete).

Konkret werden nun drei Kategorien schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren genannt. Dazu gehören neben Krankheitserregern mit hohem Pandemiepotenzial auch chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen – unabhängig davon, ob sie unabsichtlich oder absichtlich etwa aufgrund politischer Spannungen freigesetzt werden. Zudem sind Bedrohungen durch antimikrobielle Resistenzen gelistet. Diese stellten eines der größten Risiken für die menschliche Gesundheit dar, teilte die EU-Kommission mit. dpa

Ein neues EU-Gesetz zur Regulierung von Tech-Giganten könnte als Maßstab für eine weltweite Gesetzgebung zum Schutz von Kindern im Internet dienen. Die Besorgnis über die Auswirkungen sozialer Medien auf junge Menschen wächst weltweit, sagen Kinderrechtsaktivisten.

Der Digital Services Act (DSA) der EU enthält ein Verbot gezielter Werbung für Kinder (Europe.Table berichtete) und verbietet die algorithmische Förderung von Inhalten, die für Minderjährige schädlich sein könnten, wie Videos über Essstörungen oder Selbstverletzungen.

Durch die Festlegung hoher Geldstrafen für Unternehmen, die illegale Inhalte – wie Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch – nicht von ihren Plattformen entfernen, beendet die DSA effektiv eine Ära der freiwilligen Selbstregulierung durch die Unternehmen, so die Aktivisten.

“Die Bedeutung dieser Gesetzgebung liegt darin, (zu sagen): Nein, es ist nicht freiwillig, es gibt bestimmte Dinge, die ihr tun müsst”, sagte Daniela Ligiero, Mitbegründerin von Brave Movement, einer von Überlebenden geführten Organisation, die sich für die Beendigung sexueller Gewalt in der Kindheit einsetzt. “Wir glauben, dass es nicht nur helfen kann, Kinder in Europa zu schützen, sondern dass es auch als Beispiel für den Rest der Welt dienen kann”, fügte sie hinzu.

Zwar müssen in der Europäischen Union noch detaillierte Vorschriften für Material über sexuellen Kindesmissbrauch ausgearbeitet werden, doch sieht die DSA Geldstrafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes für Plattformen vor, die es versäumen, illegale Inhalte zu entfernen.

Trotz des Lobes für die Gesetzgebung seitens der Verfechter der Rechte gibt es Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung. Die Europäische Kommission hat eine Task-Force eingerichtet, der etwa 80 Beamte angehören sollen, was Kritiker als unzureichend bezeichnen.

Einige haben auf die mangelhafte Durchsetzung der EU-Datenschutzvorschriften für Big-Tech-Unternehmen verwiesen, die als Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) bekannt sind.

Vier Jahre nach ihrem Inkrafttreten beklagte der EU-Datenschutzbeauftragte die stockenden Fortschritte in langwierigen Fällen und forderte eine EU-Aufsichtsbehörde anstelle nationaler Behörden, die sich um grenzüberschreitende Datenschutzfälle kümmert. rtr

Die Ähnlichkeiten sind offenkundig. Wie in den 70er-Jahren führte 2022 ein Energiepreisschock zu einem nachhaltigen Anstieg der Preise für viele andere Waren. Die sogenannte Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise unberücksichtigt lässt, nähert sich inzwischen sechs Prozent in den USA und vier Prozent in der Eurozone. Und die Befürchtungen wachsen, dass sich dieser Trend wie in den 70er-Jahren als hartnäckig erweisen wird.

Doch wir erleben derzeit keine Wiederholung der 70er. Ein zentraler Unterschied betrifft die Arbeitsmärkte. Damals sorgte die weit verbreitete Indexbindung der Löhne dafür, dass höhere Energie- und sonstige Preise automatisch zu einem entsprechenden Anstieg der Löhne führten. Wo die Indexbindung weniger wichtig war, setzten die Gewerkschaften dasselbe Ergebnis durch, da sie sich weigerten, eine Verringerung des Lebensstandards ihrer Mitglieder zu akzeptieren.

Das ist, zumindest in der Eurozone (Europe.Table berichtete), heute nicht der Fall. Laut dem neuen Lohnindikator der Europäischen Zentralbank sind die Löhne in der Eurozone bisher nur um 3 Prozent gestiegen – deutlich weniger als die 8,6 Prozent Inflation, die im Juni zu verzeichnen waren. Anders ausgedrückt: Es gibt keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale wie in den 70ern.

Ein weiterer Unterschied zu heute ist, dass die europäischen Produzenten in der Lage waren, ihre Preise ausreichend stark zu erhöhen, um einen großen Teil des Energiekostenanstiegs auszugleichen. Basierend auf den Preisen vom Juni 2022 dürften die Kosten für die Energie-Importe der Eurozone in diesem Jahr um über 4 Prozent vom BIP steigen. Während des vergangenen Jahres führten steil gestiegene Energiepreise nach mehr als einem Jahrzehnt der Stabilität zu einem Anstieg der Importpreise der Europäischen Union um 24 Prozent.

Doch die von den EU-Exporteuren in Rechnung gestellten Preise stiegen ebenfalls um über 12 Prozent – und die EU exportiert mehr, als sie importiert. Die europäischen Produzenten waren daher in der Lage, etwas mehr als die Hälfte ihrer durch höhere Energiepreise bedingten Einkommensverluste auszugleichen, und konnten diese knapp unter zwei Prozent vom BIP halten. Das ist immer noch eine ganze Menge, aber zu bewältigen.

Die Herausforderung wird sein, die Einkommensverluste auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren zu verteilen. Angesichts um rund fünf Prozent gesunkener Reallöhne haben bisher die europäischen Arbeitnehmer alle inflationsbedingten Kosten getragen. Da der Lohnanteil in der Eurozone bei circa 62 Prozent vom BIP liegt, blieben den anderen Sektoren bei einem 5-prozentigen Rückgang der Reallöhne rund 3,1 Prozent vom BIP – mehr als der Einkommensverlust von zwei Prozent, was einen Gewinnanstieg ermöglichen würde und mehr als ausreicht, um die bisher erlittenen Verluste beim Austauschverhältnis auszugleichen.

Ganz anders ist die Lage in den USA. Als weltgrößter Öl- und Erdgasproduzent exportieren die USA genauso viel Energie, wie sie importieren. Amerikas Austauschverhältnis hat daher überhaupt nicht gelitten, weil Import- und Exportpreise um denselben Betrag angestiegen sind. Die Löhne jedoch sind laut dem Lohnindikator der Federal Reserve Bank of Atlanta um mehr als 6 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die USA viel näher an einer Lohn-Preis-Spirale dran sind als Europa.

Wie verlässlich ist Europas Lohnmäßigung? Derzeit erlebt man in der Eurozone trotz des Gesamteinkommensverlustes mehr Inflation bei den Gewinnen als bei den Löhnen. Und sinkende Löhne sind angesichts steigender Gewinne besonders schwer zu akzeptieren. Tatsächlich steigen die Lohnforderungen überall in der Eurozone bereits.

Die einflussreiche IG Metall in Deutschland etwa fordert derzeit eine 8-prozentige Lohnerhöhung für Arbeitnehmer in der Metallindustrie, die derzeit hohe Gewinne macht. Um den sozialen Frieden zu wahren, haben mehrere Länder, darunter auch Deutschland, zweistellige Erhöhungen des Mindestlohns verabschiedet.

Trotzdem sind die ausgehandelten Tarifabschlüsse bisher moderat geblieben und belaufen sich laut EZB auf rund vier Prozent. Die tatsächlichen Löhne könnten weiter steigen, wenn Arbeitgeber in Sektoren, die einen Arbeitskräftemangel erleben, zu dem Schluss kommen, dass es sich lohnt, ihren Beschäftigen einen Aufschlag zu zahlen. Trotzdem ist kaum zu erwarten, dass die Löhne in absehbarer Zeit mit der Inflation in der Eurozone gleichziehen werden.

Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Regierungen überall in Europa die privaten Haushalte durch direkte Transferleistungen unterstützen, um die höheren Energiekosten auszugleichen. Die deutsche Bundesregierung etwa hat ein Entlastungspaket verabschiedet, das unter anderem Pauschbeträge an Arbeitnehmer und einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger vorsieht.

Die spanische Regierung ihrerseits subventioniert die Erdgaskosten der Stromproduzenten. Dieser Ansatz zur Senkung der Strompreise ist falsch, weil er in einer Zeit, in der der russische Präsident Wladimir Putin mit einer Einstellung der Gaslieferungen droht, zum Gasverbrauch ermutigt. Doch spiegeln derartige Programme einen neuen Gesellschaftsvertrag wider, der sich derzeit in Europa herausbildet: Die Regierungen schützen die Arbeitnehmer im Austausch dafür, dass diese ihre Lohnforderungen mäßigen, vor dem Großteil der erhöhten Energiekosten.

Im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008 lautete die häufige Kritik am Konstrukt der Eurozone, dass es ihm an einer gemeinsamen Finanzbehörde fehle und die EZB daher “das einzige Spiel in der Stadt” sei. Diesmal scheint das anders zu sein. Durch ihr Eingreifen zur Entlastung der Einkommensbezieher tragen die Regierungen dazu bei, eine Lohn-Preis-Spirale im Stile der 70er-Jahre zu verhindern – und erleichtern so der EZB die Arbeit gewaltig.

In Kooperation mit Project Syndicate. Aus dem Englischen von. Aus dem Englischen von Jan Doolan.

“Der Teufel steckt im Detail”, zitiert Pedro Oliveira eine Redewendung, die man in Brüssel öfter zu hören bekommt. “Ich finde es erfüllend, Gesetzesentwürfe so sehr zu durchdringen, dass ich diese Details finde.” Der Portugiese arbeitet als Director for Legal Affairs bei BusinessEurope. Der Arbeitgeber-Verband ist ein Schwergewicht unter den Lobbygruppen in Brüssel, ihm gehören 40 Mitgliedsverbände aus den verschiedenen Ländern an. Damit vertritt BusinessEurope nach eigenen Angaben die Interessen von 20 Millionen Firmen.

“Wir versuchen, die vielen unterschiedlichen Stimmen aus der Wirtschaft in eine Stimme zu übersetzen”, beschreibt Oliveira seine Aufgabe. Die Vielstimmigkeit der Mitglieder sei faszinierend, aber auch eine Herausforderung: “Wir repräsentieren Unternehmen vom kleinen Laden bis zur riesigen Fabrik, da ist es manchmal schwierig, sich auf eine gemeinsame Position zu verständigen.” Die entwickelt man nämlich – ganz europäisch – möglichst einstimmig. Besonders gut gelingt das in den Fragen, die sektorübergreifend alle Mitglieder betreffen.

Gerade beschäftigt sich der Jurist mit der geplanten EU-Lieferketten-Richtlinie (Europe.Table berichtete): “Das ist definitiv eins der Hauptthemen, mit dem ich gerade viel Zeit verbringe.” Den Entwurf der Kommission nimmt er genau unter die Lupe, um dann im weiteren Prozess Einfluss nehmen zu können. In seiner Abteilung unterstützen ihn dabei drei weitere Anwältinnen und Anwälte und ein Sekretär. Insgesamt arbeiteten bei BusinessEurope rund 1.200 Fachleute. Oliveira betont, er sei ein Europäer durch und durch.

Geboren am 9. Mai – dem Europa-Tag – studierte er nach der Schule Rechtswissenschaften und Bankenrecht in Lissabon und Europarecht in Brüssel. Was ihm hilft, die vielen Stimmen der Unternehmer Europas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen: Er spricht nicht nur Portugiesisch und Englisch, sondern auch Niederländisch, Spanisch und Französisch. Bevor Oliveira 2009 zu BusinessEurope wechselte, arbeitete er schon einige Jahre an der europäischen Verständigung. Am College of Europe widmete er sich der “Kodifizierung und Konsolidierung des EU-Rechts” – im Auftrag der Kommission und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, die alle Amtssprachen der EU beherrschten.

“Das war ein bisschen nerdig”, gibt Oliveira zu. “Unsere Aufgabe war es, Rechtsvorschriften auf Unstimmigkeiten und Sprachfehler durchzugehen.” Diese Detailverliebtheit habe ihm gut gefallen. Ihr Bericht ging dann ans EU-Parlament und den Rat, um nachbessern zu können.

Seit vier Jahren ist er nun Director for Legal Affairs bei BusinessEurope. Die thematische und menschliche Abwechslung sei das Highlight in seinem Job, erzählt der 42-Jährige. Man sei ständig im Gespräch, “nicht nur mit unseren Mitgliedern aus der Wirtschaft, sondern auch mit verschiedenen NGOs und Konsumenten.” Zugegebenermaßen, sie seien sich nicht immer einig. “Aber immerhin sind wir dazu in der Lage, miteinander zu diskutieren, das ist extrem wichtig.” Paul Meerkamp