“gemeinsam Stabilität und positive Energie in eine chaotische Welt bringen”: Wie böse Ironie klingen diese Worte Xi Jinpings beim Zusammentreffen mit seinem “alten Freund” Wladimir Putin in Usbekistan. Das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand zeigt aber viel mehr als einen Schulterschluss zwischen China und Russland, analysiert Michael Radunski. Es macht deutlich, wie China seine Macht in Zentralasien ausbaut – ausgerechnet in Russlands ehemaligem Einflussgebiet.

Chinas wachsender Einfluss treibt derzeit auch die Bundesregierung um. Im Interview mit Table.Media spricht sich Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner dafür aus, Investitionsgarantien nicht zu geben, wenn ethische oder arbeitsrechtliche Standards bei der Produktion in einer Region nicht eingehalten werden. Dass sich deutsche Unternehmen vom chinesischen Markt gänzlich zurückziehen, wünscht sie sich aber nicht. Brantner spricht sich stattdessen für mehr deutsche Innovationen auf, für eine stärkere Diversifizierung der Märkte und ein klareres Risikobewusstsein der Unternehmen. Die deutsche China-Politik müsse begreifen, wie sich das Land in den letzten Jahren verändert habe. Ansonsten drohten gefährliche Abhängigkeiten, warnt Brantner.

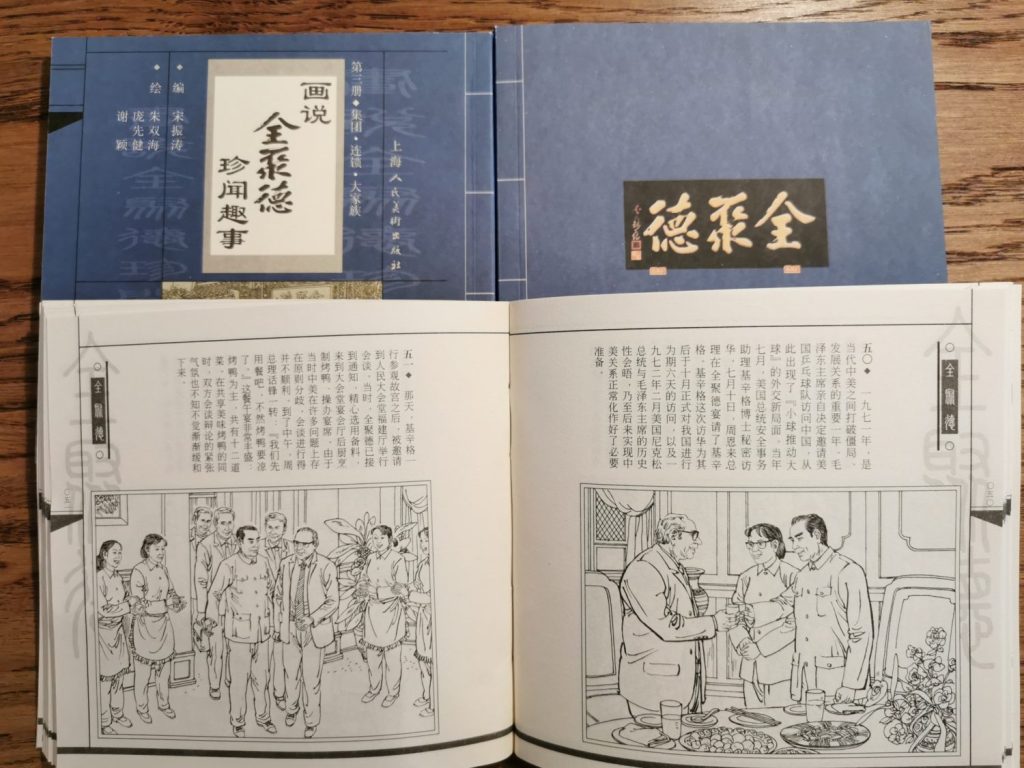

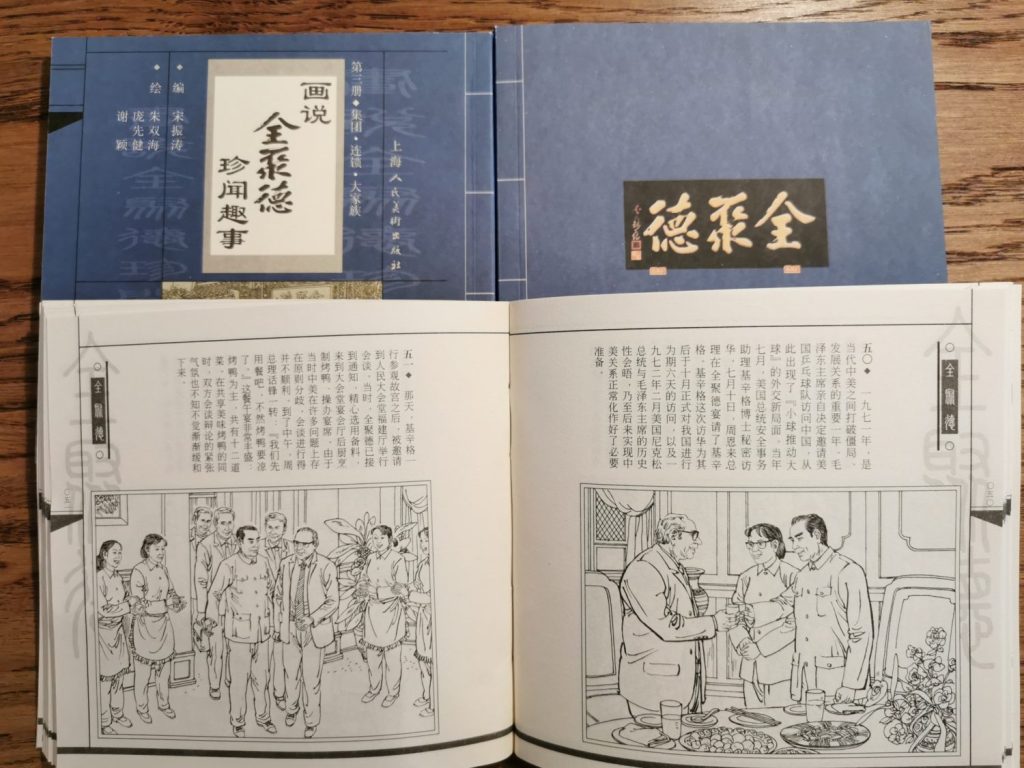

Um die schönste aller politischen “Einwickel-Techniken” geht es in der Kolumne von Johnny Erling. Bei seinen Recherchen stieß er auf ein US-amerikanisches Geheimdokument aus dem Jahr 1971, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Der damalige nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger berichtet seinem Chef Richard Nixon darin von einer Vorbereitungsreise für dessen Staatsbesuch in China – und schwärmt in höchsten Tönen vom Essen. Zhou Enlai persönlich hatte die Einwickel-Technik bei ihm und einer knusprigen Ente angewendet. Garniert mit feinen Gurkenstreifen und einer herrlichen Soße, hatte Chinas Premier das Herz der Gesandten schnell gewonnen. Für Nixon kochte bei dessen Reise im Jahr 1972 dann sogar Maos Küchenchef persönlich. Auch Diplomatie geht eben durch den Magen.

Chinas Staatspräsident ist zurück auf der internationalen Bühne. Auf dem Gipfeltreffen der “Shanghai Cooperation Organization” (SCO) in Usbekistan ist Xi Jinping mit den Staatschefs aus Indien, Pakistan, Iran und Russland zusammengekommen.

Mit großer Spannung wurde aber vor allem auf das Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin geblickt. In Samarkand sicherten sich die beiden Staatsführer wortreich ihre gegenseitige Unterstützung zu. Xi nannte Putin einen “alten Freund” und kündigte an, China werde mit Russland auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Man werde die Verantwortung als Großmächte übernehmen, um Stabilität und positive Energie in eine chaotische Welt zu bringen.

Putin wiederum zeigte sich sehr erfreut. “Wir schätzen die ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde in Bezug auf die Ukraine-Krise sehr.” Dabei gestand Putin durchaus ein, dass Xi ihm gegenüber im Gespräch Fragen und Bedenken bezüglich der Situation in der Ukraine geäußert habe. Im Hinblick auf Taiwan wiederum versprach er: Russland unterstütze die “Ein-Land-Politik” Chinas und lehne die Provokationen des Westens ab. Gemeint ist damit unter anderem der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-amerikanischen Repräsentantenhauses (China.Table berichtete).

Zur selben Zeit teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Seestreitkräfte der beiden Länder gemeinsame Patrouillen im Pazifik durchführen würden. Sie sollten “die Zusammenarbeit zwischen Russland und China auf See stärken, Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region wahren”, die Küste überwachen und Standorte von wirtschaftlichem Wert schützen.

Xi und Putin nutzen ihr Treffen in Samarkand jedenfalls, um zu zeigen, dass Russland und China international weitaus weniger isoliert sind, als das von vielen Politikern im Westen immer wieder verkündet wird – und dafür kam ihnen das zweitägige SCO-Gipfeltreffen wie gerufen.

Die SCO zeigt exemplarisch, wie China sich anschickt, alternative Strukturen zu westlich dominierten Institutionen zu errichten: Der 2001 gegründeten SCO gehören neben China und Russland auch Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan an (China.Table berichtete). Weder Westeuropäer noch Amerikaner sitzen mit am Tisch, dafür aber Länder wie Belarus (als Beobachterstaat) oder Iran, das in Kürze der SCO beitreten wird, wie in Samarkand bekannt wurde.

“Die SCO dient China und Russland aktuell als Alternative zu den bestehenden US-dominierten Institutionen der internationalen Politik”, erklärt Eva Seiwert, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Associate Research Fellow an der OSCE Academy in Bishkek, im Gespräch mit China.Table. Besonders deutlich wurde das 2018: Damals lud Xi Jinping die SCO-Staatsführer in die ostchinesische Hafenstadt Qingdao ein, während zur selben Zeit im kanadischen La Malbaie die Mächtigen des Westens zum G7-Gipfel zusammenkamen.

Und genau hier liegt denn auch der eigentliche Fokus von Xis erster Auslandsreise. Die Region Zentralasien ist für China sehr wichtig. Es war in Kasachstan, wo Xi im September 2013 sein größtes außenpolitisches Projekt vorstellte: die “Belt-and-Road”-Initiative. Seither hat China massiv in die Region investiert – finanziell in unzählige Infrastrukturprojekte, diplomatisch in den Aufbau guter Beziehungen zu den einzelnen Staaten. “China gelingt es sehr gut, über die SCO seinen Einfluss in Russlands ehemaligem Einflussgebiet immer weiter auszubauen”, sagt Seiwert.

So unterzeichneten China und Usbekistan am Donnerstag beispielsweise Handels- und Investitionsabkommen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Und auch der in Samarkand angekündigte Beitritt Irans zur SCO kann durchaus als Erfolg für Xi gewertet werden. Die von China dominierte SCO gewinnt dadurch einen geostrategisch wichtigen Akteur hinzu.

Derweil fühlen sich die ehemaligen Sowjetrepubliken wie Usbekistan oder Kasachstan angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine zunehmend bedroht und gehen zu Russland auf Distanz. Vor allem Kasachstan hat sich zuletzt deutlich gegen den russischen Überfall positioniert.

Ganz im Gegensatz zu China. Vergangene Woche reiste Li Zhanshu, Mitglied im Ständigen Ausschuss der Kommunistischen Partei und damit einer der mächtigsten neun Männer Chinas, nach Russland. Dort brachte er ausdrücklich Chinas Verständnis für Russlands Einmarsch zum Ausdruck: “Im Fall der Ukraine haben die USA und die Nato Russland direkt vor der Haustür bedroht, die nationale Sicherheit und die Leben der Menschen im Land gefährdet.” Entsprechen habe Russland lediglich “Maßnahmen ergriffen, die notwendig waren”.

Der gegenseitigen Zusicherung von Xi und Putin auf dem SCO-Treffen in Samarkand hätte es also gar nicht bedurft. Daher ist es wichtig, sich von Xis Bilder mit Putin nicht allzu sehr blenden zu lassen. Sie verstellen den Blick darauf, wie man Xis erste Auslandsreise seit der Corona-Pandemie verstehen sollte.

So reiste Xi nach fast 1.000 Tagen gewählter Selbstisolation am Mittwoch zuerst nach Kasachstan. Dort hatte zuletzt ein hastig gelöschter Telegram-Post von Dmitri Medwedew für große Aufregung gesorgt, weil der ehemalige russische Präsident darin vorschlug, Moskau sollte nach der Ukraine seine Aufmerksamkeit dem Schicksal Nordkasachstans zuwenden.

Nur vor diesem Hintergrund sind Xis Worte zu verstehen, die er am Mittwoch in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan gegenüber Präsident Kassym-Schomart Tokajew wählte: “Unabhängig davon, wie sich die internationale Situation ändert, werden wir Kasachstan weiterhin entschlossen beim Schutz seiner Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität unterstützen.” China werde sich kategorisch gegen die Einmischung jeglicher Kräfte in die inneren Angelegenheiten des Landes widersetzen. “Das ist eine subtile, aber doch sehr klare Warnung an Putin”, urteilt Seiwert.

Denn während China seinen Einfluss in Zentralasien ausbaut, gelingt es Moskau immer weniger, innerhalb der SCO Unterstützung für seine aggressiven Aktionen zu gewinnen. So versuchte 2008 der damalige Präsident Dmitri Medwedew, die SCO-Staaten auf dem Gipfel in Duschanbe dazu zu bringen, Russlands Einmarsch in Georgien zu unterstützen. Medwedew scheiterte mit seinem Vorhaben – nicht zuletzt, weil China fürchtete, durch die Abspaltung von Abchasien und Südossetien einen Präzedenzfall für die Abspaltung Taiwans von China zu schaffen.

Auf immer mehr Ebenen wird die machtpolitische Schieflage zwischen China und Russland deutlich. Und Xi ist ein knallharter Machtpolitiker, der es nur zu gut versteht, die Vorteile seines Landes gegenüber Russland zu nutzen.

Das zeigt diese Reise einmal mehr eindrucksvoll: Auf taktischer Ebene sucht Xi den Schulterschluss mit Putin – gegen Amerika und gegen den wachsenden wirtschaftlichen Druck des Westens. Rhetorisch äußert er sich verständnisvoll für Russlands Angriff, hält sich aber gleichzeitig an die westlichen Sanktionen. Xi will keine feste Entente mit Russland eingehen. Denn auf strategischer Ebene will er den Zugang zum globalen Markt behalten und trotz aller Dissonanzen die Verbindungen zum Westen nicht komplett abreißen lassen.

Frau Brantner, Zeitenwende in der deutschen China-Politik – das haben die Grünen angesichts einer immer aggressiveren Führung in Peking zu Beginn ihrer Regierungszeit angekündigt. Was will die Bundesregierung konkret anders machen als ihre Vorgängerin?

Franziska Brantner: Erstens müssen wir genau analysieren, was sich auf chinesischer Seite in den letzten Jahren verändert hat. Wir brauchen ein akkurates Bild der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes als Grundlage unserer Politik. Zweitens haben wir zuletzt erlebt, wie schmerzhaft zu große Abhängigkeiten von einem einzelnen Land sein können und wie notwendig eine Diversifizierung für unsere Wirtschaft ist. Wir müssen uns wieder stärker der gesamten Welt zuwenden. Das heißt nicht, dass wir uns von China komplett abkoppeln. Die veränderte Weltlage erfordert allerdings eine neue Einschätzung.

Wo genau würden Sie in der China-Politik sagen: So wie bisher geht es nicht mehr.

Wir müssen endlich realistisch auf das Land schauen. Es darf nicht nur um kurzfristige Gewinne gehen, sondern um eine realistische Einschätzung der Chancen und Risiken. Wenn ich sehe, wie strategisch sich das Land wirtschaftspolitisch aufgestellt hat, zollt einem das ja erstmal Respekt ab. Es hat sich von der Werkbank der Welt zu einer hochinnovativen Nation entwickelt. Die chinesische Führung macht keinen Hehl daraus, welche Pläne sie hat und welche Ziele sie bis welches Jahr erreicht haben will. Wir stellen uns nun auch entsprechend strategisch auf. Um das Gleichgewicht zwischen Wettbewerber, Partner und Rivalen, was die EU-Kommission vorgegeben hat und wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben, entsprechend auszugestalten, sollten wir etwa bei der technologischen Entwicklung, beim Ausbau der Infrastruktur oder beim Zugang zu Rohstoffen ebenfalls strategische Pläne aufstellen.

Die Rivalität rückt im Umgang mit China immer stärker in den Vordergrund. Viele befürchten beim Taiwan-Konflikt eine weitere große Krise wie in der Ukraine – nur dass die deutsche Wirtschaft mit China sehr viel enger verwoben ist als mit Russland.

China war noch nie eine liberale Demokratie. Und trotzdem stellt sich die Systemfrage mehr als vor zehn Jahren, weil die chinesische Politik im Inneren als auch nach Außen sich maßgeblich geändert hat. Es bleibt abzuwarten, welche Richtung die Führung nach dem großen Parteikongress im Oktober einschlägt. In einigen Sektoren haben wir bei Importen und bei Exporten große Abhängigkeiten. Diese gilt es konsequent durch Diversifizierung abzubauen. Außerdem muss die Menschenrechtslage stärker berücksichtigt werden. Gleichzeitig haben wir ein klares Interesse, beim Klimaschutz mit China zu kooperieren. In den internationalen Klimaverhandlungen ist Peking ein zentraler Akteur. Das Land hatte in diesem Sommer schlimme Dürren und Überschwemmungen.

Ihr Ministerium will staatliche Investitionsgarantien für in China tätige deutsche Firmen kippen. Das ist doch ein sehr eindeutiges Signal.

Wir kippen gar nichts, sondern prüfen genau. Wenn es klare Anhaltspunkte gibt, dass in einer Region, in der deutsche Unternehmen produzieren, nachweislich Zwangsarbeit vorhanden ist, wird es keine staatlichen Investitionsgarantien geben.

Sie sprechen vom VW-Werk in Xinjiang.

VW ist der konkrete Fall, bei dem wir diese Investitionsgarantien nicht mehr geben. Der Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet wenige Minuten vor ihrem Abgang war ja eindeutig: In der Region Xinjiang finden Menschenrechtsverletzungen statt. Und da können wir als deutsche Regierung nicht so tun, als ob wir davon nichts wüssten.

Die Frage ist ja, welche Art von Investitionen deutscher Firmen die Bundesregierung künftig noch unterstützen wird.

Wenn wir als Regierung wollen, dass deutsche Unternehmen stärker diversifizieren, dann sollten wir das selbst auch tun. Und das sollten wir auch bei unseren Förderinstrumenten tun. Das bedeutet nicht, dass deutsche Unternehmen sich komplett vom chinesischen Markt zurückziehen sollen. In einigen zentralen Bereichen sollten sich einige von ihnen aber weniger abhängig machen. Diese Diversifizierung erfolgt aber nicht von heute auf morgen.

Haben Sie denn den Eindruck, dass die deutsche Industrie verstanden hat, wie riskant eine zu große Abhängigkeit von China sein kann? Die Direktinvestitionen der Deutschen in China ist auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Allein BASF will zehn Milliarden Euro in ein neues Werk investieren.

Unsere Unternehmen wissen, dass Innovation auch bei uns im Land geschehen muss, um international noch mithalten zu können. Wir als Regierung werden deswegen den Rahmen für Innovationen wo nötig verbessern. Gleichzeitig haben viele in den letzten Monaten gesehen, wie hoch die Kosten von fragilen Lieferketten sind und arbeiten daran, Abhängigkeiten zu reduzieren. Das sind unsere großen Aufgaben: Innovationen hierzulande zu fördern, auf die Risiken in China deutlich hinzuweisen und Diversifizierung zu unterstützen. Damit werden wir als Volkswirtschaft widerstandsfähiger und sichern auch langfristig unseren Wohlstand.

Wie wollen Sie das als Bundesregierung politisch flankieren?

Wir treiben intensiv eine neue, faire und freie Handelspolitik voran. Wir erarbeiten eine neue Rohstoffstrategie, die gezielt auf Diversifizierung, auf Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Abbau bei uns setzt und entsprechende Anreize gibt. Aber am Ende investieren Unternehmen. Das ist der Vorteil einer Demokratie und freien Marktwirtschaft, dass die Unternehmen selbst entscheiden können, wo und wie viel sie investieren. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo der Staat den Unternehmen permanent vorgibt, was und wo zu produzieren ist.

Das ist leichter gesagt als getan, wenn das umgekehrt nicht gilt. Chinesische Unternehmen haben in Europa freie Hand, europäische Unternehmen in China haben das nicht, sondern werden bei Großaufträgen klar gegenüber heimischen Anbietern benachteiligt.

Deswegen haben wir schon länger ein Investment-Screening, also dass genau geschaut wird, wohin ausländische Investitionen gehen. Zusätzlich gibt es jetzt auch die Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, mit der wir de facto Wettbewerbsverzerrungen frühzeitig erkennen und entsprechend darauf reagieren können. Also eine Beihilfeprüfung nicht nur für staatliche Unterstützung europäischer Regierungen, sondern auch ausländischer Regierungen. Damit wollen wir ein stärkeres Level Playing Field herstellen.

Um mit China technologisch und auf den Weltmärkten mithalten zu können, brauchen wir eine eigene Industriepolitik?

Die haben wir doch längst und ich wage zu bezweifeln, dass es jemals keine Industriepolitik gab. Sie wurde vielleicht nicht so genannt oder nicht strategisch aufgestellt. Mein Eindruck ist, dass viele wissen, wie wichtig staatliche Förderungen gerade für Forschung und Innovation, aber auch Markthochläufe vor allem auf europäischer Ebene sein können. Ich kenne nur noch wenige, die das grundsätzlich infrage stellen würden.

Auch bei Ihrem Koalitionspartner, der FDP, nicht?

Wir arbeiten bei diesen Themen gut mit der FDP zusammen.

Die Industrie sieht die Politik in der Pflicht: Es brauche dringend neue Handelsabkommen, fordert der BDI, um alternative Beschaffungs- und Zielmärkte zu öffnen.

Da hat der BDI recht, nur durch ein Zuwenden zur Welt in ihrer Breite werden wir Erfolg haben und unseren Wohlstand sichern, aber es muss dabei fair und nachhaltig zugehen. Wir befinden uns im Wettbewerb mit China, und die anderen Länder fragen: Was ist der Mehrwert für uns, wenn wir mit Europa zusammenarbeiten? Sie wollen keine reinen Rohstofflieferanten sein, sondern einen größeren Teil der Wertschöpfung bei sich behalten und eben auch ihre Umwelt dabei schonen. Die Wasserthematik ist in dem Zusammenhang zum Beispiel sehr relevant. Das ist anders als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Franziska Brantner ist seit Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz unter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die 43-Jährige ist zudem seit 2013 Grünen-Mitglied des Deutschen Bundestages. Zuvor war sie von 2009 bis 2013 Abgeordnete im EU-Parlament.

20.09.2022, 09:00 Uhr (15:00 Beijing Time)

AHK Greater China, Webinar: How to Ensure Network Connectivity & Performance Between China and Europe Mehr

20.09.2022, 10:00 Uhr (16:00 Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong SAR vs. Singapore: What’s Next for Foreign Investors in Asia Mehr

20.09.2022, 16:00 Uhr, vor Ort

China-Netzwerk Baden-Württemberg (CNBW), Workshop: “China-Lieferkettenproblematik – Konsequenzen und Strategiewechsel” Mehr

20.09.2022, 23:30 Uhr (21.09.2022, 05:30 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Paneldiskussion: Panel Discussion – Making Meritocracy: Lessons from China and India, from Antiquity to the Present Mehr

22.09.2022, 09:00 – 15:00 Uhr (MEZ), (15:00 Beijing Time)

Chinaforum Bayern, Live & Online: Sino-German International Innovation Forum for Intelligent Connected Vehicles Mehr

22.09.2022, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: China Data Privacy – Risks and Opportunities for International Businesses Mehr

22.09.2022, 10:30 Uhr (16:30 Beijing Time)

German Centre Beijing + AHK + econet China, Live & Online: Focus: Circular Economy Mehr

23.09.2022, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

CSIS, Book Event: China’s Next Act: How Sustainability and Technology are Reshaping China’s Rise and the World’s Future Mehr

Mehrere deutsche Wirtschaftsverbände haben mit Unmut auf die Pläne des Wirtschaftsministeriums reagiert, einen schärferen Kurs in der Handelspolitik mit China zu fahren. Instrumente wie staatliche Investitions- und Exportgarantien oder die Messeförderung für China zurückzufahren, würde das China-Geschäft vieler Unternehmen bremsen.

“Die staatliche Förderung und Absicherung des China-Geschäfts deutscher Unternehmen muss grundsätzlich erhalten bleiben“, forderte der Hauptgeschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, Friedolin Strack. Auch der APA befürworte zwar eine Diversifizierung von Absatz- und Beschaffungsmärkten in Asien. “Das Ziel darf aber nicht ein Abzug aus China, sondern muss die zusätzliche Erschließung weiterer Wachstumsmärkte in Asien und anderen Weltregionen sein”. Dafür sei eher ein Ausbau der Außenwirtschaftsförderung nötig.

Kritik kam auch vom Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier: “Die international aktive deutsche Wirtschaft ist aktuell massiv von Lieferketten-Störungen betroffen und kämpft mit teilweise immens gestiegenen Preisen für Rohmaterialien und Vorprodukten. In dieser Phase wäre eine strategisch betriebene Abkehr von unserem größten Handelspartner ein weiterer herber Schlag ins außenwirtschaftliche Kontor.”

In China sind rund 5.000 deutsche Unternehmen aktiv. Wirtschafts- und Außenministerium dringen auf einen härteren Kurs gegenüber China und verweisen auf Menschenrechtsverbrechen und die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von der Volksrepublik (China.Table berichtete). jul/rtr

Taiwan wird seine Halbleiter-Exporte dieses Jahr voraussichtlich um 20 Prozent steigern, berichtet die South China Morning Post. Grund sei die hohe Nachfrage, die unter anderem auch durch Sorgen vor weiteren Lieferkettenproblemen beeinflusst werde. Die Industrievereinigung Semi Taiwan taxiert die zu erwartenden Erträge der Branche für das Jahr 2022 demnach auf 157,4 Milliarden Euro.

Mit der steigenden Produktion wächst auch der Bedarf an Rohstoffen. Laut Semi Taiwan könnte Taiwans Chip-Industrie dieses Jahr mit einem Anteil von 23 Prozent zum zweiten Mal in Folge wichtigster Einkäufer von Rohstoffen am Weltmarkt werden, vor China mit 19 Prozent und den USA mit 6,4 Prozent.

Die erhöhte Nachfrage an Computern und Mobiltelefonen in den Coronajahren 2020 und 2021 und gestörte Lieferketten hatten zu Engpässen bei der Chipversorgung geführt. Taiwan ist der größte Exporteur von Halbleitern – 60 Prozent der weltweit hergestellten Computerchips kommen von der Insel.

Um die Abhängigkeit heimischer Industrien von Chips aus Taiwan zu verringern, wollen unter anderem die EU und die USA mehr auf eigene Entwicklung und Forschung sowie die Ansiedlung von Produktionsstätten setzen. Im Gespräch ist unter anderem der Bau einer Fabrik des taiwanischen Chip-Giganten TSMC in der EU. (China.Table berichtete) jul

Das Europaparlament hat die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, dem litauischen Vorbild zu folgen und Handelsbüros in Taipeh zu eröffnen. Die EU-Länder müssten den Handel mit Taiwan generell stärken, forderten die EU-Abgeordneten am Donnerstag in einem gemeinsamen Text. Die Parlamentarier stellten sich damit hinter Litauen. Dessen Pläne für ein “Taiwan-Handelsbüro” hatten in Peking für Entrüstung gesorgt – auch weil nicht wie gehabt “Taipeh” im Namen auftaucht (China.Table berichtete). Die litauische Handelsvertretung hat Medienberichten zufolge bereits ihre Arbeit aufgenommen, der Leiter ist bereits eingereist und aus der Quarantäne entlassen. Das Büro selbst ist demnach aber noch nicht eröffnet.

Die EU-Abgeordneten forderten Peking auf, die “ungerechtfertigten Sanktionen gegen litauische Beamte aufzuheben” und die Handelsbeschränkungen gegen den baltischen Staat aufzuheben. Die EU-Parlamentarier wiederholten zudem ihre Forderung, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsamts in Taiwan in “Büro der Europäischen Union in Taiwan” zu ändern. Diesen Appell aus dem Europaparlament gab es bereits in einem Bericht zu Taiwan im Oktober vergangenen Jahres.

In der am Donnerstag angenommenen Resolution verurteilten die EU-Abgeordneten zudem das militärische Vorgehen Chinas in der Taiwan-Straße, dem wichtigsten Seeweg der Region. Der Status-quo dürfe nicht einseitig verändert werden, hieß es in dem Text. Die Resolutionen aus dem Europaparlament sind Standpunkte der Abgeordneten und keine verbindlichen Handlungsempfehlungen an EU-Kommission und EU-Rat. ari

Die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks will China bis 2025 zu ihrem wichtigsten Markt machen, berichtet das Nachrichtenmagazin Caixin. In den nächsten drei Jahren sollen 3.000 neue Filialen hinzukommen. Damit gäbe es 9.000 Starbucks-Cafés in China – mehr als in den USA. Weltweit sollen im gleichen Zeitraum insgesamt 10.000 neue Cafés entstehen.

Nach Daten des Marktforschungsinstituts Euromonitor hält Starbucks mit 36,4 Prozent den Löwenanteil des Kaffee- und Teehausmarktes in China. Der größte chinesische Konkurrent, Luckin Coffee, betreibe zwar mehr Filialen, mache aber weniger Umsatz. Starbucks setzt in China neben dem Verkauf im Café auch auf Online-Verkauf und Lieferservices (China.Table berichtete). Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 5.000 Lieferfahrer und will ihre Anzahl in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Die Kaffeehauskette aus Seattle eröffnete ihre erste Filiale in China 1999 in Peking. jul

Peking hat den Bau vier weiterer Kernkraftreaktoren genehmigt. Die Erlaubnis für die zweite Bau-Phase des Kernkraftwerks Zhangzhou in der südostchinesischen Küstenprovinz Fujian und die erste Phase des Kernkraftwerks Lianjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong wurden auf einer Sitzung des chinesischen Staatsrates erteilt, bestätigte eine amtlichen Mitteilung zum Ratstreffen.

Die zusätzlichen Reaktoren sollen dem Dokument zufolge die Energie-Sicherheit verbessern und eine grüne Transition fördern. Der Bau und Betrieb der AKW müsste streng bewacht werden, um Sicherheit zu gewährleisten, hieß es zudem in der Mitteilung. Die Volksrepublik ist schon jetzt zu einem der größten Produzenten von Atomstrom aufgestiegen. In den letzten dreißig Jahren hat China 54 Reaktoren errichtet, 20 weitere befinden sich im Bau (China.Table berichtete). In den kommenden Jahren sollen noch Dutzende neue Reaktoren gebaut werden – China hat derzeit aber Probleme, alle geplanten Projekte umzusetzen und sich so unabhängiger von klimaschädlicher Kohle zu machen (China.Table berichtete). ari

Mit den meisten ihrer diplomatischen Staatsgeheimnisse gehen die USA locker um. Nach 25 Jahren werden sie deklassifiziert und offengelegt. Das gilt auch für die historische China-Visite, die US-Präsident Richard Nixon 1972 unternahm, um Chinas Mao seine Aufwartung zu machen.

Jüngst stieß ich bei einer Online-Recherche auf ein mit “Top Secret / Sensitive” gestempeltes Memorandum, wie alles begann. Verfasser des 27-seitigen Dokuments war Nixons nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger. Am 14. Juli 1971, sofort nach seiner Rückkehr aus China, schrieb er seinem Präsidenten. Unerkannt habe er vom 9. bis 11. Juli in Peking mit Premier Zhou Enlai die geplante Chinareise für Nixon einfädeln und festmachen können.

Die Hintergründe dazu sind heute bekannt, weniger aber, wie es Kissinger anstellte, seinem Präsidenten den Besuch im Voraus schmackhaft zu machen: Kissinger schwärmte von Chinas Küche. Sein Report liest sich so, als sei er auch als Vorkoster unterwegs gewesen.

Das Dokument ist vermutlich das einzige Geheimdossier der Welt, in dem die Rede immer wieder aufs Essen kommt. Am Ankunftstag notiert er: “Dinner mit 15 oder so Gängen”. Tags darauf gibt es zum Lunch Peking-Ente. “Die viereinhalb Stunden Gespräche mit Zhou Enlai”, schreibt Kissinger und greift dann zum passenden englischen Ausdruck, waren “sandwiched around a one and a half hour roast duck lunch.” Die Ente entkrampfte die Spannungen. Zuvor hätten sich seine Beratungen mit dem Premier festgefahren, weil der nicht aufhörte, die US-Außenpolitik zu attackieren. Kissinger wollte “brüsk” dagegenhalten und begann, Chinas Tiraden Punkt um Punkt zurückzuweisen, “als Zhou mich nach dem ersten Punkt stoppte und sagte, die Ente würde kalt. Beim Lunch verwandelte sich die Laune zum Besseren.” Und nach noch einem weiteren Lunch stellt Kissinger nach 48 Stunden fest: “All tension was gone.”

Chinas Premier überließ in Peking, das 1971 noch mitten in seiner verheerenden Kulturrevolution steckte, nichts dem Zufall. Eigenhändig legte er die in dünne Teigfladen eingerollte, krosse Haut der holzgerösteten Peking-Ente, zusammen mit aromatischer Soße, Gurke und Frühlingszwiebeln Kissinger nicht nur bissfertig auf dessen Teller. Er wickelte ihn auch damit ein. Zhous “Peking-Enten-Diplomatie” (烤鸭外交) wurde zum chinesisch-geflügelten Wort.

Wie beeinflussbar der US-Emissär war, verrät die Sprache seines Fazits im Geheimdossier. Sie liest sich, als komme ein Restaurantkritiker zu Wort: “Diese 48 Stunden in China und besonders die ausführlichen Diskussionen mit Zhou hatten den Geschmack, die Konsistenz, Vielfalt und Delikatesse eines chinesischen Banketts.” Er vergleicht seine politischen Gespräche mit einem Festgelage (feast): “Unser ‘feast’ umfasste viele Gänge, manche waren süß und manche sauer… Es war eine totale Erfahrung… wie nach allen guten chinesischen Gerichten, die einen zufrieden machen, aber nicht vollstopfen.”

Als Präsident Nixon schließlich eintraf, zog Peking kulinarisch noch mehr Register, enthüllte erstmals ein Bericht 2019 auf der Onlineseite der kommunistischen Volkszeitung. Zhou rollte die Peking-Ente auch für Nixon, als Krönung eines 22 Gänge-Banketts (zehn mehr als bei Kissinger). Darunter waren “neun Vorspeisen, sechs Gerichte und sieben Desserts”. Die Zutaten wurden aus allen Teilen Chinas eingeflogen. Sogar Mao Zedong unterstützte die Verwöhn-Orgie. Er schickte einen seiner besten Köche, um dem Ehepaar Nixon während ihres Besuchs drei besonders exquisite Speisen aufzutischen.

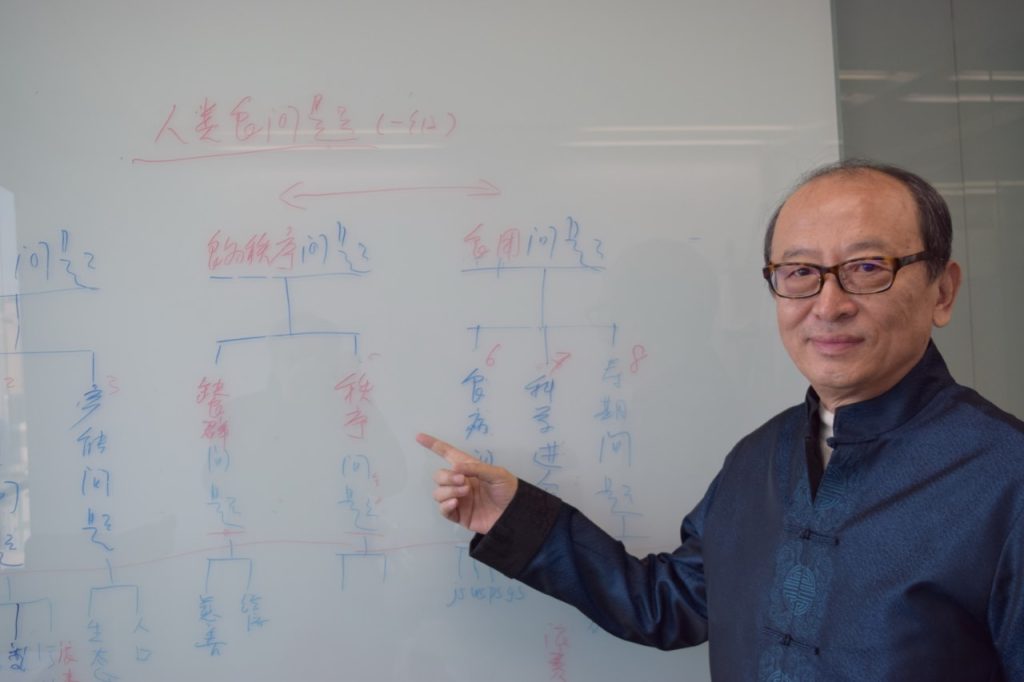

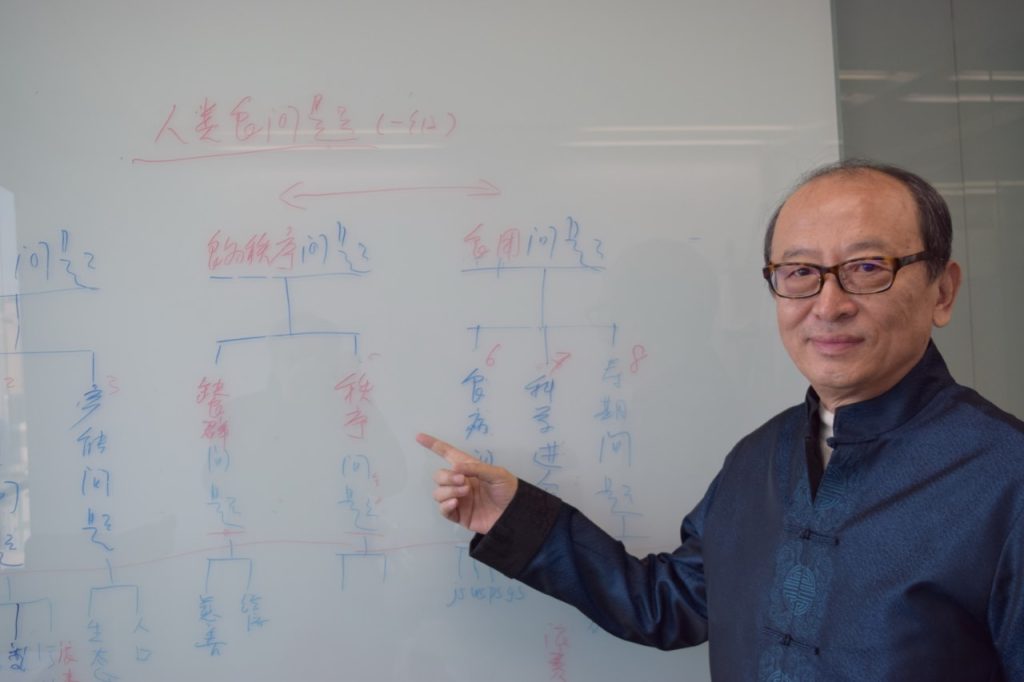

Das hatte Mao schon bei Kissinger getestet, als der 1971 zweimal Peking vorab besuchte, um die Nixon-Reise vorzubereiten. Mao stellte für ihn seinen Leibkoch Yu Cun (于存) ab. Ich interviewte den Koch 1986, damals als Korrespondent der Frankfurter Rundschau. Stolz berichtete er, für Kissinger Maos Lieblingsspeisen gebrutzelt zu haben, darunter ein Gericht namens “doppelt gerösteter scharfer Schweinebauch”. (回锅肉). Kissinger muss das so unwiderstehlich geschmeckt haben, dass er zur Freude Yus (und zum Entsetzen des Protokolls) beim Lunch gleich um Nachschlag bat. Yu bekochte im Auftrag Maos auch andere illustre Staatsgäste, darunter Japans Premier Kakuei Tanaka, der 1972 die diplomatischen Beziehungen besiegelte. Yus Kochkunst begeisterte: “Sie aßen alle zu viel.”

“Chinas Ess-Kultur ist unsere wahre Softpower”, sagte mir in Peking Meisterkoch Liu Guangwei (刘广伟 ). “Wenn der Magen des ausländischen Gastes zufrieden ist, ist das gut für das Image Pekings. Das wiederum hilft auch den internationalen Beziehungen.”

Ich traf den heute 65-jährigen Ende 2018 in seinem “Forschungsinstitut für fernöstliche kulinarische Spezialitäten”, wo er nach Antworten auf die Frage sucht, die er als Kind einst seiner Mutter stellte. “Wie viele Küchen gibt es in China? Wie viele Gerichte?” Liu, der in einer Provinzküche lernte, später selbst eine Kochschule und sein Institut gründete, widerspricht der traditionellen Theorie über acht großen Kochschulen (八大菜系). Nach 40 Jahren Nachforschungen in allen Teilen Chinas veröffentlichte er 2018 seine Entdeckung, die er “Das 34-4 System chinesischer Gerichte” nennt. Er kommt auf 34 Kochschulen im chinesischen Großraum, die er vierfach einordnet nach Herkunft und Verbreitung, Zubereitung, Zutaten und Kochschulen. Chinas Küche ist “vielfältiger, als wir alle wussten.”

Liu identifizierte 30.000 Gerichte und erfasste jeweils alle spezifischen Merkmale in einer 19-Ziffern-Formel, darunter etwa, ob die Speisen zur kaiserlichen-, Tempel- oder Volksküche gehörten. “Ich habe jedem Gericht seinen digitalen Ausweis gegeben”. Liu hat zudem rund 10.000 Zutaten, 100 Gewürze, 200 Geschmacksrichtungen ausfindig gemacht und 40 unterschiedliche Zubereitungsarten. Seine Erkenntnisse über Chinas Küche, die er Shixue (食学), die Lehre vom Essen nennt, erschienen auch in Taiwan, gerade in einer erweiterten Neuauflage.

Es sei höchste Zeit, mit staatlicher Förderung die Promotion der chinesischen Küche auch im Ausland zur “nationalen Strategie” zu machen, fordert der Koch. Zwar gebe es nach seiner Schätzung 300.000 China-Restaurants in aller Welt, doch steckten sie (wie auch oft die inländische Küche) in einer Krise. Sie seien “zersplittert, klein und schwach”.

Schon Chinas Republikgründer 1911, Sun Yat-sen, bezeichnete Chinas Essen als “unsere eigentliche Visitenkarte”. In seinen “Strategien zum Aufbau der Nation” (建国方略) schrieb er 1918: “In der Evolution der modernen Zivilisation ist das sonst in allem zurückgebliebene und unvollkommene China doch von keiner Nation in der Herstellung der verschiedensten Speisen übertroffen worden. Diese übertreffen in Bezug auf ihre Zubereitung die Speisen der europäischen Länder“.

Dem stimmte einst sogar Mao Zedong zu: “Chinas beide großen Beiträge für die Welt waren Chinas Medizin und Chinas Essen.” (中国对世界的两大贡献,一个是中药,一个就是中国菜.)

Seine heutigen Nachfolger scheinen nur zögernd den Wert des chinesischen Essens als Softpower im Dienst des Landes zu erkennen. Zwar schreiben inzwischen auch die Parteizeitungen: “In der neuen Ära müssen wir Chinas Küche als Vermittler-Medium nehmen (以食为媒), um so die kulturelle Softpower Chinas und den globalen Einfluss zu verstärken“.

Doch in einer 18 Punkte-Offensive, die Anfang 2017 die beiden Büros des ZK und Staatsrats zur globalen Förderung der traditionellen Kultur verabschiedeten, kommt Chinas Küche erst unter Punkt 14 vor und ist Teil einer Aufzählung: “Wir unterstützen die Absicht, mit Chinas Medizin, seiner Küche, Martial Arts, den Klassikern, Kulturrelikten, Gartenkunst und traditionellen Feste nach außen zu gehen.” “支持中华医药、中华烹饪、中华武术、中华典籍、中国文物、中国园林、中国节日等中华传统文化代表性项目走出去”.

Peking nutzt lieber die Vorzüge seiner Ess-Kultur für Polemik nach außen. Die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, twitterte im August während der Aufregung um den Taiwan-Besuch von US-Sprecherin Pelosi: “Über das chinesische Baidu-Suchsystem ist zu erkennen, dass es in Taipeh 38 Jiaozi-Restaurants der Shandong-Küche und 67 Nudelimbisse der Shanxi-Küche gibt. Gaumen irren sich nicht. Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen. Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren.”

Ihr Schuss ging nach hinten los. Pekings Wolfskrieger ernteten massenweise Spott und Hohn. Ein Tweet schrieb: “In China gibt es über 8.500 KFC Fastfood-Restaurants. Gaumen irren sich nicht. China ist immer ein Teil von Kentucky gewesen. Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren.”

Kuno Knobloch ist seit Beginn des Monats General Manager für die Region China bei Erdrich Metal Forming Technology in Changzhou, Jiangsu. Knobloch war zuvor gut acht Jahre lang Plant General Manager für die Wirthwein AG in Kunshan.

Stefano Joseph hat in Taipeh die Influencer-Marketing-Agentur Breezy United gegründet. Die Agentur verbindet Marken aus dem asiatischen Raum mit Content Creators im deutschen Markt. Joseph war zuvor Regionalmanager für Rhinoshield.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In ihre Schule können sie zwar noch nicht zurück, der Unterricht findet aber trotzdem statt: Im Kreis Shimian, Provinz Sichuan, pauken Schüler in einer Turnhalle, nachdem am 5. September ein Erdbeben der Stärke 6,8 ihre Heimat getroffen hatte. Mehrere Menschen kamen ums Leben, Dutzende Gebäude wurden zerstört.

“gemeinsam Stabilität und positive Energie in eine chaotische Welt bringen”: Wie böse Ironie klingen diese Worte Xi Jinpings beim Zusammentreffen mit seinem “alten Freund” Wladimir Putin in Usbekistan. Das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Samarkand zeigt aber viel mehr als einen Schulterschluss zwischen China und Russland, analysiert Michael Radunski. Es macht deutlich, wie China seine Macht in Zentralasien ausbaut – ausgerechnet in Russlands ehemaligem Einflussgebiet.

Chinas wachsender Einfluss treibt derzeit auch die Bundesregierung um. Im Interview mit Table.Media spricht sich Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner dafür aus, Investitionsgarantien nicht zu geben, wenn ethische oder arbeitsrechtliche Standards bei der Produktion in einer Region nicht eingehalten werden. Dass sich deutsche Unternehmen vom chinesischen Markt gänzlich zurückziehen, wünscht sie sich aber nicht. Brantner spricht sich stattdessen für mehr deutsche Innovationen auf, für eine stärkere Diversifizierung der Märkte und ein klareres Risikobewusstsein der Unternehmen. Die deutsche China-Politik müsse begreifen, wie sich das Land in den letzten Jahren verändert habe. Ansonsten drohten gefährliche Abhängigkeiten, warnt Brantner.

Um die schönste aller politischen “Einwickel-Techniken” geht es in der Kolumne von Johnny Erling. Bei seinen Recherchen stieß er auf ein US-amerikanisches Geheimdokument aus dem Jahr 1971, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Der damalige nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger berichtet seinem Chef Richard Nixon darin von einer Vorbereitungsreise für dessen Staatsbesuch in China – und schwärmt in höchsten Tönen vom Essen. Zhou Enlai persönlich hatte die Einwickel-Technik bei ihm und einer knusprigen Ente angewendet. Garniert mit feinen Gurkenstreifen und einer herrlichen Soße, hatte Chinas Premier das Herz der Gesandten schnell gewonnen. Für Nixon kochte bei dessen Reise im Jahr 1972 dann sogar Maos Küchenchef persönlich. Auch Diplomatie geht eben durch den Magen.

Chinas Staatspräsident ist zurück auf der internationalen Bühne. Auf dem Gipfeltreffen der “Shanghai Cooperation Organization” (SCO) in Usbekistan ist Xi Jinping mit den Staatschefs aus Indien, Pakistan, Iran und Russland zusammengekommen.

Mit großer Spannung wurde aber vor allem auf das Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin geblickt. In Samarkand sicherten sich die beiden Staatsführer wortreich ihre gegenseitige Unterstützung zu. Xi nannte Putin einen “alten Freund” und kündigte an, China werde mit Russland auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Man werde die Verantwortung als Großmächte übernehmen, um Stabilität und positive Energie in eine chaotische Welt zu bringen.

Putin wiederum zeigte sich sehr erfreut. “Wir schätzen die ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde in Bezug auf die Ukraine-Krise sehr.” Dabei gestand Putin durchaus ein, dass Xi ihm gegenüber im Gespräch Fragen und Bedenken bezüglich der Situation in der Ukraine geäußert habe. Im Hinblick auf Taiwan wiederum versprach er: Russland unterstütze die “Ein-Land-Politik” Chinas und lehne die Provokationen des Westens ab. Gemeint ist damit unter anderem der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-amerikanischen Repräsentantenhauses (China.Table berichtete).

Zur selben Zeit teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Seestreitkräfte der beiden Länder gemeinsame Patrouillen im Pazifik durchführen würden. Sie sollten “die Zusammenarbeit zwischen Russland und China auf See stärken, Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region wahren”, die Küste überwachen und Standorte von wirtschaftlichem Wert schützen.

Xi und Putin nutzen ihr Treffen in Samarkand jedenfalls, um zu zeigen, dass Russland und China international weitaus weniger isoliert sind, als das von vielen Politikern im Westen immer wieder verkündet wird – und dafür kam ihnen das zweitägige SCO-Gipfeltreffen wie gerufen.

Die SCO zeigt exemplarisch, wie China sich anschickt, alternative Strukturen zu westlich dominierten Institutionen zu errichten: Der 2001 gegründeten SCO gehören neben China und Russland auch Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan an (China.Table berichtete). Weder Westeuropäer noch Amerikaner sitzen mit am Tisch, dafür aber Länder wie Belarus (als Beobachterstaat) oder Iran, das in Kürze der SCO beitreten wird, wie in Samarkand bekannt wurde.

“Die SCO dient China und Russland aktuell als Alternative zu den bestehenden US-dominierten Institutionen der internationalen Politik”, erklärt Eva Seiwert, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Associate Research Fellow an der OSCE Academy in Bishkek, im Gespräch mit China.Table. Besonders deutlich wurde das 2018: Damals lud Xi Jinping die SCO-Staatsführer in die ostchinesische Hafenstadt Qingdao ein, während zur selben Zeit im kanadischen La Malbaie die Mächtigen des Westens zum G7-Gipfel zusammenkamen.

Und genau hier liegt denn auch der eigentliche Fokus von Xis erster Auslandsreise. Die Region Zentralasien ist für China sehr wichtig. Es war in Kasachstan, wo Xi im September 2013 sein größtes außenpolitisches Projekt vorstellte: die “Belt-and-Road”-Initiative. Seither hat China massiv in die Region investiert – finanziell in unzählige Infrastrukturprojekte, diplomatisch in den Aufbau guter Beziehungen zu den einzelnen Staaten. “China gelingt es sehr gut, über die SCO seinen Einfluss in Russlands ehemaligem Einflussgebiet immer weiter auszubauen”, sagt Seiwert.

So unterzeichneten China und Usbekistan am Donnerstag beispielsweise Handels- und Investitionsabkommen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Und auch der in Samarkand angekündigte Beitritt Irans zur SCO kann durchaus als Erfolg für Xi gewertet werden. Die von China dominierte SCO gewinnt dadurch einen geostrategisch wichtigen Akteur hinzu.

Derweil fühlen sich die ehemaligen Sowjetrepubliken wie Usbekistan oder Kasachstan angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine zunehmend bedroht und gehen zu Russland auf Distanz. Vor allem Kasachstan hat sich zuletzt deutlich gegen den russischen Überfall positioniert.

Ganz im Gegensatz zu China. Vergangene Woche reiste Li Zhanshu, Mitglied im Ständigen Ausschuss der Kommunistischen Partei und damit einer der mächtigsten neun Männer Chinas, nach Russland. Dort brachte er ausdrücklich Chinas Verständnis für Russlands Einmarsch zum Ausdruck: “Im Fall der Ukraine haben die USA und die Nato Russland direkt vor der Haustür bedroht, die nationale Sicherheit und die Leben der Menschen im Land gefährdet.” Entsprechen habe Russland lediglich “Maßnahmen ergriffen, die notwendig waren”.

Der gegenseitigen Zusicherung von Xi und Putin auf dem SCO-Treffen in Samarkand hätte es also gar nicht bedurft. Daher ist es wichtig, sich von Xis Bilder mit Putin nicht allzu sehr blenden zu lassen. Sie verstellen den Blick darauf, wie man Xis erste Auslandsreise seit der Corona-Pandemie verstehen sollte.

So reiste Xi nach fast 1.000 Tagen gewählter Selbstisolation am Mittwoch zuerst nach Kasachstan. Dort hatte zuletzt ein hastig gelöschter Telegram-Post von Dmitri Medwedew für große Aufregung gesorgt, weil der ehemalige russische Präsident darin vorschlug, Moskau sollte nach der Ukraine seine Aufmerksamkeit dem Schicksal Nordkasachstans zuwenden.

Nur vor diesem Hintergrund sind Xis Worte zu verstehen, die er am Mittwoch in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan gegenüber Präsident Kassym-Schomart Tokajew wählte: “Unabhängig davon, wie sich die internationale Situation ändert, werden wir Kasachstan weiterhin entschlossen beim Schutz seiner Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität unterstützen.” China werde sich kategorisch gegen die Einmischung jeglicher Kräfte in die inneren Angelegenheiten des Landes widersetzen. “Das ist eine subtile, aber doch sehr klare Warnung an Putin”, urteilt Seiwert.

Denn während China seinen Einfluss in Zentralasien ausbaut, gelingt es Moskau immer weniger, innerhalb der SCO Unterstützung für seine aggressiven Aktionen zu gewinnen. So versuchte 2008 der damalige Präsident Dmitri Medwedew, die SCO-Staaten auf dem Gipfel in Duschanbe dazu zu bringen, Russlands Einmarsch in Georgien zu unterstützen. Medwedew scheiterte mit seinem Vorhaben – nicht zuletzt, weil China fürchtete, durch die Abspaltung von Abchasien und Südossetien einen Präzedenzfall für die Abspaltung Taiwans von China zu schaffen.

Auf immer mehr Ebenen wird die machtpolitische Schieflage zwischen China und Russland deutlich. Und Xi ist ein knallharter Machtpolitiker, der es nur zu gut versteht, die Vorteile seines Landes gegenüber Russland zu nutzen.

Das zeigt diese Reise einmal mehr eindrucksvoll: Auf taktischer Ebene sucht Xi den Schulterschluss mit Putin – gegen Amerika und gegen den wachsenden wirtschaftlichen Druck des Westens. Rhetorisch äußert er sich verständnisvoll für Russlands Angriff, hält sich aber gleichzeitig an die westlichen Sanktionen. Xi will keine feste Entente mit Russland eingehen. Denn auf strategischer Ebene will er den Zugang zum globalen Markt behalten und trotz aller Dissonanzen die Verbindungen zum Westen nicht komplett abreißen lassen.

Frau Brantner, Zeitenwende in der deutschen China-Politik – das haben die Grünen angesichts einer immer aggressiveren Führung in Peking zu Beginn ihrer Regierungszeit angekündigt. Was will die Bundesregierung konkret anders machen als ihre Vorgängerin?

Franziska Brantner: Erstens müssen wir genau analysieren, was sich auf chinesischer Seite in den letzten Jahren verändert hat. Wir brauchen ein akkurates Bild der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes als Grundlage unserer Politik. Zweitens haben wir zuletzt erlebt, wie schmerzhaft zu große Abhängigkeiten von einem einzelnen Land sein können und wie notwendig eine Diversifizierung für unsere Wirtschaft ist. Wir müssen uns wieder stärker der gesamten Welt zuwenden. Das heißt nicht, dass wir uns von China komplett abkoppeln. Die veränderte Weltlage erfordert allerdings eine neue Einschätzung.

Wo genau würden Sie in der China-Politik sagen: So wie bisher geht es nicht mehr.

Wir müssen endlich realistisch auf das Land schauen. Es darf nicht nur um kurzfristige Gewinne gehen, sondern um eine realistische Einschätzung der Chancen und Risiken. Wenn ich sehe, wie strategisch sich das Land wirtschaftspolitisch aufgestellt hat, zollt einem das ja erstmal Respekt ab. Es hat sich von der Werkbank der Welt zu einer hochinnovativen Nation entwickelt. Die chinesische Führung macht keinen Hehl daraus, welche Pläne sie hat und welche Ziele sie bis welches Jahr erreicht haben will. Wir stellen uns nun auch entsprechend strategisch auf. Um das Gleichgewicht zwischen Wettbewerber, Partner und Rivalen, was die EU-Kommission vorgegeben hat und wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben, entsprechend auszugestalten, sollten wir etwa bei der technologischen Entwicklung, beim Ausbau der Infrastruktur oder beim Zugang zu Rohstoffen ebenfalls strategische Pläne aufstellen.

Die Rivalität rückt im Umgang mit China immer stärker in den Vordergrund. Viele befürchten beim Taiwan-Konflikt eine weitere große Krise wie in der Ukraine – nur dass die deutsche Wirtschaft mit China sehr viel enger verwoben ist als mit Russland.

China war noch nie eine liberale Demokratie. Und trotzdem stellt sich die Systemfrage mehr als vor zehn Jahren, weil die chinesische Politik im Inneren als auch nach Außen sich maßgeblich geändert hat. Es bleibt abzuwarten, welche Richtung die Führung nach dem großen Parteikongress im Oktober einschlägt. In einigen Sektoren haben wir bei Importen und bei Exporten große Abhängigkeiten. Diese gilt es konsequent durch Diversifizierung abzubauen. Außerdem muss die Menschenrechtslage stärker berücksichtigt werden. Gleichzeitig haben wir ein klares Interesse, beim Klimaschutz mit China zu kooperieren. In den internationalen Klimaverhandlungen ist Peking ein zentraler Akteur. Das Land hatte in diesem Sommer schlimme Dürren und Überschwemmungen.

Ihr Ministerium will staatliche Investitionsgarantien für in China tätige deutsche Firmen kippen. Das ist doch ein sehr eindeutiges Signal.

Wir kippen gar nichts, sondern prüfen genau. Wenn es klare Anhaltspunkte gibt, dass in einer Region, in der deutsche Unternehmen produzieren, nachweislich Zwangsarbeit vorhanden ist, wird es keine staatlichen Investitionsgarantien geben.

Sie sprechen vom VW-Werk in Xinjiang.

VW ist der konkrete Fall, bei dem wir diese Investitionsgarantien nicht mehr geben. Der Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet wenige Minuten vor ihrem Abgang war ja eindeutig: In der Region Xinjiang finden Menschenrechtsverletzungen statt. Und da können wir als deutsche Regierung nicht so tun, als ob wir davon nichts wüssten.

Die Frage ist ja, welche Art von Investitionen deutscher Firmen die Bundesregierung künftig noch unterstützen wird.

Wenn wir als Regierung wollen, dass deutsche Unternehmen stärker diversifizieren, dann sollten wir das selbst auch tun. Und das sollten wir auch bei unseren Förderinstrumenten tun. Das bedeutet nicht, dass deutsche Unternehmen sich komplett vom chinesischen Markt zurückziehen sollen. In einigen zentralen Bereichen sollten sich einige von ihnen aber weniger abhängig machen. Diese Diversifizierung erfolgt aber nicht von heute auf morgen.

Haben Sie denn den Eindruck, dass die deutsche Industrie verstanden hat, wie riskant eine zu große Abhängigkeit von China sein kann? Die Direktinvestitionen der Deutschen in China ist auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Allein BASF will zehn Milliarden Euro in ein neues Werk investieren.

Unsere Unternehmen wissen, dass Innovation auch bei uns im Land geschehen muss, um international noch mithalten zu können. Wir als Regierung werden deswegen den Rahmen für Innovationen wo nötig verbessern. Gleichzeitig haben viele in den letzten Monaten gesehen, wie hoch die Kosten von fragilen Lieferketten sind und arbeiten daran, Abhängigkeiten zu reduzieren. Das sind unsere großen Aufgaben: Innovationen hierzulande zu fördern, auf die Risiken in China deutlich hinzuweisen und Diversifizierung zu unterstützen. Damit werden wir als Volkswirtschaft widerstandsfähiger und sichern auch langfristig unseren Wohlstand.

Wie wollen Sie das als Bundesregierung politisch flankieren?

Wir treiben intensiv eine neue, faire und freie Handelspolitik voran. Wir erarbeiten eine neue Rohstoffstrategie, die gezielt auf Diversifizierung, auf Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Abbau bei uns setzt und entsprechende Anreize gibt. Aber am Ende investieren Unternehmen. Das ist der Vorteil einer Demokratie und freien Marktwirtschaft, dass die Unternehmen selbst entscheiden können, wo und wie viel sie investieren. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo der Staat den Unternehmen permanent vorgibt, was und wo zu produzieren ist.

Das ist leichter gesagt als getan, wenn das umgekehrt nicht gilt. Chinesische Unternehmen haben in Europa freie Hand, europäische Unternehmen in China haben das nicht, sondern werden bei Großaufträgen klar gegenüber heimischen Anbietern benachteiligt.

Deswegen haben wir schon länger ein Investment-Screening, also dass genau geschaut wird, wohin ausländische Investitionen gehen. Zusätzlich gibt es jetzt auch die Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, mit der wir de facto Wettbewerbsverzerrungen frühzeitig erkennen und entsprechend darauf reagieren können. Also eine Beihilfeprüfung nicht nur für staatliche Unterstützung europäischer Regierungen, sondern auch ausländischer Regierungen. Damit wollen wir ein stärkeres Level Playing Field herstellen.

Um mit China technologisch und auf den Weltmärkten mithalten zu können, brauchen wir eine eigene Industriepolitik?

Die haben wir doch längst und ich wage zu bezweifeln, dass es jemals keine Industriepolitik gab. Sie wurde vielleicht nicht so genannt oder nicht strategisch aufgestellt. Mein Eindruck ist, dass viele wissen, wie wichtig staatliche Förderungen gerade für Forschung und Innovation, aber auch Markthochläufe vor allem auf europäischer Ebene sein können. Ich kenne nur noch wenige, die das grundsätzlich infrage stellen würden.

Auch bei Ihrem Koalitionspartner, der FDP, nicht?

Wir arbeiten bei diesen Themen gut mit der FDP zusammen.

Die Industrie sieht die Politik in der Pflicht: Es brauche dringend neue Handelsabkommen, fordert der BDI, um alternative Beschaffungs- und Zielmärkte zu öffnen.

Da hat der BDI recht, nur durch ein Zuwenden zur Welt in ihrer Breite werden wir Erfolg haben und unseren Wohlstand sichern, aber es muss dabei fair und nachhaltig zugehen. Wir befinden uns im Wettbewerb mit China, und die anderen Länder fragen: Was ist der Mehrwert für uns, wenn wir mit Europa zusammenarbeiten? Sie wollen keine reinen Rohstofflieferanten sein, sondern einen größeren Teil der Wertschöpfung bei sich behalten und eben auch ihre Umwelt dabei schonen. Die Wasserthematik ist in dem Zusammenhang zum Beispiel sehr relevant. Das ist anders als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Franziska Brantner ist seit Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz unter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die 43-Jährige ist zudem seit 2013 Grünen-Mitglied des Deutschen Bundestages. Zuvor war sie von 2009 bis 2013 Abgeordnete im EU-Parlament.

20.09.2022, 09:00 Uhr (15:00 Beijing Time)

AHK Greater China, Webinar: How to Ensure Network Connectivity & Performance Between China and Europe Mehr

20.09.2022, 10:00 Uhr (16:00 Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong SAR vs. Singapore: What’s Next for Foreign Investors in Asia Mehr

20.09.2022, 16:00 Uhr, vor Ort

China-Netzwerk Baden-Württemberg (CNBW), Workshop: “China-Lieferkettenproblematik – Konsequenzen und Strategiewechsel” Mehr

20.09.2022, 23:30 Uhr (21.09.2022, 05:30 Uhr Beijing Time)

Harvard Fairbank Center, Paneldiskussion: Panel Discussion – Making Meritocracy: Lessons from China and India, from Antiquity to the Present Mehr

22.09.2022, 09:00 – 15:00 Uhr (MEZ), (15:00 Beijing Time)

Chinaforum Bayern, Live & Online: Sino-German International Innovation Forum for Intelligent Connected Vehicles Mehr

22.09.2022, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: China Data Privacy – Risks and Opportunities for International Businesses Mehr

22.09.2022, 10:30 Uhr (16:30 Beijing Time)

German Centre Beijing + AHK + econet China, Live & Online: Focus: Circular Economy Mehr

23.09.2022, 15:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing Time)

CSIS, Book Event: China’s Next Act: How Sustainability and Technology are Reshaping China’s Rise and the World’s Future Mehr

Mehrere deutsche Wirtschaftsverbände haben mit Unmut auf die Pläne des Wirtschaftsministeriums reagiert, einen schärferen Kurs in der Handelspolitik mit China zu fahren. Instrumente wie staatliche Investitions- und Exportgarantien oder die Messeförderung für China zurückzufahren, würde das China-Geschäft vieler Unternehmen bremsen.

“Die staatliche Förderung und Absicherung des China-Geschäfts deutscher Unternehmen muss grundsätzlich erhalten bleiben“, forderte der Hauptgeschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, Friedolin Strack. Auch der APA befürworte zwar eine Diversifizierung von Absatz- und Beschaffungsmärkten in Asien. “Das Ziel darf aber nicht ein Abzug aus China, sondern muss die zusätzliche Erschließung weiterer Wachstumsmärkte in Asien und anderen Weltregionen sein”. Dafür sei eher ein Ausbau der Außenwirtschaftsförderung nötig.

Kritik kam auch vom Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier: “Die international aktive deutsche Wirtschaft ist aktuell massiv von Lieferketten-Störungen betroffen und kämpft mit teilweise immens gestiegenen Preisen für Rohmaterialien und Vorprodukten. In dieser Phase wäre eine strategisch betriebene Abkehr von unserem größten Handelspartner ein weiterer herber Schlag ins außenwirtschaftliche Kontor.”

In China sind rund 5.000 deutsche Unternehmen aktiv. Wirtschafts- und Außenministerium dringen auf einen härteren Kurs gegenüber China und verweisen auf Menschenrechtsverbrechen und die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von der Volksrepublik (China.Table berichtete). jul/rtr

Taiwan wird seine Halbleiter-Exporte dieses Jahr voraussichtlich um 20 Prozent steigern, berichtet die South China Morning Post. Grund sei die hohe Nachfrage, die unter anderem auch durch Sorgen vor weiteren Lieferkettenproblemen beeinflusst werde. Die Industrievereinigung Semi Taiwan taxiert die zu erwartenden Erträge der Branche für das Jahr 2022 demnach auf 157,4 Milliarden Euro.

Mit der steigenden Produktion wächst auch der Bedarf an Rohstoffen. Laut Semi Taiwan könnte Taiwans Chip-Industrie dieses Jahr mit einem Anteil von 23 Prozent zum zweiten Mal in Folge wichtigster Einkäufer von Rohstoffen am Weltmarkt werden, vor China mit 19 Prozent und den USA mit 6,4 Prozent.

Die erhöhte Nachfrage an Computern und Mobiltelefonen in den Coronajahren 2020 und 2021 und gestörte Lieferketten hatten zu Engpässen bei der Chipversorgung geführt. Taiwan ist der größte Exporteur von Halbleitern – 60 Prozent der weltweit hergestellten Computerchips kommen von der Insel.

Um die Abhängigkeit heimischer Industrien von Chips aus Taiwan zu verringern, wollen unter anderem die EU und die USA mehr auf eigene Entwicklung und Forschung sowie die Ansiedlung von Produktionsstätten setzen. Im Gespräch ist unter anderem der Bau einer Fabrik des taiwanischen Chip-Giganten TSMC in der EU. (China.Table berichtete) jul

Das Europaparlament hat die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, dem litauischen Vorbild zu folgen und Handelsbüros in Taipeh zu eröffnen. Die EU-Länder müssten den Handel mit Taiwan generell stärken, forderten die EU-Abgeordneten am Donnerstag in einem gemeinsamen Text. Die Parlamentarier stellten sich damit hinter Litauen. Dessen Pläne für ein “Taiwan-Handelsbüro” hatten in Peking für Entrüstung gesorgt – auch weil nicht wie gehabt “Taipeh” im Namen auftaucht (China.Table berichtete). Die litauische Handelsvertretung hat Medienberichten zufolge bereits ihre Arbeit aufgenommen, der Leiter ist bereits eingereist und aus der Quarantäne entlassen. Das Büro selbst ist demnach aber noch nicht eröffnet.

Die EU-Abgeordneten forderten Peking auf, die “ungerechtfertigten Sanktionen gegen litauische Beamte aufzuheben” und die Handelsbeschränkungen gegen den baltischen Staat aufzuheben. Die EU-Parlamentarier wiederholten zudem ihre Forderung, den Namen des Europäischen Wirtschafts- und Handelsamts in Taiwan in “Büro der Europäischen Union in Taiwan” zu ändern. Diesen Appell aus dem Europaparlament gab es bereits in einem Bericht zu Taiwan im Oktober vergangenen Jahres.

In der am Donnerstag angenommenen Resolution verurteilten die EU-Abgeordneten zudem das militärische Vorgehen Chinas in der Taiwan-Straße, dem wichtigsten Seeweg der Region. Der Status-quo dürfe nicht einseitig verändert werden, hieß es in dem Text. Die Resolutionen aus dem Europaparlament sind Standpunkte der Abgeordneten und keine verbindlichen Handlungsempfehlungen an EU-Kommission und EU-Rat. ari

Die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks will China bis 2025 zu ihrem wichtigsten Markt machen, berichtet das Nachrichtenmagazin Caixin. In den nächsten drei Jahren sollen 3.000 neue Filialen hinzukommen. Damit gäbe es 9.000 Starbucks-Cafés in China – mehr als in den USA. Weltweit sollen im gleichen Zeitraum insgesamt 10.000 neue Cafés entstehen.

Nach Daten des Marktforschungsinstituts Euromonitor hält Starbucks mit 36,4 Prozent den Löwenanteil des Kaffee- und Teehausmarktes in China. Der größte chinesische Konkurrent, Luckin Coffee, betreibe zwar mehr Filialen, mache aber weniger Umsatz. Starbucks setzt in China neben dem Verkauf im Café auch auf Online-Verkauf und Lieferservices (China.Table berichtete). Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 5.000 Lieferfahrer und will ihre Anzahl in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Die Kaffeehauskette aus Seattle eröffnete ihre erste Filiale in China 1999 in Peking. jul

Peking hat den Bau vier weiterer Kernkraftreaktoren genehmigt. Die Erlaubnis für die zweite Bau-Phase des Kernkraftwerks Zhangzhou in der südostchinesischen Küstenprovinz Fujian und die erste Phase des Kernkraftwerks Lianjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong wurden auf einer Sitzung des chinesischen Staatsrates erteilt, bestätigte eine amtlichen Mitteilung zum Ratstreffen.

Die zusätzlichen Reaktoren sollen dem Dokument zufolge die Energie-Sicherheit verbessern und eine grüne Transition fördern. Der Bau und Betrieb der AKW müsste streng bewacht werden, um Sicherheit zu gewährleisten, hieß es zudem in der Mitteilung. Die Volksrepublik ist schon jetzt zu einem der größten Produzenten von Atomstrom aufgestiegen. In den letzten dreißig Jahren hat China 54 Reaktoren errichtet, 20 weitere befinden sich im Bau (China.Table berichtete). In den kommenden Jahren sollen noch Dutzende neue Reaktoren gebaut werden – China hat derzeit aber Probleme, alle geplanten Projekte umzusetzen und sich so unabhängiger von klimaschädlicher Kohle zu machen (China.Table berichtete). ari

Mit den meisten ihrer diplomatischen Staatsgeheimnisse gehen die USA locker um. Nach 25 Jahren werden sie deklassifiziert und offengelegt. Das gilt auch für die historische China-Visite, die US-Präsident Richard Nixon 1972 unternahm, um Chinas Mao seine Aufwartung zu machen.

Jüngst stieß ich bei einer Online-Recherche auf ein mit “Top Secret / Sensitive” gestempeltes Memorandum, wie alles begann. Verfasser des 27-seitigen Dokuments war Nixons nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger. Am 14. Juli 1971, sofort nach seiner Rückkehr aus China, schrieb er seinem Präsidenten. Unerkannt habe er vom 9. bis 11. Juli in Peking mit Premier Zhou Enlai die geplante Chinareise für Nixon einfädeln und festmachen können.

Die Hintergründe dazu sind heute bekannt, weniger aber, wie es Kissinger anstellte, seinem Präsidenten den Besuch im Voraus schmackhaft zu machen: Kissinger schwärmte von Chinas Küche. Sein Report liest sich so, als sei er auch als Vorkoster unterwegs gewesen.

Das Dokument ist vermutlich das einzige Geheimdossier der Welt, in dem die Rede immer wieder aufs Essen kommt. Am Ankunftstag notiert er: “Dinner mit 15 oder so Gängen”. Tags darauf gibt es zum Lunch Peking-Ente. “Die viereinhalb Stunden Gespräche mit Zhou Enlai”, schreibt Kissinger und greift dann zum passenden englischen Ausdruck, waren “sandwiched around a one and a half hour roast duck lunch.” Die Ente entkrampfte die Spannungen. Zuvor hätten sich seine Beratungen mit dem Premier festgefahren, weil der nicht aufhörte, die US-Außenpolitik zu attackieren. Kissinger wollte “brüsk” dagegenhalten und begann, Chinas Tiraden Punkt um Punkt zurückzuweisen, “als Zhou mich nach dem ersten Punkt stoppte und sagte, die Ente würde kalt. Beim Lunch verwandelte sich die Laune zum Besseren.” Und nach noch einem weiteren Lunch stellt Kissinger nach 48 Stunden fest: “All tension was gone.”

Chinas Premier überließ in Peking, das 1971 noch mitten in seiner verheerenden Kulturrevolution steckte, nichts dem Zufall. Eigenhändig legte er die in dünne Teigfladen eingerollte, krosse Haut der holzgerösteten Peking-Ente, zusammen mit aromatischer Soße, Gurke und Frühlingszwiebeln Kissinger nicht nur bissfertig auf dessen Teller. Er wickelte ihn auch damit ein. Zhous “Peking-Enten-Diplomatie” (烤鸭外交) wurde zum chinesisch-geflügelten Wort.

Wie beeinflussbar der US-Emissär war, verrät die Sprache seines Fazits im Geheimdossier. Sie liest sich, als komme ein Restaurantkritiker zu Wort: “Diese 48 Stunden in China und besonders die ausführlichen Diskussionen mit Zhou hatten den Geschmack, die Konsistenz, Vielfalt und Delikatesse eines chinesischen Banketts.” Er vergleicht seine politischen Gespräche mit einem Festgelage (feast): “Unser ‘feast’ umfasste viele Gänge, manche waren süß und manche sauer… Es war eine totale Erfahrung… wie nach allen guten chinesischen Gerichten, die einen zufrieden machen, aber nicht vollstopfen.”

Als Präsident Nixon schließlich eintraf, zog Peking kulinarisch noch mehr Register, enthüllte erstmals ein Bericht 2019 auf der Onlineseite der kommunistischen Volkszeitung. Zhou rollte die Peking-Ente auch für Nixon, als Krönung eines 22 Gänge-Banketts (zehn mehr als bei Kissinger). Darunter waren “neun Vorspeisen, sechs Gerichte und sieben Desserts”. Die Zutaten wurden aus allen Teilen Chinas eingeflogen. Sogar Mao Zedong unterstützte die Verwöhn-Orgie. Er schickte einen seiner besten Köche, um dem Ehepaar Nixon während ihres Besuchs drei besonders exquisite Speisen aufzutischen.

Das hatte Mao schon bei Kissinger getestet, als der 1971 zweimal Peking vorab besuchte, um die Nixon-Reise vorzubereiten. Mao stellte für ihn seinen Leibkoch Yu Cun (于存) ab. Ich interviewte den Koch 1986, damals als Korrespondent der Frankfurter Rundschau. Stolz berichtete er, für Kissinger Maos Lieblingsspeisen gebrutzelt zu haben, darunter ein Gericht namens “doppelt gerösteter scharfer Schweinebauch”. (回锅肉). Kissinger muss das so unwiderstehlich geschmeckt haben, dass er zur Freude Yus (und zum Entsetzen des Protokolls) beim Lunch gleich um Nachschlag bat. Yu bekochte im Auftrag Maos auch andere illustre Staatsgäste, darunter Japans Premier Kakuei Tanaka, der 1972 die diplomatischen Beziehungen besiegelte. Yus Kochkunst begeisterte: “Sie aßen alle zu viel.”

“Chinas Ess-Kultur ist unsere wahre Softpower”, sagte mir in Peking Meisterkoch Liu Guangwei (刘广伟 ). “Wenn der Magen des ausländischen Gastes zufrieden ist, ist das gut für das Image Pekings. Das wiederum hilft auch den internationalen Beziehungen.”

Ich traf den heute 65-jährigen Ende 2018 in seinem “Forschungsinstitut für fernöstliche kulinarische Spezialitäten”, wo er nach Antworten auf die Frage sucht, die er als Kind einst seiner Mutter stellte. “Wie viele Küchen gibt es in China? Wie viele Gerichte?” Liu, der in einer Provinzküche lernte, später selbst eine Kochschule und sein Institut gründete, widerspricht der traditionellen Theorie über acht großen Kochschulen (八大菜系). Nach 40 Jahren Nachforschungen in allen Teilen Chinas veröffentlichte er 2018 seine Entdeckung, die er “Das 34-4 System chinesischer Gerichte” nennt. Er kommt auf 34 Kochschulen im chinesischen Großraum, die er vierfach einordnet nach Herkunft und Verbreitung, Zubereitung, Zutaten und Kochschulen. Chinas Küche ist “vielfältiger, als wir alle wussten.”

Liu identifizierte 30.000 Gerichte und erfasste jeweils alle spezifischen Merkmale in einer 19-Ziffern-Formel, darunter etwa, ob die Speisen zur kaiserlichen-, Tempel- oder Volksküche gehörten. “Ich habe jedem Gericht seinen digitalen Ausweis gegeben”. Liu hat zudem rund 10.000 Zutaten, 100 Gewürze, 200 Geschmacksrichtungen ausfindig gemacht und 40 unterschiedliche Zubereitungsarten. Seine Erkenntnisse über Chinas Küche, die er Shixue (食学), die Lehre vom Essen nennt, erschienen auch in Taiwan, gerade in einer erweiterten Neuauflage.

Es sei höchste Zeit, mit staatlicher Förderung die Promotion der chinesischen Küche auch im Ausland zur “nationalen Strategie” zu machen, fordert der Koch. Zwar gebe es nach seiner Schätzung 300.000 China-Restaurants in aller Welt, doch steckten sie (wie auch oft die inländische Küche) in einer Krise. Sie seien “zersplittert, klein und schwach”.

Schon Chinas Republikgründer 1911, Sun Yat-sen, bezeichnete Chinas Essen als “unsere eigentliche Visitenkarte”. In seinen “Strategien zum Aufbau der Nation” (建国方略) schrieb er 1918: “In der Evolution der modernen Zivilisation ist das sonst in allem zurückgebliebene und unvollkommene China doch von keiner Nation in der Herstellung der verschiedensten Speisen übertroffen worden. Diese übertreffen in Bezug auf ihre Zubereitung die Speisen der europäischen Länder“.

Dem stimmte einst sogar Mao Zedong zu: “Chinas beide großen Beiträge für die Welt waren Chinas Medizin und Chinas Essen.” (中国对世界的两大贡献,一个是中药,一个就是中国菜.)

Seine heutigen Nachfolger scheinen nur zögernd den Wert des chinesischen Essens als Softpower im Dienst des Landes zu erkennen. Zwar schreiben inzwischen auch die Parteizeitungen: “In der neuen Ära müssen wir Chinas Küche als Vermittler-Medium nehmen (以食为媒), um so die kulturelle Softpower Chinas und den globalen Einfluss zu verstärken“.

Doch in einer 18 Punkte-Offensive, die Anfang 2017 die beiden Büros des ZK und Staatsrats zur globalen Förderung der traditionellen Kultur verabschiedeten, kommt Chinas Küche erst unter Punkt 14 vor und ist Teil einer Aufzählung: “Wir unterstützen die Absicht, mit Chinas Medizin, seiner Küche, Martial Arts, den Klassikern, Kulturrelikten, Gartenkunst und traditionellen Feste nach außen zu gehen.” “支持中华医药、中华烹饪、中华武术、中华典籍、中国文物、中国园林、中国节日等中华传统文化代表性项目走出去”.

Peking nutzt lieber die Vorzüge seiner Ess-Kultur für Polemik nach außen. Die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, twitterte im August während der Aufregung um den Taiwan-Besuch von US-Sprecherin Pelosi: “Über das chinesische Baidu-Suchsystem ist zu erkennen, dass es in Taipeh 38 Jiaozi-Restaurants der Shandong-Küche und 67 Nudelimbisse der Shanxi-Küche gibt. Gaumen irren sich nicht. Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen. Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren.”

Ihr Schuss ging nach hinten los. Pekings Wolfskrieger ernteten massenweise Spott und Hohn. Ein Tweet schrieb: “In China gibt es über 8.500 KFC Fastfood-Restaurants. Gaumen irren sich nicht. China ist immer ein Teil von Kentucky gewesen. Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren.”

Kuno Knobloch ist seit Beginn des Monats General Manager für die Region China bei Erdrich Metal Forming Technology in Changzhou, Jiangsu. Knobloch war zuvor gut acht Jahre lang Plant General Manager für die Wirthwein AG in Kunshan.

Stefano Joseph hat in Taipeh die Influencer-Marketing-Agentur Breezy United gegründet. Die Agentur verbindet Marken aus dem asiatischen Raum mit Content Creators im deutschen Markt. Joseph war zuvor Regionalmanager für Rhinoshield.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

In ihre Schule können sie zwar noch nicht zurück, der Unterricht findet aber trotzdem statt: Im Kreis Shimian, Provinz Sichuan, pauken Schüler in einer Turnhalle, nachdem am 5. September ein Erdbeben der Stärke 6,8 ihre Heimat getroffen hatte. Mehrere Menschen kamen ums Leben, Dutzende Gebäude wurden zerstört.