bislang galt Chinas Null-Covid-Strategie als überaus erfolgreich. Mit strikten Lockdowns, großangelegten Massentests und digitaler Nachverfolgung schien es, als könnte die Regierung in Peking auch Corona unter Kontrolle halten. Doch was sich zuletzt schon in Hongkong andeutete, bricht sich nun auch auf dem Festland Bahn: Landesweit steigt die Zahl der Neuinfektionen rapide an.

Firmen wie Volkswagen oder der iPhone-Zulieferer Foxconn müssen ihre Produktion stoppen. Zunächst nur für die kommenden Tage. Doch sollten die Corona-Zahlen weiter steigen, dürfte Chinas Null-Covid-Strategie vor dem Aus stehen, analysiert unser Autorenteam in Peking. Und damit nicht genug: Chinas neues Wachstumsziel und schließlich auch der internationale Handel könnten deshalb in schwere Turbulenzen geraten.

Kurz vor dem Wochenende gab es eine Ankündigung, die überraschte – aber eigentlich auch nicht. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang erklärte am Freitag zum Ende des Nationalen Volkskongresses, dass er sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen werde. Eigentlich normal in der Volksrepublik. Denn dort war bisher nach zwei Amtszeiten von je fünf Jahren Schluss für den Premier und auch den Staatspräsidenten. Aber nicht mit Xi Jinping. Der Staats- und Parteichef plant, sich für eine weitere Amtszeit bestätigen zu lassen und kann sich nun einen genehmen Ministerpräsidenten auswählen. Frank Sieren wirft einen Blick auf die möglichen Nachfolger von Li Keqiang – sollte Xi bisherigen Besetzungsmustern folgen. Überraschungen sind bei ihm aber nicht auszuschließen.

Gleichgültig, wer der nächste Premier in Xis Schatten wird, er wird sich auch mit einer Dauer-Frage auseinandersetzen: Das Schicksal Taiwans ist nach Russlands Angriff auf die Ukraine wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Schreckt die westliche Reaktion auf Putins Krieg die politischen Führer in Peking eher ab? Oder fühlen sie sich durch Russlands Einmarsch ermutigt, Taiwan anzugreifen? Es geht auch um die Frage nach der Immunisierung des Landes gegen mögliche Strafmaßnahmen des Westens. Peking könnte aus den Sanktionen gegen Russland Schlüsse ziehen und die eigene Widerstandsfähigkeit stärken, damit Handelsbeschränkungen nach einem Angriff auf Taiwan weniger wirksam wären. Chinas Bestreben, in immer mehr Wirtschaftsbereichen unabhängig von ausländischer Expertise zu werden, könnte einen gewaltigen Schub erhalten, schreibt Marcel Grzanna.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Lange sah es so aus, als könnte China durch seine strengen Schutzmaßnahmen Corona aussperren. Sogar als die viel ansteckendere Omikron-Variante Anfang Januar erstmals in chinesischen Städten entdeckt worden war, gelang es den Behörden zunächst, die Ausbrüche wieder einzudämmen. Doch nun melden 19 Regionen parallel neue Infektionsherde. Und mit Changchun im Norden und Shenzhen ganz im Süden wurden gleich zwei für die Wirtschaft wichtige Millionen-Metropolen in einen Lockdown geschickt.

Davon ist auch Volkswagen betroffen: Der Konzern muss wegen des Lockdowns in Changchun vorübergehend die Produktion in drei seiner Werke stoppen. Die Anlagen, die gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben werden, sollen auf Anordnung der Behörden vorerst bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben, erklärte eine VW-Sprecherin in Peking. Betroffen sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk.

Die Schließung bedeute laut der Sprecherin nicht automatisch, dass auch weniger Fahrzeuge gebaut würden. So könnten Ausfälle später etwa mit Sonderschichten nachgeholt werden, wenn es zu keinem längerfristigen Produktionsstopp kommt. Wie genau der Begriff längerfristig in diesem Zusammenhang definiert ist, blieb allerdings unklar.

Derweil hat auch der Apple-Partner Foxconn die Produktion seiner Fertigungsstätte in Shenzhen ausgesetzt. Dort werden unter anderem auch iPhones hergestellt. Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Montag in Taipeh mitteilte, werden die Produktionslinien in anderen Werken angepasst, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung möglichst gering zu halten. Bis wann die Produktion ausgesetzt wird, hänge von den Anordnungen der Behörden ab. Die Regierung der 17-Millionen-Metropole hatte am Vortag zunächst einen einwöchigen Lockdown verhängt. In dieser Zeit sollen alle Bewohner getestet werden.

Sowohl in Changchun als auch in Shenzhen hofft man, dass beide Städte möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Die Strategie ist klar: Die gesamte Bevölkerung soll zu Hause bleiben und innerhalb einiger Tage mehrfach getestet werden. Infizierte müssen zur Isolation in Krankenhäuser. So sollen die Ausbrüche unter Kontrolle gebracht werden. Sollten die Infektionszahlen allerdings weiter rapide ansteigen, dürfte es selbst in China schwierig werden, jeden einzelnen Fall zurückzuverfolgen und jedes Mal sämtliche Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken.

In Hongkong hat sich gezeigt, wie schnell das gehen kann. Auch die chinesische Sonderverwaltungsregion verfolgt eine strikte Null-Corona-Politik, mit der bis Anfang des Jahres jeder Ausbruch erfolgreich wieder unter Kontrolle gebracht wurde. Doch gegen Omikron hatte das Nachverfolgungs- und Isolationsprinzip der Hongkonger Behörden keine Chance (China.Table berichtete). Mittlerweile werden mehrere Zehntausend Fälle pro Tag verzeichnet. Die Regierung ist völlig überfordert.

Deutsche Wirtschaftsvertreter in China verweisen zwar darauf, dass Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren dazugelernt und sich auf Lockdown-Situationen eingestellt hätten. Äußerst schwierig würde es jedoch, wenn sich nicht nur einzelne Städte, sondern mehrere Regionen und wichtige Wirtschaftszentren gleichzeitig in einen Lockdown begeben müssten (China.Table berichtete). Schon jetzt könnte sich ein solches Szenario abzeichnen, das dann die gesamte Weltwirtschaft hart treffen würde.

Dabei hatte man eigentlich gehofft, dass Chinas Wirtschaftswachstum der globalen Wirtschaft dabei helfen könnte, die Verwerfungen der Ukraine-Krise etwas abzufedern. Schließlich verkündete die Regierung auf dem Pekinger Volkskongress vergangene Woche ein durchaus ambitioniertes Wachstumsziel von 5,5 Prozent (China.Table berichtete). Ein Wert, der deutlich über den Wachstumsprognosen der meisten Ökonomen liegt.

Könnte das Coronavirus der Führung nun einen Strich durch die Rechnung machen? Derzeit scheint es noch zu früh, um ein derartiges Schreckensszenario an die Wand zu malen. Ein zumindest leichtes Zeichen der Entspannung gibt es: Die Infektionszahlen sind zu Wochenbeginn landesweit erstmals seit Tagen wieder zurückgegangen. Wurden am Sonntag noch 3100 Infektionen gemeldet, waren es am Montag 2125 lokale Infektionen. Bleibt ein exponentieller Anstieg aus und kehren Shenzhen und Changchun wie geplant in den nächsten Tagen aus ihren Massentest-Lockdowns wieder zurück zum normalen Leben, dürfte das für weitere Erleichterung sorgen. Steigen die Zahlen jedoch weiter, stehen China schwierige Wochen bevor. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Viele Jahrzehnte hat sich das autoritäre politische System der Volksrepublik China eine politische Tugend geleistet. Nach zwei Amtsperioden, also alle zehn Jahre, mussten der Staatspräsident, aber auch sein Premierminister mit ihren Teams abtreten und zwei neue Politiker haben übernommen. “Das ist das letzte Jahr, das ich Premier sein werde”, bestätigte Li Keqiang am Freitag. Er gibt seinen Posten turnusmäßig nach zwei Amtszeiten ab. Präsident Xi Jinping will hingegen einen anderen Weg gehen.

Normalerweise wird bereits nach etwa fünf Jahren der Präsidenten-Nachfolger bekannt. Dieser schaut ab da dem noch amtierenden Präsidenten auf die Finger. Der Amtsinhaber soll nicht nach dem Motto handeln: “Nach mir die Sintflut.” So wurde das politische Spitzenpersonal zwar nicht von den Bürgern der Volksrepublik gewählt, sondern von der kommunistischen Partei ausgesucht. Doch es gab zumindest alle fünf Jahre einen neuen Impuls und alle zehn Jahre einen großen.

Dieses durchaus sinnvolle System hat Staatschef Xi schon 2018 ausgehebelt. Er kann nun so lange regieren, wie die Partei, deren Chef er ist, ihn lässt. Lange Regierungszeiten von Politikern haben Vor- und Nachteile. Unter den westlichen Demokratien ist Deutschland ein Land, dessen Wähler sich entschieden haben, Helmut Kohl und Angela Merkel (beide 16 Jahre) lange im Amt zu lassen. Xi hat erst zehn Jahre auf dem Buckel. Gerade in einem so großen Land spricht auch einiges dafür, länger im Amt zu bleiben, um große Reformen durchzusetzen. Zum Beispiel war und ist Xi durchaus viel effektiver als seine Vorgänger, was den Kampf gegen die Korruption betrifft.

Die Nachteile jedoch überwiegen. Vor allem, weil Xi immer mehr die Züge eines Alleinherrschers trägt. Im jährlichen Bericht des Premierministers vor dem Nationalen Volkskongress wurde normalerweise der amtierende Staatspräsident in die Reihe seiner Vorgänger eingebettet, um deren Vorarbeit zu würdigen. Dieses Jahr wurde nur Xi erwähnt.

Dies entspricht so gar nicht dem chinesischen Denken, das sehr viel mehr als im Westen vom Gedanken des Austarierens komplexer Netzwerke und ihrer Geschichte geprägt ist. Die Balance gilt in der chinesischen Kultur als die höhere Kunst und die bessere Politik als der kraftvolle, alles hinwegfegende Alleingang. Xi neigt scheinbar eher zum Letzteren. Das gilt womöglich auch für die Auswahl des neuen Premierministers.

Darüber, wer der Nachfolger werden könnte, gibt es im Vorfeld in der Öffentlichkeit viele Spekulationen. Oft kommt es dann jedoch anders, als die meisten vermutet haben. Vieles deutet darauf hin, dass der neue Premierminister eher ein treuer Gefährte Xis sein wird, denn ein Mann oder eine Frau, der oder die sich als ein Korrektiv zum Präsidenten verstehen würde. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Xi im Herbst über die Nachfolge Lis berät. Der Staatschef hat das Vorschlagsrecht für den Premier-Posten.

Normalerweise war ein Politiker, der Premierminister wurde, vorher schon einfaches Mitglied des Politbüros. Von den 25 Mitgliedern des Politbüros sitzen sieben bereits im Ständigen Ausschuss und sind damit eigentlich überqualifiziert für neue Impulse. Bleiben 18. Von denen haben neun Mitglieder bereits das Pensionsalter von 68 Jahren erreicht. Xi wird im Juni 68. Damit bleiben neun Kandidaten für das Amt des Premiers, wenn sich Xi an die bisher üblichen Auswahlverfahren halten sollte. Von den neun sind sechs bereits so alt, dass sie die nächsten zehn Jahre nicht mehr voll regieren können, ohne das Pensionsalter zu überschreiten.

Bleiben demnach drei Kandidaten:

Bleiben also Chen und Ding. Chen hat den größten Teil seiner Karriere in der Boom-Provinz Zhejiang südlich von Shanghai verbracht. Er war aber auch Parteisekretär in der noch sehr armen Provinz Guizhou. Ding ist Xis wichtigster Mann in der Partei. Er hat schon in Shanghai für ihn gearbeitet und ist ihm dann nach Peking gefolgt.

Einer der beiden könnte es also werden. Wenn Xi sich nicht zu einer Überraschung hinreißen lässt. Die Macht dazu hat er. Oder anderes herum formuliert: Die Auswahl des neuen Premierministers wird vor allem zeigen, wie mächtig Xi Jinping ist – und das wiederum spricht für eine Überraschung und eine Besetzung, mit der niemand gerechnet hat.

Mit der russischen Invasion der Ukraine hat die Glaubwürdigkeit autokratischer Regime stark gelitten. Neben der russischen wird wohl auch die chinesische Regierung einen Preis dafür zahlen müssen. Denn wer im politischen Westen jahrelang fest von der Integrität Wladimir Putins überzeugt war, wird in Zukunft mit deutlich mehr Unbehagen und Misstrauen nach Peking blicken. Stimmen, die hierzulande den guten Willen Chinas vermitteln wollen, werden es schwieriger haben, Gehör zu finden.

Der Nationale Volkskongress hat in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt, warum der Widerwille bald steigen dürfte. Die autoritär regierenden Kader haben es auf der größten politischen Bühne verpasst, den Angriffskrieg der Russen zu verurteilen. An den Sanktionen gegen Moskau beteiligen sie sich ohnehin nur zaghaft. In Chinas Medien wird stattdessen ein Bild des Krieges gezeichnet, das in der chinesischen Bevölkerung Verständnis für Russland wecken soll.

China versucht, sich als Mediator und beschwichtigende Kraft in dem Konflikt zu positionieren. Doch wie ernst darf man das Land dabei noch nehmen? Beobachter bekamen das Gefühl, China ginge das Töten in Europa eigentlich gar nichts an. Doch nichts ist weiter entfernt von der Realität als dieser Eindruck.

Der chinesischen Regierung, die Taiwan offen mit militärisch erzwungener Einverleibung droht, kommt Putins Krieg in der Ukraine alles andere als recht. Denn in der Konsequenz dürften sich die alliierten Verbündeten Taiwans nun ebenso akribisch auf eine mögliche chinesische Invasion der Insel vorbereiten, wie es die Volksrepublik seit Jahren intensiv tut.

Gleichzeitig dürfte Peking eine konkretere Vorstellung bekommen, wann es sich in der Lage sieht, Taiwan einzuverleiben. Einerseits, wenn die Volksrepublik militärisch dazu bereit ist. Taiwans Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng glaubt, eine Invasion durch die chinesische Volksbefreiungsarmee sei 2025 möglich. Andererseits arbeitet China an den ökonomischen Grundlagen, die eine Invasion absichern würden.

Peking studiert die Sanktionen des Westens gegen Russland, um entsprechende Gegenmaßnahmen parat zu haben. “China wird die westlichen Sanktionen gegen Russland genau beobachten und akribisch prüfen, wie Moskau damit umgeht”, sagt der Politologe Li Mingjiang von der Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapur. “Daraus will die Regierung ihre Schlüsse ziehen, wie sie selbst, mit solchen Sanktionen umzugehen vermag, die eine chinesische Militärkampagne gegen Taiwan nach sich ziehen würden.”

Li glaubt, dass die viel beschworene Politik der Dual Circulation möglicherweise bereits ein Teil von Pekings Strategie für den Umgang mit einem solchen Szenario ist. Die Dual Circulation soll den heimischen Wirtschaftskreislauf stärken und die Exportabhängigkeit des Landes verringern. Sie gehört zu den zentralen Zielen des nächsten Fünfjahresplans (China.Table berichtete).

Der Wissenschaftler Li glaubt nicht, dass das Beispiel Russland “Chinas Entschlossenheit zur Wiedervereinigung wesentlich ändern wird”. Chinas wisse um seine größere Widerstandsfähigkeit, auch wenn die Sanktionen gegen Russland “Peking veranlassen werden, vorsichtiger zu sein, bevor sie gewaltsame Mittel gegen Taiwan anwenden.”

Andreas Fulda von der Universität Nottingham hält eine chinesische Invasion Taiwans durch den Ukraine-Krieg derweil für wahrscheinlicher. “Mit der gemeinsamen Erklärung vom 4. Februar 2022 hat Xi Putin politische Unterstützung für seine revanchistischen Ambitionen zugesagt. Als quid pro quo kann er sich jetzt Putins Unterstützung sicher sein, sollte Xi sich zu einer militärischen Annexion Taiwans entscheiden.”

Putin habe die USA nach deren überstürzten Abzug aus Afghanistan für abgelenkt und demoralisiert gehalten. Diese Einschätzung habe sich jedoch als falsch erwiesen. Biden habe in den letzten Monaten mit Augenmaß eine internationale Koalition gegen Russland aufgebaut, so der Politologe. “Xi und seine Berater könnten nun gleichermaßen dem Trugschluss erliegen, dass die USA aufgrund des Kriegs in der Ukraine in Europa gebunden sind“, sagt Fulda.

Fulda hält vor allem die hohe Machtkonzentration auf den Parteichef Xi Jinping gefährlich für die Entwicklung der Lage. “Wie auch Putin umgibt sich Xi fast ausschließlich mit Ja-Sagern. Das erhöht die Gefahr von Fehleinschätzungen. Xi sollte daher auf höchster Ebene deutlich gemacht werden, welch hohen Stellenwert Taiwan für die USA und ihre Verbündeten in Ostasien hat.”

Eine Schwachstelle der chinesischen Wirtschaft ist die hohe Abhängigkeit vom US-Dollar. Die South China Morning Post erkennt darin eine der zentralen Erkenntnisse für Peking aus dem Ukraine-Krieg. “Die Zentralbank hat es immer als den besten Weg angesehen, ihre Devisenreserven in US-Dollar-Anleihen zu investieren, um ‘Sicherheit’ zu gewährleisten. Aber das Einfrieren der Vermögenswerte der russischen Zentralbank könnte Peking dazu zwingen, seine Politik zu überdenken“, schreibt das Blatt.

Um die Vorbereitungen zu forcieren, brachte die Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV) im Rahmen des NVK eine gesetzliche Verpflichtung ins Spiel, die staatlichen Institutionen vorschriebe, ihre Tätigkeiten am Ziel der “Rückkehr” der Insel “zum Mutterland” auszurichten (China.Table berichtete). Die Zeit sei reif, aktiv auf eine “Wiedervereinigung” hinzuarbeiten.

Marc Oliver Rieger, Finanzprofessor an der Universität Trier und Direktor des dortigen Konfuzius-Instituts, sieht weitere finanzwirtschaftliche Risiken. “Es ist nicht alles solide in Chinas Finanzen, da gibt es eben auch viele faule Kredite und Überkapazitäten. Unabhängig von einem Konfliktfall mit nachfolgenden Sanktionen ist nicht garantiert, dass die Entwicklung immer weiter vorwärtsgeht.”

Rieger glaubt jedoch, dass das militärische Risiko Xi Jinping von einer Invasion abhalten könnte. “Ich denke, insbesondere das mögliche Eingreifen der USA in den Krieg, das im Falle Taiwans ja ganz und gar nicht ausgeschlossen wurde, fällt mehr ins Gewicht als mögliche Sanktionen.”

Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi hat sich am Montag in Rom mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, getroffen. Das Weiße Haus veröffentlichte am Montagabend nur eine dürre Notiz, der zufolge die beiden Regierungsvertreter “substanziell” über die Ukraine gesprochen haben. Auch Chinas Staatssender CCTV beließ es bei einer kurzen Meldung, in der es heißt, dass das Treffen stattgefunden habe.

Auf inoffiziellen Kanälen ließ die US-Regierung durchsickern, dass die Diskussion nicht nur volle sieben Stunden gedauert habe, sondern in ihrer Intensität auch der schweren Krise angemessen gewesen sei. Zwar sei das Treffen schon lange geplant gewesen, doch die aktuellen Ereignisse haben ihm einen völlig anderen Charakter gegeben. Sullivan habe ohne Umschweife die amerikanische Sorge über mögliche Hilfe Chinas für Russland angesprochen.

Kurz zuvor hatte Sullivan gewarnt, China müsste mit schweren “Konsequenzen” rechnen, sollte man Russland helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Experten sind sich einig: Einen allzu offenen Bruch der westlichen Sanktionen wird China nicht wagen. Dennoch könnten beide Länder im Hintergrund Möglichkeiten nutzen, die den Sanktionsdruck auf die russische Finanz- und Realwirtschaft deutlich abschwächen (ChinaTable berichtete). Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Montag unter Berufung auf ungenannte US-Beamte, dass die USA das Treffen nutzen, um mögliche Strafmaßnahmen darzulegen, sollte China tatsächlich Russland in seinem Krieg mit der Ukraine helfen.

Unterdessen dementierte Chinas Außenministeriums am Montag Medienberichte, wonach Moskau Peking um militärische Hilfe gebeten habe. “Die US-Seite hat in der Ukraine-Frage wiederholt Desinformationen über China verbreitet, und das in sehr böser Absicht”, sagte der Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking. Im Februar hatte sich schon eine andere Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zu einer möglichen Militärhilfe Chinas geäußert. “Als mächtiges Land glaube ich nicht, dass Russland China oder andere Länder für Waffenlieferungen braucht”, sagte Hua Chunying im Februar.

Die Sprecherin der Europäischen Union, Nabila Massrali, sagte, Brüssel verfüge über “keine Beweise” dafür, dass Russland China um militärische Unterstützung gebeten habe. “Wir können keine Behauptungen bestätigen oder dementieren, dass Russland China um Hilfe gebeten hat.” Massrali fügte hinzu, keine EU-Beamten würden sich mit Yang auf dessen Reise treffen. rad

Nach gut zehn Jahren Verhandlung haben sich die europäischen Institutionen in Brüssel auf eine neue Gesetzgebung für die öffentliche Beschaffung geeinigt, die unter anderem chinesische Billig-Angebote ausschalten soll. Das bestätigte am Montagabend der im EU-Parlament zuständige Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) auf Twitter. Das “international procurement instrument” (IPI) soll dafür sorgen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen Billig-Angebote aus Drittstaaten wie China mit einem Preisaufschlag versehen werden können. Das IPI bietet zudem die Möglichkeit, innerhalb der EU chinesische Angebote bei Ausschreibungen komplett aus dem Vergabeverfahren auszuschließen, “sofern sich der betroffene Drittstaat in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission weigert, seinen öffentlichen Beschaffungsmarkt für EU-Anbieter ebenso weit zu öffnen, wie die EU es für Drittstaatanbieter tut”, erklärte Caspary. Das bedeutet: Dürfen europäischen Firmen nicht im gleichen Maß an Ausschreibungen in der Volksrepublik teilnehmen, kann den chinesischen Unternehmen in Europa auch ein Riegel vorgeschoben werden.

Das Europaparlament, die EU-Kommission und der EU-Rat hatten jahrelang um eine Einigung zum IPI gerungen. “Die heutige Trilogeinigung ist ein Durchbruch und korrigiert einen viel zu lange bestehenden Missstand. Bei öffentlichen Vergabeverfahren in der EU kommen regelmäßig Anbieter aus Drittstaaten, zum Beispiel China, zum Zug, die mit künstlich verbilligten Angeboten prestigeträchtige Aufträge in der EU gewinnen konnten”, so CDU-Europapolitiker Caspary. Er nannte als Beispiele U-Bahn-Tunnel in Stockholm und die Pelješac-Brücke in Kroatien. Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, begrüßte die Einigung. “Unser Abkommen ermöglicht es der EU, entschiedener gegen die Diskriminierung europäischer Unternehmen im Ausland vorzugehen. Die Botschaft ist klar: Fairer Marktzugang ist keine Einbahnstraße, sondern muss auf Gegenseitigkeit beruhen”, so Lange. ari

China will seinen Kohlebergbau massiv ausweiten. Damit will die Regierung die Abhängigkeit von Importen drastisch verringern. Allerdings würden durch diesen Schritt die kurzfristigen Klimaschutzmaßnahmen wohl kaum mehr zu erreichen sein.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) gab vergangene Woche gegenüber Beamten der großen Bergbauregionen bekannt, dass die heimische Produktionskapazität um etwa 300 Millionen Tonnen gesteigert werden solle. Zudem sei geplant, einen nationalen Vorrat an Kohle von 620 Millionen Tonnen aufzubauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine steigen derzeit die Preise für Kohle auf den internationalen Märkten in Rekordhöhen. Die nun geplante Produktionssteigerung würde aber nicht nur Chinas Abhängigkeit von ausländischen Importen verringern (China.Table berichtete). Der Schritt illustriert auch die große Sorge der Regierung in Peking um die nationale Energiesicherheit. Um Störungen des Wirtschaftswachstums zu verhindern, ist man offensichtlich bereit, auch in Zukunft auf fossile Brennstoffe zu setzen – auch auf Kosten der eigenen Klimaziele.

Kohle, der umweltschädlichste fossile Brennstoff, ist für China von großer Bedeutung: Die Volksrepublik produziert und verbraucht mehr als die Hälfte des globalen Angebots und trägt damit am meisten zu den kohlebedingten Treibhausgasemissionen bei. Dabei hatte China angekündigt, seinen Kohleverbrauch ab Mitte 2025 allmählich reduzieren zu wollen.

Die nun geplante Produktionssteigerung besteht aus zwei Teilen: 150 Millionen Tonnen Kapazität sollen durch neue, modernisierte Betriebe erreicht werden; die übrigen 150 Millionen Tonnen hingegen aus Tagebauen und einigen zuvor geschlossenen Minen. Laut NDRC soll die Tagesproduktion durchschnittlich 12,6 Millionen Tonnen betragen. Das läge über dem bisherigen Rekordniveau aus dem vergangenen Herbst, als Engpässe zu weit verbreiteten industriellen Stromausfällen führten. rad

Der Absatz von Autos mit neuen Antriebsformen (NEV) ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 189 Prozent gestiegen. Das berichtet die China Passenger Car Association (CPCA). Marktführer bei den E-Antrieben in China ist demnach weiterhin BYD, und zwar sowohl bei Hybriden wie bei rein batterieelektrischen Autos. Auf den nächsten Plätzen folgen Saic, Tesla, Geely, GAC Aion und Great Wall. Deutsche Hersteller befinden sich nicht unter den Top 10. Da die Coronavirus-Pandemie im Februar 2021 schon als überwunden gelten konnte, handelt es sich um einen realen Anstieg ohne viel statistische Effekte. fin

Zwei Verwaltungsrats-Mitglieder des Telekomausrüsters Huawei in Großbritannien haben ihre Posten aufgegeben, um gegen eine angeblich fehlende Distanzierung des Unternehmens von der Invasion in die Ukraine zu protestieren. Das berichtete die BBC am Mittwochabend. Huawei wiederum dankte Sir Andrew Cahn und Sir Ken Olisa dafür, ihre Marktkenntnisse zur Verfügung gestellt zu haben. Der Konzern wollte den Vorgang aber nicht weiter kommentieren.

Australiens Verteidigungsminister Peter Dutton hatte Huawei zu Wochenbeginn medienwirksam vorgeworfen, das russische Internet trotz Cyber-Attacken aus der Ukraine am Laufen zu halten. Am Dienstag hatte der Fußballspieler Robert Lewandowski seinen Sponsorenvertrag mit Huawei einseitig beendet (China.Table berichtete). fin

Das US-Repräsentantenhaus will dem US-Außenministerium den Kauf von Landkarten verbieten, die Taiwan als Teil Chinas darstellen. Die Änderung ist Teil des Ausgabengesetzes der US-Regierung, das in der vergangenen Woche vom Unterhaus verabschiedet wurde. Das Gesetz gibt die Regierungsausgaben für Washington bis Ende des Jahres frei. In einem Abschnitt mit der Überschrift “Karten” heißt es darin, dass “keine der durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel verwendet werden sollten, um eine Karte zu erstellen, zu beschaffen oder auszustellen, die das Territorium und das soziale und wirtschaftliche System von Taiwan und den Inseln oder Inselgruppen, die von taiwanesischen Behörden verwaltet werden, falsch darstellen”. Die Änderung wurde einem Medienbericht zufolge von fünf republikanischen Abgeordneten eingebracht. Die Gesetzgebung muss noch vom US-Senat abgesegnet werden. ari

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine kommt für China zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Die Olympischen Winterspiele wurden von Covid-19 überschattet. Chinas Wirtschaft steht aufgrund der Pandemie, der ungelösten Probleme im Immobiliensektor sowie den lange bekannten Schattenseiten seines exportorientierten Wachstumsmodells unter Druck. Und im Vorfeld des nahenden Parteitags will die chinesische Führung eigentlich vor allem eins: Stabilität. Doch nun ist diese durch den Krieg, den China verharmlosend als “Ukraine-Situation” (乌克兰局势) bezeichnet, gefährdet.

Selbst wenn es Berichte gibt, dass China von den imperialen Plänen Russlands gewusst haben könnte, ist es schwer zu glauben, dass es sich auch des Ausmaßes dessen, was geschehen würde, bewusst war. Vielleicht hat China unterschätzt, wie weit Russland wirklich gehen würde, und hat nun nicht die Absicht, eine Kriegsallianz einzugehen.

Als Xi Jinping und Wladimir Putin Anfang Februar ihre “grenzenlose Freundschaft” ohne “verbotene Bereiche der Zusammenarbeit” verkündeten, wäre eine kriegstaugliche “Allianz der Autokratien” sogar noch im Bereich des Möglichen gewesen. Doch statt Russland offen zu unterstützen, vollführt China einen diplomatischen Eiertanz: Die chinesische Führung betont immer wieder die Achtung der territorialen Integrität und nationalen Souveränität von Staaten, wie in der UN-Charta verankert, als Grundsätze der chinesischen Außenpolitik, auch für die Ukraine. China enthielt sich bei den Abstimmungen über eine Resolution gegen Russland im UN-Sicherheitsrat und der UN-Generalversammlung. So versucht es, zumindest eine gewisse Distanz in die Beziehungen zu Russland zu bringen und sich verschiedene Optionen offenzuhalten.

Gleichzeitig zeigt China großes Verständnis für Russlands Sicherheitsbedenken in Europa, insbesondere die Furcht vor der Nato vor der eigenen Haustür. China sieht sich im indo-pazifischen Raum mit einer ähnlichen Situation konfrontiert, da immer mehr westliche Länder, allen voran die USA, nationale Strategien für diese Region verfolgen, die aus chinesischer Sicht dem Ziel der Eindämmung Chinas dienen – so wie Russland dies bei der Osterweiterung der Nato behauptet. Am Rande des NVK zog der chinesische Außenminister Wang Yi sogar eine direkte Analogie, indem er die “Schaffung einer indo-pazifischen Version der Nato” als das eigentliche Ziel der USA für diese Region bezeichnete.

China sieht in Russland daher einen wichtigen geopolitischen Partner gegen die von den USA dominierte Weltordnung. Daran wird auch der Krieg auf lange Sicht nichts ändern. Kurzfristig wird er jedoch zu einer Belastungsprobe für die chinesisch-russischen Beziehungen, auch wenn Wang Yi diese am Rande des NVK als “felsenfest” bezeichnete.

Während der “Westen” in den vergangenen Wochen Chinas diplomatischen Eiertanz aufmerksam und manchmal ungläubig beobachtete, haben Ungeduld und Unverständnis für dieses Verhalten stetig zugenommen: Jedes Mal, wenn man glaubte, aus den offiziellen chinesischen Erklärungen zur “Ukraine-Situation” eine eindeutige Positionierung zugunsten Russlands herauszuhören, blieb am Ende eine Hintertür offen, die die Eindeutigkeit wieder uneindeutig machte. Das Oxymoron “pro-russische Neutralität” beschreibt diese Taktik sehr zutreffend.

Nach wie vor besteht auf westlicher Seite aber die Hoffnung, dass China in dem Krieg doch noch die vielfach versprochene “konstruktive Rolle” einnehmen könnte – schon allein um seine wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zu den USA und der EU nicht dauerhaft zu gefährden. Denn wenn es etwas gibt, was China fürchtet, dann ist es, direkt oder indirekt ins Fadenkreuz der Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu geraten, die es wiederholt als “illegal” und “einseitig” verurteilt hat.

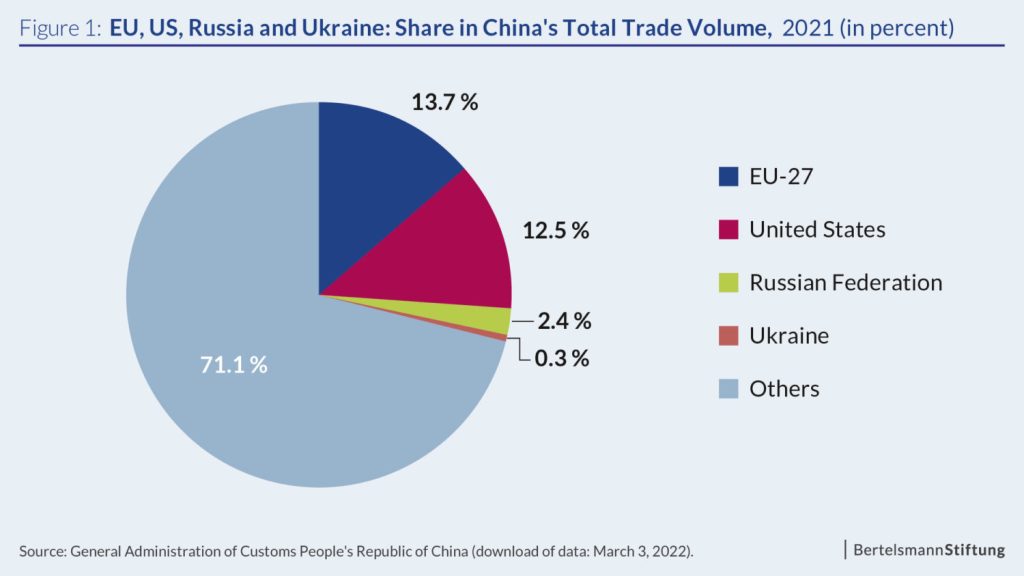

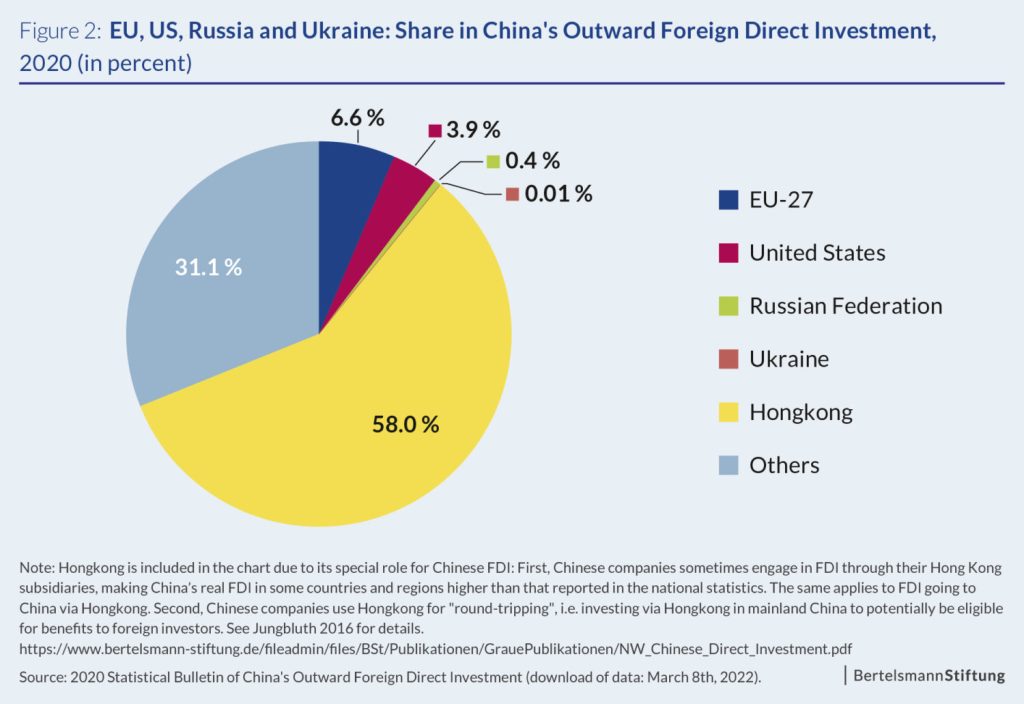

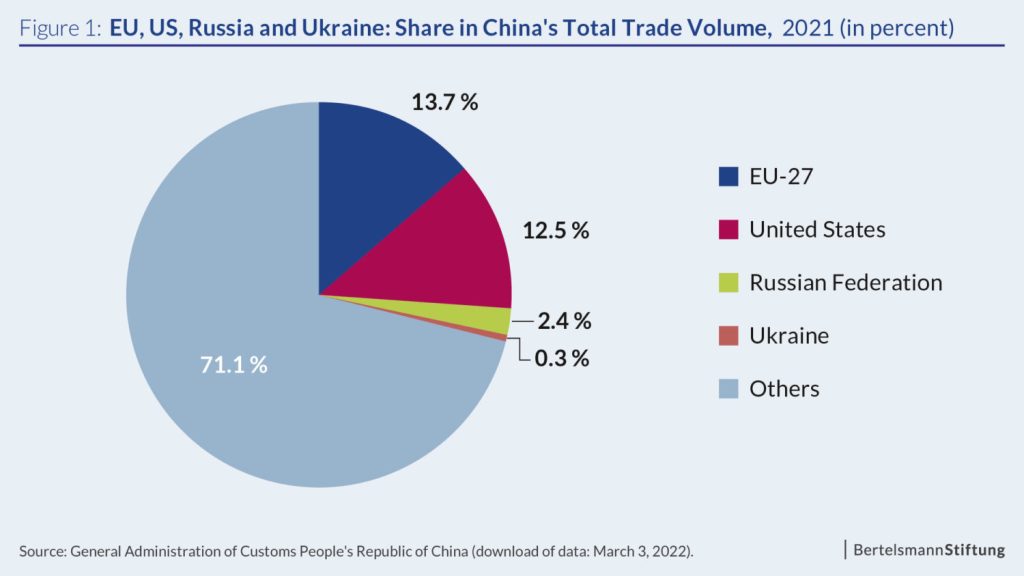

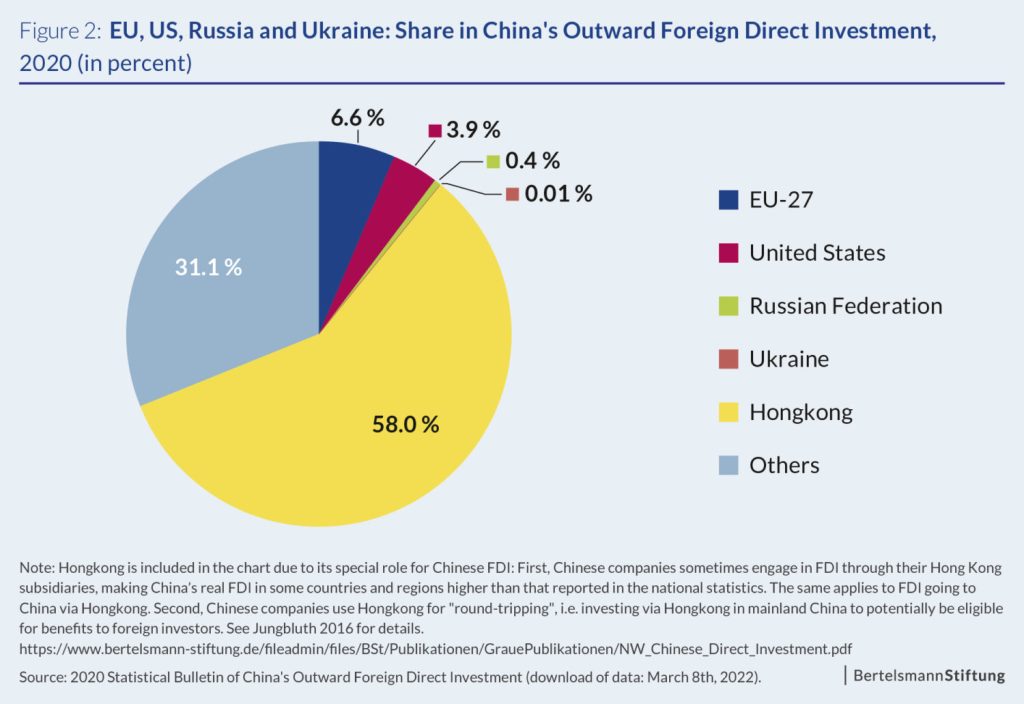

Während Russland für China sicherlich geopolitisch wichtig ist, hat es wirtschaftlich relativ wenig zu bieten. Russische Rohstoffe sind für China nicht unersetzlich und kein Alleinstellungsmerkmal. Die Investitions- und Handelsbeziehungen mit westlichen Ländern sind hingegen vielfältig und intensiv. Allein die USA und die EU machen 25 Prozent des chinesischen Handelsvolumens aus und stellen Russland mit weniger als drei Prozent in den Schatten. Und auch für Chinas internationale Investitionen sind die USA und die EU zentrale Geber- und Nehmerregionen.

Trotz der Abkopplungsdiskussion ist China gegenwärtig noch immer auf seine Wirtschaftsbeziehungen zum Westen angewiesen, um Zugang zu spezifischem Know-how sowie zu Exportmärkten mit hoher Kaufkraft zu erhalten und so zu wirtschaftlichem Wachstum und Stabilität beizutragen. Kurzum, China kann es sich im Vorfeld des 20. Parteitags nicht leisten, das ohnehin dünne Eis, auf dem sich seine Beziehungen zum “Westen” schon seit längerem bewegen, brechen zu lassen.

Chinas internationales Image hat unter seinem diplomatischen Eiertanz ohnehin bereits gelitten. Und je länger der Krieg in all seiner Brutalität dauert, desto schwieriger dürfte es für China werden, dieses politische Spiel fortzusetzen. Wirtschaftlich könnte es sich am Ende ohnehin auf der Verliererseite wiederfinden, da die Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft und die globalen Lieferketten, und somit auch auf China, schwerwiegend sein könnten.

Eine Möglichkeit für China, aus der “Ukraine-Situation” zumindest halbwegs gesichtswahrend herauszukommen, scheint vorerst darin zu bestehen, die wiederholt versprochene “konstruktive Rolle” endlich in die Tat umzusetzen. Jedoch nicht als direkter Vermittler zwischen den beiden Seiten – denn ein solcher sollte tatsächlich neutral sein – sondern indem es sein ganzes wirtschaftliches Gewicht Russland gegenüber in die Waagschale wirft und damit den Druck auf dieses erhöht, den Krieg zu beenden oder zumindest einen verlässlichen Waffenstillstand auszuhandeln. Auf diese Weise könnte China doch noch die Rolle spielen, die es im 21. Jahrhundert für sich beansprucht: die einer globalen Supermacht, die auch bereit ist, die mit dieser Rolle verbundene internationale Verantwortung zu übernehmen. Ob es dazu kommt, ist derzeit aber noch fraglich.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte deutschsprachige Fassung des Beitrags “Caught between Russia and the West? China‘s Struggle for a Position on Ukraine“, erstmals veröffentlicht auf dem Europa-Blog der Bertelsmann Stiftung am 10. März 2022.

Washington, London, Peking, Brüssel und nun Berlin – Andrew Small hat sich in den vergangenen 20 Jahren vor allem in den Machtzentren dieser Welt aufgehalten. Heute ist der US-Amerikaner Senior Transatlantic Fellow des Asien-Programms des German Marshall Fund of the United States (GMFUS) – einem Programm, das er 2006 selbst mit aus der Taufe gehoben hat. Sein Forschungsfokus liegt auf den Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten beziehungsweise Europa sowie allgemein auf der chinesischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Alles begann mit einem China-Aufenthalt als junger Erwachsener.

“Den ersten Kontaktpunkt zu China hatte ich als Lehrer in Guangzhou in den späten Neunzigern. Das war noch vor der Universität”, erinnert er sich. “Das Erste, was mich anzog, waren die Dokumentation über den Drei-Schluchten-Damm und die anstehenden Veränderungen im Tal des Jangtse. Deshalb wollte ich als erstes rausgehen und das China sehen, das bald verschwinden würde.”

In den frühen Nullerjahren kehrte Small wieder zurück, damals aber schon in der Funktion eines Thinktankers aus London. Ihm sei zu der Zeit bewusst geworden, dass sich die Denkfabriken noch zu stark auf den innenpolitischen Ist-Zustand der Volksrepublik konzentrierten, aber kein wirklicher Ausblick auf die wachsende globale Rolle des Landes geworfen wurde, so Small.

Er tauchte selbst immer tiefer in die bilateralen Beziehungen zwischen Europa und China ein, unter anderem, indem er den Austausch zwischen Regierungsdelegationen begleitete. “Im Zuge dessen arbeitete ich eng mit der Chinese Academy of Social Sciences zusammen und entschied, dass ich lieber aus Peking statt London heraus arbeiten wollte. 2005 zog ich dorthin und verbrachte ein paar Jahre in Peking”, erzählt Small. Er war einer der wenigen ausländischen Thinktank-Mitarbeiter und hatte sich so eine eigene kleine Nische geschaffen. Als dann die Organisationen aus den Vereinigten Staaten langsam ihre Peking-Büros aufbauen wollten, ging an Small kein Weg mehr vorbei.

Es scheint oft so, als hätten sich in der politischen Arena mittlerweile viele Akteure eine Meinung zu China gebildet. Wo bleibt da dann die Rolle der Thinktanks und Experten? “Ich finde, dass der Einfluss von den Leuten, die etwas von der Materie verstehen, gerade im China-Kontext sehr hoch ist. Ich bin immer noch beeindruckt, wie abhängig politische Führer von den Experten sind”, meint Small. Viel der Arbeit passiere – auch der Natur der Volksrepublik geschuldet – hinter verschlossenen Türen. Die Herausforderung für Akteure wie ihn bestehe vor allem darin, das gewonnene Verständnis von China zu nutzen und entsprechend in einen handels- oder sicherheitspolitischen Zusammenhang zu übersetzen, der bei Entscheidern auf offene Ohren stößt.

Was steht für Small als Nächstes an? Er arbeitet an der Fertigstellung seines zweiten Buches, was momentan seine Zeit stark in Anspruch nimmt, wie er berichtet. “Es geht im Buch im Grunde darum, wie dieser Riss zwischen China und den meisten demokratischen Mächten zustande kam”, sagt er. “Dabei schaut das Buch bewusst nicht durch das US-China-Prisma. Es beschäftigt sich stattdessen damit, wie das chinesische System in einer Situation von Rivalität und Wetteifern mit dem demokratischen, liberalen und marktwirtschaftlichen Framework geendet ist.”

Einmal fertiggestellt, wird sich Small dann wieder voll und ganz der Thinktank-Arbeit widmen, die seinen stark mit China verbundenen Karriereweg so lange schon prägt. Constantin Eckner

bislang galt Chinas Null-Covid-Strategie als überaus erfolgreich. Mit strikten Lockdowns, großangelegten Massentests und digitaler Nachverfolgung schien es, als könnte die Regierung in Peking auch Corona unter Kontrolle halten. Doch was sich zuletzt schon in Hongkong andeutete, bricht sich nun auch auf dem Festland Bahn: Landesweit steigt die Zahl der Neuinfektionen rapide an.

Firmen wie Volkswagen oder der iPhone-Zulieferer Foxconn müssen ihre Produktion stoppen. Zunächst nur für die kommenden Tage. Doch sollten die Corona-Zahlen weiter steigen, dürfte Chinas Null-Covid-Strategie vor dem Aus stehen, analysiert unser Autorenteam in Peking. Und damit nicht genug: Chinas neues Wachstumsziel und schließlich auch der internationale Handel könnten deshalb in schwere Turbulenzen geraten.

Kurz vor dem Wochenende gab es eine Ankündigung, die überraschte – aber eigentlich auch nicht. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang erklärte am Freitag zum Ende des Nationalen Volkskongresses, dass er sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen werde. Eigentlich normal in der Volksrepublik. Denn dort war bisher nach zwei Amtszeiten von je fünf Jahren Schluss für den Premier und auch den Staatspräsidenten. Aber nicht mit Xi Jinping. Der Staats- und Parteichef plant, sich für eine weitere Amtszeit bestätigen zu lassen und kann sich nun einen genehmen Ministerpräsidenten auswählen. Frank Sieren wirft einen Blick auf die möglichen Nachfolger von Li Keqiang – sollte Xi bisherigen Besetzungsmustern folgen. Überraschungen sind bei ihm aber nicht auszuschließen.

Gleichgültig, wer der nächste Premier in Xis Schatten wird, er wird sich auch mit einer Dauer-Frage auseinandersetzen: Das Schicksal Taiwans ist nach Russlands Angriff auf die Ukraine wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Schreckt die westliche Reaktion auf Putins Krieg die politischen Führer in Peking eher ab? Oder fühlen sie sich durch Russlands Einmarsch ermutigt, Taiwan anzugreifen? Es geht auch um die Frage nach der Immunisierung des Landes gegen mögliche Strafmaßnahmen des Westens. Peking könnte aus den Sanktionen gegen Russland Schlüsse ziehen und die eigene Widerstandsfähigkeit stärken, damit Handelsbeschränkungen nach einem Angriff auf Taiwan weniger wirksam wären. Chinas Bestreben, in immer mehr Wirtschaftsbereichen unabhängig von ausländischer Expertise zu werden, könnte einen gewaltigen Schub erhalten, schreibt Marcel Grzanna.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Lange sah es so aus, als könnte China durch seine strengen Schutzmaßnahmen Corona aussperren. Sogar als die viel ansteckendere Omikron-Variante Anfang Januar erstmals in chinesischen Städten entdeckt worden war, gelang es den Behörden zunächst, die Ausbrüche wieder einzudämmen. Doch nun melden 19 Regionen parallel neue Infektionsherde. Und mit Changchun im Norden und Shenzhen ganz im Süden wurden gleich zwei für die Wirtschaft wichtige Millionen-Metropolen in einen Lockdown geschickt.

Davon ist auch Volkswagen betroffen: Der Konzern muss wegen des Lockdowns in Changchun vorübergehend die Produktion in drei seiner Werke stoppen. Die Anlagen, die gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben werden, sollen auf Anordnung der Behörden vorerst bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben, erklärte eine VW-Sprecherin in Peking. Betroffen sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk.

Die Schließung bedeute laut der Sprecherin nicht automatisch, dass auch weniger Fahrzeuge gebaut würden. So könnten Ausfälle später etwa mit Sonderschichten nachgeholt werden, wenn es zu keinem längerfristigen Produktionsstopp kommt. Wie genau der Begriff längerfristig in diesem Zusammenhang definiert ist, blieb allerdings unklar.

Derweil hat auch der Apple-Partner Foxconn die Produktion seiner Fertigungsstätte in Shenzhen ausgesetzt. Dort werden unter anderem auch iPhones hergestellt. Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Montag in Taipeh mitteilte, werden die Produktionslinien in anderen Werken angepasst, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung möglichst gering zu halten. Bis wann die Produktion ausgesetzt wird, hänge von den Anordnungen der Behörden ab. Die Regierung der 17-Millionen-Metropole hatte am Vortag zunächst einen einwöchigen Lockdown verhängt. In dieser Zeit sollen alle Bewohner getestet werden.

Sowohl in Changchun als auch in Shenzhen hofft man, dass beide Städte möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Die Strategie ist klar: Die gesamte Bevölkerung soll zu Hause bleiben und innerhalb einiger Tage mehrfach getestet werden. Infizierte müssen zur Isolation in Krankenhäuser. So sollen die Ausbrüche unter Kontrolle gebracht werden. Sollten die Infektionszahlen allerdings weiter rapide ansteigen, dürfte es selbst in China schwierig werden, jeden einzelnen Fall zurückzuverfolgen und jedes Mal sämtliche Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken.

In Hongkong hat sich gezeigt, wie schnell das gehen kann. Auch die chinesische Sonderverwaltungsregion verfolgt eine strikte Null-Corona-Politik, mit der bis Anfang des Jahres jeder Ausbruch erfolgreich wieder unter Kontrolle gebracht wurde. Doch gegen Omikron hatte das Nachverfolgungs- und Isolationsprinzip der Hongkonger Behörden keine Chance (China.Table berichtete). Mittlerweile werden mehrere Zehntausend Fälle pro Tag verzeichnet. Die Regierung ist völlig überfordert.

Deutsche Wirtschaftsvertreter in China verweisen zwar darauf, dass Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren dazugelernt und sich auf Lockdown-Situationen eingestellt hätten. Äußerst schwierig würde es jedoch, wenn sich nicht nur einzelne Städte, sondern mehrere Regionen und wichtige Wirtschaftszentren gleichzeitig in einen Lockdown begeben müssten (China.Table berichtete). Schon jetzt könnte sich ein solches Szenario abzeichnen, das dann die gesamte Weltwirtschaft hart treffen würde.

Dabei hatte man eigentlich gehofft, dass Chinas Wirtschaftswachstum der globalen Wirtschaft dabei helfen könnte, die Verwerfungen der Ukraine-Krise etwas abzufedern. Schließlich verkündete die Regierung auf dem Pekinger Volkskongress vergangene Woche ein durchaus ambitioniertes Wachstumsziel von 5,5 Prozent (China.Table berichtete). Ein Wert, der deutlich über den Wachstumsprognosen der meisten Ökonomen liegt.

Könnte das Coronavirus der Führung nun einen Strich durch die Rechnung machen? Derzeit scheint es noch zu früh, um ein derartiges Schreckensszenario an die Wand zu malen. Ein zumindest leichtes Zeichen der Entspannung gibt es: Die Infektionszahlen sind zu Wochenbeginn landesweit erstmals seit Tagen wieder zurückgegangen. Wurden am Sonntag noch 3100 Infektionen gemeldet, waren es am Montag 2125 lokale Infektionen. Bleibt ein exponentieller Anstieg aus und kehren Shenzhen und Changchun wie geplant in den nächsten Tagen aus ihren Massentest-Lockdowns wieder zurück zum normalen Leben, dürfte das für weitere Erleichterung sorgen. Steigen die Zahlen jedoch weiter, stehen China schwierige Wochen bevor. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Viele Jahrzehnte hat sich das autoritäre politische System der Volksrepublik China eine politische Tugend geleistet. Nach zwei Amtsperioden, also alle zehn Jahre, mussten der Staatspräsident, aber auch sein Premierminister mit ihren Teams abtreten und zwei neue Politiker haben übernommen. “Das ist das letzte Jahr, das ich Premier sein werde”, bestätigte Li Keqiang am Freitag. Er gibt seinen Posten turnusmäßig nach zwei Amtszeiten ab. Präsident Xi Jinping will hingegen einen anderen Weg gehen.

Normalerweise wird bereits nach etwa fünf Jahren der Präsidenten-Nachfolger bekannt. Dieser schaut ab da dem noch amtierenden Präsidenten auf die Finger. Der Amtsinhaber soll nicht nach dem Motto handeln: “Nach mir die Sintflut.” So wurde das politische Spitzenpersonal zwar nicht von den Bürgern der Volksrepublik gewählt, sondern von der kommunistischen Partei ausgesucht. Doch es gab zumindest alle fünf Jahre einen neuen Impuls und alle zehn Jahre einen großen.

Dieses durchaus sinnvolle System hat Staatschef Xi schon 2018 ausgehebelt. Er kann nun so lange regieren, wie die Partei, deren Chef er ist, ihn lässt. Lange Regierungszeiten von Politikern haben Vor- und Nachteile. Unter den westlichen Demokratien ist Deutschland ein Land, dessen Wähler sich entschieden haben, Helmut Kohl und Angela Merkel (beide 16 Jahre) lange im Amt zu lassen. Xi hat erst zehn Jahre auf dem Buckel. Gerade in einem so großen Land spricht auch einiges dafür, länger im Amt zu bleiben, um große Reformen durchzusetzen. Zum Beispiel war und ist Xi durchaus viel effektiver als seine Vorgänger, was den Kampf gegen die Korruption betrifft.

Die Nachteile jedoch überwiegen. Vor allem, weil Xi immer mehr die Züge eines Alleinherrschers trägt. Im jährlichen Bericht des Premierministers vor dem Nationalen Volkskongress wurde normalerweise der amtierende Staatspräsident in die Reihe seiner Vorgänger eingebettet, um deren Vorarbeit zu würdigen. Dieses Jahr wurde nur Xi erwähnt.

Dies entspricht so gar nicht dem chinesischen Denken, das sehr viel mehr als im Westen vom Gedanken des Austarierens komplexer Netzwerke und ihrer Geschichte geprägt ist. Die Balance gilt in der chinesischen Kultur als die höhere Kunst und die bessere Politik als der kraftvolle, alles hinwegfegende Alleingang. Xi neigt scheinbar eher zum Letzteren. Das gilt womöglich auch für die Auswahl des neuen Premierministers.

Darüber, wer der Nachfolger werden könnte, gibt es im Vorfeld in der Öffentlichkeit viele Spekulationen. Oft kommt es dann jedoch anders, als die meisten vermutet haben. Vieles deutet darauf hin, dass der neue Premierminister eher ein treuer Gefährte Xis sein wird, denn ein Mann oder eine Frau, der oder die sich als ein Korrektiv zum Präsidenten verstehen würde. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Xi im Herbst über die Nachfolge Lis berät. Der Staatschef hat das Vorschlagsrecht für den Premier-Posten.

Normalerweise war ein Politiker, der Premierminister wurde, vorher schon einfaches Mitglied des Politbüros. Von den 25 Mitgliedern des Politbüros sitzen sieben bereits im Ständigen Ausschuss und sind damit eigentlich überqualifiziert für neue Impulse. Bleiben 18. Von denen haben neun Mitglieder bereits das Pensionsalter von 68 Jahren erreicht. Xi wird im Juni 68. Damit bleiben neun Kandidaten für das Amt des Premiers, wenn sich Xi an die bisher üblichen Auswahlverfahren halten sollte. Von den neun sind sechs bereits so alt, dass sie die nächsten zehn Jahre nicht mehr voll regieren können, ohne das Pensionsalter zu überschreiten.

Bleiben demnach drei Kandidaten:

Bleiben also Chen und Ding. Chen hat den größten Teil seiner Karriere in der Boom-Provinz Zhejiang südlich von Shanghai verbracht. Er war aber auch Parteisekretär in der noch sehr armen Provinz Guizhou. Ding ist Xis wichtigster Mann in der Partei. Er hat schon in Shanghai für ihn gearbeitet und ist ihm dann nach Peking gefolgt.

Einer der beiden könnte es also werden. Wenn Xi sich nicht zu einer Überraschung hinreißen lässt. Die Macht dazu hat er. Oder anderes herum formuliert: Die Auswahl des neuen Premierministers wird vor allem zeigen, wie mächtig Xi Jinping ist – und das wiederum spricht für eine Überraschung und eine Besetzung, mit der niemand gerechnet hat.

Mit der russischen Invasion der Ukraine hat die Glaubwürdigkeit autokratischer Regime stark gelitten. Neben der russischen wird wohl auch die chinesische Regierung einen Preis dafür zahlen müssen. Denn wer im politischen Westen jahrelang fest von der Integrität Wladimir Putins überzeugt war, wird in Zukunft mit deutlich mehr Unbehagen und Misstrauen nach Peking blicken. Stimmen, die hierzulande den guten Willen Chinas vermitteln wollen, werden es schwieriger haben, Gehör zu finden.

Der Nationale Volkskongress hat in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt, warum der Widerwille bald steigen dürfte. Die autoritär regierenden Kader haben es auf der größten politischen Bühne verpasst, den Angriffskrieg der Russen zu verurteilen. An den Sanktionen gegen Moskau beteiligen sie sich ohnehin nur zaghaft. In Chinas Medien wird stattdessen ein Bild des Krieges gezeichnet, das in der chinesischen Bevölkerung Verständnis für Russland wecken soll.

China versucht, sich als Mediator und beschwichtigende Kraft in dem Konflikt zu positionieren. Doch wie ernst darf man das Land dabei noch nehmen? Beobachter bekamen das Gefühl, China ginge das Töten in Europa eigentlich gar nichts an. Doch nichts ist weiter entfernt von der Realität als dieser Eindruck.

Der chinesischen Regierung, die Taiwan offen mit militärisch erzwungener Einverleibung droht, kommt Putins Krieg in der Ukraine alles andere als recht. Denn in der Konsequenz dürften sich die alliierten Verbündeten Taiwans nun ebenso akribisch auf eine mögliche chinesische Invasion der Insel vorbereiten, wie es die Volksrepublik seit Jahren intensiv tut.

Gleichzeitig dürfte Peking eine konkretere Vorstellung bekommen, wann es sich in der Lage sieht, Taiwan einzuverleiben. Einerseits, wenn die Volksrepublik militärisch dazu bereit ist. Taiwans Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng glaubt, eine Invasion durch die chinesische Volksbefreiungsarmee sei 2025 möglich. Andererseits arbeitet China an den ökonomischen Grundlagen, die eine Invasion absichern würden.

Peking studiert die Sanktionen des Westens gegen Russland, um entsprechende Gegenmaßnahmen parat zu haben. “China wird die westlichen Sanktionen gegen Russland genau beobachten und akribisch prüfen, wie Moskau damit umgeht”, sagt der Politologe Li Mingjiang von der Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapur. “Daraus will die Regierung ihre Schlüsse ziehen, wie sie selbst, mit solchen Sanktionen umzugehen vermag, die eine chinesische Militärkampagne gegen Taiwan nach sich ziehen würden.”

Li glaubt, dass die viel beschworene Politik der Dual Circulation möglicherweise bereits ein Teil von Pekings Strategie für den Umgang mit einem solchen Szenario ist. Die Dual Circulation soll den heimischen Wirtschaftskreislauf stärken und die Exportabhängigkeit des Landes verringern. Sie gehört zu den zentralen Zielen des nächsten Fünfjahresplans (China.Table berichtete).

Der Wissenschaftler Li glaubt nicht, dass das Beispiel Russland “Chinas Entschlossenheit zur Wiedervereinigung wesentlich ändern wird”. Chinas wisse um seine größere Widerstandsfähigkeit, auch wenn die Sanktionen gegen Russland “Peking veranlassen werden, vorsichtiger zu sein, bevor sie gewaltsame Mittel gegen Taiwan anwenden.”

Andreas Fulda von der Universität Nottingham hält eine chinesische Invasion Taiwans durch den Ukraine-Krieg derweil für wahrscheinlicher. “Mit der gemeinsamen Erklärung vom 4. Februar 2022 hat Xi Putin politische Unterstützung für seine revanchistischen Ambitionen zugesagt. Als quid pro quo kann er sich jetzt Putins Unterstützung sicher sein, sollte Xi sich zu einer militärischen Annexion Taiwans entscheiden.”

Putin habe die USA nach deren überstürzten Abzug aus Afghanistan für abgelenkt und demoralisiert gehalten. Diese Einschätzung habe sich jedoch als falsch erwiesen. Biden habe in den letzten Monaten mit Augenmaß eine internationale Koalition gegen Russland aufgebaut, so der Politologe. “Xi und seine Berater könnten nun gleichermaßen dem Trugschluss erliegen, dass die USA aufgrund des Kriegs in der Ukraine in Europa gebunden sind“, sagt Fulda.

Fulda hält vor allem die hohe Machtkonzentration auf den Parteichef Xi Jinping gefährlich für die Entwicklung der Lage. “Wie auch Putin umgibt sich Xi fast ausschließlich mit Ja-Sagern. Das erhöht die Gefahr von Fehleinschätzungen. Xi sollte daher auf höchster Ebene deutlich gemacht werden, welch hohen Stellenwert Taiwan für die USA und ihre Verbündeten in Ostasien hat.”

Eine Schwachstelle der chinesischen Wirtschaft ist die hohe Abhängigkeit vom US-Dollar. Die South China Morning Post erkennt darin eine der zentralen Erkenntnisse für Peking aus dem Ukraine-Krieg. “Die Zentralbank hat es immer als den besten Weg angesehen, ihre Devisenreserven in US-Dollar-Anleihen zu investieren, um ‘Sicherheit’ zu gewährleisten. Aber das Einfrieren der Vermögenswerte der russischen Zentralbank könnte Peking dazu zwingen, seine Politik zu überdenken“, schreibt das Blatt.

Um die Vorbereitungen zu forcieren, brachte die Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV) im Rahmen des NVK eine gesetzliche Verpflichtung ins Spiel, die staatlichen Institutionen vorschriebe, ihre Tätigkeiten am Ziel der “Rückkehr” der Insel “zum Mutterland” auszurichten (China.Table berichtete). Die Zeit sei reif, aktiv auf eine “Wiedervereinigung” hinzuarbeiten.

Marc Oliver Rieger, Finanzprofessor an der Universität Trier und Direktor des dortigen Konfuzius-Instituts, sieht weitere finanzwirtschaftliche Risiken. “Es ist nicht alles solide in Chinas Finanzen, da gibt es eben auch viele faule Kredite und Überkapazitäten. Unabhängig von einem Konfliktfall mit nachfolgenden Sanktionen ist nicht garantiert, dass die Entwicklung immer weiter vorwärtsgeht.”

Rieger glaubt jedoch, dass das militärische Risiko Xi Jinping von einer Invasion abhalten könnte. “Ich denke, insbesondere das mögliche Eingreifen der USA in den Krieg, das im Falle Taiwans ja ganz und gar nicht ausgeschlossen wurde, fällt mehr ins Gewicht als mögliche Sanktionen.”

Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi hat sich am Montag in Rom mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, getroffen. Das Weiße Haus veröffentlichte am Montagabend nur eine dürre Notiz, der zufolge die beiden Regierungsvertreter “substanziell” über die Ukraine gesprochen haben. Auch Chinas Staatssender CCTV beließ es bei einer kurzen Meldung, in der es heißt, dass das Treffen stattgefunden habe.

Auf inoffiziellen Kanälen ließ die US-Regierung durchsickern, dass die Diskussion nicht nur volle sieben Stunden gedauert habe, sondern in ihrer Intensität auch der schweren Krise angemessen gewesen sei. Zwar sei das Treffen schon lange geplant gewesen, doch die aktuellen Ereignisse haben ihm einen völlig anderen Charakter gegeben. Sullivan habe ohne Umschweife die amerikanische Sorge über mögliche Hilfe Chinas für Russland angesprochen.

Kurz zuvor hatte Sullivan gewarnt, China müsste mit schweren “Konsequenzen” rechnen, sollte man Russland helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Experten sind sich einig: Einen allzu offenen Bruch der westlichen Sanktionen wird China nicht wagen. Dennoch könnten beide Länder im Hintergrund Möglichkeiten nutzen, die den Sanktionsdruck auf die russische Finanz- und Realwirtschaft deutlich abschwächen (ChinaTable berichtete). Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Montag unter Berufung auf ungenannte US-Beamte, dass die USA das Treffen nutzen, um mögliche Strafmaßnahmen darzulegen, sollte China tatsächlich Russland in seinem Krieg mit der Ukraine helfen.

Unterdessen dementierte Chinas Außenministeriums am Montag Medienberichte, wonach Moskau Peking um militärische Hilfe gebeten habe. “Die US-Seite hat in der Ukraine-Frage wiederholt Desinformationen über China verbreitet, und das in sehr böser Absicht”, sagte der Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking. Im Februar hatte sich schon eine andere Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zu einer möglichen Militärhilfe Chinas geäußert. “Als mächtiges Land glaube ich nicht, dass Russland China oder andere Länder für Waffenlieferungen braucht”, sagte Hua Chunying im Februar.

Die Sprecherin der Europäischen Union, Nabila Massrali, sagte, Brüssel verfüge über “keine Beweise” dafür, dass Russland China um militärische Unterstützung gebeten habe. “Wir können keine Behauptungen bestätigen oder dementieren, dass Russland China um Hilfe gebeten hat.” Massrali fügte hinzu, keine EU-Beamten würden sich mit Yang auf dessen Reise treffen. rad

Nach gut zehn Jahren Verhandlung haben sich die europäischen Institutionen in Brüssel auf eine neue Gesetzgebung für die öffentliche Beschaffung geeinigt, die unter anderem chinesische Billig-Angebote ausschalten soll. Das bestätigte am Montagabend der im EU-Parlament zuständige Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) auf Twitter. Das “international procurement instrument” (IPI) soll dafür sorgen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen Billig-Angebote aus Drittstaaten wie China mit einem Preisaufschlag versehen werden können. Das IPI bietet zudem die Möglichkeit, innerhalb der EU chinesische Angebote bei Ausschreibungen komplett aus dem Vergabeverfahren auszuschließen, “sofern sich der betroffene Drittstaat in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission weigert, seinen öffentlichen Beschaffungsmarkt für EU-Anbieter ebenso weit zu öffnen, wie die EU es für Drittstaatanbieter tut”, erklärte Caspary. Das bedeutet: Dürfen europäischen Firmen nicht im gleichen Maß an Ausschreibungen in der Volksrepublik teilnehmen, kann den chinesischen Unternehmen in Europa auch ein Riegel vorgeschoben werden.

Das Europaparlament, die EU-Kommission und der EU-Rat hatten jahrelang um eine Einigung zum IPI gerungen. “Die heutige Trilogeinigung ist ein Durchbruch und korrigiert einen viel zu lange bestehenden Missstand. Bei öffentlichen Vergabeverfahren in der EU kommen regelmäßig Anbieter aus Drittstaaten, zum Beispiel China, zum Zug, die mit künstlich verbilligten Angeboten prestigeträchtige Aufträge in der EU gewinnen konnten”, so CDU-Europapolitiker Caspary. Er nannte als Beispiele U-Bahn-Tunnel in Stockholm und die Pelješac-Brücke in Kroatien. Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, begrüßte die Einigung. “Unser Abkommen ermöglicht es der EU, entschiedener gegen die Diskriminierung europäischer Unternehmen im Ausland vorzugehen. Die Botschaft ist klar: Fairer Marktzugang ist keine Einbahnstraße, sondern muss auf Gegenseitigkeit beruhen”, so Lange. ari

China will seinen Kohlebergbau massiv ausweiten. Damit will die Regierung die Abhängigkeit von Importen drastisch verringern. Allerdings würden durch diesen Schritt die kurzfristigen Klimaschutzmaßnahmen wohl kaum mehr zu erreichen sein.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) gab vergangene Woche gegenüber Beamten der großen Bergbauregionen bekannt, dass die heimische Produktionskapazität um etwa 300 Millionen Tonnen gesteigert werden solle. Zudem sei geplant, einen nationalen Vorrat an Kohle von 620 Millionen Tonnen aufzubauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine steigen derzeit die Preise für Kohle auf den internationalen Märkten in Rekordhöhen. Die nun geplante Produktionssteigerung würde aber nicht nur Chinas Abhängigkeit von ausländischen Importen verringern (China.Table berichtete). Der Schritt illustriert auch die große Sorge der Regierung in Peking um die nationale Energiesicherheit. Um Störungen des Wirtschaftswachstums zu verhindern, ist man offensichtlich bereit, auch in Zukunft auf fossile Brennstoffe zu setzen – auch auf Kosten der eigenen Klimaziele.

Kohle, der umweltschädlichste fossile Brennstoff, ist für China von großer Bedeutung: Die Volksrepublik produziert und verbraucht mehr als die Hälfte des globalen Angebots und trägt damit am meisten zu den kohlebedingten Treibhausgasemissionen bei. Dabei hatte China angekündigt, seinen Kohleverbrauch ab Mitte 2025 allmählich reduzieren zu wollen.

Die nun geplante Produktionssteigerung besteht aus zwei Teilen: 150 Millionen Tonnen Kapazität sollen durch neue, modernisierte Betriebe erreicht werden; die übrigen 150 Millionen Tonnen hingegen aus Tagebauen und einigen zuvor geschlossenen Minen. Laut NDRC soll die Tagesproduktion durchschnittlich 12,6 Millionen Tonnen betragen. Das läge über dem bisherigen Rekordniveau aus dem vergangenen Herbst, als Engpässe zu weit verbreiteten industriellen Stromausfällen führten. rad

Der Absatz von Autos mit neuen Antriebsformen (NEV) ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 189 Prozent gestiegen. Das berichtet die China Passenger Car Association (CPCA). Marktführer bei den E-Antrieben in China ist demnach weiterhin BYD, und zwar sowohl bei Hybriden wie bei rein batterieelektrischen Autos. Auf den nächsten Plätzen folgen Saic, Tesla, Geely, GAC Aion und Great Wall. Deutsche Hersteller befinden sich nicht unter den Top 10. Da die Coronavirus-Pandemie im Februar 2021 schon als überwunden gelten konnte, handelt es sich um einen realen Anstieg ohne viel statistische Effekte. fin

Zwei Verwaltungsrats-Mitglieder des Telekomausrüsters Huawei in Großbritannien haben ihre Posten aufgegeben, um gegen eine angeblich fehlende Distanzierung des Unternehmens von der Invasion in die Ukraine zu protestieren. Das berichtete die BBC am Mittwochabend. Huawei wiederum dankte Sir Andrew Cahn und Sir Ken Olisa dafür, ihre Marktkenntnisse zur Verfügung gestellt zu haben. Der Konzern wollte den Vorgang aber nicht weiter kommentieren.

Australiens Verteidigungsminister Peter Dutton hatte Huawei zu Wochenbeginn medienwirksam vorgeworfen, das russische Internet trotz Cyber-Attacken aus der Ukraine am Laufen zu halten. Am Dienstag hatte der Fußballspieler Robert Lewandowski seinen Sponsorenvertrag mit Huawei einseitig beendet (China.Table berichtete). fin

Das US-Repräsentantenhaus will dem US-Außenministerium den Kauf von Landkarten verbieten, die Taiwan als Teil Chinas darstellen. Die Änderung ist Teil des Ausgabengesetzes der US-Regierung, das in der vergangenen Woche vom Unterhaus verabschiedet wurde. Das Gesetz gibt die Regierungsausgaben für Washington bis Ende des Jahres frei. In einem Abschnitt mit der Überschrift “Karten” heißt es darin, dass “keine der durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel verwendet werden sollten, um eine Karte zu erstellen, zu beschaffen oder auszustellen, die das Territorium und das soziale und wirtschaftliche System von Taiwan und den Inseln oder Inselgruppen, die von taiwanesischen Behörden verwaltet werden, falsch darstellen”. Die Änderung wurde einem Medienbericht zufolge von fünf republikanischen Abgeordneten eingebracht. Die Gesetzgebung muss noch vom US-Senat abgesegnet werden. ari

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine kommt für China zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Die Olympischen Winterspiele wurden von Covid-19 überschattet. Chinas Wirtschaft steht aufgrund der Pandemie, der ungelösten Probleme im Immobiliensektor sowie den lange bekannten Schattenseiten seines exportorientierten Wachstumsmodells unter Druck. Und im Vorfeld des nahenden Parteitags will die chinesische Führung eigentlich vor allem eins: Stabilität. Doch nun ist diese durch den Krieg, den China verharmlosend als “Ukraine-Situation” (乌克兰局势) bezeichnet, gefährdet.

Selbst wenn es Berichte gibt, dass China von den imperialen Plänen Russlands gewusst haben könnte, ist es schwer zu glauben, dass es sich auch des Ausmaßes dessen, was geschehen würde, bewusst war. Vielleicht hat China unterschätzt, wie weit Russland wirklich gehen würde, und hat nun nicht die Absicht, eine Kriegsallianz einzugehen.

Als Xi Jinping und Wladimir Putin Anfang Februar ihre “grenzenlose Freundschaft” ohne “verbotene Bereiche der Zusammenarbeit” verkündeten, wäre eine kriegstaugliche “Allianz der Autokratien” sogar noch im Bereich des Möglichen gewesen. Doch statt Russland offen zu unterstützen, vollführt China einen diplomatischen Eiertanz: Die chinesische Führung betont immer wieder die Achtung der territorialen Integrität und nationalen Souveränität von Staaten, wie in der UN-Charta verankert, als Grundsätze der chinesischen Außenpolitik, auch für die Ukraine. China enthielt sich bei den Abstimmungen über eine Resolution gegen Russland im UN-Sicherheitsrat und der UN-Generalversammlung. So versucht es, zumindest eine gewisse Distanz in die Beziehungen zu Russland zu bringen und sich verschiedene Optionen offenzuhalten.

Gleichzeitig zeigt China großes Verständnis für Russlands Sicherheitsbedenken in Europa, insbesondere die Furcht vor der Nato vor der eigenen Haustür. China sieht sich im indo-pazifischen Raum mit einer ähnlichen Situation konfrontiert, da immer mehr westliche Länder, allen voran die USA, nationale Strategien für diese Region verfolgen, die aus chinesischer Sicht dem Ziel der Eindämmung Chinas dienen – so wie Russland dies bei der Osterweiterung der Nato behauptet. Am Rande des NVK zog der chinesische Außenminister Wang Yi sogar eine direkte Analogie, indem er die “Schaffung einer indo-pazifischen Version der Nato” als das eigentliche Ziel der USA für diese Region bezeichnete.

China sieht in Russland daher einen wichtigen geopolitischen Partner gegen die von den USA dominierte Weltordnung. Daran wird auch der Krieg auf lange Sicht nichts ändern. Kurzfristig wird er jedoch zu einer Belastungsprobe für die chinesisch-russischen Beziehungen, auch wenn Wang Yi diese am Rande des NVK als “felsenfest” bezeichnete.

Während der “Westen” in den vergangenen Wochen Chinas diplomatischen Eiertanz aufmerksam und manchmal ungläubig beobachtete, haben Ungeduld und Unverständnis für dieses Verhalten stetig zugenommen: Jedes Mal, wenn man glaubte, aus den offiziellen chinesischen Erklärungen zur “Ukraine-Situation” eine eindeutige Positionierung zugunsten Russlands herauszuhören, blieb am Ende eine Hintertür offen, die die Eindeutigkeit wieder uneindeutig machte. Das Oxymoron “pro-russische Neutralität” beschreibt diese Taktik sehr zutreffend.

Nach wie vor besteht auf westlicher Seite aber die Hoffnung, dass China in dem Krieg doch noch die vielfach versprochene “konstruktive Rolle” einnehmen könnte – schon allein um seine wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zu den USA und der EU nicht dauerhaft zu gefährden. Denn wenn es etwas gibt, was China fürchtet, dann ist es, direkt oder indirekt ins Fadenkreuz der Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu geraten, die es wiederholt als “illegal” und “einseitig” verurteilt hat.

Während Russland für China sicherlich geopolitisch wichtig ist, hat es wirtschaftlich relativ wenig zu bieten. Russische Rohstoffe sind für China nicht unersetzlich und kein Alleinstellungsmerkmal. Die Investitions- und Handelsbeziehungen mit westlichen Ländern sind hingegen vielfältig und intensiv. Allein die USA und die EU machen 25 Prozent des chinesischen Handelsvolumens aus und stellen Russland mit weniger als drei Prozent in den Schatten. Und auch für Chinas internationale Investitionen sind die USA und die EU zentrale Geber- und Nehmerregionen.

Trotz der Abkopplungsdiskussion ist China gegenwärtig noch immer auf seine Wirtschaftsbeziehungen zum Westen angewiesen, um Zugang zu spezifischem Know-how sowie zu Exportmärkten mit hoher Kaufkraft zu erhalten und so zu wirtschaftlichem Wachstum und Stabilität beizutragen. Kurzum, China kann es sich im Vorfeld des 20. Parteitags nicht leisten, das ohnehin dünne Eis, auf dem sich seine Beziehungen zum “Westen” schon seit längerem bewegen, brechen zu lassen.

Chinas internationales Image hat unter seinem diplomatischen Eiertanz ohnehin bereits gelitten. Und je länger der Krieg in all seiner Brutalität dauert, desto schwieriger dürfte es für China werden, dieses politische Spiel fortzusetzen. Wirtschaftlich könnte es sich am Ende ohnehin auf der Verliererseite wiederfinden, da die Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft und die globalen Lieferketten, und somit auch auf China, schwerwiegend sein könnten.

Eine Möglichkeit für China, aus der “Ukraine-Situation” zumindest halbwegs gesichtswahrend herauszukommen, scheint vorerst darin zu bestehen, die wiederholt versprochene “konstruktive Rolle” endlich in die Tat umzusetzen. Jedoch nicht als direkter Vermittler zwischen den beiden Seiten – denn ein solcher sollte tatsächlich neutral sein – sondern indem es sein ganzes wirtschaftliches Gewicht Russland gegenüber in die Waagschale wirft und damit den Druck auf dieses erhöht, den Krieg zu beenden oder zumindest einen verlässlichen Waffenstillstand auszuhandeln. Auf diese Weise könnte China doch noch die Rolle spielen, die es im 21. Jahrhundert für sich beansprucht: die einer globalen Supermacht, die auch bereit ist, die mit dieser Rolle verbundene internationale Verantwortung zu übernehmen. Ob es dazu kommt, ist derzeit aber noch fraglich.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte deutschsprachige Fassung des Beitrags “Caught between Russia and the West? China‘s Struggle for a Position on Ukraine“, erstmals veröffentlicht auf dem Europa-Blog der Bertelsmann Stiftung am 10. März 2022.

Washington, London, Peking, Brüssel und nun Berlin – Andrew Small hat sich in den vergangenen 20 Jahren vor allem in den Machtzentren dieser Welt aufgehalten. Heute ist der US-Amerikaner Senior Transatlantic Fellow des Asien-Programms des German Marshall Fund of the United States (GMFUS) – einem Programm, das er 2006 selbst mit aus der Taufe gehoben hat. Sein Forschungsfokus liegt auf den Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten beziehungsweise Europa sowie allgemein auf der chinesischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Alles begann mit einem China-Aufenthalt als junger Erwachsener.

“Den ersten Kontaktpunkt zu China hatte ich als Lehrer in Guangzhou in den späten Neunzigern. Das war noch vor der Universität”, erinnert er sich. “Das Erste, was mich anzog, waren die Dokumentation über den Drei-Schluchten-Damm und die anstehenden Veränderungen im Tal des Jangtse. Deshalb wollte ich als erstes rausgehen und das China sehen, das bald verschwinden würde.”

In den frühen Nullerjahren kehrte Small wieder zurück, damals aber schon in der Funktion eines Thinktankers aus London. Ihm sei zu der Zeit bewusst geworden, dass sich die Denkfabriken noch zu stark auf den innenpolitischen Ist-Zustand der Volksrepublik konzentrierten, aber kein wirklicher Ausblick auf die wachsende globale Rolle des Landes geworfen wurde, so Small.

Er tauchte selbst immer tiefer in die bilateralen Beziehungen zwischen Europa und China ein, unter anderem, indem er den Austausch zwischen Regierungsdelegationen begleitete. “Im Zuge dessen arbeitete ich eng mit der Chinese Academy of Social Sciences zusammen und entschied, dass ich lieber aus Peking statt London heraus arbeiten wollte. 2005 zog ich dorthin und verbrachte ein paar Jahre in Peking”, erzählt Small. Er war einer der wenigen ausländischen Thinktank-Mitarbeiter und hatte sich so eine eigene kleine Nische geschaffen. Als dann die Organisationen aus den Vereinigten Staaten langsam ihre Peking-Büros aufbauen wollten, ging an Small kein Weg mehr vorbei.

Es scheint oft so, als hätten sich in der politischen Arena mittlerweile viele Akteure eine Meinung zu China gebildet. Wo bleibt da dann die Rolle der Thinktanks und Experten? “Ich finde, dass der Einfluss von den Leuten, die etwas von der Materie verstehen, gerade im China-Kontext sehr hoch ist. Ich bin immer noch beeindruckt, wie abhängig politische Führer von den Experten sind”, meint Small. Viel der Arbeit passiere – auch der Natur der Volksrepublik geschuldet – hinter verschlossenen Türen. Die Herausforderung für Akteure wie ihn bestehe vor allem darin, das gewonnene Verständnis von China zu nutzen und entsprechend in einen handels- oder sicherheitspolitischen Zusammenhang zu übersetzen, der bei Entscheidern auf offene Ohren stößt.

Was steht für Small als Nächstes an? Er arbeitet an der Fertigstellung seines zweiten Buches, was momentan seine Zeit stark in Anspruch nimmt, wie er berichtet. “Es geht im Buch im Grunde darum, wie dieser Riss zwischen China und den meisten demokratischen Mächten zustande kam”, sagt er. “Dabei schaut das Buch bewusst nicht durch das US-China-Prisma. Es beschäftigt sich stattdessen damit, wie das chinesische System in einer Situation von Rivalität und Wetteifern mit dem demokratischen, liberalen und marktwirtschaftlichen Framework geendet ist.”

Einmal fertiggestellt, wird sich Small dann wieder voll und ganz der Thinktank-Arbeit widmen, die seinen stark mit China verbundenen Karriereweg so lange schon prägt. Constantin Eckner