eigentlich wollte die EU-Kommission schon am Dienstag einen Gesetzesvorschlag zum Verbot von Zwangsarbeit vorstellen. Produkte, die von modernen Sklaven und Zwangsarbeiterinnen hergestellt werden, sollen zukünftig nicht mehr in der EU verkauft werden dürfen. Doch kurzfristig wurde die Veröffentlichung um einen Tag verschoben. Und in ihrer Rede zur Lage der EU am Mittwoch hat Ursula von der Leyen dieses wichtige Vorhaben mit keinem Wort erwähnt. Zeigt sich da Furcht vor der eigenen Courage?

Der Kommission dürfte in den kommenden Monaten heftiger Gegenwind von Unternehmensverbänden entgegenschlagen. In Krisen- und Inflationszeiten dürfe es keine neuen Regulierungen geben, die zusätzliche Kosten verursachen. Das Argument kennen wir von den Vorbereitungen für ein deutsches Lieferkettengesetz. Amelie Richter stellt heute den Gesetzentwurf zu Zwangsarbeit vor. Wir sind sehr gespannt auf die Abstimmungen mit dem Europaparlament und den Mitgliedsstaaten – und darauf, was von dem Vorhaben am Ende übrig bleibt.

Der UN-Menschenrechtsrat wird oft wegen seiner stimmberechtigten Mitglieder belächelt. Ob Kuba, Russland, China oder Pakistan – einige der Länder treten die Menschenrechte selbst mit Füßen. Deswegen könnte der UN-Bericht über die verheerende Menschenrechtssituation in Xinjiang der ehemaligen UN-Hochkommissarin für Menschenrechte bald im sprichwörtlichen Papierkorb landen. China setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um eine nennenswerte Reaktion des Menschenrechtsrates zu verhindern, wie Marcel Grzanna berichtet. Und trotzdem ist es wichtig, dass solche Berichte veröffentlicht werden. Gesetzgeber und Parlamentarierinnen in demokratischen Staaten finden dort wichtige Argumente, um der weltweiten Geltung der Menschenrechte zur Durchsetzung zu verhelfen.

Chinas Unternehmen sind wichtige Player in der globalen Transformation hin zu mehr Klimaschutz. Sie dominieren die Solar-Lieferketten und wachsen auch im Bereich der Windenergie sehr stark. Bei E-Autos sind die Pläne ebenfalls ambitioniert, wie Christian Domke Seidel berichtet. Die Hersteller werden vom Staat angehalten, bald einen größeren Teil ihrer Produkte im Ausland zu verkaufen. Auch die Hoffnung auf noch größere Absätze lässt die Anbieter auf Auslandsmärkte streben. Doch der europäische Markt gilt als besonders schwieriges Terrain – das liegt an anderen Kundenwünschen, mangelnder Lade-Infrastruktur und dem Fehlen eines Vertriebsnetzes.

Nach einigen Verzögerungen hat die EU-Kommission ihren viel beachteten Vorschlag für ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit vorgelegt. Künftig sollen Zwangsarbeitsprodukte ohne Ausnahme auf dem europäischen Markt verboten sein. Nach den Maßstäben des Kommissions-Vorschlags hätten es Produkte aus der chinesischen Provinz Xinjiang bald auf dem europäischen Markt schwer.

Anders als die USA mit dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) handelt es sich bei dem EU-Vorstoß allerdings um ein Vermarktungsverbot und keinen reinen Importstopp. Außerdem ist die Gesetzesvorlage nicht wie die US-Gesetzgebung auf eine Region oder bestimmte Produkte ausgelegt. Die Beweislast ist zudem anders gelagert. Gemeinsam haben die beiden Gesetze der USA und EU jedoch: Ein belegbarer Verdacht auf Zwangsarbeit reicht, um ein Produkt vom heimischen Markt zu nehmen sowie die Ein- und Ausfuhr verbieten zu können.

“Unser Ziel ist es, alle mit Zwangsarbeit hergestellten Produkte vom EU-Markt zu verbannen, unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden. Unser Verbot gilt für einheimische Produkte, Exporte und Importe gleichermaßen”, erklärte Handelskommissar Valdis Dombrovskis. Für die Umsetzung des Verbots sind die 27 Mitgliedsländer verantwortlich. Die nationalen Zoll- oder Marktaufsichtsbehörden sollen das Verbot durchsetzen.

Wie soll das Verbot funktionieren? Die EU-Kommission spricht bei ihrem Vorschlag von einem “risikobasierten Ansatz”. In einer ersten Phase sollen die Behörden der EU-Mitgliedsstaaten Zwangsarbeit-Risiken feststellen. Das erfolgt auf Basis von Informationen, etwa aus der Zivilgesellschaft, von NGOs oder aus Unternehmen. Mit diesen Informationen soll zudem eine Datenbank über Risikofaktoren aufgebaut werden. Dort werden beispielsweise Zeugenaussagen, NGO-Berichte oder anderen Dokumente zu Menschenrechtsverletzungen gesammelt.

Der Verdacht, dass ein bestimmtes Produkt mit Zwangsarbeit hergestellt wurde, kann von verschiedenen Stellen vorgebracht werden. Die nationalen Behörden müssen dann in einer zweiten Phase weitere Informationen von Unternehmen anfordern oder Prüfungen und Inspektionen auch von Zulieferern vornehmen. Wird ein Verstoß festgestellt, muss das Produkt innerhalb von sechs Wochen vom europäischen Binnenmarkt genommen werden. Sollte eine Untersuchung ins Stocken geraten, weil die betroffene Firma oder auch das Land, in dem die Produktion geprüft werden soll, nicht kooperieren, kann einfach auf Basis des Verdachts das Produkt gesperrt werden. So sollen endlose Überprüfungsschleifen und eine Hinhaltetaktik des betroffenen Landes verhindert werden.

Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fallen in den Geltungsbereich des Gesetzesentwurfs. Allerdings wird sich die Durchsetzung wahrscheinlich auf große Unternehmen konzentrieren. Aspekte wie der Umfang der Geschäftstätigkeit und die Menge der betroffenen Produkte sollen während der Untersuchung berücksichtigt werden. KMUs sollen außerdem besondere Unterstützung bekommen, ihre Lieferketten zu prüfen.

Was überhaupt als Zwangsarbeit angesehen wird, soll auf den Grundlagen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bestimmt werden. Die Organisation der Vereinten Nationen hat in den Konventionen 105 und 29 definiert, was als Zwangsarbeit gilt.

Und hier liegt ein großes Problem für den Handel mit China. Die Volksrepublik hat die beiden Übereinkommen zwar unterzeichnet und ratifiziert (China.Table berichtete) – die Führung in Peking erkennt aber immer noch nicht an, dass es Zwangsarbeit im Land überhaupt gibt.

Für den risikobasierten Verdachts-Ansatz sollte es allerdings ausreichend Material für die geplante Datenbank geben. So müssen die Behörden die Zwangsarbeit nicht bis ins Detail einzeln nachweisen, um Produkte verbieten zu können. Für Xinjiang gibt es hier ausreichend dokumentierte Belege, nicht zuletzt den Bericht der ehemaligen UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet und belegbare Zeugenaussagen von Betroffenen.

“Man kann nicht jedes Produkt zu 100 Prozent überprüfen”, sagt Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Außenhandelsausschusses des EU-Parlaments. Aber es lasse sich beispielsweise sagen, dass ein Produkt wie Christbaumschmuck zum großen Teil aus Chinas Provinz Xinjiang stamme. In solchen Fällen, sagt Lange, “wird es Veränderungen in den Wertschöpfungsketten geben”. Auch deutsche Unternehmen in Xinjiang, wie VW und BASF, müssten ihre Lieferketten genau prüfen.

Eine Lücke im EU-Vorschlag gibt es hinsichtlich China jedoch: Bei der Zwangsarbeit in Xinjiang ist der Staat die ausführende Kraft. Wie damit umgegangen werden soll, ist nicht klar angegeben. “Die Mehrdeutigkeit des Kommissions-Vorschlags zur staatlich verordneten Zwangsarbeit ist zutiefst besorgniserregend”, sagt Helene de Rengerve von der Organisation Anti-Slavery International. “Das Fehlen klarer Verfahren schränkt die Macht, Unternehmen dazu zu zwingen, staatlich verordnete Zwangsarbeit aus ihren Lieferketten zu entfernen, erheblich ein”, so de Rengerve.

Kritik am Kommissions-Vorschlag gibt es auch, da er keinerlei Entschädigung für Opfer der Zwangsarbeit vorsieht. Betroffene können keine Kompensation einfordern. Auch, dass das Verbot für Produkte gilt, nicht aber für Dienstleistungen, ist ein Schwachpunkt der Gesetzesvorlage.

Wie geht es nun weiter? Zunächst müssen das Europaparlament und der Rat der Mitgliedsländer ihre Positionen festlegen. Das könnte dauern. Der Vorschlag der EU-Kommission müsse jetzt analysiert und gegebenenfalls verbessert werden, schrieb der Handelsausschuss-Vorsitzende Lange auf Twitter. Es dürfte noch bis Anfang kommenden Jahres dauern, bis die EU-Parlamentarier ihre Position für die Verhandlungen mit der Kommission und dem EU-Rat festgelegt haben. Konservative Abgeordnete forderten bereits eine Rückstellung der Gesetzesvorlage. So forderte CDU-Politiker Daniel Caspary beispielsweise ein generelles Moratorium für EU-Gesetze, “die wirtschaftliche Tätigkeit erschweren”.

Der SPD-Europaabgeordnete und Vize-Vorsitzende der China-Delegation des Parlaments, René Repasi, sieht in dem Verbot einiges an Potenzial: “Ich gehe davon aus, dass dieser Rechtsakt große Wirkung haben wird.” Dass Peking sich das ohne Weiteres gefallen lässt, kann bezweifelt werden. “Es wird zu einer Reaktion kommen”, sagt Repasi. China könne sich aber nicht erlauben, den Handel mit der EU einzuschränken. Er gehe nicht davon aus, dass es zu großen Störungen in den Handelsketten komme, so Repasi. Ausreichend Zeit für die Vorbereitung hätten EU-Firmen: Wenn sich die EU-Institutionen auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt haben, soll es noch ganze 24 Monate dauern, bis das Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit in Kraft tritt.

Es sind geschäftige Zeiten für Chen Xu, Chinas Gesandten in Genf. Der ständige Vertreter der Volksrepublik am Sitz des UN-Menschenrechtsrats versucht in diesen Tagen mit allen Mitteln, eine mögliche Resolution gegen die Volksrepublik zu verhindern. Und vermutlich wird er damit Erfolg haben. Allerdings sind die Vorzeichen bei der 51. Sitzung des Rates, die sich bis in den Oktober hinziehen wird, besondere.

Der Bericht der inzwischen aus dem Amt geschiedenen Hochkommissarin Michelle Bachelet zur Menschenrechtslage in der autonomen chinesischen Region Xinjiang hat ein internationales Momentum dazu geschaffen, die chinesische Regierung für die willkürliche Internierung von Millionen von Menschen und deren politische Umerziehung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Deutlichkeit, mit der der Bericht “mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit” anprangert, hatte sogar die Chinesen überrascht. Eine Resolution des Rates würde automatisch eine UN-Untersuchung nach sich ziehen.

Doch Chinas kontinuierliche Lobbyarbeit auf allen Ebenen der Vereinten Nationen und bei all ihren Mitgliedsstaaten zahlt sich aus. China nimmt seit Jahren intensiv Einfluss auf die Arbeit des Gremiums und verschafft sich dort immer wieder die nötigen Mehrheiten, um Resolutionen der Staatengemeinschaft gegen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik zu verhindern. Während also die US-Regierung und zahlreiche Parlamente demokratischer Staaten des politischen Westens von einem Genozid in Xinjiang sprechen, etikettieren Staaten wie Äthiopien, Pakistan oder Kuba die Verbrechen als innere staatliche Angelegenheiten, die den Rest der Welt nichts angingen. Ganz im Sinne Chinas.

Zu groß ist auch in der aktuellen Besetzung des Rates die Koalition all jener, die bereit sind, Peking zu verteidigen. “China igelt sich ein und sieht sich zu keiner Zusammenarbeit in jedweder Form gezwungen. Ich glaube, das ist ein klares Anzeichen dafür, dass das Land sicher ist, dass es nicht zu einer Resolution kommen wird”, sagt ein Vertreter einer teilnehmenden UN-Organisation, der für öffentliche Stellungnahmen nicht autorisiert ist. “Der Menschenrechtsrat erlebt eine tiefere Spaltung. Das ist wie eine bipolare Störung im multilateralen Kontext.”

Chinas Botschafter Chen Xu ist sich der Unterstützung gewiss und gibt sich entsprechend zuversichtlich. “Die Welt der Entwicklungsländer wird sämtliche Initiativen, die gegen China gerichtet sind, abwehren”, prophezeit der Diplomat. Jegliches Bemühen, solche Initiativen zu starten, seien zum Scheitern verurteilt.

Olaf Wientzek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf sieht das Kräfteverhältnis ebenfalls zugunsten Chinas gelagert. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nannte er eine erwartete Stimmenanzahl von 16:14 gegen eine Resolution bei 17 Enthaltungen in dem 47 Staaten starken Gremium. “Je stärker das Mandat ist, desto größer sind die Chancen, dass es abgelehnt wird”, glaubt Wientzek.

Ihr Selbstbewusstsein macht die Volksrepublik auch durch ihre formellen Zugeständnisse in Sachen Zwangsarbeit deutlich. Mit der Ratifizierung der Konventionen 29 und 105 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) bekannte sich Peking kürzlich dazu, Zwangsarbeit als Maßnahme zur politischen Umerziehung oder aus ethnischen und religiösen Gründen abzulehnen. Doch genau diese Vergehen warf ihr ein japanischer Sonderberichterstatter in seinem Bericht an den Menschenrechtsrat vor.

Doch an China perlen die Vorwürfe ab. Der aktuelle Fünf-Jahresplan für die Region Xinjiang macht zudem wenig Hoffnung, dass sich an der willkürlichen Internierung von Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten kurzfristig etwas ändert. Das Papier, das bis 2025 als Referenz für politische und wirtschaftliche Ziele gilt, erwähnt ausdrücklich die “Terrorismusbekämpfung”, die China als Rechtfertigung für sein hartes Vorgehen in Xinjiang nutzt. Etliche staatliche Dokumente und Augenzeugenberichte belegen jedoch, dass Haftstrafen und Zwangsarbeit als Mittel zur Umerziehung Teil einer völlig aus dem Ruder gelaufenen, vermeintlichen Terrorismusbekämpfung sind.

Am Mittwoch veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) neue Zahlen, nach denen mehr als eine halbe Million Menschen seit 2017 durch die chinesische Justiz zu Haftstrafen in Xinjiang verurteilt worden sind. “Diese formellen Strafverfolgungen, bei denen viele Menschen ohne Gerichtsverfahren bestraft wurden, unterscheiden sich von den willkürlichen Inhaftierungen in den außerhalb der Legalität befindlichen Einrichtungen für ‘politische Bildung’”, schreibt die Organisation in ihrem Bericht. Die Zahl der Internierten in den Umerziehungslagern geht in die Millionen, kann aber allenfalls geschätzt werden.

“Die Hoffnung Chinas ist, dass dem Westen mittelfristig der Atem ausgeht und die Koalition gegen Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu bröckeln beginnt”, sagt ein Vertreter der UN-Organisation, der nicht autorisiert ist, öffentlich zu kommentieren. “Deren Einstellung ist es, dass sich die Aufregung schon legen wird, wenn nur genug Zeit verstrichen ist. Deshalb befürchte ich, dass sich in China trotz der Ratifizierung von Konventionen nichts ändern wird.”

Wohl erst Anfang des kommenden Jahres wird eine technische Beratungskommission in die Volksrepublik reisen, um mit den Behörden vor Ort eine gemeinsame Definition von Zwangsarbeit zu ermitteln und eine gesetzliche Umsetzung voranzubringen. Die Kommission führt jedoch keine Untersuchung durch, so wie eine Resolution des Menschenrechtsrates sie nach ziehen würde.

In dieser Gemengelage tritt der Österreicher Volker Türk Mitte Oktober den Posten als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an. Türk hat 30 Jahre Erfahrung im UN-Flüchtlingshilfswerk und gehörte zuletzt zum Beraterstab von UN-Generalsekretär António Guterres. Die Personalie stößt dem Vernehmen nach vielen Mitarbeitern des Hochkommissariats bitter auf. Türk gilt als Karrierist und verlängerter Arm von Guterres, dem seinerseits eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vorgeworfen wird. Auch Türk eilt in Genf der Ruf voraus, er würde einen sanften Umgang mit Peking bevorzugen.

Ein fliegendes Auto und ein giftgrüner Sportwagen mit Flügeltüren stehen vor dem Xpeng-Store in Kopenhagen. Das lockt natürlich Kundschaft an. Zwar gibt es dort weder den HT Aero zu kaufen – der aussieht wie eine überdimensionierte Drohne – noch den futuristischen P7 Wing. Doch der Effekt allein reicht aus. Und natürlich die Lage: Die Verkaufsräume liegen direkt gegenüber dem Vergnügungspark Tivoli. Der zweistöckige Lego-Flagship-Store ist nur ein paar Gehminuten entfernt, genauso wie der Hauptbahnhof.

Während der Ferienzeit kamen daher rund 12.000 Besucher innerhalb eines Monats, um sich die allesamt elektrisch betriebenen Autos anzuschauen – und die erhältliche E-Limousine P7 (ohne Flügeltüren) Probe zu fahren.

Xpeng möchte nah am Kunden sein, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber China.Table erklärt. Der Showroom sieht aus wie ein Wohnzimmer, in dem jemand zwei Autos abgestellt hat: Couch, Kaffeemaschine, Holzvertäfelung. Wer eine Probefahrt machen möchte, muss dort gut 15 Minuten warten.

Genau wie die Elektro-Konkurrenten NIO und BYD treibt Xpeng gerade seine Europapläne voran. Brian Gu, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Elektro-Startups, plant, dass zukünftig die Hälfte aller Autos außerhalb Chinas verkauft werden sollen. Eine Jahreszahl für dieses Ziel kommunizierte er allerdings nicht. Im August hat die Marke in China knapp über 9.500 Fahrzeuge verkauft. Im zweiten Quartal waren es insgesamt über 34.000 Autos – ein Plus von 98 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und im dritten Quartal sollen es zwischen 29.000 und 31.000 Autos werden.

Die Expansionspläne – nicht nur die von Xpeng – sind auch eine Reaktion auf das Strategiepapier “Made in China 2025”. Die Regierung in Peking hat darin festgelegt, dass die zwei führenden chinesischen EV-Hersteller ab dem Jahr 2025 zehn Prozent ihrer Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen sollen. Für Xpeng bedeutet das aktuell: Norwegen, Schweden, Dänemark und Holland.

Einen Start in Deutschland hat Xpeng dagegen noch nicht offiziell angekündigt. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Denn noch fehlen dem Hersteller schlichtweg die passenden Fahrzeuge, um durchzustarten. Das einzige Auto, das es in Dänemark zu kaufen gibt, ist der oben genannte P7. Dabei handelt es sich um eine sportliche Elektro-Limousine. Das ist jedoch eine Fahrzeugklasse, die seit Jahren wegen des anhaltenden SUV-Booms – auch im Elektro-Segment – Marktanteile verliert. Sie spielt nur wegen der hohen Anteile an Firmenfahrzeugen überhaupt noch eine Rolle.

Eines der Hauptargumente für Xpeng sind die Steuern. Auf luxuriöse Autos mit Verbrennungsmotor fallen in Dänemark bis zu 150 Prozent an – zusätzlich zur Umsatzsteuer wohlgemerkt. Elektroautos sind davon befreit. So ist ein Xpeng P7 in Vollausstattung (rund 56.000 Euro) günstiger als ein leistungstechnisch vergleichbarer Audi A4. Wer jetzt das Elektroauto bestellt, kann im zweiten Quartal 2023 mit der Lieferung rechnen. Genug Zeit, um ein Servicenetzwerk aufzubauen – denn das gibt es aktuell noch gar nicht.

Für eine Revolution auf dem Automarkt sorgt der Xpeng P7 also noch nicht. Diese soll nach Vorstellungen von Xpeng dann demnächst mit dem G9 folgen. Der G9 ist ein SUV der nächsten EV-Generation – mit 800 Volt Bordnetz, das ab rund 71.000 Euro zu haben sein soll. Mit einem der eigenen Supercharger (480 kW) des Startups lässt sich innerhalb von fünf Minuten genug Strom in den Akku schießen, um rund 200 Kilometer fahren zu können.

Innerhalb von nur 24 Stunden nach seiner Präsentation hatte Xpeng in China für das Modell rund 23.000 Vorbestellungen. Das Problem ist, dass es in Europa diese Supercharger noch nicht gibt. Xpeng unterhält lediglich in China ein entsprechendes Netz.

Kürzlich geriet Xpeng etwas unter Druck. Die erwähnten Quartalszahlen ließen den Aktienkurs auf ein Allzeittief abstürzen. Analysten hatten sich schlichtweg mehr erwartet und waren vom Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Denn in China gehört Xpeng zu den heimischen Top-Performern. Und letztlich geht es nicht um Quartalszahlen, sondern um mittel- und langfristige Ziele. Mit Alibaba und Foxconn stehen außerdem milliardenschwere Investoren hinter dem Projekt.

Ob das reicht, bleibt dennoch abzuwarten. Mit Lexus (Toyota) und Infiniti (Nissan) haben schon einmal asiatische Firmen versucht, den europäischen Premiumherstellern Kunden abzuluchsen – mit überschaubarem Erfolg. Lexus kam nie über die Rolle als Nischenhersteller hinaus, und Infiniti hat sich mittlerweile aus dem Markt zurückgezogen. Der Unterschied ist allerdings, dass diese Hersteller nur mehr vom Altbekannten angeboten haben.

Xpeng, Nio und BYD haben hingegen das Alleinstellungsmerkmal qualitativ hochwertiger Elektroautos. In diesem Segment hinken die europäischen Hersteller schlichtweg hinterher. Xpeng hat noch dazu den Vorteil, alles selbst entwickelt zu haben. Die Technik hinter dem autonomen Fahren, die künstliche Intelligenz und die Infrastruktur drumherum (App-Store) gehören allesamt der Marke selbst. Und somit auch die Margen, die sich in diesen Bereichen verbergen. Es ist ein vorteilhafter Ansatz, bei dem sich europäische Hersteller bisher schwertun – wie das Beispiel Cariad von Volkswagen zeigt.

Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Xi Jinping wieder im Ausland. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Kasachstan ist Chinas Staatschef am Abend Ortszeit in Usbekistan gelandet. Dort beginnt am heutigen Donnerstag das Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation, zu dem auch Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet wird. Am Donnerstag sind bilaterale Treffen vorgesehen – also wohl auch die mit Spannung erwartete Begegnung von Xi und Putin.

Xi Jinping ist damit zurück auf der Weltbühne – und das in einer Region, die ihm beim angestrebten Aufbau einer neuen, nicht westlich geprägten multipolaren Weltordnung unterstützen könnte. Seine Reise in die beiden Staaten ist daher auch von großer symbolischer und geopolitischer Bedeutung.

Am Mittwochnachmittag Ortszeit war Xis Maschine auf dem Flughafen der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan gelandet.Xi und sein Amtskollege Kassym-Jomart Tokajew unterzeichneten eine Reihe von Abkommen, bei denen es sich nach Vorab-Angaben der kasachischen Botschaft in Peking um ein Konzept für die Entwicklung der Beziehungen in den nächsten 30 Jahren handelte, sowie ein Abkommen über die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel. Auch besprachen Xi und Tokajew laut dem kasachischen Außenministerium die Energiemärkte und die weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen. Auf der Pressekonferenz der beiden folgten wohlwollende Statements über die Zusammenarbeit. ck

Die USA erwägen Insidern zufolge ein Sanktionspaket, das China von einer Invasion in Taiwan abhalten soll. Die EU stehe unter diplomatischem Druck aus Taipeh, dasselbe zu tun, sagten mit den Diskussionen vertraute Personen laut Reuters. In beiden Fällen gehe es um Sanktionen, die über bisherige Maßnahmen zur Einschränkung des Handels mit China sowie Investitionen in sensible Technologien hinausgehen würden. Die Diskussionen in Washington sowie Taipehs Lobbyarbeit bei EU-Gesandten befänden sich allerdings in einem frühen Stadium, berichtet die Nachrichtenagentur.

Anfang August hatte China mit einem groß angelegten Militärmanöver auf den Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan reagiert. Die USA ließen im Gegenzug zwei Kreuzer die Meerenge vor der Insel passieren. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Insel wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

China ist einer der wichtigsten Handelspartner der USA und der EU. Die Verknüpfungen des Westens mit der Volksrepublik sind weitaus tiefer als mit dem wegen der Ukraine-Invasion hart sanktionierten Russland. Es bestehen vielfältige Abhängigkeiten, die in beide Richtungen wirken. Dass die USA und die EU mit angedrohten Sanktionen das Risiko eingehen, ihre Beziehungen zu China weiter zu verschlechtern, ist eher unwahrscheinlich. Doch andererseits wäre es überraschend, wenn die USA sich nicht auf alle Eventualitäten – und damit auch auf eine Invasion Taiwans – vorbereiten würden. nib/rtr

Am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre wichtige Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Die Abhängigkeiten und Beziehungen zu China kamen dabei an mehreren Stellen vor. Die wichtigsten Punkte:

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, nimmt China und andere große Gläubiger für die wachsenden Schuldenprobleme von Schwellenländern und Ländern mit niedrigem Einkommen in die Pflicht. “Meine Botschaft an die großen Gläubiger, an China und den privaten Sektor lautet: Je größer Ihr Anteil ist, desto größer ist auch Ihre Verantwortung”, sagte Georgiewa am Dienstag auf einer Veranstaltung des Centers for Global Development. Ein Viertel der Schwellenländer und 60 Prozent der einkommensschwachen Länder stünden kurz vor einem Schuldenproblem oder befinden sich bereits in einem. “Es liegt in Eurem Interesse als Gläubiger zu verhindern, dass das Problem explodiert”.

Erst kürzlich hatte die Financial Times berichtet, dass China geheime “Notfallkredite” an Schwellen- und Entwicklungsländer vergeben hat, die sich in Finanznöten befinden. Seit dem Jahr 2017 sollen demnach 32 Milliarden US-Dollar an Sri Lanka, Argentinien und Pakistan geflossen sein. Auch Kenia, Angola, Laos, Belarus, die Ukraine und andere sollen Gelder erhalten haben. Diese Notfallkredite seien gewährt worden, ohne sich mit anderen Gläubigern abzusprechen und einen Umstrukturierungsprozess in Gang zu setzen, kritisiert Bradley Parks, Geschäftsführer der Organisation AidData.

Solche Notfallkredite tragen dazu bei, Zahlungsausfälle zu verhindern. Auf diese Weise können die betroffenen Länder etwa Kredite, die im Rahmen der Neuen Seidenstraße gewährt wurden, zurückzahlen. Damit wird das Schulden-Problem aber lediglich in die Zukunft verlagert. China wiederum sichert sich über diese Kredite politischen Einfluss. Entgegen der landläufigen Meinung stürzt die Volksrepublik die Nehmerländer jedoch nicht absichtlich in eine Schuldenfalle, um sich Infrastrukturprojekte wie Häfen zu sichern.

Die Mahnung Georgiewas zeigt auch die wichtige Rolle privater Gläubiger. China ist zwar der größte staatliche Geldgeber in vielen Ländern. Private Gläubiger, wie internationale Banken, Pensionsfonds und andere Investoren, halten jedoch einen großen Teil der Anleihen von Entwicklungs- und Schwellenländern. nib/rtr

Die erst kürzlich abgeebbten Hitzewellen und die anhaltende Dürre haben die Aluminium-Produktion in Yunnan eingeschränkt. Die Behörden der südwestchinesischen Provinz haben die Industrie aufgefordert, ihre Produktion um zehn Prozent zu drosseln. Es fehlt schlicht an Strom aus Wasserkraft. Laut Bloomberg wird das Ende der Drosselung davon abhängen, wann es in der Provinz wieder genug regnet und sich die Stauseen hinter den Wasserkraftwerken wieder aufgefüllt haben.

Yunnan ist für 13 Prozent der chinesischen Aluminium-Produktion verantwortlich. Die Provinz hatte viele Aluminium-Produzenten angelockt, da der Strom dort besonders günstig ist.

Der lokale Strommangel wird durch den allmählich wachsenden innerchinesischen Stromhandel verschärft. Provinzen wie Yunnan und Sichuan, die reich an Wasserkraft sind, senden einen großen Teil des Stroms an Provinzen und Städte im Süden Chinas, obwohl die Industrieproduktion in beiden Provinzen den letzten Jahren stark zugenommen hat und diesen Strom inzwischen auch selbst gern nutzen würde.

Die Stromengpässe in Yunnan könnten bis zum Ende der Trockenzeit im April 2023 andauern, gibt Bloomberg eine Analyse von Mysteel wieder. Auch Analysten von S&P Global Commodity Insights warnen vor anhaltenden Stromengpässen in Yunnan. Ob es deshalb zu Engpässen bei der Aluminium-Versorgung kommen wird, ist jedoch unklar. Aufgrund der Immobilienkrise in der Volksrepublik stockt derzeit die heimische Nachfrage nach Aluminium. Analysten haben für das dritte Quartal einen Nachfrage-Anstieg vorhergesagt, erwarten Richtung Jahresende aber schon wieder eine Abschwächung. nib

Auf Youtube mit kreativen DIY-Videos, im deutschen Fernsehen auf großer Bühne und im Ohr überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielseitigkeit zeichnet Hang-Shuen Lee aus. Die gebürtige Hongkongerin ist freie Journalistin. Abwechselnd mit Steffen Wurzel moderiert sie den ARD-Podcast “Welt.Macht.China” und fragt sich, was China zur Weltmacht und wiederum die Welt mit China macht.

Lee schätzt den Austausch mit ehemaligen und aktuellen China-Korrespondenten im Podcast. Sie hat durch deren “ungeheuren Wissensschatz” sehr viel mehr über ihr Geburtsland gelernt, sagt sie. Seit Beginn des Podcasts ist Lee Feuer und Flamme für das Projekt. Startschuss war im Mai. Ihre Motivation ist klar: “In Deutschland wird sehr viel über China berichtet, aber es bleibt eher oberflächlich. Aber man will wissen, warum die Chinesen manchmal so anders ticken.” Lee fragt sich beispielsweise, warum die Deutschen teilweise Bargeld “immer noch so lieben”, während in China überall mit QR-Codes bezahlt werden kann. Pauschalisieren will sie auf keinen Fall, sondern vielmehr durch hintergründige Berichterstattung versuchen, Unterschiede zu erklären.

Die 32-Jährige identifiziert sich selbst als Hongkongerin. “Das Bildungssystem ist anders, die Währung, die Sprache, die Kultur und eine physische Grenze gibt es tatsächlich auch”, sagt sie über die Hongkonger Sonderverwaltungszone. Heute nennt sie Münster ihr Zuhause. Einmal im Monat reist Lee in die deutsche Hauptstadt, im Auftrag der Deutschen Welle (DW), für tagesaktuelle Schichten im Newsroom.

Rückblickend stellt sich heraus, dass ihre Deutschland-Reise 2011 als Austauschstudentin an der Universität Witten/Herdecke der unverhoffte Beginn eines neuen Lebens ist. 2013 kehrt sie dann zurück, mit Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Mit besonders geschärftem Insider-Blick auf die Geschehnisse vor Ort berichtet Lee zu Beginn ihrer Journalistinnen-Karriere für die Bonner China-Redaktion der DW. Als es 2015 dort mit einem Volontariats-Platz klappt, weiß sie: Das ist “die Chance”. Ihr Studium in Düsseldorf bricht sie ab, nach einem Semester. Bis heute bereut sie diesen Schritt keineswegs, wenngleich sie sich ihn nicht leicht gemacht hat. “Ich wollte andere Bereiche kennenlernen, beim Radio oder Fernsehen”, erinnert sie sich.

Eines ihrer größten Hobbys: das Basteln. Früher eine eigene Rubrik der DW auf Youtube. Im Netz sind noch immer Videos davon zu finden, wie sie zum Beispiel eine Lampe aus Drahtseil formt. 2017 steht Hang-Shuen Lee auf großer Bühne, tritt bei der Gesangs-Castingshow “The Voice of Germany” an. Singen ist eine weitere Leidenschaft der Journalistin.

Als wäre das der Hobbys nicht genug, lernt Lee leidenschaftlich gern Sprachen. Besonders an stressigen Tagen findet sie darin die nötige Balance: “Ich kann darin eintauchen und alles andere vergessen. Das beruhigt meine Seele.” Sprachen zu beherrschen, war für sie immer ein Türöffner. Zu anderen Kulturen.

Was sie im Job am meisten motiviert, ist es, Wissen weiterzugeben. Vor allem ist es ihr ein persönliches Anliegen in Verbindung zu bleiben, mit den Menschen in China. “Es muss nicht immer alles politisch sein, aber der Kulturaustausch ist wichtig”, fasst sie zusammen. Der sei schwieriger geworden, vor allem im letzten Jahrzehnt. Die politische Stimmung habe sich verändert – zum Beispiel durch die Massenproteste gegen die Peking-nahe Regierung in Hongkong, beginnend im Sommer 2019. “Man hört sich nicht mehr zu. Und das ist bei China und Taiwan jetzt ähnlich”, stellt sie fest. Julia Klann

Igor Morgulov, bisher russischer Vize-Außenminister, wird neuer Botschafter Russlands in China. Die Ernennung des ranghohen Diplomaten signalisiere, “dass sehr schätzt und dass sich Russland inmitten der Sanktionen des Westens nach Osten kehrt”, kommentierte die Global Times. Morgulev hat bereits China-Erfahrung und spricht fließend Mandarin.

Ren Huichuan, auch Alex Ren, bisher hochrangiger Berater des Internetriesen Tencent, wird Interim-Geschäftsführer des Versicherers Samsung Property & Casualty Insurance Co. (China) Ltd. Rens Ernennung folgt auf den Rücktritt des vorherigen Generaldirektors Kil Kyung Sub. Vor seinem Wechsel zu Tencent 2002 war Ren viele Jahre Manager bei dem chinesischen Versicherungskonzern Ping An.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

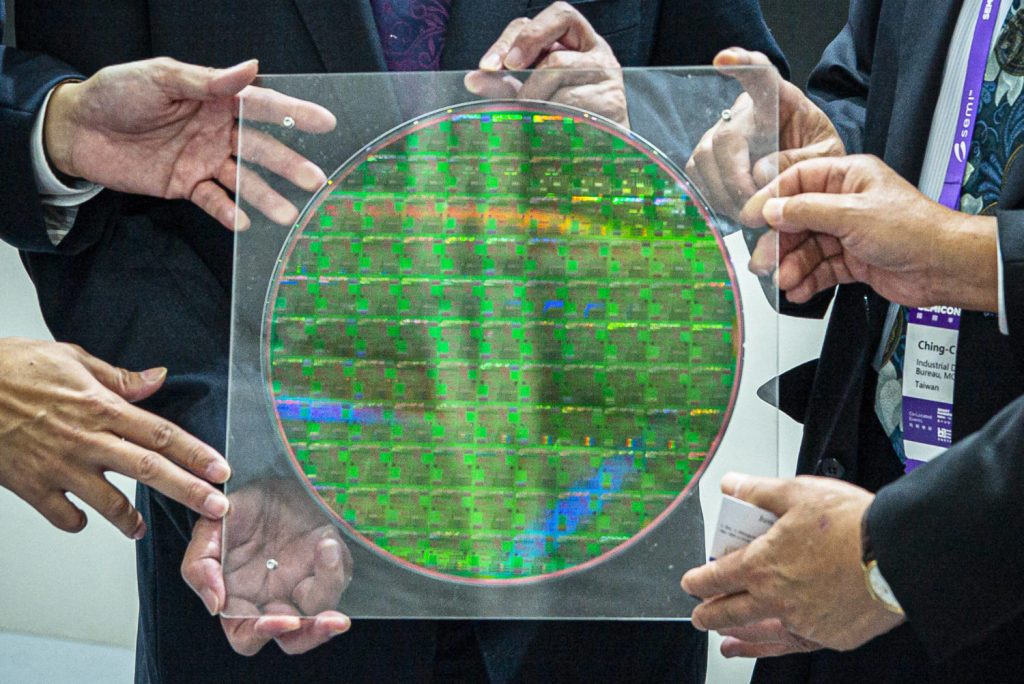

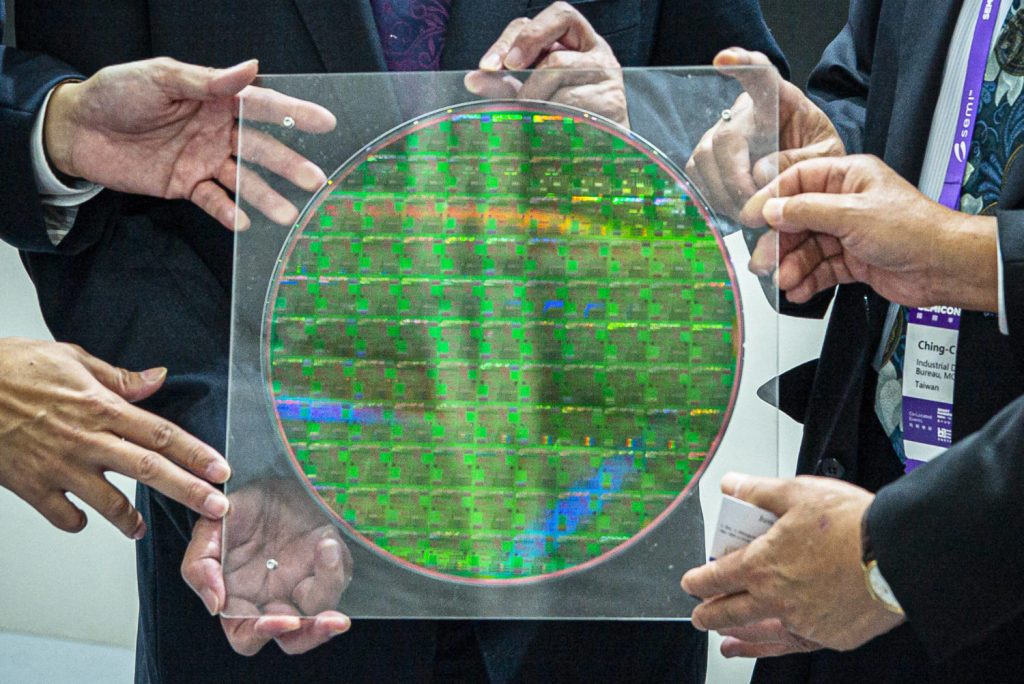

Das Ringen um Halbleiter nimmt kein Ende – doch auf der Semicom in Taipeh, der größten Chip-Messe der Welt, ging es dann doch gesittet zu. Die Messe findet noch bis zum 16. September statt. Insgesamt werden 50.000 Gäste erwartet. 700 Aussteller zeigen neue Produkte und Technik-Trends.

eigentlich wollte die EU-Kommission schon am Dienstag einen Gesetzesvorschlag zum Verbot von Zwangsarbeit vorstellen. Produkte, die von modernen Sklaven und Zwangsarbeiterinnen hergestellt werden, sollen zukünftig nicht mehr in der EU verkauft werden dürfen. Doch kurzfristig wurde die Veröffentlichung um einen Tag verschoben. Und in ihrer Rede zur Lage der EU am Mittwoch hat Ursula von der Leyen dieses wichtige Vorhaben mit keinem Wort erwähnt. Zeigt sich da Furcht vor der eigenen Courage?

Der Kommission dürfte in den kommenden Monaten heftiger Gegenwind von Unternehmensverbänden entgegenschlagen. In Krisen- und Inflationszeiten dürfe es keine neuen Regulierungen geben, die zusätzliche Kosten verursachen. Das Argument kennen wir von den Vorbereitungen für ein deutsches Lieferkettengesetz. Amelie Richter stellt heute den Gesetzentwurf zu Zwangsarbeit vor. Wir sind sehr gespannt auf die Abstimmungen mit dem Europaparlament und den Mitgliedsstaaten – und darauf, was von dem Vorhaben am Ende übrig bleibt.

Der UN-Menschenrechtsrat wird oft wegen seiner stimmberechtigten Mitglieder belächelt. Ob Kuba, Russland, China oder Pakistan – einige der Länder treten die Menschenrechte selbst mit Füßen. Deswegen könnte der UN-Bericht über die verheerende Menschenrechtssituation in Xinjiang der ehemaligen UN-Hochkommissarin für Menschenrechte bald im sprichwörtlichen Papierkorb landen. China setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um eine nennenswerte Reaktion des Menschenrechtsrates zu verhindern, wie Marcel Grzanna berichtet. Und trotzdem ist es wichtig, dass solche Berichte veröffentlicht werden. Gesetzgeber und Parlamentarierinnen in demokratischen Staaten finden dort wichtige Argumente, um der weltweiten Geltung der Menschenrechte zur Durchsetzung zu verhelfen.

Chinas Unternehmen sind wichtige Player in der globalen Transformation hin zu mehr Klimaschutz. Sie dominieren die Solar-Lieferketten und wachsen auch im Bereich der Windenergie sehr stark. Bei E-Autos sind die Pläne ebenfalls ambitioniert, wie Christian Domke Seidel berichtet. Die Hersteller werden vom Staat angehalten, bald einen größeren Teil ihrer Produkte im Ausland zu verkaufen. Auch die Hoffnung auf noch größere Absätze lässt die Anbieter auf Auslandsmärkte streben. Doch der europäische Markt gilt als besonders schwieriges Terrain – das liegt an anderen Kundenwünschen, mangelnder Lade-Infrastruktur und dem Fehlen eines Vertriebsnetzes.

Nach einigen Verzögerungen hat die EU-Kommission ihren viel beachteten Vorschlag für ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit vorgelegt. Künftig sollen Zwangsarbeitsprodukte ohne Ausnahme auf dem europäischen Markt verboten sein. Nach den Maßstäben des Kommissions-Vorschlags hätten es Produkte aus der chinesischen Provinz Xinjiang bald auf dem europäischen Markt schwer.

Anders als die USA mit dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) handelt es sich bei dem EU-Vorstoß allerdings um ein Vermarktungsverbot und keinen reinen Importstopp. Außerdem ist die Gesetzesvorlage nicht wie die US-Gesetzgebung auf eine Region oder bestimmte Produkte ausgelegt. Die Beweislast ist zudem anders gelagert. Gemeinsam haben die beiden Gesetze der USA und EU jedoch: Ein belegbarer Verdacht auf Zwangsarbeit reicht, um ein Produkt vom heimischen Markt zu nehmen sowie die Ein- und Ausfuhr verbieten zu können.

“Unser Ziel ist es, alle mit Zwangsarbeit hergestellten Produkte vom EU-Markt zu verbannen, unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden. Unser Verbot gilt für einheimische Produkte, Exporte und Importe gleichermaßen”, erklärte Handelskommissar Valdis Dombrovskis. Für die Umsetzung des Verbots sind die 27 Mitgliedsländer verantwortlich. Die nationalen Zoll- oder Marktaufsichtsbehörden sollen das Verbot durchsetzen.

Wie soll das Verbot funktionieren? Die EU-Kommission spricht bei ihrem Vorschlag von einem “risikobasierten Ansatz”. In einer ersten Phase sollen die Behörden der EU-Mitgliedsstaaten Zwangsarbeit-Risiken feststellen. Das erfolgt auf Basis von Informationen, etwa aus der Zivilgesellschaft, von NGOs oder aus Unternehmen. Mit diesen Informationen soll zudem eine Datenbank über Risikofaktoren aufgebaut werden. Dort werden beispielsweise Zeugenaussagen, NGO-Berichte oder anderen Dokumente zu Menschenrechtsverletzungen gesammelt.

Der Verdacht, dass ein bestimmtes Produkt mit Zwangsarbeit hergestellt wurde, kann von verschiedenen Stellen vorgebracht werden. Die nationalen Behörden müssen dann in einer zweiten Phase weitere Informationen von Unternehmen anfordern oder Prüfungen und Inspektionen auch von Zulieferern vornehmen. Wird ein Verstoß festgestellt, muss das Produkt innerhalb von sechs Wochen vom europäischen Binnenmarkt genommen werden. Sollte eine Untersuchung ins Stocken geraten, weil die betroffene Firma oder auch das Land, in dem die Produktion geprüft werden soll, nicht kooperieren, kann einfach auf Basis des Verdachts das Produkt gesperrt werden. So sollen endlose Überprüfungsschleifen und eine Hinhaltetaktik des betroffenen Landes verhindert werden.

Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fallen in den Geltungsbereich des Gesetzesentwurfs. Allerdings wird sich die Durchsetzung wahrscheinlich auf große Unternehmen konzentrieren. Aspekte wie der Umfang der Geschäftstätigkeit und die Menge der betroffenen Produkte sollen während der Untersuchung berücksichtigt werden. KMUs sollen außerdem besondere Unterstützung bekommen, ihre Lieferketten zu prüfen.

Was überhaupt als Zwangsarbeit angesehen wird, soll auf den Grundlagen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bestimmt werden. Die Organisation der Vereinten Nationen hat in den Konventionen 105 und 29 definiert, was als Zwangsarbeit gilt.

Und hier liegt ein großes Problem für den Handel mit China. Die Volksrepublik hat die beiden Übereinkommen zwar unterzeichnet und ratifiziert (China.Table berichtete) – die Führung in Peking erkennt aber immer noch nicht an, dass es Zwangsarbeit im Land überhaupt gibt.

Für den risikobasierten Verdachts-Ansatz sollte es allerdings ausreichend Material für die geplante Datenbank geben. So müssen die Behörden die Zwangsarbeit nicht bis ins Detail einzeln nachweisen, um Produkte verbieten zu können. Für Xinjiang gibt es hier ausreichend dokumentierte Belege, nicht zuletzt den Bericht der ehemaligen UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet und belegbare Zeugenaussagen von Betroffenen.

“Man kann nicht jedes Produkt zu 100 Prozent überprüfen”, sagt Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Außenhandelsausschusses des EU-Parlaments. Aber es lasse sich beispielsweise sagen, dass ein Produkt wie Christbaumschmuck zum großen Teil aus Chinas Provinz Xinjiang stamme. In solchen Fällen, sagt Lange, “wird es Veränderungen in den Wertschöpfungsketten geben”. Auch deutsche Unternehmen in Xinjiang, wie VW und BASF, müssten ihre Lieferketten genau prüfen.

Eine Lücke im EU-Vorschlag gibt es hinsichtlich China jedoch: Bei der Zwangsarbeit in Xinjiang ist der Staat die ausführende Kraft. Wie damit umgegangen werden soll, ist nicht klar angegeben. “Die Mehrdeutigkeit des Kommissions-Vorschlags zur staatlich verordneten Zwangsarbeit ist zutiefst besorgniserregend”, sagt Helene de Rengerve von der Organisation Anti-Slavery International. “Das Fehlen klarer Verfahren schränkt die Macht, Unternehmen dazu zu zwingen, staatlich verordnete Zwangsarbeit aus ihren Lieferketten zu entfernen, erheblich ein”, so de Rengerve.

Kritik am Kommissions-Vorschlag gibt es auch, da er keinerlei Entschädigung für Opfer der Zwangsarbeit vorsieht. Betroffene können keine Kompensation einfordern. Auch, dass das Verbot für Produkte gilt, nicht aber für Dienstleistungen, ist ein Schwachpunkt der Gesetzesvorlage.

Wie geht es nun weiter? Zunächst müssen das Europaparlament und der Rat der Mitgliedsländer ihre Positionen festlegen. Das könnte dauern. Der Vorschlag der EU-Kommission müsse jetzt analysiert und gegebenenfalls verbessert werden, schrieb der Handelsausschuss-Vorsitzende Lange auf Twitter. Es dürfte noch bis Anfang kommenden Jahres dauern, bis die EU-Parlamentarier ihre Position für die Verhandlungen mit der Kommission und dem EU-Rat festgelegt haben. Konservative Abgeordnete forderten bereits eine Rückstellung der Gesetzesvorlage. So forderte CDU-Politiker Daniel Caspary beispielsweise ein generelles Moratorium für EU-Gesetze, “die wirtschaftliche Tätigkeit erschweren”.

Der SPD-Europaabgeordnete und Vize-Vorsitzende der China-Delegation des Parlaments, René Repasi, sieht in dem Verbot einiges an Potenzial: “Ich gehe davon aus, dass dieser Rechtsakt große Wirkung haben wird.” Dass Peking sich das ohne Weiteres gefallen lässt, kann bezweifelt werden. “Es wird zu einer Reaktion kommen”, sagt Repasi. China könne sich aber nicht erlauben, den Handel mit der EU einzuschränken. Er gehe nicht davon aus, dass es zu großen Störungen in den Handelsketten komme, so Repasi. Ausreichend Zeit für die Vorbereitung hätten EU-Firmen: Wenn sich die EU-Institutionen auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt haben, soll es noch ganze 24 Monate dauern, bis das Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit in Kraft tritt.

Es sind geschäftige Zeiten für Chen Xu, Chinas Gesandten in Genf. Der ständige Vertreter der Volksrepublik am Sitz des UN-Menschenrechtsrats versucht in diesen Tagen mit allen Mitteln, eine mögliche Resolution gegen die Volksrepublik zu verhindern. Und vermutlich wird er damit Erfolg haben. Allerdings sind die Vorzeichen bei der 51. Sitzung des Rates, die sich bis in den Oktober hinziehen wird, besondere.

Der Bericht der inzwischen aus dem Amt geschiedenen Hochkommissarin Michelle Bachelet zur Menschenrechtslage in der autonomen chinesischen Region Xinjiang hat ein internationales Momentum dazu geschaffen, die chinesische Regierung für die willkürliche Internierung von Millionen von Menschen und deren politische Umerziehung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Deutlichkeit, mit der der Bericht “mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit” anprangert, hatte sogar die Chinesen überrascht. Eine Resolution des Rates würde automatisch eine UN-Untersuchung nach sich ziehen.

Doch Chinas kontinuierliche Lobbyarbeit auf allen Ebenen der Vereinten Nationen und bei all ihren Mitgliedsstaaten zahlt sich aus. China nimmt seit Jahren intensiv Einfluss auf die Arbeit des Gremiums und verschafft sich dort immer wieder die nötigen Mehrheiten, um Resolutionen der Staatengemeinschaft gegen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik zu verhindern. Während also die US-Regierung und zahlreiche Parlamente demokratischer Staaten des politischen Westens von einem Genozid in Xinjiang sprechen, etikettieren Staaten wie Äthiopien, Pakistan oder Kuba die Verbrechen als innere staatliche Angelegenheiten, die den Rest der Welt nichts angingen. Ganz im Sinne Chinas.

Zu groß ist auch in der aktuellen Besetzung des Rates die Koalition all jener, die bereit sind, Peking zu verteidigen. “China igelt sich ein und sieht sich zu keiner Zusammenarbeit in jedweder Form gezwungen. Ich glaube, das ist ein klares Anzeichen dafür, dass das Land sicher ist, dass es nicht zu einer Resolution kommen wird”, sagt ein Vertreter einer teilnehmenden UN-Organisation, der für öffentliche Stellungnahmen nicht autorisiert ist. “Der Menschenrechtsrat erlebt eine tiefere Spaltung. Das ist wie eine bipolare Störung im multilateralen Kontext.”

Chinas Botschafter Chen Xu ist sich der Unterstützung gewiss und gibt sich entsprechend zuversichtlich. “Die Welt der Entwicklungsländer wird sämtliche Initiativen, die gegen China gerichtet sind, abwehren”, prophezeit der Diplomat. Jegliches Bemühen, solche Initiativen zu starten, seien zum Scheitern verurteilt.

Olaf Wientzek von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Genf sieht das Kräfteverhältnis ebenfalls zugunsten Chinas gelagert. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nannte er eine erwartete Stimmenanzahl von 16:14 gegen eine Resolution bei 17 Enthaltungen in dem 47 Staaten starken Gremium. “Je stärker das Mandat ist, desto größer sind die Chancen, dass es abgelehnt wird”, glaubt Wientzek.

Ihr Selbstbewusstsein macht die Volksrepublik auch durch ihre formellen Zugeständnisse in Sachen Zwangsarbeit deutlich. Mit der Ratifizierung der Konventionen 29 und 105 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) bekannte sich Peking kürzlich dazu, Zwangsarbeit als Maßnahme zur politischen Umerziehung oder aus ethnischen und religiösen Gründen abzulehnen. Doch genau diese Vergehen warf ihr ein japanischer Sonderberichterstatter in seinem Bericht an den Menschenrechtsrat vor.

Doch an China perlen die Vorwürfe ab. Der aktuelle Fünf-Jahresplan für die Region Xinjiang macht zudem wenig Hoffnung, dass sich an der willkürlichen Internierung von Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten kurzfristig etwas ändert. Das Papier, das bis 2025 als Referenz für politische und wirtschaftliche Ziele gilt, erwähnt ausdrücklich die “Terrorismusbekämpfung”, die China als Rechtfertigung für sein hartes Vorgehen in Xinjiang nutzt. Etliche staatliche Dokumente und Augenzeugenberichte belegen jedoch, dass Haftstrafen und Zwangsarbeit als Mittel zur Umerziehung Teil einer völlig aus dem Ruder gelaufenen, vermeintlichen Terrorismusbekämpfung sind.

Am Mittwoch veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) neue Zahlen, nach denen mehr als eine halbe Million Menschen seit 2017 durch die chinesische Justiz zu Haftstrafen in Xinjiang verurteilt worden sind. “Diese formellen Strafverfolgungen, bei denen viele Menschen ohne Gerichtsverfahren bestraft wurden, unterscheiden sich von den willkürlichen Inhaftierungen in den außerhalb der Legalität befindlichen Einrichtungen für ‘politische Bildung’”, schreibt die Organisation in ihrem Bericht. Die Zahl der Internierten in den Umerziehungslagern geht in die Millionen, kann aber allenfalls geschätzt werden.

“Die Hoffnung Chinas ist, dass dem Westen mittelfristig der Atem ausgeht und die Koalition gegen Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu bröckeln beginnt”, sagt ein Vertreter der UN-Organisation, der nicht autorisiert ist, öffentlich zu kommentieren. “Deren Einstellung ist es, dass sich die Aufregung schon legen wird, wenn nur genug Zeit verstrichen ist. Deshalb befürchte ich, dass sich in China trotz der Ratifizierung von Konventionen nichts ändern wird.”

Wohl erst Anfang des kommenden Jahres wird eine technische Beratungskommission in die Volksrepublik reisen, um mit den Behörden vor Ort eine gemeinsame Definition von Zwangsarbeit zu ermitteln und eine gesetzliche Umsetzung voranzubringen. Die Kommission führt jedoch keine Untersuchung durch, so wie eine Resolution des Menschenrechtsrates sie nach ziehen würde.

In dieser Gemengelage tritt der Österreicher Volker Türk Mitte Oktober den Posten als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an. Türk hat 30 Jahre Erfahrung im UN-Flüchtlingshilfswerk und gehörte zuletzt zum Beraterstab von UN-Generalsekretär António Guterres. Die Personalie stößt dem Vernehmen nach vielen Mitarbeitern des Hochkommissariats bitter auf. Türk gilt als Karrierist und verlängerter Arm von Guterres, dem seinerseits eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vorgeworfen wird. Auch Türk eilt in Genf der Ruf voraus, er würde einen sanften Umgang mit Peking bevorzugen.

Ein fliegendes Auto und ein giftgrüner Sportwagen mit Flügeltüren stehen vor dem Xpeng-Store in Kopenhagen. Das lockt natürlich Kundschaft an. Zwar gibt es dort weder den HT Aero zu kaufen – der aussieht wie eine überdimensionierte Drohne – noch den futuristischen P7 Wing. Doch der Effekt allein reicht aus. Und natürlich die Lage: Die Verkaufsräume liegen direkt gegenüber dem Vergnügungspark Tivoli. Der zweistöckige Lego-Flagship-Store ist nur ein paar Gehminuten entfernt, genauso wie der Hauptbahnhof.

Während der Ferienzeit kamen daher rund 12.000 Besucher innerhalb eines Monats, um sich die allesamt elektrisch betriebenen Autos anzuschauen – und die erhältliche E-Limousine P7 (ohne Flügeltüren) Probe zu fahren.

Xpeng möchte nah am Kunden sein, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber China.Table erklärt. Der Showroom sieht aus wie ein Wohnzimmer, in dem jemand zwei Autos abgestellt hat: Couch, Kaffeemaschine, Holzvertäfelung. Wer eine Probefahrt machen möchte, muss dort gut 15 Minuten warten.

Genau wie die Elektro-Konkurrenten NIO und BYD treibt Xpeng gerade seine Europapläne voran. Brian Gu, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Elektro-Startups, plant, dass zukünftig die Hälfte aller Autos außerhalb Chinas verkauft werden sollen. Eine Jahreszahl für dieses Ziel kommunizierte er allerdings nicht. Im August hat die Marke in China knapp über 9.500 Fahrzeuge verkauft. Im zweiten Quartal waren es insgesamt über 34.000 Autos – ein Plus von 98 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und im dritten Quartal sollen es zwischen 29.000 und 31.000 Autos werden.

Die Expansionspläne – nicht nur die von Xpeng – sind auch eine Reaktion auf das Strategiepapier “Made in China 2025”. Die Regierung in Peking hat darin festgelegt, dass die zwei führenden chinesischen EV-Hersteller ab dem Jahr 2025 zehn Prozent ihrer Fahrzeuge außerhalb Chinas verkaufen sollen. Für Xpeng bedeutet das aktuell: Norwegen, Schweden, Dänemark und Holland.

Einen Start in Deutschland hat Xpeng dagegen noch nicht offiziell angekündigt. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Denn noch fehlen dem Hersteller schlichtweg die passenden Fahrzeuge, um durchzustarten. Das einzige Auto, das es in Dänemark zu kaufen gibt, ist der oben genannte P7. Dabei handelt es sich um eine sportliche Elektro-Limousine. Das ist jedoch eine Fahrzeugklasse, die seit Jahren wegen des anhaltenden SUV-Booms – auch im Elektro-Segment – Marktanteile verliert. Sie spielt nur wegen der hohen Anteile an Firmenfahrzeugen überhaupt noch eine Rolle.

Eines der Hauptargumente für Xpeng sind die Steuern. Auf luxuriöse Autos mit Verbrennungsmotor fallen in Dänemark bis zu 150 Prozent an – zusätzlich zur Umsatzsteuer wohlgemerkt. Elektroautos sind davon befreit. So ist ein Xpeng P7 in Vollausstattung (rund 56.000 Euro) günstiger als ein leistungstechnisch vergleichbarer Audi A4. Wer jetzt das Elektroauto bestellt, kann im zweiten Quartal 2023 mit der Lieferung rechnen. Genug Zeit, um ein Servicenetzwerk aufzubauen – denn das gibt es aktuell noch gar nicht.

Für eine Revolution auf dem Automarkt sorgt der Xpeng P7 also noch nicht. Diese soll nach Vorstellungen von Xpeng dann demnächst mit dem G9 folgen. Der G9 ist ein SUV der nächsten EV-Generation – mit 800 Volt Bordnetz, das ab rund 71.000 Euro zu haben sein soll. Mit einem der eigenen Supercharger (480 kW) des Startups lässt sich innerhalb von fünf Minuten genug Strom in den Akku schießen, um rund 200 Kilometer fahren zu können.

Innerhalb von nur 24 Stunden nach seiner Präsentation hatte Xpeng in China für das Modell rund 23.000 Vorbestellungen. Das Problem ist, dass es in Europa diese Supercharger noch nicht gibt. Xpeng unterhält lediglich in China ein entsprechendes Netz.

Kürzlich geriet Xpeng etwas unter Druck. Die erwähnten Quartalszahlen ließen den Aktienkurs auf ein Allzeittief abstürzen. Analysten hatten sich schlichtweg mehr erwartet und waren vom Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Denn in China gehört Xpeng zu den heimischen Top-Performern. Und letztlich geht es nicht um Quartalszahlen, sondern um mittel- und langfristige Ziele. Mit Alibaba und Foxconn stehen außerdem milliardenschwere Investoren hinter dem Projekt.

Ob das reicht, bleibt dennoch abzuwarten. Mit Lexus (Toyota) und Infiniti (Nissan) haben schon einmal asiatische Firmen versucht, den europäischen Premiumherstellern Kunden abzuluchsen – mit überschaubarem Erfolg. Lexus kam nie über die Rolle als Nischenhersteller hinaus, und Infiniti hat sich mittlerweile aus dem Markt zurückgezogen. Der Unterschied ist allerdings, dass diese Hersteller nur mehr vom Altbekannten angeboten haben.

Xpeng, Nio und BYD haben hingegen das Alleinstellungsmerkmal qualitativ hochwertiger Elektroautos. In diesem Segment hinken die europäischen Hersteller schlichtweg hinterher. Xpeng hat noch dazu den Vorteil, alles selbst entwickelt zu haben. Die Technik hinter dem autonomen Fahren, die künstliche Intelligenz und die Infrastruktur drumherum (App-Store) gehören allesamt der Marke selbst. Und somit auch die Margen, die sich in diesen Bereichen verbergen. Es ist ein vorteilhafter Ansatz, bei dem sich europäische Hersteller bisher schwertun – wie das Beispiel Cariad von Volkswagen zeigt.

Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Xi Jinping wieder im Ausland. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Kasachstan ist Chinas Staatschef am Abend Ortszeit in Usbekistan gelandet. Dort beginnt am heutigen Donnerstag das Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation, zu dem auch Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet wird. Am Donnerstag sind bilaterale Treffen vorgesehen – also wohl auch die mit Spannung erwartete Begegnung von Xi und Putin.

Xi Jinping ist damit zurück auf der Weltbühne – und das in einer Region, die ihm beim angestrebten Aufbau einer neuen, nicht westlich geprägten multipolaren Weltordnung unterstützen könnte. Seine Reise in die beiden Staaten ist daher auch von großer symbolischer und geopolitischer Bedeutung.

Am Mittwochnachmittag Ortszeit war Xis Maschine auf dem Flughafen der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan gelandet.Xi und sein Amtskollege Kassym-Jomart Tokajew unterzeichneten eine Reihe von Abkommen, bei denen es sich nach Vorab-Angaben der kasachischen Botschaft in Peking um ein Konzept für die Entwicklung der Beziehungen in den nächsten 30 Jahren handelte, sowie ein Abkommen über die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel. Auch besprachen Xi und Tokajew laut dem kasachischen Außenministerium die Energiemärkte und die weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen. Auf der Pressekonferenz der beiden folgten wohlwollende Statements über die Zusammenarbeit. ck

Die USA erwägen Insidern zufolge ein Sanktionspaket, das China von einer Invasion in Taiwan abhalten soll. Die EU stehe unter diplomatischem Druck aus Taipeh, dasselbe zu tun, sagten mit den Diskussionen vertraute Personen laut Reuters. In beiden Fällen gehe es um Sanktionen, die über bisherige Maßnahmen zur Einschränkung des Handels mit China sowie Investitionen in sensible Technologien hinausgehen würden. Die Diskussionen in Washington sowie Taipehs Lobbyarbeit bei EU-Gesandten befänden sich allerdings in einem frühen Stadium, berichtet die Nachrichtenagentur.

Anfang August hatte China mit einem groß angelegten Militärmanöver auf den Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan reagiert. Die USA ließen im Gegenzug zwei Kreuzer die Meerenge vor der Insel passieren. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Insel wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

China ist einer der wichtigsten Handelspartner der USA und der EU. Die Verknüpfungen des Westens mit der Volksrepublik sind weitaus tiefer als mit dem wegen der Ukraine-Invasion hart sanktionierten Russland. Es bestehen vielfältige Abhängigkeiten, die in beide Richtungen wirken. Dass die USA und die EU mit angedrohten Sanktionen das Risiko eingehen, ihre Beziehungen zu China weiter zu verschlechtern, ist eher unwahrscheinlich. Doch andererseits wäre es überraschend, wenn die USA sich nicht auf alle Eventualitäten – und damit auch auf eine Invasion Taiwans – vorbereiten würden. nib/rtr

Am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre wichtige Grundsatzrede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Die Abhängigkeiten und Beziehungen zu China kamen dabei an mehreren Stellen vor. Die wichtigsten Punkte:

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, nimmt China und andere große Gläubiger für die wachsenden Schuldenprobleme von Schwellenländern und Ländern mit niedrigem Einkommen in die Pflicht. “Meine Botschaft an die großen Gläubiger, an China und den privaten Sektor lautet: Je größer Ihr Anteil ist, desto größer ist auch Ihre Verantwortung”, sagte Georgiewa am Dienstag auf einer Veranstaltung des Centers for Global Development. Ein Viertel der Schwellenländer und 60 Prozent der einkommensschwachen Länder stünden kurz vor einem Schuldenproblem oder befinden sich bereits in einem. “Es liegt in Eurem Interesse als Gläubiger zu verhindern, dass das Problem explodiert”.

Erst kürzlich hatte die Financial Times berichtet, dass China geheime “Notfallkredite” an Schwellen- und Entwicklungsländer vergeben hat, die sich in Finanznöten befinden. Seit dem Jahr 2017 sollen demnach 32 Milliarden US-Dollar an Sri Lanka, Argentinien und Pakistan geflossen sein. Auch Kenia, Angola, Laos, Belarus, die Ukraine und andere sollen Gelder erhalten haben. Diese Notfallkredite seien gewährt worden, ohne sich mit anderen Gläubigern abzusprechen und einen Umstrukturierungsprozess in Gang zu setzen, kritisiert Bradley Parks, Geschäftsführer der Organisation AidData.

Solche Notfallkredite tragen dazu bei, Zahlungsausfälle zu verhindern. Auf diese Weise können die betroffenen Länder etwa Kredite, die im Rahmen der Neuen Seidenstraße gewährt wurden, zurückzahlen. Damit wird das Schulden-Problem aber lediglich in die Zukunft verlagert. China wiederum sichert sich über diese Kredite politischen Einfluss. Entgegen der landläufigen Meinung stürzt die Volksrepublik die Nehmerländer jedoch nicht absichtlich in eine Schuldenfalle, um sich Infrastrukturprojekte wie Häfen zu sichern.

Die Mahnung Georgiewas zeigt auch die wichtige Rolle privater Gläubiger. China ist zwar der größte staatliche Geldgeber in vielen Ländern. Private Gläubiger, wie internationale Banken, Pensionsfonds und andere Investoren, halten jedoch einen großen Teil der Anleihen von Entwicklungs- und Schwellenländern. nib/rtr

Die erst kürzlich abgeebbten Hitzewellen und die anhaltende Dürre haben die Aluminium-Produktion in Yunnan eingeschränkt. Die Behörden der südwestchinesischen Provinz haben die Industrie aufgefordert, ihre Produktion um zehn Prozent zu drosseln. Es fehlt schlicht an Strom aus Wasserkraft. Laut Bloomberg wird das Ende der Drosselung davon abhängen, wann es in der Provinz wieder genug regnet und sich die Stauseen hinter den Wasserkraftwerken wieder aufgefüllt haben.

Yunnan ist für 13 Prozent der chinesischen Aluminium-Produktion verantwortlich. Die Provinz hatte viele Aluminium-Produzenten angelockt, da der Strom dort besonders günstig ist.

Der lokale Strommangel wird durch den allmählich wachsenden innerchinesischen Stromhandel verschärft. Provinzen wie Yunnan und Sichuan, die reich an Wasserkraft sind, senden einen großen Teil des Stroms an Provinzen und Städte im Süden Chinas, obwohl die Industrieproduktion in beiden Provinzen den letzten Jahren stark zugenommen hat und diesen Strom inzwischen auch selbst gern nutzen würde.

Die Stromengpässe in Yunnan könnten bis zum Ende der Trockenzeit im April 2023 andauern, gibt Bloomberg eine Analyse von Mysteel wieder. Auch Analysten von S&P Global Commodity Insights warnen vor anhaltenden Stromengpässen in Yunnan. Ob es deshalb zu Engpässen bei der Aluminium-Versorgung kommen wird, ist jedoch unklar. Aufgrund der Immobilienkrise in der Volksrepublik stockt derzeit die heimische Nachfrage nach Aluminium. Analysten haben für das dritte Quartal einen Nachfrage-Anstieg vorhergesagt, erwarten Richtung Jahresende aber schon wieder eine Abschwächung. nib

Auf Youtube mit kreativen DIY-Videos, im deutschen Fernsehen auf großer Bühne und im Ohr überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielseitigkeit zeichnet Hang-Shuen Lee aus. Die gebürtige Hongkongerin ist freie Journalistin. Abwechselnd mit Steffen Wurzel moderiert sie den ARD-Podcast “Welt.Macht.China” und fragt sich, was China zur Weltmacht und wiederum die Welt mit China macht.

Lee schätzt den Austausch mit ehemaligen und aktuellen China-Korrespondenten im Podcast. Sie hat durch deren “ungeheuren Wissensschatz” sehr viel mehr über ihr Geburtsland gelernt, sagt sie. Seit Beginn des Podcasts ist Lee Feuer und Flamme für das Projekt. Startschuss war im Mai. Ihre Motivation ist klar: “In Deutschland wird sehr viel über China berichtet, aber es bleibt eher oberflächlich. Aber man will wissen, warum die Chinesen manchmal so anders ticken.” Lee fragt sich beispielsweise, warum die Deutschen teilweise Bargeld “immer noch so lieben”, während in China überall mit QR-Codes bezahlt werden kann. Pauschalisieren will sie auf keinen Fall, sondern vielmehr durch hintergründige Berichterstattung versuchen, Unterschiede zu erklären.

Die 32-Jährige identifiziert sich selbst als Hongkongerin. “Das Bildungssystem ist anders, die Währung, die Sprache, die Kultur und eine physische Grenze gibt es tatsächlich auch”, sagt sie über die Hongkonger Sonderverwaltungszone. Heute nennt sie Münster ihr Zuhause. Einmal im Monat reist Lee in die deutsche Hauptstadt, im Auftrag der Deutschen Welle (DW), für tagesaktuelle Schichten im Newsroom.

Rückblickend stellt sich heraus, dass ihre Deutschland-Reise 2011 als Austauschstudentin an der Universität Witten/Herdecke der unverhoffte Beginn eines neuen Lebens ist. 2013 kehrt sie dann zurück, mit Bachelor-Abschluss in der Tasche.

Mit besonders geschärftem Insider-Blick auf die Geschehnisse vor Ort berichtet Lee zu Beginn ihrer Journalistinnen-Karriere für die Bonner China-Redaktion der DW. Als es 2015 dort mit einem Volontariats-Platz klappt, weiß sie: Das ist “die Chance”. Ihr Studium in Düsseldorf bricht sie ab, nach einem Semester. Bis heute bereut sie diesen Schritt keineswegs, wenngleich sie sich ihn nicht leicht gemacht hat. “Ich wollte andere Bereiche kennenlernen, beim Radio oder Fernsehen”, erinnert sie sich.

Eines ihrer größten Hobbys: das Basteln. Früher eine eigene Rubrik der DW auf Youtube. Im Netz sind noch immer Videos davon zu finden, wie sie zum Beispiel eine Lampe aus Drahtseil formt. 2017 steht Hang-Shuen Lee auf großer Bühne, tritt bei der Gesangs-Castingshow “The Voice of Germany” an. Singen ist eine weitere Leidenschaft der Journalistin.

Als wäre das der Hobbys nicht genug, lernt Lee leidenschaftlich gern Sprachen. Besonders an stressigen Tagen findet sie darin die nötige Balance: “Ich kann darin eintauchen und alles andere vergessen. Das beruhigt meine Seele.” Sprachen zu beherrschen, war für sie immer ein Türöffner. Zu anderen Kulturen.

Was sie im Job am meisten motiviert, ist es, Wissen weiterzugeben. Vor allem ist es ihr ein persönliches Anliegen in Verbindung zu bleiben, mit den Menschen in China. “Es muss nicht immer alles politisch sein, aber der Kulturaustausch ist wichtig”, fasst sie zusammen. Der sei schwieriger geworden, vor allem im letzten Jahrzehnt. Die politische Stimmung habe sich verändert – zum Beispiel durch die Massenproteste gegen die Peking-nahe Regierung in Hongkong, beginnend im Sommer 2019. “Man hört sich nicht mehr zu. Und das ist bei China und Taiwan jetzt ähnlich”, stellt sie fest. Julia Klann

Igor Morgulov, bisher russischer Vize-Außenminister, wird neuer Botschafter Russlands in China. Die Ernennung des ranghohen Diplomaten signalisiere, “dass sehr schätzt und dass sich Russland inmitten der Sanktionen des Westens nach Osten kehrt”, kommentierte die Global Times. Morgulev hat bereits China-Erfahrung und spricht fließend Mandarin.

Ren Huichuan, auch Alex Ren, bisher hochrangiger Berater des Internetriesen Tencent, wird Interim-Geschäftsführer des Versicherers Samsung Property & Casualty Insurance Co. (China) Ltd. Rens Ernennung folgt auf den Rücktritt des vorherigen Generaldirektors Kil Kyung Sub. Vor seinem Wechsel zu Tencent 2002 war Ren viele Jahre Manager bei dem chinesischen Versicherungskonzern Ping An.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Das Ringen um Halbleiter nimmt kein Ende – doch auf der Semicom in Taipeh, der größten Chip-Messe der Welt, ging es dann doch gesittet zu. Die Messe findet noch bis zum 16. September statt. Insgesamt werden 50.000 Gäste erwartet. 700 Aussteller zeigen neue Produkte und Technik-Trends.