Anfang November will Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking reisen und Xi Jinping treffen. Es wäre das erste bilaterale, reale Gespräch eines europäischen Politikers in China mit dem Präsidenten seit Beginn der Pandemie. Die Erwartungen an den Besuch sind dementsprechend hoch, zumal Deutschland derzeit an seiner China-Strategie arbeitet. So gesehen ist das Timing der Scholz-Reise nicht optimal, schreibt Amelie Richter. Nach dem Parteitag befindet sich Xi Jinping auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ein Besuch des Bundeskanzlers wirkt da wie eine Ehrung für den starken Mann.

Die Visite gilt dennoch als Eisbrecher. “Der Scholz-Besuch vor dem G20-Treffen zeigt, dass die Welt wieder nach China kommt“, sagt EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke. Die große Frage ist nun, welche Themen Scholz vor Ort auf den Tisch legen wird. Die China-Strategie kann darauf jedoch noch keine Antwort geben. Ihre Fertigstellung wird zwischen den Koalitionspartnern wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Analysten des kanadischen Plattform Techinsights überraschten die Welt mit der Neuigkeit, einen 7-Nanometer-Chip aus chinesischer Herstellung entdeckt zu haben: ein Durchbruch in der Halbleitertechnik. Zuvor hatte man angenommen, dass die chinesische Industrie unter Führung des Staatsunternehmens SMIC zur Fertigung solch fein aufgebauter Halbleiter noch nicht in der Lage sei, berichtet Frank Sieren.

Auch wenn der Chip eine Kopie eines taiwanischen Produkts ist, zeigt er: SMIC bleibt trotz US-Sanktionen technisch am Ball. Doch die restriktive Handelspolitik der Amerikaner ist derzeit nicht die einzige Schwierigkeit. Weltweit bricht die Nachfrage ein. Auch SMIC könnte von Stornierungen und einer sinkenden Auslastung betroffen sein. Experten befürchten sogar einen 50-prozentigen Einbruch des Wachstums beim chinesischen Chip-Hoffnungsträger. Auf der Positivseite ist der Chip-Mangel für viele Branchen damit erst einmal vorbei.

Nach etwas mehr als drei Jahren Corona-Pause reist ein deutsches Regierungsoberhaupt wieder nach China. Auf der Stippvisite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang November in Peking liegen durchaus Erwartungen, scheint es doch wie der offizielle Startschuss für eine Wiederaufnahme der persönlichen Diplomatie zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik – und damit eigentlich auch für eine Chance der Neukalibrierung der Beziehungen.

Große Änderungen im Auftreten gegenüber China wird es beim ersten Scholz-Besuch aber wahrscheinlich nicht geben. Die Reisedauer ist zu kurz, das Timing nach dem Parteitag schwierig. Und das größte Problem: Weder Berlin noch Brüssel treten derzeit mit einer gemeinsamen Stimme auf.

Beim Maschinenbaugipfel des Branchenverbands VDMA sprach sich der Bundeskanzler am Dienstag denn autch deutlich gegen eine Entkopplung von der Volksrepublik aus: “Die Globalisierung war ein Erfolg, sie hat Wohlstand für viele Länder ermöglicht. Wir müssen sie verteidigen. Decoupling ist die falsche Antwort”, so Scholz. Eine Politikwende, wie sie die Koalitionspartner zum Teil fordern, klingt anders.

Die richtige Antwort sei Diversifizierung, so Scholz. “Wir müssen uns nicht abkoppeln von einigen Ländern, ich sage ausdrücklich auch Geschäfte mit China weiter machen, aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch mit der übrigen Welt Handel treiben. Das übrige Asien in den Blick nehmen, Afrika in den Blick nehmen, den Süden Amerikas.” EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis plädierte am Dienstag ebenfalls gegen den Rückzug europäischer Firmen vom chinesischen Markt. “Eine Abkopplung von China ist für unsere Unternehmen keine Option: China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt und ein wichtiger Lieferant für bezahlbare Vorprodukte.”

Ähnliche Töne kommen auch aus dem Auswärtigen Amt, wo derzeit die erste China-Strategie der Bundesregierung entsteht. “Wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren heißt nicht, dass wir uns komplett von China entkoppeln wollen“, erklärt Petra Sigmund, Leiterin der Asienabteilung, laut Handelsblatt. “Es geht um Risikomanagement, nicht um Entkopplung.” Sigmund betont demnach, dass Deutschland weiter mit China zusammenarbeiten wolle. “Aber wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass es kein einfaches ‘Weiter so’ geben wird.” So weit, so einig.

Bei anderen Themen, beispielsweise dem Umgang mit Taiwan, driften innerhalb der Ampelregierung allerdings die Vorstellungen auseinander: Während Grüne und FDP rhetorisch gegen China aufrüsten, blockiert das Kanzleramt einen nennenswerten Kurswechsel. Wie sich das in der China-Strategie widerspiegeln wird, ist offen. Das Papier wird frühestens für das Frühjahr 2023 erwartet. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag stellte dazu am Dienstag eine kleine Anfrage, um über den aktuellen Stand informiert zu werden.

Die vorerst letzte deutsche Delegation war im September 2019 mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Wuhan zu Gast. Während der Pandemie gab es aus der EU keine alleinstehenden bilateralen Treffen in China. Polens Präsident Andrzej Duda reiste im Februar dieses Jahres als einziger EU-Staats- oder Regierungschef zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele an. Aus Europa waren neben Duda noch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und der Großherzog von Luxemburg, Henri, angereist. Der EU-China-Gipfel per Videokonferenz im April verlief ergebnislos. Persönliche Reisen von ranghohen Brüsseler Vertretern in die Volksrepublik seien vorerst nicht vorgesehen, heißt es aus EU-Kreisen.

Denn auch in Brüssel scheiden sich an der China-Strategie des Blocks derzeit die Geister. Während sich Wirtschaftskommissar Dombrovskis gegen Decoupling ausspricht, hält EU-Außenpolitikchef Josep Borrell eine für EU-Verhältnisse geradezu flammende und ungewöhnlich direkte Rede über eine Welt, in der von einer Zusammenarbeit mit China nichts mehr zu erwarten sei. Die EU habe sich zu sehr auf billige Energie aus Russland und den riesigen Markt in der Volksrepublik verlassen, so der Spanier.

“Die Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber die Tatsache, dass Russland und China nicht mehr diejenigen sind, die sie für unsere wirtschaftliche Entwicklung waren, wird eine starke Umstrukturierung unserer Wirtschaft erfordern“, sagte Borrell vor den versammelten EU-Botschaftern am Montag. “Sie – China und Russland – haben unseren Wohlstand begründet. Das ist eine Welt, die es nicht mehr gibt.” Borrell warnte zudem vor einem generellen Trend zu Autokratien in der Welt. Europa könne sich dabei auch nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen.

Ob sich die bemerkenswerte Rede Borrells auch in der Praxis niederschlagen wird, zeigt sich in der kommenden Woche: Die EU-Außenminister werden sich am kommenden Montag treffen, auf der Agenda steht dabei auch China – passend zum Start des Parteitags am Sonntag in Peking. Erwartet wird, dass die Minister auch einen Blick auf die China-Strategie der EU werfen. Am Donnerstag und Freitag werden dann die EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen “Asien” auf der Tagesordnung stehen haben. Für eine tiefergehende Debatte zu China habe die Vorbereitungszeit gefehlt, hieß es in EU-Kreisen.

Dass Scholz alleine Peking besuche und nicht gemeinsam mit EU-Vertretern und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, um mehr Schulterschluss zu zeigen, sei generell keine gute Entscheidung gewesen, meint Alicia García-Herrero, China-Expertin bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel im Gespräch mit China.Table. Der Auftritt und das Timing für den Besuch seien nicht ausgegoren – direkt nach dem Parteitag wirke Scholz’ Besuch wie eine Hofierung Xi Jinpings. “Natürlich wird er ihn zur Bestätigung im Amt beglückwünschen müssen”, sagt García-Herrero. “Warum hat er ihn nicht einfach am Rande des G20-Gipfels in Bali getroffen, wie zum Beispiel US-Präsident Biden es macht?”

Inhaltlich hat die Analystin keine großen Erwartungen an das bilaterale Treffen. Scholz reist voraussichtlich ohne größere Delegation. “Die Frage ist, was Scholz dort auf den Tisch legen wird. Wird er warnen, dass China die europäischen Unternehmen verliert?” Das setze jedoch voraus, dass Scholz nach Peking eingeladen wurde, um “zu sprechen und nicht nur zuzuhören”, so García-Herrero. Der Bundeskanzler werde auf einen chinesischen Präsidenten treffen, der derzeit eigentlich niemandem zuhören müsse. Nach dem Parteitag werde sich Xi auf dem Gipfel der Macht befinden.

Die Einladung an Scholz für November hatte Xi Medienberichten zufolge bereits im Juli ausgesprochen. Die Reaktionen darauf waren eher verhalten, da Xi theoretisch erst im Oktober im Amt bestätigt werden sollte. Peking habe den Besuch unbedingt gewollt, sagt EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke. So sollte gezeigt werden, dass China wieder mitspiele “im Konzert der Großen”. “Der Scholz-Besuch vor dem G20-Treffen zeigt, dass die Welt wieder nach China kommt”, so Wuttke. Er verweist auch auf die persönlichen Kosten, die die Vertreter Chinas für die Ein-Tages-Stippvisite des Bundeskanzlers zahlen: “Was man natürlich nicht erwähnt ist, dass man damit chinesischen Würdenträgern eine siebentägige Quarantäne aufbürdet.” Mitarbeit: Till Hoppe

Das Halbleitergeschäft ist seit seinen Anfängen heftigen Konjunkturzyklen unterworfen. Nach vielen Monaten, in denen die Nachfrage die Kapazität überschritten hat, könnte sich die Lage auch nun wieder drehen. Erste Fachmedien berichten davon, dass der Chipmangel vorbei sei. Was für Industrie und Verbraucher nach der ersehnten Entspannung klingt, ist für die Hersteller jedoch in dieser Plötzlichkeit nicht willkommen. Denn auf den Boom folgt jetzt die Rezession.

In China steht hier der vom Staat unterstützte Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International (SMIC) im Mittelpunkt des Geschehens. Er berichtet von Stornierungen von Aufträgen und sinkende Auslastung. Vor allem die Elektronikbranche sitzt in Zeiten der Inflation plötzlich auf vollen Lagern und fährt die Produktion und damit die Halbleiterbestellungen zurück. SMIC-Chef Zhao Haijun spricht gegenüber der Wirtschaftszeitung Nikkei von einer “massiven Korrektur” vor allem bei Smartphones und Unterhaltungselektronik wie Fernsehern.

SMIC ist im internationalen Vergleich besonders betroffen. Der chinesische Markt macht 70 Prozent der Einnahmen des Staatsbetriebs aus. Die Pandemiesituation beeinflusse den Geschäftsverlauf ganz erheblich, so Zhao. Dazu kommen US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie, die einen Aufstieg in die Spitzenklasse verhindern sollen (China.Table berichtete).

Dabei befindet sich gerade SMIC technologisch auf der Überholspur. Das Unternehmen kann seit dem vergangenen Jahr Chips mit einer Strukturbreite von sieben Nanometern (nm) herstellen (China.Table berichtete). Dabei handelt es sich um einen echten Durchbruch – und das trotz der US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie.

Die 7-Nanometer-Chips aus chinesischer Herstellung sind allerdings noch kein Ersatz für die High-End-Produkte des taiwanischen Marktführers TSMC. Das hat mehrere Gründe:

Dennoch hangeln sich aufholende Hersteller genau an solchen Nachahm-Erfolgen wie dem 7-Nanometer-Chip entlang nach oben. Einen “großen Meilenstein” nennt folgerichtig der IT-Branchendienst Heise die Entwicklung. Und auch das Onlinemagazin Computer Base analysiert: “Obwohl Taiwans TSMCs und Samsungs Prozesse nicht nur in 7-nm mittlerweile viel weiter fortgeschritten sind, kann der Erfolg von SMIC nicht kleingeredet werden.”

SMIC hat in zwei Jahren geschafft, was beim südkoreanischen Hersteller Samsung fünf Jahre in Anspruch genommen hat, betont Techinsights. Intel war an dem Techniksprung vor zwei Jahren sogar eine ganze Weile gescheitert.

SMIC hat also alles richtig gemacht – und fährt dennoch jetzt in schwieriges Fahrfasser. Gegenüber der Nikkei nennt Firmenchef Zhao die weltweite Inflation als weiteren Faktor neben geopolitischem Streit und der Pandemie. Nachdem die Leute sich während der Lockdowns mit PCs und Spielkonsolen versorgt haben, halten sie nun das Geld zusammen.

Die erneut verschärften US-Sanktionen könnten zudem erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben. Am Dienstag sind Halbleiter-Aktien weltweit stark gefallen. In den Sog gerieten auch die US-Firmen, die nun ihre chinesischen Geschäftspartner nicht mehr mit hochwertiger Ausrüstung beliefern dürfen. Analysten von Bloomberg Intelligence befürchten einen 50-prozentigen Einbruch des Wachstums bei SMIC. Das chinesische Außenministerium kritisierte die Maßnahmen als “unfair” und beklagte “einen Schlag gegen die globalen Lieferketten und die weltweite Erholung der Wirtschaft”.

Auch die Autoindustrie könnte noch eine Weile leiden, selbst wenn für die Chipversorgung für andere Branchen schon wieder in Gang kommt (China.Table berichtete). In Autos kommen vor allem simplere Modelle mit mehr als 28 Nanometern Strukturbreite zum Einsatz. In diese Technik wird jedoch laut Porsche Consulting kaum noch investiert. Die Knappheit könnte hier also noch anhalten. Je höherwertiger die Autoelektronik, desto besser aber künftig die Versorgung – ein Vorteil für Hersteller besonders smarter Wagen.

China wird derweil weiter in besonders fortschrittliche Chiptechnik investieren, genauso wie übrigens die EU, die ebenfalls Fabriken für besonders kleine Strukturbreiten ansiedelt. SMIC kann die hohen Investitionen trotz der Konjunkturschwankungen gut tragen, denn finanziell handelt es sich um eine Erfolgsstory: Das Unternehmen verzeichnete 2021 eine Umsatzsteigerung um 61 Prozent. Auch während des von Lockdowns geprägten 2. Quartal diesen Jahres gelang es SMIC, die Gewinne um über 80 Prozent im Vergleich zu Vorjahr auf gut 750 Millionen Euro zu steigern.

Ein Teil der Einnahmen soll in neue Halbleiterfabriken für insgesamt fünf Milliarden US-Dollar fließen. Das sind Investitionen, von denen die US-amerikanische Industrie nunmehr nichts abbekommt. Allein das kalifornische Unternehmen Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen, erwartet für 2022 aufgrund der zuletzt verhängten Exportbeschränkungen Umsatzeinbußen von 400 Millionen US-Dollar.

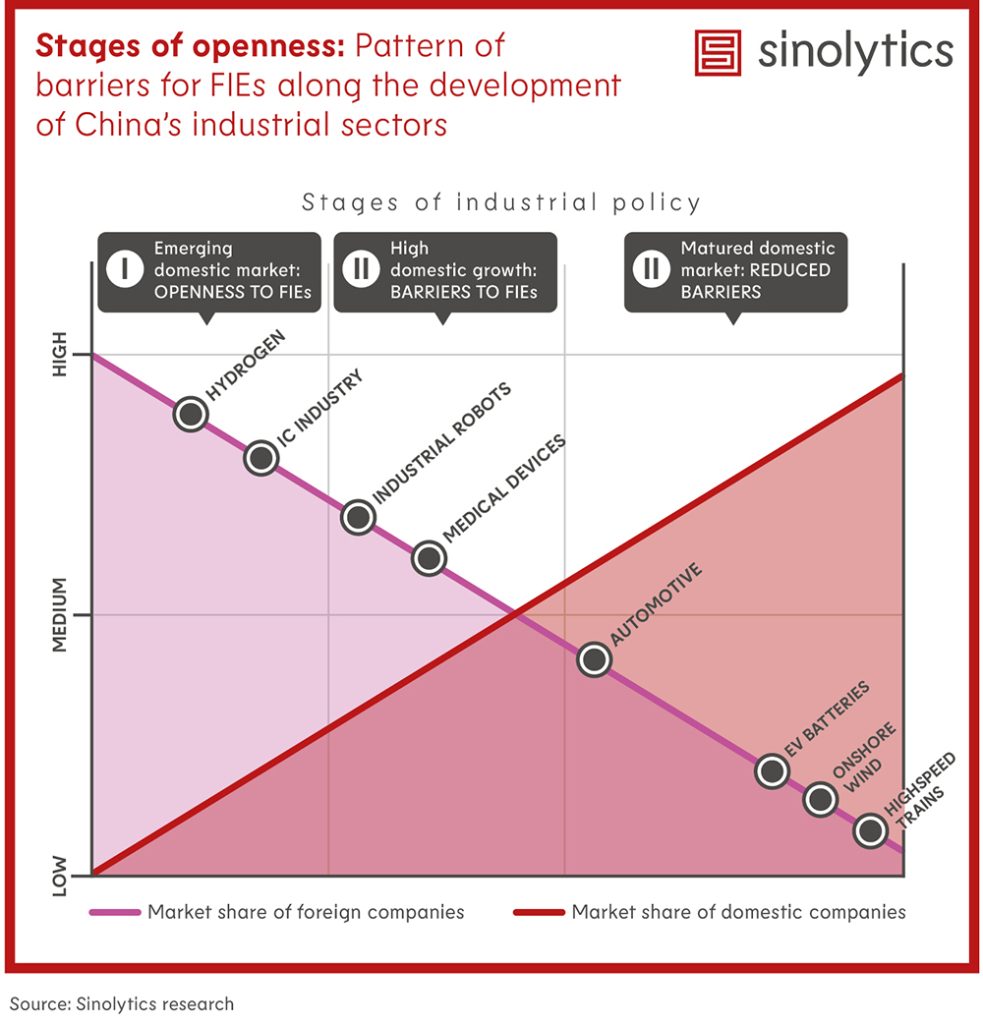

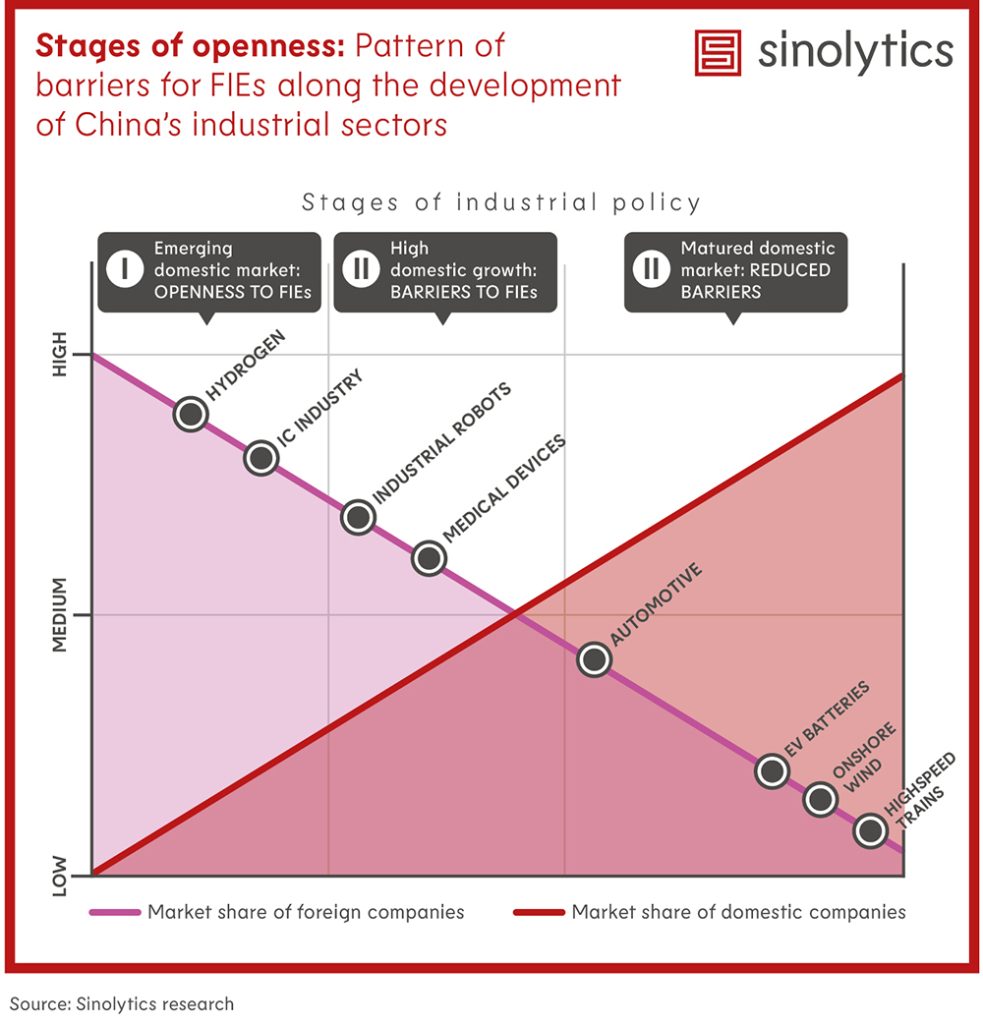

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Um die Wasserversorgung zu sichern, hat Shanghai Notfallmaßnahmen ergriffen. Nach einer Verunreinigung zweier großer Stauseen durch Salzwasser musste die Wasserversorgung der 25 Millionen Einwohner der Küstenstadt vorübergehend eingestellt werden. Qingcaosha, der größte Stausee der Stadt, versorgt rund 13 Millionen Einwohner in elf der 16 Bezirke mit Wasser. Chenhang ist die Trinkwasserquelle für fünf Bezirke, in denen mehr als sieben Millionen Menschen leben.

Angesichts der Wasserknappheit handeln die Behörden nun. Laut städtischer Wasserbehörde haben die Reservoirs begonnen, frisches Wasser zu speichern, um sich auf die nächste Flut vorzubereiten, mit der Salzwasser ins Binnenland gespült werden könnte. In der Zwischenzeit wird Wasser aus anderen Regionen nach Shanghai geleitet, um die normale Wasserversorgung der Stadt zu gewährleisten.

Die Salzwasserflut wurde durch Taifune Anfang September verursacht. Gezeiten, Wind und Wellen drückten Meerwasser in den Jangtse. Salzfluten sind in Shanghai keine Seltenheit. Da die Stadt in der Nähe der Mündung des Jangtse liegt, tritt dieses Phänomen häufig auf.

Bereits im August wurde Shanghai von einer Salzflut heimgesucht, als die Rekord-Dürre den Pegel des Jangtse hat fallen lassen. Die Strömung reichte nicht mehr aus, einen ausreichenden Druck gegen das Meerwasser aufzubauen. Es strömte daher flussaufwärts, heißt es in einer Erklärung der Wasserbehörde. China hat deutlich weniger als den Weltdurchschnitt an Wasser zur Verfügung (China.Table berichtete). Rund sieben Prozent der globalen Süßwasser-Vorkommen müssen rund 20 Prozent der Weltbevölkerung speisen. mw

Der zuletzt boomende chinesische Automarkt hat im September an Schwung verloren. Der Absatz von Pkw, Bussen und Lkw auf dem größten Automarkt der Welt stieg nach Daten des Herstellerverbandes CAAM im vergangenen Monat um 25,7 Prozent auf 2,61 Millionen Fahrzeuge – langsamer als in den vorangegangenen Monaten. Staatliche Anreize für Elektroautos hatten das Wachstum der Vormonate beflügelt, nun sehen Beobachter Anzeichen einer sich abschwächenden Nachfrage (China.Table berichtete). Strenge Covid-Maßnahmen in Shanghai und anderen Städten hatten die Verkäufe schon in der ersten Jahreshälfte beeinträchtigt.

Die Verkaufszahlen von Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeugen schnellten im September dagegen um knapp 94 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat in die Höhe. Der Elektrofahrzeughersteller Tesla hatte etwa im September einen Verkaufsrekord in China aufgestellt (China.Table berichtete).

Der Erholungstrend liegt allerdings unter der Erwartung des Pkw-Verbands CPCA. Chinas Automarkt und die Performance ausländischer Automarken seien relativ schwach, sagte CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu. “Die strengen Corona-Beschränkungen in vielen Städten haben die Menschen davon abgehalten, Automessen und Werbeveranstaltungen zu besuchen, was die Verkäufe beeinträchtigt hat”, fügte er hinzu. Chinesische Autohersteller versuchen deshalb verstärkt, ihre E-Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, insbesondere in Südostasien und Europa. BYD und Nio kündigten in den vergangenen Wochen Pläne an, weitere Modelle auf den europäischen Markt zu bringen (China.Table berichtete).

Die Anzeichen einer schwächeren Nachfrage würden den Wettbewerb verschärfen und zu Preisnachlässen für Autos einschließlich Elektro-Fahrzeugen führen, sagte Analyst Shi Ji von der China Merchants Bank. Dies gelte insbesondere angesichts der seit Juli anhaltenden hohen branchenweiten Lagerbestände. mw/rtr

Der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ hat vor den Gefahren eines zunehmenden Einflusses der Volksrepublik China gewarnt. Während die Kommunistische Partei die wirtschaftliche Stärke ihres Landes aufgebaut habe, seien gleichzeitig drakonische Sicherheitsgesetze und eine Überwachungskultur eingeführt worden, sagte Jeremy Fleming. Außerdem träten die Chinesen militärisch aggressiver auf.

Um seinen Einfluss auszubauen, nutze China unter anderem digitale Währungen, Satellitensysteme und technologische Produkte. Durch Exporte breiteten sich diese in aller Welt aus. Dabei hätten solche chinesischen Technologien “versteckte Kosten”, warnte Fleming. Er rief die heimische Wissenschaft und den Technologie-Sektor auf, sich unabhängiger von China zu machen und alternative, wettbewerbsfähige Angebote zu schaffen.

Einem Medienbericht zufolge plant die britische Regierung für Mittwoch die offizielle Neueinstufung Chinas als “Bedrohung” für das Vereinigte Königreich. Premierministerin Liz Truss werde eine neue strategischen Einschätzung vorlegen, in der “britischen Feinde” aufgelistet seien, berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun. Bisher hatte London China als “systemischen Wettbewerber” eingestuft. mw/ari

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zum 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China zur Wachsamkeit aufgerufen. “Die deutsch-chinesischen Beziehungen müssen immer wieder kritisch hinterfragt werden, gerade mit Blick auf die Forschungskooperation“, sagte die FDP-Politikerin. China sei immer mehr vom strategischen Partner zum harten Wettbewerber und systemischen Rivalen für Deutschland und die EU geworden, fügte sie hinzu.

Bei globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel sieht die Ministerin Peking als Partner, den man aktiv in die Pflicht nehmen müsse. In sensiblen Bereichen sprach sie sich dafür aus, klare Grenzen zu ziehen. Stark-Watzinger nannte hier Künstliche Intelligenz, “die China zur Überwachung seiner Bürger missbraucht” oder Kooperationen mit “Dual-Use-Risiken” – also etwa gemeinsame Forschung, deren Ergebnisse auch für unerwünschte Ziele eingesetzt werden könnte. “Deshalb sagen wir gegenüber China Themen und Kooperationen ab, vor allem bei Schlüsseltechnologien, die wir für nicht vertretbar halten.”

Im Sommer hatte das Bundesforschungsministerium angekündigt, dass es Forschungskooperationen mit China “kritisch prüfen” werde (China.Table berichtete). Hintergrund der Prüfungen waren die erneuten Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Mit Blick auf die Konfuzius-Institute sagte Stark-Watzinger, jede direkte und indirekte politische Einflussnahme Chinas auf unsere Lehre und Wissenschaft lehne sie ab. “Hier sind die Hochschulen gefragt, ob sie von Peking mitfinanzierte und politisch ausgerichtete Institute dulden.” mw

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen zwei Staaten ist ein historisch bedeutsames Ereignis. Runde Jahrestage werden feierlich und ritualisiert – also entlang diplomatischer Gepflogenheiten – begangen. Man versucht Misstöne zu vermeiden, lobt nach Möglichkeit das derzeitige Verhältnis und erzählt sich gegenseitig eine zurechtgerückte Geschichte der bisherigen Beziehungen.

Für all das gibt es gute Gründe. Die Abwesenheit diplomatischer Beziehungen wird gemeinhin als ungünstiger, potentiell gar gefährlicher Zustand gewertet, der Abbruch von Beziehungen als Eskalation und ultima ratio verstanden.

In diesem Jahr begehen Deutschland und China den 50. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen. Wie es liberalen Demokratien eigen ist, bietet ein solcher Anlass auch für zahlreiche Akteure der Zivilgesellschaft, der Medien, der Universitäten und der Wirtschaft eine Gelegenheit, sich zu äußern. Je nach Interessen und Agenden verhalten sich auch diese Akteure eher “diplomatisch”, oder dann in bewusster Abgrenzung dezidiert kritisch.

Die Tatsache, dass die Volksrepublik China keine liberale Demokratie, sondern gemäß Verfassung “ein sozialistischer Staat unter der demokratischen Diktatur des Volkes” ist und im Land eine weiterhin weitgehend leninistisch organisierte Kommunistische Partei mit entsprechenden Ressourcen für politische Aktivitäten im Ausland herrscht, verkompliziert die Angelegenheit erheblich.

Die weltpolitische Lage und die Spannungen mit der Volksrepublik China wegen deren Umgang mit Hongkong, mit tibetischen, uigurischen oder anderen Minderheiten, mit Dissidenten, Menschenrechtsanwälten oder Journalisten, aber auch das als neues Selbstbewusstsein apostrophierte weltweite Gebaren und Versuche der politischen Einflussnahme im Ausland haben die Diskussionen zu einer glaubwürdig wertebasierten Außenpolitik neu befeuert.

Im Kern drehen sich einige dieser Diskussionen um ein grundsätzliches Dilemma in der Auseinandersetzung mit autoritären Regimen. Zunächst bedeuten diplomatische Beziehungen nicht mehr als eine formelle Anerkennung eines Staates durch einen anderen. Durch die gelebte Praxis der Beziehungen entstehen Interessen, für die jede Verschlechterung der Beziehungen einen Schaden bedeutet.

Hieraus entspringt die Gefahr, dass über Zeit der formellen eine materielle Anerkennung folgt. Wie also setzt man sich als liberale Demokratie in ein Verhältnis zu einem autoritären Regime, ohne durch das eigene Tun und Sagen die fundamental trennende, normative politische Differenz zu normalisieren und damit einzuebnen? Vielleicht sogar die eigene Wertebasis zu unterminieren?

Solange man eine Demokratisierung Chinas erwartete, schien die Überwindung politischen Differenz nur eine Frage der Zeit. Nachdem nun aber der Wandel ausgeblieben ist, steht die politische Differenz wieder viel deutlicher im Zentrum. Dazu kommt, dass in europäischen Gesellschaften intern autoritäre Bewegungen an Gewicht gewonnen haben, welche spaltend wirken und die Wertebasis liberaler Demokratien grundlegend zur Disposition stellen.

Was könnte man nun also tun?

Eine einfach umsetzbare Maßnahme betrifft die Wortwahl im Umgang mit der Volksrepublik. Die eigene Wertebasis sollte durch sie unmissverständlich deutlich gemacht werden. Nebst dem Einstehen für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit gilt es aber auch subtilere Ebenen der Kommunikation zu beachten. Insbesondere gilt es, Einebnungsvokabular zu vermeiden. Das sind Worte, auf die sich beide Seiten in scheinbarem Konsens verständigen können.

Zum Beispiel sollte man nicht, wie dies ein Mitglied der Schweizerischen Regierung getan hat, von “Partizipation der Bevölkerung” sprechen, wenn man damit die halb-direkte Demokratie auf Schweizer Seite und leninistischen demokratischen Zentralismus auf chinesischer Seite meint. Die jeweiligen Grade der Partizipation trennen schließlich Welten.

Es ist auch nicht förderlich von “Menschenwürde” zu sprechen, wenn man eigentlich die “Menschenrechte” meint und angesichts der chinesischen Versuche, den Sinn der Menschenrechte im Kern auf den Kopf zu stellen, müsste man auch hier ausdifferenzieren und genauer formulieren. Adäquater ist es, in Interaktionen wo immer möglich die politische Differenz anzeigende, unterschiedliche Worte zu verwenden.

Es geht auch darum, falschen Äquivalenten vorzubeugen. Die All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC, 中华全国工商业联合会) ist etwa keineswegs ein Pendant des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sondern ein Organ der Einheitsfront am Zipfel der Kommunistischen Partei.

Mit einer auf Differenzen bestehenden Kommunikation wird dem chinesischen Gegenüber auch mitgeteilt, dass man mit dem politischen System vertraut ist. Letztlich gilt es, Vokabular zu vermeiden, das etwa in der Propaganda und der Einheitsfrontarbeit der Kommunistischen Partei zentrale Verwendung findet. Darunter fallen subtiler Ausdrücke wie “Freunde” oder “Brücke”, offensichtlicher “win-win-Kooperation” oder “eine neue Ära”. Statt eines “Dialogs”, der von zivilgesellschaftlichen Kräften verfolgt wird, möchte man vielleicht lieber davon sprechen, dass man “Kontakte” unterhält oder die eigene “Position” übermittelt.

Sprache wird seitens der Volksrepublik äußerst differenziert und bedacht verwendet. Gute Kenntnisse der Terminologie des chinesischen Parteistaats, sowie seiner Strukturen und Arbeitsweisen sind eine Voraussetzung dafür, die eigenen Positionen glaubhaft und mit eigens gewähltem Vokabular zu vertreten.

Natürlich wird man nicht allein mit der Wortwahl die weltpolitische Lage und die Spannungen mit China zum eigenen Nutzen zu wenden vermögen. Nebst wohl überlegten Worten sind dafür sicherlich ebenso gut durchdachte Taten gefragt. Aber mit Sprache kommuniziert man stets auch nach innen, an die den Staat konstituierende Bevölkerung.

Wenn nun der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gefeiert wird, wie er gefeiert werden soll, dann bestehen, trotz des Bestrebens sich “diplomatisch” ausdrücken zu wollen, sehr wohl Spielräume, die entsprechend ausgefüllt werden können, um die grundlegend politische Differenz zwischen der “Bundesrepublik” und der “Volksrepublik” anzuzeigen.

Dieser Text ist eine gekürzte und leicht redigierte Fassung der Originalversion, die zuerst auf der Internetseite des Deutsch-Chinesischen Dialogforums erschienen ist.

Ralph Weber ist Professor für European Global Studies an der Universität Basel in der Schweiz. Seine Forschungsgebiete umfassen die chinesische politische Philosophie, den modernen Konfuzianismus sowie die chinesische Politik. Er beschäftigt sich mit den europäisch-chinesischen Beziehungen und hat im Dezember 2020 eine viel beachtete Studie zur Einflussnahme des chinesischen Parteistaats in der Schweiz veröffentlicht.

Wei Xiaoxue hat am 10. Oktober die Rolle des Managing Director bei Neuberger Berman China übernommen. Für die in Shanghai ansässige Tochter der amerikanischen Investmentgesellschaft wird Wei unter anderem die Entwicklung der Anlagestrategie vorantreiben, das Aktienresearch-Team leiten und das Risikomanagement der Portfolios überwachen.

Christina Gruschka ist seit diesem Monat Manager Charging Strategy von Porsche China. Gruschka ist Expertin im Bereich Smart Mobility. Zuletzt hatte sie für Porsche in Ludwigsburg den Rollout von Porsche Connect mitgestaltet. Ihr neuer Tätigkeitsort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Erntedank: In der Nähe der Stadt Zunyi in der Provinz Guizhou pflückt eine Bäuerin stolz den Ertrag ihrer Pomelo-Bäume.

Anfang November will Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking reisen und Xi Jinping treffen. Es wäre das erste bilaterale, reale Gespräch eines europäischen Politikers in China mit dem Präsidenten seit Beginn der Pandemie. Die Erwartungen an den Besuch sind dementsprechend hoch, zumal Deutschland derzeit an seiner China-Strategie arbeitet. So gesehen ist das Timing der Scholz-Reise nicht optimal, schreibt Amelie Richter. Nach dem Parteitag befindet sich Xi Jinping auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ein Besuch des Bundeskanzlers wirkt da wie eine Ehrung für den starken Mann.

Die Visite gilt dennoch als Eisbrecher. “Der Scholz-Besuch vor dem G20-Treffen zeigt, dass die Welt wieder nach China kommt“, sagt EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke. Die große Frage ist nun, welche Themen Scholz vor Ort auf den Tisch legen wird. Die China-Strategie kann darauf jedoch noch keine Antwort geben. Ihre Fertigstellung wird zwischen den Koalitionspartnern wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Analysten des kanadischen Plattform Techinsights überraschten die Welt mit der Neuigkeit, einen 7-Nanometer-Chip aus chinesischer Herstellung entdeckt zu haben: ein Durchbruch in der Halbleitertechnik. Zuvor hatte man angenommen, dass die chinesische Industrie unter Führung des Staatsunternehmens SMIC zur Fertigung solch fein aufgebauter Halbleiter noch nicht in der Lage sei, berichtet Frank Sieren.

Auch wenn der Chip eine Kopie eines taiwanischen Produkts ist, zeigt er: SMIC bleibt trotz US-Sanktionen technisch am Ball. Doch die restriktive Handelspolitik der Amerikaner ist derzeit nicht die einzige Schwierigkeit. Weltweit bricht die Nachfrage ein. Auch SMIC könnte von Stornierungen und einer sinkenden Auslastung betroffen sein. Experten befürchten sogar einen 50-prozentigen Einbruch des Wachstums beim chinesischen Chip-Hoffnungsträger. Auf der Positivseite ist der Chip-Mangel für viele Branchen damit erst einmal vorbei.

Nach etwas mehr als drei Jahren Corona-Pause reist ein deutsches Regierungsoberhaupt wieder nach China. Auf der Stippvisite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang November in Peking liegen durchaus Erwartungen, scheint es doch wie der offizielle Startschuss für eine Wiederaufnahme der persönlichen Diplomatie zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik – und damit eigentlich auch für eine Chance der Neukalibrierung der Beziehungen.

Große Änderungen im Auftreten gegenüber China wird es beim ersten Scholz-Besuch aber wahrscheinlich nicht geben. Die Reisedauer ist zu kurz, das Timing nach dem Parteitag schwierig. Und das größte Problem: Weder Berlin noch Brüssel treten derzeit mit einer gemeinsamen Stimme auf.

Beim Maschinenbaugipfel des Branchenverbands VDMA sprach sich der Bundeskanzler am Dienstag denn autch deutlich gegen eine Entkopplung von der Volksrepublik aus: “Die Globalisierung war ein Erfolg, sie hat Wohlstand für viele Länder ermöglicht. Wir müssen sie verteidigen. Decoupling ist die falsche Antwort”, so Scholz. Eine Politikwende, wie sie die Koalitionspartner zum Teil fordern, klingt anders.

Die richtige Antwort sei Diversifizierung, so Scholz. “Wir müssen uns nicht abkoppeln von einigen Ländern, ich sage ausdrücklich auch Geschäfte mit China weiter machen, aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch mit der übrigen Welt Handel treiben. Das übrige Asien in den Blick nehmen, Afrika in den Blick nehmen, den Süden Amerikas.” EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis plädierte am Dienstag ebenfalls gegen den Rückzug europäischer Firmen vom chinesischen Markt. “Eine Abkopplung von China ist für unsere Unternehmen keine Option: China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt und ein wichtiger Lieferant für bezahlbare Vorprodukte.”

Ähnliche Töne kommen auch aus dem Auswärtigen Amt, wo derzeit die erste China-Strategie der Bundesregierung entsteht. “Wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren heißt nicht, dass wir uns komplett von China entkoppeln wollen“, erklärt Petra Sigmund, Leiterin der Asienabteilung, laut Handelsblatt. “Es geht um Risikomanagement, nicht um Entkopplung.” Sigmund betont demnach, dass Deutschland weiter mit China zusammenarbeiten wolle. “Aber wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass es kein einfaches ‘Weiter so’ geben wird.” So weit, so einig.

Bei anderen Themen, beispielsweise dem Umgang mit Taiwan, driften innerhalb der Ampelregierung allerdings die Vorstellungen auseinander: Während Grüne und FDP rhetorisch gegen China aufrüsten, blockiert das Kanzleramt einen nennenswerten Kurswechsel. Wie sich das in der China-Strategie widerspiegeln wird, ist offen. Das Papier wird frühestens für das Frühjahr 2023 erwartet. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag stellte dazu am Dienstag eine kleine Anfrage, um über den aktuellen Stand informiert zu werden.

Die vorerst letzte deutsche Delegation war im September 2019 mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Wuhan zu Gast. Während der Pandemie gab es aus der EU keine alleinstehenden bilateralen Treffen in China. Polens Präsident Andrzej Duda reiste im Februar dieses Jahres als einziger EU-Staats- oder Regierungschef zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele an. Aus Europa waren neben Duda noch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und der Großherzog von Luxemburg, Henri, angereist. Der EU-China-Gipfel per Videokonferenz im April verlief ergebnislos. Persönliche Reisen von ranghohen Brüsseler Vertretern in die Volksrepublik seien vorerst nicht vorgesehen, heißt es aus EU-Kreisen.

Denn auch in Brüssel scheiden sich an der China-Strategie des Blocks derzeit die Geister. Während sich Wirtschaftskommissar Dombrovskis gegen Decoupling ausspricht, hält EU-Außenpolitikchef Josep Borrell eine für EU-Verhältnisse geradezu flammende und ungewöhnlich direkte Rede über eine Welt, in der von einer Zusammenarbeit mit China nichts mehr zu erwarten sei. Die EU habe sich zu sehr auf billige Energie aus Russland und den riesigen Markt in der Volksrepublik verlassen, so der Spanier.

“Die Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber die Tatsache, dass Russland und China nicht mehr diejenigen sind, die sie für unsere wirtschaftliche Entwicklung waren, wird eine starke Umstrukturierung unserer Wirtschaft erfordern“, sagte Borrell vor den versammelten EU-Botschaftern am Montag. “Sie – China und Russland – haben unseren Wohlstand begründet. Das ist eine Welt, die es nicht mehr gibt.” Borrell warnte zudem vor einem generellen Trend zu Autokratien in der Welt. Europa könne sich dabei auch nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen.

Ob sich die bemerkenswerte Rede Borrells auch in der Praxis niederschlagen wird, zeigt sich in der kommenden Woche: Die EU-Außenminister werden sich am kommenden Montag treffen, auf der Agenda steht dabei auch China – passend zum Start des Parteitags am Sonntag in Peking. Erwartet wird, dass die Minister auch einen Blick auf die China-Strategie der EU werfen. Am Donnerstag und Freitag werden dann die EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen “Asien” auf der Tagesordnung stehen haben. Für eine tiefergehende Debatte zu China habe die Vorbereitungszeit gefehlt, hieß es in EU-Kreisen.

Dass Scholz alleine Peking besuche und nicht gemeinsam mit EU-Vertretern und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, um mehr Schulterschluss zu zeigen, sei generell keine gute Entscheidung gewesen, meint Alicia García-Herrero, China-Expertin bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel im Gespräch mit China.Table. Der Auftritt und das Timing für den Besuch seien nicht ausgegoren – direkt nach dem Parteitag wirke Scholz’ Besuch wie eine Hofierung Xi Jinpings. “Natürlich wird er ihn zur Bestätigung im Amt beglückwünschen müssen”, sagt García-Herrero. “Warum hat er ihn nicht einfach am Rande des G20-Gipfels in Bali getroffen, wie zum Beispiel US-Präsident Biden es macht?”

Inhaltlich hat die Analystin keine großen Erwartungen an das bilaterale Treffen. Scholz reist voraussichtlich ohne größere Delegation. “Die Frage ist, was Scholz dort auf den Tisch legen wird. Wird er warnen, dass China die europäischen Unternehmen verliert?” Das setze jedoch voraus, dass Scholz nach Peking eingeladen wurde, um “zu sprechen und nicht nur zuzuhören”, so García-Herrero. Der Bundeskanzler werde auf einen chinesischen Präsidenten treffen, der derzeit eigentlich niemandem zuhören müsse. Nach dem Parteitag werde sich Xi auf dem Gipfel der Macht befinden.

Die Einladung an Scholz für November hatte Xi Medienberichten zufolge bereits im Juli ausgesprochen. Die Reaktionen darauf waren eher verhalten, da Xi theoretisch erst im Oktober im Amt bestätigt werden sollte. Peking habe den Besuch unbedingt gewollt, sagt EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke. So sollte gezeigt werden, dass China wieder mitspiele “im Konzert der Großen”. “Der Scholz-Besuch vor dem G20-Treffen zeigt, dass die Welt wieder nach China kommt”, so Wuttke. Er verweist auch auf die persönlichen Kosten, die die Vertreter Chinas für die Ein-Tages-Stippvisite des Bundeskanzlers zahlen: “Was man natürlich nicht erwähnt ist, dass man damit chinesischen Würdenträgern eine siebentägige Quarantäne aufbürdet.” Mitarbeit: Till Hoppe

Das Halbleitergeschäft ist seit seinen Anfängen heftigen Konjunkturzyklen unterworfen. Nach vielen Monaten, in denen die Nachfrage die Kapazität überschritten hat, könnte sich die Lage auch nun wieder drehen. Erste Fachmedien berichten davon, dass der Chipmangel vorbei sei. Was für Industrie und Verbraucher nach der ersehnten Entspannung klingt, ist für die Hersteller jedoch in dieser Plötzlichkeit nicht willkommen. Denn auf den Boom folgt jetzt die Rezession.

In China steht hier der vom Staat unterstützte Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International (SMIC) im Mittelpunkt des Geschehens. Er berichtet von Stornierungen von Aufträgen und sinkende Auslastung. Vor allem die Elektronikbranche sitzt in Zeiten der Inflation plötzlich auf vollen Lagern und fährt die Produktion und damit die Halbleiterbestellungen zurück. SMIC-Chef Zhao Haijun spricht gegenüber der Wirtschaftszeitung Nikkei von einer “massiven Korrektur” vor allem bei Smartphones und Unterhaltungselektronik wie Fernsehern.

SMIC ist im internationalen Vergleich besonders betroffen. Der chinesische Markt macht 70 Prozent der Einnahmen des Staatsbetriebs aus. Die Pandemiesituation beeinflusse den Geschäftsverlauf ganz erheblich, so Zhao. Dazu kommen US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie, die einen Aufstieg in die Spitzenklasse verhindern sollen (China.Table berichtete).

Dabei befindet sich gerade SMIC technologisch auf der Überholspur. Das Unternehmen kann seit dem vergangenen Jahr Chips mit einer Strukturbreite von sieben Nanometern (nm) herstellen (China.Table berichtete). Dabei handelt es sich um einen echten Durchbruch – und das trotz der US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie.

Die 7-Nanometer-Chips aus chinesischer Herstellung sind allerdings noch kein Ersatz für die High-End-Produkte des taiwanischen Marktführers TSMC. Das hat mehrere Gründe:

Dennoch hangeln sich aufholende Hersteller genau an solchen Nachahm-Erfolgen wie dem 7-Nanometer-Chip entlang nach oben. Einen “großen Meilenstein” nennt folgerichtig der IT-Branchendienst Heise die Entwicklung. Und auch das Onlinemagazin Computer Base analysiert: “Obwohl Taiwans TSMCs und Samsungs Prozesse nicht nur in 7-nm mittlerweile viel weiter fortgeschritten sind, kann der Erfolg von SMIC nicht kleingeredet werden.”

SMIC hat in zwei Jahren geschafft, was beim südkoreanischen Hersteller Samsung fünf Jahre in Anspruch genommen hat, betont Techinsights. Intel war an dem Techniksprung vor zwei Jahren sogar eine ganze Weile gescheitert.

SMIC hat also alles richtig gemacht – und fährt dennoch jetzt in schwieriges Fahrfasser. Gegenüber der Nikkei nennt Firmenchef Zhao die weltweite Inflation als weiteren Faktor neben geopolitischem Streit und der Pandemie. Nachdem die Leute sich während der Lockdowns mit PCs und Spielkonsolen versorgt haben, halten sie nun das Geld zusammen.

Die erneut verschärften US-Sanktionen könnten zudem erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben. Am Dienstag sind Halbleiter-Aktien weltweit stark gefallen. In den Sog gerieten auch die US-Firmen, die nun ihre chinesischen Geschäftspartner nicht mehr mit hochwertiger Ausrüstung beliefern dürfen. Analysten von Bloomberg Intelligence befürchten einen 50-prozentigen Einbruch des Wachstums bei SMIC. Das chinesische Außenministerium kritisierte die Maßnahmen als “unfair” und beklagte “einen Schlag gegen die globalen Lieferketten und die weltweite Erholung der Wirtschaft”.

Auch die Autoindustrie könnte noch eine Weile leiden, selbst wenn für die Chipversorgung für andere Branchen schon wieder in Gang kommt (China.Table berichtete). In Autos kommen vor allem simplere Modelle mit mehr als 28 Nanometern Strukturbreite zum Einsatz. In diese Technik wird jedoch laut Porsche Consulting kaum noch investiert. Die Knappheit könnte hier also noch anhalten. Je höherwertiger die Autoelektronik, desto besser aber künftig die Versorgung – ein Vorteil für Hersteller besonders smarter Wagen.

China wird derweil weiter in besonders fortschrittliche Chiptechnik investieren, genauso wie übrigens die EU, die ebenfalls Fabriken für besonders kleine Strukturbreiten ansiedelt. SMIC kann die hohen Investitionen trotz der Konjunkturschwankungen gut tragen, denn finanziell handelt es sich um eine Erfolgsstory: Das Unternehmen verzeichnete 2021 eine Umsatzsteigerung um 61 Prozent. Auch während des von Lockdowns geprägten 2. Quartal diesen Jahres gelang es SMIC, die Gewinne um über 80 Prozent im Vergleich zu Vorjahr auf gut 750 Millionen Euro zu steigern.

Ein Teil der Einnahmen soll in neue Halbleiterfabriken für insgesamt fünf Milliarden US-Dollar fließen. Das sind Investitionen, von denen die US-amerikanische Industrie nunmehr nichts abbekommt. Allein das kalifornische Unternehmen Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen, erwartet für 2022 aufgrund der zuletzt verhängten Exportbeschränkungen Umsatzeinbußen von 400 Millionen US-Dollar.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Um die Wasserversorgung zu sichern, hat Shanghai Notfallmaßnahmen ergriffen. Nach einer Verunreinigung zweier großer Stauseen durch Salzwasser musste die Wasserversorgung der 25 Millionen Einwohner der Küstenstadt vorübergehend eingestellt werden. Qingcaosha, der größte Stausee der Stadt, versorgt rund 13 Millionen Einwohner in elf der 16 Bezirke mit Wasser. Chenhang ist die Trinkwasserquelle für fünf Bezirke, in denen mehr als sieben Millionen Menschen leben.

Angesichts der Wasserknappheit handeln die Behörden nun. Laut städtischer Wasserbehörde haben die Reservoirs begonnen, frisches Wasser zu speichern, um sich auf die nächste Flut vorzubereiten, mit der Salzwasser ins Binnenland gespült werden könnte. In der Zwischenzeit wird Wasser aus anderen Regionen nach Shanghai geleitet, um die normale Wasserversorgung der Stadt zu gewährleisten.

Die Salzwasserflut wurde durch Taifune Anfang September verursacht. Gezeiten, Wind und Wellen drückten Meerwasser in den Jangtse. Salzfluten sind in Shanghai keine Seltenheit. Da die Stadt in der Nähe der Mündung des Jangtse liegt, tritt dieses Phänomen häufig auf.

Bereits im August wurde Shanghai von einer Salzflut heimgesucht, als die Rekord-Dürre den Pegel des Jangtse hat fallen lassen. Die Strömung reichte nicht mehr aus, einen ausreichenden Druck gegen das Meerwasser aufzubauen. Es strömte daher flussaufwärts, heißt es in einer Erklärung der Wasserbehörde. China hat deutlich weniger als den Weltdurchschnitt an Wasser zur Verfügung (China.Table berichtete). Rund sieben Prozent der globalen Süßwasser-Vorkommen müssen rund 20 Prozent der Weltbevölkerung speisen. mw

Der zuletzt boomende chinesische Automarkt hat im September an Schwung verloren. Der Absatz von Pkw, Bussen und Lkw auf dem größten Automarkt der Welt stieg nach Daten des Herstellerverbandes CAAM im vergangenen Monat um 25,7 Prozent auf 2,61 Millionen Fahrzeuge – langsamer als in den vorangegangenen Monaten. Staatliche Anreize für Elektroautos hatten das Wachstum der Vormonate beflügelt, nun sehen Beobachter Anzeichen einer sich abschwächenden Nachfrage (China.Table berichtete). Strenge Covid-Maßnahmen in Shanghai und anderen Städten hatten die Verkäufe schon in der ersten Jahreshälfte beeinträchtigt.

Die Verkaufszahlen von Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeugen schnellten im September dagegen um knapp 94 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat in die Höhe. Der Elektrofahrzeughersteller Tesla hatte etwa im September einen Verkaufsrekord in China aufgestellt (China.Table berichtete).

Der Erholungstrend liegt allerdings unter der Erwartung des Pkw-Verbands CPCA. Chinas Automarkt und die Performance ausländischer Automarken seien relativ schwach, sagte CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu. “Die strengen Corona-Beschränkungen in vielen Städten haben die Menschen davon abgehalten, Automessen und Werbeveranstaltungen zu besuchen, was die Verkäufe beeinträchtigt hat”, fügte er hinzu. Chinesische Autohersteller versuchen deshalb verstärkt, ihre E-Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen, insbesondere in Südostasien und Europa. BYD und Nio kündigten in den vergangenen Wochen Pläne an, weitere Modelle auf den europäischen Markt zu bringen (China.Table berichtete).

Die Anzeichen einer schwächeren Nachfrage würden den Wettbewerb verschärfen und zu Preisnachlässen für Autos einschließlich Elektro-Fahrzeugen führen, sagte Analyst Shi Ji von der China Merchants Bank. Dies gelte insbesondere angesichts der seit Juli anhaltenden hohen branchenweiten Lagerbestände. mw/rtr

Der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ hat vor den Gefahren eines zunehmenden Einflusses der Volksrepublik China gewarnt. Während die Kommunistische Partei die wirtschaftliche Stärke ihres Landes aufgebaut habe, seien gleichzeitig drakonische Sicherheitsgesetze und eine Überwachungskultur eingeführt worden, sagte Jeremy Fleming. Außerdem träten die Chinesen militärisch aggressiver auf.

Um seinen Einfluss auszubauen, nutze China unter anderem digitale Währungen, Satellitensysteme und technologische Produkte. Durch Exporte breiteten sich diese in aller Welt aus. Dabei hätten solche chinesischen Technologien “versteckte Kosten”, warnte Fleming. Er rief die heimische Wissenschaft und den Technologie-Sektor auf, sich unabhängiger von China zu machen und alternative, wettbewerbsfähige Angebote zu schaffen.

Einem Medienbericht zufolge plant die britische Regierung für Mittwoch die offizielle Neueinstufung Chinas als “Bedrohung” für das Vereinigte Königreich. Premierministerin Liz Truss werde eine neue strategischen Einschätzung vorlegen, in der “britischen Feinde” aufgelistet seien, berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun. Bisher hatte London China als “systemischen Wettbewerber” eingestuft. mw/ari

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zum 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China zur Wachsamkeit aufgerufen. “Die deutsch-chinesischen Beziehungen müssen immer wieder kritisch hinterfragt werden, gerade mit Blick auf die Forschungskooperation“, sagte die FDP-Politikerin. China sei immer mehr vom strategischen Partner zum harten Wettbewerber und systemischen Rivalen für Deutschland und die EU geworden, fügte sie hinzu.

Bei globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel sieht die Ministerin Peking als Partner, den man aktiv in die Pflicht nehmen müsse. In sensiblen Bereichen sprach sie sich dafür aus, klare Grenzen zu ziehen. Stark-Watzinger nannte hier Künstliche Intelligenz, “die China zur Überwachung seiner Bürger missbraucht” oder Kooperationen mit “Dual-Use-Risiken” – also etwa gemeinsame Forschung, deren Ergebnisse auch für unerwünschte Ziele eingesetzt werden könnte. “Deshalb sagen wir gegenüber China Themen und Kooperationen ab, vor allem bei Schlüsseltechnologien, die wir für nicht vertretbar halten.”

Im Sommer hatte das Bundesforschungsministerium angekündigt, dass es Forschungskooperationen mit China “kritisch prüfen” werde (China.Table berichtete). Hintergrund der Prüfungen waren die erneuten Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Mit Blick auf die Konfuzius-Institute sagte Stark-Watzinger, jede direkte und indirekte politische Einflussnahme Chinas auf unsere Lehre und Wissenschaft lehne sie ab. “Hier sind die Hochschulen gefragt, ob sie von Peking mitfinanzierte und politisch ausgerichtete Institute dulden.” mw

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen zwei Staaten ist ein historisch bedeutsames Ereignis. Runde Jahrestage werden feierlich und ritualisiert – also entlang diplomatischer Gepflogenheiten – begangen. Man versucht Misstöne zu vermeiden, lobt nach Möglichkeit das derzeitige Verhältnis und erzählt sich gegenseitig eine zurechtgerückte Geschichte der bisherigen Beziehungen.

Für all das gibt es gute Gründe. Die Abwesenheit diplomatischer Beziehungen wird gemeinhin als ungünstiger, potentiell gar gefährlicher Zustand gewertet, der Abbruch von Beziehungen als Eskalation und ultima ratio verstanden.

In diesem Jahr begehen Deutschland und China den 50. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen. Wie es liberalen Demokratien eigen ist, bietet ein solcher Anlass auch für zahlreiche Akteure der Zivilgesellschaft, der Medien, der Universitäten und der Wirtschaft eine Gelegenheit, sich zu äußern. Je nach Interessen und Agenden verhalten sich auch diese Akteure eher “diplomatisch”, oder dann in bewusster Abgrenzung dezidiert kritisch.

Die Tatsache, dass die Volksrepublik China keine liberale Demokratie, sondern gemäß Verfassung “ein sozialistischer Staat unter der demokratischen Diktatur des Volkes” ist und im Land eine weiterhin weitgehend leninistisch organisierte Kommunistische Partei mit entsprechenden Ressourcen für politische Aktivitäten im Ausland herrscht, verkompliziert die Angelegenheit erheblich.

Die weltpolitische Lage und die Spannungen mit der Volksrepublik China wegen deren Umgang mit Hongkong, mit tibetischen, uigurischen oder anderen Minderheiten, mit Dissidenten, Menschenrechtsanwälten oder Journalisten, aber auch das als neues Selbstbewusstsein apostrophierte weltweite Gebaren und Versuche der politischen Einflussnahme im Ausland haben die Diskussionen zu einer glaubwürdig wertebasierten Außenpolitik neu befeuert.

Im Kern drehen sich einige dieser Diskussionen um ein grundsätzliches Dilemma in der Auseinandersetzung mit autoritären Regimen. Zunächst bedeuten diplomatische Beziehungen nicht mehr als eine formelle Anerkennung eines Staates durch einen anderen. Durch die gelebte Praxis der Beziehungen entstehen Interessen, für die jede Verschlechterung der Beziehungen einen Schaden bedeutet.

Hieraus entspringt die Gefahr, dass über Zeit der formellen eine materielle Anerkennung folgt. Wie also setzt man sich als liberale Demokratie in ein Verhältnis zu einem autoritären Regime, ohne durch das eigene Tun und Sagen die fundamental trennende, normative politische Differenz zu normalisieren und damit einzuebnen? Vielleicht sogar die eigene Wertebasis zu unterminieren?

Solange man eine Demokratisierung Chinas erwartete, schien die Überwindung politischen Differenz nur eine Frage der Zeit. Nachdem nun aber der Wandel ausgeblieben ist, steht die politische Differenz wieder viel deutlicher im Zentrum. Dazu kommt, dass in europäischen Gesellschaften intern autoritäre Bewegungen an Gewicht gewonnen haben, welche spaltend wirken und die Wertebasis liberaler Demokratien grundlegend zur Disposition stellen.

Was könnte man nun also tun?

Eine einfach umsetzbare Maßnahme betrifft die Wortwahl im Umgang mit der Volksrepublik. Die eigene Wertebasis sollte durch sie unmissverständlich deutlich gemacht werden. Nebst dem Einstehen für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit gilt es aber auch subtilere Ebenen der Kommunikation zu beachten. Insbesondere gilt es, Einebnungsvokabular zu vermeiden. Das sind Worte, auf die sich beide Seiten in scheinbarem Konsens verständigen können.

Zum Beispiel sollte man nicht, wie dies ein Mitglied der Schweizerischen Regierung getan hat, von “Partizipation der Bevölkerung” sprechen, wenn man damit die halb-direkte Demokratie auf Schweizer Seite und leninistischen demokratischen Zentralismus auf chinesischer Seite meint. Die jeweiligen Grade der Partizipation trennen schließlich Welten.

Es ist auch nicht förderlich von “Menschenwürde” zu sprechen, wenn man eigentlich die “Menschenrechte” meint und angesichts der chinesischen Versuche, den Sinn der Menschenrechte im Kern auf den Kopf zu stellen, müsste man auch hier ausdifferenzieren und genauer formulieren. Adäquater ist es, in Interaktionen wo immer möglich die politische Differenz anzeigende, unterschiedliche Worte zu verwenden.

Es geht auch darum, falschen Äquivalenten vorzubeugen. Die All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC, 中华全国工商业联合会) ist etwa keineswegs ein Pendant des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sondern ein Organ der Einheitsfront am Zipfel der Kommunistischen Partei.

Mit einer auf Differenzen bestehenden Kommunikation wird dem chinesischen Gegenüber auch mitgeteilt, dass man mit dem politischen System vertraut ist. Letztlich gilt es, Vokabular zu vermeiden, das etwa in der Propaganda und der Einheitsfrontarbeit der Kommunistischen Partei zentrale Verwendung findet. Darunter fallen subtiler Ausdrücke wie “Freunde” oder “Brücke”, offensichtlicher “win-win-Kooperation” oder “eine neue Ära”. Statt eines “Dialogs”, der von zivilgesellschaftlichen Kräften verfolgt wird, möchte man vielleicht lieber davon sprechen, dass man “Kontakte” unterhält oder die eigene “Position” übermittelt.

Sprache wird seitens der Volksrepublik äußerst differenziert und bedacht verwendet. Gute Kenntnisse der Terminologie des chinesischen Parteistaats, sowie seiner Strukturen und Arbeitsweisen sind eine Voraussetzung dafür, die eigenen Positionen glaubhaft und mit eigens gewähltem Vokabular zu vertreten.

Natürlich wird man nicht allein mit der Wortwahl die weltpolitische Lage und die Spannungen mit China zum eigenen Nutzen zu wenden vermögen. Nebst wohl überlegten Worten sind dafür sicherlich ebenso gut durchdachte Taten gefragt. Aber mit Sprache kommuniziert man stets auch nach innen, an die den Staat konstituierende Bevölkerung.

Wenn nun der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gefeiert wird, wie er gefeiert werden soll, dann bestehen, trotz des Bestrebens sich “diplomatisch” ausdrücken zu wollen, sehr wohl Spielräume, die entsprechend ausgefüllt werden können, um die grundlegend politische Differenz zwischen der “Bundesrepublik” und der “Volksrepublik” anzuzeigen.

Dieser Text ist eine gekürzte und leicht redigierte Fassung der Originalversion, die zuerst auf der Internetseite des Deutsch-Chinesischen Dialogforums erschienen ist.

Ralph Weber ist Professor für European Global Studies an der Universität Basel in der Schweiz. Seine Forschungsgebiete umfassen die chinesische politische Philosophie, den modernen Konfuzianismus sowie die chinesische Politik. Er beschäftigt sich mit den europäisch-chinesischen Beziehungen und hat im Dezember 2020 eine viel beachtete Studie zur Einflussnahme des chinesischen Parteistaats in der Schweiz veröffentlicht.

Wei Xiaoxue hat am 10. Oktober die Rolle des Managing Director bei Neuberger Berman China übernommen. Für die in Shanghai ansässige Tochter der amerikanischen Investmentgesellschaft wird Wei unter anderem die Entwicklung der Anlagestrategie vorantreiben, das Aktienresearch-Team leiten und das Risikomanagement der Portfolios überwachen.

Christina Gruschka ist seit diesem Monat Manager Charging Strategy von Porsche China. Gruschka ist Expertin im Bereich Smart Mobility. Zuletzt hatte sie für Porsche in Ludwigsburg den Rollout von Porsche Connect mitgestaltet. Ihr neuer Tätigkeitsort ist Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Erntedank: In der Nähe der Stadt Zunyi in der Provinz Guizhou pflückt eine Bäuerin stolz den Ertrag ihrer Pomelo-Bäume.