wo Omikron sich ausbreitet, sind die Folgen für die globalen Lieferketten gravierend. Das erklärt Wan-Hsin Liu vom IfW Kiel im Gespräch mit Finn Mayer-Kuckuk. Besonders schlimm wird es, wenn die hochansteckende Virus-Variante tatsächlich in China Fuß fassen sollte. Fast zwei Drittel der weltweiten Zwischenprodukte kämen heute aus der Volksrepublik, so die Wirtschaftswissenschaftlerin. Die Lockdowns kommen schon jetzt so schockartig, dass sich die Unternehmen unmöglich darauf einstellen können. Für die Kommunistische Partei ist der Balanceakt zwischen Wachstum und Virus-Eindämmung überlebenswichtig. Sollte eines davon scheitern, steht die gesamte politische Stabilität auf dem Spiel.

Überlebenswichtig für die chinesische Wirtschaft ist momentan auch die Versorgung mit Halbleitern. Das Land kann noch immer keine Chips herstellen, die der Qualität aus Taiwan oder den USA das Wasser reichen. Selbstbewusst wie immer hat China sich vorgenommen, bereits 2024 17,4 Prozent der weltweiten Halbleiter zu produzieren. Als Pilotzone für das ambitionierte Ziel dient Shanghai. In der 26-Millionen-Einwohner-Metropole soll sich schon bald die gesamte Wertschöpfungskette für chinesische Computerchips konzentrieren. Dafür lockt die Lokalregierung großzügig mit Zuschüssen für Fabriken und Wohngeld für Fachkräfte. Binnen weniger Monate lasse sich der technologische Rückstand jedoch nicht aufholen, schreibt Christian Domke-Seidel in seiner Analyse zum Thema. Quantität ist eben nicht Qualität.

Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei hat unterdessen vor einem internationalen Schiedsgericht Klage gegen Schweden eingereicht. Das skandinavische Land hatte Huawei vom Ausbau des heimischen 5G-Netzes ausgeschlossen. Das will Huawei sich nicht gefallen lassen. Gewinnt das Unternehmen aus Shenzhen vor Gericht, könnte das zum Präzedenzfall werden, wie Nico Beckert und Falk Steiner analysieren. Bis es zu einem Ergebnis kommt, könnten jedoch noch Jahre vergehen.

Frau Dr. Liu, derzeit wächst die Angst, mit der Verbreitung der Omikron-Variante nach China hinein könnten die Lieferschwierigkeiten eine ganz neue Dimension annehmen. Der Handelsverband BGA und der BDI warnen bereits davor.

Diese Befürchtungen sind auf jeden Fall berechtigt. Wir müssen leider mit weiteren Störungen rechnen; die Unsicherheit nimmt jetzt schon zu. Solange die Pandemie nicht unter Kontrolle ist, werden die Lieferschwierigkeiten weltweit andauern. Probleme wird es überall dort verstärkt geben, wo Omikron sich ausbreitet. Und wenn das in China passiert, wird das besonders ausgeprägte Folgen für die globalen Lieferketten haben.

Warum?

Von der Verteilung der Wirtschaftsbereiche her ist China besonders breit aufgestellt. Laut einer Untersuchung der Chinese Academy of Social Sciences umfasst die chinesische Volkswirtschaft alle Industriezweige, die in der UN-Klassifikation aufgelistet sind. Dazu kommt noch Chinas enormer Anteil am globalen Warenhandel. Bei mehr als 60 Prozent der global gehandelten Zwischenprodukte gehört China zu den Top-Drei-Exporteuren. Kaum jemand kommt um China herum.

Der strenge Umgang mit Corona spielt vermutlich ebenfalls eine Rolle.

In der Tat werden die Eindämmungsmaßnahmen dort wegen des Ansteckungsrisikos bei Omikron leider noch schneller, strenger, umfangreicher und länger eingesetzt. In den betroffenen Regionen werden die Unternehmen dann kaum noch die Zeit oder die Möglichkeit haben, sich auf die Schocks einzustellen. Das verursacht prompt Lücken in der Produktion. So etwas setzt Lieferketten enorm unter Druck.

Null-Covid hat in China eindeutig Priorität.

Idealerweise möchte China beides erreichen: Den Kampf gegen die Pandemie gewinnen und die Wirtschaftsentwicklung weitertreiben. Aber China weiß auch, dass nicht immer beides gleichzeitig möglich ist. Derzeit steht die Zero-Covid-Strategie im Vordergrund. Aber ich halte die aktuelle Darstellung der Medien für falsch, dass China auf Kosten der Wirtschaft eine irrationale Seuchenbekämpfung betreibt.

Können Sie das erklären?

Hier sind zwei Aspekte getrennt voneinander zu betrachten: Infektionskontrolle und Infektionsprävention. Nach den jüngsten Fällen gab es intensive Bemühungen, die Infektionen schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen, derzeit etwa in Tianjin und Peking, davor in Xi’an. Die Erwartung ist hier, dass harte, aber kurzfristige Eindämmungsmaßnahmen gut wirken. Nach dem Schock von Wuhan zu Beginn der Pandemie gelten die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten solcher kurzfristigen Eindämmungsmaßnahmen als hinnehmbar. Denn auch wenn die Kosten groß sind, sind sie immer noch akzeptabler als eine unkontrollierte Verbreitung der Infektion. Eine Ausbreitung von Covid-19 kann zu gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Instabilität führen, die am Ende auch die politische Stabilität gefährdet.

Und der Aspekt Infektionsprävention?

Die Verantwortlichen sehen, dass die Pandemie weltweit eine Herausforderung ist. Sie versuchen, das Alltagsleben in China so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Daher die Quarantäne bei der Einreise, daher die engmaschige Kontakt- und Bewegungsverfolgung. Mit anderen Worten: Die Wirtschaft wird gestärkt, indem für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Normalität hergestellt wird.

Für die Binnenwirtschaft mag es das beste Konjunkturprogramm zu sein, wenn das Leben normal weiterläuft. Im Außenhandel hakt es aber gewaltig, wenn als Reaktion auf einzelne Fälle ganze Häfen geschlossen werden.

Da hat China inzwischen aus den Ereignissen der vergangenen zwei Jahre gelernt. Beispiel Xi’an: Dort liegt ein wichtiger Bahnhof, ein Drehkreuz für die Güterzugverbindungen zwischen China und Europa. Der Schienenverkehr war aber diesmal kaum von den Infektionen vor Ort beeinträchtigt. Die Lkws wurden nahtlos zu anderen Bahnhöfen, die an Xi’an angebunden sind, umgeleitet. Sollte es an der Küste unter Hafenarbeitern einen Fall geben, kann es natürlich wieder vorkommen, dass ein Terminal geschlossen wird. Damit die Warenflüsse einigermaßen weiterlaufen, gibt es aber große Bemühungen, in den betroffenen Regionen nicht alles gleich dicht zu machen, wenn es nicht nötig ist.

Nun gibt es ein anderes Gefahrenszenario, das sich jetzt durch die Werksschließung bei VW und Toyota in Tianjin bereits andeutet: Wenn die chinesischen Impfstoffe keine Pandemie-Stopper sind, könnte es zu Ausfällen direkt in der Produktion kommen.

Genau das möchte China vermeiden. Gerade weil die einheimischen Impfstoffe weniger wirksam sind, lässt die chinesische Regierung bei der Zero-Covid-Strategie nicht nach.

Rund um den Globus steigen derzeit die Zahlen in nie dagewesene Höhen. Können sich kleine Effekte an vielen Orten gleichzeitig zu einem großen Problem hochschaukeln?

Je feingliedriger und länger die Lieferketten sind, desto eher intensivieren sich solche Probleme gegenseitig. Paradebeispiel: die Halbleiterindustrie. Oft sind für einen elektronischen Baustein Unternehmen aus vielen Volkswirtschaften involviert: USA, Festlandchina, aber auch Taiwan, Südkorea und so weiter. Sie sind auf bestimmte Aufgaben entlang der Lieferkette spezialisiert. Vom Anfang bis zum Ende des Wertschöpfungsprozesses kann ein Halbleiter mehr als 70 Mal Ländergrenzen überquert haben, bevor er zum Endkunden gelangt. Das ist wie bei einem Verkehrsstau. Je länger die Schlange, desto länger dauert es, bis sie sich auflöst.

Verwunderlich ist doch, wie lange der Zustand schon andauert. Als 2020 die ersten Störungen aufgetreten sind, hieß es: Die dauern bis zum Sommer. Wo bleibt die flexible Anpassung an die neue Lage?

Menschen und Unternehmen sind grundsätzlich gedanklich flexibel, aber die Produktionsstätten und Infrastrukturen sind es nicht. Die stehen zumindest für eine lange Weile fest. Die Produktionsketten lassen sich nicht kurzfristig umbauen. Die Mobilität der Menschen ist auch während der Pandemie viel eingeschränkter. Wieder ein Beispiel aus Xi’an: Samsung und Micron betreiben dort Halbleiterwerke. Die Unternehmen haben zwar versucht, die Nachfrage ihrer Kunden weiterhin durch die Produktvorräte und durch die Neuorganisation der Produktangebote in ihren globalen Herstellungsnetzwerken mit etwaiger Verspätung zu bedienen. Wenn sich der Lockdown-Zustand aber in die Länge zieht, dann leeren sich die Lager – und es treten erst recht Engpässe auf. Auch die Kapazität von Ausweichfabriken ist begrenzt.

Heißt das, die Zeit spielt gegen uns?

Leider ja. Zumal auch die Logistikkapazitäten knapp sind. Es kann nur eine begrenzte Zahl von Schiffen fahren. Die Anzahl der verfügbaren Container ist auch beschränkt. Als alles gut lief, fielen solche Probleme nicht auf. Sobald es Probleme in den Lieferketten gab, verstärkten sich diese Probleme gegenseitig. Es wird nun weiterhin die alten, aber zusätzlich auch neue Schwach- beziehungsweise Baustellen entlang der Lieferketten geben.

Die Warenknappheit trägt zu den gegenwärtig steigenden Preisen bei. Auch die Energiepreisinflation soll mit Corona zusammenhängen. Wie kann das sein?

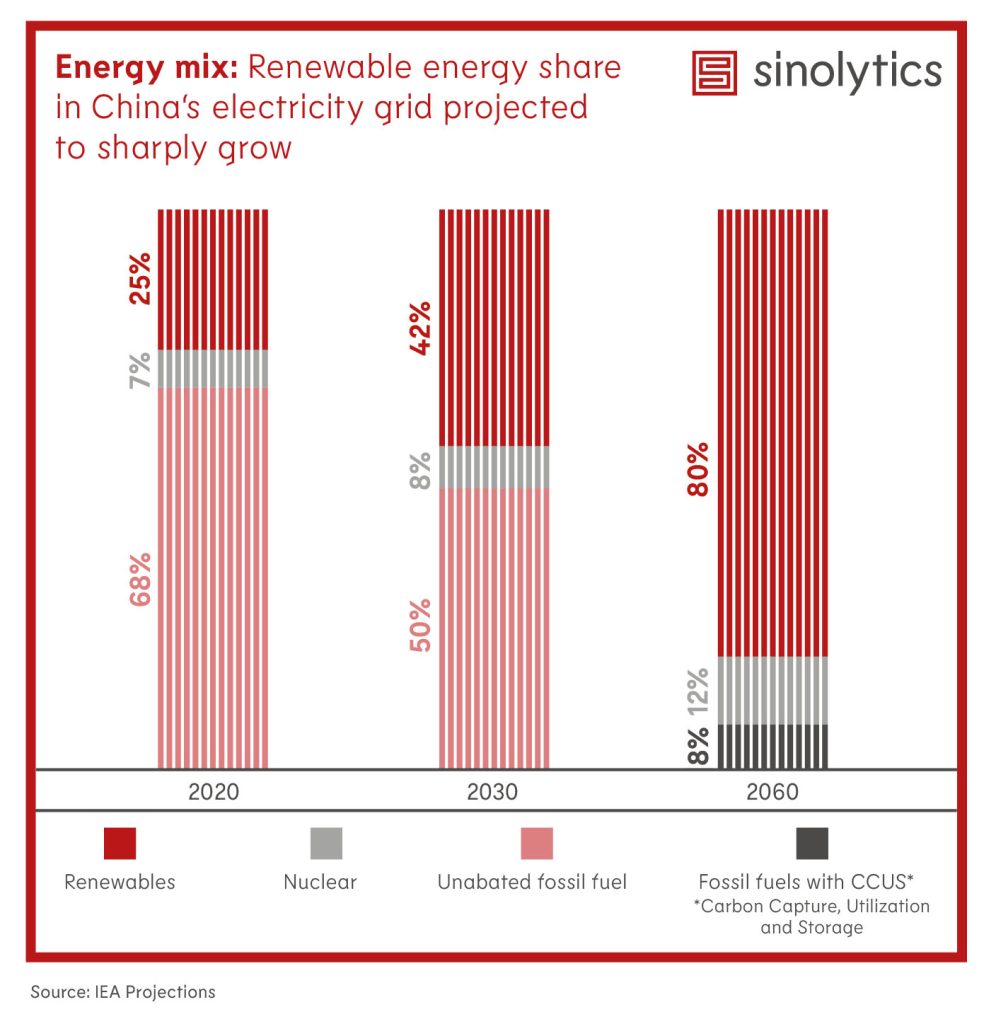

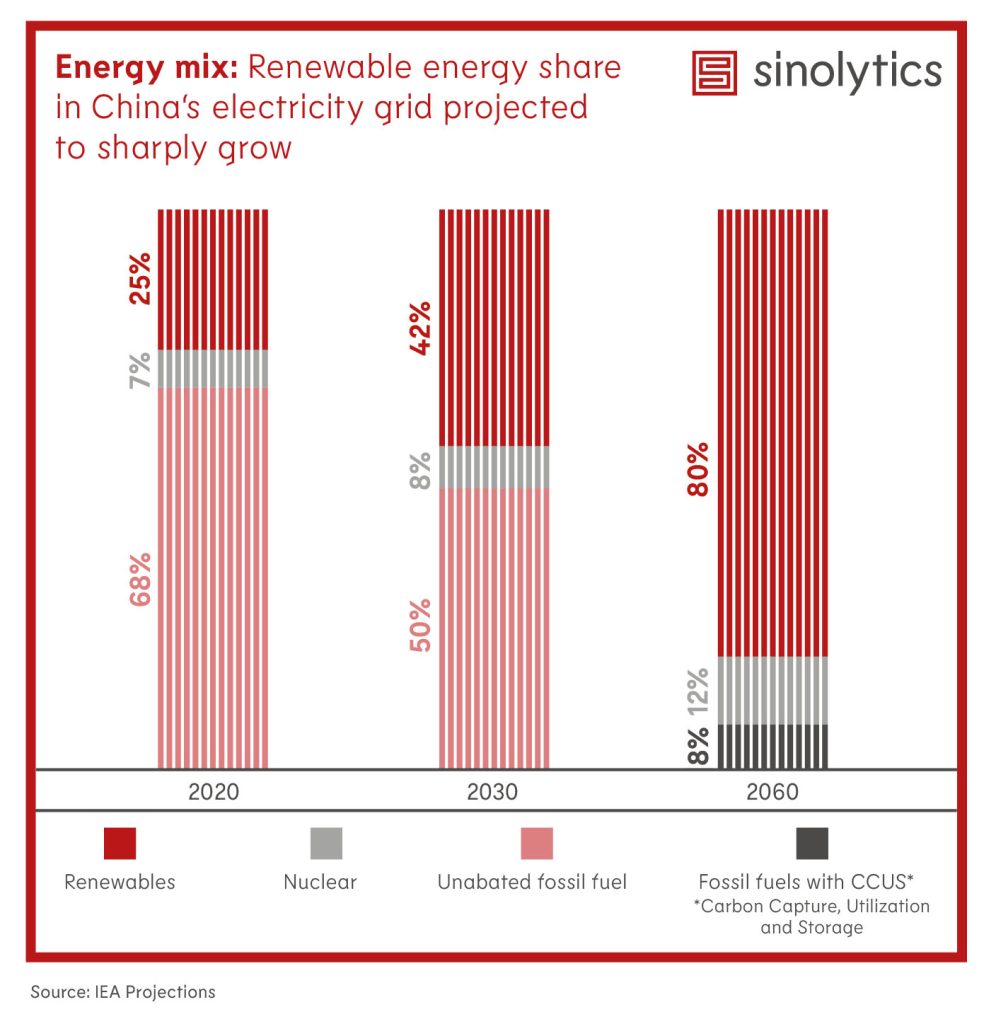

Gerade in China hat zur Erreichung der Klimaziele parallel auch der Umbau der Energieversorgung begonnen. Weniger Kohlenutzung führt zu einer größeren Nachfrage nach Erdgas, das nun anderswo auf dem Weltmarkt fehlt.

Können diese Störungen auch auf andere Warengruppen wie Lebensmittel übergreifen?

Bisher ist vor allem die Autoindustrie betroffen, die auf verschiedene Elektronikprodukte, vor allem die Halbleiter, angewiesen ist. Es gibt aber keine Garantie, dass sich das nicht noch ausweitet. Da, wo Just-in-Time-Produktion praktiziert wird, haben wir die Engpässe einfach früher gesehen als in Branchen mit mehr Lagerhaltung oder mit kürzeren beziehungsweise diversifizierten Lieferketten. Die Verbreitung der Omikron-Variante könnte auch die Verfügbarkeit etwa von Konsumgütern, Lebensmitteln und Medikamenten beeinträchtigen. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge sorgen sich selbst deutsche Getränkehersteller um Engpässe.

Wan-Hsin Liu forscht am Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) zu den Themen Internationaler Handel, Innovation, Globalisierung und Lieferketten.

Wirtschaftlicher Katastrophenalarm auf der einen, euphorische Zukunftspläne auf der anderen Seite: Chinas massive Probleme mit der Halbleiter-Herstellung lassen sich nirgends so komprimiert beobachten wie in Shanghai. Hier produzieren Chinas größter Chiphersteller (Semiconductor Manufacturing International Corp./SMIC) und mit Tesla auch der größte Elektroautobauer der Welt.

Seit dem Ausbruch der Coronakrise leidet die gesamte Wirtschaft an bröckelnden Lieferketten. Besonders schlimm ist es bei den Halbleitern. Elektronikkonzerne und Automobilproduzenten haben Schwierigkeiten, ausreichend Chips in passender Qualität zu bekommen. Volkswagen verzeichnete im Jahr 2021 einen Rückgang bei den ausgelieferten Fahrzeugen in China um 14 Prozent auf 3,3 Millionen Stück. Stephan Wöllenstein, China-CEO bei Volkswagen, begründete diesen Einbruch mit fehlenden Chips.

Im Bereich der Halbleiter hat sich ein perfekter Sturm gebildet. Um die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen und bis zum Jahr 2060 klimaneutral zu werden, setzt die Regierung in Peking verstärkt auf Elektroautos. Diese aber brauchen in der Produktion wesentlich mehr Chips als klassische Verbrennerautos. Gleichzeitig tobt weiterhin der Handelskrieg mit den USA, und deshalb können Firmen aus der Volksrepublik keine modernen Chips aus den USA ordern. China kann aber bisher noch keine Chips in der Qualität der Marktführer aus Taiwan oder Amerika fertigen. Das Land hinkt beim Knowhow ein paar Jahre hinterher.

Die Vorgabe der Kommunistischen Partei ist, dass China im Jahr 2024 für 17,4 Prozent der weltweiten Halbleiter-Produktion verantwortlich sein soll. Im Jahr 2020 waren es neun Prozent. Derzeit beherrscht Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die weltweite Produktion von den kleinsten Chips. Deren Knoten sind nicht größer als fünf Nanometer. Diese feinsten Halbleiter stecken beispielsweise in modernen Mobiltelefonen. Chinesische Firmen beherrschen jedoch lediglich die Produktion von Chips, deren Knoten 14 Nanometer groß sind. Es ist ein Problem, das auch die Autoindustrie trifft.

So erklärte eine Unternehmenssprecherin von Volkswagen gegenüber Table.Media: “Wir sind im ständigen Austausch mit Chip-Brokern zu allen kritischen Umfängen von Standardhalbleitern. Wo möglich, wird Brokerware nach Prüfung und Freigabe durch die technische Entwicklung und Qualitätssicherung eingesetzt.” Das bedeutet, dass VW Chips verwenden muss, die ursprünglich gar nicht für diese Art des Einsatzes gedacht waren, die aber kompatibel sind. Das Problem in China sei: “Bei gewissen Bauteilen sind aufgrund der Spezifikation aber keine alternativen marktüblichen Prozessoren verfügbar.”

Lediglich in der Massenproduktion konnte China große Fortschritte erzielen. 2021 konnten in China 359,4 Milliarden Halbleiter produziert werden. Das ist immerhin ein Zuwachs um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Doch die Qualität bleibt der Knackpunkt. Im Jahr 2022 könnten ein Fünftel der benötigten Chips in der Autoproduktion fehlen, rechnet der chinesische Pkw-Verband CPCA vor. Kleinere Hersteller könnten gezwungen sein, die Produktion ganz einzufrieren. Bereits 2021 seien eine Million Fahrzeuge weniger gebaut worden als ursprünglich geplant, gibt das Marktforschungsinstitut AutoForecast Solutions an – Elektroautos und Verbrenner zusammengenommen. Weltweit seien es elf Millionen gewesen.

Die Metropole Shanghai befürchtet nun, zum Epizentrum der Krise zu werden. Dort boomt seit Jahren die Produktion von Elektroautos oder Plug-in Hybriden (NEVs) und von Halbleitern. 2021 wurden dort 550.000 Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos gebaut – ein Zuwachs um 170 Prozent im Vergleich zu 2020. Stolze 43 Prozent aller Neuzulassungen in Shanghai waren NEVs. Kein Wunder: Den Bürgern geht es gut. Die Wirtschaft Shanghais wuchs 2021 um 8,1 Prozent, im Jahr 2022 sollen es immerhin noch 5,5 Prozent sein.

Dafür zeigt sich die Stadt spendabel. Die Regierung veröffentlichte Mitte Januar 2021 einen Plan, der umfangreiche Subventionen für die Halbleiter-Industrie vorsieht. So übernimmt sie zukünftig 30 Prozent der Kosten für Materialien und Maschinen, die in der Halbleiterproduktion gebraucht würden. Auch Investitionen in entsprechende Software und Prüfverfahren werden mit der gleichen Quote unterstützt. Dabei gilt jeweils eine Höchstgrenze von umgerechnet 15 Millionen US-Dollar.

Neue Beschäftigte, die in diesem Bereich arbeiten und dafür nach Shanghai ziehen, erhalten außerdem Wohngeld und bis zu 80.000 Dollar an Zuschüssen. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette für Halbleiter im Großraum Shanghai zu konzentrieren.

Kurzfristige Erfolge dürfte Shanghai bei aller Großzügigkeit damit kaum erzielen. SMIC hat längst neue Fabriken in Beijing und Guangzhou in Planung. Auch der technologische Rückstand lässt sich – bei aller Großzügigkeit – binnen weniger Monate nicht aufholen. Eric Han von der Unternehmensberatung Suolei in Shanghai fasst die Maßnahmen so zusammen: “Die Botschaft des Bürgermeisters ist, dass in den kommenden zwei, drei Jahren enorme Investitionen getätigt werden, um Halbleiter für Autos zu entwickeln und herzustellen.” Der Ausgang dieses Unterfangens ist offen.

Der Konflikt zwischen Huawei und Schweden geht in die nächste Runde. Das chinesische Kommunikationsunternehmen hat den nordischen Staat nun vor einem internationalen Schiedsgericht wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau verklagt. Das geht aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervor. Ein Sprecher von Huawei Deutschland hat die Klage gegenüber Table.Media bestätigt. Damit bekommt der Streit um den Ausschluss chinesischer Anbieter von Ausbau der 5G-Netze in westlichen Ländern eine neue Dimension. Im für Schweden ungünstigsten Fall könnte das Land zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt werden. Doch Klagen vor Schiedsgerichten ziehen sich mitunter über viele Jahre hin. Eventuell geht es Huawei auch nur um Abschreckung, um andere Länder vor einer ähnlichen Entscheidung wie der Schwedens abzuhalten.

Die Huawei-Klage gegen Schweden hat eine längere Vorgeschichte. Schon vor gut einem Jahr hatte der chinesische IT-Riese Schweden in einem Brief vor einer möglichen Klage gewarnt. An den damaligen Premierminister gewandt, schrieb Huawei, der 5G-Ausschluss habe die Geschäftsaussichten seiner schwedischen Tochterfirma stark beeinträchtigt. Der Grundsatz nach “fairer und gerechter Behandlung” internationaler Investoren des schwedisch-chinesischen Investitionsabkommens sei verletzt worden (China.Table berichtete).

Schweden war der Bitte Huaweis, den 5G-Ausschluss des Unternehmens rückgängig zu machen, nicht nachgekommen. Das Unternehmen verklagte daraufhin im April 2021 die schwedische Telekommunikations-Regulierungsbehörde. Doch auch diese Klage war nicht erfolgreich. Nun scheint Huawei den letzten Strohhalm zu greifen und eine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht anzustrengen.

Der chinesische Konzern sieht sich auf vielen wichtigen Märkten mit einem de-facto Ausschluss vom 5G-Ausbau konfrontiert. Insbesondere die USA und Australien hatten den Konzern vom Aufbau ihrer 5G-Netze vollständig ausschließen wollen. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Huawei in Australien Kommunikationsinfrastruktur für Spionagezwecke missbraucht haben soll. Auch europäische Staaten schlossen sich den Sicherheitsbedenken an. 13 der 27 Mitgliedstaaten der EU hatten bis Oktober 2021 rechtliche Maßnahmen ergriffen, mit denen nicht vertrauenswürdige Anbieter von Aufbau und Betrieb wichtiger Teile ihrer 5G-Netze ferngehalten werden sollen. Die meisten Staaten – auch Schweden und Deutschland – setzen dabei auf Auflagen für die Telekommunikationsanbieter.

In Deutschland hatte der Gesetzgeber vor einem Jahr besondere Anforderungen an die Anbieter im BSI-Gesetz ergänzt. Demnach müssen die großen Netzbetreiber dem Bundesinnenministerium Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller vorlegen, deren Systeme sie in kritischer Telekommunikationsinfrastruktur einsetzen wollen. Das BMI kann den Einsatz daraufhin ex-ante untersagen. Eine Anfrage von Europe.Table und China.Table dazu, wie oft dies bislang der Fall war, hat das Bundesinnenministerium bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Derzeit verhandeln das Europäische Parlament, die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission im Rahmen des Trilogs zudem über die sogenannte Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS 2.0). Die Revision der NIS-Richtlinie könnte dazu führen, dass die als kritisch erachteten Bereiche deutlich ausgeweitet würden, was Huawei fürchtet. Dann könnten die Ausschlussregeln, die bislang vorwiegend für die Kernnetze gelten, europaweit auf weitere Bereiche wie etwa Cloudumgebungen Anwendung finden.

Außer Huawei sind weltweit nur zwei weitere Netzwerkausrüster überhaupt in der Lage, große 5G-Netze aufzubauen. Beide sind europäische Unternehmen: Nokia aus Finnland und die schwedische Ericsson. Letzteres meldete am Dienstag gute Jahreszahlen für 2021: Rückgänge am chinesischen Markt wurden durch Aufträge aus anderen Weltregionen wie Nordamerika überkompensiert – ein bilanzielles Abbild der geopolitischen Realität bei 5G.

Die jetzt eingereichte Klage Huaweis vor einem internationalen Schiedsgericht könnte einen jahrelangen Rechtsstreit verursachen. Zunächst müssen die Schiedsrichter des Weltbank-Gerichts ICSID ernannt werden und darüber entscheiden, ob die Klage zulässig ist. Wenn das geklärt ist, wird es in vielen Verhandlungssitzungen darum gehen, ob Huawei eine finanzielle Entschädigung für den 5G-Ausschluss erhalten wird. Internationale Schiedsgerichte entscheiden darüber, ob Staaten ein (bilaterales) Investitionsschutzabkommen gebrochen haben – die Rechte eines Investors also verletzt wurden. Ist dies der Fall, wird dem Investor Schadensersatz zugesprochen.

Das ursprüngliche Ziel von Investitionsschutzabkommen war es, westliche Unternehmen in Ländern mit unzureichendem Rechtssystem vor Enteignungen zu schützen. Mittlerweile haben aber auch viele westliche Staaten Investitionsschutzabkommen untereinander abgeschlossen. Deutschland wurde beispielsweise vor einigen Jahren von Vattenfall auf Schadensersatz in Höhe von 6,1 Milliarden Euro verklagt. Das schwedische Energieunternehmen warf der Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs indirekt eine Enteignung vor. Die Argumentation: Durch den Ausstieg aus Atomstrom würden dem Unternehmen zukünftige Gewinne entgehen, sodass seine Atomkraftwerke in Deutschland wertlos würden.

Die Klage Vattenfalls gegen Deutschland zog sich über neun Jahre hin – wurde im November 2021 jedoch beendet. Die Konfliktparteien hatten sich außergerichtlich auf Zahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geeinigt. Allerdings klagte Vattenfall sowohl vor einem internationalen Schiedsgericht, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht.

Schweden sieht sich erstmals mit einer Schiedsgerichts-Klage konfrontiert, wie das Fachportal Investment Arbitration Reporter (IAR) berichtet. Und auch für Huawei ist es das erste Mal, dass es mit einer Klagedrohung Ernst macht. Die Experten des IAR mutmaßen jedoch, dass Huawei bald weitere Klagen anstrengen könnte, da es mit mehreren Staaten im Clinch liegt über den Ausschluss beim 5G-Ausbau. Langjährige und auch für Staaten teure Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten könnten andere Staaten davor abschrecken, Huawei vom 5G-Ausbau auszuschließen. Nico Beckert/Falk Steiner

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts fielen die deutschen Exporte nach China im Dezember um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 8,5 Milliarden Euro. Als gravierendste Ursache nannte das Amt Chinas Zero-Covid-Strategie. Diese führte wiederholt zu vorübergehenden Fabrik- und Hafenschließungen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert von der Volksrepublik schon seit längerem ein Ende ihrer strikten Eindämmungsstrategie. Die Beschränkungen seien eine Belastung sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, so IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) befürchtet, dass die jüngsten Omikron-Ausbrüche in China zu noch mehr Engpässen und höheren Preisen führen werden. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, erklärte der BDI (China.Table berichtete).

Während das China-Geschäft schwächelte, legten die Exporte in die USA im Dezember um 17,6 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zu. fpe

Die meisten chinesischen Provinzen erwarten 2022 ein geringeres Wirtschaftswachstum als im Vorjahr. Das berichtete am Dienstag die Wirtschaftszeitung Caixin. Demnach setzten Chinas entwickelte Regionen wie Peking, Shanghai, Guangdong oder Jiangsu ihr Wachstumsziel größtenteils auf 5 bis 5,5 Prozent an. Weniger entwickelte Provinzen prognostizierten ein Plus zwischen 6 und 7 Prozent. Es ist zu erwarten, dass die Corona-Pandemie und die Rohstoffengpässe auch in diesem Jahr die Wirtschaft im ganzen Land belasten. Nur Gansu im Nordwesten erwartet mehr Wachstum als 2021; die Innere Mongolei eine gleichbleibende Wachstumsrate. Die südliche Inselprovinz Hainan hat sich mit 9 Prozent das höchste Ziel gesetzt, gefolgt von Tibet mit 8 Prozent.

Die Wachstumsziele der Provinzen werden jedes Jahr im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses veröffentlicht. Während des NVK-Plenums im März gibt der Ministerpräsident das ungefähre Wachstumsziel für ganz China bekannt, das sich aus diesen Prognosen zumindest teilweise speist. 2021 legte Chinas Bruttoinlandsprodukt um 8,1 Prozent zu. Als einzige der 31 Provinzen, autonomen Regionen und regierungsunmittelbaren Städte legte Tianjin laut Caixin keine Prognose vor. Die Hafenstadt kämpft derzeit gegen einen lokalen Ausbruch der Omikron-Variante. ck

Rund zwei Monate vor der Parlamentswahl in Ungarn hat die Opposition einen Erfolg bei ihrem geplanten Referendum über einen Ableger der chinesischen Fudan-Universität in Budapest verbucht. Für das Referendum seien mehr als die 200.000 benötigen Unterschriften eingesammelt worden, teilte der Bürgermeister der ungarischen Hauptstadt, Gergely Karácsony, über Sozialmedien mit. Die Bürger und Bürgerinnen Budapests sollen gefragt werden, ob sie ein Gesetz aufheben wollen, das den Bau des Fudan-Campus erlaubt.

Das umstrittene Fudan-Projekt in Budapest hatte die Beziehungen zwischen China und Ungarn zuletzt auch zum Wahlkampfthema gemacht (China.Table berichtete). Die Kosten für den Bau des Campus werden auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Der größte Teil davon, rund 1,3 Milliarden Euro, sollen durch ein Darlehen einer chinesischen Bank finanziert werden.

Die Nationale Wahlbehörde NVI muss die Unterschriften nun prüfen und ein Datum für das Referendum festlegen. Dafür hat sie 60 Tage Zeit. Budapests Bürgermeister sprach dem Referendum eine große Symbolik zu: “Diese Unterschriften wurden nicht nur wegen eines Referendums gesammelt”, so Karácsony – sondern auch, um das Vertrauen wiederherzustellen, dass die Politik “dem öffentlichen Interesse dient.”

Spannend wird, ob der Wahlausschuss NVI das Referendum über den Campus der Fudan-Universität gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 3. April ansetzen wird. Genau das möchte die Opposition. Doch die Organisatoren befürchten, dass die regierende rechtsgerichtete Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán dafür Steine in den Weg legen wird – indem sie auf Zeit spielt. Die NVI kündigte nach lokalen Medienberichten bereits an, dass die Zählung der Unterschriften wahrscheinlich die erlaubten 60 Tage dauern werde. Sogleich warfen ihr Kritiker Fidesz-Nähe vor. ari

Die Sorge um das ungeklärte Schicksal der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai hat die Australien Open in Melbourne erreicht. Zuschauer bei dem Grand Slam-Turnier dürfen nach einer Kehrtwende der Ausrichter nun doch T-Shirts mit der Aufschrift “Wo ist Peng Shuai?” tragen. Am Wochenende waren die Veranstalter unter Druck geraten, nachdem Videos im Internet viral gegangen waren: Darin zwang das Sicherheitspersonal Zuschauer, solche T-Shirts auszuziehen. Auch entfernten sie ein Peng-Banner.

Die Ausrichter hatten nach einem Bericht von AFP zunächst auf Turnierregularien beharrt, die Kleidungsstücke, Banner oder Schilder mit “werbendem oder politischem” Inhalt verbieten. Am Dienstag sagte Turnier-Chef Craig Tiley nun, Menschen dürften nun doch mit Kleidungsstücken ins Stadion, die als Kritik am Umgang Chinas mit Peng Shuai verstanden werden können – “solange sie nicht als störender Mob kommen, sondern friedlich sind.” Banner dürften aber niemandem die Sicht auf die Matches verstellen.

Im chinesischen Online-Dienst Weibo hatte Peng Shuai Anfang November dem früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli sexuelle Nötigung vorgeworfen (China.Table berichtete). Der Beitrag wurde rasch von den chinesischen Behörden zensiert. Peng selbst wurde fast drei Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Sportverbände, die Vereinten Nationen und westliche Regierungen zeigten sich daraufhin alarmiert über das Schicksal des Tennisstars. Seitdem wurde die frühere Weltranglistenerste im Doppel mehrmals gesehen – unter anderem gab sie ein Fernsehinterview in Singapur. Ihre Situation ist aber weiter unklar. Das Ausland sorgt sich daher weiter um Pengs Wohlergehen. Der Frauen-Tennisverband WTA hat aus Protest seine Turniere in China vorerst ausgesetzt.

Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian kritisierte am Montag angesichts der Videos wenig überraschend eine “Politisierung des Sports”. Es gebe “keinerlei Unterstützung” für solche Proteste. Doch das stimmt nicht ganz. Die 18-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Martina Nawratilowa etwa warf den Australian Open-Veranstaltern eine “Kapitulation” vor China vor. ck

Als Hauptgefahr für die Olympischen Winterspiele von Peking galt lange das Coronavirus. Jetzt kommt ein altbekanntes Problem hinzu: Die Luftverschmutzung in der chinesischen Hauptstadt. Seit Tagen hängt dicker Smog über Peking; die Feinstaubwerte (PM2.5) liegen bei mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die WHO empfiehlt einen Wert von 5 oder weniger. Nun warnte das Umweltministerium vor anhaltend ungünstigen Wetterverhältnissen. Diese seien typisch für den Übergang vom Winter zum Frühling, sagte Ministeriumssprecher Liu Youbin. Nur bei kräftigen Nordwinden klart sich die Winterluft über Peking auf; diese scheinen aktuell nicht angesagt für die nächste Zeit.

Das Ministerium kündigte vorübergehende Notmaßnahmen in Peking und der benachbarten Provinz Hebei an, sollte sich die Wahrscheinlichkeit einer starken Luftverschmutzung während der Olympischen Spiele erhöhen. Man werde etwa Unternehmen und Fahrzeuge mit hohen Emissionen “managen und kontrollieren”. Die Maßnahmen sollten minimale Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben, sagte Liu – insbesondere auf die Lebensgrundlagen der Menschen, die Energieversorgung, die Beheizung von Haushalten und die Gesundheitsversorgung. Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar statt.

2021 hatte die Hauptstadt nach eigenen Angaben erstmals die nationalen Luftqualitätsnormen vollständig erfüllt. Die jährliche durchschnittliche PM2,5-Konzentration der Stadt sank im vergangenen Jahr auf 33 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das entspreche einem Rückgang von 63,1 Prozent gegenüber 2013. Seit Peking 2015 den Zuschlag für die Winterspiele bekam, haben die Behörden Abgasstandards für Autos angehoben, dreckige Fabriken geschlossen und den Kohleverbrauch gesenkt. Doch wie es scheint, ist das Problem trotzdem noch lange nicht aus der Welt. ck

Die Europäische Kommission sucht weiterhin nach Wegen, Importe von Produkten aus Zwangsarbeit zu verbieten. Den Ansatz der US-Behörden lehnt Sabine Weyand, Generaldirektorin für Handel aus der EU-Kommission, als Vorbild ab. Das US-Modell, das produktspezifische Verbote mit Herkunftsverboten kombiniert, sei “nicht effektiv”, sagte Weyand am Dienstag vor dem Handelsausschuss des Europaparlaments. Im Falle Chinas würden beispielsweise Baumwollprodukte, die mit Xinjiang verbunden sind, aber auch Produkte aus Xinjiang allgemein darunter fallen.

In den USA gilt somit die grundlegende Annahme, dass alle Güter aus Xinjiang Zwangsarbeit beinhalte. Die Importeure sind verpflichtet, dies zu widerlagen. Das sei eine “schwere Belastung”, sagt Weyand. Laut dem entsprechenden Abschnitt zur Zwangsarbeit im US Tariff Act darf der US-Zoll Einfuhren auf Zwangsarbeit überprüfen und blockieren. Weyand sieht darin einen möglichen bürokratischen Alptraum für die Zollabwicklung der EU. Sie sprach sich dagegen für eine Aufnahme eines Importverbots für Produkte aus Zwangsarbeit in das geplante EU-Lieferkettengesetz aus. Eine eigenständige Gesetzgebung wie in den USA benötige auch mehr Zeit.

Das EU-Lieferkettengesetz soll am 15. Februar vorgestellt werden. Allerdings ist sich die EU-Kommission intern bisher nicht einig, ob Produkte aus Zwangsarbeit eingebunden werden sollen oder nicht (China.Table berichtete). Der Zeitplan könnte also knapp werden.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), kritisierte die internen Unstimmigkeiten der EU-Kommission. “Es ist unfassbar, dass ein internes, geheim tagendes Gremium die EU-Kommission bremst – und damit das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten seit beinahe einem Jahr vertröstet werden”, so Lange. “Spätestens nach der Rede zur Lage der Union, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen hat, entschlossen gegen Zwangsarbeit vorzugehen, hätte Bewegung in die EU-Kommission kommen müssen.” Die EU-Kommissionschefin hatte in dieser Rede im September einen Einfuhr-Bann angekündigt (China.Table berichtete). Der Vorstellungstermin für das EU-Lieferkettengesetz wurde seit dem Frühjahr 2021 bereits mehrfach verschoben. ari

Wie im Jahr 2008, als Peking erstmals Gastgeber bei den Sommerspielen war, wird die chinesische Öffentlichkeit von der Außenwirkung der Spiele wieder enttäuscht sein. Denn schon damals interessierte sich die Weltpresse mehr für Chinas Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden als für die Schokoladenseiten des chinesischen Wirtschaftswunders und die vielen Goldmedaillen der chinesischen Sportlerinnen und Sportler. Das Reich der Mitte fühlte sich unfair behandelt und viele seiner Bürgerinnen und Bürger waren zutiefst gekränkt. In diesem Jahr droht eine verschärfte Wiederholung der beiderseitigen Enttäuschung.

Erinnern wir uns an 2008: Nur ein Vierteljahr vor Austragung der Spiele in Peking hatte ein verheerendes Erdbeben im Westen des Landes große Zerstörung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Die Spiele im Sommer boten der gesamten Nation die Chance, eine Zeitlang diese traumatischen Ereignisse zu vergessen und als stolzer Gastgeber der ganzen Welt die beeindruckenden Ergebnisse ihres Wirtschaftswachstums zu präsentieren.

Dass der gewünschte Effekt ausblieb, die Spiele mögen China Glanz und Ruhm und mehr internationalen Respekt verschaffen, wurde als Nackenschlag empfunden. In Peking führte das zu einem Umdenken hinsichtlich der internationalen Kommunikation. So gesehen waren die Olympischen Spiele 2008 ein Wendepunkt in den internationalen Beziehungen mit China.

Damals, in jenem Sommer, kämpften die meisten Staaten der Erde gerade gegen die Auswirkungen der großen Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Jahr zuvor ausgebrochen war – und die sich nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 international noch mehr ausweiten und vertiefen sollte. China, so stellte sich kurze Zeit später heraus, war eines der wenigen Länder, das im Vergleich unversehrt durch diese Wirtschafts- und Finanzkrise kam. Das lag vor allem daran, dass Chinas Wirtschaft und sein Finanzsektor besser als die anderer Länder vor internationalen Einflüssen geschützt waren. Dass die chinesische Regierung damals die Chancen der weltweiten Krise zum eigenen Vorteil nutzen konnte – ganz im Gegensatz etwa zu den USA – gab ihr in den Augen der Kommunistischen Partei auch international eine neue Legitimationsbasis für ihren Herrschaftsanspruch. Zugleich stieg das nationale Selbstbewusstsein.

Zunächst versuchte Peking, seine neue Kraft mittels der Entwicklung einer Soft-Power Strategie zu untermauern, die zugleich Chinas Image in der Welt verbessern sollte. Doch die Avancen der chinesischen Regierung erreichten nicht das gewünschte Ziel: Ihr Wunsch nach Respekt und Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft passte auch damals nicht zu der Art, wie sie mit Andersdenkenden im eigenen Land verfuhr. Es fehlte an Glaubwürdigkeit und der notwendigen globalen Attraktivität der zu exportierenden Lebensweise.

So gut die Gründe für die mangelnde Gegenliebe des Westens waren: Sie verstärkten das Gefühl der Enttäuschung. Das blieb nicht ohne Folgen. Ab etwa 2009 verschärfte sich der Ton der chinesischen Regierung nach außen. Peking war aufgeputscht von der eigenen neuen Power und genervt von einem absteigenden und dennoch als arrogant wahrgenommenen Amerika – ebenso wie von einem schwächelnden Europa. Zugleich war es frustriert über sein anhaltend schlechtes Image in der Welt. International war auf einmal von einem arroganten Auftreten Chinas die Rede. Das selbstbewusste Auftreten chinesischer Diplomaten und anderer Vertreter der Nation war in der Tat neu. Es verunsicherte und düpierte den Westen.

Mit Xi Jinpings Installation an der Spitze von Partei und Staat in den Jahren 2012 und 2013 hat sich China von einem autoritären zu einem totalitären System entwickelt. Peking hält Millionen von Uiguren in Umerziehungslagern in Xinjiang gefangen und beraubt die Menschen Hongkongs ihrer vormals noch fest zugesicherten Rechte und Freiheiten. Die Zivilgesellschaft, die sich Mitte der 2000er-Jahre durch die Verbreitung des Internets entwickelte, hat Xi im Keim erstickt. Der hochgerüstete Zensurapparat ist heute in China von kaum jemandem mehr zu überwinden oder straffrei zu umgehen.

Die Schmach negativer Medienberichte aus dem Ausland bleibt heute auf diese Weise zwar einem Großteil der chinesischen Bevölkerung erspart. Allerdings ist zu erwarten, dass die chinesische Regierung diese Berichte filtern, aufbereiten und zu Propagandazwecken umnutzen wird, um dem eigenen Volk Belege für die Feindseligkeit ausländischer Mächte zu liefern. Die Erzählung, dass die USA und andere Demokratien China seinen Aufstieg nicht gönnen und es klein halten wollen, wird in den kommenden Wochen wieder durch die chinesische Presse zirkulieren. Es ist für chinesische Bürgerinnen und Bürger schwer geworden, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Enttäuschung über die negative Außenwahrnehmung allein von der Regierung gesteuert wird – oder gar steuerbar wäre.

China, dessen wirtschaftliche, politische und militärische Macht seit 2008 massiv gewachsen ist, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es künftig auf das Weltgeschehen mehr Einfluss nehmen will. Ein Hinweis darauf ist die Neue-Seidenstraßen-Initiative. Darüber hinaus bleibt vieles unklar. Klar ist jedoch, dass Chinas Beliebtheitswerte eher ab- als zunehmen. Laut einer 14-Länder-Umfrage des PEW Research Center unter (westlichen) Industrienationen befand sich Peking mit durchschnittlich 73 Prozent negativer Sicht auf China im Jahr 2020 auf einem historischen Tiefpunkt.

Einerseits beklagt sich Peking permanent über Chinas negative Außenwirkung. Andererseits gibt sich die Regierung augenscheinlich keine große Mühe, ihr internationales Image durch entsprechende Verhaltensänderungen zu verbessern; sei es nur durch eine neue, offenere und versöhnliche Rhetorik – nicht nur nach außen. Stattdessen schickt sie Wolf-Warrior-Diplomaten nach vorne, die das Bild von einem aggressiven Nationalismus mit “Sharp Power” eher fördern als eindämmen. Man möchte eben ernst genommen werden.

Egal, wie man es dreht: Die globalen Krisen unserer Zeit lassen sich nur mit und nicht gegen China lösen. Doch dafür braucht es Fakten, nicht Fake News. Es braucht Wissenschaft. Wissenschaft gedeiht nur in der Freiheit und dafür braucht es die liberale Demokratie. Die meisten internationalen Journalistinnen und Journalisten, die über die Winterspiele berichten werden, wissen das. Deswegen werden sie mit Sicherheit auch wieder über die Probleme und Widersprüche Chinas schreiben. Wenn die Regierung und die Menschen das nur schwer ertragen, dann muss das der Preis sein, den wir im Namen unserer Werte bereit sind zu zahlen.

Marc Bermann ist Unternehmensberater in Mühlheim/Ruhr. Bis 2020 war er Programmleiter bei der Stiftung Mercator und dort unter anderem maßgeblich für den Aufbau des Forschungsinstituts Merics verantwortlich. Bei der Robert Bosch Stiftung hatte er zuvor den Bereich China betreut und unter anderem das deutsch-chinesische Medienbotschafter-Projekt organisiert. Bermann hat einen Hintergrund in Sinologie und Politikwissenschaften.

Stéphane Leroy übernimmt bei Bombardier den Sales-Bereich für China und den Asien-Pazifik-Raum. Leroy ist seit 20 Jahren für den kanadischen Flugzeughersteller tätig. Acht Jahre hat er bereits in Asien verbracht. Seine Rolle als Vice President, Sales, Specialized Aircraft, behält Leroy weiter bei.

Andy Jones wird Präsident für die Marktregion Asien-Pazifik beim Schweizer Schließtechnikkonzern Dormakaba. Er tritt die Nachfolge von Jim-Heng Lee an, der den Konzern mit Sitz in Wetzikon seit 1. Januar 2022 als CEO leitet. Jones verantwortete zuletzt als Senior Vice President die Regionen Japan & Korea. Sein neuer Tätigkeitsort wird Shanghai sein.

wo Omikron sich ausbreitet, sind die Folgen für die globalen Lieferketten gravierend. Das erklärt Wan-Hsin Liu vom IfW Kiel im Gespräch mit Finn Mayer-Kuckuk. Besonders schlimm wird es, wenn die hochansteckende Virus-Variante tatsächlich in China Fuß fassen sollte. Fast zwei Drittel der weltweiten Zwischenprodukte kämen heute aus der Volksrepublik, so die Wirtschaftswissenschaftlerin. Die Lockdowns kommen schon jetzt so schockartig, dass sich die Unternehmen unmöglich darauf einstellen können. Für die Kommunistische Partei ist der Balanceakt zwischen Wachstum und Virus-Eindämmung überlebenswichtig. Sollte eines davon scheitern, steht die gesamte politische Stabilität auf dem Spiel.

Überlebenswichtig für die chinesische Wirtschaft ist momentan auch die Versorgung mit Halbleitern. Das Land kann noch immer keine Chips herstellen, die der Qualität aus Taiwan oder den USA das Wasser reichen. Selbstbewusst wie immer hat China sich vorgenommen, bereits 2024 17,4 Prozent der weltweiten Halbleiter zu produzieren. Als Pilotzone für das ambitionierte Ziel dient Shanghai. In der 26-Millionen-Einwohner-Metropole soll sich schon bald die gesamte Wertschöpfungskette für chinesische Computerchips konzentrieren. Dafür lockt die Lokalregierung großzügig mit Zuschüssen für Fabriken und Wohngeld für Fachkräfte. Binnen weniger Monate lasse sich der technologische Rückstand jedoch nicht aufholen, schreibt Christian Domke-Seidel in seiner Analyse zum Thema. Quantität ist eben nicht Qualität.

Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei hat unterdessen vor einem internationalen Schiedsgericht Klage gegen Schweden eingereicht. Das skandinavische Land hatte Huawei vom Ausbau des heimischen 5G-Netzes ausgeschlossen. Das will Huawei sich nicht gefallen lassen. Gewinnt das Unternehmen aus Shenzhen vor Gericht, könnte das zum Präzedenzfall werden, wie Nico Beckert und Falk Steiner analysieren. Bis es zu einem Ergebnis kommt, könnten jedoch noch Jahre vergehen.

Frau Dr. Liu, derzeit wächst die Angst, mit der Verbreitung der Omikron-Variante nach China hinein könnten die Lieferschwierigkeiten eine ganz neue Dimension annehmen. Der Handelsverband BGA und der BDI warnen bereits davor.

Diese Befürchtungen sind auf jeden Fall berechtigt. Wir müssen leider mit weiteren Störungen rechnen; die Unsicherheit nimmt jetzt schon zu. Solange die Pandemie nicht unter Kontrolle ist, werden die Lieferschwierigkeiten weltweit andauern. Probleme wird es überall dort verstärkt geben, wo Omikron sich ausbreitet. Und wenn das in China passiert, wird das besonders ausgeprägte Folgen für die globalen Lieferketten haben.

Warum?

Von der Verteilung der Wirtschaftsbereiche her ist China besonders breit aufgestellt. Laut einer Untersuchung der Chinese Academy of Social Sciences umfasst die chinesische Volkswirtschaft alle Industriezweige, die in der UN-Klassifikation aufgelistet sind. Dazu kommt noch Chinas enormer Anteil am globalen Warenhandel. Bei mehr als 60 Prozent der global gehandelten Zwischenprodukte gehört China zu den Top-Drei-Exporteuren. Kaum jemand kommt um China herum.

Der strenge Umgang mit Corona spielt vermutlich ebenfalls eine Rolle.

In der Tat werden die Eindämmungsmaßnahmen dort wegen des Ansteckungsrisikos bei Omikron leider noch schneller, strenger, umfangreicher und länger eingesetzt. In den betroffenen Regionen werden die Unternehmen dann kaum noch die Zeit oder die Möglichkeit haben, sich auf die Schocks einzustellen. Das verursacht prompt Lücken in der Produktion. So etwas setzt Lieferketten enorm unter Druck.

Null-Covid hat in China eindeutig Priorität.

Idealerweise möchte China beides erreichen: Den Kampf gegen die Pandemie gewinnen und die Wirtschaftsentwicklung weitertreiben. Aber China weiß auch, dass nicht immer beides gleichzeitig möglich ist. Derzeit steht die Zero-Covid-Strategie im Vordergrund. Aber ich halte die aktuelle Darstellung der Medien für falsch, dass China auf Kosten der Wirtschaft eine irrationale Seuchenbekämpfung betreibt.

Können Sie das erklären?

Hier sind zwei Aspekte getrennt voneinander zu betrachten: Infektionskontrolle und Infektionsprävention. Nach den jüngsten Fällen gab es intensive Bemühungen, die Infektionen schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen, derzeit etwa in Tianjin und Peking, davor in Xi’an. Die Erwartung ist hier, dass harte, aber kurzfristige Eindämmungsmaßnahmen gut wirken. Nach dem Schock von Wuhan zu Beginn der Pandemie gelten die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten solcher kurzfristigen Eindämmungsmaßnahmen als hinnehmbar. Denn auch wenn die Kosten groß sind, sind sie immer noch akzeptabler als eine unkontrollierte Verbreitung der Infektion. Eine Ausbreitung von Covid-19 kann zu gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Instabilität führen, die am Ende auch die politische Stabilität gefährdet.

Und der Aspekt Infektionsprävention?

Die Verantwortlichen sehen, dass die Pandemie weltweit eine Herausforderung ist. Sie versuchen, das Alltagsleben in China so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Daher die Quarantäne bei der Einreise, daher die engmaschige Kontakt- und Bewegungsverfolgung. Mit anderen Worten: Die Wirtschaft wird gestärkt, indem für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Normalität hergestellt wird.

Für die Binnenwirtschaft mag es das beste Konjunkturprogramm zu sein, wenn das Leben normal weiterläuft. Im Außenhandel hakt es aber gewaltig, wenn als Reaktion auf einzelne Fälle ganze Häfen geschlossen werden.

Da hat China inzwischen aus den Ereignissen der vergangenen zwei Jahre gelernt. Beispiel Xi’an: Dort liegt ein wichtiger Bahnhof, ein Drehkreuz für die Güterzugverbindungen zwischen China und Europa. Der Schienenverkehr war aber diesmal kaum von den Infektionen vor Ort beeinträchtigt. Die Lkws wurden nahtlos zu anderen Bahnhöfen, die an Xi’an angebunden sind, umgeleitet. Sollte es an der Küste unter Hafenarbeitern einen Fall geben, kann es natürlich wieder vorkommen, dass ein Terminal geschlossen wird. Damit die Warenflüsse einigermaßen weiterlaufen, gibt es aber große Bemühungen, in den betroffenen Regionen nicht alles gleich dicht zu machen, wenn es nicht nötig ist.

Nun gibt es ein anderes Gefahrenszenario, das sich jetzt durch die Werksschließung bei VW und Toyota in Tianjin bereits andeutet: Wenn die chinesischen Impfstoffe keine Pandemie-Stopper sind, könnte es zu Ausfällen direkt in der Produktion kommen.

Genau das möchte China vermeiden. Gerade weil die einheimischen Impfstoffe weniger wirksam sind, lässt die chinesische Regierung bei der Zero-Covid-Strategie nicht nach.

Rund um den Globus steigen derzeit die Zahlen in nie dagewesene Höhen. Können sich kleine Effekte an vielen Orten gleichzeitig zu einem großen Problem hochschaukeln?

Je feingliedriger und länger die Lieferketten sind, desto eher intensivieren sich solche Probleme gegenseitig. Paradebeispiel: die Halbleiterindustrie. Oft sind für einen elektronischen Baustein Unternehmen aus vielen Volkswirtschaften involviert: USA, Festlandchina, aber auch Taiwan, Südkorea und so weiter. Sie sind auf bestimmte Aufgaben entlang der Lieferkette spezialisiert. Vom Anfang bis zum Ende des Wertschöpfungsprozesses kann ein Halbleiter mehr als 70 Mal Ländergrenzen überquert haben, bevor er zum Endkunden gelangt. Das ist wie bei einem Verkehrsstau. Je länger die Schlange, desto länger dauert es, bis sie sich auflöst.

Verwunderlich ist doch, wie lange der Zustand schon andauert. Als 2020 die ersten Störungen aufgetreten sind, hieß es: Die dauern bis zum Sommer. Wo bleibt die flexible Anpassung an die neue Lage?

Menschen und Unternehmen sind grundsätzlich gedanklich flexibel, aber die Produktionsstätten und Infrastrukturen sind es nicht. Die stehen zumindest für eine lange Weile fest. Die Produktionsketten lassen sich nicht kurzfristig umbauen. Die Mobilität der Menschen ist auch während der Pandemie viel eingeschränkter. Wieder ein Beispiel aus Xi’an: Samsung und Micron betreiben dort Halbleiterwerke. Die Unternehmen haben zwar versucht, die Nachfrage ihrer Kunden weiterhin durch die Produktvorräte und durch die Neuorganisation der Produktangebote in ihren globalen Herstellungsnetzwerken mit etwaiger Verspätung zu bedienen. Wenn sich der Lockdown-Zustand aber in die Länge zieht, dann leeren sich die Lager – und es treten erst recht Engpässe auf. Auch die Kapazität von Ausweichfabriken ist begrenzt.

Heißt das, die Zeit spielt gegen uns?

Leider ja. Zumal auch die Logistikkapazitäten knapp sind. Es kann nur eine begrenzte Zahl von Schiffen fahren. Die Anzahl der verfügbaren Container ist auch beschränkt. Als alles gut lief, fielen solche Probleme nicht auf. Sobald es Probleme in den Lieferketten gab, verstärkten sich diese Probleme gegenseitig. Es wird nun weiterhin die alten, aber zusätzlich auch neue Schwach- beziehungsweise Baustellen entlang der Lieferketten geben.

Die Warenknappheit trägt zu den gegenwärtig steigenden Preisen bei. Auch die Energiepreisinflation soll mit Corona zusammenhängen. Wie kann das sein?

Gerade in China hat zur Erreichung der Klimaziele parallel auch der Umbau der Energieversorgung begonnen. Weniger Kohlenutzung führt zu einer größeren Nachfrage nach Erdgas, das nun anderswo auf dem Weltmarkt fehlt.

Können diese Störungen auch auf andere Warengruppen wie Lebensmittel übergreifen?

Bisher ist vor allem die Autoindustrie betroffen, die auf verschiedene Elektronikprodukte, vor allem die Halbleiter, angewiesen ist. Es gibt aber keine Garantie, dass sich das nicht noch ausweitet. Da, wo Just-in-Time-Produktion praktiziert wird, haben wir die Engpässe einfach früher gesehen als in Branchen mit mehr Lagerhaltung oder mit kürzeren beziehungsweise diversifizierten Lieferketten. Die Verbreitung der Omikron-Variante könnte auch die Verfügbarkeit etwa von Konsumgütern, Lebensmitteln und Medikamenten beeinträchtigen. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge sorgen sich selbst deutsche Getränkehersteller um Engpässe.

Wan-Hsin Liu forscht am Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) zu den Themen Internationaler Handel, Innovation, Globalisierung und Lieferketten.

Wirtschaftlicher Katastrophenalarm auf der einen, euphorische Zukunftspläne auf der anderen Seite: Chinas massive Probleme mit der Halbleiter-Herstellung lassen sich nirgends so komprimiert beobachten wie in Shanghai. Hier produzieren Chinas größter Chiphersteller (Semiconductor Manufacturing International Corp./SMIC) und mit Tesla auch der größte Elektroautobauer der Welt.

Seit dem Ausbruch der Coronakrise leidet die gesamte Wirtschaft an bröckelnden Lieferketten. Besonders schlimm ist es bei den Halbleitern. Elektronikkonzerne und Automobilproduzenten haben Schwierigkeiten, ausreichend Chips in passender Qualität zu bekommen. Volkswagen verzeichnete im Jahr 2021 einen Rückgang bei den ausgelieferten Fahrzeugen in China um 14 Prozent auf 3,3 Millionen Stück. Stephan Wöllenstein, China-CEO bei Volkswagen, begründete diesen Einbruch mit fehlenden Chips.

Im Bereich der Halbleiter hat sich ein perfekter Sturm gebildet. Um die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen und bis zum Jahr 2060 klimaneutral zu werden, setzt die Regierung in Peking verstärkt auf Elektroautos. Diese aber brauchen in der Produktion wesentlich mehr Chips als klassische Verbrennerautos. Gleichzeitig tobt weiterhin der Handelskrieg mit den USA, und deshalb können Firmen aus der Volksrepublik keine modernen Chips aus den USA ordern. China kann aber bisher noch keine Chips in der Qualität der Marktführer aus Taiwan oder Amerika fertigen. Das Land hinkt beim Knowhow ein paar Jahre hinterher.

Die Vorgabe der Kommunistischen Partei ist, dass China im Jahr 2024 für 17,4 Prozent der weltweiten Halbleiter-Produktion verantwortlich sein soll. Im Jahr 2020 waren es neun Prozent. Derzeit beherrscht Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die weltweite Produktion von den kleinsten Chips. Deren Knoten sind nicht größer als fünf Nanometer. Diese feinsten Halbleiter stecken beispielsweise in modernen Mobiltelefonen. Chinesische Firmen beherrschen jedoch lediglich die Produktion von Chips, deren Knoten 14 Nanometer groß sind. Es ist ein Problem, das auch die Autoindustrie trifft.

So erklärte eine Unternehmenssprecherin von Volkswagen gegenüber Table.Media: “Wir sind im ständigen Austausch mit Chip-Brokern zu allen kritischen Umfängen von Standardhalbleitern. Wo möglich, wird Brokerware nach Prüfung und Freigabe durch die technische Entwicklung und Qualitätssicherung eingesetzt.” Das bedeutet, dass VW Chips verwenden muss, die ursprünglich gar nicht für diese Art des Einsatzes gedacht waren, die aber kompatibel sind. Das Problem in China sei: “Bei gewissen Bauteilen sind aufgrund der Spezifikation aber keine alternativen marktüblichen Prozessoren verfügbar.”

Lediglich in der Massenproduktion konnte China große Fortschritte erzielen. 2021 konnten in China 359,4 Milliarden Halbleiter produziert werden. Das ist immerhin ein Zuwachs um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Doch die Qualität bleibt der Knackpunkt. Im Jahr 2022 könnten ein Fünftel der benötigten Chips in der Autoproduktion fehlen, rechnet der chinesische Pkw-Verband CPCA vor. Kleinere Hersteller könnten gezwungen sein, die Produktion ganz einzufrieren. Bereits 2021 seien eine Million Fahrzeuge weniger gebaut worden als ursprünglich geplant, gibt das Marktforschungsinstitut AutoForecast Solutions an – Elektroautos und Verbrenner zusammengenommen. Weltweit seien es elf Millionen gewesen.

Die Metropole Shanghai befürchtet nun, zum Epizentrum der Krise zu werden. Dort boomt seit Jahren die Produktion von Elektroautos oder Plug-in Hybriden (NEVs) und von Halbleitern. 2021 wurden dort 550.000 Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos gebaut – ein Zuwachs um 170 Prozent im Vergleich zu 2020. Stolze 43 Prozent aller Neuzulassungen in Shanghai waren NEVs. Kein Wunder: Den Bürgern geht es gut. Die Wirtschaft Shanghais wuchs 2021 um 8,1 Prozent, im Jahr 2022 sollen es immerhin noch 5,5 Prozent sein.

Dafür zeigt sich die Stadt spendabel. Die Regierung veröffentlichte Mitte Januar 2021 einen Plan, der umfangreiche Subventionen für die Halbleiter-Industrie vorsieht. So übernimmt sie zukünftig 30 Prozent der Kosten für Materialien und Maschinen, die in der Halbleiterproduktion gebraucht würden. Auch Investitionen in entsprechende Software und Prüfverfahren werden mit der gleichen Quote unterstützt. Dabei gilt jeweils eine Höchstgrenze von umgerechnet 15 Millionen US-Dollar.

Neue Beschäftigte, die in diesem Bereich arbeiten und dafür nach Shanghai ziehen, erhalten außerdem Wohngeld und bis zu 80.000 Dollar an Zuschüssen. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette für Halbleiter im Großraum Shanghai zu konzentrieren.

Kurzfristige Erfolge dürfte Shanghai bei aller Großzügigkeit damit kaum erzielen. SMIC hat längst neue Fabriken in Beijing und Guangzhou in Planung. Auch der technologische Rückstand lässt sich – bei aller Großzügigkeit – binnen weniger Monate nicht aufholen. Eric Han von der Unternehmensberatung Suolei in Shanghai fasst die Maßnahmen so zusammen: “Die Botschaft des Bürgermeisters ist, dass in den kommenden zwei, drei Jahren enorme Investitionen getätigt werden, um Halbleiter für Autos zu entwickeln und herzustellen.” Der Ausgang dieses Unterfangens ist offen.

Der Konflikt zwischen Huawei und Schweden geht in die nächste Runde. Das chinesische Kommunikationsunternehmen hat den nordischen Staat nun vor einem internationalen Schiedsgericht wegen des Ausschlusses vom 5G-Netzausbau verklagt. Das geht aus einer Meldung des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hervor. Ein Sprecher von Huawei Deutschland hat die Klage gegenüber Table.Media bestätigt. Damit bekommt der Streit um den Ausschluss chinesischer Anbieter von Ausbau der 5G-Netze in westlichen Ländern eine neue Dimension. Im für Schweden ungünstigsten Fall könnte das Land zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt werden. Doch Klagen vor Schiedsgerichten ziehen sich mitunter über viele Jahre hin. Eventuell geht es Huawei auch nur um Abschreckung, um andere Länder vor einer ähnlichen Entscheidung wie der Schwedens abzuhalten.

Die Huawei-Klage gegen Schweden hat eine längere Vorgeschichte. Schon vor gut einem Jahr hatte der chinesische IT-Riese Schweden in einem Brief vor einer möglichen Klage gewarnt. An den damaligen Premierminister gewandt, schrieb Huawei, der 5G-Ausschluss habe die Geschäftsaussichten seiner schwedischen Tochterfirma stark beeinträchtigt. Der Grundsatz nach “fairer und gerechter Behandlung” internationaler Investoren des schwedisch-chinesischen Investitionsabkommens sei verletzt worden (China.Table berichtete).

Schweden war der Bitte Huaweis, den 5G-Ausschluss des Unternehmens rückgängig zu machen, nicht nachgekommen. Das Unternehmen verklagte daraufhin im April 2021 die schwedische Telekommunikations-Regulierungsbehörde. Doch auch diese Klage war nicht erfolgreich. Nun scheint Huawei den letzten Strohhalm zu greifen und eine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht anzustrengen.

Der chinesische Konzern sieht sich auf vielen wichtigen Märkten mit einem de-facto Ausschluss vom 5G-Ausbau konfrontiert. Insbesondere die USA und Australien hatten den Konzern vom Aufbau ihrer 5G-Netze vollständig ausschließen wollen. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Huawei in Australien Kommunikationsinfrastruktur für Spionagezwecke missbraucht haben soll. Auch europäische Staaten schlossen sich den Sicherheitsbedenken an. 13 der 27 Mitgliedstaaten der EU hatten bis Oktober 2021 rechtliche Maßnahmen ergriffen, mit denen nicht vertrauenswürdige Anbieter von Aufbau und Betrieb wichtiger Teile ihrer 5G-Netze ferngehalten werden sollen. Die meisten Staaten – auch Schweden und Deutschland – setzen dabei auf Auflagen für die Telekommunikationsanbieter.

In Deutschland hatte der Gesetzgeber vor einem Jahr besondere Anforderungen an die Anbieter im BSI-Gesetz ergänzt. Demnach müssen die großen Netzbetreiber dem Bundesinnenministerium Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller vorlegen, deren Systeme sie in kritischer Telekommunikationsinfrastruktur einsetzen wollen. Das BMI kann den Einsatz daraufhin ex-ante untersagen. Eine Anfrage von Europe.Table und China.Table dazu, wie oft dies bislang der Fall war, hat das Bundesinnenministerium bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Derzeit verhandeln das Europäische Parlament, die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission im Rahmen des Trilogs zudem über die sogenannte Netzwerk- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS 2.0). Die Revision der NIS-Richtlinie könnte dazu führen, dass die als kritisch erachteten Bereiche deutlich ausgeweitet würden, was Huawei fürchtet. Dann könnten die Ausschlussregeln, die bislang vorwiegend für die Kernnetze gelten, europaweit auf weitere Bereiche wie etwa Cloudumgebungen Anwendung finden.

Außer Huawei sind weltweit nur zwei weitere Netzwerkausrüster überhaupt in der Lage, große 5G-Netze aufzubauen. Beide sind europäische Unternehmen: Nokia aus Finnland und die schwedische Ericsson. Letzteres meldete am Dienstag gute Jahreszahlen für 2021: Rückgänge am chinesischen Markt wurden durch Aufträge aus anderen Weltregionen wie Nordamerika überkompensiert – ein bilanzielles Abbild der geopolitischen Realität bei 5G.

Die jetzt eingereichte Klage Huaweis vor einem internationalen Schiedsgericht könnte einen jahrelangen Rechtsstreit verursachen. Zunächst müssen die Schiedsrichter des Weltbank-Gerichts ICSID ernannt werden und darüber entscheiden, ob die Klage zulässig ist. Wenn das geklärt ist, wird es in vielen Verhandlungssitzungen darum gehen, ob Huawei eine finanzielle Entschädigung für den 5G-Ausschluss erhalten wird. Internationale Schiedsgerichte entscheiden darüber, ob Staaten ein (bilaterales) Investitionsschutzabkommen gebrochen haben – die Rechte eines Investors also verletzt wurden. Ist dies der Fall, wird dem Investor Schadensersatz zugesprochen.

Das ursprüngliche Ziel von Investitionsschutzabkommen war es, westliche Unternehmen in Ländern mit unzureichendem Rechtssystem vor Enteignungen zu schützen. Mittlerweile haben aber auch viele westliche Staaten Investitionsschutzabkommen untereinander abgeschlossen. Deutschland wurde beispielsweise vor einigen Jahren von Vattenfall auf Schadensersatz in Höhe von 6,1 Milliarden Euro verklagt. Das schwedische Energieunternehmen warf der Bundesrepublik wegen des Atomausstiegs indirekt eine Enteignung vor. Die Argumentation: Durch den Ausstieg aus Atomstrom würden dem Unternehmen zukünftige Gewinne entgehen, sodass seine Atomkraftwerke in Deutschland wertlos würden.

Die Klage Vattenfalls gegen Deutschland zog sich über neun Jahre hin – wurde im November 2021 jedoch beendet. Die Konfliktparteien hatten sich außergerichtlich auf Zahlungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geeinigt. Allerdings klagte Vattenfall sowohl vor einem internationalen Schiedsgericht, als auch vor dem Bundesverfassungsgericht.

Schweden sieht sich erstmals mit einer Schiedsgerichts-Klage konfrontiert, wie das Fachportal Investment Arbitration Reporter (IAR) berichtet. Und auch für Huawei ist es das erste Mal, dass es mit einer Klagedrohung Ernst macht. Die Experten des IAR mutmaßen jedoch, dass Huawei bald weitere Klagen anstrengen könnte, da es mit mehreren Staaten im Clinch liegt über den Ausschluss beim 5G-Ausbau. Langjährige und auch für Staaten teure Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten könnten andere Staaten davor abschrecken, Huawei vom 5G-Ausbau auszuschließen. Nico Beckert/Falk Steiner

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts fielen die deutschen Exporte nach China im Dezember um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 8,5 Milliarden Euro. Als gravierendste Ursache nannte das Amt Chinas Zero-Covid-Strategie. Diese führte wiederholt zu vorübergehenden Fabrik- und Hafenschließungen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert von der Volksrepublik schon seit längerem ein Ende ihrer strikten Eindämmungsstrategie. Die Beschränkungen seien eine Belastung sowohl für die chinesische als auch für die globale Wirtschaft, so IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) befürchtet, dass die jüngsten Omikron-Ausbrüche in China zu noch mehr Engpässen und höheren Preisen führen werden. “Sollte sich die Omikron-Variante auch in China schneller und leichter übertragen, könnte das erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen”, erklärte der BDI (China.Table berichtete).

Während das China-Geschäft schwächelte, legten die Exporte in die USA im Dezember um 17,6 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zu. fpe

Die meisten chinesischen Provinzen erwarten 2022 ein geringeres Wirtschaftswachstum als im Vorjahr. Das berichtete am Dienstag die Wirtschaftszeitung Caixin. Demnach setzten Chinas entwickelte Regionen wie Peking, Shanghai, Guangdong oder Jiangsu ihr Wachstumsziel größtenteils auf 5 bis 5,5 Prozent an. Weniger entwickelte Provinzen prognostizierten ein Plus zwischen 6 und 7 Prozent. Es ist zu erwarten, dass die Corona-Pandemie und die Rohstoffengpässe auch in diesem Jahr die Wirtschaft im ganzen Land belasten. Nur Gansu im Nordwesten erwartet mehr Wachstum als 2021; die Innere Mongolei eine gleichbleibende Wachstumsrate. Die südliche Inselprovinz Hainan hat sich mit 9 Prozent das höchste Ziel gesetzt, gefolgt von Tibet mit 8 Prozent.

Die Wachstumsziele der Provinzen werden jedes Jahr im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses veröffentlicht. Während des NVK-Plenums im März gibt der Ministerpräsident das ungefähre Wachstumsziel für ganz China bekannt, das sich aus diesen Prognosen zumindest teilweise speist. 2021 legte Chinas Bruttoinlandsprodukt um 8,1 Prozent zu. Als einzige der 31 Provinzen, autonomen Regionen und regierungsunmittelbaren Städte legte Tianjin laut Caixin keine Prognose vor. Die Hafenstadt kämpft derzeit gegen einen lokalen Ausbruch der Omikron-Variante. ck

Rund zwei Monate vor der Parlamentswahl in Ungarn hat die Opposition einen Erfolg bei ihrem geplanten Referendum über einen Ableger der chinesischen Fudan-Universität in Budapest verbucht. Für das Referendum seien mehr als die 200.000 benötigen Unterschriften eingesammelt worden, teilte der Bürgermeister der ungarischen Hauptstadt, Gergely Karácsony, über Sozialmedien mit. Die Bürger und Bürgerinnen Budapests sollen gefragt werden, ob sie ein Gesetz aufheben wollen, das den Bau des Fudan-Campus erlaubt.

Das umstrittene Fudan-Projekt in Budapest hatte die Beziehungen zwischen China und Ungarn zuletzt auch zum Wahlkampfthema gemacht (China.Table berichtete). Die Kosten für den Bau des Campus werden auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Der größte Teil davon, rund 1,3 Milliarden Euro, sollen durch ein Darlehen einer chinesischen Bank finanziert werden.

Die Nationale Wahlbehörde NVI muss die Unterschriften nun prüfen und ein Datum für das Referendum festlegen. Dafür hat sie 60 Tage Zeit. Budapests Bürgermeister sprach dem Referendum eine große Symbolik zu: “Diese Unterschriften wurden nicht nur wegen eines Referendums gesammelt”, so Karácsony – sondern auch, um das Vertrauen wiederherzustellen, dass die Politik “dem öffentlichen Interesse dient.”

Spannend wird, ob der Wahlausschuss NVI das Referendum über den Campus der Fudan-Universität gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 3. April ansetzen wird. Genau das möchte die Opposition. Doch die Organisatoren befürchten, dass die regierende rechtsgerichtete Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán dafür Steine in den Weg legen wird – indem sie auf Zeit spielt. Die NVI kündigte nach lokalen Medienberichten bereits an, dass die Zählung der Unterschriften wahrscheinlich die erlaubten 60 Tage dauern werde. Sogleich warfen ihr Kritiker Fidesz-Nähe vor. ari

Die Sorge um das ungeklärte Schicksal der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai hat die Australien Open in Melbourne erreicht. Zuschauer bei dem Grand Slam-Turnier dürfen nach einer Kehrtwende der Ausrichter nun doch T-Shirts mit der Aufschrift “Wo ist Peng Shuai?” tragen. Am Wochenende waren die Veranstalter unter Druck geraten, nachdem Videos im Internet viral gegangen waren: Darin zwang das Sicherheitspersonal Zuschauer, solche T-Shirts auszuziehen. Auch entfernten sie ein Peng-Banner.

Die Ausrichter hatten nach einem Bericht von AFP zunächst auf Turnierregularien beharrt, die Kleidungsstücke, Banner oder Schilder mit “werbendem oder politischem” Inhalt verbieten. Am Dienstag sagte Turnier-Chef Craig Tiley nun, Menschen dürften nun doch mit Kleidungsstücken ins Stadion, die als Kritik am Umgang Chinas mit Peng Shuai verstanden werden können – “solange sie nicht als störender Mob kommen, sondern friedlich sind.” Banner dürften aber niemandem die Sicht auf die Matches verstellen.

Im chinesischen Online-Dienst Weibo hatte Peng Shuai Anfang November dem früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli sexuelle Nötigung vorgeworfen (China.Table berichtete). Der Beitrag wurde rasch von den chinesischen Behörden zensiert. Peng selbst wurde fast drei Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Sportverbände, die Vereinten Nationen und westliche Regierungen zeigten sich daraufhin alarmiert über das Schicksal des Tennisstars. Seitdem wurde die frühere Weltranglistenerste im Doppel mehrmals gesehen – unter anderem gab sie ein Fernsehinterview in Singapur. Ihre Situation ist aber weiter unklar. Das Ausland sorgt sich daher weiter um Pengs Wohlergehen. Der Frauen-Tennisverband WTA hat aus Protest seine Turniere in China vorerst ausgesetzt.

Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian kritisierte am Montag angesichts der Videos wenig überraschend eine “Politisierung des Sports”. Es gebe “keinerlei Unterstützung” für solche Proteste. Doch das stimmt nicht ganz. Die 18-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Martina Nawratilowa etwa warf den Australian Open-Veranstaltern eine “Kapitulation” vor China vor. ck

Als Hauptgefahr für die Olympischen Winterspiele von Peking galt lange das Coronavirus. Jetzt kommt ein altbekanntes Problem hinzu: Die Luftverschmutzung in der chinesischen Hauptstadt. Seit Tagen hängt dicker Smog über Peking; die Feinstaubwerte (PM2.5) liegen bei mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die WHO empfiehlt einen Wert von 5 oder weniger. Nun warnte das Umweltministerium vor anhaltend ungünstigen Wetterverhältnissen. Diese seien typisch für den Übergang vom Winter zum Frühling, sagte Ministeriumssprecher Liu Youbin. Nur bei kräftigen Nordwinden klart sich die Winterluft über Peking auf; diese scheinen aktuell nicht angesagt für die nächste Zeit.

Das Ministerium kündigte vorübergehende Notmaßnahmen in Peking und der benachbarten Provinz Hebei an, sollte sich die Wahrscheinlichkeit einer starken Luftverschmutzung während der Olympischen Spiele erhöhen. Man werde etwa Unternehmen und Fahrzeuge mit hohen Emissionen “managen und kontrollieren”. Die Maßnahmen sollten minimale Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben, sagte Liu – insbesondere auf die Lebensgrundlagen der Menschen, die Energieversorgung, die Beheizung von Haushalten und die Gesundheitsversorgung. Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar statt.

2021 hatte die Hauptstadt nach eigenen Angaben erstmals die nationalen Luftqualitätsnormen vollständig erfüllt. Die jährliche durchschnittliche PM2,5-Konzentration der Stadt sank im vergangenen Jahr auf 33 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das entspreche einem Rückgang von 63,1 Prozent gegenüber 2013. Seit Peking 2015 den Zuschlag für die Winterspiele bekam, haben die Behörden Abgasstandards für Autos angehoben, dreckige Fabriken geschlossen und den Kohleverbrauch gesenkt. Doch wie es scheint, ist das Problem trotzdem noch lange nicht aus der Welt. ck

Die Europäische Kommission sucht weiterhin nach Wegen, Importe von Produkten aus Zwangsarbeit zu verbieten. Den Ansatz der US-Behörden lehnt Sabine Weyand, Generaldirektorin für Handel aus der EU-Kommission, als Vorbild ab. Das US-Modell, das produktspezifische Verbote mit Herkunftsverboten kombiniert, sei “nicht effektiv”, sagte Weyand am Dienstag vor dem Handelsausschuss des Europaparlaments. Im Falle Chinas würden beispielsweise Baumwollprodukte, die mit Xinjiang verbunden sind, aber auch Produkte aus Xinjiang allgemein darunter fallen.

In den USA gilt somit die grundlegende Annahme, dass alle Güter aus Xinjiang Zwangsarbeit beinhalte. Die Importeure sind verpflichtet, dies zu widerlagen. Das sei eine “schwere Belastung”, sagt Weyand. Laut dem entsprechenden Abschnitt zur Zwangsarbeit im US Tariff Act darf der US-Zoll Einfuhren auf Zwangsarbeit überprüfen und blockieren. Weyand sieht darin einen möglichen bürokratischen Alptraum für die Zollabwicklung der EU. Sie sprach sich dagegen für eine Aufnahme eines Importverbots für Produkte aus Zwangsarbeit in das geplante EU-Lieferkettengesetz aus. Eine eigenständige Gesetzgebung wie in den USA benötige auch mehr Zeit.

Das EU-Lieferkettengesetz soll am 15. Februar vorgestellt werden. Allerdings ist sich die EU-Kommission intern bisher nicht einig, ob Produkte aus Zwangsarbeit eingebunden werden sollen oder nicht (China.Table berichtete). Der Zeitplan könnte also knapp werden.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), kritisierte die internen Unstimmigkeiten der EU-Kommission. “Es ist unfassbar, dass ein internes, geheim tagendes Gremium die EU-Kommission bremst – und damit das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten seit beinahe einem Jahr vertröstet werden”, so Lange. “Spätestens nach der Rede zur Lage der Union, in der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen hat, entschlossen gegen Zwangsarbeit vorzugehen, hätte Bewegung in die EU-Kommission kommen müssen.” Die EU-Kommissionschefin hatte in dieser Rede im September einen Einfuhr-Bann angekündigt (China.Table berichtete). Der Vorstellungstermin für das EU-Lieferkettengesetz wurde seit dem Frühjahr 2021 bereits mehrfach verschoben. ari

Wie im Jahr 2008, als Peking erstmals Gastgeber bei den Sommerspielen war, wird die chinesische Öffentlichkeit von der Außenwirkung der Spiele wieder enttäuscht sein. Denn schon damals interessierte sich die Weltpresse mehr für Chinas Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden als für die Schokoladenseiten des chinesischen Wirtschaftswunders und die vielen Goldmedaillen der chinesischen Sportlerinnen und Sportler. Das Reich der Mitte fühlte sich unfair behandelt und viele seiner Bürgerinnen und Bürger waren zutiefst gekränkt. In diesem Jahr droht eine verschärfte Wiederholung der beiderseitigen Enttäuschung.

Erinnern wir uns an 2008: Nur ein Vierteljahr vor Austragung der Spiele in Peking hatte ein verheerendes Erdbeben im Westen des Landes große Zerstörung angerichtet und viele Todesopfer gefordert. Die Spiele im Sommer boten der gesamten Nation die Chance, eine Zeitlang diese traumatischen Ereignisse zu vergessen und als stolzer Gastgeber der ganzen Welt die beeindruckenden Ergebnisse ihres Wirtschaftswachstums zu präsentieren.

Dass der gewünschte Effekt ausblieb, die Spiele mögen China Glanz und Ruhm und mehr internationalen Respekt verschaffen, wurde als Nackenschlag empfunden. In Peking führte das zu einem Umdenken hinsichtlich der internationalen Kommunikation. So gesehen waren die Olympischen Spiele 2008 ein Wendepunkt in den internationalen Beziehungen mit China.

Damals, in jenem Sommer, kämpften die meisten Staaten der Erde gerade gegen die Auswirkungen der großen Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Jahr zuvor ausgebrochen war – und die sich nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 international noch mehr ausweiten und vertiefen sollte. China, so stellte sich kurze Zeit später heraus, war eines der wenigen Länder, das im Vergleich unversehrt durch diese Wirtschafts- und Finanzkrise kam. Das lag vor allem daran, dass Chinas Wirtschaft und sein Finanzsektor besser als die anderer Länder vor internationalen Einflüssen geschützt waren. Dass die chinesische Regierung damals die Chancen der weltweiten Krise zum eigenen Vorteil nutzen konnte – ganz im Gegensatz etwa zu den USA – gab ihr in den Augen der Kommunistischen Partei auch international eine neue Legitimationsbasis für ihren Herrschaftsanspruch. Zugleich stieg das nationale Selbstbewusstsein.

Zunächst versuchte Peking, seine neue Kraft mittels der Entwicklung einer Soft-Power Strategie zu untermauern, die zugleich Chinas Image in der Welt verbessern sollte. Doch die Avancen der chinesischen Regierung erreichten nicht das gewünschte Ziel: Ihr Wunsch nach Respekt und Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft passte auch damals nicht zu der Art, wie sie mit Andersdenkenden im eigenen Land verfuhr. Es fehlte an Glaubwürdigkeit und der notwendigen globalen Attraktivität der zu exportierenden Lebensweise.

So gut die Gründe für die mangelnde Gegenliebe des Westens waren: Sie verstärkten das Gefühl der Enttäuschung. Das blieb nicht ohne Folgen. Ab etwa 2009 verschärfte sich der Ton der chinesischen Regierung nach außen. Peking war aufgeputscht von der eigenen neuen Power und genervt von einem absteigenden und dennoch als arrogant wahrgenommenen Amerika – ebenso wie von einem schwächelnden Europa. Zugleich war es frustriert über sein anhaltend schlechtes Image in der Welt. International war auf einmal von einem arroganten Auftreten Chinas die Rede. Das selbstbewusste Auftreten chinesischer Diplomaten und anderer Vertreter der Nation war in der Tat neu. Es verunsicherte und düpierte den Westen.

Mit Xi Jinpings Installation an der Spitze von Partei und Staat in den Jahren 2012 und 2013 hat sich China von einem autoritären zu einem totalitären System entwickelt. Peking hält Millionen von Uiguren in Umerziehungslagern in Xinjiang gefangen und beraubt die Menschen Hongkongs ihrer vormals noch fest zugesicherten Rechte und Freiheiten. Die Zivilgesellschaft, die sich Mitte der 2000er-Jahre durch die Verbreitung des Internets entwickelte, hat Xi im Keim erstickt. Der hochgerüstete Zensurapparat ist heute in China von kaum jemandem mehr zu überwinden oder straffrei zu umgehen.

Die Schmach negativer Medienberichte aus dem Ausland bleibt heute auf diese Weise zwar einem Großteil der chinesischen Bevölkerung erspart. Allerdings ist zu erwarten, dass die chinesische Regierung diese Berichte filtern, aufbereiten und zu Propagandazwecken umnutzen wird, um dem eigenen Volk Belege für die Feindseligkeit ausländischer Mächte zu liefern. Die Erzählung, dass die USA und andere Demokratien China seinen Aufstieg nicht gönnen und es klein halten wollen, wird in den kommenden Wochen wieder durch die chinesische Presse zirkulieren. Es ist für chinesische Bürgerinnen und Bürger schwer geworden, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Enttäuschung über die negative Außenwahrnehmung allein von der Regierung gesteuert wird – oder gar steuerbar wäre.

China, dessen wirtschaftliche, politische und militärische Macht seit 2008 massiv gewachsen ist, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es künftig auf das Weltgeschehen mehr Einfluss nehmen will. Ein Hinweis darauf ist die Neue-Seidenstraßen-Initiative. Darüber hinaus bleibt vieles unklar. Klar ist jedoch, dass Chinas Beliebtheitswerte eher ab- als zunehmen. Laut einer 14-Länder-Umfrage des PEW Research Center unter (westlichen) Industrienationen befand sich Peking mit durchschnittlich 73 Prozent negativer Sicht auf China im Jahr 2020 auf einem historischen Tiefpunkt.

Einerseits beklagt sich Peking permanent über Chinas negative Außenwirkung. Andererseits gibt sich die Regierung augenscheinlich keine große Mühe, ihr internationales Image durch entsprechende Verhaltensänderungen zu verbessern; sei es nur durch eine neue, offenere und versöhnliche Rhetorik – nicht nur nach außen. Stattdessen schickt sie Wolf-Warrior-Diplomaten nach vorne, die das Bild von einem aggressiven Nationalismus mit “Sharp Power” eher fördern als eindämmen. Man möchte eben ernst genommen werden.

Egal, wie man es dreht: Die globalen Krisen unserer Zeit lassen sich nur mit und nicht gegen China lösen. Doch dafür braucht es Fakten, nicht Fake News. Es braucht Wissenschaft. Wissenschaft gedeiht nur in der Freiheit und dafür braucht es die liberale Demokratie. Die meisten internationalen Journalistinnen und Journalisten, die über die Winterspiele berichten werden, wissen das. Deswegen werden sie mit Sicherheit auch wieder über die Probleme und Widersprüche Chinas schreiben. Wenn die Regierung und die Menschen das nur schwer ertragen, dann muss das der Preis sein, den wir im Namen unserer Werte bereit sind zu zahlen.