ein Vierteljahrhundert war die A-Klasse, ein wichtiges Standbein der Marke Mercedes-Benz. Damit ist bald Schluss. 2025 soll der Kompaktwagen aus dem Programm genommen werden. Der Grund: Marge geht künftig vor Menge. Und Modelle der Premiumklasse bringen mehr Marge als Mittelklassewagen. Das gilt auch für den chinesischen Markt, wo der Stuttgarter Autobauer mehr Luxus explizit als zentrale Säule seiner China-Strategie erkoren hat. Christian Domke Seidel hat sich die Pläne angeschaut.

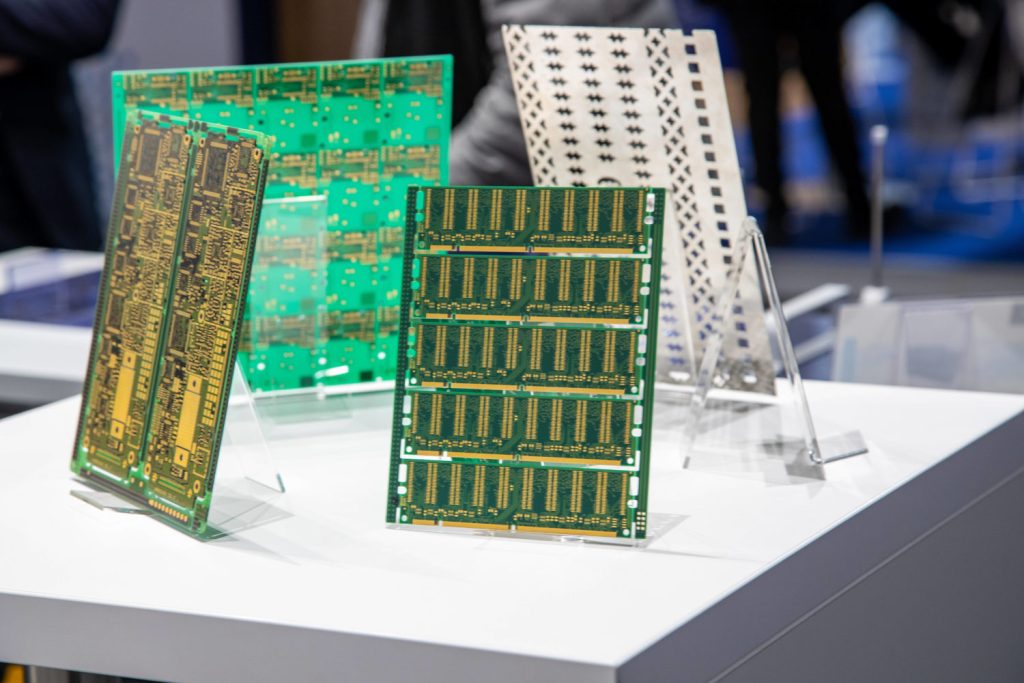

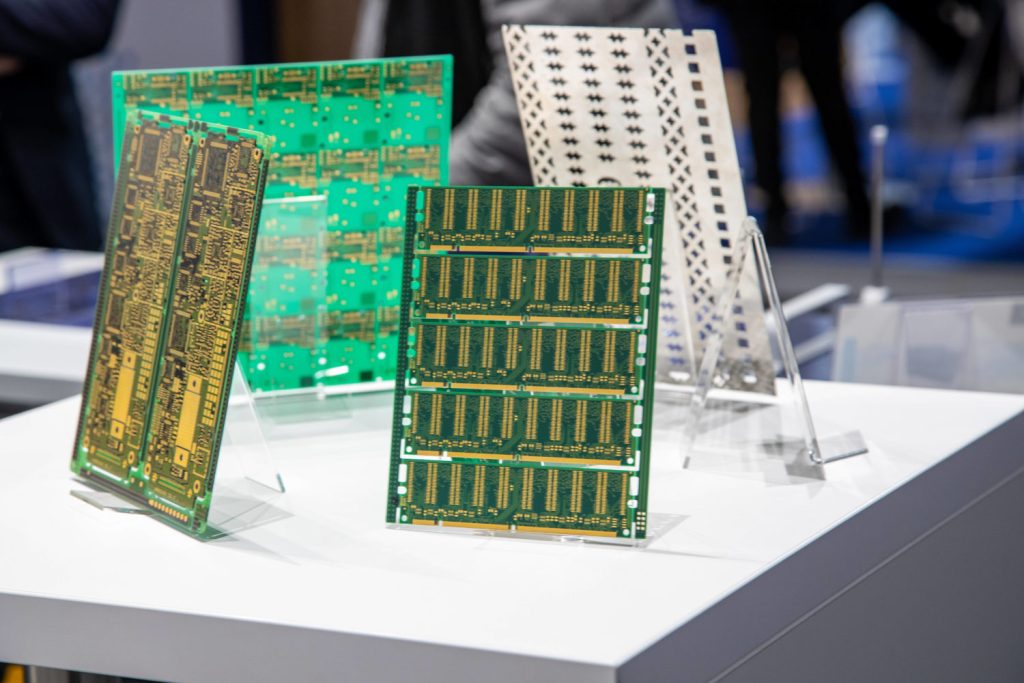

Obwohl nicht zuletzt moderne Autos ohne Mikrochips nicht mehr auskommen, sind die Europäer in der Halbleiter-Industrie weit abgeschlagen. Nur ein Bruchteil der weltweit verbauten Mikrochips kommt aus Europa. Nach Umsatz ist der Anteil sogar so klein, dass er in der Statistik unter “Sonstige” verschwindet. Die USA tauchen immerhin mit einem einstelligen Prozentbetrag auf. Kurz gesagt: Fast alle Chips kommen aus Asien. Kein Wunder, dass Joe Biden die Initiative ergriffen hat und den Wiederaufbau einer amerikanischen Halbleiterindustrie herbei subventioniert. Und die EU? Hat zwar auch eine Initiative gestartet, die durchaus erste Erfolge zeigt.

Doch es wird noch Jahre dauern, bis wieder mehr Halbleiterbausteine aus einheimischer Herstellung kommen. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass geopolitisch nicht noch mehr schiefgeht. Sonst bleiben in der deutschen Industrie, der Grundlage unseres Wohlstands, die Bänder stehen. Das Drama um die russischen Energieträger könnte sich hier in verschärfter Form wiederholen.

Viele Erkenntnisse beim Lesen!

Mercedes lernt gerade beide Seiten der Krise kennen. Einerseits sanken im ersten Halbjahr die Auslieferungen insgesamt um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Minus verteilt sich auf einen Rückgang um 25 Prozent in China (auf 163.700 Stück) und zehn Prozent in Europa (auf 154.300 Stück). Hintergrund ist der viel zitierte Chipmangel. Die Lieferketten sind gestört, und die Produktion kann die Nachfrage nicht bedienen. Weder in Europa noch in China. Auf einzelne Modelle wie die eher anachronistische G-Klasse oder das Elektroflaggschiff EQS muss man schon jetzt mehrere Jahre warten.

Das führt aber andererseits dazu, dass Mercedes kräftig an der Preisschraube dreht. Zwar liefert die Marke weniger Fahrzeuge aus, doch die Rendite stimmt. Beispiel erstes Quartal: Dem Rückgang beim Absatz von zehn Prozent steht eine Steigerung des Betriebsgewinns um 20 Prozent gegenüber.

Mit diesem Erfolg ist Mercedes nicht allein. 2021 war das beste Jahr in der Geschichte des Dax. Und 2022 soll – trotz Coronapandemie, Inflation und Ukraine-Krieg – noch besser werden. Insgesamt 132 Milliarden Euro Gewinn sind eingeplant.

Wohl auch deswegen will Mercedes seine Produktpolitik ändern. Die A- und B-Klasse sollen aus dem Programm gestrichen werden. In Zukunft soll die C-Klasse das Einstiegsmodell der Marke werden. Mit dieser Taktik will Mercedes vor allem in China neue Kunden gewinnen. Der Plan von Mercedes-CEO Ola Källenius sieht vor, zukünftig ein Viertel weniger Kompaktwagen zu verkaufen. Dafür aber 60 Prozent mehr Fahrzeuge im Top-End-Bereich, berichtet das Manager Magazin.

So groß wäre diese Veränderung nicht. Im zweiten Quartal brach der Absatz der Kompaktwagen um rund 30 Prozent ein. Dafür verkaufte Mercedes so viele S-Klassen und Maybachs wie nie zuvor. In Zukunft soll ein durchschnittlicher Mercedes 70.000 bis 85.000 Euro kosten. Jeder Fünfte soll die magische Grenze von 100.000 Euro reißen. Auch wenn diese Vorgabe im Konzern nicht unumstritten ist, scheint sie sich zu lohnen. Denn das neue Renditeziel liegt bei zwölf bis 14 Prozent.

Auch einen technischen Hintergrund gibt es: Mercedes setzt verstärkt auf Elektroautos. Weil die Batteriepakete der neuen MMA-Plattform aber recht üppig dimensioniert sind, sind Kompaktmodelle nur noch schwer umzusetzen. Schon vorher haben Mercedes bei A- und B-Klasse die Skaleneffekte der größten Konkurrenten gefehlt.

Doch um mehr verlangen zu können, muss die Leistung stimmen. Eine Studie des Wirtschaftsprüfers Deloitte kommt zu dem Ergebnis, dass die Kunden in Deutschland und China durchaus bereit sind, für fortschrittliche Technologie mehr zu bezahlen. Wobei Chinesen dabei sehr viel preissensibler reagieren. Ein Beispiel sind Sicherheitstechnologien. Hier sind 70 Prozent der Deutschen bereit, rund 400 Euro mehr zu bezahlen. Aber nur 48 Prozent der Kunden aus der Volksrepublik. Beim Thema autonomes Fahren sind es 69 Prozent der Deutschen und nur 37 Prozent der Chinesen.

Viel wichtiger dürfte aber das Ergebnis der Deloitte-Studie im Bereich der Elektromobilität sein. Gerade einmal 15 Prozent der Deutschen und 17 Prozent der Chinesen ziehen bei ihrem nächsten Autokauf ein Modell ohne Verbrennungsmotor vor. Der entpuppt sich also weiterhin als Cash Cow. Doch allzu lange wird Mercedes nicht darauf bauen können. Beim Weltklimagipfel COP26 in Glasgow hat das Unternehmen eine Erklärung zum Abschied vom Verbrennungsmotor unterschrieben. Ab dem Jahr 2040 sollen alle Neuwagen lokal emissionsfrei fahren. Mercedes will das Ziel sogar schon 2030 erreichen.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur Luxus-Strategie der Marke. Denn im Premiumsegment ist die Begeisterung für Elektroautos sehr viel größer. In Deutschland wollen in den kommenden fünf Jahren 80 Prozent der Fahrer von Premiumautos auf ein Elektroauto umsteigen. In China 64 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Kantar-Umfrage im Auftrag von Mercedes-Benz Mobility.

Sein Mitwirken an der COP26-Erklärung begründet Källenius deswegen so: “Ich habe unterschrieben, weil wir davon ausgehen, dass die Kunden im Premium-Segment schneller einen Zugang zu Ladeinfrastruktur haben. Wenn man einmal losgeschwommen ist, will man auch an das andere Ufer.” Wer ein eigenes Haus mit Garage hat, hat auch eher eine Ladebuchse, so die Überlegung des Mercedes-Chefs.

Um die hohen Preise in Zukunft auch in China zu rechtfertigen, ist Mercedes eine Kooperation mit dem Tech-Riesen Tencent eingegangen. Anfang Juli gab Tencent bekannt, dem Autobauer bei der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens zu helfen. So dürfe Mercedes Cloud-Computing-, Big Data- und die KI-Technologien des Konzerns nutzen. Auch ein gemeinsames Versuchslabor werde gerade eingerichtet, erklärte Tencent.

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Der Staatsrat, also die chinesische Regierung, hat wie erwartet das Ende der Kaufförderung für Autos mit umweltfreundlichen Antriebsformen hinausgeschoben. Die Subventionen sollten eigentlich Ende 2022 auslaufen. Jetzt gelten sie vorerst weiter, wie aus Berichten des Staatssenders CCTV über die Staatsratssitzung vom Freitag hervorgeht. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Caixin über die Verlängerung berichtet.

Grund für die Fortsetzung der Förderung ist unter anderem die schleppende Konjunktur. China hatte ursprünglich vor, künftig marktgerechte Preise für Elektroautos zuzulassen. Stattdessen wurden die Hersteller über Regulierungen dazu gezwungen, die Wende zur Elektromobilität voranzutreiben. Nach den Covid-Lockdowns will Premier Li Keqiang jedoch mit verschiedenen Mitteln den Konsum anregen. fin

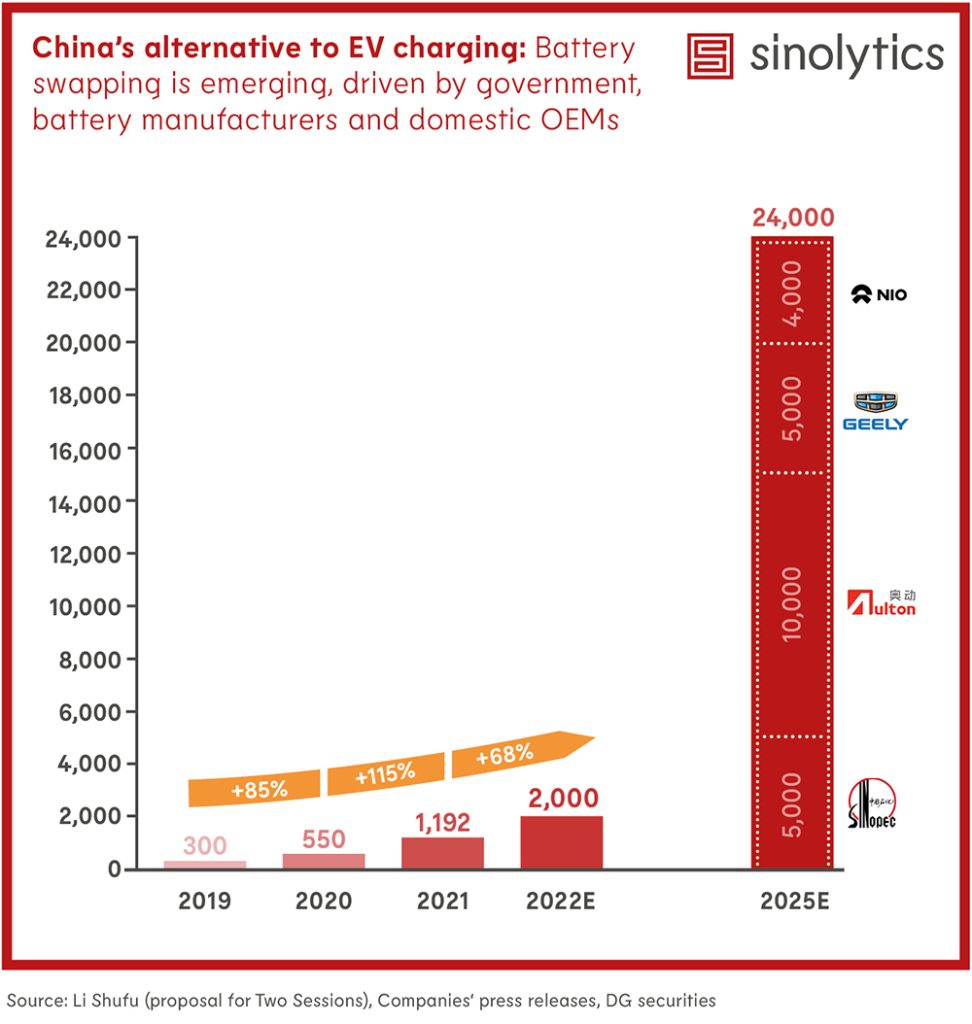

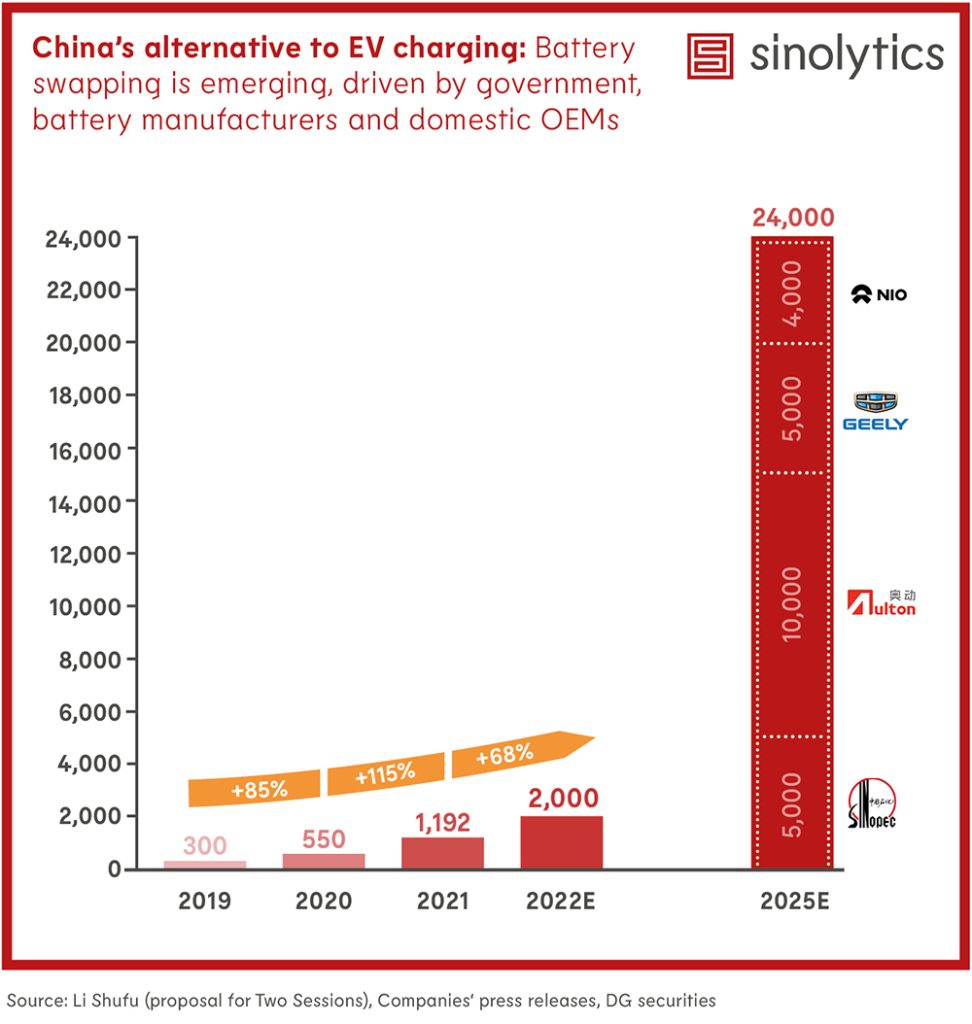

Der Elektroautobauer Nio will im September sein erstes Werk in der EU eröffnen. Das berichtet das Finanzmagazin Caixin unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. Das Werk in der Stadt Pest in Ungarn werde 10.000 Quadratmeter groß sein und Ladestationen und Batteriewechselstationen für europäische Kunden produzieren, so Caixin. Auch werde Nio dort Kundendienstleistungen anbieten.

Der Einstieg in den europäischen Markt hat große Bedeutung für Nio. Nio ist bereits in Norwegen aktiv, das mit seiner NEV-freundlichen Politik für mehrere chinesische E-Auto-Firmen das Eingangstor nach Europa ist. Das Unternehmen habe in Norwegen eine Ladestation und eine Batteriewechselstation errichtet und bislang 750 Autos verkauft, schreibt Caixin unter Berufung auf Branchendaten. Nio will seine Autos zudem in Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden verkaufen. ck

Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis, gibt als Grund für den Rückzug der Marke Jeep aus China mögliche Eingriffe der Regierung in die Geschäftstätigkeit an, berichtet Bloomberg. Das Unternehmen wolle sich vom chinesischen Markt lösen, um nicht zum Opfer politischer Spannungen zu werden. Tavares nannte vor allem Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmen als mögliches Szenario. “Wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden, so wie wir das in anderen Weltgegenden zuletzt beobachten konnten.”

Stellantis schließt demnächst sein Werk für Autos der Marke Jeep in China. Vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, sich aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Guangzhou Automobile zurückzuziehen (China.Table berichtete). Das Joint Venture hatte 12 Jahre bestanden. Stellantis ist der Name des großen Autobauers, der aus der Verschmelzung von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. fin

Der chinesische Baumaschinen-Hersteller Sany und der KI-Spezialist Pony.ai wollen gemeinsam selbstfahrende Lastwagen entwickeln. Die Lkw-Sparte von Sany hat einen Prototyp bereits mit Software von Pony, dem “virtuellen Fahrer”, kombiniert und für Tests auf die Straße geschickt. Für Sany bestand die Herausforderung darin, sämtliche Funktionen des Fahrzeugs digital ansteuern zu lassen. Erste Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Bis 2024 ist die Herstellung von 10.000 Stück pro Jahr geplant. Die Computerhardware liefert der Grafikkartenspezialist Nvidia aus den USA. fin

China will den Höchststand der CO2-Emissionen im Industriesektor zwischen 2026 und 2029 erreichen. Das zeigt ein gerade veröffentlichter Plan von Industrie– und Umweltministerium sowie zentralen Planungsbehörden, schreibt der China-Experte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air am Dienstag auf Twitter. Konkrete messbare Ziele enthalte der Plan aber nicht. Die neuen Pläne bleiben demnach aber hinter früheren Entwürfen zurück, die zum Beispiel für den Stahl- und Zementsektor den Emissions-Höhepunkt schon für 2025 angepeilt hatten. Immerhin bestätige das neue Dokument, dass es spezifische Pläne für Spitzenwerte in den vier großen energieintensiven Branchen Stahl, Baumaterialien, Chemikalien und Nichteisenmetalle geben wird: “Diese könnten noch konkretere Ziele vorgeben.”

Chinas Emissionen – einschließlich der Industrieemissionen – gehen laut Myllyvirta seit rund einem Jahr aufgrund einer Kombination aus wirtschaftlicher Verlangsamung, finanzieller Notlage und einem Wachstum der Erneuerbaren Energien zurück. Im gesamten Kalenderjahr 2021 waren sie nach Angaben des Statistikamtes noch um rund vier Prozent gestiegen (China.Table berichtete). Chinas 30/60-Klimaziele sehen einen allgemeinen Emissionsgipfel bis 2030 und Klimaneutralität ab 2060 vor.

Doch gerade energieintensive Sektoren sollen nach dem Willen Pekings vorangehen. “Die Schwerindustrie profitiert von der Elektrifizierung, durch die ein Teil ihrer Emissionen in den Stromsektor verlagert wird”, schreibt Myllyvirta. “Daher müssen sie in der Lage sein, ihren Spitzenwert frühzeitig zu erreichen.” Das gilt vor allem, wenn der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung weiter schnell steigt.

Der Experte geht davon aus, dass der Zementsektor seinen Emissionsgipfel bereits hinter sich hat und auch Stahl bis 2030 bereits sinkende Werte verzeichnet, unter anderem durch den stärkeren Einsatz von Altmetall. Er hält es daher durchaus für möglich, dass reale Einsparungen schneller vorankommen, als die konservativen Pläne es vorsehen. ck

Die weithin gelobte Globalisierung der Zeit nach dem Kalten Krieg läuft jetzt rückwärts. Die anhaltende Verlangsamung des Welthandels wurde durch pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungsketten, den anhaltenden Druck durch den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie den Bemühungen, grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen mit geostrategischen Allianzen (“Friendshoring“) in Einklang zu bringen, noch verstärkt. Diese Entwicklungen ziehen die Schlinge um China enger – das Land, das wohl am meisten von der modernen Globalisierung profitiert hat.

Von den vielen Messgrößen der Globalisierung – einschließlich der Finanz-, Informations- und Arbeitsströme – ist der grenzüberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen am engsten mit dem Wirtschaftswachstum verbunden. Vor allem aus diesem Grund deutet die Verlangsamung des Welthandels, die nach der globalen Finanzkrise 2008/09 einsetzte und sich in der Covid-19-Ära noch verstärkte, auf einen grundlegenden Wandel der Globalisierung hin. Während die weltweiten Exporte von 19 Prozent des weltweiten BIP im Jahr 1990 auf einen Spitzenwert von 31 Prozent im Jahr 2008 anstiegen, betrugen die weltweiten Exporte in den dreizehn Jahren danach (2009-21) durchschnittlich nur noch 28,7 Prozent des weltweiten BIP. Wären die weltweiten Exporte um 6,4 Prozent gewachsen – auf halbem Weg zwischen dem rasanten Tempo von 9,4 Prozent im Zeitraum von 1990 bis 2008 und der gedämpften Rate von 3,3 Prozent nach 2008 -, wäre der Exportanteil am globalen BIP bis 2021 auf 46 Prozent gestiegen, weit über den aktuellen Anteil von 29 Prozent.

Die Vorteile, die China aus der Globalisierung des Handels gezogen hat, sind außergewöhnlich. In den zehn Jahren vor Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 machten die chinesischen Exporte im Durchschnitt nur zwei Prozent der gesamten weltweiten Ausfuhren aus. Bis 2008 hatte sich dieser Anteil fast vervierfacht und betrug 7,5 Prozent. China hatte sein Beitrittsgesuch zur WTO genau zum richtigen Zeitpunkt eingereicht – nämlich genau dann, als sich der Welthandel in einem starken Aufschwung befand. Zwar forderte die Finanzkrise einen kurzen Tribut von der chinesischen Exportdynamik, doch war diese Unterbrechung nur von kurzer Dauer. Bis 2021 stiegen die chinesischen Exporte auf 12,7 Prozent der weltweiten Ausfuhren und lagen damit deutlich über dem Höchststand von vor 2008.

Es ist unwahrscheinlich, dass China diese Leistung beibehalten kann. Das Gesamtwachstum des Welthandels verlangsamt sich, und Chinas Anteil am Handelskuchen gerät zunehmend unter Druck.

Besonders problematisch ist der anhaltende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Während der ersten Phase von Chinas exportorientiertem Wachstumsschub nach dem WTO-Beitritt waren die USA durchweg Chinas größte Quelle der Auslandsnachfrage. Vor allem wegen der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängten Zölle ist dies nun nicht mehr der Fall. Bis 2020 sind die US-Importe chinesischer Waren und Dienstleistungen um 19 Prozent unter den Höchststand von 2018 gefallen. Trotz der deutlichen Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie blieben die US-Einfuhren aus China 2021 um 5 Prozent unter dem Höchststand von 2018. Eine teilweise Senkung der Zölle auf ausgewählte Konsumgüter – die die Regierung von Präsident Joe Biden offenbar als Mittel zur Inflationsbekämpfung in Erwägung zieht – wird den bilateralen Handel kaum ankurbeln.

Gleichzeitig werden anhaltende pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungskette wahrscheinlich einen hohen Tribut in China und dem Rest der Welt fordern. In den sechs Monaten bis April lag der von Forschern der Federal Reserve Bank of New York erstellte “Global Supply Chain Pressures Index” bei durchschnittlich 3,6 und damit deutlich über dem Wert von 2,3 in den ersten 21 Monaten nach Beginn der pandemiebedingten Lieferstopps im Februar 2020 und deutlich über dem Wert von “Null”, der das Ausbleiben von Lieferkettenunterbrechungen markiert.

Für eine Welt, die durch Lieferketten verbunden ist, ist dies von großer Bedeutung. Globale Wertschöpfungsketten waren für mehr als 70 Prozent des kumulativen Wachstums des gesamten Welthandels von 1993 bis 2013 verantwortlich – und China hat einen übergroßen Anteil an dieser durch globale Wertschöpfungsketten ermöglichten Expansion gehabt. Da es weiterhin zu Unterbrechungen der Lieferketten kommt, die durch Chinas Null-Covid-Politik noch verschärft werden, wird der Druck auf die chinesische und globale Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich hoch bleiben.

Die zunehmenden geostrategischen Spannungen sind der Joker in der Deglobalisierung, insbesondere ihre Auswirkungen auf China. “Friendshoring” verwandelt das Ricardo’sche Effizienzkalkül des grenzüberschreitenden Handels faktisch in eine Bewertung von Sicherheitsvorteilen, die sich aus strategischen Allianzen mit gleichgesinnten Ländern ergeben. Chinas neue unbegrenzte Partnerschaft mit Russland ist in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung. Da China sich dem Schritt annähert, die russische Militäraktionen in der Ukraine zu unterstützen, haben die USA vor kurzem über ihre so genannte Entity List Sanktionen gegen fünf weitere chinesische Unternehmen verhängt.

Darüber hinaus sind die chinesischen Käufe russischer Energieerzeugnisse eine wichtige Stütze für die russische Wirtschaft und wirken so den Auswirkungen der beispiellosen westlichen Sanktionen entgegen. Das erhöht das Risiko, dass sich China durch Assoziation mitschuldig macht. Unterdessen sind auch Anzeichen für eine Deglobalisierung der Finanzmärkte erkennbar, da China seine Bestände an US-Staatsanleihen kontinuierlich auf ein Niveau reduziert, das es seit 2010 nicht mehr gegeben hat – eine wenig beruhigende Entwicklung für die sparschwache, defizitäre US-Wirtschaft.

Die USA sind bei diesem Ausbruch geostrategischer Spannungen kaum nur unschuldiger Zuschauer. Die immer wieder auftauchenden Gerüchte über eine bevorstehende Taiwan-Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spielen eindeutig mit Chinas Stolperdrähten in Bezug auf ein Land, das es als eines seiner Kerninteressen definiert hat. Das Gleiche gilt für die parteiübergreifende Unterstützung der Anti-China-Gesetze, die sich langsam ihren Weg durch den US-Kongress bahnen.

So wie der russische Präsident Wladimir Putin versucht hat, seine skrupellose Aggression in der Ukraine als Verteidigung gegen die NATO-Erweiterung zu rechtfertigen, spielen Chinas langjährige Ängste vor einer amerikanischen Eindämmung auf ähnliche Befürchtungen in chinesischen Führungskreisen an. Henry Kissinger, der Architekt der modernen US-China-Politik, warnte vor kurzem vor Amerikas Neigung zu einer “endlosen Konfrontation” mit China und rief zu einer “Nixon’schen Flexibilität” auf, um einen zunehmend gefährlichen Konflikt zu lösen. Doch wie ich in meinem demnächst erscheinenden Buch Accidental Conflict darlege, wird es weit mehr brauchen, um der Eskalation des chinesisch-amerikanischen Konflikts ein Ende zu setzen.

Globalisierung war immer ein griffiger Begriff auf der Suche nach einer Theorie. Ja, der Handel war der Klebstoff, der die Integration der Weltwirtschaft förderte. Aber es war kaum die steigende Flut, die wirklich alle Boote anhob. Angesichts des Klimawandels, der Pandemien und eines schockierenden neuen Krieges in Europa – ganz zu schweigen von der zunehmenden Ungleichheit und den damit verbundenen sozialen und politischen Spannungen – liegt die Verteidigung der Globalisierung in Trümmern. Und China hat vielleicht am meisten zu verlieren.

Stephen S. Roach, ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia, ist Fakultätsmitglied an der Yale University und Autor des in Kürze erscheinenden Buches “Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives” (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Am Abend seines 30. Geburtstags sitzt Sascha Pallenberg mit seinem besten Freund zusammen und bekommt einen emotionalen Anfall. Er wohnt in einer WG, hat drei Rechner unter dem Schreibtisch und lebt in den Tag hinein. Er hat keine Vision und beschließt: Ich muss etwas ändern. Fünf Tage später nimmt er seine Ersparnisse und gründet eine Firma, die Computer aus Taiwan importiert. Er wird in das Land eingeladen, hält Reden, er bloggt und schreibt über nachhaltige Technik-Gadgets. Jetzt hat er eine Vision.

Seit 13 Jahren lebt Pallenberg in Taipeh. Taiwan, sagt Pallenberg, ist der Nabel der IT-Welt, vor allem, wenn es um Unterhaltungselektronik geht. Hier hat Pallenberg eine Firma gegründet, hier zahlt er geringere Steuern als in Deutschland und hat seinen Lebensmittelpunkt. “Die Stadt ist extrem dynamisch, die Menschen haben keine Vorurteile und sind liebenswürdig”, sagt er.

Der Konflikt zwischen Taiwan und China, das die demokratisch regierte Insel als Bestandteil seines Territoriums sieht und eine zunehmend große militärische Bedrohung aufbaut, begleitet Pallenberg seitdem. Wie nimmt er die Situation im Land wahr? “Taiwan trägt einen extrem positiv aufgeladenen Patriotismus in sich und das Verlangen danach, anerkannt zu werden”, sagt er.

In seiner Anfangszeit im Land sei er gefragt worden: Kennt man im Ausland die Situation in Taiwan überhaupt? Wisst ihr nicht, in welcher geopolitischen Zwickmühle wir uns befinden und was wir erreicht haben? “Das tut Taiwanern durchaus auch weh.” Das Land habe sich von einem klassischen Arbeiter- und Bauernstaat in den 1970er-Jahren zu einer IT-Metropole entwickelt.

Was Pallenberg als seine größte Stärke sieht? “Ich knie mich rein. Und ich habe eine große Leidenschaft für Veränderung.” Das beweist ein Blick in seine Biografie. 2017, nach vielen Jahren als Blogger, geht Pallenberg zu Daimler-Benz, arbeitet dort vier Jahre lang als “Head of Digital Transformation”. Er ist zuständig für transformative Prozesse und kümmert sich mit um die Unternehmenskommunikation. Sein Ziel: Den Konzern und dessen Kernprodukte CO₂-neutral aufstellen.

Pallenberg liebt seinen Job, verdient gutes Geld und hat eine langfristige Festanstellung. Doch er will Veränderung. “Ich wollte kürzere Entscheidungswege und mich dem Thema Umweltschutz breiter widmen”, sagt Pallenberg. Ende 2020 kündigt er bei Daimler und heuert wenige Monate später beim Berliner Start-up Aware an.

Dort ist er jetzt “Chief Awareness Officer” aus der Ferne. “Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten, dass die Klimakrise nicht zu einer Klimakatastrophe wird”, sagt Pallenberg. “Unsere Industrie hat einen sehr großen CO₂-Fußabdruck.” Pallenberg und seine Kollegen schulen Unternehmen, halten Vorträge und geben Workshops zu Themen der Nachhaltigkeit. Wie funktioniert nachhaltige Kommunikation? Wie kann ich verhindern, dass aus Green-Claiming Greenwashing wird? Zu den Kunden von Aware zählen unter anderem Porsche, BMW oder Fujitsu.

Vielleicht hat es auch mit seiner Wahlheimat Taipeh zu tun, dass Pallenberg sich für mehr Klimaschutz einsetzt. In den vergangenen Monaten wurde die Stadt von mehreren schweren Erdbeben getroffen. Pallenberg sagt: “In Taipeh merke ich, welche Kraft die Natur hat. Das kann Angst machen. Mich macht es vor allem demütig.” David Holzapfel

Marco Braun übernimmt eine Führungsposition im Bereich Forschung und Entwicklung bei BMW in Shanghai. Er ist 2019 zu BMW gestoßen, nachdem er an der Tongji einen Abschluss gemacht hat.

Benjamin Weyrauch ist seit vergangenem Monat Senior Manager Technology bei Porsche China. Der Entwicklungsingenieur wird in Shanghai die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) weiterentwickeln, die für das autonome Fahren nötig sind.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

ein Vierteljahrhundert war die A-Klasse, ein wichtiges Standbein der Marke Mercedes-Benz. Damit ist bald Schluss. 2025 soll der Kompaktwagen aus dem Programm genommen werden. Der Grund: Marge geht künftig vor Menge. Und Modelle der Premiumklasse bringen mehr Marge als Mittelklassewagen. Das gilt auch für den chinesischen Markt, wo der Stuttgarter Autobauer mehr Luxus explizit als zentrale Säule seiner China-Strategie erkoren hat. Christian Domke Seidel hat sich die Pläne angeschaut.

Obwohl nicht zuletzt moderne Autos ohne Mikrochips nicht mehr auskommen, sind die Europäer in der Halbleiter-Industrie weit abgeschlagen. Nur ein Bruchteil der weltweit verbauten Mikrochips kommt aus Europa. Nach Umsatz ist der Anteil sogar so klein, dass er in der Statistik unter “Sonstige” verschwindet. Die USA tauchen immerhin mit einem einstelligen Prozentbetrag auf. Kurz gesagt: Fast alle Chips kommen aus Asien. Kein Wunder, dass Joe Biden die Initiative ergriffen hat und den Wiederaufbau einer amerikanischen Halbleiterindustrie herbei subventioniert. Und die EU? Hat zwar auch eine Initiative gestartet, die durchaus erste Erfolge zeigt.

Doch es wird noch Jahre dauern, bis wieder mehr Halbleiterbausteine aus einheimischer Herstellung kommen. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass geopolitisch nicht noch mehr schiefgeht. Sonst bleiben in der deutschen Industrie, der Grundlage unseres Wohlstands, die Bänder stehen. Das Drama um die russischen Energieträger könnte sich hier in verschärfter Form wiederholen.

Viele Erkenntnisse beim Lesen!

Mercedes lernt gerade beide Seiten der Krise kennen. Einerseits sanken im ersten Halbjahr die Auslieferungen insgesamt um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Minus verteilt sich auf einen Rückgang um 25 Prozent in China (auf 163.700 Stück) und zehn Prozent in Europa (auf 154.300 Stück). Hintergrund ist der viel zitierte Chipmangel. Die Lieferketten sind gestört, und die Produktion kann die Nachfrage nicht bedienen. Weder in Europa noch in China. Auf einzelne Modelle wie die eher anachronistische G-Klasse oder das Elektroflaggschiff EQS muss man schon jetzt mehrere Jahre warten.

Das führt aber andererseits dazu, dass Mercedes kräftig an der Preisschraube dreht. Zwar liefert die Marke weniger Fahrzeuge aus, doch die Rendite stimmt. Beispiel erstes Quartal: Dem Rückgang beim Absatz von zehn Prozent steht eine Steigerung des Betriebsgewinns um 20 Prozent gegenüber.

Mit diesem Erfolg ist Mercedes nicht allein. 2021 war das beste Jahr in der Geschichte des Dax. Und 2022 soll – trotz Coronapandemie, Inflation und Ukraine-Krieg – noch besser werden. Insgesamt 132 Milliarden Euro Gewinn sind eingeplant.

Wohl auch deswegen will Mercedes seine Produktpolitik ändern. Die A- und B-Klasse sollen aus dem Programm gestrichen werden. In Zukunft soll die C-Klasse das Einstiegsmodell der Marke werden. Mit dieser Taktik will Mercedes vor allem in China neue Kunden gewinnen. Der Plan von Mercedes-CEO Ola Källenius sieht vor, zukünftig ein Viertel weniger Kompaktwagen zu verkaufen. Dafür aber 60 Prozent mehr Fahrzeuge im Top-End-Bereich, berichtet das Manager Magazin.

So groß wäre diese Veränderung nicht. Im zweiten Quartal brach der Absatz der Kompaktwagen um rund 30 Prozent ein. Dafür verkaufte Mercedes so viele S-Klassen und Maybachs wie nie zuvor. In Zukunft soll ein durchschnittlicher Mercedes 70.000 bis 85.000 Euro kosten. Jeder Fünfte soll die magische Grenze von 100.000 Euro reißen. Auch wenn diese Vorgabe im Konzern nicht unumstritten ist, scheint sie sich zu lohnen. Denn das neue Renditeziel liegt bei zwölf bis 14 Prozent.

Auch einen technischen Hintergrund gibt es: Mercedes setzt verstärkt auf Elektroautos. Weil die Batteriepakete der neuen MMA-Plattform aber recht üppig dimensioniert sind, sind Kompaktmodelle nur noch schwer umzusetzen. Schon vorher haben Mercedes bei A- und B-Klasse die Skaleneffekte der größten Konkurrenten gefehlt.

Doch um mehr verlangen zu können, muss die Leistung stimmen. Eine Studie des Wirtschaftsprüfers Deloitte kommt zu dem Ergebnis, dass die Kunden in Deutschland und China durchaus bereit sind, für fortschrittliche Technologie mehr zu bezahlen. Wobei Chinesen dabei sehr viel preissensibler reagieren. Ein Beispiel sind Sicherheitstechnologien. Hier sind 70 Prozent der Deutschen bereit, rund 400 Euro mehr zu bezahlen. Aber nur 48 Prozent der Kunden aus der Volksrepublik. Beim Thema autonomes Fahren sind es 69 Prozent der Deutschen und nur 37 Prozent der Chinesen.

Viel wichtiger dürfte aber das Ergebnis der Deloitte-Studie im Bereich der Elektromobilität sein. Gerade einmal 15 Prozent der Deutschen und 17 Prozent der Chinesen ziehen bei ihrem nächsten Autokauf ein Modell ohne Verbrennungsmotor vor. Der entpuppt sich also weiterhin als Cash Cow. Doch allzu lange wird Mercedes nicht darauf bauen können. Beim Weltklimagipfel COP26 in Glasgow hat das Unternehmen eine Erklärung zum Abschied vom Verbrennungsmotor unterschrieben. Ab dem Jahr 2040 sollen alle Neuwagen lokal emissionsfrei fahren. Mercedes will das Ziel sogar schon 2030 erreichen.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur Luxus-Strategie der Marke. Denn im Premiumsegment ist die Begeisterung für Elektroautos sehr viel größer. In Deutschland wollen in den kommenden fünf Jahren 80 Prozent der Fahrer von Premiumautos auf ein Elektroauto umsteigen. In China 64 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Kantar-Umfrage im Auftrag von Mercedes-Benz Mobility.

Sein Mitwirken an der COP26-Erklärung begründet Källenius deswegen so: “Ich habe unterschrieben, weil wir davon ausgehen, dass die Kunden im Premium-Segment schneller einen Zugang zu Ladeinfrastruktur haben. Wenn man einmal losgeschwommen ist, will man auch an das andere Ufer.” Wer ein eigenes Haus mit Garage hat, hat auch eher eine Ladebuchse, so die Überlegung des Mercedes-Chefs.

Um die hohen Preise in Zukunft auch in China zu rechtfertigen, ist Mercedes eine Kooperation mit dem Tech-Riesen Tencent eingegangen. Anfang Juli gab Tencent bekannt, dem Autobauer bei der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens zu helfen. So dürfe Mercedes Cloud-Computing-, Big Data- und die KI-Technologien des Konzerns nutzen. Auch ein gemeinsames Versuchslabor werde gerade eingerichtet, erklärte Tencent.

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Der Staatsrat, also die chinesische Regierung, hat wie erwartet das Ende der Kaufförderung für Autos mit umweltfreundlichen Antriebsformen hinausgeschoben. Die Subventionen sollten eigentlich Ende 2022 auslaufen. Jetzt gelten sie vorerst weiter, wie aus Berichten des Staatssenders CCTV über die Staatsratssitzung vom Freitag hervorgeht. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Caixin über die Verlängerung berichtet.

Grund für die Fortsetzung der Förderung ist unter anderem die schleppende Konjunktur. China hatte ursprünglich vor, künftig marktgerechte Preise für Elektroautos zuzulassen. Stattdessen wurden die Hersteller über Regulierungen dazu gezwungen, die Wende zur Elektromobilität voranzutreiben. Nach den Covid-Lockdowns will Premier Li Keqiang jedoch mit verschiedenen Mitteln den Konsum anregen. fin

Der Elektroautobauer Nio will im September sein erstes Werk in der EU eröffnen. Das berichtet das Finanzmagazin Caixin unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. Das Werk in der Stadt Pest in Ungarn werde 10.000 Quadratmeter groß sein und Ladestationen und Batteriewechselstationen für europäische Kunden produzieren, so Caixin. Auch werde Nio dort Kundendienstleistungen anbieten.

Der Einstieg in den europäischen Markt hat große Bedeutung für Nio. Nio ist bereits in Norwegen aktiv, das mit seiner NEV-freundlichen Politik für mehrere chinesische E-Auto-Firmen das Eingangstor nach Europa ist. Das Unternehmen habe in Norwegen eine Ladestation und eine Batteriewechselstation errichtet und bislang 750 Autos verkauft, schreibt Caixin unter Berufung auf Branchendaten. Nio will seine Autos zudem in Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden verkaufen. ck

Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis, gibt als Grund für den Rückzug der Marke Jeep aus China mögliche Eingriffe der Regierung in die Geschäftstätigkeit an, berichtet Bloomberg. Das Unternehmen wolle sich vom chinesischen Markt lösen, um nicht zum Opfer politischer Spannungen zu werden. Tavares nannte vor allem Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmen als mögliches Szenario. “Wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden, so wie wir das in anderen Weltgegenden zuletzt beobachten konnten.”

Stellantis schließt demnächst sein Werk für Autos der Marke Jeep in China. Vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, sich aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Guangzhou Automobile zurückzuziehen (China.Table berichtete). Das Joint Venture hatte 12 Jahre bestanden. Stellantis ist der Name des großen Autobauers, der aus der Verschmelzung von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. fin

Der chinesische Baumaschinen-Hersteller Sany und der KI-Spezialist Pony.ai wollen gemeinsam selbstfahrende Lastwagen entwickeln. Die Lkw-Sparte von Sany hat einen Prototyp bereits mit Software von Pony, dem “virtuellen Fahrer”, kombiniert und für Tests auf die Straße geschickt. Für Sany bestand die Herausforderung darin, sämtliche Funktionen des Fahrzeugs digital ansteuern zu lassen. Erste Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Bis 2024 ist die Herstellung von 10.000 Stück pro Jahr geplant. Die Computerhardware liefert der Grafikkartenspezialist Nvidia aus den USA. fin

China will den Höchststand der CO2-Emissionen im Industriesektor zwischen 2026 und 2029 erreichen. Das zeigt ein gerade veröffentlichter Plan von Industrie– und Umweltministerium sowie zentralen Planungsbehörden, schreibt der China-Experte Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air am Dienstag auf Twitter. Konkrete messbare Ziele enthalte der Plan aber nicht. Die neuen Pläne bleiben demnach aber hinter früheren Entwürfen zurück, die zum Beispiel für den Stahl- und Zementsektor den Emissions-Höhepunkt schon für 2025 angepeilt hatten. Immerhin bestätige das neue Dokument, dass es spezifische Pläne für Spitzenwerte in den vier großen energieintensiven Branchen Stahl, Baumaterialien, Chemikalien und Nichteisenmetalle geben wird: “Diese könnten noch konkretere Ziele vorgeben.”

Chinas Emissionen – einschließlich der Industrieemissionen – gehen laut Myllyvirta seit rund einem Jahr aufgrund einer Kombination aus wirtschaftlicher Verlangsamung, finanzieller Notlage und einem Wachstum der Erneuerbaren Energien zurück. Im gesamten Kalenderjahr 2021 waren sie nach Angaben des Statistikamtes noch um rund vier Prozent gestiegen (China.Table berichtete). Chinas 30/60-Klimaziele sehen einen allgemeinen Emissionsgipfel bis 2030 und Klimaneutralität ab 2060 vor.

Doch gerade energieintensive Sektoren sollen nach dem Willen Pekings vorangehen. “Die Schwerindustrie profitiert von der Elektrifizierung, durch die ein Teil ihrer Emissionen in den Stromsektor verlagert wird”, schreibt Myllyvirta. “Daher müssen sie in der Lage sein, ihren Spitzenwert frühzeitig zu erreichen.” Das gilt vor allem, wenn der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung weiter schnell steigt.

Der Experte geht davon aus, dass der Zementsektor seinen Emissionsgipfel bereits hinter sich hat und auch Stahl bis 2030 bereits sinkende Werte verzeichnet, unter anderem durch den stärkeren Einsatz von Altmetall. Er hält es daher durchaus für möglich, dass reale Einsparungen schneller vorankommen, als die konservativen Pläne es vorsehen. ck

Die weithin gelobte Globalisierung der Zeit nach dem Kalten Krieg läuft jetzt rückwärts. Die anhaltende Verlangsamung des Welthandels wurde durch pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungsketten, den anhaltenden Druck durch den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie den Bemühungen, grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen mit geostrategischen Allianzen (“Friendshoring“) in Einklang zu bringen, noch verstärkt. Diese Entwicklungen ziehen die Schlinge um China enger – das Land, das wohl am meisten von der modernen Globalisierung profitiert hat.

Von den vielen Messgrößen der Globalisierung – einschließlich der Finanz-, Informations- und Arbeitsströme – ist der grenzüberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen am engsten mit dem Wirtschaftswachstum verbunden. Vor allem aus diesem Grund deutet die Verlangsamung des Welthandels, die nach der globalen Finanzkrise 2008/09 einsetzte und sich in der Covid-19-Ära noch verstärkte, auf einen grundlegenden Wandel der Globalisierung hin. Während die weltweiten Exporte von 19 Prozent des weltweiten BIP im Jahr 1990 auf einen Spitzenwert von 31 Prozent im Jahr 2008 anstiegen, betrugen die weltweiten Exporte in den dreizehn Jahren danach (2009-21) durchschnittlich nur noch 28,7 Prozent des weltweiten BIP. Wären die weltweiten Exporte um 6,4 Prozent gewachsen – auf halbem Weg zwischen dem rasanten Tempo von 9,4 Prozent im Zeitraum von 1990 bis 2008 und der gedämpften Rate von 3,3 Prozent nach 2008 -, wäre der Exportanteil am globalen BIP bis 2021 auf 46 Prozent gestiegen, weit über den aktuellen Anteil von 29 Prozent.

Die Vorteile, die China aus der Globalisierung des Handels gezogen hat, sind außergewöhnlich. In den zehn Jahren vor Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 machten die chinesischen Exporte im Durchschnitt nur zwei Prozent der gesamten weltweiten Ausfuhren aus. Bis 2008 hatte sich dieser Anteil fast vervierfacht und betrug 7,5 Prozent. China hatte sein Beitrittsgesuch zur WTO genau zum richtigen Zeitpunkt eingereicht – nämlich genau dann, als sich der Welthandel in einem starken Aufschwung befand. Zwar forderte die Finanzkrise einen kurzen Tribut von der chinesischen Exportdynamik, doch war diese Unterbrechung nur von kurzer Dauer. Bis 2021 stiegen die chinesischen Exporte auf 12,7 Prozent der weltweiten Ausfuhren und lagen damit deutlich über dem Höchststand von vor 2008.

Es ist unwahrscheinlich, dass China diese Leistung beibehalten kann. Das Gesamtwachstum des Welthandels verlangsamt sich, und Chinas Anteil am Handelskuchen gerät zunehmend unter Druck.

Besonders problematisch ist der anhaltende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Während der ersten Phase von Chinas exportorientiertem Wachstumsschub nach dem WTO-Beitritt waren die USA durchweg Chinas größte Quelle der Auslandsnachfrage. Vor allem wegen der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängten Zölle ist dies nun nicht mehr der Fall. Bis 2020 sind die US-Importe chinesischer Waren und Dienstleistungen um 19 Prozent unter den Höchststand von 2018 gefallen. Trotz der deutlichen Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie blieben die US-Einfuhren aus China 2021 um 5 Prozent unter dem Höchststand von 2018. Eine teilweise Senkung der Zölle auf ausgewählte Konsumgüter – die die Regierung von Präsident Joe Biden offenbar als Mittel zur Inflationsbekämpfung in Erwägung zieht – wird den bilateralen Handel kaum ankurbeln.

Gleichzeitig werden anhaltende pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungskette wahrscheinlich einen hohen Tribut in China und dem Rest der Welt fordern. In den sechs Monaten bis April lag der von Forschern der Federal Reserve Bank of New York erstellte “Global Supply Chain Pressures Index” bei durchschnittlich 3,6 und damit deutlich über dem Wert von 2,3 in den ersten 21 Monaten nach Beginn der pandemiebedingten Lieferstopps im Februar 2020 und deutlich über dem Wert von “Null”, der das Ausbleiben von Lieferkettenunterbrechungen markiert.

Für eine Welt, die durch Lieferketten verbunden ist, ist dies von großer Bedeutung. Globale Wertschöpfungsketten waren für mehr als 70 Prozent des kumulativen Wachstums des gesamten Welthandels von 1993 bis 2013 verantwortlich – und China hat einen übergroßen Anteil an dieser durch globale Wertschöpfungsketten ermöglichten Expansion gehabt. Da es weiterhin zu Unterbrechungen der Lieferketten kommt, die durch Chinas Null-Covid-Politik noch verschärft werden, wird der Druck auf die chinesische und globale Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich hoch bleiben.

Die zunehmenden geostrategischen Spannungen sind der Joker in der Deglobalisierung, insbesondere ihre Auswirkungen auf China. “Friendshoring” verwandelt das Ricardo’sche Effizienzkalkül des grenzüberschreitenden Handels faktisch in eine Bewertung von Sicherheitsvorteilen, die sich aus strategischen Allianzen mit gleichgesinnten Ländern ergeben. Chinas neue unbegrenzte Partnerschaft mit Russland ist in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung. Da China sich dem Schritt annähert, die russische Militäraktionen in der Ukraine zu unterstützen, haben die USA vor kurzem über ihre so genannte Entity List Sanktionen gegen fünf weitere chinesische Unternehmen verhängt.

Darüber hinaus sind die chinesischen Käufe russischer Energieerzeugnisse eine wichtige Stütze für die russische Wirtschaft und wirken so den Auswirkungen der beispiellosen westlichen Sanktionen entgegen. Das erhöht das Risiko, dass sich China durch Assoziation mitschuldig macht. Unterdessen sind auch Anzeichen für eine Deglobalisierung der Finanzmärkte erkennbar, da China seine Bestände an US-Staatsanleihen kontinuierlich auf ein Niveau reduziert, das es seit 2010 nicht mehr gegeben hat – eine wenig beruhigende Entwicklung für die sparschwache, defizitäre US-Wirtschaft.

Die USA sind bei diesem Ausbruch geostrategischer Spannungen kaum nur unschuldiger Zuschauer. Die immer wieder auftauchenden Gerüchte über eine bevorstehende Taiwan-Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spielen eindeutig mit Chinas Stolperdrähten in Bezug auf ein Land, das es als eines seiner Kerninteressen definiert hat. Das Gleiche gilt für die parteiübergreifende Unterstützung der Anti-China-Gesetze, die sich langsam ihren Weg durch den US-Kongress bahnen.

So wie der russische Präsident Wladimir Putin versucht hat, seine skrupellose Aggression in der Ukraine als Verteidigung gegen die NATO-Erweiterung zu rechtfertigen, spielen Chinas langjährige Ängste vor einer amerikanischen Eindämmung auf ähnliche Befürchtungen in chinesischen Führungskreisen an. Henry Kissinger, der Architekt der modernen US-China-Politik, warnte vor kurzem vor Amerikas Neigung zu einer “endlosen Konfrontation” mit China und rief zu einer “Nixon’schen Flexibilität” auf, um einen zunehmend gefährlichen Konflikt zu lösen. Doch wie ich in meinem demnächst erscheinenden Buch Accidental Conflict darlege, wird es weit mehr brauchen, um der Eskalation des chinesisch-amerikanischen Konflikts ein Ende zu setzen.

Globalisierung war immer ein griffiger Begriff auf der Suche nach einer Theorie. Ja, der Handel war der Klebstoff, der die Integration der Weltwirtschaft förderte. Aber es war kaum die steigende Flut, die wirklich alle Boote anhob. Angesichts des Klimawandels, der Pandemien und eines schockierenden neuen Krieges in Europa – ganz zu schweigen von der zunehmenden Ungleichheit und den damit verbundenen sozialen und politischen Spannungen – liegt die Verteidigung der Globalisierung in Trümmern. Und China hat vielleicht am meisten zu verlieren.

Stephen S. Roach, ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia, ist Fakultätsmitglied an der Yale University und Autor des in Kürze erscheinenden Buches “Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives” (Yale University Press, November 2022). Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Am Abend seines 30. Geburtstags sitzt Sascha Pallenberg mit seinem besten Freund zusammen und bekommt einen emotionalen Anfall. Er wohnt in einer WG, hat drei Rechner unter dem Schreibtisch und lebt in den Tag hinein. Er hat keine Vision und beschließt: Ich muss etwas ändern. Fünf Tage später nimmt er seine Ersparnisse und gründet eine Firma, die Computer aus Taiwan importiert. Er wird in das Land eingeladen, hält Reden, er bloggt und schreibt über nachhaltige Technik-Gadgets. Jetzt hat er eine Vision.

Seit 13 Jahren lebt Pallenberg in Taipeh. Taiwan, sagt Pallenberg, ist der Nabel der IT-Welt, vor allem, wenn es um Unterhaltungselektronik geht. Hier hat Pallenberg eine Firma gegründet, hier zahlt er geringere Steuern als in Deutschland und hat seinen Lebensmittelpunkt. “Die Stadt ist extrem dynamisch, die Menschen haben keine Vorurteile und sind liebenswürdig”, sagt er.

Der Konflikt zwischen Taiwan und China, das die demokratisch regierte Insel als Bestandteil seines Territoriums sieht und eine zunehmend große militärische Bedrohung aufbaut, begleitet Pallenberg seitdem. Wie nimmt er die Situation im Land wahr? “Taiwan trägt einen extrem positiv aufgeladenen Patriotismus in sich und das Verlangen danach, anerkannt zu werden”, sagt er.

In seiner Anfangszeit im Land sei er gefragt worden: Kennt man im Ausland die Situation in Taiwan überhaupt? Wisst ihr nicht, in welcher geopolitischen Zwickmühle wir uns befinden und was wir erreicht haben? “Das tut Taiwanern durchaus auch weh.” Das Land habe sich von einem klassischen Arbeiter- und Bauernstaat in den 1970er-Jahren zu einer IT-Metropole entwickelt.

Was Pallenberg als seine größte Stärke sieht? “Ich knie mich rein. Und ich habe eine große Leidenschaft für Veränderung.” Das beweist ein Blick in seine Biografie. 2017, nach vielen Jahren als Blogger, geht Pallenberg zu Daimler-Benz, arbeitet dort vier Jahre lang als “Head of Digital Transformation”. Er ist zuständig für transformative Prozesse und kümmert sich mit um die Unternehmenskommunikation. Sein Ziel: Den Konzern und dessen Kernprodukte CO₂-neutral aufstellen.

Pallenberg liebt seinen Job, verdient gutes Geld und hat eine langfristige Festanstellung. Doch er will Veränderung. “Ich wollte kürzere Entscheidungswege und mich dem Thema Umweltschutz breiter widmen”, sagt Pallenberg. Ende 2020 kündigt er bei Daimler und heuert wenige Monate später beim Berliner Start-up Aware an.

Dort ist er jetzt “Chief Awareness Officer” aus der Ferne. “Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten, dass die Klimakrise nicht zu einer Klimakatastrophe wird”, sagt Pallenberg. “Unsere Industrie hat einen sehr großen CO₂-Fußabdruck.” Pallenberg und seine Kollegen schulen Unternehmen, halten Vorträge und geben Workshops zu Themen der Nachhaltigkeit. Wie funktioniert nachhaltige Kommunikation? Wie kann ich verhindern, dass aus Green-Claiming Greenwashing wird? Zu den Kunden von Aware zählen unter anderem Porsche, BMW oder Fujitsu.

Vielleicht hat es auch mit seiner Wahlheimat Taipeh zu tun, dass Pallenberg sich für mehr Klimaschutz einsetzt. In den vergangenen Monaten wurde die Stadt von mehreren schweren Erdbeben getroffen. Pallenberg sagt: “In Taipeh merke ich, welche Kraft die Natur hat. Das kann Angst machen. Mich macht es vor allem demütig.” David Holzapfel

Marco Braun übernimmt eine Führungsposition im Bereich Forschung und Entwicklung bei BMW in Shanghai. Er ist 2019 zu BMW gestoßen, nachdem er an der Tongji einen Abschluss gemacht hat.

Benjamin Weyrauch ist seit vergangenem Monat Senior Manager Technology bei Porsche China. Der Entwicklungsingenieur wird in Shanghai die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) weiterentwickeln, die für das autonome Fahren nötig sind.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!