herzlich willkommen am China.Table Climate & Energy. Mit diesem Briefing werden wir Sie jede Woche über neue Entwicklungen im Bereich der Klima- und Energiepolitik Chinas informieren. Vorweg: Wir verstehen die Tables nicht als Altar, vor dem wir die Wahrheit predigen. Schicken Sie mir gerne Anregungen, Kritik und Tipps an nico.beckert@table.media! Ich freue mich auf den Dialog.

Beim Thema Klima und Energie ist China zugleich wichtigster Heilsbringer und größter Sünder. Kein Staat der Welt baut die erneuerbaren Energien in vergleichbarer Geschwindigkeit aus. Dennoch ist es dem Land noch nicht gelungen, den Anteil des Kohlestroms zu verringern. Eine neue Entscheidung der Behörden zeigt den Zwiespalt: Die Zentralbank Chinas soll “saubere Kohle” mit Milliardenausgaben fördern. Gleichzeitig vergibt sie Milliarden für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine fokussierte Politik sieht anders aus. Doch bei dieser Bestandsaufnahme stehenzubleiben, wäre zu einfach. Die Energiesicherheit ist Peking aus gutem Grund genauso wichtig wie die Klimaziele. Die jüngste Stromkrise hat auch den Unternehmen vor Ort noch einmal schmerzhaft gezeigt, dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt.

China muss bei der Klima- und Energiepolitik also viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten: Eine zu schnelle Transformation könnte Arbeitsplätze, Wachstum und die Energiesicherheit gefährden. Gleichzeitig bedroht die Klimakrise das Leben der Menschen, wie die Überflutungen des Sommers gezeigt haben.

Die chinesische Klima- und Energiepolitik ist eben nicht einfach “gut” oder “schlecht”. Wir werden auch in Zukunft versuchen, die vielen Graustufen möglichst gut auszuleuchten.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Chinas Klimaplan ist ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

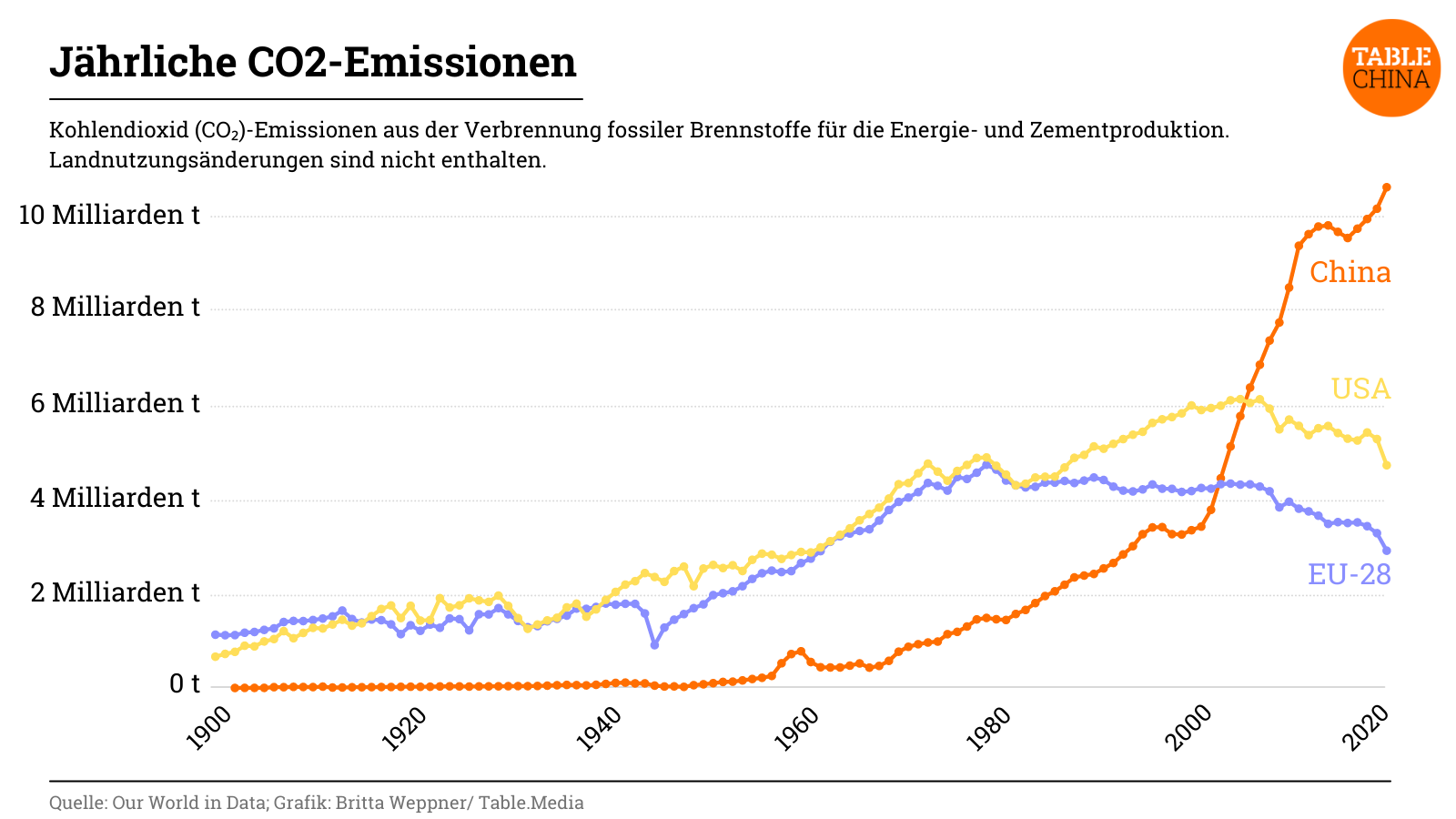

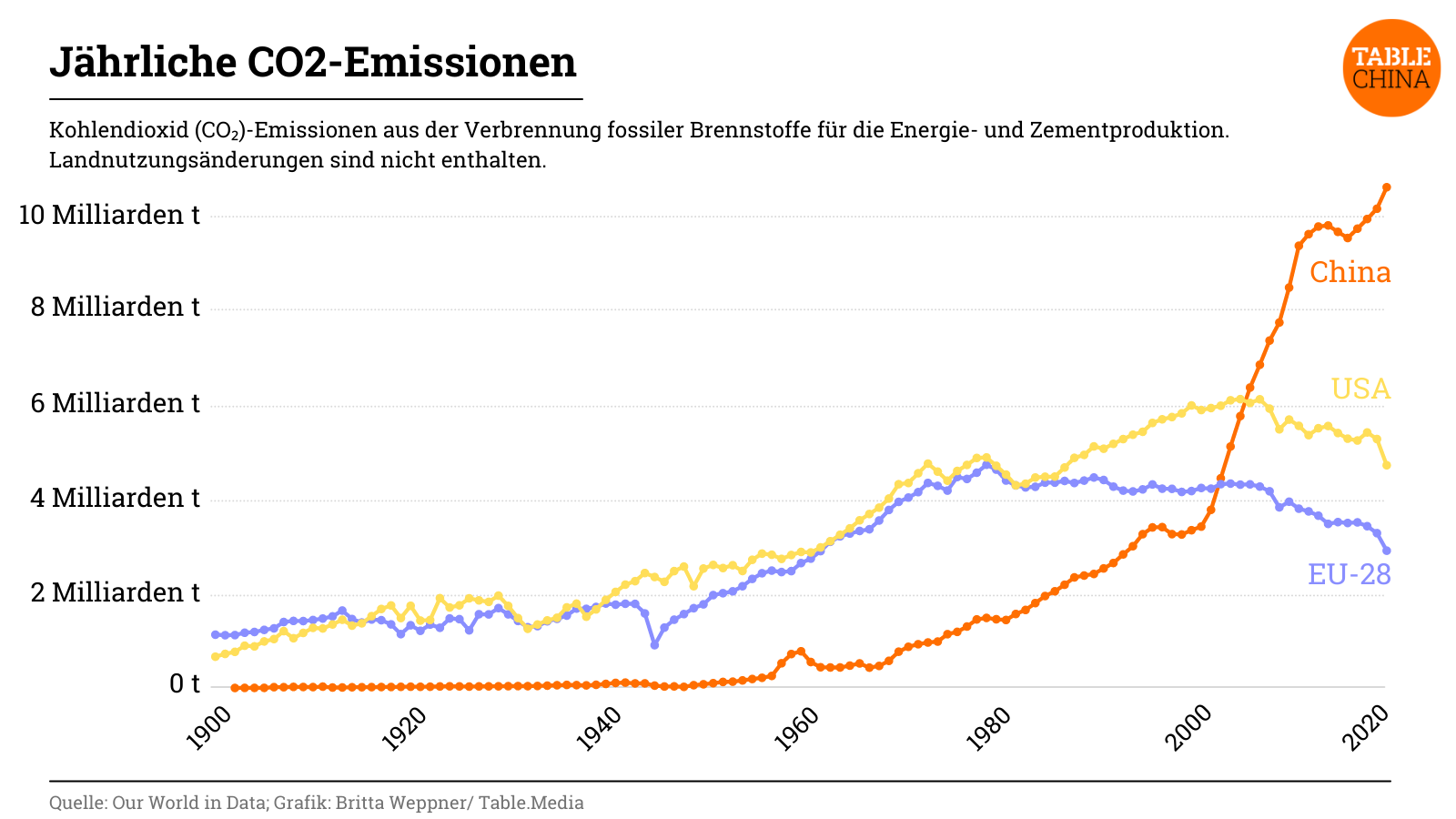

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang“, wie die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao sagt. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden”. Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: Der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung”. Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen. Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den letzten Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu. Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den CO2-intensiven Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown gegenüber China.Table. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel. Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten, um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen (China.Table berichtete). Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

Die Klimakonferenz COP26 geht mit einem unübersichtlichen Ringen um Klimaziele, Geld und Regelwerke auf die Zielgerade. Am heutigen Freitag soll die Konferenz mit einem Abschlussdokument enden, in dem sich am Donnerstag noch viele offene Stellen befanden. Unter anderem geht es darin um die Frage, wann die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens erneut ihre Klimaziele nachschärfen müssen. Die Angst vor einer Enttäuschung begleitet die Konferenz von Beginn an. Denn die Positionen der Staaten liegen zum Teil weit auseinander und geopolitische Spannungen hängen über der Konferenz.

Umso überraschender war am Mittwochabend die Nachricht, China und die USA hätten sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die beiden Staaten fanden sich bislang in Glasgow meist auf entgegengesetzten Polen der Debatte wieder. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es nun, China und die USA wollten diesen “kritischen Moment” nutzen, um gemeinsam und auch jeder für sich den Umbau hin zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft zu beschleunigen. Dazu werde man noch in diesem Jahrzehnt

ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen und eine gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen.

Noch fehlen konkrete Details. Bedeutend ist daher vor allem das politische Signal, das die beiden Chefunterhändler Xie Zhenhua und John Kerry aussenden. “Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt”, sagte Xie. Kerry betonte, er habe mehr als 40 Mal mit Xie gesprochen. Die Einigung sei ein gutes Zeichen, sagt Byford Tsang vom Klima-Thinktank E3G China.Table: “Es wird ein wenig die Hitze aus den Verhandlungen nehmen und gibt Raum für konstruktive Sitzungen in den letzten Stunden.”

Bislang war es leicht, China auf COP26 als Klimasünder und Blockierer zu brandmarken. Präsident Xi Jinping reiste nicht an. Laut dem während der Klimakonferenz veröffentlichten Klimabericht des Forschungsprojekts Global Carbon Projekt 2021 war die Volksrepublik im vergangenen Jahr für 31 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich (China.Table berichtete). Und China hatte seine Klimaziele, bis 2030 den Höchststand bei den Emissionen und bis 2060 CO2-Neutralität erreichen zu wollen (30/60-Ziele), vor COP26 nur geringfügig nachgeschärft.

In Glasgow wehrt China sich zudem gegen Versuche der High Ambition Coalition (HAC) aus mehr als 40 Staaten, das ehrgeizigere 1,5-Grad-Temperaturziel als verbindlich festzusetzen. Im Pariser Klimaabkommen ist festgesetzt, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Xie möchte beide Parallel-Ziele beibehalten. So sehe es auch die Übereinkunft mit den USA vor, sagt Tsang.

Konkrete Aktionspläne hält Xie für wichtiger als immer neue Zielmarken, die weit in der Zukunft liegen und deren Einhaltung völlig ungewiss ist. Peking gab kürzlich einen Rahmenplan (“1+N”) zum Erreichen des 30/60-Ziels heraus (China.Table berichtete). Damit ist die Volksrepublik weiter als so manches andere Schwellenland. Doch wichtige Daten fehlen darin: “Die wichtigsten offenen Fragen zu Chinas Zielen sind, auf welchem Niveau die Emissionen ihren Höchststand erreichen und wie schnell sie nach dem Höchststand sinken werden”, meint Lauri Myllyvirta, China-Experte vom Centre for Research on Energy and Clean Air.

Ein echter Durchbruch ist Chinas Kooperation beim Methan. Das unter anderem in der Landwirtschaft emittierte Gas hat eine viel größere Treibhauswirkung als CO2. Die USA und die EU hatten in Glasgow die Allianz “Global Methane Pledge” geschmiedet, die den Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent senken will. China blieb dem zunächst fern. Kerry verhandelte nach Angaben von Beobachtern deshalb nächtelang mit Xie. Der kündigte nun einen nationalen Methanplan an. Auch wollen China und die USA gemeinsam in der ersten Hälfte 2022 beraten, wie sie den Methan-Ausstoß senken können.

China macht bei zwei anderen in Glasgow beschlossenen Initiativen mit:

Mehreren anderen Koalitionen, darunter zwei zum Kohleausstieg, schloss sich China dagegen nicht an:

Dem Kohleausstiegs-Abkommen könne China sich gar nicht anschließen, solange es zuhause noch das Wachstum der Kohle erlaube, sagt Byford Tsang. “Das geht erst, wenn sie ihre eigene Politik ändern.” Das gleiche gelte für die Finanzierung von Öl und Gas im Ausland.

Auf den letzten Metern ist die Klimakonferenz derweil beim Kleingedruckten angekommen. Es geht in diesen letzten Tagen vor allem um die Finalisierung von Regularien aus dem Pariser Klima-Abkommen und die Abschlusserklärung der Klimakonferenz. Einer der Knackpunkte ist Artikel 6 des Pariser Abkommens, das Marktmechanismen für Treibhausgas-Reduktionen im Rahmen internationaler Klimaschutzprojekte regeln soll. Es geht darum, dass ein Staat preiswerte Klimaschutzmaßnahmen etwa in Entwicklungsländern finanziert und dafür eine Art CO2-Kompensation erhält.

Strittig ist seit Jahren der Anrechnungsmodus dafür: Werden solche Projekte fast komplett oder nur anteilig kompensiert? Es muss zudem verhindert werden, dass zwei Staaten das gleiche Projekt anrechnen. China möchte zudem ältere CO2-Zertifikate aus dem Kyoto-Protokoll in das neue Verfahren hinüberretten. Xie Zhenhua hatte sich vor der Konferenz optimistisch geäußert, dass es in Glasgow zu einer Einigung kommen werde.

China unterstützt in Glasgow wie immer die ärmeren Länder in ihrer Forderung nach mehr Geld. Es brauche dringend einen Plan für die jährliche Bereitstellung von 100 Milliarden US-Dollar an Entwicklungsländer durch die reichen Staaten, sagte Xie Zhenhua. Ein entsprechendes Versprechen von der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 werde auch zwölf Jahre später nicht erfüllt.

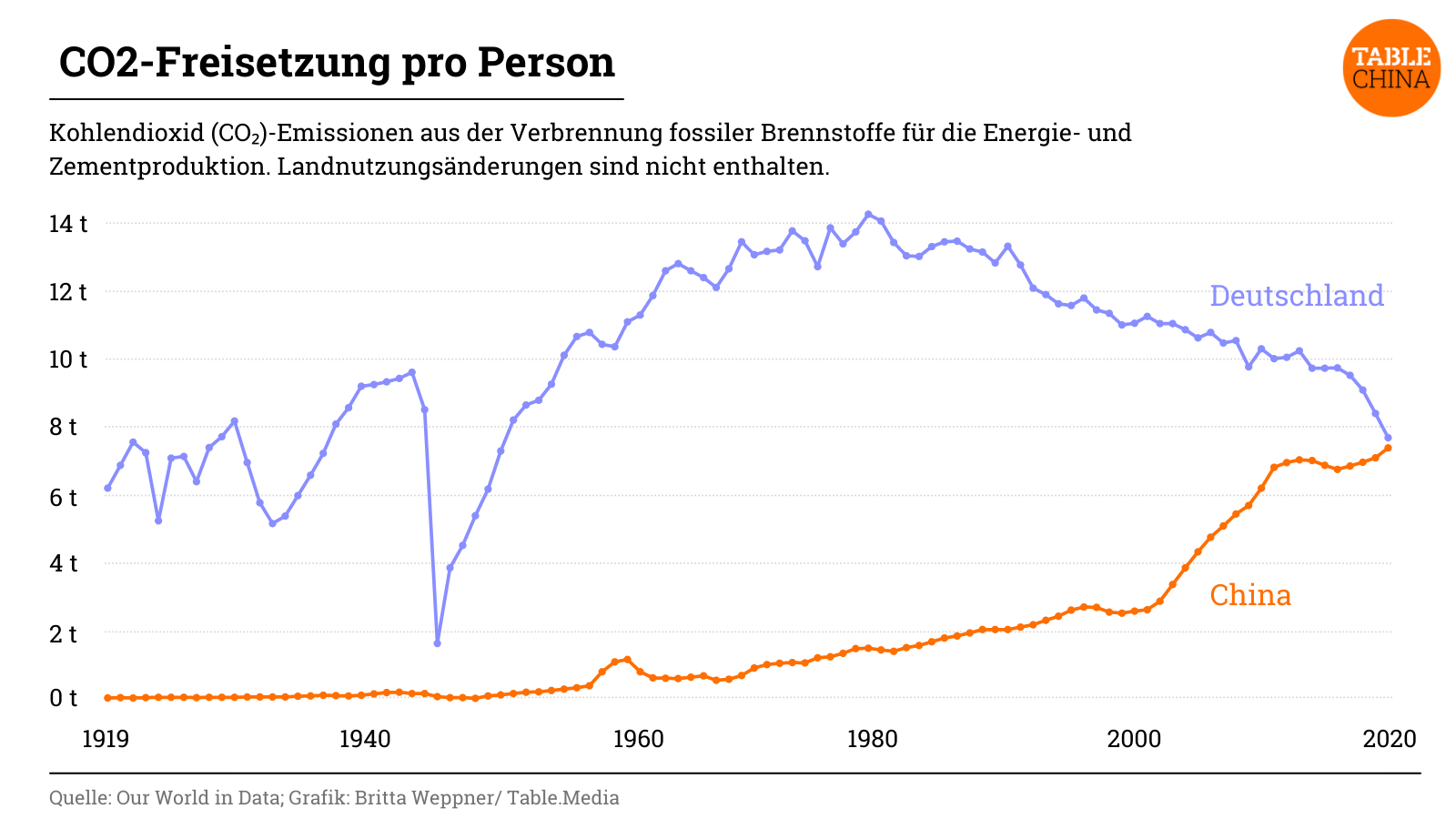

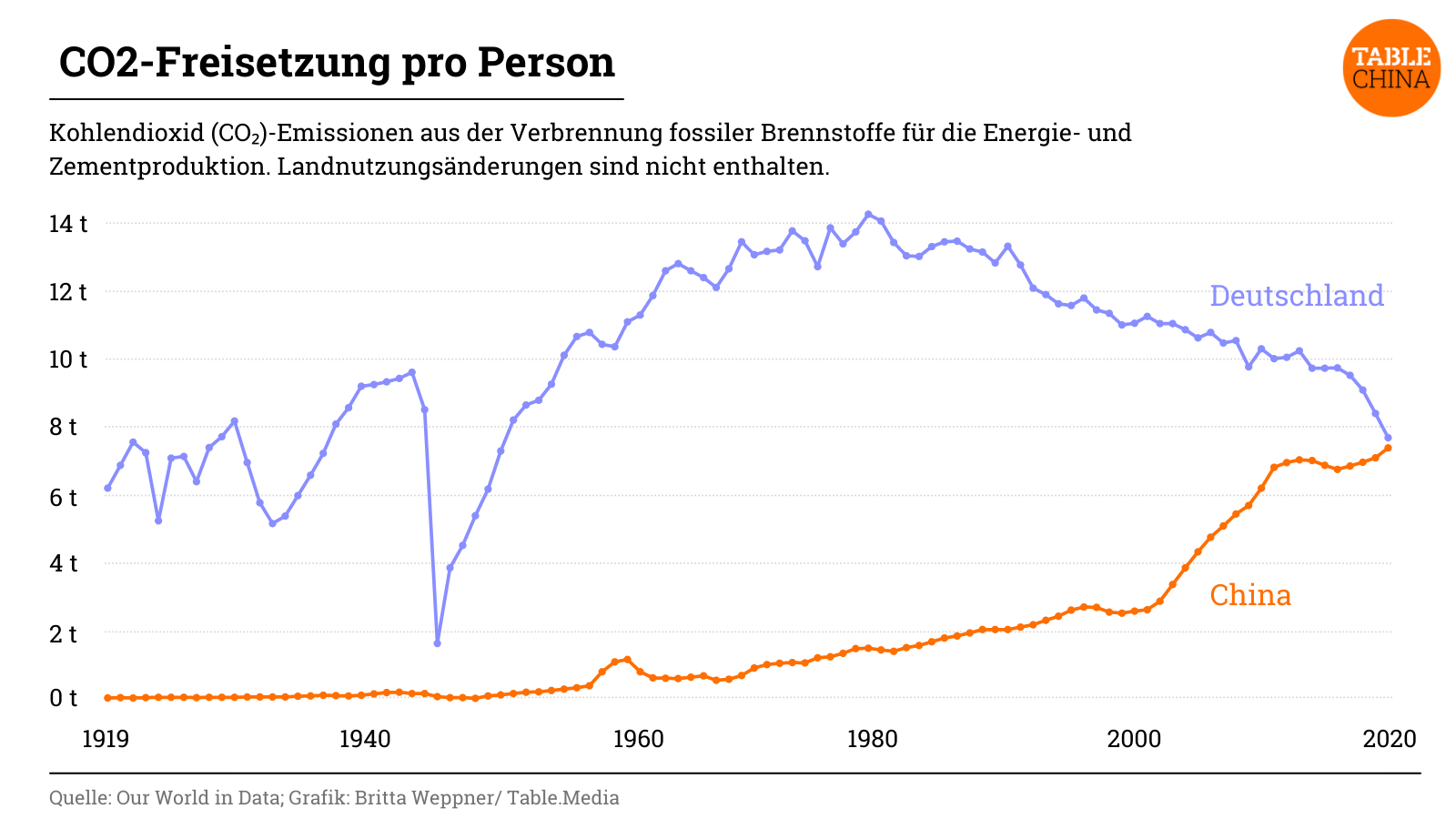

China sieht sich auch selbst als Entwicklungsland, dem mehr Zeit für den Weg zur Klimaneutralität zusteht. Letztlich muss die Volksrepublik mit anderen großen Schwellenländern verglichen werden. Ihre Zielmarken zum Erreichen der Klimaneutralität variieren: Indien strebt 2070, Saudi-Arabien 2060, Brasilien 2050, Russland 2060 an. Keiner dieser Staaten hat bislang einen konkreten Plan.

Am Ende kommt es tatsächlich darauf an, was die Länder konkret beim Klimaschutz unternehmen. Dazu soll unter anderem eine von UN-Generalsekretär Antonio Guterres einberufene Arbeitsgemeinschaft aktiv werden. Viele westliche Staaten haben ihre eigenen Klimaziele wiederholt verfehlt.

Richard Brubaker von der Umweltberatungsfirma Collective Responsibility in Shanghai glaubt, dass China in der Lage sein wird, seine 30/60-Ziele zu erreichen. “Das liegt zum Teil daran, dass die Ziele konservativ sind. Hätte sich China aggressivere Ziele gesetzt und diese dann nicht erreicht, hätte es in der internationalen Gemeinschaft wenig Nachsicht gegeben.” Brubaker sieht trotz des kurzfristigen Kohlebooms Klimafortschritte auf allen Verwaltungsebenen Chinas. Die Liberalisierung der Energiepreise sei zum Beispiel “ein großer Schritt zur Abschaffung der Subventionen für den Energieverbrauch.”

Für Brubaker haben die Klimakonferenzen heute keinen großen Wert mehr, da die Probleme und Lösungen ohnehin bekannt seien. Wichtig sei es, die Herausforderungen oder die Schuldfrage weniger zu politisieren, sagte Brubaker zu China.Table. China müsse beim Klima schneller vorankommen. “Der Westen muss aber mehr tun, um diesen Übergang zu unterstützen.” Möglicherweise hilft der neue Deal mit den USA dabei.

China hat beschlossen, 31 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung sogenannter “sauberer Kohle” bereitzustellen. Das gab der Staatsrat bekannt. Chinas Zentralbank werde den nationalen Banken vergünstigte Kredite zur Verfügung stellen, um Projekte zum “sauberen und effizienten Einsatz von Kohle” zu finanzieren. Dazu gehöre auch der “sichere Kohlebergbau” und die “saubere” Kohleverbrennung zur Stromerzeugung und Heizung.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 60 Prozent aus Kohlestrom. Es wird kaum möglich sein, innerhalb weniger Jahre komplett auf andere Energieträger umzusteigen. Deswegen ist die Umrüstung von Kohlekraftwerken zum effizienteren Einsatz des Brennstoffs ein Schwerpunkt der chinesischen Energiepolitik. Nichtsdestotrotz bleibt Kohle ein dreckiger Energieträger und die Effizienzverbesserungen werden nur zu einer geringen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen führen. Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air sagt, dieses Kreditprogramm schüre “Erwartungen, dass weiterhin investiert wird und neue Projekte gefördert werden, was nicht gut ist”.

Erst kürzlich hatte die Zentralbank Chinas ein Programm zur günstigen Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien bekannt gegeben (China.Table berichtete). Dazu gehören die Energieerzeugung, -speicherung und -übertragung. Dabei können Banken bis zu 60 Prozent eines Kredites zu der vergünstigten Zinsrate von 1,75 Prozent von der Zentralbank aufnehmen. Das Programm ist nicht auf eine bestimmte Summe begrenzt. Goldman Sachs geht davon aus, dass so umgerechnet mehr als 180 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden könnten, wie Bloomberg berichtet. nib

China droht in diesem Jahr sein eigenes Ausbauziel für Solarenergie zu verfehlen. Aufgrund der steigenden Preise in den Solar-Lieferketten seien Fotovoltaikzellen 2021 erstmals seit acht Jahren wieder teurer geworden, berichtet Bloomberg. Daher habe China bislang zwischen Januar und Oktober erst 29.3 Gigawatt Solarkapazität hinzugefügt, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Chinas nationale Energiebehörde. Das liege weit unter der Jahresprognose der China Photovoltaic Industry Association von 55 bis 65 Gigawatt neuer Fotovoltaik-Kapazität.

Chinas Entwickler erneuerbarer Energien installieren zwar laut Bloomberg oft große Teile ihrer Kapazität zum Jahresende, um Subventionsfristen und eigene Zielvorgaben einzuhalten. In diesem Jahr aber ist ein solcher Anstieg in den letzten Monaten weniger wahrscheinlich: Die Regierung biete für die meisten Großsolaranlagen keine Subventionen mehr an, und die Quote für die Dachsolarförderung sei Ende Oktober bereits fast erreicht gewesen. Der weltgrößte Solarmodul-Hersteller Longi Green Energy Technology erwarte für 2021 nur noch 40 bis 45 Gigawatt neuer Kapazität, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Analysten von Morgan Stanley.

China installiert seit Jahren mehr Fotovoltaikanlagen als jedes andere Land der Welt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte kürzlich mit der Ankündigung überrascht, in Chinas Wüsten 100 Gigawatt Kapazität für Windkraft und Solarenergie errichten zu wollen. Teile der Projekte seien bereits im Bau (China.Table berichtete). Doch nun könnte sich das Ausbautempo verlangsamen. ck

Chinas Staatsrat und das Zentralkomitee haben neue Richtlinien für den “Kampf gegen die Verschmutzung” erlassen. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß, aber auch die Luft- und Wasserverschmutzung zu reduzieren. Regionen wie Peking, Tianjin und Hebei sollen die Kohlenutzung bis 2025 um zehn Prozent und das Jangtse-Delta seine Nutzung von Kohle um fünf Prozent reduzieren. Zudem soll ein “System zur Kontrolle der Gesamtmenge der Kohlendioxidemissionen” eingeführt werden. Dazu gehört unter anderem, CO2-Emissionen und ihre Verursacher besser zu erfassen.

Der Strom- und Wärmeerzeugung aus Gas wird zudem eine größere Rolle zugeschrieben. Gleichzeitig mit der Reduktion des Kohleverbrauchs soll der Gasverbrauch steigen. Bei energie- und CO2-intensiven Industrien wie beispielsweise dem Stahl-, Aluminium- und Kohlesektor, sollen veraltete Anlagen zurückgebaut und Überkapazitäten beseitigt werden. In dem Papier werden außerdem die Ziele, den Kohleverbrauch bis 2025 “stark zu kontrollieren” und die CO2-Intensität der Wirtschaft bis 2025 um 18 Prozent zu senken (China.Table berichtete).

Zur Erhöhung der Luftqualität soll der Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub (in Städten) bis 2025 im Vergleich zu 2020 um zehn Prozent sinken. Die Wasserqualität in den Küstenregionen soll verbessert und die Bodenverschmutzung verringert werden. nib

Die Stromkrise in China beginnt sich zu entspannen. Nur noch fünf Provinzen in der Volksrepublik haben mit größeren Stromausfällen zu kämpfen, wie Bloomberg berichtet. Mitte Oktober wurde der Strom noch in 20 Provinzen rationiert und es kam mitunter zu stundenlangen Stromabschaltungen (China.Table berichtete). Nachdem die Zentralregierung Kohlebergwerke angewiesen hatte, die Produktion zu erhöhen, konnte Kraftwerke und große industrielle Stromverbraucher ihre Kohlelager wieder auffüllen.

Chinas tägliche Kohleproduktion ist demnach in den letzten Wochen um mehr als eine Million Tonnen auf zuletzt fast 11,7 Millionen Tonnen gestiegen. Analysten zufolge übertrifft der Produktionsanstieg die Erwartungen. “Die Stromknappheit hat sich gelockert. Alle fahren ihre Kohleproduktion hoch. Das Tempo ist ziemlich beeindruckend”, sagt Michelle Leung von Bloomberg Intelligence. Doch in einigen Industriezweigen mit hohem Energieverbrauch würde die Stromversorgung weiterhin eingeschränkt. Und durch die staatliche Liberalisierung der Strompreise müssen diese Sektoren mit erheblich höheren Stromkosten rechnen (China.Table berichtete). Noch sei einer Analystin zufolge unklar, ob die Stromversorgung über den ganzen Winter sichergestellt werden kann.

Auch der größte Netzbetreiber des Landes State Grid signalisiert Entspannung. Der Stromengpass habe sich dem Unternehmen nach signifikant reduziert. Allerdings werde sich das Stromnetz im Winter und Frühling in einer “insgesamt angespannten Balance mit teilweisen Lücken” befinden, so State Grid, dessen Netz laut Firmenangaben 1,1 Milliarden Menschen versorgt und 88 Prozent des chinesischen Territoriums abdeckt. nib

Sie sind mit Abstand die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt: China und die USA. Gemeinsam verursachen sie über 40 Prozent der weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen. Ohne mehr Klimaschutz dieser beiden Volkswirtschaften könnten die Pariser Klimaziele kaum erreicht werden. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow haben sich beide Seiten auf “konkrete Pläne” geeinigt, wie chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua und der US-Amerikaner John Kerry am Mittwochabend in Glasgow bekannt gaben.

Xie sagte: “Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt”. Er sicherte zu, dass beide Länder auf die Fertigstellung des Regelbuchs zur konkreten Umsetzung des Pariser Klimaabkommen hinarbeiteten. Beide Seiten wollen zudem eine “Arbeitsgruppe zur Verstärkung der Klimaschutzmaßnahmen in den 2020er Jahren” einrichten. Die USA und China erklärten, dass sie in den kommenden Jahren die Methan-Emissionen senken, Anstrengungen zum Kohleausstieg unternehmen und die Wälder besser schützen wollen. “Beim Klimawandel gibt es mehr Übereinstimmung zwischen China und den Vereinigten Staaten als Divergenzen”, sagt Xie.

Das Pariser Abkommen sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf “deutlich unter zwei Grad”, möglichst auf 1,5 Grad vor. Derzeit steuert die Erde nach UN-Angaben aber selbst bei Erfüllung aller nationaler Klimaschutzzusagen auf eine folgenschwere Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Kurz vor der Weltklimakonferenz hatte China mit seinem überarbeiteten Klimaziel enttäuscht (China.Table berichtete). Das bevölkerungsreichste Land der Welt sagte lediglich zu, dass es bis zum Jahr 2060 CO2-Neutralität erreichen will. Die Treibhausgasemissionen des Landes sollen vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen. Viel zu unverbindlich, kritisierten zahlreiche andere Regierungschefs. UN-Generalsekretär António Guterres lobte die Vereinbarung der beiden Länder als “wichtigen Schritt in die richtige Richtung”. flee / nib

“Peking ist ein richtiger Moloch geworden”, beklagt Harald Kumpfert. Ein Plädoyer für seine Wahlheimat Shenyang fällt dem CEO von NEcreat hingegen nicht schwer. Trotzdem trägt die acht Millionen Metropole nordöstlich von Peking Altlasten mit, wenn es um ihr Image geht. “Shenyang ist noch immer als der Ruhrpott von Nordchina bekannt”, sagt der 56-Jährige. Chemische Industrie, Kohle- und Erzabbau sorgten regelmäßig für schlechte Luftqualität in der Stadt. Gerade in diesen energieintensiven Industrien kommt Kumpferts Konzept von NEcreat an. Für Unternehmen, Hotels und Fabriken bietet er Lösungen an, Energie einzusparen – ein wichtiges Thema im energiehungrigen China.

Kumpfert lebt mittlerweile seit mehr als zehn Jahren in Shenyang. Und als Mitglied der Europäischen Handelskammer ist es ihm wichtig, die Entwicklung der Stadt mitzugestalten – wenngleich die Zusammenarbeit mit der chinesischen Politik auch nach 26 Jahren in China noch immer eine Herausforderung ist. Ende 2017 legte die Handelskammer ein Positionspapier für Shenyang vor.

Kumpfert ist Vorsitzender für den Ableger in Shenyang. Vor allem fehlende Verlässlichkeit auf politischer Ebene kritisierte die Kammer damals. Daran musste sich die chinesische Seite erst gewöhnen, sagt Kumpfert: “Es ist hier nicht unbedingt gang und gäbe, dass man einfach Kritik übt – besonders nicht an der Regierung.” Vier Jahre später hat die lokale Politik die Europäische Handelskammer jedoch als Partner anerkannt. Mittlerweile würden die Anregungen geschätzt, erzählt er: “Man ist durchaus froh, wenn Leute mit einem anderen Blick Vorschläge machen.”

Kumpfert hilft dabei, dass er Chinesisch spricht. Denn Missverständnisse bleiben nicht aus. Häufig werde die Europäische Handelskammer in einen Topf mit der EU geworfen. In der Vergangenheit ist es bereits vorgekommen, dass die Handelskammer für politische Entscheidungen aus Brüssel in Verantwortung genommen wurde – zwischenzeitliche Zensur in der Berichterstattung eingeschlossen. Da bedürfe es viel Erklärung und Überzeugungsarbeit. “Wenn man in seinem Expat-Mikrokosmos bleibt, kann man auch überleben, wenn man kein Chinesisch spricht. Wenn man aber mehr in die Gesellschaft eintauchen will, kommt man nicht drum herum”, sagt Kumpfert.

Begonnen hat Kumpferts “Abenteuer” in China in den Neunzigerjahren beim amerikanischen Mischkonzern Honeywell. Kumpfert betreute ein weltbankfinanziertes Projekt für Fernwärme in Peking. Es folgte eine Station bei Siemens in Tianjin. Seit mehreren Jahren ist der gebürtige Berliner nun mit NEcreat selbstständig. Nicht ganz einfach im schnelllebigen China, sagt Kumpfert: “Der Vorteil in China ist die Flexibilität. Man kann Dinge schnell angehen. Die Lösungen für Probleme sind dann aber nicht immer nachhaltig.” Mittlerweile habe er gelernt, durch die behördlichen Unwägbarkeiten zu navigieren, trotzdem gebe es immer wieder Überraschungen.

Ein Haus in Deutschland hat Kumpfert bereits gekauft – vorsorglich. Ans Zurückkehren denkt er vorerst noch nicht, auch da in China langsam das Bewusstsein für den Klimaschutz wächst. “Wir machen mit NEcreat das, was die Welt momentan braucht. Natürlich reicht es noch nicht aus, aber immerhin ist es die richtige Richtung”, sagt Kumpfert. David Renke

herzlich willkommen am China.Table Climate & Energy. Mit diesem Briefing werden wir Sie jede Woche über neue Entwicklungen im Bereich der Klima- und Energiepolitik Chinas informieren. Vorweg: Wir verstehen die Tables nicht als Altar, vor dem wir die Wahrheit predigen. Schicken Sie mir gerne Anregungen, Kritik und Tipps an nico.beckert@table.media! Ich freue mich auf den Dialog.

Beim Thema Klima und Energie ist China zugleich wichtigster Heilsbringer und größter Sünder. Kein Staat der Welt baut die erneuerbaren Energien in vergleichbarer Geschwindigkeit aus. Dennoch ist es dem Land noch nicht gelungen, den Anteil des Kohlestroms zu verringern. Eine neue Entscheidung der Behörden zeigt den Zwiespalt: Die Zentralbank Chinas soll “saubere Kohle” mit Milliardenausgaben fördern. Gleichzeitig vergibt sie Milliarden für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine fokussierte Politik sieht anders aus. Doch bei dieser Bestandsaufnahme stehenzubleiben, wäre zu einfach. Die Energiesicherheit ist Peking aus gutem Grund genauso wichtig wie die Klimaziele. Die jüngste Stromkrise hat auch den Unternehmen vor Ort noch einmal schmerzhaft gezeigt, dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt.

China muss bei der Klima- und Energiepolitik also viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten: Eine zu schnelle Transformation könnte Arbeitsplätze, Wachstum und die Energiesicherheit gefährden. Gleichzeitig bedroht die Klimakrise das Leben der Menschen, wie die Überflutungen des Sommers gezeigt haben.

Die chinesische Klima- und Energiepolitik ist eben nicht einfach “gut” oder “schlecht”. Wir werden auch in Zukunft versuchen, die vielen Graustufen möglichst gut auszuleuchten.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Chinas Klimaplan ist ambitioniert. Innerhalb der kommenden gut acht Jahre will das Land den Höchststand bei den nationalen CO2-Emissionen erreichen. Bis 2060 sollen die Emissionen dann auf “Netto-Null” sinken – dann dürfen nur noch Treibhausgase ausgestoßen werden, die an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Klimaziele erfordern Maßnahmen “in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang“, wie die Klimaexpertin und Journalistin Liu Hongqiao sagt. “Der Weg zu Netto-Null wird nicht einfach werden”. Es drohen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Spannungen. Kann es China gelingen, eine Wirtschaft, die jährlich gut 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, im notwendigen Tempo umzubauen?

Wirtschaftspolitisch steht China vor zwei großen Herausforderungen: Der Energiesicherheit und der Sicherung von Wachstum und Arbeitsplätzen.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 65 Prozent aus Kohlestrom. Allen Beteiligten ist klar: Es wird schwer, die Abhängigkeit von einem normalerweise gut verfügbaren Energieträger zu senken. Dazu muss die Stromversorgung innerhalb der recht kurzen Frist größtenteils auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Regierung betont in ihren jüngst verabschiedeten Klimaplänen selbst: “Aufbau vor Zerstörung”. Bevor der Ausstieg aus der Kohle beschleunigt wird, sollen erst ausreichend Kapazitäten an erneuerbaren Energien, Stromspeichern und Übertragungskapazitäten aufgebaut werden. Die Verantwortlichen werden hier keine Risiken eingehen. Die aktuelle Energiekrise verdeutlicht den politischen Führern, was auf dem Spiel steht, wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien die Energiesicherheit gefährdet.

In den vergangenen zehn Jahren hat China zwar ein starkes Wachstum beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingelegt. Die Kapazität bei Windenergie wurde verzehnfacht. Bei Solarenergie war der Anstieg sogar noch etwas steiler. Allerdings stieg auch die Gesamtnachfrage nach Strom stark an. Die erneuerbaren Energien konnten den Anteil des Kohlestroms noch nicht zurückdrängen. Und China steht vor großen Herausforderungen beim Bau der notwendigen Stromleitungen und Speichersysteme. In den letzten Jahren wurde sogar der Bau einiger neuer Kraftwerke in den wind- und sonnenreichen westlichen Provinzen Gansu, Xinjiang und Tibet gestoppt, weil es an den notwendigen Übertragungskapazitäten und Speichersystemen mangelt. In einigen Provinzen gehen so gut sieben Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen verloren. In Tibet sind es fast 25 Prozent.

Auch der Umbau der Wirtschaft wird nicht einfach. Derzeit ist Chinas Wirtschaft noch sehr industrielastig. 38 Prozent der Wirtschaftsleistung stammen aus den Bereichen Industrie und Bau. Bei Volkswirtschaften wie Indien, Japan und den USA liegt der Wert zwischen 20 und 25 Prozent. Hinzu kommt: Es dominieren Sektoren mit hohem Energieverbrauch und hohen CO2-Emissionen: die Stahl-, Zement-, Aluminiumindustrie, der Bausektor und die (Petro)-Chemie. Und bei genau diesen Sektoren ist die Minderung des Treibhausgasausstoßes am schwierigsten.

Die positive Nachricht: Insgesamt ist es China seit 2010 recht gut gelungen, das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen abzukoppeln. “China hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit 2010 fast verdoppelt, während die CO2-Emissionen einigermaßen stabil blieben”, sagt Liu. Und dennoch: Je weiter die Emissionen sinken sollen, desto schwieriger wird es, das alte Wachstumsmodell aufrechtzuerhalten. Wachstum durch den CO2-intensiven Bausektor hat der politischen Elite in der Vergangenheit auch in Krisen geholfen. In der jüngsten Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie fiel Peking wieder auf alte Muster zurück: Es wurden Milliardensummen in den CO2-intensiven Bausektor gepumpt.

Allerdings sei Chinas politische Führung gewillt, die CO2-intensiven Industrien herunterzufahren, sagt Alexander Brown, Analyst bei dem China-Forschungsinstitut Merics. Das hat gesellschaftliche Folgen: Schon seit 2015 nimmt die Beschäftigung im Kohlebergbau und der Metallproduktion ab.

Auch gesellschaftlich birgt die Klima-Transformation große Spannungen. Die Legitimität der KP China beruht darauf, dass sie Arbeitsplätze schafft und die Bürger am wachsenden Wohlstand teilhaben können. Es bestehe eine “Gefahr sozialer Instabilität und wirtschaftlicher Stagnation“, schreibt Sam Geall, Energie- und Umweltexperte des Thinktanks Chatham House. Das sei ein Grund, warum die Regierung auf kurzfristige Sicht keine ambitionierteren Klimaziele verabschiede.

Die CO2-intensiven Industrien beschäftigen Dutzende Millionen Arbeitskräfte. Allein im Bausektor arbeiten je nach Quelle 54 bis über 60 Millionen Menschen. Der Kohlebergbau beschäftigt je nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen Chinesen. Zum Vergleich: Laut wissenschaftlichen Prognosen wird die Solarindustrie in China bis zum Jahr 2035 circa 2,3 Millionen neue Jobs in der Fertigung, Montage und Wartung geschaffen haben. Die neuen Solararbeitsplätze gleichen die verlorenen Kohlejobs also nicht einmal ansatzweise aus.

Zum Verlust von Arbeitsplätzen im Energiebereich kommen Millionen Arbeiter in der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie in den von diesen Sektoren abhängigen Dienstleistungsgewerben, die ihre Anstellung verlieren könnten. Und viele dieser Jobs sind in den ärmeren Regionen des Landes verortet, sagt Merics-Analyst Brown. In Shanxi mache der Kohlebergbau fast sechs Prozent der Beschäftigung aus. “Energieintensive Industrien sind entscheidend für die Förderung von Beschäftigung und der Wirtschaftsleistung außerhalb der weiter entwickelten östlichen Region Chinas”, sagt Brown gegenüber China.Table. Der Trend trifft damit vor allem das Hinterland. Dabei wollte die Regierung eigentlich den Wegzug von Westchina in die reichen Küstenregionen eindämmen.

Hinzu kommt: Viele der Arbeiter in den CO2-intensiven Sektoren sind schlecht ausgebildet. Laut dem Entwicklungsökonomen Scott Rozelle von der Stanford-Universität leidet China jedoch schon jetzt unter einem massiven Fachkräftemangel. Der großen Mehrheit der Arbeiterschaft verfügt laut Rozelle nicht über die Basisfähigkeiten, um zu Spezialisten im Dienstleistungssektor, Technikern in einer Chipfabrik zu werden oder Bürotätigkeiten zu übernehmen (China.Table berichtete). Die Folge: 200 bis 300 Millionen Menschen könnten in Zukunft strukturell “nicht beschäftigungsfähig” sein, so Rozelle. Er wurde 2008 mit dem Freundschaftspreis der Volksrepublik China geehrt, der höchsten Auszeichnung für ausländische Experten.

Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hält in einer Studie fest, dass die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien begrenzt sei. Die Umstrukturierung der Energiewirtschaft wird “zunehmend zu Beschäftigungsproblemen führen”, schreibt die ILO. Vor allem ältere und schlecht ausgebildete Arbeitskräfte hätten wenig Chancen in dem Sektor.

Je schneller China also die Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz umbaut, desto mehr der schlecht ausgebildeten Menschen drohen auf der Strecke zu bleiben und desto größer werden die sozialen Spannungen.

Zu all diesen Herausforderungen kommt die Tatsache, dass auch China kein monolithischer politischer Block ist. Die Klimapolitik wird zwar maßgeblich von der Zentralregierung definiert. Doch in den Provinzen und Städten gibt es mächtige Akteure mit Interessen, die der Klimapolitik im Weg stehen. Lokale Beamte und Provinzfürsten steigen traditionell in der KP Chinas auf, wenn sie ein hohes Wirtschaftswachstum vorweisen können, was in der Vergangenheit häufig auf Kosten der Umwelt und des Klimas ging.

Auch der Erhalt der Steuereinnahmen und der Arbeitsplätze aus und in fossilen Industrien ist für einige Provinzgouverneure ein wichtiges politisches Ziel. Zwar gibt es Bemühungen, auch Umweltaspekten bei der Beförderung von Beamten eine größere Rolle einzuräumen (China.Table berichtete). Doch wie schnell sich solche Überlegungen durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Ob es Chinas politischer Elite gelingen wird, den Klimaschutz mit dem notwendigen Wachstum, der Energiesicherheit und gesellschaftlicher Stabilität zu vereinbaren, wird eine zentrale Frage der kommenden Jahrzehnte. Derzeit tragen die Umwelt- und Klimaschutzlobbys innerhalb der politischen Elite noch immer einen “schweren Kampf aus, wenn es darum geht, die Ambitionen zum Klimaschutz im eigenen Land zu steigern”, analysiert Sam Geall.

Die Klimakonferenz COP26 geht mit einem unübersichtlichen Ringen um Klimaziele, Geld und Regelwerke auf die Zielgerade. Am heutigen Freitag soll die Konferenz mit einem Abschlussdokument enden, in dem sich am Donnerstag noch viele offene Stellen befanden. Unter anderem geht es darin um die Frage, wann die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens erneut ihre Klimaziele nachschärfen müssen. Die Angst vor einer Enttäuschung begleitet die Konferenz von Beginn an. Denn die Positionen der Staaten liegen zum Teil weit auseinander und geopolitische Spannungen hängen über der Konferenz.

Umso überraschender war am Mittwochabend die Nachricht, China und die USA hätten sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die beiden Staaten fanden sich bislang in Glasgow meist auf entgegengesetzten Polen der Debatte wieder. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es nun, China und die USA wollten diesen “kritischen Moment” nutzen, um gemeinsam und auch jeder für sich den Umbau hin zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft zu beschleunigen. Dazu werde man noch in diesem Jahrzehnt

ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen und eine gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen.

Noch fehlen konkrete Details. Bedeutend ist daher vor allem das politische Signal, das die beiden Chefunterhändler Xie Zhenhua und John Kerry aussenden. “Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt”, sagte Xie. Kerry betonte, er habe mehr als 40 Mal mit Xie gesprochen. Die Einigung sei ein gutes Zeichen, sagt Byford Tsang vom Klima-Thinktank E3G China.Table: “Es wird ein wenig die Hitze aus den Verhandlungen nehmen und gibt Raum für konstruktive Sitzungen in den letzten Stunden.”

Bislang war es leicht, China auf COP26 als Klimasünder und Blockierer zu brandmarken. Präsident Xi Jinping reiste nicht an. Laut dem während der Klimakonferenz veröffentlichten Klimabericht des Forschungsprojekts Global Carbon Projekt 2021 war die Volksrepublik im vergangenen Jahr für 31 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich (China.Table berichtete). Und China hatte seine Klimaziele, bis 2030 den Höchststand bei den Emissionen und bis 2060 CO2-Neutralität erreichen zu wollen (30/60-Ziele), vor COP26 nur geringfügig nachgeschärft.

In Glasgow wehrt China sich zudem gegen Versuche der High Ambition Coalition (HAC) aus mehr als 40 Staaten, das ehrgeizigere 1,5-Grad-Temperaturziel als verbindlich festzusetzen. Im Pariser Klimaabkommen ist festgesetzt, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Xie möchte beide Parallel-Ziele beibehalten. So sehe es auch die Übereinkunft mit den USA vor, sagt Tsang.

Konkrete Aktionspläne hält Xie für wichtiger als immer neue Zielmarken, die weit in der Zukunft liegen und deren Einhaltung völlig ungewiss ist. Peking gab kürzlich einen Rahmenplan (“1+N”) zum Erreichen des 30/60-Ziels heraus (China.Table berichtete). Damit ist die Volksrepublik weiter als so manches andere Schwellenland. Doch wichtige Daten fehlen darin: “Die wichtigsten offenen Fragen zu Chinas Zielen sind, auf welchem Niveau die Emissionen ihren Höchststand erreichen und wie schnell sie nach dem Höchststand sinken werden”, meint Lauri Myllyvirta, China-Experte vom Centre for Research on Energy and Clean Air.

Ein echter Durchbruch ist Chinas Kooperation beim Methan. Das unter anderem in der Landwirtschaft emittierte Gas hat eine viel größere Treibhauswirkung als CO2. Die USA und die EU hatten in Glasgow die Allianz “Global Methane Pledge” geschmiedet, die den Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent senken will. China blieb dem zunächst fern. Kerry verhandelte nach Angaben von Beobachtern deshalb nächtelang mit Xie. Der kündigte nun einen nationalen Methanplan an. Auch wollen China und die USA gemeinsam in der ersten Hälfte 2022 beraten, wie sie den Methan-Ausstoß senken können.

China macht bei zwei anderen in Glasgow beschlossenen Initiativen mit:

Mehreren anderen Koalitionen, darunter zwei zum Kohleausstieg, schloss sich China dagegen nicht an:

Dem Kohleausstiegs-Abkommen könne China sich gar nicht anschließen, solange es zuhause noch das Wachstum der Kohle erlaube, sagt Byford Tsang. “Das geht erst, wenn sie ihre eigene Politik ändern.” Das gleiche gelte für die Finanzierung von Öl und Gas im Ausland.

Auf den letzten Metern ist die Klimakonferenz derweil beim Kleingedruckten angekommen. Es geht in diesen letzten Tagen vor allem um die Finalisierung von Regularien aus dem Pariser Klima-Abkommen und die Abschlusserklärung der Klimakonferenz. Einer der Knackpunkte ist Artikel 6 des Pariser Abkommens, das Marktmechanismen für Treibhausgas-Reduktionen im Rahmen internationaler Klimaschutzprojekte regeln soll. Es geht darum, dass ein Staat preiswerte Klimaschutzmaßnahmen etwa in Entwicklungsländern finanziert und dafür eine Art CO2-Kompensation erhält.

Strittig ist seit Jahren der Anrechnungsmodus dafür: Werden solche Projekte fast komplett oder nur anteilig kompensiert? Es muss zudem verhindert werden, dass zwei Staaten das gleiche Projekt anrechnen. China möchte zudem ältere CO2-Zertifikate aus dem Kyoto-Protokoll in das neue Verfahren hinüberretten. Xie Zhenhua hatte sich vor der Konferenz optimistisch geäußert, dass es in Glasgow zu einer Einigung kommen werde.

China unterstützt in Glasgow wie immer die ärmeren Länder in ihrer Forderung nach mehr Geld. Es brauche dringend einen Plan für die jährliche Bereitstellung von 100 Milliarden US-Dollar an Entwicklungsländer durch die reichen Staaten, sagte Xie Zhenhua. Ein entsprechendes Versprechen von der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 werde auch zwölf Jahre später nicht erfüllt.

China sieht sich auch selbst als Entwicklungsland, dem mehr Zeit für den Weg zur Klimaneutralität zusteht. Letztlich muss die Volksrepublik mit anderen großen Schwellenländern verglichen werden. Ihre Zielmarken zum Erreichen der Klimaneutralität variieren: Indien strebt 2070, Saudi-Arabien 2060, Brasilien 2050, Russland 2060 an. Keiner dieser Staaten hat bislang einen konkreten Plan.

Am Ende kommt es tatsächlich darauf an, was die Länder konkret beim Klimaschutz unternehmen. Dazu soll unter anderem eine von UN-Generalsekretär Antonio Guterres einberufene Arbeitsgemeinschaft aktiv werden. Viele westliche Staaten haben ihre eigenen Klimaziele wiederholt verfehlt.

Richard Brubaker von der Umweltberatungsfirma Collective Responsibility in Shanghai glaubt, dass China in der Lage sein wird, seine 30/60-Ziele zu erreichen. “Das liegt zum Teil daran, dass die Ziele konservativ sind. Hätte sich China aggressivere Ziele gesetzt und diese dann nicht erreicht, hätte es in der internationalen Gemeinschaft wenig Nachsicht gegeben.” Brubaker sieht trotz des kurzfristigen Kohlebooms Klimafortschritte auf allen Verwaltungsebenen Chinas. Die Liberalisierung der Energiepreise sei zum Beispiel “ein großer Schritt zur Abschaffung der Subventionen für den Energieverbrauch.”

Für Brubaker haben die Klimakonferenzen heute keinen großen Wert mehr, da die Probleme und Lösungen ohnehin bekannt seien. Wichtig sei es, die Herausforderungen oder die Schuldfrage weniger zu politisieren, sagte Brubaker zu China.Table. China müsse beim Klima schneller vorankommen. “Der Westen muss aber mehr tun, um diesen Übergang zu unterstützen.” Möglicherweise hilft der neue Deal mit den USA dabei.

China hat beschlossen, 31 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung sogenannter “sauberer Kohle” bereitzustellen. Das gab der Staatsrat bekannt. Chinas Zentralbank werde den nationalen Banken vergünstigte Kredite zur Verfügung stellen, um Projekte zum “sauberen und effizienten Einsatz von Kohle” zu finanzieren. Dazu gehöre auch der “sichere Kohlebergbau” und die “saubere” Kohleverbrennung zur Stromerzeugung und Heizung.

Chinas Strommix besteht derzeit noch zu gut 60 Prozent aus Kohlestrom. Es wird kaum möglich sein, innerhalb weniger Jahre komplett auf andere Energieträger umzusteigen. Deswegen ist die Umrüstung von Kohlekraftwerken zum effizienteren Einsatz des Brennstoffs ein Schwerpunkt der chinesischen Energiepolitik. Nichtsdestotrotz bleibt Kohle ein dreckiger Energieträger und die Effizienzverbesserungen werden nur zu einer geringen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen führen. Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air sagt, dieses Kreditprogramm schüre “Erwartungen, dass weiterhin investiert wird und neue Projekte gefördert werden, was nicht gut ist”.

Erst kürzlich hatte die Zentralbank Chinas ein Programm zur günstigen Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien bekannt gegeben (China.Table berichtete). Dazu gehören die Energieerzeugung, -speicherung und -übertragung. Dabei können Banken bis zu 60 Prozent eines Kredites zu der vergünstigten Zinsrate von 1,75 Prozent von der Zentralbank aufnehmen. Das Programm ist nicht auf eine bestimmte Summe begrenzt. Goldman Sachs geht davon aus, dass so umgerechnet mehr als 180 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden könnten, wie Bloomberg berichtet. nib

China droht in diesem Jahr sein eigenes Ausbauziel für Solarenergie zu verfehlen. Aufgrund der steigenden Preise in den Solar-Lieferketten seien Fotovoltaikzellen 2021 erstmals seit acht Jahren wieder teurer geworden, berichtet Bloomberg. Daher habe China bislang zwischen Januar und Oktober erst 29.3 Gigawatt Solarkapazität hinzugefügt, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Chinas nationale Energiebehörde. Das liege weit unter der Jahresprognose der China Photovoltaic Industry Association von 55 bis 65 Gigawatt neuer Fotovoltaik-Kapazität.

Chinas Entwickler erneuerbarer Energien installieren zwar laut Bloomberg oft große Teile ihrer Kapazität zum Jahresende, um Subventionsfristen und eigene Zielvorgaben einzuhalten. In diesem Jahr aber ist ein solcher Anstieg in den letzten Monaten weniger wahrscheinlich: Die Regierung biete für die meisten Großsolaranlagen keine Subventionen mehr an, und die Quote für die Dachsolarförderung sei Ende Oktober bereits fast erreicht gewesen. Der weltgrößte Solarmodul-Hersteller Longi Green Energy Technology erwarte für 2021 nur noch 40 bis 45 Gigawatt neuer Kapazität, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Analysten von Morgan Stanley.

China installiert seit Jahren mehr Fotovoltaikanlagen als jedes andere Land der Welt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte kürzlich mit der Ankündigung überrascht, in Chinas Wüsten 100 Gigawatt Kapazität für Windkraft und Solarenergie errichten zu wollen. Teile der Projekte seien bereits im Bau (China.Table berichtete). Doch nun könnte sich das Ausbautempo verlangsamen. ck

Chinas Staatsrat und das Zentralkomitee haben neue Richtlinien für den “Kampf gegen die Verschmutzung” erlassen. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß, aber auch die Luft- und Wasserverschmutzung zu reduzieren. Regionen wie Peking, Tianjin und Hebei sollen die Kohlenutzung bis 2025 um zehn Prozent und das Jangtse-Delta seine Nutzung von Kohle um fünf Prozent reduzieren. Zudem soll ein “System zur Kontrolle der Gesamtmenge der Kohlendioxidemissionen” eingeführt werden. Dazu gehört unter anderem, CO2-Emissionen und ihre Verursacher besser zu erfassen.

Der Strom- und Wärmeerzeugung aus Gas wird zudem eine größere Rolle zugeschrieben. Gleichzeitig mit der Reduktion des Kohleverbrauchs soll der Gasverbrauch steigen. Bei energie- und CO2-intensiven Industrien wie beispielsweise dem Stahl-, Aluminium- und Kohlesektor, sollen veraltete Anlagen zurückgebaut und Überkapazitäten beseitigt werden. In dem Papier werden außerdem die Ziele, den Kohleverbrauch bis 2025 “stark zu kontrollieren” und die CO2-Intensität der Wirtschaft bis 2025 um 18 Prozent zu senken (China.Table berichtete).

Zur Erhöhung der Luftqualität soll der Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub (in Städten) bis 2025 im Vergleich zu 2020 um zehn Prozent sinken. Die Wasserqualität in den Küstenregionen soll verbessert und die Bodenverschmutzung verringert werden. nib

Die Stromkrise in China beginnt sich zu entspannen. Nur noch fünf Provinzen in der Volksrepublik haben mit größeren Stromausfällen zu kämpfen, wie Bloomberg berichtet. Mitte Oktober wurde der Strom noch in 20 Provinzen rationiert und es kam mitunter zu stundenlangen Stromabschaltungen (China.Table berichtete). Nachdem die Zentralregierung Kohlebergwerke angewiesen hatte, die Produktion zu erhöhen, konnte Kraftwerke und große industrielle Stromverbraucher ihre Kohlelager wieder auffüllen.

Chinas tägliche Kohleproduktion ist demnach in den letzten Wochen um mehr als eine Million Tonnen auf zuletzt fast 11,7 Millionen Tonnen gestiegen. Analysten zufolge übertrifft der Produktionsanstieg die Erwartungen. “Die Stromknappheit hat sich gelockert. Alle fahren ihre Kohleproduktion hoch. Das Tempo ist ziemlich beeindruckend”, sagt Michelle Leung von Bloomberg Intelligence. Doch in einigen Industriezweigen mit hohem Energieverbrauch würde die Stromversorgung weiterhin eingeschränkt. Und durch die staatliche Liberalisierung der Strompreise müssen diese Sektoren mit erheblich höheren Stromkosten rechnen (China.Table berichtete). Noch sei einer Analystin zufolge unklar, ob die Stromversorgung über den ganzen Winter sichergestellt werden kann.

Auch der größte Netzbetreiber des Landes State Grid signalisiert Entspannung. Der Stromengpass habe sich dem Unternehmen nach signifikant reduziert. Allerdings werde sich das Stromnetz im Winter und Frühling in einer “insgesamt angespannten Balance mit teilweisen Lücken” befinden, so State Grid, dessen Netz laut Firmenangaben 1,1 Milliarden Menschen versorgt und 88 Prozent des chinesischen Territoriums abdeckt. nib

Sie sind mit Abstand die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt: China und die USA. Gemeinsam verursachen sie über 40 Prozent der weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen. Ohne mehr Klimaschutz dieser beiden Volkswirtschaften könnten die Pariser Klimaziele kaum erreicht werden. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow haben sich beide Seiten auf “konkrete Pläne” geeinigt, wie chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua und der US-Amerikaner John Kerry am Mittwochabend in Glasgow bekannt gaben.

Xie sagte: “Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt”. Er sicherte zu, dass beide Länder auf die Fertigstellung des Regelbuchs zur konkreten Umsetzung des Pariser Klimaabkommen hinarbeiteten. Beide Seiten wollen zudem eine “Arbeitsgruppe zur Verstärkung der Klimaschutzmaßnahmen in den 2020er Jahren” einrichten. Die USA und China erklärten, dass sie in den kommenden Jahren die Methan-Emissionen senken, Anstrengungen zum Kohleausstieg unternehmen und die Wälder besser schützen wollen. “Beim Klimawandel gibt es mehr Übereinstimmung zwischen China und den Vereinigten Staaten als Divergenzen”, sagt Xie.

Das Pariser Abkommen sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf “deutlich unter zwei Grad”, möglichst auf 1,5 Grad vor. Derzeit steuert die Erde nach UN-Angaben aber selbst bei Erfüllung aller nationaler Klimaschutzzusagen auf eine folgenschwere Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Kurz vor der Weltklimakonferenz hatte China mit seinem überarbeiteten Klimaziel enttäuscht (China.Table berichtete). Das bevölkerungsreichste Land der Welt sagte lediglich zu, dass es bis zum Jahr 2060 CO2-Neutralität erreichen will. Die Treibhausgasemissionen des Landes sollen vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen. Viel zu unverbindlich, kritisierten zahlreiche andere Regierungschefs. UN-Generalsekretär António Guterres lobte die Vereinbarung der beiden Länder als “wichtigen Schritt in die richtige Richtung”. flee / nib

“Peking ist ein richtiger Moloch geworden”, beklagt Harald Kumpfert. Ein Plädoyer für seine Wahlheimat Shenyang fällt dem CEO von NEcreat hingegen nicht schwer. Trotzdem trägt die acht Millionen Metropole nordöstlich von Peking Altlasten mit, wenn es um ihr Image geht. “Shenyang ist noch immer als der Ruhrpott von Nordchina bekannt”, sagt der 56-Jährige. Chemische Industrie, Kohle- und Erzabbau sorgten regelmäßig für schlechte Luftqualität in der Stadt. Gerade in diesen energieintensiven Industrien kommt Kumpferts Konzept von NEcreat an. Für Unternehmen, Hotels und Fabriken bietet er Lösungen an, Energie einzusparen – ein wichtiges Thema im energiehungrigen China.

Kumpfert lebt mittlerweile seit mehr als zehn Jahren in Shenyang. Und als Mitglied der Europäischen Handelskammer ist es ihm wichtig, die Entwicklung der Stadt mitzugestalten – wenngleich die Zusammenarbeit mit der chinesischen Politik auch nach 26 Jahren in China noch immer eine Herausforderung ist. Ende 2017 legte die Handelskammer ein Positionspapier für Shenyang vor.

Kumpfert ist Vorsitzender für den Ableger in Shenyang. Vor allem fehlende Verlässlichkeit auf politischer Ebene kritisierte die Kammer damals. Daran musste sich die chinesische Seite erst gewöhnen, sagt Kumpfert: “Es ist hier nicht unbedingt gang und gäbe, dass man einfach Kritik übt – besonders nicht an der Regierung.” Vier Jahre später hat die lokale Politik die Europäische Handelskammer jedoch als Partner anerkannt. Mittlerweile würden die Anregungen geschätzt, erzählt er: “Man ist durchaus froh, wenn Leute mit einem anderen Blick Vorschläge machen.”

Kumpfert hilft dabei, dass er Chinesisch spricht. Denn Missverständnisse bleiben nicht aus. Häufig werde die Europäische Handelskammer in einen Topf mit der EU geworfen. In der Vergangenheit ist es bereits vorgekommen, dass die Handelskammer für politische Entscheidungen aus Brüssel in Verantwortung genommen wurde – zwischenzeitliche Zensur in der Berichterstattung eingeschlossen. Da bedürfe es viel Erklärung und Überzeugungsarbeit. “Wenn man in seinem Expat-Mikrokosmos bleibt, kann man auch überleben, wenn man kein Chinesisch spricht. Wenn man aber mehr in die Gesellschaft eintauchen will, kommt man nicht drum herum”, sagt Kumpfert.

Begonnen hat Kumpferts “Abenteuer” in China in den Neunzigerjahren beim amerikanischen Mischkonzern Honeywell. Kumpfert betreute ein weltbankfinanziertes Projekt für Fernwärme in Peking. Es folgte eine Station bei Siemens in Tianjin. Seit mehreren Jahren ist der gebürtige Berliner nun mit NEcreat selbstständig. Nicht ganz einfach im schnelllebigen China, sagt Kumpfert: “Der Vorteil in China ist die Flexibilität. Man kann Dinge schnell angehen. Die Lösungen für Probleme sind dann aber nicht immer nachhaltig.” Mittlerweile habe er gelernt, durch die behördlichen Unwägbarkeiten zu navigieren, trotzdem gebe es immer wieder Überraschungen.

Ein Haus in Deutschland hat Kumpfert bereits gekauft – vorsorglich. Ans Zurückkehren denkt er vorerst noch nicht, auch da in China langsam das Bewusstsein für den Klimaschutz wächst. “Wir machen mit NEcreat das, was die Welt momentan braucht. Natürlich reicht es noch nicht aus, aber immerhin ist es die richtige Richtung”, sagt Kumpfert. David Renke