der russische Einmarsch in die Ukraine überschattet nach wie vor alles. Wie positioniert sich China zum Ukraine-Konflikt? Zwar gehen derzeit mehrere Tendenzen durcheinander, widersprüchliche Meldungen jagen sich. Doch bei näherem Hinsehen folgt China durchaus einem erklärbaren Konzept. Sicher ist: Xi Jinping geht es allein um den Aufstieg Chinas. Russland ist da allenfalls ein nützlicher Unruhestifter, der die Entschlossenheit der westlichen Allianz austestet und sich zugleich in Abhängigkeit vom verbliebenen Partner im Osten begibt.

Langfristig plant Xi dann jedoch, möglichst viel für China aus der Situation herauszuholen. Eine der führenden deutschen Expertinnen für Chinas Außenpolitik ordnet das Geschehen für uns in den großen Zusammenhang ein. Was sich vor unseren Augen abspielt, ist nicht nur ein Krieg um die demokratische Ukraine, sondern prägt die künftige Weltordnung, sagt Janka Oertel im Gespräch mit Michael Radunski. Oertel leitet das Asienprogramm des European Council on Foreign Relations, hat aber auch schon bei den Vereinten Nationen gearbeitet.

Die Maßstäbe, nach denen wir Chinas Interessen bewerten, stimmen nicht mehr, warnt Oertel. Wir müssen uns von der Gewissheit verabschieden, dass es der Führung in erster Linie um Wachstum und Wohlstand geht. Sie habe sich entschieden, kurzfristigen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, um langfristige politische Ziele zu erreichen.

Seit Beginn der Woche haben Europa und Russland nun gegenseitig ihre Flugräume gesperrt. Die Folgen liegen auf der Hand: längere Flugzeiten, mehr Kosten und zusätzlicher Druck auf die ohnehin schon stark belasteten Lieferketten. Schließlich hat sich die Flugroute nach China plötzlich um 1.200 Kilometer verlängert. Doch auch in dieser Auseinandersetzung gilt die alte Binsenweisheit: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Finn Mayer-Kuckuk zeigt, warum in diesem Fall jener Dritte vor allem Air China Cargo ist und wie asiatische Fluglinien von der europäisch-russischen Sanktionsspirale profitieren könnten.

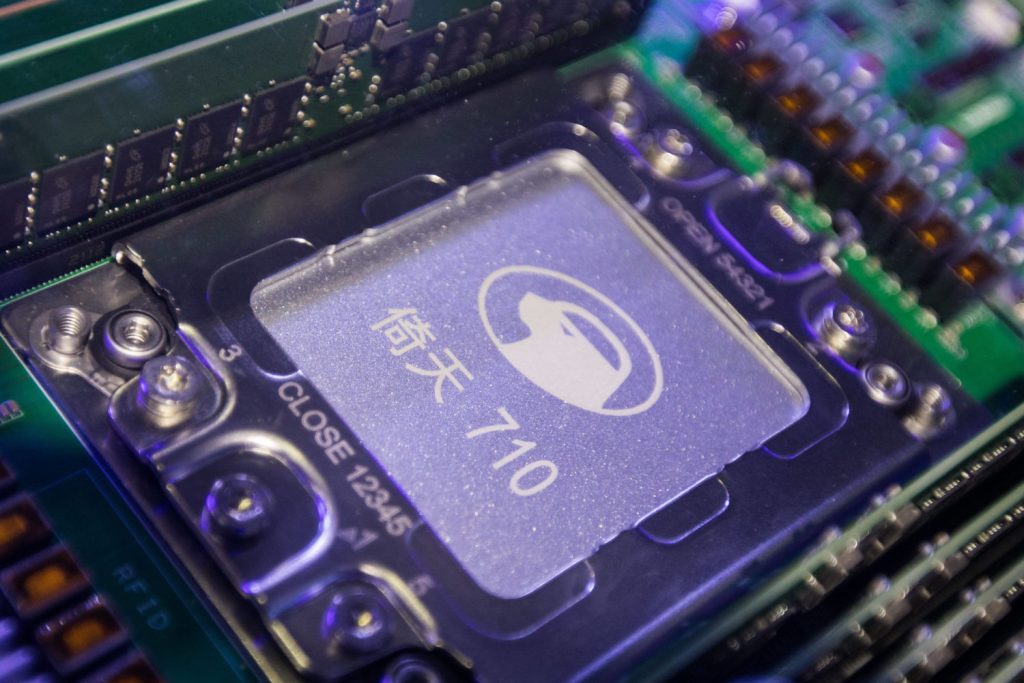

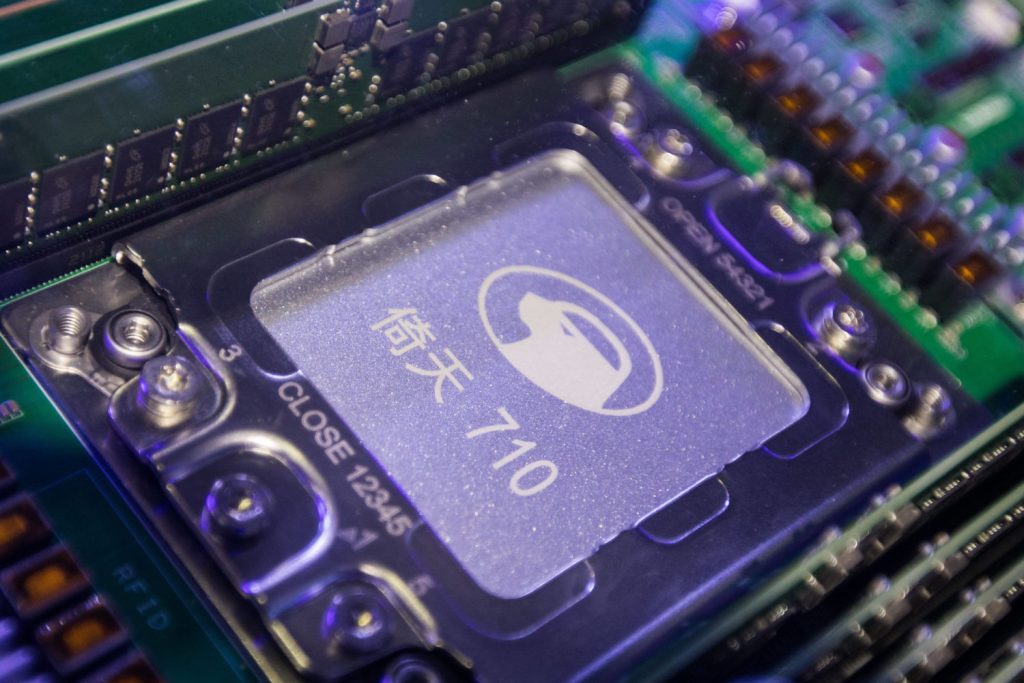

Auch unsere zweite Analyse beschäftigt sich mit den Folgen europäischer Sanktionen gegen Russland. Konkret geht es um Strafmaßnahmen im Hightech-Bereich. Im Fokus stehen vor allem Halbleiter, Computer, Handys und andere Hightech-Güter, die Russland dringend benötigt, um seine Wirtschaft zu modernisieren. So manch chinesischer Hersteller von Halbleiter mag nun hoffen, in die Lücken auf dem russischen Technologiemarkt stoßen zu können. Doch das wird nicht so einfach. Ning Wang zeigt, dass sich sowohl Peking als auch Moskau genau überlegen sollten, ob sie Europas Hightech-Sanktionen auf diesem Weg unterlaufen wollen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Frau Oertel, China behauptet, seine Politik sei konsistent, klar und eindeutig. Im Russland-Ukraine-Konflikt wirkt es aber, als laviere Peking und vermeide es, klar Stellung zu beziehen. Einerseits will man die Territorialität und Souveränität von Staaten schützen, andererseits will man Russlands Verhalten nicht verurteilen. Im UN-Sicherheitsrat hat China sich enthalten. Was sind die Gründe?

Dafür muss man zurück zu Putins Besuch in Peking kurz vor den Olympischen Spielen. Schon damals hat sich Xi Jinping für die Seite Putins entschieden, wohl wissend, was passieren kann. Das ist das, was mich am meisten irritiert. Und auch beunruhigt.

Sie glauben, Xi hat schon damals eine russische Invasion in die Ukraine abgesegnet?

Auf jeden Fall lag das damals schon auf dem Tisch. Es scheint mir merkwürdig zu glauben, dass nach allem was bekannt ist, Xi nicht verstanden haben soll, welche Ausmaße der Konflikt annehmen könnte. Und in dieser Situation hat sich Xi entschieden, zusammen mit Putin ein Statement abzugeben, in dem sich China erstmals gegen die Expansion der Nato stellt.

Aber China hat doch durchaus eigene Interessen in der Ukraine, die sich so gar nicht mit einem russischen Einmarsch verbinden lassen.

Ja. Und es gibt viele Stimmen in China, aus Thinktanks oder dem Forschungsbereich, die sagen, das sei nicht im Interesse Chinas. Aber Xi geht es offenbar um mehr. Es scheint, als habe er festgelegt, dass es ein übergeordnetes chinesisches Interesse gibt. Da geht es um eine neue Weltordnung, und hier müssen kurzfristige politische und ökonomische Ziele einfach zurückstehen. Das beunruhigt mich, denn damit bekommt der Ukraine-Konflikt eine globale Dimension, plötzlich geht es um die zukünftige Weltordnung.

Was können wir aus Chinas Worten herauslesen?

Sich zu weigern, das, was passiert, als Invasion zu bezeichnen zum Beispiel, oder dass man Verständnis habe für Russlands “legitime Sicherheitsinteressen”. Das sind sehr wichtige und weitreichende Formulierungen. Zugleich wird aber auch deutlich, dass man noch überlegt, wie es weitergehen soll. Peking muss abschätzen, wie reagieren die Amerikaner, was macht die Nato, wohin bewegt sich die EU oder auch die afrikanischen Staaten. Deutlich wird die schwierige Abwägung zwischen gegenläufigen Interessen. Man kann eben nicht für staatliche Souveränität sein und gleichzeitig den Einmarsch Russlands nicht verurteilen.

Was will China dann?

Man will ein Narrativ schaffen, das sagt, die Aggression geht im Prinzip von den USA aus und dass es sich daher um eine Verteidigungshandlung Russlands handelt. Das scheint wichtiger zu sein als die jahrelangen Prinzipien der eigenen Außenpolitik, nämlich territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine.

Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Putin und Xi? Sind das wirklich so enge Freunde, wie sie selbst behaupten?

Das ist wirklich schwer zu sagen. Wer weiß schon, was in den beiden vorgeht. Es scheint, als hätten sie einen ganz eigenen Blick auf die Welt. Ihre gemeinsame Abneigung gegen den Westen sollte man sicher nicht unterschätzen. Sie stützen sich darin gegenseitig und trauen sich dadurch neue Schritte. Das ist beunruhigend.

Welche neuen Schritte geht China?

In den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wie wenig Wert China darauflegt, mit Europa ein gutes Verhältnis zu haben oder auf europäische Interessen einzugehen, um sich Europa wohlwollend zu halten. Dafür hätte es genug Möglichkeiten gegeben. Aber die hat man bewusst oder sehr stümperhaft zerstört.

Woran denken Sie?

In der Pandemie hätte man nur ein bisschen kooperativ sein müssen in der Zusammenarbeit mit der WHO oder anschließend nicht eine derart aggressive Diplomatie verfolgen können. Die Europäer waren doch sehr offen für China. Zudem war Donald Trump im Amt. China hätte diesen Zeitpunkt strategisch nutzen können, um sich sehr gut mit den Europäern zu stellen. Zudem hat Peking ja auch große wirtschaftliche Interessen in Europa, wie auch große wirtschaftliche Abhängigkeiten.

Aber?

Aber der Unmut über Chinas Verhalten in und mit Europa wächst stetig, und Peking geht trotzdem unerbittlich gegen Litauen vor – und man denkt wieder, das kann doch eigentlich nicht im Interesse Chinas sein, die ganze EU gegen sich aufzubringen. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt: Vielleicht sind die Maßstäbe, wonach wir bewerten, was in Chinas Interesse ist, nicht mehr die richtigen. Das passiert auch jetzt. Wir sagen, China hat doch wirtschaftliche Interessen in der Ukraine und mit den westlichen Staaten. Alles richtig. Aber Chinas Führung hat offenbar entschieden, kurzfristigen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, um langfristige politische Ziele zu verfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Kalkulation ändert, wenn die Kosten weiter steigen.

In der Vergangenheit hat es immer geklappt: Peking sucht sich eine vermeintliche Schwachstelle, in Europa bleibt es bei Solidaritätsbekundungen, sonst passiert nichts – und Peking kommt damit durch. Zugleich wird die Mär von der vermeintlichen Einheit im Westen bitter entlarvt.

Ja, und selbst bei Litauen scheint das zumindest kurzfristig auch wieder funktioniert zu haben. Aber langfristige Folgen sind absehbar. Europa bringt Maßnahmen voran und die Stimmung hat sich verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Abschätzung in Peking gerade korrekt ist. Wenn die Europäer tatsächlich enger zusammenrücken, könnte es ungemütlich werden für Peking.

Und sie glauben tatsächlich, dass das dieses Mal passieren wird?

Ich weiß es nicht, aber die relative Geschlossenheit des Westens und die Härte der Maßnahmen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sendet hoffentlich ein wichtiges Signal nach Peking. China ist nicht Russland, die Einigkeit wäre schwieriger herzustellen, aber ignorieren kann man die derzeitigen Reaktionen in Peking nicht.

Auch wenn es rein pragmatisch ist, das Verhältnis zwischen China und Russland ist so gut wie vielleicht noch nie. Ein Problem für Europa und den Westen?

Ich würde mir wünschen, dass wir in Europa schleunigst anfangen darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn China und Russland immer enger zusammenarbeiten, was das für eine Welt wäre. Das Signal, das beide senden wollen: Wir sind nicht isoliert.

Welche Auswirkungen hat das russische Vorgehen und Chinas Stillschweigen auf die Zukunft von Taiwan?

In Taiwan macht man sich wahnsinnige Sorgen. Man beobachtet sehr genau, wie die Reaktion des Westens aussieht, ob man die Ukraine verteidigen wird oder nicht. Das ist ein klares Signal für Taiwan. Die Ukraine steht der Nato sehr nahe, aber sie ist kein Nato-Bündnispartner. In dieser Situation fängt man in Taiwan an zu überlegen, in welcher Art von Bündnis man zu den USA steht, wer einem zur Hilfe eilen würde im Ernstfall. Die strategische Bedeutung Taiwans ist für die USA eine andere als die der Ukraine, aber Taiwan muss sorgenvoll auf die Eskalation in der Ukraine blicken. Es fällt schwer, keine Parallelen zu ziehen. Denn auch China versucht, das für sich zu nutzen. Da wird jetzt schon der Grundstein gelegt für ein Narrativ, das sehr besorgniserregend ist.

Was kann Europa denn tun? Die Fregatte Bayern wieder losschicken, um Taiwan zu retten?

Nein, das allein hilft sicher wenig. Aber es geht ganz prinzipiell darum, in der Region Präsenz, Flagge zu zeigen. Das erwartet man in der Region. Ansonsten ist es vor allem eine diplomatische Frage, welche Signale sendet man, wie kann man die Kosten für eine chinesische Aktion so hoch wie möglich halten und das auch deutlich und glaubwürdig signalisieren.

Überschätzen Sie an dieser Stelle vielleicht Europa?

Nein. Aber man kann das natürlich nur machen, wenn man auch entsprechende Druckmittel hat. Deshalb muss man die Taiwanfrage einbinden in unser Gesamtverhältnis zu China. Man muss wettbewerbsfähig bleiben und darf nicht zu sehr in Abhängigkeiten geraten.

Wo könnte Europa ansetzen? Was würde China beeindrucken?

Technologie-Exporte und die Handelsbeziehung im Allgemeinen. Es geht hierbei grundsätzlich um die Frage, ob wir als außenpolitischer Akteur ernst genommen werden.

Ich fürchte, da macht man sich in Berlin und Brüssel etwas vor. Oder?

Ja. Wenn man das chinesische Verhalten anschaut, wird klar: Derzeit nimmt man uns in Peking nicht vollständig ernst. Entscheidend hierbei ist die Einigkeit zwischen den europäischen Staaten. Solange wir geschlossen auftreten, sowohl in Wirtschaftsfragen wie auch in Fragen kollektiver diplomatischer Haltung, ist Europa ein starker und glaubwürdiger Akteur. Sobald das aber nicht der Fall ist, haben wir ein Problem.

Xi Jinping hat schon mehrmals und sehr deutlich gesagt, dass die Taiwanfrage weit oben auf seiner Agenda steht.

Nur leider wird das in Europa nicht ernst genug genommen. Das wäre schon der erste Schritt, politisch ernst zu nehmen, was gesagt wird. Ein Putin, der sagt, im Zweifelsfall marschiere ich in die Ukraine auch militärisch ein. Das müssen wir als Lektion mitnehmen. Wenn Xi Jinping signalisiert, dass auch er bereit ist, die Taiwanfrage im Notfall militärisch zu lösen, dann sollte man das ernst nehmen. Das heißt noch lange nicht, dass es auch passiert, aber vorbereitet zu sein wäre sinnvoll.

Ich will nicht nur schwarzmalen, aber: in Xinjiang sind UN-Angaben zufolge eine Million Uiguren inhaftiert – nichts passiert. Zu Hongkongs Autonomie hatte man Verträge abgeschlossen – nichts passiert. Im Südchinesischen Meer liegt gar ein internationaler Schiedsspruch vor – und auch das ist China egal.

Ich kann natürlich nicht sagen, dass wir in der Taiwanfrage nun auf jeden Fall endlich geschlossen auftreten werden und damit China zumindest zum Nachdenken bringen. Ich kann nur hoffen, dass wir uns als Europa stärker positionieren in Konflikten, die maßgeblich nicht nur unsere eigenen Interessen betreffen, sondern auch Demokratien in Asien und damit die globale Ordnung.

Dann nehme ich mal Chinas Haltung ein, um das Problem zu verdeutlichen, vor dem wir in unserer eigenen Argumentation stehen: Was ist das Problem, ihr im Westen sagt doch auch, dass es nur ein China gibt. Wenn wir in Taiwan einmarschieren, ist das doch keine Veränderung des Status quo. Es gibt nur ein China.

Das Argument des Status quo kann man nicht mehr halten. Der Status quo hat sich signifikant verändert in den letzten mehr als siebzig Jahren, diese Status-quo-Argumentation funktioniert so nicht mehr. Deshalb müssen wir uns auch fragen, ob unser derzeitiger politischer Ansatz tatsächlich noch zeitgemäß ist oder ob wir es inzwischen mit zwei sehr unterschiedlichen Chinas zu tun haben und wir dann auch hier klarer Position beziehen müssen.

Der russische Luftraum ist seit Montag für Flugzeuge aus der EU gesperrt. Bereits am Wochenende waren zwei Flüge der Lufthansa nach Seoul und nach Tokio in der Luft umgekehrt und nach München beziehungsweise Frankfurt zurückgekehrt. “Aufgrund der anhaltend dramatischen Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt wird Lufthansa den russischen Luftraum nicht mehr nutzen”, sagte eine Sprecherin am Montag.

Allein bei der Lufthansa fallen nun 30 Flüge in Richtung Osten aus, für die sich keine anderen Strecken finden oder die sich mangels Nachfrage nicht mehr rentieren. Die verbleibenden Maschinen fliegen Ausweichrouten südlich des russischen Luftraums entlang. Auch die Konzerntochter Swiss fliegt nicht mehr über Russland. Noch am Wochenende hatte es geheißen, Swiss könne wegen abweichender Regeln der Schweiz ihren Fernost-Betrieb wie üblich aufrechterhalten.

China ist damit zwar nach wie vor erreichbar. Die Strecke wird jedoch um rund 1.200 Kilometer oder anderthalb Stunden Flugzeit länger. “Von der Reichweite her ist das für die heute eingesetzten Flugzeuge kein Problem”, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt von der Beratungsfirma Expairtise in Hamburg. Die Flugdienstberater investierten übers Wochenende zwar erhebliche Mehrarbeit, um die neuen Zeitpläne und Routen zu erstellen. Doch die Asien-Flüge können zumindest stattfinden. Glück im doppelten Unglück: Wegen der Pandemie waren die Strecken ohnehin kaum ausgelastet, was nun das Management der neuen Situation erleichtert. Im Normalbetrieb hätte das ins Chaos geführt, glaubt Großbongardt.

Stärker betroffen sind die Frachtstrecken, was auch Auswirkungen auf die Lieferketten haben kann. Auch Lufthansa Cargo werde “den russischen Luftraum über ein südliches Routing umfliegen”, sagte die Sprecherin. “Dadurch sind Anpassungen am Flugplan und an der Payload unvermeidlich.” Sprich: Die Flugzeuge können nicht so viel Waren mitnehmen und kommen später an. Mit dem Umfliegen des russischen Luftraums seien die meisten Frachtflüge nach Asien nicht wirtschaftlich, sagte der Chef von Finnair, Topi Manner.

Großbongardt erwartet daher steigende Kosten im Frachtverkehr. Voll beladene Frachtflieger haben weniger Reserve bei der Reichweite. Asien-Flüge müssen dann beispielsweise im kirgisischen Bischkek zwischenlanden und neuen Treibstoff aufnehmen. All das kostet Geld und Zeit. Es ist gut möglich, dass sich das auf die Frachtraten auswirkt und damit die ohnehin schon steigenden Preise weiter klettern lässt.

Die Logistik-Branche erwartet generell eine Verschärfung der ohnehin vorhandenen Probleme. Der Hamburger Hafen rechnet damit, dass russische Schiffe bald nicht mehr in der EU anlegen dürfen. Auch die Schienenverbindung entlang der neuen Seidenstraße nach China ist unterbrochen oder zumindest gestört. Zugleich leidet auch der Transport auf der Straße. Die Knappheit an Lkw-Fahrer:innen nimmt wegen des Kriegs in Osteuropa zu.

Aus europäischer Sicht wiegt jedoch der generelle Wettbewerbsnachteil für EU-Fluglinien noch schwerer. Denn die asiatischen Anbieter können Russland weiterhin überfliegen. “Air China oder Cathay Pacific fliegen fast die alten Routen mit einem kleinen Schlenker um das eigentliche Krisengebiet”, sagt Großbongardt. Lufthansa, Air France-KLM und British Airlines müssen dagegen einen riesigen Umweg nehmen.

Auf den Strecken, die den asiatischen Anbietern weiterhin offenstehen, erwartet Luftfahrtexperte Großbongardt keine erhöhte Gefahr von Zwischenfällen. Zwar ist es in der Geschichte der Luftfahrt schon vorgekommen, dass Zivilflugzeuge getroffen wurden. Doch in der derzeitigen Lage werden die Flugzeuge die Kampfgebiete großräumig umfliegen. Es gehe hier um Abstände in der Größenordnung von über 1.000 Kilometern – das entspricht der Entfernung zwischen Frankfurt und Rom. So weit verirrt sich keine Luft-Boden-Rakete.

Das größte Problem hat nun Aeroflot, die staatliche russische Fluglinie. In den vergangenen Jahren hat sie sich auf den Asienrouten einen guten Ruf aufgebaut. Jetzt wird sie abrupt aus dem Markt gedrängt. Selbst, wenn die Flugverbote nur wenige Wochen anhalten, wird der Image-Schaden beträchtlich sein.

Großbongardt weist darauf hin, dass ein Großteil der russischen Flotte geleast ist. Sie gehört internationalen Anbietern. Da diese aufgrund des Finanzembargos kein Geld mehr erhalten, werden sie die Verträge widerrufen. Zwar ist ein Rückruf der Maschinen derzeit nicht machbar. Sie sind aber nicht mehr einsetzbar. Ihr Versicherungsschutz endet. Alle Leasingverträge mit Airlines dort müssten bis 28. März beendet werden, erklärte der asiatische Flugzeugverleiher BOC Aviation.

Der Druck auf Russlands Wirtschaft wächst. Neben Finanz-Sanktionen sollen in Zukunft auch keine Hightech-Güter mehr nach Russland geliefert werden. US-Präsident Joe Biden sprach schon am Tag der russischen Invasion in die Ukraine von Sanktionen, die dauerhaft Russlands Wirtschaft schwächen könnten. “Einige der stärksten Auswirkungen unseres Handelns werden im Laufe der Zeit eintreten, wenn wir Russlands Zugang zu Finanzmitteln und Technologie für strategische Sektoren seiner Wirtschaft einschränken und seine industrielle Kapazität für die kommenden Jahre abbauen”, sagte Biden.

Seit vergangenem Wochenende ist es beschlossene Sache, dass nicht nur die USA, sondern auch Deutschland und eine Reihe weiterer Länder etliche russische Banken und Finanzinstitute aus dem internationalen Bankdatensystem SWIFT ausschließen. Finanz-Experten weltweit sind sich einig, dass dies das härteste Sanktionsmittel gegen Russland ist. Rohstoffe aus Russland können nicht mehr bezahlt werden. Der Handel mit westlichen Ländern kommt zum Erliegen und wirft Russland um Jahrzehnte zurück.

Den ausländischen Unternehmen vor Ort drohen dadurch wohl Verluste in Milliardenhöhe, wenn sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Land einschränken oder gar ganz aufgeben müssen. Einzig China will – als einer der wenigen Verbündeten Russlands – weiterhin den Handel mit Moskau aufrechterhalten.

Ohnehin hat sich China noch immer nicht klar gegen Putins Kriegsentscheidung positioniert. Vielmehr klingen die Verlautbarungen aus dem Pekinger Außenministerium monoton und ohne Empathie für jegliche Werte: “China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und ist gegen einseitige Sanktionen, die keine Grundlage in internationalem Recht haben”, zitierte das Außenministerium noch am Sonntag eine Erklärung des chinesischen Außenministers Wang Yi (China.Table berichtete).

Der Sorge, dass Pekings Handel mit Russland die Sanktionen aus dem Westen auffangen könnte, hat die Pressesprecherin der US-Regierung bereits Wind aus den Segeln genommen. China werde die Auswirkungen der Sanktionen nicht decken können, sagte Jen Psaki.

Ihr Argument: Der Anteil Chinas und Russlands an der Weltwirtschaft ist weit geringer ist als der Anteil der G-7-Länder, zu denen die USA und Deutschland gehören. Laut Daten der Weltbank entfielen im Jahr 2020 17,3 Prozent des globalen BIP auf China und 1,7 Prozent auf Russland, wohingegen die G-7-Staaten auf 45,8 Prozent kommen.

Bei den Wirtschaftssanktionen geht es vor allem um Halbleiter, Computer, Handys oder Hightech-Güter, die Russland benötigt, um seine “Wirtschaft zu modernisieren”, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es formuliert. Demnach ist auch klar, dass Technologien, die im militärischen Bereich genutzt oder zu dessen Unterstützung eingesetzt werden könnten, künftig kaum mehr nach Russland exportiert werden dürfen.

Wie effektiv werden aber die Hightech-Sanktionen des Westens sein? Das Problem ist schnell benannt: Es ist China, das weltweit zu den führenden Herstellern von Elektronik, Maschinen und anderen Industriegütern gehört. Rund 70 Prozent der Chips, die Russland benötigt, kommen aus China. Im Gegenzug liefert Russland Energie und Lebensmittel nach China.

Doch die USA sind führend darin, Chips zu designen, sie halten immer noch die meisten Patente in dem Bereich. Wohingegen China nur einer von vielen Produktionsstandorten der Welt ist, an dem Chips hergestellt werden. Und, dass die in den USA designten Chips nicht aus China nach Russland geliefert werden, dafür sorgt die Foreign Product Direct Rule (FPDR) der US-Regierung. Denn durch die FPDR werden beschlossene Exportrestriktionen indirekt auch bei Produzenten wirksam: Wenn die Herstellung wesentlich von US-Produkten abhängt, etwa von Software, Bauteilen oder Chips, fallen die Endprodukte ebenfalls unter das Sanktionsregime und benötigen eine separate US-Ausfuhrgenehmigung (Europe.Table berichtete).

“Die Maßnahmen der Trump-Regierung gegen Huawei könnten als Blaupause dienen. Dort kam die sogenannte Foreign Direct Product Rule (FDPR) zur Anwendung. Das Besondere an ihr ist ihre Reichweite: Sie betrifft auch im Ausland produzierte Technologien, die einen bestimmten Anteil an US-Technologien enthalten oder mithilfe amerikanischer Software oder Equipment hergestellt wurden“, sagt Sophie-Charlotte Fischer, Forscherin am Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich und Spezialistin für Sanktionsregime für Hochtechnologien, dem Europe.Table.

Dennoch sieht der Verband der US-Halbleiter SIA anhand der Technologiesanktionen im Allgemeinen keine schweren finanziellen Einbußen in der Halbleiterbranche. “Russland ist kein bedeutender Verbraucher von Halbleitern”, sagt John Neuffer, CEO von SIA. Gerade einmal 0,1 Prozent der weltweiten Chipkäufe entfallen laut Daten der SIA auf Russland. Auch das US-Forschungsunternehmen IDC rechnet vor, dass der russische Chipmarkt lediglich einen Handelswert von 50 Milliarden US-Dollar in einer globalen Industrie von 4,5 Billionen US-Dollar hat.

Paul Triolo, Leiter für Technologiepolitik bei der Beratungsfirma Albright Stonebridge Group, sagte Politico gegenüber, dass er zwar davon überzeugt ist, dass China den Bedarf Russlands an fortschrittlichen Chips nicht decken kann. Er sieht aber, dass chinesische Firmen sich in der jüngsten Vergangenheit so gut positioniert haben, dass sie konkurrenzfähige Cloud-Dienste und Unternehmenssoftware anbieten können, um die derzeit in den USA oder Europa verfügbaren Optionen zu ersetzen.

Und auch diese Option stellt sowohl Peking als auch Moskau vor schwierigen Entscheidungen: Denn durch solch einen Schritt könnte China selbst zum Zielobjekt von Sanktionen aus Washington werden. Zudem ist die Volksrepublik selbst auf Chips aus dem Ausland angewiesen, da das Land noch nicht in der Lage ist, diese eigenständig zu entwickeln (China.Table berichtete)

Gleichzeitig haben die russische Regierung und ihr Sicherheitsapparat erhebliche Bedenken, Netzwerktechnologien aus China zu nutzen und sich damit abhängig zu machen. “Die Frage ist, wie sehr Russland sich von kritischen chinesischen Technologien abhängig machen möchte”, sagt Sophie-Charlotte Fischer Spezialistin für Sanktionsregime für Hochtechnologien (Europe.Table berichtete).

Gut eine Woche nach Beginn der russischen Aggressionen gegen die Ukraine hält Peking an seinem politischen Balance-Akt fest. Das chinesische Außenministerium lehnte Sanktionen gegen Russland ab, nachdem westliche Länder einige russische Banken vom internationalen Swift-Zahlungssystem ausgeschlossen hatten. “China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und lehnt noch mehr einseitige Sanktionen ab, die keine Grundlage im internationalen Völkerrecht haben”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag.

China und Russland würden ihre Handelsbeziehungen auf “Grundlage des Geistes des gegenseitigen Respekts und der Gleichberechtigung, der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens” fortsetzen, sagte Wang. Wang ging bei der Pressekonferenz in Peking nicht direkt auf Fragen ein, wie sich die Swift-Sanktionen auf den bilateralen Handel mit Russland auswirken könnten, oder ob China den Kauf russischer Rohstoffe wie Gas und Öl erhöhen würde. Er wiederholte, dass angesichts der Ausdehnung der Nato nach Osten die Sorgen Russlands um die Sicherheit ernst genommen und die Probleme angemessen gelöst werden müssten.

Wang betonte, dass China und Russland “strategische Partner” seien, aber keine “Verbündeten”. China entscheide seine Haltung und Politik jeweils im Einzelfall selbst, so Wang. Er wies außerdem die Aufforderung der USA zurück, die russische Invasion der Ukraine als solche zu benennen und diese zu verurteilen.

Derweil verbreiteten Medien der KPCh ein Statement der russischen Botschaft in Peking, wie BBC-Korrespondent Stephen McDonell auf Twitter berichtete. In der Mitteilung werde der Einmarsch des russischen Militärs damit begründet, dass “Neo-Nazis” 2014 die Macht in der Ukraine ergriffen hätten und die Regierung in Kiew einen Krieg gegen das eigene Volk begonnen hätte. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt dieses Narrativ auch über die russische Propaganda verbreiten.

Auch in Kommentaren bei den staatlichen Sendern CGTN und CCTV wurde die Darstellung verbreitet, dass die USA Russland mit einer möglichen Nato-Erweiterung provoziert hätten und nun von der Krise profitierten. In der Zivilgesellschaft gab es jedoch erste öffentliche Ablehnung des Kriegs. Eine Gruppe von Alumni der Elite-Bildungseinrichtungen Tsinghua-, Dashan-, Fudan- und Peking-Universität sprachen sich in einem offenen Brief gegen die russischen Aggressionen aus. “Wir stehen auf der Seite des ukrainischen Volkes und widersetzen uns den Eindringlingen”, hieß es in dem Schreiben.

Nachdem die Evakuierungsaktion Chinas für seine Landsleute in der Ukraine aus Sicherheitsgründen ins Stocken geraten war, hilft nun Polen: Chinesische Staatsbürger:innen könnten ohne Schengen-Visa in das EU-Land einreisen und dort 15 Tage bleiben, um sicher ihre Heimreise zu organisieren, teilte die polnische Botschaft in Peking auf Weibo mit. ari/rtr

Das amerikanische Cybersicherheitsunternehmen Symantec hat am Montag bekannt gegeben, ein neues chinesisches Hacking-Tool entdeckt zu haben. Die US-Regierung habe man schon vor einem Monat über die Schadsoftware informiert. Symantec nennt das neue Tool “Daxin”.

“Die jüngsten bekannten Angriffe mit Daxin ereigneten sich im November 2021”, heißt es in dem entsprechenden Bericht von Symantec. Zu den Opfern von Daxin gehörten demnach bereits wichtige, nicht-westliche Regierungsbehörden in Asien und Afrika, einschließlich einiger Justizministerien. “Daxin kann von überall auf der Welt aus kontrolliert werden, sobald ein Computer tatsächlich infiziert ist”, sagte ein Mitarbeiter von Symantec gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. “Das ist es, was die Messlatte für Malware höher legt, die wir von Gruppen sehen, die von China aus operieren.”

“So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen”, sagte Clayton Romans, Associate Director bei der U.S. Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA). “Das ist genau die Art von Informationen, die wir uns erhoffen.” Romans sagte, er wisse von betroffenen Organisationen in den USA, aber es gebe Infektionen auf der ganzen Welt, bei deren Benachrichtigung die US-Regierung behilflich sei.

Von chinesischer Seite hieß es lediglich, China sei auch ein Opfer von Hacking und lehne alle Formen von Cyberangriffen ab. rad

Hongkong zieht für die Dauer der angekündigten Massentests im März einen Coronavirus-Lockdown in Erwägung. Bislang hatten sich die Behörden gegen diese Option ausgesprochen. Am Montag folgte die Kehrtwende. Um bestmöglich von den flächendeckenden Tests profitieren zu können, müsste der “Menschenstrom bis zu einem gewissen Maß” reduziert werden, sagte Gesundheitsministerin Sophia Chan. Die Bürger:innen seien dringend aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Chan kündigte an, man werde die Situation genau im Auge behalten, um dann zu entscheiden, ob die Menschen weiterhin zur Arbeit gehen könnten und ob man auch die Börse schließen werde. Dabei würden die Hongkonger Behörden die Meinung von Experten aus der Volksrepublik China miteinbeziehen. Seit vergangenen Donnerstag ist der Bewegungsradius von Ungeimpften drastisch eingeschränkt.

Die Zahl der positiven Fälle steigt seit Wochen rasant an und erreicht täglich neue Höchstmarken. Am Montag waren es knapp 34.500 Neuinfektionen, 87 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Anzahl der Todesopfer stieg damit auf 851. Um die Entwicklung einzudämmen, sollen im März nach chinesischem Vorbild alle fast 7,5 Millionen Bewohner:innen binnen maximal 21 Tagen dreimal getestet werden.

Aus der Volksrepublik kommen inzwischen Warnungen, dass das lokale Gesundheitssystem der Stadt bald überlastet sein könnte. Laut einem Vertreter von Chinas Nationaler Gesundheitskommission stünden 9.000 medizinische Mitarbeiter bereit, um bei der Durchführung der Tests in Hongkong zu helfen. Die Stadtregierung hatte schon vergangene Woche 20.000 Hotelbetten reserviert, um Infizierte dort in Quarantäne zu isolieren (China.Table berichtete).

Regierungschefin Carrie Lam hat wegen der angespannten Lage ihre Reise zum Nationalen Volkskongress am kommenden Wochenende abgesagt. Sie wolle sich ganz auf das Krisen-Management in der Stadt konzentrieren. grz

China beschleunigt sein Programm zur Unterstützung von Start-ups in Branchen wie Chipherstellung und Biotechnologie. Man werde in diesem Jahr etwa 3.000 Start-ups als “Little Giant” benennen, um so lokale Innovationen voranzutreiben, sagte Xiao Yaqing, Minister für Industrie und Informationstechnologie, am Montag in Peking. Damit würde sich die Gesamtzahl dieser staatliche geförderten Start-ups auf fast 8.000 erhöhen. Sie stammen hauptsächlich aus der Halbleiter-, Maschinenbau- und Pharmaindustrie. Das Programm ist Teil von Chinas Politik, die USA in diesen Technologien herauszufordern.

Durch die Bezeichnung als “Little Giant” erhalten Start-ups finanzielle Unterstützung vom Staat wie Steuersenkungen oder großzügigere Kredite. Zudem signalisiert es Investoren und Mitarbeitern, dass dieses Unternehmen die besondere Unterstützung Pekings genießt. Die Innovationsfähigkeit sowie der Umsatz und die Rentabilität der kleinen Giganten habe sich im Vergleich zu anderen Unternehmen “deutlich verbessert”, sagte Xiao.

Die Regierung werde dazu beitragen, ein besseres Lieferkettenumfeld für diese Unternehmen zu schaffen, sagte Xiao weiter. Man wolle dadurch große Unternehmen ermutigen, ihre Märkte, Technologien und Talente für solche Start-ups zugänglich zu machen. rad

Chinas gefürchtete Zentrale Disziplinarkommission hat mehr als zwei Dutzend Finanzbehörden, staatliche Banken und Versicherer scharf zurechtgewiesen. Sie werden den Zielen der kommunistischen Führung nicht gerecht, kritisierte die Anti-Korruptionsbehörde in einem Statement. So pauschale Kritik ist selbst in China ungewöhnlich und verdeutlicht die Sorge der Regierung über Risiken für den Finanzsektor.

Die 25 Institutionen wurden seit Oktober überwacht. Betroffen sind unter anderem Chinas Zentralbank, die Börsen in Shanghai und Shenzhen und große Finanzkonzerne, wie die China Investment Corp. Auch die Bankenregulierungsbehörde CBIRC wurde zurechtgewiesen. Sie reagiere nicht ausreichend auf Korruptionsfälle, solle die Kapitalüberwachung stärken und “Wildwuchs” verhindern.

Korruptionsbekämpfung spielt eine wichtige Rolle in Xi Jinpings Politik. Zuletzt hatten vor allem große Technologiefirmen und Immobilienunternehmen im Fokus gestanden. Bei der letzten großen Überprüfung des Finanzsektors im Jahr 2015 hatten mehr als 20 Offizielle ihre Posten verloren.

Die betroffenen Institutionen reagierten einsichtig auf die Kritik. Yi Gang, der Präsident der chinesischen Zentralbank, teilte mit, er werde Fehler korrigieren und die Finanzregulierungen verbessern. Guo Shuqing, der Vorsitzende der Bankenregulierungsbehörde, ließ mitteilen, dass seine Behörde dem Feedback der Disziplinarkommission zustimme und die Probleme beheben werde. jul

Tesla reagiert auf die wachsende Nachfrage und plant eine Erweiterung der Produktion für Automobilteile in Shanghai. Das geht aus einem Dokument hervor, das der US-amerikanische Hersteller bei der Shanghaier Stadtverwaltung eingereicht hat, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Neben Werkshallen sollen Mitarbeiter hinzukommen. Schon im November hatte Tesla angekündigt, bis zu 1,2 Milliarden Yuan (170 Millionen Euro) in das Werk in Shanghai zu investieren. Das könnte etwa 4.000 neue Arbeitsplätze bedeuten. Genaue Zahlen waren in dem Dokument zur geplanten Erweiterung allerdings geschwärzt und auf Nachfrage bei Tesla nicht erhältlich.

Das Werk in Shanghai ist seit 2019 in Betrieb. Es ist bisher auf eine jährliche Produktion von 500.000 Fahrzeugen der Reihen Model 3 und Model Y ausgelegt. Im vergangenen Jahr verließen 470.000 China-Teslas das Werk. Von diesen Fahrzeugen wurden 160.000 exportiert. Ein Großteil landet auf dem heimischen Markt. Die chinesische Produktion von Tesla machte 2021 damit knapp die Hälfte der Gesamtproduktion aus. In China dominieren einheimische Automarken wie BYD und Wuling. Tesla ist der einzige ausländische Hersteller in den Top 10 der meistverkauften E-Auto-Marken. jul

Der russische Präsident Wladimir Putin scheint zu glauben, dass er durch Unterzeichnung eines scheinbaren Bündnisvertrages mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 4. Februar in Peking so etwas erreicht hat wie US-Präsident Richard Nixon bei seinem historischen Besuch in China 1972. Doch genau wie die Sowjetunion der große Verlierer der chinesisch-amerikanischen Annäherung des Jahres 1972 war, dürfte sich Russland als der große Verlierer der Übereinkunft zwischen Putin und Xi erweisen.

Nixons Besuch bei Mao Zedong war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Kalten Krieges, der größere Auswirkungen auf dessen Verlauf hatte als selbst die Kubakrise. Die Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion waren damals viel stärker von Verbitterung gekennzeichnet, als dem größten Teil der Welt, einschließlich der meisten Amerikaner, je bewusst war.

Die deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden kommunistischen Giganten begann mit Nikita Chruschtschows 1956 in einer nicht-öffentlichen Sitzung des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei gehaltenen “Geheimrede“, in der er sich von Stalin distanzierte. Diese Rede und Chruschtschows umfassendere Destalinisierungs-Kampange verärgerten Mao, der sie als revisionistisch verurteilte, da er vermutlich fürchtete, dass ihm eines Tages eine ähnliche Ächtung zuteilwerden könnte.

Die ideologischen und politischen Meinungsunterschiede führten zu einem Zusammenbruch der politischen Beziehungen, der im chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis von 1960 gipfelte. Neun Jahre später lieferten sich sowjetische und chinesische Streitkräfte sieben Monate lang erbitterte Gefechte entlang des Ussuri in der Nähe zur Mandschurei. Ein umfassenderer Krieg konnte gerade noch abgewendet werden.

Als sich Nixon nach China aufmachte, war es sein Ziel, diese Feindseligkeit zwischen den beiden kommunistischen Mächten auszunutzen. Doch weder er selbst noch sein nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger hätten vorhersagen können, wie erfolgreich er sein würde. Leonid Breschnews trägem, schwerfälligem Kreml erschien es, als hätte China im Kalten Krieg die Seiten gewechselt.

Angesichts des Bismarck’schen Alptraums eines Zwei-Fronten-Krieges gegen die NATO im Westen und ein verbittertes China im Osten erwärmte sich Breschnew rasch für Kissingers Vorstellung einer Entspannung zwischen den USA und der UdSSR. Er ging sogar so weit, die Helsinki-Verträge zu unterzeichnen, die den Westen in die Lage versetzten, den sowjetischen Totalitarismus auf der Basis der Menschenrechte infrage zu stellen.

Kissinger verdient, nebenbei gesagt, weniger Anerkennung für diese Erfolge, als er wiederholt beansprucht hat; Nixon hatte sich bereits für eine Öffnung gegenüber China ausgesprochen, bevor er 1969 sein Amt als Präsident antrat. Putin jedenfalls glaubt womöglich, dass er Amerikas diplomatischen Coup wiederholt hat. Er scheint zu denken, dass er sich durch Vertiefung der Beziehungen zu China einen wertvollen Verbündeten in seinem Kampf gegen den Westen verschafft hat.

Jedoch hat sich Chinas Entfremdung von den USA schon seit fast einem Jahrzehnt zunehmend verschärft – ein Trend, den der ehemalige US-Präsident Donald Trump beschleunigt hat und für dessen Abmilderung Präsident Joe Biden bisher kaum etwas getan hat. Angesichts dieser wachsenden Gegnerschaft zum Westen ist es China, das Russland auf seine Seite bekommen wollte und nicht umgekehrt – und auch nicht als gleichberechtigten Partner.

Natürlich unterstützt China trotz seines häufig wiederholten Mantras, wonach nationale Souveränität und territoriale Integrität sakrosankt seien, jetzt faktisch Putins Militäraufmarsch entlang der Grenze zur Ukraine: Es hat den Westen gedrängt, Russlands “Sicherheitsbedürfnis” ernst zu nehmen, und hat seine Ablehnung einer NATO-Erweiterung bekräftigt. Doch dürfte das nicht bedeuten, dass China Russland bei einer Auseinandersetzung mit den USA und der NATO unterstützen wird.

Stattdessen hat Xi getan, was notwendig war, um Russland in eine vassallenartige Abhängigkeit von China zu bringen. Und Putin ist ihm in dem Glauben, dass eine Partnerschaft mit Xi ihm in seiner Konfrontation mit dem Westen helfen würde, direkt in die Falle getappt.

Was könnte für China besser sein als eine russische Wirtschaft, die komplett vom Westen abgeschnitten ist? All das Erdgas, das nicht westwärts in Richtung Europa fließt, könnte gen Osten ins energiehungrige China fließen. Alle sibirischen Rohstoffvorkommen, für deren Erschließung Russland westliches Kapital und Know-how brauchte, würden ausschließlich China zur Verfügung stehen, und gleiches gilt für wichtige neue Infrastrukturprojekte in Russland.

Wer noch Zweifel an der Hemmungslosigkeit hat, mit der Xi Russlands Isolation ausnutzen wird, braucht sich nur das Vorgehen von Xis Amtsvorgängern Hu Jintao und Jiang Zemin ansehen. Zunächst erschienen die Beziehungen freundlich. Putin unterzeichnete 2001 einen Freundschaftsvertrag mit China. Und China stellte angesichts der finanziellen Isolation Russlands Ende 2004 einen Kredit von sechs Milliarden Dollar bereit, damit Russlands staatseigene Ölgesellschaft Rosneft den Kauf der größten Produktionseinheit der Yukos Oil Company finanzieren konnte (einem Unternehmen, das Putins Regierung 2006 erfolgreich in den Bankrott trieb).

Im Jahr 2005 jedoch nutzte China in einem nach Ansicht vieler direkt an den Yukos-Kredit geknüpften Schritt seinen Einfluss auf Russland, um den Kreml zur Rückgabe von rund 337 Quadratmetern strittiger Gebiete zu zwingen. Putin scheint zu ignorieren, dass Chinas Führung und Bevölkerung Russland als korruptes Land betrachten, das im 19. Jahrhundert mehr chinesische Gebiete gestohlen hat als jedes andere Land. Erst vor zwei Jahren wurde ich selbst Zeugin ihrer Verachtung, als ich eine Fähre über den Amur von Blagoweschtschensk in Russland in die chinesische Kleinstadt Heihe nahm. Die örtlichen chinesischen Händler verspotteten die Russen offen, während sie ihnen billige Handys und minderwertige Pelzimitate verkauften.

China wird weder den eigenen Wohlstand riskieren, indem es die USA in Verteidigung Russlands offen herausfordert, noch die russische Wirtschaft stützen, indem es dort in einem Maße investiert, wie es zum Ausgleich der Sanktionen erforderlich ist, die der Westen wegen des Einmarschs Putins in der Ukraine verhängt hat. Stattdessen wird China das bloße Minimum tun, um Russland in die Lage zu versetzen, seine Konfrontation mit dem Westen aufrechtzuerhalten, und so die Aufmerksamkeit des Westens von der von China selbst ausgehenden strategischen Herausforderung abzulenken. Diese minimale chinesische Unterstützung mag gerade so ausreichen, um Putin im Kreml zu halten – das Einzige, was für ihn zählt. Doch wird der Kremlherrscher dabei über eine russische Volkswirtschaft regieren, die langsam ausblutet.

Nina L. Chruschtschowa ist Professorin für internationale Angelegenheiten an der New School und (gemeinsam mit Jeffrey Tayler) Verfasserin des jüngst erschienen Buches: In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones (St. Martin’s Press, 2019). Übersetzung: Jan Doolan.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

der russische Einmarsch in die Ukraine überschattet nach wie vor alles. Wie positioniert sich China zum Ukraine-Konflikt? Zwar gehen derzeit mehrere Tendenzen durcheinander, widersprüchliche Meldungen jagen sich. Doch bei näherem Hinsehen folgt China durchaus einem erklärbaren Konzept. Sicher ist: Xi Jinping geht es allein um den Aufstieg Chinas. Russland ist da allenfalls ein nützlicher Unruhestifter, der die Entschlossenheit der westlichen Allianz austestet und sich zugleich in Abhängigkeit vom verbliebenen Partner im Osten begibt.

Langfristig plant Xi dann jedoch, möglichst viel für China aus der Situation herauszuholen. Eine der führenden deutschen Expertinnen für Chinas Außenpolitik ordnet das Geschehen für uns in den großen Zusammenhang ein. Was sich vor unseren Augen abspielt, ist nicht nur ein Krieg um die demokratische Ukraine, sondern prägt die künftige Weltordnung, sagt Janka Oertel im Gespräch mit Michael Radunski. Oertel leitet das Asienprogramm des European Council on Foreign Relations, hat aber auch schon bei den Vereinten Nationen gearbeitet.

Die Maßstäbe, nach denen wir Chinas Interessen bewerten, stimmen nicht mehr, warnt Oertel. Wir müssen uns von der Gewissheit verabschieden, dass es der Führung in erster Linie um Wachstum und Wohlstand geht. Sie habe sich entschieden, kurzfristigen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, um langfristige politische Ziele zu erreichen.

Seit Beginn der Woche haben Europa und Russland nun gegenseitig ihre Flugräume gesperrt. Die Folgen liegen auf der Hand: längere Flugzeiten, mehr Kosten und zusätzlicher Druck auf die ohnehin schon stark belasteten Lieferketten. Schließlich hat sich die Flugroute nach China plötzlich um 1.200 Kilometer verlängert. Doch auch in dieser Auseinandersetzung gilt die alte Binsenweisheit: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Finn Mayer-Kuckuk zeigt, warum in diesem Fall jener Dritte vor allem Air China Cargo ist und wie asiatische Fluglinien von der europäisch-russischen Sanktionsspirale profitieren könnten.

Auch unsere zweite Analyse beschäftigt sich mit den Folgen europäischer Sanktionen gegen Russland. Konkret geht es um Strafmaßnahmen im Hightech-Bereich. Im Fokus stehen vor allem Halbleiter, Computer, Handys und andere Hightech-Güter, die Russland dringend benötigt, um seine Wirtschaft zu modernisieren. So manch chinesischer Hersteller von Halbleiter mag nun hoffen, in die Lücken auf dem russischen Technologiemarkt stoßen zu können. Doch das wird nicht so einfach. Ning Wang zeigt, dass sich sowohl Peking als auch Moskau genau überlegen sollten, ob sie Europas Hightech-Sanktionen auf diesem Weg unterlaufen wollen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Frau Oertel, China behauptet, seine Politik sei konsistent, klar und eindeutig. Im Russland-Ukraine-Konflikt wirkt es aber, als laviere Peking und vermeide es, klar Stellung zu beziehen. Einerseits will man die Territorialität und Souveränität von Staaten schützen, andererseits will man Russlands Verhalten nicht verurteilen. Im UN-Sicherheitsrat hat China sich enthalten. Was sind die Gründe?

Dafür muss man zurück zu Putins Besuch in Peking kurz vor den Olympischen Spielen. Schon damals hat sich Xi Jinping für die Seite Putins entschieden, wohl wissend, was passieren kann. Das ist das, was mich am meisten irritiert. Und auch beunruhigt.

Sie glauben, Xi hat schon damals eine russische Invasion in die Ukraine abgesegnet?

Auf jeden Fall lag das damals schon auf dem Tisch. Es scheint mir merkwürdig zu glauben, dass nach allem was bekannt ist, Xi nicht verstanden haben soll, welche Ausmaße der Konflikt annehmen könnte. Und in dieser Situation hat sich Xi entschieden, zusammen mit Putin ein Statement abzugeben, in dem sich China erstmals gegen die Expansion der Nato stellt.

Aber China hat doch durchaus eigene Interessen in der Ukraine, die sich so gar nicht mit einem russischen Einmarsch verbinden lassen.

Ja. Und es gibt viele Stimmen in China, aus Thinktanks oder dem Forschungsbereich, die sagen, das sei nicht im Interesse Chinas. Aber Xi geht es offenbar um mehr. Es scheint, als habe er festgelegt, dass es ein übergeordnetes chinesisches Interesse gibt. Da geht es um eine neue Weltordnung, und hier müssen kurzfristige politische und ökonomische Ziele einfach zurückstehen. Das beunruhigt mich, denn damit bekommt der Ukraine-Konflikt eine globale Dimension, plötzlich geht es um die zukünftige Weltordnung.

Was können wir aus Chinas Worten herauslesen?

Sich zu weigern, das, was passiert, als Invasion zu bezeichnen zum Beispiel, oder dass man Verständnis habe für Russlands “legitime Sicherheitsinteressen”. Das sind sehr wichtige und weitreichende Formulierungen. Zugleich wird aber auch deutlich, dass man noch überlegt, wie es weitergehen soll. Peking muss abschätzen, wie reagieren die Amerikaner, was macht die Nato, wohin bewegt sich die EU oder auch die afrikanischen Staaten. Deutlich wird die schwierige Abwägung zwischen gegenläufigen Interessen. Man kann eben nicht für staatliche Souveränität sein und gleichzeitig den Einmarsch Russlands nicht verurteilen.

Was will China dann?

Man will ein Narrativ schaffen, das sagt, die Aggression geht im Prinzip von den USA aus und dass es sich daher um eine Verteidigungshandlung Russlands handelt. Das scheint wichtiger zu sein als die jahrelangen Prinzipien der eigenen Außenpolitik, nämlich territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine.

Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Putin und Xi? Sind das wirklich so enge Freunde, wie sie selbst behaupten?

Das ist wirklich schwer zu sagen. Wer weiß schon, was in den beiden vorgeht. Es scheint, als hätten sie einen ganz eigenen Blick auf die Welt. Ihre gemeinsame Abneigung gegen den Westen sollte man sicher nicht unterschätzen. Sie stützen sich darin gegenseitig und trauen sich dadurch neue Schritte. Das ist beunruhigend.

Welche neuen Schritte geht China?

In den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wie wenig Wert China darauflegt, mit Europa ein gutes Verhältnis zu haben oder auf europäische Interessen einzugehen, um sich Europa wohlwollend zu halten. Dafür hätte es genug Möglichkeiten gegeben. Aber die hat man bewusst oder sehr stümperhaft zerstört.

Woran denken Sie?

In der Pandemie hätte man nur ein bisschen kooperativ sein müssen in der Zusammenarbeit mit der WHO oder anschließend nicht eine derart aggressive Diplomatie verfolgen können. Die Europäer waren doch sehr offen für China. Zudem war Donald Trump im Amt. China hätte diesen Zeitpunkt strategisch nutzen können, um sich sehr gut mit den Europäern zu stellen. Zudem hat Peking ja auch große wirtschaftliche Interessen in Europa, wie auch große wirtschaftliche Abhängigkeiten.

Aber?

Aber der Unmut über Chinas Verhalten in und mit Europa wächst stetig, und Peking geht trotzdem unerbittlich gegen Litauen vor – und man denkt wieder, das kann doch eigentlich nicht im Interesse Chinas sein, die ganze EU gegen sich aufzubringen. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt: Vielleicht sind die Maßstäbe, wonach wir bewerten, was in Chinas Interesse ist, nicht mehr die richtigen. Das passiert auch jetzt. Wir sagen, China hat doch wirtschaftliche Interessen in der Ukraine und mit den westlichen Staaten. Alles richtig. Aber Chinas Führung hat offenbar entschieden, kurzfristigen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, um langfristige politische Ziele zu verfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Kalkulation ändert, wenn die Kosten weiter steigen.

In der Vergangenheit hat es immer geklappt: Peking sucht sich eine vermeintliche Schwachstelle, in Europa bleibt es bei Solidaritätsbekundungen, sonst passiert nichts – und Peking kommt damit durch. Zugleich wird die Mär von der vermeintlichen Einheit im Westen bitter entlarvt.

Ja, und selbst bei Litauen scheint das zumindest kurzfristig auch wieder funktioniert zu haben. Aber langfristige Folgen sind absehbar. Europa bringt Maßnahmen voran und die Stimmung hat sich verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Abschätzung in Peking gerade korrekt ist. Wenn die Europäer tatsächlich enger zusammenrücken, könnte es ungemütlich werden für Peking.

Und sie glauben tatsächlich, dass das dieses Mal passieren wird?

Ich weiß es nicht, aber die relative Geschlossenheit des Westens und die Härte der Maßnahmen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sendet hoffentlich ein wichtiges Signal nach Peking. China ist nicht Russland, die Einigkeit wäre schwieriger herzustellen, aber ignorieren kann man die derzeitigen Reaktionen in Peking nicht.

Auch wenn es rein pragmatisch ist, das Verhältnis zwischen China und Russland ist so gut wie vielleicht noch nie. Ein Problem für Europa und den Westen?

Ich würde mir wünschen, dass wir in Europa schleunigst anfangen darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn China und Russland immer enger zusammenarbeiten, was das für eine Welt wäre. Das Signal, das beide senden wollen: Wir sind nicht isoliert.

Welche Auswirkungen hat das russische Vorgehen und Chinas Stillschweigen auf die Zukunft von Taiwan?

In Taiwan macht man sich wahnsinnige Sorgen. Man beobachtet sehr genau, wie die Reaktion des Westens aussieht, ob man die Ukraine verteidigen wird oder nicht. Das ist ein klares Signal für Taiwan. Die Ukraine steht der Nato sehr nahe, aber sie ist kein Nato-Bündnispartner. In dieser Situation fängt man in Taiwan an zu überlegen, in welcher Art von Bündnis man zu den USA steht, wer einem zur Hilfe eilen würde im Ernstfall. Die strategische Bedeutung Taiwans ist für die USA eine andere als die der Ukraine, aber Taiwan muss sorgenvoll auf die Eskalation in der Ukraine blicken. Es fällt schwer, keine Parallelen zu ziehen. Denn auch China versucht, das für sich zu nutzen. Da wird jetzt schon der Grundstein gelegt für ein Narrativ, das sehr besorgniserregend ist.

Was kann Europa denn tun? Die Fregatte Bayern wieder losschicken, um Taiwan zu retten?

Nein, das allein hilft sicher wenig. Aber es geht ganz prinzipiell darum, in der Region Präsenz, Flagge zu zeigen. Das erwartet man in der Region. Ansonsten ist es vor allem eine diplomatische Frage, welche Signale sendet man, wie kann man die Kosten für eine chinesische Aktion so hoch wie möglich halten und das auch deutlich und glaubwürdig signalisieren.

Überschätzen Sie an dieser Stelle vielleicht Europa?

Nein. Aber man kann das natürlich nur machen, wenn man auch entsprechende Druckmittel hat. Deshalb muss man die Taiwanfrage einbinden in unser Gesamtverhältnis zu China. Man muss wettbewerbsfähig bleiben und darf nicht zu sehr in Abhängigkeiten geraten.

Wo könnte Europa ansetzen? Was würde China beeindrucken?

Technologie-Exporte und die Handelsbeziehung im Allgemeinen. Es geht hierbei grundsätzlich um die Frage, ob wir als außenpolitischer Akteur ernst genommen werden.

Ich fürchte, da macht man sich in Berlin und Brüssel etwas vor. Oder?

Ja. Wenn man das chinesische Verhalten anschaut, wird klar: Derzeit nimmt man uns in Peking nicht vollständig ernst. Entscheidend hierbei ist die Einigkeit zwischen den europäischen Staaten. Solange wir geschlossen auftreten, sowohl in Wirtschaftsfragen wie auch in Fragen kollektiver diplomatischer Haltung, ist Europa ein starker und glaubwürdiger Akteur. Sobald das aber nicht der Fall ist, haben wir ein Problem.

Xi Jinping hat schon mehrmals und sehr deutlich gesagt, dass die Taiwanfrage weit oben auf seiner Agenda steht.

Nur leider wird das in Europa nicht ernst genug genommen. Das wäre schon der erste Schritt, politisch ernst zu nehmen, was gesagt wird. Ein Putin, der sagt, im Zweifelsfall marschiere ich in die Ukraine auch militärisch ein. Das müssen wir als Lektion mitnehmen. Wenn Xi Jinping signalisiert, dass auch er bereit ist, die Taiwanfrage im Notfall militärisch zu lösen, dann sollte man das ernst nehmen. Das heißt noch lange nicht, dass es auch passiert, aber vorbereitet zu sein wäre sinnvoll.

Ich will nicht nur schwarzmalen, aber: in Xinjiang sind UN-Angaben zufolge eine Million Uiguren inhaftiert – nichts passiert. Zu Hongkongs Autonomie hatte man Verträge abgeschlossen – nichts passiert. Im Südchinesischen Meer liegt gar ein internationaler Schiedsspruch vor – und auch das ist China egal.

Ich kann natürlich nicht sagen, dass wir in der Taiwanfrage nun auf jeden Fall endlich geschlossen auftreten werden und damit China zumindest zum Nachdenken bringen. Ich kann nur hoffen, dass wir uns als Europa stärker positionieren in Konflikten, die maßgeblich nicht nur unsere eigenen Interessen betreffen, sondern auch Demokratien in Asien und damit die globale Ordnung.

Dann nehme ich mal Chinas Haltung ein, um das Problem zu verdeutlichen, vor dem wir in unserer eigenen Argumentation stehen: Was ist das Problem, ihr im Westen sagt doch auch, dass es nur ein China gibt. Wenn wir in Taiwan einmarschieren, ist das doch keine Veränderung des Status quo. Es gibt nur ein China.

Das Argument des Status quo kann man nicht mehr halten. Der Status quo hat sich signifikant verändert in den letzten mehr als siebzig Jahren, diese Status-quo-Argumentation funktioniert so nicht mehr. Deshalb müssen wir uns auch fragen, ob unser derzeitiger politischer Ansatz tatsächlich noch zeitgemäß ist oder ob wir es inzwischen mit zwei sehr unterschiedlichen Chinas zu tun haben und wir dann auch hier klarer Position beziehen müssen.

Der russische Luftraum ist seit Montag für Flugzeuge aus der EU gesperrt. Bereits am Wochenende waren zwei Flüge der Lufthansa nach Seoul und nach Tokio in der Luft umgekehrt und nach München beziehungsweise Frankfurt zurückgekehrt. “Aufgrund der anhaltend dramatischen Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt wird Lufthansa den russischen Luftraum nicht mehr nutzen”, sagte eine Sprecherin am Montag.

Allein bei der Lufthansa fallen nun 30 Flüge in Richtung Osten aus, für die sich keine anderen Strecken finden oder die sich mangels Nachfrage nicht mehr rentieren. Die verbleibenden Maschinen fliegen Ausweichrouten südlich des russischen Luftraums entlang. Auch die Konzerntochter Swiss fliegt nicht mehr über Russland. Noch am Wochenende hatte es geheißen, Swiss könne wegen abweichender Regeln der Schweiz ihren Fernost-Betrieb wie üblich aufrechterhalten.

China ist damit zwar nach wie vor erreichbar. Die Strecke wird jedoch um rund 1.200 Kilometer oder anderthalb Stunden Flugzeit länger. “Von der Reichweite her ist das für die heute eingesetzten Flugzeuge kein Problem”, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt von der Beratungsfirma Expairtise in Hamburg. Die Flugdienstberater investierten übers Wochenende zwar erhebliche Mehrarbeit, um die neuen Zeitpläne und Routen zu erstellen. Doch die Asien-Flüge können zumindest stattfinden. Glück im doppelten Unglück: Wegen der Pandemie waren die Strecken ohnehin kaum ausgelastet, was nun das Management der neuen Situation erleichtert. Im Normalbetrieb hätte das ins Chaos geführt, glaubt Großbongardt.

Stärker betroffen sind die Frachtstrecken, was auch Auswirkungen auf die Lieferketten haben kann. Auch Lufthansa Cargo werde “den russischen Luftraum über ein südliches Routing umfliegen”, sagte die Sprecherin. “Dadurch sind Anpassungen am Flugplan und an der Payload unvermeidlich.” Sprich: Die Flugzeuge können nicht so viel Waren mitnehmen und kommen später an. Mit dem Umfliegen des russischen Luftraums seien die meisten Frachtflüge nach Asien nicht wirtschaftlich, sagte der Chef von Finnair, Topi Manner.

Großbongardt erwartet daher steigende Kosten im Frachtverkehr. Voll beladene Frachtflieger haben weniger Reserve bei der Reichweite. Asien-Flüge müssen dann beispielsweise im kirgisischen Bischkek zwischenlanden und neuen Treibstoff aufnehmen. All das kostet Geld und Zeit. Es ist gut möglich, dass sich das auf die Frachtraten auswirkt und damit die ohnehin schon steigenden Preise weiter klettern lässt.

Die Logistik-Branche erwartet generell eine Verschärfung der ohnehin vorhandenen Probleme. Der Hamburger Hafen rechnet damit, dass russische Schiffe bald nicht mehr in der EU anlegen dürfen. Auch die Schienenverbindung entlang der neuen Seidenstraße nach China ist unterbrochen oder zumindest gestört. Zugleich leidet auch der Transport auf der Straße. Die Knappheit an Lkw-Fahrer:innen nimmt wegen des Kriegs in Osteuropa zu.

Aus europäischer Sicht wiegt jedoch der generelle Wettbewerbsnachteil für EU-Fluglinien noch schwerer. Denn die asiatischen Anbieter können Russland weiterhin überfliegen. “Air China oder Cathay Pacific fliegen fast die alten Routen mit einem kleinen Schlenker um das eigentliche Krisengebiet”, sagt Großbongardt. Lufthansa, Air France-KLM und British Airlines müssen dagegen einen riesigen Umweg nehmen.

Auf den Strecken, die den asiatischen Anbietern weiterhin offenstehen, erwartet Luftfahrtexperte Großbongardt keine erhöhte Gefahr von Zwischenfällen. Zwar ist es in der Geschichte der Luftfahrt schon vorgekommen, dass Zivilflugzeuge getroffen wurden. Doch in der derzeitigen Lage werden die Flugzeuge die Kampfgebiete großräumig umfliegen. Es gehe hier um Abstände in der Größenordnung von über 1.000 Kilometern – das entspricht der Entfernung zwischen Frankfurt und Rom. So weit verirrt sich keine Luft-Boden-Rakete.

Das größte Problem hat nun Aeroflot, die staatliche russische Fluglinie. In den vergangenen Jahren hat sie sich auf den Asienrouten einen guten Ruf aufgebaut. Jetzt wird sie abrupt aus dem Markt gedrängt. Selbst, wenn die Flugverbote nur wenige Wochen anhalten, wird der Image-Schaden beträchtlich sein.

Großbongardt weist darauf hin, dass ein Großteil der russischen Flotte geleast ist. Sie gehört internationalen Anbietern. Da diese aufgrund des Finanzembargos kein Geld mehr erhalten, werden sie die Verträge widerrufen. Zwar ist ein Rückruf der Maschinen derzeit nicht machbar. Sie sind aber nicht mehr einsetzbar. Ihr Versicherungsschutz endet. Alle Leasingverträge mit Airlines dort müssten bis 28. März beendet werden, erklärte der asiatische Flugzeugverleiher BOC Aviation.

Der Druck auf Russlands Wirtschaft wächst. Neben Finanz-Sanktionen sollen in Zukunft auch keine Hightech-Güter mehr nach Russland geliefert werden. US-Präsident Joe Biden sprach schon am Tag der russischen Invasion in die Ukraine von Sanktionen, die dauerhaft Russlands Wirtschaft schwächen könnten. “Einige der stärksten Auswirkungen unseres Handelns werden im Laufe der Zeit eintreten, wenn wir Russlands Zugang zu Finanzmitteln und Technologie für strategische Sektoren seiner Wirtschaft einschränken und seine industrielle Kapazität für die kommenden Jahre abbauen”, sagte Biden.

Seit vergangenem Wochenende ist es beschlossene Sache, dass nicht nur die USA, sondern auch Deutschland und eine Reihe weiterer Länder etliche russische Banken und Finanzinstitute aus dem internationalen Bankdatensystem SWIFT ausschließen. Finanz-Experten weltweit sind sich einig, dass dies das härteste Sanktionsmittel gegen Russland ist. Rohstoffe aus Russland können nicht mehr bezahlt werden. Der Handel mit westlichen Ländern kommt zum Erliegen und wirft Russland um Jahrzehnte zurück.

Den ausländischen Unternehmen vor Ort drohen dadurch wohl Verluste in Milliardenhöhe, wenn sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Land einschränken oder gar ganz aufgeben müssen. Einzig China will – als einer der wenigen Verbündeten Russlands – weiterhin den Handel mit Moskau aufrechterhalten.

Ohnehin hat sich China noch immer nicht klar gegen Putins Kriegsentscheidung positioniert. Vielmehr klingen die Verlautbarungen aus dem Pekinger Außenministerium monoton und ohne Empathie für jegliche Werte: “China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und ist gegen einseitige Sanktionen, die keine Grundlage in internationalem Recht haben”, zitierte das Außenministerium noch am Sonntag eine Erklärung des chinesischen Außenministers Wang Yi (China.Table berichtete).

Der Sorge, dass Pekings Handel mit Russland die Sanktionen aus dem Westen auffangen könnte, hat die Pressesprecherin der US-Regierung bereits Wind aus den Segeln genommen. China werde die Auswirkungen der Sanktionen nicht decken können, sagte Jen Psaki.

Ihr Argument: Der Anteil Chinas und Russlands an der Weltwirtschaft ist weit geringer ist als der Anteil der G-7-Länder, zu denen die USA und Deutschland gehören. Laut Daten der Weltbank entfielen im Jahr 2020 17,3 Prozent des globalen BIP auf China und 1,7 Prozent auf Russland, wohingegen die G-7-Staaten auf 45,8 Prozent kommen.

Bei den Wirtschaftssanktionen geht es vor allem um Halbleiter, Computer, Handys oder Hightech-Güter, die Russland benötigt, um seine “Wirtschaft zu modernisieren”, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es formuliert. Demnach ist auch klar, dass Technologien, die im militärischen Bereich genutzt oder zu dessen Unterstützung eingesetzt werden könnten, künftig kaum mehr nach Russland exportiert werden dürfen.

Wie effektiv werden aber die Hightech-Sanktionen des Westens sein? Das Problem ist schnell benannt: Es ist China, das weltweit zu den führenden Herstellern von Elektronik, Maschinen und anderen Industriegütern gehört. Rund 70 Prozent der Chips, die Russland benötigt, kommen aus China. Im Gegenzug liefert Russland Energie und Lebensmittel nach China.

Doch die USA sind führend darin, Chips zu designen, sie halten immer noch die meisten Patente in dem Bereich. Wohingegen China nur einer von vielen Produktionsstandorten der Welt ist, an dem Chips hergestellt werden. Und, dass die in den USA designten Chips nicht aus China nach Russland geliefert werden, dafür sorgt die Foreign Product Direct Rule (FPDR) der US-Regierung. Denn durch die FPDR werden beschlossene Exportrestriktionen indirekt auch bei Produzenten wirksam: Wenn die Herstellung wesentlich von US-Produkten abhängt, etwa von Software, Bauteilen oder Chips, fallen die Endprodukte ebenfalls unter das Sanktionsregime und benötigen eine separate US-Ausfuhrgenehmigung (Europe.Table berichtete).

“Die Maßnahmen der Trump-Regierung gegen Huawei könnten als Blaupause dienen. Dort kam die sogenannte Foreign Direct Product Rule (FDPR) zur Anwendung. Das Besondere an ihr ist ihre Reichweite: Sie betrifft auch im Ausland produzierte Technologien, die einen bestimmten Anteil an US-Technologien enthalten oder mithilfe amerikanischer Software oder Equipment hergestellt wurden“, sagt Sophie-Charlotte Fischer, Forscherin am Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich und Spezialistin für Sanktionsregime für Hochtechnologien, dem Europe.Table.

Dennoch sieht der Verband der US-Halbleiter SIA anhand der Technologiesanktionen im Allgemeinen keine schweren finanziellen Einbußen in der Halbleiterbranche. “Russland ist kein bedeutender Verbraucher von Halbleitern”, sagt John Neuffer, CEO von SIA. Gerade einmal 0,1 Prozent der weltweiten Chipkäufe entfallen laut Daten der SIA auf Russland. Auch das US-Forschungsunternehmen IDC rechnet vor, dass der russische Chipmarkt lediglich einen Handelswert von 50 Milliarden US-Dollar in einer globalen Industrie von 4,5 Billionen US-Dollar hat.

Paul Triolo, Leiter für Technologiepolitik bei der Beratungsfirma Albright Stonebridge Group, sagte Politico gegenüber, dass er zwar davon überzeugt ist, dass China den Bedarf Russlands an fortschrittlichen Chips nicht decken kann. Er sieht aber, dass chinesische Firmen sich in der jüngsten Vergangenheit so gut positioniert haben, dass sie konkurrenzfähige Cloud-Dienste und Unternehmenssoftware anbieten können, um die derzeit in den USA oder Europa verfügbaren Optionen zu ersetzen.

Und auch diese Option stellt sowohl Peking als auch Moskau vor schwierigen Entscheidungen: Denn durch solch einen Schritt könnte China selbst zum Zielobjekt von Sanktionen aus Washington werden. Zudem ist die Volksrepublik selbst auf Chips aus dem Ausland angewiesen, da das Land noch nicht in der Lage ist, diese eigenständig zu entwickeln (China.Table berichtete)

Gleichzeitig haben die russische Regierung und ihr Sicherheitsapparat erhebliche Bedenken, Netzwerktechnologien aus China zu nutzen und sich damit abhängig zu machen. “Die Frage ist, wie sehr Russland sich von kritischen chinesischen Technologien abhängig machen möchte”, sagt Sophie-Charlotte Fischer Spezialistin für Sanktionsregime für Hochtechnologien (Europe.Table berichtete).

Gut eine Woche nach Beginn der russischen Aggressionen gegen die Ukraine hält Peking an seinem politischen Balance-Akt fest. Das chinesische Außenministerium lehnte Sanktionen gegen Russland ab, nachdem westliche Länder einige russische Banken vom internationalen Swift-Zahlungssystem ausgeschlossen hatten. “China unterstützt den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen nicht und lehnt noch mehr einseitige Sanktionen ab, die keine Grundlage im internationalen Völkerrecht haben”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag.

China und Russland würden ihre Handelsbeziehungen auf “Grundlage des Geistes des gegenseitigen Respekts und der Gleichberechtigung, der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens” fortsetzen, sagte Wang. Wang ging bei der Pressekonferenz in Peking nicht direkt auf Fragen ein, wie sich die Swift-Sanktionen auf den bilateralen Handel mit Russland auswirken könnten, oder ob China den Kauf russischer Rohstoffe wie Gas und Öl erhöhen würde. Er wiederholte, dass angesichts der Ausdehnung der Nato nach Osten die Sorgen Russlands um die Sicherheit ernst genommen und die Probleme angemessen gelöst werden müssten.

Wang betonte, dass China und Russland “strategische Partner” seien, aber keine “Verbündeten”. China entscheide seine Haltung und Politik jeweils im Einzelfall selbst, so Wang. Er wies außerdem die Aufforderung der USA zurück, die russische Invasion der Ukraine als solche zu benennen und diese zu verurteilen.

Derweil verbreiteten Medien der KPCh ein Statement der russischen Botschaft in Peking, wie BBC-Korrespondent Stephen McDonell auf Twitter berichtete. In der Mitteilung werde der Einmarsch des russischen Militärs damit begründet, dass “Neo-Nazis” 2014 die Macht in der Ukraine ergriffen hätten und die Regierung in Kiew einen Krieg gegen das eigene Volk begonnen hätte. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt dieses Narrativ auch über die russische Propaganda verbreiten.

Auch in Kommentaren bei den staatlichen Sendern CGTN und CCTV wurde die Darstellung verbreitet, dass die USA Russland mit einer möglichen Nato-Erweiterung provoziert hätten und nun von der Krise profitierten. In der Zivilgesellschaft gab es jedoch erste öffentliche Ablehnung des Kriegs. Eine Gruppe von Alumni der Elite-Bildungseinrichtungen Tsinghua-, Dashan-, Fudan- und Peking-Universität sprachen sich in einem offenen Brief gegen die russischen Aggressionen aus. “Wir stehen auf der Seite des ukrainischen Volkes und widersetzen uns den Eindringlingen”, hieß es in dem Schreiben.

Nachdem die Evakuierungsaktion Chinas für seine Landsleute in der Ukraine aus Sicherheitsgründen ins Stocken geraten war, hilft nun Polen: Chinesische Staatsbürger:innen könnten ohne Schengen-Visa in das EU-Land einreisen und dort 15 Tage bleiben, um sicher ihre Heimreise zu organisieren, teilte die polnische Botschaft in Peking auf Weibo mit. ari/rtr

Das amerikanische Cybersicherheitsunternehmen Symantec hat am Montag bekannt gegeben, ein neues chinesisches Hacking-Tool entdeckt zu haben. Die US-Regierung habe man schon vor einem Monat über die Schadsoftware informiert. Symantec nennt das neue Tool “Daxin”.

“Die jüngsten bekannten Angriffe mit Daxin ereigneten sich im November 2021”, heißt es in dem entsprechenden Bericht von Symantec. Zu den Opfern von Daxin gehörten demnach bereits wichtige, nicht-westliche Regierungsbehörden in Asien und Afrika, einschließlich einiger Justizministerien. “Daxin kann von überall auf der Welt aus kontrolliert werden, sobald ein Computer tatsächlich infiziert ist”, sagte ein Mitarbeiter von Symantec gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. “Das ist es, was die Messlatte für Malware höher legt, die wir von Gruppen sehen, die von China aus operieren.”

“So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen”, sagte Clayton Romans, Associate Director bei der U.S. Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA). “Das ist genau die Art von Informationen, die wir uns erhoffen.” Romans sagte, er wisse von betroffenen Organisationen in den USA, aber es gebe Infektionen auf der ganzen Welt, bei deren Benachrichtigung die US-Regierung behilflich sei.

Von chinesischer Seite hieß es lediglich, China sei auch ein Opfer von Hacking und lehne alle Formen von Cyberangriffen ab. rad

Hongkong zieht für die Dauer der angekündigten Massentests im März einen Coronavirus-Lockdown in Erwägung. Bislang hatten sich die Behörden gegen diese Option ausgesprochen. Am Montag folgte die Kehrtwende. Um bestmöglich von den flächendeckenden Tests profitieren zu können, müsste der “Menschenstrom bis zu einem gewissen Maß” reduziert werden, sagte Gesundheitsministerin Sophia Chan. Die Bürger:innen seien dringend aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Chan kündigte an, man werde die Situation genau im Auge behalten, um dann zu entscheiden, ob die Menschen weiterhin zur Arbeit gehen könnten und ob man auch die Börse schließen werde. Dabei würden die Hongkonger Behörden die Meinung von Experten aus der Volksrepublik China miteinbeziehen. Seit vergangenen Donnerstag ist der Bewegungsradius von Ungeimpften drastisch eingeschränkt.

Die Zahl der positiven Fälle steigt seit Wochen rasant an und erreicht täglich neue Höchstmarken. Am Montag waren es knapp 34.500 Neuinfektionen, 87 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Anzahl der Todesopfer stieg damit auf 851. Um die Entwicklung einzudämmen, sollen im März nach chinesischem Vorbild alle fast 7,5 Millionen Bewohner:innen binnen maximal 21 Tagen dreimal getestet werden.

Aus der Volksrepublik kommen inzwischen Warnungen, dass das lokale Gesundheitssystem der Stadt bald überlastet sein könnte. Laut einem Vertreter von Chinas Nationaler Gesundheitskommission stünden 9.000 medizinische Mitarbeiter bereit, um bei der Durchführung der Tests in Hongkong zu helfen. Die Stadtregierung hatte schon vergangene Woche 20.000 Hotelbetten reserviert, um Infizierte dort in Quarantäne zu isolieren (China.Table berichtete).

Regierungschefin Carrie Lam hat wegen der angespannten Lage ihre Reise zum Nationalen Volkskongress am kommenden Wochenende abgesagt. Sie wolle sich ganz auf das Krisen-Management in der Stadt konzentrieren. grz

China beschleunigt sein Programm zur Unterstützung von Start-ups in Branchen wie Chipherstellung und Biotechnologie. Man werde in diesem Jahr etwa 3.000 Start-ups als “Little Giant” benennen, um so lokale Innovationen voranzutreiben, sagte Xiao Yaqing, Minister für Industrie und Informationstechnologie, am Montag in Peking. Damit würde sich die Gesamtzahl dieser staatliche geförderten Start-ups auf fast 8.000 erhöhen. Sie stammen hauptsächlich aus der Halbleiter-, Maschinenbau- und Pharmaindustrie. Das Programm ist Teil von Chinas Politik, die USA in diesen Technologien herauszufordern.

Durch die Bezeichnung als “Little Giant” erhalten Start-ups finanzielle Unterstützung vom Staat wie Steuersenkungen oder großzügigere Kredite. Zudem signalisiert es Investoren und Mitarbeitern, dass dieses Unternehmen die besondere Unterstützung Pekings genießt. Die Innovationsfähigkeit sowie der Umsatz und die Rentabilität der kleinen Giganten habe sich im Vergleich zu anderen Unternehmen “deutlich verbessert”, sagte Xiao.

Die Regierung werde dazu beitragen, ein besseres Lieferkettenumfeld für diese Unternehmen zu schaffen, sagte Xiao weiter. Man wolle dadurch große Unternehmen ermutigen, ihre Märkte, Technologien und Talente für solche Start-ups zugänglich zu machen. rad

Chinas gefürchtete Zentrale Disziplinarkommission hat mehr als zwei Dutzend Finanzbehörden, staatliche Banken und Versicherer scharf zurechtgewiesen. Sie werden den Zielen der kommunistischen Führung nicht gerecht, kritisierte die Anti-Korruptionsbehörde in einem Statement. So pauschale Kritik ist selbst in China ungewöhnlich und verdeutlicht die Sorge der Regierung über Risiken für den Finanzsektor.

Die 25 Institutionen wurden seit Oktober überwacht. Betroffen sind unter anderem Chinas Zentralbank, die Börsen in Shanghai und Shenzhen und große Finanzkonzerne, wie die China Investment Corp. Auch die Bankenregulierungsbehörde CBIRC wurde zurechtgewiesen. Sie reagiere nicht ausreichend auf Korruptionsfälle, solle die Kapitalüberwachung stärken und “Wildwuchs” verhindern.

Korruptionsbekämpfung spielt eine wichtige Rolle in Xi Jinpings Politik. Zuletzt hatten vor allem große Technologiefirmen und Immobilienunternehmen im Fokus gestanden. Bei der letzten großen Überprüfung des Finanzsektors im Jahr 2015 hatten mehr als 20 Offizielle ihre Posten verloren.

Die betroffenen Institutionen reagierten einsichtig auf die Kritik. Yi Gang, der Präsident der chinesischen Zentralbank, teilte mit, er werde Fehler korrigieren und die Finanzregulierungen verbessern. Guo Shuqing, der Vorsitzende der Bankenregulierungsbehörde, ließ mitteilen, dass seine Behörde dem Feedback der Disziplinarkommission zustimme und die Probleme beheben werde. jul

Tesla reagiert auf die wachsende Nachfrage und plant eine Erweiterung der Produktion für Automobilteile in Shanghai. Das geht aus einem Dokument hervor, das der US-amerikanische Hersteller bei der Shanghaier Stadtverwaltung eingereicht hat, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Neben Werkshallen sollen Mitarbeiter hinzukommen. Schon im November hatte Tesla angekündigt, bis zu 1,2 Milliarden Yuan (170 Millionen Euro) in das Werk in Shanghai zu investieren. Das könnte etwa 4.000 neue Arbeitsplätze bedeuten. Genaue Zahlen waren in dem Dokument zur geplanten Erweiterung allerdings geschwärzt und auf Nachfrage bei Tesla nicht erhältlich.

Das Werk in Shanghai ist seit 2019 in Betrieb. Es ist bisher auf eine jährliche Produktion von 500.000 Fahrzeugen der Reihen Model 3 und Model Y ausgelegt. Im vergangenen Jahr verließen 470.000 China-Teslas das Werk. Von diesen Fahrzeugen wurden 160.000 exportiert. Ein Großteil landet auf dem heimischen Markt. Die chinesische Produktion von Tesla machte 2021 damit knapp die Hälfte der Gesamtproduktion aus. In China dominieren einheimische Automarken wie BYD und Wuling. Tesla ist der einzige ausländische Hersteller in den Top 10 der meistverkauften E-Auto-Marken. jul

Der russische Präsident Wladimir Putin scheint zu glauben, dass er durch Unterzeichnung eines scheinbaren Bündnisvertrages mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 4. Februar in Peking so etwas erreicht hat wie US-Präsident Richard Nixon bei seinem historischen Besuch in China 1972. Doch genau wie die Sowjetunion der große Verlierer der chinesisch-amerikanischen Annäherung des Jahres 1972 war, dürfte sich Russland als der große Verlierer der Übereinkunft zwischen Putin und Xi erweisen.

Nixons Besuch bei Mao Zedong war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Kalten Krieges, der größere Auswirkungen auf dessen Verlauf hatte als selbst die Kubakrise. Die Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion waren damals viel stärker von Verbitterung gekennzeichnet, als dem größten Teil der Welt, einschließlich der meisten Amerikaner, je bewusst war.

Die deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden kommunistischen Giganten begann mit Nikita Chruschtschows 1956 in einer nicht-öffentlichen Sitzung des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei gehaltenen “Geheimrede“, in der er sich von Stalin distanzierte. Diese Rede und Chruschtschows umfassendere Destalinisierungs-Kampange verärgerten Mao, der sie als revisionistisch verurteilte, da er vermutlich fürchtete, dass ihm eines Tages eine ähnliche Ächtung zuteilwerden könnte.

Die ideologischen und politischen Meinungsunterschiede führten zu einem Zusammenbruch der politischen Beziehungen, der im chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis von 1960 gipfelte. Neun Jahre später lieferten sich sowjetische und chinesische Streitkräfte sieben Monate lang erbitterte Gefechte entlang des Ussuri in der Nähe zur Mandschurei. Ein umfassenderer Krieg konnte gerade noch abgewendet werden.

Als sich Nixon nach China aufmachte, war es sein Ziel, diese Feindseligkeit zwischen den beiden kommunistischen Mächten auszunutzen. Doch weder er selbst noch sein nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger hätten vorhersagen können, wie erfolgreich er sein würde. Leonid Breschnews trägem, schwerfälligem Kreml erschien es, als hätte China im Kalten Krieg die Seiten gewechselt.

Angesichts des Bismarck’schen Alptraums eines Zwei-Fronten-Krieges gegen die NATO im Westen und ein verbittertes China im Osten erwärmte sich Breschnew rasch für Kissingers Vorstellung einer Entspannung zwischen den USA und der UdSSR. Er ging sogar so weit, die Helsinki-Verträge zu unterzeichnen, die den Westen in die Lage versetzten, den sowjetischen Totalitarismus auf der Basis der Menschenrechte infrage zu stellen.