die EU steht unter Druck, sich eindeutig gegenüber China positionieren zu müssen. Zumal die USA bereits eine ausdrücklich kritische Haltung eingenommen haben. Bernd Lange sagt uns im Interview, wie derzeit in Brüssel die Weichen gestellt werden. Der SPD-Abgeordnete im Europaparlament sitzt dort dem Handelsausschuss vor. Er muss sich also laufend mit China beschäftigen. Derzeit treiben ihn Maßnahmen gegen Zwangsarbeit, das Lieferkettengesetz und das Instrument gegen wirtschaftlichen Druck um.

Lange vertritt im Gespräch mit China.Table und Europe.Table auch kontroverse Positionen. So befürwortet er die Aufnahme von Handelsgesprächen mit Taiwan – einen Schritt, den die USA bereits vormachen. Auf China wirken solche offiziellen Kontakte zu Taipeh stets als Provokation. In Washington wittert Lange denn auch eine regelrechte “Anti-China-Politik”. Für die EU liege es dagegen nicht im eigenen Interesse, China zu isolieren. Dennoch sieht Lange die beste Position für die EU nahe an den USA, schließlich passen die Werte hier besser zusammen.

In China hat das klimapolitische Taktieren eine besondere Dimension: Die Regierung muss dringender als anderswo Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren, wie Nico Beckert berichtet. Wird das Wachstum zu sehr eingebremst, bedroht ein soziales Auseinanderdriften die Herrschaft der KP. Wird weiterhin zu viel CO2 in die Luft gejagt, erhitzt sich das Klima noch stärker. Durch Extremwetter wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren würde China um seine Lebensgrundlagen beraubt. Ohne ausreichende Ernten ginge die Bevölkerung auf die Barrikaden, weil die Regierung die Menschen nicht vor dem Unheil bewahrt hätte. Die jüngste Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass politische Stabilität in China vor Klimaschutz geht.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Lange, beschert die geopolitische Lage der Handelspolitik neuen Schub?

Absolut. Auch im Europaparlament beobachte ich bei Kolleginnen und Kollegen, die zuletzt im handelskritischen Mainstream mitgelaufen sind, dass die Frage stabiler, widerstandsfähiger, Beziehungen zu Ländern eine größere Bedeutung bekommen hat.

Im Lichte der Entwicklungen in den vergangenen Wochen wird ein bilaterales Investitions- und vielleicht Handelsabkommen mit Taiwan immer attraktiver. Das EU-Parlament fordert das bereits seit längerem, es bewegt sich aber nichts. Woran hakt es?

Die politische Einschätzung der EU-Kommission ist, dass das erstens ökonomisch nicht notwendig ist und zweitens zusätzliche Probleme hinsichtlich der “Ein-China-Politik” hervorrufen würde. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wir haben ja immer Dinge, die wir mit der Volksrepublik China diskutiert und gemacht haben, dann auch parallel mit Taiwan angegangen. Es ist mehr eine Frage der gesamtpolitischen Einschätzung der EU-Kommission als Ganze und nicht unbedingt nur des Willens der EU-Generaldirektion für Handel. Wenn wir diese Dinge mit der Handelsdirektion besprechen, stehen immer auch die Vorbehalte des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) im Raum.

Es gibt einen internen Konflikt zwischen der EU-Handelsdirektion und dem EEAS, wenn es um Taiwan geht. Liegt es daran?

Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Konflikt ist. Aber es gibt unterschiedliche Einschätzungen.

Sehen Sie denn eine Gefahr, dass Peking ein Abkommen mit Taiwan ähnlich konfrontativ beantworten würde, wie es jetzt bei der Pelosi-Reise der Fall war?

Das muss im Kontext des Investitionsabkommens CAI gesehen werden. Wenn wir ein ähnliches Abkommen, wie wir es mit der Volksrepublik ausgehandelt haben, mit Taiwan schließen würden, dann gibt es keinen rationalen Grund für eine solche Reaktion. Wenn ein Abkommen mit Taiwan über das CAI hinausgehen würde, dann würde das sicherlich zu einer Eskalation führen.

Der Handelsausschuss des Europaparlaments, dem ich vorsitze, plant für Dezember eine Delegationsreise nach Taiwan. Wer teilnehmen wird und wie die Agenda genau aussieht, steht noch nicht fest. Aber es wird dabei dann um die Frage eines Investitionsabkommen gehen und um die Frage der Stabilisierung von Lieferketten.

Seit Frau Pelosis Reise hat Peking aggressiver auf Besuch in Taiwan reagiert und beispielsweise auch die litauische Vize-Verkehrsministerin deswegen sanktioniert. Gibt es da keine Bedenken im Ausschuss?

Nein. Manchmal hört man ja auch, dass innerhalb der chinesischen Regierung unterschiedliche Bewertungen solcher Reisen getroffen werden. Das muss man abwarten. Es waren ja auch schon EU-Abgeordnete in Taiwan, ohne dass sie sanktioniert worden sind. Das wird sehr stark darauf ankommen, wie man den Besuch positioniert.

Macht es denn Sinn, ein Investitionsabkommen mit Taiwan im Hinterkopf zu haben, wenn die ausführende EU-Kommission bei dieser Idee noch nicht wirklich aufgesprungen ist?

Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, dass das Parlament auch ein bisschen Einfluss gegenüber der Kommission hat.

Da Sie das CAI erwähnt haben, gibt es da denn etwas Neues? Bewegt sich etwas?

Nein, wir haben ganz tief im Tiefkühlfach des Kühlschranks zwei Abkommen liegen. Das sind CAI und Mercosur. Solange die politischen Gegebenheiten so sind, wie sie sind, werden beide Abkommen dort auch bleiben. Bei Mercosur müssen wir die Wahl in Brasilien abwarten. Was das CAI betrifft, gab es beim Handelsdialog im Juli keine signifikanten Fortschritte hinsichtlich der politischen Fragen zu den Sanktionen gegen EU-Abgeordnete. Deswegen bewegt sich da nichts.

Sie waren vor einigen Wochen zu Besuch in Washington. Gab es dort auch Gespräche über mögliche Kooperationen zwischen der EU, den USA und Taiwan im Bereich der Halbleiter?

Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Die Anti-China-Politik stand aber stark im Vordergrund. Der große Konkurrent, die Gefahr für Washington, ist China. Das ist eine Linie, die sich durch die Gespräche gezogen hat. Und man sieht es auch in der nationalen Politik der USA. Bei dem Klima- und Sozialpaket, was nun verabschiedet worden ist, ist auch die Förderung von Elektroautos enthalten. Dort ist die klare Ansage, dass Produkte, die zurzeit hauptsächlich in China hergestellt werden, nicht in das Förderprogramm einfließen. Sondern nur Batterien und auch Rohstoffe, die in den USA produziert werden. Das ist Anti-China-Politik. Das heißt aber auch, dass europäische Autos ebenfalls nicht gefördert werden. Die Interessenslagen der Vereinigten Staaten sind sehr stark auf das eigene Land ausgerichtet.

Wie antworten Sie Ihren US-Gesprächspartnern denn bei sowas? Bisher hat die EU im Handelsstreit zwischen den USA und China immer ihren Mittelweg betont. Lässt sich diese Position noch weiter halten, auch angesichts des Kriegs in der Ukraine?

Wir stehen nicht dazwischen, wir sind Werte-mäßig klar mit den USA verbunden. Aber wir haben unterschiedliche Interessen. Das muss man auch immer wieder sagen. Die Position, China mit allen wirtschaftlichen Mitteln niederzuhalten und damit die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten ökonomisch zu sichern, ist sicherlich nicht in unserem Interesse. Es kann nicht gelingen, China politisch oder ökonomisch zu isolieren. Dort, wo man kooperieren und Einfluss haben kann, sollte man das auch nutzen. Die Zeit einer bipolaren Welt ist vorbei, und die Rückkehr zu so einer Weltordnung ist nicht realistisch. Von daher gibt es diese Diskussionen auch mit unseren amerikanischen Freunden.

Ließe sich diese Haltung gegenüber China auch noch durchhalten, wenn es tatsächlich zu Aggressionen gegen Taiwan kommt?

Nein, keinesfalls. Das wurde auch beim Wirtschaftsdialog im Juli deutlich gesagt. Wenn es aggressive Handlungen gegenüber Taiwan geben wird, dann wird mit Sanktionen und harter Politik reagiert werden. Eine Studie des ifo-Instituts hat jüngst angedeutet, dass so ein Szenario erhebliche Wohlstandsverluste in Europa bedeuten würde. Aber da gibt es überhaupt kein Vertun, dann gibt es keine Möglichkeiten der Kooperation mehr.

Müsste angesichts dessen noch stärker auf den Handel mit Gleichgesinnten gesetzt werden und damit auch die handelspolitische Zusammenarbeit mit den USA ambitionierter werden?

In den USA ist es zurzeit überhaupt nicht möglich, ein Mandat des Kongresses für ein Handelsabkommen mit der EU zu bekommen. Insofern gibt es im Moment diese eher niederschwellige Zusammenarbeit und den Austausch, was ich im Grunde sinnvoll finde. Was China betrifft und die damit verbundene Unsicherheit gibt das natürlich auch eine Chance für andere Länder im asiatischen Raum. Wir haben einen Handelsvertrag mit Vietnam, einem sehr dynamischen Land. Ich beobachte sehr erfreut, dass Unternehmen Investitionen in Vietnam tätigen. Oder auch in Indonesien.

Müsste man nicht versuchen, mit dem gesamten ASEAN-Raum ein Abkommen zu schließen?

Ja klar. Aber bei ASEAN sind auch Kambodscha und Myanmar an Bord. Und ob der Sohn des Diktators in den Philippinen besser ist als sein Vater, da wäre ich mir auch nicht sicher. Es gibt in der Region auch Probleme. Wir verhandeln im Moment sehr konstruktiv mit Indonesien und Malaysia. Theoretisch wäre ein Abkommen mit den ASEAN insgesamt die beste Situation. Aber das ist politisch nicht realistisch.

Der Vorschlag der EU-Kommission für ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit ist für September angesetzt. Was erwarten Sie?

Es wird ein Vermarktungsverbot von Produkten aus Zwangsarbeit geben. So ist es auch möglich, dass Zwangsarbeit innerhalb der Europäischen Union diskriminiert wird und diese Produkte nicht auf dem Markt gelassen werden. In Fragen der Evidenz solle eng mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zusammengearbeitet werden. Dann muss das natürlich noch in den ILO-Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden.

Am US-Zoll stauen sich wegen des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) derzeit die Solarpanels aus China. Kann sowas mit dem geplanten Vermarktungsverbot besser vermieden werden?

Bei UFLPA haben die Behörden die Nachweispflicht umgedreht. Es wird generell davon ausgegangen, dass alles mit Zwangsarbeit hergestellt wurde und die Unternehmen müssen das Gegenteil beweisen. Das ist bei uns nicht realistisch. Im Rahmen des UFLPA gibt es aber auch eine Dialogphase, was ich interessant finde. Es geht ja auch darum, die Situation vor Ort zur verbessern und das ist so eher möglich.

Wie genau wird das Vermarktungsverbot denn funktionieren?

Wo es einen Verdacht der Zwangsarbeit gibt, muss man sich das genau ansehen. Dabei spielt sicherlich auch die ILO eine entscheidende Rolle, die das entsprechend überprüft. Dann kann, natürlich mit einem gewissen Vorlauf, gesagt werden: “Die Tomaten aus Land X der EU dürfen nicht mehr vermarktet werden” oder “Die Christbaumkugeln aus Xinjiang dürfen nicht mehr vermarktet werden” und dann müssen die Importeure eben entsprechend reagieren. Dass mit einem Eingreifen so lange gewartet wird, bis die Ware an den Hafen kommt und sie dann nicht reinlässt, hilft wenig. Die Konsequenz ist dann, dass die Produkte woanders verschachert werden.

Mit einem Vermarktungsverbot könnte das aber auch passieren. Die Güter werden in anderen Märkten vermarktet und verkauft. Eben nur nicht bei uns.

Dabei ist die Frage, wie stark das Marktvolumen dann noch ist und wie wichtig es für Importeure ist, tätig zu werden. Das muss man sehen.

Was steht nach der Sommerpause sonst noch auf Ihrer Agenda?

Das Vorgehen gegen Zwangsarbeit ist sicherlich eine wichtige Gesetzgebung. Dann kommt noch das Lieferketten-Gesetz auf den Tisch. Dazu beginnen jetzt die aktiven Beratungen. Die Zuständigkeit innerhalb der EU-Kommission ist allerdings noch nicht hundertprozentig geklärt. Es gibt einen Vorschlag, dass der Justiz-Ausschuss den Lead hat, aber das ist noch nicht bestätigt. Dazu kommt noch die Gesetzgebung gegen wirtschaftlichen Zwang, das “Anti-Coercion Instrument”. Hier muss der Umfang und die Definition klarer werden. Das möchten wir im Oktober im EU-Parlament verabschieden und dann hoffentlich noch unter der tschechischen Ratspräsidentschaft den Trilog führen. Vor allem Litauen macht hier intern Druck.

Bernd Lange ist seit 1994 mit einer Unterbrechung (2005-2009) Abgeordneter im EU-Parlament. Der Oldenburger ist seit Juli 2014 Vorsitzender des Handelsausschusses. Lange ist zudem Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Südostasien und den ASEAN-Staaten im Europaparlament.

Unseren Kollegen von Europe.Table hat Lange weitere Fragen zur EU-Handelspolitik mit den USA, potenzielle Handelsabkommen mit Indien und Australien sowie den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck in Kanada beantwortet. Das Interview finden Sie hier.

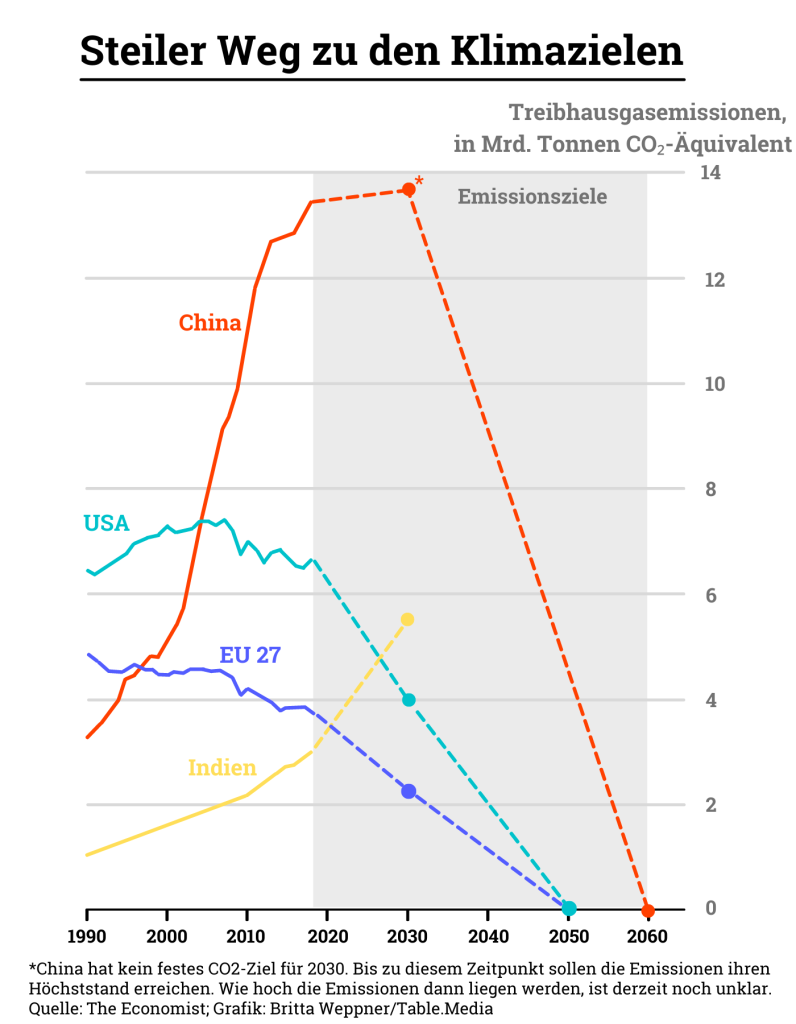

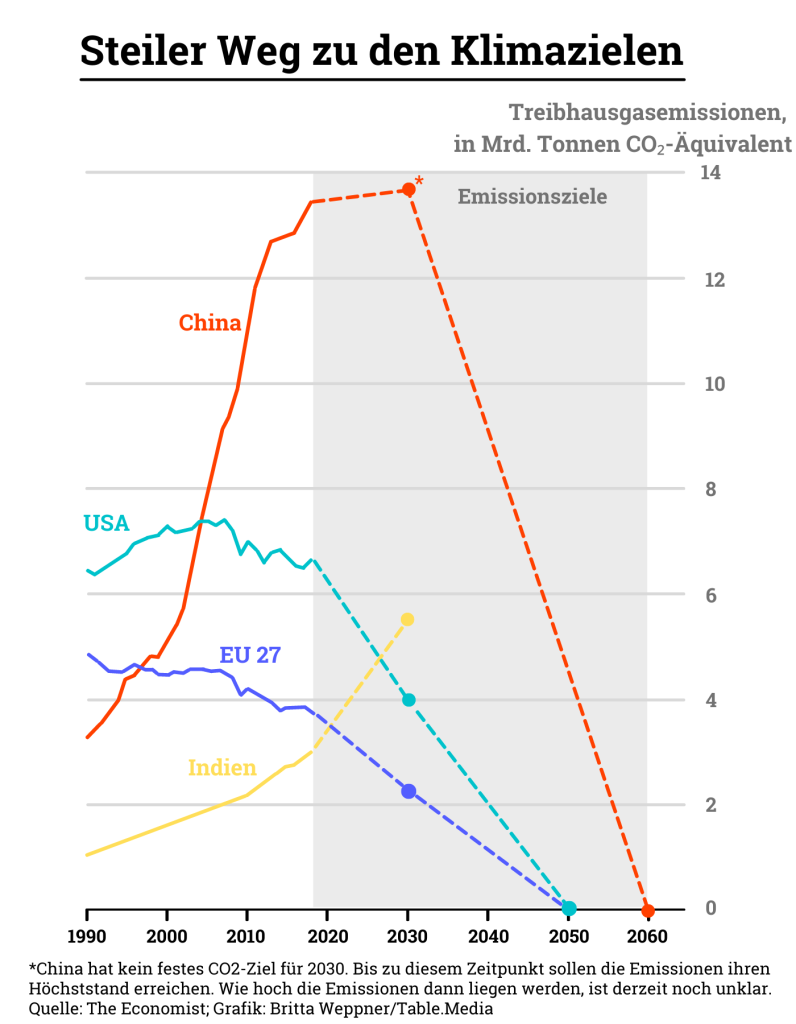

Nach der Kohle-Krise des letzten Jahres schlägt rund zwölf Monate später der Klimawandel zu und beeinträchtigt die Stromversorgung in einigen Provinzen Chinas. Fabriken stehen still, Ernten sind gefährdet und dutzende Millionen Menschen leiden unter teils wochenlanger Hitze (China.Table berichtete). Die Verantwortlichen in Peking stehen vor einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: Wie können die massiven CO2-Emissionen der chinesischen Wirtschaft reduziert werden, ohne das Wirtschaftswachstum und Millionen von Arbeitsplätze zu gefährden?

Klar ist, die Regierung steckt in einer Zwickmühle: China muss Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren. Wird das Wachstum zu sehr eingebremst, bedroht das soziale Auseinanderdriften die Herrschaft der allein regierenden Komunistischen Partei. Wird weiterhin zu viel CO2 in die Luft gejagt, erhitzt sich das Klima noch stärker. Durch Extremwetter wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren würde China seiner Lebensgrundlagen beraubt. Ohne ausreichende Ernten ginge die Bevölkerung auf die Barrikaden, weil die Regierung die Menschen nicht vor dem Unheil bewahrt hätte.

Die Volksrepublik stehe deswegen vor der Herausforderung, das Wachstum schnell von den CO2-Emissionen zu entkoppeln, sagte Sebastian Eckardt, Ökonom der Weltbank, im Rahmen der IfW-Veranstaltung “Grünes Wachstum – Was können wir von China erwarten?”. Kein Staat in der Geschichte musste seine Wirtschaft so schnell umbauen, wie es China heute muss. Der weitere Verbrauch von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen würde die Welt in das Klimachaos stürzen.

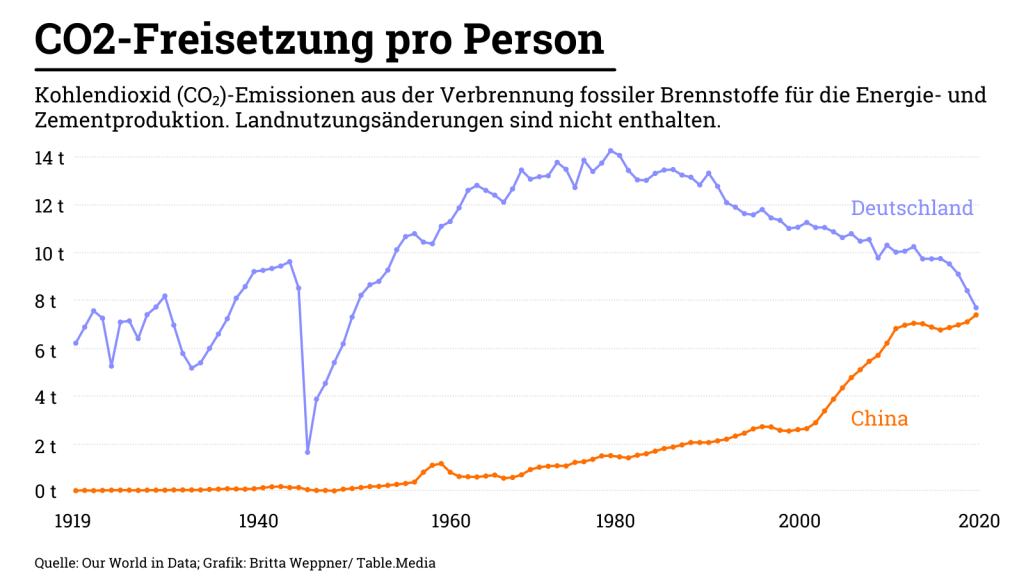

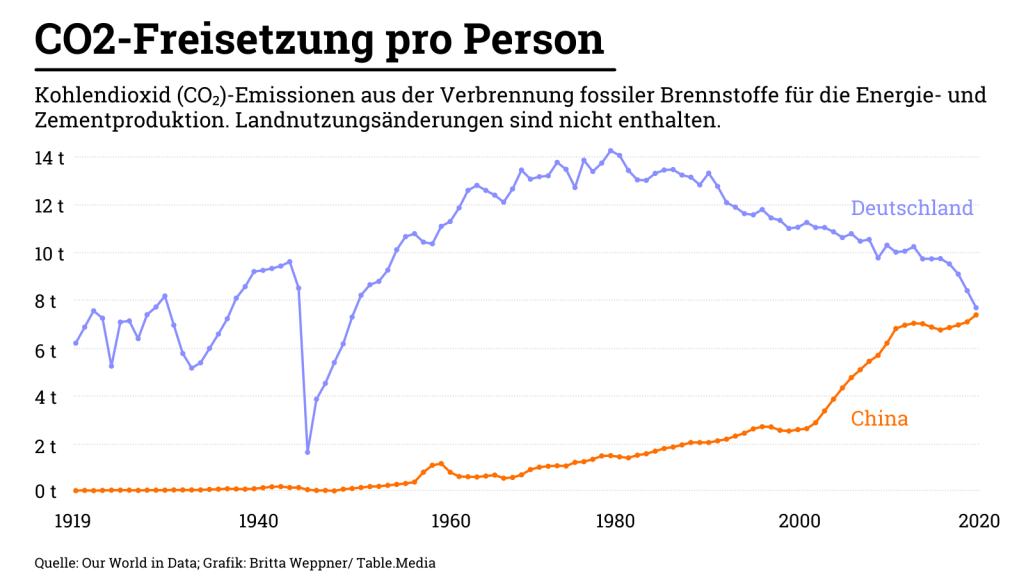

Eckardt sieht dabei zwei große Probleme. Zum einen sei es derzeit noch schwierig, die Emissionen in einigen Industriesektoren – vor allem den Bereichen Zement, Eisen und Stahl – zu reduzieren. Laut Eckhardt mangelt es schlicht noch an den notwendigen CO2-sparenden Produktionstechnologien. Was umso drastischere Klimafolgen hat, da der Industriesektor in China weitaus mehr Emissionen ausmacht als in den USA und der EU. China könnte hier zugutekommen, dass die Nachfrage nach Baurohstoffen in den kommenden Jahren sinken werde, so der Weltbank-Experte. Andere Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren viel CO2 durch Schrott-Recycling eingespart werden kann (China.Table berichtete).

Ein zweites, drängendes Problem ist die soziale Frage der Dekarbonisierung. In der Kohleförderung arbeiten unterschiedlichen Schätzungen zufolge bis zu fünf Millionen Menschen. Der Bau-Sektor beschäftigt zwischen 54 und 60 Millionen Menschen (China.Table berichtete). Fallen diese Jobs weg, könnte Chinas soziale Stabilität ins Wanken geraten. Denn laut Eckardt sind es vor allem ungelernte, männliche Arbeiter, die durch einen Umstieg auf saubere Energien wirtschaftlich leiden würden. Diese Arbeiter in neue Jobs zu bringen, stellt die Regierung vor immense Herausforderungen. Die regionale Ungleichheit könnte stark steigen. Denn es fehlt noch an den notwendigen Sozialsystemen, um Arbeitslosigkeit abzufedern.

Doch wie will China seine Emissionen senken? Bis 2030 wird das Land vor allem auf die Verbesserung der Energieeffizienz setzen, sagt Xiliang Zhang, der Direktor des Instituts für Energie, Umwelt und Wirtschaft an der Tsinghua-Universität. Indem modernere Produktionsanlagen gebaut, aber auch ältere Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, sollen die Emissionen gesenkt werden. Im Zeitraum zwischen 2030 und 2050 wird der Austausch fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien einen großen Einfluss auf Chinas Dekarbonisierung haben. Laut Analysten ist das dringend notwendig. Um die Klimaziele zu erreichen und Kohlestrom aus dem Energiemix zu verdrängen, müssen erneuerbare Energiequellen wie Wind und Solar noch schneller ausgebaut werden.

Laut Zhang möchte China ab 2036 auch stärker auf Carbon Capture-Technologien setzen. Prozesse wie die Zementproduktion, in der sich CO2-Emissionen bislang nur schwer verhindern lassen, sollen dadurch langfristig CO2-neutral werden. In den letzten zehn Jahren vor der CO2-Neutralität (bis 2060) sollen Carbon Capture-Technologien sogar zu 70 Prozent zur Emissionsreduzierung beitragen. Das Verfahren des Direct Air Captures, der direkten Entnahme von CO2 aus der Luft, soll allerdings erst 2060 weitläufig eingesetzt werden. Derzeit ist vieles davon noch Zukunftsmusik, denn bisher sind die Investitionen in Carbon Capture-Technologien auch in China noch sehr gering (China.Table berichtete).

China ist mittlerweile für gut 30 Prozent der jährlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Pro-Kopf-Emissionen in der Volksrepublik liegen mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Will die Weltgemeinschaft ihre Klimaziele erreichen, muss China einen wichtigen Beitrag leisten. Das ist auch im Interesse Pekings. Denn der Klimawandel ist längst im Alltag der Menschen angekommen – in diesem Jahr leiden sie unter Extremtemperaturen von teils über 40 Grad. Im letzten Jahr kam es infolge von sintflutartigen Regenfällen zu großflächigen Überflutungen. In einem autokratischen System wie dem chinesischen wird der Staat für diese Extreme noch stärker verantwortlich gemacht als im Westen. Der Klimawandel dürfte in den kommenden Jahren also auch zu einer der Top-Prioritäten der KP werden.

Mercedes hat China spät entdeckt. Erst 2005 ging der Stuttgarter Hersteller nach Peking und gründete mit dem Staatskonzern BAIC das Joint Venture Beijing Benz Automotive Co. (BBAC). In der Anfangszeit spielte das China-Geschäft für die Zentrale in Untertürkheim eine überschaubare Rolle. “Wenn die Kollegen in Stuttgart die chinesische Länderkennung im Display ihrer Telefone gesehen haben, sind sie gar nicht erst dran gegangen”, erinnert sich ein Mitarbeiter aus dem Finanzbereich an seine Anfänge in China.

Inzwischen hat sich das geändert. China ist für die Stuttgarter sehr wichtig geworden. Im vergangenen Jahr hat Mercedes weltweit 2,093 Millionen Pkw verkauft, davon gingen 763.706 an Käufer in China. Das sind über 36 Prozent des Gesamtabsatzes. Auch bei den anderen deutschen Herstellern sichert China das Geschäftsmodell und spielt das Geld für Investitionen in die Transformation ein. VW verkaufte 2021 40 Prozent der Neufahrzeuge der Konzernmarken nach China, bei BMW lag der Wert bei 34 Prozent.

586.804 Mercedes-Fahrzeuge wurden 2021 vor Ort im Pekinger Werk montiert. In seinem 17. Jahr in China hat der Konzern mit dem Stern damit 28 Prozent seines Weltabsatzes in China gebaut. Seit 2012 leitet der Vorstand Hubertus Troska vor Ort in Peking die China-Geschäfte. Für die chinesischen Kunden werden auch Autos mit extra langem Radstand gefertigt. Ein eigenes Modell – nur für den chinesischen Markt – ist angekündigt.

China ist nicht nur die Werkbank: Forschung und Entwicklung (R&D) werden zunehmend in China angesiedelt. Gerade erst wurde in Shanghai das zweite R&D-Centre eröffnet. Insgesamt sind schon rund tausend Entwickler dort tätig. Vorstandschef Ola Källenius hat den McKinsey-Berater Paul Gao verpflichtet, der auch Mandarin spricht und in China und in den USA studiert hat. Gaos Titel lautet Chief Strategy Officer. Seine Mission: Er soll bei den strategischen Geschäftsentscheidungen die spezifischen Anforderungen der asiatischen Schlüsselmärkte im Blick haben.

Mercedes operiert nicht nur aus China und verdient gut mit dem China-Geschäft, der Konzern ist zu beträchtlichen Teilen in chinesischer Hand. Der Staatskonzern BAIC hat seinen Anteil auf zehn Prozent erhöht, was lange Zeit nicht an die Öffentlichkeit drang. Und der Geschäftsmann Li Shufu, dem seit 2018 Volvo gehört sowie der Hersteller Geely, ist über seine Investmentgesellschaft größter Einzelaktionär mit einem Anteil von weiteren 9,7 Prozent.

Wegen der Eigentumsverhältnisse bei Mercedes – anders als bei BMW und VW gibt es keine Quandts, Porsches und Piechs, die die Strippen ziehen, viele Aktien sind in Streubesitz – gilt der Stuttgarter Konzern als angreifbar für Übernahmen. Gerade war es ruhig, da nährte jüngst ausgerechnet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Spekulationen, als er im Fall eines Übernahmeversuchs aus China ein Veto der Bundesregierung ankündigte. Ob der Grüne einen konkreten Anlass für seine Intervention hatte, blieb unklar.

Man darf aber davon ausgehen, dass die Investoren in China sehr genau eine weitere Erhöhung der Aktienanteile prüfen. Kaum eine Marke ist den Deutschen wichtiger. Auch in Peking weiß man, dass die Übernahme von Mercedes in Deutschland ein Politikum wäre. Wie zu hören ist, hat der Konzern dennoch Vorsorge getroffen: Bei der Abspaltung der Lastwagensparte im vergangenen Jahr habe man sehr bewusst einen Geschäftsbereich, der eine militärische Variante des G-Modells produziert, nicht den Truckern, sondern der Pkw-Sparte zugeschlagen. “Damit hat die Bundesregierung die Möglichkeit, allein aus Sicherheitsinteressen eine Übernahme durch China zu untersagen”, hört man.

Insgesamt sind ein Fünftel der Mercedes-Aktien in chinesischer Hand. Beim Blick auf die Aktionärsstruktur wird häufig nicht gesehen, dass die beiden chinesischen Player eigene Interessen verfolgen. “BAIC und Geely sind sich überhaupt nicht grün”, sagt ein Beobachter. Der Staatskonzern BAIC ist der Partner, den sich der Konzern mit dem Stern ursprünglich ausgesucht hat.

Bei Li Shufu kann man dagegen über seine Motivation für den Einstieg bei den Schwaben rätseln. Wollte sich der chinesische Geschäftsmann mit der Trophäe schmücken, Anteilseigner einer deutschen Traditionsmarke zu sein? Hat er sich ursprünglich mehr ausgerechnet? Wollte er selbst auf den Fahrersitz bei Mercedes? Ein Analyst sagt zu Europe.Table: “Auffällig ist, dass Källenius-Vorgänger Zetsche auf Fragen zu BAIC eher wohlwollend geantwortet hat und auf Fragen zu Geely eher neutral.”

Inzwischen gibt es eine Kooperation zwischen Geely und Mercedes für den Kleinwagen Smart. Das neue Modell – mit der Marke Smart haben die Stuttgarter in Europa nie Geld verdient – wird jetzt von Geely in China gebaut. Die Stuttgarter sind für das Design und die Technik zuständig.

Ob die chinesischen Investoren Einfluss auf das operative Geschäft nehmen? Darüber ist wenig bekannt. Klar ist, dass sie jedenfalls personell weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat vertreten sind. Es könnte sein, dass Mercedes in Zukunft chinesischer wird und bisher in Europa angesiedelte Aktivitäten abwandern, zum Beispiel das Geschäft mit dem Verbrenner.

Källenius hat zwar die “Electric only”-Strategie ausgerufen. Ende des Jahrzehnts wolle man nur noch E-Autos verkaufen. Doch relativierend kommt dann immer der Zusatz: “wo es die Marktbedingungen zulassen”. Die EU wird das Verbrenner-Aus für das Jahr 2035 beschließen. Aber aus einer neuen E-Auto-Studie der Unternehmensberatung PWC geht hervor, dass im Jahr 2035 weltweit immer noch 41 Prozent der neu zugelassenen Autos einen Verbrennungsmotor haben.

In der Studie steht, dass auch in China dann noch 27 Prozent der Neuzulassungen Verbrenner sind. Es ist schwer vorstellbar, dass Mercedes komplett das Geschäft mit dem Verbrenner aufgibt. Wenn in Europa der Verbrenner beerdigt ist, spricht viel dafür, die Entwicklung von neuen Motoren nach China zu verlagern.

Spekulationen gibt es auch um die Produktion von Volumenmodellen. Källenius hatte kürzlich die verschärfte Luxusstrategie verkündet und angekündigt, vier von sieben Karosserievarianten im Einstiegsbereich zu streichen. Meldungen, wonach die Produktion von A- und B-Klasse in Rastatt eingestellt werden soll, hat der Konzern nie widersprochen. Im Umfeld des Konzerns hörte man von Überlegungen, die Produktion von A- und B-Klasse an den Anteilseigner Geely abzugeben. Ein Mercedes-Sprecher sagte dazu zu Europe.Table: “Ich bitte um Verständnis, dass wir uns, wie gewohnt, zu Spekulationen nicht äußern.”

Der drittlängste Fluss der Welt, der Jangtse (Yangzi), führt wegen der langen Trockenheit (China.Table berichtete) immer weniger Wasser. Auch in den Stauseen der Region fällt der Pegel auf historische Tiefstände. An den Dämmen werden für gewöhnlich große Mengen Wasserkraft produziert. In der Großstadt Chongqing wird daher der elektrische Strom knapp. Shopping-Malls in Chongqing müssen nun am Tag mehrere Stunden schließen, um Elektrizität zu sparen.

In der Nachbarprovinz Sichuan müssen aus dem gleichen Grund Fabriken herunterfahren. Betroffen sind auch wichtige Sektoren wie Hersteller von Halbleitern, Solarzellen oder Autoteilen. Tesla in Shanghai musste bereits die Produktion drosseln, weil Zulieferer in Sichuan ausfielen. Die Provinz deckt ihren Strombedarf zum Normalfall zu 80 Prozent aus Wasserkraft.

In Chongqing bietet sich derzeit ein ungewöhnliches Bild. Der mächtige Strom Jangtse ist – wie in Deutschland der Rhein – zum Teil auf die Breite eines Bachs geschrumpft. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um Brückenpfeiler bis ganz auf den Grund frisch anzustreichen. Kinder spielen zwischen den Steinen im trockenen Flussbett und fangen dort Krebse. Der Jangste führt an seiner Mündung im ostchinesischen Meer durchschnittlich mehr als 31.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, der Rhein an seiner Mündung durchschnittlich weniger als 3.000 Kubikmeter.

Auch weit flussabwärts in Shanghai sind die Unregelmäßigkeiten bei der Energieversorgung zu sehen. Das Beleuchtungsspektakel am Bund macht einige Tage Pause, um Strom zu sparen. Das ist Teil eines städtischen Plans zur Energieeinsparung. Der Plan sieht folgenden Mechanismus vor: Tritt eine Versorgungslücke von mehr als sechs Millionen Kilowattstunden auf, muss die Stadt für eine Lastverringerung von 800.000 Kilowatt sorgen. Sie muss alle betroffenen Stromkunden rechtzeitig informieren. fin

Chinas Zentralbank will mit einer weiteren Zinssenkung der von Immobilien- und Corona-Krise geschwächten Wirtschaft unter die Arme greifen. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) wurde laut einem Bericht von Reuters am Montag um fünf Basispunkte auf 3,65 Prozent gesenkt. Der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite fiel um 15 Basispunkte auf 4,30 Prozent.

Die Maßnahmen sollen die Banken dazu ermutigen, mehr Kredite zu günstigeren Zinssätzen zu vergeben und den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Wie Bloomberg am Montag berichtete, will China zudem 200 Milliarden Yuan (29,3 Milliarden Dollar) in Form von Sonderkrediten ausgeben, um sicherzustellen, dass gestoppte Wohnungsbauprojekte fertiggestellt und an die Käufer übergeben werden können. Im Juli hatten Zehntausende Chinesen damit gedroht, ihre Hypotheken nicht mehr bedienen zu wollen, falls der im Zuge der Immobilienkrise gestoppte Bau ihrer Wohnungen nicht fortgesetzt werden sollte. (China.Table berichtete).

Im laufenden Jahr könnten noch zwei Zinssenkungen hinzukommen, glauben Ökonomen. Dabei steht die Zentralbank jedoch vor einer Gratwanderung: Sie muss darauf achten, dass die Inflation nicht durch eine zu lockere Geldpolitik angefacht wird. Zugleich gilt es, das Risiko einer Kapitalflucht im Auge zu behalten, da beispielsweise in den USA im Zuge der aggressiven Zinserhöhungen Anlagen in den Dollar immer attraktiver werden. Vor einer Woche hatte die chinesische Zentralbank bereits den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit Banken gesenkt, um die Liquidität der Banken zu erhöhen (China.Table berichtete).

Den Schlüsselsatz für einjährige Kredite hatte die chinesische Zentralbank zuletzt im Januar gesenkt, den für fünfjährige Darlehen im Mai. Es wird damit gerechnet, dass das von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel von 5,5 Prozent für dieses Jahr nicht zu halten ist – auch, weil die Verbraucher sich mit Ausgaben zurückhalten. Die Volkswirte der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten nur noch ein Wachstum von 3,0 Prozent. rtr/fpe

Inmitten wachsender Spannungen mit China hat Taiwan eine weitere Delegation hochrangiger Politiker empfangen. Die Gruppe um Eric J. Holcomb, Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, traf die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen am Montag in Taipeh. Ziel seiner “Wirtschaftsentwicklungsreise” sei es, eine “strategische Partnerschaft” mit Taiwan aufzubauen, erklärte der republikanische Politiker. Washington hatte vergangene Woche angekündigt, im Herbst Handelsgespräche mit Taiwan beginnen zu wollen, die jedoch in erster Linie politische Bedeutung haben werden.

Die USA und Taiwan teilten “viele gemeinsame Werte, Interessen und Ziele”, so der Gouverneur. Bevor er am Mittwoch wieder abreist, will Holcomb noch wichtige Vertreter der taiwanischen Halbleiterindustrie treffen. Seine unangekündigte Reise war der zweite Besuch von US-Politikern binnen einer Woche (China.Table berichtete). Das Vorgehen deutet darauf hin, dass die USA trotz Protesten aus Peking Treffen mit hochrangigen politischen Vertretern Taiwans zur Normalität machen wollen.

Vor drei Wochen hatte der Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi für massive Spannungen mit China gesorgt. Als Reaktion hatte Chinas Militär seine bisher größten Manöver in den Gewässern rund um die Insel abgehalten. fpe

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt offenbar die Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafen infrage. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. Auf der Tagesordnung einer Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch befindet sich demnach ein entsprechender Tagesordnungspunkt. Minister Robert Habeck plant dem Bericht zufolge, die Beteiligung vollständig zu untersagen.

Die Stadt Hamburg und die Hafengesellschaft HHLA befürworten den Einstieg des chinesischen Investors (China.Table berichtete). Größter Kunde am Terminal Tollerort ist ohnehin Cosco. Die Idee, dass sich die Hafensparte des Unternehmens mit einer Kapitalbeteiligung einklinken könnte, entstand einvernehmlich. Eine Absage von deutsche Seite käme daher überraschend.

Habeck wiederum treibt die ohnehin schon große Abhängigkeit (China.Table berichtete) von China derzeit besonders um. Die Energieknappheit infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine hat ihn für die Risiken der Verschränkung der deutschen Wirtschaft mit autoritären Regimen sensibilisiert. fin

Die jüngsten Entwicklungen in der Taiwan-Straße haben ein weiteres Mal demonstriert, dass die Welt nicht mehr so funktioniert, wie noch vor der Corona-Pandemie, vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder vor dieser Taiwan-Krise. Auf den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die Reise einer weiteren Delegation des US-Kongresses sowie die Ankündigung der Aufnahme formeller Verhandlungen über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen USA und Taiwan hat die Volksrepublik China nicht nur mit scharfer verbaler Kritik reagiert, sondern auch mit massiven Militärübungen und der Publikation eines Weißbuchs zu Taiwan.

Dabei sind drei Aspekte von Bedeutung. Zum einen hat sich auf Taiwan im Kontrast zu dem immer autoritäreren Regime auf dem Festland eine florierende Demokratie entwickelt, die gerade auch von der politischen Partizipation der jungen Bevölkerungsschicht lebt. Gleichzeitig ist – trotz aller Bemühungen der dortigen Regierung zur Diversifizierung – kein Ort auf der Welt wirtschaftlich so verbunden mit der Volksrepublik China wie das heutige Taiwan. Jedoch sorgt die wirtschaftliche Verflechtung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nicht für mehr Stabilität, sondern sie erhöht im Gegenteil die Unsicherheit und befördert ein Szenario, in dem die VR China Taiwan gar nicht unbedingt erobern muss: Eine Blockade oder dauerhafte Störung der Seewege durch Militärmanöver reicht aus, um die de facto Souveränität Taiwans ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Zweitens hat die chinesische Führung mit ihrer Reaktion auf den Besuch Nancy Pelosis keinen Zweifel an ihrem Anspruch auf die Vormachtstellung in der Region und gegenüber den USA gelassen. Der chinesischen Führung unter Xi Jinping geht es in erster Linie darum, mit allen Mitteln eine größere Kompatibilität zwischen der regionalen und globalen Ordnung, deren Umbau Peking aktiv mitbetreibt, und den Zielen der Kommunistischen Partei Chinas herzustellen. Vorfälle wie jetzt in Taiwan werden folglich konsequent genutzt, um chinesische Standpunkte, beispielsweise das “Ein-China-Prinzip” (also das Prinzip, das es nur ein China auf der Welt gibt, repräsentiert durch die VR China, und wonach Taiwan untrennbarer Teil dieses einen Chinas ist) als internationale Norm zu setzen und zu zementieren.

Drittens findet diese Taiwan-Krise vor dem Hintergrund beinahe komplett zerrütteter sino-amerikanischer Beziehungen statt und trägt zu einer weiteren Verschärfung der Differenzen bei. Es gibt kaum noch offene bilaterale Kommunikationskanäle – die wenigen, die überhaupt noch existierten, hat die chinesische Führung in Reaktion auf den Pelosi-Besuch aufgekündigt oder auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Angesichts des Abbruchs etablierter Dialogformate ist immer schwerer vorstellbar, wie der wachsende Abgrund zwischen beiden Seiten überhaupt noch überwunden werden kann.

So ist diese Krise um Taiwan ein weiteres Beispiel dafür, dass die Welt von heute irgendwie aus den Fugen geraten erscheint. Was vormals galt, gilt nicht mehr. Rückwärtsgewandte Vergleiche wie die Diskussionen über einen neuen Kalten Krieg oder die Vorstellung, dass wir uns in einem Wettbewerb zwischen Autokratien vs. Demokratien befinden, erscheinen daher höchstens teilweise passend. Sie greifen zu kurz, weil wir einen historischen Wendepunkt durchleben; eine Zeitenwende, die nicht an nur einem politischen Ereignis festgemacht werden kann, sondern der ein Zusammenspiel von ineinander greifenden Krisen, Veränderungen und Erschütterungen zugrunde liegt.

Dies markiert den Beginn einer neuen, anderen Zeit, deren politische, wirtschaftliche und planetarische Konturen noch unsicher sind, und die gerade deshalb enorme Risiken birgt. Daraus folgt, dass Regierungen zusammenarbeiten müssen, auch wenn sie, beispielsweise in Wertefragen, fundamental unterschiedliche Sichtweisen haben. Dies ist anstrengend, voller Unwägbarkeiten, und mitunter ist ein hoher Preis zu bezahlen. Und dennoch geht es eben nur miteinander, damit sich die zunehmende diplomatische Funkstille zwischen den USA und China nicht als die Ruhe vor dem Sturm erweist. Ein bilaterales persönliches Treffen beider Staatsoberhäupter am Rande des G20- oder des APEC-Gipfels im November dieses Jahres wäre daher ein begrüßenswerter erster Schritt, wenn auch davon sicher kein Durchbruch zu erwarten ist.

Dr. Nadine Godehardt ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Sie beschäftigt sich mit dem politischen System Chinas, aber auch mit Kooperationen und Allianzen in der Region.

Dr. Gudrun Wacker ist Senior Fellow bei der Asien-Forschungsgruppe der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Ihre Forschungsschwerpunkte sind China und der Indopazifische Raum. Sie ist Expertin für die Beziehungen zwischen Taiwan und China.

Für den chinesischen Propaganda-Apparat gibt es zurzeit an zwei Fronten reichlich Arbeit. Der Parteitag steht im Herbst an. Da hilft es, wenn die große Mehrheit der Bürger überzeugt davon ist, dass der versprochene “Wohlstand für alle” ein realistisches Ziel bleibt. Anderseits blicken Teile des Auslands wegen Null-Covid, Taiwan, Xinjiang, Tibet und Hongkong zunehmend skeptisch auf die Volksrepublik – so wird das nichts mit Chinas Führungsrolle in der Welt.

Chefideologe Wang Huning, seines Zeichens Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros, forderte im Frühjahr von Vertretern chinesischer Staatsmedien, dass die internationale Kommunikation des Landes verbessert werden müsse. Im Prinzip ist das Schnee von gestern. Staatspräsident Xi Jinping trichtert Kadern seit 2013 seine Doktrin ein, “die China-Geschichte gut zu erzählen.” Aber offenbar läuft das noch nicht so wie gewünscht.

In dieser Gemengelage hat Xu Lin seinen neuen Posten angetreten. Der 59-Jährige ist seit Juni Direktor der nationalen Radio- und Fernsehbehörde NRTA. Als solcher verantwortet Xu die Inhalte von staatlichen Medien wie der TV-Anstalt CCTV oder Chinas nationalen und internationalen Radiosendern.

Der NRTA-Chef in China genießt Ministerstatus. Der Stelle wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch diverse Neustrukturierungen und Zusammenlegungen sukzessive größere Verantwortung übertragen. Staatliche Medienkontrolle ist zwar so alt wie die Volksrepublik selbst, doch in ihrer jetzigen zentral organisierten Form existiert die NRTA erst seit 2018.

Die Personalie im Jahr des Parteitags, währenddessen sich Xi Jinping entgegen jahrzehntelanger Gepflogenheiten eine dritte Amtszeit als Präsident sichern will, scheint wohldurchdacht. Xu Lin ist für Xi kein Unbekannter. Er gilt als Zögling des Parteichefs. 2007 hievte der bereits als künftiger Staatschef designierte Xi den damals 44-Jährigen in den 13-köpfigen Ständigen Ausschuss des Shanghaier Volkskongresses. Eine Titelgeschichte der Tageszeitung 21st Century Business Herald adelte Xu kurz darauf als größten Politstar nach Xi in der Runde.

Xu Lin hatte sich in seinen jungen Jahren bereits auf unteren Verwaltungsebenen in Shanghai einen Namen gemacht. Mit 29 wurde er stellvertretender Bezirkschef in Nanhui, das heute zu Pudong gehört. Drei Jahre später übernahm er als erster Shanghaier Funktionär einen Posten in Tibet, wo er in der Präfektur Xigazê als Partei-Vize diente. Nach seiner Rückkehr nach Shanghai sammelte er weitere Lorbeeren als Manager einer staatlichen Supermarktkette und schließlich als Chef des örtlichen Amtes für Zivile Angelegenheiten.

Die Organisationsabteilung der Kommunistischen Partei, jene mächtige Einrichtung, die hinter den Kulissen die Fäden für die Karrieren jedes vielversprechenden Kaders des Landes zieht, hatte damals schon ein Auge auf Xu geworfen. Seine umfangreichen Erfahrungen in vielen Bereichen der chinesischen Verwaltung schienen ihn für höhere Aufgaben zu prädestinieren.

2006 hörte sich die Organisationsabteilung sehr genau im Umfeld von Xu um, wie sich einer seiner alten Wegbegleiter erinnerte. Die Delegation wollte herausfinden, wie Xu tickt und ob man ihm mehr Verantwortung übertragen konnte. Das Profil, das die Kollegen zeichneten, war das eines entscheidungsstarken Charakters mit Talent für Koordination und Organisation. “Wir haben ihn alle als Workaholic kennengelernt”, so ein Ex-Kollege zu 21st Century Business Herald.

Das Feedback aus Shanghai und seine Arbeit waren so überzeugend, dass Xu Lin nach der Berufung durch Xi stetig die Karriereleiter hochkletterte. Von 2016 verantwortete er die Cyberspace Administration CAC. Es war sein erster Posten auf Ministerialebene. Seitdem gehört Xu Lin zu Chinas absoluten Topfunktionären. Zwei Jahre später wurde er Direktor des State Council Information Office, also des Sprachrohrs des Staatsrates, dem Quasi-Kabinett des Landes.

Die intensiven Erfahrungen an der Propaganda-Front des Staates sollen ihm nun in neuer Funktion zugutekommen. Bis ins kleinste Detail werden die Medieninhalte nach innen und außen geplant und analysiert. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Die gesamte chinesische Medienpolitik ist danach ausgerichtet, die Führungsrolle der Partei zu bewahren, besser noch: stetig zu stärken. Dazu gehört es, die öffentliche Meinung zu kontrollieren und zu verhindern, dass die Digitalisierung Dynamiken erzeugt, die auch die Partei nicht mehr einfangen kann.

Eine zentrale Aufgabe dabei übernehmen die staatlichen Medien. Deren Kernaufgabe sei es laut Xu, “an der richtigen politischen Richtung, der Orientierung der öffentlichen Meinung und den Werten festzuhalten”. Mit dem Vertrauen von Xi Jinping im Rücken und dem Ruf eines Workaholics bringt Xu vermutlich beste Voraussetzungen mit, der Rolle gerecht zu werden. Ob er das Image der Volksrepublik im Ausland verbessern kann, hängt allerdings nicht nur von seinen Fähigkeiten als Spin Doctor ab, sondern auch unmittelbar von der Politik seines obersten Bosses. grz

die EU steht unter Druck, sich eindeutig gegenüber China positionieren zu müssen. Zumal die USA bereits eine ausdrücklich kritische Haltung eingenommen haben. Bernd Lange sagt uns im Interview, wie derzeit in Brüssel die Weichen gestellt werden. Der SPD-Abgeordnete im Europaparlament sitzt dort dem Handelsausschuss vor. Er muss sich also laufend mit China beschäftigen. Derzeit treiben ihn Maßnahmen gegen Zwangsarbeit, das Lieferkettengesetz und das Instrument gegen wirtschaftlichen Druck um.

Lange vertritt im Gespräch mit China.Table und Europe.Table auch kontroverse Positionen. So befürwortet er die Aufnahme von Handelsgesprächen mit Taiwan – einen Schritt, den die USA bereits vormachen. Auf China wirken solche offiziellen Kontakte zu Taipeh stets als Provokation. In Washington wittert Lange denn auch eine regelrechte “Anti-China-Politik”. Für die EU liege es dagegen nicht im eigenen Interesse, China zu isolieren. Dennoch sieht Lange die beste Position für die EU nahe an den USA, schließlich passen die Werte hier besser zusammen.

In China hat das klimapolitische Taktieren eine besondere Dimension: Die Regierung muss dringender als anderswo Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren, wie Nico Beckert berichtet. Wird das Wachstum zu sehr eingebremst, bedroht ein soziales Auseinanderdriften die Herrschaft der KP. Wird weiterhin zu viel CO2 in die Luft gejagt, erhitzt sich das Klima noch stärker. Durch Extremwetter wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren würde China um seine Lebensgrundlagen beraubt. Ohne ausreichende Ernten ginge die Bevölkerung auf die Barrikaden, weil die Regierung die Menschen nicht vor dem Unheil bewahrt hätte. Die jüngste Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass politische Stabilität in China vor Klimaschutz geht.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Lange, beschert die geopolitische Lage der Handelspolitik neuen Schub?

Absolut. Auch im Europaparlament beobachte ich bei Kolleginnen und Kollegen, die zuletzt im handelskritischen Mainstream mitgelaufen sind, dass die Frage stabiler, widerstandsfähiger, Beziehungen zu Ländern eine größere Bedeutung bekommen hat.

Im Lichte der Entwicklungen in den vergangenen Wochen wird ein bilaterales Investitions- und vielleicht Handelsabkommen mit Taiwan immer attraktiver. Das EU-Parlament fordert das bereits seit längerem, es bewegt sich aber nichts. Woran hakt es?

Die politische Einschätzung der EU-Kommission ist, dass das erstens ökonomisch nicht notwendig ist und zweitens zusätzliche Probleme hinsichtlich der “Ein-China-Politik” hervorrufen würde. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wir haben ja immer Dinge, die wir mit der Volksrepublik China diskutiert und gemacht haben, dann auch parallel mit Taiwan angegangen. Es ist mehr eine Frage der gesamtpolitischen Einschätzung der EU-Kommission als Ganze und nicht unbedingt nur des Willens der EU-Generaldirektion für Handel. Wenn wir diese Dinge mit der Handelsdirektion besprechen, stehen immer auch die Vorbehalte des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) im Raum.

Es gibt einen internen Konflikt zwischen der EU-Handelsdirektion und dem EEAS, wenn es um Taiwan geht. Liegt es daran?

Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Konflikt ist. Aber es gibt unterschiedliche Einschätzungen.

Sehen Sie denn eine Gefahr, dass Peking ein Abkommen mit Taiwan ähnlich konfrontativ beantworten würde, wie es jetzt bei der Pelosi-Reise der Fall war?

Das muss im Kontext des Investitionsabkommens CAI gesehen werden. Wenn wir ein ähnliches Abkommen, wie wir es mit der Volksrepublik ausgehandelt haben, mit Taiwan schließen würden, dann gibt es keinen rationalen Grund für eine solche Reaktion. Wenn ein Abkommen mit Taiwan über das CAI hinausgehen würde, dann würde das sicherlich zu einer Eskalation führen.

Der Handelsausschuss des Europaparlaments, dem ich vorsitze, plant für Dezember eine Delegationsreise nach Taiwan. Wer teilnehmen wird und wie die Agenda genau aussieht, steht noch nicht fest. Aber es wird dabei dann um die Frage eines Investitionsabkommen gehen und um die Frage der Stabilisierung von Lieferketten.

Seit Frau Pelosis Reise hat Peking aggressiver auf Besuch in Taiwan reagiert und beispielsweise auch die litauische Vize-Verkehrsministerin deswegen sanktioniert. Gibt es da keine Bedenken im Ausschuss?

Nein. Manchmal hört man ja auch, dass innerhalb der chinesischen Regierung unterschiedliche Bewertungen solcher Reisen getroffen werden. Das muss man abwarten. Es waren ja auch schon EU-Abgeordnete in Taiwan, ohne dass sie sanktioniert worden sind. Das wird sehr stark darauf ankommen, wie man den Besuch positioniert.

Macht es denn Sinn, ein Investitionsabkommen mit Taiwan im Hinterkopf zu haben, wenn die ausführende EU-Kommission bei dieser Idee noch nicht wirklich aufgesprungen ist?

Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, dass das Parlament auch ein bisschen Einfluss gegenüber der Kommission hat.

Da Sie das CAI erwähnt haben, gibt es da denn etwas Neues? Bewegt sich etwas?

Nein, wir haben ganz tief im Tiefkühlfach des Kühlschranks zwei Abkommen liegen. Das sind CAI und Mercosur. Solange die politischen Gegebenheiten so sind, wie sie sind, werden beide Abkommen dort auch bleiben. Bei Mercosur müssen wir die Wahl in Brasilien abwarten. Was das CAI betrifft, gab es beim Handelsdialog im Juli keine signifikanten Fortschritte hinsichtlich der politischen Fragen zu den Sanktionen gegen EU-Abgeordnete. Deswegen bewegt sich da nichts.

Sie waren vor einigen Wochen zu Besuch in Washington. Gab es dort auch Gespräche über mögliche Kooperationen zwischen der EU, den USA und Taiwan im Bereich der Halbleiter?

Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Die Anti-China-Politik stand aber stark im Vordergrund. Der große Konkurrent, die Gefahr für Washington, ist China. Das ist eine Linie, die sich durch die Gespräche gezogen hat. Und man sieht es auch in der nationalen Politik der USA. Bei dem Klima- und Sozialpaket, was nun verabschiedet worden ist, ist auch die Förderung von Elektroautos enthalten. Dort ist die klare Ansage, dass Produkte, die zurzeit hauptsächlich in China hergestellt werden, nicht in das Förderprogramm einfließen. Sondern nur Batterien und auch Rohstoffe, die in den USA produziert werden. Das ist Anti-China-Politik. Das heißt aber auch, dass europäische Autos ebenfalls nicht gefördert werden. Die Interessenslagen der Vereinigten Staaten sind sehr stark auf das eigene Land ausgerichtet.

Wie antworten Sie Ihren US-Gesprächspartnern denn bei sowas? Bisher hat die EU im Handelsstreit zwischen den USA und China immer ihren Mittelweg betont. Lässt sich diese Position noch weiter halten, auch angesichts des Kriegs in der Ukraine?

Wir stehen nicht dazwischen, wir sind Werte-mäßig klar mit den USA verbunden. Aber wir haben unterschiedliche Interessen. Das muss man auch immer wieder sagen. Die Position, China mit allen wirtschaftlichen Mitteln niederzuhalten und damit die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten ökonomisch zu sichern, ist sicherlich nicht in unserem Interesse. Es kann nicht gelingen, China politisch oder ökonomisch zu isolieren. Dort, wo man kooperieren und Einfluss haben kann, sollte man das auch nutzen. Die Zeit einer bipolaren Welt ist vorbei, und die Rückkehr zu so einer Weltordnung ist nicht realistisch. Von daher gibt es diese Diskussionen auch mit unseren amerikanischen Freunden.

Ließe sich diese Haltung gegenüber China auch noch durchhalten, wenn es tatsächlich zu Aggressionen gegen Taiwan kommt?

Nein, keinesfalls. Das wurde auch beim Wirtschaftsdialog im Juli deutlich gesagt. Wenn es aggressive Handlungen gegenüber Taiwan geben wird, dann wird mit Sanktionen und harter Politik reagiert werden. Eine Studie des ifo-Instituts hat jüngst angedeutet, dass so ein Szenario erhebliche Wohlstandsverluste in Europa bedeuten würde. Aber da gibt es überhaupt kein Vertun, dann gibt es keine Möglichkeiten der Kooperation mehr.

Müsste angesichts dessen noch stärker auf den Handel mit Gleichgesinnten gesetzt werden und damit auch die handelspolitische Zusammenarbeit mit den USA ambitionierter werden?

In den USA ist es zurzeit überhaupt nicht möglich, ein Mandat des Kongresses für ein Handelsabkommen mit der EU zu bekommen. Insofern gibt es im Moment diese eher niederschwellige Zusammenarbeit und den Austausch, was ich im Grunde sinnvoll finde. Was China betrifft und die damit verbundene Unsicherheit gibt das natürlich auch eine Chance für andere Länder im asiatischen Raum. Wir haben einen Handelsvertrag mit Vietnam, einem sehr dynamischen Land. Ich beobachte sehr erfreut, dass Unternehmen Investitionen in Vietnam tätigen. Oder auch in Indonesien.

Müsste man nicht versuchen, mit dem gesamten ASEAN-Raum ein Abkommen zu schließen?

Ja klar. Aber bei ASEAN sind auch Kambodscha und Myanmar an Bord. Und ob der Sohn des Diktators in den Philippinen besser ist als sein Vater, da wäre ich mir auch nicht sicher. Es gibt in der Region auch Probleme. Wir verhandeln im Moment sehr konstruktiv mit Indonesien und Malaysia. Theoretisch wäre ein Abkommen mit den ASEAN insgesamt die beste Situation. Aber das ist politisch nicht realistisch.

Der Vorschlag der EU-Kommission für ein Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit ist für September angesetzt. Was erwarten Sie?

Es wird ein Vermarktungsverbot von Produkten aus Zwangsarbeit geben. So ist es auch möglich, dass Zwangsarbeit innerhalb der Europäischen Union diskriminiert wird und diese Produkte nicht auf dem Markt gelassen werden. In Fragen der Evidenz solle eng mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zusammengearbeitet werden. Dann muss das natürlich noch in den ILO-Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden.

Am US-Zoll stauen sich wegen des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) derzeit die Solarpanels aus China. Kann sowas mit dem geplanten Vermarktungsverbot besser vermieden werden?

Bei UFLPA haben die Behörden die Nachweispflicht umgedreht. Es wird generell davon ausgegangen, dass alles mit Zwangsarbeit hergestellt wurde und die Unternehmen müssen das Gegenteil beweisen. Das ist bei uns nicht realistisch. Im Rahmen des UFLPA gibt es aber auch eine Dialogphase, was ich interessant finde. Es geht ja auch darum, die Situation vor Ort zur verbessern und das ist so eher möglich.

Wie genau wird das Vermarktungsverbot denn funktionieren?

Wo es einen Verdacht der Zwangsarbeit gibt, muss man sich das genau ansehen. Dabei spielt sicherlich auch die ILO eine entscheidende Rolle, die das entsprechend überprüft. Dann kann, natürlich mit einem gewissen Vorlauf, gesagt werden: “Die Tomaten aus Land X der EU dürfen nicht mehr vermarktet werden” oder “Die Christbaumkugeln aus Xinjiang dürfen nicht mehr vermarktet werden” und dann müssen die Importeure eben entsprechend reagieren. Dass mit einem Eingreifen so lange gewartet wird, bis die Ware an den Hafen kommt und sie dann nicht reinlässt, hilft wenig. Die Konsequenz ist dann, dass die Produkte woanders verschachert werden.

Mit einem Vermarktungsverbot könnte das aber auch passieren. Die Güter werden in anderen Märkten vermarktet und verkauft. Eben nur nicht bei uns.

Dabei ist die Frage, wie stark das Marktvolumen dann noch ist und wie wichtig es für Importeure ist, tätig zu werden. Das muss man sehen.

Was steht nach der Sommerpause sonst noch auf Ihrer Agenda?

Das Vorgehen gegen Zwangsarbeit ist sicherlich eine wichtige Gesetzgebung. Dann kommt noch das Lieferketten-Gesetz auf den Tisch. Dazu beginnen jetzt die aktiven Beratungen. Die Zuständigkeit innerhalb der EU-Kommission ist allerdings noch nicht hundertprozentig geklärt. Es gibt einen Vorschlag, dass der Justiz-Ausschuss den Lead hat, aber das ist noch nicht bestätigt. Dazu kommt noch die Gesetzgebung gegen wirtschaftlichen Zwang, das “Anti-Coercion Instrument”. Hier muss der Umfang und die Definition klarer werden. Das möchten wir im Oktober im EU-Parlament verabschieden und dann hoffentlich noch unter der tschechischen Ratspräsidentschaft den Trilog führen. Vor allem Litauen macht hier intern Druck.

Bernd Lange ist seit 1994 mit einer Unterbrechung (2005-2009) Abgeordneter im EU-Parlament. Der Oldenburger ist seit Juli 2014 Vorsitzender des Handelsausschusses. Lange ist zudem Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Südostasien und den ASEAN-Staaten im Europaparlament.

Unseren Kollegen von Europe.Table hat Lange weitere Fragen zur EU-Handelspolitik mit den USA, potenzielle Handelsabkommen mit Indien und Australien sowie den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck in Kanada beantwortet. Das Interview finden Sie hier.

Nach der Kohle-Krise des letzten Jahres schlägt rund zwölf Monate später der Klimawandel zu und beeinträchtigt die Stromversorgung in einigen Provinzen Chinas. Fabriken stehen still, Ernten sind gefährdet und dutzende Millionen Menschen leiden unter teils wochenlanger Hitze (China.Table berichtete). Die Verantwortlichen in Peking stehen vor einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: Wie können die massiven CO2-Emissionen der chinesischen Wirtschaft reduziert werden, ohne das Wirtschaftswachstum und Millionen von Arbeitsplätze zu gefährden?

Klar ist, die Regierung steckt in einer Zwickmühle: China muss Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren. Wird das Wachstum zu sehr eingebremst, bedroht das soziale Auseinanderdriften die Herrschaft der allein regierenden Komunistischen Partei. Wird weiterhin zu viel CO2 in die Luft gejagt, erhitzt sich das Klima noch stärker. Durch Extremwetter wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren würde China seiner Lebensgrundlagen beraubt. Ohne ausreichende Ernten ginge die Bevölkerung auf die Barrikaden, weil die Regierung die Menschen nicht vor dem Unheil bewahrt hätte.

Die Volksrepublik stehe deswegen vor der Herausforderung, das Wachstum schnell von den CO2-Emissionen zu entkoppeln, sagte Sebastian Eckardt, Ökonom der Weltbank, im Rahmen der IfW-Veranstaltung “Grünes Wachstum – Was können wir von China erwarten?”. Kein Staat in der Geschichte musste seine Wirtschaft so schnell umbauen, wie es China heute muss. Der weitere Verbrauch von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen würde die Welt in das Klimachaos stürzen.

Eckardt sieht dabei zwei große Probleme. Zum einen sei es derzeit noch schwierig, die Emissionen in einigen Industriesektoren – vor allem den Bereichen Zement, Eisen und Stahl – zu reduzieren. Laut Eckhardt mangelt es schlicht noch an den notwendigen CO2-sparenden Produktionstechnologien. Was umso drastischere Klimafolgen hat, da der Industriesektor in China weitaus mehr Emissionen ausmacht als in den USA und der EU. China könnte hier zugutekommen, dass die Nachfrage nach Baurohstoffen in den kommenden Jahren sinken werde, so der Weltbank-Experte. Andere Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren viel CO2 durch Schrott-Recycling eingespart werden kann (China.Table berichtete).

Ein zweites, drängendes Problem ist die soziale Frage der Dekarbonisierung. In der Kohleförderung arbeiten unterschiedlichen Schätzungen zufolge bis zu fünf Millionen Menschen. Der Bau-Sektor beschäftigt zwischen 54 und 60 Millionen Menschen (China.Table berichtete). Fallen diese Jobs weg, könnte Chinas soziale Stabilität ins Wanken geraten. Denn laut Eckardt sind es vor allem ungelernte, männliche Arbeiter, die durch einen Umstieg auf saubere Energien wirtschaftlich leiden würden. Diese Arbeiter in neue Jobs zu bringen, stellt die Regierung vor immense Herausforderungen. Die regionale Ungleichheit könnte stark steigen. Denn es fehlt noch an den notwendigen Sozialsystemen, um Arbeitslosigkeit abzufedern.

Doch wie will China seine Emissionen senken? Bis 2030 wird das Land vor allem auf die Verbesserung der Energieeffizienz setzen, sagt Xiliang Zhang, der Direktor des Instituts für Energie, Umwelt und Wirtschaft an der Tsinghua-Universität. Indem modernere Produktionsanlagen gebaut, aber auch ältere Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, sollen die Emissionen gesenkt werden. Im Zeitraum zwischen 2030 und 2050 wird der Austausch fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien einen großen Einfluss auf Chinas Dekarbonisierung haben. Laut Analysten ist das dringend notwendig. Um die Klimaziele zu erreichen und Kohlestrom aus dem Energiemix zu verdrängen, müssen erneuerbare Energiequellen wie Wind und Solar noch schneller ausgebaut werden.

Laut Zhang möchte China ab 2036 auch stärker auf Carbon Capture-Technologien setzen. Prozesse wie die Zementproduktion, in der sich CO2-Emissionen bislang nur schwer verhindern lassen, sollen dadurch langfristig CO2-neutral werden. In den letzten zehn Jahren vor der CO2-Neutralität (bis 2060) sollen Carbon Capture-Technologien sogar zu 70 Prozent zur Emissionsreduzierung beitragen. Das Verfahren des Direct Air Captures, der direkten Entnahme von CO2 aus der Luft, soll allerdings erst 2060 weitläufig eingesetzt werden. Derzeit ist vieles davon noch Zukunftsmusik, denn bisher sind die Investitionen in Carbon Capture-Technologien auch in China noch sehr gering (China.Table berichtete).

China ist mittlerweile für gut 30 Prozent der jährlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Pro-Kopf-Emissionen in der Volksrepublik liegen mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Will die Weltgemeinschaft ihre Klimaziele erreichen, muss China einen wichtigen Beitrag leisten. Das ist auch im Interesse Pekings. Denn der Klimawandel ist längst im Alltag der Menschen angekommen – in diesem Jahr leiden sie unter Extremtemperaturen von teils über 40 Grad. Im letzten Jahr kam es infolge von sintflutartigen Regenfällen zu großflächigen Überflutungen. In einem autokratischen System wie dem chinesischen wird der Staat für diese Extreme noch stärker verantwortlich gemacht als im Westen. Der Klimawandel dürfte in den kommenden Jahren also auch zu einer der Top-Prioritäten der KP werden.

Mercedes hat China spät entdeckt. Erst 2005 ging der Stuttgarter Hersteller nach Peking und gründete mit dem Staatskonzern BAIC das Joint Venture Beijing Benz Automotive Co. (BBAC). In der Anfangszeit spielte das China-Geschäft für die Zentrale in Untertürkheim eine überschaubare Rolle. “Wenn die Kollegen in Stuttgart die chinesische Länderkennung im Display ihrer Telefone gesehen haben, sind sie gar nicht erst dran gegangen”, erinnert sich ein Mitarbeiter aus dem Finanzbereich an seine Anfänge in China.

Inzwischen hat sich das geändert. China ist für die Stuttgarter sehr wichtig geworden. Im vergangenen Jahr hat Mercedes weltweit 2,093 Millionen Pkw verkauft, davon gingen 763.706 an Käufer in China. Das sind über 36 Prozent des Gesamtabsatzes. Auch bei den anderen deutschen Herstellern sichert China das Geschäftsmodell und spielt das Geld für Investitionen in die Transformation ein. VW verkaufte 2021 40 Prozent der Neufahrzeuge der Konzernmarken nach China, bei BMW lag der Wert bei 34 Prozent.

586.804 Mercedes-Fahrzeuge wurden 2021 vor Ort im Pekinger Werk montiert. In seinem 17. Jahr in China hat der Konzern mit dem Stern damit 28 Prozent seines Weltabsatzes in China gebaut. Seit 2012 leitet der Vorstand Hubertus Troska vor Ort in Peking die China-Geschäfte. Für die chinesischen Kunden werden auch Autos mit extra langem Radstand gefertigt. Ein eigenes Modell – nur für den chinesischen Markt – ist angekündigt.

China ist nicht nur die Werkbank: Forschung und Entwicklung (R&D) werden zunehmend in China angesiedelt. Gerade erst wurde in Shanghai das zweite R&D-Centre eröffnet. Insgesamt sind schon rund tausend Entwickler dort tätig. Vorstandschef Ola Källenius hat den McKinsey-Berater Paul Gao verpflichtet, der auch Mandarin spricht und in China und in den USA studiert hat. Gaos Titel lautet Chief Strategy Officer. Seine Mission: Er soll bei den strategischen Geschäftsentscheidungen die spezifischen Anforderungen der asiatischen Schlüsselmärkte im Blick haben.

Mercedes operiert nicht nur aus China und verdient gut mit dem China-Geschäft, der Konzern ist zu beträchtlichen Teilen in chinesischer Hand. Der Staatskonzern BAIC hat seinen Anteil auf zehn Prozent erhöht, was lange Zeit nicht an die Öffentlichkeit drang. Und der Geschäftsmann Li Shufu, dem seit 2018 Volvo gehört sowie der Hersteller Geely, ist über seine Investmentgesellschaft größter Einzelaktionär mit einem Anteil von weiteren 9,7 Prozent.

Wegen der Eigentumsverhältnisse bei Mercedes – anders als bei BMW und VW gibt es keine Quandts, Porsches und Piechs, die die Strippen ziehen, viele Aktien sind in Streubesitz – gilt der Stuttgarter Konzern als angreifbar für Übernahmen. Gerade war es ruhig, da nährte jüngst ausgerechnet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Spekulationen, als er im Fall eines Übernahmeversuchs aus China ein Veto der Bundesregierung ankündigte. Ob der Grüne einen konkreten Anlass für seine Intervention hatte, blieb unklar.

Man darf aber davon ausgehen, dass die Investoren in China sehr genau eine weitere Erhöhung der Aktienanteile prüfen. Kaum eine Marke ist den Deutschen wichtiger. Auch in Peking weiß man, dass die Übernahme von Mercedes in Deutschland ein Politikum wäre. Wie zu hören ist, hat der Konzern dennoch Vorsorge getroffen: Bei der Abspaltung der Lastwagensparte im vergangenen Jahr habe man sehr bewusst einen Geschäftsbereich, der eine militärische Variante des G-Modells produziert, nicht den Truckern, sondern der Pkw-Sparte zugeschlagen. “Damit hat die Bundesregierung die Möglichkeit, allein aus Sicherheitsinteressen eine Übernahme durch China zu untersagen”, hört man.

Insgesamt sind ein Fünftel der Mercedes-Aktien in chinesischer Hand. Beim Blick auf die Aktionärsstruktur wird häufig nicht gesehen, dass die beiden chinesischen Player eigene Interessen verfolgen. “BAIC und Geely sind sich überhaupt nicht grün”, sagt ein Beobachter. Der Staatskonzern BAIC ist der Partner, den sich der Konzern mit dem Stern ursprünglich ausgesucht hat.

Bei Li Shufu kann man dagegen über seine Motivation für den Einstieg bei den Schwaben rätseln. Wollte sich der chinesische Geschäftsmann mit der Trophäe schmücken, Anteilseigner einer deutschen Traditionsmarke zu sein? Hat er sich ursprünglich mehr ausgerechnet? Wollte er selbst auf den Fahrersitz bei Mercedes? Ein Analyst sagt zu Europe.Table: “Auffällig ist, dass Källenius-Vorgänger Zetsche auf Fragen zu BAIC eher wohlwollend geantwortet hat und auf Fragen zu Geely eher neutral.”

Inzwischen gibt es eine Kooperation zwischen Geely und Mercedes für den Kleinwagen Smart. Das neue Modell – mit der Marke Smart haben die Stuttgarter in Europa nie Geld verdient – wird jetzt von Geely in China gebaut. Die Stuttgarter sind für das Design und die Technik zuständig.

Ob die chinesischen Investoren Einfluss auf das operative Geschäft nehmen? Darüber ist wenig bekannt. Klar ist, dass sie jedenfalls personell weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat vertreten sind. Es könnte sein, dass Mercedes in Zukunft chinesischer wird und bisher in Europa angesiedelte Aktivitäten abwandern, zum Beispiel das Geschäft mit dem Verbrenner.

Källenius hat zwar die “Electric only”-Strategie ausgerufen. Ende des Jahrzehnts wolle man nur noch E-Autos verkaufen. Doch relativierend kommt dann immer der Zusatz: “wo es die Marktbedingungen zulassen”. Die EU wird das Verbrenner-Aus für das Jahr 2035 beschließen. Aber aus einer neuen E-Auto-Studie der Unternehmensberatung PWC geht hervor, dass im Jahr 2035 weltweit immer noch 41 Prozent der neu zugelassenen Autos einen Verbrennungsmotor haben.

In der Studie steht, dass auch in China dann noch 27 Prozent der Neuzulassungen Verbrenner sind. Es ist schwer vorstellbar, dass Mercedes komplett das Geschäft mit dem Verbrenner aufgibt. Wenn in Europa der Verbrenner beerdigt ist, spricht viel dafür, die Entwicklung von neuen Motoren nach China zu verlagern.

Spekulationen gibt es auch um die Produktion von Volumenmodellen. Källenius hatte kürzlich die verschärfte Luxusstrategie verkündet und angekündigt, vier von sieben Karosserievarianten im Einstiegsbereich zu streichen. Meldungen, wonach die Produktion von A- und B-Klasse in Rastatt eingestellt werden soll, hat der Konzern nie widersprochen. Im Umfeld des Konzerns hörte man von Überlegungen, die Produktion von A- und B-Klasse an den Anteilseigner Geely abzugeben. Ein Mercedes-Sprecher sagte dazu zu Europe.Table: “Ich bitte um Verständnis, dass wir uns, wie gewohnt, zu Spekulationen nicht äußern.”

Der drittlängste Fluss der Welt, der Jangtse (Yangzi), führt wegen der langen Trockenheit (China.Table berichtete) immer weniger Wasser. Auch in den Stauseen der Region fällt der Pegel auf historische Tiefstände. An den Dämmen werden für gewöhnlich große Mengen Wasserkraft produziert. In der Großstadt Chongqing wird daher der elektrische Strom knapp. Shopping-Malls in Chongqing müssen nun am Tag mehrere Stunden schließen, um Elektrizität zu sparen.

In der Nachbarprovinz Sichuan müssen aus dem gleichen Grund Fabriken herunterfahren. Betroffen sind auch wichtige Sektoren wie Hersteller von Halbleitern, Solarzellen oder Autoteilen. Tesla in Shanghai musste bereits die Produktion drosseln, weil Zulieferer in Sichuan ausfielen. Die Provinz deckt ihren Strombedarf zum Normalfall zu 80 Prozent aus Wasserkraft.

In Chongqing bietet sich derzeit ein ungewöhnliches Bild. Der mächtige Strom Jangtse ist – wie in Deutschland der Rhein – zum Teil auf die Breite eines Bachs geschrumpft. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um Brückenpfeiler bis ganz auf den Grund frisch anzustreichen. Kinder spielen zwischen den Steinen im trockenen Flussbett und fangen dort Krebse. Der Jangste führt an seiner Mündung im ostchinesischen Meer durchschnittlich mehr als 31.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, der Rhein an seiner Mündung durchschnittlich weniger als 3.000 Kubikmeter.

Auch weit flussabwärts in Shanghai sind die Unregelmäßigkeiten bei der Energieversorgung zu sehen. Das Beleuchtungsspektakel am Bund macht einige Tage Pause, um Strom zu sparen. Das ist Teil eines städtischen Plans zur Energieeinsparung. Der Plan sieht folgenden Mechanismus vor: Tritt eine Versorgungslücke von mehr als sechs Millionen Kilowattstunden auf, muss die Stadt für eine Lastverringerung von 800.000 Kilowatt sorgen. Sie muss alle betroffenen Stromkunden rechtzeitig informieren. fin

Chinas Zentralbank will mit einer weiteren Zinssenkung der von Immobilien- und Corona-Krise geschwächten Wirtschaft unter die Arme greifen. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) wurde laut einem Bericht von Reuters am Montag um fünf Basispunkte auf 3,65 Prozent gesenkt. Der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite fiel um 15 Basispunkte auf 4,30 Prozent.

Die Maßnahmen sollen die Banken dazu ermutigen, mehr Kredite zu günstigeren Zinssätzen zu vergeben und den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Wie Bloomberg am Montag berichtete, will China zudem 200 Milliarden Yuan (29,3 Milliarden Dollar) in Form von Sonderkrediten ausgeben, um sicherzustellen, dass gestoppte Wohnungsbauprojekte fertiggestellt und an die Käufer übergeben werden können. Im Juli hatten Zehntausende Chinesen damit gedroht, ihre Hypotheken nicht mehr bedienen zu wollen, falls der im Zuge der Immobilienkrise gestoppte Bau ihrer Wohnungen nicht fortgesetzt werden sollte. (China.Table berichtete).

Im laufenden Jahr könnten noch zwei Zinssenkungen hinzukommen, glauben Ökonomen. Dabei steht die Zentralbank jedoch vor einer Gratwanderung: Sie muss darauf achten, dass die Inflation nicht durch eine zu lockere Geldpolitik angefacht wird. Zugleich gilt es, das Risiko einer Kapitalflucht im Auge zu behalten, da beispielsweise in den USA im Zuge der aggressiven Zinserhöhungen Anlagen in den Dollar immer attraktiver werden. Vor einer Woche hatte die chinesische Zentralbank bereits den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit Banken gesenkt, um die Liquidität der Banken zu erhöhen (China.Table berichtete).

Den Schlüsselsatz für einjährige Kredite hatte die chinesische Zentralbank zuletzt im Januar gesenkt, den für fünfjährige Darlehen im Mai. Es wird damit gerechnet, dass das von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel von 5,5 Prozent für dieses Jahr nicht zu halten ist – auch, weil die Verbraucher sich mit Ausgaben zurückhalten. Die Volkswirte der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten nur noch ein Wachstum von 3,0 Prozent. rtr/fpe

Inmitten wachsender Spannungen mit China hat Taiwan eine weitere Delegation hochrangiger Politiker empfangen. Die Gruppe um Eric J. Holcomb, Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana, traf die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen am Montag in Taipeh. Ziel seiner “Wirtschaftsentwicklungsreise” sei es, eine “strategische Partnerschaft” mit Taiwan aufzubauen, erklärte der republikanische Politiker. Washington hatte vergangene Woche angekündigt, im Herbst Handelsgespräche mit Taiwan beginnen zu wollen, die jedoch in erster Linie politische Bedeutung haben werden.

Die USA und Taiwan teilten “viele gemeinsame Werte, Interessen und Ziele”, so der Gouverneur. Bevor er am Mittwoch wieder abreist, will Holcomb noch wichtige Vertreter der taiwanischen Halbleiterindustrie treffen. Seine unangekündigte Reise war der zweite Besuch von US-Politikern binnen einer Woche (China.Table berichtete). Das Vorgehen deutet darauf hin, dass die USA trotz Protesten aus Peking Treffen mit hochrangigen politischen Vertretern Taiwans zur Normalität machen wollen.

Vor drei Wochen hatte der Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi für massive Spannungen mit China gesorgt. Als Reaktion hatte Chinas Militär seine bisher größten Manöver in den Gewässern rund um die Insel abgehalten. fpe

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt offenbar die Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafen infrage. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. Auf der Tagesordnung einer Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch befindet sich demnach ein entsprechender Tagesordnungspunkt. Minister Robert Habeck plant dem Bericht zufolge, die Beteiligung vollständig zu untersagen.

Die Stadt Hamburg und die Hafengesellschaft HHLA befürworten den Einstieg des chinesischen Investors (China.Table berichtete). Größter Kunde am Terminal Tollerort ist ohnehin Cosco. Die Idee, dass sich die Hafensparte des Unternehmens mit einer Kapitalbeteiligung einklinken könnte, entstand einvernehmlich. Eine Absage von deutsche Seite käme daher überraschend.

Habeck wiederum treibt die ohnehin schon große Abhängigkeit (China.Table berichtete) von China derzeit besonders um. Die Energieknappheit infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine hat ihn für die Risiken der Verschränkung der deutschen Wirtschaft mit autoritären Regimen sensibilisiert. fin

Die jüngsten Entwicklungen in der Taiwan-Straße haben ein weiteres Mal demonstriert, dass die Welt nicht mehr so funktioniert, wie noch vor der Corona-Pandemie, vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder vor dieser Taiwan-Krise. Auf den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die Reise einer weiteren Delegation des US-Kongresses sowie die Ankündigung der Aufnahme formeller Verhandlungen über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen USA und Taiwan hat die Volksrepublik China nicht nur mit scharfer verbaler Kritik reagiert, sondern auch mit massiven Militärübungen und der Publikation eines Weißbuchs zu Taiwan.

Dabei sind drei Aspekte von Bedeutung. Zum einen hat sich auf Taiwan im Kontrast zu dem immer autoritäreren Regime auf dem Festland eine florierende Demokratie entwickelt, die gerade auch von der politischen Partizipation der jungen Bevölkerungsschicht lebt. Gleichzeitig ist – trotz aller Bemühungen der dortigen Regierung zur Diversifizierung – kein Ort auf der Welt wirtschaftlich so verbunden mit der Volksrepublik China wie das heutige Taiwan. Jedoch sorgt die wirtschaftliche Verflechtung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße nicht für mehr Stabilität, sondern sie erhöht im Gegenteil die Unsicherheit und befördert ein Szenario, in dem die VR China Taiwan gar nicht unbedingt erobern muss: Eine Blockade oder dauerhafte Störung der Seewege durch Militärmanöver reicht aus, um die de facto Souveränität Taiwans ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Zweitens hat die chinesische Führung mit ihrer Reaktion auf den Besuch Nancy Pelosis keinen Zweifel an ihrem Anspruch auf die Vormachtstellung in der Region und gegenüber den USA gelassen. Der chinesischen Führung unter Xi Jinping geht es in erster Linie darum, mit allen Mitteln eine größere Kompatibilität zwischen der regionalen und globalen Ordnung, deren Umbau Peking aktiv mitbetreibt, und den Zielen der Kommunistischen Partei Chinas herzustellen. Vorfälle wie jetzt in Taiwan werden folglich konsequent genutzt, um chinesische Standpunkte, beispielsweise das “Ein-China-Prinzip” (also das Prinzip, das es nur ein China auf der Welt gibt, repräsentiert durch die VR China, und wonach Taiwan untrennbarer Teil dieses einen Chinas ist) als internationale Norm zu setzen und zu zementieren.

Drittens findet diese Taiwan-Krise vor dem Hintergrund beinahe komplett zerrütteter sino-amerikanischer Beziehungen statt und trägt zu einer weiteren Verschärfung der Differenzen bei. Es gibt kaum noch offene bilaterale Kommunikationskanäle – die wenigen, die überhaupt noch existierten, hat die chinesische Führung in Reaktion auf den Pelosi-Besuch aufgekündigt oder auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Angesichts des Abbruchs etablierter Dialogformate ist immer schwerer vorstellbar, wie der wachsende Abgrund zwischen beiden Seiten überhaupt noch überwunden werden kann.

So ist diese Krise um Taiwan ein weiteres Beispiel dafür, dass die Welt von heute irgendwie aus den Fugen geraten erscheint. Was vormals galt, gilt nicht mehr. Rückwärtsgewandte Vergleiche wie die Diskussionen über einen neuen Kalten Krieg oder die Vorstellung, dass wir uns in einem Wettbewerb zwischen Autokratien vs. Demokratien befinden, erscheinen daher höchstens teilweise passend. Sie greifen zu kurz, weil wir einen historischen Wendepunkt durchleben; eine Zeitenwende, die nicht an nur einem politischen Ereignis festgemacht werden kann, sondern der ein Zusammenspiel von ineinander greifenden Krisen, Veränderungen und Erschütterungen zugrunde liegt.

Dies markiert den Beginn einer neuen, anderen Zeit, deren politische, wirtschaftliche und planetarische Konturen noch unsicher sind, und die gerade deshalb enorme Risiken birgt. Daraus folgt, dass Regierungen zusammenarbeiten müssen, auch wenn sie, beispielsweise in Wertefragen, fundamental unterschiedliche Sichtweisen haben. Dies ist anstrengend, voller Unwägbarkeiten, und mitunter ist ein hoher Preis zu bezahlen. Und dennoch geht es eben nur miteinander, damit sich die zunehmende diplomatische Funkstille zwischen den USA und China nicht als die Ruhe vor dem Sturm erweist. Ein bilaterales persönliches Treffen beider Staatsoberhäupter am Rande des G20- oder des APEC-Gipfels im November dieses Jahres wäre daher ein begrüßenswerter erster Schritt, wenn auch davon sicher kein Durchbruch zu erwarten ist.

Dr. Nadine Godehardt ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Sie beschäftigt sich mit dem politischen System Chinas, aber auch mit Kooperationen und Allianzen in der Region.

Dr. Gudrun Wacker ist Senior Fellow bei der Asien-Forschungsgruppe der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Ihre Forschungsschwerpunkte sind China und der Indopazifische Raum. Sie ist Expertin für die Beziehungen zwischen Taiwan und China.

Für den chinesischen Propaganda-Apparat gibt es zurzeit an zwei Fronten reichlich Arbeit. Der Parteitag steht im Herbst an. Da hilft es, wenn die große Mehrheit der Bürger überzeugt davon ist, dass der versprochene “Wohlstand für alle” ein realistisches Ziel bleibt. Anderseits blicken Teile des Auslands wegen Null-Covid, Taiwan, Xinjiang, Tibet und Hongkong zunehmend skeptisch auf die Volksrepublik – so wird das nichts mit Chinas Führungsrolle in der Welt.

Chefideologe Wang Huning, seines Zeichens Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros, forderte im Frühjahr von Vertretern chinesischer Staatsmedien, dass die internationale Kommunikation des Landes verbessert werden müsse. Im Prinzip ist das Schnee von gestern. Staatspräsident Xi Jinping trichtert Kadern seit 2013 seine Doktrin ein, “die China-Geschichte gut zu erzählen.” Aber offenbar läuft das noch nicht so wie gewünscht.

In dieser Gemengelage hat Xu Lin seinen neuen Posten angetreten. Der 59-Jährige ist seit Juni Direktor der nationalen Radio- und Fernsehbehörde NRTA. Als solcher verantwortet Xu die Inhalte von staatlichen Medien wie der TV-Anstalt CCTV oder Chinas nationalen und internationalen Radiosendern.

Der NRTA-Chef in China genießt Ministerstatus. Der Stelle wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch diverse Neustrukturierungen und Zusammenlegungen sukzessive größere Verantwortung übertragen. Staatliche Medienkontrolle ist zwar so alt wie die Volksrepublik selbst, doch in ihrer jetzigen zentral organisierten Form existiert die NRTA erst seit 2018.

Die Personalie im Jahr des Parteitags, währenddessen sich Xi Jinping entgegen jahrzehntelanger Gepflogenheiten eine dritte Amtszeit als Präsident sichern will, scheint wohldurchdacht. Xu Lin ist für Xi kein Unbekannter. Er gilt als Zögling des Parteichefs. 2007 hievte der bereits als künftiger Staatschef designierte Xi den damals 44-Jährigen in den 13-köpfigen Ständigen Ausschuss des Shanghaier Volkskongresses. Eine Titelgeschichte der Tageszeitung 21st Century Business Herald adelte Xu kurz darauf als größten Politstar nach Xi in der Runde.

Xu Lin hatte sich in seinen jungen Jahren bereits auf unteren Verwaltungsebenen in Shanghai einen Namen gemacht. Mit 29 wurde er stellvertretender Bezirkschef in Nanhui, das heute zu Pudong gehört. Drei Jahre später übernahm er als erster Shanghaier Funktionär einen Posten in Tibet, wo er in der Präfektur Xigazê als Partei-Vize diente. Nach seiner Rückkehr nach Shanghai sammelte er weitere Lorbeeren als Manager einer staatlichen Supermarktkette und schließlich als Chef des örtlichen Amtes für Zivile Angelegenheiten.

Die Organisationsabteilung der Kommunistischen Partei, jene mächtige Einrichtung, die hinter den Kulissen die Fäden für die Karrieren jedes vielversprechenden Kaders des Landes zieht, hatte damals schon ein Auge auf Xu geworfen. Seine umfangreichen Erfahrungen in vielen Bereichen der chinesischen Verwaltung schienen ihn für höhere Aufgaben zu prädestinieren.