die Tendenz zu besseren Arbeitsbedingungen in China klingt wie der Traum von Gewerkschaftern und Handelspolitikern im Westen. Dabei liegt er ganz im Interesse der chinesischen Führung, schließlich kann ein sozialistisches Land nicht ewig unsozial bleiben. Die Behörden zwingen daher die Essens-App Meituan, ihren Fahrern bessere Bedingungen zu bieten. Die Diskussion ist uns jedoch vertraut. Auch bei Uber, Lieferando oder Gorilla stellen sich die Fragen: Welches Anstellungsverhältnis besteht überhaupt mit den Fahrern? Und schaffen die trendigen Plattformen nicht ein neues Prekariat?

Zugleich ist das Vorgehen gegen Meituan Teil der breit angelegten Offensive gegen Technikunternehmen. Diese haben in den Augen der Führung zu viel Macht erlangt. Sie haben zu hohe Marktanteile in ihren Segmenten aufgebaut, zu viel Spezialwissen angehäuft, zu viele Daten gesammelt. Die Unternehmen werden damit zu einer Konkurrenz für die KP um die Kontrolle im Land. Und das ist das Einzige, was es nicht geben darf. Doch auch hier hat die Diskussion eine Parallele in den USA und Europa, wo Parlamente und Regulatoren den Internetriesen inzwischen ebenfalls auf die Finger klopfen. China geht bloß deutlicher schärfer gegen die Milliardenkonzerne vor.

Heute haben wir zudem zwei Geschichten aus der Welt der Diplomaten. Die eine spielt zur Mao-Zeit, die andere in der Gegenwart. Die Gemeinsamkeit sind die Tier-Metaphern. Chinas neuer Botschafter in Washington, Qin Gang, gilt als “Wolfskrieger im Schafspelz“, schreibt Michael Radunski. Seine Vorgänger in den 60er-Jahren machte Machthaber Mao dagegen zu “Opferlämmern“, wie es unser Kolumnist Johnny Erling ausdrückt. Die Lage war also schon immer ernst, während die kleinen Skandale rund um die Botschafter damals wie heute für außenpolitische Unterhaltung sorgen.

Mit einer Reihe von Richtlinien, die am Montagnachmittag von Chinas Staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) und sechs weiteren Regierungsbehörden veröffentlicht wurden, sollen die grundlegenden Arbeitsrechte von Mitarbeitern in “neuen Beschäftigungsformen” besser geschützt werden. Damit sind vor allem die großen Tech- und Online-Unternehmen des Landes gemeint. Diese sollen durch die Reformen stärker in die Pflicht genommen werden, um ihren Mitarbeitern ein gesichertes Grundeinkommen, Arbeitssicherheit, Lebensmittelsicherheit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu Versicherungsschutz zu garantieren, etwa um Unfälle und Krankheiten abzudecken. Auch fordern die Behörden, dass mobile Arbeiter wie Essenslieferanten nicht mehr durch Algorithmen gehetzt und evaluiert werden sollen.

Der große chinesische Onlinehändler und Essenslieferant Meituan-Dianping ist gleich an mehreren Fronten in den Fokus der Behörden geraten. Das Unternehmen wird vor allem wegen des Umgangs mit seinen Mitarbeitern gerügt. Der Konzern beschäftigte im Jahr 2020 etwa drei Millionen Fahrer, die im Durchschnitt mehr als 27 Millionen Essensbestellungen pro Tag auslieferten. Das Problem: Viele wurden als Teilzeitkräfte angeheuert und erhalten keine angemessenen Sozial- und Versicherungsleistungen.

Fachleute sehen nun große Veränderungen auf das Geschäftsmodell von Technikfirmen zukommen. “Die Richtlinien definieren das Rechtsverhältnis zwischen Online-Plattformen und Teilzeitkräften deutlicher, ein Thema, das früher sehr umstritten war, da Plattformen wie Meituan und Ele.me ihre Lieferdienste an Drittunternehmen auslagerten”, erklärt Liu Jia, Anwalt der Kanzlei Yingke in Hangzhou. “Dies wird die Kosten für die Online-Plattformen definitiv erhöhen.”

Die Kritik ist berechtigt, und es gibt gute Gründe dafür, dass der Aktienkurs von Meituan nun abstürzt (China.Table berichtete). Die sozialen Bedingungen der Fahrer sind zum Teil erschreckend. Bereits im April hatte das Büro für Arbeitnehmer und sozialen Sicherheit die bereits seit Jahren bekannten Missstände endlich öffentlich angeprangert und in den Medien veröffentlicht. Dort wurden Fahrer porträtiert, die nach einer Zwölfstundenschicht umgerechnet 5,30 Euro verdient hatten.

Die Fahrer bekommen zudem von den Algorithmen strenge Vorgaben, in welcher Zeit sie das Essen auszuliefern haben. In einem Fall gab das Unternehmen 14 Minuten vor, das Telefonnavi des Fahrers zeigte aber 24 Minuten Fahrtzeit an. Der Fahrer bekam einen Lohnabzug, nachdem sich ein Kunde beschwert hatte, dass das Essen kalt war. Was Meituan nicht wissen konnte: Der “Fahrer” war in Wirklichkeit ein hochrangiger Beamter des Pekinger Amtes für Soziale Sicherheit, der sich ein Bild von den Arbeitsbedingungen machen wollte.

Ein anderer Fahrer nannte folgende Zahlen: Eine Lieferstrecke von einer Stunde brachte ihm umgerechnet 86 Euro Cent ein, nachdem Meituan ihm seinen Anteil um 60 Prozent gekürzt hat. Die Fahrer fahren in der Regel mit eigenen Elektromotorrädern. Sie sind bekannt dafür, dass sie Kopf und Kragen sowie die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer riskieren – schließlich müssen sie einen unmöglichen Zeitplan einhalten. Meituan hat 9,5 Millionen Teil- und Vollzeit-Fahrer.

Wang Xing, Gründer und CEO von Meituan, ist für seine schroffe Unternehmenskultur berüchtigt. Die Mitarbeiter werden streng nach Umsatzzielen bewertet und kurzerhand entlassen, wenn sie diese nicht erreichen. Allerdings hat Wang nun unter dem Druck der Behörden in Aussicht gestellt, dafür zu sorgen, dass auch die Teilzeitmitarbeiter sozialversichert werden und eine Unfallversicherung bekommen.

Wang und seine Mitarbeiter streiten die Vorwürfe durchaus nicht ab, zeigen sich aber über die Auswirkungen auf das Businessmodell besorgt. Im ersten Quartal sei nur eine Marge von 0,38 Prozent möglich gewesen, wenn man die Fahrerkosten herausrechnet. Der Spielraum sei nicht groß. Die Investoren sehen das offensichtlich nicht so, sonst hätte sich der Kurs nicht wieder erholt und wäre weiterhin im freien Fall.

Meituan arbeitet bereits an autonom fahrenden Lieferfahrzeugen, zum Beispiel mit dem Pekinger Hersteller Li Auto, an dem Meituan mit 13 Prozent beteiligt ist (China.Table berichtete). Die gelb-schwarzen Autos haben keinen Fahrer- oder Beifahrerraum mehr, sondern bestehen aus Fächern für das Essen. Was das für die Fahrer bedeutet, die dann ihr Einkommen verlieren, ist noch nicht abzusehen.

Gegründet hat Wang Meituan im Jahr 2010. Seine Grundidee war, die Plattform als Online-Rabatt-Platz im Stil der US-amerikanischen Firma “Groupon” aufzubauen. In seiner heutigen Form existiert Meituan seit 2015. Damals fusionierte das Unternehmen mit der Plattform für Restaurantbewertungen dianping.com, einer Art chinesischem “Yelp”. Später entwickelte sich das Geschäftsmodell in Richtung von Lieferando.

Neben seinem Kerngeschäft, der Essenslieferung, stieß das Unternehmen in den vergangenen Jahren verstärkt in weitere Bereiche der Serviceindustrie vor, von der Hotelzimmerbuchung über Friseurtermine bis hin zum Carsharing und dem Verleih von Handyaufladegeräten. Wie die beiden anderen Online-Giganten Alibaba und Tencent hat Meituan sich also längst zur “Super-App” entwickelt. Im Bereich der Essenslieferungen ist Meituan der größte Konkurrent von Alibabas Lieferservice-Plattform Ele.me. Auch diese Plattform steht im Fokus der Behörden. Im Januar hat sich ein verzweifelter Ele.me-Lieferant in der ostchinesischen Stadt Taizhou öffentlich angezündet.

Gegen den Onlinehändler Alibaba verhängten Chinas Kartellbehörden im April bereits eine Rekordstrafe von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro wegen Wettbewerbsverstößen. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Beobachter vermuten, dass die Reformen und Strafmaßnahmen auch dazu beitragen sollen, den gesellschaftlichen Einfluss privatwirtschaftlicher Unternehmen in China zu drosseln.

Chinas unter Druck geratene Technik-Aktien legten am Donnerstag ausnahmsweise eine Rally hin. An der Hongkonger Börse sprang der Kurs des chinesischen Internet-Giganten Tencent um über zehn Prozent in die Höhe. Alibaba legte 7,7 Prozent zu und für den Lieferdienst Meituan ging es um 9,5 Prozent nach oben. Anleger wird dieser Kursprung zwar etwas erleichtert haben, grundsätzlich haben Besitzer chinesischer Internet-Werte derzeit jedoch nicht viel zu lachen. Der Tech-Crackdown geht weiter.

Dabei gehören in New York oder Hongkong gehandelte Tech-Konzerne aus China eigentlich seit Jahren zu den Lieblingen internationaler Investoren, die vom rasanten Wachstum der Unternehmen profitiert haben. Wer vor fünf Jahren bei Alibaba einstieg, ist so heute noch immer über 130 Prozent im Plus. Die Papiere von Tencent legten im gleichen Zeitraum sogar um 160 Prozent zu. Und wer Mitte 2019, direkt nach dem Börsengang Meituan-Aktien gekauft hatte, kann sich über einen Gewinn von 250 Prozent freuen.

Das Problem: Während US-Unternehmen wie Facebook, Amazon oder Google weiterhin neue Höchststände erklimmen, hat sich die Lage für die chinesischen Konkurrenten seit Ende des vergangenen Jahres grundlegend geändert. Die Kurse vieler chinesischer Tech-Konzerne sind wegen des Tech-Crackdowns seitdem auf Talfahrt. Allein im Juli verlor Tencent 170 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Auch die Aktien von Alibaba (minus 104 Milliarden), Meituan (minus 88 Milliarden) und Pinduoduo (minus 60 Milliarden) brachen ein, wie die Finanzagentur Bloomberg berechnete.

Inzwischen machen sogar Spekulationen die Runde, der Fahrdienst Didi wolle seine Aktien schon wieder aus dem Handel nehmen. Das Unternehmen hatte seinen Börsengang in New York trotz Warnschüssen der Regulatoren im Juni durchgezogen (China.Table berichtete). Jetzt schreibt die US-Zeitung “Wall Street Journal”, die Firmenleitung wolle mit dem Delisting die chinesische Führung “besänftigen”. Angedacht sei eine Entschädigung für die Investoren. Der Plan klingt jedoch etwas abenteuerlich, schließlich hat das Unternehmen bei der Erstnotiz 4,4 Milliarden Dollar eingenommen – und die Kurse sind zuletzt deutlich gesunken.

Investoren trennten sich von Papieren des Sektors, weil sie weitere Aktionen der Pekinger Aufsichtsbehörden fürchten. Diese haben mit dem Tech-Crackdown so gut wie alle Tech-Größen ins Visier genommen. Getrieben werden die Aktien-Verkäufe nicht nur durch die oft gar nicht so unvernünftigen neuen Regeln, die Verbraucher schützen sollen. Der Tech-Crackdown hat vielmehr Ängste ausgelöst, dass die Regierung grundsätzlich die Kontrolle über die Tech-Giganten erhöhen will und ihnen künftig weniger Spielraum lassen wird.

Die Sorgen begannen im vergangenen Herbst mit dem Online-Giganten Alibaba, der kurz nach einer kritischen Rede von Firmengründer Jack Ma, in der er Chinas Bankenaufsicht angriff, plötzlich den Börsengang seiner Finanztochter Ant Group absagen musste. Neue Regeln wurden verhängt, die es Ant erschwerten, über seine Plattformen im gleichen Umfang wie bisher Kredite an Privatpersonen zu vergeben. Später verhängte die Kartellbehörde eine Rekordstrafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro) gegen Alibaba.

Im April beorderte die Wettbewerbsaufsichtsbehörde SAMR dann gleich 34 Internet-Schwergewichte zu einem Treffen und drohte “schwere Strafen” an, sollten die Firmen in Zukunft gegen Regeln verstoßen. Zu ihnen gehörten auch der Essenslieferdienst Meituan, dessen Kurs sich seitdem an der Hongkonger Börse mehr als halbiert hat. Zu Beginn der Woche kündigte die Regierung nun an, die Regulierung des Marktes für Essenslieferungen drastisch zu verschärfen. Unter anderem müssen Zusteller künftig wenigstens das örtliche Mindesteinkommen verdienen und versichert werden (China.Table berichtete).

Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi geriet nur Tage nach seinem Börsengang Ende Juli kräftig unter Druck. Die Regierung verbot dem Konzern, seine Apps weiterhin in chinesischen App-Stores anzubieten, weil “schwerwiegende Verstöße” im Umgang mit personenbezogenen Daten festgestellt worden seien. Neue Regeln sehen vor, dass chinesische Tech-Firmen vor einem Börsengang im Ausland erst eine Genehmigung einholen müssen, wenn sie über sensible Daten verfügen. Praktisch könnte dieser Schritt bedeuten, dass so gut wie keine chinesische Internet-Firma mehr in den USA an die Börse gehen kann.

Für Tencent war in den vergangenen Monaten praktisch jede Ankündigung neuer Regeln in der Branche eine schlechte Nachricht, da die Firma an vielen direkt betroffenen Unternehmen, darunter auch Meituan und Didi, beteiligt ist. Für einen weiteren Kursrutsch bei Tencent sorgte die Ankündigung, dass der Konzern bis Anfang August für seinen Messenger- und Bezahlservice WeChat vorübergehend die Neuanmeldungen ausgesetzt hat. Grund dafür sei ein technisches Update, um neuen Vorschriften und Gesetzen in China für die Bereiche Datensicherheit und Privatsphäre zu genügen.

Was das Fass an den Börsen endgültig zum Überlaufen brachte, war die Ankündigung Pekings am vergangenen Wochenende, wonach private Nachhilfe-Institute keine Profite mehr erzielen dürfen (China.Table berichtete). Dies kommt einem Todesstoß für die Branche gleich. Die Papiere betroffener Unternehmen brachen zum Teil um 90 Prozent ein – und chinesische Tech-Werte sackten wegen der großen Unsicherheit an den Märkten ebenfalls weiter ab.

Die Erholung am Donnerstag hing laut Beobachtern vor allem mit einer eilig einberufenen Telefonkonferenz der chinesischen Börsenaufsicht zusammen, die sich bemühte, Ängste ausländischer Investoren zu zerstreuen. Wie unter anderem die Financial Times berichtete, haben die Aufsichtsbehörden am Mittwochabend unter anderem mit Führungskräften von Wall-Street-Banken und chinesischen Finanzkonzernen gesprochen. Die Sitzung habe gezeigt, dass die Behörden “nicht völlig taub gegenüber der Stimmung internationaler Anleger sind”, wurde ein Teilnehmer zitiert. Jedoch reiche das nicht aus, um Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Regulierungspolitik zu zerstreuen. Die strengen Regeln kämen schließlich nicht von der chinesischen Börsenaufsichtsbehörde, sondern “von viel weiter oben”.

Es sieht tatsächlich nicht so aus, als ob die Führung ihre Aufräumarbeiten in der Branche schon abgeschlossen hat. Erst Anfang der Woche hat Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie so eine neue “sechsmonatige Kampagne” angekündigt, mit der “Probleme in der Internet-Industrie” beseitigt werden sollen.

Professionelle Investoren sind sich uneinig, wie es weitergeht. “Ich sehe kein Ende des regulatorischen Crackdowns”, zitierte Bloomberg etwa Paul Pong von der Investment-Gesellschaft Pegasus, der glaubt, dass eine grundlegende Neubewertung chinesischer Tech-Aktien stattfinden wird. Alica Yap, Analystin bei der Citigroup, zeichnete ein optimistischeres Bild für Anleger. Da bei vielen der Konzerne die Gewinne weiterhin sprudeln würden, könnten die Firmen das derzeitige Umfeld für große Aktien-Rückkaufprogramme nutzen, was die Kurse stabilisieren könnte. Gregor Koppenburg/Joern Petring

30.07.2021, 3:30 PM China

Webinar, BritCham Guangdong and Dezan Shira & Associates How to Survive in South China as an SME Mehr

02.08.2021, 19:30 Uhr

Online-Veranstaltung, KAS, Institut für Auslandsbeziehungen, DGAP Regionalforum Baden-Württemberg Die Großmacht China – und die Europäische Union – Kultur als Soft Power oder Brückenbauer Zur Anmeldung

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat gestern eine Natrium-Ionen-Batterie und ein System vorgestellt, das diesen neuartigen Batterietypus mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien kombinierbar macht. Damit könnte die geringere Energiedichte von Natrium-Ionen-Batterien kompensiert werden, ohne auf ihre Vorteile verzichten zu müssen. Die Herstellungskosten für Natrium-Ionen-Batterien und -Zellen sind günstiger, auch da die Rohstoffpreise für herkömmliche Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel in den letzten Monaten stark gestiegen sind.

“Natrium-Ionen-Batterien haben Vorteile in Bezug auf die Leistung bei niedrigen Temperaturen, bei der Schnellladung und in Umweltfragen”, sagte Zeng Yuqun, Vorsitzender von CATL laut Bloomberg. Die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Zellen befände sich Zeng zufolge jedoch noch in einem frühen Stadium und die geringe Energiedichte macht sie für die Elektromobilität unattraktiv. Die Kostenvorteile gegenüber Lithium-Ionen-Batterien könnten jedoch für Energiespeicher-Systeme interessant werden. Das könne China helfen, “das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen”, zitiert Bloomberg einen Brancheninsider. Die Volksrepublik plant bis 2025 achtmal mehr Batteriespeicher zu bauen und das Speicherproblem der erneuerbaren Energien damit zu bewältigen (China.Table berichtete). nib

Chinas Fortschritte in der Chip-Industrie werden durch einen massiven Mangel an gut ausgebildeten Ingenieuren und anderen Fachkräften behindert. “Wenn man alle betroffenen Bereiche zusammenzählt, fehlen circa 600.000 Spezialisten“, sagt Li Jingbo, Dekan der School of Semiconductor Science and Technology an der South China Normal University, der chinesischen Global Times. Vor allem “der Fertigungs- und Materialsektor” von einem Mangel an gut ausgebildeten Mitarbeitern betroffen. Demzufolge gäbe es große Lücken in der universitären Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik. Nur eine chinesische Universität (die Tsinghua-Universität) gehöre zu den führenden 20 Universitäten in diesem Themenfeld.

Die Volksrepublik produziert derzeit weniger als 20 Prozent der benötigten Halbleiter im eigenen Land. Das Land importierte im letzten Jahr Chips im Wert von 350 Milliarden US-Dollar, die größtenteils auf westlichen Technologien beruhen. China bezahlte mehr Geld für die wichtigen Halbleiter als für Erdöl-Importe. Gleichzeitig hat der Staat seit 2014 über 50 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung eigener Halbleiter bereitgestellt. Doch die Bemühungen sind von “Verschwendung, unerfüllten Versprechungen und totgeborenen Projekten begleitet”, lautet die Einschätzung von Bloomberg. nib

Weltweit wächst die Skepsis gegen China. Nicht zuletzt die Versorgungsengpässe zu Beginn der Pandemie haben auch in Deutschland die Diskussion über eine stärkere wirtschaftliche Eigenständigkeit und ein Decoupling von der Volksrepublik befeuert. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat nun mithilfe von Simulationen berechnet, was eine Entflechtung von der Volksrepublik die EU-Wirtschaft kosten würde. Das Ergebnis: Verdoppelte die EU einseitig Handelsbarrieren gegenüber China, könnte das rund 130 Milliarden Euro (0,8 Prozent des BIP) kosten – bei vergleichbaren Gegenmaßnahmen Chinas wüchsen die Kosten auf 170 Milliarden Euro (1 % des BIP). Die Studie will damit einen Beitrag zur Diskussion um das “Decoupling”, also die Abkopplung von China, leisten.

Die Schlussfolgerung ist ernüchternd. “Würde sich die EU auch nur teilweise von internationalen Liefernetzen abkoppeln, würde das den Lebensstandard der Menschen sowohl in der EU als auch bei ihren Handelspartnern deutlich verschlechtern”, heißt es in der Studie, die am heutigen Freitag erscheint und dem China.Table vorab vorlag. “Neue Handelsbarrieren sollten deshalb unbedingt vermieden werden”, rät Alexander Sandkamp, einer der Autoren. “Die angeblichen Vorteile einer größeren Autonomie oder Souveränität sind schwer zu beziffern und könnten sogar illusorisch sein.”

Trotz der Kritik an neuen Handelshürden sehen die Autoren der Studie Handlungsbedarf. Um die Wirtschaft der EU gegen Krisen im internationalen Warenverkehr widerstandsfähiger zu machen, wäre besser als ein Decoupling von internationalen Warenströmen, das Lieferantennetz breiter aufzustellen, Recycling zu fördern und die Lagerhaltung zu verbessern. “Im Gegensatz zu einer Politik der Isolation können solche Schritte helfen, die Krisenresilienz der europäischen Volkswirtschaft zu erhöhen, ohne die Vorteile internationaler Arbeitsteilung aufs Spiel zu setzen, welche einen so wichtigen Beitrag zum Wohlstand des Kontinents und seiner Handelspartner leistet”, sagt Sandkamp.

China ist seit Jahren Deutschlands größter Handelspartner außerhalb der EU. Vor allem die großen deutschen Unternehmen setzen auf das China-Geschäft. Die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland erzielten in den vergangenen Jahren im Schnitt 15 Prozent ihrer Umsätze in der Volksrepublik. Die deutschen Autohersteller erwirtschaften sogar mehr als 20 Prozent ihrer Erlöse in China. flee

Die Stadtregierung von Panzhihua in der Provinz Sichuan hat am Mittwoch als erste Stadt Chinas angekündigt, lokalen Familien eine Art Kindergeld für das zweite und dritte Kinder zu zahlen. Die monatliche Beihilfe beträgt 500 Yuan, umgerechnet 65 Euro, und soll jeweils für das zweite und dritte Kind bis zum Alter von drei Jahren gezahlt werden, berichtet die South China Morning Post. Im Jahr 2019 lag das durchschnittliche Monatseinkommen in der Stadt Panzhihua unter 3500 Yuan pro Person, umgerechnet circa 455 Euro. Außerdem sollen Eltern, die eine städtische Haushaltsregistrierung haben, in der 1,2-Millionen-Einwohner-Stadt eine kostenlose Mutterschaftsbetreuung in Krankenhäusern erhalten. Die Arbeitgeber und staatlichen Betriebe der Stadt werden dazu angehalten, mehr Kinderbetreuungsplätze einzurichten.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Staatsrat Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate beschlossen, darunter steuerliche Vorteile und Unterstützung bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum (China.Table berichtete). Final wird nächsten Monat über diese Vorschläge entschieden. Im Mai wurde die bisherige Bevölkerungspolitik mit der Einführung der sogenannten Drei-Kind-Politik maßgeblich verändert. Das Ziel: Den Rückgang der Geburtenrate zu stoppen. nib

Die Ukraine soll Medienberichten zufolge auf Druck Chinas hin ihre Unterstützung für eine multinationale UN-Erklärung zu Xinjiang zurückgezogen haben. China habe gedroht, den Handel einzuschränken und den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu verweigern, berichtete der US-finanzierte Radiosender Radio Free Europe am Donnerstag unter Berufung auf ukrainische Abgeordnete und einen Regierungsbeamten. Das Mitglied des Ausschusses für Außenpolitik des ukrainischen Parlaments, Andriy Sharaskin, erklärte demnach, der Druck aus Peking habe angedauert bis die Ukraine ihre Unterschrift unter dem Papier zurückzog. In der Erklärung, die im Juni unter Federführung Kanadas entstanden und letztlich von rund 40 Staaten unterzeichnet worden war, werden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verurteilt und eine UN-Untersuchung vor Ort gefordert (China.Table berichtete). Ein hochrangiger Beamter bestätigte dem Radiosender den Vorfall.

Dem US-Sender NBC News sagte Sharaskin, China habe die Ukraine aufgefordert, die Unterschrift zurückzuziehen und gleichzeitig Lieferungen von Impfstoffen blockiert, die bereits gezahlt gewesen seien. Die Ukraine hat Impfstoffe von Sinovac gekauft.

Der Rückzug der Ukraine hatte im Juni für Verwunderung während der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates gesorgt. Bereits damals wurde jedoch vor allem von westlichen Diplomatinnen und Diplomaten eine Beteiligung Chinas an dem Schritt vermutet, wie mehrere Medien berichteten. Dass die Volksrepublik zunehmend Druck auf kleinere und abhängigere Staaten in multinationalen Organisationen ausübt, werde auch in der UN gesehen, hieß es aus Kreisen der Organisation. Abmachungen und Verhandlungen einzelner Mitgliedsstaaten unter sich gebe es immer wieder und könnten nicht verhindert werden. ari

Als Qin Gang am Mittwoch in Washington ankommt, gibt sich Chinas Botschafter in den USA konziliant und kompromissbereit. In schwarzem Maßanzug und mit roter Krawatte verkündet der 55-Jährige: “Die Beziehungen zwischen China und den USA sind erneut an einem kritischen Punkt angelangt, der nicht nur viele Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch große Chancen und Potenziale.” Die Beziehungen seien nicht nur für die chinesische und US-amerikanische Gesellschaft wichtig, sondern für die Zukunft der gesamten Welt. Er werde sich jedenfalls bemühen, die Beziehungen zwischen den USA und China “wieder auf den richtigen Weg” zu bringen.

Es sind Worte, wie man sie von einem ranghohen Diplomaten erwarten mag – zumal auf dem mit Abstand wichtigsten Auslandsposten, den Peking zu vergeben hat. Doch: Qins Zurückhaltung von Mittwoch passt überhaupt nicht zu seinem bisherigen Verhalten.

In seinen beiden Amtszeiten als Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking erwarb sich Qin Gang vielmehr den Ruf, ein “Wolfskrieger” zu sein – Angehöriger einer Generation chinesischer Diplomatinnen und Diplomaten, die mit ihrem ruppigen, zuweilen gar aggressiven Stil die Volksrepublik in der Presse und in Online-Netzwerken verteidigen wollen. Qin selbst rechtfertigte ein solches Gebaren als notwendige Reaktion auf grundlose Verleumdungen und verrückte Angriffe gegen China. “Es ist unverschämt, China zu beleidigen und gleichzeitig verhindern zu wollen, dass das Land zurückschlägt”, sagte Qin Gang vergangenen Februar. Vielmehr sei es die Pflicht chinesischer Diplomaten, angesichts solch unhaltbarer Verleumdungen aufzustehen und “Nein” zu sagen.

Eine der bekanntesten Kostproben seiner Schlagfertigkeit gab Qin Gang 2014 zum Besten, wenige Tage nachdem der damalige US-Präsident Barack Obama sagte, die USA werden auch im nächsten Jahrhundert die führende Weltmacht bleiben. Damals entgegnete Qin auf einer Pressekonferenz in Peking: “Es muss schön sein, der große Boss in der Welt zu sein.” Nur um dann hinzuzufügen: “Ich weiß nicht, ob es einen Paul den Oktopus gibt, der die Zukunft der internationalen Beziehungen voraussagen kann. Aber ich kann ihnen versichern, China war schon einmal und zudem viel länger als nur ein Jahrhundert der große Boss.”

Der 1966 in Tianjin geborene Qin Gang ist ein Karriere-Diplomat. Nach seinem Studium der Internationalen Beziehungen trat er 1988 direkt in den Dienst des chinesischen Außenministeriums. In der Zentrale war er vor allem für das westliche Europa zuständig, dreimal wurde er in dieser Zeit in untergeordneten Positionen an die chinesische Botschaft in London entsandt, während er in der Zentrale kontinuierlich aufstieg bis hin zum Ministeriumssprecher. Im Jahr 2014 wurde Qin Gang dann zum Protokollchef ernannt und begleitete fortan Staatspräsident Xi Jinping auf vielen seiner Auslandsreisen, ehe er 2018 schließlich zum Vize-Außenminister ernannt wurde. Vor allem die Jahre 2014 bis 2017, als er Protokollchef war, sind für Qins Ernennung zum Botschafter in den USA entscheidend. Nur wenige Mitarbeiter kommen so lange und so eng mit Staatspräsident Xi in Kontakt. In dieser Zeit gelang es ihm, das Vertrauen des wichtigsten Mannes in China zu erwerben.

Nun tritt er in Washington seinen ersten Posten als Botschafter an. Dort folgt er auf Cui Tiankai, der zuvor acht Jahre lang als Chinas oberster Vertreter in der Hauptstadt der USA agierte. Qin Gang spricht fließend Englisch, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Im Inland erhält er Vorschusslorbeeren. “Qin Gang ist die richtige Person, um die kompliziertesten und zugleich wichtigsten Beziehungen der Welt zu bearbeiten”, urteilt Lü Xiang von der Chinese Academy of Social Science gegenüber der staatlichen Zeitung Global Times. Er sei mit 55 Jahren zwar deutlich jünger als sein 69 Jahre alter Vorgänger Cui, aber dennoch schon erfahren genug, um auch unter großem Druck die chinesischen Interessen zu verteidigen. Lü bestätigt gegenüber der Global Times die gefestigte Stellung Qins im chinesischen Staatsapparat und ergänzt: Dadurch sei er sehr nah dran an den wichtigen Entscheiderinnen und Entscheidern und könne so die Beziehungen zwischen China und den USA von einer höheren und besseren Perspektive aus bewerten.

Einen guten Blick und vor allem ein Maß an diplomatischen Geschick wird Qin Gang brauchen auf seinem neuen Posten, denn in den USA trifft er auf eine zunehmend negativ eingestellte Presse und Regierung. Wie sein Vorgänger Donald Trump verfolgt auch US-Präsident Joe Biden eine harte Linie gegenüber China. Er sieht in China eine Gefahr für die internationale Ordnung und setzt seit seiner Amtseinführung alles daran, die Allianzen der Vereinigten Staaten zu reaktivieren und so eine breite Gemeinschaft gegen China aufzubauen. In dieser Woche nannte er gar die Gefahr eines realen Krieges mit China, der aufgrund der chinesischen Cyberattacken ausbrechen könnte.

Die Ernennung Qins zum Botschafter in Washington erfolgt wenige Tage nach dem Treffen der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman mit Chinas Außenminister Wang Yi in Tianjin. Geplant als Reise, um Missverständnissen vorzubeugen, endete das Treffen in einem harschen verbalen Schlagabtausch zwischen den diplomatischen Emissären beider Länder (China.Table berichtete). Die Beziehungen zwischen Peking und Washington sind aktuell äußerst angespannt. Streitthemen gibt es zur Genüge – von Chinas Vorgehen in der Sonderverwaltungszone Hongkong über den Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang bis hin zu den gegenseitigen Sanktionen und Strafzöllen zwischen den beiden Großmächten.

Während US-Präsident Joe Biden noch keinen neuen Botschafter in Peking installiert hat, hat China mit Qin Gang als höchstem Vertreter in Washington den Ton gesetzt. Es mag sein erster Posten als Botschafter sein, doch in Washington sollte man sich von seinen konzilianten Ausführungen bei seiner Ankunft nicht täuschen lassen. Qin ist keineswegs ein diplomatischer Neuling, und am Mittwoch agierte er eher wie ein Wolf im Schafspelz. Seine Nähe zu Präsident Xi Jinping und vor allem seine bekannt ruppige Art zeigen, dass China sich auf weitere Spannungen mit den USA einstellt. Michael Radunski

Chinas Botschafter üben heute als Lobbyisten der Interessen einer künftigen Weltmacht immer anmaßender Einfluss auf ihre Gastländer aus. Pekings Außenministerium sitzt ihnen mit seiner Wolfskrieger-Mentalität im Nacken, seit Präsident Xi Jinping im November 2014 die Diplomatie aufforderte, sich nicht mehr zurückzuhalten: Von nun an sollen sie “die besondere Außenpolitik einer Großmacht” vertreten.

Zur Zeit der Kulturrevolution standen die Entsandten aus der Volksrepublik unter anderem Druck. Weil sie angeblich mit dem kapitalistischen Ausland fraternisierten, sich vom dortigen bourgeoisen Lebensstil anstecken ließen, zwang Mao Zedong sie zur Selbstkritik und verordnete ihnen proletarische Umerziehung. Er machte sie zu seinen kulturrevolutionären Opferlämmern. Für den diplomatischen Dienst forderte er: “Revolutionäre Veränderungen müssen her. Sonst wird das sehr gefährlich. Wir sollten damit zuerst in Wien anfangen.” (来一个革命化,否则很危险。可以先从维也纳做起).

Der Vermerk des Großen Vorsitzenden – später in Kurzform “Maos Weisung vom 9.9.” genannt – versetzte Chinas Botschafter weltweit in Angst und Schrecken. Mao kritzelte ihn am 9. September 1966, abends auf einen Brief, der ihm am gleichen Tag von Außenminister Chen Yi zugeschickt worden war.

Als damalige Absender des Schreibens, das seit 55 Jahren in Pekings Parteiarchiven ruht, zeichneten “Genossen” aus der Gruppe um die “Rote Fahne”, dem Sprachrohr der Österreichischen Marxisten-Leninisten (MLÖ). Damals unterstützten sie als eine der ersten pro-maoistischen Gruppen in Westeuropa die Kulturrevolution. Die Salonrevoluzzer beschwerten sich über den bürgerlichen Lebensstil, den sie in der chinesischen Handelsmission in Wien beobachtet hatten (eine Botschaft gab es erst nach 1971). Pekings Vertreter hätten die “fortschrittliche Arbeiterklasse” verraten, würden feinste Hemden aus weißer Seide und teure Anzüge tragen. “Sie lassen sich nicht von den taiwanesischen Kettenhunden Tschiang Kai-sheks unterscheiden, fahren gleich zwei Mercedes.” Die Wiener Bevölkerung würde darüber “tuscheln und spotten. Es schmerzt uns, das mit anzuhören (…) wir fordern mit Nachdruck dieses bourgeoise Verhalten den Zuständigen zu melden und Maßnahmen dagegen zu treffen.”

Ihre Beschwerde schickten sie an das Pekinger ZK-Institut zur Herausgabe der Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Es wurde übersetzt, dann an das Außenministerium und dort von Minister Chen an Mao weitergeleitet.

Dem Vorsitzenden kam der Brief wie bestellt, nachdem er am 5. August mit seinem Aufruf “Bombardiert das Hauptquartier” die ihm verhasste Regierungsbürokratie erschüttert hatte. Nun konnte er weiteres Öl ins Feuer seiner Kulturrevolution gießen. “Diese Kritik ist sehr gut geschrieben”, lobte Mao die Österreicher. “Alle unsere Auslandsvertretungen müssen sie beachten.” Die neue Kampagne soll daher “zuerst in Wien starten”.

Der frühere chinesische Botschafter in Wien, Wang Shu, erzählte mir davon, als ich ihn fragte, ob er auch unangenehme Erinnerungen an seine Zeit in Österreich habe: “Nur indirekt”, sagte er. Wegen der Sache mit dem Brief der MLÖ. Denn Maos Weisung richtete sich nicht nur gegen Diplomaten, sondern wirkte sich auch auf Journalisten wie ihn, die damals im Ausland für die Nachrichtenagentur Xinhua arbeiteten. “Wir alle mussten uns selbst kritisieren.”

In Zeitungen aus der Zeit der Kulturrevolution stieß ich auf Nachdrucke des Briefes und Maos Weisung. Das Schreiben der MLÖ ging fast zeitgleich mit einem am 29. August 1966 abgeschickten Beschwerdebrief eines afrikanischen Mao-Sympathisanten aus Tansania in Pekings Außenministerium ein. Er denunzierte ebenfalls das “Luxusleben” der Diplomaten an der dortigen chinesischen Botschaft und legte seinem Brief Fotos der Frau des Botschafters bei. Bei Empfängen trug sie ein traditionelles Qipao-Seidenkleid. Im Fuhrpark der Botschaft standen westdeutsche Luxusautos, bei Empfängen wurden teuerste Delikatessen und Whiskey, Cognac und Importbier aufgetischt.

Einen Tag nach Maos Intervention vom 9. September rief Außenminister Chen Yi eine Krisensitzung ein. Maos Weisung wurde an alle Vertretungen Chinas in der Welt geschickt mit dem Aufruf: “Zerstört das Alte. Baut Neues auf.” Der geschockte Wiener Handelsdelegierte und seine Vertreter gelobten sofortige Besserung: Sie telegrafierten Peking, sie wollten ihre Dienstwagen nicht mehr nutzen, und mit der Bahn nur noch zweite Klasse fahren. Sie boten an, ihre Tagesspesen von damals 20 Schilling auf 10 Schilling zu halbieren.

Weltweit versicherten Diplomaten, all ihre Tätigkeiten, auch im Privatleben, revolutionieren zu wollen, in den Botschaften nur kulturrevolutionäre Fotos und Bücher über Mao auszustellen und chinesische Antiquitäten, Porzellane oder Kunsthandwerk zu entfernen. Am 24. September kürzte Peking den Lohn für alle Diplomaten. Ma Jisen, einst Mitarbeiterin in der Westeuropaabteilung des Außenministeriums, schrieb in ihrem 2003 in Hongkong erschienenen Buch “Kulturrevolutionäre Ereignisse im Außenministerium” (马继森, 外交部文革纪实), dass damals ein Drittel aller Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes nach China zurückbeordert wurden. Sie mussten an der Kulturrevolution teilnehmen, sich der Kritik stellen und Selbstkritik üben.

Erst nach einem halben Jahr fuhr Mao am 7. Februar 1967 seine zornige Kampagne herunter, damit die Botschaften wieder arbeiten konnten. Chinas Diplomaten aber waren verstört und liefen noch lange – so erinnert sich der Außenbeamte Li Jiazhong – weiter nur in Sun Yatsen-Anzügen (die berühmte Mao-Kleidung) und in Stoff- statt Lederschuhen herum. Die Frauen motteten ihre Qipao-Gewänder ein und trugen nur noch Hosen oder Röcke.

Die Wiener MLÖ-Absender des Briefes erfuhren jahrelang nicht, was sie einst mit ihrem Brief anrichteten. Wie auch in anderen europäischen maoistischen Gruppierungen jener Zeit arbeiteten nur wenige kritisch auf, warum sie einst den Großen Vorsitzenden und seine grausame Kulturrevolution verherrlicht hatten. Auch Chinas Geschichtsschreibung verschweigt heute, wie Diktator Mao seine Diplomaten kulturrevolutionär erniedrigte und zur Schnecke machte. Nun soll eine neue Generation von Diplomaten und diesmal im Auftrag von Xi die Welt von der Überlegenheit des chinesischen Sozialismus belehren. Als seine Wolfskrieger.

Manuel Zeberer ist von Daimler Trucks and Buses China zurück nach Stuttgart gewechselt. In Peking war er Senior Manager im Bereich Qualitätssicherung der Zulieferer. Jetzt ist er Manager im “Lean Team” für die Herstellung von Vans.

Trotz höchster Konzentration verlor der deutsche Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov am Donnerstag knapp sein Halbfinal-Spiel gegen den Chinesen Ma Long (3:4). Ma trifft heute im Finale auf seinen Landsmann Fan Zhendong. Auch das Finale der Frauen war bereits eine rein chinesische Angelegenheit: Chen Meng gewann gegen Sun Yingsha mit 4:2. Der ehemalige Weltranglistenerste Ovtcharov kämpft noch um Bronze.

die Tendenz zu besseren Arbeitsbedingungen in China klingt wie der Traum von Gewerkschaftern und Handelspolitikern im Westen. Dabei liegt er ganz im Interesse der chinesischen Führung, schließlich kann ein sozialistisches Land nicht ewig unsozial bleiben. Die Behörden zwingen daher die Essens-App Meituan, ihren Fahrern bessere Bedingungen zu bieten. Die Diskussion ist uns jedoch vertraut. Auch bei Uber, Lieferando oder Gorilla stellen sich die Fragen: Welches Anstellungsverhältnis besteht überhaupt mit den Fahrern? Und schaffen die trendigen Plattformen nicht ein neues Prekariat?

Zugleich ist das Vorgehen gegen Meituan Teil der breit angelegten Offensive gegen Technikunternehmen. Diese haben in den Augen der Führung zu viel Macht erlangt. Sie haben zu hohe Marktanteile in ihren Segmenten aufgebaut, zu viel Spezialwissen angehäuft, zu viele Daten gesammelt. Die Unternehmen werden damit zu einer Konkurrenz für die KP um die Kontrolle im Land. Und das ist das Einzige, was es nicht geben darf. Doch auch hier hat die Diskussion eine Parallele in den USA und Europa, wo Parlamente und Regulatoren den Internetriesen inzwischen ebenfalls auf die Finger klopfen. China geht bloß deutlicher schärfer gegen die Milliardenkonzerne vor.

Heute haben wir zudem zwei Geschichten aus der Welt der Diplomaten. Die eine spielt zur Mao-Zeit, die andere in der Gegenwart. Die Gemeinsamkeit sind die Tier-Metaphern. Chinas neuer Botschafter in Washington, Qin Gang, gilt als “Wolfskrieger im Schafspelz“, schreibt Michael Radunski. Seine Vorgänger in den 60er-Jahren machte Machthaber Mao dagegen zu “Opferlämmern“, wie es unser Kolumnist Johnny Erling ausdrückt. Die Lage war also schon immer ernst, während die kleinen Skandale rund um die Botschafter damals wie heute für außenpolitische Unterhaltung sorgen.

Mit einer Reihe von Richtlinien, die am Montagnachmittag von Chinas Staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) und sechs weiteren Regierungsbehörden veröffentlicht wurden, sollen die grundlegenden Arbeitsrechte von Mitarbeitern in “neuen Beschäftigungsformen” besser geschützt werden. Damit sind vor allem die großen Tech- und Online-Unternehmen des Landes gemeint. Diese sollen durch die Reformen stärker in die Pflicht genommen werden, um ihren Mitarbeitern ein gesichertes Grundeinkommen, Arbeitssicherheit, Lebensmittelsicherheit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie den Zugang zu Versicherungsschutz zu garantieren, etwa um Unfälle und Krankheiten abzudecken. Auch fordern die Behörden, dass mobile Arbeiter wie Essenslieferanten nicht mehr durch Algorithmen gehetzt und evaluiert werden sollen.

Der große chinesische Onlinehändler und Essenslieferant Meituan-Dianping ist gleich an mehreren Fronten in den Fokus der Behörden geraten. Das Unternehmen wird vor allem wegen des Umgangs mit seinen Mitarbeitern gerügt. Der Konzern beschäftigte im Jahr 2020 etwa drei Millionen Fahrer, die im Durchschnitt mehr als 27 Millionen Essensbestellungen pro Tag auslieferten. Das Problem: Viele wurden als Teilzeitkräfte angeheuert und erhalten keine angemessenen Sozial- und Versicherungsleistungen.

Fachleute sehen nun große Veränderungen auf das Geschäftsmodell von Technikfirmen zukommen. “Die Richtlinien definieren das Rechtsverhältnis zwischen Online-Plattformen und Teilzeitkräften deutlicher, ein Thema, das früher sehr umstritten war, da Plattformen wie Meituan und Ele.me ihre Lieferdienste an Drittunternehmen auslagerten”, erklärt Liu Jia, Anwalt der Kanzlei Yingke in Hangzhou. “Dies wird die Kosten für die Online-Plattformen definitiv erhöhen.”

Die Kritik ist berechtigt, und es gibt gute Gründe dafür, dass der Aktienkurs von Meituan nun abstürzt (China.Table berichtete). Die sozialen Bedingungen der Fahrer sind zum Teil erschreckend. Bereits im April hatte das Büro für Arbeitnehmer und sozialen Sicherheit die bereits seit Jahren bekannten Missstände endlich öffentlich angeprangert und in den Medien veröffentlicht. Dort wurden Fahrer porträtiert, die nach einer Zwölfstundenschicht umgerechnet 5,30 Euro verdient hatten.

Die Fahrer bekommen zudem von den Algorithmen strenge Vorgaben, in welcher Zeit sie das Essen auszuliefern haben. In einem Fall gab das Unternehmen 14 Minuten vor, das Telefonnavi des Fahrers zeigte aber 24 Minuten Fahrtzeit an. Der Fahrer bekam einen Lohnabzug, nachdem sich ein Kunde beschwert hatte, dass das Essen kalt war. Was Meituan nicht wissen konnte: Der “Fahrer” war in Wirklichkeit ein hochrangiger Beamter des Pekinger Amtes für Soziale Sicherheit, der sich ein Bild von den Arbeitsbedingungen machen wollte.

Ein anderer Fahrer nannte folgende Zahlen: Eine Lieferstrecke von einer Stunde brachte ihm umgerechnet 86 Euro Cent ein, nachdem Meituan ihm seinen Anteil um 60 Prozent gekürzt hat. Die Fahrer fahren in der Regel mit eigenen Elektromotorrädern. Sie sind bekannt dafür, dass sie Kopf und Kragen sowie die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer riskieren – schließlich müssen sie einen unmöglichen Zeitplan einhalten. Meituan hat 9,5 Millionen Teil- und Vollzeit-Fahrer.

Wang Xing, Gründer und CEO von Meituan, ist für seine schroffe Unternehmenskultur berüchtigt. Die Mitarbeiter werden streng nach Umsatzzielen bewertet und kurzerhand entlassen, wenn sie diese nicht erreichen. Allerdings hat Wang nun unter dem Druck der Behörden in Aussicht gestellt, dafür zu sorgen, dass auch die Teilzeitmitarbeiter sozialversichert werden und eine Unfallversicherung bekommen.

Wang und seine Mitarbeiter streiten die Vorwürfe durchaus nicht ab, zeigen sich aber über die Auswirkungen auf das Businessmodell besorgt. Im ersten Quartal sei nur eine Marge von 0,38 Prozent möglich gewesen, wenn man die Fahrerkosten herausrechnet. Der Spielraum sei nicht groß. Die Investoren sehen das offensichtlich nicht so, sonst hätte sich der Kurs nicht wieder erholt und wäre weiterhin im freien Fall.

Meituan arbeitet bereits an autonom fahrenden Lieferfahrzeugen, zum Beispiel mit dem Pekinger Hersteller Li Auto, an dem Meituan mit 13 Prozent beteiligt ist (China.Table berichtete). Die gelb-schwarzen Autos haben keinen Fahrer- oder Beifahrerraum mehr, sondern bestehen aus Fächern für das Essen. Was das für die Fahrer bedeutet, die dann ihr Einkommen verlieren, ist noch nicht abzusehen.

Gegründet hat Wang Meituan im Jahr 2010. Seine Grundidee war, die Plattform als Online-Rabatt-Platz im Stil der US-amerikanischen Firma “Groupon” aufzubauen. In seiner heutigen Form existiert Meituan seit 2015. Damals fusionierte das Unternehmen mit der Plattform für Restaurantbewertungen dianping.com, einer Art chinesischem “Yelp”. Später entwickelte sich das Geschäftsmodell in Richtung von Lieferando.

Neben seinem Kerngeschäft, der Essenslieferung, stieß das Unternehmen in den vergangenen Jahren verstärkt in weitere Bereiche der Serviceindustrie vor, von der Hotelzimmerbuchung über Friseurtermine bis hin zum Carsharing und dem Verleih von Handyaufladegeräten. Wie die beiden anderen Online-Giganten Alibaba und Tencent hat Meituan sich also längst zur “Super-App” entwickelt. Im Bereich der Essenslieferungen ist Meituan der größte Konkurrent von Alibabas Lieferservice-Plattform Ele.me. Auch diese Plattform steht im Fokus der Behörden. Im Januar hat sich ein verzweifelter Ele.me-Lieferant in der ostchinesischen Stadt Taizhou öffentlich angezündet.

Gegen den Onlinehändler Alibaba verhängten Chinas Kartellbehörden im April bereits eine Rekordstrafe von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro wegen Wettbewerbsverstößen. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Beobachter vermuten, dass die Reformen und Strafmaßnahmen auch dazu beitragen sollen, den gesellschaftlichen Einfluss privatwirtschaftlicher Unternehmen in China zu drosseln.

Chinas unter Druck geratene Technik-Aktien legten am Donnerstag ausnahmsweise eine Rally hin. An der Hongkonger Börse sprang der Kurs des chinesischen Internet-Giganten Tencent um über zehn Prozent in die Höhe. Alibaba legte 7,7 Prozent zu und für den Lieferdienst Meituan ging es um 9,5 Prozent nach oben. Anleger wird dieser Kursprung zwar etwas erleichtert haben, grundsätzlich haben Besitzer chinesischer Internet-Werte derzeit jedoch nicht viel zu lachen. Der Tech-Crackdown geht weiter.

Dabei gehören in New York oder Hongkong gehandelte Tech-Konzerne aus China eigentlich seit Jahren zu den Lieblingen internationaler Investoren, die vom rasanten Wachstum der Unternehmen profitiert haben. Wer vor fünf Jahren bei Alibaba einstieg, ist so heute noch immer über 130 Prozent im Plus. Die Papiere von Tencent legten im gleichen Zeitraum sogar um 160 Prozent zu. Und wer Mitte 2019, direkt nach dem Börsengang Meituan-Aktien gekauft hatte, kann sich über einen Gewinn von 250 Prozent freuen.

Das Problem: Während US-Unternehmen wie Facebook, Amazon oder Google weiterhin neue Höchststände erklimmen, hat sich die Lage für die chinesischen Konkurrenten seit Ende des vergangenen Jahres grundlegend geändert. Die Kurse vieler chinesischer Tech-Konzerne sind wegen des Tech-Crackdowns seitdem auf Talfahrt. Allein im Juli verlor Tencent 170 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Auch die Aktien von Alibaba (minus 104 Milliarden), Meituan (minus 88 Milliarden) und Pinduoduo (minus 60 Milliarden) brachen ein, wie die Finanzagentur Bloomberg berechnete.

Inzwischen machen sogar Spekulationen die Runde, der Fahrdienst Didi wolle seine Aktien schon wieder aus dem Handel nehmen. Das Unternehmen hatte seinen Börsengang in New York trotz Warnschüssen der Regulatoren im Juni durchgezogen (China.Table berichtete). Jetzt schreibt die US-Zeitung “Wall Street Journal”, die Firmenleitung wolle mit dem Delisting die chinesische Führung “besänftigen”. Angedacht sei eine Entschädigung für die Investoren. Der Plan klingt jedoch etwas abenteuerlich, schließlich hat das Unternehmen bei der Erstnotiz 4,4 Milliarden Dollar eingenommen – und die Kurse sind zuletzt deutlich gesunken.

Investoren trennten sich von Papieren des Sektors, weil sie weitere Aktionen der Pekinger Aufsichtsbehörden fürchten. Diese haben mit dem Tech-Crackdown so gut wie alle Tech-Größen ins Visier genommen. Getrieben werden die Aktien-Verkäufe nicht nur durch die oft gar nicht so unvernünftigen neuen Regeln, die Verbraucher schützen sollen. Der Tech-Crackdown hat vielmehr Ängste ausgelöst, dass die Regierung grundsätzlich die Kontrolle über die Tech-Giganten erhöhen will und ihnen künftig weniger Spielraum lassen wird.

Die Sorgen begannen im vergangenen Herbst mit dem Online-Giganten Alibaba, der kurz nach einer kritischen Rede von Firmengründer Jack Ma, in der er Chinas Bankenaufsicht angriff, plötzlich den Börsengang seiner Finanztochter Ant Group absagen musste. Neue Regeln wurden verhängt, die es Ant erschwerten, über seine Plattformen im gleichen Umfang wie bisher Kredite an Privatpersonen zu vergeben. Später verhängte die Kartellbehörde eine Rekordstrafe in Höhe von 18 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro) gegen Alibaba.

Im April beorderte die Wettbewerbsaufsichtsbehörde SAMR dann gleich 34 Internet-Schwergewichte zu einem Treffen und drohte “schwere Strafen” an, sollten die Firmen in Zukunft gegen Regeln verstoßen. Zu ihnen gehörten auch der Essenslieferdienst Meituan, dessen Kurs sich seitdem an der Hongkonger Börse mehr als halbiert hat. Zu Beginn der Woche kündigte die Regierung nun an, die Regulierung des Marktes für Essenslieferungen drastisch zu verschärfen. Unter anderem müssen Zusteller künftig wenigstens das örtliche Mindesteinkommen verdienen und versichert werden (China.Table berichtete).

Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi geriet nur Tage nach seinem Börsengang Ende Juli kräftig unter Druck. Die Regierung verbot dem Konzern, seine Apps weiterhin in chinesischen App-Stores anzubieten, weil “schwerwiegende Verstöße” im Umgang mit personenbezogenen Daten festgestellt worden seien. Neue Regeln sehen vor, dass chinesische Tech-Firmen vor einem Börsengang im Ausland erst eine Genehmigung einholen müssen, wenn sie über sensible Daten verfügen. Praktisch könnte dieser Schritt bedeuten, dass so gut wie keine chinesische Internet-Firma mehr in den USA an die Börse gehen kann.

Für Tencent war in den vergangenen Monaten praktisch jede Ankündigung neuer Regeln in der Branche eine schlechte Nachricht, da die Firma an vielen direkt betroffenen Unternehmen, darunter auch Meituan und Didi, beteiligt ist. Für einen weiteren Kursrutsch bei Tencent sorgte die Ankündigung, dass der Konzern bis Anfang August für seinen Messenger- und Bezahlservice WeChat vorübergehend die Neuanmeldungen ausgesetzt hat. Grund dafür sei ein technisches Update, um neuen Vorschriften und Gesetzen in China für die Bereiche Datensicherheit und Privatsphäre zu genügen.

Was das Fass an den Börsen endgültig zum Überlaufen brachte, war die Ankündigung Pekings am vergangenen Wochenende, wonach private Nachhilfe-Institute keine Profite mehr erzielen dürfen (China.Table berichtete). Dies kommt einem Todesstoß für die Branche gleich. Die Papiere betroffener Unternehmen brachen zum Teil um 90 Prozent ein – und chinesische Tech-Werte sackten wegen der großen Unsicherheit an den Märkten ebenfalls weiter ab.

Die Erholung am Donnerstag hing laut Beobachtern vor allem mit einer eilig einberufenen Telefonkonferenz der chinesischen Börsenaufsicht zusammen, die sich bemühte, Ängste ausländischer Investoren zu zerstreuen. Wie unter anderem die Financial Times berichtete, haben die Aufsichtsbehörden am Mittwochabend unter anderem mit Führungskräften von Wall-Street-Banken und chinesischen Finanzkonzernen gesprochen. Die Sitzung habe gezeigt, dass die Behörden “nicht völlig taub gegenüber der Stimmung internationaler Anleger sind”, wurde ein Teilnehmer zitiert. Jedoch reiche das nicht aus, um Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Regulierungspolitik zu zerstreuen. Die strengen Regeln kämen schließlich nicht von der chinesischen Börsenaufsichtsbehörde, sondern “von viel weiter oben”.

Es sieht tatsächlich nicht so aus, als ob die Führung ihre Aufräumarbeiten in der Branche schon abgeschlossen hat. Erst Anfang der Woche hat Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie so eine neue “sechsmonatige Kampagne” angekündigt, mit der “Probleme in der Internet-Industrie” beseitigt werden sollen.

Professionelle Investoren sind sich uneinig, wie es weitergeht. “Ich sehe kein Ende des regulatorischen Crackdowns”, zitierte Bloomberg etwa Paul Pong von der Investment-Gesellschaft Pegasus, der glaubt, dass eine grundlegende Neubewertung chinesischer Tech-Aktien stattfinden wird. Alica Yap, Analystin bei der Citigroup, zeichnete ein optimistischeres Bild für Anleger. Da bei vielen der Konzerne die Gewinne weiterhin sprudeln würden, könnten die Firmen das derzeitige Umfeld für große Aktien-Rückkaufprogramme nutzen, was die Kurse stabilisieren könnte. Gregor Koppenburg/Joern Petring

30.07.2021, 3:30 PM China

Webinar, BritCham Guangdong and Dezan Shira & Associates How to Survive in South China as an SME Mehr

02.08.2021, 19:30 Uhr

Online-Veranstaltung, KAS, Institut für Auslandsbeziehungen, DGAP Regionalforum Baden-Württemberg Die Großmacht China – und die Europäische Union – Kultur als Soft Power oder Brückenbauer Zur Anmeldung

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat gestern eine Natrium-Ionen-Batterie und ein System vorgestellt, das diesen neuartigen Batterietypus mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien kombinierbar macht. Damit könnte die geringere Energiedichte von Natrium-Ionen-Batterien kompensiert werden, ohne auf ihre Vorteile verzichten zu müssen. Die Herstellungskosten für Natrium-Ionen-Batterien und -Zellen sind günstiger, auch da die Rohstoffpreise für herkömmliche Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel in den letzten Monaten stark gestiegen sind.

“Natrium-Ionen-Batterien haben Vorteile in Bezug auf die Leistung bei niedrigen Temperaturen, bei der Schnellladung und in Umweltfragen”, sagte Zeng Yuqun, Vorsitzender von CATL laut Bloomberg. Die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Zellen befände sich Zeng zufolge jedoch noch in einem frühen Stadium und die geringe Energiedichte macht sie für die Elektromobilität unattraktiv. Die Kostenvorteile gegenüber Lithium-Ionen-Batterien könnten jedoch für Energiespeicher-Systeme interessant werden. Das könne China helfen, “das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen”, zitiert Bloomberg einen Brancheninsider. Die Volksrepublik plant bis 2025 achtmal mehr Batteriespeicher zu bauen und das Speicherproblem der erneuerbaren Energien damit zu bewältigen (China.Table berichtete). nib

Chinas Fortschritte in der Chip-Industrie werden durch einen massiven Mangel an gut ausgebildeten Ingenieuren und anderen Fachkräften behindert. “Wenn man alle betroffenen Bereiche zusammenzählt, fehlen circa 600.000 Spezialisten“, sagt Li Jingbo, Dekan der School of Semiconductor Science and Technology an der South China Normal University, der chinesischen Global Times. Vor allem “der Fertigungs- und Materialsektor” von einem Mangel an gut ausgebildeten Mitarbeitern betroffen. Demzufolge gäbe es große Lücken in der universitären Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik. Nur eine chinesische Universität (die Tsinghua-Universität) gehöre zu den führenden 20 Universitäten in diesem Themenfeld.

Die Volksrepublik produziert derzeit weniger als 20 Prozent der benötigten Halbleiter im eigenen Land. Das Land importierte im letzten Jahr Chips im Wert von 350 Milliarden US-Dollar, die größtenteils auf westlichen Technologien beruhen. China bezahlte mehr Geld für die wichtigen Halbleiter als für Erdöl-Importe. Gleichzeitig hat der Staat seit 2014 über 50 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung eigener Halbleiter bereitgestellt. Doch die Bemühungen sind von “Verschwendung, unerfüllten Versprechungen und totgeborenen Projekten begleitet”, lautet die Einschätzung von Bloomberg. nib

Weltweit wächst die Skepsis gegen China. Nicht zuletzt die Versorgungsengpässe zu Beginn der Pandemie haben auch in Deutschland die Diskussion über eine stärkere wirtschaftliche Eigenständigkeit und ein Decoupling von der Volksrepublik befeuert. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat nun mithilfe von Simulationen berechnet, was eine Entflechtung von der Volksrepublik die EU-Wirtschaft kosten würde. Das Ergebnis: Verdoppelte die EU einseitig Handelsbarrieren gegenüber China, könnte das rund 130 Milliarden Euro (0,8 Prozent des BIP) kosten – bei vergleichbaren Gegenmaßnahmen Chinas wüchsen die Kosten auf 170 Milliarden Euro (1 % des BIP). Die Studie will damit einen Beitrag zur Diskussion um das “Decoupling”, also die Abkopplung von China, leisten.

Die Schlussfolgerung ist ernüchternd. “Würde sich die EU auch nur teilweise von internationalen Liefernetzen abkoppeln, würde das den Lebensstandard der Menschen sowohl in der EU als auch bei ihren Handelspartnern deutlich verschlechtern”, heißt es in der Studie, die am heutigen Freitag erscheint und dem China.Table vorab vorlag. “Neue Handelsbarrieren sollten deshalb unbedingt vermieden werden”, rät Alexander Sandkamp, einer der Autoren. “Die angeblichen Vorteile einer größeren Autonomie oder Souveränität sind schwer zu beziffern und könnten sogar illusorisch sein.”

Trotz der Kritik an neuen Handelshürden sehen die Autoren der Studie Handlungsbedarf. Um die Wirtschaft der EU gegen Krisen im internationalen Warenverkehr widerstandsfähiger zu machen, wäre besser als ein Decoupling von internationalen Warenströmen, das Lieferantennetz breiter aufzustellen, Recycling zu fördern und die Lagerhaltung zu verbessern. “Im Gegensatz zu einer Politik der Isolation können solche Schritte helfen, die Krisenresilienz der europäischen Volkswirtschaft zu erhöhen, ohne die Vorteile internationaler Arbeitsteilung aufs Spiel zu setzen, welche einen so wichtigen Beitrag zum Wohlstand des Kontinents und seiner Handelspartner leistet”, sagt Sandkamp.

China ist seit Jahren Deutschlands größter Handelspartner außerhalb der EU. Vor allem die großen deutschen Unternehmen setzen auf das China-Geschäft. Die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland erzielten in den vergangenen Jahren im Schnitt 15 Prozent ihrer Umsätze in der Volksrepublik. Die deutschen Autohersteller erwirtschaften sogar mehr als 20 Prozent ihrer Erlöse in China. flee

Die Stadtregierung von Panzhihua in der Provinz Sichuan hat am Mittwoch als erste Stadt Chinas angekündigt, lokalen Familien eine Art Kindergeld für das zweite und dritte Kinder zu zahlen. Die monatliche Beihilfe beträgt 500 Yuan, umgerechnet 65 Euro, und soll jeweils für das zweite und dritte Kind bis zum Alter von drei Jahren gezahlt werden, berichtet die South China Morning Post. Im Jahr 2019 lag das durchschnittliche Monatseinkommen in der Stadt Panzhihua unter 3500 Yuan pro Person, umgerechnet circa 455 Euro. Außerdem sollen Eltern, die eine städtische Haushaltsregistrierung haben, in der 1,2-Millionen-Einwohner-Stadt eine kostenlose Mutterschaftsbetreuung in Krankenhäusern erhalten. Die Arbeitgeber und staatlichen Betriebe der Stadt werden dazu angehalten, mehr Kinderbetreuungsplätze einzurichten.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Staatsrat Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate beschlossen, darunter steuerliche Vorteile und Unterstützung bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum (China.Table berichtete). Final wird nächsten Monat über diese Vorschläge entschieden. Im Mai wurde die bisherige Bevölkerungspolitik mit der Einführung der sogenannten Drei-Kind-Politik maßgeblich verändert. Das Ziel: Den Rückgang der Geburtenrate zu stoppen. nib

Die Ukraine soll Medienberichten zufolge auf Druck Chinas hin ihre Unterstützung für eine multinationale UN-Erklärung zu Xinjiang zurückgezogen haben. China habe gedroht, den Handel einzuschränken und den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu verweigern, berichtete der US-finanzierte Radiosender Radio Free Europe am Donnerstag unter Berufung auf ukrainische Abgeordnete und einen Regierungsbeamten. Das Mitglied des Ausschusses für Außenpolitik des ukrainischen Parlaments, Andriy Sharaskin, erklärte demnach, der Druck aus Peking habe angedauert bis die Ukraine ihre Unterschrift unter dem Papier zurückzog. In der Erklärung, die im Juni unter Federführung Kanadas entstanden und letztlich von rund 40 Staaten unterzeichnet worden war, werden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verurteilt und eine UN-Untersuchung vor Ort gefordert (China.Table berichtete). Ein hochrangiger Beamter bestätigte dem Radiosender den Vorfall.

Dem US-Sender NBC News sagte Sharaskin, China habe die Ukraine aufgefordert, die Unterschrift zurückzuziehen und gleichzeitig Lieferungen von Impfstoffen blockiert, die bereits gezahlt gewesen seien. Die Ukraine hat Impfstoffe von Sinovac gekauft.

Der Rückzug der Ukraine hatte im Juni für Verwunderung während der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates gesorgt. Bereits damals wurde jedoch vor allem von westlichen Diplomatinnen und Diplomaten eine Beteiligung Chinas an dem Schritt vermutet, wie mehrere Medien berichteten. Dass die Volksrepublik zunehmend Druck auf kleinere und abhängigere Staaten in multinationalen Organisationen ausübt, werde auch in der UN gesehen, hieß es aus Kreisen der Organisation. Abmachungen und Verhandlungen einzelner Mitgliedsstaaten unter sich gebe es immer wieder und könnten nicht verhindert werden. ari

Als Qin Gang am Mittwoch in Washington ankommt, gibt sich Chinas Botschafter in den USA konziliant und kompromissbereit. In schwarzem Maßanzug und mit roter Krawatte verkündet der 55-Jährige: “Die Beziehungen zwischen China und den USA sind erneut an einem kritischen Punkt angelangt, der nicht nur viele Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch große Chancen und Potenziale.” Die Beziehungen seien nicht nur für die chinesische und US-amerikanische Gesellschaft wichtig, sondern für die Zukunft der gesamten Welt. Er werde sich jedenfalls bemühen, die Beziehungen zwischen den USA und China “wieder auf den richtigen Weg” zu bringen.

Es sind Worte, wie man sie von einem ranghohen Diplomaten erwarten mag – zumal auf dem mit Abstand wichtigsten Auslandsposten, den Peking zu vergeben hat. Doch: Qins Zurückhaltung von Mittwoch passt überhaupt nicht zu seinem bisherigen Verhalten.

In seinen beiden Amtszeiten als Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking erwarb sich Qin Gang vielmehr den Ruf, ein “Wolfskrieger” zu sein – Angehöriger einer Generation chinesischer Diplomatinnen und Diplomaten, die mit ihrem ruppigen, zuweilen gar aggressiven Stil die Volksrepublik in der Presse und in Online-Netzwerken verteidigen wollen. Qin selbst rechtfertigte ein solches Gebaren als notwendige Reaktion auf grundlose Verleumdungen und verrückte Angriffe gegen China. “Es ist unverschämt, China zu beleidigen und gleichzeitig verhindern zu wollen, dass das Land zurückschlägt”, sagte Qin Gang vergangenen Februar. Vielmehr sei es die Pflicht chinesischer Diplomaten, angesichts solch unhaltbarer Verleumdungen aufzustehen und “Nein” zu sagen.

Eine der bekanntesten Kostproben seiner Schlagfertigkeit gab Qin Gang 2014 zum Besten, wenige Tage nachdem der damalige US-Präsident Barack Obama sagte, die USA werden auch im nächsten Jahrhundert die führende Weltmacht bleiben. Damals entgegnete Qin auf einer Pressekonferenz in Peking: “Es muss schön sein, der große Boss in der Welt zu sein.” Nur um dann hinzuzufügen: “Ich weiß nicht, ob es einen Paul den Oktopus gibt, der die Zukunft der internationalen Beziehungen voraussagen kann. Aber ich kann ihnen versichern, China war schon einmal und zudem viel länger als nur ein Jahrhundert der große Boss.”

Der 1966 in Tianjin geborene Qin Gang ist ein Karriere-Diplomat. Nach seinem Studium der Internationalen Beziehungen trat er 1988 direkt in den Dienst des chinesischen Außenministeriums. In der Zentrale war er vor allem für das westliche Europa zuständig, dreimal wurde er in dieser Zeit in untergeordneten Positionen an die chinesische Botschaft in London entsandt, während er in der Zentrale kontinuierlich aufstieg bis hin zum Ministeriumssprecher. Im Jahr 2014 wurde Qin Gang dann zum Protokollchef ernannt und begleitete fortan Staatspräsident Xi Jinping auf vielen seiner Auslandsreisen, ehe er 2018 schließlich zum Vize-Außenminister ernannt wurde. Vor allem die Jahre 2014 bis 2017, als er Protokollchef war, sind für Qins Ernennung zum Botschafter in den USA entscheidend. Nur wenige Mitarbeiter kommen so lange und so eng mit Staatspräsident Xi in Kontakt. In dieser Zeit gelang es ihm, das Vertrauen des wichtigsten Mannes in China zu erwerben.

Nun tritt er in Washington seinen ersten Posten als Botschafter an. Dort folgt er auf Cui Tiankai, der zuvor acht Jahre lang als Chinas oberster Vertreter in der Hauptstadt der USA agierte. Qin Gang spricht fließend Englisch, ist verheiratet und hat einen Sohn.

Im Inland erhält er Vorschusslorbeeren. “Qin Gang ist die richtige Person, um die kompliziertesten und zugleich wichtigsten Beziehungen der Welt zu bearbeiten”, urteilt Lü Xiang von der Chinese Academy of Social Science gegenüber der staatlichen Zeitung Global Times. Er sei mit 55 Jahren zwar deutlich jünger als sein 69 Jahre alter Vorgänger Cui, aber dennoch schon erfahren genug, um auch unter großem Druck die chinesischen Interessen zu verteidigen. Lü bestätigt gegenüber der Global Times die gefestigte Stellung Qins im chinesischen Staatsapparat und ergänzt: Dadurch sei er sehr nah dran an den wichtigen Entscheiderinnen und Entscheidern und könne so die Beziehungen zwischen China und den USA von einer höheren und besseren Perspektive aus bewerten.

Einen guten Blick und vor allem ein Maß an diplomatischen Geschick wird Qin Gang brauchen auf seinem neuen Posten, denn in den USA trifft er auf eine zunehmend negativ eingestellte Presse und Regierung. Wie sein Vorgänger Donald Trump verfolgt auch US-Präsident Joe Biden eine harte Linie gegenüber China. Er sieht in China eine Gefahr für die internationale Ordnung und setzt seit seiner Amtseinführung alles daran, die Allianzen der Vereinigten Staaten zu reaktivieren und so eine breite Gemeinschaft gegen China aufzubauen. In dieser Woche nannte er gar die Gefahr eines realen Krieges mit China, der aufgrund der chinesischen Cyberattacken ausbrechen könnte.

Die Ernennung Qins zum Botschafter in Washington erfolgt wenige Tage nach dem Treffen der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman mit Chinas Außenminister Wang Yi in Tianjin. Geplant als Reise, um Missverständnissen vorzubeugen, endete das Treffen in einem harschen verbalen Schlagabtausch zwischen den diplomatischen Emissären beider Länder (China.Table berichtete). Die Beziehungen zwischen Peking und Washington sind aktuell äußerst angespannt. Streitthemen gibt es zur Genüge – von Chinas Vorgehen in der Sonderverwaltungszone Hongkong über den Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang bis hin zu den gegenseitigen Sanktionen und Strafzöllen zwischen den beiden Großmächten.

Während US-Präsident Joe Biden noch keinen neuen Botschafter in Peking installiert hat, hat China mit Qin Gang als höchstem Vertreter in Washington den Ton gesetzt. Es mag sein erster Posten als Botschafter sein, doch in Washington sollte man sich von seinen konzilianten Ausführungen bei seiner Ankunft nicht täuschen lassen. Qin ist keineswegs ein diplomatischer Neuling, und am Mittwoch agierte er eher wie ein Wolf im Schafspelz. Seine Nähe zu Präsident Xi Jinping und vor allem seine bekannt ruppige Art zeigen, dass China sich auf weitere Spannungen mit den USA einstellt. Michael Radunski

Chinas Botschafter üben heute als Lobbyisten der Interessen einer künftigen Weltmacht immer anmaßender Einfluss auf ihre Gastländer aus. Pekings Außenministerium sitzt ihnen mit seiner Wolfskrieger-Mentalität im Nacken, seit Präsident Xi Jinping im November 2014 die Diplomatie aufforderte, sich nicht mehr zurückzuhalten: Von nun an sollen sie “die besondere Außenpolitik einer Großmacht” vertreten.

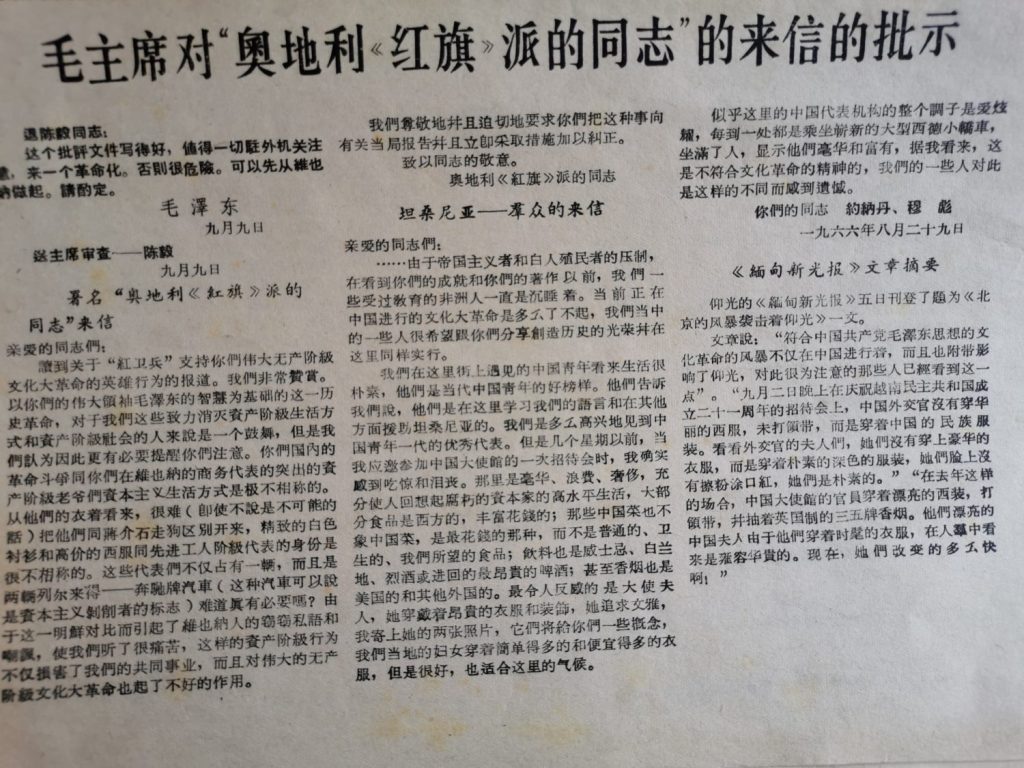

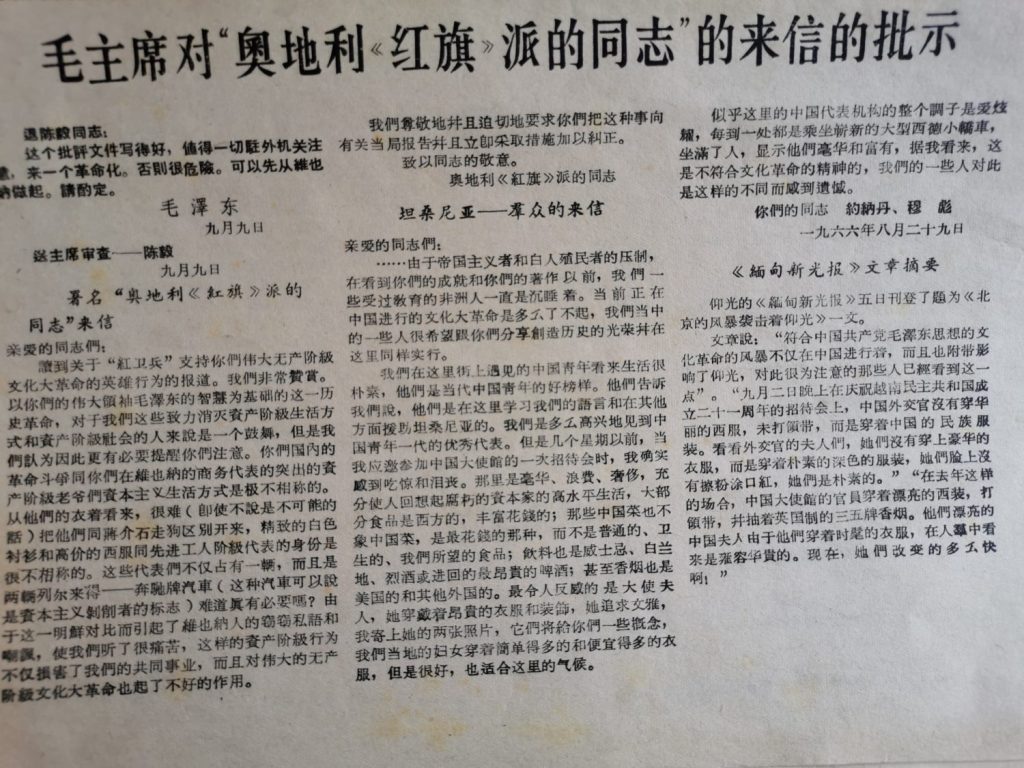

Zur Zeit der Kulturrevolution standen die Entsandten aus der Volksrepublik unter anderem Druck. Weil sie angeblich mit dem kapitalistischen Ausland fraternisierten, sich vom dortigen bourgeoisen Lebensstil anstecken ließen, zwang Mao Zedong sie zur Selbstkritik und verordnete ihnen proletarische Umerziehung. Er machte sie zu seinen kulturrevolutionären Opferlämmern. Für den diplomatischen Dienst forderte er: “Revolutionäre Veränderungen müssen her. Sonst wird das sehr gefährlich. Wir sollten damit zuerst in Wien anfangen.” (来一个革命化,否则很危险。可以先从维也纳做起).

Der Vermerk des Großen Vorsitzenden – später in Kurzform “Maos Weisung vom 9.9.” genannt – versetzte Chinas Botschafter weltweit in Angst und Schrecken. Mao kritzelte ihn am 9. September 1966, abends auf einen Brief, der ihm am gleichen Tag von Außenminister Chen Yi zugeschickt worden war.

Als damalige Absender des Schreibens, das seit 55 Jahren in Pekings Parteiarchiven ruht, zeichneten “Genossen” aus der Gruppe um die “Rote Fahne”, dem Sprachrohr der Österreichischen Marxisten-Leninisten (MLÖ). Damals unterstützten sie als eine der ersten pro-maoistischen Gruppen in Westeuropa die Kulturrevolution. Die Salonrevoluzzer beschwerten sich über den bürgerlichen Lebensstil, den sie in der chinesischen Handelsmission in Wien beobachtet hatten (eine Botschaft gab es erst nach 1971). Pekings Vertreter hätten die “fortschrittliche Arbeiterklasse” verraten, würden feinste Hemden aus weißer Seide und teure Anzüge tragen. “Sie lassen sich nicht von den taiwanesischen Kettenhunden Tschiang Kai-sheks unterscheiden, fahren gleich zwei Mercedes.” Die Wiener Bevölkerung würde darüber “tuscheln und spotten. Es schmerzt uns, das mit anzuhören (…) wir fordern mit Nachdruck dieses bourgeoise Verhalten den Zuständigen zu melden und Maßnahmen dagegen zu treffen.”

Ihre Beschwerde schickten sie an das Pekinger ZK-Institut zur Herausgabe der Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Es wurde übersetzt, dann an das Außenministerium und dort von Minister Chen an Mao weitergeleitet.

Dem Vorsitzenden kam der Brief wie bestellt, nachdem er am 5. August mit seinem Aufruf “Bombardiert das Hauptquartier” die ihm verhasste Regierungsbürokratie erschüttert hatte. Nun konnte er weiteres Öl ins Feuer seiner Kulturrevolution gießen. “Diese Kritik ist sehr gut geschrieben”, lobte Mao die Österreicher. “Alle unsere Auslandsvertretungen müssen sie beachten.” Die neue Kampagne soll daher “zuerst in Wien starten”.

Der frühere chinesische Botschafter in Wien, Wang Shu, erzählte mir davon, als ich ihn fragte, ob er auch unangenehme Erinnerungen an seine Zeit in Österreich habe: “Nur indirekt”, sagte er. Wegen der Sache mit dem Brief der MLÖ. Denn Maos Weisung richtete sich nicht nur gegen Diplomaten, sondern wirkte sich auch auf Journalisten wie ihn, die damals im Ausland für die Nachrichtenagentur Xinhua arbeiteten. “Wir alle mussten uns selbst kritisieren.”

In Zeitungen aus der Zeit der Kulturrevolution stieß ich auf Nachdrucke des Briefes und Maos Weisung. Das Schreiben der MLÖ ging fast zeitgleich mit einem am 29. August 1966 abgeschickten Beschwerdebrief eines afrikanischen Mao-Sympathisanten aus Tansania in Pekings Außenministerium ein. Er denunzierte ebenfalls das “Luxusleben” der Diplomaten an der dortigen chinesischen Botschaft und legte seinem Brief Fotos der Frau des Botschafters bei. Bei Empfängen trug sie ein traditionelles Qipao-Seidenkleid. Im Fuhrpark der Botschaft standen westdeutsche Luxusautos, bei Empfängen wurden teuerste Delikatessen und Whiskey, Cognac und Importbier aufgetischt.

Einen Tag nach Maos Intervention vom 9. September rief Außenminister Chen Yi eine Krisensitzung ein. Maos Weisung wurde an alle Vertretungen Chinas in der Welt geschickt mit dem Aufruf: “Zerstört das Alte. Baut Neues auf.” Der geschockte Wiener Handelsdelegierte und seine Vertreter gelobten sofortige Besserung: Sie telegrafierten Peking, sie wollten ihre Dienstwagen nicht mehr nutzen, und mit der Bahn nur noch zweite Klasse fahren. Sie boten an, ihre Tagesspesen von damals 20 Schilling auf 10 Schilling zu halbieren.

Weltweit versicherten Diplomaten, all ihre Tätigkeiten, auch im Privatleben, revolutionieren zu wollen, in den Botschaften nur kulturrevolutionäre Fotos und Bücher über Mao auszustellen und chinesische Antiquitäten, Porzellane oder Kunsthandwerk zu entfernen. Am 24. September kürzte Peking den Lohn für alle Diplomaten. Ma Jisen, einst Mitarbeiterin in der Westeuropaabteilung des Außenministeriums, schrieb in ihrem 2003 in Hongkong erschienenen Buch “Kulturrevolutionäre Ereignisse im Außenministerium” (马继森, 外交部文革纪实), dass damals ein Drittel aller Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes nach China zurückbeordert wurden. Sie mussten an der Kulturrevolution teilnehmen, sich der Kritik stellen und Selbstkritik üben.

Erst nach einem halben Jahr fuhr Mao am 7. Februar 1967 seine zornige Kampagne herunter, damit die Botschaften wieder arbeiten konnten. Chinas Diplomaten aber waren verstört und liefen noch lange – so erinnert sich der Außenbeamte Li Jiazhong – weiter nur in Sun Yatsen-Anzügen (die berühmte Mao-Kleidung) und in Stoff- statt Lederschuhen herum. Die Frauen motteten ihre Qipao-Gewänder ein und trugen nur noch Hosen oder Röcke.

Die Wiener MLÖ-Absender des Briefes erfuhren jahrelang nicht, was sie einst mit ihrem Brief anrichteten. Wie auch in anderen europäischen maoistischen Gruppierungen jener Zeit arbeiteten nur wenige kritisch auf, warum sie einst den Großen Vorsitzenden und seine grausame Kulturrevolution verherrlicht hatten. Auch Chinas Geschichtsschreibung verschweigt heute, wie Diktator Mao seine Diplomaten kulturrevolutionär erniedrigte und zur Schnecke machte. Nun soll eine neue Generation von Diplomaten und diesmal im Auftrag von Xi die Welt von der Überlegenheit des chinesischen Sozialismus belehren. Als seine Wolfskrieger.

Manuel Zeberer ist von Daimler Trucks and Buses China zurück nach Stuttgart gewechselt. In Peking war er Senior Manager im Bereich Qualitätssicherung der Zulieferer. Jetzt ist er Manager im “Lean Team” für die Herstellung von Vans.

Trotz höchster Konzentration verlor der deutsche Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov am Donnerstag knapp sein Halbfinal-Spiel gegen den Chinesen Ma Long (3:4). Ma trifft heute im Finale auf seinen Landsmann Fan Zhendong. Auch das Finale der Frauen war bereits eine rein chinesische Angelegenheit: Chen Meng gewann gegen Sun Yingsha mit 4:2. Der ehemalige Weltranglistenerste Ovtcharov kämpft noch um Bronze.