nur ein Bruchteil der weltweit verbauten Mikrochips kommt aus Europa. Nach Umsatz ist der Anteil sogar so klein, dass er in der Statistik unter “Sonstige” verschwindet. Die USA tauchen immerhin mit einem einstelligen Prozentbetrag auf. Kurz gesagt: Fast alle Chips kommen aus Asien. Kein Wunder, dass Joe Biden die Initiative ergriffen hat und den Wiederaufbau einer amerikanischen Halbleiterindustrie herbeisubventioniert.

Und die EU? Hat zwar auch eine Initiative gestartet, die durchaus erste Erfolge zeigt. Doch es wird noch Jahre dauern, bis wieder mehr Halbleiterbausteine aus einheimischer Herstellung kommen. Bis dahin bleibt nur zu beten und zu hoffen, dass geopolitisch nicht noch mehr schief geht. Sonst bleiben in der deutschen Industrie, der Grundlage unseres Wohlstands, die Bänder stehen. Das Drama um die russischen Energieträgern könnte sich hier in verschärfter Form wiederholen, analysiert Felix Lee.

Es gibt viele Sinologen, die nicht fließend Chinesisch sprechen. Es gab aber bisher kaum fertige Hauptfach-Sinologen, die überhaupt noch nie in Asien waren. Die Pandemie hat auch hier ein neues Phänomen hervorgebracht. Mit diesem Sommersemester schließt der erste Bachelor-Studiengang sein Studium ab, dem das Reisen nach Fernost weitgehend verwehrt war. Amelie Richter hat zusammengetragen, welche verheerende psychologische Wirkung das auf den China-interessierten Nachwuchs hat.

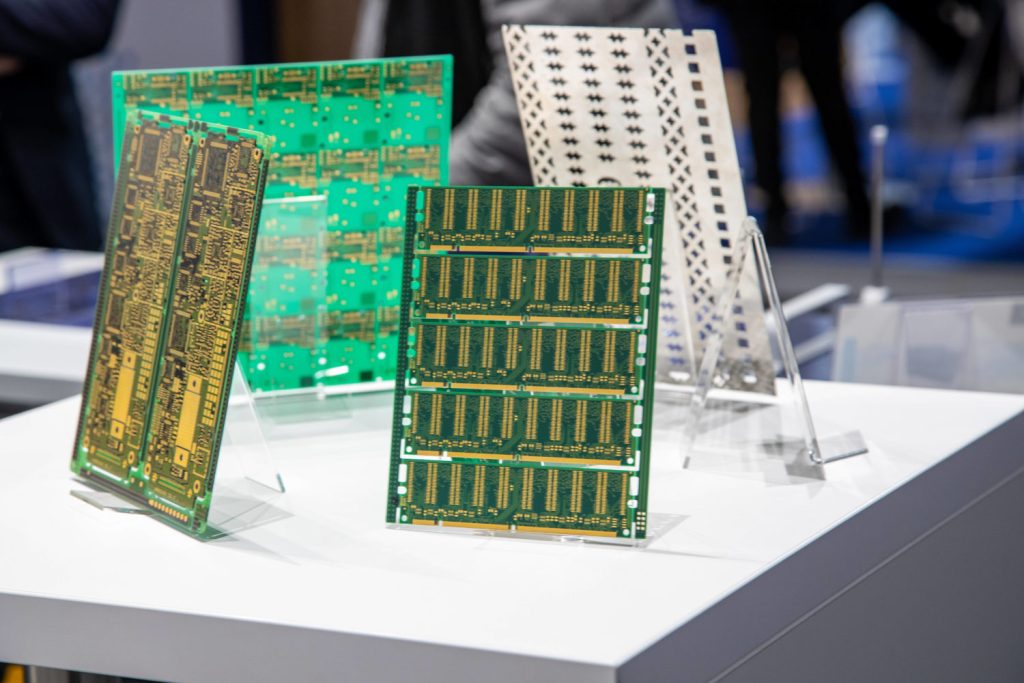

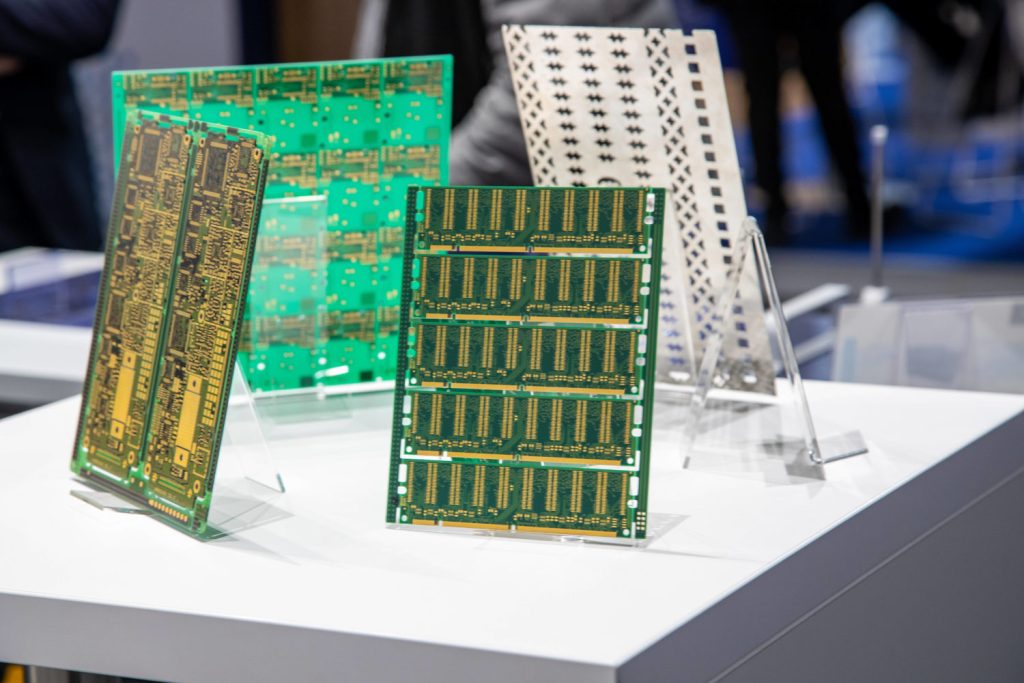

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Sara Kettenmeyer sagt es ziemlich direkt: “Hätte ich gewusst, wie sich das Studium entwickelt, hätte ich es so wahrscheinlich nicht angefangen.” Kettenmeyer studiert Sinologie, hat sechs Semester absolviert und sollte jetzt eigentlich ihre Bachelor-Arbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München schreiben, um den Studiengang abzuschließen. Sie gehört zum ersten Jahrgang von Sinologie-Studierenden in Deutschland, die während des gesamten Studiums wegen der Corona-Pandemie keinen Fuß in die Volksrepublik setzen konnten.

Kettenmeyer hatte ihr Sinologie-Studium im Wintersemester 2019/20 begonnen. Im ersten Semester sei noch alles normal abgelaufen, erzählt die 22-Jährige. Dann verbrachte sie vier Semester mit Online-Kursen. Das Sommersemester 2022, das an den meisten deutschen Hochschulen noch bis Ende des Monats läuft, wurde dann wieder in Präsenz-Unterricht abgehalten. Zu ihrem China-Aufenthalt, der im Studien-Plan eigentlich nach dem vierten Semester vorgesehen war, kam es nicht.

“Ich habe mich mehrfach beworben bei den chinesischen Unis, hatte eine Zusage der Beijing Normal University, aber dann kam es nicht zum Austausch”, sagt die Studentin. Die Fachschaft und die Mitarbeiter des Sinologie-Instituts hätten immer versucht, zu helfen. “Sie haben ja aber auch nicht wirklich gewusst, was los ist.” Bei den Studierenden habe die fehlende Auslandszeit zwei Folgen gehabt: “Einige haben das Studium in einem schon hohen Semester abgebrochen, weil es einfach frustrierend ist”, sagt Kettenmeyer. Und: “Ich kann die Sprache nicht wirklich.” Anderen Kommilitonen ohne jegliche China-Erfahrung gehe es ähnlich.

Das zeige sich vor allem in den höheren Semestern, wenn beispielsweise Zeitungslektüre im Sprachunterricht hinzukäme. Man merke einen Unterschied bei den Studierenden, die vor Beginn der Corona-Pandemie schon einmal nach China reisen konnten – und den Sinologen und Sinologinnen, die im Rahmen des Studiums nicht in einem Mandarin-sprachigen Umfeld waren, findet Kettenmeyer. Sie hat beschlossen, ihr Studium zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit der Bachelor-Arbeit abzuschließen, sondern ein Jahr zu arbeiten, um dann im akademischen Jahr 2023/24 ihren China-Aufenthalt nachholen zu können.

Die 22-Jährige aus München ist mit ihrer eher negativ geprägten Erfahrung nicht allein. In den vergangenen Jahren habe es eine durchschnittlich höhere Zahl an Studienabbrechern gegeben als vor der Corona-Pandemie, heißt es aus einem Sinologie-Institut in der norddeutschen Region. Dass der “Run” auf das Studienfach in den vergangenen Jahren nicht der höchste war und Studierende aus Frust das Studium schmeißen, sei keine große Überraschung, so eine Mitarbeiterin, die lieber anonym bleiben möchte. Die Bilder des harten Lockdowns in Shanghai seien unter den Studierenden diskutiert worden und hätten bei einigen zu Bedenken geführt, was einen China-Aufenthalt in der Zukunft angehe. Trotz allem: Sollte sich abzeichnen, dass im Jahr 2023 eine Einreise für Studierende wieder möglich sei, rechnet sie mit einem starken Anstieg der Einschreibungen zum Wintersemester.

Sein Sinologie-Studium während und trotz der Pandemie begonnen hat Korbinian Rausch, ebenfalls Student an der LMU. Er hat die Volksrepublik noch nie besucht. Der 29-Jährige hatte zuvor Geschichte und Politik studiert und seine Bachelor-Arbeit über das Verhältnis zwischen Taiwan und China geschrieben. Als er beim Verständnis der Quellen an seine Grenzen kam, entschied er sich 2020 für den Beginn des Sinologie-Studiums – obwohl eine Einreise in die Volksrepublik da schon praktisch unmöglich war. Ein ganzes Auslandsjahr hatte er ohnehin nicht geplant, da er bereits arbeitet. “Aber ich hatte schon gehofft, vielleicht in diesem Sommer eine Summer School in China besuchen zu können.” Daraus wurde nichts. Er setzte das Studium aus, ist jetzt offiziell erst im zweiten Semester. “Aber ich bleibe dran”, sagt Rausch.

Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die China schon kennen, fordern derweil die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren. Das betrifft nicht nur deutsche Studenten und Studentinnen. Auf Twitter, Instagram und anderen sozialen Netzwerken haben sich Gruppen gegründet, die unter dem Hashtag #takeusbacktochina eine Öffnung für Akademiker fordern. In den Gruppen tauschen sich die Studierenden zu den Neuigkeiten aus – oder lassen ihrem Unmut über die Situation freien Lauf. Für viele hängt das Auslandssemester in China direkt mit den Job-Aussichten nach dem Studium zusammen. Wegen der Einreisebeschränkungen hängen sie nun auch finanziell in den Seilen. Nicht jeder kann sich eine Verzögerung des Studiums leisten.

Das “Ersatz-Programm” durch Online-Kurse an chinesischen Unis komme keinem richtigen Austausch gleich, sagt Greta Biondi. Die Italienerin hat erst diesen Monat ihren Doppelabschluss an der Ca’ Foscari Universität Venedig und der Capital Normal University in Peking beendet – und hat zwei Jahre chinesisches Online-Studium hinter sich, war aber noch nie in der Volksrepublik. Sie habe es zwar toll gefunden, dass sie überhaupt an einer chinesischen Uni studieren konnte, so Biondi.

Aber vor allem das zweite Studienjahr sei wegen des Zeitunterschieds und nachlassender Motivation bei Studierenden und Lehrenden keine gute Erfahrung gewesen. Unterricht und Prüfungen fanden teilweise während der europäischen Nacht statt, der sprachliche Austausch fast gar nicht, so Biondi. “Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich eine wirtschaftliche Transaktion auf Mandarin durchführen, aber nicht nach einfachen alltäglichen Dingen fragen kann.”

Gleich ganz gegen ein solches Online-Studium an einer chinesischen Uni entschieden hat sich Veronica. Die 24-jährige Spanierin schloss ihr Bachelor-Studium 2020 ab und hatte Zusagen von Universitäten in China. “Ich wollte in China studieren, aber da war bereits klar, dass es nicht möglich ist.” In der Volksrepublik war sie noch nie. Sie wählte einen Master-Studiengang an der Universität Leiden und möchte nun anschließend ihren Doktor in China machen. “Es geht nicht nur um die Sprache”, sagt Veronika. “Man kann nicht wirklich zu China arbeiten und nie dort gewesen sein.”

Um den akademischen Austausch wieder hochzufahren, arbeite die chinesische Regierung an mehreren Ideen, berichtet eine Vertreterin eines europäisch-chinesischen Uni-Joint-Ventures gegenüber China.Table. So werde über Charterflüge nachgedacht und die Einrichtung von “akademischen Hubs” in mehreren Städten, damit Studentinnen und Studenten zumindest für die wichtige Feldarbeit wieder einreisen könnten. Es gebe ein großes Bestreben der Regierung, die Studierenden zurückzubringen, so die Britin. Offen darüber sprechen möchte sie jedoch nicht, dann “machen sich meine Studierenden vielleicht Hoffnungen darauf, dass es schnell geht und das können wir nicht garantieren”.

01.08.2022, 18:00 (Mitteleuropäischer Zeit)

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg/Webtalk China – Ukraine – Russland … In neuer Realität agieren statt reagieren Mehr

02.08.2022, 10:00 (Singapurer Zeit)

Dezan Shira/Webinar Unlocking the Benefits of RCEP for the Logistics Sector Mehr

03.08.2022, 11:30 (Mitteleuropäische Zeit)

Table.Live-Talk Chinas Konjunktur: Gelingt es der Regierung, das Wachstum zu stimulieren? Anmeldung

04.08.2022, 14:00 (China)

AHK China/Webinar Regional HR Survey Results – New HR Challenges in Northeast Region Mehr

04.08.2022, 09:00 (US-Ostküstenzeit)

CSIS/Online-Event Towards a 4th Taiwan Strait Crisis? Mehr

04.08.2022, 18:00 (Mitteleuropäischer Zeit)

Staatsbibliothek zu Berlin/Cross Asia Talks Manchu Philology at the Qianlong Court Mehr

Gegen Xiao Yaqing, den Minister für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), wird wegen “Verstößen gegen Disziplin und Recht” ermittelt. Das berichten chinesische Staatsmedien am Donnerstag ohne Details zu nennen. Das MIIT ist in China für die Aufsicht und Weiterentwicklung von Hochtechnologiesektoren zuständig und beaufsichtigt damit einen großen Teil der chinesischen Wirtschaft, darunter Telekommunikation, Halbleiter, Elektrofahrzeuge und die Impfstoffproduktion.

Der in Hebei geborene Xiao war in den vergangenen Jahren zu einem der mächtigsten Politiker der Volksrepublik aufgestiegen. Zuvor leitete der heute 62-Jährige die staatliche Verwaltung für Marktregulierung und davor die Kommission für die Überwachung und Verwaltung staatseigener Vermögenswerte. Er war stellvertretendes Mitglied des 17. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und selbst Mitglied der gefürchteten Disziplinarkommission der KP China, die nun gegen ihn ermittelt. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Xiao am 6. Juli, als er eine virtuelle Konferenz der BRICS-Ländergruppe leitete, bei der die Informationsminister von Brasilien, Russland, Indien und Südafrika zusammenkamen.

Xiaos Name fehlte auf der am Mittwoch von der Kommunistischen Partei veröffentlichten Liste der 293 Funktionäre, die in der zweiten Jahreshälfte am 20. Parteitag teilnehmen sollen. Als amtierender Minister hätte Xiao eigentlich aufgeführt sein müssen. Der 20. Parteitag im Herbst 2022 wird größere personelle Veränderungen in Chinas politischem System mit sich bringen (China.Table berichtete). Xi Jinping wird eine dritte Amtszeit anstreben. Gleichzeitig ist ein Generationswechsel im Gange, da etwa die Hälfte des Zentralkomitees die Altersgrenze überschreitet. rtr/fpe

Die Präsidenten Chinas und der USA haben am Donnerstag über zwei Stunden lang miteinander telefoniert und dabei ein ungefähr gleiches Maß an gegenseitigen Warnungen und Entwarnungen untergebracht. Ein wichtiges Thema war Taiwan und hier der anstehende Besuch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf der Insel (China.Table berichtete). “Wer mit Feuer spielt, wird selbst bald in Flammen stehen“, zitieren chinesische Medien Xi. “Die US-Seite soll sich in Wort und Tat an das Ein-China-Prinzip halten.” Die chinesische Position sei konsistent. Xi wirft damit den USA vor, ihre Haltung derzeit zu verschieben.

Doch der Ton des Gesprächs war trotz der Drohungen den Berichten beider Seiten zufolge eher von dem Versuch geprägt, die Lage zu entschärfen. Biden betonte, wie wichtig es sei, “Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden”, und Xi Jinping stimmte voll zu. Der Weg dahin sei, die “Kooperation in Bereichen mit gemeinsamen Interessen zu suchen.” Biden betonte, dass sich die US-amerikanische Taiwan-Politik nicht grundsätzlich geändert habe.

Beide Seiten versprachen, in Kontakt zu bleiben und die “Kommunikation und Kooperation” wieder zu vertiefen. Das sei wichtig, weil die ganze Welt sich auf gute Beziehungen der beiden Staaten verlassen müsse, betonte Joe Biden. Auch für die Bewältigung der derzeit weltweit schwierigen Wirtschaftslage sei enge Abstimmung wichtig, sagte Xi. Beide Länder spielten eine entscheidende Rolle “zur Wahrung des Weltfriedens”.

Xi und Biden hatten zuletzt im März miteinander gesprochen und davor im November. Die Phrase vom “Spiel mit dem Feuer” kam auch damals von chinesischer Seite auf, hier ist also keine Eskalation zu erkennen. Positiv ist der Wille zu vermerken, sich regelmäßig auszutauschen (China.Table berichtete). “Der Präsident will sicherstellen, dass die Gesprächskanäle mit Präsident Xi offen bleiben, weil sie es müssen”, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP.

Xi warnte Biden in dem Gespräch unter anderem, das “internationale System mit den Vereinten Nationen als Kern” anzuerkennen und aufrechtzuerhalten. Experten halten das angesichts der chinesischen Unterstützung für Russlands Invasion in die Ukraine für zynisch. “Ich hoffe, Biden hat Xi daran erinnert, dass sein Partner Russland derzeit die UN-Charta unverfroren verletzt“, schreibt der Rechtsprofessor Julian Ku von der privaten Hofstra-Universität in New York auf Twitter. fin

China will den Anteil nicht-fossiler Energieträger am Gesamtkonsum bis zum Jahr 2030 um jährlich durchschnittlich ein Prozent erhöhen. Dadurch soll das Klimaziel erreicht werden, bis 2030 25 Prozent nicht-fossile Energieträger zu nutzen. Das gab die Nationale Energiekommission jüngst bekannt. Nicht-fossile Brennstoffe, einschließlich Wind-, Solar-, Kern- und Wasserkraft, deckten im Jahr 2021 16,6 Prozent des gesamten Energiebedarfs Chinas, gegenüber 15,9 Prozent im Jahr 2020.

Laut der Energieexpertin Liu Hongqiao sei das Wachstumsziel von einem Prozent pro Jahr sehr konservativ. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien wird wahrscheinlich für ein schnelleres Wachstum sorgen. China plant, die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraftwerken bis 2025 zu verdoppeln (China.Table berichtete). Schon heute verfügt das Land über die weltweit größte Kapazität für Solar- und Windkraft.

Chinas große Energieversorger haben derweil eine Rekord-Menge an Kohle gebunkert. Die Reserven belaufen sich den Behörden zufolge auf 170 Millionen Tonnen. Im letzten Jahr kam es aufgrund der hohen Kohlepreise und geringer Kraftwerksreserven zu wochenlangen Stromengpässen und -rationierungen. Das soll dieses Jahr auf jeden Fall verhindert werden.

China exportierte in der ersten Hälfte dieses Jahres 78,6 Gigawatt (GW) an Solaranlagen und -komponenten, was einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet. Auch die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichten fast 26 Milliarden US-Dollar. nib

Die Expertenkommission CCPR des UN-Menschenrechtsrates hat die Regierung in Hongkong zum Widerruf des Nationalen Sicherheitsgesetzes aufgerufen. Die Kommission drückte in ihrem jüngsten Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, große Sorge über die willkürliche Anwendung des 2020 eingeführten neuen Rechtsrahmens aus. Das Nationale Sicherheitsgesetz genieße Vorrang vor anderen lokalen Gesetzen und setze sich folglich über die durch internationale Konventionen geschützten Grundrechte und -freiheiten der Bürger hinweg, heißt es in dem Papier.

Während die Kommission der Stadt auch Fortschritte im Bemühen um weniger Diskriminierung von Migranten, Frauen oder der LGBT-Gemeinde bescheinigt, kritisiert sie den Mangel an Rechtssicherheit, den das Sicherheitsgesetz hinterlässt. In zwölf Fällen seien 44 Anklagepunkte vorgekommen, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Insgesamt wurden bislang 200 Personen wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Gesetz festgenommen worden, darunter zwölf Minderjährige.

Die Kommission besorgt zudem die Möglichkeit zur Übertragung von Fällen nationaler Sicherheit an die Behörden der Volksrepublik China. Dadurch würde Hongkongs Verpflichtung durch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) ausgehebelt. ICCPR ist in Hongkongs Basic Law verankert. Die Volksrepublik dagegen hat das Abkommen in den 1990er-Jahren zwar unterschrieben, aber nie ratifiziert.

Auch der Mangel an Rechtswegen für Angeklagte sei bedrohlich, und die Einflussmöglichkeiten durch den Regierungschef der Stadt sowie Polizei und Ermittlungsbehörden auf die Anwendung des Gesetzes nicht rechtmäßig. Zudem sei unklar, inwieweit die extraterritoriale Anwendung des Sicherheitsgesetzes definiert ist.

Die Kommission kritisiert die Schließung einer “übermäßigen Zahl zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Gewerkschaften und Studentenvereinigungen” seit Inkrafttreten des NSL. Der Ausschuss forderte die Behörden der Stadt auf, Einschränkung der Vereinigungsfreiheit aufzuheben und zu garantieren, dass niemand, der an der UN-Überprüfung teilgenommen hat, auf Basis des Gesetzes strafrechtlich verfolgt wird.

In seinem Bericht fordert das Gremium Hongkong auch dazu auf, kritische und abweichende Meinungen zuzulassen, statt sich auf entsprechende Klauseln im Sicherheitsgesetz zu beziehen, die die Zersetzung des Staates als Verstoß definieren. Die Stadt solle sicherstellen, dass alle Fälle überprüft werden und niemand strafrechtlich verfolgt werde, wenn er das Recht auf freie Meinungsäußerung “legitim ausübe”. grz

Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis, gibt als Grund für den Rückzug der Marke Jeep aus China mögliche Eingriffe der Regierung in die Geschäftstätigkeit an, berichtet Bloomberg. Das Unternehmen wolle sich vom chinesischen Markt lösen, um nicht zum Opfer politischer Spannungen zu werden. Tavares nannte vor allem Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmen als mögliches Szenario. “Wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden, so wie wir das in anderen Weltgegenden zuletzt beobachten konnten.”

Stellantis schließt demnächst sein Werk für Autos der Marke Jeep in China. Vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, sich aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Guangzhou Automobile zurückzuziehen (China.Table berichtete). Das Joint Venture hatte 12 Jahre bestanden. Stellantis ist der Name des großen Autobauers, der aus der Verschmelzung von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. fin

Trümmer einer chinesischen Trägerrakete werden dieses Wochenende bei einem unkontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre auf der Erde einschlagen. Noch ist unklar, wann und wo die Teile die Erde genau treffen werden. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 5B war am Sonntag gestartet, um ein Labormodul zu einer neuen chinesischen Raumstation zu bringen, die derzeit in der Erdumlaufbahn gebaut wird. Es ist der dritte unkontrollierte chinesische Raketenabsturz innerhalb von drei Jahren.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte am Mittwoch, dass der Wiedereintritt der 30 Meter langen und 22 Tonnen schweren Hauptkernstufe genau beobachtet werde. Eine Gefahr für die Menschen auf der Erdoberfläche bestünde jedoch so gut wie nicht. Die größten Teile des Raketenkörpers werden zerfallen und verglühen, wenn sie in die Atmosphäre eintreten.

Kleine und mittlere Tanks sowie Triebwerkskomponenten könnten jedoch erhalten bleiben und über ein Gebiet von etwa 2.000 km Länge und 70 km Breite regnen, erklärten unabhängige US-Analysten am Mittwoch. Im Mai 2020 hatten bis zu zwölf Meter lange Fragmente einer anderen chinesischen Langer-Marsch-Rakete an der Elfenbeinküste mehrere Gebäude beschädigt.

Die NASA und andere Organisationen warfen China im vergangenen Jahr Intransparenz vor, nachdem die Regierung in Peking im Mai 2021 die geschätzte Flugbahn sowie das Zeitfenster für den Wiedereintritt von mehreren Trümmern verschwiegen hatte. Die meisten großen Raumfahrtnationen seien in der Regel bestrebt, ihre Raketen so zu konstruieren, dass große, unkontrollierte Wiedereintritte vermieden werden, erklärt der Luft- und Raumfahrt-Analyst Ted Muelhaupt gegenüber Reuters. Die erste Stufe falle kurz nach dem Start zurück Richtung Erde, wodurch der Einschlagort genauer bestimmt werden kann. Bei den chinesischen 5B-Raketen fliege die erste Stufe jedoch mit der Fracht in den Erdorbit, um einige Tage später unkontrolliert abzustürzen. rtr/fpe

“Nehmt keine Drogen”, fordert Chen Tianzhuo seine 12-köpfige Truppe kurz vor dem großen Auftritt auf. Dabei wären Aufputschmittel heute Nacht durchaus hilfreich: Ganze zwölf Stunden wollen die “Asian Dope Boys”, so der Name von Chens Kunst-Kollektiv, im Berliner Techno-Club “Traumabar” durchtanzen, singen, schreien, sich in eigens angekarrtem Schlamm wälzen und selbsterfundene Stammesrituale abhalten, bis sie selbst, aber auch das Publikum, in einen außerkörperlichen Zustand eintreten. Drogen, so der schüchtern wirkende Zeremonienmeister, würden die authentische Trance-Erfahrung nur verfälschen.

Der 1985 in Peking geborene Chen Tianzhuo ist einer der originellsten und provokantesten Künstler Chinas. In seinen Inszenierungen verschmelzen zeitgenössische Kunst, Avantgarde-Theater, archaische Rituale und ekstatische Clubkultur zu einer surrealen Traumwelt. Seine Kulissen und Kostüme wirken, als seien die Dämonen tibetischer Thangka-Rollbilder in grellbunter Computerspielästhetik wiederauferstanden.

Der Künstler, der selbst tibetischen Buddhismus praktiziert, möchte “kollektive Rituale” erschaffen, die in der Gegenwart verankert sind, ihre Inspiration aber auch aus traditionellen Trance-Tänzen aus Tibet, Indonesien und den Philippinen schöpfen. Besonders in den großen Städten Chinas sei rituelle Spiritualität so gut wie ausgestorben, sagt Chen. “Unserer heutigen Zeit mangelt es an Märchen und Mythologien. Als kapitalistische Gesellschaft haben wir neue Mantras kreiert: Just Do It! Ich möchte Rituale kreieren, die eine Gemeinschaft erschaffen, die auf Selbstermächtigung und der Freiheit von starren Systemen basiert.”

Angefangen hat Chen, der bei seinen Performances meist im Hintergrund bleibt, als Maler und Designer. Seinen Master machte er am Chelsea College of Art and Design in London. Nach seinem Abschluss wollte er jedoch unbedingt zurück nach China. “Die Kunstszene in China hinkt fast jeder größeren europäischen Stadt hinterher. Das bedeutet aber auch, dass man hier noch herausfordernde Dinge auf die Beine stellen kann.” In seiner Heimat sind seine Performances, die oftmals Nacktheit beinhalten, vor allem in Techno-Clubs und anderen Off-Spaces zu sehen. Das sei weniger offiziell als Theater und Galerien, und damit auch weniger der Zensur unterworfen, sagt Chen.

Obwohl er so auch am chinesischen Kunstmarkt und seinen wohlhabenden Sammlern vorbeiproduziert, ist sein Einfluss in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Künstler aus ganz Asien, aber auch aus Europa kamen nach Shanghai, um mit ihm zu arbeiten. Seine Asian Dope Boys standen für ein neues Selbstbewusstsein junger asiatischer Künstler, die sich global orientieren, sich westlichen Erwartungshaltungen aber nicht mehr anbiedern. “Die jungen Leute waren hungrig nach unseren Veranstaltungen, nach Kunst und Musik”, sagt Chen. Doch dann kam die Pandemie: “Ich fühlte mich, als sei ich in Rente gegangen.” Über zwei Jahre habe er in seinem Shanghaier Studio mit der Planung von Events verbracht, die dann nicht stattfinden konnten. Die Clubszene, sein liebstes Habitat, war monatelang stillgelegt. “Irgendwann hatte ich davon genug und habe wieder angefangen zu malen”, sagt Chen.

Der Auftritt in Berlin ist seine erste große Performance seit über zwei Jahren. “Ich weiß nicht, ob die Pandemie meine Energie komplett ausgesaugt hat. Kann ich sowas noch durchziehen?”, fragt Chen unsicher, während seine Crew zum Abendessen in den Sommerabend ausschwärmt. Der nächste Morgen zeigt, dass die Angst unbegründet war. Ausgelaugt und glücklich liegen sich die Performer in den Armen. Die Kulissen liegen zerschossen am Boden. “Wir sind definitiv an unsere eigenen Grenzen gegangen und haben gemeinsam ein Universum erschaffen, das irgendwie von selbst weitergewachsen ist”, sagt Chen. “Diese Nacht wird mich noch eine lange Zeit motivieren.” Fabian Peltsch

Benjamin Weyrauch ist seit vergangenem Monat Senior Manager Technology bei Porsche China. Der Entwicklungsingenieur wird in Shanghai die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) weiterentwickeln, die für das autonome Fahren nötig sind.

Jiaqi Zhu hat im Juli den Posten Senior Consultant & Business Development China Markets bei der Vogel Communications Group übernommen. Das Unternehmen aus Würzburg bietet Unternehmenskommunikation und Fachinformationen über Themenbereiche wie die Automobil-und Maschinenbauindustrie an. Als Produktmanagerin hatte Zhu zuvor bereits den Vogel Market Insights China Report mitentworfen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der kritische Künstler Badiucao stellt seine Werke derzeit in Prag aus. Es gibt Perfomances, Grafiken, Gemälde, Videos und Multimedia-Installationen. Zu den Themen gehören Menschenrechte und Zensur in China, die Unterdrückung der Proteste in Hongkong und die Situation der Uiguren, aber auch die Lage in Myanmar. Badiucao lebt in Australien.

nur ein Bruchteil der weltweit verbauten Mikrochips kommt aus Europa. Nach Umsatz ist der Anteil sogar so klein, dass er in der Statistik unter “Sonstige” verschwindet. Die USA tauchen immerhin mit einem einstelligen Prozentbetrag auf. Kurz gesagt: Fast alle Chips kommen aus Asien. Kein Wunder, dass Joe Biden die Initiative ergriffen hat und den Wiederaufbau einer amerikanischen Halbleiterindustrie herbeisubventioniert.

Und die EU? Hat zwar auch eine Initiative gestartet, die durchaus erste Erfolge zeigt. Doch es wird noch Jahre dauern, bis wieder mehr Halbleiterbausteine aus einheimischer Herstellung kommen. Bis dahin bleibt nur zu beten und zu hoffen, dass geopolitisch nicht noch mehr schief geht. Sonst bleiben in der deutschen Industrie, der Grundlage unseres Wohlstands, die Bänder stehen. Das Drama um die russischen Energieträgern könnte sich hier in verschärfter Form wiederholen, analysiert Felix Lee.

Es gibt viele Sinologen, die nicht fließend Chinesisch sprechen. Es gab aber bisher kaum fertige Hauptfach-Sinologen, die überhaupt noch nie in Asien waren. Die Pandemie hat auch hier ein neues Phänomen hervorgebracht. Mit diesem Sommersemester schließt der erste Bachelor-Studiengang sein Studium ab, dem das Reisen nach Fernost weitgehend verwehrt war. Amelie Richter hat zusammengetragen, welche verheerende psychologische Wirkung das auf den China-interessierten Nachwuchs hat.

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Sara Kettenmeyer sagt es ziemlich direkt: “Hätte ich gewusst, wie sich das Studium entwickelt, hätte ich es so wahrscheinlich nicht angefangen.” Kettenmeyer studiert Sinologie, hat sechs Semester absolviert und sollte jetzt eigentlich ihre Bachelor-Arbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München schreiben, um den Studiengang abzuschließen. Sie gehört zum ersten Jahrgang von Sinologie-Studierenden in Deutschland, die während des gesamten Studiums wegen der Corona-Pandemie keinen Fuß in die Volksrepublik setzen konnten.

Kettenmeyer hatte ihr Sinologie-Studium im Wintersemester 2019/20 begonnen. Im ersten Semester sei noch alles normal abgelaufen, erzählt die 22-Jährige. Dann verbrachte sie vier Semester mit Online-Kursen. Das Sommersemester 2022, das an den meisten deutschen Hochschulen noch bis Ende des Monats läuft, wurde dann wieder in Präsenz-Unterricht abgehalten. Zu ihrem China-Aufenthalt, der im Studien-Plan eigentlich nach dem vierten Semester vorgesehen war, kam es nicht.

“Ich habe mich mehrfach beworben bei den chinesischen Unis, hatte eine Zusage der Beijing Normal University, aber dann kam es nicht zum Austausch”, sagt die Studentin. Die Fachschaft und die Mitarbeiter des Sinologie-Instituts hätten immer versucht, zu helfen. “Sie haben ja aber auch nicht wirklich gewusst, was los ist.” Bei den Studierenden habe die fehlende Auslandszeit zwei Folgen gehabt: “Einige haben das Studium in einem schon hohen Semester abgebrochen, weil es einfach frustrierend ist”, sagt Kettenmeyer. Und: “Ich kann die Sprache nicht wirklich.” Anderen Kommilitonen ohne jegliche China-Erfahrung gehe es ähnlich.

Das zeige sich vor allem in den höheren Semestern, wenn beispielsweise Zeitungslektüre im Sprachunterricht hinzukäme. Man merke einen Unterschied bei den Studierenden, die vor Beginn der Corona-Pandemie schon einmal nach China reisen konnten – und den Sinologen und Sinologinnen, die im Rahmen des Studiums nicht in einem Mandarin-sprachigen Umfeld waren, findet Kettenmeyer. Sie hat beschlossen, ihr Studium zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit der Bachelor-Arbeit abzuschließen, sondern ein Jahr zu arbeiten, um dann im akademischen Jahr 2023/24 ihren China-Aufenthalt nachholen zu können.

Die 22-Jährige aus München ist mit ihrer eher negativ geprägten Erfahrung nicht allein. In den vergangenen Jahren habe es eine durchschnittlich höhere Zahl an Studienabbrechern gegeben als vor der Corona-Pandemie, heißt es aus einem Sinologie-Institut in der norddeutschen Region. Dass der “Run” auf das Studienfach in den vergangenen Jahren nicht der höchste war und Studierende aus Frust das Studium schmeißen, sei keine große Überraschung, so eine Mitarbeiterin, die lieber anonym bleiben möchte. Die Bilder des harten Lockdowns in Shanghai seien unter den Studierenden diskutiert worden und hätten bei einigen zu Bedenken geführt, was einen China-Aufenthalt in der Zukunft angehe. Trotz allem: Sollte sich abzeichnen, dass im Jahr 2023 eine Einreise für Studierende wieder möglich sei, rechnet sie mit einem starken Anstieg der Einschreibungen zum Wintersemester.

Sein Sinologie-Studium während und trotz der Pandemie begonnen hat Korbinian Rausch, ebenfalls Student an der LMU. Er hat die Volksrepublik noch nie besucht. Der 29-Jährige hatte zuvor Geschichte und Politik studiert und seine Bachelor-Arbeit über das Verhältnis zwischen Taiwan und China geschrieben. Als er beim Verständnis der Quellen an seine Grenzen kam, entschied er sich 2020 für den Beginn des Sinologie-Studiums – obwohl eine Einreise in die Volksrepublik da schon praktisch unmöglich war. Ein ganzes Auslandsjahr hatte er ohnehin nicht geplant, da er bereits arbeitet. “Aber ich hatte schon gehofft, vielleicht in diesem Sommer eine Summer School in China besuchen zu können.” Daraus wurde nichts. Er setzte das Studium aus, ist jetzt offiziell erst im zweiten Semester. “Aber ich bleibe dran”, sagt Rausch.

Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die China schon kennen, fordern derweil die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren. Das betrifft nicht nur deutsche Studenten und Studentinnen. Auf Twitter, Instagram und anderen sozialen Netzwerken haben sich Gruppen gegründet, die unter dem Hashtag #takeusbacktochina eine Öffnung für Akademiker fordern. In den Gruppen tauschen sich die Studierenden zu den Neuigkeiten aus – oder lassen ihrem Unmut über die Situation freien Lauf. Für viele hängt das Auslandssemester in China direkt mit den Job-Aussichten nach dem Studium zusammen. Wegen der Einreisebeschränkungen hängen sie nun auch finanziell in den Seilen. Nicht jeder kann sich eine Verzögerung des Studiums leisten.

Das “Ersatz-Programm” durch Online-Kurse an chinesischen Unis komme keinem richtigen Austausch gleich, sagt Greta Biondi. Die Italienerin hat erst diesen Monat ihren Doppelabschluss an der Ca’ Foscari Universität Venedig und der Capital Normal University in Peking beendet – und hat zwei Jahre chinesisches Online-Studium hinter sich, war aber noch nie in der Volksrepublik. Sie habe es zwar toll gefunden, dass sie überhaupt an einer chinesischen Uni studieren konnte, so Biondi.

Aber vor allem das zweite Studienjahr sei wegen des Zeitunterschieds und nachlassender Motivation bei Studierenden und Lehrenden keine gute Erfahrung gewesen. Unterricht und Prüfungen fanden teilweise während der europäischen Nacht statt, der sprachliche Austausch fast gar nicht, so Biondi. “Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich eine wirtschaftliche Transaktion auf Mandarin durchführen, aber nicht nach einfachen alltäglichen Dingen fragen kann.”

Gleich ganz gegen ein solches Online-Studium an einer chinesischen Uni entschieden hat sich Veronica. Die 24-jährige Spanierin schloss ihr Bachelor-Studium 2020 ab und hatte Zusagen von Universitäten in China. “Ich wollte in China studieren, aber da war bereits klar, dass es nicht möglich ist.” In der Volksrepublik war sie noch nie. Sie wählte einen Master-Studiengang an der Universität Leiden und möchte nun anschließend ihren Doktor in China machen. “Es geht nicht nur um die Sprache”, sagt Veronika. “Man kann nicht wirklich zu China arbeiten und nie dort gewesen sein.”

Um den akademischen Austausch wieder hochzufahren, arbeite die chinesische Regierung an mehreren Ideen, berichtet eine Vertreterin eines europäisch-chinesischen Uni-Joint-Ventures gegenüber China.Table. So werde über Charterflüge nachgedacht und die Einrichtung von “akademischen Hubs” in mehreren Städten, damit Studentinnen und Studenten zumindest für die wichtige Feldarbeit wieder einreisen könnten. Es gebe ein großes Bestreben der Regierung, die Studierenden zurückzubringen, so die Britin. Offen darüber sprechen möchte sie jedoch nicht, dann “machen sich meine Studierenden vielleicht Hoffnungen darauf, dass es schnell geht und das können wir nicht garantieren”.

01.08.2022, 18:00 (Mitteleuropäischer Zeit)

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg/Webtalk China – Ukraine – Russland … In neuer Realität agieren statt reagieren Mehr

02.08.2022, 10:00 (Singapurer Zeit)

Dezan Shira/Webinar Unlocking the Benefits of RCEP for the Logistics Sector Mehr

03.08.2022, 11:30 (Mitteleuropäische Zeit)

Table.Live-Talk Chinas Konjunktur: Gelingt es der Regierung, das Wachstum zu stimulieren? Anmeldung

04.08.2022, 14:00 (China)

AHK China/Webinar Regional HR Survey Results – New HR Challenges in Northeast Region Mehr

04.08.2022, 09:00 (US-Ostküstenzeit)

CSIS/Online-Event Towards a 4th Taiwan Strait Crisis? Mehr

04.08.2022, 18:00 (Mitteleuropäischer Zeit)

Staatsbibliothek zu Berlin/Cross Asia Talks Manchu Philology at the Qianlong Court Mehr

Gegen Xiao Yaqing, den Minister für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), wird wegen “Verstößen gegen Disziplin und Recht” ermittelt. Das berichten chinesische Staatsmedien am Donnerstag ohne Details zu nennen. Das MIIT ist in China für die Aufsicht und Weiterentwicklung von Hochtechnologiesektoren zuständig und beaufsichtigt damit einen großen Teil der chinesischen Wirtschaft, darunter Telekommunikation, Halbleiter, Elektrofahrzeuge und die Impfstoffproduktion.

Der in Hebei geborene Xiao war in den vergangenen Jahren zu einem der mächtigsten Politiker der Volksrepublik aufgestiegen. Zuvor leitete der heute 62-Jährige die staatliche Verwaltung für Marktregulierung und davor die Kommission für die Überwachung und Verwaltung staatseigener Vermögenswerte. Er war stellvertretendes Mitglied des 17. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und selbst Mitglied der gefürchteten Disziplinarkommission der KP China, die nun gegen ihn ermittelt. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Xiao am 6. Juli, als er eine virtuelle Konferenz der BRICS-Ländergruppe leitete, bei der die Informationsminister von Brasilien, Russland, Indien und Südafrika zusammenkamen.

Xiaos Name fehlte auf der am Mittwoch von der Kommunistischen Partei veröffentlichten Liste der 293 Funktionäre, die in der zweiten Jahreshälfte am 20. Parteitag teilnehmen sollen. Als amtierender Minister hätte Xiao eigentlich aufgeführt sein müssen. Der 20. Parteitag im Herbst 2022 wird größere personelle Veränderungen in Chinas politischem System mit sich bringen (China.Table berichtete). Xi Jinping wird eine dritte Amtszeit anstreben. Gleichzeitig ist ein Generationswechsel im Gange, da etwa die Hälfte des Zentralkomitees die Altersgrenze überschreitet. rtr/fpe

Die Präsidenten Chinas und der USA haben am Donnerstag über zwei Stunden lang miteinander telefoniert und dabei ein ungefähr gleiches Maß an gegenseitigen Warnungen und Entwarnungen untergebracht. Ein wichtiges Thema war Taiwan und hier der anstehende Besuch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf der Insel (China.Table berichtete). “Wer mit Feuer spielt, wird selbst bald in Flammen stehen“, zitieren chinesische Medien Xi. “Die US-Seite soll sich in Wort und Tat an das Ein-China-Prinzip halten.” Die chinesische Position sei konsistent. Xi wirft damit den USA vor, ihre Haltung derzeit zu verschieben.

Doch der Ton des Gesprächs war trotz der Drohungen den Berichten beider Seiten zufolge eher von dem Versuch geprägt, die Lage zu entschärfen. Biden betonte, wie wichtig es sei, “Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden”, und Xi Jinping stimmte voll zu. Der Weg dahin sei, die “Kooperation in Bereichen mit gemeinsamen Interessen zu suchen.” Biden betonte, dass sich die US-amerikanische Taiwan-Politik nicht grundsätzlich geändert habe.

Beide Seiten versprachen, in Kontakt zu bleiben und die “Kommunikation und Kooperation” wieder zu vertiefen. Das sei wichtig, weil die ganze Welt sich auf gute Beziehungen der beiden Staaten verlassen müsse, betonte Joe Biden. Auch für die Bewältigung der derzeit weltweit schwierigen Wirtschaftslage sei enge Abstimmung wichtig, sagte Xi. Beide Länder spielten eine entscheidende Rolle “zur Wahrung des Weltfriedens”.

Xi und Biden hatten zuletzt im März miteinander gesprochen und davor im November. Die Phrase vom “Spiel mit dem Feuer” kam auch damals von chinesischer Seite auf, hier ist also keine Eskalation zu erkennen. Positiv ist der Wille zu vermerken, sich regelmäßig auszutauschen (China.Table berichtete). “Der Präsident will sicherstellen, dass die Gesprächskanäle mit Präsident Xi offen bleiben, weil sie es müssen”, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP.

Xi warnte Biden in dem Gespräch unter anderem, das “internationale System mit den Vereinten Nationen als Kern” anzuerkennen und aufrechtzuerhalten. Experten halten das angesichts der chinesischen Unterstützung für Russlands Invasion in die Ukraine für zynisch. “Ich hoffe, Biden hat Xi daran erinnert, dass sein Partner Russland derzeit die UN-Charta unverfroren verletzt“, schreibt der Rechtsprofessor Julian Ku von der privaten Hofstra-Universität in New York auf Twitter. fin

China will den Anteil nicht-fossiler Energieträger am Gesamtkonsum bis zum Jahr 2030 um jährlich durchschnittlich ein Prozent erhöhen. Dadurch soll das Klimaziel erreicht werden, bis 2030 25 Prozent nicht-fossile Energieträger zu nutzen. Das gab die Nationale Energiekommission jüngst bekannt. Nicht-fossile Brennstoffe, einschließlich Wind-, Solar-, Kern- und Wasserkraft, deckten im Jahr 2021 16,6 Prozent des gesamten Energiebedarfs Chinas, gegenüber 15,9 Prozent im Jahr 2020.

Laut der Energieexpertin Liu Hongqiao sei das Wachstumsziel von einem Prozent pro Jahr sehr konservativ. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien wird wahrscheinlich für ein schnelleres Wachstum sorgen. China plant, die Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraftwerken bis 2025 zu verdoppeln (China.Table berichtete). Schon heute verfügt das Land über die weltweit größte Kapazität für Solar- und Windkraft.

Chinas große Energieversorger haben derweil eine Rekord-Menge an Kohle gebunkert. Die Reserven belaufen sich den Behörden zufolge auf 170 Millionen Tonnen. Im letzten Jahr kam es aufgrund der hohen Kohlepreise und geringer Kraftwerksreserven zu wochenlangen Stromengpässen und -rationierungen. Das soll dieses Jahr auf jeden Fall verhindert werden.

China exportierte in der ersten Hälfte dieses Jahres 78,6 Gigawatt (GW) an Solaranlagen und -komponenten, was einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet. Auch die Einnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichten fast 26 Milliarden US-Dollar. nib

Die Expertenkommission CCPR des UN-Menschenrechtsrates hat die Regierung in Hongkong zum Widerruf des Nationalen Sicherheitsgesetzes aufgerufen. Die Kommission drückte in ihrem jüngsten Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, große Sorge über die willkürliche Anwendung des 2020 eingeführten neuen Rechtsrahmens aus. Das Nationale Sicherheitsgesetz genieße Vorrang vor anderen lokalen Gesetzen und setze sich folglich über die durch internationale Konventionen geschützten Grundrechte und -freiheiten der Bürger hinweg, heißt es in dem Papier.

Während die Kommission der Stadt auch Fortschritte im Bemühen um weniger Diskriminierung von Migranten, Frauen oder der LGBT-Gemeinde bescheinigt, kritisiert sie den Mangel an Rechtssicherheit, den das Sicherheitsgesetz hinterlässt. In zwölf Fällen seien 44 Anklagepunkte vorgekommen, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Insgesamt wurden bislang 200 Personen wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Gesetz festgenommen worden, darunter zwölf Minderjährige.

Die Kommission besorgt zudem die Möglichkeit zur Übertragung von Fällen nationaler Sicherheit an die Behörden der Volksrepublik China. Dadurch würde Hongkongs Verpflichtung durch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) ausgehebelt. ICCPR ist in Hongkongs Basic Law verankert. Die Volksrepublik dagegen hat das Abkommen in den 1990er-Jahren zwar unterschrieben, aber nie ratifiziert.

Auch der Mangel an Rechtswegen für Angeklagte sei bedrohlich, und die Einflussmöglichkeiten durch den Regierungschef der Stadt sowie Polizei und Ermittlungsbehörden auf die Anwendung des Gesetzes nicht rechtmäßig. Zudem sei unklar, inwieweit die extraterritoriale Anwendung des Sicherheitsgesetzes definiert ist.

Die Kommission kritisiert die Schließung einer “übermäßigen Zahl zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Gewerkschaften und Studentenvereinigungen” seit Inkrafttreten des NSL. Der Ausschuss forderte die Behörden der Stadt auf, Einschränkung der Vereinigungsfreiheit aufzuheben und zu garantieren, dass niemand, der an der UN-Überprüfung teilgenommen hat, auf Basis des Gesetzes strafrechtlich verfolgt wird.

In seinem Bericht fordert das Gremium Hongkong auch dazu auf, kritische und abweichende Meinungen zuzulassen, statt sich auf entsprechende Klauseln im Sicherheitsgesetz zu beziehen, die die Zersetzung des Staates als Verstoß definieren. Die Stadt solle sicherstellen, dass alle Fälle überprüft werden und niemand strafrechtlich verfolgt werde, wenn er das Recht auf freie Meinungsäußerung “legitim ausübe”. grz

Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis, gibt als Grund für den Rückzug der Marke Jeep aus China mögliche Eingriffe der Regierung in die Geschäftstätigkeit an, berichtet Bloomberg. Das Unternehmen wolle sich vom chinesischen Markt lösen, um nicht zum Opfer politischer Spannungen zu werden. Tavares nannte vor allem Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmen als mögliches Szenario. “Wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden, so wie wir das in anderen Weltgegenden zuletzt beobachten konnten.”

Stellantis schließt demnächst sein Werk für Autos der Marke Jeep in China. Vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, sich aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Guangzhou Automobile zurückzuziehen (China.Table berichtete). Das Joint Venture hatte 12 Jahre bestanden. Stellantis ist der Name des großen Autobauers, der aus der Verschmelzung von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. fin

Trümmer einer chinesischen Trägerrakete werden dieses Wochenende bei einem unkontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre auf der Erde einschlagen. Noch ist unklar, wann und wo die Teile die Erde genau treffen werden. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 5B war am Sonntag gestartet, um ein Labormodul zu einer neuen chinesischen Raumstation zu bringen, die derzeit in der Erdumlaufbahn gebaut wird. Es ist der dritte unkontrollierte chinesische Raketenabsturz innerhalb von drei Jahren.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte am Mittwoch, dass der Wiedereintritt der 30 Meter langen und 22 Tonnen schweren Hauptkernstufe genau beobachtet werde. Eine Gefahr für die Menschen auf der Erdoberfläche bestünde jedoch so gut wie nicht. Die größten Teile des Raketenkörpers werden zerfallen und verglühen, wenn sie in die Atmosphäre eintreten.

Kleine und mittlere Tanks sowie Triebwerkskomponenten könnten jedoch erhalten bleiben und über ein Gebiet von etwa 2.000 km Länge und 70 km Breite regnen, erklärten unabhängige US-Analysten am Mittwoch. Im Mai 2020 hatten bis zu zwölf Meter lange Fragmente einer anderen chinesischen Langer-Marsch-Rakete an der Elfenbeinküste mehrere Gebäude beschädigt.

Die NASA und andere Organisationen warfen China im vergangenen Jahr Intransparenz vor, nachdem die Regierung in Peking im Mai 2021 die geschätzte Flugbahn sowie das Zeitfenster für den Wiedereintritt von mehreren Trümmern verschwiegen hatte. Die meisten großen Raumfahrtnationen seien in der Regel bestrebt, ihre Raketen so zu konstruieren, dass große, unkontrollierte Wiedereintritte vermieden werden, erklärt der Luft- und Raumfahrt-Analyst Ted Muelhaupt gegenüber Reuters. Die erste Stufe falle kurz nach dem Start zurück Richtung Erde, wodurch der Einschlagort genauer bestimmt werden kann. Bei den chinesischen 5B-Raketen fliege die erste Stufe jedoch mit der Fracht in den Erdorbit, um einige Tage später unkontrolliert abzustürzen. rtr/fpe

“Nehmt keine Drogen”, fordert Chen Tianzhuo seine 12-köpfige Truppe kurz vor dem großen Auftritt auf. Dabei wären Aufputschmittel heute Nacht durchaus hilfreich: Ganze zwölf Stunden wollen die “Asian Dope Boys”, so der Name von Chens Kunst-Kollektiv, im Berliner Techno-Club “Traumabar” durchtanzen, singen, schreien, sich in eigens angekarrtem Schlamm wälzen und selbsterfundene Stammesrituale abhalten, bis sie selbst, aber auch das Publikum, in einen außerkörperlichen Zustand eintreten. Drogen, so der schüchtern wirkende Zeremonienmeister, würden die authentische Trance-Erfahrung nur verfälschen.

Der 1985 in Peking geborene Chen Tianzhuo ist einer der originellsten und provokantesten Künstler Chinas. In seinen Inszenierungen verschmelzen zeitgenössische Kunst, Avantgarde-Theater, archaische Rituale und ekstatische Clubkultur zu einer surrealen Traumwelt. Seine Kulissen und Kostüme wirken, als seien die Dämonen tibetischer Thangka-Rollbilder in grellbunter Computerspielästhetik wiederauferstanden.

Der Künstler, der selbst tibetischen Buddhismus praktiziert, möchte “kollektive Rituale” erschaffen, die in der Gegenwart verankert sind, ihre Inspiration aber auch aus traditionellen Trance-Tänzen aus Tibet, Indonesien und den Philippinen schöpfen. Besonders in den großen Städten Chinas sei rituelle Spiritualität so gut wie ausgestorben, sagt Chen. “Unserer heutigen Zeit mangelt es an Märchen und Mythologien. Als kapitalistische Gesellschaft haben wir neue Mantras kreiert: Just Do It! Ich möchte Rituale kreieren, die eine Gemeinschaft erschaffen, die auf Selbstermächtigung und der Freiheit von starren Systemen basiert.”

Angefangen hat Chen, der bei seinen Performances meist im Hintergrund bleibt, als Maler und Designer. Seinen Master machte er am Chelsea College of Art and Design in London. Nach seinem Abschluss wollte er jedoch unbedingt zurück nach China. “Die Kunstszene in China hinkt fast jeder größeren europäischen Stadt hinterher. Das bedeutet aber auch, dass man hier noch herausfordernde Dinge auf die Beine stellen kann.” In seiner Heimat sind seine Performances, die oftmals Nacktheit beinhalten, vor allem in Techno-Clubs und anderen Off-Spaces zu sehen. Das sei weniger offiziell als Theater und Galerien, und damit auch weniger der Zensur unterworfen, sagt Chen.

Obwohl er so auch am chinesischen Kunstmarkt und seinen wohlhabenden Sammlern vorbeiproduziert, ist sein Einfluss in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Künstler aus ganz Asien, aber auch aus Europa kamen nach Shanghai, um mit ihm zu arbeiten. Seine Asian Dope Boys standen für ein neues Selbstbewusstsein junger asiatischer Künstler, die sich global orientieren, sich westlichen Erwartungshaltungen aber nicht mehr anbiedern. “Die jungen Leute waren hungrig nach unseren Veranstaltungen, nach Kunst und Musik”, sagt Chen. Doch dann kam die Pandemie: “Ich fühlte mich, als sei ich in Rente gegangen.” Über zwei Jahre habe er in seinem Shanghaier Studio mit der Planung von Events verbracht, die dann nicht stattfinden konnten. Die Clubszene, sein liebstes Habitat, war monatelang stillgelegt. “Irgendwann hatte ich davon genug und habe wieder angefangen zu malen”, sagt Chen.

Der Auftritt in Berlin ist seine erste große Performance seit über zwei Jahren. “Ich weiß nicht, ob die Pandemie meine Energie komplett ausgesaugt hat. Kann ich sowas noch durchziehen?”, fragt Chen unsicher, während seine Crew zum Abendessen in den Sommerabend ausschwärmt. Der nächste Morgen zeigt, dass die Angst unbegründet war. Ausgelaugt und glücklich liegen sich die Performer in den Armen. Die Kulissen liegen zerschossen am Boden. “Wir sind definitiv an unsere eigenen Grenzen gegangen und haben gemeinsam ein Universum erschaffen, das irgendwie von selbst weitergewachsen ist”, sagt Chen. “Diese Nacht wird mich noch eine lange Zeit motivieren.” Fabian Peltsch

Benjamin Weyrauch ist seit vergangenem Monat Senior Manager Technology bei Porsche China. Der Entwicklungsingenieur wird in Shanghai die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) weiterentwickeln, die für das autonome Fahren nötig sind.

Jiaqi Zhu hat im Juli den Posten Senior Consultant & Business Development China Markets bei der Vogel Communications Group übernommen. Das Unternehmen aus Würzburg bietet Unternehmenskommunikation und Fachinformationen über Themenbereiche wie die Automobil-und Maschinenbauindustrie an. Als Produktmanagerin hatte Zhu zuvor bereits den Vogel Market Insights China Report mitentworfen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Der kritische Künstler Badiucao stellt seine Werke derzeit in Prag aus. Es gibt Perfomances, Grafiken, Gemälde, Videos und Multimedia-Installationen. Zu den Themen gehören Menschenrechte und Zensur in China, die Unterdrückung der Proteste in Hongkong und die Situation der Uiguren, aber auch die Lage in Myanmar. Badiucao lebt in Australien.