der “gemeinsame Wohlstand” für alle Chinesen ist ein Jahrhundertprojekt, das Xi Jinping nicht nur einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern, sondern vor allem auch seine lebenslange Amtszeit als Staatschef legitimieren soll. Wie die Führung die Umverteilung des Reichtums konkret bewerkstelligen will, ist jedoch noch relativ offen, schreibt Nico Beckert. Tatsächlich klafft die Schere zwischen Arm und Reich in der Volksrepublik immer weiter auseinander.

Die Löhne sind zu niedrig, die Bildungschancen zwischen Stadt und Land noch immer zu unausgeglichen, und auch das sich langsam abkühlende Wirtschaftswachstum kann die Armut nicht mehr abfedern. Ein Strukturwandel müsste her. Reformen wie Steuererhöhungen könnten aber auch den Nutznießern des Systems auf die Füße treten. Das Worst-Case-Szenario: eine “innenpolitische Destabilisierung Chinas”.

Widersprüche zeigen sich auch bei den laufenden Olympischen Winterspielen. Der Ausrichter betont an allen Ecken und Enden die Klimaneutralität des riesigen Sportereignisses. Alle Wettkampfstätten werden mit Erneuerbarer Energie betrieben, jedes Passagierfahrzeug läuft entweder mit Wasserstoff, Gas oder Strom. Doch die Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit überzeugen nur auf den ersten Blick, erklärt Marcel Grzanna.

Ein besonders großes Problem bei den Spielen ist der viele Kunstschnee. In einer Gegend, in der Wasser knapp ist, wurde sogar die Bewässerung riesiger Flächen von Ackerland eingestellt, um die karg-braunen Landschaften mit Schneemassen zu überziehen. Was in der Summe wirklich die Umwelt schont, bleibt schwer zu bestimmen – denn die Ausrichterstädte dürfen ihre Nachhaltigkeits-Rechnungen am Ende nach Belieben selbst aufstellen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

“Common Prosperity”, die Erreichung eines gemeinsamen Wohlstands, wird im Jahr des Tigers eines der Top-Themen auf der politischen Agenda Pekings bleiben. Zum Jahresende will sich Xi erneut zum Präsidenten wählen lassen. Alles deutet darauf hin, dass er die Bekämpfung der Ungleichheit vor seiner Wiederwahl – zumindest verbal – groß aufziehen wird, um sich als Mann des einfachen Volkes zu präsentieren.

Xi hat dem “Gemeinsamen Wohlstand” große Bedeutung zugemessen. In Reden mahnte er vor einer drohenden “Polarisierung der Gesellschaft” und einer “unüberbrückbaren Kluft” durch die steigende Ungleichheit (China.Table berichtete). Bisher sind erst wenige konkrete Details darüber bekannt, wie die Führung “gemeinsamen Wohlstand” herstellen will. Was sind die Ursachen der Ungleichheit in China? Und lässt sich aus Ihnen ableiten, was die Regierung vorhat?

Die Ungleichheit in China hat viele Facetten. Während die einen in Luxusautos durch die Großstädte fahren, müssen sich die anderen als schlecht bezahlte Lieferboten durch den dichten Verkehr schlagen. Während eine kleine Oberschicht Rolex-Uhren und Gucci-Taschen anhäuft, herrscht im ländlichen Raum häufig noch Armut und Perspektivlosigkeit: Millionen Kinder von Wanderarbeitern leben von ihren Eltern getrennt und haben kaum Aufstiegschancen (China.Table berichtete).

Auch in den Zahlen spiegelt sich die zunehmende Ungleichheit. Die reichsten zehn Prozent der Chinesen hielten in den frühen 1990er Jahren gut 40 bis 50 Prozent des gesamten Vermögens. 2019 waren es hingegen schon 70 Prozent. Bei den Einkommen liegt der Gini-Koeffizient nach offiziellen Zahlen bei 0,47. Schon Werte von 0,4 gelten als Warnsignal zu hoher Ungleichheit.

Die Ursachen der Ungleichheit in China sind vielfältig. “Chinas Reformpolitik zielte vom Beginn an darauf ab, dass zuerst eine kleine Gruppe von Menschen reicher werden sollte”, sagt die Ökonomin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Sie sollten das Wachstum ankurbeln und Arbeitsplätze und somit Wohlstand für Millionen schaffen. Doch während Chinas Aufstieg beispiellos ist, wurde der Wohlstand ungleich verteilt.

Chinas geringe Löhne tragen zu dieser Ungleichheit bei. Zwar sind die Löhne in den letzten Jahren gestiegen. Doch bei der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts schneiden Arbeiter:innen in China noch immer schlecht ab. Im Vergleich zu Unternehmen oder dem Staat erhalten sie nur einen geringen Teil der Wirtschaftsleistung als Löhne oder Transferzahlungen. Lag der Lohnanteil am BIP Mitte der 1990er-Jahre noch bei über 51 Prozent, ist er seitdem auf circa 40 Prozent gesunken – und geringer als in anderen Schwellenländern (China.Table berichtete).

China befindet sich hier in einer Zwickmühle. Denn die geringen Löhne tragen maßgeblich zur Exportstärke des Landes bei. “Chinas Exportwettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, dass den Arbeitnehmern - sei es durch Löhne oder Sozialtransfers – ein relativ geringer Anteil ihrer Produktion zugewiesen wird”, schreibt Michael Pettis, Finanzprofessor an der Peking Universität.

Ganz anders sieht es am oberen Ende der Einkommensskala aus. Politisch gut vernetzte Bürger haben jahrelange von ihren Verbindungen profitiert, sagt Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Durch die Privatisierung öffentlichen Eigentums, beispielsweise von Unternehmensanteilen und Immobilien, konnten gut Vernetzte oft ein großes Vermögen aufbauen, so Heilmann.

Das System der Haushaltsregistrierung (Hukou) ist eine weitere klassische Ursache der Ungleichheit. Es degradiert über 200 Millionen Wanderarbeiter:innen zu Bürgern zweiter Klasse. Sie sind von städtischen Sozialleistungen wie Krankenversicherungen, dem Rentensystem und dem Zugang zu öffentlichen Schulen weitgehend ausgeschlossen. Bei den Renten ist der Einkommens-Unterschied besonders stark. Menschen mit Wohnregistrierung in Städten erhalten im Durchschnitt eine jährliche Rente von umgerechnet 5.580 Euro. Wanderarbeiter und Bewohner ländlicher Regionen erhalten hingegen durchschnittlich nur eine Rente von knapp 280 Euro – pro Jahr.

Das Hukou-System zementiert die Ungleichheit, weil es den Zugang zu guter Bildung erschwert. Wanderarbeiter:innen können ihre Kinder häufig nicht an die öffentlichen, städtische Schulen schicken. Sie müssen auf teure Privatschulen zurückgreifen, die häufig schlechter sind als die öffentlichen. Und lassen die Wanderarbeiter:innen ihre Kinder in den Dörfern zurück, sind die Bildungschancen noch schlechter, weil das ländliche Bildungssystem weit hinterherhinkt (China.Table berichtete). Über 70 Prozent der städtischen Schüler werden zum Studium zugelassen, im Vergleich zu weniger als fünf Prozent der ländlichen Schüler, wie die Beratungsagentur Trivium China kürzlich errechnet hat. Millionen von Kindern sind so die Aufstiegschancen verbaut.

Weltweit nutzen Staaten das Steuer- und Sozialsystem, um Ungleichheit zumindest etwas zu verringern. In China haben diese Verteilungsmechanismen “den immer größeren Einkommensunterschieden kaum entgegengesteuert”, so Liu. In der Volksrepublik zahlen die unteren 50 Prozent der Einkommensbezieher mehr Steuern als die oberen 50 Prozent, wie The Wire China berichtet. Denn indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer oder Konsumsteuern dominieren das Steuersystem. Sie treffen Geringverdiener jedoch besonders stark, da sie einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum aufwenden müssen.

Direkte Steuern auf (hohe) Löhne und Einkommen, Kapitalerträge oder Immobilien sind in China hingegen gering oder werden gar nicht erst erhoben. Dadurch ist das Steuersystem indirekt eine der Ursachen der Ungleichheit. “Arbeitnehmer mit einem Monatsgehalt von ein paar Tausend Yuan müssen Einkommenssteuer zahlen, aber diejenigen, die ein Immobilien-Vermögen von mehreren Millionen Yuan besitzen, brauchen das nicht zu tun”, sagt Yi Xianrong, ein ehemaliger Forscher an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften gegenüber der South China Morning Post.

Auch Chinas Sozialwesen trägt wenig zur Verringerung der Ungleichheit bei. Weniger als zehn Prozent der Arbeitssuchenden erhalten Beiträge aus Chinas Arbeitslosenversicherung. Und die Volksrepublik gibt nur zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Gesundheitssystem des Landes aus – verglichen mit circa acht Prozent in entwickelten Ländern. “Staatliche Umverteilung hat kaum einen Effekt auf den Gini-Index in China. Zum Vergleich: In Deutschland verringert die staatliche Umverteilung den Gini-Index um 0,19″, sagt Bin Yan, Berater bei der Consulting-Firma Sinolytics.

Reformen zur Überwindung der Ungleichheit könnten das China, wie wir es kennen, grundlegend verändern. Denn um die “Ungleichheit zu überwinden, braucht China weitreichende und langfristige Maßnahmen”, sagt Liu. Experten sind sich jedoch relativ einig, dass es zunächst nur behutsame Reformen geben wird.

Liu geht davon aus, dass es zu schrittweisen Änderungen im Steuersystem kommen wird, da “sie vergleichsweise einfacher sind als Reformen des Hukou-Systems oder des Sozial- und Bildungssystems”. Eine Erbschafts- und Immobiliensteuer wird derzeit schon diskutiert. Auch Yan von Sinolytics hält die behutsame Einführung einer Immobiliensteuer und einer Kapitalertragssteuer für wahrscheinlich. Auch einen Ausbau der Sozialleistungen hält der Sinolytics-Berater für wahrscheinlich, beispielsweise in den Bereichen öffentliche Bildung und bei erschwinglichem Wohnraum. Die Kampagnen zur Bekämpfung aller Formen illegaler Einkünfte könnten in Zukunft intensiviert werden, so Yan.

Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Universität Würzburg, ist hingegen skeptisch, was Steuerreformen angeht. Stattdessen betone Peking die Umverteilung durch Philanthropie. “Aber Wohltätigkeit überlässt es den Firmen, zu entscheiden, wo sie helfen. Das hat wenig mit grundlegenden Reformen zu tun”, sagt Fischer. Sie mutmaßt, dass kein Wohlfahrtstaat über die Garantien einer Versorgung grundlegender Bedürfnisse hinaus aufgebaut werden wird. Das könne man aus den bisherigen Dokumenten zum “Gemeinsamen Wohlstand” nicht herauslesen. Es wird also eher um Nahrung und ein Dach über dem Kopf gehen als um einen ordentlichen Lebensstandard für Sozialhilfeempfänger.

Pettis geht davon aus, dass Peking die Löhne zur Minderung der Ungleichheit nicht anheben werde, da dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Exporte sinke. Allerdings hält er Steuererhöhungen für realistisch. Unternehmen müssten sich darauf einstellen, dass Peking, die Einkommen, die “es als überschüssige Gewinne von Unternehmen und Wohlhabenden ansieht, in Form von Steuertransfers und Spenden an die chinesischen Haushalte der Mittel- und Arbeiterklasse” weitergeben wird.

Beim System der Haushaltsregistrierung plant Peking zwar Reformen. Doch sie sind ein “riskantes Thema”, dass “große Bevölkerungsbewegungen auslösen” könnte, sagt Heilmann. Für eine reele Umverteilung seien zudem “Maßnahmen erforderlich, die Zugriffsprivilegien der staats- und parteinahen Klientel systematisch beschneiden”. Auch das sei ein “riskanter Vorgang” für die KP. Falls Xi mit der Umverteilung Ernst machen will, “wird er auf hartnäckige, zunächst stille Widerstände in den Reihen der politischen und wirtschaftlichen Eliten treffen”. Diese Widerstände könnten sogar seine Position gefährden und zu einer “innenpolitischen Destabilisierung Chinas” beitragen, so die Einschätzung Heilmanns.

Insgesamt hat Peking erkannt, dass “die Erreichung eines gemeinsamen Wohlstands ein langfristiges Ziel” ist, sagt Liu. Peking wird ihrer Meinung nach behutsam vorgehen, aber langfristig trotzdem “Reformen mit unterschiedlicher Intensität in vielen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, institutionellen und politischen Bereichen” durchführen.

Der Kunstschnee auf den Hügeln von Yanqing und Zhangjiakou steht sinnbildlich für die Diskussion um die Nachhaltigkeit der Olympischen Winterspiele in Peking. Inmitten karg-brauner Landschaften strahlen Pisten und Loipen wie ein Netz aus Laserstrahlen in dunkler Nacht. Peking ist zwar nicht die erste Ausrichterstadt, die im Winter Schnee produzieren, statt schaufeln muss. Doch selten war die politische Komponente bei der Diskussion um Nachhaltigkeit von so großer Bedeutung wie im Fall Chinas.

Was unfair klingen mag, folgt tatsächlich einer stringenten Logik. Das Thema Nachhaltigkeit spielt heute eine deutlich größere Rolle als noch vor wenigen Jahren. In Peking wird deshalb eben noch etwas genauer hingeschaut und eben auch etwas lauter kritisiert. Die Volksrepublik zählt zudem zu den größten Umweltsündern der Welt. Dieser Ruf bringt bei der Ausrichtung der Winterspiele auch eine besondere Verantwortung mit sich.

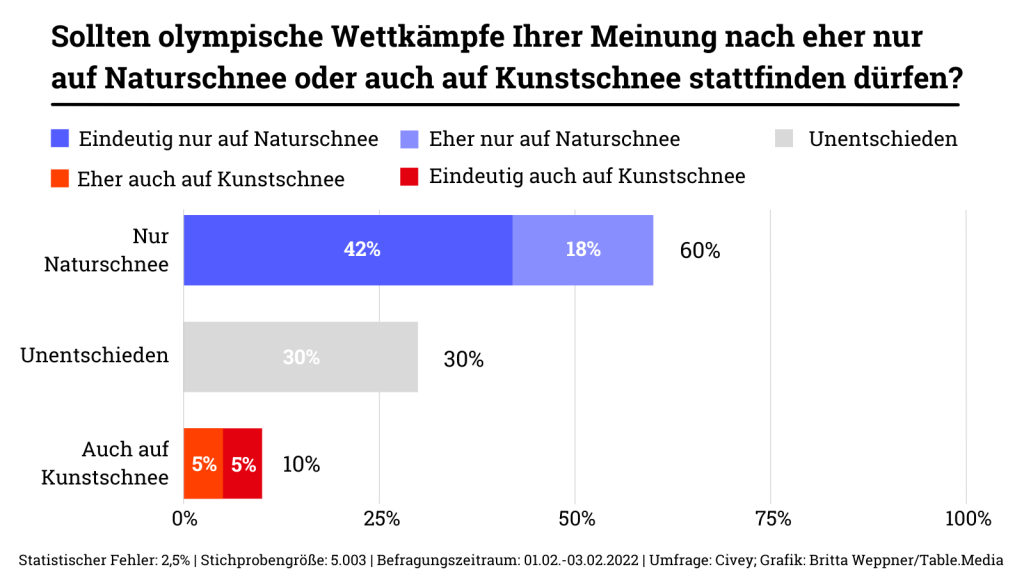

Geht es nach dem Publikum, wäre den meisten Beobachtern echter Schnee ohnehin viel lieber. 60 Prozent der Bundesbürger würden sich bei der Vergabe der Winterspiele für jene Bewerber entscheiden, deren klimatische Bedingungen auf natürliche Art und Weise die Voraussetzungen zum Skifahren und Langlauf erfüllen. Gerade einmal jeder Zehnte hält Kunstschnee für eine gute Alternative. Das ergab eine Umfrage des Berliner Meinungs- und Marktforschungsunternehmens Civey, die von China.Table in Auftrag gegeben wurde.

Interessanterweise ist die Ablehnung von Kunstschnee in der Altersgruppe der über 65-Jährigen am größten (rund 65 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen dagegen befürworten nur etwa die Hälfte der Befragten das echte Weiß. Bemerkenswert daran ist, dass gerade der jüngeren Generation ein größeres Bewusstsein in Sachen Umwelt nachgesagt wird als der älteren. Doch offenbar wird Kunstschnee weniger als Problem für die Natur diskutiert, sondern vielmehr als eine Frage von “realness”.

Die Wassermenge, die verwendet wurde, um die Austragung der Wettbewerbe möglich zu machen, ist zweifellos gewaltig. Die Zahlen variieren zwischen 185 Millionen Litern bis einer Milliarde Liter. So oder so ist es problematisch, weil die Region ohnehin unter Wasserknappheit leidet. 2017 zum Beispiel standen den Einwohnern der chinesischen Hauptstadt 136.000 Liter Frischwasser pro Kopf zur Verfügung. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Die Menge entspricht in etwa der Verfügbarkeit des afrikanischen Niger, einem Staat am Rande der Sahara. In Zhangjiakou, wo die alpinen Wettbewerbe ausgetragen werden, waren es immerhin noch 314.000 Liter pro Kopf.

Um das Wasser nun aus Richtung Peking dorthin zu leiten, wo es nötig war, um Schnee zu produzieren, investierten die Ausrichter rund 55 Millionen Euro in den Bau neuer Rohrleitungen. In Zhangjiakou wurde die Bewässerung riesiger Flächen von Ackerland eingestellt, um das Grundwasser zu sparen.

100 Schnee-Generatoren und 300 Schneekanonen produzierten seit Ende November tagein tagaus die gewaltigen Kunstschneemassen. Ein Horror für die Fauna der Region, die laut Nachhaltigkeitsbericht des Organisationskomitees BOCOG besonders geschützt werden sollte. Im Betrieb erzeugt eine Schneekanone 60 bis 80 Dezibel Lautstärke. Mehrere Hundert, die gleichzeitig angeschaltet waren, sorgten monatelang jedoch für einen Höllenlärm, der das Wildleben mindestens in Angst und Schrecken versetzt haben dürfte.

Für einen besseren CO2-Fußabdruck der Spiele sorgt indes die Corona-Pandemie. Weil ausländische Besucher in China nicht zugelassen sind, verringerte sich das Emissionsvolumen um rund 500.000 auf 1,3 Millionen Tonnen. Alle Wettkampfstätten werden erstmals in der Geschichte von Olympia mit Erneuerbarer Energie betrieben. Allerdings ist das eher ein theoretisches Rechenspiel, wie Michael Davidson von der University of California im Wissenschaftsmagazin Nature zu Bedenken gibt.

Einige Wettkampfstätten der Sommerspiele 2008 wurden umgebaut und nun erneut verwendet. Aus dem Watercube, wo vor 14 Jahren die Schwimmwettbewerbe ausgerichtet wurden, ist jetzt inoffiziell ein Icecube für die Curling-Wettbewerbe geworden. Die Eisflächen werden mit natürlichem Kohlendioxid gekühlt und schaffen eine Ersparnis von 20 Prozent zu herkömmlichen Technologien.

Ausnahmslos alle Passagierfahrzeuge, die während der Spiele zum Einsatz kommen, werden mit Wasserstoff, Strom oder Gas betrieben. Lediglich 15 Prozent der benötigten Nutzfahrzeuge sind mit Verbrennermotoren ausgestattet. Dank umfangreicher Wiederaufforstungsprojekte in Peking und Zhangjiakou sind seit 2014 rund 80.000 Hektar neue Waldflächen entstanden. So verspricht Peking, dass die Winterspiele klimaneutral über die Bühne gehen.

“Wir sind zuversichtlich, dass wir wahrlich klimaneutrale Spiele ausrichten werden”, sagte Liu Xinping, der im BOCOC für die Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Die Sponsoren der Spiele sind mit rund 600.000 Tonnen Ausgleich beteiligt. Dennoch sind 1,3 Millionen Tonnen Ausstoß für die Ausrichtung der Spiele nur ein winziger Anteil der chinesischen Emissionen, die pro Jahr elf Milliarden Tonnen CO2 betragen. Die Volksrepublik ist weltweit der größte Emittent klimaschädlicher Gase.

Die nachhaltige Nutzung mancher Wettkampfstätten ist allerdings fraglich. Die Bob- und Rodelbahn, deren Bau über zwei Milliarden Euro gekostet haben soll, könnte zu einer regelrechten Ruine verkommen. Auch die Skisprunganlage in Zhangjiakou dürfte als Weltcup-Schanze nicht infrage kommen. Wohl wissend haben die Planer im Auslauf ein Fußballfeld angelegt. Und auch die touristische Nutzung ist vorbereitet. Oberhalb der Schanzen befindet sich eine ein Rundplateau, in dem ein Restaurant betrieben wird.

Das IOC sieht derweil neue Maßstäbe gesetzt. “Dennoch sind Pekings Winterspiele die ersten, die ein breites Spektrum an Emissionen bereits in den frühesten Phasen der Vorbereitung berücksichtigt haben”, sagte Marie Sallois, die im IOC verantwortlich ist für nachhaltige Entwicklung. Auch indirekte Quellen von Emissionen wie Flugreisen seien erstmals in die Rechnung integriert worden. Das Konzept solle auch für künftige Olympische Spiele als Maßstab gelten.

Problematisch bleibt jedoch, dass die Ausrichterstädte ihre Nachhaltigkeits-Aufstellungen nach Belieben selbst angeben. Der frühere kanadische 100-Meter-Läufer Seyi Smith, der sich um einen Platz in der IOC-Athletenkommission bewirbt und dort das Thema Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt nehmen möchte, fordert deshalb unabhängige Kontrollen von Drittparteien. “Es müssen systematische Veränderungen im IOC und den Nationalen Olympischen Komitees her. Bis 2030 müssen Spiele nicht nur klimaneutral sein, sondern klimapositiv”, sagte Smith bei der Webshow “Bring it in” von CBC Sports.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Die Vereinigten Staaten haben einen möglichen Verkauf von Ausrüstung und militärischen Dienstleistungen im Wert von 100 Millionen US-Dollar an Taiwan genehmigt. Die Leistungen dienen vor allem der Wartung und Verbesserung des von den USA erworbenen taiwanischen Patriot-Raketenabwehrsystems, teilte das Pentagon am Montag mit. Der Sprecher des Präsidentenamtes in Taipeh betonte, dass es sich bereits um die zweite Waffenlieferung der Regierung von US-Präsident Joe Biden handeln würde, was die “felsenfeste” Unterstützung Taiwans demonstriere. Der Plan, neue Patriot-Raketen von den USA zu erwerben, sei jedoch bereits während der Amtszeit von Donald Trump beschlossen worden. Die Hauptauftragnehmer sind laut Angaben des Pentagons Raytheon Technologies und Lockheed Martin.

Peking forderte die USA auf, die Lieferpläne zu widerrufen. Man verurteile die Vereinbarung scharf, erklärte Außenamtssprecher Zhao Lijian vor der Presse in Peking. China werde “robuste Maßnahmen ergreifen, um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu schützen.” Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben sich in jüngster Zeit unter anderem dadurch verschärft, dass immer mehr chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eindrangen. fpe

Die Europäische Union wird in den kommenden Wochen Gespräche mit China über den mutmaßlichen Verstoß gegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) wegen der Handelsblockade gegen Litauen aufnehmen. Peking habe dem Konsultationsantrag, den Brüssel im vergangenen Monat bei der WTO in Genf eingereicht hatte, zugestimmt, berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf EU-Quellen. Die Gespräche müssen demnach innerhalb von 30 Tagen nach der Annahme beginnen. “Konsultationen werden stattfinden und die EU bereitet sich darauf vor”, zitiert die Zeitung einen EU-Sprecher. Sollten die Gespräche zu keiner Lösung führen, kann die EU eine Anhörung vor der WTO verlangen.

Brüssel hatte Ende Januar die WTO eingeschaltet und ein Verfahren gegen China eingeleitet (China.Table berichtete). Die Volksrepublik hatte seit Anfang Dezember litauische Waren beim chinesischen Zoll blockiert. Ab Mitte des Monats erhöhte Peking auch den Druck auf deutsche Unternehmen, die Güter nach China ausführen wollten, die litauische Komponenten enthalten. Peking hat bisher bestritten, dass es ein Handelsembargo für litauische Waren gibt. ari

China hat die Klimaziele für den Stahlsektor aufgeweicht. Der Sektor soll nun erst bis zum Jahr 2030 den Höchststand bei den CO2-Emissionen erreichen. Das geht aus einem Leitfaden von drei Ministerien hervor, die den Sektor regulieren. In einem früheren Konsultationsdokument war noch von einer früheren Zielerreichung die Rede. Regierungsberater hatten für den Zeitraum um das Jahr 2025 plädiert. Die Stahl- und Eisenindustrie gehört zu den größten CO2-Emittenten der Volksrepublik. Die CO2-Emissionen in diesem Sektor zu senken, ist maßgeblich, damit China seine Klimaziele erreichen kann. “Um einen landesweiten Emissionshöchststand vor 2030 zu erreichen, müsste die Stahlindustrie ihren Höchststand um 2025 erreichen”, schreibt die Klima-Expertin Liu Hongqiao auf Twitter.

Auch der chinesische Eisen und Stahl-Verband hatte im letzten Jahr das Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen nach 2025 zu senken. Bis 2030 sollte nach Industrieangaben 30 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden. Die Energieexpertin Yan Qin schrieb auf Twitter, dass die Aufweichung des Klimaziels mit jüngsten Aussagen Xi Jinpings übereinstimme. Während einer Sitzung des Politbüros hatte Xi Ende Januar gesagt, Chinas Klimaziele sollten nicht auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung und des “normalen Lebens” der Bürger gehen (China.Table berichtete).

Um die Treibhausgas-Emissionen des Stahlsektors einzudämmen, sehen die drei Ministerien folgende Maßnahmen vor:

Sollten diese Maßnahmen umgesetzt werden, könnte der Sektor den Höchststand bei den CO2-Emissionen schon frühzeitig erreichen, sagen Experten. “Wenn die Stahlproduktion nicht wieder dramatisch ansteigt, werden diese Maßnahmen dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen vor 2025 ihren Höchststand erreichen – sofern die Produktion nicht wieder ansteigt, wird allein die Erhöhung des Schrotteinsatzes bis 2025 eine CO2-Reduzierung um zehn Prozent bewirken und den Sektor auf den Weg zu einer Reduzierung um 30 Prozent bis 2030 bringen”, so der Klimaexperte Lauri Myllyvirta auf Twitter.

Allerdings bezweifelt Myllyvirta, ob die Führung in Peking wirklich bereit ist, das Wachstum der Stahlproduktion und des Bausektors einzuschränken. Beide Sektoren sind für das Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze in China noch zu wichtig. nib

Die EU-Kommission will angesichts des weltweiten Mangels an Halbleitern künftig die Lieferketten genauer überwachen lassen. Die Brüsseler Behörde stellte am Dienstag den entsprechenden “European Chips Act” vor. Dieser sieht die Einrichtung einer neuen Task-Force vor, die aus Vertretern von Kommission, Mitgliedsstaaten und Industrie zusammengesetzt werden soll. Der Koordinierungsmechanismus soll “wichtige Informationen von Unternehmen sammeln, um primär Schwächen und Engpässe abzubilden”, teilte die EU-Kommission mit. Das Gremium soll die Entwicklung des Marktes beobachten, um drohende Lieferengpässe möglichst frühzeitig zu erkennen. In Krisen- und Notsituationen soll die Kommission demnach weitgehende Eingriffsrechte erhalten. Das Gesetz sieht unter anderem Ausfuhrkontrollen vor, wie sie die EU zwischenzeitlich für Covid-19-Impfstoffe eingeführt hatte.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Binnenmarktkommissar Thierry Breton wollen dadurch eine Wiederholung dramatischer Engpässe bei Halbleitern vermeiden, die etwa der Auto- und der Elektronikindustrie seit Monaten zu schaffen machen. China forciere “seine Bemühungen zur Schließung der technologischen Lücke und wird Schätzungen zufolge bis 2025 im Einklang mit einer Reihe von Plänen und Initiativen wie “Made in China 2025″ in den letzten zehn Jahren rund 150 Milliarden USD investiert haben”, warnt die EU-Kommission. Auch durch Handelsspannungen zwischen den USA und China verstärkten sich Versorgungsengpässe weiter, “und es wird davon ausgegangen, dass die Angst vor zusätzlichen Ausfuhrverboten durch die USA einige chinesische Unternehmen dazu veranlasst hat, Chips zu horten.”

In Zusammenarbeit mit weltweiten Partnern werde auch der Kontakt zu Taiwan nicht ausgeschlossen, betonten die zuständigen EU-Kommissare bei der Vorstellung des Chips-Gesetzes. Taiwan sei eine wichtige Region, sagte Breton. Das Fachwissen von dort sei willkommen. Europa sei auch offen für Geschäfte mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), so Wettbewerbs-Kommissarin Margrethe Vestager.

Daneben will die EU-Kommission große Summen mobilisieren, um Europas Anteil an der globalen Chipfertigung bis 2030 auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln. Der Löwenanteil, rund 30 Milliarden Euro, soll aus den nationalen Haushalten fließen. Die Bundesregierung allein hat bereits zehn Milliarden an Staatshilfen in Aussicht gestellt. Zwölf Milliarden sollen aus EU-Töpfen wie dem Forschungsprogramm Horizon Europe fließen. Bis zu fünf Milliarden sollen über Institutionen wie die Europäische Investitionsbank mobilisiert werden.

Damit die Regierungen der EU-Staaten neue Unternehmen mithilfe von Subventionen anlocken können, will die Kommission die Beihilfekontrolle lockern. So sollen auch neue Fabriken gefördert werden, die bislang nicht in Europa vorhandene Technologien einsetzen. Bislang war die Subventionierung nur für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bis zur Serienreife erlaubt, im Rahmen eines sogenannten “Important Projects of Common European Interest (IPCEI)”. Die IPCEI-Projekte sind zudem aufwendig zu koordinieren. Das neue Verfahren könnte die beihilferechtliche Freigabe beschleunigen. tho/ari

Montag und Dienstag waren sehr erfolgreiche Tage für China: Die Athleten und Athletinnen der Gastgeber gewannen vier Medaillen, zweimal Gold und zweimal Silber. Im Medaillenspiegel stand China damit am Dienstag nach Ende der Wettkämpfe gemeinsam mit Deutschland auf Rang drei (jeweils dreimal Gold, zweimal Silber). Freestyle-Star Eileen Gu holte am Dienstag ihr erstes Gold. Aber es gab auch andere Schlagzeilen: Nationalisten erzeugten in sozialen Medien einen regelrechten Shitstorm gegen eine unglücklich gestürzte Eiskunstläuferin. Die Kommentare waren derart hässlich, dass sogar die staatliche Zensur einschreiten musste und die entsprechenden Hashtags entfernte.

“Sommermärchen” tauften die Deutschen einst ihre Fußball-Weltmeisterschaft 2006 – eine Erfolgsgeschichte, die Jahre später zwar durch Korruptionsvorwürfe überschattet wurde. Aber es war damals ein großes Fest, das Deutschland sowohl nach Innen als auch nach Außen viel “Soft Power” bescherte.

Zwei Jahre später schrieb die Volksrepublik China ihr eigenes “Sommermärchen”, als sie zum ersten Mal die Olympischen Spiele in Peking ausrichtete. Jetzt, 14 Jahre später, geht Peking als erste Gastgeberstadt für Sommer- als auch Winterspiele in die Geschichte ein. Es war ein langer Marsch für das Land.

Nach der Gründung der Volksrepublik hatte sich die Volksrepublik 1958 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) abgewendet. Erst 22 Jahre später kehrte es in den Kreis der Olympioniken zurück und nahm mit einer Handvoll Athleten an den Winterspielen 1980 in Lake Placid (USA) teil. Der Zeitpunkt war kein Zufall: Nach drei Jahrzehnten der Isolation unter Mao Zedongs eiserner Hand wurde China Ende der 1970er-Jahre mit Deng Xiaopings Öffnungspolitik wieder in die breitere internationale Gemeinschaft aufgenommen.

Mit dem Aufschwung der Wirtschaft und der Verbesserung des eigenen Images in der Welt nahm China auch an den Sommerspielen 1984 in Los Angeles teil und gewann sogar 32 Medaillen, darunter 15 goldene. Die “beschämende” Bilanz ohne olympisches Edelmetall war beendet.

Die steigende Zahl der Medaillen inspirierte die chinesische Regierung dazu, das Olympische Feuer auch in ihr Heimatland zu bringen. Die erfolgreiche Bewerbung für 2008 war sieben Jahre zuvor eingereicht worden. 2001 war auch das Jahr, als China der Welthandelsorganisation beitrat. Der offizielle Slogan der Spiele lautete “One World, One Dream”, doch die eigentliche Botschaft war eine andere: “Hallo Welt, hier sind wir, eine aufstrebende Macht. Und wir sind gekommen, um zu bleiben.”

Die chinesische Regierung rollte für Gäste und Würdenträger aus aller Welt den roten Teppich aus, darunter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush, dessen Frau und Tochter sowie dessen Vater, dem früheren US-Präsidenten George H. W. Bush. Die Familie nahm an der Eröffnungszeremonie teil und verfolgte die Wettkämpfe. Bush traf mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao und anderen hochrangigen Beamten zusammen.

Bush sagte damals: “Auf lange Sicht sollte Amerika besser mit China zusammenarbeiten und verstehen, dass wir eine kooperative und konstruktive, aber offene Beziehung haben können.” Es war die Blütezeit der Beziehungen zwischen den USA und China. Doch seitdem haben sie sich stark gewandelt.

Die perfekt inszenierten Spiele feierte China als großen Erfolg. Die Kritik an der Ausrichtung durch das Land und die damaligen Boykottaufrufe wegen der Niederschlagung des Aufstandes in Tibet wenige Monate zuvor schadeten seinem Aufstieg nicht. Zumal seine Wirtschaft mit zweistelligen Wachstumsraten boomte, während die Industrienationen unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise ächzten.

Aus der chinesischen Perspektive war die erfolgreiche Bewerbung für 2022 unter dem neuen Staatspräsidenten Xi Jinping ein weiterer Schritt zur Verwirklichung des “chinesischen Traums”. Xi möchte das Vertrauen des chinesischen Volkes in die eigene Kultur stärken und den internationalen Einfluss des Landes vergrößern. Es bleibt die Frage, ob das funktioniert.

Auch wenn die Winterspiele 2022 innenpolitisch sehr wahrscheinlich ein Erfolg werden dürften, ist es für das Gastgeberland eine große Herausforderung, ein Wintermärchen auf internationaler Bühne zu schaffen, bei dem die Welt verzaubert mitträumt. Zu groß scheinen die Kontroversen. Zahlreiche westliche Länder haben einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt, weil sie dem Land einen Genozid in Xinjiang an den Uiguren vorwerfen.

China hat sich seit der Olympiabewerbung stärker verändert, als viele Chinesen es zu träumen wagten. Das Pro-Kopf-BIP ist mit 10.500 US-Dollar im Jahr 2020 im Vergleich zu 7000 USD im Jahr 2013 stetig gestiegen. Seit dem Jahr 2017 ist Chinas Wirtschaft, gemessen an der Kaufkraftparität, die größte der Welt. Und nach Angaben der chinesischen Regierung gibt es seit Ende 2000 keine extreme Armut mehr im Land. In den vergangenen Jahren hat China in den Bereichen Infrastruktur, Telekommunikation, KI-Technologie, militärische Aufrüstung und Weltraumforschung viele westliche Industrieländer überholt.

Aus chinesischer Sicht ist dies eine Rechtfertigung dafür, selbstbewusster und selbstsicherer aufzutreten, Ambitionen zu äußern und mit Stolz die Effizienz seines autoritären Regierungssystems zu betonen. Aus westlicher Sicht ist China zu einem strategischen Konkurrenten geworden – und die “Suche” nach weltpolitischer Gemeinschaft und Anerkennung steht mittlerweile unter anderen geopolitischen Vorzeichen. 2022 ist die Welt stärker polarisiert, und die westliche Wahrnehmung Chinas hat sich drastisch verändert, was dem Land beim Aufbau von “Soft Power” zu schaffen macht.

Zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Peking seine innerpolitischen Ziele erreicht, ist recht hoch. Die Olympischen Winterspiele werden das enorme Potenzial des Verbrauchermarktes für Wintersport beflügeln, und die Spiele werden das Nationalgefühl weiter stärken.

Doch multinationale Unternehmen, die diese globale Positionierungsmöglichkeit nutzen wollen, um für ihre Marken zu werben, stehen vor einer Herausforderung: Wie sollen sie ihre Begeisterung für die Spiele zum Ausdruck bringen, ohne gleichzeitig eine Gegenreaktion im Westen auszulösen und Kritik von Politikern, Menschenrechtsgruppen und den Medien auf sich zu ziehen?

Wir glauben, dass Unternehmen, die es meistern, die Brücke zwischen China und dem Westen zu beschreiten, auch weiterhin Erfolg haben werden. Diejenigen, die sich nicht in den Teufelskreis der Polarisierung hineinziehen lassen, werden über die Kluft hinweg im Gespräch bleiben und die Verbindung nicht abbrechen lassen.

Claudia Kosser leitet das Shanghaier Büro von Finsbury Glover Hering und berät Mandanten aus verschiedenen Branchen in den Bereichen Unternehmenskommunikation und strategische Positionierung sowie bei M&A-Transaktionen und in Krisensituationen. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung und hat das Büro von Finsbury Glover Hering in Shanghai im Jahr 2019 eröffnet, nachdem sie seit 2011 für die Firma in Frankfurt und Hongkong tätig war. Sie hat einen Master in Kommunikationsmanagement von der Universität Leipzig und einen Bachelor in European Studies von der Universität Maastricht.

Mei Zhang ist Managing Director im Hongkonger Büro von Finsbury Glover Hering und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Nachrichtenjournalismus, Unternehmenskommunikation, Government Affairs, Veranstaltungsmanagement und Beratung. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie bei Goldman Sachs und Citigroup sowie bei CNN in Atlanta. Sie ist Gründungsmitglied des Vorstands der Bildungs-NGO “Teach for China”. Sie hat einen M.A. in Mass Communication von der Louisiana State University und einen B.A. in Internationalem Journalismus vom Beijing Institute of International Relations.

Mitarbeit: Tom Miller; Übersetzung: Christian Jeske

Matthew Jung übernimmt bei Jack Wolfskin den Posten des General Managers für die Region China. Der 48-jährige US-Amerikaner ist seit 25 Jahren in leitenden Funktionen im asiatisch-pazifischen Raum tätig, unter anderem für Marken wie Converse und Nike. Jung tritt die Nachfolge von Karen Chang an, die Jack Wolfskin im März 2022 verlässt.

Christoph Schmidt verantwortet seit Dezember als Vice President den Bereich Sales bei Bosch Power Tools in Shanghai. Schmidt war bei dem deutschen Elektrowerkzeugunternehmen zuvor knapp vier Jahre als Director Business Development Emerging Markets tätig.

Die Ski-Sportstätte Big Air Shougang ist derzeit auf Social-Media-Kanälen wie Twitter Gegenstand hitziger Debatten. Die 64 Meter hohe und 164 Meter lange Schanze wurde für die Olympischen Winterspiele inmitten eines stillgelegten Stahlwerks im Bezirk Shijingshan in West-Peking errichtet. Verschmutzte Kühltürme statt schneebedeckter Berge seien eben typisch chinesisch, sagen Kritiker. Im Ruhrgebiet würde man vielleicht von Industrie-Chic sprechen.

der “gemeinsame Wohlstand” für alle Chinesen ist ein Jahrhundertprojekt, das Xi Jinping nicht nur einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern, sondern vor allem auch seine lebenslange Amtszeit als Staatschef legitimieren soll. Wie die Führung die Umverteilung des Reichtums konkret bewerkstelligen will, ist jedoch noch relativ offen, schreibt Nico Beckert. Tatsächlich klafft die Schere zwischen Arm und Reich in der Volksrepublik immer weiter auseinander.

Die Löhne sind zu niedrig, die Bildungschancen zwischen Stadt und Land noch immer zu unausgeglichen, und auch das sich langsam abkühlende Wirtschaftswachstum kann die Armut nicht mehr abfedern. Ein Strukturwandel müsste her. Reformen wie Steuererhöhungen könnten aber auch den Nutznießern des Systems auf die Füße treten. Das Worst-Case-Szenario: eine “innenpolitische Destabilisierung Chinas”.

Widersprüche zeigen sich auch bei den laufenden Olympischen Winterspielen. Der Ausrichter betont an allen Ecken und Enden die Klimaneutralität des riesigen Sportereignisses. Alle Wettkampfstätten werden mit Erneuerbarer Energie betrieben, jedes Passagierfahrzeug läuft entweder mit Wasserstoff, Gas oder Strom. Doch die Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit überzeugen nur auf den ersten Blick, erklärt Marcel Grzanna.

Ein besonders großes Problem bei den Spielen ist der viele Kunstschnee. In einer Gegend, in der Wasser knapp ist, wurde sogar die Bewässerung riesiger Flächen von Ackerland eingestellt, um die karg-braunen Landschaften mit Schneemassen zu überziehen. Was in der Summe wirklich die Umwelt schont, bleibt schwer zu bestimmen – denn die Ausrichterstädte dürfen ihre Nachhaltigkeits-Rechnungen am Ende nach Belieben selbst aufstellen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

“Common Prosperity”, die Erreichung eines gemeinsamen Wohlstands, wird im Jahr des Tigers eines der Top-Themen auf der politischen Agenda Pekings bleiben. Zum Jahresende will sich Xi erneut zum Präsidenten wählen lassen. Alles deutet darauf hin, dass er die Bekämpfung der Ungleichheit vor seiner Wiederwahl – zumindest verbal – groß aufziehen wird, um sich als Mann des einfachen Volkes zu präsentieren.

Xi hat dem “Gemeinsamen Wohlstand” große Bedeutung zugemessen. In Reden mahnte er vor einer drohenden “Polarisierung der Gesellschaft” und einer “unüberbrückbaren Kluft” durch die steigende Ungleichheit (China.Table berichtete). Bisher sind erst wenige konkrete Details darüber bekannt, wie die Führung “gemeinsamen Wohlstand” herstellen will. Was sind die Ursachen der Ungleichheit in China? Und lässt sich aus Ihnen ableiten, was die Regierung vorhat?

Die Ungleichheit in China hat viele Facetten. Während die einen in Luxusautos durch die Großstädte fahren, müssen sich die anderen als schlecht bezahlte Lieferboten durch den dichten Verkehr schlagen. Während eine kleine Oberschicht Rolex-Uhren und Gucci-Taschen anhäuft, herrscht im ländlichen Raum häufig noch Armut und Perspektivlosigkeit: Millionen Kinder von Wanderarbeitern leben von ihren Eltern getrennt und haben kaum Aufstiegschancen (China.Table berichtete).

Auch in den Zahlen spiegelt sich die zunehmende Ungleichheit. Die reichsten zehn Prozent der Chinesen hielten in den frühen 1990er Jahren gut 40 bis 50 Prozent des gesamten Vermögens. 2019 waren es hingegen schon 70 Prozent. Bei den Einkommen liegt der Gini-Koeffizient nach offiziellen Zahlen bei 0,47. Schon Werte von 0,4 gelten als Warnsignal zu hoher Ungleichheit.

Die Ursachen der Ungleichheit in China sind vielfältig. “Chinas Reformpolitik zielte vom Beginn an darauf ab, dass zuerst eine kleine Gruppe von Menschen reicher werden sollte”, sagt die Ökonomin Wan-Hsin Liu vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Sie sollten das Wachstum ankurbeln und Arbeitsplätze und somit Wohlstand für Millionen schaffen. Doch während Chinas Aufstieg beispiellos ist, wurde der Wohlstand ungleich verteilt.

Chinas geringe Löhne tragen zu dieser Ungleichheit bei. Zwar sind die Löhne in den letzten Jahren gestiegen. Doch bei der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts schneiden Arbeiter:innen in China noch immer schlecht ab. Im Vergleich zu Unternehmen oder dem Staat erhalten sie nur einen geringen Teil der Wirtschaftsleistung als Löhne oder Transferzahlungen. Lag der Lohnanteil am BIP Mitte der 1990er-Jahre noch bei über 51 Prozent, ist er seitdem auf circa 40 Prozent gesunken – und geringer als in anderen Schwellenländern (China.Table berichtete).

China befindet sich hier in einer Zwickmühle. Denn die geringen Löhne tragen maßgeblich zur Exportstärke des Landes bei. “Chinas Exportwettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, dass den Arbeitnehmern - sei es durch Löhne oder Sozialtransfers – ein relativ geringer Anteil ihrer Produktion zugewiesen wird”, schreibt Michael Pettis, Finanzprofessor an der Peking Universität.

Ganz anders sieht es am oberen Ende der Einkommensskala aus. Politisch gut vernetzte Bürger haben jahrelange von ihren Verbindungen profitiert, sagt Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Durch die Privatisierung öffentlichen Eigentums, beispielsweise von Unternehmensanteilen und Immobilien, konnten gut Vernetzte oft ein großes Vermögen aufbauen, so Heilmann.

Das System der Haushaltsregistrierung (Hukou) ist eine weitere klassische Ursache der Ungleichheit. Es degradiert über 200 Millionen Wanderarbeiter:innen zu Bürgern zweiter Klasse. Sie sind von städtischen Sozialleistungen wie Krankenversicherungen, dem Rentensystem und dem Zugang zu öffentlichen Schulen weitgehend ausgeschlossen. Bei den Renten ist der Einkommens-Unterschied besonders stark. Menschen mit Wohnregistrierung in Städten erhalten im Durchschnitt eine jährliche Rente von umgerechnet 5.580 Euro. Wanderarbeiter und Bewohner ländlicher Regionen erhalten hingegen durchschnittlich nur eine Rente von knapp 280 Euro – pro Jahr.

Das Hukou-System zementiert die Ungleichheit, weil es den Zugang zu guter Bildung erschwert. Wanderarbeiter:innen können ihre Kinder häufig nicht an die öffentlichen, städtische Schulen schicken. Sie müssen auf teure Privatschulen zurückgreifen, die häufig schlechter sind als die öffentlichen. Und lassen die Wanderarbeiter:innen ihre Kinder in den Dörfern zurück, sind die Bildungschancen noch schlechter, weil das ländliche Bildungssystem weit hinterherhinkt (China.Table berichtete). Über 70 Prozent der städtischen Schüler werden zum Studium zugelassen, im Vergleich zu weniger als fünf Prozent der ländlichen Schüler, wie die Beratungsagentur Trivium China kürzlich errechnet hat. Millionen von Kindern sind so die Aufstiegschancen verbaut.

Weltweit nutzen Staaten das Steuer- und Sozialsystem, um Ungleichheit zumindest etwas zu verringern. In China haben diese Verteilungsmechanismen “den immer größeren Einkommensunterschieden kaum entgegengesteuert”, so Liu. In der Volksrepublik zahlen die unteren 50 Prozent der Einkommensbezieher mehr Steuern als die oberen 50 Prozent, wie The Wire China berichtet. Denn indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer oder Konsumsteuern dominieren das Steuersystem. Sie treffen Geringverdiener jedoch besonders stark, da sie einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum aufwenden müssen.

Direkte Steuern auf (hohe) Löhne und Einkommen, Kapitalerträge oder Immobilien sind in China hingegen gering oder werden gar nicht erst erhoben. Dadurch ist das Steuersystem indirekt eine der Ursachen der Ungleichheit. “Arbeitnehmer mit einem Monatsgehalt von ein paar Tausend Yuan müssen Einkommenssteuer zahlen, aber diejenigen, die ein Immobilien-Vermögen von mehreren Millionen Yuan besitzen, brauchen das nicht zu tun”, sagt Yi Xianrong, ein ehemaliger Forscher an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften gegenüber der South China Morning Post.

Auch Chinas Sozialwesen trägt wenig zur Verringerung der Ungleichheit bei. Weniger als zehn Prozent der Arbeitssuchenden erhalten Beiträge aus Chinas Arbeitslosenversicherung. Und die Volksrepublik gibt nur zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Gesundheitssystem des Landes aus – verglichen mit circa acht Prozent in entwickelten Ländern. “Staatliche Umverteilung hat kaum einen Effekt auf den Gini-Index in China. Zum Vergleich: In Deutschland verringert die staatliche Umverteilung den Gini-Index um 0,19″, sagt Bin Yan, Berater bei der Consulting-Firma Sinolytics.

Reformen zur Überwindung der Ungleichheit könnten das China, wie wir es kennen, grundlegend verändern. Denn um die “Ungleichheit zu überwinden, braucht China weitreichende und langfristige Maßnahmen”, sagt Liu. Experten sind sich jedoch relativ einig, dass es zunächst nur behutsame Reformen geben wird.

Liu geht davon aus, dass es zu schrittweisen Änderungen im Steuersystem kommen wird, da “sie vergleichsweise einfacher sind als Reformen des Hukou-Systems oder des Sozial- und Bildungssystems”. Eine Erbschafts- und Immobiliensteuer wird derzeit schon diskutiert. Auch Yan von Sinolytics hält die behutsame Einführung einer Immobiliensteuer und einer Kapitalertragssteuer für wahrscheinlich. Auch einen Ausbau der Sozialleistungen hält der Sinolytics-Berater für wahrscheinlich, beispielsweise in den Bereichen öffentliche Bildung und bei erschwinglichem Wohnraum. Die Kampagnen zur Bekämpfung aller Formen illegaler Einkünfte könnten in Zukunft intensiviert werden, so Yan.

Doris Fischer, Professorin für China Business and Economics an der Universität Würzburg, ist hingegen skeptisch, was Steuerreformen angeht. Stattdessen betone Peking die Umverteilung durch Philanthropie. “Aber Wohltätigkeit überlässt es den Firmen, zu entscheiden, wo sie helfen. Das hat wenig mit grundlegenden Reformen zu tun”, sagt Fischer. Sie mutmaßt, dass kein Wohlfahrtstaat über die Garantien einer Versorgung grundlegender Bedürfnisse hinaus aufgebaut werden wird. Das könne man aus den bisherigen Dokumenten zum “Gemeinsamen Wohlstand” nicht herauslesen. Es wird also eher um Nahrung und ein Dach über dem Kopf gehen als um einen ordentlichen Lebensstandard für Sozialhilfeempfänger.

Pettis geht davon aus, dass Peking die Löhne zur Minderung der Ungleichheit nicht anheben werde, da dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Exporte sinke. Allerdings hält er Steuererhöhungen für realistisch. Unternehmen müssten sich darauf einstellen, dass Peking, die Einkommen, die “es als überschüssige Gewinne von Unternehmen und Wohlhabenden ansieht, in Form von Steuertransfers und Spenden an die chinesischen Haushalte der Mittel- und Arbeiterklasse” weitergeben wird.

Beim System der Haushaltsregistrierung plant Peking zwar Reformen. Doch sie sind ein “riskantes Thema”, dass “große Bevölkerungsbewegungen auslösen” könnte, sagt Heilmann. Für eine reele Umverteilung seien zudem “Maßnahmen erforderlich, die Zugriffsprivilegien der staats- und parteinahen Klientel systematisch beschneiden”. Auch das sei ein “riskanter Vorgang” für die KP. Falls Xi mit der Umverteilung Ernst machen will, “wird er auf hartnäckige, zunächst stille Widerstände in den Reihen der politischen und wirtschaftlichen Eliten treffen”. Diese Widerstände könnten sogar seine Position gefährden und zu einer “innenpolitischen Destabilisierung Chinas” beitragen, so die Einschätzung Heilmanns.

Insgesamt hat Peking erkannt, dass “die Erreichung eines gemeinsamen Wohlstands ein langfristiges Ziel” ist, sagt Liu. Peking wird ihrer Meinung nach behutsam vorgehen, aber langfristig trotzdem “Reformen mit unterschiedlicher Intensität in vielen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, institutionellen und politischen Bereichen” durchführen.

Der Kunstschnee auf den Hügeln von Yanqing und Zhangjiakou steht sinnbildlich für die Diskussion um die Nachhaltigkeit der Olympischen Winterspiele in Peking. Inmitten karg-brauner Landschaften strahlen Pisten und Loipen wie ein Netz aus Laserstrahlen in dunkler Nacht. Peking ist zwar nicht die erste Ausrichterstadt, die im Winter Schnee produzieren, statt schaufeln muss. Doch selten war die politische Komponente bei der Diskussion um Nachhaltigkeit von so großer Bedeutung wie im Fall Chinas.

Was unfair klingen mag, folgt tatsächlich einer stringenten Logik. Das Thema Nachhaltigkeit spielt heute eine deutlich größere Rolle als noch vor wenigen Jahren. In Peking wird deshalb eben noch etwas genauer hingeschaut und eben auch etwas lauter kritisiert. Die Volksrepublik zählt zudem zu den größten Umweltsündern der Welt. Dieser Ruf bringt bei der Ausrichtung der Winterspiele auch eine besondere Verantwortung mit sich.

Geht es nach dem Publikum, wäre den meisten Beobachtern echter Schnee ohnehin viel lieber. 60 Prozent der Bundesbürger würden sich bei der Vergabe der Winterspiele für jene Bewerber entscheiden, deren klimatische Bedingungen auf natürliche Art und Weise die Voraussetzungen zum Skifahren und Langlauf erfüllen. Gerade einmal jeder Zehnte hält Kunstschnee für eine gute Alternative. Das ergab eine Umfrage des Berliner Meinungs- und Marktforschungsunternehmens Civey, die von China.Table in Auftrag gegeben wurde.

Interessanterweise ist die Ablehnung von Kunstschnee in der Altersgruppe der über 65-Jährigen am größten (rund 65 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen dagegen befürworten nur etwa die Hälfte der Befragten das echte Weiß. Bemerkenswert daran ist, dass gerade der jüngeren Generation ein größeres Bewusstsein in Sachen Umwelt nachgesagt wird als der älteren. Doch offenbar wird Kunstschnee weniger als Problem für die Natur diskutiert, sondern vielmehr als eine Frage von “realness”.

Die Wassermenge, die verwendet wurde, um die Austragung der Wettbewerbe möglich zu machen, ist zweifellos gewaltig. Die Zahlen variieren zwischen 185 Millionen Litern bis einer Milliarde Liter. So oder so ist es problematisch, weil die Region ohnehin unter Wasserknappheit leidet. 2017 zum Beispiel standen den Einwohnern der chinesischen Hauptstadt 136.000 Liter Frischwasser pro Kopf zur Verfügung. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Die Menge entspricht in etwa der Verfügbarkeit des afrikanischen Niger, einem Staat am Rande der Sahara. In Zhangjiakou, wo die alpinen Wettbewerbe ausgetragen werden, waren es immerhin noch 314.000 Liter pro Kopf.

Um das Wasser nun aus Richtung Peking dorthin zu leiten, wo es nötig war, um Schnee zu produzieren, investierten die Ausrichter rund 55 Millionen Euro in den Bau neuer Rohrleitungen. In Zhangjiakou wurde die Bewässerung riesiger Flächen von Ackerland eingestellt, um das Grundwasser zu sparen.

100 Schnee-Generatoren und 300 Schneekanonen produzierten seit Ende November tagein tagaus die gewaltigen Kunstschneemassen. Ein Horror für die Fauna der Region, die laut Nachhaltigkeitsbericht des Organisationskomitees BOCOG besonders geschützt werden sollte. Im Betrieb erzeugt eine Schneekanone 60 bis 80 Dezibel Lautstärke. Mehrere Hundert, die gleichzeitig angeschaltet waren, sorgten monatelang jedoch für einen Höllenlärm, der das Wildleben mindestens in Angst und Schrecken versetzt haben dürfte.

Für einen besseren CO2-Fußabdruck der Spiele sorgt indes die Corona-Pandemie. Weil ausländische Besucher in China nicht zugelassen sind, verringerte sich das Emissionsvolumen um rund 500.000 auf 1,3 Millionen Tonnen. Alle Wettkampfstätten werden erstmals in der Geschichte von Olympia mit Erneuerbarer Energie betrieben. Allerdings ist das eher ein theoretisches Rechenspiel, wie Michael Davidson von der University of California im Wissenschaftsmagazin Nature zu Bedenken gibt.

Einige Wettkampfstätten der Sommerspiele 2008 wurden umgebaut und nun erneut verwendet. Aus dem Watercube, wo vor 14 Jahren die Schwimmwettbewerbe ausgerichtet wurden, ist jetzt inoffiziell ein Icecube für die Curling-Wettbewerbe geworden. Die Eisflächen werden mit natürlichem Kohlendioxid gekühlt und schaffen eine Ersparnis von 20 Prozent zu herkömmlichen Technologien.

Ausnahmslos alle Passagierfahrzeuge, die während der Spiele zum Einsatz kommen, werden mit Wasserstoff, Strom oder Gas betrieben. Lediglich 15 Prozent der benötigten Nutzfahrzeuge sind mit Verbrennermotoren ausgestattet. Dank umfangreicher Wiederaufforstungsprojekte in Peking und Zhangjiakou sind seit 2014 rund 80.000 Hektar neue Waldflächen entstanden. So verspricht Peking, dass die Winterspiele klimaneutral über die Bühne gehen.

“Wir sind zuversichtlich, dass wir wahrlich klimaneutrale Spiele ausrichten werden”, sagte Liu Xinping, der im BOCOC für die Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Die Sponsoren der Spiele sind mit rund 600.000 Tonnen Ausgleich beteiligt. Dennoch sind 1,3 Millionen Tonnen Ausstoß für die Ausrichtung der Spiele nur ein winziger Anteil der chinesischen Emissionen, die pro Jahr elf Milliarden Tonnen CO2 betragen. Die Volksrepublik ist weltweit der größte Emittent klimaschädlicher Gase.

Die nachhaltige Nutzung mancher Wettkampfstätten ist allerdings fraglich. Die Bob- und Rodelbahn, deren Bau über zwei Milliarden Euro gekostet haben soll, könnte zu einer regelrechten Ruine verkommen. Auch die Skisprunganlage in Zhangjiakou dürfte als Weltcup-Schanze nicht infrage kommen. Wohl wissend haben die Planer im Auslauf ein Fußballfeld angelegt. Und auch die touristische Nutzung ist vorbereitet. Oberhalb der Schanzen befindet sich eine ein Rundplateau, in dem ein Restaurant betrieben wird.

Das IOC sieht derweil neue Maßstäbe gesetzt. “Dennoch sind Pekings Winterspiele die ersten, die ein breites Spektrum an Emissionen bereits in den frühesten Phasen der Vorbereitung berücksichtigt haben”, sagte Marie Sallois, die im IOC verantwortlich ist für nachhaltige Entwicklung. Auch indirekte Quellen von Emissionen wie Flugreisen seien erstmals in die Rechnung integriert worden. Das Konzept solle auch für künftige Olympische Spiele als Maßstab gelten.

Problematisch bleibt jedoch, dass die Ausrichterstädte ihre Nachhaltigkeits-Aufstellungen nach Belieben selbst angeben. Der frühere kanadische 100-Meter-Läufer Seyi Smith, der sich um einen Platz in der IOC-Athletenkommission bewirbt und dort das Thema Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt nehmen möchte, fordert deshalb unabhängige Kontrollen von Drittparteien. “Es müssen systematische Veränderungen im IOC und den Nationalen Olympischen Komitees her. Bis 2030 müssen Spiele nicht nur klimaneutral sein, sondern klimapositiv”, sagte Smith bei der Webshow “Bring it in” von CBC Sports.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich ganz auf China konzentriert. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in China.

Die Vereinigten Staaten haben einen möglichen Verkauf von Ausrüstung und militärischen Dienstleistungen im Wert von 100 Millionen US-Dollar an Taiwan genehmigt. Die Leistungen dienen vor allem der Wartung und Verbesserung des von den USA erworbenen taiwanischen Patriot-Raketenabwehrsystems, teilte das Pentagon am Montag mit. Der Sprecher des Präsidentenamtes in Taipeh betonte, dass es sich bereits um die zweite Waffenlieferung der Regierung von US-Präsident Joe Biden handeln würde, was die “felsenfeste” Unterstützung Taiwans demonstriere. Der Plan, neue Patriot-Raketen von den USA zu erwerben, sei jedoch bereits während der Amtszeit von Donald Trump beschlossen worden. Die Hauptauftragnehmer sind laut Angaben des Pentagons Raytheon Technologies und Lockheed Martin.

Peking forderte die USA auf, die Lieferpläne zu widerrufen. Man verurteile die Vereinbarung scharf, erklärte Außenamtssprecher Zhao Lijian vor der Presse in Peking. China werde “robuste Maßnahmen ergreifen, um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu schützen.” Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben sich in jüngster Zeit unter anderem dadurch verschärft, dass immer mehr chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eindrangen. fpe

Die Europäische Union wird in den kommenden Wochen Gespräche mit China über den mutmaßlichen Verstoß gegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) wegen der Handelsblockade gegen Litauen aufnehmen. Peking habe dem Konsultationsantrag, den Brüssel im vergangenen Monat bei der WTO in Genf eingereicht hatte, zugestimmt, berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf EU-Quellen. Die Gespräche müssen demnach innerhalb von 30 Tagen nach der Annahme beginnen. “Konsultationen werden stattfinden und die EU bereitet sich darauf vor”, zitiert die Zeitung einen EU-Sprecher. Sollten die Gespräche zu keiner Lösung führen, kann die EU eine Anhörung vor der WTO verlangen.

Brüssel hatte Ende Januar die WTO eingeschaltet und ein Verfahren gegen China eingeleitet (China.Table berichtete). Die Volksrepublik hatte seit Anfang Dezember litauische Waren beim chinesischen Zoll blockiert. Ab Mitte des Monats erhöhte Peking auch den Druck auf deutsche Unternehmen, die Güter nach China ausführen wollten, die litauische Komponenten enthalten. Peking hat bisher bestritten, dass es ein Handelsembargo für litauische Waren gibt. ari

China hat die Klimaziele für den Stahlsektor aufgeweicht. Der Sektor soll nun erst bis zum Jahr 2030 den Höchststand bei den CO2-Emissionen erreichen. Das geht aus einem Leitfaden von drei Ministerien hervor, die den Sektor regulieren. In einem früheren Konsultationsdokument war noch von einer früheren Zielerreichung die Rede. Regierungsberater hatten für den Zeitraum um das Jahr 2025 plädiert. Die Stahl- und Eisenindustrie gehört zu den größten CO2-Emittenten der Volksrepublik. Die CO2-Emissionen in diesem Sektor zu senken, ist maßgeblich, damit China seine Klimaziele erreichen kann. “Um einen landesweiten Emissionshöchststand vor 2030 zu erreichen, müsste die Stahlindustrie ihren Höchststand um 2025 erreichen”, schreibt die Klima-Expertin Liu Hongqiao auf Twitter.

Auch der chinesische Eisen und Stahl-Verband hatte im letzten Jahr das Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen nach 2025 zu senken. Bis 2030 sollte nach Industrieangaben 30 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden. Die Energieexpertin Yan Qin schrieb auf Twitter, dass die Aufweichung des Klimaziels mit jüngsten Aussagen Xi Jinpings übereinstimme. Während einer Sitzung des Politbüros hatte Xi Ende Januar gesagt, Chinas Klimaziele sollten nicht auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung und des “normalen Lebens” der Bürger gehen (China.Table berichtete).

Um die Treibhausgas-Emissionen des Stahlsektors einzudämmen, sehen die drei Ministerien folgende Maßnahmen vor:

Sollten diese Maßnahmen umgesetzt werden, könnte der Sektor den Höchststand bei den CO2-Emissionen schon frühzeitig erreichen, sagen Experten. “Wenn die Stahlproduktion nicht wieder dramatisch ansteigt, werden diese Maßnahmen dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen vor 2025 ihren Höchststand erreichen – sofern die Produktion nicht wieder ansteigt, wird allein die Erhöhung des Schrotteinsatzes bis 2025 eine CO2-Reduzierung um zehn Prozent bewirken und den Sektor auf den Weg zu einer Reduzierung um 30 Prozent bis 2030 bringen”, so der Klimaexperte Lauri Myllyvirta auf Twitter.

Allerdings bezweifelt Myllyvirta, ob die Führung in Peking wirklich bereit ist, das Wachstum der Stahlproduktion und des Bausektors einzuschränken. Beide Sektoren sind für das Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze in China noch zu wichtig. nib

Die EU-Kommission will angesichts des weltweiten Mangels an Halbleitern künftig die Lieferketten genauer überwachen lassen. Die Brüsseler Behörde stellte am Dienstag den entsprechenden “European Chips Act” vor. Dieser sieht die Einrichtung einer neuen Task-Force vor, die aus Vertretern von Kommission, Mitgliedsstaaten und Industrie zusammengesetzt werden soll. Der Koordinierungsmechanismus soll “wichtige Informationen von Unternehmen sammeln, um primär Schwächen und Engpässe abzubilden”, teilte die EU-Kommission mit. Das Gremium soll die Entwicklung des Marktes beobachten, um drohende Lieferengpässe möglichst frühzeitig zu erkennen. In Krisen- und Notsituationen soll die Kommission demnach weitgehende Eingriffsrechte erhalten. Das Gesetz sieht unter anderem Ausfuhrkontrollen vor, wie sie die EU zwischenzeitlich für Covid-19-Impfstoffe eingeführt hatte.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Binnenmarktkommissar Thierry Breton wollen dadurch eine Wiederholung dramatischer Engpässe bei Halbleitern vermeiden, die etwa der Auto- und der Elektronikindustrie seit Monaten zu schaffen machen. China forciere “seine Bemühungen zur Schließung der technologischen Lücke und wird Schätzungen zufolge bis 2025 im Einklang mit einer Reihe von Plänen und Initiativen wie “Made in China 2025″ in den letzten zehn Jahren rund 150 Milliarden USD investiert haben”, warnt die EU-Kommission. Auch durch Handelsspannungen zwischen den USA und China verstärkten sich Versorgungsengpässe weiter, “und es wird davon ausgegangen, dass die Angst vor zusätzlichen Ausfuhrverboten durch die USA einige chinesische Unternehmen dazu veranlasst hat, Chips zu horten.”

In Zusammenarbeit mit weltweiten Partnern werde auch der Kontakt zu Taiwan nicht ausgeschlossen, betonten die zuständigen EU-Kommissare bei der Vorstellung des Chips-Gesetzes. Taiwan sei eine wichtige Region, sagte Breton. Das Fachwissen von dort sei willkommen. Europa sei auch offen für Geschäfte mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), so Wettbewerbs-Kommissarin Margrethe Vestager.

Daneben will die EU-Kommission große Summen mobilisieren, um Europas Anteil an der globalen Chipfertigung bis 2030 auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln. Der Löwenanteil, rund 30 Milliarden Euro, soll aus den nationalen Haushalten fließen. Die Bundesregierung allein hat bereits zehn Milliarden an Staatshilfen in Aussicht gestellt. Zwölf Milliarden sollen aus EU-Töpfen wie dem Forschungsprogramm Horizon Europe fließen. Bis zu fünf Milliarden sollen über Institutionen wie die Europäische Investitionsbank mobilisiert werden.

Damit die Regierungen der EU-Staaten neue Unternehmen mithilfe von Subventionen anlocken können, will die Kommission die Beihilfekontrolle lockern. So sollen auch neue Fabriken gefördert werden, die bislang nicht in Europa vorhandene Technologien einsetzen. Bislang war die Subventionierung nur für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bis zur Serienreife erlaubt, im Rahmen eines sogenannten “Important Projects of Common European Interest (IPCEI)”. Die IPCEI-Projekte sind zudem aufwendig zu koordinieren. Das neue Verfahren könnte die beihilferechtliche Freigabe beschleunigen. tho/ari

Montag und Dienstag waren sehr erfolgreiche Tage für China: Die Athleten und Athletinnen der Gastgeber gewannen vier Medaillen, zweimal Gold und zweimal Silber. Im Medaillenspiegel stand China damit am Dienstag nach Ende der Wettkämpfe gemeinsam mit Deutschland auf Rang drei (jeweils dreimal Gold, zweimal Silber). Freestyle-Star Eileen Gu holte am Dienstag ihr erstes Gold. Aber es gab auch andere Schlagzeilen: Nationalisten erzeugten in sozialen Medien einen regelrechten Shitstorm gegen eine unglücklich gestürzte Eiskunstläuferin. Die Kommentare waren derart hässlich, dass sogar die staatliche Zensur einschreiten musste und die entsprechenden Hashtags entfernte.

“Sommermärchen” tauften die Deutschen einst ihre Fußball-Weltmeisterschaft 2006 – eine Erfolgsgeschichte, die Jahre später zwar durch Korruptionsvorwürfe überschattet wurde. Aber es war damals ein großes Fest, das Deutschland sowohl nach Innen als auch nach Außen viel “Soft Power” bescherte.

Zwei Jahre später schrieb die Volksrepublik China ihr eigenes “Sommermärchen”, als sie zum ersten Mal die Olympischen Spiele in Peking ausrichtete. Jetzt, 14 Jahre später, geht Peking als erste Gastgeberstadt für Sommer- als auch Winterspiele in die Geschichte ein. Es war ein langer Marsch für das Land.

Nach der Gründung der Volksrepublik hatte sich die Volksrepublik 1958 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) abgewendet. Erst 22 Jahre später kehrte es in den Kreis der Olympioniken zurück und nahm mit einer Handvoll Athleten an den Winterspielen 1980 in Lake Placid (USA) teil. Der Zeitpunkt war kein Zufall: Nach drei Jahrzehnten der Isolation unter Mao Zedongs eiserner Hand wurde China Ende der 1970er-Jahre mit Deng Xiaopings Öffnungspolitik wieder in die breitere internationale Gemeinschaft aufgenommen.

Mit dem Aufschwung der Wirtschaft und der Verbesserung des eigenen Images in der Welt nahm China auch an den Sommerspielen 1984 in Los Angeles teil und gewann sogar 32 Medaillen, darunter 15 goldene. Die “beschämende” Bilanz ohne olympisches Edelmetall war beendet.

Die steigende Zahl der Medaillen inspirierte die chinesische Regierung dazu, das Olympische Feuer auch in ihr Heimatland zu bringen. Die erfolgreiche Bewerbung für 2008 war sieben Jahre zuvor eingereicht worden. 2001 war auch das Jahr, als China der Welthandelsorganisation beitrat. Der offizielle Slogan der Spiele lautete “One World, One Dream”, doch die eigentliche Botschaft war eine andere: “Hallo Welt, hier sind wir, eine aufstrebende Macht. Und wir sind gekommen, um zu bleiben.”

Die chinesische Regierung rollte für Gäste und Würdenträger aus aller Welt den roten Teppich aus, darunter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush, dessen Frau und Tochter sowie dessen Vater, dem früheren US-Präsidenten George H. W. Bush. Die Familie nahm an der Eröffnungszeremonie teil und verfolgte die Wettkämpfe. Bush traf mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao und anderen hochrangigen Beamten zusammen.

Bush sagte damals: “Auf lange Sicht sollte Amerika besser mit China zusammenarbeiten und verstehen, dass wir eine kooperative und konstruktive, aber offene Beziehung haben können.” Es war die Blütezeit der Beziehungen zwischen den USA und China. Doch seitdem haben sie sich stark gewandelt.

Die perfekt inszenierten Spiele feierte China als großen Erfolg. Die Kritik an der Ausrichtung durch das Land und die damaligen Boykottaufrufe wegen der Niederschlagung des Aufstandes in Tibet wenige Monate zuvor schadeten seinem Aufstieg nicht. Zumal seine Wirtschaft mit zweistelligen Wachstumsraten boomte, während die Industrienationen unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise ächzten.

Aus der chinesischen Perspektive war die erfolgreiche Bewerbung für 2022 unter dem neuen Staatspräsidenten Xi Jinping ein weiterer Schritt zur Verwirklichung des “chinesischen Traums”. Xi möchte das Vertrauen des chinesischen Volkes in die eigene Kultur stärken und den internationalen Einfluss des Landes vergrößern. Es bleibt die Frage, ob das funktioniert.

Auch wenn die Winterspiele 2022 innenpolitisch sehr wahrscheinlich ein Erfolg werden dürften, ist es für das Gastgeberland eine große Herausforderung, ein Wintermärchen auf internationaler Bühne zu schaffen, bei dem die Welt verzaubert mitträumt. Zu groß scheinen die Kontroversen. Zahlreiche westliche Länder haben einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt, weil sie dem Land einen Genozid in Xinjiang an den Uiguren vorwerfen.

China hat sich seit der Olympiabewerbung stärker verändert, als viele Chinesen es zu träumen wagten. Das Pro-Kopf-BIP ist mit 10.500 US-Dollar im Jahr 2020 im Vergleich zu 7000 USD im Jahr 2013 stetig gestiegen. Seit dem Jahr 2017 ist Chinas Wirtschaft, gemessen an der Kaufkraftparität, die größte der Welt. Und nach Angaben der chinesischen Regierung gibt es seit Ende 2000 keine extreme Armut mehr im Land. In den vergangenen Jahren hat China in den Bereichen Infrastruktur, Telekommunikation, KI-Technologie, militärische Aufrüstung und Weltraumforschung viele westliche Industrieländer überholt.

Aus chinesischer Sicht ist dies eine Rechtfertigung dafür, selbstbewusster und selbstsicherer aufzutreten, Ambitionen zu äußern und mit Stolz die Effizienz seines autoritären Regierungssystems zu betonen. Aus westlicher Sicht ist China zu einem strategischen Konkurrenten geworden – und die “Suche” nach weltpolitischer Gemeinschaft und Anerkennung steht mittlerweile unter anderen geopolitischen Vorzeichen. 2022 ist die Welt stärker polarisiert, und die westliche Wahrnehmung Chinas hat sich drastisch verändert, was dem Land beim Aufbau von “Soft Power” zu schaffen macht.

Zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Peking seine innerpolitischen Ziele erreicht, ist recht hoch. Die Olympischen Winterspiele werden das enorme Potenzial des Verbrauchermarktes für Wintersport beflügeln, und die Spiele werden das Nationalgefühl weiter stärken.

Doch multinationale Unternehmen, die diese globale Positionierungsmöglichkeit nutzen wollen, um für ihre Marken zu werben, stehen vor einer Herausforderung: Wie sollen sie ihre Begeisterung für die Spiele zum Ausdruck bringen, ohne gleichzeitig eine Gegenreaktion im Westen auszulösen und Kritik von Politikern, Menschenrechtsgruppen und den Medien auf sich zu ziehen?

Wir glauben, dass Unternehmen, die es meistern, die Brücke zwischen China und dem Westen zu beschreiten, auch weiterhin Erfolg haben werden. Diejenigen, die sich nicht in den Teufelskreis der Polarisierung hineinziehen lassen, werden über die Kluft hinweg im Gespräch bleiben und die Verbindung nicht abbrechen lassen.

Claudia Kosser leitet das Shanghaier Büro von Finsbury Glover Hering und berät Mandanten aus verschiedenen Branchen in den Bereichen Unternehmenskommunikation und strategische Positionierung sowie bei M&A-Transaktionen und in Krisensituationen. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung und hat das Büro von Finsbury Glover Hering in Shanghai im Jahr 2019 eröffnet, nachdem sie seit 2011 für die Firma in Frankfurt und Hongkong tätig war. Sie hat einen Master in Kommunikationsmanagement von der Universität Leipzig und einen Bachelor in European Studies von der Universität Maastricht.

Mei Zhang ist Managing Director im Hongkonger Büro von Finsbury Glover Hering und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Nachrichtenjournalismus, Unternehmenskommunikation, Government Affairs, Veranstaltungsmanagement und Beratung. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie bei Goldman Sachs und Citigroup sowie bei CNN in Atlanta. Sie ist Gründungsmitglied des Vorstands der Bildungs-NGO “Teach for China”. Sie hat einen M.A. in Mass Communication von der Louisiana State University und einen B.A. in Internationalem Journalismus vom Beijing Institute of International Relations.

Mitarbeit: Tom Miller; Übersetzung: Christian Jeske

Matthew Jung übernimmt bei Jack Wolfskin den Posten des General Managers für die Region China. Der 48-jährige US-Amerikaner ist seit 25 Jahren in leitenden Funktionen im asiatisch-pazifischen Raum tätig, unter anderem für Marken wie Converse und Nike. Jung tritt die Nachfolge von Karen Chang an, die Jack Wolfskin im März 2022 verlässt.

Christoph Schmidt verantwortet seit Dezember als Vice President den Bereich Sales bei Bosch Power Tools in Shanghai. Schmidt war bei dem deutschen Elektrowerkzeugunternehmen zuvor knapp vier Jahre als Director Business Development Emerging Markets tätig.

Die Ski-Sportstätte Big Air Shougang ist derzeit auf Social-Media-Kanälen wie Twitter Gegenstand hitziger Debatten. Die 64 Meter hohe und 164 Meter lange Schanze wurde für die Olympischen Winterspiele inmitten eines stillgelegten Stahlwerks im Bezirk Shijingshan in West-Peking errichtet. Verschmutzte Kühltürme statt schneebedeckter Berge seien eben typisch chinesisch, sagen Kritiker. Im Ruhrgebiet würde man vielleicht von Industrie-Chic sprechen.