die Lockdowns in Shanghai belasten die Bürger der Stadt seit nunmehr zwei Monaten. Frank Sieren sprach mit dem deutschen 3-Sterne-Koch Stefan Stiller, der sich sicher ist: Die Bürger Shanghais werden noch lange mit den psychischen Folgen zu kämpfen haben. Und auch finanziell werden viele Selbstständige an ihre Grenzen kommen, da die Unterstützung der Regierung bisher an den Problemen vieler Unternehmen vorbeigeht.

Die Corona-Krise hat in China einige Gewissheiten ins Wanken gebracht und scheint andere Trends zu verstärken. Europäische Unternehmen beklagen sich über Intransparenz und eine geringe Planbarkeit der Geschäftsaktivitäten. Doch auch abseits der Lockdowns ist einiges in Bewegung: Immer mehr Expats verlassen das Land, die Behörden vergeben weniger Visa, und die Lage für internationale Schulen wird immer schwieriger, wie Christiane Kühl erklärt.

Das Wirtschaftswachstum ist bei den Prioritäten eben weit hinter Null-Covid gerückt. Das hat auch Sinn. Denn viele Ältere sind nicht ausreichend geimpft. Ein großflächiger Omikron-Ausbruch wäre ein Gau für China. Der Staat nimmt also lieber zwei, drei “schlechte Quartale” hin – so ungewohnt das für westliche Unternehmen auch sein mag. Kannten sie bisher doch fast nur grenzenloses Wachstum in der Volksrepublik.

Es überrascht derweil, dass die Zentralbank und Peking bisher noch kein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt haben. Doch was nicht ist, kann noch werden. Schließlich steht im Herbst Xis Wiederwahl an. Da wird das Wachstum nicht noch weiter einbrechen dürfen.

Wie fühlt sich ein Sterne-Koch mit knapp 40 Mitarbeitern nach über 60 Tagen Lockdown?

Vor einer Woche habe ich noch gesagt, dass ich damit rechne, dass es Anfang oder Mitte Juni Erleichterungen geben wird, vielleicht im Juli wieder langsam Supermärkte und Shops aufmachen können, und dann in Stufen die Gastronomie folgt. Meine Hoffnung war, dass wir ab Juli wieder öffnen können, vielleicht mit Einschränkungen.

Und die Hoffnung schwindet nun?

Es werden derzeit ja immer mehr Zäune gezogen und mehr Distrikte eingeschlossen. Da mag ich keine Prognosen mehr abgeben. Hört man die Nachrichten aus Peking, klingt das so wie: Null-Covid ist ein Krieg, der gewonnen werden muss.

Was bedeutet das für Ihre Branche?

Für viele kleinere Restaurants ohne großen Cashflow wird bald der Punkt kommen, wo sie nicht mehr überleben können. Wenn kein Geld mehr da ist, dann ist keines mehr da. So einfach ist das. Das wird viele treffen.

Greift der Staat Ihnen unter die Arme?

Wenn man in einem staatlichen Gebäude ist, wird die Miete reduziert. In Privatgebäuden muss man selbst verhandeln. Es gibt zwar Steuererleichterungen. Nur: Ohne Einnahmen helfen diese wenig. Überall spürt man eine große Frustration. Dazu kommen Horrorgeschichten in den sozialen Medien. Die häusliche Gewalt nimmt zu, weil die Menschen es nicht gewohnt sind, mit ihren Familien auf so engem Raum über so einen langen Zeitraum zusammen zu sein. Der Lockdown wird noch viele Menschen an ihre Grenzen bringen, psychisch und finanziell.

Bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter weiter?

Wir haben seit dem 17. März geschlossen. Im März haben wir noch voll bezahlt. Im April habe ich mit den Mitarbeitern eine Lösung gefunden: Ich wollte nicht wie von der Regierung vorgeschlagen auf 2.590 Yuan Mindestlohn gehen. Also haben wir die Mitarbeiter mit den höchsten Löhnen am meisten reduziert und die mit den niedrigsten Löhnen fast gar nicht. Sobald es wieder losgeht, werden wir einen Tag in der Woche mehr arbeiten. Vor dem Lockdown hatten wir Sonntag und Montag zu. So kann ich einen Teil der Verluste wieder reinholen. Unser Ziel lautet dieses Jahr noch, dass alle unsere Mitarbeiter am Ende das verdienen, was sie ursprünglich als Jahresgehalt bekommen sollten. Zum Glück laufen unsere Restaurants in Guangzhou mit 60 bis 70 Prozent der normalen Auslastung weiter. Dort gibt es keine Einschränkungen. Aber es kommen weniger Reisende nach Guangzhou.

Überlegen Sie die Zelte in China abzubrechen, wenn das noch Monate so weitergeht?

Das würde keinen Sinn machen, denn unser Lebensmittelpunkt ist in Shanghai. Wir haben hier unser Geschäft, und ich denke, wir werden den Lockdown wirtschaftlich überleben. Klar, es kostet uns viel Geld. Wahrscheinlich kann ich 2022 als Geschäftsjahr quasi abschreiben. Wenn ich diesen Lockdown jedoch in einem Zeitraum von fünf Jahren betrachte, dann fällt er kaum noch ins Gewicht.

Wie sind Sie denn durch die Covid-Jahre 2020 und 2021 gekommen?

Es waren zwei sehr gute Jahre. 2021 war sogar unser bestes Jahr bisher. Es war spektakulär. In Shanghai waren wir gar nicht vom Coronavirus betroffen – und haben sogar noch davon profitiert, dass unsere Gäste nicht reisen konnten und deshalb mehr essen gegangen sind. Wir waren die gut zwei Jahre bis zum 17. März voll ausgebucht.

In den ersten beiden Covid-Jahren hat die Regierung also alles richtig gemacht. Wir haben zwar auch unter privaten Einschränkungen gelitten. Wir haben unsere Tochter jetzt schon lange nicht gesehen, die in London lebt. Auch meine Mutter, die gesundheitlich nicht so fit ist, habe ich lange nicht gesehen, und das gleiche gilt für die Mutter meiner Frau. Das fällt schwer. Von der geschäftlichen Seite her allerdings habe ich noch Anfang dieses Jahres gesagt: Perfekt. Weiter so.

In Guangzhou hatten Sie im vergangenen Juni allerdings auch knapp einen Monat geschlossen.

Ja. Da war die Situation allerdings sehr schnell wieder im Griff. Nach der Öffnung hat es eine Woche bis zehn Tage gedauert. Dann war das Geschäft wieder normal. Das hatte ich anfangs auch für Shanghai erwartet. Es ist ein wenig anders gekommen.

Sie haben im November sogar einen dritten Stern für Ihr Restaurant bekommen? Was haben Sie besser gemacht?

Das kann man nicht erzwingen. Wir haben nach ersten beiden Sternen weiter Gas gegeben. Wir fragen uns jeden Tag von neuem: Was können wir besser machen, statt uns auf dem Erreichten auszuruhen. Dennoch war der dritte Stern eine große Überraschung für mich. Wir kochen nun weiter vor allem für unsere Gäste und freuen uns sehr, wenn unsere Menüs auch bei den Restauranttestern ankommen.

Wer sind Ihre Gäste?

Über 90 Prozent sind Chinesen, die nicht geschäftlich, sondern privat zu uns kommen. Sie sind viel gereist, kennen sich in der internationalen Küche sehr gut aus, haben hohe Ansprüche – und sind bereit, durchschnittlich zwischen 300 und 400 Euro pro Abend und Person auszugeben.

Was ist der größte Unterschied zu Europa?

In Europa sind die Gäste so um die 60 Jahre alt. Hier sind sie zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Wir sind deshalb sicherlich eines der unkonventionellen Drei Sterne-Restaurants der Welt. Bei uns geht es sehr leger zu. Weiße Tischdecke, Kerzenlicht, Klavierspieler, diese Stereotypen finden Sie bei uns nicht. Bei uns ist es laut. Bei uns gibt es Spaß und Action. Die meisten unserer Gäste sitzen am Tresen der offenen Küche.

Diese Räume haben Sie über 60 Tage nicht mehr gesehen. Sie sind wie alle in Shanghai in ihrer Wohnung eingesperrt. Wie geht es Ihnen persönlich?

Ich kann wirklich nicht klagen. Wir haben eine sehr schöne Wohnung. Wir haben alles, was wir brauchen. Einen Schrank, randvoll mit guten Weinen. Eine kleine Terrasse mit einem kleinen Grill, den ich anwerfen und ein Steak drauflegen kann. Wir werden von unseren Lieferanten, soweit es geht, gut versorgt. Im Gästezimmer habe ich ein kleines Fitnesscenter eingerichtet. Gäste kommen ja derzeit nicht.

Und Sie haben angefangen, Kochvideos zu drehen. Aus Langeweile?

Das war eigentlich eine Hilfsaktion: Eine Freundin hatte Fleisch bestellt, als es mit dem Lockdown losging. Sie kann nicht so gut kochen. Meine Frau hat dann gesagt: Lass uns doch ein Video für sie machen. Das hat meine Frau auf Wechat gepostet – mit großer Resonanz. Dann haben wir ein paar mehr gemacht. Das Video zum Beispiel, in dem ich eine Zwiebelsuppe koche, hat nun fast 100.000 Aufrufe. Inzwischen bekomme ich Anfragen von Herstellern, die sagen: Wir schicken Dir unsere Produkte zu. Kannst Du nicht mal mit denen kochen, und wir bezahlen Dich dafür? So machen sie aus der Krise eine Chance. Das erzählt viel über China.

Werden Sie nun ein erfolgreicher Influencer?

Vermutlich kann man sich kaum dagegen verschließen. Aber es wird nicht mein Fokus werden. Ich will vor allem eines: in mein Restaurant zurück und kochen.

Der 1966 in Hildesheim geborene Stefan Stiller kochte bereits im Alter von 21 Jahren in einem Sterne-Restaurant in Köln. Im Sommer 2004 zog Stiller nach Shanghai, wo er Küchenchef im Club Shanghai wurde. 2008 macht Stiller sich mit Stiller’s Restaurant selbstständig. Im April 2016 öffnete der Spitzenkoch das Restaurant Taian Table in der Tai’an Road, das im November 2021 den dritten Michelin Stern bekam.

Resignation macht sich breit unter internationalen Firmen in China. Eine Abkehr von der Null-Covid-Politik ist kurzfristig ebenso wenig in Sicht wie ein Ausweg aus dem Kreislauf immer wiederkehrender Ausbrüche. Statt einer großen Impfkampagne plant die Regierung, alle Städte mit einem dichten Netz von “PCR-Testkiosken” zu überziehen. Ohne aktuellen negativen Test wird ein normales Leben bis auf Weiteres kaum möglich sein (China.Table berichtete).

Das für einige Wochen abgeriegelte Shenyang sei nun beinahe wieder offen, erzählt Harald Kumpfert, EU-Kammervorsitzender für Nordostchina. “Aber dafür gibt es jetzt Tests mindestens alle 48 Stunden. Und viele Städte akzeptieren nicht die Testergebnisse aus anderen Städten.” Geschäftsreisen seien nicht ohne Risiko, so Kumpfert. “Wer mit dem Zug oder dem Auto durch eine Stadt mit nur einem Covid-Fall kommt, kann danach in Quarantäne genommen werden.”

Ähnliche Geschichten gibt es aus ganz China. “Man braucht vier Covid-Tests binnen 24 Stunden für einen Kurztrip zwischen Chengdu und Chongqing, da es in beiden Städte Hochrisikogegenden gibt”, berichtet Massimo Bagnasco von der EU-Kammer für den Südwesten des Landes. Die beiden Metropolen liegen zwei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug voneinander entfernt. In Jiangsu wiederum müssen Lastwagenfahrer nach Angaben der dortigen EU-Kammer in manchen Städten nach der “Einreise” drei Tage in Quarantäne. In der Gegend um Shanghai sind Reisen und Logistik ohnehin auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft (China Table berichtete).

Selbst der wochenlange Lockdown der wichtigsten Wirtschaftsmetropole Shanghai mit seinen Folgen bringt die Regierung bisher nicht zum Umdenken: Für Null-Covid opfert Peking offenbar sogar das Wachstum. Die Beiträge von Zweiflern, darunter auch chinesische Ökonomen, werden zensiert.

Seit April zeigt sich die ganze Wucht von Null-Covid auf die Wirtschaft. Die Industrieproduktion ging gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als drei Prozent zurück, die Einzelhandelsumsätze um elf Prozent, die Autoverkäufe gar um 48 Prozent. “Alles weist in die falsche Richtung”, sagt EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke – auch die Impfstatistik. “Im März wurden pro Woche im Schnitt 800.000 über 60-Jährige geimpft. In der ersten Maiwoche waren es nur noch 300.000.” Impfpersonal wird vielerorts zum Testen abgezogen.

Inzwischen dürfte jedem klar sein, dass ein Ende von Null-Covid oder zumindest eine gewisse Planbarkeit kurzfristig nicht zu erwarten sind. Das größte Problem ist die Unsicherheit, wie es weitergeht, das klingt aus den Aussagen der EU-Kammervertreter heraus. Neue Projekte schiebt derzeit kaum jemand an, alle warten ab.

Manche Experten warnen China vor einer “Wachstumsrezession” – einem sehr langsamen Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit stieg im April auf sechs Prozent; unter den 16-24-Jährigen lag sie bei über 18 Prozent. Andere glauben, China drohe eine sogenannte Double-Dip-Rezession, ähnlich wie in den USA Anfang der 1980er Jahre – eine Rezession, gefolgt von einer leichten Erholung, gefolgt von einer erneuten Rezession.

Und mit einem groß angelegten Konjunkturprogramm will Peking dieses Mal nicht reagieren. Dazu fehlt schlicht das Geld: Der Staat und die Kommunen sind viel höher verschuldet als in früheren Krisen – nicht zuletzt wegen der damals aufgelegten Konjunkturprogramme. In seiner im April veröffentlichten Quartalsanalyse versprach das Politbüro der KP Steuersenkungen und andere unterstützende Maßnahmen. Auch die EU-Kammervertreter berichten von punktueller Unterstützung vor Ort. Doch die Zentralbank betont, dass es keine Pläne gebe, die Wirtschaft mit Liquidität zu fluten.

Die Firmen und ihre Mitarbeitenden stimmen zunehmend mit den Füßen ab. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Deutschen Handelskammer in China (AHK) planen 28 Prozent der ausländischen Mitarbeiter der befragten Unternehmen, China wegen Null-Covid zu verlassen. Andreas Risch, EU-Kammervorsitzender für Jiangsu in Nanjing erzählt, dass dort die Zahl der Ausländer von 30.000 auf 8.000 zurückgegangen sei. Zigtausende Ausländer haben China seit Beginn der Pandemie verlassen. Ein weiterer Exodus steht nach Ansicht Wuttkes diesen Sommer bevor.

Jüngste Ankündigungen verheißen zudem nichts Gutes: Bis auf Weiteres dürfen Chinesen nicht mehr ohne “wichtigen Grund” ins Ausland reisen; auch Pässe werden nur noch bei Angabe triftiger Reisegründe ausgestellt. “Das war ein Riesen-Schock für viele unserer Angestellten”, sagt Kammer-Vizepräsidentin Bettina Schön-Behanzin aus Shanghai. “Es fühlt sich an wie eine neue Ära. Aber wir wissen nicht, was für eine Art Ära es sein wird.” Und Jörg Wuttke fügte hinzu: “Es ist schon ironisch, dass wir unser Management lokalisieren, aber dann dieses Management nicht mehr ins Ausland reisen darf.“

Kritisch ist auch die Lage der internationalen Schulen im Land. Rund 40 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer internationaler Schulen werden China diesen Sommer laut Reuters voraussichtlich verlassen – normal waren vor der Pandemie 15 Prozent. Und inzwischen sei es äußerst schwierig, diese Stellen neu zu besetzen, wie EU-Kammervertreter mehrerer Regionen berichteten. Jobs in China sind für internationale Lehrkräfte angesichts der Lockdowns wenig attraktiv. Außerdem ist es nach wie vor mühsam, dafür ein Visum zu bekommen.

In einer kürzlichen Blitzumfrage der EUCCC gaben 23 Prozent der befragten Unternehmen an zu erwägen, aktuelle oder geplante Investitionen aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen in andere Länder zu verlagern (China.Table berichtete). Eine noch aktuellere Umfrage der American Chamber of Commerce in China zeigte ebenfalls, dass mehr als die Hälfte der befragten US-Firmen ihre Investitionen bereits verschoben oder reduziert hatte.

Beim 70. Jahrestag der Veranstaltung des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) am Donnerstag räumte Ministerpräsident Li Kepqiang im Beisein von Vertretern mehrerer ausländischer Handelskammern unter anderem die Lieferketten- und Logistikprobleme für ausländische Unternehmen ein. Nach Angaben der britischen Kammer gelobte Li, den Firmen zu helfen: “Wir werden uns weiterhin um die allgemeinen Anliegen aller kümmern, uns auf die Lösung der Probleme konzentrieren, auf die [ausländische Unternehmen] gestoßen sind, und bessere Dienstleistungen anbieten.” China wolle weiter offen sein.

Für die lokalen Behörden sei es aber schwierig, in diesem Umfeld ausländische Investitionen anzuziehen, sagt Andreas Risch. “Mehrere Lokalregierungen haben uns angesprochen, um beim Anwerben von Investitionen zu helfen.” Der Gesprächskanal sei gut, die Mitgliedsfirmen mit den lokalen Behörden generell zufrieden. “Doch sie sind sich der zentralisierten Entscheidungsfindung bewusst, Jiangsu hat kaum eine Wahl.”. Die Null-Covid-Politik wird in Peking gemacht. Und dort steht derzeit nicht das Wohlergehen internationaler Unternehmen im Vordergrund.

Peking zittert weiter vor einem harten Lockdown. Mit Haidian rief ein dritter Distrikt der Haupstadt die Menschen auf, ab sofort von zuhause aus zu arbeiten. Die beiden anderen sind Chaoyang und Fangshan. In der Nacht zum Samstag wurden zudem mehr als 13.000 Anwohner der Siedlung Nanxinyuan im Südosten Pekings trotz negativer Corona-Tests mit Bussen in Quarantäne-Zentren gebracht – ein Zeichen für die große Nervosität der Behörden.

Grund waren nach Angaben der Behörden 26 Neuansteckungen in der Gegend. Behörden des Stadtbezirks Chaoyang teilten am Freitag mit, alle Bewohner von Nanxinyuan müssten für sieben Tage in Quarantäne bleiben.

In Peking haben sich nach offiziellen Angaben seit Ende April mehr als 1.300 Menschen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Restaurants, Schulen und Touristenattraktionen sind bereits auf unbestimmte Zeit geschlossen. Manche Wohnanlagen haben Besuchsverbote verhängt. Busse und U-Bahnen sind drastisch eingeschränkt. Lieferdienste aber funktionieren noch. Trotzdem haben viele Menschen aus Sorge vor einem plötzlichen Lockdown inzwischen Notvorräte angelegt.

Unterdessen rollen im abgeriegelte Shanghai Teile des öffentlichen Nahverkehrs wieder. Vier der 20 U-Bahnlinien sowie einige Buslinien der chinesischen Metropole sollten ab Sonntag wieder fahren, wie die Behörden mitteilten. Fahrgäste benötigen demnach einen negativen Corona-Test und müssen eine “normale” Körpertemperatur haben. In Shanghai lagen die Neuinfektionen am Sonntag mit 622 auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten. ck

China kauft vermehrt Öl aus Russland zu vergünstigten Preisen. Das gehe aus Schifffahrtsdaten und Gesprächen mit Ölhändlern hervor, berichtete Reuters am Freitag. Laut Analysten werden die Lieferungen per Tanker aus Russland nach China im Mai auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag steigen. Im ersten Quartal waren es 750.000 Barrel pro Tag gewesen.

Der niedrige Preis für russisches Öl – nach Angaben von Händlern liegen die Spotpreise um etwa 29 Dollar pro Barrel niedriger als vor der Invasion – ist ein Segen für Chinas Raffinerien. Aufgrund des langsamen Wirtschaftswachstums in der Volksrepublik haben die Raffinerien mit schrumpfenden Gewinnspannen zu kämpfen. Im Rest der Welt liegt der Ölpreis dagegen deutlich höher als vor dem Ukraine-Krieg. Neben dem Öl aus dem Seehandel erhält China pro Tag rund 800.000 Barrel Pipeline-Öl aus Russland. Zusammengenommen werden die Ölimporte aus Russland im Mai gut 15 Prozent der chinesischen Gesamtnachfrage entsprechen.

Nach Reuters-Recherchen werden chinesische Staatsunternehmen im Mai gut zwei Drittel der russischen Exportmischung ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean Oil Pipeline) kaufen. Vor dem Einmarsch in die Ukraine lag der chinesische Anteil demnach bei nur einem Drittel. Russland exportierte im Mai rund 24 Millionen Barrel, sechs Prozent mehr als im April.

China erwäge zudem, seine staatliche Öl-Reserve mit russischem Öl aufzufüllen, berichtet Bloomberg. Dazu befinde sich Peking in Gesprächen mit der russischen Seite, so Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen. Es gebe jedoch keine Garantie, dass dabei eine Vereinbarung zustande komme.

Die Lage bleibt unübersichtlich. In den letzten Wochen hatte es umgekehrt auch Berichte gegeben, dass sich chinesische Händler beim Kauf von russischen Energie-Rohstoffen zurückhalten. Sie fürchten, selbst von Sanktionen getroffen zu werden. nib

Auf seiner Asienreise ist US-Präsident Joe Biden am Sonntag von Korea nach Japan weitergeflogen. Dort wird er am heutigen Montag zunächst Kaiser Naruhito seine Aufwartung machen, bevor er zu Gesprächen mit Ministerpräsident Fumio Kishida zusammentrifft. Kishida und Biden werden dabei voraussichtlich unter anderem über Japans Pläne sprechen, seine militärischen Fähigkeiten als Reaktion auf Chinas wachsende Macht auszubauen.

Am Samstag hatte Kishida den Fokus erneut auf einen langjährigen Territorialstreit mit China in den Gewässern zwischen beiden Staaten gelegt. Er sei enttäuscht von Chinas Bemühungen, Gebiete im Ostchinesischen Meer zu entwickeln, sagte Kishida. Japan könne dies nicht akzeptieren und habe auf diplomatischem Wege eine Beschwerde bei China eingelegt.

Am Samstag war Biden in Seoul mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zusammengetroffen. Der US-Präsident wiederholte dort seine inzwischen gängige Formulierung, dass demokratische Nationen sich gegen aufstrebende Autokratien wappnen müssten. In einer gemeinsamen Erklärung und in einer Pressekonferenz mit Yoon vermied Biden zwar direkte scharfe Kommentare zu China. Er sagte jedoch, Washington und Seoul seien entschlossen, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu fördern, “sowie die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten, auch im Südchinesischen Meer und darüber hinaus”.

Yoon gilt als Falke gegenüber China. Trotzdem wollen beide Seiten offenbar erst einmal vorsichtig agieren. Zu Yoons kürzlichen Amtseinführung war Chinas Vizepräsident Wang Qishan angereist – das ranghöchste chinesische Regierungsmitglied, das jemals bei einer solchen Veranstaltung in Seoul anwesend war. China nimmt also wie üblich eher die USA als Korea ins Visier seiner Kritik. So warf der chinesische Gesandte für Korea-Angelegenheiten, Liu Xiaoming Washington am Wochenende auf Twitter vor, “eine geschlossene und exklusive ‘Clique'” zusammenzustellen.

Am heutigen Montag wird zudem eine Zeremonie zum Start von Bidens “Indo-Pazifisches Wirtschaftliche Rahmenwerk für Wohlstand” – kurz IPEF – erwartet, das bislang in der Region für gemischte Reaktionen gesorgt hatte (China.Table berichtete). IPEF soll die Mitglieder enger zusammenschweißen. Dabei geht es beispielsweise um gemeinsame Standards zur Schaffung stabiler Lieferketten. Weitere Arbeitsfelder sollen saubere Energie, digitaler Handel und Verkehrsinfrastruktur sein. China ist bei IPEF bisher nicht eingeladen.

Am Dienstag steht dann ein Gipfel des Quad-Sicherheitsbündnisses aus Japan, den USA, Indien und Australien an, wo auch der neu gewählte australische Premierminister Anthony Albanese anwesend sein wird.

Auf Bidens Flug nach Seoul hatte an Bord der Air Force One laut Reuters der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan ein Gespräch des US-Präsidenten mit Chinas Staatschef Xi Jinping “in den nächsten Wochen” in Aussicht gestellt. ck/rtr

In Australien hat die Labor Party von Spitzenkandidat Anthony Albanese die Wahl gewonnen – nach einem Wahlkampf, in dem die China-Politik eine ungewöhnlich große Rolle gespielt hatte. (China.Table berichtete). Der bisherige Premierminister Scott Morrison räumte die Niederlage bereits am Samstagabend ein. Albanese soll bereits am heutigen Montag vereidigt werden.

Beide Parteien propagierten generell eine harte Linie gegenüber China – Labor allerdings mit weniger knackigen Worten. Morrison hatte im Wahlkampf Labor und Albanese als schwach gegenüber China dargestellt. Umgekehrt hatte Labor Morrison und seiner konservativen Allianz Untätigkeit angesichts eines neuen Sicherheitsbündnisses zwischen China und den Salomonen-Inseln vorgeworfen.

Eine offizielle Reaktion aus Peking stand am Sonntag noch aus. Die Hongkonger South China Morning Post zitierte aber mehrere chinesische Akademiker mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der seit Jahren angespannten Beziehungen beider Staaten durch den Sieg Albaneses. “Um soziale Probleme zu lindern und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, ist es notwendig, die Beziehungen zu China zu verbessern, das sein größter Handelspartner bleibt”, sagte Zhou Fangyin, Professor am Guangdong Research Institute for International Strategies. Zhou erwartet demnach nicht, dass Australien sich aus seinen bestehenden Allianzen löse. Doch werde sie möglicherweise anders auftreten: “Wenn Albanese schlau genug ist, könnte er versuchen, weniger provokant in Bezug auf China zu sein”, so Zhou. Das könne helfen, die Beziehungen zu verbessern.

Schon am Samstagabend zeichnete sich ab, dass die chinesisch-australische Gemeinschaft in mehreren Wahlkreisen, die traditionell als sichere Häfen der Liberalen Partei galten, zu Labor umgeschwenkt sind. Im vor der Wahl viel beachteten Wahlkreis Chisholm in Melbourne mit vielen Wechselwählern – und Heimat einer großen asiatisch-australischen Gemeinde – nahm die Labor-Kandidatin Carina Garland der konservativen Abgeordneten Gladys Liu ihren Sitz ab.

Albanese wird bereits diese Woche nach Tokio reisen, um dort an einem Gipfeltreffen der Quad-Sicherheits-Allianz seines Landes mit den USA, Japan und Indien teilzunehmen. Dort trifft er auf US-Präsident Joe Biden, der gerade in Asien unterwegs ist. Zu Albaneses weiteren Schwerpunkten gehört der Klimaschutz. ck

Kanada schließt Huawei wegen Sicherheitsbedenken vom 5G-Ausbau aus. Das staatlich geförderte chinesische Telekommunikationsunternehmen stelle eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, sagte Industrieminister Francois-Philippe Champagne laut Bloomberg. Auch das chinesische Unternehmen ZTE wird demnach ausgeschlossen. Firmen, die bereits Geräte von Huawei oder ZTE installiert haben, müssen diese beim 5G-Standard bis Juni 2024 und bei 4G bis Ende 2027 entfernen, hieß es demnach. Für den Austausch dieser Geräte werde es keine Erstattungen geben. Mehrere kanadische Anbieter wie Bell Canada oder Telus haben beim Ausbau des 4G-Netzes auf chinesische Ausrüster gesetzt.

Die kanadische Regierung unter Justin Trudeau hatte die Entscheidung immer wieder hinausgezögert, nachdem es zwischen beiden Ländern zu Spannungen gekommen war. Kanada hatte im Auftrag der USA die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Auslieferungs-Arrest genommen hatte. Nachdem sie fast drei Jahre ihre Villa in Vancouver nicht verlassen durfte, kehrte Meng infolge einer Einigung mit den USA im September 2021 nach China zurück (China.Table berichtete).

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Kanada bezeichnete nun den Verweis auf mutmaßliche Sicherheitsbedenken als Ausrede für politische Manipulation. Er warf Kanada vor, mit den USA zusammenzuarbeiten, um chinesische Firmen zu unterdrücken. Alykhan Velshi, Huawei-Manager in Kanada, sagte gegenüber der Canadian Broadcasting Corp., dass sein Unternehmen weiterhin auf eine Erklärung warte, welche Sicherheitsrisiken Huawei darstelle. Der Konzern hat in Kanada 1.500 Mitarbeitende.

Kanada schließt sich mit dem Entschluss den Mitgliedern der unter anderem in Geheimdienstfragen kooperierenden “Fünf-Augen-Allianz” an. Dazu gehören die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Als eines der ersten Länder hatten die USA Huawei 2019 unter der Trump-Regierung sanktioniert. niw

Nach dem ergebnislosen EU-China-Gipfel Anfang April bemühen sich Diplomaten beider Seiten nun offenbar um das Aufsammeln der Scherben: Peking entsendet diese Woche seinen Sonderbeauftragten für Europa Wu Hongbo nach Brüssel, wie EU-Kreise China.Table bestätigten. Wu wird demnach mehrere Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) treffen. Er war zuletzt im November in Brüssel gewesen und hatte dort unter anderem den Vizegeneralsekretär des EEAS, Enrique Mora, getroffen.

Seither ist die Liste der bilateralen Probleme eigentlich nur länger geworden. Ging es den Kreisen zufolge im November primär noch darum, die gegenseitigen Sanktionen aufzuheben, hängen inzwischen auch die chinesische Handelsblockade gegen den EU-Staat Litauen sowie Chinas Position zur russischen Invasion in der Ukraine schwer über dem Verhältnis zwischen Peking und Brüssel. Mit Wu aber kommt nun ein erfahrener Diplomat zum Einsatz: Er war von 2009 bis 2012 Botschafter Chinas in Deutschland. ari

Die Hoffnung wächst, dass Chinas bedrängte Technologie-Giganten endlich eine Atempause von den schweren rechtlichen und regulatorischen Maßnahmen erhalten, die den Wert ihrer Aktien inzwischen um über 1,5 Billionen Dollar verringert haben. Angesichts wachsender Herausforderungen für das Wirtschaftswachstum haben einige chinesische Regierungsvertreter eine mögliche Umstellung auf eine neue Strategie signalisiert: den Erwerb von einem Prozent der Aktien wichtiger Technologie-Unternehmen – die Regierung solle sogenannte “goldene Aktien” ankaufen und sich damit Einfluss sichern. Aber wird dieser Ansatz die Aussichten für Chinas Technologiebranche wirklich verbessern?

Ein neuer Ansatz ist sicherlich nötig. Das Bemühen der Behörden während der letzten 18 Monate, die chinesischen Technologie-Unternehmen zu disziplinieren, war plump und sehr teuer – und umfasste eine Vielzahl undurchsichtiger und unberechenbarer Regeln. Die abrupte Aussetzung des Börsengangs der Ant Group Ende 2020, die gegen Alibaba und Meituan verhängten Kartellstrafen in Rekordhöhe und die überraschenden Ermittlungen zur Cyber-Sicherheit bei Didi Chuxing haben die Anleger verunsichert und die Aktienkurse abstürzen lassen.

Die chinesische Regierung scheint nun zu hoffen, dass goldene Aktien ihr die Informationen und den Einfluss, den sie anstrebt, verschaffen werden – und zugleich die wirtschaftlichen Kosten einer ungeschickten Regulierung vermeiden. Eine Aktienbeteiligung von einem Prozent könnte den staatlichen Investor in die Lage versetzen, ein Vorstandsmitglied zu benennen. Das würde ihm einen Insider-Zugang zu wichtigen Unternehmensentscheidungen verschaffen, sowie die Befugnis, diese mit einem Veto zu belegen. Dies würde viel dazu beitragen, die Ängste der Regierung über eine “ungeordnete Ausweitung des Kapitals” zu zerstreuen.

Zugleich scheint die chinesische Führung zu hoffen, dass eine derartige Regelung den Technologie-Unternehmen helfen würde, ihr Regulierungsrisiko zu steuern, da sie sie in die Lage versetzen würde, ihre Gleichrichtung mit der staatlichen Agenda und Politik sicherzustellen. Eventuelle Unstimmigkeiten würden dabei unternehmensintern beigelegt, was die Notwendigkeit für ein nachträgliches Eingreifen des Staates beseitigen würde und den Anlegern mehr Klarheit und Sicherheit böte.

Dem Beförderungsgiganten Didi Chuxing hätte das womöglich geholfen. Als das Unternehmen entschied, seine Aktien an die New Yorker Börse (NYSE) zu bringen, empfahl Chinas mächtige Regulierungsbehörde für das Internet, die Cyberspace Administration of China (CAC), dem Unternehmen, zunächst eine Überprüfung zur Cyber-Sicherheit durchzuführen. Didi ignorierte die CAC-Empfehlung und erlöste bei seinem Börsengang im Juni 2021 4,4 Milliarden US-Dollar.

Innerhalb weniger Tage kündigte die CAC an, dass sie Ermittlungen gegen Didi eingeleitet habe. Der Regulierungsdruck setzte sich in den folgenden Monaten fort, und Didi sah sich letztlich veranlasst, sich von der NYSE zurückzuziehen. Dies führte zum Absturz seines Aktienkurses und löste einen weltweiten Ausverkauf bei chinesischen Internetaktien aus. Mit einer goldenen Didi-Aktie hätte der betreffende Regierungsvertreter womöglich sein Veto gegen die ursprüngliche Entscheidung über eine NYSE-Notierung eingelegt und die anschließenden Turbulenzen allesamt vermieden.

Die Einführung goldener Aktien scheint daher sowohl der Regierung als auch den Technologie-Unternehmen Vorteile zu bringen. Und es wurden bereits Schritte in diese Richtung ergriffen. Im April 2020 verkaufte Weibo eine einprozentige Beteiligung an ein Unternehmen, das dem 2017 von der CAC und dem Finanzministerium gegründeten China Internet Investment Fund (CIIF) gehört.

Seitdem hat der CIIF-Fonds in mehr als 40 chinesische Technologie-Unternehmen investiert, darunter ByteDance (den Eigentümer von Douyin und TikTok), die beliebte Video-App Kuaishou, das Podcast-Unternehmen Ximalaya, den KI-Start-up SenseTime und die Frachtversandplattform Full Truck Alliance. Während die meisten dieser Beteiligungen keine goldene Aktie vorzusehen scheinen, haben der CIIF oder seine verbundenen Unternehmen Vorstandssitze in mindestens zwei Unternehmen übernommen: ByteDance und Weibo.

Doch um Unternehmen in die Lage zu versetzen, Regulierungsärger zu vermeiden, ist eine derartige Regelung kein Allheilmittel. Zunächst einmal ermächtigt die goldene Aktie den staatlichen Investor nur, sein Veto gegen Entscheidungen einzulegen, die auf Vorstandsebene behandelt werden; sie hätte wenig bis gar keine Auswirkungen auf das tagtägliche operative Geschäft des Unternehmens. Doch das sind die Aktivitäten, auf die die Regulierung tendenziell zielt. Ansätze in Bezug auf Fragen wie den Wettbewerb mit Konkurrenten, die Behandlung angestellter und freiberuflicher Mitarbeiter, die Verteilung der Wertschöpfung unter den Plattformbeteiligten und die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe von Nutzerdaten dürften vom Unternehmensvorstand kaum überprüft werden. Doch sie alle fallen in den Bereich der Regulierung.

Darüber hinaus verteilen sich die Regulierungsbefugnisse in China auf eine Anzahl staatlicher Abteilungen und Behörden, die häufig in erbittertem Wettbewerb miteinander stehen. Das unmittelbare oder mittelbare Eigentum durch eine Abteilung bietet dem Unternehmen gegebenenfalls wenig Schutz vor Interventionen anderer Abteilungen – insbesondere wenn die Unternehmensbeteiligung von einer untergeordneten staatlichen Behörde gehalten wird.

Es ist sogar möglich, dass eine Regulierungsstelle gegen ein Unternehmen vorgeht, an dem sie selbst eine Beteiligung hält. Dafür gibt es Präzedenzfälle. Obwohl eine von der CAC gestützte Stelle seit 2020 einen Vorstandssitz bei Weibo innehatte, verhängte die CAC zwischen Januar und November 2021 gegen die Plattform 44 Geldbußen im Gesamtumfang von etwas über zwei Millionen Dollar. Im Dezember bestellte die CAC Weibo-Führungskräfte zu sich, verhängte gegen diese ein weiteres Bußgeld und rügte sie wegen Versäumnissen bei der Moderation von Inhalten. Dies war anscheinend ein vorsätzlicher Versuch, ihnen einen Reputationsschaden zuzufügen. Am Tag der Verkündung dieser neuen Geldbuße fiel der Aktienkurs um fast zehn Prozent.

In ähnlicher Weise ersparte eine indirekte Beteiligung der CAC an Full Truck Alliance dem Unternehmen nicht die überraschende Untersuchung zur Cyber-Sicherheit vom vergangenen Juli. Der Schritt der CAC hatte einen Absturz des Aktienkurses des Unternehmens zur Folge, und das nur zwei Wochen nach seinem Börsengang in New York.

Goldene Aktien mögen den Interessen der chinesischen Regierung dienen. Aber wer glaubt, dass sie die Technologie-Unternehmen vor den Kosten einer fortgesetzten Regulierung schützen werden, dürfte enttäuscht werden. Und damit sind die Risiken des Staatseigentums wie Korruption und regulatorische Vereinnahmung, die Chinas Bürokratie seit langem heimsuchen, noch gar nicht einbezogen. Statt die Technologie-Unternehmen – Chinas goldene Gans – zu schützen, dürften goldene Aktien ihnen noch mehr von ihrem Glanz nehmen.

Angela Huyue Zhang ist Juraprofessorin, Direktorin des Zentrums für chinesisches Recht der Universität Hongkong und die Verfasserin von Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021). Übersetzung: Jan Doolan.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Shi Taifeng wurde zum Präsidenten der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) ernannt. Der 65-Jährige war zuvor von 2019 bis 2022 Sekretär der Kommunistischen Partei in der Inneren Mongolei. Shi ersetzt Xie Fuzhan.

Xu Chengguang wurde zum stellvertretenden Verkehrsminister ernannt. Zuletzt hatte Xu sich im Verkehrsministerium durch seine Arbeit bei der Erteilung von landesweit akzeptierten Verkehrsgenehmigungen einen Namen gemacht. Diese Genehmigungen versetzten Lkw-Fahrer trotz der harten Lockdowns im Land in die Lage, benötigte Lebensmittel und Waren auszuliefern (China.Table berichtete).

你吃了吗?Nǐ chī le ma? – “Hast du schon gegessen?”. Manch China-Neuling verfällt kurzfristig in kommunikative Schockstarre, wenn ihm dieses Sätzchen das erste Mal zwischen Tür und Angel von chinesischen Kollegen oder Vorgesetzten zugerufen wird, bevorzugt zur Mittagszeit. Das Problem: Noch bevor man als “Laowai” sein Chinesisch sortiert hat, ausführlich antworten und seine Essenspläne im Detail darlegen kann, ist der chinesische Gesprächspartner schon wieder um die nächste Flur-Ecke oder hinter der nächsten Bürotür verschwunden. Und man fragt sich: Was war denn das? Keine Sorge, nur ein “Situationsgruß”! Denn eigentlich wollte Ihr chinesisches Gegenüber nur rasch “Hallo” sagen.

Während wir Westler die Frage nach dem Nahrungsmittelaufnahmezustand gerne als Einladung zum Smalltalk verstehen, handelt es sich dabei in China schlicht um eine Grußformel. Der Hintergrund: Chinesisch ist berühmt (und berüchtigt) dafür, stark kontextsensitiv zu sein. Das merkt man zum Beispiel daran, dass viele konkrete Informationen und grammatische Bausteine nicht immer in jedem Satz auftauchen beziehungsweise nicht ständig aufs Neue wiederholt werden müssen (etwa das grammatische Subjekt). Aber man merkt es eben auch in der Alltagskommunikation. Hier fließt Kontextuelles ebenfalls stark in bestimmte Sprachkonventionen ein und es wird ein gewisser Kontexthorizont vorausgesetzt.

Und hier wären wir wieder bei den Situationsgrüßen: Wie der Name schon erahnen lässt, können diese Grußformeln je nach konkreter Situation stark variieren. Allen Grüßen gemein ist aber: gemeint ist meist schlichtweg “Hallo”. Als Reaktion genügt deshalb auch völlig eine knappe Antwort wie 吃了 chī le (“Ich hab’ schon gegessen.”) oder 还没 hái méi (“Noch nicht.”). Danach kann man dann einfach wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Nicht erwartet wird hingegen, dass Sie das Gegenüber an dieser Stelle in einen Smalltalk verstricken oder gar ein tiefgründiges Gespräch (zum Beispiel über die Bedeutung des Essens im soziokulturellen Vergleich) vom Zaun brechen. Es sei denn, Sie möchten diesmal die Kollegen und Vorgesetzten in Kommunikationsschockstarre versetzen (Touché).

Einige weitere Grußbeispiele zur Illustration: “Gehst du raus?”, “Wo gehst du hin?”, “Was hast du vor?”, “Du hast ein Expresspaket abgeholt?”, “Unterwegs zum Meeting?”.

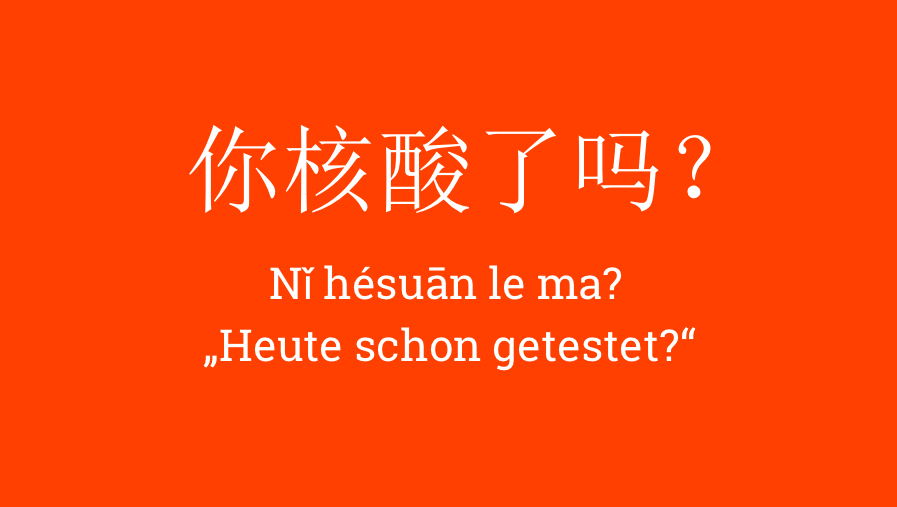

Und ganz neu: “Heute schon getestet?”. Echt jetzt? Ja, wirklich. Die Frage, ob man schon beim Coronavirus-Test war (你核酸了吗? Nǐ hésuān le ma? beziehungsweise 你做核酸了吗? Nǐ zuò hésuān le ma? – angelehnt an den Ausdruck 做核酸检测 zuò hésuān jiǎncè “einen PCR-Test machen”), hat sich von Shenzhen bis Peking seit den jüngsten Virusausbrüchen und angesichts teils täglicher Massentests zu einer gängigen Grußformel gemausert. Auf WeChat findet man sogar praktischerweise eine ganze Palette passender Emojis und Sticker, auf denen fleißig Wattestäbchen und Teströhrchen geschwungen werden und mit denen man sich auch digital zeitgemäß grüßen kann. Bleibt nur zu hoffen, dass man sich im Reich der Mitte bald wieder weniger viruslastig guten Tag sagen kann und es mittags dann wieder heißt “Hast du schon gegessen?”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

die Lockdowns in Shanghai belasten die Bürger der Stadt seit nunmehr zwei Monaten. Frank Sieren sprach mit dem deutschen 3-Sterne-Koch Stefan Stiller, der sich sicher ist: Die Bürger Shanghais werden noch lange mit den psychischen Folgen zu kämpfen haben. Und auch finanziell werden viele Selbstständige an ihre Grenzen kommen, da die Unterstützung der Regierung bisher an den Problemen vieler Unternehmen vorbeigeht.

Die Corona-Krise hat in China einige Gewissheiten ins Wanken gebracht und scheint andere Trends zu verstärken. Europäische Unternehmen beklagen sich über Intransparenz und eine geringe Planbarkeit der Geschäftsaktivitäten. Doch auch abseits der Lockdowns ist einiges in Bewegung: Immer mehr Expats verlassen das Land, die Behörden vergeben weniger Visa, und die Lage für internationale Schulen wird immer schwieriger, wie Christiane Kühl erklärt.

Das Wirtschaftswachstum ist bei den Prioritäten eben weit hinter Null-Covid gerückt. Das hat auch Sinn. Denn viele Ältere sind nicht ausreichend geimpft. Ein großflächiger Omikron-Ausbruch wäre ein Gau für China. Der Staat nimmt also lieber zwei, drei “schlechte Quartale” hin – so ungewohnt das für westliche Unternehmen auch sein mag. Kannten sie bisher doch fast nur grenzenloses Wachstum in der Volksrepublik.

Es überrascht derweil, dass die Zentralbank und Peking bisher noch kein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt haben. Doch was nicht ist, kann noch werden. Schließlich steht im Herbst Xis Wiederwahl an. Da wird das Wachstum nicht noch weiter einbrechen dürfen.

Wie fühlt sich ein Sterne-Koch mit knapp 40 Mitarbeitern nach über 60 Tagen Lockdown?

Vor einer Woche habe ich noch gesagt, dass ich damit rechne, dass es Anfang oder Mitte Juni Erleichterungen geben wird, vielleicht im Juli wieder langsam Supermärkte und Shops aufmachen können, und dann in Stufen die Gastronomie folgt. Meine Hoffnung war, dass wir ab Juli wieder öffnen können, vielleicht mit Einschränkungen.

Und die Hoffnung schwindet nun?

Es werden derzeit ja immer mehr Zäune gezogen und mehr Distrikte eingeschlossen. Da mag ich keine Prognosen mehr abgeben. Hört man die Nachrichten aus Peking, klingt das so wie: Null-Covid ist ein Krieg, der gewonnen werden muss.

Was bedeutet das für Ihre Branche?

Für viele kleinere Restaurants ohne großen Cashflow wird bald der Punkt kommen, wo sie nicht mehr überleben können. Wenn kein Geld mehr da ist, dann ist keines mehr da. So einfach ist das. Das wird viele treffen.

Greift der Staat Ihnen unter die Arme?

Wenn man in einem staatlichen Gebäude ist, wird die Miete reduziert. In Privatgebäuden muss man selbst verhandeln. Es gibt zwar Steuererleichterungen. Nur: Ohne Einnahmen helfen diese wenig. Überall spürt man eine große Frustration. Dazu kommen Horrorgeschichten in den sozialen Medien. Die häusliche Gewalt nimmt zu, weil die Menschen es nicht gewohnt sind, mit ihren Familien auf so engem Raum über so einen langen Zeitraum zusammen zu sein. Der Lockdown wird noch viele Menschen an ihre Grenzen bringen, psychisch und finanziell.

Bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter weiter?

Wir haben seit dem 17. März geschlossen. Im März haben wir noch voll bezahlt. Im April habe ich mit den Mitarbeitern eine Lösung gefunden: Ich wollte nicht wie von der Regierung vorgeschlagen auf 2.590 Yuan Mindestlohn gehen. Also haben wir die Mitarbeiter mit den höchsten Löhnen am meisten reduziert und die mit den niedrigsten Löhnen fast gar nicht. Sobald es wieder losgeht, werden wir einen Tag in der Woche mehr arbeiten. Vor dem Lockdown hatten wir Sonntag und Montag zu. So kann ich einen Teil der Verluste wieder reinholen. Unser Ziel lautet dieses Jahr noch, dass alle unsere Mitarbeiter am Ende das verdienen, was sie ursprünglich als Jahresgehalt bekommen sollten. Zum Glück laufen unsere Restaurants in Guangzhou mit 60 bis 70 Prozent der normalen Auslastung weiter. Dort gibt es keine Einschränkungen. Aber es kommen weniger Reisende nach Guangzhou.

Überlegen Sie die Zelte in China abzubrechen, wenn das noch Monate so weitergeht?

Das würde keinen Sinn machen, denn unser Lebensmittelpunkt ist in Shanghai. Wir haben hier unser Geschäft, und ich denke, wir werden den Lockdown wirtschaftlich überleben. Klar, es kostet uns viel Geld. Wahrscheinlich kann ich 2022 als Geschäftsjahr quasi abschreiben. Wenn ich diesen Lockdown jedoch in einem Zeitraum von fünf Jahren betrachte, dann fällt er kaum noch ins Gewicht.

Wie sind Sie denn durch die Covid-Jahre 2020 und 2021 gekommen?

Es waren zwei sehr gute Jahre. 2021 war sogar unser bestes Jahr bisher. Es war spektakulär. In Shanghai waren wir gar nicht vom Coronavirus betroffen – und haben sogar noch davon profitiert, dass unsere Gäste nicht reisen konnten und deshalb mehr essen gegangen sind. Wir waren die gut zwei Jahre bis zum 17. März voll ausgebucht.

In den ersten beiden Covid-Jahren hat die Regierung also alles richtig gemacht. Wir haben zwar auch unter privaten Einschränkungen gelitten. Wir haben unsere Tochter jetzt schon lange nicht gesehen, die in London lebt. Auch meine Mutter, die gesundheitlich nicht so fit ist, habe ich lange nicht gesehen, und das gleiche gilt für die Mutter meiner Frau. Das fällt schwer. Von der geschäftlichen Seite her allerdings habe ich noch Anfang dieses Jahres gesagt: Perfekt. Weiter so.

In Guangzhou hatten Sie im vergangenen Juni allerdings auch knapp einen Monat geschlossen.

Ja. Da war die Situation allerdings sehr schnell wieder im Griff. Nach der Öffnung hat es eine Woche bis zehn Tage gedauert. Dann war das Geschäft wieder normal. Das hatte ich anfangs auch für Shanghai erwartet. Es ist ein wenig anders gekommen.

Sie haben im November sogar einen dritten Stern für Ihr Restaurant bekommen? Was haben Sie besser gemacht?

Das kann man nicht erzwingen. Wir haben nach ersten beiden Sternen weiter Gas gegeben. Wir fragen uns jeden Tag von neuem: Was können wir besser machen, statt uns auf dem Erreichten auszuruhen. Dennoch war der dritte Stern eine große Überraschung für mich. Wir kochen nun weiter vor allem für unsere Gäste und freuen uns sehr, wenn unsere Menüs auch bei den Restauranttestern ankommen.

Wer sind Ihre Gäste?

Über 90 Prozent sind Chinesen, die nicht geschäftlich, sondern privat zu uns kommen. Sie sind viel gereist, kennen sich in der internationalen Küche sehr gut aus, haben hohe Ansprüche – und sind bereit, durchschnittlich zwischen 300 und 400 Euro pro Abend und Person auszugeben.

Was ist der größte Unterschied zu Europa?

In Europa sind die Gäste so um die 60 Jahre alt. Hier sind sie zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Wir sind deshalb sicherlich eines der unkonventionellen Drei Sterne-Restaurants der Welt. Bei uns geht es sehr leger zu. Weiße Tischdecke, Kerzenlicht, Klavierspieler, diese Stereotypen finden Sie bei uns nicht. Bei uns ist es laut. Bei uns gibt es Spaß und Action. Die meisten unserer Gäste sitzen am Tresen der offenen Küche.

Diese Räume haben Sie über 60 Tage nicht mehr gesehen. Sie sind wie alle in Shanghai in ihrer Wohnung eingesperrt. Wie geht es Ihnen persönlich?

Ich kann wirklich nicht klagen. Wir haben eine sehr schöne Wohnung. Wir haben alles, was wir brauchen. Einen Schrank, randvoll mit guten Weinen. Eine kleine Terrasse mit einem kleinen Grill, den ich anwerfen und ein Steak drauflegen kann. Wir werden von unseren Lieferanten, soweit es geht, gut versorgt. Im Gästezimmer habe ich ein kleines Fitnesscenter eingerichtet. Gäste kommen ja derzeit nicht.

Und Sie haben angefangen, Kochvideos zu drehen. Aus Langeweile?

Das war eigentlich eine Hilfsaktion: Eine Freundin hatte Fleisch bestellt, als es mit dem Lockdown losging. Sie kann nicht so gut kochen. Meine Frau hat dann gesagt: Lass uns doch ein Video für sie machen. Das hat meine Frau auf Wechat gepostet – mit großer Resonanz. Dann haben wir ein paar mehr gemacht. Das Video zum Beispiel, in dem ich eine Zwiebelsuppe koche, hat nun fast 100.000 Aufrufe. Inzwischen bekomme ich Anfragen von Herstellern, die sagen: Wir schicken Dir unsere Produkte zu. Kannst Du nicht mal mit denen kochen, und wir bezahlen Dich dafür? So machen sie aus der Krise eine Chance. Das erzählt viel über China.

Werden Sie nun ein erfolgreicher Influencer?

Vermutlich kann man sich kaum dagegen verschließen. Aber es wird nicht mein Fokus werden. Ich will vor allem eines: in mein Restaurant zurück und kochen.

Der 1966 in Hildesheim geborene Stefan Stiller kochte bereits im Alter von 21 Jahren in einem Sterne-Restaurant in Köln. Im Sommer 2004 zog Stiller nach Shanghai, wo er Küchenchef im Club Shanghai wurde. 2008 macht Stiller sich mit Stiller’s Restaurant selbstständig. Im April 2016 öffnete der Spitzenkoch das Restaurant Taian Table in der Tai’an Road, das im November 2021 den dritten Michelin Stern bekam.

Resignation macht sich breit unter internationalen Firmen in China. Eine Abkehr von der Null-Covid-Politik ist kurzfristig ebenso wenig in Sicht wie ein Ausweg aus dem Kreislauf immer wiederkehrender Ausbrüche. Statt einer großen Impfkampagne plant die Regierung, alle Städte mit einem dichten Netz von “PCR-Testkiosken” zu überziehen. Ohne aktuellen negativen Test wird ein normales Leben bis auf Weiteres kaum möglich sein (China.Table berichtete).

Das für einige Wochen abgeriegelte Shenyang sei nun beinahe wieder offen, erzählt Harald Kumpfert, EU-Kammervorsitzender für Nordostchina. “Aber dafür gibt es jetzt Tests mindestens alle 48 Stunden. Und viele Städte akzeptieren nicht die Testergebnisse aus anderen Städten.” Geschäftsreisen seien nicht ohne Risiko, so Kumpfert. “Wer mit dem Zug oder dem Auto durch eine Stadt mit nur einem Covid-Fall kommt, kann danach in Quarantäne genommen werden.”

Ähnliche Geschichten gibt es aus ganz China. “Man braucht vier Covid-Tests binnen 24 Stunden für einen Kurztrip zwischen Chengdu und Chongqing, da es in beiden Städte Hochrisikogegenden gibt”, berichtet Massimo Bagnasco von der EU-Kammer für den Südwesten des Landes. Die beiden Metropolen liegen zwei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug voneinander entfernt. In Jiangsu wiederum müssen Lastwagenfahrer nach Angaben der dortigen EU-Kammer in manchen Städten nach der “Einreise” drei Tage in Quarantäne. In der Gegend um Shanghai sind Reisen und Logistik ohnehin auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft (China Table berichtete).

Selbst der wochenlange Lockdown der wichtigsten Wirtschaftsmetropole Shanghai mit seinen Folgen bringt die Regierung bisher nicht zum Umdenken: Für Null-Covid opfert Peking offenbar sogar das Wachstum. Die Beiträge von Zweiflern, darunter auch chinesische Ökonomen, werden zensiert.

Seit April zeigt sich die ganze Wucht von Null-Covid auf die Wirtschaft. Die Industrieproduktion ging gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als drei Prozent zurück, die Einzelhandelsumsätze um elf Prozent, die Autoverkäufe gar um 48 Prozent. “Alles weist in die falsche Richtung”, sagt EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke – auch die Impfstatistik. “Im März wurden pro Woche im Schnitt 800.000 über 60-Jährige geimpft. In der ersten Maiwoche waren es nur noch 300.000.” Impfpersonal wird vielerorts zum Testen abgezogen.

Inzwischen dürfte jedem klar sein, dass ein Ende von Null-Covid oder zumindest eine gewisse Planbarkeit kurzfristig nicht zu erwarten sind. Das größte Problem ist die Unsicherheit, wie es weitergeht, das klingt aus den Aussagen der EU-Kammervertreter heraus. Neue Projekte schiebt derzeit kaum jemand an, alle warten ab.

Manche Experten warnen China vor einer “Wachstumsrezession” – einem sehr langsamen Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit stieg im April auf sechs Prozent; unter den 16-24-Jährigen lag sie bei über 18 Prozent. Andere glauben, China drohe eine sogenannte Double-Dip-Rezession, ähnlich wie in den USA Anfang der 1980er Jahre – eine Rezession, gefolgt von einer leichten Erholung, gefolgt von einer erneuten Rezession.

Und mit einem groß angelegten Konjunkturprogramm will Peking dieses Mal nicht reagieren. Dazu fehlt schlicht das Geld: Der Staat und die Kommunen sind viel höher verschuldet als in früheren Krisen – nicht zuletzt wegen der damals aufgelegten Konjunkturprogramme. In seiner im April veröffentlichten Quartalsanalyse versprach das Politbüro der KP Steuersenkungen und andere unterstützende Maßnahmen. Auch die EU-Kammervertreter berichten von punktueller Unterstützung vor Ort. Doch die Zentralbank betont, dass es keine Pläne gebe, die Wirtschaft mit Liquidität zu fluten.

Die Firmen und ihre Mitarbeitenden stimmen zunehmend mit den Füßen ab. Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Deutschen Handelskammer in China (AHK) planen 28 Prozent der ausländischen Mitarbeiter der befragten Unternehmen, China wegen Null-Covid zu verlassen. Andreas Risch, EU-Kammervorsitzender für Jiangsu in Nanjing erzählt, dass dort die Zahl der Ausländer von 30.000 auf 8.000 zurückgegangen sei. Zigtausende Ausländer haben China seit Beginn der Pandemie verlassen. Ein weiterer Exodus steht nach Ansicht Wuttkes diesen Sommer bevor.

Jüngste Ankündigungen verheißen zudem nichts Gutes: Bis auf Weiteres dürfen Chinesen nicht mehr ohne “wichtigen Grund” ins Ausland reisen; auch Pässe werden nur noch bei Angabe triftiger Reisegründe ausgestellt. “Das war ein Riesen-Schock für viele unserer Angestellten”, sagt Kammer-Vizepräsidentin Bettina Schön-Behanzin aus Shanghai. “Es fühlt sich an wie eine neue Ära. Aber wir wissen nicht, was für eine Art Ära es sein wird.” Und Jörg Wuttke fügte hinzu: “Es ist schon ironisch, dass wir unser Management lokalisieren, aber dann dieses Management nicht mehr ins Ausland reisen darf.“

Kritisch ist auch die Lage der internationalen Schulen im Land. Rund 40 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer internationaler Schulen werden China diesen Sommer laut Reuters voraussichtlich verlassen – normal waren vor der Pandemie 15 Prozent. Und inzwischen sei es äußerst schwierig, diese Stellen neu zu besetzen, wie EU-Kammervertreter mehrerer Regionen berichteten. Jobs in China sind für internationale Lehrkräfte angesichts der Lockdowns wenig attraktiv. Außerdem ist es nach wie vor mühsam, dafür ein Visum zu bekommen.

In einer kürzlichen Blitzumfrage der EUCCC gaben 23 Prozent der befragten Unternehmen an zu erwägen, aktuelle oder geplante Investitionen aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen in andere Länder zu verlagern (China.Table berichtete). Eine noch aktuellere Umfrage der American Chamber of Commerce in China zeigte ebenfalls, dass mehr als die Hälfte der befragten US-Firmen ihre Investitionen bereits verschoben oder reduziert hatte.

Beim 70. Jahrestag der Veranstaltung des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) am Donnerstag räumte Ministerpräsident Li Kepqiang im Beisein von Vertretern mehrerer ausländischer Handelskammern unter anderem die Lieferketten- und Logistikprobleme für ausländische Unternehmen ein. Nach Angaben der britischen Kammer gelobte Li, den Firmen zu helfen: “Wir werden uns weiterhin um die allgemeinen Anliegen aller kümmern, uns auf die Lösung der Probleme konzentrieren, auf die [ausländische Unternehmen] gestoßen sind, und bessere Dienstleistungen anbieten.” China wolle weiter offen sein.

Für die lokalen Behörden sei es aber schwierig, in diesem Umfeld ausländische Investitionen anzuziehen, sagt Andreas Risch. “Mehrere Lokalregierungen haben uns angesprochen, um beim Anwerben von Investitionen zu helfen.” Der Gesprächskanal sei gut, die Mitgliedsfirmen mit den lokalen Behörden generell zufrieden. “Doch sie sind sich der zentralisierten Entscheidungsfindung bewusst, Jiangsu hat kaum eine Wahl.”. Die Null-Covid-Politik wird in Peking gemacht. Und dort steht derzeit nicht das Wohlergehen internationaler Unternehmen im Vordergrund.

Peking zittert weiter vor einem harten Lockdown. Mit Haidian rief ein dritter Distrikt der Haupstadt die Menschen auf, ab sofort von zuhause aus zu arbeiten. Die beiden anderen sind Chaoyang und Fangshan. In der Nacht zum Samstag wurden zudem mehr als 13.000 Anwohner der Siedlung Nanxinyuan im Südosten Pekings trotz negativer Corona-Tests mit Bussen in Quarantäne-Zentren gebracht – ein Zeichen für die große Nervosität der Behörden.

Grund waren nach Angaben der Behörden 26 Neuansteckungen in der Gegend. Behörden des Stadtbezirks Chaoyang teilten am Freitag mit, alle Bewohner von Nanxinyuan müssten für sieben Tage in Quarantäne bleiben.

In Peking haben sich nach offiziellen Angaben seit Ende April mehr als 1.300 Menschen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Restaurants, Schulen und Touristenattraktionen sind bereits auf unbestimmte Zeit geschlossen. Manche Wohnanlagen haben Besuchsverbote verhängt. Busse und U-Bahnen sind drastisch eingeschränkt. Lieferdienste aber funktionieren noch. Trotzdem haben viele Menschen aus Sorge vor einem plötzlichen Lockdown inzwischen Notvorräte angelegt.

Unterdessen rollen im abgeriegelte Shanghai Teile des öffentlichen Nahverkehrs wieder. Vier der 20 U-Bahnlinien sowie einige Buslinien der chinesischen Metropole sollten ab Sonntag wieder fahren, wie die Behörden mitteilten. Fahrgäste benötigen demnach einen negativen Corona-Test und müssen eine “normale” Körpertemperatur haben. In Shanghai lagen die Neuinfektionen am Sonntag mit 622 auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten. ck

China kauft vermehrt Öl aus Russland zu vergünstigten Preisen. Das gehe aus Schifffahrtsdaten und Gesprächen mit Ölhändlern hervor, berichtete Reuters am Freitag. Laut Analysten werden die Lieferungen per Tanker aus Russland nach China im Mai auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag steigen. Im ersten Quartal waren es 750.000 Barrel pro Tag gewesen.

Der niedrige Preis für russisches Öl – nach Angaben von Händlern liegen die Spotpreise um etwa 29 Dollar pro Barrel niedriger als vor der Invasion – ist ein Segen für Chinas Raffinerien. Aufgrund des langsamen Wirtschaftswachstums in der Volksrepublik haben die Raffinerien mit schrumpfenden Gewinnspannen zu kämpfen. Im Rest der Welt liegt der Ölpreis dagegen deutlich höher als vor dem Ukraine-Krieg. Neben dem Öl aus dem Seehandel erhält China pro Tag rund 800.000 Barrel Pipeline-Öl aus Russland. Zusammengenommen werden die Ölimporte aus Russland im Mai gut 15 Prozent der chinesischen Gesamtnachfrage entsprechen.

Nach Reuters-Recherchen werden chinesische Staatsunternehmen im Mai gut zwei Drittel der russischen Exportmischung ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean Oil Pipeline) kaufen. Vor dem Einmarsch in die Ukraine lag der chinesische Anteil demnach bei nur einem Drittel. Russland exportierte im Mai rund 24 Millionen Barrel, sechs Prozent mehr als im April.

China erwäge zudem, seine staatliche Öl-Reserve mit russischem Öl aufzufüllen, berichtet Bloomberg. Dazu befinde sich Peking in Gesprächen mit der russischen Seite, so Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen. Es gebe jedoch keine Garantie, dass dabei eine Vereinbarung zustande komme.

Die Lage bleibt unübersichtlich. In den letzten Wochen hatte es umgekehrt auch Berichte gegeben, dass sich chinesische Händler beim Kauf von russischen Energie-Rohstoffen zurückhalten. Sie fürchten, selbst von Sanktionen getroffen zu werden. nib

Auf seiner Asienreise ist US-Präsident Joe Biden am Sonntag von Korea nach Japan weitergeflogen. Dort wird er am heutigen Montag zunächst Kaiser Naruhito seine Aufwartung machen, bevor er zu Gesprächen mit Ministerpräsident Fumio Kishida zusammentrifft. Kishida und Biden werden dabei voraussichtlich unter anderem über Japans Pläne sprechen, seine militärischen Fähigkeiten als Reaktion auf Chinas wachsende Macht auszubauen.

Am Samstag hatte Kishida den Fokus erneut auf einen langjährigen Territorialstreit mit China in den Gewässern zwischen beiden Staaten gelegt. Er sei enttäuscht von Chinas Bemühungen, Gebiete im Ostchinesischen Meer zu entwickeln, sagte Kishida. Japan könne dies nicht akzeptieren und habe auf diplomatischem Wege eine Beschwerde bei China eingelegt.

Am Samstag war Biden in Seoul mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zusammengetroffen. Der US-Präsident wiederholte dort seine inzwischen gängige Formulierung, dass demokratische Nationen sich gegen aufstrebende Autokratien wappnen müssten. In einer gemeinsamen Erklärung und in einer Pressekonferenz mit Yoon vermied Biden zwar direkte scharfe Kommentare zu China. Er sagte jedoch, Washington und Seoul seien entschlossen, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu fördern, “sowie die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten, auch im Südchinesischen Meer und darüber hinaus”.

Yoon gilt als Falke gegenüber China. Trotzdem wollen beide Seiten offenbar erst einmal vorsichtig agieren. Zu Yoons kürzlichen Amtseinführung war Chinas Vizepräsident Wang Qishan angereist – das ranghöchste chinesische Regierungsmitglied, das jemals bei einer solchen Veranstaltung in Seoul anwesend war. China nimmt also wie üblich eher die USA als Korea ins Visier seiner Kritik. So warf der chinesische Gesandte für Korea-Angelegenheiten, Liu Xiaoming Washington am Wochenende auf Twitter vor, “eine geschlossene und exklusive ‘Clique'” zusammenzustellen.

Am heutigen Montag wird zudem eine Zeremonie zum Start von Bidens “Indo-Pazifisches Wirtschaftliche Rahmenwerk für Wohlstand” – kurz IPEF – erwartet, das bislang in der Region für gemischte Reaktionen gesorgt hatte (China.Table berichtete). IPEF soll die Mitglieder enger zusammenschweißen. Dabei geht es beispielsweise um gemeinsame Standards zur Schaffung stabiler Lieferketten. Weitere Arbeitsfelder sollen saubere Energie, digitaler Handel und Verkehrsinfrastruktur sein. China ist bei IPEF bisher nicht eingeladen.

Am Dienstag steht dann ein Gipfel des Quad-Sicherheitsbündnisses aus Japan, den USA, Indien und Australien an, wo auch der neu gewählte australische Premierminister Anthony Albanese anwesend sein wird.

Auf Bidens Flug nach Seoul hatte an Bord der Air Force One laut Reuters der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan ein Gespräch des US-Präsidenten mit Chinas Staatschef Xi Jinping “in den nächsten Wochen” in Aussicht gestellt. ck/rtr

In Australien hat die Labor Party von Spitzenkandidat Anthony Albanese die Wahl gewonnen – nach einem Wahlkampf, in dem die China-Politik eine ungewöhnlich große Rolle gespielt hatte. (China.Table berichtete). Der bisherige Premierminister Scott Morrison räumte die Niederlage bereits am Samstagabend ein. Albanese soll bereits am heutigen Montag vereidigt werden.

Beide Parteien propagierten generell eine harte Linie gegenüber China – Labor allerdings mit weniger knackigen Worten. Morrison hatte im Wahlkampf Labor und Albanese als schwach gegenüber China dargestellt. Umgekehrt hatte Labor Morrison und seiner konservativen Allianz Untätigkeit angesichts eines neuen Sicherheitsbündnisses zwischen China und den Salomonen-Inseln vorgeworfen.

Eine offizielle Reaktion aus Peking stand am Sonntag noch aus. Die Hongkonger South China Morning Post zitierte aber mehrere chinesische Akademiker mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der seit Jahren angespannten Beziehungen beider Staaten durch den Sieg Albaneses. “Um soziale Probleme zu lindern und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, ist es notwendig, die Beziehungen zu China zu verbessern, das sein größter Handelspartner bleibt”, sagte Zhou Fangyin, Professor am Guangdong Research Institute for International Strategies. Zhou erwartet demnach nicht, dass Australien sich aus seinen bestehenden Allianzen löse. Doch werde sie möglicherweise anders auftreten: “Wenn Albanese schlau genug ist, könnte er versuchen, weniger provokant in Bezug auf China zu sein”, so Zhou. Das könne helfen, die Beziehungen zu verbessern.

Schon am Samstagabend zeichnete sich ab, dass die chinesisch-australische Gemeinschaft in mehreren Wahlkreisen, die traditionell als sichere Häfen der Liberalen Partei galten, zu Labor umgeschwenkt sind. Im vor der Wahl viel beachteten Wahlkreis Chisholm in Melbourne mit vielen Wechselwählern – und Heimat einer großen asiatisch-australischen Gemeinde – nahm die Labor-Kandidatin Carina Garland der konservativen Abgeordneten Gladys Liu ihren Sitz ab.

Albanese wird bereits diese Woche nach Tokio reisen, um dort an einem Gipfeltreffen der Quad-Sicherheits-Allianz seines Landes mit den USA, Japan und Indien teilzunehmen. Dort trifft er auf US-Präsident Joe Biden, der gerade in Asien unterwegs ist. Zu Albaneses weiteren Schwerpunkten gehört der Klimaschutz. ck

Kanada schließt Huawei wegen Sicherheitsbedenken vom 5G-Ausbau aus. Das staatlich geförderte chinesische Telekommunikationsunternehmen stelle eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, sagte Industrieminister Francois-Philippe Champagne laut Bloomberg. Auch das chinesische Unternehmen ZTE wird demnach ausgeschlossen. Firmen, die bereits Geräte von Huawei oder ZTE installiert haben, müssen diese beim 5G-Standard bis Juni 2024 und bei 4G bis Ende 2027 entfernen, hieß es demnach. Für den Austausch dieser Geräte werde es keine Erstattungen geben. Mehrere kanadische Anbieter wie Bell Canada oder Telus haben beim Ausbau des 4G-Netzes auf chinesische Ausrüster gesetzt.

Die kanadische Regierung unter Justin Trudeau hatte die Entscheidung immer wieder hinausgezögert, nachdem es zwischen beiden Ländern zu Spannungen gekommen war. Kanada hatte im Auftrag der USA die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Auslieferungs-Arrest genommen hatte. Nachdem sie fast drei Jahre ihre Villa in Vancouver nicht verlassen durfte, kehrte Meng infolge einer Einigung mit den USA im September 2021 nach China zurück (China.Table berichtete).

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Kanada bezeichnete nun den Verweis auf mutmaßliche Sicherheitsbedenken als Ausrede für politische Manipulation. Er warf Kanada vor, mit den USA zusammenzuarbeiten, um chinesische Firmen zu unterdrücken. Alykhan Velshi, Huawei-Manager in Kanada, sagte gegenüber der Canadian Broadcasting Corp., dass sein Unternehmen weiterhin auf eine Erklärung warte, welche Sicherheitsrisiken Huawei darstelle. Der Konzern hat in Kanada 1.500 Mitarbeitende.

Kanada schließt sich mit dem Entschluss den Mitgliedern der unter anderem in Geheimdienstfragen kooperierenden “Fünf-Augen-Allianz” an. Dazu gehören die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Als eines der ersten Länder hatten die USA Huawei 2019 unter der Trump-Regierung sanktioniert. niw

Nach dem ergebnislosen EU-China-Gipfel Anfang April bemühen sich Diplomaten beider Seiten nun offenbar um das Aufsammeln der Scherben: Peking entsendet diese Woche seinen Sonderbeauftragten für Europa Wu Hongbo nach Brüssel, wie EU-Kreise China.Table bestätigten. Wu wird demnach mehrere Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) treffen. Er war zuletzt im November in Brüssel gewesen und hatte dort unter anderem den Vizegeneralsekretär des EEAS, Enrique Mora, getroffen.

Seither ist die Liste der bilateralen Probleme eigentlich nur länger geworden. Ging es den Kreisen zufolge im November primär noch darum, die gegenseitigen Sanktionen aufzuheben, hängen inzwischen auch die chinesische Handelsblockade gegen den EU-Staat Litauen sowie Chinas Position zur russischen Invasion in der Ukraine schwer über dem Verhältnis zwischen Peking und Brüssel. Mit Wu aber kommt nun ein erfahrener Diplomat zum Einsatz: Er war von 2009 bis 2012 Botschafter Chinas in Deutschland. ari

Die Hoffnung wächst, dass Chinas bedrängte Technologie-Giganten endlich eine Atempause von den schweren rechtlichen und regulatorischen Maßnahmen erhalten, die den Wert ihrer Aktien inzwischen um über 1,5 Billionen Dollar verringert haben. Angesichts wachsender Herausforderungen für das Wirtschaftswachstum haben einige chinesische Regierungsvertreter eine mögliche Umstellung auf eine neue Strategie signalisiert: den Erwerb von einem Prozent der Aktien wichtiger Technologie-Unternehmen – die Regierung solle sogenannte “goldene Aktien” ankaufen und sich damit Einfluss sichern. Aber wird dieser Ansatz die Aussichten für Chinas Technologiebranche wirklich verbessern?

Ein neuer Ansatz ist sicherlich nötig. Das Bemühen der Behörden während der letzten 18 Monate, die chinesischen Technologie-Unternehmen zu disziplinieren, war plump und sehr teuer – und umfasste eine Vielzahl undurchsichtiger und unberechenbarer Regeln. Die abrupte Aussetzung des Börsengangs der Ant Group Ende 2020, die gegen Alibaba und Meituan verhängten Kartellstrafen in Rekordhöhe und die überraschenden Ermittlungen zur Cyber-Sicherheit bei Didi Chuxing haben die Anleger verunsichert und die Aktienkurse abstürzen lassen.

Die chinesische Regierung scheint nun zu hoffen, dass goldene Aktien ihr die Informationen und den Einfluss, den sie anstrebt, verschaffen werden – und zugleich die wirtschaftlichen Kosten einer ungeschickten Regulierung vermeiden. Eine Aktienbeteiligung von einem Prozent könnte den staatlichen Investor in die Lage versetzen, ein Vorstandsmitglied zu benennen. Das würde ihm einen Insider-Zugang zu wichtigen Unternehmensentscheidungen verschaffen, sowie die Befugnis, diese mit einem Veto zu belegen. Dies würde viel dazu beitragen, die Ängste der Regierung über eine “ungeordnete Ausweitung des Kapitals” zu zerstreuen.

Zugleich scheint die chinesische Führung zu hoffen, dass eine derartige Regelung den Technologie-Unternehmen helfen würde, ihr Regulierungsrisiko zu steuern, da sie sie in die Lage versetzen würde, ihre Gleichrichtung mit der staatlichen Agenda und Politik sicherzustellen. Eventuelle Unstimmigkeiten würden dabei unternehmensintern beigelegt, was die Notwendigkeit für ein nachträgliches Eingreifen des Staates beseitigen würde und den Anlegern mehr Klarheit und Sicherheit böte.

Dem Beförderungsgiganten Didi Chuxing hätte das womöglich geholfen. Als das Unternehmen entschied, seine Aktien an die New Yorker Börse (NYSE) zu bringen, empfahl Chinas mächtige Regulierungsbehörde für das Internet, die Cyberspace Administration of China (CAC), dem Unternehmen, zunächst eine Überprüfung zur Cyber-Sicherheit durchzuführen. Didi ignorierte die CAC-Empfehlung und erlöste bei seinem Börsengang im Juni 2021 4,4 Milliarden US-Dollar.

Innerhalb weniger Tage kündigte die CAC an, dass sie Ermittlungen gegen Didi eingeleitet habe. Der Regulierungsdruck setzte sich in den folgenden Monaten fort, und Didi sah sich letztlich veranlasst, sich von der NYSE zurückzuziehen. Dies führte zum Absturz seines Aktienkurses und löste einen weltweiten Ausverkauf bei chinesischen Internetaktien aus. Mit einer goldenen Didi-Aktie hätte der betreffende Regierungsvertreter womöglich sein Veto gegen die ursprüngliche Entscheidung über eine NYSE-Notierung eingelegt und die anschließenden Turbulenzen allesamt vermieden.

Die Einführung goldener Aktien scheint daher sowohl der Regierung als auch den Technologie-Unternehmen Vorteile zu bringen. Und es wurden bereits Schritte in diese Richtung ergriffen. Im April 2020 verkaufte Weibo eine einprozentige Beteiligung an ein Unternehmen, das dem 2017 von der CAC und dem Finanzministerium gegründeten China Internet Investment Fund (CIIF) gehört.

Seitdem hat der CIIF-Fonds in mehr als 40 chinesische Technologie-Unternehmen investiert, darunter ByteDance (den Eigentümer von Douyin und TikTok), die beliebte Video-App Kuaishou, das Podcast-Unternehmen Ximalaya, den KI-Start-up SenseTime und die Frachtversandplattform Full Truck Alliance. Während die meisten dieser Beteiligungen keine goldene Aktie vorzusehen scheinen, haben der CIIF oder seine verbundenen Unternehmen Vorstandssitze in mindestens zwei Unternehmen übernommen: ByteDance und Weibo.

Doch um Unternehmen in die Lage zu versetzen, Regulierungsärger zu vermeiden, ist eine derartige Regelung kein Allheilmittel. Zunächst einmal ermächtigt die goldene Aktie den staatlichen Investor nur, sein Veto gegen Entscheidungen einzulegen, die auf Vorstandsebene behandelt werden; sie hätte wenig bis gar keine Auswirkungen auf das tagtägliche operative Geschäft des Unternehmens. Doch das sind die Aktivitäten, auf die die Regulierung tendenziell zielt. Ansätze in Bezug auf Fragen wie den Wettbewerb mit Konkurrenten, die Behandlung angestellter und freiberuflicher Mitarbeiter, die Verteilung der Wertschöpfung unter den Plattformbeteiligten und die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe von Nutzerdaten dürften vom Unternehmensvorstand kaum überprüft werden. Doch sie alle fallen in den Bereich der Regulierung.

Darüber hinaus verteilen sich die Regulierungsbefugnisse in China auf eine Anzahl staatlicher Abteilungen und Behörden, die häufig in erbittertem Wettbewerb miteinander stehen. Das unmittelbare oder mittelbare Eigentum durch eine Abteilung bietet dem Unternehmen gegebenenfalls wenig Schutz vor Interventionen anderer Abteilungen – insbesondere wenn die Unternehmensbeteiligung von einer untergeordneten staatlichen Behörde gehalten wird.

Es ist sogar möglich, dass eine Regulierungsstelle gegen ein Unternehmen vorgeht, an dem sie selbst eine Beteiligung hält. Dafür gibt es Präzedenzfälle. Obwohl eine von der CAC gestützte Stelle seit 2020 einen Vorstandssitz bei Weibo innehatte, verhängte die CAC zwischen Januar und November 2021 gegen die Plattform 44 Geldbußen im Gesamtumfang von etwas über zwei Millionen Dollar. Im Dezember bestellte die CAC Weibo-Führungskräfte zu sich, verhängte gegen diese ein weiteres Bußgeld und rügte sie wegen Versäumnissen bei der Moderation von Inhalten. Dies war anscheinend ein vorsätzlicher Versuch, ihnen einen Reputationsschaden zuzufügen. Am Tag der Verkündung dieser neuen Geldbuße fiel der Aktienkurs um fast zehn Prozent.

In ähnlicher Weise ersparte eine indirekte Beteiligung der CAC an Full Truck Alliance dem Unternehmen nicht die überraschende Untersuchung zur Cyber-Sicherheit vom vergangenen Juli. Der Schritt der CAC hatte einen Absturz des Aktienkurses des Unternehmens zur Folge, und das nur zwei Wochen nach seinem Börsengang in New York.

Goldene Aktien mögen den Interessen der chinesischen Regierung dienen. Aber wer glaubt, dass sie die Technologie-Unternehmen vor den Kosten einer fortgesetzten Regulierung schützen werden, dürfte enttäuscht werden. Und damit sind die Risiken des Staatseigentums wie Korruption und regulatorische Vereinnahmung, die Chinas Bürokratie seit langem heimsuchen, noch gar nicht einbezogen. Statt die Technologie-Unternehmen – Chinas goldene Gans – zu schützen, dürften goldene Aktien ihnen noch mehr von ihrem Glanz nehmen.

Angela Huyue Zhang ist Juraprofessorin, Direktorin des Zentrums für chinesisches Recht der Universität Hongkong und die Verfasserin von Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021). Übersetzung: Jan Doolan.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Shi Taifeng wurde zum Präsidenten der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) ernannt. Der 65-Jährige war zuvor von 2019 bis 2022 Sekretär der Kommunistischen Partei in der Inneren Mongolei. Shi ersetzt Xie Fuzhan.

Xu Chengguang wurde zum stellvertretenden Verkehrsminister ernannt. Zuletzt hatte Xu sich im Verkehrsministerium durch seine Arbeit bei der Erteilung von landesweit akzeptierten Verkehrsgenehmigungen einen Namen gemacht. Diese Genehmigungen versetzten Lkw-Fahrer trotz der harten Lockdowns im Land in die Lage, benötigte Lebensmittel und Waren auszuliefern (China.Table berichtete).

你吃了吗?Nǐ chī le ma? – “Hast du schon gegessen?”. Manch China-Neuling verfällt kurzfristig in kommunikative Schockstarre, wenn ihm dieses Sätzchen das erste Mal zwischen Tür und Angel von chinesischen Kollegen oder Vorgesetzten zugerufen wird, bevorzugt zur Mittagszeit. Das Problem: Noch bevor man als “Laowai” sein Chinesisch sortiert hat, ausführlich antworten und seine Essenspläne im Detail darlegen kann, ist der chinesische Gesprächspartner schon wieder um die nächste Flur-Ecke oder hinter der nächsten Bürotür verschwunden. Und man fragt sich: Was war denn das? Keine Sorge, nur ein “Situationsgruß”! Denn eigentlich wollte Ihr chinesisches Gegenüber nur rasch “Hallo” sagen.

Während wir Westler die Frage nach dem Nahrungsmittelaufnahmezustand gerne als Einladung zum Smalltalk verstehen, handelt es sich dabei in China schlicht um eine Grußformel. Der Hintergrund: Chinesisch ist berühmt (und berüchtigt) dafür, stark kontextsensitiv zu sein. Das merkt man zum Beispiel daran, dass viele konkrete Informationen und grammatische Bausteine nicht immer in jedem Satz auftauchen beziehungsweise nicht ständig aufs Neue wiederholt werden müssen (etwa das grammatische Subjekt). Aber man merkt es eben auch in der Alltagskommunikation. Hier fließt Kontextuelles ebenfalls stark in bestimmte Sprachkonventionen ein und es wird ein gewisser Kontexthorizont vorausgesetzt.

Und hier wären wir wieder bei den Situationsgrüßen: Wie der Name schon erahnen lässt, können diese Grußformeln je nach konkreter Situation stark variieren. Allen Grüßen gemein ist aber: gemeint ist meist schlichtweg “Hallo”. Als Reaktion genügt deshalb auch völlig eine knappe Antwort wie 吃了 chī le (“Ich hab’ schon gegessen.”) oder 还没 hái méi (“Noch nicht.”). Danach kann man dann einfach wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Nicht erwartet wird hingegen, dass Sie das Gegenüber an dieser Stelle in einen Smalltalk verstricken oder gar ein tiefgründiges Gespräch (zum Beispiel über die Bedeutung des Essens im soziokulturellen Vergleich) vom Zaun brechen. Es sei denn, Sie möchten diesmal die Kollegen und Vorgesetzten in Kommunikationsschockstarre versetzen (Touché).

Einige weitere Grußbeispiele zur Illustration: “Gehst du raus?”, “Wo gehst du hin?”, “Was hast du vor?”, “Du hast ein Expresspaket abgeholt?”, “Unterwegs zum Meeting?”.

Und ganz neu: “Heute schon getestet?”. Echt jetzt? Ja, wirklich. Die Frage, ob man schon beim Coronavirus-Test war (你核酸了吗? Nǐ hésuān le ma? beziehungsweise 你做核酸了吗? Nǐ zuò hésuān le ma? – angelehnt an den Ausdruck 做核酸检测 zuò hésuān jiǎncè “einen PCR-Test machen”), hat sich von Shenzhen bis Peking seit den jüngsten Virusausbrüchen und angesichts teils täglicher Massentests zu einer gängigen Grußformel gemausert. Auf WeChat findet man sogar praktischerweise eine ganze Palette passender Emojis und Sticker, auf denen fleißig Wattestäbchen und Teströhrchen geschwungen werden und mit denen man sich auch digital zeitgemäß grüßen kann. Bleibt nur zu hoffen, dass man sich im Reich der Mitte bald wieder weniger viruslastig guten Tag sagen kann und es mittags dann wieder heißt “Hast du schon gegessen?”.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.