die Spekulationen haben ein Ende, mögen die Spekulationen beginnen.

Jetzt, da wir nach monatelangem Rätselraten endlich wissen, wie der Ständige Ausschuss des Politbüros in die kommenden fünf Jahre geht, setzt sich das Spiel auf nächster Ebene weiter fort. Nach dem Wer rückt nun die Frage nach dem Wie ins Zentrum.

Wie wird der engste Machtzirkel der Partei, den sich Staatspräsident Xi in brillanter machtpolitischer Manier über zehn Jahre an der Spitze der KP aufgebaut hat, die Politik des Landes gestalten? Weil das Innenleben der Partei auch für Kenner, die sich jahrelang mit Land und Leuten, Sprache und Kultur auseinandersetzen, eine Blackbox bleibt, verengt sich der Spielraum für präzise politische Prognosen.

Dass es irgendwie übel werden dürfte für die Idee von mehr Markt und mehr Öffnung vermuten offenbar die Anleger an chinesischen Börsen, vor allem jene in Hongkong. Die Kurse der Tech-Branche brachen ein, weil die Besetzung des Ständigen Ausschusses darauf schließen lässt, dass es Alibaba & Co auch künftig gewaltig an den Kragen geht, schreibt Jörn Petring aus Peking.

Aber auch jene, die ihr Geld nicht an chinesischen Finanzplätzen vermehren wollen, ahnen Schlimmes von einem Ausschuss, dem das Gleichgewicht fehlt und wo die Mitglieder vornehmlich loyal sind statt kritisch mit ihrem Generalsekretär. Dessen ideologische Staatsführung, die sich in der Auswahl des Ausschusses widerspiegelt, dürfte auch der deutschen Wirtschaft zu schaffen machen, stellt Finn Mayer-Kuckuk fest.

Außerdem: Wo niemand mehr zu widersprechen wagt und sich die Entscheidungen in die Hände eines Einzelnen gelegt werden, dort steigt die Wahrscheinlichkeit für falsche Entscheidungen. Angesichts der Bedeutung Chinas für die globale Wirtschaft, den Frieden in der Welt oder den Kampf gegen den Klimawandel würde unter Fehlentscheidungen nicht nur 1,4 Milliarden Chinesen leiden, sondern auch der Rest der Welt. Wo genau die größten Gefahren verborgen sind, ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen.

Es darf spekuliert werden.

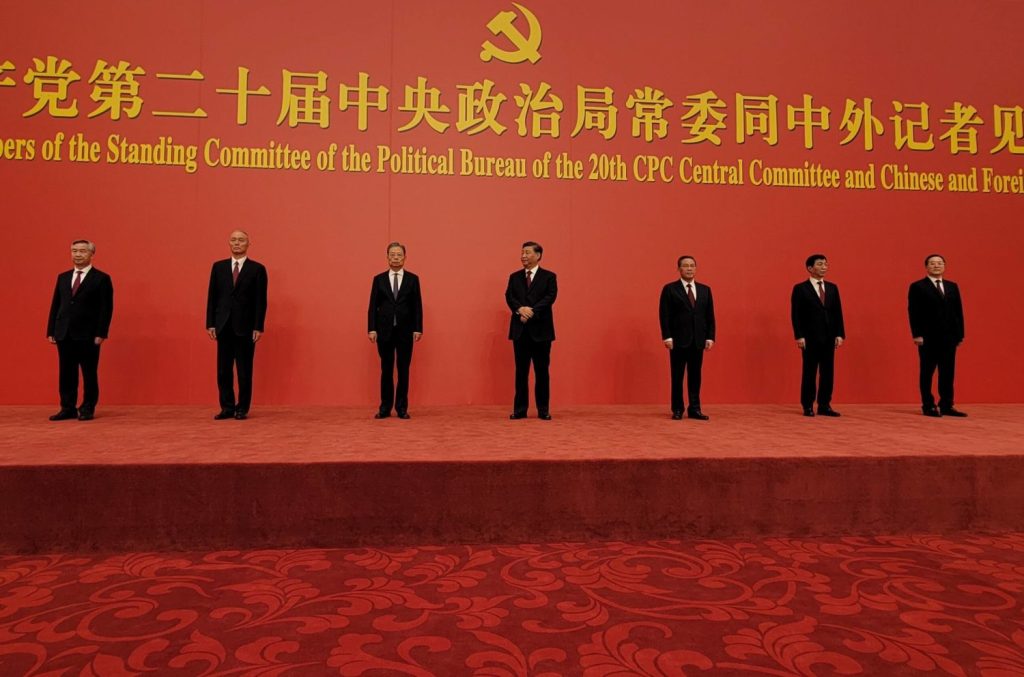

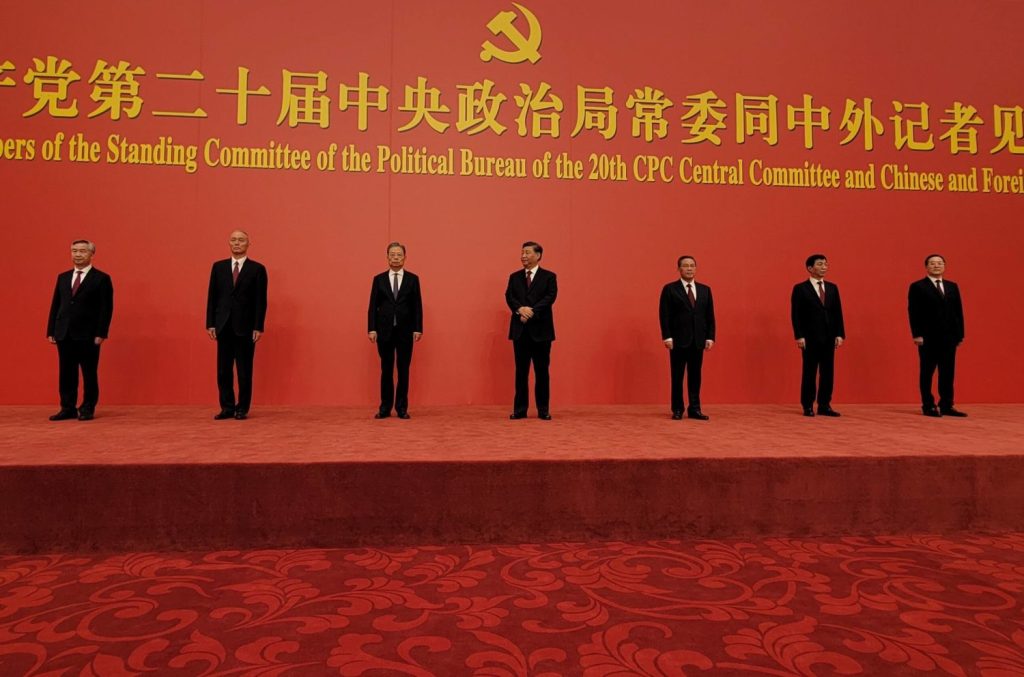

Die Börsen in China und Hongkong erlebten am Montag ein böses Erwachen. Anleger waren offensichtlich alles andere als glücklich mit der Zusammensetzung der neuen Partei-Führung, die sich am Vortag der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Denn anders als von Wirtschaftsvertretern im Vorfeld erhofft, versammelte Xi Jinping im siebenköpfigen Ständigen Ausschuss ausschließlich getreue Gefolgsleute um sich (China.Table berichtete). Kein einziger Wirtschaftsreformer schaffte es in das mächtigste Gremium des Landes.

Während der Leitindex in Shanghai rund zwei Prozent einbüßte, sackten vor allem die Kurse an der Hongkonger Börse am Montag drastisch um über sechs Prozent in den Keller. Daran lässt sich ablesen, dass vor allem internationale Anleger, die leichteren Zugang nach Hongkong haben als auf die Märkte der Volksrepublik, die personelle Weichenstellung in Peking als Alarmsignal für die zukünftige Marktentwicklung sehen.

Besonders hart traf es die Aktien chinesischer Tech-Konzerne, die schon in den vergangenen zwei Jahren ins Visier der Regulatoren geraten waren und seitdem massiv an Wert verloren haben. Der Online-Handelsriese Alibaba büßte am Montag rund zehn Prozent ein. Der Internetkonzern Tencent verlor mehr als elf Prozent.

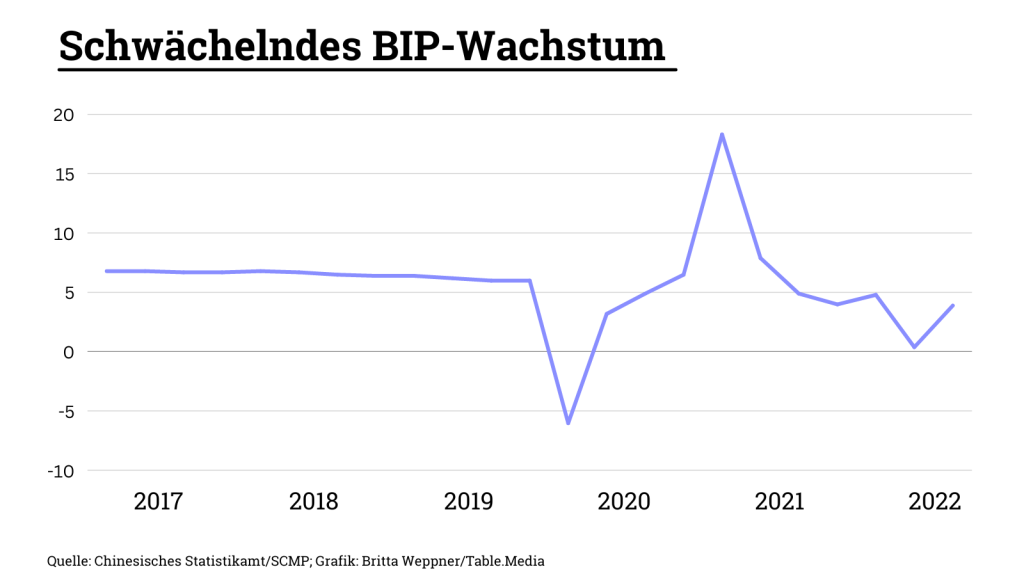

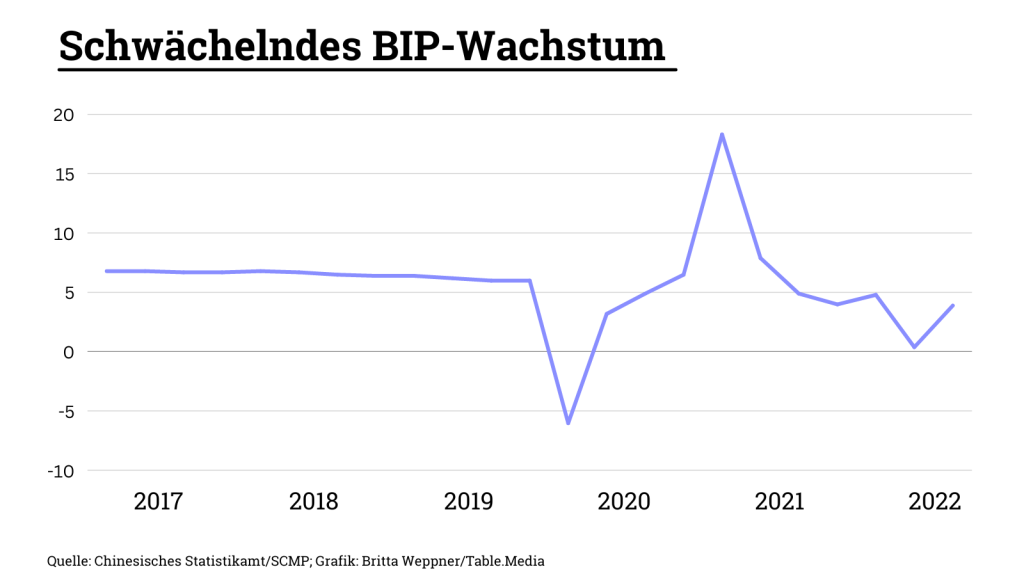

Dabei sahen die am Montag veröffentlichten Konjunkturzahlen gar nicht schlecht aus. Die Wirtschaft wuchs den offiziellen Zahlen zufolge im dritten Quartal um 3,9 Prozent und damit stärker, als Analysten erwartet hatten. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum vor allem wegen der strikten Corona-Maßnahmen bei lediglich 0,4 Prozent gelegen.

Die Daten hätten eigentlich schon vergangene Woche veröffentlicht werden sollen. Eine Begründung für die Verschiebung wurde zwar nicht geliefert. Doch gingen Beobachter davon aus, dass alle Aufmerksamkeit dem Parteitag gelten sollte (China.Table berichtete). Weitere Konjunkturdaten am Montag lieferten ein gemischtes Bild: Während die Industrieproduktion im September deutlich um 6,3 Prozent zulegte, fiel das Wachstum der Einzelhandelsumsätze mit 2,5 Prozent langsamer aus als erwartet. Auch die offizielle städtische Arbeitslosenquote legte erstmals seit vier Monaten wieder um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent zu.

Die schwache globale Nachfrage hat derweil das chinesische Exportwachstum weiter gebremst. Die Ausfuhren legten im September in US-Dollar berechnet nur noch um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Montag berichtete. Schon im Vormonat hatte der Export an Schwung verloren und nur einen Zuwachs von 7,1 Prozent erreicht. Auch die Einfuhren legten im September wie im Vormonat nur um 0,3 Prozent zu. Die Ausfuhren entwickelten sich nur leicht besser als von Experten vorhergesagt, die Importe hingegen etwas schlechter. Die wirtschaftliche Erholung steht also weiterhin auf wackligen Beinen.

Die strikte Seuchenbekämpfung wird weiter ein Konjunkturfaktor sein. “Es gibt keinerlei Anzeichen, dass China seine Null-Covid-Politik in der nahen Zukunft aufheben wird”, sagt Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economis. Er erwartet ein Ende der immer neuen Lockdowns erst für 2024. “Also sind weiterhin erhebliche Störungen der persönlichen Aktivitäten zu erwarten”, und damit auch eine entsprechende Belastung des Wachstums. Auch Ökonomin Iris Pang vom Bankhaus ING hält den Umgang mit der Pandemie auf absehbare Zeit für entscheidend für die Entwicklung. “Auch wenn die Covid-Maßnahmen flexibler werden, bleiben die Lockdowns ein großer Unsicherheitsfaktor vor allem vor dem Hintergrund der Immobilienkrise”, meint Pang.

Die Situation am Immobilienmarkt bleibt in der Tat kritisch. Seit der verschleppten Pleite des Marktführers Evergrande (China.Table berichtete) kommt die Branche nicht auf die Beine, die Preise fallen weiter. Bisher war der Hausbau die Trumpfkarte der chinesischen Wirtschaftspolitiker. Wann immer sie mehr Hypothekenkredite freigaben, ging die Bautätigkeit hoch – und das Wachstum zog an.

Doch weder die Haushalte noch die Immobilienentwickler sind derzeit in der Lage, die Risiken neuer Projekte auf sich zu nehmen. Selbst der kommandowirtschaftliche Befehl, gefälligst mehr zu bauen, hat dem Sektor keinen Schub gegeben, ebenso wenig wie die üppigen Finanzspritzen. Stattdessen kaufen nun Staatsbanken die Objekte auf, um die Preise zu stützen. Seit das Vertrauen auf ewig steigende Preise verloren gegangen ist, schrumpft die Blase der vergangenen Jahre unaufhaltsam zusammen. Darunter leiden auch Schlüsselsektoren wie die Stahlindustrie.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten erwarten im aktuellen Jahr deshalb lediglich 3,2 Prozent Wachstum. Das läge deutlich unter dem Ziel von ungefähr 5,5 Prozent, das die Regierung in Peking ursprünglich vorgegeben hatte (China.Table berichtete). Für die Partei besonders ärgerlich: 50 Konjunkturprogramme, die sie seit Frühjahr aufgelegt hat, sind ohne großen Effekt verpufft, obwohl die Regierung viel Geld investiert hat. Und auch die Jugendarbeitslosigkeit bleibt weiter hoch, was vermutlich neben dem Immobilienmarkt das höchste Unruhepotenzial birgt. Jörn Petring/rtr/fin

Der 20. Parteitag ist überstanden. Die chinesische Führung kann sich endlich wieder der Politik widmen, nachdem sie monatelang um Personalfragen und Formulierungen gerungen hat. Dabei sind durchaus Überraschungen zu erwarten, denn die neue Riege um Xi Jinping ist nun weitgehend frei von innenpolitischen Zwängen. Das Profil der sechs Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros lassen erste Vermutungen über die bevorstehenden Entwicklungen zu.

Mit Sehnsucht wartet die deutsche Wirtschaft vor allem auf Signale der Öffnung für den Außenhandel und der Marktliberalisierung. Allerdings sieht es hier nicht gut aus. Der wahrscheinlichste Kandidat für das Amt des Premierministers, Li Qiang, ist ein Lockdown-Fanatiker. Seine destruktiven Methoden zur Abriegelung Shanghais waren politisch gewollt und gingen auf Kosten der Wirtschaft und des Außenhandels (siehe Portrait).

Experten und Beobachter erwarten denn auch eine Fortsetzung des Kurses, der von Unterdrückung, Zentralisierung und Autarkie-Streben Chinas geprägt ist. Der Chef des Chinaforschungsinstituts Merics, Mikko Huotari, sieht Xi als Kämpfer, nicht als Netzwerker. Den Aufstieg Chinas sehe der Parteichef als Abfolge von Schlachten, nicht als kooperatives Projekt. Dementsprechend bereite er China mehr und mehr auf künftige Auseinandersetzungen vor, die dem Land möglichst wenig anhaben sollen.

Dazu muss China unter anderem auch seine Abhängigkeiten von der internationalen Wirtschaft verringern: Autarkie vor Öffnung, und mehr Wertschöpfung im Inland. Das Misstrauen gegenüber den westlichen Ländern und ihren Vertretern ist in China inzwischen überall spürbar. Die heimische Wirtschaft wird zunehmend bevorzugt werden.

Ebenso ist eine weitere Militarisierung zu erwarten. Das Thema Sicherheitspolitik kam in der Rede Xi Jinpings häufiger vor als in bisherigen Parteitagsreden, während die Worte “Reform” und “Markt” seltener auftauchten als bisher. Die Auswüchse des Kapitalismus nennt Xi “barbarisch”. Am Sonntag hat er zwar kurz der wirtschaftlichen Liberalisierung das Wort geredet. In der detailreichen Auftaktrede des Parteitags schien hingegen deutlich mehr seiner wahren Gedanken durch. Da forderte er “Genügsamkeit” im Sinne nationaler Interessen und eine “Balance zwischen Entwicklung und Sicherheitsinteressen”. Xi ist kein Wirtschaftspragmatiker, sondern ein Mann auf historischer Mission, der sich die Kaufleute unterzuordnen haben. Nun hat er sich das passende Politbüro für seinen Kampf zusammengestellt.

Widerspricht noch jemand Xi? Vermutlich nicht. Die unkontrollierte Macht erhöht die Gefahr, dass auch seine schlechtesten Ideen mit großer Konsequenz in die Realität umgesetzt werden. Sollte ein Angriff auf Taiwan erfolgen, sind alle optimistischen Prognosen für den Austausch mit China schlagartig hinfällig. Der Umgang miteinander wäre ab da nachhaltig feindselig geprägt. Der Handel käme zum Erliegen, das Desaster für die deutsche Wirtschaft wäre fast nicht vorstellbar.

Falls Xi sich so tief in seiner Blase befindet, dass er die Einnahme Taiwans als erfolgversprechendes Projekt bewertet, nach dessen Abschluss die westlichen Länder schon wieder auf seine Seite zurückkommen werden, bräuchte er dringend ein Korrektiv unter seinen engsten Beratern. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Themenfelder. Ist Xi klar, welche Nebenwirkungen die endlos hingezogene Null-Covid-Politik hat? Ganz offensichtlich hält er sie für eine gute Idee. Die betroffenen Bürger und Unternehmen würden allerdings widersprechen.

Mit einem Politbüro der Erfüllungsgehilfen nimmt das Risiko zu, dass Xi sich in gefährlicher Weise verrennt. Bisher wirkt er rational und stabil. Doch alle Alleinherrscher in der Geschichte haben sich geradezu zwangsläufig immer mehr von der Realität abgekoppelt, je länger ihnen keiner mehr widersprach.

Für die internationalen Beziehungen ebenfalls schädlich ist die zunehmende Intransparenz. Die Entscheidungsfindung in der Volksrepublik war stets undurchsichtig, das liegt in der DNA kommunistischer Systeme. Doch während zwischenzeitlich mehr Einblicke möglich waren, ist das Ausmaß an Geheimhaltung und Dialogverweigerung inzwischen geradezu grenzenlos. Das Beispiel Hu Jintao zeigt, wie schnell in Abwesenheit glaubwürdiger Erklärungen wilde und widersprüchliche Spekulationen sprießen. Auch die Wirtschaftspartner fühlen sich zunehmend außen vor.

Die verminderte Stellung von Wirtschaftswissen lässt sich auch unschwer am neuen Politbüro und seinem Ständigen Ausschuss ablesen. Zwar haben die Mitglieder des inneren Zirkels sehr unterschiedliche akademische und administrative Hintergründe. Sie bringen zudem reichlich Erfahrung im Management der chinesischen Wirtschaft mit. Sie alle hatten Führungspositionen in Metropolen und Provinzen, die Dimensionen einzelner europäischer Staaten haben. Doch unter den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses findet sich ansonsten tatsächlich nur wenig systematisches Wirtschaftswissen.

Li Qiang hatte wenigstens parallel zu seiner Karriere an der Zentralen Parteischule einige Kurse in Weltwirtschaft belegt. Doch grundsätzlich sind die Mitglieder des Ständigen Ausschusses allesamt Geisteswissenschaftler oder Techniker. Zhao hat Philosophie studiert, Wang: Französisch, Cai: Politik. Immerhin haben zwei von ihnen zumindest einen technischen Hintergrund: Ding Xuexiang ist Ingenieur, Li Qiang ist Wirtschaftsingenieur.

Im vorigen Ständigen Ausschuss saß mit Li Keqiang ein promovierter Ökonom und Jurist auf der Top-Position, mit Han Zheng hatte ein zweiter ausgebildeter Ökonom die Rolle des ersten Vizepremiers. Generationsbedingt fehlte vielen anderen Mitgliedern eine universitäre Ausbildung. Generell war das Wirtschaftsinteresse im vorigen Ständigen Ausschuss jedenfalls deutlich stärker ausgeprägt. Xi hat mit diesem Parteitag nicht nur eine Abkehr von der politischen Architektur vollzogen, die Deng Xiaoping einst hinterlassen hatte, sondern auch von dessen Konzept, wonach die Wirtschaftspolitik Vorrang genieße.

Es stellt sich daher die Frage, ob weiterhin die Kompetenz vorhanden ist, um die Entwicklung der Provinzen zu fördern und die staatliche Entwicklung insgesamt in Schwung zu halten. Die aktuelle Schwäche des Immobilienmarktes erfordert beispielsweise sehr geschickte Eingriffe, um die Branche zu sanieren. Eine Schwäche des Verbrauchermarktes könnte noch zu den Problemen hinzukommen, die durch Autarkie-Streben und Fehler eines Alleinherrschers entstehen können. Eine ideologiegetriebene Re-Zentralisierung der Wirtschaft würde viel an Dynamik kosten.

Auch knapp drei Jahre nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ist der Ursprung des Sars-CoV-2-Virus noch immer ungeklärt. Hat es einen natürlichen Ursprung, oder ist es doch bei einem Unfall aus einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan entflohen?

Einer neuen Studie zufolge gibt es klare Hinweise dafür, dass das Virus tatsächlich aus einem Labor stammt. In der kürzlich online gestellten Vorab-Publikation kommt ein Forscherteam um den deutschen Immunologen Valentin Bruttel zu dem Schluss, dass es sich bei Sars-CoV-2 um ein gezielt genetisch verändertes Virus handeln soll. Zu 99,9 Prozent stamme das Virus aus einem Labor, heißt es in dem Papier.

Bruttel, der am Universitätsklinikum Würzburg arbeitet, hatte eigenen Angaben zufolge schon im Sommer 2021 erste Auffälligkeiten im Genom von Sars-CoV-2 festgestellt. Diesen Hinweisen ist er anschließend zusammen mit den US-Kollegen Alex Washburn und Antonius VanDongen weiter nachgegangen. Nun wollen die drei Forscher im Genom von Sars-CoV-2 eine Art “Fingerabdruck” für eine gezielte Manipulation entdeckt haben. Dabei handele es sich um ein regelmäßig wiederkehrendes Muster im Erbgut des Virus.

Bislang ist die Arbeit lediglich als sogenanntes Preprint erschienen, das heißt, sie hat noch keinen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess durchlaufen.

In der Fachwelt stößt die These allerdings bei vielen Experten auf Ablehnung. Der Immunologe Kristian Andersen kritisiert die Arbeit als “Nonsens”, die Studie sei “so fehlerhaft, dass sie nicht einmal in einem molekularbiologischen Kindergarten bestehen würde”, schreibt Andersen auf Twitter. Sein Fazit: Im Erbgut von Sars-CoV-2 sei lediglich “zufälliges Rauschen” zu erkennen.

Auch andere Forscher sind kritisch. Der deutsche Virologe Friedemann Weber vom Institut für Virologie an der Universität Gießen zeigt sich in einem ausführlichen Twitter-Thread skeptisch: Seiner Meinung nach sei eine wie von Bruttel und Co. aufgezeigte Manipulation zwar möglich, aber viel zu umständlich. rad

China und der Vatikan haben sich auf ein Abkommen geeinigt. Wie am Wochenende bekannt wurde, habe man eine geheime Vereinbarung aus dem Jahr 2018 verlängert. Darin erlaubt der Vatikan der chinesischen Regierung, auf dem Festland Bischöfe zu wählen und sie dann von Rom genehmigen zu lassen. Berichten zufolge sei der Deal um zwei Jahre verlängert worden.

“Nach angemessener Beratung und Prüfung haben sich der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China darauf geeinigt, das vorläufige Abkommen über die Ernennung von Bischöfen um weitere zwei Jahre zu verlängern”, heißt es in einer Erklärung der Pressestelle des Vatikans.

Das Abkommen soll Katholiken in China näher zusammenbringen. Denn in der Volksrepublik sind die Gläubigen zwischen der offiziellen staatlich unterstützten Kirche und einer Untergrundbewegung gespalten, die Rom und dem Papst als oberstem Führer der Kirche treu ergeben ist. Schätzungen zufolge umfasst die katholische Gemeinde Chinas etwa zehn Millionen Menschen.

Normalerweise hat der Papst bei Bischofsernennungen das Sagen. Kritiker befürchten deshalb eine Einmischung Chinas in die Religion. Zudem wird moniert, dass die Vereinbarung das Leben katholischer Christen in der Volksrepublik in keiner Weise verbessere. Im Gegenteil würden Mitglieder der sogenannten Untergrundkirche dadurch weiter ins Abseits gedrängt.

Die Vereinbarung zwischen China und dem Vatikan wurde im September 2018 unterzeichnet und anschließend erstmal im Oktober 2020 verlängert. Seitdem erhielten “sechs ‘geheime’ Bischöfe eine Registrierung”, wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einem Interview der Vatican News erklärt.

Beobachtern zufolge war die Verlängerung des Abkommens aufgrund der Verhaftung des 90-jährigen Kardinals Joseph Zen in Hongkong lange Zeit offen. Zen ist einer der ranghöchsten katholischen Geistlichen in Asien und war Anfang Mai festgenommen worden (China.Table berichtete). Dem Hongkonger Kardinal wird vorgeworfen, gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, indem er sich mit ausländischen Kräften gegen die nationalen Interessen der Stadt verschworen habe. Hintergrund für den Vorwurf ist Zens Rolle als Treuhänder des “612 Humanitarian Relief Fund”, der Geld gesammelt hatte, um angeklagten Mitgliedern der oppositionellen Hongkonger Protestbewegung rechtlichen Beistand zu finanzieren (China.Table berichtete).

Zen muss sich derzeit zusammen mit fünf weiteren Angeklagten in Hongkong vor Gericht verantworten. Das EU-Parlament forderte im Juli die Einstellung des Verfahrens gegen Zen und andere Unterstützer der Demokratiebewegung. rad

Tesla senkt in China die Preise. Das gab der US-Elektroautobauer am Montag auf seiner China-Seite bekannt. Grund für die fallenden Preise ist die schwächere Nachfrage auf dem chinesischen Automarkt. Die Reduzierung gilt für alle Varianten von Model 3 und Model Y in China, dem Konfigurator zufolge fällt der Nachlass zwischen fünf Prozent und zehn Prozent aus. China.Table hatte schon vor zwei Wochen über mögliche Preissenkungen bei Tesla berichtet.

Vergangene Woche hatte dann auch Firmenchef Elon Musk davon gesprochen, dass in China und Europa “eine Art Rezession” im Gange sei. Entsprechend werde man die geplante Absatzsteigerung um 50 Prozent in diesem Jahr wohl knapp verfehlen.

Der Einstiegspreis für das Model 3 mit Heck-Antrieb liegt in China jetzt bei 265.900 RMB, umgerechnet sind das etwa 37.200 Euro. Bislang mussten Kunden dafür rund 2000 Euro mehr bezahlen. Die Basis-Variante des Model Y fällt nun ebenfalls unter die Grenze von 300.000 RMB. Die Folge: Das Model ist damit für den staatlichen Elektroauto-Zuschuss der chinesischen Regierung qualifiziert.

Analysten warnen jedoch schon seit längerem vor einem Überangebot an Autos in China. Insgesamt gingen die Autoverkäufe im September zurück – selbst der Absatz der aktuell so gefragten Elektroautos ist zuletzt nicht mehr so rasant anstiegen, wie es noch in den Monaten zuvor der Fall gewesen war.

Zuletzt hatte Tesla in China einen neuen Rekord vorgelegt: Im September hat der amerikanische E-Autohersteller 83.135 Fahrzeuge verkauft. Grund hierfür ist vor allem die Erhöhung der Kapazität in der lokalen Gigafactory in Shanghai (China.Table berichtete). Dadurch wurden die Wartezeiten für neu bestellte Fahrzeuge deutlich kürzer. Die Preisreduzierung von Montag lässt auf einen schwindenden Auftragsbestand schließen.

Tesla ist derzeit nach BYD und SAIC der drittgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen in China und der einzige ausländische Anbieter unter den Top 15 in China. rad

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist eine Delegation des Deutschen Bundestages in Taiwan eingetroffen. Neben der aktuellen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Lage wollen sich die sechs Mitglieder des Menschenrechtsausschusses vor Ort auch ein Bild von der Menschenrechtslage machen.

Mit Blick auf den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas und die abermalige Drohung Xi Jinpings, Taiwan auch militärisch einnehmen zu wollen, erklärte Delegationsleiter Peter Heidt (FDP), er und seine Kolleginnen und Kollegen stehen an Taiwans Seite. “Aus unserer Sicht steht Taiwan im Zentrum des Wettstreits der Systeme”, sagte der FDP-Politiker während eines Empfangs im Präsidialamt am Montag.

Nach einem Treffen mit Anti-Todesstrafe-Aktivisten am Sonntag hielt sich Heidt gegenüber Präsidentin Tsai Ing-wen aber auch mit Kritik nicht zurück. Die Todesstrafe, die in Taiwan weiterhin Anwendung findet, sei eine zutiefst unmenschliche Form der Bestrafung, so Heidt. Seit Tsais Amtsantritt im Jahr 2016 wurden insgesamt zwei Todesurteile vollstreckt. Tsai selbst hatte die Abschaffung der Todesstrafe in der Vergangenheit als universelles Ziel bezeichnet.

Die Taiwan-Reise des Menschenrechtsausschusses war 2020 Corona-bedingt abgesagt worden. Stattdessen hatten die Abgeordneten den taiwanischen Repräsentanten in Deutschland ins Parlament eingeladen und sich per Videoschalte mit Minister:innen in Taipeh ausgetauscht. Die chinesische Botschaft hatte den Termin damals heftig kritisiert. Zur aktuellen Reise der Abgeordneten schweigt Peking bisher.

Neben Delegationsleiter Heidt nehmen auch Derya Türk-Nachbaur (SPD), Heike Engelhardt (SPD), Michael Brand (CDU/CSU), Dr. Carsten Brodesser (CDU/CSU) und Boris Mijatović (Bündnis 90/Die Grünen) an der Reise teil. Am Mittwochmorgen fliegen die Abgeordneten weiter nach Japan. Ein ursprünglich geplanter Abstecher nach Hongkong musste abgesagt werden. David Demes

Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei seinem China-Besuch Anfang November nicht in der Volksrepublik übernachten. Die Reise in die Volksrepublik sei “sehr kurz”, quasi ein “Tagesausflug”, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. “Es ist keine Übernachtung in China vorgesehen.” Er räumte ein, dass die Planung des Besuchs aufgrund der in China geltenden Corona-Beschränkungen “sehr kompliziert” sei.

Vorgesehen sei aber, dass Scholz, wie bei solchen Reisen üblich, von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werde. Berichten zufolge soll unter anderem auch VW-Chef Oliver Blume dabei sein. Blumes Ziel wird es sein, den größten Automarkt der Welt für VW offen zu halten. Der Konzern verkauft dort 40 Prozent seiner Autos. Im vergangenen Jahr ging der VW-Umsatz in China allerdings um 4,5 Prozent zurück. Experten führen das auf die weltweite Chipknappheit und einen Mangel an digitalen Funktionen bei VW-Fahrzeugen zurück, die chinesische Kunden zunehmend erwarten (China.Table berichtete).

Kritik an der Reise wies Regierungssprecher Hebestreit zurück. Zuletzt waren Zweifel an Scholz’ Wirtschaftsreise nach China laut geworden: Der Kanzler müsse in Peking Klartext reden über Chinas Unterstützung für Putin, zum Taiwan-Konflikt und über Xi Jinpings desaströse Null-Covid-Politik, die das Land seit Ausbruch der Pandemie völlig abgeschottet und international isoliert habe (China.Table berichtete).

Auch der Zeitpunkt direkt nach dem Parteitag der KP wird kritisch gesehen. Hebestreit verwies hierbei darauf, dass Scholz seinen Antrittsbesuch in Japan schon im April absolviert habe. Olaf Scholz halte es “für absolut nötig und richtig, auch dem chinesischen Staatspräsidenten seinen Antrittsbesuch zu machen”.

Zudem habe der Kanzler angekündigt, dass er im November in der Region auch Vietnam und Singapur besuchen werde. Scholz und Chinas Staatspräsident Xi Jinping würden sich dann beim G20-Gipfel in Indonesien Mitte November abermals treffen, sagte Hebestreit weiter. Und für Januar seien auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin angesetzt. rad

Der designierte Premierminister der Volksrepublik China und der Parteichef auf Lebzeit kamen sich schon in der Vergangenheit sehr nah. Ein fast 20 Jahre altes Fotos zeigt Li Qiang und Xi Jinping vor den Klippen der Insel Nanji vertraut nebeneinander stehen. Die Insel ist der Küste von Zhejiang vorgelagert, in der die beiden Politiker einst Teile ihres Werdegangs gemeinsam zurücklegten.

Als Xi die Geschicke der Partei in Zhejiang leitete, vertrat Li die KP-Interessen zunächst in ihrem Wirtschaftszentrum Wenzhou. Später übernahm Li für viele Jahre den Posten des Generalsekretärs des Parteikomitees auf Provinzebene. Und als Xi lange schon nach Shanghai weitergezogen war, um sich dort auf den Aufstieg an die Spitze des Staates vorzubereiten, war für Li Qiang Geduld gefragt.

Die mächtige Organisationsabteilung der KP, die ihre Kader von Posten zu Posten manövriert, damit sie sich landesweit für höhere Aufgaben beweisen können, parkte den heute 63-Jährigen jahrelang in Zhejiang. Sein rasanter Aufstieg, der am Sonntag mit der Berufung als Nummer zwei im Ständigen Ausschuss des Politbüros seinen Höhepunkt fand, zeichnete sich erst ab, nachdem Xi Jinping zum Generalsekretär gewählt worden war.

Doch selbst dieser Posten in einem erlauchten Kreis von 25 meist männlichen Mitgliedern hätte ihn in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht für das Amt des Regierungschefs qualifiziert. Denn traditionellerweise waren es immer frühere Vize-Premierminister, die später befördert wurden.

Mit Lis Berufung ins Politbüro der Partei im Jahr 2017 und zum Parteisekretär in Shanghai ebnete Xi seinem Zögling überhaupt erst den Weg an seine Seite. Offiziell zum Premierminister ernannt werden, kann Li jedoch erst im kommenden Jahr, wenn der Nationale Volkskongress als Organ des Staates zusammentritt. Offiziell sind Partei und Staat immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. In der Praxis besetzt die Partei allerdings alle staatlichen Nervenzellen.

Seit Sonntag wird nun spekuliert über den künftigen Handlungsspielraum des kommenden Premierministers. Sein abgekürzter Karriereweg ohne die Station des Vize-Premiers bedeutet zweierlei. Zum einen hat Li Qiang wenig Erfahrung auf dem internationalen Parkett, was angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas in der Welt zumindest eine Herausforderung darstellt.

Zum anderen hat Li ganz es offensichtlich Xi Jinping zu verdanken, dass er bald dort sein wird, wo ihn heute schon alle vermuten. Das bedeutet auch, dass er in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Generalsekretär steht. “Li hat keine besondere politische Leistung vorzuweisen, die ihm den Rücken stärkt, daher ist er sich sehr bewusst, dass er seine Position Xi verdankt. Was auch immer Xi ihm befiehlt, er wird es umsetzen“, prophezeit Willy Lam von der Jamestown Foundation in Washington der britischen Zeitung Guardian.

Während sich der noch amtierende Premierminister Li Keqiang der Rückendeckung seiner jetzt an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängten KP-Jugendliga gewiss sein konnte, hat Li Qiang keinerlei Unterstützung einer namhaften Fraktion im Machtgefüge der KP China. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich unter diesen Umständen von Xi Jinping emanzipieren kann, wird dadurch deutlich gesenkt.

Der neue Li bringt noch weitere Qualitäten mit, die Xi benötigt. Das hat er bewiesen, als er im Frühjahr die Megacity Shanghai rigoros unter Lockdown stellte. Gegen alle Widerstände hielt Li die Stadt monatelang dicht. Wegen der hohen Zahl an Ausländern in Shanghai, die ihre schlechten, teils dramatischen Erfahrungen über Sozialmedien in alle Welt posaunten, wurde der Druck auf Li besonders hoch. Doch der machte offenbar weiter, wie vom Staatschef aufgetragen: ohne Rücksicht auf Verluste.

“Li hat sich als loyaler Vollstrecker von Xis Null-Covid-Politik erwiesen”, sagt der Politologe Chen Daoyin, ein ehemaliger Professor an der Shanghaier Universität für Politikwissenschaft und Recht. Allerdings gibt es auch Berichte darüber, dass Li ins Wanken geraten sein soll, was die konsequente Umsetzung des Lockdowns anging. Erst deshalb soll Vize-Premierministerin Sun Chunlan überhaupt erst aus Peking nach Shanghai angereist sein. Wie groß der Dissens zwischen Peking und Shanghai wirklich war, ist Spekulation. Ob Li jedoch tatsächlich als Premierminister in Frage gekommen wäre, wenn er vehement eine andere Politik gefordert hätte, ist äußerst fraglich.

In seiner Zeit in Zhejiang, später in Jiangsu und Shanghai erarbeitete sich Li Qiang auch den Ruf eines Machers, der die Interessen des Mittelstandes aufgreift. In Zhejiang startete er eine Initiative, die kleinere Städte des Landes für Unternehmer attraktiver machen sollte. Solche Ansätze kommen bei Xi gut an. Er will die Einkommen in China gerechter verteilen, um soziale Unruhen zu vermeiden. Da scheint die wirtschaftliche Entwicklung von kleinen Städten eine gute Idee zu sein. grz

Xu Shouben und Wang Weidong sind zu neuen Vizepräsidenten der China Development Bank (CBD) ernannt worden. Die CDB ist der größte politische Kreditgeber des Landes. Xu war zuvor Vizepräsident der Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Wang arbeitete als Präsident der CDB-Zweigstelle in Jiangsu.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Herbst in Harbin: Die farbliche Ästhetik des goldenen Oktobers erstrahlt im Zhaolin-Park. Die fotografische Inszenierung zur Romantisierung der Szenerie darf in China nicht fehlen.

die Spekulationen haben ein Ende, mögen die Spekulationen beginnen.

Jetzt, da wir nach monatelangem Rätselraten endlich wissen, wie der Ständige Ausschuss des Politbüros in die kommenden fünf Jahre geht, setzt sich das Spiel auf nächster Ebene weiter fort. Nach dem Wer rückt nun die Frage nach dem Wie ins Zentrum.

Wie wird der engste Machtzirkel der Partei, den sich Staatspräsident Xi in brillanter machtpolitischer Manier über zehn Jahre an der Spitze der KP aufgebaut hat, die Politik des Landes gestalten? Weil das Innenleben der Partei auch für Kenner, die sich jahrelang mit Land und Leuten, Sprache und Kultur auseinandersetzen, eine Blackbox bleibt, verengt sich der Spielraum für präzise politische Prognosen.

Dass es irgendwie übel werden dürfte für die Idee von mehr Markt und mehr Öffnung vermuten offenbar die Anleger an chinesischen Börsen, vor allem jene in Hongkong. Die Kurse der Tech-Branche brachen ein, weil die Besetzung des Ständigen Ausschusses darauf schließen lässt, dass es Alibaba & Co auch künftig gewaltig an den Kragen geht, schreibt Jörn Petring aus Peking.

Aber auch jene, die ihr Geld nicht an chinesischen Finanzplätzen vermehren wollen, ahnen Schlimmes von einem Ausschuss, dem das Gleichgewicht fehlt und wo die Mitglieder vornehmlich loyal sind statt kritisch mit ihrem Generalsekretär. Dessen ideologische Staatsführung, die sich in der Auswahl des Ausschusses widerspiegelt, dürfte auch der deutschen Wirtschaft zu schaffen machen, stellt Finn Mayer-Kuckuk fest.

Außerdem: Wo niemand mehr zu widersprechen wagt und sich die Entscheidungen in die Hände eines Einzelnen gelegt werden, dort steigt die Wahrscheinlichkeit für falsche Entscheidungen. Angesichts der Bedeutung Chinas für die globale Wirtschaft, den Frieden in der Welt oder den Kampf gegen den Klimawandel würde unter Fehlentscheidungen nicht nur 1,4 Milliarden Chinesen leiden, sondern auch der Rest der Welt. Wo genau die größten Gefahren verborgen sind, ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen.

Es darf spekuliert werden.

Die Börsen in China und Hongkong erlebten am Montag ein böses Erwachen. Anleger waren offensichtlich alles andere als glücklich mit der Zusammensetzung der neuen Partei-Führung, die sich am Vortag der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Denn anders als von Wirtschaftsvertretern im Vorfeld erhofft, versammelte Xi Jinping im siebenköpfigen Ständigen Ausschuss ausschließlich getreue Gefolgsleute um sich (China.Table berichtete). Kein einziger Wirtschaftsreformer schaffte es in das mächtigste Gremium des Landes.

Während der Leitindex in Shanghai rund zwei Prozent einbüßte, sackten vor allem die Kurse an der Hongkonger Börse am Montag drastisch um über sechs Prozent in den Keller. Daran lässt sich ablesen, dass vor allem internationale Anleger, die leichteren Zugang nach Hongkong haben als auf die Märkte der Volksrepublik, die personelle Weichenstellung in Peking als Alarmsignal für die zukünftige Marktentwicklung sehen.

Besonders hart traf es die Aktien chinesischer Tech-Konzerne, die schon in den vergangenen zwei Jahren ins Visier der Regulatoren geraten waren und seitdem massiv an Wert verloren haben. Der Online-Handelsriese Alibaba büßte am Montag rund zehn Prozent ein. Der Internetkonzern Tencent verlor mehr als elf Prozent.

Dabei sahen die am Montag veröffentlichten Konjunkturzahlen gar nicht schlecht aus. Die Wirtschaft wuchs den offiziellen Zahlen zufolge im dritten Quartal um 3,9 Prozent und damit stärker, als Analysten erwartet hatten. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum vor allem wegen der strikten Corona-Maßnahmen bei lediglich 0,4 Prozent gelegen.

Die Daten hätten eigentlich schon vergangene Woche veröffentlicht werden sollen. Eine Begründung für die Verschiebung wurde zwar nicht geliefert. Doch gingen Beobachter davon aus, dass alle Aufmerksamkeit dem Parteitag gelten sollte (China.Table berichtete). Weitere Konjunkturdaten am Montag lieferten ein gemischtes Bild: Während die Industrieproduktion im September deutlich um 6,3 Prozent zulegte, fiel das Wachstum der Einzelhandelsumsätze mit 2,5 Prozent langsamer aus als erwartet. Auch die offizielle städtische Arbeitslosenquote legte erstmals seit vier Monaten wieder um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent zu.

Die schwache globale Nachfrage hat derweil das chinesische Exportwachstum weiter gebremst. Die Ausfuhren legten im September in US-Dollar berechnet nur noch um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Montag berichtete. Schon im Vormonat hatte der Export an Schwung verloren und nur einen Zuwachs von 7,1 Prozent erreicht. Auch die Einfuhren legten im September wie im Vormonat nur um 0,3 Prozent zu. Die Ausfuhren entwickelten sich nur leicht besser als von Experten vorhergesagt, die Importe hingegen etwas schlechter. Die wirtschaftliche Erholung steht also weiterhin auf wackligen Beinen.

Die strikte Seuchenbekämpfung wird weiter ein Konjunkturfaktor sein. “Es gibt keinerlei Anzeichen, dass China seine Null-Covid-Politik in der nahen Zukunft aufheben wird”, sagt Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economis. Er erwartet ein Ende der immer neuen Lockdowns erst für 2024. “Also sind weiterhin erhebliche Störungen der persönlichen Aktivitäten zu erwarten”, und damit auch eine entsprechende Belastung des Wachstums. Auch Ökonomin Iris Pang vom Bankhaus ING hält den Umgang mit der Pandemie auf absehbare Zeit für entscheidend für die Entwicklung. “Auch wenn die Covid-Maßnahmen flexibler werden, bleiben die Lockdowns ein großer Unsicherheitsfaktor vor allem vor dem Hintergrund der Immobilienkrise”, meint Pang.

Die Situation am Immobilienmarkt bleibt in der Tat kritisch. Seit der verschleppten Pleite des Marktführers Evergrande (China.Table berichtete) kommt die Branche nicht auf die Beine, die Preise fallen weiter. Bisher war der Hausbau die Trumpfkarte der chinesischen Wirtschaftspolitiker. Wann immer sie mehr Hypothekenkredite freigaben, ging die Bautätigkeit hoch – und das Wachstum zog an.

Doch weder die Haushalte noch die Immobilienentwickler sind derzeit in der Lage, die Risiken neuer Projekte auf sich zu nehmen. Selbst der kommandowirtschaftliche Befehl, gefälligst mehr zu bauen, hat dem Sektor keinen Schub gegeben, ebenso wenig wie die üppigen Finanzspritzen. Stattdessen kaufen nun Staatsbanken die Objekte auf, um die Preise zu stützen. Seit das Vertrauen auf ewig steigende Preise verloren gegangen ist, schrumpft die Blase der vergangenen Jahre unaufhaltsam zusammen. Darunter leiden auch Schlüsselsektoren wie die Stahlindustrie.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten erwarten im aktuellen Jahr deshalb lediglich 3,2 Prozent Wachstum. Das läge deutlich unter dem Ziel von ungefähr 5,5 Prozent, das die Regierung in Peking ursprünglich vorgegeben hatte (China.Table berichtete). Für die Partei besonders ärgerlich: 50 Konjunkturprogramme, die sie seit Frühjahr aufgelegt hat, sind ohne großen Effekt verpufft, obwohl die Regierung viel Geld investiert hat. Und auch die Jugendarbeitslosigkeit bleibt weiter hoch, was vermutlich neben dem Immobilienmarkt das höchste Unruhepotenzial birgt. Jörn Petring/rtr/fin

Der 20. Parteitag ist überstanden. Die chinesische Führung kann sich endlich wieder der Politik widmen, nachdem sie monatelang um Personalfragen und Formulierungen gerungen hat. Dabei sind durchaus Überraschungen zu erwarten, denn die neue Riege um Xi Jinping ist nun weitgehend frei von innenpolitischen Zwängen. Das Profil der sechs Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros lassen erste Vermutungen über die bevorstehenden Entwicklungen zu.

Mit Sehnsucht wartet die deutsche Wirtschaft vor allem auf Signale der Öffnung für den Außenhandel und der Marktliberalisierung. Allerdings sieht es hier nicht gut aus. Der wahrscheinlichste Kandidat für das Amt des Premierministers, Li Qiang, ist ein Lockdown-Fanatiker. Seine destruktiven Methoden zur Abriegelung Shanghais waren politisch gewollt und gingen auf Kosten der Wirtschaft und des Außenhandels (siehe Portrait).

Experten und Beobachter erwarten denn auch eine Fortsetzung des Kurses, der von Unterdrückung, Zentralisierung und Autarkie-Streben Chinas geprägt ist. Der Chef des Chinaforschungsinstituts Merics, Mikko Huotari, sieht Xi als Kämpfer, nicht als Netzwerker. Den Aufstieg Chinas sehe der Parteichef als Abfolge von Schlachten, nicht als kooperatives Projekt. Dementsprechend bereite er China mehr und mehr auf künftige Auseinandersetzungen vor, die dem Land möglichst wenig anhaben sollen.

Dazu muss China unter anderem auch seine Abhängigkeiten von der internationalen Wirtschaft verringern: Autarkie vor Öffnung, und mehr Wertschöpfung im Inland. Das Misstrauen gegenüber den westlichen Ländern und ihren Vertretern ist in China inzwischen überall spürbar. Die heimische Wirtschaft wird zunehmend bevorzugt werden.

Ebenso ist eine weitere Militarisierung zu erwarten. Das Thema Sicherheitspolitik kam in der Rede Xi Jinpings häufiger vor als in bisherigen Parteitagsreden, während die Worte “Reform” und “Markt” seltener auftauchten als bisher. Die Auswüchse des Kapitalismus nennt Xi “barbarisch”. Am Sonntag hat er zwar kurz der wirtschaftlichen Liberalisierung das Wort geredet. In der detailreichen Auftaktrede des Parteitags schien hingegen deutlich mehr seiner wahren Gedanken durch. Da forderte er “Genügsamkeit” im Sinne nationaler Interessen und eine “Balance zwischen Entwicklung und Sicherheitsinteressen”. Xi ist kein Wirtschaftspragmatiker, sondern ein Mann auf historischer Mission, der sich die Kaufleute unterzuordnen haben. Nun hat er sich das passende Politbüro für seinen Kampf zusammengestellt.

Widerspricht noch jemand Xi? Vermutlich nicht. Die unkontrollierte Macht erhöht die Gefahr, dass auch seine schlechtesten Ideen mit großer Konsequenz in die Realität umgesetzt werden. Sollte ein Angriff auf Taiwan erfolgen, sind alle optimistischen Prognosen für den Austausch mit China schlagartig hinfällig. Der Umgang miteinander wäre ab da nachhaltig feindselig geprägt. Der Handel käme zum Erliegen, das Desaster für die deutsche Wirtschaft wäre fast nicht vorstellbar.

Falls Xi sich so tief in seiner Blase befindet, dass er die Einnahme Taiwans als erfolgversprechendes Projekt bewertet, nach dessen Abschluss die westlichen Länder schon wieder auf seine Seite zurückkommen werden, bräuchte er dringend ein Korrektiv unter seinen engsten Beratern. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Themenfelder. Ist Xi klar, welche Nebenwirkungen die endlos hingezogene Null-Covid-Politik hat? Ganz offensichtlich hält er sie für eine gute Idee. Die betroffenen Bürger und Unternehmen würden allerdings widersprechen.

Mit einem Politbüro der Erfüllungsgehilfen nimmt das Risiko zu, dass Xi sich in gefährlicher Weise verrennt. Bisher wirkt er rational und stabil. Doch alle Alleinherrscher in der Geschichte haben sich geradezu zwangsläufig immer mehr von der Realität abgekoppelt, je länger ihnen keiner mehr widersprach.

Für die internationalen Beziehungen ebenfalls schädlich ist die zunehmende Intransparenz. Die Entscheidungsfindung in der Volksrepublik war stets undurchsichtig, das liegt in der DNA kommunistischer Systeme. Doch während zwischenzeitlich mehr Einblicke möglich waren, ist das Ausmaß an Geheimhaltung und Dialogverweigerung inzwischen geradezu grenzenlos. Das Beispiel Hu Jintao zeigt, wie schnell in Abwesenheit glaubwürdiger Erklärungen wilde und widersprüchliche Spekulationen sprießen. Auch die Wirtschaftspartner fühlen sich zunehmend außen vor.

Die verminderte Stellung von Wirtschaftswissen lässt sich auch unschwer am neuen Politbüro und seinem Ständigen Ausschuss ablesen. Zwar haben die Mitglieder des inneren Zirkels sehr unterschiedliche akademische und administrative Hintergründe. Sie bringen zudem reichlich Erfahrung im Management der chinesischen Wirtschaft mit. Sie alle hatten Führungspositionen in Metropolen und Provinzen, die Dimensionen einzelner europäischer Staaten haben. Doch unter den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses findet sich ansonsten tatsächlich nur wenig systematisches Wirtschaftswissen.

Li Qiang hatte wenigstens parallel zu seiner Karriere an der Zentralen Parteischule einige Kurse in Weltwirtschaft belegt. Doch grundsätzlich sind die Mitglieder des Ständigen Ausschusses allesamt Geisteswissenschaftler oder Techniker. Zhao hat Philosophie studiert, Wang: Französisch, Cai: Politik. Immerhin haben zwei von ihnen zumindest einen technischen Hintergrund: Ding Xuexiang ist Ingenieur, Li Qiang ist Wirtschaftsingenieur.

Im vorigen Ständigen Ausschuss saß mit Li Keqiang ein promovierter Ökonom und Jurist auf der Top-Position, mit Han Zheng hatte ein zweiter ausgebildeter Ökonom die Rolle des ersten Vizepremiers. Generationsbedingt fehlte vielen anderen Mitgliedern eine universitäre Ausbildung. Generell war das Wirtschaftsinteresse im vorigen Ständigen Ausschuss jedenfalls deutlich stärker ausgeprägt. Xi hat mit diesem Parteitag nicht nur eine Abkehr von der politischen Architektur vollzogen, die Deng Xiaoping einst hinterlassen hatte, sondern auch von dessen Konzept, wonach die Wirtschaftspolitik Vorrang genieße.

Es stellt sich daher die Frage, ob weiterhin die Kompetenz vorhanden ist, um die Entwicklung der Provinzen zu fördern und die staatliche Entwicklung insgesamt in Schwung zu halten. Die aktuelle Schwäche des Immobilienmarktes erfordert beispielsweise sehr geschickte Eingriffe, um die Branche zu sanieren. Eine Schwäche des Verbrauchermarktes könnte noch zu den Problemen hinzukommen, die durch Autarkie-Streben und Fehler eines Alleinherrschers entstehen können. Eine ideologiegetriebene Re-Zentralisierung der Wirtschaft würde viel an Dynamik kosten.

Auch knapp drei Jahre nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ist der Ursprung des Sars-CoV-2-Virus noch immer ungeklärt. Hat es einen natürlichen Ursprung, oder ist es doch bei einem Unfall aus einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan entflohen?

Einer neuen Studie zufolge gibt es klare Hinweise dafür, dass das Virus tatsächlich aus einem Labor stammt. In der kürzlich online gestellten Vorab-Publikation kommt ein Forscherteam um den deutschen Immunologen Valentin Bruttel zu dem Schluss, dass es sich bei Sars-CoV-2 um ein gezielt genetisch verändertes Virus handeln soll. Zu 99,9 Prozent stamme das Virus aus einem Labor, heißt es in dem Papier.

Bruttel, der am Universitätsklinikum Würzburg arbeitet, hatte eigenen Angaben zufolge schon im Sommer 2021 erste Auffälligkeiten im Genom von Sars-CoV-2 festgestellt. Diesen Hinweisen ist er anschließend zusammen mit den US-Kollegen Alex Washburn und Antonius VanDongen weiter nachgegangen. Nun wollen die drei Forscher im Genom von Sars-CoV-2 eine Art “Fingerabdruck” für eine gezielte Manipulation entdeckt haben. Dabei handele es sich um ein regelmäßig wiederkehrendes Muster im Erbgut des Virus.

Bislang ist die Arbeit lediglich als sogenanntes Preprint erschienen, das heißt, sie hat noch keinen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess durchlaufen.

In der Fachwelt stößt die These allerdings bei vielen Experten auf Ablehnung. Der Immunologe Kristian Andersen kritisiert die Arbeit als “Nonsens”, die Studie sei “so fehlerhaft, dass sie nicht einmal in einem molekularbiologischen Kindergarten bestehen würde”, schreibt Andersen auf Twitter. Sein Fazit: Im Erbgut von Sars-CoV-2 sei lediglich “zufälliges Rauschen” zu erkennen.

Auch andere Forscher sind kritisch. Der deutsche Virologe Friedemann Weber vom Institut für Virologie an der Universität Gießen zeigt sich in einem ausführlichen Twitter-Thread skeptisch: Seiner Meinung nach sei eine wie von Bruttel und Co. aufgezeigte Manipulation zwar möglich, aber viel zu umständlich. rad

China und der Vatikan haben sich auf ein Abkommen geeinigt. Wie am Wochenende bekannt wurde, habe man eine geheime Vereinbarung aus dem Jahr 2018 verlängert. Darin erlaubt der Vatikan der chinesischen Regierung, auf dem Festland Bischöfe zu wählen und sie dann von Rom genehmigen zu lassen. Berichten zufolge sei der Deal um zwei Jahre verlängert worden.

“Nach angemessener Beratung und Prüfung haben sich der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China darauf geeinigt, das vorläufige Abkommen über die Ernennung von Bischöfen um weitere zwei Jahre zu verlängern”, heißt es in einer Erklärung der Pressestelle des Vatikans.

Das Abkommen soll Katholiken in China näher zusammenbringen. Denn in der Volksrepublik sind die Gläubigen zwischen der offiziellen staatlich unterstützten Kirche und einer Untergrundbewegung gespalten, die Rom und dem Papst als oberstem Führer der Kirche treu ergeben ist. Schätzungen zufolge umfasst die katholische Gemeinde Chinas etwa zehn Millionen Menschen.

Normalerweise hat der Papst bei Bischofsernennungen das Sagen. Kritiker befürchten deshalb eine Einmischung Chinas in die Religion. Zudem wird moniert, dass die Vereinbarung das Leben katholischer Christen in der Volksrepublik in keiner Weise verbessere. Im Gegenteil würden Mitglieder der sogenannten Untergrundkirche dadurch weiter ins Abseits gedrängt.

Die Vereinbarung zwischen China und dem Vatikan wurde im September 2018 unterzeichnet und anschließend erstmal im Oktober 2020 verlängert. Seitdem erhielten “sechs ‘geheime’ Bischöfe eine Registrierung”, wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einem Interview der Vatican News erklärt.

Beobachtern zufolge war die Verlängerung des Abkommens aufgrund der Verhaftung des 90-jährigen Kardinals Joseph Zen in Hongkong lange Zeit offen. Zen ist einer der ranghöchsten katholischen Geistlichen in Asien und war Anfang Mai festgenommen worden (China.Table berichtete). Dem Hongkonger Kardinal wird vorgeworfen, gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, indem er sich mit ausländischen Kräften gegen die nationalen Interessen der Stadt verschworen habe. Hintergrund für den Vorwurf ist Zens Rolle als Treuhänder des “612 Humanitarian Relief Fund”, der Geld gesammelt hatte, um angeklagten Mitgliedern der oppositionellen Hongkonger Protestbewegung rechtlichen Beistand zu finanzieren (China.Table berichtete).

Zen muss sich derzeit zusammen mit fünf weiteren Angeklagten in Hongkong vor Gericht verantworten. Das EU-Parlament forderte im Juli die Einstellung des Verfahrens gegen Zen und andere Unterstützer der Demokratiebewegung. rad

Tesla senkt in China die Preise. Das gab der US-Elektroautobauer am Montag auf seiner China-Seite bekannt. Grund für die fallenden Preise ist die schwächere Nachfrage auf dem chinesischen Automarkt. Die Reduzierung gilt für alle Varianten von Model 3 und Model Y in China, dem Konfigurator zufolge fällt der Nachlass zwischen fünf Prozent und zehn Prozent aus. China.Table hatte schon vor zwei Wochen über mögliche Preissenkungen bei Tesla berichtet.

Vergangene Woche hatte dann auch Firmenchef Elon Musk davon gesprochen, dass in China und Europa “eine Art Rezession” im Gange sei. Entsprechend werde man die geplante Absatzsteigerung um 50 Prozent in diesem Jahr wohl knapp verfehlen.

Der Einstiegspreis für das Model 3 mit Heck-Antrieb liegt in China jetzt bei 265.900 RMB, umgerechnet sind das etwa 37.200 Euro. Bislang mussten Kunden dafür rund 2000 Euro mehr bezahlen. Die Basis-Variante des Model Y fällt nun ebenfalls unter die Grenze von 300.000 RMB. Die Folge: Das Model ist damit für den staatlichen Elektroauto-Zuschuss der chinesischen Regierung qualifiziert.

Analysten warnen jedoch schon seit längerem vor einem Überangebot an Autos in China. Insgesamt gingen die Autoverkäufe im September zurück – selbst der Absatz der aktuell so gefragten Elektroautos ist zuletzt nicht mehr so rasant anstiegen, wie es noch in den Monaten zuvor der Fall gewesen war.

Zuletzt hatte Tesla in China einen neuen Rekord vorgelegt: Im September hat der amerikanische E-Autohersteller 83.135 Fahrzeuge verkauft. Grund hierfür ist vor allem die Erhöhung der Kapazität in der lokalen Gigafactory in Shanghai (China.Table berichtete). Dadurch wurden die Wartezeiten für neu bestellte Fahrzeuge deutlich kürzer. Die Preisreduzierung von Montag lässt auf einen schwindenden Auftragsbestand schließen.

Tesla ist derzeit nach BYD und SAIC der drittgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen in China und der einzige ausländische Anbieter unter den Top 15 in China. rad

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist eine Delegation des Deutschen Bundestages in Taiwan eingetroffen. Neben der aktuellen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Lage wollen sich die sechs Mitglieder des Menschenrechtsausschusses vor Ort auch ein Bild von der Menschenrechtslage machen.

Mit Blick auf den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas und die abermalige Drohung Xi Jinpings, Taiwan auch militärisch einnehmen zu wollen, erklärte Delegationsleiter Peter Heidt (FDP), er und seine Kolleginnen und Kollegen stehen an Taiwans Seite. “Aus unserer Sicht steht Taiwan im Zentrum des Wettstreits der Systeme”, sagte der FDP-Politiker während eines Empfangs im Präsidialamt am Montag.

Nach einem Treffen mit Anti-Todesstrafe-Aktivisten am Sonntag hielt sich Heidt gegenüber Präsidentin Tsai Ing-wen aber auch mit Kritik nicht zurück. Die Todesstrafe, die in Taiwan weiterhin Anwendung findet, sei eine zutiefst unmenschliche Form der Bestrafung, so Heidt. Seit Tsais Amtsantritt im Jahr 2016 wurden insgesamt zwei Todesurteile vollstreckt. Tsai selbst hatte die Abschaffung der Todesstrafe in der Vergangenheit als universelles Ziel bezeichnet.

Die Taiwan-Reise des Menschenrechtsausschusses war 2020 Corona-bedingt abgesagt worden. Stattdessen hatten die Abgeordneten den taiwanischen Repräsentanten in Deutschland ins Parlament eingeladen und sich per Videoschalte mit Minister:innen in Taipeh ausgetauscht. Die chinesische Botschaft hatte den Termin damals heftig kritisiert. Zur aktuellen Reise der Abgeordneten schweigt Peking bisher.

Neben Delegationsleiter Heidt nehmen auch Derya Türk-Nachbaur (SPD), Heike Engelhardt (SPD), Michael Brand (CDU/CSU), Dr. Carsten Brodesser (CDU/CSU) und Boris Mijatović (Bündnis 90/Die Grünen) an der Reise teil. Am Mittwochmorgen fliegen die Abgeordneten weiter nach Japan. Ein ursprünglich geplanter Abstecher nach Hongkong musste abgesagt werden. David Demes

Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei seinem China-Besuch Anfang November nicht in der Volksrepublik übernachten. Die Reise in die Volksrepublik sei “sehr kurz”, quasi ein “Tagesausflug”, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. “Es ist keine Übernachtung in China vorgesehen.” Er räumte ein, dass die Planung des Besuchs aufgrund der in China geltenden Corona-Beschränkungen “sehr kompliziert” sei.

Vorgesehen sei aber, dass Scholz, wie bei solchen Reisen üblich, von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werde. Berichten zufolge soll unter anderem auch VW-Chef Oliver Blume dabei sein. Blumes Ziel wird es sein, den größten Automarkt der Welt für VW offen zu halten. Der Konzern verkauft dort 40 Prozent seiner Autos. Im vergangenen Jahr ging der VW-Umsatz in China allerdings um 4,5 Prozent zurück. Experten führen das auf die weltweite Chipknappheit und einen Mangel an digitalen Funktionen bei VW-Fahrzeugen zurück, die chinesische Kunden zunehmend erwarten (China.Table berichtete).

Kritik an der Reise wies Regierungssprecher Hebestreit zurück. Zuletzt waren Zweifel an Scholz’ Wirtschaftsreise nach China laut geworden: Der Kanzler müsse in Peking Klartext reden über Chinas Unterstützung für Putin, zum Taiwan-Konflikt und über Xi Jinpings desaströse Null-Covid-Politik, die das Land seit Ausbruch der Pandemie völlig abgeschottet und international isoliert habe (China.Table berichtete).

Auch der Zeitpunkt direkt nach dem Parteitag der KP wird kritisch gesehen. Hebestreit verwies hierbei darauf, dass Scholz seinen Antrittsbesuch in Japan schon im April absolviert habe. Olaf Scholz halte es “für absolut nötig und richtig, auch dem chinesischen Staatspräsidenten seinen Antrittsbesuch zu machen”.

Zudem habe der Kanzler angekündigt, dass er im November in der Region auch Vietnam und Singapur besuchen werde. Scholz und Chinas Staatspräsident Xi Jinping würden sich dann beim G20-Gipfel in Indonesien Mitte November abermals treffen, sagte Hebestreit weiter. Und für Januar seien auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin angesetzt. rad

Der designierte Premierminister der Volksrepublik China und der Parteichef auf Lebzeit kamen sich schon in der Vergangenheit sehr nah. Ein fast 20 Jahre altes Fotos zeigt Li Qiang und Xi Jinping vor den Klippen der Insel Nanji vertraut nebeneinander stehen. Die Insel ist der Küste von Zhejiang vorgelagert, in der die beiden Politiker einst Teile ihres Werdegangs gemeinsam zurücklegten.

Als Xi die Geschicke der Partei in Zhejiang leitete, vertrat Li die KP-Interessen zunächst in ihrem Wirtschaftszentrum Wenzhou. Später übernahm Li für viele Jahre den Posten des Generalsekretärs des Parteikomitees auf Provinzebene. Und als Xi lange schon nach Shanghai weitergezogen war, um sich dort auf den Aufstieg an die Spitze des Staates vorzubereiten, war für Li Qiang Geduld gefragt.

Die mächtige Organisationsabteilung der KP, die ihre Kader von Posten zu Posten manövriert, damit sie sich landesweit für höhere Aufgaben beweisen können, parkte den heute 63-Jährigen jahrelang in Zhejiang. Sein rasanter Aufstieg, der am Sonntag mit der Berufung als Nummer zwei im Ständigen Ausschuss des Politbüros seinen Höhepunkt fand, zeichnete sich erst ab, nachdem Xi Jinping zum Generalsekretär gewählt worden war.

Doch selbst dieser Posten in einem erlauchten Kreis von 25 meist männlichen Mitgliedern hätte ihn in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht für das Amt des Regierungschefs qualifiziert. Denn traditionellerweise waren es immer frühere Vize-Premierminister, die später befördert wurden.

Mit Lis Berufung ins Politbüro der Partei im Jahr 2017 und zum Parteisekretär in Shanghai ebnete Xi seinem Zögling überhaupt erst den Weg an seine Seite. Offiziell zum Premierminister ernannt werden, kann Li jedoch erst im kommenden Jahr, wenn der Nationale Volkskongress als Organ des Staates zusammentritt. Offiziell sind Partei und Staat immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. In der Praxis besetzt die Partei allerdings alle staatlichen Nervenzellen.

Seit Sonntag wird nun spekuliert über den künftigen Handlungsspielraum des kommenden Premierministers. Sein abgekürzter Karriereweg ohne die Station des Vize-Premiers bedeutet zweierlei. Zum einen hat Li Qiang wenig Erfahrung auf dem internationalen Parkett, was angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas in der Welt zumindest eine Herausforderung darstellt.

Zum anderen hat Li ganz es offensichtlich Xi Jinping zu verdanken, dass er bald dort sein wird, wo ihn heute schon alle vermuten. Das bedeutet auch, dass er in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Generalsekretär steht. “Li hat keine besondere politische Leistung vorzuweisen, die ihm den Rücken stärkt, daher ist er sich sehr bewusst, dass er seine Position Xi verdankt. Was auch immer Xi ihm befiehlt, er wird es umsetzen“, prophezeit Willy Lam von der Jamestown Foundation in Washington der britischen Zeitung Guardian.

Während sich der noch amtierende Premierminister Li Keqiang der Rückendeckung seiner jetzt an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängten KP-Jugendliga gewiss sein konnte, hat Li Qiang keinerlei Unterstützung einer namhaften Fraktion im Machtgefüge der KP China. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich unter diesen Umständen von Xi Jinping emanzipieren kann, wird dadurch deutlich gesenkt.

Der neue Li bringt noch weitere Qualitäten mit, die Xi benötigt. Das hat er bewiesen, als er im Frühjahr die Megacity Shanghai rigoros unter Lockdown stellte. Gegen alle Widerstände hielt Li die Stadt monatelang dicht. Wegen der hohen Zahl an Ausländern in Shanghai, die ihre schlechten, teils dramatischen Erfahrungen über Sozialmedien in alle Welt posaunten, wurde der Druck auf Li besonders hoch. Doch der machte offenbar weiter, wie vom Staatschef aufgetragen: ohne Rücksicht auf Verluste.

“Li hat sich als loyaler Vollstrecker von Xis Null-Covid-Politik erwiesen”, sagt der Politologe Chen Daoyin, ein ehemaliger Professor an der Shanghaier Universität für Politikwissenschaft und Recht. Allerdings gibt es auch Berichte darüber, dass Li ins Wanken geraten sein soll, was die konsequente Umsetzung des Lockdowns anging. Erst deshalb soll Vize-Premierministerin Sun Chunlan überhaupt erst aus Peking nach Shanghai angereist sein. Wie groß der Dissens zwischen Peking und Shanghai wirklich war, ist Spekulation. Ob Li jedoch tatsächlich als Premierminister in Frage gekommen wäre, wenn er vehement eine andere Politik gefordert hätte, ist äußerst fraglich.

In seiner Zeit in Zhejiang, später in Jiangsu und Shanghai erarbeitete sich Li Qiang auch den Ruf eines Machers, der die Interessen des Mittelstandes aufgreift. In Zhejiang startete er eine Initiative, die kleinere Städte des Landes für Unternehmer attraktiver machen sollte. Solche Ansätze kommen bei Xi gut an. Er will die Einkommen in China gerechter verteilen, um soziale Unruhen zu vermeiden. Da scheint die wirtschaftliche Entwicklung von kleinen Städten eine gute Idee zu sein. grz

Xu Shouben und Wang Weidong sind zu neuen Vizepräsidenten der China Development Bank (CBD) ernannt worden. Die CDB ist der größte politische Kreditgeber des Landes. Xu war zuvor Vizepräsident der Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Wang arbeitete als Präsident der CDB-Zweigstelle in Jiangsu.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Herbst in Harbin: Die farbliche Ästhetik des goldenen Oktobers erstrahlt im Zhaolin-Park. Die fotografische Inszenierung zur Romantisierung der Szenerie darf in China nicht fehlen.