der Lehrermangel ist die Herausforderung für Deutschlands Schulen. Mit Spannung wird die Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK erwartet. Am Freitag stellt sie Empfehlungen, wie das akute Problem zu lösen ist. Bei einer nahe liegenden Maßnahme hat Janna Degener-Storr bereits in den Bundesländern nachgefragt – dem Einsatz von Lehramtsstudierenden in Schulen. Zum Status quo können die jedoch wenig sagen: Nur ein Bundesland bezifferte, wie viele Masterstudenten bereits an einer Schule arbeiten.

Nach ChatGPT bringt jetzt ein neues KI-Tool Wirbel in die Schulen: DeepLWrite macht Vorschläge zur Textkorrektur. Christian Füller hat aufgeschrieben, wie Lehrer damit umgehen und wie der Wettstreit der KI-Tools beginnt. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands, hat für uns aufgeschrieben, wie ChatGPT die Schulen verändert. Er glaubt daran, dass ChatGPT eine wichtige Rolle in Schulen spielen wird – und dass es sich nicht verbieten lässt. Das war auch Thema im gestrigen Live.Briefing. Auch die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken war beeindruckt von dem Tool und diskutierte mit Diana Knodel, Co-Gründerin von Fobizz, pädagogische und politische Antworten. Hier können Sie das Gespräch nachsehen, sollten Sie es verpasst haben.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen abschließend ein besonderes Porträt: Es porträtiert Charly, einen Telepräsenz-Roboter. 13 Stück schieben sich durch Berliner Klassenräume und erlauben Schülern, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Anouk Schlung ihn sich angeschaut.

Ein Hinweis in eigener Sache: Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine gute Lektüre wünscht

Am Freitag veröffentlicht die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK ihre sehnlich erwartete Stellungnahme zu Lösungen des Lehrermangels. Vermutlich wird sie viele Maßnahmen vorschlagen und gutheißen. Darunter auch eine pragmatische? Nämlich die zehntausenden Masterstudierenden einzusetzen, die deutschlandweit das Lehramt anstreben. Die könnten den Lehrermangel abfedern – wenn sie parallel zum Studium in der Schule unterrichten.

Wie viele Master-Anwärter schon vor einer Schulklasse stehen, das weiß jedoch kaum ein Land, wie eine Umfrage von Bildung.Table zeigt. Von 13 Bundesländern, die antworteten, konnte nur Hamburg eine Zahl nennen. 285 der mehr als 21.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen wurden dort als Werkstudenten eingestellt und streben noch einen Masterabschluss an. Ihr Anteil beträgt damit immerhin circa 1,3 Prozent der Lehrkräfte im Stadtstaat.

Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg geben an, dass sie die Zahl der unterrichtenden Masterstudierenden nicht ohne Weiteres ermittlen können. Dafür müsste man Personalakten der jeweiligen Personen einsehen. Auch Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt erfassen in ihren bisherigen Statistiken lediglich, welchen Abschluss eine Person hat, nicht aber, ob sie parallel zur Arbeit an der Schule studiert. In Berlin soll der Zugriff auf die Daten indes erschwert sein, weil die Schulen bei den Bezirken angesiedelt sind.

Die Länder zeigen sich nicht knauserig bei der Bezahlung der studentischen Lehrer. In der Regel erhalten die Werkstudierenden eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Länder. Alle 13 Bundesländer, die auf die Anfrage antworteten, geben an, Studierende nach der Entgeltordnung Lehrkräfte des Tarifvertrags der Länder zu vergüten. Im Großteil der Bundesländer werden die Studierenden in die Entgeltgruppe zehn oder elf eingruppiert. Lediglich aus Dresden und Berlin kommt die Nachricht, dass davon abgewichen werden kann. In Sachsen kann die Höhe der Bezahlung unter anderem “von der konkreten Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses” abhängen. In Berlin erfolge eine Honorarvereinbarung, wenn Schulen eigenverantwortlich Verträge mit Studierenden abschließen.

Darüber hinaus gibt es in einigen Bundesländern weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Masterstudierende an Schulen, die mit einer schlechteren Bezahlung verbunden sind. In Baden-Württemberg können Studierende zum Beispiel als Unterstützungskräfte beim Förderprogramm Lernen mit Rückenwind eingesetzt werden, als schlechter bezahlte “Pädagogische Assistenten/Assistentinnen”. Wenn die Studierenden im Rahmen eines Programms ehrenamtlich an einer Schule arbeiten, bekommen sie nur eine Aufwandsentschädigung im Sinne einer Übungsleiterpauschale.

Hessen und Nordrhein-Westfalen verweisen auf neuere Masterprogramme, die dem Personalmangel an Berufsschulen und in MINT-Fächern begegnen.

Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern sagt gegenüber Bildung.Table: “Für Masterstudierende ist befristete Teilzeit-Lehramtsbeschäftigung eine attraktive Möglichkeit, das Studium zu finanzieren.” Auch für die Schulen sei die Einstellung von Lehramtsstudierenden angesichts des Lehrkräftemangels das kleinste Übel.

Trotzdem sieht Finnern die Beschäftigung von Masterstudierenden als Lehrkräfte kritisch, weil professionelle Begleitung und Unterstützung fehlten: Es “besteht die Gefahr, dass sich in der pädagogischen Arbeit Techniken einschleifen, die sich nachträglich nur schwer korrigieren lassen.” Darüber hinaus sollte über ein berufsbegleitendes Masterstudium für Seiteneinsteiger nachgedacht werden, die keine zwei Schulfächer und nicht auf Lehramt studiert haben, aber trotzdem in Schulen arbeiten.

Lehrerverbände, Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kultusminister diskutieren derzeit vehement über die Frage, welche Rolle Masterstudierende angesichts des Lehrkräftemangels spielen können und sollen. Der Deutsche Philologenverband und die HRK teilen in einer Pressemitteilung mit, mehrere Länder bereiteten aktuell Gesetzentwürfe vor, die einen Bachelorabschluss als “akademische Endqualifikation” für Lehrkräfte an Schulen vorsehen. Sie warnen, den Masterabschlusses und das Zweifächerstudium zu entwerten. Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst lockt bereits potenzielle Lehrkräfte, indem sie Bachelorabsolventen mit einem Fach und ohne Lehramtsstudium sogar eine Verbeamtung verspricht. Brandenburgs Lehrerverband spricht sich für einen Praxismaster aus.

Nein, sagt Florian Nuxoll, das gerade frisch freigeschaltete “DeepLWrite” und die Hype-Software ChatGPT seien nicht vergleichbar. Mit der neuen Beta-Version aus dem Hause der Übersetzungssoftware DeepL fürs Schreiben kann man als Schüler Texte verbessern. Das Tool macht Vorschläge, anders zu formulieren. ChatGPT hingegen ist ein Textgenerator, der auf Eingaben hin neuen Text erfindet. Und dabei manchmal eben auch falsche Angaben produziert. Nuxoll ist Lehrer und Mitarbeiter in einer Forschungsgruppe für Künstliche Intelligenz der Universität Tübingen. Experten versichern: Es seien schon bald weitere KI-gestützte Lerntools zu erwarten.

“DeepLWrite korrigiert Rechtschreibung und Grammatik eines eingegebenen Textes – durchaus besser als vorhandene Textverarbeitungstools – und gibt dann stilistische Feedbacks“, sagt Nuxoll. “Das bezieht sich auf die Satzebene, auf die Wortebene, aber auch auf bestimmte Fachsprachen”, sagte Nuxoll Bildung.Table. “Ich kann mit diesem Tool als Schüler sehr genau an meiner Sprache und am Ton meines Textes arbeiten. Die Kompetenz, auf Deutsch verfasste Texte zu verbessern, ist bei DeepLWrite in meinen Augen deutlich höher als bei ChatGPT.”

Dennoch sieht Nuxoll in DeepLWrite einen pädagogischen Nutzen für Schüler – gerade in höheren Jahrgangsstufen. Auf der Metaebene und bei der Reflexion von Sprache profitierten Oberstufen-Schüler. “Das gilt zum Beispiel für die Fachseminararbeit, bei der sie ihre Texte in die DeepL-Anwendung hochladen können, um sich Vorschläge für präzisere oder elegantere Formulierungen machen zu lassen”, berichtet der KI-Experte. Nuxoll ist einer jener Lehrer, der KI-Anwendungen nicht vor seinen Schülern versteckt, sondern sie im Gegenteil dazu ermuntert, das Tool zu nutzen – und gleichwohl am Ende selbst zu entscheiden, welche Variante sie wählen.

DeepLWrite ist auch etwas anderes als die intelligenten Tutorsysteme, an denen die Tübinger Abteilung Künstliche Intelligenz von Detmar Meurers arbeitet. Da geht es darum, dass ein KI-gestütztes Tool den jeweiligen Schülerinnen und Schülern individuell Feedbacks gibt, die sich auf die Anwendung der englischen Sprache im Unterricht bezieht. Das sogenannte “Feedbook“, an dem Meurers und Nuxoll arbeiten, soll dem einzelnen Schüler helfen, Englisch gezielter und besser zu lernen. “Wir werden in den nächsten Jahren sehr viele verschiedene Anwendungen sehen, die auf KI-Basis Schülern und Lehrern Hilfestellungen geben“, ist Nuxoll sicher. “Es wird darauf ankommen, diese Hilfsmittel so zu kombinieren, dass der Mensch entscheidet, was das beste Ergebnis ist.”

Wie ein derartiger Prozess aussehen kann, beschreibt Regina Schulz, eine Lehrerin und Fortbildnerin aus Hamburg. Sie nennt es Dialog zwischen einer Autorin und diversen KI-Anwendungen.

“Ich als kompetente wissende Schreiberin recherchiere zu einem Thema. Dazu nutze ich KI-Tools wie etwa ‘perplexity.ai‘ oder ‘Google Talk to Books‘, mit denen ich Quellen-Referenzen zu einem Thema erzeugen kann. Dann stelle ich ChatGPT einen Prompt, einen Eingabebefehl, und lasse mir einen Text generieren. Ich überprüfe danach zunächst selbst noch mal, wie ich den Text weiter optimieren kann – als menschliche Autorin. In einem weiteren Schritt lasse ich diesen Text nun von DeepLWrite überprüfen. Jetzt geht es um Struktur, Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung. Dann komme ich erneut als Schreiberin ins Spiel. Ich überarbeite dementsprechend meinen Text im Lichte der Vorschläge, die ich mir von Künstlicher Intelligenz habe machen lassen. Was will ich übernehmen, was nicht? Welche Textstellen waren auch schon vorher gut? Das bedeutet, am Ende habe ich eine Kombination aus unterschiedlichen KI-Tools, die meinen Schreibprozess unterstützen.”

Auch Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung ist überzeugt, dass ChatGPT, DeepLWrite und andere KI-Tools in kürzester Zeit in Schule so selbstverständlich sein werden wie eine Google-Suche oder eine Textverarbeitung. “Richtig genutzt werden sie keine Abkürzung zum Selberdenken sein, sondern Denk- und Lernprozesse auf ein höheres kognitives Niveau heben – also eher ‘higher order thinking‘ befördern.” Lehrkräfte könnten besseren Unterricht machen, wenn sie mithilfe der KI differenzierte Aufgaben für Schüler erstellen oder sich bei den Korrekturen helfen ließen.

Und die Schülerinnen und Schüler? “Sie können durch die Nutzung von KI-Tools komplexe, metakognitive Strategien trainieren, wenn der Lernprozess selbst stärker in den Fokus rückt”, sagt Zorn – und er meint damit die Bedienkompetenz für KI-Tools. Aber auch das Verständnis ihrer gesellschaftlichen Auswirkung kann nun ganz anders vermittelt werden – etwa wenn die Schüler verstünden, dass die Algorithmen, mit denen die KI gesteuert wird, einen rassistischen oder sexistischen Bias haben. “Gesellschaftliche Teilhabe ist ohne KI-Kompetenz künftig nur noch schwer zu denken“, sagt Zorn. “Ob die KI-Tools ein Booster für noch mehr soziale Ungleichheit werden, liegt in unserer Hand.”

Zorn richtet seinen Blick auf die Steuerungsebene des Bildungssystems. “Regulationsversuche aus dem Buchzeitalter, die auf die Zulassung einzelner Medien fokussieren, sind zum Scheitern verurteilt”, sagte der Abteilungsleiter Bildung zu Bildung.Table. “Es führt kein Weg daran vorbei, Lehrkräfte in ihrer professionellen Beurteilungskompetenz zu stärken und zu empowern.”

Das ist in der Tat eine Schwachstelle des kultusministeriell verwalteten Bildungssystems. Zwar gibt es einen regelrechten Boom bei der Nachfrage nach Fortbildungen zu Künstlicher Intelligenz in der praktischen pädagogischen Anwendung. Aber auch über 700 Teilnehmer bei Veranstaltungen von Fobizz oder 500 bei Westermann erreichen nur einen Bruchteil der 800.000 Lehrer. Es räche sich, urteilt Zorn, dass die dritte Phase der Lehrerbildung, nämlich das berufsbegleitende Training, ein Schattendasein gefristet habe.

“Wir müssen noch stärker als bisher anerkennen, dass Lehrkräfte ihre professionalen Kompetenzen im digitalen Zeitalter ständig aktualisieren müssen”, glaubt der Abteilungsleiter Bildung der Bertelsmann Stiftung. ChatGPT und andere KI-getriebene Tools, die Hausaufgaben, Referate oder das Schreiben von Facharbeiten radikal verändern, zeigten dies deutlich. Lehrkräfte müssten in der Lage sein, ChatGPT und andere kommende KI-Tools auf ihre pädagogische Tauglichkeit zu bewerten. Dann könnten sie Konzepte für den didaktischen Einsatz im Unterricht entwickeln.

Bisher kannten wir die Bundesländer in Sachen Kitas als Raupe Nimmersatt: Die Landeshauptstädte fordern den Bund immer wieder auf, Milliardenschecks für mehr Kita-Qualität auszustellen. Zuletzt war das so, als Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) die Bundesförderung für Sprachkitas stoppen wollte. Paus setzte eine jährliche Förderung von 260 Millionen Euro aus.

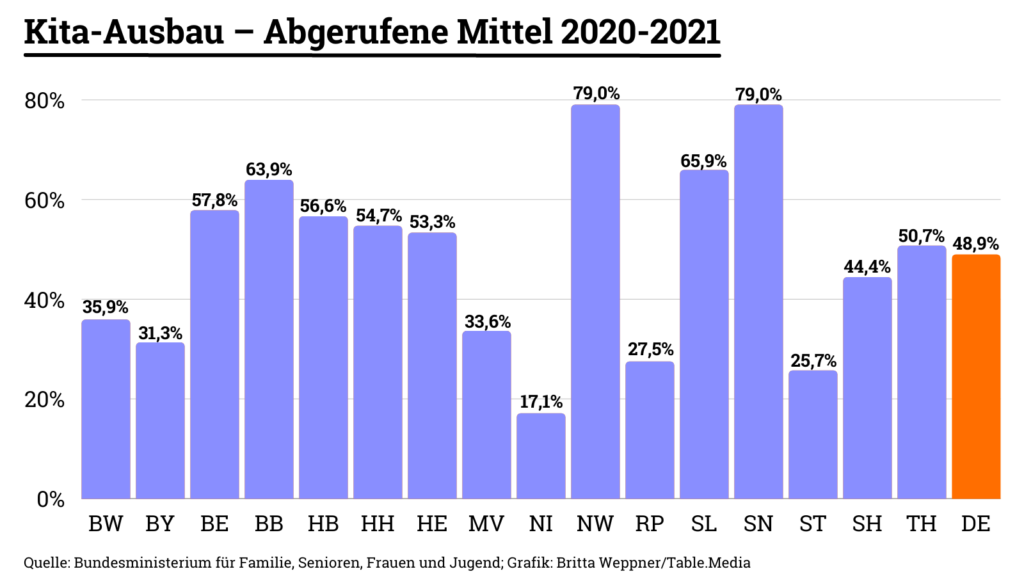

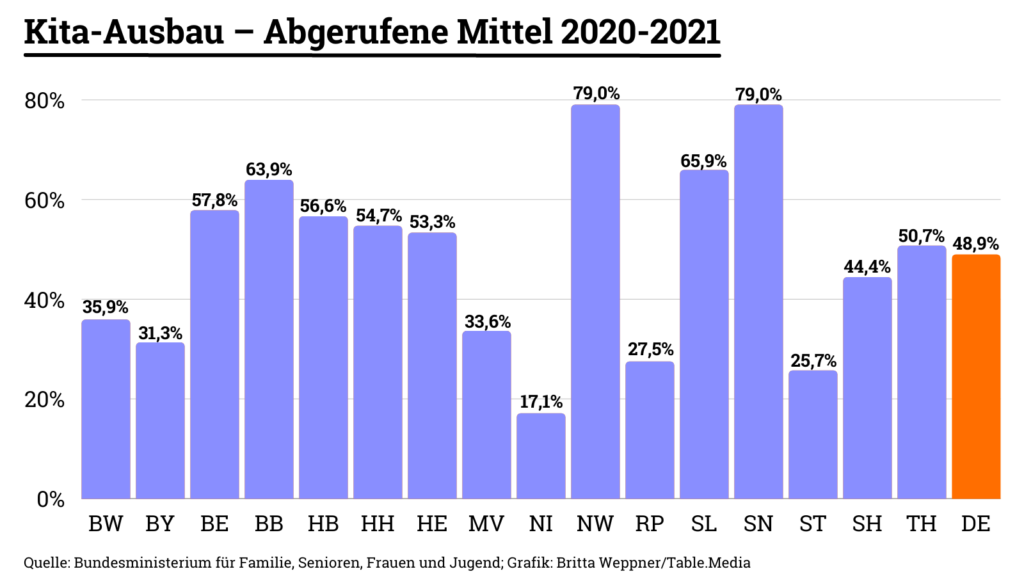

Jetzt ist es genau andersherum: Der Bundestag soll eine Frist verlängern, damit die Länder vergessene Mittel doch noch kriegen können. Es geht dabei um mehr als 500 Millionen Euro. So viel Geld haben die Bundesländer nämlich nicht in Berlin abgeholt. Obwohl sie das bis Juni vergangenen Jahres hätten tun sollen. Niedersachsen etwa hat nur 17 Prozent seiner Mittel beansprucht. Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben ein Viertel ihrer Millionen abgerufen, Bayern liegt bei mageren 31,3 Prozent Abruf. Daher soll der Bundestag den Zugriff auf den Kitatopf nun verlängern – bis Juni 2024.

Eine Verlängerung um ein halbes Jahr ist “definitiv nicht ausreichend”, sagt Silvia Breher, familienpolitischen Sprecherin der Unionsfraktion zu Bildung.Table. Sie fordert eine Verlängerung um ein ganzes Jahr und zeigt viel Verständnis für die Länder. Denn die tragen viele Argumente vor, warum die Kita-Milliarde des “5. Investitionsprogramms Kitabetreuungsausbau 2020-2021″ bislang nur zur Hälfte angefordert ist: Erst hat die Corona-Pandemie die Amtstuben lahmgelegt. Dann waren keine Handwerker zu finden. Nun bringt der Krieg in der Ukraine die Pläne durcheinander. “Man weiß nicht, ob die Länder zu unfähig sind – oder gar nicht so arm, wie sie immer tun. Sonst würden sie die Fördermillionen nicht ungenutzt liegen lassen”, sagt dazu AfD-MdB Ulrike Schielke-Ziesing, die dem demokratischen Flügel der Partei angehört.

Tatsächlich geht es um ein Paradox: Der Ausbau der Kindertagesstätten und die Verbesserung ihrer Qualität haben nach den letzten Bildungsstudien höchste Priorität. Der Bildungstrend, eine Untersuchung von Viertklässlern in Deutschland, hatte gezeigt, dass ein Viertel der Grundschüler die Mindeststandards verpasst. Nur wer Kitas also verbessert, kann die Zahl jener unter den Viertklässlern senken, denen von Anfang an die Fähigkeit abhandenkommt, sich auf Leben und Beruf vorzubereiten.

Die Kultusminister hatten denn auch nach dem jüngsten Bildungstrend gefordert, die Kindertagesstätten in ihrer Qualität anzuheben. Aber: Die Länder, in denen die Kultusminister amtieren, rufen gleichzeitig dafür frei stehende Mittel von insgesamt 700 Millionen Euro nicht ab. So groß ist die Summe inzwischen, wenn man das brachliegende Geld aus dem “4. Investitionsprogramm Kitabetreuungsausbau 2017-2020” dazu zählt. Niedersachsen bringt das Grundstück fertig, von diesem inzwischen fünf Jahre alten Programm erst 56 Prozent abgerufen zu haben. Das heißt: Niedersachsen lässt rund 50 Millionen Euro der ihm zustehenden 105 Kita-Millionen ungenutzt. Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben je rund drei Viertel ihres Anteils beantragt. Insgesamt 75 Millionen Euro für Kitas sind demnach von diesen Ländern nicht angefordert worden – seit 2017.

Ulrike Schielke-Ziesing ist darüber erbost. “Wenn man bedenkt, dass die letzte Förderperiode nunmehr fast fünf Jahre abdecken wird und sich am Finanzvolumen nichts geändert hat, ist das de facto eine Einsparung auf Kosten unserer Kinder“, sagte die AfD-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. “Es ist unverantwortlich, was sich einerseits die Landesregierungen als auch die Bundesregierung hier leisten.”

Hintergrund für dieses Spiel ist die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Kitas. Zum einen pumpt der Bund über Qualitäts-Gesetze Geld für Kitas in die Länder – und zwar als Beteiligung an der Umsatzsteuer. Auf dieses Geld hat der Bund aber praktisch keinen Einfluss mehr, denn die Umsatzsteuer ist eine eigene Einnahme in den Staatshaushalt der Länder. Und Eingriffe in die Finanzautonomie der Länder sind de jure nicht möglich.

Zum andern stellt der Bund seit vielen Jahren ein Sondervermögen zur Verfügung, aus dem sich die Länder für Baumaßnahmen in den Kitas Geld holen können. Dass seit 2017 ungefähr 700 Millionen Euro davon unangetastet bleiben, zeigt: Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern sind aus den Fugen geraten.

Derzeit überschlagen sich die Meldungen, Einschätzungen und Prognosen, was die angeblich enormen Auswirkungen der neuen Super-KI Chat-GPT3 anbetrifft. Von einer Bildungsrevolution ist die Rede, davon, dass Hausaufgaben nunmehr der Vergangenheit angehörten, bisherige Lern- und Prüfungsformate komplett ausgedient hätten.

Wenn man etwas älter ist, so wie ich, dann hat man solchen Hype schon öfters in seiner Berufslaufbahn erlebt. Ich erinnere mich an die später schwer enttäuschten Hoffnungen, die man in den 70er-Jahren an den “Programmierten Unterricht” knüpfte oder an die vor 20 Jahren formulierte Erwartung, dass das Internet und die Google-Suche Schule entwerten und überflüssig machen würde.

Und es ist ja auch nicht so, als ob jetzt plötzlich Schülerinnen und Schüler erstmals die Möglichkeit haben, Hausaufgaben oder Referate nicht selbst zu produzieren, sondern von fremden Produzenten zu übernehmen. Jetzt – nach über 50 Jahren – muss ich gestehen, dass es in meiner eigenen Schulzeit Schuljahre gab, in denen ich die Mehrzahl der Hausaufgaben auf der Schultoilette abgeschrieben habe. Und selbstverständlich wissen Lehrkräfte, dass bei zu Hause vorbereiteten Aufgaben immer auch darauf geachtet werden muss, ob sie auf eigenen Leistungen beruhen und inwieweit ordnungsgemäß die Quellen angegeben worden sind.

Das soll nicht heißen, dass ChatGPT3 – und das ist ja nur der Vorbote des angekündigten noch mächtigeren GPT4 – nicht das Zeug dazu hat, zu einem mächtigen Instrument und Faktor zu werden, das auch an Schulen und Universitäten in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen wird. Daran glaube ich fest. Neu ist bei diesem “large language model” die Unmenge der verwendeten Informationen und Parameter, die flexible Dialogform mit der Ausgabe wohlformulierter strukturierter Antworten, ein Programm als lernendes System. Das macht es enorm attraktiv für individuelle Fragestellungen und eine äußerst differenzierte und flexible Nutzung.

Dabei ist es völlig illusorisch zu glauben, so etwas wie ChatGPT3 könne man aus Universitäten und Schulen verbannen. New York hat übrigens – anders als vielfach berichtet – nicht ChatGPT3 verboten, sondern nur den Zugang zur KI innerhalb der Schulnetzwerke unterbunden. Ein Verbot wird nicht funktionieren.

Insofern werden Schulen und Lehrkräfte damit umzugehen lernen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hierzulande im Unterricht der Zugang zu solcher KI in bestimmten Unterrichtsphasen ermöglicht, in anderen aber unterbunden wird. Wenn es beispielsweise im Deutschunterricht darum geht, Kinder zum Verfassen eigener Gedichte anzuregen, wäre es kontraproduktiv, dazu KI zu benutzen. Das könnte die Kreativität abtöten, statt anregen.

ChatGPT3 birgt Risiken und Chancen. Risiken entstehen, wenn Lernende meinen, die Nutzung von KI könne den eigenen Lernprozess abkürzen bzw. ersetzen und sich dadurch selbst betrügen, was ihren eigentlichen Kompetenz- und Leistungsstand angeht. Spätestens beim anstehenden Test in der Schule wird diese Selbsttäuschung offenkundig werden.

Chancen entstehen aber gleichzeitig dadurch, dass bei der selbstständigen Bearbeitung von Aufgabenstellungen bzw. der Aneignung von neuen Stoffgebieten ChatGPT3, richtig befragt und genutzt, unzählige Anregungen für Gliederung, Ideen, Konzepte und Reflexion liefern kann.

In höheren Jahrgangsstufen kann ChatGPT3 auch dafür verwendet werden, die grundsätzlichen Grenzen und die Fehleranfälligkeit von KI sichtbar zu machen. Dass beispielsweise Quellenbelege teilweise erfunden werden, sich Fakenews unter viele zutreffende Informationen mischen sowie, dass ChatGPT3 auch vorgegebenen politischen und ethischen Vorgaben folgt, die eher im linksliberalen Spektrum zu verorten sind, wie der Forscher David Rozado herausgefunden hat.

Wenn heute behauptet wird, dass Ergebnisse von ChatGPT3 nicht als Übernahme in schulischen Arbeiten erkannt werden könnten und die bisherige Plagiatssoftware dauerhaft versagt, wäre ich vorsichtig. In den USA wurde bereits ein Prüfwerkzeug entwickelt (GPT-Zero), das mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit Texte dahingehend einordnen kann, ob zu ihrer Erstellung Open-AI-Technologie verwendet wurde. Auch da wird es noch Entwicklungen geben.

Was kann ChatGPT3 nicht? Es kann nicht, was den Kern erfolgreicher Bildungsprozesse ausmacht! Das Internetportal Buzzfeed hat den Bot zu seinen Grenzen selbst befragt und folgende Antworten erhalten: “Sie können in vielen Bereichen nützlich sein, aber sie sind kein Ersatz für menschliches Denken und Lernen. Sie können Aufsätze schreiben, aber sie können nicht die Art von tiefgründigen Analysen und Einsichten liefern, die von Schülern und Studenten erwartet werden.” Da hat der Bot wohl recht …

Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und war lange Schulleiter.

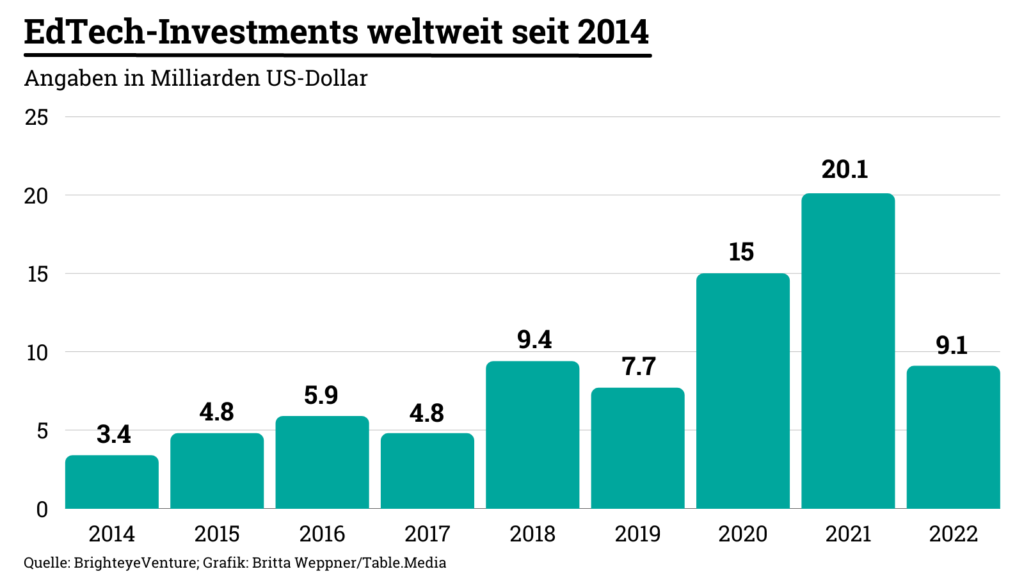

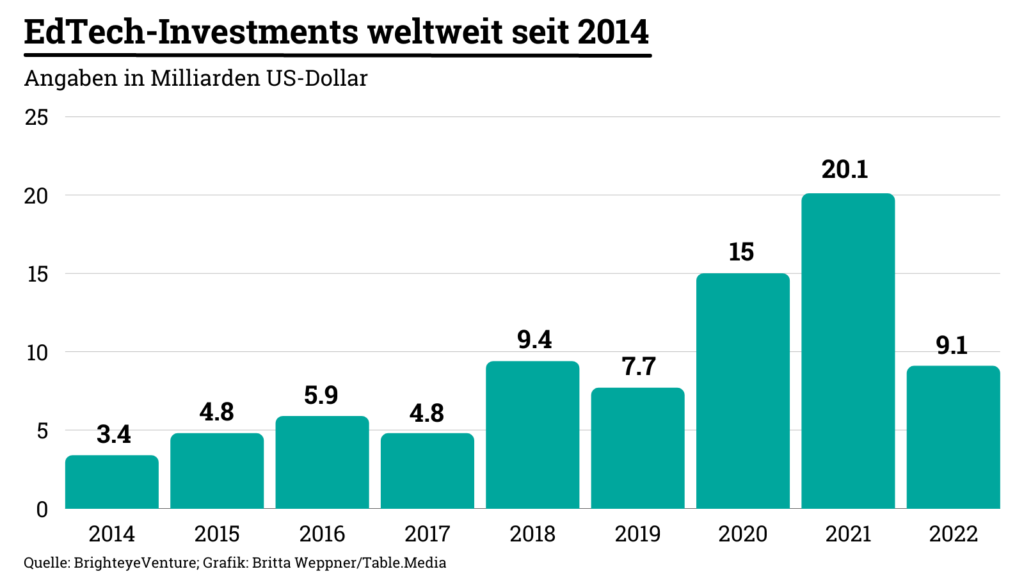

Die Investitionen in EdTechs sind im Jahr 2022 gesunken. Das geht aus dem vierten “Edtech Funding Report” hervor, den der Wagniskapitalgeber Brighteye Ventures in Kooperation mit der Datenplattform Dealroom herausgegeben hat. Nachdem im vergangenen Jahr noch 20,1 Milliarden US-Dollar über 972 Deals in Bildungs-Start-ups flossen, waren es 2022 noch 9,1 Milliarden US-Dollar über 998 Deals. Im ersten Halbjahr sei die Dynamik noch positiv gewesen, habe sich dann aber analog zum gesamten Kapitalmarkt deutlich verlangsamt, schreiben die Autoren.

Der europäische Markt erwies sich dabei als überdurchschnittlich widerstandsfähig. Funding- und Deal-Volumen gingen deutlich weniger zurück als etwa in den USA und China. Das meiste Geld floss wie schon im Vorjahr in britische EdTechs (583 Millionen US-Dollar). Deutschland belegt mit 363 Millionen US-Dollar den zweiten Platz, gefolgt von Österreich (346 Millionen US-Dollar). In allen drei Ländern war allerdings jeweils eine Funding-Runde für große Teile dieser Summen verantwortlich. Das gilt vor allem in Österreich, wo allein die Nachhilfeplattform Gostudent 340 Millionen US-Dollar einsammelte, die mit Abstand größte Finanzierungsrunde in Europa im vergangenen Jahr. In Deutschland erhielt Coachhub 200 Millionen US-Dollar, in Großbritannien Multiverse 220 Millionen US-Dollar. Das Berufsausbildungs-Start-up ist auch eines von gerade einmal sechs neuen EdTech-Einhörnern weltweit – Start-ups mit einer Milliardenbewertung. Im Vorjahr hatten noch 23 Unternehmen diesen Status erreicht.

Insgesamt sammelten europäische EdTechs 1,8 Milliarden US-Dollar ein. Das ist trotz eines Rückgangs um etwa 800 Millionen US-Dollar immer noch der zweithöchste Wert überhaupt und liegt rund eine Milliarde über der Kapitalsumme des Jahres 2020. Auch das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt mit sieben Millionen US-Dollar mehr als zweimal so hoch wie noch 2020 (2,9 Milliarden US-Dollar).

Die Autoren des Reports warnen allerdings, dass diese Summen sehr ungleich verteilt seien. So entfallen 1,4 der 1,8 Milliarden auf das erste Halbjahr, bevor sich das makroökonomische Klima massiv abkühlte: “Dem globalen Trend folgend, erwarten wir, dass die Aktivitäten in den früheren Phasen weiterhin stark bleiben werden, während die Transaktionen in der Wachstumsphase seltener und kleiner sein werden als in der jüngsten Vergangenheit.” Das Investitionsvolumen dürfte sich 2023 entsprechend zwischen den Werten von 2020 und 2022 einpendeln. Lars-Thorben Niggehoff

Die berufliche Bildung muss für Abiturienten attraktiver werden – diese Forderung kommt häufig von Wirtschaftsverbänden und auch von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Angesichts dessen überrascht folgender Befund des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung: Immer mehr Abiturienten beginnen eine Ausbildung. Während 2011 nur etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Jugendlichen mit Hochschulzugangsberechtigung eine Ausbildung begann, waren es 2021 knapp die Hälfte (47 Prozent). Für sein Monitoring griff das FiBS auf Langzeitdaten unter anderem des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit zurück.

“Von einer mangelnden Attraktivität der Berufsausbildung für Abiturient:innen kann keine Rede sein”, sagt Dieter Dohmen, Direktor des FiBS. Gleichzeitig ist die Zahl der Studienanfänger relativ konstant. Das deute an, dass einige, die zunächst eine Ausbildung machen, danach noch studieren, meint Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung. Er betont jedoch: “Akademisierung ist nicht das Problem des Ausbildungsmarktes.”

Das Hauptproblem sieht Wieland woanders: Immer weniger Hauptschüler ergattern einen Ausbildungsplatz. 2021 waren es in Relation zur Zahl der Hauptschulabsolventen nur knapp 88 Prozent. Bei Schulabgängern mit mittlerem Schulabschluss sind die Übergangsquoten in die Berufsausbildung in den letzten 15 Jahren relativ stabil geblieben (2021: 82 Prozent). Vor allem Haupt-, aber auch Realschüler begannen seltener eine duale und häufiger eine schulische Ausbildung. Bei den Abiturienten starteten dagegen mehr in eine betriebliche Ausbildung.

Dass es Jugendlichen mit niedriger Schulbildung immer schwerer fällt, eine Ausbildung zu finden – trotz vieler unbesetzter Ausbildungsplätze – führen die Studienautoren darauf zurück, dass Unternehmen immer höhere Qualifikationen erwarten und dass es regionale Ungleichgewichte gibt. In der Pandemie fehlten zudem besonders Praktika und Orientierungsmöglichkeiten.

Für alarmierend halten sie, dass gleichzeitig die Zahl der Jugendlichen gestiegen ist, die weder in Ausbildung noch in eine Arbeit finden oder weiter die Schule besuchen. 2019 waren 492.000 der 15- bis 20-Jährigen davon betroffen, 2021 schon 630.000.

Clemens Wieland spricht sich für eine konsequente Ausbildungsgarantie aus. Er begrüße, dass im Rahmen der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung die Berufsorientierung an allen Schulformen, insbesondere den Gymnasien, gestärkt werden soll. “Vor allem sollte die Politik sich jedoch darum kümmern, Jugendliche mit niedriger Schulbildung in Ausbildung zu bringen. Ihnen drohen sonst prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Dauerarbeitslosigkeit.” Der aktuelle Gesetzesentwurf des BMAS zur Ausbildungsgarantie greife noch deutlich zu kurz.

Insgesamt ist die Zahl neu geschlossener Ausbildungsverhältnisse in den vergangenen Jahren stark gesunken. 2007 erreichte sie mit 844.000 den letzten Höchststand. 2021 gingen noch 706.000 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag ein. Der Rückgang geht dabei laut FiBS-Monitor jedoch allein auf die duale Ausbildung zurück, schulische Ausbildungen verzeichneten sogar ein leichtes Plus. Anna Parrisius

Thüringen ergreift ein neues Mittel gegen den Fachkräftemangel. Eine spezielle Schule soll junge Menschen aus dem Ausland auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Im September starten voraussichtlich 300 Azubi-Anwärter. In den nächsten sieben Jahren will das Wirtschaftsministerium die Kapazität auf 5.000 jährlich ausweiten. Zielgruppe der “German Professional School” sind Jugendliche aus europäischen Staaten und Drittstaaten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit sowie Menschen, die schon in Deutschland sind und ein dauerhaftes Bleiberecht haben.

Auf dem Stundenplan sollen Deutsch, das politische System und interkulturelle Kompetenzen stehen, vorgesehen sind zudem Praktika. Ziel ist es, dass die Jugendlichen bis zum Ende des Schuljahres einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb im Freistaat schließen. Die Unternehmen haben immer größere Probleme, Fachkräfte zu finden. Bis 2030 hat Thüringen einen Arbeitskräftebedarf von fast 345 000 Menschen.”Wir begrüßen das Vorhaben ausdrücklich”, sagte die Sprecherin des Verbands der Wirtschaft Thüringen, Ute Zacharias, Bildung.Table auf Anfrage. In allen Branchen brauche es Fachkräfte und daher “unbedingt Zuwanderung”. Betriebe sollten bei der Auswahl der Azubi-Anwärter eingebunden werden – auch im Hinblick darauf, in welchen Berufen diese gebraucht werden.

Als Standort der Schule ist eine mittelgroße Stadt in Thüringen geplant, daneben sollen weitere Standorte im Freistaat verteilt entstehen. Laut Mitteldeutschem Rundfunk rechnet das Wirtschaftsministerium mit Kosten von rund 10.400 Euro pro Schüler. An den Kosten beteiligen würden sich der Bund, der für die Aufbauphase bereits 2,5 Millionen Euro zugesagt habe, das Land, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie gegebenenfalls die EU über Strukturfondsmittel und Unternehmen und Teilnehmer selbst. dpa/anpa

Deutsche Eltern sind international Vorreiter, wenn es darum geht, die Daten ihrer Kinder zu schützen: Über zwei Drittel (69 Prozent) der deutschen Mütter und Väter teilen nach eigenen Angaben in den sozialen Medien keine Informationen über ihre Töchter und Söhne. In Frankreich achten darauf nur 55 Prozent, in Großbritannien 43 Prozent und in den USA 43 Prozent.

Das ist ein Ergebnis des sogenannten “Plugged In Parenting Report 2023”. Der Mozilla-Konzern befragte dafür im September insgesamt 3.699 Eltern, die Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren haben. Sie kamen aus Deutschland, den USA, Kanada, Frankreich und Großbritannien.

Die Studie zeigt daneben: Eltern in Deutschland und Frankreich führen ihren Nachwuchs etwas später an das Internet heran als Eltern in den englischsprachigen Ländern. Hierzulande seien die Sprösslinge im Schnitt sieben, in Frankreich acht Jahre alt, wenn ihre Eltern sich erstmals mit ihnen vor den Bildschirm setzen – und acht Jahre alt, wenn ihre Mütter und Väter anfangen, mit ihnen über Sicherheit im Netz zu sprechen. In den USA, Kanada und Großbritannien sind die Kinder sechs, wenn sie an die Geräte dürfen und sieben beim aufklärenden Gespräch.

In allen Ländern gilt: Die meisten Eltern geben an, dass ihre Kinder jeden Tag zwei bis vier Stunden online sind. Extrem hohe Nutzungszeiten sind in den USA eher verbreitet: Dort geben 7 Prozent an, ihre Kinder seien acht bis zehn Stunden täglich im Netz. Bei 3 Prozent sind es sogar 14 Stunden.

Insgesamt hält fast die Hälfte der Eltern das Internet für “eher sicher” – in Deutschland wie auch in den anderen Ländern. Als “eher unsicher” bewertet knapp ein Drittel (30 Prozent) der deutschen Mütter und Väter das Netz. Am meisten Angst haben sie davor, dass ihre Kinder schädlichen und unangebrachten Online-Inhalten ausgesetzt sind. Auch vor Cyber-Mobbing und kriminellen Personen sorgen sie sich. Nur ein knappes Fünftel ist jedoch überzeugt davon, dass ihre Kinder ihre Daten “sehr gut oder gut” im Netz schützen können. Janna Degener-Storr

Gerade in MINT-Fächern fehlen Lehrer und die MINT-Fachkräftelücke ist besonders groß. Außerschulische Unterstützung können Schulen daher gut gebrauchen. Eine am Montag veröffentlichte Broschüre der Körber-Stiftung zeigt jedoch: MINT-Regionen sind in Deutschland sehr unregelmäßig verteilt.

Während in Nordrhein-Westfalen ganze 47 regionale MINT-Netzwerke inklusive Landeskoordinierungsstelle bestehen, existiert in fünf Bundesländern (Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt) nur je ein MINT-Netzwerk. Im Mittelfeld liegt Bayern mit 20 Netzwerken, Baden-Württemberg hat 15, Niedersachsen 13, Thüringen 12 und Rheinland-Pfalz 11. Gerechnet auf die Einwohnerzahl ist das am besten aufgestellte Land allerdings Thüringen. Erst danach kommen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Mit MINT-Regionen sind sehr unterschiedliche Netzwerke gemeint. Alle eint die Zusammenarbeit von Akteuren der MINT-Bildung – von Unternehmen, Hochschulen, Museen – sowie eine zentrale hauptamtliche Koordination und ein klar definierter Aktionsradius.

Grund für die ungleichmäßige Verteilung ist laut Körber-Stiftung, dass es in manchen Bundesländern mehr Förderprogramme und zentrale Koordinierungsstellen gibt. Mit ihrer Broschüre will die Stiftung Bundesländer mit weniger “MINT-Regionen” dazu anregen, mehr tragfähige Netzwerkstrukturen zu schaffen. Die Stiftung ist eine der fünf Umsetzungsinstanzen der 2021 gegründeten MINT-Vernetzungsstelle Deutschland “MINTvernetzt”. Sie vernetzt und qualifiziert zudem selbst Netzwerkkoordinatoren.

Insgesamt erlebt Deutschland einen Aufschwung bei den MINT-Regionen: Aktuell gibt es laut Körber-Stiftung 130 Netzwerke, vor zehn Jahren waren es noch 39. Junge Menschen interessieren sich dennoch immer weniger für MINT-Fächer. Darauf deutet eine Meldung des Statistischen Bundesamtes vom Montag hin. Ihr zufolge ist Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern 2021 um 6,5 Prozent gesunken. Anouk Schlung

Mit gleichbleibender Geschwindigkeit rollt Charly durch die Schulflure. Mitschüler freuen sich, wenn sie ihn sehen. Sie winken ihm zu. Charly selbst ist aber kein Schüler, zumindest nicht im eigentlichen Sinn. Er ist ein Telepräsenz-Roboter. Er hilft Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Schule kommen können, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen.

Möglich macht das “Charly to go”, ein Pilotprojekt für digitale Integration an der Toulouse-Lautrec-Schule in Berlin-Reinickendorf. Die Idee: Schüler maximal zu integrieren, mit minimalem Mehraufwand für die Lehrkraft. An Charlys Schule, einem sonderpädagogischen Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Behinderungen, sitzen in jeder Klasse acht bis zehn weitere Schüler. Wer sich über Charly zuschaltet, kann ihn frei im Klassenraum bewegen, ihn drehen, mit seiner Kamera auf etwas zoomen, per Videotelefonie das Wort erheben – oder sich mit Klassenkameradinnen unterhalten.

Das Design des Roboters ist simpel: Er hat einen fahrbaren Untersatz und einen höhenverstellbaren Hals, auf dem ein Bildschirm befestigt ist. Auf Charlys Hals sind aktuell abwechselnd sieben Schülerinnen und Schüler zu sehen. Und bei ihm soll es nicht bleiben, erzählt Schulleiterin Uta Eling. Die Toulouse-Lautrec-Schule plant, noch zwei weitere Telepräsenz-Roboter anzuschaffen. Rund fünfeinhalb Tausend Euro hat Charly gekostet, der mit offiziellem Namen “Double 3” heißt und von der Firma Double Robotics stammt.

Finanziert hat ihn der Förderverein der Schule. Und schon jetzt ist Charly nicht allein: Weitere Berliner Schulen nutzen Doppelgänger. Insgesamt 13 Modelle kommen in Bildungseinrichtungen der Hauptstadt bereits zum Einsatz. Dazu kommen 49 weitere Modelle, die der Verein Kolibri-Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein einsetzt.

An die Schule gebracht hat die Roboter Michael Knießner, Initiator des Pilotprojekts. Knießer arbeitete lange im Marketing bei Siemens und Nokia. Er beschäftigte sich mit der Zukunft digitaler Kommunikation: Telemetrie, 3D-Übertragung und auch Robotik. Über ein Berliner Sonderpädagogik-Netzwerk kam er in Kontakt mit der Toulouse-Lautrec-Schule. Inzwischen ist ein Team aus Sonderpädagogen, IT-Technikern und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Es erforscht, wie Schülerinnen und Schüler über Distanz am Unterricht teilhaben können und was sich dafür noch ändern muss.

Für Schüler mit motorischen und körperlichen Einschränkungen könnte die Nutzung von Charly noch verbessert werden, erzählt Holger Hünermund, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rehabilitationswissenschaft der HU. Eine Idee sei, dass sie ihn über Virtual-Reality-Brillen steuern können. Hier stehen die Forscher aber noch ganz am Anfang.

Die Forscher wollen außerdem einen datenschutzrechtlichen Rahmen für Charly erarbeiten. Die Toulouse-Lautrec-Schule hat sich ihren aktuellen in Eigeninitiative verfasst. Schülerinnen und Schüler mussten dafür unterzeichnen, dass sie nur allein mit Charly am Unterricht teilnehmen und keine Video- oder Audioaufnahmen machen. Denn, so Eling, Schüler und Lehrkräfte sollen sich in Charlys Präsenz wohlfühlen. Anouk Schlung

Warum Biontech künftig in London forscht: Das Vorzeige-Unternehmen Biontech wird seine Krebstherapie nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien entwickeln. Gespräche mit dem BMBF gab es dazu nicht. Politiker und Wissenschaftler kritisieren angesichts des prominenten Weggangs die starren Rahmenbedingungen für die medizinische Forschung in Deutschland. Mehr

Was jetzt, Forschung? Research.Table hat führende Köpfe aus der Wissenschaft befragt, mit welchen Strategien die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen kann. Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, setzt auf Zukunftsforen, eine Transformations-Roadmap und 1.000 Transferprofessuren an deutschen Universitäten. Mehr

25. Januar 2023, 09:30 bis 10:45 Uhr, online

Webinar: The future of VET in Europe: Trends and Lessons for a global debate

Das UNESCO-UNEVOC’s BILT-Projekt und das European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) thematisieren in diesem Webinar die aktuellen Entwicklungen im Bereich der beruflichen Bildung. Anastasia Pouliou (CEDEFOP) and Jens Bjørnåvold präsentieren die Ergebnisse einer Studie mit dem Titel “The future of vocational education and training“. INFOS & ANMELDUNG

26. und 27. Januar 2023, 09:00 bis 17:00 Uhr, Weimar und online

Workshop: Educational Escape Room in Teaching

In diesem Workshop geht es um die Bedeutung des Educational Escape Rooms und die damit verbundenen Lehr- und Lernmöglichkeiten. Den Teilnehmenden wird Room2Educ8 vorgestellt, ein konzeptionelles Framework für EER-Design, das auf den Design Thinking-Prinzipien basiert. Teilnehmende lernen eigene Escape Rooms zu planen, zu entwerfen, zu ermöglichen und zu evaluieren. INFOS & ANMELDUNG

6. Februar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr, online

Podiumsdiskussion: Der hybride Campus als Zukunftsmodell?

Auf diesem Event geht es um die Frage, welche physischen und virtuellen Lernräume die Hochschule der Zukunft braucht. Der Veranstalter e-teaching.org will thematisieren, ob und inwiefern der hybride Campus mit einer gezielten Verknüpfung physisch-analoger und virtuell-digitaler Lernräume ein geeignetes Zukunftsmodell für die Hochschulen darstellt. INFOS & ANMELDUNG

7. Februar 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, München und online

Vortrag: Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Hochschulforschung im Dialog” spricht Niels Pinkwart, Vizepräsident für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin, über aktuelle Verfahren von KI in der Bildung. Zudem diskutiert er die zentralen Chancen, Risiken und Entwicklungsrichtungen von KI-Verfahren. INFOS & ANMELDUNG

13. Februar 2023, 15:00 bis 17:15 Uhr, Krefeld

Impuls: Ausbildungsberufe durch bessere Rahmenbedingungen stärken

Die Friedrich-Ebert-Stiftung möchte mit diesem Event der Frage auf den Grund gehen, wie die Rahmenbedingungen von Ausbildung und anschließender beruflicher Tätigkeit verbessert werden können. Im Dialog mit Berufsschülern, Vertretern aus Gewerkschaften, IHK, Betriebsräten und Politik

sollen die Teilnehmenden motiviert werden, sich weitergehend mit dem Thema Demokratie und Mitgestaltung in der Wirtschaft auseinanderzusetzen. INFOS & ANMELDUNG

der Lehrermangel ist die Herausforderung für Deutschlands Schulen. Mit Spannung wird die Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK erwartet. Am Freitag stellt sie Empfehlungen, wie das akute Problem zu lösen ist. Bei einer nahe liegenden Maßnahme hat Janna Degener-Storr bereits in den Bundesländern nachgefragt – dem Einsatz von Lehramtsstudierenden in Schulen. Zum Status quo können die jedoch wenig sagen: Nur ein Bundesland bezifferte, wie viele Masterstudenten bereits an einer Schule arbeiten.

Nach ChatGPT bringt jetzt ein neues KI-Tool Wirbel in die Schulen: DeepLWrite macht Vorschläge zur Textkorrektur. Christian Füller hat aufgeschrieben, wie Lehrer damit umgehen und wie der Wettstreit der KI-Tools beginnt. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands, hat für uns aufgeschrieben, wie ChatGPT die Schulen verändert. Er glaubt daran, dass ChatGPT eine wichtige Rolle in Schulen spielen wird – und dass es sich nicht verbieten lässt. Das war auch Thema im gestrigen Live.Briefing. Auch die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken war beeindruckt von dem Tool und diskutierte mit Diana Knodel, Co-Gründerin von Fobizz, pädagogische und politische Antworten. Hier können Sie das Gespräch nachsehen, sollten Sie es verpasst haben.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen abschließend ein besonderes Porträt: Es porträtiert Charly, einen Telepräsenz-Roboter. 13 Stück schieben sich durch Berliner Klassenräume und erlauben Schülern, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Anouk Schlung ihn sich angeschaut.

Ein Hinweis in eigener Sache: Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine gute Lektüre wünscht

Am Freitag veröffentlicht die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK ihre sehnlich erwartete Stellungnahme zu Lösungen des Lehrermangels. Vermutlich wird sie viele Maßnahmen vorschlagen und gutheißen. Darunter auch eine pragmatische? Nämlich die zehntausenden Masterstudierenden einzusetzen, die deutschlandweit das Lehramt anstreben. Die könnten den Lehrermangel abfedern – wenn sie parallel zum Studium in der Schule unterrichten.

Wie viele Master-Anwärter schon vor einer Schulklasse stehen, das weiß jedoch kaum ein Land, wie eine Umfrage von Bildung.Table zeigt. Von 13 Bundesländern, die antworteten, konnte nur Hamburg eine Zahl nennen. 285 der mehr als 21.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen wurden dort als Werkstudenten eingestellt und streben noch einen Masterabschluss an. Ihr Anteil beträgt damit immerhin circa 1,3 Prozent der Lehrkräfte im Stadtstaat.

Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg geben an, dass sie die Zahl der unterrichtenden Masterstudierenden nicht ohne Weiteres ermittlen können. Dafür müsste man Personalakten der jeweiligen Personen einsehen. Auch Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt erfassen in ihren bisherigen Statistiken lediglich, welchen Abschluss eine Person hat, nicht aber, ob sie parallel zur Arbeit an der Schule studiert. In Berlin soll der Zugriff auf die Daten indes erschwert sein, weil die Schulen bei den Bezirken angesiedelt sind.

Die Länder zeigen sich nicht knauserig bei der Bezahlung der studentischen Lehrer. In der Regel erhalten die Werkstudierenden eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Länder. Alle 13 Bundesländer, die auf die Anfrage antworteten, geben an, Studierende nach der Entgeltordnung Lehrkräfte des Tarifvertrags der Länder zu vergüten. Im Großteil der Bundesländer werden die Studierenden in die Entgeltgruppe zehn oder elf eingruppiert. Lediglich aus Dresden und Berlin kommt die Nachricht, dass davon abgewichen werden kann. In Sachsen kann die Höhe der Bezahlung unter anderem “von der konkreten Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses” abhängen. In Berlin erfolge eine Honorarvereinbarung, wenn Schulen eigenverantwortlich Verträge mit Studierenden abschließen.

Darüber hinaus gibt es in einigen Bundesländern weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Masterstudierende an Schulen, die mit einer schlechteren Bezahlung verbunden sind. In Baden-Württemberg können Studierende zum Beispiel als Unterstützungskräfte beim Förderprogramm Lernen mit Rückenwind eingesetzt werden, als schlechter bezahlte “Pädagogische Assistenten/Assistentinnen”. Wenn die Studierenden im Rahmen eines Programms ehrenamtlich an einer Schule arbeiten, bekommen sie nur eine Aufwandsentschädigung im Sinne einer Übungsleiterpauschale.

Hessen und Nordrhein-Westfalen verweisen auf neuere Masterprogramme, die dem Personalmangel an Berufsschulen und in MINT-Fächern begegnen.

Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern sagt gegenüber Bildung.Table: “Für Masterstudierende ist befristete Teilzeit-Lehramtsbeschäftigung eine attraktive Möglichkeit, das Studium zu finanzieren.” Auch für die Schulen sei die Einstellung von Lehramtsstudierenden angesichts des Lehrkräftemangels das kleinste Übel.

Trotzdem sieht Finnern die Beschäftigung von Masterstudierenden als Lehrkräfte kritisch, weil professionelle Begleitung und Unterstützung fehlten: Es “besteht die Gefahr, dass sich in der pädagogischen Arbeit Techniken einschleifen, die sich nachträglich nur schwer korrigieren lassen.” Darüber hinaus sollte über ein berufsbegleitendes Masterstudium für Seiteneinsteiger nachgedacht werden, die keine zwei Schulfächer und nicht auf Lehramt studiert haben, aber trotzdem in Schulen arbeiten.

Lehrerverbände, Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kultusminister diskutieren derzeit vehement über die Frage, welche Rolle Masterstudierende angesichts des Lehrkräftemangels spielen können und sollen. Der Deutsche Philologenverband und die HRK teilen in einer Pressemitteilung mit, mehrere Länder bereiteten aktuell Gesetzentwürfe vor, die einen Bachelorabschluss als “akademische Endqualifikation” für Lehrkräfte an Schulen vorsehen. Sie warnen, den Masterabschlusses und das Zweifächerstudium zu entwerten. Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst lockt bereits potenzielle Lehrkräfte, indem sie Bachelorabsolventen mit einem Fach und ohne Lehramtsstudium sogar eine Verbeamtung verspricht. Brandenburgs Lehrerverband spricht sich für einen Praxismaster aus.

Nein, sagt Florian Nuxoll, das gerade frisch freigeschaltete “DeepLWrite” und die Hype-Software ChatGPT seien nicht vergleichbar. Mit der neuen Beta-Version aus dem Hause der Übersetzungssoftware DeepL fürs Schreiben kann man als Schüler Texte verbessern. Das Tool macht Vorschläge, anders zu formulieren. ChatGPT hingegen ist ein Textgenerator, der auf Eingaben hin neuen Text erfindet. Und dabei manchmal eben auch falsche Angaben produziert. Nuxoll ist Lehrer und Mitarbeiter in einer Forschungsgruppe für Künstliche Intelligenz der Universität Tübingen. Experten versichern: Es seien schon bald weitere KI-gestützte Lerntools zu erwarten.

“DeepLWrite korrigiert Rechtschreibung und Grammatik eines eingegebenen Textes – durchaus besser als vorhandene Textverarbeitungstools – und gibt dann stilistische Feedbacks“, sagt Nuxoll. “Das bezieht sich auf die Satzebene, auf die Wortebene, aber auch auf bestimmte Fachsprachen”, sagte Nuxoll Bildung.Table. “Ich kann mit diesem Tool als Schüler sehr genau an meiner Sprache und am Ton meines Textes arbeiten. Die Kompetenz, auf Deutsch verfasste Texte zu verbessern, ist bei DeepLWrite in meinen Augen deutlich höher als bei ChatGPT.”

Dennoch sieht Nuxoll in DeepLWrite einen pädagogischen Nutzen für Schüler – gerade in höheren Jahrgangsstufen. Auf der Metaebene und bei der Reflexion von Sprache profitierten Oberstufen-Schüler. “Das gilt zum Beispiel für die Fachseminararbeit, bei der sie ihre Texte in die DeepL-Anwendung hochladen können, um sich Vorschläge für präzisere oder elegantere Formulierungen machen zu lassen”, berichtet der KI-Experte. Nuxoll ist einer jener Lehrer, der KI-Anwendungen nicht vor seinen Schülern versteckt, sondern sie im Gegenteil dazu ermuntert, das Tool zu nutzen – und gleichwohl am Ende selbst zu entscheiden, welche Variante sie wählen.

DeepLWrite ist auch etwas anderes als die intelligenten Tutorsysteme, an denen die Tübinger Abteilung Künstliche Intelligenz von Detmar Meurers arbeitet. Da geht es darum, dass ein KI-gestütztes Tool den jeweiligen Schülerinnen und Schülern individuell Feedbacks gibt, die sich auf die Anwendung der englischen Sprache im Unterricht bezieht. Das sogenannte “Feedbook“, an dem Meurers und Nuxoll arbeiten, soll dem einzelnen Schüler helfen, Englisch gezielter und besser zu lernen. “Wir werden in den nächsten Jahren sehr viele verschiedene Anwendungen sehen, die auf KI-Basis Schülern und Lehrern Hilfestellungen geben“, ist Nuxoll sicher. “Es wird darauf ankommen, diese Hilfsmittel so zu kombinieren, dass der Mensch entscheidet, was das beste Ergebnis ist.”

Wie ein derartiger Prozess aussehen kann, beschreibt Regina Schulz, eine Lehrerin und Fortbildnerin aus Hamburg. Sie nennt es Dialog zwischen einer Autorin und diversen KI-Anwendungen.

“Ich als kompetente wissende Schreiberin recherchiere zu einem Thema. Dazu nutze ich KI-Tools wie etwa ‘perplexity.ai‘ oder ‘Google Talk to Books‘, mit denen ich Quellen-Referenzen zu einem Thema erzeugen kann. Dann stelle ich ChatGPT einen Prompt, einen Eingabebefehl, und lasse mir einen Text generieren. Ich überprüfe danach zunächst selbst noch mal, wie ich den Text weiter optimieren kann – als menschliche Autorin. In einem weiteren Schritt lasse ich diesen Text nun von DeepLWrite überprüfen. Jetzt geht es um Struktur, Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung. Dann komme ich erneut als Schreiberin ins Spiel. Ich überarbeite dementsprechend meinen Text im Lichte der Vorschläge, die ich mir von Künstlicher Intelligenz habe machen lassen. Was will ich übernehmen, was nicht? Welche Textstellen waren auch schon vorher gut? Das bedeutet, am Ende habe ich eine Kombination aus unterschiedlichen KI-Tools, die meinen Schreibprozess unterstützen.”

Auch Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung ist überzeugt, dass ChatGPT, DeepLWrite und andere KI-Tools in kürzester Zeit in Schule so selbstverständlich sein werden wie eine Google-Suche oder eine Textverarbeitung. “Richtig genutzt werden sie keine Abkürzung zum Selberdenken sein, sondern Denk- und Lernprozesse auf ein höheres kognitives Niveau heben – also eher ‘higher order thinking‘ befördern.” Lehrkräfte könnten besseren Unterricht machen, wenn sie mithilfe der KI differenzierte Aufgaben für Schüler erstellen oder sich bei den Korrekturen helfen ließen.

Und die Schülerinnen und Schüler? “Sie können durch die Nutzung von KI-Tools komplexe, metakognitive Strategien trainieren, wenn der Lernprozess selbst stärker in den Fokus rückt”, sagt Zorn – und er meint damit die Bedienkompetenz für KI-Tools. Aber auch das Verständnis ihrer gesellschaftlichen Auswirkung kann nun ganz anders vermittelt werden – etwa wenn die Schüler verstünden, dass die Algorithmen, mit denen die KI gesteuert wird, einen rassistischen oder sexistischen Bias haben. “Gesellschaftliche Teilhabe ist ohne KI-Kompetenz künftig nur noch schwer zu denken“, sagt Zorn. “Ob die KI-Tools ein Booster für noch mehr soziale Ungleichheit werden, liegt in unserer Hand.”

Zorn richtet seinen Blick auf die Steuerungsebene des Bildungssystems. “Regulationsversuche aus dem Buchzeitalter, die auf die Zulassung einzelner Medien fokussieren, sind zum Scheitern verurteilt”, sagte der Abteilungsleiter Bildung zu Bildung.Table. “Es führt kein Weg daran vorbei, Lehrkräfte in ihrer professionellen Beurteilungskompetenz zu stärken und zu empowern.”

Das ist in der Tat eine Schwachstelle des kultusministeriell verwalteten Bildungssystems. Zwar gibt es einen regelrechten Boom bei der Nachfrage nach Fortbildungen zu Künstlicher Intelligenz in der praktischen pädagogischen Anwendung. Aber auch über 700 Teilnehmer bei Veranstaltungen von Fobizz oder 500 bei Westermann erreichen nur einen Bruchteil der 800.000 Lehrer. Es räche sich, urteilt Zorn, dass die dritte Phase der Lehrerbildung, nämlich das berufsbegleitende Training, ein Schattendasein gefristet habe.

“Wir müssen noch stärker als bisher anerkennen, dass Lehrkräfte ihre professionalen Kompetenzen im digitalen Zeitalter ständig aktualisieren müssen”, glaubt der Abteilungsleiter Bildung der Bertelsmann Stiftung. ChatGPT und andere KI-getriebene Tools, die Hausaufgaben, Referate oder das Schreiben von Facharbeiten radikal verändern, zeigten dies deutlich. Lehrkräfte müssten in der Lage sein, ChatGPT und andere kommende KI-Tools auf ihre pädagogische Tauglichkeit zu bewerten. Dann könnten sie Konzepte für den didaktischen Einsatz im Unterricht entwickeln.

Bisher kannten wir die Bundesländer in Sachen Kitas als Raupe Nimmersatt: Die Landeshauptstädte fordern den Bund immer wieder auf, Milliardenschecks für mehr Kita-Qualität auszustellen. Zuletzt war das so, als Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) die Bundesförderung für Sprachkitas stoppen wollte. Paus setzte eine jährliche Förderung von 260 Millionen Euro aus.

Jetzt ist es genau andersherum: Der Bundestag soll eine Frist verlängern, damit die Länder vergessene Mittel doch noch kriegen können. Es geht dabei um mehr als 500 Millionen Euro. So viel Geld haben die Bundesländer nämlich nicht in Berlin abgeholt. Obwohl sie das bis Juni vergangenen Jahres hätten tun sollen. Niedersachsen etwa hat nur 17 Prozent seiner Mittel beansprucht. Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben ein Viertel ihrer Millionen abgerufen, Bayern liegt bei mageren 31,3 Prozent Abruf. Daher soll der Bundestag den Zugriff auf den Kitatopf nun verlängern – bis Juni 2024.

Eine Verlängerung um ein halbes Jahr ist “definitiv nicht ausreichend”, sagt Silvia Breher, familienpolitischen Sprecherin der Unionsfraktion zu Bildung.Table. Sie fordert eine Verlängerung um ein ganzes Jahr und zeigt viel Verständnis für die Länder. Denn die tragen viele Argumente vor, warum die Kita-Milliarde des “5. Investitionsprogramms Kitabetreuungsausbau 2020-2021″ bislang nur zur Hälfte angefordert ist: Erst hat die Corona-Pandemie die Amtstuben lahmgelegt. Dann waren keine Handwerker zu finden. Nun bringt der Krieg in der Ukraine die Pläne durcheinander. “Man weiß nicht, ob die Länder zu unfähig sind – oder gar nicht so arm, wie sie immer tun. Sonst würden sie die Fördermillionen nicht ungenutzt liegen lassen”, sagt dazu AfD-MdB Ulrike Schielke-Ziesing, die dem demokratischen Flügel der Partei angehört.

Tatsächlich geht es um ein Paradox: Der Ausbau der Kindertagesstätten und die Verbesserung ihrer Qualität haben nach den letzten Bildungsstudien höchste Priorität. Der Bildungstrend, eine Untersuchung von Viertklässlern in Deutschland, hatte gezeigt, dass ein Viertel der Grundschüler die Mindeststandards verpasst. Nur wer Kitas also verbessert, kann die Zahl jener unter den Viertklässlern senken, denen von Anfang an die Fähigkeit abhandenkommt, sich auf Leben und Beruf vorzubereiten.

Die Kultusminister hatten denn auch nach dem jüngsten Bildungstrend gefordert, die Kindertagesstätten in ihrer Qualität anzuheben. Aber: Die Länder, in denen die Kultusminister amtieren, rufen gleichzeitig dafür frei stehende Mittel von insgesamt 700 Millionen Euro nicht ab. So groß ist die Summe inzwischen, wenn man das brachliegende Geld aus dem “4. Investitionsprogramm Kitabetreuungsausbau 2017-2020” dazu zählt. Niedersachsen bringt das Grundstück fertig, von diesem inzwischen fünf Jahre alten Programm erst 56 Prozent abgerufen zu haben. Das heißt: Niedersachsen lässt rund 50 Millionen Euro der ihm zustehenden 105 Kita-Millionen ungenutzt. Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben je rund drei Viertel ihres Anteils beantragt. Insgesamt 75 Millionen Euro für Kitas sind demnach von diesen Ländern nicht angefordert worden – seit 2017.

Ulrike Schielke-Ziesing ist darüber erbost. “Wenn man bedenkt, dass die letzte Förderperiode nunmehr fast fünf Jahre abdecken wird und sich am Finanzvolumen nichts geändert hat, ist das de facto eine Einsparung auf Kosten unserer Kinder“, sagte die AfD-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. “Es ist unverantwortlich, was sich einerseits die Landesregierungen als auch die Bundesregierung hier leisten.”

Hintergrund für dieses Spiel ist die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Kitas. Zum einen pumpt der Bund über Qualitäts-Gesetze Geld für Kitas in die Länder – und zwar als Beteiligung an der Umsatzsteuer. Auf dieses Geld hat der Bund aber praktisch keinen Einfluss mehr, denn die Umsatzsteuer ist eine eigene Einnahme in den Staatshaushalt der Länder. Und Eingriffe in die Finanzautonomie der Länder sind de jure nicht möglich.

Zum andern stellt der Bund seit vielen Jahren ein Sondervermögen zur Verfügung, aus dem sich die Länder für Baumaßnahmen in den Kitas Geld holen können. Dass seit 2017 ungefähr 700 Millionen Euro davon unangetastet bleiben, zeigt: Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern sind aus den Fugen geraten.

Derzeit überschlagen sich die Meldungen, Einschätzungen und Prognosen, was die angeblich enormen Auswirkungen der neuen Super-KI Chat-GPT3 anbetrifft. Von einer Bildungsrevolution ist die Rede, davon, dass Hausaufgaben nunmehr der Vergangenheit angehörten, bisherige Lern- und Prüfungsformate komplett ausgedient hätten.

Wenn man etwas älter ist, so wie ich, dann hat man solchen Hype schon öfters in seiner Berufslaufbahn erlebt. Ich erinnere mich an die später schwer enttäuschten Hoffnungen, die man in den 70er-Jahren an den “Programmierten Unterricht” knüpfte oder an die vor 20 Jahren formulierte Erwartung, dass das Internet und die Google-Suche Schule entwerten und überflüssig machen würde.

Und es ist ja auch nicht so, als ob jetzt plötzlich Schülerinnen und Schüler erstmals die Möglichkeit haben, Hausaufgaben oder Referate nicht selbst zu produzieren, sondern von fremden Produzenten zu übernehmen. Jetzt – nach über 50 Jahren – muss ich gestehen, dass es in meiner eigenen Schulzeit Schuljahre gab, in denen ich die Mehrzahl der Hausaufgaben auf der Schultoilette abgeschrieben habe. Und selbstverständlich wissen Lehrkräfte, dass bei zu Hause vorbereiteten Aufgaben immer auch darauf geachtet werden muss, ob sie auf eigenen Leistungen beruhen und inwieweit ordnungsgemäß die Quellen angegeben worden sind.

Das soll nicht heißen, dass ChatGPT3 – und das ist ja nur der Vorbote des angekündigten noch mächtigeren GPT4 – nicht das Zeug dazu hat, zu einem mächtigen Instrument und Faktor zu werden, das auch an Schulen und Universitäten in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen wird. Daran glaube ich fest. Neu ist bei diesem “large language model” die Unmenge der verwendeten Informationen und Parameter, die flexible Dialogform mit der Ausgabe wohlformulierter strukturierter Antworten, ein Programm als lernendes System. Das macht es enorm attraktiv für individuelle Fragestellungen und eine äußerst differenzierte und flexible Nutzung.

Dabei ist es völlig illusorisch zu glauben, so etwas wie ChatGPT3 könne man aus Universitäten und Schulen verbannen. New York hat übrigens – anders als vielfach berichtet – nicht ChatGPT3 verboten, sondern nur den Zugang zur KI innerhalb der Schulnetzwerke unterbunden. Ein Verbot wird nicht funktionieren.

Insofern werden Schulen und Lehrkräfte damit umzugehen lernen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hierzulande im Unterricht der Zugang zu solcher KI in bestimmten Unterrichtsphasen ermöglicht, in anderen aber unterbunden wird. Wenn es beispielsweise im Deutschunterricht darum geht, Kinder zum Verfassen eigener Gedichte anzuregen, wäre es kontraproduktiv, dazu KI zu benutzen. Das könnte die Kreativität abtöten, statt anregen.

ChatGPT3 birgt Risiken und Chancen. Risiken entstehen, wenn Lernende meinen, die Nutzung von KI könne den eigenen Lernprozess abkürzen bzw. ersetzen und sich dadurch selbst betrügen, was ihren eigentlichen Kompetenz- und Leistungsstand angeht. Spätestens beim anstehenden Test in der Schule wird diese Selbsttäuschung offenkundig werden.

Chancen entstehen aber gleichzeitig dadurch, dass bei der selbstständigen Bearbeitung von Aufgabenstellungen bzw. der Aneignung von neuen Stoffgebieten ChatGPT3, richtig befragt und genutzt, unzählige Anregungen für Gliederung, Ideen, Konzepte und Reflexion liefern kann.

In höheren Jahrgangsstufen kann ChatGPT3 auch dafür verwendet werden, die grundsätzlichen Grenzen und die Fehleranfälligkeit von KI sichtbar zu machen. Dass beispielsweise Quellenbelege teilweise erfunden werden, sich Fakenews unter viele zutreffende Informationen mischen sowie, dass ChatGPT3 auch vorgegebenen politischen und ethischen Vorgaben folgt, die eher im linksliberalen Spektrum zu verorten sind, wie der Forscher David Rozado herausgefunden hat.

Wenn heute behauptet wird, dass Ergebnisse von ChatGPT3 nicht als Übernahme in schulischen Arbeiten erkannt werden könnten und die bisherige Plagiatssoftware dauerhaft versagt, wäre ich vorsichtig. In den USA wurde bereits ein Prüfwerkzeug entwickelt (GPT-Zero), das mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit Texte dahingehend einordnen kann, ob zu ihrer Erstellung Open-AI-Technologie verwendet wurde. Auch da wird es noch Entwicklungen geben.

Was kann ChatGPT3 nicht? Es kann nicht, was den Kern erfolgreicher Bildungsprozesse ausmacht! Das Internetportal Buzzfeed hat den Bot zu seinen Grenzen selbst befragt und folgende Antworten erhalten: “Sie können in vielen Bereichen nützlich sein, aber sie sind kein Ersatz für menschliches Denken und Lernen. Sie können Aufsätze schreiben, aber sie können nicht die Art von tiefgründigen Analysen und Einsichten liefern, die von Schülern und Studenten erwartet werden.” Da hat der Bot wohl recht …

Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und war lange Schulleiter.

Die Investitionen in EdTechs sind im Jahr 2022 gesunken. Das geht aus dem vierten “Edtech Funding Report” hervor, den der Wagniskapitalgeber Brighteye Ventures in Kooperation mit der Datenplattform Dealroom herausgegeben hat. Nachdem im vergangenen Jahr noch 20,1 Milliarden US-Dollar über 972 Deals in Bildungs-Start-ups flossen, waren es 2022 noch 9,1 Milliarden US-Dollar über 998 Deals. Im ersten Halbjahr sei die Dynamik noch positiv gewesen, habe sich dann aber analog zum gesamten Kapitalmarkt deutlich verlangsamt, schreiben die Autoren.

Der europäische Markt erwies sich dabei als überdurchschnittlich widerstandsfähig. Funding- und Deal-Volumen gingen deutlich weniger zurück als etwa in den USA und China. Das meiste Geld floss wie schon im Vorjahr in britische EdTechs (583 Millionen US-Dollar). Deutschland belegt mit 363 Millionen US-Dollar den zweiten Platz, gefolgt von Österreich (346 Millionen US-Dollar). In allen drei Ländern war allerdings jeweils eine Funding-Runde für große Teile dieser Summen verantwortlich. Das gilt vor allem in Österreich, wo allein die Nachhilfeplattform Gostudent 340 Millionen US-Dollar einsammelte, die mit Abstand größte Finanzierungsrunde in Europa im vergangenen Jahr. In Deutschland erhielt Coachhub 200 Millionen US-Dollar, in Großbritannien Multiverse 220 Millionen US-Dollar. Das Berufsausbildungs-Start-up ist auch eines von gerade einmal sechs neuen EdTech-Einhörnern weltweit – Start-ups mit einer Milliardenbewertung. Im Vorjahr hatten noch 23 Unternehmen diesen Status erreicht.

Insgesamt sammelten europäische EdTechs 1,8 Milliarden US-Dollar ein. Das ist trotz eines Rückgangs um etwa 800 Millionen US-Dollar immer noch der zweithöchste Wert überhaupt und liegt rund eine Milliarde über der Kapitalsumme des Jahres 2020. Auch das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt mit sieben Millionen US-Dollar mehr als zweimal so hoch wie noch 2020 (2,9 Milliarden US-Dollar).

Die Autoren des Reports warnen allerdings, dass diese Summen sehr ungleich verteilt seien. So entfallen 1,4 der 1,8 Milliarden auf das erste Halbjahr, bevor sich das makroökonomische Klima massiv abkühlte: “Dem globalen Trend folgend, erwarten wir, dass die Aktivitäten in den früheren Phasen weiterhin stark bleiben werden, während die Transaktionen in der Wachstumsphase seltener und kleiner sein werden als in der jüngsten Vergangenheit.” Das Investitionsvolumen dürfte sich 2023 entsprechend zwischen den Werten von 2020 und 2022 einpendeln. Lars-Thorben Niggehoff

Die berufliche Bildung muss für Abiturienten attraktiver werden – diese Forderung kommt häufig von Wirtschaftsverbänden und auch von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Angesichts dessen überrascht folgender Befund des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung: Immer mehr Abiturienten beginnen eine Ausbildung. Während 2011 nur etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Jugendlichen mit Hochschulzugangsberechtigung eine Ausbildung begann, waren es 2021 knapp die Hälfte (47 Prozent). Für sein Monitoring griff das FiBS auf Langzeitdaten unter anderem des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit zurück.

“Von einer mangelnden Attraktivität der Berufsausbildung für Abiturient:innen kann keine Rede sein”, sagt Dieter Dohmen, Direktor des FiBS. Gleichzeitig ist die Zahl der Studienanfänger relativ konstant. Das deute an, dass einige, die zunächst eine Ausbildung machen, danach noch studieren, meint Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung. Er betont jedoch: “Akademisierung ist nicht das Problem des Ausbildungsmarktes.”

Das Hauptproblem sieht Wieland woanders: Immer weniger Hauptschüler ergattern einen Ausbildungsplatz. 2021 waren es in Relation zur Zahl der Hauptschulabsolventen nur knapp 88 Prozent. Bei Schulabgängern mit mittlerem Schulabschluss sind die Übergangsquoten in die Berufsausbildung in den letzten 15 Jahren relativ stabil geblieben (2021: 82 Prozent). Vor allem Haupt-, aber auch Realschüler begannen seltener eine duale und häufiger eine schulische Ausbildung. Bei den Abiturienten starteten dagegen mehr in eine betriebliche Ausbildung.

Dass es Jugendlichen mit niedriger Schulbildung immer schwerer fällt, eine Ausbildung zu finden – trotz vieler unbesetzter Ausbildungsplätze – führen die Studienautoren darauf zurück, dass Unternehmen immer höhere Qualifikationen erwarten und dass es regionale Ungleichgewichte gibt. In der Pandemie fehlten zudem besonders Praktika und Orientierungsmöglichkeiten.

Für alarmierend halten sie, dass gleichzeitig die Zahl der Jugendlichen gestiegen ist, die weder in Ausbildung noch in eine Arbeit finden oder weiter die Schule besuchen. 2019 waren 492.000 der 15- bis 20-Jährigen davon betroffen, 2021 schon 630.000.

Clemens Wieland spricht sich für eine konsequente Ausbildungsgarantie aus. Er begrüße, dass im Rahmen der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung die Berufsorientierung an allen Schulformen, insbesondere den Gymnasien, gestärkt werden soll. “Vor allem sollte die Politik sich jedoch darum kümmern, Jugendliche mit niedriger Schulbildung in Ausbildung zu bringen. Ihnen drohen sonst prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Dauerarbeitslosigkeit.” Der aktuelle Gesetzesentwurf des BMAS zur Ausbildungsgarantie greife noch deutlich zu kurz.

Insgesamt ist die Zahl neu geschlossener Ausbildungsverhältnisse in den vergangenen Jahren stark gesunken. 2007 erreichte sie mit 844.000 den letzten Höchststand. 2021 gingen noch 706.000 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag ein. Der Rückgang geht dabei laut FiBS-Monitor jedoch allein auf die duale Ausbildung zurück, schulische Ausbildungen verzeichneten sogar ein leichtes Plus. Anna Parrisius

Thüringen ergreift ein neues Mittel gegen den Fachkräftemangel. Eine spezielle Schule soll junge Menschen aus dem Ausland auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Im September starten voraussichtlich 300 Azubi-Anwärter. In den nächsten sieben Jahren will das Wirtschaftsministerium die Kapazität auf 5.000 jährlich ausweiten. Zielgruppe der “German Professional School” sind Jugendliche aus europäischen Staaten und Drittstaaten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit sowie Menschen, die schon in Deutschland sind und ein dauerhaftes Bleiberecht haben.

Auf dem Stundenplan sollen Deutsch, das politische System und interkulturelle Kompetenzen stehen, vorgesehen sind zudem Praktika. Ziel ist es, dass die Jugendlichen bis zum Ende des Schuljahres einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb im Freistaat schließen. Die Unternehmen haben immer größere Probleme, Fachkräfte zu finden. Bis 2030 hat Thüringen einen Arbeitskräftebedarf von fast 345 000 Menschen.”Wir begrüßen das Vorhaben ausdrücklich”, sagte die Sprecherin des Verbands der Wirtschaft Thüringen, Ute Zacharias, Bildung.Table auf Anfrage. In allen Branchen brauche es Fachkräfte und daher “unbedingt Zuwanderung”. Betriebe sollten bei der Auswahl der Azubi-Anwärter eingebunden werden – auch im Hinblick darauf, in welchen Berufen diese gebraucht werden.

Als Standort der Schule ist eine mittelgroße Stadt in Thüringen geplant, daneben sollen weitere Standorte im Freistaat verteilt entstehen. Laut Mitteldeutschem Rundfunk rechnet das Wirtschaftsministerium mit Kosten von rund 10.400 Euro pro Schüler. An den Kosten beteiligen würden sich der Bund, der für die Aufbauphase bereits 2,5 Millionen Euro zugesagt habe, das Land, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie gegebenenfalls die EU über Strukturfondsmittel und Unternehmen und Teilnehmer selbst. dpa/anpa

Deutsche Eltern sind international Vorreiter, wenn es darum geht, die Daten ihrer Kinder zu schützen: Über zwei Drittel (69 Prozent) der deutschen Mütter und Väter teilen nach eigenen Angaben in den sozialen Medien keine Informationen über ihre Töchter und Söhne. In Frankreich achten darauf nur 55 Prozent, in Großbritannien 43 Prozent und in den USA 43 Prozent.

Das ist ein Ergebnis des sogenannten “Plugged In Parenting Report 2023”. Der Mozilla-Konzern befragte dafür im September insgesamt 3.699 Eltern, die Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren haben. Sie kamen aus Deutschland, den USA, Kanada, Frankreich und Großbritannien.

Die Studie zeigt daneben: Eltern in Deutschland und Frankreich führen ihren Nachwuchs etwas später an das Internet heran als Eltern in den englischsprachigen Ländern. Hierzulande seien die Sprösslinge im Schnitt sieben, in Frankreich acht Jahre alt, wenn ihre Eltern sich erstmals mit ihnen vor den Bildschirm setzen – und acht Jahre alt, wenn ihre Mütter und Väter anfangen, mit ihnen über Sicherheit im Netz zu sprechen. In den USA, Kanada und Großbritannien sind die Kinder sechs, wenn sie an die Geräte dürfen und sieben beim aufklärenden Gespräch.

In allen Ländern gilt: Die meisten Eltern geben an, dass ihre Kinder jeden Tag zwei bis vier Stunden online sind. Extrem hohe Nutzungszeiten sind in den USA eher verbreitet: Dort geben 7 Prozent an, ihre Kinder seien acht bis zehn Stunden täglich im Netz. Bei 3 Prozent sind es sogar 14 Stunden.

Insgesamt hält fast die Hälfte der Eltern das Internet für “eher sicher” – in Deutschland wie auch in den anderen Ländern. Als “eher unsicher” bewertet knapp ein Drittel (30 Prozent) der deutschen Mütter und Väter das Netz. Am meisten Angst haben sie davor, dass ihre Kinder schädlichen und unangebrachten Online-Inhalten ausgesetzt sind. Auch vor Cyber-Mobbing und kriminellen Personen sorgen sie sich. Nur ein knappes Fünftel ist jedoch überzeugt davon, dass ihre Kinder ihre Daten “sehr gut oder gut” im Netz schützen können. Janna Degener-Storr

Gerade in MINT-Fächern fehlen Lehrer und die MINT-Fachkräftelücke ist besonders groß. Außerschulische Unterstützung können Schulen daher gut gebrauchen. Eine am Montag veröffentlichte Broschüre der Körber-Stiftung zeigt jedoch: MINT-Regionen sind in Deutschland sehr unregelmäßig verteilt.

Während in Nordrhein-Westfalen ganze 47 regionale MINT-Netzwerke inklusive Landeskoordinierungsstelle bestehen, existiert in fünf Bundesländern (Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt) nur je ein MINT-Netzwerk. Im Mittelfeld liegt Bayern mit 20 Netzwerken, Baden-Württemberg hat 15, Niedersachsen 13, Thüringen 12 und Rheinland-Pfalz 11. Gerechnet auf die Einwohnerzahl ist das am besten aufgestellte Land allerdings Thüringen. Erst danach kommen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Mit MINT-Regionen sind sehr unterschiedliche Netzwerke gemeint. Alle eint die Zusammenarbeit von Akteuren der MINT-Bildung – von Unternehmen, Hochschulen, Museen – sowie eine zentrale hauptamtliche Koordination und ein klar definierter Aktionsradius.

Grund für die ungleichmäßige Verteilung ist laut Körber-Stiftung, dass es in manchen Bundesländern mehr Förderprogramme und zentrale Koordinierungsstellen gibt. Mit ihrer Broschüre will die Stiftung Bundesländer mit weniger “MINT-Regionen” dazu anregen, mehr tragfähige Netzwerkstrukturen zu schaffen. Die Stiftung ist eine der fünf Umsetzungsinstanzen der 2021 gegründeten MINT-Vernetzungsstelle Deutschland “MINTvernetzt”. Sie vernetzt und qualifiziert zudem selbst Netzwerkkoordinatoren.

Insgesamt erlebt Deutschland einen Aufschwung bei den MINT-Regionen: Aktuell gibt es laut Körber-Stiftung 130 Netzwerke, vor zehn Jahren waren es noch 39. Junge Menschen interessieren sich dennoch immer weniger für MINT-Fächer. Darauf deutet eine Meldung des Statistischen Bundesamtes vom Montag hin. Ihr zufolge ist Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern 2021 um 6,5 Prozent gesunken. Anouk Schlung

Mit gleichbleibender Geschwindigkeit rollt Charly durch die Schulflure. Mitschüler freuen sich, wenn sie ihn sehen. Sie winken ihm zu. Charly selbst ist aber kein Schüler, zumindest nicht im eigentlichen Sinn. Er ist ein Telepräsenz-Roboter. Er hilft Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Schule kommen können, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen.

Möglich macht das “Charly to go”, ein Pilotprojekt für digitale Integration an der Toulouse-Lautrec-Schule in Berlin-Reinickendorf. Die Idee: Schüler maximal zu integrieren, mit minimalem Mehraufwand für die Lehrkraft. An Charlys Schule, einem sonderpädagogischen Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Behinderungen, sitzen in jeder Klasse acht bis zehn weitere Schüler. Wer sich über Charly zuschaltet, kann ihn frei im Klassenraum bewegen, ihn drehen, mit seiner Kamera auf etwas zoomen, per Videotelefonie das Wort erheben – oder sich mit Klassenkameradinnen unterhalten.

Das Design des Roboters ist simpel: Er hat einen fahrbaren Untersatz und einen höhenverstellbaren Hals, auf dem ein Bildschirm befestigt ist. Auf Charlys Hals sind aktuell abwechselnd sieben Schülerinnen und Schüler zu sehen. Und bei ihm soll es nicht bleiben, erzählt Schulleiterin Uta Eling. Die Toulouse-Lautrec-Schule plant, noch zwei weitere Telepräsenz-Roboter anzuschaffen. Rund fünfeinhalb Tausend Euro hat Charly gekostet, der mit offiziellem Namen “Double 3” heißt und von der Firma Double Robotics stammt.

Finanziert hat ihn der Förderverein der Schule. Und schon jetzt ist Charly nicht allein: Weitere Berliner Schulen nutzen Doppelgänger. Insgesamt 13 Modelle kommen in Bildungseinrichtungen der Hauptstadt bereits zum Einsatz. Dazu kommen 49 weitere Modelle, die der Verein Kolibri-Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein einsetzt.

An die Schule gebracht hat die Roboter Michael Knießner, Initiator des Pilotprojekts. Knießer arbeitete lange im Marketing bei Siemens und Nokia. Er beschäftigte sich mit der Zukunft digitaler Kommunikation: Telemetrie, 3D-Übertragung und auch Robotik. Über ein Berliner Sonderpädagogik-Netzwerk kam er in Kontakt mit der Toulouse-Lautrec-Schule. Inzwischen ist ein Team aus Sonderpädagogen, IT-Technikern und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Es erforscht, wie Schülerinnen und Schüler über Distanz am Unterricht teilhaben können und was sich dafür noch ändern muss.

Für Schüler mit motorischen und körperlichen Einschränkungen könnte die Nutzung von Charly noch verbessert werden, erzählt Holger Hünermund, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rehabilitationswissenschaft der HU. Eine Idee sei, dass sie ihn über Virtual-Reality-Brillen steuern können. Hier stehen die Forscher aber noch ganz am Anfang.

Die Forscher wollen außerdem einen datenschutzrechtlichen Rahmen für Charly erarbeiten. Die Toulouse-Lautrec-Schule hat sich ihren aktuellen in Eigeninitiative verfasst. Schülerinnen und Schüler mussten dafür unterzeichnen, dass sie nur allein mit Charly am Unterricht teilnehmen und keine Video- oder Audioaufnahmen machen. Denn, so Eling, Schüler und Lehrkräfte sollen sich in Charlys Präsenz wohlfühlen. Anouk Schlung

Warum Biontech künftig in London forscht: Das Vorzeige-Unternehmen Biontech wird seine Krebstherapie nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien entwickeln. Gespräche mit dem BMBF gab es dazu nicht. Politiker und Wissenschaftler kritisieren angesichts des prominenten Weggangs die starren Rahmenbedingungen für die medizinische Forschung in Deutschland. Mehr

Was jetzt, Forschung? Research.Table hat führende Köpfe aus der Wissenschaft befragt, mit welchen Strategien die Forschung aus den aktuellen Krisen kommen kann. Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands, setzt auf Zukunftsforen, eine Transformations-Roadmap und 1.000 Transferprofessuren an deutschen Universitäten. Mehr

25. Januar 2023, 09:30 bis 10:45 Uhr, online

Webinar: The future of VET in Europe: Trends and Lessons for a global debate

Das UNESCO-UNEVOC’s BILT-Projekt und das European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) thematisieren in diesem Webinar die aktuellen Entwicklungen im Bereich der beruflichen Bildung. Anastasia Pouliou (CEDEFOP) and Jens Bjørnåvold präsentieren die Ergebnisse einer Studie mit dem Titel “The future of vocational education and training“. INFOS & ANMELDUNG

26. und 27. Januar 2023, 09:00 bis 17:00 Uhr, Weimar und online

Workshop: Educational Escape Room in Teaching

In diesem Workshop geht es um die Bedeutung des Educational Escape Rooms und die damit verbundenen Lehr- und Lernmöglichkeiten. Den Teilnehmenden wird Room2Educ8 vorgestellt, ein konzeptionelles Framework für EER-Design, das auf den Design Thinking-Prinzipien basiert. Teilnehmende lernen eigene Escape Rooms zu planen, zu entwerfen, zu ermöglichen und zu evaluieren. INFOS & ANMELDUNG

6. Februar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr, online

Podiumsdiskussion: Der hybride Campus als Zukunftsmodell?

Auf diesem Event geht es um die Frage, welche physischen und virtuellen Lernräume die Hochschule der Zukunft braucht. Der Veranstalter e-teaching.org will thematisieren, ob und inwiefern der hybride Campus mit einer gezielten Verknüpfung physisch-analoger und virtuell-digitaler Lernräume ein geeignetes Zukunftsmodell für die Hochschulen darstellt. INFOS & ANMELDUNG

7. Februar 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, München und online

Vortrag: Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Hochschulforschung im Dialog” spricht Niels Pinkwart, Vizepräsident für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin, über aktuelle Verfahren von KI in der Bildung. Zudem diskutiert er die zentralen Chancen, Risiken und Entwicklungsrichtungen von KI-Verfahren. INFOS & ANMELDUNG

13. Februar 2023, 15:00 bis 17:15 Uhr, Krefeld

Impuls: Ausbildungsberufe durch bessere Rahmenbedingungen stärken