das Sommerloch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wichtige News über Schule werden dann produziert, wenn die Urlauber am Strand in der Sonne braten.

So hat die Union im Bundestag herausgefunden, dass das Startchancen-Programm einen Zwilling hat – der längst laufen kann. “Schule macht stark” richtet sich an dieselbe Zielgruppe wie die Startchancen. Allerdings gibt es starke Schule bereits seit 2019. Was die Bundesbildungsministerin davon weiß, berichtet Holger Schleper.

Die führende Schul-Politikerin der CDU, Karin Prien, hat indes in der FAZ die Gelegenheit genutzt, über die Risiken und Nebenwirkungen von Smartphones in Kinderhänden nachzudenken. Sie will Handys in Grundschulen vielleicht sogar verbieten. Das ist ein Paradigmenwechsel: Eine differenzierte Betrachtung der Digitalisierung von Schule und Kindheit ist aus der Politik bisher kaum bekannt.

Priens Gespräch war auch deswegen wichtig, weil der Rechtsextremist Björn Höcke (AfD) versucht hat, sich des Themas Digitalisierung anzunehmen. Im Sommerinterview entwarf Höcke zugleich ein Schulprogramm für die Bundesrepublik, das weit zurückreicht – bis zum Jahr 1933. Damals schrieb der Begründer der Sonderpädagogik im Nationalsozialismus, Karl Tornow, ganz ähnliche Sätze wie Höcke heute. “Die Hilfsschule ist notwendig, damit die deutsche Volksschule erfolgreich arbeiten und wirken kann.” Wir haben die von der AfD vielfach geforderte Trennung behinderter Kinder von Höckes “gesunden Schulen” historisch eingeordnet.

Viel Spaß beim Lesen kann man da leider nicht sagen.

Bleiben Sie trotzdem hoffnungsvoll!

Die Bundestagsfraktion der Union warnt, dass mit dem geplanten Startchancen-Programm und der 2021 begonnenen Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark” Parallelstrukturen entstehen könnten. Das monierte die Union nach der Kleinen Anfrage zu “Schule macht stark”, die Table.Media exklusiv vorliegt. Beide Programme fördern Brennpunktschulen. “,Schule macht stark’ adressiert bereits Schulen in sozial schwierigen Lagen und muss Teil der Startchancen-Initiative werden”, fordert Thomas Jarzombek. Es entstehe der Eindruck, “dieses Programm sei gar nicht auf dem Schirm der Ministerin”, kritisiert der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Bettina Stark-Watzinger.

Jarzombek kritisiert zudem, dass die Evaluationsergebnisse von “Schule macht stark” erst 2025 vorlägen. Das sei zu spät, um Schlüsse für das Startchancen-Programm zu ziehen. “Wer wie die Bundesbildungsministerin eine evidenzbasierte Politik fordert, muss auch zum richtigen Zeitpunkt die relevanten Evaluationsergebnisse liefern können.”

2019, damals unter Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, hatten Bund und Länder das Programm “Schule macht stark” vereinbart. “Übergeordnetes Ziel ist, die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern”, heißt es im Papier. Die Initiative, ausgerichtet auf den Primarbereich und die Sekundarstufe I, hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Insgesamt sollen 125 Millionen Euro an Fördergeldern fließen. Dabei tragen Bund und Länder jeweils eine Hälfte.

Für die erste Projektphase (2021-2025) wählten die Länder 200 Schulen aus, die meisten in Nordrhein-Westfalen (42 Schulen), Bayern (31) und Baden-Württemberg (25). In der zweiten Projektphase bis 2030 sollen weitere Schulen von den erarbeiteten Konzepten profitieren.

Das Startchancen-Programm soll 2024 beginnen. Es ist das zentrale, milliardenschwere schulpolitische Vorhaben Stark-Watzingers. 4.000 Brennpunktschulen sollen damit über eine Laufzeit von zehn Jahren gefördert werden, der Fokus auf den Grundschulen liegen. Über die Schwerpunktsetzung im Programm, den Verteilmechanismus der Gelder, die rechtlichen Grundlagen und die Ko-Finanzierung der Länder verhandeln Bund und Länder seit Monaten – immer wieder in aufgeladener Atmosphäre.

In seiner aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unions-Fraktion, erklärt das BMBF, im Jahr 2021 etwa 4,6 und 2022 mehr als 5,2 Millionen Euro für “Schule macht stark” ausgegeben zu haben. Auf Länderseite waren es nach deren Angaben knapp 6,2 und mehr als 8,2 Millionen Euro. Für die Jahre 2024 und 2025 sind vom BMBF je 5,7 Millionen Euro festgelegt.

Die Union stellte die Frage, ob “Schule macht stark” unabhängig vom angekündigten Startchancen-Programm fortgeführt werden soll und die 200 ausgewählten Schulen am Programm teilnehmen können. Das Bildungsministerium antwortete zurückhaltend. Die konkrete Ausgestaltung des Programms sei Gegenstand aktueller Verhandlungen. Bei der Umsetzung “sollen Synergien mit bestehenden Bundes- und Landesprogrammen genutzt und Doppelungen vermieden werden”.

In den Blick gerät durch die Anfrage der Union erneut das große Streitthema der Ko-Finanzierung durch die Länder im Startchancen-Programm. Die Länder pochen darauf, laufende Landesprogramme zur Stärkung von Schulen auf ihre Startchancen-Beiträge anzurechnen. Konkret danach gefragt, antwortete das BMBF auf eine weitere Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu Beginn des Monats: “Die Bundesmittel sollen für zusätzliche Maßnahmen der Länder bereitgestellt werden. Synergien sollen sinnvoll genutzt, Substitutionseffekte vermieden werden.”

Weiter erklärt das Ministerium, dass ein Eigenanteil der Länder an den geplanten Finanzhilfen, um das Investitionsprogramm in Säule I zu finanzieren, verfassungsrechtlich zwingend erforderlich sei. In diesem Bereich des Startchancen-Programms geht es um den Schulbau. Im Eckpunkte-Papier des BMBF vom Mai ist er die größte Säule. Die Grünen setzten darauf zuletzt in einem Gastbeitrag für Table.Media große Hoffnungen.

In der von Staatssekretär Jens Brandenburg übermittelten Antwort verweist das BMBF zudem auf einen Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2024. Demnach wird “der Anteil des Bundes bei neuen Maßnahmen, bei denen der Bund die Länder unterstützt, maximal bis zu 50 Prozent betragen”.

Augenscheinlich haben Bund und Länder in den laufenden Verhandlungen noch einige Hürden zu überwinden. An seinem Zeitplan hält das BMBF indes fest. Schwarz auf weiß heißt es: “Das Startchancen-Programm soll zum Schuljahr 2024/25 starten.”

Der Moderator des MDR konnte einem leid tun. Lars Sänger versuchte das, was bei Gesprächen mit AfD-Politikern stets empfohlen wird: über Sachpolitik reden, sich konkrete Antworten aufzeigen lassen. Im Gespräch mit Björn Höcke ging das nach hinten los. Der rechtsextremistische Thüringer Landeschef konnte im Sommerinterview ein schul- und gesellschaftspolitisches Programm entwerfen, das Elemente des Nationalsozialismus (NS) enthält: “gesunde Schulen”, in denen kein Platz mehr für Kinder mit Handicaps ist und in denen maximal zehn Prozent Zuwandererkinder sein dürfen.

Höcke brauchte nur wenige Minuten, um die von Sänger gestellte Schulfrage mit konkreten Maßnahmen zu beantworten – und dabei nationalsozialistische Leitsätze zu verbreiten. Höcke sagte: “Wir müssen das Bildungssystem von Ideologie-Projekten befreien, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise dem Gendermainstreaming-Ansatz. Das sind alles Projekte, die unsere Schüler nicht weiter bringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.”

Dazu stellte Höcke den Satz, “gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen“. Auf diese Weise machte der Partei- und Fraktionschef aus Erfurt seine Ideologie deutlich: Es gebe gesunde Kinder, das sind “unsere Kinder”, die sind leistungsfähig und die gehören zu einer gesunden Schule. Und es gebe kranke Kinder – die zählen in seinen Augen nicht dazu. Inklusion hingegen bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen selbstverständlich in Regelschulen gehen.

Der Rechtsextremist ergänzte diese Bemerkungen mit einem im politischen Tagesgeschäft kaum bekannten Begriff, dem des agonalen Prinzips. Er streifte ihn nur kurz, aber dieser Terminus ist wichtig. Er umfasst gleichermaßen Menschenbild und Regierungsform, die laut Höcke nach einer möglichen Regierungsbeteiligung in Thüringen im Jahr 2024 zu gelten habe. Das agonale Prinzip kommt aus dem Griechischen und steht für Bestenauslese. Kurz gesagt: Wer in einem AfD-regierten Staat dazugehören darf und wer nicht, das bestimmt eine Elite.

Der Mann, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sagte aber auch sehr konkrete Sätze, die wohl jeder unterschreiben könnte. Man habe mittlerweile “in Schulen Ausgangsbedingungen, die die Lehrer auch mit bestem Einsatz nicht mehr korrigieren können.” Die AfD hat hier ein Alleinstellungsmerkmal: Keine andere Partei kann sich aus der Verantwortung für den dramatischen Lehrermangel herausreden. Von CDU und SPD über FDP, Grüne, selbst die Linke und die Freien Wähler tragen als Parteien gewesener oder amtierender Schulminister die politische Verantwortung dafür, dass bis zum Jahr 2030 rund 80.000 Lehrkräfte in deutschen Klassenzimmern fehlen.

Wenn stimmt, was sich bereits andeutet, dass nämlich die Montagsdemonstrationen im Osten den Lehrermangel aufgreifen wollen, dann hat die AfD eine außerparlamentarische Opposition an ihrer Seite – mit einem massenwirksamen Thema. Mit der Skandalisierung von Unterrichtsausfall kann man Wahlen gewinnen. Und ab dem neuen Schuljahr wird so viel Unterricht ausfallen wie nie zuvor.

Der Moderator des Gesprächs warf Björn Höcke vor, dass seine AfD-Fraktion nicht besonders fleißig auf dem Feld der Schulpolitik sei. In der laufenden Wahlperiode habe sie nur zwei Gesetzentwürfe im Landtag zustande gebracht, bemerkte Lars Sänger. Aber diese Anträge haben es in sich. Sie enthalten die typische Höcke-Kombination von breitenwirksamer Sachpolitik – und identitärer Ideologie.

Antrag Nummer eins von Höckes Fraktion lautet, die Digitalisierung der Schulen nur behutsam vorzunehmen. Zum Beispiel soll Digitales in Grundschulen überhaupt nicht stattfinden. Und in den oberen Klassen nur dann, wenn die Vorteile digitaler Bildungsmedien erwiesen sind. Es dürfte viele Wähler geben, die das richtig finden. Die Vorreiter der Digitalisierung, nämlich Staaten wie die Niederlande oder Schweden, schlagen diesen Weg gerade ein. Auch hier kann die AfD für sich beanspruchen, eine Alternative zu den anderen Parteien zu sein.

Antrag Nummer zwei der Höcke-Fraktion läuft darauf hinaus, den Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in Klassen bei zehn Prozent zu deckeln. Wörtlich heißt es in dem Gesetzentwurf: “Der Anteil von Schülern mit Förderbedarf zum Erwerb der deutschen Sprache darf bei der Klassenbildung an allgemeinbildenden Schulen einen Anteil von zehn Prozent nicht überschreiten.” Das lässt zwar noch etwas Interpretationsspielraum zu. Aber die Folge einer solchen Politik wäre dramatisch. In vielen Großstädten Deutschlands beträgt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 50 und mehr Prozent. Die Frage an Höcke hätte lauten müssen: Wo sollen Zuwanderer- und Flüchtlingskindern lernen, die jenseits der 10-Prozent-Quote liegen? Haben die kein Menschenrecht auf Bildung mehr? Werden für sie besondere Schulen gegründet? Oder was soll mit den Menschen geschehen?

Auch hier zeigt Höckes Thüringer AfD weit über Schulpolitik hinaus. Die AfD ist bereit, Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Sie sprengt nicht nur den Verfassungsbogen, sondern die ethische Grundlage der Politik. Die Bezeichnung von Inklusion als Ideologieprojekt ist dafür prototypisch. Das selbstverständliche Dazugehören von Kindern mit Behinderungen ist keine Ideologie, sondern geltendes Recht. Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung ratifiziert. Das bedeutet unter anderem, Eltern können in Deutschland einklagen, dass ihr Kind in eine Regelschule kommt – egal, ob es eine sogenannte Lernbehinderung hat oder im Rollstuhl sitzt.

Inklusion zu einer falschen Idee zu erklären, die andere am Fortkommen hindert, hat in Deutschland eine unselige Tradition. Der Begriff Sonderpädagogik, der bis heute der Name der Disziplin ist, wird in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Er hat eine brutale Entstehungsgeschichte. Der Erfinder, Karl Tornow, agitierte zunächst als Pädagoge, erst später wurde er Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Er wollte mit dem Terminus Sonderpädagogik deutlich machen, dass es um grundlegend andersartige Menschen gehe – die vom allgemeinbildenden Schulwesen streng zu separieren seien.

“Die Hilfsschule ist notwendig, damit die deutsche Volksschule erfolgreich arbeiten und wirken kann.” So lautet ein Satz von Tornow, der Schüler gern in brauchbare und unbrauchbare Menschen unterteilte. Der einflussreiche Sonderpädagoge nahm für sich in Anspruch, den Nationalsozialisten die Schließung der Hilfsschulen ausgeredet zu haben. Das nämlich galt als der ursprüngliche Plan der NSDAP – mit einem mörderischen Hintergedanken. Hilfsschulen brauche man nicht mehr, so die perfide Konstruktion, denn behinderte Kinder würden ohnehin getötet.

Karl Tornow aber rettete diesen Schulzweig, indem er einen neuen Sinn für die Sonderschulen fand: sie sollten dem “Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses” dienen. Das heißt, sie sollten der erste Experimentierraum für sogenannte rassehygienische und eugenische Maßnahmen werden. Und sie wurden es auch. Viele Insassen der Sonderschulen für – wie Nazis und Sonderschullehrer sie damals nannten – “schwach Begabte”, “Schwach- und Blödsinnige”, “Erbkranke”, “Idioten” oder “Krüppel” gehörten zu den ersten, die dem Probelauf des Holocaust zum Opfer fielen: Menschenversuchen und Hinrichtungen der sogenannten “Aktion T4”, bei der 70.000 Menschen ausgelöscht wurden.

Die Rolle der Sonderpädagogik in diesem Vernichtungsprozess ist ein Nazi-Erbe, von dem sich die Bundesrepublik bislang nicht energisch gelöst hat. Nicht umsonst trägt die Sonderpädagogik noch heute ihren Namen aus der Nazizeit. Erst besagte UN-Konvention des Jahres 2009 erteilt eine klare Absage an ein abgesondertes Schulwesen, das neben den allgemeinbildenden Schulen errichtet wird.

Björn Höckes Ablehnung der Inklusion ist somit ein erneuertes Bekenntnis zur Selektion in seiner doppelbödigen und grausamen Bedeutung. Die Referenz ist tiefbraun. Dennoch hat die Abtrennung behinderter Kinder aus allgemeinbildenden Schulen auch heute noch Anhänger bis weit in bürgerliche Kreise hinein. Kinder mit Handikaps in Regelschulen zu unterrichten, das mag in den Augen vieler Eltern in niederen Schulformen möglich sein – aber nicht im Gymnasium. Eine Bremer Schulleiterin etwa klagte vor Gericht gegen die dort gesetzlich festgeschriebene Pflicht, behinderte Kinder in ihr Gymnasium aufzunehmen. Es gibt Pädagogen wie den in vielen Zeitungen publizierenden Michael Felten, der schreibt, Inklusion habe sich “für nicht wenige zur Plage entwickelt”. Felten geht es nicht um das Ob der Inklusion, sondern um das Wie: ihre praktische Umsetzung. Aber Inklusion und Plage in einem Satz? Auf Nachfrage distanzierte sich Felten von Höcke. Einige Bundesländer freilich ignorieren die UN-Konvention bis heute.

Björn Höcke befindet sich, so gesehen, in bester Gesellschaft. Was Höcke macht und der MDR-Interviewer nicht durchschaute, ist so geschickt wie perfide: als Inklusionsgegner knüpft er an Vorbehalte gegen die halbherzige, schlecht vorbereitete und unterfinanzierte Inklusion in Deutschland an. Und als Faschist, wie er im politischen Meinungsstreit bezeichnet werden kann, jubelt Höcke den Umsetzungskritikern die alten Tornow’sche Idee einer streng separierten Behinderten-Schule unter. Das ist brandgefährlich. Denn eine Brandmauer gibt es in der Bildungspolitik bislang nicht.

Ihre erste große, internationale Metastudie zu gutem Unterricht hat Sie vor 15 Jahren zum Weltstar der Bildungspolitik und -forschung gemacht. Nun haben Sie die Studie aktualisiert – und sind zu ganz neuen Ergebnisse gekommen?

Es sind natürlich sehr viel mehr Metaanalysen seither erschienen. Diesmal habe ich dreimal mehr ausgewertet. Vieles von dem, was ich 2008 herausgefunden habe, gilt immer noch: die zentrale Bedeutung des Lehrers und der Erzieher für das Leben der Kinder. Bei der neuen Studie hat der Blick auf das Klima der Schule viel mehr an Bedeutung gewonnen – und auf die verwendeten Unterrichtsmethoden. Ein erfolgreiches Unterrichtsmodell ist eines, indem ich das Lernen im Klassenzimmer mit den Augen der Schüler betrachte und die Schüler dazu bringe, ihre eigenen Lehrer zu werden.

Auch Studien zu den Auswirkungen von Corona haben sie analysiert. Wie hat die Pandemie das Lernen verändert?

In meiner Arbeit fasse ich viele Metastudien zusammen, sodass ich ein Sample habe, in das Daten von weltweit 400 Millionen Schülern einfließen. Ich schaue, was Lernen und Unterricht positiv oder negativ beeinflusst. Die Pandemie hatte dabei einen negativen Effekt – jedoch einen kleinen. Die Lernlücken sind etwa so groß wie die nach sechs Wochen Sommerferien. Die Lehrer haben größtenteils einen super Job gemacht.

Zumindest für Deutschland lässt sich sagen: Digitalität ist durch die Pandemie und das Distanzlernen in den Schulen angekommen. Bestimmen digitale Tools heute mit, was guten Unterricht ausmacht?

Wenn man sich die 200 Metaanalysen zu Technologie und Lernen anschaut, sind das in der Regel sehr, sehr geringe Auswirkungen. Das war 2008 auch schon so. Wir müssen verstehen, warum: Wir verwenden Technologie oft als Ersatz, zum Beispiel, dass Kinder Videos machen, anstatt Dinge aus Pappmaché zu fertigen; oder Word nutzen anstatt mit der Hand zu schreiben. Das sind alles effiziente Technologien, aber sie ändern nichts grundlegend am Lernen. Aber soziale Medien machen einen Unterschied.

Also TikTok, Facebook oder WhatsApp?

Nein, ich meine die soziale Interaktion, die neue Technologien ermöglichen: also Fragen per Chat stellen, mit Mitschülern einfacher kommunizieren zu können. Dieser Art der Medien haben in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen und können sich positiv aufs Lernen auswirken. Leider sträuben sich viele Lehrer noch, diesen Aspekt der Technologie wirklich in den Unterricht einzubinden.

In diesem Sinn ist ChatGPT neue Technologie und soziales Medium zugleich, schließlich kann man mit dem Programm kommunizieren. Wie schätzen Sie die Auswirkungen aufs Lernen ein?

ChatGPT könnte einen großen Unterschied machen. Wir werden gezwungen sein, Kindern beizubringen, wie man Informationen bewertet.

Das müssen sie auch für Google lernen.

Ja, aber sie müssen noch tiefer einsteigen und wirklich bewerten: Ist das eine gute, wahre und glaubwürdige Information? Und was Google nicht kann: Ihnen sagen, was sie als Nächstes lernen sollen. Dafür braucht es Lehrer. ChatGPT gibt den Schülern zum ersten Mal die Wahl, zu entscheiden, wo sie weiter hingehen. Wir müssen ihnen beibringen, dabei kluge Entscheidungen zu fällen. Das ist eine Veränderung, die gerade erst beginnt. Eine solche Innovation kann man nicht rückgängig machen.

In Ihrer Studie hat diese junge Technologie noch keine Rolle gespielt, wohl aber intelligente tutorielle Systeme. Sie sind wie eine Lightversion von ChatGPT. Wie beeinflussen sie das Lernen?

Sie haben einen positiven Effekt. Das liegt daran, dass sie auf das maßgeschneidert sind, was du gerade tust. Das andere Schöne ist: Man kann sie fünfmal wiederholen. Wenn Sie einen Lehrer fünfmal bitten, den Stoff zu wiederholen, tut er das nicht. Die meisten von uns müssen aber drei- bis fünfmal mit einer Idee konfrontiert werden, bevor wir sie lernen. Ein solches System weiß nicht, dass du das unartige, unaufmerksame Kind bist. Den kümmert nicht, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Er will es dir nur beibringen.

Dennoch gilt, womit Sie seit Jahren weltweit zitiert werden: Es kommt auf die Lehrkraft an. Wie lässt sich diese Erkenntnis in gute Bildungspolitik übersetzen?

Politik, die die Expertise der Lehrer anerkennt und verbessert, macht wirklich einen Unterschied. Wir neigen dazu, das nicht zu tun. Stattdessen fummeln wir an Lehrplänen herum oder den Bewertungssystemen. Ihr Land ist sehr gut darin, mit Noten herumzuspielen und zu entscheiden, ob Kinder ein Gymnasium oder eine andere Schule besuchen. Das hat sehr, sehr geringe Auswirkungen im Vergleich zur Qualität der Person, die vor diesen Kindern steht. Für politische Entscheider ist es sicher schwer, die Expertise der Lehrkräfte zu stärken. Aber wir müssen uns fragen: Warum bezahlen wir unsere Lehrer nach Alter und nicht nach Expertise?

Sie plädieren also für leistungsgerechte Bezahlung?

Nein, ich schlage keine Leistungsvergütung vor. Die hat keinen Effekt. Was ich vorschlage: Lehrer sollten argumentieren müssen, dass sie mit ihrer Expertise und Fähigkeit auf der nächsten Stufe angelangt sind und die Gehälter damit in Verbindung stehen. So läuft es auch im Journalismus, der Wissenschaft, in jedem Beruf. Derzeit müssen Lehrer, um mehr Gehalt zu bekommen, nicht gut sein, sondern nur älter werden. Der Abschied von dem System wäre für viele Schulsysteme eine ziemlich revolutionäre Veränderung. Dorthin müsste sich die Bildungspolitik entwickeln. Das tut sie leider nicht.

Deutschland erlebt gerade einen zweiten Pisa-Schock. Jedes vierte zehnjährige Kind erreicht die Mindeststandards im Lesen nicht …

… herzlichen Glückwunsch! Es ist gut, dass Deutschland überhaupt einen Pisa-Schock erlebt. In Australien nehmen wir die Ergebnisse zur Kenntnis – und vergessen sie nach einer Woche wieder.

Okay, ich rudere zurück. Bei dem Thema hat auch in Deutschland die Öffentlichkeit eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa einer Woche. Aber die Kultusminister diskutieren z.B. derzeit eine Reform der Grundschule. Was würden Sie ihnen raten?

Die besten Unterrichtsmethoden müssen im Fokus stehen. Darüber wird ungern gesprochen. Wir glauben, dass alle Lehrer autonom ihre Arbeit machen. Das ist das Problem. Es gibt gute Möglichkeiten, das Lesen zu verbessern. Das ist sehr, sehr, sehr einfach. Wenn die Schüler nicht Lesen können, bringen Sie es ihnen bei. Lehrer sind manchmal zu nett. Sie finden dann Wege für Schüler, nur die Arbeit zu erledigen, für die sie nicht lesen müssen. Damit tut man ihnen keinen Gefallen. Die Kinder können unter Umständen nie wieder aufholen. Ja, ich denke, wir müssen schockiert sein. Es müsste festgelegt werden, wie wir diese Schüler früh unterrichten.

Sie beraten die australische Regierung zu Bildungspolitik. Wären Sie bei der deutschen Bildungsministerin eingeladen: Würden Sie ihr und dem deutschen Schulsystem mit Neid oder Mitleid begegnen?

Ich traf die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka einmal. Ich sagte ihr, dass ich beeindruckt von ihr bin: “Sie können sagen, was ein 10-Jähriger im Alter von 30 machen wird!” Das war politisch und diplomatisch vielleicht unklug. Aber das System der weiterführenden Schulen in Deutschland ist nicht vertretbar. Es wird so viel Talent verschwendet. Das deutsche System, das Schüler so früh ausgrenzt, ist ziemlich schwer zu verteidigen. Frau Wanka sagte mir dann, dass sie darüber keine Kontrolle habe, sondern die Bundesländer zuständig sind.

Damit enden bildungspolitische Diskussionen hierzulande gerne. Vielen Dank für das Gespräch.

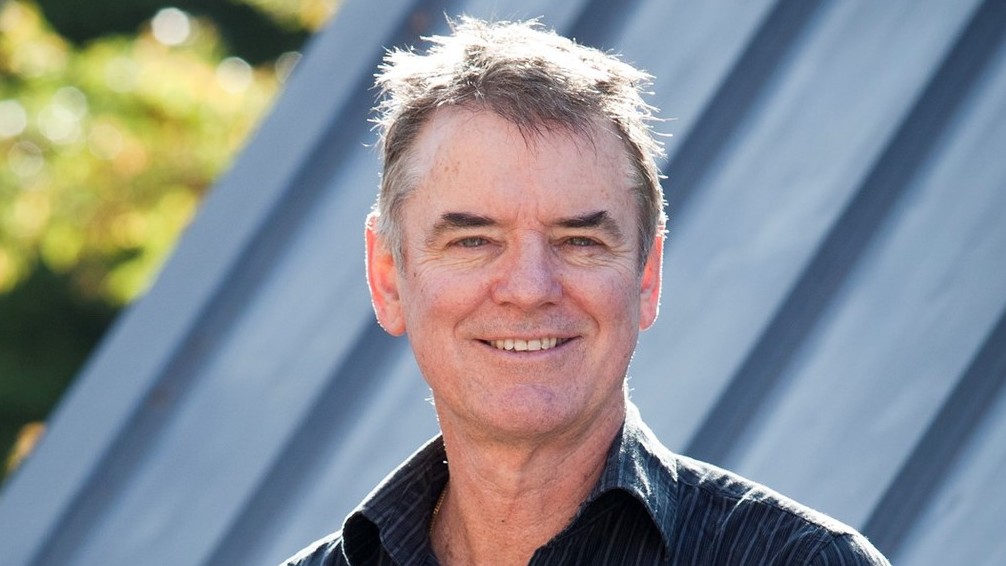

John Hattie ist Professor und Direktor des Melbourne Education Research Institute. Sein einflussreiches Buch “Visible Learning” (2008) gilt als die weltweit größte evidenzbasierte Studie über Faktoren, die Lernen von Schülern verbessern.

Es ist die Achillesferse des deutschen Bildungssystems: Mehr als 6 Prozent der Jugendlichen verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss; weitere um die 16 Prozent haben mit einem einfachen Schulabschluss (einst Hauptschulabschluss) schlechte Aussichten. Nahezu jeder fünfte 20- bis 34-Jährige hat keinen Berufsabschluss. Junge Menschen zu erreichen, denen es vor der Schulbank graut, und die dennoch ohne Unterstützung nicht weiterkommen, ist eine der großen Herausforderungen des Übergangssystems.

Einen Blick lohnt da ein Modell, das Lernen und Arbeiten mit einem besonderen pädagogischen Ansatz verknüpft: die Produktionsschule. Die 14– bis 27-Jährigen, die hierherkommen – über Jobcenter, Jugendhilfe oder auf Anregung ihres Umfelds – produzieren etwas für den Markt, lernen dabei in der Praxis. Oft stehen zusätzlich Lerntechniken oder auch Schulstoff auf dem Programm.

In den Werkstätten produzieren die Schüler Dinge, die sie vor Ort verkaufen, oder für die sie Aufträge von Betrieben aus der Umgebung erhalten. Es gibt Bauwerkstätten, die Pflasterarbeiten übernehmen; Großküchen, die ein Catering anbieten; Gärtnereien, die Blumen und Gemüse verkaufen, Holz- und Metallwerkstätten, und vieles mehr. Zur Motivation erhalten sie einen – indes eher symbolischen – Lohn. Jede der 200 Produktionsschulen, deren Modell aus Dänemark stammt, und die es in zehn Bundesländern gibt, arbeitet ein bisschen anders. Das gilt auch für ihre Zielgruppe. Nicht überall zum Beispiel werden die 14- bis 27-Jährigen auf einen Schulabschluss vorbereitet.

So genannte “Werkstattpädagogen” begleiten die Jugendlichen. Der Ausbildung hat der 2007 gegründete Bundesverband Produktionsschulen mit der Uni Hannover entwickelt. “Wir suchen Menschen aus echten Berufen, die nah an der Lebenswelt der Jugendlichen sind, und bilden sie pädagogisch fort”, erklärt Martin Mertens, Vorsitzender des Bundesverbandes Produktionsschule, und zuvor Mitgründer ersten Produktionsschule in Kassel. Hinzu kommen oft Sozialpädagogen. Dementsprechend praxisnah ist auch das Lernen gestaltet. Ein Stundenplan sieht zum Beispiel so aus: Morgenrunde, Werkstattarbeit, Lernwerkstatt, Abschlussrunde.

Grundständig ausgebildete Lehrkräfte gibt es nicht – und zwar nicht, weil sie schwer zu bekommen sind. Mit Blick auf die bisherigen Lernerfahrungen soll “tunlichst alles vermieden werden, was wie Schule wirkt oder wie Schule aussieht”, heißt es in den Qualitätsstandards der Produktionsschulen. Klingt nach Kritik am Schulsystem? Die ist beabsichtigt. Martin Mertens sagt: “Wir bedauern sehr, dass dieses bis heute keinen Weg gefunden hat, sogenannten Risikoschülern so gerecht zu werden, dass diese dort nicht scheitern.”

Denn hinter einem Schulabbruch oder schlechten Noten stehen meist komplexe Geschichten. Unbeständige Bezugspersonen, das Aufwachsen mit staatlichen Leistungen statt erlebter Arbeit sind der Normalfall; psychische Erkrankungen und Lernstörungen sind häufig. Nicht wenige haben Drogenerfahrungen und/oder eine Akte in der Jugendgerichtshilfe.

Die Idee, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ein bis zwei Jahren in eine Ausbildung einmünden, oder ihren Schulabschluss nachholen, ist also eine hehre – aber nicht für alle realistisch. Im Jargon der beruflichen Bildung steht die “Nachreifung” im Vordergrund. Das heißt oft erst einmal das Gewöhnen an einen festen Tagesablauf, konzentriertes Arbeiten, Pünktlichkeit – oder auch das Stabilisieren der Persönlichkeit. “Für uns ist auch ein Erfolg, wenn jemand eine Therapie beginnt”, sagt Martin Mertens.

In den Förderkriterien des Übergangssystems ist so etwas indes kaum vorgesehen: Mit den Hartz-Gesetzen in den 2000er-Jahren wurde die Jugendhilfe aus der beruflichen Bildung weitgehend abgezogen, und in die Verantwortung der Jobcenter übergeben. Dementsprechend sind auch die Erfolgskriterien stark auf einen nahtlosen Übergang in Schule, Ausbildung oder Beruf ausgerichtet.

Finanziert werden die Produktionsschulen in den zehn Bundesländern unterschiedlich. Meist setzt das jeweilige Arbeitsministerium Mittel des Europäischen Sozialfonds ein, und holt die Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit mit ins Boot. Nur in Brandenburg sind sie grundsätzlich über die Kommunen an die Jugendämter, und damit an die Jugendhilfe, angebunden. In Hamburg werden sie aus dem Bildungshaushalt finanziert.

Wie viele Produktionsschüler einen Ausbildungsplatz oder Arbeit finden, kann nur geschätzt werden; der Bundesverband geht von rund 70 Prozent aus. “Mit unseren begrenzten Mitteln konnten wir bisher kein bundesweites Monitoring leisten”, sagt Mertens; 2024 soll aber nun damit begonnen werden. Laut einer Untersuchung in Mecklenburg-Vorpommern von 2013 hatte sechs Monate nach Verlassen rund ein Drittel einen Ausbildungsplatz; mit versicherungspflichtiger Beschäftigung und Weiterqualifizierungen – schulischer oder nichtschulischer – war mehr als die Hälfte untergebracht. Arbeitslos gemeldet war etwas mehr als jeder zehnte.

“Bei unserem 2022er-Jahrgang sah es ganz ähnlich aus”, sagt Oliver Jäschke, Leiter der Hanse-Produktionsschule in Rostock. Die Ausbildungen, in die seine Schüler münden, reichten von der Einzelhandelskauffrau bis zum Sozialassistenten. “Die Wege sind vielfältig”, sagt er. “Besonders freut uns, dass kaum einer seine Ausbildung abbricht.” Außerdem trauen sich in jedem Jahr Schülerinnen und Schüler zurück an eine staatliche Schule – und absolvieren Abschlüsse bis zur Mittleren Reife. Jeannette Goddar

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Table.Media dankt hunderttausendmal! Table Professional Briefings werden jetzt über 100.000 Mal gelesen. Von den entscheidenden Köpfen für die Themen Afrika, Agrifood, Bildung, Berlin/Bundespolitik, China, Climate, ESG, Europa/EU, Research, Security, 100Headlines. Unser Dank: Lernen Sie kostenlos kennen, wieviel Vorsprung Ihnen Deutschlands größte Professional Briefing Redaktion verschafft. (Mehr)

Die Co-Vorsitzende der SPD Saskia Esken fordert einen Wandel der Teilzeit-Kultur an den Schulen. “Würden die in Teilzeit arbeitenden Lehrkräfte nur eine Stunde mehr arbeiten, dann hätten wir quasi 10.000 zusätzliche Vollzeit-Lehrkräfte im System“, erklärte Esken gegenüber Table.Media am Rande einer Informationsreise zur Bildungspolitik nach Norwegen und Finnland.

Eskens Forderung geht in die gleiche Richtung wie die Januar-Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) zur Bewältigung des eklatanten Lehrermangels. Darin hatte das wissenschaftliche Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz empfohlen, die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit zu begrenzen. Hier liege die größte Beschäftigungsreserve. “Die Teilzeitquote im Lehramt ist mit rund 47 Prozent im Verhältnis zu jener bei Erwerbstätigen insgesamt (29 Prozent) deutlich höher.” So steht es in dem Papier der SWK.

Potenzial zur Entlastung von Lehrkräften sieht Esken auch darin, dass diese stärker zusammenarbeiten. “Da gäbe es durchaus einige Synergien. Gerade wenn man Parallelklassen unterrichtet, ließe sich der Unterricht gemeinsam vorbereiten oder Klassenarbeiten könnten gemeinsam geschrieben werden.”

Hamburgs Bildungssenator und A-Länder Koordinator Ties Rabe begleitet Esken auf der viertägigen Auslandsreise. Zentrale Themen sind dabei die Gestaltung des Ganztags an den Schulen, die frühkindliche Bildung und die Digitalisierung. In Oslo trafen Esken und Rabe unter anderem auf Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna von der Arbeiderpartiet. In Helsinki gibt es eine Unterredung mit Finnlands Arbeitsministerin Tuula Haatainen, ebenfalls eine Sozialdemokratin.

Die Ergebnisse der Sommerreise unter der Überschrift “Sozialdemokratische Bildungspolitik für ein starkes demokratisches Gemeinwesen” sollen auch in die Arbeit der SPD einfließen. Bis zum Parteitag im Dezember will Esken mit ihrer Kommission “Bildung in der Transformation” die bildungspolitischen Ziele ausarbeiten.

“Es ist unsere wichtigste Aufgabe, jedem Kind und jedem Jugendlichen die Bildung zu sichern, die sie für ein selbstbestimmtes Leben und volle Teilhabe heute und morgen brauchen”, erklärte Esken. Eine in diesem Sinne gelingende Bildung für alle habe fundamentale Bedeutung. Das gelte “für den Erfolg unserer Volkswirtschaft, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und den Erhalt unserer Demokratie“. Holger Schleper

Nach der milliardenschweren Anwerbung des taiwanesischen Halbleiterunternehmens TSMC plant das Bundesland Sachsen weitere Subventionen für die Mikrotechnologie. Sie sollen in die Aus- und Fortbildung der benötigten Fachkräfte gehen. Ein von der Chipindustrie getragenes “Sächsisches Ausbildungszentrum Mikrotechnologie” (SAM) will der Freistaat finanziell unterstützen. Das teilte das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) auf Anfrage von Table.Media mit. Auch der Bund solle sich beteiligen. Der Staat subventioniert bereits jeden Arbeitsplatz bei der Intel-Ansiedlung in Magdeburg mit einer Million Euro. Bei TSMC ist der Betrag noch nicht klar.

Das Ausbildungszentrum soll Mikrotechnologen und Mechatroniker qualifizieren. Wie viele, gibt das Ministerium mit Blick auf die “Planungsphase” bisher nicht bekannt. Das sächsische Portal Oiger hatte im April, vor der TSMC-Zusage, mit Verweis auf “mehrere Quellen” von 1.000 Azubis berichtet. Sie sollen den Fachkräftemangel für große Chipfabriken ebenso wie für kleinere Mikroelektronikfirmen, Solarunternehmen und verwandte Betriebe lindern. Die Eröffnung sei für Sommer 2025 geplant – “wenn die erhofften Fördermittel, vor allem vom Bund, fließen.” Initiiert hat das Mikrotechnologie-Zentrum für Sachsen Infineon. Nach Angaben des Staatsministeriums ist vorgesehen, “weitere Unternehmen einzubinden und das SAM auch für kleine und mittlere Unternehmen zu öffnen.”

Außer der Ausbildung soll das SAM auch den massiven Bedarf an Fort- und Weiterbildung decken helfen. Während TSMC, Infineon, Bosch & Co den Auf- und Ausbau ihrer Werke planen, wird der immense Bedarf an Fachkräften immer deutlicher. Bei TSMC sollen bis 2027 rund 2.000 Fachkräfte arbeiten. Das Branchennetzwerk “Silicon Saxony” schätzt den Bedarf in der Mikroelektronik- und IKT-Branche bis 2030 auf 100.000 Beschäftigte. Das wäre ein Viertel mehr als heute. Studieren, darauf macht der ehemalige Staatssekretär Thomas Sattelberger aufmerksam, müsse indes nur eine Minderheit. Bei “Arbeitskräftestrukturen in Halbleiter-Foundries”, schreibt Sattelberger in einem Beitrag im Research.Table, bräuchte es rund 30 Prozent akademische Experten. Weitere 40 Prozent seien “Spezialisten wie Meister und Techniker” und 30 Prozent sogenannte Operators – Fachkräfte mit Berufsabschluss und Angelernte.

Wer nicht in Deutschland ausgebildet werden kann – laut Institut der deutschen Wirtschaft fehlen bundesweit schon heute 62.000 einschlägig qualifizierte Fachkräfte – soll angeworben werden. Bereits im April unterzeichnete die Sächsische Staatsregierung einen “Pakt zur Gewinnung internationaler Fachkräfte“. Die Anwerbung von Schulabsolventen für eine Ausbildung oder ein Studium in Sachsen ist ebenso geplant wie die von Arbeitskräften. Geografisch soll “in nächster Zeit” der Fokus auf Vietnam, Zentralasien, Brasilien, Ägypten und Indien liegen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) appellierte bereits an die Sachsen, den Neubürgern offen entgegenzutreten. “Die gesamte Gesellschaft ist gefragt, wenn wir auf lange Sicht erfolgreich und international konkurrenzfähig sein wollen. Wir brauchen einen Kultur- und Mentalitätswandel hin zu einem Einwanderungsland für Fach- und Arbeitskräfte.” Jeannette Goddar und Anna Parrisius

Die Konferenz der Kultusminister sieht ihre Schulen gut auf die Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz vorbereitet. Eine ad-hoc zu Künstlicher Intelligenz gebildete Arbeitsgruppe bereite eine Fachtagung vor. Zudem halte die neue Oberstufenvereinbarung den Herausforderungen der großen Sprachmodelle ChatGPT oder Bard statt. Das glauben jedenfalls die Fachreferenten der KMK auf Anfrage von Table.Media. Wörtlich heißt es, die neue Oberstufenvereinbarung, die ab dem Jahr 2027 gilt, mache trotz ChatGPT uneingeschränkt Sinn. “Dies liegt daran, dass die Inhalte der KMK-Vereinbarung grundsätzliche Fragen der Oberstufen-Laufbahnen und der Abiturprüfung auf einem Abstraktionsniveau regeln, das von den Entwicklungen Künstlicher Intelligenz (KI) nicht tangiert wird.”

Allerdings gesteht die Arbeitsebene der Konferenz ein, dass die Herausforderung der KI-Sprachmodelle für die Schule gravierend sind. “Die Ländervertreterinnen und -vertreter sind sich einig, dass generative KI einen massiven Einfluss auf Texte und andere in der Schule gebräuchliche Formate (im Sinne von Handlungsprodukten) haben wird und bereits hat”, heißt es in einer Stellungnahme der KMK. Viele Länder hätten bereits Handlungsempfehlungen für ihre Schulen und Lehrkräfte herausgegeben. Diese enthielten auch Hinweise auf Leistungsmessungen. Nach Informationen von Table.Media ist man in Schulen genau mit diesen Empfehlungen nicht glücklich – jedenfalls was die Prüfungsformate anlangt.

In den Schulen fühlen sich viele Fachleiter alleingelassen, weil sie weiterhin dazu verpflichtet sind, klassische Prüfungsformate abzuhalten – und den Unterschleif von Schülern zu ahnden. “Wir haben hier allerdings ein konkretes Problem, für das es bisher keine Lösung gibt”, sagte ein Fachleiter für Deutsch Table.Media. “Was soll ich tun, wenn ich ganz sicher bin, dass ein Schüler seine Leistungen nicht selbständig, sondern mithilfe von ChatGPT erfüllt hat? Ich muss dem Schüler ja nachweisen, dass er Künstliche Intelligenz benutzt hat. Das aber ist nicht 100-prozentig möglich”.

Die Referentinnen und Referenten der Kultusminister bereiten sich auf diesen Fall offenbar vor. Der Einsatz von Anwendungen wie ChatGPT im Prüfungskontext sei eine der zentralen Fragestellungen der AG KI. Zum Beispiel soll auf der Fachtagung der KMK “unter anderem das Thema alternative Prüfungsformate unter den Bedingungen von KI beleuchtet werden.” Für die Handhabung von KI in Oberstufe und Abitur sei die bevorstehende neue Prüfungsrichtlinie bereits gewappnet. Die KMK-Vereinbarung räume die Möglichkeit ein, bis zu fünf Abiturfächer anbieten zu können. So besteht nach Ansicht der KMK “hinreichend Spielraum für eine adäquate Berücksichtigung unterschiedlichster Prüfungsformate” – auch unter Einbeziehung von KI. Die Kultusminister haben wie berichtet nach zweijährigen Geheimverhandlungen die Klausurformate im ersten bis dritten Prüfungsfach stark vereinheitlicht. cif

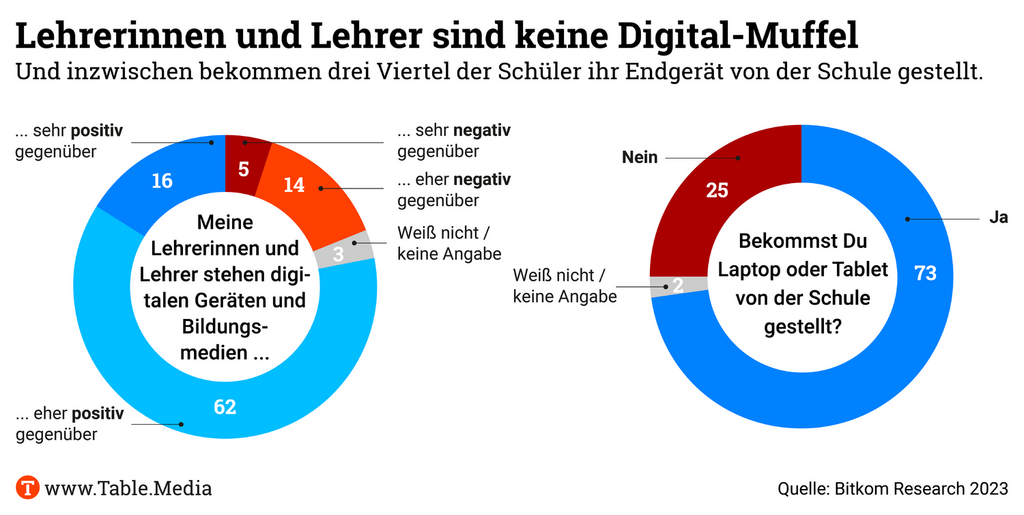

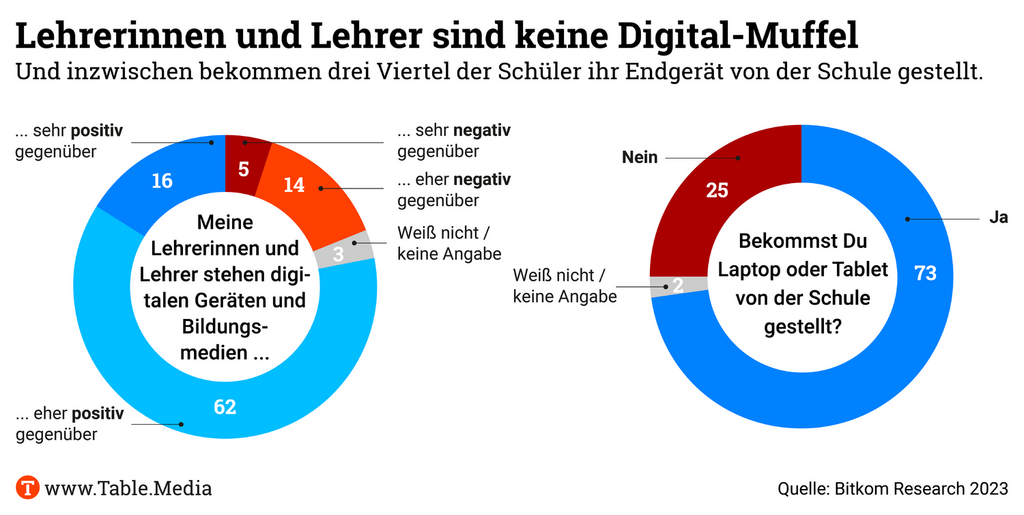

Und es bewegt sich doch etwas bei der Digitalisierung der Schulen. Drei Viertel der Schülerinnen und Schüler gaben in einer repräsentativen Umfrage an, dass sie Laptops und Tablets nutzen, die ihnen die Schule stellt. Das ist das Ergebnis Befragung des Digitalindustrieverbandes Bitkom. Die Studie wurde vom hauseigenen Forschungsinstitut Bitkom research erhoben. 500 Schüler beteiligten sich. 25 Prozent sagten, dass sie eigene digitale Endgeräte benutzen. Zum Vergleich: im Jahr 2016 stand nur einem Drittel der Schüler ein schulisches Laptop oder Tablet zur Verfügung.

Die Befragung fand von März bis Mai diesen Jahres statt – und bringt eine Reihe überraschender Ergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler halten zu 78 Prozent ihrer Lehrkräfte für keine Digital-Muffel. Der Aussage “Meine Lehrerinnen und Lehrer stehen digitalen Geräten und Bildungsmedien sehr positiv gegenüber” stimmten 16 Prozent der Schüler zu. Weitere 62 Prozent sehen eine positive Haltung der Lehrer. Bisher galt die digitale Abstinenz vieler Lehrkräfte als Engstelle für den Einsatz digitaler Medien an Schulen. Das beurteilen die Schüler offenbar anders. Für die Wartung der digitalen Geräte sind vor allem die Lehrer zuständig, so beobachten es drei Viertel der Schüler im Schulalltag.

In der Erhebung des Bitkom kommt heraus, dass die Schüler sich mehr Sorgen über die digitale Infrastruktur machen – vor allem das fehlende WLan – als über den Mangel an Lehrern. Neun von zehn Schülern beklagen die instabilen Netze. 59 Prozent beschweren sich über fehlende Lehrkräfte. Der Hälfte gefällt der Umgang der Schüler untereinander nicht. 37 Prozent sprechen von inkompetenten Paukern. Vier von zehn Schülern stimmten der Aussage zu: »Die Lehrkräfte wissen nicht, wie sie digitale Bildungsmedien sinnvoll im Unterricht einsetzen können.«

Glaubt man dem Branchenverband Bitkom, dann stehen die Lernenden dem Informatikunterricht sehr offen gegenüber. Zwei Drittel sind dafür, dass Informatik in der Schule Pflicht wird. Und auch der Blick in die nähere Zukunft der Schüler ist positiv. Vier von zehn glauben, dass im Jahr 2030 alle Arbeiten in der Schule digital an Laptops oder Tablets ausgeführt werden. Fast ein Drittel geht davon aus, dass es dann keine klassischen Schulfächer mehr geben wird. 23 Prozent meinen, dass Schüler am Ende des Jahrzehnts frei zwischen Präsenz in der Schule und digitaler Teilnahme wählen können. Immerhin acht Prozent meinen, dass dann Roboter mit ihnen lernen werden. cif

Die “German Professional School“, eine vom Land Thüringen geplante Schule, die Bewerber aus dem Ausland auf eine Ausbildung vorbereiten soll, öffnet ihre Türen frühestens Anfang 2024. Das berichtete zuerst der MDR Thüringen. Ein Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums sagte Table.Media, die ursprünglich für diesen September angestrebte Eröffnung sei nicht verschoben. Vielmehr sei die Azubi-Schule ein “work in progress“.

“Es gab bisher kein definitives Startdatum, sondern lediglich eine unter Vorbehalt genannte zeitliche Zielvorstellung”, sagte der Sprecher. Nach jetzigem Stand gehe er davon aus, dass die Azubi-Schule im Frühjahr 2024 ihre Arbeit aufnehmen könne. Einen genaueren Starttermin konnte das Ministerium allerdings noch nicht nennen. Auch zu möglichen Standorten der Schule gab es noch keine Informationen.

Ursprünglich war geplant, dass ab September 300 Azubi-Anwärter an der neuen Bildungsstätte starten. Die Schule richtet sich speziell an Jugendliche aus europäischen Staaten und Drittstaaten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, sowie Menschen, die schon in Deutschland sind und ein dauerhaftes Bleiberecht haben. Ziel ist es, diese jungen Menschen auf eine Berufsausbildung in Thüringen vorzubereiten.

Im Zuge der Qualifizierung sollen die angehenden Auszubildenden nicht nur Deutsch lernen, sondern zudem Wissen über das politische System und interkulturelle Kompetenzen erwerben. Darüber hinaus sind Praktika vorgesehen. Abschließen sollen die jungen Menschen die Schule mit einem Diplom und einem unterschriebenen Ausbildungsvertrag bei einem Thüringer Unternehmen. In den nächsten sieben Jahren will das Wirtschaftsministerium die Kapazität auf 5.000 Azubis jährlich ausweiten. Thüringen will auf diese Weise gegen den Fachkräftemangel im Freistaat vorgehen – bis 2030 hat Thüringen einen Arbeitskräftebedarf von fast 345.000 Menschen. Anouk Schlung

Er möchte das Leben von Lehrkräften einfacher machen – mit digitalen Tools. Eigentlich will Nicolas Colsman sogar nicht weniger als eine digitale Bildungsrevolution. Dazu hat der 31-jährige Bildungsexperte die gemeinnützige Organisation “Zukunft Digitale Bildung” ins Leben gerufen, mit der er die “Schule von gestern in die Realität von morgen” bringen möchte. Dieser Prozess sei mit dem Umbau eines Konzerns vergleichbar – nur komplizierter.

Der gebürtige Brüsseler hat noch kein langes Berufsleben hinter sich, aber bereits reichlich Erfahrung in digitaler Bildung. Noch während seines MBA-Studiums an der Ludwig-Maximilians-Universität München gründete Colsman StudyStuff, eine Lernplattform, auf der Studierende Notizen, Beispielaufgaben und Altklausuren teilen können.

2021 verkaufte er die Plattform an das Berliner Start-up Charly Education, um sich fortan ausschließlich auf sein 2020 gestartetes Projekt “Zukunft Digitale Bildung” konzentrieren zu können. Denn, dass gute digitale Bildung ohne Lehrkräfte nicht funktionieren kann, sei dem Betriebswirt von Anfang an klar gewesen. Erklärtes Ziel seiner Organisation ist es deshalb, Lehrkräfte digital zu begleiten und beim lebenslangen Lernen zu unterstützen.

“Es gibt nichts Schlimmeres, als vor einer Klasse zu stehen und dann funktioniert irgendeine App nicht. Das bringt digitalen Stress”, sagt Colsman. Auf der kostenfreien Informationsplattform “Lehrer-News” versorgt “Zukunft Digitale Bildung” Lehrkräfte aus diesem Grund mit nützlichen Empfehlungen, Tools und Tricks rund um das Thema Digitalität.

Dazu kommen Weiterbildungsangebote, die in Kooperation mit Bildungsstiftungen und Experten entstehen sowie Wettbewerbe, bei denen besonders innovative Lehrkräfte ausgezeichnet werden. Colsman: “Wir fördern und fordern Lehrkräfte, ähnlich wie in einer Geschwisterbeziehung.”

Colsman ist inzwischen ein gern gesehener Gast im SAT.1-Frühstücksfernsehen, aber er zieht auch im Hintergrund die Fäden. Mit seiner Organisation will er kein Produkt verkaufen, sondern Brücken bauen. Zwischen der Politik, den Schulen und der EdTech-Szene. Er wird etwa bundesweit regelmäßig als Sachverständiger in Ministerien und Ausschusssitzungen eingeladen. Daneben ist Colsman ein gefragter Redner auf Bildungsmessen oder trifft sich mit ausländischen Bildungsunternehmen, um ihnen die Besonderheiten des deutschen Marktes zu erklären.

Um Schulen nachhaltig und ganzheitlich bei der Digitalisierung unterstützen, braucht es seiner Ansicht nach noch mehr passgenaue Lösungen: “In den Unternehmen und der Politik wird leider immer noch an der Schule vorbei entwickelt.”

Seit der Pandemie kümmert sich Colsman weniger um das Tagesgeschäft von “Zukunft Digitale Bildung”, stattdessen konzentriert er sich mehr auf strategische Themen. Dazu gehören neben gesellschaftsrechtlichen Fragen auch Kommunikationsarbeit, Politikberatung und der Aufbau sowie die Pflege von internationalen Kooperationen.

In Zukunft sieht sich Colsman “vor allen Dingen als jemand, der der Politik bei strategischen Themen zuarbeitet.” In den vergangenen Jahren seien viele gestartet, um in der Bildung etwas zu verändern, sagt Colsman. Aber neue Ideen wirklich in alle Schulen zu bringen, das sei strukturell immer noch das größte Problem. Gabriele Voßkühler

Research.Table. “In Kooperation mit China anders agieren”. An vielen Hochschulen herrscht Verunsicherung über den Umgang mit China-Kooperationen. Matthias Stepan von der Ruhr-Uni Bochum ist Wissensmanager des EU-Projekts “China Horizons – Dealing with a Resurgent China”. Stepan meint, dass der neue Umgang mit CSC-Stipendiaten der Universität Erlangen-Nürnberg Signalwirkung habe. Mehr

Research.Table. Philipp Hacker: “KI kann egalisierend wirken”. Rechtswissenschaftler Philipp Hacker entwickelt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) gerechte KI-Programmen, die bei Bewerbungsverfahren oder Kreditwürdigkeitsprüfungen eingesetzt werden. Im Interview spricht er über Chancen fairer KI und über Risiken für die Zukunft. Hacker fordert, dass Deutschland massiv in die KI-Bildung investiert. Mehr

25. bis 26. September 2023, Bamberg

Fachtagung: Sprache(n) im Beruf: Erfolgsrezepte für die berufliche Sprachbildung

Auf dieser Tagung der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz geht es um die Möglichkeiten berufssprachlichen Handelns und die damit verbundene Forderung und Förderung sprachlich-kommunikativer Kompetenzen in der beruflichen Bildung. INFOS & ANMELDUNG

26. September 2023, Berlin

Forum Bildungspolitisches Forum

Das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale beleuchtet auf dieser Veranstaltung Themen wie Lernökologie, Schnittstellen von außerschulischer und schulischer Bildung oder non-formales und informelles Lernen. INFOS & ANMELDUNG

26. September 2023, Berlin

Kongress: Bündnis Ökonomische Bildung

Mit diesem Event will das Bündnis die Relevanz ökonomischer Bildung darstellen und auf die Frage, wie diese stärker im Bildungsbereich verankert werden kann. Speaker sind unter anderem Christian Lindner, Sigmar Gabriel, Katharina Günther-Wünsch und Alexander Lorz. INFOS & ANMELDUNG

das Sommerloch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wichtige News über Schule werden dann produziert, wenn die Urlauber am Strand in der Sonne braten.

So hat die Union im Bundestag herausgefunden, dass das Startchancen-Programm einen Zwilling hat – der längst laufen kann. “Schule macht stark” richtet sich an dieselbe Zielgruppe wie die Startchancen. Allerdings gibt es starke Schule bereits seit 2019. Was die Bundesbildungsministerin davon weiß, berichtet Holger Schleper.

Die führende Schul-Politikerin der CDU, Karin Prien, hat indes in der FAZ die Gelegenheit genutzt, über die Risiken und Nebenwirkungen von Smartphones in Kinderhänden nachzudenken. Sie will Handys in Grundschulen vielleicht sogar verbieten. Das ist ein Paradigmenwechsel: Eine differenzierte Betrachtung der Digitalisierung von Schule und Kindheit ist aus der Politik bisher kaum bekannt.

Priens Gespräch war auch deswegen wichtig, weil der Rechtsextremist Björn Höcke (AfD) versucht hat, sich des Themas Digitalisierung anzunehmen. Im Sommerinterview entwarf Höcke zugleich ein Schulprogramm für die Bundesrepublik, das weit zurückreicht – bis zum Jahr 1933. Damals schrieb der Begründer der Sonderpädagogik im Nationalsozialismus, Karl Tornow, ganz ähnliche Sätze wie Höcke heute. “Die Hilfsschule ist notwendig, damit die deutsche Volksschule erfolgreich arbeiten und wirken kann.” Wir haben die von der AfD vielfach geforderte Trennung behinderter Kinder von Höckes “gesunden Schulen” historisch eingeordnet.

Viel Spaß beim Lesen kann man da leider nicht sagen.

Bleiben Sie trotzdem hoffnungsvoll!

Die Bundestagsfraktion der Union warnt, dass mit dem geplanten Startchancen-Programm und der 2021 begonnenen Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark” Parallelstrukturen entstehen könnten. Das monierte die Union nach der Kleinen Anfrage zu “Schule macht stark”, die Table.Media exklusiv vorliegt. Beide Programme fördern Brennpunktschulen. “,Schule macht stark’ adressiert bereits Schulen in sozial schwierigen Lagen und muss Teil der Startchancen-Initiative werden”, fordert Thomas Jarzombek. Es entstehe der Eindruck, “dieses Programm sei gar nicht auf dem Schirm der Ministerin”, kritisiert der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Bettina Stark-Watzinger.

Jarzombek kritisiert zudem, dass die Evaluationsergebnisse von “Schule macht stark” erst 2025 vorlägen. Das sei zu spät, um Schlüsse für das Startchancen-Programm zu ziehen. “Wer wie die Bundesbildungsministerin eine evidenzbasierte Politik fordert, muss auch zum richtigen Zeitpunkt die relevanten Evaluationsergebnisse liefern können.”

2019, damals unter Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, hatten Bund und Länder das Programm “Schule macht stark” vereinbart. “Übergeordnetes Ziel ist, die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern”, heißt es im Papier. Die Initiative, ausgerichtet auf den Primarbereich und die Sekundarstufe I, hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Insgesamt sollen 125 Millionen Euro an Fördergeldern fließen. Dabei tragen Bund und Länder jeweils eine Hälfte.

Für die erste Projektphase (2021-2025) wählten die Länder 200 Schulen aus, die meisten in Nordrhein-Westfalen (42 Schulen), Bayern (31) und Baden-Württemberg (25). In der zweiten Projektphase bis 2030 sollen weitere Schulen von den erarbeiteten Konzepten profitieren.

Das Startchancen-Programm soll 2024 beginnen. Es ist das zentrale, milliardenschwere schulpolitische Vorhaben Stark-Watzingers. 4.000 Brennpunktschulen sollen damit über eine Laufzeit von zehn Jahren gefördert werden, der Fokus auf den Grundschulen liegen. Über die Schwerpunktsetzung im Programm, den Verteilmechanismus der Gelder, die rechtlichen Grundlagen und die Ko-Finanzierung der Länder verhandeln Bund und Länder seit Monaten – immer wieder in aufgeladener Atmosphäre.

In seiner aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unions-Fraktion, erklärt das BMBF, im Jahr 2021 etwa 4,6 und 2022 mehr als 5,2 Millionen Euro für “Schule macht stark” ausgegeben zu haben. Auf Länderseite waren es nach deren Angaben knapp 6,2 und mehr als 8,2 Millionen Euro. Für die Jahre 2024 und 2025 sind vom BMBF je 5,7 Millionen Euro festgelegt.

Die Union stellte die Frage, ob “Schule macht stark” unabhängig vom angekündigten Startchancen-Programm fortgeführt werden soll und die 200 ausgewählten Schulen am Programm teilnehmen können. Das Bildungsministerium antwortete zurückhaltend. Die konkrete Ausgestaltung des Programms sei Gegenstand aktueller Verhandlungen. Bei der Umsetzung “sollen Synergien mit bestehenden Bundes- und Landesprogrammen genutzt und Doppelungen vermieden werden”.

In den Blick gerät durch die Anfrage der Union erneut das große Streitthema der Ko-Finanzierung durch die Länder im Startchancen-Programm. Die Länder pochen darauf, laufende Landesprogramme zur Stärkung von Schulen auf ihre Startchancen-Beiträge anzurechnen. Konkret danach gefragt, antwortete das BMBF auf eine weitere Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu Beginn des Monats: “Die Bundesmittel sollen für zusätzliche Maßnahmen der Länder bereitgestellt werden. Synergien sollen sinnvoll genutzt, Substitutionseffekte vermieden werden.”

Weiter erklärt das Ministerium, dass ein Eigenanteil der Länder an den geplanten Finanzhilfen, um das Investitionsprogramm in Säule I zu finanzieren, verfassungsrechtlich zwingend erforderlich sei. In diesem Bereich des Startchancen-Programms geht es um den Schulbau. Im Eckpunkte-Papier des BMBF vom Mai ist er die größte Säule. Die Grünen setzten darauf zuletzt in einem Gastbeitrag für Table.Media große Hoffnungen.

In der von Staatssekretär Jens Brandenburg übermittelten Antwort verweist das BMBF zudem auf einen Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2024. Demnach wird “der Anteil des Bundes bei neuen Maßnahmen, bei denen der Bund die Länder unterstützt, maximal bis zu 50 Prozent betragen”.

Augenscheinlich haben Bund und Länder in den laufenden Verhandlungen noch einige Hürden zu überwinden. An seinem Zeitplan hält das BMBF indes fest. Schwarz auf weiß heißt es: “Das Startchancen-Programm soll zum Schuljahr 2024/25 starten.”

Der Moderator des MDR konnte einem leid tun. Lars Sänger versuchte das, was bei Gesprächen mit AfD-Politikern stets empfohlen wird: über Sachpolitik reden, sich konkrete Antworten aufzeigen lassen. Im Gespräch mit Björn Höcke ging das nach hinten los. Der rechtsextremistische Thüringer Landeschef konnte im Sommerinterview ein schul- und gesellschaftspolitisches Programm entwerfen, das Elemente des Nationalsozialismus (NS) enthält: “gesunde Schulen”, in denen kein Platz mehr für Kinder mit Handicaps ist und in denen maximal zehn Prozent Zuwandererkinder sein dürfen.

Höcke brauchte nur wenige Minuten, um die von Sänger gestellte Schulfrage mit konkreten Maßnahmen zu beantworten – und dabei nationalsozialistische Leitsätze zu verbreiten. Höcke sagte: “Wir müssen das Bildungssystem von Ideologie-Projekten befreien, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise dem Gendermainstreaming-Ansatz. Das sind alles Projekte, die unsere Schüler nicht weiter bringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.”

Dazu stellte Höcke den Satz, “gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen“. Auf diese Weise machte der Partei- und Fraktionschef aus Erfurt seine Ideologie deutlich: Es gebe gesunde Kinder, das sind “unsere Kinder”, die sind leistungsfähig und die gehören zu einer gesunden Schule. Und es gebe kranke Kinder – die zählen in seinen Augen nicht dazu. Inklusion hingegen bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen selbstverständlich in Regelschulen gehen.

Der Rechtsextremist ergänzte diese Bemerkungen mit einem im politischen Tagesgeschäft kaum bekannten Begriff, dem des agonalen Prinzips. Er streifte ihn nur kurz, aber dieser Terminus ist wichtig. Er umfasst gleichermaßen Menschenbild und Regierungsform, die laut Höcke nach einer möglichen Regierungsbeteiligung in Thüringen im Jahr 2024 zu gelten habe. Das agonale Prinzip kommt aus dem Griechischen und steht für Bestenauslese. Kurz gesagt: Wer in einem AfD-regierten Staat dazugehören darf und wer nicht, das bestimmt eine Elite.

Der Mann, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sagte aber auch sehr konkrete Sätze, die wohl jeder unterschreiben könnte. Man habe mittlerweile “in Schulen Ausgangsbedingungen, die die Lehrer auch mit bestem Einsatz nicht mehr korrigieren können.” Die AfD hat hier ein Alleinstellungsmerkmal: Keine andere Partei kann sich aus der Verantwortung für den dramatischen Lehrermangel herausreden. Von CDU und SPD über FDP, Grüne, selbst die Linke und die Freien Wähler tragen als Parteien gewesener oder amtierender Schulminister die politische Verantwortung dafür, dass bis zum Jahr 2030 rund 80.000 Lehrkräfte in deutschen Klassenzimmern fehlen.

Wenn stimmt, was sich bereits andeutet, dass nämlich die Montagsdemonstrationen im Osten den Lehrermangel aufgreifen wollen, dann hat die AfD eine außerparlamentarische Opposition an ihrer Seite – mit einem massenwirksamen Thema. Mit der Skandalisierung von Unterrichtsausfall kann man Wahlen gewinnen. Und ab dem neuen Schuljahr wird so viel Unterricht ausfallen wie nie zuvor.

Der Moderator des Gesprächs warf Björn Höcke vor, dass seine AfD-Fraktion nicht besonders fleißig auf dem Feld der Schulpolitik sei. In der laufenden Wahlperiode habe sie nur zwei Gesetzentwürfe im Landtag zustande gebracht, bemerkte Lars Sänger. Aber diese Anträge haben es in sich. Sie enthalten die typische Höcke-Kombination von breitenwirksamer Sachpolitik – und identitärer Ideologie.

Antrag Nummer eins von Höckes Fraktion lautet, die Digitalisierung der Schulen nur behutsam vorzunehmen. Zum Beispiel soll Digitales in Grundschulen überhaupt nicht stattfinden. Und in den oberen Klassen nur dann, wenn die Vorteile digitaler Bildungsmedien erwiesen sind. Es dürfte viele Wähler geben, die das richtig finden. Die Vorreiter der Digitalisierung, nämlich Staaten wie die Niederlande oder Schweden, schlagen diesen Weg gerade ein. Auch hier kann die AfD für sich beanspruchen, eine Alternative zu den anderen Parteien zu sein.

Antrag Nummer zwei der Höcke-Fraktion läuft darauf hinaus, den Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in Klassen bei zehn Prozent zu deckeln. Wörtlich heißt es in dem Gesetzentwurf: “Der Anteil von Schülern mit Förderbedarf zum Erwerb der deutschen Sprache darf bei der Klassenbildung an allgemeinbildenden Schulen einen Anteil von zehn Prozent nicht überschreiten.” Das lässt zwar noch etwas Interpretationsspielraum zu. Aber die Folge einer solchen Politik wäre dramatisch. In vielen Großstädten Deutschlands beträgt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 50 und mehr Prozent. Die Frage an Höcke hätte lauten müssen: Wo sollen Zuwanderer- und Flüchtlingskindern lernen, die jenseits der 10-Prozent-Quote liegen? Haben die kein Menschenrecht auf Bildung mehr? Werden für sie besondere Schulen gegründet? Oder was soll mit den Menschen geschehen?

Auch hier zeigt Höckes Thüringer AfD weit über Schulpolitik hinaus. Die AfD ist bereit, Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Sie sprengt nicht nur den Verfassungsbogen, sondern die ethische Grundlage der Politik. Die Bezeichnung von Inklusion als Ideologieprojekt ist dafür prototypisch. Das selbstverständliche Dazugehören von Kindern mit Behinderungen ist keine Ideologie, sondern geltendes Recht. Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung ratifiziert. Das bedeutet unter anderem, Eltern können in Deutschland einklagen, dass ihr Kind in eine Regelschule kommt – egal, ob es eine sogenannte Lernbehinderung hat oder im Rollstuhl sitzt.

Inklusion zu einer falschen Idee zu erklären, die andere am Fortkommen hindert, hat in Deutschland eine unselige Tradition. Der Begriff Sonderpädagogik, der bis heute der Name der Disziplin ist, wird in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Er hat eine brutale Entstehungsgeschichte. Der Erfinder, Karl Tornow, agitierte zunächst als Pädagoge, erst später wurde er Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Er wollte mit dem Terminus Sonderpädagogik deutlich machen, dass es um grundlegend andersartige Menschen gehe – die vom allgemeinbildenden Schulwesen streng zu separieren seien.

“Die Hilfsschule ist notwendig, damit die deutsche Volksschule erfolgreich arbeiten und wirken kann.” So lautet ein Satz von Tornow, der Schüler gern in brauchbare und unbrauchbare Menschen unterteilte. Der einflussreiche Sonderpädagoge nahm für sich in Anspruch, den Nationalsozialisten die Schließung der Hilfsschulen ausgeredet zu haben. Das nämlich galt als der ursprüngliche Plan der NSDAP – mit einem mörderischen Hintergedanken. Hilfsschulen brauche man nicht mehr, so die perfide Konstruktion, denn behinderte Kinder würden ohnehin getötet.

Karl Tornow aber rettete diesen Schulzweig, indem er einen neuen Sinn für die Sonderschulen fand: sie sollten dem “Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses” dienen. Das heißt, sie sollten der erste Experimentierraum für sogenannte rassehygienische und eugenische Maßnahmen werden. Und sie wurden es auch. Viele Insassen der Sonderschulen für – wie Nazis und Sonderschullehrer sie damals nannten – “schwach Begabte”, “Schwach- und Blödsinnige”, “Erbkranke”, “Idioten” oder “Krüppel” gehörten zu den ersten, die dem Probelauf des Holocaust zum Opfer fielen: Menschenversuchen und Hinrichtungen der sogenannten “Aktion T4”, bei der 70.000 Menschen ausgelöscht wurden.

Die Rolle der Sonderpädagogik in diesem Vernichtungsprozess ist ein Nazi-Erbe, von dem sich die Bundesrepublik bislang nicht energisch gelöst hat. Nicht umsonst trägt die Sonderpädagogik noch heute ihren Namen aus der Nazizeit. Erst besagte UN-Konvention des Jahres 2009 erteilt eine klare Absage an ein abgesondertes Schulwesen, das neben den allgemeinbildenden Schulen errichtet wird.

Björn Höckes Ablehnung der Inklusion ist somit ein erneuertes Bekenntnis zur Selektion in seiner doppelbödigen und grausamen Bedeutung. Die Referenz ist tiefbraun. Dennoch hat die Abtrennung behinderter Kinder aus allgemeinbildenden Schulen auch heute noch Anhänger bis weit in bürgerliche Kreise hinein. Kinder mit Handikaps in Regelschulen zu unterrichten, das mag in den Augen vieler Eltern in niederen Schulformen möglich sein – aber nicht im Gymnasium. Eine Bremer Schulleiterin etwa klagte vor Gericht gegen die dort gesetzlich festgeschriebene Pflicht, behinderte Kinder in ihr Gymnasium aufzunehmen. Es gibt Pädagogen wie den in vielen Zeitungen publizierenden Michael Felten, der schreibt, Inklusion habe sich “für nicht wenige zur Plage entwickelt”. Felten geht es nicht um das Ob der Inklusion, sondern um das Wie: ihre praktische Umsetzung. Aber Inklusion und Plage in einem Satz? Auf Nachfrage distanzierte sich Felten von Höcke. Einige Bundesländer freilich ignorieren die UN-Konvention bis heute.

Björn Höcke befindet sich, so gesehen, in bester Gesellschaft. Was Höcke macht und der MDR-Interviewer nicht durchschaute, ist so geschickt wie perfide: als Inklusionsgegner knüpft er an Vorbehalte gegen die halbherzige, schlecht vorbereitete und unterfinanzierte Inklusion in Deutschland an. Und als Faschist, wie er im politischen Meinungsstreit bezeichnet werden kann, jubelt Höcke den Umsetzungskritikern die alten Tornow’sche Idee einer streng separierten Behinderten-Schule unter. Das ist brandgefährlich. Denn eine Brandmauer gibt es in der Bildungspolitik bislang nicht.

Ihre erste große, internationale Metastudie zu gutem Unterricht hat Sie vor 15 Jahren zum Weltstar der Bildungspolitik und -forschung gemacht. Nun haben Sie die Studie aktualisiert – und sind zu ganz neuen Ergebnisse gekommen?

Es sind natürlich sehr viel mehr Metaanalysen seither erschienen. Diesmal habe ich dreimal mehr ausgewertet. Vieles von dem, was ich 2008 herausgefunden habe, gilt immer noch: die zentrale Bedeutung des Lehrers und der Erzieher für das Leben der Kinder. Bei der neuen Studie hat der Blick auf das Klima der Schule viel mehr an Bedeutung gewonnen – und auf die verwendeten Unterrichtsmethoden. Ein erfolgreiches Unterrichtsmodell ist eines, indem ich das Lernen im Klassenzimmer mit den Augen der Schüler betrachte und die Schüler dazu bringe, ihre eigenen Lehrer zu werden.

Auch Studien zu den Auswirkungen von Corona haben sie analysiert. Wie hat die Pandemie das Lernen verändert?

In meiner Arbeit fasse ich viele Metastudien zusammen, sodass ich ein Sample habe, in das Daten von weltweit 400 Millionen Schülern einfließen. Ich schaue, was Lernen und Unterricht positiv oder negativ beeinflusst. Die Pandemie hatte dabei einen negativen Effekt – jedoch einen kleinen. Die Lernlücken sind etwa so groß wie die nach sechs Wochen Sommerferien. Die Lehrer haben größtenteils einen super Job gemacht.

Zumindest für Deutschland lässt sich sagen: Digitalität ist durch die Pandemie und das Distanzlernen in den Schulen angekommen. Bestimmen digitale Tools heute mit, was guten Unterricht ausmacht?

Wenn man sich die 200 Metaanalysen zu Technologie und Lernen anschaut, sind das in der Regel sehr, sehr geringe Auswirkungen. Das war 2008 auch schon so. Wir müssen verstehen, warum: Wir verwenden Technologie oft als Ersatz, zum Beispiel, dass Kinder Videos machen, anstatt Dinge aus Pappmaché zu fertigen; oder Word nutzen anstatt mit der Hand zu schreiben. Das sind alles effiziente Technologien, aber sie ändern nichts grundlegend am Lernen. Aber soziale Medien machen einen Unterschied.

Also TikTok, Facebook oder WhatsApp?

Nein, ich meine die soziale Interaktion, die neue Technologien ermöglichen: also Fragen per Chat stellen, mit Mitschülern einfacher kommunizieren zu können. Dieser Art der Medien haben in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen und können sich positiv aufs Lernen auswirken. Leider sträuben sich viele Lehrer noch, diesen Aspekt der Technologie wirklich in den Unterricht einzubinden.

In diesem Sinn ist ChatGPT neue Technologie und soziales Medium zugleich, schließlich kann man mit dem Programm kommunizieren. Wie schätzen Sie die Auswirkungen aufs Lernen ein?

ChatGPT könnte einen großen Unterschied machen. Wir werden gezwungen sein, Kindern beizubringen, wie man Informationen bewertet.

Das müssen sie auch für Google lernen.

Ja, aber sie müssen noch tiefer einsteigen und wirklich bewerten: Ist das eine gute, wahre und glaubwürdige Information? Und was Google nicht kann: Ihnen sagen, was sie als Nächstes lernen sollen. Dafür braucht es Lehrer. ChatGPT gibt den Schülern zum ersten Mal die Wahl, zu entscheiden, wo sie weiter hingehen. Wir müssen ihnen beibringen, dabei kluge Entscheidungen zu fällen. Das ist eine Veränderung, die gerade erst beginnt. Eine solche Innovation kann man nicht rückgängig machen.

In Ihrer Studie hat diese junge Technologie noch keine Rolle gespielt, wohl aber intelligente tutorielle Systeme. Sie sind wie eine Lightversion von ChatGPT. Wie beeinflussen sie das Lernen?

Sie haben einen positiven Effekt. Das liegt daran, dass sie auf das maßgeschneidert sind, was du gerade tust. Das andere Schöne ist: Man kann sie fünfmal wiederholen. Wenn Sie einen Lehrer fünfmal bitten, den Stoff zu wiederholen, tut er das nicht. Die meisten von uns müssen aber drei- bis fünfmal mit einer Idee konfrontiert werden, bevor wir sie lernen. Ein solches System weiß nicht, dass du das unartige, unaufmerksame Kind bist. Den kümmert nicht, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Er will es dir nur beibringen.

Dennoch gilt, womit Sie seit Jahren weltweit zitiert werden: Es kommt auf die Lehrkraft an. Wie lässt sich diese Erkenntnis in gute Bildungspolitik übersetzen?

Politik, die die Expertise der Lehrer anerkennt und verbessert, macht wirklich einen Unterschied. Wir neigen dazu, das nicht zu tun. Stattdessen fummeln wir an Lehrplänen herum oder den Bewertungssystemen. Ihr Land ist sehr gut darin, mit Noten herumzuspielen und zu entscheiden, ob Kinder ein Gymnasium oder eine andere Schule besuchen. Das hat sehr, sehr geringe Auswirkungen im Vergleich zur Qualität der Person, die vor diesen Kindern steht. Für politische Entscheider ist es sicher schwer, die Expertise der Lehrkräfte zu stärken. Aber wir müssen uns fragen: Warum bezahlen wir unsere Lehrer nach Alter und nicht nach Expertise?

Sie plädieren also für leistungsgerechte Bezahlung?

Nein, ich schlage keine Leistungsvergütung vor. Die hat keinen Effekt. Was ich vorschlage: Lehrer sollten argumentieren müssen, dass sie mit ihrer Expertise und Fähigkeit auf der nächsten Stufe angelangt sind und die Gehälter damit in Verbindung stehen. So läuft es auch im Journalismus, der Wissenschaft, in jedem Beruf. Derzeit müssen Lehrer, um mehr Gehalt zu bekommen, nicht gut sein, sondern nur älter werden. Der Abschied von dem System wäre für viele Schulsysteme eine ziemlich revolutionäre Veränderung. Dorthin müsste sich die Bildungspolitik entwickeln. Das tut sie leider nicht.

Deutschland erlebt gerade einen zweiten Pisa-Schock. Jedes vierte zehnjährige Kind erreicht die Mindeststandards im Lesen nicht …

… herzlichen Glückwunsch! Es ist gut, dass Deutschland überhaupt einen Pisa-Schock erlebt. In Australien nehmen wir die Ergebnisse zur Kenntnis – und vergessen sie nach einer Woche wieder.

Okay, ich rudere zurück. Bei dem Thema hat auch in Deutschland die Öffentlichkeit eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa einer Woche. Aber die Kultusminister diskutieren z.B. derzeit eine Reform der Grundschule. Was würden Sie ihnen raten?

Die besten Unterrichtsmethoden müssen im Fokus stehen. Darüber wird ungern gesprochen. Wir glauben, dass alle Lehrer autonom ihre Arbeit machen. Das ist das Problem. Es gibt gute Möglichkeiten, das Lesen zu verbessern. Das ist sehr, sehr, sehr einfach. Wenn die Schüler nicht Lesen können, bringen Sie es ihnen bei. Lehrer sind manchmal zu nett. Sie finden dann Wege für Schüler, nur die Arbeit zu erledigen, für die sie nicht lesen müssen. Damit tut man ihnen keinen Gefallen. Die Kinder können unter Umständen nie wieder aufholen. Ja, ich denke, wir müssen schockiert sein. Es müsste festgelegt werden, wie wir diese Schüler früh unterrichten.

Sie beraten die australische Regierung zu Bildungspolitik. Wären Sie bei der deutschen Bildungsministerin eingeladen: Würden Sie ihr und dem deutschen Schulsystem mit Neid oder Mitleid begegnen?

Ich traf die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka einmal. Ich sagte ihr, dass ich beeindruckt von ihr bin: “Sie können sagen, was ein 10-Jähriger im Alter von 30 machen wird!” Das war politisch und diplomatisch vielleicht unklug. Aber das System der weiterführenden Schulen in Deutschland ist nicht vertretbar. Es wird so viel Talent verschwendet. Das deutsche System, das Schüler so früh ausgrenzt, ist ziemlich schwer zu verteidigen. Frau Wanka sagte mir dann, dass sie darüber keine Kontrolle habe, sondern die Bundesländer zuständig sind.

Damit enden bildungspolitische Diskussionen hierzulande gerne. Vielen Dank für das Gespräch.

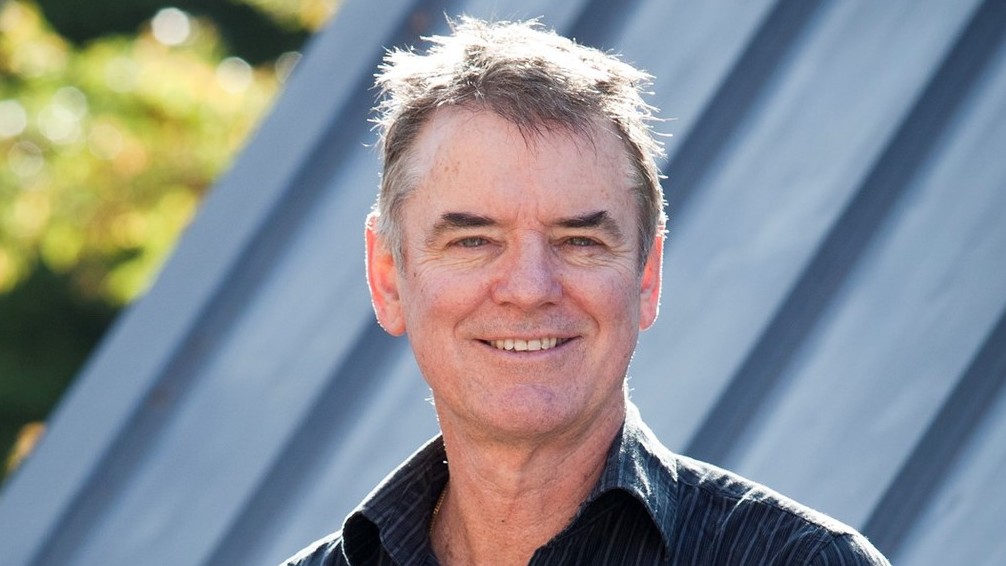

John Hattie ist Professor und Direktor des Melbourne Education Research Institute. Sein einflussreiches Buch “Visible Learning” (2008) gilt als die weltweit größte evidenzbasierte Studie über Faktoren, die Lernen von Schülern verbessern.

Es ist die Achillesferse des deutschen Bildungssystems: Mehr als 6 Prozent der Jugendlichen verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss; weitere um die 16 Prozent haben mit einem einfachen Schulabschluss (einst Hauptschulabschluss) schlechte Aussichten. Nahezu jeder fünfte 20- bis 34-Jährige hat keinen Berufsabschluss. Junge Menschen zu erreichen, denen es vor der Schulbank graut, und die dennoch ohne Unterstützung nicht weiterkommen, ist eine der großen Herausforderungen des Übergangssystems.

Einen Blick lohnt da ein Modell, das Lernen und Arbeiten mit einem besonderen pädagogischen Ansatz verknüpft: die Produktionsschule. Die 14– bis 27-Jährigen, die hierherkommen – über Jobcenter, Jugendhilfe oder auf Anregung ihres Umfelds – produzieren etwas für den Markt, lernen dabei in der Praxis. Oft stehen zusätzlich Lerntechniken oder auch Schulstoff auf dem Programm.

In den Werkstätten produzieren die Schüler Dinge, die sie vor Ort verkaufen, oder für die sie Aufträge von Betrieben aus der Umgebung erhalten. Es gibt Bauwerkstätten, die Pflasterarbeiten übernehmen; Großküchen, die ein Catering anbieten; Gärtnereien, die Blumen und Gemüse verkaufen, Holz- und Metallwerkstätten, und vieles mehr. Zur Motivation erhalten sie einen – indes eher symbolischen – Lohn. Jede der 200 Produktionsschulen, deren Modell aus Dänemark stammt, und die es in zehn Bundesländern gibt, arbeitet ein bisschen anders. Das gilt auch für ihre Zielgruppe. Nicht überall zum Beispiel werden die 14- bis 27-Jährigen auf einen Schulabschluss vorbereitet.

So genannte “Werkstattpädagogen” begleiten die Jugendlichen. Der Ausbildung hat der 2007 gegründete Bundesverband Produktionsschulen mit der Uni Hannover entwickelt. “Wir suchen Menschen aus echten Berufen, die nah an der Lebenswelt der Jugendlichen sind, und bilden sie pädagogisch fort”, erklärt Martin Mertens, Vorsitzender des Bundesverbandes Produktionsschule, und zuvor Mitgründer ersten Produktionsschule in Kassel. Hinzu kommen oft Sozialpädagogen. Dementsprechend praxisnah ist auch das Lernen gestaltet. Ein Stundenplan sieht zum Beispiel so aus: Morgenrunde, Werkstattarbeit, Lernwerkstatt, Abschlussrunde.

Grundständig ausgebildete Lehrkräfte gibt es nicht – und zwar nicht, weil sie schwer zu bekommen sind. Mit Blick auf die bisherigen Lernerfahrungen soll “tunlichst alles vermieden werden, was wie Schule wirkt oder wie Schule aussieht”, heißt es in den Qualitätsstandards der Produktionsschulen. Klingt nach Kritik am Schulsystem? Die ist beabsichtigt. Martin Mertens sagt: “Wir bedauern sehr, dass dieses bis heute keinen Weg gefunden hat, sogenannten Risikoschülern so gerecht zu werden, dass diese dort nicht scheitern.”

Denn hinter einem Schulabbruch oder schlechten Noten stehen meist komplexe Geschichten. Unbeständige Bezugspersonen, das Aufwachsen mit staatlichen Leistungen statt erlebter Arbeit sind der Normalfall; psychische Erkrankungen und Lernstörungen sind häufig. Nicht wenige haben Drogenerfahrungen und/oder eine Akte in der Jugendgerichtshilfe.

Die Idee, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ein bis zwei Jahren in eine Ausbildung einmünden, oder ihren Schulabschluss nachholen, ist also eine hehre – aber nicht für alle realistisch. Im Jargon der beruflichen Bildung steht die “Nachreifung” im Vordergrund. Das heißt oft erst einmal das Gewöhnen an einen festen Tagesablauf, konzentriertes Arbeiten, Pünktlichkeit – oder auch das Stabilisieren der Persönlichkeit. “Für uns ist auch ein Erfolg, wenn jemand eine Therapie beginnt”, sagt Martin Mertens.

In den Förderkriterien des Übergangssystems ist so etwas indes kaum vorgesehen: Mit den Hartz-Gesetzen in den 2000er-Jahren wurde die Jugendhilfe aus der beruflichen Bildung weitgehend abgezogen, und in die Verantwortung der Jobcenter übergeben. Dementsprechend sind auch die Erfolgskriterien stark auf einen nahtlosen Übergang in Schule, Ausbildung oder Beruf ausgerichtet.

Finanziert werden die Produktionsschulen in den zehn Bundesländern unterschiedlich. Meist setzt das jeweilige Arbeitsministerium Mittel des Europäischen Sozialfonds ein, und holt die Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit mit ins Boot. Nur in Brandenburg sind sie grundsätzlich über die Kommunen an die Jugendämter, und damit an die Jugendhilfe, angebunden. In Hamburg werden sie aus dem Bildungshaushalt finanziert.

Wie viele Produktionsschüler einen Ausbildungsplatz oder Arbeit finden, kann nur geschätzt werden; der Bundesverband geht von rund 70 Prozent aus. “Mit unseren begrenzten Mitteln konnten wir bisher kein bundesweites Monitoring leisten”, sagt Mertens; 2024 soll aber nun damit begonnen werden. Laut einer Untersuchung in Mecklenburg-Vorpommern von 2013 hatte sechs Monate nach Verlassen rund ein Drittel einen Ausbildungsplatz; mit versicherungspflichtiger Beschäftigung und Weiterqualifizierungen – schulischer oder nichtschulischer – war mehr als die Hälfte untergebracht. Arbeitslos gemeldet war etwas mehr als jeder zehnte.

“Bei unserem 2022er-Jahrgang sah es ganz ähnlich aus”, sagt Oliver Jäschke, Leiter der Hanse-Produktionsschule in Rostock. Die Ausbildungen, in die seine Schüler münden, reichten von der Einzelhandelskauffrau bis zum Sozialassistenten. “Die Wege sind vielfältig”, sagt er. “Besonders freut uns, dass kaum einer seine Ausbildung abbricht.” Außerdem trauen sich in jedem Jahr Schülerinnen und Schüler zurück an eine staatliche Schule – und absolvieren Abschlüsse bis zur Mittleren Reife. Jeannette Goddar

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Table.Media dankt hunderttausendmal! Table Professional Briefings werden jetzt über 100.000 Mal gelesen. Von den entscheidenden Köpfen für die Themen Afrika, Agrifood, Bildung, Berlin/Bundespolitik, China, Climate, ESG, Europa/EU, Research, Security, 100Headlines. Unser Dank: Lernen Sie kostenlos kennen, wieviel Vorsprung Ihnen Deutschlands größte Professional Briefing Redaktion verschafft. (Mehr)

Die Co-Vorsitzende der SPD Saskia Esken fordert einen Wandel der Teilzeit-Kultur an den Schulen. “Würden die in Teilzeit arbeitenden Lehrkräfte nur eine Stunde mehr arbeiten, dann hätten wir quasi 10.000 zusätzliche Vollzeit-Lehrkräfte im System“, erklärte Esken gegenüber Table.Media am Rande einer Informationsreise zur Bildungspolitik nach Norwegen und Finnland.

Eskens Forderung geht in die gleiche Richtung wie die Januar-Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) zur Bewältigung des eklatanten Lehrermangels. Darin hatte das wissenschaftliche Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz empfohlen, die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit zu begrenzen. Hier liege die größte Beschäftigungsreserve. “Die Teilzeitquote im Lehramt ist mit rund 47 Prozent im Verhältnis zu jener bei Erwerbstätigen insgesamt (29 Prozent) deutlich höher.” So steht es in dem Papier der SWK.

Potenzial zur Entlastung von Lehrkräften sieht Esken auch darin, dass diese stärker zusammenarbeiten. “Da gäbe es durchaus einige Synergien. Gerade wenn man Parallelklassen unterrichtet, ließe sich der Unterricht gemeinsam vorbereiten oder Klassenarbeiten könnten gemeinsam geschrieben werden.”

Hamburgs Bildungssenator und A-Länder Koordinator Ties Rabe begleitet Esken auf der viertägigen Auslandsreise. Zentrale Themen sind dabei die Gestaltung des Ganztags an den Schulen, die frühkindliche Bildung und die Digitalisierung. In Oslo trafen Esken und Rabe unter anderem auf Norwegens Bildungsministerin Tonje Brenna von der Arbeiderpartiet. In Helsinki gibt es eine Unterredung mit Finnlands Arbeitsministerin Tuula Haatainen, ebenfalls eine Sozialdemokratin.

Die Ergebnisse der Sommerreise unter der Überschrift “Sozialdemokratische Bildungspolitik für ein starkes demokratisches Gemeinwesen” sollen auch in die Arbeit der SPD einfließen. Bis zum Parteitag im Dezember will Esken mit ihrer Kommission “Bildung in der Transformation” die bildungspolitischen Ziele ausarbeiten.

“Es ist unsere wichtigste Aufgabe, jedem Kind und jedem Jugendlichen die Bildung zu sichern, die sie für ein selbstbestimmtes Leben und volle Teilhabe heute und morgen brauchen”, erklärte Esken. Eine in diesem Sinne gelingende Bildung für alle habe fundamentale Bedeutung. Das gelte “für den Erfolg unserer Volkswirtschaft, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und den Erhalt unserer Demokratie“. Holger Schleper