die Bundesnetzagentur kümmert sich nicht nur um die Gasversorgung, sondern auch um die Digitalisierung der Schulen. Sie ist es, die Vodafones mobiler Datenflatrate für Schulen bescheinigt, gegen europäisches Recht zu verstoßen. Denn der Telefonkonzern filtert die angebotenen Lern-Apps – und setzt sich damit über die Netzneutralität hinweg. Die Initiative für Schüler-Datenflatrates war von der Großen Koalition vor zwei Jahren mit viel Wind und großen Schritten gestartet worden. Nun ist es leise um sie geworden. Dabei hätte sie große Lücken schließen können in einem Land, in dem 80 Prozent der Schulen nicht an schnelles Netz angeschlossen sind. Die Telekom macht es mit ihrer Bildungsflatrate übrigens besser, aber Kritiker sehen auch darin ein “verstümmeltes Internet”.

Nur zu schnell gerät man ins Jammern über die schleppende Digitalisierung (siehe oben). Ein Gipfel für EdTechs und Gründer im beschaulichen Bielefeld möchte genau das nicht. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerium fördert das Treffen, denn es hat ein Anliegen: zum Zentrum für die digitale, europäische Bildungsbranche zu werden. Wie das gehen soll und ob von den Fördergeldern und der Vernetzung auch Start-ups aus Helsinki oder Kiew profitieren können, klärt Christian Füller im Interview mit dem Organisator.

Und weil heute der Welttag der Lehrerinnen und Lehrer ist, seien abschließend noch drei Meldungen erwähnt, die Sie unten lesen können: Die OECD stellt verblüfft fest, dass nur Luxemburg seine Lehrkräfte besser als Deutschland entlohnt; der sächsische Rechnungshof hat sich die wiedereingeführte Verbeamtung angeschaut – mit durchwachsenem Fazit; und die Plattform eduki kauft PearUp, was Lehrern den Austausch von Materialien erheblich erleichtern dürfte.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht

Daten-Flatrates für Schulen, die die Bundesregierung von den Telekom-Anbietern gefordert hat, verstoßen zum Teil gegen das Gebot der Netzneutralität. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der Linken-Abgeordneten Anke Domscheit-Berg. “Bis heute gibt es kein Angebot, das Bildungsgerechtigkeit herstellt“, kritisierte sie im Gespräch mit Bildung.Table. “An digitaler Bildung müssen alle Schülerinnen und Schüler teilhaben können, weil ein unterschiedlicher Zugang auch unterschiedliche Bildungschancen mit potenziell lebenslangen Folgen bedeutet.”

Ein funktionsfähiges und erschwingliches Angebot für Schulen ist extrem wichtig. Denn unter einem Mangel leiden 80 Prozent der deutschen Schulen bei der Digitalisierung besonders: Sie haben keinen Anschluss ans schnelle Internet. Das hat jedenfalls eine Analyse der Telekom ergeben. Dass Schulen nicht zuverlässig ans Netz angeschlossen sind, betrachten Eltern, Schulleiter wie auch Lehrer in Umfragen als das große infrastrukturelle Hindernis für digitale Schule.

Deswegen erbaten die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im August 2020 zusammen mit Kultusministern von den Telekom-Anbietern Vodafone, Telekom und O2 einen günstigen Schultarif von maximal zehn Euro pro Schüler. “Wir sind alle wild entschlossen, jetzt der Sache einen Schub zu geben”, sagte Esken damals.

Allerdings erlitt die pädagogische Datenflat ein ähnliches Schicksal wie die Digitalisierung der Schulen sonst auch: So richtig voran ging es nicht. Die digitale Vorreiterin Domscheit-Berg richtete sich an die Bundesnetzagentur, um zu erfahren, wie der Stand ist. Die Abgeordnete hat dabei ein strukturelles Problem zutage gefördert: Die angebotenen Spezial-Tarife für Schulen sind zum Teil nicht netzneutral. Das bedeutet, sie diskriminieren Anwendungen und ziehen bestimmte Angebote im Netz vor.

Die Vodafone-Flatrate etwa gab einem knappen Dutzend von digitalen, pädagogischen Tools den Vorrang. Dazu zählten unter anderen die weit verbreitete Anton-App, der PONS-Vokabeltrainer, die schul.cloud von Heinekingmedia sowie Scoyo, Sdui und Sofatutor. Die Netzagentur untersagte daraufhin den Schultarif von Vodafone. “Die Schule hat innerhalb des Tarifs nicht die freie Auswahl, welche Lerninhalte auf das Datenvolumen angerechnet werden und welche nicht”, stellte Klaus Müllers Behörde fest. Daher sei hier das allgemeine Gleichbehandlungsgebot nach Artikel 3 der Telecom-Single-Market-Verordnung verletzt, mit der die EU die Netznutzung reguliert. “Es werden ausgewählte Bildungsinhalte privilegiert”, schrieb Müller.

Auch der Zehn-Euro-Tarif der Telekom gewährt keinen unbeschränkten Zugang ins Netz. Die Telekom stellt den Schulen zwar eine unregulierte Datenverbindung zur Verfügung. Den Schulträgern und Schulen obliegt es dann, die Angebote im Netz für die Schüler einzuschränken. Für die Netzagentur war das kein Problem – und kein Grund, das Schulangebot der Telekom ebenfalls zu bremsen. “Entscheidend ist hierbei, dass die Telekom keine Vorauswahl über bestimmte Bildungsinhalte bzw. Partnerdienste getroffen hat,” heißt es in einem Schreiben von Netzagentur-Boss Müller. Wichtig ist, dass “der Kunde (die Schule) frei in der Wahl der Bildungsinhalte ist und vor allem der Endnutzer die Auswahl der Lerninhalte außerhalb des Internetzugangsdienstes in seiner Endgeräte-Lösung vornimmt.”

Die Linke Anke Domscheit-Berg hat da eine radikalere Ansicht. Sie stößt sich daran, dass der Zugang zu Inhalten des Netzes durch Dritte beschränkt wird – auch an Schulen. “Wenn ein Bildungstarif wie der der Deutschen Telekom den Zugang zu Inhalten grundsätzlich auf ausgewählte Angebote beschränkt, dann ist immer auch der Zugang zu Bildungschancen beschränkt, wenn zum Beispiel mit diesem Tarif ein exzellentes Mathe-Erklärvideo auf YouTube nicht angesehen werden kann”, sagte Domscheit Bildung.Table. Der Abgeordneten gehe es auch darum, dass so die Medienkompetenz von Schülern von vorneherein erschwert werde. “Wie sollen Kinder Medienkompetenz in einem verstümmelten Internet erlernen? Dazu müssen sich auch Schülerinnen und Schüler in einem Internet bewegen können, das nicht wie das chinesische Internet von virtuellen Mauern umgeben ist.”

Ob und ab welchem Alter man Kindern vollen Zugang zum Netz geben soll, sei dahingestellt. Interessant ist der Fall Datenflatrate jedenfalls aus infrastruktureller Sicht. Ein Großteil der Schulen hat das Problem, dass inzwischen digitale Geräte zur Verfügung stehen – aber ein Netzzugang mangels Breitband verlangsamt oder gar verunmöglicht wird. Die Datenflat für Schulen und Schüler hätte daraus einen Ausweg bieten können.

Allerdings erreicht zum Beispiel die Telekom eine halbe Million Nutzende mit ihrem Bildungstarif. Ein Sprecher der Telekom sagte, “grundsätzlich ist das Interesse groß.” Die Telekom ermöglicht 4,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler den Zugang zum Internet. Aber 80 Prozent der Schulen mangelt es an schnellem Internet. Das ist die vorläufige Abschluss-Bilanz nach zwei Jahren “Wir sind alle wild entschlossen”.

Herr Himmerich, Sie veranstalten in drei Wochen den EdTech Gründer-Summit in NRW, genauer in Bielefeld. Wird das wieder eine der Konferenzen, auf der darüber gejammert wird, wie schrecklich weit Deutschland in der Digitalisierung zurück ist?

Wir wollen nicht jammern, sondern jubeln. Wir vernetzen Bildungs-Start-ups – und die, die es werden wollen. Unser Auftrag ist, in Nordrhein-Westfalen ein Event zu veranstalten, bei dem sich die EdTechs untereinander austauschen.

Heißt das, dass nur Gründer, EdTechs und Schul-Veränderer aus NRW dabei sind?

Nein, wir sollen ausdrücklich die europäische Szene ansprechen. Die Idee ist, eine Leuchtturmkonferenz zu machen, die nicht nur in Castrop-Rauxel und Wanne-Eickel interessiert, sondern die für pädagogische Digital-Reformer von Paris bis Kiew und von Helsinki bis Catania Strahlkraft besitzt. Das wird auch keine Eintagsfliege. Wir werden jetzt mindestens drei Jahre lang ein solches Event veranstalten.

Kommen Sie damit nicht ein bisschen spät? Bei der größten Messe der Bildungswirtschaft Europas, der Didacta, breiten sich inzwischen selbst in der Haupthalle die EdTechs aus.

Ich glaube, dass die Digitalisierung auch bei der Bildung gerade erst richtig losgeht. Ich finde gut, dass die Didacta digitaler wird. Nur ist unser Schwerpunkt mit dem Summit ein anderer: Wir richten uns explizit an die Tech- und die Gründerszene – ohne natürlich die Politik, die Verwaltung und die Pädagogik auszugrenzen. Aber wir wollen keine zweite Didacta sein, auf der vor allem Lehrkräfte im Mittelpunkt stehen.

Aber gehören nicht Lehrer, Techies und Politik an einen Tisch, wenn es um die Digitalisierung des Bildungssektors geht?

Klar. Aber es soll eben nicht wieder dasselbe Event sein, das so oft stattfindet: theoretische Diskussionen über die Definition von Bildung, Streit unter Pädagogen über didaktische Fragen. Zwei Schulleiter sind dafür, fünf Schulleiter haben eine andere Idee. Es geht da immer viel um müsste, könnte, sollte – und dann rennen alle wieder auseinander, ohne dass was passiert. Aber natürlich haben wir alle Stakeholder eingeladen, und es sind auch noch Plätze frei.

Woher kommt das Geld, mit dem Sie den EdTech-Summit veranstalten?

Das stammt aus dem Wirtschaftsministerium in NRW. Die EdTech Next-Initiative ist eine Kooperation von Eduvation und der Founders Foundation. Zum einen wird es ein Förder-Programm geben, zum anderen eben den Gründer-Gipfel “EdTech Next Summit” in Bielefeld.

Was ist, wenn ich mich als Gründer mit einer Bildungs-Idee melde – und gar nicht aus NRW bin? Darf ich dann nur zum Kongress kommen, bekomme aber keine Unterstützung für meine Idee?

Es kann und soll zunächst jeder zur EdTech-Next kommen! Egal woher, ob aus ganz Deutschland oder dem europäischen Ausland, alle bildungsaffinen Digitalisten sind eingeladen, sich dort zu vernetzen und vom EdTech Next-Programm zu profitieren.

Die deutschen EdTechs sind in den beiden Pandemiejahren beinahe leer ausgegangen. Im Digitalpakt des Bundes wurden sie glatt vergessen, und auch die Kultusminister ignorieren funktionierende Portale – oder blocken sie ab. Was ist das Förderschema des neuen Programms?

Das ist ein Inkubator-Programm für EdTech-Start-ups. Das heißt, das Land will mehr EdTech-Gründungen in NRW haben. Wir holen die Leute nach NRW, damit sie einander kennenlernen und vernetzen. Und dann sind die Gründer gefragt – und die Founders-Foundation.

Gibt’s nicht alle naselang Inkubator-Programme?

Nicht für Bildungsreformer. Die EdTech-Next-Förderung durch das Land NRW ist tatsächlich die erste wirklich auf Bildungs-Start-ups fokussierte Förderung in Deutschland. Das heißt, es geht nicht um Impact-Start-ups, wo nebenbei ein bisschen Bildung gefördert wird. Es ist auch keine allgemeine Start-up-Förderung, sondern speziell aufgelegt für jene, die im Bildungsmarkt ihre Mission sehen.

Wer wird alles dabei sein?

Weit über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zum Summit angemeldet. Das sind größtenteils Gründerinnen und Gründer. Als Highlight haben wir viele erfolgreiche Start-ups, alle Großen von Bettermarks bis Sofatutor, die ihre zum Teil zehnjährige Geschichte erzählen. Der Gründer und derzeit kapitalstärkste Akteur Europas, Felix Ohswald von GoStudent, hält eine Keynote. Für den politischen Teil werden die Europäische Kommission, der Europarat und die OECD vor Ort sein. Die wissen, wie man von europäischer Seite her unterstützen und helfen kann.

Gibt es so etwas wie eine Kategorisierung der Märkte?

Die Schwerpunkte sind Corporate-Education und natürlich Schule. Konkret heißt das, dass große Unternehmen wie Siemens oder Bertelsmann vor Ort sind. Sie können den Gründern Hinweise geben, wie EdTech-Start-ups auch bei Unternehmen Kunden gewinnen. Aber im Vordergrund steht der Schulbereich. Das ist das Feld, wo die meisten Gründer mit ihrem Produkt etwas verbessern wollen.

Ist das nicht naiv? Die Kultusminister haben selbst das Start-up Optima aus der Ukraine hängen lassen – trotz des Kriegs und obwohl es monatelang kostenlos zu nutzen war. Warum sollten die jetzt Start-ups, die im Schulbereich eine Disruption auslösen wollen, mit offenen Armen empfangen?

Keine Frage, der deutsche Schulmarkt ist eine Zitadelle. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, wie schwer sich die Kultusminister und die Schulbürokratie tun, ein gutes Bildungsangebot für alle Schüler zu ermöglichen. Wettbewerb tut denen, glaube ich, ganz gut.

Tobias Himmerich ist Berater und Geschäftsführer von Eduvation, das Start-ups während des Eintritts in den Bildungsmarkt begleitet.

Mit Blick auf den Lehrermangel kommt der diesjährige Bildungsbericht der OECD zu einem verblüffenden Ergebnis: Deutsche Lehrer gehören zu den Spitzenverdienern, nur in Luxemburg verdienen Lehrkräfte der Sekundarstufe I durchschnittlich mehr. Das Durchschnittsgehalt hierzulande ist sogar doppelt so hoch wie das Mittel in allen andere 38 OECD-Mitgliedsstaaten. Das Unterrichtspensum ist dagegen mit nur 641 Stunden geringer als im OECD-Durchschnitt (711 Stunden). OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher sagte bei der Vorstellung des Berichts, dem Lehrerberuf in Deutschland mangele es nicht an finanzieller, sondern “intellektueller Attraktivität”. Es fehlten Perspektiven für berufliche Entwicklung und Karriereaussichten. Lehrer arbeiteten außerdem zu wenig zusammen oder hätten Zeit, Schüler individuell zu fördern.

Kultusministerpräsidentin Karin Prien (CDU) sagte bei der Vorstellung des Berichts, es brauche bessere Möglichkeiten zur Personalentwicklung und Weiterbildung. Lehrer sollten die Chance erhalten, an die Universitäten zurückzukehren oder zwischendurch in Unternehmen tätig zu werden. Trotz ihrer vergleichsweise wenigen Unterrichtsstunden seien sie zudem sehr stark mit Aufgaben belastet, die nichts mit Unterricht zu tun haben. Hier brauche es Entlastung.

Schwerpunktmäßig untersuchte die Studie, wie viele junge Erwachsene einen höheren akademischen Abschluss oder einen höheren beruflichen Bildungsabschluss machen. Der Anteil unter den 25- bis 34-Jährigen hat sich im OECD-Raum seit 2000 von damals 27 Prozent auf jetzt 48 Prozent erhöht. In Deutschland stieg der Anteil von 22 Prozent auf 36 Prozent und liegt damit unter dem Durchschnitt. Die Studienmacher erklärten dies mit dem deutschen Berufsbildungssystem, das mehr berufliche Möglichkeiten eröffne als die Systeme vieler anderer OECD-Länder.

Ein höherer Abschluss bringt jungen Menschen der Studie zufolge erhebliche Vorteile beim Einkommen. Außerdem lag ihre Arbeitslosenquote 2021 durchschnittlich bei vier Prozent, in Deutschland sogar nur bei zwei Prozent. OECD-Bildungsdirektor Schleicher zufolge gibt es kein Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt für höhere Ausbildung gesättigt ist.

Grund zur Sorge ist für ihn das hohe Gehaltsgefälle zwischen beruflichen und akademischen Abschlüssen. Zudem nehmen nur drei Prozent aller Erwachsenen mit einer beruflichen Ausbildung auf Sekundar-II-Niveau an einer formalen Weiterbildung teil – im OECD-Durchschnitt sind es zehn Prozent. “In einer sich rapide verändernden Berufswelt ist kontinuierliche Weiterbildung ein Muss“, sagte Schleicher.

Daneben kommt der Bericht zum Ergebnis, dass ein erheblicher Teil junger Menschen ohne qualifizierenden Abschluss bleibt. Der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur ist in Deutschland von 2011 bis 2021 von 13 auf 14 Prozent gestiegen. Schleicher sagte, dies sei auch migrationsbedingt. Im OECD-Mittel ist der Anteil jedoch im gleichen Zeitraum von 19 auf 14 Prozent gefallen. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, seien das Problem mangelnder Grundqualifikation intensiver angegangen. Anna Parrisius

Die sogenannte “Tomorrow University of Applied Sciences” ist die erste deutsche virtuelle Hochschule, die eine offizielle Zulassung erreicht hat. Das hessische Wissenschaftsministerium bestätigte Bildung.Table, die Hochschule “nach § 115 des hessischen Hochschulgesetzes staatlich anerkannt” zu haben. Präsident der “Tomorrow University” ist der junge Unternehmer Thomas Funke. Er teilt sich die Geschäftsführung mit Christian Rebernik, der einst Chief Technology Officer beim Fintec N26 war. Die Hochschule setzt auf digitales Fernstudium.

Die Hochschule hat einen Campus im virtuellen Raum. Dieser Metaverse-Campus biete ein Universitätserlebnis, bei dem sich die Studierenden in einer simulierten Umgebung befinden. “Es gibt Online-Sitzungsräume, Aktivitäten und Veranstaltungen, die laufend stattfinden.” So steht es in der Studienbroschüre. “Sie können kommen und gehen wie kommen und gehen, wie es Ihnen gefällt, sich verbinden und vernetzen.”

Die Hochschule konzentriert sich auf Studiengänge der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung. Es werden Bachelor in “Responsible Entrepreneurship”, “Sustainable Product Management” und “Artificial Intelligence” angeboten. Im Master gibt es einen Studiengang “Sustainability, Entrepreneurship, and Technology”. Die Hochschule kooperiert mit der Elite-Universität RWTH Aachen. Bei der Eröffnungsveranstaltung sagte die Innovationsexpertin Irène Kilubi, das Ziel der Gründer-Hochschule sei es, “die Macher und Veränderer von morgen” auszubilden. “Es gibt mittlerweile nur noch einen Kontinent, von dem wir keine Studierenden haben, und das ist die Antarktis”, sagte Thomas Funke über die Internationalität der Studierenden.

Philipp Nimmermann, Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, sagte, Start-ups seien immer eine gute Sache, weil sie Neues kreieren. “Wir haben herausragende Universitäten in Deutschland”, so Nimmermann. “Aber es fehlt an Lehrstühlen für Unternehmertum.” Mit den ersten Studierenden ist die Hochschule bereits im April vergangenen Jahres gestartet. In wenigen Tagen sollen die genannten Bachelor-Studiengänge dazukommen. Jedes der Programme kostet knapp 20.000 Euro. Christian Füller

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt der geplanten Kompetenzzentren für digitales Unterrichten in Schule und Weiterbildung. Die Förderung sei auf großes Interesse gestoßen, wie ein Sprecher des BMBF mitteilt. 37 Projekte hätten sich beworben und würden derzeit begutachtet. Alle ausgewählten Projekte bilden zusammen ab April 2023 ein “ortsungebundenes” MINT-Kompetenzzentrum. Die vom Bund finanzierte Einrichtung soll Lehrkräfte auf digital gestütztes Unterrichten vorbereiten und die Lehrkräftebildung in den Ländern stärker miteinander verzahnen.

Neben dem MINT-Bereich sind drei weitere Kompetenzzentren zu folgenden Themenschwerpunkten geplant: 1) Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften; 2) musisch-kreative Fächer und Sport; 3) Modelle digitaler Schulentwicklung. Die Ausschreibungen für diese drei weiteren Einrichtungen starten noch in diesem Jahr, wie ein Sprecher mitteilt. Im Februar soll eine Transferstelle die Arbeit aufnehmen, die alle entstehenden Didaktik-Zentren miteinander verknüpft. Auch dafür laufe die Begutachtung der Bewerbungen noch. Bereits die Vorgängerregierung hatte die nun entstehenden Zentren geplant, aber nicht umgesetzt. Die Ampel übernahm die Idee in ihren Koalitionsvertrag. Bis 2026 stehen dafür 205 Millionen Euro zur Verfügung. Niklas Prenzel

Die Sammlung von Lerninhalten und Unterrichtsentwürfen im Netz Eduki macht Lehrkräften künftig das Leben leichter. Ab sofort können Lehrerinnen und Lehrer die bei Eduki geladenen Materialien einfacher bearbeiten und Schülern per Link zuteilen. Dies ist möglich, weil das Unternehmen von Max Maendler den Konkurrenten “PearUp” gekauft hat. PearUp bietet Werkzeuge, um interaktives Lernmaterial zu bearbeiten, zu ergänzen und zu verteilen (“remix and share”). Dadurch macht Eduki auch einen Schritt Richtung Open Educational Resources (OER), offene Lernmaterialien. Denn PearUp wirbt damit, dass zu seiner großen Sammlung von interaktiven Arbeitsblättern auch kostenfreie OER gehören. Bei PearUp findet man zum Beispiel Material der freien OER-Lernplattform Serlo.

Bisher konnte man auf Eduki nur Dateien teilen, also vor allem PDFs. Die konnten die Lehrkräfte ausdrucken und den Schülern als Papier geben. “Künftig gibt’s neben den Dateien auch interaktive Übungen online”, sagte Maendler Bildung.Table. “Das sind Online-Quizzes wie bei kahoot oder quizlet, Online-Übungen wie bei Anton, Online-Tests, Online-Projekte, Online-Alles, was man zum digitalen Unterrichten braucht.” Das neue Angebot ist unter dem Namen “Eduki interactive” zu finden sein. Es wird morgen offiziell verkündet.

Die technischen Möglichkeiten von PearUp werden ab sofort für den deutschsprachigen Dienst von Eduki eingebaut. Das bedeutet, dass die ersten Eduki Interactive Materialien noch vor Ende des Jahres in den DACH-Ländern verfügbar sein werden. Die Umsetzung in den spanischen, lateinamerikanischen und französischen Märkten werde im ersten Quartal 2023 erfolgen. Anna Fehrenbach, Mitgründerin von PearUp, sagte, “so können wir Lehrer*innen gemeinsam dabei unterstützen, die bestmögliche Schulbildung zu liefern.” Material, das mit PearUp bearbeitet wurde, lässt sich leicht per Link oder Einladungs-Code an Schüler weitergeben. Christian Füller

Der Rechnungshof Sachsen hat die Effekte von Verbeamtungen als Maßnahme gegen Lehrkräftemangel untersucht. Sachsen konnte damit demnach den Lehrerberuf bereits attraktiver machen und bezahlt im Bundesdurchschnitt mitunter die höchsten Löhne. Doch das Kernproblem, den Mangel an Lehrpersonal, löst auch die Verbeamtung nicht.

Angesichts immer weniger Lehrkräfte beschloss der sächsische Landtag 2018, die Verbeamtung auf Lebenszeit wieder einzuführen. Zunächst befristet bis Ende 2023, können seit Januar 2019 Lehrer bis zur Vollendung des 42. Lebensjahres verbeamtet werden. Eine Entfristung behielt sich der Freistaat explizit vor. Die Entscheidung darüber wurde an die Ergebnisse einer Evaluation gekoppelt, immerhin kostet allein der Probezeitraum den Freistaat 1,7 Milliarden Euro. Das sächsische Kultusministerium setzt sich nun für die Entfristung der Verbeamtung ein, erfuhr Bildung.Table auf Anfrage. Im Landtag müsse noch der Haushaltsentwurf beraten werden. Unter den Regierungsfraktionen gebe es indes “kein einheitliches Mehrheitsbild” bezüglich der Fortsetzung von Verbeamtungen.

Hintergrund ist eine erste Bewertung des Rechnungshofs. Sie orientiert sich an den zwei Hauptzielen bei Wiedereinführung der Verbeamtung. Erstens sollte der Lehrerberuf in Sachsen attraktiver werden, um auch langfristig Abwanderungen vorzubeugen. Sachsen bezahlt etwa Grundschullehrkräfte inzwischen besser als jedes andere Bundesland. Zweitens sollte die Unterrichtsversorgung abgesichert werden. In der Praxis heißt das, dass das Defizit an Lehrerarbeitsvermögen abgebaut werden muss. Dabei handelt es sich um Unterrichtsstunden, die eine Schule nicht mehr anbieten kann. (In Sachsen stieg das Defizit von 2018/-19 bis 2020/-21 an – von 2 auf 3,4 Prozent). Eingeschränkt wird die verfügbare Stundenzahl etwa durch unterrichtsfremde Tätigkeiten in der Verwaltung, die Lehrkräfte leisten müssen.

In seinem Sonderbericht macht der Rechnungshof klar, dass nur das erste Ziel erreicht wurde: “Die Attraktivität des Lehrerberufs in Sachsen wurde verbessert und ist langfristig geeignet, die Abwanderung von Lehrkräften zu bremsen und deren Abwerben zu erleichtern.” Allerdings reiche die Zahl der auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Lehrkräfte auch unter “optimalen Wettbewerbsbedingungen” nicht aus, um alle freien und frei werdenden Stellen zu besetzen.

Mit anderen Worten: Es gibt in Deutschland insgesamt schlicht zu wenig Lehrkräfte. Ein weiteres Problem sei die Ineffizienz des Bildungssektors. So werden laut Bericht in Sachsen Stunden im Wert von 3.000 Vollzeitstellen für unterrichtsfremde Tätigkeiten aufgewendet. Das entspricht knapp 10 Prozent der über 30.000 Lehrkräfte im Freistaat, von denen circa 10.000 verbeamtet sind. Der Rechnungshof rät dem Land Sachsen, sich auf eine “Durststrecke” bis zum Schuljahr 2028/-29 einzustellen. Dann soll die Zahl der schulpflichtigen Kinder abnehmen. Robert Saar

Seine Abinote sei nicht die beste, sagt Kolja Brandtstedt und lacht. “Ich hätte besser sein können.” Aber, die Bewertung treffe für ihn keine Aussage über wirkliche Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Im Studium wurde aus Brandtstedt ein engagierter Lerner, der an Initiativen teilnahm, die UN-Sitzungen simulierten. Er studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammnarbeit an der Universität Duisburg-Essen, lebte in Israel und Indien. Zwei Jahre lang arbeitete Brandstedt als Fellow der gemeinnützigen Bildungsinitiative Teach First an einer Hauptschule in Gelsenkirchen. Bei Pacemaker hilft ihm diese Erfahrung: “Die Lehrkräfte reagieren anders auf mich, wenn sie wissen, dass ich den Schulbetrieb kenne, noch dazu in einer fordernden Umgebung.”

Die Pacemaker Initiative geht in Schulen und möchte diese auf dem Weg der Digitalisierung begleiten. Nicht nur technisch, sondern ganzheitlich und mit systemischem Ansatz, erklärt er. Mindestens ein Jahr lang sind die Pacemaker im Einsatz. Am längsten ist eine Gesamtschule in Darmstadt dabei – seit mittlerweile fünf Jahren. Kolja Brandtstedt ist selbst seit 2018 bei Pacemaker, angefangen hat er als Bildungsreferent, mittlerweile leitet er die Initiative gemeinsam mit Inga Cordes.

Zu Beginn wird jede Bildungseinrichtung analysiert: Was ist der Ist-Zustand der Schule? Welche Technik gibt es? Was geschieht im Unterricht? Die Fortbildungen beziehen sich nicht nur auf den Einsatz neuer Technik. Sie gehen auch auf Haltungen und Stimmungen im Kollegium ein. Brandtstedt nennt das Prozessberatung. Für die Schulen ist das Fortbildungsprogramm immer kostenlos. Das Geld kommt heute von Unternehmen wie der Telekom, Stiftungen und aus öffentlichen Fördertöpfen. Pacemaker ist eine Initiative der Bildungsorganisation EDUCATION Y und kooperiert mit Teach First.

Kleine, zuvor ausgewählte Lehrer– und Schülergruppen nehmen an den Workshops teil, zunächst getrennt voneinander. Später tauschen sie ihre Erkenntnisse aus. Als Experten der Schule sollen sie zu Multiplikatoren werden und ihr Wissen weitertragen. Brandtstedt ist sich sicher, dass das funktioniert. In den Schulen gäben Schülergenerationen ihr Wissen an die nächsten weiter – ein steter Kreislauf.

Pacemaker war bereits an mehr als 60 Schulen aktiv. Vor allem weiterführende Schulen in Brennpunktlagen stehen im Fokus. “Die Arbeit dort ist fordernder als im Innenstadt-Gymnasium, und gleichzeitig interessanter.” Brandtstedt selbst hat Akademiker-Eltern, seine Großeltern waren Arbeiter. “Ich bin selbst kein Bildungsaufsteiger, doch noch nah dran an den Themen in Arbeiterfamilien.” Aus seiner Zeit an der Gelsenkirchener Hauptschule erzählt er von Erfolgen einzelner Schüler. “Es sind solche Geschichten, die uns im Team Motivation geben.” Digitalisierung hält er dabei als Schlüssel zu mehr Chancengleichheit. Denn die Teilhabe an der Gesellschaft werde in Zukunft noch mehr von den digitalen Kompetenzen abhängen. Vera Almotlak

06. und 07. Oktober 2022

Pressekonferenz: 379. Kultusministerkonferenz

Die Kultusministerkonferenz startet morgen mit dem Plenum Hochschule, bei dem es besonders um die Positionierung der KMK zur Universitätsmedizin geht. Am Freitag folgt das Plenum Schule. Auf der Tagesordnung: Austausch zum Umgang mit der Energiekrise an Schulen, Austausch über den Umgang mit der SARS-CoV-2-Pandemie, Schulische Integration der geflüchteten ukrainischen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Digitalisierungsempfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), jährliches Gespräch der Mitglieder der Kultusministerkonferenz mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie für Antirassismus und den Migrationsverbänden. INFOS & ANMELDUNG

10. Oktober 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr

Zukunftssalon Schule: Wie kann künstliche Intelligenz das Lernen in der Schule unterstützen?

Wie können KI-gestützte Systeme adaptive Lernsettings ermöglichen und so individualisiertes Lernen fördern? Was sind die Grenzen und Risiken der Nutzung von KI im Bildungskontext? Diesen und weiteren Fragen stellen sich die Impulsgebenden Katharina Scheiter (Professorin für Digitale Bildung),

Steven Brandt (Referatsleiter im Ministerium für Bildung Brandenburg) und Julian Affeldt (Referat “Medienbildung/Bildungsserver” des LISUM Berlin-Brandenburg). INFOS & ANMELDUNG

10. Oktober 2022, 18:00 bis 20:00 Uhr

Diskussion: Zur Relevanz des Umgangs mit antidemokratischen Tendenzen in der Lehrer(fort-)bildung”

Die Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sich in dieser Veranstaltung Fragen zur demokratischen Schule. Es geht unter anderem darum, wie Schulen Einschüchterungsversuchen und Anfeindungen aktiv entgegentreten können oder was einzelne Fachkräfte tun können, um an der Schule zu Handlungssicherheit beizutragen. INFOS & ANMELDUNG

12. bis 14. Oktober 2022

Konferenz: AI and the Future of Societies

Ziel dieser Konferenz ist es, die jüngsten und dynamischsten, aber auch zukünftigen Entwicklungen in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz zu erörtern. Der Blickwinkel liegt vor allem auf den Auswirkungen von KI auf politische, ökologische und gesellschaftliche Systeme. INFOS & ANMELDUNG

18. Oktober 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Digitaler Impuls: Neue Lernkultur gestalten – Wie Schüler lernen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen

Um das Bilden einer Lern- und Verantwortungskultur an Schulen, die Schülerinnen und Schüler bemächtigt, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, geht es in diesem Digitalen Impuls der Robert Bosch Stiftung. Dorothe Block (Trainerin der Werkstatt “Schule mit Weltblick”) und weitere Referentinnen sprechen über die Relevanz von komplexem Lernen als Grundpfeiler einer neuen Lernkultur. INFOS & ANMELDUNG

18. Oktober 2022, 17:30 bis 19:15 Uhr

Diskussion: Ein alarmierender Trend? – Aktuelle Befunde des IQB-Bildungstrends 2022

Für den IQB-Bildungstrend wurden 2021 mehr als 26.000 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 1.500 vierten Klassen aller Bundesländer befragt und getestet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will sich in dieser Diskussionsveranstaltung mit den Ergebnissen des Trends befassen und dessen Auswirkungen untersuchen. Zentrale Frage ist: Wie können grundlegende Modernisierungsschritte bildungspolitisch initiiert und gestaltet werden, um zu mehr Chancengleichheit und Bildungsqualität zu gelangen? INFOS & ANMELDUNG

21. Oktober 2022, 10:00 bis 14:45 Uhr

Studienvorstellung: Soziale Integration und Fachkräftesicherung – Wie garantieren wir gute berufliche Bildung für alle?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt im Zuge dieser Fachkonferenz eine Studie vor, die sich mit dem Fachkräftemangel auf dem Ausbildungsmarkt und möglichen Lösungsstrategien dafür auseinandersetzt. Besonderer Betrachtung von Dieter Euler und Susan Seeber, den Initiatoren der Studie, unterliegt die Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag angekündigten “Ausbildungsgarantie”. INFOS & ANMELDUNG

die Bundesnetzagentur kümmert sich nicht nur um die Gasversorgung, sondern auch um die Digitalisierung der Schulen. Sie ist es, die Vodafones mobiler Datenflatrate für Schulen bescheinigt, gegen europäisches Recht zu verstoßen. Denn der Telefonkonzern filtert die angebotenen Lern-Apps – und setzt sich damit über die Netzneutralität hinweg. Die Initiative für Schüler-Datenflatrates war von der Großen Koalition vor zwei Jahren mit viel Wind und großen Schritten gestartet worden. Nun ist es leise um sie geworden. Dabei hätte sie große Lücken schließen können in einem Land, in dem 80 Prozent der Schulen nicht an schnelles Netz angeschlossen sind. Die Telekom macht es mit ihrer Bildungsflatrate übrigens besser, aber Kritiker sehen auch darin ein “verstümmeltes Internet”.

Nur zu schnell gerät man ins Jammern über die schleppende Digitalisierung (siehe oben). Ein Gipfel für EdTechs und Gründer im beschaulichen Bielefeld möchte genau das nicht. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerium fördert das Treffen, denn es hat ein Anliegen: zum Zentrum für die digitale, europäische Bildungsbranche zu werden. Wie das gehen soll und ob von den Fördergeldern und der Vernetzung auch Start-ups aus Helsinki oder Kiew profitieren können, klärt Christian Füller im Interview mit dem Organisator.

Und weil heute der Welttag der Lehrerinnen und Lehrer ist, seien abschließend noch drei Meldungen erwähnt, die Sie unten lesen können: Die OECD stellt verblüfft fest, dass nur Luxemburg seine Lehrkräfte besser als Deutschland entlohnt; der sächsische Rechnungshof hat sich die wiedereingeführte Verbeamtung angeschaut – mit durchwachsenem Fazit; und die Plattform eduki kauft PearUp, was Lehrern den Austausch von Materialien erheblich erleichtern dürfte.

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht

Daten-Flatrates für Schulen, die die Bundesregierung von den Telekom-Anbietern gefordert hat, verstoßen zum Teil gegen das Gebot der Netzneutralität. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der Linken-Abgeordneten Anke Domscheit-Berg. “Bis heute gibt es kein Angebot, das Bildungsgerechtigkeit herstellt“, kritisierte sie im Gespräch mit Bildung.Table. “An digitaler Bildung müssen alle Schülerinnen und Schüler teilhaben können, weil ein unterschiedlicher Zugang auch unterschiedliche Bildungschancen mit potenziell lebenslangen Folgen bedeutet.”

Ein funktionsfähiges und erschwingliches Angebot für Schulen ist extrem wichtig. Denn unter einem Mangel leiden 80 Prozent der deutschen Schulen bei der Digitalisierung besonders: Sie haben keinen Anschluss ans schnelle Internet. Das hat jedenfalls eine Analyse der Telekom ergeben. Dass Schulen nicht zuverlässig ans Netz angeschlossen sind, betrachten Eltern, Schulleiter wie auch Lehrer in Umfragen als das große infrastrukturelle Hindernis für digitale Schule.

Deswegen erbaten die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) im August 2020 zusammen mit Kultusministern von den Telekom-Anbietern Vodafone, Telekom und O2 einen günstigen Schultarif von maximal zehn Euro pro Schüler. “Wir sind alle wild entschlossen, jetzt der Sache einen Schub zu geben”, sagte Esken damals.

Allerdings erlitt die pädagogische Datenflat ein ähnliches Schicksal wie die Digitalisierung der Schulen sonst auch: So richtig voran ging es nicht. Die digitale Vorreiterin Domscheit-Berg richtete sich an die Bundesnetzagentur, um zu erfahren, wie der Stand ist. Die Abgeordnete hat dabei ein strukturelles Problem zutage gefördert: Die angebotenen Spezial-Tarife für Schulen sind zum Teil nicht netzneutral. Das bedeutet, sie diskriminieren Anwendungen und ziehen bestimmte Angebote im Netz vor.

Die Vodafone-Flatrate etwa gab einem knappen Dutzend von digitalen, pädagogischen Tools den Vorrang. Dazu zählten unter anderen die weit verbreitete Anton-App, der PONS-Vokabeltrainer, die schul.cloud von Heinekingmedia sowie Scoyo, Sdui und Sofatutor. Die Netzagentur untersagte daraufhin den Schultarif von Vodafone. “Die Schule hat innerhalb des Tarifs nicht die freie Auswahl, welche Lerninhalte auf das Datenvolumen angerechnet werden und welche nicht”, stellte Klaus Müllers Behörde fest. Daher sei hier das allgemeine Gleichbehandlungsgebot nach Artikel 3 der Telecom-Single-Market-Verordnung verletzt, mit der die EU die Netznutzung reguliert. “Es werden ausgewählte Bildungsinhalte privilegiert”, schrieb Müller.

Auch der Zehn-Euro-Tarif der Telekom gewährt keinen unbeschränkten Zugang ins Netz. Die Telekom stellt den Schulen zwar eine unregulierte Datenverbindung zur Verfügung. Den Schulträgern und Schulen obliegt es dann, die Angebote im Netz für die Schüler einzuschränken. Für die Netzagentur war das kein Problem – und kein Grund, das Schulangebot der Telekom ebenfalls zu bremsen. “Entscheidend ist hierbei, dass die Telekom keine Vorauswahl über bestimmte Bildungsinhalte bzw. Partnerdienste getroffen hat,” heißt es in einem Schreiben von Netzagentur-Boss Müller. Wichtig ist, dass “der Kunde (die Schule) frei in der Wahl der Bildungsinhalte ist und vor allem der Endnutzer die Auswahl der Lerninhalte außerhalb des Internetzugangsdienstes in seiner Endgeräte-Lösung vornimmt.”

Die Linke Anke Domscheit-Berg hat da eine radikalere Ansicht. Sie stößt sich daran, dass der Zugang zu Inhalten des Netzes durch Dritte beschränkt wird – auch an Schulen. “Wenn ein Bildungstarif wie der der Deutschen Telekom den Zugang zu Inhalten grundsätzlich auf ausgewählte Angebote beschränkt, dann ist immer auch der Zugang zu Bildungschancen beschränkt, wenn zum Beispiel mit diesem Tarif ein exzellentes Mathe-Erklärvideo auf YouTube nicht angesehen werden kann”, sagte Domscheit Bildung.Table. Der Abgeordneten gehe es auch darum, dass so die Medienkompetenz von Schülern von vorneherein erschwert werde. “Wie sollen Kinder Medienkompetenz in einem verstümmelten Internet erlernen? Dazu müssen sich auch Schülerinnen und Schüler in einem Internet bewegen können, das nicht wie das chinesische Internet von virtuellen Mauern umgeben ist.”

Ob und ab welchem Alter man Kindern vollen Zugang zum Netz geben soll, sei dahingestellt. Interessant ist der Fall Datenflatrate jedenfalls aus infrastruktureller Sicht. Ein Großteil der Schulen hat das Problem, dass inzwischen digitale Geräte zur Verfügung stehen – aber ein Netzzugang mangels Breitband verlangsamt oder gar verunmöglicht wird. Die Datenflat für Schulen und Schüler hätte daraus einen Ausweg bieten können.

Allerdings erreicht zum Beispiel die Telekom eine halbe Million Nutzende mit ihrem Bildungstarif. Ein Sprecher der Telekom sagte, “grundsätzlich ist das Interesse groß.” Die Telekom ermöglicht 4,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler den Zugang zum Internet. Aber 80 Prozent der Schulen mangelt es an schnellem Internet. Das ist die vorläufige Abschluss-Bilanz nach zwei Jahren “Wir sind alle wild entschlossen”.

Herr Himmerich, Sie veranstalten in drei Wochen den EdTech Gründer-Summit in NRW, genauer in Bielefeld. Wird das wieder eine der Konferenzen, auf der darüber gejammert wird, wie schrecklich weit Deutschland in der Digitalisierung zurück ist?

Wir wollen nicht jammern, sondern jubeln. Wir vernetzen Bildungs-Start-ups – und die, die es werden wollen. Unser Auftrag ist, in Nordrhein-Westfalen ein Event zu veranstalten, bei dem sich die EdTechs untereinander austauschen.

Heißt das, dass nur Gründer, EdTechs und Schul-Veränderer aus NRW dabei sind?

Nein, wir sollen ausdrücklich die europäische Szene ansprechen. Die Idee ist, eine Leuchtturmkonferenz zu machen, die nicht nur in Castrop-Rauxel und Wanne-Eickel interessiert, sondern die für pädagogische Digital-Reformer von Paris bis Kiew und von Helsinki bis Catania Strahlkraft besitzt. Das wird auch keine Eintagsfliege. Wir werden jetzt mindestens drei Jahre lang ein solches Event veranstalten.

Kommen Sie damit nicht ein bisschen spät? Bei der größten Messe der Bildungswirtschaft Europas, der Didacta, breiten sich inzwischen selbst in der Haupthalle die EdTechs aus.

Ich glaube, dass die Digitalisierung auch bei der Bildung gerade erst richtig losgeht. Ich finde gut, dass die Didacta digitaler wird. Nur ist unser Schwerpunkt mit dem Summit ein anderer: Wir richten uns explizit an die Tech- und die Gründerszene – ohne natürlich die Politik, die Verwaltung und die Pädagogik auszugrenzen. Aber wir wollen keine zweite Didacta sein, auf der vor allem Lehrkräfte im Mittelpunkt stehen.

Aber gehören nicht Lehrer, Techies und Politik an einen Tisch, wenn es um die Digitalisierung des Bildungssektors geht?

Klar. Aber es soll eben nicht wieder dasselbe Event sein, das so oft stattfindet: theoretische Diskussionen über die Definition von Bildung, Streit unter Pädagogen über didaktische Fragen. Zwei Schulleiter sind dafür, fünf Schulleiter haben eine andere Idee. Es geht da immer viel um müsste, könnte, sollte – und dann rennen alle wieder auseinander, ohne dass was passiert. Aber natürlich haben wir alle Stakeholder eingeladen, und es sind auch noch Plätze frei.

Woher kommt das Geld, mit dem Sie den EdTech-Summit veranstalten?

Das stammt aus dem Wirtschaftsministerium in NRW. Die EdTech Next-Initiative ist eine Kooperation von Eduvation und der Founders Foundation. Zum einen wird es ein Förder-Programm geben, zum anderen eben den Gründer-Gipfel “EdTech Next Summit” in Bielefeld.

Was ist, wenn ich mich als Gründer mit einer Bildungs-Idee melde – und gar nicht aus NRW bin? Darf ich dann nur zum Kongress kommen, bekomme aber keine Unterstützung für meine Idee?

Es kann und soll zunächst jeder zur EdTech-Next kommen! Egal woher, ob aus ganz Deutschland oder dem europäischen Ausland, alle bildungsaffinen Digitalisten sind eingeladen, sich dort zu vernetzen und vom EdTech Next-Programm zu profitieren.

Die deutschen EdTechs sind in den beiden Pandemiejahren beinahe leer ausgegangen. Im Digitalpakt des Bundes wurden sie glatt vergessen, und auch die Kultusminister ignorieren funktionierende Portale – oder blocken sie ab. Was ist das Förderschema des neuen Programms?

Das ist ein Inkubator-Programm für EdTech-Start-ups. Das heißt, das Land will mehr EdTech-Gründungen in NRW haben. Wir holen die Leute nach NRW, damit sie einander kennenlernen und vernetzen. Und dann sind die Gründer gefragt – und die Founders-Foundation.

Gibt’s nicht alle naselang Inkubator-Programme?

Nicht für Bildungsreformer. Die EdTech-Next-Förderung durch das Land NRW ist tatsächlich die erste wirklich auf Bildungs-Start-ups fokussierte Förderung in Deutschland. Das heißt, es geht nicht um Impact-Start-ups, wo nebenbei ein bisschen Bildung gefördert wird. Es ist auch keine allgemeine Start-up-Förderung, sondern speziell aufgelegt für jene, die im Bildungsmarkt ihre Mission sehen.

Wer wird alles dabei sein?

Weit über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zum Summit angemeldet. Das sind größtenteils Gründerinnen und Gründer. Als Highlight haben wir viele erfolgreiche Start-ups, alle Großen von Bettermarks bis Sofatutor, die ihre zum Teil zehnjährige Geschichte erzählen. Der Gründer und derzeit kapitalstärkste Akteur Europas, Felix Ohswald von GoStudent, hält eine Keynote. Für den politischen Teil werden die Europäische Kommission, der Europarat und die OECD vor Ort sein. Die wissen, wie man von europäischer Seite her unterstützen und helfen kann.

Gibt es so etwas wie eine Kategorisierung der Märkte?

Die Schwerpunkte sind Corporate-Education und natürlich Schule. Konkret heißt das, dass große Unternehmen wie Siemens oder Bertelsmann vor Ort sind. Sie können den Gründern Hinweise geben, wie EdTech-Start-ups auch bei Unternehmen Kunden gewinnen. Aber im Vordergrund steht der Schulbereich. Das ist das Feld, wo die meisten Gründer mit ihrem Produkt etwas verbessern wollen.

Ist das nicht naiv? Die Kultusminister haben selbst das Start-up Optima aus der Ukraine hängen lassen – trotz des Kriegs und obwohl es monatelang kostenlos zu nutzen war. Warum sollten die jetzt Start-ups, die im Schulbereich eine Disruption auslösen wollen, mit offenen Armen empfangen?

Keine Frage, der deutsche Schulmarkt ist eine Zitadelle. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, wie schwer sich die Kultusminister und die Schulbürokratie tun, ein gutes Bildungsangebot für alle Schüler zu ermöglichen. Wettbewerb tut denen, glaube ich, ganz gut.

Tobias Himmerich ist Berater und Geschäftsführer von Eduvation, das Start-ups während des Eintritts in den Bildungsmarkt begleitet.

Mit Blick auf den Lehrermangel kommt der diesjährige Bildungsbericht der OECD zu einem verblüffenden Ergebnis: Deutsche Lehrer gehören zu den Spitzenverdienern, nur in Luxemburg verdienen Lehrkräfte der Sekundarstufe I durchschnittlich mehr. Das Durchschnittsgehalt hierzulande ist sogar doppelt so hoch wie das Mittel in allen andere 38 OECD-Mitgliedsstaaten. Das Unterrichtspensum ist dagegen mit nur 641 Stunden geringer als im OECD-Durchschnitt (711 Stunden). OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher sagte bei der Vorstellung des Berichts, dem Lehrerberuf in Deutschland mangele es nicht an finanzieller, sondern “intellektueller Attraktivität”. Es fehlten Perspektiven für berufliche Entwicklung und Karriereaussichten. Lehrer arbeiteten außerdem zu wenig zusammen oder hätten Zeit, Schüler individuell zu fördern.

Kultusministerpräsidentin Karin Prien (CDU) sagte bei der Vorstellung des Berichts, es brauche bessere Möglichkeiten zur Personalentwicklung und Weiterbildung. Lehrer sollten die Chance erhalten, an die Universitäten zurückzukehren oder zwischendurch in Unternehmen tätig zu werden. Trotz ihrer vergleichsweise wenigen Unterrichtsstunden seien sie zudem sehr stark mit Aufgaben belastet, die nichts mit Unterricht zu tun haben. Hier brauche es Entlastung.

Schwerpunktmäßig untersuchte die Studie, wie viele junge Erwachsene einen höheren akademischen Abschluss oder einen höheren beruflichen Bildungsabschluss machen. Der Anteil unter den 25- bis 34-Jährigen hat sich im OECD-Raum seit 2000 von damals 27 Prozent auf jetzt 48 Prozent erhöht. In Deutschland stieg der Anteil von 22 Prozent auf 36 Prozent und liegt damit unter dem Durchschnitt. Die Studienmacher erklärten dies mit dem deutschen Berufsbildungssystem, das mehr berufliche Möglichkeiten eröffne als die Systeme vieler anderer OECD-Länder.

Ein höherer Abschluss bringt jungen Menschen der Studie zufolge erhebliche Vorteile beim Einkommen. Außerdem lag ihre Arbeitslosenquote 2021 durchschnittlich bei vier Prozent, in Deutschland sogar nur bei zwei Prozent. OECD-Bildungsdirektor Schleicher zufolge gibt es kein Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt für höhere Ausbildung gesättigt ist.

Grund zur Sorge ist für ihn das hohe Gehaltsgefälle zwischen beruflichen und akademischen Abschlüssen. Zudem nehmen nur drei Prozent aller Erwachsenen mit einer beruflichen Ausbildung auf Sekundar-II-Niveau an einer formalen Weiterbildung teil – im OECD-Durchschnitt sind es zehn Prozent. “In einer sich rapide verändernden Berufswelt ist kontinuierliche Weiterbildung ein Muss“, sagte Schleicher.

Daneben kommt der Bericht zum Ergebnis, dass ein erheblicher Teil junger Menschen ohne qualifizierenden Abschluss bleibt. Der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur ist in Deutschland von 2011 bis 2021 von 13 auf 14 Prozent gestiegen. Schleicher sagte, dies sei auch migrationsbedingt. Im OECD-Mittel ist der Anteil jedoch im gleichen Zeitraum von 19 auf 14 Prozent gefallen. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, seien das Problem mangelnder Grundqualifikation intensiver angegangen. Anna Parrisius

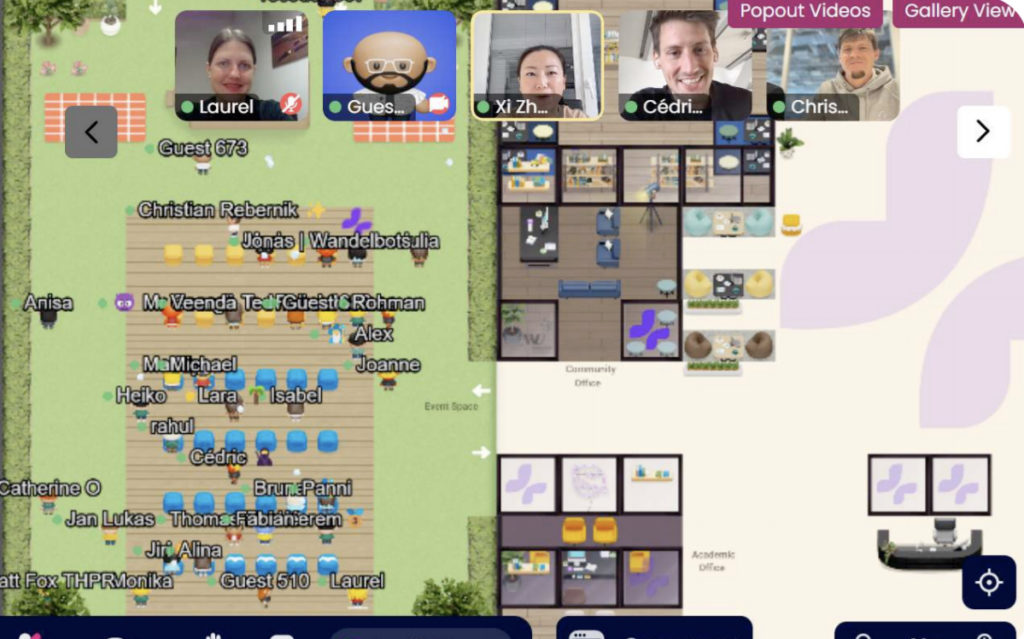

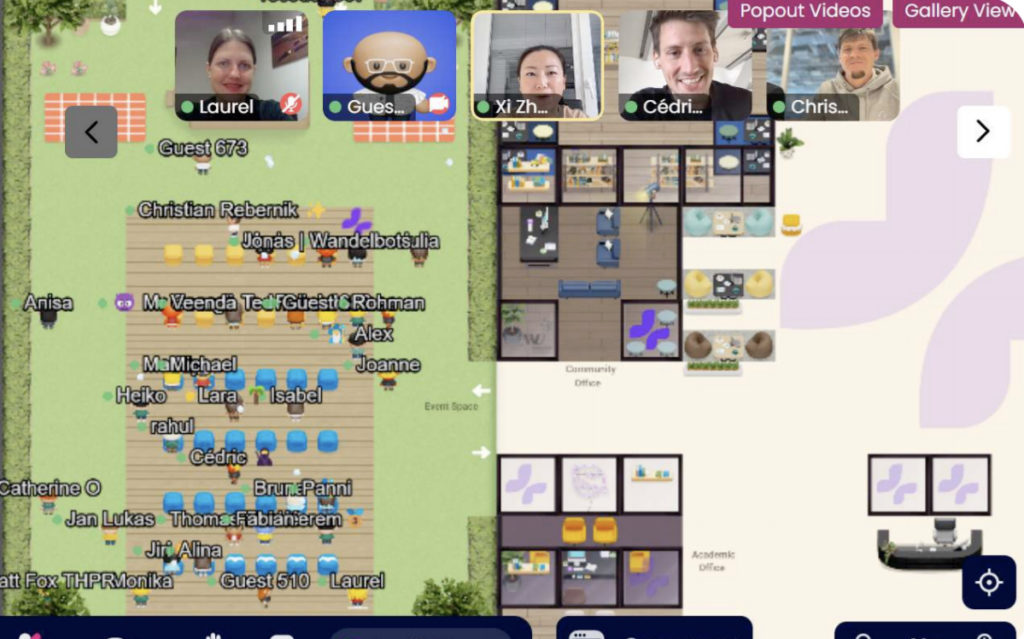

Die sogenannte “Tomorrow University of Applied Sciences” ist die erste deutsche virtuelle Hochschule, die eine offizielle Zulassung erreicht hat. Das hessische Wissenschaftsministerium bestätigte Bildung.Table, die Hochschule “nach § 115 des hessischen Hochschulgesetzes staatlich anerkannt” zu haben. Präsident der “Tomorrow University” ist der junge Unternehmer Thomas Funke. Er teilt sich die Geschäftsführung mit Christian Rebernik, der einst Chief Technology Officer beim Fintec N26 war. Die Hochschule setzt auf digitales Fernstudium.

Die Hochschule hat einen Campus im virtuellen Raum. Dieser Metaverse-Campus biete ein Universitätserlebnis, bei dem sich die Studierenden in einer simulierten Umgebung befinden. “Es gibt Online-Sitzungsräume, Aktivitäten und Veranstaltungen, die laufend stattfinden.” So steht es in der Studienbroschüre. “Sie können kommen und gehen wie kommen und gehen, wie es Ihnen gefällt, sich verbinden und vernetzen.”

Die Hochschule konzentriert sich auf Studiengänge der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung. Es werden Bachelor in “Responsible Entrepreneurship”, “Sustainable Product Management” und “Artificial Intelligence” angeboten. Im Master gibt es einen Studiengang “Sustainability, Entrepreneurship, and Technology”. Die Hochschule kooperiert mit der Elite-Universität RWTH Aachen. Bei der Eröffnungsveranstaltung sagte die Innovationsexpertin Irène Kilubi, das Ziel der Gründer-Hochschule sei es, “die Macher und Veränderer von morgen” auszubilden. “Es gibt mittlerweile nur noch einen Kontinent, von dem wir keine Studierenden haben, und das ist die Antarktis”, sagte Thomas Funke über die Internationalität der Studierenden.

Philipp Nimmermann, Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, sagte, Start-ups seien immer eine gute Sache, weil sie Neues kreieren. “Wir haben herausragende Universitäten in Deutschland”, so Nimmermann. “Aber es fehlt an Lehrstühlen für Unternehmertum.” Mit den ersten Studierenden ist die Hochschule bereits im April vergangenen Jahres gestartet. In wenigen Tagen sollen die genannten Bachelor-Studiengänge dazukommen. Jedes der Programme kostet knapp 20.000 Euro. Christian Füller

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt der geplanten Kompetenzzentren für digitales Unterrichten in Schule und Weiterbildung. Die Förderung sei auf großes Interesse gestoßen, wie ein Sprecher des BMBF mitteilt. 37 Projekte hätten sich beworben und würden derzeit begutachtet. Alle ausgewählten Projekte bilden zusammen ab April 2023 ein “ortsungebundenes” MINT-Kompetenzzentrum. Die vom Bund finanzierte Einrichtung soll Lehrkräfte auf digital gestütztes Unterrichten vorbereiten und die Lehrkräftebildung in den Ländern stärker miteinander verzahnen.

Neben dem MINT-Bereich sind drei weitere Kompetenzzentren zu folgenden Themenschwerpunkten geplant: 1) Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften; 2) musisch-kreative Fächer und Sport; 3) Modelle digitaler Schulentwicklung. Die Ausschreibungen für diese drei weiteren Einrichtungen starten noch in diesem Jahr, wie ein Sprecher mitteilt. Im Februar soll eine Transferstelle die Arbeit aufnehmen, die alle entstehenden Didaktik-Zentren miteinander verknüpft. Auch dafür laufe die Begutachtung der Bewerbungen noch. Bereits die Vorgängerregierung hatte die nun entstehenden Zentren geplant, aber nicht umgesetzt. Die Ampel übernahm die Idee in ihren Koalitionsvertrag. Bis 2026 stehen dafür 205 Millionen Euro zur Verfügung. Niklas Prenzel

Die Sammlung von Lerninhalten und Unterrichtsentwürfen im Netz Eduki macht Lehrkräften künftig das Leben leichter. Ab sofort können Lehrerinnen und Lehrer die bei Eduki geladenen Materialien einfacher bearbeiten und Schülern per Link zuteilen. Dies ist möglich, weil das Unternehmen von Max Maendler den Konkurrenten “PearUp” gekauft hat. PearUp bietet Werkzeuge, um interaktives Lernmaterial zu bearbeiten, zu ergänzen und zu verteilen (“remix and share”). Dadurch macht Eduki auch einen Schritt Richtung Open Educational Resources (OER), offene Lernmaterialien. Denn PearUp wirbt damit, dass zu seiner großen Sammlung von interaktiven Arbeitsblättern auch kostenfreie OER gehören. Bei PearUp findet man zum Beispiel Material der freien OER-Lernplattform Serlo.

Bisher konnte man auf Eduki nur Dateien teilen, also vor allem PDFs. Die konnten die Lehrkräfte ausdrucken und den Schülern als Papier geben. “Künftig gibt’s neben den Dateien auch interaktive Übungen online”, sagte Maendler Bildung.Table. “Das sind Online-Quizzes wie bei kahoot oder quizlet, Online-Übungen wie bei Anton, Online-Tests, Online-Projekte, Online-Alles, was man zum digitalen Unterrichten braucht.” Das neue Angebot ist unter dem Namen “Eduki interactive” zu finden sein. Es wird morgen offiziell verkündet.

Die technischen Möglichkeiten von PearUp werden ab sofort für den deutschsprachigen Dienst von Eduki eingebaut. Das bedeutet, dass die ersten Eduki Interactive Materialien noch vor Ende des Jahres in den DACH-Ländern verfügbar sein werden. Die Umsetzung in den spanischen, lateinamerikanischen und französischen Märkten werde im ersten Quartal 2023 erfolgen. Anna Fehrenbach, Mitgründerin von PearUp, sagte, “so können wir Lehrer*innen gemeinsam dabei unterstützen, die bestmögliche Schulbildung zu liefern.” Material, das mit PearUp bearbeitet wurde, lässt sich leicht per Link oder Einladungs-Code an Schüler weitergeben. Christian Füller

Der Rechnungshof Sachsen hat die Effekte von Verbeamtungen als Maßnahme gegen Lehrkräftemangel untersucht. Sachsen konnte damit demnach den Lehrerberuf bereits attraktiver machen und bezahlt im Bundesdurchschnitt mitunter die höchsten Löhne. Doch das Kernproblem, den Mangel an Lehrpersonal, löst auch die Verbeamtung nicht.

Angesichts immer weniger Lehrkräfte beschloss der sächsische Landtag 2018, die Verbeamtung auf Lebenszeit wieder einzuführen. Zunächst befristet bis Ende 2023, können seit Januar 2019 Lehrer bis zur Vollendung des 42. Lebensjahres verbeamtet werden. Eine Entfristung behielt sich der Freistaat explizit vor. Die Entscheidung darüber wurde an die Ergebnisse einer Evaluation gekoppelt, immerhin kostet allein der Probezeitraum den Freistaat 1,7 Milliarden Euro. Das sächsische Kultusministerium setzt sich nun für die Entfristung der Verbeamtung ein, erfuhr Bildung.Table auf Anfrage. Im Landtag müsse noch der Haushaltsentwurf beraten werden. Unter den Regierungsfraktionen gebe es indes “kein einheitliches Mehrheitsbild” bezüglich der Fortsetzung von Verbeamtungen.

Hintergrund ist eine erste Bewertung des Rechnungshofs. Sie orientiert sich an den zwei Hauptzielen bei Wiedereinführung der Verbeamtung. Erstens sollte der Lehrerberuf in Sachsen attraktiver werden, um auch langfristig Abwanderungen vorzubeugen. Sachsen bezahlt etwa Grundschullehrkräfte inzwischen besser als jedes andere Bundesland. Zweitens sollte die Unterrichtsversorgung abgesichert werden. In der Praxis heißt das, dass das Defizit an Lehrerarbeitsvermögen abgebaut werden muss. Dabei handelt es sich um Unterrichtsstunden, die eine Schule nicht mehr anbieten kann. (In Sachsen stieg das Defizit von 2018/-19 bis 2020/-21 an – von 2 auf 3,4 Prozent). Eingeschränkt wird die verfügbare Stundenzahl etwa durch unterrichtsfremde Tätigkeiten in der Verwaltung, die Lehrkräfte leisten müssen.

In seinem Sonderbericht macht der Rechnungshof klar, dass nur das erste Ziel erreicht wurde: “Die Attraktivität des Lehrerberufs in Sachsen wurde verbessert und ist langfristig geeignet, die Abwanderung von Lehrkräften zu bremsen und deren Abwerben zu erleichtern.” Allerdings reiche die Zahl der auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Lehrkräfte auch unter “optimalen Wettbewerbsbedingungen” nicht aus, um alle freien und frei werdenden Stellen zu besetzen.

Mit anderen Worten: Es gibt in Deutschland insgesamt schlicht zu wenig Lehrkräfte. Ein weiteres Problem sei die Ineffizienz des Bildungssektors. So werden laut Bericht in Sachsen Stunden im Wert von 3.000 Vollzeitstellen für unterrichtsfremde Tätigkeiten aufgewendet. Das entspricht knapp 10 Prozent der über 30.000 Lehrkräfte im Freistaat, von denen circa 10.000 verbeamtet sind. Der Rechnungshof rät dem Land Sachsen, sich auf eine “Durststrecke” bis zum Schuljahr 2028/-29 einzustellen. Dann soll die Zahl der schulpflichtigen Kinder abnehmen. Robert Saar

Seine Abinote sei nicht die beste, sagt Kolja Brandtstedt und lacht. “Ich hätte besser sein können.” Aber, die Bewertung treffe für ihn keine Aussage über wirkliche Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Im Studium wurde aus Brandtstedt ein engagierter Lerner, der an Initiativen teilnahm, die UN-Sitzungen simulierten. Er studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammnarbeit an der Universität Duisburg-Essen, lebte in Israel und Indien. Zwei Jahre lang arbeitete Brandstedt als Fellow der gemeinnützigen Bildungsinitiative Teach First an einer Hauptschule in Gelsenkirchen. Bei Pacemaker hilft ihm diese Erfahrung: “Die Lehrkräfte reagieren anders auf mich, wenn sie wissen, dass ich den Schulbetrieb kenne, noch dazu in einer fordernden Umgebung.”

Die Pacemaker Initiative geht in Schulen und möchte diese auf dem Weg der Digitalisierung begleiten. Nicht nur technisch, sondern ganzheitlich und mit systemischem Ansatz, erklärt er. Mindestens ein Jahr lang sind die Pacemaker im Einsatz. Am längsten ist eine Gesamtschule in Darmstadt dabei – seit mittlerweile fünf Jahren. Kolja Brandtstedt ist selbst seit 2018 bei Pacemaker, angefangen hat er als Bildungsreferent, mittlerweile leitet er die Initiative gemeinsam mit Inga Cordes.

Zu Beginn wird jede Bildungseinrichtung analysiert: Was ist der Ist-Zustand der Schule? Welche Technik gibt es? Was geschieht im Unterricht? Die Fortbildungen beziehen sich nicht nur auf den Einsatz neuer Technik. Sie gehen auch auf Haltungen und Stimmungen im Kollegium ein. Brandtstedt nennt das Prozessberatung. Für die Schulen ist das Fortbildungsprogramm immer kostenlos. Das Geld kommt heute von Unternehmen wie der Telekom, Stiftungen und aus öffentlichen Fördertöpfen. Pacemaker ist eine Initiative der Bildungsorganisation EDUCATION Y und kooperiert mit Teach First.

Kleine, zuvor ausgewählte Lehrer– und Schülergruppen nehmen an den Workshops teil, zunächst getrennt voneinander. Später tauschen sie ihre Erkenntnisse aus. Als Experten der Schule sollen sie zu Multiplikatoren werden und ihr Wissen weitertragen. Brandtstedt ist sich sicher, dass das funktioniert. In den Schulen gäben Schülergenerationen ihr Wissen an die nächsten weiter – ein steter Kreislauf.

Pacemaker war bereits an mehr als 60 Schulen aktiv. Vor allem weiterführende Schulen in Brennpunktlagen stehen im Fokus. “Die Arbeit dort ist fordernder als im Innenstadt-Gymnasium, und gleichzeitig interessanter.” Brandtstedt selbst hat Akademiker-Eltern, seine Großeltern waren Arbeiter. “Ich bin selbst kein Bildungsaufsteiger, doch noch nah dran an den Themen in Arbeiterfamilien.” Aus seiner Zeit an der Gelsenkirchener Hauptschule erzählt er von Erfolgen einzelner Schüler. “Es sind solche Geschichten, die uns im Team Motivation geben.” Digitalisierung hält er dabei als Schlüssel zu mehr Chancengleichheit. Denn die Teilhabe an der Gesellschaft werde in Zukunft noch mehr von den digitalen Kompetenzen abhängen. Vera Almotlak

06. und 07. Oktober 2022

Pressekonferenz: 379. Kultusministerkonferenz

Die Kultusministerkonferenz startet morgen mit dem Plenum Hochschule, bei dem es besonders um die Positionierung der KMK zur Universitätsmedizin geht. Am Freitag folgt das Plenum Schule. Auf der Tagesordnung: Austausch zum Umgang mit der Energiekrise an Schulen, Austausch über den Umgang mit der SARS-CoV-2-Pandemie, Schulische Integration der geflüchteten ukrainischen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Digitalisierungsempfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), jährliches Gespräch der Mitglieder der Kultusministerkonferenz mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie für Antirassismus und den Migrationsverbänden. INFOS & ANMELDUNG

10. Oktober 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr

Zukunftssalon Schule: Wie kann künstliche Intelligenz das Lernen in der Schule unterstützen?

Wie können KI-gestützte Systeme adaptive Lernsettings ermöglichen und so individualisiertes Lernen fördern? Was sind die Grenzen und Risiken der Nutzung von KI im Bildungskontext? Diesen und weiteren Fragen stellen sich die Impulsgebenden Katharina Scheiter (Professorin für Digitale Bildung),

Steven Brandt (Referatsleiter im Ministerium für Bildung Brandenburg) und Julian Affeldt (Referat “Medienbildung/Bildungsserver” des LISUM Berlin-Brandenburg). INFOS & ANMELDUNG

10. Oktober 2022, 18:00 bis 20:00 Uhr

Diskussion: Zur Relevanz des Umgangs mit antidemokratischen Tendenzen in der Lehrer(fort-)bildung”

Die Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sich in dieser Veranstaltung Fragen zur demokratischen Schule. Es geht unter anderem darum, wie Schulen Einschüchterungsversuchen und Anfeindungen aktiv entgegentreten können oder was einzelne Fachkräfte tun können, um an der Schule zu Handlungssicherheit beizutragen. INFOS & ANMELDUNG

12. bis 14. Oktober 2022

Konferenz: AI and the Future of Societies

Ziel dieser Konferenz ist es, die jüngsten und dynamischsten, aber auch zukünftigen Entwicklungen in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz zu erörtern. Der Blickwinkel liegt vor allem auf den Auswirkungen von KI auf politische, ökologische und gesellschaftliche Systeme. INFOS & ANMELDUNG

18. Oktober 2022, 16:00 bis 17:30 Uhr

Digitaler Impuls: Neue Lernkultur gestalten – Wie Schüler lernen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen

Um das Bilden einer Lern- und Verantwortungskultur an Schulen, die Schülerinnen und Schüler bemächtigt, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, geht es in diesem Digitalen Impuls der Robert Bosch Stiftung. Dorothe Block (Trainerin der Werkstatt “Schule mit Weltblick”) und weitere Referentinnen sprechen über die Relevanz von komplexem Lernen als Grundpfeiler einer neuen Lernkultur. INFOS & ANMELDUNG

18. Oktober 2022, 17:30 bis 19:15 Uhr

Diskussion: Ein alarmierender Trend? – Aktuelle Befunde des IQB-Bildungstrends 2022

Für den IQB-Bildungstrend wurden 2021 mehr als 26.000 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 1.500 vierten Klassen aller Bundesländer befragt und getestet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will sich in dieser Diskussionsveranstaltung mit den Ergebnissen des Trends befassen und dessen Auswirkungen untersuchen. Zentrale Frage ist: Wie können grundlegende Modernisierungsschritte bildungspolitisch initiiert und gestaltet werden, um zu mehr Chancengleichheit und Bildungsqualität zu gelangen? INFOS & ANMELDUNG

21. Oktober 2022, 10:00 bis 14:45 Uhr

Studienvorstellung: Soziale Integration und Fachkräftesicherung – Wie garantieren wir gute berufliche Bildung für alle?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt im Zuge dieser Fachkonferenz eine Studie vor, die sich mit dem Fachkräftemangel auf dem Ausbildungsmarkt und möglichen Lösungsstrategien dafür auseinandersetzt. Besonderer Betrachtung von Dieter Euler und Susan Seeber, den Initiatoren der Studie, unterliegt die Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag angekündigten “Ausbildungsgarantie”. INFOS & ANMELDUNG