die Bundesregierung hat ihre Ablehnung der Kernenergie mit der deutschen Stellungnahme zur EU-Taxonomie noch einmal bekräftigt. Atomstrom sei risikobehaftet und teuer, hieß es. Gleichzeitig fordert Berlin weniger strenge Kriterien für die Nutzung von Erdgas als Übergangstechnologie, zum Beispiel bei den Beimischquoten für Wasserstoff während des sogenannten “Fuel Switch”. Die EU-Kommission will noch im Januar den delegierten Rechtsakt finalisieren. Sollte sich am bisherigen Entwurf nichts mehr ändern, haben Robert Habeck und Steffi Lemke angekündigt, den Vorschlag ablehnen zu wollen. Österreich hat derweil noch einmal bekräftigt, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, falls die EU-Kommission Investitionen in Erdgas und Kernenergie als “nachhaltig” einstufen möchte.

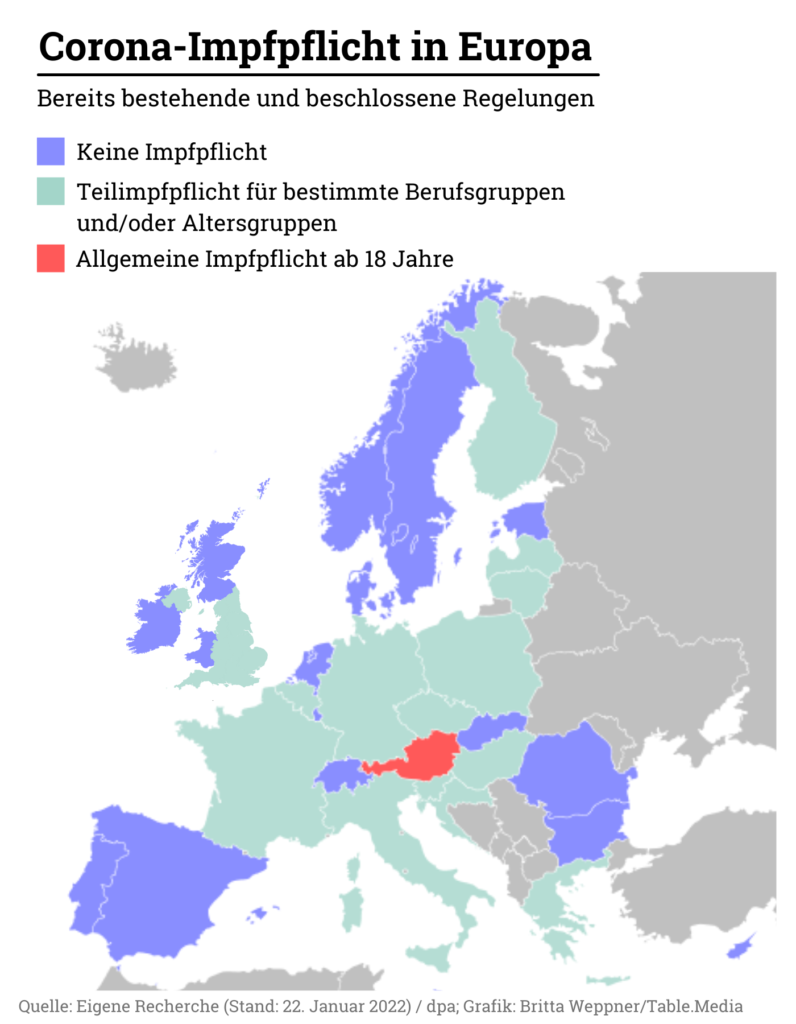

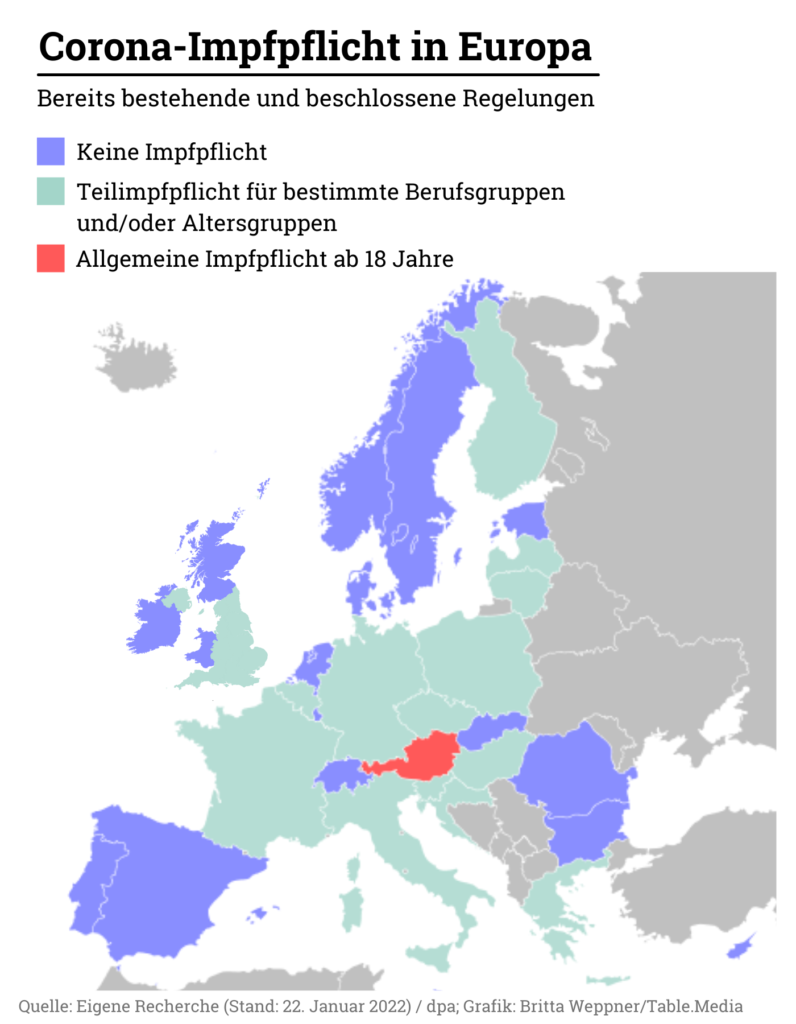

Nicht nur bei der EU-Taxonomie zeigt Wien klare Kante. Als erstes EU-Land hat Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren beschlossen. Auch in Deutschland nahm die Diskussion zuletzt wieder Fahrt auf. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist aber fraglich. Bis Ende März will man sich Zeit mit der Entscheidung lassen. Mit den sinkenden Zahlen könnte der Höhepunkt der Zustimmung dann schon längst überschritten sein. Auch andere europäische Länder sind eher zurückhaltenden mit einer allgemeinen Impfpflicht. Viel beliebter ist eine Teil-Impfpflicht für bestimmte Berufs- und Altersgruppen, wie Eugenie Ankowitsch erklärt.

In Brüssel haben am Sonntag derweil rund 50.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert, darunter vermutlich auch Demonstranten aus Deutschland, Frankreich und Polen. Sie warfen Gegenstände auf Polizisten und Gebäude, wie das des Europäischen Auswärtigen Dienstes, wo Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Die Polizei setzte Wasserwerfern ein und löste die Demonstration schließlich auf.

Dass Europas Klimaschutzpläne auch Auswirkungen auf Drittländer haben werden, ist bekannt. Es ist schließlich eines der Ziele des europäischen Grenzausgleichs CBAM, andere Länder zu größeren Anstrengungen bei der Dekarbonisierung zu bewegen. Besonders groß sind die Sorgen allerdings in China. Exportkosten chinesischer Produzenten könnten durch den CBAM steigen, weshalb Peking verstärkt auf Verhandlungen mit Brüssel drängen dürfte, wie Ning Wang berichtet.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart.

Während andere Länder wie Österreich, Luxemburg und Spanien ihre Ablehnung der geplanten Änderung der EU-Taxonomie noch einmal betonten und mit Klagen gegen die Pläne der EU-Kommission drohen, bleibt Deutschlands Widerstand verhalten. Wie erwartet lehnt die Bundesregierung die Aufnahme von Kernenergie in die EU-Taxonomie-Verordnung ab. Die Endlagerfrage sei ungelöst und Reaktorunfälle nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme von Erdgas in die EU-Taxonomie als Übergangstechnologie stört Berlin bekanntermaßen weniger, auch wenn die Bundesregierung hier Nachbesserungen des Kommissionsvorschlags fordert (Europe.Table berichtete). Die Zwischenziele für die Beimischquoten dekarbonisierter Gase (sog. Fuel Switch) seien nicht realistisch, heißt es in der Stellungnahme. Aufgrund der knappen Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff müssten die Zwischenschritte während des Markthochlaufs flexibel sein.

Außerdem fordert die Bundesregierung Konsistenz beim “Do no significant harm”-Grundsatz. Die Emissionsgrenzwerte und -budgets müssten mit denen aus anderen EU-Rechtsakten zum Klima- und Umweltschutz übereinstimmen. Ein weiterer Kritikpunkt am Kommissionsvorschlag sind die Kriterien, unter denen alte Gaskraftwerke durch modernere taxonomiegerecht ersetzt werden können. Die Verpflichtung zu einer Treibhausgas-Reduktion von 55 Prozent ist laut Bundesregierung unrealistisch.

Auch wenn sich die Bundesregierung bislang nicht den Plänen Österreichs und Luxemburgs angeschlossen hat, gegen den delegieren Rechtsakt vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, äußert sie in ihrer Stellungnahme Bedenken an dem Prozess. Aufgrund der grundsätzlichen und politischen Bedeutung der im Kommissionsvorschlag behandelten Fragen sei ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren und eine öffentliche Konsultation angemessen, heißt es. Dies hätte “angemessene Einflussmöglichkeiten der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments gewährleistet”.

Sollte der delegierte Rechtsakt unverändert bleiben, sprechen sich Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sowie Umweltministerin Steffi Lemke für eine Ablehnung der Bundesregierung der Änderung der EU-Taxonomie-Verordnung aus.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern hatte in ihrer Stellungnahme den Kommissionsentwurf zur Taxonomie ebenfalls kritisiert. Die Experten forderten, die Kriterien für die Aufnahme von Gas und Kernenergie deutlich zu verschärfen. Andernfalls würden die EU-Klimaziele untergraben.

Das Gremium war bereits über die vergangenen drei Jahre an der Ausarbeitung der Taxonomie beteiligt und wurde ursprünglich von der Kommission mit der Definition der Kriterien für nachhaltige Investitionen betraut. In ihrem Bericht hatten die Experten für Gaskraftwerke den Grenzwert von 100 Gramm CO2-Equivalent pro kWh erzeugtem Strom vorgesehen. Diese Forderung findet sich nun auch in der Stellungnahme wieder. Einzuhalten ist das jedoch nur mit grünem oder blauem Wasserstoff bei effizienter Abspaltung und Speicherung des anfallenden Kohlendioxids (Carbon Capture and Storage, CCS), keinesfalls mit reinem Erdgas.

Infolge politischen Drucks aus einigen EU-Staaten wich die Kommission aber von den Empfehlungen der Wissenschaftler ab. Der aktuelle Entwurf der Taxonomie sieht vor (Europe.Table berichtete), auch höhere Emissionen zu ermöglichen, sofern eine Reihe von Kriterien erfüllt sind. Demnach können Anlagen, deren Baugenehmigung vor dem 31. Dezember 2030 erteilt wird und die ein Kohlekraftwerk ersetzen, bis zu 270 g/kWh ausstoßen.

Alternativ können sich Anlagenbetreiber auch für einen Maximal-Ausstoß von 550 kg CO2 pro Jahr entscheiden – gemittelt auf 20 Jahre. Ein Gaskraftwerk kann also im ersten Jahr erheblich mehr ausstoßen und damit praktisch unter Volllast laufen, sofern dies in den Folgejahren kompensiert wird.

Nach Ansicht der Wissenschaftler ist die Taxonomie in ihrer derzeitigen Form “nicht geeignet”, um bei der Klassifizierung nachhaltiger Finanzprodukte zu helfen. Auch für die Einbeziehung von Kernenergie bedürfte es laut der Stellungnahme “wesentliche Änderungen” am Text. Andernfalls würde dieser gegen den “Do no significant harm”-Grundsatz verstoßen, der für die Erteilung des Nachhaltigkeitslabels unerlässlich ist.

Der Kommissionsentwurf sieht vor, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden kann (Europe.Table berichtete), sofern die Mitgliedstaaten einen konkreten Plan zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle vorlegen. Die Lösung der Endlager-Frage gilt allerdings weiterhin als ungeklärt. Neue Anlagen müssen vor 2045 eine Baugenehmigung erhalten. Dem Entwurf zufolge kann aber auch die Laufzeitverlängerung bestehender Kraftwerke als grün eingestuft werden – vorausgesetzt, diese befinden sich auf dem “höchsten erreichbaren Sicherheitsstandard”. Wie dieser definiert wird, ist ebenfalls ein Streitthema.

Nach eingehender Prüfung aller Stellungnahmen will die Kommission die finale Version der Taxonomie noch in diesem Monat beschließen und Rat sowie Parlament vorlegen. Da es sich bei der Taxonomie jedoch um einen delegierten Rechtsakt handelt, haben diese keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten, sondern können das Papier lediglich annehmen oder ablehnen. Letzteres gilt als unwahrscheinlich. Im Rat bedürfte es dafür einer qualifizierten Mehrheit von 20 der 27 EU-Staaten. Nur wenige Länder haben sich bisher dagegen ausgesprochen. Das EU-Parlament kann mit absoluter Mehrheit den Vorschlag abweisen. Timo Landenberger und Lukas Scheid

Ab Februar gilt im EU-Staat Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht für alle Bürger:innen ab 18 Jahren. Das Parlament hat den Gesetzesentwurf der österreichischen Regierung vor wenigen Tagen mit einer breiten Mehrheit angenommen. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Schwangere, Genesene bis zu 180 Tage nach der Erkrankung und Menschen mit einem ärztlichen Attest.

Nach einer sechswöchigen Übergangsphase soll die Polizei ab Mitte März den Impfstatus, etwa bei Verkehrskontrollen, stichprobenartig kontrollieren. Die ursprünglich geplante lückenlose Kontrolle durch einen automatischen Abgleich des Melderegisters mit dem Impfregister ist nur noch als Möglichkeit vorgesehen und soll erst dann zum Zuge kommen, wenn die Impfquote nicht deutlich steigt. Für Impfverweigerer wird es ab Mitte März teuer. Geldstrafen von bis zu 3.600 Euro sind dann fällig. Beugehaft ist laut dem Gesetzentwurf aber ausgeschlossen. Betroffene können sich auch aus der Strafe “herausimpfen”. Das österreichische Gesetz ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Vor großen Herausforderungen steht das Land bei der technischen und administrativen Umsetzung. Es wird unter anderem mit abertausenden Verfahren vor den Verwaltungsgerichten gerechnet. Wohl eher früher als später wird die Impfpflicht den österreichischen Verfassungsgerichtshof beschäftigen. Da die Variante auch für Geimpfte ansteckender sei und sie das Virus ebenfalls verbreiten könnten, sei der Sinn der Maßnahme zunehmend fraglich, sagte der Verfassungsjurist Heinz Mayer der Deutschen Presse-Agentur. “Wenn die Impfung das Gesundheitssystem nicht ausreichend schützt, ist die Impfpflicht nicht zulässig.” Ohnehin dürfte die Impfpflicht für die Omikron-Welle zu spät kommen, so Mayer.

In Deutschland verläuft die Debatte ähnlich. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Berufsgruppen im medizinischen und pflegerischen Bereich hat der Bundestag ab dem 15. März beschlossen. Auch bei der Bundeswehr gibt es quasi eine Impfpflicht. Die Corona-Schutzimpfung wurde für die Soldat:innen in den Katalog der “duldungspflichtigen Impfungen” aufgenommen.

Seit ihrem Amtsantritt erwägt die neue Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht. Zum Ärger der Opposition will die Ampel-Koalition jedoch keinen eigenen Gesetzentwurf vorlegen, sondern hat die Abgeordneten dazu aufgefordert, entsprechende Anträge auszuarbeiten. Inzwischen kristallisierten sich drei Positionen heraus. Neben den Befürwortern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren gibt es eine Abgeordnetengruppe, die für ein Stufenmodell plädiert. Und dann sind da natürlich noch die Gegner der Impfpflicht um Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP.

Für den kommenden Mittwoch ist im Bundestag eine “Orientierungsdebatte” geplant. Voraussichtlich im März soll der Bundestag über das kontroverse Thema entscheiden – ohne Fraktionszwang. Bis dahin sind viele Fragen zu klären, etwa: Wie soll eine Impfpflicht kontrolliert und wie könnten die Sanktionen aussehen? Ein nationales Impfregister wie in Österreich existiert hierzulande nicht. Reichen stichprobenartige Kontrollen? Soll es Bußgelder geben? Wie lange soll die Impfpflicht gelten?

Gegen die aktuelle Omikron-Welle in der EU wirkt eine Corona-Impfpflicht nicht mehr, so viel ist sicher. Nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach wird der Gipfel der Omikron-Welle in Deutschland Mitte Februar erreicht sein. Je stärker die Infektionszahlen dann sinken, desto schwieriger wird es, für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren zu argumentieren. Im März könnte der Höhepunkt der Zustimmung längst überschritten sein.

Bereits jetzt geben die Zustimmungswerte in der Bevölkerung nach. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sank die Zustimmung für eine allgemeine Impfpflicht gegenüber Dezember leicht von 63 auf 60 Prozent. Auch die eigentlich bereits beschlossene einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist am Samstag unter Druck geraten. Es wurde bekannt, dass mehrere Länder, darunter Bayern, auf eine Verschiebung der Impfpflicht im Gesundheitswesen gedrängt haben sollen.

“Omikron ändert die Spielregeln“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Stephan Thomae, der “Süddeutschen Zeitung”. “Es ist jetzt nicht an der Zeit, einfach nur irgendetwas zu tun und möglichst harte Maßnahmen zu beschließen, nur um Handlungsbereitschaft zu beweisen.” Auch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich glaubt nicht an eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. “Ich gehe davon aus, dass wir über eine Impfpflicht diskutieren, die ab einer bestimmten Altersgrenze gelten wird“, sagte er vor wenigen Tagen in der ARD.

Diesen Weg beschreiten bereits einige EU-Staaten. Tschechien und Griechenland haben neben einer Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen auch eine Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren eingeführt. In Griechenland müssen alle ungeimpften Bürger:innen dieser Altersgruppe ab Mitte Januar nachweisen, dass sie entweder geimpft sind oder zumindest einen Impftermin haben. Wer sich nicht impfen lässt, muss eine monatliche Geldstrafe zahlen. Es wird außerdem darüber diskutiert, das Impfpflichtalter auf 50 herabzusetzen.

In Italien ist das bereits der Fall. Neben dem Gesundheits-, Schul- und Polizeipersonal sowie dem Militär und allen Rettungskräften müssen sich alle, die älter als 50 Jahre sind, impfen lassen. Die Umsetzung wird von der italienischen Steuerbehörde kontrolliert, indem sie die Meldedaten mit den regionalen Impfregistern abgleicht. Vorerst gilt die Verordnung bis Mitte Juni.

Deutlich mehr EU-Staaten haben sich für eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen entschieden. Neben den bereits erwähnten Ländern beschlossen unter anderem Polen, Finnland, Lettland, Litauen, Belgien und Ungarn, vor allem für das Personal im Gesundheitswesen, aber auch für andere Berufsgruppen eine Impfpflicht.

Frankreich geht dabei in gewisser Weise einen Sonderweg. Seit Mitte September müssen die Beschäftigten im Gesundheitswesen – und zwar nicht nur das medizinische Personal – eine vollständige Impfung nachweisen. Wer das nicht tut, kann suspendiert werden. Auch bei der Polizei und der Feuerwehr gilt bereits eine Impfpflicht.

Darüber hinaus beschloss die Regierung ab Mitte Januar, den bisher gültigen Gesundheitspass durch einen Impfpass zu ersetzen. Damit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Theater, Stadien, Restaurants, Cafés, Fernzüge, Kinos und Museen. Alle Ungeimpften sind damit vom öffentlichen Leben ausgeschlossen und es gilt eine De-facto-Impfpflicht.

Es gibt jedoch auch EU-Länder, in denen eine Corona-Impfpflicht nicht zur Debatte steht, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während in den impfskeptischen Staaten wie Rumänien und Bulgarien schlicht keine Mehrheiten für eine etwaige Impfpflicht zustande kämen, gibt es andere Länder mit besonders hohen Impfquoten, wie etwa Portugal und Spanien. Dort gibt es nur noch wenige, die man impfen könnte.

In den skandinavischen Staaten vertrauen die Regierungen trotz eher mäßiger Impfquoten auf die Vernunft der Bürger:innen. Lediglich Finnland hat Ende Dezember eine bis Ende 2022 befristete Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege eingeführt. Die Niederlande setzen eher auf Einschränkungen im öffentlichen Leben und waren bis Mitte Januar in einem strengen Lockdown. Seit wenigen Tagen wird etwas gelockert. Bars, Restaurants, Cafés, Museen und Theater bleiben aber mindestens bis zum 25. Januar geschlossen.

Das Maßnahmenpaket “Fit-for-55” ist gewaltig, und um die Details wird heftig gerungen (Europe.Table berichtete). Trotzdem soll das Paket in weiten Teilen noch 2022 beschlossen werden. Manche Bestandteile haben jedoch große Auswirkungen auf die Handelspartner der EU – darunter auch China. Der größte Brocken in dieser Hinsicht ist der geplante CO2-Grenzausgleich (“Carbon Border Adjustment Mechanism” – CBAM). Auf dieses Projekt blickt die Regierung in Peking mit großer Sorge – auch weil die chinesische Regierung nicht recht weiß, was auf ihre Unternehmen zukommt. Die Befürchtung ist, dass die EU mit ihren neuen Regeln den Import chinesischer Waren verteuert.

Der CBAM soll verhindern, dass Waren aus Ländern mit weniger strengen Emissionsregeln und niedrigeren CO2-Preisen mit in Europa hergestellten Waren konkurrieren, die durch einen höheren CO2-Preis teurer sind. Denn damit könnten klimaschädlichere Produkte die EU-Konkurrenz preislich unterbieten. Der CBAM ist daher eng verknüpft mit dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS), das den Preis für die Treibhausgas-Emissionen in Europa bestimmt. Anders gesagt: Wenn China aus europäischer Sicht den CO2-Ausstoß seiner Unternehmen nicht genug bepreist, dann schlägt die EU bei der Einfuhr noch etwas drauf.

Damit will die EU sicherstellen, dass sie ihre Klimaziele erreichen kann, ohne dass energieintensive Industriezweige ins Ausland abwandern (Carbon Leakage) (Europe.Table berichtete). Kritiker befürchten durch CBAM jedoch auch Handelskonflikte der EU mit Drittstaaten wie China.

Die Höhe des künftigen CO2-Grenzausgleichs soll sich am CO2-Preis des europäischen Emissionshandels orientieren, den europäische Unternehmen dort im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten sollen dabei CO2-Preise, die sie in ihrem Heimatland zahlen müssen, geltend machen können.

In Chinas ETS liegt der CO2-Preis aktuell deutlich niedriger (China.Table berichtete). Dort kostet die Berechtigung zur Emission einer Tonne CO2 derzeit umgerechnet rund acht Euro, während dieser Preis in der EU bei über 80 Euro pro Tonne liegt. Chinesische Exportunternehmen werden also künftig voraussichtlich einen hohen CO2-Zoll zahlen müssen. Und so ist es kein Wunder, dass Peking mit wenig Begeisterung auf das CBAM-Projekt reagiert (China.Table berichtete).

Laut einer Studie von Chatham House gehört China zu den fünf Ländern, die am stärksten vom CBAM betroffen wären. Denn China exportiert mehr Waren und Dienstleistungen in die EU als jedes andere Land der Welt. 2020 wurden zwischen China und der EU Waren im Wert von 586 Milliarden Euro ausgetauscht. Das entsprach laut Daten des Statistischen Bundesamts 16 Prozent des EU-Außenhandels. Zum Vergleich: Die USA lagen bei 15 Prozent.

Heftige Auswirkungen drohen China vor allem in Sektoren mit überdurchschnittlich hohen Emissionen, vor allem in der Schwerindustrie. Beispiel Eisen und Stahl: In diesem Sektor ist China der zweitgrößte Exporteur in die EU (nach Daten von 2015-2019). Aber auch die energieintensive Aluminiumindustrie wäre stark von einem CO2-Grenzausgleich betroffen (China.Table berichtete). Folglich erwarten Experten vor allem in diesen Sektoren großen Widerstand aus der Volksrepublik.

Doch noch ist es angesichts der Uneinigkeit innerhalb der EU über die CBAM-Ausgestaltung schwierig, die Auswirkungen genau zu bestimmen. “Die chinesische Seite ist nicht nur besorgt darüber, wie das CBAM-System in seiner Anfangsphase aussieht – sondern auch darüber, wie es sich weiterentwickeln könnte”, sagt Lina Li, Senior Managerin im Themenbereich Emissionshandel und Marktmechanismen bei dem Umwelt- und Klimaberatungsunternehmen Adelphi. Gerade die Debatte über eine Ausweitung des CBAM-Geltungsbereichs und die Einbindung indirekter Emissionen lösten bei chinesischen Interessengruppen Sorge aus, so Li. Die EU-Kommission hat in ihrem CBAM-Vorschlag Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium und die Stromerzeugung als einzubeziehende Branchen genannt. Aus dem EU-Parlament aber kam kürzlich der Vorschlag (Europe.Table berichtete), auch organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere einzubeziehen.

Die finanziellen CBAM-Auswirkungen auf China könnten damit künftig stark wachsen, sagt Lina Li. Einer Studie des Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrates in Peking zufolge könnten die CBAM-Pläne der EU Chinas Wirtschaftswachstum um bis zu 0,64 Prozentpunkte reduzieren. Das könnte Millionen von Arbeitsplätze in der Fertigung kosten. Die Exportkosten in die EU könnte CBAM um drei Prozent verteuern und somit die Exporte von Industriegütern in die EU um 13 Prozent senken. Hinzu kommt: Wenn die CO2-Preisdifferenz im ETS des Herkunftslandes, also etwa China, mit dem des EU-ETS groß ist, “dann wachsen die Kosten für betroffene Unternehmen im Rahmen des CBAM.” Und das ist aktuell der Fall.

Kaum ein Land sorgt sich laut Li so sehr wie China. “Wir führen Gespräche mit Experten aus Afrika, die befürchten, dass CBAM sie hart treffen könnte. Doch die Volumina aus Afrika sind vernachlässigbar gering”, sagt Li zu China.Table. Auch die USA seien weniger besorgt als China, da ihre Produktion eine höhere Effizienz und niedrigere Emissionen aufweise, so die Expertin.

Und Chinas ETS wird zumindest kurzfristig nicht kompatibel werden mit dem EU-ETS. Corinne Abele, Leiterin der Außenwirtschaft der GTAI in Shanghai, geht davon aus, dass der Preis für CO2-Emissionen in China weiterhin deutlich unter dem Preisniveau des europäischen ETS bleiben wird. Eine Verknüpfung des chinesischen ETS mit anderen internationalen Systemen sei daher vorerst kaum möglich.

Auch umfasst das chinesische ETS bisher deutlich weniger Industrien. Bisher sind nur gut 2.200 Unternehmen aus der Energiebranche beteiligt. Es wird aber erwartet, dass in diesem Jahr zwei Industriesektoren dazukommen. So sei schon dieses Jahr die Aufnahme der Aluminium-Branche möglich, meint Lina Li. Bis zu sieben weitere Branchen sollen in den kommenden fünf Jahren dazukommen:

China bringe sich damit in eine gute Position, um mit der EU bilaterale Abkommen zur Verminderung der Auswirkungen durch CBAM zu erörtern, glaubt Li.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte April 2020 in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron betont, dass der Klimawandel nicht als Instrument für geopolitische Verhandlungen missbraucht werden sollte. Vertreter betroffener Branchen erinnern sich nur zu gut daran. So sehr, dass die europäische Aluminiumindustrie gleich nach der Vorstellung des EU-Klimapakets im Sommer 2021 mutmaßte, dass China um jeden Preis Wege finden werde, den CBAM zu unterlaufen (China.Table berichtete). Über die Details des CBAM wird innerhalb der EU noch viel zu verhandeln sein – und wohl auch mit China. Von Ning Wang

Deutschland wird in seiner G7-Präsidentschaft nach Angaben von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auch die Handelspolitik in den Vordergrund stellen. “Wir werden sehr streng darauf achten, dass ökologische Regeln nicht dazu führen, dass wir aus Versehen oder mit Absicht in einen Handelskrieg eintreten“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag nach der Kabinett-Klausur der Ampel-Regierung. “Die Handelspolitik wird eine Renaissance erleben, unter neuen Bedingungen”, sagte Habeck.

Hintergrund ist die Ankündigung der Bundesregierung, Nachhaltigkeitsthemen im Club der wichtigsten westlichen Industrienationen voranzutreiben. Bei der Vorstellung des Programms sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, Deutschland wolle die G7 zu einem “Klimaclub” ausbauen, der sich auf einheitliche Standards für Emissionen und CO2-Bepreisung einigt, um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen.

Dabei soll auch darüber gesprochen werden, wie man fairen Handel zwischen Staaten betreiben kann, die unterschiedliche Klimaschutz-Anforderungen an ihre Wirtschaft stellen. In der EU wird dabei an eine CO2-Grenzsteuer (CBAM) beim Import von Produkten gedacht (Europe.Table berichtete).

Finanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte an, dass ein weiterer Schwerpunkt der G7-Präsidentschaft Deutschlands “Stabilität von Währungen, Wirtschaftsräumen und Märkten” sein solle. In der Corona-Pandemie hätten überall auf der Welt die öffentlichen Schulden zugenommen. Man müsse nun aus dem Krisenmodus in den Präventionsmodus kommen, so Lindner.

Auch die globale Gesundheitspolitik soll, geprägt durch die Corona-Pandemie, künftig eine größere Rolle spielen. Gesundheitsfragen erfordern internationale Lösungen, betonte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dabei gehe es allerdings nicht nur um die weltweite Impfstoff-Bereitstellung und die Pandemiebekämpfung. Auch auf andere Gesundheitsfragen, wie die weltweit sinkenden Therapiechancen von Patienten durch Antibiotika-Resistenzen und Gesundheitsrisiken, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, sollten die G7 laut Lauterbach Antworten finden. Ein Gesundheitsminister-Treffen ist am 19. und 20. Mai in Berlin geplant. rtr/dpa/luk

Beim informellen Treffen der 27 Energieminister:innen im französischen Amiens waren die hohen Energiepreise eines der wichtigsten Themen. Dabei ging es vor allem darum, wie Verbraucher:innen und Unternehmen bessere Unterstützung bei hohen Energiepreisen erhalten können und wie starke Preisschwankungen künftig verhindert werden.

Mitgliedstaaten sollen bei Preisanstiegen von Energieversorgern Teile der daraus resultierenden Gewinne zurückfordern können, um sie an die Verbraucher:innen zurückgeben zu können. Außerdem sollen Produktionsfaktoren durch effizientere kurzfristige Geschäfte auf dem Energiemarkt optimiert werden, heißt es in den Ergebnissen des informellen Energierats.

Bei der Versorgungssicherheit wollen die Energieminister die “gegenseitige Solidarität” stärken. Das betreffe sowohl Investitionen beim Ausbau der Erneuerbaren als auch die Gasversorgung. Dafür strebe man eine “optimierte Nutzung der europäischen Speicherkapazitäten” an.

Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatte zuvor bereits eine politische Reaktion angekündigt. Im “Spiegel” erklärte er, der Winter habe gezeigt, dass man mit reduzierten Gasbeständen anfällig für “Spekulationen, Preisschwankungen und geopolitische Spannung” sei. Daher sei es nötig, dass die Gasspeicher im kommenden Winter besser gefüllt seien. Dies sei eine politische Aufgabe, so Habeck.

Der luxemburgische Energieminister Claude Turmes sagte am Samstag in einem Interview bei rtl.lu, dass er die Schuld für die niedrigen Füllstände der deutschen Gasspeicher bei der alten Bundesregierung sehe. Die habe die Gasspeicher bewusst vor den Wintern nicht vollständig aufgefüllt, was es Russland erleichtert habe, politischen Druck über ausbleibende Gaslieferungen auszuüben. In einem Gespräch mit Habeck habe dieser ihm gesagt, die neue Bundesregierung wolle sich die gesetzliche Basis verschaffen, die Gasbestände vor den Wintern aufzufüllen, um Spekulationen und Preisschwankungen einzudämmen. luk

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi zog sich am Samstagabend offiziell aus dem Rennen um das Amt des italienischen Präsidenten zurück. Auf einem virtuellen Spitzentreffen der Mitte-Rechts-Parteien ließ der 85-Jährige mitteilen, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe. Am Sonntag berichtete die Nachrichtenagentur Ansa, Berlusconi sei für eine routinemäßige medizinische Untersuchung in eine Klinik gebracht worden.

Seine Partei Forza Italia sowie die rechten Lega und Fratelli d’Italia wollen nun einen anderen Kandidaten für die Nachfolge von Staatschef Sergio Mattarella suchen und präsentieren. Die Wahl beginnt am Montagnachmittag und wird voraussichtlich Tage dauern. Offizielle Bewerber gibt es in Italien traditionell nicht.

“Ich habe entschieden, einen anderen Pfad einzuschlagen auf dem Weg der nationalen Verantwortung und bitte darum, darauf zu verzichten, meinen Namen als Präsident der Republik vorzuschlagen”, hatte Silvio Berlusconi am Samstag noch mitgeteilt. Er hatte zuletzt noch intensiv versucht, genug Wahlleute für die Abstimmungen für sich zu gewinnen. Nun behauptete er, auf eine Kandidatur zu verzichten, obwohl er die nötigen Stimmen – das heißt mindestens 505 der insgesamt 1009 Wahlleute – gesichert hätte. Das darf bezweifelt werden. In den vergangenen Tagen deuteten Experten und Helfer an, dass Berlusconi bis zu 100 Wahlleute gefehlt hatten.

Während sich die Parteichefs von Lega (Matteo Salvini) und Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni) zuletzt noch offiziell hinter eine Kandidatur Berlusconis stellten, lehnten die Mitte-Links-Parteien eine mögliche Wahl des 85-Jährigen entschieden ab. Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung forderte einen «ernsthaften Austausch» der Parteien auf der Suche nach einem seriösen Präsidenten. Lega-Chef Salvini stellte unterdessen klar, nun habe zunächst Mitte-Rechts “die Ehre und Verantwortung, seine Vorschläge zu machen”.

Zuletzt galt Ministerpräsident Mario Draghi als Mitfavorit auf die Wahl. Berlusconi und andere Parteichefs aber drängen darauf, dass Draghi auf seiner aktuellen Position bleibe, um seine erfolgreiche Arbeit bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 fortzusetzen. Bei einem Wechsel des ehemaligen EZB-Chefs ins Präsidentenamt drohen Parlamentsneuwahlen und ein vorübergehender Stopp der Reformen. dpa

Unser Papiergeldsystem erfordert einen institutionellen Anker, der glaubwürdig und entschlossen ein stabiles Preisniveau und langfristiges Vertrauen in den Euro sicherstellt. Glaubwürdigkeit ist der wichtigste Aktivposten einer Notenbank, weil sie das Vertrauen in die Kaufkraft einer Währung garantiert. Und Glaubwürdigkeit ihrerseits beruht auf der Unabhängigkeit der Notenbank von politischer Einflussnahme und ihrem Bekenntnis zur Währungsstabilität.

So betrachtet befindet sich die Europäische Zentralbank seit mehreren Jahren in gefährlichen Gewässern. Sie hat ihre politische Unabhängigkeit gefährdet und ihre primäre Zielvorgabe kompromittiert. Maßnahmen, die eindeutig dazu dienen, politischen Druck zu antizipieren, lassen keinen Zweifel, dass sie die Grenzen ihres Mandats überschritten hat.

Zum Beispiel beteiligte sich die EZB während der europäischen Staatsschuldenkrise, die Ende 2009 einsetzte, aktiv an der Umstrukturierung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Mit ihrem Programm für die Wertpapiermärkte gab sie wichtige geldpolitische Grundsätze auf, darunter das Verbot einer monetären Finanzierung staatlicher Schulden und die Vorgabe einer einheitlichen Geldpolitik für die Eurozone. Die EZB übernahm zudem eine führende Rolle bei der Rettung von durch die Krise hart getroffenen EU-Mitgliedstaaten, obwohl dies in die Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierungen fiel. Die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik wurden so vorsätzlich verwischt, was zu einer engen Abstimmung zwischen beiden führte.

Mit der einseitigen Zusage des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, zu tun, was immer erforderlich sei, um den Euro zu retten, hat sich die EZB selbst zum Kreditgeber letzter Instanz für die Eurozone gemacht. Der Versuch, diese Rolle im Rahmen des EZB-Programms der “Outright Monetary Transactions” mit Auflagen zu verknüpfen, scheiterte. Tatsächlich wurde das Programm nie aktiviert, und inzwischen wurde es durch das Asset Purchase Programme (Kaufprogramm für Vermögenswerte; APP) und das Pandemic Emergency Purchase Programme (Pandemie-Notfallankaufprogramm; PEPP) ersetzt.

Durch den Ankauf von Staatsanleihen hat die EZB grundlegende Verwerfungen auf den Rentenmärkten hervorgerufen. Sie argumentiert, dass sie versuche, eine Zersplitterung des Marktes zu verhindern. Nun jedoch, da sich die Risikoaufschläge eingependelt haben und für alle Mitgliedstaaten der Eurozone ein Marktzugang zu günstigen Bedingungen sichergestellt wurde, haben die Regierungen einen Anreiz, ihre schon jetzt exorbitant hohen Schuldenstände weiter zu erhöhen. Hochverschuldete Staaten wie Italien und Frankreich werden sich voraussichtlich zeitlich unbegrenzt auf diesen Sicherheitsmechanismus verlassen.

Noch schlimmer ist, dass sich die Grenzen der Verträge und Statuten der EU überschreitenden Aktivitäten der EZB während der Präsidentschaft von Christine Lagarde intensiviert haben. Die EZB hat sich unter Berufung auf “sekundäre Ziele” verpflichtet, die “grüne Transformation” zu unterstützen. Sie will zu einer Verbesserung der Finanzierungsbedingungen “grüner” Projekte beitragen und sicherstellen, dass die Sicherheiten und Anleihen, die sie akzeptiert, ökologisch “nachhaltig” sind.

Bis 2021 löste die zunehmende Politisierung der EZB keine größeren Konflikte über ihr Kernmandat aus: die Gewährleistung von Preisstabilität. Doch angesichts des deutlicher werdenden Anstiegs der Inflation hat sich die Lage geändert. Zwar tun führende EZB-Vertreter die heutige Inflation noch immer als vorübergehend ab. Und niemand bestreitet, dass einige Faktoren, die die Inflation beeinflussen, vorübergehender Art sind. Das Problem ist, dass andere Faktoren länger als prognostiziert fortbestehen könnten.

Es wird daher zunehmend klar, dass die Inflation ohne geldpolitische Gegenmaßnahmen an Schwung gewinnen wird, was das Ende der Ära der Preisstabilität einläuten wird. Das bringt die EZB in eine schwierige Lage, weil sie dadurch zeitgleich mit mehreren akuten, von ihr selbst verursachten Problemen konfrontiert wird.

Erstens hat die monetäre Finanzierung neuer staatlicher Schulden einen Geldüberhang geschaffen, und nun stehen einer robusten Nachfrage die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Beschränkungen beim Angebot entgegen. Das Ergebnis sind höhere Preise, die durch anschließende Lohnerhöhungen endemisch werden dürften. Die EZB muss das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale ernst nehmen, auch wenn es derzeit kaum Hinweise darauf gibt, dass es dazu kommt.

Zweitens wird immer deutlicher, dass die “grüne Transformation” ohne steile Zunahme der Inflation nicht möglich sein wird. Im Idealfall sollten sich fossile Brennstoffe im gleichen Umfang verteuern, wie sich Erneuerbare Energien durch Ausbau der betreffenden Kapazitäten und Infrastruktur verbilligen. Die Änderung der relativen Preise sollte die Nachfragestruktur ändern, während das Preisniveau insgesamt stabil bleibt. Tatsächlich aber sind die Produktionskapazitäten für umweltschädliche Energien schneller gefallen, als neue Kapazitäten für umweltfreundliche Energien geschaffen werden konnten. Infolgedessen sind die Preise für fossile Brennstoffe gestiegen, ohne dass die Preise für erneuerbare Energien zum Ausgleich fallen.

Aufgrund des offen zur Schau gestellten Aktivismus der EZB und ihrer erwiesenen Bereitschaft zur Koordinierung der Geld-, Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik steht sie nun vor einer ernsten Zwickmühle. Weil ihr Kernmandat darin besteht, für Preisstabilität zu sorgen, muss sie auf eine geldpolitische Kehrtwende vorbereitet sein.

Das würde bedeuten, dass sie konsequent Schritte ergreift, um die Nachfrage zu dämpfen, indem sie (durch Verkauf der sich in ihrer Bilanz auftürmenden Staatsanleihen) den Geldüberhang verringert und die Zinsen rascher erhöht – entgegen ihren früheren Verlautbarungen. Eine derartige Straffung ihrer Politik würde die hoch verschuldeten Mitglieder der Eurozone vor ernste Probleme stellen – nicht nur bei der Finanzierung neuer Schulden, sondern auch bei der Refinanzierung fällig werdender Schuldverpflichtungen. Sinkende Steuereinnahmen und steigende Arbeitslosigkeit angesichts der wirtschaftlichen Abkühlung würden das Problem weiter verschärfen. Die Zukunft der WWU-Mitgliedschaft einiger Länder stünde rasch wieder infrage.

Falls die EZB die steigende Inflation jedoch toleriert, wird sie aufgrund wachsender Zweifel an ihrer Bereitschaft oder Fähigkeit, den Geldwert stabil zu halten, an Glaubwürdigkeit verlieren. Steigende Inflationserwartungen würden zu einer zunehmenden Inflationsdynamik und einer Währungsabwertung führen, was den Inflationsdruck weiter erhöhen würde.

Wie Shakespeares Hamlet steht die EZB vor einem Dilemma. Soll die EZB konsequent an ihrem Mandat festhalten und einen weiteren Härtetest für die WWU riskieren oder die höhere Inflation akzeptieren, Glaubwürdigkeit einbüßen und das Schicksal des Euro als Weichwährung besiegeln? Hamlet kann sich in dem Theaterstück nie entscheiden. Das ist der Grund, warum es eine Tragödie ist, die in einer Katastrophe endet.

In Kooperation mit Project Syndicate, 2021. Aus dem Englischen von Jan Doolan.

die Bundesregierung hat ihre Ablehnung der Kernenergie mit der deutschen Stellungnahme zur EU-Taxonomie noch einmal bekräftigt. Atomstrom sei risikobehaftet und teuer, hieß es. Gleichzeitig fordert Berlin weniger strenge Kriterien für die Nutzung von Erdgas als Übergangstechnologie, zum Beispiel bei den Beimischquoten für Wasserstoff während des sogenannten “Fuel Switch”. Die EU-Kommission will noch im Januar den delegierten Rechtsakt finalisieren. Sollte sich am bisherigen Entwurf nichts mehr ändern, haben Robert Habeck und Steffi Lemke angekündigt, den Vorschlag ablehnen zu wollen. Österreich hat derweil noch einmal bekräftigt, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, falls die EU-Kommission Investitionen in Erdgas und Kernenergie als “nachhaltig” einstufen möchte.

Nicht nur bei der EU-Taxonomie zeigt Wien klare Kante. Als erstes EU-Land hat Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren beschlossen. Auch in Deutschland nahm die Diskussion zuletzt wieder Fahrt auf. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist aber fraglich. Bis Ende März will man sich Zeit mit der Entscheidung lassen. Mit den sinkenden Zahlen könnte der Höhepunkt der Zustimmung dann schon längst überschritten sein. Auch andere europäische Länder sind eher zurückhaltenden mit einer allgemeinen Impfpflicht. Viel beliebter ist eine Teil-Impfpflicht für bestimmte Berufs- und Altersgruppen, wie Eugenie Ankowitsch erklärt.

In Brüssel haben am Sonntag derweil rund 50.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert, darunter vermutlich auch Demonstranten aus Deutschland, Frankreich und Polen. Sie warfen Gegenstände auf Polizisten und Gebäude, wie das des Europäischen Auswärtigen Dienstes, wo Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Die Polizei setzte Wasserwerfern ein und löste die Demonstration schließlich auf.

Dass Europas Klimaschutzpläne auch Auswirkungen auf Drittländer haben werden, ist bekannt. Es ist schließlich eines der Ziele des europäischen Grenzausgleichs CBAM, andere Länder zu größeren Anstrengungen bei der Dekarbonisierung zu bewegen. Besonders groß sind die Sorgen allerdings in China. Exportkosten chinesischer Produzenten könnten durch den CBAM steigen, weshalb Peking verstärkt auf Verhandlungen mit Brüssel drängen dürfte, wie Ning Wang berichtet.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart.

Während andere Länder wie Österreich, Luxemburg und Spanien ihre Ablehnung der geplanten Änderung der EU-Taxonomie noch einmal betonten und mit Klagen gegen die Pläne der EU-Kommission drohen, bleibt Deutschlands Widerstand verhalten. Wie erwartet lehnt die Bundesregierung die Aufnahme von Kernenergie in die EU-Taxonomie-Verordnung ab. Die Endlagerfrage sei ungelöst und Reaktorunfälle nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme von Erdgas in die EU-Taxonomie als Übergangstechnologie stört Berlin bekanntermaßen weniger, auch wenn die Bundesregierung hier Nachbesserungen des Kommissionsvorschlags fordert (Europe.Table berichtete). Die Zwischenziele für die Beimischquoten dekarbonisierter Gase (sog. Fuel Switch) seien nicht realistisch, heißt es in der Stellungnahme. Aufgrund der knappen Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff müssten die Zwischenschritte während des Markthochlaufs flexibel sein.

Außerdem fordert die Bundesregierung Konsistenz beim “Do no significant harm”-Grundsatz. Die Emissionsgrenzwerte und -budgets müssten mit denen aus anderen EU-Rechtsakten zum Klima- und Umweltschutz übereinstimmen. Ein weiterer Kritikpunkt am Kommissionsvorschlag sind die Kriterien, unter denen alte Gaskraftwerke durch modernere taxonomiegerecht ersetzt werden können. Die Verpflichtung zu einer Treibhausgas-Reduktion von 55 Prozent ist laut Bundesregierung unrealistisch.

Auch wenn sich die Bundesregierung bislang nicht den Plänen Österreichs und Luxemburgs angeschlossen hat, gegen den delegieren Rechtsakt vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, äußert sie in ihrer Stellungnahme Bedenken an dem Prozess. Aufgrund der grundsätzlichen und politischen Bedeutung der im Kommissionsvorschlag behandelten Fragen sei ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren und eine öffentliche Konsultation angemessen, heißt es. Dies hätte “angemessene Einflussmöglichkeiten der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments gewährleistet”.

Sollte der delegierte Rechtsakt unverändert bleiben, sprechen sich Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sowie Umweltministerin Steffi Lemke für eine Ablehnung der Bundesregierung der Änderung der EU-Taxonomie-Verordnung aus.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern hatte in ihrer Stellungnahme den Kommissionsentwurf zur Taxonomie ebenfalls kritisiert. Die Experten forderten, die Kriterien für die Aufnahme von Gas und Kernenergie deutlich zu verschärfen. Andernfalls würden die EU-Klimaziele untergraben.

Das Gremium war bereits über die vergangenen drei Jahre an der Ausarbeitung der Taxonomie beteiligt und wurde ursprünglich von der Kommission mit der Definition der Kriterien für nachhaltige Investitionen betraut. In ihrem Bericht hatten die Experten für Gaskraftwerke den Grenzwert von 100 Gramm CO2-Equivalent pro kWh erzeugtem Strom vorgesehen. Diese Forderung findet sich nun auch in der Stellungnahme wieder. Einzuhalten ist das jedoch nur mit grünem oder blauem Wasserstoff bei effizienter Abspaltung und Speicherung des anfallenden Kohlendioxids (Carbon Capture and Storage, CCS), keinesfalls mit reinem Erdgas.

Infolge politischen Drucks aus einigen EU-Staaten wich die Kommission aber von den Empfehlungen der Wissenschaftler ab. Der aktuelle Entwurf der Taxonomie sieht vor (Europe.Table berichtete), auch höhere Emissionen zu ermöglichen, sofern eine Reihe von Kriterien erfüllt sind. Demnach können Anlagen, deren Baugenehmigung vor dem 31. Dezember 2030 erteilt wird und die ein Kohlekraftwerk ersetzen, bis zu 270 g/kWh ausstoßen.

Alternativ können sich Anlagenbetreiber auch für einen Maximal-Ausstoß von 550 kg CO2 pro Jahr entscheiden – gemittelt auf 20 Jahre. Ein Gaskraftwerk kann also im ersten Jahr erheblich mehr ausstoßen und damit praktisch unter Volllast laufen, sofern dies in den Folgejahren kompensiert wird.

Nach Ansicht der Wissenschaftler ist die Taxonomie in ihrer derzeitigen Form “nicht geeignet”, um bei der Klassifizierung nachhaltiger Finanzprodukte zu helfen. Auch für die Einbeziehung von Kernenergie bedürfte es laut der Stellungnahme “wesentliche Änderungen” am Text. Andernfalls würde dieser gegen den “Do no significant harm”-Grundsatz verstoßen, der für die Erteilung des Nachhaltigkeitslabels unerlässlich ist.

Der Kommissionsentwurf sieht vor, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden kann (Europe.Table berichtete), sofern die Mitgliedstaaten einen konkreten Plan zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle vorlegen. Die Lösung der Endlager-Frage gilt allerdings weiterhin als ungeklärt. Neue Anlagen müssen vor 2045 eine Baugenehmigung erhalten. Dem Entwurf zufolge kann aber auch die Laufzeitverlängerung bestehender Kraftwerke als grün eingestuft werden – vorausgesetzt, diese befinden sich auf dem “höchsten erreichbaren Sicherheitsstandard”. Wie dieser definiert wird, ist ebenfalls ein Streitthema.

Nach eingehender Prüfung aller Stellungnahmen will die Kommission die finale Version der Taxonomie noch in diesem Monat beschließen und Rat sowie Parlament vorlegen. Da es sich bei der Taxonomie jedoch um einen delegierten Rechtsakt handelt, haben diese keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten, sondern können das Papier lediglich annehmen oder ablehnen. Letzteres gilt als unwahrscheinlich. Im Rat bedürfte es dafür einer qualifizierten Mehrheit von 20 der 27 EU-Staaten. Nur wenige Länder haben sich bisher dagegen ausgesprochen. Das EU-Parlament kann mit absoluter Mehrheit den Vorschlag abweisen. Timo Landenberger und Lukas Scheid

Ab Februar gilt im EU-Staat Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht für alle Bürger:innen ab 18 Jahren. Das Parlament hat den Gesetzesentwurf der österreichischen Regierung vor wenigen Tagen mit einer breiten Mehrheit angenommen. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Schwangere, Genesene bis zu 180 Tage nach der Erkrankung und Menschen mit einem ärztlichen Attest.

Nach einer sechswöchigen Übergangsphase soll die Polizei ab Mitte März den Impfstatus, etwa bei Verkehrskontrollen, stichprobenartig kontrollieren. Die ursprünglich geplante lückenlose Kontrolle durch einen automatischen Abgleich des Melderegisters mit dem Impfregister ist nur noch als Möglichkeit vorgesehen und soll erst dann zum Zuge kommen, wenn die Impfquote nicht deutlich steigt. Für Impfverweigerer wird es ab Mitte März teuer. Geldstrafen von bis zu 3.600 Euro sind dann fällig. Beugehaft ist laut dem Gesetzentwurf aber ausgeschlossen. Betroffene können sich auch aus der Strafe “herausimpfen”. Das österreichische Gesetz ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Vor großen Herausforderungen steht das Land bei der technischen und administrativen Umsetzung. Es wird unter anderem mit abertausenden Verfahren vor den Verwaltungsgerichten gerechnet. Wohl eher früher als später wird die Impfpflicht den österreichischen Verfassungsgerichtshof beschäftigen. Da die Variante auch für Geimpfte ansteckender sei und sie das Virus ebenfalls verbreiten könnten, sei der Sinn der Maßnahme zunehmend fraglich, sagte der Verfassungsjurist Heinz Mayer der Deutschen Presse-Agentur. “Wenn die Impfung das Gesundheitssystem nicht ausreichend schützt, ist die Impfpflicht nicht zulässig.” Ohnehin dürfte die Impfpflicht für die Omikron-Welle zu spät kommen, so Mayer.

In Deutschland verläuft die Debatte ähnlich. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Berufsgruppen im medizinischen und pflegerischen Bereich hat der Bundestag ab dem 15. März beschlossen. Auch bei der Bundeswehr gibt es quasi eine Impfpflicht. Die Corona-Schutzimpfung wurde für die Soldat:innen in den Katalog der “duldungspflichtigen Impfungen” aufgenommen.

Seit ihrem Amtsantritt erwägt die neue Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht. Zum Ärger der Opposition will die Ampel-Koalition jedoch keinen eigenen Gesetzentwurf vorlegen, sondern hat die Abgeordneten dazu aufgefordert, entsprechende Anträge auszuarbeiten. Inzwischen kristallisierten sich drei Positionen heraus. Neben den Befürwortern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren gibt es eine Abgeordnetengruppe, die für ein Stufenmodell plädiert. Und dann sind da natürlich noch die Gegner der Impfpflicht um Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP.

Für den kommenden Mittwoch ist im Bundestag eine “Orientierungsdebatte” geplant. Voraussichtlich im März soll der Bundestag über das kontroverse Thema entscheiden – ohne Fraktionszwang. Bis dahin sind viele Fragen zu klären, etwa: Wie soll eine Impfpflicht kontrolliert und wie könnten die Sanktionen aussehen? Ein nationales Impfregister wie in Österreich existiert hierzulande nicht. Reichen stichprobenartige Kontrollen? Soll es Bußgelder geben? Wie lange soll die Impfpflicht gelten?

Gegen die aktuelle Omikron-Welle in der EU wirkt eine Corona-Impfpflicht nicht mehr, so viel ist sicher. Nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach wird der Gipfel der Omikron-Welle in Deutschland Mitte Februar erreicht sein. Je stärker die Infektionszahlen dann sinken, desto schwieriger wird es, für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren zu argumentieren. Im März könnte der Höhepunkt der Zustimmung längst überschritten sein.

Bereits jetzt geben die Zustimmungswerte in der Bevölkerung nach. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sank die Zustimmung für eine allgemeine Impfpflicht gegenüber Dezember leicht von 63 auf 60 Prozent. Auch die eigentlich bereits beschlossene einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist am Samstag unter Druck geraten. Es wurde bekannt, dass mehrere Länder, darunter Bayern, auf eine Verschiebung der Impfpflicht im Gesundheitswesen gedrängt haben sollen.

“Omikron ändert die Spielregeln“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Stephan Thomae, der “Süddeutschen Zeitung”. “Es ist jetzt nicht an der Zeit, einfach nur irgendetwas zu tun und möglichst harte Maßnahmen zu beschließen, nur um Handlungsbereitschaft zu beweisen.” Auch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich glaubt nicht an eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. “Ich gehe davon aus, dass wir über eine Impfpflicht diskutieren, die ab einer bestimmten Altersgrenze gelten wird“, sagte er vor wenigen Tagen in der ARD.

Diesen Weg beschreiten bereits einige EU-Staaten. Tschechien und Griechenland haben neben einer Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen auch eine Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren eingeführt. In Griechenland müssen alle ungeimpften Bürger:innen dieser Altersgruppe ab Mitte Januar nachweisen, dass sie entweder geimpft sind oder zumindest einen Impftermin haben. Wer sich nicht impfen lässt, muss eine monatliche Geldstrafe zahlen. Es wird außerdem darüber diskutiert, das Impfpflichtalter auf 50 herabzusetzen.

In Italien ist das bereits der Fall. Neben dem Gesundheits-, Schul- und Polizeipersonal sowie dem Militär und allen Rettungskräften müssen sich alle, die älter als 50 Jahre sind, impfen lassen. Die Umsetzung wird von der italienischen Steuerbehörde kontrolliert, indem sie die Meldedaten mit den regionalen Impfregistern abgleicht. Vorerst gilt die Verordnung bis Mitte Juni.

Deutlich mehr EU-Staaten haben sich für eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen entschieden. Neben den bereits erwähnten Ländern beschlossen unter anderem Polen, Finnland, Lettland, Litauen, Belgien und Ungarn, vor allem für das Personal im Gesundheitswesen, aber auch für andere Berufsgruppen eine Impfpflicht.

Frankreich geht dabei in gewisser Weise einen Sonderweg. Seit Mitte September müssen die Beschäftigten im Gesundheitswesen – und zwar nicht nur das medizinische Personal – eine vollständige Impfung nachweisen. Wer das nicht tut, kann suspendiert werden. Auch bei der Polizei und der Feuerwehr gilt bereits eine Impfpflicht.

Darüber hinaus beschloss die Regierung ab Mitte Januar, den bisher gültigen Gesundheitspass durch einen Impfpass zu ersetzen. Damit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Theater, Stadien, Restaurants, Cafés, Fernzüge, Kinos und Museen. Alle Ungeimpften sind damit vom öffentlichen Leben ausgeschlossen und es gilt eine De-facto-Impfpflicht.

Es gibt jedoch auch EU-Länder, in denen eine Corona-Impfpflicht nicht zur Debatte steht, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während in den impfskeptischen Staaten wie Rumänien und Bulgarien schlicht keine Mehrheiten für eine etwaige Impfpflicht zustande kämen, gibt es andere Länder mit besonders hohen Impfquoten, wie etwa Portugal und Spanien. Dort gibt es nur noch wenige, die man impfen könnte.

In den skandinavischen Staaten vertrauen die Regierungen trotz eher mäßiger Impfquoten auf die Vernunft der Bürger:innen. Lediglich Finnland hat Ende Dezember eine bis Ende 2022 befristete Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege eingeführt. Die Niederlande setzen eher auf Einschränkungen im öffentlichen Leben und waren bis Mitte Januar in einem strengen Lockdown. Seit wenigen Tagen wird etwas gelockert. Bars, Restaurants, Cafés, Museen und Theater bleiben aber mindestens bis zum 25. Januar geschlossen.

Das Maßnahmenpaket “Fit-for-55” ist gewaltig, und um die Details wird heftig gerungen (Europe.Table berichtete). Trotzdem soll das Paket in weiten Teilen noch 2022 beschlossen werden. Manche Bestandteile haben jedoch große Auswirkungen auf die Handelspartner der EU – darunter auch China. Der größte Brocken in dieser Hinsicht ist der geplante CO2-Grenzausgleich (“Carbon Border Adjustment Mechanism” – CBAM). Auf dieses Projekt blickt die Regierung in Peking mit großer Sorge – auch weil die chinesische Regierung nicht recht weiß, was auf ihre Unternehmen zukommt. Die Befürchtung ist, dass die EU mit ihren neuen Regeln den Import chinesischer Waren verteuert.

Der CBAM soll verhindern, dass Waren aus Ländern mit weniger strengen Emissionsregeln und niedrigeren CO2-Preisen mit in Europa hergestellten Waren konkurrieren, die durch einen höheren CO2-Preis teurer sind. Denn damit könnten klimaschädlichere Produkte die EU-Konkurrenz preislich unterbieten. Der CBAM ist daher eng verknüpft mit dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS), das den Preis für die Treibhausgas-Emissionen in Europa bestimmt. Anders gesagt: Wenn China aus europäischer Sicht den CO2-Ausstoß seiner Unternehmen nicht genug bepreist, dann schlägt die EU bei der Einfuhr noch etwas drauf.

Damit will die EU sicherstellen, dass sie ihre Klimaziele erreichen kann, ohne dass energieintensive Industriezweige ins Ausland abwandern (Carbon Leakage) (Europe.Table berichtete). Kritiker befürchten durch CBAM jedoch auch Handelskonflikte der EU mit Drittstaaten wie China.

Die Höhe des künftigen CO2-Grenzausgleichs soll sich am CO2-Preis des europäischen Emissionshandels orientieren, den europäische Unternehmen dort im Wochendurchschnitt für die Ersteigerung von EU-Emissionszertifikaten zahlen müssen. Unternehmen aus Drittstaaten sollen dabei CO2-Preise, die sie in ihrem Heimatland zahlen müssen, geltend machen können.

In Chinas ETS liegt der CO2-Preis aktuell deutlich niedriger (China.Table berichtete). Dort kostet die Berechtigung zur Emission einer Tonne CO2 derzeit umgerechnet rund acht Euro, während dieser Preis in der EU bei über 80 Euro pro Tonne liegt. Chinesische Exportunternehmen werden also künftig voraussichtlich einen hohen CO2-Zoll zahlen müssen. Und so ist es kein Wunder, dass Peking mit wenig Begeisterung auf das CBAM-Projekt reagiert (China.Table berichtete).

Laut einer Studie von Chatham House gehört China zu den fünf Ländern, die am stärksten vom CBAM betroffen wären. Denn China exportiert mehr Waren und Dienstleistungen in die EU als jedes andere Land der Welt. 2020 wurden zwischen China und der EU Waren im Wert von 586 Milliarden Euro ausgetauscht. Das entsprach laut Daten des Statistischen Bundesamts 16 Prozent des EU-Außenhandels. Zum Vergleich: Die USA lagen bei 15 Prozent.

Heftige Auswirkungen drohen China vor allem in Sektoren mit überdurchschnittlich hohen Emissionen, vor allem in der Schwerindustrie. Beispiel Eisen und Stahl: In diesem Sektor ist China der zweitgrößte Exporteur in die EU (nach Daten von 2015-2019). Aber auch die energieintensive Aluminiumindustrie wäre stark von einem CO2-Grenzausgleich betroffen (China.Table berichtete). Folglich erwarten Experten vor allem in diesen Sektoren großen Widerstand aus der Volksrepublik.

Doch noch ist es angesichts der Uneinigkeit innerhalb der EU über die CBAM-Ausgestaltung schwierig, die Auswirkungen genau zu bestimmen. “Die chinesische Seite ist nicht nur besorgt darüber, wie das CBAM-System in seiner Anfangsphase aussieht – sondern auch darüber, wie es sich weiterentwickeln könnte”, sagt Lina Li, Senior Managerin im Themenbereich Emissionshandel und Marktmechanismen bei dem Umwelt- und Klimaberatungsunternehmen Adelphi. Gerade die Debatte über eine Ausweitung des CBAM-Geltungsbereichs und die Einbindung indirekter Emissionen lösten bei chinesischen Interessengruppen Sorge aus, so Li. Die EU-Kommission hat in ihrem CBAM-Vorschlag Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium und die Stromerzeugung als einzubeziehende Branchen genannt. Aus dem EU-Parlament aber kam kürzlich der Vorschlag (Europe.Table berichtete), auch organische Chemikalien, Wasserstoff und Polymere einzubeziehen.

Die finanziellen CBAM-Auswirkungen auf China könnten damit künftig stark wachsen, sagt Lina Li. Einer Studie des Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrates in Peking zufolge könnten die CBAM-Pläne der EU Chinas Wirtschaftswachstum um bis zu 0,64 Prozentpunkte reduzieren. Das könnte Millionen von Arbeitsplätze in der Fertigung kosten. Die Exportkosten in die EU könnte CBAM um drei Prozent verteuern und somit die Exporte von Industriegütern in die EU um 13 Prozent senken. Hinzu kommt: Wenn die CO2-Preisdifferenz im ETS des Herkunftslandes, also etwa China, mit dem des EU-ETS groß ist, “dann wachsen die Kosten für betroffene Unternehmen im Rahmen des CBAM.” Und das ist aktuell der Fall.

Kaum ein Land sorgt sich laut Li so sehr wie China. “Wir führen Gespräche mit Experten aus Afrika, die befürchten, dass CBAM sie hart treffen könnte. Doch die Volumina aus Afrika sind vernachlässigbar gering”, sagt Li zu China.Table. Auch die USA seien weniger besorgt als China, da ihre Produktion eine höhere Effizienz und niedrigere Emissionen aufweise, so die Expertin.

Und Chinas ETS wird zumindest kurzfristig nicht kompatibel werden mit dem EU-ETS. Corinne Abele, Leiterin der Außenwirtschaft der GTAI in Shanghai, geht davon aus, dass der Preis für CO2-Emissionen in China weiterhin deutlich unter dem Preisniveau des europäischen ETS bleiben wird. Eine Verknüpfung des chinesischen ETS mit anderen internationalen Systemen sei daher vorerst kaum möglich.

Auch umfasst das chinesische ETS bisher deutlich weniger Industrien. Bisher sind nur gut 2.200 Unternehmen aus der Energiebranche beteiligt. Es wird aber erwartet, dass in diesem Jahr zwei Industriesektoren dazukommen. So sei schon dieses Jahr die Aufnahme der Aluminium-Branche möglich, meint Lina Li. Bis zu sieben weitere Branchen sollen in den kommenden fünf Jahren dazukommen:

China bringe sich damit in eine gute Position, um mit der EU bilaterale Abkommen zur Verminderung der Auswirkungen durch CBAM zu erörtern, glaubt Li.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte April 2020 in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron betont, dass der Klimawandel nicht als Instrument für geopolitische Verhandlungen missbraucht werden sollte. Vertreter betroffener Branchen erinnern sich nur zu gut daran. So sehr, dass die europäische Aluminiumindustrie gleich nach der Vorstellung des EU-Klimapakets im Sommer 2021 mutmaßte, dass China um jeden Preis Wege finden werde, den CBAM zu unterlaufen (China.Table berichtete). Über die Details des CBAM wird innerhalb der EU noch viel zu verhandeln sein – und wohl auch mit China. Von Ning Wang

Deutschland wird in seiner G7-Präsidentschaft nach Angaben von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auch die Handelspolitik in den Vordergrund stellen. “Wir werden sehr streng darauf achten, dass ökologische Regeln nicht dazu führen, dass wir aus Versehen oder mit Absicht in einen Handelskrieg eintreten“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag nach der Kabinett-Klausur der Ampel-Regierung. “Die Handelspolitik wird eine Renaissance erleben, unter neuen Bedingungen”, sagte Habeck.

Hintergrund ist die Ankündigung der Bundesregierung, Nachhaltigkeitsthemen im Club der wichtigsten westlichen Industrienationen voranzutreiben. Bei der Vorstellung des Programms sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, Deutschland wolle die G7 zu einem “Klimaclub” ausbauen, der sich auf einheitliche Standards für Emissionen und CO2-Bepreisung einigt, um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen.

Dabei soll auch darüber gesprochen werden, wie man fairen Handel zwischen Staaten betreiben kann, die unterschiedliche Klimaschutz-Anforderungen an ihre Wirtschaft stellen. In der EU wird dabei an eine CO2-Grenzsteuer (CBAM) beim Import von Produkten gedacht (Europe.Table berichtete).

Finanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte an, dass ein weiterer Schwerpunkt der G7-Präsidentschaft Deutschlands “Stabilität von Währungen, Wirtschaftsräumen und Märkten” sein solle. In der Corona-Pandemie hätten überall auf der Welt die öffentlichen Schulden zugenommen. Man müsse nun aus dem Krisenmodus in den Präventionsmodus kommen, so Lindner.

Auch die globale Gesundheitspolitik soll, geprägt durch die Corona-Pandemie, künftig eine größere Rolle spielen. Gesundheitsfragen erfordern internationale Lösungen, betonte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dabei gehe es allerdings nicht nur um die weltweite Impfstoff-Bereitstellung und die Pandemiebekämpfung. Auch auf andere Gesundheitsfragen, wie die weltweit sinkenden Therapiechancen von Patienten durch Antibiotika-Resistenzen und Gesundheitsrisiken, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, sollten die G7 laut Lauterbach Antworten finden. Ein Gesundheitsminister-Treffen ist am 19. und 20. Mai in Berlin geplant. rtr/dpa/luk

Beim informellen Treffen der 27 Energieminister:innen im französischen Amiens waren die hohen Energiepreise eines der wichtigsten Themen. Dabei ging es vor allem darum, wie Verbraucher:innen und Unternehmen bessere Unterstützung bei hohen Energiepreisen erhalten können und wie starke Preisschwankungen künftig verhindert werden.

Mitgliedstaaten sollen bei Preisanstiegen von Energieversorgern Teile der daraus resultierenden Gewinne zurückfordern können, um sie an die Verbraucher:innen zurückgeben zu können. Außerdem sollen Produktionsfaktoren durch effizientere kurzfristige Geschäfte auf dem Energiemarkt optimiert werden, heißt es in den Ergebnissen des informellen Energierats.

Bei der Versorgungssicherheit wollen die Energieminister die “gegenseitige Solidarität” stärken. Das betreffe sowohl Investitionen beim Ausbau der Erneuerbaren als auch die Gasversorgung. Dafür strebe man eine “optimierte Nutzung der europäischen Speicherkapazitäten” an.

Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatte zuvor bereits eine politische Reaktion angekündigt. Im “Spiegel” erklärte er, der Winter habe gezeigt, dass man mit reduzierten Gasbeständen anfällig für “Spekulationen, Preisschwankungen und geopolitische Spannung” sei. Daher sei es nötig, dass die Gasspeicher im kommenden Winter besser gefüllt seien. Dies sei eine politische Aufgabe, so Habeck.

Der luxemburgische Energieminister Claude Turmes sagte am Samstag in einem Interview bei rtl.lu, dass er die Schuld für die niedrigen Füllstände der deutschen Gasspeicher bei der alten Bundesregierung sehe. Die habe die Gasspeicher bewusst vor den Wintern nicht vollständig aufgefüllt, was es Russland erleichtert habe, politischen Druck über ausbleibende Gaslieferungen auszuüben. In einem Gespräch mit Habeck habe dieser ihm gesagt, die neue Bundesregierung wolle sich die gesetzliche Basis verschaffen, die Gasbestände vor den Wintern aufzufüllen, um Spekulationen und Preisschwankungen einzudämmen. luk

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi zog sich am Samstagabend offiziell aus dem Rennen um das Amt des italienischen Präsidenten zurück. Auf einem virtuellen Spitzentreffen der Mitte-Rechts-Parteien ließ der 85-Jährige mitteilen, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe. Am Sonntag berichtete die Nachrichtenagentur Ansa, Berlusconi sei für eine routinemäßige medizinische Untersuchung in eine Klinik gebracht worden.

Seine Partei Forza Italia sowie die rechten Lega und Fratelli d’Italia wollen nun einen anderen Kandidaten für die Nachfolge von Staatschef Sergio Mattarella suchen und präsentieren. Die Wahl beginnt am Montagnachmittag und wird voraussichtlich Tage dauern. Offizielle Bewerber gibt es in Italien traditionell nicht.

“Ich habe entschieden, einen anderen Pfad einzuschlagen auf dem Weg der nationalen Verantwortung und bitte darum, darauf zu verzichten, meinen Namen als Präsident der Republik vorzuschlagen”, hatte Silvio Berlusconi am Samstag noch mitgeteilt. Er hatte zuletzt noch intensiv versucht, genug Wahlleute für die Abstimmungen für sich zu gewinnen. Nun behauptete er, auf eine Kandidatur zu verzichten, obwohl er die nötigen Stimmen – das heißt mindestens 505 der insgesamt 1009 Wahlleute – gesichert hätte. Das darf bezweifelt werden. In den vergangenen Tagen deuteten Experten und Helfer an, dass Berlusconi bis zu 100 Wahlleute gefehlt hatten.

Während sich die Parteichefs von Lega (Matteo Salvini) und Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni) zuletzt noch offiziell hinter eine Kandidatur Berlusconis stellten, lehnten die Mitte-Links-Parteien eine mögliche Wahl des 85-Jährigen entschieden ab. Giuseppe Conte von der Fünf-Sterne-Bewegung forderte einen «ernsthaften Austausch» der Parteien auf der Suche nach einem seriösen Präsidenten. Lega-Chef Salvini stellte unterdessen klar, nun habe zunächst Mitte-Rechts “die Ehre und Verantwortung, seine Vorschläge zu machen”.

Zuletzt galt Ministerpräsident Mario Draghi als Mitfavorit auf die Wahl. Berlusconi und andere Parteichefs aber drängen darauf, dass Draghi auf seiner aktuellen Position bleibe, um seine erfolgreiche Arbeit bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 fortzusetzen. Bei einem Wechsel des ehemaligen EZB-Chefs ins Präsidentenamt drohen Parlamentsneuwahlen und ein vorübergehender Stopp der Reformen. dpa

Unser Papiergeldsystem erfordert einen institutionellen Anker, der glaubwürdig und entschlossen ein stabiles Preisniveau und langfristiges Vertrauen in den Euro sicherstellt. Glaubwürdigkeit ist der wichtigste Aktivposten einer Notenbank, weil sie das Vertrauen in die Kaufkraft einer Währung garantiert. Und Glaubwürdigkeit ihrerseits beruht auf der Unabhängigkeit der Notenbank von politischer Einflussnahme und ihrem Bekenntnis zur Währungsstabilität.

So betrachtet befindet sich die Europäische Zentralbank seit mehreren Jahren in gefährlichen Gewässern. Sie hat ihre politische Unabhängigkeit gefährdet und ihre primäre Zielvorgabe kompromittiert. Maßnahmen, die eindeutig dazu dienen, politischen Druck zu antizipieren, lassen keinen Zweifel, dass sie die Grenzen ihres Mandats überschritten hat.

Zum Beispiel beteiligte sich die EZB während der europäischen Staatsschuldenkrise, die Ende 2009 einsetzte, aktiv an der Umstrukturierung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Mit ihrem Programm für die Wertpapiermärkte gab sie wichtige geldpolitische Grundsätze auf, darunter das Verbot einer monetären Finanzierung staatlicher Schulden und die Vorgabe einer einheitlichen Geldpolitik für die Eurozone. Die EZB übernahm zudem eine führende Rolle bei der Rettung von durch die Krise hart getroffenen EU-Mitgliedstaaten, obwohl dies in die Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierungen fiel. Die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik wurden so vorsätzlich verwischt, was zu einer engen Abstimmung zwischen beiden führte.

Mit der einseitigen Zusage des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, zu tun, was immer erforderlich sei, um den Euro zu retten, hat sich die EZB selbst zum Kreditgeber letzter Instanz für die Eurozone gemacht. Der Versuch, diese Rolle im Rahmen des EZB-Programms der “Outright Monetary Transactions” mit Auflagen zu verknüpfen, scheiterte. Tatsächlich wurde das Programm nie aktiviert, und inzwischen wurde es durch das Asset Purchase Programme (Kaufprogramm für Vermögenswerte; APP) und das Pandemic Emergency Purchase Programme (Pandemie-Notfallankaufprogramm; PEPP) ersetzt.

Durch den Ankauf von Staatsanleihen hat die EZB grundlegende Verwerfungen auf den Rentenmärkten hervorgerufen. Sie argumentiert, dass sie versuche, eine Zersplitterung des Marktes zu verhindern. Nun jedoch, da sich die Risikoaufschläge eingependelt haben und für alle Mitgliedstaaten der Eurozone ein Marktzugang zu günstigen Bedingungen sichergestellt wurde, haben die Regierungen einen Anreiz, ihre schon jetzt exorbitant hohen Schuldenstände weiter zu erhöhen. Hochverschuldete Staaten wie Italien und Frankreich werden sich voraussichtlich zeitlich unbegrenzt auf diesen Sicherheitsmechanismus verlassen.

Noch schlimmer ist, dass sich die Grenzen der Verträge und Statuten der EU überschreitenden Aktivitäten der EZB während der Präsidentschaft von Christine Lagarde intensiviert haben. Die EZB hat sich unter Berufung auf “sekundäre Ziele” verpflichtet, die “grüne Transformation” zu unterstützen. Sie will zu einer Verbesserung der Finanzierungsbedingungen “grüner” Projekte beitragen und sicherstellen, dass die Sicherheiten und Anleihen, die sie akzeptiert, ökologisch “nachhaltig” sind.

Bis 2021 löste die zunehmende Politisierung der EZB keine größeren Konflikte über ihr Kernmandat aus: die Gewährleistung von Preisstabilität. Doch angesichts des deutlicher werdenden Anstiegs der Inflation hat sich die Lage geändert. Zwar tun führende EZB-Vertreter die heutige Inflation noch immer als vorübergehend ab. Und niemand bestreitet, dass einige Faktoren, die die Inflation beeinflussen, vorübergehender Art sind. Das Problem ist, dass andere Faktoren länger als prognostiziert fortbestehen könnten.

Es wird daher zunehmend klar, dass die Inflation ohne geldpolitische Gegenmaßnahmen an Schwung gewinnen wird, was das Ende der Ära der Preisstabilität einläuten wird. Das bringt die EZB in eine schwierige Lage, weil sie dadurch zeitgleich mit mehreren akuten, von ihr selbst verursachten Problemen konfrontiert wird.

Erstens hat die monetäre Finanzierung neuer staatlicher Schulden einen Geldüberhang geschaffen, und nun stehen einer robusten Nachfrage die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Beschränkungen beim Angebot entgegen. Das Ergebnis sind höhere Preise, die durch anschließende Lohnerhöhungen endemisch werden dürften. Die EZB muss das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale ernst nehmen, auch wenn es derzeit kaum Hinweise darauf gibt, dass es dazu kommt.

Zweitens wird immer deutlicher, dass die “grüne Transformation” ohne steile Zunahme der Inflation nicht möglich sein wird. Im Idealfall sollten sich fossile Brennstoffe im gleichen Umfang verteuern, wie sich Erneuerbare Energien durch Ausbau der betreffenden Kapazitäten und Infrastruktur verbilligen. Die Änderung der relativen Preise sollte die Nachfragestruktur ändern, während das Preisniveau insgesamt stabil bleibt. Tatsächlich aber sind die Produktionskapazitäten für umweltschädliche Energien schneller gefallen, als neue Kapazitäten für umweltfreundliche Energien geschaffen werden konnten. Infolgedessen sind die Preise für fossile Brennstoffe gestiegen, ohne dass die Preise für erneuerbare Energien zum Ausgleich fallen.

Aufgrund des offen zur Schau gestellten Aktivismus der EZB und ihrer erwiesenen Bereitschaft zur Koordinierung der Geld-, Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik steht sie nun vor einer ernsten Zwickmühle. Weil ihr Kernmandat darin besteht, für Preisstabilität zu sorgen, muss sie auf eine geldpolitische Kehrtwende vorbereitet sein.

Das würde bedeuten, dass sie konsequent Schritte ergreift, um die Nachfrage zu dämpfen, indem sie (durch Verkauf der sich in ihrer Bilanz auftürmenden Staatsanleihen) den Geldüberhang verringert und die Zinsen rascher erhöht – entgegen ihren früheren Verlautbarungen. Eine derartige Straffung ihrer Politik würde die hoch verschuldeten Mitglieder der Eurozone vor ernste Probleme stellen – nicht nur bei der Finanzierung neuer Schulden, sondern auch bei der Refinanzierung fällig werdender Schuldverpflichtungen. Sinkende Steuereinnahmen und steigende Arbeitslosigkeit angesichts der wirtschaftlichen Abkühlung würden das Problem weiter verschärfen. Die Zukunft der WWU-Mitgliedschaft einiger Länder stünde rasch wieder infrage.

Falls die EZB die steigende Inflation jedoch toleriert, wird sie aufgrund wachsender Zweifel an ihrer Bereitschaft oder Fähigkeit, den Geldwert stabil zu halten, an Glaubwürdigkeit verlieren. Steigende Inflationserwartungen würden zu einer zunehmenden Inflationsdynamik und einer Währungsabwertung führen, was den Inflationsdruck weiter erhöhen würde.

Wie Shakespeares Hamlet steht die EZB vor einem Dilemma. Soll die EZB konsequent an ihrem Mandat festhalten und einen weiteren Härtetest für die WWU riskieren oder die höhere Inflation akzeptieren, Glaubwürdigkeit einbüßen und das Schicksal des Euro als Weichwährung besiegeln? Hamlet kann sich in dem Theaterstück nie entscheiden. Das ist der Grund, warum es eine Tragödie ist, die in einer Katastrophe endet.

In Kooperation mit Project Syndicate, 2021. Aus dem Englischen von Jan Doolan.