mit dem Single Market Emergency Instrument (SMEI) will die EU-Kommission die Lehren aus der Pandemie ziehen. Das Notfallinstrument gibt der Kommission die Macht, in Krisen tiefe Eingriffe in den Binnenmarkt vorzunehmen. “Wir wollen keine Planwirtschaft”, sagte der zuständige Kommissar Thierry Breton bei der Vorstellung des Vorschlags. Doch genau diesen Vorwurf erheben Kritiker nun. Die Krisenmaßnahmen hätten “stark interventionistische und planwirtschaftliche Züge”, sagte etwa Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Auch Matthias Kullas, Binnenmarktexperte beim Centrum für Europäische Politik, kritisiert den Vorschlag mit Nachdruck. Berlin hingegen begrüßt die Pläne. Markus Grabitz kennt die Details.

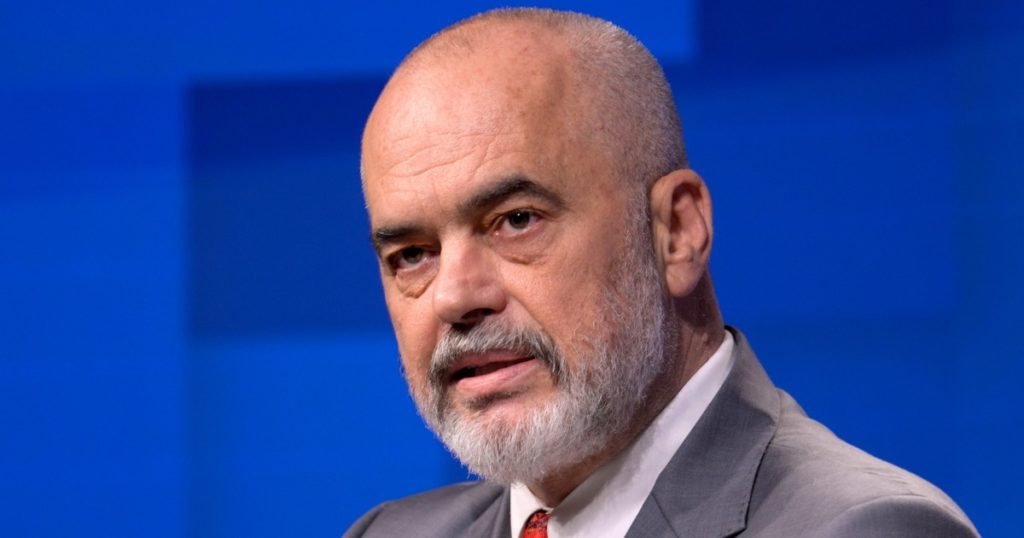

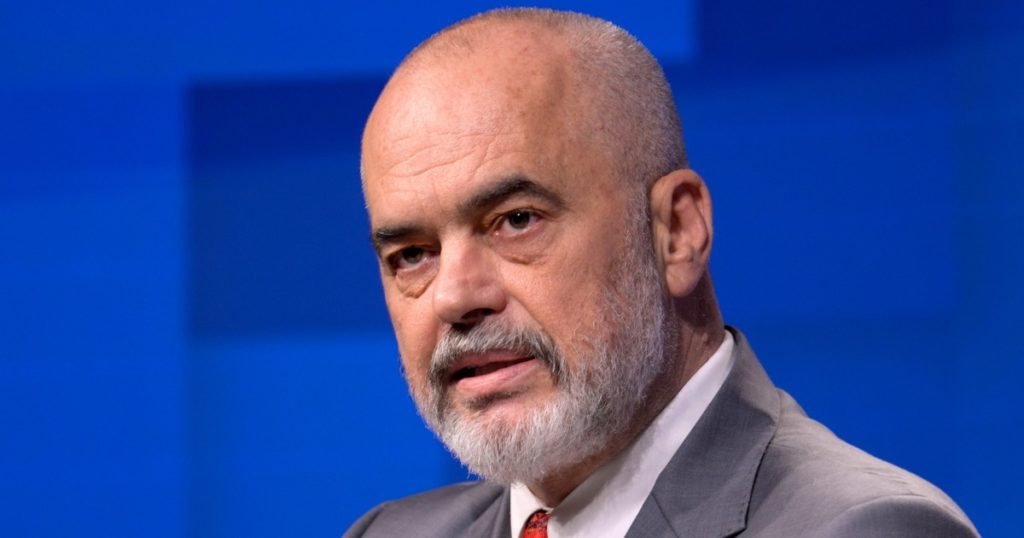

“Am Ende hängt von uns selbst ab, wie schnell wir alle Bedingungen erfüllen werden”, sagt Edi Rama, seit 2013 Ministerpräsident von Albanien, über den Beitrittsprozess seines Landes zur EU. Im Interview mit Hans-Peter Siebenhaar spricht er über Brüssels Rolle bei Reformen in Albanien, Auswirkungen des Klimawandels auf die Energieversorgung und den Einfluss Chinas und der Türkei. In Sachen Pressefreiheit kommen eher beunruhigende Nachrichten aus dem Balkanland – doch entsprechende Vorwürfe weist Rama weit von sich. “Ich bin kein Feind der freien Medien”, sagt er im Interview.

Die Entscheidung der Kommission, Atomkraft- und Erdgasprojekte in die Umwelttaxonomie aufzunehmen, sorgt weiterhin für hitzige Debatten. Anfang Juli war ein Veto-Antrag mehrerer Europaabgeordneter gescheitert, der die Aufnahme verhindern sollte. Nun droht Greenpeace mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Mehr lesen Sie in den News.

Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, sieht unverhältnismäßig tiefe Eingriffe in die Wirtschaft: “Die EU-Kommission schießt weit über das angekündigte Ziel hinaus, einen funktionsfähigen Binnenmarkt in Krisenzeiten sicherzustellen.” Die Krisenmaßnahmen hätten “stark interventionistische und planwirtschaftliche Züge”.

Binnenmarktkommissar Thierry Breton hatte schon bei der Präsentation des Vorschlags versucht, genau diese Bedenken zu zerstreuen: “Nein, wir wollen keine Planwirtschaft. Wir wollen exakt das Gegenteil. Es geht darum, die Funktionsweise des Binnenmarktes auch in Krisensituationen sicherzustellen.”

Das Single Market Emergency Instrument (SMEI) ist eine der zentralen Maßnahmen, die sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die nächsten Monate vorgenommen hat. Mit dem Notfallinstrument will die Kommission die Konsequenzen aus der Covid-Krise ziehen. Dabei drohten Lieferketten zu reißen, weil Mitgliedstaaten nationale Alleingänge machten, medizinisches Personal nicht ausreisen ließen oder den Export von Masken und Beatmungsgeräten untersagten. “Ich habe mich tagelang ans Telefon gehängt und versucht, die Grenzen wieder zu öffnen und Lieferwege für strategisch wichtige Produkte zu bahnen”, so Breton.

So weit soll es nie wieder kommen. Daher hat die Kommission einen Instrumentenkasten für den Notfall zusammengestellt, damit der Binnenmarkt auch im Pandemiefall oder bei einem Krieg am Leben gehalten wird.

Und das sind die Maßnahmen, die im Notfall auf Unternehmen zukommen könnten: Unternehmen können verpflichtet werden, Informationen zu ihrer Produktion zu geben. Die Kommission kann sie anweisen, bestimmte Produkte vorrangig herzustellen. Bei Nichterfüllung drohen Buß- und Zwangsgelder. Die Kommission kann auch bei den Mitgliedstaaten durchgreifen: Sie kann sie anweisen, Maßnahmen zur Absicherung der Lieferketten zu ergreifen.

Sie kann Mitgliedstaaten auffordern, Maßnahmen, die den Binnenmarkt gefährden, wieder zu streichen. Im Notfallmodus sind Mitgliedstaaten zudem verpflichtet, Maßnahmen, die die Versorgung mit strategisch wichtigen Gütern und Dienstleistungen gefährden, bei der Kommission zu notifizieren. Mitgliedstaaten können von der Kommission angewiesen werden, nationale Reserven an strategisch wichtigen Gütern anzulegen.

Andreas Schwab (CDU), Binnenmarktexperte im EU-Parlament, lobt die Initiative der Kommission: “Das Notfallinstrument ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Covid-Pandemie und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.” Die EU müsse auch im Krisenmodus funktionsfähig bleiben. Der Abgeordnete fordert: “Bei Maßnahmen zur Lieferkettenüberwachung, strategischen Reserven und Priorisierung öffentlicher Aufträge muss die EU smart sein.”

Es gehe ja darum, den Binnenmarkt zu stärken und nicht darum, “zu sehr die unternehmerische Freiheit einzuschränken”. Das gelte besonders für Nicht-Krisen-Zeiten. Die Lieferketten-Resilienz für den Ernstfall könnten am besten in enger Kooperation mit Unternehmen und mit funktionierenden Märkten gewährleistet werden.

Das Kriseninstrument soll wie eine Verkehrsampel in drei Phasen – rot, gelb und grün – geschaltet sein. Zu normalen Zeiten – also bei Grün – sammelt die Kommission lediglich Informationen bei Mitgliedstaaten und Unternehmen, um regelmäßig eine fundierte Risikobewertung vorzulegen. Wenn sich Krisen andeuten, springt die Ampel auf Gelb. Die Kommission analysiert in dieser Phase erhöhter Wachsamkeit das Risiko, ob bei strategisch wichtigen Produkten und Dienstleistungen die Lieferketten reißen könnten. Produkte werden identifiziert, für die die Mitgliedstaaten nationale Reserven bilden sollen.

Sollten die Mitgliedstaaten es versäumen, die notwendigen Reserven anzulegen, kann die Kommission sie anweisen. Im Krisenmodus schaltet die Ampel auf Rot, dann sind restriktive Maßnahmen möglich. Für einige Produkte hat die Kommission eigene Instrumente, um Engpässe zu vermeiden. Daher wird das SMEI nicht auf Chips, Medizinprodukte und Energieträger angewendet.

Die Entscheidungen, ob die gelbe Phase (“Wachsamkeit”) aktiviert wird, trifft die Kommission. Sie wird beraten von der Advisory Group, die sich aus Vertretern der Kommission und je einem Mitglied aus jedem Mitgliedstaat rekrutiert. Die Phase erhöhter Wachsamkeit wird für bis zu sechs Monate ausgerufen und wird von den Mitgliedstaaten im sogenannten Komitologie-Verfahren kontrolliert.

Die rote Phase (Notfallmodus) wird per qualifizierter Mehrheit im Ministerrat ausgelöst. Der Notfallmodus kann ebenfalls für sechs Monate verhängt werden und ist verlängerbar, je nachdem wie sich die Krise entwickelt.

Die Entscheidungsabläufe werden vom BDI als zu vage kritisiert: “Für die Wirtschaft entsteht große Unsicherheit, wenn nicht nachvollziehbar ist, wann eine Krisensituation vorliegt und welche Güter und Waren von strategischer Bedeutung sind.”

Matthias Kullas, Binnenmarktexperte beim Centrum für Europäische Politik (CEP), fällt ein vernichtendes Urteil über den Vorschlag: Er sei “eine Anmaßung von Wissen und ein massiver Eingriff in die unternehmerische Freiheit”. Es sei Aufgabe der Unternehmen, sich schnell an geänderte Gegebenheiten anzupassen und so Knappheiten entgegenzuwirken, die Aussicht auf höheren Gewinn setze hierzu den Anreiz. Die Kommission könne Unternehmen helfen, indem sie Bürokratie abbaut.

Aber: “Staatliche Verwaltungen, mit der Aufgabe zu betrauen, Knappheiten entgegenzuwirken, wird keinen Mehrwert bei der Bewältigung einer Krise haben.” Im besten Fall entstehe “nur” unnötige Bürokratie. “Im schlimmsten Fall werden Ressourcen fehlgeleitet”, warnt Kullas.

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium teilte am Montag in Berlin mit, die Regierung begrüße den Vorschlag, den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen im EU-Binnenmarkt im Falle zukünftiger Krisen aufrechtzuerhalten. Die Europäische Union müsse ihre Krisenvorsorge verbessern. Die entsprechende EU-Verordnung solle deswegen nun eingehend analysiert werden. Mit rtr

Herr Ministerpräsident, wie sehr bedroht der Ukraine-Krieg die Stabilität und den Frieden auf dem Balkan?

Edi Rama: Es ist eine potenzielle Bedrohung für unsere Region. Denn in Teilen des Balkans besitzt Russland traditionell einen starken Einfluss. Das gilt insbesondere für Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und der Republik Srpska in Bosnien-Herzegowina.

Was heißt das für die Sanktionspolitik der EU gegen Russland?

Wir müssen alles tun, die potenzielle Bedrohung vom Balkan fernzuhalten. Deshalb sollte auch auf Serbien kein weiterer Druck mehr ausgeübt werden, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Solche Sanktionen sind nicht möglich, denn ohne Russland ist Serbien nicht überlebensfähig. Außerdem würden die Regierung und Präsident Aleksandar Vučić Sanktionen gegen Russland politisch nicht überleben. Serbien hat bereits Haltung gezeigt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Belgrad bereits dreimal in der UN gegen Russland votiert hat. Das ist eine große Überraschung. Es ist auch ein Zeichen, dass es in Belgrad einen starken Willen gibt, sich in die EU zu integrieren.

Auf dem Westbalkan wächst nur sehr langsam die Kooperationen zwischen den einzelnen Ländern. Sie möchten eine Art Mini-Schengen zwischen Serbien, Albanien und Montenegro einrichten. Wie groß sind dafür die Chancen?

Wir brauchen den freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen zwischen unseren Ländern. Das ist Teil unseres Weges in die EU. Es ist sehr wichtig, denn dadurch vergrößern sich die Chancen auf ein höheres Wirtschaftswachstum. Wir alle im Westbalkan sind sehr kleine Märkte. Eine weitere Isolation ist daher für uns ökonomisch sehr nachteilig. Schon heute sehen wir die Vorteile der Annäherung auf dem Westbalkan durch ein größeres Handelsvolumen.

Am 19. Juli eröffnete die EU die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Wie schnell werden die Gespräche vorangehen?

Es ist sehr schwierig, mögliche Fortschritte bei den Beitrittsgesprächen vorherzusagen. Es wird kein einfacher Weg. Um die Strecke in die EU zu bewältigen, werden wir Jahre brauchen. Am Ende hängt von uns selbst ab, wie schnell wir alle Bedingungen erfüllen werden. Aber auch die konstruktive Haltung der EU zu einer Erweiterung auf dem Westbalkan ist sehr wichtig.

Wodurch zeigt sich diese konstruktive Haltung?

Wir sind sehr froh über den Transfer von Know-how durch die EU, um unser Land voranzubringen. Keine andere Institution weltweit ist besser in der Lage, staatliche Organisationen zu verbessern und Länder in ihren Reformbemühungen zu unterstützen, um eine funktionierende Verwaltung oder eine unabhängige Justiz herzustellen. Es ist daher ein Glück für Länder wie Albanien, diese EU-Unterstützung derzeit zu erhalten.

Wird Albanien auf seinem Weg nach Europa ausreichend von Deutschland unterstützt? Was erwarten Sie sich von Bundeskanzler Olaf Scholz?

Ich bin sehr zufrieden, wie Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten den Erweiterungsprozess in unserer Region unterstützen. Es freut mich, dass Kanzler Scholz die Politik seiner Vorgängerin Angela Merkel fortführt. Scholz sagte mir, dass ihn Angela Merkel ausdrücklich gebeten hatte, den Westbalkan weiterhin als eine außenpolitische Priorität zu betrachten.

Zu Angela Merkel haben Sie ein besonderes Verhältnis …

Kanzlerin Merkel besitzt ein tiefes Verständnis für den Westbalkan. Wahrscheinlich liegt der Grund darin, dass sie auch Erfahrungen in der Diktatur gesammelt hat. Daher verstand sie besser als andere, was dieses historische Erbe aus kommunistischer Zeit für uns bedeutet. Sie hatte mit dem Berlin-Prozess eine wirkliche Vision für die gesamte Region entwickelt. Ihr gelang es, zum ersten Mal in der Geschichte des Westbalkans alle Staats- und Regierungschefs an einen Tisch zu versammeln. Angela Merkel war ein Glück für den Westbalkan.

Europa kämpft mit einer bedrohlichen Energiekrise. Was bedeuten die hohen Strom- und Gaspreise für Albanien?

Wir sind mit einem Vorteil gesegnet. Wir können unseren Strombedarf mit der Wasserkraft abdecken. Daher ist unsere Energieerzeugung bereits heute zu 100 Prozent grün. Wir sind in keiner Weise vom russischen Gas abhängig. Doch wir hängen vom Segen des Herrn im Himmel ab, damit er uns trotz Klimawandel ausreichende Niederschläge schickt (lacht). Schließlich hatten wir in den vergangenen fünf Jahren die trockenste Periode in unserer Geschichte. Wir laufen Gefahr, künftig auf Energieimporte angewiesen zu sein und würden dann in die gleiche Abhängigkeit wie unsere Nachbarn in der Region geraten.

Welche Maßnahmen hat Ihre Regierung ergriffen, um die Versorgungssicherheit in Zeiten des Klimawandels zu garantieren?

Grundsätzlich werden wir unsere Energieproduktion diversifizieren. Wir bauen derzeit zwei große Solarparks in Albanien. Weitere Projekte sind in der Pipeline. Außerdem werden wir die Windenergie ausbauen. Überdies ist LNG für uns ein Thema. Schließlich bringt die Trans-Adriatic-Pipeline Gas aus Aserbaidschan über Griechenland an unsere Südküste und weiter nach Italien. Wir sind auch am Projekt der Ionian-Adriatic-Pipeline beteiligt, die Gas von Albanien durch Montenegro und Herzegowina nach Kroatien bringen wird. Diese neue Pipeline wird mit der Trans-Adriatic-Pipeline verbunden sein.

Albanien verfügt über Öl- und Gasfelder. Gibt es Fortschritte bei der Exploration der fossilen Energieträger?

Wir warten mit großer Spannung auf die Forschungsergebnisse des britischen Ölkonzerns Shell. Im Südosten unseres Landes wurden große Reserven an Öl und Gas entdeckt. Die Frage ist, wie wirtschaftlich sinnvoll eine dortige Förderung sein kann. Die Lagerstätten liegen sehr tief. Shell macht derzeit entsprechende Tests. Unabhängig von diesem Feld bin ich davon überzeugt, dass Albanien ab dem Jahr 2030 zum Energieexporteur aufsteigen wird.

Wie gehen Sie mit dem hohen Strompreis um?

Wir haben entschieden, die Energiepreise für Haushalte und kleine Unternehmen stabil zu halten. Wir bewegen uns daher auf dem gleichen Preisniveau wie im September vergangenen Jahres. Für uns als Regierung heißt das, dass wir die Lücke zwischen dem gedeckelten Energiepreis und dem Marktpreis mit hohen Summen aus dem Haushalt finanzieren müssen.

Derzeit hat die Inflation die europäische Konjunktur in den Schwitzkasten genommen. Wie bewältigen Sie die Preissteigerungen in Albanien?

Wir haben mit einer prognostizierten Inflationsrate von 5,5 Prozent die niedrigste in unserer Region. Das ist auch unserer Politik, die Energiepreise zu deckeln, geschuldet. Wir spüren die wirtschaftlichen Schmerzen durch die Inflation. Auch wenn es ein schwacher Trost ist, bei unseren Nachbarn sind diese Schmerzen noch größer.

Lassen Sie uns noch über Sicherheitspolitik des Nato-Landes Albanien sprechen. Wird es einen NATO-Stützpunkt in Durrës geben? Welche Bedeutung wird der Marinestützpunkt haben?

Der Nato-Marinestützpunkt steht im Zusammenhang mit dem Bau eines modernen, auch kommerziellen Hafens außerhalb der Stadt Durrës. Wir arbeiten eng mit der NATO zusammen, um diesen NATO-Stützpunkt zu schaffen. Er ist wichtig für Albanien am Eingang der Adria, aber auch für die Sicherheit der gesamten Region. Noch stehen wir aber am Beginn des Projektes.

Wie einflussreich ist China in der Region?

In Albanien haben wir keine starke Präsenz der Chinesen. Den Flughafen in Tirana besitzen die Chinesen beispielsweise nicht mehr. Ihnen gehören noch ein wichtiges Ölfeld und eine Reihe kleineren Firmen. Das ist alles. Eines ist aber klar, Peking verfolgt langfristig in der Region starke wirtschaftliche Interessen.

Wie steht es mit dem Einfluss der Türkei?

Es ist ein Mythos, dass die Türkei angeblich viele Moscheen in Albanien gebaut habe. Das stimmt nicht. Es gibt gerade eine Moschee, die mit türkischer Unterstützung gebaut wurde. Im Handel wächst hingegen die Bedeutung.

Und was ist mit dem politischen Einfluss?

Die Türkei hat sich nie bei unserem Weg in die Europäische Union oder in Fragen der Sicherheitspolitik eingemischt. Aufgrund unserer Geschichte haben wir starke Beziehungen zur Türkei – mehr aber auch nicht.

Kehren wir zurück zur Gegenwart. Zuletzt wurden Sie in einem Gastbeitrag in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” heftig angegriffen, die Pressefreiheit und Journalisten nicht zu respektieren …

… ich bin wirklich sehr traurig über diese falschen Nachrichten, die von angesehenen Qualitätsmedien in großen Demokratien verbreitet werden. Ehrlich gesagt frage ich mich, wie können wir auf derartige haltlose Vorwürfe reagieren?

In dem Text heißt es: “Rama verunglimpfte Journalisten vor laufenden Kameras schon als Mülltonnen, Parasiten, Schweine und Prostituierte.” Vor Kurzem sollen Sie einem Journalisten mit Umerziehung gedroht haben.

Mir wurden in diesem Beitrag der von mir hochgeschätzten Zeitung Zitate in den Mund gelegt, die ich nie so gesagt habe. Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist für mich alles sehr traurig. Derartige Beiträge rücken Albanien in der Frage der Pressefreiheit in eine Ecke, in die wir nicht gehören. Wir sind ein Land, in dem jeder alles überall sagen kann – ohne benachteiligt oder diskriminiert zu werden.

In der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen kommt ihr Land aber auf Platz 103 von 180 Staaten. Nicht gerade ein Kompliment.

Das ist eine schreckliche Bewertung! Fakt ist: Es gibt bei uns keine Journalisten, die bedroht werden oder gar im Gefängnis sitzen. Es gibt keine Beschränkungen für Redaktionen und auch keine Gerichtsprozesse der Regierung gegen Journalisten. Ich bin kein Feind der freien Medien. Trotz allem bin ich die Zielscheibe der Angriffe. Ich habe nie zu Journalisten gesagt, ihr seid Müll, Schweine oder Parasiten. Niemals! Doch solche ungerechtfertigten Angriffe sorgen für schlechte Bewertungen.

Hinweis: Seit Längerem berichten verschiedene Medien – nicht nur die “FAZ” – über Sorgen um die Pressefreiheit in Albanien und einen angespannten Umgang des Ministerpräsidenten mit Journalisten.

21.09.2022 – 09:30-10:30 Uhr, online

Eurogas, Discussion Is Europe ready for winter challenges?

Eurogas addresses the Winter Preparedness Package of the European Commission. INFOS & REGISTRATION

21.09.2022 – 13:30-18:15 Uhr, Berlin

KAS, Konferenz Negative Emissionen: Potenziale für die Klimaneutralität?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert in verschiedenen Panels über die Chancen und Herausforderungen von negativen Emissionen. INFOS & ANMELDUNG

21.09.2022 – 14:00-16:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Roundtable Hydrogen: State of play of the regulatory framework

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) brings together stakeholders and policymakers to discuss substantive issues around hydrogen. Infos & Registration

21.09.2022 – 16:00-17:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Roundtable EU Energy Transition with Energy Security

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) debates how to address two critical issues for future European prosperity: the transition to a clean energy matrix and energy security. INFOS & REGISTRATION

21.09.2022 – 17:15-18:00 Uhr, online

FES, Diskussion Wie wählt Europa – Die Parlamentswahl in Italien

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) gibt einen Einblick in die aktuelle politische Situation und die anstehenden Wahlen in Italien. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 08:30-18:00 Uhr, Berlin

BDI Klimakongress

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) thematisiert das Spannungsfeld von akuter Krisenbewältigung und der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 08:30-14:30 Uhr, Prag (Tschechien)

FEAD, Conference Greater Energy and Material Security in EU Countries

The European Waste Management Association (FEAD) deals with the question of how the current energy crisis affects recycling. INFOS & REGISTRATION

22.09.2022 – 08:55-10:30 Uhr, online

Politico, Workshop Strengthening Europe’s strategic autonomy after Russia’s invasion of Ukraine

Politico addresses the necessity of a European energy autonomy in the face of Russia’s war on Ukraine. INFOS & REGISTRATION

22.09.2022 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Podiumsdiskussion Green Cities 2035: Welche Beteiligungskultur braucht das 1,5°-Ziel?

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) beschäftigt sich mit der Einbeziehung der Bürger in Klimaschutzvorhaben. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin

KAS, Discussion “Zeitenwende” for Europe: How to navigate a world in turmoil?

The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) discusses the necessary steps to successfully navigate the current “Zeitenwende”. INFOS & REGISTRATION

Mehrere Länderbüros der Umweltorganisation Greenpeace haben eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt, falls die Kommission den Delegierten Rechtsakt nicht revidiert, mit dem sie Atomkraft- und Erdgasprojekte in die Umwelttaxonomie aufnimmt. Greenpeace Deutschland hatte Anfang September gemeinsam mit den Länderbüros in Spanien, Italien, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der EU sowie Zentral- und Osteuropa formalen Widerspruch gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt.

“Mit dieser Taxonomie verrät die EU ihre selbst gesteckten Umwelt- und Klimaziele des Green New Deal”, sagte Martin Kaiser, Geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. “Deshalb fordern wir die Kommission eindringlich auf, dieses eklatante Versagen zu korrigieren und den Delegierten Rechtsakt zu Gas und Atom aufzuheben.” Andernfalls werde Greenpeace vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, erklärte Kaiser. Bis Ende Dezember hat die Kommission Zeit, auf den Widerspruch zu antworten. Sie darf die Frist höchstens bis Februar 2023 verlängern.

Im Parlament scheiterte Anfang Juli der Veto-Antrag mehrerer Europaabgeordneter, die Aufnahme von Erdgas- und Atomkraftprojekten in die grüne Taxonomie zu verhindern. Der entsprechende Delegierte Rechtsakt wird somit zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

“Mit der Klage von Greenpeace zur grünen Taxonomie und der Aufnahme von Gas und Atomkraft muss die Zivilgesellschaft das übernehmen, woran die Institutionen gescheitert sind: eine Grüne Taxonomie schaffen, die kein Schwindelpaket ist”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. Gleichzeitig müsse auch das Parlament seine Möglichkeit zur Klage nutzen, sagte er: “Das EU-Parlament darf nicht an der Seitenlinie zugucken, während die Zivilgesellschaft und Mitgliedsstaaten vor Gericht gegen das Greenwashing für Gas und Atom kämpfen.”

Neben weiteren Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe kündigte auch die österreichische Regierung an, gegen diese Entscheidung zu klagen. Unterstützung erhält sie dabei unter anderem von Luxemburg. Das österreichische Umweltministerium erklärte, es werde vor Mitte Oktober rechtliche Schritte einleiten. leo

Die Europäische Zentralbank (EZB) will beim Ankauf von Unternehmensanleihen künftig noch stärker auf Klimaschutz-Kriterien achten. Dazu wird sie ab Oktober bei allen Käufen von solchen Anleihen einen sogenannten Klima-Score berücksichtigen – eine Punktzahl mit Blick auf den Ausstoß von Treibhausgasen und die Klimaziele der Firmen. Wie die EZB am Montag weiter mitteilte, gilt dies vorerst für Reinvestition fällig werdender Barmittel aus bestehenden Anleihen.

Die EZB wird jedoch keine Papiere abstoßen, selbst wenn der Emittent eine niedrige Klimapunktzahl aufweist. Die jedem Unternehmen zugewiesene Klimapunktzahl soll allerdings nicht transparent gemacht werden. “Ein Ziel ist es, das Risiko des Eurosystems gegenüber klimabedingten finanziellen Risiken zu verringern”, erklärte die EZB zu ihren Plänen. Die Maßnahmen dienten der grünen Transformation der Wirtschaft und stünden im Einklang mit den Klimaneutralitätszielen der Europäischen Union. rtr

Im Jahr 2021 hat die EU knapp 138 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse importiert. Eine Studie, die sich auf aktuelle Daten des UN Food Waste Index beruft, zeigt, dass die EU gleichzeitig 153,5 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr verschwendet. “In einer Zeit hoher Lebensmittelpreise und einer Krise der Lebenshaltungskosten ist es ein Skandal, dass die EU mehr Lebensmittel wegwirft, als sie einführt”, kritisiert Frank Mechielsen, Exekutivdirektor bei Feedback EU. Die NGO hat die Untersuchung durchgeführt.

Mechielsen fordert rechtsverbindliche EU-weite Ziele, um die Lebensmittelverschwendung vom Erzeuger bis zum Verbraucher bis 2030 zu halbieren, den Klimawandel zu bekämpfen und die Ernährungssicherheit zu verbessern. Diese Forderung wird von zahlreichen Umweltschutzorganisationen in einem gemeinsamen Statement unterstützt.

Laut dem European Environmental Bureau (EEB) kostet die Verschwendung von Lebensmitteln Unternehmen und Haushalte in der EU etwa 143 Milliarden Euro jährlich und verursacht mindestens 6 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU. Rund 20 Prozent der EU-Lebensmittelproduktion würden derzeit verschwendet, weshalb durch die Halbierung der Lebensmittelverschwendung 4,7 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bis 2030 eingespart werden könnten, so das EEB.

Die EU-Länder hätten sich bei der UN verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren – daran erinnert Piotr Barczak, Senior Policy Officer beim EEB. “Fast zehn Jahre später haben sie jedoch noch nicht viel erreicht und unsere Volkswirtschaften erzeugen immer noch unglaublich große Mengen an Lebensmittelabfällen.”

Die Kommission plant bereits, noch in diesem Jahr einen Vorschlag für rechtsverbindliche Zielvorgaben für Lebensmittelabfälle in den EU-Mitgliedstaaten vorzulegen. Martin Häusling, EU-Parlamentarier und agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, reichen reine Zielvorgaben nicht aus. Er fordert, dass die Kommission auch konkrete Gesetzesvorschläge vorlegt, wie die Ziele erreicht werden sollen.

“Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung zur Farm-to-Fork-Strategie deutlich gemacht, dass Instrumente wie die Überarbeitung des Mindesthaltbarkeitsdatums ambitioniert angegangen werden müssen. Darüber hinaus brauchen wir verbindliche Ziele auf jeder Stufe der Lieferkette, um die notwendige Reduzierung der Lebensmittelabfälle zu erreichen”, sagt Häusling. luk

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen beschränken die Einreise für Menschen aus Russland weiter. Sie werden von Montag an die Grenzen für Staatsbürger des Nachbarlandes mit einem Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Geschäftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen geschlossen halten. Entsprechende Regelungen treten in den vier EU- und Nato-Ländern simultan in Kraft. Bestimmte Ausnahmen gelten jedoch etwa für Russen mit Wohnsitz, Aufenthaltsrecht oder Verwandten sowie aus humanitären Gründen. Auch Dissidenten sollen weiter einreisen dürfen.

Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten die Regierungen der baltischen Staaten und Polens die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen bereits weitgehend ausgesetzt. Mit einem gültigen Visum war es aber weiterhin möglich, über die Grenzen der vier Länder in den Schengen-Raum einzureisen. Dies ist künftig nicht mehr möglich: Allen russischen Staatsbürgern mit Schengen-Visum wird nun die Einreise verweigert – unabhängig davon, von welchem Mitgliedsland es ausgestellt wurde. Zum Schengen-Raum gehören 22 EU-Staaten und 4 weitere europäische Länder.

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas rief andere Länder erneut auf, sich dem innerhalb der EU umstrittenen Einreiseverbot anzuschließen. “Wir sollten alle Werkzeuge in der Werkzeugkiste nutzen, um Russland dazu zu bringen, diesen Krieg zu beenden”, sagte sie am Samstag. “Nur 30 Prozent der russischen Bürger haben internationale Pässe und sie stammen aus der russischen Elite. Das bedeutet, sie haben auch die Möglichkeit, den Kreml zu anderen Entscheidungen zu drängen, wenn sie fühlen, dass dieser Krieg ihren Alltag beeinflusst.”

Litauen erwägt zudem, seine Grenze auch für Staatsbürger des benachbarten Belarus dichtzumachen. “Dieses Thema wird gegenwärtig geprüft, und es finden Gespräche statt”, sagte Innenministerin Agnė Bilotaitė am Montag bei einem Besuch an der Grenze des baltischen EU- und Nato-Landes zu Belarus. “Ich denke, dass es sehr ernsthafte Argumente gibt, auch die Einbeziehung von Belarus in Betracht zu ziehen”, sagte sie der Agentur BNS zufolge. Ziel sei eine Einigung auf regionaler und sogar europäischer Ebene. dpa

Polen will gegen die von der EU-Kommission geplante Kürzung von EU-Mitteln für Ungarn Widerstand leisten. “Polen wird sich mit voller Kraft jeder Maßnahme der europäischen Institutionen widersetzen, die darauf abzielt, einem Mitgliedstaat unrechtmäßig Mittel zu entziehen – in diesem Fall insbesondere Ungarn”, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Sonntag im schlesischen Kamienica. Allerdings gebe es Signale aus Budapest und aus Brüssel, dass an einer Lösung in dem Streit gearbeitet werde.

Wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hatte die EU-Kommission am Sonntag vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission diesen Schritt aufgrund von Mängeln im Rechtsstaat eines EU-Landes vorschlägt. Um dem Land tatsächlich Geld aus dem EU-Haushalt zu kürzen, müssten dem Vorschlag nun mindestens 15 Länder mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen. dpa

Die Deutsche Terry Reintke will Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament werden. “Nach intensiven Überlegungen und zahlreichen Gesprächen habe ich mich entschlossen, im Oktober als Co-Präsidentin zu kandidieren“, heißt es in einem Schreiben vom Montag an die Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die bisherige Vorsitzende Ska Keller war erst in der vergangenen Woche von dem Posten zurückgetreten. Die 40-jährige Deutsche hatte die Gruppe seit 2016 zusammen mit dem Belgier Philippe Lamberts geführt und den Schritt damit begründet, dass sie Platz für eine neue Generation machen wolle. Ihre Nachfolgerin soll Mitte Oktober gewählt werden. Die Grünen-Fraktion ist mit derzeit 72 Abgeordneten die viertgrößte Gruppe im Europaparlament.

Die 35 Jahre alte Reintke verweist in ihrem Schreiben auf die zunehmenden Herausforderungen der kommenden Monate, die nur auf europäischer Ebene gelöst werden könnten. Sie nennt unter anderem den russischen Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, eine zu langsame Reaktion auf die Klimakrise sowie zunehmende soziale Ungleichheit. Zudem müsse die Grundlage für die Europawahlen 2024 gelegt werden.

Reintke kommt aus dem Ruhrgebiet, ist seit 2014 Abgeordnete im Europaparlament und seit der laufenden Wahlperiode 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie setzt sich unter anderem für Frauenrechte, den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat sowie für die Rechte von LGBTI-Menschen ein. dpa

Der Konservative Ulf Kristersson darf sich nach der knappen Parlamentswahl in Schweden an der Regierungsbildung versuchen. Der Parlamentspräsident Andreas Norlén erteilte dem Parteivorsitzenden der Moderaten am Montag den Sondierungsauftrag, um die Möglichkeiten auszuloten, eine neue Regierung zu bilden. Das gab Norlén am Montag nach Gesprächen mit den Spitzen der schwedischen Reichstagsparteien auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.

Kristersson setzt als Moderaten-Chef auf eine knappe Mandatsmehrheit eines Vier-Parteien-Blocks. Zu diesem Lager zählen erstmals nach einer Schweden-Wahl auch die einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten. Sie hatten bei der Reichstagswahl vor rund einer Woche ein Rekordergebnis von 20,5 Prozent erzielt und somit die Moderaten erstmals als zweitstärkste Partei im Land hinter den Sozialdemokraten abgelöst. Ob sich die vier Parteien auf eine Regierungsgrundlage einigen können, ist jedoch noch ebenso offen wie die künftige Rolle der Rechtspopulisten in solch einer Konstellation. dpa

Christian Johann streckt die Zunge raus. Und das auf der hochoffiziellen Website der Europäischen Akademie Berlin. Auf einem Bild, das ihn als den Direktor vorstellt. Was für ein großer Titel: Direktor einer Akademie, ansässig in einer Villa im Grunewald. Klingt alles so staatstragend, findet er. Er könnte sich mit Frack und Krawatte ablichten lassen, aber das würde den Zweck der Akademie verfehlen. Da hilft nur Stilbruch, deshalb das Bild mit der Zunge.

Johann ist 40, seit zwei Jahren ist er Direktor der Europäischen Akademie Berlin. Wenn er auf neue Leute trifft, stellt er sich so vor: “Ich bin Teil einer Organisation, die die Lücke schließt zwischen den Menschen und Europa.” Die EAB ist eine politische Bildungsstätte, in deren Räume Konferenzen, Tagungen und Seminare zu Themen rund um Europapolitik stattfinden. Johann findet, der ganze Zweck seiner Arbeit ist Nahbarkeit. Jeder und jede soll hier einen Zugang zu Europa finden. Ohne Vorbildung. Die Menschen sollen Lust bekommen, sich Gedanken zu machen: Was hat Europa mit meinem Leben zu tun?

Das Besondere: Die unterschiedlichsten Gruppen sind zu Gast im Haus. Es kommt vor, dass mittags die Kommandeure der Luftwaffe zu einem Lehrgang kommen. Am Nachmittag treffen sich Studierende, um über das Artensterben zu diskutieren.

Johann ist nicht als Europa-Fan aufgewachsen. Seine Eltern flohen aus der DDR nach Westberlin, da war er drei Jahre alt. Er selbst erinnert sich nicht mehr an “Drüben”. Seine Eltern aber schon, und sie nahmen etwas mit: die Skepsis gegenüber Politik. Nie wurde am Abendbrottisch über solche Themen diskutiert. Doch Johann selbst hatte immer einen Hunger nach Verstehen, nach Mitgestaltung. Mit 18 trat er in die SPD ein.

Judo und politische Bildung sind sich ähnlich. Viele seiner Skills nimmt Johann aus dem japanischen Kampfsport mit. Er war acht Jahre alt, als er zum ersten Mal zum Judo-Unterricht ging. 15 war er, als er anfing, selbst zu unterrichten.

Er brachte seinen Schülerinnen und Schülern bei, wie sie Verantwortung für ihre Gegner übernehmen. Wie sie sich komplett austoben können, aber mit festen Regeln. Und wie sie ein großes Ziel vor Augen behalten – vielleicht die nächste Gürtelfarbe – obwohl es Jahre dauert, bis sie es erreichen. Ausdauer ist für Johann die wichtigste Fähigkeit. “In meiner Arbeit ist es schwer, direkte Ergebnisse unmittelbar zu sehen. Ich möchte kritisches Denken fördern. Wie soll man das messen?”, sagt er.

Die EAB gibt es seit den 60er-Jahren. Mit seinem Amtsantritt hat Johann sich vorgenommen, das Haus durchzukneten wie Pizzateig. Zum Beispiel hat er sich dafür eingesetzt, dass das EAB einen Tiktok-Kanal bekommt. Seit er da ist, gibt es auch neue Formen von Veranstaltungen: Zusammen mit der Modeplattform Zalando hat Johann im Garten der Villa ukrainische Modelabels nach Berlin geholt. Dort durften sie ihre neuen Designs ausstellen.

1.500 Besucherinnen und Besucher kamen und spendeten. Unter ihnen viele Hipster, die nur Englisch sprachen und sich zum ersten Mal auf den Weg in den bürgerlichen Grunewald gemacht hatten. Anna Scheld

mit dem Single Market Emergency Instrument (SMEI) will die EU-Kommission die Lehren aus der Pandemie ziehen. Das Notfallinstrument gibt der Kommission die Macht, in Krisen tiefe Eingriffe in den Binnenmarkt vorzunehmen. “Wir wollen keine Planwirtschaft”, sagte der zuständige Kommissar Thierry Breton bei der Vorstellung des Vorschlags. Doch genau diesen Vorwurf erheben Kritiker nun. Die Krisenmaßnahmen hätten “stark interventionistische und planwirtschaftliche Züge”, sagte etwa Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Auch Matthias Kullas, Binnenmarktexperte beim Centrum für Europäische Politik, kritisiert den Vorschlag mit Nachdruck. Berlin hingegen begrüßt die Pläne. Markus Grabitz kennt die Details.

“Am Ende hängt von uns selbst ab, wie schnell wir alle Bedingungen erfüllen werden”, sagt Edi Rama, seit 2013 Ministerpräsident von Albanien, über den Beitrittsprozess seines Landes zur EU. Im Interview mit Hans-Peter Siebenhaar spricht er über Brüssels Rolle bei Reformen in Albanien, Auswirkungen des Klimawandels auf die Energieversorgung und den Einfluss Chinas und der Türkei. In Sachen Pressefreiheit kommen eher beunruhigende Nachrichten aus dem Balkanland – doch entsprechende Vorwürfe weist Rama weit von sich. “Ich bin kein Feind der freien Medien”, sagt er im Interview.

Die Entscheidung der Kommission, Atomkraft- und Erdgasprojekte in die Umwelttaxonomie aufzunehmen, sorgt weiterhin für hitzige Debatten. Anfang Juli war ein Veto-Antrag mehrerer Europaabgeordneter gescheitert, der die Aufnahme verhindern sollte. Nun droht Greenpeace mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Mehr lesen Sie in den News.

Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, sieht unverhältnismäßig tiefe Eingriffe in die Wirtschaft: “Die EU-Kommission schießt weit über das angekündigte Ziel hinaus, einen funktionsfähigen Binnenmarkt in Krisenzeiten sicherzustellen.” Die Krisenmaßnahmen hätten “stark interventionistische und planwirtschaftliche Züge”.

Binnenmarktkommissar Thierry Breton hatte schon bei der Präsentation des Vorschlags versucht, genau diese Bedenken zu zerstreuen: “Nein, wir wollen keine Planwirtschaft. Wir wollen exakt das Gegenteil. Es geht darum, die Funktionsweise des Binnenmarktes auch in Krisensituationen sicherzustellen.”

Das Single Market Emergency Instrument (SMEI) ist eine der zentralen Maßnahmen, die sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die nächsten Monate vorgenommen hat. Mit dem Notfallinstrument will die Kommission die Konsequenzen aus der Covid-Krise ziehen. Dabei drohten Lieferketten zu reißen, weil Mitgliedstaaten nationale Alleingänge machten, medizinisches Personal nicht ausreisen ließen oder den Export von Masken und Beatmungsgeräten untersagten. “Ich habe mich tagelang ans Telefon gehängt und versucht, die Grenzen wieder zu öffnen und Lieferwege für strategisch wichtige Produkte zu bahnen”, so Breton.

So weit soll es nie wieder kommen. Daher hat die Kommission einen Instrumentenkasten für den Notfall zusammengestellt, damit der Binnenmarkt auch im Pandemiefall oder bei einem Krieg am Leben gehalten wird.

Und das sind die Maßnahmen, die im Notfall auf Unternehmen zukommen könnten: Unternehmen können verpflichtet werden, Informationen zu ihrer Produktion zu geben. Die Kommission kann sie anweisen, bestimmte Produkte vorrangig herzustellen. Bei Nichterfüllung drohen Buß- und Zwangsgelder. Die Kommission kann auch bei den Mitgliedstaaten durchgreifen: Sie kann sie anweisen, Maßnahmen zur Absicherung der Lieferketten zu ergreifen.

Sie kann Mitgliedstaaten auffordern, Maßnahmen, die den Binnenmarkt gefährden, wieder zu streichen. Im Notfallmodus sind Mitgliedstaaten zudem verpflichtet, Maßnahmen, die die Versorgung mit strategisch wichtigen Gütern und Dienstleistungen gefährden, bei der Kommission zu notifizieren. Mitgliedstaaten können von der Kommission angewiesen werden, nationale Reserven an strategisch wichtigen Gütern anzulegen.

Andreas Schwab (CDU), Binnenmarktexperte im EU-Parlament, lobt die Initiative der Kommission: “Das Notfallinstrument ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Covid-Pandemie und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.” Die EU müsse auch im Krisenmodus funktionsfähig bleiben. Der Abgeordnete fordert: “Bei Maßnahmen zur Lieferkettenüberwachung, strategischen Reserven und Priorisierung öffentlicher Aufträge muss die EU smart sein.”

Es gehe ja darum, den Binnenmarkt zu stärken und nicht darum, “zu sehr die unternehmerische Freiheit einzuschränken”. Das gelte besonders für Nicht-Krisen-Zeiten. Die Lieferketten-Resilienz für den Ernstfall könnten am besten in enger Kooperation mit Unternehmen und mit funktionierenden Märkten gewährleistet werden.

Das Kriseninstrument soll wie eine Verkehrsampel in drei Phasen – rot, gelb und grün – geschaltet sein. Zu normalen Zeiten – also bei Grün – sammelt die Kommission lediglich Informationen bei Mitgliedstaaten und Unternehmen, um regelmäßig eine fundierte Risikobewertung vorzulegen. Wenn sich Krisen andeuten, springt die Ampel auf Gelb. Die Kommission analysiert in dieser Phase erhöhter Wachsamkeit das Risiko, ob bei strategisch wichtigen Produkten und Dienstleistungen die Lieferketten reißen könnten. Produkte werden identifiziert, für die die Mitgliedstaaten nationale Reserven bilden sollen.

Sollten die Mitgliedstaaten es versäumen, die notwendigen Reserven anzulegen, kann die Kommission sie anweisen. Im Krisenmodus schaltet die Ampel auf Rot, dann sind restriktive Maßnahmen möglich. Für einige Produkte hat die Kommission eigene Instrumente, um Engpässe zu vermeiden. Daher wird das SMEI nicht auf Chips, Medizinprodukte und Energieträger angewendet.

Die Entscheidungen, ob die gelbe Phase (“Wachsamkeit”) aktiviert wird, trifft die Kommission. Sie wird beraten von der Advisory Group, die sich aus Vertretern der Kommission und je einem Mitglied aus jedem Mitgliedstaat rekrutiert. Die Phase erhöhter Wachsamkeit wird für bis zu sechs Monate ausgerufen und wird von den Mitgliedstaaten im sogenannten Komitologie-Verfahren kontrolliert.

Die rote Phase (Notfallmodus) wird per qualifizierter Mehrheit im Ministerrat ausgelöst. Der Notfallmodus kann ebenfalls für sechs Monate verhängt werden und ist verlängerbar, je nachdem wie sich die Krise entwickelt.

Die Entscheidungsabläufe werden vom BDI als zu vage kritisiert: “Für die Wirtschaft entsteht große Unsicherheit, wenn nicht nachvollziehbar ist, wann eine Krisensituation vorliegt und welche Güter und Waren von strategischer Bedeutung sind.”

Matthias Kullas, Binnenmarktexperte beim Centrum für Europäische Politik (CEP), fällt ein vernichtendes Urteil über den Vorschlag: Er sei “eine Anmaßung von Wissen und ein massiver Eingriff in die unternehmerische Freiheit”. Es sei Aufgabe der Unternehmen, sich schnell an geänderte Gegebenheiten anzupassen und so Knappheiten entgegenzuwirken, die Aussicht auf höheren Gewinn setze hierzu den Anreiz. Die Kommission könne Unternehmen helfen, indem sie Bürokratie abbaut.

Aber: “Staatliche Verwaltungen, mit der Aufgabe zu betrauen, Knappheiten entgegenzuwirken, wird keinen Mehrwert bei der Bewältigung einer Krise haben.” Im besten Fall entstehe “nur” unnötige Bürokratie. “Im schlimmsten Fall werden Ressourcen fehlgeleitet”, warnt Kullas.

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium teilte am Montag in Berlin mit, die Regierung begrüße den Vorschlag, den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen im EU-Binnenmarkt im Falle zukünftiger Krisen aufrechtzuerhalten. Die Europäische Union müsse ihre Krisenvorsorge verbessern. Die entsprechende EU-Verordnung solle deswegen nun eingehend analysiert werden. Mit rtr

Herr Ministerpräsident, wie sehr bedroht der Ukraine-Krieg die Stabilität und den Frieden auf dem Balkan?

Edi Rama: Es ist eine potenzielle Bedrohung für unsere Region. Denn in Teilen des Balkans besitzt Russland traditionell einen starken Einfluss. Das gilt insbesondere für Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und der Republik Srpska in Bosnien-Herzegowina.

Was heißt das für die Sanktionspolitik der EU gegen Russland?

Wir müssen alles tun, die potenzielle Bedrohung vom Balkan fernzuhalten. Deshalb sollte auch auf Serbien kein weiterer Druck mehr ausgeübt werden, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Solche Sanktionen sind nicht möglich, denn ohne Russland ist Serbien nicht überlebensfähig. Außerdem würden die Regierung und Präsident Aleksandar Vučić Sanktionen gegen Russland politisch nicht überleben. Serbien hat bereits Haltung gezeigt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Belgrad bereits dreimal in der UN gegen Russland votiert hat. Das ist eine große Überraschung. Es ist auch ein Zeichen, dass es in Belgrad einen starken Willen gibt, sich in die EU zu integrieren.

Auf dem Westbalkan wächst nur sehr langsam die Kooperationen zwischen den einzelnen Ländern. Sie möchten eine Art Mini-Schengen zwischen Serbien, Albanien und Montenegro einrichten. Wie groß sind dafür die Chancen?

Wir brauchen den freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen zwischen unseren Ländern. Das ist Teil unseres Weges in die EU. Es ist sehr wichtig, denn dadurch vergrößern sich die Chancen auf ein höheres Wirtschaftswachstum. Wir alle im Westbalkan sind sehr kleine Märkte. Eine weitere Isolation ist daher für uns ökonomisch sehr nachteilig. Schon heute sehen wir die Vorteile der Annäherung auf dem Westbalkan durch ein größeres Handelsvolumen.

Am 19. Juli eröffnete die EU die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Wie schnell werden die Gespräche vorangehen?

Es ist sehr schwierig, mögliche Fortschritte bei den Beitrittsgesprächen vorherzusagen. Es wird kein einfacher Weg. Um die Strecke in die EU zu bewältigen, werden wir Jahre brauchen. Am Ende hängt von uns selbst ab, wie schnell wir alle Bedingungen erfüllen werden. Aber auch die konstruktive Haltung der EU zu einer Erweiterung auf dem Westbalkan ist sehr wichtig.

Wodurch zeigt sich diese konstruktive Haltung?

Wir sind sehr froh über den Transfer von Know-how durch die EU, um unser Land voranzubringen. Keine andere Institution weltweit ist besser in der Lage, staatliche Organisationen zu verbessern und Länder in ihren Reformbemühungen zu unterstützen, um eine funktionierende Verwaltung oder eine unabhängige Justiz herzustellen. Es ist daher ein Glück für Länder wie Albanien, diese EU-Unterstützung derzeit zu erhalten.

Wird Albanien auf seinem Weg nach Europa ausreichend von Deutschland unterstützt? Was erwarten Sie sich von Bundeskanzler Olaf Scholz?

Ich bin sehr zufrieden, wie Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten den Erweiterungsprozess in unserer Region unterstützen. Es freut mich, dass Kanzler Scholz die Politik seiner Vorgängerin Angela Merkel fortführt. Scholz sagte mir, dass ihn Angela Merkel ausdrücklich gebeten hatte, den Westbalkan weiterhin als eine außenpolitische Priorität zu betrachten.

Zu Angela Merkel haben Sie ein besonderes Verhältnis …

Kanzlerin Merkel besitzt ein tiefes Verständnis für den Westbalkan. Wahrscheinlich liegt der Grund darin, dass sie auch Erfahrungen in der Diktatur gesammelt hat. Daher verstand sie besser als andere, was dieses historische Erbe aus kommunistischer Zeit für uns bedeutet. Sie hatte mit dem Berlin-Prozess eine wirkliche Vision für die gesamte Region entwickelt. Ihr gelang es, zum ersten Mal in der Geschichte des Westbalkans alle Staats- und Regierungschefs an einen Tisch zu versammeln. Angela Merkel war ein Glück für den Westbalkan.

Europa kämpft mit einer bedrohlichen Energiekrise. Was bedeuten die hohen Strom- und Gaspreise für Albanien?

Wir sind mit einem Vorteil gesegnet. Wir können unseren Strombedarf mit der Wasserkraft abdecken. Daher ist unsere Energieerzeugung bereits heute zu 100 Prozent grün. Wir sind in keiner Weise vom russischen Gas abhängig. Doch wir hängen vom Segen des Herrn im Himmel ab, damit er uns trotz Klimawandel ausreichende Niederschläge schickt (lacht). Schließlich hatten wir in den vergangenen fünf Jahren die trockenste Periode in unserer Geschichte. Wir laufen Gefahr, künftig auf Energieimporte angewiesen zu sein und würden dann in die gleiche Abhängigkeit wie unsere Nachbarn in der Region geraten.

Welche Maßnahmen hat Ihre Regierung ergriffen, um die Versorgungssicherheit in Zeiten des Klimawandels zu garantieren?

Grundsätzlich werden wir unsere Energieproduktion diversifizieren. Wir bauen derzeit zwei große Solarparks in Albanien. Weitere Projekte sind in der Pipeline. Außerdem werden wir die Windenergie ausbauen. Überdies ist LNG für uns ein Thema. Schließlich bringt die Trans-Adriatic-Pipeline Gas aus Aserbaidschan über Griechenland an unsere Südküste und weiter nach Italien. Wir sind auch am Projekt der Ionian-Adriatic-Pipeline beteiligt, die Gas von Albanien durch Montenegro und Herzegowina nach Kroatien bringen wird. Diese neue Pipeline wird mit der Trans-Adriatic-Pipeline verbunden sein.

Albanien verfügt über Öl- und Gasfelder. Gibt es Fortschritte bei der Exploration der fossilen Energieträger?

Wir warten mit großer Spannung auf die Forschungsergebnisse des britischen Ölkonzerns Shell. Im Südosten unseres Landes wurden große Reserven an Öl und Gas entdeckt. Die Frage ist, wie wirtschaftlich sinnvoll eine dortige Förderung sein kann. Die Lagerstätten liegen sehr tief. Shell macht derzeit entsprechende Tests. Unabhängig von diesem Feld bin ich davon überzeugt, dass Albanien ab dem Jahr 2030 zum Energieexporteur aufsteigen wird.

Wie gehen Sie mit dem hohen Strompreis um?

Wir haben entschieden, die Energiepreise für Haushalte und kleine Unternehmen stabil zu halten. Wir bewegen uns daher auf dem gleichen Preisniveau wie im September vergangenen Jahres. Für uns als Regierung heißt das, dass wir die Lücke zwischen dem gedeckelten Energiepreis und dem Marktpreis mit hohen Summen aus dem Haushalt finanzieren müssen.

Derzeit hat die Inflation die europäische Konjunktur in den Schwitzkasten genommen. Wie bewältigen Sie die Preissteigerungen in Albanien?

Wir haben mit einer prognostizierten Inflationsrate von 5,5 Prozent die niedrigste in unserer Region. Das ist auch unserer Politik, die Energiepreise zu deckeln, geschuldet. Wir spüren die wirtschaftlichen Schmerzen durch die Inflation. Auch wenn es ein schwacher Trost ist, bei unseren Nachbarn sind diese Schmerzen noch größer.

Lassen Sie uns noch über Sicherheitspolitik des Nato-Landes Albanien sprechen. Wird es einen NATO-Stützpunkt in Durrës geben? Welche Bedeutung wird der Marinestützpunkt haben?

Der Nato-Marinestützpunkt steht im Zusammenhang mit dem Bau eines modernen, auch kommerziellen Hafens außerhalb der Stadt Durrës. Wir arbeiten eng mit der NATO zusammen, um diesen NATO-Stützpunkt zu schaffen. Er ist wichtig für Albanien am Eingang der Adria, aber auch für die Sicherheit der gesamten Region. Noch stehen wir aber am Beginn des Projektes.

Wie einflussreich ist China in der Region?

In Albanien haben wir keine starke Präsenz der Chinesen. Den Flughafen in Tirana besitzen die Chinesen beispielsweise nicht mehr. Ihnen gehören noch ein wichtiges Ölfeld und eine Reihe kleineren Firmen. Das ist alles. Eines ist aber klar, Peking verfolgt langfristig in der Region starke wirtschaftliche Interessen.

Wie steht es mit dem Einfluss der Türkei?

Es ist ein Mythos, dass die Türkei angeblich viele Moscheen in Albanien gebaut habe. Das stimmt nicht. Es gibt gerade eine Moschee, die mit türkischer Unterstützung gebaut wurde. Im Handel wächst hingegen die Bedeutung.

Und was ist mit dem politischen Einfluss?

Die Türkei hat sich nie bei unserem Weg in die Europäische Union oder in Fragen der Sicherheitspolitik eingemischt. Aufgrund unserer Geschichte haben wir starke Beziehungen zur Türkei – mehr aber auch nicht.

Kehren wir zurück zur Gegenwart. Zuletzt wurden Sie in einem Gastbeitrag in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” heftig angegriffen, die Pressefreiheit und Journalisten nicht zu respektieren …

… ich bin wirklich sehr traurig über diese falschen Nachrichten, die von angesehenen Qualitätsmedien in großen Demokratien verbreitet werden. Ehrlich gesagt frage ich mich, wie können wir auf derartige haltlose Vorwürfe reagieren?

In dem Text heißt es: “Rama verunglimpfte Journalisten vor laufenden Kameras schon als Mülltonnen, Parasiten, Schweine und Prostituierte.” Vor Kurzem sollen Sie einem Journalisten mit Umerziehung gedroht haben.

Mir wurden in diesem Beitrag der von mir hochgeschätzten Zeitung Zitate in den Mund gelegt, die ich nie so gesagt habe. Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist für mich alles sehr traurig. Derartige Beiträge rücken Albanien in der Frage der Pressefreiheit in eine Ecke, in die wir nicht gehören. Wir sind ein Land, in dem jeder alles überall sagen kann – ohne benachteiligt oder diskriminiert zu werden.

In der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen kommt ihr Land aber auf Platz 103 von 180 Staaten. Nicht gerade ein Kompliment.

Das ist eine schreckliche Bewertung! Fakt ist: Es gibt bei uns keine Journalisten, die bedroht werden oder gar im Gefängnis sitzen. Es gibt keine Beschränkungen für Redaktionen und auch keine Gerichtsprozesse der Regierung gegen Journalisten. Ich bin kein Feind der freien Medien. Trotz allem bin ich die Zielscheibe der Angriffe. Ich habe nie zu Journalisten gesagt, ihr seid Müll, Schweine oder Parasiten. Niemals! Doch solche ungerechtfertigten Angriffe sorgen für schlechte Bewertungen.

Hinweis: Seit Längerem berichten verschiedene Medien – nicht nur die “FAZ” – über Sorgen um die Pressefreiheit in Albanien und einen angespannten Umgang des Ministerpräsidenten mit Journalisten.

21.09.2022 – 09:30-10:30 Uhr, online

Eurogas, Discussion Is Europe ready for winter challenges?

Eurogas addresses the Winter Preparedness Package of the European Commission. INFOS & REGISTRATION

21.09.2022 – 13:30-18:15 Uhr, Berlin

KAS, Konferenz Negative Emissionen: Potenziale für die Klimaneutralität?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diskutiert in verschiedenen Panels über die Chancen und Herausforderungen von negativen Emissionen. INFOS & ANMELDUNG

21.09.2022 – 14:00-16:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Roundtable Hydrogen: State of play of the regulatory framework

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) brings together stakeholders and policymakers to discuss substantive issues around hydrogen. Infos & Registration

21.09.2022 – 16:00-17:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Roundtable EU Energy Transition with Energy Security

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) debates how to address two critical issues for future European prosperity: the transition to a clean energy matrix and energy security. INFOS & REGISTRATION

21.09.2022 – 17:15-18:00 Uhr, online

FES, Diskussion Wie wählt Europa – Die Parlamentswahl in Italien

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) gibt einen Einblick in die aktuelle politische Situation und die anstehenden Wahlen in Italien. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 08:30-18:00 Uhr, Berlin

BDI Klimakongress

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) thematisiert das Spannungsfeld von akuter Krisenbewältigung und der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 08:30-14:30 Uhr, Prag (Tschechien)

FEAD, Conference Greater Energy and Material Security in EU Countries

The European Waste Management Association (FEAD) deals with the question of how the current energy crisis affects recycling. INFOS & REGISTRATION

22.09.2022 – 08:55-10:30 Uhr, online

Politico, Workshop Strengthening Europe’s strategic autonomy after Russia’s invasion of Ukraine

Politico addresses the necessity of a European energy autonomy in the face of Russia’s war on Ukraine. INFOS & REGISTRATION

22.09.2022 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Podiumsdiskussion Green Cities 2035: Welche Beteiligungskultur braucht das 1,5°-Ziel?

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) beschäftigt sich mit der Einbeziehung der Bürger in Klimaschutzvorhaben. INFOS & ANMELDUNG

22.09.2022 – 18:00-20:00 Uhr, Berlin

KAS, Discussion “Zeitenwende” for Europe: How to navigate a world in turmoil?

The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) discusses the necessary steps to successfully navigate the current “Zeitenwende”. INFOS & REGISTRATION

Mehrere Länderbüros der Umweltorganisation Greenpeace haben eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt, falls die Kommission den Delegierten Rechtsakt nicht revidiert, mit dem sie Atomkraft- und Erdgasprojekte in die Umwelttaxonomie aufnimmt. Greenpeace Deutschland hatte Anfang September gemeinsam mit den Länderbüros in Spanien, Italien, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der EU sowie Zentral- und Osteuropa formalen Widerspruch gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt.

“Mit dieser Taxonomie verrät die EU ihre selbst gesteckten Umwelt- und Klimaziele des Green New Deal”, sagte Martin Kaiser, Geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. “Deshalb fordern wir die Kommission eindringlich auf, dieses eklatante Versagen zu korrigieren und den Delegierten Rechtsakt zu Gas und Atom aufzuheben.” Andernfalls werde Greenpeace vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, erklärte Kaiser. Bis Ende Dezember hat die Kommission Zeit, auf den Widerspruch zu antworten. Sie darf die Frist höchstens bis Februar 2023 verlängern.

Im Parlament scheiterte Anfang Juli der Veto-Antrag mehrerer Europaabgeordneter, die Aufnahme von Erdgas- und Atomkraftprojekten in die grüne Taxonomie zu verhindern. Der entsprechende Delegierte Rechtsakt wird somit zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

“Mit der Klage von Greenpeace zur grünen Taxonomie und der Aufnahme von Gas und Atomkraft muss die Zivilgesellschaft das übernehmen, woran die Institutionen gescheitert sind: eine Grüne Taxonomie schaffen, die kein Schwindelpaket ist”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. Gleichzeitig müsse auch das Parlament seine Möglichkeit zur Klage nutzen, sagte er: “Das EU-Parlament darf nicht an der Seitenlinie zugucken, während die Zivilgesellschaft und Mitgliedsstaaten vor Gericht gegen das Greenwashing für Gas und Atom kämpfen.”

Neben weiteren Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe kündigte auch die österreichische Regierung an, gegen diese Entscheidung zu klagen. Unterstützung erhält sie dabei unter anderem von Luxemburg. Das österreichische Umweltministerium erklärte, es werde vor Mitte Oktober rechtliche Schritte einleiten. leo

Die Europäische Zentralbank (EZB) will beim Ankauf von Unternehmensanleihen künftig noch stärker auf Klimaschutz-Kriterien achten. Dazu wird sie ab Oktober bei allen Käufen von solchen Anleihen einen sogenannten Klima-Score berücksichtigen – eine Punktzahl mit Blick auf den Ausstoß von Treibhausgasen und die Klimaziele der Firmen. Wie die EZB am Montag weiter mitteilte, gilt dies vorerst für Reinvestition fällig werdender Barmittel aus bestehenden Anleihen.

Die EZB wird jedoch keine Papiere abstoßen, selbst wenn der Emittent eine niedrige Klimapunktzahl aufweist. Die jedem Unternehmen zugewiesene Klimapunktzahl soll allerdings nicht transparent gemacht werden. “Ein Ziel ist es, das Risiko des Eurosystems gegenüber klimabedingten finanziellen Risiken zu verringern”, erklärte die EZB zu ihren Plänen. Die Maßnahmen dienten der grünen Transformation der Wirtschaft und stünden im Einklang mit den Klimaneutralitätszielen der Europäischen Union. rtr

Im Jahr 2021 hat die EU knapp 138 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse importiert. Eine Studie, die sich auf aktuelle Daten des UN Food Waste Index beruft, zeigt, dass die EU gleichzeitig 153,5 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr verschwendet. “In einer Zeit hoher Lebensmittelpreise und einer Krise der Lebenshaltungskosten ist es ein Skandal, dass die EU mehr Lebensmittel wegwirft, als sie einführt”, kritisiert Frank Mechielsen, Exekutivdirektor bei Feedback EU. Die NGO hat die Untersuchung durchgeführt.

Mechielsen fordert rechtsverbindliche EU-weite Ziele, um die Lebensmittelverschwendung vom Erzeuger bis zum Verbraucher bis 2030 zu halbieren, den Klimawandel zu bekämpfen und die Ernährungssicherheit zu verbessern. Diese Forderung wird von zahlreichen Umweltschutzorganisationen in einem gemeinsamen Statement unterstützt.

Laut dem European Environmental Bureau (EEB) kostet die Verschwendung von Lebensmitteln Unternehmen und Haushalte in der EU etwa 143 Milliarden Euro jährlich und verursacht mindestens 6 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU. Rund 20 Prozent der EU-Lebensmittelproduktion würden derzeit verschwendet, weshalb durch die Halbierung der Lebensmittelverschwendung 4,7 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bis 2030 eingespart werden könnten, so das EEB.

Die EU-Länder hätten sich bei der UN verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren – daran erinnert Piotr Barczak, Senior Policy Officer beim EEB. “Fast zehn Jahre später haben sie jedoch noch nicht viel erreicht und unsere Volkswirtschaften erzeugen immer noch unglaublich große Mengen an Lebensmittelabfällen.”

Die Kommission plant bereits, noch in diesem Jahr einen Vorschlag für rechtsverbindliche Zielvorgaben für Lebensmittelabfälle in den EU-Mitgliedstaaten vorzulegen. Martin Häusling, EU-Parlamentarier und agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, reichen reine Zielvorgaben nicht aus. Er fordert, dass die Kommission auch konkrete Gesetzesvorschläge vorlegt, wie die Ziele erreicht werden sollen.

“Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung zur Farm-to-Fork-Strategie deutlich gemacht, dass Instrumente wie die Überarbeitung des Mindesthaltbarkeitsdatums ambitioniert angegangen werden müssen. Darüber hinaus brauchen wir verbindliche Ziele auf jeder Stufe der Lieferkette, um die notwendige Reduzierung der Lebensmittelabfälle zu erreichen”, sagt Häusling. luk

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen beschränken die Einreise für Menschen aus Russland weiter. Sie werden von Montag an die Grenzen für Staatsbürger des Nachbarlandes mit einem Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Geschäftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen geschlossen halten. Entsprechende Regelungen treten in den vier EU- und Nato-Ländern simultan in Kraft. Bestimmte Ausnahmen gelten jedoch etwa für Russen mit Wohnsitz, Aufenthaltsrecht oder Verwandten sowie aus humanitären Gründen. Auch Dissidenten sollen weiter einreisen dürfen.

Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten die Regierungen der baltischen Staaten und Polens die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen bereits weitgehend ausgesetzt. Mit einem gültigen Visum war es aber weiterhin möglich, über die Grenzen der vier Länder in den Schengen-Raum einzureisen. Dies ist künftig nicht mehr möglich: Allen russischen Staatsbürgern mit Schengen-Visum wird nun die Einreise verweigert – unabhängig davon, von welchem Mitgliedsland es ausgestellt wurde. Zum Schengen-Raum gehören 22 EU-Staaten und 4 weitere europäische Länder.

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas rief andere Länder erneut auf, sich dem innerhalb der EU umstrittenen Einreiseverbot anzuschließen. “Wir sollten alle Werkzeuge in der Werkzeugkiste nutzen, um Russland dazu zu bringen, diesen Krieg zu beenden”, sagte sie am Samstag. “Nur 30 Prozent der russischen Bürger haben internationale Pässe und sie stammen aus der russischen Elite. Das bedeutet, sie haben auch die Möglichkeit, den Kreml zu anderen Entscheidungen zu drängen, wenn sie fühlen, dass dieser Krieg ihren Alltag beeinflusst.”

Litauen erwägt zudem, seine Grenze auch für Staatsbürger des benachbarten Belarus dichtzumachen. “Dieses Thema wird gegenwärtig geprüft, und es finden Gespräche statt”, sagte Innenministerin Agnė Bilotaitė am Montag bei einem Besuch an der Grenze des baltischen EU- und Nato-Landes zu Belarus. “Ich denke, dass es sehr ernsthafte Argumente gibt, auch die Einbeziehung von Belarus in Betracht zu ziehen”, sagte sie der Agentur BNS zufolge. Ziel sei eine Einigung auf regionaler und sogar europäischer Ebene. dpa

Polen will gegen die von der EU-Kommission geplante Kürzung von EU-Mitteln für Ungarn Widerstand leisten. “Polen wird sich mit voller Kraft jeder Maßnahme der europäischen Institutionen widersetzen, die darauf abzielt, einem Mitgliedstaat unrechtmäßig Mittel zu entziehen – in diesem Fall insbesondere Ungarn”, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Sonntag im schlesischen Kamienica. Allerdings gebe es Signale aus Budapest und aus Brüssel, dass an einer Lösung in dem Streit gearbeitet werde.

Wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat in Ungarn hatte die EU-Kommission am Sonntag vorgeschlagen, dem Land Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission diesen Schritt aufgrund von Mängeln im Rechtsstaat eines EU-Landes vorschlägt. Um dem Land tatsächlich Geld aus dem EU-Haushalt zu kürzen, müssten dem Vorschlag nun mindestens 15 Länder mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen. dpa

Die Deutsche Terry Reintke will Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament werden. “Nach intensiven Überlegungen und zahlreichen Gesprächen habe ich mich entschlossen, im Oktober als Co-Präsidentin zu kandidieren“, heißt es in einem Schreiben vom Montag an die Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die bisherige Vorsitzende Ska Keller war erst in der vergangenen Woche von dem Posten zurückgetreten. Die 40-jährige Deutsche hatte die Gruppe seit 2016 zusammen mit dem Belgier Philippe Lamberts geführt und den Schritt damit begründet, dass sie Platz für eine neue Generation machen wolle. Ihre Nachfolgerin soll Mitte Oktober gewählt werden. Die Grünen-Fraktion ist mit derzeit 72 Abgeordneten die viertgrößte Gruppe im Europaparlament.

Die 35 Jahre alte Reintke verweist in ihrem Schreiben auf die zunehmenden Herausforderungen der kommenden Monate, die nur auf europäischer Ebene gelöst werden könnten. Sie nennt unter anderem den russischen Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, eine zu langsame Reaktion auf die Klimakrise sowie zunehmende soziale Ungleichheit. Zudem müsse die Grundlage für die Europawahlen 2024 gelegt werden.

Reintke kommt aus dem Ruhrgebiet, ist seit 2014 Abgeordnete im Europaparlament und seit der laufenden Wahlperiode 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie setzt sich unter anderem für Frauenrechte, den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat sowie für die Rechte von LGBTI-Menschen ein. dpa

Der Konservative Ulf Kristersson darf sich nach der knappen Parlamentswahl in Schweden an der Regierungsbildung versuchen. Der Parlamentspräsident Andreas Norlén erteilte dem Parteivorsitzenden der Moderaten am Montag den Sondierungsauftrag, um die Möglichkeiten auszuloten, eine neue Regierung zu bilden. Das gab Norlén am Montag nach Gesprächen mit den Spitzen der schwedischen Reichstagsparteien auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt.

Kristersson setzt als Moderaten-Chef auf eine knappe Mandatsmehrheit eines Vier-Parteien-Blocks. Zu diesem Lager zählen erstmals nach einer Schweden-Wahl auch die einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten. Sie hatten bei der Reichstagswahl vor rund einer Woche ein Rekordergebnis von 20,5 Prozent erzielt und somit die Moderaten erstmals als zweitstärkste Partei im Land hinter den Sozialdemokraten abgelöst. Ob sich die vier Parteien auf eine Regierungsgrundlage einigen können, ist jedoch noch ebenso offen wie die künftige Rolle der Rechtspopulisten in solch einer Konstellation. dpa

Christian Johann streckt die Zunge raus. Und das auf der hochoffiziellen Website der Europäischen Akademie Berlin. Auf einem Bild, das ihn als den Direktor vorstellt. Was für ein großer Titel: Direktor einer Akademie, ansässig in einer Villa im Grunewald. Klingt alles so staatstragend, findet er. Er könnte sich mit Frack und Krawatte ablichten lassen, aber das würde den Zweck der Akademie verfehlen. Da hilft nur Stilbruch, deshalb das Bild mit der Zunge.

Johann ist 40, seit zwei Jahren ist er Direktor der Europäischen Akademie Berlin. Wenn er auf neue Leute trifft, stellt er sich so vor: “Ich bin Teil einer Organisation, die die Lücke schließt zwischen den Menschen und Europa.” Die EAB ist eine politische Bildungsstätte, in deren Räume Konferenzen, Tagungen und Seminare zu Themen rund um Europapolitik stattfinden. Johann findet, der ganze Zweck seiner Arbeit ist Nahbarkeit. Jeder und jede soll hier einen Zugang zu Europa finden. Ohne Vorbildung. Die Menschen sollen Lust bekommen, sich Gedanken zu machen: Was hat Europa mit meinem Leben zu tun?

Das Besondere: Die unterschiedlichsten Gruppen sind zu Gast im Haus. Es kommt vor, dass mittags die Kommandeure der Luftwaffe zu einem Lehrgang kommen. Am Nachmittag treffen sich Studierende, um über das Artensterben zu diskutieren.

Johann ist nicht als Europa-Fan aufgewachsen. Seine Eltern flohen aus der DDR nach Westberlin, da war er drei Jahre alt. Er selbst erinnert sich nicht mehr an “Drüben”. Seine Eltern aber schon, und sie nahmen etwas mit: die Skepsis gegenüber Politik. Nie wurde am Abendbrottisch über solche Themen diskutiert. Doch Johann selbst hatte immer einen Hunger nach Verstehen, nach Mitgestaltung. Mit 18 trat er in die SPD ein.

Judo und politische Bildung sind sich ähnlich. Viele seiner Skills nimmt Johann aus dem japanischen Kampfsport mit. Er war acht Jahre alt, als er zum ersten Mal zum Judo-Unterricht ging. 15 war er, als er anfing, selbst zu unterrichten.

Er brachte seinen Schülerinnen und Schülern bei, wie sie Verantwortung für ihre Gegner übernehmen. Wie sie sich komplett austoben können, aber mit festen Regeln. Und wie sie ein großes Ziel vor Augen behalten – vielleicht die nächste Gürtelfarbe – obwohl es Jahre dauert, bis sie es erreichen. Ausdauer ist für Johann die wichtigste Fähigkeit. “In meiner Arbeit ist es schwer, direkte Ergebnisse unmittelbar zu sehen. Ich möchte kritisches Denken fördern. Wie soll man das messen?”, sagt er.

Die EAB gibt es seit den 60er-Jahren. Mit seinem Amtsantritt hat Johann sich vorgenommen, das Haus durchzukneten wie Pizzateig. Zum Beispiel hat er sich dafür eingesetzt, dass das EAB einen Tiktok-Kanal bekommt. Seit er da ist, gibt es auch neue Formen von Veranstaltungen: Zusammen mit der Modeplattform Zalando hat Johann im Garten der Villa ukrainische Modelabels nach Berlin geholt. Dort durften sie ihre neuen Designs ausstellen.

1.500 Besucherinnen und Besucher kamen und spendeten. Unter ihnen viele Hipster, die nur Englisch sprachen und sich zum ersten Mal auf den Weg in den bürgerlichen Grunewald gemacht hatten. Anna Scheld