“Erwartungsmanagement” werde beim heutigen EU-Gipfel eine wichtige Rolle spielen, heißt es in Brüssel. Denn die Verhandlungen über die Vorschläge der EU-Kommission zur Energiekrise dürften streckenweise schwierig werden, Details müssten sowieso die Energieminister bei ihrem Treffen nächste Woche diskutieren. Was genau auf der Agenda des Gipfels steht und wo es haken könnte, haben Till Hoppe, Stephan Israel und Claire Stam für Sie zusammengetragen.

Teil des Vorschlagspakets der EU-Kommission ist auch der Aufbau einer Energieplattform zum gemeinsamen Gaseinkauf in der EU. Gestern veröffentlichte sie nun eine Liste von Unternehmen und Verbänden, die sie im Beirat beraten sollen. Welche deutschen Energieversorger dabei sind, lesen Sie in den News.

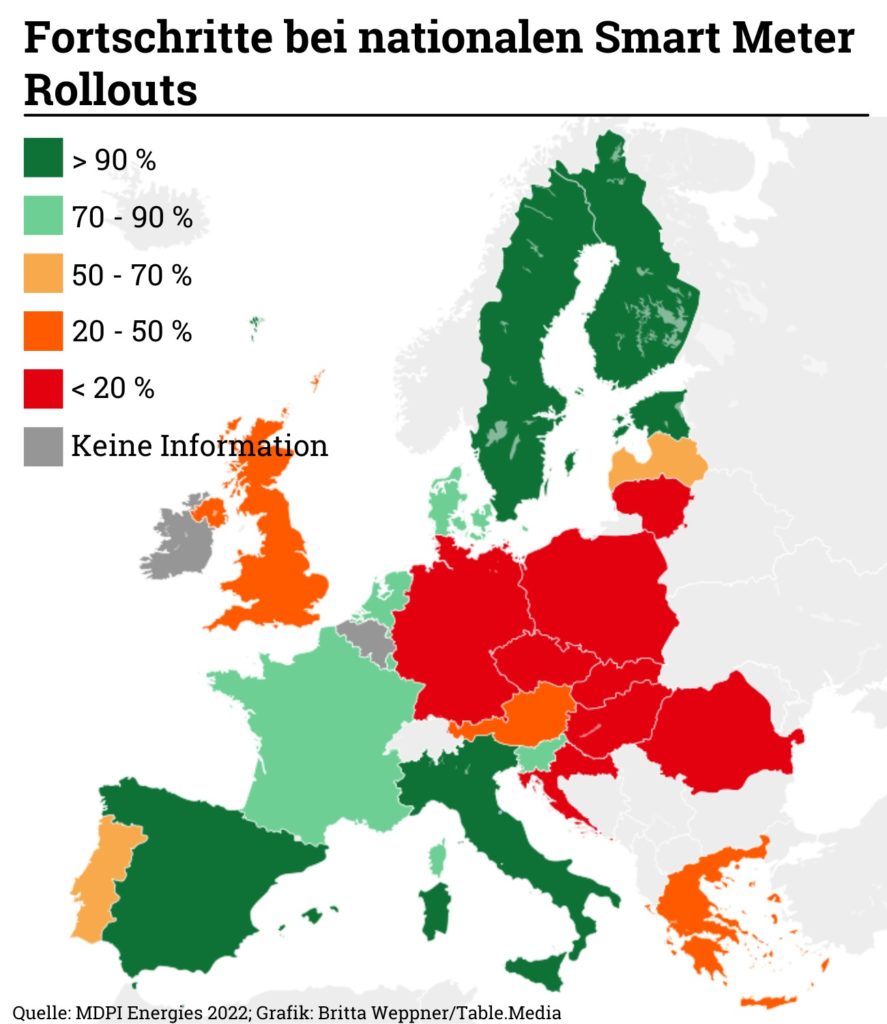

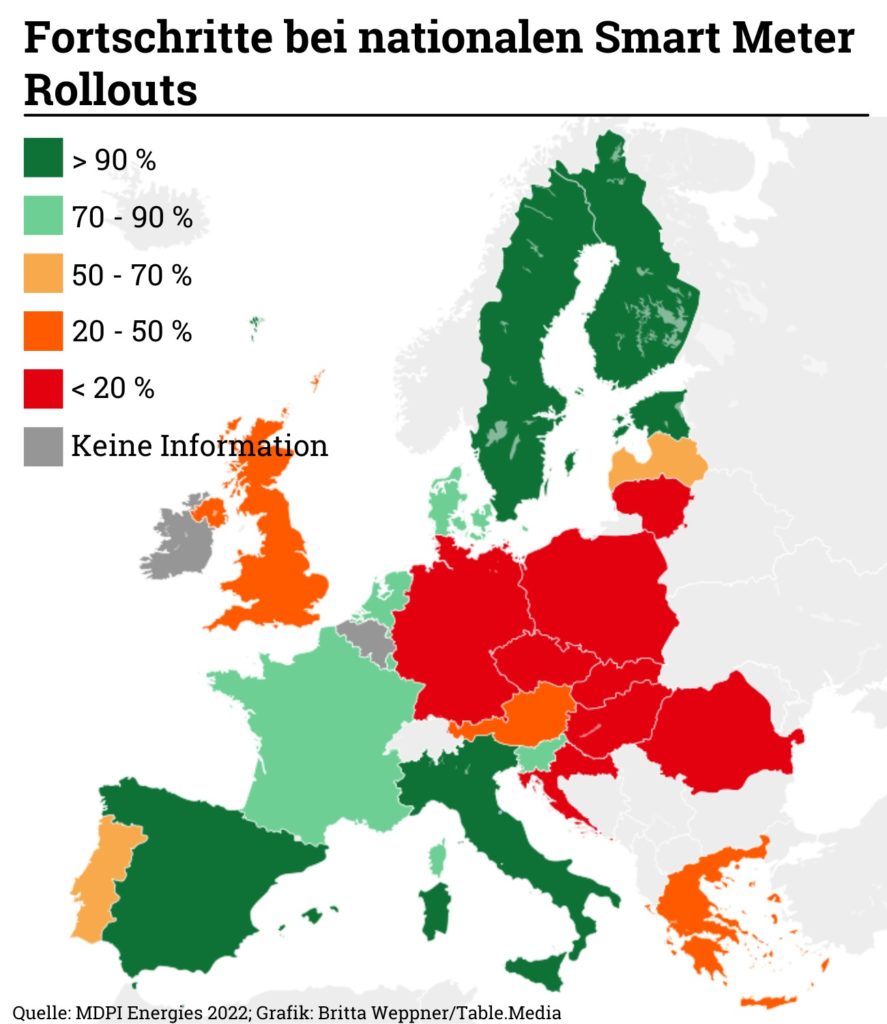

Smart Meter gelten als ein Baustein in der Energiewende. Deutschland setzt beim Rollout der Systeme nun zum Sprint an, denn aufzuholen gibt es viel – im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland sehr weit hinten. Corinna Visser hat analysiert, warum der Rollout in Deutschland so komplex ist.

Nicht nur beim Ausbau von Smart Metern soll es schneller vorangehen – die EU hat auch für Ladesäulen für E-Autos und Wasserstofftankstellen ehrgeizige Ausbauziele. Das Parlament hat gestern einen entsprechenden Bericht angenommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellte in Berlin dazu den “Masterplan Ladeinfrastruktur” vor.

Und damit wünscht Ihnen das Europe.Table-Team einen angenehmen Donnerstag!

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute in Brüssel zu ihrem regulären Herbstgipfel zusammen. Auf dem Tisch die neuen Vorschläge zur Energiekrise, welche die EU-Kommission am vergangenen Dienstag vorgelegt hat. Es ist die lange erwartete Antwort auf die explodierenden Energiekosten für Haushalte und Unternehmen. Diplomaten rechneten im Vorfeld jedoch mit schwierigen Diskussionen und dämpften gleichzeitig die Erwartungen.

Das Paket sei technisch anspruchsvoll, die Vorschläge noch sehr frisch und die Ausgangslage für die einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil sehr unterschiedlich, heißt es in Brüssel. Es sei nicht zu erwarten, dass die Staats- und Regierungschefs allzu sehr ins Detail gehen würden. Erwartungsmanagement wird am Gipfel eine wichtige Rolle spielen. Es gebe keine einfachen Lösungen. Beim Gipfel werde man eine erste politische Beurteilung vornehmen und die Detailarbeit den Experten beziehungsweise den Energieministern überlassen, die bereits nächste Woche wieder zusammenkommen. Diplomaten betonen im Vorfeld auch, dass die EU in kurzer Zeit schon viel auf den Weg gebracht habe.

Man teile die Ungeduld, doch dürfe der “unglaubliche Effort der letzten Monate” nicht unterschätzt werden, so ein Diplomat. Tatsächlich haben die EU-27 die erste Herausforderung, die der Krieg in der Ukraine mit sich brachte, gemeistert, nämlich praktisch ohne russisches Gas im Winter auskommen zu können. Das sei noch vor Jahresfrist unvorstellbar gewesen. Der Anteil des russischen Gases sei nach 45 Prozent im vergangenen Jahr jetzt noch bei gut sieben Prozent. Gleichzeitig sei die gemeinsame Vorgabe erreicht worden, den Gasverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten haben sich auch verpflichtet, den Stromverbrauch in Spitzenzeiten um fünf Prozent zu senken. Auch konnten die Gasspeicher bisher 92 Prozent gefüllt und die Versorgung mit Norwegen oder den USA diversifiziert werden.

Das Streitthema des Marktdesigns mit den gekoppelten Gas- und Strompreise bleibt hingegen ungelöst. In einigen Mitgliedstaaten wächst angesichts Betriebsschließungen und hohen Energierechnungen auch für Haushalte die Ungeduld. Darüber hinaus befürchten viele Staats- und Regierungschefs mit der galoppierenden Inflation und der sich abzeichnenden Rezession einen sozialen Aufruhr. Die jüngsten Demonstrationen und Streiks in Frankreich oder Belgien sind hier eine deutliche Warnung.

Diese Proteste könnten dazu führen, dass die öffentliche Unterstützung für die Ukraine abnimmt, aber auch die Ziele zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zunehmend infrage gestellt werden. Dies ausgerechnet wenige Tage vor dem Start vom COP27. Die Unzufriedenheit über die explodierenden Energiepreise sind gleichzeitig Nahrung für Populisten. Der Einzug der extremen Rechten in Schweden und Italien bei den vergangenen nationalen Wahlen ist möglicherweise nur ein Anfang. “Wenn keine Lösung gefunden wird, wird dies dazu führen, dass die Menschen auf die Straße gehen”, warnte der tschechische Industrieminister Josez Sikela kürzlich. Der kommende Winter werde entscheidend sein.

Eine Obergrenze für die Gaspreise, wie sie mehr als 15 Mitgliedstaaten fordern, ist beim Gipfel ebenfalls nicht auf dem Tisch. Die Rede ist jetzt von einem Preiskorridor beziehungsweise einem dynamischen Preisdeckel. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Dienstag, dass hier noch weitergehende Prüfungen nötig seien. Teil des Pakets ist auch eine Plattform für Energiekonzerne, um Gas gemeinsam günstiger einkaufen zu können. Allerdings müssen noch kartellrechtliche Fragen abgeklärt werden.

In Kreisen der Bundesregierung gibt man sich zuversichtlich, beim Gipfel einen Kompromiss in Energiefragen zu finden. Die Vorschläge der Kommission seien “Ansätze, die den Weg ganz gut weisen”. Den Preisdeckel für Gas lehnt die Bundesregierung nach wie vor entschieden ab. Auch der Vorschlag des dynamischen Preiskorridors geht Berlin zu weit. Ein Price Cap könne dazu führen, dass die Schiffe das LNG statt nach Europa nach Japan und Korea brächten. Beim iberischen Modell der Subventionierung der Stromproduktion mit Gas bleibt die Bundesregierung ebenfalls bei ihrem Nein. Das Modell setze falsche Anreize, mehr Gas zu verbrauchen. Hinzu kommt das Problem des Leakage, dass also subventionierter Strom in Drittstaaten wie Großbritannien oder die Schweiz abfließen könnte.

Andere Mitgliedstaaten sehen diese Probleme bei gutem Willen hingegen als durchaus lösbar an. Mehr Arbeit sei nötig, doch die Diskussion werde eher bei den Energieministern als auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs geführt werden müssen. Kanzler Olaf Scholz verfolgt jedoch grundsätzlich einen anderen Ansatz: Es müsse darum gehen, das Energie-Angebot zu erhöhen und in Europa zu verteilen – “das ist die wesentlich relevantere Frage als Price Caps”, heißt es in der Bundesregierung. Daher wolle man die gemeinsame Nutzung der Energie-Infrastruktur in den Vordergrund stellen und kooperative Projekte wie beim Windkraft-Ausbau in Nord- und Ostsee oder Pipelines zur Verteilung der LNG-Importe vorantreiben.

Auf eine Diskussion über neue EU-Finanzierungsquellen will sich die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht einlassen. Mit den Geldern aus NextGenerationEU lägen noch “Hunderte Milliarden auf der Bank”, heißt es in Regierungskreisen. “Wenn so viele Mittel noch zur Verfügung stehen, ist die Diskussion über neue Mittel eigentlich hinfällig.” Beobachter in Berlin erwarten, dass das Thema erst beim Gipfel im Dezember ernsthaft diskutiert wird. Deutschland oder die Niederlande wehren sich nicht grundsätzlich gegen neue EU-Programme wie eine Neuauflage von SURE. Sie warten aber insbesondere ab, wie sich die neue Regierung in Italien aufstellt.

Ursula von der Leyen hat sich mit ihrem Energiepaket vom Dienstag auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt. Sie musste sich vorwerfen lassen, spät und nur zögerlich geliefert zu haben. Mehr Tempo ist allerdings schwierig angesichts der sehr unterschiedlichen Positionen im Kreis der EU-27. Auch vom deutsch-französischen Motor ist kein Anschub zu erwarten, da zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron die Chemie bisher nicht stimmt und die Meinungen zur Antwort auf die Energiekrise in zentralen Fragen auseinander gehen.

Ursula von der Leyen zieht es vor, den Ball an die Mitgliedstaaten zurückzuspielen und abzuwarten, bis sich ein Kompromiss abzeichnet. Immerhin habe man jetzt anderes als noch vor wenigen Wochen ein kohärentes Paket auf dem Tisch, sagen EU-Diplomaten. Die Detailarbeit könne aber nicht am Gipfel geleistet werden. Das Ziel sei es, Einigkeit zu demonstrieren und den Märkten zu signalisieren, dass die EU auf dem richtigen Weg sei. “Die Botschaft muss sein: Go for it”, so ein EU-Diplomat. Der Gipfel müsse klare Handlungsanweisungen an Experten und Fachminister erteilen, damit das Paket möglichst im November verabschiedet werden könne. Till Hoppe, Stephan Israel, Claire Stam

21.10.2022 – 18:45-20:30 Uhr, Berlin

FNS, Podiumsdiskussion Spannungsfeld: Deutsch-Chinesische Beziehung – Implikationen des Ukraine-Kriegs auf Politik, Wirtschaft und Verteidigung

Bei der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) geht es um Abhängigkeiten sowie die Auswirkungen von Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg auf die Beziehung zwischen Deutschland und China. INFOS & ANMELDUNG

24.10.2022 – 09:30-19:00 Uhr, Stuttgart

Konferenz Raumfahrtkonferenz 2022 – Wir sind FUTURESPACE

Bei der Raumfahrtkonferenz 2022 in Baden-Württemberg stehen die Digitalisierung und Kommerzialisierung der Raumfahrt sowie aktuelle Entwicklungen in Industrie und Forschung im Mittelpunkt. INFOS & ANMELDUNG

24.10.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Erfurt

KAS, Panel Discussion The War in Ukraine, NATO and the Future of European Security Policy

The experts of the Konrad Adenauer Foundation (KAS) will analyze the Ukraine war from different perspectives and discuss its long-term impact on European security policy and the relationship with Russia. INFOS & REGISTRATION

24.10.2022 – 18:30-20:15 Uhr, Solingen

FES, Seminar Solinger Zukunftsdiskurs: Europäische Sicherheitspolitik

Die Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) widmet sich ebenfalls dem Krieg in der Ukraine und nimmt Lösungsszenarien, Möglichkeiten zur Sicherung des Friedens in Europa und mögliche langfristige strategische Veränderungen in den Blick. INFOS & ANMELDUNG

24.10.-28.10.2022, Bonn

FES, Seminar Der Ukraine-Krieg als Zäsur

Der aktuelle Stand, die historische Entwicklung sowie die Implikationen des Ukraine-Krieges für die EU und internationale Beziehungen werden bei diesem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) thematisiert. INFOS

24.10.-18.11.2022, online

FSR, Seminar Specialised Training on the Regulation of Gas Markets

This training provided by the Florence School of Regulation (FSR) offers a broad and in-depth look at the dynamics and characteristics of the gas market. INFOS & REGISTRATION

25.10.2022, online

G7 Germany, Podiumsdiskussion Internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine

Experten, internationale Organisationen, Think-Tanks, Wissenschaftler sowie Vertreter der Zivilgesellschaft und des Privatsektors werden auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission über den Wiederaufbau der Ukraine diskutieren. INFOS

25.10.2022 – 09:30-11:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

HBS, Presentation Launch of the Pesticide Atlas 2022

The Pesticide Atlas was published on October 18th, this event hosted by the Heinrich Böll Foundation (HBS) will now present facts and figures on chemicals used in agriculture, their impacts, and alternative solutions for more sustainable food and farming systems. INFOS & REGISTRATION

25.10.2022 – 15:00-16:30 Uhr, online

Századvég, Seminar EU Waste Framework Recast

The event will address the European Waste Framework and its ongoing revision, as well as waste-related consumer behavior. INFOS & REGISTRATION

27.10.2022 – 17:00 Uhr, Berlin/ online

HU Berlin, Vortrag Humboldt-Rede zu Europa mit Didier Reynders

Das Thema der Rede des EU-Kommissars für Justiz und Rechtsstaatlichkeit in der Humboldt-Universität (HU) Berlin lautet: “Protecting and strengthening the Rule of Law in the European Union”. INFOS & ANMELDUNG

Es kommt Bewegung in die Sache: “Wir werden den Smart-Meter-Rollout beschleunigen, das Messstellenbetriebsgesetz entbürokratisieren, Markt und Wettbewerb anreizen und natürlich langfristig auf Nachhaltigkeit setzen”, kündigte Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, jüngst auf der Digital Energy Conference in Berlin an. Gemeint ist die Installation intelligenter Messsysteme (Smart Metering Systems) im deutschen Stromnetz. Bis Anfang 2023 soll der Entwurf vorliegen.

Die Industrie wartet schon: “Die Bundesregierung muss jetzt schnell die Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes vorlegen und verabschieden, damit der Rollout von Smart Meter Gateways flächendeckend und rechtssicher erfolgen kann“, forderte Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des ZVEI, im Gespräch mit Europe.Table.

Auch die EU drückt aufs Tempo. Im gerade vorgestellten Aktionsplan zur Digitalisierung des Energiesystems fordert die Kommission die Mitgliedstaaten dringend auf, ihre Anstrengungen zu beschleunigen und ihre nationalen Ziele für diese Einführung zu erhöhen. Immerhin sind Smart Meter ein Kernelement intelligenter Stromnetze und somit ein Erfolgsfaktor für die Energiewende.

Tatsächlich hat Deutschland viel aufzuholen. Die bisherige Zielvorgabe der EU für den Einbau intelligenter Messsysteme im Strombereich lautete: 80 Prozent der Zählpunkte bis 2020. Die hat Deutschland weit verfehlt. Experten schätzen, dass gerade einmal 300.000 solcher Systeme hierzulande installiert sind – von 15 Millionen Fällen, wo der Einbau eigentlich Pflicht wäre. Allerdings hatte die EU den Mitgliedstaaten ein Schlupfloch gelassen: Der Ausbau müsse nur bei einer positiven Kosten-Nutzenanalyse erfolgen. Die fiel in einer Studie von 2013 negativ aus.

Doch ganz so eindeutig ist die Lage nicht. “Jedes Land hat eine andere Definition von Smart Meter”, sagt Jarmila Bogdanoff, Managerin Smart Energy Systems im ZVEI. Hierzulande umfasst ein Smart Metering System einen digitalen Stromzähler (moderne Messeinrichtung) sowie eine Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway). In anderen EU-Ländern seien zum Teil viel weniger Funktionalitäten vorhanden und die Märkte anders strukturiert. “In Deutschland ist der Rollout weit komplexer, hier haben wir auf der Verteilnetzebene mehr als 800 Akteure”, erläutert Bogdanoff.

Zudem habe Deutschland sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. “Vielen mag das damals etwas übertrieben erschienen sein”, sagt Bogdanoff. “Aber unsere Bemühungen haben sich gelohnt, was ja auch durch den Cyber Resilience Act bestätigt wurde.” Allerdings sei auch der Einbau wegen der hohen Sicherheitsanforderungen an die Lieferkette (Silke) sehr aufwendig. “Um in Deutschland mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, sollte die sichere Lieferkette in ihrer Ausgestaltung entschlackt werden”, fordert Bogdanoff.

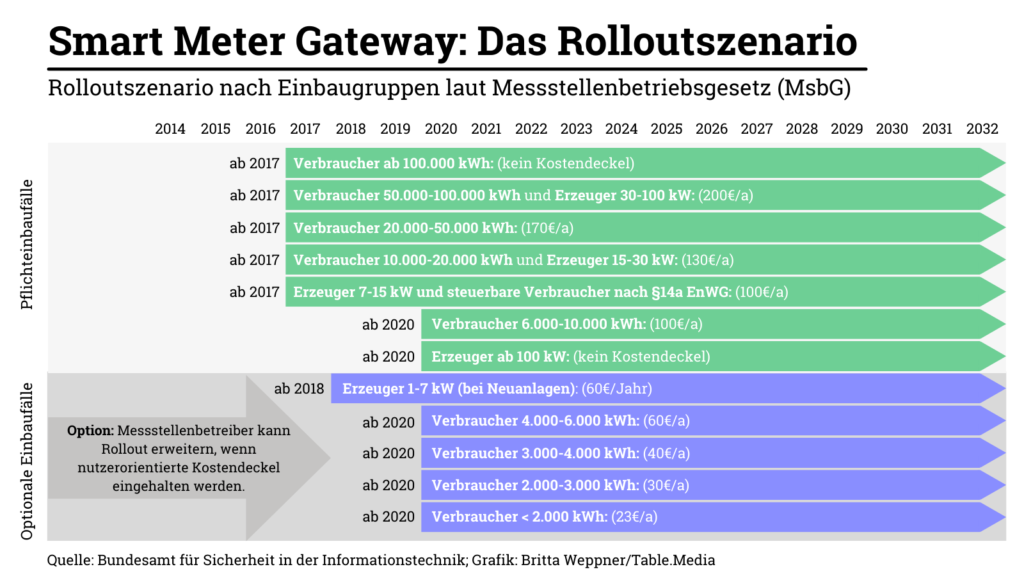

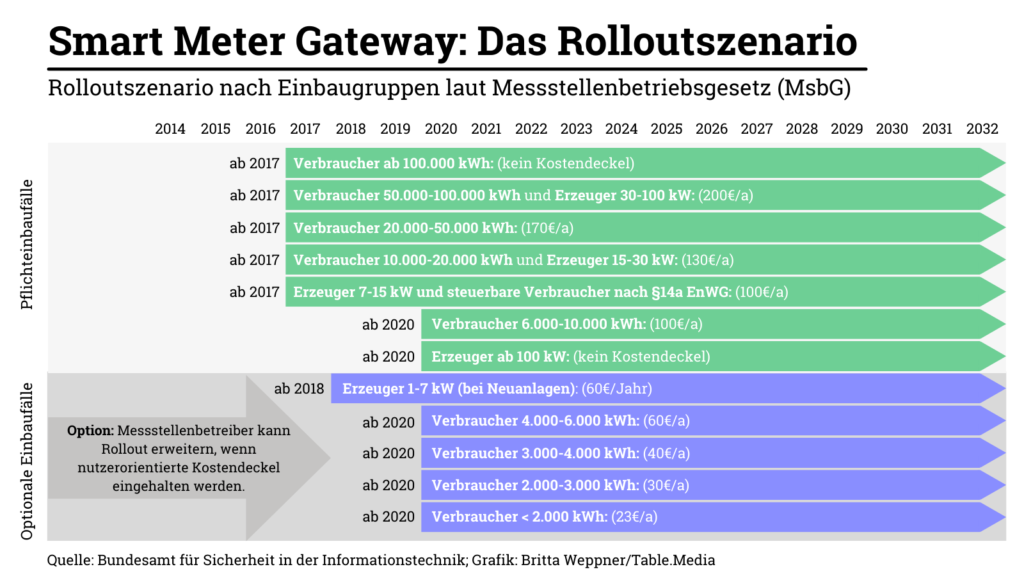

Die Bundesregierung hat im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Mindestanforderungen sowie für den Ausbau einen Stufenplan entwickelt. Danach sind die Netzbetreiber verpflichtet, Smart Meter Gateways bei Verbrauchern ab 6.000 Kilowattstunden zu installieren. Allerdings ist die Verpflichtung nach einem Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts NRW ausgesetzt. Der freiwillige Einbau ist jedoch möglich.

Aktuell zeigen die Netzbetreiber jedoch wenig Engagement bei der Installation der Smart Meter. Womöglich sind die Preisobergrenzen beim Einbau ein Hindernis. Für die Novellierung des MsbG fordert die Industrie daher: “Der Staat muss Anreize schaffen, damit die Messstellenbetreiber jetzt möglichst schnell möglichst viele intelligente Messsysteme einbauen – aber ohne die Kunden zusätzlich zu belasten“, sagt Bogdanoff.

Eine weitere Möglichkeit, den Ausbau zu beschleunigen, wäre die Absenkung der Pflichteinbaugrenze. So könnten noch mehr Haushalte an der Energiewende partizipieren, meint der ZVEI. Je schneller eine breite Masse intelligenter Messsysteme eingebaut sei, desto eher würden Mehrwerte sichtbar und desto höher wäre auch der volkswirtschaftliche Gewinn. Ganz neue Anwendungen könnten entstehen. “Im Moment sind die intelligenten Messsysteme wie Handys ohne Apps, wir nutzen nicht ihr volles Potenzial”, sagt Bogdanoff. “Dabei sind die Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle riesig.”

Es habe lange gedauert, alles auf der grünen Wiese zu entwickeln, sagt Bogdanoff. Aber nun sei die Technik fertig. “Wir haben die Systeme erprobt und in vielen Pilotprojekten getestet. Jetzt müssen wir endlich loslegen.” Und die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes müsse dafür einen eindeutigen – und ambitionierten – Zielkorridor festlegen.

Die deutschen Energieversorger Eon, RWE, VNG und Uniper werden die EU-Kommission zur gemeinsamen Gasbeschaffung beraten. Die Kommission veröffentlichte am Mittwoch eine Liste von 36 Unternehmen und Verbänden, die sie für den Beirat der Energieplattform ausgewählt hat. Die Mitglieder sollen die Kommission dabei unterstützen, die EU unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu machen, heißt es auf einer Website der Brüsseler Behörde.

Vertreten sind in dem Beirat auch die Energiebörse EEX mit Sitz in Leipzig und der ukrainische Gaskonzern Naftogaz. Zu den Mitgliedern zählen außerdem weitere große europäische Energieunternehmen wie BP, Shell, OMV, TotalEnergies und Eni. Ein erstes Treffen hat die EU-Kommission für den 26. Oktober in Brüssel angesetzt. Fünf der 36 ausgewählten Mitglieder warten noch auf ihren Eintrag in das Transparenzregister, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

Über die Energieplattform könnten europäische Energieunternehmen künftig einen Teil ihres Gases gemeinsam auf dem Weltmarkt einkaufen, um günstigere Gaspreise zu erzielen. Am Dienstag hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechende Pläne vorgelegt. Demnach sollen die EU-Staaten ab dem nächsten Jahr 15 Prozent ihrer Gasspeicher über den gemeinsamen Einkauf füllen. Wie von der Leyen sagte, sollen an der Energieplattform auch die Länder der Östlichen Partnerschaft der EU beteiligt werden, zu denen die Ukraine gehört. ber

Der für kommenden Mittwoch geplante deutsch-französische Ministerrat in Paris ist abgesagt worden. Gemeinsam mit der französischen Seite habe man entschieden, das Treffen in den Januar zu verlegen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. Als Grund für die Verschiebung nannte er neben Terminproblemen einiger Minister anhaltenden Abstimmungsbedarf in bilateralen Fragen.

Kanzleramt und Élysée-Palast loten derzeit aus, ob nun Bundeskanzler Olaf Scholz nächsten Mittwoch allein nach Paris reist für ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Zudem wird es heute ein bilaterales Treffen der beiden im Vorfeld des EU-Gipfels geben. Dort sollen vor allem die Themen des Gipfels vorbesprochen werden, also zu den Energie-Fragen oder zur Ukraine.

Die Beziehungen zwischen beiden Regierungen haben erheblich gelitten in den vergangenen Monaten. Paris hat den Umfang und die fehlende Abstimmung zum Energie-“Abwehrschirm” der Ampel scharf kritisiert. Zugleich verhindere Deutschland wirksame Maßnahmen auf EU-Ebene gegen die hohen Gaspreise.

Berlin wiederum registriert mit Befremden, wie Macron den Ausbau der Gasleitungen nach Spanien aus eigennützigen Motiven verhindert. Scholz hält den Bau der MidCat-Pipeline für wichtig, um die Versorgung Deutschlands mit Erdgas und künftig Wasserstoff zu gewährleisten. Paris verhindere dies, um künftig mit französischem Atomstrom produzierten Wasserstoff nach Deutschland liefern zu können, heißt es in Berlin. Macron rede viel über Europa, sei aber nicht bereit zu springen, wenn es darauf ankomme, heißt es in Berliner Regierungskreisen.

Hinzu kommen Meinungsverschiedenheiten zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, wie beim Treffen von Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch mit seinen deutschen Kollegen Robert Habeck und Christian Lindner deutlich wurde. Streit gibt es auch in der Rüstungspolitik: Aus französischer Sicht setzt die Bundesregierung bei der Beschaffung neuer Ausrüstung für die Bundeswehr im Rahmen des Sondervermögens zu sehr auf vorhandene US-Technologie und vernachlässigt europäische Entwicklungsprojekte wie den FCAS-Fighterjet oder den neuen Kampfpanzer. tho

Ab 2026 soll alle 60 Kilometer eine Ladesäule für E-Autos und ab 2028 alle 100 Kilometer eine Wasserstofftankstelle entlang Europas Hauptverkehrsstraßen stehen. Dafür hat sich das EU-Parlament am Mittwoch bei der Abstimmung zur Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) ausgesprochen. Der Bericht des Rapporteurs Ismail Ertug (SPD) wurde mit 485 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen Stimmen bei 80 Enthaltungen angenommen.

“Derzeit gibt es in der EU 377.000 Ladestationen, aber das ist nur halb so viel, wie erreicht werden müsste, wenn die EU-Länder ihre Versprechen einhalten würden”, sagte Ertug. Im Vergleich zur bisherigen Gesetzgebung enthält die AFIR verbindliche nationale Mindestziele beim Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe.

So sollen:

Etwas niedrigere Zubau-Quoten gelten für Plug-in-Hybride (siehe hier). Und auch wenn in einem Land keine E-Autos zugelassen werden, müsste gemäß der AFIR eine Mindestabdeckung an Ladeinfrastruktur gebaut werden. Die EU-Kommission hatte teilweise deutlich niedrigere Anforderungen vorgeschlagen.

Außerdem will das Parlament, dass öffentliche Ladepunkte für alle Automarken ausgelegt sind, die Kreditkartenzahlung möglich ist und dass Preise pro Kilowattstunde bzw. Kilogramm bei Wasserstoff angezeigt werden. Der von Berichterstatter Ertug eingebrachte Sanktionsmechanismus, der für die Nicht-Einhaltung der AFIR-Anforderungen Strafen vorsah, wurde abgelehnt und ist damit vom Tisch.

Schon am 27. Oktober beginnt der Trilog. Ertug machte am Mittwoch deutlich, dass er dort für den Parlamentsbericht kämpfen wird, da er den Kommissionsvorschlag und besonders die allgemeine Ausrichtung des Rates für nicht ausreichend hält, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. VDA-Präsidentin Hildegard Müller begrüßte die ambitioniertere Parlamentsposition und forderte die Bundesregierung auf, sich in Brüssel für diese Vorschläge starkzumachen. Zudem solle die EU “verpflichtend festlegen, inwieweit politisch nachgesteuert wird, wenn einzelne Mitgliedstaaten die Ausbauziele verfehlen”, sagte Müller.

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voranzutreiben, stellte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch den kurz zuvor im Kabinett beschlossenen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur vor. “Die Welt schaut auf uns”, sagte er. Alle gingen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt der E-Mobilität sein werde. Bis 2030 will Deutschland eine Million Ladepunkte haben, aktuell gibt es rund 70.000. Bedeutet: Ab sofort müssten jährlich 160.000 Ladepunkte entstehen. Dafür stelle der Bund 6,3 Milliarden Euro zur Verfügung, erklärte Wissing.

Allerdings setze man beim Ausbau auch auf die Privatwirtschaft, insbesondere aus der Automobilindustrie. Diese sei zwar bereit, ihren Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität leisten, versprach VDA-Präsidentin Müller. Doch was den Infrastrukturausbau angeht, sieht sie sich offenbar nur bedingt in der Verantwortung. Müller kündigte an, Lademöglichkeiten nur innerhalb der Unternehmen zuzubauen. Die Automobilindustrie werde wie im Masterplan vorgesehen prüfen, “wie sie an eigenen Standorten eine an den dynamischen Markthochlauf gekoppelte, funktionale Vollversorgung mit Strom für Mitarbeitende und Gäste sicherstellen kann”.

Der Bundesverkehrsminister betonte am Mittwoch auch, dass an Orten, wo kein flächentechnischer ausreichender Bedarf besteht, man regulatorisch nachhelfen wolle. Dies solle verhindern, dass Versorgungslücken entstehen. luk

Die Seeschifffahrt soll ihre Treibhausgasemissionen ab 2025 um 2 Prozent, ab 2035 um 20 Prozent und ab 2050 um 80 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 reduzieren. So fordert es das EU-Parlament in seinem am Mittwoch festgelegten Verhandlungsmandat. Der Bericht über nachhaltige Schiffskraftstoffe (FuelEU Maritime) wurde mit 451 Ja-Stimmen und 137 Gegenstimmen bei 54 Enthaltungen angenommen. Die Kommission hatte niedrigere Reduktionsziele vorgeschlagen.

Erreicht sollen die Reduktionsziele durch die Verwendung nachhaltigerer Schiffskraftstoffe. Die neuen Regeln gelten für Schiffe mit mehr als 5000 Bruttoregistertonnen, die für 90 Prozent der CO2-Emissionen in der Seeschifffahrt verantwortlich sind. Außerdem sollen ab 2030 mindestens 2 Prozent synthetische E-Fuels bzw. sogenannte erneuerbare Kraftstoffe nicht organischen Ursprungs (RFNBOs) verwendet werden.

Der schwedische Berichterstatter Jörgen Warborn (EVP) betont, die Position des Parlaments stelle sicher, dass die Klimaziele erreicht werden, die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Sektors gewahrt bleibe und Carbon Leakage sowie der Verlust von Arbeitskräften verhindert werde.

Einige Abgeordnete werfen Warborn allerdings vor, nicht die Interessen der Industrie, sondern der Mineralölkonzerne mit diesem Vorschlag zu verfolgen. Tiemo Wölken (SPD) hatte vorgeschlagen, neben der 2-Prozent-Quote für RFNBOs bis 2030 auch eine Quote von 6 Prozent für 2035 festzulegen. “Wir brauchen synthetische Kraftstoffe wie Ammoniak, Methanol oder synthetischen Schiffsdiesel, um den Schiffsverkehr klimaneutral zu machen”, erklärt er. Seinen Vorschlag lehnte die EVP und nun auch das Plenum jedoch ab.

Wölken sagt, dass seine Forderungen breit vom Schiffs- und Maschinenbau, der Wasserstoffwirtschaft, Reedereien und der Logistikbranche unterstützt werden. Er halte es daher für “absurd, dass die EVP, die sonst keine Gelegenheit auslässt, Phrasen über Innovation zu dreschen, von Bord geht, wenn es darum geht, Innovation zu fördern”. Hintergrund der Kritik ist auch, dass die EVP im Straßenverkehr auf den Hochlauf von E-Fuels gepocht hatte, im Schiffsverkehr diese jedoch nur in geringfügigen Mengen einsetzen will.

Warborn verteidigte die Ablehnung einer 6-Prozent-Quote und wies darauf hin, dass der Kommissionsvorschlag gar keine vorsieht. Man wisse zudem noch gar nicht, welche Mengen von RFNBOs für die Schifffahrt zur Verfügung stünden. Sollten die Verfügbarkeiten es hergeben, könne man die Quote noch erhöhen, so der Schwede.

Auch die Vorschläge, den Anwendungsbereich von FuelEU Maritime auf Schiffe mit mehr als 400 Bruttoregistertonnen sowie die geografische Abdeckung zu erweitern, erhielt keine Mehrheit. Stattdessen werden Fahrten, die außerhalb der EU starten oder enden, nur zur Hälfte berücksichtigt. Die Erweiterung des Anwendungsbereiches hätte eine Angleichung an die Parlamentsposition bei der Einbeziehung der Schifffahrt in den europäischen Emissionshandel (ETS) bedeutet. Die Ablehnung der EVP ist insbesondere deshalb überraschend, da der EVP-Abgeordnete Peter Liese für die ETS-Reform im Trilog zuständig ist.

Warborn begründete seine Haltung damit, dass die Erweiterung auf kleinere Schiffstypen nur 6 Prozent mehr Emissionseinsparungen bedeuten würde und somit “keine große Wirkung” habe. Er siehe außerdem keinen Grund, warum ETS und FuelEU Maritime angeglichen sein müssten.

Die Grünen veranlasste dies dazu, den Bericht bei der Abstimmung am Mittwoch gänzlich abzulehnen. Auch die Sozialdemokraten teilen die Auffassung des Berichterstatters nicht, stimmten dem Bericht schlussendlich jedoch zu, da die Verordnung erstmals überhaupt verbindliche Regeln setze, erklärt Wölken. “Auch wenn uns und weiten Teilen der Industrie die Ziele nicht ambitioniert genug sind, setzen wir nun immerhin ein Startsignal.” luk

Die Unionsbundestagsfraktion will zur Rohstoffgewinnung den heimischen Bergbau wieder stärken und dafür Genehmigungsverfahren in Deutschland beschleunigen. Das geht aus einem Entschließungsantrag hervor, den die CDU/CSU am Freitag im Bundestag einbringen will und dem Professional Briefing Table.Media vorab vorliegt.

Darin fordern die Parlamentarier:

Damit macht die Unionsbundestagsfraktion auf die Bedrohung der deutschen Wirtschaft durch die Knappheit von Rohstoffen, Versorgungsengpässe und deutliche Preissteigerungen aufmerksam. Insgesamt fordert sie 19 Maßnahmen von der Bundesregierung. “Neben Maßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und Erhöhung der Ressourceneffizienz ist auch ein größeres deutsches Engagement bei der Gewinnung von Rohstoffen im In- und Ausland erforderlich”, heißt es in dem Dokument.

Auf deutscher und europäischer Ebene müsse die Bundesregierung sich dafür einsetzen, neue Partnerschaften mit Drittstaaten zu schließen und die Rohstoffaktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland politisch und finanziell zu unterstützen. Als Vorbild könne die japanische Rohstoffbehörde JOGMEC dienen. Handelsabkommen wie das modernisierte EU-Chile-Assoziierungsabkommen und CETA müssten schnellstmöglich ratifiziert werden.

“Das Ampel-Versprechen, den heimischen Rohstoffabbau zu erleichtern, wartet bisher vergeblich auf die Umsetzung”, sagte Stefan Rouenhoff, der Berichterstatter der Bundestagsfraktion für Rohstoffpolitik. Genehmigungsverfahren, die etwa in Kanada in nur wenigen Wochen erledigt seien, würden in Deutschland viele Jahre dauern. “Die Bundesregierung muss hier Führung zeigen, Länder und Industrie für einen Rohstoffgipfel an einen Tisch bringen und Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beschließen.”

Die für die Rohstoffstrategie im Bundeswirtschaftsministerium zuständige Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) erklärte am Dienstag auf einer Veranstaltung des NGO-Bündnisses Arbeitskreis Rohstoffe, sie wolle einen deutschen Alleingang verhindern. Statt eine neue Rohstoffstrategie zu entwickeln, würde die Bundesregierung Eckpunkte erarbeiten und diese in die deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie und das europäische Rohstoffgesetz einbringen. Die EU-Kommission wird Anfang 2023 einen Entwurf vorlegen. leo

Deutschland und Frankreich wollen durch Verhandlungen weitere Handelsstreitigkeiten mit den USA verhindern. “Wir können in diesen Zeiten nicht in einen Handelskrieg gehen”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch in Berlin. Allerdings dürften die fairen Wettbewerbsbedingungen nicht von den USA aufgekündigt werden. Dies drohe derzeit. Darauf müsse die EU-Kommission, die für die europäische Handelspolitik zuständig ist, eine entschiedene Antwort finden. Die Gespräche dazu seien aber gut.

Der Grünen-Politiker bezog sich auf ein Gesetzespaket der Biden-Regierung, das staatliche Hilfen für bestimmte Branchen wie die Autoindustrie vorsieht. Europäische Unternehmen könnten dabei benachteiligt werden. Habeck sagte, es seien starke Subventionen, die Unternehmen in die USA locken sollten. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ergänzte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, es müsse keine sich hochschaukelnden Sanktionen gegeneinander geben. “Es gibt die Notwendigkeit zu reden.” rtr

Der Naturpark Tiroler Lech führte den Österreicher Andreas Baumüller nach Brüssel. Er nennt es den ersten großen Erfolg seiner Karriere, dass dort durch sein Mitwirken ein Wasserkraftwerk in den 1990er-Jahren verhindert wurde. Im Jahr 2000 wurde der Tiroler Lech dann ein Teil des Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Das war der erste Kontakt des studierten Forstwirtschaftlers mit der Europäischen Union. Nach ein paar Jahren beschloss er, dass er auf der Ebene der europäischen Politik mehr für seine Heimat tun könne und zog nach Belgien. Seit 2012 ist er Head of Natural Resources im Brüsseler Büro des World Wide Fund for Nature (WWF).

Mit seinem Engagement brach er 2015 sogar einen EU-Rekord: Bei der Nature Alert Kampagne zum Schutz des EU-Naturschutzrechtes engagierten sich so viele Menschen, wie noch niemals zuvor bei einem öffentlichen Konsultationsprozess. Baumüller war damals ein Mitorganisator neben vielen weiteren NGOs.

Der 1970 geborene Innsbrucker bezeichnet sich selbst nicht als reinen Naturschutz-Lobbyisten. “Mir ist es ein Anliegen, dass wir ein angenehmes Zuhause haben und der Natur den Respekt geben, den sie verdient.” Ohne diese Einstellung ist auch Nachhaltigkeit in der Wirtschaft nicht garantiert. Soziale, ökonomische und Naturschutz-Ziele müssen aus seiner Sicht in Einklang gebracht werden. Er arbeite für eine gerechte Balance dieser drei Bereiche.

“Ein Problem ist, dass wir die kurzfristige Ökonomie in den Vordergrund stellen. Die mittel- und langfristige Ökonomie braucht auch Klimaziele.” Baumüller sieht hier unter anderem als Problem, dass Politiker meist wegen ihrer kurzfristigen Ziele gewählt werden. Das Verständnis für eine langfristigere Herangehensweise sei jedoch schon vorhanden. Was fehle, sei die Umsetzung am Ende. “Wenn wir den Aussagen vieler Politiker zuhören, hätten wir während meiner Karriere schon drei- bis viermal die Biodiversität gerettet, das Klima sogar öfter.“

Die Entwicklung der vergangenen Jahre sieht der Abteilungsleiter für Naturschutz aber grundsätzlich positiv. Es gibt vermehrt Diskussionen auf politischer Ebene, die sich um das Potenzial der Natur drehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die vorgeschlagene Richtlinie der EU-Kommission aus diesem Jahr: Renaturierung von Wäldern und Mooren für das Binden von CO2 aus der Atmosphäre und mehr Biodiversität.

Letzteres ist neben dem Schutz von Fließgewässern und Waldgebieten der Schwerpunkt seiner Arbeit für den WWF. “Ohne Biodiversität wäre die Welt so eintönig.” Hinter seinem Haus trägt er privat durch eine Streuobstwiese und ein paar Bienenstöcken seinen Teil dazu bei. Sogar ein seltener Steinkauz hat sich mittlerweile dort niedergelassen. Kim Fischer

“Erwartungsmanagement” werde beim heutigen EU-Gipfel eine wichtige Rolle spielen, heißt es in Brüssel. Denn die Verhandlungen über die Vorschläge der EU-Kommission zur Energiekrise dürften streckenweise schwierig werden, Details müssten sowieso die Energieminister bei ihrem Treffen nächste Woche diskutieren. Was genau auf der Agenda des Gipfels steht und wo es haken könnte, haben Till Hoppe, Stephan Israel und Claire Stam für Sie zusammengetragen.

Teil des Vorschlagspakets der EU-Kommission ist auch der Aufbau einer Energieplattform zum gemeinsamen Gaseinkauf in der EU. Gestern veröffentlichte sie nun eine Liste von Unternehmen und Verbänden, die sie im Beirat beraten sollen. Welche deutschen Energieversorger dabei sind, lesen Sie in den News.

Smart Meter gelten als ein Baustein in der Energiewende. Deutschland setzt beim Rollout der Systeme nun zum Sprint an, denn aufzuholen gibt es viel – im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland sehr weit hinten. Corinna Visser hat analysiert, warum der Rollout in Deutschland so komplex ist.

Nicht nur beim Ausbau von Smart Metern soll es schneller vorangehen – die EU hat auch für Ladesäulen für E-Autos und Wasserstofftankstellen ehrgeizige Ausbauziele. Das Parlament hat gestern einen entsprechenden Bericht angenommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellte in Berlin dazu den “Masterplan Ladeinfrastruktur” vor.

Und damit wünscht Ihnen das Europe.Table-Team einen angenehmen Donnerstag!

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute in Brüssel zu ihrem regulären Herbstgipfel zusammen. Auf dem Tisch die neuen Vorschläge zur Energiekrise, welche die EU-Kommission am vergangenen Dienstag vorgelegt hat. Es ist die lange erwartete Antwort auf die explodierenden Energiekosten für Haushalte und Unternehmen. Diplomaten rechneten im Vorfeld jedoch mit schwierigen Diskussionen und dämpften gleichzeitig die Erwartungen.

Das Paket sei technisch anspruchsvoll, die Vorschläge noch sehr frisch und die Ausgangslage für die einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil sehr unterschiedlich, heißt es in Brüssel. Es sei nicht zu erwarten, dass die Staats- und Regierungschefs allzu sehr ins Detail gehen würden. Erwartungsmanagement wird am Gipfel eine wichtige Rolle spielen. Es gebe keine einfachen Lösungen. Beim Gipfel werde man eine erste politische Beurteilung vornehmen und die Detailarbeit den Experten beziehungsweise den Energieministern überlassen, die bereits nächste Woche wieder zusammenkommen. Diplomaten betonen im Vorfeld auch, dass die EU in kurzer Zeit schon viel auf den Weg gebracht habe.

Man teile die Ungeduld, doch dürfe der “unglaubliche Effort der letzten Monate” nicht unterschätzt werden, so ein Diplomat. Tatsächlich haben die EU-27 die erste Herausforderung, die der Krieg in der Ukraine mit sich brachte, gemeistert, nämlich praktisch ohne russisches Gas im Winter auskommen zu können. Das sei noch vor Jahresfrist unvorstellbar gewesen. Der Anteil des russischen Gases sei nach 45 Prozent im vergangenen Jahr jetzt noch bei gut sieben Prozent. Gleichzeitig sei die gemeinsame Vorgabe erreicht worden, den Gasverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten haben sich auch verpflichtet, den Stromverbrauch in Spitzenzeiten um fünf Prozent zu senken. Auch konnten die Gasspeicher bisher 92 Prozent gefüllt und die Versorgung mit Norwegen oder den USA diversifiziert werden.

Das Streitthema des Marktdesigns mit den gekoppelten Gas- und Strompreise bleibt hingegen ungelöst. In einigen Mitgliedstaaten wächst angesichts Betriebsschließungen und hohen Energierechnungen auch für Haushalte die Ungeduld. Darüber hinaus befürchten viele Staats- und Regierungschefs mit der galoppierenden Inflation und der sich abzeichnenden Rezession einen sozialen Aufruhr. Die jüngsten Demonstrationen und Streiks in Frankreich oder Belgien sind hier eine deutliche Warnung.

Diese Proteste könnten dazu führen, dass die öffentliche Unterstützung für die Ukraine abnimmt, aber auch die Ziele zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zunehmend infrage gestellt werden. Dies ausgerechnet wenige Tage vor dem Start vom COP27. Die Unzufriedenheit über die explodierenden Energiepreise sind gleichzeitig Nahrung für Populisten. Der Einzug der extremen Rechten in Schweden und Italien bei den vergangenen nationalen Wahlen ist möglicherweise nur ein Anfang. “Wenn keine Lösung gefunden wird, wird dies dazu führen, dass die Menschen auf die Straße gehen”, warnte der tschechische Industrieminister Josez Sikela kürzlich. Der kommende Winter werde entscheidend sein.

Eine Obergrenze für die Gaspreise, wie sie mehr als 15 Mitgliedstaaten fordern, ist beim Gipfel ebenfalls nicht auf dem Tisch. Die Rede ist jetzt von einem Preiskorridor beziehungsweise einem dynamischen Preisdeckel. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Dienstag, dass hier noch weitergehende Prüfungen nötig seien. Teil des Pakets ist auch eine Plattform für Energiekonzerne, um Gas gemeinsam günstiger einkaufen zu können. Allerdings müssen noch kartellrechtliche Fragen abgeklärt werden.

In Kreisen der Bundesregierung gibt man sich zuversichtlich, beim Gipfel einen Kompromiss in Energiefragen zu finden. Die Vorschläge der Kommission seien “Ansätze, die den Weg ganz gut weisen”. Den Preisdeckel für Gas lehnt die Bundesregierung nach wie vor entschieden ab. Auch der Vorschlag des dynamischen Preiskorridors geht Berlin zu weit. Ein Price Cap könne dazu führen, dass die Schiffe das LNG statt nach Europa nach Japan und Korea brächten. Beim iberischen Modell der Subventionierung der Stromproduktion mit Gas bleibt die Bundesregierung ebenfalls bei ihrem Nein. Das Modell setze falsche Anreize, mehr Gas zu verbrauchen. Hinzu kommt das Problem des Leakage, dass also subventionierter Strom in Drittstaaten wie Großbritannien oder die Schweiz abfließen könnte.

Andere Mitgliedstaaten sehen diese Probleme bei gutem Willen hingegen als durchaus lösbar an. Mehr Arbeit sei nötig, doch die Diskussion werde eher bei den Energieministern als auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs geführt werden müssen. Kanzler Olaf Scholz verfolgt jedoch grundsätzlich einen anderen Ansatz: Es müsse darum gehen, das Energie-Angebot zu erhöhen und in Europa zu verteilen – “das ist die wesentlich relevantere Frage als Price Caps”, heißt es in der Bundesregierung. Daher wolle man die gemeinsame Nutzung der Energie-Infrastruktur in den Vordergrund stellen und kooperative Projekte wie beim Windkraft-Ausbau in Nord- und Ostsee oder Pipelines zur Verteilung der LNG-Importe vorantreiben.

Auf eine Diskussion über neue EU-Finanzierungsquellen will sich die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht einlassen. Mit den Geldern aus NextGenerationEU lägen noch “Hunderte Milliarden auf der Bank”, heißt es in Regierungskreisen. “Wenn so viele Mittel noch zur Verfügung stehen, ist die Diskussion über neue Mittel eigentlich hinfällig.” Beobachter in Berlin erwarten, dass das Thema erst beim Gipfel im Dezember ernsthaft diskutiert wird. Deutschland oder die Niederlande wehren sich nicht grundsätzlich gegen neue EU-Programme wie eine Neuauflage von SURE. Sie warten aber insbesondere ab, wie sich die neue Regierung in Italien aufstellt.

Ursula von der Leyen hat sich mit ihrem Energiepaket vom Dienstag auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt. Sie musste sich vorwerfen lassen, spät und nur zögerlich geliefert zu haben. Mehr Tempo ist allerdings schwierig angesichts der sehr unterschiedlichen Positionen im Kreis der EU-27. Auch vom deutsch-französischen Motor ist kein Anschub zu erwarten, da zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron die Chemie bisher nicht stimmt und die Meinungen zur Antwort auf die Energiekrise in zentralen Fragen auseinander gehen.

Ursula von der Leyen zieht es vor, den Ball an die Mitgliedstaaten zurückzuspielen und abzuwarten, bis sich ein Kompromiss abzeichnet. Immerhin habe man jetzt anderes als noch vor wenigen Wochen ein kohärentes Paket auf dem Tisch, sagen EU-Diplomaten. Die Detailarbeit könne aber nicht am Gipfel geleistet werden. Das Ziel sei es, Einigkeit zu demonstrieren und den Märkten zu signalisieren, dass die EU auf dem richtigen Weg sei. “Die Botschaft muss sein: Go for it”, so ein EU-Diplomat. Der Gipfel müsse klare Handlungsanweisungen an Experten und Fachminister erteilen, damit das Paket möglichst im November verabschiedet werden könne. Till Hoppe, Stephan Israel, Claire Stam

21.10.2022 – 18:45-20:30 Uhr, Berlin

FNS, Podiumsdiskussion Spannungsfeld: Deutsch-Chinesische Beziehung – Implikationen des Ukraine-Kriegs auf Politik, Wirtschaft und Verteidigung

Bei der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) geht es um Abhängigkeiten sowie die Auswirkungen von Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg auf die Beziehung zwischen Deutschland und China. INFOS & ANMELDUNG

24.10.2022 – 09:30-19:00 Uhr, Stuttgart

Konferenz Raumfahrtkonferenz 2022 – Wir sind FUTURESPACE

Bei der Raumfahrtkonferenz 2022 in Baden-Württemberg stehen die Digitalisierung und Kommerzialisierung der Raumfahrt sowie aktuelle Entwicklungen in Industrie und Forschung im Mittelpunkt. INFOS & ANMELDUNG

24.10.2022 – 18:00-19:30 Uhr, Erfurt

KAS, Panel Discussion The War in Ukraine, NATO and the Future of European Security Policy

The experts of the Konrad Adenauer Foundation (KAS) will analyze the Ukraine war from different perspectives and discuss its long-term impact on European security policy and the relationship with Russia. INFOS & REGISTRATION

24.10.2022 – 18:30-20:15 Uhr, Solingen

FES, Seminar Solinger Zukunftsdiskurs: Europäische Sicherheitspolitik

Die Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) widmet sich ebenfalls dem Krieg in der Ukraine und nimmt Lösungsszenarien, Möglichkeiten zur Sicherung des Friedens in Europa und mögliche langfristige strategische Veränderungen in den Blick. INFOS & ANMELDUNG

24.10.-28.10.2022, Bonn

FES, Seminar Der Ukraine-Krieg als Zäsur

Der aktuelle Stand, die historische Entwicklung sowie die Implikationen des Ukraine-Krieges für die EU und internationale Beziehungen werden bei diesem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) thematisiert. INFOS

24.10.-18.11.2022, online

FSR, Seminar Specialised Training on the Regulation of Gas Markets

This training provided by the Florence School of Regulation (FSR) offers a broad and in-depth look at the dynamics and characteristics of the gas market. INFOS & REGISTRATION

25.10.2022, online

G7 Germany, Podiumsdiskussion Internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine

Experten, internationale Organisationen, Think-Tanks, Wissenschaftler sowie Vertreter der Zivilgesellschaft und des Privatsektors werden auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission über den Wiederaufbau der Ukraine diskutieren. INFOS

25.10.2022 – 09:30-11:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

HBS, Presentation Launch of the Pesticide Atlas 2022

The Pesticide Atlas was published on October 18th, this event hosted by the Heinrich Böll Foundation (HBS) will now present facts and figures on chemicals used in agriculture, their impacts, and alternative solutions for more sustainable food and farming systems. INFOS & REGISTRATION

25.10.2022 – 15:00-16:30 Uhr, online

Századvég, Seminar EU Waste Framework Recast

The event will address the European Waste Framework and its ongoing revision, as well as waste-related consumer behavior. INFOS & REGISTRATION

27.10.2022 – 17:00 Uhr, Berlin/ online

HU Berlin, Vortrag Humboldt-Rede zu Europa mit Didier Reynders

Das Thema der Rede des EU-Kommissars für Justiz und Rechtsstaatlichkeit in der Humboldt-Universität (HU) Berlin lautet: “Protecting and strengthening the Rule of Law in the European Union”. INFOS & ANMELDUNG

Es kommt Bewegung in die Sache: “Wir werden den Smart-Meter-Rollout beschleunigen, das Messstellenbetriebsgesetz entbürokratisieren, Markt und Wettbewerb anreizen und natürlich langfristig auf Nachhaltigkeit setzen”, kündigte Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, jüngst auf der Digital Energy Conference in Berlin an. Gemeint ist die Installation intelligenter Messsysteme (Smart Metering Systems) im deutschen Stromnetz. Bis Anfang 2023 soll der Entwurf vorliegen.

Die Industrie wartet schon: “Die Bundesregierung muss jetzt schnell die Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes vorlegen und verabschieden, damit der Rollout von Smart Meter Gateways flächendeckend und rechtssicher erfolgen kann“, forderte Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des ZVEI, im Gespräch mit Europe.Table.

Auch die EU drückt aufs Tempo. Im gerade vorgestellten Aktionsplan zur Digitalisierung des Energiesystems fordert die Kommission die Mitgliedstaaten dringend auf, ihre Anstrengungen zu beschleunigen und ihre nationalen Ziele für diese Einführung zu erhöhen. Immerhin sind Smart Meter ein Kernelement intelligenter Stromnetze und somit ein Erfolgsfaktor für die Energiewende.

Tatsächlich hat Deutschland viel aufzuholen. Die bisherige Zielvorgabe der EU für den Einbau intelligenter Messsysteme im Strombereich lautete: 80 Prozent der Zählpunkte bis 2020. Die hat Deutschland weit verfehlt. Experten schätzen, dass gerade einmal 300.000 solcher Systeme hierzulande installiert sind – von 15 Millionen Fällen, wo der Einbau eigentlich Pflicht wäre. Allerdings hatte die EU den Mitgliedstaaten ein Schlupfloch gelassen: Der Ausbau müsse nur bei einer positiven Kosten-Nutzenanalyse erfolgen. Die fiel in einer Studie von 2013 negativ aus.

Doch ganz so eindeutig ist die Lage nicht. “Jedes Land hat eine andere Definition von Smart Meter”, sagt Jarmila Bogdanoff, Managerin Smart Energy Systems im ZVEI. Hierzulande umfasst ein Smart Metering System einen digitalen Stromzähler (moderne Messeinrichtung) sowie eine Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway). In anderen EU-Ländern seien zum Teil viel weniger Funktionalitäten vorhanden und die Märkte anders strukturiert. “In Deutschland ist der Rollout weit komplexer, hier haben wir auf der Verteilnetzebene mehr als 800 Akteure”, erläutert Bogdanoff.

Zudem habe Deutschland sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. “Vielen mag das damals etwas übertrieben erschienen sein”, sagt Bogdanoff. “Aber unsere Bemühungen haben sich gelohnt, was ja auch durch den Cyber Resilience Act bestätigt wurde.” Allerdings sei auch der Einbau wegen der hohen Sicherheitsanforderungen an die Lieferkette (Silke) sehr aufwendig. “Um in Deutschland mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, sollte die sichere Lieferkette in ihrer Ausgestaltung entschlackt werden”, fordert Bogdanoff.

Die Bundesregierung hat im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Mindestanforderungen sowie für den Ausbau einen Stufenplan entwickelt. Danach sind die Netzbetreiber verpflichtet, Smart Meter Gateways bei Verbrauchern ab 6.000 Kilowattstunden zu installieren. Allerdings ist die Verpflichtung nach einem Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts NRW ausgesetzt. Der freiwillige Einbau ist jedoch möglich.

Aktuell zeigen die Netzbetreiber jedoch wenig Engagement bei der Installation der Smart Meter. Womöglich sind die Preisobergrenzen beim Einbau ein Hindernis. Für die Novellierung des MsbG fordert die Industrie daher: “Der Staat muss Anreize schaffen, damit die Messstellenbetreiber jetzt möglichst schnell möglichst viele intelligente Messsysteme einbauen – aber ohne die Kunden zusätzlich zu belasten“, sagt Bogdanoff.

Eine weitere Möglichkeit, den Ausbau zu beschleunigen, wäre die Absenkung der Pflichteinbaugrenze. So könnten noch mehr Haushalte an der Energiewende partizipieren, meint der ZVEI. Je schneller eine breite Masse intelligenter Messsysteme eingebaut sei, desto eher würden Mehrwerte sichtbar und desto höher wäre auch der volkswirtschaftliche Gewinn. Ganz neue Anwendungen könnten entstehen. “Im Moment sind die intelligenten Messsysteme wie Handys ohne Apps, wir nutzen nicht ihr volles Potenzial”, sagt Bogdanoff. “Dabei sind die Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle riesig.”

Es habe lange gedauert, alles auf der grünen Wiese zu entwickeln, sagt Bogdanoff. Aber nun sei die Technik fertig. “Wir haben die Systeme erprobt und in vielen Pilotprojekten getestet. Jetzt müssen wir endlich loslegen.” Und die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes müsse dafür einen eindeutigen – und ambitionierten – Zielkorridor festlegen.

Die deutschen Energieversorger Eon, RWE, VNG und Uniper werden die EU-Kommission zur gemeinsamen Gasbeschaffung beraten. Die Kommission veröffentlichte am Mittwoch eine Liste von 36 Unternehmen und Verbänden, die sie für den Beirat der Energieplattform ausgewählt hat. Die Mitglieder sollen die Kommission dabei unterstützen, die EU unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu machen, heißt es auf einer Website der Brüsseler Behörde.

Vertreten sind in dem Beirat auch die Energiebörse EEX mit Sitz in Leipzig und der ukrainische Gaskonzern Naftogaz. Zu den Mitgliedern zählen außerdem weitere große europäische Energieunternehmen wie BP, Shell, OMV, TotalEnergies und Eni. Ein erstes Treffen hat die EU-Kommission für den 26. Oktober in Brüssel angesetzt. Fünf der 36 ausgewählten Mitglieder warten noch auf ihren Eintrag in das Transparenzregister, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

Über die Energieplattform könnten europäische Energieunternehmen künftig einen Teil ihres Gases gemeinsam auf dem Weltmarkt einkaufen, um günstigere Gaspreise zu erzielen. Am Dienstag hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechende Pläne vorgelegt. Demnach sollen die EU-Staaten ab dem nächsten Jahr 15 Prozent ihrer Gasspeicher über den gemeinsamen Einkauf füllen. Wie von der Leyen sagte, sollen an der Energieplattform auch die Länder der Östlichen Partnerschaft der EU beteiligt werden, zu denen die Ukraine gehört. ber

Der für kommenden Mittwoch geplante deutsch-französische Ministerrat in Paris ist abgesagt worden. Gemeinsam mit der französischen Seite habe man entschieden, das Treffen in den Januar zu verlegen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. Als Grund für die Verschiebung nannte er neben Terminproblemen einiger Minister anhaltenden Abstimmungsbedarf in bilateralen Fragen.

Kanzleramt und Élysée-Palast loten derzeit aus, ob nun Bundeskanzler Olaf Scholz nächsten Mittwoch allein nach Paris reist für ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Zudem wird es heute ein bilaterales Treffen der beiden im Vorfeld des EU-Gipfels geben. Dort sollen vor allem die Themen des Gipfels vorbesprochen werden, also zu den Energie-Fragen oder zur Ukraine.

Die Beziehungen zwischen beiden Regierungen haben erheblich gelitten in den vergangenen Monaten. Paris hat den Umfang und die fehlende Abstimmung zum Energie-“Abwehrschirm” der Ampel scharf kritisiert. Zugleich verhindere Deutschland wirksame Maßnahmen auf EU-Ebene gegen die hohen Gaspreise.

Berlin wiederum registriert mit Befremden, wie Macron den Ausbau der Gasleitungen nach Spanien aus eigennützigen Motiven verhindert. Scholz hält den Bau der MidCat-Pipeline für wichtig, um die Versorgung Deutschlands mit Erdgas und künftig Wasserstoff zu gewährleisten. Paris verhindere dies, um künftig mit französischem Atomstrom produzierten Wasserstoff nach Deutschland liefern zu können, heißt es in Berlin. Macron rede viel über Europa, sei aber nicht bereit zu springen, wenn es darauf ankomme, heißt es in Berliner Regierungskreisen.

Hinzu kommen Meinungsverschiedenheiten zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, wie beim Treffen von Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch mit seinen deutschen Kollegen Robert Habeck und Christian Lindner deutlich wurde. Streit gibt es auch in der Rüstungspolitik: Aus französischer Sicht setzt die Bundesregierung bei der Beschaffung neuer Ausrüstung für die Bundeswehr im Rahmen des Sondervermögens zu sehr auf vorhandene US-Technologie und vernachlässigt europäische Entwicklungsprojekte wie den FCAS-Fighterjet oder den neuen Kampfpanzer. tho

Ab 2026 soll alle 60 Kilometer eine Ladesäule für E-Autos und ab 2028 alle 100 Kilometer eine Wasserstofftankstelle entlang Europas Hauptverkehrsstraßen stehen. Dafür hat sich das EU-Parlament am Mittwoch bei der Abstimmung zur Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) ausgesprochen. Der Bericht des Rapporteurs Ismail Ertug (SPD) wurde mit 485 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen Stimmen bei 80 Enthaltungen angenommen.

“Derzeit gibt es in der EU 377.000 Ladestationen, aber das ist nur halb so viel, wie erreicht werden müsste, wenn die EU-Länder ihre Versprechen einhalten würden”, sagte Ertug. Im Vergleich zur bisherigen Gesetzgebung enthält die AFIR verbindliche nationale Mindestziele beim Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe.

So sollen:

Etwas niedrigere Zubau-Quoten gelten für Plug-in-Hybride (siehe hier). Und auch wenn in einem Land keine E-Autos zugelassen werden, müsste gemäß der AFIR eine Mindestabdeckung an Ladeinfrastruktur gebaut werden. Die EU-Kommission hatte teilweise deutlich niedrigere Anforderungen vorgeschlagen.

Außerdem will das Parlament, dass öffentliche Ladepunkte für alle Automarken ausgelegt sind, die Kreditkartenzahlung möglich ist und dass Preise pro Kilowattstunde bzw. Kilogramm bei Wasserstoff angezeigt werden. Der von Berichterstatter Ertug eingebrachte Sanktionsmechanismus, der für die Nicht-Einhaltung der AFIR-Anforderungen Strafen vorsah, wurde abgelehnt und ist damit vom Tisch.

Schon am 27. Oktober beginnt der Trilog. Ertug machte am Mittwoch deutlich, dass er dort für den Parlamentsbericht kämpfen wird, da er den Kommissionsvorschlag und besonders die allgemeine Ausrichtung des Rates für nicht ausreichend hält, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. VDA-Präsidentin Hildegard Müller begrüßte die ambitioniertere Parlamentsposition und forderte die Bundesregierung auf, sich in Brüssel für diese Vorschläge starkzumachen. Zudem solle die EU “verpflichtend festlegen, inwieweit politisch nachgesteuert wird, wenn einzelne Mitgliedstaaten die Ausbauziele verfehlen”, sagte Müller.

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voranzutreiben, stellte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch den kurz zuvor im Kabinett beschlossenen neuen Masterplan Ladeinfrastruktur vor. “Die Welt schaut auf uns”, sagte er. Alle gingen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt der E-Mobilität sein werde. Bis 2030 will Deutschland eine Million Ladepunkte haben, aktuell gibt es rund 70.000. Bedeutet: Ab sofort müssten jährlich 160.000 Ladepunkte entstehen. Dafür stelle der Bund 6,3 Milliarden Euro zur Verfügung, erklärte Wissing.

Allerdings setze man beim Ausbau auch auf die Privatwirtschaft, insbesondere aus der Automobilindustrie. Diese sei zwar bereit, ihren Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität leisten, versprach VDA-Präsidentin Müller. Doch was den Infrastrukturausbau angeht, sieht sie sich offenbar nur bedingt in der Verantwortung. Müller kündigte an, Lademöglichkeiten nur innerhalb der Unternehmen zuzubauen. Die Automobilindustrie werde wie im Masterplan vorgesehen prüfen, “wie sie an eigenen Standorten eine an den dynamischen Markthochlauf gekoppelte, funktionale Vollversorgung mit Strom für Mitarbeitende und Gäste sicherstellen kann”.

Der Bundesverkehrsminister betonte am Mittwoch auch, dass an Orten, wo kein flächentechnischer ausreichender Bedarf besteht, man regulatorisch nachhelfen wolle. Dies solle verhindern, dass Versorgungslücken entstehen. luk

Die Seeschifffahrt soll ihre Treibhausgasemissionen ab 2025 um 2 Prozent, ab 2035 um 20 Prozent und ab 2050 um 80 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 reduzieren. So fordert es das EU-Parlament in seinem am Mittwoch festgelegten Verhandlungsmandat. Der Bericht über nachhaltige Schiffskraftstoffe (FuelEU Maritime) wurde mit 451 Ja-Stimmen und 137 Gegenstimmen bei 54 Enthaltungen angenommen. Die Kommission hatte niedrigere Reduktionsziele vorgeschlagen.

Erreicht sollen die Reduktionsziele durch die Verwendung nachhaltigerer Schiffskraftstoffe. Die neuen Regeln gelten für Schiffe mit mehr als 5000 Bruttoregistertonnen, die für 90 Prozent der CO2-Emissionen in der Seeschifffahrt verantwortlich sind. Außerdem sollen ab 2030 mindestens 2 Prozent synthetische E-Fuels bzw. sogenannte erneuerbare Kraftstoffe nicht organischen Ursprungs (RFNBOs) verwendet werden.

Der schwedische Berichterstatter Jörgen Warborn (EVP) betont, die Position des Parlaments stelle sicher, dass die Klimaziele erreicht werden, die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Sektors gewahrt bleibe und Carbon Leakage sowie der Verlust von Arbeitskräften verhindert werde.

Einige Abgeordnete werfen Warborn allerdings vor, nicht die Interessen der Industrie, sondern der Mineralölkonzerne mit diesem Vorschlag zu verfolgen. Tiemo Wölken (SPD) hatte vorgeschlagen, neben der 2-Prozent-Quote für RFNBOs bis 2030 auch eine Quote von 6 Prozent für 2035 festzulegen. “Wir brauchen synthetische Kraftstoffe wie Ammoniak, Methanol oder synthetischen Schiffsdiesel, um den Schiffsverkehr klimaneutral zu machen”, erklärt er. Seinen Vorschlag lehnte die EVP und nun auch das Plenum jedoch ab.

Wölken sagt, dass seine Forderungen breit vom Schiffs- und Maschinenbau, der Wasserstoffwirtschaft, Reedereien und der Logistikbranche unterstützt werden. Er halte es daher für “absurd, dass die EVP, die sonst keine Gelegenheit auslässt, Phrasen über Innovation zu dreschen, von Bord geht, wenn es darum geht, Innovation zu fördern”. Hintergrund der Kritik ist auch, dass die EVP im Straßenverkehr auf den Hochlauf von E-Fuels gepocht hatte, im Schiffsverkehr diese jedoch nur in geringfügigen Mengen einsetzen will.

Warborn verteidigte die Ablehnung einer 6-Prozent-Quote und wies darauf hin, dass der Kommissionsvorschlag gar keine vorsieht. Man wisse zudem noch gar nicht, welche Mengen von RFNBOs für die Schifffahrt zur Verfügung stünden. Sollten die Verfügbarkeiten es hergeben, könne man die Quote noch erhöhen, so der Schwede.

Auch die Vorschläge, den Anwendungsbereich von FuelEU Maritime auf Schiffe mit mehr als 400 Bruttoregistertonnen sowie die geografische Abdeckung zu erweitern, erhielt keine Mehrheit. Stattdessen werden Fahrten, die außerhalb der EU starten oder enden, nur zur Hälfte berücksichtigt. Die Erweiterung des Anwendungsbereiches hätte eine Angleichung an die Parlamentsposition bei der Einbeziehung der Schifffahrt in den europäischen Emissionshandel (ETS) bedeutet. Die Ablehnung der EVP ist insbesondere deshalb überraschend, da der EVP-Abgeordnete Peter Liese für die ETS-Reform im Trilog zuständig ist.

Warborn begründete seine Haltung damit, dass die Erweiterung auf kleinere Schiffstypen nur 6 Prozent mehr Emissionseinsparungen bedeuten würde und somit “keine große Wirkung” habe. Er siehe außerdem keinen Grund, warum ETS und FuelEU Maritime angeglichen sein müssten.

Die Grünen veranlasste dies dazu, den Bericht bei der Abstimmung am Mittwoch gänzlich abzulehnen. Auch die Sozialdemokraten teilen die Auffassung des Berichterstatters nicht, stimmten dem Bericht schlussendlich jedoch zu, da die Verordnung erstmals überhaupt verbindliche Regeln setze, erklärt Wölken. “Auch wenn uns und weiten Teilen der Industrie die Ziele nicht ambitioniert genug sind, setzen wir nun immerhin ein Startsignal.” luk

Die Unionsbundestagsfraktion will zur Rohstoffgewinnung den heimischen Bergbau wieder stärken und dafür Genehmigungsverfahren in Deutschland beschleunigen. Das geht aus einem Entschließungsantrag hervor, den die CDU/CSU am Freitag im Bundestag einbringen will und dem Professional Briefing Table.Media vorab vorliegt.

Darin fordern die Parlamentarier:

Damit macht die Unionsbundestagsfraktion auf die Bedrohung der deutschen Wirtschaft durch die Knappheit von Rohstoffen, Versorgungsengpässe und deutliche Preissteigerungen aufmerksam. Insgesamt fordert sie 19 Maßnahmen von der Bundesregierung. “Neben Maßnahmen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und Erhöhung der Ressourceneffizienz ist auch ein größeres deutsches Engagement bei der Gewinnung von Rohstoffen im In- und Ausland erforderlich”, heißt es in dem Dokument.

Auf deutscher und europäischer Ebene müsse die Bundesregierung sich dafür einsetzen, neue Partnerschaften mit Drittstaaten zu schließen und die Rohstoffaktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland politisch und finanziell zu unterstützen. Als Vorbild könne die japanische Rohstoffbehörde JOGMEC dienen. Handelsabkommen wie das modernisierte EU-Chile-Assoziierungsabkommen und CETA müssten schnellstmöglich ratifiziert werden.

“Das Ampel-Versprechen, den heimischen Rohstoffabbau zu erleichtern, wartet bisher vergeblich auf die Umsetzung”, sagte Stefan Rouenhoff, der Berichterstatter der Bundestagsfraktion für Rohstoffpolitik. Genehmigungsverfahren, die etwa in Kanada in nur wenigen Wochen erledigt seien, würden in Deutschland viele Jahre dauern. “Die Bundesregierung muss hier Führung zeigen, Länder und Industrie für einen Rohstoffgipfel an einen Tisch bringen und Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beschließen.”

Die für die Rohstoffstrategie im Bundeswirtschaftsministerium zuständige Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) erklärte am Dienstag auf einer Veranstaltung des NGO-Bündnisses Arbeitskreis Rohstoffe, sie wolle einen deutschen Alleingang verhindern. Statt eine neue Rohstoffstrategie zu entwickeln, würde die Bundesregierung Eckpunkte erarbeiten und diese in die deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie und das europäische Rohstoffgesetz einbringen. Die EU-Kommission wird Anfang 2023 einen Entwurf vorlegen. leo

Deutschland und Frankreich wollen durch Verhandlungen weitere Handelsstreitigkeiten mit den USA verhindern. “Wir können in diesen Zeiten nicht in einen Handelskrieg gehen”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch in Berlin. Allerdings dürften die fairen Wettbewerbsbedingungen nicht von den USA aufgekündigt werden. Dies drohe derzeit. Darauf müsse die EU-Kommission, die für die europäische Handelspolitik zuständig ist, eine entschiedene Antwort finden. Die Gespräche dazu seien aber gut.

Der Grünen-Politiker bezog sich auf ein Gesetzespaket der Biden-Regierung, das staatliche Hilfen für bestimmte Branchen wie die Autoindustrie vorsieht. Europäische Unternehmen könnten dabei benachteiligt werden. Habeck sagte, es seien starke Subventionen, die Unternehmen in die USA locken sollten. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ergänzte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, es müsse keine sich hochschaukelnden Sanktionen gegeneinander geben. “Es gibt die Notwendigkeit zu reden.” rtr

Der Naturpark Tiroler Lech führte den Österreicher Andreas Baumüller nach Brüssel. Er nennt es den ersten großen Erfolg seiner Karriere, dass dort durch sein Mitwirken ein Wasserkraftwerk in den 1990er-Jahren verhindert wurde. Im Jahr 2000 wurde der Tiroler Lech dann ein Teil des Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Das war der erste Kontakt des studierten Forstwirtschaftlers mit der Europäischen Union. Nach ein paar Jahren beschloss er, dass er auf der Ebene der europäischen Politik mehr für seine Heimat tun könne und zog nach Belgien. Seit 2012 ist er Head of Natural Resources im Brüsseler Büro des World Wide Fund for Nature (WWF).

Mit seinem Engagement brach er 2015 sogar einen EU-Rekord: Bei der Nature Alert Kampagne zum Schutz des EU-Naturschutzrechtes engagierten sich so viele Menschen, wie noch niemals zuvor bei einem öffentlichen Konsultationsprozess. Baumüller war damals ein Mitorganisator neben vielen weiteren NGOs.

Der 1970 geborene Innsbrucker bezeichnet sich selbst nicht als reinen Naturschutz-Lobbyisten. “Mir ist es ein Anliegen, dass wir ein angenehmes Zuhause haben und der Natur den Respekt geben, den sie verdient.” Ohne diese Einstellung ist auch Nachhaltigkeit in der Wirtschaft nicht garantiert. Soziale, ökonomische und Naturschutz-Ziele müssen aus seiner Sicht in Einklang gebracht werden. Er arbeite für eine gerechte Balance dieser drei Bereiche.

“Ein Problem ist, dass wir die kurzfristige Ökonomie in den Vordergrund stellen. Die mittel- und langfristige Ökonomie braucht auch Klimaziele.” Baumüller sieht hier unter anderem als Problem, dass Politiker meist wegen ihrer kurzfristigen Ziele gewählt werden. Das Verständnis für eine langfristigere Herangehensweise sei jedoch schon vorhanden. Was fehle, sei die Umsetzung am Ende. “Wenn wir den Aussagen vieler Politiker zuhören, hätten wir während meiner Karriere schon drei- bis viermal die Biodiversität gerettet, das Klima sogar öfter.“

Die Entwicklung der vergangenen Jahre sieht der Abteilungsleiter für Naturschutz aber grundsätzlich positiv. Es gibt vermehrt Diskussionen auf politischer Ebene, die sich um das Potenzial der Natur drehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die vorgeschlagene Richtlinie der EU-Kommission aus diesem Jahr: Renaturierung von Wäldern und Mooren für das Binden von CO2 aus der Atmosphäre und mehr Biodiversität.

Letzteres ist neben dem Schutz von Fließgewässern und Waldgebieten der Schwerpunkt seiner Arbeit für den WWF. “Ohne Biodiversität wäre die Welt so eintönig.” Hinter seinem Haus trägt er privat durch eine Streuobstwiese und ein paar Bienenstöcken seinen Teil dazu bei. Sogar ein seltener Steinkauz hat sich mittlerweile dort niedergelassen. Kim Fischer