die europäische Politik scheint angespannter auf den Inflation Reduction Act (IRA) der USA zu reagieren als Industrie und Handel. Bidens Gesetz soll durch Subventionen den heimischen Klimaschutz voranbringen, diskriminiere aber europäische Unternehmen, heißt es zum Beispiel aus der EU-Kommission. Doch Handelsexperten und Unternehmen können dem IRA sogar positive Seiten abgewinnen, wie Nico Beckert in seiner Analyse schreibt.

Kommende Woche schon könnte das neunte Sanktionspaket der EU gegen Russland auf den Weg gebracht werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Sanktionen gegen fast 200 weitere Personen und weitere Banken an. Mehr dazu in den News.

Seit einem Jahr regiert die Ampel in Berlin. Europapolitisch hatte sie sich vorgenommen, vieles besser zu machen – doch es hakt an vielen Stellen. Wie das für die EU und Berlin zum Problem wird und was 2023 besser werden muss: Meine Kollegen haben es für Sie zusammengetragen.

Im Porträt stellen wir Ihnen heute Ivana Karásková vor, die beim Think-Tank Association for International Affairs in Prag zu Chinas Einfluss auf Mittel- und Osteuropa forscht. Daneben hat sie die Initiative Choice, einen Hub für Chinaexperten aus Zentral- und Osteuropa, und MapInfluenCE gegründet. Das Projekt betrachtet, wie sich China und Russland im Kampf der Narrative verhalten.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Die Aufregung um Joe Bidens Milliarden-Programm zum Klimaschutz ist groß. Emmanuel Macron nannte den Inflation Reduction Act (IRA) “super aggressiv” und wirbt für einen “Buy European”-Act als Antwort. Auch Robert Habeck plädiert für eine eigene “robuste Industriestrategie”. Die EU-Kommission bezeichnete den IRA in ihrer Stellungnahme “eindeutig diskriminierend”. Europäische Industrien würden benachteiligt, Jobs und Wachstum gefährdet.

Handelsexperten sehen das Gesetz weniger kritisch. “Die US-Subventionen werden eher nicht zu einer großen Ansiedlungswelle von Tech-Unternehmen aus dem Ausland führen”, sagt Holger Görg vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Schon 2017 hätten die USA ihre Gewinnsteuer für Unternehmer “signifikant von 35 auf 21 Prozent gesenkt”. Das habe “nicht dazu geführt, dass es massenweise Neuansiedlungen von ausländischen Unternehmen gab”, so der Leiter des Forschungsbereichs internationaler Handel und Investitionen. Auch viele Industriezweige geben sich entspannter. Einzig die Auto- und die Wasserstoff-Wirtschaft sehen Risiken.

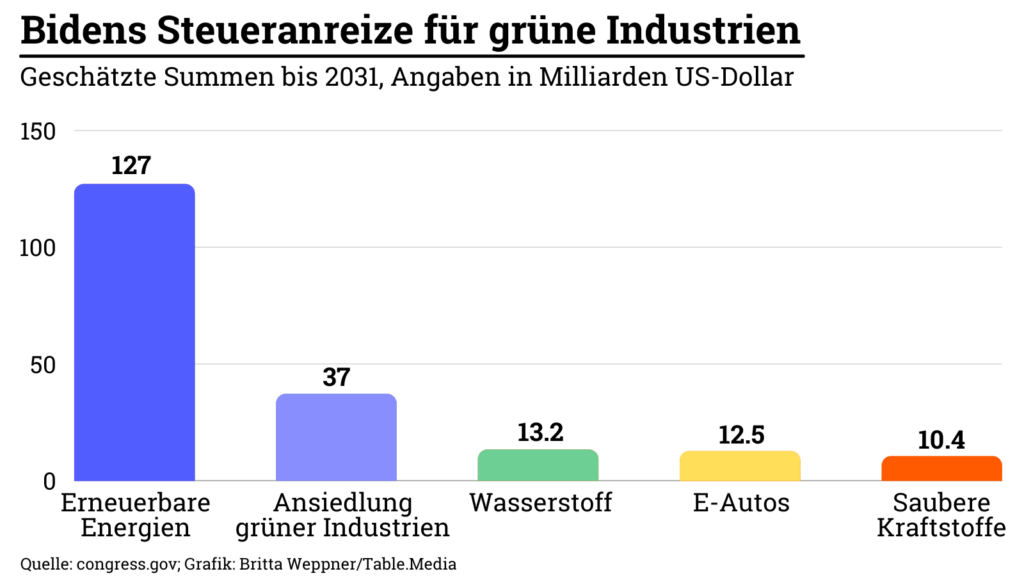

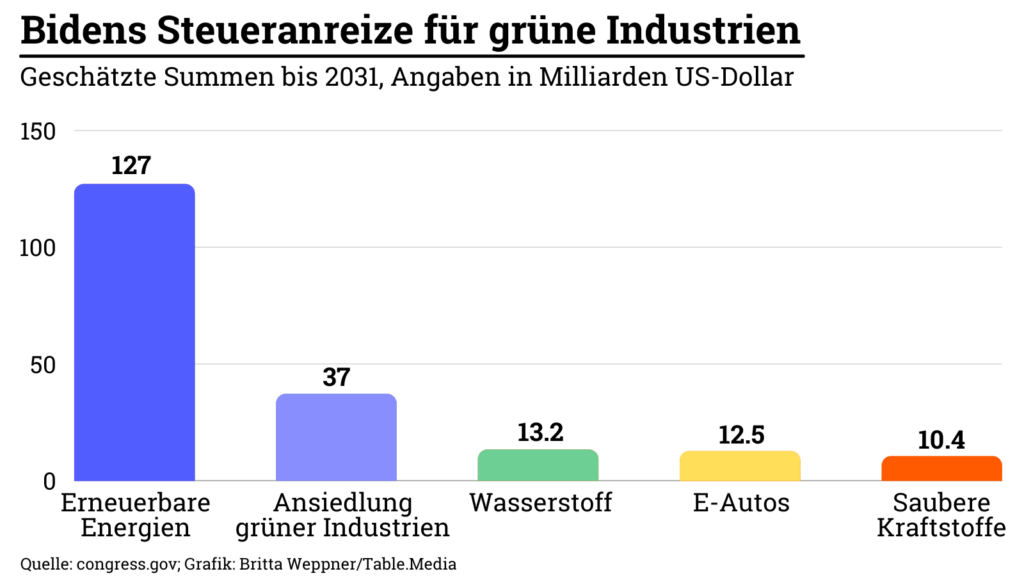

Der IRA konzentriert sich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Betrieb klimafreundlicher Kraftwerke. US-Unternehmen werden dabei nur leicht bevorteilt:

Allerdings werden auch europäische Anlagenbauer von diesen Subventionen profitieren. Laut Holger Görg macht der “buy local”-Steuerbonus “keinen großen Unterschied”. Deshalb allein wandere kein Unternehmen ab.

Auch viele Unternehmen stimmen nicht in die Klagen der Politik ein. Bei Wacker Chemie sieht man den Inflation Reduction Act sogar recht positiv. Das Unternehmen, das auch beim Start der neuen “Clean Tech Europe“-Plattform dabei war, stellt in den USA und Deutschland Polysilizium für Solarmodule her. “Der Inflation Reduction Act wird die Polysilizium-Nachfrage außerhalb Chinas erhöhen, was – auch für unseren Produktionsstandort in Deutschland – positiv ist“, sagt eine Sprecherin.

Von einer erhöhten Nachfrage könnten auch europäische Anbieter profitieren, heißt es beim Bundesverband Windenergie. Die europäischen Staaten müssten jedoch Schritt halten: “Anstatt einer Rücknahme des IRA setzen wir uns für eine Nachahmung auf europäischer Ebene ein”, schreibt der Verband Wind Europe.

Meyer Burger, ein Hersteller von Solarzellen und -modulen, investiert derzeit schon in den USA. Die Investitionsentscheidung wurde vor Verabschiedung des IRA getroffen. Durch das Gesetz seien die USA zu einem “immensen Wachstumsmarkt für die Solarbranche” geworden, so eine Sprecherin.

Die Biden-Regierung vergibt auch Steueranreize zur Ansiedlung grüner Industrien (Details siehe Tabelle 5). Mit 37 Milliarden Dollar soll so die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert werden. Weil die Förderung aber über neun Jahre laufen soll, sind das nur rund vier Milliarden Dollar jährlich.

Handelsexperte Görg ist skeptisch, ob das eine große Ansiedlungswelle auslöst. Fundamentale Schwächen seien wichtiger: “Vor allem Unsicherheiten im politischen System, der zunehmende Protektionismus und die Frage, ob ein republikanischer Präsident den Klimaschutz weiter vorantreibt, schrecken Investoren ab. Das wird sich auch durch die IRA-Subventionen nicht ändern.”

Die deutschen Handelskammern sehen das nicht ganz so negativ, stimmen aber bei den Auswirkungen des IRA generell zu. Eine Umfrage der Außenhandelskammer AHK zeigt, dass die Geschäftsaussichten in den USA mit am besten sind. Die niedrigen Energiepreise, ein gutes Lieferantennetzwerk und die Verfügbarkeit von Fachkräften sprächen für die USA, so Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef: “Die Steueranreize im Inflation Reduction Act können hier nochmals zusätzliche Anreize schaffen.”

Allerdings seien die Subventionen “kein zentraler Punkt bei den Investitionsentscheidungen vieler deutscher Unternehmen”, ergänzt Matthias Hoffmann, AHK-Geschäftsführer für Atlanta. Gemessen an der zehnjährigen Laufzeit sei das Volumen des IRA zu gering für grundlegende Veränderungen. Zudem seien bestimmte Wirtschaftszweige nur eingeschränkt förderfähig, so der AHK-Vertreter.

Bei der Förderung von E-Autos fährt die Biden-Regierung einen klaren Buy-America-Kurs. Steuerrabatte gibt es nur für E-Autos, die in den USA, Kanada oder Mexiko endmontiert werden. Ab 2024 und 2025 dürfen die Akkus zudem nicht mehr in für die USA problematischen Staaten wie China hergestellt werden – oder Materialien aus diesen Staaten enthalten.

Bei den Klauseln zu lokalen Vorprodukten und zur Endmontage sind die größten Auswirkungen auf Europas Industrie zu erwarten. Die genauen Auswirkungen des IRA seien noch nicht absehbar, sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie (VDA). Doch: “Exporte aus Deutschland haben durch die Regelung weniger gute Chancen”. Der Verband fordert eine “offene und diskriminierungsfreie Förderung”.

Eine Sprecherin von Mercedes-Benz sagt, verschiedene Aspekte des Gesetzes seien “eine Herausforderung für die Branche und kurzfristig auch für Mercedes-Benz”. Subventionen seien allerdings nur ein Faktor, wenn es um Investitionsentscheidungen gehe. BMW ergänzt, dass man ohnehin “local for local” produziere; Fahrzeuge für den lokalen Markt werden möglichst vor Ort produziert.

Karsten Neuhoff, Klimaexperte vom DIW Berlin, sieht zwar “negative Auswirkungen der protektionistischen Ausrichtung” der E-Auto-Förderung. Gleichzeitig “könnten sich durch US-Investitionen in die Produktion grüner Produkte auch Chancen ergeben, zum Beispiel für den Maschinenbau in Europa.”

Beim sauberen Wasserstoff gibt es nur Steuererleichterungen, wenn dieser in den USA hergestellt wurde. Der Verband Hydrogen Europe sieht das Risiko, dass US-Hersteller dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen, “wenn die EU nicht schnell handelt, um ihren eigenen Rechtsrahmen für Wasserstoff zu schaffen”. Es sei “sicherlich eine Möglichkeit”, dass europäische Hersteller in die USA abwandern, wenn die EU nicht ebenfalls bessere Rahmenbedingungen schafft. Das kommende Jahr sei ein entscheidendes Jahr für die europäische Wasserstoff-Industrie, so der Verband.

Der Großteil der Subventionen des IRA ist aber nicht zwingend an den Kauf nordamerikanischer Güter gebunden. Auch Investoren und Zulieferer aus Europa können von der Förderung profitieren. Viele Experten sind sich einig, dass der IRA kaum neue Handelsschranken aufbaue. Doch die EU gerät unter Druck, selbst die Rahmenbedingungen für grüne Investitionen zu verbessern. So wird Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Freitag eine neue Allianz für die europäische Photovoltaik-Industrie vorstellen.

Guntram Wolff, der Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und zuvor in Brüssel beim Think-Tank Bruegel, wählt positive Worte: “Die Ampelregierung ist klar europafreundlich und unterstützt die zentralen Anliegen der EU und EU-Werte.” Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffe dann doch eine Lücke: “Bei der Kommunikation und Implementierung eigener Maßnahmen gab es aber mehrfach technische Fehler und Unüberlegtheiten.”

So höflich formuliert es der Linken-Parteivorsitzende und Europaparlamentarier Martin Schirdewan nicht: “Die Ampel hat sich im Koalitionspapier selbst als große Europäerin geriert, blieb erst ideenlos und fing dann an, durch immer mehr Alleingänge aufzufallen”, kritisiert er. Scholz, Habeck und Lindner hätten bisher “alle wichtigen Vorschläge der anderen Mitgliedsländer weggebügelt”.

Es komme auf die Messlatte an, wie man die europapolitische Leistung der Ampel bewerte, meint Yann Wernert vom Jacques-Delors-Centre in Berlin. Gemessen am Status quo vor Regierungsantritt habe die Ampel viel geleistet: “Die Sanktionspolitik gegenüber Russland war sehr gut organisiert, es gibt Fortschritte in der Industriepolitik, und die Bundesregierung hat in der Frage der Erweiterung der Europäischen Union viel geleistet.”

An den derzeitigen Herausforderungen gemessen, sei die Leistung hingegen unbefriedigend. “Die interne Abstimmung in der Ampel läuft nicht gut und vermittelt ein inkonsistentes Bild.” Das irritiere andere Mitgliedstaaten, die sich über die deutsche Position unklar seien, und erschwere Fortschritte.

Wie schwer es der Ampel bislang fällt, Europapolitik aus einem Guss zu gestalten, zeigte sich schon kurz nach Amtsantritt bei der Auseinandersetzung um den delegierten Rechtsakt der EU-Kommission zur grünen Taxonomie. Die Grünen nannten die Aufnahme von Atomkraft nach Bekanntgabe des Entwurfs Anfang Januar einen “schweren Fehler” und “absolut inakzeptabel”.

Gleiches galt für Erdgas, wenngleich der Entwurf der Kommission hier strengere Auflagen vorsah. SPD und FDP hingegen stimmten der Bewertung von Erdgas zu und erklärten sich zunächst auch bereit, im Hinblick auf Atomkraft dem Drängen Frankreichs nachzugeben.

In ihrer Stellungnahme an die Kommission lehnte die Bundesregierung Ende Januar dann die Einstufung von Atomkraft als “nachhaltig” ab, unterstützte aber unter bestimmten Bedingungen die Einstufung von Gas als Brückenlösung – auch im ganz eigenen Interesse. Ein Formelkompromiss ohne Folgen, denn gegen die beschlossene Taxonomie zu klagen wurde schon früh ausgeschlossen.

Interne Uneinigkeit auch bei der Frage, ob auch nach 2035 neue Verbrennungsmotoren fahren dürfen, wenn nahezu CO2-frei hergestellte E-Fuels zum Einsatz kommen. Die zuständige grüne Ministerin Steffi Lemke (wie auch der SPD-Teil der Regierung) lehnt den Einsatz von E-Fuels bei Pkw ab und hatte diese Position in der Regierung eigentlich auch durchgesetzt.

Die FDP versuchte auf den letzten Drücker schließlich doch noch ein Tor für E-Fuels zu öffnen. Der Konflikt war schon in den Koalitionsverhandlungen bekannt, wurde mit einer zweideutigen Formulierung im Koalitionsvertrag fortgeschrieben. Die Folge: als Italien und einige osteuropäische Länder einen Vorstoß für E-Fuels unternahmen, waren die Berliner EU-Diplomaten nicht sprechfähig. Der Vorstoß versandete, die E-Fuels für Pkw auch.

Auch bei der Regulierung der Plattform-Arbeit fällt Deutschland als Moderator oder Wegbereiter von Kompromissen aus. Der Konflikt verläuft zwischen dem federführenden Arbeits- und Sozialministerium und den FDP-Ressorts. Ressortchef Hubertus Heil macht sich für eine robuste und weitgehende Regulierung stark. Die FDP ist dagegen, befürchtet zu viel Bürokratie.

Bei der Positionierung zum zweiten Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr, dem ETS 2, quietscht es sogar schon innerparteilich bei einem der Ampelpartner. Während die Grünen in der Bundesregierung innerhalb des Rats zu den stärksten Verfechtern gehören, zählen die europäischen Grünen zu den größten Kritikern.

Letztere setzten bei der Positionierung im EU-Parlament durch, dass der ETS 2 nur für kommerzielle Kunden eingeführt werden soll. Die regierenden Grünen in Berlin waren nicht glücklich: Sie sehen den ETS 2 als eines der wichtigsten Mittel, um die Emissionen in den Sektoren Straßenverkehr und Gebäudeheizung zu reduzieren. Ohne private Verbraucher ergibt das wenig Sinn.

Beim sozialen Ausgleich für die Mehrkosten durch den ETS 2 wiederum steht die Bundesregierung im Rat zugleich selbst auf der Bremse. Ganz zum Unmut der europäischen Grünen und Sozialdemokraten. Der Klimasozialfonds soll eigentlich die Mehrkosten kompensieren und aus Sicht des EU-Parlaments möglichst finanzstark sein. Die Bundesregierung versucht jedoch den Umfang zu drücken, um die Kontrolle über Einnahmen aus dem Emissionshandel nicht nach Brüssel abzugeben.

Solche deutschen Auseinandersetzungen haben Rückwirkungen auf Deutschlands Rolle und Wahrnehmung in Europa: statt mit einer, spricht Deutschland zu oft mit vielen Stimmen – oder ist nicht sprechfähig. Genau dieses als German Vote bekannte Verhalten sollte eigentlich vermieden werden. Doch die Voraussetzungen dafür fehlen.

Denn am Kern der Europakoordinierung hat die Ampel wenig geändert: Das Ressortprinzip ist unverrückbar, die Häuser stimmen sich zuerst auf Arbeitsebene ab. Gelingt dort keine Einigung, werden Abteilungsleiterinnen und Staatssekretäre eingeschaltet.

Neu ist, dass die besonders dicken Nüsse in einer regelmäßig tagenden Vierer-Runde auf Staatssekretärsebene angegangen werden: Darin müssen die Europa-Abteilungsleiterin Undine Ruge für das SPD-geführte Kanzleramt, der Grüne Staatssekretär Sven Giegold (BMWK), der ebenfalls Grüne Andreas Michaelis (AA) und Staatssekretär Carsten Pillath für das FDP-geführte BMF Lösungen suchen.

Der hohe Abstimmungsbedarf innerhalb der Koalition führt bisweilen sogar dazu, dass die Bundesregierung die EU-Partner zu spät informiert. So vergaßen die Verantwortlichen in Berlin schlicht, die anderen Mitgliedstaaten über den 200-Milliarden-Abwehrschirm für die Energiekrise zu informieren – die Kritik daran war kaum zu überhören.

Insbesondere die Abstimmung mit Frankreich wurde, trotz vieler gegenseitiger Besuche, zeitweise zum Problem: Der Motor stotterte im ersten Ampeljahr unüberhörbar. Die interkulturelle Kompetenz des Kanzlers sei ein Problem, wird in Paris erzählt. Der habe bei einem Macron-Besuch nach dem offiziellen Teil eine Einladung zum Weintrinken ausgeschlagen, um stattdessen früh zu Bett zu gehen.

Unabhängig davon, ob die Geschichte sich tatsächlich so zutrug: dass diese Geschichte überhaupt kursiert, ist ein Teil des Problems. Zugleich gelten Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck im Elysee als gern gesehene Gäste, obschon sie protokollarisch nicht auf Augenhöhe mit Emmanuel Macron spielen.

In Brüssel, Paris und den anderen Hauptstädten zweifelt dabei kaum jemand an der pro-europäischen Gesinnung der Ampel-Parteien. In der Praxis aber neige die Bundesregierung zu Alleingängen. Der LNG-Deal mit Katar etwa widerspreche der Verabredung beim EU-Gipfel, beim Gaseinkauf künftig abgestimmt vorzugehen, heißt es bei Vertretern mehrerer Mitgliedstaaten. Auch habe es die Bundesregierung versäumt, die Nachbarn über die Reformen bei der Fachkräfte-Einwanderung zu informieren – dabei hätten die Pläne direkte Auswirkungen auch auf sie.

An Verbesserungspotenzial mangelt es also nicht. Hoffnung besteht derweil an einem relevanten Punkt: “Nach einer Phase von Irritationen, die ihren Gipfel im verschobenen deutsch-französischen Ministerrat hatte, stehen die Zeichen auf produktive Zusammenarbeit”, beurteilt Yann Wernert die deutsch-französische Lage zum Jahresende. Allerdings würden die ganz großen Brocken erst noch anstehen: die Strommarktreform, die Reform der Fiskalregeln und die konkrete Antwort auf US-Präsident Bidens Inflation Reduction Act.

Von Strukturreformen, Erweiterungs- und Rechtsstaatsdiskussionen oder dem Umgang mit neuen, noch nicht absehbaren Krisen, ist dabei noch gar nicht die Rede. Oder wie Guntram Wolff es formuliert: Vielleicht würde es helfen, wenn die Ampel in ihrem zweiten Jahr “die europäische Dimension ihres Handelns von Anfang an mitdenkt.” Falk Steiner/Till Hoppe/Leonie Düngefeld/Markus Grabitz/Lukas Scheid

09.12.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

BVMed, Seminar Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Dieses Seminar soll eine Hilfestellung für die praktische Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes in Unternehmen geben, ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen im Gesundheitswesen. ANMELDUNG BIS 08.12.2022

09.12.2022 – 12:30 Uhr, online

KAS, Vortrag Steuern in schwieriger Lage: Eine Bilanz der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) will eine europapolitische Bilanz der Tschechischen Ratspräsidentschaft ziehen, ein Thema ist die Perspektive einiger Visegrád-Staaten auf den Ukraine-Krieg. INFOS & ANMELDUNG

09.12.2022 – 17:00 Uhr, Utting

HSS, Seminar Agrarpolitik: Landwirtschaft & Verbraucher

Diese Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich mit den Herausforderungen der aktuellen Krisen, wie dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel, für die Landwirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

09.12.2022 – 18:30-20:00 Uhr, Frankfurt/Main

FNF, Diskussion Eine neue Sicherheitsordnung für Europa und die Welt

Die neuen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen, die der Angriff Russlands auf die Ukraine für Deutschland, Europa und die NATO mit sich bringt, sind die Themen dieser Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF). INFOS & ANMELDUNG

09.12-11.12.2022, Staffelstein

HSS, Seminar Weltpolitik 2022

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich in dieser Veranstaltung mit den Krisen und Herausforderungen des Jahres 2022 für die internationale Politik. INFOS & ANMELDUNG

12.12.2022 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/ online

ERCST, Workshop Certification of hydrogen and hydrogen-based end products

This meeting of the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will address the relevance of hydrogen and hydrogen-based product certification, the different standards and methodologies, and the connection points between EU and national standards. INFOS & REGISTRATION

12.12.2022 – 14:00 Uhr, online

EBD, Vortrag De-Briefing EPSCO

Anlässlich der Tagung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) am 8. und 9. 12. 2022 veranstaltet die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) ein De-Briefing zum Thema Beschäftigung und Sozialpolitik. INFOS

13.12.2022 – 13:00-14:00 Uhr, online

Stiftung Datenschutz, Vortrag Das Trans-Atlantic Data Privacy Framework – ein Schritt nach vorn und bald zwei zurück?

Der Referent der Veranstaltung gibt einen Überblick über die Inhalte und Auswirkungen des Abkommens zum Datenaustausch zwischen der EU und den USA (TADPF).

ANMELDUNG

13.12.2022 – 17:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Workshop State of the European Green Deal year-in-review

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will present the current state of the European Green Deal, as well as a perspective for 2023. INFOS & REGISTRATION

13.12.2022 – 17:30-19:00 Uhr, online

KAS, Diskussion Die EU im Krisenmodus – Wie schützen wir Wirtschaft, Werte und europäische Interessen?

Die Frage auf welchen Werten die Europäische Union gründet und wie diese zukünftig geschützt werden können, steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). INFOS & ANMELDUNG

13.12.2022 – 18:00-20:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Die Zukunft der Republik Moldau liegt in der Europäischen Union

Bei dieser Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) werden der Blick der Republik Moldau auf Russland und die sicherheitspolitische Lage thematisiert. INFOS & ANMELDUNG

In der Nacht auf Mittwoch haben die Unterhändler von EU-Kommission, Parlament und Rat ein weiteres Kapitel des Fit-for-55-Pakets geschlossen. Die Trilog-Einigung zur Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (ETS) sieht vor, dass ab 2026 zunächst nur innereuropäische Flüge mit einem CO2-Preis belastet werden.

Ab 2028 könnten auch Flüge mit Ziel außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) hinzukommen. Voraussetzung ist, dass die Kommission zuvor CORSIA, das globale marktbasierte System zur Verringerung von CO2 im Luftverkehr, als wirksam für die CO2-Reduktion des Sektors einstuft.

Der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) geht das nicht weit genug. Sie kritisiert schon lange die Wirkungslosigkeit von CORSIA, da das System die Emissionen im Flugverkehr nicht effektiv senke. Infolgedessen blieben 58 Prozent der CO2-Emissionen des europäischen Luftverkehrs unberücksichtigt, schreibt T&E. Auch die Kommission hatte CORSIA bereits vor mehr als zwei Jahren als nicht ausreichend für die EU-Klimaziele bewertet. Eine strengere Regelung scheiterte am Widerstand der Mitgliedstaaten.

Die Trilogeinigung ist daher eine Wette auf die Zukunft, da er Reformen von CORSIA voraussetzt. Bas Eickhout, Parlaments-Schattenberichterstatter der Grünen, nennt sie einen “klassischen Kompromiss” und eine letzte Chance für CORSIA.

Theoretisch unterliegt die Luftfahrt bereits dem ETS, jedoch bekommen Flugunternehmen aktuell kostenlose Emissionsrechte, sodass sie faktisch keinen CO2-Preis bezahlen. Diese kostenlosen Zuteilungen werden nun bis 2026 schrittweise abgebaut. Ab 2024 ein Viertel von ihnen weg, ab 2025 dann die Hälfte. 2026 zahlt die Industrie zumindest für ihre europäischen Flüge den vollen CO2-Preis.

Die Trilog-Einigung sieht zudem vor:

Das Parlament und der Rat müssen das Trilogergebnis noch offiziell genehmigen, dies gilt jedoch als Formsache. luk

Die EU verschärft in zwei Fällen ihr Vorgehen gegen China bei der Welthandelsorganisation (WTO). Brüssel habe die Einrichtung zweier Schiedsgerichte für zwei laufende Verfahren beantragt, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Bei den WTO-Verfahren geht es um die De-facto-Handelsblockade gegen Litauen und den Patentschutz bei Hightech-Produkten. In beiden Fällen hatte Brüssel Anfang des Jahres Konsultationen mit der Volksrepublik beantragt, die nach Angaben der EU auch stattfanden. Eine Lösung konnte dabei nicht gefunden werden.

“In beiden Fällen schaden die chinesischen Maßnahmen den europäischen Unternehmen in hohem Maße“, so die Kommission. Die “diskriminierenden Maßnahmen gegen Litauen” beeinträchtigten den Binnenmarkt und die Lieferketten innerhalb der EU.

Nun wird sich das Streitbeilegungsgremium der WTO (Dispute Settlement Body) am 20. Dezember mit der Einsetzung der Schiedsgerichte befassen. Peking kann sich einmalig gegen die Einrichtung aussprechen. Sollte das der Fall sein, wird die EU nach eigenen Angaben den Antrag erneuern und das Gremium Ende Januar 2023 ein weiteres Mal anrufen. Diese Verfahren können dann bis zu eineinhalb Jahren dauern.

Dieser Schritt sende eine wichtige Botschaft an China, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis: “Die EU wird den Binnenmarkt und die EU-Mitgliedstaaten mit allen Mitteln gegen Chinas politisch motivierten wirtschaftlichen Zwang verteidigen.” Offizielle Importeinschränkungen gibt es unter anderem gegen Rindfleisch, Alkohol und Getreide aus Litauen. Mit diesen Belegen und Zeugenaussagen von betroffenen Unternehmen zu anderen Gängelungen der chinesischen Zollbehörde gehe man davon aus, in diesem Verfahren erfolgreich zu sein, hieß es aus EU-Kreisen. ari

Die EU-Kommission hat am Mittwoch eine Reihe von Gesetzesentwürfen vorgelegt, die die EU-Kapitalmärkte attraktiver, autonomer und resilienter machen sollen. Im Einzelnen geht es darum, die Clearing-Dienste in der Union zu stärken und die Insolvenzregeln zu harmonisieren. Relevant für die Stärkung der Digitalwirtschaft ist außerdem der Rechtsakt zur Notierung an öffentlichen Märkten (Listing Act).

Hintergrund: Die EU ist bei einigen Derivaten, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde als systemrelevant eingestuft werden, zu sehr von zentralen Gegenparteien (CCPs) außerhalb der EU abhängig. So wickelte zum Beispiel eine der in Großbritannien ansässigen CCPs Ende 2020 mehr als 90 Prozent des Volumens der auf Euro lautenden außerbörslichen Zinsderivate ab.

Ziel: Mit vereinfachten Verfahren und einer verbesserten Aufsicht soll das Clearing in der EU attraktiver und widerstandsfähiger werden. Die Verpflichtung für Clearingmitglieder und Kunden, ein aktives Konto bei einer CCP in der EU zu unterhalten, soll die übermäßige Abhängigkeit von systemrelevanten CCPs in Drittländern verringern.

Maßnahmen: Mit dem Vorschlag wird die European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geändert, außerdem werden gezielte Änderungen an den Aufsichtsrahmen für Banken (Capital Requirements Regulation, Capital Requirements Directive) und Investmentfirmen (Investment Firms Directive) sowie der Investmentfonds (OGAW/UCITS) Richtlinie und der Geldmarktfonds (MMF) Verordnung vorgenommen.

Hintergrund: Jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Insolvenzregelung. Für Anleger, die über die Grenzen hinweg investieren wollen, ist die Bewertung einer Anlagemöglichkeit eine große Herausforderung, da sie 27 unterschiedliche Insolvenzregelungen beachten müssen.

Ziel: Um die Kapitalkosten für Unternehmen zu senken, sollen bestimmte Aspekte von Insolvenzverfahren EU-weit angeglichen werden. Insgesamt wird der Nutzen des Vorschlags auf mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Maßnahmen: Neben der Harmonisierung bestimmter Regeln, etwa zum Erhalt der Insolvenzmasse, sind vereinfachte Regeln für Kleinstunternehmen einzuführen. Zudem sollen die Mitgliedstaaten Infoblätter erstellen, die grenzüberschreitenden Anlegern ihre Entscheidungen erleichtern.

Hintergrund: Die EU-Kapitalmärkte sind fragmentiert und zu klein. Viele Unternehmen in der EU finden den Weg an die Börse zu kompliziert und zu kostspielig – insbesondere KMU und Start-ups. So bleibt dieser innovations- und potenziell wachstumsstarke Bereich unterfinanziert – oder geht außerhalb der EU an die Börse.

Ziel: Insbesondere KMU und Start-ups sollen von einer besseren Sichtbarkeit für die Anleger auf den Finanzmärkten erhalten. Investoren können auf kürzere, aktuellere und einfachere Unternehmensinformationen hoffen und auf eine effizientere Überwachung dank einfacherer und klarerer Börsenzulassungsregeln bauen.

Maßnahmen: Vereinfachung der Prospektvorschriften, angepasste Regeln gegen Marktmissbrauch sowie die Einführung von Mehrstimmrechtsaktien. Letztere sollen es den Eigentümern ermöglichen, die Kontrolle über ihr Unternehmen zu behalten, wenn sie an der Börse zum ersten Mal Kapital aufnehmen. Hinzukommt die Verbesserung der Erstellung und des Vertriebs von Research über Midcaps und KMU. vis

Die Europäische Kommission will Russland mit einem neunten Sanktionspaket weiter unter Druck setzen. “Russland bringt weiterhin Tod und Verwüstung in die Ukraine”, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. “Wir stehen an der Seite der Ukraine und lassen Russland für seine Grausamkeiten bezahlen.” Die bisherigen acht Sanktionspakete, die die EU eingeführt hat, zeigten bereits deutliche Wirkung, so von der Leyen.

Mit dem neunten Paket sollen fast 200 Personen und Organisationen zur Sanktionsliste hinzugefügt werden. Dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zufolge geht es etwa um Mitglieder des russischen Militärs, der Verteidigungsindustrie sowie der Regierung. Es sollen unter anderem diejenigen getroffen werden, die für die Raketenangriffe auf die Ukraine sowie den Diebstahl von ukrainischem Getreide verantwortlich sind.

Zudem sollen drei weitere russische Banken sanktioniert werden, wie von der Leyen mitteilte. Die Sanktionen sollen auch Russlands Zugang zu Drohnen einschränken, insbesondere über Drittländer wie den Iran.

Von der Leyen nannte auch neue Exportbeschränkungen für Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Es sollen vier Nachrichtenorganisationen, die der Kommissionschefin zufolge Propaganda verbreiten, vom Netz genommen werden. Zum Schluss nannte sie wirtschaftliche Maßnahmen gegen den russischen Energie- und Bergbausektor.

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert. Im Idealfall sollen sie nächste Woche beschlossen werden und in Kraft treten. dpa

Die Bundesregierung will der Digitalisierung der Energiewende neuen Schwung geben. Dazu hat das Wirtschaftsministerium einen Entwurf für ein Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) erarbeitet, der jetzt in die Ressortabstimmung geht. Mit dem Gesetz will das BMWK den Smart-Meter-Rollout entbürokratisieren und beschleunigen. Im europäischen Vergleich hat Deutschland hier einiges aufzuholen. Der Bundestag soll das Artikelgesetz möglichst im 1. Quartal 2023 verabschieden.

Smart Meter haben eine Schlüsselfunktion auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ohne diese intelligenten Messsysteme, die aus einer modernen Messeinrichtung (digitaler Zähler) und einem Smart-Meter-Gateway (Kommunikationseinheit) bestehen, können die Stromnetze die Millionen dezentraler Energieerzeuger und Nutzer nicht managen.

Deutschland ist bei den Vorbereitungen zum Smart-Meter-Rollout sehr gründlich vorgegangen. Mit dem neuen Gesetz, einem Update des bisherigen Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) aus dem Jahre 2016, soll das schneller laufen, kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits vor Wochen an. Das GNDEW beseitigt eine wichtige Hürde: Die bisher erforderliche Marktanalyse und Markterklärung des BSI entfällt, da inzwischen ein ausreichendes Angebot an Smart-Meter-Gateways vorhanden ist.

Die wichtigsten Änderungen:

Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft wird durch die Vielzahl von unterschiedlichen Begriffsdefinitionen erschwert. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Publikation der Stiftung Umweltenergierecht (SUER). “Die Vielzahl der im Unionsrecht verwendeten Begriffe mit Wasserstoffbezug sowie die teils unterschiedlichen Definitionen derselben Begriffe führen zu einem inkohärenten Rechtsrahmen, der ein Hemmnis für den Markthochlauf von Wasserstoff darstellen kann“, schreibt die Autorin Anna Halbig.

Die Stiftung hat Dutzende Begriffe mit Wasserstoffbezug aus unterschiedlichen Gesetzen und Entwürfen systematisiert, darunter auch Kraftstoffe, Brennstoffe und Gase biogenen Ursprungs. “Das Unionsrecht kennt zwar an einigen Stellen den Begriff ‘Wasserstoff‘, allerdings umfassen auch viele Begriffe Wasserstoff, ohne dies explizit auszuweisen. Der Wasserstoffbezug ist somit nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich.”

Die Übersicht unterteilt die Begriffe unter anderem nach Herkunft der Energie, Einsatzbereich und Rechtsfolgen. Die untersuchten Rechtsakte beziehen sich nicht nur auf das Energierecht, sondern etwa auch auf das Steuer- und Beihilferecht.

Um eine spezielle Form der Herstellung von Wasserstoff, die Pyrolyse, geht es dagegen in einer weiteren Publikation von Hydrogen Europe und DVGW. Die Veröffentlichung untersucht Potenziale und Anwendungsfälle von türkisem Wasserstoff.

Bei der Pyrolyse werden organische Stoffe in Abwesenheit von Sauerstoff thermochemisch zersetzt. Der Kohlenstoff muss dabei nicht in Form von CO2 abgeschieden werden, sondern bleibt in reiner, fester Form zurück. Dieses Graphit kann in begrenzten Mengen wieder als Rohstoff verwendet werden. Ausgangsstoff für die Pyrolyse können Erdgas und andere Gase sein, aber auch Abfälle und Abwasser. ber

In ihrem Bestseller “The Brussels Effect” stellte die US-Wissenschaftlerin Anu Bradford die These auf, die EU setze als regulatorische Supermacht weltweit die Standards. Eine neue Untersuchung liefert nun erste wissenschaftliche Belege für diese These.

Die Ergebnisse der noch unveröffentlichten Studie von Cristina Herghelegiu aus dem Chefökonomen-Team in der DG Grow der EU-Kommission und Fernando Martin Espejo von der Katholischen Universität Löwen wurden gestern auf einer Konferenz zum Binnenmarkt in Prag vorgestellt. Die beiden Forschenden untersuchten mit quantitativen Methoden, mit welcher Wahrscheinlichkeit neue Regulierung in der EU ähnliche Vorgaben in anderen nach sich zieht. Dafür werteten sie Daten aus 83 Ländern zu Verbraucherschutz- und Sicherheitsvorschriften aus, etwa für die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln.

Dabei hätten sie einen messbaren Zusammenhang festgestellt, sagte Herghelegiu. Je enger die Handelsbeziehungen, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land ähnliche Regeln beschließe wie zuvor die EU. Dabei spielten sowohl Handelsabkommen als auch die Interessen der Unternehmen an einheitlichen Regeln eine Rolle. tho

Chinas Rolle in Zentral- und Osteuropa hat sich verändert. Nach Ansicht von Ivana Karásková nicht zum Guten. Karásková ist China Research Fellow und Projektkoordinatorin bei der Denkfabrik Association for International Affairs (AMO) in Prag.

Eigentlich wollte sie Journalistin werden und aus der Welt berichten. Doch nach dem Studium schrecken sie die unsicheren Zukunftsaussichten ab. Sie entscheidet sich für die Wissenschaft und studiert und lehrt in Prag, Shanghai und Taipeh. Karásková erkundet so die Welt, über die sie später als Wissenschaftlerin berichten wird.

Denn am AMO untersucht Karásková Chinas Einfluss in Zentral- und Osteuropa. Mit Blick auf die vergangenen Jahre sagt sie: Die Wirtschaftskrise 2008 habe Osteuropa hart getroffen. Groß sei die Hoffnung gewesen, mit chinesischen Investitionen wieder auf die Beine zu kommen. Doch der Investitionsboom blieb aus, denn “China hatte keinen Plan, wo es wirklich investieren will”, so Karásková.

Außerdem gab es einen weiteren Haken: “Die Investitionen aus China kamen mit politischen Forderungen”, erklärt Karásková. Dass vielen Ländern Zentral- und Osteuropas die Situation in Hongkong und Xinjiang Bauchschmerzen bereitete, kam in Peking nicht gut an.

Dennoch ist China ein wichtiger Akteur geblieben. Und Karásková hat sich zur Aufgabe gemacht, dessen Einfluss zu erforschen. 2016 gründet sie die Initiative Choice (China Observers in Central and Eastern Europe) – ein Hub für Chinaexperten aus Zentral- und Osteuropa. “Ich hätte China-Experten in Berlin, Brüssel und Washington treffen können, aber nicht in Prag oder Warschau.” Zusätzlich ist sie Gründerin von MapInfluenCE. Das Projekt zeichnet detailliert nach, wie sich China und Russland im Kampf der Narrative verhalten.

Karásková erklärt: China versuche seit Jahren, das Vertrauen in westliche Demokratien über Social Media und auch klassische Medienformate zu untergraben. Ein Beispiel: Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, behauptete im Frühjahr 2020, das Corona-Virus stamme aus einem US-Labor. Eine Lüge, die sich über westliche Social-Media-Kanäle rasant verbreitete.

Auch, weil eine Armee an neuen Fake-Accounts zusammen mit Accounts chinesischer Offizieller die Falschmeldung multiplizierten. So auch die polnische Version von China Radio International (CRI). Das Ergebnis beunruhigt Karásková.

Wer westliche Berichterstattung und chinesische Desinformation gegenüberstellt, könnte denken, dass die Wahrheit zwischen beiden Informations-Polen irgendwo in der Mitte läge. Das ist nicht nur falsch, sondern brandgefährlich für Demokratien, deren wichtigste Währung die Wahrheit ist, sagt Karásková.

Für Karásková kommt mit Russlands Invasion in der Ukraine eine neue Dimension hinzu. Denn China und Russland lernen voneinander und multiplizieren dieselben anti-westlichen Narrative. Und das in westlichen sozialen Netzwerken.

Die Botschaft aus China lautet: Die Nato trage die Schuld am Krieg und die europäischen Demokratien stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Vor allem Osteuropa ist Ziel der Desinformationskampagnen. So wird China für Zentral- und Osteuropa “aus einem problematischen Partner zu einem Paria-Partner”, erklärt Karásková.

Außerdem vermutet sie: “Bei der Desinformation über die Ukraine geht es auch um Taiwan.” Das Ziel sei es, Anti-Nato-Narrative schon jetzt zu befeuern, damit Chinas Propaganda im Falle einer Invasion in Taiwan schon auf bestehende anti-westliche Propaganda aufbauen könne. Die EU müsse das antizipieren und mehr gegen chinesische Desinformation tun, fordert Karásková. Jonathan Kaspar Lehrer

Boeing verabschiedet sich gerade vom Jumbo, dem König der Lüfte. Dafür übernimmt ihn die EU jetzt. Kommende Woche startet ein ganz neues Verhandlungsformat in Brüssel – der sogenannte Jumbo-Trilog. 3 Tage lang verhandeln 3 Institutionen 3 Gesetzesvorschläge und wenn’s schlecht läuft, gibt’s am Ende kein Ergebnis. ETS-Reform, CBAM und Klimasozialfonds sollen in einer riesigen Verhandlungsrunde zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat beschlossen werden. Es ist der König der Triloge, denn die drei Dossiers hängen untrennbar zusammen.

Beinahe täglich treffen sich derzeit die Parlamentsberichterstatter, um mögliche Kompromisslinien für den Jumbo-Trilog zu diskutieren. Noch diese Woche wollen sie ihre Position festlegen. Ob rote Linien im Voraus schon bekannt gegeben werden, wisse man noch nicht, erklärte Grünen-Berichterstatter Michael Bloss am Mittwoch. Offenbar eine Verhandlungsstrategie.

Der Rat hat seine Position festgelegt und zeigt sich in den allermeisten Punkten wenig kompromissbereit. Eine Trennung zwischen privater und kommerzieller Nutzung beim ETS für Gebäude und Straßenverkehr (ETS 2), wie sie das Parlament fordert, ist für den Rat nach wie vor ausgeschlossen.

Das Parlament dagegen bleibt stur beim sozialen Ausgleich für die zusätzliche Belastung für Verbraucher durch den neuen CO2-Preis. Kommt der Klimasozialfonds im ursprünglich geplanten Umfang (72 Milliarden Euro) nicht, könnte das Parlament den ETS 2 als Ganzes fallen lassen. Wochenlange Verhandlungen im Trilog und zuvor in Parlament und Rat wären dann umsonst gewesen. Doch mittlerweile gilt das als durchaus wahrscheinliches Szenario. Es wäre ein Jumbo-Fail.

Und dann wäre da noch das nächste Jumbo-Thema CBAM, an dem die Abstimmung im Parlament schon einmal gescheitert ist. Auch hier beharren beide auf ihren Positionen. Das Parlament will die kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie möglichst schnell abschmelzen (siehe hier), der Rat deutlich langsamer und vor allem erst ab einem späteren Zeitpunkt (siehe hier). Ausgang offen.

53 Jahre hatte Boeing den Jumbo im Programm und beendet die Produktion jetzt mangels Nachfrage. Es wäre schön, wenn das Jumbo-Kapitel Jumbo in Brüssel kurzweiliger ist, auch wenn die Nachfrage nach nächtelangen kleinteiligen Verhandlungen zuletzt erheblich gestiegen ist. Lukas Scheid

die europäische Politik scheint angespannter auf den Inflation Reduction Act (IRA) der USA zu reagieren als Industrie und Handel. Bidens Gesetz soll durch Subventionen den heimischen Klimaschutz voranbringen, diskriminiere aber europäische Unternehmen, heißt es zum Beispiel aus der EU-Kommission. Doch Handelsexperten und Unternehmen können dem IRA sogar positive Seiten abgewinnen, wie Nico Beckert in seiner Analyse schreibt.

Kommende Woche schon könnte das neunte Sanktionspaket der EU gegen Russland auf den Weg gebracht werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Sanktionen gegen fast 200 weitere Personen und weitere Banken an. Mehr dazu in den News.

Seit einem Jahr regiert die Ampel in Berlin. Europapolitisch hatte sie sich vorgenommen, vieles besser zu machen – doch es hakt an vielen Stellen. Wie das für die EU und Berlin zum Problem wird und was 2023 besser werden muss: Meine Kollegen haben es für Sie zusammengetragen.

Im Porträt stellen wir Ihnen heute Ivana Karásková vor, die beim Think-Tank Association for International Affairs in Prag zu Chinas Einfluss auf Mittel- und Osteuropa forscht. Daneben hat sie die Initiative Choice, einen Hub für Chinaexperten aus Zentral- und Osteuropa, und MapInfluenCE gegründet. Das Projekt betrachtet, wie sich China und Russland im Kampf der Narrative verhalten.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Die Aufregung um Joe Bidens Milliarden-Programm zum Klimaschutz ist groß. Emmanuel Macron nannte den Inflation Reduction Act (IRA) “super aggressiv” und wirbt für einen “Buy European”-Act als Antwort. Auch Robert Habeck plädiert für eine eigene “robuste Industriestrategie”. Die EU-Kommission bezeichnete den IRA in ihrer Stellungnahme “eindeutig diskriminierend”. Europäische Industrien würden benachteiligt, Jobs und Wachstum gefährdet.

Handelsexperten sehen das Gesetz weniger kritisch. “Die US-Subventionen werden eher nicht zu einer großen Ansiedlungswelle von Tech-Unternehmen aus dem Ausland führen”, sagt Holger Görg vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Schon 2017 hätten die USA ihre Gewinnsteuer für Unternehmer “signifikant von 35 auf 21 Prozent gesenkt”. Das habe “nicht dazu geführt, dass es massenweise Neuansiedlungen von ausländischen Unternehmen gab”, so der Leiter des Forschungsbereichs internationaler Handel und Investitionen. Auch viele Industriezweige geben sich entspannter. Einzig die Auto- und die Wasserstoff-Wirtschaft sehen Risiken.

Der IRA konzentriert sich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Betrieb klimafreundlicher Kraftwerke. US-Unternehmen werden dabei nur leicht bevorteilt:

Allerdings werden auch europäische Anlagenbauer von diesen Subventionen profitieren. Laut Holger Görg macht der “buy local”-Steuerbonus “keinen großen Unterschied”. Deshalb allein wandere kein Unternehmen ab.

Auch viele Unternehmen stimmen nicht in die Klagen der Politik ein. Bei Wacker Chemie sieht man den Inflation Reduction Act sogar recht positiv. Das Unternehmen, das auch beim Start der neuen “Clean Tech Europe“-Plattform dabei war, stellt in den USA und Deutschland Polysilizium für Solarmodule her. “Der Inflation Reduction Act wird die Polysilizium-Nachfrage außerhalb Chinas erhöhen, was – auch für unseren Produktionsstandort in Deutschland – positiv ist“, sagt eine Sprecherin.

Von einer erhöhten Nachfrage könnten auch europäische Anbieter profitieren, heißt es beim Bundesverband Windenergie. Die europäischen Staaten müssten jedoch Schritt halten: “Anstatt einer Rücknahme des IRA setzen wir uns für eine Nachahmung auf europäischer Ebene ein”, schreibt der Verband Wind Europe.

Meyer Burger, ein Hersteller von Solarzellen und -modulen, investiert derzeit schon in den USA. Die Investitionsentscheidung wurde vor Verabschiedung des IRA getroffen. Durch das Gesetz seien die USA zu einem “immensen Wachstumsmarkt für die Solarbranche” geworden, so eine Sprecherin.

Die Biden-Regierung vergibt auch Steueranreize zur Ansiedlung grüner Industrien (Details siehe Tabelle 5). Mit 37 Milliarden Dollar soll so die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert werden. Weil die Förderung aber über neun Jahre laufen soll, sind das nur rund vier Milliarden Dollar jährlich.

Handelsexperte Görg ist skeptisch, ob das eine große Ansiedlungswelle auslöst. Fundamentale Schwächen seien wichtiger: “Vor allem Unsicherheiten im politischen System, der zunehmende Protektionismus und die Frage, ob ein republikanischer Präsident den Klimaschutz weiter vorantreibt, schrecken Investoren ab. Das wird sich auch durch die IRA-Subventionen nicht ändern.”

Die deutschen Handelskammern sehen das nicht ganz so negativ, stimmen aber bei den Auswirkungen des IRA generell zu. Eine Umfrage der Außenhandelskammer AHK zeigt, dass die Geschäftsaussichten in den USA mit am besten sind. Die niedrigen Energiepreise, ein gutes Lieferantennetzwerk und die Verfügbarkeit von Fachkräften sprächen für die USA, so Volker Treier, DIHK-Außenwirtschaftschef: “Die Steueranreize im Inflation Reduction Act können hier nochmals zusätzliche Anreize schaffen.”

Allerdings seien die Subventionen “kein zentraler Punkt bei den Investitionsentscheidungen vieler deutscher Unternehmen”, ergänzt Matthias Hoffmann, AHK-Geschäftsführer für Atlanta. Gemessen an der zehnjährigen Laufzeit sei das Volumen des IRA zu gering für grundlegende Veränderungen. Zudem seien bestimmte Wirtschaftszweige nur eingeschränkt förderfähig, so der AHK-Vertreter.

Bei der Förderung von E-Autos fährt die Biden-Regierung einen klaren Buy-America-Kurs. Steuerrabatte gibt es nur für E-Autos, die in den USA, Kanada oder Mexiko endmontiert werden. Ab 2024 und 2025 dürfen die Akkus zudem nicht mehr in für die USA problematischen Staaten wie China hergestellt werden – oder Materialien aus diesen Staaten enthalten.

Bei den Klauseln zu lokalen Vorprodukten und zur Endmontage sind die größten Auswirkungen auf Europas Industrie zu erwarten. Die genauen Auswirkungen des IRA seien noch nicht absehbar, sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie (VDA). Doch: “Exporte aus Deutschland haben durch die Regelung weniger gute Chancen”. Der Verband fordert eine “offene und diskriminierungsfreie Förderung”.

Eine Sprecherin von Mercedes-Benz sagt, verschiedene Aspekte des Gesetzes seien “eine Herausforderung für die Branche und kurzfristig auch für Mercedes-Benz”. Subventionen seien allerdings nur ein Faktor, wenn es um Investitionsentscheidungen gehe. BMW ergänzt, dass man ohnehin “local for local” produziere; Fahrzeuge für den lokalen Markt werden möglichst vor Ort produziert.

Karsten Neuhoff, Klimaexperte vom DIW Berlin, sieht zwar “negative Auswirkungen der protektionistischen Ausrichtung” der E-Auto-Förderung. Gleichzeitig “könnten sich durch US-Investitionen in die Produktion grüner Produkte auch Chancen ergeben, zum Beispiel für den Maschinenbau in Europa.”

Beim sauberen Wasserstoff gibt es nur Steuererleichterungen, wenn dieser in den USA hergestellt wurde. Der Verband Hydrogen Europe sieht das Risiko, dass US-Hersteller dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen, “wenn die EU nicht schnell handelt, um ihren eigenen Rechtsrahmen für Wasserstoff zu schaffen”. Es sei “sicherlich eine Möglichkeit”, dass europäische Hersteller in die USA abwandern, wenn die EU nicht ebenfalls bessere Rahmenbedingungen schafft. Das kommende Jahr sei ein entscheidendes Jahr für die europäische Wasserstoff-Industrie, so der Verband.

Der Großteil der Subventionen des IRA ist aber nicht zwingend an den Kauf nordamerikanischer Güter gebunden. Auch Investoren und Zulieferer aus Europa können von der Förderung profitieren. Viele Experten sind sich einig, dass der IRA kaum neue Handelsschranken aufbaue. Doch die EU gerät unter Druck, selbst die Rahmenbedingungen für grüne Investitionen zu verbessern. So wird Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Freitag eine neue Allianz für die europäische Photovoltaik-Industrie vorstellen.

Guntram Wolff, der Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und zuvor in Brüssel beim Think-Tank Bruegel, wählt positive Worte: “Die Ampelregierung ist klar europafreundlich und unterstützt die zentralen Anliegen der EU und EU-Werte.” Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffe dann doch eine Lücke: “Bei der Kommunikation und Implementierung eigener Maßnahmen gab es aber mehrfach technische Fehler und Unüberlegtheiten.”

So höflich formuliert es der Linken-Parteivorsitzende und Europaparlamentarier Martin Schirdewan nicht: “Die Ampel hat sich im Koalitionspapier selbst als große Europäerin geriert, blieb erst ideenlos und fing dann an, durch immer mehr Alleingänge aufzufallen”, kritisiert er. Scholz, Habeck und Lindner hätten bisher “alle wichtigen Vorschläge der anderen Mitgliedsländer weggebügelt”.

Es komme auf die Messlatte an, wie man die europapolitische Leistung der Ampel bewerte, meint Yann Wernert vom Jacques-Delors-Centre in Berlin. Gemessen am Status quo vor Regierungsantritt habe die Ampel viel geleistet: “Die Sanktionspolitik gegenüber Russland war sehr gut organisiert, es gibt Fortschritte in der Industriepolitik, und die Bundesregierung hat in der Frage der Erweiterung der Europäischen Union viel geleistet.”

An den derzeitigen Herausforderungen gemessen, sei die Leistung hingegen unbefriedigend. “Die interne Abstimmung in der Ampel läuft nicht gut und vermittelt ein inkonsistentes Bild.” Das irritiere andere Mitgliedstaaten, die sich über die deutsche Position unklar seien, und erschwere Fortschritte.

Wie schwer es der Ampel bislang fällt, Europapolitik aus einem Guss zu gestalten, zeigte sich schon kurz nach Amtsantritt bei der Auseinandersetzung um den delegierten Rechtsakt der EU-Kommission zur grünen Taxonomie. Die Grünen nannten die Aufnahme von Atomkraft nach Bekanntgabe des Entwurfs Anfang Januar einen “schweren Fehler” und “absolut inakzeptabel”.

Gleiches galt für Erdgas, wenngleich der Entwurf der Kommission hier strengere Auflagen vorsah. SPD und FDP hingegen stimmten der Bewertung von Erdgas zu und erklärten sich zunächst auch bereit, im Hinblick auf Atomkraft dem Drängen Frankreichs nachzugeben.

In ihrer Stellungnahme an die Kommission lehnte die Bundesregierung Ende Januar dann die Einstufung von Atomkraft als “nachhaltig” ab, unterstützte aber unter bestimmten Bedingungen die Einstufung von Gas als Brückenlösung – auch im ganz eigenen Interesse. Ein Formelkompromiss ohne Folgen, denn gegen die beschlossene Taxonomie zu klagen wurde schon früh ausgeschlossen.

Interne Uneinigkeit auch bei der Frage, ob auch nach 2035 neue Verbrennungsmotoren fahren dürfen, wenn nahezu CO2-frei hergestellte E-Fuels zum Einsatz kommen. Die zuständige grüne Ministerin Steffi Lemke (wie auch der SPD-Teil der Regierung) lehnt den Einsatz von E-Fuels bei Pkw ab und hatte diese Position in der Regierung eigentlich auch durchgesetzt.

Die FDP versuchte auf den letzten Drücker schließlich doch noch ein Tor für E-Fuels zu öffnen. Der Konflikt war schon in den Koalitionsverhandlungen bekannt, wurde mit einer zweideutigen Formulierung im Koalitionsvertrag fortgeschrieben. Die Folge: als Italien und einige osteuropäische Länder einen Vorstoß für E-Fuels unternahmen, waren die Berliner EU-Diplomaten nicht sprechfähig. Der Vorstoß versandete, die E-Fuels für Pkw auch.

Auch bei der Regulierung der Plattform-Arbeit fällt Deutschland als Moderator oder Wegbereiter von Kompromissen aus. Der Konflikt verläuft zwischen dem federführenden Arbeits- und Sozialministerium und den FDP-Ressorts. Ressortchef Hubertus Heil macht sich für eine robuste und weitgehende Regulierung stark. Die FDP ist dagegen, befürchtet zu viel Bürokratie.

Bei der Positionierung zum zweiten Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr, dem ETS 2, quietscht es sogar schon innerparteilich bei einem der Ampelpartner. Während die Grünen in der Bundesregierung innerhalb des Rats zu den stärksten Verfechtern gehören, zählen die europäischen Grünen zu den größten Kritikern.

Letztere setzten bei der Positionierung im EU-Parlament durch, dass der ETS 2 nur für kommerzielle Kunden eingeführt werden soll. Die regierenden Grünen in Berlin waren nicht glücklich: Sie sehen den ETS 2 als eines der wichtigsten Mittel, um die Emissionen in den Sektoren Straßenverkehr und Gebäudeheizung zu reduzieren. Ohne private Verbraucher ergibt das wenig Sinn.

Beim sozialen Ausgleich für die Mehrkosten durch den ETS 2 wiederum steht die Bundesregierung im Rat zugleich selbst auf der Bremse. Ganz zum Unmut der europäischen Grünen und Sozialdemokraten. Der Klimasozialfonds soll eigentlich die Mehrkosten kompensieren und aus Sicht des EU-Parlaments möglichst finanzstark sein. Die Bundesregierung versucht jedoch den Umfang zu drücken, um die Kontrolle über Einnahmen aus dem Emissionshandel nicht nach Brüssel abzugeben.

Solche deutschen Auseinandersetzungen haben Rückwirkungen auf Deutschlands Rolle und Wahrnehmung in Europa: statt mit einer, spricht Deutschland zu oft mit vielen Stimmen – oder ist nicht sprechfähig. Genau dieses als German Vote bekannte Verhalten sollte eigentlich vermieden werden. Doch die Voraussetzungen dafür fehlen.

Denn am Kern der Europakoordinierung hat die Ampel wenig geändert: Das Ressortprinzip ist unverrückbar, die Häuser stimmen sich zuerst auf Arbeitsebene ab. Gelingt dort keine Einigung, werden Abteilungsleiterinnen und Staatssekretäre eingeschaltet.

Neu ist, dass die besonders dicken Nüsse in einer regelmäßig tagenden Vierer-Runde auf Staatssekretärsebene angegangen werden: Darin müssen die Europa-Abteilungsleiterin Undine Ruge für das SPD-geführte Kanzleramt, der Grüne Staatssekretär Sven Giegold (BMWK), der ebenfalls Grüne Andreas Michaelis (AA) und Staatssekretär Carsten Pillath für das FDP-geführte BMF Lösungen suchen.

Der hohe Abstimmungsbedarf innerhalb der Koalition führt bisweilen sogar dazu, dass die Bundesregierung die EU-Partner zu spät informiert. So vergaßen die Verantwortlichen in Berlin schlicht, die anderen Mitgliedstaaten über den 200-Milliarden-Abwehrschirm für die Energiekrise zu informieren – die Kritik daran war kaum zu überhören.

Insbesondere die Abstimmung mit Frankreich wurde, trotz vieler gegenseitiger Besuche, zeitweise zum Problem: Der Motor stotterte im ersten Ampeljahr unüberhörbar. Die interkulturelle Kompetenz des Kanzlers sei ein Problem, wird in Paris erzählt. Der habe bei einem Macron-Besuch nach dem offiziellen Teil eine Einladung zum Weintrinken ausgeschlagen, um stattdessen früh zu Bett zu gehen.

Unabhängig davon, ob die Geschichte sich tatsächlich so zutrug: dass diese Geschichte überhaupt kursiert, ist ein Teil des Problems. Zugleich gelten Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck im Elysee als gern gesehene Gäste, obschon sie protokollarisch nicht auf Augenhöhe mit Emmanuel Macron spielen.

In Brüssel, Paris und den anderen Hauptstädten zweifelt dabei kaum jemand an der pro-europäischen Gesinnung der Ampel-Parteien. In der Praxis aber neige die Bundesregierung zu Alleingängen. Der LNG-Deal mit Katar etwa widerspreche der Verabredung beim EU-Gipfel, beim Gaseinkauf künftig abgestimmt vorzugehen, heißt es bei Vertretern mehrerer Mitgliedstaaten. Auch habe es die Bundesregierung versäumt, die Nachbarn über die Reformen bei der Fachkräfte-Einwanderung zu informieren – dabei hätten die Pläne direkte Auswirkungen auch auf sie.

An Verbesserungspotenzial mangelt es also nicht. Hoffnung besteht derweil an einem relevanten Punkt: “Nach einer Phase von Irritationen, die ihren Gipfel im verschobenen deutsch-französischen Ministerrat hatte, stehen die Zeichen auf produktive Zusammenarbeit”, beurteilt Yann Wernert die deutsch-französische Lage zum Jahresende. Allerdings würden die ganz großen Brocken erst noch anstehen: die Strommarktreform, die Reform der Fiskalregeln und die konkrete Antwort auf US-Präsident Bidens Inflation Reduction Act.

Von Strukturreformen, Erweiterungs- und Rechtsstaatsdiskussionen oder dem Umgang mit neuen, noch nicht absehbaren Krisen, ist dabei noch gar nicht die Rede. Oder wie Guntram Wolff es formuliert: Vielleicht würde es helfen, wenn die Ampel in ihrem zweiten Jahr “die europäische Dimension ihres Handelns von Anfang an mitdenkt.” Falk Steiner/Till Hoppe/Leonie Düngefeld/Markus Grabitz/Lukas Scheid

09.12.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

BVMed, Seminar Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Dieses Seminar soll eine Hilfestellung für die praktische Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes in Unternehmen geben, ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen im Gesundheitswesen. ANMELDUNG BIS 08.12.2022

09.12.2022 – 12:30 Uhr, online

KAS, Vortrag Steuern in schwieriger Lage: Eine Bilanz der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) will eine europapolitische Bilanz der Tschechischen Ratspräsidentschaft ziehen, ein Thema ist die Perspektive einiger Visegrád-Staaten auf den Ukraine-Krieg. INFOS & ANMELDUNG

09.12.2022 – 17:00 Uhr, Utting

HSS, Seminar Agrarpolitik: Landwirtschaft & Verbraucher

Diese Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich mit den Herausforderungen der aktuellen Krisen, wie dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel, für die Landwirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

09.12.2022 – 18:30-20:00 Uhr, Frankfurt/Main

FNF, Diskussion Eine neue Sicherheitsordnung für Europa und die Welt

Die neuen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen, die der Angriff Russlands auf die Ukraine für Deutschland, Europa und die NATO mit sich bringt, sind die Themen dieser Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF). INFOS & ANMELDUNG

09.12-11.12.2022, Staffelstein

HSS, Seminar Weltpolitik 2022

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) beschäftigt sich in dieser Veranstaltung mit den Krisen und Herausforderungen des Jahres 2022 für die internationale Politik. INFOS & ANMELDUNG

12.12.2022 – 10:00-12:00 Uhr, Brüssel (Belgien)/ online

ERCST, Workshop Certification of hydrogen and hydrogen-based end products

This meeting of the European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will address the relevance of hydrogen and hydrogen-based product certification, the different standards and methodologies, and the connection points between EU and national standards. INFOS & REGISTRATION

12.12.2022 – 14:00 Uhr, online

EBD, Vortrag De-Briefing EPSCO

Anlässlich der Tagung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) am 8. und 9. 12. 2022 veranstaltet die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) ein De-Briefing zum Thema Beschäftigung und Sozialpolitik. INFOS

13.12.2022 – 13:00-14:00 Uhr, online

Stiftung Datenschutz, Vortrag Das Trans-Atlantic Data Privacy Framework – ein Schritt nach vorn und bald zwei zurück?

Der Referent der Veranstaltung gibt einen Überblick über die Inhalte und Auswirkungen des Abkommens zum Datenaustausch zwischen der EU und den USA (TADPF).

ANMELDUNG

13.12.2022 – 17:00-18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

ERCST, Workshop State of the European Green Deal year-in-review

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will present the current state of the European Green Deal, as well as a perspective for 2023. INFOS & REGISTRATION

13.12.2022 – 17:30-19:00 Uhr, online

KAS, Diskussion Die EU im Krisenmodus – Wie schützen wir Wirtschaft, Werte und europäische Interessen?

Die Frage auf welchen Werten die Europäische Union gründet und wie diese zukünftig geschützt werden können, steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). INFOS & ANMELDUNG

13.12.2022 – 18:00-20:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Die Zukunft der Republik Moldau liegt in der Europäischen Union

Bei dieser Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) werden der Blick der Republik Moldau auf Russland und die sicherheitspolitische Lage thematisiert. INFOS & ANMELDUNG

In der Nacht auf Mittwoch haben die Unterhändler von EU-Kommission, Parlament und Rat ein weiteres Kapitel des Fit-for-55-Pakets geschlossen. Die Trilog-Einigung zur Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (ETS) sieht vor, dass ab 2026 zunächst nur innereuropäische Flüge mit einem CO2-Preis belastet werden.

Ab 2028 könnten auch Flüge mit Ziel außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) hinzukommen. Voraussetzung ist, dass die Kommission zuvor CORSIA, das globale marktbasierte System zur Verringerung von CO2 im Luftverkehr, als wirksam für die CO2-Reduktion des Sektors einstuft.

Der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) geht das nicht weit genug. Sie kritisiert schon lange die Wirkungslosigkeit von CORSIA, da das System die Emissionen im Flugverkehr nicht effektiv senke. Infolgedessen blieben 58 Prozent der CO2-Emissionen des europäischen Luftverkehrs unberücksichtigt, schreibt T&E. Auch die Kommission hatte CORSIA bereits vor mehr als zwei Jahren als nicht ausreichend für die EU-Klimaziele bewertet. Eine strengere Regelung scheiterte am Widerstand der Mitgliedstaaten.

Die Trilogeinigung ist daher eine Wette auf die Zukunft, da er Reformen von CORSIA voraussetzt. Bas Eickhout, Parlaments-Schattenberichterstatter der Grünen, nennt sie einen “klassischen Kompromiss” und eine letzte Chance für CORSIA.

Theoretisch unterliegt die Luftfahrt bereits dem ETS, jedoch bekommen Flugunternehmen aktuell kostenlose Emissionsrechte, sodass sie faktisch keinen CO2-Preis bezahlen. Diese kostenlosen Zuteilungen werden nun bis 2026 schrittweise abgebaut. Ab 2024 ein Viertel von ihnen weg, ab 2025 dann die Hälfte. 2026 zahlt die Industrie zumindest für ihre europäischen Flüge den vollen CO2-Preis.

Die Trilog-Einigung sieht zudem vor:

Das Parlament und der Rat müssen das Trilogergebnis noch offiziell genehmigen, dies gilt jedoch als Formsache. luk

Die EU verschärft in zwei Fällen ihr Vorgehen gegen China bei der Welthandelsorganisation (WTO). Brüssel habe die Einrichtung zweier Schiedsgerichte für zwei laufende Verfahren beantragt, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Bei den WTO-Verfahren geht es um die De-facto-Handelsblockade gegen Litauen und den Patentschutz bei Hightech-Produkten. In beiden Fällen hatte Brüssel Anfang des Jahres Konsultationen mit der Volksrepublik beantragt, die nach Angaben der EU auch stattfanden. Eine Lösung konnte dabei nicht gefunden werden.

“In beiden Fällen schaden die chinesischen Maßnahmen den europäischen Unternehmen in hohem Maße“, so die Kommission. Die “diskriminierenden Maßnahmen gegen Litauen” beeinträchtigten den Binnenmarkt und die Lieferketten innerhalb der EU.

Nun wird sich das Streitbeilegungsgremium der WTO (Dispute Settlement Body) am 20. Dezember mit der Einsetzung der Schiedsgerichte befassen. Peking kann sich einmalig gegen die Einrichtung aussprechen. Sollte das der Fall sein, wird die EU nach eigenen Angaben den Antrag erneuern und das Gremium Ende Januar 2023 ein weiteres Mal anrufen. Diese Verfahren können dann bis zu eineinhalb Jahren dauern.

Dieser Schritt sende eine wichtige Botschaft an China, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis: “Die EU wird den Binnenmarkt und die EU-Mitgliedstaaten mit allen Mitteln gegen Chinas politisch motivierten wirtschaftlichen Zwang verteidigen.” Offizielle Importeinschränkungen gibt es unter anderem gegen Rindfleisch, Alkohol und Getreide aus Litauen. Mit diesen Belegen und Zeugenaussagen von betroffenen Unternehmen zu anderen Gängelungen der chinesischen Zollbehörde gehe man davon aus, in diesem Verfahren erfolgreich zu sein, hieß es aus EU-Kreisen. ari

Die EU-Kommission hat am Mittwoch eine Reihe von Gesetzesentwürfen vorgelegt, die die EU-Kapitalmärkte attraktiver, autonomer und resilienter machen sollen. Im Einzelnen geht es darum, die Clearing-Dienste in der Union zu stärken und die Insolvenzregeln zu harmonisieren. Relevant für die Stärkung der Digitalwirtschaft ist außerdem der Rechtsakt zur Notierung an öffentlichen Märkten (Listing Act).

Hintergrund: Die EU ist bei einigen Derivaten, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde als systemrelevant eingestuft werden, zu sehr von zentralen Gegenparteien (CCPs) außerhalb der EU abhängig. So wickelte zum Beispiel eine der in Großbritannien ansässigen CCPs Ende 2020 mehr als 90 Prozent des Volumens der auf Euro lautenden außerbörslichen Zinsderivate ab.

Ziel: Mit vereinfachten Verfahren und einer verbesserten Aufsicht soll das Clearing in der EU attraktiver und widerstandsfähiger werden. Die Verpflichtung für Clearingmitglieder und Kunden, ein aktives Konto bei einer CCP in der EU zu unterhalten, soll die übermäßige Abhängigkeit von systemrelevanten CCPs in Drittländern verringern.

Maßnahmen: Mit dem Vorschlag wird die European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geändert, außerdem werden gezielte Änderungen an den Aufsichtsrahmen für Banken (Capital Requirements Regulation, Capital Requirements Directive) und Investmentfirmen (Investment Firms Directive) sowie der Investmentfonds (OGAW/UCITS) Richtlinie und der Geldmarktfonds (MMF) Verordnung vorgenommen.

Hintergrund: Jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Insolvenzregelung. Für Anleger, die über die Grenzen hinweg investieren wollen, ist die Bewertung einer Anlagemöglichkeit eine große Herausforderung, da sie 27 unterschiedliche Insolvenzregelungen beachten müssen.

Ziel: Um die Kapitalkosten für Unternehmen zu senken, sollen bestimmte Aspekte von Insolvenzverfahren EU-weit angeglichen werden. Insgesamt wird der Nutzen des Vorschlags auf mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Maßnahmen: Neben der Harmonisierung bestimmter Regeln, etwa zum Erhalt der Insolvenzmasse, sind vereinfachte Regeln für Kleinstunternehmen einzuführen. Zudem sollen die Mitgliedstaaten Infoblätter erstellen, die grenzüberschreitenden Anlegern ihre Entscheidungen erleichtern.

Hintergrund: Die EU-Kapitalmärkte sind fragmentiert und zu klein. Viele Unternehmen in der EU finden den Weg an die Börse zu kompliziert und zu kostspielig – insbesondere KMU und Start-ups. So bleibt dieser innovations- und potenziell wachstumsstarke Bereich unterfinanziert – oder geht außerhalb der EU an die Börse.

Ziel: Insbesondere KMU und Start-ups sollen von einer besseren Sichtbarkeit für die Anleger auf den Finanzmärkten erhalten. Investoren können auf kürzere, aktuellere und einfachere Unternehmensinformationen hoffen und auf eine effizientere Überwachung dank einfacherer und klarerer Börsenzulassungsregeln bauen.

Maßnahmen: Vereinfachung der Prospektvorschriften, angepasste Regeln gegen Marktmissbrauch sowie die Einführung von Mehrstimmrechtsaktien. Letztere sollen es den Eigentümern ermöglichen, die Kontrolle über ihr Unternehmen zu behalten, wenn sie an der Börse zum ersten Mal Kapital aufnehmen. Hinzukommt die Verbesserung der Erstellung und des Vertriebs von Research über Midcaps und KMU. vis

Die Europäische Kommission will Russland mit einem neunten Sanktionspaket weiter unter Druck setzen. “Russland bringt weiterhin Tod und Verwüstung in die Ukraine”, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. “Wir stehen an der Seite der Ukraine und lassen Russland für seine Grausamkeiten bezahlen.” Die bisherigen acht Sanktionspakete, die die EU eingeführt hat, zeigten bereits deutliche Wirkung, so von der Leyen.

Mit dem neunten Paket sollen fast 200 Personen und Organisationen zur Sanktionsliste hinzugefügt werden. Dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zufolge geht es etwa um Mitglieder des russischen Militärs, der Verteidigungsindustrie sowie der Regierung. Es sollen unter anderem diejenigen getroffen werden, die für die Raketenangriffe auf die Ukraine sowie den Diebstahl von ukrainischem Getreide verantwortlich sind.

Zudem sollen drei weitere russische Banken sanktioniert werden, wie von der Leyen mitteilte. Die Sanktionen sollen auch Russlands Zugang zu Drohnen einschränken, insbesondere über Drittländer wie den Iran.

Von der Leyen nannte auch neue Exportbeschränkungen für Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Es sollen vier Nachrichtenorganisationen, die der Kommissionschefin zufolge Propaganda verbreiten, vom Netz genommen werden. Zum Schluss nannte sie wirtschaftliche Maßnahmen gegen den russischen Energie- und Bergbausektor.

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert. Im Idealfall sollen sie nächste Woche beschlossen werden und in Kraft treten. dpa

Die Bundesregierung will der Digitalisierung der Energiewende neuen Schwung geben. Dazu hat das Wirtschaftsministerium einen Entwurf für ein Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) erarbeitet, der jetzt in die Ressortabstimmung geht. Mit dem Gesetz will das BMWK den Smart-Meter-Rollout entbürokratisieren und beschleunigen. Im europäischen Vergleich hat Deutschland hier einiges aufzuholen. Der Bundestag soll das Artikelgesetz möglichst im 1. Quartal 2023 verabschieden.

Smart Meter haben eine Schlüsselfunktion auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ohne diese intelligenten Messsysteme, die aus einer modernen Messeinrichtung (digitaler Zähler) und einem Smart-Meter-Gateway (Kommunikationseinheit) bestehen, können die Stromnetze die Millionen dezentraler Energieerzeuger und Nutzer nicht managen.

Deutschland ist bei den Vorbereitungen zum Smart-Meter-Rollout sehr gründlich vorgegangen. Mit dem neuen Gesetz, einem Update des bisherigen Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) aus dem Jahre 2016, soll das schneller laufen, kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits vor Wochen an. Das GNDEW beseitigt eine wichtige Hürde: Die bisher erforderliche Marktanalyse und Markterklärung des BSI entfällt, da inzwischen ein ausreichendes Angebot an Smart-Meter-Gateways vorhanden ist.

Die wichtigsten Änderungen:

Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft wird durch die Vielzahl von unterschiedlichen Begriffsdefinitionen erschwert. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Publikation der Stiftung Umweltenergierecht (SUER). “Die Vielzahl der im Unionsrecht verwendeten Begriffe mit Wasserstoffbezug sowie die teils unterschiedlichen Definitionen derselben Begriffe führen zu einem inkohärenten Rechtsrahmen, der ein Hemmnis für den Markthochlauf von Wasserstoff darstellen kann“, schreibt die Autorin Anna Halbig.

Die Stiftung hat Dutzende Begriffe mit Wasserstoffbezug aus unterschiedlichen Gesetzen und Entwürfen systematisiert, darunter auch Kraftstoffe, Brennstoffe und Gase biogenen Ursprungs. “Das Unionsrecht kennt zwar an einigen Stellen den Begriff ‘Wasserstoff‘, allerdings umfassen auch viele Begriffe Wasserstoff, ohne dies explizit auszuweisen. Der Wasserstoffbezug ist somit nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich.”

Die Übersicht unterteilt die Begriffe unter anderem nach Herkunft der Energie, Einsatzbereich und Rechtsfolgen. Die untersuchten Rechtsakte beziehen sich nicht nur auf das Energierecht, sondern etwa auch auf das Steuer- und Beihilferecht.

Um eine spezielle Form der Herstellung von Wasserstoff, die Pyrolyse, geht es dagegen in einer weiteren Publikation von Hydrogen Europe und DVGW. Die Veröffentlichung untersucht Potenziale und Anwendungsfälle von türkisem Wasserstoff.

Bei der Pyrolyse werden organische Stoffe in Abwesenheit von Sauerstoff thermochemisch zersetzt. Der Kohlenstoff muss dabei nicht in Form von CO2 abgeschieden werden, sondern bleibt in reiner, fester Form zurück. Dieses Graphit kann in begrenzten Mengen wieder als Rohstoff verwendet werden. Ausgangsstoff für die Pyrolyse können Erdgas und andere Gase sein, aber auch Abfälle und Abwasser. ber

In ihrem Bestseller “The Brussels Effect” stellte die US-Wissenschaftlerin Anu Bradford die These auf, die EU setze als regulatorische Supermacht weltweit die Standards. Eine neue Untersuchung liefert nun erste wissenschaftliche Belege für diese These.

Die Ergebnisse der noch unveröffentlichten Studie von Cristina Herghelegiu aus dem Chefökonomen-Team in der DG Grow der EU-Kommission und Fernando Martin Espejo von der Katholischen Universität Löwen wurden gestern auf einer Konferenz zum Binnenmarkt in Prag vorgestellt. Die beiden Forschenden untersuchten mit quantitativen Methoden, mit welcher Wahrscheinlichkeit neue Regulierung in der EU ähnliche Vorgaben in anderen nach sich zieht. Dafür werteten sie Daten aus 83 Ländern zu Verbraucherschutz- und Sicherheitsvorschriften aus, etwa für die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln.

Dabei hätten sie einen messbaren Zusammenhang festgestellt, sagte Herghelegiu. Je enger die Handelsbeziehungen, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land ähnliche Regeln beschließe wie zuvor die EU. Dabei spielten sowohl Handelsabkommen als auch die Interessen der Unternehmen an einheitlichen Regeln eine Rolle. tho

Chinas Rolle in Zentral- und Osteuropa hat sich verändert. Nach Ansicht von Ivana Karásková nicht zum Guten. Karásková ist China Research Fellow und Projektkoordinatorin bei der Denkfabrik Association for International Affairs (AMO) in Prag.

Eigentlich wollte sie Journalistin werden und aus der Welt berichten. Doch nach dem Studium schrecken sie die unsicheren Zukunftsaussichten ab. Sie entscheidet sich für die Wissenschaft und studiert und lehrt in Prag, Shanghai und Taipeh. Karásková erkundet so die Welt, über die sie später als Wissenschaftlerin berichten wird.

Denn am AMO untersucht Karásková Chinas Einfluss in Zentral- und Osteuropa. Mit Blick auf die vergangenen Jahre sagt sie: Die Wirtschaftskrise 2008 habe Osteuropa hart getroffen. Groß sei die Hoffnung gewesen, mit chinesischen Investitionen wieder auf die Beine zu kommen. Doch der Investitionsboom blieb aus, denn “China hatte keinen Plan, wo es wirklich investieren will”, so Karásková.

Außerdem gab es einen weiteren Haken: “Die Investitionen aus China kamen mit politischen Forderungen”, erklärt Karásková. Dass vielen Ländern Zentral- und Osteuropas die Situation in Hongkong und Xinjiang Bauchschmerzen bereitete, kam in Peking nicht gut an.

Dennoch ist China ein wichtiger Akteur geblieben. Und Karásková hat sich zur Aufgabe gemacht, dessen Einfluss zu erforschen. 2016 gründet sie die Initiative Choice (China Observers in Central and Eastern Europe) – ein Hub für Chinaexperten aus Zentral- und Osteuropa. “Ich hätte China-Experten in Berlin, Brüssel und Washington treffen können, aber nicht in Prag oder Warschau.” Zusätzlich ist sie Gründerin von MapInfluenCE. Das Projekt zeichnet detailliert nach, wie sich China und Russland im Kampf der Narrative verhalten.

Karásková erklärt: China versuche seit Jahren, das Vertrauen in westliche Demokratien über Social Media und auch klassische Medienformate zu untergraben. Ein Beispiel: Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, behauptete im Frühjahr 2020, das Corona-Virus stamme aus einem US-Labor. Eine Lüge, die sich über westliche Social-Media-Kanäle rasant verbreitete.

Auch, weil eine Armee an neuen Fake-Accounts zusammen mit Accounts chinesischer Offizieller die Falschmeldung multiplizierten. So auch die polnische Version von China Radio International (CRI). Das Ergebnis beunruhigt Karásková.

Wer westliche Berichterstattung und chinesische Desinformation gegenüberstellt, könnte denken, dass die Wahrheit zwischen beiden Informations-Polen irgendwo in der Mitte läge. Das ist nicht nur falsch, sondern brandgefährlich für Demokratien, deren wichtigste Währung die Wahrheit ist, sagt Karásková.

Für Karásková kommt mit Russlands Invasion in der Ukraine eine neue Dimension hinzu. Denn China und Russland lernen voneinander und multiplizieren dieselben anti-westlichen Narrative. Und das in westlichen sozialen Netzwerken.

Die Botschaft aus China lautet: Die Nato trage die Schuld am Krieg und die europäischen Demokratien stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Vor allem Osteuropa ist Ziel der Desinformationskampagnen. So wird China für Zentral- und Osteuropa “aus einem problematischen Partner zu einem Paria-Partner”, erklärt Karásková.

Außerdem vermutet sie: “Bei der Desinformation über die Ukraine geht es auch um Taiwan.” Das Ziel sei es, Anti-Nato-Narrative schon jetzt zu befeuern, damit Chinas Propaganda im Falle einer Invasion in Taiwan schon auf bestehende anti-westliche Propaganda aufbauen könne. Die EU müsse das antizipieren und mehr gegen chinesische Desinformation tun, fordert Karásková. Jonathan Kaspar Lehrer

Boeing verabschiedet sich gerade vom Jumbo, dem König der Lüfte. Dafür übernimmt ihn die EU jetzt. Kommende Woche startet ein ganz neues Verhandlungsformat in Brüssel – der sogenannte Jumbo-Trilog. 3 Tage lang verhandeln 3 Institutionen 3 Gesetzesvorschläge und wenn’s schlecht läuft, gibt’s am Ende kein Ergebnis. ETS-Reform, CBAM und Klimasozialfonds sollen in einer riesigen Verhandlungsrunde zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat beschlossen werden. Es ist der König der Triloge, denn die drei Dossiers hängen untrennbar zusammen.

Beinahe täglich treffen sich derzeit die Parlamentsberichterstatter, um mögliche Kompromisslinien für den Jumbo-Trilog zu diskutieren. Noch diese Woche wollen sie ihre Position festlegen. Ob rote Linien im Voraus schon bekannt gegeben werden, wisse man noch nicht, erklärte Grünen-Berichterstatter Michael Bloss am Mittwoch. Offenbar eine Verhandlungsstrategie.

Der Rat hat seine Position festgelegt und zeigt sich in den allermeisten Punkten wenig kompromissbereit. Eine Trennung zwischen privater und kommerzieller Nutzung beim ETS für Gebäude und Straßenverkehr (ETS 2), wie sie das Parlament fordert, ist für den Rat nach wie vor ausgeschlossen.

Das Parlament dagegen bleibt stur beim sozialen Ausgleich für die zusätzliche Belastung für Verbraucher durch den neuen CO2-Preis. Kommt der Klimasozialfonds im ursprünglich geplanten Umfang (72 Milliarden Euro) nicht, könnte das Parlament den ETS 2 als Ganzes fallen lassen. Wochenlange Verhandlungen im Trilog und zuvor in Parlament und Rat wären dann umsonst gewesen. Doch mittlerweile gilt das als durchaus wahrscheinliches Szenario. Es wäre ein Jumbo-Fail.

Und dann wäre da noch das nächste Jumbo-Thema CBAM, an dem die Abstimmung im Parlament schon einmal gescheitert ist. Auch hier beharren beide auf ihren Positionen. Das Parlament will die kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie möglichst schnell abschmelzen (siehe hier), der Rat deutlich langsamer und vor allem erst ab einem späteren Zeitpunkt (siehe hier). Ausgang offen.

53 Jahre hatte Boeing den Jumbo im Programm und beendet die Produktion jetzt mangels Nachfrage. Es wäre schön, wenn das Jumbo-Kapitel Jumbo in Brüssel kurzweiliger ist, auch wenn die Nachfrage nach nächtelangen kleinteiligen Verhandlungen zuletzt erheblich gestiegen ist. Lukas Scheid