viele Fragen sind noch offen rund um die Lecks an den beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die Regierungen in Dänemark, Polen und Schweden gehen von Sabotage aus, nach dem Messstationen in Dänemark und Schweden kräftige Detonationen unter Wasser verzeichnet hatten. Die deutsche Gasversorgung wird davon nicht beeinflusst, strömt durch beide Pipelines kein Gas aus Russland nach Deutschland.

Etwaige Engpässe in der Energieversorgung, auch im Hinblick auf die schlechte Lage in Frankreich, will die Bundesregierung mit der Laufzeitverlängerung zweier deutscher AKWs vermeiden, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern in Berlin sagte.

Um von russischer Energie unabhängig zu werden, blicken die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten auch auf den afrikanischen Kontinent. Viele Investitionen fließen dabei in fossile Energieträger. Ella Joyner analysiert, inwieweit dies eine Chance und ein Risiko für afrikanische Länder wie Mosambik, Nigeria, Algerien oder Senegal ist.

Derweil könnte die geplante Übergewinnsteuer für fossile Energiekonzerne in der EU von einem auf zwei Jahre ausgeweitet werden. Das geht aus einem Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft hervor. Die Details dazu lesen Sie in den News.

Noch ein Blick ins Digitale: Seit sechs Monaten tut sich nichts beim Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF). Ohne Rechtsgrundlage dürfen personenbezogene Daten weiterhin nicht aus der EU in die USA transferiert werden. Doch es könnte bald zu einer Entscheidung kommen, eine die, wie Falk Steiner schreibt, für die deutsche Wirtschaft zu einem sehr großen Problem werden könnte.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, brachte es auf den Punkt, als er kürzlich eine erneute Konzentration auf Afrika beschrieb: “Die Energie steht im Mittelpunkt unserer Beziehungen zu den Menschen in Afrika”, sagte er in Prag. “Wir brauchen sie. Sie produzieren Erdgas. Und sie brauchen uns.”

Damit schlug er einen anderen Ton an als bei der hochtrabenden Rhetorik des Gipfeltreffens zwischen der Afrikanischen Union und der Europäischen Union im Februar, aber der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben viele Dinge verändert.

In ihrem Bestreben, von russischem Erdgas wegzukommen, haben die Staats- und Regierungschefs der EU in den vergangenen Monaten verschiedene Lieferanten wie Norwegen, Katar, die Vereinigten Staaten und Aserbaidschan umworben. Mehrere afrikanische Länder – vor allem Nigeria, Algerien, Senegal, Mosambik und Ägypten – verfügen ebenfalls über große Vorräte, die Europa aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder politischen Gründen in unterschiedlichem Umfang zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Monaten gab es auch eine beeindruckende Anzahl von Besuchen in Afrika, die Früchte zu tragen scheinen. Im Juni verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stolz ein Abkommen mit Israel und Ägypten. Im Juli trat Algerien gegen Russland als Italiens wichtigster Gaslieferant an. Auch Nigeria zeigt sich bereit, mehr Gas nach Europa zu liefern. Im Gegenzug erhalten diese Länder oft Investitionen in die Gasinfrastruktur, die (nach Ansicht von Beamten und Politikern) später saubere Kraftstoffe wie Wasserstoff transportieren kann.

Für Europa hat sich die Strategie bewährt. Von der Leyen erklärte, die EU beziehe jetzt 9 Prozent ihres Erdgases aus Russland statt 40 Prozent wie vor dem Einmarsch in der Ukraine. Norwegen habe nun Russland als größter EU-Lieferant abgelöst.

Und für Afrika? Viele Regierungen in diesen Ländern würden ihre natürlichen fossilen Ressourcen gerne ausbeuten, obwohl Aktivisten davor warnen, dass dies den Kampf gegen die Klimakrise ernsthaft untergraben würde. Die AU-Länder werden wahrscheinlich den nächsten UN-Klimagipfel im November nutzen, um auf massive neue Investitionen in fossile Brennstoffe in Afrika zu drängen, berichtete die britische Zeitung The Guardian.

“Diese Energiekrise kommt für Afrika zu einem interessanten Zeitpunkt”, sagt Gwamaka Kifukwe, ein Experte des European Council on Foreign Relations. Viele afrikanische Länder hätten oft nicht einmal genug Energie für sauberes Kochen oder für zusammenhängende Stromnetze, so Kifukwe.

Europa bitte Afrika, “Strom zu einem Exportgut zu machen und an sie zu verkaufen, obwohl wir einen Mangel haben und ein exponentielles Wachstum an Strom benötigen”, sagt er. “Und natürlich hat die Rohstoffgewinnung in Afrika keine besonders gute Geschichte”.

Mosambik, wo im Norden des Landes ein gewalttätiger Aufstand wütet, wird von Aktivisten oft als ein Fall des “Ressourcenfluchs” bezeichnet. “Das Wachstum der Industrie für fossile Brennstoffe in der Region und ihre Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften, die weiterhin in Armut leben, sowie unerfüllte Versprechen von Politikern und Unternehmen haben soziale Unruhen ausgelöst”, schrieb eine Koalition von mehr als 20 NGOs aus Afrika und Europa in einem Bericht im März. Dem Bericht zufolge haben öffentliche und private Finanzinstitute zwischen 2016 und 2021 mindestens 132,3 Milliarden Dollar in Unternehmen und Projekte für fossile Brennstoffe in Afrika investiert.

Wie Kifukwe betont, ist der Verkauf von Energie an Europa eine Chance für Wachstum, aber auch “eine Chance, andere Leute zu finden, mit denen man korrupt sein kann.”

Es ist nicht nur die Energiekrise, die das europäische Interesse an Afrika verstärkt hat. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Entschlossenheit gestärkt, dem wachsenden Einfluss Russlands auf dem Kontinent entgegenzuwirken. Dieser steht – wie der Einfluss Chinas – schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung der EU. Ende 2021 verhängte sie Sanktionen gegen die Söldner-Truppe Wagner. Die EU wirft ihr vor, insbesondere in der afrikanischen Sahelzone “Gewalt zu schüren, natürliche Ressourcen zu plündern und Zivilisten einzuschüchtern.”

Borrell äußerte sich besorgt über die Verbreitung von pro-russischen Desinformationskampagnen über den Ukraine-Krieg. In einer Erklärung der polnischen Regierung heißt es: “Den Ländern der Region wird eingeredet, dass der Westen – insbesondere die USA – Afrika wie ein Kolonialgebiet behandelt, an dem Europa und die USA kein ernsthaftes Interesse haben.”

Viele in Europa waren enttäuscht, dass sich mehrere afrikanische Länder (darunter Algerien, Senegal und Südafrika) bei der UN-Konvention im März zur Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine der Stimme enthalten haben. Für Kifukwe vom ECFR war diese Entscheidung jedoch nicht unbedingt ein Zeichen der Unterstützung für Russland. Vielmehr gehe es darum, ein strategisches Gleichgewicht zu wahren.

“Die meisten afrikanischen Länder verhandeln mit externen Partnern aus einer Position der Schwäche heraus”, sagte er. “Sie sind arm, sie sind bedürftig, und deshalb ist es in ihrem Interesse, so viele Partnerschaften wie möglich zu unterhalten. Für viele Länder sei dieser Krieg ein europäisches Problem”, sagt er.

Zum Teil gehe es auch um den europäischen Kolonialismus: “Warum sollte man alles auf eine Karte setzen, vor allem, wenn man mit dieser Karte nicht immer gute Erfahrungen gemacht hat?”. Es gibt aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. “Die Tatsache, dass andere Länder in Afrika an Einfluss gewinnen, ist nicht per se ein Problem, sondern eine Frage der Resilienz”, betont der ECFR-Experte.

Das Grundproblem ist exakt so, wie vor einem halben Jahr, als US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gemeinsam vor die Presse traten: Unternehmen drohen hohe Strafen und ein Übertragungsverbot, wenn sie personenbezogene Daten ohne Rechtsgrundlage aus der EU in die USA transferieren. Aus der politischen Ankündigung ist bislang nichts konkretes erwachsen – und die Zeit läuft davon.

Noch immer beraten die verschiedenen europäischen Datenschutzaufseher über der Beschlussvorlage der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde DPC Ireland im maßgeblichen Fall Meta/Facebook. Doch dieses Verfahren ist endlich. Die Einwände anderer Aufsichtsbehörden werden derzeit im Einvernehmen zu lösen versucht. Und irgendwann in den kommenden Wochen soll laut DPC eine Entscheidung fallen. Aller Voraussicht nach wird diese dann auch die letzte, großflächig genutzte rechtliche Möglichkeit zu Fall bringen, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln: die Standardvertragsklauseln.

Für die deutsche Wirtschaft wäre das ein Problem. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des deutschen IT-Interessenverbandes Bitkom. 59 Prozent der 277 Unternehmen, die Daten außerhalb des DSGVO-Geltungsbereichs verbringen, tun dies in die USA – und 91 Prozent nutzen dafür die Standardvertragsklauseln. Wenn diese als Instrument wegbrechen und keine adäquate politische Lösung gefunden würde, sagt Bitkom-Vorständin Susanne Dehmel, dann hätte dies massive Folgen.

Vor allem Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern setzen auf Lösungen außerhalb des unmittelbaren DSGVO-Regimes. Ganz vorne steht bei 87 Prozent von ihnen die Nutzung von Clouddiensten. Bei 83 Prozent werden Kommunikationssysteme genutzt. Und für 80 Prozent der großen Unternehmen gehören alle möglichen Dienstleister zum Standard. Doch ohne Standardvertragsklauseln würde für viele Datenübertragungen die genutzte Rechtsgrundlage entfallen.

Das von Biden und von der Leyen vor einem halben Jahr angekündigte Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) soll hierfür eigentlich Abhilfe schaffen. Das Verfahren wirkt vordergründig einfach: Die US-Seite muss sicherstellen, dass Daten von EU-Bürgern so verarbeitet werden, dass es den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofes genügt. Doch damit hierfür keine Gesetze geändert werden müssen, die im Kongress zustimmungspflichtig wären, will die Biden-Administration dafür ausschließlich auf Präsidialverfügungen, sogenannte Executive Orders (EO), setzen. Ob die aber ausreichende Garantien bieten können, ist umstritten.

EU-Justizkommissar Didier Reynders sei derzeit nahezu täglich im Kontakt mit der US-Handelsministerin Gina Raimondo, berichtete Rupert Schlegelmilch, stellvertretender Generaldirektor bei DG Trade bei einer Konferenz vergangene Woche. Und nun steht erstmals ein Datum im Raum: Am 04. Oktober, so berichtet es die US-Ausgabe von Politico, wolle die US-Administration nun ihre EOs veröffentlichen. Anschließend können sich EU-Kommission, Europaparlamentarier und die Datenschutzaufsichtsbehörden mit ihnen beschäftigen – und natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit. Ob das TADPF noch rechtzeitig kommt, um einen Datentransfer-Super-GAU zu verhindern?

Der Datenschutzaktivist Max Schrems brachte bereits die Vorgängervereinbarungen Safe Harbor und Privacy Shield erfolgreich mit Klagen zu Fall. Er sieht derzeit wenig Grund zum Optimismus: Was er bislang über das TADPF wisse, sei eher Grund zur Sorge, dass eine dritte unzureichende Vereinbarung geschlossen würde. “Es ist erstaunlich, dass zwei Demokratien, die sich über Grundsätze wie die richterliche Genehmigung von Überwachungsmaßnahmen einig sind, keine richtige Einigung erzielen können”, meint Schrems. “Es scheint, dass die USA immer noch den Standpunkt vertreten, dass Personen außerhalb der USA keine Grundrechte haben sollten.”

Und das nächste Problem dräut schon am Horizont: Zwar ist es derzeit noch am Beginn des Beratungsprozesses. Doch im aus der EU ausgeschiedenen Vereinigten Königreich gibt es weitreichende Änderungspläne am bislang mit dem EU-Standard DSGVO gut vergleichbaren Datenschutzstandard. Denn dort wird derzeit an der sogenannten Data Protection and Digital Information Bill (DPDI) gearbeitet.

Die könnte den Datenschutz in UK deutlich verändern. Und, je nach Abweichungsgrad von der DSGVO, auch die Angemessenheitsentscheidung der Kommission in Frage stellen. Damit würde das Vereinigte Königreich dann ebenfalls zum Problemland für den Transfer personenbezogener Daten.

Noch ist das parlamentarische Verfahren nicht weit fortgeschritten. Eigentlich sollte es schnell gehen. Doch Premierministerwechsel und die Trauerfeierlichkeiten rund um den Tod der Queen sorgten für Verzögerungen im Betriebsablauf des House of Commons. Im Herbst soll hieran nun unter Hochdruck weitergearbeitet werden. Welche Veränderungen die von der Regierung vorgeschlagene Version des DPDI mit sich bringen könnte, hat die Kanzlei DAC Beachcroft in einer Synopse zusammengestellt.

Die geplante EU-weite Übergewinnsteuer für fossile Energiekonzerne könnte von einem auf zwei Jahre ausgeweitet werden. Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden können, ob sie die Übergewinnsteuer auf Öl, Kohle, Gas und Raffinerieprodukte nur 2022, nur 2023 oder aber in beiden Jahren erheben. So steht es in einem Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft vom Dienstag, der Europe.Table vorliegt. Die Kommission wollte ursprünglich eine Steuer für Gewinne aus 2022.

Montag und Dienstag hatte die Ratsarbeitsgruppe Energie erneut über den Verordnungsentwurf beraten. Heute treffen sich die Ständigen Vertreter, bevor die Energieminister den Text am Freitag beschließen sollen.

Als Übergewinne gelten dem Entwurf zufolge steuerpflichtige Erträge, die mehr als 20 Prozent des Durchschnitts der Jahre 2018 [zuvor 2019] bis 2021 betragen. Die Einnahmen sollen die Staaten nutzen, um zum Beispiel Haushalte und Unternehmen von hohen Energiekosten zu entlasten. Bereits beschlossene, gleichwertige nationale Maßnahmen sollen von der Verordnung unberührt bleiben.

Im Strombereich sollen Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, Übergewinnsteuern nur auf 90 Prozent der betroffenen Erträge zu erheben. Den Vermarktern bliebe also eine Art Freibetrag von zehn Prozent. Außerdem soll es den EU-Ländern freistehen, Erträge aus Regelenergie und Redispatching von der Steuer auszunehmen. Allein in Deutschland geht es dabei um hohe Milliardenbeträge zur Stabilisierung der Stromversorgung. Regelenergie wird von Kraftwerken, energieintensiven Industrieunternehmen und Stromspeichern angeboten.

“Die Übergewinne müssen endlich abgeschöpft und als Energiegeld rasch an Europas Bürger verteilt werden”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. “Gleichzeitig muss klar sein, dass die Gelder bei denen landen, die es brauchen. Die Konditionen müssen klar definiert werden. Schlussendlich muss uns aber klar sein, dass das Motto dieser Krise sparen, sparen, sparen heißen muss. Strom– und Gaseinsparungen müssen verpflichtend für die Mitgliedsländer sein. Wer sich hier aus der Verantwortung zieht, rüttelt an der europäischen Solidarität.” ber

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält einen Betrieb der zwei süddeutschen Atomreaktoren über den Winter nach derzeitiger Lage für nötig. Er verwies auf die Lage in Frankreich, wo viele AKW wegen Wartungsarbeiten nicht laufen können. Dort habe sich die Situation mit Blick auf den Winter weiter verschlechtert. “Heute muss ich sagen, dass die Daten aus Frankreich dafür sprechen, dass wir die Reserve dann auch abrufen”, sagt der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin.

Dann müssten die AKW Neckarwestheim 2 und Isar 2 über das geplante Aus zum Jahresende hinaus laufen. Die endgültige Entscheidung müsse spätestens im Dezember für Isar 2 aus technischen Gründen fallen, für Neckarwestheim sei dies auch Anfang des Jahres möglich. Längstens sollen die AKW bis Mitte April 2023 laufen. In den Nachbarstaaten wird die Entscheidung aufgrund der Energieknappheit genau verfolgt.

Eigentlich sollten im Rahmen des Atomausstiegs die letzten drei AKW am Jahresende abgeschaltet werden. Für den Reaktor Lingen im Emsland soll dies laut Wirtschaftsministerium in jedem Fall weiter gelten. rtr

Zwei Tage nach dem Sieg des Rechtsbündnisses bei den Parlamentswahlen in Italien hat die EU-Kommission eine weitere Tranche aus dem Aufbauprogramm Next Generation EU für das Land genehmigt. Die Behörde sprach sich dafür aus, 21 Milliarden Euro aus dem Topf freizugeben. Das letzte Wort haben nun die Mitgliedstaaten.

Die Überweisung belohnt die Bemühungen der vorigen Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi. Diese hatte Ende Juni die Auszahlung der zweiten Tranche beantragt, nachdem sie die vereinbarten 45 Meilensteine erreicht sah. Dazu zählten etwa Reformen der öffentlichen Verwaltung, des öffentlichen Auftragswesen und der Finanzverwaltung. Die zusätzlichen Gelder sollen Investitionen ermöglichen, etwa in den Ausbau der schnellen Internetversorgung und die Digitalisierung von Schulen.

Italien hatte im April bereits eine erste Tranche in Höhe von 21 Milliarden Euro aus dem Topf erhalten. Das Land ist größter Nutznießer des Aufbauprogramms. Insgesamt hat es Aussicht auf fast 192 Milliarden Euro, davon Zuschüsse in Höhe von 69 Milliarden Euro. Der Rest steht als Darlehen zur Verfügung. Allerdings sind alle Gelder an die Umsetzung weiterer Reformen geknüpft.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni appellierte an die neue Regierung, “die Gelegenheit zu ergreifen”. Sie solle die eingegangenen Verpflichtungen erfüllen, um den nötigen Strukturwandel in der italienischen Wirtschaft voranzutreiben.

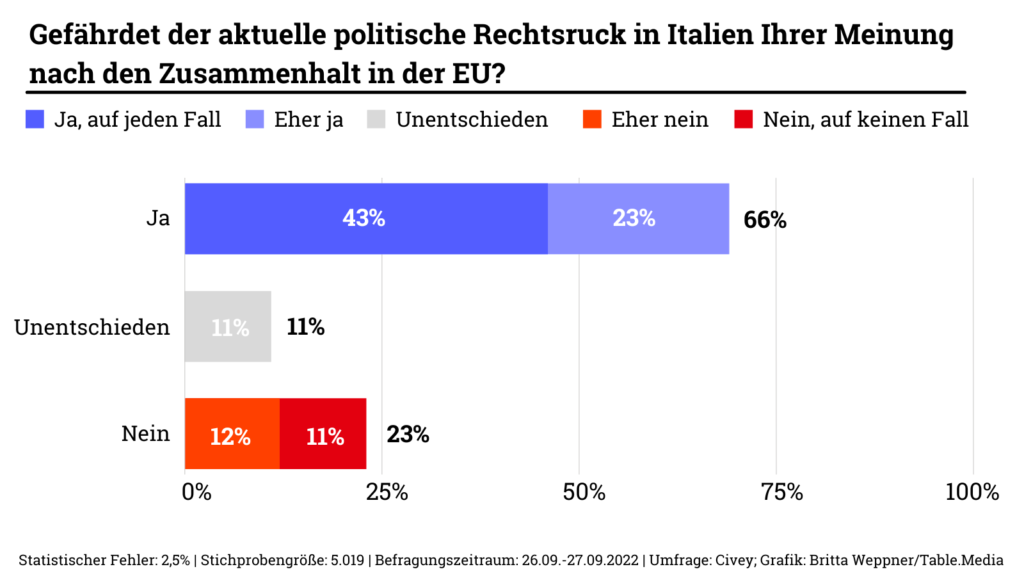

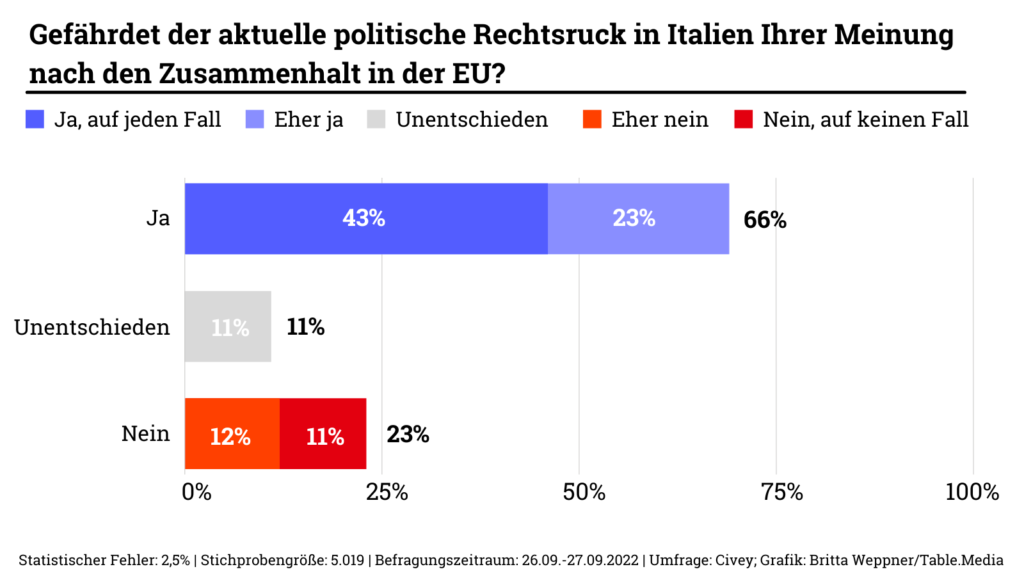

Der Wahlsieg des rechten Lagers um Giorgia Meloni, Chefin der Partei Brüder Italiens, hatte für erhebliche Unruhe in Brüssel und anderen Hauptstädten gesorgt. Auch unter den Bürgern in Deutschland löst das Wahlergebnis Besorgnis aus: In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Europe.Table geben zwei Drittel der Befragten an, der Rechtsruck gefährde den politischen Zusammenhalt in der EU. 61 Prozent befürchten demnach, dass Italien durch die Politik der neuen Regierung in eine Schuldenkrise geraten könnte. Lediglich unter den AfD-Anhängern zeigt sich eine klare Mehrheit unbesorgt. tho

Deutschland und Frankreich stellen bei der morgigen Sitzung des Rats für Wettbewerbsfähigkeit einen gemeinsamen Standpunkt zum geplanten Gesetz für kritische Rohstoffe vor. Damit wollen die beiden Delegationen die Diskussion im Europäischen Rat anschieben und gleichzeitig für Geschlossenheit beider Länder hinsichtlich der Rohstoffstrategie sorgen. Vergangene Woche hatten sie die gemeinsame Position in schriftlicher Form als sogenanntes Non-Paper veröffentlicht.

In dem Dokument heißt es, Deutschland und Frankreich wollten mit dem Standpunkt “einen Beitrag zur Arbeit der Kommission (…) leisten” und die übrigen Mitgliedstaaten bei der Ratssitzung am Donnerstag zu einer Stellungnahme anregen. Sie nennen drei Säulen, auf die sich eine Gesetzgebung zu kritischen Rohstoffen stützen sollte:

Die Europäische Kommission plant im Rahmen ihrer Rohstoffstrategie ein Gesetz zu kritischen Rohstoffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union Mitte September noch einmal die Bedeutung eines solchen Raw Materials Acts unterstrichen. Ein Vorschlag der Kommission wird im kommenden Jahr erwartet.

In der Sitzung des Rats für Wettbewerbsfähigkeit werden die Ministerinnen und Minister morgen hauptsächlich über das Single Market Emergency Instrument (SMEI) sowie die Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte (ESPR) diskutieren. Die deutsche Delegation wird zudem über eine Initiative zur Gründung einer “Europäischen Allianz für Transformationstechnologien” informieren. leo

Die Zukunft des Geldes ist digital. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet an einem digitalen Euro. Doch dem Bundesverband der Deutschen Industrie geht das nicht schnell genug. “Aufgrund des teilweisen großen Vorsprungs anderer Zentralbanken droht Europa hier den Anschluss zu verlieren“, heißt es in einem Positionspapier des BDI zum digitalen Euro, das Europe.Table vorlag. Dies gelte insbesondere für die Nutzung durch Unternehmen, beispielsweise im Lieferkettenmanagement. “Zu groß ist die Gefahr, dass durch zu langes Abwarten Wettbewerbsnachteile entstünden, die nur schwer aufzuholen wären”, schreiben die Autoren des BDI.

Schätzungen zufolge erwägen mehr als 80 Prozent der Zentralbanken die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) oder haben dies bereits getan, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ergab. Der CBDC-Tracker zeigt einen Überblick über den Status digitaler Zentralbankwährungen. Während sich China und Kanada bereits in der Pilotphase befinden, steckt die EZB seit Oktober 2021 in der Research-Phase und will erst nach deren Abschluss 2023 entscheiden, ob sie den digitalen Euro einführt – und in welcher Form. Der BDI fordert nun, “bei den aktuell laufenden Analysen auch auf Aspekte des internationalen Wettbewerbs und der hiermit verbundenen zeitlichen Komponente zu achten“.

Die Innovationsfähigkeit sei von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands und Europas. Hierfür benötige die Industrie einen Innovationsrahmen, der zu den dynamischen Entwicklungen einer sich immer stärker über ihre Wertschöpfungsketten digital vernetzten industriellen Produktion (Industrie 4.0) passe. “Das digitale Zahlungsmittel ist die Währung dieser Ökosysteme. Die Etablierung eines digitalen Euros halten wir daher für unabdingbar“, so der BDI. Die Einführung eines digitalen Euro habe das Potenzial, die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft deutlich zu beschleunigen – sowohl bei großen Konzernen als auch bei KMU.

Die Industrie hat jedoch die Sorge, dass den unternehmerischen Bedürfnissen nicht ausreichend Beachtung geschenkt wird. “Für den Fall, dass Unternehmensbedarfe kein ausreichendes Gehör finden, müssten privatwirtschaftliche Lösungen die Anwendungslücken übergangsweise schließen”, heißt es im Positionspapier. Diese parallel zum EZB-Projekt in Fachkreisen diskutierten Lösungen könnten zum Einsatz kommen, “sollte der digitale Euro nicht mit den für Unternehmen wichtigen Funktionalitäten ausgestattet oder gemessen am Bedarf der Marktteilnehmer zu spät eingeführt werden”. Im Wesentlichen geht es hierbei um die Programmierbarkeit des Euro für die Industrie 4.0.

Um das gesamte Potenzial einer digitalen Währung nutzbar zu machen, müsse der gesamte Zahlungsprozess programmierbar sein. Doch danach sieht es im Moment nicht aus: Im Juli hatte Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, bei einer Rede gesagt, dass der digitale Euro so ausgestaltet sein könnte, dass er auch programmierbare Zahlungen in einem hochautomatisierten Umfeld unterstütze. “Diese Möglichkeit wird wahrscheinlich nicht sofort zum Start verfügbar sein, sollte aber bei der Entwicklung berücksichtigt werden.”

Wenn es zuvor zu privatwirtschaftlichen Lösungen komme, so drängt der BDI auf eine Standardisierung und Interoperabilität. Und aus “Gründen der Vertrauensbildung, Akzeptanz und Rechtsbeständigkeit” sollte eine digitale Währung immer von einer regulierten Einheit ausgegeben werden – also von einer Bank und nicht etwa einem Big-Tech-Unternehmen wie Apple oder Google. Schließlich wünscht sich der BDI auch eine energieeffiziente Ausgabe und Verwaltung des digitalen Euro, um die Erreichung der europäischen Klimaziele nicht zu behindern. vis

Im Fall der möglichen Vergütung für Manfred Weber als EVP-Parteichef, über die Europe.Table berichtet hat, werden weitere Details bekannt. Demnach hat das Präsidium der Europäischen Volkspartei bei einer Sitzung nach Webers Wahl zum Parteichef Ende Mai beschlossen, dass er eine “Aufwandsentschädigung” bekommen kann. Nach Informationen von Europa.Table wurde zu Sitzungsbeginn an die Vize-Chefs und den Generalsekretär der Partei, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Tischvorlage in Englisch verteilt, in der von einer “remuneration” für Weber die Rede war.

Wie hoch die Aufwandsentschädigung ausfällt, ist in dem Papier nicht ausgeführt. Es wird damit gerechnet, dass die Details der Bezahlung bei einer weiteren Sitzung des Präsidiums beschlossen werden sollten. In der EVP hieß es gestern, dass die Nachricht zur Aufwandsentschädigung für Manfred Weber Fragen vonseiten der nationalen Parteien hervorrufen werde, die Mitglied in der europäischen Parteienfamilie der Christdemokraten sind.

Bislang war die Führung von europäischen Parteien ein Ehrenamt. Nur wenn der Parteichef nicht auch Abgeordneter im Europaparlament war und damit nicht über Abgeordnetenbezüge verfügte, gab es eine Bezahlung. Weber führt auch die EVP-Fraktion im Europaparlament. In CDU-Kreisen wurde die Forderung erhoben, dass eine mögliche Aufwandsentschädigung für Weber als Parteichef zum Teil mit seinen sonstigen Bezügen verrechnet werden sollte. mgr

Die Unionsfraktion im Bundestag spricht sich gegen mehr Spielraum in den EU-Fiskalregeln aus. Es sei notwendig, den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) “auf wenige Grundregeln zu verschlanken und die Verfahren zur Durchsetzung des Regelwerks effektiver als bisher auszugestalten, ohne dabei die europäischen Fiskalregeln zu verwässern”, heißt es in einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Dieser soll bis Ende der Woche im Bundestag eingebracht werden und liegt Europe.Table vor.

Eine Ausweitung der Flexibilitätsklauseln im SWP komme einer “Einladung zur ungehemmten Staatsverschuldung gleich”, heißt es dort weiter. Bestimmte Ausgabenarten (wie Investitionen in den Klimaschutz oder Verteidigung) dürften bei der Ermittlung des relevanten strukturellen Saldos nicht ausgeschlossen werden. Öffentliche Investitionen scheiterten derzeit nicht an mangelnden Verschuldungsmöglichkeiten, das zeige das Aufbauprogramm Next Generation EU.

Der Antrag der größten Oppositionsfraktion hat zwar keine Chancen auf eine Mehrheit im Bundestag. Politisch bedeutend ist die Positionsbestimmung der Christdemokraten dennoch: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) muss in den laufenden Gesprächen im Rat über die Reform der Fiskalregeln darauf achten, die politische Flanke im bürgerlichen Lager nicht zu weit zu öffnen.

Die Unionsabgeordneten begrüßen in ihrem Antrag, dass die Bundesregierung den präventiven Arm des SWP stärken wolle und für eine verbindlichere Durchsetzung der Ausgabenregel plädiere. Die Vorschläge der Ampel zu der verpflichtenden Rückführung zu hoher Schuldenstände drohten aber, die europäischen Fiskalregeln erheblich zu verwässern, kritisieren sie.

Die Regierungsparteien hatten in ihrem Positionspapier erklärt, bei einer vollständigen Einhaltung der Vorgaben aus dem präventiven Arm auf die Anwendung der Ein-Zwanzigstel-Regel verzichten zu wollen, die die Regierungen hoch verschuldeter Länder überfordere. Dieses Problem sieht auch die Unionsfraktion. Es könne aber etwa “durch eine Glättung des Abbaupfades behoben werden”.

Zudem wollen CDU/CSU den Ermessensspielraum der EU-Kommission stark einschränken. Defizitverfahren sollten automatisch eingeleitet werden, fordern sie. Zudem solle die Aufsicht über den SWP “durch eine unabhängige Institution gewährleistet werden”. tho

Der EU-Binnenmarkt ist einzigartig und aus dem Alltag von Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Ob es darum geht, wichtige Teile für die eigene Produktion zu besorgen, einen Kunden im europäischen Nachbarland zu besuchen oder aber den Zahlungsverkehr mit den Lieferanten abzuwickeln: Ohne den EU-Binnenmarkt sähe das Geschäft eines europäischen Maschinenbauunternehmens viel komplizierter aus.

Was passiert, wenn der Binnenmarkt auf einmal nicht mehr funktioniert, hat die Corona-Krise sehr plastisch illustriert. Nach den unkoordinierten Grenzschließungen standen in vielen Industrieunternehmen die Bänder still, weil relevante Teile aus anderen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr in den Fabriken ankamen. Solche Herausforderungen zeigen, dass ein funktionierender Binnenmarkt niemals fertig sein kann, sondern immer wieder neu erarbeitet werden muss.

Ich als überzeugter Europäer bin erfreut, dass die EU-Kommission der Wichtigkeit des Binnenmarkts Rechnung trägt und nun Lehren aus den vergangenen zweieinhalb Jahren zieht. Die Grenzen in Krisenzeiten offenzuhalten, unterstütze ich voll und ganz. Die Entsendung von Arbeitnehmern im Krisenfall sicherzustellen, ist insbesondere für exportorientierte Industrien wie den Maschinen- und Anlagenbau essenziell.

Doch leider enthält der Vorschlag des SMEI auch Teile, die in eine völlig falsche Richtung gehen. Die Kommission will in Krisenzeiten Unternehmen vorschreiben, welche Aufträge für welchen Kunden und welche Anwendung Vorrang haben oder entscheiden, was von strategischer Wichtigkeit ist. Den EU-Mitgliedstaaten kann sie empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit von krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Und sie droht in bestimmten Fällen mit Geldbußen, wenn sich Unternehmen nicht an die fremdbestimmten Prioritäten halten.

Solche Art der Krisenpolitik ist Interventionismus und geht definitiv zu weit. Es ist fast nie angemessen, wenn die Politik in die unternehmerischen Prozesse und Entscheidungen eingreift. Das gilt in normalen, aber genauso in Krisenzeiten. Unternehmen brauchen ihre Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen, insbesondere in Krisen, in denen Schnelligkeit und Beweglichkeit über die Existenz entscheiden können. Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine weltweit vernetze Branche, die vor allem aus kleineren und mittleren, familiengeführten Unternehmen besteht, die echte Exportmeister sind. Der Erfolg unserer Industrie hängt nicht zuletzt von unserer Lieferzuverlässigkeit ab. Da darf die Politik nicht reingrätschen. Das würde unseren Unternehmen in Europa nachhaltig schaden und die Wirkmacht unternehmerischen Handelns ausbremsen.

Wie also den Binnenmarkt in Krisenzeiten schützen? Das ist keine leichte Aufgabe. Klar ist, dass hier Fingerspitzengefühl gefragt ist. Die Politik muss hier einmal mehr eine Balance finden und der Industrie ihre Eigenverantwortung zugestehen. Dabei sollten die Rollen und Befugnisse von Unternehmen und der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten deutlich voneinander abgegrenzt und definiert sein. Dass der Staat in Krisensituationen stärker eingreift als in normalen Zeiten, ist vertretbar und notwendig. Dabei ist auch klar: In Krisenzeiten werden wir gerade in Europa auf international funktionierende Lieferketten angewiesen sein. Da sollte die EU mit staatlich verordneten Liefereinschränkungen sehr vorsichtig sein.

Es ist wichtig, dass die Spielregeln des Binnenmarktes weiterentwickelt werden, damit er seine Kraft nicht verliert. Und es lohnt sich allemal, Kraft und Energie in einen europäischen, gemeinsamen Markt zu investieren. Denn es ist der Binnenmarkt, der seit knapp 30 Jahren für wirtschaftlichen Wohlstand in Europa sorgt.

Karl Haeusgen ist Vorsitzender des Aufsichtsrats des Familienunternehmens HAWE Hydraulik SE und Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Der VDMA vertritt rund 3500 deutsche und europäische Unternehmen der Maschinenbauindustrie.

viele Fragen sind noch offen rund um die Lecks an den beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die Regierungen in Dänemark, Polen und Schweden gehen von Sabotage aus, nach dem Messstationen in Dänemark und Schweden kräftige Detonationen unter Wasser verzeichnet hatten. Die deutsche Gasversorgung wird davon nicht beeinflusst, strömt durch beide Pipelines kein Gas aus Russland nach Deutschland.

Etwaige Engpässe in der Energieversorgung, auch im Hinblick auf die schlechte Lage in Frankreich, will die Bundesregierung mit der Laufzeitverlängerung zweier deutscher AKWs vermeiden, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern in Berlin sagte.

Um von russischer Energie unabhängig zu werden, blicken die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten auch auf den afrikanischen Kontinent. Viele Investitionen fließen dabei in fossile Energieträger. Ella Joyner analysiert, inwieweit dies eine Chance und ein Risiko für afrikanische Länder wie Mosambik, Nigeria, Algerien oder Senegal ist.

Derweil könnte die geplante Übergewinnsteuer für fossile Energiekonzerne in der EU von einem auf zwei Jahre ausgeweitet werden. Das geht aus einem Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft hervor. Die Details dazu lesen Sie in den News.

Noch ein Blick ins Digitale: Seit sechs Monaten tut sich nichts beim Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF). Ohne Rechtsgrundlage dürfen personenbezogene Daten weiterhin nicht aus der EU in die USA transferiert werden. Doch es könnte bald zu einer Entscheidung kommen, eine die, wie Falk Steiner schreibt, für die deutsche Wirtschaft zu einem sehr großen Problem werden könnte.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, brachte es auf den Punkt, als er kürzlich eine erneute Konzentration auf Afrika beschrieb: “Die Energie steht im Mittelpunkt unserer Beziehungen zu den Menschen in Afrika”, sagte er in Prag. “Wir brauchen sie. Sie produzieren Erdgas. Und sie brauchen uns.”

Damit schlug er einen anderen Ton an als bei der hochtrabenden Rhetorik des Gipfeltreffens zwischen der Afrikanischen Union und der Europäischen Union im Februar, aber der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben viele Dinge verändert.

In ihrem Bestreben, von russischem Erdgas wegzukommen, haben die Staats- und Regierungschefs der EU in den vergangenen Monaten verschiedene Lieferanten wie Norwegen, Katar, die Vereinigten Staaten und Aserbaidschan umworben. Mehrere afrikanische Länder – vor allem Nigeria, Algerien, Senegal, Mosambik und Ägypten – verfügen ebenfalls über große Vorräte, die Europa aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder politischen Gründen in unterschiedlichem Umfang zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Monaten gab es auch eine beeindruckende Anzahl von Besuchen in Afrika, die Früchte zu tragen scheinen. Im Juni verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stolz ein Abkommen mit Israel und Ägypten. Im Juli trat Algerien gegen Russland als Italiens wichtigster Gaslieferant an. Auch Nigeria zeigt sich bereit, mehr Gas nach Europa zu liefern. Im Gegenzug erhalten diese Länder oft Investitionen in die Gasinfrastruktur, die (nach Ansicht von Beamten und Politikern) später saubere Kraftstoffe wie Wasserstoff transportieren kann.

Für Europa hat sich die Strategie bewährt. Von der Leyen erklärte, die EU beziehe jetzt 9 Prozent ihres Erdgases aus Russland statt 40 Prozent wie vor dem Einmarsch in der Ukraine. Norwegen habe nun Russland als größter EU-Lieferant abgelöst.

Und für Afrika? Viele Regierungen in diesen Ländern würden ihre natürlichen fossilen Ressourcen gerne ausbeuten, obwohl Aktivisten davor warnen, dass dies den Kampf gegen die Klimakrise ernsthaft untergraben würde. Die AU-Länder werden wahrscheinlich den nächsten UN-Klimagipfel im November nutzen, um auf massive neue Investitionen in fossile Brennstoffe in Afrika zu drängen, berichtete die britische Zeitung The Guardian.

“Diese Energiekrise kommt für Afrika zu einem interessanten Zeitpunkt”, sagt Gwamaka Kifukwe, ein Experte des European Council on Foreign Relations. Viele afrikanische Länder hätten oft nicht einmal genug Energie für sauberes Kochen oder für zusammenhängende Stromnetze, so Kifukwe.

Europa bitte Afrika, “Strom zu einem Exportgut zu machen und an sie zu verkaufen, obwohl wir einen Mangel haben und ein exponentielles Wachstum an Strom benötigen”, sagt er. “Und natürlich hat die Rohstoffgewinnung in Afrika keine besonders gute Geschichte”.

Mosambik, wo im Norden des Landes ein gewalttätiger Aufstand wütet, wird von Aktivisten oft als ein Fall des “Ressourcenfluchs” bezeichnet. “Das Wachstum der Industrie für fossile Brennstoffe in der Region und ihre Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften, die weiterhin in Armut leben, sowie unerfüllte Versprechen von Politikern und Unternehmen haben soziale Unruhen ausgelöst”, schrieb eine Koalition von mehr als 20 NGOs aus Afrika und Europa in einem Bericht im März. Dem Bericht zufolge haben öffentliche und private Finanzinstitute zwischen 2016 und 2021 mindestens 132,3 Milliarden Dollar in Unternehmen und Projekte für fossile Brennstoffe in Afrika investiert.

Wie Kifukwe betont, ist der Verkauf von Energie an Europa eine Chance für Wachstum, aber auch “eine Chance, andere Leute zu finden, mit denen man korrupt sein kann.”

Es ist nicht nur die Energiekrise, die das europäische Interesse an Afrika verstärkt hat. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Entschlossenheit gestärkt, dem wachsenden Einfluss Russlands auf dem Kontinent entgegenzuwirken. Dieser steht – wie der Einfluss Chinas – schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung der EU. Ende 2021 verhängte sie Sanktionen gegen die Söldner-Truppe Wagner. Die EU wirft ihr vor, insbesondere in der afrikanischen Sahelzone “Gewalt zu schüren, natürliche Ressourcen zu plündern und Zivilisten einzuschüchtern.”

Borrell äußerte sich besorgt über die Verbreitung von pro-russischen Desinformationskampagnen über den Ukraine-Krieg. In einer Erklärung der polnischen Regierung heißt es: “Den Ländern der Region wird eingeredet, dass der Westen – insbesondere die USA – Afrika wie ein Kolonialgebiet behandelt, an dem Europa und die USA kein ernsthaftes Interesse haben.”

Viele in Europa waren enttäuscht, dass sich mehrere afrikanische Länder (darunter Algerien, Senegal und Südafrika) bei der UN-Konvention im März zur Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine der Stimme enthalten haben. Für Kifukwe vom ECFR war diese Entscheidung jedoch nicht unbedingt ein Zeichen der Unterstützung für Russland. Vielmehr gehe es darum, ein strategisches Gleichgewicht zu wahren.

“Die meisten afrikanischen Länder verhandeln mit externen Partnern aus einer Position der Schwäche heraus”, sagte er. “Sie sind arm, sie sind bedürftig, und deshalb ist es in ihrem Interesse, so viele Partnerschaften wie möglich zu unterhalten. Für viele Länder sei dieser Krieg ein europäisches Problem”, sagt er.

Zum Teil gehe es auch um den europäischen Kolonialismus: “Warum sollte man alles auf eine Karte setzen, vor allem, wenn man mit dieser Karte nicht immer gute Erfahrungen gemacht hat?”. Es gibt aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. “Die Tatsache, dass andere Länder in Afrika an Einfluss gewinnen, ist nicht per se ein Problem, sondern eine Frage der Resilienz”, betont der ECFR-Experte.

Das Grundproblem ist exakt so, wie vor einem halben Jahr, als US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gemeinsam vor die Presse traten: Unternehmen drohen hohe Strafen und ein Übertragungsverbot, wenn sie personenbezogene Daten ohne Rechtsgrundlage aus der EU in die USA transferieren. Aus der politischen Ankündigung ist bislang nichts konkretes erwachsen – und die Zeit läuft davon.

Noch immer beraten die verschiedenen europäischen Datenschutzaufseher über der Beschlussvorlage der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde DPC Ireland im maßgeblichen Fall Meta/Facebook. Doch dieses Verfahren ist endlich. Die Einwände anderer Aufsichtsbehörden werden derzeit im Einvernehmen zu lösen versucht. Und irgendwann in den kommenden Wochen soll laut DPC eine Entscheidung fallen. Aller Voraussicht nach wird diese dann auch die letzte, großflächig genutzte rechtliche Möglichkeit zu Fall bringen, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln: die Standardvertragsklauseln.

Für die deutsche Wirtschaft wäre das ein Problem. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des deutschen IT-Interessenverbandes Bitkom. 59 Prozent der 277 Unternehmen, die Daten außerhalb des DSGVO-Geltungsbereichs verbringen, tun dies in die USA – und 91 Prozent nutzen dafür die Standardvertragsklauseln. Wenn diese als Instrument wegbrechen und keine adäquate politische Lösung gefunden würde, sagt Bitkom-Vorständin Susanne Dehmel, dann hätte dies massive Folgen.

Vor allem Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern setzen auf Lösungen außerhalb des unmittelbaren DSGVO-Regimes. Ganz vorne steht bei 87 Prozent von ihnen die Nutzung von Clouddiensten. Bei 83 Prozent werden Kommunikationssysteme genutzt. Und für 80 Prozent der großen Unternehmen gehören alle möglichen Dienstleister zum Standard. Doch ohne Standardvertragsklauseln würde für viele Datenübertragungen die genutzte Rechtsgrundlage entfallen.

Das von Biden und von der Leyen vor einem halben Jahr angekündigte Transatlantic Data Privacy Framework (TADPF) soll hierfür eigentlich Abhilfe schaffen. Das Verfahren wirkt vordergründig einfach: Die US-Seite muss sicherstellen, dass Daten von EU-Bürgern so verarbeitet werden, dass es den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofes genügt. Doch damit hierfür keine Gesetze geändert werden müssen, die im Kongress zustimmungspflichtig wären, will die Biden-Administration dafür ausschließlich auf Präsidialverfügungen, sogenannte Executive Orders (EO), setzen. Ob die aber ausreichende Garantien bieten können, ist umstritten.

EU-Justizkommissar Didier Reynders sei derzeit nahezu täglich im Kontakt mit der US-Handelsministerin Gina Raimondo, berichtete Rupert Schlegelmilch, stellvertretender Generaldirektor bei DG Trade bei einer Konferenz vergangene Woche. Und nun steht erstmals ein Datum im Raum: Am 04. Oktober, so berichtet es die US-Ausgabe von Politico, wolle die US-Administration nun ihre EOs veröffentlichen. Anschließend können sich EU-Kommission, Europaparlamentarier und die Datenschutzaufsichtsbehörden mit ihnen beschäftigen – und natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit. Ob das TADPF noch rechtzeitig kommt, um einen Datentransfer-Super-GAU zu verhindern?

Der Datenschutzaktivist Max Schrems brachte bereits die Vorgängervereinbarungen Safe Harbor und Privacy Shield erfolgreich mit Klagen zu Fall. Er sieht derzeit wenig Grund zum Optimismus: Was er bislang über das TADPF wisse, sei eher Grund zur Sorge, dass eine dritte unzureichende Vereinbarung geschlossen würde. “Es ist erstaunlich, dass zwei Demokratien, die sich über Grundsätze wie die richterliche Genehmigung von Überwachungsmaßnahmen einig sind, keine richtige Einigung erzielen können”, meint Schrems. “Es scheint, dass die USA immer noch den Standpunkt vertreten, dass Personen außerhalb der USA keine Grundrechte haben sollten.”

Und das nächste Problem dräut schon am Horizont: Zwar ist es derzeit noch am Beginn des Beratungsprozesses. Doch im aus der EU ausgeschiedenen Vereinigten Königreich gibt es weitreichende Änderungspläne am bislang mit dem EU-Standard DSGVO gut vergleichbaren Datenschutzstandard. Denn dort wird derzeit an der sogenannten Data Protection and Digital Information Bill (DPDI) gearbeitet.

Die könnte den Datenschutz in UK deutlich verändern. Und, je nach Abweichungsgrad von der DSGVO, auch die Angemessenheitsentscheidung der Kommission in Frage stellen. Damit würde das Vereinigte Königreich dann ebenfalls zum Problemland für den Transfer personenbezogener Daten.

Noch ist das parlamentarische Verfahren nicht weit fortgeschritten. Eigentlich sollte es schnell gehen. Doch Premierministerwechsel und die Trauerfeierlichkeiten rund um den Tod der Queen sorgten für Verzögerungen im Betriebsablauf des House of Commons. Im Herbst soll hieran nun unter Hochdruck weitergearbeitet werden. Welche Veränderungen die von der Regierung vorgeschlagene Version des DPDI mit sich bringen könnte, hat die Kanzlei DAC Beachcroft in einer Synopse zusammengestellt.

Die geplante EU-weite Übergewinnsteuer für fossile Energiekonzerne könnte von einem auf zwei Jahre ausgeweitet werden. Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden können, ob sie die Übergewinnsteuer auf Öl, Kohle, Gas und Raffinerieprodukte nur 2022, nur 2023 oder aber in beiden Jahren erheben. So steht es in einem Kompromissvorschlag der Ratspräsidentschaft vom Dienstag, der Europe.Table vorliegt. Die Kommission wollte ursprünglich eine Steuer für Gewinne aus 2022.

Montag und Dienstag hatte die Ratsarbeitsgruppe Energie erneut über den Verordnungsentwurf beraten. Heute treffen sich die Ständigen Vertreter, bevor die Energieminister den Text am Freitag beschließen sollen.

Als Übergewinne gelten dem Entwurf zufolge steuerpflichtige Erträge, die mehr als 20 Prozent des Durchschnitts der Jahre 2018 [zuvor 2019] bis 2021 betragen. Die Einnahmen sollen die Staaten nutzen, um zum Beispiel Haushalte und Unternehmen von hohen Energiekosten zu entlasten. Bereits beschlossene, gleichwertige nationale Maßnahmen sollen von der Verordnung unberührt bleiben.

Im Strombereich sollen Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, Übergewinnsteuern nur auf 90 Prozent der betroffenen Erträge zu erheben. Den Vermarktern bliebe also eine Art Freibetrag von zehn Prozent. Außerdem soll es den EU-Ländern freistehen, Erträge aus Regelenergie und Redispatching von der Steuer auszunehmen. Allein in Deutschland geht es dabei um hohe Milliardenbeträge zur Stabilisierung der Stromversorgung. Regelenergie wird von Kraftwerken, energieintensiven Industrieunternehmen und Stromspeichern angeboten.

“Die Übergewinne müssen endlich abgeschöpft und als Energiegeld rasch an Europas Bürger verteilt werden”, sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. “Gleichzeitig muss klar sein, dass die Gelder bei denen landen, die es brauchen. Die Konditionen müssen klar definiert werden. Schlussendlich muss uns aber klar sein, dass das Motto dieser Krise sparen, sparen, sparen heißen muss. Strom– und Gaseinsparungen müssen verpflichtend für die Mitgliedsländer sein. Wer sich hier aus der Verantwortung zieht, rüttelt an der europäischen Solidarität.” ber

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält einen Betrieb der zwei süddeutschen Atomreaktoren über den Winter nach derzeitiger Lage für nötig. Er verwies auf die Lage in Frankreich, wo viele AKW wegen Wartungsarbeiten nicht laufen können. Dort habe sich die Situation mit Blick auf den Winter weiter verschlechtert. “Heute muss ich sagen, dass die Daten aus Frankreich dafür sprechen, dass wir die Reserve dann auch abrufen”, sagt der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin.

Dann müssten die AKW Neckarwestheim 2 und Isar 2 über das geplante Aus zum Jahresende hinaus laufen. Die endgültige Entscheidung müsse spätestens im Dezember für Isar 2 aus technischen Gründen fallen, für Neckarwestheim sei dies auch Anfang des Jahres möglich. Längstens sollen die AKW bis Mitte April 2023 laufen. In den Nachbarstaaten wird die Entscheidung aufgrund der Energieknappheit genau verfolgt.

Eigentlich sollten im Rahmen des Atomausstiegs die letzten drei AKW am Jahresende abgeschaltet werden. Für den Reaktor Lingen im Emsland soll dies laut Wirtschaftsministerium in jedem Fall weiter gelten. rtr

Zwei Tage nach dem Sieg des Rechtsbündnisses bei den Parlamentswahlen in Italien hat die EU-Kommission eine weitere Tranche aus dem Aufbauprogramm Next Generation EU für das Land genehmigt. Die Behörde sprach sich dafür aus, 21 Milliarden Euro aus dem Topf freizugeben. Das letzte Wort haben nun die Mitgliedstaaten.

Die Überweisung belohnt die Bemühungen der vorigen Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi. Diese hatte Ende Juni die Auszahlung der zweiten Tranche beantragt, nachdem sie die vereinbarten 45 Meilensteine erreicht sah. Dazu zählten etwa Reformen der öffentlichen Verwaltung, des öffentlichen Auftragswesen und der Finanzverwaltung. Die zusätzlichen Gelder sollen Investitionen ermöglichen, etwa in den Ausbau der schnellen Internetversorgung und die Digitalisierung von Schulen.

Italien hatte im April bereits eine erste Tranche in Höhe von 21 Milliarden Euro aus dem Topf erhalten. Das Land ist größter Nutznießer des Aufbauprogramms. Insgesamt hat es Aussicht auf fast 192 Milliarden Euro, davon Zuschüsse in Höhe von 69 Milliarden Euro. Der Rest steht als Darlehen zur Verfügung. Allerdings sind alle Gelder an die Umsetzung weiterer Reformen geknüpft.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni appellierte an die neue Regierung, “die Gelegenheit zu ergreifen”. Sie solle die eingegangenen Verpflichtungen erfüllen, um den nötigen Strukturwandel in der italienischen Wirtschaft voranzutreiben.

Der Wahlsieg des rechten Lagers um Giorgia Meloni, Chefin der Partei Brüder Italiens, hatte für erhebliche Unruhe in Brüssel und anderen Hauptstädten gesorgt. Auch unter den Bürgern in Deutschland löst das Wahlergebnis Besorgnis aus: In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Europe.Table geben zwei Drittel der Befragten an, der Rechtsruck gefährde den politischen Zusammenhalt in der EU. 61 Prozent befürchten demnach, dass Italien durch die Politik der neuen Regierung in eine Schuldenkrise geraten könnte. Lediglich unter den AfD-Anhängern zeigt sich eine klare Mehrheit unbesorgt. tho

Deutschland und Frankreich stellen bei der morgigen Sitzung des Rats für Wettbewerbsfähigkeit einen gemeinsamen Standpunkt zum geplanten Gesetz für kritische Rohstoffe vor. Damit wollen die beiden Delegationen die Diskussion im Europäischen Rat anschieben und gleichzeitig für Geschlossenheit beider Länder hinsichtlich der Rohstoffstrategie sorgen. Vergangene Woche hatten sie die gemeinsame Position in schriftlicher Form als sogenanntes Non-Paper veröffentlicht.

In dem Dokument heißt es, Deutschland und Frankreich wollten mit dem Standpunkt “einen Beitrag zur Arbeit der Kommission (…) leisten” und die übrigen Mitgliedstaaten bei der Ratssitzung am Donnerstag zu einer Stellungnahme anregen. Sie nennen drei Säulen, auf die sich eine Gesetzgebung zu kritischen Rohstoffen stützen sollte:

Die Europäische Kommission plant im Rahmen ihrer Rohstoffstrategie ein Gesetz zu kritischen Rohstoffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union Mitte September noch einmal die Bedeutung eines solchen Raw Materials Acts unterstrichen. Ein Vorschlag der Kommission wird im kommenden Jahr erwartet.

In der Sitzung des Rats für Wettbewerbsfähigkeit werden die Ministerinnen und Minister morgen hauptsächlich über das Single Market Emergency Instrument (SMEI) sowie die Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte (ESPR) diskutieren. Die deutsche Delegation wird zudem über eine Initiative zur Gründung einer “Europäischen Allianz für Transformationstechnologien” informieren. leo

Die Zukunft des Geldes ist digital. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet an einem digitalen Euro. Doch dem Bundesverband der Deutschen Industrie geht das nicht schnell genug. “Aufgrund des teilweisen großen Vorsprungs anderer Zentralbanken droht Europa hier den Anschluss zu verlieren“, heißt es in einem Positionspapier des BDI zum digitalen Euro, das Europe.Table vorlag. Dies gelte insbesondere für die Nutzung durch Unternehmen, beispielsweise im Lieferkettenmanagement. “Zu groß ist die Gefahr, dass durch zu langes Abwarten Wettbewerbsnachteile entstünden, die nur schwer aufzuholen wären”, schreiben die Autoren des BDI.

Schätzungen zufolge erwägen mehr als 80 Prozent der Zentralbanken die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) oder haben dies bereits getan, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ergab. Der CBDC-Tracker zeigt einen Überblick über den Status digitaler Zentralbankwährungen. Während sich China und Kanada bereits in der Pilotphase befinden, steckt die EZB seit Oktober 2021 in der Research-Phase und will erst nach deren Abschluss 2023 entscheiden, ob sie den digitalen Euro einführt – und in welcher Form. Der BDI fordert nun, “bei den aktuell laufenden Analysen auch auf Aspekte des internationalen Wettbewerbs und der hiermit verbundenen zeitlichen Komponente zu achten“.

Die Innovationsfähigkeit sei von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands und Europas. Hierfür benötige die Industrie einen Innovationsrahmen, der zu den dynamischen Entwicklungen einer sich immer stärker über ihre Wertschöpfungsketten digital vernetzten industriellen Produktion (Industrie 4.0) passe. “Das digitale Zahlungsmittel ist die Währung dieser Ökosysteme. Die Etablierung eines digitalen Euros halten wir daher für unabdingbar“, so der BDI. Die Einführung eines digitalen Euro habe das Potenzial, die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft deutlich zu beschleunigen – sowohl bei großen Konzernen als auch bei KMU.

Die Industrie hat jedoch die Sorge, dass den unternehmerischen Bedürfnissen nicht ausreichend Beachtung geschenkt wird. “Für den Fall, dass Unternehmensbedarfe kein ausreichendes Gehör finden, müssten privatwirtschaftliche Lösungen die Anwendungslücken übergangsweise schließen”, heißt es im Positionspapier. Diese parallel zum EZB-Projekt in Fachkreisen diskutierten Lösungen könnten zum Einsatz kommen, “sollte der digitale Euro nicht mit den für Unternehmen wichtigen Funktionalitäten ausgestattet oder gemessen am Bedarf der Marktteilnehmer zu spät eingeführt werden”. Im Wesentlichen geht es hierbei um die Programmierbarkeit des Euro für die Industrie 4.0.

Um das gesamte Potenzial einer digitalen Währung nutzbar zu machen, müsse der gesamte Zahlungsprozess programmierbar sein. Doch danach sieht es im Moment nicht aus: Im Juli hatte Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, bei einer Rede gesagt, dass der digitale Euro so ausgestaltet sein könnte, dass er auch programmierbare Zahlungen in einem hochautomatisierten Umfeld unterstütze. “Diese Möglichkeit wird wahrscheinlich nicht sofort zum Start verfügbar sein, sollte aber bei der Entwicklung berücksichtigt werden.”

Wenn es zuvor zu privatwirtschaftlichen Lösungen komme, so drängt der BDI auf eine Standardisierung und Interoperabilität. Und aus “Gründen der Vertrauensbildung, Akzeptanz und Rechtsbeständigkeit” sollte eine digitale Währung immer von einer regulierten Einheit ausgegeben werden – also von einer Bank und nicht etwa einem Big-Tech-Unternehmen wie Apple oder Google. Schließlich wünscht sich der BDI auch eine energieeffiziente Ausgabe und Verwaltung des digitalen Euro, um die Erreichung der europäischen Klimaziele nicht zu behindern. vis

Im Fall der möglichen Vergütung für Manfred Weber als EVP-Parteichef, über die Europe.Table berichtet hat, werden weitere Details bekannt. Demnach hat das Präsidium der Europäischen Volkspartei bei einer Sitzung nach Webers Wahl zum Parteichef Ende Mai beschlossen, dass er eine “Aufwandsentschädigung” bekommen kann. Nach Informationen von Europa.Table wurde zu Sitzungsbeginn an die Vize-Chefs und den Generalsekretär der Partei, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Tischvorlage in Englisch verteilt, in der von einer “remuneration” für Weber die Rede war.

Wie hoch die Aufwandsentschädigung ausfällt, ist in dem Papier nicht ausgeführt. Es wird damit gerechnet, dass die Details der Bezahlung bei einer weiteren Sitzung des Präsidiums beschlossen werden sollten. In der EVP hieß es gestern, dass die Nachricht zur Aufwandsentschädigung für Manfred Weber Fragen vonseiten der nationalen Parteien hervorrufen werde, die Mitglied in der europäischen Parteienfamilie der Christdemokraten sind.

Bislang war die Führung von europäischen Parteien ein Ehrenamt. Nur wenn der Parteichef nicht auch Abgeordneter im Europaparlament war und damit nicht über Abgeordnetenbezüge verfügte, gab es eine Bezahlung. Weber führt auch die EVP-Fraktion im Europaparlament. In CDU-Kreisen wurde die Forderung erhoben, dass eine mögliche Aufwandsentschädigung für Weber als Parteichef zum Teil mit seinen sonstigen Bezügen verrechnet werden sollte. mgr

Die Unionsfraktion im Bundestag spricht sich gegen mehr Spielraum in den EU-Fiskalregeln aus. Es sei notwendig, den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) “auf wenige Grundregeln zu verschlanken und die Verfahren zur Durchsetzung des Regelwerks effektiver als bisher auszugestalten, ohne dabei die europäischen Fiskalregeln zu verwässern”, heißt es in einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Dieser soll bis Ende der Woche im Bundestag eingebracht werden und liegt Europe.Table vor.

Eine Ausweitung der Flexibilitätsklauseln im SWP komme einer “Einladung zur ungehemmten Staatsverschuldung gleich”, heißt es dort weiter. Bestimmte Ausgabenarten (wie Investitionen in den Klimaschutz oder Verteidigung) dürften bei der Ermittlung des relevanten strukturellen Saldos nicht ausgeschlossen werden. Öffentliche Investitionen scheiterten derzeit nicht an mangelnden Verschuldungsmöglichkeiten, das zeige das Aufbauprogramm Next Generation EU.

Der Antrag der größten Oppositionsfraktion hat zwar keine Chancen auf eine Mehrheit im Bundestag. Politisch bedeutend ist die Positionsbestimmung der Christdemokraten dennoch: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) muss in den laufenden Gesprächen im Rat über die Reform der Fiskalregeln darauf achten, die politische Flanke im bürgerlichen Lager nicht zu weit zu öffnen.

Die Unionsabgeordneten begrüßen in ihrem Antrag, dass die Bundesregierung den präventiven Arm des SWP stärken wolle und für eine verbindlichere Durchsetzung der Ausgabenregel plädiere. Die Vorschläge der Ampel zu der verpflichtenden Rückführung zu hoher Schuldenstände drohten aber, die europäischen Fiskalregeln erheblich zu verwässern, kritisieren sie.

Die Regierungsparteien hatten in ihrem Positionspapier erklärt, bei einer vollständigen Einhaltung der Vorgaben aus dem präventiven Arm auf die Anwendung der Ein-Zwanzigstel-Regel verzichten zu wollen, die die Regierungen hoch verschuldeter Länder überfordere. Dieses Problem sieht auch die Unionsfraktion. Es könne aber etwa “durch eine Glättung des Abbaupfades behoben werden”.

Zudem wollen CDU/CSU den Ermessensspielraum der EU-Kommission stark einschränken. Defizitverfahren sollten automatisch eingeleitet werden, fordern sie. Zudem solle die Aufsicht über den SWP “durch eine unabhängige Institution gewährleistet werden”. tho

Der EU-Binnenmarkt ist einzigartig und aus dem Alltag von Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Ob es darum geht, wichtige Teile für die eigene Produktion zu besorgen, einen Kunden im europäischen Nachbarland zu besuchen oder aber den Zahlungsverkehr mit den Lieferanten abzuwickeln: Ohne den EU-Binnenmarkt sähe das Geschäft eines europäischen Maschinenbauunternehmens viel komplizierter aus.

Was passiert, wenn der Binnenmarkt auf einmal nicht mehr funktioniert, hat die Corona-Krise sehr plastisch illustriert. Nach den unkoordinierten Grenzschließungen standen in vielen Industrieunternehmen die Bänder still, weil relevante Teile aus anderen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr in den Fabriken ankamen. Solche Herausforderungen zeigen, dass ein funktionierender Binnenmarkt niemals fertig sein kann, sondern immer wieder neu erarbeitet werden muss.

Ich als überzeugter Europäer bin erfreut, dass die EU-Kommission der Wichtigkeit des Binnenmarkts Rechnung trägt und nun Lehren aus den vergangenen zweieinhalb Jahren zieht. Die Grenzen in Krisenzeiten offenzuhalten, unterstütze ich voll und ganz. Die Entsendung von Arbeitnehmern im Krisenfall sicherzustellen, ist insbesondere für exportorientierte Industrien wie den Maschinen- und Anlagenbau essenziell.

Doch leider enthält der Vorschlag des SMEI auch Teile, die in eine völlig falsche Richtung gehen. Die Kommission will in Krisenzeiten Unternehmen vorschreiben, welche Aufträge für welchen Kunden und welche Anwendung Vorrang haben oder entscheiden, was von strategischer Wichtigkeit ist. Den EU-Mitgliedstaaten kann sie empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit von krisenrelevanten Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Und sie droht in bestimmten Fällen mit Geldbußen, wenn sich Unternehmen nicht an die fremdbestimmten Prioritäten halten.

Solche Art der Krisenpolitik ist Interventionismus und geht definitiv zu weit. Es ist fast nie angemessen, wenn die Politik in die unternehmerischen Prozesse und Entscheidungen eingreift. Das gilt in normalen, aber genauso in Krisenzeiten. Unternehmen brauchen ihre Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen, insbesondere in Krisen, in denen Schnelligkeit und Beweglichkeit über die Existenz entscheiden können. Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine weltweit vernetze Branche, die vor allem aus kleineren und mittleren, familiengeführten Unternehmen besteht, die echte Exportmeister sind. Der Erfolg unserer Industrie hängt nicht zuletzt von unserer Lieferzuverlässigkeit ab. Da darf die Politik nicht reingrätschen. Das würde unseren Unternehmen in Europa nachhaltig schaden und die Wirkmacht unternehmerischen Handelns ausbremsen.

Wie also den Binnenmarkt in Krisenzeiten schützen? Das ist keine leichte Aufgabe. Klar ist, dass hier Fingerspitzengefühl gefragt ist. Die Politik muss hier einmal mehr eine Balance finden und der Industrie ihre Eigenverantwortung zugestehen. Dabei sollten die Rollen und Befugnisse von Unternehmen und der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten deutlich voneinander abgegrenzt und definiert sein. Dass der Staat in Krisensituationen stärker eingreift als in normalen Zeiten, ist vertretbar und notwendig. Dabei ist auch klar: In Krisenzeiten werden wir gerade in Europa auf international funktionierende Lieferketten angewiesen sein. Da sollte die EU mit staatlich verordneten Liefereinschränkungen sehr vorsichtig sein.

Es ist wichtig, dass die Spielregeln des Binnenmarktes weiterentwickelt werden, damit er seine Kraft nicht verliert. Und es lohnt sich allemal, Kraft und Energie in einen europäischen, gemeinsamen Markt zu investieren. Denn es ist der Binnenmarkt, der seit knapp 30 Jahren für wirtschaftlichen Wohlstand in Europa sorgt.

Karl Haeusgen ist Vorsitzender des Aufsichtsrats des Familienunternehmens HAWE Hydraulik SE und Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Der VDMA vertritt rund 3500 deutsche und europäische Unternehmen der Maschinenbauindustrie.