Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat erneut die Bedeutung der Diplomatie im Ukraine-Konflikt hervorgehoben. “Wer redet, der schießt nicht”, sagte die Grünen-Politikerin. Dennoch werde mit den Partnern an einem starken Sanktionsbündel gegen Russland im Fall einer Invasion gearbeitet. Es liege alles auf dem Tisch – auch die Nicht-Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Andererseits ist die Europäische Union enorm abhängig von den Gasimporten aus Russland, was wiederum durch den Kreml als geopolitisches Druckmittel eingesetzt wird. Im Ernstfall würde ein Lieferstopp die europäische Wirtschaft hart treffen, zeigt eine Studie des Thinktanks Bruegel. Mehr dazu in den News.

Ein verbesserter Austausch von Gesundheitsdaten und Patientenakten könnte nicht nur die grenzüberschreitende medizinische Versorgung verbessern. Auch für die Forschung und eine fundierte politische Entscheidungsfindung ist es wichtig, auf die entsprechenden Datensätze zugreifen zu können. Allerdings verfügen die wenigsten EU-Länder über ein ausreichend digitalisiertes Gesundheitssystem, besonders Deutschland hinkt im internationalen Vergleich weit hinterher, und es fehlt an entsprechenden Rechtsrahmen. Mit gutem Beispiel vorangeht indes Finnland. Inwiefern das skandinavische Land bei der Ausgestaltung des European Health Data Space (EHDS), zu dem die Kommission im April einen Verordnungsentwurf vorlegen will, als Blaupause dienen kann, hat Eugenie Ankowitsch analysiert.

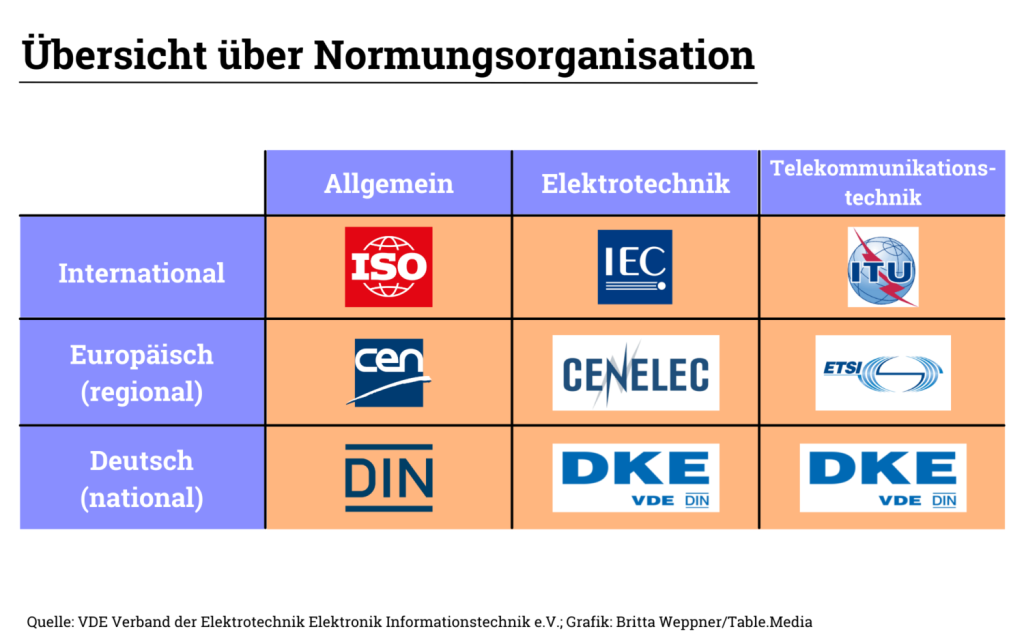

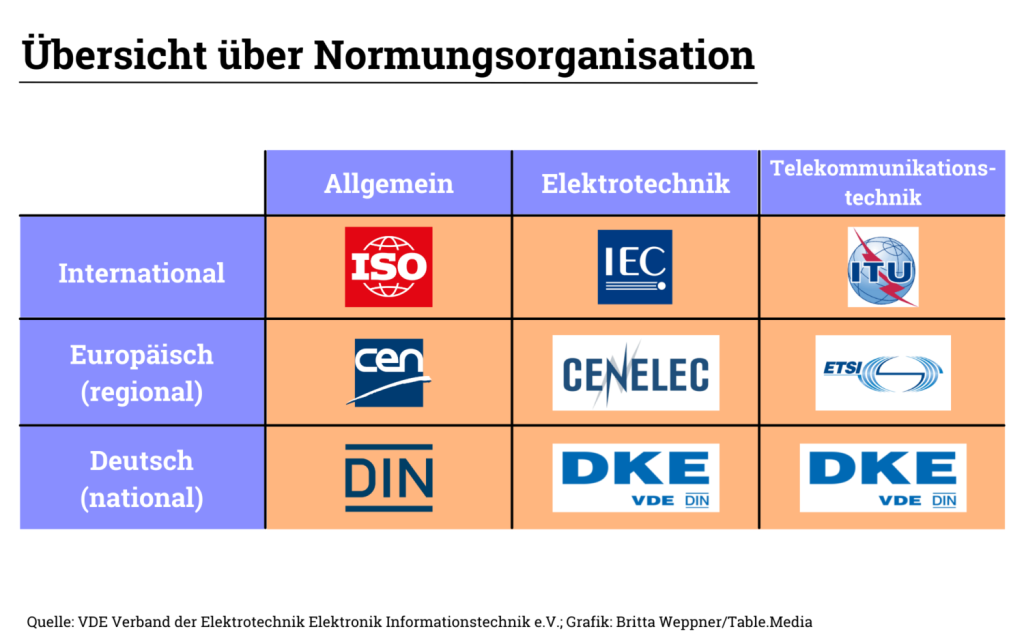

Ob DIN, ISO oder EN: Normen und Standards sind sowohl im privaten wie auch im wirtschaftlichen Umfeld allgegenwärtig und für den freien Handel von Waren und Dienstleistungen unerlässlich. Während die meisten Menschen eine ziemlich genaue Vorstellung von der Gestalt einer DIN-A4-Seite haben, wird es im Telekommunikationsbereich schon erheblich komplizierter. Allerdings nicht weniger wichtig. Jahrzehntelang gab Europa bei technischen Normen und Standards den Ton an. Doch gerade bei Zukunftstechnologien drohen nun andere Akteure, allen voran China, der EU den Rang abzulaufen. Was die EU-Kommission dagegen in ihrer neuen Standardisierungsstrategie zu tun gedenkt, hat Till Hoppe zusammengefasst.

Im Februar 2020 hatte die EU-Kommission die europäische Datenstrategie beschlossen. Der in diesem Rahmen vorgesehene Gesundheitsdatenraum soll es ermöglichen, etwa elektronische Patientenakten, Genomikdaten oder Daten aus Patientenregistern sicher über die Grenzen der EU-Länder hinweg nach einheitlichen Standards auszutauschen. Ziel ist dabei, nicht nur eine bessere Gesundheitsversorgung (Primärnutzung) zu ermöglichen, sondern auch Verbesserungen in der Gesundheitsforschung und der Gesundheitspolitik (Sekundärnutzung) zu erreichen. Derzeit arbeitet die Europäische Kommission an einem Legislativvorschlag, der im April 2022 vorgelegt werden soll.

Für den grenzüberschreitenden Austausch von E-Rezepten und Patientenbasisdaten wird in einigen EU-Ländern die bereits bestehende MyHealth@EU-Infrastruktur genutzt. Im Zuge des Ausbaus des European Health Data Space sollen in den kommenden Jahren nach dem Willen der Kommission weitere Anwendungen wie medizinische Bilddaten, Laborergebnisse und Krankenhausentlassungsberichte kommen.

Im Rahmen von MyHealth@EU bietet die EU den Mitgliedstaaten eine gemeinsame IKT-Infrastruktur und bereichsübergreifende Dienstleistungen (Terminologie, Interoperabilität usw.) an. Die EU-Ländern verbinden dabei ihre Systeme durch nationale eHealth-Kontaktstellen (NCPeH). Bislang nutzen unter anderem Finnland, Frankreich, Portugal und Tschechien die Dienste. Der deutsche NCP soll erst Mitte 2023 den Betrieb aufnehmen.

Aber auch für die Forschung und eine fundierte politische Entscheidungsfindung ist es wichtig, auf große Datenmengen mit einer hohen Qualität zeitnah zugreifen zu können. Die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten steht daher besonders im Fokus der EU-Kommission.

Bei der Ausgestaltung des European Health Data Space will sich die Kommission offenbar an Finnland, Dänemark, Frankreich und Norwegen orientieren. Besonders Finnland verfügt über ein stark digitalisiertes Gesundheitssystem und konnte deshalb innerhalb weniger Jahre einen Gesundheitsdatenraum mit hoher Datenqualität und Datenstruktur aufbauen. Der finnische Gesundheitsdatenraum könnte damit als Blaupause dienen. Ein Indiz dafür ist auch, dass der finnische Innovationsfonds SITRA, der maßgeblich an der Initiierung des Gesundheitsdatenraums beteiligt war, auch die “Joint Action Towards the European Health Data Space” (TEHDAS) koordiniert. Dabei handelt es sich um eine EU-weite Initiative, die die EU-Kommission berät.

Im Rahmen des finnischen Gesundheitsdatenraums können Wissenschaftler, aber auch die Industrie auf anonymisierte oder pseudonymisierte Gesundheitsdaten zugreifen. Diese speisen sich nicht nur aus Registern aller Art, sondern auch aus den flächendeckend genutzten elektronischen Patientenakten. Die medizinischen Daten können zudem mit Sozial- und Melderegisterdaten sowie Daten aus epidemiologischen Studien zusammengeführt werden, wie die Analysten von Empirica in einer Studie im Auftrag des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) darlegen. Zusammengeführt werden diese Daten über eine persönliche Bürger-ID.

Grundlage war ein Gesetz aus dem Jahr 2019. Das Gesetz zur Gesundheitsdatennutzung beschreibt detailliert, wessen Daten für welche Zwecke und unter welchen datenschutzrechtlichen Maßnahmen verwendet werden dürfen. So sind darin etwa folgende Nutzungsszenarien als legitim definiert:

• wissenschaftliche Forschung

• Statistik

• Entwicklungs- und Innovationsmaßnahmen

• Steuerung und Überwachung durch Behörden

• Planungs- und Berichtspflicht einer Behörde

• Bildung

• Wissensmanagement

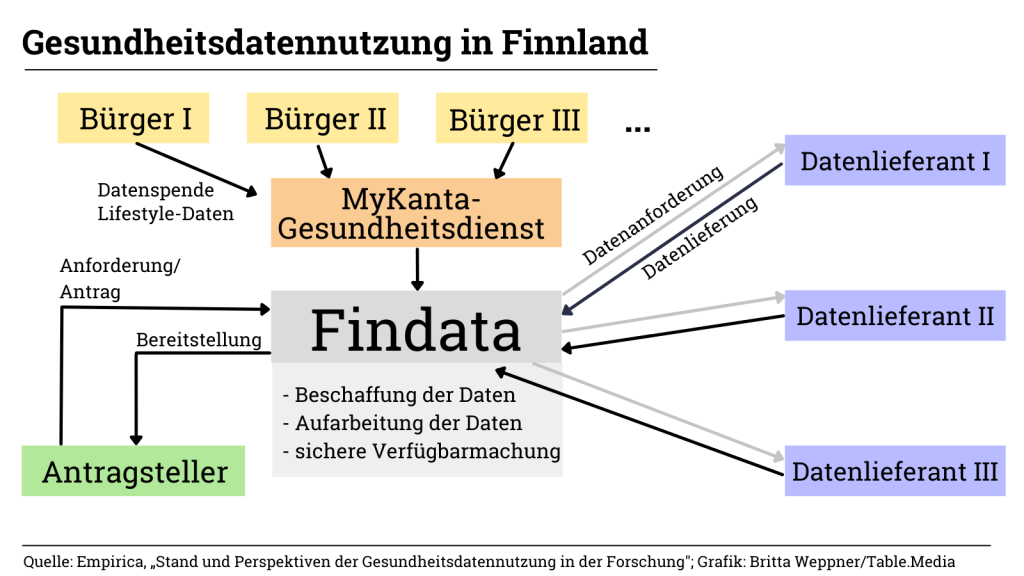

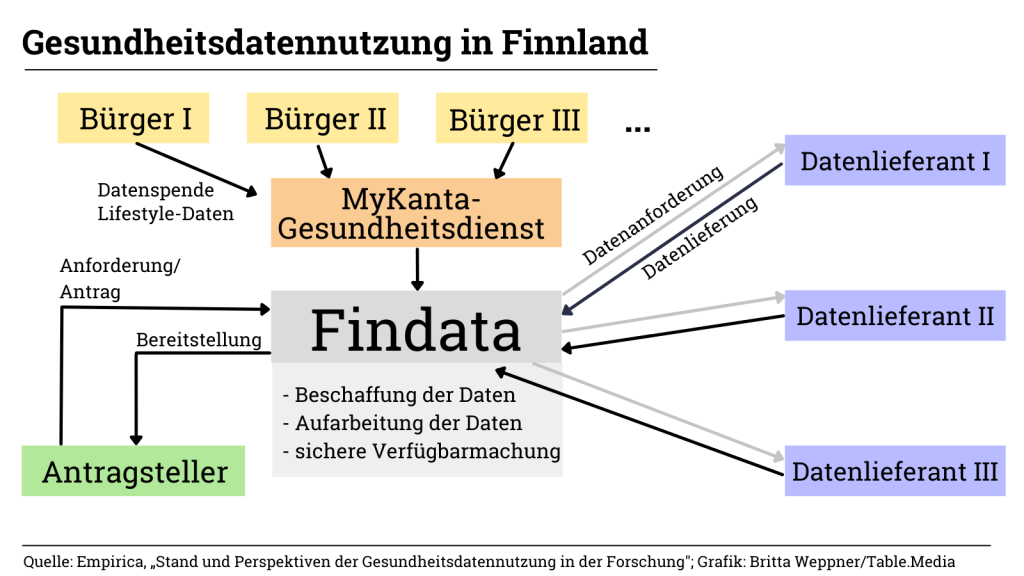

Mit Findata wurde eine eigene Behörde gegründet, die als zentrale Antragsstelle fungiert. Sie prüft die Anträge der Wissenschaft, Behörden und Industrie auf Datennutzung, fordert Daten an, bereitet sie auf und macht sie dann in einer gesicherten virtuellen Umgebung zugänglich. Mit Findata verfolgt Finnland den sogenannten “One-Stop-Shop”-Ansatz.

Die Daten werden nur so lange in der Cloud-Umgebung gespeichert, wie es für den jeweiligen Verwendungszweck notwendig ist und anschließend gelöscht. In besonderen Fällen werden die Daten auch direkt an die Antragsstellenden elektronisch übermittelt. Diese sind dazu verpflichtet, im Antragsverfahren anzugeben, inwiefern die gesetzlichen Anforderungen an Datensicherheit und Anonymität umgesetzt werden sollen.

Bei Findata laufen außerdem die Datenspenden der Bürger:innen ein. Unter den MyKanta-Gesundheitsdiensten können sie sogenannte Lifestyle-Daten, beispielsweise aus Fitnesstrackern oder anderen mobilen Anwendungen, einspeisen und diese für die Forschung verfügbar machen.

Andere Länder sind längst noch nicht so weit. Vor allem Deutschland ist im internationalen Vergleich digitaler Gesundheitssysteme abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Zu diesem Ergebnis kommen der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in einem Gutachten und die internationale Vergleichsstudie “Smart Health Systems” der Bertelsmann Stiftung von 2018.

Zwar wird die Gesundheitsdatenforschung seit der Verabschiedung des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) im Jahr 2019 auch hierzulande ausgebaut, jedoch mit vielen herben Rückschlägen, wie zuletzt beim E-Rezept (Europe.Table berichtete). Bei der Weiternutzung von Gesundheitsdaten geht es primär um die Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Im Patientendatenschutzgesetz wurde deshalb geregelt, dass Patienten aus ihrer elektronischen Patientenakte Daten spenden können. Mit dem für 2023 geplanten Forschungsdatenzentrum soll ein Dienstleister aufgebaut werden, der die Gesundheitsdaten bestimmten Akteuren zugänglich machen soll.

Bei den Routinedaten fungiert der Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Datensammelstelle. Die Daten der Versicherten werden zusammengetragen und in Zusammenarbeit mit einer organisatorisch unabhängigen Vertrauensstelle und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) pseudonymisiert und an das Forschungsdatenzentrum geliefert. Dieses hat die Aufgabe, die Qualität der Daten zu sichern, ein Antragsregister anzulegen und Schulungsmöglichkeiten für Nutzungsberechtigte zu schaffen.

Angesichts der unterschiedlichen Ausgangslagen in den EU-Ländern wird eine der größten Herausforderung sein, die europäischen Datenraumprojekte bestmöglich aufeinander abzustimmen. Die derzeitige Struktur der Union sei nicht in der Lage, die umfassende Nutzung solcher Daten in den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Zu diesem Ergebnis kommt die Joint Action TEHDAS in einem ihrer Berichte. Governance-Strukturen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen müssten so gestaltet sein, dass nicht nur nationale, sondern auch grenzüberschreitende Analysen möglich werden.

Die Autoren bemängeln, dass die zahlreichen Akteure, die derzeit verschiedene Arten von Daten verwalten, zwar ihren spezifischen Zweck erfüllen, aber mit ihrem derzeitigen Mandat weder die Schaffung eines Binnenmarktes für Gesundheitsdaten noch eine breitere Nutzung für Forschung, Innovation und Entscheidungsfindung unterstützen könnten.

Vielmehr gebe es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze für den Zugang und Verwendung von Gesundheitsdaten. Unterschiedliche und oft widersprüchliche nationale Gesetze würden den grenzüberschreitenden Zugang zu Daten und den Fortschritt im Bereich der digitalen Gesundheit und die Freizügigkeit der EU-Bürger behindern.

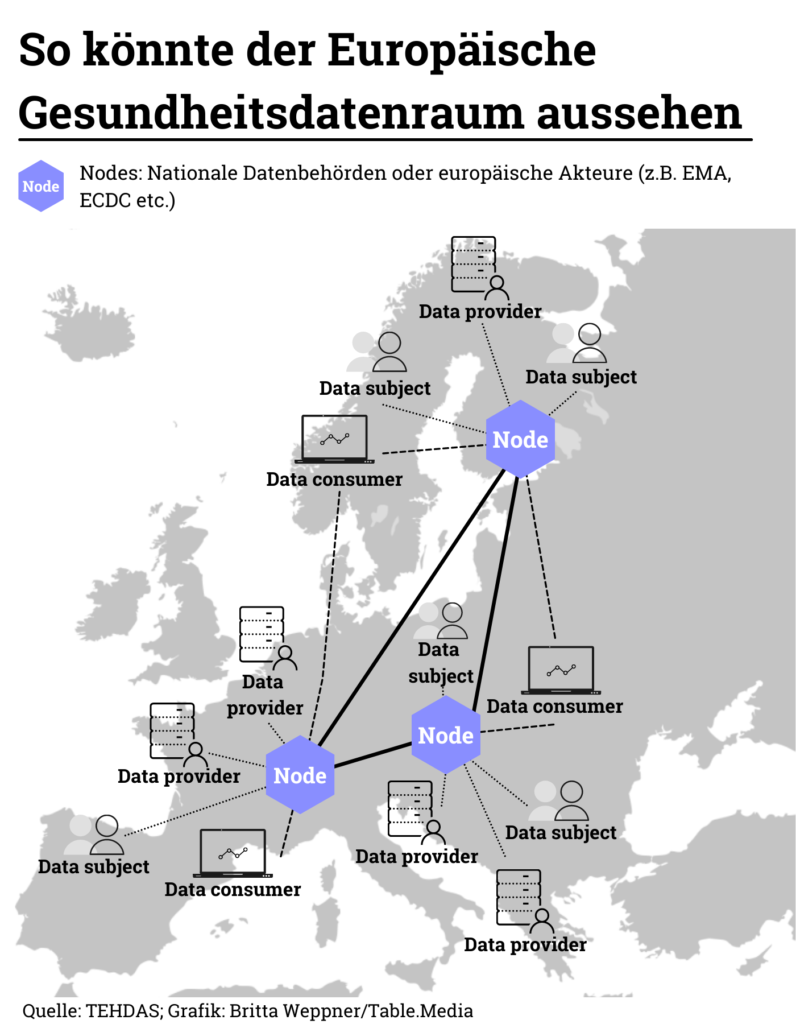

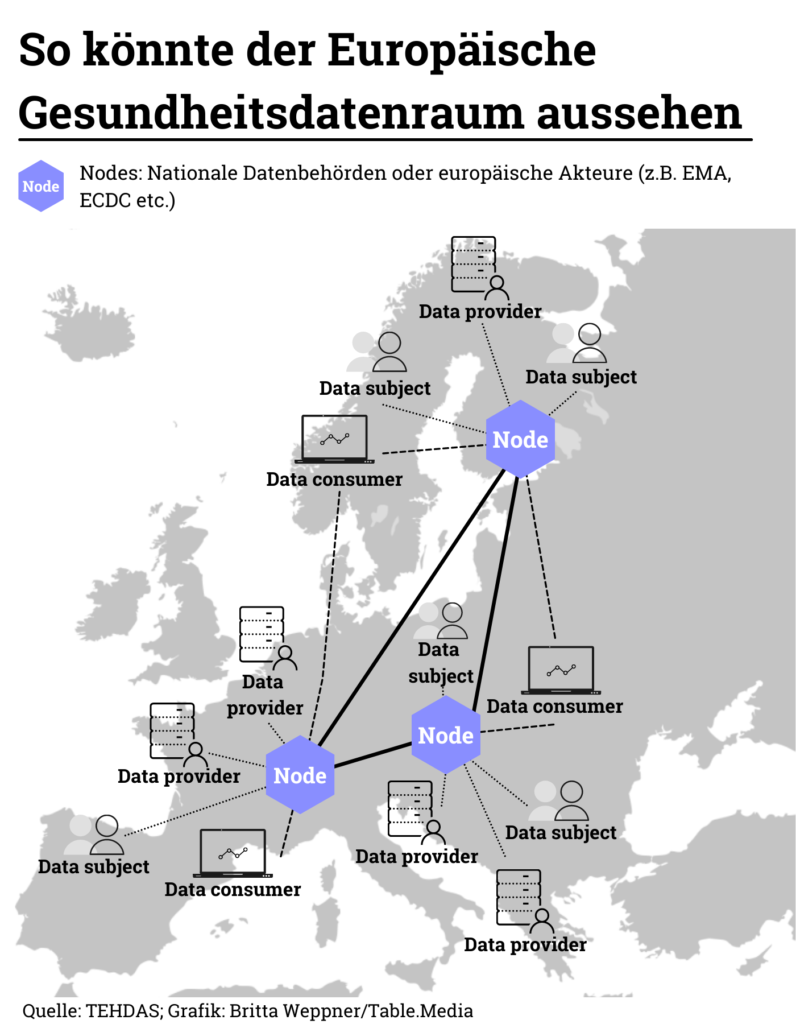

In einem ihrer weiteren Berichte macht TEHDAS einen Vorschlag für eine mögliche EHDS-Architektur. Diese soll aus einem Netzwerk von Knotenpunkten bestehen. Dabei handelt es sich um Organisationen und Behörden, wie etwa Findata in Finnland, der Health Data Hub HDH in Frankreich oder auch EU-Agenturen wie die EMA und die ECDC. Diese Dienste werden von Datenkonsumenten, darunter öffentliche oder private Forschungseinrichtungen, genutzt. Die Knoten sind ihrerseits mit mehreren Datenanbietern verbunden, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Datenregister. Die Daten sollen in sicheren Datenverarbeitungsumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Eine ähnliche Infrastruktur findet sich dann auch in einer Präsentation der EU-Kommission zum European Health Data Space.

Das geplante EU-Regelwerk muss noch viele offene Fragen zu den Bereichen Governance, Datenqualität und Interoperabilität beantwortet. Jede für sich ist alles andere als trivial. Ein guter Indikator für die Interoperabilität eines Gesundheitssystems ist etwa der Anteil strukturiert vorliegender Daten. In Deutschland liegt ihr Anteil laut der Analyse von Empirica bei unter 25 Prozent. In Finnland sind nahezu alle Daten strukturiert. In der Regel spricht das auch für hohe Qualität der Daten.

Die Erfüllung politischer Visionen, aus der Verwertung von Daten einen konkreten Nutzen für Patient:innen, die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft zu ziehen, hängt in hohem Maße davon ab, ob es gelingt, einheitliche Strukturen zu schaffen, die von den Akteuren genutzt werden können.

Beim Setzen von technischen Normen und Standards ist die EU noch immer eine Großmacht. Die im Industriezeitalter begründete Dominanz aber bröckelt zusehends: Im Rahmen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) habe Europa in jüngerer Zeit etwa bei der Vergabe der Sekretariate für Quantencomputing, für Augmented Reality, für Brain-Computer-Interface oder für Lithium “in die Röhre geguckt”, sagte der Grünen-Industriepolitiker Reinhard Bütikofer.

Besonders China arbeitet gezielt daran (China.Table berichtete), seine gewachsene wirtschaftliche Bedeutung in die internationalen Normierungsorganisationen zu übertragen (Europe.Table berichtete) und so seinen Unternehmen einen Vorsprung bei neuen Technologien zu ermöglichen. Die EU-Kommission sieht die Gefahr und will reagieren: Am kommenden Mittwoch legen Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton die neue Standardisierungsstrategie vor.

Das Papier selbst ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, aber die Stoßrichtung der Vorschläge zeichnet sich bereits klar ab: Normen und Standards soll künftig europäischer, strategischer und zugleich schneller definiert werden.

So will die Kommission sicherstellen, dass der Einfluss chinesischer oder US-amerikanischer Unternehmen in der Normungsorganisation ETSI zurückgedrängt wird. In der Behörde gibt es erhebliche Sorgen, dass ausländische Konzerne wie Huawei über zu viel Gewicht in der für Telekommunikationsnormen zuständigen Organisation verfügen. Denn dort bemessen sich die Stimmrechte in den Gremien an der Höhe der Mitgliedsbeiträge. Das begünstigt Großunternehmen, die aber in dem Sektor ganz überwiegend aus den USA und Asien kommen.

Die Kommission will dem entgegenwirken: Experten aus den nationalen Normungsorganisationen der EU-Staaten sollen mehr Einfluss in den ETSI-Gremien bekommen, wie es in Brüssel heißt. Dafür werde die Kommission eine Anpassung an der Standardisierungsverordnung vorschlagen.

Die Strategie dürfte überdies empfehlen, den bisherigen Bottom-Up-Ansatz in Europa ein Stück weit aufzugeben. Seit Jahrzehnten handeln Industrievertreter hier in den Normungsgremien technische Spezifikationen und Verfahren aus, weitgehend unbehelligt von der Politik. Künftig aber sollen Kommission, Mitgliedstaaten und Industrie gemeinsam Schlüsseltechnologien wie etwa grünen Wasserstoff identifizieren und dort frühzeitig Normungsprojekte anstoßen, die möglichst in den internationalen Gremien auch von europäischen Experten geleitet werden.

Fachleute halten den Vorstoß für mehr politischen Einfluss für richtig: In China werde die Normung sehr strategisch angegangen, sagt Sibylle Gabler, Leiterin der Regierungsbeziehungen beim Deutschen Institut für Normung (DIN). “In Deutschland und Europa sollten wir dies ebenfalls machen.” Für Bütikofer wird der Maßstab für den Erfolg der neuen Standardisierungsstrategie sein, “ob es gelingt, die Kooperation zwischen Industrie und Politik effizienter zu gestalten”.

Auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) zeigt sich offen, den etablierten Ansatz marktgetriebener Normen mit einem “politisch-strategischen Top-Down-Ansatz” zu verbinden. “Dazu muss ein kontinuierlicher Austausch zwischen EU-Kommission, Mitgliedstaaten, Europäischen Normungsorganisationen und Industrie initiiert werden”, schrieb Jochen Reinschmidt, Abteilungsleiter Innovationspolitik beim ZVEI, jüngst in einem Beitrag für Europe.Table.

Die Industrie fordert in dem Zusammenhang auch mehr finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Mitarbeiter gerade in die internationalen Normungsgremien zu entsenden, sei für die Unternehmen teuer. Die Standardisierung solle daher als Teil der Innovationspolitik verstanden werden und die aktive Beteiligung entsprechend steuerlich gefördert werden, so der ZVEI. Die Kommission scheint dafür offen zu sein.

Die Behörde will zudem die Normungsprozesse beschleunigen. Momentan brauche man zu lange, sagt ZVEI-Präsident Gunther Kegel: “Wir werden dann im Normenwettkampf von den Amerikanern, oder, viel schlimmer noch, von den Chinesen aus dem Rennen geworfen”. Gerade bei der Normung auf europäischer Ebene, in den Organisationen CEN und CENELEC, müssten eine Vielzahl von Akteuren einbezogen werden.

Kegel sieht aber auch die Kommission selbst in der Verantwortung: Diese habe mit den sogenannten Harmonised Standards Consultants eine weitere Ebene geschaffen, die die Prozesse noch weiter verlängerten. Die HAS-Consultants prüfen im Auftrag der Kommission, ob von CEN und Co beschlossene Normen mit dem ursprünglichen Auftrag der Behörde und dem einschlägigen EU-Recht vereinbar sind.

Hintergrund sind Gerichtsurteile wie im Fall James Elliott. Der EuGH sprach der Kommission in dem Urteil 2016 eine Mitverantwortung für jene Normen zu, die in ihrem Auftrag von den europäischen Organisationen erarbeitet worden waren. Daher sichert sich die Behörde ab, in dem sie die fertigen Normen durch externe Fachberater noch einmal überprüfen lässt. Das aber ziehe den Prozess weiter in die Länge, kritisiert Kegel. Daher versuche man die Kommission davon zu überzeugen, dass die HAS-Consultants von Beginn an in den Normungsprozess eingebunden würden.

Daneben könnte die Behörde noch ein sogenanntes Non Paper vorlegen, das von nationalen Organisationen wie DIN sehr kritisch beäugt wird: Es zielt auf sogenannte Gemeinsame Spezifikationen, die von der Kommission zunehmend als Alternative zu europäischen Standards und Normen genutzt werden. So legt die Behörde etwa im Rahmen der Medizinprodukterichtlinie oder der Batterieverordnung technische Spezifikationen fest, die Produkte für die Marktzulassung erfüllen müssen. Sie verweist zur Begründung darauf, dass dort noch keine harmonisierten Normen existierten.

DIN und Co aber wittern darin den Versuch der Kommission, tief in ihr Territorium einzudringen. “Die Kommission sollte nicht versuchen, über Common Specifications ein Parallelsystem zu den existierenden Normierungsorganisationen zu etablieren”, sagt DIN-Vertreterin Gabler. “Das würde die Gefahr bergen, dass ein bewährtes System zerfranst und neue Spezifikationen im Widerspruch zu vorhandenen Normen stehen.” Mit Amelie Richter

Informelles Treffen der für Industrie und Binnenmarkt zuständigen Minister

31.01.-01.02.2022

Agenda: Themen des informellen Treffens sind Fragen im Zusammenhang mit der strategischen Autonomie und der Dekarbonisierung der Industrie.

Infos

Sitzung des Haushaltsausschusses

31.01.-01.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem der Vorschlag für eine Verordnung des EU-Parlaments und des Rates zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) sowie der Entwurf einer Stellungnahme zu europäischen grüne Anleihen.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

31.01.-01.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem ein Vorschlag zur Ratifizierung des zweiten Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Computerkriminalität bezüglich der verstärkten Zusammenarbeit und Offenlegung von elektronischen Beweismitteln.

Vorläufige Tagesordnung

Beginn der Trilog-Verhandlungen zum Digital Services Act (DSA)

31.01.2022

Agenda: Vertreter von EU-Parlament, Rat und Kommission verhandeln über die finale Ausgestaltung des DSA.

Hintergrund DSA

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

01.02.2022 09:00-12:00 Uhr

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Berichterstattung über die Verhandlungen zu angemessenen Mindestlöhnen in der EU sowie der Entwurf eines Standpunkts zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2023.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

02.02.-03.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Entwürfe von Stellungnahmen zu gleichen Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr, zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds sowie zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems.

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

02.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht die Standardisierungsstrategie. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zudem angekündigt, den European Chips Act vorzulegen. Zudem wird die Kommission den delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie erlassen. Im Anschluss an die Sitzung der Kommission findet voraussichtlich gegen 12:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz Live

Ministerkonferenz “Staatsbürgerschaft, Ethik und Gesundheitsdaten”

02.02.2022

Agenda: Das Ziel der Konferenz besteht darin, die Festlegung eines europäischen ethischen Rahmens für Daten und Digitalisierung im Gesundheitswesen zu fördern.

Infos

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

02.02.2022 09:00-18:15 Uhr

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem ein Meinungsaustausch über den Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr sowie der Besuch von Jean-Baptiste Djebbari (französischer Verkehrsminister) und Jean-Baptiste Lemoyne (französischer Tourismusminister).

Vorläufige Tagesordnung

Trilog-Verhandlungen zum Digital Markets Act (DMA)

03.02.2022

Agenda: Vertreter von EU-Parlament, Rat und Kommission treten zu Verhandlungen über die finale Ausgestaltung des DMA zusammen.

Hintergrund DMA

Informelles Treffen der Minister für Justiz und Inneres

03.02.-04.02.2022

Agenda: Themen des informellen Treffens sind die politischen Prioritäten der Ratspräsidentschaft, darunter das Krisenmanagement in Europa, die Radikalisierung sowie Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan und Belarus für den Grenzschutz und die Migrationssteuerung.

Infos

Die Europäische Union könnte eine kurzfristige Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland verkraften. Allerdings wäre dies mit erheblichen wirtschaftlichen Schäden verbunden und würde Notfallmaßnahmen zur Reduktion der Nachfrage und des Verbrauchs erforderlich machen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Brüsseler Thinktanks Bruegel, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Sollte Russland seine Gaslieferungen Anfang Februar drosseln und der weitere Verlauf des Winters sehr kalt sein, dann würden die Gasspeicher in Europa Ende März leer sein, heißt es in dem Bericht. Bereits jetzt sind die Füllstände historisch niedrig und liegen bei nur rund 40 Prozent im Vergleich zu durchschnittlich 56 Prozent zur gleichen Zeit in den vergangenen Jahren.

Zwar sei es über die bestehende Infrastruktur technisch grundsätzlich möglich, wenn auch äußerst kompliziert, einen Lieferstopp aus Russland durch anderweitige Importe zu kompensieren. Etwa durch einen stärkeren Zukauf von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA oder eine Erhöhung der Lieferungen aus Norwegen. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die benötigten Mengen auch tatsächlich zur Verfügung stünden. Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre dämpfte bereits die Erwartungen und betonte, sein Land sei weiter verlässlicher Energiepartner, doch die Versorger seien bereits an ihrer Kapazitätsgrenze.

Sollte ein möglicher Stopp der Gaslieferungen Russlands bis in die nächsten Winter hinein andauern, wäre es für Europa noch schwieriger, dies zu verkraften und würde eine deutliche Einschränkung des Gasverbrauchs in Europa erforderlich machen, schreiben die Bruegel-Autoren. Möglich sei dies etwa durch die Erhöhung der Kohleverstromung, was zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führen würde. Eine weitere, politisch noch heiklere Option wäre der Studie zufolge, die Abschaltung der noch verbliebenen deutschen Kernkraftwerke zu verschieben.

Im Bereich der energieintensiven Industrie seien aber in jedem Fall einige Branchen weiter auf die Verbrennung von Gas angewiesen. Die einzige kurz- und mittelfristige Möglichkeit sei deshalb eine Drosselung der Produktion. Etliche Stahl- und Aluminiumhersteller sowie Chemieunternehmen haben bereits mit einem Rückgang ihrer Kapazitäten auf die hohen Preise reagiert.

Russland ist Europas größter Erdgasimporteur und liefert rund 40 Prozent des EU-weiten Verbrauchs. Doch bereits seit Herbst vergangenen Jahres hat der russische Energiekonzern Gazprom die Gasströme gen Westen auf das vertraglich zugesicherte Minimum reduziert, während die Preise auf dem Gasmarkt auf Rekordniveau anstiegen. Die Spannungen zwischen Europa und Moskau im Ukraine-Konflikt geben zusätzlich Anlass zur Sorge (Europe.Table berichtete).

Die Bunderegierung betonte am Mittwoch, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei trotz der niedrigen Speicherfüllstände weiter gewährleistet. Man habe überdies keinen Zweifel daran, dass Russland die Lieferverträge einhält. til

Die Europäische Union (EU) hat wegen der Handelsblockade gegen Litauen bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein Verfahren gegen China eingeleitet. Brüssel habe am Donnerstag in Genf einen Antrag auf Konsultation mit China vorgelegt, nachdem zahlreiche Belege für die Blockade gesammelt worden seien, teilte die EU-Kommission mit. Demnach habe die EU Beweise dafür, dass sich die Volksrepublik weigere, litauische Waren beim Zoll abzuwickeln, Einfuhranträgen aus Litauen ablehne und Druck auf Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten ausübe (Europe.Table berichtete), litauische Zulieferer aus ihren Lieferketten zu werfen.

EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis erklärte, es sei mehrfach versucht worden, den Handelsdisput zwischen Litauen und China bilateral zu lösen. Nachdem die Versuche alle gescheitert seien, sehe man nun keinen anderen Ausweg. “Die Einleitung eines WTO-Verfahrens ist kein Schritt, den wir auf die leichte Schulter nehmen.” Er fügte hinzu, dass die EU immer noch eine “diplomatischen Lösung” mit China anstrebe. Sollte der Fall auf diese Weise gelöst werden können, würde Brüssel auch den WTO-Fall nicht weiterverfolgen, so Dombrovskis.

Die Volksrepublik hatte seit Anfang Dezember litauische Waren für den chinesischen Zoll blockiert. Ab Mitte des Monats erhöhte Peking auch den Druck auf deutsche Unternehmen mit Ausfuhren nach China, die litauische Komponenten enthalten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie befürwortete den Schritt Brüssels. “Es ist richtig, das nicht WTO-konforme Verhalten Chinas auf diesem Weg aufzuarbeiten und unsere Sichtweise damit zu unterstreichen”, teilte der Verband mit. Die willkürlich angepassten Maßnahmen der chinesischen Zollbehörde sorge auch bei deutschen Unternehmen für erhebliche Unsicherheit. “Deutsche Exporte nach China mit Zulieferprodukten aus Litauen bleiben an der Grenze stecken und erreichen selbst deutsche Joint-Venture-Betriebe in China nicht”, so der BDI.

Peking hat bisher bestritten, dass es ein Handelsembargo für litauische Waren gibt. Chinesische Unternehmen hätten eigenständig beschlossen, keine Waren aus Ländern zu kaufen, die “Chinas Souveränität angegriffen” haben. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, reagiert mit Kritik auf den Gang der EU zur WTO. Der Streit mit Litauen sei ein “politischer, kein wirtschaftlicher“, so Zhao. Die EU sei daher gar nicht zuständig, behauptet Zhao. Vilnius versuche, den Beziehungen zwischen Brüssel und Peking zu schaden.

EU-Handelskommissar Dombrovskis widersprach der chinesischen Darstellung. Er betonte, bei diesen Handelsangelegenheiten liege die Zuständigkeit durchaus in Brüssel. Der Antrag der EU ist nur der erste formelle Schritt in Richtung eines WTO-Falls, der sich über Jahre hinweg ziehen wird. China hat das Recht, die angefragten Konsultation anzunehmen oder nicht. Sollten diese abgelehnt werden, droht ein WTO-Streitbeilegungsverfahren. ari

EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness hofft auf entscheidende Schritte bei der Vollendung der europäischen Bankenunion in diesem Jahr. “Als EU-Kommission sind wir fest davon überzeugt, dass die Bankenunion vollendet werden muss”, sagte McGuinness am Donnerstag in Frankfurt. Möglicherweise sei dieses Jahr das Jahr, in dem es Durchbrüche geben könnte.

Umstritten ist seit Jahren vor allem eine gemeinsame europäische Einlagensicherung Edis (European deposit insurance scheme). Insbesondere Deutschland bremst bislang. Bereits auf den Weg gebracht haben die Europäer als Antwort auf die Finanzmarktkrise 2008 eine gemeinsame Aufsicht und gemeinsame Regeln, falls Banken abgewickelt werden müssen.

Zugleich verteidigte McGuinness den umstrittenen Vorschlag der EU-Kommission zur Ergänzung der Taxonomie, wonach Investitionen in Erdgas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen als grün eingestuft werden. Die Taxonomie definiert, welche Bereiche der Wirtschaft als klimafreundlich gelten. Es gehe darum, die Klimaziele auch praktisch zu erreichen, sagte die EU-Kommissarin.

Derzeit analysiert die Kommission die Stellungnahmen aus den Mitgliedstaaten, des EU-Parlaments und von Beratergremien zu dem Entwurf. Der endgültige Vorschlag soll kommenden Mittwoch (2. Februar) vorgelegt werden. Es gebe Spielraum für Änderungen, sagte McGuinness. Grundlegendes werde sich aber nicht ändern.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reagierte auf die Äußerung und fordert ein komplett neues Verfahren. “Angesichts der großen Bedeutung der hier behandelten Fragen muss es jetzt eine öffentliche Konsultation geben und schließlich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren”, sagte sie am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. “Nur so lässt sich die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments ausreichend gewährleisten.”

Auch inhaltlich sei der Entwurf der EU-Kommission nicht akzeptabel: “Die Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie wäre ein klarer Fehler.” Diese als nachhaltig für die Finanzmärkte einzustufen, wäre Greenwashing. Es würde der Taxonomie als vertrauenswürdigen, belastbaren Bewertungsmaßstab für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten irreparablen Schaden zufügen. dpa, rtr

Schweden hat den Bau eines Atommüll-Endlagers gebilligt, in dem der hochradioaktive Abfall die nächsten 100.000 Jahre sicher aufbewahrt werden soll. “Damit stellen wir sicher, dass wir Kernenergie für den Übergang zur ersten Industrienation der Welt nutzen können, die auf fossile Kraftstoffe verzichtet”, sagte Umweltministerin Annika Strandhall am Donnerstag. Das geplante Endlager sei Ergebnis von 40 Jahren Forschung und Erkundung.

Die verbrauchten Brennelemente sollen 500 Meter tief im Felsgestein in der Nähe des Kernkraftwerks Forsmark vergraben werden. Die Regierung in Stockholm rechnet damit, dass irgendwann in den 2040er Jahren das letzte AKW vom Netz geht. Nach etwa 70 Jahren, wenn die Schächte des Endlagers gefüllt sind, sollen die Zugänge mit Bentonit-Ton aufgefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dann wird die Anlage auch dauerhaft versiegelt.

Im Gegensatz zur Ampel-Regierung in Berlin wird in mehreren europäischen Ländern Atomenergie als Übergangstechnik angesehen, um möglichst ohne Ausstoß von Treibhausgasen die Umstellung auf erneuerbare Energien zu schaffen. Schweden hatte sich zwar 1980 für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Allerdings vereinbarten die wichtigsten politischen Parteien 2016, die sechs existierenden Reaktoren am Netz zu lassen. rtr

In Italien hat auch die vierte Abstimmung bei der Präsidentenwahl zu keinem neuen Staatsoberhaupt geführt. Weder das Mitte-Links-Lager noch das Mitte-Rechts-Lager schlug am Donnerstag einen Kandidaten vor, nachdem zuvor mehrere potenzielle Bewerber von verschiedenen Parteien abgelehnt worden waren. Damit begannen intensive Verhandlungen hinter den Kulissen, um doch noch zu einem Ergebnis zu kommen.

Der Präsident wird vom Wahlgremium aus rund 1000 Parlamentariern und Regionalvertretern in geheimer Wahl bestimmt. Bei den ersten drei Wahlgängen galt die Zwei-Drittel-Mehrheit, seit Donnerstag reicht eine absolute Mehrheit für den Wahlsieg. Trotzdem konnte sich der als Favorit gehandelte Ministerpräsident Mario Draghi nicht durchsetzen (Europe.Table berichtete).

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten führende Politiker aus dem rechtskonservativen Spektrum, sie favorisierten eine Persönlichkeit mit “hohem institutionellen Wert”. Dies deutet auf Kandidaten aus dem Bereich der Justiz oder einen hohen Beamten hin. Lega-Chef Matteo Salvini kündigte an, er werde dem Mitte-Links-Block in Kürze überparteiliche Kandidaten vorschlagen. Er hoffe, dass am Freitag die Wahl eines Staatsoberhauptes für Italien gelingen werde.

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PD, Enrico Letta, warnte die Konservativen, Hinterzimmerabsprachen mit parteilosen Abgeordneten zu treffen, um jemanden aus ihrem Lager zum Präsidenten zu machen. Jede einseitige Maßnahme werde den Bestand der Regierung gefährden, twitterte er vor dem Hintergrund, dass sich die von Draghi angeführte Regierung auf den rechten und den linken Block im Parlament stützt. “Das wäre der schnellste Weg, alles in die Luft zu jagen.” rtr

EU-Justizkommissar Didier Reynders hat anlässlich des heutigen 16. Europäischen Datenschutz-Tag an das zu Facebook und dem Meta-Konzern gehörende WhatsApp einen Brief geschickt. Darin fordert er WhatsApp zur Erläuterung auf, wie ihre 2021 vorgenommenen Änderungen an den Geschäftsbedingungen und der Datenschutz-Erklärung mit EU-Verbraucherrecht in Einklang stehen würden. “WhatsApp muss sicherstellen, dass die Nutzer verstehen, wofür sie Einwilligungen erteilen und wie ihre personenbezogenen Daten genutzt werden, insbesondere wenn diese mit Geschäftspartnern geteilt werden sollen”, teilte Reynders am Donnerstag mit. Er erwarte, dass WhatsApp Europarecht vollständig achte. Die Firma hat nun Zeit bis Ende Februar, um auf Reynders Schreiben zu reagieren.

Reynders Brief waren eine Vielzahl Beschwerden durch Verbraucherschutzorganisationen vorangegangen. Ursula Bachl vom europäischen Dachverband BEUC erinnerte daran, dass WhatsApp 2021 über ständige Pop-Up-Nachrichten monatelang Nutzer zur Einwilligung bewegen wollte. Die Verbraucher wüssten jedoch gar nicht, was sie dort akzeptieren sollten. “WhatsApp ist absichtlich vage geblieben, um den Grundstein für weitreichende Datenverarbeitung ohne gültige Einwilligung zu legen.” fst

EU-Länder können von nun an umweltfreundliche Technologien leichter mit staatlichen Gelder fördern. Die EU-Kommission hat am Donnerstag neue Beihilferegeln für die Bereiche Umwelt, Klima und Energie (KUEBLL) förmlich angenommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Regeln sind ab sofort in Kraft. Demnach können Staaten etwa Projekte für Elektromobilität künftig einfacher finanziell unterstützen. Umweltschädliche Sektoren, die zum Beispiel fossile Brennstoffe nutzen, sollen weniger staatliches Geld bekommen.

Bereits im Dezember hatte die EU-Kommission die Pläne gebilligt (Europe.Table berichtete). Die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Margrethe Vestager sagte damals, die neuen Beihilferegeln würden Investitionen der EU-Staaten unter anderem in erneuerbare Energien erleichtern, um die EU-Klimaziele schneller und effizienter zu erreichen. So wurden die Kategorien von förderfähigen Technologien ausgeweitet, die möglichen Finanzierungsbeträge erhöht und ihre Genehmigung vereinfacht. Besonders die Bereiche Verkehr und Gebäude sollen unterstützt werden, um den Energieverbrauch zu senken, etwa durch Maßnahmen wie Ladesäulen für Elektroautos oder bessere Wärmedämmung.

Damit erweitert die EU-Kommission einerseits den Spielraum der Mitgliedstaaten, den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft mit staatlichen Hilfen voranzutreiben. Zugleich beschränken die Wettbewerbshüter aber deren Möglichkeiten, energieintensive Branchen zu entlasten, da etliche Sektoren von der Beihilfeliste gestrichen und die Bestimmungen teils deutlich verschärft wurden. dpa, til

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 2021 im Zuge der Corona-Pandemie so viel Geld wie noch nie für Unternehmen und Projekte bereitgestellt. Insgesamt habe die EIB-Gruppe 95 Milliarden Euro an Finanzierungen bewilligt, sagte EIB-Präsident Werner Hoyer bei der jährlichen Pressekonferenz der Bank am Donnerstag. Das sei mehr als jede andere multilaterale Entwicklungsbank und ein Rekord. Als Hauptgrund für die Steigerung von rund 23 Prozent nannte Hoyer den Beitrag der Europäischen Investitionsbank zum Kampf gegen die Corona-Pandemie. 2020 hatte die EIB demnach 77 Milliarden Euro investiert.

Der Großteil der Mittel – rund 87 Milliarden – wurde nach Angaben der EIB in der EU und etwa 8 Milliarden im Rest der Welt bereitgestellt. Die Bank wolle künftig mehr internationale Gelder mit einem eigenen Finanzierungsarm anbieten, sagte Hoyer. Fast die Hälfte der Gelder – 45 Milliarden – ging 2021 den Angaben zufolge an kleine und mittlere Unternehmen, die besonders unter der Pandemie leiden. Die Bank steckte etwa Mittel in Forschung und Herstellung von Impfstoffen und die internationale Impfallianz Covax, die Impfstoffe an Entwicklungsländer verteilt.

Rund 43 Prozent der Finanzierungen seien für Klimaschutz und nachhaltige Projekte bewilligt worden, hieß es. Diesen Bereich will die Bank laut Hoyer ausbauen und Projekte an den Zielen des Pariser Klimaabkommens orientieren. Gleichzeitig zeigte sich Hoyer skeptisch gegenüber EU-Plänen, Erdgas und Atomkraft innerhalb der sogenannten Taxonomie übergangsweise als nachhaltig einzustufen. Die EIB habe ihre eigene Kreditvergabepolitik und habe noch nie Atomkraftwerke finanziert. Vorgesehene Anforderungen für klimafreundliche Gaskraftwerke nannte Hoyer “schwindelerregend”. Die Mission der EIB sei es, die Klimawende durch langfristige Investitionen zu finanzieren – etwa in alternative Energien und Energieeffizienz. dpa

Sie ist eine der Top-Mobilitätsexpertinnen in Europa: Meike Jipp leitet seit knapp einem Jahr das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Team aus 80 Mitarbeitern entwirft sie die Vision eines modernen und zukunftsfähigen Verkehrssystems. Der Job ist herausfordernder denn je. Denn die Anforderungen an Nachhaltigkeit steigen stetig. “Eigentlich müssten wir Verkehr im Sinne des Klimas einschränken”, sagt Jipp. “Auf der anderen Seite ist Mobilität ein Grundbedürfnis der Menschen, das wir dauerhaft befriedigen müssen. Diesen gordischen Knoten müssen wir durchschlagen.”

Aber wie? Jipp hat da eine ganz eigene Vorstellung unabhängig von viel beschworenen Szenarien mit Flugtaxis, wie sie etwa das Unternehmen Urban-Air Port in europäischen Metropolen plant, mit selbstfahrenden Autos oder automatisierten Lkw-Convoys. “Technik allein reicht nicht, sie ist nur ein Mittel zum Zweck”, sagt sie. Die 42-Jährige ist davon überzeugt, dass die Verkehrswende in Europa nur gelingen kann, wenn man sie als Querschnittsaufgabe verschiedener Disziplinen auffasst.

An ihrem Institut arbeiten daher neben Verkehrsexperten unter anderem Informatiker, Mathematiker und Geografen. Sie selbst ist promovierte Psychologin. Aufgewachsen im Schwarzwald wollte sie zunächst Meeresbiologie studieren, entschied sich dann doch für die Psychologie in Mannheim. Dort vertiefte sie sich zudem in die Ingenieurwissenschaften. Meeresbiologie, Psychologie, Ingenieurswissenschaften? Wie geht das zusammen? “Mich haben immer Systeme und Organisationen interessiert”, sagt sie. “Ich will herausfinden, wie sie funktionieren und wie man sie verbessern kann.” Dabei hilft es, das Wissen des einen Systems mit dem des anderen zu verknüpfen.

Jipp weiß: Der Mensch wird neue Technik im Verkehr nur annehmen, wenn er bereit ist, gewohnte Denk- und Verhaltensmuster aufzubrechen. Ein Schlüssel für eine erfolgreiche Verkehrswende liegt für sie daher in der psychologisch richtigen Ansprache. “Mobilität ist Routinesache. Wir neigen dazu, bei einem Verkehrsmittel zu bleiben, wenn es sich erst einmal bewährt hat”, sagt sie. “Wir müssen daher zunächst das Bewusstsein der Menschen ändern.”

Ein Weg, Routinen aufzubrechen, etwa bei Autofahrern, ist für sie das Prinzip von Belohnen und Bestrafen. Jipp empfiehlt beispielsweise Apps, die aufzeichnen, wie viele Kilometer ein Verkehrsteilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt hat. Je mehr Kilometer, desto mehr Punkte. Ab einer bestimmten Anzahl gibt’s dafür Rabatte oder Warengutscheine von Partnern der App-Anbieter. Wer sich im Verkehr indes wenig nachhaltig bewegt, solle zum Beispiel mit hohen Parkgebühren oder einer City-Maut “bestraft” werden. Die neu gewonnene Bereitschaft zum Wechsel des Verkehrsmittels soll dann auf ein technisch verbessertes Verkehrsangebot treffen.

Jipp stellt sich dazu unter anderem Mobilitäts-Hubs vor. Hier soll ein weitreichendes Service-Angebot entstehen. “Wer an einem Bahnhof aus einem Zug aussteigt, sollte dort zusätzliche Verkehrsmittel nutzen können, zum Beispiel via Bike-Sharing mit einem elektrisch betriebenen Lastenrad oder mit einem batterie-elektrischen Car-Sharing-Auto.” Zudem stellt sie sich an diesen Umsteigestationen Co-Working-Spaces vor. “Das Konzept muss sein, möglichst viele Angebote zu integrieren und ganzheitlich zu denken”, sagt sie.

Ganzheitlich, das heißt auch: über Landesgrenzen hinaus. In Europa entwickle sich allmählich ein verbessertes Bewusstsein für eine gemeinsame Verkehrspolitik. Das Klimaprogramm “Fit for 55” setze die richtigen Akzente, sagt Jipp. Nun sei es an den Ländern, dies umsetzen. Ein Anfang ist gemacht. Im Dezember 2021 hat die Kommission vier Vorschläge der Landesverkehrsminister angenommen, darunter auch einen neuen Rahmen für urbane Mobilität. Der Plan sieht unter anderem wie von Jipp beschriebene Mobility-Hubs vor.

Am DLR entwirft Meike Jipp in einem Projekt Szenarien der mobilen Stadt im Jahr 2050. Den Verkehr von morgen will sie möglichst gemeinsam mit der Bevölkerung entwickeln und ausprobieren. Der Gedanke dahinter: “Erst wenn Menschen Technologien erleben, können sie einschätzen, ob sie ihnen gefällt.” Am DLR will sie deshalb mithilfe von Hologrammen zeigen, wie sich beispielsweise städtische Räume ändern, wenn aus Parkplätzen Treffpunkte werden, oder Drohnen die Pakete liefern.

Privat versucht sie eher der modernen Technik zu entkommen. Am Klavier widmet sie sich der klassischen Musik. Oder sie geht mit ihrem Partner auf Wanderschaft. Den Harz hat sie schon erkundet. Für gut 1.000 Kilometer erhielt sie die dort die Auszeichnung des Wanderkaisers. Jetzt hat sie sich ein neues Projekt vorgenommen: zu Fuß rund um Berlin. Ihr Tagespensum? Rund 30 Kilometer. “Ein bisschen Herausforderung muss immer sein”, sagt sie. Andreas Schulte

“We don’t comment on comments made by others”, lautet ein Grundsatz, den der Sprecherdienst der Europäischen Kommission aus guten Gründen etabliert hat. Kommentiert wird nicht erst seit Politiker:innen Social Media entdeckt haben so ziemlich jeder umgefallene Sack Reis – im politischen Sinne versteht sich. Und wo würde die Kommission auch hinkommen, wenn sie zu jedem Kommentar Stellung beziehen würde? Das Midday-Briefing, die tägliche Kommissionspressekonferenz, würde nicht selten zur Tagesveranstaltung mutieren.

Und auch aus diplomatischen Gründen ist die “wir kommentieren keine Kommentare von Anderen”-Politik durchaus sinnvoll. Nur eines von vielen Beispielen: Die endlose Brexit-Debatte, in der die britische Regierung provozierende Tweets anstatt vertraulicher Gespräche zu ihrer Verhandlungstaktik machte. Einen kühlen Kopf zu bewahren, anstatt das Feuer vom Podium aus weiter anzufeuern, ist aus journalistischer Sicht zugegebenermaßen zwar frustrierend – schade um die schöne Schlagzeile -, damit vertritt die Behörde die Interessen der EU aber weitaus seriöser.

Doch die “no comment”-Strategie der Kommission stößt an ihre Grenzen, wenn sie plötzlich als Vorwand benutzt wird, um Antworten per se zu verweigern, nicht nur auf Kommentare. So ist es wieder einmal diese Woche geschehen: Der Europäische Gewerkschaftsverbund EGB/ETUC veröffentlichte eine Analyse, in der er direkt auf den Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit (Europe.Table berichtete) einging.

Die Gewerkschafter haben geprüft, ob die größten Plattformunternehmen, darunter auch Uber und Deliveroo, laut Kommissionsvorschlag als Arbeitgeber eingestuft werden müssen. Die Behörde hatte für diese Prüfung fünf konkrete Kriterien vorgestellt. Der EGB/ETUC kommt zu einem klaren und wenig überraschenden Ergebnis: Alle fünf geprüften Plattformunternehmen erfüllen mindestens zwei der Kriterien. Sie sind somit als Arbeitgeber einzuordnen und ihre Mitarbeiter daher nicht als Selbstständige, wie es derzeit oft der Fall ist, sondern als Arbeitnehmer, mit entsprechenden Rechten und Sozialleistungen.

Die Frage liegt nahe, ob die Kommission zu demselben Ergebnis kommt oder Fehler in der Analyse sieht. Auf Anfrage von Europe.Table heißt es jedoch aus dem Sprecherdienst: “We don’t comment on comments made by others”, mit dem Verweis auf die ausstehenden Verhandlungen in Rat und Parlament. Inwieweit eine Analyse der eigens von der Kommission entworfenen Kriterien ein Kommentar ist und ob eine Reaktion des Sprecherdienstes die Verhandlungen dazu stören könnte: Dazu könne man sich leider nicht äußern. Könne oder wolle? Einem Grundsatz zu folgen, den man nicht erklären kann, ist in den meisten Fällen fragwürdig, aber besonders gilt das für eine öffentliche Behörde. Jasmin Kohl

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat erneut die Bedeutung der Diplomatie im Ukraine-Konflikt hervorgehoben. “Wer redet, der schießt nicht”, sagte die Grünen-Politikerin. Dennoch werde mit den Partnern an einem starken Sanktionsbündel gegen Russland im Fall einer Invasion gearbeitet. Es liege alles auf dem Tisch – auch die Nicht-Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Andererseits ist die Europäische Union enorm abhängig von den Gasimporten aus Russland, was wiederum durch den Kreml als geopolitisches Druckmittel eingesetzt wird. Im Ernstfall würde ein Lieferstopp die europäische Wirtschaft hart treffen, zeigt eine Studie des Thinktanks Bruegel. Mehr dazu in den News.

Ein verbesserter Austausch von Gesundheitsdaten und Patientenakten könnte nicht nur die grenzüberschreitende medizinische Versorgung verbessern. Auch für die Forschung und eine fundierte politische Entscheidungsfindung ist es wichtig, auf die entsprechenden Datensätze zugreifen zu können. Allerdings verfügen die wenigsten EU-Länder über ein ausreichend digitalisiertes Gesundheitssystem, besonders Deutschland hinkt im internationalen Vergleich weit hinterher, und es fehlt an entsprechenden Rechtsrahmen. Mit gutem Beispiel vorangeht indes Finnland. Inwiefern das skandinavische Land bei der Ausgestaltung des European Health Data Space (EHDS), zu dem die Kommission im April einen Verordnungsentwurf vorlegen will, als Blaupause dienen kann, hat Eugenie Ankowitsch analysiert.

Ob DIN, ISO oder EN: Normen und Standards sind sowohl im privaten wie auch im wirtschaftlichen Umfeld allgegenwärtig und für den freien Handel von Waren und Dienstleistungen unerlässlich. Während die meisten Menschen eine ziemlich genaue Vorstellung von der Gestalt einer DIN-A4-Seite haben, wird es im Telekommunikationsbereich schon erheblich komplizierter. Allerdings nicht weniger wichtig. Jahrzehntelang gab Europa bei technischen Normen und Standards den Ton an. Doch gerade bei Zukunftstechnologien drohen nun andere Akteure, allen voran China, der EU den Rang abzulaufen. Was die EU-Kommission dagegen in ihrer neuen Standardisierungsstrategie zu tun gedenkt, hat Till Hoppe zusammengefasst.

Im Februar 2020 hatte die EU-Kommission die europäische Datenstrategie beschlossen. Der in diesem Rahmen vorgesehene Gesundheitsdatenraum soll es ermöglichen, etwa elektronische Patientenakten, Genomikdaten oder Daten aus Patientenregistern sicher über die Grenzen der EU-Länder hinweg nach einheitlichen Standards auszutauschen. Ziel ist dabei, nicht nur eine bessere Gesundheitsversorgung (Primärnutzung) zu ermöglichen, sondern auch Verbesserungen in der Gesundheitsforschung und der Gesundheitspolitik (Sekundärnutzung) zu erreichen. Derzeit arbeitet die Europäische Kommission an einem Legislativvorschlag, der im April 2022 vorgelegt werden soll.

Für den grenzüberschreitenden Austausch von E-Rezepten und Patientenbasisdaten wird in einigen EU-Ländern die bereits bestehende MyHealth@EU-Infrastruktur genutzt. Im Zuge des Ausbaus des European Health Data Space sollen in den kommenden Jahren nach dem Willen der Kommission weitere Anwendungen wie medizinische Bilddaten, Laborergebnisse und Krankenhausentlassungsberichte kommen.

Im Rahmen von MyHealth@EU bietet die EU den Mitgliedstaaten eine gemeinsame IKT-Infrastruktur und bereichsübergreifende Dienstleistungen (Terminologie, Interoperabilität usw.) an. Die EU-Ländern verbinden dabei ihre Systeme durch nationale eHealth-Kontaktstellen (NCPeH). Bislang nutzen unter anderem Finnland, Frankreich, Portugal und Tschechien die Dienste. Der deutsche NCP soll erst Mitte 2023 den Betrieb aufnehmen.

Aber auch für die Forschung und eine fundierte politische Entscheidungsfindung ist es wichtig, auf große Datenmengen mit einer hohen Qualität zeitnah zugreifen zu können. Die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten steht daher besonders im Fokus der EU-Kommission.

Bei der Ausgestaltung des European Health Data Space will sich die Kommission offenbar an Finnland, Dänemark, Frankreich und Norwegen orientieren. Besonders Finnland verfügt über ein stark digitalisiertes Gesundheitssystem und konnte deshalb innerhalb weniger Jahre einen Gesundheitsdatenraum mit hoher Datenqualität und Datenstruktur aufbauen. Der finnische Gesundheitsdatenraum könnte damit als Blaupause dienen. Ein Indiz dafür ist auch, dass der finnische Innovationsfonds SITRA, der maßgeblich an der Initiierung des Gesundheitsdatenraums beteiligt war, auch die “Joint Action Towards the European Health Data Space” (TEHDAS) koordiniert. Dabei handelt es sich um eine EU-weite Initiative, die die EU-Kommission berät.

Im Rahmen des finnischen Gesundheitsdatenraums können Wissenschaftler, aber auch die Industrie auf anonymisierte oder pseudonymisierte Gesundheitsdaten zugreifen. Diese speisen sich nicht nur aus Registern aller Art, sondern auch aus den flächendeckend genutzten elektronischen Patientenakten. Die medizinischen Daten können zudem mit Sozial- und Melderegisterdaten sowie Daten aus epidemiologischen Studien zusammengeführt werden, wie die Analysten von Empirica in einer Studie im Auftrag des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) darlegen. Zusammengeführt werden diese Daten über eine persönliche Bürger-ID.

Grundlage war ein Gesetz aus dem Jahr 2019. Das Gesetz zur Gesundheitsdatennutzung beschreibt detailliert, wessen Daten für welche Zwecke und unter welchen datenschutzrechtlichen Maßnahmen verwendet werden dürfen. So sind darin etwa folgende Nutzungsszenarien als legitim definiert:

• wissenschaftliche Forschung

• Statistik

• Entwicklungs- und Innovationsmaßnahmen

• Steuerung und Überwachung durch Behörden

• Planungs- und Berichtspflicht einer Behörde

• Bildung

• Wissensmanagement

Mit Findata wurde eine eigene Behörde gegründet, die als zentrale Antragsstelle fungiert. Sie prüft die Anträge der Wissenschaft, Behörden und Industrie auf Datennutzung, fordert Daten an, bereitet sie auf und macht sie dann in einer gesicherten virtuellen Umgebung zugänglich. Mit Findata verfolgt Finnland den sogenannten “One-Stop-Shop”-Ansatz.

Die Daten werden nur so lange in der Cloud-Umgebung gespeichert, wie es für den jeweiligen Verwendungszweck notwendig ist und anschließend gelöscht. In besonderen Fällen werden die Daten auch direkt an die Antragsstellenden elektronisch übermittelt. Diese sind dazu verpflichtet, im Antragsverfahren anzugeben, inwiefern die gesetzlichen Anforderungen an Datensicherheit und Anonymität umgesetzt werden sollen.

Bei Findata laufen außerdem die Datenspenden der Bürger:innen ein. Unter den MyKanta-Gesundheitsdiensten können sie sogenannte Lifestyle-Daten, beispielsweise aus Fitnesstrackern oder anderen mobilen Anwendungen, einspeisen und diese für die Forschung verfügbar machen.

Andere Länder sind längst noch nicht so weit. Vor allem Deutschland ist im internationalen Vergleich digitaler Gesundheitssysteme abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Zu diesem Ergebnis kommen der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in einem Gutachten und die internationale Vergleichsstudie “Smart Health Systems” der Bertelsmann Stiftung von 2018.

Zwar wird die Gesundheitsdatenforschung seit der Verabschiedung des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) im Jahr 2019 auch hierzulande ausgebaut, jedoch mit vielen herben Rückschlägen, wie zuletzt beim E-Rezept (Europe.Table berichtete). Bei der Weiternutzung von Gesundheitsdaten geht es primär um die Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Im Patientendatenschutzgesetz wurde deshalb geregelt, dass Patienten aus ihrer elektronischen Patientenakte Daten spenden können. Mit dem für 2023 geplanten Forschungsdatenzentrum soll ein Dienstleister aufgebaut werden, der die Gesundheitsdaten bestimmten Akteuren zugänglich machen soll.

Bei den Routinedaten fungiert der Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Datensammelstelle. Die Daten der Versicherten werden zusammengetragen und in Zusammenarbeit mit einer organisatorisch unabhängigen Vertrauensstelle und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) pseudonymisiert und an das Forschungsdatenzentrum geliefert. Dieses hat die Aufgabe, die Qualität der Daten zu sichern, ein Antragsregister anzulegen und Schulungsmöglichkeiten für Nutzungsberechtigte zu schaffen.

Angesichts der unterschiedlichen Ausgangslagen in den EU-Ländern wird eine der größten Herausforderung sein, die europäischen Datenraumprojekte bestmöglich aufeinander abzustimmen. Die derzeitige Struktur der Union sei nicht in der Lage, die umfassende Nutzung solcher Daten in den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Zu diesem Ergebnis kommt die Joint Action TEHDAS in einem ihrer Berichte. Governance-Strukturen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen müssten so gestaltet sein, dass nicht nur nationale, sondern auch grenzüberschreitende Analysen möglich werden.

Die Autoren bemängeln, dass die zahlreichen Akteure, die derzeit verschiedene Arten von Daten verwalten, zwar ihren spezifischen Zweck erfüllen, aber mit ihrem derzeitigen Mandat weder die Schaffung eines Binnenmarktes für Gesundheitsdaten noch eine breitere Nutzung für Forschung, Innovation und Entscheidungsfindung unterstützen könnten.

Vielmehr gebe es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze für den Zugang und Verwendung von Gesundheitsdaten. Unterschiedliche und oft widersprüchliche nationale Gesetze würden den grenzüberschreitenden Zugang zu Daten und den Fortschritt im Bereich der digitalen Gesundheit und die Freizügigkeit der EU-Bürger behindern.

In einem ihrer weiteren Berichte macht TEHDAS einen Vorschlag für eine mögliche EHDS-Architektur. Diese soll aus einem Netzwerk von Knotenpunkten bestehen. Dabei handelt es sich um Organisationen und Behörden, wie etwa Findata in Finnland, der Health Data Hub HDH in Frankreich oder auch EU-Agenturen wie die EMA und die ECDC. Diese Dienste werden von Datenkonsumenten, darunter öffentliche oder private Forschungseinrichtungen, genutzt. Die Knoten sind ihrerseits mit mehreren Datenanbietern verbunden, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Datenregister. Die Daten sollen in sicheren Datenverarbeitungsumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Eine ähnliche Infrastruktur findet sich dann auch in einer Präsentation der EU-Kommission zum European Health Data Space.

Das geplante EU-Regelwerk muss noch viele offene Fragen zu den Bereichen Governance, Datenqualität und Interoperabilität beantwortet. Jede für sich ist alles andere als trivial. Ein guter Indikator für die Interoperabilität eines Gesundheitssystems ist etwa der Anteil strukturiert vorliegender Daten. In Deutschland liegt ihr Anteil laut der Analyse von Empirica bei unter 25 Prozent. In Finnland sind nahezu alle Daten strukturiert. In der Regel spricht das auch für hohe Qualität der Daten.

Die Erfüllung politischer Visionen, aus der Verwertung von Daten einen konkreten Nutzen für Patient:innen, die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft zu ziehen, hängt in hohem Maße davon ab, ob es gelingt, einheitliche Strukturen zu schaffen, die von den Akteuren genutzt werden können.

Beim Setzen von technischen Normen und Standards ist die EU noch immer eine Großmacht. Die im Industriezeitalter begründete Dominanz aber bröckelt zusehends: Im Rahmen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) habe Europa in jüngerer Zeit etwa bei der Vergabe der Sekretariate für Quantencomputing, für Augmented Reality, für Brain-Computer-Interface oder für Lithium “in die Röhre geguckt”, sagte der Grünen-Industriepolitiker Reinhard Bütikofer.

Besonders China arbeitet gezielt daran (China.Table berichtete), seine gewachsene wirtschaftliche Bedeutung in die internationalen Normierungsorganisationen zu übertragen (Europe.Table berichtete) und so seinen Unternehmen einen Vorsprung bei neuen Technologien zu ermöglichen. Die EU-Kommission sieht die Gefahr und will reagieren: Am kommenden Mittwoch legen Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton die neue Standardisierungsstrategie vor.

Das Papier selbst ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, aber die Stoßrichtung der Vorschläge zeichnet sich bereits klar ab: Normen und Standards soll künftig europäischer, strategischer und zugleich schneller definiert werden.

So will die Kommission sicherstellen, dass der Einfluss chinesischer oder US-amerikanischer Unternehmen in der Normungsorganisation ETSI zurückgedrängt wird. In der Behörde gibt es erhebliche Sorgen, dass ausländische Konzerne wie Huawei über zu viel Gewicht in der für Telekommunikationsnormen zuständigen Organisation verfügen. Denn dort bemessen sich die Stimmrechte in den Gremien an der Höhe der Mitgliedsbeiträge. Das begünstigt Großunternehmen, die aber in dem Sektor ganz überwiegend aus den USA und Asien kommen.

Die Kommission will dem entgegenwirken: Experten aus den nationalen Normungsorganisationen der EU-Staaten sollen mehr Einfluss in den ETSI-Gremien bekommen, wie es in Brüssel heißt. Dafür werde die Kommission eine Anpassung an der Standardisierungsverordnung vorschlagen.

Die Strategie dürfte überdies empfehlen, den bisherigen Bottom-Up-Ansatz in Europa ein Stück weit aufzugeben. Seit Jahrzehnten handeln Industrievertreter hier in den Normungsgremien technische Spezifikationen und Verfahren aus, weitgehend unbehelligt von der Politik. Künftig aber sollen Kommission, Mitgliedstaaten und Industrie gemeinsam Schlüsseltechnologien wie etwa grünen Wasserstoff identifizieren und dort frühzeitig Normungsprojekte anstoßen, die möglichst in den internationalen Gremien auch von europäischen Experten geleitet werden.

Fachleute halten den Vorstoß für mehr politischen Einfluss für richtig: In China werde die Normung sehr strategisch angegangen, sagt Sibylle Gabler, Leiterin der Regierungsbeziehungen beim Deutschen Institut für Normung (DIN). “In Deutschland und Europa sollten wir dies ebenfalls machen.” Für Bütikofer wird der Maßstab für den Erfolg der neuen Standardisierungsstrategie sein, “ob es gelingt, die Kooperation zwischen Industrie und Politik effizienter zu gestalten”.

Auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) zeigt sich offen, den etablierten Ansatz marktgetriebener Normen mit einem “politisch-strategischen Top-Down-Ansatz” zu verbinden. “Dazu muss ein kontinuierlicher Austausch zwischen EU-Kommission, Mitgliedstaaten, Europäischen Normungsorganisationen und Industrie initiiert werden”, schrieb Jochen Reinschmidt, Abteilungsleiter Innovationspolitik beim ZVEI, jüngst in einem Beitrag für Europe.Table.

Die Industrie fordert in dem Zusammenhang auch mehr finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Mitarbeiter gerade in die internationalen Normungsgremien zu entsenden, sei für die Unternehmen teuer. Die Standardisierung solle daher als Teil der Innovationspolitik verstanden werden und die aktive Beteiligung entsprechend steuerlich gefördert werden, so der ZVEI. Die Kommission scheint dafür offen zu sein.

Die Behörde will zudem die Normungsprozesse beschleunigen. Momentan brauche man zu lange, sagt ZVEI-Präsident Gunther Kegel: “Wir werden dann im Normenwettkampf von den Amerikanern, oder, viel schlimmer noch, von den Chinesen aus dem Rennen geworfen”. Gerade bei der Normung auf europäischer Ebene, in den Organisationen CEN und CENELEC, müssten eine Vielzahl von Akteuren einbezogen werden.

Kegel sieht aber auch die Kommission selbst in der Verantwortung: Diese habe mit den sogenannten Harmonised Standards Consultants eine weitere Ebene geschaffen, die die Prozesse noch weiter verlängerten. Die HAS-Consultants prüfen im Auftrag der Kommission, ob von CEN und Co beschlossene Normen mit dem ursprünglichen Auftrag der Behörde und dem einschlägigen EU-Recht vereinbar sind.

Hintergrund sind Gerichtsurteile wie im Fall James Elliott. Der EuGH sprach der Kommission in dem Urteil 2016 eine Mitverantwortung für jene Normen zu, die in ihrem Auftrag von den europäischen Organisationen erarbeitet worden waren. Daher sichert sich die Behörde ab, in dem sie die fertigen Normen durch externe Fachberater noch einmal überprüfen lässt. Das aber ziehe den Prozess weiter in die Länge, kritisiert Kegel. Daher versuche man die Kommission davon zu überzeugen, dass die HAS-Consultants von Beginn an in den Normungsprozess eingebunden würden.

Daneben könnte die Behörde noch ein sogenanntes Non Paper vorlegen, das von nationalen Organisationen wie DIN sehr kritisch beäugt wird: Es zielt auf sogenannte Gemeinsame Spezifikationen, die von der Kommission zunehmend als Alternative zu europäischen Standards und Normen genutzt werden. So legt die Behörde etwa im Rahmen der Medizinprodukterichtlinie oder der Batterieverordnung technische Spezifikationen fest, die Produkte für die Marktzulassung erfüllen müssen. Sie verweist zur Begründung darauf, dass dort noch keine harmonisierten Normen existierten.

DIN und Co aber wittern darin den Versuch der Kommission, tief in ihr Territorium einzudringen. “Die Kommission sollte nicht versuchen, über Common Specifications ein Parallelsystem zu den existierenden Normierungsorganisationen zu etablieren”, sagt DIN-Vertreterin Gabler. “Das würde die Gefahr bergen, dass ein bewährtes System zerfranst und neue Spezifikationen im Widerspruch zu vorhandenen Normen stehen.” Mit Amelie Richter

Informelles Treffen der für Industrie und Binnenmarkt zuständigen Minister

31.01.-01.02.2022

Agenda: Themen des informellen Treffens sind Fragen im Zusammenhang mit der strategischen Autonomie und der Dekarbonisierung der Industrie.

Infos

Sitzung des Haushaltsausschusses

31.01.-01.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem der Vorschlag für eine Verordnung des EU-Parlaments und des Rates zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) sowie der Entwurf einer Stellungnahme zu europäischen grüne Anleihen.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

31.01.-01.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht unter anderem ein Vorschlag zur Ratifizierung des zweiten Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Computerkriminalität bezüglich der verstärkten Zusammenarbeit und Offenlegung von elektronischen Beweismitteln.

Vorläufige Tagesordnung

Beginn der Trilog-Verhandlungen zum Digital Services Act (DSA)

31.01.2022

Agenda: Vertreter von EU-Parlament, Rat und Kommission verhandeln über die finale Ausgestaltung des DSA.

Hintergrund DSA

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

01.02.2022 09:00-12:00 Uhr

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem die Berichterstattung über die Verhandlungen zu angemessenen Mindestlöhnen in der EU sowie der Entwurf eines Standpunkts zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2023.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

02.02.-03.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem Entwürfe von Stellungnahmen zu gleichen Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr, zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds sowie zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems.

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

02.02.2022

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung steht die Standardisierungsstrategie. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zudem angekündigt, den European Chips Act vorzulegen. Zudem wird die Kommission den delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie erlassen. Im Anschluss an die Sitzung der Kommission findet voraussichtlich gegen 12:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz Live

Ministerkonferenz “Staatsbürgerschaft, Ethik und Gesundheitsdaten”

02.02.2022

Agenda: Das Ziel der Konferenz besteht darin, die Festlegung eines europäischen ethischen Rahmens für Daten und Digitalisierung im Gesundheitswesen zu fördern.

Infos

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus

02.02.2022 09:00-18:15 Uhr

Agenda: Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen unter anderem ein Meinungsaustausch über den Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr sowie der Besuch von Jean-Baptiste Djebbari (französischer Verkehrsminister) und Jean-Baptiste Lemoyne (französischer Tourismusminister).

Vorläufige Tagesordnung

Trilog-Verhandlungen zum Digital Markets Act (DMA)

03.02.2022

Agenda: Vertreter von EU-Parlament, Rat und Kommission treten zu Verhandlungen über die finale Ausgestaltung des DMA zusammen.

Hintergrund DMA

Informelles Treffen der Minister für Justiz und Inneres

03.02.-04.02.2022

Agenda: Themen des informellen Treffens sind die politischen Prioritäten der Ratspräsidentschaft, darunter das Krisenmanagement in Europa, die Radikalisierung sowie Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan und Belarus für den Grenzschutz und die Migrationssteuerung.

Infos

Die Europäische Union könnte eine kurzfristige Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland verkraften. Allerdings wäre dies mit erheblichen wirtschaftlichen Schäden verbunden und würde Notfallmaßnahmen zur Reduktion der Nachfrage und des Verbrauchs erforderlich machen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Brüsseler Thinktanks Bruegel, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Sollte Russland seine Gaslieferungen Anfang Februar drosseln und der weitere Verlauf des Winters sehr kalt sein, dann würden die Gasspeicher in Europa Ende März leer sein, heißt es in dem Bericht. Bereits jetzt sind die Füllstände historisch niedrig und liegen bei nur rund 40 Prozent im Vergleich zu durchschnittlich 56 Prozent zur gleichen Zeit in den vergangenen Jahren.

Zwar sei es über die bestehende Infrastruktur technisch grundsätzlich möglich, wenn auch äußerst kompliziert, einen Lieferstopp aus Russland durch anderweitige Importe zu kompensieren. Etwa durch einen stärkeren Zukauf von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA oder eine Erhöhung der Lieferungen aus Norwegen. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass die benötigten Mengen auch tatsächlich zur Verfügung stünden. Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre dämpfte bereits die Erwartungen und betonte, sein Land sei weiter verlässlicher Energiepartner, doch die Versorger seien bereits an ihrer Kapazitätsgrenze.

Sollte ein möglicher Stopp der Gaslieferungen Russlands bis in die nächsten Winter hinein andauern, wäre es für Europa noch schwieriger, dies zu verkraften und würde eine deutliche Einschränkung des Gasverbrauchs in Europa erforderlich machen, schreiben die Bruegel-Autoren. Möglich sei dies etwa durch die Erhöhung der Kohleverstromung, was zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führen würde. Eine weitere, politisch noch heiklere Option wäre der Studie zufolge, die Abschaltung der noch verbliebenen deutschen Kernkraftwerke zu verschieben.

Im Bereich der energieintensiven Industrie seien aber in jedem Fall einige Branchen weiter auf die Verbrennung von Gas angewiesen. Die einzige kurz- und mittelfristige Möglichkeit sei deshalb eine Drosselung der Produktion. Etliche Stahl- und Aluminiumhersteller sowie Chemieunternehmen haben bereits mit einem Rückgang ihrer Kapazitäten auf die hohen Preise reagiert.

Russland ist Europas größter Erdgasimporteur und liefert rund 40 Prozent des EU-weiten Verbrauchs. Doch bereits seit Herbst vergangenen Jahres hat der russische Energiekonzern Gazprom die Gasströme gen Westen auf das vertraglich zugesicherte Minimum reduziert, während die Preise auf dem Gasmarkt auf Rekordniveau anstiegen. Die Spannungen zwischen Europa und Moskau im Ukraine-Konflikt geben zusätzlich Anlass zur Sorge (Europe.Table berichtete).

Die Bunderegierung betonte am Mittwoch, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei trotz der niedrigen Speicherfüllstände weiter gewährleistet. Man habe überdies keinen Zweifel daran, dass Russland die Lieferverträge einhält. til

Die Europäische Union (EU) hat wegen der Handelsblockade gegen Litauen bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein Verfahren gegen China eingeleitet. Brüssel habe am Donnerstag in Genf einen Antrag auf Konsultation mit China vorgelegt, nachdem zahlreiche Belege für die Blockade gesammelt worden seien, teilte die EU-Kommission mit. Demnach habe die EU Beweise dafür, dass sich die Volksrepublik weigere, litauische Waren beim Zoll abzuwickeln, Einfuhranträgen aus Litauen ablehne und Druck auf Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten ausübe (Europe.Table berichtete), litauische Zulieferer aus ihren Lieferketten zu werfen.

EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis erklärte, es sei mehrfach versucht worden, den Handelsdisput zwischen Litauen und China bilateral zu lösen. Nachdem die Versuche alle gescheitert seien, sehe man nun keinen anderen Ausweg. “Die Einleitung eines WTO-Verfahrens ist kein Schritt, den wir auf die leichte Schulter nehmen.” Er fügte hinzu, dass die EU immer noch eine “diplomatischen Lösung” mit China anstrebe. Sollte der Fall auf diese Weise gelöst werden können, würde Brüssel auch den WTO-Fall nicht weiterverfolgen, so Dombrovskis.

Die Volksrepublik hatte seit Anfang Dezember litauische Waren für den chinesischen Zoll blockiert. Ab Mitte des Monats erhöhte Peking auch den Druck auf deutsche Unternehmen mit Ausfuhren nach China, die litauische Komponenten enthalten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie befürwortete den Schritt Brüssels. “Es ist richtig, das nicht WTO-konforme Verhalten Chinas auf diesem Weg aufzuarbeiten und unsere Sichtweise damit zu unterstreichen”, teilte der Verband mit. Die willkürlich angepassten Maßnahmen der chinesischen Zollbehörde sorge auch bei deutschen Unternehmen für erhebliche Unsicherheit. “Deutsche Exporte nach China mit Zulieferprodukten aus Litauen bleiben an der Grenze stecken und erreichen selbst deutsche Joint-Venture-Betriebe in China nicht”, so der BDI.

Peking hat bisher bestritten, dass es ein Handelsembargo für litauische Waren gibt. Chinesische Unternehmen hätten eigenständig beschlossen, keine Waren aus Ländern zu kaufen, die “Chinas Souveränität angegriffen” haben. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, reagiert mit Kritik auf den Gang der EU zur WTO. Der Streit mit Litauen sei ein “politischer, kein wirtschaftlicher“, so Zhao. Die EU sei daher gar nicht zuständig, behauptet Zhao. Vilnius versuche, den Beziehungen zwischen Brüssel und Peking zu schaden.

EU-Handelskommissar Dombrovskis widersprach der chinesischen Darstellung. Er betonte, bei diesen Handelsangelegenheiten liege die Zuständigkeit durchaus in Brüssel. Der Antrag der EU ist nur der erste formelle Schritt in Richtung eines WTO-Falls, der sich über Jahre hinweg ziehen wird. China hat das Recht, die angefragten Konsultation anzunehmen oder nicht. Sollten diese abgelehnt werden, droht ein WTO-Streitbeilegungsverfahren. ari

EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness hofft auf entscheidende Schritte bei der Vollendung der europäischen Bankenunion in diesem Jahr. “Als EU-Kommission sind wir fest davon überzeugt, dass die Bankenunion vollendet werden muss”, sagte McGuinness am Donnerstag in Frankfurt. Möglicherweise sei dieses Jahr das Jahr, in dem es Durchbrüche geben könnte.

Umstritten ist seit Jahren vor allem eine gemeinsame europäische Einlagensicherung Edis (European deposit insurance scheme). Insbesondere Deutschland bremst bislang. Bereits auf den Weg gebracht haben die Europäer als Antwort auf die Finanzmarktkrise 2008 eine gemeinsame Aufsicht und gemeinsame Regeln, falls Banken abgewickelt werden müssen.

Zugleich verteidigte McGuinness den umstrittenen Vorschlag der EU-Kommission zur Ergänzung der Taxonomie, wonach Investitionen in Erdgas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen als grün eingestuft werden. Die Taxonomie definiert, welche Bereiche der Wirtschaft als klimafreundlich gelten. Es gehe darum, die Klimaziele auch praktisch zu erreichen, sagte die EU-Kommissarin.

Derzeit analysiert die Kommission die Stellungnahmen aus den Mitgliedstaaten, des EU-Parlaments und von Beratergremien zu dem Entwurf. Der endgültige Vorschlag soll kommenden Mittwoch (2. Februar) vorgelegt werden. Es gebe Spielraum für Änderungen, sagte McGuinness. Grundlegendes werde sich aber nicht ändern.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reagierte auf die Äußerung und fordert ein komplett neues Verfahren. “Angesichts der großen Bedeutung der hier behandelten Fragen muss es jetzt eine öffentliche Konsultation geben und schließlich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren”, sagte sie am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. “Nur so lässt sich die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments ausreichend gewährleisten.”

Auch inhaltlich sei der Entwurf der EU-Kommission nicht akzeptabel: “Die Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie wäre ein klarer Fehler.” Diese als nachhaltig für die Finanzmärkte einzustufen, wäre Greenwashing. Es würde der Taxonomie als vertrauenswürdigen, belastbaren Bewertungsmaßstab für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten irreparablen Schaden zufügen. dpa, rtr

Schweden hat den Bau eines Atommüll-Endlagers gebilligt, in dem der hochradioaktive Abfall die nächsten 100.000 Jahre sicher aufbewahrt werden soll. “Damit stellen wir sicher, dass wir Kernenergie für den Übergang zur ersten Industrienation der Welt nutzen können, die auf fossile Kraftstoffe verzichtet”, sagte Umweltministerin Annika Strandhall am Donnerstag. Das geplante Endlager sei Ergebnis von 40 Jahren Forschung und Erkundung.

Die verbrauchten Brennelemente sollen 500 Meter tief im Felsgestein in der Nähe des Kernkraftwerks Forsmark vergraben werden. Die Regierung in Stockholm rechnet damit, dass irgendwann in den 2040er Jahren das letzte AKW vom Netz geht. Nach etwa 70 Jahren, wenn die Schächte des Endlagers gefüllt sind, sollen die Zugänge mit Bentonit-Ton aufgefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dann wird die Anlage auch dauerhaft versiegelt.

Im Gegensatz zur Ampel-Regierung in Berlin wird in mehreren europäischen Ländern Atomenergie als Übergangstechnik angesehen, um möglichst ohne Ausstoß von Treibhausgasen die Umstellung auf erneuerbare Energien zu schaffen. Schweden hatte sich zwar 1980 für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Allerdings vereinbarten die wichtigsten politischen Parteien 2016, die sechs existierenden Reaktoren am Netz zu lassen. rtr

In Italien hat auch die vierte Abstimmung bei der Präsidentenwahl zu keinem neuen Staatsoberhaupt geführt. Weder das Mitte-Links-Lager noch das Mitte-Rechts-Lager schlug am Donnerstag einen Kandidaten vor, nachdem zuvor mehrere potenzielle Bewerber von verschiedenen Parteien abgelehnt worden waren. Damit begannen intensive Verhandlungen hinter den Kulissen, um doch noch zu einem Ergebnis zu kommen.

Der Präsident wird vom Wahlgremium aus rund 1000 Parlamentariern und Regionalvertretern in geheimer Wahl bestimmt. Bei den ersten drei Wahlgängen galt die Zwei-Drittel-Mehrheit, seit Donnerstag reicht eine absolute Mehrheit für den Wahlsieg. Trotzdem konnte sich der als Favorit gehandelte Ministerpräsident Mario Draghi nicht durchsetzen (Europe.Table berichtete).

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten führende Politiker aus dem rechtskonservativen Spektrum, sie favorisierten eine Persönlichkeit mit “hohem institutionellen Wert”. Dies deutet auf Kandidaten aus dem Bereich der Justiz oder einen hohen Beamten hin. Lega-Chef Matteo Salvini kündigte an, er werde dem Mitte-Links-Block in Kürze überparteiliche Kandidaten vorschlagen. Er hoffe, dass am Freitag die Wahl eines Staatsoberhauptes für Italien gelingen werde.

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PD, Enrico Letta, warnte die Konservativen, Hinterzimmerabsprachen mit parteilosen Abgeordneten zu treffen, um jemanden aus ihrem Lager zum Präsidenten zu machen. Jede einseitige Maßnahme werde den Bestand der Regierung gefährden, twitterte er vor dem Hintergrund, dass sich die von Draghi angeführte Regierung auf den rechten und den linken Block im Parlament stützt. “Das wäre der schnellste Weg, alles in die Luft zu jagen.” rtr

EU-Justizkommissar Didier Reynders hat anlässlich des heutigen 16. Europäischen Datenschutz-Tag an das zu Facebook und dem Meta-Konzern gehörende WhatsApp einen Brief geschickt. Darin fordert er WhatsApp zur Erläuterung auf, wie ihre 2021 vorgenommenen Änderungen an den Geschäftsbedingungen und der Datenschutz-Erklärung mit EU-Verbraucherrecht in Einklang stehen würden. “WhatsApp muss sicherstellen, dass die Nutzer verstehen, wofür sie Einwilligungen erteilen und wie ihre personenbezogenen Daten genutzt werden, insbesondere wenn diese mit Geschäftspartnern geteilt werden sollen”, teilte Reynders am Donnerstag mit. Er erwarte, dass WhatsApp Europarecht vollständig achte. Die Firma hat nun Zeit bis Ende Februar, um auf Reynders Schreiben zu reagieren.

Reynders Brief waren eine Vielzahl Beschwerden durch Verbraucherschutzorganisationen vorangegangen. Ursula Bachl vom europäischen Dachverband BEUC erinnerte daran, dass WhatsApp 2021 über ständige Pop-Up-Nachrichten monatelang Nutzer zur Einwilligung bewegen wollte. Die Verbraucher wüssten jedoch gar nicht, was sie dort akzeptieren sollten. “WhatsApp ist absichtlich vage geblieben, um den Grundstein für weitreichende Datenverarbeitung ohne gültige Einwilligung zu legen.” fst

EU-Länder können von nun an umweltfreundliche Technologien leichter mit staatlichen Gelder fördern. Die EU-Kommission hat am Donnerstag neue Beihilferegeln für die Bereiche Umwelt, Klima und Energie (KUEBLL) förmlich angenommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Regeln sind ab sofort in Kraft. Demnach können Staaten etwa Projekte für Elektromobilität künftig einfacher finanziell unterstützen. Umweltschädliche Sektoren, die zum Beispiel fossile Brennstoffe nutzen, sollen weniger staatliches Geld bekommen.