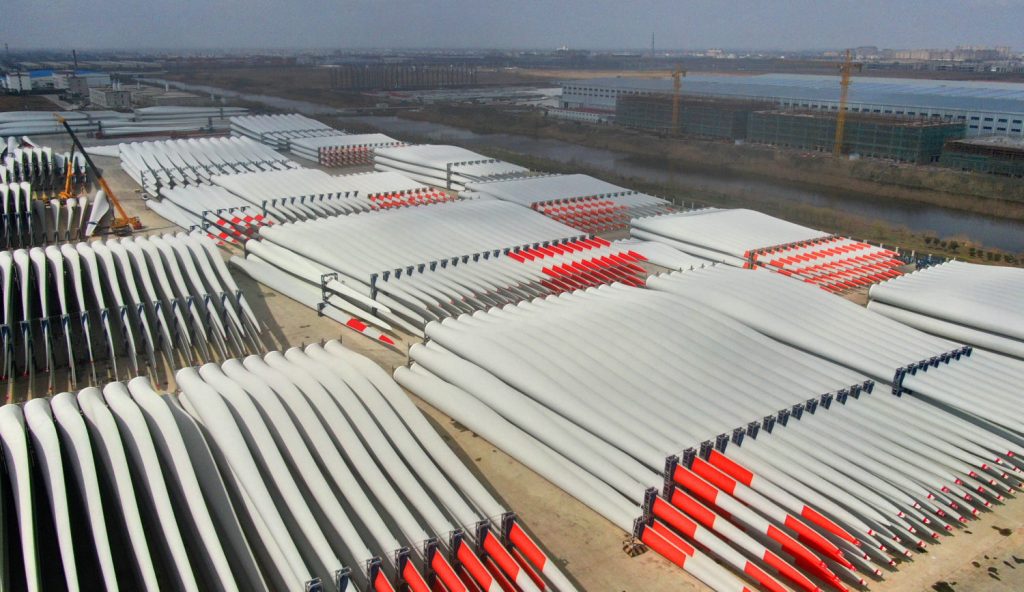

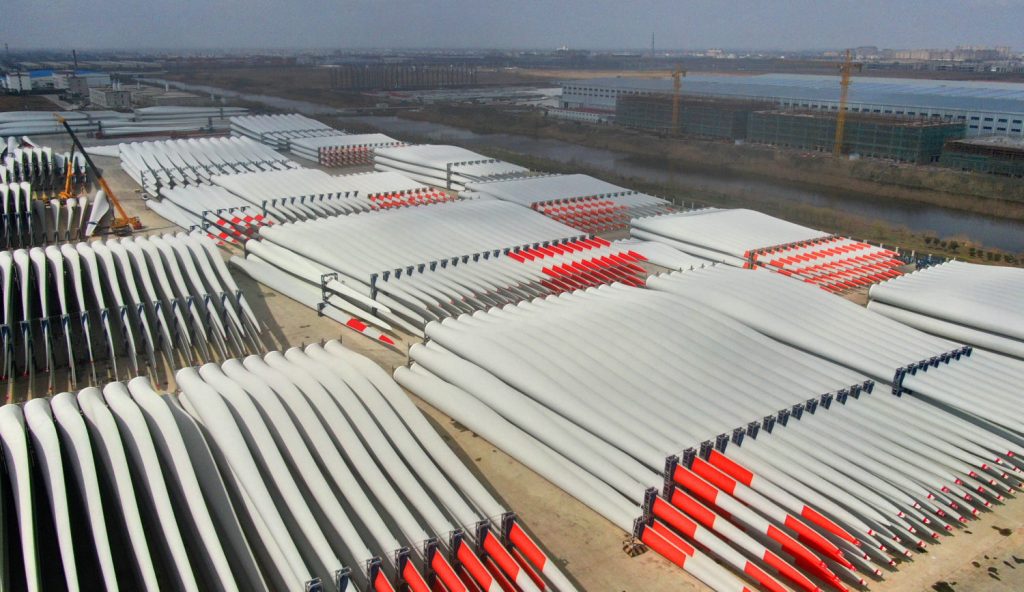

preiswerte Konkurrenz aus Fernost hat schon so manche deutsche Branche plattgemacht. Fernseher, Kameras, Solarzellen, Grundstoffe für Antibiotika, Spielwaren. Dieses Muster ist so fest verankert, dass sich Ängste davor leicht abrufen lassen. Nun fährt die chinesische Regierung ihre Subventionsmaschinerie hoch, um den eigenen Anbietern von Windkraftanlagen den Weg in die EU zu ebnen. Dort winkt üppiger Absatz. Schließlich steht das Großprojekt der Loslösung von geo- und klimapolitisch schädlichen Energieträgern an. Doch für Vestas und Gamesa ist noch nicht alles verloren, analysiert Nico Beckert. Denn ein 100 Meter langer Rotor für ein Windrad lässt sich nicht einfach in einen Container packen wie eine Solarzelle.

Chinas harte Regulierung der Internetfirmen (der “Tech-Crackdown”) hat in der westlichen Wahrnehmung auch etwas Anrüchiges. Festigt hier nicht die KP ihre Macht? Doch die Motive ähneln durchaus denen westlicher Regulatoren, denen der Einfluss einzelner Konzerne zu weit geht. Ein Beispiel war im vergangenen Jahr Tencent, dessen Musik-Streaming-Sparte eine Monopolstellung aufgebaut hat. Frank Sieren hat sich angesehen, was die Auflösung des Kartells von Tencent-Töchtern bewirkt hat. Tatsächlich ist jetzt mehr für alle da: Die Konkurrenz hat Luft zum Atmen – und selbst für Tencent lief es nicht so schlecht wie befürchtet.

Huawei hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Das überrascht erst einmal. Schließlich hatten US-Sanktionen die Handy-Sparte des Unternehmens in die Knie gezwungen. Doch Huawei ist eben nicht in erster Linie ein Anbieter von Elektronik für Endkunden. Alle Hintergründe zu dem überraschenden Gewinnsprung finden Sie in unserer Analyse.

Auch Shanghai im Lockdown ist heute Thema. Die Deutsche Post stellt dort den Frachtumschlag am Flughafen Pudong ein. Alle Bürger müssen zweimal zum Test. Die quirlige Metropole hält, so unglaublich das klingt, ihre 26 Millionen Einwohner in zwei Stufen weitgehend zu Hause.

Die Europäische Union will die erneuerbaren Energien infolge des russischen Kriegs in der Ukraine schneller ausbauen. Eine große Rolle spielt die Windkraft. Bis 2030 sollen 480 Gigawatt an Wind-Kapazität am Netz sein. Vor dem Ukraine-Schock waren 450 Gigawatt geplant. Das 2030-Ziel wurde somit um zusätzliche 30 Gigawatt erhöht.

Goldene Zeiten also für die europäische Windkraft-Industrie – könnte man meinen. Doch die Konkurrenz aus China drängt stärker auf den Weltmarkt und könnte vom europäischen Windkraft-Ausbau profitieren. Die europäische Industrie warnt deswegen schon vor einem Verlust von Marktanteilen. Ein Debakel wie die völlige Verdrängung der deutschen Solarwirtschaft durch übermächtige Konkurrenz aus Fernost ist indessen nicht zu befürchten.

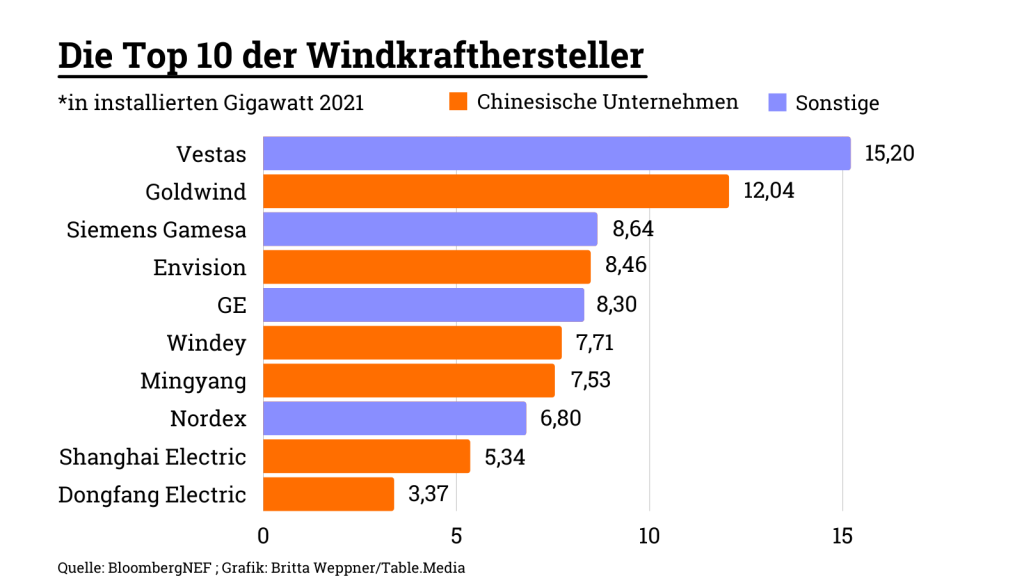

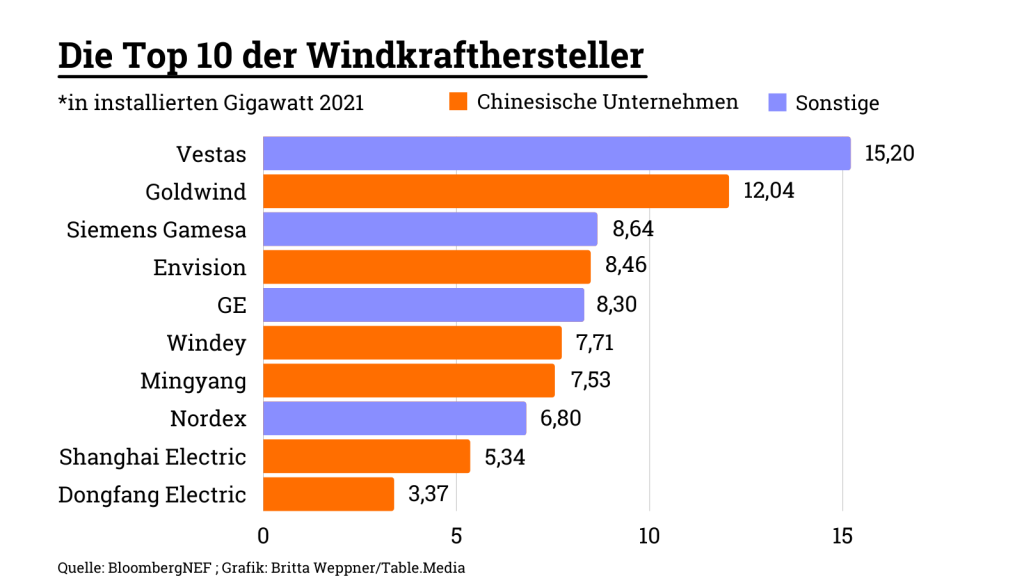

Chinas Wind-Industrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Seit 2019 haben sich die jährlichen Importe Europas von Windkraftanlagen aus China von 211 Millionen auf 411 Millionen Euro im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Gleichzeitig schwächelt die europäische Konkurrenz. Vier der fünf europäischen Hersteller haben im vergangenen Jahr Verluste gemacht. Sie schließen Fabriken und bauen Jobs ab. Allein in Deutschland gingen nach Industrieangaben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 50.000 Arbeitsplätze in der Wind-Industrie verloren.

Es scheint, als drohe der europäischen Wind-Industrie das gleiche Schicksal wie der Solar-Industrie. Doch dieses Fazit wäre verfrüht. Mit Vestas und Siemens Gamesa stammen zwei der weltweit fünf größten Wind-Unternehmen aus Europa. Und trotz steigender Importe ist Chinas Stellung in Europa noch nicht gefestigt. Der größte Teil der riesigen chinesischen Produktion wird von der Volksrepublik beim massiven Ausbau der Windkraft selbst genutzt. Doch es ist genau dieser massive Ausbau, der Europas Wind-Industrie schreckt. Eine starke Basis in der Heimat ermöglicht auch internationale Expansion. Chinesische Anbieter konkurrieren mit unschlagbaren Preisen und haben auch technisch aufgeholt.

Der große einheimische Markt begünstigt chinesische Anbieter. “Die schiere Größe seiner Produktionskapazitäten verschafft China einen großen Wettbewerbsvorteil” im Windenergie-Markt, sagt Xiaoyang Li vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie. Auch Industrievertreter in Deutschland blicken besorgt auf die Entwicklungen. “In dem weitgehend abgeschotteten, aber sehr volumenstarken chinesischen Markt haben sich die chinesischen Hersteller technologisch an europäische Leistungsniveaus herangearbeitet”, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands WindEnergie. “Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie chinesische Unternehmen mit staatlicher Flankierung in neue Märkte vordringen.”

In Europa verhält es sich laut dem Industrieverband Windeurope genau umgekehrt. “Die geringe Größe des Marktes schadet der Lieferkette sehr”, heißt es in einem offenen Brief des Verbandes an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. “Das Problem sind nicht die politischen Ziele” zum Ausbau der Windenergie, sagt Christoph Zipf vom Verband Windeurope. “Aber Ziele allein helfen nicht, wenn die Umsetzung dieser Ziele nicht ermöglicht wird. Das Problem sind die mangelnden Flächen und Genehmigungen.” Dadurch werde die Energiewende verschleppt.

Weil die Nachfrage in Europa nicht hoch genug ist, hat die Industrie Nachteile gegenüber China. Auf dem Weltmarkt verliere die europäische Industrie schon Marktanteile an China. Und chinesische Anbieter gewinnen zunehmend Aufträge zum Bau von Windparks in Europa – beispielsweise in Italien, Frankreich, Kroatien und Serbien, schreibt der Verband.

Eine Entscheidung des chinesischen Finanzministeriums könnte die Ungleichgewichte noch weiter vergrößern. Das Ministerium hat jüngst 63-Milliarden Dollar bereitgestellt, um versprochene Subventionen zügiger auszahlen zu können. Der Großteil des Geldes geht an die Entwickler von Wind- und Solar-Kraftwerken, wie Bloomberg berichtet. In den vergangenen Jahren hatten sich Subventions-Schulden angehäuft, da die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut wurden als der Staat das Fördergeld aushändigen konnte. Die Zahlungsrückstände hatten sich auf die gesamte Lieferkette ausgewirkt, so ein Industrie-Insider. Die Freigabe der Mittel werde der Branche nun einen Schub geben.

Während die chinesischen Anbieter ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, verloren europäische Unternehmen in der Volksrepublik an Marktanteilen. Im Jahr 2021 haben sich die Installationen ausländischer Windkraftanlagenhersteller halbiert. Die Kosten ausländischer Unternehmen für Onshore-Anlagen sind in China fast doppelt so hoch wie die einheimischer Anbieter. Die Preise für chinesische Windturbinen sind laut Wood Mackenzie im Jahr 2021 um 24 Prozent gefallen. 2022 werden sie um weitere 20 Prozent sinken, so die Prognose des Forschungs- und Beratungsunternehmens. Hinzu kommen Regulierungen, die den Markt für ausländische Unternehmen “weitgehend abschotten”, wie Axthelm sagt.

Der Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit begünstigt die globale Expansion chinesischer Anbieter. Sie “haben sich bisher auf den lokalen Markt konzentriert, werden aber in den kommenden Jahren wahrscheinlich stärker in den internationalen Wettbewerb treten, da sie ihre Preise senken konnten, während die europäischen und amerikanischen Hersteller mit steigenden Materialkosten zu kämpfen haben”, so das Fazit der Analysten von Wood Mackenzie.

Wird sich die Herstellung von Windkraftanlagen also von Europa zusehends nach China verlagern? Das ist unwahrscheinlich. Denn die Wind-Industrie unterscheidet sich entscheidend von der Solar-Industrie. Hersteller von Solarmodulen produzieren ein Massenprodukt, das sich leicht um die halbe Welt transportieren lässt. Die Wind-Industrie ist viel komplexer. Die Anlagen bestehen aus bis zu 8.000 Komponenten, schreibt Ilaria Mazzocco. “Windkraftanlagenhersteller sind in der Regel auch direkt an der Wartung und Installation beteiligt”, so die China-Energieexpertin vom “Center for Strategic & International Studies”. Die Anlagenhersteller haben häufig eine lokale Präsenz.

Einige chinesische Anbieter hegen deswegen auch Pläne, Produktionsanlagen in Europa aufzubauen. Europäische Hersteller nehmen diese neue Konkurrenz ernst, wie ein Industrievertreter sagt. Mazzocco hält es für unwahrscheinlich, dass chinesische Anbieter “andere führende Unternehmen und bestehende Lieferketten vollständigen verdrängen werden”. Dagegen sprechen auch Vorschriften zur lokalen Wertschöpfung.

Bloomberg NEF geht davon aus, dass diese Vorschriften in Zukunft wichtiger werden und bei der Auftragsvergabe “qualitativen Kriterien” eine größere Rolle zukommt. Der Preis könnte als ausschlaggebender Faktor also an Bedeutung verlieren. Dafür sprechen auch neue EU-Richtlinien für Staatshilfen im Bereich Klima, Umweltschutz und Energie. Sie erlauben es Regierungen, bei der Auftragsvergabe auch stärker auf andere Kriterien wie beispielsweise lokale Wertschöpfung zu achten.

Vor knapp einem Jahr schon hat Tencent die neue Macht der chinesischen Wettbewerbshüter zu spüren bekommen. Seitdem darf der Tech-Gigant aus dem südchinesischen Shenzhen, der mit Tencent Music mehrere erfolgreiche Streaming-Dienste betreibt, keine exklusiven Musiklizenzverträge für China mehr mit globalen Plattenlabels wie Warner oder Universal unterhalten. Das Verbot geht auf einen Erlass von Chinas staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) zurück, die damit verhindern will, dass Tencent Music sein Monopol im Musikgeschäft weiter ausbaut.

Die Tencent Music Entertainment Group (TME), die seit Dezember 2018 in New York gehandelt wird, betreibt in China die drei beliebten Streaming-Plattformen QQ Music, KuGou Music und Kuwo Music. In China haben die drei Plattformen zusammen einen Marktanteil von 71 Prozent. Das ist auch an westlichen Kartell-Maßstäben gemessen zu viel. Deshalb hat Peking strenge neue Regeln etabliert: Exklusive Musiklizenzverträge mussten innerhalb von 30 Tagen terminiert werden.

Damit verloren die Tencent-Kanäle zum Beispiel die Erlaubnis, Musik von Jay Chou, dem wahrscheinlich größten Popstar Asiens, exklusiv in China anzubieten. Der taiwanische Sänger und Rapper hat in den vergangenen gut 20 Jahren mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Das sind zwar nur gut 20 Prozent dessen, was US-Rapper Kanye West in diesem Zeitraum verkauft hat, aber für Asien spitze.

Tencent Music kann nun auch nicht mehr die exklusiven Rechte an den Katalogen von Universal Music Group, Sony Music oder Warner Music Group kaufen und sie dann an kleiner Plattformen wie die von NetEase, Alibaba and Xiaomi verkaufen. Die Börse reagierte prompt: Binnen Jahresfrist ist die Aktie um über 80 Prozent eingebrochen. Wie alle Tech-Werte, die von der Welle neuer Kartellgesetze betroffen sind, mit denen die Wettbewerbshüter die Marktwirtschaft beleben wollen.

Nun, ziemlich genau ein Jahr später, sind die Folgen der neuen Politik sichtbar. Der Einbruch des Geschäfts, den die Anleger befürchtet haben, ist ausgeblieben. Der staatliche Eingriff hat das Geschäftsmodell von Tencent Music nicht zerstört und gleichzeitig den Wettbewerbern mehr Wachstumsspielraum gegeben. Die Branche wächst also insgesamt weiter, wovon auch Tencent profitiert. Doch die Konkurrenz hat mehr Luft zum Atmen.

Die Zahl der zahlenden Tencent-User ist 2021 trotz der Kartellregelungen um mehr als 36 Prozent auf über 76 Millionen gewachsen. Die Einnahmen sind um 7,2 Prozent auf umgerechnet 4.9 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie Tencent gemeldet hat. Der Online Music Service ist sogar um mehr als 22 Prozent gewachsen. Die Abos um 33 Prozent. Den Gesamtanstieg konnte Tencent verzeichnen, obwohl es im letzten Quartal einen Einbruch der Einnahmen von 7,6 Prozent hinnehmen musste. Das lag vor allem an den Corona-bedingt geringeren Einnahmen aus dem Clubbing- und Live-Streaming-Bereich.

Der Crackdown hat also vor allem den Aktienkurs Tencents in den Keller gejagt und der muss sich noch erholen. Die entsprechenden Maßnahmen hat die Regierung bereits ergriffen (China.Table berichtete) und der Kurs ist gestiegen. Doch wer beim Börsengang von Tencent Music 2018 eingestiegen ist, hat immer noch über die Hälfte seines Geldes verloren.

Zum Teil ist die niedrigere Bewertung jedoch auch berechtigt. Denn die größten Gewinner der Reformen sind die anderen 15 verschiedenen Audio-Streaming-Dienste mit täglich mindestens einer Million aktiven Nutzern, die sich bisher nur einen Marktanteil von 30 Prozent teilen mussten und nun massiv ausbauen können.

An NetEase sieht man gut, wie die neue Politik bereits anschlägt. NetEase Cloud Music ist der größte Wettberber von Tecent. Im Jahr 2021 sind dessen Einnahmen um knapp 43 Prozent gewachsen, also sechsmal so schnell wie die des Platzhirschen Tencent. Die Plattform, die 2013 gegründet wurde, hatte im Dezember vergangenen Jahres 181 Millionen monatlich aktive User und eine Bibliothek mit rund 60 Millionen Titeln.

Dank der Regulierung kann NetEase sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Tencent besser ausspielen. Das sind die Kommentare, also eine ureigene Social-Media-Funktion. Rund 25 Prozent der User von NetEase kommentieren unter den Liedern und Künstlerseiten, während 61 Prozent der User aktiv die Kommentare verfolgen. Das sind sehr viel mehr als bei Tencent.

Weil viele User nicht nur die Musik hören, sondern dabei auch ihr Herz ausschütten, wird NetEase bei chinesischen Internetnutzern auch als “Streaming-Club der einsamen Herzen” bezeichnet. Als Reaktion darauf hat NetEase sogar ein “Healing Center” eingerichtet, wo die Hörer emotionale Unterstützung finden. Auch beim Preis unterscheiden sich Tencent und NetEase. Das Jahresabonnement für NetEase Music kostet umgerechnet rund 26 US-Dollar, und damit etwas mehr als die Konkurrenz von Tencent-Music.

Jahrelang hatten sich die Manager von NetEase Music beschwert, “das Zwei- bis Dreifache der angemessenen Kosten” für Inhalte im Rahmen einer Unterlizenzierungsvereinbarung mit Tencent Music zahlen zu müssen. Eine Intervention der National Copyright Administration (NCA) führte bereits 2018 zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Anbietern, bis zu 99 Prozent ihrer Musikinhalte zu teilen. Die Vereinbarung erwies sich jedoch als Mogelpackung. Das verbleibende eine Prozent umfasste die beliebtesten und umsatzstärksten Künstler. Damit ist jetzt Schluss.

Politisch interessant ist zudem, dass sich die chinesischen Wettbewerbshüter am internationalen Einfluss von Tencent Music nicht gestört haben. Ende 2017 einigten sich Spotify und Tencent Music darauf, Anteile untereinander zu tauschen. Spotify erhielt einen Anteil von 9 Prozent an der Tencent Music Entertainment Group, während Tencent über zwei Firmen ebenfalls einen Anteil von 9 Prozent an Spotify erhielt.

Spotify konnte dadurch erstmals schwarze Zahlen schreiben. Die wechselseitige Beteiligung des größten Spielers in China und des größten Spielers weltweit wird von Kritikern auch als eine Art Kartell gesehen. Seit 2019 gehört Tencent zudem zehn Prozent der amerikanischen Universal Music Group. Ein Jahr später hat Tencent 5,2 Prozent der Warner Music Group gekauft. Damit sind die Chinesen an den beiden führenden amerikanischen Musik- und Entertainment Labels beteiligt. Politischer Entkopplungsdruck ist in dieser Branche weder aus Washington noch aus Peking zu spüren.

Die Marktaussichten für die großen chinesischen Player sind vielversprechend. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Musikstreaming-Abonnenten um 80 Prozent gestiegen. Mit dem Anstieg des Anteils der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung dürfe dieser Trend anhalten. Derzeit sind es noch unter 100 Millionen zahlende User. Erst bei 300 Millionen hätte China die gleiche Rate pro Kopf wie die USA.

Es war der erste große Auftritt der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei seit September 2021. Damals war Meng Wangzhou nach drei Jahren Hausarrest in Kanada freigelassen worden und unter großem Medienwirbel in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Montagnachmittag nun präsentierte sie als CFO die Jahresbilanz des Netzwerkausrüsters aus dem südchinesischen Shenzhen.

Ihr Auftritt wirkte wie eine plakative und trotzige Botschaft in Richtung Kanada und USA. Die US-amerikanische Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, Sanktionen gegen Iran unterlaufen zu haben. China hatte dafür im Gegenzug drei Jahre lang zwei kanadische Staatsbürger in Haft gesteckt und sie unter fadenscheinigen Vorwürfen der Spionage angeklagt. Kurz nach Mengs Freilassung aus Mangel an Beweisen durften auch die Kanadier die Haft verlassen.

Nun ist Meng wieder im Geschäft und präsentierte überraschend gute Zahlen. Huawei erreichte bei einem Umsatz von rund 100 Milliarden US-Dollar eine beachtliche Gewinnmarge von über 17 Prozent: 17,8 Milliarden US-Dollar. Und das, obwohl der Umsatz in politisch schwierigen Zeiten für das Unternehmen deutlich gesunken ist – um satte 29 Prozent.

Meng nannte für den Umsatzeinbruch mehrere Gründe. Amerikanische Restriktionen gegen das Unternehmen behinderten das Wachstum, weil Zulieferteile fehlten. Hinzu kam der Druck durch die Pandemie. Aber es gab auch firmenspezifische Gründe. Am wichtigsten: Der Einbruch des Smartphone-Geschäfts – weil in China die Umrüstung auf 5G abgeschlossen sei, “ging in diesem Bereich die Nachfrage vorübergehend zurück.”

Die Gewinnmarge ist umso überraschender, weil auch der Anteil für Forschung und Entwicklung um über 22 Prozent auf gut 22 Milliarden US-Dollar geklettert ist. Diese Investitionen lassen sich frühestens in einigen Jahren zu Geld machen – wenn überhaupt. Huaweis Vorstandsvorsitzender Guo Ping betonte, dass das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung auch weiter ausbauen wolle: “Es ergibt wirtschaftlich viel Sinn, neue Technologiebereiche zu erschließen, statt die alten auszubauen, auch wenn der Aufwand groß ist.”

Finanzchefin Meng stellte deshalb fest, “dass uns der Umgang mit Unwägbarkeiten zunehmend besser gelingt.” Das zeige sich auch in den Finanzverbindlichkeiten. Die Gewinne seien nicht auf der Basis übermäßiger Verschuldung entstanden, wie das in China oft der Fall ist. Im Gegenteil konnte das Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital auf 57,8 Prozent vermindert werden.

Zwei Faktoren dürften die Bilanz begünstigt haben. Huawei ist kein Staatsunternehmen, auch wenn ihm wegen seiner strategisch wichtigen Bedeutung enge Verbindungen zu Staat und Partei nachgesagt werden. Zudem ist es nicht an der Börse gelistet. Deswegen steht das Unternehmen nicht unter dem Druck von Quartalszahlen oder unmittelbarer politischer Einflussnahme. Das Management kann sich bei Forschung und Entwicklung einen längeren Atem leisten.

Als wichtigste Entwicklungsziele ruft Vorstandschef Guo die Talentsuche, die wissenschaftliche Forschung und den Geist des Zusammenhalts aus. Huawei will lieber neue technologische Wege gehen, als mit kleinen Verbesserungen bereits vorhandener Technologie schnelles Geld zu machen. So ist es dem Anbieter vor einem Jahr zum Beispiel gelungen, die Welt mit einem kompletten System für autonomes Fahren zu überraschen. Zu einem Zeitpunkt, als die Smartphone Sparte wegen US-amerikanischer Sanktionen zusammengebrochen war und Huawei seine Position als Weltmarktführer einbüßte.

Diese Strategie ist insofern riskant, als Forschung und Entwicklung nicht automatisch auch einen Durchbruch erzielen. Um die Risiken zu verringern, setzt Huawei nicht alles auf eine Karte, sondern forscht in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig. So sicherte sich das Unternehmen auch lukrative Zuwächse in den Bereichen Smart Wearables und intelligente Bildschirme, die um jeweils mehr als 30 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen sind.

Andererseits war es nicht vorhersehbar, dass das Huawei-Betriebssystem für Smartphones wegen der US-Sanktionen international keine Rolle spielt. Aus Schaden klug gibt sich die Ren Tochter Meng denn auch vage, was die Zukunftsrichtung des Unternehmens betrifft, und belässt es bei drei Stichworten: Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und Technologie zur Senkung des CO2-Verbrauchs. Frank Sieren

Schlangestehen für Massentests und Restaurant-Gerichte nur noch für zu Hause: Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai arrangieren sich mit dem Ausnahmezustand. Ab Montag hatte die Stadtverwaltung sie überraschend in einen Lockdown geschickt, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 aufzuhalten. Nachdem Omikron in der dicht bevölkerten Metropole Fuß gefasst hatte, stieg die Sorge vor Hongkonger Verhältnissen. Allein für Sonntag wurden in Shanghai 3450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet.

Das öffentliche Leben wird wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen in zwei Stufen bis zum 05. April heruntergefahren. Zuerst gehen die neueren Stadtbezirke in Pudong (östlich des Huangpu-Flusses) bis 1. April in den Lockdown. Dann folgt Puxi (westlich des Huangpu) bis zum 5. April. Brücken und Tunnel wurden geschlossen, damit sich die Bewohner der Bereiche nicht mehr mischen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie U-Bahnen und Busse fahren seit Sonntagabend nicht mehr. Wohnblocks sind mit gelben Wandelementen aus Plastik abgeriegelt. Die Polizei ermahnt die Bürgerinnen und Bürger zu Einhaltung der Vorschriften. Es gilt eine Ausgangssperre für große Teile des Stadtgebiets. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten.

Unterdessen bildeten sich lange Schlangen an den Testzentren. Jeder Bürger soll zweimal getestet werden, um die Infektionen in der Bevölkerung aufzuspüren. “Der Ausbruch in Shanghai ist dadurch gekennzeichnet, dass es regionale Anhäufungen gibt und Infektionen über die Stadt verteilt sind”, sagte Wu Fan von der Pandemie-Taskforce der Stadtregierung. Der plötzlich verhängte Lockdown führte aber auch zu Problemen. Lieferdienste sind von den vielen Bestellungen überfordert, Firmen stehen ohne Mitarbeiter da.

In den Supermärkten sind viele Regale leer: Kurz vor Beginn des Lockdowns in Shanghai nutzten etliche Einwohner der Metropole die letzte Chance vor der Isolation, um noch einmal ihre Vorräte aufzustocken. Zwar soll der Lockdown auf wenige Tage beschränkt sein. Doch die Kaufwut der Bürger:innen deutet darauf hin, dass sie der Ankündigung nicht so recht trauen und sich vorsichtshalber auf eine längere Ausgangssperre vorbereiten.

Vom Lockdown betroffen sein können auch die mehr als 2.100 deutschen Unternehmen, die nach Angaben der Auslandshandelskammer dort aktiv sind. ThyssenKrupp etwa ist vor Ort unter anderem mit einem Werk vertreten, das Lenkungen und Dämpfer für die Automobilindustrie herstellt. Die Produktion werde aufrechterhalten, erklärte das Unternehmen. In dem Werk sind mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigt.

Die Deutsche Post hat derweil ihr großes Luftfracht-Drehkreuzes am Flughafen Pudong vorübergehend stillgelegt. Das dortige Drehkreuz ist der Sprecherin zufolge einer von vier Umschlagplätzen des DHL-Netzwerkes in der Region, weitere gibt es in Hongkong, Tokio und Singapur. Das Unternehmen versprach, seine Logistik-Kunden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Die deutsche Wirtschaft befürchtet wegen des Corona-Lockdowns vor allem Probleme für die ohnehin schon angespannten Lieferketten. “Die Stimmung unter den deutschen Unternehmern ist vor dem Hintergrund des neuerlichen Lockdowns und von ohnehin gedämpften Wachstumserwartungen merklich eingetrübt”, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters.

Noch arbeitet der Hafen in Shanghai aber wie üblich. “Dadurch könnten sich Schäden für globale Lieferketten in Grenzen halten”, sagte Handelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Probleme beim Transport der Waren zum Hafen könnten sich allerdings auch als längere Lieferzeiten von Gütern nach Deutschland äußern.” fin/rtr/grz

Chinas größtes börsennotiertes Kohleunternehmen, Shenhua Energy Co., will in Zukunft mehr auf saubere Energie setzen. Dafür will Shenhua bis 2030 mindestens 40 Prozent seiner jährlichen Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien lenken.

Im vergangenen Jahr hatte Shenhua gerade einmal 0,08 Prozent seiner Ausgaben in Erneuerbare Energien investiert. Das Unternehmen ist Teil der staatlichen China Energy Investment Corp., die im Jahr 2021 als größtes Kohlebergbauunternehmen 570 Millionen Tonnen Kohle produzierte. Nach eigenen Angaben erzeugte Shenhua im gleichen Zeitraum 177 Millionen Tonnen Emissionen von Treibhausgasen durch die Verbrennung von Kohle.

Die chinesische Regierung baut die Kapazitäten von Erneuerbaren Energien aus, um spätestens 2030 den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen zu können. Trotz des schnellen Wachstums erneuerbarer Energien ist China für seine Stromerzeugung aber nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig, wobei mehr als die Hälfte des Stroms aus Kohlekraftwerken stammt.

Zuletzt hatte Peking angekündigt, fünf neue Kohlekraftwerke bauen zu wollen (China.Table berichtete) und das Kohleangebot zu erhöhen. Zu der Entscheidung beigetragen hatte ein Emergieengpass im Land im Herbst vergangenen Jahres, als zahlreiche Unternehmen, aber auch private Haushalte ihren Verbrauch massiv einschränken mussten.

Gleichzeitig ist der Staatskonzern China Energy Investment, laut Daten von BloombergNEF, auch der weltweit zweitgrößte Entwickler erneuerbarer Energien mit mehr als 41 Gigawatt Stromerzeugungsprojekten. Die meisten seiner erneuerbaren Projekte laufen bisher über Longyuan Power Group Corp, einer weiteren börsennotierten Tochtergesellschaft. niw

Der Zufluss von Desinformationen aus China nach Europa hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das geht aus dem Aktivitätenbericht 2021 der Taskforce Strategische Kommunikation (Stratcom) hervor. Die Abteilung gehört zum Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und identifiziert Desinformation, Lügen und Einflussnahme aus dem Ausland.

Vor allem Desinformation im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben zugenommen. Oft seien deren Ausgangspunkt Stellen gewesen, die “direkt oder indirekt mit chinesischen Behörden verbunden sind”. Chinesische Beamte und staatlich kontrollierte Medien hätten Behauptungen verbreitet, “die Zweifel am Ursprung des Virus und der Sicherheit westlicher Impfstoffe säen”.

Zudem habe China “systematisch die Botschaft verbreitet, dass sein eigenes Regierungssystem eine bessere Alternative zu westlichen Demokratien ist“. Dabei habe es vermehrt Übereinstimmungen mit und “Verstärkung von Pro-Kreml-Verschwörungserzählungen” durch chinesische Akteure gegeben. Diese Tendenz sei zuletzt auch beim Ukraine-Krieg deutlich geworden, hieß es in dem Stratcom-Bericht.

Die Art und Weise der Desinformation aus der Volksrepublik zeichnete sich oft durch “schroffe Botschaften über offizielle Kanäle” aus, so Stratcom. Auch werde versucht, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen oder über Influencer positive Narrative über China zu verbreiten. Vor allem im Westbalkan habe China zunehmenden Einfluss auf Medien und in sozialen Netzwerken.

Zuletzt hatte das EU-Parlament eine schärfere Vorgehensweise gegen Desinformationskampagnen und ausländische Einflussnahme gefordert (China.Table berichtete). ari

Jörn-Carsten Gottwald passt gut auf, was er öffentlich über China sagt. Er ist Mitglied im Kuratorium von Merics (des Mercator Institute for China Studies), das auf der Sanktionsliste der chinesischen Regierung steht. Und es ist ihm nicht daran gelegen, seine Kooperationen zu gefährden.

Als Professor für ostasiatische Politik beschäftigt sich der 51-Jährige vor allem mit den bilateralen Beziehungen zwischen Europa und China. “Wir befinden uns tatsächlich auf dem Weg von einer strategischen Partnerschaft hin zu einem Dreiklang”, greift er eine Formulierung auf, die das komplizierte, weil widersprüchliche Verhältnis als Partner, Wettbewerber und Rivalen beschreibt. Das betreffe viele wichtige Themen: China sei etwa Partner im globalen Klimaschutz, Konkurrent auf globalen Märkten sowie ein Land, das zunehmend alternative Normen und Werte in der internationalen Politik durchsetzt und etablierte Demokratien – wie in Deutschland – herausfordert.

Als Wissenschaftler sieht Jörn-Carsten Gottwald seine Aufgabe darin, Sachlichkeit in dieses Konfliktfeld zu bringen. Auch seinen Studierenden will er vermitteln, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten von Propaganda und Fake News. “In den Beziehungen zwischen China und der EU gab es einen unglaublichen Stimmungsumschwung”, sagt er. In den 2000er- und 2010er-Jahren habe eine China-Euphorie geherrscht, die in vielerlei Hinsicht naiv war. Und jetzt werde die Bedrohungslage durch China an vielen Stellen übertrieben. “Es ist wichtig, in der Wissenschaft eine gewisse Nüchternheit zu wahren, sich also von Stimmungen und Strömungen weder in die eine noch in die andere Richtung mitreißen zu lassen.”

In seiner Forschung beschäftigt sich der Professor einerseits mit chinesischen Dokumenten, die er findet, sichtet, auswertet und dann durch Experteninterviews ergänzt. Normalerweise reist er auch regelmäßig nach China, um mit möglichst vielen Beteiligten und Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Letzteres ist nun schwierig geworden – aus politischen Gründen und auch aufgrund der Corona-Pandemie, die die Zusammenarbeit mit chinesischen Expert:innen erschwert: Persönliche Kontakte sind aufgrund der Reisebeschränkungen fast nur noch virtuell möglich.

Die Online-Kommunikation bringt ihrerseits Probleme mit sich, weil Plattformen wie Zoom nicht hundertprozentig sicher sind. “Ich erlebe eine gewisse Vorsicht davor, online Fachgespräche mit Kolleg:innen zu führen oder Rückfragen zu stellen. Grund dafür sind die Zensur der Plattformen und die stärkere Rolle von Ideologie in der Forschung der Volksrepublik China”, erklärt der Experte.

Auch die universitäre Lehre ist von diesen Schwierigkeiten betroffen. Nicht erst seit einem Hackerangriff auf seine Hochschule im Mai 2020 überlegt sich Jörn-Carsten Gottwald genau, wie er seine Studierenden bei Online-Veranstaltungen davor schützen kann, dass ihre Aussagen gegen sie verwendet werden. Gleichzeitig ist es ein Problem, dass jetzt weniger internationale Studierende nach Bochum kommen können. Und für die deutschen Kommiliton:innen sind Auslandsaufenthalte in der Region per Studienordnung vorgeschrieben. Sie lassen sich nicht durch Zoom ersetzen.

Das weiß Jörn-Carsten Gottwald natürlich auch aus eigener Erfahrung. Er war 2013 in Shanghai und 2019 als Gastprofessor in Taiwan, begleitet von seiner Frau und seinen Kindern, die jetzt 16 und 18 Jahre alt sind. Persönliche Begegnungen waren es auch, die ihn in den Neunzigerjahren überhaupt nach Ostasien brachten: “Ich hatte während des Abiturs schon viel gelesen und lernte dann eine Person kennen, die Sinologie studiert hatte. Ich fand vor allem die chinesische Philosophie toll”, erinnert er sich. In den dreißig Jahren, die seitdem vergangen sind, hat seine Faszination für China einige Hochs und Tiefs erlebt. Was sich in dieser Zeit allerdings nie geändert hat, war seine Begeisterung für das chinesische Essen, erzählt der Professor augenzwinkernd: “Jede Art von Jiaozi kann mich aus der tiefsten Depression rausholen!” Janna Degener-Storr

Bernard Chan wird neuer Präsident des Museum M+ in Hongkong. Chan ist Mitglied im Executive Council der Stadt und damit einer der engsten Berater von Regierungschefin Carrie Lam. Er tritt seinen Posten am 1. April als Nachfolger von Victor Lo an, der nach sechs Jahren an der Spitze seinen Hut nimmt. Chan ist zurzeit auch noch Präsident des Palace-Museums, wird diesen Posten aber gegen Ende des Jahres aufgeben.

Julia Hu ist seit Mitte März neue Geschäftsführerin Asien des britischen Kunstauktionshauses Bonhams mit Sitz in Hongkong. Hu wechselte von Mitbewerber Christie’s, für den sie neun Jahre lang das China-Geschäft geleitet hatte. Unter Hus Leitung waren die Umsätze von Christie’s in China sowohl im Auktionssegment als auch bei den Privatverkäufen stark gewachsen.

Die Firma Huaqing Innovation aus Shenzhen stellt auf einer Rüstungsmesse in Malaysia diese Mini-Drohne vor. Der “Kolibri” (蜂鸟) soll seinem norwegischen Vorbild “Black Nano Hornet” international Konkurrenz machen. Das winzige Militärgerät ist 17 Zentimeter lang und 35 Gramm schwer. Es soll sich unbemerkt hinter feindliche Stellungen schleichen und von dort Bilder senden können.

preiswerte Konkurrenz aus Fernost hat schon so manche deutsche Branche plattgemacht. Fernseher, Kameras, Solarzellen, Grundstoffe für Antibiotika, Spielwaren. Dieses Muster ist so fest verankert, dass sich Ängste davor leicht abrufen lassen. Nun fährt die chinesische Regierung ihre Subventionsmaschinerie hoch, um den eigenen Anbietern von Windkraftanlagen den Weg in die EU zu ebnen. Dort winkt üppiger Absatz. Schließlich steht das Großprojekt der Loslösung von geo- und klimapolitisch schädlichen Energieträgern an. Doch für Vestas und Gamesa ist noch nicht alles verloren, analysiert Nico Beckert. Denn ein 100 Meter langer Rotor für ein Windrad lässt sich nicht einfach in einen Container packen wie eine Solarzelle.

Chinas harte Regulierung der Internetfirmen (der “Tech-Crackdown”) hat in der westlichen Wahrnehmung auch etwas Anrüchiges. Festigt hier nicht die KP ihre Macht? Doch die Motive ähneln durchaus denen westlicher Regulatoren, denen der Einfluss einzelner Konzerne zu weit geht. Ein Beispiel war im vergangenen Jahr Tencent, dessen Musik-Streaming-Sparte eine Monopolstellung aufgebaut hat. Frank Sieren hat sich angesehen, was die Auflösung des Kartells von Tencent-Töchtern bewirkt hat. Tatsächlich ist jetzt mehr für alle da: Die Konkurrenz hat Luft zum Atmen – und selbst für Tencent lief es nicht so schlecht wie befürchtet.

Huawei hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Das überrascht erst einmal. Schließlich hatten US-Sanktionen die Handy-Sparte des Unternehmens in die Knie gezwungen. Doch Huawei ist eben nicht in erster Linie ein Anbieter von Elektronik für Endkunden. Alle Hintergründe zu dem überraschenden Gewinnsprung finden Sie in unserer Analyse.

Auch Shanghai im Lockdown ist heute Thema. Die Deutsche Post stellt dort den Frachtumschlag am Flughafen Pudong ein. Alle Bürger müssen zweimal zum Test. Die quirlige Metropole hält, so unglaublich das klingt, ihre 26 Millionen Einwohner in zwei Stufen weitgehend zu Hause.

Die Europäische Union will die erneuerbaren Energien infolge des russischen Kriegs in der Ukraine schneller ausbauen. Eine große Rolle spielt die Windkraft. Bis 2030 sollen 480 Gigawatt an Wind-Kapazität am Netz sein. Vor dem Ukraine-Schock waren 450 Gigawatt geplant. Das 2030-Ziel wurde somit um zusätzliche 30 Gigawatt erhöht.

Goldene Zeiten also für die europäische Windkraft-Industrie – könnte man meinen. Doch die Konkurrenz aus China drängt stärker auf den Weltmarkt und könnte vom europäischen Windkraft-Ausbau profitieren. Die europäische Industrie warnt deswegen schon vor einem Verlust von Marktanteilen. Ein Debakel wie die völlige Verdrängung der deutschen Solarwirtschaft durch übermächtige Konkurrenz aus Fernost ist indessen nicht zu befürchten.

Chinas Wind-Industrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Seit 2019 haben sich die jährlichen Importe Europas von Windkraftanlagen aus China von 211 Millionen auf 411 Millionen Euro im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Gleichzeitig schwächelt die europäische Konkurrenz. Vier der fünf europäischen Hersteller haben im vergangenen Jahr Verluste gemacht. Sie schließen Fabriken und bauen Jobs ab. Allein in Deutschland gingen nach Industrieangaben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 50.000 Arbeitsplätze in der Wind-Industrie verloren.

Es scheint, als drohe der europäischen Wind-Industrie das gleiche Schicksal wie der Solar-Industrie. Doch dieses Fazit wäre verfrüht. Mit Vestas und Siemens Gamesa stammen zwei der weltweit fünf größten Wind-Unternehmen aus Europa. Und trotz steigender Importe ist Chinas Stellung in Europa noch nicht gefestigt. Der größte Teil der riesigen chinesischen Produktion wird von der Volksrepublik beim massiven Ausbau der Windkraft selbst genutzt. Doch es ist genau dieser massive Ausbau, der Europas Wind-Industrie schreckt. Eine starke Basis in der Heimat ermöglicht auch internationale Expansion. Chinesische Anbieter konkurrieren mit unschlagbaren Preisen und haben auch technisch aufgeholt.

Der große einheimische Markt begünstigt chinesische Anbieter. “Die schiere Größe seiner Produktionskapazitäten verschafft China einen großen Wettbewerbsvorteil” im Windenergie-Markt, sagt Xiaoyang Li vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie. Auch Industrievertreter in Deutschland blicken besorgt auf die Entwicklungen. “In dem weitgehend abgeschotteten, aber sehr volumenstarken chinesischen Markt haben sich die chinesischen Hersteller technologisch an europäische Leistungsniveaus herangearbeitet”, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands WindEnergie. “Wir haben in der Vergangenheit erlebt, wie chinesische Unternehmen mit staatlicher Flankierung in neue Märkte vordringen.”

In Europa verhält es sich laut dem Industrieverband Windeurope genau umgekehrt. “Die geringe Größe des Marktes schadet der Lieferkette sehr”, heißt es in einem offenen Brief des Verbandes an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. “Das Problem sind nicht die politischen Ziele” zum Ausbau der Windenergie, sagt Christoph Zipf vom Verband Windeurope. “Aber Ziele allein helfen nicht, wenn die Umsetzung dieser Ziele nicht ermöglicht wird. Das Problem sind die mangelnden Flächen und Genehmigungen.” Dadurch werde die Energiewende verschleppt.

Weil die Nachfrage in Europa nicht hoch genug ist, hat die Industrie Nachteile gegenüber China. Auf dem Weltmarkt verliere die europäische Industrie schon Marktanteile an China. Und chinesische Anbieter gewinnen zunehmend Aufträge zum Bau von Windparks in Europa – beispielsweise in Italien, Frankreich, Kroatien und Serbien, schreibt der Verband.

Eine Entscheidung des chinesischen Finanzministeriums könnte die Ungleichgewichte noch weiter vergrößern. Das Ministerium hat jüngst 63-Milliarden Dollar bereitgestellt, um versprochene Subventionen zügiger auszahlen zu können. Der Großteil des Geldes geht an die Entwickler von Wind- und Solar-Kraftwerken, wie Bloomberg berichtet. In den vergangenen Jahren hatten sich Subventions-Schulden angehäuft, da die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut wurden als der Staat das Fördergeld aushändigen konnte. Die Zahlungsrückstände hatten sich auf die gesamte Lieferkette ausgewirkt, so ein Industrie-Insider. Die Freigabe der Mittel werde der Branche nun einen Schub geben.

Während die chinesischen Anbieter ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, verloren europäische Unternehmen in der Volksrepublik an Marktanteilen. Im Jahr 2021 haben sich die Installationen ausländischer Windkraftanlagenhersteller halbiert. Die Kosten ausländischer Unternehmen für Onshore-Anlagen sind in China fast doppelt so hoch wie die einheimischer Anbieter. Die Preise für chinesische Windturbinen sind laut Wood Mackenzie im Jahr 2021 um 24 Prozent gefallen. 2022 werden sie um weitere 20 Prozent sinken, so die Prognose des Forschungs- und Beratungsunternehmens. Hinzu kommen Regulierungen, die den Markt für ausländische Unternehmen “weitgehend abschotten”, wie Axthelm sagt.

Der Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit begünstigt die globale Expansion chinesischer Anbieter. Sie “haben sich bisher auf den lokalen Markt konzentriert, werden aber in den kommenden Jahren wahrscheinlich stärker in den internationalen Wettbewerb treten, da sie ihre Preise senken konnten, während die europäischen und amerikanischen Hersteller mit steigenden Materialkosten zu kämpfen haben”, so das Fazit der Analysten von Wood Mackenzie.

Wird sich die Herstellung von Windkraftanlagen also von Europa zusehends nach China verlagern? Das ist unwahrscheinlich. Denn die Wind-Industrie unterscheidet sich entscheidend von der Solar-Industrie. Hersteller von Solarmodulen produzieren ein Massenprodukt, das sich leicht um die halbe Welt transportieren lässt. Die Wind-Industrie ist viel komplexer. Die Anlagen bestehen aus bis zu 8.000 Komponenten, schreibt Ilaria Mazzocco. “Windkraftanlagenhersteller sind in der Regel auch direkt an der Wartung und Installation beteiligt”, so die China-Energieexpertin vom “Center for Strategic & International Studies”. Die Anlagenhersteller haben häufig eine lokale Präsenz.

Einige chinesische Anbieter hegen deswegen auch Pläne, Produktionsanlagen in Europa aufzubauen. Europäische Hersteller nehmen diese neue Konkurrenz ernst, wie ein Industrievertreter sagt. Mazzocco hält es für unwahrscheinlich, dass chinesische Anbieter “andere führende Unternehmen und bestehende Lieferketten vollständigen verdrängen werden”. Dagegen sprechen auch Vorschriften zur lokalen Wertschöpfung.

Bloomberg NEF geht davon aus, dass diese Vorschriften in Zukunft wichtiger werden und bei der Auftragsvergabe “qualitativen Kriterien” eine größere Rolle zukommt. Der Preis könnte als ausschlaggebender Faktor also an Bedeutung verlieren. Dafür sprechen auch neue EU-Richtlinien für Staatshilfen im Bereich Klima, Umweltschutz und Energie. Sie erlauben es Regierungen, bei der Auftragsvergabe auch stärker auf andere Kriterien wie beispielsweise lokale Wertschöpfung zu achten.

Vor knapp einem Jahr schon hat Tencent die neue Macht der chinesischen Wettbewerbshüter zu spüren bekommen. Seitdem darf der Tech-Gigant aus dem südchinesischen Shenzhen, der mit Tencent Music mehrere erfolgreiche Streaming-Dienste betreibt, keine exklusiven Musiklizenzverträge für China mehr mit globalen Plattenlabels wie Warner oder Universal unterhalten. Das Verbot geht auf einen Erlass von Chinas staatlicher Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) zurück, die damit verhindern will, dass Tencent Music sein Monopol im Musikgeschäft weiter ausbaut.

Die Tencent Music Entertainment Group (TME), die seit Dezember 2018 in New York gehandelt wird, betreibt in China die drei beliebten Streaming-Plattformen QQ Music, KuGou Music und Kuwo Music. In China haben die drei Plattformen zusammen einen Marktanteil von 71 Prozent. Das ist auch an westlichen Kartell-Maßstäben gemessen zu viel. Deshalb hat Peking strenge neue Regeln etabliert: Exklusive Musiklizenzverträge mussten innerhalb von 30 Tagen terminiert werden.

Damit verloren die Tencent-Kanäle zum Beispiel die Erlaubnis, Musik von Jay Chou, dem wahrscheinlich größten Popstar Asiens, exklusiv in China anzubieten. Der taiwanische Sänger und Rapper hat in den vergangenen gut 20 Jahren mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Das sind zwar nur gut 20 Prozent dessen, was US-Rapper Kanye West in diesem Zeitraum verkauft hat, aber für Asien spitze.

Tencent Music kann nun auch nicht mehr die exklusiven Rechte an den Katalogen von Universal Music Group, Sony Music oder Warner Music Group kaufen und sie dann an kleiner Plattformen wie die von NetEase, Alibaba and Xiaomi verkaufen. Die Börse reagierte prompt: Binnen Jahresfrist ist die Aktie um über 80 Prozent eingebrochen. Wie alle Tech-Werte, die von der Welle neuer Kartellgesetze betroffen sind, mit denen die Wettbewerbshüter die Marktwirtschaft beleben wollen.

Nun, ziemlich genau ein Jahr später, sind die Folgen der neuen Politik sichtbar. Der Einbruch des Geschäfts, den die Anleger befürchtet haben, ist ausgeblieben. Der staatliche Eingriff hat das Geschäftsmodell von Tencent Music nicht zerstört und gleichzeitig den Wettbewerbern mehr Wachstumsspielraum gegeben. Die Branche wächst also insgesamt weiter, wovon auch Tencent profitiert. Doch die Konkurrenz hat mehr Luft zum Atmen.

Die Zahl der zahlenden Tencent-User ist 2021 trotz der Kartellregelungen um mehr als 36 Prozent auf über 76 Millionen gewachsen. Die Einnahmen sind um 7,2 Prozent auf umgerechnet 4.9 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie Tencent gemeldet hat. Der Online Music Service ist sogar um mehr als 22 Prozent gewachsen. Die Abos um 33 Prozent. Den Gesamtanstieg konnte Tencent verzeichnen, obwohl es im letzten Quartal einen Einbruch der Einnahmen von 7,6 Prozent hinnehmen musste. Das lag vor allem an den Corona-bedingt geringeren Einnahmen aus dem Clubbing- und Live-Streaming-Bereich.

Der Crackdown hat also vor allem den Aktienkurs Tencents in den Keller gejagt und der muss sich noch erholen. Die entsprechenden Maßnahmen hat die Regierung bereits ergriffen (China.Table berichtete) und der Kurs ist gestiegen. Doch wer beim Börsengang von Tencent Music 2018 eingestiegen ist, hat immer noch über die Hälfte seines Geldes verloren.

Zum Teil ist die niedrigere Bewertung jedoch auch berechtigt. Denn die größten Gewinner der Reformen sind die anderen 15 verschiedenen Audio-Streaming-Dienste mit täglich mindestens einer Million aktiven Nutzern, die sich bisher nur einen Marktanteil von 30 Prozent teilen mussten und nun massiv ausbauen können.

An NetEase sieht man gut, wie die neue Politik bereits anschlägt. NetEase Cloud Music ist der größte Wettberber von Tecent. Im Jahr 2021 sind dessen Einnahmen um knapp 43 Prozent gewachsen, also sechsmal so schnell wie die des Platzhirschen Tencent. Die Plattform, die 2013 gegründet wurde, hatte im Dezember vergangenen Jahres 181 Millionen monatlich aktive User und eine Bibliothek mit rund 60 Millionen Titeln.

Dank der Regulierung kann NetEase sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Tencent besser ausspielen. Das sind die Kommentare, also eine ureigene Social-Media-Funktion. Rund 25 Prozent der User von NetEase kommentieren unter den Liedern und Künstlerseiten, während 61 Prozent der User aktiv die Kommentare verfolgen. Das sind sehr viel mehr als bei Tencent.

Weil viele User nicht nur die Musik hören, sondern dabei auch ihr Herz ausschütten, wird NetEase bei chinesischen Internetnutzern auch als “Streaming-Club der einsamen Herzen” bezeichnet. Als Reaktion darauf hat NetEase sogar ein “Healing Center” eingerichtet, wo die Hörer emotionale Unterstützung finden. Auch beim Preis unterscheiden sich Tencent und NetEase. Das Jahresabonnement für NetEase Music kostet umgerechnet rund 26 US-Dollar, und damit etwas mehr als die Konkurrenz von Tencent-Music.

Jahrelang hatten sich die Manager von NetEase Music beschwert, “das Zwei- bis Dreifache der angemessenen Kosten” für Inhalte im Rahmen einer Unterlizenzierungsvereinbarung mit Tencent Music zahlen zu müssen. Eine Intervention der National Copyright Administration (NCA) führte bereits 2018 zu einer Vereinbarung zwischen den beiden Anbietern, bis zu 99 Prozent ihrer Musikinhalte zu teilen. Die Vereinbarung erwies sich jedoch als Mogelpackung. Das verbleibende eine Prozent umfasste die beliebtesten und umsatzstärksten Künstler. Damit ist jetzt Schluss.

Politisch interessant ist zudem, dass sich die chinesischen Wettbewerbshüter am internationalen Einfluss von Tencent Music nicht gestört haben. Ende 2017 einigten sich Spotify und Tencent Music darauf, Anteile untereinander zu tauschen. Spotify erhielt einen Anteil von 9 Prozent an der Tencent Music Entertainment Group, während Tencent über zwei Firmen ebenfalls einen Anteil von 9 Prozent an Spotify erhielt.

Spotify konnte dadurch erstmals schwarze Zahlen schreiben. Die wechselseitige Beteiligung des größten Spielers in China und des größten Spielers weltweit wird von Kritikern auch als eine Art Kartell gesehen. Seit 2019 gehört Tencent zudem zehn Prozent der amerikanischen Universal Music Group. Ein Jahr später hat Tencent 5,2 Prozent der Warner Music Group gekauft. Damit sind die Chinesen an den beiden führenden amerikanischen Musik- und Entertainment Labels beteiligt. Politischer Entkopplungsdruck ist in dieser Branche weder aus Washington noch aus Peking zu spüren.

Die Marktaussichten für die großen chinesischen Player sind vielversprechend. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Musikstreaming-Abonnenten um 80 Prozent gestiegen. Mit dem Anstieg des Anteils der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung dürfe dieser Trend anhalten. Derzeit sind es noch unter 100 Millionen zahlende User. Erst bei 300 Millionen hätte China die gleiche Rate pro Kopf wie die USA.

Es war der erste große Auftritt der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei seit September 2021. Damals war Meng Wangzhou nach drei Jahren Hausarrest in Kanada freigelassen worden und unter großem Medienwirbel in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Montagnachmittag nun präsentierte sie als CFO die Jahresbilanz des Netzwerkausrüsters aus dem südchinesischen Shenzhen.

Ihr Auftritt wirkte wie eine plakative und trotzige Botschaft in Richtung Kanada und USA. Die US-amerikanische Staatsanwaltschaft hatte ihr vorgeworfen, Sanktionen gegen Iran unterlaufen zu haben. China hatte dafür im Gegenzug drei Jahre lang zwei kanadische Staatsbürger in Haft gesteckt und sie unter fadenscheinigen Vorwürfen der Spionage angeklagt. Kurz nach Mengs Freilassung aus Mangel an Beweisen durften auch die Kanadier die Haft verlassen.

Nun ist Meng wieder im Geschäft und präsentierte überraschend gute Zahlen. Huawei erreichte bei einem Umsatz von rund 100 Milliarden US-Dollar eine beachtliche Gewinnmarge von über 17 Prozent: 17,8 Milliarden US-Dollar. Und das, obwohl der Umsatz in politisch schwierigen Zeiten für das Unternehmen deutlich gesunken ist – um satte 29 Prozent.

Meng nannte für den Umsatzeinbruch mehrere Gründe. Amerikanische Restriktionen gegen das Unternehmen behinderten das Wachstum, weil Zulieferteile fehlten. Hinzu kam der Druck durch die Pandemie. Aber es gab auch firmenspezifische Gründe. Am wichtigsten: Der Einbruch des Smartphone-Geschäfts – weil in China die Umrüstung auf 5G abgeschlossen sei, “ging in diesem Bereich die Nachfrage vorübergehend zurück.”

Die Gewinnmarge ist umso überraschender, weil auch der Anteil für Forschung und Entwicklung um über 22 Prozent auf gut 22 Milliarden US-Dollar geklettert ist. Diese Investitionen lassen sich frühestens in einigen Jahren zu Geld machen – wenn überhaupt. Huaweis Vorstandsvorsitzender Guo Ping betonte, dass das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung auch weiter ausbauen wolle: “Es ergibt wirtschaftlich viel Sinn, neue Technologiebereiche zu erschließen, statt die alten auszubauen, auch wenn der Aufwand groß ist.”

Finanzchefin Meng stellte deshalb fest, “dass uns der Umgang mit Unwägbarkeiten zunehmend besser gelingt.” Das zeige sich auch in den Finanzverbindlichkeiten. Die Gewinne seien nicht auf der Basis übermäßiger Verschuldung entstanden, wie das in China oft der Fall ist. Im Gegenteil konnte das Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital auf 57,8 Prozent vermindert werden.

Zwei Faktoren dürften die Bilanz begünstigt haben. Huawei ist kein Staatsunternehmen, auch wenn ihm wegen seiner strategisch wichtigen Bedeutung enge Verbindungen zu Staat und Partei nachgesagt werden. Zudem ist es nicht an der Börse gelistet. Deswegen steht das Unternehmen nicht unter dem Druck von Quartalszahlen oder unmittelbarer politischer Einflussnahme. Das Management kann sich bei Forschung und Entwicklung einen längeren Atem leisten.

Als wichtigste Entwicklungsziele ruft Vorstandschef Guo die Talentsuche, die wissenschaftliche Forschung und den Geist des Zusammenhalts aus. Huawei will lieber neue technologische Wege gehen, als mit kleinen Verbesserungen bereits vorhandener Technologie schnelles Geld zu machen. So ist es dem Anbieter vor einem Jahr zum Beispiel gelungen, die Welt mit einem kompletten System für autonomes Fahren zu überraschen. Zu einem Zeitpunkt, als die Smartphone Sparte wegen US-amerikanischer Sanktionen zusammengebrochen war und Huawei seine Position als Weltmarktführer einbüßte.

Diese Strategie ist insofern riskant, als Forschung und Entwicklung nicht automatisch auch einen Durchbruch erzielen. Um die Risiken zu verringern, setzt Huawei nicht alles auf eine Karte, sondern forscht in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig. So sicherte sich das Unternehmen auch lukrative Zuwächse in den Bereichen Smart Wearables und intelligente Bildschirme, die um jeweils mehr als 30 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen sind.

Andererseits war es nicht vorhersehbar, dass das Huawei-Betriebssystem für Smartphones wegen der US-Sanktionen international keine Rolle spielt. Aus Schaden klug gibt sich die Ren Tochter Meng denn auch vage, was die Zukunftsrichtung des Unternehmens betrifft, und belässt es bei drei Stichworten: Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und Technologie zur Senkung des CO2-Verbrauchs. Frank Sieren

Schlangestehen für Massentests und Restaurant-Gerichte nur noch für zu Hause: Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai arrangieren sich mit dem Ausnahmezustand. Ab Montag hatte die Stadtverwaltung sie überraschend in einen Lockdown geschickt, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 aufzuhalten. Nachdem Omikron in der dicht bevölkerten Metropole Fuß gefasst hatte, stieg die Sorge vor Hongkonger Verhältnissen. Allein für Sonntag wurden in Shanghai 3450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet.

Das öffentliche Leben wird wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen in zwei Stufen bis zum 05. April heruntergefahren. Zuerst gehen die neueren Stadtbezirke in Pudong (östlich des Huangpu-Flusses) bis 1. April in den Lockdown. Dann folgt Puxi (westlich des Huangpu) bis zum 5. April. Brücken und Tunnel wurden geschlossen, damit sich die Bewohner der Bereiche nicht mehr mischen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie U-Bahnen und Busse fahren seit Sonntagabend nicht mehr. Wohnblocks sind mit gelben Wandelementen aus Plastik abgeriegelt. Die Polizei ermahnt die Bürgerinnen und Bürger zu Einhaltung der Vorschriften. Es gilt eine Ausgangssperre für große Teile des Stadtgebiets. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten.

Unterdessen bildeten sich lange Schlangen an den Testzentren. Jeder Bürger soll zweimal getestet werden, um die Infektionen in der Bevölkerung aufzuspüren. “Der Ausbruch in Shanghai ist dadurch gekennzeichnet, dass es regionale Anhäufungen gibt und Infektionen über die Stadt verteilt sind”, sagte Wu Fan von der Pandemie-Taskforce der Stadtregierung. Der plötzlich verhängte Lockdown führte aber auch zu Problemen. Lieferdienste sind von den vielen Bestellungen überfordert, Firmen stehen ohne Mitarbeiter da.

In den Supermärkten sind viele Regale leer: Kurz vor Beginn des Lockdowns in Shanghai nutzten etliche Einwohner der Metropole die letzte Chance vor der Isolation, um noch einmal ihre Vorräte aufzustocken. Zwar soll der Lockdown auf wenige Tage beschränkt sein. Doch die Kaufwut der Bürger:innen deutet darauf hin, dass sie der Ankündigung nicht so recht trauen und sich vorsichtshalber auf eine längere Ausgangssperre vorbereiten.

Vom Lockdown betroffen sein können auch die mehr als 2.100 deutschen Unternehmen, die nach Angaben der Auslandshandelskammer dort aktiv sind. ThyssenKrupp etwa ist vor Ort unter anderem mit einem Werk vertreten, das Lenkungen und Dämpfer für die Automobilindustrie herstellt. Die Produktion werde aufrechterhalten, erklärte das Unternehmen. In dem Werk sind mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigt.

Die Deutsche Post hat derweil ihr großes Luftfracht-Drehkreuzes am Flughafen Pudong vorübergehend stillgelegt. Das dortige Drehkreuz ist der Sprecherin zufolge einer von vier Umschlagplätzen des DHL-Netzwerkes in der Region, weitere gibt es in Hongkong, Tokio und Singapur. Das Unternehmen versprach, seine Logistik-Kunden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Die deutsche Wirtschaft befürchtet wegen des Corona-Lockdowns vor allem Probleme für die ohnehin schon angespannten Lieferketten. “Die Stimmung unter den deutschen Unternehmern ist vor dem Hintergrund des neuerlichen Lockdowns und von ohnehin gedämpften Wachstumserwartungen merklich eingetrübt”, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters.

Noch arbeitet der Hafen in Shanghai aber wie üblich. “Dadurch könnten sich Schäden für globale Lieferketten in Grenzen halten”, sagte Handelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). “Probleme beim Transport der Waren zum Hafen könnten sich allerdings auch als längere Lieferzeiten von Gütern nach Deutschland äußern.” fin/rtr/grz

Chinas größtes börsennotiertes Kohleunternehmen, Shenhua Energy Co., will in Zukunft mehr auf saubere Energie setzen. Dafür will Shenhua bis 2030 mindestens 40 Prozent seiner jährlichen Investitionen in den Bereich Erneuerbare Energien lenken.

Im vergangenen Jahr hatte Shenhua gerade einmal 0,08 Prozent seiner Ausgaben in Erneuerbare Energien investiert. Das Unternehmen ist Teil der staatlichen China Energy Investment Corp., die im Jahr 2021 als größtes Kohlebergbauunternehmen 570 Millionen Tonnen Kohle produzierte. Nach eigenen Angaben erzeugte Shenhua im gleichen Zeitraum 177 Millionen Tonnen Emissionen von Treibhausgasen durch die Verbrennung von Kohle.

Die chinesische Regierung baut die Kapazitäten von Erneuerbaren Energien aus, um spätestens 2030 den Höhepunkt der CO2-Emissionen erreichen zu können. Trotz des schnellen Wachstums erneuerbarer Energien ist China für seine Stromerzeugung aber nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig, wobei mehr als die Hälfte des Stroms aus Kohlekraftwerken stammt.

Zuletzt hatte Peking angekündigt, fünf neue Kohlekraftwerke bauen zu wollen (China.Table berichtete) und das Kohleangebot zu erhöhen. Zu der Entscheidung beigetragen hatte ein Emergieengpass im Land im Herbst vergangenen Jahres, als zahlreiche Unternehmen, aber auch private Haushalte ihren Verbrauch massiv einschränken mussten.

Gleichzeitig ist der Staatskonzern China Energy Investment, laut Daten von BloombergNEF, auch der weltweit zweitgrößte Entwickler erneuerbarer Energien mit mehr als 41 Gigawatt Stromerzeugungsprojekten. Die meisten seiner erneuerbaren Projekte laufen bisher über Longyuan Power Group Corp, einer weiteren börsennotierten Tochtergesellschaft. niw

Der Zufluss von Desinformationen aus China nach Europa hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das geht aus dem Aktivitätenbericht 2021 der Taskforce Strategische Kommunikation (Stratcom) hervor. Die Abteilung gehört zum Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und identifiziert Desinformation, Lügen und Einflussnahme aus dem Ausland.

Vor allem Desinformation im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben zugenommen. Oft seien deren Ausgangspunkt Stellen gewesen, die “direkt oder indirekt mit chinesischen Behörden verbunden sind”. Chinesische Beamte und staatlich kontrollierte Medien hätten Behauptungen verbreitet, “die Zweifel am Ursprung des Virus und der Sicherheit westlicher Impfstoffe säen”.

Zudem habe China “systematisch die Botschaft verbreitet, dass sein eigenes Regierungssystem eine bessere Alternative zu westlichen Demokratien ist“. Dabei habe es vermehrt Übereinstimmungen mit und “Verstärkung von Pro-Kreml-Verschwörungserzählungen” durch chinesische Akteure gegeben. Diese Tendenz sei zuletzt auch beim Ukraine-Krieg deutlich geworden, hieß es in dem Stratcom-Bericht.

Die Art und Weise der Desinformation aus der Volksrepublik zeichnete sich oft durch “schroffe Botschaften über offizielle Kanäle” aus, so Stratcom. Auch werde versucht, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen oder über Influencer positive Narrative über China zu verbreiten. Vor allem im Westbalkan habe China zunehmenden Einfluss auf Medien und in sozialen Netzwerken.

Zuletzt hatte das EU-Parlament eine schärfere Vorgehensweise gegen Desinformationskampagnen und ausländische Einflussnahme gefordert (China.Table berichtete). ari

Jörn-Carsten Gottwald passt gut auf, was er öffentlich über China sagt. Er ist Mitglied im Kuratorium von Merics (des Mercator Institute for China Studies), das auf der Sanktionsliste der chinesischen Regierung steht. Und es ist ihm nicht daran gelegen, seine Kooperationen zu gefährden.

Als Professor für ostasiatische Politik beschäftigt sich der 51-Jährige vor allem mit den bilateralen Beziehungen zwischen Europa und China. “Wir befinden uns tatsächlich auf dem Weg von einer strategischen Partnerschaft hin zu einem Dreiklang”, greift er eine Formulierung auf, die das komplizierte, weil widersprüchliche Verhältnis als Partner, Wettbewerber und Rivalen beschreibt. Das betreffe viele wichtige Themen: China sei etwa Partner im globalen Klimaschutz, Konkurrent auf globalen Märkten sowie ein Land, das zunehmend alternative Normen und Werte in der internationalen Politik durchsetzt und etablierte Demokratien – wie in Deutschland – herausfordert.

Als Wissenschaftler sieht Jörn-Carsten Gottwald seine Aufgabe darin, Sachlichkeit in dieses Konfliktfeld zu bringen. Auch seinen Studierenden will er vermitteln, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten von Propaganda und Fake News. “In den Beziehungen zwischen China und der EU gab es einen unglaublichen Stimmungsumschwung”, sagt er. In den 2000er- und 2010er-Jahren habe eine China-Euphorie geherrscht, die in vielerlei Hinsicht naiv war. Und jetzt werde die Bedrohungslage durch China an vielen Stellen übertrieben. “Es ist wichtig, in der Wissenschaft eine gewisse Nüchternheit zu wahren, sich also von Stimmungen und Strömungen weder in die eine noch in die andere Richtung mitreißen zu lassen.”

In seiner Forschung beschäftigt sich der Professor einerseits mit chinesischen Dokumenten, die er findet, sichtet, auswertet und dann durch Experteninterviews ergänzt. Normalerweise reist er auch regelmäßig nach China, um mit möglichst vielen Beteiligten und Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Letzteres ist nun schwierig geworden – aus politischen Gründen und auch aufgrund der Corona-Pandemie, die die Zusammenarbeit mit chinesischen Expert:innen erschwert: Persönliche Kontakte sind aufgrund der Reisebeschränkungen fast nur noch virtuell möglich.

Die Online-Kommunikation bringt ihrerseits Probleme mit sich, weil Plattformen wie Zoom nicht hundertprozentig sicher sind. “Ich erlebe eine gewisse Vorsicht davor, online Fachgespräche mit Kolleg:innen zu führen oder Rückfragen zu stellen. Grund dafür sind die Zensur der Plattformen und die stärkere Rolle von Ideologie in der Forschung der Volksrepublik China”, erklärt der Experte.

Auch die universitäre Lehre ist von diesen Schwierigkeiten betroffen. Nicht erst seit einem Hackerangriff auf seine Hochschule im Mai 2020 überlegt sich Jörn-Carsten Gottwald genau, wie er seine Studierenden bei Online-Veranstaltungen davor schützen kann, dass ihre Aussagen gegen sie verwendet werden. Gleichzeitig ist es ein Problem, dass jetzt weniger internationale Studierende nach Bochum kommen können. Und für die deutschen Kommiliton:innen sind Auslandsaufenthalte in der Region per Studienordnung vorgeschrieben. Sie lassen sich nicht durch Zoom ersetzen.

Das weiß Jörn-Carsten Gottwald natürlich auch aus eigener Erfahrung. Er war 2013 in Shanghai und 2019 als Gastprofessor in Taiwan, begleitet von seiner Frau und seinen Kindern, die jetzt 16 und 18 Jahre alt sind. Persönliche Begegnungen waren es auch, die ihn in den Neunzigerjahren überhaupt nach Ostasien brachten: “Ich hatte während des Abiturs schon viel gelesen und lernte dann eine Person kennen, die Sinologie studiert hatte. Ich fand vor allem die chinesische Philosophie toll”, erinnert er sich. In den dreißig Jahren, die seitdem vergangen sind, hat seine Faszination für China einige Hochs und Tiefs erlebt. Was sich in dieser Zeit allerdings nie geändert hat, war seine Begeisterung für das chinesische Essen, erzählt der Professor augenzwinkernd: “Jede Art von Jiaozi kann mich aus der tiefsten Depression rausholen!” Janna Degener-Storr

Bernard Chan wird neuer Präsident des Museum M+ in Hongkong. Chan ist Mitglied im Executive Council der Stadt und damit einer der engsten Berater von Regierungschefin Carrie Lam. Er tritt seinen Posten am 1. April als Nachfolger von Victor Lo an, der nach sechs Jahren an der Spitze seinen Hut nimmt. Chan ist zurzeit auch noch Präsident des Palace-Museums, wird diesen Posten aber gegen Ende des Jahres aufgeben.

Julia Hu ist seit Mitte März neue Geschäftsführerin Asien des britischen Kunstauktionshauses Bonhams mit Sitz in Hongkong. Hu wechselte von Mitbewerber Christie’s, für den sie neun Jahre lang das China-Geschäft geleitet hatte. Unter Hus Leitung waren die Umsätze von Christie’s in China sowohl im Auktionssegment als auch bei den Privatverkäufen stark gewachsen.

Die Firma Huaqing Innovation aus Shenzhen stellt auf einer Rüstungsmesse in Malaysia diese Mini-Drohne vor. Der “Kolibri” (蜂鸟) soll seinem norwegischen Vorbild “Black Nano Hornet” international Konkurrenz machen. Das winzige Militärgerät ist 17 Zentimeter lang und 35 Gramm schwer. Es soll sich unbemerkt hinter feindliche Stellungen schleichen und von dort Bilder senden können.