China verkauft seine Belt-and-Road-Initiative gerne als Jahrhundertprojekt. Für die Menschen und Gemeinden entlang der Belt-and-Road bringt der vermeintliche Fortschritt jedoch häufig auch Elend und Ausbeutung. In einer neuen Studie listet das Business and Human Rights Ressource Centre die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Auslandsinvestitionen auf: Von Vertreibung, über Arbeitsrechtsverletzungen und Landraub. Fast 680 Vorwürfe bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs, wie Nico Beckert analysiert.

Ob Facebook, Google, Amazon – US-Tech-Firmen dominieren unser Leben wie selten zuvor. Doch Probleme beim Datenschutz und die Macht der Monopolstellung der Unternehmen sorgen in Europa und den USA für politische Debatten: Welche Regulierungsansätze sind richtig? Soll und kann man die Unternehmen gar aufsplitten wie einst Rockefellers Standard Oil? Frank Sieren hat sich den jüngsten Tech-Crackdown in China genauer angeschaut. Analysten sagen, das regulatorische Vorgehen Pekings könnte den Wettbewerb und die Innovationskraft der Wirtschaft stärken. Ein Vorbild für westliche Gesetzgeber?

Pekings Belt and Road Initiative (BRI) ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Projekt mit weltweit dutzenden Partnerländern. Während viele der Zahlen zur Reichweite und Umfang der BRI künstlich aufgebläht werden, gibt es regelmäßig Berichte über Menschenrechtsverletzungen in den Belt-and-Road-Projekten. Das Business and Human Rights Resource Centre hat diese Vorwürfe in einer neuen Studie zusammengetragen. Vom Start der BRI (2013) bis Ende 2020 hat die NGO demzufolge 679 öffentlich zugängliche Informationen zu Vorwürfen über Menschenrechtsverletzungen gezählt. Darunter fallen unter anderem Landkonflikte, die Zerstörung von Lebensgrundlagen, Umweltverschmutzung, die Verletzung von Arbeitsrechten und Gewaltausübung. Der Bericht beruht auf Recherchen lokaler und internationaler NGOs sowie Medienberichten.

Die Business and Human Rights Resource Centre wirft Peking vor, sich zwar als “verantwortungsvolle Großmacht” darzustellen. Bei Auslandsprojekten, wie im Fall der BRI, verletzten chinesische Unternehmen jedoch regelmäßig Umwelt- und Sozialstandards, so die NGO, die die Auswirkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten von über 10.000 Unternehmen auf die Menschenrechte untersucht.

Die Studienautor:innen betonen, dass “jeder Vorwurf eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen” umfasst, weil einzelne Menschenrechtsverletzungen (beispielsweise Landraub) häufig weitere nach sich ziehen (beispielsweise die Zerstörung von Lebensgrundlagen). Da sich die Organisation auf öffentlich zugängliche Informationen beschränken müsse, sei die Zahl von 679 Fällen nur die “Spitze des Eisbergs”, so eine Pressesprecherin. Es sei zudem schwer abzuschätzen, wie viele Personen von den Menschenrechtsverletzungen insgesamt betroffen seien.

Chinesische Bergbauprojekte im Ausland verzeichnen die meisten Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen (236), gefolgt vom Infrastruktursektor (152 Anschuldigungen) und Projekten im Bereich der fossilen Brennstoffe (118 Vorwürfe). Damit entfallen mehr als zwei Drittel der gezählten Vorfälle auf diese drei Projektarten.

Was die Art der Verstöße angeht, beziehen sich die meisten Vorwürfe auf die Verletzung von Landrechten (194 Vorwürfe) sowie, eng damit zusammenhängend, die Gefährdung der Lebensgrundlagen der von chinesischen Auslandsprojekten betroffenen Menschen (190 Vorwürfe). Bei einigen Infrastrukturprojekten werden Menschen beispielsweise umgesiedelt, ohne Entschädigungen für ihr enteignetes Land zu erhalten, so die Autor:innen der Studie. Auch die Zerstörung und Verschmutzung der Umwelt und damit einhergehende Gesundheitsfolgen gehörten zu den häufigsten Folgen der chinesischen Projekte (125 Vorwürfe).

Vorwürfe zu Arbeitsrechtsverletzungen in chinesischen Auslandsprojekten haben die Studienautor:innen des Business and Human Rights Resource Centre in 125 Fällen gezählt. Die NGO nennt nur wenige Details zu einzelnen Fällen. Jedoch haben Berichte anderer NGOs, wie beispielsweise der China Labor Watch, die mitunter unmenschlichen Arbeitsbedingungen von chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern in Auslandsprojekten detaillierter aufgezeigt. In dutzenden Fällen kam es zu Lohnraub, Schuldknechtschaft oder fehlender medizinischer Versorgung (China.Table berichtete).

Gut acht Prozent (118) der gezählten Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen stammen zudem aus dem Bereich der erneuerbaren Energien – und zwar zum Großteil aus Wasserkraft-Projekten. Erst am Dienstag hat Human Rights Watch (HRW) einen Bericht zu einem Damm-Projekt in Kambodscha veröffentlicht, das von China finanziert wird und zur BRI gehört. HRW spricht von einem “Menschenrechts-Desaster”: Der Damm habe die Lebensgrundlagen der Gemeinden vor Ort zerstört, die auf Fischfang, Land- und Waldwirtschaft angewiesen sind. Chinesische Investitionen im Bereich erneuerbare Energien haben in den letzten Jahren zugenommen, da Peking eine “Grüne Belt-and-Road-Initiative” vorantreibt.

Auch Sektoren, die medial weniger im Fokus stehen, sind von einer großen Anzahl von Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet. Laut Business and Human Rights Resource Centre hat China in den letzten Jahren im Ausland vermehrt in die Landwirtschaft und die Lebensmittelherstellung investiert. Chinesischen Unternehmen werden Konflikte um Land sowie Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltschäden in so unterschiedlichen Investitionsfeldern wie Schweinefarmen in Argentinien und Bananen-Plantagen in Myanmar vorgeworfen, so die Studie. Auf chinesischen Fischtrawlern in Indonesien, aber auch anderen Weltregionen, sei es zu Zwangsarbeit und körperlichen Angriffen durch die chinesische Besatzung gekommen.

Geografisch verteilen sich die Vorwürfe relativ gleichmäßig auf die Regionen mit den größten BRI-Investitionen: Die meisten Vorwürfe wurden in Asien und der Pazifikregion (270), Afrika (181) und Lateinamerika (177) erhoben. In Europa kam es zu 22 Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen.

Über mehrere Jahre hat das Business and Human Rights Resource Centre die kritisierten chinesischen Unternehmen um Stellungnahmen zu den Vorwürfen gebeten. Antworten liegen allerdings nur für 101 Anschuldigungen, also weniger als jeden sechsten Vorwurf vor – eine niedrigere Rücklaufquote als bei ähnlichen Anfragen an Unternehmen aus anderen Staaten. Dabei antwortete laut der Studie die Hälfte der chinesischen Unternehmen mit Allgemeinplätzen, während die andere Hälfte konkret zu einzelnen Punkten Stellung nahm, was eine interne Ermittlung voraussetzt.

Eine solche Antwort zeige zumindest “größere Offenheit für einen Dialog”, so die NGO. Nur fünf Firmen bezogen sich bei ihren Antworten auf internationale Standards, während alle anderen lediglich betonten, sich an die lokalen Regeln der Gastländer zu halten. Die Studienautor:innen schreiben, dieses Vorgehen sei problematisch, “insbesondere wenn die Unternehmen in Ländern tätig sind, in denen die lokalen Gesetze nur schwach ausgearbeitet oder durchgesetzt werden.”

Peking hat in den letzten Jahren eine Reihe von politischen Initiativen und Regularien erlassen, um die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltschutzstandards sicherzustellen. Die Vielzahl der Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen zeigt jedoch: Papier ist geduldig, und es mangelt an der Umsetzung vor Ort. Das Business and Human Rights Resource Centre schreibt: “Chinas Regulierungen greifen zu kurz.” Sie bieten keinen “systematischen Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Ausland”.

Golda S. Benjamin, Programmdirektorin des Business and Human Rights Resource Centre sagt: Chinas Image als verantwortliche Großmacht drohe Schaden zu nehmen, “wenn die Regierung und Unternehmen den dringenden Handlungsbedarf bei der Bewältigung von Menschenrechtsrisiken bei ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland nicht angemessen berücksichtigen”. Die NGO fordert “wirksame menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen” durch chinesische Unternehmen und “geeignete Beschwerdemechanismen, die es den Opfern von Menschenrechtsverletzungen ermöglichen”, ihre Ansprüche auf Entschädigungen und Klagen geltend zu machen.

Der jüngste “Tech-Crackdown” des chinesischen Staates gegenüber den großen Tech-Firmen des Landes könnte den Wettbewerb ankurbeln und die Wirtschaft auf ein “gesünderes”, vielfältigeres Fundament stellen. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der amerikanischen Ratingagentur S&P Global. Statt durch wettbewerbswidriges Verhalten, Übernahmen und Börsennotierungen im Ausland könnten Chinas Unternehmen in Zukunft ein organischeres Wachstum anstreben, etwa durch zusätzliche Investitionsausgaben.

“China setzt um, was die USA scheinbar nicht schaffen: Die heimischen Tech-Giganten zu regulieren“, stellt Will Oremus, der Digitalisierungs-Spezialist der Washington Post, nüchtern fest: Peking hatte seine großen Technologie-Konzerne lange Zeit ungebremst wachsen lassen und ihnen gleichzeitig große ausländische Konkurrenten wie Facebook vom Leib gehalten. Internet-Riesen wie Alibaba und Tencent galten als Beweis für das große wirtschaftliche Potenzial, das der globale Aufstieg Chinas mit sich bringt.

Inzwischen sind aus den Firmen jedoch riesige Konglomerate geworden, die Marktanteile von mehr als 80 Prozent erreichen und von Chinas Regierung verstärkt als Risiko für die soziale Stabilität angesehen werden. Mit einem großen Reformpaket will der Staat ihre Monopole nun brechen oder zumindest aufweichen. Daneben soll verstärkt gegen Wucher, Wettbewerbsverzerrung, schlechte Arbeitsbedingungen, Dumping, Datenschutzverletzungen und Verstöße gegen den Jugendschutz vorgegangen werden. “Die Ziele der chinesischen Regierung unterscheiden sich nicht so groß von denen ihrer westlichen Counterparts”, schreibt Oremus. Letztere aber “haben weniger Kontrollmechanismen und Hebel um ihre Ziele zu erreichen.”

Dem stimmt auch Rui Ma zu, eine der führenden Expertinnen für Chinas Technologiesektor und Gründerin des Tech-Podcasts Tech Buzz China. “China zerstört seine Tech-Industrie nicht“, sagt sie. Ma pendelt seit 15 Jahren zwischen den beiden Tech-Zentren China und USA, wurde in Berkeley ebenso ausgebildet wie an der renommierten Pekinger Tsinghua-Universität. Sie hat für Morgan Stanley und Merrill Lynch gearbeitet, sowohl im Silicon Valley als auch in China. Und Rui Ma ist überzeugt, dass China den Markt nur neu ordnet, damit er besser funktioniert – also vielfältiger und wettbewerbsoffener wird.

Dazu gehört auch die neue Regel, die eine Prüfung ausländischer Börsengänge jener chinesischen Unternehmen verlangt, die Daten von mehr als einer Million chinesischer Verbraucher besitzen. Eine Reihe von Unternehmen hat ihre Pläne für Börsengänge deshalb bereits zurückgestellt, darunter das von Alibabas Ant Group gestützte Bike-Sharing-Unternehmen Hello Inc., die Social-Media-Plattform Xiaohongshu, die E-Commerce-Plattform Meicai sowie der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance.

Stephen Roach, Wirtschaftswissenschaftler der Yale-University, befürchtet allerdings, dass Pekings Politik das Vertrauen in Chinas aufstrebende Konsumgesellschaft gefährden könnte: “Dies sind Maßnahmen, die auf den Kern dessen zielen, was seit Jahren so aufregend an China war.” Die Risiken für Anleger würden umso größer und undurchsichtiger, desto mehr private Unternehmen vom Wohlwollen der Kommunistischen Partei abhängig seien. Aber Roach war schon immer ein Marktliberaler, dem die Einmischung des Staates in Geschäfte zuwider ist. Dass der chinesische Tech-Boom, den er jahrelang gefeiert hatte, nur entstehen konnte, weil die westlichen Wettbewerber durch ein staatliches Verbot vom chinesischen Markt ferngehalten wurden, übersieht er.

Die US-Kapitalmärkte dürften trotz der verstärkten Prüfung eine Finanzierungsquelle für chinesische Unternehmen bleiben, glauben die Analysten von S&P Global. Auch das Ende des chinesischen IPO-Booms in den USA sei noch längst nicht in Sicht. Viele der in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen nutzen eine Gesetzeslücke in China, indem sie eine sogenannte VIE-Holding (Variable Interest Entity) in Steueroasen gründen und diese im Ausland an die Börse bringen.

Durch solche VIE-Gesellschaften können die Firmen chinesische Vorschriften umgehen, die ausländischen Investoren jegliche Beteiligung in Schlüsselsektoren wie der Technologiebranche untersagen. So konnte der Wert chinesischer Aktien an der Wall Street in zwei Jahrzehnten von nur wenigen Milliarden Dollar auf zwei Billionen US-Dollar ansteigen. Unternehmen wie der Fahrdienstleister Didi Chuxing sind nicht selbst an der New Yorker Börse gelistet, sondern als Dachgesellschaften, in diesem konkreten Fall als “Didi Global” mit Sitz auf den Kaimaninseln. Die VIE-Holdingstruktur werde vorerst sicher bleiben, erwartet S&P.

Die US-Regulierungsbehörden haben in den letzten Wochen angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit VIEs und Chinas regulatorischen Maßnahmen keine neuen Notierungen chinesischer Unternehmen mehr genehmigt. “Es wird wahrscheinlich neue Instrumente geben, um solche Unternehmen zu regulieren. Aber das bedeutet nicht, dass die gesamte Struktur verboten wird. Die Konsequenzen wären einfach zu schwerwiegend. Aber wir wissen es einfach noch nicht”, erklärt ein IPO-Anwalt aus Hongkong. Am Ende könnten in Peking dabei Regeln herauskommen, die einen Trend setzen, der auch in den USA und Europa zu spüren sein wird – wenn die westliche Politik denn Willens ist, sich gegen die Tech-Giganten durchzusetzen.

Chinas Automarkt schwächelt weiter. Auch im Juli liegen die Pkw-Verkäufe unter dem Vorjahresniveau. Mit 6,4 Prozent Minus war der Rückgang nach Angaben der Passenger Car Association (PCA) vom Dienstag noch stärker als im Juni. Auch einschließlich Nutzfahrzeugen wie etwa Kleinbussen lag der Gesamtmarkt im Minus. Der staatsnahe Verband der Autohersteller CAAM meldete kürzlich einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes zum Vorjahresmonat um knapp 14 Prozent auf 1,82 Millionen Stück. CAAM betonte zugleich, dass der Absatz von Fahrzeugen trotz des Rückgangs im Juni und Juli in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum von Corona geprägten Vorjahreszeitraum noch um fast ein Fünftel zugelegt habe. Generell aber lässt sich feststellen, dass der Automarkt weiterhin – unter anderem wegen des Chip-Mangels – in einer schwierigen Phase steckt.

Besser ergeht es nach ersten Firmenmeldungen für Juli allerdings dem Elektro-Segment: Der Absatz der Startups Li Auto (8.569) und Xpeng (8.040) hat sich im Juli nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Bei Nio haben sich die Verkäufe auf 7.930 Autos mit 125 Prozent Plus immerhin noch mehr als verdoppelt. Die Juli-Daten für das gesamte Elektro-Segment wurden noch nicht bekannt gegeben. ck

Vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen zwischen Peking und Ottawa fallen in diesen Tagen mehrere Urteile über in der Volksrepublik inhaftierte Kanadier. Das Berufungsgericht in der nordostchinesischen Provinz Liaoning teilte am Dienstag mit, dass die gegen den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg im Januar 2019 verhängte Todesstrafe wegen Drogenhandels aufrechterhalten werde. Heute wird ein chinesisches Gericht voraussichtlich bereits im Fall des inhaftierten kanadischen Geschäftsmanns Michael Spavor entscheiden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte kanadische Quellen.

Beide Fälle haben mehr oder weniger direkt mit der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, im kanadischen Vancouver zu tun. In Kanada läuft derzeit ein Verfahren, in dem über die Auslieferung der Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei an die USA entschieden wird – wo ihr unter anderem Bankbetrug vorgeworfen wird. Meng steht in Vancouver unter Hausarrest. Ihre Anwälte bemühen sich derzeit, durch die Vorlage von entlastendem Material die Auslieferung an die USA abzuwenden (China.Table berichtete).

Schellenberg hatte im November 2018 eine Haftstrafe von 15 Jahren erhalten. Sie wurde aber wenig später – nach der Festnahme Mengs – als zu gering befunden. In letzter Instanz muss nun noch Chinas Oberstes Volksgericht das Todesurteil bestätigen – wie es für die Todesstrafe in China bei jedem Urteil der Fall ist. Spavor wurde im Juni 2020 zusammen mit seinem kanadischen Landsmann und ehemaligen Diplomaten Michael Kovrig der Spionage angeklagt. Beiden droht eine lange Haftstrafe. Die Regierungen Chinas und Kanadas werfen einander vor, jeweils aus politischen Motiven zu handeln und haben sich gegenseitig aufgefordert, ihre Landsleute wieder auf freien Fuß zu setzen. ck

Die Beziehungen zwischen Litauen und China verschlechtern sich weiter. Nun hat Peking seinen Botschafter Shen Zhifei aus dem baltischen Staat zurückgerufen. Auch forderte die Volksrepublik am Dienstag einem Bericht der South China Morning Post zufolge die Regierung in Vilnius auf, auch ihre Botschafterin Diana Mickeviciene aus Peking abzuziehen. Der Grund: Litauen erlaubte Taiwan im Juli, ein offizielles Handelsbüro zu eröffnen, das zudem den Namen “Taiwan” trägt (China.Table berichtete). Litauen will umgekehrt eine Handelsrepräsentanz auf der Insel eröffnen.

Selbst eine Andeutung offizieller Beziehungen anderer Staaten mit dem von Peking als abtrünnige Provinz betrachteten Taiwan sind aus chinesischer Perspektive als Verletzung des Ein-China-Prinzips tabu. Ein offizielles Taiwan-Büro wagte in Europa bislang kein anderer Staat. Das Außenministerium in Peking forderte das baltische Land auf, “seine falsche Entscheidung sofort zu korrigieren.”

Ob Litauen die Sache durchzieht, ist ungewiss. Allerdings zeigte Vilnius Peking bereits im Mai die kalte Schulter, als es aus der 17+1-Initiative austrat, in der die Volkrepublik mit Mittel- und Osteuropa zusammenarbeitet. 17+1 habe nicht den erhofften Marktzugang nach China gebracht, so die Begründung. Auch teile das 17+1-Format Europa, hieß es. Litauen unterstützt derweil Taiwans Bemühen um einen Beobachterstatus bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. China ist, Stand 2019, nur auf Rang 22 der litauischen Exportmärkte, und der zehntgrößte Lieferant von Importwaren in den Ostseestaat. ck

China hat zu Beginn der Woche einen Höchststand an Corona-Infektionen seit Beginn der neusten Welle am 20. Juli verzeichnet. Insgesamt seien 181 neue Covid-19-Infektionen registriert worden, berichtete die South China Morning Post am Dienstag unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach meldete die Nationale Gesundheitskommission (NHC) 143 neue symptomatische Fälle. Bei den restlichen Infektionen zeigten sich demnach keine Symptome. Von den 143 Fällen mit Symptomen seien 108 auf lokale Ansteckung zurückzuführen; 35 seien bei aus dem Ausland einreisenden Menschen aufgetreten. Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Knapp die Hälfte der neu verzeichneten Infektionen waren dem Bericht zufolge in der Provinz Jiangsu aufgetreten, 48 davon in der Stadt Yangzhou. Die Provinz bleibt also auch weiterhin der größte Hotspot des jüngsten Ausbruchs.

NHC-Direktor Ma Xiaowei forderte die Beamten in einer Rede auf, “die Arbeit der Epidemie-Prävention zu einer vorrangigen Angelegenheit zu machen”, wie unter anderem die Financial Times (FT) berichtet. Zur Bekämpfung des Virus müsse “die Lähmung des Denkens” überwunden werden, zitiert der Bericht Ma weiter.

Peking versucht einen Anstieg der Fälle mit der sehr ansteckenden Delta-Variante einzudämmen. Der schwerste Ausbruch des Coronavirus seit vergangenem Jahr hat nun auch Besorgnis über eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums im Land verstärkt. Goldman Sachs senkte seine Erwartungen für das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal auf 2,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal; zuvor war die Investmentbank von 5,8 Prozent ausgegangen. Goldman prognostizierte trotzdem eine wirtschaftliche Erholung gegen Ende des Jahres. “Unsere Prognosen gehen davon aus, dass die Regierung den Corona-Ausbruch in etwa einem Monat unter Kontrolle bringen wird und die damit verbundenen Kontrollmaßnahmen dann hauptsächlich den Dienstleistungs-Sektor treffen”, zitiert die FT Goldman-Analysten. ari

Die Schweizer Botschaft in Peking hat chinesische Medien dazu aufgerufen, sich in der Berichterstattung zum Ursprung des Coronavirus nicht mehr auf den vermeintlichen Schweizer Biologen “Wilson Edwards” zu berufen und Artikel zu löschen, die ihn als Quelle anführen. Es sei schlicht kein Schweizer unter diesem Namen registriert. Auch gebe es keine wissenschaftlichen Artikel unter diesem Namen im Feld der Biologie.

Warum die ganze Aufregung? Chinesische Medien wie die Global Times und China Daily hatten Social Media-Posts eines angeblichen Schweizers namens “Wilson Edwards” angeführt, in denen dieser sich Sorgen um die Unabhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht. Forscher, die in Wuhan die Covid-19-Ursprünge untersuchen sollten, seien von den USA unter Druck gesetzt worden, hieß es in den zitierten Beiträgen.

Die Beiträge wurden aber offenbar bewusst über ein Phantom-Konto lanciert. Laut der Schweizer Botschaft war das Facebook-Konto des Fake-Biologen nur für einen einzigen Tag öffentlich und hatte lediglich drei Follower. Die Botschaft schreibt: “Wir gehen davon aus, dass die Medien diese Geschichte in gutem Glauben verbreitet haben. Wir bitten jedoch alle, die diese Geschichte veröffentlicht haben, sie zu löschen und eine Korrektur zu veröffentlichen”.

In der Debatte um den Ursprung des Covid-19-Erregers ist es Zeitungen und Fernsehsendern verboten, eigene Recherchen zu dem Thema anzustellen. Stattdessen müssen die Medien auf Anweisung der Regierung fortwährend die These in den Raum stellen, das Coronavirus stamme vermutlich von außerhalb Chinas. nib

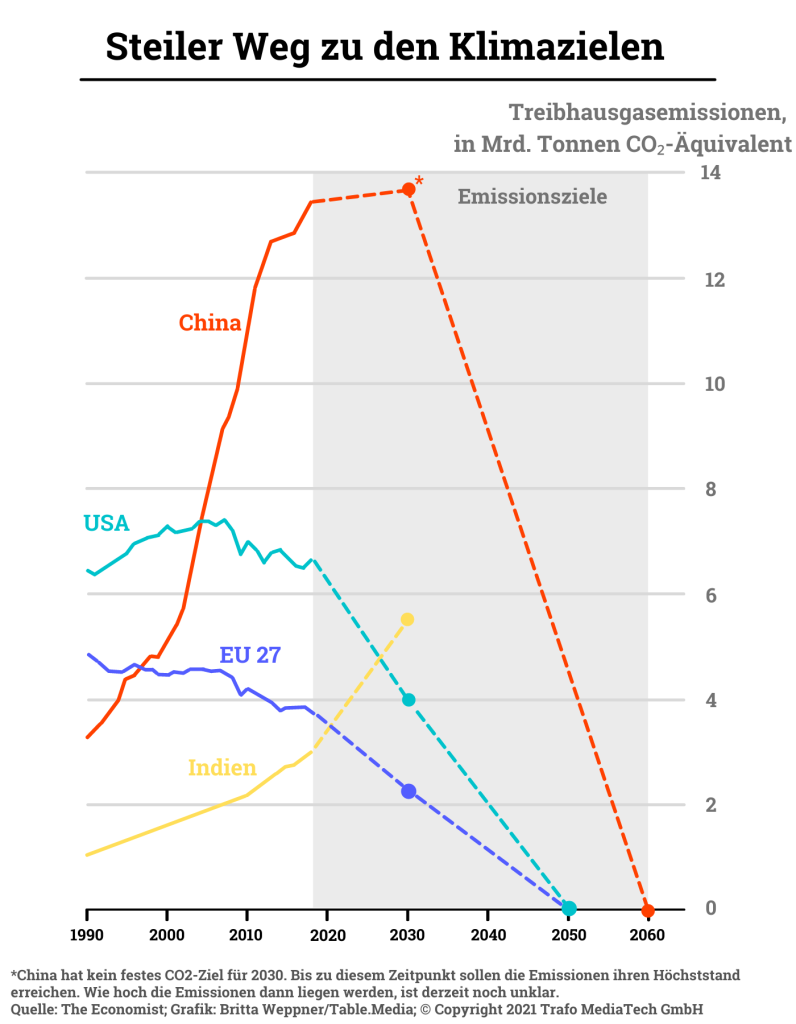

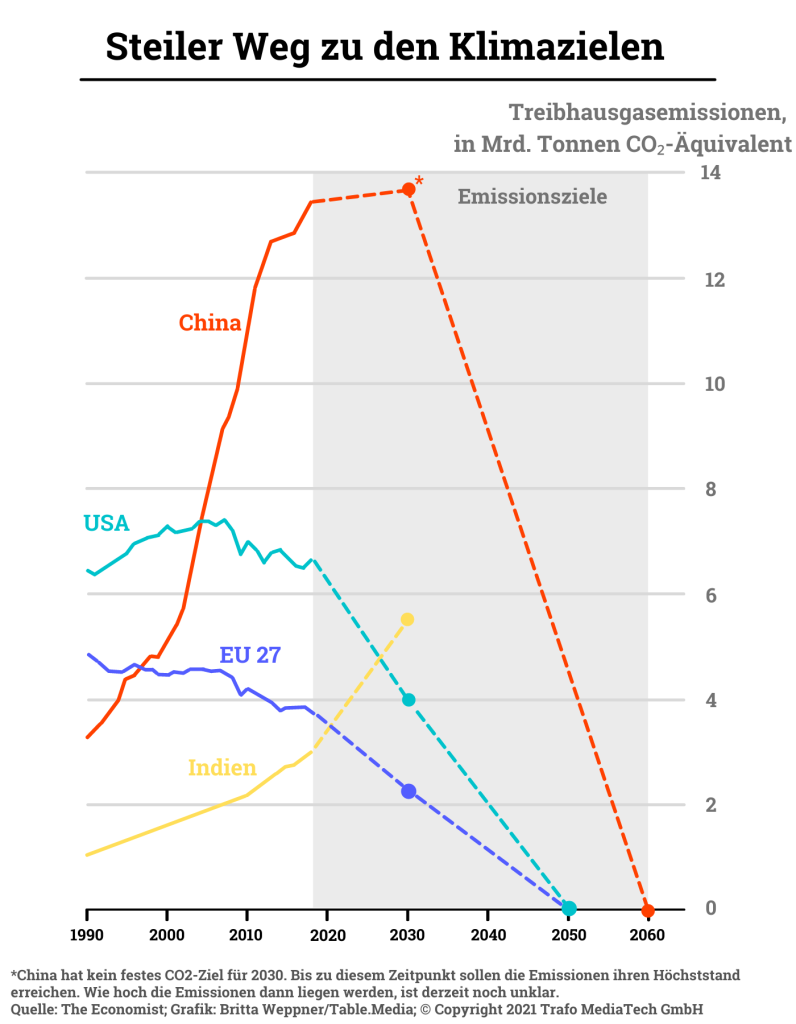

China will seine Klimapläne trotz des alarmierenden Berichts des Weltklimarats vom Montag nicht kurzfristig nachschärfen. Das chinesische Außenministerium warb für “volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Klimaschutzmaßnahmen”, berichtete am Dienstag die Nachrichtenagentur AFP. Im Juli hatte die Volksrepublik eine Frist verpasst, um den Vereinten Nationen aktualisierte Pläne zur Minderung der Emissionen für das Jahr 2030 zu übersenden. Die Volksrepublik plant vor 2030 den Höchststand der Emissionen und bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen.

Der chinesische Klimasondergesandte Xie Zhenhua kündigte kürzlich an, die Regierung werde noch vor dem globalen Klimagipfel im November Strategiepapiere und detaillierte Umsetzungspläne zur Reduzierung der Emissionen veröffentlichen. Xie kündigte ein Rahmenwerk an, das sich auf zehn Bereiche fokussiere. Dazu gehören demnach die Reduzierung des Einsatzes fossiler Energien, ein CO2-armer Gebäude- und Mobilitätssektor, Green Finance, eine weitere Verbesserung des Emissionshandels (China.Table berichtete) und generell die Förderung von grünen und CO2-armen Technologien und Innovationen. Nach dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg ist China in absoluten Zahlen – nicht pro Kopf – mittlerweile der größte CO2-Verursacher weltweit. Dementsprechend schnell müssen die Emissionen wieder sinken, um die Klimaziele zu erreichen. nib

Die Beziehung zwischen dem Action-Filmstar Jackie Chan und dessen Heimatstadt Hongkong war einst etwas ganz Besonderes. Die Leute liebten den Schauspieler für seine Kampfkunst, seine Filme und seine Rolle als Botschafter der Stadt, deren Image er seit den 1980er Jahren als komödiantischer Wadenbeißer mit herausragenden Fähigkeiten im Kung Fu mitgeprägt hat. Schon als Kind spielte er an der Seite des legendären Bruce Lee, und vielen galt er als dessen legitimer Nachfolger.

Jackie Chan, der mit chinesischem Namen Cheng Long heißt, ist auch im Ausland ein Inbegriff für die kulturelle Schaffenskraft der Metropole. Die Zuneigung vieler seiner Hongkonger Landsleute hat Chan, der in rund 200 Filmen mitwirkte, in den vergangenen Jahren allerdings dramatisch eingebüßt. Zuletzt sorgte er im Juli für deren Entrüstung und Kopfschütteln, als er bei einem Symposium der China Film Association in der Volksrepublik seinen Zuhörern sagte: “Ich bin sehr glücklich, Chinese zu sein, aber ich bin auch sehr neidisch, dass Sie alle Parteimitglieder sind. Ich denke einfach, dass die Kommunistische Partei Chinas wirklich großartig ist.” Was die Partei sage und verspreche, würde sie in wenigen Jahrzehnten schaffen, während andere (Parteien) 100 Jahre dafür bräuchten: “Ich möchte Parteimitglied werden.”

Es war nicht das erste Bekenntnis des 67-Jährigen zum Herrschaftsmonopol der KP und deren zunehmendem Machtanspruch über seine Heimatstadt. 2009 hatte er einmal verschmitzt geäußert, dass er nicht mehr sicher sei, ob Freiheit gut ist oder nicht. Er sei nach und nach zu der Erkenntnis gekommen, wie wichtig es sei, dass Chinesen unter strenger Kontrolle leben. “Sonst machen wir, was wir wollen”, sagte er. Man müsse sich nur den Straßenverkehr anschauen. Im Staatsfernsehen trat er als regelmäßiger Gast der Neujahrsshow auf, 2008 war er Teil des olympischen Fackellaufes in Richtung Peking.

Hongkongs Liebe begann schon damals deutlich zu bröckeln. Spätestens 2019 schlug sie bei vielen pro-demokratischen Bürger:innen der Stadt in puren Hass um, als Chan die Protestbewegung öffentlich verurteilte. Später unterzeichnete Chan, wie viele andere Prominente der Stadt auch, eine gemeinsame Erklärung, wonach die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong ein dringend nötiges Instrument sei, um Stabilität und Frieden in der Stadt wiederherzustellen.

Mit vielen Taiwaner:innen hatte er es sich derweil schon viel früher verscherzt, nachdem er 2004 die Präsidentenwahl in dem Inselstaat als “größten Witz” bezeichnet hatte. Während einer Werbetour nach Taiwan, das Peking als Teil seines Territoriums betrachtet, sah er sich deswegen einige Jahre später großen Anfeindungen ausgesetzt. Mit “Hau ab”-Sprechchören empfingen ihn Demonstranten bereits am Flughafen.

Seine Unterstützung für die autoritäre Politik der KP mündete schließlich in einer politischen Aufgabe. Seit 2013 ist Chan Mitglied der Konsultativkonferenz des Nationalen Volkskongresses in Peking. Als solches hat er die Möglichkeit, Vorschläge in den politischen Gestaltungsprozess der Volksrepublik einzubringen. Im Gegenzug nutzen Partei und Staatsmedien seinen Namen, um ihre Politik in Hongkong, aber auch im Rest der Welt populärer zu machen. Ein anderes Beispiel dafür ist der frühere Basketballprofi Yao Ming, der Zigmillionen Fans in China hat, und seit dem Ende seiner Karriere als Posterboy des autoritären Regimes herhalten muss. Denn eine Einladung in die Konsultativkonferenz abzulehnen, wagt niemand – wenn er oder sie nicht mindestens als undankbar oder schlimmstenfalls gar als Dissident wahrgenommen werden möchte.

Die wirtschaftlichen Folgen für Prominente können verheerend sein, wenn sie dem Willen der Partei nicht folgen wollen, wie John Lee vom Hudson Institute in Washington dem Vice Magazine zum Fall Jackie Chan sagte. “Es drohen potenziell ernsthafte kommerzielle Konsequenzen für Prominente und Menschen aus der Unterhaltungsbranche, die sich kritisch über China und die Kommunistische Partei äußern”, meint Lee. Besonders, wenn die eigenen Filme auf satte Einnahmen auf dem chinesischen Kinomarkt angewiesen sind. Während sich Hongkonger Stars wie Chan für den Kotau entschieden haben, wurden der Schauspieler Chow Yun-fat (The Assassins, Fluch der Karibik) oder die Sängerin Denise Ho für die Unterstützung der pro-demokratischen Bewegung mit der Verbannung vom chinesischen Markt bestraft.

Jackie Chan ist dabei nicht nur Schauspieler, sondern auch Unternehmer. Seine Filmproduktionsfirma und Kinokette sind auch in China tätig. Chan hat versprochen, die Hälfte seines Vermögens von mehreren Hundert Millionen US-Dollar posthum für gute Zwecke zur Verfügung zu stellen. Seine eigene Stiftung unterstützt junge Menschen in Hongkong, um ihnen bessere Bildungschancen zu ermöglichen. Er setzt sich auch für den Schutz bedrohter Tiere ein. Der Glanz seiner Philanthropie bekam jedoch Kratzer, als sein Name 2016 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Panama Papers fiel. Über eine obskure Anwaltskanzlei ließ er sechs Firmen in Steuerparadiesen verwalten. Das ist zwar legal – aber für viele Normalverdienende Grund genug, ihm vorzuwerfen, zur sozialen Ungleichheit in der Welt beizutragen.

In seinen Filmen proklamiert Chan derweil subtil ein neues Rollenverhältnis der Großmächte in der Welt. Beispielweise in der Neuverfilmung von Karate Kid aus dem Jahr 2010, in dem Chan auch Regie führte und als Pekinger Hausmeister einen aus den USA eingewanderten, schwarzen Jungen in die Welt des Kung Fu einführt. In einer Szene jammert der Junge im Gespräch mit seiner allein erziehenden Mutter aus der US-Arbeiterklasse, dass er wieder nach Hause wolle. Ihre Antwort: “Hier ist unser Zuhause.” Die Idee, China als Einwanderungsland darzustellen, wie es die USA für Chinesen:innen sind, ist vielleicht ulkig – aber gemessen an der Realität derzeit reine Fantasie.

Aber wer weiß, wie sich die Welt entwickelt; vielleicht ist die Volksrepublik wegen ihres demografischen Wandels bald doch angewiesen auf Lohnarbeitskräfte aus dem Ausland. Vor 30 Jahren hätte auch niemand erwartet, dass Jackie Chan heute einem autoritären Regime den Rücken stärkt. Eine Woche vor dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 hatte Chan am Concert for Demoracy in China auf der Hongkonger Galopprennbahn teilgenommen. Es war eine Benefizkonzert. Alle Künstler hatten freiwillig ihre Teilnahme erklärt. grz

Martin Königsmann ist seit August VP und Partner Management Consulting Asia-Pacific der Bosch China Investment Ltd. in Shanghai. Königsmann hatte vorher mehrere Positionen bei der Robert Bosch GmbH durchlaufen. Zuletzt war er von Februar 2017 bis August 2021 Director Consulting der Robert Bosch GmbH. Königsmann hat an der Uni Bremen Chemie studiert und hält einen Doktor der Chemie.

Ein Essens-Lieferant prüft auf einer leergefegten Straße neue Bestellungen in Zhangjiajie, Hunan. Seit vergangenem Dienstag dürfen Einwohner und Touristen die zentralchinesische Stadt nicht mehr verlassen, um die jüngsten lokalen Corona-Fälle einzudämmen. Die Lieferdienste versorgen die Menschen mit lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln und medizinischen Produkten. Zhangjiajie liegt in der Nähe eines Nationalparks mit weltweit einzigartigen Quarzit-Sandsteinformationen, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören.

China verkauft seine Belt-and-Road-Initiative gerne als Jahrhundertprojekt. Für die Menschen und Gemeinden entlang der Belt-and-Road bringt der vermeintliche Fortschritt jedoch häufig auch Elend und Ausbeutung. In einer neuen Studie listet das Business and Human Rights Ressource Centre die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Auslandsinvestitionen auf: Von Vertreibung, über Arbeitsrechtsverletzungen und Landraub. Fast 680 Vorwürfe bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs, wie Nico Beckert analysiert.

Ob Facebook, Google, Amazon – US-Tech-Firmen dominieren unser Leben wie selten zuvor. Doch Probleme beim Datenschutz und die Macht der Monopolstellung der Unternehmen sorgen in Europa und den USA für politische Debatten: Welche Regulierungsansätze sind richtig? Soll und kann man die Unternehmen gar aufsplitten wie einst Rockefellers Standard Oil? Frank Sieren hat sich den jüngsten Tech-Crackdown in China genauer angeschaut. Analysten sagen, das regulatorische Vorgehen Pekings könnte den Wettbewerb und die Innovationskraft der Wirtschaft stärken. Ein Vorbild für westliche Gesetzgeber?

Pekings Belt and Road Initiative (BRI) ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Projekt mit weltweit dutzenden Partnerländern. Während viele der Zahlen zur Reichweite und Umfang der BRI künstlich aufgebläht werden, gibt es regelmäßig Berichte über Menschenrechtsverletzungen in den Belt-and-Road-Projekten. Das Business and Human Rights Resource Centre hat diese Vorwürfe in einer neuen Studie zusammengetragen. Vom Start der BRI (2013) bis Ende 2020 hat die NGO demzufolge 679 öffentlich zugängliche Informationen zu Vorwürfen über Menschenrechtsverletzungen gezählt. Darunter fallen unter anderem Landkonflikte, die Zerstörung von Lebensgrundlagen, Umweltverschmutzung, die Verletzung von Arbeitsrechten und Gewaltausübung. Der Bericht beruht auf Recherchen lokaler und internationaler NGOs sowie Medienberichten.

Die Business and Human Rights Resource Centre wirft Peking vor, sich zwar als “verantwortungsvolle Großmacht” darzustellen. Bei Auslandsprojekten, wie im Fall der BRI, verletzten chinesische Unternehmen jedoch regelmäßig Umwelt- und Sozialstandards, so die NGO, die die Auswirkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten von über 10.000 Unternehmen auf die Menschenrechte untersucht.

Die Studienautor:innen betonen, dass “jeder Vorwurf eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen” umfasst, weil einzelne Menschenrechtsverletzungen (beispielsweise Landraub) häufig weitere nach sich ziehen (beispielsweise die Zerstörung von Lebensgrundlagen). Da sich die Organisation auf öffentlich zugängliche Informationen beschränken müsse, sei die Zahl von 679 Fällen nur die “Spitze des Eisbergs”, so eine Pressesprecherin. Es sei zudem schwer abzuschätzen, wie viele Personen von den Menschenrechtsverletzungen insgesamt betroffen seien.

Chinesische Bergbauprojekte im Ausland verzeichnen die meisten Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen (236), gefolgt vom Infrastruktursektor (152 Anschuldigungen) und Projekten im Bereich der fossilen Brennstoffe (118 Vorwürfe). Damit entfallen mehr als zwei Drittel der gezählten Vorfälle auf diese drei Projektarten.

Was die Art der Verstöße angeht, beziehen sich die meisten Vorwürfe auf die Verletzung von Landrechten (194 Vorwürfe) sowie, eng damit zusammenhängend, die Gefährdung der Lebensgrundlagen der von chinesischen Auslandsprojekten betroffenen Menschen (190 Vorwürfe). Bei einigen Infrastrukturprojekten werden Menschen beispielsweise umgesiedelt, ohne Entschädigungen für ihr enteignetes Land zu erhalten, so die Autor:innen der Studie. Auch die Zerstörung und Verschmutzung der Umwelt und damit einhergehende Gesundheitsfolgen gehörten zu den häufigsten Folgen der chinesischen Projekte (125 Vorwürfe).

Vorwürfe zu Arbeitsrechtsverletzungen in chinesischen Auslandsprojekten haben die Studienautor:innen des Business and Human Rights Resource Centre in 125 Fällen gezählt. Die NGO nennt nur wenige Details zu einzelnen Fällen. Jedoch haben Berichte anderer NGOs, wie beispielsweise der China Labor Watch, die mitunter unmenschlichen Arbeitsbedingungen von chinesischen Arbeiterinnen und Arbeitern in Auslandsprojekten detaillierter aufgezeigt. In dutzenden Fällen kam es zu Lohnraub, Schuldknechtschaft oder fehlender medizinischer Versorgung (China.Table berichtete).

Gut acht Prozent (118) der gezählten Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen stammen zudem aus dem Bereich der erneuerbaren Energien – und zwar zum Großteil aus Wasserkraft-Projekten. Erst am Dienstag hat Human Rights Watch (HRW) einen Bericht zu einem Damm-Projekt in Kambodscha veröffentlicht, das von China finanziert wird und zur BRI gehört. HRW spricht von einem “Menschenrechts-Desaster”: Der Damm habe die Lebensgrundlagen der Gemeinden vor Ort zerstört, die auf Fischfang, Land- und Waldwirtschaft angewiesen sind. Chinesische Investitionen im Bereich erneuerbare Energien haben in den letzten Jahren zugenommen, da Peking eine “Grüne Belt-and-Road-Initiative” vorantreibt.

Auch Sektoren, die medial weniger im Fokus stehen, sind von einer großen Anzahl von Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet. Laut Business and Human Rights Resource Centre hat China in den letzten Jahren im Ausland vermehrt in die Landwirtschaft und die Lebensmittelherstellung investiert. Chinesischen Unternehmen werden Konflikte um Land sowie Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltschäden in so unterschiedlichen Investitionsfeldern wie Schweinefarmen in Argentinien und Bananen-Plantagen in Myanmar vorgeworfen, so die Studie. Auf chinesischen Fischtrawlern in Indonesien, aber auch anderen Weltregionen, sei es zu Zwangsarbeit und körperlichen Angriffen durch die chinesische Besatzung gekommen.

Geografisch verteilen sich die Vorwürfe relativ gleichmäßig auf die Regionen mit den größten BRI-Investitionen: Die meisten Vorwürfe wurden in Asien und der Pazifikregion (270), Afrika (181) und Lateinamerika (177) erhoben. In Europa kam es zu 22 Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen.

Über mehrere Jahre hat das Business and Human Rights Resource Centre die kritisierten chinesischen Unternehmen um Stellungnahmen zu den Vorwürfen gebeten. Antworten liegen allerdings nur für 101 Anschuldigungen, also weniger als jeden sechsten Vorwurf vor – eine niedrigere Rücklaufquote als bei ähnlichen Anfragen an Unternehmen aus anderen Staaten. Dabei antwortete laut der Studie die Hälfte der chinesischen Unternehmen mit Allgemeinplätzen, während die andere Hälfte konkret zu einzelnen Punkten Stellung nahm, was eine interne Ermittlung voraussetzt.

Eine solche Antwort zeige zumindest “größere Offenheit für einen Dialog”, so die NGO. Nur fünf Firmen bezogen sich bei ihren Antworten auf internationale Standards, während alle anderen lediglich betonten, sich an die lokalen Regeln der Gastländer zu halten. Die Studienautor:innen schreiben, dieses Vorgehen sei problematisch, “insbesondere wenn die Unternehmen in Ländern tätig sind, in denen die lokalen Gesetze nur schwach ausgearbeitet oder durchgesetzt werden.”

Peking hat in den letzten Jahren eine Reihe von politischen Initiativen und Regularien erlassen, um die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltschutzstandards sicherzustellen. Die Vielzahl der Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen zeigt jedoch: Papier ist geduldig, und es mangelt an der Umsetzung vor Ort. Das Business and Human Rights Resource Centre schreibt: “Chinas Regulierungen greifen zu kurz.” Sie bieten keinen “systematischen Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Ausland”.

Golda S. Benjamin, Programmdirektorin des Business and Human Rights Resource Centre sagt: Chinas Image als verantwortliche Großmacht drohe Schaden zu nehmen, “wenn die Regierung und Unternehmen den dringenden Handlungsbedarf bei der Bewältigung von Menschenrechtsrisiken bei ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland nicht angemessen berücksichtigen”. Die NGO fordert “wirksame menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen” durch chinesische Unternehmen und “geeignete Beschwerdemechanismen, die es den Opfern von Menschenrechtsverletzungen ermöglichen”, ihre Ansprüche auf Entschädigungen und Klagen geltend zu machen.

Der jüngste “Tech-Crackdown” des chinesischen Staates gegenüber den großen Tech-Firmen des Landes könnte den Wettbewerb ankurbeln und die Wirtschaft auf ein “gesünderes”, vielfältigeres Fundament stellen. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der amerikanischen Ratingagentur S&P Global. Statt durch wettbewerbswidriges Verhalten, Übernahmen und Börsennotierungen im Ausland könnten Chinas Unternehmen in Zukunft ein organischeres Wachstum anstreben, etwa durch zusätzliche Investitionsausgaben.

“China setzt um, was die USA scheinbar nicht schaffen: Die heimischen Tech-Giganten zu regulieren“, stellt Will Oremus, der Digitalisierungs-Spezialist der Washington Post, nüchtern fest: Peking hatte seine großen Technologie-Konzerne lange Zeit ungebremst wachsen lassen und ihnen gleichzeitig große ausländische Konkurrenten wie Facebook vom Leib gehalten. Internet-Riesen wie Alibaba und Tencent galten als Beweis für das große wirtschaftliche Potenzial, das der globale Aufstieg Chinas mit sich bringt.

Inzwischen sind aus den Firmen jedoch riesige Konglomerate geworden, die Marktanteile von mehr als 80 Prozent erreichen und von Chinas Regierung verstärkt als Risiko für die soziale Stabilität angesehen werden. Mit einem großen Reformpaket will der Staat ihre Monopole nun brechen oder zumindest aufweichen. Daneben soll verstärkt gegen Wucher, Wettbewerbsverzerrung, schlechte Arbeitsbedingungen, Dumping, Datenschutzverletzungen und Verstöße gegen den Jugendschutz vorgegangen werden. “Die Ziele der chinesischen Regierung unterscheiden sich nicht so groß von denen ihrer westlichen Counterparts”, schreibt Oremus. Letztere aber “haben weniger Kontrollmechanismen und Hebel um ihre Ziele zu erreichen.”

Dem stimmt auch Rui Ma zu, eine der führenden Expertinnen für Chinas Technologiesektor und Gründerin des Tech-Podcasts Tech Buzz China. “China zerstört seine Tech-Industrie nicht“, sagt sie. Ma pendelt seit 15 Jahren zwischen den beiden Tech-Zentren China und USA, wurde in Berkeley ebenso ausgebildet wie an der renommierten Pekinger Tsinghua-Universität. Sie hat für Morgan Stanley und Merrill Lynch gearbeitet, sowohl im Silicon Valley als auch in China. Und Rui Ma ist überzeugt, dass China den Markt nur neu ordnet, damit er besser funktioniert – also vielfältiger und wettbewerbsoffener wird.

Dazu gehört auch die neue Regel, die eine Prüfung ausländischer Börsengänge jener chinesischen Unternehmen verlangt, die Daten von mehr als einer Million chinesischer Verbraucher besitzen. Eine Reihe von Unternehmen hat ihre Pläne für Börsengänge deshalb bereits zurückgestellt, darunter das von Alibabas Ant Group gestützte Bike-Sharing-Unternehmen Hello Inc., die Social-Media-Plattform Xiaohongshu, die E-Commerce-Plattform Meicai sowie der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance.

Stephen Roach, Wirtschaftswissenschaftler der Yale-University, befürchtet allerdings, dass Pekings Politik das Vertrauen in Chinas aufstrebende Konsumgesellschaft gefährden könnte: “Dies sind Maßnahmen, die auf den Kern dessen zielen, was seit Jahren so aufregend an China war.” Die Risiken für Anleger würden umso größer und undurchsichtiger, desto mehr private Unternehmen vom Wohlwollen der Kommunistischen Partei abhängig seien. Aber Roach war schon immer ein Marktliberaler, dem die Einmischung des Staates in Geschäfte zuwider ist. Dass der chinesische Tech-Boom, den er jahrelang gefeiert hatte, nur entstehen konnte, weil die westlichen Wettbewerber durch ein staatliches Verbot vom chinesischen Markt ferngehalten wurden, übersieht er.

Die US-Kapitalmärkte dürften trotz der verstärkten Prüfung eine Finanzierungsquelle für chinesische Unternehmen bleiben, glauben die Analysten von S&P Global. Auch das Ende des chinesischen IPO-Booms in den USA sei noch längst nicht in Sicht. Viele der in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen nutzen eine Gesetzeslücke in China, indem sie eine sogenannte VIE-Holding (Variable Interest Entity) in Steueroasen gründen und diese im Ausland an die Börse bringen.

Durch solche VIE-Gesellschaften können die Firmen chinesische Vorschriften umgehen, die ausländischen Investoren jegliche Beteiligung in Schlüsselsektoren wie der Technologiebranche untersagen. So konnte der Wert chinesischer Aktien an der Wall Street in zwei Jahrzehnten von nur wenigen Milliarden Dollar auf zwei Billionen US-Dollar ansteigen. Unternehmen wie der Fahrdienstleister Didi Chuxing sind nicht selbst an der New Yorker Börse gelistet, sondern als Dachgesellschaften, in diesem konkreten Fall als “Didi Global” mit Sitz auf den Kaimaninseln. Die VIE-Holdingstruktur werde vorerst sicher bleiben, erwartet S&P.

Die US-Regulierungsbehörden haben in den letzten Wochen angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit VIEs und Chinas regulatorischen Maßnahmen keine neuen Notierungen chinesischer Unternehmen mehr genehmigt. “Es wird wahrscheinlich neue Instrumente geben, um solche Unternehmen zu regulieren. Aber das bedeutet nicht, dass die gesamte Struktur verboten wird. Die Konsequenzen wären einfach zu schwerwiegend. Aber wir wissen es einfach noch nicht”, erklärt ein IPO-Anwalt aus Hongkong. Am Ende könnten in Peking dabei Regeln herauskommen, die einen Trend setzen, der auch in den USA und Europa zu spüren sein wird – wenn die westliche Politik denn Willens ist, sich gegen die Tech-Giganten durchzusetzen.

Chinas Automarkt schwächelt weiter. Auch im Juli liegen die Pkw-Verkäufe unter dem Vorjahresniveau. Mit 6,4 Prozent Minus war der Rückgang nach Angaben der Passenger Car Association (PCA) vom Dienstag noch stärker als im Juni. Auch einschließlich Nutzfahrzeugen wie etwa Kleinbussen lag der Gesamtmarkt im Minus. Der staatsnahe Verband der Autohersteller CAAM meldete kürzlich einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes zum Vorjahresmonat um knapp 14 Prozent auf 1,82 Millionen Stück. CAAM betonte zugleich, dass der Absatz von Fahrzeugen trotz des Rückgangs im Juni und Juli in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum von Corona geprägten Vorjahreszeitraum noch um fast ein Fünftel zugelegt habe. Generell aber lässt sich feststellen, dass der Automarkt weiterhin – unter anderem wegen des Chip-Mangels – in einer schwierigen Phase steckt.

Besser ergeht es nach ersten Firmenmeldungen für Juli allerdings dem Elektro-Segment: Der Absatz der Startups Li Auto (8.569) und Xpeng (8.040) hat sich im Juli nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Bei Nio haben sich die Verkäufe auf 7.930 Autos mit 125 Prozent Plus immerhin noch mehr als verdoppelt. Die Juli-Daten für das gesamte Elektro-Segment wurden noch nicht bekannt gegeben. ck

Vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen zwischen Peking und Ottawa fallen in diesen Tagen mehrere Urteile über in der Volksrepublik inhaftierte Kanadier. Das Berufungsgericht in der nordostchinesischen Provinz Liaoning teilte am Dienstag mit, dass die gegen den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg im Januar 2019 verhängte Todesstrafe wegen Drogenhandels aufrechterhalten werde. Heute wird ein chinesisches Gericht voraussichtlich bereits im Fall des inhaftierten kanadischen Geschäftsmanns Michael Spavor entscheiden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte kanadische Quellen.

Beide Fälle haben mehr oder weniger direkt mit der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, im kanadischen Vancouver zu tun. In Kanada läuft derzeit ein Verfahren, in dem über die Auslieferung der Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei an die USA entschieden wird – wo ihr unter anderem Bankbetrug vorgeworfen wird. Meng steht in Vancouver unter Hausarrest. Ihre Anwälte bemühen sich derzeit, durch die Vorlage von entlastendem Material die Auslieferung an die USA abzuwenden (China.Table berichtete).

Schellenberg hatte im November 2018 eine Haftstrafe von 15 Jahren erhalten. Sie wurde aber wenig später – nach der Festnahme Mengs – als zu gering befunden. In letzter Instanz muss nun noch Chinas Oberstes Volksgericht das Todesurteil bestätigen – wie es für die Todesstrafe in China bei jedem Urteil der Fall ist. Spavor wurde im Juni 2020 zusammen mit seinem kanadischen Landsmann und ehemaligen Diplomaten Michael Kovrig der Spionage angeklagt. Beiden droht eine lange Haftstrafe. Die Regierungen Chinas und Kanadas werfen einander vor, jeweils aus politischen Motiven zu handeln und haben sich gegenseitig aufgefordert, ihre Landsleute wieder auf freien Fuß zu setzen. ck

Die Beziehungen zwischen Litauen und China verschlechtern sich weiter. Nun hat Peking seinen Botschafter Shen Zhifei aus dem baltischen Staat zurückgerufen. Auch forderte die Volksrepublik am Dienstag einem Bericht der South China Morning Post zufolge die Regierung in Vilnius auf, auch ihre Botschafterin Diana Mickeviciene aus Peking abzuziehen. Der Grund: Litauen erlaubte Taiwan im Juli, ein offizielles Handelsbüro zu eröffnen, das zudem den Namen “Taiwan” trägt (China.Table berichtete). Litauen will umgekehrt eine Handelsrepräsentanz auf der Insel eröffnen.

Selbst eine Andeutung offizieller Beziehungen anderer Staaten mit dem von Peking als abtrünnige Provinz betrachteten Taiwan sind aus chinesischer Perspektive als Verletzung des Ein-China-Prinzips tabu. Ein offizielles Taiwan-Büro wagte in Europa bislang kein anderer Staat. Das Außenministerium in Peking forderte das baltische Land auf, “seine falsche Entscheidung sofort zu korrigieren.”

Ob Litauen die Sache durchzieht, ist ungewiss. Allerdings zeigte Vilnius Peking bereits im Mai die kalte Schulter, als es aus der 17+1-Initiative austrat, in der die Volkrepublik mit Mittel- und Osteuropa zusammenarbeitet. 17+1 habe nicht den erhofften Marktzugang nach China gebracht, so die Begründung. Auch teile das 17+1-Format Europa, hieß es. Litauen unterstützt derweil Taiwans Bemühen um einen Beobachterstatus bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. China ist, Stand 2019, nur auf Rang 22 der litauischen Exportmärkte, und der zehntgrößte Lieferant von Importwaren in den Ostseestaat. ck

China hat zu Beginn der Woche einen Höchststand an Corona-Infektionen seit Beginn der neusten Welle am 20. Juli verzeichnet. Insgesamt seien 181 neue Covid-19-Infektionen registriert worden, berichtete die South China Morning Post am Dienstag unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach meldete die Nationale Gesundheitskommission (NHC) 143 neue symptomatische Fälle. Bei den restlichen Infektionen zeigten sich demnach keine Symptome. Von den 143 Fällen mit Symptomen seien 108 auf lokale Ansteckung zurückzuführen; 35 seien bei aus dem Ausland einreisenden Menschen aufgetreten. Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Knapp die Hälfte der neu verzeichneten Infektionen waren dem Bericht zufolge in der Provinz Jiangsu aufgetreten, 48 davon in der Stadt Yangzhou. Die Provinz bleibt also auch weiterhin der größte Hotspot des jüngsten Ausbruchs.

NHC-Direktor Ma Xiaowei forderte die Beamten in einer Rede auf, “die Arbeit der Epidemie-Prävention zu einer vorrangigen Angelegenheit zu machen”, wie unter anderem die Financial Times (FT) berichtet. Zur Bekämpfung des Virus müsse “die Lähmung des Denkens” überwunden werden, zitiert der Bericht Ma weiter.

Peking versucht einen Anstieg der Fälle mit der sehr ansteckenden Delta-Variante einzudämmen. Der schwerste Ausbruch des Coronavirus seit vergangenem Jahr hat nun auch Besorgnis über eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums im Land verstärkt. Goldman Sachs senkte seine Erwartungen für das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal auf 2,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal; zuvor war die Investmentbank von 5,8 Prozent ausgegangen. Goldman prognostizierte trotzdem eine wirtschaftliche Erholung gegen Ende des Jahres. “Unsere Prognosen gehen davon aus, dass die Regierung den Corona-Ausbruch in etwa einem Monat unter Kontrolle bringen wird und die damit verbundenen Kontrollmaßnahmen dann hauptsächlich den Dienstleistungs-Sektor treffen”, zitiert die FT Goldman-Analysten. ari

Die Schweizer Botschaft in Peking hat chinesische Medien dazu aufgerufen, sich in der Berichterstattung zum Ursprung des Coronavirus nicht mehr auf den vermeintlichen Schweizer Biologen “Wilson Edwards” zu berufen und Artikel zu löschen, die ihn als Quelle anführen. Es sei schlicht kein Schweizer unter diesem Namen registriert. Auch gebe es keine wissenschaftlichen Artikel unter diesem Namen im Feld der Biologie.

Warum die ganze Aufregung? Chinesische Medien wie die Global Times und China Daily hatten Social Media-Posts eines angeblichen Schweizers namens “Wilson Edwards” angeführt, in denen dieser sich Sorgen um die Unabhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht. Forscher, die in Wuhan die Covid-19-Ursprünge untersuchen sollten, seien von den USA unter Druck gesetzt worden, hieß es in den zitierten Beiträgen.

Die Beiträge wurden aber offenbar bewusst über ein Phantom-Konto lanciert. Laut der Schweizer Botschaft war das Facebook-Konto des Fake-Biologen nur für einen einzigen Tag öffentlich und hatte lediglich drei Follower. Die Botschaft schreibt: “Wir gehen davon aus, dass die Medien diese Geschichte in gutem Glauben verbreitet haben. Wir bitten jedoch alle, die diese Geschichte veröffentlicht haben, sie zu löschen und eine Korrektur zu veröffentlichen”.

In der Debatte um den Ursprung des Covid-19-Erregers ist es Zeitungen und Fernsehsendern verboten, eigene Recherchen zu dem Thema anzustellen. Stattdessen müssen die Medien auf Anweisung der Regierung fortwährend die These in den Raum stellen, das Coronavirus stamme vermutlich von außerhalb Chinas. nib

China will seine Klimapläne trotz des alarmierenden Berichts des Weltklimarats vom Montag nicht kurzfristig nachschärfen. Das chinesische Außenministerium warb für “volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Klimaschutzmaßnahmen”, berichtete am Dienstag die Nachrichtenagentur AFP. Im Juli hatte die Volksrepublik eine Frist verpasst, um den Vereinten Nationen aktualisierte Pläne zur Minderung der Emissionen für das Jahr 2030 zu übersenden. Die Volksrepublik plant vor 2030 den Höchststand der Emissionen und bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen.

Der chinesische Klimasondergesandte Xie Zhenhua kündigte kürzlich an, die Regierung werde noch vor dem globalen Klimagipfel im November Strategiepapiere und detaillierte Umsetzungspläne zur Reduzierung der Emissionen veröffentlichen. Xie kündigte ein Rahmenwerk an, das sich auf zehn Bereiche fokussiere. Dazu gehören demnach die Reduzierung des Einsatzes fossiler Energien, ein CO2-armer Gebäude- und Mobilitätssektor, Green Finance, eine weitere Verbesserung des Emissionshandels (China.Table berichtete) und generell die Förderung von grünen und CO2-armen Technologien und Innovationen. Nach dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg ist China in absoluten Zahlen – nicht pro Kopf – mittlerweile der größte CO2-Verursacher weltweit. Dementsprechend schnell müssen die Emissionen wieder sinken, um die Klimaziele zu erreichen. nib

Die Beziehung zwischen dem Action-Filmstar Jackie Chan und dessen Heimatstadt Hongkong war einst etwas ganz Besonderes. Die Leute liebten den Schauspieler für seine Kampfkunst, seine Filme und seine Rolle als Botschafter der Stadt, deren Image er seit den 1980er Jahren als komödiantischer Wadenbeißer mit herausragenden Fähigkeiten im Kung Fu mitgeprägt hat. Schon als Kind spielte er an der Seite des legendären Bruce Lee, und vielen galt er als dessen legitimer Nachfolger.

Jackie Chan, der mit chinesischem Namen Cheng Long heißt, ist auch im Ausland ein Inbegriff für die kulturelle Schaffenskraft der Metropole. Die Zuneigung vieler seiner Hongkonger Landsleute hat Chan, der in rund 200 Filmen mitwirkte, in den vergangenen Jahren allerdings dramatisch eingebüßt. Zuletzt sorgte er im Juli für deren Entrüstung und Kopfschütteln, als er bei einem Symposium der China Film Association in der Volksrepublik seinen Zuhörern sagte: “Ich bin sehr glücklich, Chinese zu sein, aber ich bin auch sehr neidisch, dass Sie alle Parteimitglieder sind. Ich denke einfach, dass die Kommunistische Partei Chinas wirklich großartig ist.” Was die Partei sage und verspreche, würde sie in wenigen Jahrzehnten schaffen, während andere (Parteien) 100 Jahre dafür bräuchten: “Ich möchte Parteimitglied werden.”

Es war nicht das erste Bekenntnis des 67-Jährigen zum Herrschaftsmonopol der KP und deren zunehmendem Machtanspruch über seine Heimatstadt. 2009 hatte er einmal verschmitzt geäußert, dass er nicht mehr sicher sei, ob Freiheit gut ist oder nicht. Er sei nach und nach zu der Erkenntnis gekommen, wie wichtig es sei, dass Chinesen unter strenger Kontrolle leben. “Sonst machen wir, was wir wollen”, sagte er. Man müsse sich nur den Straßenverkehr anschauen. Im Staatsfernsehen trat er als regelmäßiger Gast der Neujahrsshow auf, 2008 war er Teil des olympischen Fackellaufes in Richtung Peking.

Hongkongs Liebe begann schon damals deutlich zu bröckeln. Spätestens 2019 schlug sie bei vielen pro-demokratischen Bürger:innen der Stadt in puren Hass um, als Chan die Protestbewegung öffentlich verurteilte. Später unterzeichnete Chan, wie viele andere Prominente der Stadt auch, eine gemeinsame Erklärung, wonach die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong ein dringend nötiges Instrument sei, um Stabilität und Frieden in der Stadt wiederherzustellen.

Mit vielen Taiwaner:innen hatte er es sich derweil schon viel früher verscherzt, nachdem er 2004 die Präsidentenwahl in dem Inselstaat als “größten Witz” bezeichnet hatte. Während einer Werbetour nach Taiwan, das Peking als Teil seines Territoriums betrachtet, sah er sich deswegen einige Jahre später großen Anfeindungen ausgesetzt. Mit “Hau ab”-Sprechchören empfingen ihn Demonstranten bereits am Flughafen.

Seine Unterstützung für die autoritäre Politik der KP mündete schließlich in einer politischen Aufgabe. Seit 2013 ist Chan Mitglied der Konsultativkonferenz des Nationalen Volkskongresses in Peking. Als solches hat er die Möglichkeit, Vorschläge in den politischen Gestaltungsprozess der Volksrepublik einzubringen. Im Gegenzug nutzen Partei und Staatsmedien seinen Namen, um ihre Politik in Hongkong, aber auch im Rest der Welt populärer zu machen. Ein anderes Beispiel dafür ist der frühere Basketballprofi Yao Ming, der Zigmillionen Fans in China hat, und seit dem Ende seiner Karriere als Posterboy des autoritären Regimes herhalten muss. Denn eine Einladung in die Konsultativkonferenz abzulehnen, wagt niemand – wenn er oder sie nicht mindestens als undankbar oder schlimmstenfalls gar als Dissident wahrgenommen werden möchte.

Die wirtschaftlichen Folgen für Prominente können verheerend sein, wenn sie dem Willen der Partei nicht folgen wollen, wie John Lee vom Hudson Institute in Washington dem Vice Magazine zum Fall Jackie Chan sagte. “Es drohen potenziell ernsthafte kommerzielle Konsequenzen für Prominente und Menschen aus der Unterhaltungsbranche, die sich kritisch über China und die Kommunistische Partei äußern”, meint Lee. Besonders, wenn die eigenen Filme auf satte Einnahmen auf dem chinesischen Kinomarkt angewiesen sind. Während sich Hongkonger Stars wie Chan für den Kotau entschieden haben, wurden der Schauspieler Chow Yun-fat (The Assassins, Fluch der Karibik) oder die Sängerin Denise Ho für die Unterstützung der pro-demokratischen Bewegung mit der Verbannung vom chinesischen Markt bestraft.

Jackie Chan ist dabei nicht nur Schauspieler, sondern auch Unternehmer. Seine Filmproduktionsfirma und Kinokette sind auch in China tätig. Chan hat versprochen, die Hälfte seines Vermögens von mehreren Hundert Millionen US-Dollar posthum für gute Zwecke zur Verfügung zu stellen. Seine eigene Stiftung unterstützt junge Menschen in Hongkong, um ihnen bessere Bildungschancen zu ermöglichen. Er setzt sich auch für den Schutz bedrohter Tiere ein. Der Glanz seiner Philanthropie bekam jedoch Kratzer, als sein Name 2016 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Panama Papers fiel. Über eine obskure Anwaltskanzlei ließ er sechs Firmen in Steuerparadiesen verwalten. Das ist zwar legal – aber für viele Normalverdienende Grund genug, ihm vorzuwerfen, zur sozialen Ungleichheit in der Welt beizutragen.

In seinen Filmen proklamiert Chan derweil subtil ein neues Rollenverhältnis der Großmächte in der Welt. Beispielweise in der Neuverfilmung von Karate Kid aus dem Jahr 2010, in dem Chan auch Regie führte und als Pekinger Hausmeister einen aus den USA eingewanderten, schwarzen Jungen in die Welt des Kung Fu einführt. In einer Szene jammert der Junge im Gespräch mit seiner allein erziehenden Mutter aus der US-Arbeiterklasse, dass er wieder nach Hause wolle. Ihre Antwort: “Hier ist unser Zuhause.” Die Idee, China als Einwanderungsland darzustellen, wie es die USA für Chinesen:innen sind, ist vielleicht ulkig – aber gemessen an der Realität derzeit reine Fantasie.

Aber wer weiß, wie sich die Welt entwickelt; vielleicht ist die Volksrepublik wegen ihres demografischen Wandels bald doch angewiesen auf Lohnarbeitskräfte aus dem Ausland. Vor 30 Jahren hätte auch niemand erwartet, dass Jackie Chan heute einem autoritären Regime den Rücken stärkt. Eine Woche vor dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 hatte Chan am Concert for Demoracy in China auf der Hongkonger Galopprennbahn teilgenommen. Es war eine Benefizkonzert. Alle Künstler hatten freiwillig ihre Teilnahme erklärt. grz

Martin Königsmann ist seit August VP und Partner Management Consulting Asia-Pacific der Bosch China Investment Ltd. in Shanghai. Königsmann hatte vorher mehrere Positionen bei der Robert Bosch GmbH durchlaufen. Zuletzt war er von Februar 2017 bis August 2021 Director Consulting der Robert Bosch GmbH. Königsmann hat an der Uni Bremen Chemie studiert und hält einen Doktor der Chemie.

Ein Essens-Lieferant prüft auf einer leergefegten Straße neue Bestellungen in Zhangjiajie, Hunan. Seit vergangenem Dienstag dürfen Einwohner und Touristen die zentralchinesische Stadt nicht mehr verlassen, um die jüngsten lokalen Corona-Fälle einzudämmen. Die Lieferdienste versorgen die Menschen mit lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln und medizinischen Produkten. Zhangjiajie liegt in der Nähe eines Nationalparks mit weltweit einzigartigen Quarzit-Sandsteinformationen, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören.