die große Frage, ob Nancy Pelosi tatsächlich Taiwan besucht und welche Konsequenzen das hätte, beschäftigt in diesen Tagen wohl jeden China-Beobachter. Das Land respektiert starkes Auftreten, nutzt aber Schwäche seiner Widersacher gnadenlos aus. Davon wird vermutlich auch schon Nancy Pelosi gehört haben. Als ranghöchste Politikerin der USA nach Präsident und Vize-Präsidentin liegt die Entscheidung nun bei ihr, ob sie die jüngsten militärischen Drohungen aus dem chinesischen Außenministerium für bare Münze nimmt oder nicht.

Der Erfolgsautor und Sinologe Stephan Thome lebt seit 12 Jahren in Taiwan. Er schreibt Romane mit einer lokalen Perspektive, und hat zuletzt mit “Pflaumenregen” ein Buch vorgelegt, das in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft über die Insel spielt. Im Interview mit Fabian Peltsch erzählt Thome, wie er die gegenwärtige Bedrohungslage auf der Insel erlebt, was er sich für Taiwan wünscht und wie er zu dem gelegentlichen Vorwurf kultureller Aneignung steht.

Zu unseren weiteren Themen gehören die konkurrierenden Initiativen der USA, der EU und Chinas zur Sicherung der eigenen Halbleiterproduktion, das indonesisch-chinesische Verhältnis und Indiens hartes handelspolitisches Vorgehen gegen chinesische Apps.

Nancy Pelosi wird tatsächlich nach Taiwan reisen. Das meldete am Montag zuerst der amerikanische Fernsehsender CNN und berief sich dabei auf ranghohe taiwanische Regierungsbeamte und einen US-Beamten. Wann genau die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taipeh landen werde, ist allerdings weiter unklar. Die New York Times zitiert Offizielle aus der US-Regierung um Präsident Joe Biden, wonach Pelosi ihre Meinung über eine Reise nach Taiwan noch ändern könne, dies inzwischen aber sehr unwahrscheinlich sei.

Konkreter berichten unterdessen taiwanische Medien: Demnach werde die US-Spitzenpolitikerin schon am Dienstag in Taipeh landen und in der Hauptstadt übernachten. Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang wich am Montag noch aus, als er nach einem eventuellen Pelosi-Besuch gefragt wurde. “Wir begrüßen immer Besuche hochdekorierter ausländischer Gäste in unserem Land”, sagte er in der Hauptstadt Taipeh. Und auch Pelosi selbst hat den Besuch noch immer nicht offiziell bestätigt.

Doch Beamte im US-Verteidigungsministerium arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Plan, um die Sicherheit der Politikerin auf der Reise zu gewährleisten. Dafür würden auch alle chinesischen Bewegungen in der Region genau beobachtet.

Auch die deutsche Politik bezog vorsorglich bereits Stellung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte China von New York aus vor einem Übergriff auf Taiwan. “Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt.” Indem Baerbock Taiwan einen “Nachbarn” mit gleichen Rechten wie die Ukraine nennt, macht sie nebenbei klar, dass sie es als Land ansieht. China betrachtet die Insel als Region im eigenen Staatsgebiet.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses befindet sich mit einer Delegation des US-Kongresses auf Asien-Reise. Am Montag ist die Gruppe in Singapur gelandet, wo sie Ministerpräsident Lee Hsien Loong trifft. In den Gesprächen soll es um Handel, den Klimawandel und um demokratische Regierungsführung gehen. Weitere Stationen der Reise sind unter anderem Malaysia, Südkorea und Japan. Und eben Taiwan.

Bis zuletzt hat China versucht, einen Besuch der US-Spitzenpolitikerin in Taiwan zu verhindern. Auch am Montag warnte abermals ein Sprecher des Außenministeriums in Peking: Eine Visite Pelosis in Taiwan wäre “eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten”.

Das Militär der Volksrepublik werde nicht tatenlos zuschauen, sollte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan eintreffen. “Die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen”, sagte Zhao Lijian bei einer Pressekonferenz in Peking. Ein Besuch werde ungeheuerliche politische Auswirkungen haben.

Zuvor hatten sich chinesische Kommentatoren in sozialen Medien regelrecht überboten mit immer neuen Superlativen für das Maß an Eskalation. Der Kurznachrichtendienst Twitter musste gar eine offene Drohung des früheren Chefredakteurs der staatlichen chinesischen Tageszeitung Global Times wegen Verletzung der Twitter-Richtlinien blockieren. Hu Xijin hatte geschrieben: “Unsere Kampfjets sollten alle obstruktiven Taktiken anwenden. Wenn diese immer noch wirkungslos sind, denke ich, dass es auch in Ordnung ist, Pelosis Flugzeug abzuschießen.”

Und auch Chinas Präsident Xi Jinping nahm in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden kein Blatt vor den Mund. Unverblümt warnte Xi seinen amerikanischen Amtskollegen: “Wer mit dem Feuer spielt, wird selbst bald in Flammen stehen.” (China.Table berichtete).

Dennoch hat sich Biden dagegen entschieden, Pelosi persönlich zu bitten, ihre Reise abzusagen. Aus Kreisen der US-Regierung heißt es, der US-Präsident habe aus Respekt vor der Unabhängigkeit des Kongresses von einem solchen Schritt abgesehen. Biden saß selbst 36 Jahre lang im Senat.

Pelosi ist als Sprecherin des US-Repräsentantenhauses die dritthöchste Vertreterin der USA – nach Präsident Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit 25 Jahren: 1997 hatte Newt Gingrich, damals ebenfalls als “Sprecher” des Repräsentantenhauses, Taiwan besucht.

Doch die Machtverhältnisse zwischen den USA und China haben sich seither drastisch verändert. Während die USA spätestens seit Donald Trump einen Rückgang ihrer globalen Macht und Glaubwürdigkeit erleben, hat China enorm an Einfluss hinzugewonnen. Unter Präsident Xi Jinping stellt die Volksrepublik schon lange nicht mehr ihr Licht unter den Scheffel – so wie es einst Deng Xiaoping seinen Landsleuten empfohlen hatte. Vielmehr tritt China unter Xi außenpolitisch zunehmend resoluter auf und fordert immer offensiver die USA und den Westen heraus.

Pelosi ist seit langem als scharfe Kritikerin Chinas bekannt. Die wohl bekannteste Szene stammt aus dem Jahr 1991: Nur zwei Jahre nach der brutalen Niederschlagung der Proteste rund um den Tian’anmen besuchte sie die chinesische Hauptstadt und entfaltete auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein schmales, schwarzes Banner zu Ehren der verstorbenen Demonstranten: “Für diejenigen, die für die Demokratie in China gestorben sind”.

2009 soll sie dem damaligen Präsidenten Hu Jintao einen Brief in die Hand gedrückt haben, in dem sie die Freilassung des inhaftierten Dissidenten Liu Xiaobo forderte. Liu wurde ein Jahr später der Friedensnobelpreis verliehen, sieben Jahre später starb er in chinesischer Gefangenschaft.

Mit ihrem aktuellen Verhalten setzt Pelosi aber nicht nur China unter Druck, sondern alle Beteiligten. Auf der einen Seite steht Joe Biden. Der US-Präsident soll nach dem Telefonat mit Xi Jinping die innenpolitischen und geostrategischen Kosten, den Besuch zu stoppen, genau abgewogen haben – einschließlich des Eindrucks, dass China den USA inzwischen vorschreiben könne, welche US-Beamten eine Demokratie mit 23 Millionen Menschen besuchen dürfen.

Auf der anderen Seite steht Präsident Xi Jinping. Der wird im Herbst auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei eine dritte Amtszeit als Präsident beginnen – ein Vorgang, für den er eigens die chinesische Verfassung ändern musste. Hinzukommen eine schwächelnde Wirtschaft und die große Unzufriedenheit der Bevölkerung über seine strikte Null-Covid-Politik samt immer wiederkehrenden Lockdowns. Und in Bezug auch Taiwan hat Xi nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Insel fest zum chinesischen Mutterland gehöre und er keinen Zentimeter zurückweichen werde.

Angesichts der ausgestoßenen Drohungen gegenüber einem Besuch Pelosis muss Peking nun reagieren, wobei mehrere Varianten denkbar wären – vom Eindringen in Taiwans Air-Defense Identification Zone bis hin zu einer “Eskorte” von Pelosis Flugzeug (China.Table berichteten). Zuletzt hieß es von Seiten der chinesischen Luftwaffe, dass Kampfflugzeuge Taiwan umfliegen würden, um die Fähigkeit zur Verteidigung des eigenen Territoriums zu demonstrieren. Genaue Daten für ein solches Manöver wurden nicht genannt – sicherlich auch, um sich die Möglichkeit offenzuhalten, direkt auf die Route von Pelosis Flugzeug reagieren zu können.

Bliebe zum Schluss noch die im Grunde alles entscheidende Frage: Was will Pelosi in Taiwan überhaupt erreichen? Selbst als Sprecherin des Repräsentantenhauses kann sie Taipeh keine weitreichenden Zusagen machen – zumal Präsident Biden in diesem Jahr bereits mehrfach die strategische Ambivalenz Amerikas gegenüber Taiwan ausgeräumt und US-Unterstützung für den Fall eines chinesischen Angriffs zugesagt hat (China.Table berichtete). Taiwan kann sie bei diesem Besuch jedenfalls kaum etwas Handfestes anbieten.

In Anbetracht all dessen ist klar: Pelosis weithin bekannte Unnachgiebigkeit, lange eine hochgeschätzte Eigenschaft, wirkt hier schlicht starrsinnig. Sie spielt tatsächlich mit dem Feuer. Und es bleibt zu hoffen, dass sich dabei keiner ernsthaft verbrennt.

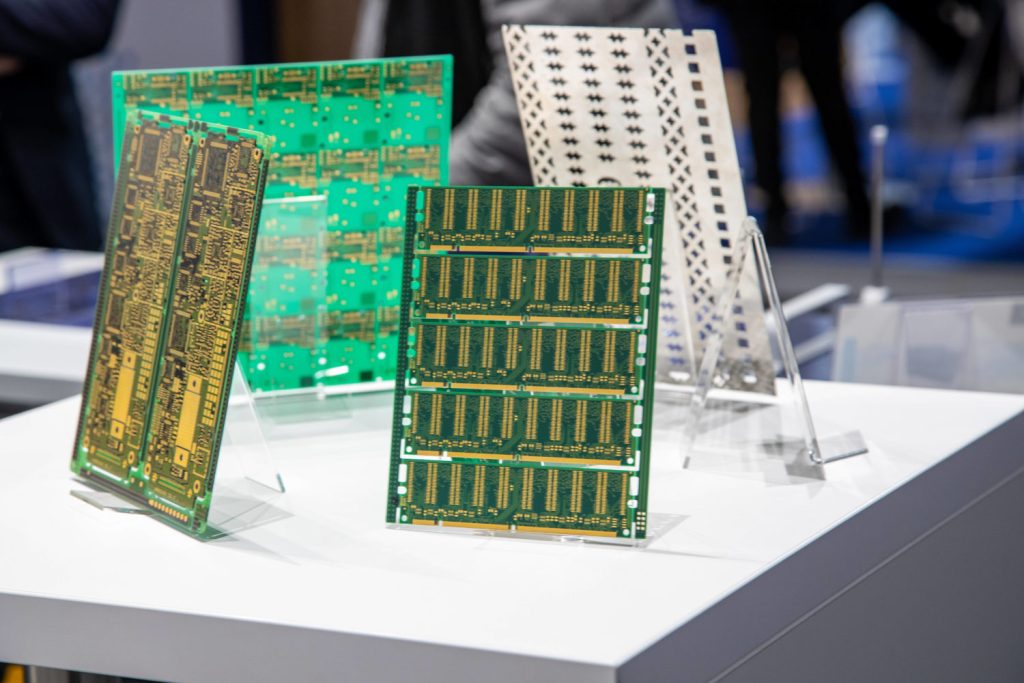

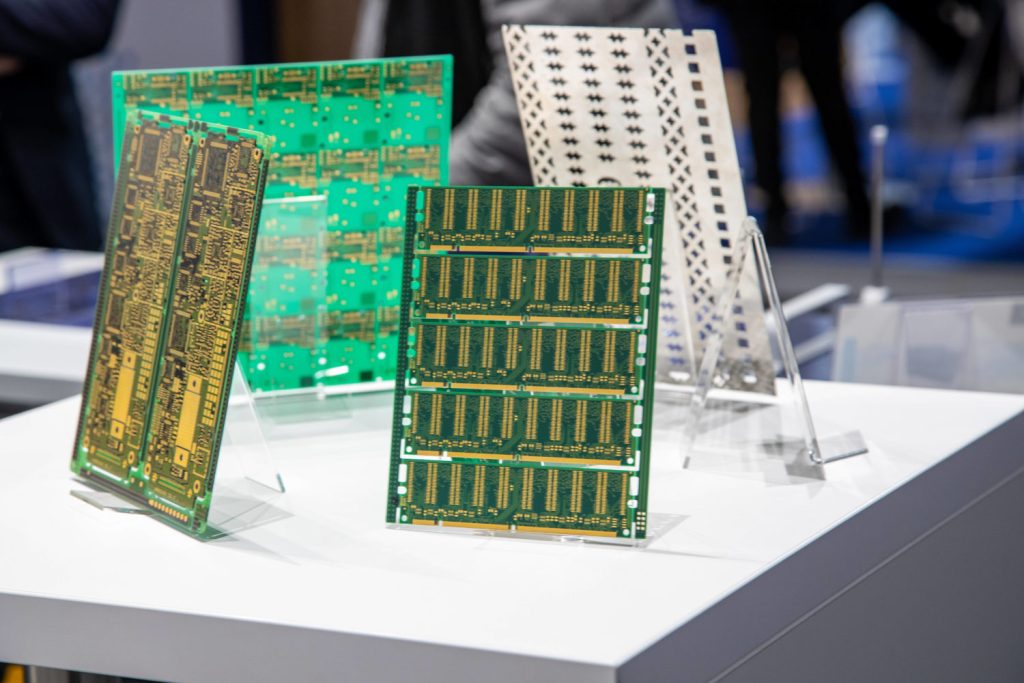

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Für chinesische Technologie-Konzerne läuft die Expansion ins Ausland schleppend. Zuerst waren es westliche Staaten, allen voran die USA, die den Firmen aus Angst vor Spionage und vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen mehr und mehr die Türen verschlossen haben. Nun nimmt der Druck auch im Nachbarland Indien massiv zu.

BBK Electronics etwa bekam das in den vergangenen Tagen gleich doppelt zu spüren. Dem Konzern aus der Südprovinz Guangdong gehören mit Oppo und Vivo zwei der größten Smartphone-Marken Chinas. Zusammengerechnet sind sie sowohl auf ihrem Heimatmarkt als auch in Indien Marktführer. Doch in Indien ermitteln jetzt die Steuerbehörden. Zuerst beschuldigten sie Vivo vergangene Woche, durch illegale Transferzahlungen Gewinne verschleiert zu haben – und froren umgerechnet rund 60 Millionen Euro an Firmengeldern vorübergehend ein.

Nur drei Tage später verkündeten die indischen Behörden, dass auch Oppo Steuern hinterzogen habe. Demnach soll das Unternehmen umgerechnet rund 550 Millionen Euro an Einfuhrzöllen nicht gezahlt haben. Bereits vor zwei Monaten erging es dem chinesischen Smartphone-Giganten Xiaomi ähnlich. Von diesem beschlagnahmten die indischen Behörden rund 700 Millionen Euro Bankguthaben. Dann nahm allerdings ein Gericht die Entscheidung zurück.

Gerade erst auf dem per Videoschalte abgehaltenen BRICS-Gipfel vor drei Wochen hatte sich China vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts bemüht, Geschlossenheit mit den Partnerländern Brasilien, Russland, Südafrika und eben Indien zu demonstrieren (China.Table berichtete). Die Realität sieht jedoch anders aus. Zwar ist auch Indien gegen die westlichen Russland-Sanktionen. Eine ähnliche Haltung in diesem einen Punkt macht Neu-Delhi und Peking aber längst nicht zu Freunden.

Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Staaten bleiben angespannt, seit es vor zwei Jahren zu einem tödlichen Zusammenstoß von Soldaten beider Länder an der gemeinsamen Grenze in der Himalaya-Region gekommen war. Derzeit halten indische und chinesische Militärs bereits die 16. Gesprächsrunde zur Beilegung des Konfliktes ab. Bislang jedoch ohne Ergebnis. Zwar betont die indische Führung, dass die Maßnahmen gegen chinesische Firmen nicht politisch motiviert seien. Dennoch begann der große Crackdown nachweislich direkt nach den Grenzkämpfen.

Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat seitdem mehr als 200 Apps von chinesischen Anbietern in Indien verboten. Auch die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE gerieten ins Visier. Beide sind vom Ausbau des 5G-Netzes praktisch ausgeschlossen. Mittlerweile haben die Steuerbehörden Untersuchungen bei mehr als 500 chinesischen Unternehmen eingeleitet, wie Insider dem Finanzdienst Bloomberg berichteten. Neben ZTE, Vivo, Xiaomi, Huawei und Oppo sollen auch mehrere Tochterfirmen von Alibaba betroffen sein.

Indien, so analysieren Beobachter, geht es bei den Maßnahmen wohl nicht ausschließlich um eine Reaktion auf den Grenzkonflikt. Vielmehr sei die Regierung vor dem Hintergrund der aggressiven Expansion chinesischer Firmen besorgt, dass lokale Unternehmen ins Hintertreffen geraten. So machten chinesische Hersteller zuletzt etwa 60 Prozent des indischen Smartphone-Marktes aus. Auch die Handelsbilanz beider Staaten spricht für sich. Indien importierte in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von 27,7 Milliarden Dollar aus China, exportierte aber nur Waren im Wert von 4,9 Milliarden Dollar in die Volksrepublik.

Nun sollen heimische Unternehmen mit Regierungshilfe Marktanteile zurückgewinnen. “In vielerlei Hinsicht folgt Indien dem chinesischen Vorbild”, sagte Professor Jabin T. Jacob, China-Fachmann der Universität Shiv Nadar in Neu-Delhi, der Financial Times. Genau wie China in der Vergangenheit ganz gezielt eigene Tech-Giganten gefördert hat, um US-Konzerne wie Google, Amazon und Facebook vom Heimatmarkt fernzuhalten, wolle auch Indien lieber auf eigene Unternehmen setzen. So soll letztendlich auch die Abhängigkeit von chinesischen Importen gemindert werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

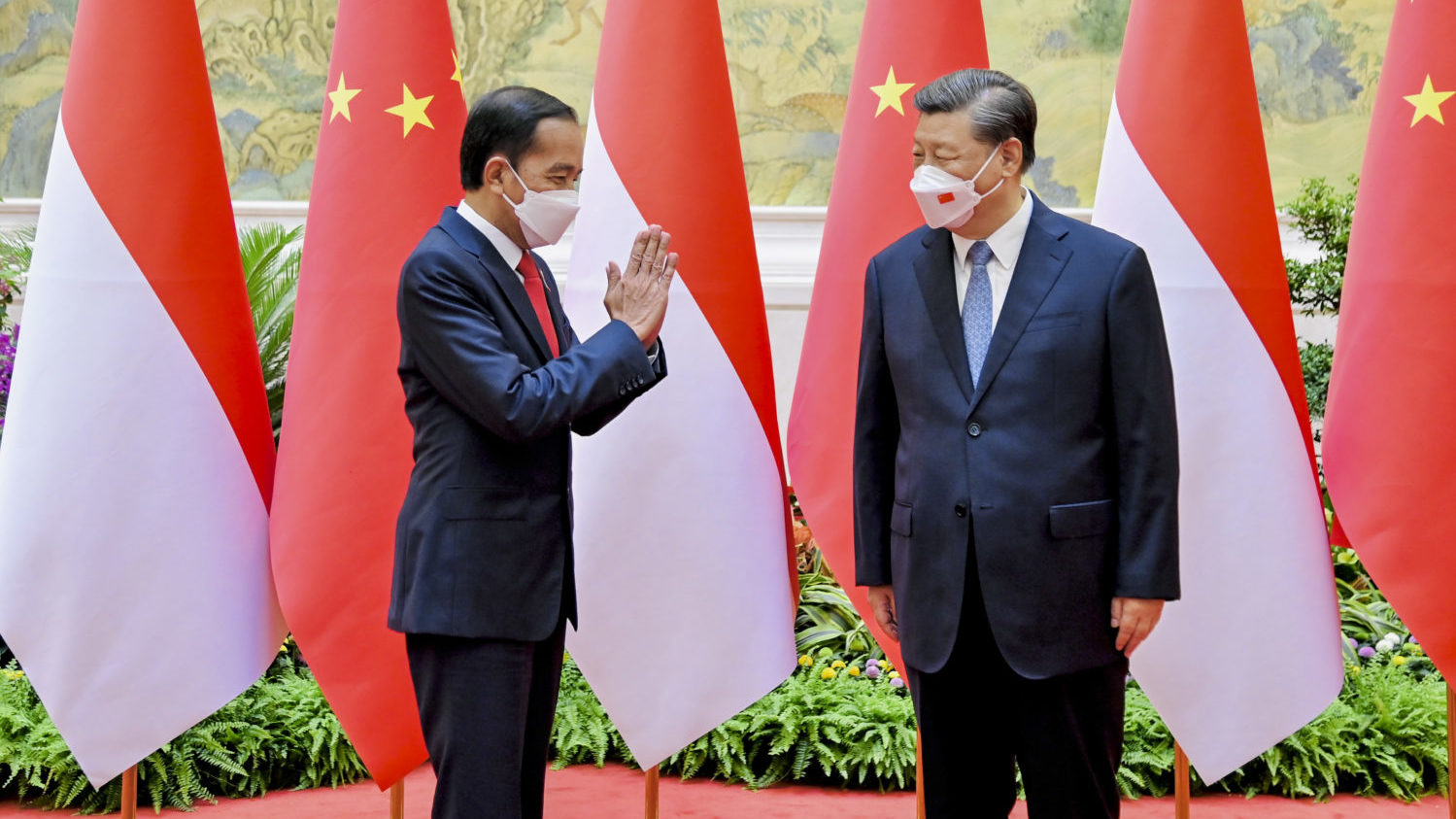

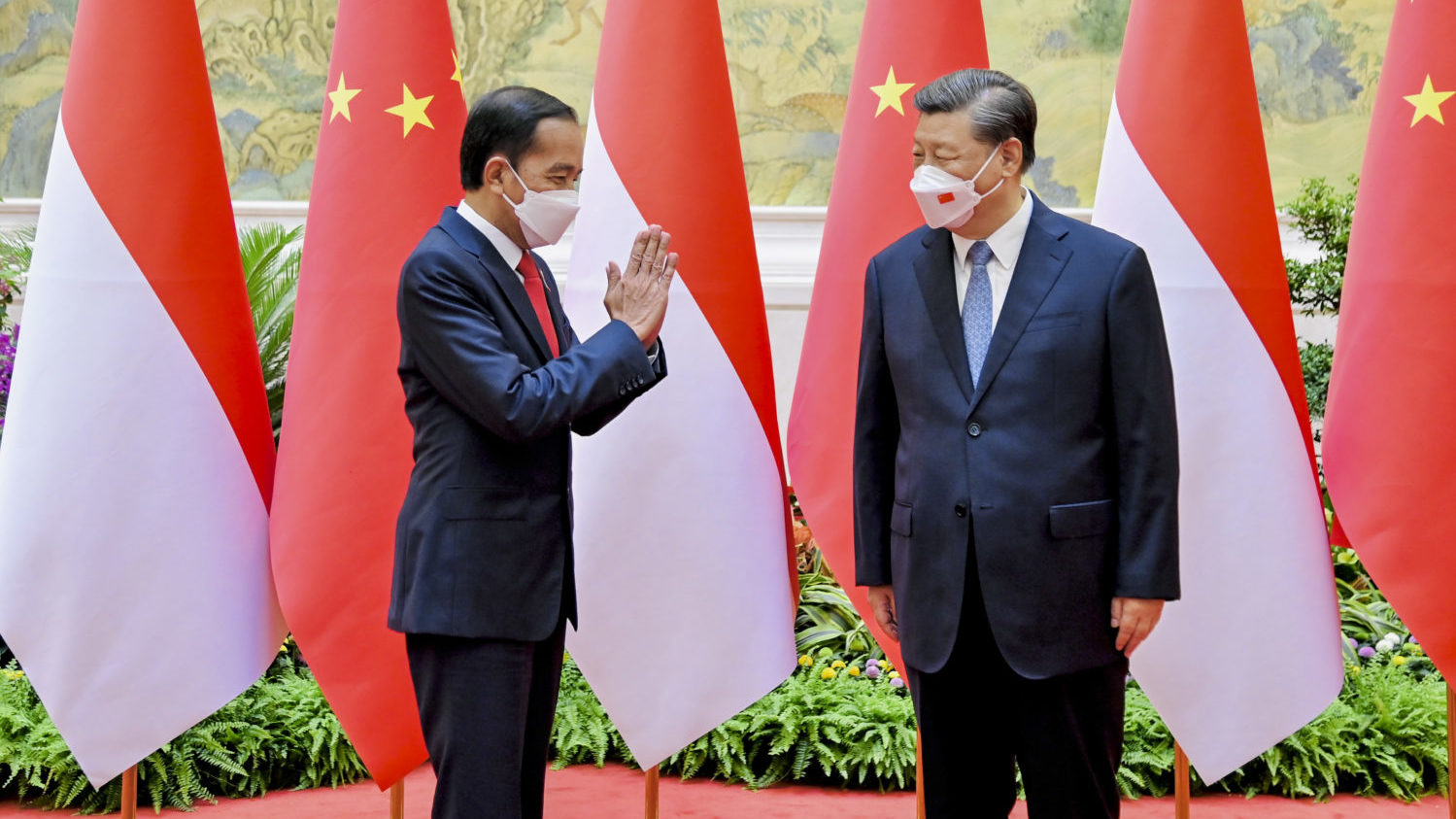

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert in diesen Corona-Zeiten: Chinas Staatspräsident Xi Jinping lässt in Peking einen anderen Staatslenker auf Armeslänge an sich heran. Die Ehre gebührte seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo. Die beiden Staatschefs haben am Dienstag vereinbart, die Beziehungen ihrer beiden Staaten zu großer strategischer Bedeutung auszubauen. So wollen sie weitreichenden globalen Einfluss gewinnen.

Es ist ein Besuch, der für beide Seiten wichtig ist. Für Xi markiert er das Ende seiner selbstgewählten Isolation: Es ist sein erstes direktes Treffen mit einem ausländischen Staatsoberhaupt seit den Olympischen Winterspielen im Februar. Seither hat Chinas strikte “Null-Covid”-Politik den persönlichen Austausch mit ausländischen Staatschefs verhindert – für eine Weltmacht wie China im Grunde ein unhaltbarer Zustand. Für Widodo wiederum geht es bei seinem Besuch in erster Linie darum, die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes weiter voranzutreiben. Entsprechend standen die Bereiche Handel und Investitionen im Mittelpunkt der Gespräche.

China ist Indonesiens größter Handelspartner. Trotz nationaler und internationale Probleme wie Corona-Lockdowns und Containerstaus ist der bilaterale Handel im vergangenen Jahr um rund 70 Prozent gestiegen. Zudem ist China zum drittgrößten ausländischen Investor in Indonesien aufgestiegen – nach Singapur und Hongkong. “China hat durch seine wirtschaftliche Anziehungskraft sehr großen Einfluss in der Regierung von Joko Widodo gewonnen, insbesondere durch den mächtigsten Minister Indonesiens, Lujut Panjaitan”, erklärt David Engel, Indonesien-Experte beim Australian Strategic Policy Institute in Canberra gegenüber China.Table. “Lujuts Unternehmen sichern sich in mehreren für China wichtigen Sektoren, wie etwa der Metallerz-Verarbeitung, eine marktbeherrschende Stellung.”

Es ist diese Art von Zusammenarbeit, die China für viele Entwicklungs- und Schwellenländer attraktiv macht: Das Geld fließt wirklich – es bleibt nicht bei Versprechen wie oftmals bei westlichen Partnern. Zudem koppelt Peking die Auszahlung nicht an Bedingungen wie Umweltschutz, demokratische Werte oder Anti-Korruptionsvorkehrungen. “Außerdem ist Indonesien ein zentraler Partner in Chinas Belt-and-Road-Initiative“, erklärt Habib Pashya, Wissenschaftlerin am Center of Indonesia-China Studies in Yogyakarta, gegenüber China.Table. Widodo wird in Peking daher wohl Indonesiens Teilnahme an Chinas großer Initiative nochmals untermauern.

Pashya erwartet außerdem, dass China weitere wirtschaftliche Zusagen machen wird, beispielsweise Investitionen in die Nickelindustrie in Sulawesi oder in den Ausbau des indonesischen Schienennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge.

Doch ein anvisiertes Vorzeigeprojekt für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen China und Indonesien hakt: Der Jakarta-Bandung-Express. Der Bau von Indonesiens erster Hochgeschwindigkeitsstrecke verzögert sich seit Jahren, gepaart mit einer Kostenexplosion um mehrere Milliarden Dollar. Widodo wird Xi deshalb drängen, das Projekt bis November fertigstellen zu lassen – zumindest für einen Probelauf. Es käme dann passend zum anstehenden G-20-Treffen in Bali – was im Interesse beider Präsidenten liegt. Für Indonesien wäre die Strecke trotz allem ein wichtiger Entwicklungserfolg. China wiederum kann sich als wohltätiger und technologisch beeindruckender Partner präsentieren.

Doch zu der vom chinesischen Außenministerium zitierten Win-win-Situation für die beiden Staaten gehört auch die politische Komponente. So ist sich auch Habib Pashya sicher: “Bei dieser Reise wird sich Präsident Widodo nicht nur auf die Wirtschaftsbeziehungen konzentrieren.”

Indonesien ist das größte Land in Südostasien und die größte muslimische Nation der Welt. Und so ist Indonesien eine Art Primus-inter-pares innerhalb dem regionalen Staatenbund Asean. In allen Plänen, die China der US-Regierung unterstellt, würde das Inselreich eine wichtige Rolle spielen – von der vermeintlichen Einkreisung Chinas über den Aufbau einer asiatischen Nato bis hin zur Idee eines freien und offenen Indo-Pazifiks. Ein guter Draht nach Jakarta ist für Peking daher essenziell.

Zu guter Letzt hat Indonesien derzeit den Vorsitz der G20 inne. Xi wird daher mit Nachdruck darauf dringen, dass beim bevorstehenden G20-Gipfel im November in Bali keine für ihn unangenehme Themen auf die Tagesordnung kommen – sei es Pekings ausbleibende Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine oder Chinas Umgang mit der muslimischen Uiguren in Xinjiang.

Das habe in der Vergangenheit überaus erfolgreich funktioniert, sagt David Engel. “Es ist China tatsächlich gelungen, sowohl Indonesiens Regierung als auch die muslimischen Massenorganisationen davon abzuhalten, Peking wegen seiner Menschenrechtsbilanz herauszufordern, selbst wenn es um die Uiguren geht.”

Das größte Problem zwischen China und Indonesien liegt stattdessen im Südchinesischen Meer rund um die Natuna-Inseln. Dort besitzt Indonesien eine Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), die allerdings innerhalb der chinesischen Gebietsansprüche liegt. Immer wieder kommt es deshalb zu Zwischenfällen, Schiffe der chinesischen Küstenwache dringen regelmäßig in die indonesische AWZ ein. Seit 2019 haben Indonesiens Behörden auch mutmaßliche chinesische Überwachungsdrohnen aus den Gewässern vor Süd-Sulawesi, den Riau-Inseln und Ost-Java geborgen.

David Engel ist sicher: “China schickt immer wieder hydrografische Vermessungsschiffe und Fischerboote in das Gebiet, manchmal sogar mit bewaffneter Eskorte.” Doch trotz dieser Spannungen gibt es keinen offiziellen Streit zwischen China und Indonesien. Experten sind sich einig: Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Anziehungskraft Chinas und den guten Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. David Engel glaubt daher, dass das Natuna-Problem während des Besuchs in Peking ausgespart werde.

Denn Indonesien ist für China ein geopolitisch ein wichtiger strategischer Partner. Xi wird auf keinen Fall wollen, dass das Land fest ins US-Camp driftet. Xi Jinping wird also nach Ansicht Engels die US-Bündnispolitik in der Region kritisch ansprechen. Er tippt dabei auf Kritik an Aukus, dem Sicherheitspakt zwischen den USA, Australien und Großbritannien – und hierbei vor allem auf Australiens geplante Anschaffung von Atom-U-Booten aus Amerika.

Peking hatte mit scharfer Kritik auf das Bündnis reagiert. In Jakarta blieb es bei einem gewissen Unmut. Diesen Unmut wird Xi versuchen auszunutzen, um sich Indonesiens Zustimmung zu Chinas Vorwürfen zu sichern: dass durch Auskus regionale Spannungen eskalierten, ein Wettrüsten ausgelöst und der Frieden in der Region bedroht werde. Es ist vorstellbar, dass Xi dabei auch mit Druck arbeiten wird: Denn so großzügig Chinas wirtschaftliches Engagement auf den ersten Blick auch erscheinen mag – es hat durchaus einen Preis.

Widodo weiß das – er kennt aber auch den strategischen Wert seines Landes. Und so wird Indonesiens Präsident denn auch von Peking aus weiterfliegen nach Japan und Südkorea, beides enge und wichtige Partner der USA in der Region. Indonesien wird seine strategische Position nicht unter Wert anbieten.

Mit Ihrem ersten Roman “Grenzgang” gelang Ihnen 2009 ein Überraschungserfolg. Geschrieben haben Sie ihn in Ihrer Zeit als Forschungsassistent an der Academia Sinica in Taiwan. Hatten Sie dort den nötigen Abstand, um ein Sittenbild der deutschen Provinz zu entwerfen?

Das Vorbild für den Ort, in dem “Grenzgang” spielt, ist mein Heimatort in Oberhessen. Die Gegend kenne ich so gut, darüber hätte ich überall schreiben können. Tatsächlich sind fast alle meine Romane in Taiwan entstanden. Damals hatte ich die Idee einfach im Gepäck.

Mittlerweile leben Sie seit 12 Jahren in Taiwan. Ihr jüngster Roman “Pflaumenregen” spielt zu der Zeit, als die Insel unter japanischer Kolonialherrschaft stand. Zeitgleich haben Sie eine “Gebrauchsanweisung für Taiwan” in Buchform veröffentlicht. Wie kommt es, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen über Taiwan erst jetzt literarisch verarbeiten?

Bei Lesereisen kam immer wieder die Frage auf: Wenn Sie schon dort leben, wieso schreiben Sie nicht darüber? Man muss aber erstmal dahin kommen, auf eine Art über Asien schreiben zu können, dass die Schauplätze nicht zu einer exotischen Fototapete voller westlicher Helden werden. Will man substantiell etwas über diese Länder mitteilen, muss man sich etwas besser auskennen. Zwei Jahre Aufenthalt und ein paar Sprachkenntnisse reichen nicht aus, um eine derart reichhaltige Kultur und Geschichte zu verstehen.

Sie schreiben als Deutscher aus der Sicht von Chinesen. Man könnte das als Vermessenheit oder sogar als kulturelle Aneignung betrachten.

Einige englischsprachige Verlage, denen wir die Bücher angeboten haben, merkten tatsächlich an, dass dies ein Fall von “Cultural Appropriation” sei. Allerdings kam der Vorwurf bereits, bevor jemand den Text gelesen hatte. Das hat mich etwas konsterniert. Bei “Pflaumenregen” hatte ich das Gefühl, dass ich über Menschen schreibe, die ich gut kenne. Im Vorgänger “Gott der Barbaren” tritt ein Konfuzianer des 19. Jahrhunderts auf. Wie dieser sich fühlt, kann sich ein Chinese heute genauso wenig vorstellen wie ich zu Beginn meiner Recherche.

Ich bin beim besten Willen kein Gegner der sozialen Bewegungen, die heute für mehr Diversität und Gerechtigkeit eintreten. Bei der Literatur habe ich jedoch Bedenken, dass eine Verengung stattfindet hinsichtlich der Frage, was einen Text authentisch macht. Eingehende Recherche, Fantasie, Einfühlungsvermögen, technisches Handwerk und solche Dinge sind auch wichtig, wenn man einen Text authentisch und glaubwürdig machen will. Übrigens profitiert die gesamte Gesellschaft davon, wenn wir es schaffen – als Schreibende, Lesende, Bürgerinnen und Bürger -, uns besser in andere Menschen hineinzuversetzen

Sie sind mit einer Taiwanerin verheiratet und leben in Taipeh. Betrachten Sie Taiwan mittlerweile als ihre Heimat?

Ich nenne es meine zweite Heimat. Es gibt keinen Grund, Heimat nur im Singular zu gebrauchen. In Deutschland hat mein Heimatgefühl etwas Selbstverständliches. Selbstverständlichkeit kann aber auch bedeuten, dass vieles unverstanden bleibt, weil man es nie hinterfragt hat. In Taiwan musste ich mir das Gefühl von Heimat erst erarbeiten, indem ich mich bemüht habe, das Land explizit und umfassend zu verstehen. Vermutlich habe ich über taiwanische Geschichte intensiver nachgedacht als über die europäische, auch aufgrund der dortigen Lebensumstände. Das Damoklesschwert der chinesischen Bedrohung schwebt täglich über uns – gut möglich, dass meine Frau und ich eines Tages gezwungen sein werden, Taiwan zu verlassen.

Gehen Sie mit der chinesischen Bedrohung anders um als ihre taiwanische Familie?

Was ich wahrnehme, ist, dass manche Menschen in Taiwan dazu neigen, die Bedrohung nicht direkt zu thematisieren. Vielleicht weil das Maß an Bedrohlichkeit für sie ungleich höher ist als für mich, der ich in Deutschland eine weitere Heimat habe. Deshalb bin ich derjenige, der das Thema am ehesten anspricht. Ich ermutige meine Frau dazu, Deutsch zu lernen, sozusagen als Vorbereitung für den Ernstfall. Niemand weiß, was geschehen wird; man kann sich nur innerlich wappnen. Zwar besteht die Bedrohung schon seit 70 Jahren, aber ich glaube, dass viele Leute unterschätzen, dass Xi Jinping ein Game Changer ist. Der Druck auf Taiwan steigt, China zeigt heute eine größere Bereitschaft, es mit der westlichen Welt aufzunehmen und dafür auch einen Preis zu zahlen.

Wie stehen Sie heute zu China?

Es ist heute ein anderes Land als vor zehn, zwölf Jahren. Ich habe mich in China nie so wohl gefühlt wie in Taiwan, aber ich war fasziniert von dem Land, habe es gerne bereist und habe auch noch einige wenige Freunde dort. Seit dem Nationalen Sicherheitsgesetz (für Hongkong, d. Red.) ist aber eigentlich klar, dass ich nicht mehr dorthin reisen kann. Man würde mir wohl kein Visum ausstellen. Schon die letzten Male musste ich alle meine Buchtitel angeben, und jetzt stehen da eben auch Titel wie “Gebrauchsanweisung für Taiwan”. Hinzu kommen einige Presseartikel, die deutlich China-kritisch waren.

Ist das ein schwerer Verlust für Sie?

Ja, ich bedauere das sehr. Auch weil es irgendwann schwierig wird, sich noch als Experte für das Land zu bezeichnen. Wenn man keine persönlichen Eindrücke mehr vor Ort sammeln kann, verengt und verzerrt sich die Wahrnehmung. Man darf ja nicht vergessen, wie viele freundliche weltoffene Menschen es in China gibt, die an einem ehrlichen Austausch mit dem Westen interessiert sind. Nicht alle sind patriotische Eiferer. Das verliert man leicht aus dem Blick, wenn man nur die tagesaktuelle Berichterstattung verfolgt. Wir brauchen mehr China-Kompetenz, aber es wird immer schwerer, sie zu bekommen.

Als fantasiebegabter Schriftsteller: Was wäre Ihrer Meinung nach das Best-Case-Szenario für Taiwan?

Wäre es ein Wunschkonzert, würde ich mir wünschen, dass auf dem Festland peu à peu ein Wandel einsetzt, hin zu der Haltung: Wir brauchen die Insel nicht, wir könnten in Taiwan einfach einen guten Nachbarn haben, mit dem wir Handel treiben. Ich weiß aber, dass das völlig unrealistisch ist. Das realistische Best-Case-Szenario ist, dass die USA und Europa genug Druck auf China ausüben, um dort die Einsicht zu fördern, dass der Preis einer Invasion politisch, ökonomisch und militärisch zu hoch wäre, um sie zu vollziehen. Schwer genug, aber darauf sollte man politisch hinarbeiten. In Europa scheint sich der Wind gerade zu drehen. Wir wissen, dass wir im Umgang mit Russland Fehler gemacht haben – und wir wissen, dass wir auch im Umgang mit China Fehler machen, Stichwort Abhängigkeit: dort von Öl und Gas, hier vom chinesischen Absatzmarkt.

Ist es umgekehrt denkbar, dass die Taiwaner sich irgendwann einen Anschluss an Großchina wünschen?

Das ist sehr schwer vorstellbar, die ganze soziale Entwicklung geht in die andere Richtung. Die Menschen betonen immer mehr die eigene taiwanische Identität, für die meisten jungen Leute ist das heute einfach selbstverständlich. In Taiwan gibt es jetzt eine ganze Generation, die in demokratischen Verhältnissen aufgewachsen ist; für diese wird China trotz seines Reichtums immer unattraktiver. Die Volksrepublik müsste gewaltige Anstrengungen unternehmen, um dagegen zu arbeiten, aber oft gießen solche Kampagnen vom Festland eher Wasser auf die Mühlen der Taiwaner. Wenn das Regime Drohungen ausstößt, schnellen die Umfragewerte von Tsai Ing-wen sofort in die Höhe.

Welche Bücher außer Ihren eigenen muss man lesen, um Taiwan besser zu verstehen?

Der Roman “The Stolen Bicycle” von Wu Ming-yi ist das Beste, was ich an taiwanischer Literatur in letzter Zeit gelesen habe. Es gibt aber auch tolle akademische Arbeiten, etwa “Why Taiwan” von Alan Wachman über das geostrategische Interesse Chinas an Taiwan. Eine wunderbare Sozialgeschichte hat Andrew D. Morris mit “Colonial Project, National Game” vorgelegt. Hier kann man sehen, dass sich die taiwanische Geschichte des 20. Jahrhunderts tatsächlich anhand der Entwicklung des Baseballs im Land erzählen lässt. Außerdem gibt es sehr gute Filme, etwa “Warriors Of The Rainbow” über den Kampf der Ureinwohner Taiwans gegen die japanischen Kolonialherren. Oder “Kanō”, ein Baseballfilm, der ein anderes, viel positiveres Bild der Kolonialzeit zeichnet. Oder “The Silent Forest”, ein sehr intensiver Film über sexuellen Missbrauch an einer Schule für gehörlose Jugendliche. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Wird ihr nächstes Buch wieder in Taiwan spielen?

Darüber spreche ich noch ungern. Was ich mir für die Zukunft aber vorstellen kann, ist ein Sachbuch über den chinesisch-taiwanischen Konflikt, sozusagen als Handreichung für interessierte deutsche Leser ohne chinaspezifische Vorkenntnisse: Woher kommt der Konflikt, was treibt ihn gegenwärtig an, worum geht es ideologisch, geostrategisch und ökonomisch? Bei meinen Lesungen mit “Pflaumenregen” habe ich festgestellt, dass sehr viele Leute an der Thematik interessiert sind, aber die tagesaktuelle Presse kann den ganzen historischen Hintergrund natürlich nicht liefern.

Was würden Sie sich von der deutschen Berichterstattung über Taiwan wünschen?

Vor allem wünsche ich mir mehr davon! Es gibt keine deutsche Tageszeitung mit einem ständigen Korrespondenten in Taiwan. Der britische Guardian hat jemanden, dadurch wird die Berichterstattung gleich vielfältiger – auch kleinere Ereignisse und die Normalität des Alltags kommen vor. Taiwan ist weit mehr als eine potentielle Krisenregion: Ein faszinierendes, kulturell und landschaftlich vielfältiges Land mit einer unschlagbaren Küche.

Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/ Hessen geboren. Er studierte Philosophie und Sinologie und lebt seit über 12 Jahren in Ostasien. Seine letzten Bücher “Gott der Barbaren”, “Gebrauchsanweisung für Taiwan” und “Pflaumenregen” setzen sich intensiv mit chinesischer Geschichte auseinander.

Die Präsidenten Chinas und der USA haben am Donnerstag über zwei Stunden lang miteinander telefoniert und dabei ein ungefähr gleiches Maß an gegenseitigen Warnungen und Entwarnungen untergebracht. Ein wichtiges Thema war Taiwan und hier der anstehende Besuch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf der Insel (China.Table berichtete). “Wer mit Feuer spielt, wird selbst bald in Flammen stehen“, zitieren chinesische Medien Xi. “Die US-Seite soll sich in Wort und Tat an das Ein-China-Prinzip halten.” Die chinesische Position sei konsistent. Xi wirft damit den USA vor, ihre Haltung derzeit zu verschieben.

Doch der Ton des Gesprächs war trotz der Drohungen den Berichten beider Seiten zufolge eher von dem Versuch geprägt, die Lage zu entschärfen. Biden betonte, wie wichtig es sei, “Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden”, und Xi Jinping stimmte voll zu. Der Weg dahin sei, die “Kooperation in Bereichen mit gemeinsamen Interessen zu suchen.” Biden betonte, dass sich die US-amerikanische Taiwan-Politik nicht grundsätzlich geändert habe.

Beide Seiten versprachen, in Kontakt zu bleiben und die “Kommunikation und Kooperation” wieder zu vertiefen. Das sei wichtig, weil die ganze Welt sich auf gute Beziehungen der beiden Staaten verlassen müsse, betonte Joe Biden. Auch für die Bewältigung der derzeit weltweit schwierigen Wirtschaftslage sei enge Abstimmung wichtig, sagte Xi. Beide Länder spielten eine entscheidende Rolle “zur Wahrung des Weltfriedens”.

Xi und Biden hatten zuletzt im März miteinander gesprochen und davor im November. Die Phrase vom “Spiel mit dem Feuer” kam auch damals von chinesischer Seite auf, hier ist also keine Eskalation zu erkennen. Positiv ist der Wille zu vermerken, sich regelmäßig auszutauschen (China.Table berichtete). “Der Präsident will sicherstellen, dass die Gesprächskanäle mit Präsident Xi offen bleiben, weil sie es müssen”, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP.

Xi warnte Biden in dem Gespräch unter anderem, das “internationale System mit den Vereinten Nationen als Kern” anzuerkennen und aufrechtzuerhalten. Experten halten das angesichts der chinesischen Unterstützung für Russlands Invasion in die Ukraine für zynisch. “Ich hoffe, Biden hat Xi daran erinnert, dass sein Partner Russland derzeit die UN-Charta unverfroren verletzt“, schreibt der Rechtsprofessor Julian Ku von der privaten Hofstra-Universität in New York auf Twitter. fin

Carlos Tavares, Chef des Autokonzerns Stellantis, gibt als Grund für den Rückzug der Marke Jeep aus China mögliche Eingriffe der Regierung in die Geschäftstätigkeit an, berichtet Bloomberg. Das Unternehmen wolle sich vom chinesischen Markt lösen, um nicht zum Opfer politischer Spannungen zu werden. Tavares nannte vor allem Strafmaßnahmen gegen westliche Unternehmen als mögliches Szenario. “Wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden, so wie wir das in anderen Weltgegenden zuletzt beobachten konnten.”

Stellantis schließt demnächst sein Werk für Autos der Marke Jeep in China. Vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, sich aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Guangzhou Automobile zurückzuziehen (China.Table berichtete). Das Joint Venture hatte 12 Jahre bestanden. Stellantis ist der Name des großen Autobauers, der aus der Verschmelzung von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. fin

Zwei neue Studien haben zahlreiche Belege dafür zusammengetragen, dass der Wildtier-Markt in Wuhan der Ursprung der Covidi-Pandemie ist, wie schon ganz zu Anfang angenommen. Die Auswertung von Proben aus der ersten Erkrankungswelle habe ergeben, dass das Virus zuerst im unmittelbaren Umfeld des Marktes aufgetaucht ist, berichten Forscher der National Institutes of Health (NIH) in der Fachzeitschrift Science. Die US-Wissenschaftler sind sich so sicher, dass sie die Überschrift als Faktenbehauptung formulieren: “Der Meeresfrüchtegroßmarkt in Wuhan war das frühe Epizentrum der Covid-19-Pandemie.” Die Verbindung zwischen dem Markt und der Krankheit erfolgt hier rein durch den Nachweis räumlicher Nähe.

Eine zweite Studie, die ebenfalls in Science erschienen ist, stellt zusätzliche Belege für die Wuhan-These vor, die durch eine andere Methode abgeleitet sind. Die Forscher haben dazu die genetische Entwicklung von Sars-CoV-2 untersucht. Da sich ständig kleine Mutationen ansammeln, lässt sich das Alter einer Variante ermitteln. Der Studie zufolge ist das Virus Ende 2019 gleich zweimal vom Tier auf den Menschen übergesprungen. So sind fast zeitgleich die Varianten A und B entstanden. Die Forscher schließen anhand der genetischen Daten aus, dass es das Virus vor Ende Oktober 2019 bereits gab und halten eine Entstehung Mitte November in der Nähe des Wildtiermarkts in Wuhan für wahrscheinlich.

Bereits ganz zu Anfang der Pandemie galt der Huanan-Markt in Wuhan als wahrscheinlicher Ausgangspunkt der Pandemie. Die frühen Patienten standen zum Teil im Zusammenhang mit der Einrichtung. Corona-Viren sind zudem berüchtigt dafür, zwischen Säugetierarten hin- und herzuspringen. Später sind allerdings zahlreiche weitere Theorien dazugekommen, darunter der Ursprung auf einer Pelztier-Farm oder ein Laborausbruch. Die chinesische Behauptung, das Coronavirus könne aus den USA stammen, genießt dagegen nur wenig Rückhalt unter Wissenschaftlern. fin

Die meisten Beobachter sind sich einig, dass der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine einen Angriff auf die Demokratie, die Souveränität und die Menschenrechte darstellt. Von den USA und ihren NATO-Bündnispartnern verlangt die Aggression des Kremls eine entschiedene Reaktion, zu der auch beispiellose Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die Lieferung einer enormen Menge von Militärgütern an die Ukraine gehören. Vor einer direkten Beteiligung, die Russland als Kriegserklärung auffassen könnte, scheut der Westen jedoch zurück.

Die Politik Amerikas in Bezug auf Taiwan ist weit weniger klar umrissen. Und eben das ist der Trick: indem sie sich nicht festlegen, ob sie Taiwan gegen eine chinesische Invasion verteidigen würden, konnte die USA China bisher wirksam abschrecken, das keinen Krieg mit der führenden Militärmacht der Welt riskieren möchte – ohne Versprechungen zu machen, die sie vielleicht gar nicht halten wollen. Bleibt die Frage, ob diese Politik der “strategischen Mehrdeutigkeit” Taiwan den Schutz bieten kann, den die Ukraine offensichtlich nicht hatte.

Für den ehemaligen Premierminister Japans Shinzō Abe war die Antwort auf diese Frage “Nein”. Bleibt abzuwarten, ob andere führende Politiker in Japan diese Haltung nach seiner Ermordung aufrechterhalten. Noch im April hatte Abe argumentiert, die strategische Mehrdeutigkeit habe zwar früher funktioniert, hinge aber immer von zwei Faktoren ab: dass die USA stark genug sind, um diese Politik fortzusetzen, und China den USA militärisch “weit unterlegen” ist. Beide Voraussetzungen sind heute nicht mehr gegeben. Nach Abes Ansicht ist diese Politik damit “unhaltbar” geworden und müsste dringend durch das eindeutige Versprechen der USA ersetzt werden, Taiwan im Fall eines chinesischen Angriffs zu Hilfe zu kommen.

Angesichts der Tatsache, dass es Amerika nicht gelungen ist, Russland von einem Überfall der Ukraine abzuhalten, ist der Ruf nach mehr Klarheit verständlich. Und einen Monat später schien US-Präsident Joe Biden ihm beinahe zu folgen: Bei einem Japanbesuch erklärte Biden gerade heraus, die USA würden Taiwan, wenn nötig, militärisch verteidigen. Allerdings beeilte sich das Weiße Haus, Bidens Versprechen wieder einzufangen und zu versichern, Amerikas Politik gegenüber Taiwan habe sich nicht geändert.

Das heißt natürlich nicht, dass Bidens Erklärung nicht stimmt. Vielleicht planen die USA wirklich, Taiwan im Fall einer chinesischen Invasion zu verteidigen. Die Tatsache, dass Biden selbst seine Erklärung mit dem Hinweis einleitete, die amerikanische Politik habe sich nicht geändert, könnte darauf hindeuten, dass schon die ganze Zeit die Verteidigung Taiwans geplant ist. Aber selbst wenn das der Fall ist, will die Führung des Landes dies nicht direkt sagen.

Vielleicht müssen erst chinesische Truppen auf der Insel landen, bevor die Welt herausfindet, wo die USA stehen. Wie wahrscheinlich aber ist eine chinesische Invasion? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, die Dynamik zwischen Russland und der Ukraine mit der zwischen China und Taiwan vergleichen.

Der offensichtlichste Unterschied ist vielleicht, dass die Ukraine allgemein als unabhängiger Staat anerkannt ist, Taiwan dagegen offiziell als Teil Chinas gilt. Im Fall einer Invasion würde dies aus humanitärer Perspektive zwar kaum einen Unterschied machen, aber es verändert die Einstufung des Konflikts nach internationalem Recht.

Taiwan ist kleiner und reicher als die Ukraine. Die Bevölkerung der Ukraine ist nicht einmal ein Drittel so groß wie die Russlands, die Bevölkerung Taiwans macht nur zwei Prozent der Festlandchinas aus. Trotz der beachtlichen landwirtschaftlichen Ressourcen der Ukraine beträgt ihr BIP pro Kopf nur rund ein Drittel des Russlands, wogegen das Taiwans fast zweieinhalb Mal so hoch ist wie das Chinas.

Taiwan verdankt seinen Wohlstand zu einem großen Teil der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – einem Weltmarktführer in seiner Branche und Vorzeigekind der Industriepolitik seines Landes. Tatsächlich liegt die Börsenkapitalisierung von TSMC nicht viel unter dem isländischen BIP. Vor allem dank seines starken Wachstumsmotors wird Taiwans BIP pro Kopf Prognosen des Japan Center for Economic Research zufolge bis 2028 das Japans übersteigen.

Obwohl sich der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Geringschätzung von Menschenleben und anderen humanitären Fragen ähneln, unterscheidet sich ihre geopolitische Lage. In der Ukraine ist der Angreifer nicht nur größer, sondern auch sehr viel reicher. In Taiwan wäre es anders. Und selbst wenn es China gelingen sollte, die Insel militärisch zu bezwingen, könnte es am Ende die Gans, die goldenen Eier legt, töten. Zu einer Zeit, in der China unter großem wirtschaftlichen Druck steht und sich sein Wachstum stark abkühlt, ist dies das Letzte, was das Land braucht. Meine einzige Sorge ist, dass Xis Wunsch nach geopolitischer Dominanz ihn für wirtschaftliche – und menschliche – Opfer blind macht.

Daher haben sowohl China als auch Taiwan ein Interesse daran, einen Konflikt zu vermeiden. Auf dieser Grundlage ist womöglich ein Kompromiss möglich – mit oder ohne eine ausdrückliche Verpflichtung der USA, Taiwan militärisch zu verteidigen. Vielleicht sind gemeinsame Interessen doch die wirksamste Abschreckung.

Koichi Hamada ist emeritierter Professor der Yale University und war Sonderberater des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzō Abe.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Der Besprechungsraum des Chinaforums Bayern ist voller Gastgeschenke von Besuchen chinesischer Delegationen. Vasen und Teller stehen neben Büchern zu klassischer Malerei, dazwischen finden sich auch allerlei gemusterte Krawatten. “Schöne Staubfänger” nennt Geschäftsführer Stefan Geiger die Gegenstände scherzhaft. Er ist auch selbst geübt im Verschenken, führt deutsche und chinesische Unternehmen zusammen. Da er weiß, wie sehr man in China Spiele liebt, hat Geiger mit seinem Team ein Europa-Quartett entworfen, nach dem Vorbild des Kartenspiels aus Kindertagen. Auch das eine oder andere Lebkuchenherz mit bayerischen oder chinesischen Sprüchen zählt er zu seinem kreativen Geschenk-Repertoire. Schenken ist Teil des Dialogs. Und um den geht es dem studierten Sinologen.

Als Stefan Geiger beschloss, Regionalwissenschaften China zu studieren, war er noch kein einziges Mal dort gewesen. Heute blickt er auf eine Vielzahl an Reisen zurück – noch immer fasziniert von “einem der spannendsten Länder der Welt”, wie er sagt. “Ich finde, wir reden aktuell sehr viel übereinander und sehr wenig miteinander”, so Geiger. Ein großes Problem. Meinungen seien verhärtet – zum Coronavirus oder aktuell im Ukraine-Krieg. In deutschen Medien kommt für ihn zu kurz, wie die Chinesinnen und Chinesen über die behandelten Themen denken. Persönlich versucht er, sich ein Bild zu verschaffen, regelmäßig mit seinem Netzwerk im Austausch zu bleiben.

In puncto Pandemie sei klar, dass sich die Menschen in China wieder mehr Freiheit wünschten. “Die pendeln zwischen Verzweiflung, Wut und Sarkasmus”, beschreibt Geiger die Lage an den Lockdown-Brennpunkten. “Das hat schon etwas mit den Menschen dort gemacht.” Unruhe und Zweifel an der Corona-Politik sind für den Experten in der chinesischen Bevölkerung spürbar. Ratlos stimmt ihn, dass kein Strategiewechsel erkennbar zu sein scheint; nur ein ewiger Kreislauf aus Lockdowns und Quarantäne.

Durch den Krieg in Europa nähern sich derweil China und Russland derzeit wieder stärker an, auch getrieben durch die Abneigung gegenüber den USA und deren Ausweitung ihrer Machteinflüsse. “Der gemeinsame Feind verbindet die beiden mehr als eine gegenseitige Freundschaft”, so Geiger.

Gespannt blickt Geiger als Geschäftsführer und Organisator nun auf den 28. Juli – das Bayerisch-Chinesische Frühlingsfest, das in diesem Jahr erst im Sommer stattfindet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Halle ist ausverkauft. 440 Gäste werden erwartet, unter anderem aus Politik und Sport. “Wir wollen mit dem Frühlingsfest eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der dieser nötige Austausch stattfinden kann.” Dass sehr viele Chinesinnen und Chinesen daran teilnehmen werden, erfreut Geiger besonders. Die Abendveranstaltung sieht er als Treffpunkt, wo die gesamte China-Community zusammenkommt. Die “entspannte und schöne Stimmung”, die dort immer herrsche, sei wichtiger denn je.

Seine Wurzeln hat der 51-Jährige im Schwarzwald. Nach Zwischenstationen im Norden, unter anderem in Hannover, nennt Stefan Geiger jetzt München sein Zuhause. Er erinnert sich noch genau an seine erste China-Reise. 1995 blieb er ein ganzes Jahr in Nanjing, im Osten der Volksrepublik: “Das war das Ausgefallenste, was ich je gesehen habe: Eselskarren neben Mercedes 500.” Das Land ist für ihn nicht immer schön, sondern auch schmutzig und laut. Vor allem aber eines: spannend. Pandemiebedingt liegt sein letzter Besuch jetzt jedoch mehr als 30 Monate zurück.

Das Geburtsjahr des Wahlbayern fällt auf das traditionelle Tierkreiszeichen Hund, das Eigenschaften wie Treue und Bodenständigkeit verkörpert. Etwas zu langweilig für seinen Geschmack. Stünde es ihm frei, würde er den Drachen wählen, dem Selbstbewusstsein, Intelligenz und Enthusiasmus zugeschrieben werden. Stefan Geiger ist sportbegeistert. Er schaut nicht nur gern ein Volleyball-Match oder Basketball-Turnier im TV an, sondern schwingt sich auch selbst aufs Mountainbike oder geht zum Tennis und Squash spielen.

Das junge Bayern präsentieren, und das junge China: Das will Geiger mit seinem vierköpfigen Team vom Chinaforum. An dem Abend sei kein Platz für Klischees, kündigt er an. “Bei uns wird es niemals einen Löwentanz oder Schuhplattler geben.” Stattdessen stünden der Chinesische Nationalcircus und eine bayerische Rapperin auf dem Programm. Das Fest kann kommen. Julia Klann

die große Frage, ob Nancy Pelosi tatsächlich Taiwan besucht und welche Konsequenzen das hätte, beschäftigt in diesen Tagen wohl jeden China-Beobachter. Das Land respektiert starkes Auftreten, nutzt aber Schwäche seiner Widersacher gnadenlos aus. Davon wird vermutlich auch schon Nancy Pelosi gehört haben. Als ranghöchste Politikerin der USA nach Präsident und Vize-Präsidentin liegt die Entscheidung nun bei ihr, ob sie die jüngsten militärischen Drohungen aus dem chinesischen Außenministerium für bare Münze nimmt oder nicht.

Der Erfolgsautor und Sinologe Stephan Thome lebt seit 12 Jahren in Taiwan. Er schreibt Romane mit einer lokalen Perspektive, und hat zuletzt mit “Pflaumenregen” ein Buch vorgelegt, das in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft über die Insel spielt. Im Interview mit Fabian Peltsch erzählt Thome, wie er die gegenwärtige Bedrohungslage auf der Insel erlebt, was er sich für Taiwan wünscht und wie er zu dem gelegentlichen Vorwurf kultureller Aneignung steht.

Zu unseren weiteren Themen gehören die konkurrierenden Initiativen der USA, der EU und Chinas zur Sicherung der eigenen Halbleiterproduktion, das indonesisch-chinesische Verhältnis und Indiens hartes handelspolitisches Vorgehen gegen chinesische Apps.

Nancy Pelosi wird tatsächlich nach Taiwan reisen. Das meldete am Montag zuerst der amerikanische Fernsehsender CNN und berief sich dabei auf ranghohe taiwanische Regierungsbeamte und einen US-Beamten. Wann genau die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taipeh landen werde, ist allerdings weiter unklar. Die New York Times zitiert Offizielle aus der US-Regierung um Präsident Joe Biden, wonach Pelosi ihre Meinung über eine Reise nach Taiwan noch ändern könne, dies inzwischen aber sehr unwahrscheinlich sei.

Konkreter berichten unterdessen taiwanische Medien: Demnach werde die US-Spitzenpolitikerin schon am Dienstag in Taipeh landen und in der Hauptstadt übernachten. Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang wich am Montag noch aus, als er nach einem eventuellen Pelosi-Besuch gefragt wurde. “Wir begrüßen immer Besuche hochdekorierter ausländischer Gäste in unserem Land”, sagte er in der Hauptstadt Taipeh. Und auch Pelosi selbst hat den Besuch noch immer nicht offiziell bestätigt.

Doch Beamte im US-Verteidigungsministerium arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Plan, um die Sicherheit der Politikerin auf der Reise zu gewährleisten. Dafür würden auch alle chinesischen Bewegungen in der Region genau beobachtet.

Auch die deutsche Politik bezog vorsorglich bereits Stellung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte China von New York aus vor einem Übergriff auf Taiwan. “Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt.” Indem Baerbock Taiwan einen “Nachbarn” mit gleichen Rechten wie die Ukraine nennt, macht sie nebenbei klar, dass sie es als Land ansieht. China betrachtet die Insel als Region im eigenen Staatsgebiet.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses befindet sich mit einer Delegation des US-Kongresses auf Asien-Reise. Am Montag ist die Gruppe in Singapur gelandet, wo sie Ministerpräsident Lee Hsien Loong trifft. In den Gesprächen soll es um Handel, den Klimawandel und um demokratische Regierungsführung gehen. Weitere Stationen der Reise sind unter anderem Malaysia, Südkorea und Japan. Und eben Taiwan.

Bis zuletzt hat China versucht, einen Besuch der US-Spitzenpolitikerin in Taiwan zu verhindern. Auch am Montag warnte abermals ein Sprecher des Außenministeriums in Peking: Eine Visite Pelosis in Taiwan wäre “eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten”.

Das Militär der Volksrepublik werde nicht tatenlos zuschauen, sollte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan eintreffen. “Die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen”, sagte Zhao Lijian bei einer Pressekonferenz in Peking. Ein Besuch werde ungeheuerliche politische Auswirkungen haben.

Zuvor hatten sich chinesische Kommentatoren in sozialen Medien regelrecht überboten mit immer neuen Superlativen für das Maß an Eskalation. Der Kurznachrichtendienst Twitter musste gar eine offene Drohung des früheren Chefredakteurs der staatlichen chinesischen Tageszeitung Global Times wegen Verletzung der Twitter-Richtlinien blockieren. Hu Xijin hatte geschrieben: “Unsere Kampfjets sollten alle obstruktiven Taktiken anwenden. Wenn diese immer noch wirkungslos sind, denke ich, dass es auch in Ordnung ist, Pelosis Flugzeug abzuschießen.”

Und auch Chinas Präsident Xi Jinping nahm in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden kein Blatt vor den Mund. Unverblümt warnte Xi seinen amerikanischen Amtskollegen: “Wer mit dem Feuer spielt, wird selbst bald in Flammen stehen.” (China.Table berichtete).

Dennoch hat sich Biden dagegen entschieden, Pelosi persönlich zu bitten, ihre Reise abzusagen. Aus Kreisen der US-Regierung heißt es, der US-Präsident habe aus Respekt vor der Unabhängigkeit des Kongresses von einem solchen Schritt abgesehen. Biden saß selbst 36 Jahre lang im Senat.

Pelosi ist als Sprecherin des US-Repräsentantenhauses die dritthöchste Vertreterin der USA – nach Präsident Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit 25 Jahren: 1997 hatte Newt Gingrich, damals ebenfalls als “Sprecher” des Repräsentantenhauses, Taiwan besucht.

Doch die Machtverhältnisse zwischen den USA und China haben sich seither drastisch verändert. Während die USA spätestens seit Donald Trump einen Rückgang ihrer globalen Macht und Glaubwürdigkeit erleben, hat China enorm an Einfluss hinzugewonnen. Unter Präsident Xi Jinping stellt die Volksrepublik schon lange nicht mehr ihr Licht unter den Scheffel – so wie es einst Deng Xiaoping seinen Landsleuten empfohlen hatte. Vielmehr tritt China unter Xi außenpolitisch zunehmend resoluter auf und fordert immer offensiver die USA und den Westen heraus.

Pelosi ist seit langem als scharfe Kritikerin Chinas bekannt. Die wohl bekannteste Szene stammt aus dem Jahr 1991: Nur zwei Jahre nach der brutalen Niederschlagung der Proteste rund um den Tian’anmen besuchte sie die chinesische Hauptstadt und entfaltete auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein schmales, schwarzes Banner zu Ehren der verstorbenen Demonstranten: “Für diejenigen, die für die Demokratie in China gestorben sind”.

2009 soll sie dem damaligen Präsidenten Hu Jintao einen Brief in die Hand gedrückt haben, in dem sie die Freilassung des inhaftierten Dissidenten Liu Xiaobo forderte. Liu wurde ein Jahr später der Friedensnobelpreis verliehen, sieben Jahre später starb er in chinesischer Gefangenschaft.

Mit ihrem aktuellen Verhalten setzt Pelosi aber nicht nur China unter Druck, sondern alle Beteiligten. Auf der einen Seite steht Joe Biden. Der US-Präsident soll nach dem Telefonat mit Xi Jinping die innenpolitischen und geostrategischen Kosten, den Besuch zu stoppen, genau abgewogen haben – einschließlich des Eindrucks, dass China den USA inzwischen vorschreiben könne, welche US-Beamten eine Demokratie mit 23 Millionen Menschen besuchen dürfen.

Auf der anderen Seite steht Präsident Xi Jinping. Der wird im Herbst auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei eine dritte Amtszeit als Präsident beginnen – ein Vorgang, für den er eigens die chinesische Verfassung ändern musste. Hinzukommen eine schwächelnde Wirtschaft und die große Unzufriedenheit der Bevölkerung über seine strikte Null-Covid-Politik samt immer wiederkehrenden Lockdowns. Und in Bezug auch Taiwan hat Xi nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Insel fest zum chinesischen Mutterland gehöre und er keinen Zentimeter zurückweichen werde.

Angesichts der ausgestoßenen Drohungen gegenüber einem Besuch Pelosis muss Peking nun reagieren, wobei mehrere Varianten denkbar wären – vom Eindringen in Taiwans Air-Defense Identification Zone bis hin zu einer “Eskorte” von Pelosis Flugzeug (China.Table berichteten). Zuletzt hieß es von Seiten der chinesischen Luftwaffe, dass Kampfflugzeuge Taiwan umfliegen würden, um die Fähigkeit zur Verteidigung des eigenen Territoriums zu demonstrieren. Genaue Daten für ein solches Manöver wurden nicht genannt – sicherlich auch, um sich die Möglichkeit offenzuhalten, direkt auf die Route von Pelosis Flugzeug reagieren zu können.

Bliebe zum Schluss noch die im Grunde alles entscheidende Frage: Was will Pelosi in Taiwan überhaupt erreichen? Selbst als Sprecherin des Repräsentantenhauses kann sie Taipeh keine weitreichenden Zusagen machen – zumal Präsident Biden in diesem Jahr bereits mehrfach die strategische Ambivalenz Amerikas gegenüber Taiwan ausgeräumt und US-Unterstützung für den Fall eines chinesischen Angriffs zugesagt hat (China.Table berichtete). Taiwan kann sie bei diesem Besuch jedenfalls kaum etwas Handfestes anbieten.

In Anbetracht all dessen ist klar: Pelosis weithin bekannte Unnachgiebigkeit, lange eine hochgeschätzte Eigenschaft, wirkt hier schlicht starrsinnig. Sie spielt tatsächlich mit dem Feuer. Und es bleibt zu hoffen, dass sich dabei keiner ernsthaft verbrennt.

Sie sind die Herzstücke moderner Industrieprodukte und wer ihre Produktion beherrscht, entscheidet darüber, wer bei Zukunftstechnologien die Nase vorn hat: Halbleiter-Bauteile, im Jargon auch besser bekannt als Mikrochips. Deswegen setzen China, die USA und die EU derzeit alles daran, ihre technologische Position zu stärken.

Die USA preschen nun vor. Der Senat hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz verabschiedet (China.Table berichtete). Es fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses, die als sicher gilt. Doch auch EU und China strengen sich mit Subventionen, Steuererleichterungen und anderen Anreizen an, die eigene Halbleiterproduktion zu päppeln. Die EU hat mit dem European Chips Act bereits einen entsprechenden Vorschlag für ein Maßnahmenpaket vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Es steht viel auf dem Spiel. Längst geht es nicht mehr nur aus Prinzip darum, technisch vorne mitzuspielen. Im Zuge geopolitischer und handelspolitischer Rivalitäten wollen die Volkswirtschaften in der Produktion wieder eigenständiger werden, nachdem sie Jahrzehntelang auf Beschaffung im Ausland gesetzt haben. Die Pandemie hat nicht zuletzt der deutschen Elektronik- und Autoindustrie vor Augen geführt, was passiert, wenn Lieferungen aus dem Fernen Osten ausbleiben. Einige Autobauer mussten zwischenzeitlich ihre Produktionen um ein Drittel drosseln.

Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Taiwan, Südkorea, China und Japan hergestellt. Insbesondere auf Lieferungen aus Taiwan wollen die Deutschen sich nicht auf Dauer verlassen. Schließlich ist zu befürchten, dass die Führung in Peking den demokratisch regierten Inselstaat angreift, weil sie Taiwan als eigenes Territorium ansieht. Zuletzt hat die Volksrepublik das deutlicher erklärt denn je.

Nicht zuletzt angesichts der Aufholjagd der Chinesen hält Albert Heuberger, Chipexperte und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen, den European Chips Act für richtig und wichtig. Die Chipbranche ist eine Schlüsselindustrie, die stark die technologischen Grundlagen hierzulande bestimmt. “Wir müssen auch deswegen darum kämpfen, dass solche Fertigungsindustrien in Deutschland und Europa ansässig sind, damit wir das Wissen darum haben”, sagte Heuberger. “Chip-Konzerne werden ihre Standortentscheidung davon abhängig machen, wo es das richtige Personal gibt.”

Die EU hat mit dem “European Chips Act” bereits im Frühjahr reagiert und ein Programm von rund 15 Milliarden Euro zum Ausbau der heimischen Chip-Industrie in die Wege geleitet, zusätzlich zu den bereits geplanten öffentlichen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden.

Zwar gibt es am Vorgehen der Kommission auch Kritik (Europe.Table berichtete): Der Fokus auf ultramoderne Chips verkenne, dass als Arbeitstiere der Industrie auch simplere Bausteine gebraucht werden. Zudem stelle Brüssel zu wenig eigenes Geld bereit. Von 43 Milliarden Euro kommen nur vier Milliarden wirklich aus EU-Töpfen, den Rest sollen die Mitgliedsstaaten selbst aufbringen oder Privatinvestoren beisteuern.

Die Förderprogramme der EU zeigen aber Wirkung: Bosch hat angekündigt, die Subventionen nutzen zu wollen und fast eine Milliarde Euro unter anderem in seine Halbleiter-Entwicklungszentren in Reutlingen und Dresden zu investieren. Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich stecken. Der US-Konzern Intel will gar ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg errichten und hat für den Bau zweier Halbleiter-Werke 17 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit 52 Milliarden Dollar will Washington nun die heimische Halbleiterindustrie direkt fördern. Darüber hinaus will die US-Regierung Chip-Fabriken steuerfrei stellen und sage und schreibe 170 Milliarden Dollar für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleitern zur Verfügung stellen. Sowohl der Chips Act der Europäer als auch das Programm der Amerikaner sehen vor, dass öffentliche Subventionen private Investitionen anlocken sollen.

China nimmt ähnlich viel Geld in die Hand wie die USA. Der staatliche Förder-Fonds ist mit 170 Milliarden Euro ausgestattet. Auch regionale Spieler machen mit. Die Technikmetropole Shenzhen züchtet sich gerade einen Hersteller von Speicherbausteinen heran und lässt sich das 40 Milliarden Euro kosten. In der Hast fließt nicht immer alles Geld in die richtigen Kanäle (China.Table berichtete). Doch die Förderung zeigt insgesamt bereits Wirkung.

Trotz der Sanktionen, die die USA im Hochtechnologiesektor gegen China verhängt haben, ist es dem führenden chinesischen Chiphersteller SMIC ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung offenbar ein technischer Sprung gelungen. Das Unternehmen konnte erste Chips mit nur 7 Nanometern Strukturbreite auszuliefern. Das zumindest berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sollte sich diese Nachricht bestätigen, wäre die Lernkurve beachtlich. Denn bislang gingen viele Beobachter davon aus, dass Chinas Chipindustrie den Spitzenländern Taiwan, Südkorea und den USA um etwa vier Jahre hinterherhinkt.

Tatsächlich war der chinesische Hersteller SMIC bislang vor allem im 14-Nanometer-Segment unterwegs, also bei wesentlich grobmaschigeren Halbleitern. Dort gilt: je weniger Nanometer die Strompfade breit sind, desto schneller und effizienter rechnen die Bauteile. Im Bereich von 14 Nanometern ist China bereits überaus erfolgreich. Mit dem Übergang in den Bereich von 7 Nanometern verbreitern sich jedoch die Anwendungen und damit die Marktchancen der chinesischen Produkte. Noch kürzliche nannte der koreanische Wirtschaftsprofessor Keun Lee im China.Table Chips der älteren Generation “fast wertlos”.

Ob die 7-Nanometer-Chips wirklich marktreif sind und auch in großer Stückzahl bei Einhaltung guter Qualität hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Doch was sich aus dieser Entwicklung daraus ablesen lässt: So abgehängt, wie es die USA gern hätten, sind die Chinesen offenbar nicht. Je schwieriger es wird, sich auf dem Weltmarkt einzudecken, desto attraktiver wird die Bestellung bei chinesischen Anbietern.

Fakt ist: Auch deutsche Firmen beziehen immer mehr Chips von den Chinesen. Chinas Chip-Weltmarktanteil lag noch 2001 unter einem Prozent. Bis 2010 überstieg er zehn Prozent. Zu Beginn der Pandemie erreichte er zwanzig Prozent. Bis 2030 könnte er US-Beobachtern zufolge ein knappes Viertel betragen.

Auch deutsche Experten weisen schon länger auf die rasche Entwicklung in der Volksrepublik hin: “China verfügt bereits über ein stärkeres Ökosystem für das Chip-Design als Europa”, hieß es in einer gemeinsamen Analyse des Berliner China-Thinktanks Merics und der Stiftung Neue Verantwortung vom vergangenen Dezember. Durch hohe Investitionen könnten chinesische Unternehmen zudem schneller skalieren, also auf höhere Stückzahlen und damit niedrigere Preise kommen.

Dennoch gebe es in China im Vergleich zu den USA und den asiatischen Nachbarn “viel aufzuholen”, sagt Heuberger. Die Herstellung moderner Chips ist ein besonders anspruchsvolles Unterfangen, das viel Erfahrung erfordert.

Heuberger glaubt denn auch, dass die EU-Initiative erst in einigen Jahren deutliche Wirkung zeigen werden. “In einem wachsenden Markt müssen wir die Produktion in Europa verdrei- bis vervierfachen, um auf den angestrebten weltweiten Marktanteil von 20 Prozent zu kommen. Bis wir das aufholen, ist ein Zeitraum von fünf bis acht Jahren nötig”, sagte Heuberger, der auch Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ist.

Die Merics-Studie sieht Schwächen der Europäer vor allem in der sogenannten Back-End-Fertigung, also der Montage, Prüfung und Verpackung der Hochtechnologie-Chips. Dieser Teil der Fertigung werde jedoch künftig wichtiger, insbesondere für die Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Chips. China hingegen habe bereits einen beachtlichen Weltmarktanteil in der Backend-Fertigung, so die Experten. Deswegen dürfte Europa in absehbarer Zeit auch weiter auf Chips aus China angewiesen sein.

Für chinesische Technologie-Konzerne läuft die Expansion ins Ausland schleppend. Zuerst waren es westliche Staaten, allen voran die USA, die den Firmen aus Angst vor Spionage und vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen mehr und mehr die Türen verschlossen haben. Nun nimmt der Druck auch im Nachbarland Indien massiv zu.

BBK Electronics etwa bekam das in den vergangenen Tagen gleich doppelt zu spüren. Dem Konzern aus der Südprovinz Guangdong gehören mit Oppo und Vivo zwei der größten Smartphone-Marken Chinas. Zusammengerechnet sind sie sowohl auf ihrem Heimatmarkt als auch in Indien Marktführer. Doch in Indien ermitteln jetzt die Steuerbehörden. Zuerst beschuldigten sie Vivo vergangene Woche, durch illegale Transferzahlungen Gewinne verschleiert zu haben – und froren umgerechnet rund 60 Millionen Euro an Firmengeldern vorübergehend ein.

Nur drei Tage später verkündeten die indischen Behörden, dass auch Oppo Steuern hinterzogen habe. Demnach soll das Unternehmen umgerechnet rund 550 Millionen Euro an Einfuhrzöllen nicht gezahlt haben. Bereits vor zwei Monaten erging es dem chinesischen Smartphone-Giganten Xiaomi ähnlich. Von diesem beschlagnahmten die indischen Behörden rund 700 Millionen Euro Bankguthaben. Dann nahm allerdings ein Gericht die Entscheidung zurück.

Gerade erst auf dem per Videoschalte abgehaltenen BRICS-Gipfel vor drei Wochen hatte sich China vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts bemüht, Geschlossenheit mit den Partnerländern Brasilien, Russland, Südafrika und eben Indien zu demonstrieren (China.Table berichtete). Die Realität sieht jedoch anders aus. Zwar ist auch Indien gegen die westlichen Russland-Sanktionen. Eine ähnliche Haltung in diesem einen Punkt macht Neu-Delhi und Peking aber längst nicht zu Freunden.

Die Beziehungen der beiden bevölkerungsreichsten Staaten bleiben angespannt, seit es vor zwei Jahren zu einem tödlichen Zusammenstoß von Soldaten beider Länder an der gemeinsamen Grenze in der Himalaya-Region gekommen war. Derzeit halten indische und chinesische Militärs bereits die 16. Gesprächsrunde zur Beilegung des Konfliktes ab. Bislang jedoch ohne Ergebnis. Zwar betont die indische Führung, dass die Maßnahmen gegen chinesische Firmen nicht politisch motiviert seien. Dennoch begann der große Crackdown nachweislich direkt nach den Grenzkämpfen.

Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat seitdem mehr als 200 Apps von chinesischen Anbietern in Indien verboten. Auch die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE gerieten ins Visier. Beide sind vom Ausbau des 5G-Netzes praktisch ausgeschlossen. Mittlerweile haben die Steuerbehörden Untersuchungen bei mehr als 500 chinesischen Unternehmen eingeleitet, wie Insider dem Finanzdienst Bloomberg berichteten. Neben ZTE, Vivo, Xiaomi, Huawei und Oppo sollen auch mehrere Tochterfirmen von Alibaba betroffen sein.

Indien, so analysieren Beobachter, geht es bei den Maßnahmen wohl nicht ausschließlich um eine Reaktion auf den Grenzkonflikt. Vielmehr sei die Regierung vor dem Hintergrund der aggressiven Expansion chinesischer Firmen besorgt, dass lokale Unternehmen ins Hintertreffen geraten. So machten chinesische Hersteller zuletzt etwa 60 Prozent des indischen Smartphone-Marktes aus. Auch die Handelsbilanz beider Staaten spricht für sich. Indien importierte in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von 27,7 Milliarden Dollar aus China, exportierte aber nur Waren im Wert von 4,9 Milliarden Dollar in die Volksrepublik.

Nun sollen heimische Unternehmen mit Regierungshilfe Marktanteile zurückgewinnen. “In vielerlei Hinsicht folgt Indien dem chinesischen Vorbild”, sagte Professor Jabin T. Jacob, China-Fachmann der Universität Shiv Nadar in Neu-Delhi, der Financial Times. Genau wie China in der Vergangenheit ganz gezielt eigene Tech-Giganten gefördert hat, um US-Konzerne wie Google, Amazon und Facebook vom Heimatmarkt fernzuhalten, wolle auch Indien lieber auf eigene Unternehmen setzen. So soll letztendlich auch die Abhängigkeit von chinesischen Importen gemindert werden. Jörn Petring/Gregor Koppenburg

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert in diesen Corona-Zeiten: Chinas Staatspräsident Xi Jinping lässt in Peking einen anderen Staatslenker auf Armeslänge an sich heran. Die Ehre gebührte seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo. Die beiden Staatschefs haben am Dienstag vereinbart, die Beziehungen ihrer beiden Staaten zu großer strategischer Bedeutung auszubauen. So wollen sie weitreichenden globalen Einfluss gewinnen.

Es ist ein Besuch, der für beide Seiten wichtig ist. Für Xi markiert er das Ende seiner selbstgewählten Isolation: Es ist sein erstes direktes Treffen mit einem ausländischen Staatsoberhaupt seit den Olympischen Winterspielen im Februar. Seither hat Chinas strikte “Null-Covid”-Politik den persönlichen Austausch mit ausländischen Staatschefs verhindert – für eine Weltmacht wie China im Grunde ein unhaltbarer Zustand. Für Widodo wiederum geht es bei seinem Besuch in erster Linie darum, die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes weiter voranzutreiben. Entsprechend standen die Bereiche Handel und Investitionen im Mittelpunkt der Gespräche.

China ist Indonesiens größter Handelspartner. Trotz nationaler und internationale Probleme wie Corona-Lockdowns und Containerstaus ist der bilaterale Handel im vergangenen Jahr um rund 70 Prozent gestiegen. Zudem ist China zum drittgrößten ausländischen Investor in Indonesien aufgestiegen – nach Singapur und Hongkong. “China hat durch seine wirtschaftliche Anziehungskraft sehr großen Einfluss in der Regierung von Joko Widodo gewonnen, insbesondere durch den mächtigsten Minister Indonesiens, Lujut Panjaitan”, erklärt David Engel, Indonesien-Experte beim Australian Strategic Policy Institute in Canberra gegenüber China.Table. “Lujuts Unternehmen sichern sich in mehreren für China wichtigen Sektoren, wie etwa der Metallerz-Verarbeitung, eine marktbeherrschende Stellung.”

Es ist diese Art von Zusammenarbeit, die China für viele Entwicklungs- und Schwellenländer attraktiv macht: Das Geld fließt wirklich – es bleibt nicht bei Versprechen wie oftmals bei westlichen Partnern. Zudem koppelt Peking die Auszahlung nicht an Bedingungen wie Umweltschutz, demokratische Werte oder Anti-Korruptionsvorkehrungen. “Außerdem ist Indonesien ein zentraler Partner in Chinas Belt-and-Road-Initiative“, erklärt Habib Pashya, Wissenschaftlerin am Center of Indonesia-China Studies in Yogyakarta, gegenüber China.Table. Widodo wird in Peking daher wohl Indonesiens Teilnahme an Chinas großer Initiative nochmals untermauern.

Pashya erwartet außerdem, dass China weitere wirtschaftliche Zusagen machen wird, beispielsweise Investitionen in die Nickelindustrie in Sulawesi oder in den Ausbau des indonesischen Schienennetzes für Hochgeschwindigkeitszüge.

Doch ein anvisiertes Vorzeigeprojekt für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen China und Indonesien hakt: Der Jakarta-Bandung-Express. Der Bau von Indonesiens erster Hochgeschwindigkeitsstrecke verzögert sich seit Jahren, gepaart mit einer Kostenexplosion um mehrere Milliarden Dollar. Widodo wird Xi deshalb drängen, das Projekt bis November fertigstellen zu lassen – zumindest für einen Probelauf. Es käme dann passend zum anstehenden G-20-Treffen in Bali – was im Interesse beider Präsidenten liegt. Für Indonesien wäre die Strecke trotz allem ein wichtiger Entwicklungserfolg. China wiederum kann sich als wohltätiger und technologisch beeindruckender Partner präsentieren.

Doch zu der vom chinesischen Außenministerium zitierten Win-win-Situation für die beiden Staaten gehört auch die politische Komponente. So ist sich auch Habib Pashya sicher: “Bei dieser Reise wird sich Präsident Widodo nicht nur auf die Wirtschaftsbeziehungen konzentrieren.”

Indonesien ist das größte Land in Südostasien und die größte muslimische Nation der Welt. Und so ist Indonesien eine Art Primus-inter-pares innerhalb dem regionalen Staatenbund Asean. In allen Plänen, die China der US-Regierung unterstellt, würde das Inselreich eine wichtige Rolle spielen – von der vermeintlichen Einkreisung Chinas über den Aufbau einer asiatischen Nato bis hin zur Idee eines freien und offenen Indo-Pazifiks. Ein guter Draht nach Jakarta ist für Peking daher essenziell.