Masken, Gummi-Handschuhe, Einweg-Schutzanzüge, Test-Stäbchen – die Pandemiebekämpfung hat hier wie dort unerwartete Nebeneffekte: Ning Wang beschäftigt sich heute mit dem Abfall. In China herrscht der Glaube vor, das Virus könne auf Oberflächen oder durch Lebensmittel übertragen werden. Daher werden die Lieferungen in die Häuser dreimal in Plastik verpackt. Dazu kommen Milliarden von Schnelltests, die als medizinischer Sondermüll entsorgt werden müssen. Das Ergebnis ist ein Anstieg des täglichen Abfallvolumens um das 40-Fache. Chinas sonst so saubere Boom-Metropolen leiden unter Müllbergen. Doch es tut sich noch ein weiter reichendes Problem auf: Die Regierungspläne zur Plastikvermeidung werden um Jahre zurückgeworfen.

Einen Schritt nach vorn tut derweil Xi Jinping bei der Verteidigungsstrategie. Er erlaubt künftig mehr Militäreinsätze im Ausland. Voraussetzung: Es handelt sich um einen “Nicht-Krieg”. Tatsächlich ist nicht jede Armeebewegung gleich ein Krieg, und China hat bereits an vielen Friedensmissionen teilgenommen. Doch angesichts der ausufernden “Spezialoperation” Russlands in der Ukraine schleicht sich bei der Wortwahl ein ungutes Gefühl ein, schreibt Michael Radunski.

Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende!

Xi Jinping hat in seiner Funktion als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission eine Reihe neuer Pläne genehmigt, die es Chinas Streitkräften zukünftig erlauben, im Ausland militärische Operationen durchzuführen. Daran geknüpft ist jedoch die Einschränkung: Operationen, “die nicht Krieg sind”. Bei den “military operations other than war” (MOOTW) handelt es sich um Missionen im Ausland wie etwa Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe oder auch Einsätze zur Friedenssicherung. “Organisation und Durchführung militärischer Nicht-Kriegshandlungen sind von großer Bedeutung, um die Missionen und Aufgaben des Militärs in der neuen Ära effektiv zu erfüllen”, berichtet die Volkszeitung und bilanziert: Mit diesem Schritt setzt Xi Jinping seine eigenen Gedanken zur Stärkung des Militärs konsequent um.

Xis Anordnung umfasst sechs Kapitel und 59 Artikel. Der genaue Inhalt wurde zwar nicht veröffentlicht – und doch lässt sich erahnen, dass die Folgen weitreichend sind. So heißt es in einem Bericht der Global Times: Die Truppen der Volksbefreiungsarmee könnten von nun an China vor Spillover-Effekten regionaler Instabilitäten schützen, wichtige Transportwege für strategische Materialien wie Öl sichern sowie Chinas Auslandsinvestitionen, -projekte und -personal verteidigen.

Schnell wird klar: Xi schafft mit seiner Direktive die Rechtsgrundlage, damit die Volksbefreiungsarmee Chinas nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen im Ausland effektiv schützen kann. Die Global Times betont, dass dahinter nur gute Absichten stecken: Chinas Streitkräfte engagierten sich im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, und spielten eine wichtige Rolle bei der Rettung von Menschenleben bei Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen.

Zitiert wird ein chinesischer Experte, der feststellt: Immer häufiger seien ausländische Staaten Nutznießer von Katastrophenhilfe und humanitärer Hilfe der chinesischen Streitkräfte – Länder, die beispielsweise medizinische Ausrüstung und Impfstoffe gegen Covid-19 erhalten haben. Namentlich nennt er Tonga, das dieses Jahr von einem Vulkanausbruch und einem Tsunami schwer getroffen wurde.

Alle diese Punkte sind faktisch richtig: China beteiligt sich an zahlreichen internationalen Einsätzen – von humanitärer Art bis hin zum Anti-Terroreinsatz im Golf von Aden. China entsandte zuletzt mehr als 2200 Soldatinnen und Soldaten zu UN-Friedensmissionen im Ausland. Zum Vergleich: aus Deutschland sind nur 638 Personen im Einsatz. Und auch finanziell tragen nur die USA mehr als die Volksrepublik zu diesen Friedensmissionen bei.

Und doch, die Bezeichnung “Militäroperationen, die nicht Krieg sind” lässt dieser Tage aufhorchen. Die chinesische Formulierung (军队非战争军事行动 jūnduì fēi zhànzhēng jūnshì xíngdòng) erinnert unvermeidlich an die aktuelle Sprachregelung aus Russland. Wann immer der Kreml oder Vertreter der Regierung in Moskau derzeit den russischen Angriff auf die Ukraine zu beschreiben haben, ist auch hier nie von Krieg die Rede, sondern immer von einer “militärischen Spezialoperation”.

Aus Sicht vieler Experten gilt in diesem Bereich noch eine weitere Parallele: Was die Ukraine für Russland, ist Taiwan für China. Entsprechend besorgt fallen ausländische Meldungen über Xis neue Vorgabe aus: Peking bereite sich möglicherweise darauf vor, unter dem Deckmantel einer “Spezialoperation”, die nicht als Krieg eingestuft wird, das demokratische Taiwan anzugreifen, schreibt beispielsweise Radio Free Asia.

Bei genauerer Betrachtung kann die Wortwahl in der Direktive tatsächlich nervös machen: Begünstigt werden Militäroperationen, die kein Krieg sind, aber zur Sicherung der nationalen Souveränität dienen. Ein Angriff auf Taiwan wäre aus Pekinger Sicht exakt das: ein Vorgang zur Sicherung der nationalen Souveränität – schließlich betrachtet man die Insel als abtrünnige Provinz, die unveräußerlich zum chinesischen Mutterland gehört. Ein Angriff auf ein anderes Land fände nach dieser Lesart nicht statt. Der Vorgang gliche eher einem Polizeieinsatz im Inneren. Der Kommunistischen Partei gilt es sogar als nationale Pflicht, Taiwan zurück zum Mutterland zu holen. Xi lässt daran keinen Zweifel aufkommen.

Zuletzt stellte Chinas Verteidigungsminister unmissverständlich klar, wie entschlossen sein Land in der Taiwan-Frage ist (China.Table berichtete). Auf dem Shangri-La-Forum in Singapur sagte Chinas oberster Militär: “Wenn es jemand wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern, zu kämpfen”, warnte der Minister. “Wir werden um jeden Preis kämpfen. Wir werden bis zum Ende kämpfen.” Niemand solle die Entschlossenheit und Fähigkeit der chinesischen Streitkräfte unterschätzen, um die territoriale Integrität der Volksrepublik zu wahren. Bemerkenswert: Er spricht vom Kampf bis zum Ende, nicht von Krieg.

Auf eben jener Sicherheitskonferenz wies derweil Amerikas Verteidigungsminister darauf hin, dass China immer aggressiver versuche, seine territorialen Ansprüche durchzusetzen. Lloyd Austin meinte damit vor allem Pekings Auftreten gegenüber Taiwan, wie etwa die regelmäßigen Militärflüge. Erst vor wenigen Tagen waren 30 chinesische Flugzeuge in den sogenannten Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen; Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums zufolge haben sich darunter mehr als 20 Kampfjets befunden (China.Table berichtete).

Passend dazu hat Peking in den vergangenen Wochen damit begonnen, seine Sprachregelung zur Taiwanstraße zu verändern. So sollen amerikanische Diplomaten und Regierungsbeamte auf mehreren Ebenen darüber informiert worden sein, dass es sich bei der rund 160 Kilometer breiten Meerenge nicht um “internationale Gewässer” handele.

“Es ist eine falsche Behauptung, wenn bestimmte Länder die Straße von Taiwan ‘internationale Gewässer’ nennen, um einen Vorwand zu finden, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit Taiwan zu manipulieren”, sagte Wang Wenbin, der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Und da die Taiwanstraße aus Pekinger Sicht zum chinesischen Seegebiet gehört, gibt es in der Meerenge auch keine “Mittellinie” mehr, die früher dazu beigetragen hatte, chinesische und taiwanesische Militärjets voneinander getrennt zu halten.

Es ist jene Umschreibung von Taiwan als abtrünnige Provinz, die es den Machthabern in Peking denn auch erlauben würde, nicht von einem Krieg im klassischen Sinne zwischen Staaten zu sprechen, sondern von einer MOOTW, einer Militäroperation, die kein Krieg ist. Diesem Verständnis nach handelt es sich um eine innerstaatliche Auseinandersetzung. Für Peking wäre es das Ende des Bürgerkrieges gegen die Partei Kuomintang.

Chinas Metropolen wie Peking und Shanghai waren in den vergangenen Jahrzehnten immer sauberer geworden. Ecken, in denen der Abfall wochenlang rumlag, waren fast ganz aus dem inneren Stadtbild verschwunden. Bis zur jüngsten Runde von Corona-Ausgangssperren. Eine Flut von Müll belastet während der Lockdowns nicht nur die teils überbelastete Abfallentsorgung, sondern sie gefährdet auch die Recyclingziele der Regierung.

Im April waren etwa 373 Millionen Menschen in 45 chinesischen Metropolen im Lockdown oder teilweise vom Lockdown betroffen, so die Ökonomen des japanischen Wertpapierhauses Nomura. Die 25-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai steckt nach zwei Monaten immer noch im Lockdown fest. Wegen der Einschränkungen haben all diese Menschen mehr online bestellt. Von Lebensmitteln bis zu Windeln wurden dementsprechend viel mehr Verpackungen verwendet als sonst, auch weil sich immer noch hartnäckig der Irrglaube hält, dass das Virus auch über Oberflächen übertragen werden kann (China.Table berichtete). Viele Chinesen glauben, dass mehr Verpackung gleichbedeutend mit mehr Hygiene ist, weswegen Lieferungen doppelt und dreifach in Plastiktüten verschnürt werden. Das ist nicht rational, aber Pandemiebekämpfung ist auch nicht immer rational.

So sind allein in Shanghai während des Lockdowns täglich über 3.300 Tonnen Hausmüll entstanden. Noch im Februar, vor dem Lockdown, fielen täglich gerade einmal 73 Tonnen Hausmüll an, so die staatliche Zeitung People’s Daily. Das ist ein Anstieg um den Faktor 44. Keine Müll-Infrastruktur der Welt könnte so eine Zunahme ohne weiteres bewältigen.

Auch die Massentests, die während des Lockdowns und nun wieder für alle 25 Millionen Einwohner eingeführt worden sind, sorgen für enorme Mengen von medizinischem Müll. Die Shanghaier Stadtregierung musste nun drei neue Müllentsorgungsanlagen nur für medizinischen Müll in Betrieb nehmen, um die Kapazitäten in dem Bereich auf 1.500 Tonnen am Tag zu erhöhen.

Jedoch sind es vor allem die Plastiktüten und die Plastikeinwegverpackungen, die den Umweltschützern Sorge bereiten. Denn Einwegkunststoffe werden fast ausschließlich aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Sie hinterlassen damit nicht nur bei der Herstellung einen großen CO₂-Abdruck, sondern verursachen auf den Mülldeponien weiter Schäden. Selbst wenn sie dort vergraben sind, zersetzen sie sich jahrelang nicht. Ihre Verbrennung würde Luft und Umwelt schädigen.

Schon ohne Coronavirus-Belastung hatte das Land besonders viel Plastik erzeugt. Laut der China National Resources Recycling Association produzierte China im Jahr 2020 etwa 60 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, von denen nur etwa 16 Millionen Tonnen recycelt wurden. Kein Wunder: In China ist es immer noch üblich, beim Einkauf Plastiktüten zu erhalten. Oft werden auch Äpfel, Karotten und Kartoffeln in je eigene Einweg-Plastiktüten verpackt.

Dabei sollte in den sogenannten First-Tier-Großstädten Chinas eigentlich bis zum Ende dieses Jahres Schluss sein mit dem Gebrauch und der Produktion von Plastiktüten. Doch die im Januar 2020 von der Regierung beschlossene Maßnahme fiel genau in die Pandemiezeit. Allein in Wuhan wurden im Zeitraum des ersten Lockdowns über sechs Millionen Einweg-Plastiktüten benutzt, um Lebensmittel an die Bevölkerung zu verteilen. Das war von Januar bis April 2020, als mehr als elf Millionen Menschen über zwei Monate in ihren Wohnungen im Lockdown saßen.

Wissenschaftler errechneten, dass die seinerzeit in Wuhan verwendeten Plastiktüten zusammengerechnet etwa auf eine Fläche von 51 Fußballfelder kommen. Würde man die Einwegverpackungen von Essenslieferungen innerhalb dieses Zeitraums zusammentragen, dann würden die gestapelten “Lunch-Boxen” allein aus Wuhan etwa 31 Mal so hoch wie der Mount Everest sein. Und China hat 19 Städte in dieser Kategorie. Der “Ur-Lockdown” hat also auch bereits den Präzedenzfall für die Müllberge geschaffen.

Dabei kämpft die Regierung seit Jahrzehnten gegen die Plastikverschmutzung. Denn die Volksrepublik gehört mit seinen jährlich hergestellten 60 Millionen Tonnen Plastik aktuell zu den weltweit größten Kunststoffherstellern. Noch bis 2017 war China zudem der größte Kunststoffimporteur der Welt, da es günstiger und energiesparender war, diese aus wiederverwertbaren Abfällen zu gewinnen, als selbst zu produzieren.

Unter den vielen westeuropäischen Ländern, die ihren Plastikmüll nach China schickten, führte Deutschland die Liste mit rund 390.000 Tonnen pro Jahr an, so Martina Igini vom Fachdienst Earth.org in Hongkong. Diese Importe trugen zu weiteren 10 bis 13 Prozent der enormen Menge an Kunststoffabfällen bei, mit denen China in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel der weltweiten Produktionsanlagen für Einwegkunststoffe in China stehen. Das staatliche Öl- und Gasunternehmen Sinopec ist laut der australischen Stiftung Minderoo der drittgrößte Erzeuger von Einweg-Kunststoffabfällen weltweit und hat im Jahr 2019 rund 5,3 Millionen Tonnen davon hergestellt.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), Chinas zentraler Wirtschaftsplaner, hatte im September vergangenen Jahres auf ihrer Website einen Fünfjahres-Aktionsplan zur Reduzierung von Plastikverschmutzung veröffentlicht. Der gemeinsam von der NDRC und dem Ministerium für Ökologie und Umwelt herausgegebene Plan für 2021 bis 2025 zielt darauf ab, “das Management der gesamten Kette der Plastikverschmutzung weiter zu verbessern”, berichtete die South China Morning Post.

Der Plan enthält detaillierte Maßnahmen und spezifische Ziele zur Reduzierung der Produktion und Verwendung von Kunststoffen. Dazu zählen:

“Plastikverschmutzung ist zu einem zentralen Umweltproblem geworden, das weltweit Anlass zur Sorge gibt”, erklärte Zhang Deyuan, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der NDRC. “Der Kern zur Kontrolle der Plastikverschmutzung besteht darin, starke Dämme gegen das Austreten von Plastik in die Umwelt zu bauen.”

Wie so oft, ist nicht nur eine Behörde mit der Umsetzung betraut worden, sondern es wurden gleich mehreren staatlichen Stellen Zuständigkeiten zugewiesen. So hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) dafür zu sorgen, dass die Produktion von ultradünnen Einweg-Einkaufstüten aus Kunststoff ausläuft. Auch die Herstellung von Produkten mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Mikrokügelchen aus Kunststoff soll sinken.

Die staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) ist derweil für die Überwachung und Einschränkung der übermäßigen Verpackung von Waren zuständig. Der Plan sieht vor, dass Branchen wie Einzelhandel, E-Commerce und Express-Paketzustellung bis 2025 auf die “unvernünftige” Verwendung von Einwegkunststoffen verzichten sollen.

Die Lockdowns und damit die Explosion des Verpackungswahnsinns haben allerdings weder die MIIT noch SAMR kommen sehen. Der Aktionsplan der Regierung aus dem Jahr 2019 dürfte damit nun mächtig unter Druck gekommen sein. Vermutlich ist er längst hinfällig. Denn die darin formulierten Ziele bis 2025 lassen sich kaum noch erreichen.

20.06.2022, 18:30 Uhr (MEZ), Historisches Kaufhaus Freiburg

Kofuzius-Institut / Live-Vortrag: China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft von Prof. Dr. Nicola Spakowski Mehr

21.06.2022, 12:00-13:00 Uhr (MEZ), 18:00-19:00 Uhr (Beijing Time)

CEIBS / Webinar: Strategy and Succession Challenges in a Family-Owned Vineyard with Global Ambitions Out Mehr

22.06.2022, 09:00-10:30 Uhr (MEZ), 15:00-16:30 Uhr (Beijing Time)

EU SME Centre / Webinar: New Retail: How to Reach Modern Chinese Consumers and Boost Your Sales in China Mehr

22.06.2022, 09:00-10:30 Uhr (MEZ), 15:00-16:30 Uhr (Beijing Time)

Baden-Württemberg International und andere / Webinar: “Inside China: Automotive” Mehr

22.06.2022, 09:30 Uhr (MEZ), 15:30 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Managing Payment Risks and Credit Recovery with Chinese Companies Anmeldung

22.06.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Emerging Opportunities for Foreign Investors in China’s Green Industry in 2022 Mehr

23.06.2022, 10:00-11:00 Uhr (MEZ), 16:00-17:00 Uhr (Beijing Time)

PWC / Webcast: International Perspectives – Cloud Journey to China Mehr

23.06.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Countermeasures to China’s Post-Epidemic Recruitment Challenges Mehr

23.06.2022, 18:30-20:00 Uhr (MEZ)

Friedrich-Naumann-Stiftung / Dialogreihe: Geopolitik und Konnektivität: Chinas strategische Beziehungen mit der Nordatlantischen Region Mehr

22.06.2022 und 24.06.2022 von 9:00-12:00 Uhr

IHK Hannover / Online-Seminar: Technische Zertifizierungen im Bereich China Automotive Mehr

Wie das japanische Verteidigungsministerium berichtet, sind am Sonntag drei chinesische Militärschiffe in das Japanische Meer eingefahren. Demnach wurden die Kriegsschiffe etwa 200 Kilometer westlich der japanischen Insel Fukue in der Präfektur Nagasaki gesichtet. Laut einem Bericht der chinesischen Staatszeitung Global Times handelte es sich dabei um die erste Mission des Zerstörers “Lhasa” seit dessen Indienststellung im vergangenen Jahr. Begleitet wurde das Schiff vom Zerstörer “Chengdu” und dem Versorgungsschiff “Dongpinghu”.

Die “Lhasa” vom Typ 055, auch als Nanchang-Klasse bekannt, verfügt über Tarnkappentechnologie und ist mit Luftabwehrraketen, Schiffsabwehr- und Landabwehr-Marschflugkörpern sowie Torpedos ausgestattet. Die “Lhasa” ist das modernste und wendigste Kriegsschiff der Volksbefreiungsarmee. An Schlagkraft übertroffen werde das Schiff nur noch vom amerikanischen Tarnkappen-Zerstörer “USS Zumwalt”, berichten Militärexperten.

Das jüngste Manöver der “Lhasa” diene zur Abschreckung “einer möglichen ausländischen militärischen Einmischung in der Straße von Taiwan”, schreibt die staatliche Global Times. Die USA und Japan hätten China in der Taiwan-Frage in letzter Zeit “wiederholt provoziert, indem sie Waffen verkauften, Beamte entsandten und falsche Bemerkungen machten”, so die Zeitung weiter. fpe

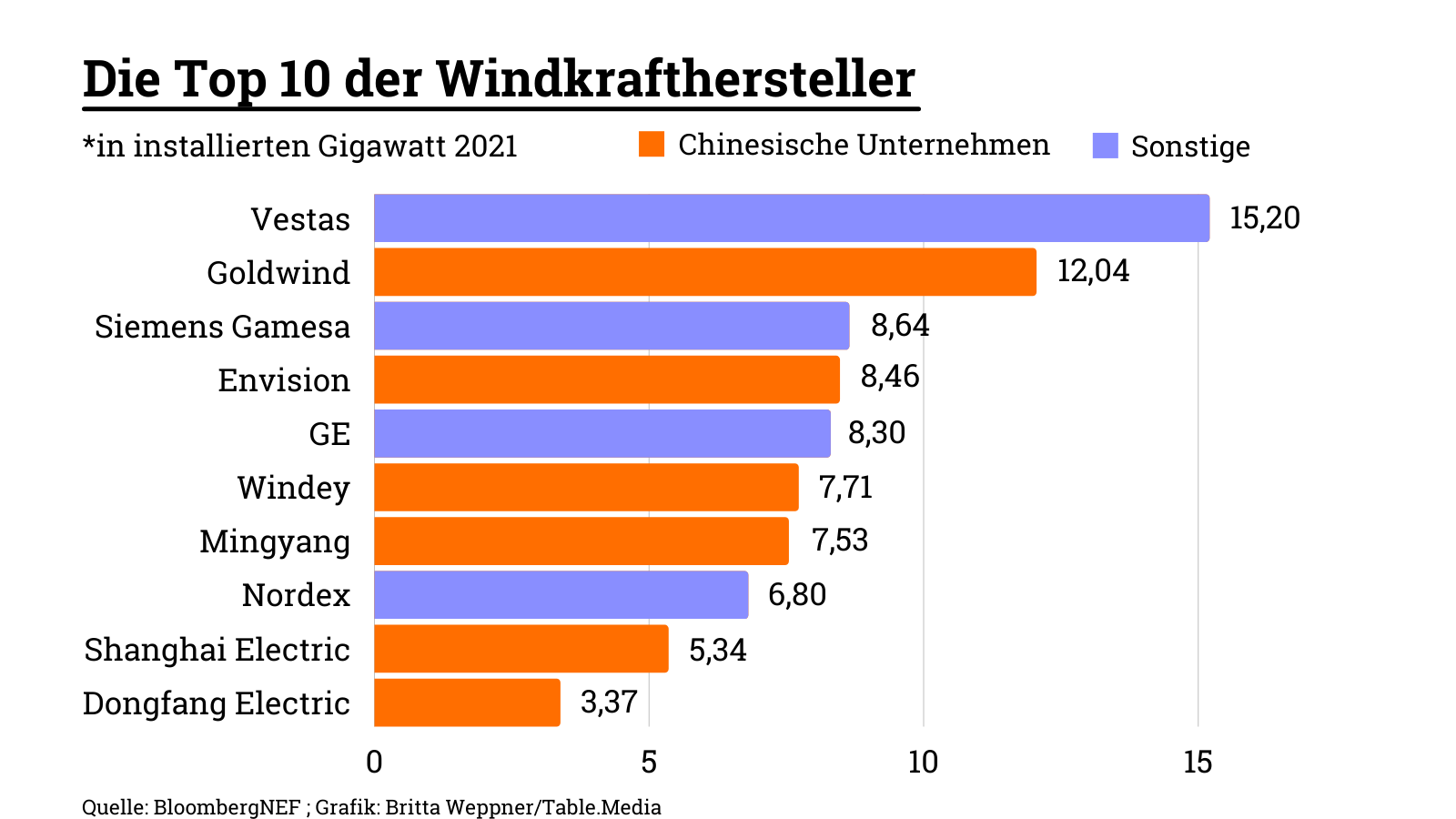

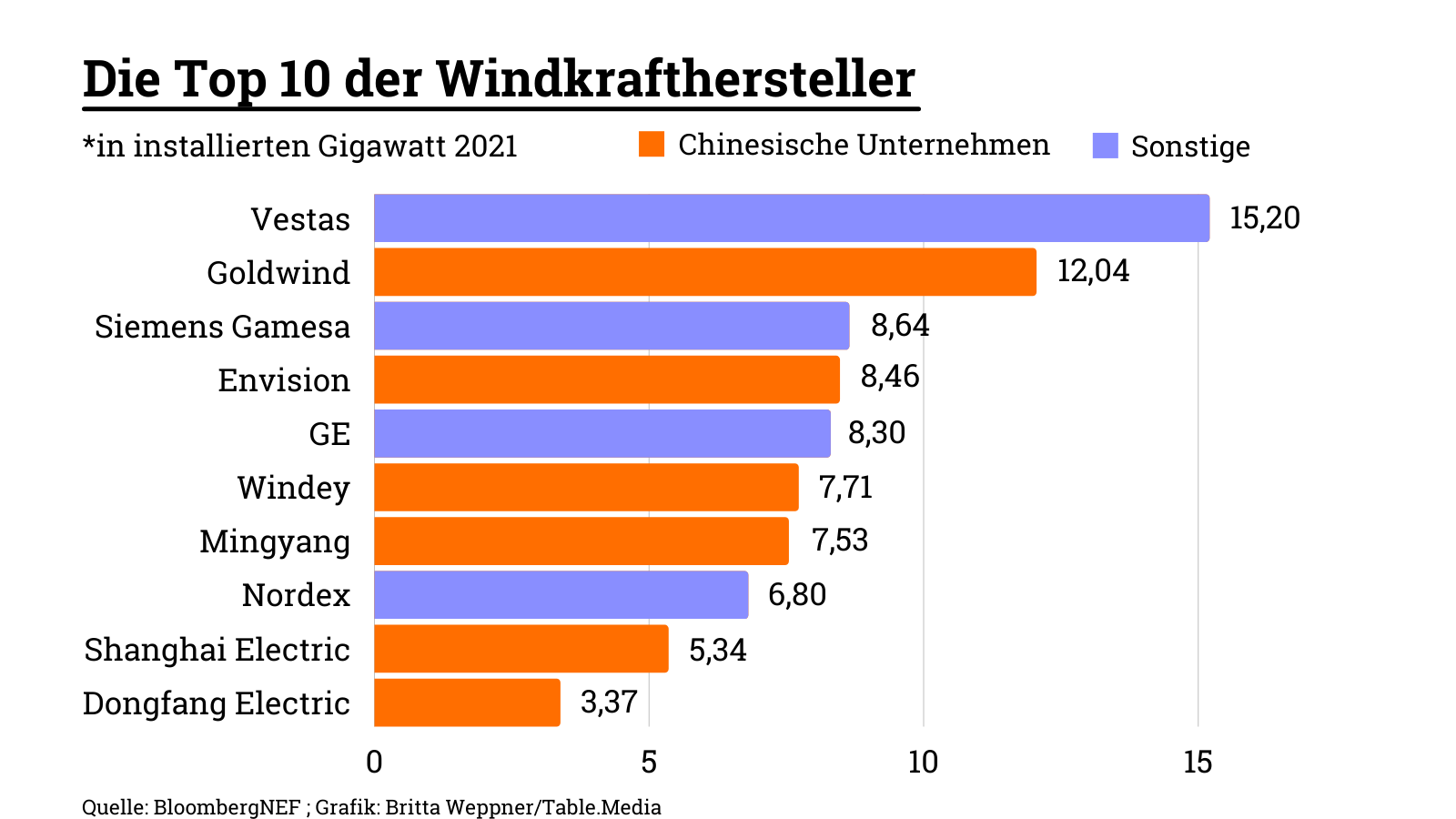

China hat im Jahr 2021 Offshore-Windkraftanlagen mit einer Kapazität von fast 17 Gigawatt in Betrieb genommen. Die Volksrepublik ist damit weltweit führend. Sie hat über 80 Prozent der weltweiten neuen Offshore-Kapazität von 21 Gigawatt installiert. Die gesamte weltweit installierte Kapazität liegt bei 57 Gigawatt, wie Nikkei Asia berichtet.

Eine Ursache für den schnellen Ausbau Chinas sind demnach auslaufende Subventionen. Kraftwerksbetreiber mussten die Anlagen bis Ende 2021 ans Netz bringen, wenn sie von subventionierten Strompreisen profitieren wollten. Die Förderung wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen. Zudem konkurrieren viele Provinzen beim Aufbau von Lieferketten im Bereich Windkraft.

In China sitzen die größten Windkraftanlagen-Hersteller der Welt. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Die Hersteller drängen zunehmend auf den Weltmarkt. Doch anders als in der Solar-Industrie gehen Expertinnen und Experten nicht von einer Verdrängung westlicher Produzenten durch Exporte aus (China.Table berichtete). nib

Eine Reihe neuer Schulbücher im Fach Staatsbürgerkunde sollen Hongkonger Schülern das Bild vermitteln, dass China Hongkong nie offiziell als Kolonie Großbritanniens anerkannt hat. Die Bücher, die sich laut lokalen Berichten an Schüler der vierten Klasse richten, erläutern demnach, dass die Briten das Kolonialrecht nach den Opiumkriegen eigenmächtig und unter Zwang ausgeübt hätten. China habe seine Souveränität nie aufgegeben. Die Bücher vertreten auch Pekings Narrativ, dass die Protestbewegung von 2019 von “ausländischen Kräften” angetrieben wurde.

Das neue Lehrmaterial ist Teil einer umfassenderen Überarbeitung der Lehrpläne in der Sonderverwaltungszone, die in Zukunft einen besonderen Fokus auf “nationale Sicherheit und Patriotismus” legen sollen. Peking macht die Bildung an Schulen und Universitäten für die pro-demokratischen Proteste der vergangenen Jahre mitverantwortlich. Die noch bis zum Monatsende amtierende Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, erklärte, die Schüler bräuchten Schutz davor, “vergiftet” und mit “falschen und voreingenommenen Informationen” versorgt zu werden.

Anfang des Monats hatte das Bildungsministerium der Stadt zudem einen Erlass veröffentlicht, nachdem Englischlehrer aus dem Ausland in Hongkong künftig einen Treue-Eid leisten müssen, um lehren zu dürfen. Bis zum 21. Juni müssen alle muttersprachlichen Englischlehrerinnen und -lehrer eine Erklärung unterzeichnen, in der steht, dass sie Hongkong die Treue halten, das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungszone respektieren und der Regierung gegenüber verantwortlich sind. Sollten sie sich weigern oder nicht daran halten, werde ihr Vertrag gekündigt. fpe

Brüssel feilt weiter an einem geplanten EU-Instrument gegen wirtschaftlichen Druck aus Drittstaaten. Details dazu wurden nun im Ausschuss für Handel des Europaparlaments debattiert: Eine eigens zuständige Einrichtung, ein vorgeschlagenes “EU Resilience Office”, das mögliche wirtschaftliche Nötigungsversuche aus China im Auge behalten und bewerten sollte, ist nach Ansicht des Ausschusses und der EU-Kommission nicht nötig. Da das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (“anti-coercion instrument”, ACI) vor allem abschreckend wirken solle, hätte ein neu geschaffenes Büro idealerweise eher wenig zu tun, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), am Donnerstag. Demnach soll die Zuständigkeit besser direkt bei der EU-Kommission liegen.

Die genaue Beschaffenheit des ACI ist noch offen, erklärte Colin Brown, der für die EU-Generaldirektion für Handel den Bereich der Rechtsangelegenheiten und Streitbeilegung leitet, im Ausschuss. Ausgeschlossen wurde Brown zufolge die Möglichkeit, auf wirtschaftlichen Zwang mit Visa-Verweigerung oder Visa-Entzug zu kontern. Offen ist auch noch, wie man im Rahmen des Instruments auf extraterritoriale Sanktionen reagieren kann. Eine Abstimmung im Ausschuss wird Lange zufolge für September erwartet, zuvor wird noch der Ausschuss für internationale Angelegenheiten eine Einschätzung abgeben. Anschließend verhandelt das EU-Parlament dann mit EU-Kommission und dem Rat der Mitgliedsstaaten. Das ACI hat seit dem Vorgehen Chinas gegen den EU-Staat Litauen eine neue Dynamik erhalten. Die Volksrepublik blockiert die Zollabfertigung, weil Litauen Taiwan die Eröffnung einer Handelsvertretung mit dem Namen “Taiwan-Büro” erlaubte (China.Table berichtete). ari

Der Krieg in der Ukraine hat uns schmerzlich vor Augen geführt, wie gefährlich es ist, sich “in guten Zeiten” von Regimes abhängig zu machen, deren grundlegende Philosophie wir nicht teilen. Sehenden Auges haben wir uns in eine unzulässige Energieabhängigkeit von Moskau begeben, obwohl es genug Warnungen vor den Zielen von Präsident Putin gab.

Nun schaut die Welt auf China, wo das Problem potenziell noch viel größer ist. Wieder in gutem Glauben sind wir in eine kritische Abhängigkeit von China als Absatzmarkt sowie als zentrales Glied in den globalen Lieferketten geraten. Die Abhängigkeit von China als Absatzmarkt wird bei der Autoindustrie besonders deutlich. Volkswagen erwirtschaftet dort 40 Prozent seines Umsatzes. Die Abhängigkeit von China im Rahmen der globalen Lieferketten zeigt sich auch bei Produkten, welche für die angestrebte Energiewende von zentraler Bedeutung sind: Mehr als 80 Prozent aller Solarzellen werden heutzutage in China hergestellt. Bei vielen der zum Einsatz kommenden Industriemetalle, den Seltenen Erden, hat das Land eine marktbeherrschende Stellung. In der Vergangenheit hat es diese zur Durchsetzung politischer Interessen benutzt. Ebenso kommen bis zu 90 Prozent der Vorprodukte für Antibiotika aus China. Als Konsumenten brauchen wir uns nur einige Monate zurückzuerinnern, als die Bekämpfung der Corona-Pandemie am Mangel an FFP2-Masken aus dem Reich der Mitte zu scheitern drohte.

Dabei hat sich China in den vergangenen Jahren konsequent als unerbittlicher Systemrivale etabliert. In der jüngsten Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik wird sogar von einem Angriff Chinas auf die liberal-demokratische internationale Ordnung gesprochen. Vor diesem Hintergrund wurde auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos den Ausführungen eines Teilnehmers der Beratungsfirma McKinsey zufolge von “China-freien Lieferketten” gesprochen.

Dieser Gedanke ist natürlich weder praktikabel noch wünschenswert. Es ist aber genauso zweifelsfrei richtig, dass wir die hohen Abhängigkeiten von China konsequent und signifikant reduzieren müssen. Die Berücksichtigung politischer Gesichtspunkte bei der strategischen Positionierung der Wirtschaft ist das Gebot der Stunde.

Dabei wäre es wünschenswert, dass wir uns ein kollektives Gedächtnis zulegen, das mehr als nur ein paar kurze Jahre zurückreicht. Wir erinnern uns, bereits ab 1992, also nur drei Jahre nach der Niederschlagung des Tian’anmen-Aufstandes von 1989, mit fliegenden Fahnen und voller bedenkenlosem Optimismus wieder nach China gereist zu sein. Die moralische Entrüstung gegen das aus unserer Sicht unmögliche Vorgehen des Regimes war angesichts des unvergleichlichen Marktpotentials schnell verflogen und vergessen.

Die Reduzierung der Abhängigkeiten von China bedeutet indes nicht, an der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorbeizuleben. In China werden heute Produkte hergestellt, die teilweise einen höheren technologischen Standard haben als unsere eigenen, und dieser Trend wird sich nur noch weiter fortsetzen. Die Abkoppelung von dieser Entwicklung reduziert nicht nur unseren Lebensstandard, es schneidet uns auch von technologischem Fortschritt ab und beeinträchtigt die umfassende Kenntnis unseres stärksten Systemrivalen.

Es geht also nicht darum, China-freie Lieferketten auszudenken, sondern die Beziehungen zu China im Rahmen der globalen Lieferketten zu überdenken und neu zu ordnen. In den kommenden Jahren wird die Aufgabe darin bestehen, mehr der heute in China hergestellten Produktion in unsere eigenen Länder zurückzuholen und die Lieferketten derart neu zu gestalten, dass chinesische Firmen zunehmend mehr in Europa produzieren. Diese Art der Arbeitsteilung ist im Falle Chinas neu, aber an anderer Stelle bereits gut etabliert. So haben japanische Unternehmen im Zuge der steten Steigerung des Yen gegenüber dem US-Dollar schon vor Jahren konsequent die Fertigung ins Ausland verlagert und auch deutsche Industrieunternehmen produzieren ja bekanntlich seit Jahren erfolgreich in vielen Teilen der Welt.

Auf diese Weise wird nicht nur unsere Abhängigkeit von China reduziert, es wird auch die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie den Seltenen Erden erleichtert, die chinesische Unternehmen zur Herstellung ihrer Produkte mit nach Europa führen werden. Selbstverständlich wird auch Wertschöpfung und Beschäftigung in unseren Ländern geschaffen.

Die ersten strategischen Partnerschaften dieser Art werden bereits angebahnt. Spektakuläre Unternehmenskäufe wie der von Kuka 2016 sind im Rahmen dieser Strategie dabei nicht erwünscht. Sie zielt vielmehr darauf ab, geeignete lokale Partner zu finden, mit denen der Markt gemeinsam erschlossen werden soll. Möglichen chinesischen Alleingängen sollte mit Vorsicht begegnet werden.

Wie bei anderen Initiativen mit China stellt sich auch hier die Frage nach der Tiefe der Kenntnisse über die potenziellen chinesischen Partner. In diesen Zusammenhang gehört der Vorschlag des Aufbaus einer Open-Source-Datenbank zur effektiven Erfassung notwendiger Informationen zu China und deren Distribution an Regierungen, die Privatwirtschaft und andere Interessenten.

Die außergewöhnlichen Abhängigkeiten von China sind über Jahrzehnte entstanden. Ihre Rückführung ist ein facettenreicher und umfassender Prozess, der uns noch lange herausfordern wird. Der mit dem Wort “Friendshoring” bezeichnete Aufbau von Produktion in Ländern mit einem ähnlichen Wertegerüst gehört sicherlich zu den geeigneten Maßnahmen.

Die Verlagerung von Produktion durch China nach Europa wiederum ermöglicht eine Verringerung der Abhängigkeiten auf Basis unserer eigenen Governance. Sie kommt der berechtigten Forderung nach einem Ausgleich zwischen politischen und ökonomischen Prioritäten entgegen. Heute ist dieser Trend vom Volumen her noch vernachlässigbar. Doch es ist abzusehen, dass der Aufbau von europäischen Fertigungskapazitäten durch chinesische Unternehmen eine wichtige Alternative darstellen wird.

Dr. Gerhard Hinterhäuser ist Partner bei der Unternehmensberatungsgesellschaft Strategic Minds Company. Er lebt in Asien und Deutschland und war von 2006 bis 2014 Mitglied der Geschäftsführung des Investmenthauses PICC Asset Management in Shanghai. Zu seinen beruflichen Stationen in Asien gehörten die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank und die Münchener Rück.

Michael Pruss hat beim Health-Care-Dienstleister Vamed die Position des Head Engineering China übernommen. Das Unternehmen aus Wien hat sich auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser spezialisiert. Pruss war zuvor als freier Berater für internationale Gesundheitsprojekte in China, Südostasien und den Mittleren Osten tätig.

Ji Xu ist seit Juni Manager R&D von BMW China. Der Ingenieur war zuvor als Module Leader für BMW-Modelle wie den Mini in München tätig. Sein neuer Arbeitsort ist Shenyang in der Provinz Liaoning.

Ein vollständiger Doppelregenbogen über der großen Mauer am Donnerstag. Der Anblick ist selten – schließlich regnet es in Nordchina nicht viel.

Masken, Gummi-Handschuhe, Einweg-Schutzanzüge, Test-Stäbchen – die Pandemiebekämpfung hat hier wie dort unerwartete Nebeneffekte: Ning Wang beschäftigt sich heute mit dem Abfall. In China herrscht der Glaube vor, das Virus könne auf Oberflächen oder durch Lebensmittel übertragen werden. Daher werden die Lieferungen in die Häuser dreimal in Plastik verpackt. Dazu kommen Milliarden von Schnelltests, die als medizinischer Sondermüll entsorgt werden müssen. Das Ergebnis ist ein Anstieg des täglichen Abfallvolumens um das 40-Fache. Chinas sonst so saubere Boom-Metropolen leiden unter Müllbergen. Doch es tut sich noch ein weiter reichendes Problem auf: Die Regierungspläne zur Plastikvermeidung werden um Jahre zurückgeworfen.

Einen Schritt nach vorn tut derweil Xi Jinping bei der Verteidigungsstrategie. Er erlaubt künftig mehr Militäreinsätze im Ausland. Voraussetzung: Es handelt sich um einen “Nicht-Krieg”. Tatsächlich ist nicht jede Armeebewegung gleich ein Krieg, und China hat bereits an vielen Friedensmissionen teilgenommen. Doch angesichts der ausufernden “Spezialoperation” Russlands in der Ukraine schleicht sich bei der Wortwahl ein ungutes Gefühl ein, schreibt Michael Radunski.

Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende!

Xi Jinping hat in seiner Funktion als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission eine Reihe neuer Pläne genehmigt, die es Chinas Streitkräften zukünftig erlauben, im Ausland militärische Operationen durchzuführen. Daran geknüpft ist jedoch die Einschränkung: Operationen, “die nicht Krieg sind”. Bei den “military operations other than war” (MOOTW) handelt es sich um Missionen im Ausland wie etwa Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe oder auch Einsätze zur Friedenssicherung. “Organisation und Durchführung militärischer Nicht-Kriegshandlungen sind von großer Bedeutung, um die Missionen und Aufgaben des Militärs in der neuen Ära effektiv zu erfüllen”, berichtet die Volkszeitung und bilanziert: Mit diesem Schritt setzt Xi Jinping seine eigenen Gedanken zur Stärkung des Militärs konsequent um.

Xis Anordnung umfasst sechs Kapitel und 59 Artikel. Der genaue Inhalt wurde zwar nicht veröffentlicht – und doch lässt sich erahnen, dass die Folgen weitreichend sind. So heißt es in einem Bericht der Global Times: Die Truppen der Volksbefreiungsarmee könnten von nun an China vor Spillover-Effekten regionaler Instabilitäten schützen, wichtige Transportwege für strategische Materialien wie Öl sichern sowie Chinas Auslandsinvestitionen, -projekte und -personal verteidigen.

Schnell wird klar: Xi schafft mit seiner Direktive die Rechtsgrundlage, damit die Volksbefreiungsarmee Chinas nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen im Ausland effektiv schützen kann. Die Global Times betont, dass dahinter nur gute Absichten stecken: Chinas Streitkräfte engagierten sich im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, und spielten eine wichtige Rolle bei der Rettung von Menschenleben bei Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen.

Zitiert wird ein chinesischer Experte, der feststellt: Immer häufiger seien ausländische Staaten Nutznießer von Katastrophenhilfe und humanitärer Hilfe der chinesischen Streitkräfte – Länder, die beispielsweise medizinische Ausrüstung und Impfstoffe gegen Covid-19 erhalten haben. Namentlich nennt er Tonga, das dieses Jahr von einem Vulkanausbruch und einem Tsunami schwer getroffen wurde.

Alle diese Punkte sind faktisch richtig: China beteiligt sich an zahlreichen internationalen Einsätzen – von humanitärer Art bis hin zum Anti-Terroreinsatz im Golf von Aden. China entsandte zuletzt mehr als 2200 Soldatinnen und Soldaten zu UN-Friedensmissionen im Ausland. Zum Vergleich: aus Deutschland sind nur 638 Personen im Einsatz. Und auch finanziell tragen nur die USA mehr als die Volksrepublik zu diesen Friedensmissionen bei.

Und doch, die Bezeichnung “Militäroperationen, die nicht Krieg sind” lässt dieser Tage aufhorchen. Die chinesische Formulierung (军队非战争军事行动 jūnduì fēi zhànzhēng jūnshì xíngdòng) erinnert unvermeidlich an die aktuelle Sprachregelung aus Russland. Wann immer der Kreml oder Vertreter der Regierung in Moskau derzeit den russischen Angriff auf die Ukraine zu beschreiben haben, ist auch hier nie von Krieg die Rede, sondern immer von einer “militärischen Spezialoperation”.

Aus Sicht vieler Experten gilt in diesem Bereich noch eine weitere Parallele: Was die Ukraine für Russland, ist Taiwan für China. Entsprechend besorgt fallen ausländische Meldungen über Xis neue Vorgabe aus: Peking bereite sich möglicherweise darauf vor, unter dem Deckmantel einer “Spezialoperation”, die nicht als Krieg eingestuft wird, das demokratische Taiwan anzugreifen, schreibt beispielsweise Radio Free Asia.

Bei genauerer Betrachtung kann die Wortwahl in der Direktive tatsächlich nervös machen: Begünstigt werden Militäroperationen, die kein Krieg sind, aber zur Sicherung der nationalen Souveränität dienen. Ein Angriff auf Taiwan wäre aus Pekinger Sicht exakt das: ein Vorgang zur Sicherung der nationalen Souveränität – schließlich betrachtet man die Insel als abtrünnige Provinz, die unveräußerlich zum chinesischen Mutterland gehört. Ein Angriff auf ein anderes Land fände nach dieser Lesart nicht statt. Der Vorgang gliche eher einem Polizeieinsatz im Inneren. Der Kommunistischen Partei gilt es sogar als nationale Pflicht, Taiwan zurück zum Mutterland zu holen. Xi lässt daran keinen Zweifel aufkommen.

Zuletzt stellte Chinas Verteidigungsminister unmissverständlich klar, wie entschlossen sein Land in der Taiwan-Frage ist (China.Table berichtete). Auf dem Shangri-La-Forum in Singapur sagte Chinas oberster Militär: “Wenn es jemand wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern, zu kämpfen”, warnte der Minister. “Wir werden um jeden Preis kämpfen. Wir werden bis zum Ende kämpfen.” Niemand solle die Entschlossenheit und Fähigkeit der chinesischen Streitkräfte unterschätzen, um die territoriale Integrität der Volksrepublik zu wahren. Bemerkenswert: Er spricht vom Kampf bis zum Ende, nicht von Krieg.

Auf eben jener Sicherheitskonferenz wies derweil Amerikas Verteidigungsminister darauf hin, dass China immer aggressiver versuche, seine territorialen Ansprüche durchzusetzen. Lloyd Austin meinte damit vor allem Pekings Auftreten gegenüber Taiwan, wie etwa die regelmäßigen Militärflüge. Erst vor wenigen Tagen waren 30 chinesische Flugzeuge in den sogenannten Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen; Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums zufolge haben sich darunter mehr als 20 Kampfjets befunden (China.Table berichtete).

Passend dazu hat Peking in den vergangenen Wochen damit begonnen, seine Sprachregelung zur Taiwanstraße zu verändern. So sollen amerikanische Diplomaten und Regierungsbeamte auf mehreren Ebenen darüber informiert worden sein, dass es sich bei der rund 160 Kilometer breiten Meerenge nicht um “internationale Gewässer” handele.

“Es ist eine falsche Behauptung, wenn bestimmte Länder die Straße von Taiwan ‘internationale Gewässer’ nennen, um einen Vorwand zu finden, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit Taiwan zu manipulieren”, sagte Wang Wenbin, der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Und da die Taiwanstraße aus Pekinger Sicht zum chinesischen Seegebiet gehört, gibt es in der Meerenge auch keine “Mittellinie” mehr, die früher dazu beigetragen hatte, chinesische und taiwanesische Militärjets voneinander getrennt zu halten.

Es ist jene Umschreibung von Taiwan als abtrünnige Provinz, die es den Machthabern in Peking denn auch erlauben würde, nicht von einem Krieg im klassischen Sinne zwischen Staaten zu sprechen, sondern von einer MOOTW, einer Militäroperation, die kein Krieg ist. Diesem Verständnis nach handelt es sich um eine innerstaatliche Auseinandersetzung. Für Peking wäre es das Ende des Bürgerkrieges gegen die Partei Kuomintang.

Chinas Metropolen wie Peking und Shanghai waren in den vergangenen Jahrzehnten immer sauberer geworden. Ecken, in denen der Abfall wochenlang rumlag, waren fast ganz aus dem inneren Stadtbild verschwunden. Bis zur jüngsten Runde von Corona-Ausgangssperren. Eine Flut von Müll belastet während der Lockdowns nicht nur die teils überbelastete Abfallentsorgung, sondern sie gefährdet auch die Recyclingziele der Regierung.

Im April waren etwa 373 Millionen Menschen in 45 chinesischen Metropolen im Lockdown oder teilweise vom Lockdown betroffen, so die Ökonomen des japanischen Wertpapierhauses Nomura. Die 25-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai steckt nach zwei Monaten immer noch im Lockdown fest. Wegen der Einschränkungen haben all diese Menschen mehr online bestellt. Von Lebensmitteln bis zu Windeln wurden dementsprechend viel mehr Verpackungen verwendet als sonst, auch weil sich immer noch hartnäckig der Irrglaube hält, dass das Virus auch über Oberflächen übertragen werden kann (China.Table berichtete). Viele Chinesen glauben, dass mehr Verpackung gleichbedeutend mit mehr Hygiene ist, weswegen Lieferungen doppelt und dreifach in Plastiktüten verschnürt werden. Das ist nicht rational, aber Pandemiebekämpfung ist auch nicht immer rational.

So sind allein in Shanghai während des Lockdowns täglich über 3.300 Tonnen Hausmüll entstanden. Noch im Februar, vor dem Lockdown, fielen täglich gerade einmal 73 Tonnen Hausmüll an, so die staatliche Zeitung People’s Daily. Das ist ein Anstieg um den Faktor 44. Keine Müll-Infrastruktur der Welt könnte so eine Zunahme ohne weiteres bewältigen.

Auch die Massentests, die während des Lockdowns und nun wieder für alle 25 Millionen Einwohner eingeführt worden sind, sorgen für enorme Mengen von medizinischem Müll. Die Shanghaier Stadtregierung musste nun drei neue Müllentsorgungsanlagen nur für medizinischen Müll in Betrieb nehmen, um die Kapazitäten in dem Bereich auf 1.500 Tonnen am Tag zu erhöhen.

Jedoch sind es vor allem die Plastiktüten und die Plastikeinwegverpackungen, die den Umweltschützern Sorge bereiten. Denn Einwegkunststoffe werden fast ausschließlich aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Sie hinterlassen damit nicht nur bei der Herstellung einen großen CO₂-Abdruck, sondern verursachen auf den Mülldeponien weiter Schäden. Selbst wenn sie dort vergraben sind, zersetzen sie sich jahrelang nicht. Ihre Verbrennung würde Luft und Umwelt schädigen.

Schon ohne Coronavirus-Belastung hatte das Land besonders viel Plastik erzeugt. Laut der China National Resources Recycling Association produzierte China im Jahr 2020 etwa 60 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, von denen nur etwa 16 Millionen Tonnen recycelt wurden. Kein Wunder: In China ist es immer noch üblich, beim Einkauf Plastiktüten zu erhalten. Oft werden auch Äpfel, Karotten und Kartoffeln in je eigene Einweg-Plastiktüten verpackt.

Dabei sollte in den sogenannten First-Tier-Großstädten Chinas eigentlich bis zum Ende dieses Jahres Schluss sein mit dem Gebrauch und der Produktion von Plastiktüten. Doch die im Januar 2020 von der Regierung beschlossene Maßnahme fiel genau in die Pandemiezeit. Allein in Wuhan wurden im Zeitraum des ersten Lockdowns über sechs Millionen Einweg-Plastiktüten benutzt, um Lebensmittel an die Bevölkerung zu verteilen. Das war von Januar bis April 2020, als mehr als elf Millionen Menschen über zwei Monate in ihren Wohnungen im Lockdown saßen.

Wissenschaftler errechneten, dass die seinerzeit in Wuhan verwendeten Plastiktüten zusammengerechnet etwa auf eine Fläche von 51 Fußballfelder kommen. Würde man die Einwegverpackungen von Essenslieferungen innerhalb dieses Zeitraums zusammentragen, dann würden die gestapelten “Lunch-Boxen” allein aus Wuhan etwa 31 Mal so hoch wie der Mount Everest sein. Und China hat 19 Städte in dieser Kategorie. Der “Ur-Lockdown” hat also auch bereits den Präzedenzfall für die Müllberge geschaffen.

Dabei kämpft die Regierung seit Jahrzehnten gegen die Plastikverschmutzung. Denn die Volksrepublik gehört mit seinen jährlich hergestellten 60 Millionen Tonnen Plastik aktuell zu den weltweit größten Kunststoffherstellern. Noch bis 2017 war China zudem der größte Kunststoffimporteur der Welt, da es günstiger und energiesparender war, diese aus wiederverwertbaren Abfällen zu gewinnen, als selbst zu produzieren.

Unter den vielen westeuropäischen Ländern, die ihren Plastikmüll nach China schickten, führte Deutschland die Liste mit rund 390.000 Tonnen pro Jahr an, so Martina Igini vom Fachdienst Earth.org in Hongkong. Diese Importe trugen zu weiteren 10 bis 13 Prozent der enormen Menge an Kunststoffabfällen bei, mit denen China in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel der weltweiten Produktionsanlagen für Einwegkunststoffe in China stehen. Das staatliche Öl- und Gasunternehmen Sinopec ist laut der australischen Stiftung Minderoo der drittgrößte Erzeuger von Einweg-Kunststoffabfällen weltweit und hat im Jahr 2019 rund 5,3 Millionen Tonnen davon hergestellt.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), Chinas zentraler Wirtschaftsplaner, hatte im September vergangenen Jahres auf ihrer Website einen Fünfjahres-Aktionsplan zur Reduzierung von Plastikverschmutzung veröffentlicht. Der gemeinsam von der NDRC und dem Ministerium für Ökologie und Umwelt herausgegebene Plan für 2021 bis 2025 zielt darauf ab, “das Management der gesamten Kette der Plastikverschmutzung weiter zu verbessern”, berichtete die South China Morning Post.

Der Plan enthält detaillierte Maßnahmen und spezifische Ziele zur Reduzierung der Produktion und Verwendung von Kunststoffen. Dazu zählen:

“Plastikverschmutzung ist zu einem zentralen Umweltproblem geworden, das weltweit Anlass zur Sorge gibt”, erklärte Zhang Deyuan, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der NDRC. “Der Kern zur Kontrolle der Plastikverschmutzung besteht darin, starke Dämme gegen das Austreten von Plastik in die Umwelt zu bauen.”

Wie so oft, ist nicht nur eine Behörde mit der Umsetzung betraut worden, sondern es wurden gleich mehreren staatlichen Stellen Zuständigkeiten zugewiesen. So hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) dafür zu sorgen, dass die Produktion von ultradünnen Einweg-Einkaufstüten aus Kunststoff ausläuft. Auch die Herstellung von Produkten mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Mikrokügelchen aus Kunststoff soll sinken.

Die staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) ist derweil für die Überwachung und Einschränkung der übermäßigen Verpackung von Waren zuständig. Der Plan sieht vor, dass Branchen wie Einzelhandel, E-Commerce und Express-Paketzustellung bis 2025 auf die “unvernünftige” Verwendung von Einwegkunststoffen verzichten sollen.

Die Lockdowns und damit die Explosion des Verpackungswahnsinns haben allerdings weder die MIIT noch SAMR kommen sehen. Der Aktionsplan der Regierung aus dem Jahr 2019 dürfte damit nun mächtig unter Druck gekommen sein. Vermutlich ist er längst hinfällig. Denn die darin formulierten Ziele bis 2025 lassen sich kaum noch erreichen.

20.06.2022, 18:30 Uhr (MEZ), Historisches Kaufhaus Freiburg

Kofuzius-Institut / Live-Vortrag: China seit 1978. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft von Prof. Dr. Nicola Spakowski Mehr

21.06.2022, 12:00-13:00 Uhr (MEZ), 18:00-19:00 Uhr (Beijing Time)

CEIBS / Webinar: Strategy and Succession Challenges in a Family-Owned Vineyard with Global Ambitions Out Mehr

22.06.2022, 09:00-10:30 Uhr (MEZ), 15:00-16:30 Uhr (Beijing Time)

EU SME Centre / Webinar: New Retail: How to Reach Modern Chinese Consumers and Boost Your Sales in China Mehr

22.06.2022, 09:00-10:30 Uhr (MEZ), 15:00-16:30 Uhr (Beijing Time)

Baden-Württemberg International und andere / Webinar: “Inside China: Automotive” Mehr

22.06.2022, 09:30 Uhr (MEZ), 15:30 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Managing Payment Risks and Credit Recovery with Chinese Companies Anmeldung

22.06.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Emerging Opportunities for Foreign Investors in China’s Green Industry in 2022 Mehr

23.06.2022, 10:00-11:00 Uhr (MEZ), 16:00-17:00 Uhr (Beijing Time)

PWC / Webcast: International Perspectives – Cloud Journey to China Mehr

23.06.2022, 10:00 Uhr (MEZ), 16:00 Uhr (Beijing Time)

Dezan Shira / Webinar: Countermeasures to China’s Post-Epidemic Recruitment Challenges Mehr

23.06.2022, 18:30-20:00 Uhr (MEZ)

Friedrich-Naumann-Stiftung / Dialogreihe: Geopolitik und Konnektivität: Chinas strategische Beziehungen mit der Nordatlantischen Region Mehr

22.06.2022 und 24.06.2022 von 9:00-12:00 Uhr

IHK Hannover / Online-Seminar: Technische Zertifizierungen im Bereich China Automotive Mehr

Wie das japanische Verteidigungsministerium berichtet, sind am Sonntag drei chinesische Militärschiffe in das Japanische Meer eingefahren. Demnach wurden die Kriegsschiffe etwa 200 Kilometer westlich der japanischen Insel Fukue in der Präfektur Nagasaki gesichtet. Laut einem Bericht der chinesischen Staatszeitung Global Times handelte es sich dabei um die erste Mission des Zerstörers “Lhasa” seit dessen Indienststellung im vergangenen Jahr. Begleitet wurde das Schiff vom Zerstörer “Chengdu” und dem Versorgungsschiff “Dongpinghu”.

Die “Lhasa” vom Typ 055, auch als Nanchang-Klasse bekannt, verfügt über Tarnkappentechnologie und ist mit Luftabwehrraketen, Schiffsabwehr- und Landabwehr-Marschflugkörpern sowie Torpedos ausgestattet. Die “Lhasa” ist das modernste und wendigste Kriegsschiff der Volksbefreiungsarmee. An Schlagkraft übertroffen werde das Schiff nur noch vom amerikanischen Tarnkappen-Zerstörer “USS Zumwalt”, berichten Militärexperten.

Das jüngste Manöver der “Lhasa” diene zur Abschreckung “einer möglichen ausländischen militärischen Einmischung in der Straße von Taiwan”, schreibt die staatliche Global Times. Die USA und Japan hätten China in der Taiwan-Frage in letzter Zeit “wiederholt provoziert, indem sie Waffen verkauften, Beamte entsandten und falsche Bemerkungen machten”, so die Zeitung weiter. fpe

China hat im Jahr 2021 Offshore-Windkraftanlagen mit einer Kapazität von fast 17 Gigawatt in Betrieb genommen. Die Volksrepublik ist damit weltweit führend. Sie hat über 80 Prozent der weltweiten neuen Offshore-Kapazität von 21 Gigawatt installiert. Die gesamte weltweit installierte Kapazität liegt bei 57 Gigawatt, wie Nikkei Asia berichtet.

Eine Ursache für den schnellen Ausbau Chinas sind demnach auslaufende Subventionen. Kraftwerksbetreiber mussten die Anlagen bis Ende 2021 ans Netz bringen, wenn sie von subventionierten Strompreisen profitieren wollten. Die Förderung wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen. Zudem konkurrieren viele Provinzen beim Aufbau von Lieferketten im Bereich Windkraft.

In China sitzen die größten Windkraftanlagen-Hersteller der Welt. Die Hälfte der weltweit hergestellten Komponenten von Windkraftanlagen stammen aus chinesischer Produktion. Sechs der zehn größten Hersteller kommen aus der Volksrepublik. Die Hersteller drängen zunehmend auf den Weltmarkt. Doch anders als in der Solar-Industrie gehen Expertinnen und Experten nicht von einer Verdrängung westlicher Produzenten durch Exporte aus (China.Table berichtete). nib

Eine Reihe neuer Schulbücher im Fach Staatsbürgerkunde sollen Hongkonger Schülern das Bild vermitteln, dass China Hongkong nie offiziell als Kolonie Großbritanniens anerkannt hat. Die Bücher, die sich laut lokalen Berichten an Schüler der vierten Klasse richten, erläutern demnach, dass die Briten das Kolonialrecht nach den Opiumkriegen eigenmächtig und unter Zwang ausgeübt hätten. China habe seine Souveränität nie aufgegeben. Die Bücher vertreten auch Pekings Narrativ, dass die Protestbewegung von 2019 von “ausländischen Kräften” angetrieben wurde.

Das neue Lehrmaterial ist Teil einer umfassenderen Überarbeitung der Lehrpläne in der Sonderverwaltungszone, die in Zukunft einen besonderen Fokus auf “nationale Sicherheit und Patriotismus” legen sollen. Peking macht die Bildung an Schulen und Universitäten für die pro-demokratischen Proteste der vergangenen Jahre mitverantwortlich. Die noch bis zum Monatsende amtierende Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, erklärte, die Schüler bräuchten Schutz davor, “vergiftet” und mit “falschen und voreingenommenen Informationen” versorgt zu werden.

Anfang des Monats hatte das Bildungsministerium der Stadt zudem einen Erlass veröffentlicht, nachdem Englischlehrer aus dem Ausland in Hongkong künftig einen Treue-Eid leisten müssen, um lehren zu dürfen. Bis zum 21. Juni müssen alle muttersprachlichen Englischlehrerinnen und -lehrer eine Erklärung unterzeichnen, in der steht, dass sie Hongkong die Treue halten, das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungszone respektieren und der Regierung gegenüber verantwortlich sind. Sollten sie sich weigern oder nicht daran halten, werde ihr Vertrag gekündigt. fpe

Brüssel feilt weiter an einem geplanten EU-Instrument gegen wirtschaftlichen Druck aus Drittstaaten. Details dazu wurden nun im Ausschuss für Handel des Europaparlaments debattiert: Eine eigens zuständige Einrichtung, ein vorgeschlagenes “EU Resilience Office”, das mögliche wirtschaftliche Nötigungsversuche aus China im Auge behalten und bewerten sollte, ist nach Ansicht des Ausschusses und der EU-Kommission nicht nötig. Da das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (“anti-coercion instrument”, ACI) vor allem abschreckend wirken solle, hätte ein neu geschaffenes Büro idealerweise eher wenig zu tun, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), am Donnerstag. Demnach soll die Zuständigkeit besser direkt bei der EU-Kommission liegen.

Die genaue Beschaffenheit des ACI ist noch offen, erklärte Colin Brown, der für die EU-Generaldirektion für Handel den Bereich der Rechtsangelegenheiten und Streitbeilegung leitet, im Ausschuss. Ausgeschlossen wurde Brown zufolge die Möglichkeit, auf wirtschaftlichen Zwang mit Visa-Verweigerung oder Visa-Entzug zu kontern. Offen ist auch noch, wie man im Rahmen des Instruments auf extraterritoriale Sanktionen reagieren kann. Eine Abstimmung im Ausschuss wird Lange zufolge für September erwartet, zuvor wird noch der Ausschuss für internationale Angelegenheiten eine Einschätzung abgeben. Anschließend verhandelt das EU-Parlament dann mit EU-Kommission und dem Rat der Mitgliedsstaaten. Das ACI hat seit dem Vorgehen Chinas gegen den EU-Staat Litauen eine neue Dynamik erhalten. Die Volksrepublik blockiert die Zollabfertigung, weil Litauen Taiwan die Eröffnung einer Handelsvertretung mit dem Namen “Taiwan-Büro” erlaubte (China.Table berichtete). ari

Der Krieg in der Ukraine hat uns schmerzlich vor Augen geführt, wie gefährlich es ist, sich “in guten Zeiten” von Regimes abhängig zu machen, deren grundlegende Philosophie wir nicht teilen. Sehenden Auges haben wir uns in eine unzulässige Energieabhängigkeit von Moskau begeben, obwohl es genug Warnungen vor den Zielen von Präsident Putin gab.

Nun schaut die Welt auf China, wo das Problem potenziell noch viel größer ist. Wieder in gutem Glauben sind wir in eine kritische Abhängigkeit von China als Absatzmarkt sowie als zentrales Glied in den globalen Lieferketten geraten. Die Abhängigkeit von China als Absatzmarkt wird bei der Autoindustrie besonders deutlich. Volkswagen erwirtschaftet dort 40 Prozent seines Umsatzes. Die Abhängigkeit von China im Rahmen der globalen Lieferketten zeigt sich auch bei Produkten, welche für die angestrebte Energiewende von zentraler Bedeutung sind: Mehr als 80 Prozent aller Solarzellen werden heutzutage in China hergestellt. Bei vielen der zum Einsatz kommenden Industriemetalle, den Seltenen Erden, hat das Land eine marktbeherrschende Stellung. In der Vergangenheit hat es diese zur Durchsetzung politischer Interessen benutzt. Ebenso kommen bis zu 90 Prozent der Vorprodukte für Antibiotika aus China. Als Konsumenten brauchen wir uns nur einige Monate zurückzuerinnern, als die Bekämpfung der Corona-Pandemie am Mangel an FFP2-Masken aus dem Reich der Mitte zu scheitern drohte.

Dabei hat sich China in den vergangenen Jahren konsequent als unerbittlicher Systemrivale etabliert. In der jüngsten Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik wird sogar von einem Angriff Chinas auf die liberal-demokratische internationale Ordnung gesprochen. Vor diesem Hintergrund wurde auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos den Ausführungen eines Teilnehmers der Beratungsfirma McKinsey zufolge von “China-freien Lieferketten” gesprochen.

Dieser Gedanke ist natürlich weder praktikabel noch wünschenswert. Es ist aber genauso zweifelsfrei richtig, dass wir die hohen Abhängigkeiten von China konsequent und signifikant reduzieren müssen. Die Berücksichtigung politischer Gesichtspunkte bei der strategischen Positionierung der Wirtschaft ist das Gebot der Stunde.

Dabei wäre es wünschenswert, dass wir uns ein kollektives Gedächtnis zulegen, das mehr als nur ein paar kurze Jahre zurückreicht. Wir erinnern uns, bereits ab 1992, also nur drei Jahre nach der Niederschlagung des Tian’anmen-Aufstandes von 1989, mit fliegenden Fahnen und voller bedenkenlosem Optimismus wieder nach China gereist zu sein. Die moralische Entrüstung gegen das aus unserer Sicht unmögliche Vorgehen des Regimes war angesichts des unvergleichlichen Marktpotentials schnell verflogen und vergessen.

Die Reduzierung der Abhängigkeiten von China bedeutet indes nicht, an der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorbeizuleben. In China werden heute Produkte hergestellt, die teilweise einen höheren technologischen Standard haben als unsere eigenen, und dieser Trend wird sich nur noch weiter fortsetzen. Die Abkoppelung von dieser Entwicklung reduziert nicht nur unseren Lebensstandard, es schneidet uns auch von technologischem Fortschritt ab und beeinträchtigt die umfassende Kenntnis unseres stärksten Systemrivalen.

Es geht also nicht darum, China-freie Lieferketten auszudenken, sondern die Beziehungen zu China im Rahmen der globalen Lieferketten zu überdenken und neu zu ordnen. In den kommenden Jahren wird die Aufgabe darin bestehen, mehr der heute in China hergestellten Produktion in unsere eigenen Länder zurückzuholen und die Lieferketten derart neu zu gestalten, dass chinesische Firmen zunehmend mehr in Europa produzieren. Diese Art der Arbeitsteilung ist im Falle Chinas neu, aber an anderer Stelle bereits gut etabliert. So haben japanische Unternehmen im Zuge der steten Steigerung des Yen gegenüber dem US-Dollar schon vor Jahren konsequent die Fertigung ins Ausland verlagert und auch deutsche Industrieunternehmen produzieren ja bekanntlich seit Jahren erfolgreich in vielen Teilen der Welt.

Auf diese Weise wird nicht nur unsere Abhängigkeit von China reduziert, es wird auch die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie den Seltenen Erden erleichtert, die chinesische Unternehmen zur Herstellung ihrer Produkte mit nach Europa führen werden. Selbstverständlich wird auch Wertschöpfung und Beschäftigung in unseren Ländern geschaffen.

Die ersten strategischen Partnerschaften dieser Art werden bereits angebahnt. Spektakuläre Unternehmenskäufe wie der von Kuka 2016 sind im Rahmen dieser Strategie dabei nicht erwünscht. Sie zielt vielmehr darauf ab, geeignete lokale Partner zu finden, mit denen der Markt gemeinsam erschlossen werden soll. Möglichen chinesischen Alleingängen sollte mit Vorsicht begegnet werden.

Wie bei anderen Initiativen mit China stellt sich auch hier die Frage nach der Tiefe der Kenntnisse über die potenziellen chinesischen Partner. In diesen Zusammenhang gehört der Vorschlag des Aufbaus einer Open-Source-Datenbank zur effektiven Erfassung notwendiger Informationen zu China und deren Distribution an Regierungen, die Privatwirtschaft und andere Interessenten.

Die außergewöhnlichen Abhängigkeiten von China sind über Jahrzehnte entstanden. Ihre Rückführung ist ein facettenreicher und umfassender Prozess, der uns noch lange herausfordern wird. Der mit dem Wort “Friendshoring” bezeichnete Aufbau von Produktion in Ländern mit einem ähnlichen Wertegerüst gehört sicherlich zu den geeigneten Maßnahmen.

Die Verlagerung von Produktion durch China nach Europa wiederum ermöglicht eine Verringerung der Abhängigkeiten auf Basis unserer eigenen Governance. Sie kommt der berechtigten Forderung nach einem Ausgleich zwischen politischen und ökonomischen Prioritäten entgegen. Heute ist dieser Trend vom Volumen her noch vernachlässigbar. Doch es ist abzusehen, dass der Aufbau von europäischen Fertigungskapazitäten durch chinesische Unternehmen eine wichtige Alternative darstellen wird.

Dr. Gerhard Hinterhäuser ist Partner bei der Unternehmensberatungsgesellschaft Strategic Minds Company. Er lebt in Asien und Deutschland und war von 2006 bis 2014 Mitglied der Geschäftsführung des Investmenthauses PICC Asset Management in Shanghai. Zu seinen beruflichen Stationen in Asien gehörten die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank und die Münchener Rück.

Michael Pruss hat beim Health-Care-Dienstleister Vamed die Position des Head Engineering China übernommen. Das Unternehmen aus Wien hat sich auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser spezialisiert. Pruss war zuvor als freier Berater für internationale Gesundheitsprojekte in China, Südostasien und den Mittleren Osten tätig.

Ji Xu ist seit Juni Manager R&D von BMW China. Der Ingenieur war zuvor als Module Leader für BMW-Modelle wie den Mini in München tätig. Sein neuer Arbeitsort ist Shenyang in der Provinz Liaoning.

Ein vollständiger Doppelregenbogen über der großen Mauer am Donnerstag. Der Anblick ist selten – schließlich regnet es in Nordchina nicht viel.