am heutigen Freitag ist Hongkong auf den Tag genau seit 25 Jahren wieder ein formeller Teil der Volksrepublik China. Weil die Stadt und ihre Bürger nach der langen Kolonialherrschaft der Briten einen anderen Charakter haben als der Rest Landes, ließ sich die Pekinger Zentralregierung vordergründig für 50 Jahre auf das Prinzip “ein Land, zwei Systeme” ein. Sogar der Begriff “universelles Wahlrecht” schaffte es damals in das Basic Law, was gemeinhin als Mini-Verfassung Hongkongs bezeichnet wird.

Entsprechend engagiert setzten sich die Demokraten der Stadt viele Jahre für dieses universelle Wahlrecht ein, das auch ein Symbol war für die liberale Gesinnung der Hongkonger und die Bürgerrechte, die eine demokratisch erzogene Gesellschaft dem Staat abverlangt. Ihr Engagement, für ihre Freiheiten zu kämpfen, endete für die Menschen der Stadt letztlich in ihrer rasend schnellen Entmündigung. Viel schneller als befürchtet, hat die Kommunistische Partei die Stadt entdemokratisiert. Hongkong ist 25 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit eine autoritär geführte Gesellschaft.

Die Lehre daraus ist, dass Vereinbarungen mit autoritären Staaten Schall und Rauch sind, wenn diese ihren Fortbestand in Gefahr sehen. Und wer Vereinbarungen bricht, hat auch keine Hemmungen, schamlos zu lügen. Dazu genügt ein Blick nach Xinjiang, wo Menschenrechtsverbrechen und Zwangsarbeit System haben. Deshalb ist es gut, dass in Deutschland die Forderung nach Konsequenzen lauter werden.

All das und mehr in der heutigen Ausgabe.

Ein Vierteljahrhundert liegt zwischen Vision und Wirklichkeit. Wenn sich am Freitag die Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an die Volksrepublik China zum 25. Mal jährt, stehen die demokratischen Kräfte der Metropole vor dem Scherbenhaufen ihrer politischen Ziele. Statt freier Wahlen ihres Regierungschefs und Parlaments, wie einst erhofft, bekommen die rund 7,5 Millionen Einwohner zum Jubiläumstag eine Peking-hörige Führungsriege vor die Nase gesetzt.

Exemplarisch dafür steht die Anwesenheit von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der im Rahmen eines zweitägigen Besuchs die 25-Jahr-Feierlichkeiten begleiten wird. Er will sich die erfolgreiche Niederschlagung der demokratischen Opposition in Hongkong offenbar als persönlichen Triumph ans Revers heften. Denn Hongkong bedeutet für Xi eine wichtige Trophäe, um sich zusätzliche Rückdeckung in der Kommunistischen Partei zu sichern. Im Herbst will der Präsident seinen Plan für die Fortsetzung seiner Amtszeit als Staatschef vollenden. Dass es ihm gelungen ist, eine jahrelang rebellische Gesellschaft gefügig zu machen, ist ein wertvolles Argument, um die Begrenzung seiner Amtszeit aufzuheben.

So kollidiert das Jubiläum am 1. Juli mit dem Amtsantritt des ehemaligen Polizeichefs John Lee als neuem Chief Executive. Die Personalie symbolisiert den Höhepunkt der Horrorszenarien all jener, die vor 25 Jahren noch fest an das chinesische Versprechen “ein Land, zwei Systeme” geglaubt haben. Denn die Überzeugung, am Rockzipfel der autoritären Volksrepublik ein liberales politisches System aufrechterhalten und das zugesagte “hohe Maß an Autonomie” bewahren zu können, erwies sich als Illusion.

Großbritanniens letzter Kolonial-Statthalter, Chris Patten, gestand in der vergangenen Woche, dass auch er falsch gelegen habe. Patten sagte der Nachrichtenagentur AP: “Ich hatte an die Möglichkeit geglaubt, dass China sein Wort halten werde. Es tut mir leid, dass es das nicht getan hat.” Der Rückgabe-Vertrag nach 155-jähriger britischer Herrschaft von den Opiumkriegen bis 1997 hatte der Stadt ein “hohe Maß an Autonomie” über die Dauer von 50 Jahren zugesagt.

Nicht einmal die Hälfte der Zeit bewahrte die Volksrepublik den Schein, sich an die Abmachung halten zu wollen. Schrittweise höhlte Peking die Autonomie in den vergangenen Jahren aus, stets begleitet von Protesten und Demonstrationen, bis am Ende nichts mehr übrigblieb, was die Bezeichnung ‘demokratisch’ verdient hätte.

Der neue Regierungschef John Lee ist der Wunschkandidat der Pekinger Zentralregierung. Dieser ist es mithilfe einer umstrittenen Wahlrechtsreform gelungen, Volkes Wille an den Urnen zu marginalisieren und politischen Dissens durch die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes im Keim zu ersticken. Die chinesische Regierung wolle für Hongkong eine Herrschaft der Sicherheitskräfte und benötige jemanden, der diese Sicherheitskräfte im Griff hat, hatte der Ex-Parlamentarier Ted Hui im Gespräch mit China.Table gesagt. Lee sei eine emotionslose Maschine. “Er ist genau das, was Peking benötigt”, so Hui.

Der neue oberste Statthalter Pekinger Interessen definiert die Entwicklung Hongkongs als Erfolgsgeschichte, die es nun in der Welt “richtig darzustellen” gelte. Der 64-Jährige beklagt Panikmache und politische Manöver aus dem Ausland, deren Ziel es sei, schlecht zu reden, was Hongkong erreicht habe. Lee verspricht Fortschritt und Stabilität. Welchen Charakter dieser Fortschritt haben dürfte, zeigt jedoch die Zusammensetzung des künftigen Kabinetts.

Ein Beispiel ist Bildungsministerin Choi Yuk Lin. Schon 2012 wollte Choi dem Bildungswesen ihren Stempel aufdrücken, als sie die Lehrinhalte an Hongkonger Schulen “reformieren” wollte. In ihrer Vorlage wurde die Kommunistische Partei Chinas als eine “vereint herrschende Gruppe” etikettiert, die selbstlos handle. Schulbücher sollten nach ihrer Vorstellung Mehr-Parteien-Systeme als Wurzel für Chaos und Unruhe darstellen, und das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens als einschneidendes Ereignis der jüngeren chinesischen Geschichte aus der Erinnerung verbannt werden.

“Wir können davon ausgehen, dass Choi eine Agenda der ‘nationalen Bildung’ vorantreiben wird, die der Jugend Hongkongs beibringt, was es bedeutet, ‘moralische Qualitäten zu entwickeln’, und ‘nationale Identität’ zu fördern”, kommentierte Lokman Tsui vom Citizenlab der Universität Toronto, der unter anderem zu Menschenrechtsentwicklungen in Hongkong forscht.

Auch hatte Choi vor einigen Jahren schon einmal ins Spiel gebracht, die kantonesische Muttersprache der Hongkonger im Bildungswesen durch Mandarin zu ersetzen. Nach einem Aufschrei in der Bevölkerung sprach die Regierung schließlich von einem Missverständnis. “Wir missverstehen, was am 4. Juni 1989 geschehen ist. Wir missverstehen, was in Xinjiang vor sich geht. Wir missverstehen die Kommunistische Partei. Würden wir sie verstehen, würden wir begreifen, dass die Absichten der KP rein und gut sind”, so der gebürtige Hongkonger Tsui sarkastisch. Chois Mission sei es, Hongkong dieses Verständnis als Bildungsministerin zu vermitteln.

Einen Fingerzeig gibt auch die Ernennung von Sun Dong als neuen Minister für Innovationen, Technologie und Industrie. Sun hatte sich der Kritik chinesischer Staatsmedien an der University Grants Commission (UGC) angeschlossen. Das unabhängige Gremium, das sich aus Experten aus aller Welt zusammen setzt, nimmt Einfluss auf die Finanzierung von Forschungsprojekten Hongkonger Universitäten und Einrichtungen. Der ausländische Einfluss auf die UGC sei “ein Überbleibsel der Briten”, sagte Sun. Die Aussichten für den Forschungsstandort Hongkong trüben sich.

Und so blickt die Stadt auch auf eine ungewisse Zukunft, was ihren Stellenwert als Handels- und Finanzzentrum der Welt angeht. Eine Umfrage im März hatte ergeben, dass viele westliche Unternehmen ihr Personal oder zumindest Teile davon aus Hongkong abziehen wollen. Denn es wird immer schwieriger, nicht nur geeignetes Personal zu finden, das in Hongkong leben möchte. Auch Talente vor Ort werden zunehmend rarer, weil Zehntausende gebürtige Hongkonger die Stadt im Zuge der politischen Säuberung verlassen haben. Eine Perspektive, bald in ihre Heimat zurückzugehen, sehen die meisten nicht. Zumindest bleibt ihnen die triumphale Inszenierung am 1. Juli durch die KP im Exil erspart.

Das Thema Zwangsarbeit ist so nah an deutsche Konsumenten herangerückt wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die erdrückende Beweislage, dass in chinesischen Werken und Fabriken Hunderttausende Menschen gezwungen werden, um für eine lächerlich niedrige oder überhaupt keine Bezahlung arbeiten zu müssen, stößt Diskussionen über Moral und Verantwortung an und über die Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt. Zuletzt hatte die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files mit riesigen Datensätzen zu inhaftierten Uiguren für eine neue Dynamik gesorgt.

Internationale Lieferketten verbinden die Konsumenten zwar einerseits mit Fabriken in aller Welt, zugleich können diese sich der Bedeutung des Themas jedoch mühelos entziehen. Nahrungsmittel, Konsumgüter oder industrielle Werkstoffe bestehen heutzutage aus Komponenten, die global eingekauft werden. Die nordwestchinesische autonome Region Xinjiang gilt hier international als Inbegriff für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu Hungerlöhnen. Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit rapide steigt, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung integriert ist.

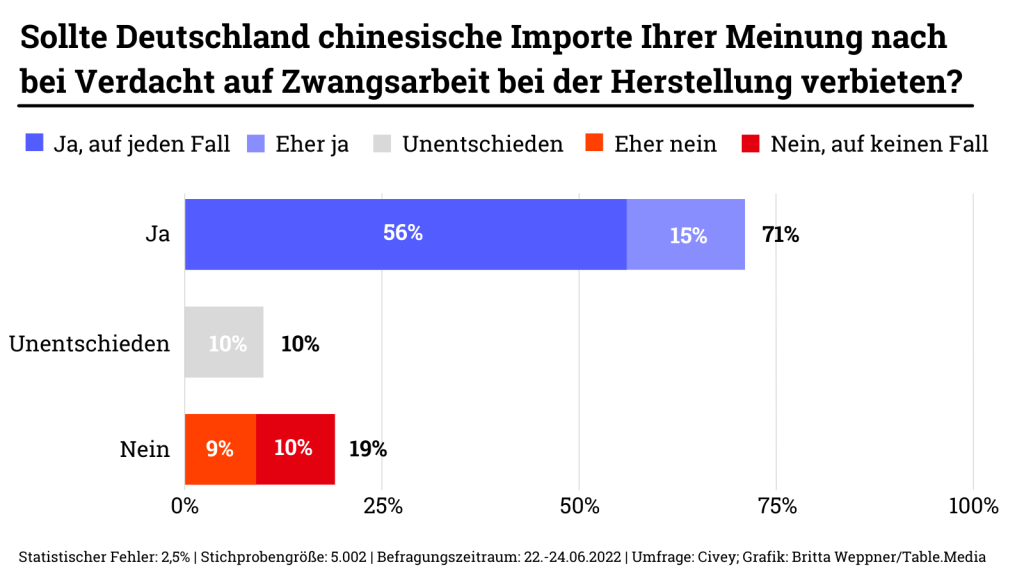

Die Wahrnehmung des Problems in Deutschland ist deutlich gestiegen, weil Politik und Zivilgesellschaft das Thema regelmäßig auf die Agenda setzen. In den allermeisten Fällen geschieht das in einem kritischen Kontext. Entsprechend scheint das Resultat einer Umfrage des Meinungs-Forschungsunternehmens Civey im Auftrag von Table.Media die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema zu bestätigen.

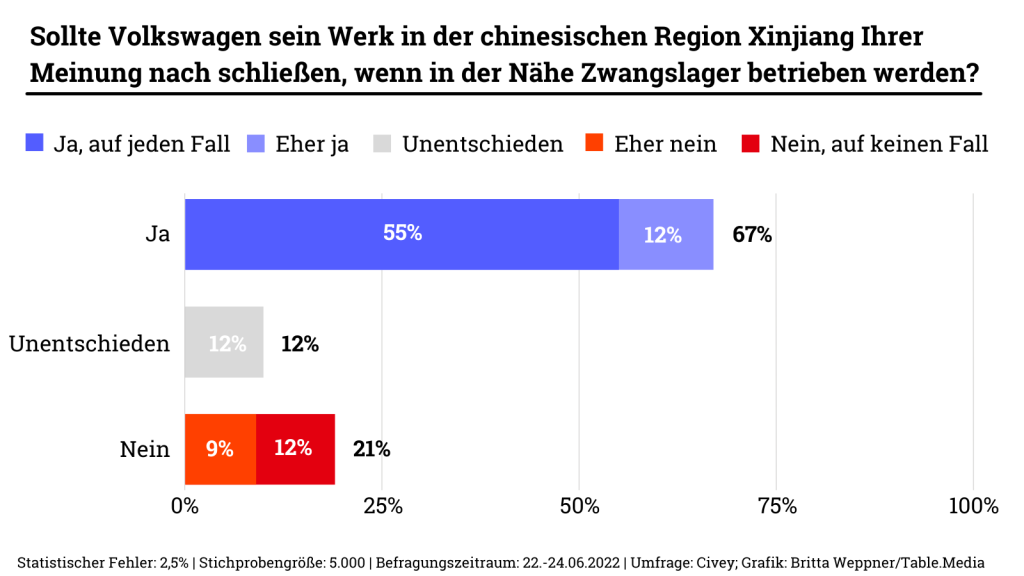

Von mehr als 5.000 Befragten lehnt die große Mehrheit von 71 Prozent der deutschen Konsumenten den Import von Produkten eher ab, wenn auch nur der Verdacht besteht, Zwangsarbeit könnte Teil der Wertschöpfung gewesen sein. Für mehr als die Hälfte (56 Prozent) reicht der Verdacht schon aus, um den Import eines Produktes kategorisch abzulehnen. Allerdings lehnen zehn Prozent der Befragten den Import solcher verdächtigen Waren “auf keinen Fall” ab.

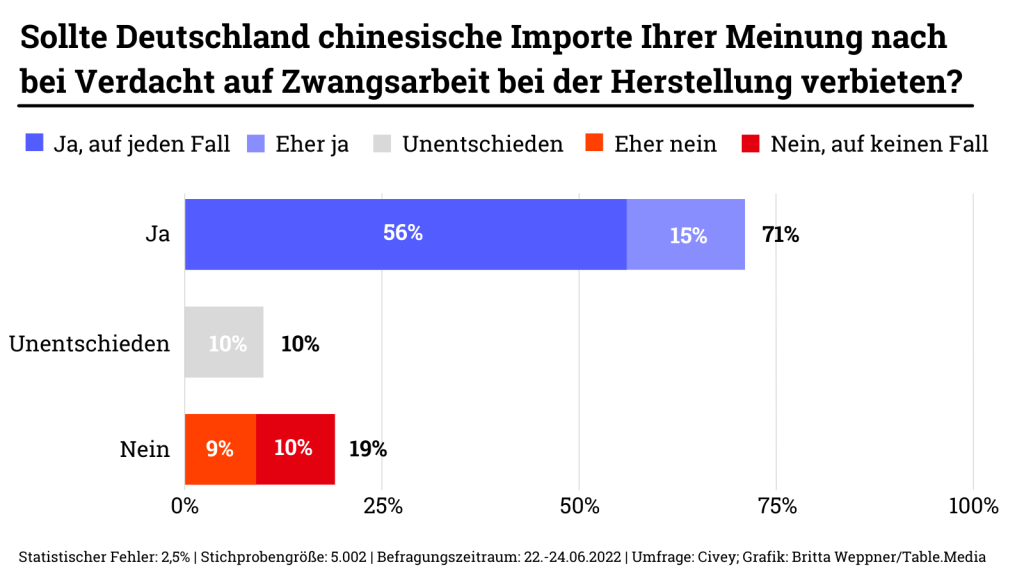

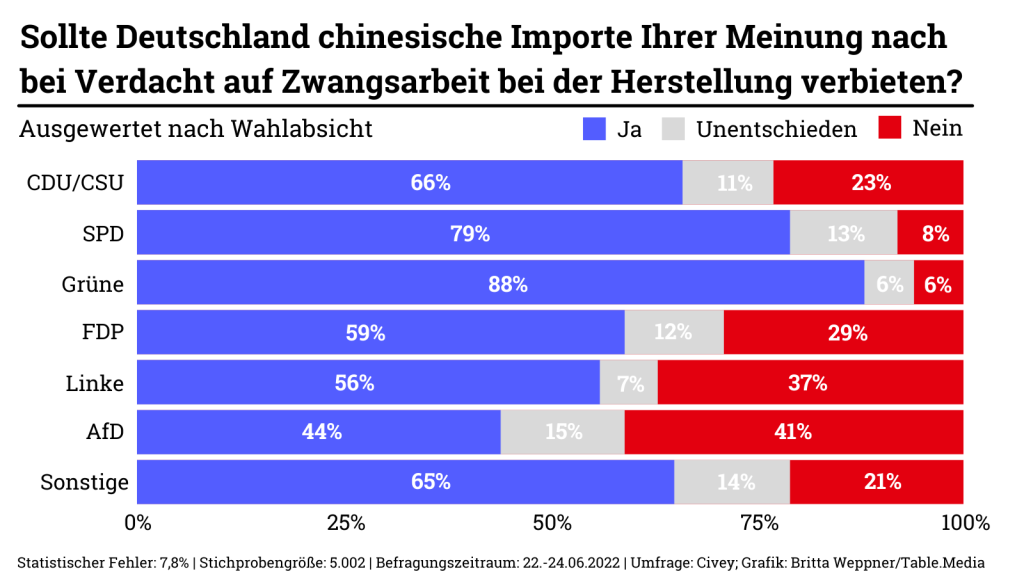

Die Ergebnisse lassen sich politischen Milieus zuordnen. Während die Wähler der Grünen mit 88 Prozent einem Import ablehnend gegenüberstehen, sind es bei der AfD lediglich 44 Prozent. Auch Linke (56 Prozent) und FDP-Wähler (59 Prozent) zeigen eine deutliche Kluft zum Spitzenwert. Von der Klientel der CDU/CSU sind es 66 Prozent, die der Einfuhr skeptisch gegenüber stehen. Den Grünen-Wählern am nächsten kommen die Anhänger der SPD, von denen vier von fünf ein Importverbot im Verdachtsfall unterstützen würden.

Während politische Ansichten zum Teil markante Differenzen zur Beurteilung eines Importverbots aufweisen, spielt das Alter der Befragten dagegen kaum eine Rolle. In allen Altersklassen befürwortet eine deutliche Mehrheit das Importverbot. Zwar führen die 18- bis 29-Jährigen mit 75 Prozent Zustimmung die Auswertung an, doch stehen ihnen die 50- bis 64-Jährigen mit 74 Prozent Zustimmung so gut wie nicht nach. Das Schlusslicht bilden die über 65-Jährigen, doch selbst dort sind zwei Drittel (67 Prozent) aller Teilnehmer der gleichen Ansicht wie Mehrheit der jungen Menschen.

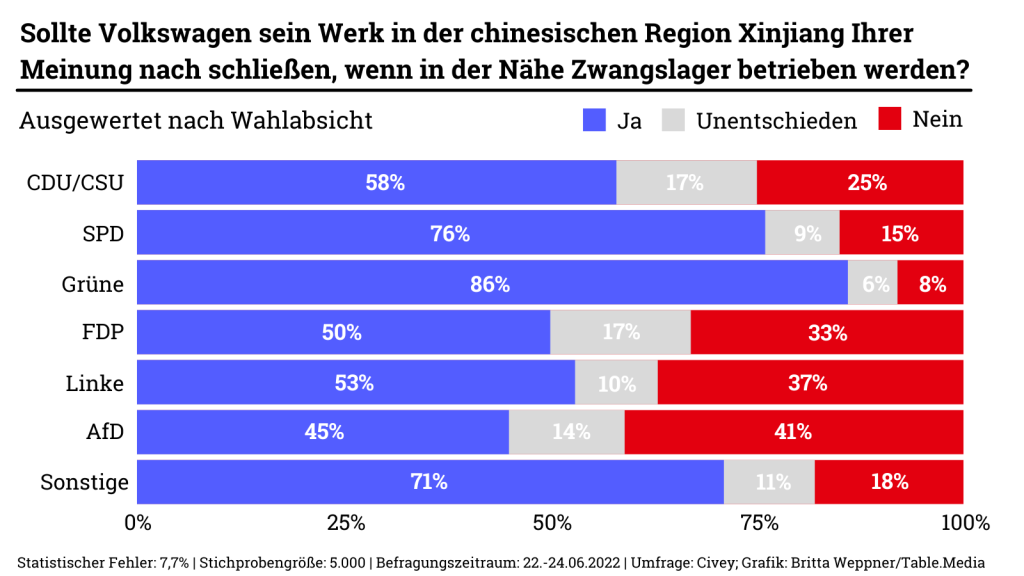

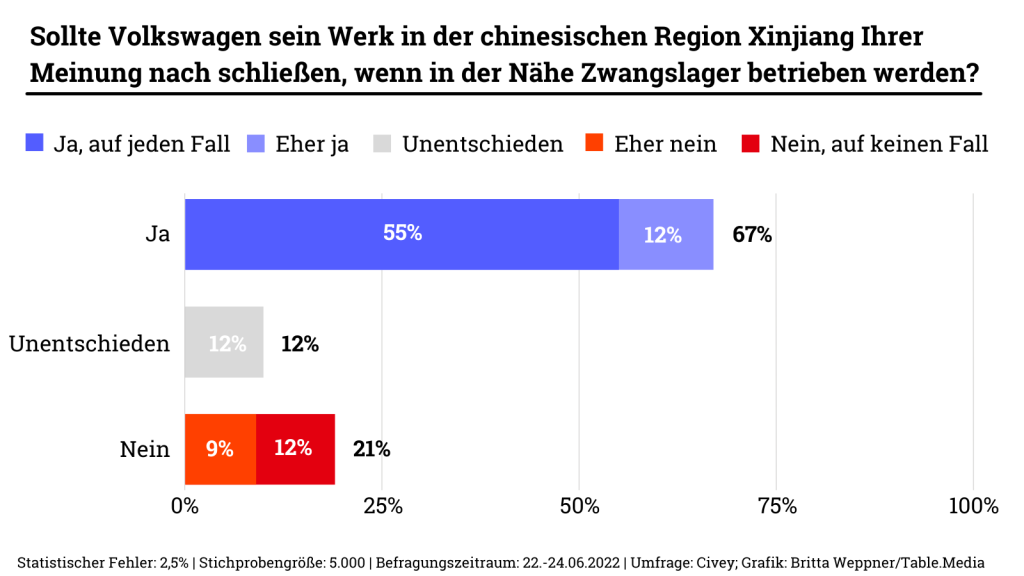

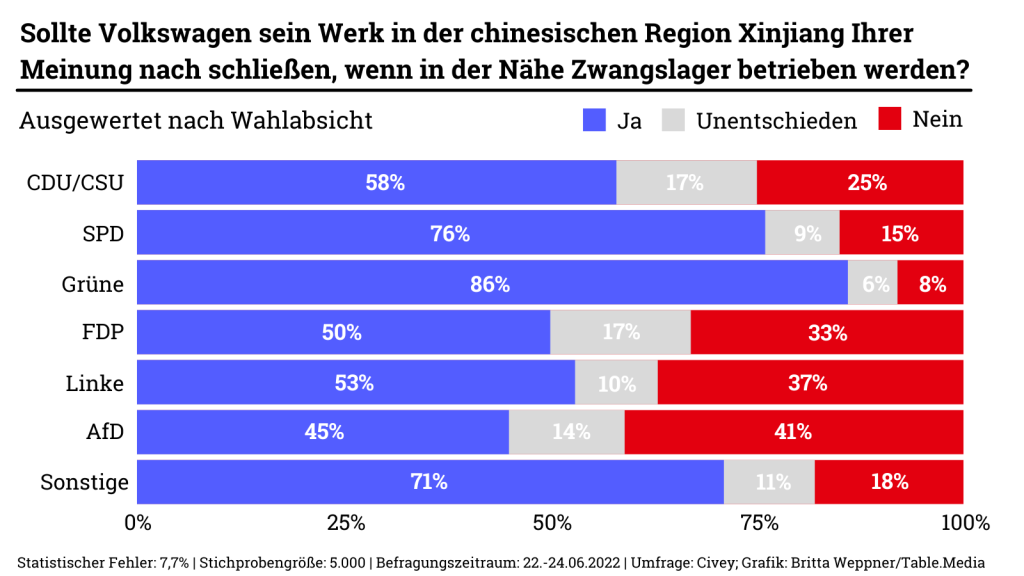

Die Xinjiang-Debatte betrifft jedoch nicht nur die Herstellung von Tomaten oder T-Shirts durch anonyme Zulieferer. Mit Volkswagen ist auch ein großer Konzern mit einem eigenen Werk in Xinjiang präsent. Der deutsche Autohersteller betreibt am Rande der Regional-Hauptstadt Urumqi ein Werk, in dem pro Jahr rund 50.000 Fahrzeuge produziert werden. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet laut Civey-Umfrage eine Schließung des VW-Werks in Xinjiang. 67 Prozent der von Befragten sprachen sich dafür aus, dass VW sich aus der Region zurückziehen sollte.

Die Fabrik war von Anfang an ein Politikum, gibt sie der chinesischen Wirtschaftspolitik in der Region doch internationale Legitimation. Zuletzt kommt die Kritik an dem Standort nicht mehr nur von Menschenrechtsgruppen, sondern von Persönlichkeiten mit erheblichem Einfluss bei VW.

So hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Peter Weil (SPD) sich in die Debatte eingeschaltet (China.Table berichtete). Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte an VW. Weil sitzt daher im Aufsichtsrat des Unternehmens. Seine Partei stellt zudem derzeit den Kanzler. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend”: wenn jemand wie Weil so etwas sagt, dann müsste VW aufhorchen.

Kritik kommt ebenfalls von den Gewerkschaften. So fordert die IG Metall, aus der Menschenrechtssituation die nötigen Schlüsse zu ziehen und das Werk zu schließen (China.Table berichtete). VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Aktivitäten in Xinjiang ebenfalls. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr.”

Volkswagen selbst verteidigt den Standort und argumentiert, dass das Werk den Menschen in Xinjiang helfe, wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Niemand wirft dem Unternehmen vor, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Dem Vernehmen nach gilt VW in Urumqi als guter und beliebter Arbeitgeber.

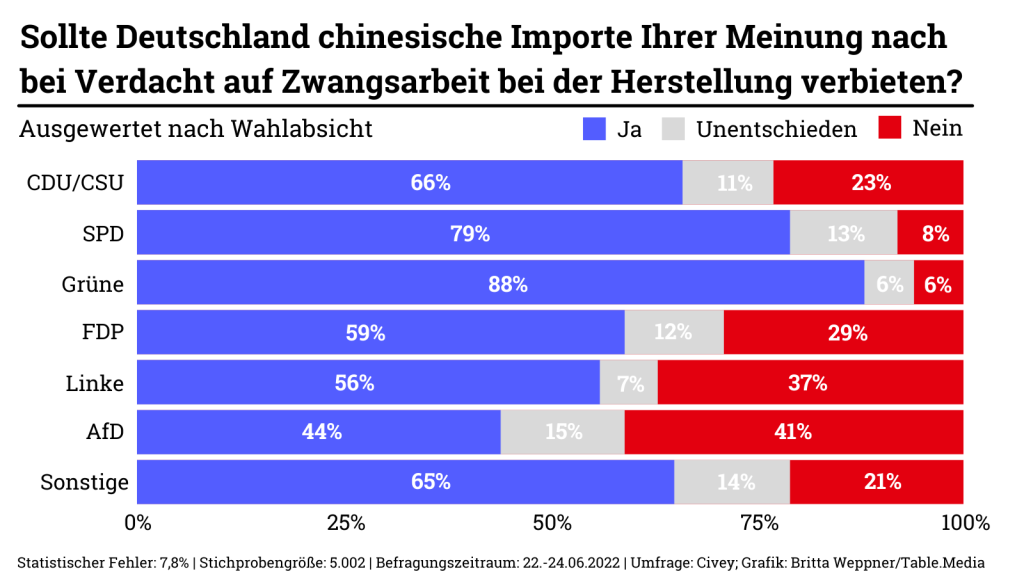

Wie bei der Importfrage liegen auch im Falle des VW-Werks die Ansichten zwischen Grünen-Wählern (86 Prozent) und denen der FDP (50 Prozent) weit auseinander. Die SPD-Anhänger zeigen mit 76 Prozent Zustimmung eine klare Mehrheit für eine Schließung.

Anders als bei der Importfrage es sind es allerdings vor allem die jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die eine Schließung des Werkes für richtig halten. Mit 84 Prozent bilden sie mit Abstand die größte Gruppe, während alle übrigen Altersklassen ab 30 Jahre aufwärts zwischen 63 und 68 Prozent weitgehend deckungsgleich eingestellt sind.

Die wachsende Sensibilität der Verbraucher in den großen Industrienationen schlägt sich inzwischen auf allen Ebenen politisch nieder: durch die baldige Einführung von Lieferkettengesetzen in Deutschland und Europa oder dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA (China.Table berichtete.) Ihre Effizienz wird sich allerdings in der Praxis erst noch beweisen müssen. Kritiker glauben, dass Zwangsarbeit auch durch schärfere Gesetzgebung nicht eliminiert werden könne. Doch zweifellos sind die politischen Bemühungen Ausdruck eines wachsenden gesellschaftlichen Konsens, dass die Wirtschaftskreisläufe der Welt fairer gestaltet werden müssen.

VW-Chef Herbert Diess warnt vor einem Konfrontationskurs zu China. Die Grundhaltung der deutschen Regierung gegenüber der Volksrepublik bereite ihm Sorgen, sagte Diess dem Spiegel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. “Wir brauchen noch mehr Dialog“, forderte der VW-Chef. “Die chinesische Führung kann auch mit harten europäischen Positionen umgehen – aber man sollte darüber sprechen – und man sollte die wirtschaftlichen Auswirkungen verstehen.”

Würde sich Deutschland von der Volksrepublik abkoppeln, gäbe es laut dem VW-Chef sehr viel weniger Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. “Hierzulande wird extrem unterschätzt, wie stark unser Wohlstand von China mitfinanziert wird.” Von den Entwicklern in Deutschland würden die Hälfte für Kundinnen und Kunden in China arbeiten, so Diess. Und: “Meinen Führungskräften sage ich immer: Ein Großteil eures Bonus wird in China erwirtschaftet.” Der VW-Chef hofft auf “eine weitere Öffnung Chinas”. Die Volksrepublik werde “sich auch im Wertesystem weiter positiv entwickeln”, so Diess.

Befragt nach dem VW-Werk in Xinjiang versicherte Diess, er lasse sich mehrmals im Jahr von seinem Joint-Venture Partner über die Arbeitsbedingungen informieren. Selbst war er noch nicht vor Ort. Der Partner ist das Staatsunternehmen SAIC. Volkswagen ist in China Marktführer. Dies ist trotz der jüngsten Corona-Lockdowns und der Wirtschaftsabkühlung in China zuversichtlich, dass die Volksrepublik Wachstumsmotor bleiben wird. rtr/nib

Staatschef Xi Jinping hat am Donnerstag das Konzept “ein Land, zwei Systeme” als Erfolg gelobt und als “lebendig” bezeichnet. Die Aussage fiel bei einem Grußwort an die Bürger der Stadt kurz nach seiner Anreise zu den Feiern der Rückgabe an China am Freitag (China.Table berichtete). Es ist das erste Mal seit 2017, dass Xi nach Hongkong kommt und das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass er Festlandchina verlässt. Zusammen mit seiner Gattin Peng Liyuan fuhr er mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Shenzhen aus über die Grenze.

Am Donnerstagabend hat Xi Jinping an einem Bankett für die scheidende Verwaltungschefin Carrie Lam teilgenommen. Am Freitag wird er eine Grundsatzrede zum Status der Finanzmetropole halten und über den Amtsantritt des neuen Verwaltungschefs John Lee präsidieren.

“Ein Land, zwei Systeme” gilt allgemein als gescheitert. Lee ist Polizist und hat bereits angekündigt, in Hongkong für Ruhe vor Bürgerrechtlern zu sorgen (China.Table berichtete). Mit den “zwei Systemen” war ursprünglich eine sozialistische Wirtschaftsordnung auf dem Festland und eine kapitalistische Wirtschaft und “Lebensweise” in Hongkong gemeint. Der Begriff umfasst im weiteren Sinne jedoch auch eine autoritäre Regierung auf dem Festland und die rechtsstaatlich angelegte Verfassung in Hongkong. fin

Es ist ein bloßer Halbsatz, der vielen Chinesen die sprichwörtliche Kinnlade herunterfallen ließ. “In den nächsten fünf Jahren wird Peking die Pandemieprävention unermüdlich vorantreiben”, kündigte Pekings oberster Parteisekretär Cai Qi über die Staatszeitung “Beijing Ribao” an. Was in der blumigen Sprache des 66-jährigen Regierungsbeamten nach einer trivialen Aussage klingt, heißt im Klartext: 1,4 Milliarden Chinesen müssen sich wohl langfristig auf die ermüdende Null-Covid-Normalität aus Lockdowns, Massentests und geschlossenen Grenzen einstellen.

Angesichts der hohen wirtschaftlichen Kosten gingen die meisten Experten bisher davon aus, dass die chinesische Regierung nach dem wichtigen 20. Parteikongress im Herbst eine schrittweise Lockerung ihrer Coronavirus-Strategie anstrebt; einen entsprechenden Tenor haben auch die Forderungen der Industrie (China.Table berichtete). Skeptiker hingegen befürchten bereits seit längerem, dass Peking viele der während der Pandemie eingeführten Maßnahmen – allen voran die digitale Überwachung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – auf unbestimmte Zeit beibehält.

Weitere fünf Jahre der Lockdowns – das ist selbst für die in stoischer Geduld erprobten Chinesen wie eine Hiobsbotschaft. Und siehe da: Nur wenige Stunden nach der umstrittenen Aussage von Parteisekretär Cai Qi änderten die Staatsmedien das Zitat kurzerhand ab und entfernten die konkrete Zeitangabe. Über die Hintergründe der Entscheidung lässt sich nur spekulieren, doch als Ursache kann die empörte Reaktion der Öffentlichkeit gelten: Selten hat sich so offen gezeigt, dass die Leute der strengen Null-Covid-Strategie der Regierung müde sind.

Die Beiträge auf Sozialmedien ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. “Es scheint, dass jeder bereits vergessen hat, dass es das Ziel der Pandemiebekämpfung ist, irgendwann wieder zum normalen Leben zurückzukehren”, schreibt ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Weibo. Ein anderer schreibt, er würde nun den “Countdown” stellen, um “aus dem Land zu fliehen”. Unzählige Nutzer stimmten in den Chor mit ein, ehe die Zensoren wie üblich einschritten und die kritischen Kommentare löschten.

Dabei erhalten die Nutzer auch Unterstützung von offizieller Seite. Hu Xijin, bis zu seiner Pensionierung Chefredakteur bei der einflussreichen Propagandazeitung Global Times, schrieb etwa auf seinem persönlichen Account: “Niemand will in Peking die nächsten fünf Jahre so leben, wie es in den letzten sechs Monaten der Fall war.“

Die meisten Hauptstadtbewohner würden dem wohl inbrünstig zustimmen. Denn spätestens seit 2022 ist mit Aufkommen von Omikron die Kosten-Nutzen-Rechnung der chinesischen Null-Covid-Politik in den Augen der Bürger aus der Balance geraten. Zeitweise war ein Drittel der Chinesen von Ausgangssperren betroffen und nach wie vor gehören regelmäßige Massentests zum neuen Alltag in den Metropolen des Landes (China.Table berichtete).

Doch trotz allem hat es China erneut geschafft, mittlerweile sämtliche Infektionsstränge im Land unter Kontrolle zu bringen. Nach monatelangen Lockdowns zählen die Behörden derzeit trotz der flächendeckenden PCR-Massentests lediglich ein paar dutzend Fälle pro Tag. Von einem “Sieg” über das Virus, wie es die offizielle Propaganda oftmals darstellt, lässt sich allerdings nicht sprechen. “Vorübergehender Waffenstillstand” trifft es passender, schließlich kann die fragile Normalität jederzeit wieder kippen. Oder, wie es ein deutscher Manager zynisch formuliert: “Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown.” Virologen bestätigen die Ansicht: Omikron ist zu ansteckend, um durch reine Kontaktbeschränkungen unter Kontrolle zu bleiben (China.Table berichtete).

Bei der europäischen Handelskammer in Peking geht man ebenfalls davon aus, dass China “möglicherweise über den Sommer 2023 hinaus” seine Grenzen nicht vollständig öffnen kann. Das liege vor allem an der “vergleichsweise niedrigen Impfrate bei den über 60-Jährigen“. Und tatsächlich hat sich die Impfkampagne seit Beginn des Jahres deutlich verlangsamt, derzeit wird weniger als 800.000 Menschen eine Dosis verabreicht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisierte zuletzt, dass eine ausreichende Herdenimmunität mittlerweile so “eine Angelegenheit von Jahren” sei.

Und dennoch lassen sich aus Peking auch zaghafte Zeichen der Lockerung vernehmen. Am Dienstag gab der Staatsrat bekannt, dass die Quarantänezeiten für Einreisende aus dem Ausland auf eine Woche im Hotel oder anderen Quarantäne-Einrichtungen und drei weitere Tage Heimisolation gekürzt wurde. In den Facebook-Gruppen, in denen sich tausende, seit Monaten im Ausland gestrandete China-Expats organisiert haben, wird die Nachricht mit Euphorie aufgenommen.

Doch tatsächlich scheitert die Rückreise für die meisten vor allem an der Anzahl der verfügbaren Flüge, die oft auf Monate ausgebucht sind. Wer derzeit etwa noch im September von Frankfurt nach Shanghai fliegen möchte, muss dafür mindestens rund 10.000 Euro einplanen – die einwöchige Quarantäne nach Ankunft nicht einberechnet. Fabian Kretschmer

China hat die Quarantäne-Zeit für Reisende aus dem Ausland halbiert. Die Isolationszeit in den zentralen Corona-Quarantäne-Einrichtungen wurde von 14 auf sieben Tage verkürzt. Anschließend müssen sich Reisende zu Hause noch drei Tage isolieren. Zuvor lag diese Zeit bei sieben Tagen. Das gab die Nationale Gesundheitskommission in einer Erklärung bekannt. Auch für enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten gibt es demnach Lockerungen. Die kürzere Inkubationszeit der Omikron-Variante mache die kürzere Quarantäne möglich, so Gesundheitsexperten. In Peking war die Quarantäne in den zentralen Einrichtungen schon zuvor von 14 auf zehn Tage gekürzt worden. Die Europäische Handelskammer in China begrüßt die Änderung. Sie weist jedoch darauf hin, dass es abzuwarten bleibe, ob alle lokalen Behörden die neuen, gelockerten Regeln befolgen würden.

Am Dienstag gab es laut Behördenangaben weder in Shanghai noch in Peking neue Coronavirus-Fälle. Der Chef der Kommunistischen Partei Shanghais, Li Qiang, erklärte am Samstag, die Behörden hätten “den Krieg zur Verteidigung Shanghais” gegen Covid-19 gewonnen, nachdem ein erdrückender zweimonatiger stadtweiter Lockdown Anfang Juni aufgehoben worden war. Trotz der Lockerung der Covid-Beschränkungen wurden die insgesamt 47 Millionen Einwohner aufgefordert, sich alle paar Tage einem Test zu unterziehen, um weiterhin Zugang zu öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln zu haben. nib

Die G7-Staaten haben China aufgerufen, Russland zum Ende seiner Invasion in der Ukraine zu drängen. Peking solle Druck auf Moskau ausüben, die Truppen unverzüglich und ohne Bedingungen aus der Ukraine abzuziehen, so die G7. Im Abschlussdokument des dreitägigen Gipfels äußerten sich die G7-Staaten zudem besorgt über die Lage im Ost- und Südchinesischen Meer und sprachen sich gegen einseitige Versuche aus, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern. Die Abschlusserklärung des G7-Gipfels enthielt dieses Mal fast eine ganze Seite nur zur Chinapolitik.

Über die Menschenrechtslage in China drückten die G7-Staaten besondere Besorgnis aus. China müsse die universellen Menschenrechte achten und die Grundfreiheiten garantieren – auch in Tibet und Xinjiang. Die G7-Länder wollen demnach gemeinsam stärker gegen Zwangsarbeit in China vorgehen. So sollen Produkte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, von den globalen Lieferketten ausgeschlossen werden. Dieser Vorgang ist vor allem an die Adresse Chinas gerichtet, das in der Provinz Xinjiang in großem Stil Zwangsarbeit durchsetze, heißt es in einem auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlichten Factsheet. Auch seien sich die G7 einig, geschlossen gegen unfaire Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik vorzugehen, heißt es in dem Dokument.

Mit Blick auf Chinas protektionistische Wirtschaftspolitik beklagen die G7 nicht-transparente und Markt-verzerrende Maßnahmen der Volksrepublik. Die sieben großen Industrienationen haben vereinbart, sich darüber weiterhin auszutauschen und auch außerhalb des G7-Forums gemeinsame Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Man wolle ökonomische Abhängigkeiten von China reduzieren und sich gegen ökonomische Zwangsmaßnahmen wappnen, so das Abschlussdokument. Die EU-Staaten arbeiten derzeit an einem Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (China.Table berichtete).

Mit Blick auf die Lage in Hongkong fordern die G7 China auf, die in der Gemeinsamen Chinesisch-Britischen Erklärung und dem Basic Law eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und die dort festgehaltenen Rechte, Freiheiten und Autonomie Hongkongs zu gewährleisten. Notwendig sei es, mit China bei gemeinsamen globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Verlust an Artenvielfalt zu kooperieren. nib/fpe/rtr

Ein hochrangiger Vertreter einer US-Behörde hat Apple und Google dazu aufgefordert, Tiktok aus den App-Stores der beiden Unternehmen zu entfernen. Brendan Carr, Commissioner der für Kommunikation zuständigen Behörde FCC, hat die Unternehmen in einem Brief darauf hingewiesen, dass Tiktok gegen Datensicherheits-Regeln verstoße.

Die Anwendung sei nicht mit den App-Store-Richtlinien der beiden Unternehmen vereinbar, so Carr. Ihm zufolge sammelt Tiktok “Such- und Browserverläufe, Tastendruckmuster, biometrische Identifikatoren, Nachrichtenentwürfe und Metadaten sowie Texte, Bilder und Videos”. Carr hat den beiden Unternehmen eine Frist bis zum 8. Juli gesetzt. Sollten sie Tiktok bis dann nicht aus den Stores entfernt haben, sollen sie sich schriftlich erklären. Tiktok ist eine Marke des chinesischen Unternehmens Bytedance.

“Tiktok fungiert als ausgeklügeltes Überwachungsinstrument, das umfangreiche Mengen an persönlichen und sensiblen Daten sammelt”, schreibt Carr in seinem Brief an die beiden US-Tech-Riesen. Carr wurde vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in das Amt des FCC-Commissioners berufen. Trump hatte Tiktok damals als eines seiner Ziele seiner China-Politik ausgewählt. Durch eine Executive Order wollte er die Nutzung von Tiktok in den USA einschränken lassen.

Das Unternehmen ging in den USA vor Gericht und bekam Recht. Tiktok hatte erst diesen Monat bekannt gegeben, die US-Nutzerdaten mittlerweile auf Servern von Oracle zu speichern. “100 Prozent des Datenverkehrs der US-Nutzer wird an die Oracle Cloud Infrastructure weitergeleitet”, so ein Unternehmens-Statement. In Zukunft wolle man alle die privaten Daten von US-Nutzern aus den eigenen Rechenzentren löschen. Zuvor hatte Buzzfeed darüber berichtet, dass Mitarbeiter von Bytedance in China noch Anfang dieses Jahres wiederholt auf US-Nutzerdaten zugegriffen hätten. Laut Buzzfeed könnte Tiktok die US-Öffentlichkeit in die Irre geführt haben, “indem es heruntergespielt hat, dass in den USA gespeicherte Daten auch von Mitarbeitern in China eingesehen werden können.” nib

Die Menschen in Chinas Städten haben einige der intensivsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung im Zuge der Covid-19-Pandemie ertragen müssen. Die 27 Millionen Einwohner Shanghais waren 60 Tage lang zu einem strengen Lockdown gezwungen – und sie waren nicht die einzigen. Während des Höhepunkts der Omikron-Welle im April und Mai waren 45 Städte mit insgesamt 373 Millionen Einwohnern in irgendeiner Form abgeriegelt. Das ist mehr als die Bevölkerung der Vereinigten Staaten (329,5 Millionen) und Kanadas (38 Millionen) zusammen und 83 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union (447 Millionen).

Chinas “Null-Covid”-Strategie hat der Wirtschaft und der Bevölkerung des Landes großen Schaden zugefügt. Die Omikron-Welle hat aber auch deutlich gemacht, dass die ältere Bevölkerung weiterhin anfällig für das Virus ist. Bis zum 2. Juni hatten 40 Prozent der über 60-Jährigen (rund 95 Millionen Menschen) noch keine einzige Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, obwohl für sie ein höheres Risiko besteht, an der Krankheit zu erkranken und zu sterben.

Ein Grund für die niedrige Impfrate ist, dass sich die chinesische Bevölkerung in den letzten zwei Jahren einfach an die niedrigen Covid-19-Infektionsraten gewöhnt hat. Jetzt, wo die Omikron-Welle zuschlägt, dürfte das höhere Risiko, ungeimpft zu sein, die Impfquote bei älteren Menschen etwas erhöhen.

Ein weiterer Grund für die niedrige Impfrate bei älteren Menschen ist jedoch, dass viele die Nebenwirkungen der Impfung fürchten. Um dem entgegenzuwirken, hat die chinesische Regierung kürzlich ein Covid-19-Impfpaket für Personen über 60 eingeführt. Impflinge, die wirklich erkranken, können 75.000 Dollar erhalten – mehr als das Vierfache des durchschnittlichen Jahreseinkommens des Landes (15.950 Dollar). Dies ist eine kluge Idee. Aber sie wird nicht ausreichen, denn das größere Hindernis ist das mangelnde Vertrauen zwischen der chinesischen Öffentlichkeit und dem medizinischen Establishment.

Natürlich haben alle Länder Schwierigkeiten, die besorgte Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der Nutzen von Impfstoffen die Risiken überwiegt. In den USA sind nach wie vor 15 Prozent der Menschen nicht gegen Covid-19 geimpft, und 42 Prozent aus dieser Gruppe sagen, dass sie den Impfstoffen nicht trauen. Dennoch ist dies eine enorme Verbesserung gegenüber September 2020, als 49 Prozent der amerikanischen Erwachsenen angaben, dass sie sich nicht impfen lassen würden, wenn ein Impfstoff verfügbar wäre. In dieser Kohorte gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie Bedenken wegen der Nebenwirkungen haben.

Die Impfskeptiker in China und den USA haben also die gleiche Angst vor Nebenwirkungen. Allerdings haben die chinesischen und amerikanischen Gesundheitsbehörden auf diese Bedenken auf sehr unterschiedliche Weise reagiert.

In den USA hat das medizinische Establishment versucht, Vertrauen zu schaffen, indem es unabhängige und transparente medizinische Studien durchführte, deren Ergebnisse in unzensierten Veröffentlichungen publiziert und auf allen Ebenen offen diskutiert wurden – von Experten, Journalisten, Politikern und der Öffentlichkeit. Dieser Ansatz beruht auf zwei bekannten Maximen des öffentlichen Gesundheitswesens: Vertrauen in das medizinische Establishment wird die Akzeptanz von Behandlungen erhöhen; und dieses Vertrauen wird durch Transparenz und offene Diskussion aufgebaut.

Im Gegensatz dazu war Chinas Vorgehen fast völlig undurchsichtig. Die Regierung hat nur sehr wenige Daten über Impfstoffversuche veröffentlicht und jegliche Diskussion über Nebenwirkungen zensiert – selbst über gewöhnliche, geringfügige Nebenwirkungen wie Wundschmerzen nach der Injektion. Die chinesischen Behörden folgen der Maxime, dass Informationen über kontroverse Themen zurückgehalten werden sollten, um zu verhindern, dass Meinungen geäußert werden, die den Zielen der Regierung zuwiderlaufen könnten.

Diese Strategie hat sich als kontraproduktiv erwiesen, denn sie schafft ein Informationsvakuum, das nur durch Gerüchte, Spekulationen und Verschwörungstheorien gefüllt werden kann. Das derzeitige Scheitern steht in krassem Gegensatz zu Chinas früheren Erfolgen bei der Entscheidungsfindung in gesundheitspolitischen Fragen. Nach dem Ausbruch von SARS in den Jahren 2002 bis 2004 ließ China eine konstruktive Debatte über die Probleme in seinem Gesundheitssystem zu. Wie viele bemerkten, hatten damals über 80 Prozent der Landbewohner und 40 Prozent der Stadtbewohner keine Krankenversicherung.

Als Reaktion darauf kündigte die Regierung im Jahr 2009 an, 850 Milliarden Yuan (127 Milliarden US-Dollar zum heutigen Wechselkurs) zu investieren, um 90 Prozent der Bevölkerung eine Gesundheitsversorgung zu bieten. In den folgenden zwei Jahren fanden intensive Diskussionen zwischen nationalen und regionalen Entscheidungsträgern, Gesundheitsexperten, führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft, Journalisten und der Öffentlichkeit statt. Die Beratungen führten zu zahlreichen Änderungen an der vorgeschlagenen Politik. Obwohl das Ergebnis noch nicht perfekt war, fand es großen Anklang und führte zu einer breiten Akzeptanz der Krankenversicherung. Im Jahr 2021 waren 95 Prozent der Chinesen in irgendeiner Form versichert.

Natürlich müssen die Überlegungen zu den Covid-19-Impfstoffen schneller vorangetrieben werden und wären mit Kosten verbunden. Die chinesischen Impfstoffe würden auf Kritik stoßen, und einige Menschen würden sich immer noch durch häufige Nebenwirkungen (wie Fieber) oder seltenere Risiken (wie allergische Reaktionen) abgeschreckt fühlen. Andere würden den Umgang der Regierung mit der Pandemie kritisieren, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Doch diese kurzfristigen Kosten sind die langfristigen Vorteile wert, die sich aus dem Aufbau von Vertrauen in die Gesundheitsbehörden und der Erhöhung der Impfraten im Laufe der Zeit ergeben. Wie andere Länder festgestellt haben, kann die Offenlegung negativer Informationen über Impfstoffe kurzfristig die Zurückhaltung der Öffentlichkeit erhöhen, aber sie trägt dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Verschwörungstheorien zu entkräften.

Um das Coronavirus wirksam zu bekämpfen, muss man angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit künftiger Wellen und der Notwendigkeit zusätzlicher Impfungen langfristig denken. Für China ist der Aufbau von Vertrauen noch wichtiger als für andere Länder, da dies ein notwendiger Schritt ist, um von der Null-Covid-Strategie wegzukommen. Diese Umstellung wird natürlich zu mehr Infektionen und Todesfällen führen. Aber eine offene Diskussion über die Impfstoffe kann deren Akzeptanz erhöhen, die Ausbreitung der Krankheit eindämmen und den negativen Auswirkungen auf das öffentliche Vertrauen entgegenwirken.

China muss in dieser Frage dringend für Transparenz sorgen. Je länger es wartet, desto schwieriger wird es sein, seine wirtschaftlich zerstörerische Null-Covid-Politik aufzugeben.

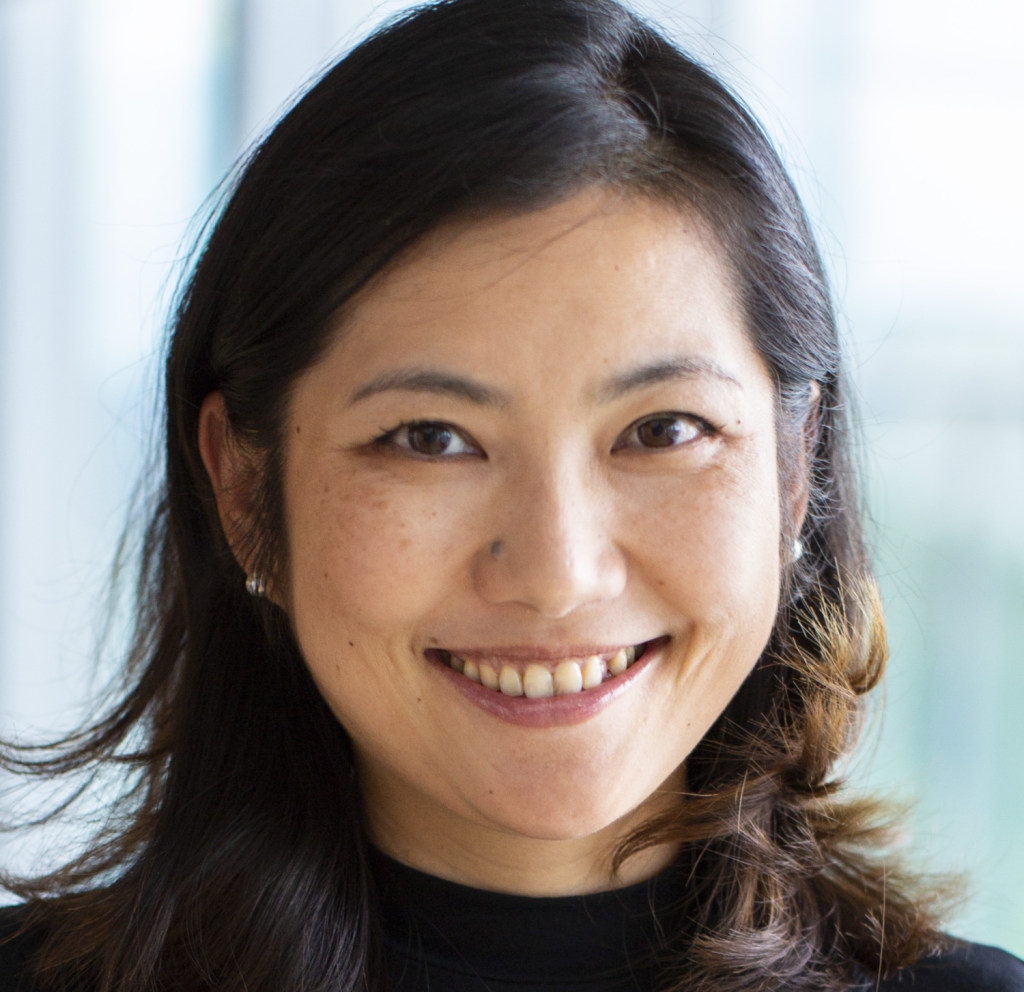

Nancy Qian, Professorin für Managerial Economics and Decision Sciences an der Kellogg School of Management der Northwestern University, ist Gründungsdirektorin des China Econ Lab und des Northwestern’s China Lab und leitet die Kellogg-Initiative für Entwicklungsökonomie. Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate 2022.

www.project-syndicate.org

am heutigen Freitag ist Hongkong auf den Tag genau seit 25 Jahren wieder ein formeller Teil der Volksrepublik China. Weil die Stadt und ihre Bürger nach der langen Kolonialherrschaft der Briten einen anderen Charakter haben als der Rest Landes, ließ sich die Pekinger Zentralregierung vordergründig für 50 Jahre auf das Prinzip “ein Land, zwei Systeme” ein. Sogar der Begriff “universelles Wahlrecht” schaffte es damals in das Basic Law, was gemeinhin als Mini-Verfassung Hongkongs bezeichnet wird.

Entsprechend engagiert setzten sich die Demokraten der Stadt viele Jahre für dieses universelle Wahlrecht ein, das auch ein Symbol war für die liberale Gesinnung der Hongkonger und die Bürgerrechte, die eine demokratisch erzogene Gesellschaft dem Staat abverlangt. Ihr Engagement, für ihre Freiheiten zu kämpfen, endete für die Menschen der Stadt letztlich in ihrer rasend schnellen Entmündigung. Viel schneller als befürchtet, hat die Kommunistische Partei die Stadt entdemokratisiert. Hongkong ist 25 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit eine autoritär geführte Gesellschaft.

Die Lehre daraus ist, dass Vereinbarungen mit autoritären Staaten Schall und Rauch sind, wenn diese ihren Fortbestand in Gefahr sehen. Und wer Vereinbarungen bricht, hat auch keine Hemmungen, schamlos zu lügen. Dazu genügt ein Blick nach Xinjiang, wo Menschenrechtsverbrechen und Zwangsarbeit System haben. Deshalb ist es gut, dass in Deutschland die Forderung nach Konsequenzen lauter werden.

All das und mehr in der heutigen Ausgabe.

Ein Vierteljahrhundert liegt zwischen Vision und Wirklichkeit. Wenn sich am Freitag die Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an die Volksrepublik China zum 25. Mal jährt, stehen die demokratischen Kräfte der Metropole vor dem Scherbenhaufen ihrer politischen Ziele. Statt freier Wahlen ihres Regierungschefs und Parlaments, wie einst erhofft, bekommen die rund 7,5 Millionen Einwohner zum Jubiläumstag eine Peking-hörige Führungsriege vor die Nase gesetzt.

Exemplarisch dafür steht die Anwesenheit von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der im Rahmen eines zweitägigen Besuchs die 25-Jahr-Feierlichkeiten begleiten wird. Er will sich die erfolgreiche Niederschlagung der demokratischen Opposition in Hongkong offenbar als persönlichen Triumph ans Revers heften. Denn Hongkong bedeutet für Xi eine wichtige Trophäe, um sich zusätzliche Rückdeckung in der Kommunistischen Partei zu sichern. Im Herbst will der Präsident seinen Plan für die Fortsetzung seiner Amtszeit als Staatschef vollenden. Dass es ihm gelungen ist, eine jahrelang rebellische Gesellschaft gefügig zu machen, ist ein wertvolles Argument, um die Begrenzung seiner Amtszeit aufzuheben.

So kollidiert das Jubiläum am 1. Juli mit dem Amtsantritt des ehemaligen Polizeichefs John Lee als neuem Chief Executive. Die Personalie symbolisiert den Höhepunkt der Horrorszenarien all jener, die vor 25 Jahren noch fest an das chinesische Versprechen “ein Land, zwei Systeme” geglaubt haben. Denn die Überzeugung, am Rockzipfel der autoritären Volksrepublik ein liberales politisches System aufrechterhalten und das zugesagte “hohe Maß an Autonomie” bewahren zu können, erwies sich als Illusion.

Großbritanniens letzter Kolonial-Statthalter, Chris Patten, gestand in der vergangenen Woche, dass auch er falsch gelegen habe. Patten sagte der Nachrichtenagentur AP: “Ich hatte an die Möglichkeit geglaubt, dass China sein Wort halten werde. Es tut mir leid, dass es das nicht getan hat.” Der Rückgabe-Vertrag nach 155-jähriger britischer Herrschaft von den Opiumkriegen bis 1997 hatte der Stadt ein “hohe Maß an Autonomie” über die Dauer von 50 Jahren zugesagt.

Nicht einmal die Hälfte der Zeit bewahrte die Volksrepublik den Schein, sich an die Abmachung halten zu wollen. Schrittweise höhlte Peking die Autonomie in den vergangenen Jahren aus, stets begleitet von Protesten und Demonstrationen, bis am Ende nichts mehr übrigblieb, was die Bezeichnung ‘demokratisch’ verdient hätte.

Der neue Regierungschef John Lee ist der Wunschkandidat der Pekinger Zentralregierung. Dieser ist es mithilfe einer umstrittenen Wahlrechtsreform gelungen, Volkes Wille an den Urnen zu marginalisieren und politischen Dissens durch die Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes im Keim zu ersticken. Die chinesische Regierung wolle für Hongkong eine Herrschaft der Sicherheitskräfte und benötige jemanden, der diese Sicherheitskräfte im Griff hat, hatte der Ex-Parlamentarier Ted Hui im Gespräch mit China.Table gesagt. Lee sei eine emotionslose Maschine. “Er ist genau das, was Peking benötigt”, so Hui.

Der neue oberste Statthalter Pekinger Interessen definiert die Entwicklung Hongkongs als Erfolgsgeschichte, die es nun in der Welt “richtig darzustellen” gelte. Der 64-Jährige beklagt Panikmache und politische Manöver aus dem Ausland, deren Ziel es sei, schlecht zu reden, was Hongkong erreicht habe. Lee verspricht Fortschritt und Stabilität. Welchen Charakter dieser Fortschritt haben dürfte, zeigt jedoch die Zusammensetzung des künftigen Kabinetts.

Ein Beispiel ist Bildungsministerin Choi Yuk Lin. Schon 2012 wollte Choi dem Bildungswesen ihren Stempel aufdrücken, als sie die Lehrinhalte an Hongkonger Schulen “reformieren” wollte. In ihrer Vorlage wurde die Kommunistische Partei Chinas als eine “vereint herrschende Gruppe” etikettiert, die selbstlos handle. Schulbücher sollten nach ihrer Vorstellung Mehr-Parteien-Systeme als Wurzel für Chaos und Unruhe darstellen, und das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens als einschneidendes Ereignis der jüngeren chinesischen Geschichte aus der Erinnerung verbannt werden.

“Wir können davon ausgehen, dass Choi eine Agenda der ‘nationalen Bildung’ vorantreiben wird, die der Jugend Hongkongs beibringt, was es bedeutet, ‘moralische Qualitäten zu entwickeln’, und ‘nationale Identität’ zu fördern”, kommentierte Lokman Tsui vom Citizenlab der Universität Toronto, der unter anderem zu Menschenrechtsentwicklungen in Hongkong forscht.

Auch hatte Choi vor einigen Jahren schon einmal ins Spiel gebracht, die kantonesische Muttersprache der Hongkonger im Bildungswesen durch Mandarin zu ersetzen. Nach einem Aufschrei in der Bevölkerung sprach die Regierung schließlich von einem Missverständnis. “Wir missverstehen, was am 4. Juni 1989 geschehen ist. Wir missverstehen, was in Xinjiang vor sich geht. Wir missverstehen die Kommunistische Partei. Würden wir sie verstehen, würden wir begreifen, dass die Absichten der KP rein und gut sind”, so der gebürtige Hongkonger Tsui sarkastisch. Chois Mission sei es, Hongkong dieses Verständnis als Bildungsministerin zu vermitteln.

Einen Fingerzeig gibt auch die Ernennung von Sun Dong als neuen Minister für Innovationen, Technologie und Industrie. Sun hatte sich der Kritik chinesischer Staatsmedien an der University Grants Commission (UGC) angeschlossen. Das unabhängige Gremium, das sich aus Experten aus aller Welt zusammen setzt, nimmt Einfluss auf die Finanzierung von Forschungsprojekten Hongkonger Universitäten und Einrichtungen. Der ausländische Einfluss auf die UGC sei “ein Überbleibsel der Briten”, sagte Sun. Die Aussichten für den Forschungsstandort Hongkong trüben sich.

Und so blickt die Stadt auch auf eine ungewisse Zukunft, was ihren Stellenwert als Handels- und Finanzzentrum der Welt angeht. Eine Umfrage im März hatte ergeben, dass viele westliche Unternehmen ihr Personal oder zumindest Teile davon aus Hongkong abziehen wollen. Denn es wird immer schwieriger, nicht nur geeignetes Personal zu finden, das in Hongkong leben möchte. Auch Talente vor Ort werden zunehmend rarer, weil Zehntausende gebürtige Hongkonger die Stadt im Zuge der politischen Säuberung verlassen haben. Eine Perspektive, bald in ihre Heimat zurückzugehen, sehen die meisten nicht. Zumindest bleibt ihnen die triumphale Inszenierung am 1. Juli durch die KP im Exil erspart.

Das Thema Zwangsarbeit ist so nah an deutsche Konsumenten herangerückt wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die erdrückende Beweislage, dass in chinesischen Werken und Fabriken Hunderttausende Menschen gezwungen werden, um für eine lächerlich niedrige oder überhaupt keine Bezahlung arbeiten zu müssen, stößt Diskussionen über Moral und Verantwortung an und über die Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt. Zuletzt hatte die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files mit riesigen Datensätzen zu inhaftierten Uiguren für eine neue Dynamik gesorgt.

Internationale Lieferketten verbinden die Konsumenten zwar einerseits mit Fabriken in aller Welt, zugleich können diese sich der Bedeutung des Themas jedoch mühelos entziehen. Nahrungsmittel, Konsumgüter oder industrielle Werkstoffe bestehen heutzutage aus Komponenten, die global eingekauft werden. Die nordwestchinesische autonome Region Xinjiang gilt hier international als Inbegriff für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu Hungerlöhnen. Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit rapide steigt, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung integriert ist.

Die Wahrnehmung des Problems in Deutschland ist deutlich gestiegen, weil Politik und Zivilgesellschaft das Thema regelmäßig auf die Agenda setzen. In den allermeisten Fällen geschieht das in einem kritischen Kontext. Entsprechend scheint das Resultat einer Umfrage des Meinungs-Forschungsunternehmens Civey im Auftrag von Table.Media die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema zu bestätigen.

Von mehr als 5.000 Befragten lehnt die große Mehrheit von 71 Prozent der deutschen Konsumenten den Import von Produkten eher ab, wenn auch nur der Verdacht besteht, Zwangsarbeit könnte Teil der Wertschöpfung gewesen sein. Für mehr als die Hälfte (56 Prozent) reicht der Verdacht schon aus, um den Import eines Produktes kategorisch abzulehnen. Allerdings lehnen zehn Prozent der Befragten den Import solcher verdächtigen Waren “auf keinen Fall” ab.

Die Ergebnisse lassen sich politischen Milieus zuordnen. Während die Wähler der Grünen mit 88 Prozent einem Import ablehnend gegenüberstehen, sind es bei der AfD lediglich 44 Prozent. Auch Linke (56 Prozent) und FDP-Wähler (59 Prozent) zeigen eine deutliche Kluft zum Spitzenwert. Von der Klientel der CDU/CSU sind es 66 Prozent, die der Einfuhr skeptisch gegenüber stehen. Den Grünen-Wählern am nächsten kommen die Anhänger der SPD, von denen vier von fünf ein Importverbot im Verdachtsfall unterstützen würden.

Während politische Ansichten zum Teil markante Differenzen zur Beurteilung eines Importverbots aufweisen, spielt das Alter der Befragten dagegen kaum eine Rolle. In allen Altersklassen befürwortet eine deutliche Mehrheit das Importverbot. Zwar führen die 18- bis 29-Jährigen mit 75 Prozent Zustimmung die Auswertung an, doch stehen ihnen die 50- bis 64-Jährigen mit 74 Prozent Zustimmung so gut wie nicht nach. Das Schlusslicht bilden die über 65-Jährigen, doch selbst dort sind zwei Drittel (67 Prozent) aller Teilnehmer der gleichen Ansicht wie Mehrheit der jungen Menschen.

Die Xinjiang-Debatte betrifft jedoch nicht nur die Herstellung von Tomaten oder T-Shirts durch anonyme Zulieferer. Mit Volkswagen ist auch ein großer Konzern mit einem eigenen Werk in Xinjiang präsent. Der deutsche Autohersteller betreibt am Rande der Regional-Hauptstadt Urumqi ein Werk, in dem pro Jahr rund 50.000 Fahrzeuge produziert werden. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet laut Civey-Umfrage eine Schließung des VW-Werks in Xinjiang. 67 Prozent der von Befragten sprachen sich dafür aus, dass VW sich aus der Region zurückziehen sollte.

Die Fabrik war von Anfang an ein Politikum, gibt sie der chinesischen Wirtschaftspolitik in der Region doch internationale Legitimation. Zuletzt kommt die Kritik an dem Standort nicht mehr nur von Menschenrechtsgruppen, sondern von Persönlichkeiten mit erheblichem Einfluss bei VW.

So hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Peter Weil (SPD) sich in die Debatte eingeschaltet (China.Table berichtete). Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte an VW. Weil sitzt daher im Aufsichtsrat des Unternehmens. Seine Partei stellt zudem derzeit den Kanzler. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend”: wenn jemand wie Weil so etwas sagt, dann müsste VW aufhorchen.

Kritik kommt ebenfalls von den Gewerkschaften. So fordert die IG Metall, aus der Menschenrechtssituation die nötigen Schlüsse zu ziehen und das Werk zu schließen (China.Table berichtete). VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Aktivitäten in Xinjiang ebenfalls. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr.”

Volkswagen selbst verteidigt den Standort und argumentiert, dass das Werk den Menschen in Xinjiang helfe, wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Niemand wirft dem Unternehmen vor, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Dem Vernehmen nach gilt VW in Urumqi als guter und beliebter Arbeitgeber.

Wie bei der Importfrage liegen auch im Falle des VW-Werks die Ansichten zwischen Grünen-Wählern (86 Prozent) und denen der FDP (50 Prozent) weit auseinander. Die SPD-Anhänger zeigen mit 76 Prozent Zustimmung eine klare Mehrheit für eine Schließung.

Anders als bei der Importfrage es sind es allerdings vor allem die jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die eine Schließung des Werkes für richtig halten. Mit 84 Prozent bilden sie mit Abstand die größte Gruppe, während alle übrigen Altersklassen ab 30 Jahre aufwärts zwischen 63 und 68 Prozent weitgehend deckungsgleich eingestellt sind.

Die wachsende Sensibilität der Verbraucher in den großen Industrienationen schlägt sich inzwischen auf allen Ebenen politisch nieder: durch die baldige Einführung von Lieferkettengesetzen in Deutschland und Europa oder dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA (China.Table berichtete.) Ihre Effizienz wird sich allerdings in der Praxis erst noch beweisen müssen. Kritiker glauben, dass Zwangsarbeit auch durch schärfere Gesetzgebung nicht eliminiert werden könne. Doch zweifellos sind die politischen Bemühungen Ausdruck eines wachsenden gesellschaftlichen Konsens, dass die Wirtschaftskreisläufe der Welt fairer gestaltet werden müssen.

VW-Chef Herbert Diess warnt vor einem Konfrontationskurs zu China. Die Grundhaltung der deutschen Regierung gegenüber der Volksrepublik bereite ihm Sorgen, sagte Diess dem Spiegel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. “Wir brauchen noch mehr Dialog“, forderte der VW-Chef. “Die chinesische Führung kann auch mit harten europäischen Positionen umgehen – aber man sollte darüber sprechen – und man sollte die wirtschaftlichen Auswirkungen verstehen.”

Würde sich Deutschland von der Volksrepublik abkoppeln, gäbe es laut dem VW-Chef sehr viel weniger Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung. “Hierzulande wird extrem unterschätzt, wie stark unser Wohlstand von China mitfinanziert wird.” Von den Entwicklern in Deutschland würden die Hälfte für Kundinnen und Kunden in China arbeiten, so Diess. Und: “Meinen Führungskräften sage ich immer: Ein Großteil eures Bonus wird in China erwirtschaftet.” Der VW-Chef hofft auf “eine weitere Öffnung Chinas”. Die Volksrepublik werde “sich auch im Wertesystem weiter positiv entwickeln”, so Diess.

Befragt nach dem VW-Werk in Xinjiang versicherte Diess, er lasse sich mehrmals im Jahr von seinem Joint-Venture Partner über die Arbeitsbedingungen informieren. Selbst war er noch nicht vor Ort. Der Partner ist das Staatsunternehmen SAIC. Volkswagen ist in China Marktführer. Dies ist trotz der jüngsten Corona-Lockdowns und der Wirtschaftsabkühlung in China zuversichtlich, dass die Volksrepublik Wachstumsmotor bleiben wird. rtr/nib

Staatschef Xi Jinping hat am Donnerstag das Konzept “ein Land, zwei Systeme” als Erfolg gelobt und als “lebendig” bezeichnet. Die Aussage fiel bei einem Grußwort an die Bürger der Stadt kurz nach seiner Anreise zu den Feiern der Rückgabe an China am Freitag (China.Table berichtete). Es ist das erste Mal seit 2017, dass Xi nach Hongkong kommt und das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass er Festlandchina verlässt. Zusammen mit seiner Gattin Peng Liyuan fuhr er mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Shenzhen aus über die Grenze.

Am Donnerstagabend hat Xi Jinping an einem Bankett für die scheidende Verwaltungschefin Carrie Lam teilgenommen. Am Freitag wird er eine Grundsatzrede zum Status der Finanzmetropole halten und über den Amtsantritt des neuen Verwaltungschefs John Lee präsidieren.

“Ein Land, zwei Systeme” gilt allgemein als gescheitert. Lee ist Polizist und hat bereits angekündigt, in Hongkong für Ruhe vor Bürgerrechtlern zu sorgen (China.Table berichtete). Mit den “zwei Systemen” war ursprünglich eine sozialistische Wirtschaftsordnung auf dem Festland und eine kapitalistische Wirtschaft und “Lebensweise” in Hongkong gemeint. Der Begriff umfasst im weiteren Sinne jedoch auch eine autoritäre Regierung auf dem Festland und die rechtsstaatlich angelegte Verfassung in Hongkong. fin

Es ist ein bloßer Halbsatz, der vielen Chinesen die sprichwörtliche Kinnlade herunterfallen ließ. “In den nächsten fünf Jahren wird Peking die Pandemieprävention unermüdlich vorantreiben”, kündigte Pekings oberster Parteisekretär Cai Qi über die Staatszeitung “Beijing Ribao” an. Was in der blumigen Sprache des 66-jährigen Regierungsbeamten nach einer trivialen Aussage klingt, heißt im Klartext: 1,4 Milliarden Chinesen müssen sich wohl langfristig auf die ermüdende Null-Covid-Normalität aus Lockdowns, Massentests und geschlossenen Grenzen einstellen.

Angesichts der hohen wirtschaftlichen Kosten gingen die meisten Experten bisher davon aus, dass die chinesische Regierung nach dem wichtigen 20. Parteikongress im Herbst eine schrittweise Lockerung ihrer Coronavirus-Strategie anstrebt; einen entsprechenden Tenor haben auch die Forderungen der Industrie (China.Table berichtete). Skeptiker hingegen befürchten bereits seit längerem, dass Peking viele der während der Pandemie eingeführten Maßnahmen – allen voran die digitale Überwachung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – auf unbestimmte Zeit beibehält.

Weitere fünf Jahre der Lockdowns – das ist selbst für die in stoischer Geduld erprobten Chinesen wie eine Hiobsbotschaft. Und siehe da: Nur wenige Stunden nach der umstrittenen Aussage von Parteisekretär Cai Qi änderten die Staatsmedien das Zitat kurzerhand ab und entfernten die konkrete Zeitangabe. Über die Hintergründe der Entscheidung lässt sich nur spekulieren, doch als Ursache kann die empörte Reaktion der Öffentlichkeit gelten: Selten hat sich so offen gezeigt, dass die Leute der strengen Null-Covid-Strategie der Regierung müde sind.

Die Beiträge auf Sozialmedien ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. “Es scheint, dass jeder bereits vergessen hat, dass es das Ziel der Pandemiebekämpfung ist, irgendwann wieder zum normalen Leben zurückzukehren”, schreibt ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Weibo. Ein anderer schreibt, er würde nun den “Countdown” stellen, um “aus dem Land zu fliehen”. Unzählige Nutzer stimmten in den Chor mit ein, ehe die Zensoren wie üblich einschritten und die kritischen Kommentare löschten.

Dabei erhalten die Nutzer auch Unterstützung von offizieller Seite. Hu Xijin, bis zu seiner Pensionierung Chefredakteur bei der einflussreichen Propagandazeitung Global Times, schrieb etwa auf seinem persönlichen Account: “Niemand will in Peking die nächsten fünf Jahre so leben, wie es in den letzten sechs Monaten der Fall war.“

Die meisten Hauptstadtbewohner würden dem wohl inbrünstig zustimmen. Denn spätestens seit 2022 ist mit Aufkommen von Omikron die Kosten-Nutzen-Rechnung der chinesischen Null-Covid-Politik in den Augen der Bürger aus der Balance geraten. Zeitweise war ein Drittel der Chinesen von Ausgangssperren betroffen und nach wie vor gehören regelmäßige Massentests zum neuen Alltag in den Metropolen des Landes (China.Table berichtete).

Doch trotz allem hat es China erneut geschafft, mittlerweile sämtliche Infektionsstränge im Land unter Kontrolle zu bringen. Nach monatelangen Lockdowns zählen die Behörden derzeit trotz der flächendeckenden PCR-Massentests lediglich ein paar dutzend Fälle pro Tag. Von einem “Sieg” über das Virus, wie es die offizielle Propaganda oftmals darstellt, lässt sich allerdings nicht sprechen. “Vorübergehender Waffenstillstand” trifft es passender, schließlich kann die fragile Normalität jederzeit wieder kippen. Oder, wie es ein deutscher Manager zynisch formuliert: “Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown.” Virologen bestätigen die Ansicht: Omikron ist zu ansteckend, um durch reine Kontaktbeschränkungen unter Kontrolle zu bleiben (China.Table berichtete).

Bei der europäischen Handelskammer in Peking geht man ebenfalls davon aus, dass China “möglicherweise über den Sommer 2023 hinaus” seine Grenzen nicht vollständig öffnen kann. Das liege vor allem an der “vergleichsweise niedrigen Impfrate bei den über 60-Jährigen“. Und tatsächlich hat sich die Impfkampagne seit Beginn des Jahres deutlich verlangsamt, derzeit wird weniger als 800.000 Menschen eine Dosis verabreicht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisierte zuletzt, dass eine ausreichende Herdenimmunität mittlerweile so “eine Angelegenheit von Jahren” sei.

Und dennoch lassen sich aus Peking auch zaghafte Zeichen der Lockerung vernehmen. Am Dienstag gab der Staatsrat bekannt, dass die Quarantänezeiten für Einreisende aus dem Ausland auf eine Woche im Hotel oder anderen Quarantäne-Einrichtungen und drei weitere Tage Heimisolation gekürzt wurde. In den Facebook-Gruppen, in denen sich tausende, seit Monaten im Ausland gestrandete China-Expats organisiert haben, wird die Nachricht mit Euphorie aufgenommen.

Doch tatsächlich scheitert die Rückreise für die meisten vor allem an der Anzahl der verfügbaren Flüge, die oft auf Monate ausgebucht sind. Wer derzeit etwa noch im September von Frankfurt nach Shanghai fliegen möchte, muss dafür mindestens rund 10.000 Euro einplanen – die einwöchige Quarantäne nach Ankunft nicht einberechnet. Fabian Kretschmer

China hat die Quarantäne-Zeit für Reisende aus dem Ausland halbiert. Die Isolationszeit in den zentralen Corona-Quarantäne-Einrichtungen wurde von 14 auf sieben Tage verkürzt. Anschließend müssen sich Reisende zu Hause noch drei Tage isolieren. Zuvor lag diese Zeit bei sieben Tagen. Das gab die Nationale Gesundheitskommission in einer Erklärung bekannt. Auch für enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten gibt es demnach Lockerungen. Die kürzere Inkubationszeit der Omikron-Variante mache die kürzere Quarantäne möglich, so Gesundheitsexperten. In Peking war die Quarantäne in den zentralen Einrichtungen schon zuvor von 14 auf zehn Tage gekürzt worden. Die Europäische Handelskammer in China begrüßt die Änderung. Sie weist jedoch darauf hin, dass es abzuwarten bleibe, ob alle lokalen Behörden die neuen, gelockerten Regeln befolgen würden.

Am Dienstag gab es laut Behördenangaben weder in Shanghai noch in Peking neue Coronavirus-Fälle. Der Chef der Kommunistischen Partei Shanghais, Li Qiang, erklärte am Samstag, die Behörden hätten “den Krieg zur Verteidigung Shanghais” gegen Covid-19 gewonnen, nachdem ein erdrückender zweimonatiger stadtweiter Lockdown Anfang Juni aufgehoben worden war. Trotz der Lockerung der Covid-Beschränkungen wurden die insgesamt 47 Millionen Einwohner aufgefordert, sich alle paar Tage einem Test zu unterziehen, um weiterhin Zugang zu öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln zu haben. nib

Die G7-Staaten haben China aufgerufen, Russland zum Ende seiner Invasion in der Ukraine zu drängen. Peking solle Druck auf Moskau ausüben, die Truppen unverzüglich und ohne Bedingungen aus der Ukraine abzuziehen, so die G7. Im Abschlussdokument des dreitägigen Gipfels äußerten sich die G7-Staaten zudem besorgt über die Lage im Ost- und Südchinesischen Meer und sprachen sich gegen einseitige Versuche aus, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern. Die Abschlusserklärung des G7-Gipfels enthielt dieses Mal fast eine ganze Seite nur zur Chinapolitik.

Über die Menschenrechtslage in China drückten die G7-Staaten besondere Besorgnis aus. China müsse die universellen Menschenrechte achten und die Grundfreiheiten garantieren – auch in Tibet und Xinjiang. Die G7-Länder wollen demnach gemeinsam stärker gegen Zwangsarbeit in China vorgehen. So sollen Produkte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, von den globalen Lieferketten ausgeschlossen werden. Dieser Vorgang ist vor allem an die Adresse Chinas gerichtet, das in der Provinz Xinjiang in großem Stil Zwangsarbeit durchsetze, heißt es in einem auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlichten Factsheet. Auch seien sich die G7 einig, geschlossen gegen unfaire Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik vorzugehen, heißt es in dem Dokument.

Mit Blick auf Chinas protektionistische Wirtschaftspolitik beklagen die G7 nicht-transparente und Markt-verzerrende Maßnahmen der Volksrepublik. Die sieben großen Industrienationen haben vereinbart, sich darüber weiterhin auszutauschen und auch außerhalb des G7-Forums gemeinsame Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Man wolle ökonomische Abhängigkeiten von China reduzieren und sich gegen ökonomische Zwangsmaßnahmen wappnen, so das Abschlussdokument. Die EU-Staaten arbeiten derzeit an einem Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (China.Table berichtete).

Mit Blick auf die Lage in Hongkong fordern die G7 China auf, die in der Gemeinsamen Chinesisch-Britischen Erklärung und dem Basic Law eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und die dort festgehaltenen Rechte, Freiheiten und Autonomie Hongkongs zu gewährleisten. Notwendig sei es, mit China bei gemeinsamen globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Verlust an Artenvielfalt zu kooperieren. nib/fpe/rtr

Ein hochrangiger Vertreter einer US-Behörde hat Apple und Google dazu aufgefordert, Tiktok aus den App-Stores der beiden Unternehmen zu entfernen. Brendan Carr, Commissioner der für Kommunikation zuständigen Behörde FCC, hat die Unternehmen in einem Brief darauf hingewiesen, dass Tiktok gegen Datensicherheits-Regeln verstoße.

Die Anwendung sei nicht mit den App-Store-Richtlinien der beiden Unternehmen vereinbar, so Carr. Ihm zufolge sammelt Tiktok “Such- und Browserverläufe, Tastendruckmuster, biometrische Identifikatoren, Nachrichtenentwürfe und Metadaten sowie Texte, Bilder und Videos”. Carr hat den beiden Unternehmen eine Frist bis zum 8. Juli gesetzt. Sollten sie Tiktok bis dann nicht aus den Stores entfernt haben, sollen sie sich schriftlich erklären. Tiktok ist eine Marke des chinesischen Unternehmens Bytedance.

“Tiktok fungiert als ausgeklügeltes Überwachungsinstrument, das umfangreiche Mengen an persönlichen und sensiblen Daten sammelt”, schreibt Carr in seinem Brief an die beiden US-Tech-Riesen. Carr wurde vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in das Amt des FCC-Commissioners berufen. Trump hatte Tiktok damals als eines seiner Ziele seiner China-Politik ausgewählt. Durch eine Executive Order wollte er die Nutzung von Tiktok in den USA einschränken lassen.

Das Unternehmen ging in den USA vor Gericht und bekam Recht. Tiktok hatte erst diesen Monat bekannt gegeben, die US-Nutzerdaten mittlerweile auf Servern von Oracle zu speichern. “100 Prozent des Datenverkehrs der US-Nutzer wird an die Oracle Cloud Infrastructure weitergeleitet”, so ein Unternehmens-Statement. In Zukunft wolle man alle die privaten Daten von US-Nutzern aus den eigenen Rechenzentren löschen. Zuvor hatte Buzzfeed darüber berichtet, dass Mitarbeiter von Bytedance in China noch Anfang dieses Jahres wiederholt auf US-Nutzerdaten zugegriffen hätten. Laut Buzzfeed könnte Tiktok die US-Öffentlichkeit in die Irre geführt haben, “indem es heruntergespielt hat, dass in den USA gespeicherte Daten auch von Mitarbeitern in China eingesehen werden können.” nib

Die Menschen in Chinas Städten haben einige der intensivsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung im Zuge der Covid-19-Pandemie ertragen müssen. Die 27 Millionen Einwohner Shanghais waren 60 Tage lang zu einem strengen Lockdown gezwungen – und sie waren nicht die einzigen. Während des Höhepunkts der Omikron-Welle im April und Mai waren 45 Städte mit insgesamt 373 Millionen Einwohnern in irgendeiner Form abgeriegelt. Das ist mehr als die Bevölkerung der Vereinigten Staaten (329,5 Millionen) und Kanadas (38 Millionen) zusammen und 83 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union (447 Millionen).

Chinas “Null-Covid”-Strategie hat der Wirtschaft und der Bevölkerung des Landes großen Schaden zugefügt. Die Omikron-Welle hat aber auch deutlich gemacht, dass die ältere Bevölkerung weiterhin anfällig für das Virus ist. Bis zum 2. Juni hatten 40 Prozent der über 60-Jährigen (rund 95 Millionen Menschen) noch keine einzige Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, obwohl für sie ein höheres Risiko besteht, an der Krankheit zu erkranken und zu sterben.

Ein Grund für die niedrige Impfrate ist, dass sich die chinesische Bevölkerung in den letzten zwei Jahren einfach an die niedrigen Covid-19-Infektionsraten gewöhnt hat. Jetzt, wo die Omikron-Welle zuschlägt, dürfte das höhere Risiko, ungeimpft zu sein, die Impfquote bei älteren Menschen etwas erhöhen.

Ein weiterer Grund für die niedrige Impfrate bei älteren Menschen ist jedoch, dass viele die Nebenwirkungen der Impfung fürchten. Um dem entgegenzuwirken, hat die chinesische Regierung kürzlich ein Covid-19-Impfpaket für Personen über 60 eingeführt. Impflinge, die wirklich erkranken, können 75.000 Dollar erhalten – mehr als das Vierfache des durchschnittlichen Jahreseinkommens des Landes (15.950 Dollar). Dies ist eine kluge Idee. Aber sie wird nicht ausreichen, denn das größere Hindernis ist das mangelnde Vertrauen zwischen der chinesischen Öffentlichkeit und dem medizinischen Establishment.

Natürlich haben alle Länder Schwierigkeiten, die besorgte Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der Nutzen von Impfstoffen die Risiken überwiegt. In den USA sind nach wie vor 15 Prozent der Menschen nicht gegen Covid-19 geimpft, und 42 Prozent aus dieser Gruppe sagen, dass sie den Impfstoffen nicht trauen. Dennoch ist dies eine enorme Verbesserung gegenüber September 2020, als 49 Prozent der amerikanischen Erwachsenen angaben, dass sie sich nicht impfen lassen würden, wenn ein Impfstoff verfügbar wäre. In dieser Kohorte gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie Bedenken wegen der Nebenwirkungen haben.

Die Impfskeptiker in China und den USA haben also die gleiche Angst vor Nebenwirkungen. Allerdings haben die chinesischen und amerikanischen Gesundheitsbehörden auf diese Bedenken auf sehr unterschiedliche Weise reagiert.

In den USA hat das medizinische Establishment versucht, Vertrauen zu schaffen, indem es unabhängige und transparente medizinische Studien durchführte, deren Ergebnisse in unzensierten Veröffentlichungen publiziert und auf allen Ebenen offen diskutiert wurden – von Experten, Journalisten, Politikern und der Öffentlichkeit. Dieser Ansatz beruht auf zwei bekannten Maximen des öffentlichen Gesundheitswesens: Vertrauen in das medizinische Establishment wird die Akzeptanz von Behandlungen erhöhen; und dieses Vertrauen wird durch Transparenz und offene Diskussion aufgebaut.

Im Gegensatz dazu war Chinas Vorgehen fast völlig undurchsichtig. Die Regierung hat nur sehr wenige Daten über Impfstoffversuche veröffentlicht und jegliche Diskussion über Nebenwirkungen zensiert – selbst über gewöhnliche, geringfügige Nebenwirkungen wie Wundschmerzen nach der Injektion. Die chinesischen Behörden folgen der Maxime, dass Informationen über kontroverse Themen zurückgehalten werden sollten, um zu verhindern, dass Meinungen geäußert werden, die den Zielen der Regierung zuwiderlaufen könnten.

Diese Strategie hat sich als kontraproduktiv erwiesen, denn sie schafft ein Informationsvakuum, das nur durch Gerüchte, Spekulationen und Verschwörungstheorien gefüllt werden kann. Das derzeitige Scheitern steht in krassem Gegensatz zu Chinas früheren Erfolgen bei der Entscheidungsfindung in gesundheitspolitischen Fragen. Nach dem Ausbruch von SARS in den Jahren 2002 bis 2004 ließ China eine konstruktive Debatte über die Probleme in seinem Gesundheitssystem zu. Wie viele bemerkten, hatten damals über 80 Prozent der Landbewohner und 40 Prozent der Stadtbewohner keine Krankenversicherung.

Als Reaktion darauf kündigte die Regierung im Jahr 2009 an, 850 Milliarden Yuan (127 Milliarden US-Dollar zum heutigen Wechselkurs) zu investieren, um 90 Prozent der Bevölkerung eine Gesundheitsversorgung zu bieten. In den folgenden zwei Jahren fanden intensive Diskussionen zwischen nationalen und regionalen Entscheidungsträgern, Gesundheitsexperten, führenden Persönlichkeiten der Gesellschaft, Journalisten und der Öffentlichkeit statt. Die Beratungen führten zu zahlreichen Änderungen an der vorgeschlagenen Politik. Obwohl das Ergebnis noch nicht perfekt war, fand es großen Anklang und führte zu einer breiten Akzeptanz der Krankenversicherung. Im Jahr 2021 waren 95 Prozent der Chinesen in irgendeiner Form versichert.

Natürlich müssen die Überlegungen zu den Covid-19-Impfstoffen schneller vorangetrieben werden und wären mit Kosten verbunden. Die chinesischen Impfstoffe würden auf Kritik stoßen, und einige Menschen würden sich immer noch durch häufige Nebenwirkungen (wie Fieber) oder seltenere Risiken (wie allergische Reaktionen) abgeschreckt fühlen. Andere würden den Umgang der Regierung mit der Pandemie kritisieren, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Doch diese kurzfristigen Kosten sind die langfristigen Vorteile wert, die sich aus dem Aufbau von Vertrauen in die Gesundheitsbehörden und der Erhöhung der Impfraten im Laufe der Zeit ergeben. Wie andere Länder festgestellt haben, kann die Offenlegung negativer Informationen über Impfstoffe kurzfristig die Zurückhaltung der Öffentlichkeit erhöhen, aber sie trägt dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Verschwörungstheorien zu entkräften.

Um das Coronavirus wirksam zu bekämpfen, muss man angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit künftiger Wellen und der Notwendigkeit zusätzlicher Impfungen langfristig denken. Für China ist der Aufbau von Vertrauen noch wichtiger als für andere Länder, da dies ein notwendiger Schritt ist, um von der Null-Covid-Strategie wegzukommen. Diese Umstellung wird natürlich zu mehr Infektionen und Todesfällen führen. Aber eine offene Diskussion über die Impfstoffe kann deren Akzeptanz erhöhen, die Ausbreitung der Krankheit eindämmen und den negativen Auswirkungen auf das öffentliche Vertrauen entgegenwirken.

China muss in dieser Frage dringend für Transparenz sorgen. Je länger es wartet, desto schwieriger wird es sein, seine wirtschaftlich zerstörerische Null-Covid-Politik aufzugeben.

Nancy Qian, Professorin für Managerial Economics and Decision Sciences an der Kellogg School of Management der Northwestern University, ist Gründungsdirektorin des China Econ Lab und des Northwestern’s China Lab und leitet die Kellogg-Initiative für Entwicklungsökonomie. Übersetzung: Andreas Hubig.

Copyright: Project Syndicate 2022.

www.project-syndicate.org