verteidigen wir etwas, das vielleicht gar nicht mehr sein soll? Der Hamburger Unternehmer Jan Philippi glaubt, dass die Zeit der besonders günstigen Produktion in China vorbei ist. Dabei hat der 61-Jährige noch selbst mit Freude erlebt, wie China aus dem Mao-Schlaf erwacht ist. Er hat das Land seinerzeit zur Produktionsbasis des Design-Herstellers gemacht, der seinen Namen trägt. Mit Erfolg: Seine Produkte werden unter anderem im Berliner KaDeWe verkauft und im Museum of Modern Arts in London ausgestellt.

Doch nun fürchtet Philippi, der Streit zwischen den großen Volkswirtschaften werde zu weiteren Schwierigkeiten für die Importwirtschaft führen. Die Lieferengpässe wegen Covid sind nur der Anfang eines längeren Trends zur Abkopplung, fürchtet Philippi im Gespräch mit Felix Lee. Die Folge: Statt sich mit Massen von Billigartikeln einzudecken, werden die Verbraucher teurere Produkte kaufen (müssen), die sie dann vielleicht mehr wertschätzen. Wie früher, als die Ware noch aus Europa kam.

Da die globalisierte Wirtschaft heute alle Weltgegenden verbindet, tragen auch europäische Unternehmen Verantwortung für Zustände anderswo und müssen sich für ein Ende von Zwangsarbeit starkmachen. Spätestens seit den Enthüllungen der Xinjiang-Files ist das Thema auch in den westlichen Gesellschaften angekommen.

Zunehmend geraten dadurch auch die Unternehmen unter Druck – beispielsweise der deutsche Autohersteller Volkswagen, der in der Region Xinjiang ein Werk betreibt. Table.Media wollte deshalb wissen, was die deutsche Öffentlichkeit über das Thema und unser eigenes Verhalten denkt.

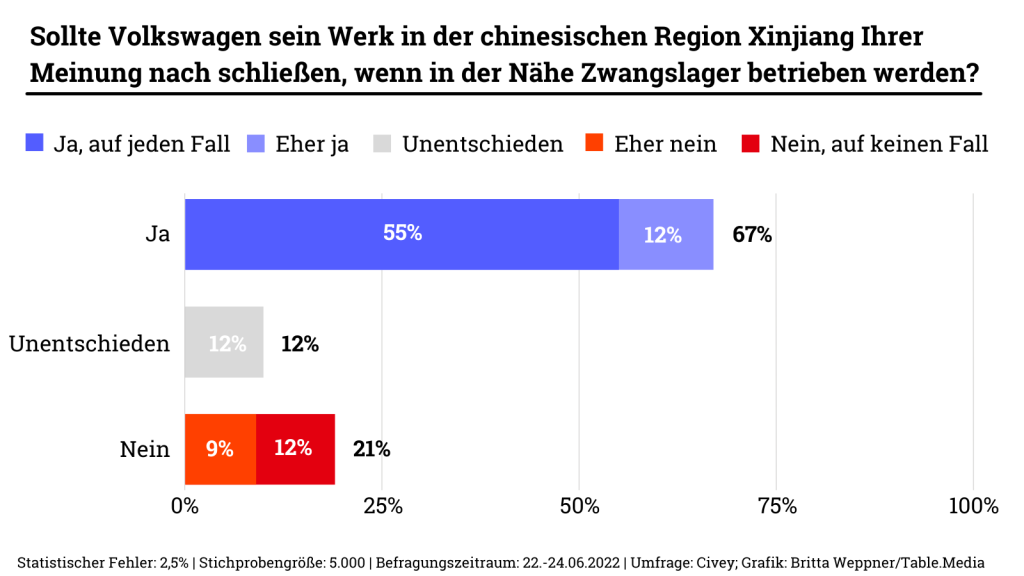

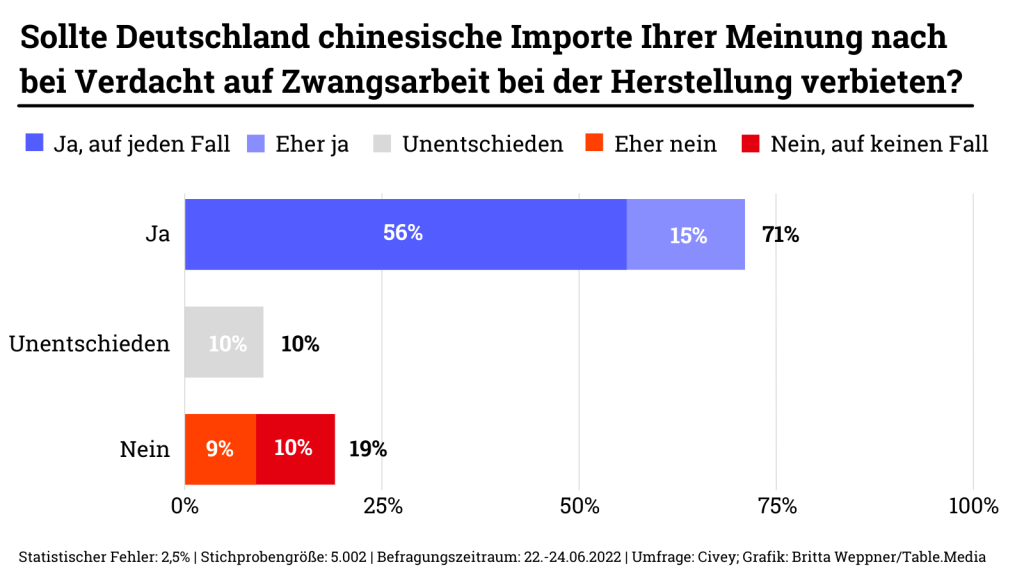

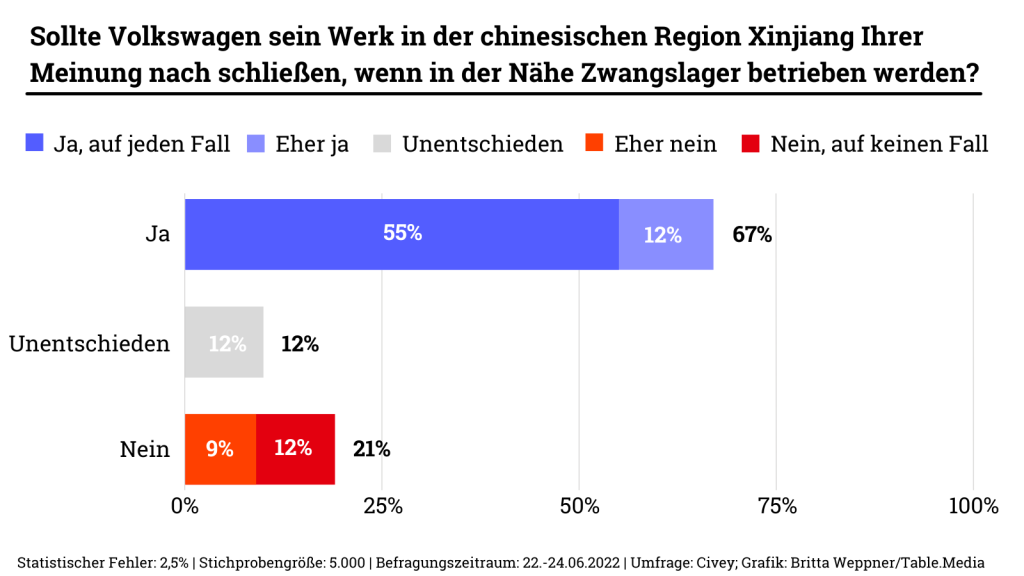

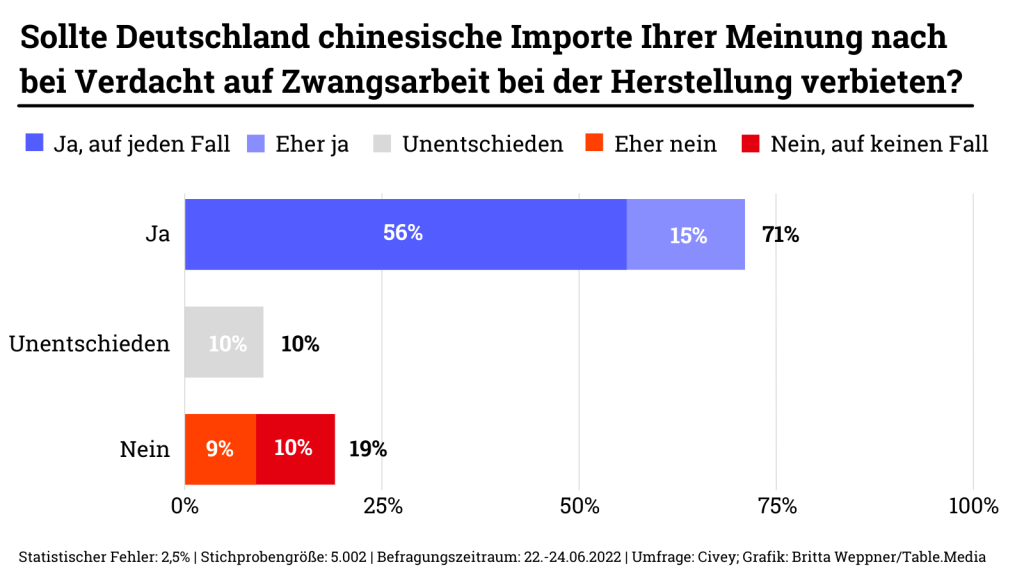

Die Ergebnisse der vom Marktforschungsinstitut Civey durchgeführten Umfrage stellt Marcel Grzanna vor: VW sollte sein Werk in Xinjiang schließen, sagt eine Mehrheit der Befragten. Ganz unabhängig davon ist eine Mehrheit der Meinung, dass die Einfuhr von Produkten aus Zwangsarbeit verboten werden sollte, wie die USA es bereits vormachen. Entsprechende Vorstöße der Politik erhalten also breite Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Philippi, es sind schöne Dinge, die Sie auf Ihrer Webseite anbieten. Wie viel davon kommt aus China?

Vor Beginn der Pandemie lag der Anteil aus China bei etwa 70 bis 75 Prozent. Wir liegen jetzt vielleicht noch bei 55 bis 60 Prozent, Tendenz fallend. Leider.

Der Grund für den Rückgang liegt in den Reisebeschränkungen infolge der Pandemie und den Lockdowns in chinesischen Städten?

Ja, die Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren machen mussten, waren nicht die besten.

Inwiefern?

Es kommen verschiedene Probleme zusammen. Wir sind ein Design-Unternehmen. Unsere Designer hier in Hamburg entwerfen die Produkte. Auch die Prototypen entstehen zum Teil hier. Dann geben wir die Entwürfe chinesischen Produzenten, die die Ware für uns dann herstellen. Das sind sehr unterschiedliche Hersteller. Ich bin in den vergangenen 30 Jahren regelmäßig nach China gereist, um sie auszuwählen und mit ihnen die Details zu besprechen. Durch die massiven Reisebeschränkungen der vergangenen zwei Jahre klappt dieses Prozedere nicht mehr. Uns fehlen die engen und persönlichen Absprachen mit unseren chinesischen Partnern.

Können die modernen Kommunikationswege den fehlenden persönlichen Kontakt nicht ausgleichen?

Wir sind für unsere chinesischen Geschäftspartner kein riesiger Kunde. Wir verkaufen Waren im hochklassigen Design. Produkte, die wir herstellen lassen, kaufen wir in China für 30 oder 35 Euro ein, die unsere Kunden nachher für 200 Euro oder mehr verkaufen. Die meisten chinesischen Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, beliefern Großkunden, die Waren im Wert von drei Euro im Einkauf bestellen, dafür aber in riesigen Mengen. Für uns arbeiten unsere chinesischen Partner, weil sie Lust und Spaß mit unseren Designprodukten haben. Vor der Pandemie bin ich regelmäßig nach China gereist und habe unsere Projekte direkt mit den chinesischen Partnern besprochen. Oder wir haben uns auf der Canton-Messe getroffen. Dort habe ich ihnen auf meinem Pad dann unsere Entwürfe gezeigt und sie gefragt, zu welchen Projekten sie Lust haben.

Per Mail lässt sich keine Zusammenarbeit vereinbaren?

Wenn ich per Mail irgendjemanden in China meine Entwürfe schicke, besteht die Gefahr, dass mein geistiges Eigentum gleich weg ist. Zudem ist es wichtig, dass ich einen Eindruck von der Firma erhalte, mit der wir zusammenarbeiten. Wenn ich etwa erfahre, dass sie auch für Aldi und Lidl produziert, weiß ich gleich, dass ich mit dieser Fabrik nicht mehr viel anfangen kann. Sie produzieren 100.000 Stück von einer Sache und möglichst billig. Ich brauche aber nur 1.000 Stück von einer Ware – das aber in sehr guter Verarbeitung.

Schauen Sie sich nach Alternativen um?

Ja, das tun wir. Wir machen deutlich mehr in Indien. Wir sind jetzt auch eher versucht, mehr dekorative Gegenstände in Auftrag zu geben und nicht mehr so viel Nutzgegenstände etwa für den Haushalt, wie wir sie aus China lange Zeit bezogen haben.

Was sind denn die Vorteile Chinas, die andere Länder nicht haben?

Da ist zum einen die Infrastruktur. China hat extrem viel in den Ausbau gesteckt. Kaum ein anderes Land kann da mithalten. Zudem konnte ich mich stets auf meine chinesischen Partner verlassen. Das mag auch an meinen persönlichen Präferenzen liegen. Aber ich kann meine chinesischen Geschäftspartner besser einschätzen.

Dafür sind die Kosten in China aber deutlich gestiegen.

Ja, China ist für uns auch vor der Pandemie schon deutlich teurer geworden. Das ist der Lauf der Dinge. Mit den Reformen unter Deng Xiaoping hatte China für große Veränderungen in unserem Konsumverhalten gesorgt. Deutschland war ja einmal in der Porzellanindustrie führend. Wenn ich eine Tasse kaufte, kostete sie mich nach heutigen Maßstäben 20 Euro. Dann kam China und bei Ikea kostete eine Tasse plötzlich nur noch zwei Euro. Plötzlich haben sich die Leute ganz viele Tassen gekauft und nicht nur sechs. Mit China als Werkbank war alles deutlich billiger geworden, die Dinge wurden aber auch weniger wertgeschätzt. Jetzt fällt es unserer Gesellschaft natürlich schwer zu akzeptieren, dass die Preise wieder steigen.

Wegen der gestörten Lieferketten.

Ja, es fing mit den hohen Container-Preisen und den Transportkosten an, einhergehend mit höheren Rohmaterial-Preisen. Aluminium ist jetzt zweieinhalbmal so teuer wie noch vor zwei Jahren, der Preis für Edelstahl ist doppelt so hoch. Und auch die Papierpreise haben sich auch verdoppelt. Darauf können wir nur wenig verzichten. Denn gerade, weil unsere Produkte häufig als Geschenkartikel dienen, muss die Ware auch schön verpackt sein.

Wie sehr trifft Sie in dieser Lage speziell der Shanghai-Lockdown?

Wir stehen täglich per Wechat im Kontakt mit unseren chinesischen Partnern. Wenn wir jetzt eine neue Bestellung abgeben, müssen wir mit mindestens 10 bis 20 Prozent zusätzlichen Kosten rechnen. Die Fabriken haben zudem Probleme, an Rohmaterial heranzukommen, weil Lkws an Sperren festhängen. Das kann irgendwo im Land sein. Und wir hören, dass unsere Hersteller nicht genügend Arbeitskräfte haben, weil Mitarbeiter nicht in die Fabriken kommen können. Das verschärft die Lieferengpässe ebenfalls.

Was heißt das konkret für Ihre Firma?

Wenn wir früher mit zwei Monaten Produktions- und Lieferzeit kalkuliert haben, rechnen wir nun mit vier bis sechs Monaten. Vor der Pandemie funktionierte China wie ein Uhrwerk. Diese Präzision ist total raus. Alles ist aus dem Takt geraten. Mit Chinas strenger Zero-Covid-Strategie kann es jederzeit wieder zu Lockdowns mit Auswirkungen auf die Lieferketten kommen.

Was heißt das für Ihr Weihnachtsgeschäft?

Aus den schlechten Erfahrungen der vorangegangen zwei Jahre haben wir gelernt und dieses Mal schon im Januar bestellt. Wir haben versucht, unser Lager so vollzufüllen wie möglich. Theoretisch sollte die Ware längst eingetroffen sein, ist sie aber nicht. Wir hoffen, dass wir die Waren bis September fürs Weihnachtsgeschäft beisammen haben. Das heißt aber auch, dass wir überhaupt nicht flexibel reagieren können. Früher haben wir geschaut, welche Produkte sich besonders gut verkaufen und konnten im April/ Mai noch mal nachproduzieren lassen.

Werden Sie die höheren Kosten an Ihre Kunden weitergeben?

Beides. Leider. Je nach Größe der Artikel haben wir die Preise zwischen 10 und 25 Prozent erhöht. Bei ganz großen Teilen, wie etwa Windlichtern, haben wir die Produktion ganz eingestellt. Unsere Gewinnmarge ist auch deutlich kleiner geworden. Wir haben bei den Verkaufsempfehlungen zudem unsere Händler gebeten, solange die Frachtraten so hoch sind, auf einen kleinen Teil ihrer Marge zu verzichten.

Ist die Pandemie nur ein Vorgeschmack dessen, was mit Handelskrieg, Lieferkettengesetz und Forderungen auch hierzulande nach einer stärkeren Entkopplung von China noch bevorsteht?

Ich glaube schon. Natürlich schauen wir uns um, wie wir von China unabhängiger werden können. Wir gucken in Indien, natürlich auch in Europa. Solange die Zeiten unsicher sind, haben wir keine riesigen Expansionspläne und treiben auch kaum was voran, weil wir überhaupt nicht wissen, was uns noch bevorsteht.

Was heißt das für Sie persönlich?

Ich gehöre zu den Glücklichen, die miterleben durften, wie China aus dem Mao-Schlaf erwacht war und wirtschaftlich aufgestiegen ist. Diese Euphorie ist leider raus. Jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo wir bloß noch versuchen, das zu verteidigen, was vielleicht gar nicht mehr sein soll. Das ist schon ein blödes Gefühl.

Jan Philippi, (61), ist Betreiber der Design-Schmiede Philippi, die er 1992 gegründet hat. Das Unternehmen importiert in Hamburg designte Artikel, von denen viel in China und anderswo hergestellt sind.

Das Thema Zwangsarbeit ist so nah an deutsche Konsumenten herangerückt wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die erdrückende Beweislage, dass in chinesischen Werken und Fabriken Hunderttausende Menschen gezwungen werden, um für eine lächerlich niedrige oder überhaupt keine Bezahlung arbeiten zu müssen, stößt Diskussionen über Moral und Verantwortung an und über die Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt. Zuletzt hatte die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files mit riesigen Datensätzen zu inhaftierten Uiguren für eine neue Dynamik gesorgt.

Internationale Lieferketten verbinden die Konsumenten zwar einerseits mit Fabriken in aller Welt, zugleich können diese sich der Bedeutung des Themas jedoch mühelos entziehen. Nahrungsmittel, Konsumgüter oder industrielle Werkstoffe bestehen heutzutage aus Komponenten, die global eingekauft werden. Die nordwestchinesische autonome Region Xinjiang gilt hier international als Inbegriff für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu Hungerlöhnen. Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit rapide steigt, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung integriert ist.

Die Wahrnehmung des Problems in Deutschland ist deutlich gestiegen, weil Politik und Zivilgesellschaft das Thema regelmäßig auf die Agenda setzen. In den allermeisten Fällen geschieht das in einem kritischen Kontext. Entsprechend scheint das Resultat einer Umfrage des Meinungs-Forschungsunternehmens Civey im Auftrag von Table.Media die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema zu bestätigen.

Von mehr als 5.000 Befragten lehnt die große Mehrheit von 71 Prozent der deutschen Konsumenten den Import von Produkten eher ab, wenn auch nur der Verdacht besteht, Zwangsarbeit könnte Teil der Wertschöpfung gewesen sein. Für mehr als die Hälfte (56 Prozent) reicht der Verdacht schon aus, um den Import eines Produktes kategorisch abzulehnen. Allerdings lehnen zehn Prozent der Befragten den Import solcher verdächtigen Waren “auf keinen Fall” ab.

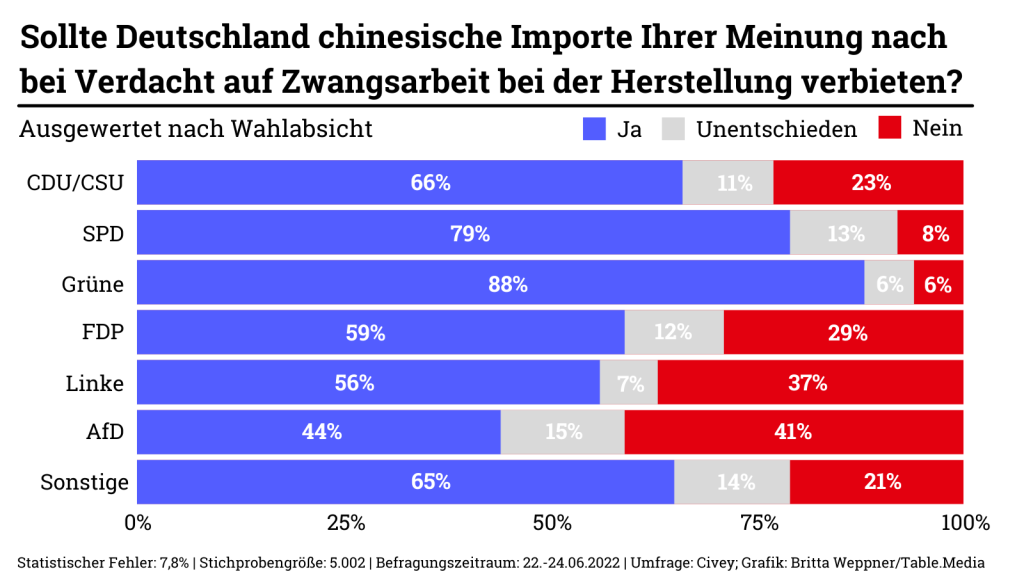

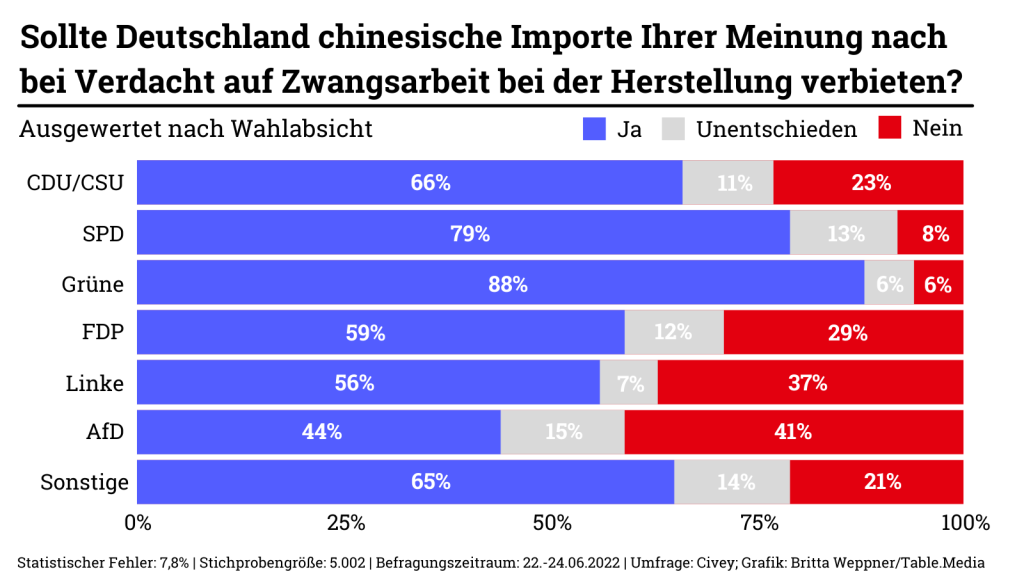

Die Ergebnisse lassen sich politischen Milieus zuordnen. Während die Wähler der Grünen mit 88 Prozent einem Import ablehnend gegenüberstehen, sind es bei der AfD lediglich 44 Prozent. Auch Linke (56 Prozent) und FDP-Wähler (59 Prozent) zeigen eine deutliche Kluft zum Spitzenwert. Von der Klientel der CDU/CSU sind es 66 Prozent, die der Einfuhr skeptisch gegenüber stehen. Den Grünen-Wählern am nächsten kommen die Anhänger der SPD, von denen vier von fünf ein Importverbot im Verdachtsfall unterstützen würden.

Während politische Ansichten zum Teil markante Differenzen zur Beurteilung eines Importverbots aufweisen, spielt das Alter der Befragten dagegen kaum eine Rolle. In allen Altersklassen befürwortet eine deutliche Mehrheit das Importverbot. Zwar führen die 18- bis 29-Jährigen mit 75 Prozent Zustimmung die Auswertung an, doch stehen ihnen die 50- bis 64-Jährigen mit 74 Prozent Zustimmung so gut wie nicht nach. Das Schlusslicht bilden die über 65-Jährigen, doch selbst dort sind zwei Drittel (67 Prozent) aller Teilnehmer der gleichen Ansicht wie Mehrheit der jungen Menschen.

Die Xinjiang-Debatte betrifft jedoch nicht nur die Herstellung von Tomaten oder T-Shirts durch anonyme Zulieferer. Mit Volkswagen ist auch ein großer Konzern mit einem eigenen Werk in Xinjiang präsent. Der deutsche Autohersteller betreibt am Rande der Regional-Hauptstadt Urumqi ein Werk, in dem pro Jahr rund 50.000 Fahrzeuge produziert werden. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet laut Civey-Umfrage eine Schließung des VW-Werks in Xinjiang. 67 Prozent der von Befragten sprachen sich dafür aus, dass VW sich aus der Region zurückziehen sollte.

Die Fabrik war von Anfang an ein Politikum, gibt sie der chinesischen Wirtschaftspolitik in der Region doch internationale Legitimation. Zuletzt kommt die Kritik an dem Standort nicht mehr nur von Menschenrechtsgruppen, sondern von Persönlichkeiten mit erheblichem Einfluss bei VW.

So hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Peter Weil (SPD) sich in die Debatte eingeschaltet (China.Table berichtete). Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte an VW. Weil sitzt daher im Aufsichtsrat des Unternehmens. Seine Partei stellt zudem derzeit den Kanzler. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend”: wenn jemand wie Weil so etwas sagt, dann müsste VW aufhorchen.

Kritik kommt ebenfalls von den Gewerkschaften. So fordert die IG Metall, aus der Menschenrechtssituation die nötigen Schlüsse zu ziehen und das Werk zu schließen (China.Table berichtete). VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Aktivitäten in Xinjiang ebenfalls. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr.”

Volkswagen selbst verteidigt den Standort und argumentiert, dass das Werk den Menschen in Xinjiang helfe, wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Niemand wirft dem Unternehmen vor, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Dem Vernehmen nach gilt VW in Urumqi als guter und beliebter Arbeitgeber.

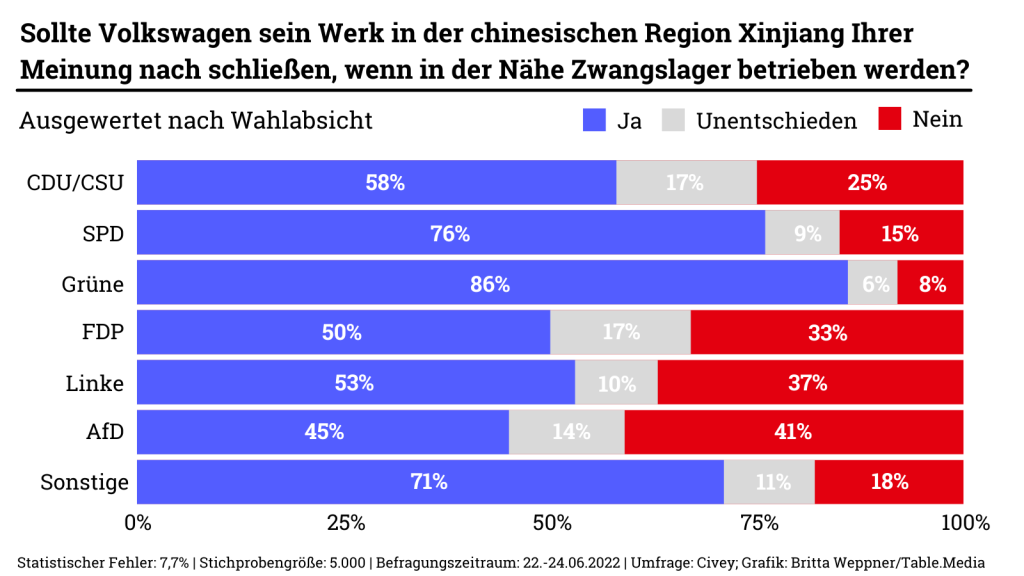

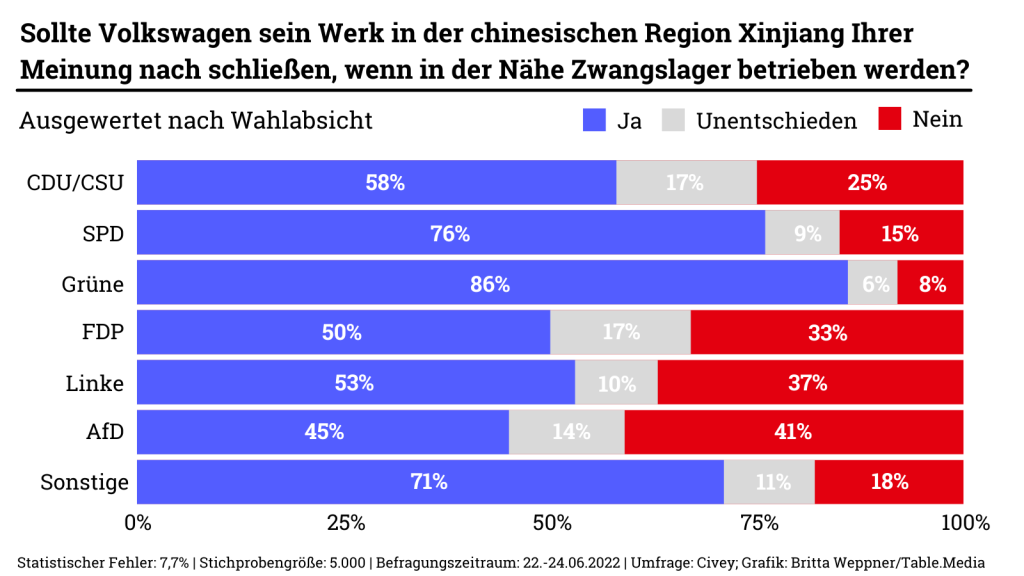

Wie bei der Importfrage liegen auch im Falle des VW-Werks die Ansichten zwischen Grünen-Wählern (86 Prozent) und denen der FDP (50 Prozent) weit auseinander. Die SPD-Anhänger zeigen mit 76 Prozent Zustimmung eine klare Mehrheit für eine Schließung.

Anders als bei der Importfrage es sind es allerdings vor allem die jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die eine Schließung des Werkes für richtig halten. Mit 84 Prozent bilden sie mit Abstand die größte Gruppe, während alle übrigen Altersklassen ab 30 Jahre aufwärts zwischen 63 und 68 Prozent weitgehend deckungsgleich eingestellt sind.

Die wachsende Sensibilität der Verbraucher in den großen Industrienationen schlägt sich inzwischen auf allen Ebenen politisch nieder: durch die baldige Einführung von Lieferkettengesetzen in Deutschland und Europa oder dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA (China.Table berichtete.) Ihre Effizienz wird sich allerdings in der Praxis erst noch beweisen müssen. Kritiker glauben, dass Zwangsarbeit auch durch schärfere Gesetzgebung nicht eliminiert werden könne. Doch zweifellos sind die politischen Bemühungen Ausdruck eines wachsenden gesellschaftlichen Konsens, dass die Wirtschaftskreisläufe der Welt fairer gestaltet werden müssen.

Keine Frage: Russlands Präsident Wladimir Putin ist für die G7-Staaten derzeit der Hauptfeind. Und das machen die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel im bayerischen Elmau auch pausenlos klar, wenn sie vom “schmutzigen Angriffskrieg Russlands” sprechen und ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Doch auf einen weiteren Staat hat es insbesondere US-Präsident Joe Biden abgesehen: China. Und da ist die Lage für die G7 deutlich verzwickter.

Einig sind sich die G7, dass sie die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen wollen. Doch wie sie es auch drehen. Bei ihren Vorschlägen stoßen sie immer wieder an Grenzen. Und zwar wegen China.

Beim US-Vorschlag eines Preisdeckels für russisches Öl etwa: Die USA kaufen bereits kein russisches Öl mehr, die EU wollen es ab spätestens Ende des Jahres tun. Und doch wirken die Sanktionen nur bedingt, weil andere Staaten weiter russisches Öl beziehen, allen voran China und Indien. Die USA wollen diese Lücken schließen und haben daher vorgeschlagen, einen Preisdeckel für russisches Öl zu stellen.

Hierbei hofft Washington vor allem auf zwei Effekte: Zuletzt war es so, dass Russlands Einnahmen wegen massiv gestiegener Öl- und Gaspreise trotz der westlichen Sanktionen gar gestiegen sind. Das würde der Preisdeckel verhindern. Zum anderen würden mit einem Preisdeckel angesichts der steigenden Inflation die negativen Wirkungen für Drittmärkte und Konsumenten weltweit begrenzt werden.

Nur: Ein solcher Preisdeckel für russisches Öl würde nur funktionieren, wenn Indien und China sich beteiligen. Indien war am Montag eins von fünf Gastländern, die beim G7-Gipfel präsent waren. Auf den indischen Premierminister gingen die G7 ein. Mit China müssten sie erst noch reden.

Ebenfalls auf die USA geht der Vorstoß eines Importverbots für russisches Gold zurück. Damit würden Russland Milliardeneinnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, glaubt US-Präsident Biden. Die Europäer sind den Plänen durchaus aufgeschlossen. “Der tatsächliche Einfluss auf den Goldmarkt dürfte aber zu gering sein, um die Preisentwicklung dauerhaft zu beeinflussen”, meint Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Russland zählt zwar nach Angaben des Branchenverbandes World Gold Council mit einer Minenproduktion von 330 Tonnen im vergangenen Jahr zu den wichtigsten Goldproduzenten. “Allerdings dürfte nur ein geringer Teil der russischen Produktion in den Westen gegangen sein”, sagt Fritsch. Experte Alexander Zumpfe vom Handelshaus Heraeus verwies auf die großen Nachfrageländer China und Indien. Dies mache “eine unmittelbare Knappheit auf dem Goldmarkt unwahrscheinlich”, sagte Zumpfe. Auch hierfür würde also China gebraucht werden.

Ein Vorstoß, den die G7 am Sonntag feierlich angekündigt haben, richtet sich unmittelbar gegen China: die “Partnerschaft für Globale Infrastruktur”. Mit dieser Infrastruktur-Initiative für Entwicklungsländer wollen die G7 Pekings 2013 gestartetem Projekt “Neue Seidenstraße” Konkurrenz machen, mit dem China dabei ist, neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika und in Asien zu erschließen. “Gemeinsam wollen wir bis 2027 fast 600 Milliarden Dollar durch die G7 mobilisieren”, kündigte Biden an, auf dessen Initiative das Projekt zurückgeht. “Und ich bin stolz darauf, ankündigen zu können, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren 200 Milliarden Dollar an öffentlichem und privatem Kapital für diese Partnerschaft mobilisieren werden.” EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überbietet das noch und kündigte an, “Team Europe” werde 300 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen werde. G7-Staat Japan sagte 68 Milliarden zu.

Biden fügte hinzu, dass es sich dabei nicht um Wohltätigkeit handele. “Es ist eine Investition, die sich für alle auszahlen wird, auch für das amerikanische Volk und die Menschen in allen unseren Ländern, und die alle unsere Volkswirtschaften ankurbeln wird. Es ist eine Chance für uns, unsere positive Vision für die Zukunft zu teilen.”

Bundeskanzler Olaf Scholz wertet die Initiative als weiteres Beispiel für die Geschlossenheit der G7. Ein US-Regierungsvertreter präzisierte, die Initiative ziele auf Länder mit geringem oder mittlerem Einkommen ab. Ziel seien Infrastruktur-Investitionen, “die die Länder brauchen, ohne dass sie von außen diktiert werden”. Die Projekte würden an hohe Standards gebunden sein, “um sicherzustellen, dass diese Investitionen wirtschaftlich und kommerziell getrieben sind und nicht in Schuldenfallen führen”.

Doch so Recht der US-Vertreter auch haben mag, unbewusst benennt er im gleichen Atemzug auch ein Problem der westlichen Initiative: In der Tat stellen viele Länder, die Mittel aus dem chinesischen Projekt genutzt haben, inzwischen fest, dass ihre Schuldenberge massiv gewachsen sind und sie bei China hoffnungslos überschuldet sind. Doch was Chinas Angebot für viele Staaten so attraktiv machte – und gleichzeitig zum Problem der westlichen Initiative werden könnte: Die chinesische Führung stellt keine politischen Bedingungen für ihre Investitionshilfe. Das wollen die G7 aber tun – versichern sie zumindest. Das macht ihr Investitionsprogramm für autoritäre Staaten allerdings weniger attraktiv.

Zudem haben die G7 auch ein organisatorisches Problem: Während Chinas Neue Seidenstraßen-Initiative zentral in Peking gesteuert wird, sind die G7 eben nicht so geschlossen, wie Scholz in Elmau behauptet. Weder ist vereinbart, ob überhaupt und falls ja, von wo aus die gigantischen Infrastrukturprojekte gesteuert werden. Oder investiert jedes Industrieland für sich und unkoordiniert irgendwo in Zentralasien und Afrika – wie das bisher auch schon der Fall war.

Noch ist unklar, ob die Milliarden-Summen von den G7-Staaten überhaupt bereitgestellt werden können – daran zweifeln jedenfalls viele. Bei der Entwicklungshilfe und der Bekämpfung der weltweiten Armut, aber auch beim Versprechen, armen Ländern bei Umstellung zur Klimaneutralität zu helfen, hatten die G7 in der Vergangenheit auch feste Summen zugesagt. Sie wurden nie eingehalten.

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Alle G7-Staats- und Regierungschefs werden am Dienstag weiter nach Madrid zum Nato-Gipfel fliegen. Dort wollen die Nato-Staaten in ihrer neuen Sicherheitsstrategie erstmals ihre Besorgnis gegenüber China zum Ausdruck bringen. Doch noch wird um die genauen Formulierungen gerungen: Während die USA und Großbritannien auf eine eher härtere Sprache dringen, setzen sich Frankreich und Deutschland für einen ausgewogeneren Ansatz ein. Allen gemein: Es soll bloß nicht der Eindruck in Peking entstehen, dass die Nato wegen des Kriegs in Europa Ostasien aus den Augen verliere. Zum ersten Mal werden dort deshalb auch Spitzenpolitiker von vier Ländern der Indo-Pazifik-Region teilnehmen: Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

Bei dem Gipfeltreffen in Spanien stehen der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands ganz oben auf der Agenda. Zudem wird das neue strategische Konzept des Verteidigungsbündnis verabschiedet. Der Ansatz des Verteidigungsbündnisses gegenüber Peking wird erstmals Teil des Strategie-Konzepts sein, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag auf einer Pressekonferenz sagte. Das strategische Konzept werde sich auch mit den Herausforderungen befassen, “die Peking an unsere Sicherheit, Interessen und Werte stellt”, sagte Stoltenberg. Das Strategie-Konzept legt die Grundlage für die künftige politische und militärische Entwicklung der Nato und ist das wichtigste Dokument nach dem Nordatlantikvertrag von 1949.

Gerungen wird noch um die Formulierungen: Nach Angaben eines Diplomaten könnte es darauf hinauslaufen, dass China als “systemische Herausforderung” bezeichnet wird, die Nato aber auch ihren Willen deutlich macht, mit der Regierung in Peking “in Gebieten von gemeinsamem Interesse” zusammenarbeiten zu wollen. Ganz neu ist die Bezeichnung nicht. Das Bündnis hatte bei seinem Gipfel im vergangenen Jahr China erstmals eine “systemische Herausforderung” genannt (China.Table berichtete). Sollte sie aber auch in dem grundlegenden Strategie-Konzept auftauchen, würde das Peking sicherlich sauer aufstoßen.

Klar ist bereits: Russland wird in dem Strategie-Konzept als die größte Bedrohung angesehen, das stand allerdings auch schon vor dem Angriff auf die Ukraine fest. Erwartet wird, dass in dem Konzept zudem vor Chinas Einfluss im Indo-Pazifik sowie Pekings und Moskaus Wirken in Afrika gewarnt wird. Australiens Premier Anthony Albanese reiste mit warnenden Worten nach Europa: “Russland und China, ihre Abmachungen und Nähe, die in letzter Zeit sichtbar waren, sind auch für unsere Region sehr wichtig”, sagte Albanese. Mitarbeit: Amelie Richter

China will seine Landeswährung Renminbi attraktiver für ausländische Investoren machen. Insidern zufolge soll das durch verlängerte Handelszeiten am Devisenmarkt gelingen. Die Zentralbank habe einige wichtige Marktteilnehmer befragt und deren Meinung zu einer möglichen Verlängerung der täglichen Handelszeit eingeholt. Im Gespräch ist eine Verschiebung des Handelsschlusses von aktuell 23:30 Uhr auf 03:00 Uhr morgens Pekinger Zeit, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Das würde einen Großteil der europäischen und amerikanischen Handelstage abdecken. Dies wiederum könnte es ausländischen Anlegern ermöglichen, ihr Währungsrisiko besser abzusichern und den globalen Nutzen des Yuan, wie der Renminbi im Volksmund genannt wird, schrittweise zu erhöhen. “Ein ausgeweiteter Nachthandel kann den Marktteilnehmern mehr Flexibilität bieten und somit einen Anreiz für eine stärkere globale Nutzung des Yuan schaffen”, schrieben die Analysten der Großbank HSBC schon Anfang Juni in einer Studie. Ein Anstieg des Yuan-Handelsvolumens außerhalb der regulären Handelszeiten in Asien biete zudem eine bessere Orientierung für Geschäfte mit der chinesischen Währung. Auch Kursschwankungen könnten sich dadurch verringern.

Die Abdeckung der globalen Handelszeiten wird auch vom Internationalen Währungsfonds (IWF) befürwortet. Der IWF hat erst im vergangenen Monat die Gewichtung des chinesischen Yuan in seinem Korb der sogenannten Sonderziehungsrechte erhöht – wie das 1969 eingeführte Reserveguthaben heißt, die wie Buchkredite geführt werden. In diesen Währungskorb wurde der Yuan im Jahr 2016 aufgenommen – ein Meilenstein in Pekings Bemühungen um eine Internationalisierung seiner Währung. Die staatliche Börsenaufsicht wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu den Informationen der Insider über die Pläne zu den verlängerten Handelszeiten äußern.

China versucht derzeit mit mehreren Maßnahmen, die Stellung des Yuan auf den internationale Finanz- und Devisenmärkten zu stärken. So wird unter anderem mit Saudi-Arabien verhandelt, Ölverkäufe künftig in Yuan statt in US-Dollar abzuwickeln (China.Table berichtete). Etwa 80 Prozent der weltweiten Ölverkäufe werden derzeit in Dollar abgewickelt. Ölimporte in der chinesischen Währung könnten die Rolle des Dollar und damit auch den politischen Einfluss der USA langfristig schwächen. rtr/rad

Der chinesische Staat investiert Milliarden in das Halbleiter-Startup Swaysure Technology aus Shenzhen, um einen Hersteller von dringend benötigten Speicherchips großzuziehen. Taiwanischen Internetseiten zufolge sind über Fonds der Stadt Shenzhen Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Yuan in eine Fabrik geplant, die Anfang 2024 fertig werden soll. Das wären gut 40 Milliarden Euro. Swaysure war zuletzt dadurch aufgefallen, dass es den japanischen Management-Veteranen Yukio Sakamoto abgeworben hatte.

Das Unternehmen will DRAMs herstellen. Das sind Speicherchips, die derzeit sehr gefragt sind. Sie werden für alle Computer von PCs über Handys bis hin zum Auto gebraucht. Bisher ist der Markt unter drei Anbieter aufgeteilt: Samsung und SK Hynix aus Südkorea sowie Micron Technology aus den USA. China und Europa spielen bei der Produktion praktisch keine Rolle, wollen aber aufholen. In Hefei ist bereits der Anbieter Changxin Memory entstanden, der technisch aber deutlich hinter den Koreanern zurückliegt.

Die in Shenzhen geplante Investitionssumme liegt unter den Beträgen, die der US-Hersteller Intel für seine Expansion in Europa ausgeben will: 80 Milliarden Euro. In Magdeburg ist im Rahmen des Programms der Bau einer Chipfabrik für 17 Milliarden Euro geplant. Fokus sind dort aber nicht Speicherbausteine, sondern Prozessoren. Ebenfalls vergleichbar ist die EU-Förderung für den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie. Brüssel stellt dafür 43 Milliarden Euro zur Verfügung. fin

Staatspräsident Xi Jinping besucht zum 25. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China das chinesische Sonderverwaltungsgebiet. Bei dem Besuch am 1. Juli werde Xi zudem an der Feier zur Amtseinführung der neuen Hongkonger Regierung teilnehmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der Besuch ist Xis erste Reise außerhalb des chinesischen Festlands seit Beginn der Corona-Pandemie. Xi wird zudem an der Feier zur Amtseinführung des neuen Hongkonger Regierungschefs John Lee teilnehmen. Xi hatte 2017 auch dem Amtsschwur von Carrie Lam persönlich beigewohnt. ari/rtr

Die chinesische Regierung erwägt, Subventionen für den Kauf von E-Autos doch nicht auslaufen zu lassen. Eigentlich war geplant, die teuren Zuschüsse im Laufe dieses Jahres einzustellen. Doch jetzt berichtet der Staatssender CCTV von Plänen, die Förderung fortzusetzen. Auch Reuters hatte schon über Gespräche mit Autoherstellern zu diesem Thema berichtet (China.Table berichtete).

Die Pläne stehen im Zusammenhang mit der groß angelegten Konjunkturförderung, mit der Peking die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns abfedern will. Gerade der Verkauf von Autos mit umweltfreundlicheren Antriebsformen (New Energy Vehicle, NEV) gilt hier als halbwegs nachhaltiger Weg, den Herstellern zu helfen.

China bietet seit 2009 eine Förderung für den Kauf von NEV in Form von Steuererleichterungen an. Sie kostet jährlich rund 30 Milliarden Euro. Ihr Ende war bereits beschlossene Sache (China.Table berichtete). Das Elektroauto sollte ein normales Produkt werden, das nicht auf Subventionen angewiesen ist und stattdessen durch seine Vorteile überzeugt. Corona hat jedoch dem Autoabsatz empfindlich geschadet. fin

Die Preise für den Ausgangsstoff von Solarmodulen, Polysilizium, sind in China auf ein Zehnjahres-Hoch gestiegen. Ein Kilogramm kostet mittlerweile 40 US-Dollar. Seit Anfang 2021 haben sich die Preise somit verdreifacht, nachdem sie zuvor jahrelang rückläufig waren, wie Bloomberg berichtet. Als Ursache gilt die steigende Nachfrage aufgrund des Solar–Booms in der Volksrepublik (China.Table berichtete), die das Angebot mittlerweile übersteigt. In den jüngsten Wochen kam es demnach auch zu Produktionsausfällen, da der Strom für Polysilizium-Fabriken rationiert wurde.

Laut Analysten soll der Preisanstieg aber nicht von Dauer sein. China ist Hauptproduzent von Polysilizium. Das Land verfolge “gigantische Expansionspläne” für die Produktion des ultra-leitfähigen Materials, wie Johannes Bernreuter, Lieferketten-Experte von Bernreuter Research gegenüber China.Table sagt. Bis Ende 2023 wird mit einer Produktionskapazität von 2,25 Millionen Tonnen gerechnet. Anfang 2022 lag sie noch bei lediglich 520.000 Tonnen, so das Wirtschaftsportal Caixin. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werde sich die Situation laut Bernreuter entspannen. nib

Zhuo Dan Ting geht anderen Menschen unter die Haut. Sie ist Tätowiererin aus Leidenschaft und war eine der Ersten, die das Tätowieren in China populär machten. 2007 eröffnete sie ihr Studio in Shanghai – mittlerweile betreibt sie ein Studio gemeinsam mit ihrem Mann in der kalifornischen Stadt Folsom. Dort wartet man mehr als ein Jahr auf einen Termin.

Obwohl mittlerweile zum Mainstream avanciert, sind Tattoos dem chinesischen Staat ein Dorn im Auge. Die chinesische Sportbehörde etwa verlangt von Fußballnationalspielern inzwischen, ihre Tattoos entfernen zu lassen und fordert, dass sie sich keine neuen stechen lassen. Bereits zuvor waren die Spieler angehalten, ihre Tattoos abzudecken. Dies gilt auch für andere Personen der Öffentlichkeit. Tattoos passen nicht zu den chinesischen Traditionen und Werten, heißt es.

Ting selbst ist von Tattoos bedeckt – mehr als 20 Künstler haben sich auf ihrer Haut verewigt. Ursprünglich stammt sie aus Harbin, wo sie das Tätowieren begann. Ein befreundeter Tätowierer weckte das Interesse an der Kunst auf der Haut. Also stellte sie Nachforschungen an und brachte sich das Tätowieren selbst bei. Ihre ersten Versuche begannen auf Schweinehaut. Erstaunlich schnell stellten sich Freunde zur Verfügung, von Tings Farbnadel geschmückt zu werden. “Und wir sind immer noch Freunde”, sagt sie lachend.

In dieser Zeit begann das Tätowieren in Nordchina gerade erst. “Es gab kein professionelles Tattoo-Studio, es gab vielleicht einen Friseursalon, der Tattoos macht, vielleicht die Augenbrauen als Tattoos.” Der Trend startete um 2001 mit ersten Läden in den großen Städten Chinas. Wie etwa in Shanghai, wo auch Ting ihr erstes Studio eröffnete, nachdem sie mit der Nachfrage in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr hinterhergekommen war.

Zeitgleich wurden die Bilder auf der Haut gesellschaftlich anerkannter. Dies sei nicht zuletzt David Beckham zu verdanken, der in China beliebt ist: “Er ist berühmt, er sieht gut aus und er hat eine Menge Tattoos. Er hat definitiv einen großen Teil des Marktes in Bewegung gebracht.”

Früher waren Tattoos eher verrufen: “Wenn du ein Mann warst, brachten sie dich mit einem Gangster oder dem kleinen Mann ohne Job auf der Straße in Verbindung. Bei Frauen fingen die Leute automatisch an, sich Sorgen um dich zu machen: Wie sollst du einen Mann finden? Wie kannst du später heiraten?”

Im Vergleich zu US-Amerikanern seien die Chinesen noch heute ein wenig zurückhaltender, wenn es um Tattoos gehe: “Wenn sich Menschen in China tätowieren lassen, denken sie immer noch darüber nach: Was ist, wenn mein Mann es nicht mag? Was ist, wenn meine Frau etwas sagt? Was ist, wenn meine Eltern etwas sagen, mein Chef?”

Tings Ehemann Joshua, ein Musiker, hat auch Erfahrungen mit der Zensur wegen seiner Tattoos: “Als sie auf einem Festival im Freien spielten, mussten sie die Tattoos abdecken und konnten sie nicht wirklich zeigen – ich finde das ziemlich doof.” Juliane Scholübbers

verteidigen wir etwas, das vielleicht gar nicht mehr sein soll? Der Hamburger Unternehmer Jan Philippi glaubt, dass die Zeit der besonders günstigen Produktion in China vorbei ist. Dabei hat der 61-Jährige noch selbst mit Freude erlebt, wie China aus dem Mao-Schlaf erwacht ist. Er hat das Land seinerzeit zur Produktionsbasis des Design-Herstellers gemacht, der seinen Namen trägt. Mit Erfolg: Seine Produkte werden unter anderem im Berliner KaDeWe verkauft und im Museum of Modern Arts in London ausgestellt.

Doch nun fürchtet Philippi, der Streit zwischen den großen Volkswirtschaften werde zu weiteren Schwierigkeiten für die Importwirtschaft führen. Die Lieferengpässe wegen Covid sind nur der Anfang eines längeren Trends zur Abkopplung, fürchtet Philippi im Gespräch mit Felix Lee. Die Folge: Statt sich mit Massen von Billigartikeln einzudecken, werden die Verbraucher teurere Produkte kaufen (müssen), die sie dann vielleicht mehr wertschätzen. Wie früher, als die Ware noch aus Europa kam.

Da die globalisierte Wirtschaft heute alle Weltgegenden verbindet, tragen auch europäische Unternehmen Verantwortung für Zustände anderswo und müssen sich für ein Ende von Zwangsarbeit starkmachen. Spätestens seit den Enthüllungen der Xinjiang-Files ist das Thema auch in den westlichen Gesellschaften angekommen.

Zunehmend geraten dadurch auch die Unternehmen unter Druck – beispielsweise der deutsche Autohersteller Volkswagen, der in der Region Xinjiang ein Werk betreibt. Table.Media wollte deshalb wissen, was die deutsche Öffentlichkeit über das Thema und unser eigenes Verhalten denkt.

Die Ergebnisse der vom Marktforschungsinstitut Civey durchgeführten Umfrage stellt Marcel Grzanna vor: VW sollte sein Werk in Xinjiang schließen, sagt eine Mehrheit der Befragten. Ganz unabhängig davon ist eine Mehrheit der Meinung, dass die Einfuhr von Produkten aus Zwangsarbeit verboten werden sollte, wie die USA es bereits vormachen. Entsprechende Vorstöße der Politik erhalten also breite Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Philippi, es sind schöne Dinge, die Sie auf Ihrer Webseite anbieten. Wie viel davon kommt aus China?

Vor Beginn der Pandemie lag der Anteil aus China bei etwa 70 bis 75 Prozent. Wir liegen jetzt vielleicht noch bei 55 bis 60 Prozent, Tendenz fallend. Leider.

Der Grund für den Rückgang liegt in den Reisebeschränkungen infolge der Pandemie und den Lockdowns in chinesischen Städten?

Ja, die Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren machen mussten, waren nicht die besten.

Inwiefern?

Es kommen verschiedene Probleme zusammen. Wir sind ein Design-Unternehmen. Unsere Designer hier in Hamburg entwerfen die Produkte. Auch die Prototypen entstehen zum Teil hier. Dann geben wir die Entwürfe chinesischen Produzenten, die die Ware für uns dann herstellen. Das sind sehr unterschiedliche Hersteller. Ich bin in den vergangenen 30 Jahren regelmäßig nach China gereist, um sie auszuwählen und mit ihnen die Details zu besprechen. Durch die massiven Reisebeschränkungen der vergangenen zwei Jahre klappt dieses Prozedere nicht mehr. Uns fehlen die engen und persönlichen Absprachen mit unseren chinesischen Partnern.

Können die modernen Kommunikationswege den fehlenden persönlichen Kontakt nicht ausgleichen?

Wir sind für unsere chinesischen Geschäftspartner kein riesiger Kunde. Wir verkaufen Waren im hochklassigen Design. Produkte, die wir herstellen lassen, kaufen wir in China für 30 oder 35 Euro ein, die unsere Kunden nachher für 200 Euro oder mehr verkaufen. Die meisten chinesischen Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, beliefern Großkunden, die Waren im Wert von drei Euro im Einkauf bestellen, dafür aber in riesigen Mengen. Für uns arbeiten unsere chinesischen Partner, weil sie Lust und Spaß mit unseren Designprodukten haben. Vor der Pandemie bin ich regelmäßig nach China gereist und habe unsere Projekte direkt mit den chinesischen Partnern besprochen. Oder wir haben uns auf der Canton-Messe getroffen. Dort habe ich ihnen auf meinem Pad dann unsere Entwürfe gezeigt und sie gefragt, zu welchen Projekten sie Lust haben.

Per Mail lässt sich keine Zusammenarbeit vereinbaren?

Wenn ich per Mail irgendjemanden in China meine Entwürfe schicke, besteht die Gefahr, dass mein geistiges Eigentum gleich weg ist. Zudem ist es wichtig, dass ich einen Eindruck von der Firma erhalte, mit der wir zusammenarbeiten. Wenn ich etwa erfahre, dass sie auch für Aldi und Lidl produziert, weiß ich gleich, dass ich mit dieser Fabrik nicht mehr viel anfangen kann. Sie produzieren 100.000 Stück von einer Sache und möglichst billig. Ich brauche aber nur 1.000 Stück von einer Ware – das aber in sehr guter Verarbeitung.

Schauen Sie sich nach Alternativen um?

Ja, das tun wir. Wir machen deutlich mehr in Indien. Wir sind jetzt auch eher versucht, mehr dekorative Gegenstände in Auftrag zu geben und nicht mehr so viel Nutzgegenstände etwa für den Haushalt, wie wir sie aus China lange Zeit bezogen haben.

Was sind denn die Vorteile Chinas, die andere Länder nicht haben?

Da ist zum einen die Infrastruktur. China hat extrem viel in den Ausbau gesteckt. Kaum ein anderes Land kann da mithalten. Zudem konnte ich mich stets auf meine chinesischen Partner verlassen. Das mag auch an meinen persönlichen Präferenzen liegen. Aber ich kann meine chinesischen Geschäftspartner besser einschätzen.

Dafür sind die Kosten in China aber deutlich gestiegen.

Ja, China ist für uns auch vor der Pandemie schon deutlich teurer geworden. Das ist der Lauf der Dinge. Mit den Reformen unter Deng Xiaoping hatte China für große Veränderungen in unserem Konsumverhalten gesorgt. Deutschland war ja einmal in der Porzellanindustrie führend. Wenn ich eine Tasse kaufte, kostete sie mich nach heutigen Maßstäben 20 Euro. Dann kam China und bei Ikea kostete eine Tasse plötzlich nur noch zwei Euro. Plötzlich haben sich die Leute ganz viele Tassen gekauft und nicht nur sechs. Mit China als Werkbank war alles deutlich billiger geworden, die Dinge wurden aber auch weniger wertgeschätzt. Jetzt fällt es unserer Gesellschaft natürlich schwer zu akzeptieren, dass die Preise wieder steigen.

Wegen der gestörten Lieferketten.

Ja, es fing mit den hohen Container-Preisen und den Transportkosten an, einhergehend mit höheren Rohmaterial-Preisen. Aluminium ist jetzt zweieinhalbmal so teuer wie noch vor zwei Jahren, der Preis für Edelstahl ist doppelt so hoch. Und auch die Papierpreise haben sich auch verdoppelt. Darauf können wir nur wenig verzichten. Denn gerade, weil unsere Produkte häufig als Geschenkartikel dienen, muss die Ware auch schön verpackt sein.

Wie sehr trifft Sie in dieser Lage speziell der Shanghai-Lockdown?

Wir stehen täglich per Wechat im Kontakt mit unseren chinesischen Partnern. Wenn wir jetzt eine neue Bestellung abgeben, müssen wir mit mindestens 10 bis 20 Prozent zusätzlichen Kosten rechnen. Die Fabriken haben zudem Probleme, an Rohmaterial heranzukommen, weil Lkws an Sperren festhängen. Das kann irgendwo im Land sein. Und wir hören, dass unsere Hersteller nicht genügend Arbeitskräfte haben, weil Mitarbeiter nicht in die Fabriken kommen können. Das verschärft die Lieferengpässe ebenfalls.

Was heißt das konkret für Ihre Firma?

Wenn wir früher mit zwei Monaten Produktions- und Lieferzeit kalkuliert haben, rechnen wir nun mit vier bis sechs Monaten. Vor der Pandemie funktionierte China wie ein Uhrwerk. Diese Präzision ist total raus. Alles ist aus dem Takt geraten. Mit Chinas strenger Zero-Covid-Strategie kann es jederzeit wieder zu Lockdowns mit Auswirkungen auf die Lieferketten kommen.

Was heißt das für Ihr Weihnachtsgeschäft?

Aus den schlechten Erfahrungen der vorangegangen zwei Jahre haben wir gelernt und dieses Mal schon im Januar bestellt. Wir haben versucht, unser Lager so vollzufüllen wie möglich. Theoretisch sollte die Ware längst eingetroffen sein, ist sie aber nicht. Wir hoffen, dass wir die Waren bis September fürs Weihnachtsgeschäft beisammen haben. Das heißt aber auch, dass wir überhaupt nicht flexibel reagieren können. Früher haben wir geschaut, welche Produkte sich besonders gut verkaufen und konnten im April/ Mai noch mal nachproduzieren lassen.

Werden Sie die höheren Kosten an Ihre Kunden weitergeben?

Beides. Leider. Je nach Größe der Artikel haben wir die Preise zwischen 10 und 25 Prozent erhöht. Bei ganz großen Teilen, wie etwa Windlichtern, haben wir die Produktion ganz eingestellt. Unsere Gewinnmarge ist auch deutlich kleiner geworden. Wir haben bei den Verkaufsempfehlungen zudem unsere Händler gebeten, solange die Frachtraten so hoch sind, auf einen kleinen Teil ihrer Marge zu verzichten.

Ist die Pandemie nur ein Vorgeschmack dessen, was mit Handelskrieg, Lieferkettengesetz und Forderungen auch hierzulande nach einer stärkeren Entkopplung von China noch bevorsteht?

Ich glaube schon. Natürlich schauen wir uns um, wie wir von China unabhängiger werden können. Wir gucken in Indien, natürlich auch in Europa. Solange die Zeiten unsicher sind, haben wir keine riesigen Expansionspläne und treiben auch kaum was voran, weil wir überhaupt nicht wissen, was uns noch bevorsteht.

Was heißt das für Sie persönlich?

Ich gehöre zu den Glücklichen, die miterleben durften, wie China aus dem Mao-Schlaf erwacht war und wirtschaftlich aufgestiegen ist. Diese Euphorie ist leider raus. Jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo wir bloß noch versuchen, das zu verteidigen, was vielleicht gar nicht mehr sein soll. Das ist schon ein blödes Gefühl.

Jan Philippi, (61), ist Betreiber der Design-Schmiede Philippi, die er 1992 gegründet hat. Das Unternehmen importiert in Hamburg designte Artikel, von denen viel in China und anderswo hergestellt sind.

Das Thema Zwangsarbeit ist so nah an deutsche Konsumenten herangerückt wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die erdrückende Beweislage, dass in chinesischen Werken und Fabriken Hunderttausende Menschen gezwungen werden, um für eine lächerlich niedrige oder überhaupt keine Bezahlung arbeiten zu müssen, stößt Diskussionen über Moral und Verantwortung an und über die Ungerechtigkeiten in einer globalisierten Welt. Zuletzt hatte die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files mit riesigen Datensätzen zu inhaftierten Uiguren für eine neue Dynamik gesorgt.

Internationale Lieferketten verbinden die Konsumenten zwar einerseits mit Fabriken in aller Welt, zugleich können diese sich der Bedeutung des Themas jedoch mühelos entziehen. Nahrungsmittel, Konsumgüter oder industrielle Werkstoffe bestehen heutzutage aus Komponenten, die global eingekauft werden. Die nordwestchinesische autonome Region Xinjiang gilt hier international als Inbegriff für den Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu Hungerlöhnen. Besonders Branchen wie die Textilindustrie, die Landwirtschaft oder die Solarindustrie gelten als Risikosektoren, in denen die Wahrscheinlichkeit rapide steigt, dass Zwangsarbeit in die Wertschöpfung integriert ist.

Die Wahrnehmung des Problems in Deutschland ist deutlich gestiegen, weil Politik und Zivilgesellschaft das Thema regelmäßig auf die Agenda setzen. In den allermeisten Fällen geschieht das in einem kritischen Kontext. Entsprechend scheint das Resultat einer Umfrage des Meinungs-Forschungsunternehmens Civey im Auftrag von Table.Media die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema zu bestätigen.

Von mehr als 5.000 Befragten lehnt die große Mehrheit von 71 Prozent der deutschen Konsumenten den Import von Produkten eher ab, wenn auch nur der Verdacht besteht, Zwangsarbeit könnte Teil der Wertschöpfung gewesen sein. Für mehr als die Hälfte (56 Prozent) reicht der Verdacht schon aus, um den Import eines Produktes kategorisch abzulehnen. Allerdings lehnen zehn Prozent der Befragten den Import solcher verdächtigen Waren “auf keinen Fall” ab.

Die Ergebnisse lassen sich politischen Milieus zuordnen. Während die Wähler der Grünen mit 88 Prozent einem Import ablehnend gegenüberstehen, sind es bei der AfD lediglich 44 Prozent. Auch Linke (56 Prozent) und FDP-Wähler (59 Prozent) zeigen eine deutliche Kluft zum Spitzenwert. Von der Klientel der CDU/CSU sind es 66 Prozent, die der Einfuhr skeptisch gegenüber stehen. Den Grünen-Wählern am nächsten kommen die Anhänger der SPD, von denen vier von fünf ein Importverbot im Verdachtsfall unterstützen würden.

Während politische Ansichten zum Teil markante Differenzen zur Beurteilung eines Importverbots aufweisen, spielt das Alter der Befragten dagegen kaum eine Rolle. In allen Altersklassen befürwortet eine deutliche Mehrheit das Importverbot. Zwar führen die 18- bis 29-Jährigen mit 75 Prozent Zustimmung die Auswertung an, doch stehen ihnen die 50- bis 64-Jährigen mit 74 Prozent Zustimmung so gut wie nicht nach. Das Schlusslicht bilden die über 65-Jährigen, doch selbst dort sind zwei Drittel (67 Prozent) aller Teilnehmer der gleichen Ansicht wie Mehrheit der jungen Menschen.

Die Xinjiang-Debatte betrifft jedoch nicht nur die Herstellung von Tomaten oder T-Shirts durch anonyme Zulieferer. Mit Volkswagen ist auch ein großer Konzern mit einem eigenen Werk in Xinjiang präsent. Der deutsche Autohersteller betreibt am Rande der Regional-Hauptstadt Urumqi ein Werk, in dem pro Jahr rund 50.000 Fahrzeuge produziert werden. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet laut Civey-Umfrage eine Schließung des VW-Werks in Xinjiang. 67 Prozent der von Befragten sprachen sich dafür aus, dass VW sich aus der Region zurückziehen sollte.

Die Fabrik war von Anfang an ein Politikum, gibt sie der chinesischen Wirtschaftspolitik in der Region doch internationale Legitimation. Zuletzt kommt die Kritik an dem Standort nicht mehr nur von Menschenrechtsgruppen, sondern von Persönlichkeiten mit erheblichem Einfluss bei VW.

So hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Peter Weil (SPD) sich in die Debatte eingeschaltet (China.Table berichtete). Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte an VW. Weil sitzt daher im Aufsichtsrat des Unternehmens. Seine Partei stellt zudem derzeit den Kanzler. “Die Bilder und Berichte über die schweren Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in der chinesischen Region Xinjiang sind bestürzend”: wenn jemand wie Weil so etwas sagt, dann müsste VW aufhorchen.

Kritik kommt ebenfalls von den Gewerkschaften. So fordert die IG Metall, aus der Menschenrechtssituation die nötigen Schlüsse zu ziehen und das Werk zu schließen (China.Table berichtete). VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte die Aktivitäten in Xinjiang ebenfalls. “Mich erschüttern diese Berichte über Menschenrechtsverletzungen sehr.”

Volkswagen selbst verteidigt den Standort und argumentiert, dass das Werk den Menschen in Xinjiang helfe, wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Niemand wirft dem Unternehmen vor, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Dem Vernehmen nach gilt VW in Urumqi als guter und beliebter Arbeitgeber.

Wie bei der Importfrage liegen auch im Falle des VW-Werks die Ansichten zwischen Grünen-Wählern (86 Prozent) und denen der FDP (50 Prozent) weit auseinander. Die SPD-Anhänger zeigen mit 76 Prozent Zustimmung eine klare Mehrheit für eine Schließung.

Anders als bei der Importfrage es sind es allerdings vor allem die jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, die eine Schließung des Werkes für richtig halten. Mit 84 Prozent bilden sie mit Abstand die größte Gruppe, während alle übrigen Altersklassen ab 30 Jahre aufwärts zwischen 63 und 68 Prozent weitgehend deckungsgleich eingestellt sind.

Die wachsende Sensibilität der Verbraucher in den großen Industrienationen schlägt sich inzwischen auf allen Ebenen politisch nieder: durch die baldige Einführung von Lieferkettengesetzen in Deutschland und Europa oder dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA (China.Table berichtete.) Ihre Effizienz wird sich allerdings in der Praxis erst noch beweisen müssen. Kritiker glauben, dass Zwangsarbeit auch durch schärfere Gesetzgebung nicht eliminiert werden könne. Doch zweifellos sind die politischen Bemühungen Ausdruck eines wachsenden gesellschaftlichen Konsens, dass die Wirtschaftskreisläufe der Welt fairer gestaltet werden müssen.

Keine Frage: Russlands Präsident Wladimir Putin ist für die G7-Staaten derzeit der Hauptfeind. Und das machen die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel im bayerischen Elmau auch pausenlos klar, wenn sie vom “schmutzigen Angriffskrieg Russlands” sprechen und ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Doch auf einen weiteren Staat hat es insbesondere US-Präsident Joe Biden abgesehen: China. Und da ist die Lage für die G7 deutlich verzwickter.

Einig sind sich die G7, dass sie die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen wollen. Doch wie sie es auch drehen. Bei ihren Vorschlägen stoßen sie immer wieder an Grenzen. Und zwar wegen China.

Beim US-Vorschlag eines Preisdeckels für russisches Öl etwa: Die USA kaufen bereits kein russisches Öl mehr, die EU wollen es ab spätestens Ende des Jahres tun. Und doch wirken die Sanktionen nur bedingt, weil andere Staaten weiter russisches Öl beziehen, allen voran China und Indien. Die USA wollen diese Lücken schließen und haben daher vorgeschlagen, einen Preisdeckel für russisches Öl zu stellen.

Hierbei hofft Washington vor allem auf zwei Effekte: Zuletzt war es so, dass Russlands Einnahmen wegen massiv gestiegener Öl- und Gaspreise trotz der westlichen Sanktionen gar gestiegen sind. Das würde der Preisdeckel verhindern. Zum anderen würden mit einem Preisdeckel angesichts der steigenden Inflation die negativen Wirkungen für Drittmärkte und Konsumenten weltweit begrenzt werden.

Nur: Ein solcher Preisdeckel für russisches Öl würde nur funktionieren, wenn Indien und China sich beteiligen. Indien war am Montag eins von fünf Gastländern, die beim G7-Gipfel präsent waren. Auf den indischen Premierminister gingen die G7 ein. Mit China müssten sie erst noch reden.

Ebenfalls auf die USA geht der Vorstoß eines Importverbots für russisches Gold zurück. Damit würden Russland Milliardeneinnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, glaubt US-Präsident Biden. Die Europäer sind den Plänen durchaus aufgeschlossen. “Der tatsächliche Einfluss auf den Goldmarkt dürfte aber zu gering sein, um die Preisentwicklung dauerhaft zu beeinflussen”, meint Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Russland zählt zwar nach Angaben des Branchenverbandes World Gold Council mit einer Minenproduktion von 330 Tonnen im vergangenen Jahr zu den wichtigsten Goldproduzenten. “Allerdings dürfte nur ein geringer Teil der russischen Produktion in den Westen gegangen sein”, sagt Fritsch. Experte Alexander Zumpfe vom Handelshaus Heraeus verwies auf die großen Nachfrageländer China und Indien. Dies mache “eine unmittelbare Knappheit auf dem Goldmarkt unwahrscheinlich”, sagte Zumpfe. Auch hierfür würde also China gebraucht werden.

Ein Vorstoß, den die G7 am Sonntag feierlich angekündigt haben, richtet sich unmittelbar gegen China: die “Partnerschaft für Globale Infrastruktur”. Mit dieser Infrastruktur-Initiative für Entwicklungsländer wollen die G7 Pekings 2013 gestartetem Projekt “Neue Seidenstraße” Konkurrenz machen, mit dem China dabei ist, neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika und in Asien zu erschließen. “Gemeinsam wollen wir bis 2027 fast 600 Milliarden Dollar durch die G7 mobilisieren”, kündigte Biden an, auf dessen Initiative das Projekt zurückgeht. “Und ich bin stolz darauf, ankündigen zu können, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren 200 Milliarden Dollar an öffentlichem und privatem Kapital für diese Partnerschaft mobilisieren werden.” EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überbietet das noch und kündigte an, “Team Europe” werde 300 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen werde. G7-Staat Japan sagte 68 Milliarden zu.

Biden fügte hinzu, dass es sich dabei nicht um Wohltätigkeit handele. “Es ist eine Investition, die sich für alle auszahlen wird, auch für das amerikanische Volk und die Menschen in allen unseren Ländern, und die alle unsere Volkswirtschaften ankurbeln wird. Es ist eine Chance für uns, unsere positive Vision für die Zukunft zu teilen.”

Bundeskanzler Olaf Scholz wertet die Initiative als weiteres Beispiel für die Geschlossenheit der G7. Ein US-Regierungsvertreter präzisierte, die Initiative ziele auf Länder mit geringem oder mittlerem Einkommen ab. Ziel seien Infrastruktur-Investitionen, “die die Länder brauchen, ohne dass sie von außen diktiert werden”. Die Projekte würden an hohe Standards gebunden sein, “um sicherzustellen, dass diese Investitionen wirtschaftlich und kommerziell getrieben sind und nicht in Schuldenfallen führen”.

Doch so Recht der US-Vertreter auch haben mag, unbewusst benennt er im gleichen Atemzug auch ein Problem der westlichen Initiative: In der Tat stellen viele Länder, die Mittel aus dem chinesischen Projekt genutzt haben, inzwischen fest, dass ihre Schuldenberge massiv gewachsen sind und sie bei China hoffnungslos überschuldet sind. Doch was Chinas Angebot für viele Staaten so attraktiv machte – und gleichzeitig zum Problem der westlichen Initiative werden könnte: Die chinesische Führung stellt keine politischen Bedingungen für ihre Investitionshilfe. Das wollen die G7 aber tun – versichern sie zumindest. Das macht ihr Investitionsprogramm für autoritäre Staaten allerdings weniger attraktiv.

Zudem haben die G7 auch ein organisatorisches Problem: Während Chinas Neue Seidenstraßen-Initiative zentral in Peking gesteuert wird, sind die G7 eben nicht so geschlossen, wie Scholz in Elmau behauptet. Weder ist vereinbart, ob überhaupt und falls ja, von wo aus die gigantischen Infrastrukturprojekte gesteuert werden. Oder investiert jedes Industrieland für sich und unkoordiniert irgendwo in Zentralasien und Afrika – wie das bisher auch schon der Fall war.

Noch ist unklar, ob die Milliarden-Summen von den G7-Staaten überhaupt bereitgestellt werden können – daran zweifeln jedenfalls viele. Bei der Entwicklungshilfe und der Bekämpfung der weltweiten Armut, aber auch beim Versprechen, armen Ländern bei Umstellung zur Klimaneutralität zu helfen, hatten die G7 in der Vergangenheit auch feste Summen zugesagt. Sie wurden nie eingehalten.

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Alle G7-Staats- und Regierungschefs werden am Dienstag weiter nach Madrid zum Nato-Gipfel fliegen. Dort wollen die Nato-Staaten in ihrer neuen Sicherheitsstrategie erstmals ihre Besorgnis gegenüber China zum Ausdruck bringen. Doch noch wird um die genauen Formulierungen gerungen: Während die USA und Großbritannien auf eine eher härtere Sprache dringen, setzen sich Frankreich und Deutschland für einen ausgewogeneren Ansatz ein. Allen gemein: Es soll bloß nicht der Eindruck in Peking entstehen, dass die Nato wegen des Kriegs in Europa Ostasien aus den Augen verliere. Zum ersten Mal werden dort deshalb auch Spitzenpolitiker von vier Ländern der Indo-Pazifik-Region teilnehmen: Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

Bei dem Gipfeltreffen in Spanien stehen der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands ganz oben auf der Agenda. Zudem wird das neue strategische Konzept des Verteidigungsbündnis verabschiedet. Der Ansatz des Verteidigungsbündnisses gegenüber Peking wird erstmals Teil des Strategie-Konzepts sein, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag auf einer Pressekonferenz sagte. Das strategische Konzept werde sich auch mit den Herausforderungen befassen, “die Peking an unsere Sicherheit, Interessen und Werte stellt”, sagte Stoltenberg. Das Strategie-Konzept legt die Grundlage für die künftige politische und militärische Entwicklung der Nato und ist das wichtigste Dokument nach dem Nordatlantikvertrag von 1949.

Gerungen wird noch um die Formulierungen: Nach Angaben eines Diplomaten könnte es darauf hinauslaufen, dass China als “systemische Herausforderung” bezeichnet wird, die Nato aber auch ihren Willen deutlich macht, mit der Regierung in Peking “in Gebieten von gemeinsamem Interesse” zusammenarbeiten zu wollen. Ganz neu ist die Bezeichnung nicht. Das Bündnis hatte bei seinem Gipfel im vergangenen Jahr China erstmals eine “systemische Herausforderung” genannt (China.Table berichtete). Sollte sie aber auch in dem grundlegenden Strategie-Konzept auftauchen, würde das Peking sicherlich sauer aufstoßen.

Klar ist bereits: Russland wird in dem Strategie-Konzept als die größte Bedrohung angesehen, das stand allerdings auch schon vor dem Angriff auf die Ukraine fest. Erwartet wird, dass in dem Konzept zudem vor Chinas Einfluss im Indo-Pazifik sowie Pekings und Moskaus Wirken in Afrika gewarnt wird. Australiens Premier Anthony Albanese reiste mit warnenden Worten nach Europa: “Russland und China, ihre Abmachungen und Nähe, die in letzter Zeit sichtbar waren, sind auch für unsere Region sehr wichtig”, sagte Albanese. Mitarbeit: Amelie Richter

China will seine Landeswährung Renminbi attraktiver für ausländische Investoren machen. Insidern zufolge soll das durch verlängerte Handelszeiten am Devisenmarkt gelingen. Die Zentralbank habe einige wichtige Marktteilnehmer befragt und deren Meinung zu einer möglichen Verlängerung der täglichen Handelszeit eingeholt. Im Gespräch ist eine Verschiebung des Handelsschlusses von aktuell 23:30 Uhr auf 03:00 Uhr morgens Pekinger Zeit, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Das würde einen Großteil der europäischen und amerikanischen Handelstage abdecken. Dies wiederum könnte es ausländischen Anlegern ermöglichen, ihr Währungsrisiko besser abzusichern und den globalen Nutzen des Yuan, wie der Renminbi im Volksmund genannt wird, schrittweise zu erhöhen. “Ein ausgeweiteter Nachthandel kann den Marktteilnehmern mehr Flexibilität bieten und somit einen Anreiz für eine stärkere globale Nutzung des Yuan schaffen”, schrieben die Analysten der Großbank HSBC schon Anfang Juni in einer Studie. Ein Anstieg des Yuan-Handelsvolumens außerhalb der regulären Handelszeiten in Asien biete zudem eine bessere Orientierung für Geschäfte mit der chinesischen Währung. Auch Kursschwankungen könnten sich dadurch verringern.

Die Abdeckung der globalen Handelszeiten wird auch vom Internationalen Währungsfonds (IWF) befürwortet. Der IWF hat erst im vergangenen Monat die Gewichtung des chinesischen Yuan in seinem Korb der sogenannten Sonderziehungsrechte erhöht – wie das 1969 eingeführte Reserveguthaben heißt, die wie Buchkredite geführt werden. In diesen Währungskorb wurde der Yuan im Jahr 2016 aufgenommen – ein Meilenstein in Pekings Bemühungen um eine Internationalisierung seiner Währung. Die staatliche Börsenaufsicht wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu den Informationen der Insider über die Pläne zu den verlängerten Handelszeiten äußern.

China versucht derzeit mit mehreren Maßnahmen, die Stellung des Yuan auf den internationale Finanz- und Devisenmärkten zu stärken. So wird unter anderem mit Saudi-Arabien verhandelt, Ölverkäufe künftig in Yuan statt in US-Dollar abzuwickeln (China.Table berichtete). Etwa 80 Prozent der weltweiten Ölverkäufe werden derzeit in Dollar abgewickelt. Ölimporte in der chinesischen Währung könnten die Rolle des Dollar und damit auch den politischen Einfluss der USA langfristig schwächen. rtr/rad

Der chinesische Staat investiert Milliarden in das Halbleiter-Startup Swaysure Technology aus Shenzhen, um einen Hersteller von dringend benötigten Speicherchips großzuziehen. Taiwanischen Internetseiten zufolge sind über Fonds der Stadt Shenzhen Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Yuan in eine Fabrik geplant, die Anfang 2024 fertig werden soll. Das wären gut 40 Milliarden Euro. Swaysure war zuletzt dadurch aufgefallen, dass es den japanischen Management-Veteranen Yukio Sakamoto abgeworben hatte.

Das Unternehmen will DRAMs herstellen. Das sind Speicherchips, die derzeit sehr gefragt sind. Sie werden für alle Computer von PCs über Handys bis hin zum Auto gebraucht. Bisher ist der Markt unter drei Anbieter aufgeteilt: Samsung und SK Hynix aus Südkorea sowie Micron Technology aus den USA. China und Europa spielen bei der Produktion praktisch keine Rolle, wollen aber aufholen. In Hefei ist bereits der Anbieter Changxin Memory entstanden, der technisch aber deutlich hinter den Koreanern zurückliegt.

Die in Shenzhen geplante Investitionssumme liegt unter den Beträgen, die der US-Hersteller Intel für seine Expansion in Europa ausgeben will: 80 Milliarden Euro. In Magdeburg ist im Rahmen des Programms der Bau einer Chipfabrik für 17 Milliarden Euro geplant. Fokus sind dort aber nicht Speicherbausteine, sondern Prozessoren. Ebenfalls vergleichbar ist die EU-Förderung für den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie. Brüssel stellt dafür 43 Milliarden Euro zur Verfügung. fin

Staatspräsident Xi Jinping besucht zum 25. Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China das chinesische Sonderverwaltungsgebiet. Bei dem Besuch am 1. Juli werde Xi zudem an der Feier zur Amtseinführung der neuen Hongkonger Regierung teilnehmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der Besuch ist Xis erste Reise außerhalb des chinesischen Festlands seit Beginn der Corona-Pandemie. Xi wird zudem an der Feier zur Amtseinführung des neuen Hongkonger Regierungschefs John Lee teilnehmen. Xi hatte 2017 auch dem Amtsschwur von Carrie Lam persönlich beigewohnt. ari/rtr

Die chinesische Regierung erwägt, Subventionen für den Kauf von E-Autos doch nicht auslaufen zu lassen. Eigentlich war geplant, die teuren Zuschüsse im Laufe dieses Jahres einzustellen. Doch jetzt berichtet der Staatssender CCTV von Plänen, die Förderung fortzusetzen. Auch Reuters hatte schon über Gespräche mit Autoherstellern zu diesem Thema berichtet (China.Table berichtete).

Die Pläne stehen im Zusammenhang mit der groß angelegten Konjunkturförderung, mit der Peking die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns abfedern will. Gerade der Verkauf von Autos mit umweltfreundlicheren Antriebsformen (New Energy Vehicle, NEV) gilt hier als halbwegs nachhaltiger Weg, den Herstellern zu helfen.

China bietet seit 2009 eine Förderung für den Kauf von NEV in Form von Steuererleichterungen an. Sie kostet jährlich rund 30 Milliarden Euro. Ihr Ende war bereits beschlossene Sache (China.Table berichtete). Das Elektroauto sollte ein normales Produkt werden, das nicht auf Subventionen angewiesen ist und stattdessen durch seine Vorteile überzeugt. Corona hat jedoch dem Autoabsatz empfindlich geschadet. fin

Die Preise für den Ausgangsstoff von Solarmodulen, Polysilizium, sind in China auf ein Zehnjahres-Hoch gestiegen. Ein Kilogramm kostet mittlerweile 40 US-Dollar. Seit Anfang 2021 haben sich die Preise somit verdreifacht, nachdem sie zuvor jahrelang rückläufig waren, wie Bloomberg berichtet. Als Ursache gilt die steigende Nachfrage aufgrund des Solar–Booms in der Volksrepublik (China.Table berichtete), die das Angebot mittlerweile übersteigt. In den jüngsten Wochen kam es demnach auch zu Produktionsausfällen, da der Strom für Polysilizium-Fabriken rationiert wurde.

Laut Analysten soll der Preisanstieg aber nicht von Dauer sein. China ist Hauptproduzent von Polysilizium. Das Land verfolge “gigantische Expansionspläne” für die Produktion des ultra-leitfähigen Materials, wie Johannes Bernreuter, Lieferketten-Experte von Bernreuter Research gegenüber China.Table sagt. Bis Ende 2023 wird mit einer Produktionskapazität von 2,25 Millionen Tonnen gerechnet. Anfang 2022 lag sie noch bei lediglich 520.000 Tonnen, so das Wirtschaftsportal Caixin. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werde sich die Situation laut Bernreuter entspannen. nib

Zhuo Dan Ting geht anderen Menschen unter die Haut. Sie ist Tätowiererin aus Leidenschaft und war eine der Ersten, die das Tätowieren in China populär machten. 2007 eröffnete sie ihr Studio in Shanghai – mittlerweile betreibt sie ein Studio gemeinsam mit ihrem Mann in der kalifornischen Stadt Folsom. Dort wartet man mehr als ein Jahr auf einen Termin.

Obwohl mittlerweile zum Mainstream avanciert, sind Tattoos dem chinesischen Staat ein Dorn im Auge. Die chinesische Sportbehörde etwa verlangt von Fußballnationalspielern inzwischen, ihre Tattoos entfernen zu lassen und fordert, dass sie sich keine neuen stechen lassen. Bereits zuvor waren die Spieler angehalten, ihre Tattoos abzudecken. Dies gilt auch für andere Personen der Öffentlichkeit. Tattoos passen nicht zu den chinesischen Traditionen und Werten, heißt es.

Ting selbst ist von Tattoos bedeckt – mehr als 20 Künstler haben sich auf ihrer Haut verewigt. Ursprünglich stammt sie aus Harbin, wo sie das Tätowieren begann. Ein befreundeter Tätowierer weckte das Interesse an der Kunst auf der Haut. Also stellte sie Nachforschungen an und brachte sich das Tätowieren selbst bei. Ihre ersten Versuche begannen auf Schweinehaut. Erstaunlich schnell stellten sich Freunde zur Verfügung, von Tings Farbnadel geschmückt zu werden. “Und wir sind immer noch Freunde”, sagt sie lachend.

In dieser Zeit begann das Tätowieren in Nordchina gerade erst. “Es gab kein professionelles Tattoo-Studio, es gab vielleicht einen Friseursalon, der Tattoos macht, vielleicht die Augenbrauen als Tattoos.” Der Trend startete um 2001 mit ersten Läden in den großen Städten Chinas. Wie etwa in Shanghai, wo auch Ting ihr erstes Studio eröffnete, nachdem sie mit der Nachfrage in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr hinterhergekommen war.

Zeitgleich wurden die Bilder auf der Haut gesellschaftlich anerkannter. Dies sei nicht zuletzt David Beckham zu verdanken, der in China beliebt ist: “Er ist berühmt, er sieht gut aus und er hat eine Menge Tattoos. Er hat definitiv einen großen Teil des Marktes in Bewegung gebracht.”

Früher waren Tattoos eher verrufen: “Wenn du ein Mann warst, brachten sie dich mit einem Gangster oder dem kleinen Mann ohne Job auf der Straße in Verbindung. Bei Frauen fingen die Leute automatisch an, sich Sorgen um dich zu machen: Wie sollst du einen Mann finden? Wie kannst du später heiraten?”

Im Vergleich zu US-Amerikanern seien die Chinesen noch heute ein wenig zurückhaltender, wenn es um Tattoos gehe: “Wenn sich Menschen in China tätowieren lassen, denken sie immer noch darüber nach: Was ist, wenn mein Mann es nicht mag? Was ist, wenn meine Frau etwas sagt? Was ist, wenn meine Eltern etwas sagen, mein Chef?”

Tings Ehemann Joshua, ein Musiker, hat auch Erfahrungen mit der Zensur wegen seiner Tattoos: “Als sie auf einem Festival im Freien spielten, mussten sie die Tattoos abdecken und konnten sie nicht wirklich zeigen – ich finde das ziemlich doof.” Juliane Scholübbers