wenn ein Hersteller für seine Produkte keine kilometerlangen Fertigungsstraßen, kritische Materialien wie Lithium oder Elektroteile braucht, könnte man schnell meinen, dass es ohne Weiteres möglich wäre, China den Rücken zu kehren. So zum Beispiel der Software-Hersteller SAP. So einfach ist es aber nicht, wie Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, im Interview erklärt. Neumann ist zuständig für das SAP Global Labs Network und hat damit tiefe Einblicke in die Verwobenheiten und gegenseitigen Abhängigkeiten der Software-Entwicklung in der Volksrepublik und dem Rest der Welt.

“Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen”, sagt Neumann im Gespräch mit Frank Sieren. “Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst.” Im Zuge der Null-Covid-Politik habe er zwar gesehen, dass einige Firmen das Tempo in China ein wenig drosseln – aber kaum jemand habe sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. China, und dabei vor allem die bisher gefragte Metropole Shanghai, müssten jedoch aufpassen, dass die Vielfalt nicht verloren gehe, warnt Neumann. Nur so bliebe der Standort weiterhin für junge Entwickler interessant.

Um Standorte geht es auch in Deutschland: Die Hängepartie um den anvisierten Einstieg der chinesischen Reederei Cosco als Minderheitseigner an einem der drei Containerterminals im Hamburger Hafen ist ein gutes Beispiel für die neue Wachsamkeit der deutschen Politik, wie unser Autor Michael Radunski analysiert. Geld aus der Volksrepublik China wird nicht mehr unkritisch angenommen, und sei es noch so verlockend.

Eine sorgsame Prüfung des Deals durch das Wirtschaftsministerium ist nicht nur gerechtfertigt. Sie drängt sich regelrecht auf. Zumal es um einen Teil der kritischen Infrastruktur geht, die an ein chinesisches Staatsunternehmen veräußert werden soll. Befürworter halten das für Hysterie.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Neumann, wie wichtig sind junge chinesische Spezialisten inzwischen für SAP?

Das hat sich sehr stark verändert. Vor allem im Bereich Software-Engineering haben die Universitäten extrem stark aufgeholt. Vor 25 Jahren haben wir gemeinsam mit Siemens eine Stiftung gegründet, um die ersten chinesischen Universitäten mit IT auszustatten. Damals waren sie 20 Jahre hinterher. Heute haben die Studenten an den Top-Unis Zugriff auf die beste Hoch-Technologie, einschließlich Supercomputer. Nun sind hervorragende Leute auf dem Arbeitsmarkt mit einem sehr profunden Wissen.

Was bedeutet das für die ausländischen Spezialisten?

Die werden weiterhin gebraucht. Denn selbst wenn Chinesen das Engineering inzwischen extrem gut verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie in den Tiefen eines komplexen SAP-Produkts problemlos zu Hause sind. Wenn ich Hoch- und Tiefbau mit Auszeichnung studiert habe, kann ich auch nicht gleich eine riesige, komplexe Brücke bauen. Da gehören viele Jahre Erfahrung dazu.

Also brauchen sie noch immer viele westliche Spezialisten in China?

Das Geheimnis liegt in der Zusammenarbeit und intelligenten Verteilung der Aufgaben, nicht nur zwischen Deutschland und China, sondern weltweit. Indien spielt da beispielsweise auch eine große Rolle. Niemand schafft alles alleine.

Auch, weil Chinesen noch billiger sind?

Die Einstiegsgehälter sind in China natürlich noch deutlich niedriger als in Deutschland. Das gleicht sich aber mit mehr Berufserfahrung zügig an. Dennoch ist ein Standort wie China insgesamt schon noch etwas günstiger als Deutschland in der Softwareentwicklung.

Wollen die Chinesen überhaupt noch ins Ausland?

Obwohl es derzeit wegen der Null-Covid-Strategie nicht einfach ist, haben wir kein stark nachlassendes Interesse feststellen können. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass IT ein stark globalisiertes Business ist. Viele neue Entwicklungen kommen noch aus den USA, immer mehr aus China, etwas weniger aus Europa. Das lässt sich nicht trennen und wird auch in Zukunft international vernetzt laufen. Interessant hier in China: Wir haben viel mehr Frauen in der Softwareentwicklung als in allen anderen Teilen der Welt. Damit setzt China einen ganz neuen Trend.

Hat es Sie überrascht, dass die Chinesen nun so innovativ sind?

Nein, ich habe mich eher gewundert, wie man zu der Einschätzung kommen kann, Chinesen können nur kopieren, was anderswo entwickelt wird. Seit 15 Jahren ist klar, dass chinesische IT-Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Es war im Grunde nur die Frage, wie schnell ihr Wissen reifen würde. Sie haben es deutlich schneller geschafft als viele Beobachter es erwartet haben. Sie sind in einigen Bereichen bereits Weltklasse, zum Beispiel beim Thema Internet of Things (IoT) oder Artificial Intelligence (AI). In anderen sind die chinesischen Player bereits in Sichtweite. Deshalb haben wir bei SAP uns frühzeitig um den chinesischen Markt gekümmert.

Was ist anders hier in China?

Die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle und die Lust der Entwickler, Innovationspotential bis zum Äußersten auszureizen.

Und die Kunden?

Sie sind viel eher bereit, Neues auszuprobieren. Das passiert natürlich eher bei einem Batteriehersteller, der alle sechs Monate eine neue Fabrik baut und digitalisiert als bei einem eher langsam wachsenden Unternehmen.

Ist also SAP China inzwischen schneller als SAP Deutschland?

Ich möchte es mal so formulieren: Die Einstellung hier ist schon sehr produktiv. “Will meets Skill.” Während man in Deutschland schon mal länger Zeit damit verbringt, Dinge in aller Breite und Tiefe zu analysieren, versucht man das in China einfach mal.

Aber wir brauchen dennoch das Konzert der weltweiten Standorte, weil wir eben auch andere Skills in Deutschland haben wie Erfahrung und Präzision, andere kommen aus Indien und den USA. Und nur, wenn alle diese Fähigkeiten zusammenkommen, entsteht die beste Software.

Aber sind nach der Null-Covid-Politik und dem Lockdown in Shanghai nicht viele Ihrer westlichen Kunden zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich von China verabschieden oder die Abhängigkeit gegenüber dem Land stark verringern muss?

Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen. Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst. Das ist nicht nur bei der Produktion so, sondern auch im Software-Bereich. Und deshalb haben einige Firmen wegen Null-Covid das Tempo in China ein wenig rausgenommen, aber kaum jemand hat sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. Da muss man realistisch bleiben. Zum chinesischen Markt gibt es derzeit für viele Firmen keine Alternative.

Sie haben sowohl in Indien gearbeitet als auch in China. Warum verringert sich der wirtschaftliche Abstand zwischen China und Indien nur so langsam. China hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, Indien nur 4,5 Prozent?

Über die letzten zwei oder sogar drei Jahrzehnte gesehen hat sich der Abstand nicht verringert, sondern vergrößert. Das hat vielfältige Gründe. Indien, das vor 75 Jahren unabhängig wurde, hat viele Jahrzehnte in einer Art “Dornröschenschlaf” verbracht. Die Verwaltung hat es schwer, große Infrastrukturprojekte durchzusetzen, sei es nun wegen politischer oder gesellschaftlicher Widerstände. Eine moderne Infrastruktur ist aber das Fundament für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft. Mindestens genauso wichtig ist es, dass die Eigentumsrechte an Grund und Boden geklärt sind. Das ist in Indien ein Riesenproblem, vor allem bei größeren Infrastruktur-Investitionen. Und das sieht man dann wiederum bei den Auslandsinvestitionen. China hat 2021 145 Milliarden US-Dollar FDI bekommen. Indien nur 41 Milliarden. Dennoch wird auch Indien in großem Abstand zu China eine immer größere Rolle spielen. Und die Zusammenarbeit zwischen China und Indien wird, trotz aller politischen Differenzen, eher noch stärker. Denn für kein Land der Welt, auch für China nicht, ist es ein Erfolgsmodell, alles selbst zu machen. Selbst die besten Geiger der Welt ermöglichen noch lange kein gutes Symphonie-Orchester.

Also ein Plädoyer für globale Zusammenarbeit?

Man muss diese Entwicklungen in längeren Zeiträumen betrachten. Lange schien es klar: Innovation kommt aus dem Westen nach China. In China wurden diese von uns entwickelten Produkte gebaut und dann sowohl in China als auch im Rest der Welt verkauft. Nun funktioniert das in vielen Industrien schon in beide Richtungen.

Das ist bisher aber nur in den großen Metropolen so.

Das Hinterland entwickelt sich schneller als man es erwarten würde. Klar ist allerdings: So eine Region wie Shanghai und Jiangsu sind Trendsetter in China. Nach Shanghai, wo die meisten unserer Mitarbeiter, die wir in China beschäftigen sind, ziehen junge Talente gerne hin. Das ist auch in Deutschland so. Wir bekommen internationale Talente leichter nach Berlin oder München als an den Hauptsitz Walldorf. Großstädte haben auf die Generation Z eine enorme Anziehungskraft.

Hat Shanghai durch den Lockdown nicht nur national, sondern auch international stark an Attraktivität verloren?

Der Lockdown hat jedenfalls eines gezeigt: Shanghai muss mehr denn je etwas dafür tun, um ein Markenzeichen wie New York oder London zu werden. Man darf nicht vergessen: Diversität macht diese Weltstädte aus, also viele verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit vielen verschiedenen Ansichten und Blickwinkeln. Nur agil zu sein, reicht heute nicht mehr. Denn die Konkurrenz schläft nicht im Wettbewerb um die besten Talente. Mit einem abgeschlossenen IT-Studium bekomme ich heute eine Arbeitserlaubnis in praktisch jedem Land der Welt. Diese Menschen haben Optionen und die nutzen sie auch. In diesem Umfeld muss sich Shanghai und am Ende ganz China bewähren.

Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, ist zuständig für das SAP Global Labs Network. Der Konstanzer mit einem Wirtschaftsstudium in Ludwigshafen und einem MBA von der Management School INSEAD lebt bereits seit 20 Jahren in Asien, vor allem in China und Indien. Neumann ist Gastprofessor an der Shanghaier Tongji-Universität und an der School of Economics und Management der Technologie-Universität in Dalian.

Die Chinesen wollen. Die Hamburger Bürgerschaft will. Und auch die HHLA, der Betreiber des Hamburger Hafens, will. Die chinesische Reederei Cosco soll beim Hamburger Hafen einsteigen – könnte aber vom Bundeswirtschaftsministerium daran gehindert werden. Konkret geht es um eine 35-prozentige Minderheitenbeteiligung an “Tollerort”, einem der drei Containerterminals im Hamburger Hafen. Die Anlage verfügt über vier Liegeplätze und 14 Containerbrücken, und ist mit fünf Gleisen auch sehr gut angebunden für den Weitertransport von Waren über Land.

Zu Wochenbeginn legten die Verantwortlichen des Hamburger Hafens nochmals nach – und warnten die Bundesregierung davor, einen möglichen Einstieg von Cosco zu untersagen. “Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland”, sagte Axel Mattern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing ist sicher: “Ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Cosco bald die weltgrößte Reederei sein wird.”

Allerdings muss Wirtschaftsminister Robert Habeck dem Vorhaben zustimmen – und in seinem Ministerium scheint es ernsthafte Bedenken gegen das chinesische Engagement zu geben. Derzeit läuft ein Investitionsprüfverfahren auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes. Im vorliegenden Fall geht es demnach “um den Erwerb einer Beteiligung an einem inländischen Unternehmen durch einen unionsfremden Erwerber im sektorübergreifenden Investitionsprüfungsverfahren”.

Doch die alles entscheidende Frage, die auch den deutschen Wirtschaftsminister umtreiben dürfte, ist recht simpel: Welches Ziel verfolgen die Chinesen von Cosco im Hamburger Hafen? Aus ökonomischer Perspektive lässt sich ein Cosco-Einstieg in Hamburg durchaus nachvollziehen: Die viertgrößte Reederei der Welt und der drittgrößte Hafen Europas würden zusammenwachsen. Nach eigenen Angaben ist die gesamte Cosco-Flotte mit fast 1.400 Schiffen die größte der Welt. Bei den Frachtkapazitäten rangiert der chinesische Konzern immerhin auf dem vierten Platz. Es täten sich wohl viele Synergieeffekte auf. Doch gibt es auch eine politische Motivation?

China-Wissenschaftlerin Mareike Ohlberg hat intensiv zu chinesischen Investitionen in Nordamerika und Europa recherchiert – und ist dabei zu der Erkenntnis gekommen, dass vermeintlich rein ökonomische Entscheidungen nicht selten von politischen Absichten direkt aus Peking geleitet werden. “Peking versichert, mit der Übernahme von Häfen lediglich den Handel fördern zu wollen, aber die Volksrepublik verfolgt einen langfristigen Plan, um strategischen Druck aufzubauen”, schreibt sie gemeinsam mit dem Australier Clive Hamilton in ihrem Buch “Die lautlose Eroberung”.

Eine häufig angewandte chinesische Taktik sei das Prinzip “yi shang bi zheng“, was die Instrumentalisierung heimischer Unternehmen im Ausland beschreibt. So soll auf die jeweilige Regierung Druck ausgeübt werden. Und tatsächlich nutzt China ökonomische Abhängigkeiten, um politische Loyalitäten einzufordern – auch in Europa.

Beispiel Griechenland. Im Oktober 2009 pachtete Cosco im Zuge der griechischen Finanzkrise die Hälfte des Containerhafens in Piräus für 35 Jahre. Kostenpunkt: 647 Millionen Dollar. Sieben Jahre später sicherte man sich dann noch die Aktienmehrheit am gesamten Hafen. Seither soll das von Cosco betriebene Terminal beträchtliche Gewinne erzielen, möglich gemacht durch Effizienzsteigerung und Lohnsenkungen. Und der marode Ankerplatz Piräus entwickelte sich wieder zu einem der am schnellsten wachsenden Mittelmeerhäfen.

2017 blockierte dann ausgerechnet die griechische Regierung eine kritische EU-Stellungnahme zu Pekings Menschenrechtsverletzungen. Kritiker erkannten darin erzwungene Loyalität. “Schon öfter ist aufgefallen, dass EU-Mitgliedsländer, in denen China in größerem Stil investiert, sich scheuen, auch EU-Werte oder EU-Interessen gegenüber China zu vertreten”, kommentierte damals der EU-Parlamentarier Jo Leinen (SPD). Fünf Jahre später scheint man im Bundeswirtschaftsministerium die damalige griechische Blockade noch nicht vergessen zu haben.

Coscos Zentrale befindet sich im Pekinger Bezirk Xicheng. Von hier aus plant und expandiert man in die ganze Welt: Das Unternehmen ist weltweit an 52 Containerterminals beteiligt. Allein in Europa hat Cosco zusammen mit der Partnerfirma China Merchants in 14 Häfen investiert – dazu zählen Mehrheitsbeteiligungen in Valencia und Bilbao, sowie Anteile an Nordrange-Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Zeebrügge. Über die sogenannte Nordrange, die aus den wichtigen kontinentaleuropäischen Häfen an der Nordsee besteht, werden etwa 80 Prozent des europäischen Im- und Exports abgewickelt.

Während Berlin langfristige geostrategische Konsequenzen durch einen Einstieg Coscos in Hamburg fürchtet, erkennen Hafenbetreiber und Politik in der Hansestadt das kurzfristige Potenzial einer solchen Investition. “Es geht doch nur um eine Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort, den Cosco schon heute maßgeblich nutzt”, sagt Hafen-Chef Mattern. Zudem wolle Cosco auch keinen Grund und Boden erwerben, argumentiert er.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher drückte bereits im Juli seine Unterstützung für den Cosco-Einstieg aus. Der Deal würde die Rolle Hamburgs als zentralen europäischen Knotenpunkt für den Warenverkehr mit China stärken. Im September 2021 kursierten gar schon erste Meldungen, wonach der Deal zwischen Hafenbetreiber HHLA und Cosco schon unter Dach und Fach sei. Doch das war allzu vorschnell.

Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende, erklärte im vergangenen Jahr gegenüber dem NDR, dass der Hafen schon jetzt sehr stark mit China verbunden sei. “30 Prozent des Warenumschlags in Deutschland mit China komme über den Standort.” Einzig die Gewerkschaft Ver.di sorgt sich um Arbeitsbedingungen und einen wachsenden “Einfluss der Reeder auf die lokalen Logistikbedingungen” durch solche Beteiligungen (China.Table berichtete).

Innerhalb der Bundesregierung scheint man bislang noch keine gemeinsame Linie gefunden zu haben: Die von den Grünen geführten Außen- und Wirtschaftsministerien sind tendenziell gegen einen Einstieg der Chinesen, wohingegen man im Kanzleramt, wo mit Olaf Scholz ein ehemaliger Erster Hamburger Bürgermeister das Sagen hat, eher wohlwollend auf das Vorhaben blickt.

So mancher Koalitionspolitiker soll sich aber bereits festgelegt haben: Eine kritische Infrastruktur wie ein Hafenterminal dürfe nicht in chinesische Hände geraten, auch nicht in Teilen. Medienberichte, wonach Wirtschaftsminister Habeck bereits ein Veto gegen den Einstieg von Cosco eingelegt haben soll, werden allerdings dementiert. Und doch: Der Umgang mit dem möglichen Einstieg von Cosco in Hamburg steht exemplarisch für den neuen Umgang Deutschlands mit China, dem Partner und Rivalen.

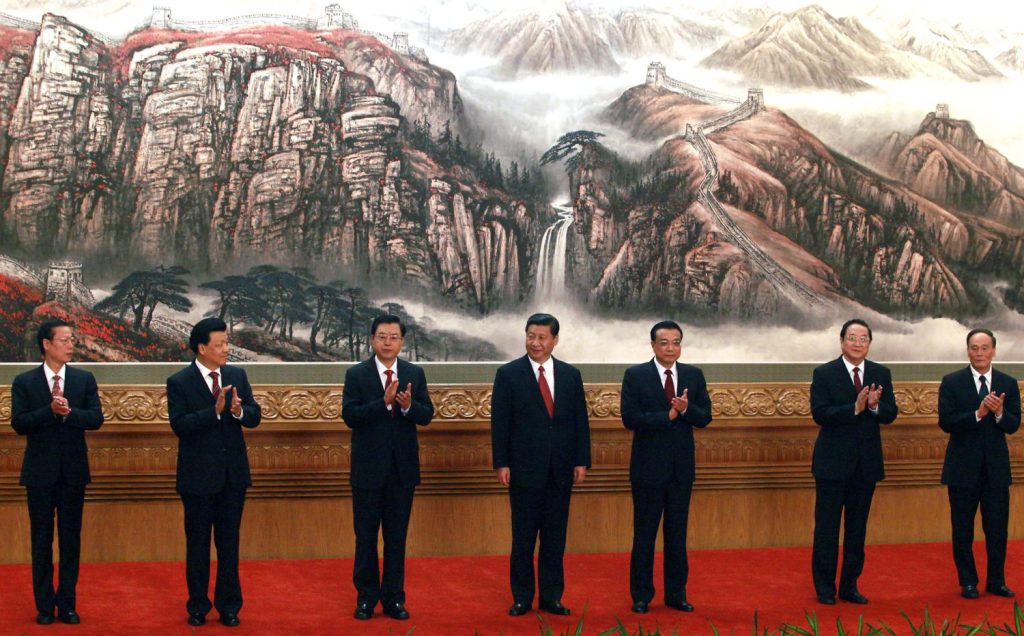

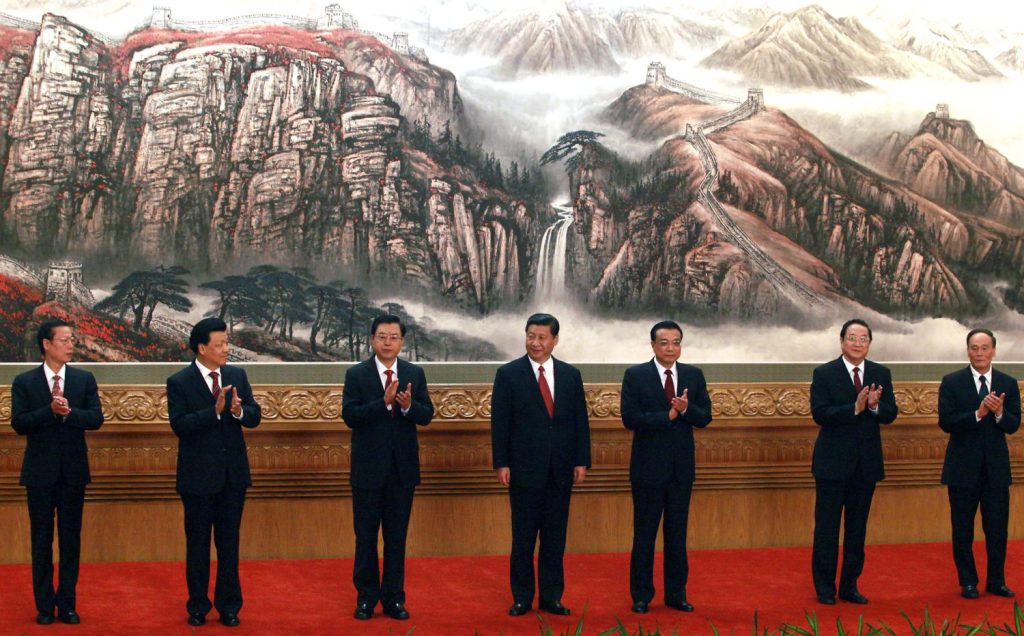

Im November vor zehn Jahren traten sieben Männer vor die in der Großen Halle des Volkes versammelten Journalisten: Der neue Ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, an der Spitze Xi Jinping – gefolgt von dem heutigen Premier Li Keqiang und fünf weiteren Mitgliedern. Es war das Ende des 18. Parteitags. Ein Jahrzehnt würden diese Männer den höchsten Machtzirkel bilden, so die Erwartung. Nach fünf Jahren würde 2017 ein Kronprinz in das Gremium aufrücken, der Xi 2022 beerben werde. Der damals 59-jährige Xi galt als relativ unerfahren; seine Machtbasis als begrenzt – vor allem, weil mit dem als vergleichsweise reformfreudig geltenden Li Keqiang ein Protegé des direkten Xi-Vorgängers Hu Jintao an seiner Seite war.

Nun, wenige Wochen vor dem am 16. Oktober 2022 beginnenden 20. Parteitag, ist klar: Nichts ist, wie es damals schien. Xi ist heute der mächtigste KP-Chef seit Mao Zedong. 2017 tauchte kein Kronprinz auf. Um Präsident zu bleiben, hat Xi die Verfassung ändern lassen. Und jetzt steht er kurz davor, einen jahrzehntelang funktionierenden Partei-Usus abzuräumen – und sich mit 69 mindestens noch eine weitere Amtszeit zu sichern.

Erste Vorab-Berichte der Staatsmedien zum Parteitag aus China legen außerdem nahe, dass die KPCh ihre Verfassung überarbeiten wird, um “wichtiges strategisches Gedankengut” aufzunehmen: ein Zeichen, dass die Doktrin von Xi noch weiter in den Mittelpunkt gestellt werden könnte.

Seit dem Beginn der Reformära galt das ungeschriebene Gesetz: Der Generalsekretär der KPCh, ernannt auf dem nur alle fünf Jahre tagenden Parteiplenum, bleibt für maximal zehn Jahre an der Spitze – und macht dann Platz für einen Nachfolger. Dieser wird in der zweiten Amtszeit des Chefs fünf Jahre lang an seine neue Aufgabe herangeführt. Das sollte eine institutionelle Machtübergabe ohne brutale Machtkämpfe wie in der Mao-Zeit sichern. Vielen Spitzenkadern war zudem der greise Mao in unschöner Erinnerung: Die Nachteile einer Herrschaft auf Lebenszeit lagen auf der Hand.

Doch Xi wischt alle Bedenken fort. Wie viele Amtszeiten er noch weiterregieren will, ist völlig offen. In den vergangenen Jahren hat er Chinas politisches System immer stärker auf sich selbst zuschneiden lassen. Er regiert persönlich in alle Organisationen von Staat, Partei und Gesellschaft hinein (China.Table berichtete).

Die Parteitage mit ihren inzwischen rund 2.300 Delegierten aus allen Regionen Chinas fanden seit Gründung der KP 1921 mehr oder weniger durchgehend alle fünf Jahre statt. Diese Partei-Plenarsitzungen “wählen” für einen Zyklus von fünf Jahren ein neues Zentralkomitee (ZK) mit gut 200 Mitgliedern. Das ZK wiederum bestimmt das 25-köpfige Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss, die eigentliche Machtzentrale der KP China. In der Zwischenzeit treffen sich nur gelegentlich Zentralkomitee und Politbüro zu Plenarsitzungen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft der Ständige Ausschuss.

Diese Parteitagszyklen sind streng durchnummeriert: Der “19. Nationale Kongress der Chinesischen Kommunistischen Partei” fand vom 18. bis 24. Oktober 2017 statt. Darauffolgende ZK-Tagungen werden namentlich auf diesen bezogen: Im November 2021 etwa tagte das Sechste Plenum des 19. Zentralkomitees.

Für die ersten 27 Jahre der Volksrepublik hatte auf den Parteitagen allein der “Große Vorsitzende” Mao Zedong das Sagen. Er vergrößerte oder schrumpfte das Politbüro und andere Gremien nach Belieben. Reformpatriarch Deng Xiaoping musste sich bei der Auswahl von Führungskadern bereits mit anderen abstimmen – berüchtigt waren dabei die konservativen “Acht Unsterblichen” Parteigranden aus der Mao-Ära. Als Jiang Zemin nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz KPCh-Generalsekretär wurde, begann die Zeit der Konsenspolitik: Die Parteispitze positionierte sich als Gruppe, Jiang galt lediglich als “Kern” der Führung. Jiang etablierte den “sieben hoch, acht runter”-Standard: Kader bis zu einem Alter von 67 Jahren durften bleiben oder aufsteigen; ab einem Alter von 68 mussten sie aufs Altenteil gehen.

Jiangs Nachfolger Hu Jintao behielt diese Sitte bei. Er setzte sogar auf eine begrenzte innerparteiliche Wahlmöglichkeit. So gab es unter seiner Führung 2007 und 2012 interne Wahlen für die ZK-Mitglieder – mit mehr Kandidierenden als Sitzen – sowie informelle Abstimmungen über mögliche Politbüromitglieder im Stile der in US-Vorwahlen typischen “Straw Polls”. Xi Jinping soll von Beginn an kein Fan dieser Wahlverfahren gewesen sein, die in die Zeit seines eigenen Aufstiegs in Richtung Parteispitze fielen. Nach dem 19. Parteitag fand die Parteiführung angebliche Mängel bei den “Straw Polls” und schaffte sie daraufhin wieder ab. Wenig später wurde klar, dass Xi dabei war, den gesamten institutionalisierten Prozess zum Führungswechsel auszuhebeln. Abgesehen von Xi selbst aber ist durchaus mit einem Generationswechsel in den obersten KP-Gremien zu rechnen.

Außerdem sind Parteitage der Anlass, auf dem die jeweiligen KP-Vorsitzenden ihre Ideologien in der Parteicharta festschreiben zu lassen, um sich ihren Platz in den Partei-Annalen zu sichern.

Jiang Zemin (1989 bis 2002) etwa ließ seine “Wichtigen Gedanken der Drei Vertretungen” (三个代表) in die Parteiverfassung eintragen. Damit öffnete Jiang die Partei für breitere gesellschaftliche Schichten, einschließlich Privatunternehmern – und damit auch für die einstigen Klassenfeinde. Von Hu Jintao (2002 bis 2012) stammt die Theorie der “Wissenschaftsbasierten Entwicklung”, mit dem er den aus der Jiang-Ära übernommenen Fokus vom Wachstum um jeden Preis hin zu einem “menschenzentrierten” Entwicklungsansatz verschob.

Xi Jinping wiederum brachte 2017 auf dem 19. Parteitag in einer mehr als dreistündigen Rede die “Verjüngung der Nation” und den “Chinesischen Traum” ins Spiel. Dies ging als “Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus chinesischer Prägung in der Neuen Ära” in die Parteicharta ein. Die Verheißung einer “Neuen Ära” (新时代), laut der China eine großartige Entwicklungsperiode hin zur vollwertigen Weltmacht durchläuft, ist seither Markenzeichen der Xi-Herrschaft.

Dazu veröffentlichte die Partei seit dem ZK-Plenum vom November 2021 vermehrt einen neuen Slogan: Xis “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立) . Diese vier Zeichen begründeten im Wesentlichen Xi als den unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft der “Neuen Ära”, schreibt David Bandurski vom China Media Project in Hongkong. Der Slogan markiere “den Legitimitätsanspruch von Xi Jinpings Herrschaft und eine Herausforderung an alle, die sich ihm widersetzen könnten”, so Bandurski. Auf dem kommenden Parteitag wird zudem eine lange Rede Xis zu seinen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre – oder länger – erwartet.

Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Xi scheint sich seiner Sache jedenfalls sehr sicher zu sein. Er reist demnächst nach Kasachstan und Usbekistan und wird dort unter anderem Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das ist nicht nur Xis erste Auslandsreise seit Anfang 2020. Sondern es ist auch höchst ungewöhnlich, dass der Parteichef so kurz vor einem Parteitag das Land verlässt.

Die US-Regierung um Präsident Joe Biden plant offenbar, im kommenden Monat amerikanische Lieferungen von Halbleitern nach China weiter zu einzuschränken. Im Fokus stehen Halbleiter, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Chipherstellung verwendet werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich dabei auf mehrere Personen, die mit der Angelegenheit vertraute sein sollen.

Dem Bericht zufolge beabsichtige das US-Handelsministerium, neue Vorschriften auf der Grundlage der schon bestehenden Beschränkungen zu veröffentlichen. Diese waren Anfang dieses Jahres schriftlich den drei US-Unternehmen – KLA Corp, Lam Research Corp und Applied Materials Inc. mitgeteilt worden.

Demnach ist es den Unternehmen untersagt, Ausrüstung zur Chipherstellung an chinesische Fabriken, die fortschrittliche Halbleiter mit Sub-14-Nanometer-Prozessen herstellen, zu verkaufen. Einzige Ausnahme: Das Handelsministerium stellt explizit eine Exportgenehmigung aus. Entsprechende Vorgaben wurden zuletzt auch den Unternehmen Nvidia Corp und Advanced Micro Devices gemacht. Sie wurden zudem aufgefordert, Lieferungen mehrerer KI-Rechenchips nach China einzustellen.

China ist auf den Import von Halbleitern aus den USA angewiesen. Zuletzt war Chinas monatliche Chipproduktion dramatisch zurückgegangen – und zwar auf den niedrigsten Stand seit 2020 (China.Table berichtete). In dem Bericht von Reuters heißt es nun, dass die neuen Vorschriften wohl zusätzliche Maßnahmen gegen China beinhalten. Auch könnten weitere US-Unternehmen von Einschränkungen betroffen sein, im Gespräch sind Intel Corp oder das Start-up Cerebras Systems.

Das Vorgehen der US-Regierung, über solche “Briefe” an Unternehmen neue Regeln zu erlassen, verhindert einen langwierigen Gesetzesprozess. Allerdings gelten die “Briefe” nur für die Unternehmen, denen ein entsprechendes Schreiben auch zugestellt wurde. rad

Die britische Hochschule Imperial College wird einem Medienbericht zufolge zwei Forschungszentren schließen, die von chinesischen Luftfahrtunternehmen finanziell unterstützt wurden. Das AVIC Center for Structural Design and Manufacturing habe vom staatlichen chinesischen Rüstungs- und Flugzeugkonzern in der Vergangenheit rund sechs Millionen Pfund erhalten, um an Materialien für die Luft- und Raumfahrt zu forschen, berichtete die britische Zeitung “Guardian” am Montag. Eine weitere Einrichtung sei zusammen mit dem Beijing Institute of Aeronautical Materials (BIAM) betrieben worden. Beide Forschungszentren würden nun bis Ende des Jahres geschlossen, teilte die britische Tech-Uni laut Bericht mit.

Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem zwei Lizenzanträge aus den Forschungszentren bei der britischen “Export Control Joint Unit” (ECJU) abgelehnt worden waren. ECJU überwacht den Austausch sensibler Forschungsergebnisse mit internationalen Partnern. Die Chefs des britischen Geheimdienstes MI5 und des amerikanischen FBI hatten im Juli vor der von China ausgehenden Spionagebedrohung für britische Universitäten gewarnt (China.Table berichtete). ari

Chinas UN-Botschafter in Genf hat nach der Veröffentlichung eines viel beachteten Berichts über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang die Zusammenarbeit Pekings mit dem UN-Menschenrechtsbüro infrage gestellt. “Wir können nicht zusammenarbeiten, als ob nichts passiert wäre”, sagte Botschafter Chen Xu Reportern in einem virtuellen Briefing. Das Menschenrechts-Büro haben selbst die Tür für Kooperation geschlossen, indem “die sogenannte Bewertung” veröffentlicht worden sei, zitiert Reuters den Botschafter. Den UN-Bericht nannte er demnach “illegal und ungültig”. Der China-Bericht soll während einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in dieser Woche debattiert werden. Chen sagte, er werde sich in dieser Sitzung allen Maßnahmen gegen China “stark widersetzen”.

Der Bericht war nur wenige Minuten vor Amtsende der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, veröffentlicht worden (China.Table berichtete). Kritiker hatten der Chilenin zuvor mehrfach ein zu sanftes Vorgehen gegen Peking vorgeworfen. Chinas UN-Botschafter Chen erklärte, er habe das Gefühl, dass die “offensichtlichen Änderungen in Bachelets Haltung” darauf hinwiesen, dass diese die Schlussfolgerungen des Berichts nicht unterstütze. Bachelet sei mit den Schlussfolgerungen nicht einverstanden gewesen, weshalb der Bericht erst in der letzten Minuten veröffentlicht worden sei, so Chen.

Bachelet folgt nun der Österreicher Volker Türk als Menschenrechtskommissar nach. Die UN-Generalversammlung stimmte vergangene Woche der Ernennung durch UN-Generalsekretär António Guterres zu. Kritiker monierten die mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Bachelet-Nachfolge. Türk gilt zudem als Wunschkandidat Chinas, da von ihm keine besonders harte Gangart gegen Peking erwartet wird. ari/rtr

Der Evergrande-Hauptsitz in Hongkong wurde von einem Kreditgeber beschlagnahmt. Der überschuldete Immobilienkonzern war mit einem Kredit in Verzug geraten und hatte das Gebäude trotz Ankündigung nicht verkauft. Ein Konkursverwalter soll das Gebäude nun im Auftrag des Kreditgebers übernehmen und einen Verkauf erzwingen, wie die Financial Times berichtet. Das Gebäude wird demnach mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Laut den Quellen der FT hatte der Konzern das Gebäude als Gegenleistung für Kredite verpfändet. Deshalb kann es jetzt von den Kreditgebern beschlagnahmt werden. Bei dem Kreditgeber könnte es sich demnach um die Hongkonger Tochterfirma der Staatsbank China Citic Bank handeln. Noch ist allerdings unklar, wer der Kreditgeber ist. Es wäre nicht der erste Fall beschlagnahmter Evergrande-Vermögenswerte. Der US-amerikanische Vermögensverwalter Oaktree Capital hatte Anfang des Jahres ein Baugrundstück in Hongkong und ein Wohn- und Tourismusresort nahe Shanghai beschlagnahmt.

Eigentlich wollte der Immobilienkonzern Ende Juli einen Restrukturierungsplan vorlegen. Doch bisher hat das Unternehmen dazu noch keine Informationen veröffentlicht. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, seinen Anteil an der chinesischen Shengjing Bank für circa 1,1 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. nib

Chinas Meteorologen schlagen Alarm: Die große Hitzewelle lasse zwar allmählich nach, aber die Dürre in Teilen des Landes sei noch lange nicht vorbei. In manchen Provinzen wie beispielsweise Jiangxi könnte sie gar noch bis in den Herbst andauern.

Dort befindet sich der Poyang Hu 鄱陽湖, der größte Süßwassersee Chinas. Wie die Zeitung South China Morning Post berichtet, wollen die Behörden in Jiangxi deshalb auch in den kommenden Wochen den Süßwassersee anzapfen. Dafür müssen sie allerdings immer weiter in den Poyang-See vordringen, da auch dessen Wasserstand zuletzt stark zurückgegangen ist. Der Wasserspiegel des Poyang ist zuletzt laut der Jiangxi Water Group täglich um 15 Zentimeter gesunken.

China war von einer der schlimmsten Hitzewellen und Dürren seit Jahrzehnten betroffen, die Seen und Flüsse im ganzen Land austrockneten (China.Table berichtete). Inzwischen hat die Hitzewelle nachgelassen, aber die Wetterbehörden warnen davor, dass die Dürre in einigen Gebieten, einschließlich Jiangxi, bis in den Herbst andauern könnte.

Auch in der südwestlichen Großstadt Chongqing sagten die Behörden, die Bedingungen hätten sich mit Regenfällen entspannt. Dennoch fürchten auch sie, dass die Dürre noch lange nicht vorbei sei und bis in den Winter hinein schwerwiegende Folgen haben könnte. rad

Aus dem US-Außenministerium, dem “Office of the Historian”: “Chinese Communists: Short range – no change. Long range – we do not want 800.000.000 living in angry isolation. We want contact … (want) China – cooperative member of international community ….”; Richard Nixon im Januar 1969. Wer die Entwicklung verfolgt, bis zur Aufnahme der Volksrepublik China in die Vereinten Nationen (1975) oder zur Aufnahme von Beziehungen zu den USA (1979), erkennt schnell: Nie in den letzten Jahrzehnten gab es so wenig direkte Begegnung zwischen China und der Welt.

Fast drei Jahre der Corona-Pandemie haben zu enormem Stress geführt, gleich ob im menschlichen oder kulturellen, im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Austausch. Wo man “screen to screen” kommuniziert, gehen Zwischentöne verloren, also Chancen auf besseres Verständnis, auf allmähliche Annäherung oder gar Verständigung. Der Angriff Russlands auf die Ukraine verschärft diese Entfremdung.

Die Antworten auf die sich überlagernden (und sich gegenseitig verschärfenden) Gefahren für Klima und Bio-Diversität, für Frieden und stabile Entwicklung, für Gesundheit oder den Zusammenhalt der Gesellschaften, sind zum Teil fundamental verschieden. Deutschland und Europa sollten genau hinschauen.

Dieses Jahr markiert auch den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und China. Ministerpräsident Fumio Kishida sprach kürzlich von dem Ziel konstruktiver und stabiler Beziehungen zwischen beiden Staaten. Wie Südkorea, Australien und Neuseeland haben die Japaner die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mit China und den ASEAN-Staaten ratifiziert. Diese größte Freihandelszone der Welt repräsentiert das wirtschaftliche und politische Interesse an gemeinsamer und stabiler Entwicklung für ein Drittel der Menschheit und auch der weltwirtschaftlichen Leistung.

Indien, Brasilien, Südafrika und China gehören zu jenen Staaten, die den Angriff Russlands auf die Ukraine für eine zuvörderst europäische Angelegenheit halten. So machen beispielsweise Unternehmen aus Indien gute Geschäfte mit dem Einkauf russischen Erdöls (gegen Rabatt) und dem Weiterverkauf der erzeugten Produkte (zu Weltmarktpreisen).

Deutschland und Europa sollten ein differenzierteres Bild von der Wirklichkeit gewinnen, auch von China. Umgekehrt gilt das auch. Bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1972 tobte in China die Kulturrevolution, zerstörte Menschen, zerriss Familien, ruinierte China in jeder Hinsicht. Die politische Lage war, gelinde gesagt, komplex. Deutschland aber nahm Beziehungen auf und leistete einen Beitrag zu konstruktiver Friedens- und Entwicklungspolitik.

Und heute: Es breitet sich der Slogan aus von der “Abhängigkeit”, der man durch “De-Coupling” begegnen könne, ja müsse. Betrachtet man die gegenseitigen Abhängigkeiten nüchtern, dann kommt das Bild von Volkswirtschaften und Gesellschaften zum Vorschein, die aufeinander angewiesen sind.

Ob medizinische Wirkstoffe (bis zu 70 Prozent aus China) oder Halbleiter, ob Vorprodukte für Maschinen- und Anlagenbau oder die Chemieindustrie, ob Seltene Erden oder anderes, für unsere Energiewende unverzichtbares Material – die Liste ließe sich beliebig verlängern, in beide Richtungen. Nie war der Handel umfangreicher, die Investitionen höher, die Forschung und Entwicklung intensiver – trotz Corona. Aber es geht ja um viel mehr als die wirtschaftlichen Vorteile einer globalen Arbeitsteilung und deren Absicherung in einem stabilen politischen Rahmen.

Die Grundlagen menschlichen Lebens sind weltweit herausgefordert. Darauf werden wir zukunftsfeste Antworten nur gemeinsam finden. Zwei Beispiele: Ohne China gibt es keine global tragfähige Antwort auf den Klimawandel. Die Ziele Chinas sind ambitioniert, bleiben aber zurück hinter den Erfordernissen und auch den technischen Möglichkeiten. Dies aber wird sich nur ändern, wenn man in Verhandlungen bessere Lösungen für alle Seiten findet.

Lieferketten müssen resilienter werden, der Bezug von Rohstoffen, Energie oder anderen Produkten diversifizierter – das richtet sich aber gegen niemanden, sondern entspricht den jeweils eigenen Interessen. In China versteht man das sofort – wie RCEP allen zuletzt vor Augen führte. Überdies: China, die USA und auch Europa haben jeweils “zu Hause” dermaßen große Herausforderungen zu meistern, da braucht niemand eine eskalierende internationale Lage.

Wo nüchterne Interessenvertretung rhetorisch aufgeladen wird, ist Eskalation nicht weit. Demokratische Gesellschaften verbinden Interessen und Haltungen. Daran kann es keine Abstriche geben. Auch das versteht man in China. Wer bei welcher Gelegenheit was sagt und seinem Gegenüber wie viel zumutet, das steht auf einem anderen Blatt. Als Hinweis: 1992 besuchte der japanische Kaiser China; es war die Zeit ausgiebigster Freundschaftsbekundungen. Akihito brachte sein “Bedauern” (!) zum Ausdruck über andere (nicht näher angesprochene) Teile der Geschichte.

Wir würden vor Empörung aufschreien, wollte ein deutsches Staatsoberhaupt sich in Polen oder Frankreich so äußern zu der Geschichte zwischen, sagen wir einmal, 1830 und 1945. Die chinesischen Gastgeber des Tenno jedoch sagten nur freundlich, dass es dieser Anmerkung nicht bedurft hätte; und genau so war es gemeint in dieser Zeit und unter den damaligen Umständen.

China muss entscheiden, ob es die Grundlagen seines Erfolges (vor allem seit dem Beitritt zur WTO) “zurückbauen” will. So kann man manches wahrnehmen aus den Entscheidungen der letzten Jahre. Ob die Politik der Reform und Öffnung so sicher fortgesetzt wird wie Yangtze und Gelber Fluss stromabwärts fließen, das muss sich zeigen.

Jedenfalls bleibt es ja nicht bei bloß wirtschaftlichen Konsequenzen der Repressionen rund um Covid – die breite Unterstützung in der chinesischen Bevölkerung des Jahres 2020 hat sich verwandelt in Frust und Zorn, in einem Maße, das auch die Führung in Peking nicht einfach ignorieren kann. Nicht zuletzt: Dass die brutalen Folgen des Ukraine-Krieges für die weltweite Nahrungsversorgung mithilfe der Vereinten Nationen und der Türkei gemildert werden konnten, ist ein gutes Zeichen – für China ist es eher eine dringende Aufforderung, wirklich aktiv und verantwortlich zu agieren.

Denn auch der Frieden ist eine weltweite Herausforderung, die ohne China nicht zukunftsfest beantwortet werden kann. Henry Kissinger wurde gefragt nach dem Pelosi-Besuch in Taiwan (der für niemanden hilfreich war); seine Hoffnung sei es, dass die USA Außenpolitik betreiben und sich dabei leiten lassen von Interessen, nicht von Innenpolitik.

Rudolf Scharping war zwischen 1998 und 2002 Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland und ist ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD. Mit seiner Beratungsfirma RSBK unterstützt er seit über 15 Jahren Unternehmen beim Markteintritt in China.

Alexandra Stefanov hält die deutsche China-Community in Sachen Digitales auf dem Laufenden – und hilft bei Alltagsproblemen: “Viele sind überrascht, dass sie auf ihre E-Mails gar nicht so schnell eine Antwort aus China bekommen.” Stefanov weiß, woran das liegt. In der Volksrepublik läuft alles über die App WeChat. Auch um die digitale Kommunikation zu verbessern, hat die 34-Jährige das Beratungsunternehmen China-Impulse gegründet. Einige ihrer Kunden wollen nach China expandieren, andere wollen sich digitale Trends aus der Volksrepublik abschauen.

Und wer auf den chinesischen Markt will, muss seine Marketingstrategie komplett neu denken. “Es bringt nichts, einfach die Webseite auf Chinesisch zu übersetzen”, sagt Stefanov. Viel wichtiger sei es, die gängigen chinesischen Plattformen zu nutzen. Google, Facebook und LinkedIn gibt es schließlich nicht.

Stefanov fängt schon vor ihrem Abitur an, Chinesisch zu lernen. Sie studiert Sinologie in Heidelberg, Tianjin und Shanghai. Ihr fällt auf, wie wenig man sich in Deutschland mit der chinesischen Gesellschaft beschäftigt: “Sehr, sehr viele Leute hier haben von Wechat noch nie etwas gehört”. Daher die Idee für ihr Unternehmen: Deutsche Firmen brauchen Nachhilfe in Sachen China.

Deshalb beobachtet Stefanov digitale Trends aus der Volksrepublik. Und die gibt es in allen möglichen Alltagsgegebenheiten: Die Bevölkerung wird immer älter, es herrscht Personalmangel. In China übernehmen deshalb beispielsweise häufig Roboter den Service im Supermarkt. Besonders beliebt sind auch virtuelle Influencer, KI-basierte Figuren, die zum Beispiel Live-Shopping-Shows moderieren können.

“Virtuelle Influencer und Moderatoren sind in China derzeit superpopulär”, erklärt Stefanov. Man könne aber in Europa nicht alles eins zu eins übernehmen. Tiktok hat ein ähnliches Konzept nach einer Testphase in Großbritannien wieder zurückgenommen. “In diesem Bereich ist uns China um Jahre voraus”, sagt Stefanov.

Zur Wahrheit gehöre aber auch: Viele Technologien konnten sich in China so schnell entwickeln, weil lange kaum jemand Wert auf Datenschutz gelegt hat. Trotzdem glaubt Stefanov, dass sich Firmen auch bei der chinesischen Unternehmenskultur etwas abschauen können. Viele Ideen würden einfach ausprobiert. “In Deutschland lösen wir uns nur schwer von unserem Perfektionismus.” Außerdem rät sie zu langfristigen Zielen. In China sind die politisch vorgegeben. “Ich glaube, im Kleinen kann man diese Strategien auch in Unternehmen implementieren”, sagt Stefanov.

Neben ihrer Arbeit als Beraterin moderiert sie einen Podcast, sie hat ein Buch geschrieben und gibt ein Magazin heraus. Einmal im Monat erklärt sie ihren Abonnentinnen und Abonnenten die wichtigsten Neuigkeiten aus der chinesischen digitalen Welt in einem Live-Video-Call. Jana Hemmersmeier

wenn ein Hersteller für seine Produkte keine kilometerlangen Fertigungsstraßen, kritische Materialien wie Lithium oder Elektroteile braucht, könnte man schnell meinen, dass es ohne Weiteres möglich wäre, China den Rücken zu kehren. So zum Beispiel der Software-Hersteller SAP. So einfach ist es aber nicht, wie Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, im Interview erklärt. Neumann ist zuständig für das SAP Global Labs Network und hat damit tiefe Einblicke in die Verwobenheiten und gegenseitigen Abhängigkeiten der Software-Entwicklung in der Volksrepublik und dem Rest der Welt.

“Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen”, sagt Neumann im Gespräch mit Frank Sieren. “Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst.” Im Zuge der Null-Covid-Politik habe er zwar gesehen, dass einige Firmen das Tempo in China ein wenig drosseln – aber kaum jemand habe sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. China, und dabei vor allem die bisher gefragte Metropole Shanghai, müssten jedoch aufpassen, dass die Vielfalt nicht verloren gehe, warnt Neumann. Nur so bliebe der Standort weiterhin für junge Entwickler interessant.

Um Standorte geht es auch in Deutschland: Die Hängepartie um den anvisierten Einstieg der chinesischen Reederei Cosco als Minderheitseigner an einem der drei Containerterminals im Hamburger Hafen ist ein gutes Beispiel für die neue Wachsamkeit der deutschen Politik, wie unser Autor Michael Radunski analysiert. Geld aus der Volksrepublik China wird nicht mehr unkritisch angenommen, und sei es noch so verlockend.

Eine sorgsame Prüfung des Deals durch das Wirtschaftsministerium ist nicht nur gerechtfertigt. Sie drängt sich regelrecht auf. Zumal es um einen Teil der kritischen Infrastruktur geht, die an ein chinesisches Staatsunternehmen veräußert werden soll. Befürworter halten das für Hysterie.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Herr Neumann, wie wichtig sind junge chinesische Spezialisten inzwischen für SAP?

Das hat sich sehr stark verändert. Vor allem im Bereich Software-Engineering haben die Universitäten extrem stark aufgeholt. Vor 25 Jahren haben wir gemeinsam mit Siemens eine Stiftung gegründet, um die ersten chinesischen Universitäten mit IT auszustatten. Damals waren sie 20 Jahre hinterher. Heute haben die Studenten an den Top-Unis Zugriff auf die beste Hoch-Technologie, einschließlich Supercomputer. Nun sind hervorragende Leute auf dem Arbeitsmarkt mit einem sehr profunden Wissen.

Was bedeutet das für die ausländischen Spezialisten?

Die werden weiterhin gebraucht. Denn selbst wenn Chinesen das Engineering inzwischen extrem gut verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie in den Tiefen eines komplexen SAP-Produkts problemlos zu Hause sind. Wenn ich Hoch- und Tiefbau mit Auszeichnung studiert habe, kann ich auch nicht gleich eine riesige, komplexe Brücke bauen. Da gehören viele Jahre Erfahrung dazu.

Also brauchen sie noch immer viele westliche Spezialisten in China?

Das Geheimnis liegt in der Zusammenarbeit und intelligenten Verteilung der Aufgaben, nicht nur zwischen Deutschland und China, sondern weltweit. Indien spielt da beispielsweise auch eine große Rolle. Niemand schafft alles alleine.

Auch, weil Chinesen noch billiger sind?

Die Einstiegsgehälter sind in China natürlich noch deutlich niedriger als in Deutschland. Das gleicht sich aber mit mehr Berufserfahrung zügig an. Dennoch ist ein Standort wie China insgesamt schon noch etwas günstiger als Deutschland in der Softwareentwicklung.

Wollen die Chinesen überhaupt noch ins Ausland?

Obwohl es derzeit wegen der Null-Covid-Strategie nicht einfach ist, haben wir kein stark nachlassendes Interesse feststellen können. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass IT ein stark globalisiertes Business ist. Viele neue Entwicklungen kommen noch aus den USA, immer mehr aus China, etwas weniger aus Europa. Das lässt sich nicht trennen und wird auch in Zukunft international vernetzt laufen. Interessant hier in China: Wir haben viel mehr Frauen in der Softwareentwicklung als in allen anderen Teilen der Welt. Damit setzt China einen ganz neuen Trend.

Hat es Sie überrascht, dass die Chinesen nun so innovativ sind?

Nein, ich habe mich eher gewundert, wie man zu der Einschätzung kommen kann, Chinesen können nur kopieren, was anderswo entwickelt wird. Seit 15 Jahren ist klar, dass chinesische IT-Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Es war im Grunde nur die Frage, wie schnell ihr Wissen reifen würde. Sie haben es deutlich schneller geschafft als viele Beobachter es erwartet haben. Sie sind in einigen Bereichen bereits Weltklasse, zum Beispiel beim Thema Internet of Things (IoT) oder Artificial Intelligence (AI). In anderen sind die chinesischen Player bereits in Sichtweite. Deshalb haben wir bei SAP uns frühzeitig um den chinesischen Markt gekümmert.

Was ist anders hier in China?

Die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle und die Lust der Entwickler, Innovationspotential bis zum Äußersten auszureizen.

Und die Kunden?

Sie sind viel eher bereit, Neues auszuprobieren. Das passiert natürlich eher bei einem Batteriehersteller, der alle sechs Monate eine neue Fabrik baut und digitalisiert als bei einem eher langsam wachsenden Unternehmen.

Ist also SAP China inzwischen schneller als SAP Deutschland?

Ich möchte es mal so formulieren: Die Einstellung hier ist schon sehr produktiv. “Will meets Skill.” Während man in Deutschland schon mal länger Zeit damit verbringt, Dinge in aller Breite und Tiefe zu analysieren, versucht man das in China einfach mal.

Aber wir brauchen dennoch das Konzert der weltweiten Standorte, weil wir eben auch andere Skills in Deutschland haben wie Erfahrung und Präzision, andere kommen aus Indien und den USA. Und nur, wenn alle diese Fähigkeiten zusammenkommen, entsteht die beste Software.

Aber sind nach der Null-Covid-Politik und dem Lockdown in Shanghai nicht viele Ihrer westlichen Kunden zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich von China verabschieden oder die Abhängigkeit gegenüber dem Land stark verringern muss?

Es ist nie gut, zu sehr von einem Land oder einer Region abzuhängen. Allerdings müssen die Alternativen gleichwertig sein, sonst schadet man sich selbst. Das ist nicht nur bei der Produktion so, sondern auch im Software-Bereich. Und deshalb haben einige Firmen wegen Null-Covid das Tempo in China ein wenig rausgenommen, aber kaum jemand hat sich zu großen Teilen aus dem chinesischen Markt verabschiedet. Da muss man realistisch bleiben. Zum chinesischen Markt gibt es derzeit für viele Firmen keine Alternative.

Sie haben sowohl in Indien gearbeitet als auch in China. Warum verringert sich der wirtschaftliche Abstand zwischen China und Indien nur so langsam. China hat 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, Indien nur 4,5 Prozent?

Über die letzten zwei oder sogar drei Jahrzehnte gesehen hat sich der Abstand nicht verringert, sondern vergrößert. Das hat vielfältige Gründe. Indien, das vor 75 Jahren unabhängig wurde, hat viele Jahrzehnte in einer Art “Dornröschenschlaf” verbracht. Die Verwaltung hat es schwer, große Infrastrukturprojekte durchzusetzen, sei es nun wegen politischer oder gesellschaftlicher Widerstände. Eine moderne Infrastruktur ist aber das Fundament für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft. Mindestens genauso wichtig ist es, dass die Eigentumsrechte an Grund und Boden geklärt sind. Das ist in Indien ein Riesenproblem, vor allem bei größeren Infrastruktur-Investitionen. Und das sieht man dann wiederum bei den Auslandsinvestitionen. China hat 2021 145 Milliarden US-Dollar FDI bekommen. Indien nur 41 Milliarden. Dennoch wird auch Indien in großem Abstand zu China eine immer größere Rolle spielen. Und die Zusammenarbeit zwischen China und Indien wird, trotz aller politischen Differenzen, eher noch stärker. Denn für kein Land der Welt, auch für China nicht, ist es ein Erfolgsmodell, alles selbst zu machen. Selbst die besten Geiger der Welt ermöglichen noch lange kein gutes Symphonie-Orchester.

Also ein Plädoyer für globale Zusammenarbeit?

Man muss diese Entwicklungen in längeren Zeiträumen betrachten. Lange schien es klar: Innovation kommt aus dem Westen nach China. In China wurden diese von uns entwickelten Produkte gebaut und dann sowohl in China als auch im Rest der Welt verkauft. Nun funktioniert das in vielen Industrien schon in beide Richtungen.

Das ist bisher aber nur in den großen Metropolen so.

Das Hinterland entwickelt sich schneller als man es erwarten würde. Klar ist allerdings: So eine Region wie Shanghai und Jiangsu sind Trendsetter in China. Nach Shanghai, wo die meisten unserer Mitarbeiter, die wir in China beschäftigen sind, ziehen junge Talente gerne hin. Das ist auch in Deutschland so. Wir bekommen internationale Talente leichter nach Berlin oder München als an den Hauptsitz Walldorf. Großstädte haben auf die Generation Z eine enorme Anziehungskraft.

Hat Shanghai durch den Lockdown nicht nur national, sondern auch international stark an Attraktivität verloren?

Der Lockdown hat jedenfalls eines gezeigt: Shanghai muss mehr denn je etwas dafür tun, um ein Markenzeichen wie New York oder London zu werden. Man darf nicht vergessen: Diversität macht diese Weltstädte aus, also viele verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, mit vielen verschiedenen Ansichten und Blickwinkeln. Nur agil zu sein, reicht heute nicht mehr. Denn die Konkurrenz schläft nicht im Wettbewerb um die besten Talente. Mit einem abgeschlossenen IT-Studium bekomme ich heute eine Arbeitserlaubnis in praktisch jedem Land der Welt. Diese Menschen haben Optionen und die nutzen sie auch. In diesem Umfeld muss sich Shanghai und am Ende ganz China bewähren.

Clas Neumann, Vize-Präsident von SAP in Shanghai, ist zuständig für das SAP Global Labs Network. Der Konstanzer mit einem Wirtschaftsstudium in Ludwigshafen und einem MBA von der Management School INSEAD lebt bereits seit 20 Jahren in Asien, vor allem in China und Indien. Neumann ist Gastprofessor an der Shanghaier Tongji-Universität und an der School of Economics und Management der Technologie-Universität in Dalian.

Die Chinesen wollen. Die Hamburger Bürgerschaft will. Und auch die HHLA, der Betreiber des Hamburger Hafens, will. Die chinesische Reederei Cosco soll beim Hamburger Hafen einsteigen – könnte aber vom Bundeswirtschaftsministerium daran gehindert werden. Konkret geht es um eine 35-prozentige Minderheitenbeteiligung an “Tollerort”, einem der drei Containerterminals im Hamburger Hafen. Die Anlage verfügt über vier Liegeplätze und 14 Containerbrücken, und ist mit fünf Gleisen auch sehr gut angebunden für den Weitertransport von Waren über Land.

Zu Wochenbeginn legten die Verantwortlichen des Hamburger Hafens nochmals nach – und warnten die Bundesregierung davor, einen möglichen Einstieg von Cosco zu untersagen. “Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland”, sagte Axel Mattern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing ist sicher: “Ein Einstieg der Chinesen in die Betriebsgesellschaft wäre ein Riesengewinn für den Hafen und keine Gefahr, zumal Cosco bald die weltgrößte Reederei sein wird.”

Allerdings muss Wirtschaftsminister Robert Habeck dem Vorhaben zustimmen – und in seinem Ministerium scheint es ernsthafte Bedenken gegen das chinesische Engagement zu geben. Derzeit läuft ein Investitionsprüfverfahren auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes. Im vorliegenden Fall geht es demnach “um den Erwerb einer Beteiligung an einem inländischen Unternehmen durch einen unionsfremden Erwerber im sektorübergreifenden Investitionsprüfungsverfahren”.

Doch die alles entscheidende Frage, die auch den deutschen Wirtschaftsminister umtreiben dürfte, ist recht simpel: Welches Ziel verfolgen die Chinesen von Cosco im Hamburger Hafen? Aus ökonomischer Perspektive lässt sich ein Cosco-Einstieg in Hamburg durchaus nachvollziehen: Die viertgrößte Reederei der Welt und der drittgrößte Hafen Europas würden zusammenwachsen. Nach eigenen Angaben ist die gesamte Cosco-Flotte mit fast 1.400 Schiffen die größte der Welt. Bei den Frachtkapazitäten rangiert der chinesische Konzern immerhin auf dem vierten Platz. Es täten sich wohl viele Synergieeffekte auf. Doch gibt es auch eine politische Motivation?

China-Wissenschaftlerin Mareike Ohlberg hat intensiv zu chinesischen Investitionen in Nordamerika und Europa recherchiert – und ist dabei zu der Erkenntnis gekommen, dass vermeintlich rein ökonomische Entscheidungen nicht selten von politischen Absichten direkt aus Peking geleitet werden. “Peking versichert, mit der Übernahme von Häfen lediglich den Handel fördern zu wollen, aber die Volksrepublik verfolgt einen langfristigen Plan, um strategischen Druck aufzubauen”, schreibt sie gemeinsam mit dem Australier Clive Hamilton in ihrem Buch “Die lautlose Eroberung”.

Eine häufig angewandte chinesische Taktik sei das Prinzip “yi shang bi zheng“, was die Instrumentalisierung heimischer Unternehmen im Ausland beschreibt. So soll auf die jeweilige Regierung Druck ausgeübt werden. Und tatsächlich nutzt China ökonomische Abhängigkeiten, um politische Loyalitäten einzufordern – auch in Europa.

Beispiel Griechenland. Im Oktober 2009 pachtete Cosco im Zuge der griechischen Finanzkrise die Hälfte des Containerhafens in Piräus für 35 Jahre. Kostenpunkt: 647 Millionen Dollar. Sieben Jahre später sicherte man sich dann noch die Aktienmehrheit am gesamten Hafen. Seither soll das von Cosco betriebene Terminal beträchtliche Gewinne erzielen, möglich gemacht durch Effizienzsteigerung und Lohnsenkungen. Und der marode Ankerplatz Piräus entwickelte sich wieder zu einem der am schnellsten wachsenden Mittelmeerhäfen.

2017 blockierte dann ausgerechnet die griechische Regierung eine kritische EU-Stellungnahme zu Pekings Menschenrechtsverletzungen. Kritiker erkannten darin erzwungene Loyalität. “Schon öfter ist aufgefallen, dass EU-Mitgliedsländer, in denen China in größerem Stil investiert, sich scheuen, auch EU-Werte oder EU-Interessen gegenüber China zu vertreten”, kommentierte damals der EU-Parlamentarier Jo Leinen (SPD). Fünf Jahre später scheint man im Bundeswirtschaftsministerium die damalige griechische Blockade noch nicht vergessen zu haben.

Coscos Zentrale befindet sich im Pekinger Bezirk Xicheng. Von hier aus plant und expandiert man in die ganze Welt: Das Unternehmen ist weltweit an 52 Containerterminals beteiligt. Allein in Europa hat Cosco zusammen mit der Partnerfirma China Merchants in 14 Häfen investiert – dazu zählen Mehrheitsbeteiligungen in Valencia und Bilbao, sowie Anteile an Nordrange-Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Zeebrügge. Über die sogenannte Nordrange, die aus den wichtigen kontinentaleuropäischen Häfen an der Nordsee besteht, werden etwa 80 Prozent des europäischen Im- und Exports abgewickelt.

Während Berlin langfristige geostrategische Konsequenzen durch einen Einstieg Coscos in Hamburg fürchtet, erkennen Hafenbetreiber und Politik in der Hansestadt das kurzfristige Potenzial einer solchen Investition. “Es geht doch nur um eine Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort, den Cosco schon heute maßgeblich nutzt”, sagt Hafen-Chef Mattern. Zudem wolle Cosco auch keinen Grund und Boden erwerben, argumentiert er.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher drückte bereits im Juli seine Unterstützung für den Cosco-Einstieg aus. Der Deal würde die Rolle Hamburgs als zentralen europäischen Knotenpunkt für den Warenverkehr mit China stärken. Im September 2021 kursierten gar schon erste Meldungen, wonach der Deal zwischen Hafenbetreiber HHLA und Cosco schon unter Dach und Fach sei. Doch das war allzu vorschnell.

Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende, erklärte im vergangenen Jahr gegenüber dem NDR, dass der Hafen schon jetzt sehr stark mit China verbunden sei. “30 Prozent des Warenumschlags in Deutschland mit China komme über den Standort.” Einzig die Gewerkschaft Ver.di sorgt sich um Arbeitsbedingungen und einen wachsenden “Einfluss der Reeder auf die lokalen Logistikbedingungen” durch solche Beteiligungen (China.Table berichtete).

Innerhalb der Bundesregierung scheint man bislang noch keine gemeinsame Linie gefunden zu haben: Die von den Grünen geführten Außen- und Wirtschaftsministerien sind tendenziell gegen einen Einstieg der Chinesen, wohingegen man im Kanzleramt, wo mit Olaf Scholz ein ehemaliger Erster Hamburger Bürgermeister das Sagen hat, eher wohlwollend auf das Vorhaben blickt.

So mancher Koalitionspolitiker soll sich aber bereits festgelegt haben: Eine kritische Infrastruktur wie ein Hafenterminal dürfe nicht in chinesische Hände geraten, auch nicht in Teilen. Medienberichte, wonach Wirtschaftsminister Habeck bereits ein Veto gegen den Einstieg von Cosco eingelegt haben soll, werden allerdings dementiert. Und doch: Der Umgang mit dem möglichen Einstieg von Cosco in Hamburg steht exemplarisch für den neuen Umgang Deutschlands mit China, dem Partner und Rivalen.

Im November vor zehn Jahren traten sieben Männer vor die in der Großen Halle des Volkes versammelten Journalisten: Der neue Ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, an der Spitze Xi Jinping – gefolgt von dem heutigen Premier Li Keqiang und fünf weiteren Mitgliedern. Es war das Ende des 18. Parteitags. Ein Jahrzehnt würden diese Männer den höchsten Machtzirkel bilden, so die Erwartung. Nach fünf Jahren würde 2017 ein Kronprinz in das Gremium aufrücken, der Xi 2022 beerben werde. Der damals 59-jährige Xi galt als relativ unerfahren; seine Machtbasis als begrenzt – vor allem, weil mit dem als vergleichsweise reformfreudig geltenden Li Keqiang ein Protegé des direkten Xi-Vorgängers Hu Jintao an seiner Seite war.

Nun, wenige Wochen vor dem am 16. Oktober 2022 beginnenden 20. Parteitag, ist klar: Nichts ist, wie es damals schien. Xi ist heute der mächtigste KP-Chef seit Mao Zedong. 2017 tauchte kein Kronprinz auf. Um Präsident zu bleiben, hat Xi die Verfassung ändern lassen. Und jetzt steht er kurz davor, einen jahrzehntelang funktionierenden Partei-Usus abzuräumen – und sich mit 69 mindestens noch eine weitere Amtszeit zu sichern.

Erste Vorab-Berichte der Staatsmedien zum Parteitag aus China legen außerdem nahe, dass die KPCh ihre Verfassung überarbeiten wird, um “wichtiges strategisches Gedankengut” aufzunehmen: ein Zeichen, dass die Doktrin von Xi noch weiter in den Mittelpunkt gestellt werden könnte.

Seit dem Beginn der Reformära galt das ungeschriebene Gesetz: Der Generalsekretär der KPCh, ernannt auf dem nur alle fünf Jahre tagenden Parteiplenum, bleibt für maximal zehn Jahre an der Spitze – und macht dann Platz für einen Nachfolger. Dieser wird in der zweiten Amtszeit des Chefs fünf Jahre lang an seine neue Aufgabe herangeführt. Das sollte eine institutionelle Machtübergabe ohne brutale Machtkämpfe wie in der Mao-Zeit sichern. Vielen Spitzenkadern war zudem der greise Mao in unschöner Erinnerung: Die Nachteile einer Herrschaft auf Lebenszeit lagen auf der Hand.

Doch Xi wischt alle Bedenken fort. Wie viele Amtszeiten er noch weiterregieren will, ist völlig offen. In den vergangenen Jahren hat er Chinas politisches System immer stärker auf sich selbst zuschneiden lassen. Er regiert persönlich in alle Organisationen von Staat, Partei und Gesellschaft hinein (China.Table berichtete).

Die Parteitage mit ihren inzwischen rund 2.300 Delegierten aus allen Regionen Chinas fanden seit Gründung der KP 1921 mehr oder weniger durchgehend alle fünf Jahre statt. Diese Partei-Plenarsitzungen “wählen” für einen Zyklus von fünf Jahren ein neues Zentralkomitee (ZK) mit gut 200 Mitgliedern. Das ZK wiederum bestimmt das 25-köpfige Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss, die eigentliche Machtzentrale der KP China. In der Zwischenzeit treffen sich nur gelegentlich Zentralkomitee und Politbüro zu Plenarsitzungen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft der Ständige Ausschuss.

Diese Parteitagszyklen sind streng durchnummeriert: Der “19. Nationale Kongress der Chinesischen Kommunistischen Partei” fand vom 18. bis 24. Oktober 2017 statt. Darauffolgende ZK-Tagungen werden namentlich auf diesen bezogen: Im November 2021 etwa tagte das Sechste Plenum des 19. Zentralkomitees.

Für die ersten 27 Jahre der Volksrepublik hatte auf den Parteitagen allein der “Große Vorsitzende” Mao Zedong das Sagen. Er vergrößerte oder schrumpfte das Politbüro und andere Gremien nach Belieben. Reformpatriarch Deng Xiaoping musste sich bei der Auswahl von Führungskadern bereits mit anderen abstimmen – berüchtigt waren dabei die konservativen “Acht Unsterblichen” Parteigranden aus der Mao-Ära. Als Jiang Zemin nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz KPCh-Generalsekretär wurde, begann die Zeit der Konsenspolitik: Die Parteispitze positionierte sich als Gruppe, Jiang galt lediglich als “Kern” der Führung. Jiang etablierte den “sieben hoch, acht runter”-Standard: Kader bis zu einem Alter von 67 Jahren durften bleiben oder aufsteigen; ab einem Alter von 68 mussten sie aufs Altenteil gehen.

Jiangs Nachfolger Hu Jintao behielt diese Sitte bei. Er setzte sogar auf eine begrenzte innerparteiliche Wahlmöglichkeit. So gab es unter seiner Führung 2007 und 2012 interne Wahlen für die ZK-Mitglieder – mit mehr Kandidierenden als Sitzen – sowie informelle Abstimmungen über mögliche Politbüromitglieder im Stile der in US-Vorwahlen typischen “Straw Polls”. Xi Jinping soll von Beginn an kein Fan dieser Wahlverfahren gewesen sein, die in die Zeit seines eigenen Aufstiegs in Richtung Parteispitze fielen. Nach dem 19. Parteitag fand die Parteiführung angebliche Mängel bei den “Straw Polls” und schaffte sie daraufhin wieder ab. Wenig später wurde klar, dass Xi dabei war, den gesamten institutionalisierten Prozess zum Führungswechsel auszuhebeln. Abgesehen von Xi selbst aber ist durchaus mit einem Generationswechsel in den obersten KP-Gremien zu rechnen.

Außerdem sind Parteitage der Anlass, auf dem die jeweiligen KP-Vorsitzenden ihre Ideologien in der Parteicharta festschreiben zu lassen, um sich ihren Platz in den Partei-Annalen zu sichern.

Jiang Zemin (1989 bis 2002) etwa ließ seine “Wichtigen Gedanken der Drei Vertretungen” (三个代表) in die Parteiverfassung eintragen. Damit öffnete Jiang die Partei für breitere gesellschaftliche Schichten, einschließlich Privatunternehmern – und damit auch für die einstigen Klassenfeinde. Von Hu Jintao (2002 bis 2012) stammt die Theorie der “Wissenschaftsbasierten Entwicklung”, mit dem er den aus der Jiang-Ära übernommenen Fokus vom Wachstum um jeden Preis hin zu einem “menschenzentrierten” Entwicklungsansatz verschob.

Xi Jinping wiederum brachte 2017 auf dem 19. Parteitag in einer mehr als dreistündigen Rede die “Verjüngung der Nation” und den “Chinesischen Traum” ins Spiel. Dies ging als “Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus chinesischer Prägung in der Neuen Ära” in die Parteicharta ein. Die Verheißung einer “Neuen Ära” (新时代), laut der China eine großartige Entwicklungsperiode hin zur vollwertigen Weltmacht durchläuft, ist seither Markenzeichen der Xi-Herrschaft.

Dazu veröffentlichte die Partei seit dem ZK-Plenum vom November 2021 vermehrt einen neuen Slogan: Xis “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立) . Diese vier Zeichen begründeten im Wesentlichen Xi als den unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft der “Neuen Ära”, schreibt David Bandurski vom China Media Project in Hongkong. Der Slogan markiere “den Legitimitätsanspruch von Xi Jinpings Herrschaft und eine Herausforderung an alle, die sich ihm widersetzen könnten”, so Bandurski. Auf dem kommenden Parteitag wird zudem eine lange Rede Xis zu seinen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre – oder länger – erwartet.

Im Countdown auf den Parteitag läuft Pekings Propagandamaschine hoch und wird – noch mehr als bisher – die Errungenschaften in der Dekade unter Xi preisen, den aktuellen Wirtschaftsproblemen und Null-Covid zum Trotz. Xi scheint sich seiner Sache jedenfalls sehr sicher zu sein. Er reist demnächst nach Kasachstan und Usbekistan und wird dort unter anderem Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das ist nicht nur Xis erste Auslandsreise seit Anfang 2020. Sondern es ist auch höchst ungewöhnlich, dass der Parteichef so kurz vor einem Parteitag das Land verlässt.

Die US-Regierung um Präsident Joe Biden plant offenbar, im kommenden Monat amerikanische Lieferungen von Halbleitern nach China weiter zu einzuschränken. Im Fokus stehen Halbleiter, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Chipherstellung verwendet werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich dabei auf mehrere Personen, die mit der Angelegenheit vertraute sein sollen.

Dem Bericht zufolge beabsichtige das US-Handelsministerium, neue Vorschriften auf der Grundlage der schon bestehenden Beschränkungen zu veröffentlichen. Diese waren Anfang dieses Jahres schriftlich den drei US-Unternehmen – KLA Corp, Lam Research Corp und Applied Materials Inc. mitgeteilt worden.

Demnach ist es den Unternehmen untersagt, Ausrüstung zur Chipherstellung an chinesische Fabriken, die fortschrittliche Halbleiter mit Sub-14-Nanometer-Prozessen herstellen, zu verkaufen. Einzige Ausnahme: Das Handelsministerium stellt explizit eine Exportgenehmigung aus. Entsprechende Vorgaben wurden zuletzt auch den Unternehmen Nvidia Corp und Advanced Micro Devices gemacht. Sie wurden zudem aufgefordert, Lieferungen mehrerer KI-Rechenchips nach China einzustellen.

China ist auf den Import von Halbleitern aus den USA angewiesen. Zuletzt war Chinas monatliche Chipproduktion dramatisch zurückgegangen – und zwar auf den niedrigsten Stand seit 2020 (China.Table berichtete). In dem Bericht von Reuters heißt es nun, dass die neuen Vorschriften wohl zusätzliche Maßnahmen gegen China beinhalten. Auch könnten weitere US-Unternehmen von Einschränkungen betroffen sein, im Gespräch sind Intel Corp oder das Start-up Cerebras Systems.

Das Vorgehen der US-Regierung, über solche “Briefe” an Unternehmen neue Regeln zu erlassen, verhindert einen langwierigen Gesetzesprozess. Allerdings gelten die “Briefe” nur für die Unternehmen, denen ein entsprechendes Schreiben auch zugestellt wurde. rad

Die britische Hochschule Imperial College wird einem Medienbericht zufolge zwei Forschungszentren schließen, die von chinesischen Luftfahrtunternehmen finanziell unterstützt wurden. Das AVIC Center for Structural Design and Manufacturing habe vom staatlichen chinesischen Rüstungs- und Flugzeugkonzern in der Vergangenheit rund sechs Millionen Pfund erhalten, um an Materialien für die Luft- und Raumfahrt zu forschen, berichtete die britische Zeitung “Guardian” am Montag. Eine weitere Einrichtung sei zusammen mit dem Beijing Institute of Aeronautical Materials (BIAM) betrieben worden. Beide Forschungszentren würden nun bis Ende des Jahres geschlossen, teilte die britische Tech-Uni laut Bericht mit.

Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem zwei Lizenzanträge aus den Forschungszentren bei der britischen “Export Control Joint Unit” (ECJU) abgelehnt worden waren. ECJU überwacht den Austausch sensibler Forschungsergebnisse mit internationalen Partnern. Die Chefs des britischen Geheimdienstes MI5 und des amerikanischen FBI hatten im Juli vor der von China ausgehenden Spionagebedrohung für britische Universitäten gewarnt (China.Table berichtete). ari

Chinas UN-Botschafter in Genf hat nach der Veröffentlichung eines viel beachteten Berichts über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang die Zusammenarbeit Pekings mit dem UN-Menschenrechtsbüro infrage gestellt. “Wir können nicht zusammenarbeiten, als ob nichts passiert wäre”, sagte Botschafter Chen Xu Reportern in einem virtuellen Briefing. Das Menschenrechts-Büro haben selbst die Tür für Kooperation geschlossen, indem “die sogenannte Bewertung” veröffentlicht worden sei, zitiert Reuters den Botschafter. Den UN-Bericht nannte er demnach “illegal und ungültig”. Der China-Bericht soll während einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in dieser Woche debattiert werden. Chen sagte, er werde sich in dieser Sitzung allen Maßnahmen gegen China “stark widersetzen”.

Der Bericht war nur wenige Minuten vor Amtsende der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, veröffentlicht worden (China.Table berichtete). Kritiker hatten der Chilenin zuvor mehrfach ein zu sanftes Vorgehen gegen Peking vorgeworfen. Chinas UN-Botschafter Chen erklärte, er habe das Gefühl, dass die “offensichtlichen Änderungen in Bachelets Haltung” darauf hinwiesen, dass diese die Schlussfolgerungen des Berichts nicht unterstütze. Bachelet sei mit den Schlussfolgerungen nicht einverstanden gewesen, weshalb der Bericht erst in der letzten Minuten veröffentlicht worden sei, so Chen.

Bachelet folgt nun der Österreicher Volker Türk als Menschenrechtskommissar nach. Die UN-Generalversammlung stimmte vergangene Woche der Ernennung durch UN-Generalsekretär António Guterres zu. Kritiker monierten die mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Bachelet-Nachfolge. Türk gilt zudem als Wunschkandidat Chinas, da von ihm keine besonders harte Gangart gegen Peking erwartet wird. ari/rtr

Der Evergrande-Hauptsitz in Hongkong wurde von einem Kreditgeber beschlagnahmt. Der überschuldete Immobilienkonzern war mit einem Kredit in Verzug geraten und hatte das Gebäude trotz Ankündigung nicht verkauft. Ein Konkursverwalter soll das Gebäude nun im Auftrag des Kreditgebers übernehmen und einen Verkauf erzwingen, wie die Financial Times berichtet. Das Gebäude wird demnach mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Laut den Quellen der FT hatte der Konzern das Gebäude als Gegenleistung für Kredite verpfändet. Deshalb kann es jetzt von den Kreditgebern beschlagnahmt werden. Bei dem Kreditgeber könnte es sich demnach um die Hongkonger Tochterfirma der Staatsbank China Citic Bank handeln. Noch ist allerdings unklar, wer der Kreditgeber ist. Es wäre nicht der erste Fall beschlagnahmter Evergrande-Vermögenswerte. Der US-amerikanische Vermögensverwalter Oaktree Capital hatte Anfang des Jahres ein Baugrundstück in Hongkong und ein Wohn- und Tourismusresort nahe Shanghai beschlagnahmt.

Eigentlich wollte der Immobilienkonzern Ende Juli einen Restrukturierungsplan vorlegen. Doch bisher hat das Unternehmen dazu noch keine Informationen veröffentlicht. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, seinen Anteil an der chinesischen Shengjing Bank für circa 1,1 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. nib

Chinas Meteorologen schlagen Alarm: Die große Hitzewelle lasse zwar allmählich nach, aber die Dürre in Teilen des Landes sei noch lange nicht vorbei. In manchen Provinzen wie beispielsweise Jiangxi könnte sie gar noch bis in den Herbst andauern.

Dort befindet sich der Poyang Hu 鄱陽湖, der größte Süßwassersee Chinas. Wie die Zeitung South China Morning Post berichtet, wollen die Behörden in Jiangxi deshalb auch in den kommenden Wochen den Süßwassersee anzapfen. Dafür müssen sie allerdings immer weiter in den Poyang-See vordringen, da auch dessen Wasserstand zuletzt stark zurückgegangen ist. Der Wasserspiegel des Poyang ist zuletzt laut der Jiangxi Water Group täglich um 15 Zentimeter gesunken.

China war von einer der schlimmsten Hitzewellen und Dürren seit Jahrzehnten betroffen, die Seen und Flüsse im ganzen Land austrockneten (China.Table berichtete). Inzwischen hat die Hitzewelle nachgelassen, aber die Wetterbehörden warnen davor, dass die Dürre in einigen Gebieten, einschließlich Jiangxi, bis in den Herbst andauern könnte.

Auch in der südwestlichen Großstadt Chongqing sagten die Behörden, die Bedingungen hätten sich mit Regenfällen entspannt. Dennoch fürchten auch sie, dass die Dürre noch lange nicht vorbei sei und bis in den Winter hinein schwerwiegende Folgen haben könnte. rad

Aus dem US-Außenministerium, dem “Office of the Historian”: “Chinese Communists: Short range – no change. Long range – we do not want 800.000.000 living in angry isolation. We want contact … (want) China – cooperative member of international community ….”; Richard Nixon im Januar 1969. Wer die Entwicklung verfolgt, bis zur Aufnahme der Volksrepublik China in die Vereinten Nationen (1975) oder zur Aufnahme von Beziehungen zu den USA (1979), erkennt schnell: Nie in den letzten Jahrzehnten gab es so wenig direkte Begegnung zwischen China und der Welt.

Fast drei Jahre der Corona-Pandemie haben zu enormem Stress geführt, gleich ob im menschlichen oder kulturellen, im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Austausch. Wo man “screen to screen” kommuniziert, gehen Zwischentöne verloren, also Chancen auf besseres Verständnis, auf allmähliche Annäherung oder gar Verständigung. Der Angriff Russlands auf die Ukraine verschärft diese Entfremdung.

Die Antworten auf die sich überlagernden (und sich gegenseitig verschärfenden) Gefahren für Klima und Bio-Diversität, für Frieden und stabile Entwicklung, für Gesundheit oder den Zusammenhalt der Gesellschaften, sind zum Teil fundamental verschieden. Deutschland und Europa sollten genau hinschauen.

Dieses Jahr markiert auch den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und China. Ministerpräsident Fumio Kishida sprach kürzlich von dem Ziel konstruktiver und stabiler Beziehungen zwischen beiden Staaten. Wie Südkorea, Australien und Neuseeland haben die Japaner die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mit China und den ASEAN-Staaten ratifiziert. Diese größte Freihandelszone der Welt repräsentiert das wirtschaftliche und politische Interesse an gemeinsamer und stabiler Entwicklung für ein Drittel der Menschheit und auch der weltwirtschaftlichen Leistung.

Indien, Brasilien, Südafrika und China gehören zu jenen Staaten, die den Angriff Russlands auf die Ukraine für eine zuvörderst europäische Angelegenheit halten. So machen beispielsweise Unternehmen aus Indien gute Geschäfte mit dem Einkauf russischen Erdöls (gegen Rabatt) und dem Weiterverkauf der erzeugten Produkte (zu Weltmarktpreisen).

Deutschland und Europa sollten ein differenzierteres Bild von der Wirklichkeit gewinnen, auch von China. Umgekehrt gilt das auch. Bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1972 tobte in China die Kulturrevolution, zerstörte Menschen, zerriss Familien, ruinierte China in jeder Hinsicht. Die politische Lage war, gelinde gesagt, komplex. Deutschland aber nahm Beziehungen auf und leistete einen Beitrag zu konstruktiver Friedens- und Entwicklungspolitik.

Und heute: Es breitet sich der Slogan aus von der “Abhängigkeit”, der man durch “De-Coupling” begegnen könne, ja müsse. Betrachtet man die gegenseitigen Abhängigkeiten nüchtern, dann kommt das Bild von Volkswirtschaften und Gesellschaften zum Vorschein, die aufeinander angewiesen sind.

Ob medizinische Wirkstoffe (bis zu 70 Prozent aus China) oder Halbleiter, ob Vorprodukte für Maschinen- und Anlagenbau oder die Chemieindustrie, ob Seltene Erden oder anderes, für unsere Energiewende unverzichtbares Material – die Liste ließe sich beliebig verlängern, in beide Richtungen. Nie war der Handel umfangreicher, die Investitionen höher, die Forschung und Entwicklung intensiver – trotz Corona. Aber es geht ja um viel mehr als die wirtschaftlichen Vorteile einer globalen Arbeitsteilung und deren Absicherung in einem stabilen politischen Rahmen.

Die Grundlagen menschlichen Lebens sind weltweit herausgefordert. Darauf werden wir zukunftsfeste Antworten nur gemeinsam finden. Zwei Beispiele: Ohne China gibt es keine global tragfähige Antwort auf den Klimawandel. Die Ziele Chinas sind ambitioniert, bleiben aber zurück hinter den Erfordernissen und auch den technischen Möglichkeiten. Dies aber wird sich nur ändern, wenn man in Verhandlungen bessere Lösungen für alle Seiten findet.

Lieferketten müssen resilienter werden, der Bezug von Rohstoffen, Energie oder anderen Produkten diversifizierter – das richtet sich aber gegen niemanden, sondern entspricht den jeweils eigenen Interessen. In China versteht man das sofort – wie RCEP allen zuletzt vor Augen führte. Überdies: China, die USA und auch Europa haben jeweils “zu Hause” dermaßen große Herausforderungen zu meistern, da braucht niemand eine eskalierende internationale Lage.

Wo nüchterne Interessenvertretung rhetorisch aufgeladen wird, ist Eskalation nicht weit. Demokratische Gesellschaften verbinden Interessen und Haltungen. Daran kann es keine Abstriche geben. Auch das versteht man in China. Wer bei welcher Gelegenheit was sagt und seinem Gegenüber wie viel zumutet, das steht auf einem anderen Blatt. Als Hinweis: 1992 besuchte der japanische Kaiser China; es war die Zeit ausgiebigster Freundschaftsbekundungen. Akihito brachte sein “Bedauern” (!) zum Ausdruck über andere (nicht näher angesprochene) Teile der Geschichte.

Wir würden vor Empörung aufschreien, wollte ein deutsches Staatsoberhaupt sich in Polen oder Frankreich so äußern zu der Geschichte zwischen, sagen wir einmal, 1830 und 1945. Die chinesischen Gastgeber des Tenno jedoch sagten nur freundlich, dass es dieser Anmerkung nicht bedurft hätte; und genau so war es gemeint in dieser Zeit und unter den damaligen Umständen.

China muss entscheiden, ob es die Grundlagen seines Erfolges (vor allem seit dem Beitritt zur WTO) “zurückbauen” will. So kann man manches wahrnehmen aus den Entscheidungen der letzten Jahre. Ob die Politik der Reform und Öffnung so sicher fortgesetzt wird wie Yangtze und Gelber Fluss stromabwärts fließen, das muss sich zeigen.