die größte China-Diskussion in der deutschen Wirtschaft betrifft derzeit die viel beschworene Abkopplung vom großen Handelspartner in Fernost. Auf den Russland-Schock solle kein doppelter China-Schock folgen, sagen die einen. China bleibe der Wachstumsmarkt schlechthin – da müssen wir dran bleiben, sagen die anderen.

Unsere Analyse zeigt: Die deutschen Unternehmen sind hier in sich ebenso gespalten wie Ökonomen und Politiker. Die einen ziehen sich bereits schrittweise zurück, während andere ihr Engagement sogar noch ausbauen, wie Nico Beckert schreibt. Unterm Strich wachsen Deutschlands Investitionen in China zwar weiter. Doch mehr und mehr Gäste schleichen sich unauffällig von der Party. Der geopolitische Streit hat längst die Stimmung verdorben.

Wir testen heute außerdem ein Auto. Der Xpeng P7 des gleichnamigen Start-ups ist ein typischer Vertreter der neuen Generation von Elektrofahrzeugen aus der Volksrepublik. Mit diesem Modell habe der bisher in der Öffentlichkeit weithin unbekannte Anbieter in Europa durchaus eine Chance auf Aufmerksamkeit, schreibt Christian Domke Seidel.

Gerade jüngere Kunden werden sich an den vielen Digitalfunktionen erfreuen. Der Preis ist niedrig, die Reichweite überdurchschnittlich hoch, Sicherheit und Materialien sind OK. Wem nichts am Prestige einer bekannten Marke liegt, dürfte damit gut bedient sein. Mit genau dieser Strategie wollen gleich mehrere chinesische Marken den schwierigen EU-Markt aufstemmen.

Was es bedeutet, ein elektrisches, intelligentes Auto zu bauen, wird am Xpeng P7 deutlich. Für die Produktion einer einzigen dieser E-Sportlimousinen braucht das Startup aus China rund 2.000 Halbleiter. Die Mikrochips managen unter anderem alle Daten, die 47 allein im Innenraum verbaute Sensoren, Kameras und Mikrofone liefern. Außenkameras und Lidar-Technologie für das autonome Fahren sind in diese Zahl noch gar nicht mit eingerechnet.

Bewegt sich das Auto mit Tempo 80 und offenen Fenstern über die Landstraße, und der Beifahrer gibt der Sprachsteuerung den Befehl, das Fenster zu schließen, dann weiß das Auto sofort, welches Fenster gemeint ist. Denn trotz Windgeräuschen und Musik erkennt das Sprachassistenzsystem, von welchem Sitz der Befehl kam. Der Testwagen hatte dafür eine weibliche Stimme.

Der Xpeng P7 zeigt, von welcher Flanke her Chinas Autohersteller die deutschen Platzhirsche angreifen werden. Sie sind viel digitaler – und zugleich deutlich günstiger. Sie haben dank der starken Elektromotoren eine flotte Beschleunigung. Die sonstigen Eckdaten wie Sicherheit und Komfort sind nicht herausragend, aber sie sind völlig OK. Die Batterie des chinesischen Branchenprimus CATL ist dagegen sehr gut. Mit dieser Mischung werden sich zahlreiche junge Kunden anlocken lassen.

Die aktuelle Fahrzeug-Generation von Geely, Nio, Xpeng und anderen chinesischen Elektro-Angreifern markiert damit eine Wende in der Automobilgeschichte. Erstmals seit dem Auftritt der koreanischen Marke Hyundai um die Jahrtausendwende tauchen mit ihnen wieder neue Spieler aus Fernost in Europa auf. Hyundai war 1995 auf den deutschen Markt eingetreten. 2012 knackte die Marke die Schwelle von 100.000 verkauften Autos. Der japanische Marktführer Toyota hatte in den 1970er-Jahren den Sprung nach Deutschland als Letztes gewagt, nach einem schwierigen Start in anderen Auslandsmärkten.

Vom Massenabsatz in Deutschland ist der P7 in der Praxis allerdings noch weit entfernt. Die Auslieferung des Modells in Europa soll im zweiten Quartal 2023 beginnen. Dann soll in Dänemark auch das Servicenetz stehen. Ob und wann die Marke nach Deutschland kommt, ist noch unklar (China.Table berichtete).

Der Xpeng P7 ist eine Sportlimousine. Der Viertürer ist 4,88 Metern lang und liegt damit in der Größenklasse eines Tesla Model S. Es kostet aber, je nach Variante, gerade einmal 45.000 bis 55.000 Euro. Das ist deutlich billiger als das Tesla Model S, das ab rund 140.000 Euro zu haben ist. Zwei Varianten sollen verfügbar sein. Den Einstieg macht eine 266-PS-Version mit Heckantrieb. Dank des CATL-Akkus mit einer Kapazität von 81 Kilowattstunden schafft der Wagen mit einer Ladung rund 700 Kilometer. Die 430-PS-Version hat zwei Motoren – einer vorne, einer hinten – wodurch die Limousine Allradantrieb hat. Hier reicht der Akku nur 530 Kilometer weit.

In den Xpeng P7 einzusteigen, ist im besten Wortsinn unspektakulär. Nichts ist gewöhnungsbedürftig, ungewohnt oder kompliziert. Enttäuscht wird nur, wer sich vom Label des “Chinesischen Elektroautos” etwas mehr Exotik erwartet hätte. Stattdessen gibt es heute eine Art globalen Standard der Elektromobilität – wie ihn auch BYD und Nio verkörpern. Wer schon einmal Auto gefahren ist, wird auch mit dem P7 klarkommen.

Vielleicht sogar besser. Denn der Allradantrieb und der enorm tiefe Schwerpunkt haben die immense Kraft dieses Elektrowagens vergleichsweise gut unter Kontrolle. Klar, aus rund zwei Tonnen Leergewicht wird auch mit dieser Leistung kein Sportwagen. Aber es gibt schlichtweg keine Situation im Alltag – und selbst darüber hinaus – in denen dieser Wagen nicht ausreichend motorisiert wäre. Selbst mit “nur” 266 PS.

Irritationen gibt es auch im Innenraum nicht. Nappaleder, das teure Plastik, Ambiente-Licht und hochwertige Deko-Leisten stehen der deutschen Konkurrenz in Sachen Optik und Haptik in nichts nach. Zentrales Element ist aber natürlich der 15-Zoll-Touchscreen. Xpeng hat dafür selbst das Betriebssystem Xmart OS entwickelt. Erlaubt ist aber die Nutzung von Apps von Drittanbietern (und deren Zugriff auf die Steuerungselemente, falls nötig). Ein entsprechender App-Store für Europa befindet sich gerade im Aufbau. Over-the-air-Updates im Hintergrund sollen für stetige Verbesserungen sorgen. Die Bedienung ist grundsätzlich sehr aufgeräumt. Die gängigsten Funktionen wie Musik, Klima, Navigation finden sich auf dem Startbildschirm. Das P7-System bedient sich wie ein Smartphone.

Und, falls doch mal etwas nicht klappt, gibt es immer noch die Sprachsteuerung. Nach Angaben der Marke nutzen 99,8 Prozent der Fahrer diese mindestens einmal pro Monat. Auch deswegen, weil sich damit alle (!) Funktionen, die das System bietet, bedienen lassen: Luftauslässe der Klimaanlage, Navigation oder Musik zum Beispiel. Auch die Kameras des Autos lassen sich damit ansteuern. Diese ermöglichen sogar einen Blick unter das Auto. Die Kameras nehmen beispielsweise während des Parkvorgangs den Untergrund auf. Hat der Fahrer auf einem Behindertenplatz geparkt, sieht er das mit einem Blick auf den Monitor sofort.

Eine Schwachstelle des P7 ist wie bei vielen Limousinen der Kofferraum. Zwar ist das Volumen von 460 Liter durchaus in Ordnung, der Aufbau aber eher störend. Die Rücksitzbank lässt sich zwar umklappen, eine ebene Ladefläche entsteht dadurch aber nicht.

Xpeng bereitet derweil bereits ein zweites Modell für Europa vor. 2023 soll auch das Elektro-SUV G9 des Startups erhältlich werden. Er ist als eine Art endgültige Marktöffner für Europa vorgesehen. Der G9 kommt mit 800 Volt Bordnetz und soll dann auch ein besseres Gefüge von Kofferraum und Rückbank haben.

Chinas Vize-Ministerpräsident Han Zheng hat normalerweise Wichtigeres zu tun, als neue Fabriken einzuweihen. Doch für BASF machte Han eine Ausnahme. Als der Chemie-Riese den Produktionsstart seines Zehn-Milliarden-Euro-Verbundstandorts in Zhanjiang feierte (China.Table berichtete), kam Han zu einer Veranstaltung in Peking. Der hohe Besuch sollte ein Zeichen setzen: China begrüßt ausländische Investoren.

Die Volksrepublik muss deutsche Konzerne jedoch eigentlich nicht extra umgarnen. Dort ist neben BASF vor allem die Automobilindustrie weiterhin einer der größten Investoren. Volkswagen kündigte 2020 an, bis 2024 mit den chinesischen Joint-Venture-Partnern 15 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren.

Nach den europäischen Staaten und den USA ist China der wichtigste Zielmarkt für deutsche Unternehmen. Sie haben dort gut 90 Milliarden an Investitionen getätigt – mehr als ein Drittel davon stammt aus der Autoindustrie.

Laut Ökonomen sind Großinvestitionen der deutschen Industrie in China aber bei weitem nicht mehr so risikoarm wie noch vor einigen Jahren. Die Volksrepublik bleibt zwar ein Wachstumsmarkt. Doch wie lange noch? Die Regierung in Peking verfolgt eine klare mittelfristige Strategie: Technologisch aufzuholen und eigene Champions selbst zu Marktführern zu machen. “Die deutschen Produzenten müssen sich darauf einstellen, dass sie durch heimische Unternehmen ersetzt werden. Man ist in der Hand der Regierung”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Handelsexperte mahnt: “Jeder der in China ein Unternehmen führt, weiß, dass diese Investitionen auf Zeit getätigt werden”.

Doch wächst China so schnell, dass selbst Milliarden-Investitionen in kurzer Zeit Gewinne abwerfen und das betriebswirtschaftliche Risiko entsprechend gering ist? Laut Langhammer gibt es durchaus Gefahren: “Es kann gut sein, dass deutsche Großunternehmen ihre Prognosen für den chinesischen Markt in Zukunft wieder anpassen und nach unten korrigieren müssen“.

Zudem kühlt das Wachstum in China merklich ab. Hinzu kommen die Null-Covid-Politik und geopolitische Spannungen. “China wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich für alle ausländischen Unternehmen ein schwierigerer Markt werden”, sagt Noah Barkin von der Analysefirma Rhodium Group. Das Kosten-Nutzen- Verhältnis “kippt in eine ungünstige Richtung”, so seine Einschätzung. Laut Barkin kann nicht ausgeschlossen werden, dass “europäische Firmen gezwungen sein werden, große Verluste bei ihren China-Investitionen hinzunehmen”.

Auch der Vorstandchef der Deutschen Bank macht sich Sorgen um die Abhängigkeiten. “Die zunehmende Abschottung des Landes und die wachsenden Spannungen, insbesondere mit den USA, bergen für Deutschland ein erhebliches Risiko”, sagte Christian Sewing. Einige Ökonomen fordern ein Umdenken. Denn bei Firmen mit starkem China-Fokus könnten auch Aktionäre und Gläubiger von den zunehmenden China-Risiken betroffen sein, sagt Jürgen Matthes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Aufgrund der geopolitischen Spannungen “geht es darum, das Risiko-Exposure zu prüfen und sicherzustellen, dass das Unternehmen im Eskalationsfall überleben kann”. Der Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte am IW geht davon aus, dass in Zukunft auch “der Finanzmarkt eine größere Transparenz über die China-Risiken verlangen wird”.

Auch im Wirtschaftsministerium gab es Überlegungen, mehr Kontrolle auszuüben. Investitionen deutscher Unternehmen in China sollten stärker überprüft werden. Doch nach heftigem Widerstand aus der Wirtschaft scheint das Ministerium von diesen Plänen wieder abzurücken, wie Reuters berichtet.

Es gibt jedoch auch Ökonomen, die die Lage positiver einschätzen. “Die Investitionschancen in China sind noch immer groß”, sagt Horst Löchel, Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Wenn man die Chancen ins Verhältnis setzt zu den potenziellen Risiken – geopolitischer und sonstiger Natur – ist es weiterhin vernünftig, in China investiert zu sein.” Der Ökonom ist optimistisch, dass die Brücken zwischen der Volksrepublik und dem Westen nicht abgebrochen werden: “Der Höhepunkt der geopolitischen Spannungen liegt sehr wahrscheinlich schon hinter uns”.

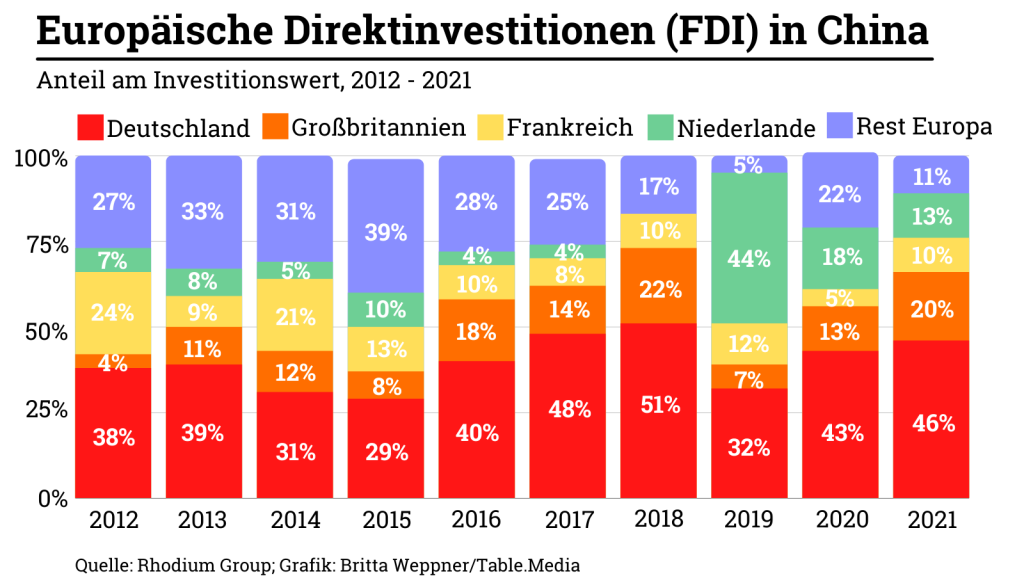

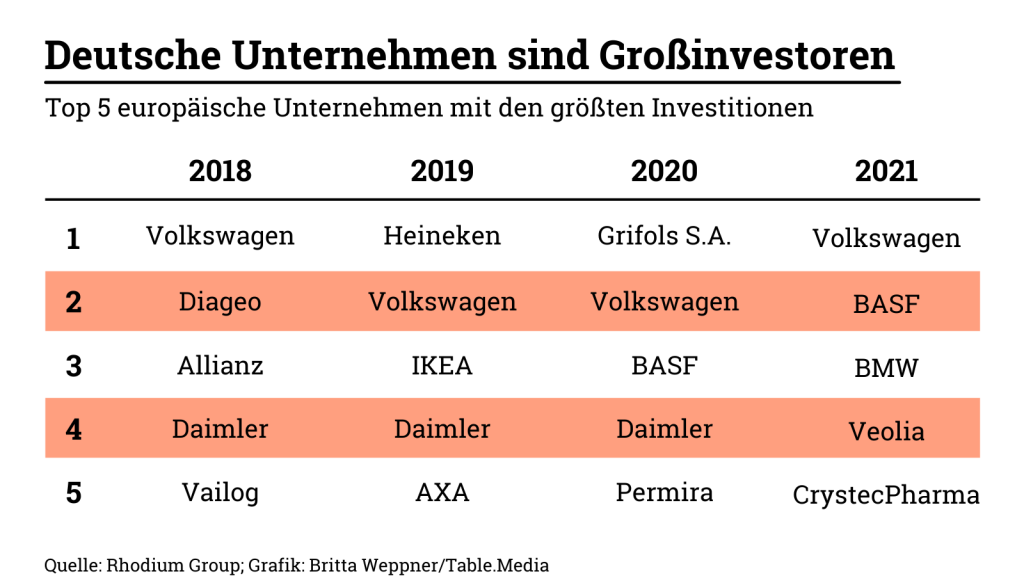

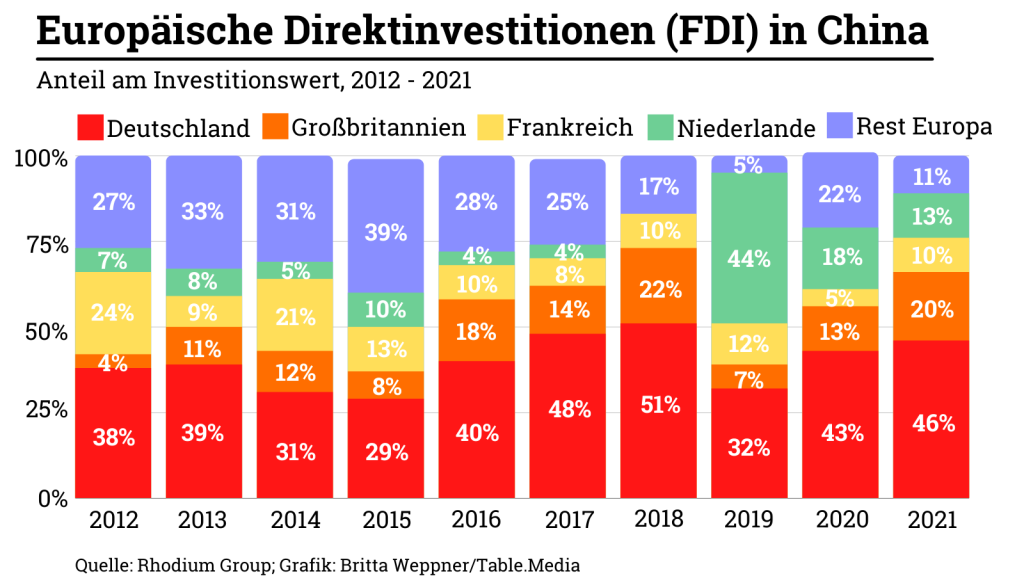

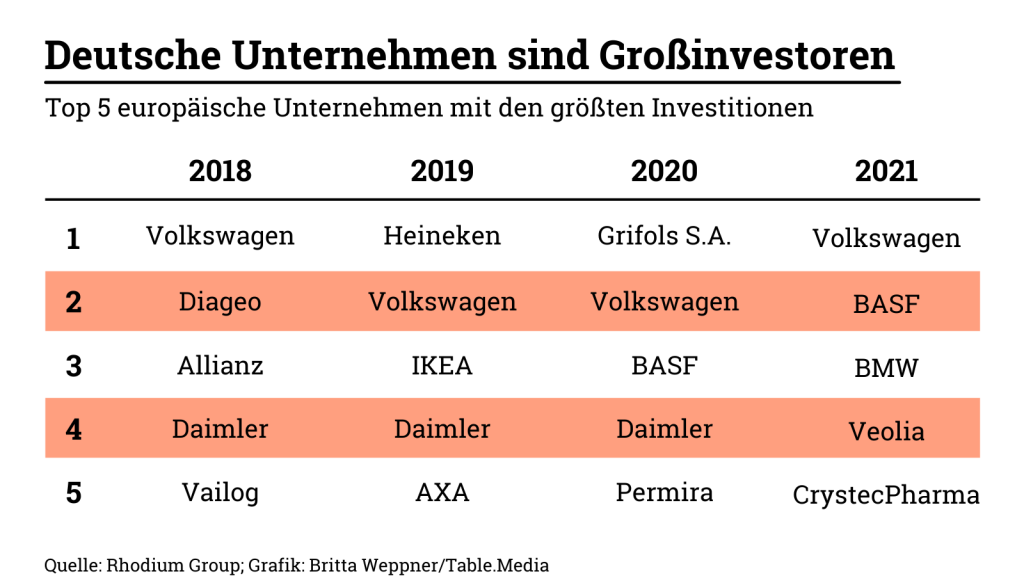

Zugleich aber nimmt die Zahl der Firmen, die weiterhin uneingeschränkte Begeisterung für China zeigen, stetig ab. Die Investitionen in der Volksrepublik wachsen zwar von der Gesamtsummer her, doch das Geld stammt von immer weniger und zumeist sehr großen Unternehmen. Die zehn größten europäischen Investoren in China haben in den letzten vier Jahren im Durchschnitt fast 80 Prozent aller Investitionen getätigt, wie eine neue Analyse der Rhodium Group zeigt. Deutsche Großkonzerne gehören dabei zu den Top-Investoren.

Volkswagen, BMW, Daimler und BASF allein haben laut Rhodium zwischen 2018 und 2021 rund 34 Prozent aller europäischen Investitionen in China getätigt. “Unsere Ergebnisse deuten auf eine wachsende Kluft in der Wahrnehmung des Gleichgewichts von Risiken und Chancen auf dem chinesischen Markt durch europäische Unternehmen hin”, folgern die Autoren.

BASF betont zum Beispiel die Chancen. Befragt nach möglichen Investitionsrisiken, sagt eine Unternehmenssprecherin, dass China weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt sei. “Bis 2030 werden mehr als zwei Drittel des weltweiten Wachstums der Chemieproduktion auf China entfallen. China wird dann 50 Prozent des Weltmarktes ausmachen”. Die Erschließung weiterer Märkte in der Volksrepublik sei “von hohem strategischem und wirtschaftlichem Wert”, so die Sprecherin. Das Unternehmen beobachte die geopolitischen Entwicklungen und ergreife Maßnahmen zur Absicherung der Investitionen.

Einige Unternehmen fahren eine recht überraschende Strategie, um mit den Risiken umzugehen. Sie “investieren sogar mehr in China, aber um ihr Geschäft dort unabhängiger von ihren weltweiten Aktivitäten zu machen“, sagt Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, gegenüber Reuters. China werde als abgeschlossene Geschäftseinheit betrachtet. Personal, Lieferketten und Datenströme werden zunehmend lokalisiert, hält auch die Rhodium-Untersuchung fest. Das verringere die Risiken. Bei möglichen Sanktionen gegen die Volksrepublik gäbe es dann weniger Austausch mit Firmeneinheiten in anderen Ländern.

Laut Huotari handeln die Unternehmen kurzfristig gesehen “logisch”. “Viele versuchen zumindest noch 10, 15, vielleicht 20 Jahre gute Geschäfte in China zu machen.” Die entscheidende Frage ist dabei, ob es den Unternehmen gelingt, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Das Beispiel Russland hat gezeigt, dass es recht plötzlich zu einer Eskalation kommen kann. Huotari mahnt: “Einige Unternehmen unterschätzen nicht nur den Abwärtsdruck der chinesischen Wirtschaft, sondern vor allem geopolitische Risiken des Standorts”.

Wie lassen sich nun die Risiken von Großinvestitionen in China reduzieren? Matthes vom IW schlägt vor, dass Unternehmen “in der Bilanzberichterstattung verpflichtet werden sollten, über geopolitische Klumpenrisiken und über mögliche betriebliche Verluste bei der Realisierung dieser Risiken zu berichten.” Dadurch würden die Risiken des China-Geschäfts transparenter. Firmenchefs würden möglicherweise anders kalkulieren.

Auch sollte die Politik die bestehenden Anreize für das China-Geschäft zurückfahren, so Matthes. Das Wirtschaftsministerium denkt bereits darüber nach, staatliche Investitions- und Exportgarantien und China-Kredite der KfW zurückzufahren (China.Table berichtete). Zudem sollen die Handelsbeziehungen diversifiziert werden und Abkommen mit anderen Staaten in der Region abgeschlossen werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Opel legt die vor gut einem Jahr angekündigte Expansion in China auf Eis. Angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Automobilindustrie sei es für Opel wichtiger denn je, sich auf klare Prioritäten zu konzentrieren, erklärte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage. “Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des erforderlichen Volumens, um einen wirklichen Effekt zu erzielen, lässt Opel die Pläne für einen Markteintritt in China derzeit ruhen.” Der zum italienisch-amerikanischen Stellantis-Konzern gehörende Rüsselsheimer Autobauer bereite jedoch weiterhin den Eintritt in neue Märkte vor, die schon mit kleineren Volumina eine gute Profitabilität versprächen.

Hintergrund der Entscheidung sind laut Handelsblatt wachsende geopolitische Spannungen zwischen der kommunistischen Führung in China auf der einen und den USA sowie der Europäischen Union auf der anderen Seite. Nationalistische Tendenzen in China, die drakonische Null-Covid-Politik und die Zuspitzung des Konflikts um die Unabhängigkeit von Taiwan erschwerten Opel den Markteintritt in die größte Absatzregion der Welt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise. Zudem fehle es Opel aktuell an attraktiven Modellen, die sich spürbar von jenen der Konkurrenz unterschieden, um in China wirklich erfolgreich zu sein. rtr/nib

Wolfgang Niedermark, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), hat vor Naivität und Wegschauen im China-Geschäft gewarnt. Konflikte seien derzeit offensichtlich, sagte Niedermark bei einer Veranstaltung des Arbeitgeber-Interessenverbandes BusinessEurope am Dienstag. China befinde sich an der Seite Russlands, und ein Konflikt wegen Taiwan stehe bevor, so der BDI-Chef. In der Provinz Xinjiang geschähen zudem Dinge, “die wir nicht akzeptieren können.” “Unternehmen können all das nicht ignorieren”, sagte Niedermark. Die Globalisierung befinde sich in einem neuen Abschnitt und tendiere eher zu Wettbewerb und Konflikt.

Für Unternehmen sei das keine einfache Situation, sagte Niedermark – doch: “Hier werden keine Wünsche formuliert. Wir müssen die geopolitische Realität akzeptieren.” Der BDI-Chef sprach sich dennoch für eine aufmerksame Kooperation in Bereichen der Innovation aus, beispielsweise in der Medizintechnik oder E-Mobilität. In Technik-Bereichen nicht zusammenzuarbeiten, führe eher zum Schaden der europäischen Wirtschaft. Markus Beyrer, Generaldirektor von BusinessEurope, forderte eine engere Zusammenarbeit mit China vor allem bei Klimaschutz und Standardisierung.

Der EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer (Grüne) betonte bei der Veranstaltung, dass in diesem Kontext jedoch die Regeln einer solchen Kooperation genau geprüft werden müssten. Sonst drohten die ausländischen Firmen ausgenutzt zu werden. Als Beispiele nannte Bütikofer die Bahn-Branche, die “intensiv” mit China zusammengearbeitet habe und nun von China Railway Construction aus Drittmärkten verdrängt würde.

Bütikofer und die Vize-Generaldirektorin der EU-Handelsdirektion, Maria Martin-Prat, waren sich einig, dass sich in den vergangenen Monaten eine größere Übereinstimmung der EU-Mitgliedsstaaten im China-Ansatz gebildet habe. So zeigten zum Beispiel auch EU-Staaten, die bisher eher unengagiert FDI-Screening betrieben hätten, nun mehr Ehrgeiz, Investitionen aus China genau zu prüfen, sagte Martin-Prat.

Zum Geschäftsumfeld für EU-Firmen in der Volksrepublik wird die EU-Kammer in China am heutigen Mittwoch ihr jährliches Positionspapier vorstellen. ari

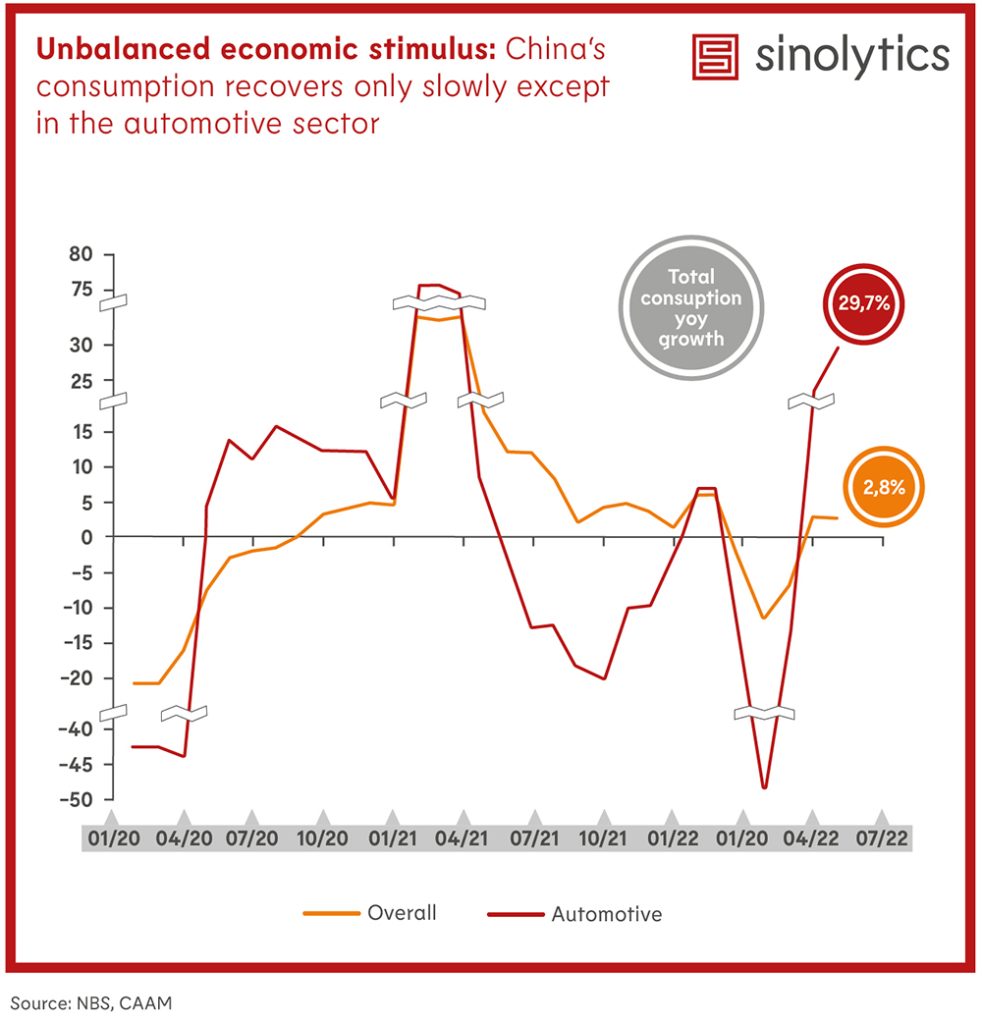

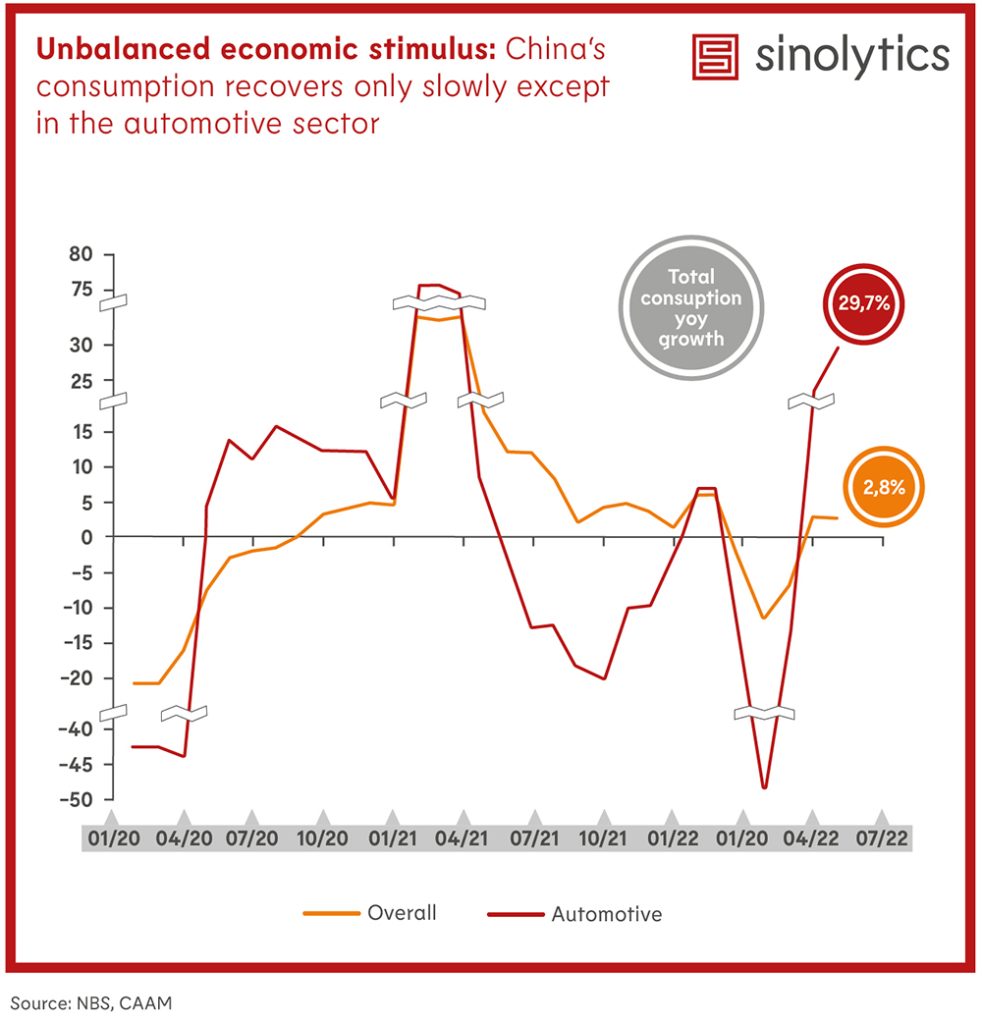

Chinas Wirtschaft zeigte im August leichte Anzeichen einer Erholung. Die Lage bleibt jedoch angespannt und fragil. Die Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestitionen wuchsen stärker als prognostiziert. Allerdings ist der Anstieg der Einzelhandelsumsätze statistisch bedingt und die höhere Industrieproduktion ging teilweise auf einen Anstieg der Stromproduktion aufgrund der Hitzewelle und somit auf einen Einmaleffekt zurück, wie Bloomberg berichtet. Auch die Auto-Produktion stieg an. Analysten gehen mittlerweile von einem Wachstum von 3,5 Prozent aus. Die Regierung hatte ein Ziel von 5,5 Prozent festgesetzt.

Belastet wird der Ausblick vor allem vom schrumpfenden Immobiliensektor, der mit sinkenden Hauspreisen, Investitionen und Verkäufen zu kämpfen hat. So brachen die Immobilieninvestitionen im August um 13,8 Prozent ein und damit so stark wie seit Dezember 2021 nicht mehr, wie die Nachrichtenagentur Reuters auf der Grundlage offizieller Daten berechnet hat. Die Schwäche des Immobiliensektors wirkt sich auch auf andere Industrien wie die Zementproduktion aus. Im August wurde 13 Prozent weniger Zement hergestellt im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise für neue Eigenheime fielen um 1,3 Prozent – das ist sogar der stärkste Rückgang seit August 2015. Schon im Juli hatte es ein Minus gegeben, das aber mit 0,9 Prozent kleiner ausgefallen war.

Der Immobilienmarkt war über Jahre ein wichtiger Konjunkturmotor. Er schlittert jedoch seit Mitte 2020 von einer Krise in die nächste (China.Table berichtete). Ein Grund: Die Aufsichtsbehörden sind eingeschritten, um die hohe Verschuldung der Bauträger zu reduzieren. Viele Projekte wurden daher gestoppt. In den ersten acht Monaten des Jahres gingen die Immobilien-Verkäufe nach Fläche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent zurück, was auf eine weiterhin schwache Nachfrage hinweist. nib/rtr

Taiwan wird seine Halbleiter-Exporte dieses Jahr voraussichtlich um 20 Prozent steigern, berichtet die South China Morning Post. Grund sei die hohe Nachfrage, die unter anderem auch durch Sorgen vor weiteren Lieferkettenproblemen beeinflusst werde. Die Industrievereinigung Semi Taiwan taxiert die zu erwartenden Erträge der Branche für das Jahr 2022 demnach auf 157,4 Milliarden Euro.

Mit der steigenden Produktion wächst auch der Bedarf an Rohstoffen. Laut Semi Taiwan könnte Taiwans Chip-Industrie dieses Jahr mit einem Anteil von 23 Prozent zum zweiten Mal in Folge wichtigster Einkäufer von Rohstoffen am Weltmarkt werden, vor China mit 19 Prozent und den USA mit 6,4 Prozent.

Die erhöhte Nachfrage an Computern und Mobiltelefonen in den Coronajahren 2020 und 2021 und gestörte Lieferketten hatten zu Engpässen bei der Chipversorgung geführt. Taiwan ist der größte Exporteur von Halbleitern – 60 Prozent der weltweit hergestellten Computerchips kommen von der Insel.

Um die Abhängigkeit heimischer Industrien von Chips aus Taiwan zu verringern, wollen unter anderem die EU und die USA mehr auf eigene Entwicklung und Forschung sowie die Ansiedlung von Produktionsstätten setzen. Im Gespräch ist unter anderem der Bau einer Fabrik des taiwanischen Chip-Giganten TSMC in der EU. (China.Table berichtete) jul

Noch vor wenigen Jahren stand Kooperation mit Partnern aus der Volksrepublik China ganz hoch auf den Agenden zahlreicher europäischer Akteure. Wer hier nicht mitmachte, der hatte schlicht die Zeichen der Zeit nicht verstanden.

Doch die Kooperation ist komplizierter geworden. Das Image der chinesischen Regierung hat wegen ihrer Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang oder militärischer Drohungen gegenüber Taiwan – um nur zwei Aspekte zu nennen – in den vergangenen Jahren stark gelitten. Enge Kooperationen mit dem Systemrivalen, der unseren Demokratien und Werten offen den Kampf angesagt hat, müssen heute sehr gut begründet werden, um nicht ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten.

Weil es im Westen für manche allerdings viel zu verlieren gibt, malt der eine oder die andere das Schreckgespenst einer vollständigen Entkoppelung an die Wand. Es soll die Gefahren skizzieren, die uns drohen, wenn wir uns von China zu sehr entfremden. Oft tut das Gespenst seinen Dienst.

Unbedingte Kooperation und vollständige Entkoppelung stellen zwei unattraktive Enden eines Spektrums dar, das je nach Geschäftsfeld gesondert betrachtet werden muss. Wer Geschäfte in Xinjiang macht, wo Menschen gegen ihren Willen interniert, umerzogen und teils unter Zwang arbeiten müssen, sieht sich größerer (und praktisch nicht mehr durchzuführender) Sorgfaltspflicht ausgesetzt als ein Unternehmen, das in Shanghai Schraubenzieher produziert.

Kooperationspartner in der Volksrepublik unterliegen den Geboten und Launen des Parteistaats. Manche sind sogar direkt am Parteistaat angedockt. Auch der Druck, den der Parteistaat auf private chinesische Unternehmer ausüben kann, ist immens. In einem solchen System ist jede Kooperation letztlich immer auch eine Kooptation. Die Frage ist dann: Wie geht man damit um? Und wenn man davon weiß, wie transparent verhält man sich?

Der frühere Verteidigungsminister Rudolf Scharping beklagt, dass “die Zwischentöne” verloren gingen, wenn man nicht direkten und persönlichen Austausch pflege. Anstelle eines “Decoupling” brauche es nüchterne Analyse. Er plädiert für die Kooperation. Er erwähnt Handel, Investitionen, Forschung und Entwicklung sowie notwendige Verhandlungen. Denn ohne China gebe es beispielsweise keine global tragfähige Antwort auf den Klimawandel.

Grob gesprochen liest sich das so: Da die vollständige Entkopplung (die offenbar sogar Verhandlungen ausschließt) schlecht und Bemühungen um Klimawandel gut sind, wird suggeriert, dass Kooperation an sich der richtige Weg ist. Das Problem dabei ist, dass man sich nicht aussuchen kann, mit wem man in China kooperiert, sondern automatisch im Schoße derer landet, die die erwähnten Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang oder die militärischen Drohungen gegenüber Taiwan verantworten.

Auch Scharping kann sich diesen Kräften nicht entziehen. Das zeigt die 9. Deutsch-Chinesische Wirtschaftskonferenz Anfang September in Frankfurt, die sein Beratungsunternehmen gemeinsam mit dem China Economic Cooperation Center (CECC, 中国经济联络中心) veranstaltet hat und die vom “China Council for International Investment Promotion” (CCIIP, 中国国际投资促进会) unterstützt wurde.

Das CECC ist der im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas angesiedelten Internationalen Abteilung direkt unterstellt. Die Internationale Abteilung ist für die Beziehungen der KP mit anderen Parteien außerhalb des Landes zuständig, historisch gesehen vor allem mit anderen kommunistischen Parteien, seit der Reform- und Öffnungspolitik auch mit politischen Parteien jeglicher Couleur.

Seit den frühen 2000er-Jahren und besonders auch unter Staatspräsident Xi Jinping hat die Internationale Abteilung (wie auch die Propagandaabteilung und vor allem das Einheitsfrontarbeitsdepartement) an Bedeutung gewonnen. Dass es hierbei um Beeinflussung, Kooptation und die Durchsetzung außenpolitischer Interessen des chinesischen Parteistaats geht, wird kaum bestritten.

Neuere Forschung zur Internationalen Abteilung erwähnt zudem die besondere Stellung in Europa, die Deutschland in diesen Bemühungen zukommt. Auch auf der Homepage des CECC ist das Ziel der Beförderung der “nach außen gerichteten Arbeit” (对外工作) der KP China und der Umsetzung des “Xi-Jinping-Denkens über den Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter” explizit festgehalten.

Dass hinter dem CECC die Internationale Abteilung steckt, lässt sich auch an der publizierten Liste der Vortragenden an der Frankfurter Konferenz ablesen. Mit Shen Beili 沈蓓莉 und Liu Jingqin 刘敬钦waren ein derzeitiger und ein ehemaliger Spitzenfunktionär der Internationalen Abteilung vor Ort. Auch Jiang Feng 姜锋, der Parteisekretär der Shanghai International Studies University, hat in Frankfurt vorgetragen. Dieser hat in einem von der Volkszeitung im Januar 2022 publizierten Gespräch mit Scharping das politische System der VR China “als Mehrparteiensystem” bezeichnet, in dem es “viele demokratischen Parteien” gäbe – womit er die “Parteien” meint, die unter der Führung und Kontrolle der KP China stehen und in der Einheitsfront versammelt sind.

Die Kooperation mit der Internationalen Abteilung ist keineswegs neu. Letztes Jahr hat Scharping etwa am “Gipfeltreffen zwischen dem Vorsitzenden der KP Chinas und politischen Parteien weltweit” teilgenommen, welches von der Internationalen Abteilung ausgerichtet wird, und in seiner Rede die KP China mehrfach gelobt. Doch dass Kooperation mit Akteuren aus der Volksrepublik China immer zu Kooptation führt, ist letztlich einer Systemnotwendigkeit geschuldet, welche einer Ein-Parteien-Diktatur, die Chinas politisches System wie in Art. 1 der Staatsverfassung festgehalten und trotz gegensätzlicher Behauptungen seiner Kader darstellt, inhärent ist. Bei der alle Beziehungen zur Welt außerhalb der Partei gemanagt und möglichst der Parteiagenda unterstellt werden.

Wer sich für Kooperation entscheidet, wofür es gute Gründe geben mag, der muss einen Umgang mit der Kooptation finden. Zensiert man sich ein Stück weit selbst, weil man dem Gegenüber nicht zu viel zumuten möchte, aus Höflichkeit, klugem Taktieren oder weil man damit die Durchsetzung der eigenen Interessen erreichen würde? Oder wiederholt man sogar explizit Propagandapunkte der KP Chinas, welche dadurch normalisiert werden, und nimmt damit gar die erfolgreiche Ausübung von Diskursmacht in Kauf? Ab welchem Punkt führt Kooperation zu Komplizenschaft?

All diese Fragen dürfen und müssen unterschiedlich und für den jeweiligen Einzelfall beantwortet werden. Doch klar ist: Wenn man direkt mit Institutionen aus dem chinesischen Parteistaat kooperiert, muss man diese Tatsache transparent anzeigen. Nur so bleibt Dritten die Möglichkeit überlassen, wie weit sie selbst vereinnahmt werden möchten.

Ralph Weber ist Professor für European Global Studies an der Universität Basel in der Schweiz. Seine Forschungsgebiete umfassen die chinesische politische Philosophie, den modernen Konfuzianismus sowie die chinesische Politik. Er beschäftigt sich mit den europäisch-chinesischen Beziehungen und hat im Dezember 2020 eine viel beachtete Studie zur Einflussnahme des chinesischen Parteistaats in der Schweiz veröffentlicht.

Vor zwanzig Jahren begab sich Rolf Langhammer auf eine Reise. Sie führte ihn bis ins China des frühen 20. Jahrhunderts, in ein zersplittertes, von Warlords regiertes Land zwischen Tradition und kultureller Erneuerung. Und schließlich sogar bis ins neuzeitliche Shanghai. Orientieren konnte er sich anhand der vielen Spuren, die sein Großvater während der Jahre im Ausland hinterlassen hatte: Briefwechsel mit der Familie in Deutschland, eine Passagierliste und ein Visum. Aus einem Dachbodenfund wurde Detektivarbeit und Rolf Langhammer zum Ahnenforscher.

Langhammer, 75, war lange Professor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Sein Spezialgebiet sind Entwicklungs- und Handelsfragen, besonders im asiatischen Raum. Er diente als Berater sowohl für eine Reihe internationaler Organisationen (EU, Weltbank, OECD) als auch für die Bundesministerien für Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Heute ist Rolf Langhammer vor allem als Gutachter und in der Wissenschaftskommunikation tätig. Dass es zwischen Deutschland und China quasi keine Forschungsbeziehungen gibt, bedrückt ihn. Doch trotz der vielen Probleme ist die Volksrepublik für ihn weiterhin ein wichtiger Themenschwerpunkt.

Als sein Großvater starb, war Langhammer selbst erst ein paar Monate alt. “Zum Glück gibt es noch viele Postkarten aus der Zeit”, sagt er. Als die Dokumente damals auf einem Dachboden auftauchten, ist er alles durchgegangen, er hat recherchiert und sich Stadtpläne von damals besorgt. Er wollte verstehen, wer sein Großvater war. Auf der Passagierliste des Reichspostdampfers “Bayern”, einem vergilbten Papierstück aus dem Jahre 1906, steht: “Von Europa nach Japan.” Eine Zeile tiefer: “Nach Shanghai”. Und dann: O. J. Langhammer. “Das ist er. Oskar Johannes Langhammer. Mein Großvater”, sagt Rolf Langhammer.

Der Großvater war in China lange für ein Hamburger Handelshaus tätig. Import, Export. Ein besonders gefragtes Gut war chinesisches Haar – für den Perückenmarkt in Europa. Hin und wieder verschickte der Großvater Dollarnoten zu den Verwandten im von der Hyperinflation gebeutelten Deutschland.

Dass Langhammer selbst einmal nach Shanghai fliegen und sich auf die Spuren seines Großvaters begeben würde, stand außer Frage. Er legte den Stadtplan von 1930 auf einen aktuellen, verglich Straßennamen und Häuserfronten – bis er 2012 vor dem Haus stand, das sein Großvater bewohnt hatte. So gewaltig die Veränderungen in Stadt und Land auch sind, das Haus im Art Déco-Stil sei dasselbe geblieben. Was ihm dabei durch den Kopf ging? “Wie gut es uns als Enkelgeneration doch geht.”

Wenn Langhammer heute nach China reist, nimmt er gerne die Aufenthaltsgenehmigung seines Großvaters mit – ein 1920 vom Warlord Chen Jiongming ausgestelltes Dokument. Augenzwinkernd sagt Langhammer, dass jeder Grenzbeamte vor Ehrfurcht erzittert, wenn das Dokument vorgezeigt wird. Das ist natürlich ein Scherz. Aber das Dokument findet bei seinen Kontakten im Land viel Anklang. “Jeder Chinese, dem ich das bislang zeigte, betrachtete mich sofort als alten Freund Chinas. Mit seiner Unterschrift und dem Schreiben geht man in China durch eine offene Tür”, sagt Langhammer. Die Chinesen seien eben sehr traditionsbewusst. Tim Winter

Florian Huber verantwortet seit August als Manager den Bereich Parts & Supply Chain Quality bei Daimler Greater China. Beruflich ist Huber seit Juli 2021 in China. Zuletzt arbeitete er für Daimler als Expert Procurement Processes and Methods in Peking.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!

die größte China-Diskussion in der deutschen Wirtschaft betrifft derzeit die viel beschworene Abkopplung vom großen Handelspartner in Fernost. Auf den Russland-Schock solle kein doppelter China-Schock folgen, sagen die einen. China bleibe der Wachstumsmarkt schlechthin – da müssen wir dran bleiben, sagen die anderen.

Unsere Analyse zeigt: Die deutschen Unternehmen sind hier in sich ebenso gespalten wie Ökonomen und Politiker. Die einen ziehen sich bereits schrittweise zurück, während andere ihr Engagement sogar noch ausbauen, wie Nico Beckert schreibt. Unterm Strich wachsen Deutschlands Investitionen in China zwar weiter. Doch mehr und mehr Gäste schleichen sich unauffällig von der Party. Der geopolitische Streit hat längst die Stimmung verdorben.

Wir testen heute außerdem ein Auto. Der Xpeng P7 des gleichnamigen Start-ups ist ein typischer Vertreter der neuen Generation von Elektrofahrzeugen aus der Volksrepublik. Mit diesem Modell habe der bisher in der Öffentlichkeit weithin unbekannte Anbieter in Europa durchaus eine Chance auf Aufmerksamkeit, schreibt Christian Domke Seidel.

Gerade jüngere Kunden werden sich an den vielen Digitalfunktionen erfreuen. Der Preis ist niedrig, die Reichweite überdurchschnittlich hoch, Sicherheit und Materialien sind OK. Wem nichts am Prestige einer bekannten Marke liegt, dürfte damit gut bedient sein. Mit genau dieser Strategie wollen gleich mehrere chinesische Marken den schwierigen EU-Markt aufstemmen.

Was es bedeutet, ein elektrisches, intelligentes Auto zu bauen, wird am Xpeng P7 deutlich. Für die Produktion einer einzigen dieser E-Sportlimousinen braucht das Startup aus China rund 2.000 Halbleiter. Die Mikrochips managen unter anderem alle Daten, die 47 allein im Innenraum verbaute Sensoren, Kameras und Mikrofone liefern. Außenkameras und Lidar-Technologie für das autonome Fahren sind in diese Zahl noch gar nicht mit eingerechnet.

Bewegt sich das Auto mit Tempo 80 und offenen Fenstern über die Landstraße, und der Beifahrer gibt der Sprachsteuerung den Befehl, das Fenster zu schließen, dann weiß das Auto sofort, welches Fenster gemeint ist. Denn trotz Windgeräuschen und Musik erkennt das Sprachassistenzsystem, von welchem Sitz der Befehl kam. Der Testwagen hatte dafür eine weibliche Stimme.

Der Xpeng P7 zeigt, von welcher Flanke her Chinas Autohersteller die deutschen Platzhirsche angreifen werden. Sie sind viel digitaler – und zugleich deutlich günstiger. Sie haben dank der starken Elektromotoren eine flotte Beschleunigung. Die sonstigen Eckdaten wie Sicherheit und Komfort sind nicht herausragend, aber sie sind völlig OK. Die Batterie des chinesischen Branchenprimus CATL ist dagegen sehr gut. Mit dieser Mischung werden sich zahlreiche junge Kunden anlocken lassen.

Die aktuelle Fahrzeug-Generation von Geely, Nio, Xpeng und anderen chinesischen Elektro-Angreifern markiert damit eine Wende in der Automobilgeschichte. Erstmals seit dem Auftritt der koreanischen Marke Hyundai um die Jahrtausendwende tauchen mit ihnen wieder neue Spieler aus Fernost in Europa auf. Hyundai war 1995 auf den deutschen Markt eingetreten. 2012 knackte die Marke die Schwelle von 100.000 verkauften Autos. Der japanische Marktführer Toyota hatte in den 1970er-Jahren den Sprung nach Deutschland als Letztes gewagt, nach einem schwierigen Start in anderen Auslandsmärkten.

Vom Massenabsatz in Deutschland ist der P7 in der Praxis allerdings noch weit entfernt. Die Auslieferung des Modells in Europa soll im zweiten Quartal 2023 beginnen. Dann soll in Dänemark auch das Servicenetz stehen. Ob und wann die Marke nach Deutschland kommt, ist noch unklar (China.Table berichtete).

Der Xpeng P7 ist eine Sportlimousine. Der Viertürer ist 4,88 Metern lang und liegt damit in der Größenklasse eines Tesla Model S. Es kostet aber, je nach Variante, gerade einmal 45.000 bis 55.000 Euro. Das ist deutlich billiger als das Tesla Model S, das ab rund 140.000 Euro zu haben ist. Zwei Varianten sollen verfügbar sein. Den Einstieg macht eine 266-PS-Version mit Heckantrieb. Dank des CATL-Akkus mit einer Kapazität von 81 Kilowattstunden schafft der Wagen mit einer Ladung rund 700 Kilometer. Die 430-PS-Version hat zwei Motoren – einer vorne, einer hinten – wodurch die Limousine Allradantrieb hat. Hier reicht der Akku nur 530 Kilometer weit.

In den Xpeng P7 einzusteigen, ist im besten Wortsinn unspektakulär. Nichts ist gewöhnungsbedürftig, ungewohnt oder kompliziert. Enttäuscht wird nur, wer sich vom Label des “Chinesischen Elektroautos” etwas mehr Exotik erwartet hätte. Stattdessen gibt es heute eine Art globalen Standard der Elektromobilität – wie ihn auch BYD und Nio verkörpern. Wer schon einmal Auto gefahren ist, wird auch mit dem P7 klarkommen.

Vielleicht sogar besser. Denn der Allradantrieb und der enorm tiefe Schwerpunkt haben die immense Kraft dieses Elektrowagens vergleichsweise gut unter Kontrolle. Klar, aus rund zwei Tonnen Leergewicht wird auch mit dieser Leistung kein Sportwagen. Aber es gibt schlichtweg keine Situation im Alltag – und selbst darüber hinaus – in denen dieser Wagen nicht ausreichend motorisiert wäre. Selbst mit “nur” 266 PS.

Irritationen gibt es auch im Innenraum nicht. Nappaleder, das teure Plastik, Ambiente-Licht und hochwertige Deko-Leisten stehen der deutschen Konkurrenz in Sachen Optik und Haptik in nichts nach. Zentrales Element ist aber natürlich der 15-Zoll-Touchscreen. Xpeng hat dafür selbst das Betriebssystem Xmart OS entwickelt. Erlaubt ist aber die Nutzung von Apps von Drittanbietern (und deren Zugriff auf die Steuerungselemente, falls nötig). Ein entsprechender App-Store für Europa befindet sich gerade im Aufbau. Over-the-air-Updates im Hintergrund sollen für stetige Verbesserungen sorgen. Die Bedienung ist grundsätzlich sehr aufgeräumt. Die gängigsten Funktionen wie Musik, Klima, Navigation finden sich auf dem Startbildschirm. Das P7-System bedient sich wie ein Smartphone.

Und, falls doch mal etwas nicht klappt, gibt es immer noch die Sprachsteuerung. Nach Angaben der Marke nutzen 99,8 Prozent der Fahrer diese mindestens einmal pro Monat. Auch deswegen, weil sich damit alle (!) Funktionen, die das System bietet, bedienen lassen: Luftauslässe der Klimaanlage, Navigation oder Musik zum Beispiel. Auch die Kameras des Autos lassen sich damit ansteuern. Diese ermöglichen sogar einen Blick unter das Auto. Die Kameras nehmen beispielsweise während des Parkvorgangs den Untergrund auf. Hat der Fahrer auf einem Behindertenplatz geparkt, sieht er das mit einem Blick auf den Monitor sofort.

Eine Schwachstelle des P7 ist wie bei vielen Limousinen der Kofferraum. Zwar ist das Volumen von 460 Liter durchaus in Ordnung, der Aufbau aber eher störend. Die Rücksitzbank lässt sich zwar umklappen, eine ebene Ladefläche entsteht dadurch aber nicht.

Xpeng bereitet derweil bereits ein zweites Modell für Europa vor. 2023 soll auch das Elektro-SUV G9 des Startups erhältlich werden. Er ist als eine Art endgültige Marktöffner für Europa vorgesehen. Der G9 kommt mit 800 Volt Bordnetz und soll dann auch ein besseres Gefüge von Kofferraum und Rückbank haben.

Chinas Vize-Ministerpräsident Han Zheng hat normalerweise Wichtigeres zu tun, als neue Fabriken einzuweihen. Doch für BASF machte Han eine Ausnahme. Als der Chemie-Riese den Produktionsstart seines Zehn-Milliarden-Euro-Verbundstandorts in Zhanjiang feierte (China.Table berichtete), kam Han zu einer Veranstaltung in Peking. Der hohe Besuch sollte ein Zeichen setzen: China begrüßt ausländische Investoren.

Die Volksrepublik muss deutsche Konzerne jedoch eigentlich nicht extra umgarnen. Dort ist neben BASF vor allem die Automobilindustrie weiterhin einer der größten Investoren. Volkswagen kündigte 2020 an, bis 2024 mit den chinesischen Joint-Venture-Partnern 15 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren.

Nach den europäischen Staaten und den USA ist China der wichtigste Zielmarkt für deutsche Unternehmen. Sie haben dort gut 90 Milliarden an Investitionen getätigt – mehr als ein Drittel davon stammt aus der Autoindustrie.

Laut Ökonomen sind Großinvestitionen der deutschen Industrie in China aber bei weitem nicht mehr so risikoarm wie noch vor einigen Jahren. Die Volksrepublik bleibt zwar ein Wachstumsmarkt. Doch wie lange noch? Die Regierung in Peking verfolgt eine klare mittelfristige Strategie: Technologisch aufzuholen und eigene Champions selbst zu Marktführern zu machen. “Die deutschen Produzenten müssen sich darauf einstellen, dass sie durch heimische Unternehmen ersetzt werden. Man ist in der Hand der Regierung”, sagt Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Der Handelsexperte mahnt: “Jeder der in China ein Unternehmen führt, weiß, dass diese Investitionen auf Zeit getätigt werden”.

Doch wächst China so schnell, dass selbst Milliarden-Investitionen in kurzer Zeit Gewinne abwerfen und das betriebswirtschaftliche Risiko entsprechend gering ist? Laut Langhammer gibt es durchaus Gefahren: “Es kann gut sein, dass deutsche Großunternehmen ihre Prognosen für den chinesischen Markt in Zukunft wieder anpassen und nach unten korrigieren müssen“.

Zudem kühlt das Wachstum in China merklich ab. Hinzu kommen die Null-Covid-Politik und geopolitische Spannungen. “China wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich für alle ausländischen Unternehmen ein schwierigerer Markt werden”, sagt Noah Barkin von der Analysefirma Rhodium Group. Das Kosten-Nutzen- Verhältnis “kippt in eine ungünstige Richtung”, so seine Einschätzung. Laut Barkin kann nicht ausgeschlossen werden, dass “europäische Firmen gezwungen sein werden, große Verluste bei ihren China-Investitionen hinzunehmen”.

Auch der Vorstandchef der Deutschen Bank macht sich Sorgen um die Abhängigkeiten. “Die zunehmende Abschottung des Landes und die wachsenden Spannungen, insbesondere mit den USA, bergen für Deutschland ein erhebliches Risiko”, sagte Christian Sewing. Einige Ökonomen fordern ein Umdenken. Denn bei Firmen mit starkem China-Fokus könnten auch Aktionäre und Gläubiger von den zunehmenden China-Risiken betroffen sein, sagt Jürgen Matthes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Aufgrund der geopolitischen Spannungen “geht es darum, das Risiko-Exposure zu prüfen und sicherzustellen, dass das Unternehmen im Eskalationsfall überleben kann”. Der Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte am IW geht davon aus, dass in Zukunft auch “der Finanzmarkt eine größere Transparenz über die China-Risiken verlangen wird”.

Auch im Wirtschaftsministerium gab es Überlegungen, mehr Kontrolle auszuüben. Investitionen deutscher Unternehmen in China sollten stärker überprüft werden. Doch nach heftigem Widerstand aus der Wirtschaft scheint das Ministerium von diesen Plänen wieder abzurücken, wie Reuters berichtet.

Es gibt jedoch auch Ökonomen, die die Lage positiver einschätzen. “Die Investitionschancen in China sind noch immer groß”, sagt Horst Löchel, Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance & Management. “Wenn man die Chancen ins Verhältnis setzt zu den potenziellen Risiken – geopolitischer und sonstiger Natur – ist es weiterhin vernünftig, in China investiert zu sein.” Der Ökonom ist optimistisch, dass die Brücken zwischen der Volksrepublik und dem Westen nicht abgebrochen werden: “Der Höhepunkt der geopolitischen Spannungen liegt sehr wahrscheinlich schon hinter uns”.

Zugleich aber nimmt die Zahl der Firmen, die weiterhin uneingeschränkte Begeisterung für China zeigen, stetig ab. Die Investitionen in der Volksrepublik wachsen zwar von der Gesamtsummer her, doch das Geld stammt von immer weniger und zumeist sehr großen Unternehmen. Die zehn größten europäischen Investoren in China haben in den letzten vier Jahren im Durchschnitt fast 80 Prozent aller Investitionen getätigt, wie eine neue Analyse der Rhodium Group zeigt. Deutsche Großkonzerne gehören dabei zu den Top-Investoren.

Volkswagen, BMW, Daimler und BASF allein haben laut Rhodium zwischen 2018 und 2021 rund 34 Prozent aller europäischen Investitionen in China getätigt. “Unsere Ergebnisse deuten auf eine wachsende Kluft in der Wahrnehmung des Gleichgewichts von Risiken und Chancen auf dem chinesischen Markt durch europäische Unternehmen hin”, folgern die Autoren.

BASF betont zum Beispiel die Chancen. Befragt nach möglichen Investitionsrisiken, sagt eine Unternehmenssprecherin, dass China weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt sei. “Bis 2030 werden mehr als zwei Drittel des weltweiten Wachstums der Chemieproduktion auf China entfallen. China wird dann 50 Prozent des Weltmarktes ausmachen”. Die Erschließung weiterer Märkte in der Volksrepublik sei “von hohem strategischem und wirtschaftlichem Wert”, so die Sprecherin. Das Unternehmen beobachte die geopolitischen Entwicklungen und ergreife Maßnahmen zur Absicherung der Investitionen.

Einige Unternehmen fahren eine recht überraschende Strategie, um mit den Risiken umzugehen. Sie “investieren sogar mehr in China, aber um ihr Geschäft dort unabhängiger von ihren weltweiten Aktivitäten zu machen“, sagt Mikko Huotari, Direktor des Forschungsinstituts Merics, gegenüber Reuters. China werde als abgeschlossene Geschäftseinheit betrachtet. Personal, Lieferketten und Datenströme werden zunehmend lokalisiert, hält auch die Rhodium-Untersuchung fest. Das verringere die Risiken. Bei möglichen Sanktionen gegen die Volksrepublik gäbe es dann weniger Austausch mit Firmeneinheiten in anderen Ländern.

Laut Huotari handeln die Unternehmen kurzfristig gesehen “logisch”. “Viele versuchen zumindest noch 10, 15, vielleicht 20 Jahre gute Geschäfte in China zu machen.” Die entscheidende Frage ist dabei, ob es den Unternehmen gelingt, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Das Beispiel Russland hat gezeigt, dass es recht plötzlich zu einer Eskalation kommen kann. Huotari mahnt: “Einige Unternehmen unterschätzen nicht nur den Abwärtsdruck der chinesischen Wirtschaft, sondern vor allem geopolitische Risiken des Standorts”.

Wie lassen sich nun die Risiken von Großinvestitionen in China reduzieren? Matthes vom IW schlägt vor, dass Unternehmen “in der Bilanzberichterstattung verpflichtet werden sollten, über geopolitische Klumpenrisiken und über mögliche betriebliche Verluste bei der Realisierung dieser Risiken zu berichten.” Dadurch würden die Risiken des China-Geschäfts transparenter. Firmenchefs würden möglicherweise anders kalkulieren.

Auch sollte die Politik die bestehenden Anreize für das China-Geschäft zurückfahren, so Matthes. Das Wirtschaftsministerium denkt bereits darüber nach, staatliche Investitions- und Exportgarantien und China-Kredite der KfW zurückzufahren (China.Table berichtete). Zudem sollen die Handelsbeziehungen diversifiziert werden und Abkommen mit anderen Staaten in der Region abgeschlossen werden.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Opel legt die vor gut einem Jahr angekündigte Expansion in China auf Eis. Angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Automobilindustrie sei es für Opel wichtiger denn je, sich auf klare Prioritäten zu konzentrieren, erklärte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage. “Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des erforderlichen Volumens, um einen wirklichen Effekt zu erzielen, lässt Opel die Pläne für einen Markteintritt in China derzeit ruhen.” Der zum italienisch-amerikanischen Stellantis-Konzern gehörende Rüsselsheimer Autobauer bereite jedoch weiterhin den Eintritt in neue Märkte vor, die schon mit kleineren Volumina eine gute Profitabilität versprächen.

Hintergrund der Entscheidung sind laut Handelsblatt wachsende geopolitische Spannungen zwischen der kommunistischen Führung in China auf der einen und den USA sowie der Europäischen Union auf der anderen Seite. Nationalistische Tendenzen in China, die drakonische Null-Covid-Politik und die Zuspitzung des Konflikts um die Unabhängigkeit von Taiwan erschwerten Opel den Markteintritt in die größte Absatzregion der Welt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise. Zudem fehle es Opel aktuell an attraktiven Modellen, die sich spürbar von jenen der Konkurrenz unterschieden, um in China wirklich erfolgreich zu sein. rtr/nib

Wolfgang Niedermark, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), hat vor Naivität und Wegschauen im China-Geschäft gewarnt. Konflikte seien derzeit offensichtlich, sagte Niedermark bei einer Veranstaltung des Arbeitgeber-Interessenverbandes BusinessEurope am Dienstag. China befinde sich an der Seite Russlands, und ein Konflikt wegen Taiwan stehe bevor, so der BDI-Chef. In der Provinz Xinjiang geschähen zudem Dinge, “die wir nicht akzeptieren können.” “Unternehmen können all das nicht ignorieren”, sagte Niedermark. Die Globalisierung befinde sich in einem neuen Abschnitt und tendiere eher zu Wettbewerb und Konflikt.

Für Unternehmen sei das keine einfache Situation, sagte Niedermark – doch: “Hier werden keine Wünsche formuliert. Wir müssen die geopolitische Realität akzeptieren.” Der BDI-Chef sprach sich dennoch für eine aufmerksame Kooperation in Bereichen der Innovation aus, beispielsweise in der Medizintechnik oder E-Mobilität. In Technik-Bereichen nicht zusammenzuarbeiten, führe eher zum Schaden der europäischen Wirtschaft. Markus Beyrer, Generaldirektor von BusinessEurope, forderte eine engere Zusammenarbeit mit China vor allem bei Klimaschutz und Standardisierung.

Der EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer (Grüne) betonte bei der Veranstaltung, dass in diesem Kontext jedoch die Regeln einer solchen Kooperation genau geprüft werden müssten. Sonst drohten die ausländischen Firmen ausgenutzt zu werden. Als Beispiele nannte Bütikofer die Bahn-Branche, die “intensiv” mit China zusammengearbeitet habe und nun von China Railway Construction aus Drittmärkten verdrängt würde.

Bütikofer und die Vize-Generaldirektorin der EU-Handelsdirektion, Maria Martin-Prat, waren sich einig, dass sich in den vergangenen Monaten eine größere Übereinstimmung der EU-Mitgliedsstaaten im China-Ansatz gebildet habe. So zeigten zum Beispiel auch EU-Staaten, die bisher eher unengagiert FDI-Screening betrieben hätten, nun mehr Ehrgeiz, Investitionen aus China genau zu prüfen, sagte Martin-Prat.

Zum Geschäftsumfeld für EU-Firmen in der Volksrepublik wird die EU-Kammer in China am heutigen Mittwoch ihr jährliches Positionspapier vorstellen. ari

Chinas Wirtschaft zeigte im August leichte Anzeichen einer Erholung. Die Lage bleibt jedoch angespannt und fragil. Die Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestitionen wuchsen stärker als prognostiziert. Allerdings ist der Anstieg der Einzelhandelsumsätze statistisch bedingt und die höhere Industrieproduktion ging teilweise auf einen Anstieg der Stromproduktion aufgrund der Hitzewelle und somit auf einen Einmaleffekt zurück, wie Bloomberg berichtet. Auch die Auto-Produktion stieg an. Analysten gehen mittlerweile von einem Wachstum von 3,5 Prozent aus. Die Regierung hatte ein Ziel von 5,5 Prozent festgesetzt.

Belastet wird der Ausblick vor allem vom schrumpfenden Immobiliensektor, der mit sinkenden Hauspreisen, Investitionen und Verkäufen zu kämpfen hat. So brachen die Immobilieninvestitionen im August um 13,8 Prozent ein und damit so stark wie seit Dezember 2021 nicht mehr, wie die Nachrichtenagentur Reuters auf der Grundlage offizieller Daten berechnet hat. Die Schwäche des Immobiliensektors wirkt sich auch auf andere Industrien wie die Zementproduktion aus. Im August wurde 13 Prozent weniger Zement hergestellt im Vergleich zum Vorjahr. Die Preise für neue Eigenheime fielen um 1,3 Prozent – das ist sogar der stärkste Rückgang seit August 2015. Schon im Juli hatte es ein Minus gegeben, das aber mit 0,9 Prozent kleiner ausgefallen war.

Der Immobilienmarkt war über Jahre ein wichtiger Konjunkturmotor. Er schlittert jedoch seit Mitte 2020 von einer Krise in die nächste (China.Table berichtete). Ein Grund: Die Aufsichtsbehörden sind eingeschritten, um die hohe Verschuldung der Bauträger zu reduzieren. Viele Projekte wurden daher gestoppt. In den ersten acht Monaten des Jahres gingen die Immobilien-Verkäufe nach Fläche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent zurück, was auf eine weiterhin schwache Nachfrage hinweist. nib/rtr

Taiwan wird seine Halbleiter-Exporte dieses Jahr voraussichtlich um 20 Prozent steigern, berichtet die South China Morning Post. Grund sei die hohe Nachfrage, die unter anderem auch durch Sorgen vor weiteren Lieferkettenproblemen beeinflusst werde. Die Industrievereinigung Semi Taiwan taxiert die zu erwartenden Erträge der Branche für das Jahr 2022 demnach auf 157,4 Milliarden Euro.

Mit der steigenden Produktion wächst auch der Bedarf an Rohstoffen. Laut Semi Taiwan könnte Taiwans Chip-Industrie dieses Jahr mit einem Anteil von 23 Prozent zum zweiten Mal in Folge wichtigster Einkäufer von Rohstoffen am Weltmarkt werden, vor China mit 19 Prozent und den USA mit 6,4 Prozent.

Die erhöhte Nachfrage an Computern und Mobiltelefonen in den Coronajahren 2020 und 2021 und gestörte Lieferketten hatten zu Engpässen bei der Chipversorgung geführt. Taiwan ist der größte Exporteur von Halbleitern – 60 Prozent der weltweit hergestellten Computerchips kommen von der Insel.

Um die Abhängigkeit heimischer Industrien von Chips aus Taiwan zu verringern, wollen unter anderem die EU und die USA mehr auf eigene Entwicklung und Forschung sowie die Ansiedlung von Produktionsstätten setzen. Im Gespräch ist unter anderem der Bau einer Fabrik des taiwanischen Chip-Giganten TSMC in der EU. (China.Table berichtete) jul

Noch vor wenigen Jahren stand Kooperation mit Partnern aus der Volksrepublik China ganz hoch auf den Agenden zahlreicher europäischer Akteure. Wer hier nicht mitmachte, der hatte schlicht die Zeichen der Zeit nicht verstanden.

Doch die Kooperation ist komplizierter geworden. Das Image der chinesischen Regierung hat wegen ihrer Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang oder militärischer Drohungen gegenüber Taiwan – um nur zwei Aspekte zu nennen – in den vergangenen Jahren stark gelitten. Enge Kooperationen mit dem Systemrivalen, der unseren Demokratien und Werten offen den Kampf angesagt hat, müssen heute sehr gut begründet werden, um nicht ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten.

Weil es im Westen für manche allerdings viel zu verlieren gibt, malt der eine oder die andere das Schreckgespenst einer vollständigen Entkoppelung an die Wand. Es soll die Gefahren skizzieren, die uns drohen, wenn wir uns von China zu sehr entfremden. Oft tut das Gespenst seinen Dienst.

Unbedingte Kooperation und vollständige Entkoppelung stellen zwei unattraktive Enden eines Spektrums dar, das je nach Geschäftsfeld gesondert betrachtet werden muss. Wer Geschäfte in Xinjiang macht, wo Menschen gegen ihren Willen interniert, umerzogen und teils unter Zwang arbeiten müssen, sieht sich größerer (und praktisch nicht mehr durchzuführender) Sorgfaltspflicht ausgesetzt als ein Unternehmen, das in Shanghai Schraubenzieher produziert.

Kooperationspartner in der Volksrepublik unterliegen den Geboten und Launen des Parteistaats. Manche sind sogar direkt am Parteistaat angedockt. Auch der Druck, den der Parteistaat auf private chinesische Unternehmer ausüben kann, ist immens. In einem solchen System ist jede Kooperation letztlich immer auch eine Kooptation. Die Frage ist dann: Wie geht man damit um? Und wenn man davon weiß, wie transparent verhält man sich?

Der frühere Verteidigungsminister Rudolf Scharping beklagt, dass “die Zwischentöne” verloren gingen, wenn man nicht direkten und persönlichen Austausch pflege. Anstelle eines “Decoupling” brauche es nüchterne Analyse. Er plädiert für die Kooperation. Er erwähnt Handel, Investitionen, Forschung und Entwicklung sowie notwendige Verhandlungen. Denn ohne China gebe es beispielsweise keine global tragfähige Antwort auf den Klimawandel.

Grob gesprochen liest sich das so: Da die vollständige Entkopplung (die offenbar sogar Verhandlungen ausschließt) schlecht und Bemühungen um Klimawandel gut sind, wird suggeriert, dass Kooperation an sich der richtige Weg ist. Das Problem dabei ist, dass man sich nicht aussuchen kann, mit wem man in China kooperiert, sondern automatisch im Schoße derer landet, die die erwähnten Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang oder die militärischen Drohungen gegenüber Taiwan verantworten.

Auch Scharping kann sich diesen Kräften nicht entziehen. Das zeigt die 9. Deutsch-Chinesische Wirtschaftskonferenz Anfang September in Frankfurt, die sein Beratungsunternehmen gemeinsam mit dem China Economic Cooperation Center (CECC, 中国经济联络中心) veranstaltet hat und die vom “China Council for International Investment Promotion” (CCIIP, 中国国际投资促进会) unterstützt wurde.

Das CECC ist der im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas angesiedelten Internationalen Abteilung direkt unterstellt. Die Internationale Abteilung ist für die Beziehungen der KP mit anderen Parteien außerhalb des Landes zuständig, historisch gesehen vor allem mit anderen kommunistischen Parteien, seit der Reform- und Öffnungspolitik auch mit politischen Parteien jeglicher Couleur.

Seit den frühen 2000er-Jahren und besonders auch unter Staatspräsident Xi Jinping hat die Internationale Abteilung (wie auch die Propagandaabteilung und vor allem das Einheitsfrontarbeitsdepartement) an Bedeutung gewonnen. Dass es hierbei um Beeinflussung, Kooptation und die Durchsetzung außenpolitischer Interessen des chinesischen Parteistaats geht, wird kaum bestritten.

Neuere Forschung zur Internationalen Abteilung erwähnt zudem die besondere Stellung in Europa, die Deutschland in diesen Bemühungen zukommt. Auch auf der Homepage des CECC ist das Ziel der Beförderung der “nach außen gerichteten Arbeit” (对外工作) der KP China und der Umsetzung des “Xi-Jinping-Denkens über den Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter” explizit festgehalten.

Dass hinter dem CECC die Internationale Abteilung steckt, lässt sich auch an der publizierten Liste der Vortragenden an der Frankfurter Konferenz ablesen. Mit Shen Beili 沈蓓莉 und Liu Jingqin 刘敬钦waren ein derzeitiger und ein ehemaliger Spitzenfunktionär der Internationalen Abteilung vor Ort. Auch Jiang Feng 姜锋, der Parteisekretär der Shanghai International Studies University, hat in Frankfurt vorgetragen. Dieser hat in einem von der Volkszeitung im Januar 2022 publizierten Gespräch mit Scharping das politische System der VR China “als Mehrparteiensystem” bezeichnet, in dem es “viele demokratischen Parteien” gäbe – womit er die “Parteien” meint, die unter der Führung und Kontrolle der KP China stehen und in der Einheitsfront versammelt sind.

Die Kooperation mit der Internationalen Abteilung ist keineswegs neu. Letztes Jahr hat Scharping etwa am “Gipfeltreffen zwischen dem Vorsitzenden der KP Chinas und politischen Parteien weltweit” teilgenommen, welches von der Internationalen Abteilung ausgerichtet wird, und in seiner Rede die KP China mehrfach gelobt. Doch dass Kooperation mit Akteuren aus der Volksrepublik China immer zu Kooptation führt, ist letztlich einer Systemnotwendigkeit geschuldet, welche einer Ein-Parteien-Diktatur, die Chinas politisches System wie in Art. 1 der Staatsverfassung festgehalten und trotz gegensätzlicher Behauptungen seiner Kader darstellt, inhärent ist. Bei der alle Beziehungen zur Welt außerhalb der Partei gemanagt und möglichst der Parteiagenda unterstellt werden.

Wer sich für Kooperation entscheidet, wofür es gute Gründe geben mag, der muss einen Umgang mit der Kooptation finden. Zensiert man sich ein Stück weit selbst, weil man dem Gegenüber nicht zu viel zumuten möchte, aus Höflichkeit, klugem Taktieren oder weil man damit die Durchsetzung der eigenen Interessen erreichen würde? Oder wiederholt man sogar explizit Propagandapunkte der KP Chinas, welche dadurch normalisiert werden, und nimmt damit gar die erfolgreiche Ausübung von Diskursmacht in Kauf? Ab welchem Punkt führt Kooperation zu Komplizenschaft?

All diese Fragen dürfen und müssen unterschiedlich und für den jeweiligen Einzelfall beantwortet werden. Doch klar ist: Wenn man direkt mit Institutionen aus dem chinesischen Parteistaat kooperiert, muss man diese Tatsache transparent anzeigen. Nur so bleibt Dritten die Möglichkeit überlassen, wie weit sie selbst vereinnahmt werden möchten.

Ralph Weber ist Professor für European Global Studies an der Universität Basel in der Schweiz. Seine Forschungsgebiete umfassen die chinesische politische Philosophie, den modernen Konfuzianismus sowie die chinesische Politik. Er beschäftigt sich mit den europäisch-chinesischen Beziehungen und hat im Dezember 2020 eine viel beachtete Studie zur Einflussnahme des chinesischen Parteistaats in der Schweiz veröffentlicht.

Vor zwanzig Jahren begab sich Rolf Langhammer auf eine Reise. Sie führte ihn bis ins China des frühen 20. Jahrhunderts, in ein zersplittertes, von Warlords regiertes Land zwischen Tradition und kultureller Erneuerung. Und schließlich sogar bis ins neuzeitliche Shanghai. Orientieren konnte er sich anhand der vielen Spuren, die sein Großvater während der Jahre im Ausland hinterlassen hatte: Briefwechsel mit der Familie in Deutschland, eine Passagierliste und ein Visum. Aus einem Dachbodenfund wurde Detektivarbeit und Rolf Langhammer zum Ahnenforscher.

Langhammer, 75, war lange Professor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Sein Spezialgebiet sind Entwicklungs- und Handelsfragen, besonders im asiatischen Raum. Er diente als Berater sowohl für eine Reihe internationaler Organisationen (EU, Weltbank, OECD) als auch für die Bundesministerien für Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Heute ist Rolf Langhammer vor allem als Gutachter und in der Wissenschaftskommunikation tätig. Dass es zwischen Deutschland und China quasi keine Forschungsbeziehungen gibt, bedrückt ihn. Doch trotz der vielen Probleme ist die Volksrepublik für ihn weiterhin ein wichtiger Themenschwerpunkt.

Als sein Großvater starb, war Langhammer selbst erst ein paar Monate alt. “Zum Glück gibt es noch viele Postkarten aus der Zeit”, sagt er. Als die Dokumente damals auf einem Dachboden auftauchten, ist er alles durchgegangen, er hat recherchiert und sich Stadtpläne von damals besorgt. Er wollte verstehen, wer sein Großvater war. Auf der Passagierliste des Reichspostdampfers “Bayern”, einem vergilbten Papierstück aus dem Jahre 1906, steht: “Von Europa nach Japan.” Eine Zeile tiefer: “Nach Shanghai”. Und dann: O. J. Langhammer. “Das ist er. Oskar Johannes Langhammer. Mein Großvater”, sagt Rolf Langhammer.

Der Großvater war in China lange für ein Hamburger Handelshaus tätig. Import, Export. Ein besonders gefragtes Gut war chinesisches Haar – für den Perückenmarkt in Europa. Hin und wieder verschickte der Großvater Dollarnoten zu den Verwandten im von der Hyperinflation gebeutelten Deutschland.

Dass Langhammer selbst einmal nach Shanghai fliegen und sich auf die Spuren seines Großvaters begeben würde, stand außer Frage. Er legte den Stadtplan von 1930 auf einen aktuellen, verglich Straßennamen und Häuserfronten – bis er 2012 vor dem Haus stand, das sein Großvater bewohnt hatte. So gewaltig die Veränderungen in Stadt und Land auch sind, das Haus im Art Déco-Stil sei dasselbe geblieben. Was ihm dabei durch den Kopf ging? “Wie gut es uns als Enkelgeneration doch geht.”

Wenn Langhammer heute nach China reist, nimmt er gerne die Aufenthaltsgenehmigung seines Großvaters mit – ein 1920 vom Warlord Chen Jiongming ausgestelltes Dokument. Augenzwinkernd sagt Langhammer, dass jeder Grenzbeamte vor Ehrfurcht erzittert, wenn das Dokument vorgezeigt wird. Das ist natürlich ein Scherz. Aber das Dokument findet bei seinen Kontakten im Land viel Anklang. “Jeder Chinese, dem ich das bislang zeigte, betrachtete mich sofort als alten Freund Chinas. Mit seiner Unterschrift und dem Schreiben geht man in China durch eine offene Tür”, sagt Langhammer. Die Chinesen seien eben sehr traditionsbewusst. Tim Winter

Florian Huber verantwortet seit August als Manager den Bereich Parts & Supply Chain Quality bei Daimler Greater China. Beruflich ist Huber seit Juli 2021 in China. Zuletzt arbeitete er für Daimler als Expert Procurement Processes and Methods in Peking.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unserer Personal-Rubrik an heads@table.media!