Li Qiang ist zweiter Mann im Staate. Der Initiator des brutalen Lockdowns in Shanghai hat sich durch konsequente Unterdrückung der Bevölkerung in den Augen Xi Jinpings für höhere Ämter qualifiziert. So eine Entscheidung setzt den neuen Ton im neuen Ständigen Ausschuss des Politbüros der KP. Das sind die sieben Männer, die das Schicksal von 1,4 Milliarden Menschen lenken. Doch eigentlich lenkt sie nur ein Mann. Die anderen sechs Mitglieder sind die loyalsten Anhänger Xis, die sich in der Parteiführung fanden, analysiert Christiane Kühl. China vollendet den Weg von einer komplexen Einparteienherrschaft zur Diktatur eines einzelnen Machthabers.

Während in Peking so der große Parteitag endet, diskutiert Deutschland über den Hamburger Hafen. China.Table erfuhr exklusiv aus Verhandlungskreisen, dass Cosco sich mit einem Anteil von 24,9 Prozent an einem der Terminals zufriedengeben könnte statt wie geplant 35 Prozent zu kaufen. Das würde den Streit möglicherweise entschärfen, denn bei dieser magischen Zahl hätte die chinesische Seite keine Einspruchsrechte mehr und somit kaum Einfluss aufs Geschäft. Der Einstieg von Cosco stößt bei Grünen und FDP auf erheblichen Widerstand. Kanzler Olaf Scholz könnte mit dem neuen Kompromiss sowohl die Bedeutung des Hafens als auch den Koalitionsfrieden retten, analysiert Frank Sieren. Das wäre in der Tat eine erhebliche Leistung.

Der Umgang mit China ist dadurch jedoch noch längst nicht geklärt. Das Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit und Bedrohung lässt sich nicht so leicht auflösen. Olaf Scholz bestätigte in Brüssel, mit einer Wirtschaftsdelegation nach China zu fliegen. Direkt nach dem Parteitag kommt Deutschland nun wie ein wirtschaftlicher Bittsteller, lautet nun die Sorge nicht nur der europäischen Partner, sondern auch von Teilen der deutschen Wirtschaft. Der Kanzler hat an seinen Rockschößen die Dax-Chefs, deren Unternehmen besonders abhängig sind. Xi wiederum wird Scholz auf dem Höhepunkt seiner Macht empfangen.

Verstörend erschien am Samstag zudem ein Vorfall um Xis Vorgänger Hu Jintao, der nicht gerade als Fan des Präsidenten gilt. Sie haben die Videos inzwischen vermutlich gesehen: Der gebrechlich wirkende Hu hatte gerade Platz genommen, da führten ihn ein Parteigenosse und ein Ordner aus dem Saal. Eine politische Machtdemonstration Xis? Ich tippe eher auf einen echten gesundheitlichen Notfall, auch wenn das die offizielle Erklärung der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua ist.

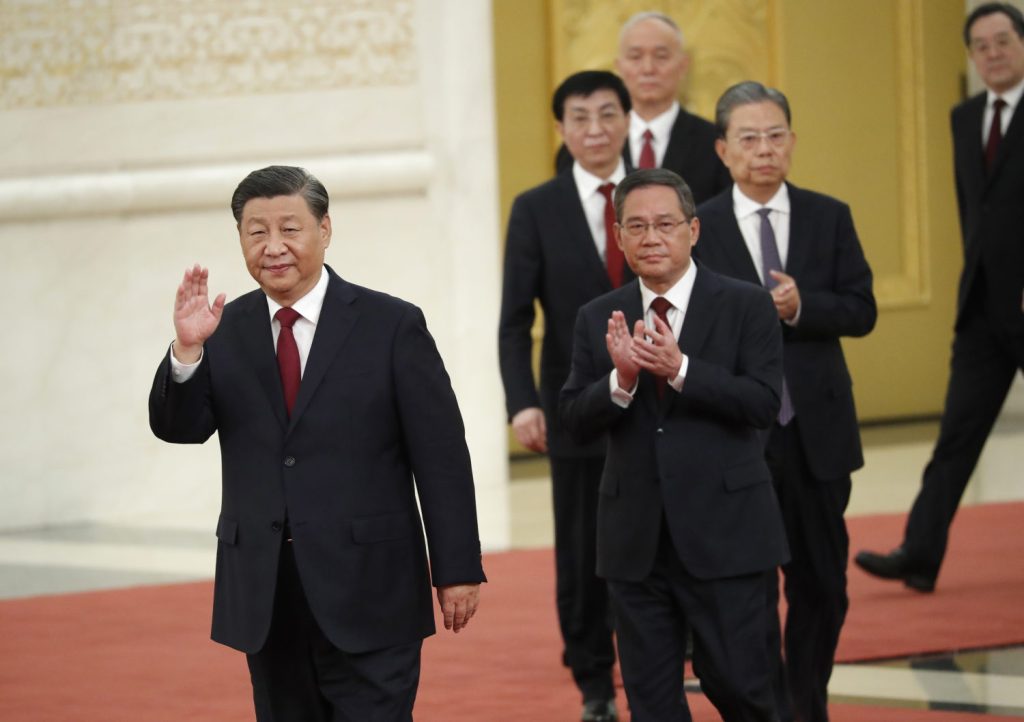

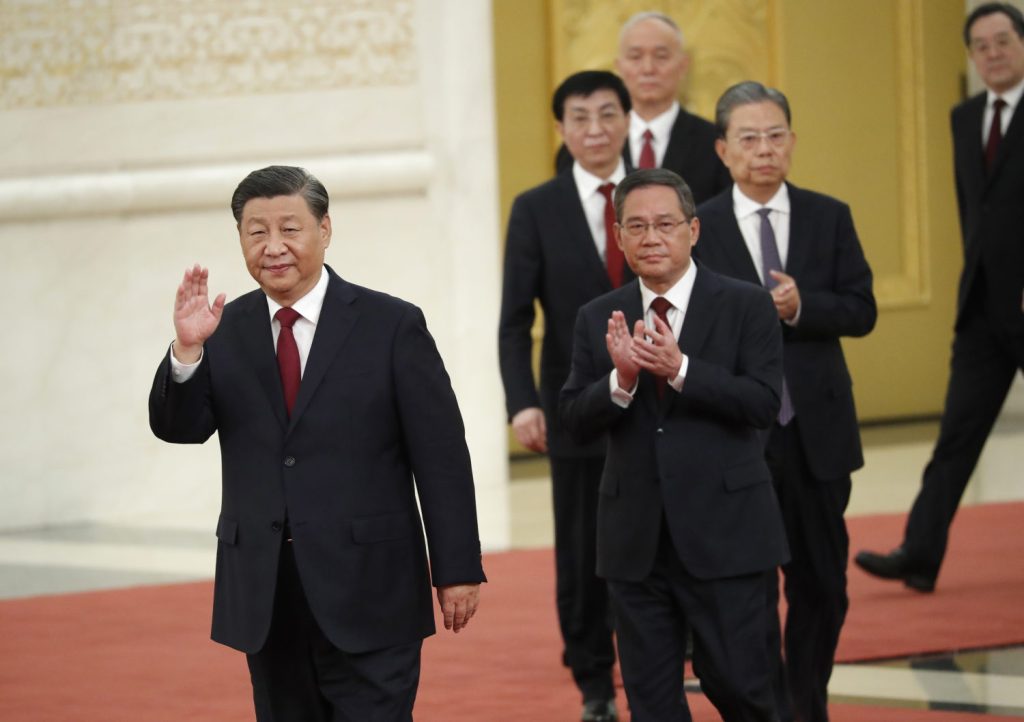

Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Angeführt von Xi schreiten die sieben Top-Kader am Sonntagvormittag Pekinger Zeit im Goldenen Saal der Großen Halle des Volkes vor die wartenden Journalisten, die sich für diesen Anblick zwei Tage in Quarantäne hatten begeben müssen. Und sofort wird den Beobachtern klar: Xi hat sich auf ganzer Linie durchgesetzt.

Im neuen Ständigen Ausschuss befinden sich ausschließlich loyale Mitstreiter des starken Manns. Das hat es seit der Mao-Ära nicht gegeben: Die direkten Vorgänger Xis hatten stets auch Mitglieder rivalisierender KP-Fraktionen dulden müssen. Viele Beobachter hatten daher erwartet, dass Xi zumindest pro forma einen oder zwei Politiker in das Gremium aufnimmt, die ihm nicht so nahe stehen (China.Table berichtete).

Doch es kam anders. Xi drängte alle hinaus, die nicht zu seinen Loyalisten gehörten. Eine Verjüngung fand nur statt, indem er einige eigene Protegés in den inneren Zirkel aufnahm. Das zeigte sich am deutlichsten beim 63-jährigen Shanghaier Parteichef Li Qiang. Li ging an zweiter Stelle, direkt hinter Xi. Er wird damit ziemlich sicher der nächste Ministerpräsident Chinas. Und das, obwohl er den chaotischen Lockdown in Shanghai zu verantworten hatte – und noch nie Vize-Premier war. Das galt bislang als zentrale Voraussetzung für den Posten des Regierungschefs.

Doch politische Gepflogenheiten und Kriterien stören Xi beim Aufbau einer Ein-Personen-Herrschaft nur. Fachliche Qualifikationen sind in seinem China offenbar zweitrangig, was zählt ist Loyalität. Ganz überraschend ist das Ergebnis des Parteitags zwar nicht. “Doch Xis Griff zur Macht übersteigt unsere Erwartungen. Er ist jetzt wirklich ein moderner Kaiser”, twitterte Yang Zhang, Professor an der American University in Washington. Über Jahrzehnte war “innerparteiliche Demokratie” ein festes Ziel von Chinas Kommunisten – in Xis Arbeitsbericht zum Parteitag aber fehlte der Slogan erstmals seit 45 Jahren, wie das China Media Project feststellte.

Am Morgen hatte das neue Zentralkomitee Xi wie erwartet als Generalsekretär der KP bestätigt. Er hat damit die angepeilte dritte Amtszeit bekommen. Das ZK wählte anschließend das Politbüro aus, dem dieses Mal nur 24 statt 25 Personen angehören und in dem nach dem Abgang von Sun Chunlan erstmals seit einem Vierteljahrhundert keine einzige Frau mehr sitzt. Aus dem Politbüro wiederum rekrutiert sich die eigentliche Machtzentrale, der Ständige Ausschuss des Politbüros. Dieser hat wie zuvor sieben Mitglieder. Vier von ihnen sind neu und allesamt Kader aus Xis Seilschaften: Li Qiang, Cai Qi, Dong Xuexiang und Li Xi. Die interessanteste Personalie ist dabei Cai Qi, der als rücksichtslos geltende Parteichef der Hauptstadt Peking.

Neben Xi sind sein Chefideologe Wang Huning sowie Zhao Leji, Chef der mächtigen Disziplinkommission der Partei, die einzigen, die ihren Sitz im Ständigen Ausschuss behalten konnten. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die sieben Mitglieder, aufgelistet nach Rang:

Gemeinsam werden diese sieben Männer “unablässig an der Erfüllung unserer Pflichten arbeiten, um uns des großen Vertrauens unserer Partei und unseres Volkes würdig zu erweisen”, sagte Xi in einer kurzen Ansprache vor einer knallroten Wand mit KP-Flaggen.

Um seine Wunschpersonalien durchzudrücken, legte der 69-jährige Xi die informelle Ruhestandsgrenze von 68 Jahren überaus flexibel aus. Für ihn selbst gilt sie ohnehin nicht mehr. So schieden mit Li Keqiang und Wang Yang zwei 67-jährige Politiker vorzeitig aus: Beide zählen nicht zur Xi-Fraktion. Wang Yang hatte bis kurz vor dem Parteitag sogar als ein möglicher Ministerpräsidenten-Kandidat gegolten. Mit Li Xi und Cai Qi rückten zwei 66-Jährige neu in das Gremium auf. Es ist eindeutig, dass hier nicht das Alter, sondern die Xi-Nähe eine Rolle spielten. Alle Neuen im Ständigen Ausschuss sind zudem jenseits der 60. Das heißt vor allem: Ein Nachfolger für Xi ist auch weiterhin nicht in Sicht, allenfalls der 60-jährige Ding Xuexiang käme dafür nach den bisherigen Standards vom Alter her infrage.

Eine Machtetage tiefer ließ Xi den 69-jährigen Außenminister Wang Yi ins Politbüro aufsteigen. Wang dürfte nun trotz seines Alters der neue Außenpolitik-Zar werden, in der Nachfolge von Yang Jiechi, der aus dem ZK ausgeschieden ist. Wer im März 2023 neuer Außenminister wird, ist noch unklar. Interessant dabei: Der neue Botschafter in den USA, Qin Gang, wurde ins ZK aufgenommen und käme als Kandidat daher infrage.

Vizepremier Hu Chunhua, bis kurz vor dem Parteitag als wichtigster Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gehandelt, wurde dagegen nicht nur nicht befördert – er fiel sogar aus dem Politbüro heraus, in dem er bislang saß. Nur im Zentralkomitee, einem deutlich größeren Gremium, ist Hu weiterhin. Der 59-Jährige gehört zu den Protegès von Ex-Präsident Hu Jintao und ist unter anderem bei Unternehmen als pragmatischer Macher beliebt (China.Table berichtete).

Verstörend wirkte in diesem Zusammenhang der Vorfall um den 79-jährigen Hu Jintao auf der Abschlusssitzung des Parteitags am Samstag. Kurz nach Beginn führten zwei Männer – ein Ordner und ein hoher Parteifunktionär – den direkt neben Xi sitzenden Hu aus dem Saal. Dabei erweckte Hu den Eindruck, gegen seinen Willen hinausgeführt zu werden. Der gebrechlich wirkende Ex-Präsident beugte sich noch einmal Richtung Xi und Premier Li Keqiang. Xi nickte kurz. Li sagte ein paar Worte zu Hu. Andere Politbüromitglieder sowie die Militärs in der Reihe dahinter schauen der Szene überrascht oder besorgt zu.

Hu habe sich nicht wohlgefühlt, berichtete später die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es gehe ihm aber wieder besser. Hu habe verwirrt gewirkt und versucht, eines von Xis Kongressdokumenten festzuhalten, während seine eigenen Dokumente von einem Parteikollegen an den Ordner übergeben wurden, beobachtete die South China Morning Post.

Experten betonten, bisher könne man über den Fall nur spekulieren. Ist Hu krank? Ist er womöglich dement? Oder ist die Erklärung gesundheitlicher Probleme von Chinas Staatsmedien nur vorgeschoben? Dann wäre die Aktion ein Warnsignal an alle Gegner Xis?

Ein großer Knall bei der Parteiverfassung blieb derweil aus. Weder wurde Xi in irgendeiner Form als “Vorsitzender” bezeichnet, noch wurden seine bisherigen Theorien zu “Xi-Jinping-Gedanken” verkürzt – entsprechend den “Mao Zedong-Gedanken”. Sich ideologisch auf eine Stufe mit Mao zu stellen, ist Xi also offenbar nicht gelungen.

Allerdings nahmen die Delegierten am Samstag wie erwartet mehrere theoretische Konzepte Xis mit in die KP-Verfassung auf. Das wichtigste sind die “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立), die im Wesentlichen Xi als unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft festschreiben (China.Table berichtete).

Die Parteiposten für die nächsten fünf Jahre stehen nun fest. Im kommenden Frühjahr folgt die Neubesetzung aller Staatsämter. Dann wird sich Xi aller Voraussicht nach auch die dritte Amtszeit als Staatspräsident sichern. Es sieht nicht danach aus, als stehe seinen Ambitionen noch irgendjemand im Weg. Mitarbeit: Felix Lee, Finn Mayer-Kuckuk

Im Streit um den Verkauf von Anteilen an einem Containerterminal des mehrheitlich staatlichen Hamburger Hafens an China zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der ebenfalls staatliche chinesische Hafenbetreiber Cosco bekommt dem neuen Deal zufolge nur 24,9 Prozent der Anteile statt wie bisher geplant 35 Prozent. Das erfuhr China.Table aus Verhandlungskreisen. Die restlichen zehn Prozent an dem Terminal werden zunächst zurückgehalten. Ihre Übertragung ist erst nach einer Abkühlphase möglich, in der sich der chinesische Partner als verlässlich erweisen muss.

Aus Kreisen der Bundesregierung ist zu hören, dass dies eine der möglichen Varianten sei, über die auch in der Bundesregierung nachgedacht werde. Die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Befürworter des Projektes hoffen, dass dieser Kompromiss die beiden wichtigsten Argumente gegen die Übernahme entschärft. Der chinesische Einfluss wäre eingehegt, denn erst ab einem Anteil von 25 Prozent haben Teilhaber ein Vetorecht. Das Vetorecht hätte sich zwar ohnehin nur auf das kleinste der vier Containerterminals des Hamburger Hafens bezogen. Mit dem Kompromiss wäre aber auch das vom Tisch. Damit hätte China praktisch keinen Einfluss auf den eigentlichen Hafenbetrieb. Cosco könnte allenfalls das Volumen des Containerumschlags am Tollerort-Terminal beeinflussen, deren Schiffe das Terminal schon jetzt viel anlaufen. Seine Stellung als wichtiger Kunde ist also stark.

Verkäuferin der Anteile ist die behördeneigene Terminalfirma Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Es geht um die Beteiligung der Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) an der HHLA-Tochter Container Terminal Tollerort (CTT) GmbH. Die HHLA hat dabei von Anfang an keine Gefahr für die Sicherheit des Landes gesehen. Sie sah sich dennoch am Donnerstag genötigt, noch einmal Stellung zu nehmen. “Die HHLA AG behält die alleinige Kontrolle über alle wesentlichen Entscheidungen”, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Tollerort-Gmbh sei “letztlich eine Betriebsstätte”. Cosco habe dort keinerlei Exklusivrechte. “Das Terminal bleibt für Containermengen aller Kunden offen.” Cosco werde keinen Zugriff auf strategisches Know-how erhalten: Und: “Die Hafeninfrastruktur verbleibt im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. IT- und Vertriebsdaten bleiben allein in der Verantwortung der HHLA AG.” Diese Darstellung bezog sich sogar noch auf den ursprünglich angepeilten Anteil von 35 Prozent.

Auch betonte die HHLA nichts von einer ablehnenden Haltung von sechs Bundesministerien zu wissen und fügte hinzu: “Nicht zutreffend ist die Darstellung, dass die EU der Kooperation widersprochen haben soll. Die kartellrechtliche Erlaubnis wurde durch die zuständigen Behörden erteilt.”

Vielleicht gerade wegen ihrer positiven Haltung gegenüber Cosco hat die HHLA jedoch von Anfang an auch Fehler gemacht, die Scholz nun ausbaden muss. Die Hafengesellschaft hätte dem chinesischen Staatsunternehmen nie so viele Anteile zusichern dürfen. Doch alle Beteiligten, von der HHLA selbst über die Hafenbetreiber bis zum Senat der Hansestadt, sahen vor allem ein gutes Geschäft: Zunächst verdient die HHLA am Verkauf der Anteile, dann an dem zunehmenden Containergeschäft durch Cosco. Die drittgrößte Reederei der Welt hat 2021 allein 14 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Tollerort werde durch den Deal zu einem “Preferred Hub” Coscos, hatte HHLA 2021 mitgeteilt. (China.Table berichtete)

Der Hamburger Hafen wiederum verspricht sich durch den Deal mehr Umschlagsvolumen und eine Stärkung im Wettbewerb mit den Konkurrenzhäfen an der Nordsee. Er verliert seit Jahren Marktanteile, vor allem an Konkurrenten wie Rotterdam und Antwerpen.

Immerhin konnte der Hamburger Hafen im ersten Halbjahr 2022 Marktanteile gut machen. Und das lag vor allem an der Zusammenarbeit mit China. Während das Geschäft mit den USA um 3,9 Prozent eingebrochen ist, legte das Chinageschäft um 5,8 Prozent zu. Dennoch schlägt Rotterdam alleine mehr Container um als sämtliche deutschen Häfen zusammen. Im Jahr 2021 kam der niederländische Standort fast auf das doppelte Volumen des Hamburger Hafens.

Der Erfolg von Rotterdam liegt wiederum nicht zuletzt an Cosco. Schon seit 2016 ist Cosco mit 35 Prozent am Euromax Terminal in Rotterdam beteiligt, ohne dass es bisher politische Probleme gab. Dies verleitete die HHLA zu der falschen Annahme, dass eine gleich hohe Beteiligung auch in Deutschland kein Problem sei – in falscher Einschätzung der politischen Stimmung. Die Exportnation Deutschland ist viel abhängiger von China als die Niederlande. Und die Deutschen sind besonders seit Beginn des Ukrainekrieges sehr sensibel für diese Abhängigkeiten – auch wenn der Deal vor gut einem Jahr unterschrieben wurde, also lange vor der russischen Invasion.

Beteiligungen wie an Tollerort oder Rotterdam sind international üblich. Es wäre für Cosco die achtundneunzigste internationale Beteiligung an einem Hafen. Auch an den US-Häfen Miami, Houston, Long Beach, Los Angeles und Seattle ist Cosco beteiligt, ohne dass es darüber politische Auseinandersetzungen gab. Das hat Washington nicht daran gehindert, hinter den Kulissen in Deutschland Druck gegen den Deal zu machen.

Auch in Europa sind chinesische Investoren bereits kräftig beteiligt. Cosco und seine Schwesterfirma China Merchants besitzen in 14 europäischen Häfen eigene Terminals oder sogar Anteile an gesamten Hafenbetriebsgesellschaften – von Rotterdam über Antwerpen bis hin nach Le Havre, Bilbao, Valencia, Marseille und Malta. Cosco ist einer der größten Hafenbetreiber der Welt. Am griechischen Hafen Piräus (100 Prozent), an die Häfen in Zeebrugge (85 Prozent) und Valencia (51 Prozent) hält der Staatsbetrieb sogar die Mehrheit. In Antwerpen sind es unter 25 Prozent. In Wilhelmshaven hat die China Logistic Group Land für 99 Jahre gepachtet, um im Jade-Weser-Hafen ein Logistikzentrum aufzubauen – und dafür 100 Millionen Euro bezahlt.

Die Cosco-Beteiligung an Le Havre könnte auch der Grund sein, warum sich Frankreich gegen den Hamburger Deal ausgesprochen hat. Sie fürchten vor allem, dass Cosco Geschäft aus Frankreich nach Deutschland abzieht. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron selbstverständlich so nicht, sondern spielte über Bande. Er fordert “neue Spielregeln” für Investitionen aus China. Ziel sei es, die strategische Autonomie zu bewahren. “Wir wollen weiter in China investieren können und chinesische Partner haben, solange es nicht den Bereich der strategischen Autonomie berührt”, sagte Macron am vergangenen Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Scholz will nun, wie China.Table erfahren hat, über Bande zurückspielen und eine “europäische Hafeninitiative” anschieben. Sie soll verhindern, dass es den Chinesen gelingt, den einen europäischen Hafenbetreiber gegen den anderen auszuspielen. Wenn die EU endlich mit einer Stimme in dieser Frage spräche, wäre das nicht möglich.

Das Kanzleramt strebt also einen Kompromiss zur Anteilsreduzierung an und gleichzeitig einen EU-Zusammenschluss. Diese Doppelstrategie erinnert ein wenig an den Nato-Doppelbeschluss, den der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt in den 1980er-Jahren entwickelt hatte: Den Deal abschwächen, ihn aber abschließen und sich gleichzeitig um Abrüstung bemühen. Damals wurden Abrüstungsverhandlungen begonnen und gleichzeitig neue Atomraketen aufgestellt. Diese Strategie erwies sich als sehr erfolgreich.

Mit der Initiative würde Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Bedenken seiner Koalitionspartner eingehen. Insbesondere die Grünen sind schließlich gegen eine Ausweitung des chinesischen Einflusses in dieser kritischen Zeit. “Der Hamburger Hafen ist ja nicht irgendein Hafen”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Es handele sich um einen der Schlüsselhäfen nicht nur für Deutschland als Exportnation, sondern für Europa insgesamt. “Wir müssen uns bei jeder Investition in deutsche kritische Infrastruktur fragen, was das in jenem Moment bedeuten könnte, in dem sich China gegen uns als Demokratie und Wertegemeinschaft wenden würde”, so Baerbock. Auch ihr Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, stellte sich offen gegen den Deal. Er befürchtet, dass “China den Handel und die politische Richtung des Hafens” beeinflussen.

In der FDP gibt es ebenfalls Bedenken: Die “enorme Abhängigkeit” der deutschen Wirtschaft von China sei “bedrückend”, sagte Finanzminister Christian Lindner. Seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte: “Der Verkauf von kritischer Infrastruktur an China ist ein krasser Fehler und gehört unterbunden.”

Und auch die Opposition hält dagegen, wenn auch mit falschen Argumenten: “Deutsche Häfen gehören nicht in chinesische Hand. Zumal Europäer sich in China nicht an Häfen beteiligen können”, positioniert sich Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Tatsächlich jedoch gibt es in China keine solche Beschränkung. Die HHLA und andere westliche Hafenbetreiber, so hörte China.Table aus Hainans Hauptstadt Haikou, befinden sich in Gesprächen über eine Beteiligung an dem neuen Hafen dort, der für 1,5 Milliarden US-Dollar gebaut wird.

Wichtig ist nun auch ein öffentliches Signal, dass Cosco mit der Lösung einverstanden ist. Das Staatsunternehmen hat bereits betont, dass es an dem Vetorecht nicht interessiert ist, sondern vor allem an neuen Geschäften. So verlautet es aus dem Unternehmen in Peking.

Die Zeit drängt, denn am kommenden Mittwoch ist die letzte Sitzung der Bundesregierung, bei der dieser Punkt auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Das Außenwirtschaftsgesetz schreibt vor, dass die Regierung Bedenken gegen das Kaufangebot eines ausländischen Investors binnen vier Monaten geltend machen muss. Am 31. Oktober läuft die Frist aus.

Was auf die Tagesordnung kommt, entscheidet allerdings der Bundeskanzler. Scholz hat also auch noch die Möglichkeit, das Geschäft zuzulassen, indem er sich einfach nicht damit beschäftigt. Das würde jedoch das Klima in der Koalition arg strapazieren. Deshalb sucht Scholz auch hier nach einem Kompromiss. Denn schon im Streit um die längere Nutzung der Atomenergie in Deutschland setzte Scholz auf ein Machtwort als Bundeskanzler, um eine Verlängerung bis April gegen den Willen Habecks durchzusetzen. Eine solche Herangehensweise kann er sich nicht unbegrenzt oft leisten.

Die Diskussion über den Hamburger Hafen kommt zudem zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt. Scholz wird am 4. November nach Peking reisen. In der chinesischen Hauptstadt gilt die Unterzeichnung dieser Hafenbeteiligung als eine Geste des guten Willens für einen erfolgreichen Besuch. Wenn es gut läuft, steht auch die Unterzeichnung eines Abkommens über den Kauf von 350 Airbus-Flugzeugen an, wie China.Table erfahren hat. Chinas Außenministerium stellte den Hafen-Deal derweil in den Kontext der guten Wirtschaftsbeziehungen der vergangenen 50 Jahre. Es steht also viel auf dem Spiel.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben zeitgleich zum Parteitag das künftige Verhältnis des Blocks zu Peking erörtert. “Das Ziel war ein echter strategischer Austausch”, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel am Ende des Gipfels. Man sei sich einig, dass die EU bei der Verteidigung der Demokratie und der Grundfreiheiten Peking gegenüber standhaft auftreten müsse. Der EU-Rat verständigte sich in den mehr als dreistündigen Gesprächen Michel zufolge auch auf die Forderung nach einem ausbalancierten wirtschaftlichen Austausch. An globalen Themen wie dem Klimawandel und der Coronavirus-Pandemie wolle man mit China weiterhin gemeinsam arbeiten, so Michel.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnte vor zu viel Naivität gegenüber Peking: “China setzt eindeutig seine Mission fort, seine Dominanz in Ostasien und seinen weltweiten Einfluss zu etablieren”, sagte von der Leyen. “Das chinesische System unterscheidet sich grundlegend von unserem, und wir sind uns der Art der Rivalität bewusst.” Die EU werde “Zeuge einer ziemlichen Beschleunigung von Trends und Spannungen” mit China. Der Parteitag der Kommunisten habe gezeigt, dass das China von Staatspräsident Xi Jinping “sehr selbstbewusste” und “eigenständige” Tendenzen weiter verstärken werde.

Von der Leyen betonte, dass die EU aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gelernt habe, dass die Abhängigkeit von einem Staat bei wichtigen Importen wie Öl und Gas schwierig ist. “Natürlich müssen wir bei Abhängigkeiten sehr wachsam sein”, sagte von der Leyen. Sie sagte, die EU müsse ihre eigenen Produktionskapazitäten erhöhen und “zuverlässige, vertrauenswürdige Lieferanten” suchen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, dass der Verkauf von europäischer Infrastruktur an China während der Finanzkrise ein Fehler war. Die EU sei “naiv” gewesen, Europa bei Finanzproblemen wie einen “offenen Supermarkt” zu verhökern. Macron betonte, es sei wichtig für die strategische Autonomie der EU, “auf respektvolle, transparente und klare Weise unsere Spielregeln zu definieren.” Macron hatte einem französischen Medienbericht zufolge Bundeskanzler Olaf Scholz ans Herz gelegt, den ersten Besuch bei Xi gemeinsam zu absolvieren. Scholz hatte das demnach jedoch abgelehnt.

Auch Belgiens Regierungschef Alexander De Croo betonte, europäische Länder seien in der Vergangenheit “etwas zu selbstgefällig” gewesen. “In einigen Domänen ist China ein erbitterter Konkurrent”, so De Croo. Für Mario Draghi war es der letzte Tag im Amt des Ministerpräsidenten Italiens. Er warnte, dass die EU nicht Fehler wie im Verhältnis zu Russland wiederholen dürfe. Unklar ist noch die Haltung seiner postfaschistischen Nachfolgerin Giorgia Meloni.

Die EU-Außenminister hatte in der vergangenen Woche die China-Strategie des Blocks debattiert. Dabei war der Fokus in der Einschätzung der Volksrepublik tendenziell auf “Wettbewerber” gerückt, auch wenn der Dreiklang “Partner, Wettbewerber, Systemrivale” so weiterbestehen soll (China.Table berichtete). ari

Die erste Reise von Olaf Scholz als Bundeskanzler nach Peking unmittelbar nach dem Kongress der Kommunistischen Partei ist offenbar auch unter Dax-Unternehmen höchst umstritten. “Die Wirtschaft mitzunehmen ist eine total bescheuerte Idee”, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ein nicht näher benanntes Dax-Unternehmen. Der Kanzler müsse in Peking Klartext reden über Chinas Unterstützung für Putin, zum Taiwan-Konflikt und über Xi Jinpings desaströse Null-Covid-Politik, die das Land seit Ausbruch der Pandemie völlig abgeschottet und international isoliert hat, heißt es in der FAZ. “Was sollen die Unternehmenschefs dabei?”

Trotz Chinas immer forscherer Außenpolitik gegenüber dem Westen folgt Scholz der Einladung der chinesischen Regierung und will Anfang November als erster westlicher Regierungschef nach der Wiederwahl von Xi Jinping als Parteichef für einen Tag nach Peking reisen. Begleitet werden soll er nach dem Willen des Kanzleramts von einer Wirtschaftsdelegation. Doch nicht nur die EU-Kommission und einige China-Experten kritisieren Scholz’ Alleingang. Auch Teile der deutschen Wirtschaft verstehen nicht, warum sie ausgerechnet jetzt mit dem Kanzler nach Peking reisen sollen. Im Gegenteil: Sie fühlen sich unter Druck gesetzt.

Mercedes-Chef Ola Källenius hat nach FAZ-Angaben das Angebot des Kanzleramts abgelehnt und gibt terminliche Gründe an. Auch von Bosch, Continental und SAP kommt kein Vorstandschef mit. Mitreisen werden vor allem die Vorstandschefs, deren Unternehmen besonders abhängig vom China-Geschäft sind.

Nach Informationen der FAZ hat wohl Siemens-Chef Roland Busch zugesagt. Auch der neue Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Oliver Blume, fährt mit. Für beide Unternehmen ist China mit Abstand der größte Absatzmarkt. VW erzielt derzeit geschätzt 40 Prozent seines Gewinns in der Volksrepublik. Bei BASF stehe eine Entscheidung noch aus. flee

China liefert offenbar seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine massenhaft defekte Chips nach Russland. Die Fehlerquote unter aus China nach Russland gelieferten Halbleitern sei in den letzten Monaten um 1.900 Prozent gestiegen, berichtet die IT-Fachpublikation The Register unter Berufung auf die russische Wirtschaftszeitung Kommersant. Der Kommersant zitiert einen ungenannten Informanten aus der russischen Elektronikbranche, dem zufolge vor der russischen Invasion der Ukraine zwei Prozent der chinesischen Chips kaputt waren. Die Fehlerquote sei seit dem Einmarsch auf 40 Prozent gestiegen. Schon zwei Prozent seien eigentlich zuviel, schreibt das IT-Fachmagazin Golem.

Was genau der Vorgang hinsichtlich der “grenzenlosen” Freundschaft Chinas zu Russland bedeutet, ist unklar. Chips werden ja nicht nur für Elektronikprodukte oder Autos benötigt, sondern auch für militärische Technologie. Jedenfalls scheinen Chinas Hersteller nicht ihre Top-Ware in den Norden zu exportieren. Nach dem Kommersant-Bericht muss derzeit so mancher Hersteller beim Chipkauf auf wenig vertrauenswürdige Graumarkt-Händler zurückgreifen, die noch bereit seien, in Russland Geschäfte zu machen. Denn viele wichtige Lieferanten hätten sich aus Russland zurückgezogen, so der Kommersant. Ob von dem Problem lediglich einige wenige Hersteller in Russland betroffen sind oder die gesamte Branche, bleibt in dem Bericht allerdings unklar. ck

Der deutsche Optikriese Carl Zeiss AG hat den ersten Spatenstich für ein neues Werk in der ostchinesischen Stadt Suzhou gesetzt. Das berichtete am Freitag die South China Morning Post unter Berufung auf Unternehmensangaben. Die Arbeiten hatten demnach bereits am Dienstag begonnen. Die 25 Millionen US-Dollar teure Anlage der Medizinsparte solle für Forschung und Entwicklung sowie für die Herstellung von ophthalmologischen Geräten genutzt werden. Bereits im November 2021 hatte Zeiss mit dem Betreiber des Suzhou Industrial Park einen Vertrag zur Nutzung des Geländes unterschrieben.

Die neue Anlage ist der zweite Standort des Unternehmens in Suzhou. Seit 2009 betreibt Zeiss nach eigenen Angaben eine Fabrik für Komponenten und Zubehörteile für Operationsmikroskope sowie Spaltlampen. Die Investition ist ein Zeichen, dass Unternehmen trotz der Null-Covid Politik Pekings und der wachsenden geopolitischen Spannungen weiterhin investieren, wenn sie Chancen in China sehen. Der Präsident von Zeiss China, Maximilian Josef Helmut Foerst, sagte laut South China Morning Post, das Unternehmen habe immer Vertrauen in das Wachstum Chinas gehabt. Die neue Anlage spiegele das Engagement des Unternehmens wider, “seine Wurzeln im Markt zu vertiefen.” ck

Chinas führender Batteriehersteller CATL konnte seinen Gewinn im dritten Quartal verdreifachen. Wie das Unternehmen am Freitag an der Börse von Shenzhen mitteilte, stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 233 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 97 Milliarden Yuan (rund 14 Milliarden Euro). Der Nettogewinn lag bei 9,4 Milliarden Yuan (gut 1,3 Milliarden Euro). Die Rentabilität des Unternehmens dürfte sich nach Ansicht von Analysten dank seiner Investitionen in Batteriemetalle und einer erwarteten Steigerung der Lithiumproduktion im nächsten Jahr weiter verbessern.

CATL liefert Batteriezellen für jede dritte Elektroautobatterie weltweit und ist damit der weltgrößte Hersteller von NEV-Batterien. Und das Unternehmen baut seine Produktion massiv aus. Noch im laufenden Jahr soll die Produktion nach Informationen des Wertpapierhauses Soochow Securities auf 300 Gigawattstunden steigen. Erst im August hatten die Chinesen den Bau einer Fabrik im ungarischen Debrecen für 7,3 Milliarden Euro angekündigt, von der aus unter anderem Mercedes-Benz und BMW beliefert werden (China.Table berichtete).

In den USA drosselt CATL allerdings seit August seine Expansionspläne, wie Reuters am Freitag unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete. Grund sind neue US-Regeln, wonach nur solche Elektroautos für Steuererleichterungen in Frage kommen, die Zielvorgaben für Batterien aus heimischer Produktion erfüllen. Dazu gehört etwa die Bedingung, dass Autobauer bis 2024 die Hälfte der Rohstoffe in Batterien aus Nordamerika oder aus verbündeten Ländern beziehen müssen, ab 2026 sogar 80 Prozent. Ziel ist eine geringere Abhängigkeit unter anderem von China. CATL wäre der erste bedeutende Zulieferer, der wegen dieses Gesetzes Investitionspläne auf den Prüfstand stellt. rtr/ck

Als Xi Jinping 2013 an die Macht kam, war er für viele Chinesen zunächst der “Mann von Peng Liyuan”. Denn Peng war in China schon ein Star, als Xi noch in den Provinzen die Karriereleiter hochkletterte. “Ihr Gesang ist in allen Städten und Dörfern des Vaterlandes verbreitet, ihre Kunst tief in den Massen verwurzelt”, schwärmte die Nachrichtenagentur Xinhua in einer Ode an die 59-jährige Sopranistin. Pengs Spezialgebiet waren lange Zeit so genannte Rote Volkslieder – sozialistische Texte mit traditionellen Melodien. Diese gab sie gern auch bei Militär-Veranstaltungen zum Besten. Nach der Niederschlagung der Studentenbewegung auf dem Tiananmen-Platz 1989 sang sie in Uniform für die “siegreichen” Soldaten. Politisch stand sie immer klar an der Seite der Partei.

Umso mehr Macht allerdings ihr Ehemann an sich riss, umso weniger stand Peng als Sängerin im Rampenlicht. Ihre Bestimmung war fortan, sich in der Rolle der First Lady einzurichten. Aber auch das ist etwas Neues: Die Gattinnen von Xis Vorgängern traten praktisch nie öffentlich in Erscheinung. Erst mit Peng hat China wirklich eine Präsidentengattin, die ihren Mann auch auf vielen Reisen ins Ausland begleitete.

Peng Liyuan stammt aus einfachen Verhältnissen. 1962 kam sie in der ostchinesischen Provinz Shandong zur Welt. Ihre Eltern, eine Theaterschauspielerin und ein Museumskurator, förderten ihr künstlerisches Talent. Schon mit 14 Jahren besuchte Peng eine Kunstschule. Mit 18 wurde sie Sopranistin im Gesangs- und Tanzensemble der Volksbefreiungsarmee, dessen Leitung sie im Laufe der Jahre übernahm. Zum landesweit bekannten Star wurde sie in der ersten Ausgabe der bis heute populären CCTV-TV-Gala Anfang der 1980erJahre, wo sie das rote Volkslied “在希望的田野上” (“Auf dem Feld der Hoffnung”) schmetterte. Ab da trat sie fast jährlich bei der Gala auf, die sich gemessen an der Zuschauerzahl von über einer Milliarde Menschen zum größten TV-Event der Welt entwickelte.

Ihren Mann lernte Peng in dieser Zeit kennen. Xi soll einmal gesagt haben, er habe während ihres ersten Treffens schon nach 40 Minuten gewusst, dass sie seine Frau werden würde. Und Peng erinnerte sich später in einem Interview, dass sie bei einem ihrer ersten Treffen eine zerbeulte Hose angezogen habe, um wegen ihrer Intelligenz und nicht wegen ihres Aussehens Eindruck auf Xi zu machen. 1987 heiratete das Paar in Xiamen in der Provinz Fujian, wo Xi damals Vizebürgermeister war. Vor allem Freunde und Kollegen waren bei der kleinen Feier anwesend. Es war die zweite Ehe von Xi Jinping. Die erste war 1982 nach nur drei Jahren gescheitert – angeblich, weil Xi mit seiner damaligen Frau Ke Lingling nicht nach Großbritannien ziehen wollte.

Nur vier Tage nach der Hochzeit brach Peng Liyuan zu einer Tournee nach Nordamerika auf. Xi sagte einmal, seine Frau und er würden selbst dann zusammenarbeiten, wenn sie räumlich getrennt sind. 1992 kam die gemeinsame Tochter Mingze zur Welt, die bis heute konsequent von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird.

Ihren letzten großen Auftritt als Sängerin hatte Peng im Frühjahr 2008 in der Wiener Staatsoper, wo sie die Hauptrolle im um die Welt tourenden Musical “Mulan” spielte. Wenige Wochen zuvor war Xi zum Vizepräsidenten der Volksrepublik China ernannt worden und damit zum potenzieller Nachfolger von Staatspräsident Hu Jintao geworden. Von da an folgte Peng statt ihrer Sängerinnenkarriere strikt dem Protokoll. Offizielle Posten, die sie seitdem bekleidete, waren Botschafterin im Kampf gegen Tuberkulose und HIV/AIDS für die Weltgesundheitsorganisation sowie Sonderbotschafterin der Unesco für das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen.

Als Vertreterin chinesischer “Soft Power” besucht sie regelmäßig First Ladys anderer Länder, um über gemeinsame Hilfsprojekte zu sprechen. Dabei erregen ihre Outfits in der Presse oft mehr Aufsehen als ihre Botschaften. Peng trägt ausschließlich “Made In China” ihrer Hausdesignerin Ma Ke. Peng erfüllt mit Bravour, was man heute von einer First Lady erwartet. In ihrer Heimat verkörpert sie die starke Ehefrau, die Familie und Karriere unter einen Hut kriegt und ihrem Mann den Rücken freihält.

Pengs Popularität in der Armee dürfte derweil dazu beigetragen haben, dass Xi es leichter hatte, ab 2010 in die zentrale Führung der Armee aufzusteigen. Sie selbst hält einen zivilen Rang vergleichbar dem eines Generalmajors und war Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Echte politische Macht hat sie jenseits ihrer Ehe mit Chinas starkem Mann jedoch nicht.

Im Jahr 2022 überstrahlt Pengs Ruhm längst nicht mehr den von Xi. Vielleicht auch weil seit Mao Zedongs verfemter Ehefrau Jiang Qing die Sorge der Partei vor überambitionierten Ehefrauen ihrer Granden groß ist, bleiben ihre Ambitionen aufs Protokoll einer First Lady beschränkt. Jiang Qing, Schauspielerin und Regisseurin der berüchtigten “Roten Opern”, war nach dem Tod Maos 1976 als Mitglied der radikalen “Viererbande” für die Gräuel der Kulturrevolution verantwortlich gemacht und zum Tod auf Bewährung verurteilt worden. 1991 nahm sie sich im Gefängnis das Leben. Wie schnell die politische Wetterlage umschlagen kann, wissen Peng und Xi übrigens gleichermaßen: Pengs Vater Peng Longkun landete ebenso wie Xi Jinpings Vater Xi Zhongxun während der Kulturrevolution wegen “konterrevolutionärer Umtriebe” im Umerziehungslager. Fabian Peltsch

Der Parteitag der Kommunisten ist immer auch ein Zeitpunkt für umfassende Personalrochaden, auch in Staatsorganen. So gab der Staatsrat während der Tagung einige Neubesetzungen in leitenden Positionen bekannt:

Tang Wenhong wurde zum stellvertretenden Leiter der China International Development Cooperation Agency ernannt. Die Behörde formuliert strategische Leitlinien, Pläne und Strategien für die Auslandshilfe des Landes.

Xu Yongsheng wurde zum stellvertretenden Leiter der National Government Offices Administration ernannt, die für die Verwaltung der zentralen Regierungsstellen zuständig ist, darunter etwa deren Ausgaben, finanzielle Angelegenheiten, Dienstfahrzeuge oder Immobilien.

Li Danlu wird neuer stellvertretender Leiter der Nationalen Behörde für Geistiges Eigentum.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Endlich wieder echte Musik! Nach zwei Jahren hat die Regierung von Hongkong das wegen der Corona-Pandemie verhängte Verbot von Live-Auftritten aufgehoben. Seit vergangenem Donnerstag dürfen Bands nun wieder in Bars und Clubs spielen – wie hier die Gruppe Jordan Road in der alteingesessenen Expat-Bar “The Wanch” im Stadtteil Wanchai.

Li Qiang ist zweiter Mann im Staate. Der Initiator des brutalen Lockdowns in Shanghai hat sich durch konsequente Unterdrückung der Bevölkerung in den Augen Xi Jinpings für höhere Ämter qualifiziert. So eine Entscheidung setzt den neuen Ton im neuen Ständigen Ausschuss des Politbüros der KP. Das sind die sieben Männer, die das Schicksal von 1,4 Milliarden Menschen lenken. Doch eigentlich lenkt sie nur ein Mann. Die anderen sechs Mitglieder sind die loyalsten Anhänger Xis, die sich in der Parteiführung fanden, analysiert Christiane Kühl. China vollendet den Weg von einer komplexen Einparteienherrschaft zur Diktatur eines einzelnen Machthabers.

Während in Peking so der große Parteitag endet, diskutiert Deutschland über den Hamburger Hafen. China.Table erfuhr exklusiv aus Verhandlungskreisen, dass Cosco sich mit einem Anteil von 24,9 Prozent an einem der Terminals zufriedengeben könnte statt wie geplant 35 Prozent zu kaufen. Das würde den Streit möglicherweise entschärfen, denn bei dieser magischen Zahl hätte die chinesische Seite keine Einspruchsrechte mehr und somit kaum Einfluss aufs Geschäft. Der Einstieg von Cosco stößt bei Grünen und FDP auf erheblichen Widerstand. Kanzler Olaf Scholz könnte mit dem neuen Kompromiss sowohl die Bedeutung des Hafens als auch den Koalitionsfrieden retten, analysiert Frank Sieren. Das wäre in der Tat eine erhebliche Leistung.

Der Umgang mit China ist dadurch jedoch noch längst nicht geklärt. Das Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit und Bedrohung lässt sich nicht so leicht auflösen. Olaf Scholz bestätigte in Brüssel, mit einer Wirtschaftsdelegation nach China zu fliegen. Direkt nach dem Parteitag kommt Deutschland nun wie ein wirtschaftlicher Bittsteller, lautet nun die Sorge nicht nur der europäischen Partner, sondern auch von Teilen der deutschen Wirtschaft. Der Kanzler hat an seinen Rockschößen die Dax-Chefs, deren Unternehmen besonders abhängig sind. Xi wiederum wird Scholz auf dem Höhepunkt seiner Macht empfangen.

Verstörend erschien am Samstag zudem ein Vorfall um Xis Vorgänger Hu Jintao, der nicht gerade als Fan des Präsidenten gilt. Sie haben die Videos inzwischen vermutlich gesehen: Der gebrechlich wirkende Hu hatte gerade Platz genommen, da führten ihn ein Parteigenosse und ein Ordner aus dem Saal. Eine politische Machtdemonstration Xis? Ich tippe eher auf einen echten gesundheitlichen Notfall, auch wenn das die offizielle Erklärung der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua ist.

Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Angeführt von Xi schreiten die sieben Top-Kader am Sonntagvormittag Pekinger Zeit im Goldenen Saal der Großen Halle des Volkes vor die wartenden Journalisten, die sich für diesen Anblick zwei Tage in Quarantäne hatten begeben müssen. Und sofort wird den Beobachtern klar: Xi hat sich auf ganzer Linie durchgesetzt.

Im neuen Ständigen Ausschuss befinden sich ausschließlich loyale Mitstreiter des starken Manns. Das hat es seit der Mao-Ära nicht gegeben: Die direkten Vorgänger Xis hatten stets auch Mitglieder rivalisierender KP-Fraktionen dulden müssen. Viele Beobachter hatten daher erwartet, dass Xi zumindest pro forma einen oder zwei Politiker in das Gremium aufnimmt, die ihm nicht so nahe stehen (China.Table berichtete).

Doch es kam anders. Xi drängte alle hinaus, die nicht zu seinen Loyalisten gehörten. Eine Verjüngung fand nur statt, indem er einige eigene Protegés in den inneren Zirkel aufnahm. Das zeigte sich am deutlichsten beim 63-jährigen Shanghaier Parteichef Li Qiang. Li ging an zweiter Stelle, direkt hinter Xi. Er wird damit ziemlich sicher der nächste Ministerpräsident Chinas. Und das, obwohl er den chaotischen Lockdown in Shanghai zu verantworten hatte – und noch nie Vize-Premier war. Das galt bislang als zentrale Voraussetzung für den Posten des Regierungschefs.

Doch politische Gepflogenheiten und Kriterien stören Xi beim Aufbau einer Ein-Personen-Herrschaft nur. Fachliche Qualifikationen sind in seinem China offenbar zweitrangig, was zählt ist Loyalität. Ganz überraschend ist das Ergebnis des Parteitags zwar nicht. “Doch Xis Griff zur Macht übersteigt unsere Erwartungen. Er ist jetzt wirklich ein moderner Kaiser”, twitterte Yang Zhang, Professor an der American University in Washington. Über Jahrzehnte war “innerparteiliche Demokratie” ein festes Ziel von Chinas Kommunisten – in Xis Arbeitsbericht zum Parteitag aber fehlte der Slogan erstmals seit 45 Jahren, wie das China Media Project feststellte.

Am Morgen hatte das neue Zentralkomitee Xi wie erwartet als Generalsekretär der KP bestätigt. Er hat damit die angepeilte dritte Amtszeit bekommen. Das ZK wählte anschließend das Politbüro aus, dem dieses Mal nur 24 statt 25 Personen angehören und in dem nach dem Abgang von Sun Chunlan erstmals seit einem Vierteljahrhundert keine einzige Frau mehr sitzt. Aus dem Politbüro wiederum rekrutiert sich die eigentliche Machtzentrale, der Ständige Ausschuss des Politbüros. Dieser hat wie zuvor sieben Mitglieder. Vier von ihnen sind neu und allesamt Kader aus Xis Seilschaften: Li Qiang, Cai Qi, Dong Xuexiang und Li Xi. Die interessanteste Personalie ist dabei Cai Qi, der als rücksichtslos geltende Parteichef der Hauptstadt Peking.

Neben Xi sind sein Chefideologe Wang Huning sowie Zhao Leji, Chef der mächtigen Disziplinkommission der Partei, die einzigen, die ihren Sitz im Ständigen Ausschuss behalten konnten. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die sieben Mitglieder, aufgelistet nach Rang:

Gemeinsam werden diese sieben Männer “unablässig an der Erfüllung unserer Pflichten arbeiten, um uns des großen Vertrauens unserer Partei und unseres Volkes würdig zu erweisen”, sagte Xi in einer kurzen Ansprache vor einer knallroten Wand mit KP-Flaggen.

Um seine Wunschpersonalien durchzudrücken, legte der 69-jährige Xi die informelle Ruhestandsgrenze von 68 Jahren überaus flexibel aus. Für ihn selbst gilt sie ohnehin nicht mehr. So schieden mit Li Keqiang und Wang Yang zwei 67-jährige Politiker vorzeitig aus: Beide zählen nicht zur Xi-Fraktion. Wang Yang hatte bis kurz vor dem Parteitag sogar als ein möglicher Ministerpräsidenten-Kandidat gegolten. Mit Li Xi und Cai Qi rückten zwei 66-Jährige neu in das Gremium auf. Es ist eindeutig, dass hier nicht das Alter, sondern die Xi-Nähe eine Rolle spielten. Alle Neuen im Ständigen Ausschuss sind zudem jenseits der 60. Das heißt vor allem: Ein Nachfolger für Xi ist auch weiterhin nicht in Sicht, allenfalls der 60-jährige Ding Xuexiang käme dafür nach den bisherigen Standards vom Alter her infrage.

Eine Machtetage tiefer ließ Xi den 69-jährigen Außenminister Wang Yi ins Politbüro aufsteigen. Wang dürfte nun trotz seines Alters der neue Außenpolitik-Zar werden, in der Nachfolge von Yang Jiechi, der aus dem ZK ausgeschieden ist. Wer im März 2023 neuer Außenminister wird, ist noch unklar. Interessant dabei: Der neue Botschafter in den USA, Qin Gang, wurde ins ZK aufgenommen und käme als Kandidat daher infrage.

Vizepremier Hu Chunhua, bis kurz vor dem Parteitag als wichtigster Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gehandelt, wurde dagegen nicht nur nicht befördert – er fiel sogar aus dem Politbüro heraus, in dem er bislang saß. Nur im Zentralkomitee, einem deutlich größeren Gremium, ist Hu weiterhin. Der 59-Jährige gehört zu den Protegès von Ex-Präsident Hu Jintao und ist unter anderem bei Unternehmen als pragmatischer Macher beliebt (China.Table berichtete).

Verstörend wirkte in diesem Zusammenhang der Vorfall um den 79-jährigen Hu Jintao auf der Abschlusssitzung des Parteitags am Samstag. Kurz nach Beginn führten zwei Männer – ein Ordner und ein hoher Parteifunktionär – den direkt neben Xi sitzenden Hu aus dem Saal. Dabei erweckte Hu den Eindruck, gegen seinen Willen hinausgeführt zu werden. Der gebrechlich wirkende Ex-Präsident beugte sich noch einmal Richtung Xi und Premier Li Keqiang. Xi nickte kurz. Li sagte ein paar Worte zu Hu. Andere Politbüromitglieder sowie die Militärs in der Reihe dahinter schauen der Szene überrascht oder besorgt zu.

Hu habe sich nicht wohlgefühlt, berichtete später die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es gehe ihm aber wieder besser. Hu habe verwirrt gewirkt und versucht, eines von Xis Kongressdokumenten festzuhalten, während seine eigenen Dokumente von einem Parteikollegen an den Ordner übergeben wurden, beobachtete die South China Morning Post.

Experten betonten, bisher könne man über den Fall nur spekulieren. Ist Hu krank? Ist er womöglich dement? Oder ist die Erklärung gesundheitlicher Probleme von Chinas Staatsmedien nur vorgeschoben? Dann wäre die Aktion ein Warnsignal an alle Gegner Xis?

Ein großer Knall bei der Parteiverfassung blieb derweil aus. Weder wurde Xi in irgendeiner Form als “Vorsitzender” bezeichnet, noch wurden seine bisherigen Theorien zu “Xi-Jinping-Gedanken” verkürzt – entsprechend den “Mao Zedong-Gedanken”. Sich ideologisch auf eine Stufe mit Mao zu stellen, ist Xi also offenbar nicht gelungen.

Allerdings nahmen die Delegierten am Samstag wie erwartet mehrere theoretische Konzepte Xis mit in die KP-Verfassung auf. Das wichtigste sind die “Zwei Begründungen (“Two Establishes”/两个确立), die im Wesentlichen Xi als unbestrittenen “Kern” der KPCh-Führung sowie die Ideen Xi Jinpings als Grundlage für die Zukunft festschreiben (China.Table berichtete).

Die Parteiposten für die nächsten fünf Jahre stehen nun fest. Im kommenden Frühjahr folgt die Neubesetzung aller Staatsämter. Dann wird sich Xi aller Voraussicht nach auch die dritte Amtszeit als Staatspräsident sichern. Es sieht nicht danach aus, als stehe seinen Ambitionen noch irgendjemand im Weg. Mitarbeit: Felix Lee, Finn Mayer-Kuckuk

Im Streit um den Verkauf von Anteilen an einem Containerterminal des mehrheitlich staatlichen Hamburger Hafens an China zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der ebenfalls staatliche chinesische Hafenbetreiber Cosco bekommt dem neuen Deal zufolge nur 24,9 Prozent der Anteile statt wie bisher geplant 35 Prozent. Das erfuhr China.Table aus Verhandlungskreisen. Die restlichen zehn Prozent an dem Terminal werden zunächst zurückgehalten. Ihre Übertragung ist erst nach einer Abkühlphase möglich, in der sich der chinesische Partner als verlässlich erweisen muss.

Aus Kreisen der Bundesregierung ist zu hören, dass dies eine der möglichen Varianten sei, über die auch in der Bundesregierung nachgedacht werde. Die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Befürworter des Projektes hoffen, dass dieser Kompromiss die beiden wichtigsten Argumente gegen die Übernahme entschärft. Der chinesische Einfluss wäre eingehegt, denn erst ab einem Anteil von 25 Prozent haben Teilhaber ein Vetorecht. Das Vetorecht hätte sich zwar ohnehin nur auf das kleinste der vier Containerterminals des Hamburger Hafens bezogen. Mit dem Kompromiss wäre aber auch das vom Tisch. Damit hätte China praktisch keinen Einfluss auf den eigentlichen Hafenbetrieb. Cosco könnte allenfalls das Volumen des Containerumschlags am Tollerort-Terminal beeinflussen, deren Schiffe das Terminal schon jetzt viel anlaufen. Seine Stellung als wichtiger Kunde ist also stark.

Verkäuferin der Anteile ist die behördeneigene Terminalfirma Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Es geht um die Beteiligung der Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) an der HHLA-Tochter Container Terminal Tollerort (CTT) GmbH. Die HHLA hat dabei von Anfang an keine Gefahr für die Sicherheit des Landes gesehen. Sie sah sich dennoch am Donnerstag genötigt, noch einmal Stellung zu nehmen. “Die HHLA AG behält die alleinige Kontrolle über alle wesentlichen Entscheidungen”, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Tollerort-Gmbh sei “letztlich eine Betriebsstätte”. Cosco habe dort keinerlei Exklusivrechte. “Das Terminal bleibt für Containermengen aller Kunden offen.” Cosco werde keinen Zugriff auf strategisches Know-how erhalten: Und: “Die Hafeninfrastruktur verbleibt im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. IT- und Vertriebsdaten bleiben allein in der Verantwortung der HHLA AG.” Diese Darstellung bezog sich sogar noch auf den ursprünglich angepeilten Anteil von 35 Prozent.

Auch betonte die HHLA nichts von einer ablehnenden Haltung von sechs Bundesministerien zu wissen und fügte hinzu: “Nicht zutreffend ist die Darstellung, dass die EU der Kooperation widersprochen haben soll. Die kartellrechtliche Erlaubnis wurde durch die zuständigen Behörden erteilt.”

Vielleicht gerade wegen ihrer positiven Haltung gegenüber Cosco hat die HHLA jedoch von Anfang an auch Fehler gemacht, die Scholz nun ausbaden muss. Die Hafengesellschaft hätte dem chinesischen Staatsunternehmen nie so viele Anteile zusichern dürfen. Doch alle Beteiligten, von der HHLA selbst über die Hafenbetreiber bis zum Senat der Hansestadt, sahen vor allem ein gutes Geschäft: Zunächst verdient die HHLA am Verkauf der Anteile, dann an dem zunehmenden Containergeschäft durch Cosco. Die drittgrößte Reederei der Welt hat 2021 allein 14 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Tollerort werde durch den Deal zu einem “Preferred Hub” Coscos, hatte HHLA 2021 mitgeteilt. (China.Table berichtete)

Der Hamburger Hafen wiederum verspricht sich durch den Deal mehr Umschlagsvolumen und eine Stärkung im Wettbewerb mit den Konkurrenzhäfen an der Nordsee. Er verliert seit Jahren Marktanteile, vor allem an Konkurrenten wie Rotterdam und Antwerpen.

Immerhin konnte der Hamburger Hafen im ersten Halbjahr 2022 Marktanteile gut machen. Und das lag vor allem an der Zusammenarbeit mit China. Während das Geschäft mit den USA um 3,9 Prozent eingebrochen ist, legte das Chinageschäft um 5,8 Prozent zu. Dennoch schlägt Rotterdam alleine mehr Container um als sämtliche deutschen Häfen zusammen. Im Jahr 2021 kam der niederländische Standort fast auf das doppelte Volumen des Hamburger Hafens.

Der Erfolg von Rotterdam liegt wiederum nicht zuletzt an Cosco. Schon seit 2016 ist Cosco mit 35 Prozent am Euromax Terminal in Rotterdam beteiligt, ohne dass es bisher politische Probleme gab. Dies verleitete die HHLA zu der falschen Annahme, dass eine gleich hohe Beteiligung auch in Deutschland kein Problem sei – in falscher Einschätzung der politischen Stimmung. Die Exportnation Deutschland ist viel abhängiger von China als die Niederlande. Und die Deutschen sind besonders seit Beginn des Ukrainekrieges sehr sensibel für diese Abhängigkeiten – auch wenn der Deal vor gut einem Jahr unterschrieben wurde, also lange vor der russischen Invasion.

Beteiligungen wie an Tollerort oder Rotterdam sind international üblich. Es wäre für Cosco die achtundneunzigste internationale Beteiligung an einem Hafen. Auch an den US-Häfen Miami, Houston, Long Beach, Los Angeles und Seattle ist Cosco beteiligt, ohne dass es darüber politische Auseinandersetzungen gab. Das hat Washington nicht daran gehindert, hinter den Kulissen in Deutschland Druck gegen den Deal zu machen.

Auch in Europa sind chinesische Investoren bereits kräftig beteiligt. Cosco und seine Schwesterfirma China Merchants besitzen in 14 europäischen Häfen eigene Terminals oder sogar Anteile an gesamten Hafenbetriebsgesellschaften – von Rotterdam über Antwerpen bis hin nach Le Havre, Bilbao, Valencia, Marseille und Malta. Cosco ist einer der größten Hafenbetreiber der Welt. Am griechischen Hafen Piräus (100 Prozent), an die Häfen in Zeebrugge (85 Prozent) und Valencia (51 Prozent) hält der Staatsbetrieb sogar die Mehrheit. In Antwerpen sind es unter 25 Prozent. In Wilhelmshaven hat die China Logistic Group Land für 99 Jahre gepachtet, um im Jade-Weser-Hafen ein Logistikzentrum aufzubauen – und dafür 100 Millionen Euro bezahlt.

Die Cosco-Beteiligung an Le Havre könnte auch der Grund sein, warum sich Frankreich gegen den Hamburger Deal ausgesprochen hat. Sie fürchten vor allem, dass Cosco Geschäft aus Frankreich nach Deutschland abzieht. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron selbstverständlich so nicht, sondern spielte über Bande. Er fordert “neue Spielregeln” für Investitionen aus China. Ziel sei es, die strategische Autonomie zu bewahren. “Wir wollen weiter in China investieren können und chinesische Partner haben, solange es nicht den Bereich der strategischen Autonomie berührt”, sagte Macron am vergangenen Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Scholz will nun, wie China.Table erfahren hat, über Bande zurückspielen und eine “europäische Hafeninitiative” anschieben. Sie soll verhindern, dass es den Chinesen gelingt, den einen europäischen Hafenbetreiber gegen den anderen auszuspielen. Wenn die EU endlich mit einer Stimme in dieser Frage spräche, wäre das nicht möglich.

Das Kanzleramt strebt also einen Kompromiss zur Anteilsreduzierung an und gleichzeitig einen EU-Zusammenschluss. Diese Doppelstrategie erinnert ein wenig an den Nato-Doppelbeschluss, den der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt in den 1980er-Jahren entwickelt hatte: Den Deal abschwächen, ihn aber abschließen und sich gleichzeitig um Abrüstung bemühen. Damals wurden Abrüstungsverhandlungen begonnen und gleichzeitig neue Atomraketen aufgestellt. Diese Strategie erwies sich als sehr erfolgreich.

Mit der Initiative würde Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Bedenken seiner Koalitionspartner eingehen. Insbesondere die Grünen sind schließlich gegen eine Ausweitung des chinesischen Einflusses in dieser kritischen Zeit. “Der Hamburger Hafen ist ja nicht irgendein Hafen”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Es handele sich um einen der Schlüsselhäfen nicht nur für Deutschland als Exportnation, sondern für Europa insgesamt. “Wir müssen uns bei jeder Investition in deutsche kritische Infrastruktur fragen, was das in jenem Moment bedeuten könnte, in dem sich China gegen uns als Demokratie und Wertegemeinschaft wenden würde”, so Baerbock. Auch ihr Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, stellte sich offen gegen den Deal. Er befürchtet, dass “China den Handel und die politische Richtung des Hafens” beeinflussen.

In der FDP gibt es ebenfalls Bedenken: Die “enorme Abhängigkeit” der deutschen Wirtschaft von China sei “bedrückend”, sagte Finanzminister Christian Lindner. Seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte: “Der Verkauf von kritischer Infrastruktur an China ist ein krasser Fehler und gehört unterbunden.”

Und auch die Opposition hält dagegen, wenn auch mit falschen Argumenten: “Deutsche Häfen gehören nicht in chinesische Hand. Zumal Europäer sich in China nicht an Häfen beteiligen können”, positioniert sich Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Tatsächlich jedoch gibt es in China keine solche Beschränkung. Die HHLA und andere westliche Hafenbetreiber, so hörte China.Table aus Hainans Hauptstadt Haikou, befinden sich in Gesprächen über eine Beteiligung an dem neuen Hafen dort, der für 1,5 Milliarden US-Dollar gebaut wird.

Wichtig ist nun auch ein öffentliches Signal, dass Cosco mit der Lösung einverstanden ist. Das Staatsunternehmen hat bereits betont, dass es an dem Vetorecht nicht interessiert ist, sondern vor allem an neuen Geschäften. So verlautet es aus dem Unternehmen in Peking.

Die Zeit drängt, denn am kommenden Mittwoch ist die letzte Sitzung der Bundesregierung, bei der dieser Punkt auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Das Außenwirtschaftsgesetz schreibt vor, dass die Regierung Bedenken gegen das Kaufangebot eines ausländischen Investors binnen vier Monaten geltend machen muss. Am 31. Oktober läuft die Frist aus.

Was auf die Tagesordnung kommt, entscheidet allerdings der Bundeskanzler. Scholz hat also auch noch die Möglichkeit, das Geschäft zuzulassen, indem er sich einfach nicht damit beschäftigt. Das würde jedoch das Klima in der Koalition arg strapazieren. Deshalb sucht Scholz auch hier nach einem Kompromiss. Denn schon im Streit um die längere Nutzung der Atomenergie in Deutschland setzte Scholz auf ein Machtwort als Bundeskanzler, um eine Verlängerung bis April gegen den Willen Habecks durchzusetzen. Eine solche Herangehensweise kann er sich nicht unbegrenzt oft leisten.

Die Diskussion über den Hamburger Hafen kommt zudem zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt. Scholz wird am 4. November nach Peking reisen. In der chinesischen Hauptstadt gilt die Unterzeichnung dieser Hafenbeteiligung als eine Geste des guten Willens für einen erfolgreichen Besuch. Wenn es gut läuft, steht auch die Unterzeichnung eines Abkommens über den Kauf von 350 Airbus-Flugzeugen an, wie China.Table erfahren hat. Chinas Außenministerium stellte den Hafen-Deal derweil in den Kontext der guten Wirtschaftsbeziehungen der vergangenen 50 Jahre. Es steht also viel auf dem Spiel.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben zeitgleich zum Parteitag das künftige Verhältnis des Blocks zu Peking erörtert. “Das Ziel war ein echter strategischer Austausch”, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel am Ende des Gipfels. Man sei sich einig, dass die EU bei der Verteidigung der Demokratie und der Grundfreiheiten Peking gegenüber standhaft auftreten müsse. Der EU-Rat verständigte sich in den mehr als dreistündigen Gesprächen Michel zufolge auch auf die Forderung nach einem ausbalancierten wirtschaftlichen Austausch. An globalen Themen wie dem Klimawandel und der Coronavirus-Pandemie wolle man mit China weiterhin gemeinsam arbeiten, so Michel.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnte vor zu viel Naivität gegenüber Peking: “China setzt eindeutig seine Mission fort, seine Dominanz in Ostasien und seinen weltweiten Einfluss zu etablieren”, sagte von der Leyen. “Das chinesische System unterscheidet sich grundlegend von unserem, und wir sind uns der Art der Rivalität bewusst.” Die EU werde “Zeuge einer ziemlichen Beschleunigung von Trends und Spannungen” mit China. Der Parteitag der Kommunisten habe gezeigt, dass das China von Staatspräsident Xi Jinping “sehr selbstbewusste” und “eigenständige” Tendenzen weiter verstärken werde.

Von der Leyen betonte, dass die EU aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gelernt habe, dass die Abhängigkeit von einem Staat bei wichtigen Importen wie Öl und Gas schwierig ist. “Natürlich müssen wir bei Abhängigkeiten sehr wachsam sein”, sagte von der Leyen. Sie sagte, die EU müsse ihre eigenen Produktionskapazitäten erhöhen und “zuverlässige, vertrauenswürdige Lieferanten” suchen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte, dass der Verkauf von europäischer Infrastruktur an China während der Finanzkrise ein Fehler war. Die EU sei “naiv” gewesen, Europa bei Finanzproblemen wie einen “offenen Supermarkt” zu verhökern. Macron betonte, es sei wichtig für die strategische Autonomie der EU, “auf respektvolle, transparente und klare Weise unsere Spielregeln zu definieren.” Macron hatte einem französischen Medienbericht zufolge Bundeskanzler Olaf Scholz ans Herz gelegt, den ersten Besuch bei Xi gemeinsam zu absolvieren. Scholz hatte das demnach jedoch abgelehnt.

Auch Belgiens Regierungschef Alexander De Croo betonte, europäische Länder seien in der Vergangenheit “etwas zu selbstgefällig” gewesen. “In einigen Domänen ist China ein erbitterter Konkurrent”, so De Croo. Für Mario Draghi war es der letzte Tag im Amt des Ministerpräsidenten Italiens. Er warnte, dass die EU nicht Fehler wie im Verhältnis zu Russland wiederholen dürfe. Unklar ist noch die Haltung seiner postfaschistischen Nachfolgerin Giorgia Meloni.

Die EU-Außenminister hatte in der vergangenen Woche die China-Strategie des Blocks debattiert. Dabei war der Fokus in der Einschätzung der Volksrepublik tendenziell auf “Wettbewerber” gerückt, auch wenn der Dreiklang “Partner, Wettbewerber, Systemrivale” so weiterbestehen soll (China.Table berichtete). ari

Die erste Reise von Olaf Scholz als Bundeskanzler nach Peking unmittelbar nach dem Kongress der Kommunistischen Partei ist offenbar auch unter Dax-Unternehmen höchst umstritten. “Die Wirtschaft mitzunehmen ist eine total bescheuerte Idee”, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ein nicht näher benanntes Dax-Unternehmen. Der Kanzler müsse in Peking Klartext reden über Chinas Unterstützung für Putin, zum Taiwan-Konflikt und über Xi Jinpings desaströse Null-Covid-Politik, die das Land seit Ausbruch der Pandemie völlig abgeschottet und international isoliert hat, heißt es in der FAZ. “Was sollen die Unternehmenschefs dabei?”

Trotz Chinas immer forscherer Außenpolitik gegenüber dem Westen folgt Scholz der Einladung der chinesischen Regierung und will Anfang November als erster westlicher Regierungschef nach der Wiederwahl von Xi Jinping als Parteichef für einen Tag nach Peking reisen. Begleitet werden soll er nach dem Willen des Kanzleramts von einer Wirtschaftsdelegation. Doch nicht nur die EU-Kommission und einige China-Experten kritisieren Scholz’ Alleingang. Auch Teile der deutschen Wirtschaft verstehen nicht, warum sie ausgerechnet jetzt mit dem Kanzler nach Peking reisen sollen. Im Gegenteil: Sie fühlen sich unter Druck gesetzt.

Mercedes-Chef Ola Källenius hat nach FAZ-Angaben das Angebot des Kanzleramts abgelehnt und gibt terminliche Gründe an. Auch von Bosch, Continental und SAP kommt kein Vorstandschef mit. Mitreisen werden vor allem die Vorstandschefs, deren Unternehmen besonders abhängig vom China-Geschäft sind.

Nach Informationen der FAZ hat wohl Siemens-Chef Roland Busch zugesagt. Auch der neue Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Oliver Blume, fährt mit. Für beide Unternehmen ist China mit Abstand der größte Absatzmarkt. VW erzielt derzeit geschätzt 40 Prozent seines Gewinns in der Volksrepublik. Bei BASF stehe eine Entscheidung noch aus. flee

China liefert offenbar seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine massenhaft defekte Chips nach Russland. Die Fehlerquote unter aus China nach Russland gelieferten Halbleitern sei in den letzten Monaten um 1.900 Prozent gestiegen, berichtet die IT-Fachpublikation The Register unter Berufung auf die russische Wirtschaftszeitung Kommersant. Der Kommersant zitiert einen ungenannten Informanten aus der russischen Elektronikbranche, dem zufolge vor der russischen Invasion der Ukraine zwei Prozent der chinesischen Chips kaputt waren. Die Fehlerquote sei seit dem Einmarsch auf 40 Prozent gestiegen. Schon zwei Prozent seien eigentlich zuviel, schreibt das IT-Fachmagazin Golem.

Was genau der Vorgang hinsichtlich der “grenzenlosen” Freundschaft Chinas zu Russland bedeutet, ist unklar. Chips werden ja nicht nur für Elektronikprodukte oder Autos benötigt, sondern auch für militärische Technologie. Jedenfalls scheinen Chinas Hersteller nicht ihre Top-Ware in den Norden zu exportieren. Nach dem Kommersant-Bericht muss derzeit so mancher Hersteller beim Chipkauf auf wenig vertrauenswürdige Graumarkt-Händler zurückgreifen, die noch bereit seien, in Russland Geschäfte zu machen. Denn viele wichtige Lieferanten hätten sich aus Russland zurückgezogen, so der Kommersant. Ob von dem Problem lediglich einige wenige Hersteller in Russland betroffen sind oder die gesamte Branche, bleibt in dem Bericht allerdings unklar. ck

Der deutsche Optikriese Carl Zeiss AG hat den ersten Spatenstich für ein neues Werk in der ostchinesischen Stadt Suzhou gesetzt. Das berichtete am Freitag die South China Morning Post unter Berufung auf Unternehmensangaben. Die Arbeiten hatten demnach bereits am Dienstag begonnen. Die 25 Millionen US-Dollar teure Anlage der Medizinsparte solle für Forschung und Entwicklung sowie für die Herstellung von ophthalmologischen Geräten genutzt werden. Bereits im November 2021 hatte Zeiss mit dem Betreiber des Suzhou Industrial Park einen Vertrag zur Nutzung des Geländes unterschrieben.

Die neue Anlage ist der zweite Standort des Unternehmens in Suzhou. Seit 2009 betreibt Zeiss nach eigenen Angaben eine Fabrik für Komponenten und Zubehörteile für Operationsmikroskope sowie Spaltlampen. Die Investition ist ein Zeichen, dass Unternehmen trotz der Null-Covid Politik Pekings und der wachsenden geopolitischen Spannungen weiterhin investieren, wenn sie Chancen in China sehen. Der Präsident von Zeiss China, Maximilian Josef Helmut Foerst, sagte laut South China Morning Post, das Unternehmen habe immer Vertrauen in das Wachstum Chinas gehabt. Die neue Anlage spiegele das Engagement des Unternehmens wider, “seine Wurzeln im Markt zu vertiefen.” ck

Chinas führender Batteriehersteller CATL konnte seinen Gewinn im dritten Quartal verdreifachen. Wie das Unternehmen am Freitag an der Börse von Shenzhen mitteilte, stieg der Umsatz zwischen Juli und September um 233 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 97 Milliarden Yuan (rund 14 Milliarden Euro). Der Nettogewinn lag bei 9,4 Milliarden Yuan (gut 1,3 Milliarden Euro). Die Rentabilität des Unternehmens dürfte sich nach Ansicht von Analysten dank seiner Investitionen in Batteriemetalle und einer erwarteten Steigerung der Lithiumproduktion im nächsten Jahr weiter verbessern.

CATL liefert Batteriezellen für jede dritte Elektroautobatterie weltweit und ist damit der weltgrößte Hersteller von NEV-Batterien. Und das Unternehmen baut seine Produktion massiv aus. Noch im laufenden Jahr soll die Produktion nach Informationen des Wertpapierhauses Soochow Securities auf 300 Gigawattstunden steigen. Erst im August hatten die Chinesen den Bau einer Fabrik im ungarischen Debrecen für 7,3 Milliarden Euro angekündigt, von der aus unter anderem Mercedes-Benz und BMW beliefert werden (China.Table berichtete).

In den USA drosselt CATL allerdings seit August seine Expansionspläne, wie Reuters am Freitag unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete. Grund sind neue US-Regeln, wonach nur solche Elektroautos für Steuererleichterungen in Frage kommen, die Zielvorgaben für Batterien aus heimischer Produktion erfüllen. Dazu gehört etwa die Bedingung, dass Autobauer bis 2024 die Hälfte der Rohstoffe in Batterien aus Nordamerika oder aus verbündeten Ländern beziehen müssen, ab 2026 sogar 80 Prozent. Ziel ist eine geringere Abhängigkeit unter anderem von China. CATL wäre der erste bedeutende Zulieferer, der wegen dieses Gesetzes Investitionspläne auf den Prüfstand stellt. rtr/ck

Als Xi Jinping 2013 an die Macht kam, war er für viele Chinesen zunächst der “Mann von Peng Liyuan”. Denn Peng war in China schon ein Star, als Xi noch in den Provinzen die Karriereleiter hochkletterte. “Ihr Gesang ist in allen Städten und Dörfern des Vaterlandes verbreitet, ihre Kunst tief in den Massen verwurzelt”, schwärmte die Nachrichtenagentur Xinhua in einer Ode an die 59-jährige Sopranistin. Pengs Spezialgebiet waren lange Zeit so genannte Rote Volkslieder – sozialistische Texte mit traditionellen Melodien. Diese gab sie gern auch bei Militär-Veranstaltungen zum Besten. Nach der Niederschlagung der Studentenbewegung auf dem Tiananmen-Platz 1989 sang sie in Uniform für die “siegreichen” Soldaten. Politisch stand sie immer klar an der Seite der Partei.

Umso mehr Macht allerdings ihr Ehemann an sich riss, umso weniger stand Peng als Sängerin im Rampenlicht. Ihre Bestimmung war fortan, sich in der Rolle der First Lady einzurichten. Aber auch das ist etwas Neues: Die Gattinnen von Xis Vorgängern traten praktisch nie öffentlich in Erscheinung. Erst mit Peng hat China wirklich eine Präsidentengattin, die ihren Mann auch auf vielen Reisen ins Ausland begleitete.

Peng Liyuan stammt aus einfachen Verhältnissen. 1962 kam sie in der ostchinesischen Provinz Shandong zur Welt. Ihre Eltern, eine Theaterschauspielerin und ein Museumskurator, förderten ihr künstlerisches Talent. Schon mit 14 Jahren besuchte Peng eine Kunstschule. Mit 18 wurde sie Sopranistin im Gesangs- und Tanzensemble der Volksbefreiungsarmee, dessen Leitung sie im Laufe der Jahre übernahm. Zum landesweit bekannten Star wurde sie in der ersten Ausgabe der bis heute populären CCTV-TV-Gala Anfang der 1980erJahre, wo sie das rote Volkslied “在希望的田野上” (“Auf dem Feld der Hoffnung”) schmetterte. Ab da trat sie fast jährlich bei der Gala auf, die sich gemessen an der Zuschauerzahl von über einer Milliarde Menschen zum größten TV-Event der Welt entwickelte.

Ihren Mann lernte Peng in dieser Zeit kennen. Xi soll einmal gesagt haben, er habe während ihres ersten Treffens schon nach 40 Minuten gewusst, dass sie seine Frau werden würde. Und Peng erinnerte sich später in einem Interview, dass sie bei einem ihrer ersten Treffen eine zerbeulte Hose angezogen habe, um wegen ihrer Intelligenz und nicht wegen ihres Aussehens Eindruck auf Xi zu machen. 1987 heiratete das Paar in Xiamen in der Provinz Fujian, wo Xi damals Vizebürgermeister war. Vor allem Freunde und Kollegen waren bei der kleinen Feier anwesend. Es war die zweite Ehe von Xi Jinping. Die erste war 1982 nach nur drei Jahren gescheitert – angeblich, weil Xi mit seiner damaligen Frau Ke Lingling nicht nach Großbritannien ziehen wollte.

Nur vier Tage nach der Hochzeit brach Peng Liyuan zu einer Tournee nach Nordamerika auf. Xi sagte einmal, seine Frau und er würden selbst dann zusammenarbeiten, wenn sie räumlich getrennt sind. 1992 kam die gemeinsame Tochter Mingze zur Welt, die bis heute konsequent von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird.

Ihren letzten großen Auftritt als Sängerin hatte Peng im Frühjahr 2008 in der Wiener Staatsoper, wo sie die Hauptrolle im um die Welt tourenden Musical “Mulan” spielte. Wenige Wochen zuvor war Xi zum Vizepräsidenten der Volksrepublik China ernannt worden und damit zum potenzieller Nachfolger von Staatspräsident Hu Jintao geworden. Von da an folgte Peng statt ihrer Sängerinnenkarriere strikt dem Protokoll. Offizielle Posten, die sie seitdem bekleidete, waren Botschafterin im Kampf gegen Tuberkulose und HIV/AIDS für die Weltgesundheitsorganisation sowie Sonderbotschafterin der Unesco für das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen.

Als Vertreterin chinesischer “Soft Power” besucht sie regelmäßig First Ladys anderer Länder, um über gemeinsame Hilfsprojekte zu sprechen. Dabei erregen ihre Outfits in der Presse oft mehr Aufsehen als ihre Botschaften. Peng trägt ausschließlich “Made In China” ihrer Hausdesignerin Ma Ke. Peng erfüllt mit Bravour, was man heute von einer First Lady erwartet. In ihrer Heimat verkörpert sie die starke Ehefrau, die Familie und Karriere unter einen Hut kriegt und ihrem Mann den Rücken freihält.

Pengs Popularität in der Armee dürfte derweil dazu beigetragen haben, dass Xi es leichter hatte, ab 2010 in die zentrale Führung der Armee aufzusteigen. Sie selbst hält einen zivilen Rang vergleichbar dem eines Generalmajors und war Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Echte politische Macht hat sie jenseits ihrer Ehe mit Chinas starkem Mann jedoch nicht.

Im Jahr 2022 überstrahlt Pengs Ruhm längst nicht mehr den von Xi. Vielleicht auch weil seit Mao Zedongs verfemter Ehefrau Jiang Qing die Sorge der Partei vor überambitionierten Ehefrauen ihrer Granden groß ist, bleiben ihre Ambitionen aufs Protokoll einer First Lady beschränkt. Jiang Qing, Schauspielerin und Regisseurin der berüchtigten “Roten Opern”, war nach dem Tod Maos 1976 als Mitglied der radikalen “Viererbande” für die Gräuel der Kulturrevolution verantwortlich gemacht und zum Tod auf Bewährung verurteilt worden. 1991 nahm sie sich im Gefängnis das Leben. Wie schnell die politische Wetterlage umschlagen kann, wissen Peng und Xi übrigens gleichermaßen: Pengs Vater Peng Longkun landete ebenso wie Xi Jinpings Vater Xi Zhongxun während der Kulturrevolution wegen “konterrevolutionärer Umtriebe” im Umerziehungslager. Fabian Peltsch

Der Parteitag der Kommunisten ist immer auch ein Zeitpunkt für umfassende Personalrochaden, auch in Staatsorganen. So gab der Staatsrat während der Tagung einige Neubesetzungen in leitenden Positionen bekannt:

Tang Wenhong wurde zum stellvertretenden Leiter der China International Development Cooperation Agency ernannt. Die Behörde formuliert strategische Leitlinien, Pläne und Strategien für die Auslandshilfe des Landes.

Xu Yongsheng wurde zum stellvertretenden Leiter der National Government Offices Administration ernannt, die für die Verwaltung der zentralen Regierungsstellen zuständig ist, darunter etwa deren Ausgaben, finanzielle Angelegenheiten, Dienstfahrzeuge oder Immobilien.

Li Danlu wird neuer stellvertretender Leiter der Nationalen Behörde für Geistiges Eigentum.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Endlich wieder echte Musik! Nach zwei Jahren hat die Regierung von Hongkong das wegen der Corona-Pandemie verhängte Verbot von Live-Auftritten aufgehoben. Seit vergangenem Donnerstag dürfen Bands nun wieder in Bars und Clubs spielen – wie hier die Gruppe Jordan Road in der alteingesessenen Expat-Bar “The Wanch” im Stadtteil Wanchai.