beim Startchancen-Programm haben es Bund und Länder immerhin zu einem Eckpunkte-Papier geschafft. Bei der Fortführung des Digitalpakts ist es hingegen über Willensbekundungen von allen Seiten noch nicht hinausgegangen. Kommt die Fortsetzung? Wann? Und wer zahlt wie viel? Letzteres scheint eine der am härtesten umkämpften Fragen zu sein. Dabei gäbe es noch mehr Punkte zu klären. Zum Beispiel zur Mittelvergabe. Holger Schleper macht an einem Beispiel deutlich, welch seltsame Blüten die Vergabepraxis beim ersten Digitalpakt getrieben hat und was das mit Windhunden zu tun hat.

Viele Fragen gibt es auch zum IQB-Bildungstrend zu klären, der Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wieso die Neuntklässler in Deutsch so schlecht, in Englisch aber vergleichsweise gut abgeschnitten haben – und was Fabeln und die Fifa damit zu tun haben.

Und natürlich beschäftigt uns auch die Frage, ob es richtig ist, dass an Berlins Schulen neuerdings das Tragen eines Palästinensertuchs verboten werden kann. Kira Münsterberg und Anna Parrisius haben sich das von einem Rechtswissenschaftler und einem Experten für politische Bildung einordnen lassen.

Eine Frage ist auf jeden Fall beantwortet: Die, ob unser ehemaliger Kollege Moritz Baumann den VNN-Preis für Bildungsjournalismus bekommt – ja, hat er! Der Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen hat seine Recherche zum Ganztagsausbau an Grundschulen, die er im vergangenen Jahr für Table.Media geschrieben hat, mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch im Namen des Teams von Bildung.Table! Die Analyse können Sie hier noch bis Anfang kommender Woche kostenlos vor der Bezahlschranke lesen!

Eine spannende Lektüre, die Ihnen hoffentlich viele Fragen beantwortet, wünscht

Wie geht es weiter mit dem Digitalpakt? Diese Frage verunsichert Schulen bundesweit. “Entgegen aller politischen Versprechungen” sei der Digitalpakt 2.0 “eben noch nicht in trockenen Tüchern”. Das erklärte jetzt Tomi Neckov, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE).

Tatsächlich taucht der Digitalpakt weder im Haushaltsentwurf 2024 auf, noch in den Finanzplanungen bis 2027. Und die Kultusministerkonferenz offenbarte in der Vorwoche zum wiederholten Mal, dass Bund und Länder nicht wirklich weiterkommen. Für die Länder fasste das Alexander Lorz, Hessens Kultusminister und Koordinator der CDU-geführten Schulministerien, so zusammen: “Wir warten noch auf die unmissverständliche Zusage des Bundes.”

Anlässe genug, den Druck von außen zu erhöhen. Ein breites Bündnis aus Bundeselternrat, VBE, Städte- und Gemeindebund, dem Digitalverband Bitkom, Philologenverband, dem Verband Bildungsmedien und der Initiative D21 verkündete deshalb zu Wochenbeginn seine Forderungen. Punkt eins: eine öffentliche Zusicherung der Anschlussfinanzierung ab 2024 durch Bund und Länder. Punkt zwei: die zeitnahe Aufnahme der offiziellen Bund-Länder-Verhandlungen.

Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, präsentierten VBE und Bitkom einige Kennzahlen. “Ein Drittel der Schulen in Deutschland hat noch keinen Breitbandanschluss“, monierte Neckov. Und jede achte Schule verfüge nicht über Klassensätze an Laptops oder Tablets. Die Zahlen stammen aus einer im Mai veröffentlichen Umfrage unter Schulleitungen aus dem Herbst 2022.

Neueren Datums, nämlich vom August und September 2023, ist eine Bitkom-Befragung von Unternehmen. Demnach sagen 97 Prozent der mehr als 600 Befragten, “Bund und Länder sollten mehr Geld in die Digitalisierung der Schulen investieren”. Solche Zustimmungswerte, betonte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst, gebe es nur sehr selten.

Aber so groß der Handlungsdruck auch sein mag: “Die gemeinsame Sorge, dass der Digitalpakt nicht vorangeht”, wie es Wintergerst formuliert, scheint berechtigt. Ein Knackpunkt ist und bleibt die Frage der Finanzierung. In einem bei der jüngsten Kultusministerkonferenz diskutierten Papier zu den Grundsatzpositionen von BMBF und Ländern, das Table.Media vorliegt, heißt es: “Der Bund betrachtet eine hälftige Finanzierung als notwendige Voraussetzung. Die Länder sichern dagegen eine angemessene Finanzierung zu.” Hier gebe es Gesprächsbedarf.

Wieder einmal kommt der Kabinettsbeschluss vom 5. Juli ins Spiel. Demnach müssen bei Programmen, die Bund und Länder gemeinsam tragen, beide Seiten die Hälfte der Mittel einbringen. “Dieser Beschluss ist politisch absolut bindend”, sagt Jens Brandenburg, Staatssekretär im BMBF, im Gespräch mit Table.Media. “Eine Bund-Länder-Vereinbarung, die das nicht berücksichtigt, wird nicht durch das Kabinett kommen.” Auch Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, spricht von einem “klaren Beschluss”.

Klar ist aus Sicht des BMBF auch, dass eine “Verteilung der Gelder allein nach Umsatzsteuerpunkten keine Lösung ist”, sagt Brandenburg. Das hatte im September auch der Bundesrechnungshof erklärt. Er riet dem BMBF, von der Umsatzsteuerfinanzierung abzusehen. Das Argument: Das Ministerium “hat keine Möglichkeit, nicht im Sinne des Bundes verwendete Mittel zurückzufordern”.

“Das Beispiel in Thüringen hat gezeigt, wie wichtig eine Zweckbindung der Mittel ist, damit das Geld auch bei den Schulen ankommt”, hebt Brandenburg hervor. Nach Recherchen von Table.Media-Redakteurin Vera Kraft flossen Millionen-Gelder vom Bund im “Aufholen nach Corona”-Programm nicht an die Schulen. “Wir konzentrieren uns deshalb auf den Artikel 104c GG“, sagt Brandenburg zur Rechtsgrundlage. Hierauf soll der Digitalpakt 2.0 aus seiner Sicht fußen. Der Artikel beschreibt die möglichen Finanzhilfen durch den Bund an die Länder.

Darüber hinaus fordert Brandenburg, dass Bundesmittel nicht über Jahre ungenutzt bleiben dürften, wie es beim aktuellen Digitalpakt der Fall gewesen sei. Tatsächlich treibt die Mittelvergabe zum Teil erstaunliche Blüten. So standen Niedersachsen ab 2019 rund 465 Millionen Euro für die Schulen zur Verfügung. Davon waren bis Mitte April 2023 jedoch erst 297 Millionen Euro beantragt und bewilligt worden. 168 Millionen Euro waren also noch zu vergeben.

Das Land verlängerte daraufhin die Antragsfrist bis zum 30. Juni 2023. Gelder, die danach übrig blieben, vergab Niedersachsen ab dem 1. Juli im sogenannten Windhundverfahren. Das heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch Schulen, die bereits Mittel erhalten hatten, konnten Anträge einreichen.

Das Rennen um einen vermeintlich prall gefüllten “Windhundtopf” elektrisierte die niedersächsischen Schulträger. Am Samstag, 1. Juli, gingen nach Angaben des Kultusministeriums auf Anfrage von Table.Media 2.890 Anträge ein. Und dafür wurden offensichtlich einige Nachtschichten geschoben. Für die Stadt Wolfsburg etwa reichten 14 Beschäftigte nachts Anträge ein, wie ein Sprecher bestätigte. Auch in Westerstede, nahe Oldenburg, legte der IT-Leiter eine Nachtschicht ein, um 35 Anträge einzureichen, wie er im Gespräch berichtet. Neun Minuten nach Mitternacht sendete er den ersten Antrag. Und gegen Wolfsburg stand er auf verlorenem Posten.

Was auch daran lag, dass die Mittel im “Windhundtopf” aktuell auf acht Millionen Euro zusammengeschrumpft sind. Denn viele Schulträger hatten die verlängerte Antragsfrist bis Ende Juni doch noch genutzt. “Derzeit können aus den Restmitteln 95 Anträge bedient werden”, schreibt das Kultusministerium, verteilt auf 50 Schulträger.

Dass die Gelder bundesweit künftig schneller an die Schulen kommen müssen, hatte die Ampel-Regierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag hinterlegt. Dort heißt es: “Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen verbesserten Mittelabfluss und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet.”

Wie konkret dieser Weg aussehen soll, möchte auch die CDU/CSU-Fraktion wissen. Sie hat eine Große Anfrage an die Regierung gestellt. Dort steht: “Das weiterhin fehlende Bekenntnis sowie strategisch weiterentwickelte Konzept zu dem im Koalitionsvertrag versprochenen Digitalpakt 2.0 führen aktuell zu einer tiefgreifenden Planungsunsicherheit in Schulen, Kommunen und Ländern.”

So ein Ergebnis hat es bislang bei keiner Leistungsvergleichsstudie gegeben. Der aktuelle IQB-Bildungstrend hat bei Schülern der neunten Klasse in Deutsch eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Fast spiegelbildlich entwickelten sich die Kompetenzen der Neuntklässler in Englisch (Table.Media berichtete). Seit der Veröffentlichung des Berichts am vergangenen Freitag suchen Politik und Wissenschaft nun nach Erklärungsversuchen. Klar ist, die eine Antwort gibt es nicht.

“Dass Deutsch nicht gut ausfallen wird, war mir eigentlich klar. Und auch, dass es bei Englisch laufen würde”, sagt Dennis Münstermann, Lehrer an der Bertha-Krupp-Realschule in Essen. Nur dass der Unterschied so groß sein würde, das habe ihn dann doch überrascht. Münstermann wurde 2022 mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet.

Der 32-Jährige unterrichtet Deutsch und Englisch. Daher kann er einen Vergleich zwischen beiden Fächern ziehen und hat Ideen, woher die unterschiedliche Entwicklung rührt. Aus seiner Sicht beginnt sie schon ab der fünften Klasse: In Englisch sei das Niveau bei allen Schülern fast gleich. “In Deutsch sind die Schüler auf einem unterschiedlichen Stand, wenn sie von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln.” Wer wenige Kompetenzen mitbringt, fühlt sich schnell abgehängt und verliert die Lust am Fach. Weniger Lust führt wiederum zu schlechteren Leistungen und zu noch weniger Interesse. Diese Negativspirale drehe sich dann von Jahr zu Jahr weiter, so die Beobachtung von Münstermann.

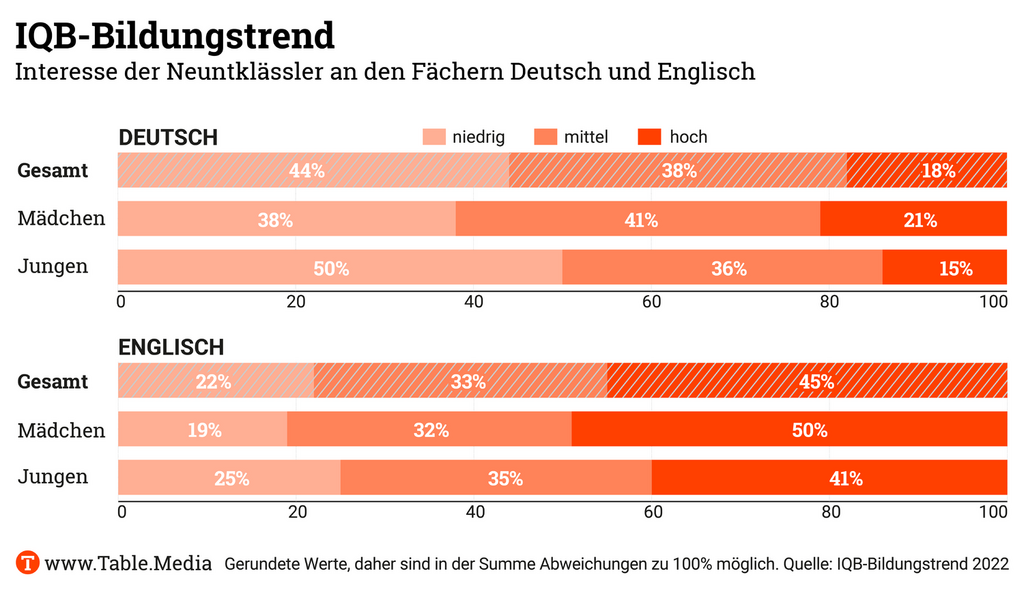

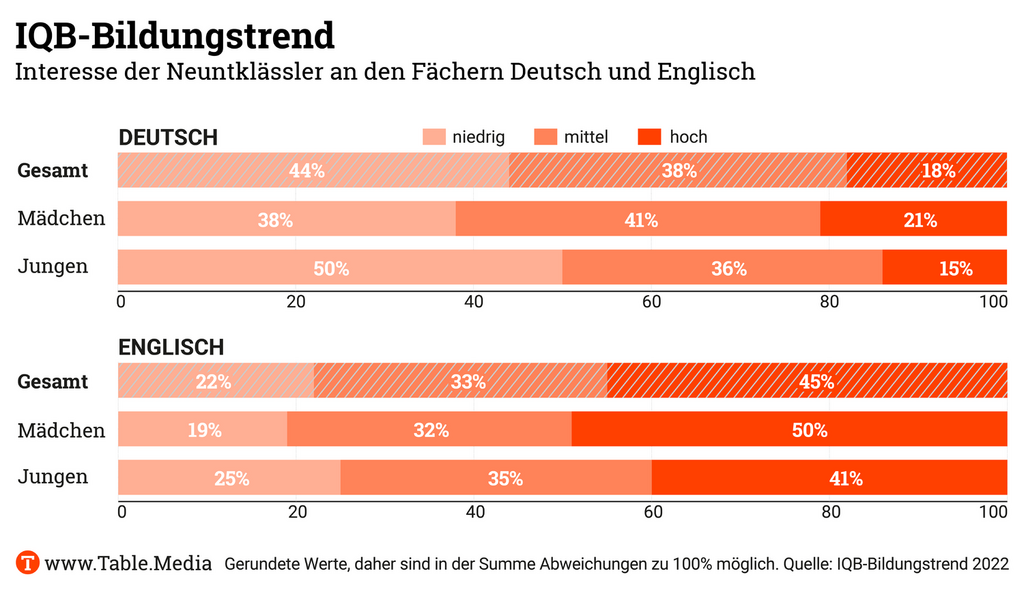

Der IQB-Bildungstrend scheint ihm recht zu geben. Schon für Viertklässler hat sich in der Auswertung des Vorjahrs ein negativer Trend bei der Motivation im Fach Deutsch gezeigt. Nun ist dieser Trend auch für die Neuntklässler bestätigt. 44 Prozent der Schüler zeigen demnach wenig Interesse am Fach Deutsch. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Bei Jungen ist der Anteil derjenigen, die wenig Interesse am Fach Deutsch haben, deutlich höher. Das korrespondiert mit den erreichten Kompetenzen: Sie sind bei Mädchen in Deutsch wie Englisch höher.

Einen zweiten Grund für das geringere Interesse am Fach Deutsch sieht Münstermann im Unterricht selbst. In Deutsch geht es zum Beispiel um Sagen, Fabeln oder Lyrik, in Englisch stehen parallel die Themenfelder Stars und Sport auf dem Programm. “Ist doch klar, dass Schüler mehr Lust haben, sich mit Ronaldo zu beschäftigen als eine Fabel zu interpretieren”, sagt Münstermann im Gespräch mit Table.Media. Die Literaturauswahl, die Themen und auch die Aufgaben im Englischunterricht seien meist viel spannender und lebensnäher.

Zum Beispiel trainiert Münstermann im Englischunterricht mit einem Fifa-Spiel Hör- und Sprachverständnis in Englisch: Zuerst hört die Klasse nur die Beschreibung einer Spielszene in Englisch und versucht zu verstehen und in eigenen Worten zu beschreiben, was auf dem Platz passiert. Dann schauen sich die Schüler die Szene an und können überprüfen, ob ihre Interpretation stimmt. Ein Aufgabensetting, das vor allem auch die meisten Jungen eher anspricht als das Schreiben eines Briefs.

Petra Stanat, die das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) leitet und den fast 500 Seiten langen IQB-Bildungstrend verantwortet, bestätigt Münstermanns Beobachtung. “Englischunterricht ist kompetenzorientierter geworden”, sagte sie am Montag bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), die die sprachlichen Befunde in den Fokus genommen hat. Und sie verweist darauf, dass Englisch im Alltagsleben der Jugendlichen heute eine große Rolle spielt. Filme und Serien schauen viele heute im Original, bei Online-Spielen und auf Social Media spielt Englisch eine wichtige Rolle.

Die Pandemie hatte für die Fächer Deutsch und Englisch daher teilweise unterschiedliche Auswirkungen. Während Deutsch in der Zeit der Schulschließungen gerade von Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Familiensprache als Deutsch weniger genutzt wurde, hat Englisch durch die gestiegene Online-Zeit zumindest im außerschulischen Bereich an Bedeutung gewonnen. So lässt sich auch erklären, wieso gerade bei zugewanderten Schülern die Kompetenzen in Deutsch stärker eingebrochen sind als bei allen anderen.

Was ist jetzt zu tun? Wie lässt sich der gute Trend für Englisch fortsetzen, und wie lässt sich vor allem der Turnaround für Deutsch schaffen? Deutschdidaktiker Michael Becker-Mrotzek machte bei der FES-Veranstaltung klar: “Im Deutschen haben wir zu lange die Basiskompetenzen vernachlässigt. Wer in den basalen Kompetenzen aber Schwierigkeiten hat, verliert die Lust.” Gleichzeitig betonte er aber auch, dass es wenig bewirke, Orthografie isoliert zu üben, denn das mache niemandem Spaß und führe daher auch nicht zu mehr Interesse am Fach Deutsch. “Man muss das funktional einbinden”, sagte er. Hier sieht er noch großen Entwicklungsbedarf.

Lehrer Dennis Münstermann hat indessen klare Vorstellungen davon, wo man im Deutschunterricht ansetzen müsste. “Es hat keinen Zweck, durch den Stoff durchzurauschen, nur damit der Lehrplan erfüllt ist”, sagt er Table.Media. Wenn Schüler ein Thema nicht durchdringen, müsse man dranbleiben, sonst würde man zu viele abhängen. “Wir brauchen mehr differenzierte Lernmaterialien“, führt er weiter aus. Er arbeitet meist mit drei Varianten: einer vereinfachten Version, der Standardaufgabe und einer Sprintversion.

Münstermann versucht, möglichst spontan und flexibel auf seine Schüler zu reagieren. Aber: Ein Thema ganz streichen, dürfe er nicht, höchstens kürzer behandeln. Hier wünscht er sich mehr Spielräume. Auch bei der Prüfungskultur. Es müsste mehr Formate geben, die das individuelle Lerntempo und den Lernstand berücksichtigen wie Projektarbeiten.

Wie fehlerhaft Künstliche Intelligenz oft ist, konnte Florian Nuxoll vor ein paar Tagen ganz einfach zeigen. Er zoomte in ein Bild, das ChatGPT gemalt hatte – und jeder konnte sehen, dass die künstlich erzeugte Geigerin drei Hände hat. Lehrer Nuxoll präsentierte das Bild in der baden-württembergischen Landesvertretung Berlins bei der Tagung “Wie verändert KI das Lehren und Lernen in der Schule?“. Und dann stellte er ChatGPT die präzise Fleißarbeit des Tübinger Feedbooks gegenüber. “Unser Intelligentes tutorielles System ermittelt die ganze Zeit, wo macht der Schüler Fortschritte, wo macht er Fehler – und weist ihm dann individuell Aufgaben zu.”

Das System, das ist das Feedbook. Ein adaptives Lernsystem, das seit 2016 in Tübingen entwickelt und in Englisch-Klassen getestet wird. Die Lernerfolge sind laut einer Studie enorm. “Die Lernenden, die das spezifische, gerüstete Grammatikfeedback erhielten, lernten 62 Prozent mehr als diejenigen, die dies nicht taten”, heißt es in einem Aufsatz in der Cambridge University Press. Erschienen ist er 2019, er gilt als die erste solide Messung von Lernfortschritten durch intelligente Systeme in deutschen Klassenzimmern.

Die Nachfrage, wozu man in Englisch ein KI-gestütztes Lernsystem braucht, wenn Schüler in dem Fach laut IQB-Bildungstrend große Fortschritte machen, lässt Florian Nuxoll nicht gelten. Die Erkenntnisse aus dem Projekt einer automatisierten individuellen Rückmeldung für Schüler ließen sich auf andere Fächer übertragen. Vor allem auf heterogene Lerngruppen passe das System. “Jegliche Binnendifferenzierung ist nur mit einer guten KI möglich”, sagt Nuxoll. “Keine Lehrkraft kann ohne diese Röntgenbrille den Lernstand jedes seiner Schüler exakt vor Augen haben.”

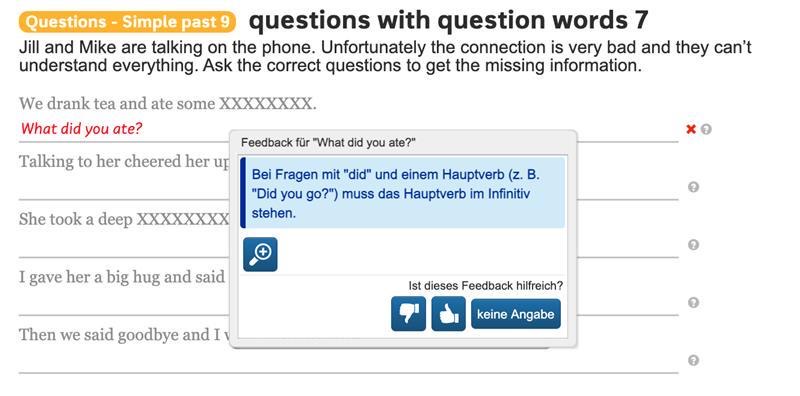

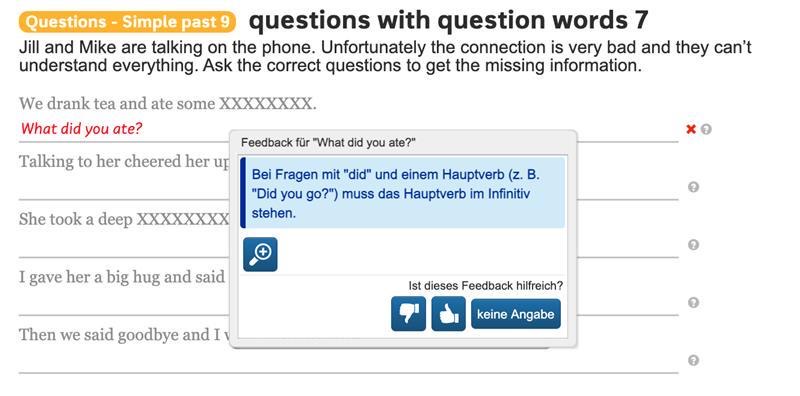

Das Feedbook stammt ursprünglich von einem Englisch-Lehrbuch mit Arbeitsaufträgen ab. Nur, dass es inzwischen viel mehr kann als seine analoge Mutter. Die Schüler schreiben ihre Antworten nicht mehr auf Papier und warten dann lange, bis der Lehrer Rückmeldung gibt. Sie tippen in die Maske des Feedbooks. Den Fehler-Hinweis bekommen sie sofort in einem aufploppenden Fenster auf den Bildschirm. Sowohl die Lehrer als auch die Forscher sagen: Das hilft. “Wir können zeigen, dass die Schülergruppe mit dem spezifischen Feedback deutlich mehr davon hat als die Gruppe, die nur die Aussage wahr/falsch bekommt.” So drückt es Detmar Meurers aus, Professor für Computerlinguistik der Uni Tübingen. Und er spart nicht mit großen Worten: “Diese Art von individueller Betreuung gab es zuletzt beim Hauslehrer, den ein Johann Wolfgang von Goethe noch hatte.”

Lehrer und Forscher in dem Projekt loben die Transparenz, die das System ins Englischlernen bringt. “Wenn einer beim simple past Probleme hat, dann bekommt er genau die Aufgaben und das Feedback zugespielt, das ihm hilft”, erzählt Florian Nuxoll. Der Englischlehrer ist zugleich Mitglied des Forschungsprojektes.

Seine Kollegin Leona Colling beobachtet über das System, wann die Schüler tatsächlich Englisch lernen. Nur ein kleiner Teil von Ausreißern macht seine Eingaben spät abends oder kurz vor Schulbeginn. Die meisten Schüler arbeiteten am Vormittag mit dem Feedbook. Das findet im Unterricht statt – oder in einer der freien Lernzeiten, die es in vielen Schulen inzwischen gibt. Was keinen Sinn mehr macht: Abkupfern. “Ich kann im Bus zur Schule nicht mehr die Hausaufgaben von einem Mitschüler abschreiben – denn jeder hat ja eine andere Aufgabe”, sagt Nuxoll.

Das Feedbook ist nicht das einzige Intelligente tutorielle System (ITS), das an deutschen Schulen im Einsatz ist. Aber es dürfte jenes mit der gründlichsten wissenschaftlichen Begleitung sein. Im Jahr 2019 wurden rund 1.000 Schüler in einer Studie beobachtet. Im Februar kommenden Jahres startet eine neue Version des Feedbooks. Dann wird das Lernverhalten Tausender Schüler in verschiedenen Bundesländern in Englisch evaluiert. Zum Vergleich: Bei einem Pilotversuch des wohl teuersten geplanten öffentlichen ITS nahmen gerade mal 100 Schüler teil. Über die Wissenschaftlichkeit dieser Begleitforschung streiten sich inzwischen Parlamente. Das ITS soll 55 Millionen Euro kosten, acht Länder sind beteiligt. “Wenn wir so viel Geld investieren, dann muss das System auch gründlich evaluiert werden”, sagt Professor Meurers.

Bei der KI-Tagung in Berlin berichtete Florian Nuxoll, was das Lernsystem mit Künstlicher Intelligenz leistet – und was nicht. “Ich habe meistens besser vorbereitete Schüler“, sagte der KI-Experte vor rund 100 Teilnehmern, darunter mehrere Schulministerinnen. Nuxoll sang auch das hohe Lied vom persönlichen Bezug zum Lehrer. “Wir setzen Schüler nicht stundenlang vor den Rechner und lassen sie allein vor sich hinarbeiten – das wäre eine Dystopie.” Das System gibt offenbar auch Auskunft, wie sinnvoll Lehrpläne sind. Er habe gemerkt, sagte Nuxoll, “dass das Passiv in der siebten Klasse weder von den Schülern mit Feedbook noch von der Kontrollgruppe beherrscht wurde.”

Das Projekt in Tübingen zeigt aber zugleich, wie rasend schnell die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz und Schule inzwischen ist. Seit sieben Jahren entwickeln und programmieren viele Experten das Feedbook. Bald kommt das Feedbook 3.0, das auch mit KI-Sprachmodellen arbeitet. Gleichzeitig sieht man an neuen Anwendungen auf der Basis von ChatGPT, dass etwas Ähnliches entsteht – nur eben viel schneller. Die digitale Korrekturhilfe für den Deutschunterricht fiete.ai (Siehe Didaktik&Tools in dieser Ausgabe) enthält Elemente von Feedbook. Aber sie wird nicht seit sieben Jahren, sondern seit sieben Monaten entwickelt. Von zwei Leuten.

Seit Jahren schaffen es viele Jugendlichen nach Ende der Pflichtschulzeit nicht in eine qualifizierte Berufsausbildung. 2022 waren es 239.000 junge Menschen. Sie landen in einer der zahlreichen Maßnahmen des sogenannten Übergangssektors. Er umfasst mehr als 120 schulische Bildungsgänge und über 320 Förderprogramme. Meist kommen die Jugendlichen aus Familien mit einem niedrigen sozial-ökonomischen Status oder mit Migrationsgeschichte. Mehr als 70 Prozent besitzen maximal einen Hauptschulabschluss. Hinzu kommen Jugendliche, die in einer Region leben, in der das Angebot an Ausbildungsstellen zu gering ist.

Die Maßnahmen des Übergangssystems sollen den jungen Menschen den Weg in eine Berufsausbildung erleichtern. Sie führen viele aber nicht in Ausbildung, sondern in fragile Erwerbstätigkeiten oder in die Arbeitslosigkeit. Schon 2004 sprach die Soziologin Heike Solga von einem “Parallelsystem” mit dem Risiko von Stigmatisierung und Ausgrenzung.

Die aktuellen Probleme des Übergangssektors zeigen sich in folgenden Punkten:

Die hohe Zahl an schulischen Bildungsgängen, Förderprogrammen und -instrumenten zeigt, dass der Übergangssektor seit Jahren ein hohes Maß an öffentlicher Unterstützung erfährt. Dennoch gelingt es mit den aktuellen Förderstrategien und trotz eines milliardenschweren Fördervolumens nicht, die Zahl der Übergänge in eine Berufsausbildung zu erhöhen bzw. die Zahl der Geringqualifizierten zu reduzieren. Im Gegenteil ist die Quote in den vergangenen Jahren weiter gestiegen.

Und: Trotz der immensen Fördersummen liegen zu den eingesetzten Fördermaßnahmen nahezu keine Evaluationen vor. Insofern bleibt offen, welche der Maßnahmen effektiv sind.

Zugleich ist zu beachten, dass der Übergang in eine duale Berufsausbildung nicht (nur) von den Voraussetzungen der Jugendlichen abhängt. Letztlich regulieren ihn die Betriebe. Sie können weder gezwungen werden, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen noch bestimmte Jugendliche einzustellen. Zugleich können Jugendliche im Rahmen der freien Berufswahl nicht gezwungen werden, angebotene Ausbildungsberufe oder bestimmte Ausbildungsbetriebe zu wählen.

Wenn nur circa 60 Prozent der Jugendlichen nach drei Jahren in Maßnahmen des Übergangssektors die Einmündung in eine Ausbildung schaffen, erscheint ein neuer Ansatz notwendig.

Bislang folgte die Gestaltung der Maßnahmen des Übergangssektors weitgehend dem Prinzip der Separation: Ausbildungslose Jugendliche sollen getrennt von einer Ausbildung vorbereitet werden, um ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern. Dieser Ansatz sieht die Gründe für eine fehlende Ausbildung weitgehend in der mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen. Er ignoriert, dass in vielen Regionen kein auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsstellen besteht.

Angesichts fehlender Ausbildungsstellen müssen dringend öffentlich geförderte Ausbildungsplätze geschaffen werden. Statt des bisherigen separativen Ansatzes braucht es gezielte Elemente von Inklusion.

Dafür ist es nötig, Jugendliche nach ihren Voraussetzungen zu unterscheiden:

Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes würde den Übergangssektor nicht beseitigen, aber auf diejenigen Jugendlichen fokussieren, die aufgrund ihrer Lebenslage eine besondere Unterstützung benötigen. Der Übergangssektor würde abschmelzen, mehr Jugendliche würden zu einem (schnelleren) Abschluss geführt, öffentliche Mittel effizienter eingesetzt.

Dysfunktionalitäten des Ausbildungsmarkts würden so in staatlicher Verantwortung ausgeglichen. Die Wertschätzung der benachteiligten Jugendlichen könnte zudem positiv zur Wertschöpfung der Wirtschaft beitragen. Mehr junge Menschen bekämen einen Grund, auf das von ihnen Geleistete stolz zu sein.

Die Rahmenbedingungen für eine grundlegende Reform des Übergangssektors sind günstig. Demografie und Fachkräftebedarf, digitale und ökologische Transformationsprozesse und nicht zuletzt die Gefahren einer sozialen Polarisierung und Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft machen es unverzichtbar, die Talente und Ressourcen aller Menschen zu heben.

Dieter Euler studierte nach seiner dualen Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann BWL, Wirtschaftspädagogik, Soziologie und Sozialphilosophie. Er lehrte in Potsdam und Erlangen-Nürnberg, bevor er 2000 an die Universität St. Gallen wechselte. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Innovationen in der beruflichen Bildung und digitale Mediendidaktik.

Den kompletten Text sowie weitere Beiträge über den Übergang von der Schule in den Beruf können Sie ab dem 19. Oktober 2023 in der Publikation “22 Prozent – Die Übersehenen am Übergang in die Ausbildung” der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung lesen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dkjs.de/22-Prozent.

Berliner Schulen können Schülerinnen und Schülern neuerdings verbieten, ein Palästinensertuch zu tragen, Sticker mit “free Palestine” oder Landkarten Israels in den Farben Palästinas zu zeigen oder “free Palestine” zu rufen. Das geht aus einem Brief von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) an die Schulen hervor (zum Download). Eigentlich sind diese Symbole und Handlungen laut Senatsverwaltung nicht strafbar. Allerdings gefährdeten sie in der aktuellen Situation den Schulfrieden, schreibt Günther-Wünsch.

Schulleitungen hatten sich an die Berliner Senatsverwaltung für Bildung gewendet und ein klärendes Schreiben angeregt, teilte ein Sprecher mit. “Die Vermeidung politischer und religiös-weltanschaulicher Konflikte in Schulen stellt ein gewichtiges Gemeinschaftsgut dar, welches eine Einschränkung der Meinungsfreiheit rechtfertigt“, heißt es nun im Brief an die Schulen. Trägt ein Schüler trotz des Verbots etwa ein Palästinensertuch, könne die Schule mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen reagieren.

Darüber hinaus wird Schulen eingeräumt, Mobiltelefone und andere Gegenstände einzuziehen, “die dazu genutzt werden, den Schulfrieden zu stören”. Die Nutzung von Smartphones könne untersagt werden, wenn Schüler sie gebrauchen, um “propagandistische Unterstützung für die Terrorangriffe kundzutun oder zu verbreiten”.

Rechtswissenschaftler Michael Wrase, der am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) zum Schulrecht forscht, hält Günther-Wünschs Brief in erster Linie für Symbolpolitik. “Mein Eindruck ist, dass die Bildungssenatorin ihre Solidarität mit Israel betonen und dem Vorwurf vorgreifen möchte, angesichts eines ersten Vorfalls an einer Schule untätig geblieben zu sein.”

Aus dem Schulrecht gehe unstreitig hervor, dass die propagandistische Unterstützung oder Billigung des Terrorangriffs der Hamas Maßnahmen nach sich zieht – allein schon, weil es andere Schüler einschüchtern oder aufwiegeln könnte. “Free-Palestine-Sticker oder ein Palästinensertuch können aber nicht pauschal als Unterstützung der Hamas oder als Propaganda gewertet werden”, sagte Wrase Table.Media. Sie könnten auch einfach Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk sein.

Erst wenn ein Schüler, der etwa auf sein Palästinensertuch angesprochen wird, zu verstehen gibt, dass er mit ihm Gewalt verherrlichen und anderen seine Position aufzwingen möchte, könne man ihm das Tragen verbieten. “Das Schulrecht kann die Senatorin nicht einfach ändern. Ihr Rundbrief ist zudem nicht bindend, anders als eine allgemeine Verwaltungsvorschrift.” Aber: “Faktisch werden Schulen den Brief als Anordnung verstehen. Das wird auch Unsicherheit schaffen, wie man sich in konkreten Fällen richtig verhält.”

Auch Aycan Demirel, Vorstandsvorsitzender vom Intersektionalen Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft, das unter anderem Beratungen für Schulen zum Thema Antisemitismus anbietet, sieht die Verbote kritisch. Der Experte für politische Bildung habe bereits zahlreiche Anfragen von Schulen erhalten. “Der Brief verunsichert viele”, sagte er Table.Media.

Propaganda an Schulen zu unterbinden, sei selbstverständlich. Gerade in der Arbeit mit Jugendlichen spiele aber deren Identität eine große Rolle. Es sei völlig legitim, wenn junge Leute einen positiven Bezug zur Heimat ihrer Eltern oder Großeltern haben. “Dass sie das jetzt gar nicht mehr zeigen können und dafür auch bestraft werden können, ist nicht akzeptabel.” Das Verbot sei Futter für palästinensische Nationalisten. Es stärke das bekannte antisemitische Stereotyp, dass Juden viel Macht hätten und den Deutschen diktieren würden, was sie zu tun haben. “Es gibt sowieso bestimmte antisemitische Klischees, und sie können durch die Maßnahme gestärkt werden.” Kira Münsterberg, Anna Parrisius

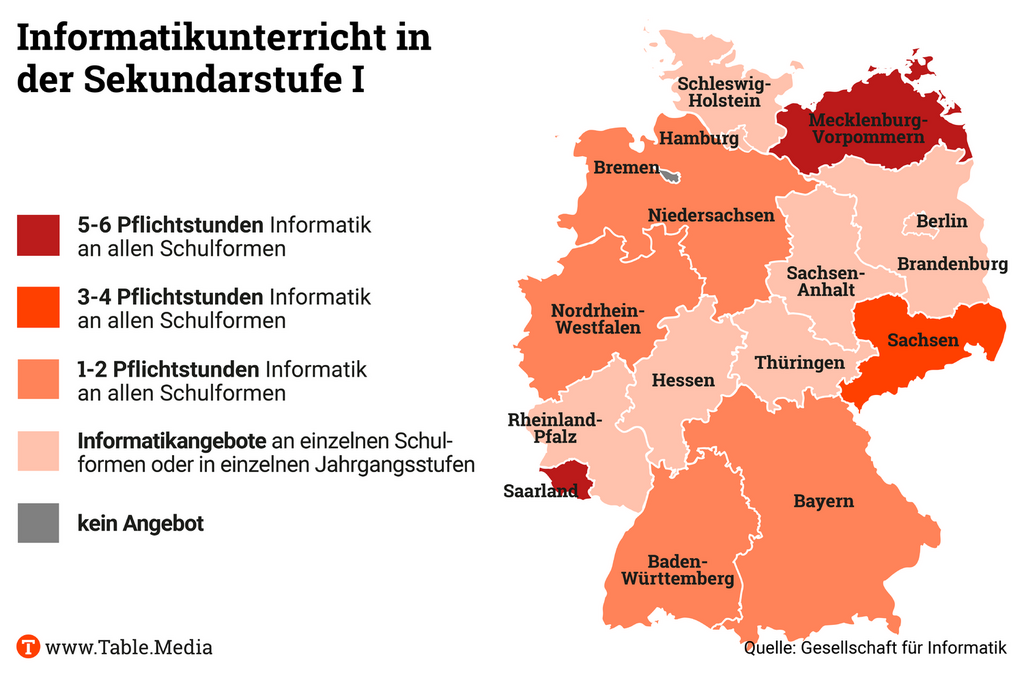

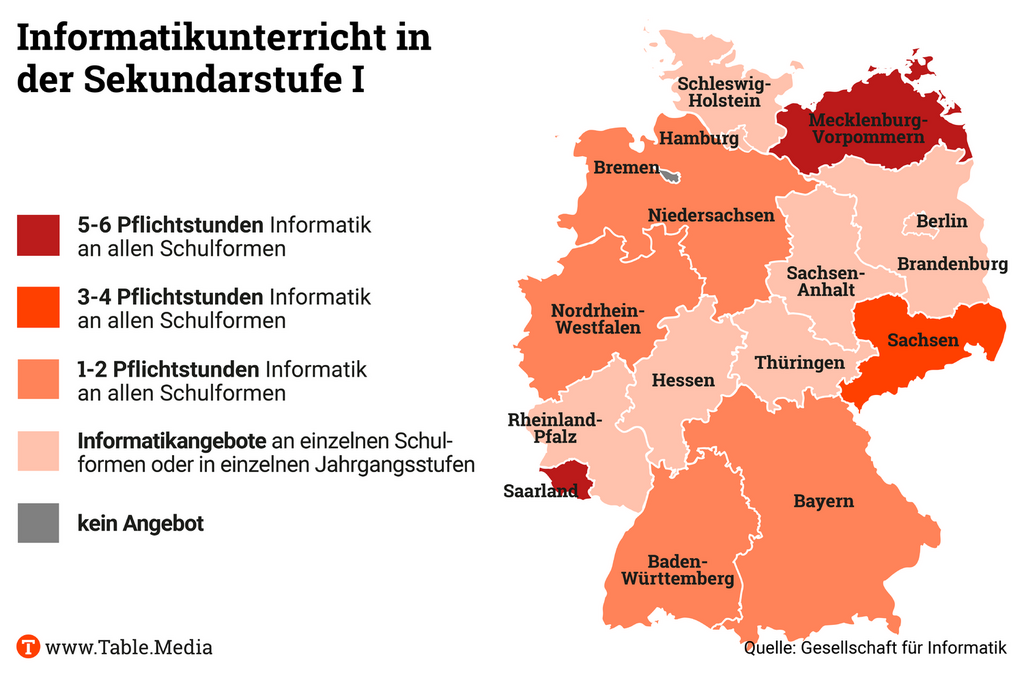

Kompetenzen im Digitalen und in der Informatik sind essenziell – daran besteht spätestens seit der Erfindung von ChatGPT kein Zweifel mehr. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) empfiehlt daher bereits für das neue Schuljahr (2024/25), Informatik ab der fünften Klasse als Pflichtfach einzuführen. Obwohl immer mehr Bundesländer Informatikunterricht anbieten, werden die meisten dieses Ziel wohl nicht erreichen, wie der aktuelle Informatik-Monitor zeigt. Der Monitor gibt einen Überblick über den Informatikunterricht in Deutschland und wird von der Gesellschaft für Informatik, dem Stifterverband und der Heinz Nixdorf Stiftung herausgegeben.

Im vergangenen Schuljahr besuchte im Schnitt nur knapp jeder vierte Schüler in der Sekundarstufe I einen verpflichtenden Informatikunterricht. Allein in Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland lernen alle Schüler verpflichtend digitale Skills. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler sechs Wochenstunden Informatik. Das heißt, sie haben beispielsweise über die Dauer der sechs Jahre von der fünften bis zur zehnten Klasse eine Stunde Informatik pro Woche.

Viele Bundesländer bieten Informatik jedoch lediglich als Wahlpflichtfach an. Dadurch werden nicht alle Kinder und Jugendlich erreicht, warnt Christine Regitz, Präsidentin der Gesellschaft für Informatik. So schnitten beispielsweise in Bundesländern ohne Pflichtfach Mädchen in Kompetenztests schlechter ab als Jungen. In Ländern mit Pflichtfach waren die Ergebnisse dagegen ausgeglichen. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel sei es wichtig, Informatikunterricht zur Pflicht für alle Schüler zu machen, sagt Regitz. Denn Schüler, die in der Sekundarstufe I bereits Informatik hatten, entscheiden sich öfter dafür, das Fach in der Oberstufe beizubehalten. Und das wiederum könne später die Studien- und Berufswahl beeinflussen.

Momentan bestehe dadurch allerdings ein “Henne-Ei-Problem”, sagt Mathias Winde vom Stifterverband. Denn seit 2010 ist die Zahl derjenigen, die Informatik auf Lehramt studieren, nur minimal gewachsen. “Es reicht nicht, allein auf die Lehramtsabsolventen zu setzen”, sagt Winde. Denn um Informatik bundesweit mit sechs Wochenstunden als Pflichtfach einzuführen, brauche es 22.800 zusätzliche Informatik-Lehrer, wie eine Berechnung des Informatik-Monitors zeigt. Die Länder bieten daher Weiterbildungen für bestehende Lehrkräfte an. Immerhin, dieses Angebot wird laut Winde “kräftig angenommen”. Vera Kraft

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) fordert Direktor und Gründer Dieter Dohmen einen Education Investment Fonds, der wirkungsorientiert in Bildungsmaßnahmen investiert.

Denn: Im Bildungssystem seien mehrere hundert Milliarden Euro nötig, die Länder und Bund aller Voraussicht nach nicht aufbringen könnten. Finanziers könnten Pensionsfonds, Rentenversicherungen oder Stiftungen sein, aber auch Privatpersonen und Unternehmen. Es brauche “einen Generationenvertrag, in dem die älteren Gruppen der Gesellschaft bereit sind, ihren Teil der Verantwortung für bessere Bildung, für bessere Bildungschancen der nachkommenden Generationen zu übernehmen.”

Nach Berechnungen des FiBS lassen sich mit einem quantitativen und qualitativen Ausbau von Kitas und Schulen Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen über 10, vereinzelt auch über 20 Prozent, erzielen. Denn: Es gibt dann weniger Gering- und Unqualifizierte. Im Gegenzug könnten Bund, Länder und Kommunen daher auch “einen Teil der zukünftigen fiskalischen Erträge an den Fonds abtreten, anteilig in dem Umfang, in dem die Erträge bei ihnen anfallen.”

Eine grundlegende Reform im Schulsystem soll Dohmen zufolge zudem Schulfreiheitsgesetze schaffen. Alle Entscheidungen, die die Interaktion zwischen Schülern oder Schülern mit Lehrkräften sowie das Schulprofil betreffen, sollten “auf die Schulebene verlagert werden – und dem Primat des Pädagogischen folgen.”

Zwar sollten Länder Bildungsstandards definieren, allerdings brauchte es “jenseits von Deutsch und Mathe einen großen Spielraum für individuelle Schwerpunktsetzungen”. Genaueres zu den Forderungen lesen Sie im Standpunkt von Dieter Dohmen.

Zurück aus den Herbstferien hat das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen Zahlen zu den teils stark umstrittenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels präsentiert. Besonders die im Handlungskonzept für Unterrichtsversorgung angekündigte Verschärfung der Teilzeit-Regelung sowie die Zwangsversetzungen von Lehrerinnen und Lehrern hatten vorab für große Empörung gesorgt. Die Maßnahmen seien aber wirksam, sagt Schulministerin Dorothee Feller. Denn das Personal komme an Schulen an, die es besonders nötig haben. In der Praxis fällt das Fazit teils weniger positiv aus. Allein die Unterstützung durch Alltagshelfer scheint allseits beliebt.

Rund 8.100 Lehrkräfte unterrichteten Anfang Oktober an einer Schule, an die sie eine Bezirksregierung wegen Personalmangel abgeordnet hatte. Etwa 3.400 davon müssen nicht nur stundenweise, sondern mit ganzer Stelle an der neuen Schule unterrichten. Insbesondere Gymnasiallehrer werden dazu aufgefordert an Grundschulen zu arbeiten, da dort der Personalmangel deutlich größer als an Gymnasien ist. Insgesamt unterstützen die Gymnasien andere Schulformen aktuell mit knapp 2.000 Abordnungen. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es 450 Abordnungen von Gymnasiallehrern.

Die Anzahl der Lehrkräfte in Teilzeit hat sich im Vergleich zu April 2023 um 510 verringert. Das Schulministerium hatte angekündigt, im Einzelfall strenger als zuvor zu prüfen, ob die voraussetzungslose Teilzeit genehmigt werde. Die Teilzeit aus familiären Gründen, um die eigenen Kinder zu betreuen oder einen Angehörigen zu pflegen, war von der Maßnahme nicht betroffen.

In der Praxis gehen die Meinungen zu diesen Ansätzen gegen den Lehrermangel weiterhin auseinander. “Man kann die langfristigen Folgen für das ganze System nicht abschätzen”, sagt Anne Deimel, Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung NRW. Sie befürchtet etwa, es komme durch die Abordnungen zu einer Verschiebung des Mangels. Andreas Bartsch, Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, sagt dagegen, einige Gymnasien könnten die Lehrerkräfte zumindest zeitweise problemlos entbehren. “Die Härte der Maßnahmen ist weniger dramatisch als anfangs von vielen befürchtet”, sagt Bartsch.

Weitaus weniger umstritten ist dagegen der Einsatz von Alltagshelfern. Diese sollen Lehrkräfte an Grundschulen bei praktischen Aufgaben wie der Beaufsichtigung der Schüler unterstützen. Zu Beginn des Schuljahres 2023/24 sollten erstmals 400 Alltagshelfer eingestellt werden. Nur zwei Monate später konnten die Schulen bereits rund 700 einstellen. Dadurch entstehe eine “schnelle und spürbare Entlastung”, sagt Schulministerin Feller. Vera Kraft

Der Wettkampf zwischen der Lernplattform IServ und der Niedersächsischen Bildungscloud (NBC) steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Das Land führt ein Single Sign On (SSO) für alle pädagogischen Anwendungen ein – schließt aber bisher Marktführer IServ mit Tausenden Nutzerschulen nicht an. Die Schulen des Landes müssen aber an das SSO moin.schule andocken. Das bedeutet: Findet sich keine Lösung für IServ und moin.schule, haben die Nutzer des in Braunschweig ansässigen IServ Nachteile. Sie wären dann auch von dem geplanten bundesweiten Single Sign On für Vidis abgeschnitten. Damit wäre ihnen zugleich der leichte Zugang zu Anwendungen wie bettermarks, Anton oder Inklusion.digital verwehrt.

Die Verbindung zwischen der Niedersächsischen Bildungscloud und IServ wird ab April 2024 vom Land gekappt. “Wir möchten Sie hiermit auch noch einmal daran erinnern, dass die Nutzung der Niedersächsischen Bildungscloud mittelfristig nur noch über moin.schule möglich sein wird”, heißt es in einem Schreiben an die Schulleiter, das Table Media vorliegt. “Ergänzend möchten wir Sie deshalb informieren, dass der IServ-Konnektor ab dem 30.4.2024 nicht mehr vom Land zur Verfügung gestellt wird.” Ohne diese von IServ geöffneten Schnittstellen zu den Schulen hätte die Bildungscloud heute allerdings keine 1.950 Nutzerschulen. IServ hatte der Bildungscloud den Weg an die Schulen über den Konnektor überhaupt erst geöffnet.

Woran die Anbindung von IServ an das moin.schule bisher scheiterte, lässt sich schwer erklären. Der Geschäftsführer der NBC, Michael Sternberg, schrieb Table.Media “IServ ist nur ein Anbieter von vielen am Markt.” Tatsache ist, dass die Schulen Niedersachsens keine digitale Anwendung so oft nutzen wie IServ. Ein Single Sign On für Schulanwendungen ohne IServ wäre so etwas wie die Bundesliga ohne den FC Bayern. IServ benutzen in Niedersachsen 2.550 Schulen. Das Unternehmen zählt monatlich rund 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. NBC-Geschäftsführer Michael Sternberg konnte auf Nachfrage die Zahl seiner monatlichen Nutzer nicht beziffern. Christian Füller

Die Kultusministerkonferenz (KMK) sowie die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) wollen einen stärkeren Austausch von individuellen Daten beim Übergang von der Kita in die Grundschule. Das Vorhaben dürfte absehbar ein Thema für die Datenschutzbeauftragten der Länder werden. Im Beschluss der gemeinsamen Konferenz heißt es: “Wurden Kinder bereits durch frühkindliche Bildung gefördert, soll an die Ressourcen und Kompetenzen der Kinder bestmöglich angeknüpft und auf bereits erkannte Förderbedarfe ohne Brüche in der Schule eingegangen werden.”

Die Initiative der Minister setzt voraus, dass “Erziehungs- und Sorgeberechtigte” zustimmen, Daten über ihre Kinder weiterzugeben. Laut Beschluss ist es zentral, den “Übergang von der frühkindlichen Bildung in den Primarbereich transparent, rechtssicher und unter Beachtung des Datenschutzes” zu gestalten.

KMK und JFMK tagten in der Vorwoche erstmals gemeinsam in Berlin. “Gerade der Übergang in den Primarbereich, also in die Schule, stellt für Kinder eine zentrale und besonders bedeutsame Entwicklungsphase dar”, erklärte dabei KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch. Diesen Übergang wolle man nun “konsequenter unterstützend” begleiten.

Der Beschluss listet zudem auf, welche Themen die zuständigen Gremien der Ministerkonferenzen künftig gemeinsam beraten sollen. Es sind die Bereiche Diagnostik, Datenübertragung, Übergang von Kita in die Grundschule, basale Kompetenzen, Elternarbeit und Sozialraum. hsc

Die Mehrheit der Ausbildungsbetriebe (70 Prozent) wünscht sich, dass es weniger differenzierte Berufsbilder gibt und sich Azubis künftig zwischen einer geringeren Zahl an Basisberufen entscheiden können. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage unter 200 ausbildenden Betrieben der IHK Region Stuttgart.

Statt sich zum Beispiel von Anfang an für eine der zehn Fachrichtungen des Elektronikers entscheiden zu müssen, könnten Azubis erstmal eine allgemeine Elektronikerausbildung wählen. Erst nach eineinhalb bis zwei Jahren könnte es dann abhängig vom Talent der Azubis und vom Bedarf des Unternehmens Möglichkeiten zur Spezialisierung geben.

Die Hauptgeschäftsführerin der IHK, Susanne Herre, sieht in einem solchen Modell einen Vorteil für die jungen Menschen. “Weniger Berufe bedeuten weniger Überforderung bei der Berufswahl”, sagte sie Table.Media. Betrieben käme es angesichts sich schnell wandelnder Technologien entgegen, wenn die Spezialisierung ihrer Azubis sich erst später entscheidet. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Achim Dercks, sagte Table.Media, der Vorschlag sei nicht neu. “Er ist aber aktueller denn je.”

Laut Umfrage der Stuttgarter IHK wünschen sich zwei Drittel der Unternehmen auch, dass Ausbildungsordnungen flexibler an den Bedarfen der Betriebe ausgerichtet werden. Und sie fordern, Ausbildungsberufe stärker wie im Baukastenprinzip zu modularisieren.

Achim Dercks von der DIHK betonte, dass die Branchen sehr verschieden seien. Für sinnvoll hält er daher, nicht pauschal, sondern bei der Modernisierung einzelner Ausbildungsberufe zu schauen, wie diese flexibler gestaltet werden können. Er warnte zudem davor, den Betrieben zu viel Gestaltungsspielraum zu geben. Das Berufsprinzip helfe Betrieben, Qualifikationen einzuschätzen und erleichtere die Mobilität der Arbeitnehmer. “Rein betriebsspezifische Qualifikationen können das nicht leisten.” Anna Parrisius

Als bei ihrer Tochter das Abitur bevorstand, entschied sich Svenja Ohlemann dazu, ein eigenes Angebot für die berufliche Orientierung zu entwickeln. “Ich wusste, dass es ein Programm in der Form in Deutschland noch nicht gibt.” Und: dass die Generation ihrer Tochter sich in der Pandemie kaum orientieren konnte, weil Praktika und soziale Events ausfielen.

Die Nachwirkungen merkt Ohlemann jetzt noch bei Nutzern ihres Tools. Wer gar keinen Plan hat, kann ein digitales Glücksrad mit Berufen drehen und sich zu den Treffern informieren. Haben die Teilnehmer schon eine konkretere Vorstellung, schlägt Svenja Ohlemann ihnen Praktika vor – schon zwei, drei Tage könnten helfen – oder ein Interview mit jemanden, der im Wunschberuf arbeitet.

Informationen zu Berufsbildern, Ausbildungen oder Studiengängen gibt es nach Ohlemanns Einschätzung genügend. Was fehlt, sei eine “pädagogische Anleitung”. “Ich gebe daher Hinweise, wann es Sinn ergibt, sich zu informieren und schlage Websites vor.”

Aktuell ist das Online-Programm noch in der Pilotierung. Mit zwei Mitarbeitern und mehreren Freelancern arbeitet Ohlemann an dem Tool, das sich bisher nur an Privatpersonen richtet. Die Kosten will sie nicht verraten. Meist seien die Nutzer aber Abiturienten. Svenja Ohlemann arbeitet schwerpunktmäßig mit Videos und Audiobeiträgen. Die Aufgaben sollen möglichst kleinschrittig sein. Bei einer Challenge sollen die Teilnehmer Freunde nach ihren Stärken fragen – dazu gibt es einen Standardtext zum Verschicken.

Ohlemann selbst ist Betriebswirtin und begann ihre Karriere bei L’Oréal und T-Systems, einer Tochter der Telekom. Dann entdeckte sie Bildung für sich, wurde Projektmanagerin bei der Phorms Management AG, einem Träger bilingualer Privatschulen und -kitas. Mit 32 Jahren entschied sich die heute 42-Jährige dazu, nochmal an die Uni zu gehen.

Acht Jahre lang forschte sie an der Technischen Universität Berlin dazu, wie Berufsorientierung funktionieren kann. Im Halbjahrestakt befragte sie dafür Jugendliche mehrerer Schulen aus ganz Deutschland, außerdem deren Eltern, Lehrkräfte und Schulleiter – insgesamt viermal.

Ihr wichtigstes Learning: “Gespräche und Reflexion sind das A und O.” Genauso wie Gespräche mit Beratenden könne die Jugendlichen der Austausch mit den Eltern am Abendbrottisch weiterbringen. “Eltern brauchen dafür kein profundes Wissen, es reicht, wenn sie offen und interessiert sind.” Lehrkräfte sollten ausreichend Zeit zur Vor- und Nachbereitung berufsorientierender Maßnahmen haben. Vor einer Betriebsbesichtigung etwa könnten sie die Schüler dazu anregen, sich ein individuelles Erkenntnisziel zu setzen.

Langfristig kann Ohlemann sich vorstellen, dass auch Schulen ihr Programm einsetzen. Für Berlin und Brandenburg arbeitete sie mehrere Jahre am neuen Orientierungs- und Handlungsrahmen für Studien- und Berufsorientierung (zum Download). Aktuell kooperiert sie mit der Berliner Senatsverwaltung für Bildung und berät das Bildungsministerium in Luxemburg.

Daneben berät sie die Quinoa-Schule, eine Privatschule in Berlin-Wedding, die sich an sozial benachteiligte Kinder richtet. “Ich gebe Workshops, wie Pädagogen die Schüler besser begleiten können.” Wichtig findet Ohlemann, für die berufliche Orientierung Parallelklassen zusammenschließen, um Untergruppen bilden zu können – gestaffelt nach Berufswahlkompetenz.

Außerdem sei es von Vorteil, wenn Schulen für die Berufsorientierung Sozialpädagogen oder andere Kräfte einbeziehen. “Es ist psychologisch kaum zu leisten, dass Schüler:innen und Lehrerkräfte für die berufliche Orientierung aus ihrer sonstigen Leistungs- und Bewertungssituation herausspringen.” Lehrer könnten sich stattdessen mehr darauf konzentrieren, Berufsorientierung in ihren Unterricht einzubeziehen – etwa indem sie erklären, wofür die Schüler später den Dreisatz brauchen. Anna Parrisius

Research.Table. Israel: Tausende Reservisten unter den Studierenden. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel trifft auch die akademischen Institutionen des Landes und ihre internationalen Beziehungen. Noch stehe in der israelischen Wissenschaft fast alles still, berichtet im Interview Milette Shamir, Vizepräsidentin für Internationales an der Tel Aviv University. Weil allein an ihrer Universität mehrere tausend Studierende auch Reservisten sind, sei der Semesterstart verschoben worden. Mehr

Research.Table. Politikberatung mit Partizipation: Ist Co-Production überfällig oder utopisch? Für moderne wissenschaftliche Politikberatung ist die Interaktion mit gesellschaftlichen Akteuren wichtig. Diese frühzeitig einzubeziehen, könnte die Qualität und den Impact von Forschung erhöhen, sagt der Berliner Politologe Andreas Knie. Mehr

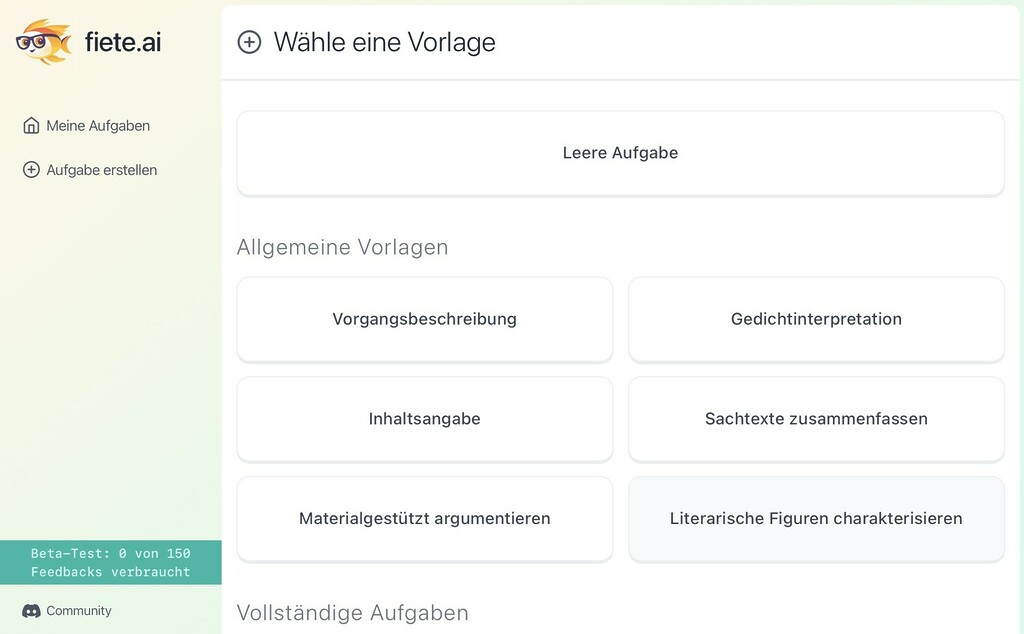

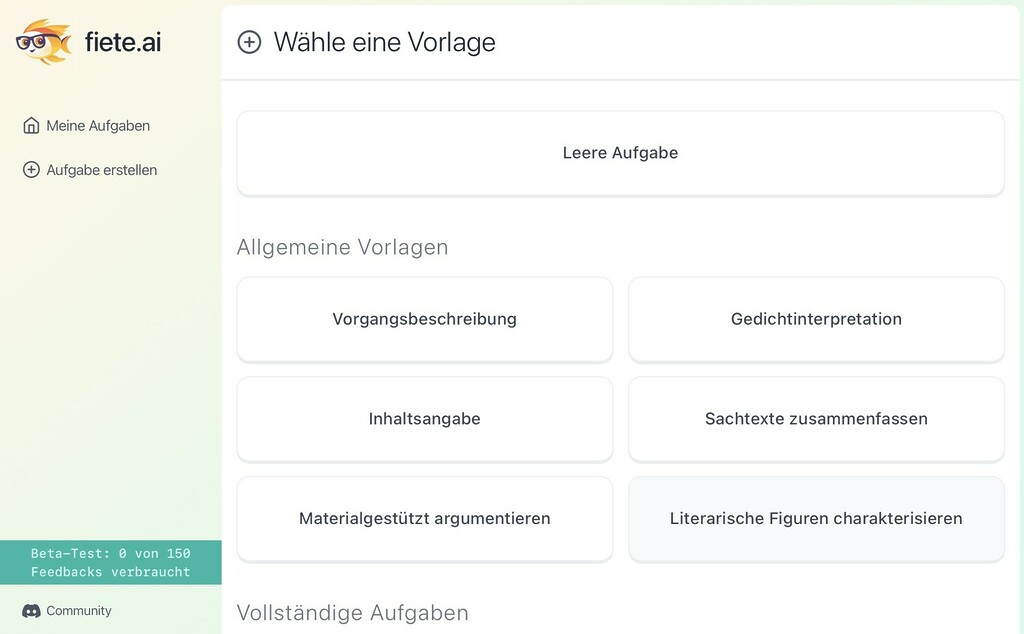

Was ist der pädagogische Vorteil der per ChatGPT automatisierten Rückmeldungen in Deutsch?

Der Vorteil der Anwendung Fiete.ai liegt darin, dass ein Teil meiner pädagogischen Rückmeldungen als Lehrer automatisiert ablaufen. Dabei hilft Künstliche Intelligenz. Schüler bekommen quasi in Echtzeit ein Feedback zu ihren Texten – und zwar jede Schülerin und jeder Schüler. Das ist im normalen Unterricht kaum möglich. Ich kann das mit meinen Bewertungskriterien versehen, sodass ich trotz Automatisierung großen Einfluss auf Qualität und Umfang des Feedbacks für die Schüler habe. Die Anwendung ersetzt ausdrücklich nicht meine individuelle Beratung für Lernende. Ich gewinne dafür sogar mehr Zeit.

Wie funktioniert das Tool – und welche technischen Voraussetzungen braucht die Schule?

Das Tool Fiete.ai ist die für Lehrkräfte und Schüler sichtbare Vorderseite – im Hintergrund arbeitet die Künstliche Intelligenz von ChatGPT 4.0. Die Lehrenden nutzen also indirekt die modernste digitale Anwendung. Zunächst legt man als Lehrkraft eine Aufgabe an. Dafür gibt es eine Maske, in die man sehr individuelle Aufgabenstellungen eingeben kann. Das wichtigste aber sind die Bewertungskriterien. Auch hier kann ich auf vorgefertigte Templates zugreifen – oder sie selbst bestimmen. Die Schüler bekommen die Aufgabe in Fiete per Link zugewiesen. Dann schreiben sie den Text – und bekommen sehr schnell Feedback. Die technische Voraussetzung ist simpel: ein digitales Endgerät und sicheres WLAN.

Ist das Tool für den Präsenz- oder den Online-Unterricht?

Ich sehe das schnelle Schreib-Feedback klar im Präsenzunterricht. Denn der Schreib- und der Kommentierungsprozess können so direkt in die Unterrichtsstunde integriert werden. Bisher läuft es meistens so, dass die Schüler zu Hause einen Text verfassen – aber die Korrektur teilweise deutlich zeitversetzt kommt. Das neue KI-gestützte Tool erzeugt Unmittelbarkeit.

Pro-Tipp: Mich hat beeindruckt, dass ich mit dem Tool einen schnellen Überblick über die Klasse bekommen habe. Das ist zwar nur eine erste Sichtung – aber ich bin sofort über den Schreibstand meiner Klasse im Bilde. Ich kann so meinen Deutsch-Unterricht an den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausrichten. Meines Erachtens wird dieses Hilfsmittel auch Lehrkräfte mitnehmen, die der Digitalisierung eher skeptisch gegenüberstehen. Sie erkennen, wie leicht digitale Hilfen einen Mehrwert für die Lehrkraft bringen.

Kritik: Noch ist das Tool nur als Beta-Version im Einsatz. Das heißt Preise und genaue Konfiguration etwa des Datenschutzes stehen erst bei der Endversion fest.

Kai Wörner ist Lehrer der Realschule am Europakanal in Erlangen, die 2010 den Schulpreis gewann. Fiete.ai wird bundesweit von 1.500 LehrerInnen gratis getestet. Bald soll es Lizenzmodelle für Schulen und Länder geben.

Ex-Senator Zöllner | Es braucht eine Änderung des Grundgesetzes. Der ehemalige Berliner Bildungssenator Jürgen Zöllner spricht über das Startchancen-Programm, den Lehrermangel und den Zustand der KMK. Dabei plädiert er für eine Änderung des Grundgesetzes, “damit Bund und Länder in Fragen der Schulbildung besser zusammenarbeiten und tatsächlich gemeinsame Bildungsstandards setzen können.” Tagesspiegel

IQB | “Die Disparitäten haben weiter zugenommen.” Die IQB-Direktorin Petra Stanat spricht über die Ergebnisse des Bildungstrends und die daraus entstehenden Aufgaben an die Bildungspolitik. Dieser zeigt, dass sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche schlechter abschließen als Jugendliche aus bessergestellten Elternhäusern. WIARDA

Ganztagsbetreuung | Politiker sprechen von einem “Kraftakt”. Während die Opposition noch offene Fragen hat, plant Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) einen “echten Teamerfolg”. Bei einem sind sich jedoch alle einig: Der Ganztag muss vor allem für eine bessere Bildung sorgen. SZ

Nah-Ost Konflikt | “Schule muss ein Safe Space sein.” Shai Hoffmann und Jouanna Hassoun bieten Fortbildungen für Lehrkräfte an, die den israelisch-palästinensischen Konflikt im Schulunterricht aufgreifen möchten. Der Sohn israelischer Eltern und die Tochter von palästinensischer Flüchtlingen raten Lehrkräften, die Gefühle der Schüler ernst zu nehmen und mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Deutsches Schulportal

Handyverbot | Ein Handyverbot in der Schule löst die Probleme nicht. Die Diskussion um ein Verbot gehe am eigentlichen Thema vorbei, sagt der Schweizer Lehrer Philippe Wampfler. Überforderte Erwachsene würden damit Probleme lösen wollen, die sie nicht verstünden. In seinem Gastbeitrag erläutert er die eigentlichen Probleme. Krautreporter

25. Oktober 2023, 13:00 bis 14:30 Uhr, online

Webinar-Reihe KI in der Demokratie: Welche Chancen und Risiken gibt es?

Bei der neuen Reihe von “Dialog macht Schule Campus” dreht sich alles um KI. Wie kam es zu dem Trend, wie geht man jetzt damit um und welche Rolle spielen dabei Techgiganten? All das wird in diesem ersten Teil diskutiert. Der zweite Teil des Webinars findet am 15. November zur selben Zeit statt. INFOS & ANMELDUNG

06. November 2023, 18:00 bis 19:00 Uhr, Berlin

Event Neue Perspektiven und Chancen durch das Talentscouting?

Seit einem Jahr setzt sich “Talentscouting” für bessere Bildungschancen junger Menschen ein. Um die Arbeit ihres Pilotprojekts zu reflektieren und einen Blick in die Zukunft zu wagen, laden die Stiftung SPI und das Bezirksamt Neukölln ein. Die Anmeldung ist bis zum 30. Oktober 2023 formlos per E-Mail möglich. Alle weiteren Informationen finden Sie hier

ANMELDUNG

07. November 2023, 11.30 bis ca. 14.30 Uhr, Berlin

Diskussionsveranstaltung Veröffentlichung des MINT-Reports 2023

Das Nationale MINT Forum stellt seinen aktuellen Report vor. Anschließend gibt es zwei Diskussionen zum MINT-Lehrkräftemangel, unter anderem mit KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch. INFOS & ANMELDUNG

08. November 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, digital

Digitale Konferenz Digitaler Zukunftskongress “Nachhaltig, flexibel, skalierbar – Digitale Bildung stärkt Fachkräfteentwicklung”

Mit zwei Fachbeiträgen und einer Podiumsdiskussion widmet sich der Bundesverband der Fernstudienanbieter dem Thema digitales Lernen. Er nutzt sein wissenschaftliches Datenfundament, um Trends und Entwicklungstendenzen vorzustellen. INFOS & ANMELDUNG

09. November 2023, 13:00 bis ca. 18:00 Uhr, Berlin

Fachtagung “MINT statt Mauer” Fachtagungen für Berufsorientierung

Schwerpunkt der Tagung sind verschiedene Konzepte der Berufsorientierung und Talentförderung junger Menschen im MINT-Bereich. Fachleute wie Dr. Niki Sarantidou vom MINT-EC stellen ihre innovativen Projekte vor. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Frauen. INFOS & ANMELDUNG

beim Startchancen-Programm haben es Bund und Länder immerhin zu einem Eckpunkte-Papier geschafft. Bei der Fortführung des Digitalpakts ist es hingegen über Willensbekundungen von allen Seiten noch nicht hinausgegangen. Kommt die Fortsetzung? Wann? Und wer zahlt wie viel? Letzteres scheint eine der am härtesten umkämpften Fragen zu sein. Dabei gäbe es noch mehr Punkte zu klären. Zum Beispiel zur Mittelvergabe. Holger Schleper macht an einem Beispiel deutlich, welch seltsame Blüten die Vergabepraxis beim ersten Digitalpakt getrieben hat und was das mit Windhunden zu tun hat.

Viele Fragen gibt es auch zum IQB-Bildungstrend zu klären, der Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wieso die Neuntklässler in Deutsch so schlecht, in Englisch aber vergleichsweise gut abgeschnitten haben – und was Fabeln und die Fifa damit zu tun haben.

Und natürlich beschäftigt uns auch die Frage, ob es richtig ist, dass an Berlins Schulen neuerdings das Tragen eines Palästinensertuchs verboten werden kann. Kira Münsterberg und Anna Parrisius haben sich das von einem Rechtswissenschaftler und einem Experten für politische Bildung einordnen lassen.

Eine Frage ist auf jeden Fall beantwortet: Die, ob unser ehemaliger Kollege Moritz Baumann den VNN-Preis für Bildungsjournalismus bekommt – ja, hat er! Der Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen hat seine Recherche zum Ganztagsausbau an Grundschulen, die er im vergangenen Jahr für Table.Media geschrieben hat, mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch im Namen des Teams von Bildung.Table! Die Analyse können Sie hier noch bis Anfang kommender Woche kostenlos vor der Bezahlschranke lesen!

Eine spannende Lektüre, die Ihnen hoffentlich viele Fragen beantwortet, wünscht

Wie geht es weiter mit dem Digitalpakt? Diese Frage verunsichert Schulen bundesweit. “Entgegen aller politischen Versprechungen” sei der Digitalpakt 2.0 “eben noch nicht in trockenen Tüchern”. Das erklärte jetzt Tomi Neckov, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE).

Tatsächlich taucht der Digitalpakt weder im Haushaltsentwurf 2024 auf, noch in den Finanzplanungen bis 2027. Und die Kultusministerkonferenz offenbarte in der Vorwoche zum wiederholten Mal, dass Bund und Länder nicht wirklich weiterkommen. Für die Länder fasste das Alexander Lorz, Hessens Kultusminister und Koordinator der CDU-geführten Schulministerien, so zusammen: “Wir warten noch auf die unmissverständliche Zusage des Bundes.”

Anlässe genug, den Druck von außen zu erhöhen. Ein breites Bündnis aus Bundeselternrat, VBE, Städte- und Gemeindebund, dem Digitalverband Bitkom, Philologenverband, dem Verband Bildungsmedien und der Initiative D21 verkündete deshalb zu Wochenbeginn seine Forderungen. Punkt eins: eine öffentliche Zusicherung der Anschlussfinanzierung ab 2024 durch Bund und Länder. Punkt zwei: die zeitnahe Aufnahme der offiziellen Bund-Länder-Verhandlungen.

Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, präsentierten VBE und Bitkom einige Kennzahlen. “Ein Drittel der Schulen in Deutschland hat noch keinen Breitbandanschluss“, monierte Neckov. Und jede achte Schule verfüge nicht über Klassensätze an Laptops oder Tablets. Die Zahlen stammen aus einer im Mai veröffentlichen Umfrage unter Schulleitungen aus dem Herbst 2022.

Neueren Datums, nämlich vom August und September 2023, ist eine Bitkom-Befragung von Unternehmen. Demnach sagen 97 Prozent der mehr als 600 Befragten, “Bund und Länder sollten mehr Geld in die Digitalisierung der Schulen investieren”. Solche Zustimmungswerte, betonte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst, gebe es nur sehr selten.

Aber so groß der Handlungsdruck auch sein mag: “Die gemeinsame Sorge, dass der Digitalpakt nicht vorangeht”, wie es Wintergerst formuliert, scheint berechtigt. Ein Knackpunkt ist und bleibt die Frage der Finanzierung. In einem bei der jüngsten Kultusministerkonferenz diskutierten Papier zu den Grundsatzpositionen von BMBF und Ländern, das Table.Media vorliegt, heißt es: “Der Bund betrachtet eine hälftige Finanzierung als notwendige Voraussetzung. Die Länder sichern dagegen eine angemessene Finanzierung zu.” Hier gebe es Gesprächsbedarf.

Wieder einmal kommt der Kabinettsbeschluss vom 5. Juli ins Spiel. Demnach müssen bei Programmen, die Bund und Länder gemeinsam tragen, beide Seiten die Hälfte der Mittel einbringen. “Dieser Beschluss ist politisch absolut bindend”, sagt Jens Brandenburg, Staatssekretär im BMBF, im Gespräch mit Table.Media. “Eine Bund-Länder-Vereinbarung, die das nicht berücksichtigt, wird nicht durch das Kabinett kommen.” Auch Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, spricht von einem “klaren Beschluss”.

Klar ist aus Sicht des BMBF auch, dass eine “Verteilung der Gelder allein nach Umsatzsteuerpunkten keine Lösung ist”, sagt Brandenburg. Das hatte im September auch der Bundesrechnungshof erklärt. Er riet dem BMBF, von der Umsatzsteuerfinanzierung abzusehen. Das Argument: Das Ministerium “hat keine Möglichkeit, nicht im Sinne des Bundes verwendete Mittel zurückzufordern”.

“Das Beispiel in Thüringen hat gezeigt, wie wichtig eine Zweckbindung der Mittel ist, damit das Geld auch bei den Schulen ankommt”, hebt Brandenburg hervor. Nach Recherchen von Table.Media-Redakteurin Vera Kraft flossen Millionen-Gelder vom Bund im “Aufholen nach Corona”-Programm nicht an die Schulen. “Wir konzentrieren uns deshalb auf den Artikel 104c GG“, sagt Brandenburg zur Rechtsgrundlage. Hierauf soll der Digitalpakt 2.0 aus seiner Sicht fußen. Der Artikel beschreibt die möglichen Finanzhilfen durch den Bund an die Länder.

Darüber hinaus fordert Brandenburg, dass Bundesmittel nicht über Jahre ungenutzt bleiben dürften, wie es beim aktuellen Digitalpakt der Fall gewesen sei. Tatsächlich treibt die Mittelvergabe zum Teil erstaunliche Blüten. So standen Niedersachsen ab 2019 rund 465 Millionen Euro für die Schulen zur Verfügung. Davon waren bis Mitte April 2023 jedoch erst 297 Millionen Euro beantragt und bewilligt worden. 168 Millionen Euro waren also noch zu vergeben.

Das Land verlängerte daraufhin die Antragsfrist bis zum 30. Juni 2023. Gelder, die danach übrig blieben, vergab Niedersachsen ab dem 1. Juli im sogenannten Windhundverfahren. Das heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch Schulen, die bereits Mittel erhalten hatten, konnten Anträge einreichen.

Das Rennen um einen vermeintlich prall gefüllten “Windhundtopf” elektrisierte die niedersächsischen Schulträger. Am Samstag, 1. Juli, gingen nach Angaben des Kultusministeriums auf Anfrage von Table.Media 2.890 Anträge ein. Und dafür wurden offensichtlich einige Nachtschichten geschoben. Für die Stadt Wolfsburg etwa reichten 14 Beschäftigte nachts Anträge ein, wie ein Sprecher bestätigte. Auch in Westerstede, nahe Oldenburg, legte der IT-Leiter eine Nachtschicht ein, um 35 Anträge einzureichen, wie er im Gespräch berichtet. Neun Minuten nach Mitternacht sendete er den ersten Antrag. Und gegen Wolfsburg stand er auf verlorenem Posten.

Was auch daran lag, dass die Mittel im “Windhundtopf” aktuell auf acht Millionen Euro zusammengeschrumpft sind. Denn viele Schulträger hatten die verlängerte Antragsfrist bis Ende Juni doch noch genutzt. “Derzeit können aus den Restmitteln 95 Anträge bedient werden”, schreibt das Kultusministerium, verteilt auf 50 Schulträger.

Dass die Gelder bundesweit künftig schneller an die Schulen kommen müssen, hatte die Ampel-Regierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag hinterlegt. Dort heißt es: “Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen verbesserten Mittelabfluss und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet.”

Wie konkret dieser Weg aussehen soll, möchte auch die CDU/CSU-Fraktion wissen. Sie hat eine Große Anfrage an die Regierung gestellt. Dort steht: “Das weiterhin fehlende Bekenntnis sowie strategisch weiterentwickelte Konzept zu dem im Koalitionsvertrag versprochenen Digitalpakt 2.0 führen aktuell zu einer tiefgreifenden Planungsunsicherheit in Schulen, Kommunen und Ländern.”

So ein Ergebnis hat es bislang bei keiner Leistungsvergleichsstudie gegeben. Der aktuelle IQB-Bildungstrend hat bei Schülern der neunten Klasse in Deutsch eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Fast spiegelbildlich entwickelten sich die Kompetenzen der Neuntklässler in Englisch (Table.Media berichtete). Seit der Veröffentlichung des Berichts am vergangenen Freitag suchen Politik und Wissenschaft nun nach Erklärungsversuchen. Klar ist, die eine Antwort gibt es nicht.

“Dass Deutsch nicht gut ausfallen wird, war mir eigentlich klar. Und auch, dass es bei Englisch laufen würde”, sagt Dennis Münstermann, Lehrer an der Bertha-Krupp-Realschule in Essen. Nur dass der Unterschied so groß sein würde, das habe ihn dann doch überrascht. Münstermann wurde 2022 mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet.

Der 32-Jährige unterrichtet Deutsch und Englisch. Daher kann er einen Vergleich zwischen beiden Fächern ziehen und hat Ideen, woher die unterschiedliche Entwicklung rührt. Aus seiner Sicht beginnt sie schon ab der fünften Klasse: In Englisch sei das Niveau bei allen Schülern fast gleich. “In Deutsch sind die Schüler auf einem unterschiedlichen Stand, wenn sie von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln.” Wer wenige Kompetenzen mitbringt, fühlt sich schnell abgehängt und verliert die Lust am Fach. Weniger Lust führt wiederum zu schlechteren Leistungen und zu noch weniger Interesse. Diese Negativspirale drehe sich dann von Jahr zu Jahr weiter, so die Beobachtung von Münstermann.

Der IQB-Bildungstrend scheint ihm recht zu geben. Schon für Viertklässler hat sich in der Auswertung des Vorjahrs ein negativer Trend bei der Motivation im Fach Deutsch gezeigt. Nun ist dieser Trend auch für die Neuntklässler bestätigt. 44 Prozent der Schüler zeigen demnach wenig Interesse am Fach Deutsch. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Bei Jungen ist der Anteil derjenigen, die wenig Interesse am Fach Deutsch haben, deutlich höher. Das korrespondiert mit den erreichten Kompetenzen: Sie sind bei Mädchen in Deutsch wie Englisch höher.

Einen zweiten Grund für das geringere Interesse am Fach Deutsch sieht Münstermann im Unterricht selbst. In Deutsch geht es zum Beispiel um Sagen, Fabeln oder Lyrik, in Englisch stehen parallel die Themenfelder Stars und Sport auf dem Programm. “Ist doch klar, dass Schüler mehr Lust haben, sich mit Ronaldo zu beschäftigen als eine Fabel zu interpretieren”, sagt Münstermann im Gespräch mit Table.Media. Die Literaturauswahl, die Themen und auch die Aufgaben im Englischunterricht seien meist viel spannender und lebensnäher.

Zum Beispiel trainiert Münstermann im Englischunterricht mit einem Fifa-Spiel Hör- und Sprachverständnis in Englisch: Zuerst hört die Klasse nur die Beschreibung einer Spielszene in Englisch und versucht zu verstehen und in eigenen Worten zu beschreiben, was auf dem Platz passiert. Dann schauen sich die Schüler die Szene an und können überprüfen, ob ihre Interpretation stimmt. Ein Aufgabensetting, das vor allem auch die meisten Jungen eher anspricht als das Schreiben eines Briefs.

Petra Stanat, die das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) leitet und den fast 500 Seiten langen IQB-Bildungstrend verantwortet, bestätigt Münstermanns Beobachtung. “Englischunterricht ist kompetenzorientierter geworden”, sagte sie am Montag bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), die die sprachlichen Befunde in den Fokus genommen hat. Und sie verweist darauf, dass Englisch im Alltagsleben der Jugendlichen heute eine große Rolle spielt. Filme und Serien schauen viele heute im Original, bei Online-Spielen und auf Social Media spielt Englisch eine wichtige Rolle.

Die Pandemie hatte für die Fächer Deutsch und Englisch daher teilweise unterschiedliche Auswirkungen. Während Deutsch in der Zeit der Schulschließungen gerade von Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Familiensprache als Deutsch weniger genutzt wurde, hat Englisch durch die gestiegene Online-Zeit zumindest im außerschulischen Bereich an Bedeutung gewonnen. So lässt sich auch erklären, wieso gerade bei zugewanderten Schülern die Kompetenzen in Deutsch stärker eingebrochen sind als bei allen anderen.

Was ist jetzt zu tun? Wie lässt sich der gute Trend für Englisch fortsetzen, und wie lässt sich vor allem der Turnaround für Deutsch schaffen? Deutschdidaktiker Michael Becker-Mrotzek machte bei der FES-Veranstaltung klar: “Im Deutschen haben wir zu lange die Basiskompetenzen vernachlässigt. Wer in den basalen Kompetenzen aber Schwierigkeiten hat, verliert die Lust.” Gleichzeitig betonte er aber auch, dass es wenig bewirke, Orthografie isoliert zu üben, denn das mache niemandem Spaß und führe daher auch nicht zu mehr Interesse am Fach Deutsch. “Man muss das funktional einbinden”, sagte er. Hier sieht er noch großen Entwicklungsbedarf.

Lehrer Dennis Münstermann hat indessen klare Vorstellungen davon, wo man im Deutschunterricht ansetzen müsste. “Es hat keinen Zweck, durch den Stoff durchzurauschen, nur damit der Lehrplan erfüllt ist”, sagt er Table.Media. Wenn Schüler ein Thema nicht durchdringen, müsse man dranbleiben, sonst würde man zu viele abhängen. “Wir brauchen mehr differenzierte Lernmaterialien“, führt er weiter aus. Er arbeitet meist mit drei Varianten: einer vereinfachten Version, der Standardaufgabe und einer Sprintversion.

Münstermann versucht, möglichst spontan und flexibel auf seine Schüler zu reagieren. Aber: Ein Thema ganz streichen, dürfe er nicht, höchstens kürzer behandeln. Hier wünscht er sich mehr Spielräume. Auch bei der Prüfungskultur. Es müsste mehr Formate geben, die das individuelle Lerntempo und den Lernstand berücksichtigen wie Projektarbeiten.

Wie fehlerhaft Künstliche Intelligenz oft ist, konnte Florian Nuxoll vor ein paar Tagen ganz einfach zeigen. Er zoomte in ein Bild, das ChatGPT gemalt hatte – und jeder konnte sehen, dass die künstlich erzeugte Geigerin drei Hände hat. Lehrer Nuxoll präsentierte das Bild in der baden-württembergischen Landesvertretung Berlins bei der Tagung “Wie verändert KI das Lehren und Lernen in der Schule?“. Und dann stellte er ChatGPT die präzise Fleißarbeit des Tübinger Feedbooks gegenüber. “Unser Intelligentes tutorielles System ermittelt die ganze Zeit, wo macht der Schüler Fortschritte, wo macht er Fehler – und weist ihm dann individuell Aufgaben zu.”

Das System, das ist das Feedbook. Ein adaptives Lernsystem, das seit 2016 in Tübingen entwickelt und in Englisch-Klassen getestet wird. Die Lernerfolge sind laut einer Studie enorm. “Die Lernenden, die das spezifische, gerüstete Grammatikfeedback erhielten, lernten 62 Prozent mehr als diejenigen, die dies nicht taten”, heißt es in einem Aufsatz in der Cambridge University Press. Erschienen ist er 2019, er gilt als die erste solide Messung von Lernfortschritten durch intelligente Systeme in deutschen Klassenzimmern.

Die Nachfrage, wozu man in Englisch ein KI-gestütztes Lernsystem braucht, wenn Schüler in dem Fach laut IQB-Bildungstrend große Fortschritte machen, lässt Florian Nuxoll nicht gelten. Die Erkenntnisse aus dem Projekt einer automatisierten individuellen Rückmeldung für Schüler ließen sich auf andere Fächer übertragen. Vor allem auf heterogene Lerngruppen passe das System. “Jegliche Binnendifferenzierung ist nur mit einer guten KI möglich”, sagt Nuxoll. “Keine Lehrkraft kann ohne diese Röntgenbrille den Lernstand jedes seiner Schüler exakt vor Augen haben.”

Das Feedbook stammt ursprünglich von einem Englisch-Lehrbuch mit Arbeitsaufträgen ab. Nur, dass es inzwischen viel mehr kann als seine analoge Mutter. Die Schüler schreiben ihre Antworten nicht mehr auf Papier und warten dann lange, bis der Lehrer Rückmeldung gibt. Sie tippen in die Maske des Feedbooks. Den Fehler-Hinweis bekommen sie sofort in einem aufploppenden Fenster auf den Bildschirm. Sowohl die Lehrer als auch die Forscher sagen: Das hilft. “Wir können zeigen, dass die Schülergruppe mit dem spezifischen Feedback deutlich mehr davon hat als die Gruppe, die nur die Aussage wahr/falsch bekommt.” So drückt es Detmar Meurers aus, Professor für Computerlinguistik der Uni Tübingen. Und er spart nicht mit großen Worten: “Diese Art von individueller Betreuung gab es zuletzt beim Hauslehrer, den ein Johann Wolfgang von Goethe noch hatte.”

Lehrer und Forscher in dem Projekt loben die Transparenz, die das System ins Englischlernen bringt. “Wenn einer beim simple past Probleme hat, dann bekommt er genau die Aufgaben und das Feedback zugespielt, das ihm hilft”, erzählt Florian Nuxoll. Der Englischlehrer ist zugleich Mitglied des Forschungsprojektes.

Seine Kollegin Leona Colling beobachtet über das System, wann die Schüler tatsächlich Englisch lernen. Nur ein kleiner Teil von Ausreißern macht seine Eingaben spät abends oder kurz vor Schulbeginn. Die meisten Schüler arbeiteten am Vormittag mit dem Feedbook. Das findet im Unterricht statt – oder in einer der freien Lernzeiten, die es in vielen Schulen inzwischen gibt. Was keinen Sinn mehr macht: Abkupfern. “Ich kann im Bus zur Schule nicht mehr die Hausaufgaben von einem Mitschüler abschreiben – denn jeder hat ja eine andere Aufgabe”, sagt Nuxoll.

Das Feedbook ist nicht das einzige Intelligente tutorielle System (ITS), das an deutschen Schulen im Einsatz ist. Aber es dürfte jenes mit der gründlichsten wissenschaftlichen Begleitung sein. Im Jahr 2019 wurden rund 1.000 Schüler in einer Studie beobachtet. Im Februar kommenden Jahres startet eine neue Version des Feedbooks. Dann wird das Lernverhalten Tausender Schüler in verschiedenen Bundesländern in Englisch evaluiert. Zum Vergleich: Bei einem Pilotversuch des wohl teuersten geplanten öffentlichen ITS nahmen gerade mal 100 Schüler teil. Über die Wissenschaftlichkeit dieser Begleitforschung streiten sich inzwischen Parlamente. Das ITS soll 55 Millionen Euro kosten, acht Länder sind beteiligt. “Wenn wir so viel Geld investieren, dann muss das System auch gründlich evaluiert werden”, sagt Professor Meurers.

Bei der KI-Tagung in Berlin berichtete Florian Nuxoll, was das Lernsystem mit Künstlicher Intelligenz leistet – und was nicht. “Ich habe meistens besser vorbereitete Schüler“, sagte der KI-Experte vor rund 100 Teilnehmern, darunter mehrere Schulministerinnen. Nuxoll sang auch das hohe Lied vom persönlichen Bezug zum Lehrer. “Wir setzen Schüler nicht stundenlang vor den Rechner und lassen sie allein vor sich hinarbeiten – das wäre eine Dystopie.” Das System gibt offenbar auch Auskunft, wie sinnvoll Lehrpläne sind. Er habe gemerkt, sagte Nuxoll, “dass das Passiv in der siebten Klasse weder von den Schülern mit Feedbook noch von der Kontrollgruppe beherrscht wurde.”

Das Projekt in Tübingen zeigt aber zugleich, wie rasend schnell die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz und Schule inzwischen ist. Seit sieben Jahren entwickeln und programmieren viele Experten das Feedbook. Bald kommt das Feedbook 3.0, das auch mit KI-Sprachmodellen arbeitet. Gleichzeitig sieht man an neuen Anwendungen auf der Basis von ChatGPT, dass etwas Ähnliches entsteht – nur eben viel schneller. Die digitale Korrekturhilfe für den Deutschunterricht fiete.ai (Siehe Didaktik&Tools in dieser Ausgabe) enthält Elemente von Feedbook. Aber sie wird nicht seit sieben Jahren, sondern seit sieben Monaten entwickelt. Von zwei Leuten.

Seit Jahren schaffen es viele Jugendlichen nach Ende der Pflichtschulzeit nicht in eine qualifizierte Berufsausbildung. 2022 waren es 239.000 junge Menschen. Sie landen in einer der zahlreichen Maßnahmen des sogenannten Übergangssektors. Er umfasst mehr als 120 schulische Bildungsgänge und über 320 Förderprogramme. Meist kommen die Jugendlichen aus Familien mit einem niedrigen sozial-ökonomischen Status oder mit Migrationsgeschichte. Mehr als 70 Prozent besitzen maximal einen Hauptschulabschluss. Hinzu kommen Jugendliche, die in einer Region leben, in der das Angebot an Ausbildungsstellen zu gering ist.

Die Maßnahmen des Übergangssystems sollen den jungen Menschen den Weg in eine Berufsausbildung erleichtern. Sie führen viele aber nicht in Ausbildung, sondern in fragile Erwerbstätigkeiten oder in die Arbeitslosigkeit. Schon 2004 sprach die Soziologin Heike Solga von einem “Parallelsystem” mit dem Risiko von Stigmatisierung und Ausgrenzung.

Die aktuellen Probleme des Übergangssektors zeigen sich in folgenden Punkten:

Die hohe Zahl an schulischen Bildungsgängen, Förderprogrammen und -instrumenten zeigt, dass der Übergangssektor seit Jahren ein hohes Maß an öffentlicher Unterstützung erfährt. Dennoch gelingt es mit den aktuellen Förderstrategien und trotz eines milliardenschweren Fördervolumens nicht, die Zahl der Übergänge in eine Berufsausbildung zu erhöhen bzw. die Zahl der Geringqualifizierten zu reduzieren. Im Gegenteil ist die Quote in den vergangenen Jahren weiter gestiegen.

Und: Trotz der immensen Fördersummen liegen zu den eingesetzten Fördermaßnahmen nahezu keine Evaluationen vor. Insofern bleibt offen, welche der Maßnahmen effektiv sind.

Zugleich ist zu beachten, dass der Übergang in eine duale Berufsausbildung nicht (nur) von den Voraussetzungen der Jugendlichen abhängt. Letztlich regulieren ihn die Betriebe. Sie können weder gezwungen werden, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen noch bestimmte Jugendliche einzustellen. Zugleich können Jugendliche im Rahmen der freien Berufswahl nicht gezwungen werden, angebotene Ausbildungsberufe oder bestimmte Ausbildungsbetriebe zu wählen.

Wenn nur circa 60 Prozent der Jugendlichen nach drei Jahren in Maßnahmen des Übergangssektors die Einmündung in eine Ausbildung schaffen, erscheint ein neuer Ansatz notwendig.

Bislang folgte die Gestaltung der Maßnahmen des Übergangssektors weitgehend dem Prinzip der Separation: Ausbildungslose Jugendliche sollen getrennt von einer Ausbildung vorbereitet werden, um ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern. Dieser Ansatz sieht die Gründe für eine fehlende Ausbildung weitgehend in der mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen. Er ignoriert, dass in vielen Regionen kein auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsstellen besteht.

Angesichts fehlender Ausbildungsstellen müssen dringend öffentlich geförderte Ausbildungsplätze geschaffen werden. Statt des bisherigen separativen Ansatzes braucht es gezielte Elemente von Inklusion.

Dafür ist es nötig, Jugendliche nach ihren Voraussetzungen zu unterscheiden:

Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes würde den Übergangssektor nicht beseitigen, aber auf diejenigen Jugendlichen fokussieren, die aufgrund ihrer Lebenslage eine besondere Unterstützung benötigen. Der Übergangssektor würde abschmelzen, mehr Jugendliche würden zu einem (schnelleren) Abschluss geführt, öffentliche Mittel effizienter eingesetzt.

Dysfunktionalitäten des Ausbildungsmarkts würden so in staatlicher Verantwortung ausgeglichen. Die Wertschätzung der benachteiligten Jugendlichen könnte zudem positiv zur Wertschöpfung der Wirtschaft beitragen. Mehr junge Menschen bekämen einen Grund, auf das von ihnen Geleistete stolz zu sein.

Die Rahmenbedingungen für eine grundlegende Reform des Übergangssektors sind günstig. Demografie und Fachkräftebedarf, digitale und ökologische Transformationsprozesse und nicht zuletzt die Gefahren einer sozialen Polarisierung und Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft machen es unverzichtbar, die Talente und Ressourcen aller Menschen zu heben.

Dieter Euler studierte nach seiner dualen Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann BWL, Wirtschaftspädagogik, Soziologie und Sozialphilosophie. Er lehrte in Potsdam und Erlangen-Nürnberg, bevor er 2000 an die Universität St. Gallen wechselte. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Innovationen in der beruflichen Bildung und digitale Mediendidaktik.

Den kompletten Text sowie weitere Beiträge über den Übergang von der Schule in den Beruf können Sie ab dem 19. Oktober 2023 in der Publikation “22 Prozent – Die Übersehenen am Übergang in die Ausbildung” der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung lesen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dkjs.de/22-Prozent.

Berliner Schulen können Schülerinnen und Schülern neuerdings verbieten, ein Palästinensertuch zu tragen, Sticker mit “free Palestine” oder Landkarten Israels in den Farben Palästinas zu zeigen oder “free Palestine” zu rufen. Das geht aus einem Brief von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) an die Schulen hervor (zum Download). Eigentlich sind diese Symbole und Handlungen laut Senatsverwaltung nicht strafbar. Allerdings gefährdeten sie in der aktuellen Situation den Schulfrieden, schreibt Günther-Wünsch.

Schulleitungen hatten sich an die Berliner Senatsverwaltung für Bildung gewendet und ein klärendes Schreiben angeregt, teilte ein Sprecher mit. “Die Vermeidung politischer und religiös-weltanschaulicher Konflikte in Schulen stellt ein gewichtiges Gemeinschaftsgut dar, welches eine Einschränkung der Meinungsfreiheit rechtfertigt“, heißt es nun im Brief an die Schulen. Trägt ein Schüler trotz des Verbots etwa ein Palästinensertuch, könne die Schule mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen reagieren.

Darüber hinaus wird Schulen eingeräumt, Mobiltelefone und andere Gegenstände einzuziehen, “die dazu genutzt werden, den Schulfrieden zu stören”. Die Nutzung von Smartphones könne untersagt werden, wenn Schüler sie gebrauchen, um “propagandistische Unterstützung für die Terrorangriffe kundzutun oder zu verbreiten”.

Rechtswissenschaftler Michael Wrase, der am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) zum Schulrecht forscht, hält Günther-Wünschs Brief in erster Linie für Symbolpolitik. “Mein Eindruck ist, dass die Bildungssenatorin ihre Solidarität mit Israel betonen und dem Vorwurf vorgreifen möchte, angesichts eines ersten Vorfalls an einer Schule untätig geblieben zu sein.”

Aus dem Schulrecht gehe unstreitig hervor, dass die propagandistische Unterstützung oder Billigung des Terrorangriffs der Hamas Maßnahmen nach sich zieht – allein schon, weil es andere Schüler einschüchtern oder aufwiegeln könnte. “Free-Palestine-Sticker oder ein Palästinensertuch können aber nicht pauschal als Unterstützung der Hamas oder als Propaganda gewertet werden”, sagte Wrase Table.Media. Sie könnten auch einfach Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk sein.

Erst wenn ein Schüler, der etwa auf sein Palästinensertuch angesprochen wird, zu verstehen gibt, dass er mit ihm Gewalt verherrlichen und anderen seine Position aufzwingen möchte, könne man ihm das Tragen verbieten. “Das Schulrecht kann die Senatorin nicht einfach ändern. Ihr Rundbrief ist zudem nicht bindend, anders als eine allgemeine Verwaltungsvorschrift.” Aber: “Faktisch werden Schulen den Brief als Anordnung verstehen. Das wird auch Unsicherheit schaffen, wie man sich in konkreten Fällen richtig verhält.”

Auch Aycan Demirel, Vorstandsvorsitzender vom Intersektionalen Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft, das unter anderem Beratungen für Schulen zum Thema Antisemitismus anbietet, sieht die Verbote kritisch. Der Experte für politische Bildung habe bereits zahlreiche Anfragen von Schulen erhalten. “Der Brief verunsichert viele”, sagte er Table.Media.