falls heute auch Schulministerinnen und deren Berater mitlesen: Besorgen Sie sich die neueste Grundsatzrede von Markus Söder zur Bildungspolitik – am besten im Original! Bei einer Konferenz in Würzburg umschmeichelte der CSU-Polterer vor einigen Tagen die bayerischen Lehrkräfte. Und er verhehlte nicht, dass sich Bayern vom Lehrermangel einfach freikaufen will. Warum? Weil Söder es kann.

Mein Kollege Christian Füller war in Würzburg vor Ort und hat dort dem Ministerpräsidenten genau zugehört. Bayern investiert so viel Geld in die A13-Beförderungen, dass es sich für Lehrer aus Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg finanziell richtig lohnt, im Nachbarland zu unterrichten. Nach ein paar Jahren ist da gut und gerne ein neues Mittelklasse-Coupé drinnen. Wir haben nachgerechnet.

Mittelklasse? Damit gibt sich Bettina Stark-Watzinger nicht zufrieden. Sie will Deutschland wieder in die erste Bildungsliga katapultieren. Ihr Werkzeug ist das Startchancen-Programm, das sie gerne als innovativ und bahnbrechend labelt. Doch so neu ist die Idee gar nicht. Schleswig-Holstein hat längst ein solches Programm, das unter Experten als Schablone gilt. Stark-Watzingers Chancenbudget heißt dort Bildungsbonus; es gibt einen Sozialindex und eine wissenschaftliche Evaluation. So viele Parallelen und trotzdem finden Karin Prien und ihre FDP-Kollegin in Berlin politisch nicht zueinander.

Aber, zurück zu den Inhalten.

Trotz eines, den deutschen Wirtschaftsstandort ernsthaft bedrohenden, Fachkräftemangels ist die MINT-Bildung in der KMK immer noch viel zu niedrig aufgehängt, kritisieren Experten im Gespräch mit Janna Degener-Storr. Die aktuelle MINT-Strategie ist – Achtung – 14 Jahre alt. Das iPhone bracht Steve Jobs zwei Jahre zuvor auf den Markt. Das ist der Arbeitsstand.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre,

“Ihre Wiederwahl ist doch sicherer als meine“, sagte Markus Söder zur Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. Natürlich war das eine Schmeichelei des Ministerpräsidenten. Er war nach Würzburg zur Delegiertenversammlung des BLLV gekommen, um dessen 62.000 Mitglieder als Wähler zu gewinnen. Also umgarnte er. Aber zugleich machten die Verbeugung Söders und der Kongress selbst deutlich: In Bayern ticken die Uhren anders. Da kann man sich vom Lehrermangel freikaufen – auf Kosten der Nachbarländer. Andere Themen spielten in Würzburg praktisch keine Rolle.

In Bayern ist wenige Monate vor der Wahl eine Auktion um die Gunst der Lehrkräfte entbrannt. Derzeit hat die Regierung aus CSU und Freien Wählern in Umfragen wieder eine knappe Mehrheit. Im Oktober sind die Wahlen. Also gab es in Würzburg ein Wettrennen um die teuersten Wahlversprechen – die aber nicht nur innenpolitisch in München, Nürnberg, Augsburg oder eben Würzburg Bedeutung haben. Was Bayern gerade macht, bedeutet eine Gefahr für die Schulen anderer Länder.

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger erklomm schon am Donnerstagabend die Bühne, nein er stürmte sie, um den BLLV-Mitgliedern, die vor allem in Grund- und Mittelschulen lehren, Honig um den Bart zu schmieren. “Sagen Sie mir, wo Sie der Schuh drückt. Großer Dank an Sie!”, rief Aiwanger. So lammfromm hatte man den Poltergeist noch selten gehört. “Ihr seid die Zukunftsmacher, wir brauchen Euch – und wir kämpfen für Euch!” Man wartete darauf, dass Aiwanger das Erich Mielke-Bonmot “Ich liebe Euch doch alle” zum Besten gibt.

In Bayern funktioniert Bildungspolitik einfach anders. Wenn dort Wahlen sind, dann kommt die halbe Regierung zu den Lehrern geströmt. Um ihnen demonstrativ zuzuhören. Um Verständnis zu heucheln. Und um Wahlgeschenke anzubieten. Brennende Themen wie die Grundschul-Lese-Untersuchung oder die Digitalisierung mögen anderswo Priorität Nummer 1 sein. Hier in Bayern geht es darum, den Lehrern zu versprechen, dass man den furchtbaren Lehrermangel – der längst auch im Freistaat herrscht -, schnellstmöglich abzubauen bereit ist. Erster und wichtigster Baustein dafür ist, die Besoldung A13 auf alle LehrerInnen auszuweiten. A13 – das war in Würzburg die alles bestimmende Kennziffer.

Die Gehaltserhöhung für Bayerns Lehrer ist nicht nur so gut wie beschlossen, sondern auch umstritten. Freie Wähler und CSU kämpfen um das Copyright, wer A13 vor der Wahl möglich gemacht hat. Aiwanger behauptete auf dem Marktplatz, “ohne die Freien Wähler hätten wir nicht A13.” Genau überprüfen, lässt sich dieser Claim nicht. Aber es spricht einiges dafür, dass Aiwanger der CSU die Sporen gegeben hat. Aber während der außerhalb Bayerns schwer zu verstehende Freie-Wähler-Vorsteher wie ein Bulldozer daherkommt, kann Markus Söder das Florett.

Auch hier lässt sich ein klarer Unterschied zu den anderen pädagogischen Provinzen Deutschlands aufzeigen. Was der Ministerpräsident in seiner Rede an Detailtiefe anzubieten hatte, ist für einen Landesfürsten einmalig. Söder hielt sich gar nicht lange mit der Frage auf, wer denn nun ultimativ dafür verantwortlich ist, dass A13 für alle Lehrer noch vor der Wahl festgezurrt wird. Auch der Ministerpräsident umschmeichelte die Lehrer, wenn auch rhetorisch viel geschickter als Aiwanger – und in der Substanz besser.

Denn was Söder ankündigte, war Balsam auf die Seelen von 62.000 BLLVlern. Der fränkische Wendehals wies darauf hin, dass mit einer Einführung von A13 für alle Lehrer eben auch die Träger von Leistungs- und Funktionsbesoldungen aufgewertet werden müssen. Söder – oder sein Redenschreiber – zeigte damit, dass er bis in die Kapillaren der Beamtenbesoldung durchblickt. Von den Premium-Besoldungen “A13+” für Schulleiter und Superlehrer, die der Ministerpräsident ankündigte, sind immerhin 46 Prozent der Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen betroffen. “Das war ein Riesengeschenk des Ministerpräsidenten”, sagte Besoldungsexperte und BLLV-Vize Gerd Nitschke. “Ich hätte das so nicht erwartet.”

Was wie weiß-blauer Lokalkolorit anmutet, den niemanden in Deutschland kümmern muss, ist in Wahrheit eine Kampfansage. Lehrer bayerischer Nachbarländer haben nun ein sehr attraktives Argument, um in den Freistaat zu kommen. Denn Bayerns A13 ist bereits jetzt teilweise 7.000 Euro brutto jährlich mehr wert als das A13 anderer Länder. Obendrein lockt Bayern mit einer einmaligen Regionalprämie von 3.000 Euro plus Übernahme der Umzugskosten.

Für Grundschullehrer aus den A13-Ländern Hessen, Thüringen und Sachsen wird ein Wechsel mit rund 10.000 Euro prämiert, berechnet fürs erste Jahr. Ein Wechsel aus Thüringen nach Bayern etwa bringt im ersten Jahr ein Plus von 10.700 Euro Brutto. Ein Lehrer aus Baden-Württemberg kann gar 14.305 Euro hinzugewinnen, falls er in eine Mangelregionen Bayerns geht. Im Ländle gilt weiter A12 als Eingangsbesoldung für Grund- und Hauptschulen. Jedes weitere Jahr schlägt dann in Bayern mit 11.300 Euro zusätzlich zu Buche.

Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) wird ihre Weigerung, A13 für alle Lehrer zu genehmigen, möglicherweise teuer bezahlen. Was sollte einen Grundschullehrer aus Ulm davon abhalten, Lehrer in Neu-Ulm zu werden – und im ersten Jahr dafür rund 15.000 Euro zusätzlich einzustreichen?

Bayerns Besoldungsregen über die Lehrer hat Bedeutung für ganz Deutschland. Der Südstaat ist wirtschaftlich derart potent, dass er sich aus dem Lehrermangel ein Stück weit herauskaufen kann. Baden-Württemberg ist ja keine arme Kirchenmaus – dennoch kann das Hightech-Zentrum Deutschlands mit Söders Kraftwerk nicht mithalten. Aber was bedeutet das für Länder wie Saarland, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt? Wie sollen diese kleinen und obendrein bitterarmen Länder mit dem Freistaat mithalten?

Die drängende Frage, wie Schulen in herausfordernden Lagen unterstützt werden können, hat Schleswig-Holstein für sich mit “Perspektivschulen” beantwortet. Das Programm war in der vorangegangenen Legislaturperiode das bildungspolitische Aushängeschild der Jamaika-Regierung. Nun will Kiel die Perspektivschulen unter CDU und Grünen verstetigen. Bundesweit gelten sie als Blaupause für das Startchancenprogramm des Bundes.

Das 50-Millionen-Euro-Programm startete im Schuljahr 2019/20. Insgesamt 62 Schulen erhalten seitdem einen sogenannten Bildungsbonus sowie Beratungen und Fortbildungen. Ausgewählt wurden Schulen nach einem eigens dazu kreierten Perspektivschul-Index, den das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik entwickelt hat. Die Kriterien zur Auswahl waren unter anderem der Anteil der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Deutsch als Zweitsprache. Auch die VERA-Ergebnisse in Mathe und Deutsch sowie der Anteil der Klassenwiederholungen wurden berücksichtigt.

Ursprünglich ist das Programm bis 2024 befristet. Doch schon jetzt gibt es konkrete Pläne und Forderungen in Kiel, die Perspektivschulen zu verstetigen. In ihrem Antrag (zum Download), fordern die Regierungsfraktionen, das Programm auf Basis von wissenschaftlichen Evaluationen weiterzuentwickeln. Außerdem sollen “die Kitas im betreffenden Sozialraum Berücksichtigung finden” und es soll eine stärkere Kooperation mit der Jugendhilfe geben.

Der offizielle Zwischenbericht ist zwar noch nicht veröffentlicht, doch Stephan Huber, Bildungswissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule Zug, der die Evaluation leitet, stellt den Perspektivschulen bereits ein gutes Zwischenzeugnis aus. In den Interviews und Fragebögen zur Bewertung der Perspektivschulen habe sich klar gezeigt: Das Programm biete “ausgesprochen wichtige” Unterstützung. “Ohne die Hilfen wäre die Situation an den Schulen noch drastischer”, sagt Bildungsforscher Huber.

Schulleitungen fühlen sich durch das Programm mit ihren Problemen und Bedarfen von der Politik gesehen. “Hier ist eine Bildungsverwaltung am Start, die total begriffen hat, was sie tun muss“, attestiert beispielsweise Carsten Haack, Schulleiter einer Perspektivschule in Kiel. Er sieht eine große Notwendigkeit darin, das Projekt weiterzuführen. Erst diese Förderung mache es möglich, dass die stark beanspruchten Lehrkräfte ihren Aufgaben angemessener nachkommen können, sagt Haack.

Seine Schule, die Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule in Kiel, gehört zu den “Top 20″ der am meisten belasteten Schulen in Schleswig-Holstein. Über 80 Prozent der Kinder haben Migrationshintergrund, rund 60 Prozent kommen aus armutsbetroffenen Familien. “Wir haben uns nicht darum beworben, Perspektivschule zu werden”, sagt Schulleiter Haack. Die Schule kam wegen des Sozialindizes in die Förderung.

In den ersten beiden Jahren erhielt die Schule eine Förderung von jeweils 300.000 Euro, seit 2022 sind es sogar 386.000 Euro im Jahr. Das Budget besteht aus einem jährlichen Sockelbetrag von 25.000 Euro pro Schule. Abhängig von Schulgröße und Belastungsgrad wird er um circa 115 bis 550 Euro pro Schüler aufgestockt. Knapp 700 Kinder gehen zur Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule, das bedeutet sogar etwas mehr als 550 Euro Förderung pro Jahr und Kind. “Das wirkt zunächst wie erschreckend viel Geld”, sagt Carsten Haack. Angesichts der Personalkosten und der Bedarfe der Kinder sei das Budget jedoch dringend notwendig.

Es sei mit einer großen Verantwortung verbunden, das Geld gezielt einzusetzen, so dass es “ein gewisses Maß an Wirksamkeit entfaltet”, sagt Haack. Die Schule in Kiel hat sich darauf konzentriert, Lehrkräfte bei all jenen Aufgaben zu unterstützen, die über das Unterrichten hinausgehen. Zusätzliche Lehrkraftstunden etwa schaffen Freiräume für Elterngespräche. Hilfs- und Präventionsangebote lassen sich so besser planen. Außerdem hat die Schule weitere sozialpädagogische Fachkräfte angestellt.

“Die Schulen haben die Möglichkeit, das Geld je nach spezifischen Bedarfen zu verwenden”, sagt Bildungsexperte Huber. Insgesamt hält er die Mischung aus Fortbildung, Beratung und finanziellen Mitteln für entscheidend. Es entstehe, so Huber, eine “konzertierte Aktion mit Synergieeffekt”. Zu dem Programm gehören verpflichtende Fortbildungen wie Coachings für die Schulleitungen. Das Ministerium begleitet auch die Schulentwicklung sowie den Austausch mit anderen Perspektivschulen.

All diese Maßnahmen würden den Schulen helfen, ihren Schülern samt ihren Problemen besser gerecht zu werden, sagt Schulleiter Carsten Haack. Aus bildungsökonomischer Sicht bestehe allerdings noch großer Handlungsbedarf, damit sich diese ganzen Bemühungen auch in den Leistungen der Kinder widerspiegeln. “Es braucht konkrete Konzepte, wie wirksamer Unterricht unter solchen komplexen Umständen gelingen kann”, fordert Haack. Eine Herausforderung, die sich nicht allein mit Geld lösen lasse.

In Schleswig-Holstein sollen die Perspektivschulen zu Vorreitern werden. Der Austausch soll nicht nur zwischen den ausgewählten Brennpunktschulen stattfinden, sondern auch als “Best-Practice” für andere Schulen dienen. Im Koalitionsvertrag hat sich Schwarz-Grün sogar auf eine “Experimentierklausel” geeinigt, die Schulen zu innovativen Unterrichtsformen ermutigen soll. Die Erfahrungen aus den Perspektivschulen können anderen Schulen als Beispiel dienen, heißt es aus dem Bildungsministerium. Ob und mit welcher Summe das Perspektivschul-Programm über 2024 hinaus bestehen bleibt, ist allerdings noch nicht bekannt. Darüber wird in den aktuellen Haushaltsverhandlungen entschieden.

Um die MINT-Bildung in Deutschland voranzubringen, müssen Schulen und außerschulische Akteure besser zusammenarbeiten. Das ist der Politik inzwischen klar: In der dritten Cluster-Ausschreibung des MINT-Aktionsplans legt der Bund gerade hier einen Schwerpunkt. Schulen, Schulträger oder Einrichtungen der frühkindlichen Bildung sollen sich verknüpfen. Ähnlich sehen die Pläne aufseiten der Länder aus.

Denn Kultusministerien von Ländern wie Rheinland-Pfalz, NRW und Schleswig-Holstein treiben die Verzahnung der vielfältigen MINT-Angebote voran. Das Thema MINT ist auf allen Ebenen der Bildungspolitik angekommen. Bund und Länder tauschen sich dazu seit 2019 in der länderoffenen Arbeitsgruppe MINT, kurz KMK MINT-AG, aus. Doch ist deren Durchschlagkraft umstritten.

“In den Kultusministerien ist die Arbeitsgruppe unterschiedlich hoch und in der Regel eher niedrig aufgehängt, da sitzen also keine Staatssekretäre, sondern Referenten”, sagt Ekkehard Winter, Co-Sprecher des Nationalen MINT Forums und Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung. Da müsse man sich – bei aller Wertschätzung für die Arbeitsebene – schon fragen, ob das Thema durchdringt. Drei- bis viermal jährlich tagt die AG. Hinzu kommen Sitzungen von Untergruppen, die sich Themen wie der Stärkung des Informatikunterrichts widmen.

Aktuell arbeitet ein Team der KMK MINT-AG an einer Neufassung der KMK-Empfehlung zur Stärkung der MINT-Bildung. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2009. “Die Empfehlungen der KMK sind durchaus auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, so dass ihr Inhalt nicht so schnell veraltet”, erklärt ein Sprecher dazu Table.Media auf Anfrage. Die Entwicklungen der jüngsten Zeit, etwa zunehmende die Digitalisierung, ließen aber nun eine Aktualisierung notwendig erscheinen. Experten halten die Überarbeitung für längst überfällig.

“Natürlich wird das Hebel-Gesetz auch in 200 Jahre noch gelten”, sagt etwa Peter Rösner. Er ist Leiter der Privatschule Louisenlund, ehemaliger Geschäftsführer Hauses der kleinen Forscher und promovierter Physiker. Die Frage sei aber, ob man mit solchen Themen Schüler für die aktuellen MINT-Berufe begeistern kann. Auch Winter kritisiert: “In einem Zeitraum, in dem die Digitalisierung über uns kam und die Fachkräftelücke wuchs, hat die KMK die Überarbeitung immer wieder verschoben – und ist damit der Bedeutung der MINT-Bildung nicht gerecht geworden”.

Wie eine MINT-Bildung der Zukunft aussehen könnte, das zeigen Akteure wie die Deutsche Telekom Stiftung mit ihrer Junior-Akademie oder Privatschulen wie die von Rösner. Das Bildungsangebot der Junior-Akademie wird bundesweit an über hundert Schulen als Wahlpflichtfach angeboten, unter Beteiligung von Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft. Und am privaten Ganztagsgymnasium und Internat Louisenlund in Schleswig-Holstein werden Naturwissenschaften immer ganztägig in einem Labor unterrichtet, das in einem Schulbau eingerichtet wurde – orientiert an Vorbildern aus Universitäten und großen Unternehmen. Der experimentelle Unterricht in Kleingruppen wird durch eine ausgebildete Chemielaborantin begleitet, die die Schule dafür eingestellt hat.

Experten sind sich einige, dass zu zeitgemäßer MINT-Bildung gehört:

“Gut vorbereitete Schulausflüge zu den Akteuren des regionalen MINT-Clusters reichen nicht aus, sie müssen ein integraler Bestandteil schulischer Bildung werden”, sagt Winter. Um das umzusetzen, brauchen die Schulen, wie kürzlich von Thomas de Maizière gefordert, mehr Freiheiten, etwa in Form von Personalhoheit. Und auch die Stundentafeln in den MINT-Fächern müssten gestärkt werden – in diese Richtung geht bereits der aktuelle KMK-Beschluss für die gymnasiale Oberstufe: Naturwissenschaftliche Grundkurse sollen jetzt dreistündig unterrichtet werden.

Die systematische Verankerung von MINT-Inhalten in die Lehrpläne wäre ein Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem Bereich. “Förderungen gehen oft an die Einrichtungen, die ohnehin schon gute Bedingungen haben – engagierte und gut ausgebildete Lehrkräfte, vielleicht auch ein finanziell besser ausgestattetes soziales Umfeld,” sagt Ilka Parchmann, Professorin für Chemie-Didaktik. Ziel müsse es sein, dass alle Schülerinnen und Schüler, in Präsenz oder digital, kontinuierlich an außerschulischen Lernorten arbeiten können – auch in ländlichen Regionen, wo das Netz der außerschulischen Lernorte nicht so dicht ist.

So ist gute MINT-Bildung in Deutschland derzeit meist abhängig von engagierten Akteuren, aus der Schule und anderen Lernorten. Die Politik zieht nach: Ende des Jahres möchte die KMK ihre Empfehlungen für die Stärkung der MINT-Bildung veröffentlichen. Und das BMBF setzt Hoffnung in sein MINT-Zentrum für digitale Didaktik, das am 1. April gestartet ist.

Nach den alarmierenden Befunden der IGLU-Studie reagieren die ersten Länder. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern wollen künftig mehrmals pro Woche 20-minütige Lesezeiten in den Stundenplan einbauen. Die Studienautoren hatten dazu geraten, den Anteil der Lesezeit am wöchentlichen Unterricht zu steigern. Laut IGLU-Studie liegt der “Anteil lesebezogener Aktivitäten” an Deutschlands Grundschulen bei 141 Minuten pro Schulwoche. In den OECD-Ländern sind es durchschnittlich 205 Minuten, innerhalb der EU 194.

In NRW soll es nach den Sommerferien dreimal pro Woche eine 20-minütige, verbindliche Lesezeit geben. Die Umsetzung an den rund 3.200 Grundschulen im Land will Ministerin Dorothee Feller in den kommenden Wochen und Monaten konkretisieren. Die Stundentafel der Grundschulen werde nicht erweitert, teilte das Ministerium von Dorothee Feller (CDU) auf Anfrage von Table.Media mit.

Die SPD-Opposition im Landtag sieht offensichtlich noch größeren Handlungsbedarf. Sie stellte laut “Rheinischer Post” einen Antrag auf eine außerordentliche Sitzung des Schulausschusses. Das Gremium soll am Donnerstag tagen.

Auch Mecklenburg-Vorpommern führt eine verpflichtende 20-minütige Lesezeit für Grundschüler ein, allerdings erst zum übernächsten Schuljahr. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte: “An drei bis fünf Tagen der Woche werden alle Kinder täglich eine feste Lesezeit haben” – und das im Deutsch-, Mathematik- oder im Sachunterricht. Zusätzliches Personal sei dafür nicht notwendig, weil bereits eine Lehrkraft in der Klasse ist, teilte das Ministerium Table.Media mit. “Es geht darum, die 20-minütige Lesezeit in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren.”

Bildungsforscherin Nele McElvany, Leiterin der deutschen IGLU-Erhebung 2021, begrüßt die Initiativen der Länder. “Ich sehe eine Erhöhung der Quantität der Zeit, die in den Grundschulen mit Leseunterricht und lesebezogenen Aktivitäten verbracht wird, grundsätzlich als sinnvoll an”, erklärte sie Table.Media.

Die Wissenschaftlerin macht aber deutlich, dass es auch auf die konkrete Ausgestaltung ankommt. “Wichtig ist, wie die zusätzliche Zeit genutzt wird.” Häufig variierten innerhalb von Klassen die Lesefähigkeiten beträchtlich. Daher sei es notwendig, dass jeder auf seinem Niveau übe – mit unterschiedlichen Textlängen und Schwierigkeitsgraden. “Dies muss nicht individuell erfolgen, sollte aber mindestens für Kleingruppen unterschiedlicher Lesefähigkeitsniveaus geschehen.”

Die Professorin der TU Dortmund erläutert zudem, dass es wichtig ist, den Kindern Lesestrategien nicht nur zu erklären, sondern sie auch gemeinsam zu erproben. “Reine Lesezeiten ohne Anleitung sind alleine nicht ausreichend zielführend.”

In Bayern äußerte sich unter anderem der Philologenverband zur IGLU-Studie. Dessen Vorsitzender Michael Schwägerl sagte, eine Möglichkeit bestünde darin, “die Englischstunden in der dritten und vierten Klasse für Deutschunterricht zu verwenden“. Holger Schleper

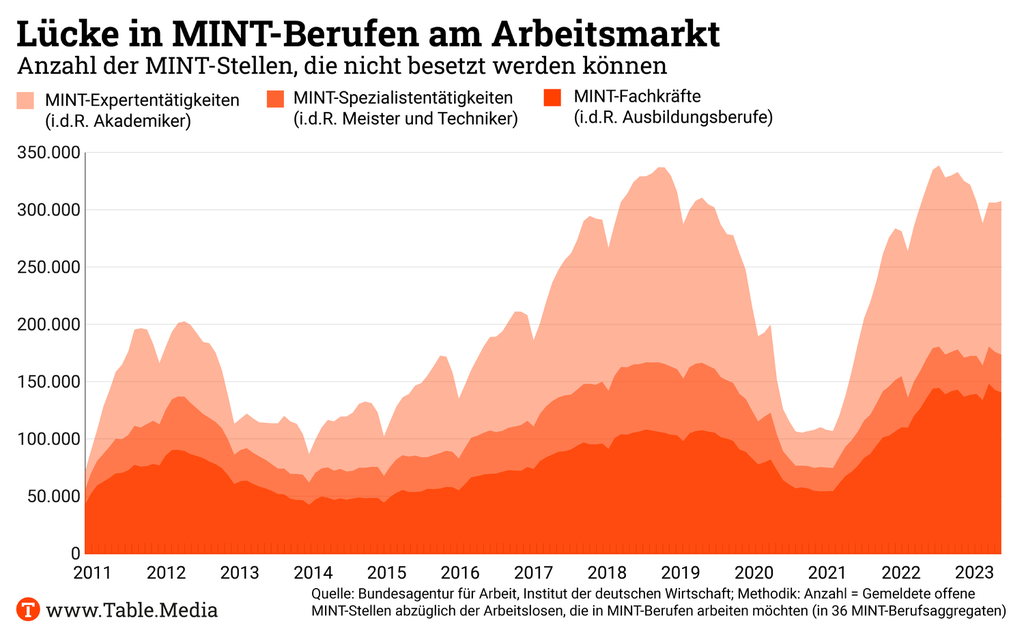

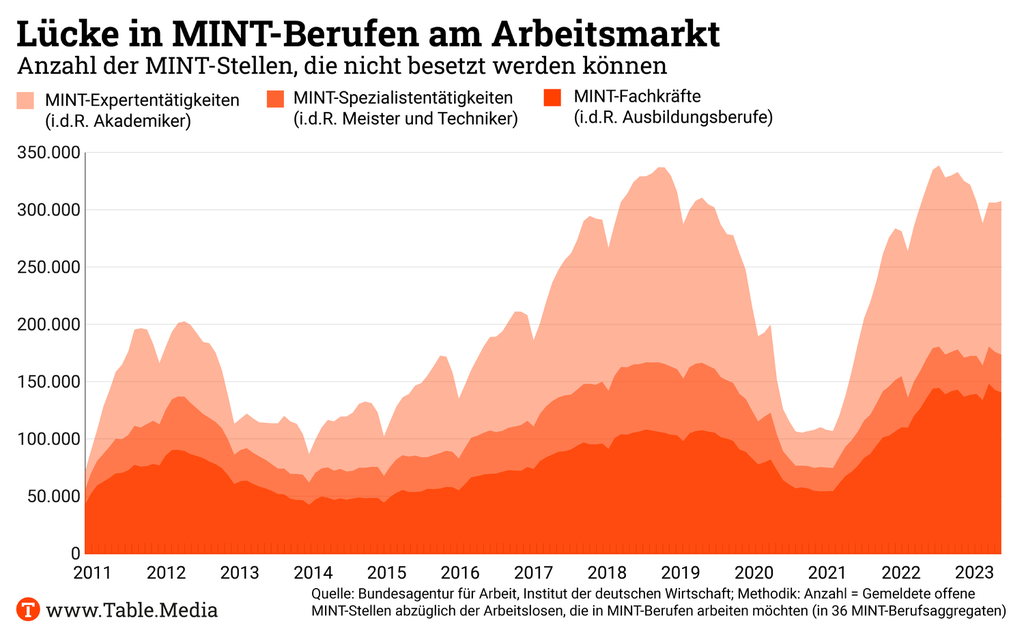

Verglichen mit Juni 2022 konnten im April 6.000 zusätzliche Stellen in den Energie- und Elektroberufen nicht besetzt werden. Mit insgesamt 88.600 nicht zu besetzenden Stellen verzeichnet die Branche mit Abstand den größten Engpass unter den MINT-Berufsfeldern – über alle Qualifikationsniveaus hinweg, vom Akademiker über den Facharbeiter bis zu den Spezialisten wie Meister und Techniker. Indra Hadeler, Geschäftsführerin für Bildung und Internationale Beziehungen beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall, sieht in der erneuten Steigerung “ein deutliches Alarmsignal”.

Über alle 36 Berufskategorien verteilt ist die MINT-Fachkräftelücke nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) leicht zurückgegangen, nachdem sie im Juni noch einen Rekordwert erreicht hatte (zum Download). Sie sank von 340.000 auf knapp 310.000 nicht zu besetzende Stellen. In IT-Berufen und Berufen der Metallverarbeitung gingen die Engpässe etwas zurück. Studienautor Axel Plünnecke, der am IW das Kompetenzfeld Bildung leitet, ist dennoch überrascht, “dass die Lücke aktuell so robust bleibt.” Angesichts des Ukraine-Kriegs und der Inflation, die Bauinvestitionen bremst, habe er einen stärkeren Rückgang erwartet.

Einen Grund sieht Plünnecke darin, dass der Krieg den Transformationsdruck auf die Energieversorgung noch erhöht hat. “Viele Unternehmen suchen daher gerade händeringend.” In Energie- und Elektroberufen ist zudem der Frauenanteil ausgesprochen niedrig. Besonders wenige Frauen ergreifen etwa einen Ingenieurberuf in Energie- und Elektrotechnik – mit 10,8 Prozent ist ihr Anteil verglichen mit anderen MINT-Akademikerberufen am niedrigsten. “Die Berufsorientierung an den Schulen muss noch besser vermitteln, dass unsere Berufe ganz entscheidend für den Klimaschutz sind”, sagt Indra Hadeler vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Gerade Mädchen ließen sich für das Thema eigentlich begeistern.

Eine Chance sieht Hadeler darüber hinaus in einer noch stärkeren Zuwanderung. Schon jetzt nimmt die Zahl ausländischer Arbeitskräfte in MINT-Berufen – entgegen des allgemeinen Trends – deutlich zu, vor allem unter Akademikern. “Ohne Erfolge bei der Zuwanderung würden heute rund 385.700 MINT-Fachkräfte zusätzlich fehlen”, sagt Plünnecke. Er begrüßt, dass die von der Ampel geplante Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes daher nun auch die Einwanderung von Fachkräften in Ausbildungsberufen stärker fördern will.

“Besonders kleine und mittlere Unternehmen tun sich bisher noch schwer”, sagt er. Ob Verbesserungen wie die Chancenkarte, die es Menschen aus Nicht-EU-Ländern ermöglichen soll, einzureisen und vor Ort einen Job zu suchen, daran hat Plünnecke jedoch Zweifel. “Probleme liegen vor allem bei zu langsamen Verwaltungsverfahren.” Auch Indra Hadeler betont, es hake vor allem an der Bürokratie, zu langen Visaverfahren und unterschiedlichen Prozessen in den Bundesländern. Sie sagt: “Hier braucht es dringend Vereinfachungen.” Anna Parrisius

Die nächste KMK-Sitzung rund um den 22. Juni wird wohl eine Paartherapie zwischen Bund und Ländern – mal wieder. Nachdem die vergangenen Monate von gegenseitigen Sticheleien geprägt waren – einem Bildungsgipfel im BMBF-Alleingang; Kultusminister, die störrisch am Königsteiner Schlüssel festhalten; einem Startchancen-Eckpunktepapier, das an die Presse durchgestochen wurde – gibt es Redebedarf.

Die vergangenen Besuche der Bundesbildungsministerin in der KMK haben Teilnehmer als eher kühl und distanziert erlebt, ohne großen Erkenntnisgewinn. Nun will man es mit einem neuen Format außerhalb der KMK probieren. Die Schulministerinnen haben Bettina Stark-Watzinger nach Informationen von Table.Media zu einem vierstündigen vertraulichen Austausch am 23. Juni eingeladen – im kleinen Kreis, ohne viele Mitarbeiter, auf neutralem Boden. Die FDP-Ministerin hat in der KMK keine echten Verbündeten, umso wichtiger sei es, dass die Minister sich auch auf persönlicher Ebene näherkommen, heißt es.

Das wichtigste Projekt, das mit über die Zukunft von Stark-Watzinger entscheidet, ist das Startchancen-Programm. Heute trifft sich die neu gewählte KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch dazu mit der Bundesbildungsministerin zu einem persönlichen Vieraugengespräch. Auf der Agenda steht auch der Digitalpakt 2, bestätigte ein KMK-Sprecher.

Bund und Länder wollen sich bis zur Sommerpause beim Startchancen-Programm einigen, denn es steht noch viel Gesetzesarbeit an. Im Hintergrund verhandelt daher eine kleine Runde Staatssekretäre – Sabine Döring für den Bund, außerdem Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mitte Juni, das haben die Länder zumindest angeboten, soll sich die Arbeitsgruppe zwei bis drei Tage zu einer gemeinsamen Klausur treffen.

Ein Problem sei, so hört man, dass Stark-Watzinger zwar Anfang Mai ein elfseitiges Eckpunktepapier präsentiert hat, aber zunächst den Verhandlern in den Ländern beim vorgeschlagenen Verteilschlüssel für die Startchancen-Milliarden keine konkreten Berechnungen mitgeliefert hat. Darüber berichtete der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda. Moritz Baumann, Holger Schleper

Startchancen-Programm: Eckpunktepapier des BMBF zum Download

Das Vorzeigeland von Bildung und Digitalisierung Schweden rückt nach seinen schlechten Ergebnissen bei IGLU etwas von der digitalen Bildung ab. “Wir haben eine Lesekrise in den schwedischen Schulen”, sagte die Bildungsministerin des Landes, Lotta Edholm. “Wir brauchen mehr professionell gestaltete Bücher und müssen davon wegkommen, dass die Schüler selbst im Internet nach Informationen suchen.”

Schweden hatte bei der letzten IGLU-Studie über Viertklässler viel schlechter als 2016 abgeschnitten. Die Grundschüler sackten um zwölf Punkte ab. Zum Vergleich: Deutschlands Viertklässler schnitten um 13 Punkte schlechter ab als 2016. Auf Corona lässt sich Schwedens Absturz kaum schieben – denn die Schulen in Schweden waren nur 33 Tage geschlossen. Deswegen richtet sich die Kritik nun gegen die Überdigitalisierung der Kinder.

Schweden lag viele Jahre in der Spitzengruppe bei Pisa-Studien und steht mit Platz 8 noch nicht zu schlecht beim IGLU-Vergleich da. Dennoch leitet das Land jetzt offenbar eine Trendwende ein. Eigentlich sollten die Kindergärten als nächste Bildungsstufe digitalisiert werden. Diesen Schritt hat Bildungsministerin Edholm nun gestoppt. Kinder unter zwei Jahren sollten überhaupt nicht mit Tablets oder digitalen Endgeräten in Berührung kommen, sagte sie unter Berufung auf ein Gutachten des Karolinska Instituts. Kleinkinder, die etwas älter sind, sollten nur unter strenger Kontrolle digitale Medien nutzen. “Kinder müssen als Erstes lesen und schreiben lernen“, betonte Edholm.

Schweden gilt in der Digitalisierung der Schulen als weit fortgeschritten. Als Nächstes sollten Kindergärten mit digitalem Kinderspielzeug und Wissenschaftsinstrumenten ausgestattet werden. Schwedens Kinder können ab dem Alter von einem Jahr in den Kindergarten. Das Karolinska-Institut hatte betont: “Die Forschung zeigt, dass es digitale Tools Kleinkindern schwerer macht, Wissen zu erwerben.” Christian Füller

Berlins Schulen dürfen Lehrkräfte wieder eigenverantwortlich einstellen. Das teilte die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch den öffentlichen Schulen in ihrem ersten Schreiben mit. Sie hob damit eine umstrittene Entscheidung ihrer Vorgängerin Astrid-Sabine Busse auf. Sie hatte den Schulen vorgegeben, dass sie nur noch 96,3 Prozent ihrer Stellen mit voll ausgebildeten Lehrern, Quer- und Seiteneinsteigern besetzen durften. Busse hoffte, dass sich die Lehrkräfte so gerechter auf das Stadtgebiet verteilen würden.

In ihrem Brief schreibt Günther-Wünsch, dass der Mangel an den Berliner Schulen sehr unterschiedlich ausgeprägt sei (zum Download). Die Schulen müssten daher passgenau agieren können. “Deshalb habe ich entschieden, ab sofort auf eine Steuerung im Rahmen der Einstellungskontingente zu verzichten.” Bei Einstellungen gelte nun “wieder das Prinzip der autonomen Schule“.

Berlins Bildungssenatorin kündigt zudem an, dass personelle Ressourcen auch aus anderen Berufsgruppen aktiviert werden müssen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. In Vorbereitung des Schuljahres 2023/24 werde es daher möglich sein, “im Zuge struktureller Umwandlungen nunmehr auch Logopäden, Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Lerntherapeuten und pädagogische Assistenzen einzustellen”.

Aktiv gegen den Lehrermangel vorzugehen, ist für Berlin wichtiger denn je. Am Dienstag veröffentlichte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Pressemitteilung, laut der die Schülerzahl in den nächsten neun Jahren um 25.000 Schüler steigen soll. Der Lehrkräftebedarf solle in diesem Zeitraum um rund 2.000 Vollzeiteinheiten (VZE) auf 34.000 VZE ansteigen. Aktuell zeichnet sich die erforderliche Steigerung allerdings noch nicht ab – im Gegenteil: Für das neue Schuljahr rechnet Katharina Günther-Wünsch mit einem Lehrkräftedefizit von 1.500 Vollzeitstellen, wie zuerst der Tagesspiegel berichtete. Zu Beginn des laufenden Schuljahres habe die Lücke nach ihren Angaben noch bei knapp 1.000 gelegen. Holger Schleper

Das neue Schulfach “Digitale Welt” in Hessen wird zu einem Kuriosum. Für die neue Disziplin hat eine Arbeitsgruppe das Konzept erstellt, ohne jene zu beteiligen, die das Informatik-Fach unterrichten sollen: Lehrerinnen und Lehrer. “Ich hätte mir gewünscht, dass wir das neue Fach von Anfang an gemeinsam mit Lehrern entwickelt hätten”. So drückte sich Andreas Dengel, Professor an der Goethe-Universität für die Didaktik der Informatik beim Westermann-Summit vergangene Woche aus. Das neue Fach hat den Schwerpunkt Informatik und wird derzeit an zwölf Schulen in Hessen getestet. Das hessische Kultusministerium widersprach auf Anfrage und sagte, es habe in der Konzeptphase “nur so gewimmelt vor Lehrern”.

Nach Informationen von Table.Media waren an der Entwicklung des Faches allerdings in der Tat keine aktiven Lehrkräfte beteiligt. Mitarbeiter des Ministeriums entwarfen auf Initiative von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) das Grundkonzept des Faches. Projektleiterin Anja Reul äußerte sich dazu bei einem Workshop. “Das Fach soll Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, die Potenziale der wirtschaftlichen Entwicklung in der Digitalisierung zu erkennen.” In der Projektgruppe arbeitete auch Professor Dengel von der Goethe-Uni mit. Alle anderen Väter und Mütter des Projektes waren Beamte des Ministeriums, darunter auch Lehrer – allerdings nur ehemalige.

Offenbar rächt sich die Art der Entwicklung von “Digitale Welt” bereits jetzt. Das Fach sei sehr ambitioniert, sagte Projektleiterin Reul bei einer ersten Bilanz. “Wir bekommen viele Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern. Sie teilen uns mit: Das können wir so nicht umsetzen in unserer Schulform, das muss anders sein.” Das Fach Digitale Welt ist ein Mischfach aus Informatik und ökologischen sowie ökonomischen Grundlagen der Digitalisierung. Erfunden haben will es Kultusminister Lorz selbst – in enger Absprache mit Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus. Christian Füller

Als Kadim Tas einmal durch Offenbach lief, tippte ihn ein junger Mann an, den er zuerst nicht erkannte. Dann erzählte ihm der junge Mann seinen Werdegang: Er nahm am Kompass-Programm der Joblinge für Geflüchtete teil, habe nun Arbeit. Joblinge habe ihm die Hoffnung gegeben, dass er in Deutschland etwas erreichen kann.

Solche Begegnungen ruft Tas sich ins Gedächtnis, wenn er sich mal wieder um Ausschreibungen für Fördermittel kümmert oder wenn er zum wiederholten Mal hört, die Jugendlichen heutzutage würden immer schlimmer. “Für mich sind das keine schwierigen Jugendlichen“, sagt der CEO von Joblinge. Tas findet: Zu oft wird auf Defizite bestimmter Gruppen im System geschaut, anstatt ihre systemische Benachteiligung anzugehen.

Als Kind kurdischer Gastarbeiter wächst Tas in Offenbach auf, wo er in der Mittelstufe einer integrierten Gesamtschule den Mutterspracheunterricht Türkisch besuchen muss. “Ich sprach Kurdisch, Deutsch und Englisch, musste Türkisch lernen und brauchte dann noch eine ‘zweite’ Fremdsprache” für die gymnasiale Eignung”, erinnert er sich. Einfach unfair sei das gewesen.

Während und nach seinem Politikstudium in Frankfurt am Main arbeitet Tas für das Jugendamt Offenbach, für ein Bildungswerk der regionalen Unternehmen, die Gesellschaft für Wirtschaftskunde, und für den Bildungsträger startHAUS. Dabei merkt er immer wieder: Viele in der Sozialarbeit kommen eigentlich wenig mit der Lebensrealität der Menschen in Kontakt, die sie unterstützen wollen.

Bei der Initiative Joblinge sei das anders. Als ihn ein Bekannter auf eine Stellenausschreibung aufmerksam macht, bewirbt Tas sich daher sofort. 2012 fängt er im operativen Vorstand an. Zehn Jahre später ist er Managing Director am Standort Frankfurt am Main und CEO der Dachorganisation.

Joblinge ist als Social-Franchise-System organisiert. Sie finanziert sich über öffentliche Fördergelder und private Spenden. Deutschlandweit gibt es über 30 Standorte unter dem Dach einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Als Franchisegeber setzt die Dachorganisation Standards für alle und übernimmt beispielsweise die Kommunikation. 2007 gründeten die Unternehmensberatung Boston Consulting Group und die Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG die Joblinge mit dem Ziel, Jugendliche erfolgreich ins Arbeitsleben zu bringen.

Nach eigenen Angaben hat Joblinge bereits mehr als 12 000 benachteiligte Jugendliche unterstützt. Über drei Viertel fanden einen Ausbildungsplatz oder einen Job. Wenn öffentliche Institutionen die Jugendlichen an Joblinge verweisen, bezieht ein Großteil der jungen Menschen Grundsicherung über das SGB II. “In dem Programm müssen sie sich zunächst gemeinnützig engagieren“, erklärt Tas. “Dann folgt eine Orientierungsphase von sechs bis acht Wochen, in der sie verschiedene Unternehmen und Branchen kennenlernen und sich mit Mentoren und Mentorinnen austauschen können.” Geflüchtete erhalten zusätzlich Unterstützung.

Durch Praktika fänden die meisten schließlich einen Ausbildungsplatz. “Wir wissen inzwischen, dass unser Programm funktioniert”, sagt Tas. Das zeigten die Zahlen. Jetzt gehe es darum, die Verantwortliche in der Politik davon zu überzeugen und auszuloten, wie die Initiative noch mehr Jugendliche erreichen könnten.

Gemeinsam mit anderen Sozialorganisationen fordert Joblinge in einem Positionspapier, dass der Sozialstaat sie künftig einbindet. “Wir brauchen eine solide Förderung, mit der wir langfristig und rechtskreisübergreifend planen können”, sagt Tas. Wenn aus der Zivilgesellschaft erfolgreiche Projekte entstehen, müssten diese unbedingt unterstützt werden. Erste Reaktionen kamen bereits aus den relevanten Ministerien. Tas und sein Team seien gerade dabei, Gesprächstermine zu vereinbaren. Caroline Becker

Research.Table. Twitter-Zoff: Wenn sich Wissenschaft gegen Populismus wehrt: Mal erklären sie sachlich, mal kontern sie bissig: Forscher beziehen in sozialen Medien zunehmend Position, wenn sie in ihrem Fachgebiet mit unwissenschaftlichen Darstellungen durch Politiker konfrontiert werden. Das kommt meist gut an, könnte aber auch spaltende Effekte haben. Mehr

Research.Table. Kai Gehring – Hüter des Koalitionsvertrags: Wenn der Grünen-Politiker Kai Gehring an das Rednerpult im Bundestag tritt, verzichtet er auf eine Krawatte. Den obersten Hemdknopf lässt er offen. Elitäres Gehabe und Erscheinen ist nicht seine Sache. Gehring ist der erste mit Abitur und Universitätsabschluss in seiner Familie und weiß entsprechend aus eigener Erfahrung um die Bedeutung eines durchlässigen Bildungssystems. Mehr

12. Juni 2023, 14.00 bis 15.30 Uhr, online

Fachkonferenz: Mit Innovationen aus der Krise – Vorschläge zum lösungsorientierten Umgang mit dem Lehrkräftemangel

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt auf diesem Event ihre Expertise “Mit Innovationen aus der Krise – Vorschläge zum lösungsorientierten Umgang mit dem Lehrkräftemangel” vor. Im Anschluss wird das Papier von Vertretern aus Bildungspolitik, -forschung und -praxis besprochen. INFOS & ANMELDUNG

13. Juni 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr, online

Fortbildung: Künstliche Intelligenz in der gymnasialen Bildung

Der Deutsche Philologenverband bietet Teilnehmern dieser Veranstaltung an, KI-Dienste selbst auszuprobieren. Anhand ausgewählter Unterrichtsbeispiele soll die Rolle von Schülern und Lehrkräften als kritische und reflexive Anwender von KI beleuchtet werden. INFOS & ANMELDUNG

15. Juni 2023, 10:30 bis 17:30 Uhr, Dortmund

Symposium: Welche Kompetenzen soll die Schule von heute für die Gesellschaft von morgen vermitteln?

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Instituts für Schulentwicklungsforschung will die TU Dortmund zukunftsweisende Kompetenzen identifizieren und untersuchen, wie es gelingen kann, diese im Rahmen der schulischen Bildung zu fördern. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023

Aktionen: Digitaltag 2023

Anlässlich des Digitaltags finden bundesweit verschiedene Aktionen statt – nicht nur am 16. Juni selbst, sondern vom 10. bis 18. Juni. Im Bereich Bildung und Wissenschaft gibt es verschiedene Events, etwa Bildungswelten erkunden: Was sind OER?, Künstliche Intelligenz – Bildung im Wandel, Kinder und Jugendliche medienpädagogisch begleiten und mehr. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023, 13:30 bis 15:00 Uhr, online

Community Call: Deeper Learning

Ebenfalls im Rahmen des Digitaltags widmet sich das Forum Bildung Digitalisierung Deeper Learning. Bildungsforscherin Anne Sliwka spricht über Wissensaneignung mittels vertieftem Lernen durch Forschen und Handeln. INFOS & ANMELDUNG

16. und 17. Juni 2023, Rehburg-Loccum

Fortbildung: Professionalisierung der Lehrkräftebildung stärken!

In mehreren Keynotes und Vorträgen will der Deutsche Verein Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten zur Professionalisierung der Lehrkräftefortbildung entwickeln. Ziel ist es, Akteure zu länderübergreifenden Netzwerken zu verknüpfen. INFOS & ANMELDUNG

17. und 18. Juni 2023, Berlin

Festival: PxP Musik- und Bildungsfestival

Das PxP-Festival verbindet Input aus Bildungs- und Musikwelt, um sich auf diese Weise für eine zukunftsfähige Bildung einzusetzen. Top-Speaker sind unter anderem Verena Pausder, Bob Blume, Raul Krauthausen und Andreas Schleicher. Zu den Top-Artists gehören Scooter, Bosse, Luciano und Bausa. INFOS & ANMELDUNG

19. bis 23. Juni 2023, London

Konferenz: London EdTech Week

Die London EdTech Week präsentiert Veranstaltungen wie das Global Startup Mini-Summit, EdTech for Breakfast von SuperCharger Ventures sowie Keynotes mit den Titeln The Intersection between Technology and Humanity in Education oder What does the Classroom look like in 2030. INFOS & ANMELDUNG

falls heute auch Schulministerinnen und deren Berater mitlesen: Besorgen Sie sich die neueste Grundsatzrede von Markus Söder zur Bildungspolitik – am besten im Original! Bei einer Konferenz in Würzburg umschmeichelte der CSU-Polterer vor einigen Tagen die bayerischen Lehrkräfte. Und er verhehlte nicht, dass sich Bayern vom Lehrermangel einfach freikaufen will. Warum? Weil Söder es kann.

Mein Kollege Christian Füller war in Würzburg vor Ort und hat dort dem Ministerpräsidenten genau zugehört. Bayern investiert so viel Geld in die A13-Beförderungen, dass es sich für Lehrer aus Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg finanziell richtig lohnt, im Nachbarland zu unterrichten. Nach ein paar Jahren ist da gut und gerne ein neues Mittelklasse-Coupé drinnen. Wir haben nachgerechnet.

Mittelklasse? Damit gibt sich Bettina Stark-Watzinger nicht zufrieden. Sie will Deutschland wieder in die erste Bildungsliga katapultieren. Ihr Werkzeug ist das Startchancen-Programm, das sie gerne als innovativ und bahnbrechend labelt. Doch so neu ist die Idee gar nicht. Schleswig-Holstein hat längst ein solches Programm, das unter Experten als Schablone gilt. Stark-Watzingers Chancenbudget heißt dort Bildungsbonus; es gibt einen Sozialindex und eine wissenschaftliche Evaluation. So viele Parallelen und trotzdem finden Karin Prien und ihre FDP-Kollegin in Berlin politisch nicht zueinander.

Aber, zurück zu den Inhalten.

Trotz eines, den deutschen Wirtschaftsstandort ernsthaft bedrohenden, Fachkräftemangels ist die MINT-Bildung in der KMK immer noch viel zu niedrig aufgehängt, kritisieren Experten im Gespräch mit Janna Degener-Storr. Die aktuelle MINT-Strategie ist – Achtung – 14 Jahre alt. Das iPhone bracht Steve Jobs zwei Jahre zuvor auf den Markt. Das ist der Arbeitsstand.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre,

“Ihre Wiederwahl ist doch sicherer als meine“, sagte Markus Söder zur Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. Natürlich war das eine Schmeichelei des Ministerpräsidenten. Er war nach Würzburg zur Delegiertenversammlung des BLLV gekommen, um dessen 62.000 Mitglieder als Wähler zu gewinnen. Also umgarnte er. Aber zugleich machten die Verbeugung Söders und der Kongress selbst deutlich: In Bayern ticken die Uhren anders. Da kann man sich vom Lehrermangel freikaufen – auf Kosten der Nachbarländer. Andere Themen spielten in Würzburg praktisch keine Rolle.

In Bayern ist wenige Monate vor der Wahl eine Auktion um die Gunst der Lehrkräfte entbrannt. Derzeit hat die Regierung aus CSU und Freien Wählern in Umfragen wieder eine knappe Mehrheit. Im Oktober sind die Wahlen. Also gab es in Würzburg ein Wettrennen um die teuersten Wahlversprechen – die aber nicht nur innenpolitisch in München, Nürnberg, Augsburg oder eben Würzburg Bedeutung haben. Was Bayern gerade macht, bedeutet eine Gefahr für die Schulen anderer Länder.

Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger erklomm schon am Donnerstagabend die Bühne, nein er stürmte sie, um den BLLV-Mitgliedern, die vor allem in Grund- und Mittelschulen lehren, Honig um den Bart zu schmieren. “Sagen Sie mir, wo Sie der Schuh drückt. Großer Dank an Sie!”, rief Aiwanger. So lammfromm hatte man den Poltergeist noch selten gehört. “Ihr seid die Zukunftsmacher, wir brauchen Euch – und wir kämpfen für Euch!” Man wartete darauf, dass Aiwanger das Erich Mielke-Bonmot “Ich liebe Euch doch alle” zum Besten gibt.

In Bayern funktioniert Bildungspolitik einfach anders. Wenn dort Wahlen sind, dann kommt die halbe Regierung zu den Lehrern geströmt. Um ihnen demonstrativ zuzuhören. Um Verständnis zu heucheln. Und um Wahlgeschenke anzubieten. Brennende Themen wie die Grundschul-Lese-Untersuchung oder die Digitalisierung mögen anderswo Priorität Nummer 1 sein. Hier in Bayern geht es darum, den Lehrern zu versprechen, dass man den furchtbaren Lehrermangel – der längst auch im Freistaat herrscht -, schnellstmöglich abzubauen bereit ist. Erster und wichtigster Baustein dafür ist, die Besoldung A13 auf alle LehrerInnen auszuweiten. A13 – das war in Würzburg die alles bestimmende Kennziffer.

Die Gehaltserhöhung für Bayerns Lehrer ist nicht nur so gut wie beschlossen, sondern auch umstritten. Freie Wähler und CSU kämpfen um das Copyright, wer A13 vor der Wahl möglich gemacht hat. Aiwanger behauptete auf dem Marktplatz, “ohne die Freien Wähler hätten wir nicht A13.” Genau überprüfen, lässt sich dieser Claim nicht. Aber es spricht einiges dafür, dass Aiwanger der CSU die Sporen gegeben hat. Aber während der außerhalb Bayerns schwer zu verstehende Freie-Wähler-Vorsteher wie ein Bulldozer daherkommt, kann Markus Söder das Florett.

Auch hier lässt sich ein klarer Unterschied zu den anderen pädagogischen Provinzen Deutschlands aufzeigen. Was der Ministerpräsident in seiner Rede an Detailtiefe anzubieten hatte, ist für einen Landesfürsten einmalig. Söder hielt sich gar nicht lange mit der Frage auf, wer denn nun ultimativ dafür verantwortlich ist, dass A13 für alle Lehrer noch vor der Wahl festgezurrt wird. Auch der Ministerpräsident umschmeichelte die Lehrer, wenn auch rhetorisch viel geschickter als Aiwanger – und in der Substanz besser.

Denn was Söder ankündigte, war Balsam auf die Seelen von 62.000 BLLVlern. Der fränkische Wendehals wies darauf hin, dass mit einer Einführung von A13 für alle Lehrer eben auch die Träger von Leistungs- und Funktionsbesoldungen aufgewertet werden müssen. Söder – oder sein Redenschreiber – zeigte damit, dass er bis in die Kapillaren der Beamtenbesoldung durchblickt. Von den Premium-Besoldungen “A13+” für Schulleiter und Superlehrer, die der Ministerpräsident ankündigte, sind immerhin 46 Prozent der Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen betroffen. “Das war ein Riesengeschenk des Ministerpräsidenten”, sagte Besoldungsexperte und BLLV-Vize Gerd Nitschke. “Ich hätte das so nicht erwartet.”

Was wie weiß-blauer Lokalkolorit anmutet, den niemanden in Deutschland kümmern muss, ist in Wahrheit eine Kampfansage. Lehrer bayerischer Nachbarländer haben nun ein sehr attraktives Argument, um in den Freistaat zu kommen. Denn Bayerns A13 ist bereits jetzt teilweise 7.000 Euro brutto jährlich mehr wert als das A13 anderer Länder. Obendrein lockt Bayern mit einer einmaligen Regionalprämie von 3.000 Euro plus Übernahme der Umzugskosten.

Für Grundschullehrer aus den A13-Ländern Hessen, Thüringen und Sachsen wird ein Wechsel mit rund 10.000 Euro prämiert, berechnet fürs erste Jahr. Ein Wechsel aus Thüringen nach Bayern etwa bringt im ersten Jahr ein Plus von 10.700 Euro Brutto. Ein Lehrer aus Baden-Württemberg kann gar 14.305 Euro hinzugewinnen, falls er in eine Mangelregionen Bayerns geht. Im Ländle gilt weiter A12 als Eingangsbesoldung für Grund- und Hauptschulen. Jedes weitere Jahr schlägt dann in Bayern mit 11.300 Euro zusätzlich zu Buche.

Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) wird ihre Weigerung, A13 für alle Lehrer zu genehmigen, möglicherweise teuer bezahlen. Was sollte einen Grundschullehrer aus Ulm davon abhalten, Lehrer in Neu-Ulm zu werden – und im ersten Jahr dafür rund 15.000 Euro zusätzlich einzustreichen?

Bayerns Besoldungsregen über die Lehrer hat Bedeutung für ganz Deutschland. Der Südstaat ist wirtschaftlich derart potent, dass er sich aus dem Lehrermangel ein Stück weit herauskaufen kann. Baden-Württemberg ist ja keine arme Kirchenmaus – dennoch kann das Hightech-Zentrum Deutschlands mit Söders Kraftwerk nicht mithalten. Aber was bedeutet das für Länder wie Saarland, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt? Wie sollen diese kleinen und obendrein bitterarmen Länder mit dem Freistaat mithalten?

Die drängende Frage, wie Schulen in herausfordernden Lagen unterstützt werden können, hat Schleswig-Holstein für sich mit “Perspektivschulen” beantwortet. Das Programm war in der vorangegangenen Legislaturperiode das bildungspolitische Aushängeschild der Jamaika-Regierung. Nun will Kiel die Perspektivschulen unter CDU und Grünen verstetigen. Bundesweit gelten sie als Blaupause für das Startchancenprogramm des Bundes.

Das 50-Millionen-Euro-Programm startete im Schuljahr 2019/20. Insgesamt 62 Schulen erhalten seitdem einen sogenannten Bildungsbonus sowie Beratungen und Fortbildungen. Ausgewählt wurden Schulen nach einem eigens dazu kreierten Perspektivschul-Index, den das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik entwickelt hat. Die Kriterien zur Auswahl waren unter anderem der Anteil der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Deutsch als Zweitsprache. Auch die VERA-Ergebnisse in Mathe und Deutsch sowie der Anteil der Klassenwiederholungen wurden berücksichtigt.

Ursprünglich ist das Programm bis 2024 befristet. Doch schon jetzt gibt es konkrete Pläne und Forderungen in Kiel, die Perspektivschulen zu verstetigen. In ihrem Antrag (zum Download), fordern die Regierungsfraktionen, das Programm auf Basis von wissenschaftlichen Evaluationen weiterzuentwickeln. Außerdem sollen “die Kitas im betreffenden Sozialraum Berücksichtigung finden” und es soll eine stärkere Kooperation mit der Jugendhilfe geben.

Der offizielle Zwischenbericht ist zwar noch nicht veröffentlicht, doch Stephan Huber, Bildungswissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule Zug, der die Evaluation leitet, stellt den Perspektivschulen bereits ein gutes Zwischenzeugnis aus. In den Interviews und Fragebögen zur Bewertung der Perspektivschulen habe sich klar gezeigt: Das Programm biete “ausgesprochen wichtige” Unterstützung. “Ohne die Hilfen wäre die Situation an den Schulen noch drastischer”, sagt Bildungsforscher Huber.

Schulleitungen fühlen sich durch das Programm mit ihren Problemen und Bedarfen von der Politik gesehen. “Hier ist eine Bildungsverwaltung am Start, die total begriffen hat, was sie tun muss“, attestiert beispielsweise Carsten Haack, Schulleiter einer Perspektivschule in Kiel. Er sieht eine große Notwendigkeit darin, das Projekt weiterzuführen. Erst diese Förderung mache es möglich, dass die stark beanspruchten Lehrkräfte ihren Aufgaben angemessener nachkommen können, sagt Haack.

Seine Schule, die Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule in Kiel, gehört zu den “Top 20″ der am meisten belasteten Schulen in Schleswig-Holstein. Über 80 Prozent der Kinder haben Migrationshintergrund, rund 60 Prozent kommen aus armutsbetroffenen Familien. “Wir haben uns nicht darum beworben, Perspektivschule zu werden”, sagt Schulleiter Haack. Die Schule kam wegen des Sozialindizes in die Förderung.

In den ersten beiden Jahren erhielt die Schule eine Förderung von jeweils 300.000 Euro, seit 2022 sind es sogar 386.000 Euro im Jahr. Das Budget besteht aus einem jährlichen Sockelbetrag von 25.000 Euro pro Schule. Abhängig von Schulgröße und Belastungsgrad wird er um circa 115 bis 550 Euro pro Schüler aufgestockt. Knapp 700 Kinder gehen zur Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule, das bedeutet sogar etwas mehr als 550 Euro Förderung pro Jahr und Kind. “Das wirkt zunächst wie erschreckend viel Geld”, sagt Carsten Haack. Angesichts der Personalkosten und der Bedarfe der Kinder sei das Budget jedoch dringend notwendig.

Es sei mit einer großen Verantwortung verbunden, das Geld gezielt einzusetzen, so dass es “ein gewisses Maß an Wirksamkeit entfaltet”, sagt Haack. Die Schule in Kiel hat sich darauf konzentriert, Lehrkräfte bei all jenen Aufgaben zu unterstützen, die über das Unterrichten hinausgehen. Zusätzliche Lehrkraftstunden etwa schaffen Freiräume für Elterngespräche. Hilfs- und Präventionsangebote lassen sich so besser planen. Außerdem hat die Schule weitere sozialpädagogische Fachkräfte angestellt.

“Die Schulen haben die Möglichkeit, das Geld je nach spezifischen Bedarfen zu verwenden”, sagt Bildungsexperte Huber. Insgesamt hält er die Mischung aus Fortbildung, Beratung und finanziellen Mitteln für entscheidend. Es entstehe, so Huber, eine “konzertierte Aktion mit Synergieeffekt”. Zu dem Programm gehören verpflichtende Fortbildungen wie Coachings für die Schulleitungen. Das Ministerium begleitet auch die Schulentwicklung sowie den Austausch mit anderen Perspektivschulen.

All diese Maßnahmen würden den Schulen helfen, ihren Schülern samt ihren Problemen besser gerecht zu werden, sagt Schulleiter Carsten Haack. Aus bildungsökonomischer Sicht bestehe allerdings noch großer Handlungsbedarf, damit sich diese ganzen Bemühungen auch in den Leistungen der Kinder widerspiegeln. “Es braucht konkrete Konzepte, wie wirksamer Unterricht unter solchen komplexen Umständen gelingen kann”, fordert Haack. Eine Herausforderung, die sich nicht allein mit Geld lösen lasse.

In Schleswig-Holstein sollen die Perspektivschulen zu Vorreitern werden. Der Austausch soll nicht nur zwischen den ausgewählten Brennpunktschulen stattfinden, sondern auch als “Best-Practice” für andere Schulen dienen. Im Koalitionsvertrag hat sich Schwarz-Grün sogar auf eine “Experimentierklausel” geeinigt, die Schulen zu innovativen Unterrichtsformen ermutigen soll. Die Erfahrungen aus den Perspektivschulen können anderen Schulen als Beispiel dienen, heißt es aus dem Bildungsministerium. Ob und mit welcher Summe das Perspektivschul-Programm über 2024 hinaus bestehen bleibt, ist allerdings noch nicht bekannt. Darüber wird in den aktuellen Haushaltsverhandlungen entschieden.

Um die MINT-Bildung in Deutschland voranzubringen, müssen Schulen und außerschulische Akteure besser zusammenarbeiten. Das ist der Politik inzwischen klar: In der dritten Cluster-Ausschreibung des MINT-Aktionsplans legt der Bund gerade hier einen Schwerpunkt. Schulen, Schulträger oder Einrichtungen der frühkindlichen Bildung sollen sich verknüpfen. Ähnlich sehen die Pläne aufseiten der Länder aus.

Denn Kultusministerien von Ländern wie Rheinland-Pfalz, NRW und Schleswig-Holstein treiben die Verzahnung der vielfältigen MINT-Angebote voran. Das Thema MINT ist auf allen Ebenen der Bildungspolitik angekommen. Bund und Länder tauschen sich dazu seit 2019 in der länderoffenen Arbeitsgruppe MINT, kurz KMK MINT-AG, aus. Doch ist deren Durchschlagkraft umstritten.

“In den Kultusministerien ist die Arbeitsgruppe unterschiedlich hoch und in der Regel eher niedrig aufgehängt, da sitzen also keine Staatssekretäre, sondern Referenten”, sagt Ekkehard Winter, Co-Sprecher des Nationalen MINT Forums und Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung. Da müsse man sich – bei aller Wertschätzung für die Arbeitsebene – schon fragen, ob das Thema durchdringt. Drei- bis viermal jährlich tagt die AG. Hinzu kommen Sitzungen von Untergruppen, die sich Themen wie der Stärkung des Informatikunterrichts widmen.

Aktuell arbeitet ein Team der KMK MINT-AG an einer Neufassung der KMK-Empfehlung zur Stärkung der MINT-Bildung. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2009. “Die Empfehlungen der KMK sind durchaus auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, so dass ihr Inhalt nicht so schnell veraltet”, erklärt ein Sprecher dazu Table.Media auf Anfrage. Die Entwicklungen der jüngsten Zeit, etwa zunehmende die Digitalisierung, ließen aber nun eine Aktualisierung notwendig erscheinen. Experten halten die Überarbeitung für längst überfällig.

“Natürlich wird das Hebel-Gesetz auch in 200 Jahre noch gelten”, sagt etwa Peter Rösner. Er ist Leiter der Privatschule Louisenlund, ehemaliger Geschäftsführer Hauses der kleinen Forscher und promovierter Physiker. Die Frage sei aber, ob man mit solchen Themen Schüler für die aktuellen MINT-Berufe begeistern kann. Auch Winter kritisiert: “In einem Zeitraum, in dem die Digitalisierung über uns kam und die Fachkräftelücke wuchs, hat die KMK die Überarbeitung immer wieder verschoben – und ist damit der Bedeutung der MINT-Bildung nicht gerecht geworden”.

Wie eine MINT-Bildung der Zukunft aussehen könnte, das zeigen Akteure wie die Deutsche Telekom Stiftung mit ihrer Junior-Akademie oder Privatschulen wie die von Rösner. Das Bildungsangebot der Junior-Akademie wird bundesweit an über hundert Schulen als Wahlpflichtfach angeboten, unter Beteiligung von Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft. Und am privaten Ganztagsgymnasium und Internat Louisenlund in Schleswig-Holstein werden Naturwissenschaften immer ganztägig in einem Labor unterrichtet, das in einem Schulbau eingerichtet wurde – orientiert an Vorbildern aus Universitäten und großen Unternehmen. Der experimentelle Unterricht in Kleingruppen wird durch eine ausgebildete Chemielaborantin begleitet, die die Schule dafür eingestellt hat.

Experten sind sich einige, dass zu zeitgemäßer MINT-Bildung gehört:

“Gut vorbereitete Schulausflüge zu den Akteuren des regionalen MINT-Clusters reichen nicht aus, sie müssen ein integraler Bestandteil schulischer Bildung werden”, sagt Winter. Um das umzusetzen, brauchen die Schulen, wie kürzlich von Thomas de Maizière gefordert, mehr Freiheiten, etwa in Form von Personalhoheit. Und auch die Stundentafeln in den MINT-Fächern müssten gestärkt werden – in diese Richtung geht bereits der aktuelle KMK-Beschluss für die gymnasiale Oberstufe: Naturwissenschaftliche Grundkurse sollen jetzt dreistündig unterrichtet werden.

Die systematische Verankerung von MINT-Inhalten in die Lehrpläne wäre ein Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem Bereich. “Förderungen gehen oft an die Einrichtungen, die ohnehin schon gute Bedingungen haben – engagierte und gut ausgebildete Lehrkräfte, vielleicht auch ein finanziell besser ausgestattetes soziales Umfeld,” sagt Ilka Parchmann, Professorin für Chemie-Didaktik. Ziel müsse es sein, dass alle Schülerinnen und Schüler, in Präsenz oder digital, kontinuierlich an außerschulischen Lernorten arbeiten können – auch in ländlichen Regionen, wo das Netz der außerschulischen Lernorte nicht so dicht ist.

So ist gute MINT-Bildung in Deutschland derzeit meist abhängig von engagierten Akteuren, aus der Schule und anderen Lernorten. Die Politik zieht nach: Ende des Jahres möchte die KMK ihre Empfehlungen für die Stärkung der MINT-Bildung veröffentlichen. Und das BMBF setzt Hoffnung in sein MINT-Zentrum für digitale Didaktik, das am 1. April gestartet ist.

Nach den alarmierenden Befunden der IGLU-Studie reagieren die ersten Länder. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern wollen künftig mehrmals pro Woche 20-minütige Lesezeiten in den Stundenplan einbauen. Die Studienautoren hatten dazu geraten, den Anteil der Lesezeit am wöchentlichen Unterricht zu steigern. Laut IGLU-Studie liegt der “Anteil lesebezogener Aktivitäten” an Deutschlands Grundschulen bei 141 Minuten pro Schulwoche. In den OECD-Ländern sind es durchschnittlich 205 Minuten, innerhalb der EU 194.

In NRW soll es nach den Sommerferien dreimal pro Woche eine 20-minütige, verbindliche Lesezeit geben. Die Umsetzung an den rund 3.200 Grundschulen im Land will Ministerin Dorothee Feller in den kommenden Wochen und Monaten konkretisieren. Die Stundentafel der Grundschulen werde nicht erweitert, teilte das Ministerium von Dorothee Feller (CDU) auf Anfrage von Table.Media mit.

Die SPD-Opposition im Landtag sieht offensichtlich noch größeren Handlungsbedarf. Sie stellte laut “Rheinischer Post” einen Antrag auf eine außerordentliche Sitzung des Schulausschusses. Das Gremium soll am Donnerstag tagen.

Auch Mecklenburg-Vorpommern führt eine verpflichtende 20-minütige Lesezeit für Grundschüler ein, allerdings erst zum übernächsten Schuljahr. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte: “An drei bis fünf Tagen der Woche werden alle Kinder täglich eine feste Lesezeit haben” – und das im Deutsch-, Mathematik- oder im Sachunterricht. Zusätzliches Personal sei dafür nicht notwendig, weil bereits eine Lehrkraft in der Klasse ist, teilte das Ministerium Table.Media mit. “Es geht darum, die 20-minütige Lesezeit in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren.”

Bildungsforscherin Nele McElvany, Leiterin der deutschen IGLU-Erhebung 2021, begrüßt die Initiativen der Länder. “Ich sehe eine Erhöhung der Quantität der Zeit, die in den Grundschulen mit Leseunterricht und lesebezogenen Aktivitäten verbracht wird, grundsätzlich als sinnvoll an”, erklärte sie Table.Media.

Die Wissenschaftlerin macht aber deutlich, dass es auch auf die konkrete Ausgestaltung ankommt. “Wichtig ist, wie die zusätzliche Zeit genutzt wird.” Häufig variierten innerhalb von Klassen die Lesefähigkeiten beträchtlich. Daher sei es notwendig, dass jeder auf seinem Niveau übe – mit unterschiedlichen Textlängen und Schwierigkeitsgraden. “Dies muss nicht individuell erfolgen, sollte aber mindestens für Kleingruppen unterschiedlicher Lesefähigkeitsniveaus geschehen.”

Die Professorin der TU Dortmund erläutert zudem, dass es wichtig ist, den Kindern Lesestrategien nicht nur zu erklären, sondern sie auch gemeinsam zu erproben. “Reine Lesezeiten ohne Anleitung sind alleine nicht ausreichend zielführend.”

In Bayern äußerte sich unter anderem der Philologenverband zur IGLU-Studie. Dessen Vorsitzender Michael Schwägerl sagte, eine Möglichkeit bestünde darin, “die Englischstunden in der dritten und vierten Klasse für Deutschunterricht zu verwenden“. Holger Schleper

Verglichen mit Juni 2022 konnten im April 6.000 zusätzliche Stellen in den Energie- und Elektroberufen nicht besetzt werden. Mit insgesamt 88.600 nicht zu besetzenden Stellen verzeichnet die Branche mit Abstand den größten Engpass unter den MINT-Berufsfeldern – über alle Qualifikationsniveaus hinweg, vom Akademiker über den Facharbeiter bis zu den Spezialisten wie Meister und Techniker. Indra Hadeler, Geschäftsführerin für Bildung und Internationale Beziehungen beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall, sieht in der erneuten Steigerung “ein deutliches Alarmsignal”.

Über alle 36 Berufskategorien verteilt ist die MINT-Fachkräftelücke nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) leicht zurückgegangen, nachdem sie im Juni noch einen Rekordwert erreicht hatte (zum Download). Sie sank von 340.000 auf knapp 310.000 nicht zu besetzende Stellen. In IT-Berufen und Berufen der Metallverarbeitung gingen die Engpässe etwas zurück. Studienautor Axel Plünnecke, der am IW das Kompetenzfeld Bildung leitet, ist dennoch überrascht, “dass die Lücke aktuell so robust bleibt.” Angesichts des Ukraine-Kriegs und der Inflation, die Bauinvestitionen bremst, habe er einen stärkeren Rückgang erwartet.

Einen Grund sieht Plünnecke darin, dass der Krieg den Transformationsdruck auf die Energieversorgung noch erhöht hat. “Viele Unternehmen suchen daher gerade händeringend.” In Energie- und Elektroberufen ist zudem der Frauenanteil ausgesprochen niedrig. Besonders wenige Frauen ergreifen etwa einen Ingenieurberuf in Energie- und Elektrotechnik – mit 10,8 Prozent ist ihr Anteil verglichen mit anderen MINT-Akademikerberufen am niedrigsten. “Die Berufsorientierung an den Schulen muss noch besser vermitteln, dass unsere Berufe ganz entscheidend für den Klimaschutz sind”, sagt Indra Hadeler vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Gerade Mädchen ließen sich für das Thema eigentlich begeistern.

Eine Chance sieht Hadeler darüber hinaus in einer noch stärkeren Zuwanderung. Schon jetzt nimmt die Zahl ausländischer Arbeitskräfte in MINT-Berufen – entgegen des allgemeinen Trends – deutlich zu, vor allem unter Akademikern. “Ohne Erfolge bei der Zuwanderung würden heute rund 385.700 MINT-Fachkräfte zusätzlich fehlen”, sagt Plünnecke. Er begrüßt, dass die von der Ampel geplante Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes daher nun auch die Einwanderung von Fachkräften in Ausbildungsberufen stärker fördern will.

“Besonders kleine und mittlere Unternehmen tun sich bisher noch schwer”, sagt er. Ob Verbesserungen wie die Chancenkarte, die es Menschen aus Nicht-EU-Ländern ermöglichen soll, einzureisen und vor Ort einen Job zu suchen, daran hat Plünnecke jedoch Zweifel. “Probleme liegen vor allem bei zu langsamen Verwaltungsverfahren.” Auch Indra Hadeler betont, es hake vor allem an der Bürokratie, zu langen Visaverfahren und unterschiedlichen Prozessen in den Bundesländern. Sie sagt: “Hier braucht es dringend Vereinfachungen.” Anna Parrisius

Die nächste KMK-Sitzung rund um den 22. Juni wird wohl eine Paartherapie zwischen Bund und Ländern – mal wieder. Nachdem die vergangenen Monate von gegenseitigen Sticheleien geprägt waren – einem Bildungsgipfel im BMBF-Alleingang; Kultusminister, die störrisch am Königsteiner Schlüssel festhalten; einem Startchancen-Eckpunktepapier, das an die Presse durchgestochen wurde – gibt es Redebedarf.

Die vergangenen Besuche der Bundesbildungsministerin in der KMK haben Teilnehmer als eher kühl und distanziert erlebt, ohne großen Erkenntnisgewinn. Nun will man es mit einem neuen Format außerhalb der KMK probieren. Die Schulministerinnen haben Bettina Stark-Watzinger nach Informationen von Table.Media zu einem vierstündigen vertraulichen Austausch am 23. Juni eingeladen – im kleinen Kreis, ohne viele Mitarbeiter, auf neutralem Boden. Die FDP-Ministerin hat in der KMK keine echten Verbündeten, umso wichtiger sei es, dass die Minister sich auch auf persönlicher Ebene näherkommen, heißt es.

Das wichtigste Projekt, das mit über die Zukunft von Stark-Watzinger entscheidet, ist das Startchancen-Programm. Heute trifft sich die neu gewählte KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch dazu mit der Bundesbildungsministerin zu einem persönlichen Vieraugengespräch. Auf der Agenda steht auch der Digitalpakt 2, bestätigte ein KMK-Sprecher.

Bund und Länder wollen sich bis zur Sommerpause beim Startchancen-Programm einigen, denn es steht noch viel Gesetzesarbeit an. Im Hintergrund verhandelt daher eine kleine Runde Staatssekretäre – Sabine Döring für den Bund, außerdem Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mitte Juni, das haben die Länder zumindest angeboten, soll sich die Arbeitsgruppe zwei bis drei Tage zu einer gemeinsamen Klausur treffen.

Ein Problem sei, so hört man, dass Stark-Watzinger zwar Anfang Mai ein elfseitiges Eckpunktepapier präsentiert hat, aber zunächst den Verhandlern in den Ländern beim vorgeschlagenen Verteilschlüssel für die Startchancen-Milliarden keine konkreten Berechnungen mitgeliefert hat. Darüber berichtete der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda. Moritz Baumann, Holger Schleper

Startchancen-Programm: Eckpunktepapier des BMBF zum Download

Das Vorzeigeland von Bildung und Digitalisierung Schweden rückt nach seinen schlechten Ergebnissen bei IGLU etwas von der digitalen Bildung ab. “Wir haben eine Lesekrise in den schwedischen Schulen”, sagte die Bildungsministerin des Landes, Lotta Edholm. “Wir brauchen mehr professionell gestaltete Bücher und müssen davon wegkommen, dass die Schüler selbst im Internet nach Informationen suchen.”

Schweden hatte bei der letzten IGLU-Studie über Viertklässler viel schlechter als 2016 abgeschnitten. Die Grundschüler sackten um zwölf Punkte ab. Zum Vergleich: Deutschlands Viertklässler schnitten um 13 Punkte schlechter ab als 2016. Auf Corona lässt sich Schwedens Absturz kaum schieben – denn die Schulen in Schweden waren nur 33 Tage geschlossen. Deswegen richtet sich die Kritik nun gegen die Überdigitalisierung der Kinder.

Schweden lag viele Jahre in der Spitzengruppe bei Pisa-Studien und steht mit Platz 8 noch nicht zu schlecht beim IGLU-Vergleich da. Dennoch leitet das Land jetzt offenbar eine Trendwende ein. Eigentlich sollten die Kindergärten als nächste Bildungsstufe digitalisiert werden. Diesen Schritt hat Bildungsministerin Edholm nun gestoppt. Kinder unter zwei Jahren sollten überhaupt nicht mit Tablets oder digitalen Endgeräten in Berührung kommen, sagte sie unter Berufung auf ein Gutachten des Karolinska Instituts. Kleinkinder, die etwas älter sind, sollten nur unter strenger Kontrolle digitale Medien nutzen. “Kinder müssen als Erstes lesen und schreiben lernen“, betonte Edholm.

Schweden gilt in der Digitalisierung der Schulen als weit fortgeschritten. Als Nächstes sollten Kindergärten mit digitalem Kinderspielzeug und Wissenschaftsinstrumenten ausgestattet werden. Schwedens Kinder können ab dem Alter von einem Jahr in den Kindergarten. Das Karolinska-Institut hatte betont: “Die Forschung zeigt, dass es digitale Tools Kleinkindern schwerer macht, Wissen zu erwerben.” Christian Füller

Berlins Schulen dürfen Lehrkräfte wieder eigenverantwortlich einstellen. Das teilte die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch den öffentlichen Schulen in ihrem ersten Schreiben mit. Sie hob damit eine umstrittene Entscheidung ihrer Vorgängerin Astrid-Sabine Busse auf. Sie hatte den Schulen vorgegeben, dass sie nur noch 96,3 Prozent ihrer Stellen mit voll ausgebildeten Lehrern, Quer- und Seiteneinsteigern besetzen durften. Busse hoffte, dass sich die Lehrkräfte so gerechter auf das Stadtgebiet verteilen würden.

In ihrem Brief schreibt Günther-Wünsch, dass der Mangel an den Berliner Schulen sehr unterschiedlich ausgeprägt sei (zum Download). Die Schulen müssten daher passgenau agieren können. “Deshalb habe ich entschieden, ab sofort auf eine Steuerung im Rahmen der Einstellungskontingente zu verzichten.” Bei Einstellungen gelte nun “wieder das Prinzip der autonomen Schule“.

Berlins Bildungssenatorin kündigt zudem an, dass personelle Ressourcen auch aus anderen Berufsgruppen aktiviert werden müssen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. In Vorbereitung des Schuljahres 2023/24 werde es daher möglich sein, “im Zuge struktureller Umwandlungen nunmehr auch Logopäden, Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Lerntherapeuten und pädagogische Assistenzen einzustellen”.

Aktiv gegen den Lehrermangel vorzugehen, ist für Berlin wichtiger denn je. Am Dienstag veröffentlichte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine Pressemitteilung, laut der die Schülerzahl in den nächsten neun Jahren um 25.000 Schüler steigen soll. Der Lehrkräftebedarf solle in diesem Zeitraum um rund 2.000 Vollzeiteinheiten (VZE) auf 34.000 VZE ansteigen. Aktuell zeichnet sich die erforderliche Steigerung allerdings noch nicht ab – im Gegenteil: Für das neue Schuljahr rechnet Katharina Günther-Wünsch mit einem Lehrkräftedefizit von 1.500 Vollzeitstellen, wie zuerst der Tagesspiegel berichtete. Zu Beginn des laufenden Schuljahres habe die Lücke nach ihren Angaben noch bei knapp 1.000 gelegen. Holger Schleper

Das neue Schulfach “Digitale Welt” in Hessen wird zu einem Kuriosum. Für die neue Disziplin hat eine Arbeitsgruppe das Konzept erstellt, ohne jene zu beteiligen, die das Informatik-Fach unterrichten sollen: Lehrerinnen und Lehrer. “Ich hätte mir gewünscht, dass wir das neue Fach von Anfang an gemeinsam mit Lehrern entwickelt hätten”. So drückte sich Andreas Dengel, Professor an der Goethe-Universität für die Didaktik der Informatik beim Westermann-Summit vergangene Woche aus. Das neue Fach hat den Schwerpunkt Informatik und wird derzeit an zwölf Schulen in Hessen getestet. Das hessische Kultusministerium widersprach auf Anfrage und sagte, es habe in der Konzeptphase “nur so gewimmelt vor Lehrern”.

Nach Informationen von Table.Media waren an der Entwicklung des Faches allerdings in der Tat keine aktiven Lehrkräfte beteiligt. Mitarbeiter des Ministeriums entwarfen auf Initiative von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) das Grundkonzept des Faches. Projektleiterin Anja Reul äußerte sich dazu bei einem Workshop. “Das Fach soll Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, die Potenziale der wirtschaftlichen Entwicklung in der Digitalisierung zu erkennen.” In der Projektgruppe arbeitete auch Professor Dengel von der Goethe-Uni mit. Alle anderen Väter und Mütter des Projektes waren Beamte des Ministeriums, darunter auch Lehrer – allerdings nur ehemalige.

Offenbar rächt sich die Art der Entwicklung von “Digitale Welt” bereits jetzt. Das Fach sei sehr ambitioniert, sagte Projektleiterin Reul bei einer ersten Bilanz. “Wir bekommen viele Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern. Sie teilen uns mit: Das können wir so nicht umsetzen in unserer Schulform, das muss anders sein.” Das Fach Digitale Welt ist ein Mischfach aus Informatik und ökologischen sowie ökonomischen Grundlagen der Digitalisierung. Erfunden haben will es Kultusminister Lorz selbst – in enger Absprache mit Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus. Christian Füller

Als Kadim Tas einmal durch Offenbach lief, tippte ihn ein junger Mann an, den er zuerst nicht erkannte. Dann erzählte ihm der junge Mann seinen Werdegang: Er nahm am Kompass-Programm der Joblinge für Geflüchtete teil, habe nun Arbeit. Joblinge habe ihm die Hoffnung gegeben, dass er in Deutschland etwas erreichen kann.

Solche Begegnungen ruft Tas sich ins Gedächtnis, wenn er sich mal wieder um Ausschreibungen für Fördermittel kümmert oder wenn er zum wiederholten Mal hört, die Jugendlichen heutzutage würden immer schlimmer. “Für mich sind das keine schwierigen Jugendlichen“, sagt der CEO von Joblinge. Tas findet: Zu oft wird auf Defizite bestimmter Gruppen im System geschaut, anstatt ihre systemische Benachteiligung anzugehen.

Als Kind kurdischer Gastarbeiter wächst Tas in Offenbach auf, wo er in der Mittelstufe einer integrierten Gesamtschule den Mutterspracheunterricht Türkisch besuchen muss. “Ich sprach Kurdisch, Deutsch und Englisch, musste Türkisch lernen und brauchte dann noch eine ‘zweite’ Fremdsprache” für die gymnasiale Eignung”, erinnert er sich. Einfach unfair sei das gewesen.

Während und nach seinem Politikstudium in Frankfurt am Main arbeitet Tas für das Jugendamt Offenbach, für ein Bildungswerk der regionalen Unternehmen, die Gesellschaft für Wirtschaftskunde, und für den Bildungsträger startHAUS. Dabei merkt er immer wieder: Viele in der Sozialarbeit kommen eigentlich wenig mit der Lebensrealität der Menschen in Kontakt, die sie unterstützen wollen.

Bei der Initiative Joblinge sei das anders. Als ihn ein Bekannter auf eine Stellenausschreibung aufmerksam macht, bewirbt Tas sich daher sofort. 2012 fängt er im operativen Vorstand an. Zehn Jahre später ist er Managing Director am Standort Frankfurt am Main und CEO der Dachorganisation.

Joblinge ist als Social-Franchise-System organisiert. Sie finanziert sich über öffentliche Fördergelder und private Spenden. Deutschlandweit gibt es über 30 Standorte unter dem Dach einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Als Franchisegeber setzt die Dachorganisation Standards für alle und übernimmt beispielsweise die Kommunikation. 2007 gründeten die Unternehmensberatung Boston Consulting Group und die Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG die Joblinge mit dem Ziel, Jugendliche erfolgreich ins Arbeitsleben zu bringen.

Nach eigenen Angaben hat Joblinge bereits mehr als 12 000 benachteiligte Jugendliche unterstützt. Über drei Viertel fanden einen Ausbildungsplatz oder einen Job. Wenn öffentliche Institutionen die Jugendlichen an Joblinge verweisen, bezieht ein Großteil der jungen Menschen Grundsicherung über das SGB II. “In dem Programm müssen sie sich zunächst gemeinnützig engagieren“, erklärt Tas. “Dann folgt eine Orientierungsphase von sechs bis acht Wochen, in der sie verschiedene Unternehmen und Branchen kennenlernen und sich mit Mentoren und Mentorinnen austauschen können.” Geflüchtete erhalten zusätzlich Unterstützung.

Durch Praktika fänden die meisten schließlich einen Ausbildungsplatz. “Wir wissen inzwischen, dass unser Programm funktioniert”, sagt Tas. Das zeigten die Zahlen. Jetzt gehe es darum, die Verantwortliche in der Politik davon zu überzeugen und auszuloten, wie die Initiative noch mehr Jugendliche erreichen könnten.

Gemeinsam mit anderen Sozialorganisationen fordert Joblinge in einem Positionspapier, dass der Sozialstaat sie künftig einbindet. “Wir brauchen eine solide Förderung, mit der wir langfristig und rechtskreisübergreifend planen können”, sagt Tas. Wenn aus der Zivilgesellschaft erfolgreiche Projekte entstehen, müssten diese unbedingt unterstützt werden. Erste Reaktionen kamen bereits aus den relevanten Ministerien. Tas und sein Team seien gerade dabei, Gesprächstermine zu vereinbaren. Caroline Becker

Research.Table. Twitter-Zoff: Wenn sich Wissenschaft gegen Populismus wehrt: Mal erklären sie sachlich, mal kontern sie bissig: Forscher beziehen in sozialen Medien zunehmend Position, wenn sie in ihrem Fachgebiet mit unwissenschaftlichen Darstellungen durch Politiker konfrontiert werden. Das kommt meist gut an, könnte aber auch spaltende Effekte haben. Mehr

Research.Table. Kai Gehring – Hüter des Koalitionsvertrags: Wenn der Grünen-Politiker Kai Gehring an das Rednerpult im Bundestag tritt, verzichtet er auf eine Krawatte. Den obersten Hemdknopf lässt er offen. Elitäres Gehabe und Erscheinen ist nicht seine Sache. Gehring ist der erste mit Abitur und Universitätsabschluss in seiner Familie und weiß entsprechend aus eigener Erfahrung um die Bedeutung eines durchlässigen Bildungssystems. Mehr

12. Juni 2023, 14.00 bis 15.30 Uhr, online

Fachkonferenz: Mit Innovationen aus der Krise – Vorschläge zum lösungsorientierten Umgang mit dem Lehrkräftemangel

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt auf diesem Event ihre Expertise “Mit Innovationen aus der Krise – Vorschläge zum lösungsorientierten Umgang mit dem Lehrkräftemangel” vor. Im Anschluss wird das Papier von Vertretern aus Bildungspolitik, -forschung und -praxis besprochen. INFOS & ANMELDUNG

13. Juni 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr, online

Fortbildung: Künstliche Intelligenz in der gymnasialen Bildung

Der Deutsche Philologenverband bietet Teilnehmern dieser Veranstaltung an, KI-Dienste selbst auszuprobieren. Anhand ausgewählter Unterrichtsbeispiele soll die Rolle von Schülern und Lehrkräften als kritische und reflexive Anwender von KI beleuchtet werden. INFOS & ANMELDUNG

15. Juni 2023, 10:30 bis 17:30 Uhr, Dortmund

Symposium: Welche Kompetenzen soll die Schule von heute für die Gesellschaft von morgen vermitteln?

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Instituts für Schulentwicklungsforschung will die TU Dortmund zukunftsweisende Kompetenzen identifizieren und untersuchen, wie es gelingen kann, diese im Rahmen der schulischen Bildung zu fördern. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023

Aktionen: Digitaltag 2023

Anlässlich des Digitaltags finden bundesweit verschiedene Aktionen statt – nicht nur am 16. Juni selbst, sondern vom 10. bis 18. Juni. Im Bereich Bildung und Wissenschaft gibt es verschiedene Events, etwa Bildungswelten erkunden: Was sind OER?, Künstliche Intelligenz – Bildung im Wandel, Kinder und Jugendliche medienpädagogisch begleiten und mehr. INFOS & ANMELDUNG

16. Juni 2023, 13:30 bis 15:00 Uhr, online

Community Call: Deeper Learning

Ebenfalls im Rahmen des Digitaltags widmet sich das Forum Bildung Digitalisierung Deeper Learning. Bildungsforscherin Anne Sliwka spricht über Wissensaneignung mittels vertieftem Lernen durch Forschen und Handeln. INFOS & ANMELDUNG

16. und 17. Juni 2023, Rehburg-Loccum

Fortbildung: Professionalisierung der Lehrkräftebildung stärken!

In mehreren Keynotes und Vorträgen will der Deutsche Verein Transfer- und Adaptionsmöglichkeiten zur Professionalisierung der Lehrkräftefortbildung entwickeln. Ziel ist es, Akteure zu länderübergreifenden Netzwerken zu verknüpfen. INFOS & ANMELDUNG

17. und 18. Juni 2023, Berlin

Festival: PxP Musik- und Bildungsfestival

Das PxP-Festival verbindet Input aus Bildungs- und Musikwelt, um sich auf diese Weise für eine zukunftsfähige Bildung einzusetzen. Top-Speaker sind unter anderem Verena Pausder, Bob Blume, Raul Krauthausen und Andreas Schleicher. Zu den Top-Artists gehören Scooter, Bosse, Luciano und Bausa. INFOS & ANMELDUNG

19. bis 23. Juni 2023, London

Konferenz: London EdTech Week