es hat etwas von Baustellenbegehung, was offenbar gerade in der Kultusministerkonferenz passiert. Nachdem man sich jahrelang wahlweise in der Kunst des Wegschauens oder im Löcherstopfen geübt hat, steht jetzt offenbar doch eine Generalsanierung an. Das Gremium hat sich jedenfalls einer Strukturanalyse durch die Unternehmensberatung Prognos unterzogen. Und die hat eine lange Liste erstellt, wo Rohre verstopft sind und wo immer wieder Risse an der Wand überpinselt wurden. Alles natürlich im übertragenen Sinne. Denn es geht bei der Generalsanierung der KMK nicht um Gemäuer, sondern zum Beispiel um die Effizienz von 177 Gremien (!) und um das Amt des Generalsekretärs, in dem man es sich aktuell auf (Dienst-)Lebenszeit einrichten kann. Diese und anderen Themen rückt jetzt die Strukturkommission der KMK in den Vordergrund, und Holger Schleper analysiert, zu welchen Reformschritten das führen sollte.

Ein Umbau steht auch in Bayern an. Das neue Kabinett der bayerischen Staatsregierung führt zu einer Verschlankung des Kultusministeriums. In diesem Fall allerdings nicht, weil Unternehmensberater durch das Haus gegangen sind, sondern weil Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger einen Minister mehr bekommt und dafür einen Staatssekretärsposten streichen muss. Das trifft Anna Stolz. Die steigt dafür allerdings auf den Posten des Kultusministers, den der bisherige räumen muss. Den Machtpoker und seine Folgen analysiert Vera Kraft.

Umstrukturierung steht übrigens auch beim BMBF an. Der Ausgang ist ähnlich ungewiss wie bei der KMK: Fest steht: Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung geht. Ob und wann die Verlängerung des Digitalpakts kommt, steht allerdings noch nicht fest. Und, ach ja, das Startchancen-Programm. Aber davon ein anderes Mal wieder mehr.

Eine aufschlussreiche Lektüre mit vielen Anregungen für etwaige Umbauten wünscht Ihnen

Die KMK-Präsidentschaft überdenken, die Amtszeit des Generalsekretärs begrenzen, das Einstimmigkeitsprinzip aufgeben: Wer sich nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse der kritischen Prognos-Analyse der Kultusministerkonferenz die Frage stellte, wie weit der politische Veränderungswille tatsächlich reicht, erhält nun einen ersten Fingerzeig. Noch liegt der vollständige Bericht zwar nicht vor. Aber Gespräche von Table.Media mit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) zeigen: Die Strukturkommission II hat das Potenzial, das Gesicht der KMK nachhaltig zu verändern.

Eine kaum zu durchschauende Zahl an 177 Gremien, eine fehlende Priorisierung in den Beratungen und langwierige Entscheidungsprozesse: Die Berater sparten in ihrer ersten Analyse nicht an Kritik. “Dass wir uns diesem Prozess völlig schonungslos stellen, halte ich für dringend erforderlich”, sagt Prien. Nur so könne sich der Bildungsföderalismus in Deutschland reformieren. Zugleich warb die stellvertretende CDU-Vorsitzende für den eingeschlagenen Kurs: “Die KMK hat sich selbst auf den Weg gemacht, um sich zu verändern.” Es habe sie erstaunt, dass dieser Weg nicht im Sinne einer positiven Fehlerkultur wahrgenommen wurde.

Bei der Kultusministerkonferenz am 12. Oktober hatte die im Dezember 2022 beauftragte Unternehmensberatung Prognos ihre ersten Ergebnisse vorgestellt. Der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda hatte zuerst berichtet. Am Dienstag und Mittwoch der Vorwoche beugte sich die Strukturkommission II – Vorsitzländer sind Hamburg und Bayern – erneut über die Ergebnisse. Hinter den Kulissen sind Formulierungen zu hören, dass es mehr wird als ein sanfter “Facelift”.

Eine Forderung taucht dabei immer wieder auf. Die KMK müsse politischer werden. Prognos hatte befunden, dass die aktuelle “Struktur für politisch-akute Themen nicht geeignet” sei. Prien fordert vor diesem Hintergrund: “Die KMK muss sich über ihre Aufgabe klar werden. Will sie nur ein rein koordinierendes Gremium sein oder will sie als Ländergremium gemeinsam und verbindlich politisch gestalten?” Auch Rabe urteilt: “Die KMK muss schlanker, schneller und politischer werden.”

Was die Frage aufwirft: Was beschneidet die KMK aktuell in ihrer politischen Gestaltungskraft? Eine Schwierigkeit benennt Prien: “Eine KMK-Präsidentschaft ist neben einem Ministeramt nochmal eine nahezu volle Funktion. Ohne eine gewisse Erfahrung kann man sie gestalterisch kaum nutzen.” Grundsätzlich gilt: Um den KMK-Kosmos zu durchdringen, braucht es Zeit – und personelle Kontinuität.

Dem steht gegenüber, dass die KMK aktuell 39 Ministerinnen und Minister vereint, von denen ein großer Teil diese Erfahrung nicht hat. Prien ist dabei übrigens bundesweit die einzige, die die Ressorts Schule, Wissenschaft und Kultur in einer Person verantwortet. In acht Ländern sind sie auf drei Ministerinnen und Minister verteilt, in den übrigen auf zwei Köpfe. Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, wie in der KMK Wissen weitergegeben werden kann, wie langfristige Ziele verfolgt werden und was oben auf den Tagesordnungen stehen sollte.

Eben jene Tagesordnungen kritisierte Prognos deutlich. Es mangele ihnen an Relevanz, sie passten nicht zu aktuellen Themen. “Die wichtigen Themen müssen nach oben auf die Tagesordnung”, sagt Prien. “Da haben wir in den letzten Jahren im Blick auf die Pandemie, die Energiekrise oder den Ukrainekrieg schon sehr viel agiler gehandelt.” Die KMK sei besser als ihr Ruf. “Aber wir haben eben immer noch Themen, wo es einfach viel zu lange dauert.” Als Beispiel nennt sie die gemeinsamen Rahmenbedingungen fürs Abitur.

Auch Rabe wird beim Blick auf die Schwerpunktsetzung energischer. Die KMK werde aus Politik und Gesellschaft überflutet mit Anregungen, Bitten um Stellungnahmen oder Petitionen. Der langjährige Bildungssenator Hamburgs nennt als Beispiele die Fragen nach Unisex-Toiletten oder veganem Schulessen, der Abschaffung der Wettkämpfe bei den Bundesjugendspielen oder verstecktem Rassismus in Schulbüchern. “Ich glaube, keine andere Ministerkonferenz muss mit so vielen Eingaben umgehen.”

Das hänge wohl auch damit zusammen, dass Schulpolitik mittlerweile als Generalreparaturbetrieb aller gesellschaftlichen Probleme angesehen wird. Es gelte nun, die Sitzungen zu entschlacken. “Hier muss man auch politische Klarheit zeigen. Man kann nicht für alle Anliegen die Türen öffnen.”

Offen zeigt sich Rabe hingegen dafür, auch grundsätzlich über die Frage der Amtszeit des Generalsekretärs der KMK zu sprechen. “Es wird tatsächlich lebhaft darüber diskutiert, in der Zukunft den Vorsitz des Sekretariats zeitlich zu begrenzen.” Prien sagt dazu: “Wir müssen auch die Frage stellen, ob wir einen Generalsekretär auf Lebenszeit bestellen. Ist es nicht eher zeitgemäß, das auf fünf oder sieben Jahren zu begrenzen?” Und noch ein anderes Großthema bringt sie zur Sprache: “Die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip halte ich bei einer umfassenden Reform für notwendig.”

Wie geht es nun weiter? Bei der kommenden Konferenz der Kultusminister am 7. und 8. Dezember soll ein Fahrplan für die Reform beschlossen werden. “Im Kern muss es darum gehen, dass wir uns im ersten Halbjahr 2024 auf wichtige Punkte einigen, die wir Schritt für Schritt verändern wollen”, sagt Rabe. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, mahnt Prien. Es gebe aber einen hohen Handlungsdruck in der Bildungspolitik in Deutschland. “Die Umsetzung der Reform sollte daher im nächsten Jahr beginnen.”

Die Entscheidung für die neue Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) war nicht unbedingt eine Entscheidung gegen ihren Vorgänger und Parteikollegen Michael Piazolo. Zwar erlangte Piazolo während der Pandemie katastrophale Umfragewerte und stolperte auf dem Weg zur “digitalen Schule” immer wieder über Probleme mit der Lernplattform Mebis. Doch das allein hätte ihn vermutlich nicht das Amt gekostet. Viel schwerer wogen machtpolitische Auseinandersetzungen – sowohl zwischen den Koalitionspartnern als auch innerhalb der Freien Wähler. Das Ergebnis davon ist nicht nur ein Ministerwechsel, sondern ein stark geschwächtes Kultusministerium ohne neuen Staatssekretär.

Von seiner Abberufung zeigte sich Piazolo überrascht. Auch einige Fraktionsmitglieder waren bis zuletzt davon ausgegangen, dass der 64-Jährige weiterhin bayerischer Kultusminister bleibe. Hubert Aiwanger, dem Parteichef der Freien Wähler, soll die Entscheidung nicht leichtgefallen sein. Immerhin war Piazolo ein treuer Begleiter und vor seinem Ministeramt neun Jahre lang Aiwangers Generalsekretär.

Piazolo war das politische Gegenmodell zu Aiwanger. Statt sich im Bierzelt und anderswo lautstark in den Vordergrund zu drängen, war er der ruhige Hochschulprofessor, der im Hintergrund beobachtete. “Passiv” lautete der Vorwurf oftmals. Doch der Kultusminister hätte auch noch eine andere Seite gehabt, sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Denn in den Gesprächen, die nicht auf großen Bühnen stattfanden, zeigte sich Piazolo “sehr konstruktiv” und bewies ernsthaftes Interesse ohne irgendetwas leichtfertig zu versprechen.

Piazolos größte Erfolge waren die Umstellung vom acht- aufs neunjährige Gymnasium (G9) und die Einführung von A13 für Grund- und Mittelschullehrer in den nächsten Monaten, sagt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL). Ansonsten sei seine Amtszeit stark von der Pandemie geprägt gewesen, die ihm und den Schulen viel abverlangt haben.

Zurückhaltend lässt sich auch das bisherige Auftreten der Nachfolgerin Anna Stolz beschreiben. Die fünf Jahre als Piazolos Staatssekretärin absolvierte sie eher geräuschlos und fernab des Medienrummels. Sprang sie aber doch einmal für Piazolo ein oder hielt eine Rede im bayerischen Landtag, zeigte sie, dass sie durchaus auch anders kann. Vor allem emotionaler als ihr Vorgänger.

Schnell ist die Rede von “Herzensangelegenheiten”. An oberster Stelle nennt die Unterfränkin die Personalversorgung. Dabei gehe es ihr aber nicht nur um Lehrkräfte, sondern auch andere Professionen, wie Stolz gegenüber der Augsburger Allgemeinen sagt. Sie sieht die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern als eine Zukunftsherausforderung, weshalb es beispielsweise mehr Schulpsychologen brauche. Auch Inklusion und Ganztag liegen ihr sehr am Herzen, wie Stolz immer wieder betonte.

Anders als in der breiten Öffentlichkeit, ist Stolz in der bayerischen Bildungslandschaft durchaus keine Unbekannte. BLLV-Präsidentin Fleischmann sagt, sie habe Stolz in den vergangenen Jahren der Zusammenarbeit als offenen Menschen und gute Zuhörerin kennengelernt. Als Staatssekretärin des Kultusministeriums vernetzte sich Stolz bei Terminen an Schulen und Verbänden. Dennoch hätten sich in der Schulfamilie manche mehr Präsenz von ihr gewünscht, sagt Lehrerverbandspräsident Stefan Düll.

Die Dringlichkeit von Stolz Herzensthemen ist auch im Koalitionsvertrag gespiegelt: Dort steht der Themenpunkt zur Schule gleich an zweiter Stelle. Personell startet das Kultusministerium allerdings geschwächt in die neue Legislaturperiode. Denn zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es keinen Staatssekretär im bayerischen Kultusministerium. Der Grund dafür ist politischer Natur: Insgesamt fünf Minister- oder Staatssekretärsposten standen den Freien Wählern zu. Mit der Benennung von Fabian Mehring als neuen Digitalminister zählen die Freien Wähler zwar einen Minister mehr als in der bisherigen Koalition, verlieren aber eben auch eine Staatssekretärin.

“Statt von einer Doppelspitze, müssen die Aufgaben nun von einer einzigen Person gestemmt werden”, sagt BLLV-Präsidentin Fleischmann. Das sei eine klare Schwächung. Denn konnten sich der Minister und die Staatssekretärin die Termine zuvor noch aufteilen, lastet der Druck jetzt allein auf Stolz’ Schultern. “Ich befürchte, das wird zu weniger Präsenz führen”, sagt Fleischmann. Denn die Themenfelder und Verbändelandschaft seien groß, und der Terminkalender damit gut gefüllt.

Stolz größte Herausforderung wird aber wohl die Bewältigung des Lehrermangels sein. “Die Lehrkräfte erwarten Wertschätzung in Form von Entlastung”, sagt Düll. Dafür brauche es mehr personelle Unterstützung an allen Schulformen. Fleischmann hofft statt der ständigen Mangelverwaltung auf Visionen. Man müsse sich präventiv neu aufstellen und den Blick wieder stärker auf die größte Aufgabe von Bildung, auf die Zukunftskompetenzen, legen.

Neben den bildungspolitischen Baustellen und der organisatorischen Belastung, steht die neue Kultusministerin Stolz vor der Aufgabe, sich politisch zu behaupten. Obwohl die verheiratete 41-Jährige, die selbst keine Kinder hat, mit ihrer Karriere von der Juristin über die Bürgermeisterin zur Staatssekretärin durchaus Ambitionen bewiesen hat, spielten bei ihrer Benennung auch andere Gründe eine Rolle. Denn ohne sie hätten die Freien Wähler alle ihre Spitzenpositionen mit Männern besetzt. Außerdem habe einige Fraktionsmitglieder wohl auf einen Generationenwechsel gedrängt.

Was sie dem breitbeinigen Politikstil von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Freie-Wähler-Parteichef Hubert Aiwanger entgegenstellt, wird sich noch zeigen. Piazolo hat es in seiner Art hingenommen, dass Söder Bildung mal eben zur “Chefsache” erklärte und ihm mit streitbaren Plänen zur Lehrergewinnung in sein Ministerium grätschte. Jetzt haben Bayerns Lehrkräfte eine neue Dienstherrin, die sich ohne Staatssekretär an ihrer Seite den möglichen Seitenhieben des Koalitionspartners, vor allem aber den gewaltigen bildungspolitischen Aufgaben stellen muss.

Im Oktober fand der Abschlusskongress zur “Qualitätsoffensive Lehrerbildung” (QLB) statt, Ende 2023 ist Schluss mit dem BMBF-Programm. Knapp 500 Millionen Euro hat der Bund seit 2015 für Projekte investiert, um die Lehrerbildung zu verbessern. Insgesamt wurden etwa 140 Projekte an einzelnen Hochschulen und im Verbund gefördert.

Was aus diesen vielen Projekten nun wird, ist unklar. Zehn Jahre sind zwar nicht wenig, aber ein Großteil der Projekte startete auch erst nach 2015. Und neue Strukturen an Hochschulen zu entwickeln und umzusetzen, braucht Zeit. Es ist also davon auszugehen, dass einige der angestoßenen Projekte, die noch im Aufbau sind, wieder versanden. Bis zum Sommer dieses Jahres hatten die lehrerbildenden Hochschulen und die Länder gehofft, dass es vielleicht doch weitergehen könnte. Erfolglos.

Aus Sicht der Bundesbildungsministerin war die Offensive aber offenbar vonseiten der Hochschulen nicht offensiv genug. “Erlauben Sie, dass man nach zehn Jahren auch prüft und fragt: Müssen wir die Ergebnisse vielleicht schneller und breiter in die Fläche bekommen?”, hatte Bettina Stark-Watzinger im April im Bundestag gefragt.

Sie gibt den Ball nun an die Länder ab. Die könnten das Programm fortführen. Eine Sprecherin des BMBF sagte auf Nachfrage von Table.Media vor wenigen Tagen: “Vorrangig die Länder sind in der Pflicht, die Ergebnisse zu sichern, die laufenden Transferprozesse fortzusetzen, Erfahrungen und Ergebnisse einzelner Standorte oder gar eines anderen Landes zu übernehmen und hierfür die rechtlichen Absicherungen zu schaffen.” Lehrkräftebildung liege schließlich im Zuständigkeitsbereich der Länder.

Einige Länder haben bereits vorgesorgt. Schleswig-Holstein hat Anfang 2022 die “Allianz für Lehrkräftebildung” ins Leben gerufen, in der Bildungsministerium und Hochschulen eng zusammenarbeiten. Geleitet wird das Gremium von Ilka Parchmann, Chemie-Didakterin am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) der Uni Kiel.

Die Allianz ermöglicht es Parchmann auch, ein Projekt fortzuführen, das sie mit dem Rückenwind der Qualitätsoffensive Lehrerbildung angestoßen hat und das Schulentwicklung voranbringen könnte. Parchmann will zwei neue Berufsbilder in Schulen etablieren: den Educational Engineer und den Research Educator. Diese Berufsbilder hat sie erstmals im September beim Nationalen Bildungsforum öffentlich vorgestellt:

Parchmann sieht in beiden Berufsbildern einen großen Mehrwert für die Schulen und eine Qualitätssteigerung für den Unterricht: “Multiprofessionelle Teams werden bislang noch nicht systematisch genutzt, um den Unterricht zu verbessern.” Das könne sich mit dem Educational Engineer und dem Research Educator ändern. Denkbar sei auch, für beide Berufsbilder einen Masterstudiengang zu entwickeln. Aber das ist Zukunftsmusik.

Ohne die Qualitätsoffensive Lehrerbildung wäre das Konzept zu diesen Berufsbildern wohl noch nicht so weit gediehen. “Wir brauchten die Qualitätsoffensive, um für die Lehrkräftebildung begeisterte Menschen einstellen und mit ihnen Inhalte gestalten und Strukturen aufbauen zu können”, betont Ilka Parchmann. Und die Qualitätsoffensive sei auch deshalb wichtig, weil sie die Aufmerksamkeit für die Lehrkräftebildung als wissenschaftliche Disziplin erhöht habe. Sie fürchtet, dass diese Aufmerksamkeit nun wieder verloren geht. “Das halte ich wirklich für fatal”.

Zum Ausstieg aus der Qualitätsoffensive betont die Sprecherin des Bundesbildungsministeriums allerdings: “Das planmäßige Auslaufen der QLB ist nicht das Ende des Engagements des Bundes im Bereich der Lehrkräftebildung.” Sie verweist auf die neugeschaffenen “Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung”.

Ilka Parchmann sieht in den digitalen Kompetenzzentren hingegen keinen gleichwertigen Ersatz – aus drei Gründen: “Erstens sind die Kompetenzzentren nur auf die digitale Entwicklung ausgerichtet. Bei der QLB ging es hingegen um eine ganzheitliche Strukturentwicklung.” Zweitens kritisiert sie die kurze Projektdauer. Zwar sei die Fördersumme für die Kompetenzzentren mit 200 Millionen Euro groß, aber in zweieinhalb Jahren könne man nicht wirklich tragfähige Strukturen aufbauen. Drittens bedauert Parchmann, dass sich die digitalen Kompetenzzentren nur auf die Fortbildung fokussieren und nicht die Entwicklung aller Phasen der Lehrkräftebildung verknüpfen.

Die QLB mit ihrem Förderzeitraum von zehn Jahren habe es ermöglicht, strategisch und nachhaltig etwas aufzubauen. Solche Projekte gebe es nicht oft. Umso bedauerlicher sei es, so etwas wieder einzustellen. Aber die Qualitätsoffensive muss nun Platz machen für das neue Prestigeprojekt des Bundes: das Startchancen-Programm. Bislang gibt es hier allerdings nur ein Eckpunkte-Papier zwischen Bund und Ländern. Die inhaltliche Ausgestaltung ist ebenso unklar wie der Startpunkt. Bei den Verhandlungen zur Qualitätsoffensive ging es übrigens vor zehn Jahren auch erst mal schleppend voran. Mit dem Ergebnis, dass der Programmstart dann um ein Jahr nach hinten verschoben wurde.

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Formel des Misserfolgs der deutschen Lehrkräfteausbildung lautet: 32 Ministerien (je Land Bildungs- und Wissenschaftsministerium) beauftragen 118 Hochschulen mit der Organisation von 5.013 lehramtsbezogenen Studiengängen. Ein überkomplexes, kaum steuerbares Ausbildungssystem.

Der Misserfolg besteht nicht nur in der fehlenden Steuerung bei der Kapazitätsplanung, sondern insbesondere auch in der hohen Ineffizienz: 40 bis 50 Prozent der Studienanfängerinnen und Studienanfänger gehen auf dem Weg zum Abschluss verloren. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat im Juli 2023 seine Untersuchung zum Lehramtsstudium als “Lehrkräftetrichter” vorgestellt: Dort wird ein jährlicher Schwund an Lehramtsstudierenden in Höhe von 23.100 Personen berechnet. Das entspricht einem Verlust von 44 Prozent bezogen auf die Zahl der Studienanfänger.

Der Stifterverband stellt auch fest, dass es in Bezug auf das Lehramtsstudium eine “große Forschungs- und Datenlücke” gibt, so dass bildungspolitische Maßnahmen zur Abwehr eines Bildungsnotstands kaum zielgerichtet möglich sind. Parlamentarische Anfragen zu Schwund- und Abbruchquoten im Lehramt erhalten ganz in diesem Sinne regelmäßig Antworten wie etwa in Sachsen: “Hochschul- und studiengangbezogene Studienabbruchquoten für das Lehramt können nicht bereitgestellt werden, da keine Datengrundlage vorhanden ist”.

Table.Media wies bereits im April darauf hin, dass Deutschland nach EU-Recht seit 2016 verpflichtet ist, Daten zu Studienverläufen zu erheben und das Statistische Bundesamt somit über einen – bislang ungehobenen – Datenschatz verfügt. Die KMK rechnet auf Anfrage jedoch frühestens 2025 mit Ergebnissen.

Bis die KMK dann Schlussfolgerungen daraus zieht, wundern wir uns weiter über die hohe Zahl fehlender Lehrkräfte und fragen uns, ob man in der privaten Wirtschaft eine Schwundquote von teilweise über 50 Prozent akzeptieren würde und ob das dort nicht für die verantwortliche Werksleitung Konsequenzen haben müsste.

Die verantwortliche Leitung des Kultusministeriums Niedersachsen ist in Sachen Schwund immerhin ehrlich. Auf eine Kleine Anfrage antwortet sie: “Um 2.750 Absolventinnen und Absolventen eines Masters of Education zu erhalten, müssten rechnerisch im Schnitt rund 6.000 Personen ein Studium in einem lehramtsrelevanten Bachelorstudiengang beginnen”. Damit rechnet Niedersachsen mit einer Studienerfolgsquote von 45 Prozent und einer Abbruch- bzw. Schwundquote von 55 Prozent. Wer sich für die effektive Verwendung von Steuergeldern interessiert: Ein Studienplatz für das Lehramt kostetet ca. 41.000 Euro.

Anfang dieses Monats meldete das Statistische Bundesamt den Rückgang der Zahl der Lehramtsabsolvierenden um 10,5 Prozent im Zehnjahresvergleich. Damit sinkt die Zahl der Absolvierenden stärker als die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger (minus 7 Prozent). Beides ist prekär, aber bezogen auf Maßnahmen gegen das Lehrkräftedefizit verweisen diese Daten auf das hohe Potenzial, das in der Senkung der universitären Abbruch- und Schwundquoten steckt: Pro Jahr würden 10.000 bis 20.000 zusätzliche regulär ausgebildete Lehrkräfte (die bereits im Ausbildungssystem sind) das offizielle Defizit fast vollständig decken.

Die Erschließung der Fachkräftereserven im universitären Lehramtsstudium und entsprechende Maßnahmen zur Senkung der Abbruch- und Schwundquoten müssten daher Priorität haben. Das sieht die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der KMK bislang jedoch anders. Sie empfiehlt vorrangig die “Erschließung von Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrkräften”.

Es wird zwar aktuell an einem Gutachten zur Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftequalifizierung gearbeitet, das im Dezember der Kultusministerkonferenz übergeben werden soll. Neben Standards der Lehrkräftebildung, alternativen Wegen ins Lehramt und der universitären Fort- und Weiterbildung sollen auch Ansätze zur Erhöhung der Studienerfolgsquote eine Rolle spielen. Nach den bisherigen Erfahrungen mit universitären (Selbst-) Evaluationen und angesichts der Zusammensetzung der Kommission darf man jedoch skeptisch sein. Die dominante Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist selbst direkt oder indirekt Teil des Systems der universitären Lehrkräftebildung.

Mir kommt der markante Spruch meines Namensvetters Mark Twain in den Sinn, der vor über 100 Jahren klarstellte: “Wenn man einen Sumpf trockenlegen will, darf man damit nicht die Frösche beauftragen”. Ob er damit richtig liegt, wird sich im Dezember zeigen. Die SWK hat sich im Januar mit ihren “Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel” sehr weit in die politische Arena gewagt und Vorschläge zulasten der Bestandslehrkräfte gemacht. Mit dem aktuell anstehenden Gutachten wird sie beweisen müssen, ob sie das gleiche Maß an Kraft und Konfliktfreudigkeit sowie ein Mindestmaß an Selbstkritik in Bezug auf die (eigenen) universitären Strukturen aufbringt.

In der zwingenden Erhöhung der absurd niedrigen Studienerfolgsquoten muss das universitäre Lehramtsstudium in Gänze auf den Prüfstand: von der Ausstattung, dem Prüfungswesen, der Einführungsphase und dem Mentoring über die Stärkung der Praxis und Optimierung des Studienablaufs bis hin zur Einschreibung in eigene Fakultäten, zu Besoldungsfragen (Leistungsbezüge in Abhängigkeit des Studienerfolgs) und Berufungsmitteln. Bevor man mehr Geld in völlig ineffiziente Strukturen gibt, müssen diese Strukturen schnellstens ertüchtigt werden. Hier liegt der Schlüssel zur Auflösung des Lehrkräftedefizits!

Tagelang sind anonyme Bombendrohungen an Schulen im ganzen Bundesgebiet eingegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dahinter wohl Internetkriminelle gesteckt haben, die sich als Hamas-Kämpfer ausgegeben haben. Auch wenn es also tatsächlich keine Gefährdung gab, hält der Katastrophenforscher Harald Karutz die Situation dennoch für beunruhigend. “Der Effekt ist erst mal der gleiche, die Bombendrohungen haben für eine enorme Verunsicherung an Schulen gesorgt.” Und er stellt weiter fest: “Auf eine solche Bedrohungslage sind Schulen nicht vorbereitet.”

Harald Karutz befasst sich seit Jahren mit Krisenmanagement an Schulen. Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat er 2022 die Pilotstudie “Vulnerabilität und Kritikalität des Bildungswesens in Deutschland” durchgeführt. Dabei stellte er fest: Auf individuelle Notlagen wie Amokläufe seien Schulen inzwischen gut vorbereitet, aber nicht auf große Lagen. “Es fehlt ein nationaler Krisenplan für Schulen.”

Trotz der Pandemie-Erfahrungen habe sich hier wenig getan. “Man ist schnellstmöglich zum Alltag zurückgekehrt und wurstelt sich durch alles durch”, sagt Karutz. Ein tragfähiges Konzept fehle. “Es gibt keine Kommunikationsstrukturen, nichts, woran sich Lehrer jetzt festhalten können.” Ausdrücklich betont der Katastrophenforscher, dass dies kein Vorwurf an die Lehrkräfte sei. Die seien auf die derzeitige Lage nicht vorbereitet.

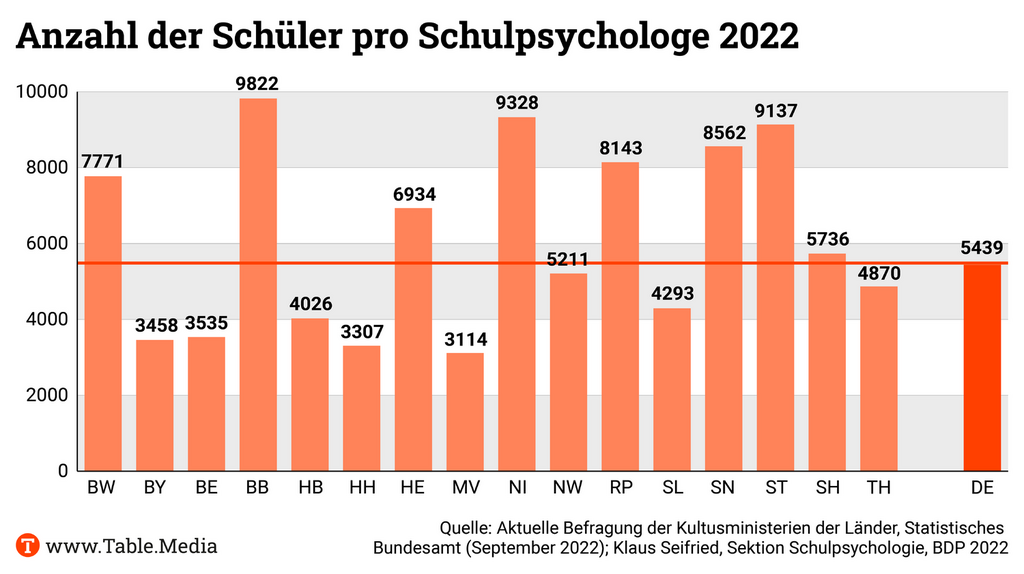

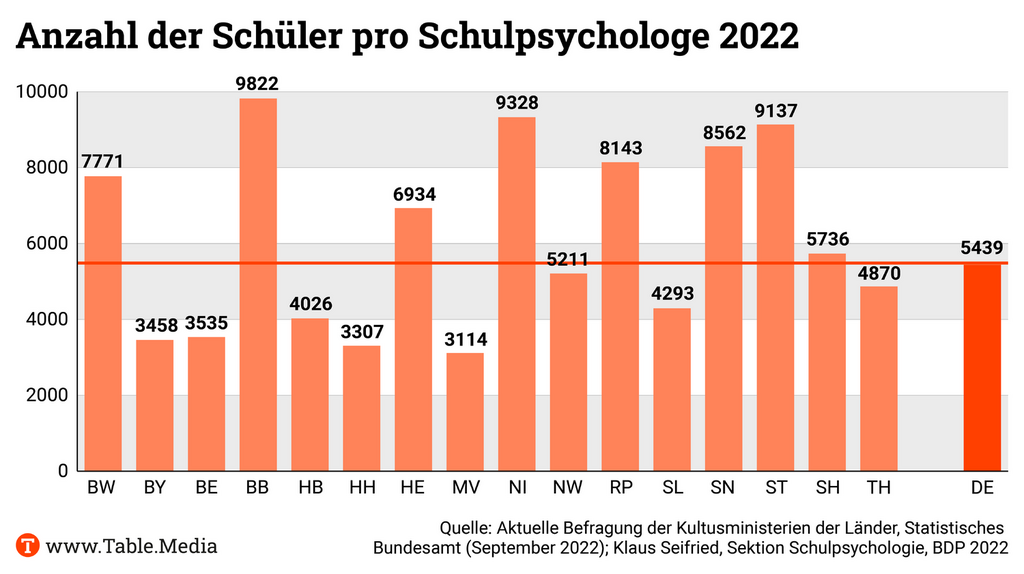

“Die Decke ist einfach zu kurz”, sagt der Krisenforscher, der sich seit vielen Jahren mit psychosozialem Krisenmanagement an Bildungseinrichtungen befasst. Nicht nur Lehrkräfte fehlen, sondern auch die Versorgung mit Fachkräften der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie sei unzureichend. Im Schnitt ist ein Schulpsychologe für 5.400 Schüler zuständig. Auch ohne Krise sei das viel zu wenig.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation verbucht es Harald Karutz zwar als positiv, dass die meisten Länder den Schulen zeitnah Material zum Umgang mit dem Krieg in Israel im Klassenzimmer zur Verfügung gestellt haben. Allerdings bräuchten die Lehrer Unterstützung, um damit arbeiten zu können: “Was, wenn ein Schüler erzählt, dass seine Cousine ums Leben gekommen ist? Solche Situationen lassen sich nicht mit einer Handreichung bewältigen, die müssen trainiert werden.” In der Ausbildung finde das kaum statt. “Krisenkompetenz gehört in die Lehrerbildung“, fordert Harald Karutz, daher, “hier sind wir noch schlecht aufgestellt”. Annette Kuhn

Zwei neue Varianten der Künstlichen Intelligenz ChatGPT für Schule können dafür sorgen, dass das Tool immer schneller den Schulalltag prägt. Die eine Anwendung hilft Lehrern, herauszufinden, ob das große Sprachmodell bei einem Text halluziniert hat – also falsch liegt. Die andere gibt Schülern binnen weniger Sekunden Feedback zu einem Deutschaufsatz, den sie geschrieben haben. Die beiden Tools ergänzen das Ökosystem, das sich um die großen Sprachmodelle entwickelt – und Schule auf den Kopf stellt. Regina Schulz, Lehrerin und KI-Expertin, drückt den Effekt von #ChatGPT&Co so aus: “Diese KI kann zwei Bildungs-Revolutionen anstoßen. Erstens, das Lernen im gleichen Schritt aufbrechen. Zweitens, neue Fragestellungen in Schule ermöglichen.”

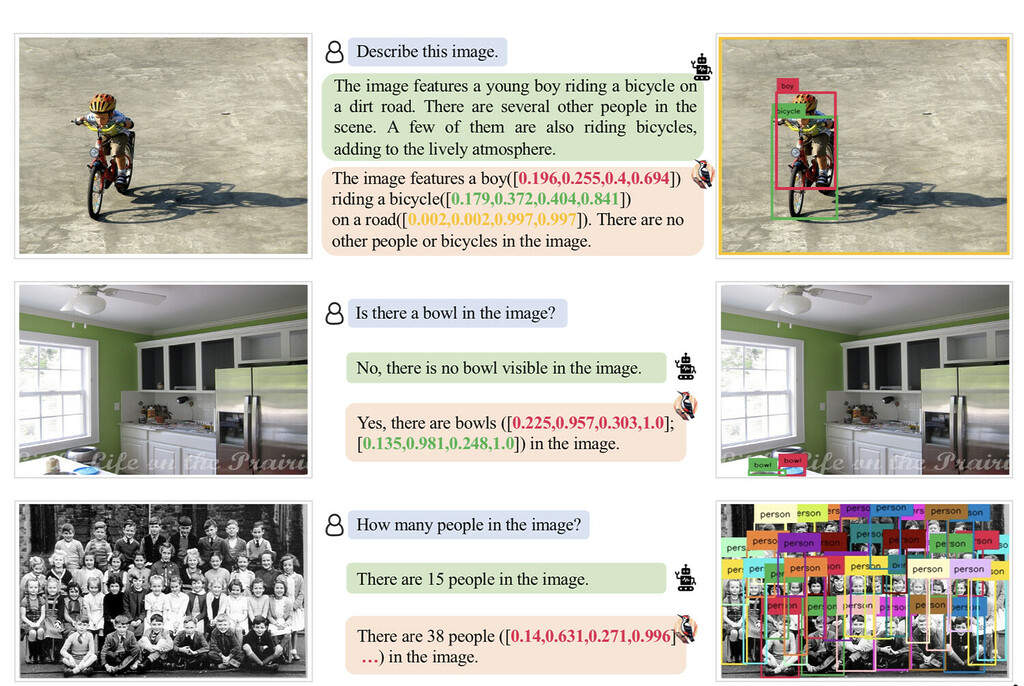

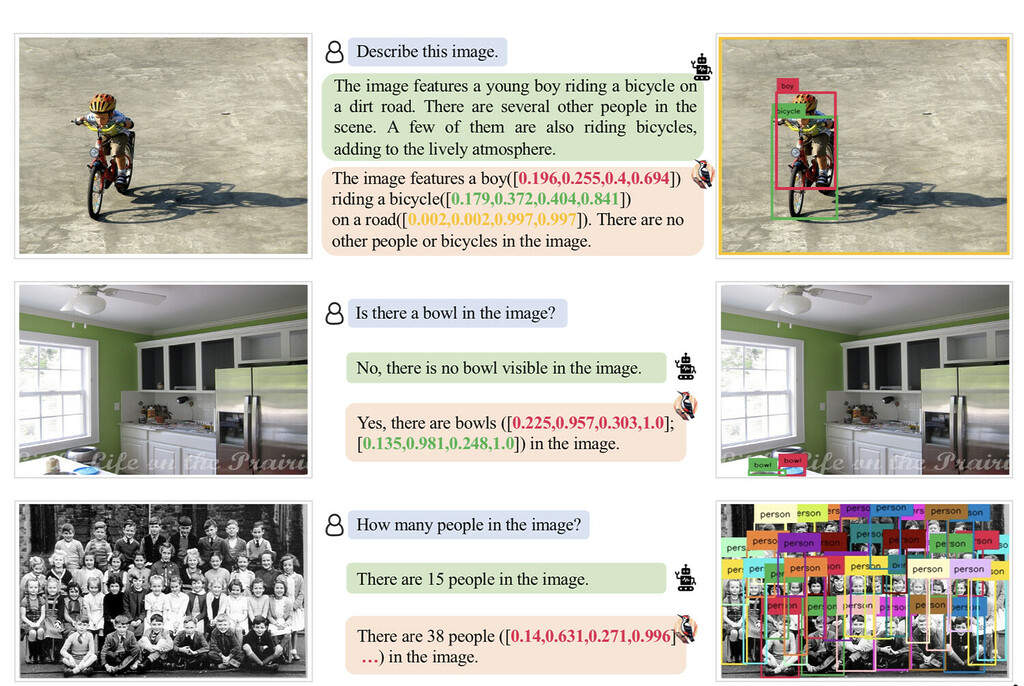

Die Anwendung Woodpecker arbeitet namensgetreu wie ein Specht, der Insekten aus der Rinde pickt. Der digitale Specht, den chinesische Programmierer in einem Aufsatz vorstellen, pickt Fehler aus Texten, die große Sprachmodelle generiert haben. Im vorliegenden Fall ging es um Bildbeschreibungen, die nicht korrekt sind. Das Programm korrigierte die Fehler und Halluzinationen.

Sollte dies verlässlich gelingen, wäre ein wesentlicher Einwand aus der Lehrerschaft gegen KI-Schnellschreiber obsolet. Dass eine generative KI wie ChatGPT nämlich nur dann in der Schule einsetzbar ist, wenn sie keine Fehler mehr macht. Tatsächlich lassen datenbewusste Lehrkräfte die Anwendungen des Sprachmodells noch nicht direkt in Kontakt mit Schülern kommen – abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern. Das Land stellt allen Lehrkräften eine datenschutzkonforme ChatGPT-Variante (von Fobizz) gratis zur Verfügung, die auch Schüler nutzen können.

Das zweite Tool, eine Anwendung der TU München, die noch im Testbetrieb läuft, tut genau das: Schüler direkt an die KI heranlassen. Der Lernassistent Peer der KI-Professorin Enkelejda Kasneci hilft Schülern beim Verfassen ihrer Aufsätze. Je nach Bundesland, Altersstufe und Textgenre können Lernende ihre Texte in ein Chat-Fenster des KI-Tutors eingeben – oder handgeschrieben als Foto hochladen. Nach kurzer Zeit antwortet der Sprachgenerator dann mit Einschätzungen. Vermeide Konjunktive, wiederholende Phrasen und unnötig lange Sätze, souffliert die Maschine. Aber sie lobt auch: “Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich beeindruckt bin von deiner Argumentation”, urteilte der Lernassistent bei einem Test. “Deine Vorschläge sind sehr gut ausgearbeitet.” Die immer schneller und perfekter werdenden Tools werfen ein neues Thema auf: das so genannte Deskilling. Auf Deutsch: wo entstehen bei Schülern Kompetenzlücken, weil diese sich von der KI die Arbeit abnehmen lassen? Christian Füller

Der neue Wettbewerb für digitale Berufsorientierungsangebote “D-BOP” ist für Bettina Stark-Watzinger ein wichtiger Baustein ihrer im vergangenen Dezember gestarteten Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Denn, sagte die Bundesbildungsministerin bei der ersten Preisverleihung: Viel zu wenige Jugendliche entschieden sich bisher für den “tollen Weg” der beruflichen Bildung, gerade an Gymnasien.

Allerdings konzentrieren sich die zehn Tools, die das BMBF am Dienstag mit je 5.000 Euro auszeichnete, nicht nur auf Ausbildungsberufe. Die Yoloa-App, die helfen will, das eigene Leben zu “designen”, richtet sich sogar nur an Akademiker und Schüler, die es werden wollen.

Gerade für Gymnasien ergäben die digitalen Tools Achim Dercks zufolge jedoch durchaus Sinn. “Jugendliche mit Lücken und schlechter Schulbildung tun sich mit digitalen Angeboten eher schwer”, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer bei der zwischengeschalteten Podiumsdiskussion.

Nicht alle Preisträger scheinen seine These zu bestätigen: Ein Online-Spiel des Sozialunternehmens Phase BE will Jugendlichen in drei Monaten in einen Ausbildungsberuf verhelfen. Mit Fantasie-Avataren richtet es sich niedrigschwellig an Schüler oder Absolventen der neunten und zehnten Klasse. Für seinen Gamification-Ansatz erhielt es einen Sonderpreis. Das “Projekt 360°- Erfolgreich Dual Virtuell” gibt explizit Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund Einblick in Berufe. Über Virtual Reality sollen sie zudem lernen, herausfordernde Situationen im Betrieb zu meistern.

Einig waren sich die Diskutanten, dass auch digitale Angebote immer begleitet werden müssen. Katja Driesel-Lange, die an der Uni Münster zu Berufsorientierung forscht und Mitglied der Wettbewerbsjury war, betonte, die Tools seien “kein Selbstläufer”. Ausgezeichnet wurden so auch Anbieter, die Lehrern digitale Mittel zur Berufsorientierung an die Hand geben. Etwa die gemeinnützigen GmbH future.self, von der Lehrer online Unterrichtsentwürfe für eine AG zur Berufsorientierung erhalten können. Gedacht ist diese als halbjähriges Ganztagsangebot.

Teil der D-BOP-Jury waren auch sechs Jugendliche. Eine von ihnen zeigte sich sichtlich unzufrieden. Emotional gepackt hätten die digitalen Angebote sie nicht, sagte sie dem Moderator auf Nachfrage. An der Podiumsdiskussion bemängelte sie: “Warum ist keiner von uns vorn? Sie stellen Fragen zu uns Jugendlichen, wir könnten sie beantworten.” Bettina Stark-Watzinger lenkte ein, das sei eine “absolut valide Frage” – ihr Ministerium nähme das gern mit. Anna Parrisius

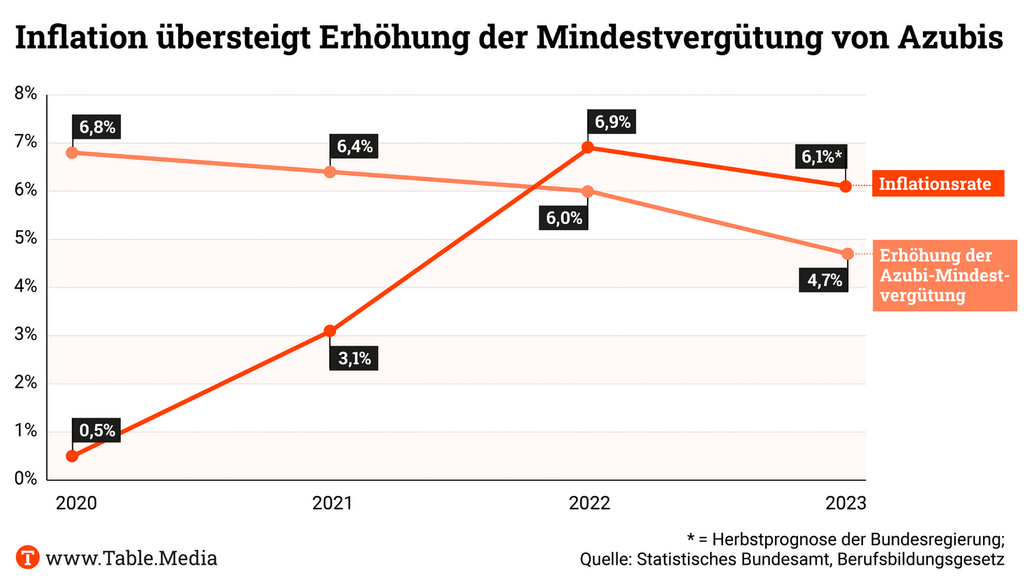

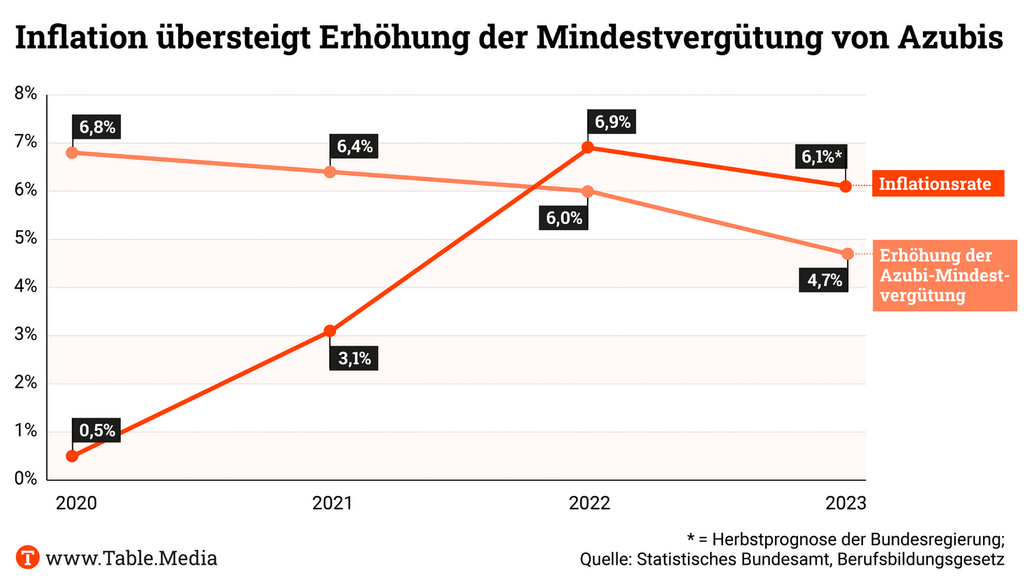

Azubis im ersten Ausbildungsjahr verdienen künftig 649 Euro im Monat und damit 29 Euro mehr als aktuell – sofern sie nicht nach Tarif bezahlt werden. Dann gilt die 2020 eingeführte gesetzliche Mindestvergütung. 2021 erhielten diese 3,5 Prozent der Lehranfänger. Die Mindestvergütung steigt zum 1. Januar um 4,7 Prozent. Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten Azubis dann mindestens 766 Euro, im dritten Jahr 876 und im vierten Jahr 909 Euro.

Mit der Inflation mithalten kann der Geldbeutel der betroffenen Azubis jedoch nicht. Laut Herbstprognose der Bundesregierung liegt die Inflationsrate in diesem Jahr bei 6,1 Prozent.

Dem Handelsblatt sagte Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB): “Die Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung gleicht nicht einmal die Inflation aus, dabei wäre dies bitter nötig.” Azubis litten besonders stark unter der Teuerung für Lebensmittel, Energie und Wohnraum, angesichts des Fachkräftemangels müsse die Ausbildung attraktiver werden.

Bei der Azubi-Mindestvergütung für 2024 orientiert sich der Gesetzgeber erstmals an der durchschnittlichen Entwicklung aller Azubi-Vergütungen. Grundlage ist für das kommende Jahr ein Vergleich von 2021 und 2022. Das bemängelt der DGB. Ihm geht die Anpassung zu langsam. Tarifabschlüsse, die nach 2022 getroffen wurden und die Azubis deutlich mehr Geld bringen, fänden dadurch keine Berücksichtigung. So greift für Azubis in der Chemieindustrie seit Januar 2023 eine Erhöhung um 6,5 Prozent. Bemerkbar machen wird sie sich aber erst in der Berechnung der Azubi-Mindestvergütung ab 2025.

Da immer mehr junge Menschen mit niedrigem Schulabschluss lieber jobben als weiter zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu beginnen, ist ein weiterer Punkt brisant: Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wurde ungelerntes Jobben zuletzt attraktiver – von 9,60 Euro im Juli 2021 stieg er auf zwölf Euro im Oktober 2022. Anna Parrisius

14 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher an Ganztagsschulen hatten 2019 keinen anerkannten Berufsabschluss. Etwas besser sieht es in den Horten aus, dort waren es immerhin nur neun Prozent Ungelernte. Das zeigt sich im aktuellen “Fachkräftebarometer – Frühe Bildung 2023″ der vom BMBF geförderten Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) am Deutschen Jugendinstitut und an der Technischen Universität Dortmund (zum Download). Das Barometer fußt auf Zahlen aus der jährlich erscheinenden Vollerhebung der Kita-Statistik sowie dem Mikrozensus. Danach sank der Anteil des Personals mit einschlägigem Fachschulabschluss um zwei bis drei Prozentpunkte.

Besonders interessant sind diese Zahlen, wenn man einen Blick auf die allgemeine Entwicklung des Ganztags wirft. Längst ist diese Betreuungsform zur Regel geworden. So waren 2019 bereits 41 Prozent mehr Personen in der Kinderbetreuung und -erziehung an Grundschulen tätig als 2015. Ein Anstieg auf rund 60.600 Personen. Und auch in der bereits etablierten Form des Horts gab es von 2019 bis 2022 einen Anstieg von 28.300 auf rund 30.700 Arbeitskräfte.

Was auf den ersten Blick nach viel klingt, wirkt nach einem Blick auf die Zahlen der Kinder und der Einrichtungen gleich nach weniger. So nahmen 2022 mehr als 1,67 Millionen Kinder ein institutionelles Ganztagsangebot in Anspruch. Das fand in über 11.000 Ganztagsgrundschulen und über 10.000 Horten bzw. altersgemischten Kindertageseinrichtungen statt.

Pädagogisch qualifizierte Erzieher sind an Ganztagsschulen seltener zu finden als in den Kindertagesstätten. Das ist keine Überraschung. Denn, so steht es im Bericht, “Mindestanforderungen an die Qualifikation des Personals” in Ganztagsgrundschulen gibt es nicht – trotz des Rechtsanspruchs auf Ganztag, der ab 2026 gelten soll. Die Autoren des Fachkräftebarometers nannten dies “politisch nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz ein Manko”. Kira Münsterberg

Kaum jemand in Hamburg kennt die Leistungen der Schüler besser als Martina Diedrich. Als Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) ist sie verantwortlich für die Kermit-Tests an den Schulen des Stadtstaats. Die Abkürzung steht für “Kompetenzen ermitteln”. Indem das Institut die Testergebnisse von Schülern, Klassen und Schulen vergleicht, können Schwächen, Lernrückstände und individuelle Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sichtbar gemacht werden.

Auf dieser Basis können Schulen und Lehrer ihren Unterricht gezielt anpassen oder individuelle Lernangebote, zum Beispiel Nachhilfe, anbieten. So will Diedrich ihr Ziel erreichen: Schule gerechter zu machen.

Die Expertin ist 1975 im Ruhrgebiet geboren und ging in Gladbeck auf das Gymnasium. In der neunten Klasse wurde ihr bewusst, dass an Schulen oft ungerechte Situationen entstehen. Von ihrem Klassenlehrer wurde sie aus der Klasse geworfen – weil sie versuchte, ein Missverständnis aufzuklären. Der Sportlehrer hatte einigen Mädchen erlaubt, schon nach Hause zu gehen, der Klassenlehrer warf ihnen vor, einfach abgehauen zu sein. Eine Situation, die Diedrich bis heute als ungerecht empfindet.

“Schule wäre eigentlich ein toller Ort, aber es steht häufig etwas im Weg”, sagt sie. Was im Weg steht, hat Diedrich immer besonders interessiert. So ging sie nach ihrem Abitur nach Gießen und Mannheim, um Psychologie mit dem Schwerpunkt Pädagogik zu studieren. Sie promovierte in Erziehungswissenschaften. In Hamburg war sie zunächst am Institut für Bildungsmonitoring tätig, das 2012 mit anderen Einheiten – unter anderem Teile des Referats Schulstatistik der Behörde für Schule und Berufsbildung – im IfBQ zusammengeführt wurde. Seit 2018 ist die 48-Jährige die Direktorin des IfBQ.

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Lernstandserhebungen wie in Hamburg. Sechs Klassenstufen schreiben jährlich die Kermit-Tests. Durch dieses regelmäßige Monitoring habe sich in Hamburg eine “Kultur des Hinschauens” entwickelt, meint Diedrich. “Auf allen Ebenen des Systems – vom Schüler bis zur Steuerungsebene – gibt es ein Bewusstsein, dass wir es sehen werden, wenn etwas schiefgeht.”

Und das scheint zu funktionieren: 2011 lagen die Leistungen der Grundschüler in Hamburg auf Platz 14 beim IQB-Bildungstrend, dem bundesweiten Leistungsvergleich. 2022 erreichte Hamburg den sechsten Platz. Neben dem Monitoring spielt aus Diedrichs Sicht auch die Kontinuität der Schulpolitik eine Rolle für den Erfolg.

An Schulen dreht sich für Diedrich jedoch nicht alles nur um Leistung. Schule sei auch ein Ort, an dem Heranwachsende sich entfalten und entwickeln können. Nur wenn sie stabil und ausgeglichen seien, gelinge es ihnen, erfolgreich zu lernen. Fühlen sich die Schüler an den Schulen wohl? Das möchte Diedrich gerne in Erfahrung bringen.

Dafür sollen die Leistungstests stärker mit Fragebögen über die mentale Gesundheit verbunden werden. Die Direktorin warnt davor, zu unterschätzen, wie viel die Corona-Pandemie den Kindern und Jugendlichen abverlangt hat: “Die Kinder müssen emotional erst wieder in eine Rolle gebracht werden, in der sie überhaupt wieder lernfähig sind.” Hierfür benötigten Schulen nicht nur Lehrkräfte, sondern auch größere Teams aus Sozialpädagogen und Sozialarbeitern. Laura Verseck

Research.Table. Experten sehen Quantencomputer kurz vor ersten praktischen Einsätzen: Seit Jahren bleibt das Versprechen unerfüllt, dass Quantencomputer besonders knifflige Probleme sehr viel schneller lösen als selbst Supercomputer. Obwohl ein grundlegendes Problem dieser Technik noch nicht gelöst ist, versprechen Forscher, dass bald eine Ära von praktisch nutzbaren Quantenprozessoren beginnen wird. Mehr

Research.Table. CSC-Stipendium: Aussetzung ist kein Garant für Sicherheit: Bettina Stark-Watzinger ruft zu mehr Wachsamkeit bei Forschungskooperationen mit China auf und kritisiert erneut das Stipendienprogramm des China Scholarship Council. Die Würzburger China-Experten Doris Fischer und Hannes Gohli fordern weniger Pauschalisierung und warnen vor ungewolltem “social profiling”. Mehr

KI | Der Einsatz von ChatGPT sorgt bei Lehrkräften nach wie vor für Unsicherheiten. In Zukunft wird man nicht mehr zwischen der Eigenleistung von Schülern und der Arbeit von KI unterscheiden können. Damit die Technologie trotzdem zu einer Chance werden kann, müssen Schulen umdenken. Deutschlandfunk

Lehrermangel | Immer mehr Lehrkräfte verlassen die Schulen. Obwohl die Zahl derer, die die Schulen verlassen, in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist, scheinen die Länder den Gründen dafür nicht nachzugehen. Spiegel

Politische Bildung | Jüdische Vereine warnen vor den Auswirkungen der geplanten Kürzungen. Das Anne-Frank-Zentrum fürchtet um seine Projekte zur Antisemitismusprävention. Gleichzeitig spricht die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden von einer “akuten Gefährdung jüdischen Lebens in Deutschland und Europa”. Zeit

Friedrich Merz | Laut dem CDU-Chef ist die Asylkrise auch eine Bildungskrise. “Zu viele Schulen haben viel zu viele Kinder, die die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen.” Dies überfordere das Bildungssystem. StZ

Demokratiebildung | Jugendliche fühlen sich von der Politik nicht gesehen. “67 Prozent haben das Gefühl, die Politik nicht beeinflussen zu können.” Inwiefern sie das doch tun können, hängt oft von den Bürgermeistern ab. Krautreporter

Nahost-Konflikt | An der Berliner Rütli-Schule gibt es einen Wahlpflichtkurs “Israel/Palästina”. Bereits seit sechs Jahren findet der Kurs, der eine Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete beinhaltet, statt. Die Schule ist also eigentlich gut vorbereitet, trotzdem wirft die aktuelle Lage sie zurück. Zeit

06. November 2023, 11:00 bis 15:00 Uhr, digital

Zweite Fachtagung Das Netzwerk Bildungsmonitoring im Dialog

Das Netzwerk Bildungsmonitoring lädt Personen aus der Wissenschaft, Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und der Schulpraxis ein, um über die Weiterentwicklung des Bildungsmonitorings in Deutschland zu sprechen. Anmeldeschluss: 02.11.2023 ANMELDUNG

10. bis 12. November 2023, Dresden

Seminar Auswirkungen rechter Gewalt – solidarische Perspektiven und Anregungen für die Bildungsarbeit

Neben der vertieften Auseinandersetzung mit dem Methodenheft “Gegen uns. Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt seit 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft” werden bei diesem Seminar der GEW Ansätze und Methoden für die praktische pädagogische Arbeit vermittelt. INFOS & ANMELDUNG

23. bis 25. November 2023, Dortmund

Jahrestagung 2023 der DGfE-Kommission Sportpädagogik “Was wir im Sportunterricht lernen (sollen)” – Theoretische Überlegungen und empirische Erkenntnisse zu Wunsch und Wirklichkeit im Sportunterricht

Dass es beim Sportunterricht um viel mehr als Bewegung geht, ist längst klar. Bei dieser Tagung soll es deshalb um das so genannte ‘hidden curriculum’ gehen. Bei verschiedenen Vorträgen soll es zudem um Herausforderungen wie Digitalisierung, Inklusion oder fachfremden Unterricht gehen. INFOS & ANMELDUNG

23. November 2023, Düsseldorf

Kongress Deutscher Schulträgerkongress

Schulträger, Schulleitungen und wichtige Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft sind eingeladen zusammen, über den Ganztag, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern zu diskutieren. Der Kongress findet im Vorfeld des Deutschen Schulleitungskongresses statt. INFOS & ANMELDUNG

23. bis 25. November 2023, Düsseldorf

Kongress Deutscher Schulleitungskongress

Ob alltägliche Probleme wie der Umgang mit Störungen im Unterricht oder große übergreifende Themen wie die Führung von Schulen, all das soll bei der größten Veranstaltung für Schulleitungen und schulische Führungskräfte in Deutschland Thema sein. INFOS & ANMELDUNG

es hat etwas von Baustellenbegehung, was offenbar gerade in der Kultusministerkonferenz passiert. Nachdem man sich jahrelang wahlweise in der Kunst des Wegschauens oder im Löcherstopfen geübt hat, steht jetzt offenbar doch eine Generalsanierung an. Das Gremium hat sich jedenfalls einer Strukturanalyse durch die Unternehmensberatung Prognos unterzogen. Und die hat eine lange Liste erstellt, wo Rohre verstopft sind und wo immer wieder Risse an der Wand überpinselt wurden. Alles natürlich im übertragenen Sinne. Denn es geht bei der Generalsanierung der KMK nicht um Gemäuer, sondern zum Beispiel um die Effizienz von 177 Gremien (!) und um das Amt des Generalsekretärs, in dem man es sich aktuell auf (Dienst-)Lebenszeit einrichten kann. Diese und anderen Themen rückt jetzt die Strukturkommission der KMK in den Vordergrund, und Holger Schleper analysiert, zu welchen Reformschritten das führen sollte.

Ein Umbau steht auch in Bayern an. Das neue Kabinett der bayerischen Staatsregierung führt zu einer Verschlankung des Kultusministeriums. In diesem Fall allerdings nicht, weil Unternehmensberater durch das Haus gegangen sind, sondern weil Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger einen Minister mehr bekommt und dafür einen Staatssekretärsposten streichen muss. Das trifft Anna Stolz. Die steigt dafür allerdings auf den Posten des Kultusministers, den der bisherige räumen muss. Den Machtpoker und seine Folgen analysiert Vera Kraft.

Umstrukturierung steht übrigens auch beim BMBF an. Der Ausgang ist ähnlich ungewiss wie bei der KMK: Fest steht: Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung geht. Ob und wann die Verlängerung des Digitalpakts kommt, steht allerdings noch nicht fest. Und, ach ja, das Startchancen-Programm. Aber davon ein anderes Mal wieder mehr.

Eine aufschlussreiche Lektüre mit vielen Anregungen für etwaige Umbauten wünscht Ihnen

Die KMK-Präsidentschaft überdenken, die Amtszeit des Generalsekretärs begrenzen, das Einstimmigkeitsprinzip aufgeben: Wer sich nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse der kritischen Prognos-Analyse der Kultusministerkonferenz die Frage stellte, wie weit der politische Veränderungswille tatsächlich reicht, erhält nun einen ersten Fingerzeig. Noch liegt der vollständige Bericht zwar nicht vor. Aber Gespräche von Table.Media mit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) zeigen: Die Strukturkommission II hat das Potenzial, das Gesicht der KMK nachhaltig zu verändern.

Eine kaum zu durchschauende Zahl an 177 Gremien, eine fehlende Priorisierung in den Beratungen und langwierige Entscheidungsprozesse: Die Berater sparten in ihrer ersten Analyse nicht an Kritik. “Dass wir uns diesem Prozess völlig schonungslos stellen, halte ich für dringend erforderlich”, sagt Prien. Nur so könne sich der Bildungsföderalismus in Deutschland reformieren. Zugleich warb die stellvertretende CDU-Vorsitzende für den eingeschlagenen Kurs: “Die KMK hat sich selbst auf den Weg gemacht, um sich zu verändern.” Es habe sie erstaunt, dass dieser Weg nicht im Sinne einer positiven Fehlerkultur wahrgenommen wurde.

Bei der Kultusministerkonferenz am 12. Oktober hatte die im Dezember 2022 beauftragte Unternehmensberatung Prognos ihre ersten Ergebnisse vorgestellt. Der Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda hatte zuerst berichtet. Am Dienstag und Mittwoch der Vorwoche beugte sich die Strukturkommission II – Vorsitzländer sind Hamburg und Bayern – erneut über die Ergebnisse. Hinter den Kulissen sind Formulierungen zu hören, dass es mehr wird als ein sanfter “Facelift”.

Eine Forderung taucht dabei immer wieder auf. Die KMK müsse politischer werden. Prognos hatte befunden, dass die aktuelle “Struktur für politisch-akute Themen nicht geeignet” sei. Prien fordert vor diesem Hintergrund: “Die KMK muss sich über ihre Aufgabe klar werden. Will sie nur ein rein koordinierendes Gremium sein oder will sie als Ländergremium gemeinsam und verbindlich politisch gestalten?” Auch Rabe urteilt: “Die KMK muss schlanker, schneller und politischer werden.”

Was die Frage aufwirft: Was beschneidet die KMK aktuell in ihrer politischen Gestaltungskraft? Eine Schwierigkeit benennt Prien: “Eine KMK-Präsidentschaft ist neben einem Ministeramt nochmal eine nahezu volle Funktion. Ohne eine gewisse Erfahrung kann man sie gestalterisch kaum nutzen.” Grundsätzlich gilt: Um den KMK-Kosmos zu durchdringen, braucht es Zeit – und personelle Kontinuität.

Dem steht gegenüber, dass die KMK aktuell 39 Ministerinnen und Minister vereint, von denen ein großer Teil diese Erfahrung nicht hat. Prien ist dabei übrigens bundesweit die einzige, die die Ressorts Schule, Wissenschaft und Kultur in einer Person verantwortet. In acht Ländern sind sie auf drei Ministerinnen und Minister verteilt, in den übrigen auf zwei Köpfe. Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, wie in der KMK Wissen weitergegeben werden kann, wie langfristige Ziele verfolgt werden und was oben auf den Tagesordnungen stehen sollte.

Eben jene Tagesordnungen kritisierte Prognos deutlich. Es mangele ihnen an Relevanz, sie passten nicht zu aktuellen Themen. “Die wichtigen Themen müssen nach oben auf die Tagesordnung”, sagt Prien. “Da haben wir in den letzten Jahren im Blick auf die Pandemie, die Energiekrise oder den Ukrainekrieg schon sehr viel agiler gehandelt.” Die KMK sei besser als ihr Ruf. “Aber wir haben eben immer noch Themen, wo es einfach viel zu lange dauert.” Als Beispiel nennt sie die gemeinsamen Rahmenbedingungen fürs Abitur.

Auch Rabe wird beim Blick auf die Schwerpunktsetzung energischer. Die KMK werde aus Politik und Gesellschaft überflutet mit Anregungen, Bitten um Stellungnahmen oder Petitionen. Der langjährige Bildungssenator Hamburgs nennt als Beispiele die Fragen nach Unisex-Toiletten oder veganem Schulessen, der Abschaffung der Wettkämpfe bei den Bundesjugendspielen oder verstecktem Rassismus in Schulbüchern. “Ich glaube, keine andere Ministerkonferenz muss mit so vielen Eingaben umgehen.”

Das hänge wohl auch damit zusammen, dass Schulpolitik mittlerweile als Generalreparaturbetrieb aller gesellschaftlichen Probleme angesehen wird. Es gelte nun, die Sitzungen zu entschlacken. “Hier muss man auch politische Klarheit zeigen. Man kann nicht für alle Anliegen die Türen öffnen.”

Offen zeigt sich Rabe hingegen dafür, auch grundsätzlich über die Frage der Amtszeit des Generalsekretärs der KMK zu sprechen. “Es wird tatsächlich lebhaft darüber diskutiert, in der Zukunft den Vorsitz des Sekretariats zeitlich zu begrenzen.” Prien sagt dazu: “Wir müssen auch die Frage stellen, ob wir einen Generalsekretär auf Lebenszeit bestellen. Ist es nicht eher zeitgemäß, das auf fünf oder sieben Jahren zu begrenzen?” Und noch ein anderes Großthema bringt sie zur Sprache: “Die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip halte ich bei einer umfassenden Reform für notwendig.”

Wie geht es nun weiter? Bei der kommenden Konferenz der Kultusminister am 7. und 8. Dezember soll ein Fahrplan für die Reform beschlossen werden. “Im Kern muss es darum gehen, dass wir uns im ersten Halbjahr 2024 auf wichtige Punkte einigen, die wir Schritt für Schritt verändern wollen”, sagt Rabe. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, mahnt Prien. Es gebe aber einen hohen Handlungsdruck in der Bildungspolitik in Deutschland. “Die Umsetzung der Reform sollte daher im nächsten Jahr beginnen.”

Die Entscheidung für die neue Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) war nicht unbedingt eine Entscheidung gegen ihren Vorgänger und Parteikollegen Michael Piazolo. Zwar erlangte Piazolo während der Pandemie katastrophale Umfragewerte und stolperte auf dem Weg zur “digitalen Schule” immer wieder über Probleme mit der Lernplattform Mebis. Doch das allein hätte ihn vermutlich nicht das Amt gekostet. Viel schwerer wogen machtpolitische Auseinandersetzungen – sowohl zwischen den Koalitionspartnern als auch innerhalb der Freien Wähler. Das Ergebnis davon ist nicht nur ein Ministerwechsel, sondern ein stark geschwächtes Kultusministerium ohne neuen Staatssekretär.

Von seiner Abberufung zeigte sich Piazolo überrascht. Auch einige Fraktionsmitglieder waren bis zuletzt davon ausgegangen, dass der 64-Jährige weiterhin bayerischer Kultusminister bleibe. Hubert Aiwanger, dem Parteichef der Freien Wähler, soll die Entscheidung nicht leichtgefallen sein. Immerhin war Piazolo ein treuer Begleiter und vor seinem Ministeramt neun Jahre lang Aiwangers Generalsekretär.

Piazolo war das politische Gegenmodell zu Aiwanger. Statt sich im Bierzelt und anderswo lautstark in den Vordergrund zu drängen, war er der ruhige Hochschulprofessor, der im Hintergrund beobachtete. “Passiv” lautete der Vorwurf oftmals. Doch der Kultusminister hätte auch noch eine andere Seite gehabt, sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Denn in den Gesprächen, die nicht auf großen Bühnen stattfanden, zeigte sich Piazolo “sehr konstruktiv” und bewies ernsthaftes Interesse ohne irgendetwas leichtfertig zu versprechen.

Piazolos größte Erfolge waren die Umstellung vom acht- aufs neunjährige Gymnasium (G9) und die Einführung von A13 für Grund- und Mittelschullehrer in den nächsten Monaten, sagt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL). Ansonsten sei seine Amtszeit stark von der Pandemie geprägt gewesen, die ihm und den Schulen viel abverlangt haben.

Zurückhaltend lässt sich auch das bisherige Auftreten der Nachfolgerin Anna Stolz beschreiben. Die fünf Jahre als Piazolos Staatssekretärin absolvierte sie eher geräuschlos und fernab des Medienrummels. Sprang sie aber doch einmal für Piazolo ein oder hielt eine Rede im bayerischen Landtag, zeigte sie, dass sie durchaus auch anders kann. Vor allem emotionaler als ihr Vorgänger.

Schnell ist die Rede von “Herzensangelegenheiten”. An oberster Stelle nennt die Unterfränkin die Personalversorgung. Dabei gehe es ihr aber nicht nur um Lehrkräfte, sondern auch andere Professionen, wie Stolz gegenüber der Augsburger Allgemeinen sagt. Sie sieht die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern als eine Zukunftsherausforderung, weshalb es beispielsweise mehr Schulpsychologen brauche. Auch Inklusion und Ganztag liegen ihr sehr am Herzen, wie Stolz immer wieder betonte.

Anders als in der breiten Öffentlichkeit, ist Stolz in der bayerischen Bildungslandschaft durchaus keine Unbekannte. BLLV-Präsidentin Fleischmann sagt, sie habe Stolz in den vergangenen Jahren der Zusammenarbeit als offenen Menschen und gute Zuhörerin kennengelernt. Als Staatssekretärin des Kultusministeriums vernetzte sich Stolz bei Terminen an Schulen und Verbänden. Dennoch hätten sich in der Schulfamilie manche mehr Präsenz von ihr gewünscht, sagt Lehrerverbandspräsident Stefan Düll.

Die Dringlichkeit von Stolz Herzensthemen ist auch im Koalitionsvertrag gespiegelt: Dort steht der Themenpunkt zur Schule gleich an zweiter Stelle. Personell startet das Kultusministerium allerdings geschwächt in die neue Legislaturperiode. Denn zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es keinen Staatssekretär im bayerischen Kultusministerium. Der Grund dafür ist politischer Natur: Insgesamt fünf Minister- oder Staatssekretärsposten standen den Freien Wählern zu. Mit der Benennung von Fabian Mehring als neuen Digitalminister zählen die Freien Wähler zwar einen Minister mehr als in der bisherigen Koalition, verlieren aber eben auch eine Staatssekretärin.

“Statt von einer Doppelspitze, müssen die Aufgaben nun von einer einzigen Person gestemmt werden”, sagt BLLV-Präsidentin Fleischmann. Das sei eine klare Schwächung. Denn konnten sich der Minister und die Staatssekretärin die Termine zuvor noch aufteilen, lastet der Druck jetzt allein auf Stolz’ Schultern. “Ich befürchte, das wird zu weniger Präsenz führen”, sagt Fleischmann. Denn die Themenfelder und Verbändelandschaft seien groß, und der Terminkalender damit gut gefüllt.

Stolz größte Herausforderung wird aber wohl die Bewältigung des Lehrermangels sein. “Die Lehrkräfte erwarten Wertschätzung in Form von Entlastung”, sagt Düll. Dafür brauche es mehr personelle Unterstützung an allen Schulformen. Fleischmann hofft statt der ständigen Mangelverwaltung auf Visionen. Man müsse sich präventiv neu aufstellen und den Blick wieder stärker auf die größte Aufgabe von Bildung, auf die Zukunftskompetenzen, legen.

Neben den bildungspolitischen Baustellen und der organisatorischen Belastung, steht die neue Kultusministerin Stolz vor der Aufgabe, sich politisch zu behaupten. Obwohl die verheiratete 41-Jährige, die selbst keine Kinder hat, mit ihrer Karriere von der Juristin über die Bürgermeisterin zur Staatssekretärin durchaus Ambitionen bewiesen hat, spielten bei ihrer Benennung auch andere Gründe eine Rolle. Denn ohne sie hätten die Freien Wähler alle ihre Spitzenpositionen mit Männern besetzt. Außerdem habe einige Fraktionsmitglieder wohl auf einen Generationenwechsel gedrängt.

Was sie dem breitbeinigen Politikstil von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Freie-Wähler-Parteichef Hubert Aiwanger entgegenstellt, wird sich noch zeigen. Piazolo hat es in seiner Art hingenommen, dass Söder Bildung mal eben zur “Chefsache” erklärte und ihm mit streitbaren Plänen zur Lehrergewinnung in sein Ministerium grätschte. Jetzt haben Bayerns Lehrkräfte eine neue Dienstherrin, die sich ohne Staatssekretär an ihrer Seite den möglichen Seitenhieben des Koalitionspartners, vor allem aber den gewaltigen bildungspolitischen Aufgaben stellen muss.

Im Oktober fand der Abschlusskongress zur “Qualitätsoffensive Lehrerbildung” (QLB) statt, Ende 2023 ist Schluss mit dem BMBF-Programm. Knapp 500 Millionen Euro hat der Bund seit 2015 für Projekte investiert, um die Lehrerbildung zu verbessern. Insgesamt wurden etwa 140 Projekte an einzelnen Hochschulen und im Verbund gefördert.

Was aus diesen vielen Projekten nun wird, ist unklar. Zehn Jahre sind zwar nicht wenig, aber ein Großteil der Projekte startete auch erst nach 2015. Und neue Strukturen an Hochschulen zu entwickeln und umzusetzen, braucht Zeit. Es ist also davon auszugehen, dass einige der angestoßenen Projekte, die noch im Aufbau sind, wieder versanden. Bis zum Sommer dieses Jahres hatten die lehrerbildenden Hochschulen und die Länder gehofft, dass es vielleicht doch weitergehen könnte. Erfolglos.

Aus Sicht der Bundesbildungsministerin war die Offensive aber offenbar vonseiten der Hochschulen nicht offensiv genug. “Erlauben Sie, dass man nach zehn Jahren auch prüft und fragt: Müssen wir die Ergebnisse vielleicht schneller und breiter in die Fläche bekommen?”, hatte Bettina Stark-Watzinger im April im Bundestag gefragt.

Sie gibt den Ball nun an die Länder ab. Die könnten das Programm fortführen. Eine Sprecherin des BMBF sagte auf Nachfrage von Table.Media vor wenigen Tagen: “Vorrangig die Länder sind in der Pflicht, die Ergebnisse zu sichern, die laufenden Transferprozesse fortzusetzen, Erfahrungen und Ergebnisse einzelner Standorte oder gar eines anderen Landes zu übernehmen und hierfür die rechtlichen Absicherungen zu schaffen.” Lehrkräftebildung liege schließlich im Zuständigkeitsbereich der Länder.

Einige Länder haben bereits vorgesorgt. Schleswig-Holstein hat Anfang 2022 die “Allianz für Lehrkräftebildung” ins Leben gerufen, in der Bildungsministerium und Hochschulen eng zusammenarbeiten. Geleitet wird das Gremium von Ilka Parchmann, Chemie-Didakterin am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) der Uni Kiel.

Die Allianz ermöglicht es Parchmann auch, ein Projekt fortzuführen, das sie mit dem Rückenwind der Qualitätsoffensive Lehrerbildung angestoßen hat und das Schulentwicklung voranbringen könnte. Parchmann will zwei neue Berufsbilder in Schulen etablieren: den Educational Engineer und den Research Educator. Diese Berufsbilder hat sie erstmals im September beim Nationalen Bildungsforum öffentlich vorgestellt:

Parchmann sieht in beiden Berufsbildern einen großen Mehrwert für die Schulen und eine Qualitätssteigerung für den Unterricht: “Multiprofessionelle Teams werden bislang noch nicht systematisch genutzt, um den Unterricht zu verbessern.” Das könne sich mit dem Educational Engineer und dem Research Educator ändern. Denkbar sei auch, für beide Berufsbilder einen Masterstudiengang zu entwickeln. Aber das ist Zukunftsmusik.

Ohne die Qualitätsoffensive Lehrerbildung wäre das Konzept zu diesen Berufsbildern wohl noch nicht so weit gediehen. “Wir brauchten die Qualitätsoffensive, um für die Lehrkräftebildung begeisterte Menschen einstellen und mit ihnen Inhalte gestalten und Strukturen aufbauen zu können”, betont Ilka Parchmann. Und die Qualitätsoffensive sei auch deshalb wichtig, weil sie die Aufmerksamkeit für die Lehrkräftebildung als wissenschaftliche Disziplin erhöht habe. Sie fürchtet, dass diese Aufmerksamkeit nun wieder verloren geht. “Das halte ich wirklich für fatal”.

Zum Ausstieg aus der Qualitätsoffensive betont die Sprecherin des Bundesbildungsministeriums allerdings: “Das planmäßige Auslaufen der QLB ist nicht das Ende des Engagements des Bundes im Bereich der Lehrkräftebildung.” Sie verweist auf die neugeschaffenen “Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung”.

Ilka Parchmann sieht in den digitalen Kompetenzzentren hingegen keinen gleichwertigen Ersatz – aus drei Gründen: “Erstens sind die Kompetenzzentren nur auf die digitale Entwicklung ausgerichtet. Bei der QLB ging es hingegen um eine ganzheitliche Strukturentwicklung.” Zweitens kritisiert sie die kurze Projektdauer. Zwar sei die Fördersumme für die Kompetenzzentren mit 200 Millionen Euro groß, aber in zweieinhalb Jahren könne man nicht wirklich tragfähige Strukturen aufbauen. Drittens bedauert Parchmann, dass sich die digitalen Kompetenzzentren nur auf die Fortbildung fokussieren und nicht die Entwicklung aller Phasen der Lehrkräftebildung verknüpfen.

Die QLB mit ihrem Förderzeitraum von zehn Jahren habe es ermöglicht, strategisch und nachhaltig etwas aufzubauen. Solche Projekte gebe es nicht oft. Umso bedauerlicher sei es, so etwas wieder einzustellen. Aber die Qualitätsoffensive muss nun Platz machen für das neue Prestigeprojekt des Bundes: das Startchancen-Programm. Bislang gibt es hier allerdings nur ein Eckpunkte-Papier zwischen Bund und Ländern. Die inhaltliche Ausgestaltung ist ebenso unklar wie der Startpunkt. Bei den Verhandlungen zur Qualitätsoffensive ging es übrigens vor zehn Jahren auch erst mal schleppend voran. Mit dem Ergebnis, dass der Programmstart dann um ein Jahr nach hinten verschoben wurde.

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Die Formel des Misserfolgs der deutschen Lehrkräfteausbildung lautet: 32 Ministerien (je Land Bildungs- und Wissenschaftsministerium) beauftragen 118 Hochschulen mit der Organisation von 5.013 lehramtsbezogenen Studiengängen. Ein überkomplexes, kaum steuerbares Ausbildungssystem.

Der Misserfolg besteht nicht nur in der fehlenden Steuerung bei der Kapazitätsplanung, sondern insbesondere auch in der hohen Ineffizienz: 40 bis 50 Prozent der Studienanfängerinnen und Studienanfänger gehen auf dem Weg zum Abschluss verloren. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat im Juli 2023 seine Untersuchung zum Lehramtsstudium als “Lehrkräftetrichter” vorgestellt: Dort wird ein jährlicher Schwund an Lehramtsstudierenden in Höhe von 23.100 Personen berechnet. Das entspricht einem Verlust von 44 Prozent bezogen auf die Zahl der Studienanfänger.

Der Stifterverband stellt auch fest, dass es in Bezug auf das Lehramtsstudium eine “große Forschungs- und Datenlücke” gibt, so dass bildungspolitische Maßnahmen zur Abwehr eines Bildungsnotstands kaum zielgerichtet möglich sind. Parlamentarische Anfragen zu Schwund- und Abbruchquoten im Lehramt erhalten ganz in diesem Sinne regelmäßig Antworten wie etwa in Sachsen: “Hochschul- und studiengangbezogene Studienabbruchquoten für das Lehramt können nicht bereitgestellt werden, da keine Datengrundlage vorhanden ist”.

Table.Media wies bereits im April darauf hin, dass Deutschland nach EU-Recht seit 2016 verpflichtet ist, Daten zu Studienverläufen zu erheben und das Statistische Bundesamt somit über einen – bislang ungehobenen – Datenschatz verfügt. Die KMK rechnet auf Anfrage jedoch frühestens 2025 mit Ergebnissen.

Bis die KMK dann Schlussfolgerungen daraus zieht, wundern wir uns weiter über die hohe Zahl fehlender Lehrkräfte und fragen uns, ob man in der privaten Wirtschaft eine Schwundquote von teilweise über 50 Prozent akzeptieren würde und ob das dort nicht für die verantwortliche Werksleitung Konsequenzen haben müsste.

Die verantwortliche Leitung des Kultusministeriums Niedersachsen ist in Sachen Schwund immerhin ehrlich. Auf eine Kleine Anfrage antwortet sie: “Um 2.750 Absolventinnen und Absolventen eines Masters of Education zu erhalten, müssten rechnerisch im Schnitt rund 6.000 Personen ein Studium in einem lehramtsrelevanten Bachelorstudiengang beginnen”. Damit rechnet Niedersachsen mit einer Studienerfolgsquote von 45 Prozent und einer Abbruch- bzw. Schwundquote von 55 Prozent. Wer sich für die effektive Verwendung von Steuergeldern interessiert: Ein Studienplatz für das Lehramt kostetet ca. 41.000 Euro.

Anfang dieses Monats meldete das Statistische Bundesamt den Rückgang der Zahl der Lehramtsabsolvierenden um 10,5 Prozent im Zehnjahresvergleich. Damit sinkt die Zahl der Absolvierenden stärker als die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger (minus 7 Prozent). Beides ist prekär, aber bezogen auf Maßnahmen gegen das Lehrkräftedefizit verweisen diese Daten auf das hohe Potenzial, das in der Senkung der universitären Abbruch- und Schwundquoten steckt: Pro Jahr würden 10.000 bis 20.000 zusätzliche regulär ausgebildete Lehrkräfte (die bereits im Ausbildungssystem sind) das offizielle Defizit fast vollständig decken.

Die Erschließung der Fachkräftereserven im universitären Lehramtsstudium und entsprechende Maßnahmen zur Senkung der Abbruch- und Schwundquoten müssten daher Priorität haben. Das sieht die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der KMK bislang jedoch anders. Sie empfiehlt vorrangig die “Erschließung von Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrkräften”.

Es wird zwar aktuell an einem Gutachten zur Lehrkräftegewinnung und Lehrkräftequalifizierung gearbeitet, das im Dezember der Kultusministerkonferenz übergeben werden soll. Neben Standards der Lehrkräftebildung, alternativen Wegen ins Lehramt und der universitären Fort- und Weiterbildung sollen auch Ansätze zur Erhöhung der Studienerfolgsquote eine Rolle spielen. Nach den bisherigen Erfahrungen mit universitären (Selbst-) Evaluationen und angesichts der Zusammensetzung der Kommission darf man jedoch skeptisch sein. Die dominante Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist selbst direkt oder indirekt Teil des Systems der universitären Lehrkräftebildung.

Mir kommt der markante Spruch meines Namensvetters Mark Twain in den Sinn, der vor über 100 Jahren klarstellte: “Wenn man einen Sumpf trockenlegen will, darf man damit nicht die Frösche beauftragen”. Ob er damit richtig liegt, wird sich im Dezember zeigen. Die SWK hat sich im Januar mit ihren “Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel” sehr weit in die politische Arena gewagt und Vorschläge zulasten der Bestandslehrkräfte gemacht. Mit dem aktuell anstehenden Gutachten wird sie beweisen müssen, ob sie das gleiche Maß an Kraft und Konfliktfreudigkeit sowie ein Mindestmaß an Selbstkritik in Bezug auf die (eigenen) universitären Strukturen aufbringt.

In der zwingenden Erhöhung der absurd niedrigen Studienerfolgsquoten muss das universitäre Lehramtsstudium in Gänze auf den Prüfstand: von der Ausstattung, dem Prüfungswesen, der Einführungsphase und dem Mentoring über die Stärkung der Praxis und Optimierung des Studienablaufs bis hin zur Einschreibung in eigene Fakultäten, zu Besoldungsfragen (Leistungsbezüge in Abhängigkeit des Studienerfolgs) und Berufungsmitteln. Bevor man mehr Geld in völlig ineffiziente Strukturen gibt, müssen diese Strukturen schnellstens ertüchtigt werden. Hier liegt der Schlüssel zur Auflösung des Lehrkräftedefizits!

Tagelang sind anonyme Bombendrohungen an Schulen im ganzen Bundesgebiet eingegangen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dahinter wohl Internetkriminelle gesteckt haben, die sich als Hamas-Kämpfer ausgegeben haben. Auch wenn es also tatsächlich keine Gefährdung gab, hält der Katastrophenforscher Harald Karutz die Situation dennoch für beunruhigend. “Der Effekt ist erst mal der gleiche, die Bombendrohungen haben für eine enorme Verunsicherung an Schulen gesorgt.” Und er stellt weiter fest: “Auf eine solche Bedrohungslage sind Schulen nicht vorbereitet.”

Harald Karutz befasst sich seit Jahren mit Krisenmanagement an Schulen. Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat er 2022 die Pilotstudie “Vulnerabilität und Kritikalität des Bildungswesens in Deutschland” durchgeführt. Dabei stellte er fest: Auf individuelle Notlagen wie Amokläufe seien Schulen inzwischen gut vorbereitet, aber nicht auf große Lagen. “Es fehlt ein nationaler Krisenplan für Schulen.”

Trotz der Pandemie-Erfahrungen habe sich hier wenig getan. “Man ist schnellstmöglich zum Alltag zurückgekehrt und wurstelt sich durch alles durch”, sagt Karutz. Ein tragfähiges Konzept fehle. “Es gibt keine Kommunikationsstrukturen, nichts, woran sich Lehrer jetzt festhalten können.” Ausdrücklich betont der Katastrophenforscher, dass dies kein Vorwurf an die Lehrkräfte sei. Die seien auf die derzeitige Lage nicht vorbereitet.

“Die Decke ist einfach zu kurz”, sagt der Krisenforscher, der sich seit vielen Jahren mit psychosozialem Krisenmanagement an Bildungseinrichtungen befasst. Nicht nur Lehrkräfte fehlen, sondern auch die Versorgung mit Fachkräften der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie sei unzureichend. Im Schnitt ist ein Schulpsychologe für 5.400 Schüler zuständig. Auch ohne Krise sei das viel zu wenig.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation verbucht es Harald Karutz zwar als positiv, dass die meisten Länder den Schulen zeitnah Material zum Umgang mit dem Krieg in Israel im Klassenzimmer zur Verfügung gestellt haben. Allerdings bräuchten die Lehrer Unterstützung, um damit arbeiten zu können: “Was, wenn ein Schüler erzählt, dass seine Cousine ums Leben gekommen ist? Solche Situationen lassen sich nicht mit einer Handreichung bewältigen, die müssen trainiert werden.” In der Ausbildung finde das kaum statt. “Krisenkompetenz gehört in die Lehrerbildung“, fordert Harald Karutz, daher, “hier sind wir noch schlecht aufgestellt”. Annette Kuhn

Zwei neue Varianten der Künstlichen Intelligenz ChatGPT für Schule können dafür sorgen, dass das Tool immer schneller den Schulalltag prägt. Die eine Anwendung hilft Lehrern, herauszufinden, ob das große Sprachmodell bei einem Text halluziniert hat – also falsch liegt. Die andere gibt Schülern binnen weniger Sekunden Feedback zu einem Deutschaufsatz, den sie geschrieben haben. Die beiden Tools ergänzen das Ökosystem, das sich um die großen Sprachmodelle entwickelt – und Schule auf den Kopf stellt. Regina Schulz, Lehrerin und KI-Expertin, drückt den Effekt von #ChatGPT&Co so aus: “Diese KI kann zwei Bildungs-Revolutionen anstoßen. Erstens, das Lernen im gleichen Schritt aufbrechen. Zweitens, neue Fragestellungen in Schule ermöglichen.”

Die Anwendung Woodpecker arbeitet namensgetreu wie ein Specht, der Insekten aus der Rinde pickt. Der digitale Specht, den chinesische Programmierer in einem Aufsatz vorstellen, pickt Fehler aus Texten, die große Sprachmodelle generiert haben. Im vorliegenden Fall ging es um Bildbeschreibungen, die nicht korrekt sind. Das Programm korrigierte die Fehler und Halluzinationen.

Sollte dies verlässlich gelingen, wäre ein wesentlicher Einwand aus der Lehrerschaft gegen KI-Schnellschreiber obsolet. Dass eine generative KI wie ChatGPT nämlich nur dann in der Schule einsetzbar ist, wenn sie keine Fehler mehr macht. Tatsächlich lassen datenbewusste Lehrkräfte die Anwendungen des Sprachmodells noch nicht direkt in Kontakt mit Schülern kommen – abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern. Das Land stellt allen Lehrkräften eine datenschutzkonforme ChatGPT-Variante (von Fobizz) gratis zur Verfügung, die auch Schüler nutzen können.

Das zweite Tool, eine Anwendung der TU München, die noch im Testbetrieb läuft, tut genau das: Schüler direkt an die KI heranlassen. Der Lernassistent Peer der KI-Professorin Enkelejda Kasneci hilft Schülern beim Verfassen ihrer Aufsätze. Je nach Bundesland, Altersstufe und Textgenre können Lernende ihre Texte in ein Chat-Fenster des KI-Tutors eingeben – oder handgeschrieben als Foto hochladen. Nach kurzer Zeit antwortet der Sprachgenerator dann mit Einschätzungen. Vermeide Konjunktive, wiederholende Phrasen und unnötig lange Sätze, souffliert die Maschine. Aber sie lobt auch: “Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich beeindruckt bin von deiner Argumentation”, urteilte der Lernassistent bei einem Test. “Deine Vorschläge sind sehr gut ausgearbeitet.” Die immer schneller und perfekter werdenden Tools werfen ein neues Thema auf: das so genannte Deskilling. Auf Deutsch: wo entstehen bei Schülern Kompetenzlücken, weil diese sich von der KI die Arbeit abnehmen lassen? Christian Füller

Der neue Wettbewerb für digitale Berufsorientierungsangebote “D-BOP” ist für Bettina Stark-Watzinger ein wichtiger Baustein ihrer im vergangenen Dezember gestarteten Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Denn, sagte die Bundesbildungsministerin bei der ersten Preisverleihung: Viel zu wenige Jugendliche entschieden sich bisher für den “tollen Weg” der beruflichen Bildung, gerade an Gymnasien.

Allerdings konzentrieren sich die zehn Tools, die das BMBF am Dienstag mit je 5.000 Euro auszeichnete, nicht nur auf Ausbildungsberufe. Die Yoloa-App, die helfen will, das eigene Leben zu “designen”, richtet sich sogar nur an Akademiker und Schüler, die es werden wollen.

Gerade für Gymnasien ergäben die digitalen Tools Achim Dercks zufolge jedoch durchaus Sinn. “Jugendliche mit Lücken und schlechter Schulbildung tun sich mit digitalen Angeboten eher schwer”, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer bei der zwischengeschalteten Podiumsdiskussion.

Nicht alle Preisträger scheinen seine These zu bestätigen: Ein Online-Spiel des Sozialunternehmens Phase BE will Jugendlichen in drei Monaten in einen Ausbildungsberuf verhelfen. Mit Fantasie-Avataren richtet es sich niedrigschwellig an Schüler oder Absolventen der neunten und zehnten Klasse. Für seinen Gamification-Ansatz erhielt es einen Sonderpreis. Das “Projekt 360°- Erfolgreich Dual Virtuell” gibt explizit Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund Einblick in Berufe. Über Virtual Reality sollen sie zudem lernen, herausfordernde Situationen im Betrieb zu meistern.

Einig waren sich die Diskutanten, dass auch digitale Angebote immer begleitet werden müssen. Katja Driesel-Lange, die an der Uni Münster zu Berufsorientierung forscht und Mitglied der Wettbewerbsjury war, betonte, die Tools seien “kein Selbstläufer”. Ausgezeichnet wurden so auch Anbieter, die Lehrern digitale Mittel zur Berufsorientierung an die Hand geben. Etwa die gemeinnützigen GmbH future.self, von der Lehrer online Unterrichtsentwürfe für eine AG zur Berufsorientierung erhalten können. Gedacht ist diese als halbjähriges Ganztagsangebot.

Teil der D-BOP-Jury waren auch sechs Jugendliche. Eine von ihnen zeigte sich sichtlich unzufrieden. Emotional gepackt hätten die digitalen Angebote sie nicht, sagte sie dem Moderator auf Nachfrage. An der Podiumsdiskussion bemängelte sie: “Warum ist keiner von uns vorn? Sie stellen Fragen zu uns Jugendlichen, wir könnten sie beantworten.” Bettina Stark-Watzinger lenkte ein, das sei eine “absolut valide Frage” – ihr Ministerium nähme das gern mit. Anna Parrisius

Azubis im ersten Ausbildungsjahr verdienen künftig 649 Euro im Monat und damit 29 Euro mehr als aktuell – sofern sie nicht nach Tarif bezahlt werden. Dann gilt die 2020 eingeführte gesetzliche Mindestvergütung. 2021 erhielten diese 3,5 Prozent der Lehranfänger. Die Mindestvergütung steigt zum 1. Januar um 4,7 Prozent. Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten Azubis dann mindestens 766 Euro, im dritten Jahr 876 und im vierten Jahr 909 Euro.

Mit der Inflation mithalten kann der Geldbeutel der betroffenen Azubis jedoch nicht. Laut Herbstprognose der Bundesregierung liegt die Inflationsrate in diesem Jahr bei 6,1 Prozent.

Dem Handelsblatt sagte Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB): “Die Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung gleicht nicht einmal die Inflation aus, dabei wäre dies bitter nötig.” Azubis litten besonders stark unter der Teuerung für Lebensmittel, Energie und Wohnraum, angesichts des Fachkräftemangels müsse die Ausbildung attraktiver werden.

Bei der Azubi-Mindestvergütung für 2024 orientiert sich der Gesetzgeber erstmals an der durchschnittlichen Entwicklung aller Azubi-Vergütungen. Grundlage ist für das kommende Jahr ein Vergleich von 2021 und 2022. Das bemängelt der DGB. Ihm geht die Anpassung zu langsam. Tarifabschlüsse, die nach 2022 getroffen wurden und die Azubis deutlich mehr Geld bringen, fänden dadurch keine Berücksichtigung. So greift für Azubis in der Chemieindustrie seit Januar 2023 eine Erhöhung um 6,5 Prozent. Bemerkbar machen wird sie sich aber erst in der Berechnung der Azubi-Mindestvergütung ab 2025.

Da immer mehr junge Menschen mit niedrigem Schulabschluss lieber jobben als weiter zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu beginnen, ist ein weiterer Punkt brisant: Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wurde ungelerntes Jobben zuletzt attraktiver – von 9,60 Euro im Juli 2021 stieg er auf zwölf Euro im Oktober 2022. Anna Parrisius