2024 läuft der Digitalpakt aus – und in den Bundesländern geht die Angst um, dass der Folge-Digitalpakt nicht kommt. Nachdem Bund und Länder landauf, landab die Infrastruktur geschaffen haben, ist die Sorge groß, dass dem modernen, digital-gestützten Unterricht das Wasser abgegraben wird. Im Interview, das mein Kollege Moritz Baumann und ich mit der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch geführt haben, lässt die CDU-Politikerin keinen Zweifel: Sie will dieses Thema ganz oben auf die politische Tagesordnung setzen.

Beim Startchancen-Programm, dem bildungspolitischen Schlüsselvorhaben der Ampel-Koalition, signalisiert Günther-Wünsch Verhandlungsbereitschaft der Länder. Zuletzt lagen die Vorstellungen von Bund und Ländern, wie die Startchancen-Milliarden verteilt werden sollen, weit auseinander. Sind vielleicht sogar beide Seiten auf dem Holzweg? Das zumindest legt eine aktuelle WZB-Studie nahe. Moritz Baumann hat sie analysiert. Kleinteilig zeigt die Arbeit die Quote armer Kinder im Einzugsgebiet aller deutschen Grundschulen auf. Und kommt als Schlussfolgerung zu einer Mittelverteilung auf die Länder, die für Erstaunen sorgen wird.

Melden Sie sich hier zum Table.Live-Briefing am 22. Juni um 12:30 Uhr an. ChatGPT ist längst in den Klassenzimmern angekommen – und steht in klarem Konflikt mit dem europäischen Datenschutz. Das diskutiert mein Kollege Christian Füller mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, und dem österreichischen Startup-Unternehmer Stefan Raffeiner.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen viel Spaß beim Lesen,

Frau Günther-Wünsch, haben Sie vor, transparent Politik zu betreiben?

Das mache ich seit vielen Jahren. Daran wird sich in meinen neuen Ämtern nichts ändern.

Wie kann es sein, dass die KMK Beschlüsse so intransparent trifft wie zuletzt bei der Ländervereinbarung zum Abitur – völlig an der Öffentlichkeit vorbei?

Das habe ich genauso wahrgenommen wie Sie. Es ist nicht einfach, 16 Länder zu vereinen, aber ein Beschluss dieser Tragweite hätte transparenter kommuniziert werden müssen.

Möchten Sie diesen Stil verändern? Ein guter Anlass wären die Empfehlungen zur Qualität im Ganztag.

Sie werden dort eine andere Kommunikation erleben. Ich möchte, dass Fachöffentlichkeit und Bürger auf die Empfehlungen schauen und darüber debattieren können.

Bitte konkret: Versprechen Sie, die Beschlussvorlage vorab zu veröffentlichen?

Ich werbe dafür. Das ist mein Ziel als KMK-Präsidentin. Doch ich sage Ihnen, die KMK-Präsidentschaft ist keine Diktatur. Wir brauchen alle 16 Länder im Boot.

Überzeugt Sie eigentlich die Grundidee des Startchancen-Programms, Geld sehr gezielt an Brennpunktschulen zu verteilen?

Ja.

Warum wollen sich die Länder dann finanziell nicht beteiligen?

Die Länder müssen sich beteiligen. Worüber wir in den Verhandlungen sprechen, ist die Art und Weise der Kofinanzierung. Viele Bundesländer haben in den letzten fünf bis zehn Jahren Programme für Schulen in herausfordernder Lage auf den Weg gebracht. Wir wollen vermeiden, mit dem Startchancen-Programm jetzt Parallelstrukturen aufzubauen. Das erzeugt Bürokratie, bläst die Verwaltung auf, und das Geld kommt erst viel später bei den Schülern an. Besser wäre es, bestehende Programme in die Fläche zu bringen. Wir sind absolut bereit, Geld zu investieren, wenn das Bundesbildungsministerium laufende Programme bei der Kofinanzierung berücksichtigt.

… auch frisches Geld?

Ja. Die Länder sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen – mit der Option, gut evaluierte Programme auszubauen. Nur versperrt sich der Bund da momentan. Das ist einer der Knackpunkte in den Verhandlungen.

Die Länder haben vorgeschlagen, die Startchancen-Milliarden zu 95 Prozent nach dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen. Ist diese Position verhandelbar?

Das ist der Mechanismus, der momentan unter den 16 Ländern geeint ist. Der Bund hat einen Schlüssel vorgeschlagen, bei dem sich gerade die östlichen Bundesländer, die auch Probleme in einzelnen Kiezen haben, extrem benachteiligt fühlen. Und der Süden will nicht nur Finanzier des Programms sein. Dennoch ist die Länderposition nicht in Stein gemeißelt. Wir sind bereit, an der 95-5-Lösung nochmal zu drehen, solange der Bund auch ein paar Schritte auf uns zugeht.

Lesen Sie auch: Startchancen-Showdown im Juni

Startet das Programm 2024 vollumfänglich?

Dafür muss im Sommer eine Einigung gelingen, denn Frau Stark-Watzinger muss mit dieser Einigung in die Haushaltsverhandlungen auf Bundesebene gehen. Das Ziel ist, dass wir mit der Klausur der KMK-Staatssekretäre in dieser Woche und nach der KMK-Sitzung am 22. Juni einen ganzen Schritt weiter sind.

Nächstes Thema: Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB). Die Signale sind klar: Der Bund will das Programm zum Jahresende regulär auslaufen lassen. Eine Fehlentscheidung?

Die Länder bedauern das sehr, aber so ist das eben mit befristeten Bund-Länder-Programmen: Die laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Natürlich sind wir als Länder an einer Form der Weiterführung interessiert.

Klingt, als steht die QLB nicht ganz oben auf der Liste Ihrer Prioritäten.

In der Lehrerbildung muss sich auf jeden Fall in Zukunft einiges verändern. Was aber tatsächlich noch mehr drängt, ist der Digitalpakt 2. Da gibt es gerade einen lauten Aufschrei aus allen 16 Bundesländern. Die Befürchtung, dass der Folge-Digitalpakt nicht kommt, bereitet uns große Bauchschmerzen. Wir brauchen eine nahtlose Fortsetzung. Die Kommunen signalisieren uns, dass viele angefangene IT-Projekte zum Erliegen kommen könnten. Wir haben in nahezu allen Bundesländern die nötigen Strukturen geschaffen: die Hardware, die Endgeräte, den Anschluss an die Netze. Jetzt geht es darum, die Lehrkräfte für den digitalen Unterricht zu qualifizieren und Lernprogramme und Software anzuschaffen. Dafür brauchen wir den Digitalpakt 2.

Verschleppt das BMBF die Verhandlungen?

Wir erleben zumindest keine klare Kommunikation.

Sie hatten ein Vieraugengespräch mit der Bundesministerin. Hat Sie Ihnen gegenüber zugesagt, dass der im Koalitionsvertrag vereinbarte Digitalpakt 2 kommt?

Sie hat dazu keine konkreten Aussagen getroffen.

Wie deuten Sie das?

… dass in der Bundesregierung offenbar noch Vieles nebulös ist. Frau Stark-Watzinger hat sich mehrmals öffentlich zur Startchancen-Milliarde bekannt. Beim Digitalpakt fehlen solche Zahlen genauso wie ein klares Bekenntnis der Ampel-Koalition.

Wie viel Geld wollen Sie vom Bund?

Ich gehe fest davon aus, dass die Länder mit mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr rechnen können – ähnlich wie beim ersten Digitalpakt. Eigentlich müssten wir über höhere Summen reden, denn den Schulen stehen in den nächsten Jahren weitere digitale Transformationsschritte bevor.

Blicken wir auf den Lehrkräftemangel. Aus den KMK-Prognosen ergibt sich, dass bis 2035 etwa 20.000 Lehrkräfte fehlen. Der Bildungsökonom Klaus Klemm schreibt von mindestens 85.000, in einer “Reform-Variante” gar von fast 160.000. Wie kann das sein?

Eine Antwort ist, dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. In Berlin haben wir die Stundentafel und daneben sogenannte strukturelle Zuweisungen. Die reine Stundentafel umfasst zwei Drittel der Lehrkräfte, das andere Drittel sind unter anderem Sprachförder- und Integrationsstunden und noch vieles mehr. Schauen wir allein auf den Fachunterricht, sprechen wir bundesweit wohl von mehreren Zehntausend fehlenden Lehrkräften. In einer Gesamtschau, die das gesamte System betrachtet – mitsamt Erziehern, Sprachtherapeuten und Schulhelfern -, kann die Zahl noch höher sein.

Das sind ganz neue Töne. Klemms Zahlen sind demnach keine Hysterie, sondern realistische Prognosen?

Ich möchte mich nicht auf eine Zahl festlegen, denn die variiert in den Ländern stark. Der Fachkräftebedarf in den Schulen ist aufgrund der Heterogenität in den Klassen und der Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen massiv gewachsen, gerade bei den strukturellen Zuweisungen. Wir reden – verglichen mit der Zeit vor 20 Jahren – nicht mehr über die ausschließliche Deckung der Stundentafel und des Fachunterrichts. Gerade das Ziel einer inklusiven Schule bedeutet viel zusätzliches pädagogisches Personal. Die KMK hat sich im März geeinigt, die Bedarfsprognosen der Länder stärker anzugleichen. Ich habe das für dieses Jahr auf die Agenda meiner Präsidentschaft gesetzt.

Sie wollen auch mehr ausländische Lehrkräfte in den Schulen einbinden. Was kostet da so viel Zeit?

In Berlin sind wir da auf einem guten Weg. Nur haben wir in der Verwaltung zu wenig Mitarbeiter, die sich um die Anerkennung kümmern. Zusätzlich brauchen wir Sprachmittler, um die Dokumente aus den Herkunftsländern zu übersetzen und zu prüfen.

Plus, die Hürde des geforderten Sprachniveaus.

In Berlin gilt bisher C2 als Einstellungsvoraussetzung. Das hat gute Gründe, weil wir hier von einer Lehrbefähigung reden, also dem eigenständigen Unterrichten. Dennoch müssen wir die Ressource des ausländischen Personals heben und sie beispielsweise in Willkommensklassen oder als Sprachmittler in Kleingruppen einsetzen. Parallel können sie sich dann sprachlich weiter qualifizieren – und perspektivisch womöglich als Lehrer auf C2-Niveau arbeiten. Da gibt es gerade einige Bewegung in den Bundesländern. In der nächsten KMK-Sitzung, in der wir auch die Empfehlungen der SWK zum Lehrermangel diskutieren, wollen wir darüber sprechen.

Es hieß, die KMK beschließt noch in diesem Sommer konkrete Maßnahmen gegen den Lehrermangel. Klappt das nicht?

Ich sehe das zumindest kritisch. Wir wollen, dass alle Bundesländer dahinterstehen. Mein Ziel ist es, noch dieses Jahr alle Empfehlungen der SWK zu prüfen und uns bis Ende des Jahres auf Empfehlungen zu einigen.

Sie wollen in Berlin künftig auch Ein-Fach-Lehrkräfte einsetzen? Führt das nicht zu Problemen in der Unterrichtsorganisation?

Da gibt es keine pauschale Antwort. Jede Schulleitung muss individuell entscheiden, wie sich Ein-Fach-Lehrkräfte einbinden lassen, die schon jetzt als Seiteneinsteiger an unseren Schulen arbeiten. Wir prüfen nun, ob es einen rechtlichen Weg gibt, dass sie irgendwann auch ihr Referendariat ablegen können, ohne noch ein weiteres Fach nachstudieren zu müssen. Nachstudieren ist für einen Diplomchemiker oder für einen Diplommathematiker mit zwanzig Jahren Berufserfahrung, der an den Schulen dringend gebraucht wird, nicht sonderlich attraktiv.

Der Ausbau des Ganztags ist Schwerpunkt Ihrer KMK-Präsidentschaft. Die Arbeitsgruppe des Schulausschusses hat einen Entwurf fertig, wie gemeinsame Qualitätsstandards aussehen könnten. Was steht drin?

Dazu bin ich noch mit meinen Amtskollegen im Austausch.

Okay, anders gefragt: Selbst in Fachkreisen ist dieser KMK-Qualitätsprozess ein großes Mysterium. Können Sie aufklären, über welche Art von Kriterien wir sprechen?

Da kann ich nur als Pädagogin und als Senatorin in Berlin antworten, wo solche Standards seit 2021 existieren. Priorität haben Themen wie Multiprofessionalität und Rhythmisierung – also der Wechsel zwischen Bewegung und Ruhephasen; dass man den Ganztag von acht bis 16 Uhr denkt und nicht mehr in den Kategorien ‘Vormittag’ und ‘Nachmittag’. Außerdem brauchen wir feste Personalstandards, was die Ausbildung betrifft – sonst reden wir irgendwann nicht mehr vom Bildungsauftrag, sondern nur noch von Betreuung.

Die Ganztagsmodelle in den Bundesländern unterscheiden sich erheblich. Wie wollen Sie so unterschiedliche Traditionen in einem Papier abbilden?

Wichtig ist, dass sich alle Bundesländer ehrlich machen. Der Rechtsanspruch greift verbindlich ab 2026. Das ist keine Empfehlung. Natürlich lassen die föderalen Strukturen Abweichungen in der inhaltlichen Ausgestaltung zu, aber wir müssen als KMK einen Rahmen in Form von Mindeststandards aufspannen. Wir können jetzt über drei Jahre hinweg diesen Rechtsanspruch qualitativ vorbereiten. Diese Chance sollten wir ergreifen.

Beim Ganztag dominieren zwei Paradigmen: Einerseits die Fokussierung auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, andererseits der Ganztag als Chance für die Transformation von Schule. Wo stehen Sie?

Wir haben – auch im Ganztag – einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, wie es in allen Schutzgesetzen steht. Bei den IQB- und IGLU-Studien haben wir gesehen, dass wir nach wie vor sehr schlecht sind, wenn es darum geht, Bildungserfolg und soziale Herkunft zu entkoppeln. Der Ganztag ist, wenn er gut gemacht ist, eine zentrale Stellschraube, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dafür müssen sich Schulen gegenüber dem Sozialraum öffnen, wobei die Bundesländer sehr unterschiedlich auf dieses Thema schauen. Berlin ist sehr offen, was die Autonomie von Schulen und die Zusammenarbeit mit Vereinen und Betrieben betrifft.

Der Rechtsanspruch ist im SGB VIII geregelt. Das heißt: Die Jugendhilfe ist mit an Bord – und damit, neben der KMK, auch die Konferenz der Jugend- und Familienminister. Wird es einen gemeinsamen Beschluss der Schul- und Familienminister zur Qualität im Ganztag geben?

Es laufen Abstimmungen, wie man im Oktober eine gemeinsame Sitzung angehen kann – gegebenenfalls beraten wir getrennt. Ich wünsche mir einen gemeinsamen Beschluss.

Ist es nicht sogar zwingend, dass sich KMK und JFMK auf gemeinsame Standards einigen.

Definitiv. Die Erklärung, egal ob wir sie am Ende gemeinsam veröffentlichen, muss von beiden Seiten getragen werden. Moritz Baumann, Holger Schleper

Katharina Günther-Wünsch ist seit Anfang Mai Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie folgte in diesem Amt aufgrund des Regierungswechsels im Land Berlin auf Astrid-Sabine Busse. Die gebürtige Dresdenerin studierte Lehramt (Chemie, Geschichte, Politik) und war unter anderem stellvertretende Schulleiterin an der Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln.

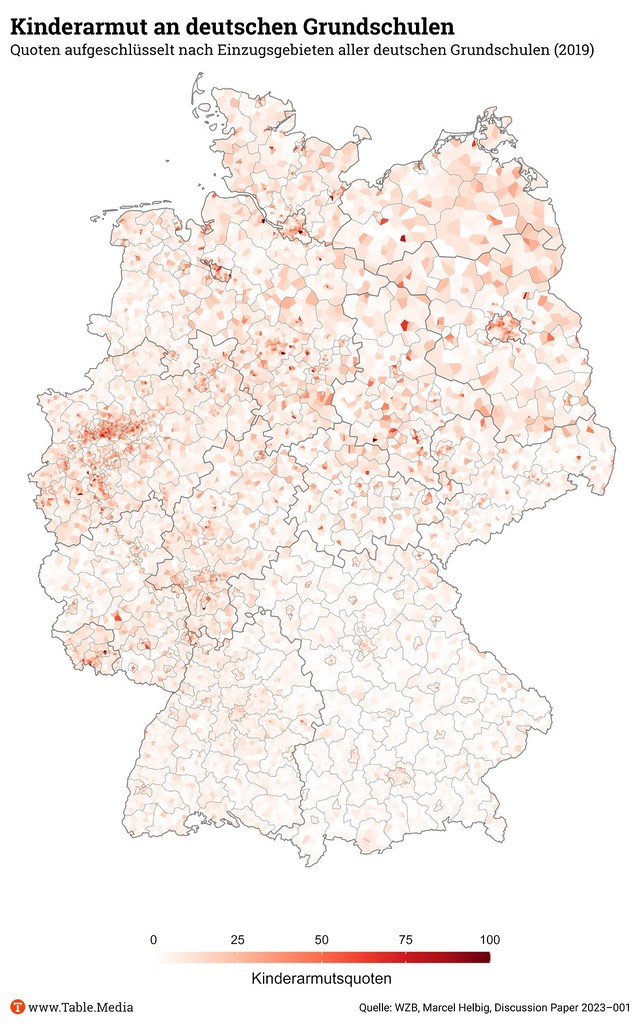

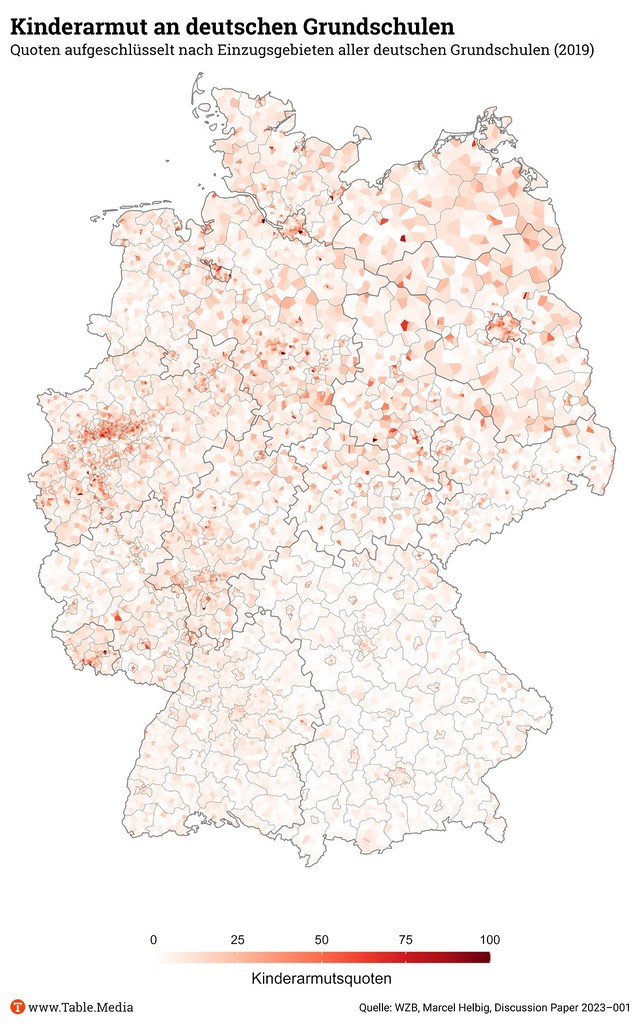

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) mischt sich erneut in die Debatte ein, wie der Bund die Startchancen-Milliarden fair auf die Bundesländer verteilen kann. In einem Discussion Paper hat der Sozialwissenschaftler Marcel Helbig kleinteilig die Quote armer Kinder im Einzugsgebiet aller deutschen Grundschulen berechnet (zum Download; interaktives Dashboard). Die Ballung von Armut schwankt je nach Region enorm, was Helbig erstmals für ganz Deutschland nachweist.

Mit der Studie setzt das WZB ein Ausrufezeichen, genau in dem Moment, in dem die Verhandlungen um das Startchancen-Programm in die heiße Phase eintreten.

Ein Fazit der WZB-Studie könnte sein, dass Bund und Länder auf dem Holzweg sind. Bei einer Klausur auf Ebene der Staatssekretäre arbeiten BMBF und KMK in diesen Tagen an einem Schlüssel, um das Geld an die Länder zu verteilen. Die Armutsquote, soweit besteht Einigkeit, wollen sie berücksichtigen, allerdings arbeitet die Verhandlungsgruppe mit Durchschnittswerten für jedes Bundesland. Hier setzt Helbigs Kritik an.

Armut verteile sich nicht gleichmäßig über alle Regionen. “Innerhalb Deutschlands entstehen Quartiere, in denen sich arme Familien ballen. Man spricht hierbei von einer residentiellen sozialen Segregation, die sich in eine soziale Segregation von Schulen übersetzt”, schreibt der WZB-Forscher.

Finanzielle Unterstützung bräuchten vor allem die Schulen mit sehr hohen Armutsquoten, beispielsweise über 30 oder 40 Prozent. “Es geht um die Ballung“, sagt Helbig Table.Media. Der Gedanke ist einfach: Armut in einzelnen Familien könne die Schulgemeinschaft auffangen. Die Probleme beginnen, wenn eine kritische Masse erreicht ist: “Diese Schulen müssten Bund und Länder identifizieren.” Durchschnittswerte würden nicht weiterhelfen. Mit diesen Werten aber rechnen die politischen Unterhändler.

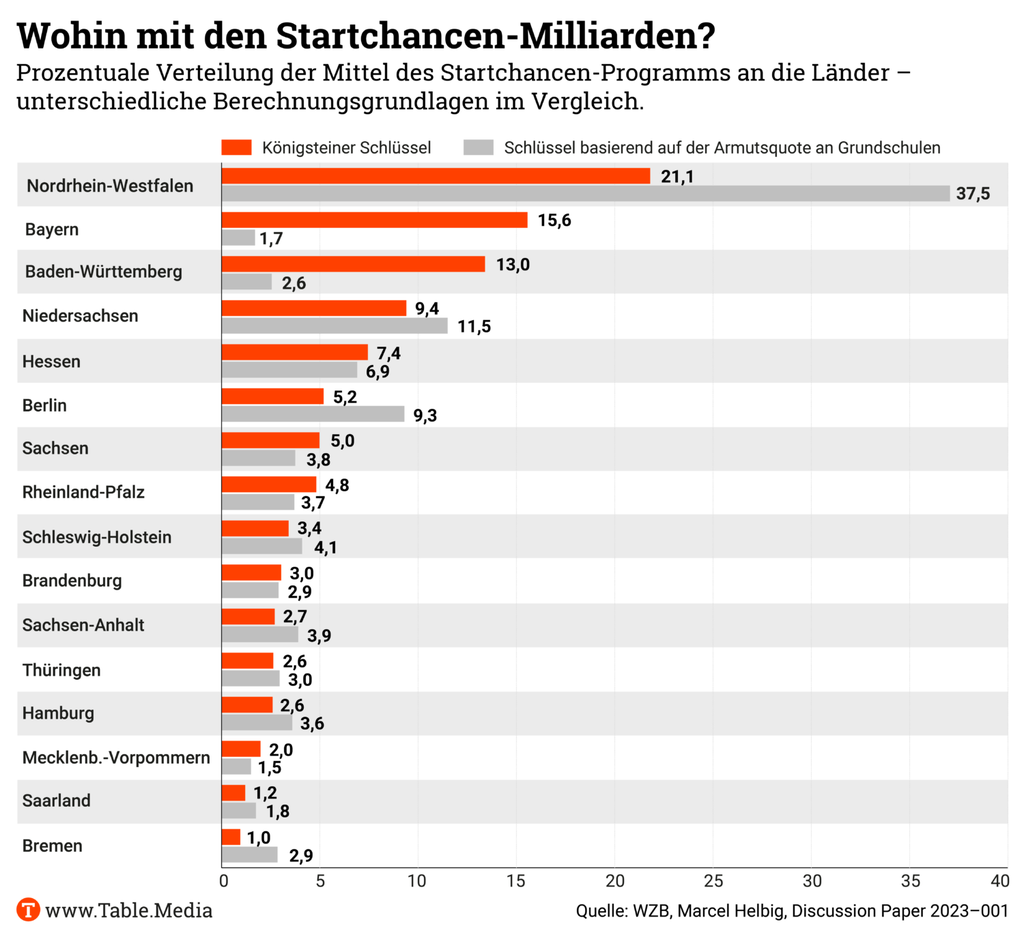

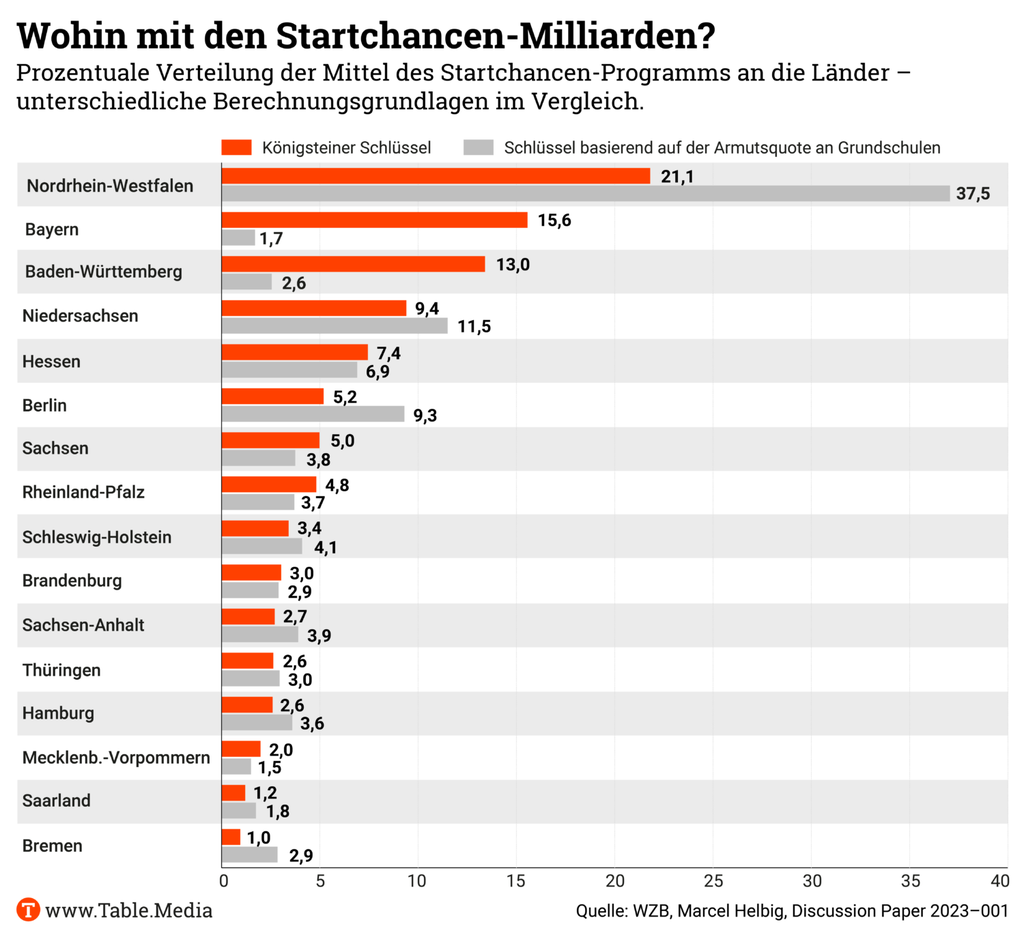

Auf Basis seiner Modellierung der Armutsquote an rund 14.500 Grundschulen hat Helbig einen eigenen Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm entwickelt. Der Kontrast zum Königsteiner Schlüssel, den einige Länder entgegen den Empfehlungen der Bildungsforschung forcieren, ist enorm. Demnach würde Bayern 1,7 statt 15,6 Prozent der Startchancen-Mittel erhalten; Baden-Württemberg 2,6 statt 13 Prozent. Die Profiteure wären Berlin (9 statt 5 Prozent), Bremen (2,9 statt 1 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (37 statt 21 Prozent).

Helbig folgt mit seinem Schlüssel strikt der Prämisse, dass das Einkommen einer Familie und der Bildungserfolg der Kinder eng zusammenhängen. Während BMBF und KMK zusätzlich die Herkunft der Kinder berücksichtigen wollen, spart sich Helbig diesen Umweg. Zuletzt hatte der ifo-Chancenmonitor nachgewiesen, dass der Migrationshintergrund von Schülern nur geringen Einfluss auf den Bildungserfolg hat.

Nichtdeutsche Herkunft und Armut gehen oft miteinander einher, betont Helbig. “Doch wenn man dann die einzelnen Effekte kontrolliert, fällt der Migrationshintergrund oft raus.” Der WZB-Forscher geht sogar noch einen Schritt weiter: Wenn Bund und Länder die Herkunft berücksichtigen, könne das beim Startchancen-Programm zu Verzerrungen führen. “Gerade in großen Städten wie Frankfurt, München und Berlin leben hochgebildete Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder gerade keine Förderung brauchen.”

Für die Kartierung der Armutsquoten entwickelte Helbig ein eigenes Modell. Denn einheitliche Datensätze, wie viele arme Kinder auf welchen Schulen gehen, gibt es im deutschen Bildungsföderalismus nicht. Einige Ministerien machen sich nicht einmal die Mühe, die Daten zu erheben.

“Wir haben überhaupt kein Steuerungswissen“, kritisiert Helbig. “Viele Bundesländer wollen diese Daten nicht erheben. Es gibt Vorreiter – beispielsweise Thüringen und Berlin -, die stellen für jede Schule ein Statistikblatt zur Verfügung.” Andere Kultusminister sträuben sich gegen diese Form der Transparenz.

Lesen Sie auch: Mekka für Bildungsforscher – Datenmanagement in Dänemark

Helbig musste letztlich auf eine komplexe Methodik zurückgreifen: Zunächst modellierte er die Einzugsgebiete aller Grundschulen, indem er jeden Ort auf einer Deutschlandkarte der jeweils nächstgelegenen Schule zuordnete. In einem zweiten Schritt unterteilte er ganz Deutschland in 100×100-Meter-Raster und berechnete jeweils die Kinderarmutsquote. Die Daten erhielt er von der Bundesagentur für Arbeit.

Für die finale Auswertung hat er schließlich das Armutsraster über die Einzugsgebiete der einzelnen Grundschulen gelegt. Klar, das Modell hat Unschärfen. Doch es liefert strukturelle Erkenntnisse, die die Kultusbürokratie bislang nicht freiwillig teilen will.

Lesen Sie zum Startchancen-Programm auch: Verteilungsschlüssel – Vorschlag der Länder, Vorschlag des BMBF

Im Zuge der geplanten Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) und der zu erreichenden Klimaziele benötigten bis zu 25.000 öffentliche Schulen “kurz- bis mittelfristig eine heizungstechnische sowie allgemeine Sanierung”. Das teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf Anfrage von Table.Media mit. Es fehle nicht nur an finanziellen, sondern auch an personellen Mitteln. Das gelte mittlerweile nicht mehr nur für finanzschwache Kommunen. Vielmehr entwickle sich das Vorhaben “aufgrund des weiterhin steigenden kommunalen Investitionsstaus zu einer bundesweiten Herausforderung.” Von Bund und Ländern brauche es deshalb “zwingend Unterstützung“.

Wie stark der Energieverbrauch öffentlicher Gebäude verringert werden muss, zeigt eine neue Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Das Papier kommt zu dem Schluss, dass sehr ambitionierte Maßnahmen notwendig sind, damit die gesetzlich vorgeschriebene Klimaneutralität bis 2045 im Gebäudesektor der öffentlichen Hand erreichbar ist. Die Studie schätzt, dass der Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude um etwa 60 Prozent bis 2045 sinken muss.

Bei vielen Schulgebäuden wird die Herausforderung besonders groß sein. Bei einem beispielhaften, unsanierten Schul-Altbau müsste der Nutzwärmeverbrauch auf etwa 30 Prozent des heutigen Niveaus sinken. Damit ist klar: Der politische Fokus auf die emissionsfreie Heiztechnologie der Zukunft greift zu kurz. Die Dena empfiehlt den Kommunen als ersten Schritt eine ambitionierte Hüllensanierung. Erst im zweiten Schritt schlägt sie den Umstieg auf eine fossilfreie Wärmeversorgung vor. Franz Hausmann

Bettina Stark-Watzinger bleibt von den Sparvorgaben ihres FDP-Parteifreunds Christian Lindner nicht verschont. Vor etwa zwei Wochen erhielt auch das BMBF einen Brief von Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer, der einen klaren Ausgabedeckel für 2024 enthielt. Seitdem jongliert das Ministerium, um die eigenen Ausgabewünsche dem Spielraum, den Lindner gewährt, anzupassen.

Der SPIEGEL berichtete, Stark-Watzinger müsse einen Sparbeitrag von 533 Millionen Euro schultern, und beruft sich auf “Aufstellungen, die in Kanzleramt und Finanzministerium kursieren”. Das BMBF will die konkrete Summe nicht bestätigen. In der mittelfristigen Finanzplanung, die das Kabinett vergangenes Jahr beschlossen hat, sind im Einzelplan 30 (Bildung und Forschung) für das kommende Jahr 20,8 Milliarden Euro vorgesehen. Das war, bevor Christian Lindner die Bildungsmilliarde versprochen hat. Unklar ist, in welcher Höhe das BMBF Ausgaben für 2024 beim Finanzministerium angemeldet hat, was also der Referenzwert der vermeintlichen Sparansage von 533 Millionen Euro ist.

Insgesamt klafft im Bundeshaushalt eine Lücke von etwa 20 Milliarden Euro und alle Ressorts, mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums, sollen sich beteiligen, diese Lücke zu schließen. Die Planer im Finanzministerium greifen dafür auf den sogenannten Afghanistan-Schlüssel zurück. Dieser sieht vor, dass die Ministerien einen unterschiedlich hohen Beitrag zum Sparplan beisteuern müssen – je nach Größe ihrer disponiblen, also nicht bereits fest zugesagten, Ausgaben.

Bettina Stark-Watzinger erklärt bisher nicht, bei welchen konkreten Haushaltstiteln und Förderlinien sie den Rotstift ansetzen will. Das sei noch alles im Fluss, heißt es. Sowieso betrachtet sie den Haushalt als Gesamtkonstrukt und will nicht über einzelne Puzzlesteine diskutieren. Nach den aktuellen Planungen soll das Kabinett den Haushaltsentwurf am 05. Juli verabschieden – knapp vor der parlamentarischen Sommerpause. Nicola Kuhrt, Moritz Baumann

Das Bundesbildungsministerium setzt sich weiter für ein nationales Bildungsregister ein. Doch scheinen die Verhandlungen schleppend zu verlaufen. Die Einführung eines Bildungsregisters sei laut Ministerium “ein komplexes Vorhaben und erfordert intensive Vorabstimmungen; eine konkrete Zeitplanung liegt daher noch nicht vor”. Das BMBF betont, dass ein solches Register für eine evidenzbasierte und zielgerichtete Bildungspolitik und für die empirische Bildungsforschung wichtig sei.

Aus Sicht des BMBF sollte ein Bildungsregister daher bildungsbereichs- und länderübergreifende Analysen ermöglichen. “Die hierfür erforderlichen Daten werden zurzeit abgestimmt”, teilt das Ministerium mit. Die Arbeitsgruppe habe sich in diesem Jahr zweimal getroffen; ein weiteres Treffen sei terminiert. Dabei sitzen Vertreterinnen und Vertreter vom BMBF, von den Kultusministerien der Länder, den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder sowie vom KMK-Sekretariat zusammen.

Seit mehreren Jahren gibt es Pläne für die Einführung eines bundesweiten Bildungsverlaufsregisters. 2019 hatte der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, eine Einführung zu prüfen. Ein Verlaufsregister, das individuelle, pseudonymisierte Daten von Schülern und Bürgern beinhaltet, würde eine umfangreichere Datenbasis verlangen – und damit die Zusammenarbeit mit den Ländern erfordern.

Im Zuge eines neuen Registerzensus-Gesetzes, das im Herbst erwartet und vom Bundesinnenminsterium erarbeitet wird, könnte ein abgespecktes Bildungsregister eingeführt werden. Dieses würde nur jene Merkmale enthalten, für die der Bund gesetzlich die Daten erheben darf. Das wäre im Wesentlichen der Bildungsstand der Bevölkerung. Die vom BMBF avisierten “bildungsbereichs- und länderübergreifende Analysen” wären damit kaum möglich. Niklas Prenzel

Das Geld des Corona-Aufholprogramms investierte Thüringen großteils nicht in Kinder und Schulen – sondern ließ drei Viertel ungenutzt. 53 Millionen Euro standen dem Land zur Verfügung, um Förderprogramme aufzusetzen und die pandemiebedingten Lernlücken der Kinder schließen zu können. Seit dem Schuljahr 2021/ 2022 wurden davon allerdings nur 13,22 Millionen Euro verwendet. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Mit dem neu aufgesetzten Landesprogramm “Stärken-Unterstützen-Abholen” holten Schulen ausgefallene Schwimmkurse nach oder richteten Freizeit- und Ferienangebote ein. Die Hälfte aller Schulen in Thüringen hätten Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms durchgeführt und abgerechnet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Bis Ende Juli 2023 stehen noch weitere Aufenthalte in Schullandheimen an und begonnene Projekte werden weitergeführt. Die finalen Zahlen liegen daher erst im Herbst vor. Große Änderungen werden allerdings nicht mehr erwartet.

Warum nicht mehr Gelder zum Einsatz kamen, hat dem Bildungsministerium zufolge zweierlei Gründe. Einerseits, fehlten Zeit und Personal, um neue Projekte kurzfristig ins Leben zu rufen. Andererseits, gab es starke Einschränkungen im Landeshaushalt. Durch die von der CDU-Landtagsfraktion durchgesetzte globale Minderausgabe war das Bildungsministerium dazu gezwungen, 74 Millionen Euro im Haushalt 2022 einzusparen. Ein Teil des Geldes stand also von Anfang an nur auf dem Papier zur freien Verfügung. “Diese Regelung wirkte wie ein Bremsklotz und hat dem Programm den Schwung genommen”, sagte Felix Knothe, Sprecher des Thüringer Schulministeriums.

Abgesehen davon, sei die vorgegebene Laufzeit des Bundes auch “zu kurz gedacht”, lautet die Kritik aus dem Ministerium. Um eine bedarfsgerechte Unterstützung zu bieten, brauche es professionelle Planung und Erfolgskontrollen. In Kürze sollen die Länder den Abschlussbericht des Corona-Aufholprogramms vorlegen. Darin wird sich zeigen, ob es seit der fatalen Zwischenbilanz anderen Ländern besser gelungen ist, das Budget sinnvoll für Schulen und Kinder einzusetzen. Vera Kraft

Jedes Jahr ein verpflichtender Praxismonat für Jugendliche aller Schulformen – das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gefordert, wie der Deutschlandfunk berichtete. Schüler könnten dadurch verschiedene Berufe kennenlernen, Unternehmen mehr Azubis finden.

Was Heil beim Kirchentag gefordert hat, trifft in Berlin allerdings auf den Boden der Tatsachen. Sein Ministerium teilt auf Anfrage mit: “Es liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder, die Berufsorientierung verbindlich in allen Schularten und mit Standards zu verankern.” Ein Sprecher des Kultusministeriums in Bayern gibt zu Protokoll: “Das bayerische Modell der Berufsorientierung ist viel weitreichender als die bloße Einführung von verpflichtenden Praxismonaten.” Bisher soll dort jeder Schüler an Gymnasien und Realschulen ein einwöchiges Praktikum absolvieren, an Mittelschulen in Jahrgangsstufe 8 sogar mindestens zwei.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält wenig davon, Praktika auf alle Jahrgänge auszudehnen. Es gebe ohnehin schon viel Unterrichtsausfall. Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze plädierte stattdessen dafür, Praktika besser vor- und nachzubereiten. Lehrer bräuchten hierfür Entlastungsstunden. Anna Parrisius

Das Nachhilfeunternehmen GoStudent will mit einer eigenen Virtual Reality-Plattform Schülerinnen und Schüler beim Sprachenlernen unterstützen. Das Bildungs-Start-up startet dafür die Plattform GoVR, in der Jugendliche unter Anleitung von muttersprachlichen Tutoren Sprachen üben können. Als Beispiel nennt GoStudent etwa den Einkauf von Lebensmitteln im virtuellen Paris. GoStudent kooperiert mit dem Techriesen Meta und der VR-Lernwelt immerse.

Mit viermal schnelleren Lernerfolgen und mehr Selbstvertrauen für junge Menschen preist GoStudent seine Innovation an. Eric Richter, Experte für Digitalisierung und Virtual-Reality an der Uni Potsdam, blickt mit kritischer Distanz auf die neue, immersive Plattform. Auch wenn GoStudent auf einige Studien verweise, sei fraglich, ob die Befunde tatsächlich mit der Qualität der Anwendung erklärt werden können. Er vermutet, “dass die Bearbeitung der Aufgaben für die SuS in der VR erst einmal neu und spannend war und sie deshalb ein größeres Interesse hatten, sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen”. Richter resümiert: “Ich würde den grundsätzlichen Nutzen der Anwendung nicht infrage stellen, würde sie aber im Moment nur als eine von vielen Lerngelegenheiten sehen.”

GoStudent will mit GoVR seinen Einfluss im Bereich der Bildungstechnologie stärken. Damit entwickelt sich das Unternehmen von seinem Anspruch, führender Anbieter für digitale Nachhilfe zu sein, weiter. Grund dafür wird auch der wachsende Einfluss Künstlicher Intelligenzen sein. Im Mai räumte das Unternehmen ein, dass KI-Tutoren wesentliche Konkurrenz zu ihrem Geschäftsmodell darstellen würden. Anouk Schlung

Am kommenden Wochenende findet in Berlin das PxP-Festival unter dem Motto “Schule feiert Zukunft” statt. Die Organisatoren rund um den Hackathon WirFürSchule, Education Innovation Lab und Teach First laden Schüler, Eltern und Lehrer in die Berliner Wuhlheide. Auf der Bühne stehen Musiker, aber auch Bildungsakteure von Andreas Schleicher (OECD), Bob Blume (Influencer) bis hin zu KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch.

Was die Teilnehmenden vereint, ist der Anspruch, Schule grundlegend reformieren zu wollen. So zeigt sich im Programm auch ein Schulterschluss von einhundertjähriger Reformpädagogik und Vorreitern der Digitalisierung. Ein Beispiel dafür ist Scobees, ein Lernmanagementsystem, das speziell auf die Arbeit mit Reformschulen ausgerichtet ist und bei dem Festival vorgestellt wird. Die Gründerinnen, Annie Doerfle und Lena Spak, kündigten gegenüber Table.Media eine Erweiterung ihres LMS durch KI an. Scobees will das T5-Modelling für die Automatisierung von Quizzes, Anfragen und Lernstandserhebungen nutzen. Auch der Einsatz von ChatGPT für Tipps und konkrete Lerntrainings sei denkbar, sagte Annie Doerfle Table.Media. Die Anbindung an Scobees erfolge in beiden Fällen über erweiterte Aufgabentypen.

“Wir wollen Lehrpersonen durch die Automatisierung von gezielten Lerntrainings für Schüler:innen entlasten und gleichzeitig die großen Schritte hin zu offenen, zeitgemäßen Lernsettings unternehmen”, so Gründerin Doerfle. Das seit 2021 im Regelbetrieb laufende LMS legt den Fokus auf die Begleitung offenen Unterrichts und auf personalisiertes Lernen. Das bedeutet, es bildet nicht die traditionelle Struktur von Fachunterricht im 45-Minuten-Takt ab, sondern versucht, dieses Lehr-Lern-Schema aufzubrechen. Scobees peilt zum Jahresende an, die Marke von 150 Schulen zu erreichen. Scobees kann auch über den Marktführer unter den LMS, IServ aus Braunschweig, genutzt werden.

Der Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg, Thomas Ferber, präsentiert beim PxP-Festival Idee und Praxis seiner Schule – und zugleich das LMS Scobees. An seiner Schule wird die Lernwolke trainiert. “Im Gegensatz zu anderen Tools, die einfach nur Material verteilen, bietet Scobees Übersichten über den Lernprozess”, sagt Schulleiter Ferber über die Scobees-App. “Sie ermöglicht die Erstellung von Lerneinheiten für Gruppen, Partnerarbeit oder Einzelarbeit, die auf die Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten sind”. Christian Füller

Wenn Kimberly Klebolte ihre Großeltern auf einem kleinen Bauernhof in Nordrhein-Westfalen besucht und mit ihnen über ihren Job und Digitalisierung spricht, dann trifft sie oft auf Unverständnis. “Was soll ich denn mit einem Smartphone? Die Kühe melken sich doch nicht mit einer App”, sagt ihre Großmutter. “Menschen auf dem Land, Alte, Einkommensschwache, Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, mit Behinderung und viele andere Gruppen sind digital benachteiligt, abgehängt oder ausgeschlossen”, erklärt Klebolte. Und das sei ein Problem. Denn digitale Teilhabe ist zunehmend Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe.

Der Digitaltag am 16. Juni, den Klebolte als neue Geschäftsführerin der Initiative “Digital für alle” organisiert, soll deshalb digitale Kompetenzen in den Fokus rücken. Das Motto lautet “Digitalisierung – Entdecken. Verstehen. Gestalten.” Bundesweit finden in der Woche rund um den Digitaltag mehr als 2000 Aktionen statt – vom Handykurs für Senioren bis hin zu Digitalisierungschecks für Unternehmen. “Damit wollen wir aus der Berliner Bubble herauskommen und überall Leute ganz niedrigschwellig digital abholen“, sagt Klebolte.

Sie und ihr Team kümmern sich aktuell insbesondere um das Rahmenprogramm mit Panels und Vorträgen, das per Livestream übertragen wird. “Damit wollen wir politische Stakeholder erreichen und auch die Wirtschaft mit an Bord holen.” Um den Digitaltag veröffentlicht die Initiative darüber hinaus auch neueste Studienergebnisse von einem der Digitaltag-Initiatoren Bitkom. Für den deutschen Digitalverband hatte Klebolte zuletzt als Leiterin der Initiative #SheTransformsIT gearbeitet.

Klebolte ist schon früh durchgestartet: Abitur mit 16, Bachelor mit 20, Master an der University of Oxford mit 21. Währenddessen: Teilnahme an diversen Summer Schools, Konferenzen und Forschungsprojekten in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. Außerdem: ehrenamtliches Engagement, Praktikum beim Auswärtigen Amt in Washington, Berufseinstieg bei der Deutschen Auslandshandelskammer San Francisco. Mit 25 dann die Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos. “Ich war schon immer die Jüngste und habe das als Chance wahrgenommen, von Älteren in meinem Umfeld zu lernen.”

Viele Auslandsaufenthalte und auch ihr Studium in Comparative Social Policy in Oxford seien ihr als Arbeiterkind nur möglich gewesen, weil sie diverse Stipendien erhielt. Ihr dadurch stetig wachsendes Netzwerk habe ihr immer wieder neue Türen geöffnet. “Die Unternehmerin, Autorin und Aktivistin Kristina Lunz, die eine ähnliche Geschichte hat wie ich – also vom Arbeiterkind aus dem Dorf nach Oxford – hat mich damals inspiriert, groß zu träumen.” Neben vielen anderen habe sie Klebolte auch bei der Bewerbung unterstützt.

“Typ Draufgängerin” nannte der Deutschlandfunk Klebolte 2017 in einem Artikel. Sie findet den Begriff nicht ganz passend. “Ich presche gern vor und bin gern die Erste. Aber gleichzeitig versuche ich auch immer zu schauen, welche Stimmen noch nicht repräsentiert sind und etwas zurückzugeben.” Dies tue sie nicht nur in ihrem neuen Job bei “Digital für alle”, sondern auch im privaten Umfeld oder ehrenamtlich: zum Beispiel als “Global Shaper” im Nachwuchs-Netzwerk des Weltwirtschaftsforums oder als Aufsichtsratsmitglied bei der Bildungsorganisation Lern-Fair. (Digitale) Teilhabe ist ihr, auch aufgrund ihrer Biografie, ein Anliegen. Caroline Becker

Research.Table. Forschungszulage: Evaluation statt Evolution: Die steuerliche Forschungsförderung wird bislang nicht im erhofften Umfang genutzt. Ministerien und Verbände kennen Gründe und Handlungsempfehlungen schon seit Januar. Statt erste konkrete Schritte umzusetzen, folgt eine Evaluation nach der anderen. Mehr

Research.Table. Juristenausbildung: Reformbündnis schlägt Sofortprogramm vor: Seit 1869 hat sich die Juristenausbildung in Deutschland kaum verändert. Ein Bündnis fordert nun Reformen und macht Vorschläge für sofort umsetzbare Maßnahmen, etwa die Umstellung auf E-Examen und Auslichten des Prüfungsstoffs. Mehr

14. Juni 2023, 16:00 bis 17:15 Uhr, online

Seminar: KI im Unterricht

Auf diesem Event von dpa-infografik und DigitalErleben geht es um Potenziale der Integration von KI in den Unterricht, sowie Verbesserung von Lernprozessen und individueller Förderung durch KI. Besonderer Fokus liegt auf der Rolle von KI im Bereich der Infografik. INFOS & ANMELDUNG

20. Juni 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr, Wiesbaden

Diskussion: Gleiche Chancen für Hessens Kinder

Welche Anforderungen müssen an eine moderne Bildungspolitik gestellt werden? Diese Frage erörtern Akteure aus Hessens Bildungspolitik, -gewerkschaften und -forschung in dieser Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung. INFOS & ANMELDUNG

21. Juni 2023, 14:00 bis 17:40 Uhr, online

Fortbildung: Schule im Wandel – die Rolle der Lehrenden neu denken

In dieser #excitingedu-Fortbildung für Lehrkräfte, Schulleitungen und Vertreter der Kommunen geht es um Themen wie Veränderung der Lehrendenrolle, Mikrofortbildungen und digitale Lehrergesundheit. INFOS & ANMELDUNG

28. bis 30. Juni 2023, Zürich

Kongress: Zeiten des Umbruchs? Bildung zwischen Persistenz und Wandel

Der Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) und der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) blickt auf das Wechselspiel von Persistenz und Wandel in Schule, Lehrerbildung und Bildungsforschung. INFOS & ANMELDUNG

3. Juli 2023, 17:00 bis 19:00 Uhr, Berlin und online

Gespräch: Beteiligungsstrukturen und Governance: Wie demokratisch legitimiert sind öffentlich finanzierte Projekte?

Die titelgebende Frage wird hier am Beispiel der Nationalen Bildungsplattform untersucht. In einer Konzeptstudie hat Wikimedia Deutschland im Jahr 2022 die Werte und Strukturen der NBP empirisch analysiert. Die Ergebnisse der Studie werden auf dieser Veranstaltung präsentiert. INFOS & ANMELDUNG

6. Juli 2023, 09:30 bis 16 Uhr, Stuttgart

Fachtagung: Weiterbilden und Weiterdenken

Auf dieser Fachtagung geht es um Fragen wie: Welche Aufgabe hat die berufliche Weiterbildung in der Gestaltung der Arbeitswelt von morgen? Wie können Future Skills in der beruflichen Weiterbildung vermittelt werden? Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung von Lernfabriken 4.0 für die berufliche Weiterbildung? INFOS & ANMELDUNG

2024 läuft der Digitalpakt aus – und in den Bundesländern geht die Angst um, dass der Folge-Digitalpakt nicht kommt. Nachdem Bund und Länder landauf, landab die Infrastruktur geschaffen haben, ist die Sorge groß, dass dem modernen, digital-gestützten Unterricht das Wasser abgegraben wird. Im Interview, das mein Kollege Moritz Baumann und ich mit der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch geführt haben, lässt die CDU-Politikerin keinen Zweifel: Sie will dieses Thema ganz oben auf die politische Tagesordnung setzen.

Beim Startchancen-Programm, dem bildungspolitischen Schlüsselvorhaben der Ampel-Koalition, signalisiert Günther-Wünsch Verhandlungsbereitschaft der Länder. Zuletzt lagen die Vorstellungen von Bund und Ländern, wie die Startchancen-Milliarden verteilt werden sollen, weit auseinander. Sind vielleicht sogar beide Seiten auf dem Holzweg? Das zumindest legt eine aktuelle WZB-Studie nahe. Moritz Baumann hat sie analysiert. Kleinteilig zeigt die Arbeit die Quote armer Kinder im Einzugsgebiet aller deutschen Grundschulen auf. Und kommt als Schlussfolgerung zu einer Mittelverteilung auf die Länder, die für Erstaunen sorgen wird.

Melden Sie sich hier zum Table.Live-Briefing am 22. Juni um 12:30 Uhr an. ChatGPT ist längst in den Klassenzimmern angekommen – und steht in klarem Konflikt mit dem europäischen Datenschutz. Das diskutiert mein Kollege Christian Füller mit der Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, und dem österreichischen Startup-Unternehmer Stefan Raffeiner.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen viel Spaß beim Lesen,

Frau Günther-Wünsch, haben Sie vor, transparent Politik zu betreiben?

Das mache ich seit vielen Jahren. Daran wird sich in meinen neuen Ämtern nichts ändern.

Wie kann es sein, dass die KMK Beschlüsse so intransparent trifft wie zuletzt bei der Ländervereinbarung zum Abitur – völlig an der Öffentlichkeit vorbei?

Das habe ich genauso wahrgenommen wie Sie. Es ist nicht einfach, 16 Länder zu vereinen, aber ein Beschluss dieser Tragweite hätte transparenter kommuniziert werden müssen.

Möchten Sie diesen Stil verändern? Ein guter Anlass wären die Empfehlungen zur Qualität im Ganztag.

Sie werden dort eine andere Kommunikation erleben. Ich möchte, dass Fachöffentlichkeit und Bürger auf die Empfehlungen schauen und darüber debattieren können.

Bitte konkret: Versprechen Sie, die Beschlussvorlage vorab zu veröffentlichen?

Ich werbe dafür. Das ist mein Ziel als KMK-Präsidentin. Doch ich sage Ihnen, die KMK-Präsidentschaft ist keine Diktatur. Wir brauchen alle 16 Länder im Boot.

Überzeugt Sie eigentlich die Grundidee des Startchancen-Programms, Geld sehr gezielt an Brennpunktschulen zu verteilen?

Ja.

Warum wollen sich die Länder dann finanziell nicht beteiligen?

Die Länder müssen sich beteiligen. Worüber wir in den Verhandlungen sprechen, ist die Art und Weise der Kofinanzierung. Viele Bundesländer haben in den letzten fünf bis zehn Jahren Programme für Schulen in herausfordernder Lage auf den Weg gebracht. Wir wollen vermeiden, mit dem Startchancen-Programm jetzt Parallelstrukturen aufzubauen. Das erzeugt Bürokratie, bläst die Verwaltung auf, und das Geld kommt erst viel später bei den Schülern an. Besser wäre es, bestehende Programme in die Fläche zu bringen. Wir sind absolut bereit, Geld zu investieren, wenn das Bundesbildungsministerium laufende Programme bei der Kofinanzierung berücksichtigt.

… auch frisches Geld?

Ja. Die Länder sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen – mit der Option, gut evaluierte Programme auszubauen. Nur versperrt sich der Bund da momentan. Das ist einer der Knackpunkte in den Verhandlungen.

Die Länder haben vorgeschlagen, die Startchancen-Milliarden zu 95 Prozent nach dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen. Ist diese Position verhandelbar?

Das ist der Mechanismus, der momentan unter den 16 Ländern geeint ist. Der Bund hat einen Schlüssel vorgeschlagen, bei dem sich gerade die östlichen Bundesländer, die auch Probleme in einzelnen Kiezen haben, extrem benachteiligt fühlen. Und der Süden will nicht nur Finanzier des Programms sein. Dennoch ist die Länderposition nicht in Stein gemeißelt. Wir sind bereit, an der 95-5-Lösung nochmal zu drehen, solange der Bund auch ein paar Schritte auf uns zugeht.

Lesen Sie auch: Startchancen-Showdown im Juni

Startet das Programm 2024 vollumfänglich?

Dafür muss im Sommer eine Einigung gelingen, denn Frau Stark-Watzinger muss mit dieser Einigung in die Haushaltsverhandlungen auf Bundesebene gehen. Das Ziel ist, dass wir mit der Klausur der KMK-Staatssekretäre in dieser Woche und nach der KMK-Sitzung am 22. Juni einen ganzen Schritt weiter sind.

Nächstes Thema: Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB). Die Signale sind klar: Der Bund will das Programm zum Jahresende regulär auslaufen lassen. Eine Fehlentscheidung?

Die Länder bedauern das sehr, aber so ist das eben mit befristeten Bund-Länder-Programmen: Die laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Natürlich sind wir als Länder an einer Form der Weiterführung interessiert.

Klingt, als steht die QLB nicht ganz oben auf der Liste Ihrer Prioritäten.

In der Lehrerbildung muss sich auf jeden Fall in Zukunft einiges verändern. Was aber tatsächlich noch mehr drängt, ist der Digitalpakt 2. Da gibt es gerade einen lauten Aufschrei aus allen 16 Bundesländern. Die Befürchtung, dass der Folge-Digitalpakt nicht kommt, bereitet uns große Bauchschmerzen. Wir brauchen eine nahtlose Fortsetzung. Die Kommunen signalisieren uns, dass viele angefangene IT-Projekte zum Erliegen kommen könnten. Wir haben in nahezu allen Bundesländern die nötigen Strukturen geschaffen: die Hardware, die Endgeräte, den Anschluss an die Netze. Jetzt geht es darum, die Lehrkräfte für den digitalen Unterricht zu qualifizieren und Lernprogramme und Software anzuschaffen. Dafür brauchen wir den Digitalpakt 2.

Verschleppt das BMBF die Verhandlungen?

Wir erleben zumindest keine klare Kommunikation.

Sie hatten ein Vieraugengespräch mit der Bundesministerin. Hat Sie Ihnen gegenüber zugesagt, dass der im Koalitionsvertrag vereinbarte Digitalpakt 2 kommt?

Sie hat dazu keine konkreten Aussagen getroffen.

Wie deuten Sie das?

… dass in der Bundesregierung offenbar noch Vieles nebulös ist. Frau Stark-Watzinger hat sich mehrmals öffentlich zur Startchancen-Milliarde bekannt. Beim Digitalpakt fehlen solche Zahlen genauso wie ein klares Bekenntnis der Ampel-Koalition.

Wie viel Geld wollen Sie vom Bund?

Ich gehe fest davon aus, dass die Länder mit mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr rechnen können – ähnlich wie beim ersten Digitalpakt. Eigentlich müssten wir über höhere Summen reden, denn den Schulen stehen in den nächsten Jahren weitere digitale Transformationsschritte bevor.

Blicken wir auf den Lehrkräftemangel. Aus den KMK-Prognosen ergibt sich, dass bis 2035 etwa 20.000 Lehrkräfte fehlen. Der Bildungsökonom Klaus Klemm schreibt von mindestens 85.000, in einer “Reform-Variante” gar von fast 160.000. Wie kann das sein?

Eine Antwort ist, dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. In Berlin haben wir die Stundentafel und daneben sogenannte strukturelle Zuweisungen. Die reine Stundentafel umfasst zwei Drittel der Lehrkräfte, das andere Drittel sind unter anderem Sprachförder- und Integrationsstunden und noch vieles mehr. Schauen wir allein auf den Fachunterricht, sprechen wir bundesweit wohl von mehreren Zehntausend fehlenden Lehrkräften. In einer Gesamtschau, die das gesamte System betrachtet – mitsamt Erziehern, Sprachtherapeuten und Schulhelfern -, kann die Zahl noch höher sein.

Das sind ganz neue Töne. Klemms Zahlen sind demnach keine Hysterie, sondern realistische Prognosen?

Ich möchte mich nicht auf eine Zahl festlegen, denn die variiert in den Ländern stark. Der Fachkräftebedarf in den Schulen ist aufgrund der Heterogenität in den Klassen und der Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen massiv gewachsen, gerade bei den strukturellen Zuweisungen. Wir reden – verglichen mit der Zeit vor 20 Jahren – nicht mehr über die ausschließliche Deckung der Stundentafel und des Fachunterrichts. Gerade das Ziel einer inklusiven Schule bedeutet viel zusätzliches pädagogisches Personal. Die KMK hat sich im März geeinigt, die Bedarfsprognosen der Länder stärker anzugleichen. Ich habe das für dieses Jahr auf die Agenda meiner Präsidentschaft gesetzt.

Sie wollen auch mehr ausländische Lehrkräfte in den Schulen einbinden. Was kostet da so viel Zeit?

In Berlin sind wir da auf einem guten Weg. Nur haben wir in der Verwaltung zu wenig Mitarbeiter, die sich um die Anerkennung kümmern. Zusätzlich brauchen wir Sprachmittler, um die Dokumente aus den Herkunftsländern zu übersetzen und zu prüfen.

Plus, die Hürde des geforderten Sprachniveaus.

In Berlin gilt bisher C2 als Einstellungsvoraussetzung. Das hat gute Gründe, weil wir hier von einer Lehrbefähigung reden, also dem eigenständigen Unterrichten. Dennoch müssen wir die Ressource des ausländischen Personals heben und sie beispielsweise in Willkommensklassen oder als Sprachmittler in Kleingruppen einsetzen. Parallel können sie sich dann sprachlich weiter qualifizieren – und perspektivisch womöglich als Lehrer auf C2-Niveau arbeiten. Da gibt es gerade einige Bewegung in den Bundesländern. In der nächsten KMK-Sitzung, in der wir auch die Empfehlungen der SWK zum Lehrermangel diskutieren, wollen wir darüber sprechen.

Es hieß, die KMK beschließt noch in diesem Sommer konkrete Maßnahmen gegen den Lehrermangel. Klappt das nicht?

Ich sehe das zumindest kritisch. Wir wollen, dass alle Bundesländer dahinterstehen. Mein Ziel ist es, noch dieses Jahr alle Empfehlungen der SWK zu prüfen und uns bis Ende des Jahres auf Empfehlungen zu einigen.

Sie wollen in Berlin künftig auch Ein-Fach-Lehrkräfte einsetzen? Führt das nicht zu Problemen in der Unterrichtsorganisation?

Da gibt es keine pauschale Antwort. Jede Schulleitung muss individuell entscheiden, wie sich Ein-Fach-Lehrkräfte einbinden lassen, die schon jetzt als Seiteneinsteiger an unseren Schulen arbeiten. Wir prüfen nun, ob es einen rechtlichen Weg gibt, dass sie irgendwann auch ihr Referendariat ablegen können, ohne noch ein weiteres Fach nachstudieren zu müssen. Nachstudieren ist für einen Diplomchemiker oder für einen Diplommathematiker mit zwanzig Jahren Berufserfahrung, der an den Schulen dringend gebraucht wird, nicht sonderlich attraktiv.

Der Ausbau des Ganztags ist Schwerpunkt Ihrer KMK-Präsidentschaft. Die Arbeitsgruppe des Schulausschusses hat einen Entwurf fertig, wie gemeinsame Qualitätsstandards aussehen könnten. Was steht drin?

Dazu bin ich noch mit meinen Amtskollegen im Austausch.

Okay, anders gefragt: Selbst in Fachkreisen ist dieser KMK-Qualitätsprozess ein großes Mysterium. Können Sie aufklären, über welche Art von Kriterien wir sprechen?

Da kann ich nur als Pädagogin und als Senatorin in Berlin antworten, wo solche Standards seit 2021 existieren. Priorität haben Themen wie Multiprofessionalität und Rhythmisierung – also der Wechsel zwischen Bewegung und Ruhephasen; dass man den Ganztag von acht bis 16 Uhr denkt und nicht mehr in den Kategorien ‘Vormittag’ und ‘Nachmittag’. Außerdem brauchen wir feste Personalstandards, was die Ausbildung betrifft – sonst reden wir irgendwann nicht mehr vom Bildungsauftrag, sondern nur noch von Betreuung.

Die Ganztagsmodelle in den Bundesländern unterscheiden sich erheblich. Wie wollen Sie so unterschiedliche Traditionen in einem Papier abbilden?

Wichtig ist, dass sich alle Bundesländer ehrlich machen. Der Rechtsanspruch greift verbindlich ab 2026. Das ist keine Empfehlung. Natürlich lassen die föderalen Strukturen Abweichungen in der inhaltlichen Ausgestaltung zu, aber wir müssen als KMK einen Rahmen in Form von Mindeststandards aufspannen. Wir können jetzt über drei Jahre hinweg diesen Rechtsanspruch qualitativ vorbereiten. Diese Chance sollten wir ergreifen.

Beim Ganztag dominieren zwei Paradigmen: Einerseits die Fokussierung auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, andererseits der Ganztag als Chance für die Transformation von Schule. Wo stehen Sie?

Wir haben – auch im Ganztag – einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, wie es in allen Schutzgesetzen steht. Bei den IQB- und IGLU-Studien haben wir gesehen, dass wir nach wie vor sehr schlecht sind, wenn es darum geht, Bildungserfolg und soziale Herkunft zu entkoppeln. Der Ganztag ist, wenn er gut gemacht ist, eine zentrale Stellschraube, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Dafür müssen sich Schulen gegenüber dem Sozialraum öffnen, wobei die Bundesländer sehr unterschiedlich auf dieses Thema schauen. Berlin ist sehr offen, was die Autonomie von Schulen und die Zusammenarbeit mit Vereinen und Betrieben betrifft.

Der Rechtsanspruch ist im SGB VIII geregelt. Das heißt: Die Jugendhilfe ist mit an Bord – und damit, neben der KMK, auch die Konferenz der Jugend- und Familienminister. Wird es einen gemeinsamen Beschluss der Schul- und Familienminister zur Qualität im Ganztag geben?

Es laufen Abstimmungen, wie man im Oktober eine gemeinsame Sitzung angehen kann – gegebenenfalls beraten wir getrennt. Ich wünsche mir einen gemeinsamen Beschluss.

Ist es nicht sogar zwingend, dass sich KMK und JFMK auf gemeinsame Standards einigen.

Definitiv. Die Erklärung, egal ob wir sie am Ende gemeinsam veröffentlichen, muss von beiden Seiten getragen werden. Moritz Baumann, Holger Schleper

Katharina Günther-Wünsch ist seit Anfang Mai Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie folgte in diesem Amt aufgrund des Regierungswechsels im Land Berlin auf Astrid-Sabine Busse. Die gebürtige Dresdenerin studierte Lehramt (Chemie, Geschichte, Politik) und war unter anderem stellvertretende Schulleiterin an der Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln.

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) mischt sich erneut in die Debatte ein, wie der Bund die Startchancen-Milliarden fair auf die Bundesländer verteilen kann. In einem Discussion Paper hat der Sozialwissenschaftler Marcel Helbig kleinteilig die Quote armer Kinder im Einzugsgebiet aller deutschen Grundschulen berechnet (zum Download; interaktives Dashboard). Die Ballung von Armut schwankt je nach Region enorm, was Helbig erstmals für ganz Deutschland nachweist.

Mit der Studie setzt das WZB ein Ausrufezeichen, genau in dem Moment, in dem die Verhandlungen um das Startchancen-Programm in die heiße Phase eintreten.

Ein Fazit der WZB-Studie könnte sein, dass Bund und Länder auf dem Holzweg sind. Bei einer Klausur auf Ebene der Staatssekretäre arbeiten BMBF und KMK in diesen Tagen an einem Schlüssel, um das Geld an die Länder zu verteilen. Die Armutsquote, soweit besteht Einigkeit, wollen sie berücksichtigen, allerdings arbeitet die Verhandlungsgruppe mit Durchschnittswerten für jedes Bundesland. Hier setzt Helbigs Kritik an.

Armut verteile sich nicht gleichmäßig über alle Regionen. “Innerhalb Deutschlands entstehen Quartiere, in denen sich arme Familien ballen. Man spricht hierbei von einer residentiellen sozialen Segregation, die sich in eine soziale Segregation von Schulen übersetzt”, schreibt der WZB-Forscher.

Finanzielle Unterstützung bräuchten vor allem die Schulen mit sehr hohen Armutsquoten, beispielsweise über 30 oder 40 Prozent. “Es geht um die Ballung“, sagt Helbig Table.Media. Der Gedanke ist einfach: Armut in einzelnen Familien könne die Schulgemeinschaft auffangen. Die Probleme beginnen, wenn eine kritische Masse erreicht ist: “Diese Schulen müssten Bund und Länder identifizieren.” Durchschnittswerte würden nicht weiterhelfen. Mit diesen Werten aber rechnen die politischen Unterhändler.

Auf Basis seiner Modellierung der Armutsquote an rund 14.500 Grundschulen hat Helbig einen eigenen Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm entwickelt. Der Kontrast zum Königsteiner Schlüssel, den einige Länder entgegen den Empfehlungen der Bildungsforschung forcieren, ist enorm. Demnach würde Bayern 1,7 statt 15,6 Prozent der Startchancen-Mittel erhalten; Baden-Württemberg 2,6 statt 13 Prozent. Die Profiteure wären Berlin (9 statt 5 Prozent), Bremen (2,9 statt 1 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (37 statt 21 Prozent).

Helbig folgt mit seinem Schlüssel strikt der Prämisse, dass das Einkommen einer Familie und der Bildungserfolg der Kinder eng zusammenhängen. Während BMBF und KMK zusätzlich die Herkunft der Kinder berücksichtigen wollen, spart sich Helbig diesen Umweg. Zuletzt hatte der ifo-Chancenmonitor nachgewiesen, dass der Migrationshintergrund von Schülern nur geringen Einfluss auf den Bildungserfolg hat.

Nichtdeutsche Herkunft und Armut gehen oft miteinander einher, betont Helbig. “Doch wenn man dann die einzelnen Effekte kontrolliert, fällt der Migrationshintergrund oft raus.” Der WZB-Forscher geht sogar noch einen Schritt weiter: Wenn Bund und Länder die Herkunft berücksichtigen, könne das beim Startchancen-Programm zu Verzerrungen führen. “Gerade in großen Städten wie Frankfurt, München und Berlin leben hochgebildete Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder gerade keine Förderung brauchen.”

Für die Kartierung der Armutsquoten entwickelte Helbig ein eigenes Modell. Denn einheitliche Datensätze, wie viele arme Kinder auf welchen Schulen gehen, gibt es im deutschen Bildungsföderalismus nicht. Einige Ministerien machen sich nicht einmal die Mühe, die Daten zu erheben.

“Wir haben überhaupt kein Steuerungswissen“, kritisiert Helbig. “Viele Bundesländer wollen diese Daten nicht erheben. Es gibt Vorreiter – beispielsweise Thüringen und Berlin -, die stellen für jede Schule ein Statistikblatt zur Verfügung.” Andere Kultusminister sträuben sich gegen diese Form der Transparenz.

Lesen Sie auch: Mekka für Bildungsforscher – Datenmanagement in Dänemark

Helbig musste letztlich auf eine komplexe Methodik zurückgreifen: Zunächst modellierte er die Einzugsgebiete aller Grundschulen, indem er jeden Ort auf einer Deutschlandkarte der jeweils nächstgelegenen Schule zuordnete. In einem zweiten Schritt unterteilte er ganz Deutschland in 100×100-Meter-Raster und berechnete jeweils die Kinderarmutsquote. Die Daten erhielt er von der Bundesagentur für Arbeit.

Für die finale Auswertung hat er schließlich das Armutsraster über die Einzugsgebiete der einzelnen Grundschulen gelegt. Klar, das Modell hat Unschärfen. Doch es liefert strukturelle Erkenntnisse, die die Kultusbürokratie bislang nicht freiwillig teilen will.

Lesen Sie zum Startchancen-Programm auch: Verteilungsschlüssel – Vorschlag der Länder, Vorschlag des BMBF

Im Zuge der geplanten Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) und der zu erreichenden Klimaziele benötigten bis zu 25.000 öffentliche Schulen “kurz- bis mittelfristig eine heizungstechnische sowie allgemeine Sanierung”. Das teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf Anfrage von Table.Media mit. Es fehle nicht nur an finanziellen, sondern auch an personellen Mitteln. Das gelte mittlerweile nicht mehr nur für finanzschwache Kommunen. Vielmehr entwickle sich das Vorhaben “aufgrund des weiterhin steigenden kommunalen Investitionsstaus zu einer bundesweiten Herausforderung.” Von Bund und Ländern brauche es deshalb “zwingend Unterstützung“.

Wie stark der Energieverbrauch öffentlicher Gebäude verringert werden muss, zeigt eine neue Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Das Papier kommt zu dem Schluss, dass sehr ambitionierte Maßnahmen notwendig sind, damit die gesetzlich vorgeschriebene Klimaneutralität bis 2045 im Gebäudesektor der öffentlichen Hand erreichbar ist. Die Studie schätzt, dass der Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude um etwa 60 Prozent bis 2045 sinken muss.

Bei vielen Schulgebäuden wird die Herausforderung besonders groß sein. Bei einem beispielhaften, unsanierten Schul-Altbau müsste der Nutzwärmeverbrauch auf etwa 30 Prozent des heutigen Niveaus sinken. Damit ist klar: Der politische Fokus auf die emissionsfreie Heiztechnologie der Zukunft greift zu kurz. Die Dena empfiehlt den Kommunen als ersten Schritt eine ambitionierte Hüllensanierung. Erst im zweiten Schritt schlägt sie den Umstieg auf eine fossilfreie Wärmeversorgung vor. Franz Hausmann

Bettina Stark-Watzinger bleibt von den Sparvorgaben ihres FDP-Parteifreunds Christian Lindner nicht verschont. Vor etwa zwei Wochen erhielt auch das BMBF einen Brief von Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer, der einen klaren Ausgabedeckel für 2024 enthielt. Seitdem jongliert das Ministerium, um die eigenen Ausgabewünsche dem Spielraum, den Lindner gewährt, anzupassen.

Der SPIEGEL berichtete, Stark-Watzinger müsse einen Sparbeitrag von 533 Millionen Euro schultern, und beruft sich auf “Aufstellungen, die in Kanzleramt und Finanzministerium kursieren”. Das BMBF will die konkrete Summe nicht bestätigen. In der mittelfristigen Finanzplanung, die das Kabinett vergangenes Jahr beschlossen hat, sind im Einzelplan 30 (Bildung und Forschung) für das kommende Jahr 20,8 Milliarden Euro vorgesehen. Das war, bevor Christian Lindner die Bildungsmilliarde versprochen hat. Unklar ist, in welcher Höhe das BMBF Ausgaben für 2024 beim Finanzministerium angemeldet hat, was also der Referenzwert der vermeintlichen Sparansage von 533 Millionen Euro ist.

Insgesamt klafft im Bundeshaushalt eine Lücke von etwa 20 Milliarden Euro und alle Ressorts, mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums, sollen sich beteiligen, diese Lücke zu schließen. Die Planer im Finanzministerium greifen dafür auf den sogenannten Afghanistan-Schlüssel zurück. Dieser sieht vor, dass die Ministerien einen unterschiedlich hohen Beitrag zum Sparplan beisteuern müssen – je nach Größe ihrer disponiblen, also nicht bereits fest zugesagten, Ausgaben.

Bettina Stark-Watzinger erklärt bisher nicht, bei welchen konkreten Haushaltstiteln und Förderlinien sie den Rotstift ansetzen will. Das sei noch alles im Fluss, heißt es. Sowieso betrachtet sie den Haushalt als Gesamtkonstrukt und will nicht über einzelne Puzzlesteine diskutieren. Nach den aktuellen Planungen soll das Kabinett den Haushaltsentwurf am 05. Juli verabschieden – knapp vor der parlamentarischen Sommerpause. Nicola Kuhrt, Moritz Baumann

Das Bundesbildungsministerium setzt sich weiter für ein nationales Bildungsregister ein. Doch scheinen die Verhandlungen schleppend zu verlaufen. Die Einführung eines Bildungsregisters sei laut Ministerium “ein komplexes Vorhaben und erfordert intensive Vorabstimmungen; eine konkrete Zeitplanung liegt daher noch nicht vor”. Das BMBF betont, dass ein solches Register für eine evidenzbasierte und zielgerichtete Bildungspolitik und für die empirische Bildungsforschung wichtig sei.

Aus Sicht des BMBF sollte ein Bildungsregister daher bildungsbereichs- und länderübergreifende Analysen ermöglichen. “Die hierfür erforderlichen Daten werden zurzeit abgestimmt”, teilt das Ministerium mit. Die Arbeitsgruppe habe sich in diesem Jahr zweimal getroffen; ein weiteres Treffen sei terminiert. Dabei sitzen Vertreterinnen und Vertreter vom BMBF, von den Kultusministerien der Länder, den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder sowie vom KMK-Sekretariat zusammen.

Seit mehreren Jahren gibt es Pläne für die Einführung eines bundesweiten Bildungsverlaufsregisters. 2019 hatte der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, eine Einführung zu prüfen. Ein Verlaufsregister, das individuelle, pseudonymisierte Daten von Schülern und Bürgern beinhaltet, würde eine umfangreichere Datenbasis verlangen – und damit die Zusammenarbeit mit den Ländern erfordern.

Im Zuge eines neuen Registerzensus-Gesetzes, das im Herbst erwartet und vom Bundesinnenminsterium erarbeitet wird, könnte ein abgespecktes Bildungsregister eingeführt werden. Dieses würde nur jene Merkmale enthalten, für die der Bund gesetzlich die Daten erheben darf. Das wäre im Wesentlichen der Bildungsstand der Bevölkerung. Die vom BMBF avisierten “bildungsbereichs- und länderübergreifende Analysen” wären damit kaum möglich. Niklas Prenzel

Das Geld des Corona-Aufholprogramms investierte Thüringen großteils nicht in Kinder und Schulen – sondern ließ drei Viertel ungenutzt. 53 Millionen Euro standen dem Land zur Verfügung, um Förderprogramme aufzusetzen und die pandemiebedingten Lernlücken der Kinder schließen zu können. Seit dem Schuljahr 2021/ 2022 wurden davon allerdings nur 13,22 Millionen Euro verwendet. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Mit dem neu aufgesetzten Landesprogramm “Stärken-Unterstützen-Abholen” holten Schulen ausgefallene Schwimmkurse nach oder richteten Freizeit- und Ferienangebote ein. Die Hälfte aller Schulen in Thüringen hätten Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms durchgeführt und abgerechnet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Bis Ende Juli 2023 stehen noch weitere Aufenthalte in Schullandheimen an und begonnene Projekte werden weitergeführt. Die finalen Zahlen liegen daher erst im Herbst vor. Große Änderungen werden allerdings nicht mehr erwartet.

Warum nicht mehr Gelder zum Einsatz kamen, hat dem Bildungsministerium zufolge zweierlei Gründe. Einerseits, fehlten Zeit und Personal, um neue Projekte kurzfristig ins Leben zu rufen. Andererseits, gab es starke Einschränkungen im Landeshaushalt. Durch die von der CDU-Landtagsfraktion durchgesetzte globale Minderausgabe war das Bildungsministerium dazu gezwungen, 74 Millionen Euro im Haushalt 2022 einzusparen. Ein Teil des Geldes stand also von Anfang an nur auf dem Papier zur freien Verfügung. “Diese Regelung wirkte wie ein Bremsklotz und hat dem Programm den Schwung genommen”, sagte Felix Knothe, Sprecher des Thüringer Schulministeriums.

Abgesehen davon, sei die vorgegebene Laufzeit des Bundes auch “zu kurz gedacht”, lautet die Kritik aus dem Ministerium. Um eine bedarfsgerechte Unterstützung zu bieten, brauche es professionelle Planung und Erfolgskontrollen. In Kürze sollen die Länder den Abschlussbericht des Corona-Aufholprogramms vorlegen. Darin wird sich zeigen, ob es seit der fatalen Zwischenbilanz anderen Ländern besser gelungen ist, das Budget sinnvoll für Schulen und Kinder einzusetzen. Vera Kraft

Jedes Jahr ein verpflichtender Praxismonat für Jugendliche aller Schulformen – das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg gefordert, wie der Deutschlandfunk berichtete. Schüler könnten dadurch verschiedene Berufe kennenlernen, Unternehmen mehr Azubis finden.

Was Heil beim Kirchentag gefordert hat, trifft in Berlin allerdings auf den Boden der Tatsachen. Sein Ministerium teilt auf Anfrage mit: “Es liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder, die Berufsorientierung verbindlich in allen Schularten und mit Standards zu verankern.” Ein Sprecher des Kultusministeriums in Bayern gibt zu Protokoll: “Das bayerische Modell der Berufsorientierung ist viel weitreichender als die bloße Einführung von verpflichtenden Praxismonaten.” Bisher soll dort jeder Schüler an Gymnasien und Realschulen ein einwöchiges Praktikum absolvieren, an Mittelschulen in Jahrgangsstufe 8 sogar mindestens zwei.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält wenig davon, Praktika auf alle Jahrgänge auszudehnen. Es gebe ohnehin schon viel Unterrichtsausfall. Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze plädierte stattdessen dafür, Praktika besser vor- und nachzubereiten. Lehrer bräuchten hierfür Entlastungsstunden. Anna Parrisius

Das Nachhilfeunternehmen GoStudent will mit einer eigenen Virtual Reality-Plattform Schülerinnen und Schüler beim Sprachenlernen unterstützen. Das Bildungs-Start-up startet dafür die Plattform GoVR, in der Jugendliche unter Anleitung von muttersprachlichen Tutoren Sprachen üben können. Als Beispiel nennt GoStudent etwa den Einkauf von Lebensmitteln im virtuellen Paris. GoStudent kooperiert mit dem Techriesen Meta und der VR-Lernwelt immerse.

Mit viermal schnelleren Lernerfolgen und mehr Selbstvertrauen für junge Menschen preist GoStudent seine Innovation an. Eric Richter, Experte für Digitalisierung und Virtual-Reality an der Uni Potsdam, blickt mit kritischer Distanz auf die neue, immersive Plattform. Auch wenn GoStudent auf einige Studien verweise, sei fraglich, ob die Befunde tatsächlich mit der Qualität der Anwendung erklärt werden können. Er vermutet, “dass die Bearbeitung der Aufgaben für die SuS in der VR erst einmal neu und spannend war und sie deshalb ein größeres Interesse hatten, sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen”. Richter resümiert: “Ich würde den grundsätzlichen Nutzen der Anwendung nicht infrage stellen, würde sie aber im Moment nur als eine von vielen Lerngelegenheiten sehen.”

GoStudent will mit GoVR seinen Einfluss im Bereich der Bildungstechnologie stärken. Damit entwickelt sich das Unternehmen von seinem Anspruch, führender Anbieter für digitale Nachhilfe zu sein, weiter. Grund dafür wird auch der wachsende Einfluss Künstlicher Intelligenzen sein. Im Mai räumte das Unternehmen ein, dass KI-Tutoren wesentliche Konkurrenz zu ihrem Geschäftsmodell darstellen würden. Anouk Schlung

Am kommenden Wochenende findet in Berlin das PxP-Festival unter dem Motto “Schule feiert Zukunft” statt. Die Organisatoren rund um den Hackathon WirFürSchule, Education Innovation Lab und Teach First laden Schüler, Eltern und Lehrer in die Berliner Wuhlheide. Auf der Bühne stehen Musiker, aber auch Bildungsakteure von Andreas Schleicher (OECD), Bob Blume (Influencer) bis hin zu KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch.

Was die Teilnehmenden vereint, ist der Anspruch, Schule grundlegend reformieren zu wollen. So zeigt sich im Programm auch ein Schulterschluss von einhundertjähriger Reformpädagogik und Vorreitern der Digitalisierung. Ein Beispiel dafür ist Scobees, ein Lernmanagementsystem, das speziell auf die Arbeit mit Reformschulen ausgerichtet ist und bei dem Festival vorgestellt wird. Die Gründerinnen, Annie Doerfle und Lena Spak, kündigten gegenüber Table.Media eine Erweiterung ihres LMS durch KI an. Scobees will das T5-Modelling für die Automatisierung von Quizzes, Anfragen und Lernstandserhebungen nutzen. Auch der Einsatz von ChatGPT für Tipps und konkrete Lerntrainings sei denkbar, sagte Annie Doerfle Table.Media. Die Anbindung an Scobees erfolge in beiden Fällen über erweiterte Aufgabentypen.

“Wir wollen Lehrpersonen durch die Automatisierung von gezielten Lerntrainings für Schüler:innen entlasten und gleichzeitig die großen Schritte hin zu offenen, zeitgemäßen Lernsettings unternehmen”, so Gründerin Doerfle. Das seit 2021 im Regelbetrieb laufende LMS legt den Fokus auf die Begleitung offenen Unterrichts und auf personalisiertes Lernen. Das bedeutet, es bildet nicht die traditionelle Struktur von Fachunterricht im 45-Minuten-Takt ab, sondern versucht, dieses Lehr-Lern-Schema aufzubrechen. Scobees peilt zum Jahresende an, die Marke von 150 Schulen zu erreichen. Scobees kann auch über den Marktführer unter den LMS, IServ aus Braunschweig, genutzt werden.

Der Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg, Thomas Ferber, präsentiert beim PxP-Festival Idee und Praxis seiner Schule – und zugleich das LMS Scobees. An seiner Schule wird die Lernwolke trainiert. “Im Gegensatz zu anderen Tools, die einfach nur Material verteilen, bietet Scobees Übersichten über den Lernprozess”, sagt Schulleiter Ferber über die Scobees-App. “Sie ermöglicht die Erstellung von Lerneinheiten für Gruppen, Partnerarbeit oder Einzelarbeit, die auf die Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten sind”. Christian Füller

Wenn Kimberly Klebolte ihre Großeltern auf einem kleinen Bauernhof in Nordrhein-Westfalen besucht und mit ihnen über ihren Job und Digitalisierung spricht, dann trifft sie oft auf Unverständnis. “Was soll ich denn mit einem Smartphone? Die Kühe melken sich doch nicht mit einer App”, sagt ihre Großmutter. “Menschen auf dem Land, Alte, Einkommensschwache, Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, mit Behinderung und viele andere Gruppen sind digital benachteiligt, abgehängt oder ausgeschlossen”, erklärt Klebolte. Und das sei ein Problem. Denn digitale Teilhabe ist zunehmend Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe.

Der Digitaltag am 16. Juni, den Klebolte als neue Geschäftsführerin der Initiative “Digital für alle” organisiert, soll deshalb digitale Kompetenzen in den Fokus rücken. Das Motto lautet “Digitalisierung – Entdecken. Verstehen. Gestalten.” Bundesweit finden in der Woche rund um den Digitaltag mehr als 2000 Aktionen statt – vom Handykurs für Senioren bis hin zu Digitalisierungschecks für Unternehmen. “Damit wollen wir aus der Berliner Bubble herauskommen und überall Leute ganz niedrigschwellig digital abholen“, sagt Klebolte.

Sie und ihr Team kümmern sich aktuell insbesondere um das Rahmenprogramm mit Panels und Vorträgen, das per Livestream übertragen wird. “Damit wollen wir politische Stakeholder erreichen und auch die Wirtschaft mit an Bord holen.” Um den Digitaltag veröffentlicht die Initiative darüber hinaus auch neueste Studienergebnisse von einem der Digitaltag-Initiatoren Bitkom. Für den deutschen Digitalverband hatte Klebolte zuletzt als Leiterin der Initiative #SheTransformsIT gearbeitet.

Klebolte ist schon früh durchgestartet: Abitur mit 16, Bachelor mit 20, Master an der University of Oxford mit 21. Währenddessen: Teilnahme an diversen Summer Schools, Konferenzen und Forschungsprojekten in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. Außerdem: ehrenamtliches Engagement, Praktikum beim Auswärtigen Amt in Washington, Berufseinstieg bei der Deutschen Auslandshandelskammer San Francisco. Mit 25 dann die Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos. “Ich war schon immer die Jüngste und habe das als Chance wahrgenommen, von Älteren in meinem Umfeld zu lernen.”

Viele Auslandsaufenthalte und auch ihr Studium in Comparative Social Policy in Oxford seien ihr als Arbeiterkind nur möglich gewesen, weil sie diverse Stipendien erhielt. Ihr dadurch stetig wachsendes Netzwerk habe ihr immer wieder neue Türen geöffnet. “Die Unternehmerin, Autorin und Aktivistin Kristina Lunz, die eine ähnliche Geschichte hat wie ich – also vom Arbeiterkind aus dem Dorf nach Oxford – hat mich damals inspiriert, groß zu träumen.” Neben vielen anderen habe sie Klebolte auch bei der Bewerbung unterstützt.

“Typ Draufgängerin” nannte der Deutschlandfunk Klebolte 2017 in einem Artikel. Sie findet den Begriff nicht ganz passend. “Ich presche gern vor und bin gern die Erste. Aber gleichzeitig versuche ich auch immer zu schauen, welche Stimmen noch nicht repräsentiert sind und etwas zurückzugeben.” Dies tue sie nicht nur in ihrem neuen Job bei “Digital für alle”, sondern auch im privaten Umfeld oder ehrenamtlich: zum Beispiel als “Global Shaper” im Nachwuchs-Netzwerk des Weltwirtschaftsforums oder als Aufsichtsratsmitglied bei der Bildungsorganisation Lern-Fair. (Digitale) Teilhabe ist ihr, auch aufgrund ihrer Biografie, ein Anliegen. Caroline Becker

Research.Table. Forschungszulage: Evaluation statt Evolution: Die steuerliche Forschungsförderung wird bislang nicht im erhofften Umfang genutzt. Ministerien und Verbände kennen Gründe und Handlungsempfehlungen schon seit Januar. Statt erste konkrete Schritte umzusetzen, folgt eine Evaluation nach der anderen. Mehr

Research.Table. Juristenausbildung: Reformbündnis schlägt Sofortprogramm vor: Seit 1869 hat sich die Juristenausbildung in Deutschland kaum verändert. Ein Bündnis fordert nun Reformen und macht Vorschläge für sofort umsetzbare Maßnahmen, etwa die Umstellung auf E-Examen und Auslichten des Prüfungsstoffs. Mehr

14. Juni 2023, 16:00 bis 17:15 Uhr, online

Seminar: KI im Unterricht

Auf diesem Event von dpa-infografik und DigitalErleben geht es um Potenziale der Integration von KI in den Unterricht, sowie Verbesserung von Lernprozessen und individueller Förderung durch KI. Besonderer Fokus liegt auf der Rolle von KI im Bereich der Infografik. INFOS & ANMELDUNG

20. Juni 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr, Wiesbaden

Diskussion: Gleiche Chancen für Hessens Kinder

Welche Anforderungen müssen an eine moderne Bildungspolitik gestellt werden? Diese Frage erörtern Akteure aus Hessens Bildungspolitik, -gewerkschaften und -forschung in dieser Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung. INFOS & ANMELDUNG

21. Juni 2023, 14:00 bis 17:40 Uhr, online

Fortbildung: Schule im Wandel – die Rolle der Lehrenden neu denken

In dieser #excitingedu-Fortbildung für Lehrkräfte, Schulleitungen und Vertreter der Kommunen geht es um Themen wie Veränderung der Lehrendenrolle, Mikrofortbildungen und digitale Lehrergesundheit. INFOS & ANMELDUNG

28. bis 30. Juni 2023, Zürich

Kongress: Zeiten des Umbruchs? Bildung zwischen Persistenz und Wandel

Der Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) und der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) blickt auf das Wechselspiel von Persistenz und Wandel in Schule, Lehrerbildung und Bildungsforschung. INFOS & ANMELDUNG

3. Juli 2023, 17:00 bis 19:00 Uhr, Berlin und online

Gespräch: Beteiligungsstrukturen und Governance: Wie demokratisch legitimiert sind öffentlich finanzierte Projekte?

Die titelgebende Frage wird hier am Beispiel der Nationalen Bildungsplattform untersucht. In einer Konzeptstudie hat Wikimedia Deutschland im Jahr 2022 die Werte und Strukturen der NBP empirisch analysiert. Die Ergebnisse der Studie werden auf dieser Veranstaltung präsentiert. INFOS & ANMELDUNG

6. Juli 2023, 09:30 bis 16 Uhr, Stuttgart

Fachtagung: Weiterbilden und Weiterdenken

Auf dieser Fachtagung geht es um Fragen wie: Welche Aufgabe hat die berufliche Weiterbildung in der Gestaltung der Arbeitswelt von morgen? Wie können Future Skills in der beruflichen Weiterbildung vermittelt werden? Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung von Lernfabriken 4.0 für die berufliche Weiterbildung? INFOS & ANMELDUNG