wenn die Bundesregierung mit den Bundesländern über die Verteilung föderaler Kompetenzen und Milliarden streitet, geht es bekanntermaßen nicht nur um Sachargumente. Fragen von Parteitaktik und Koalitionsarithmetik spielen eine beinahe genauso große Rolle. Warum sollte sich daran nach der Bildung der nächsten Bundesregierung etwas ändern?

Gut möglich, dass Olaf Scholz nächster Regierungschef wird und ihm dann am Verhandlungstisch Britta Ernst gegenüber sitzt, Brandenburgs Bildungsministerin, als derzeitige KMK-Präsidentin machtvolle Wortführerin der Länder-Bildungspolitik und – Olaf Scholz´ Ehefrau.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um in einer solchen Konstellation Interessenkonflikte und politische Sprengkraft zu erahnen. Robert Schick hat mit Verfassungsrechtlern über die Konstellation Scholz/Ernst gesprochen – und deren Urteil ist einhellig: Das geht nicht. Und zwar auch dann nicht, wenn Ernst nur noch im Präsidium der Kultusministerkonferenz sitzt und nicht mehr an der Spitze.

Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem zwei Themen zur Fortbildung von Lehrkräften. Zum einen die Untersuchung Göttinger Forscher über das Interesse der Lehrkräfte an einer digitalen Weiterbildung. Und zum anderen den Hinweis darauf, wie das “Haus der kleinen Forscher”, das sich eigentlich eher mit dem Thema Vorschule befasst, in die Weiterbildung von Grundschulpädagogen einsteigt.

Das Hamburger Abendblatt nannte Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst einst “das mächtigste Paar des Nordens.” Ernst war damals Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Olaf Scholz Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Bald wird das Paar erneut an Macht gewinnen. Nur wird es diesmal nicht um gefühlte Befangenheiten und Interessenkonflikte gehen, sondern um echte. Was wird der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland entscheiden, wenn seine Frau als KMK-Präsidentin von ihm Milliarden für digitale Bildung haben will? Wie würde die Öffentlichkeit reagieren, wenn Ernst diese Forderung plötzlich nicht mehr stellte? Scholz und Ernst könnten schnell in diese Zwickmühle geraten.

Schon bald dürfte eine ähnliche Konstellation für das seit 1998 verheiratete Paar entstehen wie im Jahr 2011. Damals wurde Olaf Scholz (SPD) zum Bürgermeister Hamburgs gewählt. Britta Ernst (SPD), die in der Bürgerschaft, dem Hamburger Stadtparlament, saß, gab ihr Mandat sofort auf. Nun verhandelt Olaf Scholz als Kandidat des Wahlsiegers gerade eine neue Bundesregierung und hat gute Chancen, Kanzler zu werden. Seine Ehefrau ist aber nicht nur Bildungsministerin des Bundeslandes Brandenburg, sondern fungiert für das Jahr 2021 noch als Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Auch 2022 wird sie dem Präsidium der Kultusministerkonferenz als Vizepräsidentin und damit an herausgehobener Position angehören. Gerade jetzt, da alle Parteien, die für die Regierung infrage kommen, das Gewicht des Bundes in der digitalen Bildung verstärken wollen, sind die Interessenkonflikte offensichtlich.

Sollte die Möglichkeit “Bundeskanzler Olaf Scholz” Wirklichkeit werden, steht Britta Ernst erneut vor der Frage: bleiben – oder zurücktreten? “Zwischen Bundeskanzler und KMK-Präsidentin gibt es bislang kein förmliches Verwaltungsverfahren,” sagte der Staatsrechtler Ulrich Battis Bildung.Table. “Sollte Britta Ernst KMK-Präsidentin bleiben, und es stehen Verhandlungen zwischen ihr und dem Bundeskanzler an, dann muss sie sich aus diesem Prozess verabschieden.” Dass es zu solchen Verhandlungen kommen wird, ist unausweichlich. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung der deutschen Schulen ganz oben auf die politische Prioritätenliste gesetzt. Im vergangenen Jahr traf sich Kanzlerin Angela Merkel mehrfach mit der damaligen KMK-Präsidentin, Stefanie Hubig, der Vorgängerin von Ernst. Dabei wurden Investitionen des Bundes in die Digitalisierung der Bildung in Höhe von rund zwei Milliarden Euro besprochen – und auf den Weg gebracht. Ernst hat erst kürzlich eine Neuauflage des fünf Milliarden schweren Digitalpakts Schule gefordert.

Selbst wenn es keine formellen staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Kanzler und KMK-Präsidentin gibt, birgt das Szenario “Scholz vereinbart mit seiner Ehefrau Milliardenhilfen für die digitale Bildung” politischen Sprengstoff – auch für den Kanzler. Gespräche mit den Kultusministerien über Bundeshilfen würden dann nicht mehr Hinterzimmergespräche sein, sondern bekämen den Hautgout von Privatgesprächen, warnt ein hochrangiger Verfassungsjurist. Was soll die Öffentlichkeit denken, wenn die Bildungsministerin Bundeszuschüsse “privat zu Hause beackert”? Der renommierte Verfassungsrechtler Christoph Möllers sagte Bildung.Table, es entstünden “natürlich politische Probleme” in der Konstellation Kanzler/KMK-Präsidentin. “Dass die beiden verhandelten, kann ich mir nicht vorstellen.”

Dass Partnerinnen wichtiger Politiker ihre Tätigkeit ruhen lassen, wäre nichts Neues. Nach der Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten wollte seine Ehefrau Elke Büdenbender zunächst weiter als Richterin beim Verwaltungsgericht in Berlin arbeiten. Kollegen und Kolleginnen rieten ihr davon ab, weil sie bei Urteilen nicht mehr als unparteiische Richterin, sondern als Frau des Präsidenten angesehen werde – woraufhin sie sich beurlauben ließ.

Britta Ernst hingegen nahm stets ihre Rolle als politische und selbstbewusste Frau wahr, die sie nun mal ist. Sie diskutiere viel mit ihrem Mann über Politik und sei nicht immer seiner Meinung, sagt sie gern. Man muss also davon ausgehen, dass die bildungspolitischen Entscheidungen eines möglichen Bundeskanzlers Scholz zum Teil von Britta Ernst mit gefällt oder mindestens mit besprochen würden. Auch die Reaktion des sonst so ruhigen und ausgeglichenen Olaf Scholz auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt seiner Frau zeigte, wie sehr ihn das Thema bewegt. “Das ist eine Frage, die mich ehrlicherweise empört,” entrüstete sich Scholz. “Meine Frau ist eine erfolgreiche Politikerin und jetzt in einem zweiten Bundesland Ministerin.” Was Scholz damals nicht beantwortete: Es geht nicht um die feministische Frage, ob eine Ehefrau zurücktreten soll, sondern um die staatsrechtliche, ob zwei politische Spitzenämter unter Eheleuten vereinbar sind.

Vergleicht man die Wahlprogramme der vier Parteien, die für die Regierungsbildung infrage kommen, so ist klar: Der Einfluss des Bundes auf die digitale Bildungspolitik wird mit Sicherheit größer werden. Staatsrechtler Battis sagt daher voraus, dass die politischen und ethischen Befindlichkeiten zwischen dem Ehepaar Scholz/Ernst eher wachsen. “Ein gewisses politisches Problem ist vorhanden, beziehungsweise könnte entstehen, wenn es im Zuge der Aufwertung der digitalen Bildungspolitik zu Veränderungen in der Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern kommen sollte”, sagte Battis. Dass die Debatte kommen wird, steht außer Frage. Selbst in der Union, die beim Thema Föderalismus stets zurückhaltend argumentierte, gibt es inzwischen Anhänger einer großen Staatsreform zugunsten des Bundes in der Bildungspolitik.

Für die anstehende Diskussion über die Kulturhoheit wären die Kultusminister-Präsidentin Britta Ernst genau wie Kanzler Scholz in einer “Lose-Lose-Situation.” Olaf Scholz auf der einen und Britta Ernst auf der anderen Seite wären beide in herausgehobenen Positionen der staatlichen Gliederungen, die miteinander politische Verhandlungen führen müssten. Man erwartet sowohl vom Kanzler, der die Richtlinien der Politik im Bund vorgibt, als auch von einer Präsidentin oder Vizepräsidentin der Kultusminister-Konferenz, dass sie sich an dieser Debatte beteiligen.

Britta Ernst ließ auf Anfrage mitteilen: “Britta Ernst ist und bleibt Bildungsministerin in Brandenburg.”

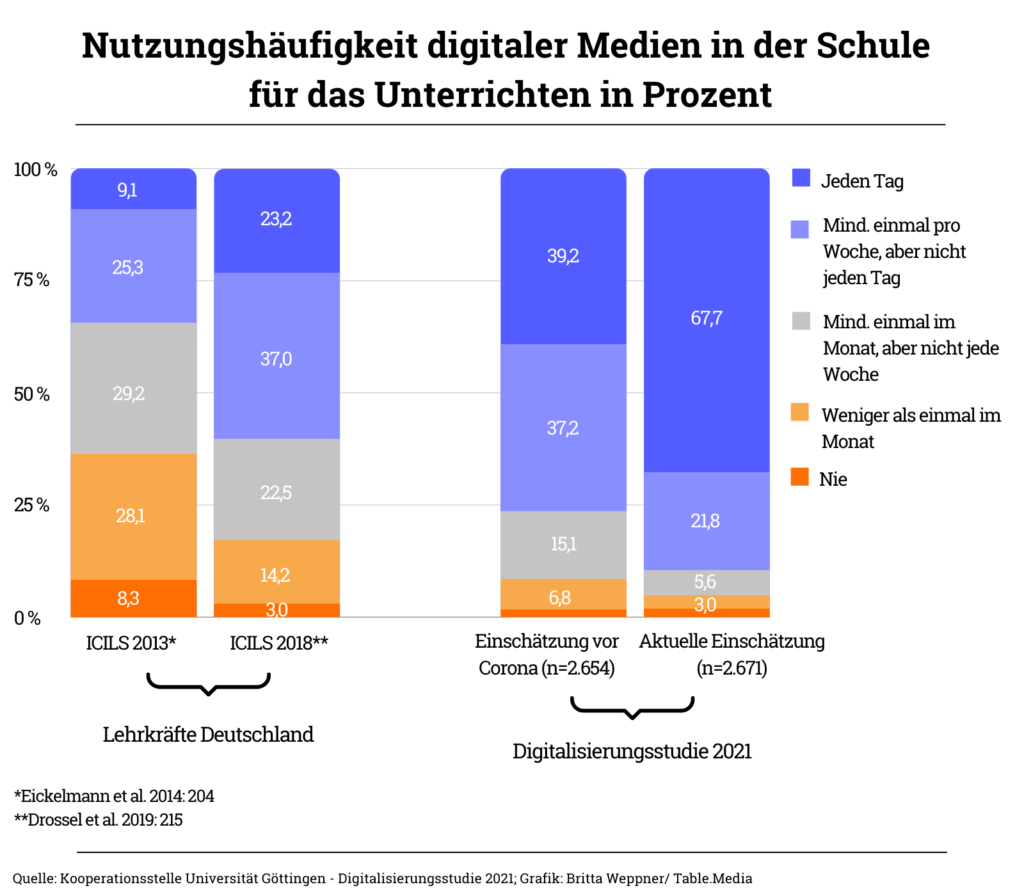

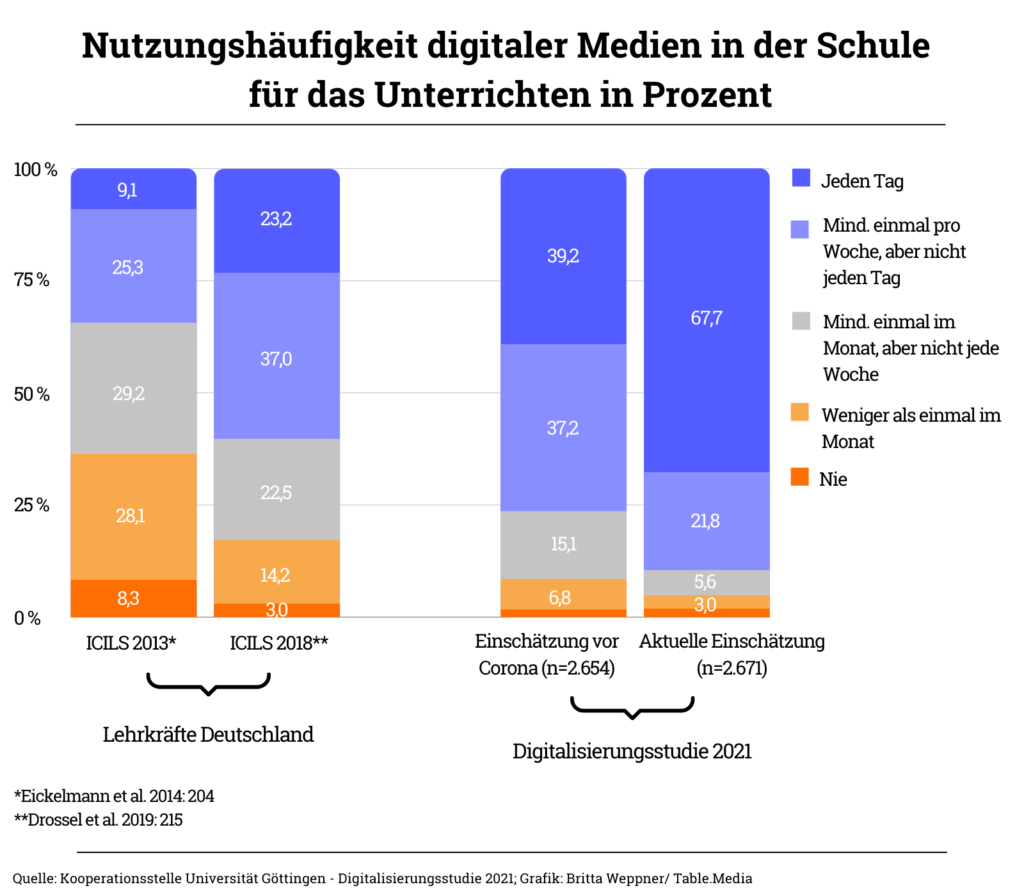

Die entscheidende Grafik steht auf Seite 78. Dort listen die Forscher auf, wie sich die Nutzung digitaler Medien im Unterrichtsalltag durch Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Steigerungsraten sind beinahe exponentiell, ein Digital-Virus hat die Schulen befallen: 2013 waren es neun Prozent der Lehrkräfte, die täglich digitale Medien einsetzten. 2018 wuchs die Zahl auf 23 Prozent, 2020 griffen schon vier von zehn Lehrern zu Tablets & Co. Und im Jahr 2021 nutzen bereits zwei Drittel der Lehrkräfte täglich digitale Medien.

Nur wenige Zahlen auf den 315 Seiten der Studie von Göttinger Forschern für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind aussagekräftiger. Sie zeigen einen enormen Zuwachs in der Bildung für eine digitale Welt – und einen Fortbildungsboom bei Lehrkräften. Die Autoren der Studie freilich scheinen eher auf der Jagd nach Hiobsbotschaften gewesen zu sein.

Als das Papier vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, regnete es schlechte Nachrichten über den Zustand der digitalen Bildung in Deutschland. Die Schulen seien von einer tiefen digitalen Spaltung erfasst, hieß es da. Und: die Fortschritte der Jahre 2020 und 2021 drohten bereits wieder zurückgedreht zu werden. Sieht man sich nun die Grafik an, welche den Unterschied zwischen Nachzügler- und Vorreiterschulen abbilden soll, reibt man sich die Augen. Bei den Vorreitern haben 57 Prozent der Lehrkräfte hohe oder sehr hohe digitale Kompetenzen; bei den Nachzüglern besitzen 47 Prozent der Pädagog:innen diese Kompetenzen. Zehn Prozentpunkte Differenz – sieht so digitale Spaltung aus?

Wenn gilt, dass Lehrkräfte und ihre Kompetenzen der wichtigste Indikator für Schulentwicklung sind – dann liegen die deutschen Schulen nicht uneinholbar weit auseinander. Und dann haben die Schulen in den letzten beiden Jahren einen großen Sprung nach vorn gemacht. Warum berichten die von der GEW beauftragten Forscher dann so übellaunig? Weil Corona ihre Untersuchung beinahe ruiniert und ihnen offenbar viel Arbeit bereitet hat: “Mitten in die Vorbereitung dieser Studie platzte jedoch die Corona-Pandemie hinein und hat alle Beteiligten vor eine völlig neue Situation gestellt”, bekennen die Forscher der Kooperationsstelle Gewerkschaften-Hochschulen der Uni Göttingen. “Krisenbewältigung war angesagt. Von einer ‘normalen’ Erhebung des Standes der Digitalisierung konnte keine Rede mehr sein.”

Das erklärt womöglich auch die – gravierenden – Mängel, die die Studie an einigen Stellen aufweist.

Das Untersuchungsdesign der GEW-Studie war insgesamt speziell. So versammelten die Göttinger Wissenschaftler der Verbindungsstelle Gewerkschaften-Hochschulen zum Beispiel 15 Fragen, in denen sie nach den Behinderungen, Nachteilen und Beschwernissen suchten, die digitale Medien verursachten. Fünf Fragen richteten sich darauf, ob die Lehrerinnen und Lehrer auch Verbesserungen durch digitale Medien spürten. Immerhin ein Viertel der Befragten entdeckte dabei den berühmten Mehrwert digital gestützten Lernens. Sieht man sich die Grafiken und Tabellen zum digitalen Sprung während der Coronakrise ungefiltert an, so erscheint ein eindrucksvolles Bild. Von solchen Werten konnte die Bildungsrepublik vor zwei Jahren nur träumen.

Am deutlichsten ist das an der Frage zu spüren, ob die Lehrer “digitale Technologien für die schulbezogene Kommunikation nutzen”. Darauf antworteten bereits vor Corona 52 Prozent der Lehrkräfte mit Ja. Im Januar und Februar 2021 stimmten dem nun 90 Prozent zu oder sogar “voll und ganz zu”. Hohe Werte erzielten auch wichtige Einzelaspekte. Sechs von zehn Lehrkräften “nutzen digitale Technologien zur Förderung der Kreativität der Schüler:innen”. 63 Prozent lassen mit digitaler Technik im Klassenzimmer recherchieren. Drei Viertel der Lehrer geben mittels digitaler Technik zeitnahes Feedback an Schüler. Das bedeutet: digitales Lernen hat sich in den Schulen ausgebreitet, wenn man den rund 2.700 befragten Lehrern glauben mag.

Hoffnungen machen hier auch die Zahlen, welche sich auf die Effekte von Lehrerfortbildung beziehen. Die sind groß – und zwar deutlich größer als in Studium und Referendariat. Die Forscher wollten von den Lehrern wissen, ob das Lehramtsstudium oder das Referendariat sie veranlasste, sich eingehender mit digitalen Medien und Lernmethoden zu befassen. Die Befragten reagierten zurückhaltend: Nur 8 Prozent wurden durchs Studium motiviert, durchs Referendariat 17 Prozent. Aber Weiterbildungen haben insgesamt 41 Prozent der Lehrer zum digitalen Lernen gebracht. Unter den Fortbildungen boomen vor allem die schulinternen: 72 Prozent der Lehrkräfte haben an solchen “SchiLF” teilgenommen, immerhin 40 Prozent an externen.

Hier wollten es die Göttinger Forscher noch genauer wissen. Sie fragten sieben Varianten von Fortbildungen auf ihre Nützlichkeit ab. Am besten schnitten in den Augen erneut die schulinternen Fortbildungen ab: 86 Prozent der Lehrer:innen lernten am meisten von Kolleg:innen. 74 Prozent schätzten schulinterne Trainings durch die Schule als am nützlichsten ein. Sieben von zehn Lehrern schließlich begriffen am besten bei schulinternen Coachings und Mentoring-Programmen.

Die berühmte Mailänder Bocconi-Universität muss wegen des Einsatzes von Proctoring-Software 200.000 Euro Strafe zahlen. Das entschied die italienische Datenschutzaufsicht “Garante per la Protezione dei Dati Personali” (GPDP). Die Universität setzte zum Verhindern von Abschreiben bei Online-Prüfungen die Programme “LockDown Browser” und “Respondus Monitor” ein. Letztere nimmt eine Videoüberwachung vor, die vermeintlich verdächtiges Verhalten der Studierenden erkennen soll.

Nach Angaben der Elite-Universität sei das zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Aufsicht über die schriftlichen Prüfungen nötig. Der Lockdown-Browser blockiert alle anderen Aktivitäten der Studierenden auf ihren Computern. Respondus observiert die Studierenden, um jedes abweichende Verhalten zu markieren, wie z.B. nicht auf den Computer oder in den Monitor zu schauen. Der 21-jährige Politik-Student Joseph Donat Bolton aus England erhob vergangenes Jahr Beschwerde bei der Datenschutzbehörde über die Proctoring-Software.

Die GPDP begründete die Strafe damit, dass die Maßnahmen über das Nötige hinausgingen und die Privatsphäre der Studierenden verletzten. Die Datenschutzbehörde monierte, dass “solche Systeme nicht unangemessen invasiv sein dürfen und keine über den tatsächlichen Bedarf hinausgehende Überwachung der Studierenden beinhalten dürfen”. Zudem werden die Studierenden nicht ausreichend über die gespeicherten Daten informiert, bevor sie die Prüfungen ablegen. Auch die Information über den Speicherzeitraum der Daten (fünf Jahre) werde nicht ausreichend kommuniziert. Kritisiert wurde auch die Speicherung der Daten in den USA. Die Universität darf die Software zukünftig nicht mehr einsetzen.

Florian Rampelt vom Hochschulforum Digitalisierung fordert in Bezug auf Proctoring-Software, “dass wir noch stärker an europäischen Alternativen arbeiten sollten.” Er kritisiert, dass eine US-amerikanische Lösung genutzt wurde, die “nicht auf die europäischen Datenschutzanforderungen zugeschnitten zu sein scheint.” Rampelt erwartet, dass Studierende transparent über alle Aspekte des Prüfungsablaufs informiert werden. Auf Online-Prüfungen sollen Studierende vorbereitet werden, dass die Durchführung “nicht zu Überraschungen führt”. Des Weiteren solle es immer eine Alternative zum Online-Proctoring geben, zum Beispiel die klassische Präsenzprüfung. “Eine Raumüberwachung, wie sie oft international praktiziert wird, darf nicht stattfinden,” sagte Rampelt Bildung.Table. ee

Die schwäbische Firma “Teamviewer” hat ihren Werbewert massiv gesteigert. Durch den Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist der Schriftzug “TeamViewer” auf den Trikots auf einen Schlag wohl das Vielfache seiner 46 Millionen Euro wert. Ob die neue Anwendung “TeamViewer Classroom” der Firma eine Wertsteigerung beschert, muss sich allerdings erst noch zeigen. Bisher bietet Teamviewer Firmen eine Fernwartungssoftware an. Über eine Remote-Kontrolle des Bildschirms im 1:1-Videochat können mit Mitarbeitern Gespräche geführt werden, um zum Beispiel Anwendungen am Rechner zu reparieren. Nun hat Teamviewer für Online-Klassenzimmer mit bis zu 40 Lernenden ein Videokonferenzsystem entwickelt.

Die Anwendung des Videokonferenz-Systems für Schulen ging vergangene Woche und damit 17 Monate nach der ersten Schließung der Schulen auf den Markt. “Teamviewer Classroom” soll als entscheidenden Vorteil haben, dass keine Datenschutz-Probleme wegen des US-Cloudacts auftreten. Der Slogan lautet “Aus Europa für Europa.” Teamviewer benutze nur europäische Server. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher: “Da wir mit verschiedenen Anbietern arbeiten, um die entsprechenden Kapazitäten auch jederzeit gewährleisten zu können, können wir keine genauen Lokalitäten oder Namen der Anbieter nennen.”

Das Teamviewer-Angebot besteht aus einer Videokonferenz mit Chatmöglichkeit, einem integrierten Whiteboard und einem integrierten kollaborativen Dokumenten-Bearbeitungssystem. Die Videokonferenz hat BreakOut-Räume und, falls gewünscht, auch einen Warteraum. “Wir wollten das System so einfach wie möglich halten und haben deswegen keine Account-Anmeldungen eingeführt”, sagte der Sprecher. Nur Lehrer bekämen eigene Accounts mit Admin-Rechten. Bei einem Videokonferenzsystem in Nordrhein-Westfalen war Anfang des Jahres das Risiko aufgetreten, dass Schüler Einladungslinks versandten oder gar auf Online-Plattformen anboten. Dadurch konnten Fremde in Videokonferenzen eindringen, weil es weder einen Warteraum noch Identifizierungscodes gab. Bei Teamviewer Classroom sei die Vergabe von Passwörtern möglich.

Das integrierte Whiteboard erlaubt es der Lehrkraft, Präsentationen und Tafelanschriebe zu machen, auch Schüler können dort Eintragungen vornehmen. Warum es eine Tafel innerhalb einer Videokonferenz gibt, wurde so erläutert: “Wir sind davon ausgegangen, dass eine Tafel automatisch zu einem Video-System gehört”. Es wird zudem eine gemeinsame Dokumentenbearbeitung angeboten, bei der Schüler kollaborativ in einem Dokument schreiben können. Bisher lässt diese Funktion aber nur PDF als geteilte Dokumente zu. PDF gelten nicht als barrierefrei und können nur geringfügig bearbeitet werden. “Wir können zu Funktionalitäten, die sich noch in der Entwicklung befinden, keine festen Erscheinungsdaten nennen,” hieß es zu anderen Dokumenten-Formaten. TeamViewer Classroom sei nicht mit Schulklassen getestet worden. Bei einem gemeinsamen Test der Software fiel bei bestimmten Einstellungen die Akustik aus. cif

Das “Haus der kleinen Forscher” entwickelt eine Lehrerfortbildung für digitales Lernen. Das Besondere daran ist, dass das Haus der kleinen Forscher eine Stiftung ist, die sich eigentlich um Erzieher und Kindertagesstätten kümmert. Dennoch gab die vom Bund bezahlte Stiftung nun bekannt, ein Entwicklungsteam aus Trainern, Lehrerinnen und Fachleuten mit der Entwicklung einer Fortbildung für Grundschullehrkräfte zu beauftragen. In einem “Kollaborativen Konzept-Lab” (Ko-Lab) sollen von und für Lehrende Trainings entstehen. In ihnen sollen Lehrkräfte lernen, MINT-Fächer im Grundschulunterricht digital besser zu vermitteln. “Noch bis Jahresende werden sie im ‘Ko-Lab’ im Rahmen von Design-Thinking-Workshops ko-kreativ ein Fortbildungskonzept und entsprechende Prototypen entwickeln”, hieß es. Im Anschluss würden die Ergebnisse mit Lehrern und Grundschulklassen erprobt.

Projektleiterin Anne Lehmann erklärte, man wolle konzeptionell “hin zu einer Lernkultur der Digitalität.” So sollen “digitale und analoge Formate als verschiedene Elemente eines Unterrichtsszenariums” entstehen. Das “forschende Lernen”, wie die Stiftung dieses Konzept nennt, soll auch die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Unabhängig vom digitalen Können der Eltern sollten alle Grundschulkinder gleichermaßen lernen, das meiste aus einem digitalen Klassenzimmer mitzunehmen. Die neue Entwicklungsidee hat einen Vorgänger. Zusammen mit Grundschullehrer:innen entwarf die Stiftung sechs Themen für Apps im Bereich Energie, dazu gehörten unter anderen “Die fossile Kleinstadt,” “Energies for Future” und “Das interaktive Stromzimmer”.

Für die Entwicklung der Fortbildungen tut sich das Haus der kleinen Forscher mit der Friede Springer Stiftung zusammen. Lehrkräfte seien die wichtigsten Multiplikatoren für Kinder, sagte Friede Springer. Deswegen sei es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, “dass Kinder diese Kompetenzen in der Schule erwerben, denn viele Elternhäuser können das nicht leisten.” Das Projekt läuft bis September 2022. Das Haus der kleinen Forscher wird – nach einer Intervention des Bundesrechnungshofes – seit diesem Jahr direkt vom Bund mit elf Millionen Euro gefördert und getragen, es ist de facto eine Bundeseinrichtung. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Bundesländer über die Einmischung in ihre Kulturhoheit beschweren. Ein Versuch des Bundes, die Lehrerfortbildung mittels Kompetenzzentren anzutreiben, ist an den Ländern – vorerst – gescheitert. (Bildung.Table berichtete) rs

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) lässt nicht locker, die Lehrerversorgung in Bayern anzuprangern und mehr politische Verlässlichkeit für die Lehrer:innen einzufordern. “Es kotzt uns an, wenn wir nicht das machen dürfen, was wir können”, wählte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann drastische Worte. “Wir sind jetzt verantwortlich dafür, dass – wenn das Lüftungsprotokoll nicht stimmt – die ganze Klasse in Quarantäne muss.” Der BLLV spießte eine Reihe von Problemen bei der Unterrichtsversorgung auf: Quereinsteiger würden als Klassenlehrer eingesetzt. Immer öfter gebe es Grund- und Mittelschulen ohne Schulleiter:innen. “Der Lehrermangel ist nicht mehr zu kaschieren, das Kartenhaus bricht zusammen.” Das Kultusministerium ließ die Aussagen – wie bei jeder Pressekonferenz des BLLV – umgehend dementieren. Es gebe so viele Lehrer wie nie in Bayern, meinte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Der Lehrerverband legte keine Zahlen darüber vor, wie groß der Lehrermangel ist. Das sei nicht die Aufgabe des Verbands, sagte Fleischmann – und forderte den Kultusminister auf, endlich korrekte Zahlen auf den Tisch zu legen. Ein Faktenblatt zeigt, wie angespannt die Lage ist. BLLV-Vizepräsident Tomi Neckov illustrierte die schwierige Personallage gerade in den Grund- und Mittelschulen. “Wir kennen Schulen, die nur noch mit knapp der Hälfte an voll ausgebildetem Personal, also Mittelschullehrkräften, besetzt sind. Das heißt, die andere Hälfte sind Zweitqualifikanten, nichtschulisches Personal oder auch Studierende.” Man könne nicht einfach eine Opernsängerin Musik geben lassen und den Frankreichexperten in Französisch einsetzen – allein schon weil es das Fach an der Mittelschule nicht gebe. Quereinsteiger müssten inzwischen auch Hauptfächer unterrichten. Es gebe Schulen, an denen sich drei Lehramts-Studenten die Klassenleitung teilten. “Auch solche Fälle kennen wir leider.”

Die Bildungsqualität leide massiv, sagte Neckov. “Es findet eine regelrechte Entprofessionalisierung des Lehrerberufs statt.” Er habe großen Respekt vor Quereinsteigern. “Das Unterrichten aber haben diese Menschen nicht gelernt. Ich als Lehrer weiß, wie ich einem Kind das Bruchrechnen beibringe. Ich weiß, wie ich die entsprechende Probearbeit dazu entwerfe und korrigiere. Ich weiß, wie man ein Elterngespräch führt. Ich weiß, wie man ein Zeugnis schreibt und ich weiß auch, wie ich mit Kindern umgehen muss, die meinen Unterricht stören”. Simone Fleischmann sagte, es dürfte nicht sein, dass Lehrer zu Hygienebeauftragten und Testschwestern mutierten. Lehrer:innen seien dazu da, sich um die Kinder zu kümmern, Schule zu entwickeln, Inklusion zu organisieren und digitale Bildung möglich zu machen.

Eine Verbesserung der Personallage ist nicht absehbar, im Gegenteil. im vergangenen Jahr ist die Zahl der Studierenden, die sich auf die Mittelschule vorbereiten, regelrecht eingebrochen. Zum letzten Wintersemester gab es 54 Prozent weniger Studienanfänger. In der Mittelschule fehlen bis zum Jahr 2025 aber über 1.600 Lehrkräfte. Diese Prognose stammt nicht vom BLLV – sondern von Kultusminister Piazolo. cif

Ein riesengroßes Bildungsexperiment nennt Verena Pausder das monatelange Beschulen aller Schulkinder von zu Hause während der Pandemie. Eines, das mal an der Zeit gewesen sei, sagt sie im Gespräch mit dem RBB. Das war noch vor dem ersten Corona-Winter. Eltern und Sozialarbeiter schlugen da Alarm, weil Kinder depressiv wurden und unter psychosomatischen Beschwerden wie Kopf-und Bauchschmerzen litten. Sie sei froh, sagt Verena Pausder, dass Politiker und Lehrer durch das Virus gezwungen wurden, über die digitale Zukunft an Schulen nachzudenken.

Verena Pausder, 42, ist eine Unternehmerin aus einer Unternehmerfamilie. Sie hat an einer der führenden Wirtschaftshochschulen Europas, an der Universität St. Gallen, Wirtschaftswissenschaften studiert. 2012 gründete sie ein Unternehmen, das Kinder-Apps entwickelte, Fox & Sheeps, das sie Ende 2019 an den Spielehersteller Haba für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufte.

Als ihre eigenen Kinder eingeschult wurden – Pausder hat drei Kinder – begann sie sich 2016 mit digitaler Bildung in der Schule zu beschäftigen. So erzählt es das Handelsblatt. Damals war digitales Lernen und Denken an deutschen Schulen, wenn überhaupt, nur rudimentär verankert. Verena Pausder baute deshalb eine Digitalwerkstatt für die Spielzeugfirma Haba mit auf, in denen die Eltern ihren Kindern digitale Workshops kaufen können, zum Beispiel um programmieren zu lernen.

“Alle Kinder sollen chancengleich Zugang zu digitaler Bildung erhalten”, sagt Verena Pausder, die nach dem erfolgreichen Exit ihres Startups auch als visionäre Digitalexpertin und einflussreiche Frau in der Tech-Szene Deutschlands gilt. Sie verkauft fortan keine Apps mehr, sondern ihre Expertise. Sie gibt Workshops, hält Vorträge und gründet 2017 den Verein “Digitale Bildung für alle!”, der zusammen mit Max Maendler einen der größten Bildungshackathons in Deutschland organisierte, den #wirfürschule. “Das große Versprechen der Bildung in einer digitalen Welt ist die Individualisierung,” sagt sie Bildung.Table. “Und das hat, sind wir ehrlich, noch gar nicht richtig angefangen.” Mit der Initiative “Startup Teens” will sie zudem Teenager fürs Unternehmertum begeistern.

Auf Veranstaltungen, seien es Preisverleihungen oder Kongresse, spricht sie über Frauen in Startups. Sie fragt, warum sie immer noch so selten an der Spitze von jungen Unternehmen stehen und was sich große Konzerne von den vermeintlich hierarchiefreien Startups abschauen können. Sie beginnt Nachwuchsunternehmer zu unterstützen, auf Netzwerktreffen oder dadurch, dass sie Kontakte vermittelt und selbst in aussichtsreiche Jungunternehmen investiert.

Mit 40 Jahren wird sie in den Aufsichtsrat der Commerzbank-Tochter Comdirect gewählt und glaubt mit ihrem Mandat andere Frauen für Aufsichtsräte in Unternehmen zu begeistern. Sie ruft noch eine Initiative ins Leben. Diesmal eine, mit der sie erreichen will, dass Vorstandsmitglieder in Mutterschutz gehen dürfen. Nach geltendem Recht ist das in Deutschland nicht möglich. “Chefetagen müssen nicht nur diverser, sie müssen auch menschlicher werden,” sagt Pausder dem Spiegel.

Im Dezember 2019 wird sie von LinkedIn auf Platz sieben der Top-Influencer im deutschsprachigen Raum gesetzt, sie gilt als eine, die Debatten um Startups und Digitalisierung anstößt.

Digitale Bildung und Förderung von Frauen in der Wirtschaft – das sind Pausders Themen, die sie überall, wo sie auftaucht, konsequent vertritt. So hat sie es geschafft, innerhalb von kurzer Zeit als gefragte Frau mit starker Meinung für Chancen- und Gendergerechtigkeit im Bildungssystem und in der Startup-Szene zu gelten. Kaum eine Zeitung, der sie noch kein Interview gegeben hat, kaum eine Veranstaltung, auf der sie noch nie gesehen wurde, kein Digitalpodcast, in dem sie nicht Gast war. Aber Pausder ist auch in der Lage, Öffentlichkeit zu meiden. Sie verabschiedete sich vor den Berliner Herbstferien spontan von Facebook, TikTok und sogar von Twitter, wo sie 15.000 Follower hatte. Sie habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, sagte sie Bildung.Table. Jetzt war es so weit. Es gab keinen konkreten Anlass, sondern nur den plötzlichen Entschluss für den Ausstieg.

Im September 2020 erschien ihr Buch “Das neue Land”, in dem sie ein Deutschland entwirft, das sich mit New Work, Innovation und Digitalisierung wieder an die Weltspitze zurückbeamt. Es landete in kürzester Zeit auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Mittlerweile ist Pausder jedem und jeder, der oder die in einer Suchmaschine digitale Bildung eingetippt hat, ein bekanntes Gesicht. Und manche wünschten, sie würde sich nicht mehr nur als Unternehmerin einmischen, sondern als echte Gestalterin, als Politikerin. Die Wirtschaftswoche träumt sich Pausder ins Zukunftsteam von Armin Laschet, als Expertin für Fragen rund um die Digitalisierung. Auch der Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups spricht sich dafür aus, dass Pausder politisch gestaltet, als Bildungsministerin in der nächsten Regierung.

Selbst Jörg Thadeusz bemerkt, als Pausder zu Gast in seiner Sendung ist, dass sie sich mit ihrem Buch als Bundeskanzlerin qualifiziere. Schließlich ist ihr Politik nicht fern: Sie stammt nicht nur aus einer Unternehmerfamilie, sondern auch aus einer mit zwei Bundespräsidenten: Johannes Rau (SPD) war ihr Onkel und Gustav Heinemann ihr Urgroßvater. Ein Parteibuch hat Verena Pausder nicht, noch nicht.

Politisch nahe steht sie wohl den Freien Demokraten. So gehörte sie dem FDP-Wirtschaftsforum an und spendete 2017 über 50.000 Euro an die FDP. Doch gerade diese Parteispende von der Unternehmerin klingt bis heute unangenehm nach. Denn ein Jahr nach der Spende vergab das FDP-geführte Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen der Haba Digitalwerkstatt, dessen Geschäftsführerin damals Verena Pausder ist, einen Auftrag über 600.000 Euro. Ohne öffentliche Ausschreibung. Die Haba gestaltete einen Bus mit digitalen Lernangeboten, der als “mobiles Klassenzimmer” in Grundschulen in ganz NRW fuhr. Doch weil die Ausschreibung nicht öffentlich war, hagelte es Kritik. Der Vertrag zwischen dem NRW-Bildungsministerium und dem Unternehmen Haba GmbH wurde vorzeitig beenden. Aktuell liegt das Projekt, das für FDP-Ministerin Gebauer ein Prestigeprojekt sein sollte, auf Eis.

Auch wenn diese trübe Vergabepraxis ein schlechteres Bild auf das NRW-Bildungsministerium wirft, als auf die Haba GmbH und deren Ex-Geschäftsführerin Pausder, es zeigt, dass Unternehmertum und staatliches Handeln in Deutschland immer noch unterschiedlichen Regeln folgen. Manch einer kann sich Verena Pausder als visionäre Bildungspolitikerin vorstellen. Dass sie als Quereinsteigern ohne politisches Profil auf einen Posten gehoben wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Sie bleibt also vorerst die meinungsstarke Stimme, die sich für mehr Startup-Denken im Bildungssystem einsetzt. Sofie Czilwik

Wenn Schüler ein E-Book gemeinsam erstellen, dann werden sie von Konsumenten zu Produzenten von Lernmaterialien. Wichtig ist, dass das in Lerngruppen erfolgt. In der ersten Phase müssen die Lerner sich erst mal mit Wissen versorgen. Sie müssen recherchieren, Sie eignen sich teils Wissen, teils nur Fundstücke an, das bedeutet, sie müssen die vielen Informationen erstmal sortieren und bewerten. In einer zweiten Phase überlegen sie sich dann: “Wie setze ich so etwas kreativ um?” Und da ist der Vorteil des E-Books, dass das in ganz verschiedenen medialen Formaten innerhalb des digitalen “Buchs” möglich ist, also nicht nur in Textform, sondern als Audio, Foto oder Video, als Grafik oder Tabelle und so weiter. Die Schüler:innen nutzen in diesem Moment Fähigkeiten, die sie in ihrer Lebenswelt und aus ihrer persönlichen Erfahrung kennen und anwenden. Der Clou dieses lernenden Produzierens ist, dass es kreativ und zeitgemäß ist – und Realität abbildet. Ganz viele Berufe arbeiten bereits heute auf diese Art mit digitalen Medien.

Relativ wenig. Es ist WLan nötig, die E-Book-App und eine Ausstattung mit Tablets. Letztere muss nicht mal unbedingt eins zu eins sein. Wir halten am Gymnasium Oettingen Tablets vor, welche die Kollegen mit Schülern immer dann nutzen, wenn der Unterricht projektorientiert läuft. Das wäre unsere Idealvorstellung von Unterricht, den man nicht immer so, aber so oft wie möglich machen sollte. Also kurz, du brauchst WiFi plus Tablets.

Wir haben die Schüler lange vor der Pandemie mit E-Books Portfolios erstellen lassen. Wir haben dann während der Pandemie davon sehr profitiert. Eine Reihe von Kollegen, die das vorher noch nicht so stark eingesetzt haben, haben da gemerkt, wie das E-Book als Lernprodukt helfen kann, Schüler im Distanzunterricht alternativ bewerten zu können. Ich bin davon überzeugt, dass diese Form von Lerntechnologie im Präsenzunterricht ausgebaut werden sollte. Aber ich glaube auch, dass es gelingen wird, weil wir viele Kritiker mit ins Boot bekommen, die plötzlich belastbare Noten vergeben können – ohne Aufenthalt im Klassenzimmer. Aus meiner Sicht gibt es keine Schulentwicklung mehr ohne Veränderung von Prüfungsformaten, wie das E-Book eines sein kann.

Das interessante ist, was mir Schüler:innen rückmelden: “Bilder hochladen und teilen – quasi digitale Geschichten erzählen. Das machen wir in unserer Freizeit ja auch. Es motiviert, dass wir das jetzt auch in der Schule machen dürfen.” Die Lernenden fühlen sich also wohl in diesem Tool. Wir holen grundsätzlich sehr viel Feedback ein. Und da haben uns sowohl Schüler als auch Eltern als die großen Vorzüge dieses Arbeitens gespiegelt: dass die Lernenden sich die Zeit einteilen können. Schüler:innen sagen, sie können asynchron lernen, können sich, wenn die Stunde rum ist, selber zusammen schließen für das Projekt. Sie können kollaborativ daran arbeiten. Es kommt gut an und es kommt viel dabei raus. Die Schüler erarbeiten sich Kompetenzen, die sie auch später sehr gut brauchen können.

Wir haben iPads und benutzen Bordmittel, hier konkret Pages Bücher. Das kann theoretisch ein Problem sein, wenn man andere Endgeräte hat. Aber dafür gibt es eine Lösung: browserbasierte Buchmacherapps.

Christian Heinz lehrt Englisch und Sport am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen und ist dort stellvertretender Schulleiter.

06. Oktober 2021, 18:00-19:30 Uhr

Videokonferenz: Fachgespräch zur Förderung des bundesweiten Bildungsengagements

Die Stiftung Bildung stellt ein neues juristisches Gutachten über Kompetenzen des Bundes vor, welches zeigt, dass der Bund die Möglichkeiten hätte, das Bildungsengagement zu fördern. Diskussion mit Mitgliedern des Bundestages. Anmeldung per Mail erforderlich. Infos & Anmeldung

Teilnahme bis zum 14. Januar 2022

Wettbewerb Award Schule Digital 2021

Der Bundesverband Digitale Bildung zeichnet Projekte aus, die das Schulleben besser machen und die Digitalisierung vorantreiben. Als Preisgeld sind unter anderem 2000 Euro ausgeschrieben. Infos & Anmeldung

wenn die Bundesregierung mit den Bundesländern über die Verteilung föderaler Kompetenzen und Milliarden streitet, geht es bekanntermaßen nicht nur um Sachargumente. Fragen von Parteitaktik und Koalitionsarithmetik spielen eine beinahe genauso große Rolle. Warum sollte sich daran nach der Bildung der nächsten Bundesregierung etwas ändern?

Gut möglich, dass Olaf Scholz nächster Regierungschef wird und ihm dann am Verhandlungstisch Britta Ernst gegenüber sitzt, Brandenburgs Bildungsministerin, als derzeitige KMK-Präsidentin machtvolle Wortführerin der Länder-Bildungspolitik und – Olaf Scholz´ Ehefrau.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um in einer solchen Konstellation Interessenkonflikte und politische Sprengkraft zu erahnen. Robert Schick hat mit Verfassungsrechtlern über die Konstellation Scholz/Ernst gesprochen – und deren Urteil ist einhellig: Das geht nicht. Und zwar auch dann nicht, wenn Ernst nur noch im Präsidium der Kultusministerkonferenz sitzt und nicht mehr an der Spitze.

Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem zwei Themen zur Fortbildung von Lehrkräften. Zum einen die Untersuchung Göttinger Forscher über das Interesse der Lehrkräfte an einer digitalen Weiterbildung. Und zum anderen den Hinweis darauf, wie das “Haus der kleinen Forscher”, das sich eigentlich eher mit dem Thema Vorschule befasst, in die Weiterbildung von Grundschulpädagogen einsteigt.

Das Hamburger Abendblatt nannte Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst einst “das mächtigste Paar des Nordens.” Ernst war damals Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Olaf Scholz Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Bald wird das Paar erneut an Macht gewinnen. Nur wird es diesmal nicht um gefühlte Befangenheiten und Interessenkonflikte gehen, sondern um echte. Was wird der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland entscheiden, wenn seine Frau als KMK-Präsidentin von ihm Milliarden für digitale Bildung haben will? Wie würde die Öffentlichkeit reagieren, wenn Ernst diese Forderung plötzlich nicht mehr stellte? Scholz und Ernst könnten schnell in diese Zwickmühle geraten.

Schon bald dürfte eine ähnliche Konstellation für das seit 1998 verheiratete Paar entstehen wie im Jahr 2011. Damals wurde Olaf Scholz (SPD) zum Bürgermeister Hamburgs gewählt. Britta Ernst (SPD), die in der Bürgerschaft, dem Hamburger Stadtparlament, saß, gab ihr Mandat sofort auf. Nun verhandelt Olaf Scholz als Kandidat des Wahlsiegers gerade eine neue Bundesregierung und hat gute Chancen, Kanzler zu werden. Seine Ehefrau ist aber nicht nur Bildungsministerin des Bundeslandes Brandenburg, sondern fungiert für das Jahr 2021 noch als Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Auch 2022 wird sie dem Präsidium der Kultusministerkonferenz als Vizepräsidentin und damit an herausgehobener Position angehören. Gerade jetzt, da alle Parteien, die für die Regierung infrage kommen, das Gewicht des Bundes in der digitalen Bildung verstärken wollen, sind die Interessenkonflikte offensichtlich.

Sollte die Möglichkeit “Bundeskanzler Olaf Scholz” Wirklichkeit werden, steht Britta Ernst erneut vor der Frage: bleiben – oder zurücktreten? “Zwischen Bundeskanzler und KMK-Präsidentin gibt es bislang kein förmliches Verwaltungsverfahren,” sagte der Staatsrechtler Ulrich Battis Bildung.Table. “Sollte Britta Ernst KMK-Präsidentin bleiben, und es stehen Verhandlungen zwischen ihr und dem Bundeskanzler an, dann muss sie sich aus diesem Prozess verabschieden.” Dass es zu solchen Verhandlungen kommen wird, ist unausweichlich. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung der deutschen Schulen ganz oben auf die politische Prioritätenliste gesetzt. Im vergangenen Jahr traf sich Kanzlerin Angela Merkel mehrfach mit der damaligen KMK-Präsidentin, Stefanie Hubig, der Vorgängerin von Ernst. Dabei wurden Investitionen des Bundes in die Digitalisierung der Bildung in Höhe von rund zwei Milliarden Euro besprochen – und auf den Weg gebracht. Ernst hat erst kürzlich eine Neuauflage des fünf Milliarden schweren Digitalpakts Schule gefordert.

Selbst wenn es keine formellen staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Kanzler und KMK-Präsidentin gibt, birgt das Szenario “Scholz vereinbart mit seiner Ehefrau Milliardenhilfen für die digitale Bildung” politischen Sprengstoff – auch für den Kanzler. Gespräche mit den Kultusministerien über Bundeshilfen würden dann nicht mehr Hinterzimmergespräche sein, sondern bekämen den Hautgout von Privatgesprächen, warnt ein hochrangiger Verfassungsjurist. Was soll die Öffentlichkeit denken, wenn die Bildungsministerin Bundeszuschüsse “privat zu Hause beackert”? Der renommierte Verfassungsrechtler Christoph Möllers sagte Bildung.Table, es entstünden “natürlich politische Probleme” in der Konstellation Kanzler/KMK-Präsidentin. “Dass die beiden verhandelten, kann ich mir nicht vorstellen.”

Dass Partnerinnen wichtiger Politiker ihre Tätigkeit ruhen lassen, wäre nichts Neues. Nach der Wahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten wollte seine Ehefrau Elke Büdenbender zunächst weiter als Richterin beim Verwaltungsgericht in Berlin arbeiten. Kollegen und Kolleginnen rieten ihr davon ab, weil sie bei Urteilen nicht mehr als unparteiische Richterin, sondern als Frau des Präsidenten angesehen werde – woraufhin sie sich beurlauben ließ.

Britta Ernst hingegen nahm stets ihre Rolle als politische und selbstbewusste Frau wahr, die sie nun mal ist. Sie diskutiere viel mit ihrem Mann über Politik und sei nicht immer seiner Meinung, sagt sie gern. Man muss also davon ausgehen, dass die bildungspolitischen Entscheidungen eines möglichen Bundeskanzlers Scholz zum Teil von Britta Ernst mit gefällt oder mindestens mit besprochen würden. Auch die Reaktion des sonst so ruhigen und ausgeglichenen Olaf Scholz auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt seiner Frau zeigte, wie sehr ihn das Thema bewegt. “Das ist eine Frage, die mich ehrlicherweise empört,” entrüstete sich Scholz. “Meine Frau ist eine erfolgreiche Politikerin und jetzt in einem zweiten Bundesland Ministerin.” Was Scholz damals nicht beantwortete: Es geht nicht um die feministische Frage, ob eine Ehefrau zurücktreten soll, sondern um die staatsrechtliche, ob zwei politische Spitzenämter unter Eheleuten vereinbar sind.

Vergleicht man die Wahlprogramme der vier Parteien, die für die Regierungsbildung infrage kommen, so ist klar: Der Einfluss des Bundes auf die digitale Bildungspolitik wird mit Sicherheit größer werden. Staatsrechtler Battis sagt daher voraus, dass die politischen und ethischen Befindlichkeiten zwischen dem Ehepaar Scholz/Ernst eher wachsen. “Ein gewisses politisches Problem ist vorhanden, beziehungsweise könnte entstehen, wenn es im Zuge der Aufwertung der digitalen Bildungspolitik zu Veränderungen in der Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern kommen sollte”, sagte Battis. Dass die Debatte kommen wird, steht außer Frage. Selbst in der Union, die beim Thema Föderalismus stets zurückhaltend argumentierte, gibt es inzwischen Anhänger einer großen Staatsreform zugunsten des Bundes in der Bildungspolitik.

Für die anstehende Diskussion über die Kulturhoheit wären die Kultusminister-Präsidentin Britta Ernst genau wie Kanzler Scholz in einer “Lose-Lose-Situation.” Olaf Scholz auf der einen und Britta Ernst auf der anderen Seite wären beide in herausgehobenen Positionen der staatlichen Gliederungen, die miteinander politische Verhandlungen führen müssten. Man erwartet sowohl vom Kanzler, der die Richtlinien der Politik im Bund vorgibt, als auch von einer Präsidentin oder Vizepräsidentin der Kultusminister-Konferenz, dass sie sich an dieser Debatte beteiligen.

Britta Ernst ließ auf Anfrage mitteilen: “Britta Ernst ist und bleibt Bildungsministerin in Brandenburg.”

Die entscheidende Grafik steht auf Seite 78. Dort listen die Forscher auf, wie sich die Nutzung digitaler Medien im Unterrichtsalltag durch Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Steigerungsraten sind beinahe exponentiell, ein Digital-Virus hat die Schulen befallen: 2013 waren es neun Prozent der Lehrkräfte, die täglich digitale Medien einsetzten. 2018 wuchs die Zahl auf 23 Prozent, 2020 griffen schon vier von zehn Lehrern zu Tablets & Co. Und im Jahr 2021 nutzen bereits zwei Drittel der Lehrkräfte täglich digitale Medien.

Nur wenige Zahlen auf den 315 Seiten der Studie von Göttinger Forschern für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind aussagekräftiger. Sie zeigen einen enormen Zuwachs in der Bildung für eine digitale Welt – und einen Fortbildungsboom bei Lehrkräften. Die Autoren der Studie freilich scheinen eher auf der Jagd nach Hiobsbotschaften gewesen zu sein.

Als das Papier vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, regnete es schlechte Nachrichten über den Zustand der digitalen Bildung in Deutschland. Die Schulen seien von einer tiefen digitalen Spaltung erfasst, hieß es da. Und: die Fortschritte der Jahre 2020 und 2021 drohten bereits wieder zurückgedreht zu werden. Sieht man sich nun die Grafik an, welche den Unterschied zwischen Nachzügler- und Vorreiterschulen abbilden soll, reibt man sich die Augen. Bei den Vorreitern haben 57 Prozent der Lehrkräfte hohe oder sehr hohe digitale Kompetenzen; bei den Nachzüglern besitzen 47 Prozent der Pädagog:innen diese Kompetenzen. Zehn Prozentpunkte Differenz – sieht so digitale Spaltung aus?

Wenn gilt, dass Lehrkräfte und ihre Kompetenzen der wichtigste Indikator für Schulentwicklung sind – dann liegen die deutschen Schulen nicht uneinholbar weit auseinander. Und dann haben die Schulen in den letzten beiden Jahren einen großen Sprung nach vorn gemacht. Warum berichten die von der GEW beauftragten Forscher dann so übellaunig? Weil Corona ihre Untersuchung beinahe ruiniert und ihnen offenbar viel Arbeit bereitet hat: “Mitten in die Vorbereitung dieser Studie platzte jedoch die Corona-Pandemie hinein und hat alle Beteiligten vor eine völlig neue Situation gestellt”, bekennen die Forscher der Kooperationsstelle Gewerkschaften-Hochschulen der Uni Göttingen. “Krisenbewältigung war angesagt. Von einer ‘normalen’ Erhebung des Standes der Digitalisierung konnte keine Rede mehr sein.”

Das erklärt womöglich auch die – gravierenden – Mängel, die die Studie an einigen Stellen aufweist.

Das Untersuchungsdesign der GEW-Studie war insgesamt speziell. So versammelten die Göttinger Wissenschaftler der Verbindungsstelle Gewerkschaften-Hochschulen zum Beispiel 15 Fragen, in denen sie nach den Behinderungen, Nachteilen und Beschwernissen suchten, die digitale Medien verursachten. Fünf Fragen richteten sich darauf, ob die Lehrerinnen und Lehrer auch Verbesserungen durch digitale Medien spürten. Immerhin ein Viertel der Befragten entdeckte dabei den berühmten Mehrwert digital gestützten Lernens. Sieht man sich die Grafiken und Tabellen zum digitalen Sprung während der Coronakrise ungefiltert an, so erscheint ein eindrucksvolles Bild. Von solchen Werten konnte die Bildungsrepublik vor zwei Jahren nur träumen.

Am deutlichsten ist das an der Frage zu spüren, ob die Lehrer “digitale Technologien für die schulbezogene Kommunikation nutzen”. Darauf antworteten bereits vor Corona 52 Prozent der Lehrkräfte mit Ja. Im Januar und Februar 2021 stimmten dem nun 90 Prozent zu oder sogar “voll und ganz zu”. Hohe Werte erzielten auch wichtige Einzelaspekte. Sechs von zehn Lehrkräften “nutzen digitale Technologien zur Förderung der Kreativität der Schüler:innen”. 63 Prozent lassen mit digitaler Technik im Klassenzimmer recherchieren. Drei Viertel der Lehrer geben mittels digitaler Technik zeitnahes Feedback an Schüler. Das bedeutet: digitales Lernen hat sich in den Schulen ausgebreitet, wenn man den rund 2.700 befragten Lehrern glauben mag.

Hoffnungen machen hier auch die Zahlen, welche sich auf die Effekte von Lehrerfortbildung beziehen. Die sind groß – und zwar deutlich größer als in Studium und Referendariat. Die Forscher wollten von den Lehrern wissen, ob das Lehramtsstudium oder das Referendariat sie veranlasste, sich eingehender mit digitalen Medien und Lernmethoden zu befassen. Die Befragten reagierten zurückhaltend: Nur 8 Prozent wurden durchs Studium motiviert, durchs Referendariat 17 Prozent. Aber Weiterbildungen haben insgesamt 41 Prozent der Lehrer zum digitalen Lernen gebracht. Unter den Fortbildungen boomen vor allem die schulinternen: 72 Prozent der Lehrkräfte haben an solchen “SchiLF” teilgenommen, immerhin 40 Prozent an externen.

Hier wollten es die Göttinger Forscher noch genauer wissen. Sie fragten sieben Varianten von Fortbildungen auf ihre Nützlichkeit ab. Am besten schnitten in den Augen erneut die schulinternen Fortbildungen ab: 86 Prozent der Lehrer:innen lernten am meisten von Kolleg:innen. 74 Prozent schätzten schulinterne Trainings durch die Schule als am nützlichsten ein. Sieben von zehn Lehrern schließlich begriffen am besten bei schulinternen Coachings und Mentoring-Programmen.

Die berühmte Mailänder Bocconi-Universität muss wegen des Einsatzes von Proctoring-Software 200.000 Euro Strafe zahlen. Das entschied die italienische Datenschutzaufsicht “Garante per la Protezione dei Dati Personali” (GPDP). Die Universität setzte zum Verhindern von Abschreiben bei Online-Prüfungen die Programme “LockDown Browser” und “Respondus Monitor” ein. Letztere nimmt eine Videoüberwachung vor, die vermeintlich verdächtiges Verhalten der Studierenden erkennen soll.

Nach Angaben der Elite-Universität sei das zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Aufsicht über die schriftlichen Prüfungen nötig. Der Lockdown-Browser blockiert alle anderen Aktivitäten der Studierenden auf ihren Computern. Respondus observiert die Studierenden, um jedes abweichende Verhalten zu markieren, wie z.B. nicht auf den Computer oder in den Monitor zu schauen. Der 21-jährige Politik-Student Joseph Donat Bolton aus England erhob vergangenes Jahr Beschwerde bei der Datenschutzbehörde über die Proctoring-Software.

Die GPDP begründete die Strafe damit, dass die Maßnahmen über das Nötige hinausgingen und die Privatsphäre der Studierenden verletzten. Die Datenschutzbehörde monierte, dass “solche Systeme nicht unangemessen invasiv sein dürfen und keine über den tatsächlichen Bedarf hinausgehende Überwachung der Studierenden beinhalten dürfen”. Zudem werden die Studierenden nicht ausreichend über die gespeicherten Daten informiert, bevor sie die Prüfungen ablegen. Auch die Information über den Speicherzeitraum der Daten (fünf Jahre) werde nicht ausreichend kommuniziert. Kritisiert wurde auch die Speicherung der Daten in den USA. Die Universität darf die Software zukünftig nicht mehr einsetzen.

Florian Rampelt vom Hochschulforum Digitalisierung fordert in Bezug auf Proctoring-Software, “dass wir noch stärker an europäischen Alternativen arbeiten sollten.” Er kritisiert, dass eine US-amerikanische Lösung genutzt wurde, die “nicht auf die europäischen Datenschutzanforderungen zugeschnitten zu sein scheint.” Rampelt erwartet, dass Studierende transparent über alle Aspekte des Prüfungsablaufs informiert werden. Auf Online-Prüfungen sollen Studierende vorbereitet werden, dass die Durchführung “nicht zu Überraschungen führt”. Des Weiteren solle es immer eine Alternative zum Online-Proctoring geben, zum Beispiel die klassische Präsenzprüfung. “Eine Raumüberwachung, wie sie oft international praktiziert wird, darf nicht stattfinden,” sagte Rampelt Bildung.Table. ee

Die schwäbische Firma “Teamviewer” hat ihren Werbewert massiv gesteigert. Durch den Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist der Schriftzug “TeamViewer” auf den Trikots auf einen Schlag wohl das Vielfache seiner 46 Millionen Euro wert. Ob die neue Anwendung “TeamViewer Classroom” der Firma eine Wertsteigerung beschert, muss sich allerdings erst noch zeigen. Bisher bietet Teamviewer Firmen eine Fernwartungssoftware an. Über eine Remote-Kontrolle des Bildschirms im 1:1-Videochat können mit Mitarbeitern Gespräche geführt werden, um zum Beispiel Anwendungen am Rechner zu reparieren. Nun hat Teamviewer für Online-Klassenzimmer mit bis zu 40 Lernenden ein Videokonferenzsystem entwickelt.

Die Anwendung des Videokonferenz-Systems für Schulen ging vergangene Woche und damit 17 Monate nach der ersten Schließung der Schulen auf den Markt. “Teamviewer Classroom” soll als entscheidenden Vorteil haben, dass keine Datenschutz-Probleme wegen des US-Cloudacts auftreten. Der Slogan lautet “Aus Europa für Europa.” Teamviewer benutze nur europäische Server. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher: “Da wir mit verschiedenen Anbietern arbeiten, um die entsprechenden Kapazitäten auch jederzeit gewährleisten zu können, können wir keine genauen Lokalitäten oder Namen der Anbieter nennen.”

Das Teamviewer-Angebot besteht aus einer Videokonferenz mit Chatmöglichkeit, einem integrierten Whiteboard und einem integrierten kollaborativen Dokumenten-Bearbeitungssystem. Die Videokonferenz hat BreakOut-Räume und, falls gewünscht, auch einen Warteraum. “Wir wollten das System so einfach wie möglich halten und haben deswegen keine Account-Anmeldungen eingeführt”, sagte der Sprecher. Nur Lehrer bekämen eigene Accounts mit Admin-Rechten. Bei einem Videokonferenzsystem in Nordrhein-Westfalen war Anfang des Jahres das Risiko aufgetreten, dass Schüler Einladungslinks versandten oder gar auf Online-Plattformen anboten. Dadurch konnten Fremde in Videokonferenzen eindringen, weil es weder einen Warteraum noch Identifizierungscodes gab. Bei Teamviewer Classroom sei die Vergabe von Passwörtern möglich.

Das integrierte Whiteboard erlaubt es der Lehrkraft, Präsentationen und Tafelanschriebe zu machen, auch Schüler können dort Eintragungen vornehmen. Warum es eine Tafel innerhalb einer Videokonferenz gibt, wurde so erläutert: “Wir sind davon ausgegangen, dass eine Tafel automatisch zu einem Video-System gehört”. Es wird zudem eine gemeinsame Dokumentenbearbeitung angeboten, bei der Schüler kollaborativ in einem Dokument schreiben können. Bisher lässt diese Funktion aber nur PDF als geteilte Dokumente zu. PDF gelten nicht als barrierefrei und können nur geringfügig bearbeitet werden. “Wir können zu Funktionalitäten, die sich noch in der Entwicklung befinden, keine festen Erscheinungsdaten nennen,” hieß es zu anderen Dokumenten-Formaten. TeamViewer Classroom sei nicht mit Schulklassen getestet worden. Bei einem gemeinsamen Test der Software fiel bei bestimmten Einstellungen die Akustik aus. cif

Das “Haus der kleinen Forscher” entwickelt eine Lehrerfortbildung für digitales Lernen. Das Besondere daran ist, dass das Haus der kleinen Forscher eine Stiftung ist, die sich eigentlich um Erzieher und Kindertagesstätten kümmert. Dennoch gab die vom Bund bezahlte Stiftung nun bekannt, ein Entwicklungsteam aus Trainern, Lehrerinnen und Fachleuten mit der Entwicklung einer Fortbildung für Grundschullehrkräfte zu beauftragen. In einem “Kollaborativen Konzept-Lab” (Ko-Lab) sollen von und für Lehrende Trainings entstehen. In ihnen sollen Lehrkräfte lernen, MINT-Fächer im Grundschulunterricht digital besser zu vermitteln. “Noch bis Jahresende werden sie im ‘Ko-Lab’ im Rahmen von Design-Thinking-Workshops ko-kreativ ein Fortbildungskonzept und entsprechende Prototypen entwickeln”, hieß es. Im Anschluss würden die Ergebnisse mit Lehrern und Grundschulklassen erprobt.

Projektleiterin Anne Lehmann erklärte, man wolle konzeptionell “hin zu einer Lernkultur der Digitalität.” So sollen “digitale und analoge Formate als verschiedene Elemente eines Unterrichtsszenariums” entstehen. Das “forschende Lernen”, wie die Stiftung dieses Konzept nennt, soll auch die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Unabhängig vom digitalen Können der Eltern sollten alle Grundschulkinder gleichermaßen lernen, das meiste aus einem digitalen Klassenzimmer mitzunehmen. Die neue Entwicklungsidee hat einen Vorgänger. Zusammen mit Grundschullehrer:innen entwarf die Stiftung sechs Themen für Apps im Bereich Energie, dazu gehörten unter anderen “Die fossile Kleinstadt,” “Energies for Future” und “Das interaktive Stromzimmer”.

Für die Entwicklung der Fortbildungen tut sich das Haus der kleinen Forscher mit der Friede Springer Stiftung zusammen. Lehrkräfte seien die wichtigsten Multiplikatoren für Kinder, sagte Friede Springer. Deswegen sei es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, “dass Kinder diese Kompetenzen in der Schule erwerben, denn viele Elternhäuser können das nicht leisten.” Das Projekt läuft bis September 2022. Das Haus der kleinen Forscher wird – nach einer Intervention des Bundesrechnungshofes – seit diesem Jahr direkt vom Bund mit elf Millionen Euro gefördert und getragen, es ist de facto eine Bundeseinrichtung. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Bundesländer über die Einmischung in ihre Kulturhoheit beschweren. Ein Versuch des Bundes, die Lehrerfortbildung mittels Kompetenzzentren anzutreiben, ist an den Ländern – vorerst – gescheitert. (Bildung.Table berichtete) rs

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) lässt nicht locker, die Lehrerversorgung in Bayern anzuprangern und mehr politische Verlässlichkeit für die Lehrer:innen einzufordern. “Es kotzt uns an, wenn wir nicht das machen dürfen, was wir können”, wählte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann drastische Worte. “Wir sind jetzt verantwortlich dafür, dass – wenn das Lüftungsprotokoll nicht stimmt – die ganze Klasse in Quarantäne muss.” Der BLLV spießte eine Reihe von Problemen bei der Unterrichtsversorgung auf: Quereinsteiger würden als Klassenlehrer eingesetzt. Immer öfter gebe es Grund- und Mittelschulen ohne Schulleiter:innen. “Der Lehrermangel ist nicht mehr zu kaschieren, das Kartenhaus bricht zusammen.” Das Kultusministerium ließ die Aussagen – wie bei jeder Pressekonferenz des BLLV – umgehend dementieren. Es gebe so viele Lehrer wie nie in Bayern, meinte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Der Lehrerverband legte keine Zahlen darüber vor, wie groß der Lehrermangel ist. Das sei nicht die Aufgabe des Verbands, sagte Fleischmann – und forderte den Kultusminister auf, endlich korrekte Zahlen auf den Tisch zu legen. Ein Faktenblatt zeigt, wie angespannt die Lage ist. BLLV-Vizepräsident Tomi Neckov illustrierte die schwierige Personallage gerade in den Grund- und Mittelschulen. “Wir kennen Schulen, die nur noch mit knapp der Hälfte an voll ausgebildetem Personal, also Mittelschullehrkräften, besetzt sind. Das heißt, die andere Hälfte sind Zweitqualifikanten, nichtschulisches Personal oder auch Studierende.” Man könne nicht einfach eine Opernsängerin Musik geben lassen und den Frankreichexperten in Französisch einsetzen – allein schon weil es das Fach an der Mittelschule nicht gebe. Quereinsteiger müssten inzwischen auch Hauptfächer unterrichten. Es gebe Schulen, an denen sich drei Lehramts-Studenten die Klassenleitung teilten. “Auch solche Fälle kennen wir leider.”

Die Bildungsqualität leide massiv, sagte Neckov. “Es findet eine regelrechte Entprofessionalisierung des Lehrerberufs statt.” Er habe großen Respekt vor Quereinsteigern. “Das Unterrichten aber haben diese Menschen nicht gelernt. Ich als Lehrer weiß, wie ich einem Kind das Bruchrechnen beibringe. Ich weiß, wie ich die entsprechende Probearbeit dazu entwerfe und korrigiere. Ich weiß, wie man ein Elterngespräch führt. Ich weiß, wie man ein Zeugnis schreibt und ich weiß auch, wie ich mit Kindern umgehen muss, die meinen Unterricht stören”. Simone Fleischmann sagte, es dürfte nicht sein, dass Lehrer zu Hygienebeauftragten und Testschwestern mutierten. Lehrer:innen seien dazu da, sich um die Kinder zu kümmern, Schule zu entwickeln, Inklusion zu organisieren und digitale Bildung möglich zu machen.

Eine Verbesserung der Personallage ist nicht absehbar, im Gegenteil. im vergangenen Jahr ist die Zahl der Studierenden, die sich auf die Mittelschule vorbereiten, regelrecht eingebrochen. Zum letzten Wintersemester gab es 54 Prozent weniger Studienanfänger. In der Mittelschule fehlen bis zum Jahr 2025 aber über 1.600 Lehrkräfte. Diese Prognose stammt nicht vom BLLV – sondern von Kultusminister Piazolo. cif

Ein riesengroßes Bildungsexperiment nennt Verena Pausder das monatelange Beschulen aller Schulkinder von zu Hause während der Pandemie. Eines, das mal an der Zeit gewesen sei, sagt sie im Gespräch mit dem RBB. Das war noch vor dem ersten Corona-Winter. Eltern und Sozialarbeiter schlugen da Alarm, weil Kinder depressiv wurden und unter psychosomatischen Beschwerden wie Kopf-und Bauchschmerzen litten. Sie sei froh, sagt Verena Pausder, dass Politiker und Lehrer durch das Virus gezwungen wurden, über die digitale Zukunft an Schulen nachzudenken.

Verena Pausder, 42, ist eine Unternehmerin aus einer Unternehmerfamilie. Sie hat an einer der führenden Wirtschaftshochschulen Europas, an der Universität St. Gallen, Wirtschaftswissenschaften studiert. 2012 gründete sie ein Unternehmen, das Kinder-Apps entwickelte, Fox & Sheeps, das sie Ende 2019 an den Spielehersteller Haba für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufte.

Als ihre eigenen Kinder eingeschult wurden – Pausder hat drei Kinder – begann sie sich 2016 mit digitaler Bildung in der Schule zu beschäftigen. So erzählt es das Handelsblatt. Damals war digitales Lernen und Denken an deutschen Schulen, wenn überhaupt, nur rudimentär verankert. Verena Pausder baute deshalb eine Digitalwerkstatt für die Spielzeugfirma Haba mit auf, in denen die Eltern ihren Kindern digitale Workshops kaufen können, zum Beispiel um programmieren zu lernen.

“Alle Kinder sollen chancengleich Zugang zu digitaler Bildung erhalten”, sagt Verena Pausder, die nach dem erfolgreichen Exit ihres Startups auch als visionäre Digitalexpertin und einflussreiche Frau in der Tech-Szene Deutschlands gilt. Sie verkauft fortan keine Apps mehr, sondern ihre Expertise. Sie gibt Workshops, hält Vorträge und gründet 2017 den Verein “Digitale Bildung für alle!”, der zusammen mit Max Maendler einen der größten Bildungshackathons in Deutschland organisierte, den #wirfürschule. “Das große Versprechen der Bildung in einer digitalen Welt ist die Individualisierung,” sagt sie Bildung.Table. “Und das hat, sind wir ehrlich, noch gar nicht richtig angefangen.” Mit der Initiative “Startup Teens” will sie zudem Teenager fürs Unternehmertum begeistern.

Auf Veranstaltungen, seien es Preisverleihungen oder Kongresse, spricht sie über Frauen in Startups. Sie fragt, warum sie immer noch so selten an der Spitze von jungen Unternehmen stehen und was sich große Konzerne von den vermeintlich hierarchiefreien Startups abschauen können. Sie beginnt Nachwuchsunternehmer zu unterstützen, auf Netzwerktreffen oder dadurch, dass sie Kontakte vermittelt und selbst in aussichtsreiche Jungunternehmen investiert.

Mit 40 Jahren wird sie in den Aufsichtsrat der Commerzbank-Tochter Comdirect gewählt und glaubt mit ihrem Mandat andere Frauen für Aufsichtsräte in Unternehmen zu begeistern. Sie ruft noch eine Initiative ins Leben. Diesmal eine, mit der sie erreichen will, dass Vorstandsmitglieder in Mutterschutz gehen dürfen. Nach geltendem Recht ist das in Deutschland nicht möglich. “Chefetagen müssen nicht nur diverser, sie müssen auch menschlicher werden,” sagt Pausder dem Spiegel.

Im Dezember 2019 wird sie von LinkedIn auf Platz sieben der Top-Influencer im deutschsprachigen Raum gesetzt, sie gilt als eine, die Debatten um Startups und Digitalisierung anstößt.

Digitale Bildung und Förderung von Frauen in der Wirtschaft – das sind Pausders Themen, die sie überall, wo sie auftaucht, konsequent vertritt. So hat sie es geschafft, innerhalb von kurzer Zeit als gefragte Frau mit starker Meinung für Chancen- und Gendergerechtigkeit im Bildungssystem und in der Startup-Szene zu gelten. Kaum eine Zeitung, der sie noch kein Interview gegeben hat, kaum eine Veranstaltung, auf der sie noch nie gesehen wurde, kein Digitalpodcast, in dem sie nicht Gast war. Aber Pausder ist auch in der Lage, Öffentlichkeit zu meiden. Sie verabschiedete sich vor den Berliner Herbstferien spontan von Facebook, TikTok und sogar von Twitter, wo sie 15.000 Follower hatte. Sie habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, sagte sie Bildung.Table. Jetzt war es so weit. Es gab keinen konkreten Anlass, sondern nur den plötzlichen Entschluss für den Ausstieg.

Im September 2020 erschien ihr Buch “Das neue Land”, in dem sie ein Deutschland entwirft, das sich mit New Work, Innovation und Digitalisierung wieder an die Weltspitze zurückbeamt. Es landete in kürzester Zeit auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Mittlerweile ist Pausder jedem und jeder, der oder die in einer Suchmaschine digitale Bildung eingetippt hat, ein bekanntes Gesicht. Und manche wünschten, sie würde sich nicht mehr nur als Unternehmerin einmischen, sondern als echte Gestalterin, als Politikerin. Die Wirtschaftswoche träumt sich Pausder ins Zukunftsteam von Armin Laschet, als Expertin für Fragen rund um die Digitalisierung. Auch der Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups spricht sich dafür aus, dass Pausder politisch gestaltet, als Bildungsministerin in der nächsten Regierung.

Selbst Jörg Thadeusz bemerkt, als Pausder zu Gast in seiner Sendung ist, dass sie sich mit ihrem Buch als Bundeskanzlerin qualifiziere. Schließlich ist ihr Politik nicht fern: Sie stammt nicht nur aus einer Unternehmerfamilie, sondern auch aus einer mit zwei Bundespräsidenten: Johannes Rau (SPD) war ihr Onkel und Gustav Heinemann ihr Urgroßvater. Ein Parteibuch hat Verena Pausder nicht, noch nicht.

Politisch nahe steht sie wohl den Freien Demokraten. So gehörte sie dem FDP-Wirtschaftsforum an und spendete 2017 über 50.000 Euro an die FDP. Doch gerade diese Parteispende von der Unternehmerin klingt bis heute unangenehm nach. Denn ein Jahr nach der Spende vergab das FDP-geführte Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen der Haba Digitalwerkstatt, dessen Geschäftsführerin damals Verena Pausder ist, einen Auftrag über 600.000 Euro. Ohne öffentliche Ausschreibung. Die Haba gestaltete einen Bus mit digitalen Lernangeboten, der als “mobiles Klassenzimmer” in Grundschulen in ganz NRW fuhr. Doch weil die Ausschreibung nicht öffentlich war, hagelte es Kritik. Der Vertrag zwischen dem NRW-Bildungsministerium und dem Unternehmen Haba GmbH wurde vorzeitig beenden. Aktuell liegt das Projekt, das für FDP-Ministerin Gebauer ein Prestigeprojekt sein sollte, auf Eis.

Auch wenn diese trübe Vergabepraxis ein schlechteres Bild auf das NRW-Bildungsministerium wirft, als auf die Haba GmbH und deren Ex-Geschäftsführerin Pausder, es zeigt, dass Unternehmertum und staatliches Handeln in Deutschland immer noch unterschiedlichen Regeln folgen. Manch einer kann sich Verena Pausder als visionäre Bildungspolitikerin vorstellen. Dass sie als Quereinsteigern ohne politisches Profil auf einen Posten gehoben wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Sie bleibt also vorerst die meinungsstarke Stimme, die sich für mehr Startup-Denken im Bildungssystem einsetzt. Sofie Czilwik

Wenn Schüler ein E-Book gemeinsam erstellen, dann werden sie von Konsumenten zu Produzenten von Lernmaterialien. Wichtig ist, dass das in Lerngruppen erfolgt. In der ersten Phase müssen die Lerner sich erst mal mit Wissen versorgen. Sie müssen recherchieren, Sie eignen sich teils Wissen, teils nur Fundstücke an, das bedeutet, sie müssen die vielen Informationen erstmal sortieren und bewerten. In einer zweiten Phase überlegen sie sich dann: “Wie setze ich so etwas kreativ um?” Und da ist der Vorteil des E-Books, dass das in ganz verschiedenen medialen Formaten innerhalb des digitalen “Buchs” möglich ist, also nicht nur in Textform, sondern als Audio, Foto oder Video, als Grafik oder Tabelle und so weiter. Die Schüler:innen nutzen in diesem Moment Fähigkeiten, die sie in ihrer Lebenswelt und aus ihrer persönlichen Erfahrung kennen und anwenden. Der Clou dieses lernenden Produzierens ist, dass es kreativ und zeitgemäß ist – und Realität abbildet. Ganz viele Berufe arbeiten bereits heute auf diese Art mit digitalen Medien.

Relativ wenig. Es ist WLan nötig, die E-Book-App und eine Ausstattung mit Tablets. Letztere muss nicht mal unbedingt eins zu eins sein. Wir halten am Gymnasium Oettingen Tablets vor, welche die Kollegen mit Schülern immer dann nutzen, wenn der Unterricht projektorientiert läuft. Das wäre unsere Idealvorstellung von Unterricht, den man nicht immer so, aber so oft wie möglich machen sollte. Also kurz, du brauchst WiFi plus Tablets.

Wir haben die Schüler lange vor der Pandemie mit E-Books Portfolios erstellen lassen. Wir haben dann während der Pandemie davon sehr profitiert. Eine Reihe von Kollegen, die das vorher noch nicht so stark eingesetzt haben, haben da gemerkt, wie das E-Book als Lernprodukt helfen kann, Schüler im Distanzunterricht alternativ bewerten zu können. Ich bin davon überzeugt, dass diese Form von Lerntechnologie im Präsenzunterricht ausgebaut werden sollte. Aber ich glaube auch, dass es gelingen wird, weil wir viele Kritiker mit ins Boot bekommen, die plötzlich belastbare Noten vergeben können – ohne Aufenthalt im Klassenzimmer. Aus meiner Sicht gibt es keine Schulentwicklung mehr ohne Veränderung von Prüfungsformaten, wie das E-Book eines sein kann.

Das interessante ist, was mir Schüler:innen rückmelden: “Bilder hochladen und teilen – quasi digitale Geschichten erzählen. Das machen wir in unserer Freizeit ja auch. Es motiviert, dass wir das jetzt auch in der Schule machen dürfen.” Die Lernenden fühlen sich also wohl in diesem Tool. Wir holen grundsätzlich sehr viel Feedback ein. Und da haben uns sowohl Schüler als auch Eltern als die großen Vorzüge dieses Arbeitens gespiegelt: dass die Lernenden sich die Zeit einteilen können. Schüler:innen sagen, sie können asynchron lernen, können sich, wenn die Stunde rum ist, selber zusammen schließen für das Projekt. Sie können kollaborativ daran arbeiten. Es kommt gut an und es kommt viel dabei raus. Die Schüler erarbeiten sich Kompetenzen, die sie auch später sehr gut brauchen können.

Wir haben iPads und benutzen Bordmittel, hier konkret Pages Bücher. Das kann theoretisch ein Problem sein, wenn man andere Endgeräte hat. Aber dafür gibt es eine Lösung: browserbasierte Buchmacherapps.

Christian Heinz lehrt Englisch und Sport am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen und ist dort stellvertretender Schulleiter.

06. Oktober 2021, 18:00-19:30 Uhr

Videokonferenz: Fachgespräch zur Förderung des bundesweiten Bildungsengagements

Die Stiftung Bildung stellt ein neues juristisches Gutachten über Kompetenzen des Bundes vor, welches zeigt, dass der Bund die Möglichkeiten hätte, das Bildungsengagement zu fördern. Diskussion mit Mitgliedern des Bundestages. Anmeldung per Mail erforderlich. Infos & Anmeldung

Teilnahme bis zum 14. Januar 2022

Wettbewerb Award Schule Digital 2021

Der Bundesverband Digitale Bildung zeichnet Projekte aus, die das Schulleben besser machen und die Digitalisierung vorantreiben. Als Preisgeld sind unter anderem 2000 Euro ausgeschrieben. Infos & Anmeldung