was hat eine russische Gaspipeline mit einem Open-Source-Kongress zu tun? Peter Ganten konnte das gestern beim Summit seines Open-Source-Anbieters Univention in Bremen deutlich machen. So wie Deutschland sich vom Gas Russlands auf eine ungesunde Art abhängig gemacht hat, so (oder sogar schlimmer) geschieht es mit den Hyperscalern auf dem Feld des Digitalen. Man stelle sich nur vor, ein CEO vom Schlage Wladimir Putins übernähme Microsoft oder Google? Gantens Rezept dagegen lautet: digitale Souveränität. “Genauso, wie wir uns nicht auf einzelne Staaten verlassen dürfen, dürfen wir uns nicht auf marktbeherrschende, demokratisch nicht legitimierte Plattformen verlassen.” Wir sollten uns keinesfalls abhängig machen von proprietärer Software und klandestinen Algorithmen, “die wir nicht verstehen und nicht ändern können.”

Nicht beeinflussen können – das ist ein gutes Stichwort für die Recherche meines Kollegen Niklas Prenzel. Er hat sich angeschaut, was die Bundesländer mit den Milliarden des Bundes gegen die sogenannten Corona-Lernlücken gemacht haben. Bei seiner Recherche ist er auf schlampige und lieblose Länder sowie einen verärgerten, wie machtlosen Rechnungshof gestoßen. Und auf ein Bundesbildungsministerium, das nicht amüsiert darüber ist, wie die Länder mit Geld umgehen. Insbesondere mit dem für das Aufholprogramm, das eigentlich dazu gedacht war, den in Corona abgehängten Jugendlichen etwas beizubringen. Lesen Sie die spannende Recherche.

Die Frage, wie hilfreich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ist, hat wiederum mich umgetrieben. Ich wollte von ihr wissen, ob sie die größte Online-Schule der Ukraine, Optima, nun endlich zu einer nationalen Aufgabe erklärt und sie mit Geld fördert. Sonst klappt das wichtige digitale Angebot für Flüchtlinge zusammen – mitten im Krieg. Ein Desaster für 100.000 ukrainische Schüler, die Optima kostenlos nutzen. Dass die Ministerin keine Zeit fand, selbst präzise Antworten auf Fragen zu geben, war interessant genug. Was allerdings eine ihrer Sprecherinnen sagte, muss aufhorchen lassen. “Die Optima School selbst ist nicht auf das BMBF zugekommen“, hieß es beinahe anklagend gegen das Portal im russischen Bombenhagel. “Auch liegen dem BMBF keine Zahlen zum Nutzerkreis und den Nutzerzahlen vor.” Mit anderen Worten: Das FDP-geführte Bundesbildungsministerium hat sich für die private Online-Schule Optima offensichtlich bisher weder interessiert noch um sie gekümmert. Dabei wäre das so wichtig gewesen.

Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre!

Es begann wie ein Sommermärchen mitten im Krieg. Die russischen Bomben regneten erst seit wenigen Tagen auf Ukraines Wohnhäuser, da lobte Kultuspräsidentin Karin Prien (CDU) bereits die ukrainische Online-Schule “Optima“. Hervorragende digitale Angebote gebe es in der Ukraine. Darunter nicht nur digital verfügbare Schulbücher, sondern eine fortgeschrittene Online-Schule, mit der geflüchtete SchülerInnen in der Diaspora lernen könnten. In Deutschland hob ein Raunen an. Darüber, wie die Ukraine im Krieg digitalen Unterricht aus dem Boden stampfen könne. Und dass die nicht für Schnelligkeit bekannte Kultusministerkonferenz sofort informiert war und unkompliziert helfen wollte.

Aber das Märchen ist vorbei, ehe der Sommer richtig begonnen hat. Eine so genannte “Taskforce Ukraine” der Kultusminister hat den Stab über der Online-Schule gebrochen. Die in Kiew von Bomben bedrohte Optima-Schule wird aus Deutschland wohl keine Förderung erhalten, um den Krieg zu überleben. Die private Einrichtung ist auf jeden Cent angewiesen, denn sie verlangt in Kriegszeiten kein Geld von den inzwischen 100.000 angeschlossenen Schülerinnen und Schülern, die über ganz Europa verteilt sind. “Unsere Zeit läuft ab”, sagte Manager Yuriy Balkin Bildung.Table. “Wir brauchen finanzielle Hilfe, damit wir unsere Lernangebote weiter vorhalten können. Lehrer und Techniker wollen bezahlt sein.”

Warum aber weigern sich die Kultusminister im Krieg, eine funktionierende Online-Schule finanziell zu unterstützen? Das ist die quälende Frage, die sich viele in Politik und Start-up-Szene stellen. Schließlich steigt die Zahl der Geflüchteten täglich. Allein in den drei größten Bundesländern registriert die KMK 60.000 junge Menschen aus Charkiw, Mariupol, Butscha und anderen Orten formell als Schulpflichtige. In Polen ein Vielfaches davon.

Sie alle könnten von Optima profitieren, denn die Online-Schule verbindet modernstes hybrides Lernen mit einem Lehrkonzept ukrainischen Erbes. Parallel zum physischen Schulbesuch im Gastland, so heißt es in der Kurzdarstellung von Optima, “lernen die Kinder Fächer, die mit der ukrainischen Identität verbunden sind: ukrainische Sprache und Literatur, Geschichte der Ukraine und Mathematik.” Das digitale Angebot hat Kapazität für eine halbe Million Schüler. “Hätte” muss man sagen. Technisch gilt das – weil Amazon Web Services, der Weltmarktführer, Optima mit Servern unter die Arme greift. Aber um die Lehrer zu engagieren, welche die Schüler in Video-Calls von überall her unterrichten, braucht es dringend finanzielle Mittel. Dass man über Waffenlieferungen diskutieren muss – keine Frage. Was aber hindert Kultusminister daran, die online-Bereitstellung ukrainischer Geschichte und Literatur zu fördern – wo doch Putins Krieg explizit der Auslöschung der ukrainischen Kultur dient?

Unverständnis und Empörung sind nicht klein, seitdem Bildung.Table exklusiv ein Ergebnisprotokoll aus der KMK-Taskforce einsehen konnte, in dem die Kultusbürokraten einen beinahe ungeheuerlichen Grund für die Ablehnung nennen. Optima werde nicht gefördert, weil “ähnliche privatwirtschaftliche Anbieter dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung einen zu hohen Stellenwert erlangen könnten.” Bedeutet das etwa, dass die Taskforce nicht nur geflüchteten Schülern beim digitalen Lernen den Weg verstellt? Sondern zugleich auf die heimischen EdTechs zielt? “Die interne Begründung der Taskforce für den Ausschluss staatlicher Förderung für die Optima School mutet zumindest irritierend an”, sagte Dirk Zorn von der Bosch-Stiftung, die Optima übergangsweise fördern wird. Max Maendler von Eduki sagt: “Mit dem Argument müsste man auch Schulbücher in den privaten Nachmittag verbannen.”

Der Bitkom-Verband für IT- und Kommunikationsunternehmen ließ mitteilen: Ein Hochtechnologieland sollte in der Lage sein, geflüchtete junge Ukrainerinnen und Ukrainer bestmöglich in der Entwicklung ihrer Bildungsbiografie zu unterstützen”, sagte Elisabeth Allmendinger. Dafür müsse das digitale Rad nicht neu erfunden werden, “sondern es kann auf bestehende und bewährte Lösungen – auch aus der Privatwirtschaft – zurückgegriffen werden.” Nicolas Colsman von “Zukunft digitale Bildung” wurde deutlicher in Richtung Taskforce: “Diese Begründung ist eine Bankrotterklärung der deutschen Bildungspolitik“, schimpfte er.

“Als Gesellschaft können wir uns so ein Denken nicht mehr leisten”, schüttelt Stephan Bayer vom Lern- und Videoportal “Sofatutor” mit dem Kopf. Die Fraktionsvize der CDU im Bundestag für Digitales und Bildung, Nadine Schön, mahnte im Gespräch mit Bildung.Table: Man müsse alles das tun, was ukrainischen Schülern jetzt nützt – “dazu gehört auch, dass sie online neben dem Unterricht hier in Deutschland dem ukrainischen Lehrplan folgen können.”

Die Kultusminister haben quälende acht Wochen lang die Online-Schule Optima geprüft. Genau gesagt haben sie einen Mail-Wechsel mit der Einrichtung geführt und Anfang April eine Videokonferenz abgehalten. Was genau bei diesem Gespräch herauskam, lässt sich nicht transparent beschreiben. Denn die so genannte “Taskforce Ukraine” ist ein geheim tagendes Gremium, das keinerlei Auskünfte gibt. Was die Gesprächspartner bei Optima berichten, klingt allerdings nicht gut. Sie hatten den Eindruck, berichteten sie Bildung.Table, dass die Mitglieder der Taskforce gar nicht verstanden hätten, was der Unterschied zwischen einer digitalen Ablage für PDF ist – und dem, was Optima bietet: Lernmaterialien, Online-Aufgaben und obendrein Video-Sprechstunden mit Lehrern in der Ukraine. “Ich weiß nicht, was wirklich getestet wurde“, sagt Yuriy Balkin. “Wir haben seit unserem einzigen Treffen Anfang April keine Anfrage der KMK für eine ausführliche Präsentation erhalten.”

Die letzte offizielle Auskunft, die Bildung.Table von der KMK erhalten hat, geht so. Es sei nun ein Kriterienkatalog beschlossen worden, anhand dessen Optima und eine weitere Plattform endgültig geprüft würden. Dieser Katalog könne aber noch nicht öffentlich gemacht werden, sagte ein Sprecher. Der Zweck der Kriterien lässt sich aus den Papieren der Taskforce leicht nachvollziehen. Sie dienen dazu, die Entscheidung gegen ein privates Angebot auf eine breitere Grundlage zu stellen. Die Amtschefs der Kultusministerien haben bereits deutlich gemacht, “dass man sich auf die staatliche ukrainische Lernplattform All-Ukrainian School Online fokussieren wolle und dass privatwirtschaftliche Anbieter wie die Optima School keine Rolle im deutschen Unterricht bzw. an deutschen Schulen spielen sollen.”

Ausführen soll das Manöver ein leitender Beamter der Kultusministerpräsidentin. Der Ministeriale habe bereits den Kriterienkatalog “für die Optima School ausgefüllt”, so steht es in den Protokollen. Unterdessen wird die staatliche ukrainische Lernplattform All-Ukrainian School Online (AUSO) gepusht. Die Kollegen aus Rheinland-Pfalz wurden gebeten, die von der AUSO “erstellte Handreichung an die Landesinstitute der Länder weiterzureichen und ihnen eine Erläuterung anzubieten.” Der Schönheitsfehler: Die staatliche All-Ukrainian School wird gerade erst ausgebaut, sie hat keine Lehrer, keine Videomöglichkeit und keine mit Optima vergleichbaren Kapazitäten.

Vielleicht verstehen die Kultusminister noch nicht, wie vielfältig gute digitale Lernangebote inzwischen sind. Optima etwa ist, kurz gesagt, ein Mix von Formaten wie Schulcloud, Mundo und Simpleclub, die hierzulande noch getrennt sind. Mit solchen Online-Kombinationen lassen sich Schüler blitzschnell erreichen – überall. Krieg ist dafür der ultimative Ernstfall. Die Kultusminister scheinen ihre Idee von Schule dagegen abzuschirmen, und sei es eine Online-Schule, die in Deutschland ihresgleichen sucht. “Scheinbar glaubt die Bildungsverwaltung, dass die Einbindung privatwirtschaftlicher Akteure eine Bankrotterklärung des staatlichen Bildungsauftrags bedeutet”, sagt Stephan Bayer. “Ich kann dieses antiquierte Denken nicht mehr nachvollziehen.”

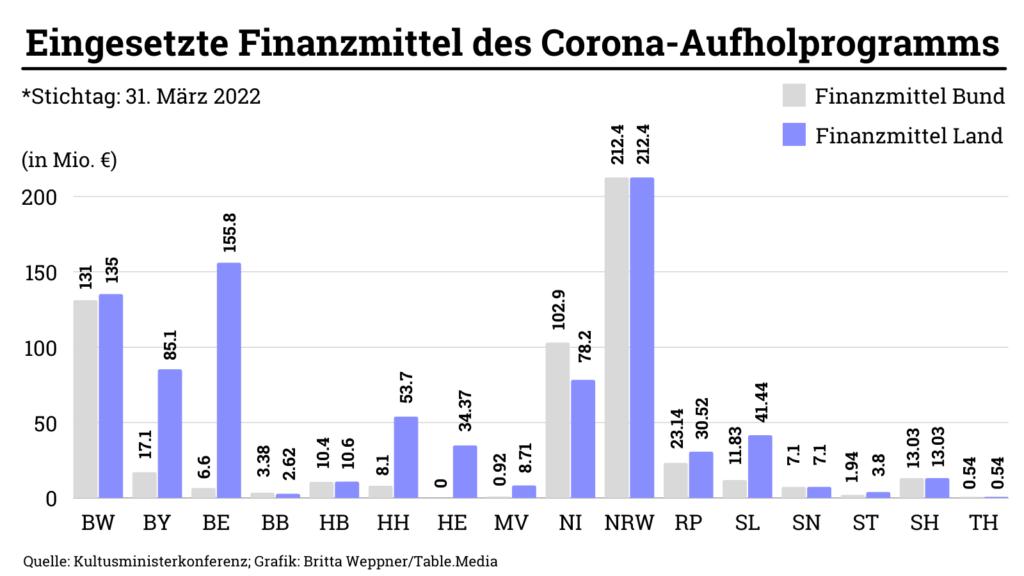

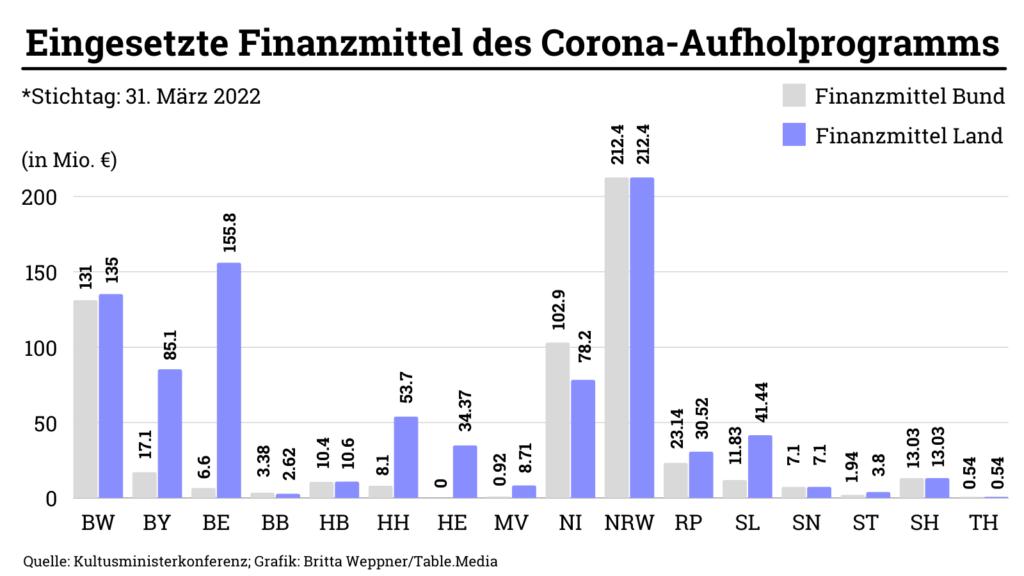

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hätte den Bericht wohl lieber zu den Akten gelegt. Bis zum 31. März sollten die Länder an das BMBF melden, wie sie die Mittel aus dem zwei Milliarden Euro schweren Corona-Aufholprogramm einsetzen. Doch diese Zwischenbilanz interessierte nicht nur das Bundesministerium, sondern auch die Öffentlichkeit. Als Bildungsforscher den Bericht per Informationsfreiheitsgesetz beantragten und auch DER SPIEGEL über das brisante Dokument berichtete, gingen die Kultusminister vergangene Woche selbst an die Öffentlichkeit. Das Gremium öffnete weit die Türen. So stellte es auch gleich den wenig schmeichelhaften Bericht der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) über die fehlende Evaluation von Fördermaßnahmen auf ihre Webseite.

Der Zwischenbericht führt vor, wie mühsam Bund und Länder hierzulande kooperieren. Nur wenige Länder scheinen eine Strategie, die den Namen verdient, zu verfolgen. Das BMBF schaut derweil vom Spielfeldrand zu, was die Länder mit dem Scheck, der ihnen ausgestellt wurde, anstellen. Denn durch die Finanzierung über Umsatzsteuerpunkte, die der Bund an die Länder abgetreten hat, haben die Länder das Geld zur freien Verfügung. Manch Finanzministerium zwischen Alpen und Nordsee dürfte sich über die zusätzlichen Millionen gefreut haben, die es durch eigene Mittel aufstocken sollte. Dass sie überhaupt einen Zwischen- und Abschlussbericht ablegen, wurde bloß in einer Vereinbarung festgelegt.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sprach nach Veröffentlichung des Berichts von einer “Vielzahl von Aktivitäten”, die “möglich gemacht” wurden. Spezifischer lassen sich die Maßnahmen länderübergreifend wahrlich nicht zusammenfassen. Im Bundesbildungsministerium schüttelten einige Beamte die Köpfe beim Lesen des Berichts. Da ist etwa Thüringen, das bisher nur etwas über eine Million Euro ausgegeben hat und keine genauen Zahlen über die Anzahl erreichter Schülerinnen und Schüler liefert. Erst im Februar hatte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Start des Landesprogramms zum Aufholen nach Corona verkündet. Da war das Aktionsprogramm des Bundes bereits acht Monate alt.

Wer durch die 126 Seiten des Zwischenberichts blättert, findet viele Ansätze, aber wenig erkennbare, länderübergreifende Strategie. Dabei hatte die SWK im Juni vergangenen Jahres empfohlen, die wenigen Mittel gezielt einzusetzen. Man solle sich auf “Übergangsphasen im Bildungsverlauf”, “Basiskompetenzen” wie Rechnen und Schreiben und vor allem “besonders betroffene Gruppen” fokussieren.

Hessen hat noch gar keine Bundesmittel abgerufen, fördert mit 640.000 Euro aus der Landeskasse die Erstellung “zusätzlicher Abiturvorschläge” und erreicht damit knapp 20.000 Schüler – also einen gesamten Abiturjahrgang. Auch in Berlin zeigt sich, dass die Fördergelder eher mit der Gießkanne, als der zielgenauen Pipette verteilt werden. Eine Anfrage im Abgeordnetenhaus ergab, dass die meisten geförderten Schulen im wohlhabenden Bezirk Steglitz-Zehlendorf liegen, viel mehr als in ärmeren Stadtteilen wie Neukölln oder Marzahn-Hellersdorf.

Schon das Gutachten der Wirtschaftsweisen hatte im November angemahnt, dass das Aufholprogamm zu wenig bei den Gruppen ansetzt, die von Lernrückständen am stärksten betroffen sind. Zu viele Akademikerkinder, die vergleichsweise gut mit dem Distanzunterricht zurechtkamen, würden durch die Maßnahmen erreicht. Im internationalen Vergleich sind die deutschen Mittel sehr gering. Die USA stecken 0,9 Prozent ihres BIP in bildungspolitische Corona-Maßnahmen. In den Niederlanden sind es 1,1 Prozent oder 8,5 Milliarden, wohingegen Deutschland 0,06 Prozent seines BIP nutzt, um die Folgen der Schulschließungen und Lockdowns abzumildern.

Der Soziologe Marcel Helbig erforscht am Wissenschaftszentrum Berlin das Aufholprogramm seit seinem Beginn im vergangenen Sommer. Lediglich ein Bundesland habe mit seinem Forscherteam kooperiert. Daher war Helbig auf umfassende Recherche in Protokollen, Berichten und parlamentarischen Anfragen in den 16 Ländern und Auskünfte der regionalen GEW-Verbände angewiesen. Der Zwischenbericht der KMK bestätigt seine bisherigen Forschungsergebnisse: Bund und Länder müssen, nach der Föderalismusreform von 2006, erst wieder lernen, im Bildungsbereich zu kooperieren.

“Das Risiko für Fehlsteuerung, ob beim Aufholprogramm oder Digitalpakt, ist sehr groß“, sagt er. Ohnehin habe das Aktionsprogramm kaum funktionieren können, weil nirgendwo das erforderliche Personal vorhanden ist. Selbst in Vorzeigeländern wie Hamburg, wo weniger Personalmangel herrscht und Studierende ohne große Hürden eingesetzt werden können, seien die gesteckten Ziele nicht erreicht worden.

Der Hamburger Ansatz – auf Grundlage einer vergleichsweise guten Datenbasis, gezielt Schülerinnen und Schüler zu fördern – wird im BMBF und von Experten mit Wohlwollen aufgenommen. Bildungssenator Ties Rabe (SPD) verweist auf die zweijährig durchgeführten Lernstandserhebungen. “Ich kann es nicht nachvollziehen, dass in anderen Bundesländern viele Schulgemeinschaften, Interessenvertretungen und Berufsverbände dieses wirkungsvolle Instrument ablehnen“, sagt er gegenüber Bildung.Table. Der KMK-Zwischenbericht informiert nur anhand von sechs Bundesländern “exemplarisch” über die Lernstandserhebung, die Bund und Länder vereinbart hatten.

Die SWK mahnte in ihrem zeitgleich zum Zwischenbericht veröffentlichten Impulspapier fehlende Evaluation von Förderprogrammen im Bildungsbereich an. Ties Rabe, Koordinator der A-Länder, lässt diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen. Für ein Ad-hoc Programm wie das Corona-Aufholprogramm sei das nicht möglich gewesen. In Hamburg seien wegen der Schulschließungen zahlreiche Lernstandsuntersuchungen ausgefallen. Daher fehlten jetzt entscheidende Daten. “Es überrascht ein wenig, Wissenschaftler, die vor Kurzem noch die Schulschließungen gefordert und damit die Lernstandsuntersuchungen verhindert haben, nun von den Kultusministern eben jene einfordern.”

Und in der Bundespolitik? Der Bildungsausschuss des Bundestags wird sich mit dem Zwischenbericht noch beschäftigen. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag, sieht das Aufholprogramm im Großen und Ganzen positiv. “Manche Maßnahmen wirken schon sehr gut, andere weniger”, sagt er. Nun müsse man analysieren, welche am besten sind und diese verstetigen. Er plädiert für eine Weiterentwicklung des Programms, da die Aufarbeitung der Lernrückstände aus den Corona-Jahren längere Zeit benötigt. Digitale Mittel sollten dann größeres Gewicht erhalten. “Mit spielerischen Elementen und Lernspielen können Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Unterrichtszeit motiviert werden.”

Für die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Nicole Gohlke, zeigt der Bericht ein “buntes Sammelsurium an Ländermaßnahmen“. Es sei “völlig intransparent, nach welchen Gesichtspunkten die Gelder verteilt wurden”. Sie fordert, dass die Bundesmittel nach einem Sozialindex an die Länder ausgegeben werden und Bund und Länder “stärker und dauerhaft” zusammenarbeiten.

Auch im Bundesrechnungshof hat man den Zwischenbericht zur Kenntnis genommen. In den Tiefen der Behörde schauen die Beamten mit Argusaugen auf das Programm und ärgern sich über den Umgang der Länder mit den Bundesmitteln. Im Januar hatte der Bundesrechnungshof den bundesweiten Digitalpakt für gescheitert erklärt. Doch unterliegt das Aufholprogramm nicht dem Haushaltsrecht des Bundes. Das BMBF braucht sich vor einem erneuten schlechten Prüfbericht nicht zu fürchten.

Der Bundesbildungsministerin bleibt wenig anderes übrig, als die Länder zu ermuntern, sich jetzt, nach der Halbzeitpause, noch mehr anzustrengen. Noch bis Ende des kommenden Schuljahres werden Projekte gefördert. Dann steht ein Abschlussbericht an, in dem auch “Effekte der Maßnahmen dargestellt werden”, gibt das Ministerium zu Protokoll. Nur wie die Effekte, noch dazu länderübergreifend, gemessen werden sollen, ist unklar. Immerhin zeigt sich das BMBF offen, über das Thema mit KMK und SWK ins Gespräch zu kommen. Einen solchen Workshop hatte die SWK in ihrem Impulspapier vorgeschlagen.

Ein Zwei-Milliarden-Programm sollte die Risse kitten, die die größte bildungspolitische Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte hinterlässt. Es bleibt der Eindruck, dass die meisten Schülerinnen und Schüler Passagiere eines bildungspolitischen Blindflugs sind. Je nach Bundesland, in dem ihre Schule steht, haben sie Glück – oder eben Pech. Das BMBF lässt sich den Unmut über das Programm öffentlich kaum anmerken. Doch spricht die Antwort auf die Frage nach weiteren Corona-Aufholprogrammen Bände: “Hierzu gibt es bundesseitig keine Überlegungen oder Pläne.”

Mit kleinen Änderungen hat der Haushaltsausschuss im Bundestag den aktuellen Etat für Bildung und Forschung beschlossen. In den vergangenen Jahren waren die Ausgaben im Einzelplan 30 immer wieder gestiegen. So konnte der Bund 2021 die Rekordsumme von 20,82 Milliarden Euro in Bildung und Forschung investieren. Doch Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Militärausgaben belasten die Staatsfinanzen. Neue Rekorde sind vorerst nicht in Sicht.

Für 2022 hat die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 20,3 Milliarden Euro eingeplant – 519 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. In den Beratungen im Fachausschuss vergangene Woche, konnten die Haushaltspolitiker der Ampel-Parteien weitere Akzente setzen. Dafür sind laut SPD-Bundestagsfraktion 40 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben für Bildung und Forschung veranschlagt, was im Gesamtbudget jedoch kaum ins Gewicht fällt.

Von dem zusätzlichen Geld sollen die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre, die Akademien der Wissenschaften und die Forschung an den Fachhochschulen profitieren. Darüber hinaus wollen die Ampel-Koalitionäre die Mittel für überbetriebliche Bildungsstätten erhöhen und die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken. Die Bundesschüler:innenkonferenz erhält 2022 eine Förderung von 500.000 Euro. So könnten “feste Strukturen für das Engagement junger Menschen“, etabliert werden, betont Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Aufgrund der föderalen Struktur schultern in Deutschland überwiegend die Länder die Ausgaben für Bildung. Laut Statistischem Bundesamt summierten sich die gesamten Bildungsausgaben über alle Ebenen hinweg 2021 auf 165 Milliarden Euro, was 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Etwa 70 Prozent der Ausgaben entfielen auf die 16 Bundesländer. Moritz Baumann

Die EdTech-Branche ist, nicht zuletzt während der Pandemie, rasant gewachsen. Die European EdTech Alliance (EEA) hat nun eine Karte veröffentlicht, die Informationen zu mehr als 1.000 EdTech-Start-ups mit Firmensitz in Europa bietet. User können sich über Vision, Produkt, Mitarbeiterzahl oder Kontaktmöglichkeiten der Unternehmen informieren. Aktuell weist Frankreich mit 350 gelisteten Anbietern die mit Abstand höchste EdTech-Dichte auf. Dahinter folgen Spanien (140), Deutschland (90), Niederlande und Schweden (jeweils 85). Die Karte wird fortlaufend ergänzt.

Beth Havinga, Direktorin der EEA, sagte zur Veröffentlichung: “Unsere Aufgabe ist es, das Wachstum des europäischen EdTech-Sektors zu fördern und das gesamteuropäische Ökosystem zu vernetzen und zu stärken.” Die Karte soll den Austausch zwischen etablierten Unternehmen, Investoren und neuen Start-ups über Ländergrenzen hinweg erleichtern. Die EEA hatte sich 2019 gegründet und vertritt 2460 europäische EdTech-Organisationen. Der Fokus der gemeinsamen Arbeit liegt auf Austausch und der Analyse von politischen und regulatorischen Prozessen im Bereich digitaler Bildung. npr

Während der Pandemie war der Bayerische Landtag so transparent wie nie zuvor. Aus der Not heraus richtete die Verwaltung in den Fachausschüssen einen digitalen Livestream ein – und viele tausend Bürger schalteten ein. Jetzt wollen die regierenden Parteien CSU und Freie Wähler diese Regelung wieder einschränken. Bildungsverbände fürchten um ihren Zugang zu wichtigen Debatten im Parlament.

“Wo leben wir denn? Jetzt haben wir das zwei Jahre gemacht, die Technik funktioniert und nun wird das alles wieder zurückgefahren”, schimpft Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband. “Die Neuregelung ist nicht zu verstehen”, kritisiert auch Florian Kohl, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Weder Bürger noch ehrenamtliche Verbandsfunktionäre könnten für jede Sitzung extra nach München fahren, heißt es. Aus Sicht der Verbände ist das Livestream-Angebot im bayerischen Landtag ein wichtiger Baustein demokratischer Beteiligung. Klar, die Technik kostet Geld, doch das Experiment in der Pandemie sei durchaus erfolgreich gewesen: Von Januar 2021 bis März 2022 wurden die Sitzungen der Ausschüsse rund 70.000 Mal aufgerufen. Besonders beliebt: der Bildungsausschuss, auf den laut Landtagsverwaltung allein etwa 10.500 Aufrufe (ca. 15 Prozent) entfielen.

Künftig sollen nur noch ausgewählte Sitzungen übertragen werden, darunter Auftritte von Ministern, Anhörungen von Experten und Fachgespräche. Kein Stream wird es offenbar bei den Beratungen von Gesetzentwürfen geben. Den Verbänden werde damit der Zugang zum Maschinenraum des Parlaments verwehrt, betont Florian Kohl. Im Gespräch mit Bildung.Table fordert er “maximale Transparenz“. CSU und Freie Wähler haben sich jedoch bereits auf einen anderen Weg geeinigt. Moritz Baumann

Alexandra Andersen ist sich bewusst, dass Begriffe wie “Achtsamkeit” oder “Spiritualität” nicht besonders fortschrittlich anmuten. Für einige an ihrer Schule ist sie nur “die mit der Klangschale”. Manche rollen vielleicht auch die Augen, wenn sie davon redet, wie wichtig es ist, bewusst ein- und auszuatmen. Sie kennt Lehrkräfte und Schulleitungen, die zwar zuhause regelmäßig meditieren, darüber mit Kolleg*innen und Schüler*innen aber partout nicht sprechen möchten, um bloß nicht als Esoterikerin oder Weichei dazustehen.

In Bayern besuchen laut Curriculum alle Fünftklässler:innen das Pflichtfach “Lernen lernen”. Alexandra Andersen, die eigentlich Religion unterrichtet, hat das Fach an ihrer Würzburger Schule schon vor fünf Jahren durch das eigens entwickelte Schulfach “Lernen mit Achtsamkeit” ersetzt. Mehr als zwanzig Lehrkräfte aus ihrem rund neunzigköpfigen Kollegium konnte sie seitdem dafür gewinnen, sich von ihr in der Freizeit weiterbilden zu lassen, um zu Beginn jeder Unterrichtsstunde kleine Achtsamkeitsübungen anzuleiten: “Stelle dir fünf Dinge vor, die du siehst. Vier Dinge, die du hörst. Drei Dinge, die du riechst. Zwei Dinge, die du fühlst. Und ein Ding, das du schmeckst”, sagt sie zum Beispiel. Und schon sind ihre Schüler*innen im Hier und Jetzt angekommen.

Die ersten Schüler*innen, mit denen die Lehrerin so gearbeitet hat, besuchen inzwischen die zehnte Klasse. Acht dieser ungefähr neunzig Jugendlichen nehmen aktuell an einem Mindfulness-Kurs teil, einer Art Achtsamkeits-AG. Dort spricht Alexandra Andersen mit ihnen über den alltäglichen Stress, den sie erleben. Wenn sie vom Lehrer aufgerufen werden und wissen, dass sie nicht gut vorbereitet sind. Wenn sie auf eine Mitschülerin aus der Parallelklasse treffen, mit der sie eine Auseinandersetzung hatten. Wenn eine Prüfung ansteht, von der das weitere Leben abzuhängen scheint.

Alexandra Andersen ist eine der Pionierinnen der Achtsamkeit an Schulen. Doch ihr Herzensthema findet inzwischen auch außerhalb ihrer Schule Verbreitung. Das Curriculum für ihr Unterrichtsfach “Lernen mit Achtsamkeit” hat sie selbst geschrieben, die Übungen dazu sind in ihrem Praxisbuch “Achtsamkeit im Unterricht” bei Cornelsen erschienen. An den Lehrkräftefortbildungen, die sie anbietet, nehmen Kolleg*innen aus ganz Deutschland teil. Darunter sind nicht nur Religions- und Deutschlehrkräfte, sondern durchaus auch Mathe- oder Informatiklehrkräfte.

Der Verein Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche (AKiJu) listet zahlreiche weitere Achtsamkeitsweiterbildungen für Pädagog*innen, die sich offenbar großer Beliebtheit erfreuen. Und das bayerische Kultusministerium hat kürzlich ein Konzept für Projektwochen vorgestellt, das sich mit Alltagskompetenzen befasst und unter anderem das Ziel “Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen und dem eigenen Körper” enthält.

“All das macht mir Mut, dass meine Vision irgendwann auf breiter Ebene bildungspolitisch umgesetzt wird”, sagt die Lehrerin, die im unterfränkischen Gerbrunn lebt. Sie hofft, dass das Thema Eingang in die Lehrkräfteausbildung findet und dass zukünftig unkompliziert Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit interessierte Schüler*innen die Erfahrung machen können, zwei Tage in absoluter Stille zu verbringen, beispielsweise in Zentren der Stille oder in einem Kloster.

“Unternehmen schulen ihre Manager*innen inzwischen selbstverständlich in Achtsamkeit. Sie haben erkannt, dass dies die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen stärkt, die Arbeitsatmosphäre positiv beeinflusst und das Zusammengehörigkeitsgefühl nährt. Ich wünsche mir, dass die Bildungspolitik Wert legt auf eine Kultur der Wertschätzung und Achtsamkeit, anstatt immer mehr und mehr von den Schulen zu fordern”, sagt sie. Janna Degener-Storr

18. Mai 2022, 09:30 bis 12:30 Uhr

Öffentliche Sitzung: Anhörung zur Novellierung des BAföG

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages spricht im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Sitzungssaal 3.101 über die bevorstehende Gesetzesanpassung des Ausbildungsförderungsgesetzes. Als Sachverständige treten unter anderem Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, und Katja Urbatsch von ArbeiterKind.de gGmbH auf. Die Anhörung wird zudem live übertragen. INFOS & ANMELDUNG

18. Mai 2022, 14:00 Uhr

Webinar: Lessons from the pandemic: Why digitalisation and inclusivity should be top priority for education

Über die Chancen, die sich aus der Pandemie für das Bildungssystem ergeben, wird immer wieder gesprochen. In diesem OECD-Webinar liegt der Fokus auf Digitalisierung und Chancengleichheit. Sprecher sind unter anderem Andreas Schleicher, Director for Education and Skills vom OECD, und John Bangs, Special Consultant von Education International. INFOS & REGISTRIERUNG

18. Mai 2022, 14:30 bis 18:00 Uhr

Zukunftscamp: Well-Being und Resilienz in Krisenzeiten

Die Robert Bosch Stiftung behandelt im zweiten “Digitalen Zukunftscamp” das Thema “Die Rolle von Lehrkräften in neuen Lernsettings“. Aufgrund der besonderen Aktualität wird Fokus auf Herausforderungen für Schulen und und vor allem Resilienz und Well-Being gelegt. Moderiert wird die digitale Veranstaltung von Mirko Drotschmann, bekannt als MrWissen2go. INFOS & ANMELDUNG

18. Mai 2022, 16:00 Uhr

Vortragsreihe: Den eigenen Unterricht reflektieren – Kompetenzen von Lehrkräften stärken

Im zweiten Teil der Vortragsreihe der Goethe-Universität Frankfurt, der Akademie für Bildungsforschung und Lehrkräftebildung und des IDeA-Zentrums geht es um Orientierung an wissenschaftlicher Evidenz zur Reflexion des eigenen Unterrichts. Dr. Ulrike Hartmann vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information spricht über die damit verbundenen Potenziale, Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten. INFOS

18. Mai 2022, 17:00 bis 18:30 Uhr

Insights: MINTWoch: KiTec-Austausch zu strukturierter Offenheit

In dieser Folge der monatlich stattfindenden Veranstaltung MINTwoch spricht die Systemische Beraterin und Kinder- und Jugendtherapeutin Therese Claußen über das Thema Technik und das Projekt “KiTec – Kinder entdecken Technik“. Neben einem theoretischen Exkurs werden zudem konkrete Unterrichtsideen vorgestellt. INFOS & ZOOM-LINK

18. Mai 2022, 17:00 bis 22:30 Uhr

Preisverleihung: Nationaler Preis BNE

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verleiht die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) den “Nationalen Preis – Bildung für nachhaltige Entwicklung”. Neben Grußworten von Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, und

Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, ist außerdem Platz für kulturelle Beiträge, unter anderem Poetry Slam und Musik. INFOS

23. Mai 2022, 15:00-17:00 Uhr

Online-Forum: Zwischen Integration und Rückkehroption – Wie sieht die richtige Unterstützung für aus der Ukraine geflohene Kinder aus?

Die Titelfrage ist nur eine von vielen Fragen, die in der aktuellen Situation beschäftigen. Im Online-Forum der Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwaltung wird nach Antworten gesucht. Sprecher:innen sind unter anderem Hans Beckmann, Leiter der zur Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher von der KMK eingerichteten Task-Force, und Michaela Peponis, Abteilungsleiterin Inklusive Bildung der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg. INFOS & ANMELDUNG

23. bis 24.05.2022, 12:00 Uhr

Fachtagung: “Dimension Digitalisierung – Schule stärken”

Die vom Forum Bildung Digitalisierung und der Ständigen Konferenz der Kultusminister veranstaltete Fachtagung widmet sich in interaktiven Arbeitsformaten der Frage, wie Schulen intensiver gestärkt werden können. Der Blick liegt dabei auf Themen wie zeitgemäßer Unterrichtsentwicklung und Prüfungskultur, Schulleitungsqualifizierung oder Visionsentwicklung von Schule in der Kultur der Digitalität. INFOS & ANMELDUNG

27. -28. Mai 2022

Spring School: Empirische Bildungsforschung 2022

Die FernUniversität in Hagen will mit ihrer Spring School interessierte Studierende in der Abschlussphase ihres Bachelor- oder Masterstudiums und Promovierende ansprechen. Ziel soll sein, sich methodisch weiterzuentwickeln und über Forschungsarbeit auszutauschen. Neben verschiedenen Workshop-Phasen findet eine Forschungsberatung von Prof. Julia Schütz und Prof. Rudolf Tippelt statt. INFOS

was hat eine russische Gaspipeline mit einem Open-Source-Kongress zu tun? Peter Ganten konnte das gestern beim Summit seines Open-Source-Anbieters Univention in Bremen deutlich machen. So wie Deutschland sich vom Gas Russlands auf eine ungesunde Art abhängig gemacht hat, so (oder sogar schlimmer) geschieht es mit den Hyperscalern auf dem Feld des Digitalen. Man stelle sich nur vor, ein CEO vom Schlage Wladimir Putins übernähme Microsoft oder Google? Gantens Rezept dagegen lautet: digitale Souveränität. “Genauso, wie wir uns nicht auf einzelne Staaten verlassen dürfen, dürfen wir uns nicht auf marktbeherrschende, demokratisch nicht legitimierte Plattformen verlassen.” Wir sollten uns keinesfalls abhängig machen von proprietärer Software und klandestinen Algorithmen, “die wir nicht verstehen und nicht ändern können.”

Nicht beeinflussen können – das ist ein gutes Stichwort für die Recherche meines Kollegen Niklas Prenzel. Er hat sich angeschaut, was die Bundesländer mit den Milliarden des Bundes gegen die sogenannten Corona-Lernlücken gemacht haben. Bei seiner Recherche ist er auf schlampige und lieblose Länder sowie einen verärgerten, wie machtlosen Rechnungshof gestoßen. Und auf ein Bundesbildungsministerium, das nicht amüsiert darüber ist, wie die Länder mit Geld umgehen. Insbesondere mit dem für das Aufholprogramm, das eigentlich dazu gedacht war, den in Corona abgehängten Jugendlichen etwas beizubringen. Lesen Sie die spannende Recherche.

Die Frage, wie hilfreich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ist, hat wiederum mich umgetrieben. Ich wollte von ihr wissen, ob sie die größte Online-Schule der Ukraine, Optima, nun endlich zu einer nationalen Aufgabe erklärt und sie mit Geld fördert. Sonst klappt das wichtige digitale Angebot für Flüchtlinge zusammen – mitten im Krieg. Ein Desaster für 100.000 ukrainische Schüler, die Optima kostenlos nutzen. Dass die Ministerin keine Zeit fand, selbst präzise Antworten auf Fragen zu geben, war interessant genug. Was allerdings eine ihrer Sprecherinnen sagte, muss aufhorchen lassen. “Die Optima School selbst ist nicht auf das BMBF zugekommen“, hieß es beinahe anklagend gegen das Portal im russischen Bombenhagel. “Auch liegen dem BMBF keine Zahlen zum Nutzerkreis und den Nutzerzahlen vor.” Mit anderen Worten: Das FDP-geführte Bundesbildungsministerium hat sich für die private Online-Schule Optima offensichtlich bisher weder interessiert noch um sie gekümmert. Dabei wäre das so wichtig gewesen.

Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre!

Es begann wie ein Sommermärchen mitten im Krieg. Die russischen Bomben regneten erst seit wenigen Tagen auf Ukraines Wohnhäuser, da lobte Kultuspräsidentin Karin Prien (CDU) bereits die ukrainische Online-Schule “Optima“. Hervorragende digitale Angebote gebe es in der Ukraine. Darunter nicht nur digital verfügbare Schulbücher, sondern eine fortgeschrittene Online-Schule, mit der geflüchtete SchülerInnen in der Diaspora lernen könnten. In Deutschland hob ein Raunen an. Darüber, wie die Ukraine im Krieg digitalen Unterricht aus dem Boden stampfen könne. Und dass die nicht für Schnelligkeit bekannte Kultusministerkonferenz sofort informiert war und unkompliziert helfen wollte.

Aber das Märchen ist vorbei, ehe der Sommer richtig begonnen hat. Eine so genannte “Taskforce Ukraine” der Kultusminister hat den Stab über der Online-Schule gebrochen. Die in Kiew von Bomben bedrohte Optima-Schule wird aus Deutschland wohl keine Förderung erhalten, um den Krieg zu überleben. Die private Einrichtung ist auf jeden Cent angewiesen, denn sie verlangt in Kriegszeiten kein Geld von den inzwischen 100.000 angeschlossenen Schülerinnen und Schülern, die über ganz Europa verteilt sind. “Unsere Zeit läuft ab”, sagte Manager Yuriy Balkin Bildung.Table. “Wir brauchen finanzielle Hilfe, damit wir unsere Lernangebote weiter vorhalten können. Lehrer und Techniker wollen bezahlt sein.”

Warum aber weigern sich die Kultusminister im Krieg, eine funktionierende Online-Schule finanziell zu unterstützen? Das ist die quälende Frage, die sich viele in Politik und Start-up-Szene stellen. Schließlich steigt die Zahl der Geflüchteten täglich. Allein in den drei größten Bundesländern registriert die KMK 60.000 junge Menschen aus Charkiw, Mariupol, Butscha und anderen Orten formell als Schulpflichtige. In Polen ein Vielfaches davon.

Sie alle könnten von Optima profitieren, denn die Online-Schule verbindet modernstes hybrides Lernen mit einem Lehrkonzept ukrainischen Erbes. Parallel zum physischen Schulbesuch im Gastland, so heißt es in der Kurzdarstellung von Optima, “lernen die Kinder Fächer, die mit der ukrainischen Identität verbunden sind: ukrainische Sprache und Literatur, Geschichte der Ukraine und Mathematik.” Das digitale Angebot hat Kapazität für eine halbe Million Schüler. “Hätte” muss man sagen. Technisch gilt das – weil Amazon Web Services, der Weltmarktführer, Optima mit Servern unter die Arme greift. Aber um die Lehrer zu engagieren, welche die Schüler in Video-Calls von überall her unterrichten, braucht es dringend finanzielle Mittel. Dass man über Waffenlieferungen diskutieren muss – keine Frage. Was aber hindert Kultusminister daran, die online-Bereitstellung ukrainischer Geschichte und Literatur zu fördern – wo doch Putins Krieg explizit der Auslöschung der ukrainischen Kultur dient?

Unverständnis und Empörung sind nicht klein, seitdem Bildung.Table exklusiv ein Ergebnisprotokoll aus der KMK-Taskforce einsehen konnte, in dem die Kultusbürokraten einen beinahe ungeheuerlichen Grund für die Ablehnung nennen. Optima werde nicht gefördert, weil “ähnliche privatwirtschaftliche Anbieter dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung einen zu hohen Stellenwert erlangen könnten.” Bedeutet das etwa, dass die Taskforce nicht nur geflüchteten Schülern beim digitalen Lernen den Weg verstellt? Sondern zugleich auf die heimischen EdTechs zielt? “Die interne Begründung der Taskforce für den Ausschluss staatlicher Förderung für die Optima School mutet zumindest irritierend an”, sagte Dirk Zorn von der Bosch-Stiftung, die Optima übergangsweise fördern wird. Max Maendler von Eduki sagt: “Mit dem Argument müsste man auch Schulbücher in den privaten Nachmittag verbannen.”

Der Bitkom-Verband für IT- und Kommunikationsunternehmen ließ mitteilen: Ein Hochtechnologieland sollte in der Lage sein, geflüchtete junge Ukrainerinnen und Ukrainer bestmöglich in der Entwicklung ihrer Bildungsbiografie zu unterstützen”, sagte Elisabeth Allmendinger. Dafür müsse das digitale Rad nicht neu erfunden werden, “sondern es kann auf bestehende und bewährte Lösungen – auch aus der Privatwirtschaft – zurückgegriffen werden.” Nicolas Colsman von “Zukunft digitale Bildung” wurde deutlicher in Richtung Taskforce: “Diese Begründung ist eine Bankrotterklärung der deutschen Bildungspolitik“, schimpfte er.

“Als Gesellschaft können wir uns so ein Denken nicht mehr leisten”, schüttelt Stephan Bayer vom Lern- und Videoportal “Sofatutor” mit dem Kopf. Die Fraktionsvize der CDU im Bundestag für Digitales und Bildung, Nadine Schön, mahnte im Gespräch mit Bildung.Table: Man müsse alles das tun, was ukrainischen Schülern jetzt nützt – “dazu gehört auch, dass sie online neben dem Unterricht hier in Deutschland dem ukrainischen Lehrplan folgen können.”

Die Kultusminister haben quälende acht Wochen lang die Online-Schule Optima geprüft. Genau gesagt haben sie einen Mail-Wechsel mit der Einrichtung geführt und Anfang April eine Videokonferenz abgehalten. Was genau bei diesem Gespräch herauskam, lässt sich nicht transparent beschreiben. Denn die so genannte “Taskforce Ukraine” ist ein geheim tagendes Gremium, das keinerlei Auskünfte gibt. Was die Gesprächspartner bei Optima berichten, klingt allerdings nicht gut. Sie hatten den Eindruck, berichteten sie Bildung.Table, dass die Mitglieder der Taskforce gar nicht verstanden hätten, was der Unterschied zwischen einer digitalen Ablage für PDF ist – und dem, was Optima bietet: Lernmaterialien, Online-Aufgaben und obendrein Video-Sprechstunden mit Lehrern in der Ukraine. “Ich weiß nicht, was wirklich getestet wurde“, sagt Yuriy Balkin. “Wir haben seit unserem einzigen Treffen Anfang April keine Anfrage der KMK für eine ausführliche Präsentation erhalten.”

Die letzte offizielle Auskunft, die Bildung.Table von der KMK erhalten hat, geht so. Es sei nun ein Kriterienkatalog beschlossen worden, anhand dessen Optima und eine weitere Plattform endgültig geprüft würden. Dieser Katalog könne aber noch nicht öffentlich gemacht werden, sagte ein Sprecher. Der Zweck der Kriterien lässt sich aus den Papieren der Taskforce leicht nachvollziehen. Sie dienen dazu, die Entscheidung gegen ein privates Angebot auf eine breitere Grundlage zu stellen. Die Amtschefs der Kultusministerien haben bereits deutlich gemacht, “dass man sich auf die staatliche ukrainische Lernplattform All-Ukrainian School Online fokussieren wolle und dass privatwirtschaftliche Anbieter wie die Optima School keine Rolle im deutschen Unterricht bzw. an deutschen Schulen spielen sollen.”

Ausführen soll das Manöver ein leitender Beamter der Kultusministerpräsidentin. Der Ministeriale habe bereits den Kriterienkatalog “für die Optima School ausgefüllt”, so steht es in den Protokollen. Unterdessen wird die staatliche ukrainische Lernplattform All-Ukrainian School Online (AUSO) gepusht. Die Kollegen aus Rheinland-Pfalz wurden gebeten, die von der AUSO “erstellte Handreichung an die Landesinstitute der Länder weiterzureichen und ihnen eine Erläuterung anzubieten.” Der Schönheitsfehler: Die staatliche All-Ukrainian School wird gerade erst ausgebaut, sie hat keine Lehrer, keine Videomöglichkeit und keine mit Optima vergleichbaren Kapazitäten.

Vielleicht verstehen die Kultusminister noch nicht, wie vielfältig gute digitale Lernangebote inzwischen sind. Optima etwa ist, kurz gesagt, ein Mix von Formaten wie Schulcloud, Mundo und Simpleclub, die hierzulande noch getrennt sind. Mit solchen Online-Kombinationen lassen sich Schüler blitzschnell erreichen – überall. Krieg ist dafür der ultimative Ernstfall. Die Kultusminister scheinen ihre Idee von Schule dagegen abzuschirmen, und sei es eine Online-Schule, die in Deutschland ihresgleichen sucht. “Scheinbar glaubt die Bildungsverwaltung, dass die Einbindung privatwirtschaftlicher Akteure eine Bankrotterklärung des staatlichen Bildungsauftrags bedeutet”, sagt Stephan Bayer. “Ich kann dieses antiquierte Denken nicht mehr nachvollziehen.”

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hätte den Bericht wohl lieber zu den Akten gelegt. Bis zum 31. März sollten die Länder an das BMBF melden, wie sie die Mittel aus dem zwei Milliarden Euro schweren Corona-Aufholprogramm einsetzen. Doch diese Zwischenbilanz interessierte nicht nur das Bundesministerium, sondern auch die Öffentlichkeit. Als Bildungsforscher den Bericht per Informationsfreiheitsgesetz beantragten und auch DER SPIEGEL über das brisante Dokument berichtete, gingen die Kultusminister vergangene Woche selbst an die Öffentlichkeit. Das Gremium öffnete weit die Türen. So stellte es auch gleich den wenig schmeichelhaften Bericht der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) über die fehlende Evaluation von Fördermaßnahmen auf ihre Webseite.

Der Zwischenbericht führt vor, wie mühsam Bund und Länder hierzulande kooperieren. Nur wenige Länder scheinen eine Strategie, die den Namen verdient, zu verfolgen. Das BMBF schaut derweil vom Spielfeldrand zu, was die Länder mit dem Scheck, der ihnen ausgestellt wurde, anstellen. Denn durch die Finanzierung über Umsatzsteuerpunkte, die der Bund an die Länder abgetreten hat, haben die Länder das Geld zur freien Verfügung. Manch Finanzministerium zwischen Alpen und Nordsee dürfte sich über die zusätzlichen Millionen gefreut haben, die es durch eigene Mittel aufstocken sollte. Dass sie überhaupt einen Zwischen- und Abschlussbericht ablegen, wurde bloß in einer Vereinbarung festgelegt.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sprach nach Veröffentlichung des Berichts von einer “Vielzahl von Aktivitäten”, die “möglich gemacht” wurden. Spezifischer lassen sich die Maßnahmen länderübergreifend wahrlich nicht zusammenfassen. Im Bundesbildungsministerium schüttelten einige Beamte die Köpfe beim Lesen des Berichts. Da ist etwa Thüringen, das bisher nur etwas über eine Million Euro ausgegeben hat und keine genauen Zahlen über die Anzahl erreichter Schülerinnen und Schüler liefert. Erst im Februar hatte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Start des Landesprogramms zum Aufholen nach Corona verkündet. Da war das Aktionsprogramm des Bundes bereits acht Monate alt.

Wer durch die 126 Seiten des Zwischenberichts blättert, findet viele Ansätze, aber wenig erkennbare, länderübergreifende Strategie. Dabei hatte die SWK im Juni vergangenen Jahres empfohlen, die wenigen Mittel gezielt einzusetzen. Man solle sich auf “Übergangsphasen im Bildungsverlauf”, “Basiskompetenzen” wie Rechnen und Schreiben und vor allem “besonders betroffene Gruppen” fokussieren.

Hessen hat noch gar keine Bundesmittel abgerufen, fördert mit 640.000 Euro aus der Landeskasse die Erstellung “zusätzlicher Abiturvorschläge” und erreicht damit knapp 20.000 Schüler – also einen gesamten Abiturjahrgang. Auch in Berlin zeigt sich, dass die Fördergelder eher mit der Gießkanne, als der zielgenauen Pipette verteilt werden. Eine Anfrage im Abgeordnetenhaus ergab, dass die meisten geförderten Schulen im wohlhabenden Bezirk Steglitz-Zehlendorf liegen, viel mehr als in ärmeren Stadtteilen wie Neukölln oder Marzahn-Hellersdorf.

Schon das Gutachten der Wirtschaftsweisen hatte im November angemahnt, dass das Aufholprogamm zu wenig bei den Gruppen ansetzt, die von Lernrückständen am stärksten betroffen sind. Zu viele Akademikerkinder, die vergleichsweise gut mit dem Distanzunterricht zurechtkamen, würden durch die Maßnahmen erreicht. Im internationalen Vergleich sind die deutschen Mittel sehr gering. Die USA stecken 0,9 Prozent ihres BIP in bildungspolitische Corona-Maßnahmen. In den Niederlanden sind es 1,1 Prozent oder 8,5 Milliarden, wohingegen Deutschland 0,06 Prozent seines BIP nutzt, um die Folgen der Schulschließungen und Lockdowns abzumildern.

Der Soziologe Marcel Helbig erforscht am Wissenschaftszentrum Berlin das Aufholprogramm seit seinem Beginn im vergangenen Sommer. Lediglich ein Bundesland habe mit seinem Forscherteam kooperiert. Daher war Helbig auf umfassende Recherche in Protokollen, Berichten und parlamentarischen Anfragen in den 16 Ländern und Auskünfte der regionalen GEW-Verbände angewiesen. Der Zwischenbericht der KMK bestätigt seine bisherigen Forschungsergebnisse: Bund und Länder müssen, nach der Föderalismusreform von 2006, erst wieder lernen, im Bildungsbereich zu kooperieren.

“Das Risiko für Fehlsteuerung, ob beim Aufholprogramm oder Digitalpakt, ist sehr groß“, sagt er. Ohnehin habe das Aktionsprogramm kaum funktionieren können, weil nirgendwo das erforderliche Personal vorhanden ist. Selbst in Vorzeigeländern wie Hamburg, wo weniger Personalmangel herrscht und Studierende ohne große Hürden eingesetzt werden können, seien die gesteckten Ziele nicht erreicht worden.

Der Hamburger Ansatz – auf Grundlage einer vergleichsweise guten Datenbasis, gezielt Schülerinnen und Schüler zu fördern – wird im BMBF und von Experten mit Wohlwollen aufgenommen. Bildungssenator Ties Rabe (SPD) verweist auf die zweijährig durchgeführten Lernstandserhebungen. “Ich kann es nicht nachvollziehen, dass in anderen Bundesländern viele Schulgemeinschaften, Interessenvertretungen und Berufsverbände dieses wirkungsvolle Instrument ablehnen“, sagt er gegenüber Bildung.Table. Der KMK-Zwischenbericht informiert nur anhand von sechs Bundesländern “exemplarisch” über die Lernstandserhebung, die Bund und Länder vereinbart hatten.

Die SWK mahnte in ihrem zeitgleich zum Zwischenbericht veröffentlichten Impulspapier fehlende Evaluation von Förderprogrammen im Bildungsbereich an. Ties Rabe, Koordinator der A-Länder, lässt diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen. Für ein Ad-hoc Programm wie das Corona-Aufholprogramm sei das nicht möglich gewesen. In Hamburg seien wegen der Schulschließungen zahlreiche Lernstandsuntersuchungen ausgefallen. Daher fehlten jetzt entscheidende Daten. “Es überrascht ein wenig, Wissenschaftler, die vor Kurzem noch die Schulschließungen gefordert und damit die Lernstandsuntersuchungen verhindert haben, nun von den Kultusministern eben jene einfordern.”

Und in der Bundespolitik? Der Bildungsausschuss des Bundestags wird sich mit dem Zwischenbericht noch beschäftigen. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag, sieht das Aufholprogramm im Großen und Ganzen positiv. “Manche Maßnahmen wirken schon sehr gut, andere weniger”, sagt er. Nun müsse man analysieren, welche am besten sind und diese verstetigen. Er plädiert für eine Weiterentwicklung des Programms, da die Aufarbeitung der Lernrückstände aus den Corona-Jahren längere Zeit benötigt. Digitale Mittel sollten dann größeres Gewicht erhalten. “Mit spielerischen Elementen und Lernspielen können Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Unterrichtszeit motiviert werden.”

Für die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Nicole Gohlke, zeigt der Bericht ein “buntes Sammelsurium an Ländermaßnahmen“. Es sei “völlig intransparent, nach welchen Gesichtspunkten die Gelder verteilt wurden”. Sie fordert, dass die Bundesmittel nach einem Sozialindex an die Länder ausgegeben werden und Bund und Länder “stärker und dauerhaft” zusammenarbeiten.

Auch im Bundesrechnungshof hat man den Zwischenbericht zur Kenntnis genommen. In den Tiefen der Behörde schauen die Beamten mit Argusaugen auf das Programm und ärgern sich über den Umgang der Länder mit den Bundesmitteln. Im Januar hatte der Bundesrechnungshof den bundesweiten Digitalpakt für gescheitert erklärt. Doch unterliegt das Aufholprogramm nicht dem Haushaltsrecht des Bundes. Das BMBF braucht sich vor einem erneuten schlechten Prüfbericht nicht zu fürchten.

Der Bundesbildungsministerin bleibt wenig anderes übrig, als die Länder zu ermuntern, sich jetzt, nach der Halbzeitpause, noch mehr anzustrengen. Noch bis Ende des kommenden Schuljahres werden Projekte gefördert. Dann steht ein Abschlussbericht an, in dem auch “Effekte der Maßnahmen dargestellt werden”, gibt das Ministerium zu Protokoll. Nur wie die Effekte, noch dazu länderübergreifend, gemessen werden sollen, ist unklar. Immerhin zeigt sich das BMBF offen, über das Thema mit KMK und SWK ins Gespräch zu kommen. Einen solchen Workshop hatte die SWK in ihrem Impulspapier vorgeschlagen.

Ein Zwei-Milliarden-Programm sollte die Risse kitten, die die größte bildungspolitische Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte hinterlässt. Es bleibt der Eindruck, dass die meisten Schülerinnen und Schüler Passagiere eines bildungspolitischen Blindflugs sind. Je nach Bundesland, in dem ihre Schule steht, haben sie Glück – oder eben Pech. Das BMBF lässt sich den Unmut über das Programm öffentlich kaum anmerken. Doch spricht die Antwort auf die Frage nach weiteren Corona-Aufholprogrammen Bände: “Hierzu gibt es bundesseitig keine Überlegungen oder Pläne.”

Mit kleinen Änderungen hat der Haushaltsausschuss im Bundestag den aktuellen Etat für Bildung und Forschung beschlossen. In den vergangenen Jahren waren die Ausgaben im Einzelplan 30 immer wieder gestiegen. So konnte der Bund 2021 die Rekordsumme von 20,82 Milliarden Euro in Bildung und Forschung investieren. Doch Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Militärausgaben belasten die Staatsfinanzen. Neue Rekorde sind vorerst nicht in Sicht.

Für 2022 hat die Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 20,3 Milliarden Euro eingeplant – 519 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. In den Beratungen im Fachausschuss vergangene Woche, konnten die Haushaltspolitiker der Ampel-Parteien weitere Akzente setzen. Dafür sind laut SPD-Bundestagsfraktion 40 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben für Bildung und Forschung veranschlagt, was im Gesamtbudget jedoch kaum ins Gewicht fällt.

Von dem zusätzlichen Geld sollen die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre, die Akademien der Wissenschaften und die Forschung an den Fachhochschulen profitieren. Darüber hinaus wollen die Ampel-Koalitionäre die Mittel für überbetriebliche Bildungsstätten erhöhen und die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken. Die Bundesschüler:innenkonferenz erhält 2022 eine Förderung von 500.000 Euro. So könnten “feste Strukturen für das Engagement junger Menschen“, etabliert werden, betont Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Aufgrund der föderalen Struktur schultern in Deutschland überwiegend die Länder die Ausgaben für Bildung. Laut Statistischem Bundesamt summierten sich die gesamten Bildungsausgaben über alle Ebenen hinweg 2021 auf 165 Milliarden Euro, was 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Etwa 70 Prozent der Ausgaben entfielen auf die 16 Bundesländer. Moritz Baumann

Die EdTech-Branche ist, nicht zuletzt während der Pandemie, rasant gewachsen. Die European EdTech Alliance (EEA) hat nun eine Karte veröffentlicht, die Informationen zu mehr als 1.000 EdTech-Start-ups mit Firmensitz in Europa bietet. User können sich über Vision, Produkt, Mitarbeiterzahl oder Kontaktmöglichkeiten der Unternehmen informieren. Aktuell weist Frankreich mit 350 gelisteten Anbietern die mit Abstand höchste EdTech-Dichte auf. Dahinter folgen Spanien (140), Deutschland (90), Niederlande und Schweden (jeweils 85). Die Karte wird fortlaufend ergänzt.

Beth Havinga, Direktorin der EEA, sagte zur Veröffentlichung: “Unsere Aufgabe ist es, das Wachstum des europäischen EdTech-Sektors zu fördern und das gesamteuropäische Ökosystem zu vernetzen und zu stärken.” Die Karte soll den Austausch zwischen etablierten Unternehmen, Investoren und neuen Start-ups über Ländergrenzen hinweg erleichtern. Die EEA hatte sich 2019 gegründet und vertritt 2460 europäische EdTech-Organisationen. Der Fokus der gemeinsamen Arbeit liegt auf Austausch und der Analyse von politischen und regulatorischen Prozessen im Bereich digitaler Bildung. npr

Während der Pandemie war der Bayerische Landtag so transparent wie nie zuvor. Aus der Not heraus richtete die Verwaltung in den Fachausschüssen einen digitalen Livestream ein – und viele tausend Bürger schalteten ein. Jetzt wollen die regierenden Parteien CSU und Freie Wähler diese Regelung wieder einschränken. Bildungsverbände fürchten um ihren Zugang zu wichtigen Debatten im Parlament.

“Wo leben wir denn? Jetzt haben wir das zwei Jahre gemacht, die Technik funktioniert und nun wird das alles wieder zurückgefahren”, schimpft Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband. “Die Neuregelung ist nicht zu verstehen”, kritisiert auch Florian Kohl, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Weder Bürger noch ehrenamtliche Verbandsfunktionäre könnten für jede Sitzung extra nach München fahren, heißt es. Aus Sicht der Verbände ist das Livestream-Angebot im bayerischen Landtag ein wichtiger Baustein demokratischer Beteiligung. Klar, die Technik kostet Geld, doch das Experiment in der Pandemie sei durchaus erfolgreich gewesen: Von Januar 2021 bis März 2022 wurden die Sitzungen der Ausschüsse rund 70.000 Mal aufgerufen. Besonders beliebt: der Bildungsausschuss, auf den laut Landtagsverwaltung allein etwa 10.500 Aufrufe (ca. 15 Prozent) entfielen.

Künftig sollen nur noch ausgewählte Sitzungen übertragen werden, darunter Auftritte von Ministern, Anhörungen von Experten und Fachgespräche. Kein Stream wird es offenbar bei den Beratungen von Gesetzentwürfen geben. Den Verbänden werde damit der Zugang zum Maschinenraum des Parlaments verwehrt, betont Florian Kohl. Im Gespräch mit Bildung.Table fordert er “maximale Transparenz“. CSU und Freie Wähler haben sich jedoch bereits auf einen anderen Weg geeinigt. Moritz Baumann

Alexandra Andersen ist sich bewusst, dass Begriffe wie “Achtsamkeit” oder “Spiritualität” nicht besonders fortschrittlich anmuten. Für einige an ihrer Schule ist sie nur “die mit der Klangschale”. Manche rollen vielleicht auch die Augen, wenn sie davon redet, wie wichtig es ist, bewusst ein- und auszuatmen. Sie kennt Lehrkräfte und Schulleitungen, die zwar zuhause regelmäßig meditieren, darüber mit Kolleg*innen und Schüler*innen aber partout nicht sprechen möchten, um bloß nicht als Esoterikerin oder Weichei dazustehen.

In Bayern besuchen laut Curriculum alle Fünftklässler:innen das Pflichtfach “Lernen lernen”. Alexandra Andersen, die eigentlich Religion unterrichtet, hat das Fach an ihrer Würzburger Schule schon vor fünf Jahren durch das eigens entwickelte Schulfach “Lernen mit Achtsamkeit” ersetzt. Mehr als zwanzig Lehrkräfte aus ihrem rund neunzigköpfigen Kollegium konnte sie seitdem dafür gewinnen, sich von ihr in der Freizeit weiterbilden zu lassen, um zu Beginn jeder Unterrichtsstunde kleine Achtsamkeitsübungen anzuleiten: “Stelle dir fünf Dinge vor, die du siehst. Vier Dinge, die du hörst. Drei Dinge, die du riechst. Zwei Dinge, die du fühlst. Und ein Ding, das du schmeckst”, sagt sie zum Beispiel. Und schon sind ihre Schüler*innen im Hier und Jetzt angekommen.

Die ersten Schüler*innen, mit denen die Lehrerin so gearbeitet hat, besuchen inzwischen die zehnte Klasse. Acht dieser ungefähr neunzig Jugendlichen nehmen aktuell an einem Mindfulness-Kurs teil, einer Art Achtsamkeits-AG. Dort spricht Alexandra Andersen mit ihnen über den alltäglichen Stress, den sie erleben. Wenn sie vom Lehrer aufgerufen werden und wissen, dass sie nicht gut vorbereitet sind. Wenn sie auf eine Mitschülerin aus der Parallelklasse treffen, mit der sie eine Auseinandersetzung hatten. Wenn eine Prüfung ansteht, von der das weitere Leben abzuhängen scheint.

Alexandra Andersen ist eine der Pionierinnen der Achtsamkeit an Schulen. Doch ihr Herzensthema findet inzwischen auch außerhalb ihrer Schule Verbreitung. Das Curriculum für ihr Unterrichtsfach “Lernen mit Achtsamkeit” hat sie selbst geschrieben, die Übungen dazu sind in ihrem Praxisbuch “Achtsamkeit im Unterricht” bei Cornelsen erschienen. An den Lehrkräftefortbildungen, die sie anbietet, nehmen Kolleg*innen aus ganz Deutschland teil. Darunter sind nicht nur Religions- und Deutschlehrkräfte, sondern durchaus auch Mathe- oder Informatiklehrkräfte.

Der Verein Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche (AKiJu) listet zahlreiche weitere Achtsamkeitsweiterbildungen für Pädagog*innen, die sich offenbar großer Beliebtheit erfreuen. Und das bayerische Kultusministerium hat kürzlich ein Konzept für Projektwochen vorgestellt, das sich mit Alltagskompetenzen befasst und unter anderem das Ziel “Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen und dem eigenen Körper” enthält.

“All das macht mir Mut, dass meine Vision irgendwann auf breiter Ebene bildungspolitisch umgesetzt wird”, sagt die Lehrerin, die im unterfränkischen Gerbrunn lebt. Sie hofft, dass das Thema Eingang in die Lehrkräfteausbildung findet und dass zukünftig unkompliziert Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit interessierte Schüler*innen die Erfahrung machen können, zwei Tage in absoluter Stille zu verbringen, beispielsweise in Zentren der Stille oder in einem Kloster.

“Unternehmen schulen ihre Manager*innen inzwischen selbstverständlich in Achtsamkeit. Sie haben erkannt, dass dies die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen stärkt, die Arbeitsatmosphäre positiv beeinflusst und das Zusammengehörigkeitsgefühl nährt. Ich wünsche mir, dass die Bildungspolitik Wert legt auf eine Kultur der Wertschätzung und Achtsamkeit, anstatt immer mehr und mehr von den Schulen zu fordern”, sagt sie. Janna Degener-Storr

18. Mai 2022, 09:30 bis 12:30 Uhr

Öffentliche Sitzung: Anhörung zur Novellierung des BAföG

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages spricht im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Sitzungssaal 3.101 über die bevorstehende Gesetzesanpassung des Ausbildungsförderungsgesetzes. Als Sachverständige treten unter anderem Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, und Katja Urbatsch von ArbeiterKind.de gGmbH auf. Die Anhörung wird zudem live übertragen. INFOS & ANMELDUNG

18. Mai 2022, 14:00 Uhr

Webinar: Lessons from the pandemic: Why digitalisation and inclusivity should be top priority for education

Über die Chancen, die sich aus der Pandemie für das Bildungssystem ergeben, wird immer wieder gesprochen. In diesem OECD-Webinar liegt der Fokus auf Digitalisierung und Chancengleichheit. Sprecher sind unter anderem Andreas Schleicher, Director for Education and Skills vom OECD, und John Bangs, Special Consultant von Education International. INFOS & REGISTRIERUNG

18. Mai 2022, 14:30 bis 18:00 Uhr

Zukunftscamp: Well-Being und Resilienz in Krisenzeiten

Die Robert Bosch Stiftung behandelt im zweiten “Digitalen Zukunftscamp” das Thema “Die Rolle von Lehrkräften in neuen Lernsettings“. Aufgrund der besonderen Aktualität wird Fokus auf Herausforderungen für Schulen und und vor allem Resilienz und Well-Being gelegt. Moderiert wird die digitale Veranstaltung von Mirko Drotschmann, bekannt als MrWissen2go. INFOS & ANMELDUNG

18. Mai 2022, 16:00 Uhr

Vortragsreihe: Den eigenen Unterricht reflektieren – Kompetenzen von Lehrkräften stärken

Im zweiten Teil der Vortragsreihe der Goethe-Universität Frankfurt, der Akademie für Bildungsforschung und Lehrkräftebildung und des IDeA-Zentrums geht es um Orientierung an wissenschaftlicher Evidenz zur Reflexion des eigenen Unterrichts. Dr. Ulrike Hartmann vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information spricht über die damit verbundenen Potenziale, Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten. INFOS

18. Mai 2022, 17:00 bis 18:30 Uhr

Insights: MINTWoch: KiTec-Austausch zu strukturierter Offenheit

In dieser Folge der monatlich stattfindenden Veranstaltung MINTwoch spricht die Systemische Beraterin und Kinder- und Jugendtherapeutin Therese Claußen über das Thema Technik und das Projekt “KiTec – Kinder entdecken Technik“. Neben einem theoretischen Exkurs werden zudem konkrete Unterrichtsideen vorgestellt. INFOS & ZOOM-LINK

18. Mai 2022, 17:00 bis 22:30 Uhr

Preisverleihung: Nationaler Preis BNE

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verleiht die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) den “Nationalen Preis – Bildung für nachhaltige Entwicklung”. Neben Grußworten von Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, und

Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, ist außerdem Platz für kulturelle Beiträge, unter anderem Poetry Slam und Musik. INFOS

23. Mai 2022, 15:00-17:00 Uhr

Online-Forum: Zwischen Integration und Rückkehroption – Wie sieht die richtige Unterstützung für aus der Ukraine geflohene Kinder aus?

Die Titelfrage ist nur eine von vielen Fragen, die in der aktuellen Situation beschäftigen. Im Online-Forum der Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwaltung wird nach Antworten gesucht. Sprecher:innen sind unter anderem Hans Beckmann, Leiter der zur Beschulung ukrainischer Kinder und Jugendlicher von der KMK eingerichteten Task-Force, und Michaela Peponis, Abteilungsleiterin Inklusive Bildung der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg. INFOS & ANMELDUNG

23. bis 24.05.2022, 12:00 Uhr

Fachtagung: “Dimension Digitalisierung – Schule stärken”

Die vom Forum Bildung Digitalisierung und der Ständigen Konferenz der Kultusminister veranstaltete Fachtagung widmet sich in interaktiven Arbeitsformaten der Frage, wie Schulen intensiver gestärkt werden können. Der Blick liegt dabei auf Themen wie zeitgemäßer Unterrichtsentwicklung und Prüfungskultur, Schulleitungsqualifizierung oder Visionsentwicklung von Schule in der Kultur der Digitalität. INFOS & ANMELDUNG

27. -28. Mai 2022

Spring School: Empirische Bildungsforschung 2022

Die FernUniversität in Hagen will mit ihrer Spring School interessierte Studierende in der Abschlussphase ihres Bachelor- oder Masterstudiums und Promovierende ansprechen. Ziel soll sein, sich methodisch weiterzuentwickeln und über Forschungsarbeit auszutauschen. Neben verschiedenen Workshop-Phasen findet eine Forschungsberatung von Prof. Julia Schütz und Prof. Rudolf Tippelt statt. INFOS