manch ein Schulleiter hat in der Pandemie sicherlich davon geträumt: ein virtuelles Klassenzimmer, auf das seine Schüler vom Schreibtisch aus problemlos zugreifen können. In Mecklenburg-Vorpommern wird dieser Traum nun Realität. Das Land ist Pionier beim Aufbau einer digitalen Landesschule – kurz Dilas. Schon im Herbst soll es losgehen und für Schulministerin Simone Oldenburg ist es auch eine Versicherung: Bei Unterrichtsausfall können künftig Digital-Lehrer einspringen.

Ums Geld fürs Digitale ging es vergangene Woche bei der Bitkom-Bildungskonferenz – nur hatten weder der BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg noch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe viele gute Nachrichten dabei. Stattdessen sorgte eine klare Ansage zum Digitalpakt 2 für Ernüchterung in der Bildungscommunity. “Es wird keine Verfassungsänderung geben”, betonte KMK-Strippenzieher Rabe. Das hat Folgen, schreibt Christian Füller in seiner Analyse.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

… eine Zusammenfassung der OECD-Studie ‘Is Education Losing the Race with Technology?‘ – mit dem klaren Fazit: Schon heute überholt die KI viele Erwachsene in den beiden zentralen Kompetenzfeldern ‘literacy‘ und ‘numeracy‘.

… einen Standpunkt der Politikwissenschaftlerin Tong-Jin Smith. Sie ist Mitgründerin des Center for Media and Information Literacy an der FU Berlin und plädiert für ein nationales Kerncurriculum – damit die Medienbildung in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt.

… ein Portrait der SPD-Abgeordneten Wiebke Esdar, die nicht nur als Sprecherin des linken Flügels der Sozialdemokraten, sondern auch als Chef-Haushälterin für den Einzelplan 30 Einfluss im Parlament hat.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine erfolgreiche Woche wünscht,

Die Idee, Lehrkräfte mittels digitaler Technologie zu ersetzen, schwirrt schon seit einiger Zeit durch die Köpfe der Finanzminister. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat nun einen Weg gefunden, um ausfallende Lehrer kurzfristig durch einen digital vermittelten Unterricht zu ersetzen. Ab kommenden Herbst kann die sogenannte “allgemeinbildende digitale Landesschule” (kurz Dilas) Unterrichtsausfall von Lehrkräften kompensieren.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Die Linke) betonte im Gespräch mit Table.Media, das Land wolle durch zusätzliche Lerntools und Videos zunächst die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern verbessern. “Zum anderen ist unser Ziel, dass wir in Situationen, in denen Lehrkräfte nicht zur Verfügung stehen, etwa weil sie plötzlich erkranken, Unterricht absichern“, sagte Bildungsministerin Oldenburg. Der Landeselternrat steht hinter dem Projekt. Das Land investiert bis 2025 drei Millionen Euro in den Aufbau der Schule.

Digitaler Pädagogen-Ersatz wird mit dem immer gravierenderen Lehrermangel in der ganzen Bildungsrepublik getestet. Sachsen-Anhalt gibt Schülern ausgewählter Schulen einen Tag pro Woche frei – und lässt sie an digitalen Materialien arbeiten. Thüringen bereitet den Unterrichts-Stream in Klassenzimmer vor, bei denen Lehrkräfte ausfallen. An der Universität Marburg übernimmt der Lehrroboter Pepper bereits seit einiger Zeit ganz regulär Einführungskurse.

Die neue digitale Landesschule in Mecklenburg-Vorpommern ist nun eine Möglichkeit, die Vorteile des Digitalen mit dem Einsatz realer Lehrkräfte zu kombinieren. Die Schule “bietet grundsätzlich lehrplangerechten (Vertretungs-) Unterricht durch eigene Lehrkräfte an.” So sagte es die zuständige Referentin des Landes, als sie die Schule vergangene Woche den Schulleitern vorstellte.

Das Besondere der digitalen Landesschule in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass sie sowohl virtuell als auch real ist. Die Schule hat kein festes Gebäude, sondern ist eine virtuelle Einrichtung – sie wird aber ein Kollegium aus echten Lehrern bekommen. Die Schule hat also sowohl eigenes Personal als auch eine Schulleitung aus Fleisch und Blut. Sie soll als digitale Gesamtschule für Schüler agieren, die aus allen möglichen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Die Online-Schule deckt als kooperative Gesamtschule perspektivisch den gesamten Lehrplan für Gymnasium und Regionalschule (Haupt- und Realschule) ab. Fällt in einer Schule Mecklenburg-Vorpommerns eine Stunde aus, soll das Lehrpersonal der Dilas dieses Thema lehrplangerecht anbieten können. Das bedeutet, die Schüler mit Unterrichtsausfall wählen sich in die Dilas-Angebote ein. Bis zu welchem Grad ausfallender Unterricht durch Dilas-Angebote ersetzt werden kann, wird von der Kapazität der digitalen Schule abhängen – und der Menge des Unterrichtsausfalls.

Über die geplante Größe der Schule gibt es allerdings noch keine Informationen – nicht zuletzt wegen der Lehrerknappheit. So viel ist klar: Beginnend im Herbst soll die Schule bis 2026 den Lehrplan des Landes abdecken.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats, gilt als Mit-Inspirator des Konzepts. “Die digitale Landesschule ist kein alleiniges Instrument, um Wissen zu vermitteln“, sagt Czerwinski zu Table.Media, “aber sie stellt einen smarten Baustein in der Palette von möglichen Unterrichtsformen dar, um dem Fachlehrermangel zu begegnen.”

Das ist in Mecklenburg und Vorpommern auch dringend nötig: Bis 2030 verliert das Land fast zwei Drittel seiner 12.000 Lehrkräfte, weil 7.000 in den Ruhestand gehen. Referendare stellt das Bildungsministerium viermal im Jahr ein. An ausgewählten Standorten erhalten sie einen Zuschlag von 20 Prozent auf ihr Gehalt.

Die virtuelle Schule ist bereits im Einsatz. Via Dilas können sich die Abiturienten des Landes auf das Mathe-Abi vorbereiten. Die Schüler trainieren in einem Selbstlernkurs auf dem Landesportal itslearning, wie sie Mathe-Abituraufgaben besser lösen. “Beim Mathematik-Abiturtraining gibt es neben Selbstlern-Tools wie Erklärvideos auch ein Live-Online-Angebot, bei dem eine Lehrkraft Aufgaben erklärt und löst”, sagte Simone Oldenburg Table.Media. Anstoß für dieses erste Modul der Landesschule war ein negativer: Das Mathe-Abi war 2021 schlecht ausgefallen. Das soll nicht noch einmal geschehen.

“Dilas macht kein digitales ‘Bildungskino’, sondern folgt den Leitprinzipien guten digitalen Unterrichts”, versprach die Leiterin der Stabsstelle digitales Lernen, Ulrike Möller, bei der Vorstellung des Konzepts am Freitag. Der Unterricht sei kompetent und handlungsleitend, meinte die Referentin. Die Lehrkräfte seien zugewandt und verantwortungsvoll. Aus den Reihen der Schulleiter erfuhr Table.Media, dass sie begrüßen, frühzeitig auf die Ausgestaltung der Landesschule Einfluss nehmen zu können.

Künstliche Intelligenz überholt schon heute große Teile der Bevölkerung in zentralen Kompetenzfeldern – beim Lesen, Schreiben und Rechnen. In einer umfassenden Studie mahnt die OECD daher eine neue Bildungsstrategie in Kitas, Schulen und in der Ausbildung an (zum Download).

Bereits 2016 versuchten die OECD-Forscher in einer Pilotstudie herauszufinden, auf welchem Niveau KI-Software Kompetenztests lösen kann, die eigentlich für Erwachsene konzipiert sind. Methodische Basis ist das ‘OECD Survey of Adult Skills‘. Die aktuelle Studie schließt daran an, wobei die OECD erneut weltweit Experten zur Leistung von KI befragte und deren Einschätzungen zusammenführte. Aufgrund des Befragungsdesigns spricht die OECD zurückhaltend von der “potenziellen Leistungsfähigkeit” künstlicher Intelligenz.

Die OECD unterscheidet fünf Kompetenzstufen: von niedrig (Stufe 1 und darunter) bis hoch (Stufen 4 bis 5). Die am Dienstag erschienene Studie ‘Is Education Losing the Race with Technology?‘ vergleicht nun die potenziellen Testergebnisse der KI-Software mit den menschlichen Resultaten.

Für den Arbeitsmarkt sind die Folgen gravierend. “Künstliche Intelligenz würde die Nachfrage nach Arbeitskräften erheblich beeinflussen, wenn sie jene Fähigkeiten reproduzieren kann, die in der Wirtschaft stark nachgefragt werden”, schreiben die Forscher und liefern gleich Daten aus 39 Ländern hinterher.

Laut OECD sind Arbeitnehmer im Schnitt eher mit trivialen als schweren Aufgaben im Job betraut. 52 Prozent lesen Memos oder E-Mails, 37 Prozent Anleitungen, 22 Prozent Zeitungen. Nur ein kleiner Teil der Belegschaft, nämlich acht Prozent, setzt sich mit komplexeren Fachzeitschriften oder Büchern auseinander, was auch der KI Probleme bereiten würde.

26 bis 38 Prozent der Arbeitnehmer berechnen täglich Kosten oder Budgets; verwenden einen Taschenrechner, Brüche oder Prozentsätze bei der Arbeit – alles banale Rechnungen. Nur drei Prozent beschäftigen sich mit fortgeschrittener Mathematik und Statistik; acht Prozent erstellen Diagramme und Grafiken; 17 Prozent nutzen einfache Algebra oder Formeln jeden Tag. “Das zeigt, dass Lese- und Rechenaufgaben, die KI potenziell leichter lösen kann, in der Wirtschaft weiter verbreitet sind”, resümiert die OECD.

Warum setzen die OECD-Forscher ausgerechnet auf standardisierte Kompetenztests? Sie wollen einerseits die Leistung von Menschen und der KI vergleichen, gleichzeitig aber auch erkennen, in welcher Geschwindigkeit sich die Technologie weiterentwickelt.

Der Vergleich mit der Pilotstudie von 2016 zeigt, dass sich insbesondere die Lese- und Schreibfähigkeiten der KI seitdem erheblich, um etwa 45 Prozent, verbessert haben. Die Computerlinguistik (engl.: natural language processing; NLP) hat einen großen Sprung gemacht – nicht zuletzt durch Sprachmodelle wie ChatGPT.

Im gleichen Zeitraum stagnierte die Entwicklung im Bereich der Mathematik weitgehend. Für die nächsten Jahre erwarten die Forscher jedoch eine Kehrtwende: Die Wissenschaft arbeitete aktuell intensiv daran, KI-Modelle zur Lösung von mathematischen Problemen zu trainieren.

Lesen Sie auch: Schulminister sind von GPT-4 “geflashed”

In der Studie blicken die Forscher zum Vergleich zurück: auf eine Zeit, in der die Dampfmaschine und die Erfindung der Elektrizität Gesellschaft und Wirtschaft durcheinandergewirbelt haben. KI und Robotik stießen nun eine wesentlich “größere und schnellere Transformation” an. Sie könnten “bei vielen Aufgaben mit dem Menschen mithalten oder ihn sogar übertreffen – insbesondere bei der Bild- und Spracherkennung, bei Vorhersagen und Mustererkennung”, heißt es in dem Bericht.

Das Bildungssystem, so die Forscher, stünde nun vor der Herausforderung, die Wirtschaft mit “passend qualifizierten Arbeitskräften zu versorgen”. Neue Kompetenzen seien gefragt, worauf sich die Schulen einstellen müssten.

Das allerdings würde das Fundament deutscher Lehrpläne erschüttern.

Ein zweiter Digitalpakt soll kommen, doch das Grundgesetz wollen die Ampel-Koalitionäre genauso wie mächtige Landesminister dafür nicht anfassen. Und noch ein Problem belastet die Verhandlungen: Die Bundesregierung bringt für einen Digitalpakt 2 auch nicht das erwartete zusätzliche Geld mit. Das ist das Ergebnis eines virtuellen Gesprächs bei der Bitkom-Bildungskonferenz.

“Es gibt keine Verfassungsänderung “, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe. Er wisse das, schließlich habe er den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt, betonte Rabe. Er koordiniert die Kultusminister der von der SPD regierten Länder. Damit entfällt ein entscheidendes Instrument, um den Digitalpakt 2 schneller und unbürokratischer zu gestalten. Bisher gibt es den “Digitalpakt Schule” (Basis-Digitalpakt) und drei Zusatzvereinbarungen, die während Corona getroffen wurden. Der Basis-Digitalpakt soll ab 2025 neu aufgelegt werden.

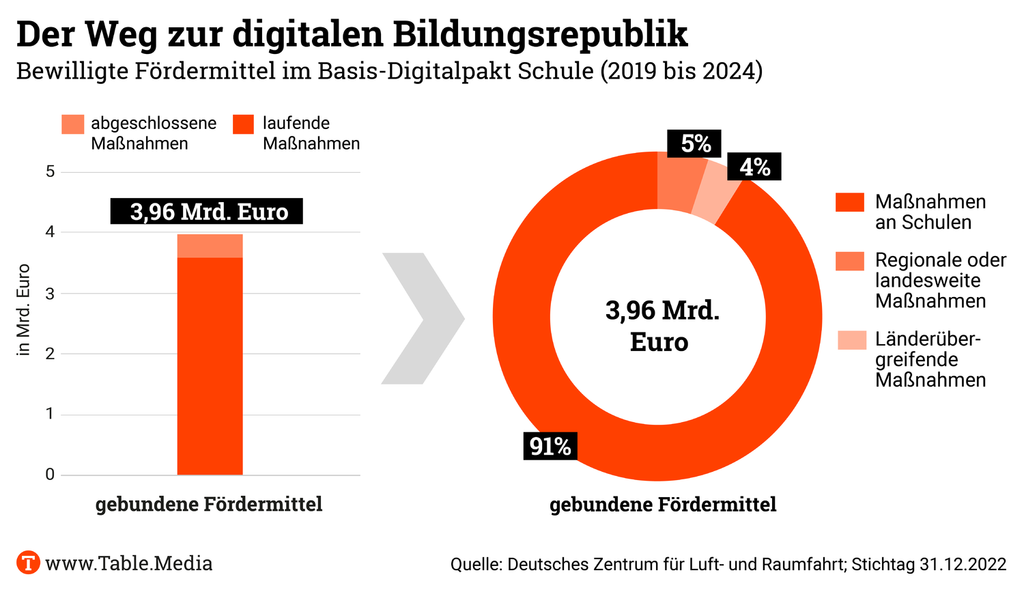

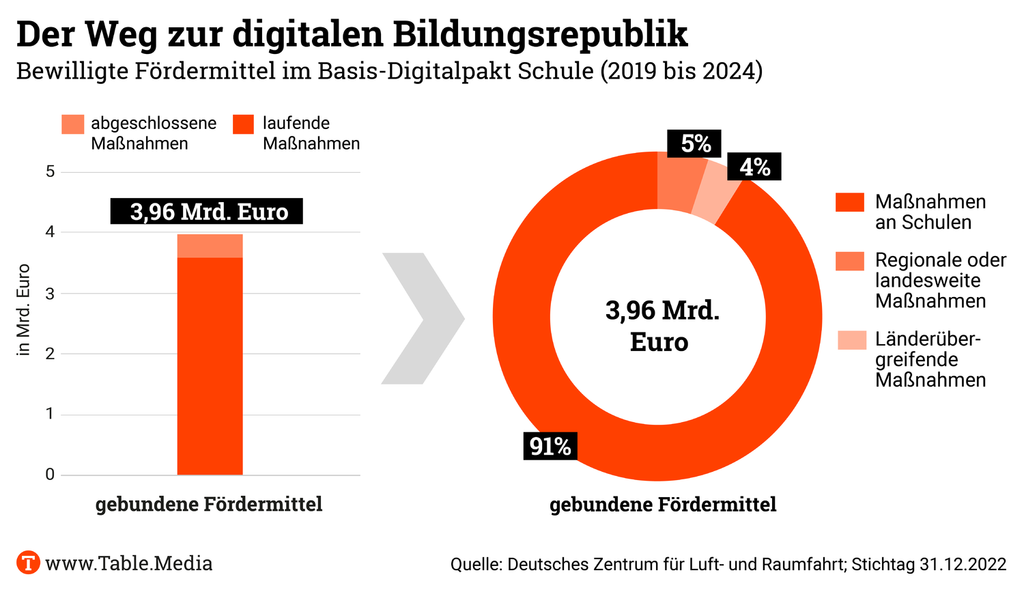

Wie sehr der Digitalpakt Schule, der Milliarden für digitale Bildung in die Länder pumpt, von einer Vereinfachung abhängig ist, lässt sich am Mittelabfluss des ersten Pakts ablesen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass im Jahr, bevor der Pakt ausläuft, nur 20 Prozent seiner Mittel ausbezahlt sind. Die Schulträger haben also erst eine Milliarde von insgesamt fünf Milliarden Euro an digitaler Infrastruktur überwiesen bekommen. Zwar sind insgesamt 80 Prozent der Gelder bewilligt. Dennoch zeigt diese Bilanz, wie langwierig die Abwicklung dieses wichtigen Finanztopfs für die Transformation der Schulen ist.

Seit 2019 ist der Digitalpakt zugriffsfähig. Nun schreiben wir das Jahr 2023 und in manchen Bundesländern haben hunderte bis tausende Schulen noch überhaupt keinen Antrag gestellt. Laut Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) haben von den 40.000 Schulen in ganz Deutschland nach fast vier Jahren Laufzeit nur 26.000 Geld für digitale Bildung abgeholt oder beantragt. Das liegt nach allgemeiner Einschätzung an dem komplexen Zusammenspiel von insgesamt drei beteiligten Ebenen: Bund, Länder und Schulträger, also Kommunen.

Um dieses komplexe Procedere zu vereinfachen, hatte sich die Koalition darauf verständigt, den Digitalpakt zu entbürokratisieren. Dazu gehört etwa, die Aufstellung von sogenannten Mediennutzungsplänen aufzuheben. Auch diverse Berichtspflichten an Länder, Landesinstitute und den Bund könnten wegfallen oder vereinfacht werden. Staatssekretär Brandenburg sagte bei Bitkom, dass man an diesen Vereinfachungen seit November mit den Ländern arbeite. Aus den Gesprächen sind bislang keine Details bekannt.

Schon im Oktober betonte Brandenburg im Live-Briefing von Table.Media: “Artikel 104c ist die größte Bremse, die wir im aktuellen Digitalpakt haben.” Nur forciert er offenbar keine Grundgesetzänderung; vielmehr deutete er an, dass es schon jetzt in der Verfassung andere Lösungen als den Artikel 104c gebe. “Wir haben da sehr viele Phantasien“, sagte er, ohne Details zu nennen.

Der Gastgeber des Gesprächs, Bitkom-Chef Bernhard Rohleder, zeigte sich enttäuscht. “Wir brauchen jetzt Tempo für einen Digitalpakt 2.0“, sagte der Hauptgeschäftsführer. Nur so sei schnell Planungssicherheit für Schulträger und Schulleitungen herzustellen. “Für eine langfristig verankerte Finanzierung und bundesweit gleiche Chancen auf eine zeitgemäße und digital unterstützte schulische Bildung braucht es mehr Verantwortung beim Bund.”

Thomas de Maizière trieb Brandenburg in der Debatte vor sich her. Er spöttelte über den Staatssekretär, weil dieser “etwas verschämt von rechtlichen Grundlagen” spreche. “Besteht eine grundsätzliche Bereitschaft, das Grundgesetz zu ändern – ja oder nein?”, fragte de Maizière. Eine Aufforderung, endlich Farbe zu bekennen. Auf der Grundlage des Artikel 104c des Grundgesetzes, so de Maizière, seien beispielsweise keine IT-Administratoren finanzierbar. Dort sei von Investitionen die Rede, und diese dürfen nicht für Personal ausgegeben werden. Auch eine auf Dauer angelegte Förderung digitaler Schulen erlaube der Artikel nicht. In der Tat lauten die Schlagworte im Artikel 104c “befristet” und “Investitionen“.

An diesem Punkt mischte sich Ties Rabe in das Gespräch ein. Er machte beinahe rüde deutlich: Wenn die Ampel das Grundgesetz hätte ändern wollen, dann hätte sie das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das hätten die Parteivorsitzenden aber anders entschieden. Mit anderen Worten: Seit über einem Jahr insinuiert die Regierung, es werde eine Vereinfachung des Digitalpakts über das Grundgesetz geben. Jetzt stellt sich heraus: Das Thema ist vom Tisch.

Allerdings fordert die Präsidentin der KMK, Astrid-Sabine Busse (SPD), dass der Bund künftig sowohl die Digitalisierung als auch den Schulbau finanzieren solle. Ohne Änderung des Grundgesetzes wäre das nicht möglich.

Lesen Sie auch: KMK-Präsidentin Busse im Interview – “Digitalpakt darf kein isoliertes Projekt mehr sein”

Die stellvertretende Fraktionschefin der Union, Nadine Schön, kritisierte die Koalition nach dem Gespräch beim Bitkom. “Die Ampel ist leider seit ihrer Gründung nicht über die Stichworte aus dem Koalitionsvertrag des Entbürokratisierens und Beschleunigens hinausgekommen. Wirklich getan hat sie nichts. Es gibt keine merkliche Beschleunigung beim Digitalpakt”, sagte Schön zu Table.Media. Die Leidtragenden seien die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulen.

“Wir müssen diese sehr verkrusteten Prozesse vom Bund über die Länder zu den Kommunen und Schulen selbst aufbrechen”, sagte Schön. Allerdings dämpfte auch die Fraktionsvize der Union überzogene Erwartungen für den Digitalpakt im Bezug auf das Grundgesetz. “Eine Diskussion über eine Verfassungsänderung darf nicht davon ablenken, dass auch vieles unterhalb der Ebene einer Verfassungsänderung möglich ist.”

Ihr Parteifreund Thomas de Maizière geht da viel weiter. Er betonte, dass eine echte Vereinfachung des Digitalpakts nur mit einer Reform der Bund-Länder-Beziehungen in der Verfassung möglich sei. De Maizière sagte, die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern seien in der Verfassung “extrem chaotisch geregelt.” Selten hat sich ein Christdemokrat brutaler über den Zustand der Schulverfassung geäußert.

Und dann zerstob noch eine zweite Hoffnung von Schulen und Lehrkräften während des Bitkom-Gesprächs (hier nachhören). Aus den Reihen der Koalition hörte man zu Beginn der Legislatur, der zweite Digitalpakt werde höher dotiert sein als der erste. Davon spricht nun niemand mehr in der Ampel-Koalition. Bildungsstaatssekretär Brandenburg deutete zwischen den Zeilen sogar an, dass der Bund die jährlichen Mittel reduziert. So sprach der FDP-Mann davon, wie wichtig es sei, nach der digitalen Infrastruktur auch pädagogische Kompetenzen bei den Lehrern zu fördern. Praktisch für den Bund, der kein Geld hat: Die pädagogische Qualifizierung von Lehrern, die nun in den Digitalpakt soll, gehört laut Grundgesetz zur Kulturhoheit der Länder.

Lesen Sie auch: Thomas de Maizière im Interview – “Wir brauchen einen radikalen Ansatz”

Fraunhofer-Affäre – Staatsanwaltschaft eröffnet förmliches Ermittlungsverfahren: Die Staatsanwaltschaft München eröffnet ein Ermittlungsverfahren im Fall der Vorwürfe der Steuergeldverschwendung in der Fraunhofer-Gesellschaft. Das Verfahren wird gegen unbekannt geführt, wie die zuständige Staatsanwältin Table.Media bestätigte. Mehr

WissZeitVG – BMBF lädt nach Kritik zum Gespräch: Nach den kritischen Reaktionen auf die Reformvorschläge zum WissZeitVG lädt das BMBF die betroffenen Interessengruppen am Donnerstag ins Ministerium. Dort will man die Vorschläge zur Postdoc-Phase noch einmal diskutieren. Initiativen fordern dagegen einen Systemwechsel und umfassende Reformen. Mehr

Initiative für bessere Governance in der Wissenschaft formiert sich: Gegen Machtmissbrauch, Mobbing und anderes Fehlverhalten helfen vertrauenswürdige Governance-Strukturen. Mit der “Wuppertaler Erklärung” sollen nun konstruktive Lösungen angeschoben werden. Viele sehen dabei vor allem das Bundesforschungsministerium in der Pflicht. Mehr

Spätestens seit Veröffentlichung der Studie ‘Quelle: Internet?‘ ist offensichtlich, woran die Medienbildung in Deutschland krankt: Es fehlt ein nationales Kerncurriculum – ein Rahmen für die Informations- und Nachrichtenkompetenzbildung (INK) an Schulen.

Zwar bewegen sich viele Nutzer:innen in Deutschland laut der Studie schon kompetent im Netz. Aber längst nicht alle können die Güte von Quellen bewerten und teilen unbekannte Videos aus dem Netz gedankenlos mit Freunden und Familie. Es mangelt oft an “ganz konkreten Kenntnissen und Fähigkeiten”, um souverän in der Medienwelt zu navigieren, so die Autor:innen der Studie.

Und wo sind die Defizite am größten? Ausgerechnet bei jungen Menschen mit niedriger Schulbildung. In den Haupt- und Mittel- beziehungsweise Realschulen wird Medienbildung als Teil der politischen Bildung stark vernachlässigt. Das zeigt unter anderem die Studie “Ungleicher Zugang zur politischen Bildung: ;Wer hat, dem wird gegeben’” (zum Download). Ein Beispiel: 61 Prozent der Schüler:innen an Gymnasien haben die Chance, an einer Schülerzeitung mitzuarbeiten; an den anderen Sekundarschulen nur 32 Prozent.

Dabei gehört Demokratiebildung selbstverständlich zum Kern schulischer Bildung – oder in den Worten der Kultusministerkonferenz: “Schülerinnen und Schüler sollen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden, die verantwortungsvoll, selbstkritisch und konstruktiv ihr berufliches und privates Leben gestalten und am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.” Dennoch gibt es bis heute unter den Bundesländern keinen Konsens, wie Medienbildung praktisch aussieht. Es fehlt schon eine einheitliche Definition.

Ein Blick in die Rahmenlehrpläne und Curricula zeigt, dass Informations- und Nachrichtenkompetenzen (INK) längst nicht in allen Bundesländern systematisch in den Lehrplänen verankert sind. Vielmehr existiert ein unübersichtlicher Flickenteppich an Programmen, Projekten, Modulvorschlägen und Materialsammlungen. Dabei hat die KMK schon 2012 Medienbildung als “Lernbereich in der schulischen Bildung” in einem entsprechenden Beschluss verankert. Nur einheitliche Standards oder Leitlinien für die Entwicklung eines Fachcurriculums fehlen bislang.

Medienbildung ist in den meisten Bundesländern eine Querschnittsaufgabe. Mit anderen Worten: Die tatsächliche Vermittlung von INK ist am Ende vom Interesse und der Kreativität der Lehrkräfte abhängig sowie vom Zugang zu außerschulischen Angeboten wie Journalismus macht Schule oder Lie Detectors. Nur in wenigen Bundesländern gibt es konkrete Curricula oder werden eigenständige Schulfächer als Pilotprojekte eingeführt, so etwa aktuell in Hessen mit “Digitale Welt” und Thüringen mit “Medienkunde” bzw. “Informatik und Medienkunde”. Aber reicht das? Wohl kaum.

Die Bildungsforschung dringt mit Blick auf die Bildungs- und Befähigungsgerechtigkeit auf bundesweit einheitliche Standards. Es ist längst überfällig, dass die Bildungsminister:innen ein nationales Kerncurriculum einführen – abgestimmt auf die einzelnen Schuljahre und Schularten. Der Föderalismus und die gerne angeführten sozialen und kulturellen Besonderheiten der Länder taugen hier nicht als Ausrede. Das Internet macht nicht an Ländergrenzen halt. Was alle Schüler:innen als Teil einer fundierten Demokratiebildung brauchen, ist konkretes Wissen über das deutsche Mediensystem, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Funktionsweise von Nachrichtenjournalismus und die Steuerung der digitalen Öffentlichkeit durch Algorithmen.

1997 hat sich die KMK im Konstanzer Beschluss vorgenommen, bundesweite Bildungsstandards einzuführen. 25 Jahre später liegt der Ball jetzt bei KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse. Sie muss diesen Prozess durch ein Kerncurriculum “Medienbildung” fortführen, flankiert durch Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte.

Es gibt sogar ein Vorbild: das internationale Media and Information Literacy Curriculum der UNESCO, das in Zusammenarbeit mit der Republik Serbien in einem Multi-Stakeholder-Dialog entwickelt wurde. Das Curriculum greift aktuelle soziale und digitale Entwicklungen auf und beschäftigt sich unter anderem mit Künstlicher Intelligenz, Dimensionen der Privatsphäre, ‘digital citizenship’, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Science Literacy und dem Phänomen der Desinformation. Es ist Zeit, dass alle jungen Menschen in Deutschland auch von diesem Wissen und den dazugehörigen Kompetenzen profitieren.

Tong-Jin Smith ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat eine Professur für Journalismus an der HMKW Berlin und ist Mitgründerin des Center for Media and Information Literacy (CeMIL) an der FU Berlin.

Ein Fünftel der Absolventen eines Lehramtsstudiums geht im ersten Jahr nach Studienabschluss nicht in den Lehrerberuf. Das ist ein Ergebnis einer kürzlich erschienenen Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Die Forscher haben bundesweite Längsschnittdaten von 2.302 Absolventen aus dem Lehramtsstudierendenpanel ausgewertet, einer Zusatzstudie des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Sie kommen zum Schluss, dass rund zwei Drittel nach Master oder Erstem Staatsexamen innerhalb der ersten zwölf Monaten ins Referendariat gehen. 14 Prozent wählen eine direkte Anstellung an einer Schule. 20 Prozent entscheiden sich jedoch für keine der beiden Optionen. Ob sie nach einem Jahr noch ins Referendariat oder den Lehrerberuf einsteigen, zeigt die Studie nicht.

Nach den Gründen gefragt, können die Forscher aufzeigen, dass jene, die erstmal etwas anderes machen, die besten Studienabschlussnoten aufweisen. Die Forscher mutmaßen daher, dass sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt außerhalb der Schule haben. Für denkbar halten sie auch, dass gerade die besten Absolventen eine Promotion beginnen.

Die Forscher bringen zudem die ursprünglich angegebene Motivation für das Lehramtsstudium mit dem Werdegang direkt nach Studienabschluss in Zusammenhang. Dabei zeigt sich: Wer sich vor allem für sein Fach interessiert hat, geht nach dem Abschluss eher nicht ins Referendariat. Das Gleiche gilt für jene, die dachten, der Lehrberuf werde von Familie und Freunden wertgeschätzt.

Anders sieht es aus, wenn Absolventen gehofft hatten, im Lehrerberuf mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys zu haben. Studienautor Sebastian Franz, der am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe forscht, sagt: “Wenn Personen zu Beginn oder in der Mitte des Lehramtsstudiums sagen, sie haben sich aufgrund der Aussicht auf eine gute Work-Life-Balance dafür entschieden, gehen sie später tatsächlich eher ins Referendariat oder direkt in den Lehrerberuf über.” Franz schränkt die Aussagekraft der Annahmen jedoch ein: Die Zeitspanne zwischen der Datenerhebung und Studienende sei recht groß. “In der Zwischenzeit kann noch viel passieren.”

Aufzeigen können die Studienautoren darüber hinaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen neigen eher dazu, nach Studienabschluss direkt in den Vorbereitungsdienst zu gehen oder direkt in den Lehrerberuf einzusteigen – unabhängig davon, wie alt sie sind und ob sie Kinder haben.

Das könnte die allgemeine Tendenz bestärken. “Auch andere Studien, etwa zu Studienabbrüchen, zeigen, dass Männer sich eher von der Entscheidung, Lehrer zu werden, abkehren als Frauen”, sagt Franz. Und schon unter den Erstsemestern sind zwei Drittel weiblich.

Insgesamt stützt die Studie für Bildungsforscher Franz eine Forderung: Der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Franz befürwortet mit Verweis auf Bayern entsprechende Werbekampagnen der Kultusministerien und hält auch die Debatte zur Angleichung der Löhne von Grundschullehrkräften für wichtig. Janna Degener-Storr

Berlin strebt keine 100-prozentige Lehrerversorgung mehr an. Schulen dürfen nur noch 96,3 Prozent ihrer Stellen mit voll ausgebildeten Lehrern, Quer- und Seiteneinsteigern besetzen, wie der Tagesspiegel berichtete. Wer darüber hinaus Bewerbungen erhält, muss die Bewerber ablehnen. Damit will Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse Lehrkräfte gerechter auf die Schulen im Stadtgebiet verteilen. Die Idee: Ein Gymnasium im gutbürgerlichen Steglitz, das bisher alle Stellen besetzen konnte, verzichtet auf einen Lehrer. Der geht dann an eine Schule in Hellersdorf, die bisher nur drei Viertel ihrer Stellen besetzen konnte.

Berliner Schulleitungen sprechen von einem Trugschluss. In einer Stellungnahme vom Interessenverband Berliner Schulleitungen, der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, vom Verband Berliner Grundschulleitungen und der Vereinigung der Berliner ISS-Schulleiter heißt es: “Wir können bereits beobachten, dass sich der erwünschte Effekt nicht zeigt. Die wenigsten dieser ‘umgelenkten’ Lehrkräfte kommen in den vorgeschlagenen Schulen an und sind für diese geeignet.” Die Direktoren fürchten, dass Lehrkräfte eher nach Hamburg und Brandenburg abwandern.

Schulen, die bereits 96,3 Prozent ihrer Stellen besetzt haben, sollen laut Senatsverwaltung stattdessen aus anderen Gruppen schöpfen: Masterstudierenden, Pensionären, die noch keine Dienstvereinbarung unterschrieben haben, sowie Kräften für multiprofessionelle Teams wie Logopäden oder Lerntherapeuten. Würde man allein auf Studierende setzen, bräuchte man rund 2000, rechnen die Schulleitungen vor.

Sie befürworten eine “fach- und schulgenaue Steuerung”. Dadurch könne vermieden werden, dass an bestimmten Schulen Unterricht zusammengelegt wird oder ausfällt. Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, sagte Table.Media: “Es braucht eine Umsteuerung, allerdings erst nach der Einstellung der Lehrer und im Konsens mit den Beteiligten.” An seiner Schule habe er zum Beispiel aktuell vier Lehrer ermutigen können, die für eineinhalb Jahre an einer Grundschule unterrichten.

Eine weitere Vorgabe, die die Bildungsverwaltung den Schulaufsichten erst kürzlich mitteilte: Von den neu zu besetzenden Stellen, dürfen sie nur jede vierte oder jede dritte – der Anteil variiert je Bezirk – mit regulären Lehrern besetzen. Der Rest soll zum Beispiel mit Quer- und Seiteneinsteiger gedeckt werden. Manche Schule darf dadurch selbst einen eigens ausgebildeten Referendar nicht übernehmen.

Die Schulleitungen halten dieses Vorgehen für “nicht rechtskonform”. Insgesamt kommen sie in ihrem Schreiben zum Fazit: “Die mit der Wiederverbeamtung erzeugten positiven Effekte für das Land Berlin werden mit diesen Maßnahmen der Bildungsverwaltung wieder zunichtegemacht.” Wie viele Quer- und Seiteneinsteiger bereits an Berliner Schulen unterrichten, darüber sind derweil die Statistiken der Bildungsverwaltung laut Tagesspiegel-Bericht immer ungenauer. Bei Neueinstellungen unterschieden sie etwa nicht mehr zwischen regulär ausgebildeten Lehrkräften und Lehrern, die lediglich eine berufsbegleitende Quereinsteigerausbildung absolviert haben. Anna Parrisius

Die IHK Berlin will die Berufsorientierung in der Hauptstadt voranbringen und beginnt dafür in Kürze eine Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Bildungsunternehmen Teach First. In den kommenden zwei Schuljahren wollen sie an einer noch zu bestimmenden Berliner Schule die Berufsorientierung ausbauen. Sie soll anschließend zum Modell für andere Schulen werden.

Die Fellows von Teach First – die je zwei Jahre an einer Schule arbeiten – sollen dafür Jugendliche noch intensiver und professioneller als bisher coachen und bei ihrer Berufswahl unterstützen. Die Modellschule soll zudem Unternehmenskontakte aufbauen und den Jugendlichen passende Praxiserfahrungen ermöglichen.

Damit andere Schulen profitieren können, ist geplant, dass Wissenschaftler das Projekt evaluieren. “Es soll eine Anleitung entstehen und Strukturen, die andere Schulen nutzen können“, sagte Claudia Engfeld, Sprecherin der IHK Berlin, Table.Media.

Für Teach First, den deutschen Ableger des internationalen Netzwerks Teach for All, arbeiten Absolventen egal welchen Studiums an einer Brennpunktschule. In Berlin gibt es nach Angaben des Unternehmens 41 Fellows, die an 14 Schulen mit 600 Schülern zusammenarbeiten. Mit Unterstützung der Fellows erreichten 95 Prozent der Jugendlichen einen Schulabschluss oder den Übergang in die nächste Schulform.

Gerade an Brennpunktschulen gibt es IHK-Sprecherin Engfeld zufolge bei der Berufsorientierung viel zu tun. Schon allein, weil Jugendliche sozial benachteiligter Familien über weniger Kontakte in Betriebe verfügen. Die IHK sieht darüber hinaus an allen Schulen Mängel: An Gymnasien dominiere meist die Studienorientierung. In Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sollen berufsorientierte Inhalte zwar zweistündig in den Stufen 7 bis 10 im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik vermittelt werden. Allerdings können die Unterrichtsstunden bei Bedarf in den zehnten Klassen zusammengestrichen werden. Nicht alle Schulen hätten zudem ein gutes Netzwerk zu Betrieben.

Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First, meint: “Das Projekt wird einen wichtigen Beitrag leisten, um das Schulfach Wirtschaft-Arbeit-Technik nachhaltig aufzuwerten und dem pädagogischen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.” Viele Fellows motiviere die Arbeit gar zum Quereinstieg. Für das Pilotprojekt ist die IHK Berlin nach eigenen Angaben bereits mit mehreren Schulen im Gespräch und will die Bildungsverwaltung mit einbeziehen. Anna Parrisius

Andere würden sie vermutlich als “laut lachend” beschreiben, sagt die SPD-Politikerin Wiebke Esdar in #Blitzgefragt, einer Youtube-Serie ihrer Bundestagsfraktion. Guten Humor zeigte sie auch vor einigen Jahren im TV-Talk “Bielefelder Bettgeschichten”, zu dessen Konzept es gehört, mit dem Moderator buchstäblich unter eine Decke zu kriechen. Wiebke Esdar erschien im rosafarbenen Rüschennachthemd ihrer Oma.

Heute wäre sie noch genauso für einen solchen Spaß zu haben, sagt die Haushaltspolitikerin, die im Parlament den Bildungs- und Forschungsetat betreut. “Solange ich mich nicht verächtlich mache, weil ich um jeden Preis Aufmerksamkeit bekommen möchte,” sagt sie. Schließlich sei es in unserer kunterbunten Welt für Politiker nicht einfach, die eigenen Botschaften an die Menschen zu bringen.

Im Gespräch mit Table.Media tritt die Ostwestfälin nüchterner auf. “Wenn man in die Politik geht, muss man Spaß an der inhaltlichen Auseinandersetzung haben”, betont sie. Deshalb treffe sie sachliche Kritik, etwa an ihrer Haltung zu einem möglichen Sprind-Freiheitsgesetz auch nicht persönlich.

In der Finanzpolitik sieht die Sprecherin der Parlamentarischen Linken eine Möglichkeit, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Wie gut das in der “Zeitenwende” und unter einem FDP-Finanzminister möglich ist? “Wenn es um Steuererhöhungen geht, haben wir – wie allgemein bekannt – große Konfliktlinien mit Christian Lindner”, gibt sie zu.

Die zusätzlichen Belastungen durch die Energiemangellage und Corona sieht Wiebke Esdar als Argument dafür, die Einnahmen hochzuschrauben. Denn auch in der Forschungs- und Bildungspolitik tauchen neue Herausforderungen auf, während die Finanzierung für wichtige Projekte wie das Startchancen-Programm noch nicht abschließend geklärt ist: gestiegene Energiekosten, der Wegfall russischer Kooperationspartner oder die Unterstützung von Forschenden aus Russland. Seit Beginn des Ukrainekriegs seien zudem schon andere unerwartete Entscheidungen getroffen wurden, betont sie, von Waffenlieferungen in Krisengebiete über die Gaspreisbremse bis hin zum Turbo-Bau von LNG-Terminals.

Lesen Sie auch: Länder einigen sich auf Soli-Mechanismus

Wiebke Esdar muss die bestehenden Kostenkalkulationen also noch einmal unter die Lupe nehmen, um Vorhaben neu zu priorisieren und Abstriche zu machen. Von ihrer Fraktion fühlt sie sich unterstützt. Die Frage, ob der Einfluss der Parlamentarischen Linken in der SPD zurzeit schwindet, verneint sie klar: “Das Verhältnis der Strömungen untereinander ist gerade ziemlich entspannt – aber das ist wahrscheinlich keine journalistische Meldung wert.”

Der Umgang mit Zahlen macht der 39-Jährigen Spaß – schon seit dem Psychologiestudium, in dem sie sich als Postdoc auf die Hochschulforschung spezialisiert hat und sich nebenbei in der Finanzkommission ihrer Uni engagierte. “Das Kalkulieren mit Wahrscheinlichkeiten hilft mir dabei, mir ein Bild von etwas zu machen, mich auf dieser Grundlage zu positionieren und so Entscheidungen zu treffen”, erklärt sie. Von ihrem Faible für die Mathematik profitiert sie auch als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Bielefeld und stellvertretende Vorsitzender der Stadtwerke Gütersloh.

Seit einem halben Jahr wohnt Wiebke Esdar in der ostwestfälischen Stadt Werther, in der ihr Ehemann SPD-Bürgermeister ist – rund zehn Kilometer von Bielefeld entfernt. Die Gespräche am Mittagstisch kreisen in der Familie jedoch weniger um das kommunal- oder bundespolitische Geschehen als vielmehr um den dreijährigen Sohn, die Gestaltung der gemeinsamen Freizeit und die Organisation des Alltags: Gerade erst wurden die Öffnungszeiten der Kita in Folge des Fachkräftemangels gekürzt.

Diese Perspektive nimmt Wiebke Esdar ebenso mit nach Berlin wie ihre Biografie und ihre Kontakte aus der Wissenschaft. Denn, so sagt sie: “Wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen ihre Lebensrealität ins Parlament tragen, funktioniert Politik am besten.” Janna Degener-Storr

30. März 2023, 16:30 bis 18:30 Uhr, online

Dialogforum: Die Zukunft der Bildung – Wie KI das Lernen revolutioniert (hat)

Im Zuge des Dialogforums “Was Schule bewegt” informiert die sächsische Landeszentrale für politische Bildung über die Auswirkungen von KI-Technologie auf Schulen. Es geht um Chancen und Risiken, Anwendungsmöglichkeiten und die Frage, wie der Einsatz der Programme sicher erfolgen kann. INFOS & ANMELDUNG

4. April 2023, 13:00 bis 14:30 Uhr, online

Diskussion: (Bildungs-)Politischer Mittagstisch: Das Demokratiefördergesetz als Chance?

Das geplante Demokratiefördergesetz soll die dauerhafte Arbeit verschiedener Initiativen im Bereich der politischen Bildung und darüber hinaus sichern. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will auf diesem Event die Vor- und Nachteile des Gesetzes besprechen. INFOS & ANMELDUNG

5. April 2023, 13:00 Uhr, online

Webinar: How to ensure education is relevant for all in a fast-changing world

Wie können politische Entscheidungsträger Lehren und Lernen neu gestalten, um sicherzustellen, dass alle Schüler sich entfalten können? Um diese Frage geht es in der vom OECD organisierten Diskussion, die auf den Ergebnissen des Education Policy Outlook 2022 aufbaut. INFOS & ANMELDUNG

manch ein Schulleiter hat in der Pandemie sicherlich davon geträumt: ein virtuelles Klassenzimmer, auf das seine Schüler vom Schreibtisch aus problemlos zugreifen können. In Mecklenburg-Vorpommern wird dieser Traum nun Realität. Das Land ist Pionier beim Aufbau einer digitalen Landesschule – kurz Dilas. Schon im Herbst soll es losgehen und für Schulministerin Simone Oldenburg ist es auch eine Versicherung: Bei Unterrichtsausfall können künftig Digital-Lehrer einspringen.

Ums Geld fürs Digitale ging es vergangene Woche bei der Bitkom-Bildungskonferenz – nur hatten weder der BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg noch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe viele gute Nachrichten dabei. Stattdessen sorgte eine klare Ansage zum Digitalpakt 2 für Ernüchterung in der Bildungscommunity. “Es wird keine Verfassungsänderung geben”, betonte KMK-Strippenzieher Rabe. Das hat Folgen, schreibt Christian Füller in seiner Analyse.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

… eine Zusammenfassung der OECD-Studie ‘Is Education Losing the Race with Technology?‘ – mit dem klaren Fazit: Schon heute überholt die KI viele Erwachsene in den beiden zentralen Kompetenzfeldern ‘literacy‘ und ‘numeracy‘.

… einen Standpunkt der Politikwissenschaftlerin Tong-Jin Smith. Sie ist Mitgründerin des Center for Media and Information Literacy an der FU Berlin und plädiert für ein nationales Kerncurriculum – damit die Medienbildung in Deutschland endlich Fahrt aufnimmt.

… ein Portrait der SPD-Abgeordneten Wiebke Esdar, die nicht nur als Sprecherin des linken Flügels der Sozialdemokraten, sondern auch als Chef-Haushälterin für den Einzelplan 30 Einfluss im Parlament hat.

Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Eine erfolgreiche Woche wünscht,

Die Idee, Lehrkräfte mittels digitaler Technologie zu ersetzen, schwirrt schon seit einiger Zeit durch die Köpfe der Finanzminister. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat nun einen Weg gefunden, um ausfallende Lehrer kurzfristig durch einen digital vermittelten Unterricht zu ersetzen. Ab kommenden Herbst kann die sogenannte “allgemeinbildende digitale Landesschule” (kurz Dilas) Unterrichtsausfall von Lehrkräften kompensieren.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Die Linke) betonte im Gespräch mit Table.Media, das Land wolle durch zusätzliche Lerntools und Videos zunächst die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern verbessern. “Zum anderen ist unser Ziel, dass wir in Situationen, in denen Lehrkräfte nicht zur Verfügung stehen, etwa weil sie plötzlich erkranken, Unterricht absichern“, sagte Bildungsministerin Oldenburg. Der Landeselternrat steht hinter dem Projekt. Das Land investiert bis 2025 drei Millionen Euro in den Aufbau der Schule.

Digitaler Pädagogen-Ersatz wird mit dem immer gravierenderen Lehrermangel in der ganzen Bildungsrepublik getestet. Sachsen-Anhalt gibt Schülern ausgewählter Schulen einen Tag pro Woche frei – und lässt sie an digitalen Materialien arbeiten. Thüringen bereitet den Unterrichts-Stream in Klassenzimmer vor, bei denen Lehrkräfte ausfallen. An der Universität Marburg übernimmt der Lehrroboter Pepper bereits seit einiger Zeit ganz regulär Einführungskurse.

Die neue digitale Landesschule in Mecklenburg-Vorpommern ist nun eine Möglichkeit, die Vorteile des Digitalen mit dem Einsatz realer Lehrkräfte zu kombinieren. Die Schule “bietet grundsätzlich lehrplangerechten (Vertretungs-) Unterricht durch eigene Lehrkräfte an.” So sagte es die zuständige Referentin des Landes, als sie die Schule vergangene Woche den Schulleitern vorstellte.

Das Besondere der digitalen Landesschule in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass sie sowohl virtuell als auch real ist. Die Schule hat kein festes Gebäude, sondern ist eine virtuelle Einrichtung – sie wird aber ein Kollegium aus echten Lehrern bekommen. Die Schule hat also sowohl eigenes Personal als auch eine Schulleitung aus Fleisch und Blut. Sie soll als digitale Gesamtschule für Schüler agieren, die aus allen möglichen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.

Die Online-Schule deckt als kooperative Gesamtschule perspektivisch den gesamten Lehrplan für Gymnasium und Regionalschule (Haupt- und Realschule) ab. Fällt in einer Schule Mecklenburg-Vorpommerns eine Stunde aus, soll das Lehrpersonal der Dilas dieses Thema lehrplangerecht anbieten können. Das bedeutet, die Schüler mit Unterrichtsausfall wählen sich in die Dilas-Angebote ein. Bis zu welchem Grad ausfallender Unterricht durch Dilas-Angebote ersetzt werden kann, wird von der Kapazität der digitalen Schule abhängen – und der Menge des Unterrichtsausfalls.

Über die geplante Größe der Schule gibt es allerdings noch keine Informationen – nicht zuletzt wegen der Lehrerknappheit. So viel ist klar: Beginnend im Herbst soll die Schule bis 2026 den Lehrplan des Landes abdecken.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats, gilt als Mit-Inspirator des Konzepts. “Die digitale Landesschule ist kein alleiniges Instrument, um Wissen zu vermitteln“, sagt Czerwinski zu Table.Media, “aber sie stellt einen smarten Baustein in der Palette von möglichen Unterrichtsformen dar, um dem Fachlehrermangel zu begegnen.”

Das ist in Mecklenburg und Vorpommern auch dringend nötig: Bis 2030 verliert das Land fast zwei Drittel seiner 12.000 Lehrkräfte, weil 7.000 in den Ruhestand gehen. Referendare stellt das Bildungsministerium viermal im Jahr ein. An ausgewählten Standorten erhalten sie einen Zuschlag von 20 Prozent auf ihr Gehalt.

Die virtuelle Schule ist bereits im Einsatz. Via Dilas können sich die Abiturienten des Landes auf das Mathe-Abi vorbereiten. Die Schüler trainieren in einem Selbstlernkurs auf dem Landesportal itslearning, wie sie Mathe-Abituraufgaben besser lösen. “Beim Mathematik-Abiturtraining gibt es neben Selbstlern-Tools wie Erklärvideos auch ein Live-Online-Angebot, bei dem eine Lehrkraft Aufgaben erklärt und löst”, sagte Simone Oldenburg Table.Media. Anstoß für dieses erste Modul der Landesschule war ein negativer: Das Mathe-Abi war 2021 schlecht ausgefallen. Das soll nicht noch einmal geschehen.

“Dilas macht kein digitales ‘Bildungskino’, sondern folgt den Leitprinzipien guten digitalen Unterrichts”, versprach die Leiterin der Stabsstelle digitales Lernen, Ulrike Möller, bei der Vorstellung des Konzepts am Freitag. Der Unterricht sei kompetent und handlungsleitend, meinte die Referentin. Die Lehrkräfte seien zugewandt und verantwortungsvoll. Aus den Reihen der Schulleiter erfuhr Table.Media, dass sie begrüßen, frühzeitig auf die Ausgestaltung der Landesschule Einfluss nehmen zu können.

Künstliche Intelligenz überholt schon heute große Teile der Bevölkerung in zentralen Kompetenzfeldern – beim Lesen, Schreiben und Rechnen. In einer umfassenden Studie mahnt die OECD daher eine neue Bildungsstrategie in Kitas, Schulen und in der Ausbildung an (zum Download).

Bereits 2016 versuchten die OECD-Forscher in einer Pilotstudie herauszufinden, auf welchem Niveau KI-Software Kompetenztests lösen kann, die eigentlich für Erwachsene konzipiert sind. Methodische Basis ist das ‘OECD Survey of Adult Skills‘. Die aktuelle Studie schließt daran an, wobei die OECD erneut weltweit Experten zur Leistung von KI befragte und deren Einschätzungen zusammenführte. Aufgrund des Befragungsdesigns spricht die OECD zurückhaltend von der “potenziellen Leistungsfähigkeit” künstlicher Intelligenz.

Die OECD unterscheidet fünf Kompetenzstufen: von niedrig (Stufe 1 und darunter) bis hoch (Stufen 4 bis 5). Die am Dienstag erschienene Studie ‘Is Education Losing the Race with Technology?‘ vergleicht nun die potenziellen Testergebnisse der KI-Software mit den menschlichen Resultaten.

Für den Arbeitsmarkt sind die Folgen gravierend. “Künstliche Intelligenz würde die Nachfrage nach Arbeitskräften erheblich beeinflussen, wenn sie jene Fähigkeiten reproduzieren kann, die in der Wirtschaft stark nachgefragt werden”, schreiben die Forscher und liefern gleich Daten aus 39 Ländern hinterher.

Laut OECD sind Arbeitnehmer im Schnitt eher mit trivialen als schweren Aufgaben im Job betraut. 52 Prozent lesen Memos oder E-Mails, 37 Prozent Anleitungen, 22 Prozent Zeitungen. Nur ein kleiner Teil der Belegschaft, nämlich acht Prozent, setzt sich mit komplexeren Fachzeitschriften oder Büchern auseinander, was auch der KI Probleme bereiten würde.

26 bis 38 Prozent der Arbeitnehmer berechnen täglich Kosten oder Budgets; verwenden einen Taschenrechner, Brüche oder Prozentsätze bei der Arbeit – alles banale Rechnungen. Nur drei Prozent beschäftigen sich mit fortgeschrittener Mathematik und Statistik; acht Prozent erstellen Diagramme und Grafiken; 17 Prozent nutzen einfache Algebra oder Formeln jeden Tag. “Das zeigt, dass Lese- und Rechenaufgaben, die KI potenziell leichter lösen kann, in der Wirtschaft weiter verbreitet sind”, resümiert die OECD.

Warum setzen die OECD-Forscher ausgerechnet auf standardisierte Kompetenztests? Sie wollen einerseits die Leistung von Menschen und der KI vergleichen, gleichzeitig aber auch erkennen, in welcher Geschwindigkeit sich die Technologie weiterentwickelt.

Der Vergleich mit der Pilotstudie von 2016 zeigt, dass sich insbesondere die Lese- und Schreibfähigkeiten der KI seitdem erheblich, um etwa 45 Prozent, verbessert haben. Die Computerlinguistik (engl.: natural language processing; NLP) hat einen großen Sprung gemacht – nicht zuletzt durch Sprachmodelle wie ChatGPT.

Im gleichen Zeitraum stagnierte die Entwicklung im Bereich der Mathematik weitgehend. Für die nächsten Jahre erwarten die Forscher jedoch eine Kehrtwende: Die Wissenschaft arbeitete aktuell intensiv daran, KI-Modelle zur Lösung von mathematischen Problemen zu trainieren.

Lesen Sie auch: Schulminister sind von GPT-4 “geflashed”

In der Studie blicken die Forscher zum Vergleich zurück: auf eine Zeit, in der die Dampfmaschine und die Erfindung der Elektrizität Gesellschaft und Wirtschaft durcheinandergewirbelt haben. KI und Robotik stießen nun eine wesentlich “größere und schnellere Transformation” an. Sie könnten “bei vielen Aufgaben mit dem Menschen mithalten oder ihn sogar übertreffen – insbesondere bei der Bild- und Spracherkennung, bei Vorhersagen und Mustererkennung”, heißt es in dem Bericht.

Das Bildungssystem, so die Forscher, stünde nun vor der Herausforderung, die Wirtschaft mit “passend qualifizierten Arbeitskräften zu versorgen”. Neue Kompetenzen seien gefragt, worauf sich die Schulen einstellen müssten.

Das allerdings würde das Fundament deutscher Lehrpläne erschüttern.

Ein zweiter Digitalpakt soll kommen, doch das Grundgesetz wollen die Ampel-Koalitionäre genauso wie mächtige Landesminister dafür nicht anfassen. Und noch ein Problem belastet die Verhandlungen: Die Bundesregierung bringt für einen Digitalpakt 2 auch nicht das erwartete zusätzliche Geld mit. Das ist das Ergebnis eines virtuellen Gesprächs bei der Bitkom-Bildungskonferenz.

“Es gibt keine Verfassungsänderung “, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe. Er wisse das, schließlich habe er den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt, betonte Rabe. Er koordiniert die Kultusminister der von der SPD regierten Länder. Damit entfällt ein entscheidendes Instrument, um den Digitalpakt 2 schneller und unbürokratischer zu gestalten. Bisher gibt es den “Digitalpakt Schule” (Basis-Digitalpakt) und drei Zusatzvereinbarungen, die während Corona getroffen wurden. Der Basis-Digitalpakt soll ab 2025 neu aufgelegt werden.

Wie sehr der Digitalpakt Schule, der Milliarden für digitale Bildung in die Länder pumpt, von einer Vereinfachung abhängig ist, lässt sich am Mittelabfluss des ersten Pakts ablesen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass im Jahr, bevor der Pakt ausläuft, nur 20 Prozent seiner Mittel ausbezahlt sind. Die Schulträger haben also erst eine Milliarde von insgesamt fünf Milliarden Euro an digitaler Infrastruktur überwiesen bekommen. Zwar sind insgesamt 80 Prozent der Gelder bewilligt. Dennoch zeigt diese Bilanz, wie langwierig die Abwicklung dieses wichtigen Finanztopfs für die Transformation der Schulen ist.

Seit 2019 ist der Digitalpakt zugriffsfähig. Nun schreiben wir das Jahr 2023 und in manchen Bundesländern haben hunderte bis tausende Schulen noch überhaupt keinen Antrag gestellt. Laut Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg (FDP) haben von den 40.000 Schulen in ganz Deutschland nach fast vier Jahren Laufzeit nur 26.000 Geld für digitale Bildung abgeholt oder beantragt. Das liegt nach allgemeiner Einschätzung an dem komplexen Zusammenspiel von insgesamt drei beteiligten Ebenen: Bund, Länder und Schulträger, also Kommunen.

Um dieses komplexe Procedere zu vereinfachen, hatte sich die Koalition darauf verständigt, den Digitalpakt zu entbürokratisieren. Dazu gehört etwa, die Aufstellung von sogenannten Mediennutzungsplänen aufzuheben. Auch diverse Berichtspflichten an Länder, Landesinstitute und den Bund könnten wegfallen oder vereinfacht werden. Staatssekretär Brandenburg sagte bei Bitkom, dass man an diesen Vereinfachungen seit November mit den Ländern arbeite. Aus den Gesprächen sind bislang keine Details bekannt.

Schon im Oktober betonte Brandenburg im Live-Briefing von Table.Media: “Artikel 104c ist die größte Bremse, die wir im aktuellen Digitalpakt haben.” Nur forciert er offenbar keine Grundgesetzänderung; vielmehr deutete er an, dass es schon jetzt in der Verfassung andere Lösungen als den Artikel 104c gebe. “Wir haben da sehr viele Phantasien“, sagte er, ohne Details zu nennen.

Der Gastgeber des Gesprächs, Bitkom-Chef Bernhard Rohleder, zeigte sich enttäuscht. “Wir brauchen jetzt Tempo für einen Digitalpakt 2.0“, sagte der Hauptgeschäftsführer. Nur so sei schnell Planungssicherheit für Schulträger und Schulleitungen herzustellen. “Für eine langfristig verankerte Finanzierung und bundesweit gleiche Chancen auf eine zeitgemäße und digital unterstützte schulische Bildung braucht es mehr Verantwortung beim Bund.”

Thomas de Maizière trieb Brandenburg in der Debatte vor sich her. Er spöttelte über den Staatssekretär, weil dieser “etwas verschämt von rechtlichen Grundlagen” spreche. “Besteht eine grundsätzliche Bereitschaft, das Grundgesetz zu ändern – ja oder nein?”, fragte de Maizière. Eine Aufforderung, endlich Farbe zu bekennen. Auf der Grundlage des Artikel 104c des Grundgesetzes, so de Maizière, seien beispielsweise keine IT-Administratoren finanzierbar. Dort sei von Investitionen die Rede, und diese dürfen nicht für Personal ausgegeben werden. Auch eine auf Dauer angelegte Förderung digitaler Schulen erlaube der Artikel nicht. In der Tat lauten die Schlagworte im Artikel 104c “befristet” und “Investitionen“.

An diesem Punkt mischte sich Ties Rabe in das Gespräch ein. Er machte beinahe rüde deutlich: Wenn die Ampel das Grundgesetz hätte ändern wollen, dann hätte sie das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das hätten die Parteivorsitzenden aber anders entschieden. Mit anderen Worten: Seit über einem Jahr insinuiert die Regierung, es werde eine Vereinfachung des Digitalpakts über das Grundgesetz geben. Jetzt stellt sich heraus: Das Thema ist vom Tisch.

Allerdings fordert die Präsidentin der KMK, Astrid-Sabine Busse (SPD), dass der Bund künftig sowohl die Digitalisierung als auch den Schulbau finanzieren solle. Ohne Änderung des Grundgesetzes wäre das nicht möglich.

Lesen Sie auch: KMK-Präsidentin Busse im Interview – “Digitalpakt darf kein isoliertes Projekt mehr sein”

Die stellvertretende Fraktionschefin der Union, Nadine Schön, kritisierte die Koalition nach dem Gespräch beim Bitkom. “Die Ampel ist leider seit ihrer Gründung nicht über die Stichworte aus dem Koalitionsvertrag des Entbürokratisierens und Beschleunigens hinausgekommen. Wirklich getan hat sie nichts. Es gibt keine merkliche Beschleunigung beim Digitalpakt”, sagte Schön zu Table.Media. Die Leidtragenden seien die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulen.

“Wir müssen diese sehr verkrusteten Prozesse vom Bund über die Länder zu den Kommunen und Schulen selbst aufbrechen”, sagte Schön. Allerdings dämpfte auch die Fraktionsvize der Union überzogene Erwartungen für den Digitalpakt im Bezug auf das Grundgesetz. “Eine Diskussion über eine Verfassungsänderung darf nicht davon ablenken, dass auch vieles unterhalb der Ebene einer Verfassungsänderung möglich ist.”

Ihr Parteifreund Thomas de Maizière geht da viel weiter. Er betonte, dass eine echte Vereinfachung des Digitalpakts nur mit einer Reform der Bund-Länder-Beziehungen in der Verfassung möglich sei. De Maizière sagte, die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern seien in der Verfassung “extrem chaotisch geregelt.” Selten hat sich ein Christdemokrat brutaler über den Zustand der Schulverfassung geäußert.

Und dann zerstob noch eine zweite Hoffnung von Schulen und Lehrkräften während des Bitkom-Gesprächs (hier nachhören). Aus den Reihen der Koalition hörte man zu Beginn der Legislatur, der zweite Digitalpakt werde höher dotiert sein als der erste. Davon spricht nun niemand mehr in der Ampel-Koalition. Bildungsstaatssekretär Brandenburg deutete zwischen den Zeilen sogar an, dass der Bund die jährlichen Mittel reduziert. So sprach der FDP-Mann davon, wie wichtig es sei, nach der digitalen Infrastruktur auch pädagogische Kompetenzen bei den Lehrern zu fördern. Praktisch für den Bund, der kein Geld hat: Die pädagogische Qualifizierung von Lehrern, die nun in den Digitalpakt soll, gehört laut Grundgesetz zur Kulturhoheit der Länder.

Lesen Sie auch: Thomas de Maizière im Interview – “Wir brauchen einen radikalen Ansatz”

Fraunhofer-Affäre – Staatsanwaltschaft eröffnet förmliches Ermittlungsverfahren: Die Staatsanwaltschaft München eröffnet ein Ermittlungsverfahren im Fall der Vorwürfe der Steuergeldverschwendung in der Fraunhofer-Gesellschaft. Das Verfahren wird gegen unbekannt geführt, wie die zuständige Staatsanwältin Table.Media bestätigte. Mehr

WissZeitVG – BMBF lädt nach Kritik zum Gespräch: Nach den kritischen Reaktionen auf die Reformvorschläge zum WissZeitVG lädt das BMBF die betroffenen Interessengruppen am Donnerstag ins Ministerium. Dort will man die Vorschläge zur Postdoc-Phase noch einmal diskutieren. Initiativen fordern dagegen einen Systemwechsel und umfassende Reformen. Mehr

Initiative für bessere Governance in der Wissenschaft formiert sich: Gegen Machtmissbrauch, Mobbing und anderes Fehlverhalten helfen vertrauenswürdige Governance-Strukturen. Mit der “Wuppertaler Erklärung” sollen nun konstruktive Lösungen angeschoben werden. Viele sehen dabei vor allem das Bundesforschungsministerium in der Pflicht. Mehr

Spätestens seit Veröffentlichung der Studie ‘Quelle: Internet?‘ ist offensichtlich, woran die Medienbildung in Deutschland krankt: Es fehlt ein nationales Kerncurriculum – ein Rahmen für die Informations- und Nachrichtenkompetenzbildung (INK) an Schulen.

Zwar bewegen sich viele Nutzer:innen in Deutschland laut der Studie schon kompetent im Netz. Aber längst nicht alle können die Güte von Quellen bewerten und teilen unbekannte Videos aus dem Netz gedankenlos mit Freunden und Familie. Es mangelt oft an “ganz konkreten Kenntnissen und Fähigkeiten”, um souverän in der Medienwelt zu navigieren, so die Autor:innen der Studie.

Und wo sind die Defizite am größten? Ausgerechnet bei jungen Menschen mit niedriger Schulbildung. In den Haupt- und Mittel- beziehungsweise Realschulen wird Medienbildung als Teil der politischen Bildung stark vernachlässigt. Das zeigt unter anderem die Studie “Ungleicher Zugang zur politischen Bildung: ;Wer hat, dem wird gegeben’” (zum Download). Ein Beispiel: 61 Prozent der Schüler:innen an Gymnasien haben die Chance, an einer Schülerzeitung mitzuarbeiten; an den anderen Sekundarschulen nur 32 Prozent.

Dabei gehört Demokratiebildung selbstverständlich zum Kern schulischer Bildung – oder in den Worten der Kultusministerkonferenz: “Schülerinnen und Schüler sollen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden, die verantwortungsvoll, selbstkritisch und konstruktiv ihr berufliches und privates Leben gestalten und am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.” Dennoch gibt es bis heute unter den Bundesländern keinen Konsens, wie Medienbildung praktisch aussieht. Es fehlt schon eine einheitliche Definition.

Ein Blick in die Rahmenlehrpläne und Curricula zeigt, dass Informations- und Nachrichtenkompetenzen (INK) längst nicht in allen Bundesländern systematisch in den Lehrplänen verankert sind. Vielmehr existiert ein unübersichtlicher Flickenteppich an Programmen, Projekten, Modulvorschlägen und Materialsammlungen. Dabei hat die KMK schon 2012 Medienbildung als “Lernbereich in der schulischen Bildung” in einem entsprechenden Beschluss verankert. Nur einheitliche Standards oder Leitlinien für die Entwicklung eines Fachcurriculums fehlen bislang.

Medienbildung ist in den meisten Bundesländern eine Querschnittsaufgabe. Mit anderen Worten: Die tatsächliche Vermittlung von INK ist am Ende vom Interesse und der Kreativität der Lehrkräfte abhängig sowie vom Zugang zu außerschulischen Angeboten wie Journalismus macht Schule oder Lie Detectors. Nur in wenigen Bundesländern gibt es konkrete Curricula oder werden eigenständige Schulfächer als Pilotprojekte eingeführt, so etwa aktuell in Hessen mit “Digitale Welt” und Thüringen mit “Medienkunde” bzw. “Informatik und Medienkunde”. Aber reicht das? Wohl kaum.

Die Bildungsforschung dringt mit Blick auf die Bildungs- und Befähigungsgerechtigkeit auf bundesweit einheitliche Standards. Es ist längst überfällig, dass die Bildungsminister:innen ein nationales Kerncurriculum einführen – abgestimmt auf die einzelnen Schuljahre und Schularten. Der Föderalismus und die gerne angeführten sozialen und kulturellen Besonderheiten der Länder taugen hier nicht als Ausrede. Das Internet macht nicht an Ländergrenzen halt. Was alle Schüler:innen als Teil einer fundierten Demokratiebildung brauchen, ist konkretes Wissen über das deutsche Mediensystem, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Funktionsweise von Nachrichtenjournalismus und die Steuerung der digitalen Öffentlichkeit durch Algorithmen.

1997 hat sich die KMK im Konstanzer Beschluss vorgenommen, bundesweite Bildungsstandards einzuführen. 25 Jahre später liegt der Ball jetzt bei KMK-Präsidentin Astrid-Sabine Busse. Sie muss diesen Prozess durch ein Kerncurriculum “Medienbildung” fortführen, flankiert durch Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte.

Es gibt sogar ein Vorbild: das internationale Media and Information Literacy Curriculum der UNESCO, das in Zusammenarbeit mit der Republik Serbien in einem Multi-Stakeholder-Dialog entwickelt wurde. Das Curriculum greift aktuelle soziale und digitale Entwicklungen auf und beschäftigt sich unter anderem mit Künstlicher Intelligenz, Dimensionen der Privatsphäre, ‘digital citizenship’, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Science Literacy und dem Phänomen der Desinformation. Es ist Zeit, dass alle jungen Menschen in Deutschland auch von diesem Wissen und den dazugehörigen Kompetenzen profitieren.

Tong-Jin Smith ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat eine Professur für Journalismus an der HMKW Berlin und ist Mitgründerin des Center for Media and Information Literacy (CeMIL) an der FU Berlin.

Ein Fünftel der Absolventen eines Lehramtsstudiums geht im ersten Jahr nach Studienabschluss nicht in den Lehrerberuf. Das ist ein Ergebnis einer kürzlich erschienenen Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Die Forscher haben bundesweite Längsschnittdaten von 2.302 Absolventen aus dem Lehramtsstudierendenpanel ausgewertet, einer Zusatzstudie des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Sie kommen zum Schluss, dass rund zwei Drittel nach Master oder Erstem Staatsexamen innerhalb der ersten zwölf Monaten ins Referendariat gehen. 14 Prozent wählen eine direkte Anstellung an einer Schule. 20 Prozent entscheiden sich jedoch für keine der beiden Optionen. Ob sie nach einem Jahr noch ins Referendariat oder den Lehrerberuf einsteigen, zeigt die Studie nicht.

Nach den Gründen gefragt, können die Forscher aufzeigen, dass jene, die erstmal etwas anderes machen, die besten Studienabschlussnoten aufweisen. Die Forscher mutmaßen daher, dass sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt außerhalb der Schule haben. Für denkbar halten sie auch, dass gerade die besten Absolventen eine Promotion beginnen.

Die Forscher bringen zudem die ursprünglich angegebene Motivation für das Lehramtsstudium mit dem Werdegang direkt nach Studienabschluss in Zusammenhang. Dabei zeigt sich: Wer sich vor allem für sein Fach interessiert hat, geht nach dem Abschluss eher nicht ins Referendariat. Das Gleiche gilt für jene, die dachten, der Lehrberuf werde von Familie und Freunden wertgeschätzt.

Anders sieht es aus, wenn Absolventen gehofft hatten, im Lehrerberuf mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys zu haben. Studienautor Sebastian Franz, der am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe forscht, sagt: “Wenn Personen zu Beginn oder in der Mitte des Lehramtsstudiums sagen, sie haben sich aufgrund der Aussicht auf eine gute Work-Life-Balance dafür entschieden, gehen sie später tatsächlich eher ins Referendariat oder direkt in den Lehrerberuf über.” Franz schränkt die Aussagekraft der Annahmen jedoch ein: Die Zeitspanne zwischen der Datenerhebung und Studienende sei recht groß. “In der Zwischenzeit kann noch viel passieren.”

Aufzeigen können die Studienautoren darüber hinaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen neigen eher dazu, nach Studienabschluss direkt in den Vorbereitungsdienst zu gehen oder direkt in den Lehrerberuf einzusteigen – unabhängig davon, wie alt sie sind und ob sie Kinder haben.

Das könnte die allgemeine Tendenz bestärken. “Auch andere Studien, etwa zu Studienabbrüchen, zeigen, dass Männer sich eher von der Entscheidung, Lehrer zu werden, abkehren als Frauen”, sagt Franz. Und schon unter den Erstsemestern sind zwei Drittel weiblich.

Insgesamt stützt die Studie für Bildungsforscher Franz eine Forderung: Der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Franz befürwortet mit Verweis auf Bayern entsprechende Werbekampagnen der Kultusministerien und hält auch die Debatte zur Angleichung der Löhne von Grundschullehrkräften für wichtig. Janna Degener-Storr

Berlin strebt keine 100-prozentige Lehrerversorgung mehr an. Schulen dürfen nur noch 96,3 Prozent ihrer Stellen mit voll ausgebildeten Lehrern, Quer- und Seiteneinsteigern besetzen, wie der Tagesspiegel berichtete. Wer darüber hinaus Bewerbungen erhält, muss die Bewerber ablehnen. Damit will Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse Lehrkräfte gerechter auf die Schulen im Stadtgebiet verteilen. Die Idee: Ein Gymnasium im gutbürgerlichen Steglitz, das bisher alle Stellen besetzen konnte, verzichtet auf einen Lehrer. Der geht dann an eine Schule in Hellersdorf, die bisher nur drei Viertel ihrer Stellen besetzen konnte.

Berliner Schulleitungen sprechen von einem Trugschluss. In einer Stellungnahme vom Interessenverband Berliner Schulleitungen, der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, vom Verband Berliner Grundschulleitungen und der Vereinigung der Berliner ISS-Schulleiter heißt es: “Wir können bereits beobachten, dass sich der erwünschte Effekt nicht zeigt. Die wenigsten dieser ‘umgelenkten’ Lehrkräfte kommen in den vorgeschlagenen Schulen an und sind für diese geeignet.” Die Direktoren fürchten, dass Lehrkräfte eher nach Hamburg und Brandenburg abwandern.

Schulen, die bereits 96,3 Prozent ihrer Stellen besetzt haben, sollen laut Senatsverwaltung stattdessen aus anderen Gruppen schöpfen: Masterstudierenden, Pensionären, die noch keine Dienstvereinbarung unterschrieben haben, sowie Kräften für multiprofessionelle Teams wie Logopäden oder Lerntherapeuten. Würde man allein auf Studierende setzen, bräuchte man rund 2000, rechnen die Schulleitungen vor.

Sie befürworten eine “fach- und schulgenaue Steuerung”. Dadurch könne vermieden werden, dass an bestimmten Schulen Unterricht zusammengelegt wird oder ausfällt. Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, sagte Table.Media: “Es braucht eine Umsteuerung, allerdings erst nach der Einstellung der Lehrer und im Konsens mit den Beteiligten.” An seiner Schule habe er zum Beispiel aktuell vier Lehrer ermutigen können, die für eineinhalb Jahre an einer Grundschule unterrichten.

Eine weitere Vorgabe, die die Bildungsverwaltung den Schulaufsichten erst kürzlich mitteilte: Von den neu zu besetzenden Stellen, dürfen sie nur jede vierte oder jede dritte – der Anteil variiert je Bezirk – mit regulären Lehrern besetzen. Der Rest soll zum Beispiel mit Quer- und Seiteneinsteiger gedeckt werden. Manche Schule darf dadurch selbst einen eigens ausgebildeten Referendar nicht übernehmen.

Die Schulleitungen halten dieses Vorgehen für “nicht rechtskonform”. Insgesamt kommen sie in ihrem Schreiben zum Fazit: “Die mit der Wiederverbeamtung erzeugten positiven Effekte für das Land Berlin werden mit diesen Maßnahmen der Bildungsverwaltung wieder zunichtegemacht.” Wie viele Quer- und Seiteneinsteiger bereits an Berliner Schulen unterrichten, darüber sind derweil die Statistiken der Bildungsverwaltung laut Tagesspiegel-Bericht immer ungenauer. Bei Neueinstellungen unterschieden sie etwa nicht mehr zwischen regulär ausgebildeten Lehrkräften und Lehrern, die lediglich eine berufsbegleitende Quereinsteigerausbildung absolviert haben. Anna Parrisius

Die IHK Berlin will die Berufsorientierung in der Hauptstadt voranbringen und beginnt dafür in Kürze eine Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Bildungsunternehmen Teach First. In den kommenden zwei Schuljahren wollen sie an einer noch zu bestimmenden Berliner Schule die Berufsorientierung ausbauen. Sie soll anschließend zum Modell für andere Schulen werden.

Die Fellows von Teach First – die je zwei Jahre an einer Schule arbeiten – sollen dafür Jugendliche noch intensiver und professioneller als bisher coachen und bei ihrer Berufswahl unterstützen. Die Modellschule soll zudem Unternehmenskontakte aufbauen und den Jugendlichen passende Praxiserfahrungen ermöglichen.

Damit andere Schulen profitieren können, ist geplant, dass Wissenschaftler das Projekt evaluieren. “Es soll eine Anleitung entstehen und Strukturen, die andere Schulen nutzen können“, sagte Claudia Engfeld, Sprecherin der IHK Berlin, Table.Media.

Für Teach First, den deutschen Ableger des internationalen Netzwerks Teach for All, arbeiten Absolventen egal welchen Studiums an einer Brennpunktschule. In Berlin gibt es nach Angaben des Unternehmens 41 Fellows, die an 14 Schulen mit 600 Schülern zusammenarbeiten. Mit Unterstützung der Fellows erreichten 95 Prozent der Jugendlichen einen Schulabschluss oder den Übergang in die nächste Schulform.

Gerade an Brennpunktschulen gibt es IHK-Sprecherin Engfeld zufolge bei der Berufsorientierung viel zu tun. Schon allein, weil Jugendliche sozial benachteiligter Familien über weniger Kontakte in Betriebe verfügen. Die IHK sieht darüber hinaus an allen Schulen Mängel: An Gymnasien dominiere meist die Studienorientierung. In Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sollen berufsorientierte Inhalte zwar zweistündig in den Stufen 7 bis 10 im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik vermittelt werden. Allerdings können die Unterrichtsstunden bei Bedarf in den zehnten Klassen zusammengestrichen werden. Nicht alle Schulen hätten zudem ein gutes Netzwerk zu Betrieben.

Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First, meint: “Das Projekt wird einen wichtigen Beitrag leisten, um das Schulfach Wirtschaft-Arbeit-Technik nachhaltig aufzuwerten und dem pädagogischen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.” Viele Fellows motiviere die Arbeit gar zum Quereinstieg. Für das Pilotprojekt ist die IHK Berlin nach eigenen Angaben bereits mit mehreren Schulen im Gespräch und will die Bildungsverwaltung mit einbeziehen. Anna Parrisius

Andere würden sie vermutlich als “laut lachend” beschreiben, sagt die SPD-Politikerin Wiebke Esdar in #Blitzgefragt, einer Youtube-Serie ihrer Bundestagsfraktion. Guten Humor zeigte sie auch vor einigen Jahren im TV-Talk “Bielefelder Bettgeschichten”, zu dessen Konzept es gehört, mit dem Moderator buchstäblich unter eine Decke zu kriechen. Wiebke Esdar erschien im rosafarbenen Rüschennachthemd ihrer Oma.

Heute wäre sie noch genauso für einen solchen Spaß zu haben, sagt die Haushaltspolitikerin, die im Parlament den Bildungs- und Forschungsetat betreut. “Solange ich mich nicht verächtlich mache, weil ich um jeden Preis Aufmerksamkeit bekommen möchte,” sagt sie. Schließlich sei es in unserer kunterbunten Welt für Politiker nicht einfach, die eigenen Botschaften an die Menschen zu bringen.

Im Gespräch mit Table.Media tritt die Ostwestfälin nüchterner auf. “Wenn man in die Politik geht, muss man Spaß an der inhaltlichen Auseinandersetzung haben”, betont sie. Deshalb treffe sie sachliche Kritik, etwa an ihrer Haltung zu einem möglichen Sprind-Freiheitsgesetz auch nicht persönlich.

In der Finanzpolitik sieht die Sprecherin der Parlamentarischen Linken eine Möglichkeit, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Wie gut das in der “Zeitenwende” und unter einem FDP-Finanzminister möglich ist? “Wenn es um Steuererhöhungen geht, haben wir – wie allgemein bekannt – große Konfliktlinien mit Christian Lindner”, gibt sie zu.

Die zusätzlichen Belastungen durch die Energiemangellage und Corona sieht Wiebke Esdar als Argument dafür, die Einnahmen hochzuschrauben. Denn auch in der Forschungs- und Bildungspolitik tauchen neue Herausforderungen auf, während die Finanzierung für wichtige Projekte wie das Startchancen-Programm noch nicht abschließend geklärt ist: gestiegene Energiekosten, der Wegfall russischer Kooperationspartner oder die Unterstützung von Forschenden aus Russland. Seit Beginn des Ukrainekriegs seien zudem schon andere unerwartete Entscheidungen getroffen wurden, betont sie, von Waffenlieferungen in Krisengebiete über die Gaspreisbremse bis hin zum Turbo-Bau von LNG-Terminals.

Lesen Sie auch: Länder einigen sich auf Soli-Mechanismus

Wiebke Esdar muss die bestehenden Kostenkalkulationen also noch einmal unter die Lupe nehmen, um Vorhaben neu zu priorisieren und Abstriche zu machen. Von ihrer Fraktion fühlt sie sich unterstützt. Die Frage, ob der Einfluss der Parlamentarischen Linken in der SPD zurzeit schwindet, verneint sie klar: “Das Verhältnis der Strömungen untereinander ist gerade ziemlich entspannt – aber das ist wahrscheinlich keine journalistische Meldung wert.”

Der Umgang mit Zahlen macht der 39-Jährigen Spaß – schon seit dem Psychologiestudium, in dem sie sich als Postdoc auf die Hochschulforschung spezialisiert hat und sich nebenbei in der Finanzkommission ihrer Uni engagierte. “Das Kalkulieren mit Wahrscheinlichkeiten hilft mir dabei, mir ein Bild von etwas zu machen, mich auf dieser Grundlage zu positionieren und so Entscheidungen zu treffen”, erklärt sie. Von ihrem Faible für die Mathematik profitiert sie auch als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Bielefeld und stellvertretende Vorsitzender der Stadtwerke Gütersloh.

Seit einem halben Jahr wohnt Wiebke Esdar in der ostwestfälischen Stadt Werther, in der ihr Ehemann SPD-Bürgermeister ist – rund zehn Kilometer von Bielefeld entfernt. Die Gespräche am Mittagstisch kreisen in der Familie jedoch weniger um das kommunal- oder bundespolitische Geschehen als vielmehr um den dreijährigen Sohn, die Gestaltung der gemeinsamen Freizeit und die Organisation des Alltags: Gerade erst wurden die Öffnungszeiten der Kita in Folge des Fachkräftemangels gekürzt.

Diese Perspektive nimmt Wiebke Esdar ebenso mit nach Berlin wie ihre Biografie und ihre Kontakte aus der Wissenschaft. Denn, so sagt sie: “Wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen ihre Lebensrealität ins Parlament tragen, funktioniert Politik am besten.” Janna Degener-Storr

30. März 2023, 16:30 bis 18:30 Uhr, online

Dialogforum: Die Zukunft der Bildung – Wie KI das Lernen revolutioniert (hat)

Im Zuge des Dialogforums “Was Schule bewegt” informiert die sächsische Landeszentrale für politische Bildung über die Auswirkungen von KI-Technologie auf Schulen. Es geht um Chancen und Risiken, Anwendungsmöglichkeiten und die Frage, wie der Einsatz der Programme sicher erfolgen kann. INFOS & ANMELDUNG

4. April 2023, 13:00 bis 14:30 Uhr, online

Diskussion: (Bildungs-)Politischer Mittagstisch: Das Demokratiefördergesetz als Chance?

Das geplante Demokratiefördergesetz soll die dauerhafte Arbeit verschiedener Initiativen im Bereich der politischen Bildung und darüber hinaus sichern. Die Friedrich-Ebert-Stiftung will auf diesem Event die Vor- und Nachteile des Gesetzes besprechen. INFOS & ANMELDUNG

5. April 2023, 13:00 Uhr, online

Webinar: How to ensure education is relevant for all in a fast-changing world

Wie können politische Entscheidungsträger Lehren und Lernen neu gestalten, um sicherzustellen, dass alle Schüler sich entfalten können? Um diese Frage geht es in der vom OECD organisierten Diskussion, die auf den Ergebnissen des Education Policy Outlook 2022 aufbaut. INFOS & ANMELDUNG