Steffen Freiberg, neuer Bildungsminister in Brandenburg, gilt als harter Verhandler. Für die SPD-Länder schmiedete er den Digitalpakt mit dem BMBF – und hatte Erfolg: viel Geld für die Länder, wenig Mitsprache für den Bund. Als jüngster Bildungsminister muss der überzeugte Digitalist nun den Lehrermangel abmildern und die Brandenburger SPD-Fraktion besänftigen, wie Christian Füller in seinem Porträt schreibt.

Freiberg tüftelt übrigens an einer Art ChatGPT fürs Klassenzimmer. Das Tutorsystem soll bald in acht Bundesländern laufen, was auch John Hattie gefallen dürfte. Der weltweit wohl meist beachtete Bildungsforscher hat jetzt eine neue Metastudie veröffentlicht. Aus Zehntausenden Untersuchungen destilliert er heraus, was wirklich zu gutem Unterricht und Lernen beiträgt. Nach wie vor haben Lehrer den größten Einfluss. Aber positiv wirkten sich auch aus: Computer-Tutoring mit KI. Lesen Sie im Standpunkt von John Hattie die Zusammenfassung seiner wichtigsten Ergebnisse.

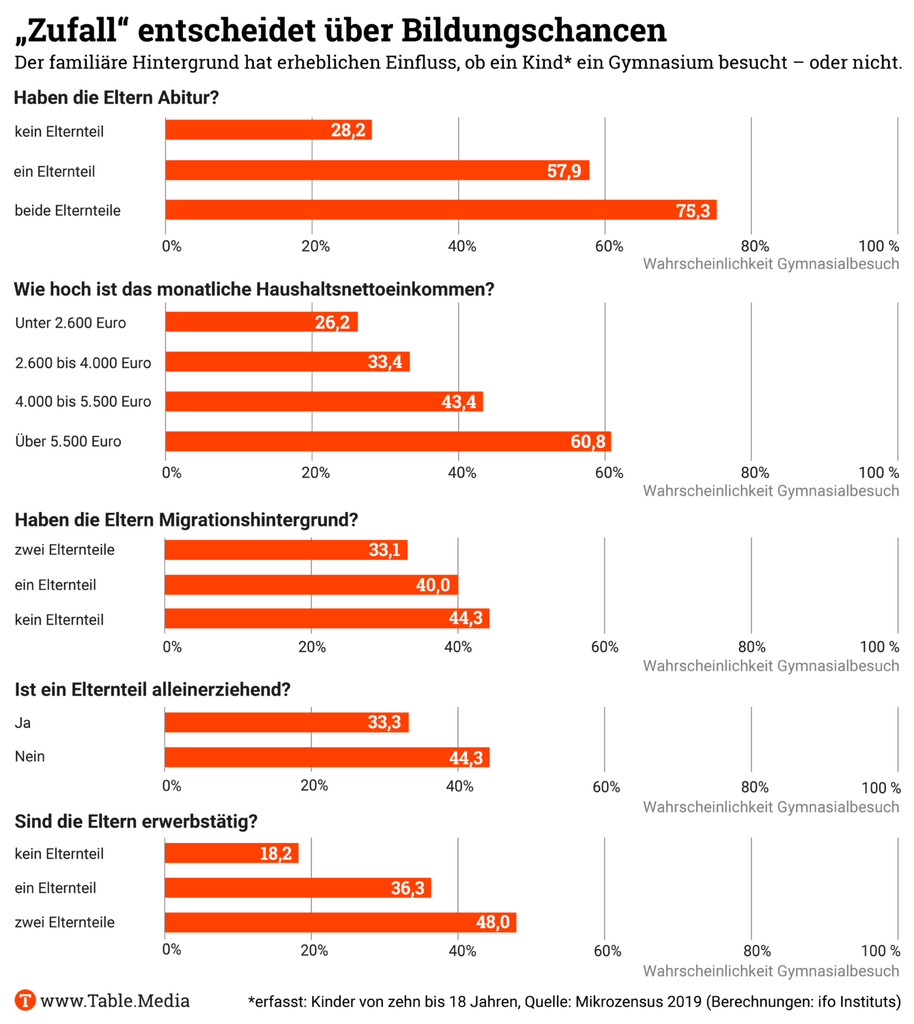

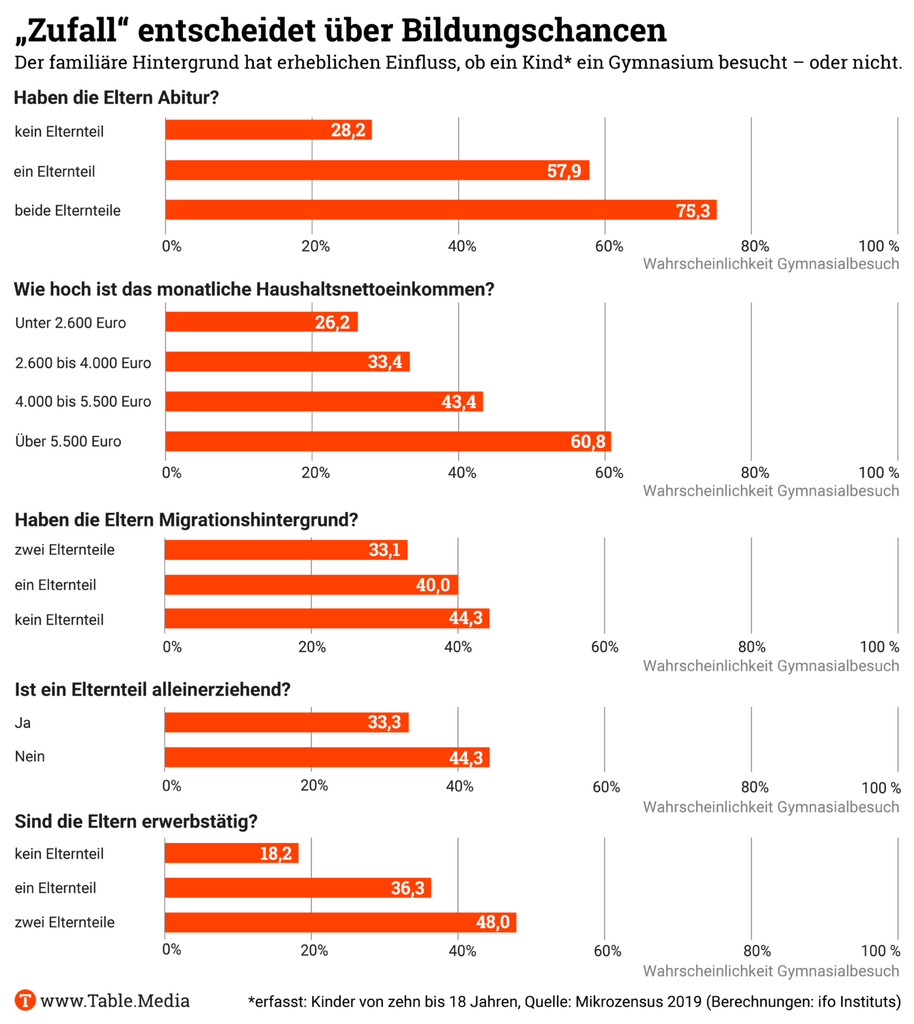

Eine brisante Studie hat gestern Bildungsökonom Ludger Wößmann vorgestellt. Für den ersten Chancenmonitor arbeitet er mit Daten des Mikrozensus’. Die hat Moritz Baumann analysiert. Die Ungerechtigkeit im Bildungssystem ist enorm. Dabei kommt es weit weniger auf die Herkunft an: Das Einkommen der Eltern ist für den Bildungserfolg entscheidend.

“Und, was willst Du werden, wenn Du groß bist?” Das ist eine niedliche Frage; in Zeiten des Fachkräftemangels wird sie politisch. Anna Parrisius hat sich angesehen, wie in Berlin bereits Zehnjährige auf spätere Berufe vorbereitet werden – und sich Influencer-Träume zu Handwerks-Plänen entwickeln.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Er ist mit 41 Jahren der jüngste Minister im Ressort für Schulfragen. Er dürfte einer der best-informierten Amtsträger der Bildungsrepublik sein, wenn es um Digitalisierung geht. Und Steffen Freiberg, neuer Chef des Bildungsministeriums in Potsdam, gilt als harter Knochen in Verhandlungen. Das haben die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern genauso zu spüren bekommen wie seine Counterparts im Bundesbildungsministerium in Berlin. Freiberg hat den Digitalpakt Schule so verhandelt, dass der Bund sehr viel Geld bezahlen muss, ohne echte Mitsprache zu haben. Aber die kitzligste Bewährungsprobe für den Sozialdemokraten kommt jetzt: Er muss mit der sozialdemokratischen Fraktion in Brandenburg zurechtkommen.

Viel Zeit hat Steffen Freiberg, gebürtiger Rostocker, nicht. Im Herbst nächsten Jahres wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD seit einiger Zeit gleichauf oder sogar vor der SPD. Und der Problemberg an den Schulen in dem Bundesland rund um Berlin ist ziemlich hoch. Brandenburg war einmal das gerechteste Bundesland, was die Bildungschancen in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft anlangt. Aber das hat sich dramatisch geändert und gipfelte zuletzt in der Zahl 46. 46 Prozent der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse erreichen in Brandenburg nicht den Mindeststandard in Orthografie. Das ist untragbar. Der Lehrermangel ist eine weitere Geißel zwischen Forst und Falkenberg. Und wenn in den Klassenzimmern Lehrkräfte fehlen, dann merken das die Bürger sofort.

Steffen Freiberg hat für einen Sozialdemokraten eine Karriere aus dem Bilderbuch hingelegt. Der Rostocker studierte in seiner Heimatstadt zwei Fächer, Politikwissenschaft und Anglistik/Amerikanistik, die er auch beide abschloss – kein Normalfall bei Politikern. Parallel dazu war er bereits als AStA-Vorsitzender politisch aktiv. Er durchlief dann fix mehrere Stationen, beginnend als Referent für Verbraucherschutz und Rechtsextremismus in der SPD-Fraktion. Später wurde er Leiter des Büros des eigenwilligen Bildungsministers Mathias Brodkorb. Hoffentlich hat Freiberg von der Unbeugsamkeit und Rechthaberei seines Chefs aus dieser Zeit nicht zu viel mitgenommen. Denn die eigentliche politische Feuertaufe des hochgewachsenen Mannes beginnt: jetzt.

Kredit gab es für Freiberg keinen. Sein Koalitionspartner von der CDU sprach vom Scherbenhaufen einer 30-jährigen verfehlten Bildungspolitik. Selbst das Lob der Elternratsvorsitzenden Brandenburgs war vergiftet. “Als Staatssekretär der bisherigen Bildungsministerin kennt er Abläufe”, sagte Ulrike Mauersberger. Nun aber sei sie sehr gespannt, ob der neue Minister es schaffe, “gute Lösungen auf den Weg zu bringen”. Wie maßlos in Brandenburg Kritik sein kann, konnte man am Chef des brandenburgischen Pädagogenverbandes sehen. Keines der Probleme an den Schulen im Land sei mit dem neuen Minister gelöst, kritisierte Hartmut Stäker, ehe Freiberg auch nur angetreten war. Stäker holte zu einem Rundumschlag gegen die wachsende Heterogenität in den Klassenzimmern, den Lehrermangel und die schleppende Digitalisierung aus.

An Stäker, der schon die Vorgängerin im Amt, Britta Ernst, gepeinigt hatte, wurde deutlich, wie schnell ein Vorteil von Steffen Freiberg zu einem Nachteil werden könnte. Freiberg ist gerade bei der Digitalisierung der Schulen einer der führenden Köpfe in Deutschland. Nur versteht tatsächlich nicht jeder, was an strukturellen Veränderungen für die digitale Transformation nötig ist. Der bundesweit gültige digitale Schülerausweis etwa ist ein bahnbrechendes Tool. Steffen Freiberg ist der administrative Vater dieser Anwendung. Allein kennt bisher kaum jemand das System Vidis, mit dem Lernende aus ganz Deutschland auf alle pädagogischen digitalen Tools zugreifen können – staatliche Lernmanagementsysteme genauso wie private digitale Angebote.

Und Freiberg hat bereits ein neues digitales Projekt in der Pipeline. Wenn man so will, wird das ein ChatGPT speziell für Schulen. Nach einem erfolgreichen Modellversuch beteiligen sich inzwischen acht Bundesländer an diesem “intelligenten tutoriellen System”. Dieser Terminus ist eine datenschutzfreundliche Formulierung für Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer. Unter Freibergs Federführung könnte der Traum aller pädagogischen Digitalisten wahr werden: Sowohl die langsamen wie die schnellen Lerner profitieren laut einer ersten Studie von dem neuen System. Wie ambitioniert das Vorhaben ist, kann man unter anderem daran erkennen, dass im Digitalreferat des Potsdamer Bildungsministeriums inzwischen eine Fachfrau sitzt, die dafür eine Professur ruhen lässt.

Freiberg steht als Person für solche Projekte. Er kennt sich wie kaum ein zweiter mit den technischen Möglichkeiten der Digitalisierung aus. Der Mann weiß als studierter Verwaltungswissenschaftler, wie man flüchtige digitale Tools auch durch eher träge Administrationen lotst. Und er hat einen klaren Blick dafür, was die Rolle des Staates in solchen Projekten ist. Als private Marktteilnehmer das System Vidis für ihre Zwecke kapern wollten, soll der Staatssekretär den öffentlichen Anspruch kühl durchgesetzt haben. “Entweder läuft das zu unseren Bedingungen”, soll Freiberg damals gesagt haben, “oder es läuft gar nicht. Denn ohne uns gibt es keinen Zugang zu Schulen und Schülern.”

Solche Formen von Kanonenboot-Diplomatie allerdings werden Freiberg im Kampf um Lehrerstellen und Lehrer nicht helfen. Dass er sehr wohl in der Lage ist, mit dem Florett zu fechten, hat er kurz nach Bekanntwerden seiner neuen Aufgabe deutlich gemacht. Es gehe jetzt darum, im Gespräch mit allen Beteiligten an Bildung zu zügigen Lösungen in der Lehrerfrage zu kommen, sagte Freiberg kurz nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin. “Ich halte trotzdem die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung [für Lehrer] nicht für den richtigen Weg. Das will ich klar sagen als Botschaft an die Kolleginnen und Kollegen.” Dies sei eine ganz bewusste Entscheidung mit Blick auf die Belastungen der Coronajahre, die durch den Lehrermangel nicht leichter geworden seien.

Wann hat man einen Bildungsminister so etwas Wahres sagen hören? Ob es hilft, wird in Brandenburg entschieden. Noch diese Woche geht Freiberg mit der SPD-Fraktion in Klausur.

Seit weit mehr als 10 Jahren beklagen die Kultusminister, dass die Bildungschancen in Deutschland nicht fair verteilt sind – und seit 10 Jahren, das ist die harte Bilanz, macht Deutschland keine Fortschritte. “Wir haben es nicht geschafft, voranzukommen”, sagt Ludgar Wößmann, der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik.

Sein Institut präsentierte am Dienstag den ‘Chancenmonitor 2023‘ – die erste Auflage einer Studienreihe, die das ifo-Institut künftig jedes Jahr aktualisieren will. Datenbasis ist der Mikrozensus – genauer: eine Stichprobe von 50.000 Kindern und Jugendlichen, anhand derer die Forscher untersuchten, wie häufig Schüler aufs Gymnasium gehen – und welchen Einfluss Einkommen, Bildungsgrad und Herkunft der Eltern haben.

Studienergebnisse zum Download

“Die Daten sind desaströs”, betont Jörn Nikolay von ‘Ein Herz für Kinder’. Der Verein hat die Studie beauftragt. So besucht ein Kind – Eltern alleinerziehend, ohne Abitur, das Familieneinkommen niedriger als 2600 Euro – mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 21 Prozent ein Gymnasium. Haben dagegen beide Eltern Abitur, verdienen zusammen mehr als 5500 Euro und leben nicht getrennt, liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 80 Prozent.

Das Studiendesign gibt dem ifo-Institut ein interessantes Werkzeug an die Hand. Die Forscher können die verschiedenen Herkunftsmerkmale statistisch variieren: viel Geld, weniger Geld; Eltern mit Abitur, ohne Abitur. Und unterm Strich steht eine konkret fassbare Zahl: die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen. Wenngleich das nur ein möglicher Indikator ist, um Bildungschancen zu messen. Doch Wößmann war es wichtig, dass die Ergebnisse so greifbar wie möglich sind.

Der Bildungserfolg beruht jedenfalls nicht allein auf Talent und Fleiß. In den ifo-Berechnungen hat das Einkommen und der Bildungsgrad der Eltern den größten Einfluss auf die Bildungslaufbahn der Kinder – je reicher und je gebildeter, desto besser. Dagegen hat die Herkunft, also der Migrationshintergrund der Kinder, und die Frage, ob die Eltern getrennt leben, einen sehr viel geringeren Einfluss – entgegen mancher Polemik. Der Chancenmonitor “zertrümmert gefühlte Wahrheiten”, kommentiert Kai Gehring, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, die Ergebnisse. Denn Zuwanderung geht eben häufig mit Armut einher.

Insgesamt ist die Gymnasialquote von 2009 bis 2019 deutlich angestiegen – von 35 auf 41 Prozent. “Nur an der Ungleichheit hat sich quasi nichts verändert”, betont Wößmann. “Die ist leider sehr stabil.” Und: Mädchen haben die Jungen längst überholt: Ihr Anteil in den Gymnasien liegt fast sieben Prozentpunkte höher.

Das ifo-Team hat in ihrem Monitoring auch eine Reihe von Empfehlungen formuliert; keine davon ist wirklich neu: Die Politik müsse möglichst schon in jungen Jahren ansetzen. Wenn Kinder aus bildungsfernen und armen Familien eine Kita besuchen, gibt das ihrer Bildungslaufbahn einen echten Schub. Eltern bräuchten dafür beispielsweise Unterstützung bei der Kita-Bewerbung – oft eine Hürde.

Positive Effekte hätten auch Hausbesuche direkt in den Familien – beispielsweise durch Sozialpädagogen oder Hebammen -, genauso wie Nachhilfeangebote und Mentoring–Programme. Und Wößmann sagt: In Brennpunktschulen müssten die besten Lehrer arbeiten, was in der Praxis bislang nicht gelingt. Die Ministerien müssten stärker steuern: beispielsweise durch Gehaltszulagen.

Ein letzter Punkt, den das Bildungsbürgertum womöglich nicht gerne hört: Die ifo-Forscher empfehlen längeres gemeinsames Lernen: “Im internationalen Vergleich belegt die Forschung, dass die frühzeitige Aufteilung auf weiterführende Schulen die Ungleichheit erhöht”, heißt es in der Studie. Ein späterer Übertritt – das zeige die Forschung – hilft den benachteiligten Schülern, ohne den Akademikerkindern zu schaden.

Wößmann will die Statistik in den kommenden Jahren weiter verfeinern – Trends über die Jahre hinweg vergleichen und Regionen vergleichen. Damit hat der Chancenmonitor das Potenzial, sich zu einem echten Föderalismus-Monitoring zu entwickeln: Welche Länder sind mit welchen Maßnahmen besonders erfolgreich.

Diese Transparenz forderte erst kürzlich der Bildungsforscher Dieter Dohmen in einem Gastbeitrag für Bildung.Table ein: Es bräuchte ein unabhängiges Monitoring, wissenschaftlich fundiert. Wößmann antwortete am Dienstag: Die KMK könne jederzeit mit den ifo-Ergebnissen arbeiten. “Die Länder müssen sich dieser Verantwortung stellen”, betont er. Damit am Ende der Wähler entscheiden kann, welcher Bildungsminister erfolgreich ist.

Lesen Sie auch: Dieter Dohmen – “Für ein echtes Kooperationsverbot”

Ab der fünften Klasse startet für die meisten Schüler in Deutschland die berufliche Orientierung. Das ergibt eine Umfrage von Table.Media in den Bundesländern. Ausnahmen sind Rheinland-Pfalz, das Saarland und, zumindest an den Gymnasien, Schleswig-Holstein, wo die Berufsorientierung zwei Jahre später beginnt. Noch früher dran sind die Stadtstaaten und Brandenburg: Dort soll es in der Primarstufe losgehen. Was genau ein Kind erfährt, ist Sache der Schulen. Ein Programm in Berlin zeigt, was bei ganz jungen Schülern möglich ist.

Seinen Anfang nahm es vor über zehn Jahren, als Diplom-Kaufmann Arne Lingott, damals Leiter der Betriebsberatung in der Handwerkskammer Berlin, eine Kreuzberger Brennpunkt-Grundschule besuchte. “Auf die Frage, was die Schüler einmal werden wollen, antworteten einige ‘Hartzer’. Das war für mich ein Alarmsignal”, sagt Lingott. Heute ist er Geschäftsführer von Berliner Schulpate. Angefangen als Projekt der Handwerkskammer und seit 2014 gemeinnützige GmbH, ist die Initiative inzwischen an 33 Grundschulen aktiv.

Die Grundidee: Kindern, die wenig Berührung zur Arbeitswelt haben, etwa weil ihre Eltern arbeitslos sind, zu zeigen, dass sie einen Beruf ergreifen können. Alle Schulen, an denen die Paten aktiv werden, sind Brennpunktschulen, zu mindestens 50 Prozent erhalten die Eltern also Transferleistungen. Finanziert wird das vom Senat.

Petra Wermke ist eine von sieben hauptamtlichen Mitarbeitern. “Unser Programm ,Abenteuer Beruf’ ist bundesweit einzigartig“, sagt sie. “Wir hoffen, dass es sich weiterträgt, denn in anderen Bundesländern können wir uns aktuell nicht auch noch aufstellen.” Viele Kinder hörten im Programm von Berliner Schulpate zum ersten Mal von gängigen Ausbildungsberufen: Maler, Tischler, Elektriker, Laborant. “Wenn ich die Kinder frage: ‘Wer macht den Tisch?’ antworten viele: ‘Ikea’.”

Berufe, die die Kinder eher kennen, seien öffentlichkeitswirksam (Influencer oder Fußballstar) oder akademisch (Ärztin oder Anwalt). Das zeigt sich in einer Stunde an der Zürich-Grundschule in Neukölln. Die Schüler der 6c sollen Berufe sammeln. Sie nennen Kardiologen, Kieferorthopäden, aber kaum Handwerksberufe. “Viele Kinder denken, sie müssen Abitur machen und studieren“, sagt Wermke. “Manche sind erleichtert, wenn wir ihnen sagen: Auch mit einem guten Mittleren Schulabschluss stehen dir viele Türen offen. Den Weg der Ausbildung, schon das Wort, kennen viele vorher nicht.”

Auch Schüler aus behüteten Verhältnissen fehlt dieses Wissen zunehmend, ist Wermke sich sicher. Vom Senat habe es erste Signale gegeben, dass die Paten ihre Arbeit auf andere Schulen ausweiten können. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilt auf Anfrage mit, man halte “eine Ausdehnung des Programms auf weitere, im besten Falle alle Grundschulen wünschenswert, wenn die haushalterischen Voraussetzungen diese zulassen”. Das Programm “Abenteuer Beruf” beginnt in Klasse vier: Die Schüler entwickeln Fragen an Berufstätige und interviewen vertraute Personen ihrer Schule – die Direktorin, den Koch, den Hausmeister. “Das Ziel ist, die Kinder erstmal überhaupt für Berufe zu sensibilisieren”, sagt Petra Wermke.

In den Klassenstufen fünf und sechs geht es dann stärker um die Frage, welchen Beruf ein Kind besonders interessiert. Dafür besuchen die Schüler Betriebe und es kommen Berufspaten an die Schule – Berufstätige, die ehrenamtlich mitarbeiten. Rund 180 waren im vergangenen Jahr im Einsatz.

An die Neuköllner Zürich-Schule kommen an diesem Morgen drei Berufspaten in die 5b, ein Anlagenmechaniker, ein Gerüstbauer und ein Filmemacher. Schulpate Michael Gleichner spricht über seinen früheren Beruf als Trassenkonstrukteur bei der Deutschen Bahn. Nach einer Vorstellung im großen Stuhlkreis können die Kinder den Paten in Kleingruppen je 20 Minuten lang Fragen stellen.

“Das Schöne ist, dass wir sie in dem Alter noch gut begeistern können, in Klasse 7 ist es dafür oft zu spät“, sagt Gleichner. Er weiß, wovon er spricht. Zeitweise arbeitete Gleichner mit Siebt- und Achtklässlern im Berufsorientierungsprogramm des Bundes, das Potenzialanalysen und Werkstatttage für weiterführende Schulen anbietet. “In der Pubertät haben die Schüler ganz andere Sorgen, Klischees nehmen zu.”

Um Thomas Haun, der einen Kreuzberger Betrieb für Sanitäts-, Heizungs- und Klimatechnik leitet, haben sich fünf Jungs versammelt. Sie wollen wissen, was Haun verdient, ob man für seinen Job das Abitur braucht. Aber auch: “Ist es dein Traumberuf?” Haun erzählt den Kindern, wie er mit elf Jahren seinen Berufswunsch fasste – weil ihm beim Hausbau seiner Eltern die Handwerker begeisterten.

Haun legt den Kindern ans Herz, in den Naturwissenschaften aufzupassen und in Deutsch – ihr “Hassfach”. Er sagt: “Macht, sobald ihr 14 seid, ein Praktikum!” Sein Betrieb sucht schon seit Jahren händeringend nach Azubis. Viele brechen ab.

Die Jungs sind kurz abgelenkt, gegenüber probiert ein Mitschüler beim Gerüstbauer einen Helm auf. Es klirrt, als der Bauarbeiter ihm den Auffanggurt überstreift. Seine Kernbotschaft: “Sucht euch einen Job, der Spaß macht!” Seine Firma sei seine zweite Familie, mit den Kollegen spiele er sich oft Streiche.

Die Bereitschaft von Betrieben, sich bei Berliner Schulpate zu beteiligen, hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen, sagt Petra Wermke. “Anfangs haben sie gesagt, sie machen es aus gesellschaftlicher Verantwortung. Jetzt sehen immer mehr es als Teil ihrer Strategie, Azubis zu finden.” Wie viele Schüler, die am Programm teilnehmen, tatsächlich ein Praktikum oder gar eine Lehre bei einem Berufspaten anfangen, dazu fehlen Daten. Vereinzelt hört Wermke von Fällen, eine systematische Nachverfolgung steht aber noch aus.

Den Grundschulen verschafft das Patenprogramm Stunden, die sie mit den Kindern nur vor- und nachbereiten müssen. Andreas Militzer ist Konrektor der Zürich-Grundschule und koordiniert dort die Berufsorientierung. Er sagt: “Für uns ist sehr hilfreich, dass wir einen außerschulischen Partner haben. Schließlich müssen wir neben Berufsorientierung weitere übergreifende Lernfelder von insgesamt 13 Themen abdecken.”

Im Jahr 2008 habe ich mein Buch “Visible Learning” veröffentlicht, das erklären sollte, wie man das Lernen der Schülerinnen und Schüler am besten unterstützen kann. Damals wurde behauptet, es sei die weltweit größte evidenzbasierte Studie zu den Faktoren, die das Lernen verbessern. Das Buch basierte auf 800 Metaanalysen von 50.000 kleineren Studien. Es stellte fest, dass unter sechs Gruppen von Faktoren, die den erfolgreichen Lernprozess in Schulen beeinflussen – Schüler, Zuhause, Schule, Lehrer, Lehrpläne und Unterricht – Lehrerinnen und Lehrer den stärksten Einfluss innerhalb der Schule haben.

Seit 2008 haben unsere Partner den “Visible Learning”-Ansatz in mehr als 10.000 Schulen umgesetzt, mit dem Ziel, das Lernen der Schüler so sichtbar wie möglich zu machen. Das bedeutet, den Schülern zu ermöglichen, zu zeigen, wie ihre Anstrengungen und Lernstrategien zu ihrem Lernerfolg beitragen, und Lehrern zu ermöglichen, die Wirkung ihres Unterrichts aus Sicht der Schüler wahrzunehmen. Es verlagert den Fokus vom Lehren auf das Lernen und von der Diskussion über Lehrmethoden auf deren Auswirkungen. Das ist entscheidend dafür, Klassen- und Schulräume zu sicheren, fairen und einladenden Orten zu machen, an denen man scheitern, lernen, zusammenarbeiten, wachsen und gedeihen kann.

Seit der Veröffentlichung meines Buches sind 15 Jahre vergangen, und vieles hat sich verändert. Es wurden mehr als 1.300 neue Metaanalysen veröffentlicht, die Coronapandemie hat Schulen beeinträchtigt, und wir haben viel von den mehr als 100.000 Lehrern gelernt, die “Visible Learning” anwenden.

“Visible Learning: The Sequel” ist jetzt erschienen. Es stützt sich auf mehr als 2.100 Meta-Analysen zum Thema Leistung aus über 130.000 Studien, an denen mehr als 400 Millionen Schüler im Alter von 3 bis 25 Jahren aus überwiegend Industrieländern teilgenommen haben.

Es bestätigt die Schlussfolgerung, dass eine hohe Lehrerwirksamkeit nach wie vor der wichtigste Lernfaktor für Schüler ist. Damit sind Lehrkräfte gemeint, die sich auf wirkungsvollen Unterricht konzentrieren und mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, um ihre Wahrnehmung – darüber, was gut unterrichtet wurde, wer gut unterrichtet wurde und wie groß die Verbesserung war – zu hinterfragen. Doch die Analyse hat noch viele weitere Erkenntnisse hervorgebracht.

Meine Analyse zeigt, dass die Leistungen von Schülern von vielen neuen Faktoren negativ beeinflusst werden. Dazu gehören Langeweile, Schüler-Lehrer-Abhängigkeit (wenn ein Schüler sich zu sehr auf seinen Lehrer verlässt) und körperliche Bestrafung.

Ich fand auch eine Reihe von Faktoren, die die Leistungen der Schüler verbessern, unter anderem:

Das Wichtigste für Lehrkräfte ist, hohe Erwartungen an alle Schüler zu stellen. Das bedeutet, dass man die Schüler nicht mit einem Etikett (wie “intelligent”, “schwierig”, “ADHS” oder “autistisch”) abstempelt, da dies zu niedrigeren Erwartungen bei Lehrern und Schülern führen kann. Vielmehr sollte man alle Schüler als Lernende betrachten, die in ihrem Lernen große Entwicklungssprünge erzielen können.

Lehrer müssen ihren Schülern den Inhalt und die Ziele ihres Lernens sehr klar kommunizieren. Es ist wichtig, dass Lehrer mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, um ihre Wirkung auf die Schüler von verschiedenen Seiten zu betrachten und verschiedene Wege für einen erfolgreichen Unterricht zu finden. Was zählt, sind die unterschiedlichen Interpretationen des Unterrichtsgeschehens, der Prüfungsergebnisse und dessen, was Schüler erarbeiten.

So viele Debatten über Lehrpläne und Lernergebnisse werden als entweder mehr “wissensbasiert” oder mehr “problemorientiertes Entdeckungslernen” formuliert. Aber es ist keine Sache von entweder/oder. Wir müssen gierig sein und beides wollen: zwei Erfolgskriterien (eines über den Inhalt und eines über vertieftes Entdeckungslernen), zwei Bewertungen, zwei Aktivitäten – damit klar ist, dass wir sowohl das Wissen als auch die Zusammenhänge zwischen Ideen lehren wollen.

Daher setze ich mich für ein Modell der “bewussten Ausrichtung” ein. Das bedeutet, dass Lehrer ihre jeweiligen Lehrmethoden, Aktivitäten, Bewertungen und Feedback bewusst auf den Erwerb von Wissen oder die Entdeckung von Ideen ausrichten müssen.

Eltern sind nicht “die ersten Lehrer”, sondern “die ersten Lernenden” – so wie die Eltern lernen, lernen auch ihre Kinder. Die Erwartungen der Eltern an das Lernen gehören zu den stärksten Einflüssen im häuslichen Umfeld, und das Zuhause muss eine “Sprache und Liebe zum Lernen” fördern.

Das heißt, dass Eltern mit ihren Kindern über das schulische und häusliche Lernen sprechen. Das bedeutet auch, dass sie sich beim gemeinsamen Lernen an den Anstrengungen, Misserfolgen und Erfolgen erfreuen und faire Grenzen ziehen, damit sie die wachsenden Herausforderungen und das Lernen sicher bewältigen können. Das könnte bedeuten, dass man sich darüber im Klaren ist, wie Erfolg aussieht, wenn ein Kind sein Zimmer aufräumt. Es könnte auch bedeuten, mehrere Möglichkeiten zum Erfolg zuzulassen und über Fehler und Misserfolge als eine Lernmöglichkeit zu sprechen.

Seit 50 Jahren wird uns gesagt, dass die Antwort auf unsere Bildungsprobleme die Technologie ist. Meine Analyse aber zeigt, dass die Gesamtwirkungen gering bleiben. Wir haben Technologie als Ersatz verwendet: Video statt Pappmaché, Textverarbeitungsprogramme statt Stifte, Online-Aktivitäten statt Arbeitsblätter. Die Möglichkeiten der Technologie werden selten wirklich genutzt.

Die riesige Menge an Studien über Technologie liefert einige wichtige Botschaften. In meinem Buch werden einige von ihnen hervorgehoben, darunter: die Bedeutung von Schülern, die mithilfe der Technologie voneinander lernen, und den Wert der Technologie für die Vermittlung vielfältiger Lernmöglichkeiten.

Die Sozialen Medien sind auch eine wichtige Möglichkeit für Lehrkräfte, zu erfahren, was ihre Schüler denken. Viele Schüler teilen ihre Gedanken über die Sozialen Medien, wo sie Schwierigkeiten haben, und stellen Fragen zu ihren Aufgaben, die sie nicht verbal stellen würden, selbst wenn ihre Lehrer oder Mitschüler direkt neben ihnen stehen.

Eines der wichtigsten Dinge, die ich bei der Arbeit an dem zweiten Buch gelernt habe, ist, dass das, was Lehrer denken, wichtiger ist als das, was sie tun. Es geht nicht darum, eine bestimmte Unterrichtsmethode zu verwenden, sondern um die Fähigkeit des Lehrers, die Wirkung auf seine Schüler zu bewerten, zu modifizieren und anzupassen. Und die Schule oder Klasse zu einem einladenden Ort zu machen, an dem man Spaß am Lernen hat.

Jedes Kind ist ein Lernender, es ist formbar, kann wachsen und man kann ihm beibringen, das Lernen zu lieben. Die Schüler haben Erwartungen, und die Aufgabe des Lehrers besteht darin, den Schülern zu helfen, ihr vermeintliches Potenzial zu übertreffen. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Herausforderungen anzunehmen – mit Sicherheitsnetzen, falls sie scheitern. Ich bin nach wie vor erstaunt über die hervorragenden Leistungen unserer Schulen und fasziniert, dass wir es nicht schaffen, Erfolge zu steigern, sondern uns stattdessen lieber auf Schulversagen konzentrieren.

John Hattie ist ein neuseeländischer Pädagoge und Direktor des Melbourne Education Research Institute an der University of Melbourne. Mit seinem 2008 erschienenen Werk “Visible Learning” veränderte er maßgeblich den pädagogischen und bildungspolitischen Blick aufs Lernen selbst.

Dieser Standpunkt erschien auf dem Wissenschaftsportal The Conversation auf Englisch und wurde durch die Redaktion übersetzt.

In Nordrhein-Westfalen müssen die Abitur-Prüfungen in einer Reihe von Fächern auf Freitag verschoben werden. Einigen Schulen gelang es am gestrigen Nachmittag nicht, die zentral bereitgestellten Abiturprüfungen herunterzuladen. Eigentlich sollten die Abiturienten am heutigen Mittwoch in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik, Technik (Grundkurs und Leistungskurs) ihre Klausuren schreiben.

“Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich“, teilte eine genervte Bildungsministerin Dorothee Feller mit. Sie werde die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten – “und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen.”

In NRW kommt es nicht zum ersten Mal zu massiven Störungen auf den digitalen Lernplattformen. Erst kürzlich hat eine Prüfung der digitalen Infrastruktur Logineo durch ein Fraunhofer-Institut begonnen. Hintergrund ist eine Vereinbarung der schwarz-grünen Regierungsparteien, die störungsanfällige Plattform zunächst auf Herz und Nieren zu testen, ehe weitere 200 Millionen Euro in den Ausbau der Logineo-Familie zu investieren. Der Ausfall im sensiblen Abiturbereich wirft nun erneut die Frage auf, wie labil die pädagogische digitale Infrastruktur ist. Welches System diesmal in die Knie gegangen ist, konnte bis Redaktionsschluss nicht ermittelt werden. Christian Füller

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat den Vorschlag der Länder zur Finanzierung des Startchancen-Programms zurückgewiesen. Im März hatten sich die 16 Kultusminister auf einen Mechanismus geeinigt, wie sie die geplanten Milliarden vom Bund verteilen wollen. Fünf Prozent der Startchancen-Mittel, so der Vorschlag, sollen vorab in einen Solidaritätstopf fließen; die restlichen 95 Prozent nach Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Länder mit besonderen Problemlagen, so die Idee, sollen von den Solimillionen zusätzlich profitieren (lesen Sie mehr).

“Ich persönlich halte fünf Prozent für zu wenig”, antwortete Stark-Watzinger am Dienstag auf Nachfrage von Table.Media – allerdings ohne einen Gegenvorschlag zu machen. Sie betont, dass sie darüber zunächst vertraulich mit den Ländern sprechen möchte.

Die FDP-Ministerin ist bekanntlich kein Fan des Königsteiner Schlüssels, der sich am Steueraufkommen und der Einwohnerzahl orientiert – weil “ein Ort wie Bremen, wo es wirklich große Probleme gibt, benachteiligt wird zu Bayern zum Beispiel”. Das sagte sie Ende März dem Deutschlandfunk. Sie will das Startchancen-Geld stattdessen anhand eines “Sets aus verschiedenen Schlüsseln” verteilen – eben dort, “wo der Bedarf am größten ist”. Die Länder hatten nur monatelang gerungen, um überhaupt einen kleinen Schritt weg von der Gießkannenfinanzierung zu machen.

Interessant: Das gleiche Problem benennt der Bundesrechnungshof in einem aktuellen Bericht zur Haushaltsführung (zum Download) – allerdings in puncto Ganztagsausbau. Der Bund unterstütze die Länder mit bis zu 3,5 Milliarden Euro, förderte aber “teilweise am Bedarf vorbei”, schreiben die Rechnungsprüfer.

Denn der Bedarf sei “ungleich auf die Länder” verteilt – einige waren schon sehr weit beim Ganztagsausbau, andere nicht. Dennoch verteilt der Bund das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel. “Erkenntnisse über einen länderspezifischen und teilweise zukünftig geringeren Betreuungsbedarf ignorierte das BMFSFJ”, so die kritische Anmerkung des BRH. Man könnte auch sagen: Es ist ein klarer Auftrag. Moritz Baumann

Der Schuladministration in Sachsen-Anhalt gelingt es offenbar nicht, die Erhöhung des Lehrpensums der Lehrkräfte um eine Stunde reibungslos zu organisieren. Am 12. April erhielten die Schulen die neue Arbeitszeitverordnung – obwohl diese bereits seit 1. April gelten soll. Die Ausführungsbestimmungen sind offensichtlich noch nicht bei den Schulen angekommen. “Wie soll ich eine Erhöhung des Lehrdeputats umsetzen, wenn ich die Bestimmungen noch nicht kenne?“, fragten mehrere von Table.Media angefragte Schulleiter. Das Ministerium teilte hingegen mit, die Verordnung sei bereits in Kraft. “Die Ausführungsbestimmungen werden noch in dieser Woche mit dem Lehrerhauptpersonalrat abgestimmt.”

Wie berichtet ist Sachsen-Anhalt das erste Bundesland, das die Unterrichtsverpflichtung seiner Lehrer um eine Stunde anhebt. Die Erhöhung “betrifft grundsätzlich alle unbefristet beschäftigten Lehrkräfte”, heißt es im Umsetzungserlass. Damit soll der gravierende Lehrermangel behoben werden. Das Ministerium rechnet damit, dass auf diese Weise die Unterrichtsleistung von 500 bis 600 Lehrkräften gewonnen werden könnte. “Es ist fraglich, ob die zusätzlichen Unterrichtsstunden tatsächlich vor die Klassen gebracht werden und zu einer spürbaren Verbesserung der Unterrichtsversorgung beitragen”, sagte der Linken-Abgeordnete Thomas Lippmann Table.Media. “Das Bildungsministerium verkalkuliert sich und wird darüber hinaus keine rechtssichere Umsetzung schaffen.”

Ein Sprecher des Schulministeriums sagte indes, es sei nicht Mehrarbeit, die das Land verordne. “Vielmehr handelt es sich um eine Arbeitszeitverlagerung: Die zusätzliche Unterrichtsstunde (!) pro Woche kann jede Lehrkraft mittels des Arbeitszeitkontos in der Zukunft wieder abbauen.” Laut der Arbeitszeitverordnung, die Table.Media vorliegt, müssen Sachsen-Anhalts Lehrer allerdings zunächst fünf Jahre lang, genau bis zum Juli 2028, eine Stunde mehr an Lehrpensum pro Woche erteilen. Die Abfrage von Schulen ergab ein gemischtes Bild. Manche Schulleiter teilten mit, dass sie die zusätzliche Unterrichtsstunde bereits ausgebracht hätten. Andere sagen, der organisatorische Vorlauf sei zu knapp. Erst im kommenden Schuljahr werde die Deputatserhöhung wirksam. Christian Füller

Anfang Mai beginnt das BMBF mit Konsultationen zu einem Teilprojekt der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung: dem Deutschen Beruflichen Austauschdienst (DBAD). Das bestätigt das Ministerium auf Anfrage von Table.Media. Mit dem DBAD will Stark-Watzinger die Auslandsmobilität in der Berufsbildung stärken, so steht es im Eckpunktepapier zur Exzellenzinitiative (zum Download).

Wie der neue Dienst aussehen wird und wann er startet, ist noch zu klären, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Austauschen möchte sich das Ministerium “mit Akteuren aus relevanten Förderprogrammen, Informations- und Beratungsstrukturen, Nutzervertretungen, Wirtschafts- und Sozialpartnern, den Bundesländern sowie den relevanten Bundesressorts.”

Die vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission “Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt” hatte 2021 für den Austauschdienst plädiert. Er soll sich an Azubis und junge Berufstätige richten. Im Abschlussbericht hieß es, in Anlehnung an den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) könnte er vom Bund finanziert werden und Stipendien vergeben.

Kernaufgaben sollten daneben Öffentlichkeitsarbeit sein, insbesondere durch ein Online-Portal zu allen öffentlichen und privaten Programmen. Und mehr Angebote zur Mobilitätsberatung, auch auf regionaler Ebene und an den Berufsschulen.

Eine neue Institution zu gründen, hielt die Arbeitsgruppe, in der auch der jetzige Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg saß, nicht für zwingend nötig. Stattdessen könne der Bund auch die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NABIBB) ausweiten.

Die Agentur koordiniert Erasmus+ für die Berufsbildung, das es seit 2014 gibt. Vor der Pandemie, 2019, hatten jedoch nur zwei Prozent der Azubis davon Gebrauch gemacht. Ein Problem ist, dass gerade kleine Betriebe Schwierigkeiten haben, den Ausfall zu stemmen. Anna Parrisius

Lesen Sie auch: Exzellenzinitiative der Ampel: Kein Meisterstück

Margrethe Vestager plädiert dafür, dass Schulen KI-Tools im Unterricht einsetzen. “ChatGPT ist ein Weckruf”, sagte die EU-Kommissarin für Wettbewerb und Digitales, die auch Vizepräsidentin der Kommission ist, gestern bei einer Pressekonferenz. Es sei eine Tatsache, dass Schüler und Studenten ab Tag eins in der Arbeitswelt mit KI-Systemen zu tun haben werden – egal ob sie Anwalt, Ärztin oder Landwirt werden.

Bildungskommissarin Mariya Gabriel verwies auf einen Ethik-Leitfaden für Lehrkräfte, den die Kommission im Oktober herausgegeben hat und der die Nutzung von KI im Unterricht behandelt (zum Download). “Die Mitgliedsstaaten müssen den Leitfaden bei den Schulen populärer machen”, sagte Gabriel.

Vestager und Gabriel präsentierten zwei Empfehlungen der Kommission zu digitaler Bildung, über die die Mitgliedsstaaten nun im Rat entscheiden müssen. Dabei geht es um die Aufforderung, dass die Regierungen die Digitalisierung des Bildungssystems weitreichender als bisher angehen oder dass Schulen Informatik auf hohen Niveau unterrichten sollten.

Bildungskommissarin Gabriel hob bei der Vorstellung hervor, dass zu wenige Schulen Zugang zu schnellem Internet haben. Vestager, die selbst von 1998 bis 2001 dänische Bildungsministerin war, sagte: “Wir müssen die digitalen Fähigkeiten viel besser fördern und ihnen den gleichen Stellenwert einräumen wie dem Lesen und Schreiben.” Anna Parrisius

Lesen Sie auch: Risiko auch für Schulen – EU verschärft Kampf gegen Cyberangriffe

Bettina Stark-Watzinger wird auf dem FDP-Parteitag am Wochenende für einen der drei Vizeposten der FDP antreten. Dabei stehen für die Bundesbildungsministerin nicht nur die Themen Wissenschaft und Bildung im Vordergrund. Als hessische FDP-Landesvorsitzende möchte die 54-Jährige auch ein Signal vor den hessischen Landtagswahlen im Oktober setzen, wie der Spiegel zuvor berichtete. Ihre Wahl gilt als gesetzt, heißt es aus Parteikreisen.

Auf Twitter versprach Stark-Watzinger, mit ihrer Kandidatur “Aufstieg durch Bildung” sowie “Innovationen als Treiber von Wachstum und Wohlstand” weiter vorantreiben zu wollen. Wie das aussehen soll, präsentierte sie gestern in einer Pressekonferenz. Dort stellte sie die “Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten” vor – ein vom BMBF vorangetriebenes, bundesweites Mega-Cluster für digitale Bildung. Dieser länderübergreifende Verbund mit dutzenden Standorten, gegliedert in vier Fachbereiche (1. MINT, 2. Sprachen, Gesellschaftswissenschaften und Wirtschaft; 3. Musik, Kunst und Sport, 4. Schulentwicklung), wird vom BMBF bis 2026 mit bis zu 205 Millionen Euro gefördert. Am 1. April ist das MINT-Zentrum gestartet.

Lesen Sie auch: Digitale Didaktik: Mega-Cluster entsteht in Potsdam

Entstehen sollen dabei neue Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte rund um digitalen Unterricht sowie eine Online-Plattform, die dieses Wissen leicht zugänglich bündelt. Koordiniert wird das Projekt an der Universität Potsdam in einer sogenannten Vernetzungs- und Transferstelle, die insbesondere den Dialog zwischen verschiedenen Bildungsakteuren sowie den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis fördern soll.

Diese Vernetzungs- und Transferstelle sei das “Herz des Projektes”, sagte Stark-Watzinger. Sie selbst betonte jedoch nur die allgemeine Dringlichkeit, digitale Medien “richtig” einzusetzen, um den Lehrberuf attraktiver zu machen und dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Die Erklärung, wie das Herzstück genau funktioniere, überließ sie Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung und Leiterin der Vernetzungs- und Transferstelle in Potsdam. Diese nannte vier Handlungsfelder:

Für einen ersten Überblick über die Kompetenzzentren gibt es bereits eine Webseite. Am 22. und 23. November 2023 ist zudem eine Auftaktveranstaltung in Berlin geplant, bei der die Akteure aus der Transferstelle und den Projektverbünden zusammenkommen und die geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorstellen sollen. Vera Kraft

Fast jeder sechste 20- bis 34-Jährige hatte 2021 keinen Berufsabschluss. Insgesamt waren es 2,52 Millionen junge Menschen. Das berichtete das Handelsblatt aus einem noch unveröffentlichten Entwurf des Berufsbildungsberichts des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Im zweiten Coronajahr wurde damit erstmalig die 2,5-Millionen-Marke geknackt. Im Vergleich zum Vorjahr, 2020, ist die Zahl junger Erwachsener ohne Berufsabschluss deutlich angestiegen: in absoluten Zahlen um 190.000, anteilig von 15,5 auf 17 Prozent.

Männer stehen dabei häufiger als Frauen ohne Abschluss einer Ausbildung da: Bei ihnen sind über 18 Prozent ungelernt, bei den Frauen gut 15 Prozent. Die Zahl der jungen Ungelernten steigt seit zehn Jahren an, 2016 waren es erstmals mehr als zwei Millionen. Anna Parrisius

Ukrainisch soll den Status einer zweiten Fremdsprache im bayerischen Schulwesen erhalten. Das fordert ein Bündnis mehrerer ukrainischer Kultur-, Bildungs- und Hilfsorganisationen in einem Brief an das bayerische Kultusministerium. Wie in anderen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler, die in Bayern ihr Abitur absolvieren wollen, mindestens zwei Fremdsprachen erlernen.

Für ukrainische Kinder und Jugendliche sei Deutsch aber bereits die erste “Pflichtfremdsprache”, argumentiert das Bündnis. Diese Regelung bedeute, dass sie de facto nicht zwei, sondern drei neue Fremdsprachen lernen müssen. Die Anerkennung von Ukrainisch als zweite Fremdsprache soll den “übermäßigen Druck” reduzieren, dem ukrainische Schulkinder im Moment ausgesetzt seien.

Ein gewisses Entgegenkommen gebe es bereits für ukrainische Schülerinnen und Schüler, hält das bayerische Kultusministerium der Forderung auf Anfrage von Table.Media entgegen. Wenn die vorgesehene Sprachenfolge “zu einer unzumutbaren Härte” führen würde, könne ein Antrag gestellt werden. Dann würde Ukrainisch statt der regulären zweiten Fremdsprache gezählt. Je Schulhalbjahr müssten die Schüler eine sogenannte Feststellungsprüfung ablegen. Das Ergebnis dieser Prüfung tritt dann an Stelle der Note der zweiten Fremdsprache, heißt es aus dem Ministerium. In der Regel werde die kriegsbedingte Flucht als begründeter Härtefall akzeptiert – ein “Automatismus” sei es aber nicht, teilte ein Sprecher mit.

In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Härtefall-Regelungen, wie eine Umfrage von Table.Media ergibt. In Sachsen gilt beispielsweise bereits seit 2014 der Lehrplan “Herkunftssprache – Ersatz für zweite Fremdsprache”. Dieser gilt für Schülerinnen und Schüler, die erst sehr spät in den Sekundarbereich I des Gymnasiums eingetreten sind oder für die das Erlernen einer zweiten Fremdsprache “eine besondere Härte” darstellen würde.

Diese Schüler können bis zur zehnten Klasse den Fremdsprachenunterricht durch Unterricht in der Herkunftssprache ersetzen. Wenn kein Unterricht in der Herkunftssprache angeboten werden kann, etwa wegen fehlender qualifizierter Lehrkräfte, kann das erforderliche fremdsprachliche Niveau durch eine Feststellungsprüfung nachgewiesen werden.

Obwohl ukrainischen Schülern durch diese Sprachprüfungen zwar die Zulassung zum Abitur erleichtert wird, kann der Unterricht in der Herkunftssprache im Abitur nicht als zweite Fremdsprache angerechnet werden. Dieser Unterricht könne im Zeugnis lediglich “im Feld Bemerkungen aufgeführt werden”, wie unter anderem das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Rostyslav Kasyanenko, Sprecher des ukrainischen Bündnisses aus Bayern, sieht mit den bisherigen Regelungen den geforderten Status als zweite Fremdsprache nicht erfüllt. Das Bündnis hofft nun auf einen direkten Austausch mit dem bayerischen Kultusministerium. Vera Kraft

Auch wer keine Ausbildung oder nicht mal die Schule abgeschlossen hat, findet heute immer häufiger einen Job. Sich dann noch fortzubilden, klappt allerdings nur selten. Das kritisiert Heike Solga. Sie ist Direktorin der Abteilung “Ausbildung und Arbeitsmarkt” am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Seit ihrer Promotion im Jahr 1994 beschäftigt Solga sich mit den Berufschancen geringqualifizierter Menschen.

Für viele Jugendliche fangen die Probleme an, wenn sie die Schule verlassen, weiß die Soziologin: Wer ohne Abschluss oder lediglich mit Hauptschulabschluss abgeht, hat nur geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz. “Viele werden von den Betrieben zu früh aussortiert”, sagt Solga. Der Schulabschluss allein sei aber oft kein sicherer Indikator für tatsächliche Qualitäten. Stattdessen können Probleme, beispielsweise in der Familie, die schulische Laufbahn stören. Jugendliche mit hohen kognitiven oder sozialen Kompetenzen bleiben dann im schlechtesten Fall unter ihren Möglichkeiten. Solga fordert daher von Unternehmen, Eignungstests durchzuführen, bevor sie erste Bewerber wegen ihres Zeugnisses aussortieren. An die Betriebe gerichtet sagt sie: “Ihr testet doch sowieso!”

Solga empfiehlt zudem, früh anzusetzen, um jungen Menschen einen Ausbildungsplatz sichern. In Niedersachsen hat sie ein Modellprojekt vom Kultusministerium und einer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit begleitet, in dem Schülerinnen und Schüler, die als eher leistungsschwach eingestuft wurden, zwei Tage pro Woche in einen Betrieb gingen. Das Ergebnis: Viele von ihnen erhielten nach ihrem Abschluss einen Ausbildungsplatz. “Verantwortliche sagten uns nachher, sie hätten diese Leute sonst nicht in Betracht gezogen”, berichtet Solga.

Ein anderes Problem sieht die Wissenschaftlerin darin, dass junge Erwachsene oft keine Klarheit über ihren Berufswunsch haben. Eine allgemeine Dienstpflicht, wie sie Verteidigungsminister Boris Pistorius neulich wieder ins Gespräch brachte, könnte ihnen künftig mehr Zeit verschaffen. Allerdings sieht die Soziologin auch das Risiko, dass die soziale Kluft verstärkt wird: Wer ein gut vernetztes Elternhaus hat, findet möglicherweise einen attraktiveren Platz für das Pflichtjahr. Eine nur sehr geringe Bezahlung wäre für manche Jugendliche zudem ein Problem. Solga empfiehlt daher ein Modell mit gestaffelten Beträgen, ähnlich wie Bafög.

Zu ihrem Forschungsgegenstand kam Heike Solga selbst auf Umwegen. Die 58-Jährige wuchs in der DDR auf, wollte eigentlich Architektur studieren, um Städte lebenswerter zu machen. Doch nach ihrem Schulabschluss scheiterte sie an der Aufnahmeprüfung. Eine Bekannte vom Institut für Soziologie der Berliner Humboldt-Universität riet ihr, Stadtsoziologin zu werden. Im Studium wählte Solga jedoch einen technisch-soziologischen Schwerpunkt. “Dann kam die Wende, und die war für eine Soziologin das interessanteste Thema.” Solga forschte zur Systemtransformation im Osten und sozialer Ungerechtigkeit – und entwickelte darüber letztlich ihr Interesse an Bildungsthemen.

Zeit, den eigenen Berufsweg zu finden, haben Geringqualifizierte oft nicht, meint Solga. “Schon eine Verlängerung der Ausbildung gilt bei Unternehmen als Abweichung von der Norm und deshalb als negativ.” Dabei könne auch eine Verlängerung mehr jungen Menschen zu einer abgeschlossenen Ausbildung verhelfen.

Ein Vorbild in der Aus- und Weiterbildung ist für Solga Schweden: Dort seien viele Bildungsangebote nicht an die Beschäftigung in einem Betrieb gebunden. Arbeitslose hätten deshalb bessere Chancen, sich zu qualifizieren. Solga hofft auch in Deutschland künftig auf Besserung und dass es Unternehmen künftig weniger um einen vermeintlich perfekten, lückenlosen Lebenslauf geht. “Die Unternehmen suchen mittlerweile ja händeringend, da kann es sein, dass sie kompromissbereiter werden.” Robert Laubach

Fraunhofer-Affäre: Die Allianz scheut den Konflikt: Ein Prüfbericht des Bundesrechnungshofs, Vorwürfe der Steuergeldverschwendung, die Forschungsministerin fordert einen personellen Wechsel und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was aber macht die Allianz der Wissenschaftsorganisationen? Mehr

“Defizite bei der Orchestrierung”: Die Bundesregierung kommt bei komplexen gesellschaftlichen Transformationsvorhaben kaum voran. Stifterverbandspräsident Michael Kaschke verweist im Gespräch mit Table.Media auf veraltete Strukturen in den Ministerien als Hemmschuh. Sie seien nicht kompatibel mit zeitgemäßen Methoden wie Roadmapping. Mehr

20. April 2023, 11:00 bis 12:30 Uhr, online

Konferenz: Monitor Ausbildungschancen 2023

Auf dieser Konferenz sprechen Clemens Wieland (Bertelsmann Stiftung) und Dieter Dohmen (FiBS) über die Ergebnisse des Monitor Ausbildungschancen und die Fragen, die dieser aufwirft. INFOS & ANMELDUNG

20. April 2023, 16:00 bis 17:00 Uhr, online

Vortrag: L wie Lernkultur

Das Zentrum für pädagogische Berufsgruppen- und Organisationsforschung der FernUni Hagen widmet sich in der Vortragsreihe Von A bis ZeBO relevanten Themen der Bildungspraxis. In diesem Vortrag liefert Kolja Brandtstedt (Pacemaker Initiative) Impulse für eine neue Lernkultur, die durch agiles Arbeiten geprägt ist. INFOS & ANMELDUNG

20. April 2023, 19:00 Uhr, Hamburg

Gespräch: Wie sichern wir die Qualität schulischer Bildung?

Die ZEIT-Stiftung startete mit Felix Hanschmann (Bucerius Law School) ein Projekt zum Grundrecht auf schulische Bildung. Darüber, wie dies aussehen kann, spricht er auf mit Martina Diedrich, Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung der Freien und Hansestadt Hamburg. INFOS & ANMELDUNG

3. Mai 2023, 10:00 bis 12:30 Uhr, München

Kongress: Bildung und berufliche Souveränität

Der Aktionsrat Bildung stellt auf diesem Kongress sein neues Gutachten zu Bildung und beruflicher Souveränität vor. Dabei geht es vor allem um die Frage, an welche personalen und strukturellen Voraussetzungen eine gelingende Berufsorientierung gebunden ist. INFOS & ANMELDUNG

3. bis 5. Mai 2023, Bonn

Konferenz: Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!

Wie können Schulen eine optimale Lernatmosphäre und ein inklusives Umfeld schaffen? Um diese Fragen und den Einfluss, den Erasmus+ dabei nehmen kann, geht es auf dieser Konferenz. Europäische Zusammenarbeit soll als Chance für nachhaltige Bildung betrachtet werden. INFOS & ANMELDUNG

4. bis 5. Mai 2023, Mannheim

LERN-Jahrestagung: Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Bildung

Die wissenschaftlichen Jahrestagungen von LERN wollen strategisch wichtige Themenfelder aufgreifen, dazu vorhandene Forschung und Expertise sichtbar machen und weiterführende Forschungsbedarfe identifizieren. In diesem Jahr geht es um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Bildung. INFOS & ANMELDUNG

6. Mai 2023, München

Messe: edu:regio

Auf der edu:regio finden Gespräche, ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine Ausstellung mit Schwerpunkt auf digitalen Bildungsmedien Platz. Vorträge gibt etwa zu interaktivem Online-Lernen, Resilienz und der Zeitenwende durch Künstliche Intelligenz. INFOS & ANMELDUNG

9. Mai 2023, 11:00 bis 12:30 Uhr, online

Deep-Dive: MINT Nachwuchsbarometer 2023

Am 8. Mai wird das jährliche MINT-Nachwuchsbarometer veröffentlicht. Olaf Köller spricht in dieser Austauschrunde über die Ergebnisse: wachsende Geschlechterunterschiede bei mathematischen Leistungen und sinkende Schulleistungen in Mathematik. INFOS & ANMELDUNG

11. und 12. Mai 2023, Berlin

Event: 10 Jahre Wübben Stiftung

“Laut sein für die Leisen” lautet das Motto der Wübben Stiftung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens. In drei Programmteilen geht es auf diesem Event um die Chancen des Ganztags, Brennpunktschulen und die Frage, wie politisch Stiftungen sein dürfen. INFOS & ANMELDUNG

Steffen Freiberg, neuer Bildungsminister in Brandenburg, gilt als harter Verhandler. Für die SPD-Länder schmiedete er den Digitalpakt mit dem BMBF – und hatte Erfolg: viel Geld für die Länder, wenig Mitsprache für den Bund. Als jüngster Bildungsminister muss der überzeugte Digitalist nun den Lehrermangel abmildern und die Brandenburger SPD-Fraktion besänftigen, wie Christian Füller in seinem Porträt schreibt.

Freiberg tüftelt übrigens an einer Art ChatGPT fürs Klassenzimmer. Das Tutorsystem soll bald in acht Bundesländern laufen, was auch John Hattie gefallen dürfte. Der weltweit wohl meist beachtete Bildungsforscher hat jetzt eine neue Metastudie veröffentlicht. Aus Zehntausenden Untersuchungen destilliert er heraus, was wirklich zu gutem Unterricht und Lernen beiträgt. Nach wie vor haben Lehrer den größten Einfluss. Aber positiv wirkten sich auch aus: Computer-Tutoring mit KI. Lesen Sie im Standpunkt von John Hattie die Zusammenfassung seiner wichtigsten Ergebnisse.

Eine brisante Studie hat gestern Bildungsökonom Ludger Wößmann vorgestellt. Für den ersten Chancenmonitor arbeitet er mit Daten des Mikrozensus’. Die hat Moritz Baumann analysiert. Die Ungerechtigkeit im Bildungssystem ist enorm. Dabei kommt es weit weniger auf die Herkunft an: Das Einkommen der Eltern ist für den Bildungserfolg entscheidend.

“Und, was willst Du werden, wenn Du groß bist?” Das ist eine niedliche Frage; in Zeiten des Fachkräftemangels wird sie politisch. Anna Parrisius hat sich angesehen, wie in Berlin bereits Zehnjährige auf spätere Berufe vorbereitet werden – und sich Influencer-Träume zu Handwerks-Plänen entwickeln.

Haben Sie Hinweise, Kritik oder Lob? Wir freuen uns jederzeit über eine Nachricht an bildung@table.media. Wenn Ihnen der Bildung.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeleitet wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Er ist mit 41 Jahren der jüngste Minister im Ressort für Schulfragen. Er dürfte einer der best-informierten Amtsträger der Bildungsrepublik sein, wenn es um Digitalisierung geht. Und Steffen Freiberg, neuer Chef des Bildungsministeriums in Potsdam, gilt als harter Knochen in Verhandlungen. Das haben die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern genauso zu spüren bekommen wie seine Counterparts im Bundesbildungsministerium in Berlin. Freiberg hat den Digitalpakt Schule so verhandelt, dass der Bund sehr viel Geld bezahlen muss, ohne echte Mitsprache zu haben. Aber die kitzligste Bewährungsprobe für den Sozialdemokraten kommt jetzt: Er muss mit der sozialdemokratischen Fraktion in Brandenburg zurechtkommen.

Viel Zeit hat Steffen Freiberg, gebürtiger Rostocker, nicht. Im Herbst nächsten Jahres wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD seit einiger Zeit gleichauf oder sogar vor der SPD. Und der Problemberg an den Schulen in dem Bundesland rund um Berlin ist ziemlich hoch. Brandenburg war einmal das gerechteste Bundesland, was die Bildungschancen in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft anlangt. Aber das hat sich dramatisch geändert und gipfelte zuletzt in der Zahl 46. 46 Prozent der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse erreichen in Brandenburg nicht den Mindeststandard in Orthografie. Das ist untragbar. Der Lehrermangel ist eine weitere Geißel zwischen Forst und Falkenberg. Und wenn in den Klassenzimmern Lehrkräfte fehlen, dann merken das die Bürger sofort.

Steffen Freiberg hat für einen Sozialdemokraten eine Karriere aus dem Bilderbuch hingelegt. Der Rostocker studierte in seiner Heimatstadt zwei Fächer, Politikwissenschaft und Anglistik/Amerikanistik, die er auch beide abschloss – kein Normalfall bei Politikern. Parallel dazu war er bereits als AStA-Vorsitzender politisch aktiv. Er durchlief dann fix mehrere Stationen, beginnend als Referent für Verbraucherschutz und Rechtsextremismus in der SPD-Fraktion. Später wurde er Leiter des Büros des eigenwilligen Bildungsministers Mathias Brodkorb. Hoffentlich hat Freiberg von der Unbeugsamkeit und Rechthaberei seines Chefs aus dieser Zeit nicht zu viel mitgenommen. Denn die eigentliche politische Feuertaufe des hochgewachsenen Mannes beginnt: jetzt.

Kredit gab es für Freiberg keinen. Sein Koalitionspartner von der CDU sprach vom Scherbenhaufen einer 30-jährigen verfehlten Bildungspolitik. Selbst das Lob der Elternratsvorsitzenden Brandenburgs war vergiftet. “Als Staatssekretär der bisherigen Bildungsministerin kennt er Abläufe”, sagte Ulrike Mauersberger. Nun aber sei sie sehr gespannt, ob der neue Minister es schaffe, “gute Lösungen auf den Weg zu bringen”. Wie maßlos in Brandenburg Kritik sein kann, konnte man am Chef des brandenburgischen Pädagogenverbandes sehen. Keines der Probleme an den Schulen im Land sei mit dem neuen Minister gelöst, kritisierte Hartmut Stäker, ehe Freiberg auch nur angetreten war. Stäker holte zu einem Rundumschlag gegen die wachsende Heterogenität in den Klassenzimmern, den Lehrermangel und die schleppende Digitalisierung aus.

An Stäker, der schon die Vorgängerin im Amt, Britta Ernst, gepeinigt hatte, wurde deutlich, wie schnell ein Vorteil von Steffen Freiberg zu einem Nachteil werden könnte. Freiberg ist gerade bei der Digitalisierung der Schulen einer der führenden Köpfe in Deutschland. Nur versteht tatsächlich nicht jeder, was an strukturellen Veränderungen für die digitale Transformation nötig ist. Der bundesweit gültige digitale Schülerausweis etwa ist ein bahnbrechendes Tool. Steffen Freiberg ist der administrative Vater dieser Anwendung. Allein kennt bisher kaum jemand das System Vidis, mit dem Lernende aus ganz Deutschland auf alle pädagogischen digitalen Tools zugreifen können – staatliche Lernmanagementsysteme genauso wie private digitale Angebote.

Und Freiberg hat bereits ein neues digitales Projekt in der Pipeline. Wenn man so will, wird das ein ChatGPT speziell für Schulen. Nach einem erfolgreichen Modellversuch beteiligen sich inzwischen acht Bundesländer an diesem “intelligenten tutoriellen System”. Dieser Terminus ist eine datenschutzfreundliche Formulierung für Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer. Unter Freibergs Federführung könnte der Traum aller pädagogischen Digitalisten wahr werden: Sowohl die langsamen wie die schnellen Lerner profitieren laut einer ersten Studie von dem neuen System. Wie ambitioniert das Vorhaben ist, kann man unter anderem daran erkennen, dass im Digitalreferat des Potsdamer Bildungsministeriums inzwischen eine Fachfrau sitzt, die dafür eine Professur ruhen lässt.

Freiberg steht als Person für solche Projekte. Er kennt sich wie kaum ein zweiter mit den technischen Möglichkeiten der Digitalisierung aus. Der Mann weiß als studierter Verwaltungswissenschaftler, wie man flüchtige digitale Tools auch durch eher träge Administrationen lotst. Und er hat einen klaren Blick dafür, was die Rolle des Staates in solchen Projekten ist. Als private Marktteilnehmer das System Vidis für ihre Zwecke kapern wollten, soll der Staatssekretär den öffentlichen Anspruch kühl durchgesetzt haben. “Entweder läuft das zu unseren Bedingungen”, soll Freiberg damals gesagt haben, “oder es läuft gar nicht. Denn ohne uns gibt es keinen Zugang zu Schulen und Schülern.”

Solche Formen von Kanonenboot-Diplomatie allerdings werden Freiberg im Kampf um Lehrerstellen und Lehrer nicht helfen. Dass er sehr wohl in der Lage ist, mit dem Florett zu fechten, hat er kurz nach Bekanntwerden seiner neuen Aufgabe deutlich gemacht. Es gehe jetzt darum, im Gespräch mit allen Beteiligten an Bildung zu zügigen Lösungen in der Lehrerfrage zu kommen, sagte Freiberg kurz nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin. “Ich halte trotzdem die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung [für Lehrer] nicht für den richtigen Weg. Das will ich klar sagen als Botschaft an die Kolleginnen und Kollegen.” Dies sei eine ganz bewusste Entscheidung mit Blick auf die Belastungen der Coronajahre, die durch den Lehrermangel nicht leichter geworden seien.

Wann hat man einen Bildungsminister so etwas Wahres sagen hören? Ob es hilft, wird in Brandenburg entschieden. Noch diese Woche geht Freiberg mit der SPD-Fraktion in Klausur.

Seit weit mehr als 10 Jahren beklagen die Kultusminister, dass die Bildungschancen in Deutschland nicht fair verteilt sind – und seit 10 Jahren, das ist die harte Bilanz, macht Deutschland keine Fortschritte. “Wir haben es nicht geschafft, voranzukommen”, sagt Ludgar Wößmann, der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik.

Sein Institut präsentierte am Dienstag den ‘Chancenmonitor 2023‘ – die erste Auflage einer Studienreihe, die das ifo-Institut künftig jedes Jahr aktualisieren will. Datenbasis ist der Mikrozensus – genauer: eine Stichprobe von 50.000 Kindern und Jugendlichen, anhand derer die Forscher untersuchten, wie häufig Schüler aufs Gymnasium gehen – und welchen Einfluss Einkommen, Bildungsgrad und Herkunft der Eltern haben.

Studienergebnisse zum Download

“Die Daten sind desaströs”, betont Jörn Nikolay von ‘Ein Herz für Kinder’. Der Verein hat die Studie beauftragt. So besucht ein Kind – Eltern alleinerziehend, ohne Abitur, das Familieneinkommen niedriger als 2600 Euro – mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 21 Prozent ein Gymnasium. Haben dagegen beide Eltern Abitur, verdienen zusammen mehr als 5500 Euro und leben nicht getrennt, liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 80 Prozent.

Das Studiendesign gibt dem ifo-Institut ein interessantes Werkzeug an die Hand. Die Forscher können die verschiedenen Herkunftsmerkmale statistisch variieren: viel Geld, weniger Geld; Eltern mit Abitur, ohne Abitur. Und unterm Strich steht eine konkret fassbare Zahl: die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen. Wenngleich das nur ein möglicher Indikator ist, um Bildungschancen zu messen. Doch Wößmann war es wichtig, dass die Ergebnisse so greifbar wie möglich sind.

Der Bildungserfolg beruht jedenfalls nicht allein auf Talent und Fleiß. In den ifo-Berechnungen hat das Einkommen und der Bildungsgrad der Eltern den größten Einfluss auf die Bildungslaufbahn der Kinder – je reicher und je gebildeter, desto besser. Dagegen hat die Herkunft, also der Migrationshintergrund der Kinder, und die Frage, ob die Eltern getrennt leben, einen sehr viel geringeren Einfluss – entgegen mancher Polemik. Der Chancenmonitor “zertrümmert gefühlte Wahrheiten”, kommentiert Kai Gehring, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, die Ergebnisse. Denn Zuwanderung geht eben häufig mit Armut einher.

Insgesamt ist die Gymnasialquote von 2009 bis 2019 deutlich angestiegen – von 35 auf 41 Prozent. “Nur an der Ungleichheit hat sich quasi nichts verändert”, betont Wößmann. “Die ist leider sehr stabil.” Und: Mädchen haben die Jungen längst überholt: Ihr Anteil in den Gymnasien liegt fast sieben Prozentpunkte höher.

Das ifo-Team hat in ihrem Monitoring auch eine Reihe von Empfehlungen formuliert; keine davon ist wirklich neu: Die Politik müsse möglichst schon in jungen Jahren ansetzen. Wenn Kinder aus bildungsfernen und armen Familien eine Kita besuchen, gibt das ihrer Bildungslaufbahn einen echten Schub. Eltern bräuchten dafür beispielsweise Unterstützung bei der Kita-Bewerbung – oft eine Hürde.

Positive Effekte hätten auch Hausbesuche direkt in den Familien – beispielsweise durch Sozialpädagogen oder Hebammen -, genauso wie Nachhilfeangebote und Mentoring–Programme. Und Wößmann sagt: In Brennpunktschulen müssten die besten Lehrer arbeiten, was in der Praxis bislang nicht gelingt. Die Ministerien müssten stärker steuern: beispielsweise durch Gehaltszulagen.

Ein letzter Punkt, den das Bildungsbürgertum womöglich nicht gerne hört: Die ifo-Forscher empfehlen längeres gemeinsames Lernen: “Im internationalen Vergleich belegt die Forschung, dass die frühzeitige Aufteilung auf weiterführende Schulen die Ungleichheit erhöht”, heißt es in der Studie. Ein späterer Übertritt – das zeige die Forschung – hilft den benachteiligten Schülern, ohne den Akademikerkindern zu schaden.

Wößmann will die Statistik in den kommenden Jahren weiter verfeinern – Trends über die Jahre hinweg vergleichen und Regionen vergleichen. Damit hat der Chancenmonitor das Potenzial, sich zu einem echten Föderalismus-Monitoring zu entwickeln: Welche Länder sind mit welchen Maßnahmen besonders erfolgreich.

Diese Transparenz forderte erst kürzlich der Bildungsforscher Dieter Dohmen in einem Gastbeitrag für Bildung.Table ein: Es bräuchte ein unabhängiges Monitoring, wissenschaftlich fundiert. Wößmann antwortete am Dienstag: Die KMK könne jederzeit mit den ifo-Ergebnissen arbeiten. “Die Länder müssen sich dieser Verantwortung stellen”, betont er. Damit am Ende der Wähler entscheiden kann, welcher Bildungsminister erfolgreich ist.

Lesen Sie auch: Dieter Dohmen – “Für ein echtes Kooperationsverbot”

Ab der fünften Klasse startet für die meisten Schüler in Deutschland die berufliche Orientierung. Das ergibt eine Umfrage von Table.Media in den Bundesländern. Ausnahmen sind Rheinland-Pfalz, das Saarland und, zumindest an den Gymnasien, Schleswig-Holstein, wo die Berufsorientierung zwei Jahre später beginnt. Noch früher dran sind die Stadtstaaten und Brandenburg: Dort soll es in der Primarstufe losgehen. Was genau ein Kind erfährt, ist Sache der Schulen. Ein Programm in Berlin zeigt, was bei ganz jungen Schülern möglich ist.

Seinen Anfang nahm es vor über zehn Jahren, als Diplom-Kaufmann Arne Lingott, damals Leiter der Betriebsberatung in der Handwerkskammer Berlin, eine Kreuzberger Brennpunkt-Grundschule besuchte. “Auf die Frage, was die Schüler einmal werden wollen, antworteten einige ‘Hartzer’. Das war für mich ein Alarmsignal”, sagt Lingott. Heute ist er Geschäftsführer von Berliner Schulpate. Angefangen als Projekt der Handwerkskammer und seit 2014 gemeinnützige GmbH, ist die Initiative inzwischen an 33 Grundschulen aktiv.

Die Grundidee: Kindern, die wenig Berührung zur Arbeitswelt haben, etwa weil ihre Eltern arbeitslos sind, zu zeigen, dass sie einen Beruf ergreifen können. Alle Schulen, an denen die Paten aktiv werden, sind Brennpunktschulen, zu mindestens 50 Prozent erhalten die Eltern also Transferleistungen. Finanziert wird das vom Senat.

Petra Wermke ist eine von sieben hauptamtlichen Mitarbeitern. “Unser Programm ,Abenteuer Beruf’ ist bundesweit einzigartig“, sagt sie. “Wir hoffen, dass es sich weiterträgt, denn in anderen Bundesländern können wir uns aktuell nicht auch noch aufstellen.” Viele Kinder hörten im Programm von Berliner Schulpate zum ersten Mal von gängigen Ausbildungsberufen: Maler, Tischler, Elektriker, Laborant. “Wenn ich die Kinder frage: ‘Wer macht den Tisch?’ antworten viele: ‘Ikea’.”

Berufe, die die Kinder eher kennen, seien öffentlichkeitswirksam (Influencer oder Fußballstar) oder akademisch (Ärztin oder Anwalt). Das zeigt sich in einer Stunde an der Zürich-Grundschule in Neukölln. Die Schüler der 6c sollen Berufe sammeln. Sie nennen Kardiologen, Kieferorthopäden, aber kaum Handwerksberufe. “Viele Kinder denken, sie müssen Abitur machen und studieren“, sagt Wermke. “Manche sind erleichtert, wenn wir ihnen sagen: Auch mit einem guten Mittleren Schulabschluss stehen dir viele Türen offen. Den Weg der Ausbildung, schon das Wort, kennen viele vorher nicht.”

Auch Schüler aus behüteten Verhältnissen fehlt dieses Wissen zunehmend, ist Wermke sich sicher. Vom Senat habe es erste Signale gegeben, dass die Paten ihre Arbeit auf andere Schulen ausweiten können. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilt auf Anfrage mit, man halte “eine Ausdehnung des Programms auf weitere, im besten Falle alle Grundschulen wünschenswert, wenn die haushalterischen Voraussetzungen diese zulassen”. Das Programm “Abenteuer Beruf” beginnt in Klasse vier: Die Schüler entwickeln Fragen an Berufstätige und interviewen vertraute Personen ihrer Schule – die Direktorin, den Koch, den Hausmeister. “Das Ziel ist, die Kinder erstmal überhaupt für Berufe zu sensibilisieren”, sagt Petra Wermke.

In den Klassenstufen fünf und sechs geht es dann stärker um die Frage, welchen Beruf ein Kind besonders interessiert. Dafür besuchen die Schüler Betriebe und es kommen Berufspaten an die Schule – Berufstätige, die ehrenamtlich mitarbeiten. Rund 180 waren im vergangenen Jahr im Einsatz.

An die Neuköllner Zürich-Schule kommen an diesem Morgen drei Berufspaten in die 5b, ein Anlagenmechaniker, ein Gerüstbauer und ein Filmemacher. Schulpate Michael Gleichner spricht über seinen früheren Beruf als Trassenkonstrukteur bei der Deutschen Bahn. Nach einer Vorstellung im großen Stuhlkreis können die Kinder den Paten in Kleingruppen je 20 Minuten lang Fragen stellen.

“Das Schöne ist, dass wir sie in dem Alter noch gut begeistern können, in Klasse 7 ist es dafür oft zu spät“, sagt Gleichner. Er weiß, wovon er spricht. Zeitweise arbeitete Gleichner mit Siebt- und Achtklässlern im Berufsorientierungsprogramm des Bundes, das Potenzialanalysen und Werkstatttage für weiterführende Schulen anbietet. “In der Pubertät haben die Schüler ganz andere Sorgen, Klischees nehmen zu.”

Um Thomas Haun, der einen Kreuzberger Betrieb für Sanitäts-, Heizungs- und Klimatechnik leitet, haben sich fünf Jungs versammelt. Sie wollen wissen, was Haun verdient, ob man für seinen Job das Abitur braucht. Aber auch: “Ist es dein Traumberuf?” Haun erzählt den Kindern, wie er mit elf Jahren seinen Berufswunsch fasste – weil ihm beim Hausbau seiner Eltern die Handwerker begeisterten.

Haun legt den Kindern ans Herz, in den Naturwissenschaften aufzupassen und in Deutsch – ihr “Hassfach”. Er sagt: “Macht, sobald ihr 14 seid, ein Praktikum!” Sein Betrieb sucht schon seit Jahren händeringend nach Azubis. Viele brechen ab.

Die Jungs sind kurz abgelenkt, gegenüber probiert ein Mitschüler beim Gerüstbauer einen Helm auf. Es klirrt, als der Bauarbeiter ihm den Auffanggurt überstreift. Seine Kernbotschaft: “Sucht euch einen Job, der Spaß macht!” Seine Firma sei seine zweite Familie, mit den Kollegen spiele er sich oft Streiche.

Die Bereitschaft von Betrieben, sich bei Berliner Schulpate zu beteiligen, hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen, sagt Petra Wermke. “Anfangs haben sie gesagt, sie machen es aus gesellschaftlicher Verantwortung. Jetzt sehen immer mehr es als Teil ihrer Strategie, Azubis zu finden.” Wie viele Schüler, die am Programm teilnehmen, tatsächlich ein Praktikum oder gar eine Lehre bei einem Berufspaten anfangen, dazu fehlen Daten. Vereinzelt hört Wermke von Fällen, eine systematische Nachverfolgung steht aber noch aus.

Den Grundschulen verschafft das Patenprogramm Stunden, die sie mit den Kindern nur vor- und nachbereiten müssen. Andreas Militzer ist Konrektor der Zürich-Grundschule und koordiniert dort die Berufsorientierung. Er sagt: “Für uns ist sehr hilfreich, dass wir einen außerschulischen Partner haben. Schließlich müssen wir neben Berufsorientierung weitere übergreifende Lernfelder von insgesamt 13 Themen abdecken.”

Im Jahr 2008 habe ich mein Buch “Visible Learning” veröffentlicht, das erklären sollte, wie man das Lernen der Schülerinnen und Schüler am besten unterstützen kann. Damals wurde behauptet, es sei die weltweit größte evidenzbasierte Studie zu den Faktoren, die das Lernen verbessern. Das Buch basierte auf 800 Metaanalysen von 50.000 kleineren Studien. Es stellte fest, dass unter sechs Gruppen von Faktoren, die den erfolgreichen Lernprozess in Schulen beeinflussen – Schüler, Zuhause, Schule, Lehrer, Lehrpläne und Unterricht – Lehrerinnen und Lehrer den stärksten Einfluss innerhalb der Schule haben.

Seit 2008 haben unsere Partner den “Visible Learning”-Ansatz in mehr als 10.000 Schulen umgesetzt, mit dem Ziel, das Lernen der Schüler so sichtbar wie möglich zu machen. Das bedeutet, den Schülern zu ermöglichen, zu zeigen, wie ihre Anstrengungen und Lernstrategien zu ihrem Lernerfolg beitragen, und Lehrern zu ermöglichen, die Wirkung ihres Unterrichts aus Sicht der Schüler wahrzunehmen. Es verlagert den Fokus vom Lehren auf das Lernen und von der Diskussion über Lehrmethoden auf deren Auswirkungen. Das ist entscheidend dafür, Klassen- und Schulräume zu sicheren, fairen und einladenden Orten zu machen, an denen man scheitern, lernen, zusammenarbeiten, wachsen und gedeihen kann.

Seit der Veröffentlichung meines Buches sind 15 Jahre vergangen, und vieles hat sich verändert. Es wurden mehr als 1.300 neue Metaanalysen veröffentlicht, die Coronapandemie hat Schulen beeinträchtigt, und wir haben viel von den mehr als 100.000 Lehrern gelernt, die “Visible Learning” anwenden.

“Visible Learning: The Sequel” ist jetzt erschienen. Es stützt sich auf mehr als 2.100 Meta-Analysen zum Thema Leistung aus über 130.000 Studien, an denen mehr als 400 Millionen Schüler im Alter von 3 bis 25 Jahren aus überwiegend Industrieländern teilgenommen haben.

Es bestätigt die Schlussfolgerung, dass eine hohe Lehrerwirksamkeit nach wie vor der wichtigste Lernfaktor für Schüler ist. Damit sind Lehrkräfte gemeint, die sich auf wirkungsvollen Unterricht konzentrieren und mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, um ihre Wahrnehmung – darüber, was gut unterrichtet wurde, wer gut unterrichtet wurde und wie groß die Verbesserung war – zu hinterfragen. Doch die Analyse hat noch viele weitere Erkenntnisse hervorgebracht.

Meine Analyse zeigt, dass die Leistungen von Schülern von vielen neuen Faktoren negativ beeinflusst werden. Dazu gehören Langeweile, Schüler-Lehrer-Abhängigkeit (wenn ein Schüler sich zu sehr auf seinen Lehrer verlässt) und körperliche Bestrafung.

Ich fand auch eine Reihe von Faktoren, die die Leistungen der Schüler verbessern, unter anderem:

Das Wichtigste für Lehrkräfte ist, hohe Erwartungen an alle Schüler zu stellen. Das bedeutet, dass man die Schüler nicht mit einem Etikett (wie “intelligent”, “schwierig”, “ADHS” oder “autistisch”) abstempelt, da dies zu niedrigeren Erwartungen bei Lehrern und Schülern führen kann. Vielmehr sollte man alle Schüler als Lernende betrachten, die in ihrem Lernen große Entwicklungssprünge erzielen können.

Lehrer müssen ihren Schülern den Inhalt und die Ziele ihres Lernens sehr klar kommunizieren. Es ist wichtig, dass Lehrer mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, um ihre Wirkung auf die Schüler von verschiedenen Seiten zu betrachten und verschiedene Wege für einen erfolgreichen Unterricht zu finden. Was zählt, sind die unterschiedlichen Interpretationen des Unterrichtsgeschehens, der Prüfungsergebnisse und dessen, was Schüler erarbeiten.

So viele Debatten über Lehrpläne und Lernergebnisse werden als entweder mehr “wissensbasiert” oder mehr “problemorientiertes Entdeckungslernen” formuliert. Aber es ist keine Sache von entweder/oder. Wir müssen gierig sein und beides wollen: zwei Erfolgskriterien (eines über den Inhalt und eines über vertieftes Entdeckungslernen), zwei Bewertungen, zwei Aktivitäten – damit klar ist, dass wir sowohl das Wissen als auch die Zusammenhänge zwischen Ideen lehren wollen.

Daher setze ich mich für ein Modell der “bewussten Ausrichtung” ein. Das bedeutet, dass Lehrer ihre jeweiligen Lehrmethoden, Aktivitäten, Bewertungen und Feedback bewusst auf den Erwerb von Wissen oder die Entdeckung von Ideen ausrichten müssen.

Eltern sind nicht “die ersten Lehrer”, sondern “die ersten Lernenden” – so wie die Eltern lernen, lernen auch ihre Kinder. Die Erwartungen der Eltern an das Lernen gehören zu den stärksten Einflüssen im häuslichen Umfeld, und das Zuhause muss eine “Sprache und Liebe zum Lernen” fördern.

Das heißt, dass Eltern mit ihren Kindern über das schulische und häusliche Lernen sprechen. Das bedeutet auch, dass sie sich beim gemeinsamen Lernen an den Anstrengungen, Misserfolgen und Erfolgen erfreuen und faire Grenzen ziehen, damit sie die wachsenden Herausforderungen und das Lernen sicher bewältigen können. Das könnte bedeuten, dass man sich darüber im Klaren ist, wie Erfolg aussieht, wenn ein Kind sein Zimmer aufräumt. Es könnte auch bedeuten, mehrere Möglichkeiten zum Erfolg zuzulassen und über Fehler und Misserfolge als eine Lernmöglichkeit zu sprechen.

Seit 50 Jahren wird uns gesagt, dass die Antwort auf unsere Bildungsprobleme die Technologie ist. Meine Analyse aber zeigt, dass die Gesamtwirkungen gering bleiben. Wir haben Technologie als Ersatz verwendet: Video statt Pappmaché, Textverarbeitungsprogramme statt Stifte, Online-Aktivitäten statt Arbeitsblätter. Die Möglichkeiten der Technologie werden selten wirklich genutzt.

Die riesige Menge an Studien über Technologie liefert einige wichtige Botschaften. In meinem Buch werden einige von ihnen hervorgehoben, darunter: die Bedeutung von Schülern, die mithilfe der Technologie voneinander lernen, und den Wert der Technologie für die Vermittlung vielfältiger Lernmöglichkeiten.

Die Sozialen Medien sind auch eine wichtige Möglichkeit für Lehrkräfte, zu erfahren, was ihre Schüler denken. Viele Schüler teilen ihre Gedanken über die Sozialen Medien, wo sie Schwierigkeiten haben, und stellen Fragen zu ihren Aufgaben, die sie nicht verbal stellen würden, selbst wenn ihre Lehrer oder Mitschüler direkt neben ihnen stehen.

Eines der wichtigsten Dinge, die ich bei der Arbeit an dem zweiten Buch gelernt habe, ist, dass das, was Lehrer denken, wichtiger ist als das, was sie tun. Es geht nicht darum, eine bestimmte Unterrichtsmethode zu verwenden, sondern um die Fähigkeit des Lehrers, die Wirkung auf seine Schüler zu bewerten, zu modifizieren und anzupassen. Und die Schule oder Klasse zu einem einladenden Ort zu machen, an dem man Spaß am Lernen hat.

Jedes Kind ist ein Lernender, es ist formbar, kann wachsen und man kann ihm beibringen, das Lernen zu lieben. Die Schüler haben Erwartungen, und die Aufgabe des Lehrers besteht darin, den Schülern zu helfen, ihr vermeintliches Potenzial zu übertreffen. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Herausforderungen anzunehmen – mit Sicherheitsnetzen, falls sie scheitern. Ich bin nach wie vor erstaunt über die hervorragenden Leistungen unserer Schulen und fasziniert, dass wir es nicht schaffen, Erfolge zu steigern, sondern uns stattdessen lieber auf Schulversagen konzentrieren.

John Hattie ist ein neuseeländischer Pädagoge und Direktor des Melbourne Education Research Institute an der University of Melbourne. Mit seinem 2008 erschienenen Werk “Visible Learning” veränderte er maßgeblich den pädagogischen und bildungspolitischen Blick aufs Lernen selbst.

Dieser Standpunkt erschien auf dem Wissenschaftsportal The Conversation auf Englisch und wurde durch die Redaktion übersetzt.

In Nordrhein-Westfalen müssen die Abitur-Prüfungen in einer Reihe von Fächern auf Freitag verschoben werden. Einigen Schulen gelang es am gestrigen Nachmittag nicht, die zentral bereitgestellten Abiturprüfungen herunterzuladen. Eigentlich sollten die Abiturienten am heutigen Mittwoch in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik, Technik (Grundkurs und Leistungskurs) ihre Klausuren schreiben.

“Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich“, teilte eine genervte Bildungsministerin Dorothee Feller mit. Sie werde die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten – “und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen.”

In NRW kommt es nicht zum ersten Mal zu massiven Störungen auf den digitalen Lernplattformen. Erst kürzlich hat eine Prüfung der digitalen Infrastruktur Logineo durch ein Fraunhofer-Institut begonnen. Hintergrund ist eine Vereinbarung der schwarz-grünen Regierungsparteien, die störungsanfällige Plattform zunächst auf Herz und Nieren zu testen, ehe weitere 200 Millionen Euro in den Ausbau der Logineo-Familie zu investieren. Der Ausfall im sensiblen Abiturbereich wirft nun erneut die Frage auf, wie labil die pädagogische digitale Infrastruktur ist. Welches System diesmal in die Knie gegangen ist, konnte bis Redaktionsschluss nicht ermittelt werden. Christian Füller

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat den Vorschlag der Länder zur Finanzierung des Startchancen-Programms zurückgewiesen. Im März hatten sich die 16 Kultusminister auf einen Mechanismus geeinigt, wie sie die geplanten Milliarden vom Bund verteilen wollen. Fünf Prozent der Startchancen-Mittel, so der Vorschlag, sollen vorab in einen Solidaritätstopf fließen; die restlichen 95 Prozent nach Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Länder mit besonderen Problemlagen, so die Idee, sollen von den Solimillionen zusätzlich profitieren (lesen Sie mehr).

“Ich persönlich halte fünf Prozent für zu wenig”, antwortete Stark-Watzinger am Dienstag auf Nachfrage von Table.Media – allerdings ohne einen Gegenvorschlag zu machen. Sie betont, dass sie darüber zunächst vertraulich mit den Ländern sprechen möchte.

Die FDP-Ministerin ist bekanntlich kein Fan des Königsteiner Schlüssels, der sich am Steueraufkommen und der Einwohnerzahl orientiert – weil “ein Ort wie Bremen, wo es wirklich große Probleme gibt, benachteiligt wird zu Bayern zum Beispiel”. Das sagte sie Ende März dem Deutschlandfunk. Sie will das Startchancen-Geld stattdessen anhand eines “Sets aus verschiedenen Schlüsseln” verteilen – eben dort, “wo der Bedarf am größten ist”. Die Länder hatten nur monatelang gerungen, um überhaupt einen kleinen Schritt weg von der Gießkannenfinanzierung zu machen.

Interessant: Das gleiche Problem benennt der Bundesrechnungshof in einem aktuellen Bericht zur Haushaltsführung (zum Download) – allerdings in puncto Ganztagsausbau. Der Bund unterstütze die Länder mit bis zu 3,5 Milliarden Euro, förderte aber “teilweise am Bedarf vorbei”, schreiben die Rechnungsprüfer.