mit Neuseeland will die EU in Zukunft nachhaltigeren Handel betreiben. In der Vereinbarung steht etwa, dass beide Seiten das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Genauso wichtig wie der Klimaschutz ist aber auch die Botschaft des Deals: in turbulenten Zeiten stehen Demokratien eng zusammen. Till Hoppe hat das Handelsabkommen analysiert.

345 Millionen Menschen weltweit sind akut von Hungersnöten betroffen. Das Getreide, das in der Ukraine feststeckt, könnte sogar eine höhere Anzahl Menschen versorgen. David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms, sieht dafür nur eine Lösung: eine schnelle Öffnung der Seewege. Timo Landenberger hat die Details.

Wie soll er aussehen, der AI Act? 3.000 eingereichte Änderungsanträge zu den Vorschlägen der EU-Kommission zeigen, dass vor den federführenden Ausschüssen LIBE und IMCO noch eine Menge Arbeit liegt. Falk Steiner hat die wichtigen Bereiche beleuchtet.

Es ist Freitag und unsere Kolumnistin Claire Stam wirft einen Blick auf die anstehende Woche. In Straßburg müssen die Europaabgeordneten eine schwierige Entscheidung treffen, nämlich ob Erdgas und Atomenergie als nachhaltige Investitionen eingestuft werden sollen oder nicht. Stand jetzt sind viele noch unentschieden.

Ein schönes Wochenende wünscht

Vergangene Woche erst hatte die EU-Kommission ihre Vorstellungen für mehr Nachhaltigkeit in der Handelspolitik veröffentlicht, gestern legte sie bereits den ersten Anwendungsfall vor: Der Deal zwischen Neuseeland und der EU enthalte “die ehrgeizigsten Nachhaltigkeitsvereinbarungen jemals in einem Handelsabkommen”, sagte der zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis, als er die Einigung verkündete. In der Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern habe man hier eine gleichgesinnte Partnerin gefunden.

Im Nachhaltigkeitskapitel des Freihandelsabkommens verpflichten sich beide Seiten etwa, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen und bei der CO2-Bepreisung zusammenzuarbeiten, die Kernarbeitsnormen der ILO zu achten oder die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Bei ernsten Verstößen drohen echte Sanktionen (Europe.Table berichtete) – die Gegenseite kann als letztes Mittel die gewährten Zollerleichterungen aussetzen. Diese neuartigen Bestimmungen verleihen der Übereinkunft die eigentliche Bedeutung, ebenso wie die geopolitische Botschaft: Angesichts der geopolitischen Turbulenzen müssten die “Demokratien zusammenstehen”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Das wirtschaftliche Gewicht Neuseelands für die EU ist hingegen überschaubar. Die Kommission verspricht sich von dem Abkommen ein Exportplus von bis zu 4,5 Milliarden Euro im Jahr. Europäische Firmen könnten durch den Wegfall fast aller Zölle rund 140 Millionen Euro jährlich sparen. Die EU-Direktinvestitionen in dem fernen Land dürften um bis zu 80 Prozent zulegen. Auch der freie Fluss von Daten soll erleichtert werden, indem ungerechtfertigte Vorgaben zur Datenlokalisierung fallen sollen.

Die Kommission hatte lange eine traditionelle Handelspolitik verfochten, die den Schwerpunkt auf die Interessen der Exporteure legt, und weniger auf den Schutz von Klima, Umwelt oder Arbeitnehmerrechten. Die bröckelnde Akzeptanz in der Gesellschaft und politischer Druck der Kritiker bewegten sie schließlich zum Umdenken. “Das ist der richtige Weg für den Handel”, lobte daher der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD).

Auch die Ampel-Regierung in Berlin setzt darauf, über den neuen Nachhaltigkeitsfokus die de-facto-Lähmung der europäischen Handelspolitik zu überwinden. Sie will nach einer Einigung der Bundestagsfraktionen heute den Gesetzentwurf zur Ratifizierung des Ceta-Abkommens verabschieden (Europe.Table berichtete) und hofft auf Bewegung in anderen Deals wie dem mit den Mercosur-Staaten. Etliche Mitgliedstaaten wollen aber zunächst die Präsidentschaftswahl in Brasilien im September abwarten, um keine Wahlkampfhilfe für den rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro zu leisten.

Der Mercosur-Deal ist aber nicht nur wegen Bolsonaros Kahlschlagpolitik im Amazonasbecken umstritten. Weniger offen lobbyierte die Agrarindustrie insbesondere in Frankreich und Irland gegen den Deal, der die Einfuhr von Rindfleisch oder Ethanol aus Südamerika erleichtern würde. Ähnliche Bedenken belasteten auch die vierjährigen Verhandlungen mit Neuseeland, das vor allem in der Landwirtschaft Exportinteressen verfolgt.

Dombrovskis betonte daher, die Interessen der heimischen Landwirte etwa bei Rind- und Lammfleisch, bei Milchprodukten und bei Ethanol seien im Rahmen des Abkommens gewahrt worden. Für neuseeländisches Rind etwa sieht der Deal ein Zollkontingent (tariff-rate quota) von 10.000 Tonnen vor, der Zollsatz soll über sieben Jahre auf 7,5 Prozent abgeschmolzen werden. Bei einem Gesamtkonsum von acht Millionen Tonnen von Rindfleisch in der EU sei das “ein bescheidenes Volumen”, sagte ein hochrangiger EU-Beamter. Überdies gelte die Quote nur für hochwertiges Fleisch von Kühen, die mit Gras gefüttert worden seien. Auch das unterstreiche, dass Nachhaltigkeit im Zentrum des Abkommen stehe.

Der erfolgreiche Abschluss zeige, “dass die Europäische Union immer noch in der Lage ist, ehrgeizige, ausgewogene und zukunftsorientierte Handelsabkommen zu schließen“, sagte der Berichterstatter des Europaparlaments, Daniel Caspary (CDU). Markus Beyrer, Generaldirektor des Industrieverbandes Business Europe, sprach von einer willkommenen Wiederaufnahme der ambitionierten Handelsagenda. “Der Krieg in der Ukraine veranlasst uns, die bilateralen Beziehungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten”, sagte er. “Gleichgesinnte Länder, die sich dem freien Handel verpflichtet fühlen, müssen ihre Kräfte bündeln, um die Märkte zu öffnen und den Klimawandel zu bekämpfen.”

Der ausgehandelte Vertrag muss nun zunächst juristisch feingeschliffen und in die EU-Amtssprachen übersetzt werden. Danach wird er Rat und Europaparlament zur Unterzeichnung und Ratifizierung vorgelegt. Die Kommission hofft, dass dies im Laufe des nächsten Jahres geschehen wird.

Es sind düstere Szenarien, die David Beasley in Brüssel skizzierte. Wenn man ein Land, das genug Getreide produziere um 400 Millionen Menschen zu ernähren, vom Markt nehme, “dann kann man sich vorstellen, wie katastrophal die Konsequenzen sind”, sagte der Direktor des Welternährungsprogramms (WFP) am Donnerstag vor dem Agrarausschuss des EU-Parlaments.

Rund 20 Millionen Tonnen an Lebensmitteln stecken weiterhin in der Ukraine fest, werden auf dem Weltmarkt aber dringend benötigt. Beasley sprach von der größten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

345 Millionen Menschen weltweit sind dem WFP zufolge akut von Hungersnöten betroffen. Vor sechs Jahren waren es noch 80 Millionen. Infolge des Klimawandels und Konflikten wuchs die Zahl auf 135 Millionen und stieg durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich auf 276 Millionen vor Ausbruch des Krieges.

Eine Besserung ist laut Beasley nicht in Sicht. Das Welternährungsprogramm beziehe die Hälfte seines Getreides aus der Ukraine, zahlreiche Staaten weltweit sind von den Lieferungen noch abhängiger. Doch in dem Land ist die Export-Infrastruktur für Agrargüter gänzlich auf die großen Schwarzmeer-Häfen, allen voran Odessa, ausgelegt. Und diese sind seit dem russischen Angriffskrieg blockiert.

Alternative Transportwege per LKW oder über die Schiene könnten das Problem nicht lösen, sagte Beasley und erteilte den sogenannten Solidarity Lanes der EU zur Unterstützung der Getreideausfuhren (Europe.Table berichtete) damit eine Absage. Vor Ausbruch des Krieges exportierte die Ukraine rund fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat über den Seeweg. Für eine Million Tonnen werden bereits etwa 500 Züge oder bis zu 40.000 LKW benötigt.

Daneben scheuen die Händler das Risiko: Transporte quer durch die Ukraine sind schwer zu versichern und mit hohen Kosten verbunden, sodass sich die Lieferung kaum noch lohnt. Deutlich wurde das bei einer Delegationsreise des Agrarausschusses an die polnisch-ukrainische Grenze vergangene Woche (Europe.Table berichtete). Nur ein Bruchteil der Exportgüter dort waren Getreide, überwiegend Tierfutter für den europäischen Markt mit entsprechend höheren Gewinnmargen. Weizen für den Weltmarkt: Fehlanzeige.

Die Ausschussmitglieder reagierten mit einem Brief an die Europäische Kommission und fordern darin fraktionsübergreifend mehr “finanzielle Unterstützung und Versicherungsgarantien für das Leasing von Lokomotiven, Lastkraftwagen und damit verbundener logistischer Ausrüstung und Personal”. Gleichzeitig sollte die Brüsseler Behörde “prüfen, ob die EU ukrainischen Weizen zu einem fairen Preisniveau erwerben könnte”.

In der Zeitung “Die Welt” lobte Verkehrskommissarin Adina Vălean den bereits erzielten Fortschritt. So seien im Juni 2,5 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine geholt worden. Aber es gebe noch Raum für Verbesserungen, räumte Vălean ein. Gemeinsam mit dem ukrainischen Minister für Infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, sowie Andrei Spînu, dem Minister für Infrastruktur und regionale Entwicklung aus Moldawien, unterzeichnete die Kommissarin am Mittwoch ein Abkommen zur Vereinfachung des LKW-Verkehrs zwischen der EU und den beiden Ländern.

Das ursprüngliche Ziel, bis Ende Juli 20 Millionen Tonnen zu exportieren, ist nach jüngsten Einschätzungen der polnischen Regierung dennoch unrealistisch (Europe.Table berichtete). Es gebe zu wenig Fortschritte bei Logistiklösungen, sagte Polens Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk am Dienstag.

Auch für David Beasley ist klar: Der einzige Weg, um ausreichend Getreide aus dem Land zu bringen, wäre ein Ende der Hafen-Blockaden. Die türkische Regierung will deshalb in Istanbul ein Treffen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine und Russland organisieren. Ein erster Vorstoß der Türkei ohne Einbindung der UN und der Ukraine war vor einigen Wochen gescheitert.

Zum aktuellen Stand der Verhandlungen hält sich die UN bedeckt. Eine Einigung sei jedoch in weiter Ferne, schreibt die Financial Times. Demnach sagte Taras Kachka, ukrainischer Wirtschaftsminister und Chefunterhändler, Russland nutze die Gespräche, um seine Kriegsziele voranzutreiben. Gerüchte über einen Durchbruch seien “optimistischer als die Realität”. Die Situation ist vertrackt. Russland hat wichtige Teile der Hafen-Infrastruktur bereits zerstört und blockiert die Seewege. Die Ukraine hat ihre Häfen aus Angst vor weiteren russischen Angriffen vermint.

WFP-Chef Beasley fordert von der EU, noch mehr Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben. Die Seeblockade weiter aufrechtzuhalten sei eine Kriegserklärung an die weltweite Ernährungssicherung. Die Folgen würden jene der Nahrungsmittelkrise aus 2007/08 deutlich übersteigen.

Beasley begrüßte daher die Erklärung der G7-Staaten. Darin der dringende Appell an Russland, die Blockaden ohne Vorbedingungen zu beenden sowie die Zusage über weitere 4,5 Milliarden Dollar zur Ernährungssicherung. Daneben müssten die EU-Staaten nun alles tun, um die eigene Lebensmittelproduktion zu erhöhen, forderte Beasley.

Steilvorlage für CDU-Agrarpolitikerin Marlene Mortler: Die Abgeordnete kritisiert schon länger die agrarpolitische Debatte in Deutschland und der EU. “Wir stellen konventionelle Landwirtschaft an den Pranger und Bio gilt als das Maß der Dinge. Können wir uns das in diesen Zeiten erlauben?”

Maria Noichl (SPD) hielt dagegen: “Immer noch glauben manche, Europa müsste die Welt ernähren.” Schnelle Hilfe sei zwar dringend notwendig. Langfristig könnten Länder in Afrika oder dem Nahen Osten jedoch nur Ernährungssicherheit erlangen, wenn diese mit Ernährungssouveränität, also der eigenständigen und regionalen Produktion von Lebensmitteln, einhergehe. Das gelte es zu fördern.

Plenartagung des EU-Parlaments: DSA, DMA, indopazifischer Raum

04.07.2022 17:00-22:00 Uhr

Themen: Aussprache zum Digital Services Act, Aussprache zum Digital Markets Act, Aussprache zur Strategie für den indopazifischen Raum in den Bereichen Handel und Investitionen.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

04.07.2022 19:00-20:30

Themen: Bericht über die andauernden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Regulierung von Batterien.

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

05.07.2022

Themen: Europäische Investitionsagenda (Schließung der Finanzierungslücke im Bereich der Expansionsfähigkeit, bessere Verknüpfung der Innovationsökosysteme, Überbrückung des Innovationsgefälles zwischen Regionen und Mitgliedstaaten).

Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 15 Uhr

Plenartagung des EU-Parlaments: Bankenunion, biologische Vielfalt, digitale Arbeitswelt

05.07.2022 09:00-22:00 Uhr

Themen: Abstimmung Jahresbericht Bankenunion 2021, Fragestunde zu den Zielen der EU im Bereich der biologischen Vielfalt, Aussprache zur geistigen Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: Taxonomie, Tschechischer Ratsvorsitz, Europäischer Rat, Sozialwirtschaft

06.07.2022 09:00-22:00 Uhr

Themen: Aussprache zum Delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie, Vorstellung des Tätigkeitsprogramms des tschechischen Ratsvorsitzes, Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 23./24.06., Aussprache zum EU-Aktionsplan für die Sozialwirtschaft.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: nachhaltiger Flugkraftstoff

07.07.2022 09:00-16:00 Uhr

Themen: Aussprache und Abstimmung zu nachhaltigem Flugkraftstoff (Initiative “ReFuelEU Aviation”).

Vorläufige Tagesordnung

Über 3.000 Änderungsanträge haben die Abgeordneten zu den Vorschlägen der EU-Kommission zum Artificial Intelligence Act unterbreitet. Beim Austausch der zuständigen Berichterstatter in einer gemeinsamen Sitzung des Binnenmarkt- (IMCO) und des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten (LIBE) wurde deutlich, welche Schwerpunkte dabei gelegt werden.

Nervös dreht er seinen Ehering am Finger, zeigt sich aber ansonsten zufrieden: Dragoș Tudorache (Renew), der für den LIBE-Ausschuss federführend ist, lobte die Vielzahl der Änderungsanträge: Diese zeigten den Willen der Parlamentarier, den Vorschlag der Kommission zu verbessern. Der italienische IMCO-Ko-Berichterstatter Brando Benifei (PD/S&D) legte Wert darauf, dass der Grundrechtsschutz maßgeblich sein müsse. Benifei und Tudorache haben in ihrem gemeinsamen Berichtsentwurf allein über 300 Änderungsanträge eingebracht.

Besonders relevant sind nach Ansicht von Branchenexperten dabei vor allem zwei Bereiche. Der eine ist die Frage, was alles unter den Artikel 5 der Verordnung fallen soll: Verbotene Praktiken. Dazu zählt die Kommission unter anderem subliminale Beeinflussung, aber auch Social Scoring und potenziell diskriminierenden Einsatz. Biometrische Fernidentifizierungssysteme im öffentlichen Raum – also etwa Gesichts- oder Gangerkennungs-Systeme – will die Kommission nicht vollständig verbieten, sondern mit Ausnahmen vom Verbot versehen. Wenn dies unvermeidbar wäre, soll es zulässig sein, biometrische Echtzeit-Fernerkennungssysteme zur Suche nach Tätern oder Verdächtigen, gegen die ein Haftbefehl einer Straftat mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe vorliegt, aber auch zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib und Leben einzusetzen.

Damit wären massive Grundrechtseingriffe verbunden, fürchten einige Parlamentarier. Verschiedene Anträge wollen die Verbotsliste deshalb ausweiten. Zugleich sind jedoch in vielen der Anträge wiederum Rückausnahmen vorgesehen – ein Dschungel an Regel-Ausnahme-Rückausnahme-Wenn-Dann-Regeln droht zu entstehen.

Denn was nicht von vornherein verboten ist, ist noch lange nicht erlaubt. Für alle Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen müsse ein Grundrechte-Impact Assessment verpflichtend sein. Das sei ein wesentliches, fehlendes Element im Entwurf der Kommission, sagte Ko-Berichterstatter Benifei gestern. Doch wo genau die Grenzen verlaufen und wie diese zu ziehen sind, wird eine der wesentlichen Fragen für die weiteren Beratungen werden. Emotionserkennung etwa sei kein Hochrisikosystem, sondern dermaßen ungenau und wissenschaftlich nicht ausreichend basiert, sodass diese Form von (angeblicher) Künstlicher Intelligenz in Europa verboten gehöre, sagte Benifei.

Aus Tudoraches Sicht sind die Definitionen von Hochrisiko-KI maßgeblich für den Erfolg der Verordnung. Einerseits wolle man KI, die potenziell schädlich ist, gut regulieren – zugleich aber vermeiden, dass etwa rein industrielle KI-Anwendungen mit zu vielen Auflagen verbunden würden.

Hier wolle er präziser werden und sei sich sicher, dass ein “sehr guter Kompromiss” möglich sei. Die Frage, was alles zu Hochrisiko-KI zählt und demnach unter die strengeren Regularien des Verordnungstextes fallen soll, beschäftigt viele der Änderungsanträge. Verbraucherschützer befürchten hier Einfallstore für den Einsatz von KI-Systemen in schädlichen Bereichen, Industrievertreter sehen hier vor allem die Gefahr einer unbeabsichtigten Überregulierung und eine Gefährdung künftiger Geschäftsmodelle.

Der Kommissionsvorschlag buchstabiert dabei die Kriterien für derartige Systeme selbst nicht abschließend aus, sondern definiert die Kriterien in Annex III zur Verordnung. Diesen Annex wollen etwa Grünen-Politiker alle sechs Monate geprüft wissen (Amendment 774). Außerdem fordern sie Anwendungen durch öffentliche Stellen massiv zu beschränken, wenn diese tief in Grundrechte eingriffen. Der Grünen-Abgeordnete Sergey Lagodinksy etwa forderte, dass KI-basiertes Profiling in Migrationsfragen, bei Asylverfahren und bei Grenzkontrollen eng reguliert gehörten. Damit spielt Lagodinsky unter anderem auf das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, das in der Vergangenheit seine Aufgaben mithilfe Künstlicher Intelligenz zu erledigen versuchte.

Einen besonderen Fokus müssen die Abgeordneten auch auf den Durchsetzungsmechanismus für die KI-Verordnung legen. “Vielleicht kriegen wir für die erste Stufe nur Verstärkung nationaler Stränge hin”, sagte Axel Voss (CDU/EVP). In einer zweiten Stufe müsse man überlegen, ob man “aus all diesen ganzen Rechtsakten, die wir derzeit erlassen, das nicht doch zusammenzieht zu einer Agentur.”

Derzeit droht ein buntes Nebeneinander aus Zuständigkeiten in unterschiedlichen Behörden für die Durchsetzung von Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), DSGVO, Artificial Intelligence (AI) Act, Data Governance Act und Data Act zu entstehen. Wichtiger als Geschwindigkeit sei es aber, dass es eine praktikable Verordnung wäre, so Voss.

Benifei und Tudorache gaben sich zuversichtlich, dass das Parlament bald gute Kompromisse finden würde. Das sei auch eine Botschaft an den Rat, so Benifei, dass man eine Einigung erzielen wolle und liefere, und dass man selbiges auch vom Rat erwarte. Ko-Berichterstatter Tudorache wies noch einmal daraufhin, wie wichtig ein möglichst breiter Konsens für das Dossier werde.

Ob der Zeitplan tatsächlich weiter zu halten ist, ist derzeit offen. Noch im Juli sollen die ersten “Technicals” stattfinden, Treffen der Beteiligten Parlamentarier und ihrer Mitarbeiter, bei denen die Vielzahl an Änderungsanträge sortiert und gleichartige zusammengefasst werden. Nach der Sommerpause soll es dann schnellstmöglich weitergehen – die beiden federführenden Ausschüsse IMCO und LIBE wollen, voraussichtlich am 29. September, dann auch ihre Empfehlungen abstimmen. Der Industrieausschuss ITRE- und der Umwelt- und Gesundheitsausschuss ENVI hatten ihre Empfehlungen bereits vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Bei über 3000 Amendments ist das nicht viel Zeit, um nicht nur mit dem Ehering noch ein paar Runden zu drehen.

Wichtige Rechtsfragen um die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Datenschutz als Voreinstellung und per Design wird bald Datenschutzaufsichtsbehörden und Gerichte beschäftigen. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen gehen in einer koordinierten Aktion mit unterschiedlichen Rechtsmitteln gegen die Alphabet-Tochter Google vor. Der Grund laut Verbraucherschützern: Beim Anmeldeprozess verleite der Anbieter die Nutzer zu nicht datensparsamen Einstellungen. Damit würde Google gegen die DSGVO verstoßen. Google weist die Anschuldigungen zurück: Die Optionen seien klar gekennzeichnet und so gekennzeichnet, dass sie einfach zu verstehen seien.

Französische, griechische, tschechische, slowenische und norwegische Verbraucherschutzorganisationen haben laut der europäischen Verbraucherschutz-Dachorganisation BEUC Beschwerde bei den jeweils zuständigen nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden eingelegt. Dies ist jedoch nicht in allen Ländern vorgesehen, sodass niederländische, dänische und schwedische Verbraucherschützer die Vorgänge ihren Aufsichtsbehörden nur per Schreiben zur Kenntnis gebracht haben.

Auch US-Verbraucherverbände haben sich mit ähnlichen Schreiben an die für Datenschutz zuständige Federal Trade Commission gewandt. Diese ist unter anderem – trotz fehlender Anerkennung als rechtliche Grundlage für transatlantische Transfers – weiterhin für die Durchsetzung der Verpflichtungen von Unternehmen aus dem Privacy Shield zuständig (Europe.Table berichtete), sofern Unternehmen sich diesem unterworfen haben.

Die deutschen Verbraucherschützer vom Verbraucherzentrale Bundesverband haben stattdessen auf das Instrument der Abmahnung gesetzt. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof geklärt, dass Verbände auch im Datenschutzrecht Abmahnungen aussprechen und gegebenenfalls gerichtlicher Kontrolle zuführen können (Europe.Table berichtete), wenn sie nach Unterlassungsklagegesetz zur Durchsetzung von Verbraucherinteressen befugt sind. Prozesse dieser Art nehmen üblicherweise jedoch mehrere Jahre in Anspruch. fst

Die EU geht schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor. Die EU-Länder und das Europäische Parlament einigten sich in der Nacht zu Donnerstag auf ein Gesetz, um Krypto-Überweisungen nachverfolgen zu können. Somit müssen Krypto-Plattformen künftig Informationen über Sender und Empfänger ermitteln, wenn sie Transaktionen abwickeln. Es spielt dabei keine Rolle, wie hoch der überwiesene Betrag ist. Im Fall einer Ermittlung wegen Geldwäsche oder Terrorismus müssen die Anbieter die Information auch an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Die EU fokussiert sich bei den Maßnahmen gegen Krypto-Geldwäsche auf die Stelle, an der Bitcoin, Ether und andere Digitalwährungen in herkömmliches Geld wie Euro oder US-Dollar umgetauscht werden. Daher bleiben direkte Transfers zwischen Inhabern von plattformunabhängigen Krypto-Wallets außen vor. Sie wären aber ohnehin schwer zu kontrollieren.

Eine Sonderregelung gibt es zudem, wenn Krypto-Plattformen wie Coinbase, Crypto.com oder Binance Transaktionen mit solchen unabhängigen Wallets abwickeln: Hier greift die Informationspflicht ab Beträgen ab 1.000 Euro.

Der EU-Abgeordnete Martin Schirdewan (Linke) begrüßte die Einigung. “Wie auch beim traditionellen Banktransfer muss klar nachvollziehbar sein, wer tatsächlich Absender und Empfänger der Kryptowerte ist”, sagte er. Er kritisierte jedoch, dass die Transparenzvorgaben bei unabhängigen Wallets weniger stringent seien.

Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Prof. Philipp Sandner, einer der führenden Blockchain-Experten Deutschlands, zeigte sich dagegen erleichtert, dass “die harten Wünsche des Europäischen Parlaments” abgeschwächt worden seien. Dazu gehöre, dass der Identifikationszwang erst bei Summen über 1.000 Euro greife. Gerade für Unternehmen, die im Krypto-Bereich aktiv seien oder dies vorhätten, seien dies gute Nachrichten.

Bevor das EU-Gesetz offiziell in Kraft tritt, müssen das EU-Parlament und die Länder es noch formell abnicken. Am Donnerstagnachmittag wollten sich die Unterhändler der Institutionen treffen, um weitere einheitliche Regeln für den Kryptowährungsmarkt in der EU zu verhandeln. dpa

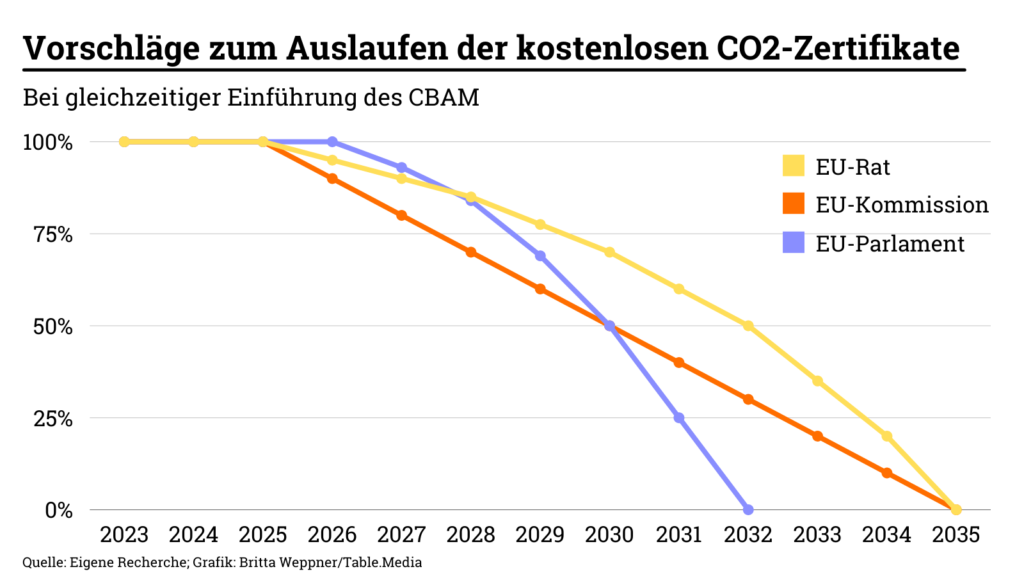

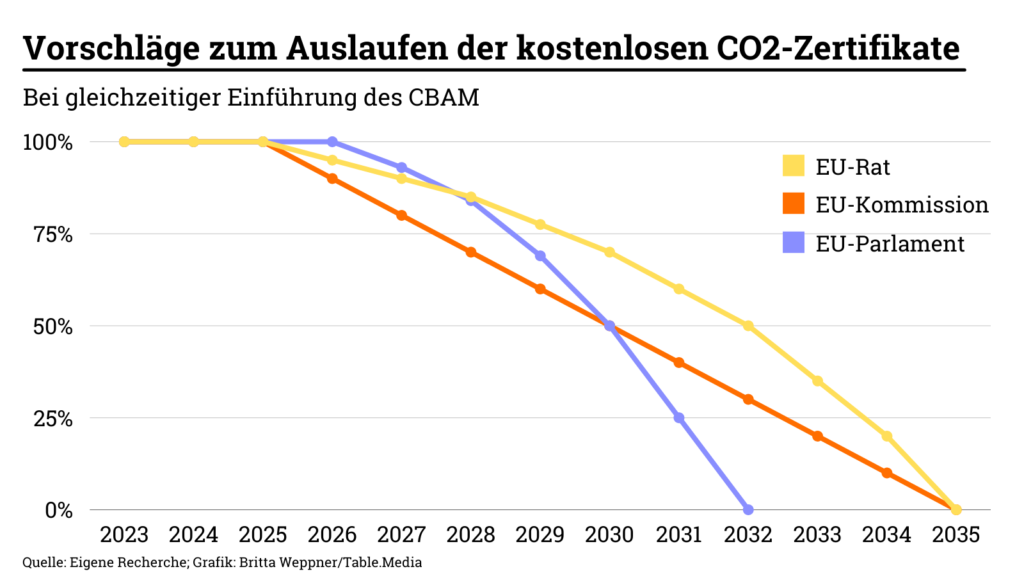

Der Verband der chemischen Industrie (VCI) sieht die Probleme der Branche mit dem geplanten CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) auch durch den neuen EU-Ratskompromiss nicht gelöst. Zwar sei der Ratsvorschlag besser als der von Kommission und Parlament, erklärt ein VCI-Sprecher. “Aber in Gänze auf das Problem CBAM betrachtet, ist es Kosmetik und ändert nichts an den grundsätzlichen Problemen, die wir mit Grenzausgleichsmaßnahmen haben.”

Der Ratsvorschlag, der auf Wunsch Deutschlands übernommen wurde, sieht zu Beginn einen deutlich langsameren Einführungspfad des CBAM bei gleichzeitiger Abschmelzung der kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie vor (Europe.Table berichtete). So sollen die Freizuteilungen ab 2026 zunächst nur um 5 Prozentpunkte jährlich reduziert werden, später dann schneller. 2035 wären die kostenlosen Zertifikate schließlich vollständig durch den CBAM als Schutz vor Carbon Leakage abgelöst.

Die EU-Kommission hatte über den gleichen Zeitraum einen Einführungspfad von jährlich zehn Prozentpunkten vorgeschlagen. Das Europäische Parlament hat sich auf einen später einsteigenden Pfad geeinigt, der die kostenlosen Zertifikate ab 2027 zunächst langsam abschmelzen lässt. Aber schon 2032 soll der CBAM sie ganz ersetzen.

Der VCI kritisiert, dass die Effektivität des CBAM als Ersatz für die Freizuteilungen bislang nicht erprobt ist. “Wir befürchten ein rechtlich unsicheres und missbrauchsanfälliges Bürokratiemonster, das wahrscheinlich Handelskonflikte auslöst.” Außerdem würden die Ausfuhren der exportintensiven Chemiebranche und deren Kunden verteuert, fürchtet der Verband.

Der VCI fordert zudem vom anstehenden EU-Trilog, dass chemische Erzeugnisse außerhalb des CBAM-Anwendungsbereichs bleiben. “Wenn Ammoniak nicht aus dem Anwendungsbereich herauskommt, benötigen wir eine Preiskompensationslösung zum Schutz der Ammoniak-Wertschöpfungsketten.” Das Parlament hatte die Einbeziehung von organischen Chemikalien, Kunststoffen, Wasserstoff und Ammoniak vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). luk

Batterien, Robotik, Erneuerbare Energien: Bei vielen Schlüsseltechnologien ist Deutschland einer ifo-Studie zufolge von importierten Rohstoffen abhängig – oftmals von einzelnen Lieferländern wie China. “Dringender Handlungsbedarf für krisensichere Lieferketten besteht bei neun kritischen Mineralien“, schlussfolgerte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach, aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung ihres Wirtschaftsforschungsinstituts. Dies seien Kobalt, Bor, Silizium, Graphit, Magnesium, Lithium, Niob, Seltene Erden und Titan. “Hier sind mehr Bezugsquellen nötig, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen”, sagte die Expertin.

Lieferkettenstörungen sind der Studie zufolge bei den genannten Rohstoffen besonders problematisch (Europe.Table berichtete). Der Grund: alternative Quellen könnten nur langfristig erschlossen werden. Dies sei eine Lektion der jüngsten Versorgungsnotlagen im Zuge der Corona-Pandemie und Krisen wie dem Ukraine-Krieg. Bei sieben der neun besonders kritischen Rohstoffe ist den Angaben zufolge China einer der größten Anbieter am Weltmarkt – teilweise in marktdominierender Position.

Dies spreche für eine schnelle Verstärkung bereits bestehender Handelsbeziehungen (Europe.Table berichtete) zu anderen Ländern, darunter Thailand und Vietnam für die Seltenen Erden, aber auch Argentinien, Brasilien, USA und Australien für andere kritische Rohstoffe. Bei der Mehrheit der in der Studie untersuchten 23 kritischen Rohstoffe seien Maßnahmen für widerstandsfähigere Lieferketten nötig, sagte Außenhandelsexpertin Flach.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht Potenzial in einer besseren EU-weiten Abstimmung sowohl bei Strategien für eine bessere Rohstoffverteilung innerhalb der EU als auch in der gemeinsamen Handelspolitik nach außen. “Viele EU-Mitglieder verfügen über Potenziale bei kritischen Rohstoffen”, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. “Hier muss die Erschließung und Verarbeitung von Rohstoffen innerhalb der EU verstärkt ausgebaut werden.” Zusätzlich müsse die EU rasch mit Handels- und Investitionsabkommen den Unternehmen dabei helfen, weltweit neue und nachhaltige Rohstoffquellen zu erschließen. Gerade die Abkommen mit den Mercosur-Ländern Südamerikas (Europe.Table berichtete), aber auch Indonesien und Indien seien hierfür relevant und sollten rasch abgeschlossen werden.

Alle neun Mineralien, für die das ifo Handlungsbedarf identifiziert hat, stehen auch auf der Liste kritischer Rohstoffe, welche die Europäische Kommission zuletzt 2020 überprüft hat. Lithium und Titan wurden damals neu aufgenommen. Die Kommission überprüft diese Liste alle drei Jahre und nutzt sie als Hilfsmittel für die Gestaltung der Handels- und Industriepolitik. 2020 führte sie dreißig kritische Rohstoffe auf. Laut Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der ein EU-Rohstoffgesetz in Aussicht gestellt hat, müsse die EU entweder eine Strategie für alle Mineralien der Liste entwickeln oder besonders kritische Stoffe priorisieren. rtr/leo

Die Unterhändler des Europäischen Parlaments und des Rates haben sich am Donnerstag auf die Einführung neuer Instrumente geeinigt, die sicherstellen sollen, dass ausländische Subventionen, die Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern gewährt werden, den Binnenmarkt nicht verzerren.

Der neue Verordnungsentwurf wird die Kommission befähigen, Subventionen zu untersuchen, die öffentliche Stellen aus Nicht-EU-Ländern an in der EU tätige Unternehmen gewähren. Stellt sie fest, dass die Subventionen wettbewerbsverzerrend sind, kann sie Abhilfemaßnahmen ergreifen und verhindern, dass subventionierte Unternehmen beispielsweise EU-Konkurrenten bei öffentlichen Ausschreibungen unterbieten oder von günstigen Finanzierungen profitieren.

Die Abgeordneten setzten sich für mehr Rechtssicherheit und Transparenz des Prozesses ein. So muss die Kommission Leitlinien herausgeben, wie sie den wettbewerbsverzerrenden Charakter ausländischer Subventionen bewertet und die marktverzerrende Wirkung einer Subvention gegen ihren potenziellen Nutzen abwägt. Außerdem wurde sichergestellt, dass Unternehmen die Kommission konsultieren können, um zu prüfen, ob sie die erhaltenen Subventionen offenlegen müssen.

“Unsere Vereinbarung ermöglicht es uns, wettbewerbsverzerrende ausländische Subventionen abzustellen. Dabei geht es nicht um Protektionismus, sondern um Fairness: Alle Marktteilnehmer im Binnenmarkt müssen unter ähnlichen Bedingungen miteinander konkurrieren”, sagte der Vorsitzende Bernd Lange (S&D, DE), der das Verhandlungsteam des Parlaments leitete.

“Das Instrument zielt darauf ab, dem regulatorischen Wettlauf zwischen europäischen Unternehmen und subventionierten ausländischen Unternehmen im Binnenmarkt ein Ende zu setzen”, so Berichterstatter Christophe Hansen (EVP, LU). Die Kompromissvereinbarung muss nun vom Parlament und vom Rat gebilligt werden. klm

Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erhöht in den Verhandlungen mit Ungarn über die Mindeststeuer für Unternehmen den Druck. “Die Mindeststeuer wird in den kommenden Monaten mit oder ohne Ungarns Unterstützung eingeführt werden”, sagte Le Maire auf einer Pressekonferenz zur französischen EU-Ratspräsidentschaft, die am Donnerstag endet.

Le Maire fügte hinzu, dass er mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni an einer rechtlichen Alternative arbeite, die es den Mitgliedstaaten erlauben würde, das ungarische Veto zu umgehen. Ungarn hatte Anfang des Monats in letzter Minute Einwände gegen die Verabschiedung eines Mindeststeuersatzes von 15 Prozent in der EU erhoben (Europe.Table berichtete) und damit eine Einigung blockiert, die eine globale Reform in der gesamten Union umgesetzt hätte. Zuvor hatte Polen die Einigung monatelang aufgehalten.

Ein Sprecher der EU-Kommission betonte aber, man arbeite weiter an einer Lösung mit Ungarn. “Wir fokussieren uns auf eine einstimmige Vereinbarung“, sagte er. rtr/tho

Tschechien möchte während seiner am Freitag beginnenden EU-Ratspräsidentschaft das Projekt einer neuen “europäischen politischen Gemeinschaft” vorantreiben. Er rechne damit, dass ein erstes Treffen der Plattform bis zum Jahresende in Prag stattfinden werde, sagte Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend in der tschechischen Hauptstadt.

Das Gremium soll der Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie der Ukraine oder den Westbalkanländern dienen, die nicht oder noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Michel betonte, es gehe nicht darum, eine schwerfällige Institution zu schaffen, sondern flexibel agieren zu können. Das Vorhaben geht auf eine Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück.

Sowohl Fiala als auch Michel stimmten darin überein, dass Europa vor enormen Herausforderungen stehe – vom Krieg in der Ukraine über Fragen der Energiesicherheit bis hin zur hohen Inflation. Der Liberalkonservative Fiala betonte, dass Einigkeit eine der stärksten Waffen der EU sei. Das sei etwas, was selbst den russischen Präsidenten Wladimir Putin überrascht habe.

Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union wechselt turnusgemäß alle sechs Monate. Das Vorsitzland ist unter anderem dafür zuständig, Kompromisse zu vermitteln. dpa

Der Ministerpräsident Italiens Mario Draghi will sein Amt niederlegen, falls Mitglieder seiner Regierungskoalition das Bündnis verlassen. “Die Regierung kann ohne die 5-Sterne-Bewegung nicht existieren”, sagte Draghi am Donnerstag.

Die Partei zählt zu den starken Kräften in der Sechs-Parteien-Koalition. Die Bewegung unter Führung von Giuseppe Conte hatte zuletzt wiederholt Zweifel an Bündnis geäußert (Europe.Table berichtete). Außenminister Luigi Di Maio trat vergangene Woche aus der 5-Sterne-Partei aus. Sein Ziel ist die Bildung einer parlamentarischen Gruppierung, die die Regierung unterstützen soll.

Draghi – der als unabhängiger Politiker seit Februar 2021 die Koalition führt – verließ den Nato-Gipfel in Madrid am Donnerstag frühzeitig. Der ehemalige EZB-Chef bestritt jedoch, dass die abrupte Rückkehr auf die Unruhen in der Koalition zurückzuführen sei. Anfang 2023 wählt Italien eine neue Regierung. rtr

Die Taxonomie ist ein bisschen wie die Sauerkrautplatte, ein durchaus uriges elsässisches Gericht: Alles hängt von der Auswahl der Zutaten ab. Und die Europaabgeordneten müssen nächste Woche entscheiden, woraus die Taxonomie bestehen soll, dieses Finanzinstrument, das darauf abzielt, wirtschaftliche Aktivitäten nach ihren positiven Auswirkungen für Umwelt und Klima zu klassifizieren. Dabei werden sie für oder gegen den Delegierten Rechtsakt der Europäischen Kommission stimmen, der vorsieht, fossiles Gas und Atomenergie in die Klassifizierung nachhaltiger Investitionen aufzunehmen (Europe.Table berichtete). In ihrer Argumentation betrachtet die EU-Exekutive Gas und Atomkraft als Übergangsbrennstoffe auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa.

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass der Vorschlag Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie aufzunehmen bei Umweltorganisationen und bei einer Reihe von EU-Parlamentariern für einen Aufschrei gesorgt hat (Europe.Table berichtete). Zum einen, weil das gewählte Verfahren, der delegierte Rechtsakt, de facto Verhandlungen ausschließt: Nicht wenige Europaabgeordnete fühlten sich von der Kommission überrumpelt. Zum anderen, weil die Glaubwürdigkeit des Instruments auf dem Spiel steht, wenn sie eine Energiequelle das grüne Siegel gibt, die den Krieg in der Ukraine nährt.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Brisanz der Situation erkannt. In einem Brief an die deutsche Europaabgeordnete Viola von Cramon (Grüne) fordert er das Europäische Parlament auf (Europe.Table berichtete), den zweiten Delegierten Rechtsakt abzulehnen und bezog sich dabei auf die “sicherheitspolitische Bedeutung” des Votums. Der vorliegende Vorschlag würde den Bau von Gaskraftwerken fördern, während LNG-Terminals als nicht förderfähig gälten – russisches Gas würde dementsprechend “klar favorisiert”. Dies wäre inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein “fatales Signal”, heißt es in dem Brief.

Formal haben das Europäische Parlament und der Rat bis zum 11. Juli Zeit, um zu entscheiden, ob sie ein Veto gegen den Vorschlag der Kommission einlegen oder nicht. Im Rat ist es so gut wie sicher, dass die Mitgliedstaaten grünes Licht geben werden.

In Frankreich zum Beispiel sind die Gelder, die durch die Anwendung der Taxonomie generiert werden können, unerlässlich, um die französischen Nuklearambitionen zu verwirklichen. EDF ist bereits hoch verschuldet und muss im Zeitraum 2014 bis 2030 100 Milliarden Euro in sein “Grand Carénage”-Programm investieren (Europe.Table berichtete), mit dem die Lebensdauer der Kraftwerke verlängert werden soll. Seine Pläne für neue EPR-Reaktoren, die noch nicht ganz fertig sind, könnten zwischen 52 und 64 Milliarden Euro kosten. Gas wiederum findet seine Befürworter vor allem in Deutschland.

Auf der Seite der EU-Parlamentarier ist hingegen die Situation nicht so klar. Zur Erinnerung: Wenn eine absolute Mehrheit von mindestens 353 Abgeordneten den Vorschlag ablehnt, muss die Kommission ihn zurückziehen oder ändern.

Wie stehen also die Chancen, dass die Europaabgeordneten den höchst umstrittenen Rechtsakt kippen? Der Flurfunk deutet darauf hin, dass eine große Anzahl von Abgeordneten noch unentschlossen ist. Am 14. Juni lehnten die Ausschüsse Envi und Econ des Europäischen Parlaments den Vorschlag der Kommission mit 76 zu 62 Stimmen ab, bei 4 Enthaltungen (Europe.Table berichtete). Damit unterstützten die Europaabgeordneten eine Resolution, die von Abgeordneten aus fünf verschiedenen Fraktionen (EVP, Renew, S&D, Grüne und Linke) vertreten wurde.

Doch Pascal Canfin, der einflussreiche Vorsitzende des Umweltausschusses (Europe.Table berichtete), hält ein Nein im Plenum für unwahrscheinlich. Und das aus zwei Gründen: Die Gegner der beiden umstrittenen Energien müssten eine absolute Mehrheit erreichen, während die Abstimmung in den Ausschüssen nur eine einfache erfordern würde. “Jeder, der nicht anwesend ist, geht zulasten des Erreichens der Mehrheit”, sagte der Renew-Abgeordnete. Außerdem seien die osteuropäischen Länder, die beide Energien befürworteten, im Plenum viel stärker vertreten als in den beiden Ausschüssen. “Die Balance ist sehr unterschiedlich.”

mit Neuseeland will die EU in Zukunft nachhaltigeren Handel betreiben. In der Vereinbarung steht etwa, dass beide Seiten das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Genauso wichtig wie der Klimaschutz ist aber auch die Botschaft des Deals: in turbulenten Zeiten stehen Demokratien eng zusammen. Till Hoppe hat das Handelsabkommen analysiert.

345 Millionen Menschen weltweit sind akut von Hungersnöten betroffen. Das Getreide, das in der Ukraine feststeckt, könnte sogar eine höhere Anzahl Menschen versorgen. David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms, sieht dafür nur eine Lösung: eine schnelle Öffnung der Seewege. Timo Landenberger hat die Details.

Wie soll er aussehen, der AI Act? 3.000 eingereichte Änderungsanträge zu den Vorschlägen der EU-Kommission zeigen, dass vor den federführenden Ausschüssen LIBE und IMCO noch eine Menge Arbeit liegt. Falk Steiner hat die wichtigen Bereiche beleuchtet.

Es ist Freitag und unsere Kolumnistin Claire Stam wirft einen Blick auf die anstehende Woche. In Straßburg müssen die Europaabgeordneten eine schwierige Entscheidung treffen, nämlich ob Erdgas und Atomenergie als nachhaltige Investitionen eingestuft werden sollen oder nicht. Stand jetzt sind viele noch unentschieden.

Ein schönes Wochenende wünscht

Vergangene Woche erst hatte die EU-Kommission ihre Vorstellungen für mehr Nachhaltigkeit in der Handelspolitik veröffentlicht, gestern legte sie bereits den ersten Anwendungsfall vor: Der Deal zwischen Neuseeland und der EU enthalte “die ehrgeizigsten Nachhaltigkeitsvereinbarungen jemals in einem Handelsabkommen”, sagte der zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis, als er die Einigung verkündete. In der Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern habe man hier eine gleichgesinnte Partnerin gefunden.

Im Nachhaltigkeitskapitel des Freihandelsabkommens verpflichten sich beide Seiten etwa, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen und bei der CO2-Bepreisung zusammenzuarbeiten, die Kernarbeitsnormen der ILO zu achten oder die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Bei ernsten Verstößen drohen echte Sanktionen (Europe.Table berichtete) – die Gegenseite kann als letztes Mittel die gewährten Zollerleichterungen aussetzen. Diese neuartigen Bestimmungen verleihen der Übereinkunft die eigentliche Bedeutung, ebenso wie die geopolitische Botschaft: Angesichts der geopolitischen Turbulenzen müssten die “Demokratien zusammenstehen”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Das wirtschaftliche Gewicht Neuseelands für die EU ist hingegen überschaubar. Die Kommission verspricht sich von dem Abkommen ein Exportplus von bis zu 4,5 Milliarden Euro im Jahr. Europäische Firmen könnten durch den Wegfall fast aller Zölle rund 140 Millionen Euro jährlich sparen. Die EU-Direktinvestitionen in dem fernen Land dürften um bis zu 80 Prozent zulegen. Auch der freie Fluss von Daten soll erleichtert werden, indem ungerechtfertigte Vorgaben zur Datenlokalisierung fallen sollen.

Die Kommission hatte lange eine traditionelle Handelspolitik verfochten, die den Schwerpunkt auf die Interessen der Exporteure legt, und weniger auf den Schutz von Klima, Umwelt oder Arbeitnehmerrechten. Die bröckelnde Akzeptanz in der Gesellschaft und politischer Druck der Kritiker bewegten sie schließlich zum Umdenken. “Das ist der richtige Weg für den Handel”, lobte daher der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD).

Auch die Ampel-Regierung in Berlin setzt darauf, über den neuen Nachhaltigkeitsfokus die de-facto-Lähmung der europäischen Handelspolitik zu überwinden. Sie will nach einer Einigung der Bundestagsfraktionen heute den Gesetzentwurf zur Ratifizierung des Ceta-Abkommens verabschieden (Europe.Table berichtete) und hofft auf Bewegung in anderen Deals wie dem mit den Mercosur-Staaten. Etliche Mitgliedstaaten wollen aber zunächst die Präsidentschaftswahl in Brasilien im September abwarten, um keine Wahlkampfhilfe für den rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro zu leisten.

Der Mercosur-Deal ist aber nicht nur wegen Bolsonaros Kahlschlagpolitik im Amazonasbecken umstritten. Weniger offen lobbyierte die Agrarindustrie insbesondere in Frankreich und Irland gegen den Deal, der die Einfuhr von Rindfleisch oder Ethanol aus Südamerika erleichtern würde. Ähnliche Bedenken belasteten auch die vierjährigen Verhandlungen mit Neuseeland, das vor allem in der Landwirtschaft Exportinteressen verfolgt.

Dombrovskis betonte daher, die Interessen der heimischen Landwirte etwa bei Rind- und Lammfleisch, bei Milchprodukten und bei Ethanol seien im Rahmen des Abkommens gewahrt worden. Für neuseeländisches Rind etwa sieht der Deal ein Zollkontingent (tariff-rate quota) von 10.000 Tonnen vor, der Zollsatz soll über sieben Jahre auf 7,5 Prozent abgeschmolzen werden. Bei einem Gesamtkonsum von acht Millionen Tonnen von Rindfleisch in der EU sei das “ein bescheidenes Volumen”, sagte ein hochrangiger EU-Beamter. Überdies gelte die Quote nur für hochwertiges Fleisch von Kühen, die mit Gras gefüttert worden seien. Auch das unterstreiche, dass Nachhaltigkeit im Zentrum des Abkommen stehe.

Der erfolgreiche Abschluss zeige, “dass die Europäische Union immer noch in der Lage ist, ehrgeizige, ausgewogene und zukunftsorientierte Handelsabkommen zu schließen“, sagte der Berichterstatter des Europaparlaments, Daniel Caspary (CDU). Markus Beyrer, Generaldirektor des Industrieverbandes Business Europe, sprach von einer willkommenen Wiederaufnahme der ambitionierten Handelsagenda. “Der Krieg in der Ukraine veranlasst uns, die bilateralen Beziehungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten”, sagte er. “Gleichgesinnte Länder, die sich dem freien Handel verpflichtet fühlen, müssen ihre Kräfte bündeln, um die Märkte zu öffnen und den Klimawandel zu bekämpfen.”

Der ausgehandelte Vertrag muss nun zunächst juristisch feingeschliffen und in die EU-Amtssprachen übersetzt werden. Danach wird er Rat und Europaparlament zur Unterzeichnung und Ratifizierung vorgelegt. Die Kommission hofft, dass dies im Laufe des nächsten Jahres geschehen wird.

Es sind düstere Szenarien, die David Beasley in Brüssel skizzierte. Wenn man ein Land, das genug Getreide produziere um 400 Millionen Menschen zu ernähren, vom Markt nehme, “dann kann man sich vorstellen, wie katastrophal die Konsequenzen sind”, sagte der Direktor des Welternährungsprogramms (WFP) am Donnerstag vor dem Agrarausschuss des EU-Parlaments.

Rund 20 Millionen Tonnen an Lebensmitteln stecken weiterhin in der Ukraine fest, werden auf dem Weltmarkt aber dringend benötigt. Beasley sprach von der größten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

345 Millionen Menschen weltweit sind dem WFP zufolge akut von Hungersnöten betroffen. Vor sechs Jahren waren es noch 80 Millionen. Infolge des Klimawandels und Konflikten wuchs die Zahl auf 135 Millionen und stieg durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich auf 276 Millionen vor Ausbruch des Krieges.

Eine Besserung ist laut Beasley nicht in Sicht. Das Welternährungsprogramm beziehe die Hälfte seines Getreides aus der Ukraine, zahlreiche Staaten weltweit sind von den Lieferungen noch abhängiger. Doch in dem Land ist die Export-Infrastruktur für Agrargüter gänzlich auf die großen Schwarzmeer-Häfen, allen voran Odessa, ausgelegt. Und diese sind seit dem russischen Angriffskrieg blockiert.

Alternative Transportwege per LKW oder über die Schiene könnten das Problem nicht lösen, sagte Beasley und erteilte den sogenannten Solidarity Lanes der EU zur Unterstützung der Getreideausfuhren (Europe.Table berichtete) damit eine Absage. Vor Ausbruch des Krieges exportierte die Ukraine rund fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat über den Seeweg. Für eine Million Tonnen werden bereits etwa 500 Züge oder bis zu 40.000 LKW benötigt.

Daneben scheuen die Händler das Risiko: Transporte quer durch die Ukraine sind schwer zu versichern und mit hohen Kosten verbunden, sodass sich die Lieferung kaum noch lohnt. Deutlich wurde das bei einer Delegationsreise des Agrarausschusses an die polnisch-ukrainische Grenze vergangene Woche (Europe.Table berichtete). Nur ein Bruchteil der Exportgüter dort waren Getreide, überwiegend Tierfutter für den europäischen Markt mit entsprechend höheren Gewinnmargen. Weizen für den Weltmarkt: Fehlanzeige.

Die Ausschussmitglieder reagierten mit einem Brief an die Europäische Kommission und fordern darin fraktionsübergreifend mehr “finanzielle Unterstützung und Versicherungsgarantien für das Leasing von Lokomotiven, Lastkraftwagen und damit verbundener logistischer Ausrüstung und Personal”. Gleichzeitig sollte die Brüsseler Behörde “prüfen, ob die EU ukrainischen Weizen zu einem fairen Preisniveau erwerben könnte”.

In der Zeitung “Die Welt” lobte Verkehrskommissarin Adina Vălean den bereits erzielten Fortschritt. So seien im Juni 2,5 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine geholt worden. Aber es gebe noch Raum für Verbesserungen, räumte Vălean ein. Gemeinsam mit dem ukrainischen Minister für Infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, sowie Andrei Spînu, dem Minister für Infrastruktur und regionale Entwicklung aus Moldawien, unterzeichnete die Kommissarin am Mittwoch ein Abkommen zur Vereinfachung des LKW-Verkehrs zwischen der EU und den beiden Ländern.

Das ursprüngliche Ziel, bis Ende Juli 20 Millionen Tonnen zu exportieren, ist nach jüngsten Einschätzungen der polnischen Regierung dennoch unrealistisch (Europe.Table berichtete). Es gebe zu wenig Fortschritte bei Logistiklösungen, sagte Polens Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk am Dienstag.

Auch für David Beasley ist klar: Der einzige Weg, um ausreichend Getreide aus dem Land zu bringen, wäre ein Ende der Hafen-Blockaden. Die türkische Regierung will deshalb in Istanbul ein Treffen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine und Russland organisieren. Ein erster Vorstoß der Türkei ohne Einbindung der UN und der Ukraine war vor einigen Wochen gescheitert.

Zum aktuellen Stand der Verhandlungen hält sich die UN bedeckt. Eine Einigung sei jedoch in weiter Ferne, schreibt die Financial Times. Demnach sagte Taras Kachka, ukrainischer Wirtschaftsminister und Chefunterhändler, Russland nutze die Gespräche, um seine Kriegsziele voranzutreiben. Gerüchte über einen Durchbruch seien “optimistischer als die Realität”. Die Situation ist vertrackt. Russland hat wichtige Teile der Hafen-Infrastruktur bereits zerstört und blockiert die Seewege. Die Ukraine hat ihre Häfen aus Angst vor weiteren russischen Angriffen vermint.

WFP-Chef Beasley fordert von der EU, noch mehr Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben. Die Seeblockade weiter aufrechtzuhalten sei eine Kriegserklärung an die weltweite Ernährungssicherung. Die Folgen würden jene der Nahrungsmittelkrise aus 2007/08 deutlich übersteigen.

Beasley begrüßte daher die Erklärung der G7-Staaten. Darin der dringende Appell an Russland, die Blockaden ohne Vorbedingungen zu beenden sowie die Zusage über weitere 4,5 Milliarden Dollar zur Ernährungssicherung. Daneben müssten die EU-Staaten nun alles tun, um die eigene Lebensmittelproduktion zu erhöhen, forderte Beasley.

Steilvorlage für CDU-Agrarpolitikerin Marlene Mortler: Die Abgeordnete kritisiert schon länger die agrarpolitische Debatte in Deutschland und der EU. “Wir stellen konventionelle Landwirtschaft an den Pranger und Bio gilt als das Maß der Dinge. Können wir uns das in diesen Zeiten erlauben?”

Maria Noichl (SPD) hielt dagegen: “Immer noch glauben manche, Europa müsste die Welt ernähren.” Schnelle Hilfe sei zwar dringend notwendig. Langfristig könnten Länder in Afrika oder dem Nahen Osten jedoch nur Ernährungssicherheit erlangen, wenn diese mit Ernährungssouveränität, also der eigenständigen und regionalen Produktion von Lebensmitteln, einhergehe. Das gelte es zu fördern.

Plenartagung des EU-Parlaments: DSA, DMA, indopazifischer Raum

04.07.2022 17:00-22:00 Uhr

Themen: Aussprache zum Digital Services Act, Aussprache zum Digital Markets Act, Aussprache zur Strategie für den indopazifischen Raum in den Bereichen Handel und Investitionen.

Vorläufige Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

04.07.2022 19:00-20:30

Themen: Bericht über die andauernden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Regulierung von Batterien.

Vorläufige Tagesordnung

Wöchentliche Kommissionssitzung

05.07.2022

Themen: Europäische Investitionsagenda (Schließung der Finanzierungslücke im Bereich der Expansionsfähigkeit, bessere Verknüpfung der Innovationsökosysteme, Überbrückung des Innovationsgefälles zwischen Regionen und Mitgliedstaaten).

Vorläufige Tagesordnung Pressekonferenz 15 Uhr

Plenartagung des EU-Parlaments: Bankenunion, biologische Vielfalt, digitale Arbeitswelt

05.07.2022 09:00-22:00 Uhr

Themen: Abstimmung Jahresbericht Bankenunion 2021, Fragestunde zu den Zielen der EU im Bereich der biologischen Vielfalt, Aussprache zur geistigen Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: Taxonomie, Tschechischer Ratsvorsitz, Europäischer Rat, Sozialwirtschaft

06.07.2022 09:00-22:00 Uhr

Themen: Aussprache zum Delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie, Vorstellung des Tätigkeitsprogramms des tschechischen Ratsvorsitzes, Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 23./24.06., Aussprache zum EU-Aktionsplan für die Sozialwirtschaft.

Vorläufige Tagesordnung

Plenartagung des EU-Parlaments: nachhaltiger Flugkraftstoff

07.07.2022 09:00-16:00 Uhr

Themen: Aussprache und Abstimmung zu nachhaltigem Flugkraftstoff (Initiative “ReFuelEU Aviation”).

Vorläufige Tagesordnung

Über 3.000 Änderungsanträge haben die Abgeordneten zu den Vorschlägen der EU-Kommission zum Artificial Intelligence Act unterbreitet. Beim Austausch der zuständigen Berichterstatter in einer gemeinsamen Sitzung des Binnenmarkt- (IMCO) und des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten (LIBE) wurde deutlich, welche Schwerpunkte dabei gelegt werden.

Nervös dreht er seinen Ehering am Finger, zeigt sich aber ansonsten zufrieden: Dragoș Tudorache (Renew), der für den LIBE-Ausschuss federführend ist, lobte die Vielzahl der Änderungsanträge: Diese zeigten den Willen der Parlamentarier, den Vorschlag der Kommission zu verbessern. Der italienische IMCO-Ko-Berichterstatter Brando Benifei (PD/S&D) legte Wert darauf, dass der Grundrechtsschutz maßgeblich sein müsse. Benifei und Tudorache haben in ihrem gemeinsamen Berichtsentwurf allein über 300 Änderungsanträge eingebracht.

Besonders relevant sind nach Ansicht von Branchenexperten dabei vor allem zwei Bereiche. Der eine ist die Frage, was alles unter den Artikel 5 der Verordnung fallen soll: Verbotene Praktiken. Dazu zählt die Kommission unter anderem subliminale Beeinflussung, aber auch Social Scoring und potenziell diskriminierenden Einsatz. Biometrische Fernidentifizierungssysteme im öffentlichen Raum – also etwa Gesichts- oder Gangerkennungs-Systeme – will die Kommission nicht vollständig verbieten, sondern mit Ausnahmen vom Verbot versehen. Wenn dies unvermeidbar wäre, soll es zulässig sein, biometrische Echtzeit-Fernerkennungssysteme zur Suche nach Tätern oder Verdächtigen, gegen die ein Haftbefehl einer Straftat mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe vorliegt, aber auch zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib und Leben einzusetzen.

Damit wären massive Grundrechtseingriffe verbunden, fürchten einige Parlamentarier. Verschiedene Anträge wollen die Verbotsliste deshalb ausweiten. Zugleich sind jedoch in vielen der Anträge wiederum Rückausnahmen vorgesehen – ein Dschungel an Regel-Ausnahme-Rückausnahme-Wenn-Dann-Regeln droht zu entstehen.

Denn was nicht von vornherein verboten ist, ist noch lange nicht erlaubt. Für alle Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen müsse ein Grundrechte-Impact Assessment verpflichtend sein. Das sei ein wesentliches, fehlendes Element im Entwurf der Kommission, sagte Ko-Berichterstatter Benifei gestern. Doch wo genau die Grenzen verlaufen und wie diese zu ziehen sind, wird eine der wesentlichen Fragen für die weiteren Beratungen werden. Emotionserkennung etwa sei kein Hochrisikosystem, sondern dermaßen ungenau und wissenschaftlich nicht ausreichend basiert, sodass diese Form von (angeblicher) Künstlicher Intelligenz in Europa verboten gehöre, sagte Benifei.

Aus Tudoraches Sicht sind die Definitionen von Hochrisiko-KI maßgeblich für den Erfolg der Verordnung. Einerseits wolle man KI, die potenziell schädlich ist, gut regulieren – zugleich aber vermeiden, dass etwa rein industrielle KI-Anwendungen mit zu vielen Auflagen verbunden würden.

Hier wolle er präziser werden und sei sich sicher, dass ein “sehr guter Kompromiss” möglich sei. Die Frage, was alles zu Hochrisiko-KI zählt und demnach unter die strengeren Regularien des Verordnungstextes fallen soll, beschäftigt viele der Änderungsanträge. Verbraucherschützer befürchten hier Einfallstore für den Einsatz von KI-Systemen in schädlichen Bereichen, Industrievertreter sehen hier vor allem die Gefahr einer unbeabsichtigten Überregulierung und eine Gefährdung künftiger Geschäftsmodelle.

Der Kommissionsvorschlag buchstabiert dabei die Kriterien für derartige Systeme selbst nicht abschließend aus, sondern definiert die Kriterien in Annex III zur Verordnung. Diesen Annex wollen etwa Grünen-Politiker alle sechs Monate geprüft wissen (Amendment 774). Außerdem fordern sie Anwendungen durch öffentliche Stellen massiv zu beschränken, wenn diese tief in Grundrechte eingriffen. Der Grünen-Abgeordnete Sergey Lagodinksy etwa forderte, dass KI-basiertes Profiling in Migrationsfragen, bei Asylverfahren und bei Grenzkontrollen eng reguliert gehörten. Damit spielt Lagodinsky unter anderem auf das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, das in der Vergangenheit seine Aufgaben mithilfe Künstlicher Intelligenz zu erledigen versuchte.

Einen besonderen Fokus müssen die Abgeordneten auch auf den Durchsetzungsmechanismus für die KI-Verordnung legen. “Vielleicht kriegen wir für die erste Stufe nur Verstärkung nationaler Stränge hin”, sagte Axel Voss (CDU/EVP). In einer zweiten Stufe müsse man überlegen, ob man “aus all diesen ganzen Rechtsakten, die wir derzeit erlassen, das nicht doch zusammenzieht zu einer Agentur.”

Derzeit droht ein buntes Nebeneinander aus Zuständigkeiten in unterschiedlichen Behörden für die Durchsetzung von Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), DSGVO, Artificial Intelligence (AI) Act, Data Governance Act und Data Act zu entstehen. Wichtiger als Geschwindigkeit sei es aber, dass es eine praktikable Verordnung wäre, so Voss.

Benifei und Tudorache gaben sich zuversichtlich, dass das Parlament bald gute Kompromisse finden würde. Das sei auch eine Botschaft an den Rat, so Benifei, dass man eine Einigung erzielen wolle und liefere, und dass man selbiges auch vom Rat erwarte. Ko-Berichterstatter Tudorache wies noch einmal daraufhin, wie wichtig ein möglichst breiter Konsens für das Dossier werde.

Ob der Zeitplan tatsächlich weiter zu halten ist, ist derzeit offen. Noch im Juli sollen die ersten “Technicals” stattfinden, Treffen der Beteiligten Parlamentarier und ihrer Mitarbeiter, bei denen die Vielzahl an Änderungsanträge sortiert und gleichartige zusammengefasst werden. Nach der Sommerpause soll es dann schnellstmöglich weitergehen – die beiden federführenden Ausschüsse IMCO und LIBE wollen, voraussichtlich am 29. September, dann auch ihre Empfehlungen abstimmen. Der Industrieausschuss ITRE- und der Umwelt- und Gesundheitsausschuss ENVI hatten ihre Empfehlungen bereits vorgelegt (Europe.Table berichtete).

Bei über 3000 Amendments ist das nicht viel Zeit, um nicht nur mit dem Ehering noch ein paar Runden zu drehen.

Wichtige Rechtsfragen um die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu Datenschutz als Voreinstellung und per Design wird bald Datenschutzaufsichtsbehörden und Gerichte beschäftigen. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen gehen in einer koordinierten Aktion mit unterschiedlichen Rechtsmitteln gegen die Alphabet-Tochter Google vor. Der Grund laut Verbraucherschützern: Beim Anmeldeprozess verleite der Anbieter die Nutzer zu nicht datensparsamen Einstellungen. Damit würde Google gegen die DSGVO verstoßen. Google weist die Anschuldigungen zurück: Die Optionen seien klar gekennzeichnet und so gekennzeichnet, dass sie einfach zu verstehen seien.

Französische, griechische, tschechische, slowenische und norwegische Verbraucherschutzorganisationen haben laut der europäischen Verbraucherschutz-Dachorganisation BEUC Beschwerde bei den jeweils zuständigen nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden eingelegt. Dies ist jedoch nicht in allen Ländern vorgesehen, sodass niederländische, dänische und schwedische Verbraucherschützer die Vorgänge ihren Aufsichtsbehörden nur per Schreiben zur Kenntnis gebracht haben.

Auch US-Verbraucherverbände haben sich mit ähnlichen Schreiben an die für Datenschutz zuständige Federal Trade Commission gewandt. Diese ist unter anderem – trotz fehlender Anerkennung als rechtliche Grundlage für transatlantische Transfers – weiterhin für die Durchsetzung der Verpflichtungen von Unternehmen aus dem Privacy Shield zuständig (Europe.Table berichtete), sofern Unternehmen sich diesem unterworfen haben.

Die deutschen Verbraucherschützer vom Verbraucherzentrale Bundesverband haben stattdessen auf das Instrument der Abmahnung gesetzt. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof geklärt, dass Verbände auch im Datenschutzrecht Abmahnungen aussprechen und gegebenenfalls gerichtlicher Kontrolle zuführen können (Europe.Table berichtete), wenn sie nach Unterlassungsklagegesetz zur Durchsetzung von Verbraucherinteressen befugt sind. Prozesse dieser Art nehmen üblicherweise jedoch mehrere Jahre in Anspruch. fst

Die EU geht schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor. Die EU-Länder und das Europäische Parlament einigten sich in der Nacht zu Donnerstag auf ein Gesetz, um Krypto-Überweisungen nachverfolgen zu können. Somit müssen Krypto-Plattformen künftig Informationen über Sender und Empfänger ermitteln, wenn sie Transaktionen abwickeln. Es spielt dabei keine Rolle, wie hoch der überwiesene Betrag ist. Im Fall einer Ermittlung wegen Geldwäsche oder Terrorismus müssen die Anbieter die Information auch an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Die EU fokussiert sich bei den Maßnahmen gegen Krypto-Geldwäsche auf die Stelle, an der Bitcoin, Ether und andere Digitalwährungen in herkömmliches Geld wie Euro oder US-Dollar umgetauscht werden. Daher bleiben direkte Transfers zwischen Inhabern von plattformunabhängigen Krypto-Wallets außen vor. Sie wären aber ohnehin schwer zu kontrollieren.

Eine Sonderregelung gibt es zudem, wenn Krypto-Plattformen wie Coinbase, Crypto.com oder Binance Transaktionen mit solchen unabhängigen Wallets abwickeln: Hier greift die Informationspflicht ab Beträgen ab 1.000 Euro.

Der EU-Abgeordnete Martin Schirdewan (Linke) begrüßte die Einigung. “Wie auch beim traditionellen Banktransfer muss klar nachvollziehbar sein, wer tatsächlich Absender und Empfänger der Kryptowerte ist”, sagte er. Er kritisierte jedoch, dass die Transparenzvorgaben bei unabhängigen Wallets weniger stringent seien.

Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Prof. Philipp Sandner, einer der führenden Blockchain-Experten Deutschlands, zeigte sich dagegen erleichtert, dass “die harten Wünsche des Europäischen Parlaments” abgeschwächt worden seien. Dazu gehöre, dass der Identifikationszwang erst bei Summen über 1.000 Euro greife. Gerade für Unternehmen, die im Krypto-Bereich aktiv seien oder dies vorhätten, seien dies gute Nachrichten.

Bevor das EU-Gesetz offiziell in Kraft tritt, müssen das EU-Parlament und die Länder es noch formell abnicken. Am Donnerstagnachmittag wollten sich die Unterhändler der Institutionen treffen, um weitere einheitliche Regeln für den Kryptowährungsmarkt in der EU zu verhandeln. dpa

Der Verband der chemischen Industrie (VCI) sieht die Probleme der Branche mit dem geplanten CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) auch durch den neuen EU-Ratskompromiss nicht gelöst. Zwar sei der Ratsvorschlag besser als der von Kommission und Parlament, erklärt ein VCI-Sprecher. “Aber in Gänze auf das Problem CBAM betrachtet, ist es Kosmetik und ändert nichts an den grundsätzlichen Problemen, die wir mit Grenzausgleichsmaßnahmen haben.”

Der Ratsvorschlag, der auf Wunsch Deutschlands übernommen wurde, sieht zu Beginn einen deutlich langsameren Einführungspfad des CBAM bei gleichzeitiger Abschmelzung der kostenlosen Emissionsrechte für die Industrie vor (Europe.Table berichtete). So sollen die Freizuteilungen ab 2026 zunächst nur um 5 Prozentpunkte jährlich reduziert werden, später dann schneller. 2035 wären die kostenlosen Zertifikate schließlich vollständig durch den CBAM als Schutz vor Carbon Leakage abgelöst.

Die EU-Kommission hatte über den gleichen Zeitraum einen Einführungspfad von jährlich zehn Prozentpunkten vorgeschlagen. Das Europäische Parlament hat sich auf einen später einsteigenden Pfad geeinigt, der die kostenlosen Zertifikate ab 2027 zunächst langsam abschmelzen lässt. Aber schon 2032 soll der CBAM sie ganz ersetzen.

Der VCI kritisiert, dass die Effektivität des CBAM als Ersatz für die Freizuteilungen bislang nicht erprobt ist. “Wir befürchten ein rechtlich unsicheres und missbrauchsanfälliges Bürokratiemonster, das wahrscheinlich Handelskonflikte auslöst.” Außerdem würden die Ausfuhren der exportintensiven Chemiebranche und deren Kunden verteuert, fürchtet der Verband.

Der VCI fordert zudem vom anstehenden EU-Trilog, dass chemische Erzeugnisse außerhalb des CBAM-Anwendungsbereichs bleiben. “Wenn Ammoniak nicht aus dem Anwendungsbereich herauskommt, benötigen wir eine Preiskompensationslösung zum Schutz der Ammoniak-Wertschöpfungsketten.” Das Parlament hatte die Einbeziehung von organischen Chemikalien, Kunststoffen, Wasserstoff und Ammoniak vorgeschlagen (Europe.Table berichtete). luk

Batterien, Robotik, Erneuerbare Energien: Bei vielen Schlüsseltechnologien ist Deutschland einer ifo-Studie zufolge von importierten Rohstoffen abhängig – oftmals von einzelnen Lieferländern wie China. “Dringender Handlungsbedarf für krisensichere Lieferketten besteht bei neun kritischen Mineralien“, schlussfolgerte die Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach, aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung ihres Wirtschaftsforschungsinstituts. Dies seien Kobalt, Bor, Silizium, Graphit, Magnesium, Lithium, Niob, Seltene Erden und Titan. “Hier sind mehr Bezugsquellen nötig, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen”, sagte die Expertin.

Lieferkettenstörungen sind der Studie zufolge bei den genannten Rohstoffen besonders problematisch (Europe.Table berichtete). Der Grund: alternative Quellen könnten nur langfristig erschlossen werden. Dies sei eine Lektion der jüngsten Versorgungsnotlagen im Zuge der Corona-Pandemie und Krisen wie dem Ukraine-Krieg. Bei sieben der neun besonders kritischen Rohstoffe ist den Angaben zufolge China einer der größten Anbieter am Weltmarkt – teilweise in marktdominierender Position.

Dies spreche für eine schnelle Verstärkung bereits bestehender Handelsbeziehungen (Europe.Table berichtete) zu anderen Ländern, darunter Thailand und Vietnam für die Seltenen Erden, aber auch Argentinien, Brasilien, USA und Australien für andere kritische Rohstoffe. Bei der Mehrheit der in der Studie untersuchten 23 kritischen Rohstoffe seien Maßnahmen für widerstandsfähigere Lieferketten nötig, sagte Außenhandelsexpertin Flach.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht Potenzial in einer besseren EU-weiten Abstimmung sowohl bei Strategien für eine bessere Rohstoffverteilung innerhalb der EU als auch in der gemeinsamen Handelspolitik nach außen. “Viele EU-Mitglieder verfügen über Potenziale bei kritischen Rohstoffen”, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. “Hier muss die Erschließung und Verarbeitung von Rohstoffen innerhalb der EU verstärkt ausgebaut werden.” Zusätzlich müsse die EU rasch mit Handels- und Investitionsabkommen den Unternehmen dabei helfen, weltweit neue und nachhaltige Rohstoffquellen zu erschließen. Gerade die Abkommen mit den Mercosur-Ländern Südamerikas (Europe.Table berichtete), aber auch Indonesien und Indien seien hierfür relevant und sollten rasch abgeschlossen werden.

Alle neun Mineralien, für die das ifo Handlungsbedarf identifiziert hat, stehen auch auf der Liste kritischer Rohstoffe, welche die Europäische Kommission zuletzt 2020 überprüft hat. Lithium und Titan wurden damals neu aufgenommen. Die Kommission überprüft diese Liste alle drei Jahre und nutzt sie als Hilfsmittel für die Gestaltung der Handels- und Industriepolitik. 2020 führte sie dreißig kritische Rohstoffe auf. Laut Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der ein EU-Rohstoffgesetz in Aussicht gestellt hat, müsse die EU entweder eine Strategie für alle Mineralien der Liste entwickeln oder besonders kritische Stoffe priorisieren. rtr/leo

Die Unterhändler des Europäischen Parlaments und des Rates haben sich am Donnerstag auf die Einführung neuer Instrumente geeinigt, die sicherstellen sollen, dass ausländische Subventionen, die Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern gewährt werden, den Binnenmarkt nicht verzerren.

Der neue Verordnungsentwurf wird die Kommission befähigen, Subventionen zu untersuchen, die öffentliche Stellen aus Nicht-EU-Ländern an in der EU tätige Unternehmen gewähren. Stellt sie fest, dass die Subventionen wettbewerbsverzerrend sind, kann sie Abhilfemaßnahmen ergreifen und verhindern, dass subventionierte Unternehmen beispielsweise EU-Konkurrenten bei öffentlichen Ausschreibungen unterbieten oder von günstigen Finanzierungen profitieren.

Die Abgeordneten setzten sich für mehr Rechtssicherheit und Transparenz des Prozesses ein. So muss die Kommission Leitlinien herausgeben, wie sie den wettbewerbsverzerrenden Charakter ausländischer Subventionen bewertet und die marktverzerrende Wirkung einer Subvention gegen ihren potenziellen Nutzen abwägt. Außerdem wurde sichergestellt, dass Unternehmen die Kommission konsultieren können, um zu prüfen, ob sie die erhaltenen Subventionen offenlegen müssen.

“Unsere Vereinbarung ermöglicht es uns, wettbewerbsverzerrende ausländische Subventionen abzustellen. Dabei geht es nicht um Protektionismus, sondern um Fairness: Alle Marktteilnehmer im Binnenmarkt müssen unter ähnlichen Bedingungen miteinander konkurrieren”, sagte der Vorsitzende Bernd Lange (S&D, DE), der das Verhandlungsteam des Parlaments leitete.

“Das Instrument zielt darauf ab, dem regulatorischen Wettlauf zwischen europäischen Unternehmen und subventionierten ausländischen Unternehmen im Binnenmarkt ein Ende zu setzen”, so Berichterstatter Christophe Hansen (EVP, LU). Die Kompromissvereinbarung muss nun vom Parlament und vom Rat gebilligt werden. klm

Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erhöht in den Verhandlungen mit Ungarn über die Mindeststeuer für Unternehmen den Druck. “Die Mindeststeuer wird in den kommenden Monaten mit oder ohne Ungarns Unterstützung eingeführt werden”, sagte Le Maire auf einer Pressekonferenz zur französischen EU-Ratspräsidentschaft, die am Donnerstag endet.

Le Maire fügte hinzu, dass er mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni an einer rechtlichen Alternative arbeite, die es den Mitgliedstaaten erlauben würde, das ungarische Veto zu umgehen. Ungarn hatte Anfang des Monats in letzter Minute Einwände gegen die Verabschiedung eines Mindeststeuersatzes von 15 Prozent in der EU erhoben (Europe.Table berichtete) und damit eine Einigung blockiert, die eine globale Reform in der gesamten Union umgesetzt hätte. Zuvor hatte Polen die Einigung monatelang aufgehalten.

Ein Sprecher der EU-Kommission betonte aber, man arbeite weiter an einer Lösung mit Ungarn. “Wir fokussieren uns auf eine einstimmige Vereinbarung“, sagte er. rtr/tho

Tschechien möchte während seiner am Freitag beginnenden EU-Ratspräsidentschaft das Projekt einer neuen “europäischen politischen Gemeinschaft” vorantreiben. Er rechne damit, dass ein erstes Treffen der Plattform bis zum Jahresende in Prag stattfinden werde, sagte Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend in der tschechischen Hauptstadt.

Das Gremium soll der Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie der Ukraine oder den Westbalkanländern dienen, die nicht oder noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Michel betonte, es gehe nicht darum, eine schwerfällige Institution zu schaffen, sondern flexibel agieren zu können. Das Vorhaben geht auf eine Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück.

Sowohl Fiala als auch Michel stimmten darin überein, dass Europa vor enormen Herausforderungen stehe – vom Krieg in der Ukraine über Fragen der Energiesicherheit bis hin zur hohen Inflation. Der Liberalkonservative Fiala betonte, dass Einigkeit eine der stärksten Waffen der EU sei. Das sei etwas, was selbst den russischen Präsidenten Wladimir Putin überrascht habe.

Der Vorsitz im Rat der Europäischen Union wechselt turnusgemäß alle sechs Monate. Das Vorsitzland ist unter anderem dafür zuständig, Kompromisse zu vermitteln. dpa

Der Ministerpräsident Italiens Mario Draghi will sein Amt niederlegen, falls Mitglieder seiner Regierungskoalition das Bündnis verlassen. “Die Regierung kann ohne die 5-Sterne-Bewegung nicht existieren”, sagte Draghi am Donnerstag.

Die Partei zählt zu den starken Kräften in der Sechs-Parteien-Koalition. Die Bewegung unter Führung von Giuseppe Conte hatte zuletzt wiederholt Zweifel an Bündnis geäußert (Europe.Table berichtete). Außenminister Luigi Di Maio trat vergangene Woche aus der 5-Sterne-Partei aus. Sein Ziel ist die Bildung einer parlamentarischen Gruppierung, die die Regierung unterstützen soll.

Draghi – der als unabhängiger Politiker seit Februar 2021 die Koalition führt – verließ den Nato-Gipfel in Madrid am Donnerstag frühzeitig. Der ehemalige EZB-Chef bestritt jedoch, dass die abrupte Rückkehr auf die Unruhen in der Koalition zurückzuführen sei. Anfang 2023 wählt Italien eine neue Regierung. rtr

Die Taxonomie ist ein bisschen wie die Sauerkrautplatte, ein durchaus uriges elsässisches Gericht: Alles hängt von der Auswahl der Zutaten ab. Und die Europaabgeordneten müssen nächste Woche entscheiden, woraus die Taxonomie bestehen soll, dieses Finanzinstrument, das darauf abzielt, wirtschaftliche Aktivitäten nach ihren positiven Auswirkungen für Umwelt und Klima zu klassifizieren. Dabei werden sie für oder gegen den Delegierten Rechtsakt der Europäischen Kommission stimmen, der vorsieht, fossiles Gas und Atomenergie in die Klassifizierung nachhaltiger Investitionen aufzunehmen (Europe.Table berichtete). In ihrer Argumentation betrachtet die EU-Exekutive Gas und Atomkraft als Übergangsbrennstoffe auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa.

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass der Vorschlag Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie aufzunehmen bei Umweltorganisationen und bei einer Reihe von EU-Parlamentariern für einen Aufschrei gesorgt hat (Europe.Table berichtete). Zum einen, weil das gewählte Verfahren, der delegierte Rechtsakt, de facto Verhandlungen ausschließt: Nicht wenige Europaabgeordnete fühlten sich von der Kommission überrumpelt. Zum anderen, weil die Glaubwürdigkeit des Instruments auf dem Spiel steht, wenn sie eine Energiequelle das grüne Siegel gibt, die den Krieg in der Ukraine nährt.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Brisanz der Situation erkannt. In einem Brief an die deutsche Europaabgeordnete Viola von Cramon (Grüne) fordert er das Europäische Parlament auf (Europe.Table berichtete), den zweiten Delegierten Rechtsakt abzulehnen und bezog sich dabei auf die “sicherheitspolitische Bedeutung” des Votums. Der vorliegende Vorschlag würde den Bau von Gaskraftwerken fördern, während LNG-Terminals als nicht förderfähig gälten – russisches Gas würde dementsprechend “klar favorisiert”. Dies wäre inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein “fatales Signal”, heißt es in dem Brief.

Formal haben das Europäische Parlament und der Rat bis zum 11. Juli Zeit, um zu entscheiden, ob sie ein Veto gegen den Vorschlag der Kommission einlegen oder nicht. Im Rat ist es so gut wie sicher, dass die Mitgliedstaaten grünes Licht geben werden.

In Frankreich zum Beispiel sind die Gelder, die durch die Anwendung der Taxonomie generiert werden können, unerlässlich, um die französischen Nuklearambitionen zu verwirklichen. EDF ist bereits hoch verschuldet und muss im Zeitraum 2014 bis 2030 100 Milliarden Euro in sein “Grand Carénage”-Programm investieren (Europe.Table berichtete), mit dem die Lebensdauer der Kraftwerke verlängert werden soll. Seine Pläne für neue EPR-Reaktoren, die noch nicht ganz fertig sind, könnten zwischen 52 und 64 Milliarden Euro kosten. Gas wiederum findet seine Befürworter vor allem in Deutschland.

Auf der Seite der EU-Parlamentarier ist hingegen die Situation nicht so klar. Zur Erinnerung: Wenn eine absolute Mehrheit von mindestens 353 Abgeordneten den Vorschlag ablehnt, muss die Kommission ihn zurückziehen oder ändern.

Wie stehen also die Chancen, dass die Europaabgeordneten den höchst umstrittenen Rechtsakt kippen? Der Flurfunk deutet darauf hin, dass eine große Anzahl von Abgeordneten noch unentschlossen ist. Am 14. Juni lehnten die Ausschüsse Envi und Econ des Europäischen Parlaments den Vorschlag der Kommission mit 76 zu 62 Stimmen ab, bei 4 Enthaltungen (Europe.Table berichtete). Damit unterstützten die Europaabgeordneten eine Resolution, die von Abgeordneten aus fünf verschiedenen Fraktionen (EVP, Renew, S&D, Grüne und Linke) vertreten wurde.

Doch Pascal Canfin, der einflussreiche Vorsitzende des Umweltausschusses (Europe.Table berichtete), hält ein Nein im Plenum für unwahrscheinlich. Und das aus zwei Gründen: Die Gegner der beiden umstrittenen Energien müssten eine absolute Mehrheit erreichen, während die Abstimmung in den Ausschüssen nur eine einfache erfordern würde. “Jeder, der nicht anwesend ist, geht zulasten des Erreichens der Mehrheit”, sagte der Renew-Abgeordnete. Außerdem seien die osteuropäischen Länder, die beide Energien befürworteten, im Plenum viel stärker vertreten als in den beiden Ausschüssen. “Die Balance ist sehr unterschiedlich.”